Haryana State Board HBSE 11th Class Sanskrit Solutions Shashwati Chapter 13 सत्त्वमाहो रजस्तमः Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Sanskrit Solutions Shashwati Chapter 13 सत्त्वमाहो रजस्तमः

HBSE 11th Class Sanskrit सत्त्वमाहो रजस्तमः Textbook Questions and Answers

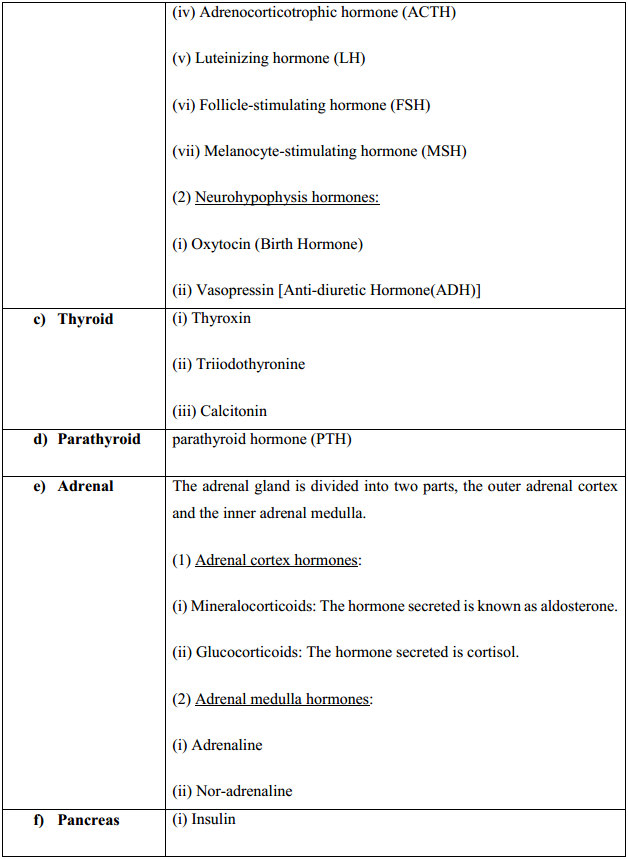

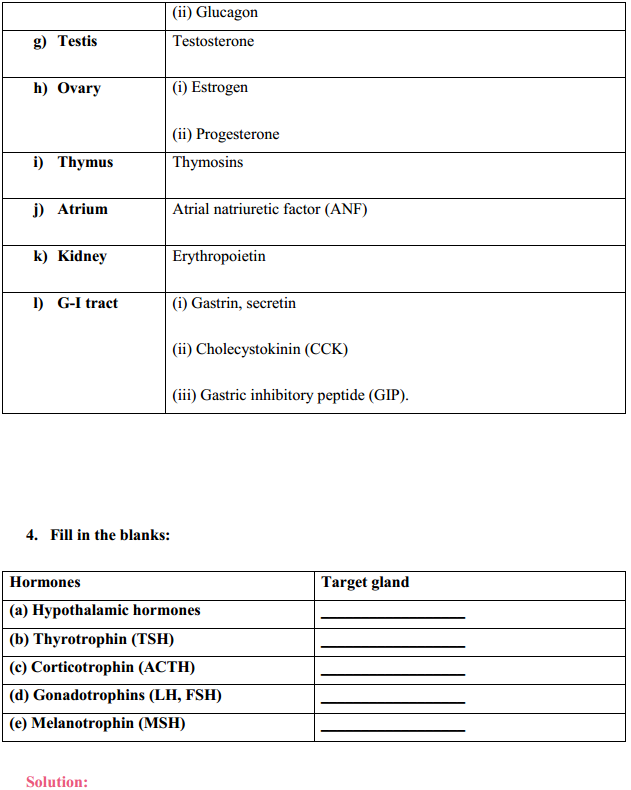

1. एकपदेन उत्तरत

(क) श्रद्धा कतिविधा भवति?

(ख) देहिनां का स्वभावजा भवति?

(ग) आहारः कतिविधो भवति?

(घ) दुःखशोकामयप्रदाः आहाराः कस्य इष्टा:?

(ङ) कीदृशं वाक्यं वाड्मयं तप उच्यते?

(च) देशे काले पात्रे च दीयमानं कीदृशं दानं भवति?

(छ) प्रत्युपकारार्थं यदानं तत् कीदृशं दानं कथ्यते?

(ज) तामसं दानं पात्रेभ्यः दीयते अपात्रेभ्यः वा?

उत्तराणि:

(क) त्रिविधा,

(ख) श्रद्धा,

(ग) त्रिविधः,

(घ) राजसस्य,

(ङ) अनुद्वेगकरं,

(च) सात्त्विक,

(छ) राजसं,

(ज) अपात्रेभ्यः।

2. पूर्णवाक्येन उत्तरत

(क) श्रद्धा कस्य अनुरूपा भवति?

(ख) तामसा जनाः कान् यजन्ते?

(ग) के जनाः दम्भाहंकारसंयुक्ताः भवन्ति?

(घ) सात्त्विकप्रियाः आहाराः कीदृशाः भवन्ति?

(ङ) किं किं शारीरं तप उच्यते?

(च) राजसं दानं किम् उच्यते?

उत्तराणि:

(क) श्रद्धा सत्त्वस्य अनुरूपा भवति।

(ख) तामसा जनाः प्रेतान् भूतगणान् यजन्ते।

(ग) कामरागबलान्विता जनाः दम्भाहंकारसंयुक्ताः भवन्ति।

(घ) आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीतिविर्वधनाः रस्याः स्निग्धाः हृद्या स्थिरा आहाराः सात्त्विकप्रियाः भवन्ति।

(ङ) देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं, शौचम्, आर्जवम्, ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते।

(च) यत् दानं प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य दीयते तत् दानं राजसं उच्यते।

3. रेखाङ्कितपदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत

(क) अयं पुरुजः श्रद्धामयः भवति।

(ख) सात्त्विकाः देवान् यजन्ते।

(ग) पर्युषितं भोजनं तामसप्रियं भवति।

(घ) शारीरं तप उच्यते।

(ङ) वाङ्मयं तप उच्यते।

(च) यद्दानम् अपात्रेभ्यः दीयते।

उत्तराणि:

(क) अयं पुरजः कीदृशः भवति?

(ख) सात्त्विकाः कान् यजन्ते?

(ग) कीदृशं भोजनं तामसप्रियं भवति?

(घ) शारीरं कः उच्यते?

(ङ) किं तप उच्यते?

(च) किम् अपात्रेभ्यः दीयते?

4. प्रकृतिप्रत्ययविभागं कुरुत

| यथा-त्रिविधा | प्रकृति: त्रिविध | प्रत्यय: टाप् |

| (क) सात्तिकी | ……….. | ………… |

| (ख) पर्युषितम् | ………… | ………… |

| ( ग) सौम्यत्वम् | ………… | ………… |

| (घ) तप्तम् | ………… | ………… |

| (ङ) दातव्यम् | ………… | ………… |

| (च) उद्दिश्य | ………… | ………… |

उत्तराणि:

| यथा-त्रिविधा | प्रकृति: त्रिविध | प्रत्यय: टाप् |

| (क) सात्तिकी | सात्विक | डोप् |

| (ख) पर्युषितम् | पर्युषित | शत् |

| ( ग) सौम्यत्वम् | सौम्यत्व | त्वत् |

| (घ) तप्तम् | तप्त | क्त |

| (ङ) दातव्यम् | दा | तव्यत् |

| (च) उद्दिश्य | उत् + दिश् | ल्यप् |

5. पर्यायपदैः सह मेलनं कुरुत

| यथा- | जना: | मनुष्या: |

| (क) देव: | ……. | ……. |

| (ख) गुरु: | ……. | ……. |

| (ग) प्राझः: | ……. | ……. |

| (घ) शौचम् | ……. | ……. |

| (ङ) आर्जवम् | ……. | ……. |

उत्तराणि:

| (क) देव: | देवता |

| (ख) गुरु: | आधार्य: |

| (ग) प्राझः: | विद्धान् |

| (घ) शौचम् | पदिसम् |

| (ङ) आर्जवम् | सरलम् |

6. विलोमपदै: सह योजयत

| यथा- देव: | दानव: |

| (क) अहिंसा | अपात्रे |

| (ख) अनुद्वेगकरम् | असत्यस् |

| (ग) अभ्यसनम् | काठिन्यम् |

| (घ) सत्यम् | अनभ्यसनम् |

| (ङ) पात्रे | उद्वेगकरम् |

| (च) सौम्यत्वम् | हिंसा |

उत्तराणि:

| (क) अहिंसा | हिंसा |

| (ख) अनुद्वेगकरम् | उद्वेगकरम् |

| (ग) अभ्यसनम् | अनभ्यसनम् |

| (घ) सत्यम् | असत्यम् |

| (ङ) पात्रे | अपात्रे |

| (च) सौम्यत्वम् | काठिन्यम् |

7. विशेषणं विशेष्येण सह मेलनं कुरुत

| यथा | त्रिविधा | श्रद्धा |

| (क) | सत्त्वानुरूपा | आहार: |

| (ख) | तामसा: | भोजनम् |

| (ग) | घोरम् | वाक्यम् |

| (घ) | प्रिय: | जना: |

| (ङ) | पर्युषितमू | तप: |

| (च) | अनुद्वेगकरम् | श्रद्धा |

उत्तराणि:

| (क) | सत्त्वानुरूपा | श्रद्धा |

| (ख) | तामसा: | जना: |

| (ग) | घोरम् | तपः |

| (घ) | प्रिय: | आहार: |

| (ङ) | पर्युषितमू | मोजनस |

| (च) | अनुद्वेगकरम् | वाक्यम् |

9. विम्रहपदानि आधत्य समस्तपदानि रचयत

| विग्रहपदानि | समस्तपदानि |

| (क) न शास्त्रविहितम् | ………… |

| (ख) अहकारेण संयुक्ता: | ………… |

| (ग) पर्युषितं भोजनम् | ………… |

| (घ) न उद्वेगकरम् | ………… |

| (ङ) प्रियं च हितं च | ………… |

| (च) मनसः प्रसादः | ………… |

उत्तराणि:

| विग्रहपदानि | समस्तपदानि |

| (क) न शास्त्रविहितम् | अशास्त्रविहितम् |

| (ख) अहंकारेण संयुक्ताः | अहंकारसंयुक्ता: |

| (ग) पर्युषितं भोजनम् | पर्युषितभोजनम् |

| (घ) न उद्वेगकरम् | अनुद्वेगकरम् |

| (ङ) प्रियं च हितं च | प्रियहितम् |

| (च) मनसः प्रसाद: | मन: प्रसाद: |

योग्यताविस्तारः

(क) श्रीमद्भगवद्गीतायां त्रिविधः विभागः कृतः। तद्यथा

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः।

निबध्नाति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्॥

एते त्रयः गुणाः- 1. सत्त्वम् 2. रजः 3. तमः भावार्थ-तीन गुण हैं-सत्त्व, रजस्, तमो। हे महाबाहु अर्जुन! जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह इन गुणों से बँध जाता है।

1. सत्त्वगुण:- तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम्।

सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ।।

भावार्थ-हे अर्जुन! सत्त्व गुण अन्य दो गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को . समस्त पापों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं, वे सुख तथा ज्ञान के भाव में बँध जाते हैं।

2. रजोगुण:- रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्।

तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्॥

भावार्थ-हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! रजो गुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है। इसी कारण शरीरधारी यह जीव सकाम कर्मों से बँध जाता है।

3. तमोगुणः- तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्।

प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत!॥

भावार्थ-हे भारत! तुम ज्ञान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त शरीरधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल प्रमाद . (पागलपन) आलस्य तथा नींद है, जो जीव को बाँधता है।

(ख) ‘तपः’ पदस्य मूलशब्दः ‘तपस्’ इति विद्यते।

एतदनुरूपशब्दाः -मनस् (मन), तमस् (अन्धकार), वचस् (वचन), रजस् (रजोगुण), यशस् (यश), सरस् (तालाब), नभस् (आकाश), इत्यादयः। एते शब्दाः नपुंसकलिङ्ग सन्ति। शब्दरूपाणि एतानि

‘तपस्’ (तप) नपुंसकलिङ्गे विभक्तिः

| विभवितः | एकवचने | द्विवचने | बहुवचने |

| प्रथमा | तप: | तपसी | तपांसि |

| द्वितीया | तपः | तपसी | तपांसि |

| तृतीया | तपसा | तपोभ्याम् | तपोभि: |

| चतुर्थी | तपसे | तपोभ्याम् | तपोभ्य: |

| पञ्चमी | तपसः | तपोभ्याम् | तपोभ्य: |

| षष्ठी | तपस: | तपसो: | तपसाम् |

| सप्तमी | तपसि | तपसो: | तपस्सु |

| संबोधन | हे तपः। | हे तपसी ! | हे तपांसि! |

(ग) अधोलिखितैः श्लोकैः गीतायाः महत्तां ज्ञातुम् अर्हति।

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः।

पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्॥1॥

भावार्थ-भगवान् श्रीकृष्ण (गोपालनन्दन) ने सभी उपनिषद् रूपी गायों से गीता रूपी दूध का दोहन किया, जिसका पान अर्जुन रूपी बुद्धिमान बछड़े ने किया।

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रसंग्रहैः।

या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिः सृता॥2॥

भावार्थ-स्वयं पद्मनाभ भगवान विष्णु के मुखकमल से निकलने वाली श्रीमद्भगवद्गीता का जिसने अच्छी प्रकार से गान कर लिया, उसे अन्य शास्त्रों के विस्तार (ज्ञान) की क्या आवश्यकता है।

गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम्।

गीताज्ञानमुपाश्रित्य त्रील्लोकान् पालयाम्यहम्॥3॥

भावार्थ-मैं गीता के आश्रम में रहता हूँ। गीता ही मेरा श्रेष्ठ (उत्तम) घर है। गीता के ज्ञान का आश्रय लेकर तीनों लोकों के नियमों का पालन करता हूँ।

HBSE 11th Class Sanskrit सत्त्वमाहो रजस्तमः Important Questions and Answers

अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणि

I. अधोलिखितान् श्लोकान् पठित्वा एतदाधारितानाम् प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत।

(निम्नलिखित श्लोकों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए)

1. त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा।

सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु॥

(i) श्रद्धा कतिविधा भवति?

(ii) देहिनां का स्वभावजा भवति?

(iii) त्रिविधा-श्रद्धा नामानि लिखत।

उत्तराणि:

(i) श्रद्धा त्रिविधा भवति।

(ii) देहिनां श्रद्धा स्वभावजा भवति।

(iii) त्रिविधा-श्रद्धा नामानि-सात्त्विकी, राजसी, तामसी च अस्ति।

2. आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः।

यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु॥

(i) आहारः कतिविधिः भवति?

(ii) यज्ञस्तपस्तथा दानं कस्य भेदम् अस्ति?

(iii) आहारः कस्य प्रियः?

उत्तराणि:

(i) आहारः त्रिविधिः भवति।

(ii) यज्ञस्तपस्तथा दानं आहारस्य भेदम् अस्ति।

(iii) आहारः सर्वस्य प्रियः।

3. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्।

स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाड्मयं तप उच्यते॥

(i) कीदृशं वाक्यं वाङ्मयं तप उच्यते?

(ii) स्वाध्यायाभ्यसनं कीदृशं तप उच्यते?

(iii) सत्यं प्रियहितं च किम् अस्ति?

उत्तराणि:

(i) अनुद्वेगकरं वाक्यं वाङ्मयं तप उच्यते ।

(ii) स्वाध्यायाभ्यसनं वाङ्मयं तप उच्यते।

(iii) सत्यं प्रियहितं च वाक्यं अस्ति।

II. रिक्त स्थानानि पूरयत

(रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए)

(i) सत्त्वानुरूपा सर्वस्य ………………… भवति भारत।

(ii) अनुद्वेगकरं वाक्यं ………………. प्रियहितं च यत्।

(iii) श्रद्धया परया तप्तं ………………. तत् त्रिविधं नरैः।

(iv) दातव्यमिति यद्दानं दीयते ……………..।

(v) ………………… यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते।

उत्तराणि:

(i) सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत।

(ii) अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्।

(iii) श्रद्धया परया तप्तं तपः तत् त्रिविधं नरैः।

(iv) दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे।

(v) अदेशकाले यदानमपात्रेभ्यश्च दीयते।

बहुविकल्पीय-वस्तुनिष्ठ प्रश्नाश्च

III. अधोलिखित दश प्रश्नानां प्रदत्तोत्तरविकल्पेषु शुद्धविकल्पं लिखत

(निम्नलिखित दस प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से शुद्ध विकल्प लिखिए)

1. देहिनां स्वभावजा त्रिविधा का भवति?

(A) गुणा

(B) आहारा:

(C) श्रद्धा

(D) अश्रद्धा

उत्तरमू:

(C) श्रद्धा

2. सत्यं प्रियहितं वाक्यं कीदृशं तप उच्यते?

(A) सात्त्विकं

(B) तामसिकं

(C) राजसिकं

(D) वाड्मयं

उत्तरमू:

(D) वाड्मयं

3. देशे काले च दीयते दानं कीदृशम्?

(A) सात्त्विकं

(B) असात्त्विकं

(C) राजसिकं

(D) तामसिकं

उत्तरम्:

(A) सात्त्विकं

4. ‘वाङ्मयम्’ अस्य सन्धिविच्छेदः अस्ति

(A) वाङ् + मयम्

(B) वाक् + मयम्

(C) वड्म् + मयम्

(D) वाङ्म + मम्

उत्तरम्:

(B) वाक् + मयम्

5. “तपः + तत्’ अत्र सन्धियुक्त पदम् अस्ति

(A) तपोतत्

(B) तपः तत्

(C) तपस्तत्

(D) तपसतत्

उत्तरम्:

(C) तपस्तत्

6. ‘अशास्त्रविहितम्’ अत्र कः समासः?

(A) तत्पुरुषः

(B) नञ् तत्पुरुषः

(C) अव्ययीभावः

(D) कर्मधारयः

उत्तरम्:

(B) नञ्तत्पुरुषः

7. ‘स्निग्धाः’ इति पदस्य प्रकृति-प्रत्यय विभागः अस्ति

(A) स्निह् + शतृ

(B) स्निह् + ठञ्

(C) स्निह् + ठक्

(D) स्निह् + क्त

उत्तरम्:

(D) स्निह् + क्त

8. ‘देह + इनि’ पुंल्लिंग षष्ठी बहुवचने निष्पन्न रूप अस्ति।

(A) देहिनाम

(B) देहिनान्

(C) देहिनाम्

(D) देहानाम्

उत्तरम्:

(C) देहिनाम्

9. ‘अस्निग्धाः’ इति पदस्य विलोमपदं पाठे किं प्रयुक्तम्?

(A) अरस्याः

(B) स्निग्धाः

(C) मधुराः

(D) प्रियाः

उत्तरम्:

(B) स्निग्धाः

10. ‘पवित्रम्’ इति पदस्य पर्याय पदं पाठे किं प्रयुक्तम्?

(A) शौचम्

(B) स्वच्छम्

(C) शुद्धम्

(D) प्रकाशितं

उत्तरम्:

(A) शौचम्

IV. निर्देशानुसारं रिक्तस्थानानि पूरयत

(निर्देश के अनुसार रिक्त स्थान को पूरा कीजिए)

(क)

(i) ‘तद्दानम्’ अस्य सन्धिविच्छेदः ……………… अस्ति।

(ii) ‘प्रियहितम्’ इति पदस्य विग्रहः ………. अस्ति ।

(iii) ‘स्निग्धा आहाराः’ अत्र विशेष्य पदम् ……………… अस्ति।

उत्तराणि:

(i) तत् + दानम्,

(ii) प्रियं च हितं च,

(iii) आहाराः।

(ख)

(i) ‘अमेध्यंः भोजनं’ इति पदस्य विशेषणपदम् ……………. अस्ति।

(ii) ‘अहिंसाम्’ इति पदस्य विलोमपदम् ………… अस्ति।

(iii) ‘ब्राह्मणः’ इति पदस्य पर्यायपदम् …………….. अस्ति।

उत्तराणि:

(i) अमेध्यं,

(ii) हिंसाम्,

(iii) द्विजः।

(ग) अधोलिखितपदानां संस्कृत वाक्येषु प्रयोग करणीयः

(निम्नलिखित पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए)

(i) देहिनां,

(ii) त्रिविधः,

(ii) सात्त्विकं।

उत्तराणि:

(i) देहिनां (शरीरधारियों के)-देहिनां श्रद्धा त्रिविधा भवति।

(ii) त्रिविधः (तीन प्रकार की)-सर्वस्य प्रियः आहारः त्रिविधः भवति।।

(iii) सात्त्विकं (सत्त्व से युक्त)-देशे काले दीयते दानं सात्त्विकं स्मृतम् ।

श्लोकों के सरलार्थ एवं भावार्थ

1. त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा।

सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु॥

अन्वय-देहिनां स्वभावजा सा श्रद्धा त्रिविधा भवति, सात्त्विकी, राजसी तामसी एव च इति । तां च शृणु।

शब्दार्थ-श्रद्धा = (श्रत् + धा + अ + टाप्) आस्था/निष्ठा। देहिनाम् = (देह + इनि) जीवों की। स्वभावजा = (स्वभावात् जायते इति, स्त्री.) स्वभाव से उत्पन्न। सात्त्विकी = (सत्त्व + ठ, स्त्री.) सत्त्वगुण से युक्त, वास्तविक। राजसी = (रजसा निर्मितम्-अण् स्त्री.) रजोगुण से प्रभावित/युक्त । तामसी = अज्ञानी, प्रकृति के तीनों गुणों में से एक।

प्रसंग-प्रस्तुत श्लोक ‘शाश्वती प्रथमो भागः’ पुस्तक के अन्तर्गत ‘सत्त्वमाहो रजस्तमः’ नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ मूल रूप से श्रीमद्भगवद्गीता के सत्रहवें अध्याय से संकलित है।

सन्दर्भ-निर्देश-श्रीकृष्ण अर्जुन को श्रद्धा तथा सत्त्व-रजस् एवं तमस तीनों गुणों से सम्बन्धित उपदेश देते हुए कहते हैं

सरलार्थ-शरीरधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा (निष्ठा, आस्था) तीनों प्रकार की हो सकती है सत्त्वोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो।

भावार्थ-जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। उस स्वभाव के अनुसार जीव की संगति शाश्वत चलती रहती है। स्वभाव के अनुसार ही उसकी श्रद्धा, निष्ठा (आस्था) बनती है जो कि तीन प्रकार की है-सत्त्वोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। दर्शन में इन्हें सत्त्व, रजस् एवं तमस, तीन गुणों के नाम से जाना जाता है।

2. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत।

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः॥

अन्वय-भारत! सत्त्व-अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति । यत् श्रद्धः सः एव सः अयं पुरुषः श्रद्धामयः।

शब्दार्थ-सत्त्वानुरूपा = सत्त्व के अनुरूप। यच्छ्रद्धः = जिसकी श्रद्धा है, वह (यस्य श्रद्धा (भवति) सः)।

प्रसंग-प्रस्तुत श्लोक ‘शाश्वती प्रथमो भागः’ पुस्तक के अन्तर्गत ‘सत्त्वमाहो रजस्तमः’ नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ मूल रूप से श्रीमद्भगवद्गीता के सत्रहवें अध्याय से संकलित है।

सन्दर्भ-निर्देश-प्रस्तुत श्लोक में श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि गुणों के अनुसार ही मनुष्य में श्रद्धा का निर्माण होता है।

सरलार्थ-हे भारत! (अर्जुन) विभिन्न गुणों के अन्तर्गत अपने-अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा गया है।

भावार्थ-प्रत्येक मनुष्य चाहे जिस प्रकार का हो, उसमें एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, परन्तु उस श्रद्धा का निर्माण उसके स्वाभाविक गुणों के अनुरूप ही होता है। अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही उसके जीवन के आचरण होते हैं। यदि उसकी श्रद्धा सात्त्विक है तो वह सदाचारी तथा धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। यदि उसकी श्रद्धा राजसिक व तामसिक होगी तो वह ऐश्वर्यपूर्ण तथा अहंकारी प्रवृत्ति का होगा।

3. यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः।

प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥

अन्वय-सात्त्विका देवान् राजसाः यक्ष, रक्षांसि अन्ये तामसा जनाः च प्रेतान् भूतगणान् यजन्ते।

शब्दार्थ-यजन्ते = ( यज् आत्मनेपद) यज्ञ करते हैं, पूजते हैं। सात्त्विका = सत्त्व गुण में स्थित व्यक्ति। देवान् = देवताओं को। यक्ष रक्षांसि = यक्ष तथा असुरगणों को। राजसाः = रजोगुण में स्थित मनुष्य। प्रेतान् = प्रेतात्माओं को। भूतगणांश्चान्ये = भूतों या प्रेतों को। तामसा = तमोगुण में स्थित व्यक्ति । जनाः = लोग।

प्रसंग-प्रस्तुत श्लोक ‘शाश्वती प्रथमो भागः’ पुस्तक के अन्तर्गत सत्त्वमाहो रजस्तमः’ नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ मूल रूप से श्रीमद्भगवद्गीता के सत्रहवें अध्याय से संकलित है।

सन्दर्भ-निर्देश-प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि अपने गुणों की प्रवृत्ति के अनुसार ही मनुष्य की भिन्न-भिन्न इष्ट के प्रति आस्था होती है।

सरलार्थ-सत्त्वगुण में आस्था रखने वाले लोग देवताओं को, रजोगुण में आस्था रखने वाले लोग यक्ष-राक्षसों को तथा तमोगुण में आस्था रखने वाले लोग मृतात्माओं तथा भूतों को पूजते (यज्ञ करते) हैं।

भावार्थ-भाव यह है कि जो लोग सतोगुणी हैं, वे सामान्यतया देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में विष्णु, शिव तथा ब्रह्मादि हो सकते हैं। इसी प्रकार जो रजोगणी हैं, वे यक्ष-राक्षसों की पूजा करते हैं। सामान्यतया वे किसी शक्तिशाली व्यक्ति की ईश्वर के रूप में पूजा करते हैं। जो लोग तमोगुणी हैं, वे भूत-प्रेतों की पूजा करते हैं।

4. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः।

दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः।।

अन्वय-ये दम्भ-अहंकारसंयुक्ताः कामराग-बलान्विता जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तपः तपयन्ते।

शब्दार्थ-दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः = दम्भ और अहंकार से युक्त। कामराग = कामवासना तथा आसक्ति। बलान्विताः = बलपूर्वक प्रेरित होकर । अशास्त्रविहितं = शास्त्र द्वारा विधान न किया गया।

प्रसंग-प्रस्तुत श्लोक ‘शाश्वती प्रथमो भागः’ पुस्तक के अन्तर्गत ‘सत्त्वमाहो रजस्तमः’ नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ मूल रूप से श्रीमद्भगवद्गीता के सत्रहवें अध्याय से संकलित है।

सन्दर्भ-निर्देश-इस श्लोक में बताया गया है कि अहंकारी व्यक्ति हमेशा शास्त्रविरुद्ध कार्य करता है।

सरलार्थ (जो) लोग दम्भ और अहंकार से संयुक्त होकर, कामवासना तथा आसक्ति से बलपूर्वक प्रेरित होकर शास्त्र द्वारा विधान न किए गए कठोर तपस्या और व्रत को करते हैं।

भावार्थ-भाव यह है कि अहंकारी व्यक्ति अपने अहंकार के मद में अपनी वासना एवं आसक्ति की पूर्ति के लिए प्रायः ऐसा कार्य करते हैं जिसे शास्त्र तथा समाज अनुमति नहीं देता। ऐसा करने से कभी-कभी न केवल उनके शरीर को ही हानि पहुँचती है, अपितु उनके शरीर में विद्यमान परमात्म-शक्ति को भी कष्ट पहुँचता है।

5. आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः।

यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु॥

अन्वय-सर्वस्य प्रियः आहारः तु अपि त्रिविधः भवति। यज्ञः तपः तथा दानं तेषां इदं भेदं शृणु। .

शब्दार्थ-आहारः = भोजन। सर्वस्य = सबका। त्रिविधिः = तीन प्रकार का। प्रियः = प्यारा। यज्ञः = यज्ञ । तपः = तपस्या। शृणु = (शु + श्रवणे) श्रवण करना, सुनना।

प्रसंग-प्रस्तुत श्लोक ‘शाश्वती प्रथमो भागः’ पुस्तक के अन्तर्गत ‘सत्त्वमाहो रजस्तमः’ नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ मूल रूप से श्रीमद्भगवद्गीता के सत्रहवें अध्याय से संकलित है।

सन्दर्भ-निर्देश- इस श्लोक में प्रकृति के गुणों के आधार पर व्यक्ति के तीन प्रकार के आहारों के विषय में बताया गया है।

सरलार्थ-प्रत्येक व्यक्ति का प्रिय भोजन भी तीन प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो।

भावार्थ-भाव यह है कि प्रकृति के भिन्न-भिन्न गुणों के आधार पर भोजन, यज्ञ, तपस्या तथा दान में अन्तर होता है। इस अन्तर को केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ सकता है।

6. आयुः सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः।

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः॥

अन्वय-आयुः-सत्त्व-बल-आरोग्य-सुख-प्रीति-विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः हृद्या थराः सात्त्विक-प्रियाः आहाराः (भवति)।

शब्दार्थ-विवर्धनाः = बढ़ाने वाले। रस्याः = (रस् + यत्) रस वाले, रुचिकर। स्निग्धाः = (स्निह् + क्त).चिकने। स्थिराः = (स्था + किरच्) ठहरने वाले । हृद्याः = (हृद् + यत्) हृदय को प्रिय लगने वाले। सात्त्विकप्रियाः = (सात्त्विकानां प्रियाः) सात्त्विकों के प्रिय। आयः सत्त्वबलारोग्य = (आयुश्च सत्त्वं च बलं च आरोग्यञ्च) आयु सत्त्व बल आरोग्य। .

प्रसंग-प्रस्तुत श्लोक ‘शाश्वती प्रथमो भागः’ पुस्तक के अन्तर्गत ‘सत्त्वमाहो रजस्तमः’ नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ मूल रूप से श्रीमद्भगवद्गीता के सत्रहवें अध्याय से संकलित है।

सन्दर्भ-निर्देश-इस श्लोक में सतोगुणी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के भोजन के विषय में बताया गया है।

सरलार्थ-जो भोजन सतोगुणी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को प्रिय होता है, वह आयु बढ़ाने वाला, सात्त्विक बल, स्वास्थ्य सुख तथा संतुष्टि प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध (चिकना), हृदय को भाने वाला तथा स्थिर होता है।

भावार्थ-कहने का भाव यह है कि भोजन का मुख्य उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुँचाना है। ऐसे भोजन के अन्तर्गत दूध, दही, गेहूँ, चावल, फल तथा सब्जियाँ हैं । ऐसा भोजन सतोगुणी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को अत्यन्त प्रिय होता है।

7. कट्वाललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः।

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः॥

अन्वय-कटु-अम्ल-लवण-अतिउष्ण-रूक्ष-विदाहिनः आहाराः राजसस्य इष्टा। दुःख-शोक-आमय प्रदाः (भवन्ति)।

शब्दार्थ-कट्वाललवणात्युष्ण = (कटुश्च, अम्लः च लवणः च अत्युष्णः च) कड़वे, खट्टे, अति लवणयुक्त, बहुत गर्म । तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः = तीखे, सूखे और बहुत दाह पैदा करने वाले। इष्टा = (इष् + क्त) अभिलषित, चाहे गए ।

प्रसंग-प्रस्तुत श्लोक ‘शाश्वती प्रथमो भागः’ पुस्तक के अन्तर्गत ‘सत्त्वमाहो रजस्तमः’ नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ मूल रूप से श्रीमद्भगवद्गीता के सत्रहवें अध्याय से संकलित है।

सन्दर्भ-निर्देश-प्रस्तुत श्लोक में रजोगुणी प्रवृत्ति के लोगों के आहार तथा उसके हानि-लाभ के विषय में बताया गया है। .

सरलार्थ-कड़वे, खट्टे, अत्यधिक नमकयुक्त, बहुत गर्म, तीखे, सूखे और बहुत दाह जलन पैदा करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुःख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं।

भावार्थ- भाव यह है कि जो भोजन कटु, बहुत नमकीन तथा अत्यधिक गर्म होता है। वह आमाशय की उष्णता को कम करके रोग उत्पन्न करता है।

8. यातयामं गतरसं पूतिं पर्युषितं च यत्।

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्॥

अन्वय-यातयामं गतरसं पूर्ति पर्युषितम् उच्छिष्टम अपि अमेध्यं च यत् भोजनं तत् तामसप्रियम्।।

शब्दार्थ-यातयामम् = (यातः यामः यस्य तत्) आधा पका हुआ। गतरसम् = (गतः रसः यस्मात्) रस रहित। पूति = (पूय् + क्तिन्) दुर्गन्धयुक्त। पर्युषितम् = (परि + वस् + क्त) बासी। उच्छिष्टम् = (उत् + शिष् + क्त) शेष, बचा हुआ, जूठा। अमेध्यम् = (न मेध्यम्) अपवित्र, अस्वच्छ।

प्रसंग-प्रस्तुत श्लोक ‘शाश्वती प्रथमो भागः’ पुस्तक के अन्तर्गत ‘सत्त्वमाहो रजस्तमः’ नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ मूल रूप से श्रीमद्भगवद्गीता के सत्रहवें अध्याय से संकलित है।

सन्दर्भ-निर्देश-प्रस्तुत श्लोक में तमोगुणी प्रवृत्ति वाले लोगों के भोजन तथा उसके हानि-लाभ के विषय में बताया गया है।

सरलार्थ-आधा पका हुआ, रसरहित, दुर्गन्धयुक्त, बासी, शेष बचा हुआ अथवा जूठा तथा अपवित्र व अस्वच्छ भोजन तमोगुणी लोगों को प्रिय होता है।

भावार्थ-कहने का भाव यह है कि तामसी भोजन अनिवार्यताः बासी होता है। प्रायः खाने से तीन घंटे पूर्व बना भोजन तामसी माना जाता है। जूठा भोजन भी तामसी माना गया है। अतः उसे उसी अवस्था में ग्रहण किया जा सकता है, जब वह प्रसाद के … रूप में हो।

9. देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम्।

ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते॥

अन्वय-देव-द्विज-गुरु-प्राज्ञ-पूजनं शौचम् आर्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तपः उच्यते।

शब्दार्थ-देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनम् = (देवद्विजगुरुप्राज्ञानां पूजनं) देवता, ब्राह्मण, गुरु और विद्वान् का पूजन। शौचम् = (शुचेर्भावः अण्) पवित्रता । आर्जवम् = (ऋजु + अण्) सरलता, स्पष्टवादिता । ब्रह्मचर्यम् = (ब्रह्मणि चर्या यस्य यत्) ब्रह्मचर्य। शारीरिम् = (शरीर + अण्) शारीरिक, दैहिक। उच्यते = कहा जाता है।

प्रसंग-प्रस्तुत श्लोक ‘शाश्वती प्रथमो भागः’ पुस्तक के अन्तर्गत ‘सत्त्वमाहो रजस्तमः’ नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ मूल रूप से श्रीमद्भगवद्गीता के सत्रहवें अध्याय से संकलित है।

सन्दर्भ-निर्देश-प्रस्तुत श्लोक में श्रीकृष्ण अर्जुन को शारीरिक तपस्या के विषय में बताते हुए कहते हैं कि

सरलार्थ-देवता, ब्राह्मण, गुरु और विद्वान् का पूजन पवित्रता, सरलता अथवा स्पष्टवादिता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा शारीरिक तपस्या कहा जाता है।

भावार्थ-भाव यह है कि देवों, योग्य ब्राह्मणों, गुरु तथा माता-पिता जैसे गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। इसके साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन तथा अहिंसामय जीवन व्यतीत करना चाहिए।

10. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्।

स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाड्मयं तप उच्यते॥

अन्वय-यत् सत्यं प्रियहितं अनुद्वेगकरं च वाक्यं स्वाध्यायाभ्यसनं च एव वाङ्मयं तपः उच्यते। .

शब्दार्थ-अनुद्वेगकरं = (न उद्वेगकरम् ) उत्तेजित नहीं करने वाला। प्रियहितम् = (प्रियं च हिंत च) प्रिय और हितकारी। स्वाध्यायाभ्यसनम् = (स्वाध्यायः च अभ्यसनम् ) स्वाध्याय और अभ्यास । वाड्मयम् = (वाच् + मयट्) वाणी से युक्त, वाचिक।

प्रसंग-प्रस्तुत श्लोक ‘शाश्वती प्रथमो भागः’ पुस्तक के अन्तर्गत ‘सत्त्वमाहो रजस्तमः’ नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ मूल रूप से श्रीमद्भगवद्गीता के सत्रहवें अध्याय से संकलित है। …

सन्दर्भ-निर्देश-इस श्लोक में वाणी की तपस्या के विषय में बताया गया है।

सरलार्थ-सत्य, प्रिय और हितकारी एवं अन्यों को उत्तेजित न करने वाले वाक्य बोलना और स्वाध्याय तथा उसका नियमित अभ्यास-यही वाणी की तपस्या है।

भावार्थ-व्यक्ति को ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए जो दूसरों के मन को क्षुब्ध करे। इसके साथ ही वाणी ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों के लिए प्रिय एवं हितकारी हो। व्यक्ति वेद, पुराण आदि शास्त्रों का स्वयं अध्ययन करे तथा उसे जीवन में उतारते हुए उसका अभ्यास भी करे।

11. मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः।

भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते॥

अन्वय-मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम्-आत्म-विनिग्रहः भाव-संशुद्धि इति मानसं तपः उच्यते।

शब्दार्थ-सौम्यत्वं = (सौम्य + त्व) सौम्यता। आत्मविनिग्रहः = (आत्मनः विनिग्रहः) आत्मनियन्त्रण। भावसंशुद्धि = स्वभाव का शुद्धिकरण । मानसम् = मन की।

प्रसंग-प्रस्तुत श्लोक ‘शाश्वती प्रथमो भागः’ पुस्तक के अन्तर्गत ‘सत्त्वमाहो रजस्तमः’ नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ मूल रूप से श्रीमद्भगवद्गीता के सत्रहवें अध्याय से संकलित है।

सन्दर्भ-निर्देश-प्रस्तुत श्लोक में मानसिक तपस्या के विषय में बताया गया है।

सरलार्थ-मन की संतुष्टि, सौम्यता, गम्भीरता, आत्मनियंत्रण (संयम), स्वभाव का शुद्धिकरण, ये मन की तपस्या कही जाती हैं।

भावार्थ-भाव यह है कि मनुष्य को अपनी इन्द्रियों को नियन्त्रण में रखना चाहिए। इन्द्रियों के सुख के विचार को मन से अलग करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने व्यवहार में कपट से रहित होना चाहिए। इन उपायों से उसे अपने जीवन को शुद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए। उपरोक्त गुण मानसिक तपस्या के अन्तर्गत आते हैं।

12. श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्रिविधं नरैः।

अफलाकाक्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते॥

अन्वय-अफलाकाङ्किभिः युक्तैः नरैः तप्तं परया श्रद्धा त्रिविधं तपः सात्त्विकम् परिचक्षते।

शब्दार्थ-परया = दिव्य, दैवीय। तप्तम् = किया गया। त्रिविधं = तीन प्रकार का। अफलाकाक्षिभिः = फल की इच्छा न करने वाला। परिचक्षते = (परि + चक्ष, आत्मनेपद) कहा जाता है।

प्रसंग-प्रस्तुत श्लोक ‘शाश्वती प्रथमो भागः’ पुस्तक के अन्तर्गत ‘सत्त्वमाहो रजस्तमः’ नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ मूल रूप से श्रीमद्भगवद्गीता के सत्रहवें अध्याय से संकलित है।

सन्दर्भ-निर्देश-प्रस्तुत श्लोक में सात्त्विक तपस्या के विषय में बताया गया है।

सरलार्थ-फल की इच्छा न करने वाले, केवल परमेश्वर में प्रवृत्त, लोगों द्वारा दिव्य श्रद्धा से सम्पन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्त्विक तपस्या कहलाती है।

भावार्थ-भाव यह है कि वाचिक, शारीरिक तथा मानसिक तपस्या यदि बिना किसी फल की इच्छा से की जाए तो वही सात्त्विक तपस्या है।

13. सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत्।।

क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्॥

अन्वय-यत् तपः दम्भेन सत्कार-मान-पूजार्थं च एव क्रियते, तद् चलम्-अध्रुवं राजसं प्रोक्तम्।

शब्दार्थ-सत्कारमानपूजार्थं = सत्कार, मान और पूजा के लिए। दम्भेन = घमंड से। चलम् = चलायमान । अध्रुवम् = क्षणिक, अस्थिर।

प्रसंग-प्रस्तुत श्लोक ‘शाश्वती प्रथमो भागः’ पुस्तक के अन्तर्गत ‘सत्त्वमाहो रजस्तमः’ नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ मूल रूप से श्रीमद्भगवद्गीता के सत्रहवें अध्याय से संकलित है।

सन्दर्भ-निर्देश-प्रस्तुत श्लोक में रजोगुणी तपस्या के विषय में बताया गया है।

सरलार्थ-जो तपस्या घमण्ड से, सत्कार-सम्मान एवं पूजा कराने के लिए की जाती है, वह राजसी (रजोगुणी) तपस्या कहलाती है, यह चलायमान, चंचल और अस्थिर होती है।

भावार्थ-भाव यह है कि अन्य लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने तथा सम्मान एवं सत्कार-प्राप्ति के लिए की जाने वाली तपस्या रजोगुणी तपस्या है। रजोगुणी लोग अपने अधीन रहने वाले लोगों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। ऐसी तपस्या के फल क्षणिक एवं अस्थायी होते हैं।

14. मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः।

परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्।

अन्वय-मूढग्राहेण आत्मनः पीडया परस्य उत्सादनार्थं वा यत् तपः क्रियते तत् तामसम् उदाहृतम्।

शब्दार्थ-मूढग्राहेण = मूर्खतावश । आत्मनः पीडया = आत्म-पीडन। परस्य = दूसरों को। उत्सादनार्थम् = नाश करने के लिए। तामसम् = तमोगुणी। उदाहृतम् = कहलाती है।

प्रसंग-प्रस्तुत श्लोक ‘शाश्वती प्रथमो भागः’ पुस्तक के अन्तर्गत ‘सत्त्वमाहो रजस्तमः’ नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ . मूल रूप से श्रीमद्भगवद्गीता के सत्रहवें अध्याय से संकलित है।

सन्दर्भ-निर्देश-प्रस्तुत श्लोक में तमोगुणी तपस्या के विषय में बताया गया है।

सरलार्थ-मूर्खतावश आत्म-उत्पीड़न तथा दूसरों के नाश अथवा हानि पहुँचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वह तामसी (तमोगुणी) तपस्या कहलाती है।

भावार्थ-भाव यह है कि तमोगुणी तपस्या प्रायः अपनी प्रसिद्धि एवं दूसरों के विनाश के लिए की जाती है। हिरण्यकशिपु, रावण आदि की तपस्या तमोगुणी तपस्या के उदाहरण हैं। इन्होंने ब्रह्मा जी तथा शिव जी को प्रसन्न करके शक्ति एवं प्रसिद्धि तो प्राप्त की थी, परन्तु भगवान् द्वारा ही विनाश को प्राप्त हुए।

15. दातव्यमिति यहानं दीयतेऽनुपकारिणे।

देशे काले च पात्रे च तदानं सात्त्विकं स्मृतम्॥

अन्वय-यत् दानं दातव्यम् इति अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च दीयते तत् दानं सात्त्विकं स्मृतम्।

शब्दार्थ-दातव्यम = (दा+तव्यत) देने योग्य। अनपकारिणे = (न उपकारिणे) उपकार न करने वाले को।देशे = उचित स्थान में। काले = उचित समय में। पात्रे = उपयुक्त स्थान में। स्मृतम् = माना जाता है।

प्रसंग-प्रस्तुत श्लोक ‘शाश्वती प्रथमो भागः’ पुस्तक के अन्तर्गत ‘सत्त्वमाहो रजस्तमः’ नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ मूल रूप से श्रीमद्भगवद्गीता के सत्रहवें अध्याय से संकलित है।

सन्दर्भ-निर्देश-प्रस्तुत श्लोक में दान की विधि एवं सात्त्विक दान के विषय में बताया गया है।

सरलार्थ-जो (दान) कर्तव्य समझकर, प्रत्युकार की भावना के बिना उचित स्थान तथा समय में और सुयोग्य व्यक्ति को दिया। गया दान है, वह सात्त्विक दान माना जाता है।

भावार्थ-कहने का भाव यह है कि ‘मुझे दान करना चाहिए’ ऐसा मानकर किसी भी प्रकार की प्राप्ति की इच्छा के बिना किसी तीर्थ स्थान पर चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण आदि के समय में योग्य व्यक्ति को दिया गया दान सात्त्विक दान है।

16. यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः।

दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्॥

अन्वय-यतु प्रत्युपकारार्थम् फलम्-उद्दिश्य वा पुनः परिक्लिष्टं च यत् दानं दीयते तत् राजसम् स्मृतम्।

शब्दार्थ-प्रत्युपकारार्थम् = प्रत्युपकार के लिए। परिक्लिष्टं = क्लेशयुक्त । तद्दानं = (तत् + दानम्) वह दान। राजसम् = रजोगुणी।

प्रसंग-प्रस्तुत श्लोक ‘शाश्वती प्रथमो भागः’ पुस्तक के अन्तर्गत ‘सत्त्वमाहो रजस्तमः’ नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ मूल रूप से श्रीमद्भगवद्गीता के सत्रहवें अध्याय से संकलित है।

सन्दर्भ-निर्देश-प्रस्तुत श्लोक में रजोगुणी दान के विषय में बताया गया है।

सरलार्थ-लेकिन जो दान प्रत्युपकार के लिए, फल की इच्छा से अथवा क्लेशपूर्वक दिया जाता है, वह दान रजोगुणी (राजस्) माना जाता है।

भावार्थ-भाव यह है कि जो दान यह समझकर दिया जाता है कि दान देने वाला तेरा उपकार करेगा अथवा दान देने से मुझे लाभ होगा या दवाब में आकर दिया गया दान रजोगुणी दान कहलाता है।

17. अदेशकाले यहानमपात्रेभ्यश्च दीयते।

असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्॥

अन्वय-यत् दानम् अदेशकाले असत्कृतम् अवज्ञातम् अपात्रेभ्यः च दीयते तत् तामसम् उदाहृतम्।

शब्दार्थ-अदेशकाले = अशुद्ध स्थान एवं अशुद्ध समय में। अपात्रेभ्यः = अयोग्य व्यक्तियों को। असत्कृतम् = सत्कार के बिना। अवज्ञातम् = अनादर युक्त, अवज्ञा। उदाहृतम् = (उत् + आ + हृ + क्त) कहा गया है।

प्रसंग-प्रस्तुत श्लोक ‘शाश्वती प्रथमो भागः’ पुस्तक के अन्तर्गत ‘सत्त्वमाहो रजस्तमः’ नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ मूल रूप से श्रीमद्भगवद्गीता के सत्रहवें अध्याय से संकलित है।

सन्दर्भ-निर्देश-प्रस्तुत श्लोक में दान के विषय में बताते हुए कहा गया है कि

सरलार्थ-जो दान किसी अनुचित स्थान पर, अनुचित समय में किसी अयोग्य पात्र को सत्कार के बिना अवज्ञापूर्वक अथवा अनादरयुक्त विधि से दिया जाता है, वह दान तमोगुणी (तामसी) दान कहा गया है।

भावार्थ-भाव यह है कि अशुद्ध स्थान से अयोग्य व्यक्ति को दिया गया दान तामसी दान कहलाता है। इसके साथ यदि दान में आदर की भावना न हो या तिरस्कार के साथ दान दिया जाए तो वह दान भी तमोगुणी दान कहलाता है।

सत्त्वमाहो रजस्तमः (वाणी (सरस्वती) का वसन्त गीत) Summary in Hindi

श्रीमद्भगवद्गीता का दैवीय संदेश किसी जाति, धर्म, सम्प्रदाय अथवा देश-विशेष के लिए उपादेय नहीं है। इसका अमूल्य एवं अमर उपदेश सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक है। गीता के उपदेश का अनुसरण करके मनुष्य अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर देवत्व (श्रेष्ठत्व) को प्राप्त कर सकता है। श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश जीवन के उच्चतम आदर्श को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। भारतीय मनीषियों ने इस ग्रन्थ रत्न को उपनिषदों के सार के रूप में स्वीकार किया है।

हृदय की दुर्बलता पर विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन के समान ही गीता का रसपान करने वाले पाठकों को इस लोक और परलोक के सुखों की प्राप्ति सम्भव है। दार्शनिक चिन्तन, भक्ति-वर्णन एवं कर्मनिष्ठा के द्वारा गीता सम्पूर्ण विश्व में सबसे अधिक प्रतिष्ठित स्वरूप को प्राप्त कर चुकी है। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य में सत्त्व, रजस् तथा तमस्, तीनों गुण पाए जाते हैं, परन्तु प्रबलता किसी एक गुण की होती है। इसी क्रम में सात्त्विक, राजसिक एवं तामसिक श्रद्धा; सात्त्विक, राजसिक एवं तामसिक भोजन, तपस्या तथा सात्त्विक, राजसिक एवं तामसिक दान की विधि एवं उनके स्वरूपों का वर्णन किया गया है।

![]()

![]()

![]()