Haryana State Board HBSE 11th Class Geography Important Questions Chapter 14 महासागरीय जल संचलन Important Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Geography Important Questions Chapter 14 महासागरीय जल संचलन

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

भाग-I : सही विकल्प का चयन करें

1. महासागरों की सतह पर एक-साथ भिन्न-भिन्न लंबाई व दिशाओं वाली तरंगों के समूह को कहते हैं-

(A) स्वेल

(B) ‘सी’

(C) सर्फ

(D) बैकवाश

उत्तर:

(B) ‘सी’

2. किस महासागर में पवनों की दिशा बदलते ही धाराओं की दिशा बदल जाती है?

(A) हिंद महासागर में

(B) अंध महासागर में

(C) प्रशांत महासागर में

(D) आर्कटिक महासागर में

उत्तर:

(D) आर्कटिक महासागर में

3. तटीय भागों में टूटती हुई तरंगें कहलाती हैं-

(A) स्वेल

(B) ‘सी’

(C) सर्फ

(D) बैकवाश

उत्तर:

(C) सर्फ

4. क्यूरोशियो धारा उत्पन्न होती है-

(A) अटलांटिक महासागर में

(B) प्रशांत महासागर में

(C) हिंद महासागर में

(D) आर्कटिक महासागर में

उत्तर:

(B) प्रशांत महासागर में

5. सारगैसो सागर स्थित है-

(A) प्रशांत महासागर में

(B) दक्षिणी ध्रुव के पास

(C) भूमध्य सागर के पास

(D) अटलांटिक महासागर के मध्य में

उत्तर:

(D) अटलांटिक महासागर के मध्य में

6. निम्नलिखित में से कौन-सी धारा अटलांटिक महासागर में नहीं बहती?

(A) गल्फ स्ट्रीम

(B) लैब्रेडोर की धारा

(C) हंबोल्ट धारा

(D) फाकलैंड की धारा

उत्तर:

(C) हंबोल्ट धारा

7. निम्नलिखित में से कौन-सी गर्म धारा है?

(A) लैब्रेडोर की धारा

(B) फाकलैंड की धारा

(C) क्यूराइल की धारा

(D) फ्लोरिडा की धारा

उत्तर:

(D) फ्लोरिडा की धारा

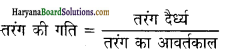

8. दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की दूरी कहलाती है-

(A) तरंग काल

(B) तरंग गति

(C) तरंग दैर्ध्य

(D) तरंग आवृत्ति

उत्तर:

(C) तरंग दैर्ध्य

9. निम्नलिखित में से कौन-सी समुद्री धारा ‘यूरोप का कंबल’ के उपनाम से जानी जाती है?

(A) कनारी

(B) बेंगुएला

(C) इरमिंजर

(D) गल्फ स्ट्रीम

उत्तर:

(D) गल्फ स्ट्रीम

10. कालाहारी मरुस्थल के पश्चिम में कौन-सी धारा बहती है? ।

(A) कनारी

(B) बेंगुएला

(C) इरमिंजर

(D) गल्फ स्ट्रीम

उत्तर:

(B) बेंगुएला

11. जापान व ताइवान के पूर्व में कौन-सी गर्म धारा बहती है?

(A) लैब्रेडोर की धारा

(B) क्यूरोशियो की धारा

(C) गल्फ स्ट्रीम

(D) फ्लोरिडा की धारा

उत्तर:

(B) क्यूरोशियो की धारा

12. ‘प्रणामी तरंग सिद्धांत’ निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है?

(A) महासागरीय तरंग

(B) चक्रवात

(C) ज्वार-भाटा

(D) उपसागरीय भूकंप

उत्तर:

(C) ज्वार-भाटा

13. गर्म समुद्री धाराएँ

(A) ध्रुवों की ओर जाती हैं

(B) भूमध्य रेखा की ओर जाती हैं

(C) उष्ण कटिबंध की ओर जाती हैं

(D) कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच चलती हैं

उत्तर:

(A) ध्रुवों की ओर जाती हैं

14. अर्द्ध दैनिक ज्वार-भाटा प्रायः कितने समय बाद आता है?

(A) 24 घंटे बाद

(B) 12 घंटे 26 मिनट बाद

(C) 36 घंटे बाद

(D) 48 घंटे बाद

उत्तर:

(B) 12 घंटे 26 मिनट बाद

15. निम्नलिखित में से कौन-सी तीन गर्म समुद्री धाराएँ हैं?

(A) गल्फ स्ट्रीम – क्यूराइल – क्यूरोशियो

(B) क्यूरेशियो – क्यूराइल – कैलिफोर्निया

(C) क्यूरोशियो – गल्फ स्ट्रीम – मोजांबिक

(D) गल्फ स्ट्रीम – मोजांबिक – ब्राजील

उत्तर:

(D) गल्फ स्ट्रीम – मोजांबिक – ब्राजील

16. जिस द्वीप के द्वारा अगुलहास धारा दो भागों में विभक्त होती है, वह है

(A) जावा

(B) आइसलैंड

(C) क्यूबा

(D) मैडागास्कर

उत्तर:

(D) मैडागास्कर

17. गल्फ स्ट्रीम की धारा उत्पन्न होती है-

(A) बिस्के की खाड़ी में

(B) मैक्सिको की खाड़ी में

(C) हडसन की खाड़ी में

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(B) मैक्सिको की खाड़ी में

18. निम्नलिखित में से कौन समुद्री धाराओं के प्रवाहित होने का वास्तविक कारण नहीं है?

(A) पानी की लवणता में परिवर्तन

(B) पानी के ताप में परिवर्तन

(C) पानी की गहराई में परिवर्तन

(D) पानी के घनत्व में परिवर्तन

उत्तर:

(C) पानी की गहराई में परिवर्तन

19. सुनामी की उत्पत्ति किस कारणवश होती है?

(A) भूकम्प

(B) ज्वालामुखी

(C) समुद्र गर्भ में भूस्खलन

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

20. समुद्री धाराओं के बहने का कारण है

(A) वायुदाब और पवनें

(B) पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण

(C) भूमध्यरेखीय व ध्रुवीय प्रदेशों के असमान तापमान के कारण

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

भाग-II : एक शब्द या वाक्य में उत्तर दें

प्रश्न 1.

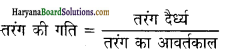

तरंग की गति किस सूत्र से ज्ञात की जाती है?

उत्तर:

प्रश्न 2.

सुनामी की उत्पत्ति किन कारणों से होती है?

उत्तर:

भूकम्प, ज्वालामुखी, समुद्र के गर्भ में भूस्खलन आदि से।

प्रश्न 3.

समुद्री धाराएँ कितने प्रकार की होती हैं?

उत्तर:

समुद्री धाराएँ दो प्रकार की होती हैं-

- गर्म धारा तथा

- ठण्डी धारा।

प्रश्न 4.

किस महासागर में पवनों की दिशा बदलते ही धाराओं की दिशा बदल जाती है?

उत्तर:

हिन्द महासागर में।

प्रश्न 5.

‘सी’ क्या होती है?

उत्तर:

अव्यवस्थित व अनियमित समुद्री तरंगों को ‘सी’ कहा जाता है।

प्रश्न 6.

जापान व ताइवान के पूर्व में कौन-सी गर्म धारा बहती है?

उत्तर:

क्यूरोशियो धारा।

प्रश्न 7.

अन्ध महासागर की सबसे महत्त्वपूर्ण गर्म धारा कौन-सी है?

उत्तर:

गल्फ स्ट्रीम धारा।

प्रश्न 8.

न्यू-फाऊंडलैण्ड के निकट कोहरा क्यों उत्पन्न हो जाता है?

उत्तर:

गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा तथा लैब्रेडोर ठण्डी धारा के मिलने के कारण।

प्रश्न 9.

कालाहारी मरुस्थल के पश्चिम में कौन-सी धारा बहती है?

उत्तर:

बेंगुएला धारा।

प्रश्न 10.

दो ज्वारों के बीच में कितना समय रहता है?

उत्तर:

12 घण्टे, 26 मिनट।

प्रश्न 11.

उष्ण धाराएँ कहाँ-से-कहाँ चलती हैं?

उत्तर:

उष्ण क्षेत्रों से ठण्डे क्षेत्रों की ओर।

प्रश्न 12.

ठण्डी धाराएँ कहाँ-से-कहाँ चलती हैं?

उत्तर:

ठण्डे क्षेत्रों से उष्ण क्षेत्रों की ओर।

प्रश्न 13.

सागर की प्रमुख समुद्री धाराएँ किन पवनों का अनुगमन करती हैं?

उत्तर:

सनातनी अथवा प्रचलित पवनों का।

आल-लघलरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

महासागरीय जल के परिसंचरण के मुख्य रूप कौन-कौन से हैं?

उत्तर:

- तरंगें

- धाराएँ और

- ज्वार-भाटा।

प्रश्न 2.

पवन द्वारा उत्पन्न तरंगें कौन-कौन सी होती हैं?

उत्तर:

- सी

- स्वेल तथा

- सर्फ।

प्रश्न 3.

बृहत् ज्वार कब आता है?

उत्तर:

अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन जब पृथ्वी, चन्द्रमा तथा सूर्य एक सीध में आ जाते हैं।

प्रश्न 4.

लघु ज्वार कब आता है?

उत्तर:

शुक्ल व कृष्णपक्ष की अष्टमी के दिन जब सूर्य तथा चन्द्रमा पृथ्वी के केन्द्र पर समकोण बनाते हैं।

प्रश्न 5.

जल तरंग के दो प्रमुख घटक अथवा भाग कौन-से होते हैं?

उत्तर:

- तरंग शीर्ष

- तरंग गर्त या द्रोणी।

प्रश्न 6.

‘सी’ क्या होती है?

उत्तर:

अव्यवस्थित व अनियमित समुद्री तरंगों को ‘सी’ कहा जाता है।

प्रश्न 7.

सर्फ किसे कहते हैं?

उत्तर:

तटीय भागों में टूटती हुई तरंगों को सर्फ कहते हैं।

प्रश्न 8.

तरंगों द्वारा कौन-कौन सी स्थलाकृतियों की रचना होती है?

उत्तर:

भृगु, वेदी, खाड़ियाँ, कन्दराएँ, पुलिन तथा लैगून इत्यादि।

प्रश्न 9.

गल्फ स्ट्रीम धारा तथा क्यूरोशियो धारा किन पवनों के प्रभाव से किस दिशा में बहती हैं?

उत्तर:

गल्फ स्ट्रीम धारा तथा क्यूरोशियो धारा पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं।

प्रश्न 10.

न्यू-फाऊंडलैण्ड के निकट कोहरा क्यों उत्पन्न हो जाता है?

उत्तर:

गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा तथा लैब्रेडोर ठण्डी धारा के मिलने के कारण।

प्रश्न 11.

हम्बोल्ट धारा कहाँ बहती है?

उत्तर:

दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर दक्षिण से उत्तर की ओर। इसे पीरुवियन ठण्डी धारा भी कहते हैं।

प्रश्न 12.

प्रशान्त महासागर की दो ठण्डी धाराएँ कौन-सी हैं?

उत्तर:

- पूरू की धारा

- कैलीफोर्निया की धारा।

प्रश्न 13.

ज्वार-भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है?

उत्तर:

चन्द्रमा, सूर्य और पृथ्वी की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति।

प्रश्न 14.

एक पिण्ड से दूसरे पिण्ड पर गुरुत्व बल की तीव्रता किन दो बातों पर निर्भर करती है?

उत्तर:

- उस पिण्ड का भार तथा

- दोनों पिण्डों के बीच की दूरी।

प्रश्न 15.

तरंगों के आकार और बल को कौन-से कारक नियन्त्रित करते हैं? संक्षेप में लिखिए।

उत्तर:

समुद्री तरंगें जल की सतह पर पवनों के दबाव या घर्षण से उत्पन्न होती हैं। तरंगों का आकार और बल तीन कारकों पर निर्भर करता है

- पवन की गति

- पवन के बहने की अवधि और

- पवन के निर्विघ्न बहने की दूरी अर्थात् समुद्र का विस्तार।

प्रश्न 16.

सागरीय तरंगों के भौगोलिक महत्त्व का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

अनाच्छादन के अन्य साधनों की भाँति समुद्री तरंगें भी अपरदन और निक्षेपण कार्यों द्वारा नाना प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। तरंगों द्वारा निर्मित मुख्य स्थलाकृतियाँ भृगु (Cliff), वेदी (Platform), खाड़ियाँ (Bays), कन्दराएँ (Caves), पुलिन (Beaches) तथा लैगून (Lagoons) हैं।

प्रश्न 17.

महासागरीय धाराएँ क्या होती हैं?

उत्तर:

महासागरों के एक भाग से दूसरे भाग की ओर निश्चित दिशा में बहुत दूरी तक जल के निरन्तर प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। धारा के दोनों किनारों पर तथा नीचे समुद्री जल स्थिर रहता है। वास्तव में समुद्री धाराएँ स्थल पर बहने वाली नदियों जैसी होती हैं लेकिन ये स्थलीय नदियों की अपेक्षा स्थिर और विशाल होती हैं।

प्रश्न 18.

किन-किन कारकों के सम्मिलित प्रयास से महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है?

उत्तर:

महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में निम्नलिखित कारक सम्मिलित होते हैं-

- प्रचलित पवनें

- तापमान में भिन्नता

- लवणता में अन्तर

- वाष्पीकरण

- भू-घूर्णन

- तटों की आकृति।

प्रश्न 19.

ज्वार-भाटा दिन में दो बार क्यों आता है?

उत्तर:

एक समय में पृथ्वी के दो स्थानों पर ज्वार व दो स्थानों पर भाटा उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घण्टों में घूमकर एक चक्कर (Rotation) पूरा करती है। इससे पृथ्वी के प्रत्येक स्थान को दिन में दो बार ज्वार वाली स्थिति से व दो बार भाटा वाली स्थिति से गुज़रना पड़ता है। अतः पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ही पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर एक दिन में दो बार ज्वार व दो बार भाटा अवश्य आते हैं।

प्रश्न 20.

उदावन (Swash) क्या होता है?

उत्तर:

समुद्री तरंग के टूटने पर तट की ढाल के विरुद्ध ऊपर की ओर चढ़ता हुआ विक्षुब्ध (Turbulent) जल जो बड़े आकार की तटीय अपरदन से उत्पन्न सामग्री को बहा ले जा सकता है उदावन कहलाता हैं।

लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

तरंगें क्या हैं? तरंगों की विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

उत्तर:

तरंगें तरंगे महासागरीय जल की दोलायमान गति है जिसमें जल स्थिर रहता है और अपने स्थान पर ही ऊपर-नीचे और आगे-पीछे होता रहता है। तरंग एक ऊर्जा है।

तरंग की विशेषताएँ-

- तरंग शिखर एवं गर्त तरंग के उच्चतम और निम्नतम बिन्दुओं को क्रमशः शिखर एवं गर्त कहा जाता है।

- तरंग की ऊँचाई-यह एक तरंग के गर्त के अधःस्थल से शिखर के ऊपरी भाग तक की उर्ध्वाधर दूरी है।

- तरंग आयाम-यह तरंग की ऊँचाई का आधा होता है।

- तरंग काल-तरंग काल एक निश्चित बिन्दु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों या गर्मों के बीच समयान्तराल है।

- तरंगदैर्ध्य यह दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की दूरी है।

- तरंग गति जल के माध्यम से तरंग के गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं।

- तरंग आवृत्ति-यह एक सैकिण्ड के समयान्तराल में दिए गए बिन्दु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या है।

प्रश्न 2.

समुद्री तरंगें क्या हैं? समुद्री तरंग के प्रमुख घटकों (Components) की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

समुद्री तरंगें महासागरों की सतह पर पवनों के घर्षण के प्रभाव से जल अपने ही स्थान पर एकान्तर क्रम से ऊपर-नीचे और आगे-पीछे होने लगता है, इसे समुद्री तरंगें कहते हैं।

समुद्री तरंग के प्रमुख घटक-पवन के प्रभाव से जब तरंग या लहर का जन्म होता है तो इसका कुछ भाग ऊपर उठा हुआ और कुछ भाग नीचे धंसा हुआ होता है। तरंग का ऊपर उठा हुआ भाग तरंग-श्रृंग (Crest of the wave) कहलाता है, जबकि दूसरा नीचे धंसा हुआ भाग तरंग-गर्त या द्रोणी (Trough of the wave) कहलाता है।

तरंग के एक शृंग से दूसरे शृंग तक या एक द्रोणी से दूसरी द्रोणी तक की दूरी को तरंग की लम्बाई (Wavelength) कहा जाता है। द्रोणी से शृंग तक की ऊँचाई को तरंग की ऊँचाई कहा जाता है। किसी भी निश्चित स्थान पर दो लगातार तरंगों के गुज़रने की अवधि को तरंग का आवर्त काल (Wave Period) कहा जाता है।

प्रश्न 3.

लहरों (तरंगों) तथा धाराओं में क्या अन्तर है?

उत्तर:

लहरों (तरंगों) तथा धाराओं में निम्नलिखित अन्तर हैं-

| लहरें | धाराएँ |

| 1. इनका आकार जल की गहराई पर निर्भर करता है। | 1. ये जल की विशाल राशियाँ होती हैं। |

| 2. ये अस्थायी होती हैं तथा बनती-बिगड़ती रहती हैं। | 2. ये स्थायी होती हैं तथा निरन्तर दिशा में चलती हैं। |

| 3. लहरें महासागरीय जल की दोलायमान गति हैं जिसमें जल ऊपर-नीचे का स्थान छोड़कर आगे नहीं बढ़ता। | 3. धाराओं का जल नदी के समान है जिसमें जल अपना स्थान छोड़कर आगे बढ़ता है। |

| 4. ये जल की ऊपरी सतह क्षेत्र तक ही सीमित हों। | 4. इनका प्रभाव काफी गहराई तक होता है। |

| 5. लहरें पवनों के वेग पर निर्भर करती हैं। | 5. धाराएँ स्थायी पवनों के प्रभाव से निश्चित दिशा में चलती हैं। |

प्रश्न 4.

ज्वार-भाटा के महत्त्व का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

उत्तर:

ज्वार-भाटा का महत्त्व निम्नलिखित प्रकार से है-

1. जब ज्वार-भाटा आता है तो उससे जल-विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। कनाडा, फ्रांस, रूस तथा चीन में ज्वार का इस्तेमाल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने में किया जा रहा है। एक 3 मैगावाट का विद्युत शक्ति संयंत्र

पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन के दुर्गादुवानी में लगाया जा रहा है।

2. ज्वार-भाटा के समय समुद्रों से बहुत-सी बहुमूल्य वस्तुएँ; जैसे सीपियाँ, कोड़ियाँ आदि बाहर आ जाते हैं।

3. ज्वार-भाटा के समय लहरें बन्दरगाहों के तटीय भागों का कूड़ा-कर्कट बहाकर समुद्र में ले जाती हैं, जिससे नगर के समीपवर्ती भाग स्वच्छ हो जाते हैं।

4. ज्वार-भाटा के द्वारा नदियों के मुहाने का कीचड़ तथा तलछट साफ हो जाता है या बहाकर ले जाया जाता है, जिससे जहाज नदियों के मुहाने तक आसानी से आ और जा सकते हैं तथा व्यापार में सुविधा रहती है। माल को तट तक पहुँचाया जा सकता है तथा निर्यातक माल को आसानी से जहाजों में बाहर भेज सकते हैं।

5. समुद्रों के जल में ज्वार-भाटा की गति के कारण सागरीय जल, शुद्ध तथा स्वच्छ रहता है।

6. जब समुद्रों में ज्वार-भाटा आता है तो मछली पकड़ने वाले मछुआरे खुले सागर में मछली पकड़ने जाते हैं और ज्वार के समय आसानी से तट तक लौट आते हैं।

7. ज्वार-भाटा के कारण बन्दरगाह जम नहीं पाते तथा व्यापार के लिए खुले रहते हैं।

प्रश्न 5.

वृहत् ज्वार तथा निम्न ज्वार में क्या अन्तर है?

उत्तर:

वृहत् ज्वार तथा निम्न ज्वार में निम्नलिखित अन्तर हैं-

| वृहत्त ज्वार | निम्न ज्यार |

| 1. पूर्णमासी (Full Moon) तथा अमावस्या (New Moon) के दिन सूर्य, चन्द्रमा तथा पृथ्वी के एक सीध में होने के कारण संयुक्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण समुद्र का जल अधिक ऊँचाई तक पहुँच जाता है, जिसे उच्च ज्वार या वृहत् ज्यार कहते हैं। | 1. कृष्ग तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी अथवा अष्टमी के दिन सूर्य तथा चन्द्रमा पृथ्वी के साथ समकोण पर स्थित होने के कारण महासागरों में ज्वार की ऊँचाई कम रह जाती है, जिसे निम्न ज्वार कहते हैं। |

| 2. उच्च ज्वार प्रायः साधारण ज्यार की तुलना में 20% अधिक ऊँचा होता है। | 2. निम्न ज्वार प्रायः साधारण ज्वार की तुलना में 20% कम ऊँचा होता है। |

प्रश्न 6.

महासागरीय धाराओं के जलवायु पर प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

उत्तर:

महासागरीय धाराओं का मुख्य रूप से आसपास के क्षेत्रों की जलवायु पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, जो निम्नलिखित है-

जलवायु पर प्रभाव – किसी भी क्षेत्र में बहने वाली धाराओं का उसके समीपवर्ती भागों पर अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। यदि गर्म जल धारा प्रवाहित होती है तो तापक्रम को बढ़ा देती है, जबकि ठण्डी धारा जिस क्षेत्र से गुजरती है वहाँ का तापमान गिर जाता है। उदाहरणार्थ, ब्रिटिश द्वीप समूह का अक्षांश न्यू-फाउण्डलैण्ड के अक्षांश से अधिक है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा के प्रभाव से ब्रिटिश द्वीप समूहों की जलवायु सुहावनी रहती है और यह कड़ाके की ठण्ड से बचा रहता है, जबकि न्यू-फाउण्डलैण्ड के आसपास लैब्रेडोर की ठण्डी धारा के प्रभाव के कारण तापक्रम काफी गिर जाता है और यहाँ लगभग 9 माह तक बर्फ जमी रहती है।

वर्षा की मात्रा भी जल धाराओं से प्रभावित होती है। गर्म जल धाराओं के ऊपर बहने वाली हवाएँ गर्म होती है तथा अधिक जलवाष्प ग्रहण करती हैं, जबकि इसके विपरीत ठण्डी जल धाराओं के ऊपर की वायु शुष्क तथा शीतल होने से वर्षा नहीं करती। उदाहरणार्थ, पश्चिमी यूरोप के तटवर्ती भागों में गल्फ स्ट्रीम के प्रभाव से अधिक वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी आस्ट्रेलिया के तटों के साथ ठण्डी धाराओं के प्रभाव के कारण वर्षा भी कम होती है।

प्रश्न 7.

पवनों द्वारा उत्पन्न तीन प्रकार की समुद्री तरंगों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

सागरीय जल की सतह पर पवनों की रगड़ द्वारा तरंगों का निर्माण होता है। पवनें तरंगों की गति में भी संचार करती हैं। तरंगों का आकार भी पवनों की गति तथा अवधि पर निर्भर करता है। पवनों द्वारा निर्मित तरंगें तीन प्रकार की हैं-

1. सी (Sea) लहरों के अनियमित तथा अव्यस्थित रूप को ‘सी’ कहते हैं। इनका निर्माण पवनों के महासागरों पर अनियमित रूप से चलने के कारण होता है।

2. स्वेल या महातरंग (Swell) जब समुद्रों में पवन के वेग के कारण तरंगें बनती हैं और तरंगें पवनों के प्रभाव-क्षेत्र से काफी दूर चली जाती हैं तो तरंगें समान ऊँचाई तथा अवधि से आगे बढ़ती हैं, जिसे स्वेल कहते हैं।

3. सर्फ (Surf)-जब तरंगें महासागरीय भागों से समुद्र के तटवर्ती भागों की ओर आती हैं और तटीय भाग पर खड़ी चट्टानों से टकराती हैं तो ऊँचाई की ओर बढ़ती हैं और फिर टकराकर उनका श्रृंग आगे की ओर झुककर और फिर टूटकर सागर में गिर जाता है तो उसे सर्फ या फेनिल तरंग कहते हैं।

प्रश्न 8.

पवनों के अतिरिक्त अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न समुद्री तरंगों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

पवनों के अतिरिक्त अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न समुद्री तरंगों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है-

1. प्रलयकारी तरंगें (Catastrophic Waves)-इन तरंगों की उत्पत्ति ज्वालामुखी, भूकम्प या महासागरों में हुए भूस्खलन के कारण होती है, इन्हें सुनामी (Tsunami) भी कहते हैं। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है “agreat harbour wave”।

2. तूफानी तरंगें (Stormy Waves) इनकी ऊँचाई भी अधिक होती है और ये तटीय क्षेत्रों पर भारी विनाशलीला करती हैं।

3. अन्तःतरंगें (Internal Waves) अन्तःतरंगें दो भिन्न घनत्व वाली समुद्री परतों के सीमा तल पर उत्पन्न होती हैं।

प्रश्न 9.

तापमान के आधार पर महासागरीय धाराओं के दो मोटे वर्ग कौन-से हैं? वर्णन कीजिए।

उत्तर:

तापमान के आधार पर महासागरीय धाराओं को दो मोटे वर्गों में रखा जाता है-

1. गर्म धाराएँ (Warm Currents) ये धाराएँ उष्ण क्षेत्रों से ठण्डे क्षेत्रों की ओर चलती हैं। ऐसी धाराएँ जो भूमध्य रेखा के निकट से ध्रुवों की ओर चलती हैं, गर्म धाराएँ कहलाती हैं।

2. ठण्डी धाराएँ (Cold Currents) ये धाराएँ ठण्डे क्षेत्रों से उष्ण क्षेत्रों की ओर चलती हैं। ऐसी धाराएँ जो उच्च अक्षांशों व ध्रुवों के निकट से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, ठण्डी धाराएँ कहलाती हैं।

प्रश्न 10.

महासागरीय जलधाराओं की सामान्य विशेषताएँ कौन-कौन सी हैं?

उत्तर:

महासागरीय जलधाराओं की सामान्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

- जलधाराएँ हमेशा एक निश्चित दिशा में बहती हैं।

- उच्च अक्षांशों में गर्म जल की धाराएँ महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर तथा ठण्डे जल की धाराएँ महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती हैं।

- निम्न अक्षांशों में गर्म जल की धाराएँ महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर तथा ठण्डे जल की धाराएँ महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बहती हैं।

- निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बहने वाली धाराएँ गर्म जल की धाराएँ कहलाती हैं।

- उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली धाराएँ ठण्डे जल की धाराएँ कहलाती हैं।

प्रश्न 11.

यदि महासागरीय धाराएँ न होतीं तो विश्व का क्या हुआ होता?

उत्तर:

यदि महासागरीय धाराएँ न होतीं तो विश्व की निम्नलिखित स्थिति होती-

- तटीय प्रदेशों की वर्षा, तापमान व आर्द्रता पर किसी तरह का प्रभाव न पड़ता।

- ऊँचे अक्षांशों में बन्दरगाहें जमीं रहतीं और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा पहुँचती।

- ठण्डी धाराओं के अभाव में नाशवान वस्तुओं (Perishable Goods) का समुद्री परिवहन सम्भव नहीं हो पाता।

- विश्व-प्रसिद्ध मत्स्य ग्रहण क्षेत्र विकसित न हो पाते।

- धाराओं के अभाव में जलयान उनका अनुसरण न कर पाते। परिणामस्वरूप समय व ईंधन की बचत न हो पाती।

- यूरोप की जलवायु सुहावनी न होती तथा शीतोष्ण कटिबन्ध में वर्षा कम होती।

- महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे मरुस्थलीय न होते।

प्रश्न 12.

समुद्री धाराओं के नकारात्मक प्रभावों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। अथवा धाराओं से होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

समुद्री धाराओं के नकारात्मक प्रभाव या हानियाँ निम्नलिखित हैं-

1. धाराओं के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। भिन्न तापमान वाली धाराओं के मिलन-स्थल पर घना कुहासा उत्पन्न हो जाता है जो जलयानों के आवागमन को बाधित करता है।

2. ध्रवीय क्षेत्रों से आने वाली धाराएँ अपने साथ बड़ी-बड़ी हिमशैलें (Icebergs) बहा लाती हैं जिनके टकराने से बड़े-बड़े जलयान चकनाचूर हो जाते हैं। सन् 1912 में टाईटैनिक (Titanic) नामक विश्व प्रसिद्ध व उस समय का आधुनिक और सबसे बड़ा जहाज, न्यूफाऊंडलैण्ड के निकट एक हिमशैल से टकराकर 1517 सवारियों के साथ उत्तरी अन्ध महासागर की तली में जा टिका।

प्रश्न 13.

ज्वार-भाटा कैसे उत्पन्न होते हैं?

उत्तर:

ज्वार-भाटा सूर्य, चन्द्रमा तथा पृथ्वी के पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं। सूर्य, पृथ्वी तथा चन्द्रमा से आकार में कई गुणा बड़ा है, परन्तु सूर्य की अपेक्षा चन्द्रमा के गुरुत्वाकर्षण का पृथ्वी पर अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चन्द्रमा पृथ्वी के निकट है। परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी का जो धरातलीय भाग चन्द्रमा के सामने आ जाता है, उसकी दूरी सबसे कम तथा उसके विपरीत वाला धरातलीय भाग सबसे दूर होता है। सबसे नजदीक वाले भाग का ज्वारीय उभार ऊपर होगा, इसे उच्च ज्वार कहते हैं। जिस स्थान पर जल-राशि कम रह जाती है, वहाँ जल अपने तल से नीचे चला जाता है, उसे निम्न ज्वार कहते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण प्रत्येक स्थान पर 24 घण्टे में दो बार ज्वार-भाटा आता है।

प्रश्न 14.

ज्वार-भाटा कितने प्रकार का होता है? व्याख्या कीजिए।

अथवा

बृहत् ज्वार-भाटा और लघु ज्वार-भाटा में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

ज्वार की ऊँचाई पृथ्वी के सन्दर्भ में सूर्य और चन्द्रमा की सापेक्षिक स्थितियों के बदलने से घटती-बढ़ती रहती है। इस आधार पर ज्वार-भाटा दो प्रकार के होते हैं-

1. बहत ज्वार-भाटा (Spring Tide)-पूर्णमासी (Full Moon) और अमावस्या (New Moon) को सूर्य, चन्द्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं जिससे पृथ्वी पर चन्द्रमा तथा सूर्य के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है। परिणामस्वरूप इन दोनों दिनों में साधारण दिनों की अपेक्षा जल का उतार-चढ़ाव अधिकतम होता है। इसे उच्च या बृहत् ज्वार-भाटा कहते हैं।

2. लघु ज्वार-भाटा (Neap Tide) शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी के दिन सूर्य और चन्द्रमा पृथ्वी के केन्द्र ओं में आ जाते हैं। ऐसी स्थितियों में सर्य और चन्द्रमा के गरुत्व बल पथ्वी पर एक-दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं। परिणामस्वरूप इन दोनों दिनों में महासागरों में जल का उतार-चढ़ाव साधारण दिनों के उतार-चढ़ाव की अपेक्षा कम होता है। इसे लघु ज्वार-भाटा कहते हैं।

प्रश्न 15.

ज्वारीय धारा (Tidal Current) क्या होती है?

उत्तर:

जब कोई खाड़ी खुले सागरों और महासागरों के साथ एक संकीर्ण मार्ग के साथ जुड़ी हुई होती है तब ज्वार के समय महासागर का जल-तल खाड़ी के जल-तल से ऊँचा हो जाता है। परिणामस्वरूप खाड़ी के संकीर्ण प्रवेश मार्ग के द्वारा एक द्रव-प्रेरित धारा (Hydraulic Current) खाड़ी में प्रवेश करती है। जब भाटा के समय समुद्र तल नीचा हो जाता है तो खाड़ी का जल-तल महासागर के जल-तल से ऊँचा बना रहता है। ऐसी दशा में एक तीव्र द्रव-प्रेरित धारा खाड़ी से समुद्र की ओर बहने लग जाती है। खाड़ी के अन्दर तथा बाहर की ओर जल के इस प्रवाह को ज्वारीय धारा कहते हैं।

प्रश्न 16.

ज्वारीय भित्ति (Tidal Bore) किसे कहते हैं? इसका क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर:

जब कोई ज्वारीय धारा किसी नदी के छिछले और सँकरे नदमुख (Estuary) में प्रवेश करती है तो वह नदी के विपरीत दिशा में प्रवाह से टकराती है। नदी तल के घर्षण तथा दो विपरीत प्रवाहों के टकराने से जल एक तीव्र चोंच वाली ऊँची दीवार के रूप में नदी में प्रवेश करता है। इसे ज्वारीय भित्ति कहते हैं। भारत में हुगली नदी के मुहाने पर ज्वारीय भित्तियों की उत्पत्ति एक आम बात है। ज्वारीय भित्ति प्रायः दीर्घ ज्वार के समय आती है। इन भित्तियों की ऊँचाई 4 से 50 फुट तक आंकी गई है। ज्वारीय भित्तियों से छमेरी नावों को हानि उठानी पड़ती है।

प्रश्न 17.

प्रवाह (Drift), धारा (Current) तथा विशाल धारा (Stream) में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

प्रवाह-जब पवन से प्रेरित होकर सागर की सतह का जल आगे की ओर बढ़ता है तो उसे प्रवाह (Drift) कहते हैं। इसकी गति और सीमा तय नहीं होती। प्रवाह की गति मन्द होती है और इसमें केवल ऊपरी सतह का जल ही गतिशील होता है; जैसे दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह।

धारा-महासागरों के एक भाग से दूसरे भाग की ओर निश्चित दिशा में बहुत दूरी तक जल के निरन्तर प्रवाह को धारा (Current) कहते हैं। यह प्रवाह से तेज़ गति की होती है; जैसे लैब्रेडोर धारा।

विशाल धारा-जब महासागर का अत्यधिक जल स्थलीय नदियों की भाँति एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है तो उसे विशाल धारा (Stream) कहते हैं। इसकी गति प्रवाह और धारा दोनों से अधिक होती है; जैसे गल्फ स्ट्रीम।

प्रश्न 18.

ज्वार-भाटा से होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

ज्वार-भाटे से निम्नलिखित हानियाँ होती हैं-

- ज्वार-भाटा या ज्वारीय भित्ति के कारण कई बार छोटे जहाज़ों को हानि पहुँचती है और छोटी नावें तो डूब ही जाती हैं।

- ज्वार से बन्दरगाहों के समीप रेत जमना (Siltation) शुरू हो जाता है जिससे जहाजों की आवाजाई में रुकावट पैदा होती है।

- ज्वार-भाटा डेल्टा के निर्माण में बाधा उत्पन्न करता है।

- ज्वार के समय मछली पकड़ने का काम बाधित होता है।

- ज्वार का पानी तटीय प्रदेशों में दलदल जैसी हालत पैदा कर देता है।

प्रश्न 19.

उत्तरी हिन्द महासागर में शीत एवं ग्रीष्म ऋतुओं में समुद्री जलधाराएँ अपनी दिशा क्यों बदलती हैं?

उत्तर:

उत्तरी हिन्द महासागर में शीत एवं ग्रीष्म ऋतुओं में समुद्री जलधाराएँ मानसून पवनों के कारण अपनी दिशा में परिवर्तन करती हैं। शीत ऋतु में उत्तर:पूर्व मानसून पवनों के प्रभाव के कारण उत्तरी हिन्द महासागर की मानसूनी धारा उत्तर पूर्व से भूमध्य रेखा की ओर बहने लगती है जिसे उत्तर-पूर्वी मानसून प्रवाह कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मानसून की दिशा दक्षिण-पश्चिम हो जाती है जिससे भूमध्य रेखीय धारा का कुछ जल उत्तरी हिन्द महासागर में उत्तर:पूर्वी अफ्रीका तट के सहारे सोमाली की धारा के रूप में बहने लगता है।

निबंधात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

जल धाराओं की उत्पत्ति के कारणों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

जल धाराओं की उत्पत्ति के निम्नलिखित कारण हैं-

- पृथ्वी की परिभ्रमण अथवा घूर्णन गति से सम्बन्धित कारक

- अन्तः सागरीय या महासागरों से सम्बन्धित कारक

- बाह्य सागरों से सम्बन्धित कारक

1. पृथ्वी की परिभ्रमण अथवा घूर्णन गति से सम्बन्धित कारक-पृथ्वी के घूर्णन या गुरुत्वाकर्षण बल की धाराओं की उत्पत्ति पर प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। सम्पूर्ण पृथ्वी जल तथा स्थल दो मण्डलों में विभक्त होने के कारण परिभ्रमण में जलीय भाग स्थल का साथ नहीं दे पाते। अतः जल तरल होने के कारण विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर गति करना आरम्भ कर देता है और उत्तरी गोलार्द्ध में धाराएँ भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तथा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलने लगती हैं, अर्थात विक्षेपक बल के कारण धाराएँ दाईं ओर मुड़ जाती हैं। उदाहरणार्थ गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोसियो की गरम जल धाराएँ भूमध्य रेखा के उत्तर में दाईं ओर (उत्तर:पूर्व) होती हैं।

2. महासागरों से सम्बन्धित कारक-अन्तः सागरीय कारकों से तात्पर्य है कि सागर से सम्बन्धित कारकों का धाराओं की उत्पत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इनमें तापक्रम की विभिन्नता, सागरीय लवणता तथा घनत्व की विभिन्नता सम्मिलित है।

(क) तापक्रम की विभिन्नता-सूर्य की किरणें पृथ्वी पर अलग-अलग अक्षांशों पर भिन्न-भिन्न कोण बनाती हैं। भूमध्य रेखा तथा कर्क और मकर रेखाओं के मध्य सूर्य की किरणें वर्ष-भर लगभग लम्बवत् चमकती हैं जिससे तापक्रम की मात्रा अधिक होती है। भूमध्य रेखा के निकटवर्ती समुद्र अधिक ताप ग्रहण करते हैं, जिससे समुद्री जल हल्का होकर ध्रुवों की ओर अधिक घनत्व वाले स्थानों की ओर अग्रसर हो जाता है। उसकी आपूर्ति के लिए ध्रुवीय क्षेत्रों से अधिक घनत्व वाला जल आ जाता है। इस प्रकार जल राशि का प्रवाह धाराओं के रूप में होने लगता है।

(ख) महासागरीय लवणता सभी समुद्रों में लवणता पाई जाती है, लेकिन लवणता की मात्रा सर्वत्र समान नहीं है। जो सागरीय भाग अधिक लवणता वाले होते हैं, उनके पानी का घनत्व भी कम होता है इसलिए अधिक खारा पानी अधिक घनत्व के कारण नीचे तथा कम खारा पानी सागर की ओर प्रवाहित होकर धाराओं को जन्म देता है। उदाहरणार्थ उत्तरी अटलांटिक महासागर का जल भूम य रेखीय समुद्रों के जल से कम खारा होता है जिसके फलस्वरूप उत्तरी अटलांटिक का जल जिब्राल्टर से होकर अधिक लवणता वाले भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होता है और भूमध्य सागर का जल खारा होने से नीचे बैठता है और अन्तःप्रवाह द्वारा अटलांटिक महासागर में प्रवेश करता है।

3. बाह्य सागरों से सम्बन्धित कारक महासागरों में वायुमण्डलीय बाह्य कारकों का धाराओं की उत्पत्ति पर प्रभाव पड़ता है। वायुमण्डलीय दाब, पवनें, वर्षा, वाष्पीकरण आदि का धाराओं के विकास पर प्रभाव दिखाई देता है।

(क) प्रचलित पवनें हवाओं की दिशा तथा उनके चलने से महासागरीय जल की सतह पर घर्षण (friction) से पवनें अपनी दिशा में जल का प्रवाह करती हैं अर्थात् पवनें जिस दिशा में चलती हैं समुद्री जल को उसी दिशा में धकेलती हैं। स्थायी पवनें (प्रचलित पवनें) सदैव एक ही दिशा में चलती हैं; जैसे कर्क और मकर रेखाओं के बीच व्यापारिक पवनों की दिशा पूर्व से पश्चिम होती है। इसलिए धाराएँ भी पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं और शीतोष्ण कटिबन्ध में इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व (पछुवा पवनों के अनुरूप) भी होती हैं।

(ख) वाष्पीकरण और वर्षा (Evaporation and Rainfall) वाष्पीकरण और वर्षा का धाराओं पर काफी प्रभाव पड़ता है। जिन समुद्री भागों में वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ वर्षा भी अधिक होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में वर्षा अधिक तथा वाष्पीकरण कम होता है। ऐसे महासागरों में लवणता बहुत कम पाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों में जल का तल ऊँचा होता है और जहाँ वाष्पीकरण अधिक तथा वर्षा कम होती है, वहाँ जल का घनत्व अधिक तथा पानी का तल निम्न होता है। जल का तल ऊँचा-नीचा होने के फलस्वरूप ऊँचे तल से धाराओं का प्रवाह निम्न तल की ओर होता है। धाराएँ भूमध्य रेखीय उच्च तल से मध्य अक्षांशीय निम्न तल की ओर चलती हैं।

प्रश्न 2.

जल धाराओं का जलवायु तथा व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है? वर्णन कीजिए।

उत्तर:

महासागरीय धाराओं का मुख्य रूप से आसपास के क्षेत्रों की जलवायु तथा व्यापार पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जिसका वर्णन निम्नलिखित है-

1. जलवायु पर प्रभाव (Effect on Climate) किसी भी क्षेत्र में बहने वाली धाराओं का उसके समीपवर्ती भागों पर अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। यदि गर्म जल धारा प्रवाहित होती है तो तापक्रम को बढ़ा देती है, जबकि ठण्डी धारा जिस क्षेत्र से गुजरती है वहाँ का तापमान गिर जाता है। उदाहरणार्थ, ब्रिटिश द्वीप समूह का अक्षांश न्यू-फाउण्डलैण्ड के अक्षांश से अधिक है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा के प्रभाव से ब्रिटिश द्वीप समूहों की जलवायु सुहावनी रहती है और यह कड़ाके की ठण्ड से बचा रहता है, जबकि न्यू-फाउण्डलैण्ड के आसपास लैब्रेडोर की ठण्डी धारा के प्रभाव के कारण तापक्रम काफी गिर जाता है और यहाँ लगभग 9 माह तक बर्फ जमी रहती है।

वर्षा की मात्रा भी जल धाराओं से प्रभावित होती है। गर्म जल धाराओं के ऊपर बहने वाली हवाएँ गर्म होती हैं तथा अधिक जलवाष्प ग्रहण करती हैं, जबकि इसके विपरीत ठण्डी जल धाराओं के ऊपर की वायु शुष्क तथा शीतल होने से वर्षा नहीं करती। उदाहरणार्थ, पश्चिम यूरोप के तटवर्ती भागों में गल्फ स्ट्रीम के प्रभाव से अधिक वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तटों के साथ ठण्डी धाराओं के प्रभाव के कारण वर्षा भी कम होती है।

2. व्यापार पर प्रभाव (Effect on Trade) गर्म धाराओं के प्रभाव-क्षेत्र में आने वाले बन्दरगाह शीत ऋतु में भी जमने नहीं पाते तथा साल भर व्यापार के लिए खुले रहते हैं। जैसे पश्चिमी यूरोप के बन्दरगाहों पर गल्फ स्ट्रीम का प्रभाव रहता है, जबकि लैब्रेडोर की ठण्डी धारा के प्रभाव के कारण बन्दरगाह जम जाते हैं तथा व्यापार नहीं हो पाता। – ठण्डी तथा गर्म धाराओं के मिलने से कोहरा उत्पन्न हो जाता है, जिससे व्यापार में कठिनाइयाँ आती हैं। साथ ही इन धाराओं के आपस में मिलने से चक्रवातों की भी उत्पत्ति होती है; जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर हरीकेन (Hurricane), जापान के समीप टाइफून तथा प्रशान्त महासागर में टारनैडो (Tarnado) तूफानी चक्रवातों के कारण ही जन्म लेते हैं।

प्रश्न 3.

जल धाराओं के प्रभावों का विस्तृत वर्णन कीजिए।

उत्तर:

महासागरीय धाराओं के प्रभावों का वर्णन निम्नलिखित है-

(1) समुद्री धाराएँ निकटवर्ती समुद्रतटीय प्रदेशों के तापमान, आर्द्रता और वर्षा की मात्रा को प्रभावित करके वहाँ की जलवायु का स्वरूप निर्धारित करती हैं।

(2) उच्च अक्षांशों में गर्म धाराएँ सारा साल बन्दरगाहों को जमने से बचाकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायक सिद्ध होती हैं। इसी प्रकार ठण्डी धाराएँ नाशवान वस्तुओं (Perishable goods) के समुद्री परिवहन को प्रोत्साहित करती हैं।

(3) ठण्डी धाराएँ ध्रुवीय तथा उपध्रुवीय क्षेत्रों में अपने साथ प्लवक (Plankton) नामक सूक्ष्म जीवों को बहाकर लाती है जो मछलियों का उत्तम आहार सिद्ध होता है। इसी कारण ठण्डी धाराओं के मार्ग में मछलियाँ खूब फलती-फूलती हैं।

(4) ठण्डी और गर्म धाराओं के मिलन स्थल विश्व प्रसिद्ध मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों के रूप में विकसित हुए हैं।

(5) महासागरों के व्यावसायिक समुद्री जलमार्ग यथासम्भव समुद्री धाराओं का अनुसरण करते हैं। इससे जलयानों की गति में तीव्रता आती है और ईंधन व समय की बचत होती है।

(6) धाराओं के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। भिन्न तापमान वाली धाराओं के मिलन-स्थल पर घना कुहासा उत्पन्न हो जाता है जो जलयानों के आवागमन को बाधित करता है। ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली धाराएँ अपने साथ बड़ी-बड़ी हिमशैलें (Icebergs) बहा लाती हैं जिनके टकराने से बड़े-बड़े जलयान चकनाचूर हो जाते हैं। सन् 1912 में टाईटेनिक (Titanic) नामक विश्व प्रसिद्ध व उस समय का आधुनिक और सबसे बड़ा जहाज़, न्यू-फाऊंडलैण्ड के निकट एक हिमशैल से टकराकर 1517 सवारियों के साथ उत्तरी अन्ध महासागर की तली में जा टिका।

प्रश्न 4.

ज्वार-भाटा क्या है? इसकी उत्पत्ति के कारण व प्रकारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

ज्वार-भाटा-“सूर्य और चन्द्रमा की आकर्षण शक्ति समुद्री जल को प्रतिदिन क्रमशः ऊपर-नीचे करती रहती है, ज्वार-भाटा कहलाती है।” ज्वार-भाटा के कारण समुद्रों का जल एक दिन में दो बार ऊपर चढ़ता है तथा उतरता है। ज्वार-भाटा के समय नदियों के जल-तल में परिवर्तन हो जाते हैं। जब समुद्रों में ज्वार आता है, तो नदियों के जल-तल ऊँचे हो जाते हैं तथा इसके विपरीत भाटे के समय नीचे हो जाते हैं।

ज्वार-भाटा की उत्पत्ति-ज्वार-भाटा सूर्य, चन्द्रमा तथा पृथ्वी के पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं। सूर्य तथा चन्द्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी का भाग उनकी ओर खिंचता है और स्थलीय भाग की अपेक्षा जलीय भाग पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक होता है। सूर्य, पृथ्वी तथा चन्द्रमा से आकार में कई गुना अधिक बड़ा है, लेकिन सूर्य की अपेक्षा चन्द्रमा के गुरुत्वाकर्षण का पृथ्वी पर अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चन्द्रमा पृथ्वी के निकट है।

परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी का जो धरातलीय भाग चन्द्रमा के सामने आ जाता है, उसकी दूरी सबसे कम तथा उसके विपरीत वाला धरातलीय भाग सबसे दूर होता है। सबसे नजदीक वाले भाग का ज्वारीय उभार ऊपर होगा, जबकि पीछे वाला भाग सबसे कम गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में होता है, लेकिन इस पीछे वाले भाग में भी उच्च ज्वार की स्थिति होती है। इस प्रकार पृथ्वी का चन्द्रमा के सामने तथा पीछे (विपरीत दिशा) वाला भाग जलीय (तरल पदाथ) होने के कारण पृथ्वी के साथ गति नहीं कर पाता। यह भाग पृथ्वी की गति से पीछे रह जाता है। आगे तथा पीछे के जलीय भाग उभरी हुई या खिंची हुई अवस्था में होते हैं। यह स्थिति एक दिन में दो बार ज्वार की तथा दो बार भाटे की होती है।

ज्वार-भाटा के प्रकार-विश्व के अनेक महासागरों तथा सागरों में जो ज्वार-भाटा आते हैं, उनकी आवृत्ति तथा ऊँचाई में अन्तर देखने को मिलता है। भूमध्य रेखीय भागों के आसपास दिन में दो बार उच्च ज्वार तथा दो बार निम्न ज्वार देखने को मिलते हैं, जबकि ध्रुवीय प्रदेशों में एक ही बार उच्च तथा निम्न ज्वार देखने को मिलते हैं, इंग्लैण्ड के दक्षिणी तट पर स्थित साऊथैप्टन (Southampton) में ज्वार प्रतिदिन चार बार आता है। इसके कारण यह है कि ज्वार दो बार तो इंग्लिश चैनल से होकर और दो बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अन्तरालों पर वहाँ पहुँचते हैं। यह पृथ्वी तथा चन्द्रमा की गतियों के परिणामस्वरूप है। इस प्रकार ज्वार-भाटा दो प्रकार के होते हैं

1. उच्च या वृहत् ज्वार-भाटा जब सूर्य, चन्द्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं तो उस समय उच्च या वृहत् ज्वार-भाटा आता है। ऐसी स्थिति पूर्णमासी (Full Moon) तथा अमावस्या (New Moon) के दिन होती है। इन दिनों दिन में पृथ्वी पर सूर्य तथा चन्द्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक होता है। जब सूर्य और पृथ्वी एक ही दिशा में स्थित होते हैं, तो बीच में चन्द्रमा के आ जाने से सूर्य ग्रहण होता है और जब सूर्य और चन्द्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो चन्द्रग्रहण होता है।

2. लघु ज्वार-भाटा-कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी अथवा अष्टमी के दिन सूर्य तथा चन्द्रमा पृथ्वी के साथ समकोण पर स्थित होते हैं। इस समकोण स्थिति के कारण चन्द्रमा तथा सूर्य पृथ्वी को विभिन्न दिशाओं से आकर्षित करते हैं, जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल अन्य तिथियों की अपेक्षा कम रहता है और महानगरों में ज्वार की ऊँचाई भी कम रहती है जिसे लघु ज्वार कहते हैं।

प्रश्न 5.

हिन्द महासागर की धाराओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

हिन्द महासागर की धाराएँ-हिन्द महासागर में मानसूनी पवनें चला करती हैं जो छः महीने बाद अपनी दिशा बदल देती हैं। फलस्वरूप हिन्द महासागर में चलने वाली धाराएँ भी मानसून के साथ अपनी दिशा बदल देती हैं। हिन्द महासागर की धाराओं को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है-

(क) स्थायी धाराएँ-हिन्द महासागर में विषुवत् रेखा के दक्षिण में चलने वाली धाराएँ वर्ष भर एक ही क्रम में चलती हैं, अतः इन्हें ‘स्थायी धाराएँ’ कहते हैं। इन धाराओं में दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, मोजम्बिक धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा और अगुलहास धारा मुख्य हैं।

(ख) परिवर्तनशील धाराएँ-विषुवत् रेखा के उत्तर की ओर हिन्द महासागर की समस्त धाराएँ मौसम के अनुसार अपनी दिशा और क्रम बदल देती हैं। इसलिए ये परिवर्तनशील धाराएँ कहलाती हैं। इन धाराओं की दिशा व क्रम मानसून हवाओं से प्रभावित होते हैं। अतः इन्हें मानसून प्रवाह भी कहा जाता है।

1. दक्षिणी विषुवरेखीय जलधारा-यह धारा दक्षिणी-पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। मलागसी तट के समीप यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है।

2. मोजम्बिक जलधारा-यह एक गरम जल की धारा है जो अफ्रीका के पूर्वी तट और मलागसी के बीच बहती है। यह उत्तर से आकर दक्षिणी विषुवत् रेखीय धारा की दक्षिणी शाखा से मिल जाती है।

3. अगुलहास जलधारा-अफ्रीका से दक्षिण में अगुलहास अन्तरीप में पछुआ पवनों के प्रभाव द्वारा पूर्व की ओर एक धारा चलने लगती है। इसी धारा को अगुलहास की गर्म धारा कहते हैं।

4. पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा-अण्टार्कटिक प्रवाह की एक शाखा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण-पश्चिमी भाग से मुड़कर उत्तर की ओर पूर्व को ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के साथ-साथ बहने लगती है। यही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठण्डी जलधारा कहलाती है।

5. ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह-ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून पवनों के प्रवाह से एशिया महाद्वीप के पश्चिमी तटों से एक उष्ण प्रवाहपूर्व की तरफ चलने लगता है। उत्तरी विषुवत् रेखीय धारा भी मानसून के प्रभाव से पूर्व की ओर बहकर मानसून प्रवाह के साथ ग्रीष्मकाल की समुद्री धाराओं का क्रम बनाती है।

![]()