HBSE 12th Class Physics Important Questions Chapter 13 नाभिक

Haryana State Board HBSE 12th Class Physics Important Questions Chapter 13 नाभिक Important Questions and Answers.

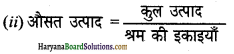

Haryana Board 12th Class Physics Important Questions Chapter 13 नाभिक

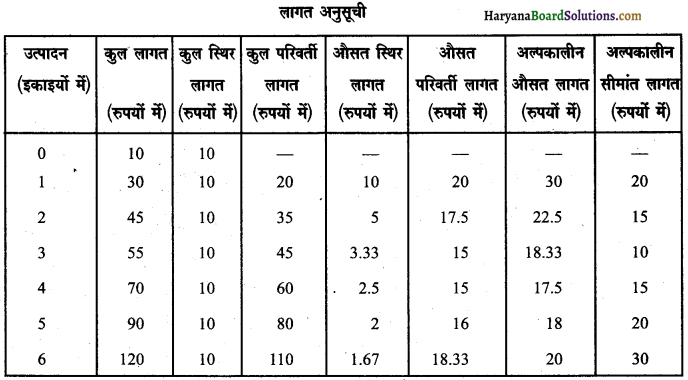

वस्तुनिष्ठ प्रश्न:

प्रश्न 1.

रदरफोर्ड ने स्वर्ण-पत्र से α-कणों के प्रकीर्णन के द्वारा परमाणु में नाभिक के अस्तित्व को सिद्ध किया। नाभिक पर था:

(अ) धनात्मक आवेश

(ब) ऋणात्मक आवेश

(स) कोई आवेश नहीं

(द) धन व ऋण दोनों प्रकार के आवेश

उत्तर:

(अ) धनात्मक आवेश

![]()

प्रश्न 2.

नाभिक की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या की तुलना में छोटी होती है, लगभग:

(अ) 106 भाग

(ब) 104 भाग

(स) 108 भाग

(द) 1010 भाग

उत्तर:

(ब) 104 भाग

प्रश्न 3.

किसी परमाणु के नाभिक के मूल कण होते हैं:

(अ) न्यूट्रॉन व प्रोटॉन

(ब) प्रोटॉन य इलेक्ट्रॉन

(स) न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन

(द) न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन

उत्तर:

(अ) न्यूट्रॉन व प्रोटॉन

प्रश्न 4.

न्यूट्रॉन की माध्य आयु होती है:

(अ) लगभग 100 सेकण्ड

(ब) लगभग 1000 सेकण्ड

(स) लगभग 10 सेकण्ड

(द) लगभग 1 सेकण्ड

उत्तर:

(ब) लगभग 1000 सेकण्ड

प्रश्न 5.

प्रभावी नाभिकीय बलों की प्रकृति होती है:

(अ) प्रबल वैद्युत प्रतिकर्षण

(ब) प्रबल वैद्युत आकर्षण

(स) प्रबल आकर्षण बल

(द) वाण्डर वाल बलों जैसी

उत्तर:

(स) प्रबल आकर्षण बल

प्रश्न 6.

किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या (R) व परमाणु की द्रव्यमान संख्या (A) में सम्बन्ध होता है:

(अ) R = Ro A2/3

(ब) R = R0 A1/3

(स) R = R0 A1/2

(द) R = R0 A

उत्तर:

(ब) R = R0 A1/3

प्रश्न 7.

एक रेडियोधर्मी सैम्पल का क्षय नियतांक λ है। इस सैम्पल की अर्द्ध आयु है:

(अ) \(\frac{1}{\lambda}\) loge2

(ब) \(\frac{1}{\lambda}\)

(स) λloge2

(द) \(\frac{\lambda}{\log _{\mathrm{e}} 2}\)

उत्तर:

(अ) \(\frac{1}{\lambda}\) loge2

प्रश्न 8.

निम्न रेडियोएक्टिव क्षय 82X234 → 87Y222 में उत्सर्जित α तथा β कणों की संख्या होगी:

(अ) 3, 3

(ब) 3, 1

(स) 5,3

(द) 3,5

उत्तर:

(ब) 3, 1

प्रश्न 9.

निम्न अभिक्रिया पूरी करो:

92U235 + 0n1 → 38Sr90

(अ) 57Xe142

(ब) 54Xe145

(स) 54Xe143 + 3n1

(द) 54Xe142 + 0n1

उत्तर:

(स) 54Xe143 + 3n1

प्रश्न 10.

एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक (amu) बराबर होगा:

(अ) कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 12 वां भाग

(ब) ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान का 12 वां भाग

(स) हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 16 वां भाग

(द) हीलियम परमाणु के द्रव्यमान का 16 वां भाग

उत्तर:

(अ) कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 12 वां भाग

![]()

प्रश्न 11.

किसी नाभिक की बन्धन ऊर्जा तुल्य होती है:

(अ) नाभिक के द्रव्यमान के

(ब) प्रोटॉन के द्रव्यमान के

(स) नाभिक की द्रव्यमान क्षति के

(द) न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के

उत्तर:

(स) नाभिक की द्रव्यमान क्षति के

प्रश्न 12.

किसी नाभिक में प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा दर्शाती है:

(अ) उसके स्थायित्व को

(ब) उसके आकार को

(स) उसके द्रव्यमान को

(द) उपर्युक्त में कोई नहीं

उत्तर:

(अ) उसके स्थायित्व को

प्रश्न 13.

हीलियम की प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा होती है:

(अ) 8 Mev

(ब) 7.0 Mev

(स) 11 Mev

(द) 4.0 Mev

उत्तर:

(ब) 7.0 Mev

प्रश्न 14.

द्रव्यमान संख्या 40 से 120 तक नाभिक की प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा होती है:

(अ) 1.2 Mev

(ब) 2.4 Mev

(स) 6.8 Mev

(द) 8.5 MeV

उत्तर:

(द) 8.5 MeV

प्रश्न 15.

किस नाभिक के लिये प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा का मान सर्वाधिक होगा:

(अ) 26Fe56

(ब) 8O16

(स) 2He4

(द) 92U238

उत्तर:

(अ) 26Fe56

प्रश्न 16.

नाभिकीय विखण्डन में न्यूट्रॉनों को काम में लाया जाता है, क्योंकि:

(अ) नाभिक के द्वारा न्यूट्रॉन आकर्षित होते हैं

(ब) न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान प्रोटॉनों से अधिक होता है

(स) न्यूट्रॉन अनावेशित होते हैं जिससे नाभिकों से उनका प्रतिकर्षण नहीं होता है

(द) न्यूट्रॉनों को त्वरित कर अधिक ऊर्जा दी जा सकती है।

उत्तर:

(स) न्यूट्रॉन अनावेशित होते हैं जिससे नाभिकों से उनका प्रतिकर्षण नहीं होता है

प्रश्न 17.

रेडियोएक्टिव तत्व की माध्य आयु 2309 वर्ष है, उसकी अर्द्ध आयु होगी:

(अ) 1600 वर्ष

(ब) 1800 वर्ष

(स) 900 वर्ष

(द) 400 वर्ष

उत्तर:

(अ) 1600 वर्ष

प्रश्न 18.

किसी रेडियोएक्टिव तत्व से उत्सर्जित β-कण होते हैं:

(अ) विद्युत चुम्बकीय विकिरण

(ब) नाभिक के प्रति परिक्रमा करते हुये इलेक्ट्रॉन

(स) नाभिक से उत्सर्जित आवेशित कण

(द) अनावेशित कण

उत्तर:

(स) नाभिक से उत्सर्जित आवेशित कण

प्रश्न 19.

रेडियोएक्टिव क्षय में cx कणों का ऊर्जा स्पेक्ट्रम होता है:

(अ) अनिश्चित

(ब) संतत

(स) संतत एवं रेखिल

(द) विविक्त एवं रेखिल

उत्तर:

(द) विविक्त एवं रेखिल

प्रश्न 20.

β- विघटन में कोणीय संवेग व ऊर्जा संरक्षण की व्याख्या के लिये β-कणों के साथ उत्सर्जित होने वाला अन्य कण होगा:

(अ) न्यूट्रॉन

(ब) न्यूट्रिनो

(स) प्रोटॉन

(द) a-कण

उत्तर:

(ब) न्यूट्रिनो

![]()

प्रश्न 21.

नाभिक का आकार लगभग होता है:

(अ) 10-10 मीटर

(ब) 10-15 मीटर

(स) 10-15 मीटर

(द) 10-18 मीटर

उत्तर:

(ब) 10-15 मीटर

प्रश्न 22.

न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की:

(अ) रदरफोर्ड

(ब) फर्मी

(स) चैडविक

(द) पॉली

उत्तर:

(स) चैडविक

प्रश्न 23.

नाभिक का आकार:

(अ) परमाणु की द्रव्यमान संख्या (A) के समानुपाती होता है।

(ब) परमाणु की द्रव्यमान संख्या (A) के वर्गमूल के समानुपाती होता है।

(स) परमाणु की द्रव्यमान संख्या (A) के घनमूल के समानुपाती होता है।

(द) परमाणु के परमाणु क्रमांक (Z) के समानुपाती होता है।

उत्तर:

(स) परमाणु की द्रव्यमान संख्या (A) के घनमूल के समानुपाती होता है।

प्रश्न 24.

संलयन प्रक्रिया उच्च ताप पर होती है क्योंकि उच्च ताप पर:

(अ) परमाणु आयनीकृत हो जाते हैं।

(ब) अणु विघटित हो जाते हैं।

(स) नाभिक विघटित हो जाते हैं।

(द) नामिकों को इतनी अधिक ऊर्जा मिल जाती है, जो नाभिकों के बीच प्रतिकर्षण बल को अतिक्रमित कर सके।

उत्तर:

(द) नामिकों को इतनी अधिक ऊर्जा मिल जाती है, जो नाभिकों के बीच प्रतिकर्षण बल को अतिक्रमित कर सके।

प्रश्न 25.

एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्द्ध आयु 20 मिनट है। समय t2 जब वह अपनी मात्रा का \(\frac{2}{3}\) क्षय हो गया हो तथा समय t1 जब वह अपनी मात्रा का \(\frac{1}{3}\)क्षय हो गया हो, तो उनके बीच का लगभग समय अन्तराल (t2 – t1) होगा:

(अ) 20 मिनट

(ब) 28 मिनट

(स) 7 मिनट

(द) 14 मिनट

उत्तर:

(अ) 20 मिनट

प्रश्न 26.

जनक नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा E1 है और क्षयजात नामिकों के लिए E2 है तब:

(अ) E1 = 2E2

(ब) E1 > E2

(स) E2 > E1

(द) E2 = 2E1

उत्तर:

(स) E2 > E1

प्रश्न 27.

यदि t1/2 पदार्थ की अर्द्ध-आयु है तब t3/4 वह समय है जिसमें पदार्थ का

(अ) \(\frac{3}{4}\) भाग विघटित होता है।

(ब) \(\frac{3}{4}\) भाग अविघटित होता है।

(स) \(\frac{1}{2}\) भाग विघटित होता है।

(द) \(\frac{1}{2}\) भाग अविघटित होता है।

उत्तर:

(अ) \(\frac{3}{4}\) भाग विघटित होता है।

प्रश्न 28.

नाभिकीय अभिक्रिया

ZXA → Z+1 XA → Z-1 RA-4 → Z-1 RA-4

में उत्सर्जित कण (या विकिरण) होंगे:

(अ) α, β, γ

(स) γ, α, β

(ब) β, γ α

(द) β, α, γ

उत्तर:

(द) β, α, γ

प्रश्न 29.

एक रेडियोएक्टिव नाभिक एक α-कण व एक गामा किरण उत्सर्जित करता है तो उसकी

(अ) द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जायेगी।

(ब) द्रव्यमान संख्या 1 कम हो जायेगी।

(स) परमाणु संख्या 2 बढ़ जायेगी।

(द) ऊर्जा कम हो जाती है।

उत्तर:

(अ) द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जायेगी।

![]()

प्रश्न 30.

रेडियोएक्टिव विघटन में-

(अ) α, β व γ-कण एक साथ उत्सर्जित होते हैं।

(ब) α व β कण साथ उत्सर्जित होते हैं।

(स) पहले α, फिर β व अन्त में γ-कण उत्सर्जित होते हैं।

(द) पहले α, तत्पश्चात् γ या पहले β तत्पश्चात् γ उत्सर्जित होते हैं।

उत्तर:

(द) पहले α, तत्पश्चात् γ या पहले β तत्पश्चात् γ उत्सर्जित होते हैं।

प्रश्न 31.

न्यूट्रिनो की परिकल्पना से बीटा विघटन के लिये निम्न संरक्षण का नियम समझाया जा सकता है:

(अ) ऊर्जा संरक्षण

(स) ऊर्जा व संवेग

(ब) कोणीय संवेग

(द) ऊर्जा व कोणीय संवेग

उत्तर:

(द) ऊर्जा व कोणीय संवेग

प्रश्न 32.

यदि 27Al की नाभिकीय त्रिज्या 3.6 फर्मी है तो 64Cu की नाभिकीय त्रिज्या फर्मी में लगभग होगी-

(अ) 2.4

(ब) 1.2

(स) 4.8

(द) 3.6

उत्तर:

(स) 4.8

प्रश्न 33.

किसी रेडियोसक्रिय पदार्थ की प्रारम्भिक सान्द्रता No है। इसका अर्द्ध- आयुकाल t1/2 = 5 वर्ष है तो 15 वर्षों बाद शेष पदार्थ होगा:

(अ) \(\frac{\text { No }}{8}\)

(ब) \(\frac{\text { No }}{16}\)

(स) \(\frac{\text { No }}{2}\)

(द) \(\frac{\text { No }}{4}\)

उत्तर:

(अ) \(\frac{\text { No }}{8}\)

प्रश्न 34.

यदि किसी रेडियोएक्टिव प्रतिदर्श की अर्द्धआयु 4 दिन है तो 2 दिन के पश्चात् इसका कितना भाग अविघटित रहेगा?

(अ) √2

(ब) \(\frac{1}{\sqrt{2}}\)

(स) \(\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}}\)

(द) \(\frac{1}{2}\)

उत्तर:

(ब) \(\frac{1}{\sqrt{2}}\)

प्रश्न 35.

नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य है:

(अ) न्यूट्रॉनों की गति मन्द करना

(ब) न्यूट्रॉनों की गति तीव्र करना

(स) इलेक्ट्रॉनों की गति कम करना

(द) इलेक्ट्रॉनों की गति तीव्र करना

उत्तर:

(अ) न्यूट्रॉनों की गति मन्द करना

प्रश्न 36.

द्रव्यमान संख्या A व परमाणु क्रमांक Z वाला एक नाभिक X, एक कण व एक B-कण का उत्सर्जन करता है। परिणामी नाभिक R की द्रव्यमान संख्या व परमाणु क्रमांक होंगे:

(अ) (A – Z) व (Z – 1)

(ब) (A – Z) व (Z – 2)

(स) (A – 4) व (A – Z)

(द) (A – 4) व (Z – 1)

उत्तर:

(द) (A – 4) व (Z – 1)

प्रश्न 37.

नाभिकीय अभिक्रियाओं की विशिष्टताओं में से एक यह है कि उनके विघटित या संलयित भाग में:

(अ) कुल आवेश संख्या स्थिर रहती है।

(ब) कुल आवेश संख्या बदलती है।

(स) कुल द्रव्यमान संख्या बदलती है।

(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

उत्तर:

(ब) कुल आवेश संख्या बदलती है।

प्रश्न 38.

आयनीकरण का गुण होता है:

(अ) α-कणों में सर्वाधिक

(स) β-किरणों में सर्वाधिक

(ब) γ- कणों में सर्वाधिक

(द) तीनों में बराबर।

उत्तर:

(अ) α-कणों में सर्वाधिक

प्रश्न 39

संलयन प्रक्रिया उच्च ताप पर होती है, क्योंकि उच्च ताप पर

(अ) परमाणु आयनीकृत हो जाते हैं।

(ब) अणु विघटित हो जाते हैं।

(स) नाभिक विघटित हो जाते हैं।

(द) नाभिकों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है जो नाभिकों के बीच प्रतिकर्षण बल को अतिक्रमित कर सकें।

उत्तर:

(द) नाभिकों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है जो नाभिकों के बीच प्रतिकर्षण बल को अतिक्रमित कर सकें।

![]()

प्रश्न 40.

सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है:

(अ) विखण्डन प्रक्रम से

(ब) विघटन प्रक्रम से

(स) प्रकाश-विद्युत् प्रभाव से

(द) संलयन प्रक्रम से।

उत्तर:

(द) संलयन प्रक्रम से।

प्रश्न 41.

नाभिकीय रियेक्टर में या भारी पानी का उपयोग करते ग्रेफाइट हैं:

(अ) अनावश्यक न्यूट्रॉनों के अवशोषण के लिये

(ब) न्यूट्रॉन के त्वरण के लिये

(स) तीव्रगामी न्यूट्रॉनों का वेग कम करने के लिये.

(द) ऊर्जा विनिमय के लिये।

उत्तर:

(अ) अनावश्यक न्यूट्रॉनों के अवशोषण के लिये

प्रश्न 42.

नाभिकीय संलयन में उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है:

(अ) यांत्रिकी ऊर्जा

(ब) परमाणु ऊर्जा

(स) ताप नाभिकीय ऊर्जा

(द) विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा।

उत्तर:

(स) ताप नाभिकीय ऊर्जा

प्रश्न 43.

ऋणात्मक B क्षय में:

(अ) परमाणु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है।

(ब) नाभिक में पूर्व से ही उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक से उत्सर्जित होता है।

(स) नाभिक में स्थित न्यूट्रॉन के क्षय से प्राप्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है।

(द) नाभिक की बन्धन ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है।

उत्तर:

(स) नाभिक में स्थित न्यूट्रॉन के क्षय से प्राप्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है।

प्रश्न 44.

एक रेडियोएक्टिव तत्व की अर्ध आयु 1600 वर्ष है। इसकी माध्य आयु होगी:

(अ) 2309 वर्ष

(ब) 1109 वर्ष

(स) 2400 वर्ष

(द) 3200 वर्ष

उत्तर:

(अ) 2309 वर्ष

प्रश्न 45.

1. a. mu. के तुल्य ऊर्जा है:

(अ) 1 eV

(ब) 14.2 MeV

(स) 931 Mev

(द) 0.693 Mev

उत्तर:

(स) 931 Mev

प्रश्न 46.

किरणें नाभिक के स्थायित्व के लिए-

(अ) प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा अधिक होनी चाहिए।

(ब) प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा कम होनी चाहिए।

(स) इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होनी चाहिए।

(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

उत्तर:

(अ) प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा अधिक होनी चाहिए।

प्रश्न 47.

निम्न पदार्थ विखण्डन को नियंत्रित करता है:

(अ) भारी पानी

(ब) ग्रेफाइट

(स) केडमियम

(द) बेरलियम ऑक्साइड

उत्तर:

(स) केडमियम

प्रश्न 48.

नाभिकीय रिएक्टर क्रान्तिक होता है, यदि गुणात्मक कारण K का मान है:

(अ) 1

(ब) 1.5

(स) 2.1

(द) 2.5

उत्तर:

(अ) 1

प्रश्न 49.

एक नाभिक से गामा किरण उत्सर्जन में-

(अ) केवल न्यूट्रॉन संख्या परिवर्तित होती है।

(ब) केवल प्रोटॉन संख्या परिवर्तित होती है।

(स) दोनों न्यूट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या परिवर्तित होती हैं।

(द) प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

उत्तर:

(द) प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

प्रश्न 50.

बन्धन ऊर्जा प्रति न्यूक्लिऑन सम्बन्ध, द्रव्यमान संख्या के सापेक्ष-

(अ) पहले घटता है, फिर बढ़ता है।

(ब) पहले बढ़ता है, फिर घटता है।

(स) बढ़ता है।

(द) घटता है।

उत्तर:

(ब) पहले बढ़ता है, फिर घटता है।

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न:

प्रश्न 1.

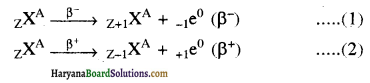

कोई तत्व A निम्न दो चरण प्रक्रियाओं द्वारा तत्व C में विघटित होता है-

A → 2He + B

B → 2(1e0) + C

तत्वों A, B व C में से समस्थानिक युग्म छाँटिए।

उत्तर:

A व C।

प्रश्न 2.

किसी दिये गये रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता (एक्टिवता) को परिभाषित कीजिए। इसका SI मात्रक लिखिए।’

उत्तर:

रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन की दर अर्थात् प्रति सेकण्ड विघटित परमाणुओं की संख्या उसकी सक्रियता कहलाती है।

सक्रियता A = -dN/dt इसका SI मात्रक बैकरेल (Bq) है।

1 Bq = 1 विघटन प्रति सेकण्ड

![]()

प्रश्न 3.

न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयुक्त दो मंदकों के नाम दीजिए।

उत्तर:

प्रायः प्रयुक्त होने वाले अवमंदक जल, भारी जल (D2O) तथा ग्रेफाइट है।

प्रश्न 4.

नाभिकीय बल के दो विशिष्ट अभिलक्षण बताइए।

उत्तर:

विशिष्ट अभिलक्षण:

(i) नाभिकीय बल हमेशा अनाश्रित होते हैं।

(ii) नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे प्रबल बल होता है।

प्रश्न 5.

दो नाभिकों के द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात 1 : 3 है उनकी नाभिकीय घनत्व का अनुपात क्या है?

उत्तर:

चूँकि नाभिकीय घनत्व सभी नाभिकों के लिए समान होता है, अतः P1 : P2 : : 1 : 1 होगा।

प्रश्न 6.

किसी नाभिक की त्रिज्या उसके द्रव्यमान संख्या से कैसे सम्बन्धित होती है?

अथवा

किसी नाभिक की त्रिज्या R एवं द्रव्यमान संख्या A में सम्बन्ध लिखिए।

उत्तर:

नाभिक को सन्निकटतः

गोलाकार मानने पर उसकी

त्रिज्या R तथा द्रव्यमान संख्या A में निम्न सम्बन्ध होता है-

R = R2 A1/3

जहाँ Ro एक नियतांक है।

प्रश्न 7.

दो नाभिकों के द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात 1 : 8 है उनके नाभिकीय त्रिज्यायों का अनुपात क्या है?

उत्तर:

प्रश्नानुसार

या

A1 : A2 = 1 : 8

∵R = R0A1/3

∴ \(\frac{\mathrm{R}_1}{\mathrm{R}_2}\) = \(\frac{A_1^{1 / 3}}{A_2^{1 / 3}}\) = \(\left(\frac{A_1}{A_2}\right)^{1 / 3}\)

\(\frac{\mathrm{R}_1}{\mathrm{R}_2}\) = \(\left(\frac{1}{8}\right)^{1 / 3}\) = \(\frac{1}{2}\)

प्रश्न 8.

किसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, यदि परमाणु की द्रव्यमान संख्या A व परमाणु क्रमांक Z हो ?

उत्तर:

(A – Z)

प्रश्न 9.

किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति ∆M व उसकी बन्धन ऊर्जा (E) में क्या सम्बन्ध होगा?

उत्तर:

E = ∆M C2

प्रश्न 10.

नाभिक का स्थायित्व कौनसी भौतिक राशि पर निर्भर करता है?

उत्तर:

प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा।

प्रश्न 11.

प्रति न्यूक्लिऑन औसत बन्धन ऊर्जा का मान क्या होता है?

उत्तर:

8.5 Mev

प्रश्न 12.

नाभिक में प्रभावी बलों की क्या प्रकृति होती है?

उत्तर:

प्रबल आकर्षण बल।

![]()

प्रश्न 13.

किसी नाभिक की त्रिज्या R व परमाणु की द्रव्यमान संख्या (A) में क्या सम्बन्ध होता है?

उत्तर:

R = RoA1/3

प्रश्न 14.

एक द्रव्यमान मात्रक क्या होता है?

उत्तर:

कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 12 वां भाग।

प्रश्न 15.

यूरेनियम नाभिक के विखण्डन से औसतन प्रति नाभिक प्राप्त होने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है?

उत्तर:

लगभग 2.5

प्रश्न 16.

नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रियाओं के नाम लिखिये।

उत्तर:

नियंत्रित व अनियंत्रित।

प्रश्न 17.

विखण्डन की कौनसी श्रृंखला अभिक्रिया पर परमाणु भट्टी आधारित है?

उत्तर:

नियंत्रित।

प्रश्न 18.

परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में काम आने वाले किसी एक पदार्थ का नाम लिखिये।

उत्तर:

ग्रेफाइट।

प्रश्न 19.

परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ें किस पदार्थ की बनी होती हैं तथा ये कौनसे कणों का अवशोषण करने में उपयोग होती हैं?

उत्तर:

केंडमियम, न्यूट्रॉन का।

प्रश्न 20.

अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित कौनसी युक्ति होती है?

उत्तर:

परमाणु बम।

प्रश्न 21.

सूर्य से ऊर्जा उत्पादन के लिये कौनसी नाभिकीय अभिक्रिया उत्तरदायी होती है?

उत्तर:

संलयन अभिक्रिया।

प्रश्न 22.

किसी तत्व के स्वतः विघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?

उत्तर:

रेडियोएक्टिवता।

![]()

प्रश्न 23.

एक रेडियोएक्टिव तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या 226 है व परमाणु क्रमांक 88 है α कण उत्सर्जित करता है। नये तत्व की द्रव्यमान संख्या व परमाणु क्रमांक क्या होंगे?

उत्तर:

222, 86 चूँकि α कण उत्सर्जित होने पर परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तथा परमाणु भार द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है।

अतः नये तत्व की द्रव्यमान संख्या = 226 – 4 = 222 तथा परमाणु क्रमांक = 88 – 2 = 86

प्रश्न 24.

एक रेडियोएक्टिव तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या 218 व परमाणु क्रमांक 84 है, β-कण उत्सर्जित करता है विघटन के पश्चात् तत्व की द्रव्यमान संख्या व परमाणु क्रमांक क्या होंगे?

उत्तर:

218, 85 चूंकि β-कण के उत्सर्जन के बाद तत्व की द्रव्यमान संख्या में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है।

प्रश्न 25.

किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की दो अर्द्ध-आयुओं के बराबर समय में उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी रह जावेगी?

उत्तर:

प्रारम्भिक संख्या की एक-चौथाई।

प्रश्न 26.

किसी रेडियो न्यूक्लिाइड की सक्रियता को परिभाषित कीजिए। इसकी S. I इकाई लिखिए।

उत्तर:

किसी रेडियोएक्टिव प्रतिदर्श में इकाई समय में क्षयित होने वाले नाभिकों की संख्या को उसकी सक्रियता कहते हैं। इसकी SI इकाई बैकरेल होती है।

प्रश्न 27.

किसी नाभिक के दो अभिलक्षणों द्रव्यमान संख्या (A) तथा परमाणु संख्या Z में से किसका B-क्षय में परिवर्तन नहीं होता है?

उत्तर:

β = -1ve, अतः β-क्षय में द्रव्यमान A का परिवर्तन नहीं होता है।

प्रश्न 28.

किसी रेडियोएक्टिव तत्व की अर्द्ध-आयु व उसके क्षयांक में क्या सम्बन्ध होता है?

उत्तर:

अर्द्ध आयु क्षयांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। T = 0.693/λ

प्रश्न 29.

किसी रेडियोएक्टिव तत्व की माध्य-आयु के समान समय में परमाणुओं की कितने प्रतिशत संख्या अविघटित रह जाती है?

उत्तर:

लगभग 37 प्रतिशत।

प्रश्न 30.

β-क्षय में उत्सर्जित न्यूट्रिन का द्रव्यमान व आवेश क्या होंगे?

उत्तर:

शून्य शून्य।

प्रश्न 31.

परमाणु के नाभिक में कौन-कौनसे कण होते हैं?

उत्तर:

प्रोटॉन व न्यूट्रॉन।

प्रश्न 32.

नाभिकीय बल विद्युत चुम्बकीय बलों से कितना गुना अधिक होता है?

उत्तर:

100 गुना।

![]()

प्रश्न 33.

परमाणु भट्टी में भारी पानी, ग्रेफाइट इत्यादि पदार्थ किस काम में आते हैं?

उत्तर:

मंदक के रूप में।

प्रश्न 34.

किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्द्ध- आयु में उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी रह जावेगी?

उत्तर:

आधी।

प्रश्न 35.

रेडियोएक्टिव तत्त्व की अर्द्ध आयु उसके क्षयांक पर किस प्रकार निर्भर करती है?

उत्तर:

क्षयांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है।

यदि माध्य आयु Ta हो तो Ta = 1/λ, जहाँ λ क्षयांक है।

प्रश्न 36.

रेडियोएक्टिव विघटन में Q कणों का ऊर्जा स्पेक्ट्रम किस प्रकार का होता है?

उत्तर:

विविक्त एवं रेखिल।

प्रश्न 37.

परमाणु क्रमांक Z = 11 तथा द्रव्यमान क्रमांक A = 24 के नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे?

उत्तर:

इलेक्ट्रॉन-प्रोटॉन = 11, न्यूट्रॉन = 13

प्रश्न 38.

किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की आयु किस पर निर्भर करती है?

उत्तर:

निश्चित रहती है।

प्रश्न 39.

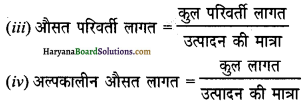

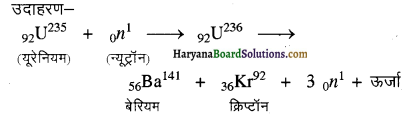

उस अभिक्रिया का नाम बताइए जो कम ऊर्जा के न्यूट्रॉन किरण के नाभिक 92U235 से टकराने पर होती है उत्पन्न नाभिकीय अभिक्रिया को लिखिए।

उत्तर:

नाभिकीय विखण्डन है।

नाभिकीय अभिक्रिया होती है-

<sub>92</sub>U<sup>235</sup> → <sub>0</sub>n<sup>1</sup> → <sub>56</sub>Ba<sup>141</sup> + <sub>36</sub>Kr<sup>92</sup> + <sub>0</sub>n<sup>1</sup> + ऊर्जा

प्रश्न 40.

नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? प्रत्येक का नाम लिखिये।

उत्तर:

दो प्रकार की होती है- (1) नियंत्रित (2) अनियंत्रित

![]()

प्रश्न 41.

नाभिकीय बन्धन ऊर्जा का क्या महत्त्व होता है?

उत्तर:

नाभिक के न्यूक्लिऑनों को एक-दूसरे से अलग करने के लिये नाभिकीय बन्धन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा बाह्य रूप से देनी पड़ती है।

प्रश्न 42.

सूर्य से ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त होती है?

उत्तर:

सूर्य से ऊर्जा हमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त होती है।

प्रश्न 43.

कौनसा पदार्थ न्यूट्रॉन का सबसे अच्छा मंदक होता है?

उत्तर:

भारी जल D2O

प्रश्न 44.

नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय विखण्डन के सापेक्ष अधिक कठिन होती है क्यों?

उत्तर:

नाभिकीय संलयन के लिये 107 K की कोटि का उच्च ताप होना आवश्यक होता है जिसको प्राप्त करना कठिन होता है।

प्रश्न 45.

नाभिकीय ऊर्जा का शान्तिपूर्ण उपयोग कहाँ किया जाता है?

उत्तर:

परमाणु भट्टी में।

प्रश्न 46.

द्रव्यमान संख्या A वाले नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति Am है। इसकी बन्धन ऊर्जा प्रति न्यूक्लिऑन कितनी होगी?

उत्तर:

नाभिक की बन्धन ऊर्जा

ΔΕ = Δmc2

इसलिए बन्धन ऊर्जा प्रति न्यूक्लिऑन

Eb = \(\frac{\Delta \mathrm{E}}{\mathrm{A}}\)

या

Ep = \(\frac{\Delta \mathrm{m} \cdot \mathrm{c}^2}{\mathrm{~A}}\)

प्रश्न 47.

परमाणु द्रव्यमान मात्रक (amu) की परिभाषा कीजिए और इसके तुल्य ऊर्जा लिखिए।

उत्तर:

6C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के बारहवें भाग को

परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं

अर्थात्

1 amu = \(\frac{1}{12}\) x (6C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान )

1 amu = 1.66 × 10-27 Kg

1 amu के तुल्य ऊर्जा = 931 Mev

प्रश्न 48.

यदि A127 के नाभिक की त्रिज्या 3.6 फर्मी है तो Fe125 नाभिक की त्रिज्या क्या होगी?

उत्तर:

A α (A) 1/3

∴ \(\frac{\mathrm{R}_{\mathrm{Fe}}}{\mathrm{R}_{\mathrm{Al}}}\) = \(\left(\frac{\mathrm{A}_{\mathrm{Fe}}}{\mathrm{A}_{\mathrm{Al}}}\right)^{1 / 3}\) = \(\left(\frac{125}{27}\right)^{1 / 3}\) = \(\frac{5}{3}\)

RFe = \(\frac{5}{3}\) × RAl = \(\frac{5}{3}\) × 3.6 फर्मी

RFe = 6.0 फर्मी

प्रश्न 49.

एक तत्त्व के रेडियोधर्मी समस्थानिक और स्थायी समस्थानिक के रासायनिक गुणों में क्या अन्तर होगा?

उत्तर:

कोई अन्तर नहीं, क्योंकि रासायनिक गुण परमाणु के इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर है, जबकि समस्थानिकों में नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है।

![]()

प्रश्न 50

(i) अर्द्धआयु T (ii) माध्य आयु Ta को क्षयांक A के पदों में व्यक्त कीजिये।

उत्तर:

(i) T = \(\frac{0.693}{\lambda}\)

(ii) To = \(\frac{1}{\lambda}\)

प्रश्न 51.

नाभिकीय अभिक्रिया किसे कहते हैं?

उत्तर:

नाभिकीय अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें नाभिकीय कणों की टक्कर से किसी बड़े नाभिक की संरचनाओं में अन्तर लाया जाता है।

प्रश्न 52.

नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं?

उत्तर:

उच्च ताप व दाब पर हल्के नाभिक संयोजित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हुये ऊर्जा मुक्त करते हैं, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं।

प्रश्न 53.

प्रतिन्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा कितनी होती है?

उत्तर:

यदि किसी A द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक की बन्धन ऊर्जा Eb हो तो प्रतिन्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा

\(\frac{E_b}{F}\) = \(\frac{\Delta \mathrm{m} \times \mathrm{c}^2}{\mathrm{~A}}\)

प्रश्न 54.

नाभिकीय रिएक्टर के कौन-कौनसे भाग हैं?

उत्तर:

(i) ईंधन

(ii) मंदक

(iii) नियन्त्रण छड़ें

(iv) शीतलक

(v) परिरक्षक।

प्रश्न 55.

प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेडियोएक्टिवता में किन-किन भौतिक राशियों का संरक्षण होता है ?

उत्तर:

(1) इनका आवेश संरक्षित रहता है।

(2) द्रव्यमान, ऊर्जा का योग संरक्षित रहता है।

(3) कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग संरक्षित रहता है।

प्रश्न 56.

दो नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात 1 : 2 है। इनकी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात लिखिए।

उत्तर:

नामिक की त्रिज्या

R = R0A1/3

या

A = \(\left(\frac{\mathrm{R}}{\mathrm{R}_0}\right)^3\)

यहाँ पर A = द्रव्यमान संख्या,

R0 = नियतांक

∴ \(\frac{\mathrm{A}_1}{\mathrm{~A}_2}\) = \(\frac{\mathrm{R}_1^3}{\mathrm{R}_2^3}\) = \(\frac{1^3}{2^3}\) =\(\frac{1}{8}\)

A1 : A2 = 1 : 8

प्रश्न 57.

एक रेडियोएक्टिव तत्व का क्षय स्थिरांक 0.693 प्रति मिनट है इसकी अर्द्ध-आयु तथा औसत आयु क्या होगी?

उत्तर:

दिया है क्षय स्थिरांक A = 0.693 प्रति मिनट

= 0.693 (मिनट)1

इसलिये अर्द्ध-आयु T = \(\frac{0.693}{\lambda}\)

![]()

T = 1 मिनट = 60 सेकण्ड

औसत आयु = \(\frac{1}{\lambda}\) = \(\frac{1}{0.693}\)

= \(\frac{1000}{693}\) मिनट

= 1.443 मिनट

= 1.443 × 60

= 8.658 सेकण्ड

लघूत्तरात्मक प्रश्न:

प्रश्न 1.

समीकरण R = R0A1/3 के आधार पर दर्शाइये कि नाभिकीय द्रव्य का घनत्व लगभग अचर रहता है (यहाँ R एक नियतांक तथा A द्रव्यमान संख्या है।)

उत्तर:

नाभिकीय घनत्व – यदि एक न्यूक्लिऑन का औसत द्रव्यमान m तथा नाभिक की द्रव्यमान संख्या A हो तो इसमें न्यूक्लिऑनों की संख्या = A, अतः नाभिक का द्रव्यमान M = mA

नाभिक का आयतन V = 4/3πR3

= \(\frac{4}{3}\) π\(\left(R_o A^{\frac{1}{3}}\right)^3\)

R = R0A1/3

इसलिये नाभिक का आयतन V = \(\frac{4}{3}\) πR3A

इसलिये नाभिक का घनत्व p = IMM = \(\frac{M}{V}\)

= \(\frac{\mathrm{mA}}{\frac{4}{3} \pi \mathrm{R}_{\mathrm{o}}^3 \mathrm{~A}}\) = \(\frac{3 \mathrm{~m}}{4 \pi \mathrm{R}_{\mathrm{o}}^3}\)

अतः यहाँ यह स्पष्ट होता है कि घनत्व, A पर निर्भर नहीं करता है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी परमाणुओं के नाभिकों के घनत्व लगभग समान होते हैं।

![]()

प्रश्न 2.

रेडियोएक्टिव क्षमता का नियम लिखिए। किसी रेडियोएक्टिव तत्व का क्षयांक 103 प्रतिवर्ष है। इसकी अर्ध- आयु का मान वर्ष में ज्ञात कीजिए।

उत्तर:

रेडियोएक्टिव क्षमता नियम (Law of Radioactive Decay ) – “किसी क्षण रेडियोएक्टिव पदार्थ के परमाणुओं के क्षय होने की दर उस क्षण पदार्थ में विद्यमान परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि किसी क्षण पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या N है तथा (t + dt) पर यह संख्या घटकर (N – dN) रह जाती है तो परमाणुओं के क्षय होने की दर -dN/dt होगी।

रदरफोर्ड व सोडी के नियम के अनुसार

\(\frac{-\mathrm{dN}}{\mathrm{dt}}\) α N अथवा \(\frac{4}{3}\) = -λN

यहाँ λ एक नियतांक है जिसे क्षय नियतांक (decay constant) कहते हैं किसी एक तत्व के लिए क्षय नियतांक λ का मान नियत होता है, परन्तु भिन्न-भिन्न तत्वों के लिए इसका मान भिन्न-भिन्न होता

है।

अर्द्ध-आयु तथा क्षय नियतांक में सम्बन्ध

T = \(\frac{0.693}{\lambda}\)

लेकिन

λ = 10-3प्रतिवर्ष ( दिया है)

T = \(\frac{0.693}{10^{-3}}\)

= 0.693 × 103

= 693 वर्ष

प्रश्न 3.

किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्द्धआयु से आप क्या समझते हैं? रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्द्धआयु एवं क्षय नियतांक में सम्बन्ध लिखिए।

उत्तर:

वह समय जिसमें किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के अवघटित नाभिकों की संख्या घटकर आधी रह जाती है, उस तत्व की अर्द्ध आयु कहलाती है। इसे हम T से व्यक्त करते हैं। रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्द्ध आयु T और क्षय नियतांक A में निम्न सम्बन्ध होता है

T = \(\frac{0.693}{\lambda}\)

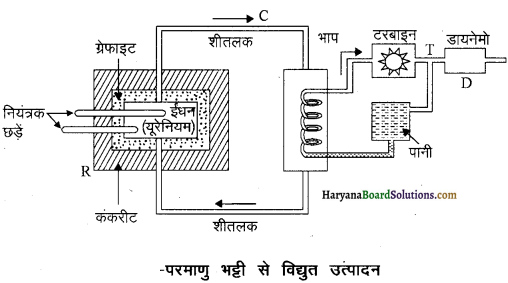

प्रश्न 4.

एक रेडियोएक्टिव पदार्थ ‘A’ का क्षय निम्नानुसार होता है:

![]()

As के द्रव्यमान संख्या एवं परमाणु संख्या के मान क्या होंगे ?

उत्तर:

![]()

A4 की द्रव्यमान संख्या → 172

A4 की द्रव्यमान संख्या → 69

प्रश्न 5.

रदरफोर्ड सॉडी का रेडियोएक्टिव विघटन नियम लिखिए तथा क्षय समीकरण प्राप्त कीजिए । अर्ध आयु एवं माध्य आयु में सम्बन्ध लिखिए।

उत्तर:

रदरफोर्ड और सॉडी ने निम्नलिखित नियम प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार:

(i) रेडियो एक्टिव परमाणुओं का स्वतः विघटन अनियमित (Random ) होता है अर्थात् यह निश्चित नहीं होता है कि कौनसा परमाणु कब विघटित होगा। परन्तु एक निश्चित अवधि (time) में विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या निश्चित होती है।

(ii) किसी समय परमाणुओं के विघटन की दर अर्थात् प्रति सेकण्ड विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या उस समय पर उपस्थित कुल सक्रिय परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है।

अर्थात्

\(\frac{\mathrm{dN}}{\mathrm{dt}}}\) α dt

इसे चर घातांकी क्षय नियम भी कहते हैं।

अथवा

\( = λN

जहाँ λ रेडियोएक्टिव क्षय स्थिरांक अथवा विघटन- स्थिरांक है।

∆t समय में दिए गए नमूने में नाभिकों की संख्या में हुआ परिवर्तन है। dN = -∆N अतः [जब ∆t → 10] तो N में परिवर्तन की दर है

[latex]\frac{\mathrm{dN}}{\mathrm{dt}}}\) = -λN

अथवा

\(\frac{\mathrm{dN}}{\mathrm{N}}}\)= – λ dt

दोनों तरफ का समाकलन करने पर

\(\int_{N_0}^N \frac{d N}{N}\) = \(-\lambda \int_{t_0}^t d t\)

या

\(\{\log N\}_{N_0}^N\) = \(-\lambda(\mathrm{t})_{t_0}^t\)

अथवा

log N – log No = – λ(t – to)

to = शून्य रखने पर

log N – log No = – λt

loge \(\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{N}_0}\) = – λt

∴\(\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{N}_0}\) = e-λt

या

N (t) = No e-λt

उपर्युक्त समीकरण क्षय समीकरण है।

अर्द्ध आयु एवं माध्य आयु में सम्बन्ध:

अर्द्ध आयु T = \(\frac{0.693}{\lambda}\)

माध्य आयु T = \(\frac{1}{\lambda}\)

अतः अर्द्ध आयु = 0.693 × माध्य आयु

या T = 0.693 To

प्रश्न 6.

परमाणु द्रव्यमान मात्रक को परिभाषित कीजिये।

उत्तर:

परमाणु द्रव्यमान मात्रक नाभिकीय कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना कम होता है कि किलोग्राम मात्रक में व्यक्त करने पर वे 10-27 किग्रा की कोटि के होते हैं इतनी छोटी राशियों को उपयोग में लाना बहुत सुविधाजनक नहीं होता है। अतएव नाभिक के द्रव्यमानों को एक छोटे मात्रक में व्यक्त किया जाता है। इसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक (a.m.u.) कहते हैं। 6C12 के द्रव्यमान को मानक मानकर इसके 12वें भाग को 1 amu. मानते हैं।

अर्थात् 1 amu = ![]()

= 1.660565 × 10-27 किलोग्राम

प्रश्न 7.

नाभिकीय द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

नाभिकीय द्रव्यमान क्षति नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों के कुल द्रव्यमान व नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अन्तर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं।

द्रव्यमान क्षति = गणना द्वारा प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान

नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान

∆m = Mc – ma

यहाँ पर calculated mass को संक्षेप में m से और actual mass को ma से दिखाया गया है।

∆m = [ प्रोटॉनों का द्रव्यमान + न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान] नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान

या

∆m = [Z.my + (A – Z) ma] – m

जहाँ Z परमाणु का परमाणु क्रमांक, A द्रव्यमान संख्या, mp प्रोटॉन का द्रव्यमान mn न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तथा m नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है।

प्रश्न 8.

नाभिकीय बन्धन ऊर्जा किसे कहते हैं?

उत्तर:

नाभिकीय बन्धन ऊर्जा- जब नाभिकीय कण, नाभिकीय बलों के अन्तर्गत अन्योन्य क्रिया करते हैं तो प्रबल नाभिकीय अन्योन्य क्रिया के माध्यम से निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तथा निकाय एक बद्ध अवस्था प्राप्त कर लेता है। इस बद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिये जो ऊर्जा इस प्रक्रम में मुक्त होती है वह द्रव्यमान क्षति के द्वारा प्राप्त होती है यही नाभिकीय बन्धन ऊर्जा है। किसी भी नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा उपस्थित न्यूक्लिऑनों की संख्या पर निर्भर करती है तथा प्रतिन्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा का मान \(\left(\frac{\Delta \mathrm{E}}{\mathrm{A}}\right)\) नाभिक के स्थायित्व ( stability) को प्रदर्शित करता है।

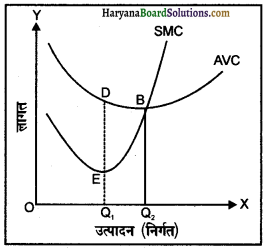

∴ प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा

![]()

यदि द्रव्यमान को am. u. में लें तब बन्धन ऊर्जा

= (∆m) × 931 Mev

प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा

= \(\frac{(\Delta \mathrm{m}) \times 931}{\mathrm{~A}}\) MeV / न्यूक्लिऑन

प्रश्न 9.

उस नाभिक का नाम बताइये जिसके लिये प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा सर्वाधिक होती है।

उत्तर:

किसी भी नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा उपस्थित न्यूक्लिऑनों की संख्या पर निर्भर करती है तथा प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा का मान \(\frac{\Delta \mathrm{E}}{\mathrm{A}}\) नाभिक के स्थायित्व (stability) को प्रदर्शित करता आयरन (Fe) के लिये प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा

\(\overline{\mathrm{B}}\) = \(\frac{\Delta \mathrm{E}}{\mathrm{A}}\) = \(\frac{492.8}{56}\) = 8.8MeV

जो कि सबसे अधिक है। अतः यह नाभिक सबसे अधिक स्थायी है।

![]()

प्रश्न 10.

नाभिकीय विखण्डन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिये।

उत्तर:

किसी भारी नाभिक का हल्के-हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखण्डन कहते हैं। यह क्रिया स्वतः चालित होती है। इसमें विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है।

परमाणु बम एवं नाभिकीय रियेक्टर का आधार नाभिकीय विखण्डन ही है।

प्रश्न 11.

यदि रेडियोएक्टिवता नाभिकीय प्रक्रिया है तो β-कण (इलेक्ट्रॉन) कहाँ से निकलते हैं, क्योंकि नाभिक में तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं?

उत्तर:

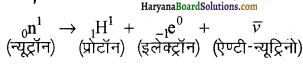

रेडियोएक्टिव नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन अस्थायी होता है। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में यह न्यूट्रॉन निम्नलिखित समीकरण के अनुसार विघटित होकर प्रोटॉन में बदल जाता है और साथ ही एक- एक इलेक्ट्रॉन व ऐण्टी- न्यूट्रिनो को उत्पन्न करता है। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से β-कण के रूप में निकलते हैं।

इस प्रकार β-कण नाभिक के अन्दर से निकलते हैं, नाभिक के बाहर की इलेक्ट्रॉन कक्षाओं से नहीं।

प्रश्न 12.

यदि एक नाभिक X एक कण तथा एक α-कण उत्सर्जित करता है तो उत्पाद नाभिक की द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए।

उत्तर:

इसलिए उत्पाद की द्रव्यमान संख्या = m – 4 तथा परमाणु क्रमांक = n – 1

प्रश्न 13.

प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा का क्या अर्थ है? न्यूट्रॉन (1H2 ) तथा α-कण ( 2He4 ) की प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा क्रमशः 1.25 तथा 7.2 Mev प्रतिन्यूक्लिऑन है। कौनसा नाभिक अधिक स्थायी है?

उत्तर:

किसी नाभिक से एक न्यूक्लिऑन को अलग करने के लिए आवश्यक औसत ऊर्जा प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा कहलाती है। α-कण की प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा ड्यूट्रॉन की तुलना में अधिक है। अतः α-कण अधिक स्थायी है।

प्रश्न 14.

नाभिकीय अभिक्रियाओं में किन-किन नियमों की पालना होती है?

उत्तर:

नाभिकीय अभिक्रियाओं में निम्नलिखित नियमों का पालन होता है:

(i) आवेश संरक्षित रहता है।

(ii) रेखीय एवं कोणीय संवेग संरक्षित रहते हैं।

(iii) द्रव्यमान एवं ऊर्जा का योग संरक्षित रहता है।

(iv) न्यूक्लिऑन का संरक्षण होता है।

प्रश्न 15.

नियंत्रित व अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया – यदि विखण्डन की श्रृंखला अभिक्रिया इस प्रकार नियंत्रित की जा सके कि उसमें न तो वृद्धि हो और न ही कमी अर्थात् अभिक्रिया का एक ऐसा स्तर बना रहे जिससे प्रति सेकण्ड – मुक्त होने वाली ऊर्जा सदैव विस्फोट की सीमा से कम रहे तो इसे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया का विद्युत ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग किया जाता है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया ही ‘परमाणु भट्टी’ का मूल आधार है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया – इस अभिक्रिया में प्रत्येक विखण्डन औसत एक से अधिक न्यूट्रॉन विखण्डन की क्रिया में भाग लेते हैं यहाँ K 1 होता है। इससे नाभिकों के विखण्डन की दर तेजी से बढ़ती है तथा कुछ ही क्षणों में अत्यधिक अपार ऊर्जा मिलती है तथा प्रचण्ड विस्फोट का कार्य करती है। परमाणु बम में यही अभिक्रिया होती है।

प्रश्न 16.

नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है? इस अभिक्रिया में क्या होता है?

उत्तर:

नाभिकीय संलयन- जब दो हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं संलयन क्रिया से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमानों के योग से कम होता है। यह द्रव्यमान में क्षति आइन्सटाइन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार अत्यधिक ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। नाभिकीय संलयन होने के लिए निम्न क्रिया होना आवश्यक होता है:

(i) अति उच्च ताप (107 – 108 K) होना चाहिये।

(ii) जहाँ नाभिकीय संलयन प्रक्रिया हो, वहाँ क्रिया करने वाले नाभिकों की बाहुल्यता होनी चाहिये।

नाभिकीय संलयन की क्रिया सूर्य एवं सूर्य की तरह अन्य तारों में ऊर्जा का स्रोत होती है। वैज्ञानिक ब्रीथे ने यह प्रस्तावित किया कि सौर ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है जिसमें प्रोटॉन निरंतर संलयन से He नाभिकों में रूपान्तरित होते रहते हैं।

प्रश्न 17.

रेडियोएक्टिवता को परिभाषित कीजिये।

उत्तर:

रेडियोएक्टिवता – परमाणुओं के स्वतः विघटन की परिघटना को रेडियोएक्टिवता कहते हैं। सन् 1896 ई. में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बेकुरल ने पाया कि यूरेनियम तथा इसके लवणों से कुछ अदृश्य किरणें स्वतः ही निकलती रहती हैं जो अपारदर्शी पदार्थों में प्रवेश करने की क्षमता रखती हैं तथा फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव डालती हैं। इन किरणों को रेडियोएक्टिव किरणें कहते हैं किसी पदार्थ से स्वतः ही किरणें उत्सर्जित होते रहने की घटना को ‘रेडियोएक्टिवता’ कहते हैं तथा ऐसे पदार्थ को ‘रेडियोएक्टिव पदार्थ’ कहते हैं यूरेनियम में रेडियोएक्टिवता के गुण की खोज के पश्चात् यह ज्ञात हुआ कि यूरेनियम ही नहीं वरन् थोरियम, पोलोडियम, ऐक्टिनियम आदि अन्य तत्व भी रेडियोएक्टिव हैं।

![]()

प्रश्न 18.

निम्नलिखित में

(i) समन्यूट्रॉनिक

(ii) समस्थानिक

(iii) समभारिक छाँटिए

6C2, 2He3, 80Hg198, 1H3, 79Au197, 6C14

उत्तर:

(i) समन्यूटॉनिक ( A-Z) समान : 80Hg198, 79Au197

(ii) समस्थानिक [Z समान तथा A भिन्न] : 6C2, 6C14

(iii) समभारिक [A समान तथा Z भिन्न] : 2He3 1H3

प्रश्न 19

α कणों की अपेक्षा β कणों की आयनीकरण क्षमता कम किन्तु भेदन क्षमता अधिक क्यों होती है?

उत्तर:

β- कणों की गतिज ऊर्जा α-कणों की अपेक्षा काफी अधिक होती है अतः वे किसी परमाणु के पास बहुत कम समय तक रुक पाते हैं और इसी कारण इनकी आयनीकरण क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है। दूसरे, इससे इनकी ऊर्जा का हास बहुत धीरे-धीरे होता है। इसलिए वे माध्यम को पर्याप्त दूरी तक भेद सकते हैं। अर्थात् उनकी भेदन क्षमता अधिक होती है।

प्रश्न 20.

4Be9 नाभिक की बन्धन ऊर्जा 58.0 Mev तथा 2He4 की 28.3 Mev होती है। इनमें कौन अधिक स्थायी होता है और क्यों?

उत्तर:

4Be9 की कुल बन्धन ऊर्जा = Eb = 58.0 Mev

तथा इसके लिए A = 9

∴ इसकी प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा Eb = Eb/9

= \(\frac{58.0 \mathrm{MeV}}{9}\)

= 6.44MeV

2He4 की कुल बंधन ऊर्जा Eb/4 = 28.3 Mev तथा

इसके लिए A = 4

∴ इसकी प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा Eb = Eb/4

= \(\frac{28.3 \mathrm{MeV}}{4}\)

= 7.07Mev

12He4 के लिए Eb‘ का मान 4Be9 के लिए Eb के मान से अधिक है।

अतः 2He4 अधिक स्थायी है।

प्रश्न 21.

रदरफोर्ड व सॉडी नियम का उल्लेख कीजिये।

उत्तर:

रदरफोर्ड और सॉडी ने निम्नलिखित नियम प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार

(i) रेडियो एक्टिव परमाणुओं का स्वतः विघटन अनियमित (Random ) होता है अर्थात् यह निश्चित नहीं होता है कि कौनसा परमाणु कब विघटित होगा। परन्तु एक निश्चित अवधि (time) में विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या निश्चित होती है।

(ii) किसी समय परमाणुओं के विघटन की दर अर्थात् प्रति सेकण्ड विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या उस समय पर उपस्थित कुल सक्रिय परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है।

अर्थात्

\(\frac{-\mathrm{dN}}{\mathrm{dt}}\) α N

इसे चर घातांकी क्षय नियम भी कहते हैं।

प्रश्न 22.

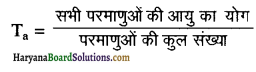

रेडियोएक्टिव तत्व की अर्द्ध आयु व माध्य आयु की परिभाषा दीजिये व उनमें सम्बन्ध लिखिये।

उत्तर:

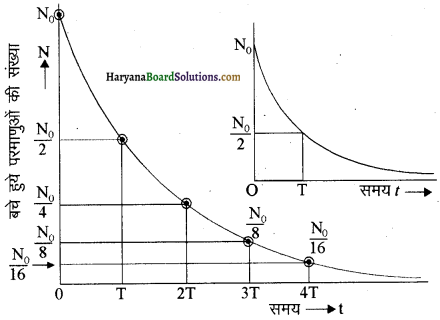

अर्द्ध आयु (T) – जितने समय में किसी रेडियोएक्टिव तत्व के परमाणुओं की संख्या अपनी प्रारंभिक संख्या से आधी रह जाती है, उस समय को उस तत्व की अर्द्ध आयु T कहते हैं।

यदि प्रारम्भ में रेडियोएक्टिव तत्व के No परमाणु हों तो अर्द्ध आयु T सेकण्ड बाद उस तत्व के बचे हुये परमाणुओं की संख्या

N= No/2 होगी।

माध्य आयु (औसत आयु ) किसी रेडियोएक्टिव तत्व की माध्य आयु उसके सभी परमाणुओं की आयु का योग और परमाणुओं की कुल संख्या का अनुपात होती है।

अर्द्ध आयु व माध्य आयु में सम्बन्ध:

अर्द्ध आयु T = \(\frac{0.693}{\lambda}\) …………(1)

माध्य आयु T = \(\frac{1}{\lambda}\) ………..(2)

अतः

अर्द्ध आयु = 0.693 x माध्य आयु

या T = 0.693T,

प्रश्न 23.

α-क्षय किसे कहते हैं? α-कणों की ऊर्जा का स्पेक्ट्रम किस प्रकार का होता है?

अथवा

α-विघटन किसे कहते हैं? α-कणों की ऊर्जा का स्पेक्ट्रम किस प्रकार का होता है?

उत्तर:

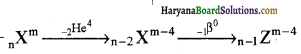

α-क्षय- जब भी किसी तत्व का α कणों के उत्सर्जन विघटन होता है तो इसे क्षय कहते हैं। α- विघटन से तत्व का परमाणु क्रमांक मूल तत्व के परमाणु क्रमांक के सापेक्ष दो कम हो जाता है तथा परमाणु भार मूल तत्व के परमाणु भार से चार परमाणु- द्रव्यमान मात्रक (amu) कम हो जाता है।

उदाहरण के लिये:

(i) जब 20U238 के नामिक से एक α-कण निकलता हो तो 900Th234 का नाभिक बनता है।

α-कणों के ऊर्जा स्पेक्ट्रम में सूक्ष्म संरचना (Fine structure) होती है। अर्थात् कण अनेक विविक्त परन्तु समीपवर्ती ऊर्जाओं से उत्सर्जित होते हैं।

प्रश्न 24.

β- किरण स्पेक्ट्रम एक संतत ऊर्जा स्पेक्ट्रम होता है, से क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

p-विघटन प्रक्रिया जब भी किसी तत्व का β-कणों के उत्सर्जन से विघटन होता है तो एक नवीन रासायनिक तत्व की उत्पत्ति होती है। β विघटन से तत्व के परमाणु भार में अन्तर नहीं होता परन्तु परमाणु क्रमांक एक से बढ़ या घट जाता है। चूँकि β-कण का आवेश, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है इसलिये धनात्मक आवेश के β- कण β+ के उत्सर्जन से नये तत्व के परमाणु क्रमांक का मान एक से कम तथा ऋणात्मक आवेश के कण (β) के उत्सर्जन से नये तत्व के परमाणु क्रमांक का मान एक से बढ़ जाता है। उदाहरणार्थ-

अतः β-क्षय प्रक्रिया में समभारिक नाभिकों (परमाणुओं) की उत्पत्ति होती है।

β- स्पेक्ट्रम संतत (continuous) होता है, अर्थात् एक अधिकतम मान तक सभी ऊर्जाओं के β-कण प्राप्त होते हैं।

एक विशिष्ट नाभिक के एक विशिष्ट ऊर्जा के मान के लिये उत्सर्जित β- कणों की संख्या अधिकतम होती है। इस प्रकार β स्पेक्ट्रम, विविक्त α स्पेक्ट्रम से पूर्णतः भिन्न होता है।

प्रश्न 25.

न्यूट्रिनो परिकल्पना, β-क्षय की प्रक्रिया में किन नियमों की व्याख्या के लिये सहायक होती है?

उत्तर:

न्यूट्रिनो परिकल्पना-न्यूट्रिनो परिकल्पना के अनुसार नाभिक से β-कण के उत्सर्जन के साथ-साथ एक अन्य कण भी उत्सर्जित होता है, जिसे न्यूट्रिनो कहते हैं। न्यूट्रिनो का आवेश व द्रव्यमान शून्य होता है तथा चक्रणी कोणीय संवेग का मान (+1/2) होता है। यह प्रकाश के वेग से गतिमान होता है तथा β कणों के उत्सर्जन की प्रक्रिया में ऊर्जा संरक्षण तथा संवेग संरक्षण की व्याख्या करने के लिये उत्तरदायी है।

![]()

प्रश्न 26.

गामा किरणों का उत्सर्जन किस प्रकार होता है तथा ये किरणें द्रव्य से अन्योन्य क्रिया करके कौन-कौनसे प्रभाव उत्पन्न करती हैं?

उत्तर:

γ किरणों की उत्पत्ति के लिये यह कल्पना की जाती है कि ये नाभिक के एक ऊर्जा अवस्था से दूसरी ऊर्जा अवस्था में संक्रमण से उत्पन्न होती हैं। जब भी कोई नाभिक α तथा β- कणों के उत्सर्जन के द्वारा विघटित होता है तो विघटित नाभिक उत्तेजित अवस्था में आ जाता है तथा यहाँ से मूल अवस्था में आने के लिये γ-कणों या γ- किरणों का उत्सर्जन करता है। क्रिस्टलों से विवर्तन के द्वारा ज्ञात होता है कि ये किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं तथा इनका स्पेक्ट्रम विविक्त रेखिल स्पेक्ट्रम होता है।

γ-किरणें जब द्रव्य

अन्योन्य क्रिया करती हैं तो भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में निम्न तीन मुख्य प्रभाव उत्पन्न होते हैं-

(i) प्रकाश विद्युत प्रभाव

(ii) क्रॉम्पटन प्रभाव

(iii) युग्म उत्पादन।

प्रश्न 27.

रेडियोएक्टिव संतुलन से क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

रेडियोएक्टिव संतुलन किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता यदि विघटन प्रक्रिया में समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है तो यह अवस्था रेडियोएक्टिव संतुलन कहलाती है। इस अवस्था में रेडियोएक्टिव प्रक्रिया के प्रथम व अंत्य तत्व के अतिरिक्त शेष सभी तत्वों के विघटन की नेट दर किसी समय शून्य हो जाती है अर्थात् λANA = λBNB = λcNcनियतांक इस नियतांक को रेडियोएक्टिव प्रतिदर्श की सक्रियता भी कहते है।

प्रश्न 28.

सिद्ध कीजिये कि ड्यूटेरियम नाभिक की तुलना में हीलियम व ऑक्सीजन नाभिकों की संरचना अधिक स्थायी है।

उत्तर:

किसी भी नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा उपस्थित न्यूक्लिऑनों की संख्या पर निर्भर करती है तथा प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा का मान \(\frac{\Delta \mathrm{E}}{\mathrm{A}}\) नाभिक के स्थायित्व (Stability) को प्रदर्शित करता है। ऑक्सीजन के लिये प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा

\(\overline{\mathrm{B}}\) = \(\frac{\Delta \mathrm{E}}{\mathrm{A}}\) = \(\frac{127}{16}\) = 7.93 = 8 MeV

हीलियम की प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा

\(\overline{\mathrm{B}}\) = \(\frac{\Delta \mathrm{E}}{\mathrm{A}}\) = \(\frac{27.9}{4}\) = 7.0 Mev

ड्यूटेरियम के लिये प्रतिन्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा

\(\overline{\mathrm{B}}\) = \(\frac{\Delta \mathrm{E}}{\mathrm{A}}\) = \(\frac{2.23}{2}\) = 11Mev

इससे सिद्ध होता है कि ड्यूटेरियम नाभिक की तुलना में हीलियम व ऑक्सीजन नाभिकों की संरचना अधिक स्थायी है।

प्रश्न 29.

नाभिक की त्रिज्या (R) परमाणु द्रव्यमान संख्या (A) पर किस प्रकार निर्भर करती है?

उत्तर:

अधिकांश नाभिकों के लिये नाभिक की त्रिज्या R द्रव्यमान संख्या A के (1/3) घात के समानुपाती होती है, अर्थात्

या

R α A\(\frac{1}{3}\)

R = Ro A\(\frac{1}{3}\)

जहाँ A परमाणु की द्रव्यमान संख्या है तथा Ro नियतांक है। परमाणु त्रिज्या की कोटि 10-10 मीटर की होती है। अतः परमाणु की त्रिज्या नामिक की त्रिज्या से 10-5 गुना अधिक होती है।

प्रश्न 30.

रेडियोएक्टिव सक्रियता क्या होती है?

उत्तर:

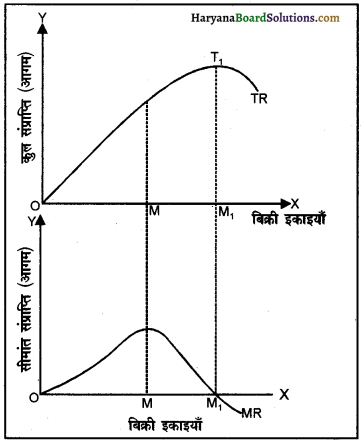

रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता- किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर उस पदार्थ की सक्रियता (R) कहलाती है रदरफोर्ड तथा सोडी के अनुसार किसी क्षण पदार्थ के क्षय होने की दर उस क्षण पदार्थ में बचे परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः पदार्थ की सक्रियता भी पदार्थ में बचे परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। इस प्रकार यदि किसी क्षण रेडियोएक्टिव पदार्थ में बचे परमाणुओं की संख्या N हो तो उस क्षण पदार्थ की सक्रियता होती है।

R α N

रेडियोएक्टिव पदार्थ में बचे परमाणुओं की संख्या अर्थात् पदार्थ की रेडियोएक्टिव सक्रियता समय के साथ-साथ लगातार घटती जाती है। पदार्थ में बचे परमाणुओं की संख्या (अथवा सक्रियता ) तथा समय के बीच ग्राफ को दिखाया गया है, इस ग्राफ से पदार्थ की अर्द्ध-आयु T का मान पढ़ा जा सकता है।

सक्रियता का मात्रक क्यूरी (curie) है। यदि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में 3.7 x 1010 विघटन प्रति सेकण्ड होते हैं तो उस पदार्थ की सक्रियता 1 क्यूरी कहलाती है। सक्रियता का एक अन्य मात्रक रदरफोर्ड भी है।

![]()

प्रश्न 31.

भारी नाभिकों में विखण्डन की प्रवृत्ति होगी जबकि हल्के नाभिकों में संलयन की इस कथन की कारण सहित व उदाहरण देकर पुष्टि कीजिये।

उत्तर:

भारी नाभिकों की बन्धन ऊर्जा प्रति न्यूक्लिऑन हल्के नाभिकों से कम होती है और नाभिकीय बल व विद्युत चुम्बकीय प्रतिकर्षण बल नाजुक स्तम्भ अवस्था में होते हैं। जब न्यूट्रॉन इनकी नाभि में प्रवेश कर उनमें ठहर जाता है तब विद्युत चुम्बकीय प्रतिकर्षण बल नाभिकीय बल से अधिक हो जाता है। जिसके कारण भारी नामिक विभक्त होकर कई स्थायी नाभिकों में टूट जाता है जिनका कुल द्रव्यमान विभक्त होने वाले नाभि के द्रव्यमान से कम होता है और भारी नाभिक के विखण्डन पर जो द्रव्यमान में कमी हो जाती है वह ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसी कारण से भारी नाभिक में विखण्डन होता है।

भारी नाभिकों में नाभिकीय बल और विद्युत चुम्बकीय प्रतिकर्षण बल नाजुक साम्य अवस्था में होते हैं भारी नाभिकों का यदि संलयन हो, तब जो नाभिक बनेगा उसका नाभिकीय बल विद्युत चुम्बकीय बल से कम होगा जिसके कारण भारी नाभिकों में संलयन की क्रिया सम्भव नहीं होती है।

हल्के नाभिकों में नाभिकीय बल/न्यूक्लिऑन कम होता है जिसके कारण उनमें स्थायित्व कम होता है। इसलिये उनमें संलयन कर ज्यादा स्थाई नाभि में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पायी जाती है। हाइड्रोजन बम तथा सूर्य की ऊर्जा इसी नाभिकीय संलयन सिद्धान्त पर आधारित है।

प्रश्न 32.

रियेक्टर का उपयोग किन कार्यों में किया जाता है? परमाणु भट्टी से विद्युत उत्पादन का एक सरल चित्र बनाइये।

उत्तर:

रियेक्टर का उपयोग शोध कार्य के लिये, न्यूट्रॉन पुंज प्राप्त करने तथा अनेक रेडियो समस्थानिकों को उत्पन्न करने के लिये भी किया जाता है।

भारत में मुम्बई के पास चार शोध रियेक्टर कार्यरत हैं। महाराष्ट्र के तारापुर में, राजस्थान के रावतभाटा में और चेन्नई में कल्पाक्कम में शक्ति रियेक्टर कार्यरत हैं।

प्रश्न 33.

प्राकृतिक एवं प्रेरित रेडियोएक्टिवता को उदाहरण देकर समझाइये।

उत्तर:

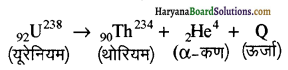

प्राकृतिक रेडियोएक्टिवता प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे भी पाये जाते हैं जिनके नाभिक धीरे-धीरे विघटित होते रहते हैं। Z = 82 से अधिक परमाणु संख्या वाले नामिकों में रेडियोएक्टिवता का गुण पाया जाता है। रेडियोएक्टिव पदार्थ के नाभिकों में सभी नाभिक सक्रिय होते हैं, लेकिन विघटन एक साथ नहीं होता है।

उदाहरणार्थ: यूरेनियम विघटित होकर थोरियम बनता है तथा α कण उत्सर्जित होते हैं।

92U235 → 90Th234 + 2He4

90Th234 → 91Pa232 + -1e0

प्रेरित रेडियोएक्टिवता कृत्रिम रेडियोएक्टिवता नाभिकीय अभिक्रिया के बाद उत्पाद नाभिक में पायी जाती है।

AI पर जब α कणों की बौछार की जाती है तो न्यूट्रॉन कणों के साथ-साथ पॉजिट्रॉन कण भी निकलते हुये पाये जाते हैं। पॉजिट्रॉन कण इलेक्ट्रॉन जैसे हैं, किन्तु ये धन आवेश वाले कण होते हैं, परन्तु α स्रोत हटा लेने के बाद न्यूट्रॉन कणों का निकलना तो बन्द हो जाता है, लेकिन पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता रहता है। यह उत्सर्जन, समय बीतने के साथ घटता जाता है अर्थात् कणों के संघात के α कारण कोई ऐसा नाभिक बनता है जो रेडियोएक्टिव होता है एवं जिससे पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार से स्थायी नाभिक के अन्दर रेडियोएक्टिवता प्रेरित की जा सकती है। उपर्युक्त नाभिकीय प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया गया है

13Al27 + 2He4 → 15P30 + 0n1

प्रेरित रेडियोएक्टिवता की अभिक्रिया में भी आवेश रेखीय संवेग, कोणीय संवेग एवं द्रव्यमान ऊर्जा के योग का संरक्षण होता है।

प्रश्न 34.

प्रोटॉन-प्रोटॉन चक्र से आप क्या समझते हैं? कार्बन- नाइट्रोजन चक्र से यह किस प्रकार भिन्न है?

उत्तर:

प्रोटॉन-प्रोटॉन चक्र इस चक्र में कई अभिक्रियाओं के द्वारा हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं।

1H1 + 1H1 → 1H2 + 1e0 (B+) + v + ऊर्ज …..(1)

1H2 + 1H1 → 2He3 + ऊर्जा …..(2)

2He3 + 1H1 → 2He4 + +1e0+ + ऊर्जा …..(3)

तीनों समीकरणों का योग करने पर

4H1 → 2He4 + 2 +1e0 + 2v + ऊर्जा

इस चक्र में लगभग 26 Mev ऊर्जा प्राप्त होती है प्रोटॉन- प्रोटॉन चक्र कम ताप पर सम्पन्न होता है जबकि अधिक उच्च तापों पर कार्बन – नाइट्रोजन चक्र सम्पन्न होता है।

प्रश्न 35.

नाभिकीय बल की कोई दो विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर:

(1) ये प्रकृति में पाये जाने वाले बलों में सबसे अधिक प्रबल होते हैं।

(2) नाभिकीय बलों की परास अति लघु होती है। इनकी परास नाभिक की त्रिज्या (10-15 मीटर) की कोटि की होती है। अर्थात् यह बल 10-15 मीटर की दूरी तक ही प्रभावी होते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो यह बल परमाणुओं से अणुओं की रचना में विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रिया के सापेक्ष अधिक प्रभावी होते हैं।

प्रश्न 36.

किसी रेडियोऐक्टिव तत्व की अर्द्ध-आयु को परिभाषित कीजिए तथा अर्द्ध-आयु का निम्न के साथ संबंध लिखिए: (a) रेडियोऐक्टिव क्षय स्थिरांक (विघटन स्थिरांक) (b) रेडियोऐक्टिव तत्व की औसत आयु।

अथवा

किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति को समझाइए 8016 की बंधन ऊर्जा 127.5 Mev है तो इसकी ‘बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लिऑन’ का मान लिखिए। 1eV का मान जूल में लिखिए।

उत्तर:

वह समय जिसमें किसी रेडियोऐक्टिव पदार्थ के अवघटित नाभिकों की संख्या घटकर आधी रह जाती है, उस तत्व की अर्द्ध-आयु कहलाती है।” हम इसे T व्यक्त करते हैं।

(a) अर्द्ध आयु (T) का रेडियोऐक्टिव क्षय स्थिरांक (विघटन स्थिरांक) में सम्बन्ध

T = \(\frac{0.693}{\lambda}\)

जहाँ λ रेडियोऐक्टिव क्षय स्थिरांक अथवा विघटन स्थिरांक है।

(b) रेडियोऐक्टिव तत्व की अर्द्ध-आयु T व औसत आयु T में सम्बन्ध

T = 0.693T,

जहाँ पर औसत आयु Ta = \(\frac{1}{\lambda}\)

अथवा

द्रव्यमान क्षति (Mass Defect )

परमाणु की नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लिआनों (प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन) के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। यदि किसी नाभिक में Z प्रोटॉन व N न्यूट्रॉन है तथा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व से प्रदर्शित करें तो

नाभिक के द्रव्यमान क्रमश: mp mn mmc

Zmp + Nmn > muc

इस प्रकार से प्रत्येक नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लिआनों के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। द्रव्यमान के इस अन्तर को द्रव्यमान क्षति (Mass Defect ) कहते हैं।

किसी भी नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा उपस्थित न्यूक्लिऑनों की संख्या पर निर्भर करती है तथा प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा का मान

नाभिक के स्थायित्व (Stability) को प्रदर्शित करता है।

ऑक्सीजन के लिये प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा

\(\bar{B}\) = \(\frac{E_{\mathrm{b}}}{\mathrm{A}}\) = \(\frac{127.5}{16}\) = 7.97 mEV

अर्थात

\(\bar{B}\) = 8 Mev

1 eV का मान 1.6 x 10-19 जूल के बराबर होता है।

प्रश्न 37.

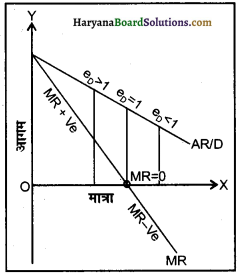

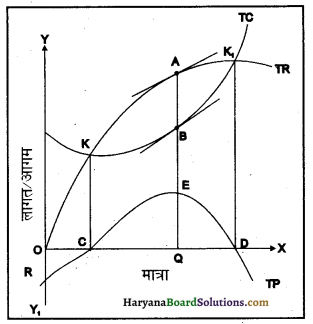

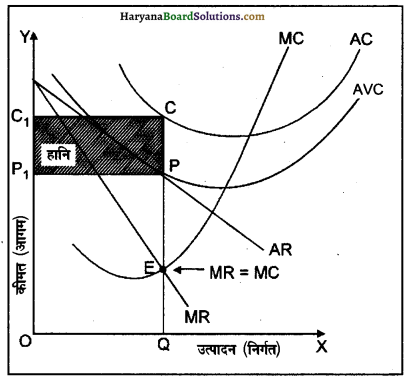

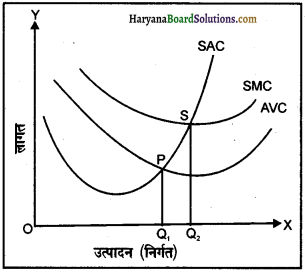

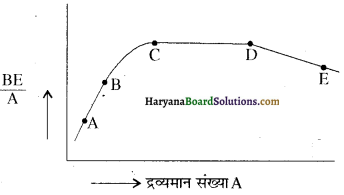

(a) चित्र में द्रव्यमान संख्या A के फलन के रूप में बन्धन ऊर्जा (BE) प्रति न्यूक्लिऑन का वक्र दर्शाया गया है। इस वक्र पर अक्षर A, B, C, D और E प्ररूपी नाभिकों की स्थितियों को निरूपित करते हैं। कारण सहित दो प्रक्रियाओं को (A, B, C, D और E के पदों में) निर्दिष्ट कीजिए, एक तो वह जो नाभिकीय विखण्डन के कारण होती है और दूसरी जो नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है।

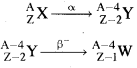

(b) नीचे दिए गए क्षय प्रक्रम में प्रत्येक चरण में उत्सर्जित रेडियोएक्टिव विकिरणों की प्रकृति पहचानिए ।

![]()

उत्तर:

(a) न्यूट्रॉनों की बमबारी से यूरेनियम का नाभिक दो लगभग बराबर खण्डों में टूट जाता है।

E → C + D

A + B → C

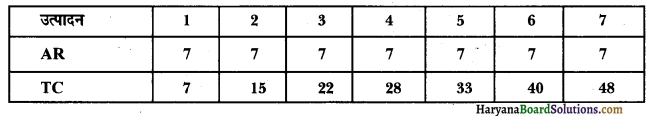

आंकिक प्रश्न:

प्रश्न 1.

यूरेनियम की विखण्डन अभिक्रिया में प्रति विखण्डन लगभग 200 x 106 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। यदि कोई रियेक्टर 6 मेगावाट शक्ति प्रदान करता है तो शक्ति के इस स्तर के लिए कितने विघटन प्रति सेकण्ड आवश्यक होंगे?

उत्तर:

यदि प्रति सेकण्ड N विखण्डन सम्पन्न होते हैं तो उत्पादित शक्ति

P = N × 200 × 106 इलेक्ट्रॉन वोल्ट / सेकण्ड

= N × 200 × 1.6 × 10-13 जूल / सेकण्ड

= N × 3.2 × 10-17 मेगावाट

प्रश्न के अनुसार इसका मान 6 मेगावाट होना चाहिए।

N × 3.2 × 10-17 = 6

या

N = \(\frac{6}{3.2 \times 10^{-17}}\) = \(\frac{6 \times 10^{18}}{32}\)

= 1.875 × 1017

= 1.875 x 107 विखण्डन / सेकण्ड

![]()

प्रश्न 2.

यदि विखण्डन 200 x 106 यूरेनियम की विखण्डन अभिक्रिया में प्रति इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है तो एक मिलीग्राम U235 के विखण्डन से कितने कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होगी?

उत्तर:

U235 ग्राम U235 में परमाणुओं की संख्या = आवोगाद्रो संख्या

= 6.02 × 1023

1 मिलीग्राम यूरेनियम में परमाणुओं की संख्या होगी

= \(\frac{6.02 \times 10^{23} \times 10^{-3}}{235}\) = \(\frac{6.02 \times 10^{20}}{235}\)

प्रति विखण्डन मुक्त ऊर्जा = 200 x 106 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 200 × 1.6 x 10-13 जूल

= \(\frac{200 \times 1.6 \times 10^{-13}}{4.2}\) कैलोरी

∴ 1 मिली. ग्राम यूरेनियम के विखण्डन से प्राप्त ऊष्मा का मान होगा

= \(\frac{200 \times 1.6 \times 10^{-13}}{4.2}\) × \(\frac{6.02 \times 10^{20}}{235}\)

= \(\frac{1926.4}{987}\) × 107

= 1.952 x 107 कैलोरी

प्रश्न 3.

कोई रेडियोएक्टिव तत्व विघटन के कारण 24 वर्ष में अपने प्रारम्भिक मान का 25% रह जाता है। तत्व की अर्द्ध आयु ज्ञात कीजिये।

उत्तर:

रेडियोएक्टिव तत्व का द्रव्यमान उसके प्रारम्भिक द्रव्यमान का 25% रह जाता है।

∴ शेष बचा भाग = 25% प्रारम्भिक मान का

= \(\frac{25}{100}\) प्रारम्भिक मान का

= \(\frac{1}{4}\) प्रारम्भिक मान का

माना कि इस विघटन में n अर्द्ध आयु काल लगेंगे तब

\(\frac{1}{2}\) = \(\frac{1}{4}\)

\(\frac{1}{2}\) = \(\frac{1}{2}\)

∴ n = 2 अर्द्ध आयुकाल

∵ 2 अर्द्ध आयुकाल = 24 वर्ष

∴ 1 अर्द्ध आयुकाल = 24/2 = 12 वर्ष

प्रश्न 4.

थोरियम की अर्द्ध आयु 1.4 x 1010 वर्ष है। इसके एक नमूने के 10 प्रतिशत को विघटित होने में लगे समय की गणना कीजिये।

उत्तर:

थोरियम की अर्द्धआयु = 1.4 × 1010 वर्ष

∴ थोरियम का क्षयांक λ = \(\frac{0.693}{T}\)

λ = \(\frac{0.693}{1.4 \times 10^{10}}\) वर्ष …..(1)

यदि किसी समय रेडियोएक्टिव तत्व का द्रव्यमान No हो और उसके t समय बाद उसका द्रव्यमान N रह जाये और तत्व का क्षयांक

λ हो, तब

N = No e-λt

या

\(\frac{N}{N_0}\) = e-λt …………(2)

माना कि वर्ष t में तत्व 10 प्रतिशत विघटित हो जाता है। t तब अविघटित रहे तत्व का द्रव्यमान

= 90% प्रारम्भिक द्रव्यमान का

∴ \(\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{N}_0}\) = \(\frac{90}{100}\) = \(\frac{9}{10}\) …………(3)

समीकरण (2) से

\(\frac{9}{10}\) = e-λt

या

\(\frac{10}{9}\) = e-λt

दोनों तरफ लघुगणक लेने पर

loge e-λt = loge(10/9)

⇒ λt loge e = loge 10 – loge 9

λt = 2.303 [log1010 – 10109] (∵ logee = 1 )

= 2.303 [1 – 0.9542]

= 2.303 x 0.0458

∴ t = \(\frac{2.303 \times 0.0458}{\lambda}\)

समीकरण (1) से का मान रखने पर

= \(\frac{2.303 \times 0.0458 \times 1.4 \times 10^{10}}{0.693}\)

= 2.13 x 109 वर्ष

प्रश्न 5.

रेडियम की अर्द्ध आयु 1600 वर्ष है। कितने समय बाद रेडियम के किसी टुकड़े का यह भाग रेडियोएक्टिव क्षय से विघटित हो जायेगा?

उत्तर:

रेडियम के टुकड़े में रेडियम का अविघटित भाग

= 1 – \(\frac{15}{16}\) = \(\frac{1}{16}\)

माना कि यह विघटन n अर्द्ध-आयु कालों में हुआ है।

\(\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{N}_0}\) = \(\left(\frac{1}{2}\right)^n\)

चूँकि दिया है

\(\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{N}_0}\) = \(\frac{1}{16}\)

चूँकि रेडियम का अर्द्ध-आयु काल = 1600

∴ वर्ष विघटन में लगा समय = 4 x T

= 4 x 1600

= 6400 वर्ष

प्रश्न 6.

यदि एक रेडियोधर्मी पदार्थ में 0.1 मिलीग्राम Th234 हो तो यह 120 दिनों बाद कितना अविघटित रह जायेगा? Th234 की अर्द्ध-आयु 24 दिन है।

उत्तर:

विघटन के 120 दिन = \(\frac{120}{24}\) अर्द्ध-आयु काल 24

= 5 अर्द्ध-आयु काल

120 दिन में अविघटित भाग = \(\left(\frac{1}{2}\right)^5\) = \(\frac{1}{32}\)

चूँकि विघटन से पहले Th234 का द्रव्यमान = 0.1 मिलीग्राम है।

∴ अविघटित Th234 का द्रव्यमान

= \(\frac{0.1 \times 1}{32}\) = \(\frac{1}{320}\)

मिलीग्राम

= 0.003125

= 3.125 × 10-3 मिलीग्राम

प्रश्न 7.

निम्न संलयन अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा का परिकलन

41H1 → 2He4 + 21e0

उत्तर:

4 प्रोटॉनों का द्रव्यमान

= 4 × 1.0078

= 4.0312 amu.

हीलियम परमाणु का द्रव्यमान

= 4.0026 amu.

द्रव्यमान के अन्तर AM 0.0286 amu.

मुक्त ऊर्जा = 0.0286 × 931

= 26.62 MeV

प्रश्न 8.

निम्न संलयन अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा के मान की गणना कीजिए:

1H2 + 1H3 → 2He4 + 0n1 + E

1H2 का द्रव्यमान = 2.0141 amu

1H3 का द्रव्यमान = 3.0160 amu

2He4 का द्रव्यमान = 4.0026amu

0n1 का द्रव्यमान 1.0087 amu

उत्तर:

अभिक्रिया के पूर्व कणों का कुल द्रव्यमान

2.0141 + 3.0160

= 5.0301 amu

अभिक्रिया के पश्चात् कणों का द्रव्यमान

= 4.0026 + 1.0087

= 5.0113 amu

अभिक्रिया में द्रव्यमान क्षति

= 5.0301 – 5.0113

= 0.0188 amu

मुक्त ऊर्जा:

= 0.0188 x 931

= 17.50 Mev

प्रश्न 9.

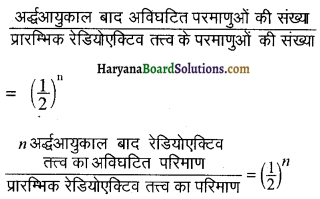

एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्द्धआयु T है सिद्ध कीजिये कि n अर्द्ध आयुकाल में पदार्थ का (1/2)n भाग शेष रह जायेगा।

उत्तर:

अर्द्धआयु की परिभाषा के अनुसार:

t = 0 पर सक्रिय परमाणुओं की संख्या N = No = No

t = T पर सक्रिय परमाणुओं की संख्या N = \(\frac{N_0}{2}\) = \(\mathbf{N}_0\left(\frac{1}{2}\right)^1\)

t = 2T पर सक्रिय परमाणुओं की संख्या N = \(\frac{N_0}{4}\) = \(\mathbf{N}_0\left(\frac{1}{2}\right)^2\)

t = 3T पर सक्रिय परमाणुओं की संख्या N = No/8 = N0

इसी प्रकार n अर्द्ध- आयुकाल बाद सक्रिय परमाणुओं की संख्या

t = nT पर सक्रिय परमाणुओं की संख्या N = No \(\frac{1}{2}\)

या

N/No =\(\frac{1}{2}\)

प्रश्न 10.

एक रेडियोएक्टिव पदार्थ के नमूने में 106 रेडियोएक्टिव नाभिक हैं इसकी अर्द्ध आयु 20 सेकण्ड है 10 सेकण्ड के पश्चात् कितने नाभिक रह जायेंगे?

उत्तर:

यदि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के नमूने में प्रारम्भ No नाभिक हैं, तब n अर्द्ध-आयुओं के पश्चात् बचे नाभिकों की संख्या

N = No (1/2)n

रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्द्ध आयु 20 सेकण्ड है, अतः 10

सेकण्ड में अर्द्ध- आयुओं की संख्या

N = N0(1/2)n

यहाँ प्रारम्भ में नाभिकों की संख्या No = 106 अतः \(\frac{1}{2}\)

(आधी) अर्द्ध-आयुओं के पश्चात् बचे नाभिकों की संख्या

N = 106 \(\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}}\) = 106 × \(\sqrt{\frac{1}{2}}\)

= \(\frac{10^6}{\sqrt{2}}\) = \(\frac{10^6}{1.41}\) = \(\frac{10}{1.41}\) × 105

= 7.1 x 105 (लगभग)

![]()

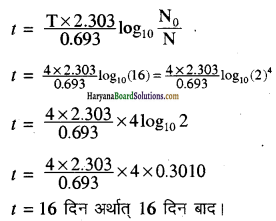

प्रश्न 11.

रेडॉन की अर्द्धआयु 4 दिन है। कितने दिन बाद में रेडॉन के किसी नमूने का केवल \(\frac{1}{16}\) वां भाग शेष रह जाता है?

उत्तर:

हम जानते हैं-

N = N0e-λt

\(\frac{\mathbf{N}}{\mathbf{N}_0}\) = e-λt

\(\frac{\mathbf{N}}{\mathbf{N}_0}\) = e-λt

चूँकि

loge \(\frac{\mathbf{N}}{\mathbf{N}_0}\) = λt loge e = λt

loge e = 1

loge \(\frac{\mathbf{N}}{\mathbf{N}_0}\) = \(\frac{0.693}{T}\)

2.30310g10 \(\frac{\mathbf{N}}{\mathbf{N}_0}\) = \(\frac{0.693}{T}\)

t = 16 दिन अर्थात् 16 दिन बाद।

प्रश्न 12.

एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की मात्रा 10 वर्ष में घटकर 25% रह जाती है उसकी अर्द्ध-आयु एवं क्षयांक की गणना कीजिये।

उत्तर:

यदि रेडियोएक्टिव पदार्थ का प्रारम्भिक द्रव्यमान 12 हो, तब 10 वर्ष में उसका रहा परिणाम = \(\frac{25m}{100}\) = \(\frac{m}{4}\)

माना कि 10 वर्ष = n अर्द्ध- आयुकाल

तब

\(\mathrm{m}\left(\frac{1}{2}\right)^{\mathrm{n}}\) = \(\frac{m}{4}\)

\(\frac{1}{2}\) = \(\frac{1}{2}\)

∴ n = 2 अर्द्ध- आयुकाल:

पुनः 2 अर्द्ध-आयुकाल = 10 वर्ष

∴ 1 अर्द्ध-आयुकाल = 5 वर्ष

λ (क्षयांक) = \(\frac{0.693}{5}\)

λ (क्षयांक) = 0.1386 प्रतिवर्ष

प्रश्न 13.

(i) रेडियोएक्टिव विघटन द्वारा 90Th232 का 82Pb208 में रूपान्तरण होता है तो उत्सर्जित α व β कणों की संख्या लिखिए।

(ii) किसी रेडियोएक्टिव तत्व की सक्रियता 10-3 विघटन / वर्ष है। इसकी अर्द्ध आयु व औसत आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए।

उत्तर:

(i) 90Th232 → 82Pb208 + a2He4 + be01

232 = 208 + 4a + bx0

24 = 4a

∴ a = 6

90 = 82 + 2a + b (-1)

8 = 2 × 6 – b

b = 12 – 8 = 4:

∴ a उत्सर्जित कणों की संख्या = 6

और β उत्सर्जित कणों की संख्या = 4

(ii)

अर्द्ध आयु T = \(\frac{0.693}{\lambda}\) …..(1)

औसत आयु T = \(\frac{1}{\lambda}\) …..(2)

समीकरण (1) में समीकरण (2) का भाग देने पर एक स्थिरांक \(\frac{\mathrm{dN}}{\mathrm{dt}}\) प्राप्त होता है। अर्द्ध आयु और औसत आयु पर निर्भर नहीं करते हैं अतः दोनों का अनुपात एक स्थिरांक प्राप्त होगा।

प्रश्न 14.

एक रेडियोएक्टिव प्रतिदर्श की अर्द्ध आयु 1386 वर्ष है। अपनी प्रारंभिक मात्रा का 90% विघटित होने में यह कितना समय लेगा?

उत्तर:

दिया गया है:

अर्द्ध आयु = 1386 वर्ष

रेडियोएक्टिव प्रतिदर्श का 90% विघटित होने पर अविघटित

भाग रहा = 10%

= \(\frac{10}{100}\) = \(\frac{1}{10}\) भाग

माना कि यह विघटित n अर्द्ध आयु काल में हुआ है।

∴ \(\frac{\mathbf{N}}{\mathbf{N}_0}\) = \(\left(\frac{1}{2}\right)^{\mathrm{n}}\)

चूंकि दिया हुआ है:

\(\frac{\mathbf{N}}{\mathbf{N}_0}\) = \(\frac{1}{10}\)

\(\left(\frac{1}{2}\right)^n\) = \(\frac{1}{10}\)

2n = 10

दोनों तरफ लघुगणक लेने पर

log10 2n = 10g10 10

n log10 2 = log1010

n x 0.3010 = 1

n = \(\frac{1}{0.310}\) = \(\frac{10000}{3010}\)

∵ 1 अर्द्ध आयुकाल = 1386 वर्ष

∴ विघटन में लगा समय = n x T

= \(\frac{10000}{3010}\) × 1386

= 4604.7 वर्ष

Read More: