Haryana State Board HBSE 11th Class Biology Important Questions Chapter 5 पुष्पी पादपों की आकारिकी Important Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Biology Important Questions Chapter 5 पुष्पी पादपों की आकारिकी

(A) वस्तुनिष्ठ प्रश्न

नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर देने के लिए चार विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए –

1. गुडहल में पुष्प के पुंमंग के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द है-

(A) एक संघी

(B) द्विसंघी

(C) बहुसंघी

(D) बहुपुमंगी

उत्तर:

(C) बहुसंघी

2. एकल अण्डप युक्त एककोष्ठकीय अण्डाशय में बीजाण्डन्यास होता है-

(A) सीमान्त

(B) आधारीय

(C) मुक्त केन्द्रीय

(D) अक्षीय

उत्तर:

(D) अक्षीय

3. किसमें ड्रूप का निर्माण होता है-

(A) गेहूँ

(B) मटर

(C) टमाटर

(D) आम

उत्तर:

(C) टमाटर

4. मिर्च का सही पुष्प सूत्र है-

(A) K(s) C(s) A5 G(2)

(B) K(5) C(5) A(5) G2

(C) K5 C5 A(5) G2

(D) K(5) C(5) A(5) G(2)

उत्तर:

(C) K5 C5 A(5) G2

5. आलू के कन्द में आँखें होती है-

(A) पुष्प कलिकाएँ

(B) प्ररोह कलिकाएँ

(C) कक्षीय कलिकाएँ

(D) मूल कलिकाएँ

उत्तर:

(A) पुष्प कलिकाएँ

6. ध्वजिक विन्यास किस कुल का अभिलक्षण है-

(A) फेबेसी

(C) सोलेनेसी

(B) ऐस्टरेसी

(D) बेसिकेसी

उत्तर:

(A) फेबेसी

7. निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है ?

(A) प्याज-कंद

(B) अदरक – सकर

(C) क्लेमाइडोमोनास कोनीडिया

(D) यीस्ट – चल बीजाणु

उत्तर:

(D) यीस्ट – चल बीजाणु

8. टमाटर तथा नींबू में पाया जाने वाला बीजाण्डन्यास है-

(A) भित्तीय

(B) मुक्त केन्द्रीय

(C) सीमान्त

(D) अक्षीय

उत्तर:

(C) सीमान्त

9. किसमें बीजावरण पतला तथा झिल्लीनुमा होता है ?

(A) मक्का

(B) नारियल

(C) मूँगफली

(D) चना

उत्तर:

(B) नारियल

10. किसमें एक्ल्यूमिनरहित बीज निर्मित होते हैं ?

(A) मक्का

(B) अरण्डी

(C) गेहूँ

(D) मटर।

उत्तर:

(C) गेहूँ

11. खाने योग्य भूमिगत तने का उदाहरण है-

(A) गाजर

(B) मूँगफली

(C) शकरकन्द

(D) आलू।

उत्तर:

(B) मूँगफली

12. किसमें पुष्प एकलिंगी होते हैं ?

(A) गाजर

(B) मूँगफली

(C) शकरकन्द

(D) आलू

उत्तर:

(A) गाजर

13. किसमें पुष्प एकलिंगी होते हैं ?

(A) मटर

(B) खीरा

(C) गुड़हल

(D) प्याज

उत्तर:

(B) खीरा

14. पद बहुसंधी सम्बिन्धित है ?

(A) जायांग से

(B) पुमंग से

(C) दल पुंज से

(D) केलिक्स से

उत्तर:

(D) केलिक्स से

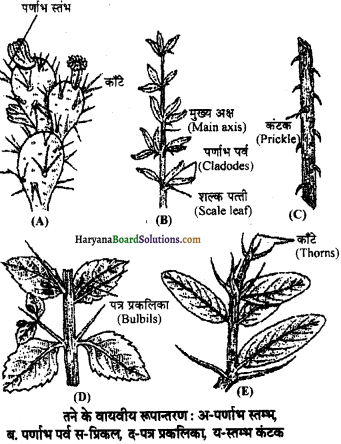

15. निम्न में से कौन तने का रूपान्तरण नहीं है-

(A) नींबू के कंटक

(B) खीरा के प्रतान

(C) नागफनी की चपटी संरचनाएँ

(D) घटपर्णी का घट

उत्तर:

(C) नागफनी की चपटी संरचनाएँ

16. तना जो चपटी, हरी संरचनाओं में परिवर्तित होता है जो पत्तियों का कार्य करती है कहलाता है-

(A) फिल्लोड

(B) फिल्लोक्लेड

(C) शल्क

(D) क्लेडोड

उत्तर:

(B) फिल्लोक्लेड

17. पेपिलियोनेसी कुल में दल होते है-

(A) पेरीस्पर्म

(B) बीजपत्र

(C) भ्रूणपोष

(D) पेरीकार्प

उत्तर:

(A) पेरीस्पर्म

18. नारियल के खाये जाने वाले भाग की आकारिकीय प्रकृति है-

(A) पेरीस्पर्म

(B) बीजपत्र

(C) भ्रूणपोष

(D) पेरीकार्य

उत्तर:

(C) भ्रूणपोष

19. बन्दगोभी का खाने योग्य भाग है-

(A) अनुपर्ण

(B) अयस्थानिक जड़े

(C)

(D)

उत्तर:

(C)

(B) अति लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

सरसों के पौधे का वानस्पतिक नाम लिखिए।

उत्तर:

ब्रेसिका केम्पेस्ट्रिस (Brassica campestris)।

प्रश्न 2.

फैबेसी कुल के दलपुंज की विशेषता लिखिए।

उत्तर:

फैबेसी उपकुल में 5 दल 1 + 2 + (2) बैक्सीलरी क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये पीपैलियोनेसियस कहलाते हैं।

प्रश्न 3.

गेहूँ एवं चावल के फल को क्या कहते हैं ?

उत्तर:

कैरिओप्सिस (Caryopsis)।

प्रश्न 4.

बहुसंधी पुंकेसर किसे कहते हैं ?

उत्तर:

जब पुंकेसरों के पुंतन्तु अनेक समूहों में जुड़े रहते हैं तब इसे बहुसंघी (polyadelphous ) पुंकेसर कहते हैं।

प्रश्न 5.

गुड़हल में पुष्पक्रम का प्रकार क्या है ?

उत्तर:

एकल कक्षस्थ या एकल शीर्षस्थ।

प्रश्न 6.

जब परागकोष में परागकण नहीं बनते तो ऐसे पुंकेसर क्या कहलाते हैं ?

उत्तर:

स्टैमिनोड (staminode)।

प्रश्न 7.

कनेर में किस प्रकार का पर्ण विन्यास पाया जाता है ?

उत्तर:

चक्राकार (Whorled)

प्रश्न 8.

गुड़हल में किस प्रकार के पुंकेसर होते हैं ?

उत्तर:

एकसंघी (Monoadelphous)।

प्रश्न 9.

अण्डप के तीन भाग कौन से हैं ?

उत्तर:

- अण्डाशय

- वर्तिका तथा

- वर्तिकाम।

प्रश्न 10.

फल किसे कहते हैं ?

उत्तर:

निषेचन के पश्चात् अण्डाशय से बनने वाली संरचना को फल कहते हैं।

प्रश्न 11.

मूसला जड़ तथा अपस्थानिक जड़ में एक अन्तर लिखिए।

उत्तर:

मूसला जड़ का निर्माण मूलांकुर (radicle) से होता है जबकि अपस्थानिक जड़ मूलांकुर को छोड़कर किसी अन्य भाग से बनती हैं।

प्रश्न 12.

झकड़ा जड़ किसे कहते हैं ?

उत्तर:

मूसला जड़ के नष्ट होने के बाद धागे के समान बनी जड़ें झकड़ा जड़ कहलाती हैं।

प्रश्न 13.

मूलगोप का क्या कार्य है ?

उत्तर:

मूलगोप मूलशीर्ष में स्थित प्रविभाजी प्रदेश (meristematic Zone) की रक्षा करता है।

प्रश्न 14.

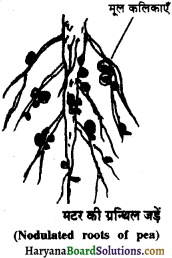

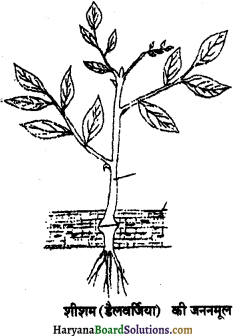

किसी ऐसी जड़ के दो उदाहरण लिखिए जिनमें प्रजनन कलिकाएँ पायी जाती हैं ?

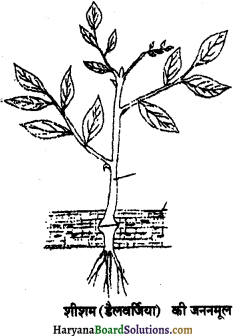

उत्तर:

शकरकन्द (sweet potato) तथा शीशम ( sisoo )।

प्रश्न 15.

ऐसे दो पौधों के नाम लिखिए जिनमें पत्तियाँ कायिक प्रजनन में भाग लेती हैं ?

उत्तर:

अजूबा (Bryophyllum), बिगोनिया (Bigonia)।

प्रश्न 16.

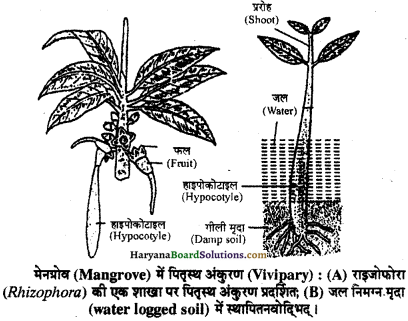

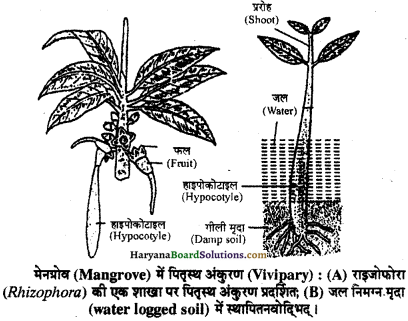

ऐसे दो पौधों के नाम लिखिए जिनमें श्वसन मूल (pneumatophore) पाये जाते हैं।

उत्तर:

राइजोफोरा ( Rhizophora ), एबीसीनिया (Abiscinia )।

प्रश्न 14.

किसी ऐसी जड़ के दो उदाहरण लिखिए जिनमें प्रजनन कलिकाएँ पायी जाती हैं ?

उत्तर:

शकरकन्द (sweet potato) तथा शीशम ( sisoo )।

प्रश्न 15.

ऐसे दो पौधों के नाम लिखिए जिनमें पत्तियाँ कायिक प्रजनन में भाग लेती हैं ?

उत्तर:

अजूबा (Bryophyllum ), बिगोनिया (Bigonia)।

प्रश्न 16.

ऐसे दो पौधों के नाम लिखिए जिनमें श्वसन मूल (pneumatophore) पाये जाते हैं।

उत्तर

राइजोफोरा (Rhizophora ), एबीसीनिया (Abiscinia)।

प्रश्न 17.

मूसला जड़ तथा अपस्थानिक जड़ का एक-एक उदाहरण लिखिए। है ?

उत्तर:

मूसला जड़-मूली।

अपस्थानिक जड़ – शकरकन्द।

प्रश्न 18.

अंगूर के प्रतान किस संरचना का रूपान्तरण है ?

उत्तर:

तने का रूपान्तरण।

प्रश्न 19.

प्याज शल्ककन्द है इसके किस भाग में भोजन संचित रहता

उत्तर:

माँसल शल्क पत्रों (succulent scaly leaves) में।

प्रश्न 20.

एकल पुष्प तथा पुंजफल में एक प्रमुख अन्तर लिखिए।

उत्तर:

एकल फल एकण्डपी या बहुअण्डपी, युक्ताण्डपी अण्डाशय से बनते हैं, जबकि पुंजफल बहुअण्डपी तथा पृथक्काण्डपी अण्डाशय से बनते हैं।

प्रश्न 21.

संग्रथित फल किसे कहते हैं ?

उत्तर:

जब सम्पूर्ण पुष्पक्रम विकसित होकर एक फल बनाता है तो इसे संप्रथित फल कहते हैं।

प्रश्न 22.

कूट फल क्या है ?

उत्तर:

जब बल के निर्माण में सम्पूर्ण पुष्पासन भाग लेता है तो इसे असत्य या कूट फल (false fruit) कहते हैं।

प्रश्न 23.

बीजाण्डासन क्या है ?

उत्तर:

अण्डाशय में मृदूतकीय संरचना जिस पर बीजाण्ड लगे होते हैं बीजाण्डासन (placenta ) कहलाती हैं।

प्रश्न 24.

आम के फल के खाया जाने वाले भाग का नाम लिखिए।

उत्तर:

मध्यफल भित्ति (mesocarp)।

प्रश्न 25.

रेशेदार अष्ठिफल का एक उदाहरण तथा इसके खाने योग्य भाग का नाम लिखिए। है ?

उत्तर:

नारियल (coconut) भूणपोष ।

प्रश्न 26.

मटर का पुष्प सूत्र लिखिए।

उत्तर:

Br % K(5) C1+2+(2) A(9)+1 G(1)

प्रश्न 27.

सोलेनेसी कुल के दो पौधों के वानस्पतिक नाम लिखिए।

उत्तर:

- आलू (Solanum tuberosumn)।

- बैंगन (Solanum melongina)।

प्रश्न 28.

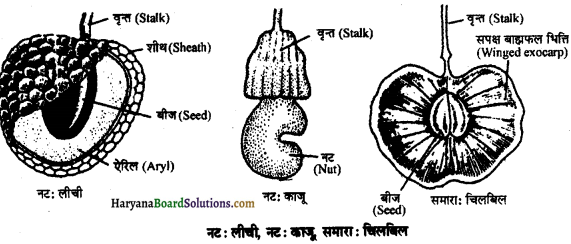

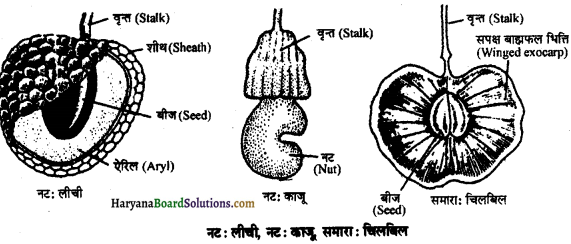

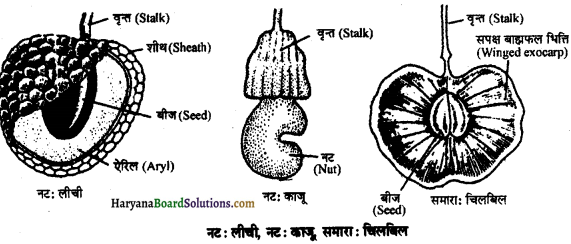

लीची के फल में खाये जाने वाले भाग का नाम लिखिए।

उत्तर:

मांसल बीज चोल।

प्रश्न 29.

धँसे हुए रन्ध्र (Sunken stomata) किन पौधों की विशेषता

उत्तर:

मरुद्भिदी पादपों (xerophytes ) की।

प्रश्न 30.

लौंग पौधे का कौन-सा भाग है ?

उत्तर:

लौंग बिना खिली कली है।

(C) लघु उत्तरीय प्रश्न – I

प्रश्न 1.

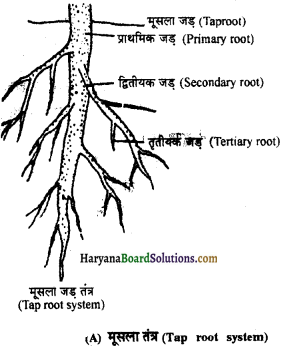

मूसला मूल तन्त्र किसे कहते हैं ?

उत्तर:

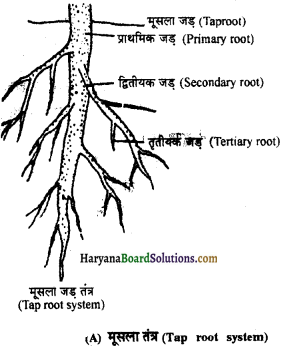

अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों में मूलांकुर (redicle) के लम्बे होने से प्राथमिक मूल बनती है। इसमें पाश्र्वय मूल होती है जिन्हें द्वितीयक या तृतीयक मूल कहते हैं। प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएँ मिलकर मूसला मूलतन्त्र (tap root system) कहलाता है। जैसे- सरसों ।

प्रश्न 2.

झकड़ा मूल तत्र किसे कहते हैं ?

उत्तर:

एकबीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल अल्पकालिक (ephimeral) होती है और इसके स्थान पर अनेक मूल निकल आती हैं। ये मूल तने के आधार से निकलती हैं। इन्हें झकड़ा मूल तन्त्र (fibrous root system) कहते हैं; जैसे— गेहूँ ।

प्रश्न 3.

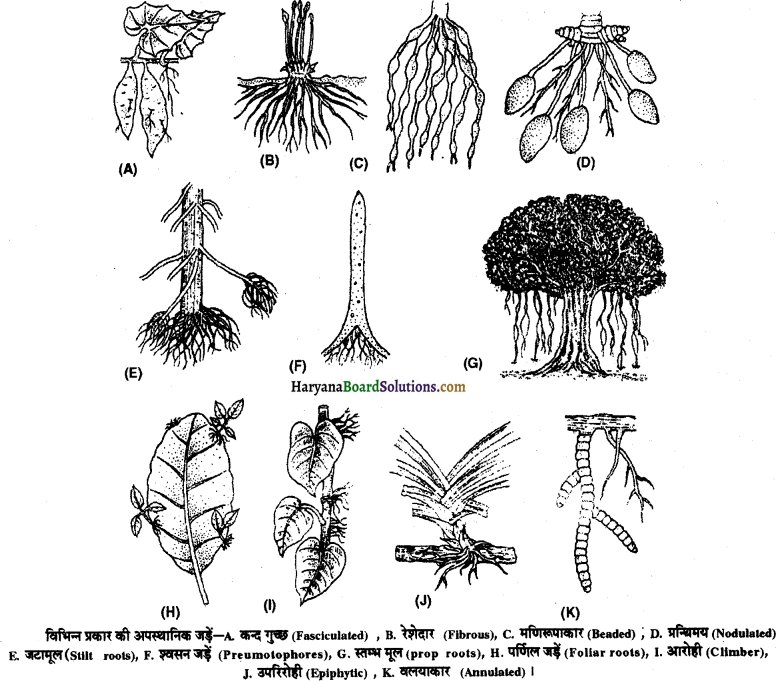

अपस्थानिक मूल तन्त्र किसे कहते हैं ?

उत्तर:

कुछ पौधों जैसे घास तथा बरगद में मूल मूलांकुर की बजाय पौधे के किसी अन्य भाग से निकलती हैं। इन्हें अपस्थानिक मूल कहते हैं तथा एक स्थान से निकली सभी अपस्थानिक जड़ों को अपस्थानिक मूल तन्त्र (adventitious root system) कहते हैं। जैसे-दूब घास ।

प्रश्न 4.

मूसला जड़ तन्त्र रेशेदार मूल तन्त्र का केवल नामांकित चित्र

उत्तर:

प्रश्न 5.

वैसीकेसी तथा सोलेनेसी कुल के दो-दो आर्थिक महत्व के पौधों के नाम लिखिए।

उत्तर:

सोलेनेसी –

- टमाटर – (Lycopersicum esculentum)

- बैंगन (Solanum melongina)

ब्रैसिकेसी –

- सरसों – ( Brassica campestris)

- मूली – ( Raphanus sativa)

प्रश्न 6.

प्रकृति के आधार पर कलिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं ?

उत्तर:

प्रकृति के आधार पर कलिकाएँ तीन प्रकार की होती है-

- कायिक कलिकाएँ (Vegetative buds) – ये कलिकाएँ पत्र प्ररोह बनाती हैं।

- पुष्पीय कलिकाएँ (Floral buds) – ये कलिकाएँ पुष्पों को जन्म देती

- मिश्रित कलिकाएँ (Mixed buds) – ये कायिक भाग व पुष्प बनाती

प्रश्न 7.

भ्रूण तथा बीज में अन्तर लिखिए।

उत्तर:

भ्रूण तथा बीज में अन्तर (Differences between Embryo and Seed) –

| निषेचन से पूर्व बीजाu्ड (Ovule) | निषेष्न के पर्जात् बीज (Seed) |

| बाह्म अध्यावरण (Outer integument) | बाद बीजचोल (testa) |

| अन्त: अध्यावरण (Inner integument) | अन्त: बीजचोल (tegmen) |

| बीजाण्ड वृन्त (Funiculus) | नष्ट हो जाता है |

| बीजाण्डकोष (Nucellus) | नष्ट हो जाता है या परिश्रूणपोष (perisperm) बनाता है |

| अण्डकोशिका (Egg cell) | भूण (embryo) |

प्रश्न 8.

सत्य फल तथा कूट फल में भेद कीजिए।

उत्तर:

- सत्य फल (True Fruits) – जब फल का निर्माण केवल अण्डाशय से निषेचन के पश्चात् होता है तो इसे सत्य फल कहते हैं । जैसे – आम, पपीता।

- असत्य फल (False Fruits) – जब पुष्प का निर्माण अण्डाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भागों तथा पुष्पासन से मिलकर होता है तो इसे कूट या असत्य फल कहते हैं। जैसे-सेब, नाशपाती।

प्रश्न 9.

शिराविन्यास किसे कहते हैं ? इसके प्रकार लिखिए।

उत्तर:

शिराविन्यास (Veination ) – पत्ती पर शिरा तथा शिरिकाओं के विन्यास को शिराविन्यास कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है-

- जालिकावत् शिराविन्यास (Reticulate veination ) – जब सिरिकाएँ पत्ती पर जाल जैसी रचना बनाती है; जैसे- द्विबीजपत्री पौधों में।

- समान्तर शिरा विन्यास (Parallel veination) – जब सिरिकाएँ पत्ती पर समानान्तर रूप से फैली होती हैं; जैसे-एकबीजपत्री पौधों में।

प्रश्न 10.

स्पैडिक्स तथा कैटकिन पुष्पक्रम में अन्तर लिखिए।

उत्तर:

स्पैडिक्स तथा कैटकिन पुष्पक्रम में अन्तर (Differences between Spadix and Catkin inflorescence)

| भ्रूण (Embryo): | बीज (Seed): |

| (i) यह बीजाण्ड की अण्डकोशिका से बनता है। | निषेचनोपरान्त बीजाण्ड बीज बनाता है। |

| (ii) भ्रूण बीजपत्र या भ्रूणपोष में सुरक्षित रहता है। | बीज दो पर्तों से बने बीज कवच में सुरक्षित रहता है। |

| (iii) भ्रूण बीज में पाया जाता है। | बीज फल में पाया जाता है। |

प्रश्न 11.

युक्तकोशी तथा संयुक्त पुंकेसरीय पुंकेसरों में अन्तर लिखिए। उत्तर- युक्तकोषी तथा संयुक्त पुंकेसरीय पुंकेसरों में अन्तर (Differences stamens between Syngenesious and Synaondrous)

उत्तर:

| स्पैडिक्स (Spadix) | कैटकिन (Catkin) |

| पुष्पावली वृन्त स्थूल एवं माँसल होती है। | पुष्पावली वृन्त, मुलायम, कमजोर तथा लटकने वाली होती है। |

| सम्पूर्ण पुष्पक्रम पर अनेक या एक बड़ी प्राय: रंगीन, आकर्षक सहपत्र होती हैं। इसे स्पैथ कहते हैं। | सभी पुष्पों की अपनी-अपनी सहपत्र होती हैं। पुष्प प्रायः एकलिंगी होते हैं। |

| उदाहरण-केला। | उदाहरण-शहतूत। |

प्रश्न 12.

श्वसन मूल तथा कवक मूल क्या होती हैं ?

उत्तर:

श्वसन मूल (Respiratory roots Pneumatophore) – दलदली स्थानों में उगने वाले पौधों में कुछ जड़ें वायवीय हो जाती हैं जिन्हें श्वसन मूल कहते हैं। ये जड़ों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराती हैं जैसे- राइजोफोरा। कवक मूल (Mycorrhiza ) कुछ उच्च पौधों की जड़ों तथा कवकों के बीच पारस्परिक सहजीविता को कवक मूल (Mycorrhiza ) कहते हैं। जैसे-चीड़ के पौधे में।

प्रश्न 13.

निम्नलिखित पौधों के प्रमुख संचयी भागों के नाम लिखिए –

(i) आलू

(ii) शकरकन्द

(iii) प्याज

(iv) मटर

(v) अदरक

(vi) मूली

(vii) गन्ना

(viii) शलजम

उत्तर:

| (i) आलू | भूमिगत कन्द |

| (ii) शकरकन्द | कंदिल अपस्थानिक जड़ |

| (iii) प्याज | माँसल शल्क पत्र |

| (iv) मटर | बीज |

| (v) अदरक | भूमिगत प्रकन्द |

| (vi) मूली | मूसला जड़ |

| (vii) xन्ना | तना |

| (viii) शलजम | मूसला जड़। |

(घ) लघु उत्तरीय प्रश्न-II

प्रश्न 1.

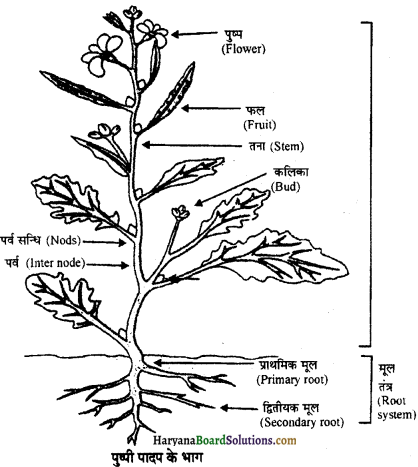

जड़ की प्रमुख विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर:

जड़ की विशेषताएँ –

- जड़ की उत्पत्ति प्रायः भ्रूण के मुलांकुर से होती है।

- जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती तथा ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती हैं।

- जड़ों के शीर्ष पर मूलगोप (root cap) पायी जाती है।

- जड़ों पर पर्व, पर्वसन्धियों तथा कलिकाओं का अभाव होता है।

- जड़ों पर एककोशिकीय मूलरोम (root hairs) पाये जाते हैं।

- जड़ की शाखाएँ अन्तर्जात (endogenous) होती हैं।

प्रश्न 2.

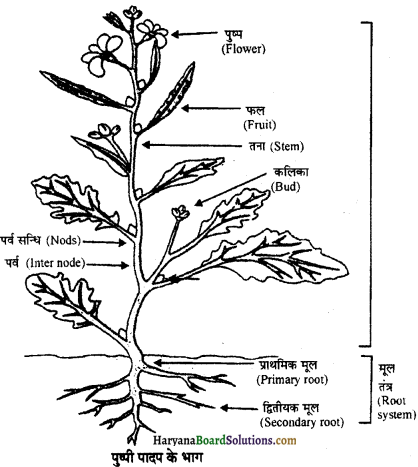

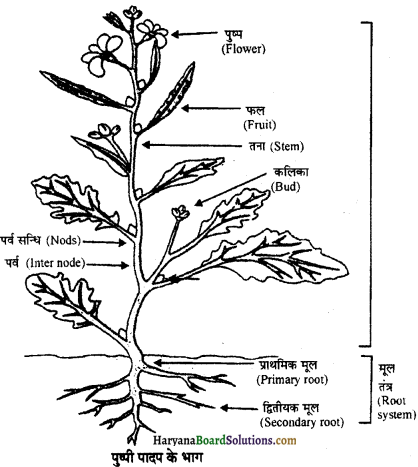

तने की प्रमुख विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर:

तने की विशेषताएँ-

- तने की उत्पत्ति भ्रूण के प्रांकुर (Plumule) से होती है।

- तने की शीर्ष पर अमस्थ कलिका (apical bud ) तथा पत्तियों के कक्ष में कक्षस्थ कलिका ( axillary bud) पायी जाती है।

- तने पर शाखाएँ, पत्तियाँ, पुष्प व फल उत्पन्न होते हैं।

- तने पर पर्व एवं पर्व सन्धियाँ (nodes and internodes) पाये जाते

- पर्वसन्धियों पर सामान्य पत्तियाँ या शल्क पत्र पाये जाते हैं।

- तने पर बहुकोशिकीय रोम पाये जाते हैं।

- तने की शाखाएँ बहिर्जात (exogenous) होती हैं।

प्रश्न 3.

किसी पुष्पी पादप का उसके विभिन्न भागों को दर्शाते हुए नामांकित चित्र बनाइए ।

उत्तर:

प्रश्न 4.

मूसला जड़ तथा अपस्थानिक जड़ में अन्तर लिखिए।

उत्तर:

मूसला जड़ तथा अपस्थानिक जड़ में अन्तर –

| मूस्ला मूल (Tap Root) | अवस्थानिक्ज मूल (Adventitious Root) |

| यह मूल भूण के मूलाकुर (Radicle) भाग से निकसित होती है। | यह मूल मूलाकुर (radicle) से विकसित न होकर पौधे के दूसरे भाग से विकसित होता है। |

| इनमें प्राथमिक मूल (Primary root) कभी नह नहीं छोता। यह हमेशा भूमिगत (undegraund) होती है। इनमें मुख्य मूल एक ही होती है। | इनमें प्राथमिक मूल बहुत अल्पजीवी (ephimeral) होती है। |

| यह सामान्यतः भूमि में बहुत गहराई तक जाती हैं। | यह भूमिगत तथा वायवीय (aerial) दोनों प्रकार की हो सकती है। |

| इसमें मुख्य मूल बहुत मोटी होती है बाकी जड़ें उतनी मोटी नहीं होती हैं। इनमें प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक जड़ें निकलती है। | इनमें बहुत सारी जड़ें छुष्ड में निकलती हैं। यह भूमि में बहुत गहराई तक नहीं जाती हैं। |

| यह द्विबीजपत्री पौधों (dicotyledons) में पायी जाती है। | सारी जड़ें रेशेदार (fibrous) होती हैं। |

| यह मूल भूण के मूलाकुर (Radicle) भाग से निकसित होती है। | इनकी जड़ों में इस प्रकार का विभेदन नहीं पाया जाता। |

प्रश्न 5.

जटामूल तथा स्तम्भ मूल में अन्तर लिखिए।

उत्तर:

जटामूल तथा स्तम्भमूल में अन्तर (Differences between Stilt root and Prop roots)-

| जटामूल (Stilt roots) | सतम्भमूल (Prop roots) |

| ये तने के आधारीय भाग से निकलती हैं। | ये तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। |

| ये छोटी होती हैं। | ये लम्बी होती हैं। |

| ये आर्द्रताप्राही नहीं होती हैं। | ये आर्द्रताम्राही होती हैं। |

| ये अपेक्षाकृत कम मोटी तथा ऊपर से नीचे तक समान होती हैं। | ये इतनी मोटी हो जाती हैं कि |

| ये तिरछी वृद्धि करती हैं। | इन्हें जड़ कहना कठिन होता है। |

| उद्टरण-गन्ना, मक्का। | ये ऊपर मोटी तथा नीचे पतली होती हैं। |

| उदाइरण-बरगद। |

प्रश्न 6.

परजीवी मूल तथा वायवीय मूल में अन्तर लिखिए।

उत्तर:

परजीवी मूल तथा वायवीय मूल में अन्तर (Differences between Parasitic root and Aerial root):

| परजीवी मूल | वाय्वीय मूल |

| परजीवी पादपों जैसे- अमरबेल आदि में पायी जाती हैं। | उपरिरोही पौधों जैसेआर्किड्स में पायी जाती हैं। |

| छोटी होती हैं जो पोषक के सम्पर्क में आने पर बनती हैं। | लम्बी तथा स्वतः बनती हैं। |

| पोषक के संवहन ऊतक में प्रवेश कर भोजन अवशोषित करती हैं। | वायु में लटककर आर्द्रता ग्रहण करती हैं। |

प्रश्न 7.

प्रन्थिमय जड़ें क्या हैं ? ये किन पौधों में पायी जाती हैं ?

उत्तर:

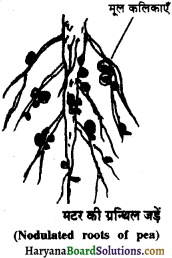

ग्रन्थिमय जड़ें (Nodulated or Tuberculate roots) – इस प्रकार की जड़ें लैग्यूमिनोसी कुल के सदस्यों जैसे—मूंग, मटर, चना आदि में पायी जाती हैं। इन जड़ों पर अनियमित आकार की गुलिकाएँ या मन्थियाँ (nodules) पायी जाती हैं। प्रारम्भ में इनका रंग पीला-गुलाबी होता है बाद में भूरा हो जाता है। इन गुलिकाओं में भारी संख्या में राइजोबियम (Rhizobium) नामक जीवाणु पाये जाते हैं।

ये जीवाणु पौधे की जड़ों के साथ सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। ये वायुमण्डलीय नाइट्रोजन को ग्रहण करके इसे यौगिक रूप में बदल देते हैं जिसे पौधे ग्रहण कर लेते हैं। पौधे जीवाणुओं को आश्रय तथा भोजन प्रदान करते हैं।

प्रश्न 8.

पर्णकाय स्तम्भ तथा पर्णाभ वृन्त में अन्तर लिखिए।

उत्तर:

पर्णकाय (पर्णाभ) स्तम्भ तथा पर्णायित (पर्णाभ) वृन्त में अन्तर-

| पर्णकाय रतमम्भ (Phylloclade) | पर्णाभ ধृत्त (Phyllode) |

| यह स्तम्भ का रूपान्तरण है। | यह पर्णवृन्त का रूपान्तरण है। पर्णफलक (lamina) की भाँति हरा व चपटा होता है जो मुख्यत्याः प्रकाश संश्लेषण करता है। |

| इसमें स्तम्भ चपटा, हरा, सामान्यतः माँसल होता है अत: प्रकाश संश्लेषण के साथ-साथ भोजन संग्रह भी करता है। | इसके कक्ष में कलिका होती है जिससे शाखा बनती है। |

| यहु स्वयं पत्ती के कक्ष में स्थित होता है। | पर्वसन्धियाँ, कलिकाएँ या पुष्प धारण नहीं करता है। |

| यह पर्वसन्धियाँ, कलिकाएँ, पत्तियौँ तथा पुष्प धारण करता है। पत्तियाँ प्राय: काँटों या शल्कों में बदल जाती हैं। | उंसाहरण-ऑस्ट्रेलियन बबूल। |

प्रश्न 9.

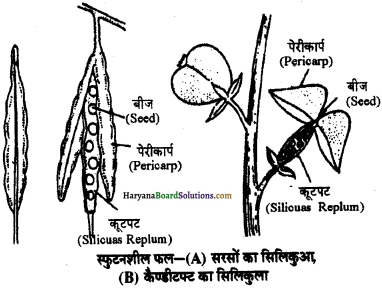

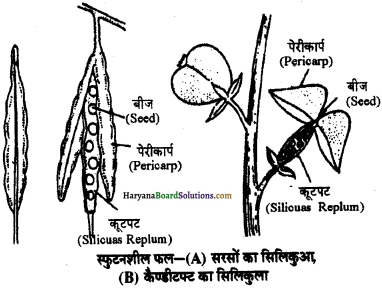

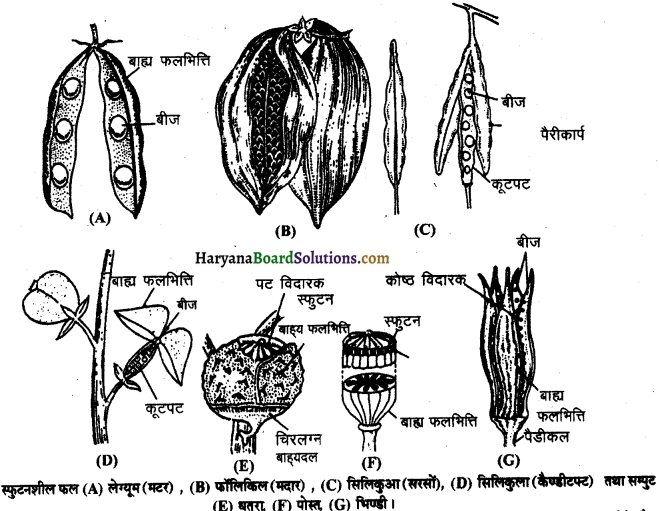

सिलिकुआ तथा सिलिकुला की तुलना कीजिए ।

उत्तर:

सिलिकुआ तथा सिलिकुला की तुलना (Comparison between Siliqua and Silicula) – दोनों ही फल द्विअण्डपी (Bicarpellary), संयुक्त (Syncarpous ) तथा ऊर्ध्ववर्ती ( Superior) अण्डाशय से विकसित होते हैं। ये प्रारम्भ में एककोष्ठी (unilocular) तथा भित्तिय बीजाण्डन्यास (parietal placentation) वाले होते हैं। बाद में कूटपट (raplum) बन जाने के कारण अण्डाशय द्विवेश्मी हो जाता है। परिपक्व होने पर फल भित्ति आधार से क्रमशः अप्रभाग की ओर स्फुटित होती है। बीज कूटपट (replum) पर ही लगे रह जाते हैं। कूटपट ऐंठकर बीजों को प्रकीर्णित कर देता है। दोनों कुल क्रूसीफेरी (Cruciferae or Brassicaceae) कुल के लाक्षणिक है। इनमें सिलिकुआ अधिक लम्बा तथा संकरा होता है जैसे-सरसों, मूली आदि। सिलिकुला अपेक्षाकृत छोटा होता है इसकी लम्बाई-चौड़ाई लगभग बराबर होती है, जैसे- कैप्सेला ( Capsella), कैण्डीटफट (Iberis sp.) आदि।

प्रश्न 10.

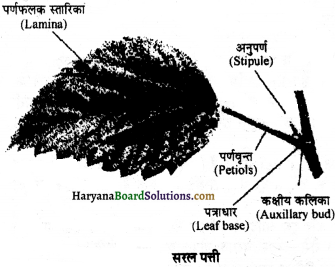

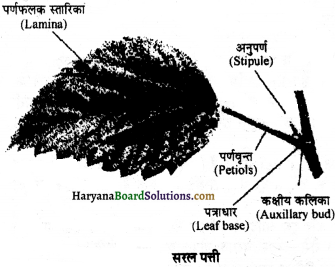

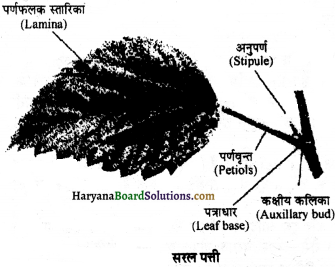

पुष्पीय पौधों की एक सामान्य पत्ती की संरचना समझाइए ।

उत्तर:

पत्ती (Leaf) पत्ती हरी, प्रकाश संश्लेषी उपांग है जो तने की पर्वसन्धियों तथा शाखाओं से बाहर की ओर निकलती है एक प्रारूपिक पत्ती के निम्नलिखित भाग होते हैं-

1. पर्णाधार (Leaf base ) – यह पत्ती का वह भाग है जो तने के साथ जुड़ता है। कुछ पौधों में पर्णाधार पर विशेष संरचनाएं होती हैं जिन्हें अनुपर्ण ( stipules) कहते हैं। ये छोटी-सी कक्षस्थ कलिका की सुरक्षा करते हैं। जब पर्णाधार पर अनुपर्ण उपस्थित होते हैं तब पत्ती को अनुपर्णी (stipulate) कहते हैं तथा अनुपर्णरहित पत्ती को अननुपर्णी ( exstipulate) कहते हैं।

2. पर्णवृन्त (Petiole ) – यह पत्ती का डण्ठल है। यह पत्ती को पर्णाधार से जोड़कर वायु तथा प्रकाश के लिए साधे रखता है। वृन्त सहित पत्ती को सवृन्त (petiolate) तथा वृन्तरहित पत्ती को अवृन्त (sessile ) कहते हैं।

3. पर्णफलक (Leaf blade or Lamina ) – यह पत्ती का प्रमुख भाग है। यह प्रायः चपटा, तथा हरा भाग है। पर्णफलक की दो सतह अध्यक्ष (adaxial) तथा अपाक्ष (abaxial) होती हैं। प्रायः अलग-अलग पौधों की पत्तियों में आकार आकृति की भिन्नता होती है। पर्णफलक पर शिराओं का विन्यास होता है। फलक एक शीर्ष में समाप्त होता है। पर्णफलक का कार्य प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन तथा श्वसन है।

प्रश्न 11.

फैबेसी तथा सोलेनेसी कुल के आर्थिक महत्व के कुछ पौधों तथा उनके आर्थिक महत्व को लिखिए।

उत्तर:

फैबेसी कुल का महत्व –

- सोयाबीन (Glycine soja) इससे सोया मिल्क प्राप्त किया जाता है।

- मटर (Pisum sativum) – दाल के रूप में प्रयोग किया जाता है।

- मूँगफली (Arachis hypogea ) – इससे वनस्पति घी बनाया जाता है।

सोलेनेसी कुल का महत्व –

- एट्रोपा (Atropa belladona) से एट्रोपीन नामक औषधि प्राप्त होती

- तम्बाकू (Nicotiana tabacum) से निकोटिन प्राप्त होती है।

- बैंगन (Solanum melongina) सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 12.

जड़ तथा तने में अन्तर लिखिए।

उत्तर:

जड़ तथा तने में अन्तर (Differences between Root and Stem)

| (Root) | (Stem) |

| मूलांकुर (radicle) से विकसित होती है। | प्रांकुर (plumule) से विकसित होती है। |

| धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, तथा ऋणात्मक प्रकाशनुवर्ती होती है। | ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती तथा धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। |

| इस पर पर्व एवं पर्वसन्धियाँ, पत्तियाँ आदि नहीं पाये जाते हैं। | पर्व एवं पर्वसन्धियाँ, पत्तियाँ, फल, पुष्प पाए जाते हैं। |

| एककोशिकीय मूल रोम पाये जाते हैं। | बहुकोशिकीय रोम पाये जाते हैं। |

| मूलगोप उपस्थित होती है। | मूलगोप उपस्थित नहीं होती है। |

| प्रकाश संश्लेषण नहीं करती। | कुछ कोमल तने प्रकाश संश्लेषण करते हैं। |

प्रश्न 13.

सरल तथा संयुक्त पत्ती में अन्तर लिखिए।

उत्तर:

सरल एवं संयुक्त पत्ती में अन्तर (Differences between Simple and Compound Leaf)

| सरल प्ती (Simple Leaf) | संयुक्त पती (Compound Leaf) |

| सम्पूर्ण पर्णफलक एक ही होता है । | फलक छोटे-छोटे भागों में विभाजित होकर पर्णक (leaflet) बनाता है। |

| एक से अधिक सतहों में व्यवस्थित होती हैं। | सारे पत्रक एक सतह पर विकसित होते हैं। |

| पत्तियाँ अम्राभिसारी क्रम में निकलती हैं। | पत्ती के सभी पत्रकों का विकास समकालीन होता है। |

| पत्ती के आधार पर अनुपर्ण होते हैं। | पत्रकों के आधार पर अनुपर्ण नहीं होते हैं। वे संयुक्त पत्ती के आधार पर स्थिर होते हैं। |

| सरल पत्ती के आधार में कलिका होती है। | एकक पत्रक के कक्षक में कलिका नहीं होती बल्कि सम्पूर्ण संयुक्त पत्ती के कक्ष में होती है। |

प्रश्न 14.

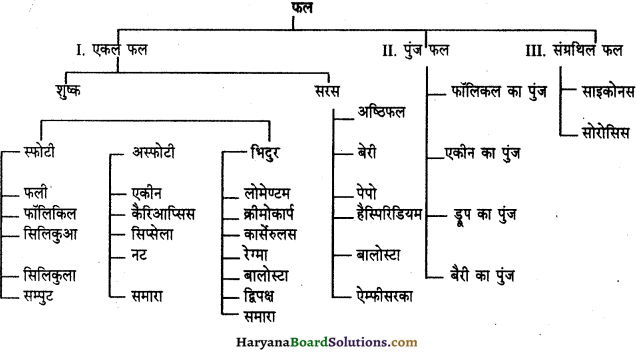

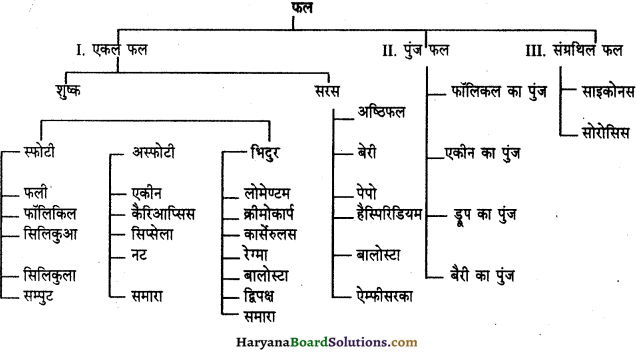

फलों का वर्गीकरण करते हुए विभिन्न प्रकार के फलों के नाम लिखिए।

उत्तर:

प्रश्न 15.

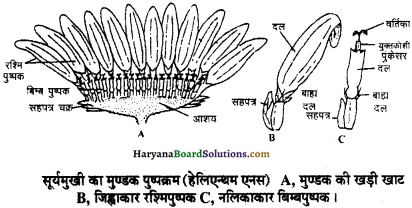

मुण्डक तथा पुष्पछत्र पुष्पक्रमों में अन्तर लिखिए।

उत्तर:

मुण्डक और पुष्प छत्र पुष्पक्रमों में अन्तर (Differences between Capitulum and Umbel inflorescence):

| मुण्डक (Capitulum) | पुप्षुत्र (Umbel) |

| यह एक असीमाक्षी (cymose) प्रकार का पुष्पक्रम है जिसमें मातृ अक्ष या पुष्पावली वृन्त प्रायः चपटा होता है। | यह एक असीमाक्षी (cymose) प्रकार का पुष्पक्रम है जिसमें पुष्पाक्ष छोटा या संघनित होता है। |

| इसमें छोटे-छोटे तथा अवृन्त पुष्पक चपटे पुष्पाक्ष पर लगे रहते हैं। | पुष्प सवृन्त तथा पुष्पवृन्त लगभग समान लम्बाई के होते हैं। |

| अनेक सहपत्र मिलकर आशय को बाहर से घेरे होते हैं इनको सहपत्र चक्र कहते हैं। | मातु अक्ष पर अनेक सहपत्र चक्र में लगे प्रतीत होते हैं। |

| पुष्प प्राय: दो प्रकार के होते हैं-रश्मि पुष्पक (ray flarets) तथा विम्ब पुष्पक (dise florete)। | सभी पुष्प एक जैसे होते हैं। |

प्रश्न 16.

अष्ठिफल तथा पेपो में अन्तर लिखिए।

उत्तर:

अस्फिल तथा पेपों में अन्तर (Differences between Drupe and Pepo)

| अष्ठिफल (Drupe) | पेपो (Pepo) |

| यह बहुअण्डपी, संयुक्त एवं ऊर्ध्ववर्ती अण्डाशय से विकसित होता है। | यह द्विअण्डपी संयुक्त एवं अधोवर्ती अण्डाशय से विकसित होता है। |

| यह प्राय: एककोष्ठी तथा एकबीजी होता है। | यह प्राय: एककोष्ठी तथा बहुबीजी होता है। |

| बाह्य फलभित्ति छिलका, मध्य फलभित्ति प्रायः माँसल या रेशेशदार, किन्तु अन्तःफलभित्ति काष्ठीय या कठोर होती है। | बाह्य फलभित्ति छिलका बनाती है। मध्य तथा अन्त: फलभित्ति माँसल व सरस होती है। |

| जैसे-आम, बेर आदि। | जैसे-लौकी, खीरा आदि। |

प्रश्न 17.

ड्रप तथा बैरी में अन्तर लिखिए।

उत्तर:

अपिठफल तथा बैरी में अन्तर (Differences between Drupe and Berry)

| अज्ठिल (Drupe) | बैरी (Berry) |

| यह बहुअण्डपी, संयुक्त, ऊर्ध्ववर्ती अण्डाशय से विकसित होता है। | यह बहुअण्डपी, संयुक्त, ऊध्ध्ववर्ती या अधोवर्ती अण्डाशय से विकसित होता है। |

| फल प्राय: एककोष्ठीय तथा एकबीजी होते हैं। | फल एककोष्ठी या बहुकोष्ठी तथा प्राय: बहुबीजी होता है। |

| बाह्य फलभित्ति छिलका, मध्य फलभित्ति गूदेदार (या रेशेदार) तथा अन्त फलभित्ति कठोर या काष्ठीय होती है। | बाह़ फलभिति छिलका बनाती है। मध्य तथा अन्तक्फलित्ति माँसल होती है ।अन्त.फलभित्ति झिल्लीनुमा भी हो सकती है। |

| उदाहरण-आम तथा बेर। | उदाहरण-टमाटर, अमरूद, केला आदि। |

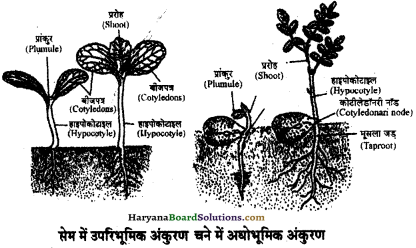

प्रश्न 18.

बीजों के अंकुरण कितने प्रकार के होते हैं ? समझाइए ।

उत्तर:

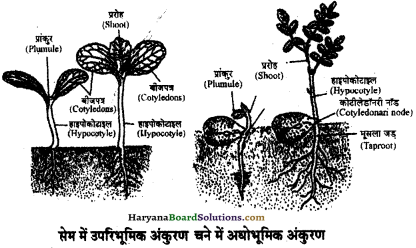

बीजों का अंकुरण (Germination of Seeds) – उचित ताप, नमी एवं ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा प्रकाश की अनुपस्थिति में बीज अंकुरण करके नवोद्भिद् (seedling) का निर्माण करते हैं जिससे पादप बनता है। बीजों का अंकुरण तीन प्रकार का होता है।

चित्र – सेम में उपरिभूमिक अंकुरण चने में अधोभूमिक अंकुरण

(i) उपरिभूमिक (Epigeal)-sइसमें बीजपत्राधार (hypocotyl) में वृद्धि के कारण बीजपत्र भूमि के ऊपर आ जाते हैं। जैसे- अरण्डी, सेम आदि ।

(ii) अधोभूमिक (Hypogeal) इसमें बीजपत्र अंकुरण के समय भूमि के अन्दर ही रहते हैं। इसमें एपीकोटाइल (epicotyl ) की वृद्धि अधिक होने के कारण प्रांकुर भूमि से बाहर आते हैं जैसे-चना, मटर आदि ।

(iii) सजीव प्रजता (Vivipary) – इसमें बीजों का अंकुरण फल के अन्दर तथा पौधे पर लगी हुई स्थिति में ही हो जाता है। ऐसा लवणोद्भिदों में देखने को मिलता है; जैसे-राइजोफोरा में शिशुपौधा फल से विलग होकर भूमि में गिरकर नये पौधे का निर्माण करता है।

प्रश्न 19.

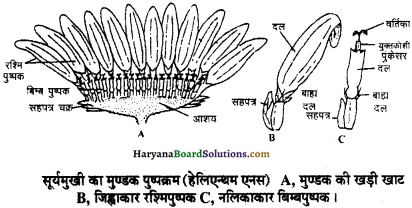

मुण्डक अथवा शीर्ष पुष्पक्रम का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

मुण्डक अथवा शीर्ष (Capitulum or head ) – इसमें मुख्य वृन्त चपटा उत्तल या अवतल डिस्क के आकार का होता है। इसकी ऊपरी सतह पर छोटे-छोटे अवृन्त पुष्प तथा पुष्पक (florets) लगे होते हैं। युवा पुष्प केन्द्र की ओर तथा पुराने पुष्प परिधि की ओर स्थित होते. हैं। सम्पूर्ण पुष्पक्रम सहपत्र चक्र के एक या एक से अधिक चक्रों से घिरा रहता है। प्रत्येक पुष्प के आधार पर भी सहपत्रों (Bracts) की उपस्थिति सम्भव। है।

पुष्पक दो प्रकार के होते हैं नलिकाकार तथा जीभिकाकार। इसमें जिव्हाकार रश्मिपुष्पक परिधि की ओर तथा नलिकाकार बिम्ब पुष्पक केन्द्र की ओर स्थित होते हैं। उदाहरण- गेंदा, सूर्यमुखी, एस्टर आदि।

प्रश्न 20.

पर्णाभ वृन्त तथा पर्णाभ में अन्तर कीजिए।

उत्तर:

पर्णाभ वृन्त तथा पर्णाभपर्व में अन्तर (Differences between phylloclade and Cladode)

| पर्णाभ वृन्त | पर्णाभपर्व |

| यह तने का रूपान्तरण है। | यह वृन्त का रूपान्तर है जिसमें प्राक्ष हो भी सकता है और नहीं भी। |

| वृद्धि अनिश्चित होती है। | वृद्धि निश्चित होती है। |

| पर्वसन्धि तथा पर्व भिन्नित रहते हैं। | ये रचनाएँ अनुपस्थित होती हैं। |

| पर्णाभ वृन्तों पर पत्तियाँ, शाखाएँ, पुष्प तथा फल लगे होते हैं। | ये रचनाएँ अनुपस्थित ह़ोती हैं। |

| यह पत्ती के कक्ष से विकसित होता है । | यह कक्षस्थ रचना नहीं है। |

| कक्षस्थ कलिका अनुपस्थित होती है जबकि इसका विकास कक्षस्थ कलिका द्वारा होता है। | कक्षस्थ कलिका उपस्थित होती है। |

| इनकी दिशा उर्ध्व या क्षैतिज होती है। | इनकी वृद्धि दिशा उर्ध्वाधर होती है। |

| ये जल, भोजन, श्लेष्म तथा टेटेक्स संग्रहित करते हैं। | इनमें संमहण नहीं होता। |

| कायिक गुणन में सहायक है। | इस प्रकार का कार्य नहीं होता। |

प्रश्न 21.

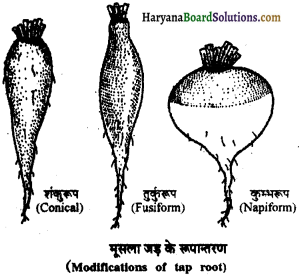

कुम्भीरूपी तथा तर्कुरूपी जड़ में अन्तर लिखिए।

उत्तर:

कुम्भीरूप तथा तर्करूप में अन्तर

(Differences between Napiform and Fusiform Roots)

| कुम्भीरूप (Napiform) | तर्करूप (Fusiform) |

| यह लट्टू के आकार का दिखता है। | इसका आकार तर्कु के समान है। |

| शीर्ष अचानक पतला हो जाता है। | शीर्ष क्रमानुसार पतला होता है। |

| आधारीय भाग सबसे मोटा होता है। | मध्य भाग सबसे मोटा होता है. |

| संमाहक जड़ का आधे से अधिक भाग बीजपत्राधार से बना होता है। | बीजपत्राधार द्वारा संग्राहक जड़ का आधे से कम बाग बनता है। |

| शलगम में मूसला जड़ पतली किन्तु चुकन्दर में थोड़ी मोटी होती है। | मूसला जड़ संम्राहक जड़ का भाग है। |

| शीर्ष भाग पर पतली धागे सदृश रचनाएँ पायी जाती हैं। | पतली द्वितीयक जड़ें निकलती हैं |

प्रश्न 22.

पत्र प्रतान तथा स्तम्भ प्रतान में अन्तर लिखिए। पत्र प्रतान तथा स्तम्भ प्रतान में अन्तर

उत्तर:

| पत्र प्रतान (Leaf Tendril) | संष्य प्रतान (Stem Tendril) |

| ये प्राय: अशाखित होते हैं। | ये शाखित या अशाखित होते हैं। |

| ये प्राय: हरे होते हैं। | ये हरे या भूरे होते हैं। |

| शल्क पत्र अनुपस्थित होते हैं। | शाखाओं के क्षेत्र में शल्क पत्र होते हैं। |

| कलिकाएँ अनुपस्थित होती हैं। | शल्क पत्रों के कक्ष में कक्षस्थ कलिका होती हैं। |

| सम्पूर्ण पत्ती या पत्ती के किसी भाग से प्रतान बनते हैं। | तने की शाखा या कलिका द्वारा प्रतान विकसित होते हैं। |

(E) निबन्धात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

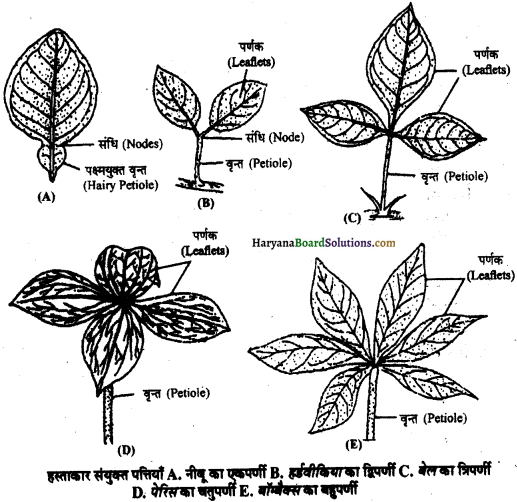

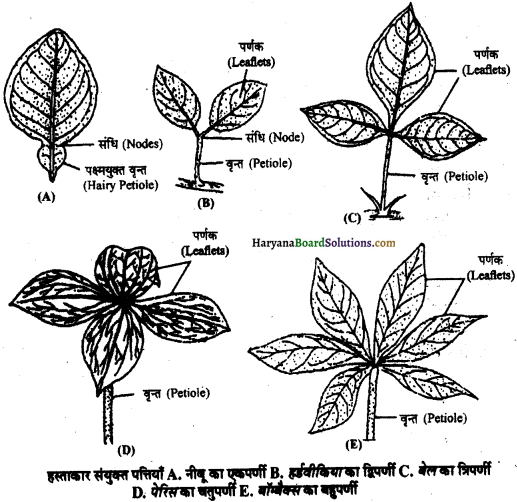

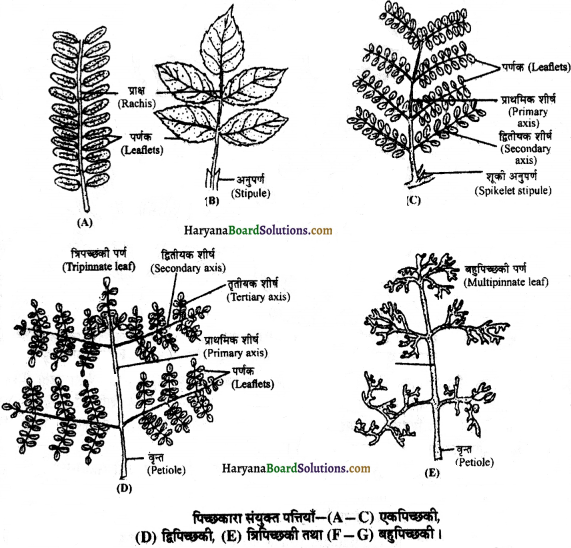

पत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं ? संयुक्त पत्ती के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

पर्ण के प्रकार (Types of Leaf) – पर्ण दो प्रकार की होती है – सरल (simple) व संयुक्त पर्ण (compaund leaf)।

(1) सरल पर्ण (Simple Leaf) जब पत्ती की पर्ण फलक (lamina) अछिन्न होती है या कटी हुई लेकिन कटाव मध्यशिरा तक नहीं पहुँच पाता तरह की पर्ण को सरल पर्ण या सरल पत्ती कहते हैं। उदाहरण – पीपल की पत्ती के पर्णफलक अछिन्न कोर वाला होता है अर्थात् पर्णफलक में कोई कटाव नहीं होता। मूली व पपीते की पत्तियों के कई कटाव (incisions) पाये जाते हैं पर यह कटाव मध्यशिरा या पर्णवृन्त तक नहीं पहुँच पाते हैं। अतः पर्णफलक (Lamina) अविभाजित होता है व इसे सरल पर्ण कहते हैं।

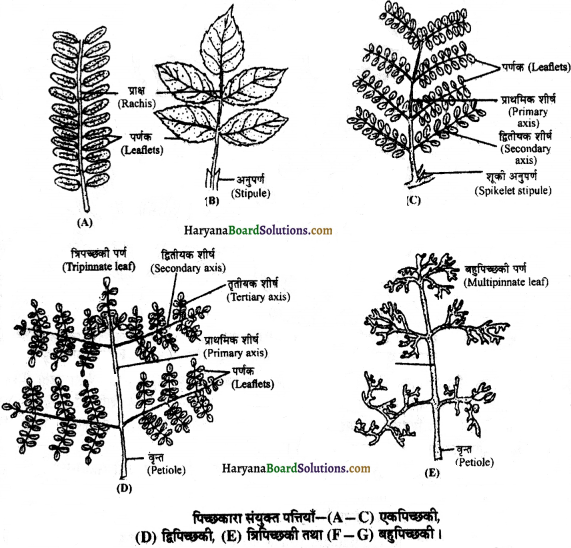

(2) संयुक्त पर्ण (Compound Leaf) – इस तरह की पत्तियों में पर्णफलक में कटाव मध्य शिरा या पर्णवृन्त तक पहुँच जाते हैं व पर्णफलक कई खण्डों या भागों में बंट जाता है व प्रत्येक खण्ड पर्णफलक का भाग होता है व उसी के समान दिखाई देता है। अतः उसे पर्णक (leaflet) कहते हैं व पर्णकोयुक्त पसी को संयुक्त पर्ण (compound leaf) कहते हैं। संयुक्त पर्ण दो प्रकार के होते हैं –

(i) पिच्छाकार संयुक्त पर्ण (Pinnate Compound Leaf) इस प्रकार के संयुक्त पर्ण में पत्ती की मध्यशिरा को पिच्छाक्ष (rachis) कहते हैं व पिच्छाक्ष (rachis) के दोनों ओर पार्श्व में कई पर्णक लगे रहते हैं। उदाहरण- इमली, गुलाब, नीम आदि।

यह निम्न प्रकार की होती है –

(अ) एकपिच्छकी संयुक्त पर्ण (Uniptnnate compound leaf)-इसमें पर्णफलक एक ही बार विभाजित होता है व पिच्छाक्ष (rachis) अविभाजित होता है व पर्णक दोनों ओर पार्श्व में लगे रहते हैं। अगर पर्णक सम संख्या में होते हैं तो उसे समपिच्छकी (उदाहरण— अमलतास) और जब पर्णकों की संख्या विषम होती है तो पत्ती को विषमपिच्छकी कहते हैं। उदाहरण – गुलाब।

(ब) द्विपिच्छकी संयुक्त पर्ण (Bipinnate compound leaf) इस तरह की संयुक्त पर्ण में पर्णफलक दो बार विभाजित होता है अर्थात् पर्णक (leaflet) जो पहले पिच्छाक्ष (rachis) पर लगते हैं वह अपनी मध्यशिरा की ओर कटावों द्वारा द्वितीयक पर्णकों में बँट जाता है। ऐसी संयुक्त पत्ती को द्विपिच्छकी कहते हैं। उदाहरण-बबूल और गुलमोह।

(स) त्रिपिच्छकी संयुक्त पर्ण (Tripinnate compound leaf) – इसमें द्विपिच्छकी पर्ण के फलकों का कटान अपनी मध्यशिरा की ओर हो जाता है व प्रत्येक द्वितीयक पर्णक कई तृतीय (tertiary) पर्णकों में बंट जाता है। पर्णफलक की मध्यशिरा या पिच्छाक्ष (rachis) प्राथमिक अक्ष ( main axis) बनाती है व इस पर द्वितीयक अक्ष लगे रहते हैं व इस पर तृतीयक अक्ष लगे रहते हैं व इसके दोनों ओर पर्णक लगे रहते हैं। उदाहरण- शहजन (Moringa) ।

(द) बहुपिच्छकी संयुक्त पर्ण ( Multipinnate compound leaf) – पर्णफलक का कटान क्रमशः तीन से अधिक बार हो जाता है व पर्णफलक अनेक पर्णकों (leaflets) में बँट जाता है। उदाहरण- धनिया, गाजर, कॉसमोस आदि।

(य) हस्ताकार संयुक्त पर्ण (Palmate compound leaf) इस तरह की संयुक्त पर्ण में पर्णफलक के कटान पर्णवृन्त तक पहुँच जाते हैं व पर्णफलक कई पर्णकों (leaflets) में विभक्त हो जाता है व पर्णक पर्णवृन्त (petiole ) के अगले सिरे तक लगे रहते हैं। इसे हस्ताकार संयुक्त पर्व कहते हैं क्योंकि इनका -आकार हथेली की अंगुलियों की तरह होता है।

इस पर्ण में पर्णकों की संख्या के आधार पर निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है –

(i) एक पर्णकी (Unifoliate) – इसमें पर्णवृन्त के अगले सिरे से केवल एक ही पर्णक संचित रहता है। उदाहरण- नींबू नारंगी आदि।

(ii) द्विपर्णकी (Bifoliate) – इसमें दो पर्णक पर्णवृन्त क अगले सिरे से जुड़े रहते हैं। उदाहरण-हार्डविकिया।

(iii) त्रिपर्णकी (Trifoliate) – इस प्रकार के हस्ताकार संयुक्त पर्ण में पर्णवृन्त पर तीन पर्णक लगे रहते हैं। उदाहरणं—बेलपत्र, खट्टी, बूटी।

(iv) चतुपर्णकी (Quadrifoliate) – इस प्रकार के हस्ताकार संयुक्त पर्ण में पर्णवृन्त के अगले सिरे पर चार पर्णक लगे रहते हैं। उदाहरण- मार्सिलिया । अगले सिरे पर चार से अधिक पर्णक लगे रहते हैं। उदाहरण- बॉम्बेक्स, क्लिोम आदि।

(v) बहुपर्णकी ( Multifoliate) – इसमें पर्णवृन्त के सरल तथा संयुक्त पत्ती में अन्तर –

(Differences between Simple and Compound Leaf)

| सरल प्ती (Simple Leaf) | संयुक्त फ्ती (Compound Leaf) |

| सरल पत्ती में एक ही पर्णक (leaflet) होता है जिस पर शिराएँ फैली रहती हैं। | पत्ती का किनारा दो या दो से अधिक पर्णकों (leaflets) में बँटा होता है । |

| सरल पत्तियाँ एक से अधिक सतहों में व्यवस्थित होती हैं। | संयुक्त पत्तियाँ में सभी पत्रक एक सतह पर विकसित होते हैं। |

| पत्तियों का विकास अप्राभिसारी क्रम में होता है। | संयुक्त पत्ती के सभी पत्रकों का विकास समकालीन होता है। |

| पत्ती के आधार पर अनुपर्ण (stipules) हो सकते हैं। | पत्रकों के आधार पर अनुपर्ण (stipules) नहीं होते हैं। परन्तु वे संयुक्त पत्ती के आधार पर स्थित होते हैं. |

| पत्ती के कक्ष में कलिका होती है। | एकक पत्र के कक्ष में कलिका नहीं होती है बल्कि सम्पूर्ण पत्ती के कक्ष में होती है। |

| उदाहरण-पीपल, बरगद, गुड़हल, बेंगन। | उदाहरण-नीबू, गुलाब, बबूल, धनियाँ। |

प्रश्न 2.

शिराविन्यास किसे कहते हैं ? पत्तियों में पाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के शिराविन्यास का सचित्र वर्णन कीजिए। इनका महत्व बताइये।

उत्तर:

शिराविन्यास (Venation) – पर्णफलक में मध्यशिरा, शिराओं व शिरिकाओं (midrib, veins and veinlets) का एक जाल बन जाता है। शिरां व शिरिकाओं से बने इस जाल को शिराविन्यास (venation) कहते हैं।

शिराविन्यास मुख्यतः दो प्रकार का होता है –

(अ) जालिकारूपी शिराविन्यास (Reticulate venation)

(ब) समान्तर शिराविन्यास (Parallel venation)

(अ) जालिका रूपी शिराविन्यास (Reticulate venation ) – इस प्रकार के शिराविन्यास में शिराएँ कई बार शाखित होकर अनेक शिरिकाएँ बनाती हैं। यह पर्णफलक में विभिन्न दिशाओं में फैली रहती है। यह जालिकारूपी शिराविन्यास अधिकतर द्विबीजपत्री (dicotyledons) पौधों में पाया जाता है। किन्तु ब्रायोफिल्म में समान्तर शिराविन्यास मिलता है।

जालिकारूपी शिराविन्यास मुख्यतः दो प्रकार का होता है –

1. एकशिरीय या पिच्छाकार,

2. बहुशिरीय या हस्ताकार।

1. एकशिरीय या पिच्चाकार शिराविन्यास (Pinnate reticulate venation ) – इस प्रकार के शिराविन्यास में पर्णफलक के मध्य शिरा से कई पार्श्व शिराएँ निकलकती हैं जो फलक कोर (Lmina margin) व फलक शिखाम की ओर फैली रहती हैं व पूरे फलक में जाल बन जाता है। इसे पिच्छाकार शिराविन्यास (pinnate venation) कहते हैं। इसमें मध्यशिरा से पार्श्व शिराएँ उसी प्रकार निकलती हैं जैसे चिड़ियाँ के पर के मध्य कठोर भाग में असंख्य कोमल रोम निकले रहते हैं। उदाहरण-आम, अमरूद, पीपल, जामुन आदि।

2. बहुशिरीय या हस्ताकार जालिकारूपी शिराविन्यास (Palmate reticulate venation):

इस शिराविन्यास में पर्णवृन्त के अगले सिरे से कई प्रमुख शिराएँ निकलती हैं। कक्षीय कालिका जो क्रमशः फलक कोर तथा फलक शिखाम तक चली जाती हैं। यह दो प्रकार का होता है – (Auxillary bud)

(i) बहुशिरीय अभिसारी (Multicostate convergent or polmale venation ) – पूर्णवृत्त के अगले सिरे से कई प्रमुख शिराएँ निकलती हैं। पर्णफलक के आधार भाग में यह एक-दूसरे के निकट होती है और फलक के मध्य भाग में एक-दूसरे से दूर हो जाती हैं व फलक के शीर्ष भाग में पुनः एक-दूसरे के निकट हो जाती है। इस क्रम को अभिसारी कहते हैं। उदाहरण-कपूर, दाल चीनी, तेजपात बेर आदि।

(ii) बहुशिरीय अपसारी या हस्ताकार (Multicastate divergent ) – पर्णवृन्त के अगले सिरे पर प्रमुख शिराएँ, एक-दूसरे के निकट होती हैं लेकिन जैसे-जैसे यह फलक कोर तथा फलक शिखाम (apex) की ओर बढ़ती जाती है, यह एक-दूसरे से क्रमशः दूर होती चली जाती है। इस क्रम को अपसारी (divergent) कहते हैं। एकबीजपत्री पौधे जैसे कि स्माइलेक्स, डाइओस्कोरिया आदि में अपवाद के रूप में जालिका रूपी शिराविन्यास (reticulatevenation) पाया जाता है।

(ब) समान्तर शिराविन्यास (Parallel Venation) – इस प्रकार के शिराविन्यास में मध्यशिरा या पर्णवृन्त के अगले सिरे से, पर्णफलक (lamina) में कई (divergent) कहत है। शिराएँ एक-दूसरे के लगभग समान्तर फैली रहती हैं। समान्तर शिराविन्यास (venation) अधिकतर एकबीजपत्री पौधों (monocotyledons) में मिलता है। कुछ एकबीजपत्री पौधे जैसे कि स्माइलेक्स, डाइओस्कोरिया आदि में अपवाद के रूप में जालिका रूपी शिराविन्यास (reticulate venation) पाया जाता है।

यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है –

1. एकशिरीय या पिच्छाकार समान्तर शिराविन्यास (Unicostate parallel venation)-पर्णफलक में एक मध्यशिरा होती है। इस मध्यशिरा से कई पार्श्व शिराएँ एक-दूसरे के समान्तर निकलती हैं जो क्रमशः फलक कोर (leaf margin) और फलक शिखाग्र तक चली जाती है। यह पार्श्व शिराएँ शिरिकाओं में शाखित नहीं होती है अतः शिरिकाओं का जाल नहीं बनता है। उदाहरण-केना, केला, अदरक व हल्दी।

2. बहुशिरीय समान्तर शिराविन्यासपर्णवृन्त के अगले सिरे से कई प्रमुख शिराएँ निकलती हैं जो फलक-कोर (Leaf margin) था फलक शिखाम तक चली जाती है। यह दो प्रकार का होता है।

(i) बहुशिरीय अपसारी या हसतकारी अपसारी (Muticostate divergent) पर्णवृन्त के अगले सिरे से कई प्रमुख शिराएँ निकलती हैं जो फलक कोर तथा फलक शिखाप्र की ओर अपसारित होती जाती हैं। उदाहरण-ताड़, खजूर, नारियल।

(ii) बहुशिरीय अभ्सिरी (Muticostate convergent)-पर्णवृन्त के अगले सिरे से कई प्रमुख शिराएँ निकलती हैं जो पर्णफलक के समान्तर वक्रित रेखाओं के समान फैली रहती हैं और फलक के शीर्ष भाग में एक-दूसरे के निकट आ जाती हैं। उदकरणण-धान, गेहूँ, गन्ना, बाँस व घास आदि।

प्रश्न 3.

जड़ के सामान्य कार्य क्या हैं? जड़ों में पाये जाने वाले विशेष प्रकार के जैविक कार्यों को करने के लिए रूपान्तरणों का सचित्र वर्णन कीजिए।

उत्तर:

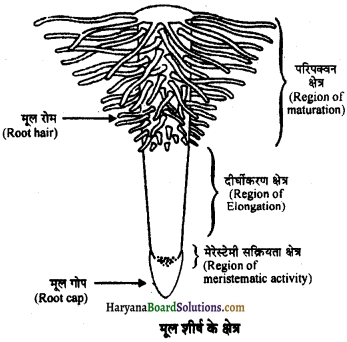

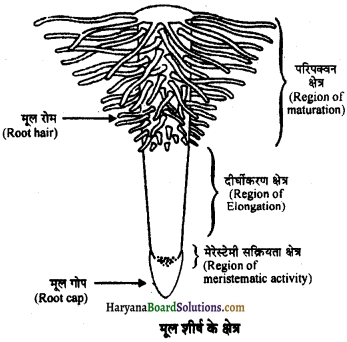

मूल के वृद्धि क्षेत्र (Growing Regions of Root) – मूल या जड़ के अन्तिम छोर से कुछ मिमी. से लेकर कुछ सेमी. तक का भाग वृद्धिशील होता है व इसे मूल या जड़ का वृद्धि प्रदेश (growing Region) कहते हैं। मूल का यह भाग मूलगोप (root cap) से ढका रहता है जो टोपीनुमा रचना होती है। यह (मूलगोप), मूल के शीर्ष (root apex ) भाग की भूमि में वृद्धि करते समय नष्ट होने से रक्षा करता है।

मूल के वृद्धि प्रदेश को तीन भागों में विभक्त किया जाता है। यह तीन भाग निम्नलिखित होते हैं –

(i) विभज्योतकी क्षेत्र (Meristematic region)

(ii) दीर्घीकरण क्षेत्र (Region of elongation)

(iii) परिपक्वन क्षेत्र ( Region of maturation )

2. विभज्योतकी क्षेत्र (Meristematic Region ) – यह क्षेत्र मूल के सिरे से ऊपर की ओर एक मिलीमीटर या केवल कुछ ही मिलीमीटर तक होता है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग मूलगोप (root cap) से ढका रहता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएँ छोटी ओर पतली कोशिकाभित्ति वाली होती हैं व जीवद्रव्य (protaplam) सघन होता है। यह कोशिकाएँ लगातार विभाजन कर कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाती हैं जिससे मूल की वृद्धि होती है।

3. दीर्घीकरण क्षेत्र (Region of elongation) – यह क्षेत्र, विभज्योतकी (meristematic) क्षेत्र के ऊपर 1-5 मिमी. तक फैला होता है। विभज्योतक (meristem) क्षेत्र में बनी नई कोशिकाएं इस क्षेत्र की लम्बाई में वृद्धि करती हैं। विभज्योतकी तथा दीर्धीकरण क्षेत्रों में होने वाली इन क्रियाओं के कारण मूल लम्बाई में वृद्धि करती है।

4. परिपक्वम क्षेत्र (Region of maturation ) – दीर्भीकरण क्षेत्र के ऊपर परिपक्वन क्षेत्र होता है। यह कुछ मिमी. से कुछ सेमी. तक हो सकता है। इस क्षेत्र में कोशिकाएं अपना पूर्ण आकार प्राप्त कर विभिन्न प्रकार के ऊतकों में विभेदित होने लगती है। यह क्षेत्र बाहर से आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि इस क्षेत्र में असंख्य मूलरोम (root hairs) होते हैं। मूलरोम (root hairs) जल अवशोषण क्रिया के मुख्य अंग होते हैं। यह भूमि से जल तथा जल में घुले हुए लवणों का अवशोषण (absorprion) करते हैं। यह मूल के चारों ओर लगभग 2 सेमी. क्षेत्र में मूलरोमों (root hairs) पर चिपके रहते हैं।

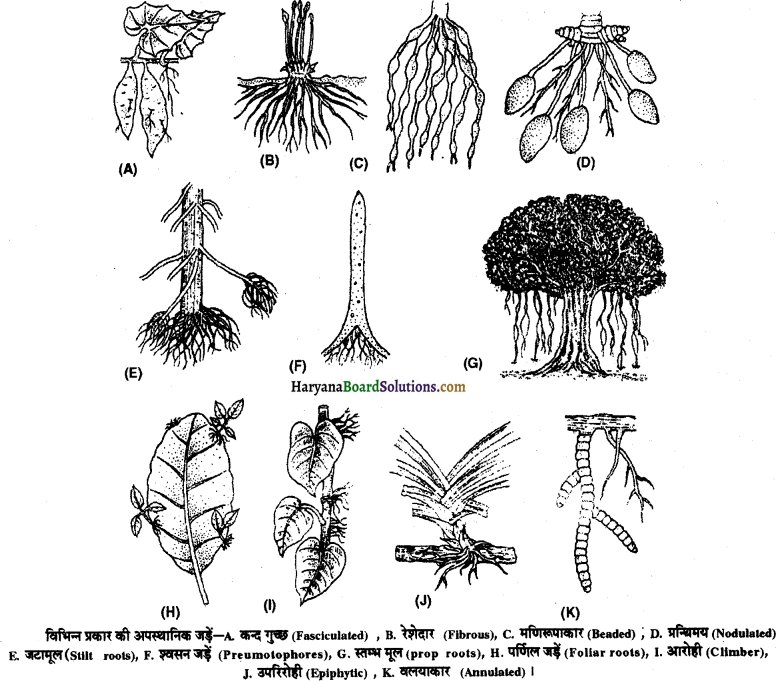

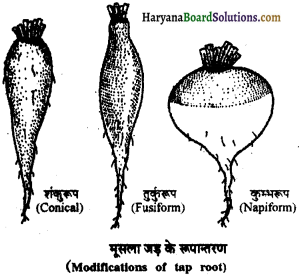

मूल के रूपान्तरण (Modifications of Roots ):

मूसला जड़ के रूपान्तरण (Modificaitons of tap roots) पादपों के रूप तथा शरीर में होने वाले वे विशेष परिवर्तन जिनके द्वारा वे विशिष्ट कार्यों का सम्पादन करते हैं या स्वयं को पर्यावरण के प्रति अनुकूल बनाते हैं, रूपान्तरण कहलाते हैं। मुसला जड़ें (Top roots) भोजन संग्रहण के लिए, जीवाणु सहजीवन (symbiosis) के लिए, धारी तनों को सहारा प्रदान करने के लिए या लवणीय भूमि में गैसों के आदान-प्रदान के लिए विभिन्न रूपों में रूपान्तरित होती हैं।

2. प्रथमय जड़ें (Nodulated or Tuberculated Roots ) – लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों, जैसे-चना, मटर, सोयाबीन, अरहर आदि की मूसला जड़ों पर गोल या अनियमित संरचनाएँ बन जाती हैं जिन्हें मूल गुलिकाएँ (root nodules) कहते हैं। इन मन्थियों में राइजोबियम (Rhizobium) नामक सहजीवी जीवाणु पाये जाते हैं। ये जीवाणु मृदा में उपस्थित पुश्ता नाइट्रोजन को इसके यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। इन नाइट्रोजनी यौगिकों को पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ऐसी जड़ें ग्रन्थिमय मूल कहलाती हैं।

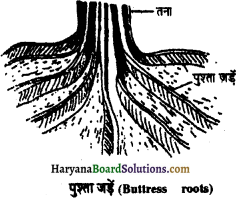

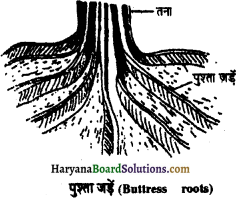

3. पुस्ता जड़ें (Buttress roots) – ये क्षैतिज जड़ें हैं जो तने के आधार पर से विकसित होती हैं। ये पौधे को अतिरिक्त सहारा प्रदान करती हैं। इन्हें प्लैंक जड़ें (plank roots) भी कहा जाता है। कभी-कभी ये पार्श्व से दबी होती हैं। जैसे-बरगद, पीपल, बादाम।

4. श्वसन मूलें (Respiratory roots or pneumatophores) – इस प्रकार की जड़ें दलदली या अत्यधिक लवणीय मृदा में उगने वाले कुछ पौधों जैसे— राइजोफोरा, सोनेरेशिया, एवीसीनिया, हेरिटिएरा आदि में पायी जाती हैं। इन पौधों को मैंगूव (mangrove) भी कहते हैं। ऐसी भूमि में पौधों की जड़ों को श्वसन के लिए वायु उपलब्ध नहीं होती हैं। अतः मैंप्रूव पादपों की जड़ों से कुछ जड़ें वायवीय होकर भूमि की सतह से ऊपर आ जाती हैं। इन जड़ों श्वसन मूल (pneumetophores) कहते हैं। इन पर सूक्ष्म छिद्र पाये जाते हैं, जो वातावरण से गैसों का आदान-प्रदान करते हैं।

5. मूसला जनन मूल (Reproductive tap roots ) – कुछ पौधों में मूसला जड़ या इनकी शाखाओं पर अपस्थानिक कलिकाएँ उत्पन्न होती हैं जिमसे नये पौधे का निर्माण होता है। जैसे-शीशम।

अपस्थानिक जड़ों के रूपान्तरण (Modifications of Adventitious roots):

मूसला जड़ों के समान ही अपस्थानिक जड़ों के भी रूपान्तरण पाये जाते हैं। ये रूपान्तरण, संचयन, आरोहण, सहारे अथवा जनन के लिए होते हैं। अपस्थानिक जड़ों के रूपान्तरण निम्न प्रकार हैं –

1. कन्द गुच्छ (Tuberous or fasciculated) – जड़ों में भोजन संचित होने पर यह फूल जाती है व गुच्छे बना लेती है। उदाहरण-शकरकन्द (Sweet potato) व एस्पेरागस (Asparagus) आदि।

2. रेशेदार (Fibrous ) – जड़ें बहुत पतली व तन्तु के समान होती हैं। जैसे-गेहूँ।

3. ग्रन्थिमय (Nodulated)- इनमें जड़ों के सिरे फूल जाते हैं। उदाहरण-मेलीलोटस ( Melilotus), मटर।

4. मणिरूपाकार (Beaded or Moniliform )-जब जड़ बीच-बीच में से निश्चित अन्तर के पश्चात् मोती के समान फूलती है, उसे मणिरूपाकार कहते हैं। उदाहरण-वाइटिस (Vitius)।

5. जटा मूल (Stilt roots)-जब पर्व सन्धियों (Nodes) पर से जड़ें निकलती हैं और भूमि की ओर बढ़ती हैं व भूमि में घुसकर रस्सीनुमा संरचना बना लेती हैं उसे जटा मूल कहते हैं। जैसे-मक्का (Zea mays)।

6. उपरिरोही जड़ें (Epiphytic roots)-अधिपादपों में वायवीय जड़ें निकलती हैं। इन जड़ों में वेलामन ( velamen) ऊतक पाया जाता है। यह ऊतक हवा से नमी सोख लेता है, जैसे- आर्किड की जड़ें (Orchid roots)

7. पर्णिल जड़ें (Foliar roots )-जब पत्तियों से जड़ें निकलती हैं तो पर्णिल जड़ें कहलाती हैं। जैसे-पत्थर चटा (Bryo- phylumn)।

8. परजीवी जड़ें (Sucking or haustorial roots ) – परजीवी पौधों में जड़ें पोषक तने में घुसकर भोजन का चूषण करती हैं जैसे— डेन्ड्रोप्थी (Dendrophthoe)

9. स्तम्भ मूल (Prop roots) – जब जड़ें शाखाओं से निकलती हैं और भूमि में चली जाती हैं। पेड़ को स्तम्भ की तरह दृढ़ता प्रदान करती हैं, स्तम्भ मूल कहलाती हैं। उदाहरण- बरगद।

10. आरोही मूल (Climbing roots ) – यह जड़ें पर्व सन्धियों (nodes) पर निकलती हैं और आरोही (climber ) को चढ़ने में मदद करती हैं। उदाहरण – मनीप्लाण्ट, मोन्स्टेरा (Monstera) आदि।

11. वलयाकार (Annulated) – कुछ पौधों की जड़ों में वलयाकार रचनाएँ पायी जाती हैं। जैसे- आर्किड (Orchid)।.

प्रश्न 4.

एक प्रारूपिक जड़ के विभिन्न स्रोतों का संक्षिप्त तथा सचित्र वर्णन कीजिए।

उत्तर:

मूल या जड़ ( Root):

मूल या जड़ पौधों का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। यह सूर्य के प्रकाश से दूर तथा पृथ्वी के गुरुत्व केन्द्र की ओर वृद्धि करता है, अतः मूल को धनात्मक गुरुत्वानुर्वी (positive geotropic) एवं ऋणात्मक प्रकाशानुक्ती (negative phototropic) कहा जाता है। मूल सदैव जल स्रोत की ओर भी वृद्धि करती हैं अतः इन्हें धनात्मक उलानुवर्ती (positive hydrotropic) भी कहा जाता है।

मूल को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है –

“मूल पौधे का वह अंग है जो प्रकाश स्वोत के विपरीत एवं भूमि के गुरुत्व केन्द्र व जल स्रोत की ओर वृद्धि करता है।” मूल की उत्पत्ति बीज में उपस्थित भ्रूण के मूलांकुर (radicle) से होती है। द्विबीजपत्री पादपों (dicotyledons) में मूलांकर (radicle) ही वृद्धि करके मुख्य या प्राथमिक मूल (primary root) बनाता है। एकबीजपत्री पादपों में

2. Fंख्रा या रेशेषार मूल तन्त (Fibrous Root System)एकबीजपत्री (monocot) पौर्धों में मूलांकुर से परिवर्धित प्राथमिक मूल अल्पजीवी होती है और शीच्र नष्ट हो जाती है इसके स्थान पर तने के आधार भाग से अनेक पतली रेशे के समान जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं जिसे आकाता या रेशेषार (fibrous root system) मूल तन्त्र कहते हैं। उदाहरण-गेहूँ।

3. अप्त्थानिक मूल (Adventitious Root) – जब मूल या जड़ मूलांकर से विकसित न छोकर पौषे के किसी अन्य भाग से जैसे-स्तम्भ, शाखा तथा पत्ती से परिवर्धित छोती है तो उसे अपस्थानिक मूल (adventitious root) मूल कहते हैं। उदाहरण-घास तथा बरगद। एकबीजपत्री पौधों में मिलने वाला झकड़ा मूल तन्त्र (fibrous root system) अपस्थानिक मूल तन्त्र (adventitious roots system) होता है। प्याज में चपटे तश्तरी के समान स्तम्भ की निचली सतह से झकड़ा जड़ें निकलती हैं।

भूमि की सतह पर वृद्धि करने वाले उपरिभूस्तारी (runner) तनों और शाखाओं की पर्ष सन्धियों (modes) से भूमिगत अपस्थानिक मूलान्त परिवर्धित छोता है। ऐसा मूलतन्त घास की अनेक जातियों में भी पाया जाता है। बाँस, गन्ना, मक्षा एवं अन्य सीधे खड़े स्तम्म वाले एकबीजपत्रियों में भूमि की निकटवर्ती पर्वसन्धियों (node) से अपस्थानिक जड़ें (advantitious roots) निकलती हैं जो भूमि में प्रवेश करके सामान्य जड़ों की भाँति कार्य करती हैं।

प्रश्न 5.

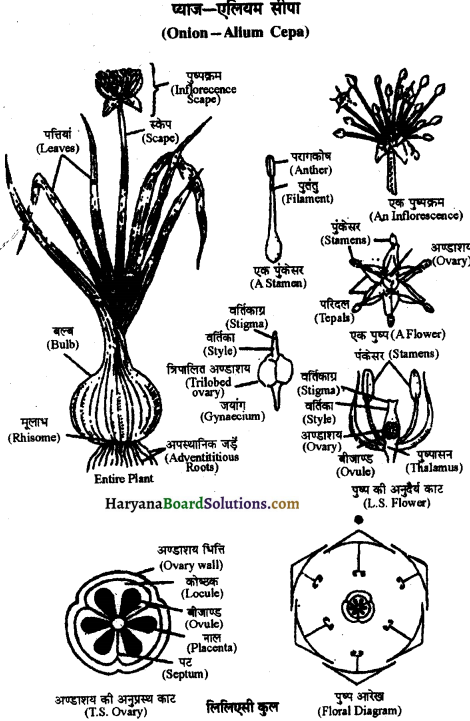

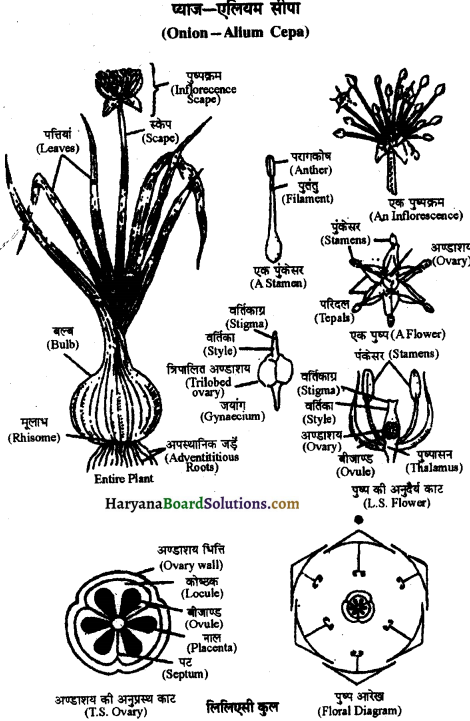

लिलिएसी कुल का अर्द्धतकनीकी भाषा में वर्णन किसी प्रतिनिधि सदस्य द्वारा कीजिए। इस पौधे का पुष्प चित्र बनाइये तथा पुष्प सूत्र लिखिए। इस कुल का आर्थिक महत्व लिखिए।

उत्तर:

लिलिएसी कुल ( Family Liliaceas):

आवास एवं स्वभाव (Habit and Habitat ) – प्रायः बहुवर्षीय शाक (perinnial herbs) कुछ पौधे झाड़ी जैसे-रसकस (Ruscus), आरोही जैसे – स्माइलेक्स (Smilax) या छोटे वृक्ष; जैसे- यक्का (Yucca) होते हैं।

जड़ तन्त्र (Root System) – प्रायः तन्तुरूप झकड़ा, अपस्थानिक (adventitious) जड़ें।

तना (Stem)-वायवीय (aerial), सीधा या आरोही (climber), पुष्पीय शाखा स्केप (scape) के रूप में शाखामय कभी-कभी जैसे – पर्णाभ पर्व (cladode); जैसे- रसकस, सतावर (Asparagus) या शल्क्रकन्द (Bulb); जैसे-प्याज (Allium cepa) में रूपान्तरित हो जाता है। पत्तियाँ (Leaves) मूलीय (radicle) या स्तम्भीय (cauline), अनमुपर्णी ( exstipulate ), सरल, प्रायः समानान्तर शिराविन्यास। स्माइलेक्स में अनुपर्णी ( stipulate) तथा अनुपर्ण प्रतान (Tendril) में रूपान्तरित होते हैं।

पुष्पक्रम (Inflorescence) – असीमाक्षी या ससीमाक्षी मुण्डक (cymose head); कभी-कभी एकल पुष्प। पुष्प (Flower) प्रायः सहपत्री (bracteate ), सवृन्त (pedicellate ), पूर्ण (complete), उभयलिंगी (hermaphrodite ), प्रायः त्रिज्यासममित (actinomorphic), जायांगाधर (hypogynous), त्रितयी (trimerous।

परिदलपुंज (Perianth) – परिदल – पत्र (tepals) 6, तीन-तीन के दो चक्रों में, पृथक् या संयुक्त परिदली (poly or gamophyllous) दोनों चक्र एक-दूसरे से एकान्तरित, कोरस्पर्शी या कोरछादी ( valvate or imbricate), दलाभ ( petalloid), बाह्यदलाभ ( sepalloid) एक-दूसरे से भिन्नित अथवा अभिन्नित। पुमंग (Androecium)-पुंकेसर 6, तीन-तीन के दो चक्रों में, पृथक् पुंकेसर (polyandrous ), परिदललग्न (epiphyllous ), आधारलग्न या मुक्तदोली (basifixed or versatile), परागकोष द्विकोष्ठी (dithecous ), अन्तर्मुखी (introrse), अनुलम्ब स्फुटन (dehiscence longitudinal), पुतन्तु आधार पर चपटे तथा फैले हुए।

जायांग (Gynoecium) – त्रिअण्डपी (tricarpellary), युक्ताण्डपी ( syncarpous ), ऊर्ध्ववर्ती (superior), त्रिकोष्ठीय (trilocular) अण्डाशय, बीजाण्डन्यास (placentation) स्तम्भीय (axile), वर्तिकाम त्रिशाखित (trifid)। फल (Fruit) – बेरी (berry) या सम्पुट (capsule)।

पुष्प सूत्र (Floral formula) –

Br, ⊕, P(3 + 3 ) Or 3 +3 A9 +3 G(3)

आर्थिक महत्त्व के पौधे (Plants of Economic Importance):

लिलिएसी कुल के कुछ पौधे अत्यन्त उपयोगी हैं। कुछ पौधों के नाम निम्नलिखित हैं-

(1) भोजन के लिए (For Food)

(i) प्याज (Onion = Allium cepa)

(ii) लहसुन (Garlic = Allium sativum)

(2) सजावटी पौधे (Ornamental Plants)

(iii) लिली (Lily = Lilium bulbiferum)

(iv) यक्का (Dragon plant = Yucca aloifolia)।

प्रश्न 6.

सरल या एकल फलों का संक्षिप्त विवरण कीजिए।

उत्तर:

फलों के प्रकार (Types of Fruits) – साधारणतयाः फल तीन प्रकार के होते हैं –

I. एकल फल (Simple Fruits)

II. पुंजफल (Aggregate Fruits)

III. संमथित फल (Composite Fruits) ।

I. सरस या एकल फल (Simple Fruits) – ये फल एकअण्डपी अथवा बहुअण्डपी युक्ताण्डपी अण्डाशय (unicarpalary or multicarpalary syncarpous ovary) से विकसित होते हैं। अण्डाशय मध्यवर्ती या अधोवर्ती (inferior) होता है। ये फल दो प्रकार के होते है-

(अ) शुष्क फल

(ब) सरस फल।

(अ) शुष्ठ का (Dry fruits)-इसकी फलभित्ति (Pericarp) शुक्क, कठोर, चीमड़, काष्ठीय या श्रिल्लीदार होती है। ये फल तीन प्रकार के होते हैं –

1. स्फोटी

2. अस्फोटी तथा

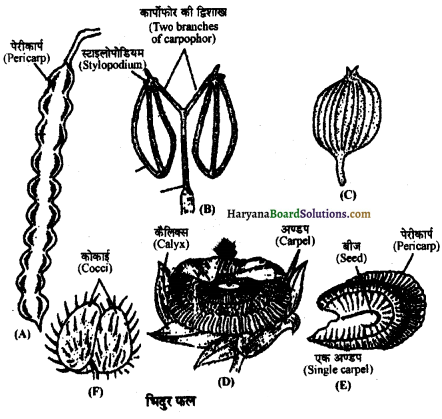

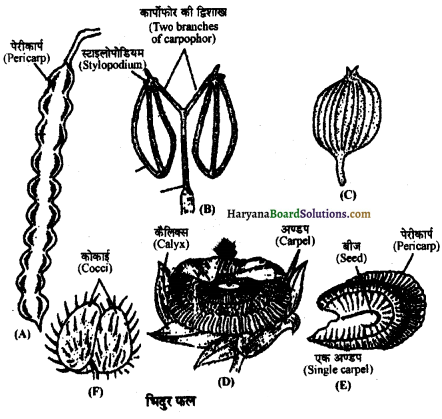

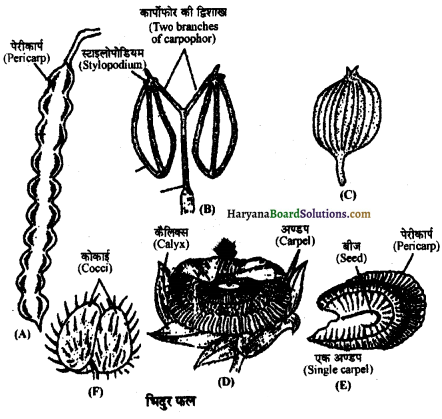

3. भिदुर फल।

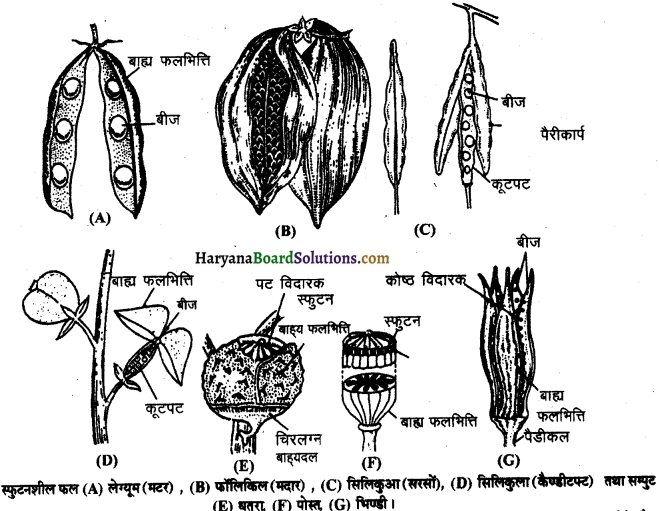

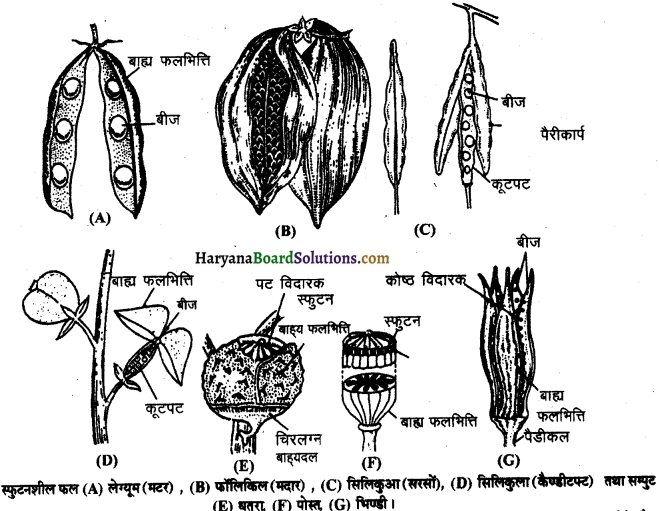

1. स्फोटी फल (Dehiscent Fruit)- ये पकने पर फट जाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते है –

(i) फली (Legume or pod) – ये एकाण्डपी ऊर्ष्व अण्डाशय (Monocarpalary superiou ovary) से विकसित होते हैं। परिपक्व फल पकने पर दो सीवनी द्वारा फटता है। जैसे-सेम, मटर आदि।

(ii) फालिकल (Follicle)-इनमें केवल एक सीवनी (suture) द्वारा स्फुटन (dehiscence) होता है। शेष गुण फली के समान होते हैं। जैसे-आक, चम्पा आदि।

(iii) सिलिकुआ (Siliqua) – यह फल द्विअण्डपी, संयुक्त, ऊर्ष्व अण्डाशय (bicapalary, compound superior ovary) से विकसित होता है। आरम्भ में अण्डाशय एककोष्ठी किन्तु बाद में कूट पट (replum) बन जाने से द्विकोष्ठी दिखाई देता है, जैसे-सरसों।

(iv) सिलिक्युला (Silicula)- यह पूर्णत: सिलिक्यूआ के समान होता है। परन्तु यह लम्बाई व चौड़ाई में समान होता है। जैसे-कैपसल्ला।

(v) सम्पुट (Capsule)- ये फल बहुअण्डपी, संयुक्त, ऊर्ष्व अण्डाशय तथा कभी-कभी अधो अण्डाशय से विकसित होते हैं। ये विभिन्न विधियों द्वारा स्फुटित होते हैं। जैसे- कपास, पोस्त, भिण्डी आदि।

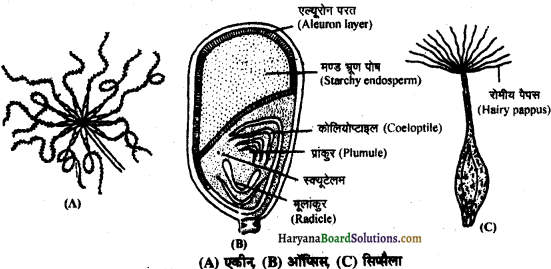

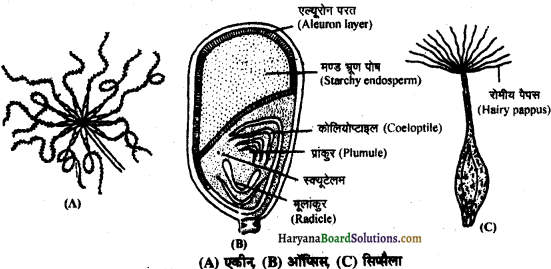

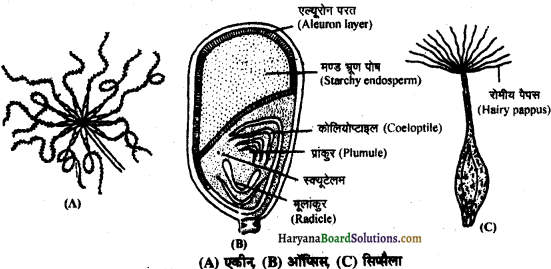

2. अस्फोटी या एकीनियल (Indihiscent or Achenial)- ये फल पकने पर फटते नहीं। इनके बीज फल के सड़ने पर ही प्रकीर्णित होते हैं। ये फल निम्न प्रकार के होते हैं-

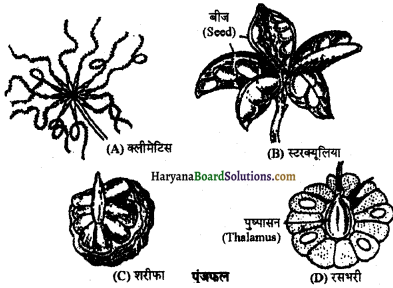

(i) एकीन (Achene)- ये फल एकाण्डपी, ऊर्ष्व अण्डाशय से विकसित होते हैं। इनमें फलधित्ति बीज चोल से अलग होती है। जैसे-क्लीमेटिस, रेनकुलस आदि।

(ii) कैरिऑफिस (Caryopsis) – ये एकाण्डपी ऊर्ष्व अण्डाशय से विकसित होते हैं। इनमें फलभित्ति बीजचोल से संगलित होते हैं। जैसे-ोोहँ, मक्का।

(iii) सिप्सेला (Cypsella)-ये द्विअण्डपी, संयुक्त, अधो अण्डाशय से विकसित होते हैं। इनमें चिरलग्न रोमगुच्छ पाया जाता है। जैसे-सूर्यमुखी, गैंदा आदि।

(iv) नट (Nut)-यह फल एककोष्ठीय, व एकबीजी होते हैं और द्वि या बहुअण्डपी संयुक्त ऊर्ध्व अण्डाशय से विकसित होते हैं। जैसे—काजू, लीची, सिंघाड़ा।

3. फिद्र फल (Schizocarpic fruit)- ये बहुवीजी होते हैं, परिपक्व होने पर ये छोटे-छोटे फलाशुकों (mericarp) में टूट जाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं।

(i) लोमेट् (Lomentum) – ये फल एकाण्डपी ऊर्ष्व अण्डाशय से विकसित होते हैं। इसमें फलभित्ति संकीर्णित होकर फल को एकबीजी फलाशुकों में बाँट देती है। जैसे-इमली, बबूल आदि।

(ii) क्रीमोकार्प (Cremocarp)- ये फल द्विकोष्ठीय तथा द्विबीजी होते हैं। और द्विअण्डपी अधो अण्डाशय से विकसित होते हैं। जैसे-धनिया, जीरा आदि।

(iii) कासेंससस (Carcerulus)-ये फल कर्श्व द्विअण्डपी खीकेसर से विकसित होते हैं। प्रत्येक अण्डाशय एक फलांशक में बैंट जाता है जैसे तुलसी, साल्विया आदि।

(iv) रेग्मा (Regma)- ये फल बहुअण्डपी खीकेसर से विकसित और पकने पर एकबीजी इकाइयों कोकाई में बैंट जाते हैं। जैसे-अरण्ड में।

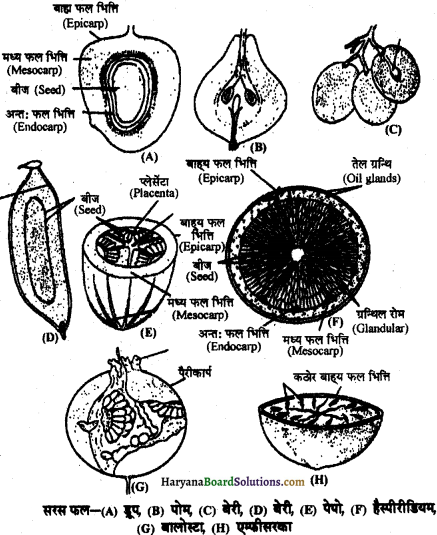

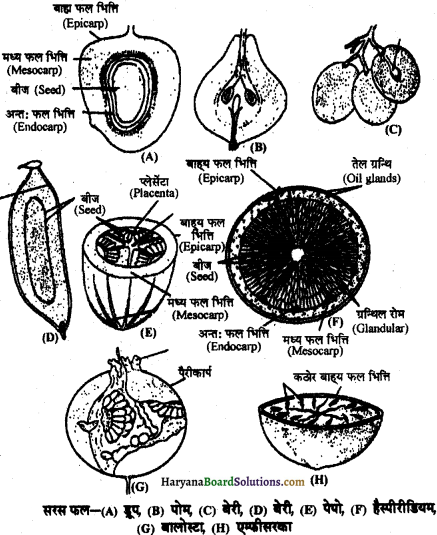

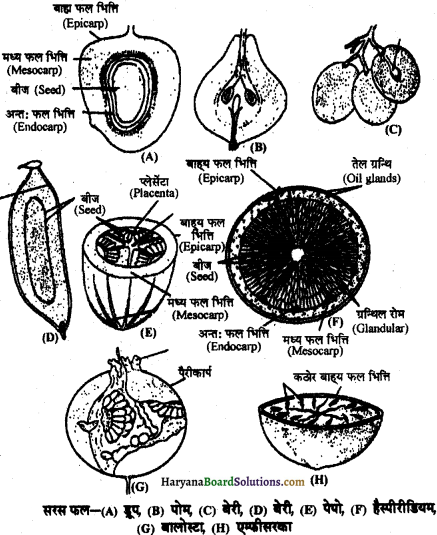

(ब) सरस फल (Succulent fruits) – ये फल अफुटन शील होते हैं तथा इनकी फलभित्ति गूदेदार होती है। इन फलों की फलभित्ति तीन भागों- बाह्य फल (epicarp) मध्यफलंभित्ति (mesocarp) तथा अन्त: फलभित्ति (endocarp) में बंटी होती हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं-

1. अस्ठिफल (Drupe)-ये फल एकाण्डपी या बहुअण्डपी, संयुक्त, ऊर्ष्व अण्डा शप से विकसित होते हैं। इनकी बाह्य फल भित्ति पतली होती है जो छिलका बनाती है।मध्य फलभित्ति गूदेदार या रेशेदार तथा अतः फलभित्ति काष्ठीय कठोर होती हैं। औैसे-आम, नारियल।

2. बेरी (Berry)- ये फल एक या बहुअण्डपी, संयुक्त अण्डाशय से विकसित होते हैं। बाह्म फल भित्ति पतली होती है। बीज मध्यफल भित्ति में धंसे

होते हैं, अन्तः फलभित्ति झिल्लीनुमा या गूदेदार होती है। जैसे-टमाटर, केला, अमरुद आदि।

3. पेपो (Pepo) – ये फल बहुत कुछ बेरी के समान होते हैं। परन्तु ये भित्तिय बीजाण्डन्यास (parietal placentation) युक्त अधो अण्डाशय से विकसित होते हैं। औसे-खीरा, ककड़ी आदि।

4. पोम (Pome)- यह कूट फल (False fruit) है। फल का खाने योग्य भाग माँसल पुस्पासन (thalamus) होता है। यह संयुक्त अधोअण्डाशय (Inferior ovary) के चारों ओर पुस्पासन फैलने से बनता है। औसे-सेब, नाशपाती ।

5. हैस्पीरीडियम (Hesperi- dium)-ये फल बहुअण्डपी, ऊर्ष्व अण्डाशय (superior ovary) से विकसित होते हैं। बाह फलभित्ति चर्मिल व तेल प्रन्थि युक्त, मध्य फलभित्ति रेशेदार व पतली, तथा अत: फलभित्तिनुमा होती है जिससे सरस प्रन्थिल रोम लगे होते हैं जो खाए जाते हैं। औसे-संतरा, नींबू ।

6. बालोस्टा (Balausta)-इन फलों की फलभित्ति कठोर होती है। बीज बीजाण्डासन (placenta) पर अनियमित रूप से लगे रहते हैं। अन्तः फल भिति कठोर व चीमड़ होती हैं। सरस बीज चोलक खाये जाते हैं। जैसे-अनार।

7. ऐम्फीसरका (Amphisarca)-इनकी बाह्य फलभित्ति काष्ठीय (woody) होती है। मध्य तथा अन्त:फलभित्ति तथा बीजाण्डासन (placenta) गूदेदार होता है जो खाया जाता है। औैसे-बेल, कैथ आदि।

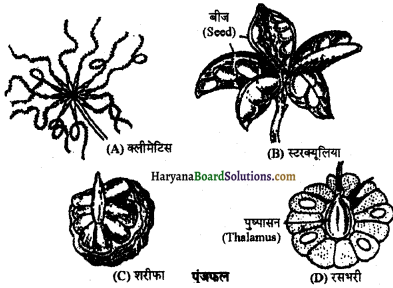

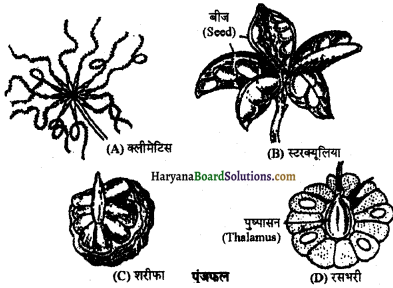

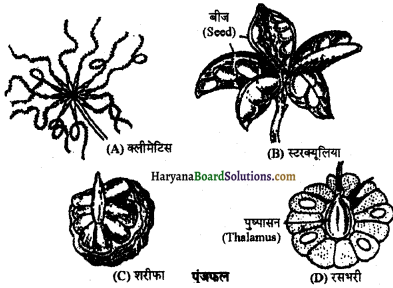

II. पुंज फल या समूह फल (Aggregate fruits or Etaerio Fruits) वास्तव में इस प्रकार के फल, फलों के समूह हैं जो बहुअण्डपी पृथक अण्डपी (Multicarpellary appocarpous) अण्डाशय (ovary) से विकसित होते हैं। ये सभी एक साथ पकते हैं इसीलिए इन्हें पुंज फल कहते हैं। ये अनेक लघु फलों से मिलकर बनते हैं। पुंज फल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं –

1. एकीनो का पुंज ( Etaerio of Achenes )-इनमें इकाई फल (fruitlets) एकीन होते हैं। स्ट्रॉबेरी में एकील गूदेदार पुष्पासन (flashy thalamus) पर लगे होते हैं। नारवेलिया, क्लीमेटिस आदि में एकीन में रोमयुक्त (feathery) चिरलग्न (persistent) वर्तिका ( style) होती है

2. फालिकिलों का पुंज (Etaerio of follicles) इनमें लघु इकाई फॉलिकिल होती हैं इसमें दो या अधिक फॉलिकिल जुड़े रहते हैं जैसे—मदार, एकोनाइटम, स्टरक्यूलिया आदि ।

3. बेरी का पुंज (Etaerio of Berries) इनमें लघु इकाई बेरी होती हैं। ये सरस फल आपस में बिना जुड़े पुंजफल बनाते हैं, जैसे कंटीली चम्पा अथवा आपस में जुड़कर एक फल बनाते हैं जैसे शरीफा। शरीफा में एक सामूहिक छिलका बन जाता है।

4. अष्ठिफल का पुंज (Etaerio of Drups) इसमें कुछ लघुफल, डुप (drupe) आपस में मिलकर एक पुंज बनाते हैं। जैसे रसभरी ।

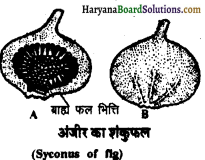

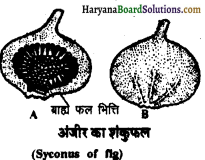

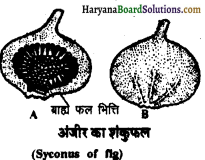

III. संग्रथित फल (Composite or Multiple fruits) संमधित फलों का निर्माण सम्पूर्ण पुष्पक्रम (inflorescence) से होता है। पुष्पक्रम (Inflorescence) के अनेक भाग जैसे- सहपत्र (bracts), पुस्पाक्ष (peduncle) तथा परिदल (tapals) आदि मिलकर फल के भागों में परिवर्तित हो जाते हैं अतः ये कूटफल (false fruits) कहलाते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं –

1. सोरोसिस (Sorosis)-ये फल मंजरी (catkin), स्थूल मंजरी (spadix) शूकी (spike) आदि पुष्पक्रमों (Inflorescence) से विकसित होते हैं। A जैसे – शहतूत (Mulberry) में वास्तविक फल तो ऐकीन (achene) होती हैं किन्तु इसमें पुष्पक्रम के सभी भाग मिलकर फल को प्रदर्शित करते हैं। कटहल (jack fruit) अनन्नास ( pineap मिलकर छिलका (rind) बनाते हैं जबकि पुष्पक्रम के अन्य भाग सरस एवं मांसल होकर फल के गूदे को प्रदर्शित करते हैं।

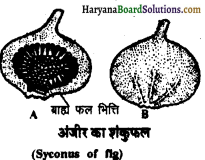

2. साइकोनस (Syconus)-ये फल हायपैन्थोडियम (hypanthodium) पुष्पक्रम से विकसित होते हैं। इसमें पुष्पक्रम का पुष्पाक्ष ( peduncle) या. पुष्पावलि वृन्त (mother axis) रूपान्तरित होकर एक कप जैसी रचना आशय बना लेता है। आशय (receptacle) परिपक्व होकर मांसल (fleshy) हो जाता है जो फल का खाने योग्य भाग है। आशय के अन्दर असंख्य पुष्पों से अलग-अलग लघु फल बनते हैं, जो एकीन (achene ) होते हैं।

प्रश्न 7.

निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए-

(क) संप्रथिल फल

(ख) पुंज फल।

उत्तर:

II. पुंज फल या समूह फल (Aggregate fruits or Etaerio Fruits) वास्तव में इस प्रकार के फल, फलों के समूह हैं जो बहुअण्डपी पृथक अण्डपी (Multicarpellary appocarpous) अण्डाशय (ovary) से विकसित होते हैं। ये सभी एक साथ पकते हैं इसीलिए इन्हें पुंज फल कहते हैं। ये अनेक लघु फलों से मिलकर बनते हैं। पुंज फल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं –

1. एकीनो का पुंज ( Etaerio of Achenes )-इनमें इकाई फल (fruitlets) एकीन होते हैं। स्ट्रॉबेरी में एकील गूदेदार पुष्पासन (flashy thalamus) पर लगे होते हैं। नारवेलिया, क्लीमेटिस आदि में एकीन में रोमयुक्त (feathery) चिरलग्न (persistent) वर्तिका ( style) होती है

2. फालिकिलों का पुंज (Etaerio of follicles) इनमें लघु इकाई फॉलिकिल होती हैं इसमें दो या अधिक फॉलिकिल जुड़े रहते हैं जैसे—मदार, एकोनाइटम, स्टरक्यूलिया आदि ।

3. बेरी का पुंज (Etaerio of Berries) इनमें लघु इकाई बेरी होती हैं। ये सरस फल आपस में बिना जुड़े पुंजफल बनाते हैं, जैसे कंटीली चम्पा अथवा आपस में जुड़कर एक फल बनाते हैं जैसे शरीफा। शरीफा में एक सामूहिक छिलका बन जाता है।

4. अष्ठिफल का पुंज (Etaerio of Drups) इसमें कुछ लघुफल, डुप (drupe) आपस में मिलकर एक पुंज बनाते हैं। जैसे रसभरी ।

III. संग्रथित फल (Composite or Multiple fruits) संमधित फलों का निर्माण सम्पूर्ण पुष्पक्रम (inflorescence) से होता है। पुष्पक्रम (Inflorescence) के अनेक भाग जैसे- सहपत्र (bracts), पुस्पाक्ष (peduncle) तथा परिदल (tapals) आदि मिलकर फल के भागों में परिवर्तित हो जाते हैं अतः ये कूटफल (false fruits) कहलाते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं –

1. सोरोसिस (Sorosis)-ये फल मंजरी (catkin), स्थूल मंजरी (spadix) शूकी (spike) आदि पुष्पक्रमों (Inflorescence) से विकसित होते हैं। A जैसे – शहतूत (Mulberry) में वास्तविक फल तो ऐकीन (achene) होती हैं किन्तु इसमें पुष्पक्रम के सभी भाग मिलकर फल को प्रदर्शित करते हैं। कटहल (jack fruit) अनन्नास ( pineap मिलकर छिलका (rind) बनाते हैं जबकि पुष्पक्रम के अन्य भाग सरस एवं मांसल होकर फल के गूदे को प्रदर्शित करते हैं।

2. साइकोनस (Syconus)-ये फल हायपैन्थोडियम (hypanthodium) पुष्पक्रम से विकसित होते हैं। इसमें पुष्पक्रम का पुष्पाक्ष ( peduncle) या. पुष्पावलि वृन्त (mother axis) रूपान्तरित होकर एक कप जैसी रचना आशय बना लेता है। आशय (receptacle) परिपक्व होकर मांसल (fleshy) हो जाता है जो फल का खाने योग्य भाग है। आशय के अन्दर असंख्य पुष्पों से अलग-अलग लघु फल बनते हैं, जो एकीन (achene ) होते हैं।

प्रश्न 8.

निम्नलिखित में अन्तर लिखिए-

(क) प्रकन्द एवं घनकन्द

(ख) उपरिस्तरी एवं भूस्तारी

(ग) पुंज फल तथा संग्रथित फल।

उत्तर:

तने के रूपान्तरण (Modifications of Stem):

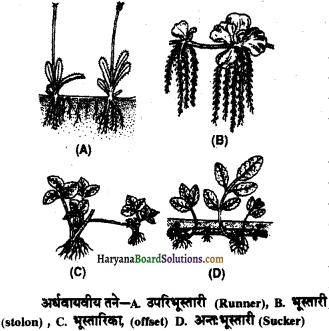

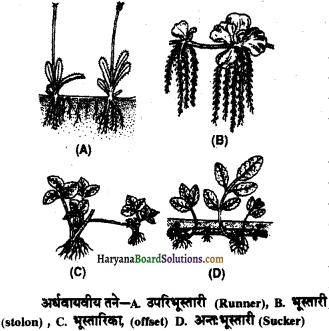

1. अर्धवायवीय रूपान्तरण (Sub-aerial modifications):

(अं) उपरिभूस्तारी (Runner ) – इनका तना कमजोर तथा पतला होता है। यह भूमि की सतह पर फैलकर अनेक शाखाएँ उत्पन्न करता है। इनकी पर्व सन्धियों (nodes) से ऊपर की ओर पत्तियाँ, शाखाएँ व कलिकाएँ (buds) उत्पन्न होती हैं व भूमि की ओर अपस्थानिक जड़ें (advontitious roots) उत्पन्न होती हैं। उदाहरण दूबघास (Cynodon) खट्टी बूटी (Oxalis) आदि।

(ब) भूस्तारी (Stolon ) – इसमें शाखाएँ छोटी एवं तने संघनित होकर सभी दिशाओं में निकलती हैं। इसमें भूमिगत तने की पर्वसन्धि (Node) से कक्षस्थ कलिका (axillary bud) विकसित होकर शाखा बनाती हैं। यह शाखा प्रारम्भ में सीधे ऊपर की ओर वृद्धि करती है परन्तु बाद में झुककर क्षैतिज हो जाती है। इसकी पर्व सन्धियों से कक्षस्य कलिकाएँ तथा अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं उदाहरण – अरबी (Calocacia ), स्ट्रोबेरी आदि।

(स) अन्तः भूस्तारी ( Sucker ) इनमें मुख्य तना भूमि के भीतर रहता है व इनके आधारीय पर्व सन्धियों पर स्थित कक्षस्थ कलिकाएँ वृद्धि करके नये वायवीय भाग का निर्माण करती हैं। प्रारम्भ में यह क्षैतिज वृद्धि करती है, फिर तिरछे होकर भूमि से बाहर आकार वायवीय शाखाओं की भाँति वृद्धि करती है। इनकी पर्व सन्धियों से अपस्तानिक जड़ें निकलकर जमीन में प्रवेश कर जाती हैं। जैसे— पोदीना (Mentha), गुलदाऊदी (Chrysanthemum) आदि।

(द) भूस्तारिका (Offset) – यह जलीय पौधों में पाया जाने वाला उपरिभूस्तारी तरह का रूपान्तरित तना होता है। इसके मुख्य तने से पार्श्व शाखाएँ निकलती हैं जिन पर पर्व सन्धियाँ होती हैं। पर्व सन्धियों से वायवीय पत्तियाँ तथा जलीय अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। पर्व के रूपान्तरित तना होता है। इसके मुख्य तने से पार्श्व शाखाएँ निकलती हैं जिन पर पर्व सन्धियाँ होती हैं। पर्व सन्धियों से वायवीय पत्तियाँ तथा जलीय अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। पर्व के टूटने से नये पौधे स्वतन्त्र हो जाते हैं जैसे-जलकुम्भी (Echomnia), पिस्टिया (Pistia ) आदि।

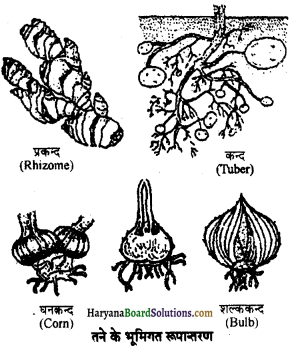

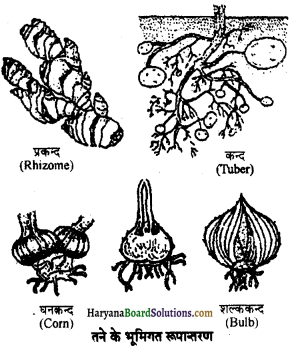

2. भूमिगत रूपान्तरण (Underground modifications):

भूमिगत रूपान्तरण मुख्यतः भोजन संचयन (food storage) या वर्षी प्रजनन (vegetative propagation) के लिए होता है। यह निम्न प्रकार का होता

(अ) तना कन्द (Stem tuber) – यह भूमिगत शाखाओं के अन्तिम शिरों के भोजन संचय के कारण फूलने से बनते हैं। इनका आकार अनियमित होता है। कन्द पर पर्व व पर्व सन्धियाँ (intemnodes and nodes) होती हैं जो अधिक भोजन संचय के कारण स्पष्ट नहीं होती है। इन पर अनेक आँखें (eyes) होती है जिनमें कलिकाएँ तथा शल्क पत्र (scale leave) होते हैं। कलिकाएँ (buds ) वृद्धि करके नये प्ररोह को जन्म देती हैं। उदाहरण-आलू।

(ब) शल्क कन्द (Bulbs ) – यह भूमिगत संघनित प्ररोह (condensed shoot) है। यह शंक्वाकार या गोलाकार होते हैं। इनका तना लेमन्स या डिस्क के आकार का होता है जिस पर अनेक माँसल शल्क पत्र तथा एक शीर्षस्थ कलिका (apical bud) होती है। ह (reduced) तने के नीचे से असंख्य अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, जैसे- प्याज (Alium), लहसुन (Garlic), लिली (Lily ) आदि।

(स) प्रकन्द (Rhizome ) – यह एक भूमिगत, बहुवर्षीय, मांसल, अनियमित आकार का भूमिगत तना है जो अनुकूल समय में वायवीय प्ररोह (aerial shoot) या पर्ण समूह उत्पन्न करता है व प्रतिकूल मौसम में यह प्रसुप्तावस्था (dormancy) दर्शाता है। इस पर पर्व एवं पर्व सन्धियाँ, शल्क पत्र तथा कक्षस्थ कलिकाएँ (axilary buds) पायी जाती हैं व निचली सतह से अपस्थानिक जड़ें (adventitious roots) निकलती हैं। उदाहरण- अदरक (ginger), केला (banana ), हल्दी (termaric) आदि।

(द) घनकन्द (Corn) – यह लगभग गोलाकार, मोटा फूला हुआ भूमिगत तना है जो जमीन में ऊर्ध्वाधर (Vertical) वृद्धि करता है। यह प्रकन्द का सघनतम रूप माना जाता है। इसके आधार से अनेक अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं तथा शीर्ष पर पर्णयुक्त वायवीय प्ररोह होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में वायवीय प्ररोह सूख जाता है। इस पर गोलाकार पर्वसन्धियाँ (nodes) होती हैं जिन पर नई कलिकाएँ उत्पन्न होती हैं। उदाहरण- अरबी, क्रोकस (Crocus)

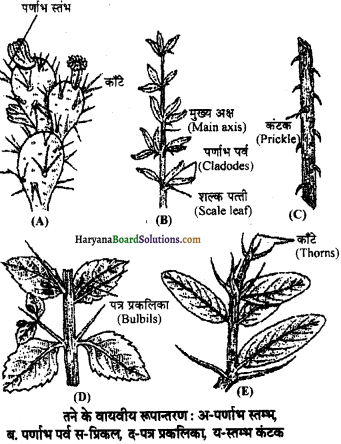

3. वायवीय रूपान्तरण (Aerial Modifications):

(अ) पर्णाभ स्तम्भ (Phylloclade ) – जिन पौधों में तना मांसल पत्ती (Flashy leaf) के रूप में परिवर्तित होकर चपटा, हरा होकर पत्ती की तरह कार्य करता है इस तरह के रूपान्तरित तने को पर्णाभ स्तम्भ (Phylloclade) कहते हैं। इन पौधों में पत्तियाँ सामान्यतः काँटों में परिवर्तित हो जाती हैं। प्रत्येक पर्णाभ में पर्व तथा पर्व सन्धियाँ पायी जाती हैं। प्रत्येक पर्व से पत्तियाँ निकलती हैं जो शीघ्र ही कांटों में बदल जाती हैं। उदाहरण-नागफनी (Opuntia), केक्टस (Cactus), यूफोर्बिया (Euphorbia), कोकोलोबा (Cocoloba) आदि।

(ब) पर्णाभ पर्व (Cladode) इनमें कक्षस्थ कलिका के स्थान पर निश्चित वृद्धि वाली हरी पत्ती के समान रचना पायी जाती है व इनमें शाखा केवल एक पर्व की तरह रह जाती है। पत्ती शल्क पत्र के समान होती है। उदाहरण — एस्पेरागस (Asperagus)।

(स) स्तम्भीय तन्तु या स्तम्भ प्रतान (Stem tendrils) – लम्बी, पतली धागे के समान रचनाएँ प्रतान (tendrils) कहलाती हैं। तने के रूपान्तरण से बनने वाले प्रतान स्तम्भ, प्रतान कहलाते हैं। यह आधार पर मोटे तथा शीर्ष की ओर उत्तरोत्तर (successive) पतले होते जाते हैं। इन पर पर्व व पर्व सन्धियाँ हो सकती हैं। कभी-कभी पुष्प भी उत्पन्न होते हैं। मुख्यतः यह कक्षस्य कलिका से व कभी-कभी अप्रस्थ कलिका से बनते हैं। उदाहरण- अंगूर ( Vitis), झुमकलता (Passiflora) आदि ।

(द) स्तम्भ कंटक (Stem thor) – कक्षस्थ या अग्रस्थ कलिकाओं से बने हुए कांटे स्तम्भ कंटक कहलाते हैं। यह कठोर, नुकीली, आधार पर मोटी तथा शीर्ष पर नुकीली संरचनाएँ होती हैं। यह पौधों की सुरक्षा के साथ-साथ वाष्पोत्सर्जन (transpiration) को कम करते हैं व कभी-कभी पौधे के आरोहण (climbing) में भी सहायता करते है। यह मुख्यतः मरुभिपौधों (Xerophytes) में पाये जाते हैं। उदाहरण- बोगेनविलिया (Baugainvillea ), बेल (Aegle )।

(य) पत्र प्रकलिकाएँ (Bulbils) पत्र प्रकलिकाओं द्वारा भोजन संचय के कारण बनते हैं। इनका प्रमुख कार्य कायिक प्रवर्धन (vegetative propagation) करना है। उदाहरण- रतालू (Dioscoria), केवड़ा (Agave), खट्टी बूटी (Oxalis) आदि।

फलों के प्रकार (Types of Fruits) – साधारणतयाः फल तीन प्रकार के होते हैं –

I. एकल फल (Simple Fruits)

II. पुंजफल (Aggregate Fruits)

III. संमथित फल (Composite Fruits) ।

I. सरस या एकल फल (Simple Fruits) – ये फल एकअण्डपी अथवा बहुअण्डपी युक्ताण्डपी अण्डाशय (unicarpalary or multicarpalary syncarpous ovary) से विकसित होते हैं। अण्डाशय मध्यवर्ती या अधोवर्ती (inferior) होता है। ये फल दो प्रकार के होते है-

(अ) शुष्क फल

(ब) सरस फल।

(अ) शुष्ठ का (Dry fruits)-इसकी फलभित्ति (Pericarp) शुक्क, कठोर, चीमड़, काष्ठीय या श्रिल्लीदार होती है। ये फल तीन प्रकार के होते हैं –

1. स्फोटी

2. अस्फोटी तथा

3. भिदुर फल।

1. स्फोटी फल (Dehiscent Fruit)- ये पकने पर फट जाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते है –

(i) फली (Legume or pod) – ये एकाण्डपी ऊर्ष्व अण्डाशय (Monocarpalary superiou ovary) से विकसित होते हैं। परिपक्व फल पकने पर दो सीवनी द्वारा फटता है। जैसे-सेम, मटर आदि।

(ii) फालिकल (Follicle)-इनमें केवल एक सीवनी (suture) द्वारा स्फुटन (dehiscence) होता है। शेष गुण फली के समान होते हैं। जैसे-आक, चम्पा आदि।

(iii) सिलिकुआ (Siliqua) – यह फल द्विअण्डपी, संयुक्त, ऊर्ष्व अण्डाशय (bicapalary, compound superior ovary) से विकसित होता है। आरम्भ में अण्डाशय एककोष्ठी किन्तु बाद में कूट पट (replum) बन जाने से द्विकोष्ठी दिखाई देता है, जैसे-सरसों।

(iv) सिलिक्युला (Silicula)- यह पूर्णत: सिलिक्यूआ के समान होता है। परन्तु यह लम्बाई व चौड़ाई में समान होता है। जैसे-कैपसल्ला।

(v) सम्पुट (Capsule)- ये फल बहुअण्डपी, संयुक्त, ऊर्ष्व अण्डाशय तथा कभी-कभी अधो अण्डाशय से विकसित होते हैं। ये विभिन्न विधियों द्वारा स्फुटित होते हैं। जैसे- कपास, पोस्त, भिण्डी आदि।

2. अस्फोटी या एकीनियल (Indihiscent or Achenial)- ये फल पकने पर फटते नहीं। इनके बीज फल के सड़ने पर ही प्रकीर्णित होते हैं। ये फल निम्न प्रकार के होते हैं-

(i) एकीन (Achene)- ये फल एकाण्डपी, ऊर्ष्व अण्डाशय से विकसित होते हैं। इनमें फलधित्ति बीज चोल से अलग होती है। जैसे-क्लीमेटिस, रेनकुलस आदि।

(ii) कैरिऑफिस (Caryopsis) – ये एकाण्डपी ऊर्ष्व अण्डाशय से विकसित होते हैं। इनमें फलभित्ति बीजचोल से संगलित होते हैं। जैसे-ोोहँ, मक्का।

(iii) सिप्सेला (Cypsella)-ये द्विअण्डपी, संयुक्त, अधो अण्डाशय से विकसित होते हैं। इनमें चिरलग्न रोमगुच्छ पाया जाता है। जैसे-सूर्यमुखी, गैंदा आदि।

(iv) नट (Nut)-यह फल एककोष्ठीय, व एकबीजी होते हैं और द्वि या बहुअण्डपी संयुक्त ऊर्ध्व अण्डाशय से विकसित होते हैं। जैसे—काजू, लीची, सिंघाड़ा।

3. फिद्र फल (Schizocarpic fruit)- ये बहुवीजी होते हैं, परिपक्व होने पर ये छोटे-छोटे फलाशुकों (mericarp) में टूट जाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं।

(i) लोमेट् (Lomentum) – ये फल एकाण्डपी ऊर्ष्व अण्डाशय से विकसित होते हैं। इसमें फलभित्ति संकीर्णित होकर फल को एकबीजी फलाशुकों में बाँट देती है। जैसे-इमली, बबूल आदि।

(ii) क्रीमोकार्प (Cremocarp)- ये फल द्विकोष्ठीय तथा द्विबीजी होते हैं। और द्विअण्डपी अधो अण्डाशय से विकसित होते हैं। जैसे-धनिया, जीरा आदि।

(iii) कासेंससस (Carcerulus)-ये फल कर्श्व द्विअण्डपी खीकेसर से विकसित होते हैं। प्रत्येक अण्डाशय एक फलांशक में बैंट जाता है जैसे तुलसी, साल्विया आदि।

(iv) रेग्मा (Regma)- ये फल बहुअण्डपी खीकेसर से विकसित और पकने पर एकबीजी इकाइयों कोकाई में बैंट जाते हैं। जैसे-अरण्ड में।

(ब) सरस फल (Succulent fruits) – ये फल अफुटन शील होते हैं तथा इनकी फलभित्ति गूदेदार होती है। इन फलों की फलभित्ति तीन भागों- बाह्य फल (epicarp) मध्यफलंभित्ति (mesocarp) तथा अन्त: फलभित्ति (endocarp) में बंटी होती हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं-

1. अस्ठिफल (Drupe)-ये फल एकाण्डपी या बहुअण्डपी, संयुक्त, ऊर्ष्व अण्डा शप से विकसित होते हैं। इनकी बाह्य फल भित्ति पतली होती है जो छिलका बनाती है।मध्य फलभित्ति गूदेदार या रेशेदार तथा अतः फलभित्ति काष्ठीय कठोर होती हैं। औैसे-आम, नारियल।

2. बेरी (Berry)- ये फल एक या बहुअण्डपी, संयुक्त अण्डाशय से विकसित होते हैं। बाह्म फल भित्ति पतली होती है। बीज मध्यफल भित्ति में धंसे

होते हैं, अन्तः फलभित्ति झिल्लीनुमा या गूदेदार होती है। जैसे-टमाटर, केला, अमरुद आदि।

3. पेपो (Pepo) – ये फल बहुत कुछ बेरी के समान होते हैं। परन्तु ये भित्तिय बीजाण्डन्यास (parietal placentation) युक्त अधो अण्डाशय से विकसित होते हैं। औसे-खीरा, ककड़ी आदि।

4. पोम (Pome)- यह कूट फल (False fruit) है। फल का खाने योग्य भाग माँसल पुस्पासन (thalamus) होता है। यह संयुक्त अधोअण्डाशय (Inferior ovary) के चारों ओर पुस्पासन फैलने से बनता है। औसे-सेब, नाशपाती ।

5. हैस्पीरीडियम (Hesperi- dium)-ये फल बहुअण्डपी, ऊर्ष्व अण्डाशय (superior ovary) से विकसित होते हैं। बाह फलभित्ति चर्मिल व तेल प्रन्थि युक्त, मध्य फलभित्ति रेशेदार व पतली, तथा अत: फलभित्तिनुमा होती है जिससे सरस प्रन्थिल रोम लगे होते हैं जो खाए जाते हैं। औसे-संतरा, नींबू ।

6. बालोस्टा (Balausta)-इन फलों की फलभित्ति कठोर होती है। बीज बीजाण्डासन (placenta) पर अनियमित रूप से लगे रहते हैं। अन्तः फल भिति कठोर व चीमड़ होती हैं। सरस बीज चोलक खाये जाते हैं। जैसे-अनार।

7. ऐम्फीसरका (Amphisarca)-इनकी बाह्य फलभित्ति काष्ठीय (woody) होती है। मध्य तथा अन्त:फलभित्ति तथा बीजाण्डासन (placenta) गूदेदार होता है जो खाया जाता है। औैसे-बेल, कैथ आदि।

II. पुंज फल या समूह फल (Aggregate fruits or Etaerio Fruits) वास्तव में इस प्रकार के फल, फलों के समूह हैं जो बहुअण्डपी पृथक अण्डपी (Multicarpellary appocarpous) अण्डाशय (ovary) से विकसित होते हैं। ये सभी एक साथ पकते हैं इसीलिए इन्हें पुंज फल कहते हैं। ये अनेक लघु फलों से मिलकर बनते हैं। पुंज फल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं –

1. एकीनो का पुंज ( Etaerio of Achenes )-इनमें इकाई फल (fruitlets) एकीन होते हैं। स्ट्रॉबेरी में एकील गूदेदार पुष्पासन (flashy thalamus) पर लगे होते हैं। नारवेलिया, क्लीमेटिस आदि में एकीन में रोमयुक्त (feathery) चिरलग्न (persistent) वर्तिका ( style) होती है

2. फालिकिलों का पुंज (Etaerio of follicles) इनमें लघु इकाई फॉलिकिल होती हैं इसमें दो या अधिक फॉलिकिल जुड़े रहते हैं जैसे—मदार, एकोनाइटम, स्टरक्यूलिया आदि ।

3. बेरी का पुंज (Etaerio of Berries) इनमें लघु इकाई बेरी होती हैं। ये सरस फल आपस में बिना जुड़े पुंजफल बनाते हैं, जैसे कंटीली चम्पा अथवा आपस में जुड़कर एक फल बनाते हैं जैसे शरीफा। शरीफा में एक सामूहिक छिलका बन जाता है।

4. अष्ठिफल का पुंज (Etaerio of Drups) इसमें कुछ लघुफल, डुप (drupe) आपस में मिलकर एक पुंज बनाते हैं। जैसे रसभरी ।

III. संग्रथित फल (Composite or Multiple fruits) संमधित फलों का निर्माण सम्पूर्ण पुष्पक्रम (inflorescence) से होता है। पुष्पक्रम (Inflorescence) के अनेक भाग जैसे- सहपत्र (bracts), पुस्पाक्ष (peduncle) तथा परिदल (tapals) आदि मिलकर फल के भागों में परिवर्तित हो जाते हैं अतः ये कूटफल (false fruits) कहलाते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं –

1. सोरोसिस (Sorosis)-ये फल मंजरी (catkin), स्थूल मंजरी (spadix) शूकी (spike) आदि पुष्पक्रमों (Inflorescence) से विकसित होते हैं। A जैसे – शहतूत (Mulberry) में वास्तविक फल तो ऐकीन (achene) होती हैं किन्तु इसमें पुष्पक्रम के सभी भाग मिलकर फल को प्रदर्शित करते हैं। कटहल (jack fruit) अनन्नास ( pineap मिलकर छिलका (rind) बनाते हैं जबकि पुष्पक्रम के अन्य भाग सरस एवं मांसल होकर फल के गूदे को प्रदर्शित करते हैं।

2. साइकोनस (Syconus)-ये फल हायपैन्थोडियम (hypanthodium) पुष्पक्रम से विकसित होते हैं। इसमें पुष्पक्रम का पुष्पाक्ष ( peduncle) या. पुष्पावलि वृन्त (mother axis) रूपान्तरित होकर एक कप जैसी रचना आशय बना लेता है। आशय (receptacle) परिपक्व होकर मांसल (fleshy) हो जाता है जो फल का खाने योग्य भाग है। आशय के अन्दर असंख्य पुष्पों से अलग-अलग लघु फल बनते हैं, जो एकीन (achene ) होते हैं।

प्रश्न 9.

बीज किसे कहते हैं ? इसकी सामान्य रचना का वर्णन कीजिए। एकबीजपत्री तथा द्विबीजपत्री में भेद कीजिए।

उत्तर:

बीच्च (Seed)-निषेचन के पश्चात् बीज्राण्ड (Ovule) एक विशेष संरषना बनाता है जिसे बीज (seed) कहते हैं। जित्र 5.54. कटछल का सोरोसिस बीज में भूण (embryo) पाया जाता है जो अंकुरण (germination) करके नये पौधे को अन्म देता है। बीजाम्ड की ओर (Sorosis of Jack Fruit) के आवरण (integuments) सूख जाते हैं। बाह्य आवरण सख व चपटा होकर बीज के बाह्म कवच (Testa) का निर्माण करता है। अन्तःआवरण अम्तकवच (tegmen) बनाता है। एक स्थान पर जहाँ बीज फल से जुड़ा रहता है, बाह़ कवच पर एक चिद्ध के रूप में वृन्सक होता है।

पष्ष की संरचनाएँ जो बीज बनाती हैं।

| निषेचन से पूर्व बीओ ज्ड (Ovule) | निषेष्न के पश्वात् बीज (Seed) |

| बाझ अध्यावरण (Quter integument) | बाह बीजचोल (testa) |

| अन्त: अध्यावरण (Inner integument) | अन्त: बीजचोल (tegmen) |

| बीजाण्ड वृन्त (Funiculus) | नष्ट हो जाता है |

| बीजाण्डकोष (Nucellus) | नष्ट हो जाता है या परिश्रूणपोष (perisperm) बनाता है |

| अण्डकोशिका (Egg cell) | भूण (embryo) |

बीज के श्रूण में एक मूलांकर (rádicle), एक श्रूणीय तथा एक बीजपत्र (गेहँ, मक्का) या दो बीज पत्र (चना, मटर) होते हैं।

बीजों के प्रकार (Types of Seeds):

प्रूणकोष के आधार पर बीज तीन प्रकार के होते हैं –

1. भ्भूजवोपी बीज (Éndospermic seeds)-जब बीज में भ्रूण (endosperm) परिवर्धन के दोरान भ्रणणयोष (endosperm) का कुछ भाग बचा रहता है तो ऐसे भूणपोष युक्त्र बीजों को भूणपोषी बीज कहते हैं। यह भ्रूणपोष संचित भोजन के रूप में बीज से नवोद्भिद् (seedlings) के विकास में काम आता हैं। जैसे-अरण्डी, नारियल, गेहूँ एवं अन्य एक बीजपत्री पादपों के बीज आदि।

2. अश्रुणोोोी बीज (Non-endospermic seeds)- सामान्यत: द्विबीजपत्री पादपों के बीजों में परिकक्वन क्रिया के दौरान सम्पूर्ण भ्रुणकोष समाप्त हो जाता है। अतः ऐसे बीज अप्रूणपोषी कहलाते हैं। जैसे-चना, मटर, सेम आदि। ऐसे बीजों में बीजपत्र खाद्य संचित कर मोटे एवं मांसल हो जाते हैं।

3 परिणणपोषी बीज (Perispermic seeds)-इस प्रकार के बीजों में बीजाण्ड (ovule) का बीजाण्डकाय (nucellus) पतली झिल्ली के रूप में ऐेष रह जाता है जिसे परिप्रणपोप (perisperm) कहते हैं तथा बीज परिभ्रुणपोषी कहलाते हैं। उदाहरण-कालीमिर्ष ।

बीजपत्रों की उपस्थिति के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं –

- द्विबीजपत्री बीज

- एकबीजपत्री बीज।

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

× 100

× 100

= \(\frac { 100 }{ 140 }\) = 0.714

= \(\frac { 100 }{ 140 }\) = 0.714