Haryana State Board HBSE 11th Class Biology Important Questions Chapter 21 तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय Important Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Biology Important Questions Chapter 21 तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय

(A) बहुविकल्पीय प्रश्न (Objective Type Questions)

1. शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है ?

(A) रुधिर परिवहन तन्न्र

(B) तन्त्रिका तन्त्र

(C) अन्तवी तन्त्र

(D) तन्त्रिका तन्त्र एवं अन्तख्तावी तन्त्र।

उत्तर:

(D) तन्त्रिका तन्त्र एवं अन्तख्तावी तन्त्र।

2. मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियन्त्रक केन्द्र होतात है-

(A) पीयूष ग्रन्थि

(B) डाइऐनसेफेलॉन

(C) हाइपोथेलेमस

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(C) हाइपोथेलेमस

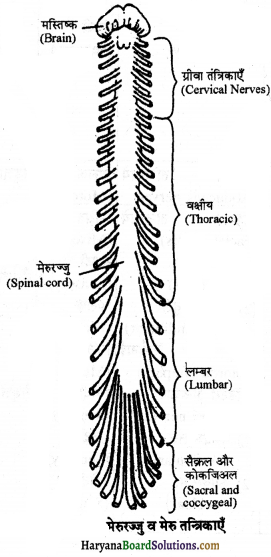

3. परिधीय तन्त्रिका तत्र में होती है-

(A) कपालीय तथा मेरु तन्त्रिकाएँ

(B) मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु

(C) अनुकम्पी तथा परानुकम्पी तन्त्रिकाएँ

(D) माइलिनेटेड तथा नॉन-माइलिनेटेड तन्त्रिकाएँ

उत्तर:

(A) कपालीय तथा मेरु तन्त्रिकाएँ

4. परानुकम्पी तन्रिका तन्त्र का एक कार्य है-

(A) नेत्रों की पुतली का फैलना

(B) यकृत में शर्करा का स्राव

(C) हृदय की धड़कन तेज करना

(D) लार स्रावण का उत्तेजन

उत्तर:

(D) लार स्रावण का उत्तेजन

5. तत्रिका तन्त्र की सरखनाभक एवं क्रियातक क्राई है-

(A) न्याहान

(B) स्नीमीयर

(C) बण्डा

(D) रनादु का संक्ता है ?

उत्तर:

(A) न्याहान

6. मान्व के तन्रिका तन्र (Nervous system) को कितने भागों में बाँटा जा सकता है ?

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

उत्तर:

(B) 3

7. घपनुकमी चनिका क्षा ज्ञा –

(A) उदय की घार्न बह चाती है

(B) दिय घी धहक्त बह बाही है

(C) इदय की पड़फल कारम्य हो जाती है

उत्तर:

(B) दिय घी धहक्त बह बाही है

8. प्रतिबनित क्षांक्रो जिया का प्रदर्शतन संख्राण किसने बिया ?

(A) पाबहोच

(B) एक्ले

(C) चेहबन

(D) संर्टिबन।

उत्तर:

(A) पाबहोच

9. प्रािजन्रो किषा का नियक्षण क्षेता है –

(A) केग्रीय तनिद्यि वन्त हारा

(B) परिपीय वन्दिका वन्ब हारा

(C) स्वाप्त व्भिष तन्ब छार

(D) ानमे से को नात्रा। होता है ?

उत्तर:

(A) केग्रीय तनिद्यि वन्त हारा

10. कशेखिकी उनुओं में वेशीय चलन का तालमेल किरके द्रारा होता है ?

(A) प्रमस्तिष्क

(B) अनुमस्तिष्क

(C) पीयूष म्रन्थि

(D) थायरॉइड म्रन्थि

उत्तर:

(B) अनुमस्तिष्क

11. तन्तिका तुुु की सताद पर निश्चित दूरी पर संकुचित धाग करलना है ?

(A) श्वान के नोड

(B) श्वान कोशिकाएँ

(C) रेनवियर के नोड्ज

(D) निसल्स कण

उत्तर:

(C) रेनवियर के नोड्ज

12. स्वांत तनिता तन्त में द्वाजी है –

(A) कपालीय एवं रीक तन्त्रिकाएँ

(B) मस्तिक एवं गैळुरज़ु

(C) अनुकम्पी एवं परानुकम्पी तन्त्रिकाएँ

(D) माझस्तियेट्ड व नान्ननादलियेटे लन्बिकाष्य

उत्तर:

(C) अनुकम्पी एवं परानुकम्पी तन्त्रिकाएँ

13. मेक कम्किजां बी संख्या दोगी है-

(A) 31 जोड़ी

(B) 34 बोक्षी

(C) 37 कोड़ी

(D) 39 जोड़ी

उत्तर:

(A) 31 जोड़ी

14. सेनवियत का येड कहत्त सिक्ता होंा है ?

(A) माइटोन

(B) नेख्रॉन

(C) एक्ष्मोन

(D) टीलोफैंज्द्या

उत्तर:

(C) एक्ष्मोन

15. कारम्त कीजाहल कितें जोक्ता है ?

(A) दो सेरिकल गोलार्द

(B) दो अं।द्धक विन्द

(C) दो पन धिन्द

(D) घंडिष्टक बोरेक्षा

उत्तर:

(A) दो सेरिकल गोलार्द

16. किस भाग के धंतिभर्त हो जने से स्परण-शंक्त कम हों जयेगी ?

(A) अनुमस्ति

(B) प्रमक्तिक

(C) प्तापोित्तेनह

(D) बेद्यला

उत्तर:

(B) प्रमक्तिक

17. स्वाप्त काजिका का जदाहरतण है-

(A) ओंजन निजकरा

(B) नेत्र के तारे का संकुन

(C) आान्तीय क्रमाकुंन

(D) पुटने घश घंका

उत्तर:

(B) नेत्र के तारे का संकुन

18. कर्ण असिख्य मैक्सयत्त का अलक्षार कोता है-

(A) हृदाषे के जैसा

(B) होहे की नाल यैसा

(C) बोडे की जीन की रकाष कैसा

(D) अण्डायार

उत्तर:

(A) हृदाषे के जैसा

19. अन्दकर्ण में सुुून स्बापित करते चाला भाज है-

(A) अर्द्ववालाभार नाए

(B) कारोसिश्य एणं सेचिना

(C) सेचिना प्तें सैव्युलस

(D) सैक्युक्तस, पृर्टीकलस, अर्षवृत्राकार नलिका

उत्तर:

(D) सैक्युक्तस, पृर्टीकलस, अर्षवृत्राकार नलिका

20. सुने के लिए उदिक्न कात अंतम्ब क्षेता है ?

(A) जचण तजिका

(B) कर्ग बटह

(C) कर्ग असिखयाँ

(D) कीक्तिया

उत्तर:

(D) कीक्तिया

21. नेच्छ में प्रकास कर्जो का परिकर्वन होता है-

(A) रासायनिक उत्जा

(B) यानिय कर्जा

(C) भौनतक ऊर्गा

(D) विद्युलौय कर्बा

उत्तर:

(A) रासायनिक उत्जा

22. फल्टि श्रें का कार्ष है-

(A) श्रवंग, सानुलन

(B) अन्षक्त में दीवान

(C) एक नेत्र दृष्टि बनाये रखना

(D) तेज प्रकाश में दृष्टि ज्ञान तथा रंगों का विभेदन

उत्तर:

(D) तेज प्रकाश में दृष्टि ज्ञान तथा रंगों का विभेदन

23. मध्य कर्ण में कर्ण पद्ठ से स्ी कर्णास्थि का नाम है-

(A) इन्कस

(B) मैलियस

(C) स्टैपीज

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(B) मैलियस

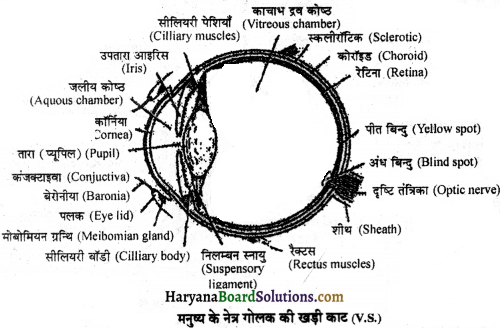

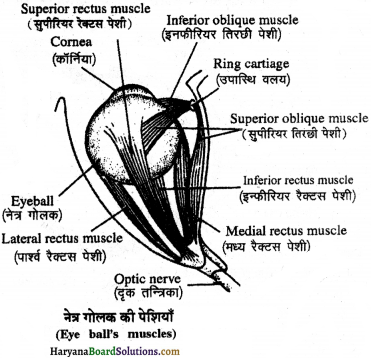

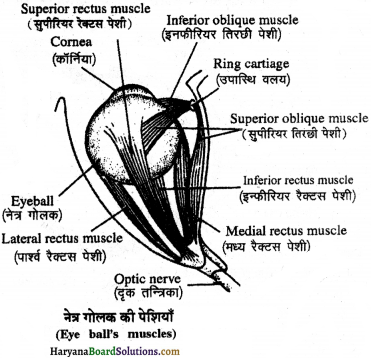

24. आँख की पुत्री के चारों ओर पायी जने वाली पेशियाँ होती हैं-

(A) रेखित ऐच्चिक

(B) अरेखित ऐच्चिक

(C) रेखित अनैच्छिक

(D) अरेखित अनैच्छिक

उत्तर:

(D) अरेखित अनैच्छिक

25. औँख की पुंत्री का संदुग्न किसके कारण होता है ?

(A) अधिक तापमान से

(B) तीव्र प्रकाश से

(C) अँघेरा छोने पर

(D) हल्की रोशनी से

उत्तर:

(B) तीव्र प्रकाश से

26. कौम-सी परा आईरिस का निर्माण करती है ?

(A) एक्लीरॉटिक परत

(B) दृष्टि पटल

(C) रक्तक पटल

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(C) रक्तक पटल

27. अनक्षर्ण में कन्रुन्त स्वाधित काने बाते घाग है-

(A) अध्षवृत्ताक नसिकायँ

(B) अर्थाताका नतिकाप, यदीकुलत, सैस्युत्ता

(C) हेखिना तथा सैक्युलक्त

(D) ओंटेहिय पव्वे क्षेकिना

उत्तर:

(B) अर्थाताका नतिकाप, यदीकुलत, सैस्युत्ता

28. बांत्यो के अंग कास सिक्त क्षोते है ?

(A) बतनियर नलिका में

(B) अर्षचृत्ताकार नीक्षिक्यों। में

(C) सैक्तुलक मे

(D) यद्रीकुलस में

उत्तर:

(A) बतनियर नलिका में

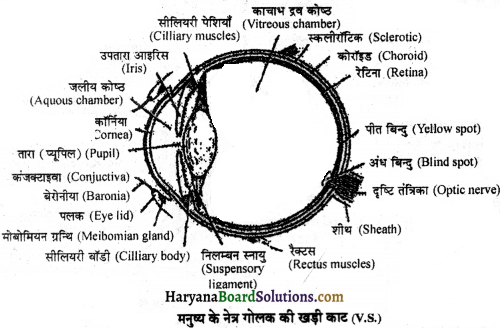

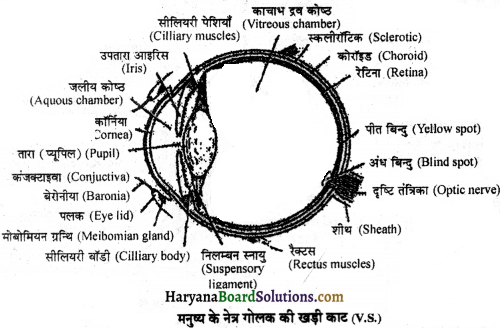

29. नेर्र में क्रकात के प्रयेश ब्र निख्न करती है-

(A) कॉक्लियर नलिका में

(B) अर्धवृत्ताकार नलिकाओं में

(C) सैक्युलस में

(D) यूट्रीकुलस में

उत्तर:

(A) कॉक्लियर नलिका में

29. नेत्र में प्रकाश के प्रवेश का नियमन करती है-

(A) तारा

(B) परितारिका

(C) कंजक्टाइवा

(D) कॉर्निया

उत्तर:

(D) कॉर्निया

30. नेत्र के जिस भाग में प्रतिबिम्ब बनता है, उसे कातो हैं-

(A) दढ़ पटल

(B) रक्तक पटल

(C) कॉर्निया

(D) दृष्टि पटल

उत्तर:

(D) दृष्टि पटल

31. दृष्टि शलकाओं घ्रा ज्ञान प्राप्त होता है-

(A) अन्धकार का

(B) प्रकाश का

(C) रंग का

(D) अन्धकार व प्रकाश दोनों का

उत्तर:

(D) अन्धकार व प्रकाश दोनों का

32. काला गढन किस जबती क्रा में पाया खाता है ?

(A) नाक में

(B) कान में

(C) नेत्र में

(D) मीित्युज में

उत्तर:

(B) कान में

33. अन्तकर्ण तथा मध्य कर्ण को जोड़े वाला जित्र है-

(A) यद्रीढुलस

(B) सैक्युतर

(C) केनेस्द्धा ओबेलिय

(D) हुम्बला

उत्तर:

(C) केनेस्द्धा ओबेलिय

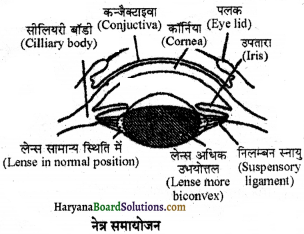

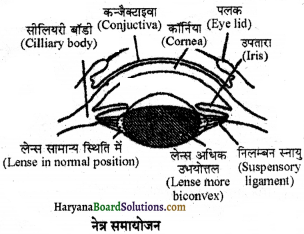

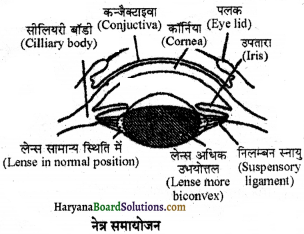

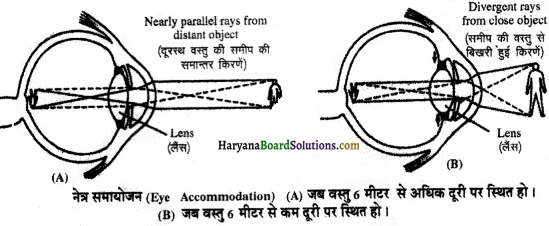

34. नेम्र का कौन-या धाग समापोलान में साकायता करहा है ?

(A) लेन्ष का आकार बदलक

(B) बानगया बा अाकास घदलबन

(C) ‘अं तथा ‘ब’ बोनों

(D) करों नाता

उत्तर:

(A) लेन्ष का आकार बदलक

35. तीज हननि तरंगो से कार्य की घन्ति निम्न में से चित्रा क्वारा सेकी काति है?

(A) कर्ण पटह द्वारा

(B) टेक्टोहिद्त द्विस्ती क्षाता

(C) कर्ग अस्थियों हारा

(D) यूस्टेकियन बहिका छारा

उत्तर:

(D) यूस्टेकियन बहिका छारा

36. रेटिना पर घना श्रतिबिम्ब होता हैं-

(A) बास्तबिक उस्टा

(B) वास्वविक सीधा

(C) अवास्तबिक उाच्या

(D) अवारतविक सीधा

उत्तर:

(A) बास्तबिक उस्टा

37. दृष्टि शंकु किसका बोध कराते हैं ?

(A) प्रका

(B) अन्थकार

(C) रंग

(D) अन्कलार तथा प्रकारा दोनो

उत्तर:

(C) रंग

38. संध्टि कंकु कबा शालाएँ सिख्त होने हैं-

(A) आाहित्र में

(B) सेन्स्म में

(C) रेटिना में

(D) निमेषक पटत्त में

उत्तर:

(C) रेटिना में

39. काषित्या नापष औं पाखा क्ता है-

(A) श्रोणि मेखाता में

(B) कानिया में

(C) कता गबन में

(D) नस्तिक मे

उत्तर:

(C) कता गबन में

40. कीजिया नामक और पाया जता है-

(A) गय्ष (हतग) से

(B) घबन (घनि) से

(C) स्वाद से

(D) सन्दुलन से

उत्तर:

(B) घबन (घनि) से

41. ने का अन्ष किन्दु कखष स्थित केता है ?

(A) हाने के बौच में

(B) लेन्द्ध के बैंत्र में

(C) यहज रेटिना से तहि वान्तिका निकलती है

(D) फोबिचा सेम्ट्रेतिस में

उत्तर:

(C) यहज रेटिना से तहि वान्तिका निकलती है

42. III, VI कंवा XI की कपात कंजियाएँ है-

(A) आरिक, के सिपस ब स्पाइनल

(B) आक्युलोमोटर, ट्राइजेमिनल व स्पाइनल

(C) दूत्बेंमनल, एइएकूमेना व बेगस

(D) आक्युलोमोटर, एब्डूसेन्स व स्पाइनल अतिरिक्त

उत्तर:

(A) आरिक, के सिपस ब स्पाइनल

43. कौन-सी त्रतिका कर्दी के अं को सुख्ता पाँचाजी है –

(A) ज्रबंण

(B) घान

(C) द्रोक्लिखर

(D) बेना

उत्तर:

(A) ज्रबंण

44. सिप्रैंटिक तंस्रिका तंत्र प्रेरित करता है-

(A) ह्दय निस्पंदन

(B) बीर्च का ल्वाषण

(C) सार का स्रावण

(D) वावक रहों का स्रावण

उत्तर:

(A) ह्दय निस्पंदन

45. श्द चात्क तंशिका है –

(RPMT)

(A) आल्क्षर्री

(B) आंड्डिक

(C) एम्बयूत्रेन्भ

(D) बेनस्त

उत्तर:

(C) एम्बयूत्रेन्भ

46. मेक्ष में केनिय्न कत्रिजाओं की संड्या है –

(A) x जोह़ी

(B) IX कोड़ी

(C) XII बोड़ी

(D) इनमें से बोऱ्े नहीं

उत्तर:

(A) x जोह़ी

47. कत्रिका तत्र का उद्य क्षेता है –

(A) मध्य अन्तः त्वं से

(B) मप्य त्वचा से

(C) अन्नं: कचा से

(D) बाल वचचा से

उत्तर:

(D) बाल वचचा से

(B) अनिसघुन्तरात्मक प्रश्न (Very Shart Answer Type Questions)

प्रश्न 1.

तर्चिका त्रत्य बा निर्वाण किस पृणीय स्तर से क्षेता है ?

उत्तर:

वनिक्रा तन (Nervous system) का निर्माण एक्येडर्म (Ectoderm) भ्णीय जनन स्तर से होता है।

प्रत्व 2.

कविका कर्म को कितने भागों वें विकक्त किया गया है ?

उत्तर:

सन्विका तन्द को तौन भागो में विभक्त किषदा गया है –

(i) क्षित्दीय (Peripheral nervous system) तथा

(ii) स्थायन्त हत्बिका तन्ब (Autonomic nervous system)।

प्रश्न 3.

मनुष्य के मस्तिकावरण में पाये जने वाली झिलिखियों के नाम लिखिए।

उत्तर:

मनुष्य का मस्तिष्कावरण तीन झिल्लियों से मिलकर बनता है-(1) दृढ़-तानिका (duramater), (2) जालतानिका (arachnoid) तथा (3) मृदुतानिका (piamater) !

प्रश्न 4,

कौरसं कीलोस किसे कछा हैं ?

उत्तर:

प्रनीस्तक (cerebrum) दो भागो में बैंद होता है बिन्दे प्रमक्जिक कहत्ताती है।

प्रश्न 5.

प्राण मसित्रिक क्या है ?

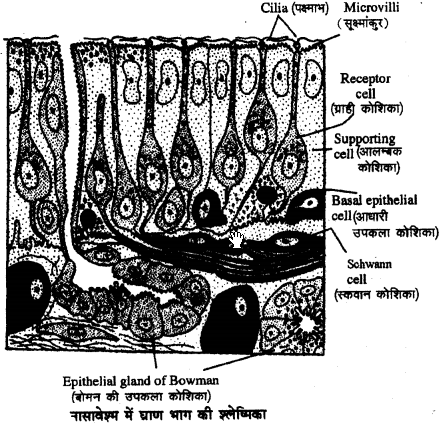

उत्तर:

प्रमस्तिष्क गोलाद्धों के वे सभी क्षेत्र जो घाण सम्बन्धी अनुक्रियाओं से सम्बद्ध होते हैं, संयुक्त रूप से घ्राण मस्तिष्क या राइनेन्सेफेलॉन (rhinencephalon) कहलाते हैं।

प्रश्न 6.

मछ्य मरिलब किन धागों से सिकबर क्ता है ?

उत्तर:

चध्य मस्तिक हो धागों से निलक्र बनता है –

- प्रमधिक्षिक्ष यन्तक या कुत सेखिजाइ (cerebral pedubcles or crura cerebri), तबा

- पिय्ड बतुद्धि या काफेंता क्वाहुीजिमिना (corpora quadrigemina) ।

प्रश्न 7.

प्रतिक्ती जिया किसे ब्धाते है ?

उत्तर:

खवेदी अंगों वाता बहुन किये गये उद्दीष्नों को संबेदी तन्दिकाओं दारा पेकियो, ऊर्से या औरों में लाकर उसको उत्तेजित करने की किया को

प्रश्न 8.

मनुय्य में कुल किजनी कायातीय कािकाएँ पाखी बादी हैं ?

उत्तर:

यनुष्य में कुल 12 योड़ी काषातीय वील्तकाएं (cranial nerves) घायौ जाती है ?

प्रश्न 9.

तन्त्रिका तन्त की संरचनात्पक एवं क्रियाकक इकाई क्या होती है ?

उत्तर:

वन्रिका तन्य (nervous system) की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई (structural and lunctional unit) त्रान्बका कोरिका अथबा न्युर्रन (neuron) होती है।

प्रश्न 10.

तान्यिक्छ कोसिकाषं किकने प्रकार की दोती है। ?

उत्तर:

निन्रका कोशिकापे (Neurons) चा की प्रकार की होती हैं –

- अधुवीय तन्विका कोशिका (nonpolar aeuron)

- एकमुबौय (unipolar) तन्विका कोत्रिका

- सिणुवीय (bipolar) वनिक्या को किका न्या

- बहुपुवीय (multipolar) तनिका कोशिका।

प्रश्न 11.

संकेदी तत्तिका कोशिकाएँ किसे काहते हैं ?

उत्तर:

शरीर के विभिन्न संवेदी अंगों (sensory organs) से प्राप्त संवेदी तन्त्रिका आवेगों या उत्तेजनाओं को केन्द्रीय तन्त्रिका अंगों तक ले जाने वाली तन्त्रिका कोशिकाएँ, संवेदी तन्त्रिका कोशिकाएँ (sensory neurons) कहलाती हैं।

प्रश्न 12.

चालक तन्रिका कोशिकाएँ किसे कहते हैं ?

उत्तर:

जो तन्त्रिका कोशिकाएँ (neurons) प्रेरक आवेगों को केन्द्रीय तन्त्रिका अंगों से कार्यकारी अंगों तक पहुँचाती है, चालक तन्त्रिका कोशिकाएँ (motor neurons) कहलाती हैं। ये प्रेरक कोशिकाएँ भी कहलाती हैं।

प्रश्न 13.

सार्टेटोरियल आवेग संवरण किसे कहोे हैं?

उत्तर:

गायलिन (myelin) खोलदुक्त तनिका कोशिकाओं में वन्यिक आवेग (nerve impulse) केवल वर्ष सन्यि (node) से पर्च संन्थि पर है संघरिव होते है। अता इनमें त्वल्बफीय कावेगों का संचरण लगषन 10 गुना अधिक तीन गत्ति से छोता है, ऐसे प्रसारण को वली प्रसारन या सात्टेटोरियल भावेग संच्रण (saltatorial trensmission) कहले हैं।

प्रश्न 14.

कॉड़ा एकिषना क्या है ?

उत्तर:

मेरुज्दु (spinal cord) का अन्तिम भाग एक पतले सूत्र के रूप में होता है। यह कर्ड तन्त्रिकाओं के साथ मिलकर अश्व पुच्छ रूप (horse tail) के समान रचना बना लेता है जिसे कॉडा एक्विना (cauda equina) कहते हैं।

प्रश्न 15.

अनुकम्पी तन्त्रिकाएँ नेत्र की आइरिस पर क्या प्रभाव डालती हैं ?

उत्तर:

अनुकम्पी तन्त्रिकाएँ (sympathetic nerves) के प्रभाव से नेत्र की आइरिस का विस्तारण हो जाता है अर्थात् फैल जाती है।

प्रश्न 16.

मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाओं को कौन नियन्त्रित करता है ?

उत्तर:

मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाओं (reflex actions) को मेरुरज्जु (spinal cord) नियन्त्रित करता है।

प्रश्न 17.

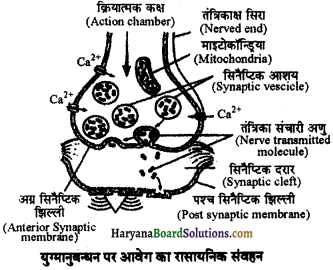

सिनैप्स किसे कहते हैं ?

उत्तर:

एक तन्त्रिका कोशा के अन्तिम छोर पर उपस्थित साइनेप्टिक बटन्स (synaptic buttons) दूसरी तन्त्रिका कोशा के डेड्रान्स (dendrons) शीर्ष पर उपस्थित बटनों से कार्यकारी सम्बन्ध स्थापित करते हैं, इन्हीं को सिनैप्स (synapse) कहते हैं।

प्रश्न 18.

तन्त्रिका उद्दीपन के सम्बन्ध में देहली उद्दीपन किसे कहते हैं ?

उत्तर:

वह न्यूनतम उद्दीपन शक्ति, जिसे तन्त्रिका तन्तु (nerve fibre ) को उद्दीपित किया जा सकता है, देहली उद्दीपन (threshold stimulus ) कहलाती है।

प्रश्न 19.

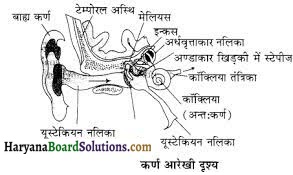

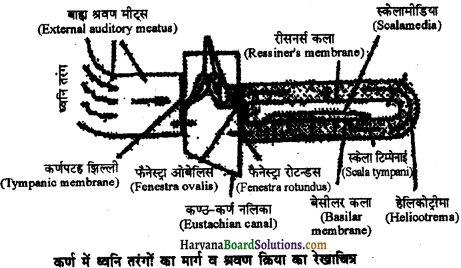

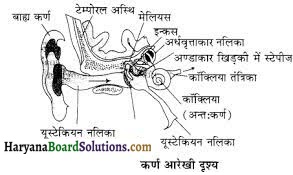

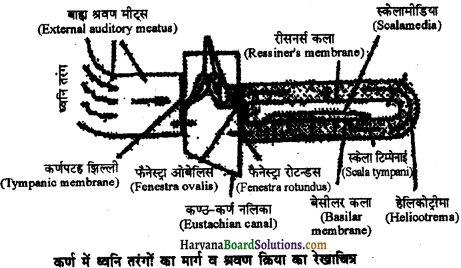

मध्य कर्ण में उपस्थित अस्थियों के नाम लिखिए।

उत्तर:

मध्य कर्ण में तीन अस्थियाँ पायी जाती है –

- मैलियस (malleus)

- इनकस (incus) तथा

- स्टैपीज (stapes )।

प्रश्न 20.

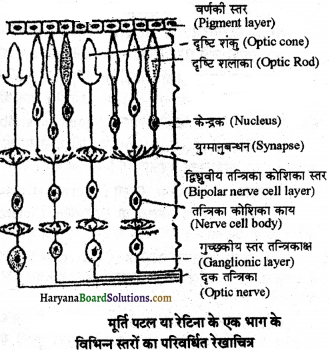

नेत्र में पाये जाने वाले शलाका एवं शंकु कोशिका कार्य बताइए।

उत्तर:

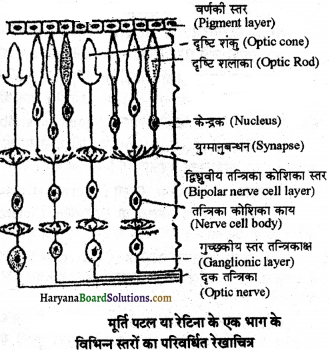

नेत्र में पाये जाने वाले शलाका ( rods) प्रकाश तथा अन्धकार के भेद तथा शंकु (cones) विभिन्न प्रकार के रंगों को पहचानती है।

प्रश्न 21.

मनुष्य के कर्ण को कितने भागों में विभक्त किया गया है ?

उत्तर;

मनुष्य के कर्ण को तीन भागों में विभक्त किया गया है –

- बाह्य कर्ण (external ear)

- मध्य कर्ण (middle ear) तथा

- आन्तरिक कर्ण (internal ear) ।

प्रश्न 22.

कर्ण द्वारा शरीर के सन्तुलन की क्रिया कौन-सी रचना द्वारा किया जाता है ?

उत्तर:

कर्ण द्वारा शरीर के सन्तुलन की क्रिया युट्रीकुलस (utriculus), सैक्युलस (sacculus ) तथा तीनों अर्धवृत्ताकार नलिकाओं (semicircular canals) द्वारा की जाती है।

प्रश्न 23.

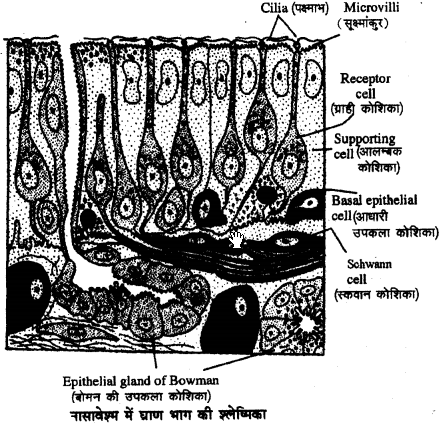

नेत्र में रंग पहचानने की क्या व्यवस्था होती है ?

उत्तर:

नेत्र में रंग पहचानने के लिए दृष्टि पटल (रेटिना) के तन्त्रिका संवेदी स्तर में दृष्टि शंकु (optic cones) नामक कोशिकाएँ होती हैं। इनके बाहरी भाग में रंगों की पहचान हेतु आइडोप्सिन (idopsin) नामक वर्णक होता है।

प्रश्न 24.

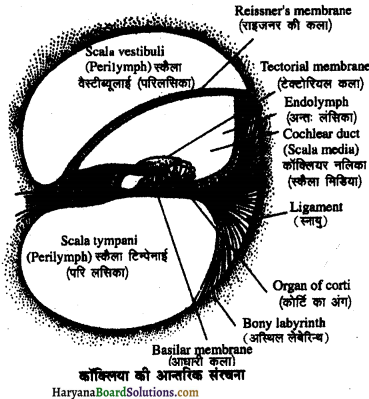

कला गहन के बाहर तथा अन्दर उपस्थित द्रवों के नाम लिखिए।

उत्तर:

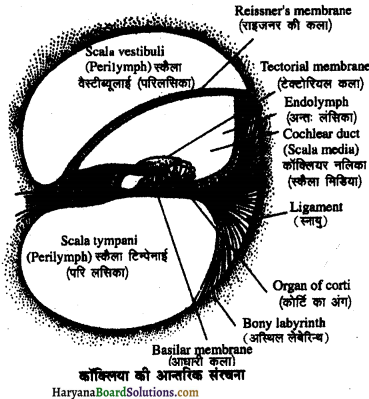

कला गहन (membranous labyrinth ) के बाहर श्रवण कोष में उपस्थित द्रव परिलसिका द्रव या पैरीलिम्फ (perilymph) तथा कला गहन के भीतर भरे द्रव को अन्तः लसिका द्रव या एण्डोलिम्फ (endolymph) कहते हैं।

प्रश्न 25.

कला गहन के दो वेश्मों के नाम लिखिए।

उत्तर:

कला गहन के दो वेश्म –

- युट्रीकुलस (utriculus) तथा

- सैक्युलस (sacculus) कहलाते हैं।

प्रश्न 26.

सैक्युलस से जुड़ी कुण्डलित रचना क्या कहलाती है ?

उत्तर:

सैक्युलस (Sacculus) से जुड़ी कुण्डलित नलिका कॉक्लिया (cochlea) कहलाती है।

प्रश्न 27.

कण्ठ-कर्ण नलिका या यूस्टेकियन द्यूब्ब का क्या कार्य होता है ?

उत्तर:

कण्ठ-कर्ण नलिका या यूस्टेकियन ट्यूष कर्ण पटह के अन्दर तथा बाहर वायु का समान दबाव बनाये रखती है जिससे कर्ण पटह फटने से बची रहती है।

प्रश्न 28.

सेलूमिनस प्रन्थियाँ किस अंग में उपस्थित कोती हैं ?

उत्तर:

सेरूमिनस प्रन्थियाँ (ceruminous glands) बाहा कर्ण कुछर (external auditory meatus) में उपस्थित होती हैं।

प्रश्न 29.

नेत्र के कॉनिया को चिकना बनाये रखने का कार्य कौन-सी व्रच्चि करती है ?

उत्तर:

नेत्र के कॉर्निया को चिकना बनाये रखने का कार्य मीबोमियन पन्थियाँ (meibomian glands) करती हैं।

प्रश्न 30.

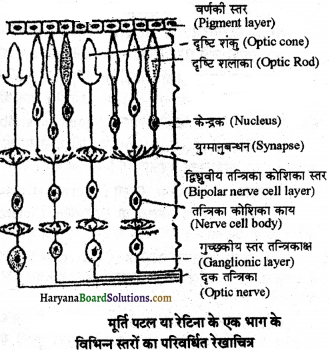

हृंद्धि क्टल के चार सतरों के नाम लिखिए।

उत्तर:

- रंगा का वर्णकी स्तर

- तन्त्रिका संवेंदी स्तर

- दृधि शलाका एवं दृधि शंकु स्तर

- गुच्छकीय स्तर।

प्रश्न 31.

ऑटोकॉनिया नामक कण कहाँ पाये जाते हैं?

उत्तर:

ऑटोकोर्निया (otocornea) कण कला गहन के अन्दर उपस्थित एण्डोलिम्फ में पाये जाते हैं।

प्रश्न 32.

तंत्रिका कोशिका कला का विश्रामावस्था विथव कितना कोता है ?

उत्तर:

तंत्रिका कोशिका कला का विश्रामावस्था विभव -70mV होता है।

प्रश्न 33.

अन्य बिन्दु क्या होता है ?

उत्तर:

रेटिना में जिस स्थान से दृष्टि तंत्रिका बाहर निकलती है, वहाँ प्रतिबिम्ब नहीं बनता है। उस स्थान को अंघ बिन्दु कहते हैं।

प्रश्न 34.

नेत्र में पीत बिन्दु का क्या कार्य है ?

उत्तर:

नेत्र में पीत बिन्दु पर किसी वस्तु का सबसे स्पष्ट व उल्टा प्रतिबिम्ब बनता है।

प्रश्न 35.

ऐसीटिलकोलीन क्या है ? यदि यहु शरीर में न रहे तो क्या होगा ?

उत्तर:

ऐसीटिलकोलीन एक विशिष्ट रसायन है। यह सिनैप्स पर आवेग को विद्युत तरंग के रूप में स्थापित करता है। इसके अभाव में तंत्रिका आवेग का संचरण नहीं हो सकेगा।

(C) लघूत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.

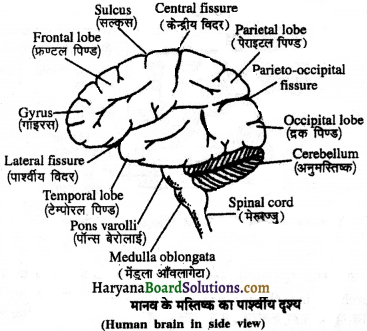

मस्तिष्क के विभिन्न भागों एवं उपभागों के नाम लिखिए।

उत्तर:

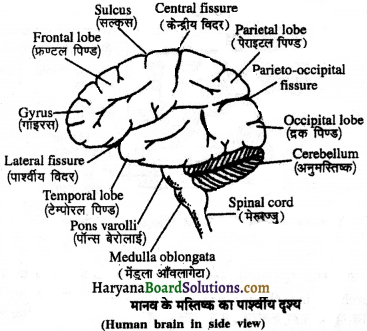

मानव मस्तिष्क (brain) अन्य सभी जन्तुओं के मस्तिष्क से अधिक विकसित होता है। एक औसत व्यक्ति के मस्तिष्क का भार लगभग 1.4 kg होता है। यह अस्थियों (bones) से बनी करोटि (cranium) में बन्द रहता है। करोटि बाहा आघातों से मस्तिष्क की रक्षा करती है। मस्तिष्क के प्रमख भाग तथा उपभाग निम्नानुसार होते हैं-

| प्रमुख भाग (Major divisions) | उपभाग (Sub-divisions) |

| 1. अम्म मस्तिक्क या प्रोसेनसेफेलॉन (Forebrain or Prosencephalon) | (i) प्रमस्तिष्क या सेरीब्रम (Cerebrum) (ii) अप्रमस्विष्कपश्च या डाइऐनसेफेलॉन (Diencephalon) |

| 2. मध्यमस्तिष्क मीसेनसेफेलॉन (Midbrain or Mesencephalon) | (i) प्रमस्तिष्क वृन्तक या क्रूरा सेरिबाइ (Cerebral peduncles or Crura cerebri) (ii) पिण्ड चतुष्टि या कॉपोंरा क्वाड्रीजेमिना (Corpora quadrigemina) |

| 3. पश्च मस्तिक्क रॉम्बेनसेफेलॉन (Hindbrain or Rhombencephalon) | (i) अनुमस्तिष्क या सेरीबेल (Cerebellum) (ii) पोन्स वेरोलाई (Pons varolli) (iii) मेडुला ऑष्लांगेटा (Medulla oblongata) |

प्रश्न 2.

मसिंक्क के उसर से मस्तिकाबरण हटा दिया जये तो क्या प्रथाब पक्षेता ?

उत्तर:

मस्तिष्क (brain) चारों ओर से तन्तुमय संयोजी ऊतक (Connective tissues) से बनी झिल्लियों (membranes) से घिरा रहता है। इन झिल्लियों को मस्तिष्कावरण (cranial meninges) कहते हैं। मस्तिक्कावरण विभिन्न चोटों, दुर्घटना एवं बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। इनमें उपस्थित सीरमी द्रव (serous fluid) दो परतों को नम तथा चिकना बनाने का कार्य करता है। मस्तिष्कावरण में विद्यमान रक्त जालक (choroid plexuses) द्वारा प्रमस्तिक्क मेरद्रव्य या सेरिख्रोस्पाइनल फ्लूड (cerebrospinal fluid, CSF) का स्रावण किया जाता है, इसमें प्रोटीन (protein), ग्लूकोस (glucose), क्लोराइड्स (chlorides) के अलावा सोडियम, पोटैशियम, कैल्सियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट आदि पाये जाते हैं जो मस्तिष्क को पोषण प्रदान करते हैं। प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य रुधिर एवं मस्तिष्क कोशिकाओं के बीच उपापचयी पदार्थों का आदान-प्रदान करता है। अतः मस्तिष्कावरण (Cranial meninges) को हटा देने पर इन सभी क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ।

प्रश्न 3.

मध्बमसित्धक के कार्य लिखिए।

उत्तर:

मध्यमस्तिष्क (midbrain) मस्तिष्क का छोटा-सा भाग होता है, जो अपमस्तिष्क पश्च या डाइएनसेफेलॉन (Diencephalon) के पीछे, प्रमस्तिष्क या सेरेख्रम (Cerebrum) के नीचे तथा पश्चमस्तिष्क (Hindbrain) के ऊपर स्थिर होता है।

इसे दो भागों में बाँटा जा सकता है –

(i) प्रमस्तिक्क वृन्तक या क्रूरा सेरिब्राइ (cerebral peduncle or crura cerebri) तथा

(ii) पिण्ड चतुष्हि या कॉर्पोरा क्वाह्रीजेमिना (corpora quadrigemina) !

मध्यमस्तिष्क के प्रमस्तिष्क वृन्तक या कूरा सेरिजाइ (crura cerebri) पेशी गतियों (muscular movements) के लिए समन्वय केन्द्रों का कार्य करते हैं। पिण्ड चतुष्टि (corpora quadrigemina) के ऊपरी उभार दृष्टि सम्बन्धी (visual) प्रतिवर्त (reflex) केन्द्र की तरह तथा निचले उभार श्रवण सम्बन्थी (auditory) प्रतिवर्त केन्द्रों (reflex centers) की तरह कार्य करते हैं।

प्रश्न 4.

मान्व के अनुमसिस्षक्क को नट्ट करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

उत्तर:

मानव का अनुमस्तिष्क या सेरीबेलम (Cerebellum) मस्तिक्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। यह् ऐच्छिक गतियों के लिए आवश्यक पेशियों में समन्वय स्थापित करता है। यह कंकाल पेशियों के समुचित संकुचन द्वारा चलने फिरने, दौड़ने लिखने इत्यादि क्रियाओं को आसान बनाता है। यह शरीर को सन्तुलित बनाये रखता है तथा साम्यावस्था का नियमन करता है। यदि अनुमस्तिक्क या सेरीबेलम (cerebellum) को नष्ट कर दिया जाये तो ऐच्छिक पेशियों का समन्वय नहीं हो पायेगा जिससे ऐच्छिक पेशियों के तनाव का नियमन नहीं होगा फलस्वरूप शरीर की गतियाँ अनियन्त्रित होने लगेंगी।

प्रश्न 5.

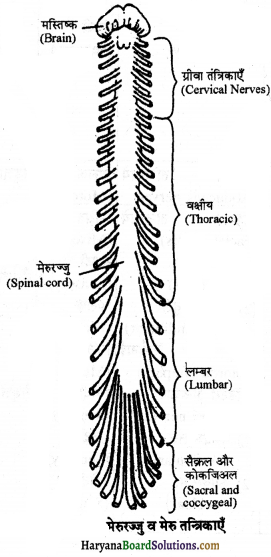

मेरुज्यु (Spinal cord) पर संद्रिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर:

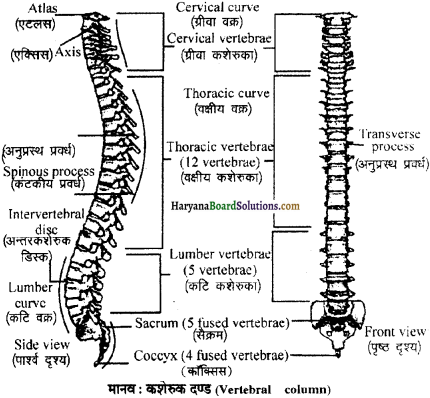

मेरुज्जु (spinal cord) मेहुला (medulla) का ही प्रसार है, जो कशेरुक दण्ड की तन्त्रिका नाल में स्थित होती है। यह प्रथम कशेरुक से प्रारम्भ होकर कटि प्रदेश तक फैली रहती है। मनुष्य में यह लगभग 45 सेमी लम्बी, खोखली बेलनाकार रचना होती है, जो अप्र तथा पश्च पादों के संगत भागों के जोड़ों पर फूलकर बाहु उत्फलन (brachial swelling) एवं कटि उत्फलन (lumber swelling) बनाती है। इसका अन्तिम भाग एक पतले सूत्र के रूप में होता है जिसे अन्त्य सूत्र या फाइलम टर्मिनल (filum terminal) कहते हैं।

यह कई तन्त्रिकाओं से मिलकर अश्व पुच्छ (horse tail) जैसी रचना बना लेता है जिसे कोडा एक्विना (cauda equina) कहते हैं। मस्तिक्क के समान मेरुरज्जु पर भी तीन झिल्लियों का आवरण होता है। इनके मध्य खाली स्थानों में प्रमस्तिष्क मेरुख्य (cerebrospinal fluid) भरा रहता है। इसके भीतर की ओर धूसर द्रव्य (gray matter) तथा बाहर की ओर श्वेत द्रव्य (white matter) का स्तर होता है।

धूसर द्रव्य दोनों ओर पार्श्व में पंखनुमा पाश्व धूसर भृंग (lateral horns) बनाता है। पृष्ठ तल की ओर पृष्ठ भृंग (dorsal horns) तथा अधर तल की ओर उभार अधर भृंग (ventral horns) कहलाते हैं। पृष्ठ भृंग में केवल संवेद्षे तन्क्रका तन्यु (sensory nerve fibres) एवं अधर शंग में केवल प्रेरक तन्तिका तन्बु (motor nerve fibres) पाये जाते हैं। मेरुरज्जु (Spinal cord) प्रतिवर्ती क्रियाओं (Reflex action) का मुख्य केन्द्र होता है। यह शरीर के विभिन्न भागों एवं मस्तिष्क में तन्त्रिकाओं द्वारा समन्वय रखता है।

प्रश्न 6.

मेलुला और्लांगेटा के कार्यों को लिखिए।

उत्तर:

मेदुला ऑब्लांगेटा (medulla oblongata) मस्तिष्क का सबसे निचला भाग बनाता है। इसमें अधिकांश संवेदी तन्तु एक ओर से दूसरी ओर क्रॉस करते हैं।। इस प्रकार बायाँ सेरीबल गोलाई शरीर के दाहिने भाग को तथा दाहिना गोलार्द्ध शरीर के बायें भाग को नियन्त्रित करता है। मेडुला के फर्श पर धूसर पदार्थ के क्षेत्र होते हैं, जिनमें न्यूरॉन्स (Neurons) होते हैं।

इन्हें के न्द्रक (nuclei) कहते हैं। मेडुला का निचला सिरा मेरुख्जु में समाप्त होता है। मेहुला (medulla) सभी अनेच्छिक क्रियाओं जैसे-उदय स्पन्दन (heart beating), श्वसन दर (respiration rate) तथा आहार नाल की पेशियों के संकुचन का नियन्त्रण करता है। इसमें श्वसन केन्द्र, कार्डियक केन्द्र तथा वासामोटर केन्द्र होते हैं। मेहुला में निगलने, वमन करने, खाँसने व छींकने की क्रियाओं के केन्द्र भी होते हैं।

प्रश्न 7.

वत्रिका आवेग से क्या समझत्ते हैं ? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

जब किसी अंग में स्थित संवेदी कोशिकाएँ (sensory neurons) किसी बाहरी उद्दीपन से उत्तेजित होती हैं तो उद्दीपनों को सम्बन्धित तन्त्रिका तन्तुओं में प्रेरित कर देती हैं। तन्त्रिका तन्तुओं का उद्दीपन ही तन्त्रिका आवेग (nerve impulses) कहलाता है। तन्त्रिका बन्तुओं में आवेग का संचरण एक विं्युत रासायनिक (electro-chemical) घटना है। जिसमें विद्युत-रासायनिक परिवर्तन की एक लहर-सी उठती है जो कि तन्त्रिका तन्तु की लम्बाई में संचारित होती है।

तन्त्रिका तन्तुओं में आवेग का संचरण केवल एक दिशा में ही होता है, संवेदी तनिकाकाओं (sensory neurons) में इसकी दिशा मस्तिष्क की ओर तथा चालक तन्त्रिकाओं (motor nerves) में इसकी दिशा मस्तिष्क से कार्यकारी अंग की ओर होती है। तन्त्रिकाओं में थकावट नहीं होती परन्तु इन्हें लगातार ऑक्सीजन मिलते रहना आवश्यक है। मनुष्य में सामान्य परिस्थिति में तन्त्रिकीय आवेग का संचरण 45 मीटर/सेकण्ड से होता है। माइलिन आच्छद (myelin sheath) तन्तुओं में संचरण अधिक तीव्र होता है। इसे साल्टेटोरियल आवेग संचरण (saltatorial transmission) कहते हैं।

प्रश्न 8.

मस्तिष्कावरण (Meninges) पर टिपणी लिखिए।

उत्तर:

मस्तिष्क एक कोमल एवं नाजुक अंग है। यह अस्थियों से बनी करोटि (cranium) में बन्द रहता है। मस्तिष्क चारों ओर से तन्तुमय संयोजी ऊतकों से बनी झिल्लियों द्वारा घिरा होता है, जिन्हें मस्तिष्कावरण (cranial meninges) कहते हैं।

यह निम्नलिखित आवरणों का बना होता है –

(1) दुक्षानिक या ड्यूरामेटर (Duramater) – यह सबसे बाहरी झिल्ली है। यह कड़ी (rigid) और मोटी होती है। यह कपाल की अस्थियों के निकट स्थित होती है। कपाल की अस्थियाँ एवं दृढ़तानिका के बीच सँकरे स्थान को एपिड्यूरल अवकाश (epidural space) कहते हैं।

(2) जसतानिका या ऐक्नॉइड (Arachnoid) – यह स्तर दढ़्तानिका की तुलना में कम मोटा होता है। इसमें रुधिर केशिकाओं का जाल-सा फैला रहता है। दृढ़तानिका एवं जालतानिका के बीच का खाली स्थान सबड्यूरल अवकाश (subdural space) कहलाता है। इसमें सीरमी प्रव (serous fluid) भरा रहता है।

(3) मृदुतानिका या पायामेटर (Plamater) – यह सबसे भीतरी परत है, जो मस्तिक्क एवं मेरुरज्जु से चिपकी रहती है। जालतानिका एवं मृदुतानिका के बीच की गुहा को अवजालतानिका अवकाश (subarchnoid space) कहते हैं तथा इसमें प्रमस्तिक्क मेरु द्रव (cerebro spinal fluid) भरा रहाता है। यह दो स्थान पर सूक्षम उभारों के रूप में मस्तिक्क की गुहा में लटकी रहती है, इन क्षेत्रों को रक्तक जालक (choroid plexus) कहते हैं। इन स्थानों पर प्रमस्तिक्क मेरु द्रव (cerebro spinal fluid) रिस-रिसकर मस्तिक्क गुहा में पहुँचता रहता है।

प्रश्न 9.

प्रमसिष्ति मेरु द्रच या सेरीजोस्पाइनल फ्लूड (CSF) के कार्यों को लिखिए।

उत्तर:

यस्तिथ्कावरण (Cranial meninges) की मुदुतानिका में स्थित अम एवं पश्च रक्तक जालिकाओं (choroid plexuses) से लसिका के समान द्रव हावित होकर बाहर निकलता रहता है यह द्रव प्रमस्तिष्क मेहु द्रव या सेरीज्याप्पनल फ्लूड (cerebro-spinal fluid, CFS) कहलाता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क में इसकी मात्रा लगभग 150ml पायी जाती है। प्रमस्तिष्क मेरु द्रव में प्रोटीन, ग्लूकोज, युरिया तथा क्सोराइड के अलावा पोटैशियम, सोडियम, केल्सियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्रिएटिनिन तथा यूरिक अम्ल भी सूक्ष मात्रा में पाये जाते हैं। यह आगे से पीछे की ओर बढ़कर अधोजालतानिका (sub-arachnoid space) में होता हुआ अन्त में दृक्तानिका (duramater) के रक्त पात्रों के माध्यम से वापस रक्त में जाता रहता है।

प्रमस्तिष्क मेरुद्रव निम्नलिखित कार्य करता है –

- यह मस्तिष्क (brain) तथा मेरुरज्जु की बाहरी आधातों से सुरक्षा करता है।

- यह तन्त्रिकीय कोशिकाओं से पोषक पदार्थो, वर्ज्य पदार्थों, श्वसन गैसों तथा अन्य पदारों के लिए एक माध्यम का कार्य करता है।

- यह कपाल के अन्दर एक स्थिर दाब बनाये रखता है तथा तन्त्रिका कोशिकाओं की सुचारु कार्यिकी के लिए एक स्थायी दशा का निर्माण करता है।

- यह मस्तिष्क तथा मेरुर्जु (spinal cord) को नम रखता है।

- यह हानिकारक रोगाणुओं से मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा तथा मस्तिष्क की बीमारियीं के निदान (diagnosis) में सढायता करता है।

प्रश्न 10.

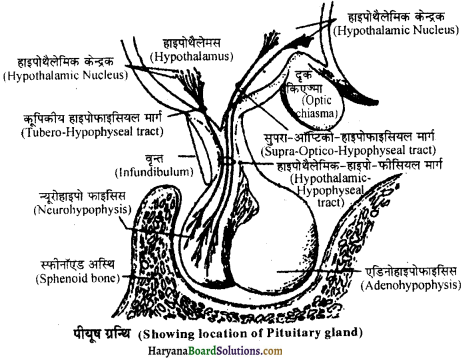

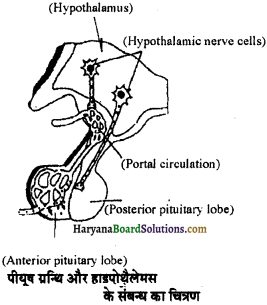

हाइपोबैलेमस पर टिपणी लिखिए।

उत्तर:

यह डाइऐनसेफेलॉन की पार्श्व दीवारों का निचला भाग तथा तृतीय निलय का फर्श बनाता है। इसे मस्तिष्क के अधर तल से ही देखा जा सकता है। इसमें तन्त्रिका कोशिकाओं के बड़े-बड़े के न्द्रक होते हैं। छाइपोधैलेमस (hypothalamus) को अग चार भागों में बाँटा जा सकता है –

- चुन्रकाथ काय या मैमिलरी बॉड़ी भाग (Mamillary Body)-यह मध्यमस्तिष्क के निकट पिछला भाग है, जिसमें दो छोटे गोल उभार होते हैं।

- केन्द्रीय भाग (Tuberal Region) – यह हाइपोथैलेमस का सबसे चौड़ा मध्य का भाग होता है। यह भाग पीयूष प्रन्थि को हाइपोथैलमस को जोड़ता है।

- अधिद्दुक् भाग (Supraoptic Region) – यह द्क् काऐज्मा (optic chiasma) के ठीक ऊपर स्थित होता है जहाँ तन्त्रिका कोशिकाओं के अक्ष तन्तु पश्च पीयूष मन्थि में जाते हैं।

- पूर्क्दृक्क थाग (Preoptic Region)-यह अधिद्क् भाग (supraoptic region) के आगे स्थित होता है।

हाइपोधैलेमस के कार्य (functions of hypothalamus):

- यह तन्तिका तन्त्र एवं अन्त्रावी तन्त्र (endocrine system) में सम्बन्ध स्थापित रखता है।

- इसमें स्वायत्त तन्त्रिका तन्त्र के उच्च्व केन्द्र होते हैं जो भूख, प्यास, नींद, तृप्ति, क्रोध, प्रसन्नता, सन्तुष्टि आदि पर नियन्त्रण रखते हैं।

- यह ताप तथा समस्थापन (homeostasis) का नियन्त्रण रखता है।

- यह पीयूष प्रन्थि (pituitary gland) के स्राव पर नियन्त्रण रखता है।

प्रश्न 11.

एकन्रीय दृट तथा हिन्रीय कृष्टि से आप क्या समझाते हैं?

उत्तर:

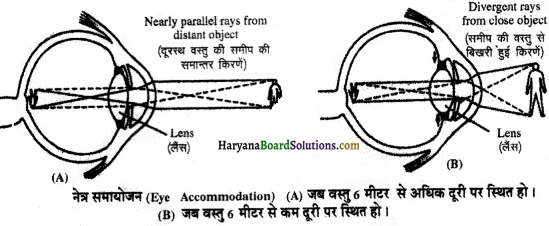

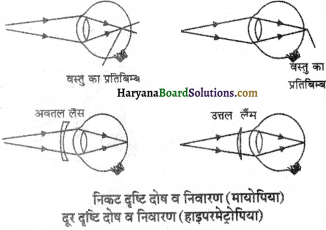

एक्तनीय द्रि (Monocular Vision)-अधिकाश जन्तुओं; जैसे-मेंढक, खरगोश आदि में नेत्र सिर के पार्व भागों में स्थित होते हैं, इससे जन्तु को दोनों ओर का विस्तृत क्षेत्र दिखाई देता है। दोनों ही नेत्रों में अपनी-अपनी ओर के भिन्न-भिन्न प्रतिबिम्ब बनते हैं। दोनों नेत्रों को एक साथ किसी वस्तु पर केन्द्रित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की दृधि को एकनेत्रीय दृधि (monocular vision) कहते हैं। एकनेत्रीय दृष्टि वाले जीवों को किसी वस्तु की गहराई का ज्ञान नहीं हो पाता है।

fिलेख्राय नृष्टि (Binocular Vision)-अधिक विकसित प्राणियों; जैस-बन्दर, मानव तथा अधिकतर मांसाहारी प्राणियों में दोनों नेत्र सामने की ओर पास-पास स्थित होते हैं। इससे जन्तु को केवल सामने का क्षेत्र दिखाई देता हैं तथा दोनों नेत्रों को एक साथ किसी वस्तु पर केन्द्रित किया जा सकता है। ऐसी दृष्टि को द्विनेत्रीय दृष्टि (binocular vision) कहते हैं। विकसित क्विनेत्रीय द्षि से प्राणी को गहराई का श्ञान हो जाता है। इस प्रकार की दृष्टि को स्टीरियास्थोषिक सृष्टि (stereoscopic vision) भी कहते हैं।

प्रश्न 12.

क्या कारण है कि तीज्र प्रकाश से यकायक अधरे स्बान में जाने पर कुतु बी दिखाइ नकी देवा है ?

उत्तर:

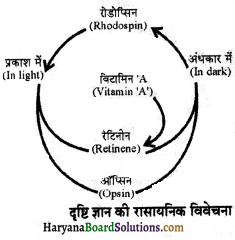

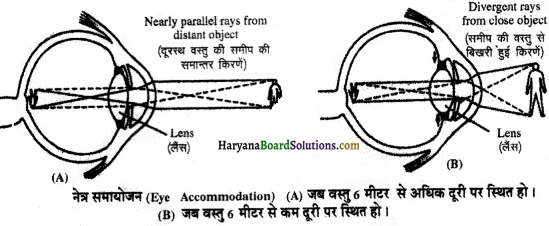

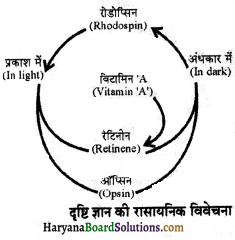

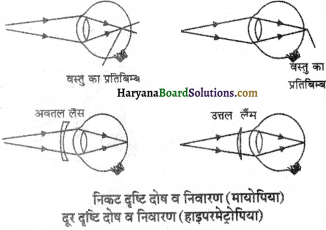

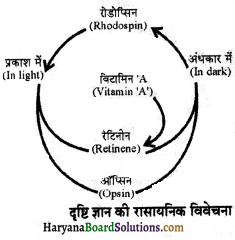

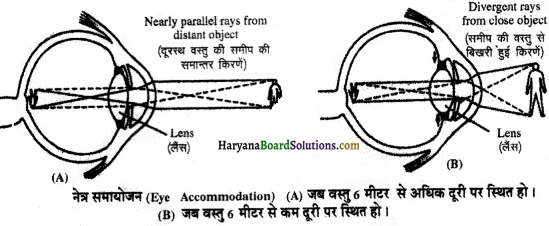

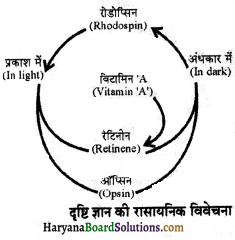

नेन्न गोलक के सबसे भीतर स्तर दुष्ट ष्टल (retina) में उपस्थित दिधि शलाकाओं में बाहरी सिरों पर प्रकाश संवेदी रसायन (वर्णक) रोओ ब्सिन छोता है। रोडोप्तिन में दो यौगिक होते हैं –

(i) ऑप्तिन तथा

(ii) रेटिनी।

जब तेज प्रकाश की किरणें दृष्टि पटल पर पड़ती हैं तो रोडोप्सिन ओप्सिन तथा रेटिनीन में विघटित हो जाता है। अँधेरे स्थान या कम प्रकाश में ऑप्सिन तथा रेटिनीन से रोडोप्सिन का पुनः संश्लेषण हो जाता है और यह शलाकाओं में संगुह्कीत हो जाता है। अतः जब तेज प्रकाश से अचानक (यकायक) अँधेरे में जाते हैं तो कुछ देर के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यही वह समय है जिसमें ओप्तन तथा रेटिनीन में रोडोप्सिन का संश्लेषण होता है। जैसे-जैसे रोडोष्सिन का संश्लेषण होता जाता है, धीरे-धीरे दिखाई भी देने लगता है।

प्रश्न 13.

सूत्र संदुत्मन् या युम्मानुबन्यन संचार तन्त में ऐसीदाइल कोलीनेस्टर्य के अथाव में क्या होगा ?

उत्तर:

ऐसीटाइल कोलीनेस्टेज नामक एन्जाइम का निर्माण दो तन्त्रिका कोशिकाओं के मध्य सूत्र युग्मन या युग्मानुबन्धन (synapse) के ऊतक में होता है। तन्त्रिका आवेग एक तन्त्रिका कोशिका के एक्सॉन में होकर जब युग्मानुबन्थन में पहाँचता है तो सिनेप्टिक घुण्डियों में ऐसीटायलकोलीन नामक पदार्थ थर जाता है। यह पदार्थ प्रेरणा को युग्मानुबन्धन के पार ले जाता है। ठीक इसी समय ऐसीटाइल कोलीनेस्टरजज एन्जाइम उतक में बनता है और यह पेसीटायकोलीन को कोलीन तथा ऐसीटेट में विघटित कर देता है। इससे पुनः नई प्रेरणा इस युग्मानुबन्धन से एक ही दिशा में संचारित होती है। अतः ऐसीटाइल कोलीनेस्टरज के अभाव में प्रेरणा एक तन्त्रिका कोशिका (न्यूरॉन) से दूसरी तन्त्रिका कोशिका में नहीं पहुँच पाएगी।

प्रश्न 14.

न्दूरीलेमा के बाहर सोडियम आयन (Na+) समाप्त कर दिए जाएँ तो तन्रिका आवेग के संचारण पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

उत्तर:

वन्त्रिका कोशिका की न्यूरीलेमा के बाहर ऊतक द्रव्य में सोडियम आयन (Na+) पर्याप्त मात्रा में संचित होते हैं, जबकि तन्त्रिका के ऐक्सोप्लाउन में पोटैशियम आयन (K+)संचित रहते हैं। जब कोई उद्दीपन तन्त्रिका पर पहुँचता है तो सोडियम आयन (Na+)न्यूरीलेमा से होते हुए ऐक्सोप्लाज्म में प्रवेश करते हैं और बदले में पोटेशियम आयन (K+)ऐक्सोप्लाज्म से निकलकर ऊतक द्रव्य में जाने लगते हैं। इसी से तन्त्रिका आवेग का संचारण होता है। अतः न्यूरीलेमा के बाहर सोडियम आयन (Na+) समाप्त कर दिए जाने पर तन्त्रिका से तन्त्रिका आवेग प्रसारित (संचारित) नहीं होगा और तन्त्रिका कार्य नहीं करेगी।

प्रश्न 15.

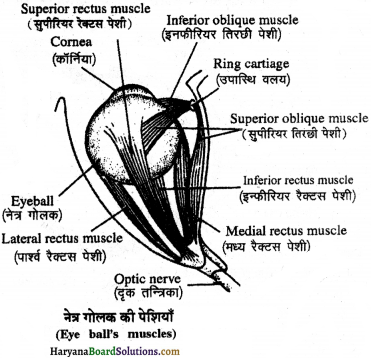

यदि उपतारा (आइरिस) की वर्मुल पेशियाँ गतितीन हो जाएँ तो जनु पर इसका क्या प्रथाव पड़ेगा ?

उत्तर:

नेत्र में उपतारा (आइरिस) की वर्तुल पेशियाँ (circular muscles) प्रकाश की मात्रा के अनुसार अर्थात् प्रकाश की मात्रा की आवश्यकतानुसार तारा या पुतली (pupil) के व्यास को कम (छ)टा) या अधिक (बड़ा) करती रहती है। यदि उपतारा (iris) की वर्तुल पेशियाँ गतिहीन हो जाएँ तो वारा (पुतली) का व्यास सदैव समान बना रहेगा।

इसके फलस्वरूप धीमे या मन्द प्रकाश में नेत्र के अन्दर आवश्यकता से कम प्रकाश जाएगा और पीतबिन्दु पर वस्तु का धुँधला प्रतिबिम्ब बनेगा। इसके विपरीत, तेज प्रकाश में नेत्र के अन्दर आवश्यकता से अधिक प्रकाश पहुँचेगा, जिससे पीतबिन्दु पर वस्तु का बहुत चमकीला प्रतिबिम्ब बनेगा और जन्तु को अधिक चकाचाध लगेगा और वह दोनों ही स्थितियों में वस्तु को भली-भाँति नहीं देख पाएगा।

प्रश्न 16.

क्या कारण है कि बाुुत तेज ध्वानि या घमाका सुतने पर मुख एकाएक संत्रा ही सुल जता है ?

उत्तर:

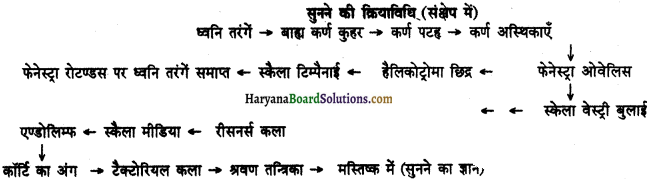

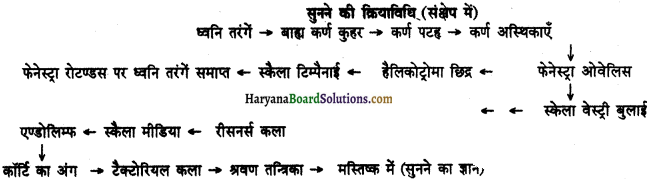

जब कमी कहीं बहुत तेज ध्वनि होती है या धमाका होता है तब उसकी ध्वनि तरंगें कर्णकुहर से होती हुई अन्तकर्ण में स्थित कलागहन (membranous labyrinth) के कौफित्या (cochlea) तथा षर्जी के अंग (organ of corti) पर पहुँचती हैं। यहाँ पर श्रवण संवेदना (उद्दीपन) की प्रेरणा स्थापित हो जाती है।

कॉकित्रिर तनिका से यह प्रेरणा क्रिण तन्रिका (auditory nerve) में पहुँचती है तथा श्रवण तन्त्रिका इन्हें मरित्का तक पहुँचा देती हैं। मस्तिष्क से मुख के जबड़ों को अनुकूल प्रतिक्रिया (या प्रेरणा अथवा आदेश) भेज दी जाती है। कण्ठकर्ण नलिका (eustachian canal) द्वारा कर्णष्ट (tympanum) के बाहर (बाहा कर्ण गुहा) तथा भीतर (प्रसनी की गुहा) में वायु के दबाव को सन्तुलित बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ती क्रिया के रूप में मुख एकाएक खुल जाता है।

प्रश्न 17.

श्रवणेन्द्रियों में ऑटोकोनिया का क्या कार्य है ? यदि एण्डोलिम्क में इनका अभाव हो जए तो जनु पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

उत्तर:

अन्तक्रण में स्थित कलागहन की खोखली गुहा व इसकी अर्द्धवृत्ताकार नलिकाओं में लसदार व दृधिया रंग का अन्तर्लसिका या एण्डोलिम्फ (endolymph) नामकं द्रव भरा होता है। इस द्रव्य में कैल्सियम काबोंनेट CaCO3 के कण उतराते रहते हैं, जिन्हें औटोकोनिया (autoconia) कहते हैं। ऑटोकोनिया के कारण श्रवणकूट के संवेदी रोमों में संवेदना उत्पन्न होती है, जिससे जन्तु को अपने शरीर का सन्तुलन ठीक (सही) बनाए रखने में सहायता मिलती है।

जन्तु का शरीर असन्तुलित होते समय ऑटोकोनिया अर्द्धवृत्ताकार नलिकाओं में विपरीत दिशा में एकत्रित होकर श्रवणकुटी के संवेदी रोमों को उत्तेजित करते हैं। यह संवेदना श्रकण तन्रिका द्वारा मस्तिष्क को पहुँचती है, जिससे जन्तु शीष्र ही अपने शरीर का सन्तुलन ठीक कर लेता है। यदि एण्डोलिम्फ में ऑटोकोनिया का अभाव हो जाए तो श्रवणकूटों के संवेदी रोमों में संवेदना उत्पन्न नहीं होगी और जन्तु के शरीर का सन्तुलन ठीक (सही) नहीं रह पाएगा।

प्रश्न 18.

निम्नलिखित में अन्तर स्पष्ट कीजिए –

(अ) सरल प्रतिवर्ती क्रियाओं एवं प्रतिखन्यित प्रतिकर्ती क्रियाओं में।

(ब) एड्रुनेर्जिक एवं कोलीनेर्जिक तन्तिका तन्रु में।

(स) अनुकम्पी एवं परानुकम्पी तत्रिका तन्त्र के कार्यों में।

उत्तर:

(अ) सरल प्रतिवती एवं प्रतिबन्धित प्रतिवर्ती क्रियाओं में अन्तर-

| सरल प्रतिवर्ती कियाएँ (Simple Reflex Actions) | प्रतिक्जित्यित प्रतिकर्बी ज्रियाएँ (Controled Reflex Actions) |

| 1. ये क्रियाएँ वंशानुगत या आनुवंशिक होती हैं। | ये क्रियाएँ वंशानुगत नहीं होती हैं। इनको प्राणी अपने जीवन काल में अर्जित करता है। |

| 2. ये जन्मजात होती हैं। | ये पूर्व अनुभव प्रशिक्षण एवं सीखने आदि पर निर्भर होती हैं। |

| 3. ये प्राकृतिक मल प्रवृत्ति के अन्तर्गत आती हैं। | ये प्राणी को सिखाई जाती हैं। |

| 4. इन्हें जन्तु बिना किसी पूर्व अनुभव के करते है। उबाइखण्रचनन, प्रणय निवेदन, घौसला बनाना, पधियों का हेशान्तरण आदि। | इन्हें जन्तु पूर्व अनुभव के आधार पर करते हैं। उदाधरणन्नाचंना, गाना, बजाना, साइकिल चलाना, जल में तैरना आदि। |

(ब) एदिनेतिक एवं कोलीनेजिक त्रिक्रिका तन्तुओं में अन्तर-

| एंग्रीजिक्ष तम्रिका तन्दु (Arenergic Nerve Fibres) | छोलीनिजिक तन्तिका तनु (Cholinergic Nerve Fibres) |

| इन तन्त्रिका तन्तुओं के सिरे पर नॉरएड्रीनेलिन (noradrenaline) का सावण होता है। | इन तन्त्रिका तन्तुओं के सिरों पर ऐसीटिं (acetylcholine) का सावण होता है। |

| अनुकंपी तन्त्रिका तंत्र के पश्चगुच्छीय तन्तु एूीनिर्जिक तन्तु होते हैं। | केन्द्रीय तन्न्रिका तंत्र, परानुकंपी तन्त्रिका तंत्र एवं अनुर्कपी तन्त्रिका तंतु के पूर्वगुच्छीय तंतु कोलीनेर्रिक तंतु होते हैं। |

| ये तंतु सामान्यतः अंगों को आकस्मिकता से निपटने के लिए उद्वीपित करते हैं। | ये तंतु प्राय: अंगों की क्रियाएँ वर्धी या सामान्य स्तर पर रखते हैं। |

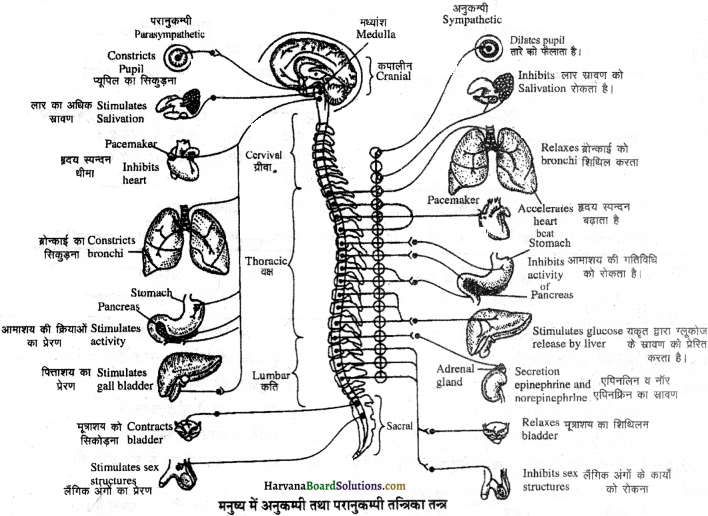

(स) अनकम्यी एवं परानकम्पी तन्तिका तंत्र के कार्यो में अन्तर-

| आन्तरागों के नाम (Name of Internal organs) | अनुफम्पी तन्त्र के कार्य (Sympathetic System) | परानुकम्मी तन्र के कार्य (Parasympa-thetic System) |

| 1. समस्त शरीर | क्रोध, भय तथा पीड़ा का अनुभव कराना। | शारीरिक आराम व सुख की स्थितियाँ उत्पन करना। |

| 2. नेत्रों की पुतलियाँ | पुतलियों को फैलाता है। | पुतलियों को संकुचित करता है। |

| 3. अश्रु म्रन्थियाँ | अश्रुस्राव में वृद्धि करता है। | अश्रुस्ताव को कम करता है। |

| 4. लार ग्रन्थियाँ | लार के स्राव को कम करता है। | लार के स्राव में वृद्धि करता है। |

| 5. स्वेद प्रन्थियाँ | पसीने के स्राव को बढ़ाता है। | पसीने के स्राव को कम करता है। |

| 6. फेफड़े, वायुनाल तथा श्वसनी | अधिकाधिक एवं सुगम श्वसन हेतु इन अंगों को प्रसारित करता है। | साधारण श्वसन क्रिया में इन अंगों को संकुचित करता है। |

| 7. हृदय | इसकी स्पंदन दर को बढ़ाता है। | इसकी स्पंदन दर को कम करता है। |

| 8. रुधिर वाहिनियाँ | धमनियों की गुहा को संकुचित करता है जिससे रुधिर दाब बढ़ जाता है। | धमनियों की गुहा को फैलाकर रुधिर दाब को कम करता है। |

| 9. आहारनाल | पेशियों का शिधिलन करके क्रमाकुंचन गतियों को कम करता है। | क्रमाकुंचन गति की दर को बढ़ाता है। |

| 10. यकृत अग्न्याशय | इनके साव को कम करता है तथा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि करता है। | इन्सुलिन के स्नाव को उत्तेजित करके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियन्त्रित करता है। |

| 11. अधिवृक्क मन्थि | इसके हॉमोंन्स स्राव को उत्तेजित करता है। | इसके हॉर्मोन्स स्राव को कम करता है। |

| 12. मूत्राशय | इसकी पेशियों को शिथिल करता है। | इसकी पेशियों का संकुचित करता है। |

| 13. गुदा संकोचक पेशी | इन पेशियों को सिकोड़कर (मलद्वार) को गुदा करता है। | इन पेशियों को शिधिल करके गुदा को खोलता है। |

| 14. रोमों की पेशियाँ | इन्हें सिकोड़कर रोमों (बालों) को खड़ा करता है। | इन्हें शिथिल करके रोमों को गिराता है। |

| 15. बाह्य जननांग | इन्हें उत्तेजित होने से रोकता है। | इन्हें उत्तेजित करता है। |

| 16. ऊर्जा | ऊर्जा व्यय एवं वातावरण की प्रतिकूल दशाओं में शरीर की सरक्षा करता है। | ऊर्जा संरक्षण में सहायता करता है। |

प्रश्न 19.

निम्नलिखित पर टिप्पणियों लिखिये –

(अ) दृष्टि वैषम्य (ऐस्टिगमैटिज्म)

(ब) सबलबाय (ग्लूकोमा)

(स) मोतियाबिन्द (कैटरेक्ट)

(द) भेंगापन (स्ट्बिस्पस)

(य) जीरोप्थैस्मिया

(र) रतौंधी

(ल) वर्णांधता।

उत्तर:

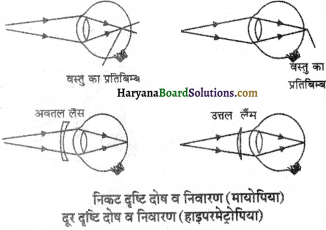

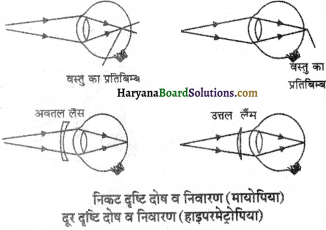

(अ) दृष्टि वैषम्य या ऐस्टिगमैटिज्म (Astigmatism) – मनुष्य में दृष्टि वैषम्य दोष कॉर्निया की आकृति असामान्य हो जाने से हो जाता है। इस दोष के कारण मनुष्य को धुँधला और अधूरा दिखाई देता है। इस नेत्र दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेन्स (cylindrical lens) का चश्मा लगाया जाता है।

(ब) सबलबाय या ग्लूकोमा (Glucoma) – नेत्र गोलक की दीवार सामान्य तेजोजल (ऐक्वस ह्यूमर) तथा काचाभ जल (विट्रिअस ह्युमर) के दबाव से सधी रहती है। यदि श्लेष्म की नाल में अवरोध आ जाये तो नेत्र कक्ष में दबाव बढ़ जाता है, जिससे रेटिना क्षतिप्रस्त हो जाती है। इसे सबलबाय या म्लूकोमा रोग कहते हैं। इससे रोगी को दिखाई देना बंद हो जाता है।

(स) मोतियाबिन्द या कैटरेक्ट (Cataract) – यह रोग वृद्धावस्था में, लेन्स का लचीलापन कम हो जाने तथा लेन्स की दोनों सतहों के कम उत्तल हो जाने से हो जाता है। इस स्थिति में लेन्स घना-भूरा तथा अपारदर्शी (opaque) हो जाता है, तब इस अवस्था को मोतियाबिन्द कहते हैं। इस नेत्र-दोष को दूर करने के लिए शल्य क्रिया (ऑपरेशन) करके दोषपूर्ण लेन्स को निकाल दिया जाता है और उपयुक्त लेन्स का चश्मा दिया जाता है।

(द) भेंगापन या स्ट्बेब्सम (Strabismus) – यह नेत्र रोग नेत्र गोलक की पेशियों के बड़ी या छोटी हो जाने के कारण नेत्र गोलक के एक ओर झुक जाने से हो जाता है।

(घ) जीरॉफ्यैस्मिया (Xerophthalmia) – यह नेत्र दोष कजक्टाइवा पर्त में किरेटिन (keratin) संचित हो जाने से घनी हो जाने के कारण हो जाता है। यह नेत्र रोग भोजन में विटामिन A की कमी से होता है।

(र) रतौधी (Nightblindness) – यह नेत्र रोग भोजन में विटामिन A (Retinol) की कमी से हो जाता है। विटामिन $\mathrm{A}$ की कमी से रोडोप्सिन (Rhodopsin) का पर्याप्त मात्रा में संश्लेषण नहीं हो पाता है। इससे व्यक्ति को मन्द प्रकाश में साफ दिखाई नहीं देता है।

(ल) वर्णान्यता (Colourblindness) – यह एक आनुवंशिक नेत्र रोग है, जो ‘X ‘ लिंग गुणसूत्र से संलग्न जीन के द्वारा सन्तान में स्थानान्तरित हो जाने से होता है। इस दोष के कारण व्यक्ति हरे व लाल रंगों में पहचान नहीं कर पाता है।

(D) निबन्धात्मक प्रश्न (Long Answer Type Questions)

प्रश्न 1.

प्रमस्तिक्क की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

(I) प्रमस्तिक्क या सेरीब्रम (Cerebrum) यह सर्वाधिक विकसित एवं पूरे मस्तिष्क का लगभग $80 \%$ भाग होता है। यह दाहिने एवं बार्यें प्रमस्तिष्क गोलाह्धो (Cerebral hemispheres) का बना होता है। दोनों गोलार्द्ध तन्त्रिका तन्तुओं की एक पड्टी द्वारा एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिसे कॉर्पस कैलोसम (corpus callosum) कहते हैं।

प्रत्येक प्रमस्तिष्क गोलार्द्ध तीन गहरी दरारों द्वारा चार पालियों में बँटा रहता है –

(a) अंग्रलाट या प्रप्टल पालि (Frontal Lobe) – यह आगे की ओर तथा सबसे बड़ी होती है। यह सिल्वियन विदर द्वारा शंख पाली से पृथक रहता है तथा यह़ बोलने की क्रिया को नियंत्रित करता है।

(b) भि्तिय या पैराइटल पाली (Parietal Lobe) – यह फ्रन्टल पालि के पीछे की ओर स्थित होती है। यह रोलेन्डो के विदर (Fissure of Rolendo) के द्वारा अप्रललाट पालि से पथक रहती है।

(c) शंख या टेम्पोरल पालि (Temporal Lobe) – यह भित्तीय पालि के नीचे तथा सामने की ओर होती है। यह पार्श्व सेरीव्रल विदर या शिल्वियन विदर (sylvian cleft) द्वारा अप्रललाट पालि से पृथक् रहती है।

(d) अनुकपाल या ऑक्सीपिटल पालि (Occipital lobe) – यह अपेक्षाकृत छोटी तथा सबसे पीछे की ओर स्थित होती है। यह कपाल के महारन्य (Foramen of Magnum) के चारों ओर मस्तिक्क में पायी जाती है। यह पैराइटो ऑक्सीपीटल विदर द्वारा भित्तीय पाली से पृथक रहती है।

प्रमस्तिक्क की आन्तरिक संरचना (Internal Structure of Cerebrum) – प्रमस्तिष्क का बाहरी भाग प्रमस्तिष्क बल्कुट (Cerebral cortex) कहलाता है जो धूसर द्रव (grey matter) का बना होता है। इसकी भित्ति $2-4$ सेमी मोटी होती है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध की सतह पर उभारों को गाइरी (Gyri) तथा खाँचों को सर्काई (Sulci) कहते हैं। ये वलन प्रमस्तिक्क गोलार्ध की सतह का क्षेत्रफल तीन गुना बढ़ा देते हैं।

घ्राण मस्तिष्क को बेरने वाली भित्ति को आध्य प्रावार (आर्कपिलियम) तथा शेष भाग को घेरने वाली भित्ति को नव प्रवार (मियोपेलियम) कहते हैं। बल्कुट में प्रेरक क्षेत्र व संवेदी भाग के बड़े भाग होते हैं, जो न तो स्पष्ट रुप से प्रेरक होते हैं न ही संवेदी। ये सहभागी क्षेत्र कहलाते हैं। प्रमस्तिष्क के भीतरी भाग को प्रमस्तिष्क मैड्यूला कहते हैं। प्रमस्तिक्क गोलार्धों में पायी जाने वाली गुहा को पार्श्व निलय (Lateral Ventricle) या पेरासील (Paracoel) कहते हैं।

प्रमस्तिष्क के कार्य (Function of Cerebrum):

(1) संवेदन कार्य (Sensory functions) – ये मस्तिष्क के संवेदी क्षेत्र द्वारा नियन्त्रित होते हैं जो कि केन्द्रीय विदर के पीछे की ओर स्थित होता है। ये शरीर के विभिन्न भागों से ताप, स्पर्श, चुभन, दाब, दर्द आदि की संवेदनाओं को ग्रहण करता है।

प्रमस्तिक्क के पिण्डों के अनुसार –

- फ्रन्टल पिण्ड क्रियात्मक विचारों (creative idea) को नियन्त्रित करता है।

- टैम्पोरल पिण्ड श्रवण संवेदनाओं को प्राप्त करता है।

- ऑक्सीपीटल पिण्ड दृष्टि संवेदनाओं को प्राप्त करता है।

- पैराइटल पिण्ड बोध अनुभव (feeling) जैसे-स्पर्श, गर्म, ठण्डा, दर्द, चुभन आदि की संवेदनाएँ म्रहण करता है।

(2) प्रेरक कार्य (Motor functions)-इनका नियंत्रण प्रमस्तिष्क में उपस्थित प्रेरक केन्द्र द्वारा होता है जो फ्रन्टल पालि के अम्र भाग में केन्द्रीय विदर के समीप स्थित होता है। इसी भाग में पायी जाने वाली पिरेमिड कोशिकाएँ शरीर की सभी ऐच्छिक पेशियों की क्रियाओं को नियन्त्रित करती हैं। इसके अविरिक्त यह मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो समस्त उच्चतम क्रियाओं को नियन्त्रित करता है जैसे खुद्धिमत्ता (Intelligence), याददाश्त (Memory), अनुभव (Experience), चेतना (Consciousness), वाणी (Speech), तर्कशक्ति (Reasoning), योजना (planning), संवेदना जैसे रोना, हैसना आदि। प्रमस्तिक्क में संवेदनाओं, प्रेरणाओं व समन्वय (coordination) के लिये भी विशिष्ट क्षेत्र पाये जाते हैं।

2. घ्राण मस्तिष्क या राइन्स्सिलेलॉन (Rhinenlcephalon)-ये छोटे पिण्ड हैं जो फ्रंटल लोब के अग्र भाग में धँसे होते हैं। इनमें दो स्पष्ट भाग होते हैं।

(i) घ्राण पिण्ड तथा

(ii) घ्राणमार्ग या घ्राण क्षेत्र।

यह भाग गंध (घ्राण) से संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करता है।

3. अप्रमस्तिक पश्च या डाइऐनसेफेलॉन (Diencephalon)-यह मस्तिष्क का पिछला भाग है जो प्रमस्तिष्क (Cerebrum) तथा मध्य मस्तिष्क (Midbrain) के बीच स्थित होता है। इसमें पायी जाने वाली गुहा डायोसील (Diocoel) या तृतीय निलय कहलाती है।

इसके तीन भाग होते हैं –

(a) अधिवेतक या एपीधैलेमस (Epithalamus) – यह तृतीय गुहा की छत बनाता है। इसमें एक रक्तक जालक (choroid plexus) होता है। इसके मध्य रेखा में एक छोटे से वृन्त पर पीनियल श्रन्बि (pineal gland) होती है।

(b) चेतक या थैलेमस (Thalamus) – यह डाइऐनसेफेलॉन की पार्श्व दीवारों का ऊपरी भाग बनाता है। यह अण्डाकार एवं दो मोटे पिप्डकों के रूप में होता है।

थैलेमस के निम्न कार्य है –

- यह दृष्टि, स्पर्श, ताप, दबाव, पीड़ा, श्रवण, स्वाद आदि की संवेदनाओं का प्रसारण केन्द्र है।।

- यह उपरोक्त संवेदनाओं की व्याख्या करता है।

- इसके कुछ केन्द्र प्रेम, घृणा भावुकता, बोध, ज्ञान व स्मृति से संबंधित कार्य को नियंत्रित करते हैं।

(c) अधश्चेतक या हाइपोथैलेमस (Hypothalamus) – यह डाइऐनसेफेलॉन की पार्श्व दीवारों का निचला भाग तथा डायोसील का फर्श बनाता है। इसमें तन्त्रिका कोशिकाओं के लगभग एक दर्जन बड़े-बड़े केन्द्रक होते हैं। इसमें एक दृक किआज्या (optic chaisma) होता है।

यह चार भागों में बना होता है –

- मेमिलरी काय (Mammilary body) – ये पीनियल काय के पीछे एवं पिटट्यूटरी म्रन्थि के समीप पायी जाने वाली दो गोल संरचनाएँ हैं। ये घ्राण संवेदनाओं की प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए प्रसारण केन्द्र का काम करती हैं।

- केन्द्रीय भाग (Tuberal region) – वह हाइ़ोथैलमस का सबसे चौड़ा भाग है। यहाँ ग्रे मैटर का बना ट्यूबर साइनेरियम तथा कीचक (infundibulum) नामक वृन्त पाया जाता है जिससे पिट्टयूटरी प्रन्थि का हाइपोफाइसिस भाग हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है।

- अधि दुक् भाग (Supraoptic region) – यह दृक किआज्मा (optic chiasma) के ऊपरी भाग में स्थित होता है। यहाँ पाए जाने वाले न्यूरॉन के एक्सॉन पिट्टयूटरी ग्रन्थि तक जाते हैं।

- पूर्व दृक् भाग (Preoptic region) – यह अधि दृक् भाग के आगे की ओर स्थित होता है।

हाइपोथेलेमस के कार्य (Function of Hypothalamus) –

- यह पीयूष म्रन्थि से जुड़ा होने के कारण तन्त्रिका तन्न्र को अन्तझावी तन्त से जोड़ने का कार्य करता है।

- इसकी तन्त्रिका स्नावी कोशिकाएँ मोचन (Releasing) व निरोधी (Inhibitory) न्यूरोहॉॅॉोंन का स्रावण करती है, जो पीयूष मन्थि की स्रावण क्रिया को नियन्त्रित करते हैं।

- इसकी तन्त्रिका स्रावी कोशिकाएँ वेसोप्रेसिन ADH व ऑक्सीटोसीन नामक हारोन का निर्माण करती हैं जो पीयूष मन्थि से रक्त से संचरित होते हैं।

- इसमें स्वायत्त तन्त्रिका तन्त्र के केन्द्र पाये जाते हैं जो भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, नींद, सन्तुष्टि, भावनाओं, वृत्ति, क्रोध, सम्भोग, प्रसन्नता आदि को नियन्त्रित करते हैं।

- यह शरीर के ताप को नियन्त्रित करता है।

- यह शरीर में समस्थापन (Homeostatis) की स्थिति को बनाये रखता है।

नोट-पीयूष मन्थि पर नियन्त्रण के कारण हाइपोथैलेमस को अन्तख्रावी नियमन का सवोंच्च कमाण्डर या प्रधान म्रन्थि का भी नियंन्नक (Master of Master gland) कहते हैं।

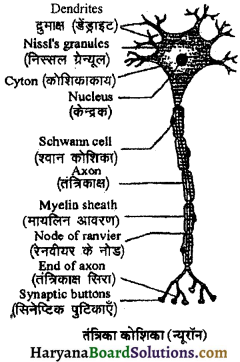

प्रश्न 2.

तंत्रिका कोशिका अथवा न्यूरॉन का सचित्र वर्णन कीजिए।

उत्तर:

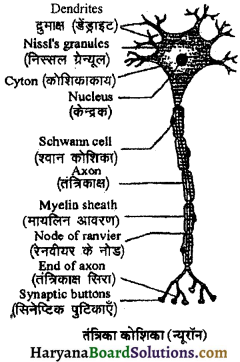

तंत्रिका तंत्र की इकाई-न्यूरॉन की संरचना (Unit of Nervous System-Structure of Neuron):

तन्त्रिका कोशिका अथवा न्यूरॉन (nerve cell or neuron) तन्त्रिका तन्न (nervous system) की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक (structural and functional) इकाई होती है। ये श्रूणीय बाहात्वचा (ectoderms) से व्युत्पन्न होती हैं। ये वातावरणीय परिवर्तनों को उद्दीपनों के रूप में ग्रहण करके, उन्हें विद्युतनरासायनिक आवेगों (electro-chemical impulses) के रूप में प्रसारित करती हैं।

तन्त्रिका कोशिका या न्यूरॉन के निम्नलिखित तीन भाग होते हैं –

(1) कोशिकाकाय या साइ्टोन (Cyton or Cell Body) – यढ़ तन्त्रिका कोशिका का गोल या अण्डाकार भाग है। इसमें एक केन्द्रक (nucleus) तथा अनिश्चित आकार के असंख्य निस्सल कण (Nissl’s granules) पाये जाते हैं। तन्त्रिका कोशिका या न्यूर्रोन (neuron) के कोशिकाद्रव्य को न्यूरोप्लाउन (neuroplasm) तथा इसमें पाये जाने वाले महीन तन्तुओं को न्यूरोफाइक्रिल्स (neurofibrils) कहते हैं।

(2) वृक्षिका या डेष्डॉस्स (Dendrons) – तन्त्रिका कोशिका के कोशिकाकाय (cyton) से अनेक सुक्ष्म बहुशाखी प्रवर्ष निकले रहते हैं, इन्हें डेण्ड्रान्स (dendrons) कहते हैं। प्रत्येक ड्डेण्ड्रॉन से भी अनेक छोटे-छोटे पदार्थ निकले रहते हैं जिन्हें वृक्षिकान्त या डेष्ड्राइट्स (dendrites) कहते हैं। इनके द्वारा तन्त्रिका कोशिका अन्य तन्त्रिका कोशिका से जुड़ी रहती है।

(3) तन्तिकाई या ऐक्सोंन (Axon) – साइटोन (cyton) से निकले कई प्रवर्धों में से एक प्रवर्ध अपेक्षाकृत लम्बा, मोटा तथा बेलनाकार होता है। यह प्रवर्ध ऐक्सॉन (axon) कहलाता है। इसकी मोटाई 1-20 तक होती है। ऐक्सॉन के अन्तिम छोर पर घुण्डी के समान रचनाएँ दिखायी देती हैं जिन्हें साइनेष्टिक घुण्डियाँ या बटन्स (synaptic buttons) कहते हैं। ये साइनेप्टिक बटन्स दूसरी तन्त्रिका कोशिका के डेण्ञान (Dendrons) से कार्यकारी सम्बन्ध बनाते हैं जिन्हें सिनैप्स (synapse) कहते हैं। एक्सॉन में उपस्थित कोशिकाद्रव्य एक्सोप्लाज्म कहलाता है।

ऐक्सॉन का बाहरी आवरण न्यूरीलेमा (neurilemma) कहलाता है। परिधीय तन्न्रिका तन्त्र की कोशिकाओं पर श्वान कोशिकाओं (Schwann cells) का बना आवरण होता है। न्यूरीलेमा के अन्दर वसा की एक परत होती है जिसे मेड्यूलरी शीथ (medullary sheath) कहते हैं। यह स्थान-स्थान पर अन्दर की ओर धँसी रहती हैं। इन स्थानों को रेनवीयर की पर्वसन्यि (node of ranvier) कहते हैं। दो पर्वसन्धियों के बीच का स्थान पर्व (internode) कहलाता है। माइलिन आच्छद (myelin sheath) से युक्त तन्तु माइलीनेटेड तन्तु (myelinated fibres) तथा माइलिन आच्छद से रहित तन्तिका तन्तु नॉन-माइलीनेटेड तन्तु (non-myelinated fibres) कहलाते हैं।

डेन्ड्राइट्स तथा एक्सॉन की संरचना में तो अन्तर होता ही है किन्तु इनके कार्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। डेन्डाइट आवेगों को संवेदी कोशिकाओं तथा अन्य न्यूरॉंस्स से पहाण करके साइटॉन में लाते हैं। साइटॉन भी अन्य न्यूरॉॅ्स से आवेगों को सीधे ही महण कर सकते हैं। इसके विपरीत ऐक्सॉन आवेगों को साइटान से अन्य न्यूरॉन या कार्यकर कोशिकाओं, उत्तकों (पेशियों, मान्थियों) आदि को ले जाने का काम करते हैं। इसीलिए डेन्ड्राइट को अभिवाही (afferent) तथा एक्सॉन को अपवाही (efferent) प्रवर्ध भी कहते हैं। इसमें स्पष्ट है कि डेंड्राट्स तथा साइटॉन आवेगों को उत्पन्न करते हैं, जबकि एक्सॉन आवेगों के संचारण के लिए विशिष्टीकृत होते हैं। डेन्द्राइट केन्द्रीय तंत्रिका तंग्र एवं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में होते है, जबकि एक्सान पूरे तंत्रिका तंत्र में फैले रहते हैं।

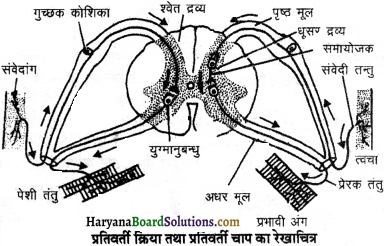

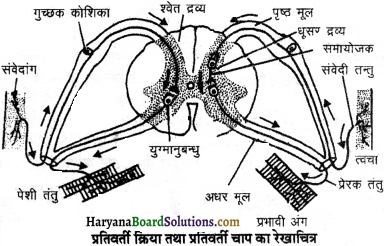

प्रतिवर्ती क्रिया (Reflex Action):

वातावरण में होने वाले परिवर्तनों से उत्पन्न उद्दीपनों के प्रति प्राणियों में प्रायः दो प्रकार की शारीरिक क्रियाएँ होती हैं –

1. ऐच्छिक क्रिया (Voluntary actions) -ये क्रियाएँ प्राणी की चेतना एवं इच्छनुसार, सुनियोजित एवं उद्देश्यपूर्ण होती हैं; जैसे -किसी वस्तु को ह्याथ में पकड़ना, शत्रु से बचकर भागना आदि। इन क्रियाओं पर प्रमस्तिक्क (cerebrum) का नियन्त्रण रहता है।

2. अनैछ्छक क्रियाएँ (Involuntary actions) – ये क्रियाएँ प्राणी की चेतना या इच्छाशक्ति के अधीन नहीं होती हैं और न ही इनका नियन्त्रण प्रमस्तिष्क द्वारा होता है। ये क्रियाएँ भी दो प्रकार की होती हैं –

(क) प्रतिवर्ती क्रियाएँ (Reflex actions) – बाह्म उद्दीपनों के फलस्वरूप शरीर में होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं को प्रतिवरी क्रियाएँ कहते हैं। इनका नियन्नण (या नियमन) मेरुज्जु (सुषुम्ना-Spinal cord) द्वारा किया जाता है। इन क्रियाओं के संचालन में मस्तिक्क (Brain) भाग नहीं लेता है। ये क्रियाएँ यन्न्रवत् सम्पन्न हो जाती हैं; जैसे -काँटा चुभ जाने पर पर का तुरन्त हट जाना, गर्म वस्तु का स्पर्श होते ही हाथ का तुरन्त हट जाना, तीव्र प्रकाश में नेत्रों की पुतलियों का सिकुड़ जाना, पकवान की सुगन्ध के फलस्वरूप मुख में लार (पानी) का आ जाना, खाँसना, छींकना, उबासी आना आदि।

(ख) स्वायत्त क्रियाएँ (Autonomic actions) – आन्तरांगों की अनैच्छिक पेशियों एवं मन्थियों से सम्बन्धित समस्त अनैच्चिक क्रियाओं का नियन्त्रण केन्द्र प्रमस्तिक्ष में न होकर मस्तिषक के हाइपोथैलेमस (Hypothalamus) में होता है; जैसे – ठदय का स्चन्दन (धड़कना), सामान्य श्वास क्रिया, शारीरिक ताप का नियमन, आहारनाल का क्रमाकुंचन, जठर रसों का स्रावण, होमिओस्टैसिस आदि स्वायत्त अनैच्छिक क्रियाएँ हैं।

प्रतिवर्ती क्रिया की कार्य-विधि (Mechanism of Reflex Action):

मेरुज्जु (spinal cord) से निकलने वाली तन्तिकाओं को मेरु तन्त्रिकाएँ या सुषुम्नीय तत्रिकाएँ (Spinal nerves) कहते हैं। प्रत्येक मेरु तन्त्रिका का निर्माण पृष्ठ मूल (dorsal root) तथा अधर मूल (ventral root) से मिलकर होता है। पृष्ठ मूल में संवददी तन्त्रिका तनु (sensory nerve fibres) तथा अधर मूल में चालक या प्रेक तन्रिका तन्तु (motor nerve fibres) होते हैं। पृष्ठमूल में स्थित संवेदी तन्चिका तन्तु संवेदनाओं (stimulus) की लहर को संवेदी अंगों प्ष्ठ मूल गुच्छक (dorsal root ganglion) में स्थित तन्तिका कोशिका (यूरॉन) के कोशिकाकाय (साइटॉन) में प्रसारित करते हैं। यह संवेदना अब न्यूरॉन के एक्सॉन में होती हुई मेरूज्जु के धूसरद्रव्य (gray matter) में पहुँचती है।

धूसर द्रव्य संवेदनाओं को आदेश में परिवर्तित कर युग्मानुबन्धन (सुत्र-युग्मन-Synapses) द्वारा प्रेरणा (Impulses) को मेरुरज्जु की अधरमूल में स्थित प्रेरक या चालक तन्तिका तन्तु के डेन्ट्राइट्स, साइटॉन तथा एक्सॉन में होकर प्रेरणा कार्यकारी अंग की पेशियों में पहुँचाता है। इसी प्रेरणा द्वारा उस अंग की पेशियाँ तुर्त्त क्रियाशील होकर अंग को गति प्रदान करती हैं और अंग तदनुसार प्रतिक्रिया (या अनुक्रिया) करता है। इस सम्पूर्ण क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया (Reflex action) कहते हैं जो अत्यन्त तीव्र गति से होती है और जन्तु को इसका आभास तक नहीं होता है।

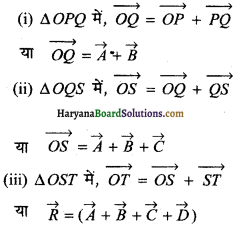

प्रतिवर्ती क्रिया में संवेदनाओं का संवेदी अंगों से संवेदी तन्त्रिका तन्तुओं द्वारा मेरूरज्जु तक आने और मेरुरज्जु से प्रेरणा के रूप में अनुक्रिया करने वाले अंगों (कार्यकारी अंगों) की मांसपेशियों तक पहुँचने में एक चापवत् तन्त्रिकीय प्रेरणा परिपथ (nerveimpulse path) स्थापित हो जाता है। इसी परिपथ को प्रतिवर्तीं चाप (reflex arch) कहते हैं।

प्रतिवर्ती चाप के घटक निम्नवत् होते हैं –

संवेदांग → संवेदी तन्त्रिका कोशिका (न्यूरॉन) का वृक्षिकान्त (डेन्ड्राइट) → संवेदी कोशिका का तन्त्रिका काय (Cell body) → संवेदी कोशिका का तन्त्रिकाक्ष (एक्सॉन) → प्रेरक (चालक) त्रत्रिका कोशिका के वृक्षिकान्त (Dendrites) → प्रेरक (चालक) तन्न्रिका कोशिका का तन्त्रिका काय → प्रेरक तन्त्रिका कोशिका का

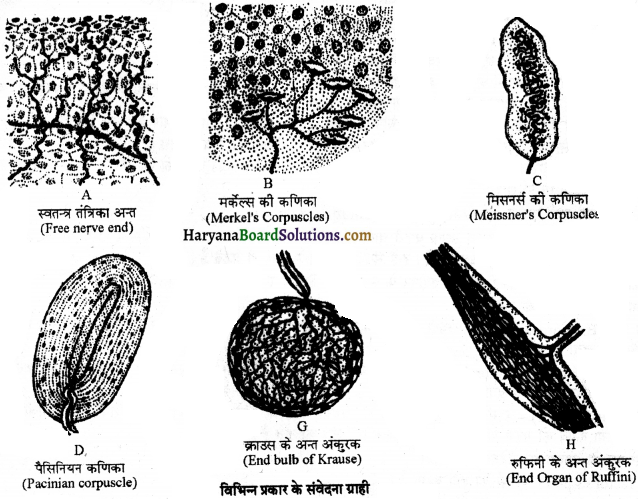

प्रश्न 4.

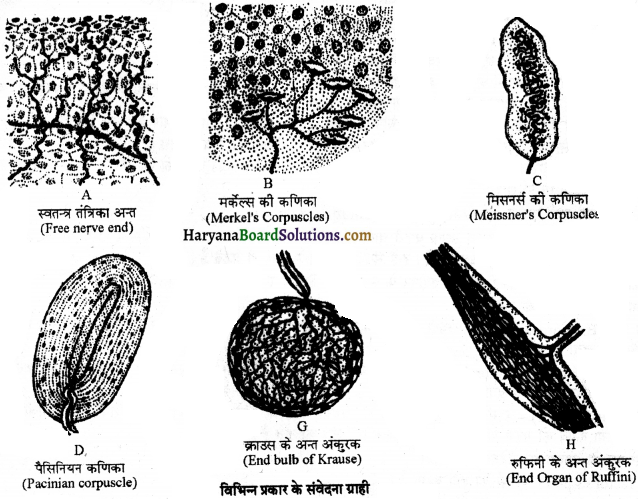

त्वचा में पाए जाने वाले संवेदांगों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

उत्तर:

त्वक् संवेदना या त्वचा (Cutaneous Receptor or Skin):

वैसे तो त्वचा को स्पर्शग्राही (tactile receptor) माना जाता है, किन्तु इसकी डर्मिस में अनेक प्रकार के ग्राही अंग होते हैं और त्वचा स्पर्श, दबाव, सर्दी, गर्मी व दर्द के उद्दीपन को प्रहण करती है, सभी त्वक् ग्राही संरचना में सरल होते हैं। कुछ त्वक् ग्राही बहुकोशिकीय व कुछ एक कोशिकीय होते हैं तथा कुछ में तंत्रिका सूत्रों के अन्तिम सिरे ही आवेग प्रहण करते हैं।

त्वचा में पाँच प्रकार के ग्राही अंग पाए जाते हैं –

(1) पीड़ा ग्राही (Pain receptor) – त्वचा की एपीडर्मल कोशिकाओं के बीच में पाए जाने वाले डेन्ड्राइटल यांत्रिक, रासायनिक तापीय एवं विद्युतीय उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ये समस्त शरीर में फैले रहते हैं।

(2) स्पर्शग्राही (Tactoreceptor) – त्वचा की एपीडर्मिस के ठीक नीचे डर्मिस में स्पर्श प्राही उपस्थित होते हैं। इनमें तान्त्रिक सूत्र के अन्तिम सिरे बहुत सी शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं। संयोजी ऊतक इनके चारों ओर एक सम्पुट जैसी संरचना बनाता है। ये एपीडर्मिस के मैल्पीपियन स्तर में छोटे-छोटे उभार से बना लेते हैं। इनको मीसनर्स कणिकाएँ (Meissner’s corpuscles) कहते हैं। इनके अतिरिक्त त्वचा में मक्केल्स बिम्ब (Merckel’s dise) भी होते हैं।

(3) दबावग्राही (Pressure receptor)-ये त्वचा की डर्मिस में अधिक गहराई पर स्थित होते हैं। इनमें अशाखित तंत्रिका सूत्र के चारों ओर संयोजी ऊतक की कई परतें सम्पुट बनाती हैं। इन्हें पोसीनियन कणिका (Pocinian corpuscles) कहते हैं।

(4) ऊष्माग्राही (Heat receptor) – ये त्वचा की एपीर्डर्मिस के ठीक नीचे स्थित होते हैं और बहुशाखित तंत्रिका सूत्रों के बने होते हैं। ये बल्ब के समान दिखाई देते हैं। इन्हें क्राउस के अन्त बर्ब (end bulb of Krause) कहते हैं।

(5) शीतग्राही (Cold receptor)- ये भी एपीडर्मिल के नीचे स्थित होते हैं। इनके तंत्रिका सूत्र शाखित नहीं होते हैं । ये सर्दी के उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। इन्हें रुफिनी के शीर्ष अंग (Ruffinis end organs) कहते हैं।

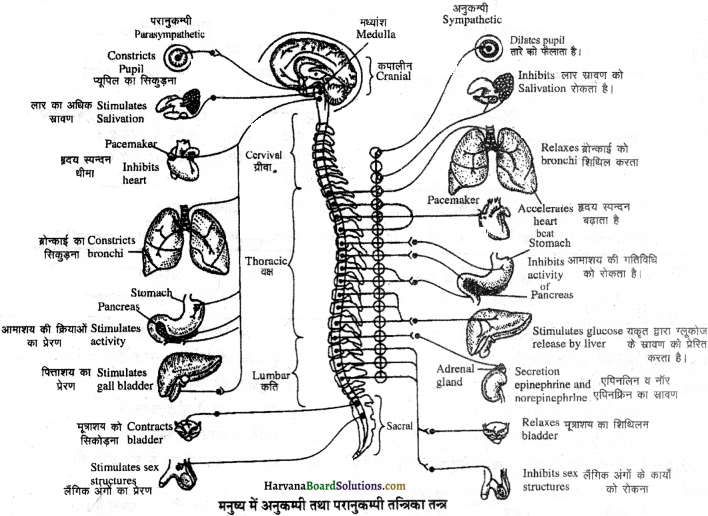

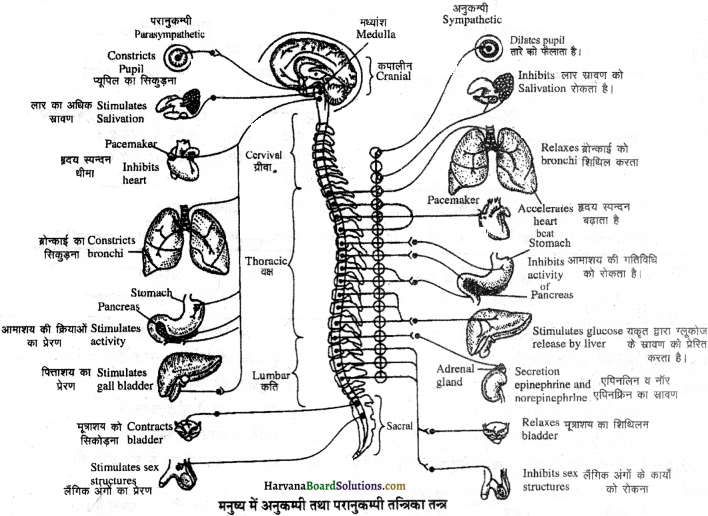

स्वायत्त तन्त्रिका तन्त्र (Autonomic Nervous System):

स्वायत्त तन्त्रिका तन्त्र (Autonomic nervous system) अन्तरांगों की क्रिया का नियमन एवं नियन्त्रण करता है। यह हृदय (heart), रुधिर वाहिनियों (blood vessels), आमाशय (stomach), गर्भाशय (uterus), मूत्राशय (urinary bladder), वृक्क (kidney), फेफड़ों (lungs), स्वेद प्रन्थियों (sweat glands), यकृत (liver), अग्याशय (pancreas), विशिष्ट अन्न:स्रावी प्रन्थियों (endocrine glands) तथा अन्य अंगों की सक्रियता का नियन्न्रण करत्र है। इन अंगों की क्रियाएँ हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती हैं।

संरचना व कार्यिकी के आधार पर स्वायत्त तन्त्रिका तन्त्र दो प्रकार का होता है –

(1) अनुकम्पी या सिम्पैथेटिक तन्त्रिका तन्त्र (Sympathetic Nervous System)- यह मेरुरज्जु (spinal cord) के वक्ष (thoracic) तथा कटि प्रदेश (lumbar region) के धूसर द्रव्य से निकलती है। अनुकम्पी गुच्छिकाओं के 22 जोड़े पाये जाते हैं।

(2) परानुकम्पी य्र पैरासिम्पथेटिक तन्त्रिका तन्त्र (Parasympathetic Nervous System)- परानुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र मस्तिष्क से निकलने वाली III, VII, IX एवं X कपालीय तथा मेरुरज्जु की II, III तथा IV तन्त्रिकाओं में उपस्थित तन्तुओं से बना होता है। इस तन्त्र को कपाल त्रिक् अर्थात क्रेनियो-सेक्रल बहिर्गमन (Cranio-Sacral Outflow) भीं कहते हैं। इस तन्त्र द्वारा ऐसी सभी क्रियाओं को सन्तुलन में रखा जाता है, जिससे शरीर का आन्तरिक वातावरण अखण्ड बना रहे। इस तन्त्र में अनुकम्पी (sympathetic) तथा परानुकम्पी (parasympathetic) तन्त्र एक-दूसरे के विपरीत प्रभाव दर्शाते हुए कार्य करते हैं।

जैसे –

- अनुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र नेत्रों की पुतली को फैलाता है तथा परानुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र पुतली को सिकोड़ता है।

- परानुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र अश्रु स्रावण को कम करता है, परन्तु अनुकम्पी तन्त्रिका अश्रु स्वावण को उत्तेजित करता है।

- अनुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र के प्रभाव से लार स्रावण में कमी आती है, जबकि परानुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र लार स्रावण को उत्तेजित करता है।

- हृदय स्पन्दन अनुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र के प्रभाव से बढ़ता है तथा परानुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र हृदय स्पन्दन की दर में कमी लाता है।

- अनुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र फेफड़ों तथा वायुनाल का फैलाव करता है, जबकि परानुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र इनको सिकोड़ता है।

- अनुकम्पी तन्त्र रुधिर वाहिनियों को सिकोड़कर रक्त दाब बढ़ाता है तथा परानुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र रुधिर वाहिनियों का वितरण कर रक्त दाब घटाता है।

- परानुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र आहारनाल की क्रमाकुंचन गति को बढ़ाता है, जबकि अनुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र पेशियों में शिथिलन करके गति की दर को कम करता है।

- अनुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र अधिवृक्क ग्रन्थि (Adrenal gland) के स्रावण को बढ़ाता है, जबकि परानुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र स्रावण में कमी लाता है।

- अनुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र पसीने के स्रावण को बढ़ाता है, परन्तु परानुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र पसीने के स्रावण को कम करता है।

- पेशियों के संकुचन से अनुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र रोमों (hair) को खड़ा करता है, परानुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र पेशियों में शिथिलन उत्पन्न करके बालों को गिराता है।

तालिका : अनुकंपी तथा परानुकंपी तन्त्रिका तंत्रों में संरचनात्मक अंतर –

| अनुकंपी तन्रिका तंत्र(Sympathetic nervous system) | परानुकंपी तन्रिका तंत्र (Parasympathetic nervous system) |

| इसमें अनुकंपी तन्त्रिका तन्त्र तथा प्रिबर्टिबल गुच्छक होते हैं। | इसमें अंतस्थ गुच्छक होते हैं। |

| गेनिलया या गुच्छक केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र के समीप किन्तु विसरल कार्य कर होते हैं। | गैंग्लिया विसरल कार्य करों के निकट या भीतर होते हैं। |

| प्रत्येक प्रिगैंग्लिओनिक हेतु अनेक पोस्ट गैंग्लिओनिक न्यूरॉन से सिनैप्स करता है तथा ये विसरल कार्यकारी हो जाते हैं। | प्रत्येक प्रिर्गैंग्लिनिक तंतु एक ही विसरल कार्यकर को जाने वाले चार या पाँच पोस्ट गैंग्लिओनिक न्यूरॉन से सिनैप्स करता है। |

| यह समस्त शरीर एवं त्वचा पर फैला रहता है। | इसका वितरण केवल सिर तथा वक्ष, उदर एवं श्रोणि प्रदेश के आंतरांगों तक सीमित होतां है। |

तालिका : अनुकंपी एवं परानुकम्पी तन्त्रिका तंत्र के कार्यों में अन्तर (Difference between Functions of Sympathetic and Parasympathetic Nervous System)

| आन्तरांगों के नाम (Name of Internal organs) | अनुकम्पी तन्न के कार्य (Sympathetic System) | परानुकम्पी तन्न्र के कार्य (Parasympa-thetic System) |

| 1. समस्त शरीर | क्रोध, भय तथा पीड़ा का अनुभव कराना। | शारीरिक आराम व सुख की स्थितियाँ उत्पन्न करना। पुतलियों को संकुचित करता है। |

| 2. नेत्रों की पुतलियाँ | पुतलियों को फैलाता है। | अश्रुस्राव को कम करता है। |

| 3. अश्रु ग्रन्थियाँ | अश्रुसाव में वृद्धि करता है। | लार के स्राव में वृद्धि करता है। |

| 4. लार प्रन्थियाँ | लार के स्राव को कम करता है। | पसीने के स्राव को कम करता है। |

| 5. स्वेद प्रन्थियाँ | पसीने के स्राव को बढ़ाता है। | साधारण श्वसन क्रिया में इन अंगों को संकुचित करता है। |

| 6. फेफड़े, वायुनाल तथा श्वसनी | अधिकाधिक एवं सुगम श्वसन हेतु इन अंगों को प्रसारित करता है। | इसकी स्पंदन दर को कम करता है। |

| 7. हुदय | इसकी स्पंदन दर को बढ़ाता है। | धमनियों की गुहा को फैलाकर रुधिर दाब को कम करता है। |

| 8. रुधिर वाहिनियाँ | धमनियों की गुहा को संकुचित करता है जिससे रुधर दाब बढ़ जाता है। | क्रमाकुंचन गति की दर को बढ़ाता है। |

| 9. आहारनाल | पेशियों का शिथिलन करके क्रमाकुंचन गतियों को कम करता है। इनके स्राव को कम करता है तथा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि करता है। | इन्सुलिन के स्नाव को उत्तेजित करके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियन्त्रित करता है। |

| 10. यकृत एवं अग्याशय | इसके हॉर्मोन्स स्राव को उत्तेजित करता है। | इसके हॉर्मोन्स स्राव को कम करता है। |

| 11. अधिवृक्क ग्रन्थि | इसकी पेशियों को शिथिल करता है। | इसकी पेशियों का संकुचित करता है। |

| 12. मूत्राशय | इन पेशियों को सिकोड़कर गुदा (मलद्वार) को बन्द करता है। | इन पेशियों को शिथिल करके गुदा को खोलता है। |

| 13. गुदा संकोचक पेशी | इन्हें सिकोड़कर रोमों (बालों) को खड़ा करता है। | इन्हें शिथिल करके रोमों को गिराता है। |

| 14. रोमों की पेशियाँ | इन्हें उत्तेजित होने से रोकता है। | इन्हें उत्तेजित करता है। |

| 15. बाह्य जननांग | ऊर्जा व्यय एवं वातावरण की प्रतिकूल दशाओं में शरीर की सुरक्षा करता है। | ऊर्जा संरक्षण में सहायता करता है। |

| 16. ऊर्जा | अनुकम्पी तन्न के कार्य (Sympathetic System) | परानुकम्पी तन्न्र के कार्य (Parasympa-thetic System) |

प्रश्न 6.

अकशेरुकी प्राणियों में तत्रिकीय समन्वय समझाइए।

उत्तर:

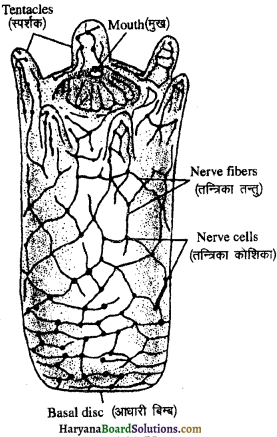

अकशेरुकी प्राणियों में तंत्रिका समन्वय (Nervous Coordination in Invertebrates):

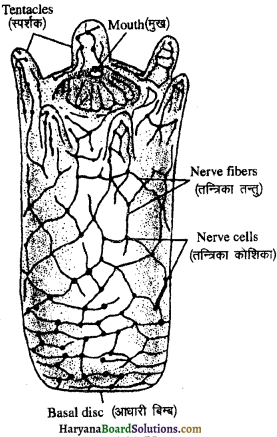

1. प्रोटोजोअन्स तथा पोरीफेरा में तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है। ये प्राणी उद्दीपनों (stimuli) के प्रति प्रतिक्रिया हेतु प्लाज्मा कला की उत्तेजनशीलता तथा उसके कोशिकीय सतह के पार संचलित होने पर आश्रित होते हैं। तंत्रिका तंत्र का उद्भव संघ सीलेन्ट्रेटा या नीडेरिया (हाइड्रा) से माना गया है। ये तंत्रिकाएँ बाह्यचर्म तथा जठरचर्म (gastodermis) के मध्य परस्पर जुड़कर एक तंत्रिका जाल का निर्माण करती हैं। ये सभी तंत्रिका कोशिकाएँ तंत्रिका आवेग का संचरण केन्द्र से सभी दिशा में करती हैं। इन कोशिकाओं के बीच-बीच युग्मानुबंधन (synapsis) भी पाया जाता है। हाइड्रा में तंत्रिका जाल तो पाया जाता है किन्तु मस्तिष्क का अभाव होता है।

2. फीताकृमि (Flatworm)-चपटे कृमियों, जैसे-फीताकृमि, यकृतकृमि आदि में तंत्रिका कोशिकाओं के दो अम्र गुच्छिका (ganglia) होते हैं। जिनसे दो पाश्र्वीय अनुदुर्ध्य तंत्रिका रज्जु (lateral longitudinal nerve cords) निकलकर पश्च सिरे तक जाते हैं जिनमें निकली पार्श्व शाखाएँ शरीर के विभिन्न अंगों तक जाती हैं। यहीं से केन्द्रीय तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र की शुरुआत हुई। यहीं से रेखीय प्रकार के तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति हुई।

3. गोलकृमि (Roundworm) – गोल कृमियों में भी तंत्रिका तंत्र का प्रारूप चपटे कृमियों के समान ही रहा परन्तु संवेदी या अभिवाही (sensory or afferent) तथा प्रेरक या अपवाही (motor or efferent) तंत्रिका कोशिकाओं के प्रारम्भिक विभेदन का प्रारम्भ प्राणियों के इसी वर्ग से हुआ।

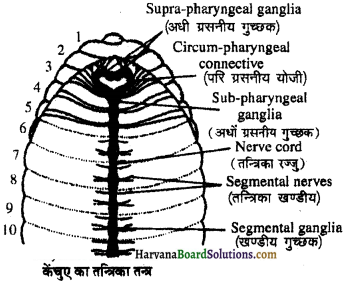

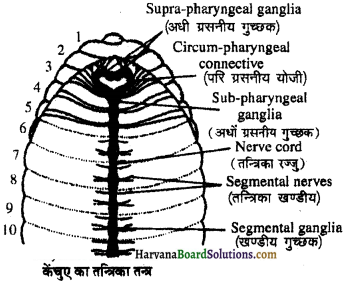

4. केंचुआ (Earthworm) – केंचुए में विकसित प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। केंचुए में तंत्रिका रज्जु होती है जो अग्र सिरे से पश्च अन्त तक फैली होती है। इसके तीसरे खण्ड में ग्रसनी भाग के चारों ओर तंत्रिका वलय (nerve ring) पायी जाती हैं जिसकी उत्पत्ति एक जोड़ी अधिग्रसनी गुच्छिका (supra-pharyngeal connective) तथा एक जोड़ी अधोप्रसनी गुच्छिकां (sub-pharyngeal ganglia) से होता है।

तंत्रिका रज्जु शरीर के प्रत्येक खण्ड में फूलकर गुच्छक (ganglia) का निर्माण करती है। प्रत्येक खण्डीय गुच्छक से तीन जोड़ी पाशर्वीय तंत्रिकाएँ निकलती हैं। इन तंत्रिकाओं में संवेदी तथा प्रेरक दोनों प्रकार के तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। अर्थात् ये मिश्रित प्रकार की होती है।

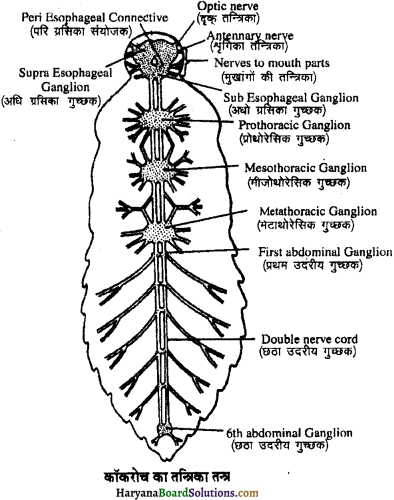

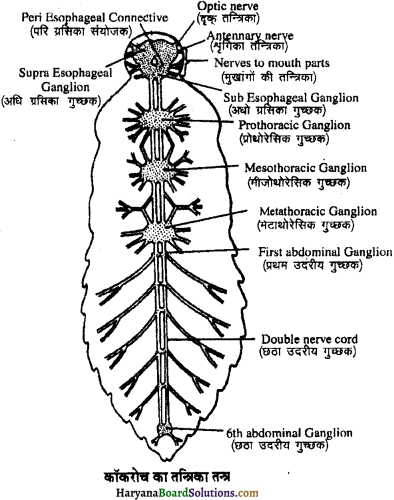

5. कोंरोच (Cockroach) – यह संघ आर्थोपोडा का सदस्य है। इसमें निम्न वर्ग के जन्तुओं से अधिक विकसित प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। यह केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र (central nervous system) में मस्तिक्क तथा अधरीय तंत्रिका रज्जु (ventral nerve cord) से मिलकर बना होता है। मस्तिष्क शीर्ष भाग में पाया जाता है। जिसका निर्माण एक जोड़ी अधिग्रसिका, गुच्छिका, एक जोड़ी अधोमसिका गुच्छिका तथा एक जोड़ी परिमसिका संयोजक के समेकन से होता है। अधरीय तंत्रिका रज्जु पर प्रथम तीन वक्षीय गुच्छक (thoracic ganglia) तथा शेष 6 उदरीय गुच्छक (abdominal ganglia) पाए जाते हैं। इन गुच्छकों से निकली तंत्रिकाएँ शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ी होती हैं। वक्षीय व उदरीय गुच्छकों से निकली तंत्रिकाएँ कॉकरोच के परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं।

प्रश्न 7.

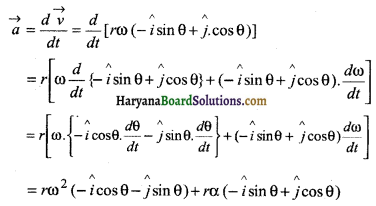

तंत्रिका आवेग के संचरण की विधि बताइए।

उत्तर:

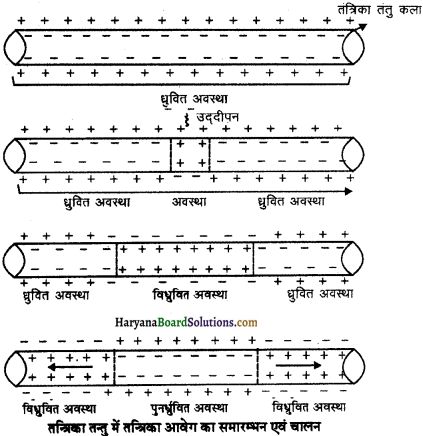

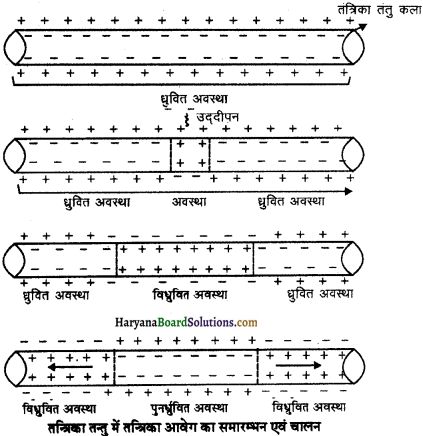

तन्त्रिका तन्तु की झिल्ली का ध्रुवीकरण (Polarisation of the Nerve fibre Membrane):

तन्त्रिका तन्तु के ऐक्सोप्लाज्म में सोडियम आयन (Na+) की संख्या काफी कम किन्तु ऊतक तरल में लगभग बारह गुना अधिक होती है। ऐक्सोप्लाज्म में पोटेशियम आयन (K+) की संख्या ऊतक तरल की तुलना में लगभग 30 गुना अधिक होती है। विसरण अनुपात के अनुसार Na+ की ऊतक तरल से ऐक्सोप्लाज्म में एवं K+ के ऐक्सोप्लाज्म से ऊतक तरल में विसरित होने की प्रवृत्ति होती है। किन्तु तंत्रिकाच्छद (neurilemma) Na+ के लिए कम तथा K+ के लिए अधिक पारगम्य होती है।

विश्राम अवस्था में ऐक्सोप्लाज्म में – ve आयनों और ऊतक तरल में +ve आयनों का आधिक्य रहता है। तन्त्रिकाच्छद की बाहरी सतह पर +ve आयनों और भीतरी सतह पर ve आयनों का जमाव रहता है। तन्त्रिकाच्छद की बाहरी सतह पर +ve और भीतरी सतह पर 70 mV (मिली वोल्ट) का – ve आवेश रहता है। इस स्थिति में तन्त्रिकाच्छद विद्युत आवेशी या ध्रुवण अवस्था में बनी रहती है। तन्त्रिकाच्छद के इधर-उधर विद्युतावेशी अन्तर के कारण तन्त्रिकाच्छद में बहुत-सी विभव ऊर्जा संचित रहती है। यही ऊर्जा विश्राम कला विभव या सुप्त कला विभव (resting membrane potential ) कहलाती है। इसी ऊर्जा का उपयोग प्रेरणा संचारण में होता है।

तन्त्रिका तन्तु की झिल्ली का विधुवीकरण (Depolarisation of the Nerve fibre Membrane):

जब तन्त्रिका तन्तु उद्दीपित होता है तो तन्त्रिकाच्छद (न्यूरीलेमा) की पारगम्यता परिवर्तित हो जाती है। यह सोडियम आयन (Na+ ) के लिए अधिक पारगम्य एवं पोटैशियम आयन (K+) के लिए अपारगम्य हो जाती है। इसलिए तन्त्रिका तन्तु विश्राम कला विभव (resting membrane potential) की ऊर्जा का प्रेरणा संचरण के लिए उपयोग करने में सक्षम होते हैं ।

तन्त्रिका तन्तु के उद्दीपित होने पर इसके विश्राम कला विभव की ऊर्जा एक विद्युत प्रेरणा के रूप में तन्तु के क्रियात्मक कला विभव (action membrane potential) या प्रेरण क्षमता में परिवर्तित हो जाती है। यह विद्युत प्रेरणा तन्त्रिकीय प्रेरणा होती है। सोडियम आयन ( Na+) ऐक्सोप्लाज्म में द्रुत गति से प्रवेश करने लगते हैं, इसके परिणामस्वरूप तन्त्रिका तन्तु का विधुवीकरण होने लगता है। विध्रुवीकरण के कारण तन्त्रिकाच्छद की भीतरी सतह पर +ve और बाहरी सतह पर – ve विद्युत आवेश स्थापित हो जाता है। यह स्थिति विश्राम अवस्था के विपरीत होती है।

तंत्रिका तंतु की झिल्ली का पुनर्धुवण (Repolarisation of the Nerve fibre membrane)

तन्त्रिका तन्तु के बाहर + 30 mV विभव पहुँचते ही सोडियम आयनों (Na+) का आवागमन बन्द हो जाता है तथा पोटैशियम आयनों (K+) का आवागमन आरम्भ हो जाता है। सोडियम आयन (Na+) बाहर की ओर तथा पोटैशियम आयन (K+) अन्दर की ओर तेजी से विस्थापित होते हैं। जिससे तन्त्रिका तन्तु कला पुनः अपनी विश्रान्ति अवस्था (polarised stage) में पहुँच जाती है। इस क्रिया को पुनर्धुवण (repolarisation) कहते हैं। इस सम्पूर्ण क्रिया में 1-5 मिली सेकण्ड का समय लगता है।

इस प्रकार न्यूरॉन पर ध्रुवीकरण, विध्रुवीकरण तथा पुनः ध्रुवीकरण क्रमबद्ध रूप से चलता रहता है और तंत्रिका कोशिका विराम अवस्था (resting stage) में आने के बाद नये आवेग को ग्रहण करने के लिए पुनः तैयार हो जाती है। माइलिन आच्छद युक्त तन्त्रिका कोशिका में आवेग का संचरण अधिक तीव्र गति से होता है, क्योंकि ऐसे न्यूरॉन की वसा युक्त परत जैविक इन्सुलेटर की तरह कार्य कर विद्युत अवरोध उत्पन्न करती है।

ऐसे न्यूरॉन्स पर बीच-बीच में रेनवीयर्स की पर्वसन्धियाँ पायी जाती हैं जिन पर आयन विनियम तथा विध्रुवण की क्रिया भी तेज होती है, फलस्वरूप तन्त्रिका आवेग उछल उछल कर एक पर्वसन्धि से दूसरी पर्वसन्धि पर पहुँचता है। इसलिए आवेग की गति 20 गुना अधिक होती है। इस प्रकार के संचरण को उच्छलित संचरण या साल्टेटोरियल संचरण (Sultatorial conduction) कहते हैं। इस संचरण में ATP ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है। मनुष्य में तंत्रिका आवेग संचरण की सामान्य दर 100-120 मीटर/सेकण्ड होता है।

प्रश्न 8.

रासायनिक सिनेप्स द्वारा तंत्रिका आवेगों का संवहन किस प्रकार होता है। समझाइए।

उत्तर:

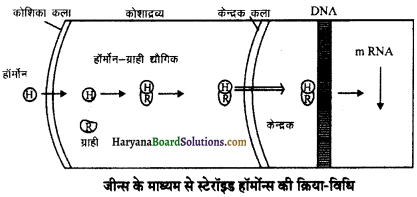

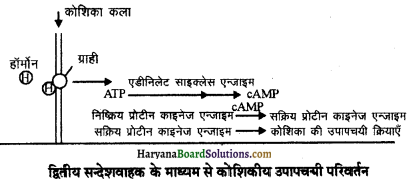

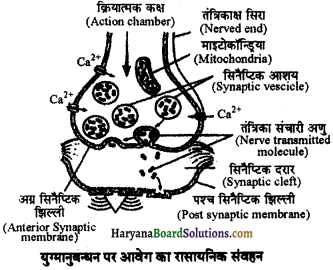

रासायानिक सिनैप्स द्वारा तन्त्रिका आवेगों का संवहन (Transmission of a Nerve Impulse across a Chemical Synapse) तत्रिका तन्त्र एक अविच्छिन्न संचार तन्त (contineous transmission system) होता है। इसकी अरबों पृथक् ज्यूरॉंस्स के प्रत्येक न्यूरॉन का ऐक्सॉन स्वतन्त सिरे पर अनेक नन्हींनन्हीं शाखाओं में बंटा होता है जो समीपवर्ती न्यूरॉॅन्स के साइटॉन और डेन्र्राइड्टस व प्रन्थियों पर फैली रहती हैं। इन शाखाओं के सिरों पर सिनेट्टिक धुष्डियाँ होती हैं। इनके और इनसे सम्बन्धित रचनाओं के मध्य तरल पदार्थ से भरा सिनैट्टिक विद्धर (synaptic buttons) होता है। इस प्रकार के अनेक स्थान होते हैं जिन्हें युग्मानुबन्थन या सिनैभ्सिस (synapses) कहते हैं।

तन्तिका आवेग का प्रसारण एक तन्त्रिका से दूसरी तन्त्रिका में युम्मानुबन्यन द्वारा होता है जो एक रासायनिक प्रक्रिया है। सिनेप्टिक घुण्डी के नीचे सिनेप्टिक थैलियों में रासायनिक संचारी पदार्थ ऐसीटिलकोलीन (acetylcholine) भरा रहता है, जो प्रेरणा को सिनेष्टिक विद्धर के पार ले जाता है। जैसे ही प्रेरणा ऐक्सॉन से होकर सिनेष्टिक घुण्डी में पहुँचती है, Ca+ आयन ऊतक द्रव्य से घुण्डी में प्रसारित होते हैं, जिनके प्रभाव से ऐसीटिलकोलीन मुक्त होकर पश्च सिनेष्टिक न्युरॉन की कला की पारगम्यता को प्रभावित करके प्रेरणा का पुन: विद्युत सम्प्रेषण प्रेरित करता है। इसके बाद सिनेष्टिक क्दिर में उपस्थित एन्जाइम ऐसीटिलकोलीन का विघटन कर देता है। इसलिए प्रेरणा का संचारण एक दिशात्मक होता है ।

(ऐक्सान → नन्हीं शाखाएँ → टीलोडेन्ड्रिया → सिनैप्टिक घुण्डी → युग्मानुबन्धन (सिनैप्सिस) → डेन्ड्राइट → दूसरा न्यूरॉन)। अधिकांश तन्जिका कोशिकाएँ (न्यूरॉन्स) संवेदी और चालक होती हैं। संवेदी तन्तिकाएँ प्रेरणाओं को संवेदी अंगों से केन्द्रीय तन्त्रिका तन्न्र में ले जाती हैं और चालक तन्त्रिकाएँ प्रेरणाओं को केन्र्रीय तन्तिका तन्त्र से प्रतिक्रिया करने वाले क्रियात्मक अंगों में पहँचाती हैं जो उद्दीपनों के अनसार शरीर की प्रतिक्रियाओं को सम्पादित करते हैं।

तालिका-रासायनिक युग्मानुबंधन तथा विध्युतीय युग्मानुबंधन में अन्तर (Difference between Chemical Synapse and electric synapse)

| लक्षण | रासायनिक युगमानुबंधन | विद्युतीय युग्मानुबंधन |

| सूचना स्थानान्तरण का माध्यम | न्यूरोट्रांसमीटर एवं रसायन ग्राही होते हैं | विद्युत आयन तथा सक्रिय विभव होते हैं। |

| सिनैप्टिक विदर | 10-20 नैनोमीटर होता है। | 0.2 नैनोमीटर होता है। |

| सिनैप्टिक पुटिका | उपस्थित होती है। | अनुपस्थित होती है। |

| माइटोकॉन्ड्रिया | अत्यधिक होते हैं। | कम होते हैं। |

| रसायनम्राही | पश्च सिनैप्टिक कला पर। | अनुपस्थित होते हैं। |

| गति | मध्यम होती है। | तीव होती है। |

तंत्रिका आवेग की विशेषताएँ (Characteristics of Nerve Impulse):

- तंत्रिका आवेग भौतिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा सम्पन्न होने वाली एक जटिल प्रक्रिया है।

- तंत्रिका आवेग के प्रारम्भन एवं संचरण के लिए एक न्यूनतम उद्दीपन की आवश्यकता होती है जिसे देहली उद्दीपन (threshold stimulus) कहते हैं।

- तंत्रिका आवेग का संचरण जैव विद्युतीय व जैव रासायनिक विभिन्नताओं के कारण संचरित होता है।

- तंत्रिका आवेग का संचरण संपूर्ण अथवा बिल्कुल नहीं (All or None) के नियम का पालन करता है। अर्थात् आवेग संचरण या तो पूर्ण शक्ति से होता है या फिर प्रारम्भ ही नहीं होता है।

- एक युग्मानुबंधन (synapse) के बाद दूसरे युग्मानुबंधन की क्रिया तंत्र तक स्थगित रहती है जब तक कि एक्सोन की अन्तिम घुंडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स एकत्रित हो जाए। इस अंतराल को सिनैप्टिक धकान (synaptic fatigue) कहा जाता है।

- दो तंत्रिका आवेगों के मध्य निश्चित समयान्तराल होता है। यदि पहले आवेग के तुरंत बाद कोई अन्य प्रभावी आवेग न आ जाए तो वे संयुक्त हो जाते हैं इसे समेशन (Summation) कहते हैं।

- तंत्रिका आवेग की दर मनुष्य में 100-120 m/s होती है जबकि मेढ़क में यह 50-70 m/s होती है।

प्रश्न 9.

मनुष्य के मध्य मस्तिक्क की संरचना बताइए।

उत्तर:

मध्य मस्तिष्क (Mid brain or Mesencephalon):

यह मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा भाग है जो डाइऐनसेफेलॉन के पीछे, प्रमस्तिष्क के नीचे तथा पश्च-मस्तिष्क के ऊपर स्थित होता है। इसकी गुहा अत्यधिक संकरी होती है, जिसे आइटर (Iter) अथवा सिल्वियस की एक्वीडक्ट (Aqueduct or sylvius) कहते हैं।

मध्य मस्तिष्क को दो भागों में बाँटा जा सकता है –

(a) प्रमस्तिष्क वृन्तक या सेरिब्रल पिडंकल या क्रूरा सेरिब्राइ (Cerebral Peduncles or Crura Cerebri)-ये अधर सतह पर माइलिनेटेड (myelinated) तन्त्रिका तन्तुओं से बने डण्ठलनुमा वृन्त हैं। ये प्रमस्तिष्क (cerebrum) को पश्चमस्तिष्क तथा मेरुरज्जु (spinal cord) से जोड़ते हैं।

(b) पिण्ड चतुष्ट्रि या कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना (Corpora Quadrigemina)-ऐक्वीडक्ट (Aqueduct) के पीछे कुछ भाग धूसर पदार्थ के चार गोल से उभारों का बना होता है। प्रत्येक उभार को कोलिकुलस (Colliculus) कहते हैं तथा चारों उभारों को सम्मिलित रूप से कोर्पोरा क्वाड़रजेमिना या पिण्ड चतुष्टि (Corpora Quadrigemina) कहते हैं। मध्य मस्तिष्क के ऊपरी दृढ़ पिण्ड (Superior caolliculi) दृष्टि से संबंधित प्रतिवर्ती केन्द्र हैं जबकि निचले दृक् पिण्ड (Inferior colliculi) श्रवण संबंधी प्रतिवर्ती केन्द्र है।

प्रश्न 10.

पश्च मस्तिष्क के विभिन्न भागों तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

पश्च मस्तिष्क (Hind Brain or Rhombencephalon)

इसमें निम्न तीन प्रमुख भाग होते हैं –

(a) अनुमस्तिष्क (Cerebellum)

(b) पॉन्स (Pons) तथा

(c) मैड्युला ऑब्लोंगेटा (Medulla oblongata)

(a) अनुमस्तिष्क (Crebellum) – यह स्तनधारियों के मस्तिष्क का सबसे अधिक विकसित तथा दूसरा बड़ा भाग है। इसका बाहरी भाग ग्रे मैटर से बना होता है जो अनुमस्तिष्क बल्कुट कहलाता है। अनुमस्तिष्क में तीन पिण्ड पाए जाते हैं। मध्य पिण्ड को वर्मिस (Vermis) कहते हैं। जो श्वेत द्रव्य का बना होता है। इसके दोनों पार्श्व भागों में दो बड़े पार्श्व पिण्ड पाए जाते हैं। जिन्हें अनुमस्तिक्कीय गोलार्ध (Cerebral Hemisphere) कहते हैं।

इन गोलार्धों की बाह्म सतह पर अत्यधिक बलन पाए जाते हैं जिनकी खाँचों में श्वेत द्रव्य से निर्मित संरचनाएँ जुड़कर वृक्ष जैसी रचना बनाती हैं जिसे प्राण वृक्ष (Arbor vitae) कहते हैं। इसकी शाखाएँ धूसर द्रव्य में धँसी होती है। प्रत्येक अनुमस्तिष्क गोलार्ध श्वेत द्रव्य से बना तीन अनुमस्तिष्कीय वृन्तों के द्वारा मस्तिष्क स्तम्भ के भागों क्रमशः मध्य मष्तिस्क, पोन्स व मेड्यूला से जुड़ा रहता है।

ये निम्न प्रकार के होते हैं –

- ऊर्ध्व अनुमस्तिष्क वृन्त-अनुमस्तिष्क के मध्य मस्तिष्क से जोड़ता है।

- मध्य अनुमस्तिष्क वृन्त-यह अनुमस्तिष्क को पोन्स से जोड़ता है।

- अधो अनुमस्तिष्क वृन्त-अनुमस्तिष्क मेड्यूला व मेरुरज्जु से जोड़ता है।

प्रश्न 11.

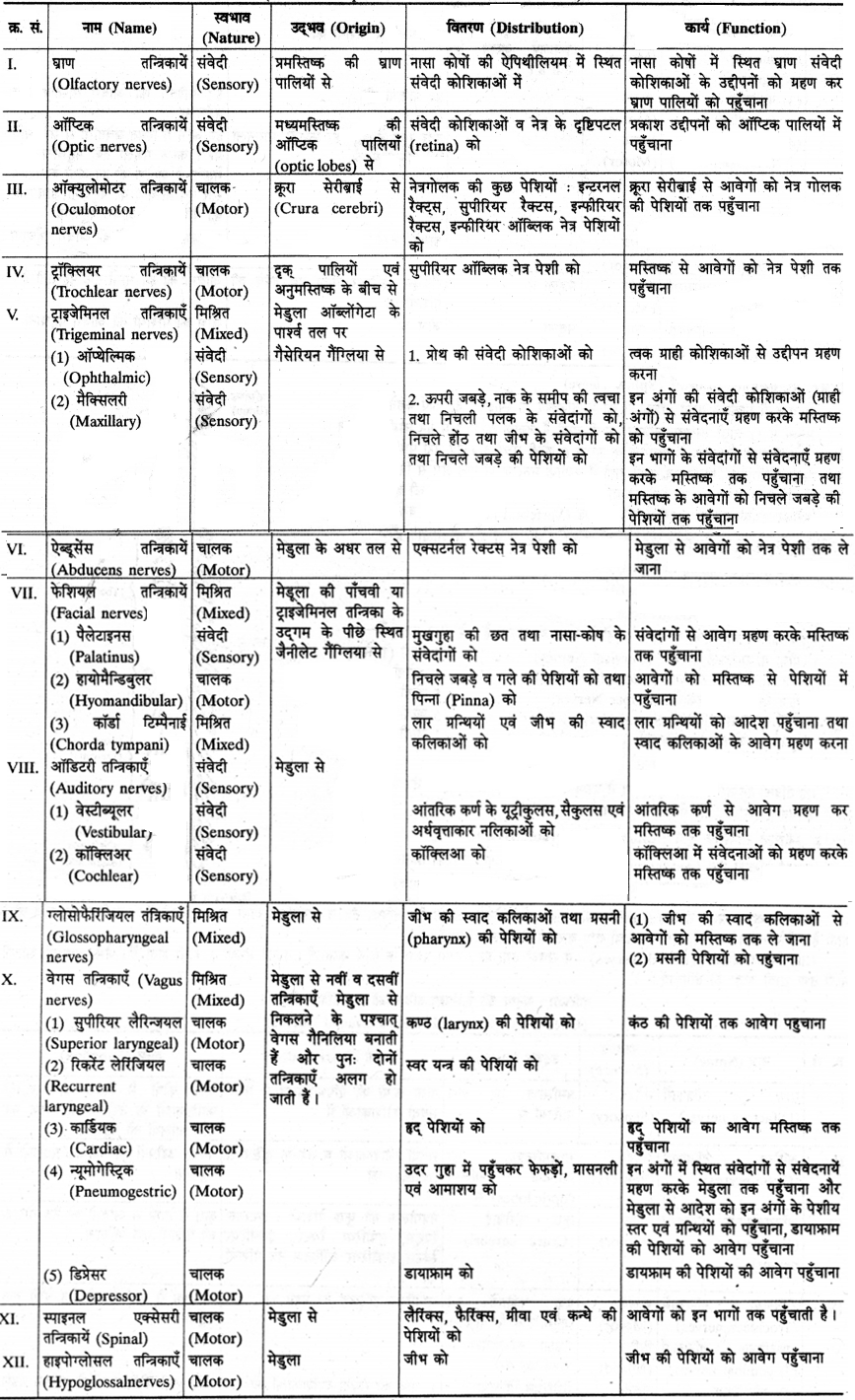

मानव में पायी जाने वाली विभिन्न कपालीय तंत्रिकाओं के नाम व कार्य लिखिए।

उत्तर:

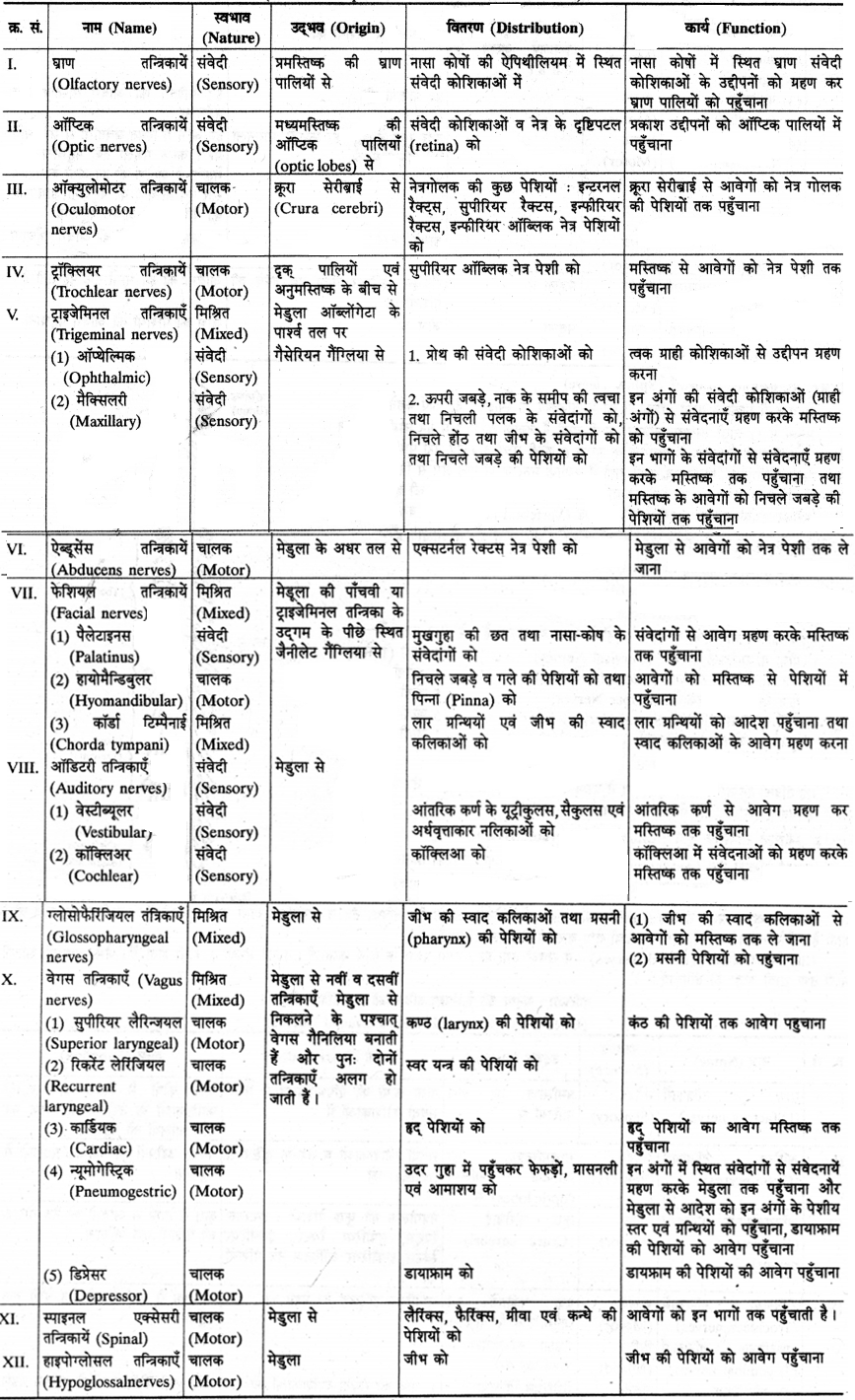

परिधीय तंत्रिका तंत्र (Peripheral Nervous System):

मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएँ मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। ये तंत्रिकाएँ दो प्रकार की होती है-

2. कपालीय या क्रेनियल तंत्रिकाएँ (Cranial Nerve) – मस्तिष्क के विभिन्न भागों से निकलने वाली तंत्रिकाओं को कपालीय तंत्रिकाएँ कहते हैं। स्तनियों में 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएँ (cranial nerves) पायी जाती हैं, जिनके नाम एवं संख्या निश्चित होते हैं। ये कार्य की प्रकृति के आधार पर तीन प्रकार की होती है –

- संवेदी तंत्रिकाएँ (Sensory Nerves) – ये अंगों से संवेदना या उद्दीपनों को मस्तिष्क तक पहुँचाती हैं। इनकी संख्या 3 जोड़ी होती है। इन्हें प्रथम, द्वितीय तथा 20 वीं तंत्रिकाएँ कहते हैं।

- चालक या प्रेरक तंत्रिका (Motor Nerves)-ये संवेदना को केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र से अपवाहक अंगों तक पहुँचाती हैं। इनकी संख्या पाँच जोड़ी होती है। जैसे-तीसरी, चौथी, छठी, ग्यारहवीं तथा बारहवीं क्रेनियल तंत्रिकाएँ।

- मिश्रित तंत्रिकाएँ (Mixed Nerves)-ये संवेदी तथा प्रेरक दोनों प्रकार के कार्य करती हैं। इनकी संख्या 4 जोड़ी होती है। जैसे—पाचवीं, सातवी, नौवीं तथा 10 वीं जोड़ी की तंत्रिकाएँ।

तालिका : मनुष्य की क्रेनियल तत्रिकाओं का संक्षिप्त विवरण (Brief Descrintion of Human’s Cranial Nerves)

2. मेरु या स्पाइनल तंत्रिकाएँ (Spinal Nerve):

मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं को मेरुतंत्रिकाए या स्पाइनल तंत्रिकाएँ कहते हैं।

मनुष्य में 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएँ पायी जाती हैं जबकि खरगोश में उन जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएँ पायी जाती हैं मनुष्य में खरगोश के समान 6 जोड़ी पुच्छ तंत्रिकाएं नहीं पायी जाती हैं। सभी स्पाइनल तंत्रिकाए मिश्रित प्रकार की होती हैं क्योंकि मेरुरज्जु के पृष्ठ श्रंंग से निकलने वाली तंत्रिकाएँ संवेदी व अधर श्रंग से निकलने वाली तंत्रिकाएँ चालक (प्रेरक) प्रकार की होती हैं और दोनों मिलकर संयुक्त तंत्रिका बनाती है, जो मेरुदण्ड (Vertebral column) की कशेरुकाओं की बर्टीबेट्रियल कैनाल से बाहर निकल कर तीन शाखाओं में बंट जाती हैं। ये शाखाएँ हैं-

- पृष्ठ शाखा (Ramus dorsales)

- अधर शाखा (Ramus ventralis)

- संबन्धक शाखा (Ramus communicans)

मनुष्य की मेरु तंत्रिकाओं को पाँच समूहों में बाँटा जा सकता है।

ये निम्न प्रकार हैं –

- ग्रीवा या सर्विकल तंत्रिकाएँ (Cervical Nerves)

- वक्ष या थोरेसिक तंत्रिकाएँ (Thoracic Nerves) -8 जोड़ी (1 से 8)

- कटि या लम्बर तंत्रिकाएँ (Lumbar Nerves) -12 जोड़ी (9 से 20)

- त्रिक या सैक्रस तंत्रिकाएँ (Sacral Nerves) -5 जोड़ी (21 से 25)

- पुच्छी या कोकजियल तंत्रिकाएँ (Coccygeal Nerve) -5 जोड़ी (26 से 30) -1 जोड़ी (31वी)

कायिक तंत्रिका तंत्र (Somatic Nervous System)

यह तंत्रिका तंत्र उद्दीपनों को वातावरण से ग्रहण कर शरीर के केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र से अनैच्छिक अंगों व चिकनी अरेखित पेशियों तक पहुँचाता है।

प्रश्न 12.

स्वायन्त तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं ? इसके कार्य लिखिए।

उत्तर:

स्वायत्त तन्त्रिका तन्त्र (Autonomic Nervous System)

स्वायत्त तन्त्रिका तन्त्र (Autonomic nervous system) अन्तरांगों की क्रिया का नियमन एवं नियन्त्रण करता है। यह हृदय (heart), रुधिर वाहिनियों (blood vessels), आमाशय (stomach), गर्भाशय (uterus), मूत्राशय (urinary bladder), वृक्क (kidney), फेफड़ों (lungs), स्वेद प्रन्थियों (sweat glands), यकृत (liver), अग्याशय (pancreas), विशिष्ट अन्न:स्रावी प्रन्थियों (endocrine glands) तथा अन्य अंगों की सक्रियता का नियन्न्रण करत्र है। इन अंगों की क्रियाएँ हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती हैं।

संरचना व कार्यिकी के आधार पर स्वायत्त तन्त्रिका तन्त्र दो प्रकार का होता है-

(1) अनुकम्पी या सिम्पैथेटिक तन्त्रिका तन्त्र (Sympathetic Nervous System)- यह मेरुरज्जु (spinal cord) के वक्ष (thoracic) तथा कटि प्रदेश (lumbar region) के धूसर द्रव्य से निकलती है। अनुकम्पी गुच्छिकाओं के 22 जोड़े पाये जाते हैं।

(2) परानुकम्पी य्र पैरासिम्पथेटिक तन्त्रिका तन्त्र (Parasympathetic Nervous System)- परानुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र मस्तिष्क से निकलने वाली III, VII, IX एवं X कपालीय तथा मेरुरज्जु की II, III तथा IV तन्त्रिकाओं में उपस्थित तन्तुओं से बना होता है। इस तन्त्र को कपाल त्रिक् अर्थात क्रेनियो-सेक्रल बहिर्गमन (Cranio-Sacral Outflow) भीं कहते हैं। इस तन्त्र द्वारा ऐसी सभी क्रियाओं को सन्तुलन में रखा जाता है, जिससे शरीर का आन्तरिक वातावरण अखण्ड बना रहे। इस तन्त्र में अनुकम्पी (sympathetic) तथा परानुकम्पी (parasympathetic) तन्त्र एक-दूसरे के विपरीत प्रभाव दर्शाते हुए कार्य करते हैं।

जैसे –

- अनुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र नेत्रों की पुतली को फैलाता है तथा परानुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र पुतली को सिकोड़ता है।

- परानुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र अश्रु स्रावण को कम करता है, परन्तु अनुकम्पी तन्त्रिका अश्रु स्वावण को उत्तेजित करता है।

- अनुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र के प्रभाव से लार स्रावण में कमी आती है, जबकि परानुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र लार स्रावण को उत्तेजित करता है।

- हृदय स्पन्दन अनुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र के प्रभाव से बढ़ता है तथा परानुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र हृदय स्पन्दन की दर में कमी लाता है।

- अनुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र फेफड़ों तथा वायुनाल का फैलाव करता है, जबकि परानुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र इनको सिकोड़ता है।

- अनुकम्पी तन्त्र रुधिर वाहिनियों को सिकोड़कर रक्त दाब बढ़ाता है तथा परानुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र रुधिर वाहिनियों का वितरण कर रक्त दाब घटाता है।

- परानुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र आहारनाल की क्रमाकुंचन गति को बढ़ाता है, जबकि अनुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र पेशियों में शिथिलन करके गति की दर को कम करता है।

- अनुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र अधिवृक्क ग्रन्थि (Adrenal gland) के स्रावण को बढ़ाता है, जबकि परानुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र स्रावण में कमी लाता है।

- अनुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र पसीने के स्रावण को बढ़ाता है, परन्तु परानुकम्पी तन्त्रिका तन्त्र पसीने के स्रावण को कम करता है।