Haryana State Board HBSE 11th Class History Important Questions Chapter 11 आधुनिकीकरण के रास्ते Important Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class History Important Questions Chapter 11 आधुनिकीकरण के रास्ते

निबंधात्मक उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1.

जापान में शोगुनों के उत्थान एवं पतन के बारे में आप क्या जानते हैं ? वर्णन कीजिए।

उत्तर:

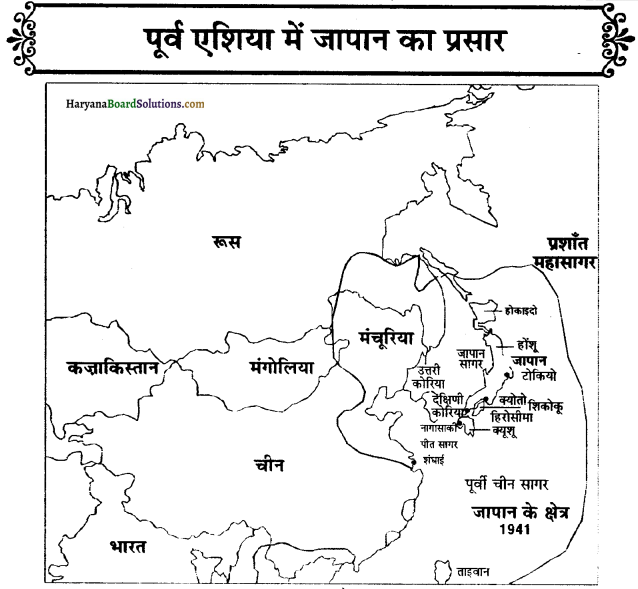

जापान के इतिहास में शोगुनों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। जापान का सम्राट मिकाडो (mikado) सर्वोच्च होता था। उसके मुख से निकला प्रत्येक शब्द कानून समझा जाता था। वह क्योतो (Kyoto) से शासन करता था। सम्राट का प्रधान सेनापति शोगन कहलाता था। जापान के राजनीतिक इतिहास में एक नए चरण का आरंभ तब हुआ जब 1603 ई० में तोकुगावा (Tokugawa) वंश के लोगों ने शोगुन पद पर अधिकार कर लिया। इस वंश के लोग इस पद पर 1867 ई० तक कायम रहे।

तोकुगावा शोगुनों ने अपनी शक्ति में काफी वृद्धि कर ली थी। उनके शासनकाल में सम्राट् बिल्कुल महत्त्वहीन हो गया था। कोई भी व्यक्ति शोगुन की अनुमति के बिना सम्राट से नहीं मिल सकता था। सम्राट को प्रशासन में किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं दी गई थी। तोकुगावा शोगुनों ने एदो (Edo) को जिसे अब तोक्यो (Tokyo) के नाम से जाना जाता है अपनी राजधानी घोषित किया। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान अपने विरोधियों को पराजित कर जापान में कानून व्यवस्था को लागू किया।

उन्होंने एदो में एक विशाल दुर्ग का निर्माण करवाया जहाँ बड़ी संख्या में सैनिकों को रखा जाता था। वे दैम्यो, प्रमुख शहरों एवं खदानों (mines) पर भी नियंत्रण रखते थे। उन्होंने जापान को 250 क्षेत्रों (domains) में बाँटा था। प्रत्येक क्षेत्र को एक दैम्यो (daimyo) के अधीन रखा गया था। दैम्यो अपने अधीन क्षेत्र में लगभग स्वतंत्र होता था। उसे अपने अधीन क्षेत्र के लोगों को मृत्यु दंड देने का अधिकार था।

शोगुन दैम्यो पर कड़ा नियंत्रण रखते थे ताकि वे शक्तिशाली न हो जाएँ। उन्हें सैनिक सेवा करने एवं जन-कल्याण के कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता था। शोगुन के जासूस उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखते थे। प्रत्येक दैम्यो के लिए यह आवश्यक था कि वह वर्ष के चार माह राजधानी एदो में रहे।

जापान के प्रशासन में सामुराई (samurai) की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। सामुराई योद्धा वर्ग (warrior class) से संबंधित थे। वे शोगुन एवं दैम्यो को प्रशासन चलाने में प्रशंसनीय योगदान देते थे। वे अपनी वफ़ादारी, वीरता एवं सख्त जीवन के लिए प्रसिद्ध थे। केवल उन्हें तलवार धारण करने का अधिकार था। वे रणभूमि में वीरगति पाने को एक भारी सम्मान समझते थे। पराजित होने पर वे आत्महत्या कर लेते थे। आत्महत्या के लिए वे दूसरे समुदाय की तलवार से अपना पेट चीर लेते थे। इसे हरकारा (Harkara) पद्धति कहा जाता था।

उन्हें समाज का विशिष्ट वर्ग माना जाता था। अत: उन्हें अनेक सुविधाएँ प्रदान की गई थीं। तोकुगावा शासनकाल (1603-1867 ई०) में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं बौद्धिक स्तर पर अनेक उल्लेखनीय परिवर्तन हुए जिनके दूरगामी प्रभाव पड़े। 17वीं शताब्दी के अंत में तीन महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए गए जिन्होंने आधुनिक जापान के विकास की आधारशिला रखी। प्रथम, किसानों से हथियार वापस ले लिए गए। केवल सामुराई तलवार रख सकते थे। इसके परिणामस्वरूप जापान में एक लंबे समय के पश्चात् शाँति स्थापित हुई।

दूसरा, दैम्यों को अपने क्षेत्रों की राजधानियों में रहने के आदेश दिए गए तथा उन्हें स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने दिया गया। इससे जापान के विकास को बल मिला। तीसरा, जापान की भूमि का सर्वेक्षण किया गया। इसका उद्देश्य भूमि के मालिकों तथा करदाताओं का निर्धारण करना था। कर निर्धारण भूमि की उत्पादन शक्ति के आधार पर किया जाता था। 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान का शहर एदो (Edo) विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया। उस समय एदो में 10 लाख से अधिक लोग रहते थे।

इसके अतिरिक्त ओसाका (Osaka), क्योतो (Kyoto) एवं नागासाकी (Nagasaki) जापान के अन्य बड़े शहरों के रूप में उभरे। जापान में उस समय कम-से-कम 6 ऐसे शहर थे जिनकी जनसंख्या 50,000 से अधिक थी। उस समय अधिकाँश यूरोपीय देशों में एक बड़ा शहर होता था। जापान में शहरों के तीव्र विकास से व्यापार एवं वाणिज्य को बहुत बल मिला। इससे व्यापारी वर्ग बहुत धनी हुआ। इस वर्ग ने जापानी कला एवं साहित्य को एक नई दिशा देने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई।

तोकुगावा काल में जापान के लोगों में शिक्षा का काफी प्रचलन था। अनेक लोग केवल लेखन द्वारा ही अपनी जीविका चलाते थे। पुस्तकों का प्रकाशन बड़े स्तर पर किया जाता था। जापानी लोग यूरोपीय छपाई को पसंद नहीं करते थे। वे किताबों की छपाई के लिए लकड़ी के ब्लॉकों का प्रयोग करते थे। लोगों में पढ़ाई का इतना शौक था कि वे पुस्तकों को किराए पर लेकर भी पढ़ते थे। 18वीं शताब्दी में पश्चिमी देशों की अनेक महत्त्वपूर्ण पुस्तकों का जापानी में अनुवाद किया गया। इससे जापान के लोगों को पश्चिम के ज्ञान के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।

तोकुगावा काल में जापान एक धनी देश था। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जापान चीन से रेशम तथा भारत से वस्त्र आदि विलासी वस्तुओं का आयात करता था। इसके बदले वह सोना एवं चाँदी देता था। इसका जापानी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। इस कारण तोकुगावा को इन कीमती वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। उन्होंने रेशम के आयात को कम करने के उद्देश्य से 16वीं शताब्दी में निशिजन (Nishijin) में रेशम उद्योग की स्थापना की। आरंभ में केवल 31 परिवारों का एक संघ इस उद्योग से संबंधित था।

17वीं शताब्दी के अंत में इस संघ में 70,000 लोग सम्मिलित हो गए थे। इससे रेशम उद्योग को प्रोत्साहन मिला। 1713 ई० में केवल घरेलू धागे का प्रयोग करने संबंधी आदेश से इस उद्योग को अधिक बल मिला। 1859 ई० में जापान द्वारा विदेशी व्यापार आरंभ किए जाने से रेशम के व्यापार को सर्वाधिक मुनाफा मिलने लगा। इसका कारण यह था कि निशिजन का रेशम दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता था। मुद्रा का बढ़ता हुआ प्रयोग तथा चावल का शेयर बाज़ार इस बात का संकेत था कि जापानी अर्थतंत्र नयी दिशाओं में विकसित हो रहा था।

1867 ई० में शोगुन पद की समाप्ति के साथ ही जापान के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। शोगुनों का पतन किसी अचानक घटना का परिणाम नहीं था। इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। इन कारणों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है

1. शोगुनों की पक्षपातपूर्ण नीति:

शोगुनों की नीति बहुत पक्षपातपूर्ण थी। उन्होंने राज्य के सभी महत्त्वपूर्ण पदों पर केवल तोकुगावा वंश के लोगों को ही नियुक्त किया। इसके चलते अन्य सामंती वंशों में निराशा फैली तथा उन्होंने शोगनों का अंत करने का प्रण किया।

2. गलत आर्थिक नीति :

शोगनों के शासनकाल में उनकी गलत नीतियों के चलते जापान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी। विवश होकर उन्हें अपने व्यय में कटौती करनी पड़ी। इस उद्देश्य से उन्होंने अपनी सेना की संख्या में कुछ कमी कर दी। किंतु नौकरी से निकाले गए सैनिक इसे सहन करने को तैयार नहीं थे। अतः उन्होंने शोगुनों को एक सबक सिखाने का निर्णय किया।

3. किसानों की दयनीय स्थिति:

शोगुन शासनकाल में किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। उन पर अनेक प्रकार के कर लगाए गए थे। इन करों को बलपूर्वक वसूल किया जाता था। विवश होकर उन्होंने विद्रोहों का दामन थामा। इन विद्रोहों के चलते जापान में अराजकता फैल गयी थी।

4. व्यापारिक वर्ग का उदय:

19वीं शताब्दी जापान के समाज में एक नवीन व्यापारिक वर्ग का उत्थान हुआ। उन्नत व्यापार के चलते इनके पास काफी धन था। इसके बावजूद सामंत वर्ग उनसे ईर्ष्या करता था। अत: व्यापारी वर्ग अपनी हीन स्थिति को समाप्त करने के लिए जापान में शोगुन व्यवस्था का अंत करना चाहता था।

5. कॉमोडोर मैथ्यू पेरी का आगमन:

अमरीका ने 24 नवंबर, 1852 ई० को कॉमोडोर मैथ्यू पेरी को जापान की सरकार के साथ एक समझौता करने के लिए भेजा। वह 3 जुलाई, 1853 ई० को जापान की बंदरगाह योकोहामा में पहुँचा। इसका उद्देश्य अमरीका एवं जापान के मध्य राजनीतिक एवं व्यापारिक संबंध स्थापित करना था। पेरी जापान की सरकार के साथ 31 मार्च, 1854 ई० को कानागावा की संधि करने में सफल हो गया।

इस संधि के अनुसार जापान की दो बंदरगाहों शीमोदा (Shimoda) एवं हाकोदाटे (Hakodate) को अमरीका के लिए खोल दिया गया। शीमोदा में अमरीका के वाणिज्य दूत को रहने की अनुमति दी गई। जापान ने अमरीका के साथ बहुत अच्छे राष्ट्र (most favoured nation) जैसा व्यवहार करने का वचन दिया। विदेशियों के प्रवेश से जापान में स्थिति ने विस्फोटक रूप धारण कर लिया। शोगुन इस स्थिति को अपने नियंत्रण में लाने में विफल रहे। अतः उन्हें अपने पद को त्यागना पड़ा।

प्रश्न 2.

मेज़ी काल के दौरान जापान का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ ? वर्णन करें।

अथवा

मेज़ी काल के दौरान जापान के आधुनिकीकरण का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

मेज़ी पुनर्स्थापना को जापान के इतिहास की एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटना माना जाता है। 1868 ई० में मुत्सुहितो (Mutsohito) जापान का नया सम्राट बना। वह तोक्यो (Tokyo) में सिंहासनारूढ़ हुआ। मुत्सुहितो ने 1912 ई० तक शासन किया। उसने सिंहासन पर बैठते समय ‘मेज़ी’ की उपाधि धारण की थी। मेज़ी से अभिप्राय था प्रबुद्ध सरकार (Enlightened Government)। मेजी शासनकाल के दौरान जापान में अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार किए गए।

इन सुधारों के चलते जापान की काया पलट हो गयी तथा वह एक शक्तिशाली एवं आधुनिक देश बन गया। वास्तव में मेज़ी पुनर्स्थापना के साथ जापान ने एक नए युग में प्रवेश किया। प्रसिद्ध इतिहासकार केनेथ बी० पायली के अनुसार, “मेज़ी काल (1868-1912) में जापान का पश्चिमीकरण अब तक का इतने कम समय हुआ किसी भी लोगों का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन माना जाता है।”

1. सामंती प्रथा का अंत:

मेज़ी सरकार की सबसे महत्त्वपूर्ण सफलता जापान में सामंती प्रथा का अंत करना था । इससे पर्व संपर्ण जापान में सामंतों का बोलबाला था। वे अपने अधीन क्षेत्रों का शासन प्रबंध चलाते थे। इस संबंध में उन्हें व्यापक अधिकार प्राप्त थे। वे अपने अधीन क्षेत्रों के लोगों को मत्य दंड तक दे सकते थे। सेना में केवल सामुराई सामंतों को भर्ती किया जाता था। सामंतों के शक्तिशाली होने के कारण सम्राट् केवल नाममात्र का शासक रह गया था। सामंती प्रथा जापान के एकीकरण के मार्ग में सबसे प्रमुख बाधा थी।

सामंती प्रथा के चलते किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। सामंत उन पर घोर अत्याचार एवं भारी शोषण करते थे। मेज़ी सरकार ने 1871 ई० में जापान में सामंती प्रथा के अंत की घोषणा की। इसके अधीन सामंतों के सभी प्रकार के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। ऐसा करते समय सामंतों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया। उनके लिए वार्षिक पेंशन की व्यवस्था की गई।

कुछ सामंतों को राष्ट्रीय सेना में भर्ती कर लिया गया। इस प्रकार जापान में सामंती प्रथा का अंत बिना किसी खून खराबे के हो गया। निस्संदेह इस प्रथा के अंत से जापान आधुनिकीकरण की दिशा की ओर अग्रसर हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार सी० ए० बस के अनुसार, “सामंतवाद के अंत ने एक ऐसी व्यवस्था को खत्म किया जो पिछले एक हजार वर्ष या इससे कुछ अधिक समय से जारी थी।”2

2. शिक्षा सुधार:

मेज़ी पुनर्स्थापना के पश्चात् जापान में उल्लेखनीय शिक्षा सुधार किए गए। इससे पूर्व शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल समाज के उच्च वर्ग को ही प्राप्त था। स्त्रियों की शिक्षा की ओर तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया था। जापान में 1871 ई० में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। इसके पश्चात् शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तीव्रता से प्रगति हुई। संपूर्ण जापान में अनेक स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना की गई। 6 वर्ष के सभी बालक-बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया।

विद्यार्थियों को अच्छे नागरिक बनने एवं राष्ट्र के प्रति वफ़ादार रहने की प्रेरणा दी जाती थी। 1877 ई० में जापान में तोक्यो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तकनीकी शिक्षा को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया। पश्चिम की प्रसिद्ध पुस्तकों का जापानी भाषा में अनुवाद किया गया । स्त्रियों को शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रेरित किया गया। 1901 ई० में जापानी महिला विश्वविद्यालय की स्थापना इस दिशा में एक मील पत्थर सिद्ध हुआ।

3. सैनिक सुधार:

मेज़ी काल में सेना को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से अनेक महत्त्वपूर्ण सुधार किए गए अब तक जापान में कोई राष्ट्रीय सेना नहीं थी। सम्राट् केवल सामंतों की सेना पर निर्भर करता था। इस सेना में कोई आपसी तालमेल नहीं था। इस सेना में केवल सामुराई वर्ग का प्रभुत्व था। 1853 ई० में कॉमोडोर मैथ्यू पेरी के जापान आगमन के समय जापानी सेना की कमज़ोर स्थिति स्पष्ट हो गई थी। अतः जापान की सुरक्षा के लिए इसकी सेना का पुनगर्छन करना अत्यंत आवश्यक था।

इस उद्देश्य से जापानी राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया । इसमें सभी वर्ग के लोगों को योग्यता के आधार पर भर्ती किया गया। 1872 ई० में 20 वर्ष से अधिक नौजवानों के लिए सैनिक सेवा को अनिवार्य कर दिया गया। नौसेना (navy) को भी अधिक शक्तिशाली बनाया गया। सेना को आधुनिक शस्त्रों से लैस किया गया।

4. आर्थिक सुधार:

मेज़ी काल में जापानी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अनेक प्रशंसनीय पग उठाए गए। सरकार ने फुकोकु क्योहे (Fukoku Kyohei) का नारा दिया। इससे अभिप्राय था समृद्ध देश एवं मज़बूत सेना।।

(1) औद्योगिक विकास:

जापान में उद्योगों के विस्तार की ओर सरकार ने अपना विशेष ध्यान दिया। इस उद्देश्य से 1870 ई० में जापान में उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गई। इस मंत्रालय की स्थापना जापानी उद्योगों के विकास के लिए एक मील पत्थर सिद्ध हआ। सरकार ने भारी उद्योगों के विकास के लिए पूँजीपतियों को प्रोत्साहित किया। अत: जापान में शीघ्र ही अनेक नए कारखाने स्थापित हुए।

इनमें लोहा-इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, जहाज़ उद्योग एवं शस्त्र उद्योग प्रसिद्ध थे। मित्सुबिशी (Mitsubishi) एवं सुमितोमो (Sumitomo) नामक कंपनियों को जहाज़ निर्माण के लिए विशेष सुविधाएँ प्रदान की गईं। इन उद्योगों में यूरोप से मँगवाई गई मशीनों को लगाया गया। मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए विदेशी कारीगरों को बुलाया गया।

(2) कृषि सुधार:

मेज़ी काल में कृषि क्षेत्र में भी प्रशंसनीय सुधार किए गए। सामंती प्रथा का अंत हो जाने से किसानों की स्थिति पहले की अपेक्षा अच्छी हो गई। 1872 ई० में सरकार के एक आदेश द्वारा किसानों को उस भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया गया। किसानों से बेगार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किसानों को कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए राज्य की ओर से विशेष सुविधाएँ प्रदान की गईं।

उन्हें उत्तम किस्म के बीज दिए गए। पशओं की उत्तम नस्ल का प्रबंध किया गया। किसानों से अब अनाज की अपेक्षा नकद भू-राजस्व लिया जाने लगा। उन्हें कृषि के पुराने ढंगों की अपेक्षा आधुनिक ढंग अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। पश्चिमी देशों से अनेक कृषि विशेषज्ञों को जापान बुलाया गया। जापान में अनेक कृषि विद्यालयों की स्थापना की गई। उन प्रयासों के परिणामस्वरूप जापान के कृषि क्षेत्र में एक क्राँति आ गई। निस्संदेह इसे मेज़ी काल की एक महान् सफलता माना जा सकता है।

(3) कुछ अन्य सुधार:

जापान की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मेज़ी काल में कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण सुधार किए गए। सर्वप्रथम यातायात के साधनों का विकास किया गया। 1870-72 ई० में जापान में तोक्यो (Tokyo) एवं योकोहामा (Yokohama) के मध्य प्रथम रेल लाइन बिछाई गई। 1894-95 ई० में जापान में 2 हज़ार मील लंबी रेल लाइन बिछाने का कार्य पूरा हो चुका था। जहाज़ निर्माण के कार्य में भी उल्लेखनीय प्रगति की गई। द्वितीय, मुद्रा प्रणाली में महत्त्वपूर्ण सुधार किए गए। तीसरा, 1872 ई० में जापान में बैंकिंग प्रणाली को आरंभ किया गया। 1882 ई० में बैंक ऑफ जापान (Bank of Japan) की स्थापना की गई। प्रसिद्ध इतिहासकार सी० यनागा के शब्दों में, “मेज़ी पुनर्स्थापना एक आर्थिक क्राँति थी।”

5. मेज़ी संविधान:

मेज़ी काल की एक अन्य महत्त्वपूर्ण उपलब्धि 1889 ई० में एक नए संविधान को लागू करना था। इस संविधान के अनुसार सम्राट् को सर्वोच्च सत्ता सौंपी गई। उसे कई प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त थे। संपूर्ण सेना उसके अधीन थी। उसे किसी भी देश से युद्ध अथवा संधि करने का अधिकार दिया गया था। वह डायट (संसद्) के अधिवेशन को बुला सकता था तथा उसे भंग भी कर सकता था।

वह सभी मंत्रियों की नियुक्ति करता था तथा वे अपने कार्यों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी होते थे। केवल सम्राट ही मंत्रियों को बर्खास्त कर सकता था। डायट का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष तीन माह के लिए बुलाया जाता था। इसमें सदस्यों को बहस करने का अधिकार प्राप्त था। सम्राट् डायट की अनुमति के बिना लोगों पर नए कर नहीं लगा सकता था। नए संविधान की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए थे।

6. न्यायिक सुधार:

मेज़ी काल में अनेक न्यायिक सुधार भी किए गए। जापान में 1882 ई० में एक नई दंड संहिता को लागू किया गया। इसके अनुसार अपराधियों को क्रूर सजाएँ देना बंद कर दिया गया। न्यायालयों के अधिकार निश्चित कर दिए गए। दीवानी एवं फ़ौजदारी कानूनों को अलग-अलग परिभाषित किया गया। केवल ईमानदार एवं उच्च चरित्र के व्यक्तियों को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया। अपराधियों की दशा को सुधारने के उद्देश्य से नई जेलों का निर्माण किया गया। इस प्रकार जापान न्यायिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण के पथ पर आगे अग्रसर हुआ।

7. रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव:

मेज़ी काल में जापानियों की रोज़मर्रा की जिंदगी में अनेक महत्त्वपूर्ण बदलाव आए। इसमें जापान में हुए तीव्रता से शिक्षा के प्रसार, जापानियों की पश्चिमीकरण में दिलचस्पी एवं पत्रकारिता के प्रचार ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। मेज़ी काल से पूर्व जापान में संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन था।

इसके अधीन परिवार की कई पीढ़ियाँ परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहती थीं, मेजी में परिवार के बारे में लोगों के दृष्टिकोण में तीव्रता से परिवर्तन आने लगा। अब एकल परिवार का प्रचलन बढ़ने लगा। इसमें पति, पत्नी एवं उनके बच्चे रहते थे। अतः वे नए घरों जिसे जापानी में होमु (homu) कहते थे में रहने लगे।

वे घरेलू उत्पादों के लिए बिजली से चलने वाले कुकर, माँस एवं मछली भूनने के लिए अमरीकी भूनक (American grill) तथा ब्रेड सेंकने के लिए टोस्टर का प्रयोग करने लगे। जापानियों में अब पश्चिमी वेशभूषा का प्रचलन बढ़ गया। वे अब सूट एवं हैट डालने लगे। औरतों के लिबास में भी परिवर्तन आ गया। वे यूरोपीय ढंग से अपने बालों को सजाने लगीं।

वे अब सौंदर्य वृद्धि की ओर विशेष ध्यान देने लगीं। दाँतों की चमक-दमक के लिए टूथब्रश एवं ट्थपेस्ट का प्रचलन बढ़ गया। परस्पर अभिवादन के लिए हाथ मिलाने का प्रचलन लोकप्रिय हो गया। मनोरंजन के नए साधनों का विकास हुआ। लोग ट्रामों एवं मोटरगाड़ियों द्वारा सैर-सपाटों पर जाने लगे।

1878 ई० में जापान में लोगों के लिए भव्य बागों का निर्माण किया गया। लोगों की सुविधा के लिए विशाल डिपार्टमैंट स्टोर बनने लगे। 1899 ई० में जापान में सिनेमा का प्रचलन आरंभ हुआ। संक्षेप में मेज़ी काल में लोगों के रोज़मर्रा के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए। प्रसिद्ध इतिहासकार के० एस० लाटूरेट का यह कहना ठीक है कि, “19वीं शताब्दी के दूसरे मध्य में जापान ने उल्लेखीय परिवर्तन देखे।”

प्रश्न 3.

1894-95 ई० के चीन-जापान युद्ध के क्या कारण थे? इसके क्या परिणाम निकले?

अथवा

1894-95 ई० के चीन-जापान युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं ? चर्चा कीजिए।

अथवा

शिमोनोस्की की संधि क्यों व कब हुई ? इसके क्या परिणाम निकले? इसके क्या परिणाम निकले?

उत्तर:

1894-95 ई० में जापान तथा चीन के मध्य एक युद्ध हुआ। इस युद्ध का मूल कारण कोरिया था। इस युद्ध में जापान ने चीन को बहुत शर्मनाक पराजय दी। परिणामस्वरूप चीन के सम्मान को भारी आघात पहुँचा और जापान विश्व के शक्तिशाली देशों की पंक्ति में आ खड़ा हुआ।

चीन-जापान युद्ध के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। इन कारणों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है

1. रूस की कोरिया में रुचि:

रूस की दक्षिणी पूर्वी सीमा कोरिया के साथ लगती थी। अत: उसने कोरिया पर अपना अधिकार करने की योजना बनाई। रूस ने कोरिया की सेना को पुनर्गठित करने के उद्देश्य से अपने सैनिक अधिकारियों को वहाँ भेजा। इसके बदले में कोरिया ने लजरफ की बंदरगाह रूस को दे दी। अब रूस के जहाज़ बिना किसी बाधा के इस बंदरगाह पर आ-जा सकते थे। इस प्रकार कोरिया में रूस का प्रभाव बढ़ने लगा। रूस के कोरिया में बढ़ते हुए प्रभाव को जापान सहन करने को तैयार नहीं था।

2. कोरिया की आंतरिक दशा शोचनीय:

कोरिया की आंतरिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। वह एक निर्बल देश था। उस समय कोरिया में अशांति फैली हुई थी तथा अव्यवस्था व्याप्त थी। वहाँ जापान यह अनुभव करता था कि कोरिया की यह आंतरिक स्थिति अन्य देशों के लिए एक नियंत्रण का कार्य कर सकती है। उसे सदैव यह भय लगा रहता था कि कोई अन्य देश कोरिया पर अपना अधिकार न कर ले। चीन भी अपने वंशानुगत अधिकार के कारण किसी अन्य देश के कोरिया में हस्तक्षेप को सहन नहीं कर सकता था। इन परिस्थितियों में चीन तथा जापान में युद्ध होना अनिवार्य था।

3. कोरिया में विदेशी शक्तियों का आगमन:

कोरिया में जापान के बढ़ रहे प्रभाव को देख कर चीन बहुत चिंतित हो गया। जापान के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से उसने विदेशी शक्तियों को कोरिया में व्यापार करने के प्रयासों में अपना समर्थन दिया। परिणामस्वरूप अमरीका, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस तथा फ्राँस आदि देशों ने कोरिया से संधियाँ की तथा अपने लिए अनेक सुविधाएँ प्राप्त की।

विदेशी शक्तियों के बढ़ते हुए प्रभाव से जापान घबरा उठा। अतः जापान कोरिया को विदेशी शक्तियों के प्रभाव से मुक्त करवाना चाहता था ताकि उसकी स्वयं की स्वतंत्रता कायम रहे। इन परिस्थितियों में उसका चीन के साथ युद्ध अनिवार्य था।

4. 1885 ई० की संधि:

1885 ई० में जापान ने चीन के साथ एक संधि की। संधि के अनुसार दोनों देश इस बात पर सहमत हो गए कि वे दोनों ही कोरिया से अपनी सेनाएँ वापस बुला लेंगे। इस संधि से चीन के कई राजनीतिज्ञ असंतुष्ट हो गए। चीनी राजनीतिज्ञों का विचार था कि कोरिया चीन का ही एक अंग है तथा चीन को कोरिया में अपनी सेनाएँ रखने का पूर्ण अधिकार है। चीन के इस विचार को जापान सहन करने को तैयार नहीं था। अतः चीन-जापान के मध्य युद्ध अनिवार्य था।

5. जापान के आर्थिक हित:

चीन-जापान यद्ध के कारणों में एक कारण कोरिया में जापान के आर्थिक हित भी थे। अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए वह कोरिया की ओर ललचाई नज़रों से देख रहा था । जापान में औद्योगिक विकास आश्चर्यजनक गति से हुआ था। अब उसे अपने तैयार माल तथा कच्चे माल के लिए मंडियों की आवश्यकता थी। अपने इस उद्देश्य के लिए जापान कोरिया को उपयुक्त स्थान समझता था। इसे चीन बिल्कुल भी सहन करने को तैयार नहीं था।

6. तात्कालिक कारण:

कोरिया में ‘तोंगहाक’ (Tonghak) संप्रदाय द्वारा किया गया विद्रोह चीन-जापान युद्ध का तात्कालिक कारण बना। इस संप्रदाय के लोग विदेशियों को पसंद नहीं करते थे। कोरिया सरकार इस संप्रदाय के विरुद्ध थी तथा उसने एक अध्यादेश द्वारा इसकी सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। 1883 ई० में इस संप्रदाय के नेताओं ने उन पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की माँग की।

परंतु सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया। कोरिया में प्रत्येक स्थान पर विद्रोह होने लगे। आरंभ में सरकार ने इस विद्रोह का दमन कर दिया किंतु 1894 ई० में इसने भीषण रूप धारण कर लिया। विवश होकर कोरिया की सरकार ने चीन एवं जापान से सैनिक सहायता माँगी।

परंतु इन सेनाओं के पहुंचने से पहले ही विद्रोह का दमन कर दिया गया था। कोरिया सरकार ने दोनों सरकारों को अपनी-अपनी सेनाएँ वापस बुलाने की प्रार्थना की। परंतु दोनों देशों ने अपनी सेनाएँ वहाँ से न निकाली। जापानी सेनाओं ने कोरिया के राजा को बंदी बना लिया और वहाँ की सरकार का पुनर्गठन किया। पुनर्गठित सरकार ने जापान से आग्रह किया कि वह चीन की सेनाओं को कोरिया से मार भगाए। इस प्रकार 1 अगस्त, 1894 ई० को यह युद्ध आरंभ हो गया।

युद्ध से पूर्व ही जापान ने अपनी सेना का आधुनिक ढंग से पुनर्गठन कर लिया था। परंतु चीन की सेना इतनी कुशल नहीं थी तथा उसका लड़ने का ढंग भी प्राचीन ही था। यह युद्ध 9 मास तक चला। इस युद्ध में जापान को शानदार विजय प्राप्त हुई। 16-17 सितंबर, 1894 ई० को जापान ने पिंगयांग तथा यालू के युद्धों में चीन की सेनाओं को पराजित कर दिया तथा चीन की सेनाओं को कोरिया से खदेड़ दिया। फिर उसने मंचूरिया पर आक्रमण किया तथा लिआयोतुंग प्रायद्वीप की ओर चल पड़ा। जापानी सेनाओं ने तेलियनवैन तथा पोर्ट आर्थर पर अधिकार कर लिया।

जापानी सेनाओं ने फ़रवरी 1895 ई० तक शातुंग तथा वी-हाई-वी पर भी अधिकार कर लिया। परिस्थितिवश चीन जापान के साथ समझौता करने के लिए विवश हुआ। अत: 17 अप्रैल, 1895 ई० को दोनों पक्षों में शिमोनोसेकी की संधि हुई जिसके परिणामस्वरूप युद्ध का अंत हुआ। युद्ध में पराजित होने के पश्चात् माँचू सरकार ने ली-हुंग-चांग को संधि के लिए जापान भेजा। ली-हुंग-चांग ने 17 अप्रैल, 1895 ई० को जापानी अधिकारियों के साथ शिमोनोसेकी की संधि की। इस संधि की मुख्य धाराएँ निम्नलिखित अनुसार थीं-.

- चीन ने कोरिया को एक पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी।

- चीन ने पोर्ट आर्थर, फारमोसा, पेस्काडोरस तथा लियाओतुंग जापान को दे दिए।

- चीन ने माना कि वह युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में जापान को 2 करोड़ तायल देगा।

- चीन जापान को सर्वाधिक प्रिय देश स्वीकार करेगा।

- चीन जापान के व्यापार के लिए अपनी चार बंदरगाहें शांसी, सो चाऊ, चुंग-किंग तथा हंग चाओ खोलेगा।

- जब तक चीन युद्ध की क्षतिपूर्ति की राशि जापान को नहीं चुकाएगा उसकी वी-हाई-वी नामक बंदरगाह जापान के पास रहेगी।

शिमोनोसेकी की संधि के कागजों पर अभी स्याही भी नहीं सूखी थी कि उसके 6 दिन पश्चात् ही फ्राँस, रूस तथा जर्मनी ने जापान को कहा कि वह लियाओतुंग प्रायद्वीप चीन को लौटा दे। क्योंकि उन्हें भय था कि यदि लियाओतुंग पर जापान का अधिकार हो गया तो इससे चीन को निरंतर खतरा रहेगा तथा कोरिया की स्वतंत्रता भी स्थायी नहीं रह पाएगी। विवश होकर जापान ने शिमोनोसेकी की संधि में संशोधन करना मान लिया। उसने लियाओतुंग प्रायद्वीप चीन को वापस कर दिया तथा इसके बदले चीन से 3 करोड तायल की अतिरिक्त धन-राशि ले ली।

चीन-जापान युद्ध में जापान ने शानदार विजय प्राप्त की तथा चीन की शर्मनाक पराजय हुई। इस युद्ध में एक छोटे से बौने (जापान) ने एक दैत्य (चीन) को पराजित किया था। इस युद्ध से दोनों देश बहुत प्रभावित हुए। प्रसिद्ध इतिहासकार एच० एफ० मैकनैर के अनुसार, “यह वास्तव में जापान को प्रथम चुनौती थी।”5 संक्षेप में इन प्रभावों का वर्णन निम्नलिखित अनुसार है

1. जापान की प्रतिष्ठा में वृद्धि:

जापान एशिया का एक छोटा सा देश था तथा चीन सबसे बड़ा देश था। फिर भी जापान ने चीन को पराजित कर दिया। इस युद्ध में विजय से जापान की प्रतिष्ठा को चार चाँद लग गए। सभी यूरोपीय शक्तियों को विश्वास था कि जापान पराजित होगा। परंतु उसकी विजय ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। परिणामस्वरूप उसकी शक्ति की धाक् सारे विश्व में बैठ गई। प्रसिद्ध इतिहासकार एम०ई० कैमरन के अनुसार, “जापान के हाथों चीन की पराजय के महान् एवं दूरगामी प्रभाव पड़े।”

2. चीन की प्रतिष्ठा को गहरा आघात:

जापान ने जो कि एशिया का एक छोटा सा देश था, चीन जैसे बड़े देश को पराजित कर संपूर्ण विश्व को चकित कर दिया था। चीन की इस घोर पराजय से उसकी प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर बी० वी० राव का यह कहना ठीक है कि, “चीन के लिए पराजय एवं अपमानजनक संधि ने माँचू वंश के पतन का डंका बजा दिया।”

3. चीन की लूट आरंभ:

जापान के हाथों पराजित होने से चीन की दुर्बलता सारे विश्व के आगे प्रदर्शित हो गई। इस कारण यूरोपीय शक्तियों की मनोवृत्ति में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। पहले पश्चिमी देशों ने चीन से कई प्रकार की रियायतें प्राप्त की हुई थीं। परंतु अब वे उसके साम्राज्य का विभाजन चाहने लगीं। अतः ये सभी देश चीन की लूट में जापान के भागीदार बनने के लिए तैयार हो गए। प्रसिद्ध इतिहासकार के० एस० लाटूरेट के अनुसार, “जापान द्वारा चीनी साम्राज्य के हिस्से को हड़पने की कार्यवाही से लूट की प्रक्रिया तीव्र हो गई।”

4. चीन में सुधार आंदोलन:

चीन की अपमानजनक पराजय से चीन के देशभक्त बड़े दुःखी हुए। वे अनुभव करने लगे कि चीन को भी जापान की भाँति आधुनिक ढंग के सुधार करने चाहिएँ। परंतु उस समय के माँचू शासक बड़े रूढ़िवादी थे। अतः वे इन सुधारों के पक्ष में नहीं थे। परिणामस्वरूप चीन में माँचू विरोधी सुधार आंदोलन चल पड़ा।

5. आंग्ल-जापानी समझौते की आधारशिला:

चीन जापान युद्ध के परिणामस्वरूप आंग्ल-जापानी समझौते की नींव रखी गई। जब जापान इस युद्ध में विजयी हो रहा था तो इंग्लैंड के समाचार-पत्रों ने इसकी बहुत प्रशंसा की। उनके अनुसार इंग्लैंड और जापान के हित सामान्य थे। अतः वे जापान को भविष्य का उपयोगी मित्र मानने लगे। जापान भी इंग्लैंड से मित्रता करना चाहता था। इस प्रकार ये दोनों देश एक-दूसरे के निकट आए तथा 1902 ई० में एक समझौता किया।

6. जापान-रूस शत्रुता:

शिमोनोसेकी की संधि के पश्चात् रूस जापान के विरुद्ध हो गया। उसने फ्राँस तथा जर्मनी के साथ मिल कर जापान पर दबाव डाला कि वह लियाओतुंग प्रायद्वीय चीन को वापस कर दे। इससे जापान रूस से नाराज़ हो गया। इसके अतिरिक्त चीन-जापान युद्ध के पश्चात् जापान भी रूस के समान दूर-पूर्व में एक शक्ति के रूप में उभरा। दोनों देश महत्त्वाकांक्षी थे और यही महत्त्वाकांक्षा उन्हें 1904-05 के युद्ध की ओर ले गई।

प्रश्न 4.

रूस-जापान युद्ध 1904-05 के क्या कारण थे? इस युद्ध के क्या प्रभाव पड़े?

अथवा

रूस-जापान युद्ध 1904-05 के बारे में आप क्या जानते हैं ? इस युद्ध में जापान की सफलता के क्या कारण थे?

अथवा

रूस-जापान युद्ध के कारणों का वर्णन करो।

उत्तर:

सुदूर पूर्व में रूस तथा जापान दो महान् शक्तियाँ थीं। ये दोनों शक्तियों महत्त्वाकांक्षी थीं। ये दोनों शक्तियाँ साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करती थीं तथा इस नीति पर चलते हुए अपने-अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहती थीं। इसी कारण उनमें 1904-05 ई० में एक युद्ध हुआ जिसमें रूस पराजित हुआ और जापान को गौरवपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

I. रूस-जापान युद्ध के कारण

रूस-जापान युद्ध के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। इन कारणों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है

1. जापान के विरुद्ध रूस का हस्तक्षेप:

1894-95 ई० में हुए चीन-जापान युद्ध में जापान ने चीन को पराजित करके एक शानदार विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध के पश्चात् हुई शिमोनोसेकी की संधि के अनुसार चीन ने अपने कुछ क्षेत्र जापान को दे दिए थे। इन प्रदेशों में एक लियाओतुंग प्रदेश भी था। उधर रूस भी अपने स्वार्थी हितों के कारण इन प्रदेशों पर नजर लगाए बैठा था।

इस कारण इस संधि के कुछ दिन पश्चात् ही उसने जापान पर दबाव डाला कि वह लियाओतुंग प्रदेश चीन को वापस कर दे। फ्राँस तथा जर्मनी ने भी रूस का समर्थन किया। अतः जापान को बाध्य होकर लियाओतुंग का प्रदेश चीन को वापस करना पड़ा। जापान रूस से अपने इस अपमान का बदला लेना चाहता था।

2. रूस-चीन गठबंधन:

लियाओतुंग का प्रदेश वापस मिलने पर चीन और रूस के संबंध मैत्रीपूर्ण हो गए। रूस ने फ्रांस के साथ मिल कर एक बड़ी राशि चीन को ऋण स्वरूप दी। 1896 ई० में उसने चीन के साथ एक रक्षात्मक गठबंधन बनाया। इस गठबंधन के अनुसार उन्होंने यह निश्चित किया कि यदि जापान रूसी प्रदेशों अथवा चीन और कोरिया पर आक्रमण करता है तो वे सम्मिलित रूप से उसका सामना करेंगे। चीन तो जापान का शत्रु था ही, अपितु यह गठबंधन बन जाने से जापान का रूस के विरुद्ध होना स्वाभाविक था।

3. लियाओतुंग पर रूस का कब्जा:

चीन में हुए ‘रियायतों के लिए संघर्ष’ (scramble for concessions) में रूस सबसे महत्त्वपूर्ण सुविधाएँ प्राप्त करने में सफल रहा था। अन्य रियायतों के साथ-साथ उसने 1898 ई० में लियाओतुंग का प्रदेश भी चीन से पट्टे पर ले लिया था। रूस की इस कार्यवाही से जापान भड़क उठा था क्योंकि यही प्रदेश उसने जापान से चीन को वापस दिलवाया था और अब उस पर कब्जा कर बैठा था। निस्संदेह इसने आग में घी डालने का कार्य किया।

4. मंचूरिया की समस्या:

मंचूरिया भी रूस-जापान युद्ध का एक महत्त्वपूर्ण कारण बना। मंचूरिया चीन के उत्तरी भाग में स्थित था तथा ये दोनों देश उसमें रुचि रखते थे। लियाओतुंग पर कब्जा करने के पश्चात् रूस ने पोर्ट आर्थर को अपना शक्तिशाली समुद्री अड्डा बनाने का प्रयास किया। उसने मंचूरिया में रेलवे लाइनें भी बिछाई। मंचूरिया में जापान के भी आर्थिक हित थे। रूस के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण उसके हितों को खतरा पैदा हो गया।

बॉक्सर विद्रोह के बाद भी रूसी सेनाएँ मंचूरिया में ही थीं। वहाँ से सेना हटाने की अपेक्षा उसने चीनी सरकार से और रियायतें प्राप्त करनी चाहीं परंतु जापान तथा इंग्लैंड ने इसका विरोध किया। 1902 ई० में रूस ने वचन दिया कि वह 18 मास में अपनी सेनाएँ चीन से निकाल लेगा परंतु उसने ऐसा न किया। अतः जापान ने रूस को एक सबक सिखाने का निर्णय किया।

5. कोरिया की समस्या:

1894-95 ई० में हुए चीन-जापान युद्ध का मुख्य कारण कोरिया ही था। जापान ने इस यद्ध द्वारा कोरिया में चीन की प्रभसत्ता समाप्त कर दी थी। इस यद्ध के पश्चात रूस ने कोरिया पर जापान के अधिकार को स्वीकार कर लिया था। परंतु रूस ने उत्तरी कोरिया के जंगलों से लकड़ी काटने का सिलसिला बंद न किया। इस के अतिरिक्त उसने इस क्षेत्र में सेना भी भेजनी आरंभ कर दी थी। जापान की सरकार ने इस का विरोध दर्शाते हुए एक पत्र रूसी सरकार के पास भेजा। परंतु रूसी सरकार ने इसकी कोई परवाह न की। परिणामस्वरूप इसने स्थिति को विस्फोटक बना दिया।

6. इंग्लैंड-जापान गठबंधन :

1902 ई० में जापान तथा इंग्लैंड ने एक गठबंधन किया। इसके अधीन दोनों ने एक-दूसरे को वचन दिया कि चीन और कोरिया में अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए एक-दूसरे को सहायता देंगे। संधि के अनुसार इंग्लैंड ने यह भी वचन दिया कि यदि रूस और जापान में युद्ध होता है तो वह निष्पक्ष रहेगा। परंतु यदि इस युद्ध में फ्राँस रूस की सहायता करेगा तो वह जापान का साथ देगा। इंग्लैंड के इस आश्वासन से जापान को प्रोत्साहन मिला और उसने रूस के प्रति कठोर नीति अपनानी आरंभ कर दी। जापान का यह व्यवहार भी इस युद्ध का कारण बना।

7. जापान द्वारा संधि के प्रयास:

जापान रूस की विस्तारवादी नीति से बड़ा चिंतित था। वह कोरिया तथा मंचूरिया के प्रश्न पर रूस से कोई समझौता करना चाहता था। अतः इन देशों के मध्य 1903 ई० में बातचीत आरंभ हुई जो कि फ़रवरी, 1904 ई० तक चली। जापान चाहता था कि यदि रूस कोरिया पर जापान का आधिपत्य स्वीकार कर ले तो वह मंचूरिया पर रूस का आधिपत्य स्वीकार कर लेगा। परंतु यह बातचीत किसी निष्कर्ष पर न पहुँच सकी। अंततः दोनों के मध्य 10 फ़रवरी, 1904 ई० को युद्ध आरंभ हो गया।

II. युद्ध की घटनाएँ

रूस-जापान युद्ध स्थल तथा समुद्र दोनों में लड़ा गया था। जापान के एडमिरल तोजो ने युद्ध का आरंभ करते हुए सबसे पहले पोर्ट आर्थर को चारों ओर से घेरा डाला। इसी समय जापानी सेनाओं ने रूस के स्थल मार्ग से आक्रमण किया। इस प्रकार जापानी सेनाओं ने पोर्ट आर्थर को स्थल तथा जल दोनों मार्गों द्वारा घेर लिया। रूस इस घेरे को तोड़ न सका। 10 महीनों के घेराव के बाद जापानी सेनाओं ने पोर्ट आर्थर पर कब्जा कर लिया।

यहाँ से जापानी सेनाएँ लियाओतुंग (Liaotung) की ओर बढ़ी तथा उसे भी विजय कर लिया। फ़रवरी, 1905 ई० को जापानी सेनाओं ने मंचूरिया की राजधानी मुकदेन (Mukaden) पर धावा बोल दिया। एक भयंकर युद्ध के पश्चात् रूसी सेनाएँ पराजित हुईं। रूसी सेनाएँ मुकदेन छोड़ कर भाग गईं तथा उन्होंने मंचूरिया में जापान का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। रूस के ज़ार ने अब समुद्री युद्ध में अपने हाथ आजमाने चाहे।

उसने अपनी नौसेना को बाल्टिक सागर से प्रशाँत सागर में भेजा ताकि पोर्ट आर्थर पर फिर से अधिकार किया जा सके। जब यह सेना तुशिमा (Tsushima) पहुँची तो जापानी एडमिरल तोजो (Admiral Tojo) ने इसे तहस-नहस कर दिया। इस निर्णायक लड़ाई में जापान विजयी रहा। अब तक रूस तथा जापान दोनों ही इस लड़ाई से तंग आ चुके थे। इस युद्ध के कारण जापान पर अत्यधिक आर्थिक बोझ पड़ रहा था तथा रूस की कठिनाइयाँ भी बहुत बढ़ गई थीं।

अब वे किसी संधि के लिए सोचने लगे थे। इस कार्य में संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट (Theodore Roosevelt) ने मध्यस्थता की। दोनों देशों के प्रतिनिधियों को शाँति संधि की शर्ते निर्धारित करने के लिए पोर्टसमाउथ बुलाया गया। काफी वाद-विवाद के पश्चात् । सितंबर, 1905 ई० को दोनों पक्षों में पोर्टसमाउथ की संधि हुई और युद्ध समाप्त हो गया।

पोर्टसमाउथ की संधि (Treaty of Portsmouth) संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के प्रयत्नों के फलस्वरूप रूस तथा जापान के मध्य 5 सितंबर, 1905 ई० को एक संधि हुई। इसे पोर्टसमाउथ की संधि कहा जाता है। इस संधि की शर्ते निम्नलिखित थीं

(1) कोरिया में जापान के राजनीतिक, सैनिक तथा आर्थिक हितों को रूस ने स्वीकार कर लिया।

(2) पोर्ट आर्थर तथा लियाओतुंग के प्रायद्वीप जापान को मिल गए।

(3) इस संधि में यह भी कहा गया कि रूस तथा जापान दोनों ही मंचूरिया से अपनी सेनाएं वापस बुला लेंगे। केवल रेलों की रक्षा के लिए ही कुछ सैनिक वहाँ रहेंगे।

(4) दोनों ने माना कि मंचूरिया में रेलों का उपयोग केवल व्यापारिक एवं औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

(5) आपान को स्खालिन द्वीप का दक्षिण भाग प्राप्त हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकारों एफ० एच० माइकल एवं जी०ई० टेलर के शब्दों में, “पोर्टसमाउथ की संधि ने जापान को एशिया में एक महाद्वीपीय शक्ति के रूप में स्थापित किया।

III. जापान की सफलता के कारण

रूस-जापान युद्ध में जापान की सफलता के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है

(1) जापानी सैनिक तथा जनता दोनों ही देश-भक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। सारा राष्ट्र जापान की सरकार के साथ था तथा देश के लिए मर मिटने को तैयार था। उन्होंने शत्रु को हराने के लिए तन, मन तथा धन से सरकार की सहायता की। यही राष्ट्र-भक्ति की भावना जापानियों की विजय का मूल कारण थी।

(2) जापान ने अपनी सेना का आधुनिक ढंग से पुनर्गठन कर इसे काफी शक्तिशाली. बना लिया था। इस शक्तिशाली सेना के आगे रूसी सेनाएँ टिक न सकीं।

(3) जापान ने युद्ध के आरंभ होने से पूर्व ही अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। उसने अपने यातायात के साधनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं का भी उचित प्रबंध किया जो उसकी विजय में सहायक सिद्ध हुईं।

(4) तोजो, आयोमा तथा नोगी आदि जापानी सेनापतियों को युद्धों का बहुत अनुभव था। अत: उन्होंने जापानी सेना का कुशल नेतृत्व किया। परिणामस्वरूप रूसी सेना जापानी सेना का मुकाबला न कर सकी एवं उसे पराजय का सामना करना पड़ा।

(5) रूस का ज़ार जापान की सैन्य शक्ति का ठीक अनुमान न लगा सका। वह यह ही समझता रहा कि युद्ध अथवा शांति का निर्णय उसी के हाथ में है। यह भ्रम ही रूस की पराजय तथा जापान की विजय का कारण बना।

(6) जापान की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति सदढ थी। वह इंग्लैंड की मित्रता पर भरोसा कर सकता था। परंत फ्राँस 1904 ई० के समझौते के कारण इंग्लैंड के विरुद्ध नहीं लड़ सकता था। अतः रूस मित्रहीन था। अतः जापान ने आसानी से उसे पराजित कर दिया।

IV. रूस-जापान युद्ध के प्रभाव

रूस-जापान युद्ध के दूरगामी प्रभाव पड़े। संक्षेप में इसके प्रभावों का वर्णन निम्नलिखित अनुसार है

1. रूस पर प्रभाव (Effects on Russia)-रूस-जापान युद्ध से रूस की प्रतिष्ठा को गहरी चोट लगी। ज़ार शासकों के विरुद्ध पहले ही रूसी जनता में असंतोष व्याप्त था। ऊपर से जापान जैसे छोटे-से देश से पराजित होने पर लोग उनसे और नाराज हो गए। इस पराजय से जार शासकों की शक्ति का खोखलापन सारे विश्व के सामने आ गया तथा यूरोप के लोग इसकी आलोचना करने लगे।

2. जापान पर प्रभाव (Effects on Japan)-रूस-जापान युद्ध के जापान पर भी प्रभाव पड़े। इस युद्ध में विजय के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जापान का बहुत सम्मान बढ़ा। जापान एक छोटा-सा देश था फिर भी वह विशालकाय रूस पर विजय पाने में सफल रहा। इस विजय के कारण उसकी प्रतिष्ठा को चार चाँद लग गए तथा दूर-पूर्व में उसका प्रभाव बढ़ गया।

इस विजय से जापान बहुत प्रोत्साहित हुआ। इस विजय ने यह सिद्ध कर दिया कि जापान एक शक्तिशाली राष्ट्र है। प्रसिद्ध इतिहासकार सी० यनागा के अनुसार,”इस प्रकार सुदूर पूर्व में एक नई शक्ति का उदय हुआ, एक छोटी पूर्वी शक्ति ने न केवल एक शक्तिशाली राष्ट्र को चुनौती प्रस्तुत की अपितु उसे कड़ी पराजय देने में भी सफलता प्राप्त की।

3. चीन पर प्रभाव (Effects on China)-रूस-जापान युद्ध के प्रभावों से चीन भी अछूता नहीं रहा। इस युद्ध के पश्चात् चीन के लोगों के मन में यह धारणा घर कर गई कि यदि उन्होंने पश्चिमी देशों के साम्राज्यवाद से छुटकारा

पाना है तो उन्हें अपनी शक्ति का पुनर्गठन करना होगा। अतः चीन ने अपनी सेना को पुनर्गठित करने के लिए पश्चिमी युद्ध कला को अपनाया। पश्चिमी ज्ञान-विज्ञान से परिचित होने के लिए अनेक चीनी विदेशों में गए। अत: चीन के लोगों में एक नई जागृति का उत्थान हुआ। इसी राष्ट्रीय जागरण के परिणामस्वरूप चीन में 1911 ई० की क्रांति हुई और चीनी सम्राट् गद्दी छोड़ने पर विवश हुआ। इस प्रकार मांचू वंश का पतन हुआ तथा चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई।

4. यूरोप पर प्रभाव (Effects on Europe)-इस युद्ध के यूरोप की राजनीति पर भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़े। युद्ध के समय जर्मनी ने रूस तथा फ्रॉस से मिल कर इंग्लैंड के विरुद्ध एक संगठन बनाने का प्रयास किया, परंतु इसमें वह सफल न हो सका। इसके विपरीत फ्रांस के प्रयत्नों से रूस और इंग्लैंड एक-दूसरे के निकट आए। इस युद्ध में रूस की पराजय से इंग्लैंड को रूस की ओर से कोई भय न रहा। इस कारण इंग्लैंड ने रूस की ओर मैत्री का हाथ बढ़ाया जिससे इंग्लैंड को बहुत लाभ हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार एम० ई० कैमरन के अनुसार, “युद्ध में जापान की विजय के विश्व मामलों में गहन प्रभाव पड़े।”

प्रश्न 5.

जापान में सैन्यवाद के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

जापान में सैन्यवाद के उदय के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। इनमें से मुख्य कारणों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है

1. सैन्यवादियों की महत्त्वाकांक्षा:

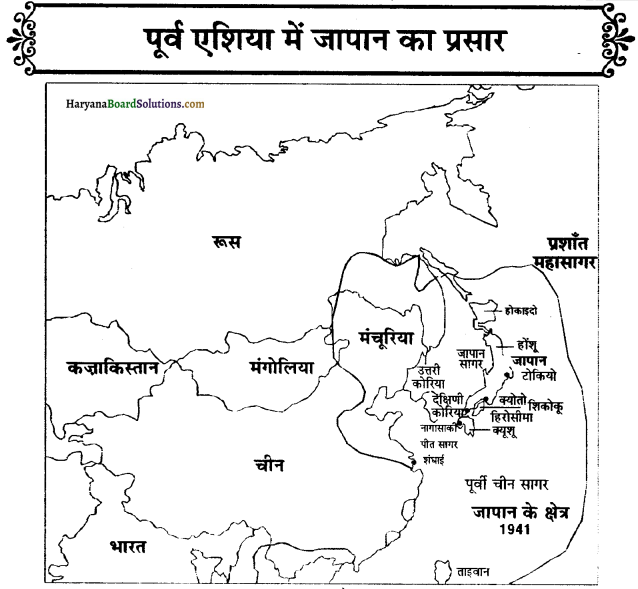

जापान में सैन्यवादियों के उत्थान का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह था कि वे जापान में फैली अशांति पर नियंत्रण पाने में सफल रहे। 1894-95 में चीन-जापान युद्ध में तथा 1904-05 ई० में रूस-जापान युद्ध में जापान की सफलता ने विश्व को चकित कर दिया। 1902 ई० में जापान इंग्लैंड के साथ एक समझौता करने में सफल रहा। इन कारणों से जापान की सेना की महत्त्वाकांक्षा बढ़ गई। 1931 ई० में जापानी सेना ने सरकार से परामर्श किए बिना ही मंचूरिया पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया।

2. उदारवादियों की मृत्यु :

बहुत-से पुराने नेता सैन्यवादियों की गतिविधियों को पसंद . नहीं करते थे। वास्तव में वे सैन्यवादियों पर अंकुश रखते थे। परंतु ज्यों-ज्यों समय गुजरता गया वे बूढ़े हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के कारण सैन्यवादियों पर जो उनका अंकुश था वह समाप्त हो गया और वे अब अपनी मनमानी करने के लिए स्वतंत्र हो गये। दूसरे क्षेत्रों को विजय करने की उनकी इच्छा को अब कोई नहीं दबा सकता था।

3. नवयुवक अधिकारियों की श्रेणी का उदय:

जापान में नवयुवक अधिकारियों की एक नई श्रेणी का उदय हुआ। इन लोगों का संबंध जापान की कुलीन श्रेणी से नहीं था। यहाँ यह बात याद रखने योग्य है कि कुलीन श्रेणी के लोग इन नवयुवक लोगों को केवल पसंद ही नहीं करते थे बल्कि घृणा भी करते थे। उधर ये नवयुवक अधिकारी अपनी शानदार विजयों द्वारा समाज में अपना स्थान बनाना चाहते थे। उन्हें सैनिक नेताओं का समर्थन प्राप्त था। वे जापानी सैनिकवाद में विश्वास करते थे और शक्ति का प्रयोग करना अपना अधिकार समझते थे।

4. नाजीवाद तथा फासिस्टवाद का प्रभाव:

हिटलर तथा मुसोलिनी की सफलताओं का जापानियों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। अत: जापानी भी हिटलर तथा मुसोलिनी की भाँति विजयें प्राप्त करना चाहते थे। वे उनके विचारों तथा तरीकों से बहुत प्रभावित थे। विजयों की आकांक्षा रखने वाले जापानी नवयवक नाजी एवं फासिस्ट लोगों की तरह अपनी दशा को सधारना चाहते थे।

5. विरोधी नेता:

जापानी संसद् के सदस्य, उच्च अधिकारी तथा मंत्रिपरिषद् के सदस्य सैन्यवादियों के घोर विरोधी थे। अपने इस विरोध के कारण ही वे सैन्यवादियों के आतंक का निशाना बने। जापान में सैन्यवादियों का विरोध करने वालों में शिक्षक तथा पत्रकार भी शामिल थे। वे भली-भाँति समझते थे कि सैनिक खर्च में वद्धि का क्या परिणाम होगा। जापान में उस समय सरकारी आमदनी सीमित तथा खर्चे असीमित थे।

देश पर पहले ही ऋण का भारी बोझ था। अतः एक के बाद एक वित्तमंत्री ने सैनिक खर्चों में कटौती करने के सझाव रखे। जापानी सेना इसलिए तैयार नहीं थी। अतः उसने विरोधियों को अपना निशाना बनाया।

6. उच्च-पदाधिकारियों का वध:

1937 ई० तक जापान में उग्र राष्ट्रवाद का प्रसार हो चुका था। सैन्यवादियों ने उग्र-राष्ट्रवाद का प्रयोग एक हथियार के रूप में किया। पहले उन्होंने लोगों को डराया धमकाया और जब इससे काम न चला तो सैन्यवादियों ने उनका वध कर दिया। मंत्री, उच्च-पदाधिकारी, संसद् के सदस्य, पत्रकार तथा शिक्षक जो सैन्यवादियों के विरोधी थे, उन्हें पहले धमकी दी गई और जब उन्होंने इस पर भी सैन्यवादियों का विरोध करना न छोड़ा तो उनका वध कर दिया गया। इसने स्थिति को विस्फोटक बना दिया।

प्रश्न 6.

जापान पर अमरीका के कब्जे (1945-51 ई० ) के दौरान वहाँ क्या प्रगति हुई ? संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

उत्तर:

जापान पर 1945 ई० से लेकर 1952 ई० तक अमरीका के जनरल दगलस मेकार्थर (General Douglas Mac Arthur) का शासन रहा। इसका उद्देश्य जापान का निशस्त्रीकरण करना, युद्ध अपराधियों पर अभियोग चलाना, जापान में एक लोकतांत्रिक शासन की स्थापना करना, जापान की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना एवं शिक्षा को एक नई दिशा देना था।

वह अपने उद्देश्य में काफी सीमा तक सफल रहा। इसके परिणामस्वरूप जापान पुनः एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। आज जापान की गणना विश्व के प्रसिद्ध देशों में की जाती है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर बी० वी० राव के शब्दों में, “विश्व युद्ध के पश्चात् मित्र राष्ट्रों ने जापान पर कब्जे के पश्चात् महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए। ये मेज़ी काल से कहीं अधिक क्रांतिकारी थे।”

1. जापान का निरस्त्रीकरण करना :

जनरल दगलस मेकार्थर ने सर्वप्रथम अपना ध्यान जापान को निरस्त्रीकरण करने की ओर दिया। इस कार्य के लिए उसने बहुत साहस से कार्य किया। उसने जापान की थल सेना एवं नौसेना को भंग कर दिया। उनके सभी हथियारों को नष्ट कर दिया। जापान में अनिवार्य सैनिक शिक्षा एवं सेवा को बंद कर दिया गया।

युद्ध सामग्री बनाने वाले सभी उद्योगों को बंद कर दिया गया। उन्हें असैनिक सामान का उत्पादन करने का आदेश दिया गया। वैज्ञानिकों द्वारा युद्ध सामग्री की नई खोजों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। जिन जापानी अधिकारियों ने जापान के विस्तार में उल्लेखनीय योगदान दिया था उन्हें उनके पदों से हटा दिया गया। इस प्रकार जापान का निरस्त्रीकरण जापान में एक लंबे समय के पश्चात् एक स्थायी शांति स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुआ।

2. युद्ध अपराधियों पर अभियोग :

जापान के जो अधिकारी युद्ध के लिए जिम्मेवार थे उन पर मुकद्दमा चलाया गया। इसके लिए तोक्यो में 1946 ई० में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत का गठन किया गया। इसने जापान के जनरल तोजो एवं कुछ अन्य अधिकारियों को मृत्यु दंड दिया। अनेक सैनिकों को आजीवन कारावास का दंड दिया गया। जापान की पिछली सरकार द्वारा जितने उदार राजनीतिज्ञों को कारावास में डाल दिया गया था उन्हें रिहा कर दिया गया।

उग्र राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को सरकारी पदों से हटा दिया गया। इसी प्रकार उग्र राष्टीय विचारधारा वाले अध्यापकों को भी हटा दिया गया। इस विचारधारा का समर्थन करने वाली समितियों को भंग कर दिया गया एवं पाठ्यक्रम से ऐसी पुस्तकों को हटा दिया गया।

3. जापान का नया संविधान :

जापान में 1947 ई० में एक नया विधान लाग किया गया। इसने 1889 ई० के मेज़ी काल में प्रचलित संविधान का स्थान ले लिया। इस संविधान के अनुसार सम्राट् से उसकी अनेक शक्तियाँ छीन ली गईं। उसे अब देवता नहीं माना जाता था। अब जापान की डायट के अधिकार बढ़ा दिए गए। इसे अब देश के कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। न्यायपालिका को पूर्ण स्वतंत्र कर दिया गया।

नागरिक के अधिकारों में वृद्धि की गई। जापान को एक धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित किया गया। निस्संदेह जापान का नया संविधान लोकतंत्र स्थापित करने की दिशा में एक मील पत्थर सिद्ध हुआ।

4. आर्थिक सुधार :

द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जापान की अर्थव्यवस्था को भारी आघात लगा था। अत: जनरल दगलस मेकार्थर ने इस दिशा की ओर अपना विशेष ध्यान दिया। 1946 ई० में जापान की डायट द्वारा एक कानून पारित किया गया जिसके अनुसार अनुपस्थित ज़मींदारों (absentee landlords) को अपनी भूमि सरकार को बेचने के लिए बाध्य किया गया। सरकार ने इन जमीनों को किसानों में बाँट दिया। इससे उनकी स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। 1946 ई० में मजदूरों को श्रमिक संगठन बनाने का अधिकार दिया गया।

उनकी दशा सुधारने के उद्देश्य से उनके वेतन, कार्य के समय, बेकारी भत्ते एवं बुढ़ापे के बीमे आदि की व्यवस्था की गई। जायबात्सु पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसका कारण यह था कि देश की लगभग समस्त संपत्ति उनके हाथों में एकत्र हो गई थी। सरकार ने उन्हें उनके विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया। अमरीका ने जापान में भारी उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कदम उठाए। इन सुधारों के चलते जापान की अर्थव्यवस्था पुनः पटड़ी पर आ गई।

5. शिक्षा सुधार :

आधिपत्यकाल में जापान में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किए गए। जापान की परंपरावादी (traditional) शिक्षा को परिवर्तित कर दिया गया। जापान में पश्चिम में प्रचलित आधुनिक शिक्षा को लागू किया गया। पाठ्य पुस्तकों को नए ढंग से लिखा गया। इसमें सम्राट् की उपासना, नैतिक एवं सैनिक शिक्षा की अपेक्षा लोकतंत्र पर अधिक बल दिया गया था।

शिक्षण संस्थाओं में जापान में प्रचलित शिंटो धर्म के पढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 9 वर्ष तक शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क कर दी गई। इसके बाद विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रबंध किया गया। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् जापान ने विभिन्न क्षेत्रों में आश्चर्यजनक प्रगति की।

प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर एस० एन० सेन का यह कहना ठीक है कि, “जापान पर (अमरीका का) आधिपत्य यद्यपि 7 वर्ष तक रहा किंतु यह जापान के भावी विकास के लिए निर्णायक था।

प्रश्न 7.

1839-42 ई० के प्रथम अफ़ीम युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं ?

अथवा

प्रथम अफ़ीम युद्ध के कारणों एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

1839-42 ई० में इंग्लैंड एवं चीन के मध्य प्रथम अफ़ीम युद्ध हुआ। इस युद्ध के लिए उत्तरदायी कारणों, घटनाओं एवं प्रभावों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है

I. प्रथम अफ़ीम युद्ध के कारण

(Causes of the First Opium War) चीन तथा ब्रिटेन के मध्य प्रथम अफ़ीम युद्ध नवंबर, 1839 ई० में आरंभ हुआ था। यह युद्ध 1842 ई० तक चला। निस्संदेह अफ़ीम का व्यापार ही इस युद्ध का मुख्य कारण था परंतु इसके अन्य भी अनेक कारण थे । इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है

1. चीन एवं ब्रिटेन के तनावपूर्ण संबंध:

विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक होने के कारण चीन निवासी अपनी उच्च सभ्यता पर बहुत गर्व करते थे। वहाँ के लोग पश्चिमी देशों के लोगों को निम्न मानते थे तथा उनके साथ कोई संबंध स्थापित नहीं करना चाहते थे। चीन सरकार के अफसर तथा कर्मचारी यरोपीय व्यापारियों के साथ बहत अभद्र व्यवहार करते थे तथा उन्हें अपमानजनक चीनी कों का पालन करने के लिए विवश किया जाता था। अंग्रेज़ इन अपमानजनक एवं घटिया नियमों को को तैयार नहीं थे। अत: चीन तथा ब्रिटेन के मध्य संबंध तनावपूर्ण हो गए। इसने चीन एवं ब्रिटेन के मध्य होने वाले प्रथम अफ़ीम युद्ध को अनिवार्य बना दिया।

2. चीन में यूरोपीय व्यापारियों का शोषण:

यूरोपीय व्यापारी चीन से जो भी माल खरीदते थे उस पर लिए जाने वाले कर की दर सरकार द्वारा निश्चित नहीं की गई थी। चीनी सरकार के भ्रष्ट अधिकारी उनसे मनमाने ढंग से कर वसूल करते थे जिस कारण यूरोपीय व्यापारी बहुत परेशान थे। चीन सरकार द्वारा स्थापित को-होंग (Co-Hong) नामक संस्था भी प्रायः विदेशी व्यापारियों का शोषण करती थी। चीन का सारा व्यापार को-होंग के माध्यम से ही होता था। चीन में यूरोपीय व्यापारियों का यह शोषण भी अफ़ीम युद्ध का एक महत्त्वपूर्ण कारण बना।

3. विदेशियों पर कठोर प्रतिबंध:

चीनी सरकार ने विदेशियों पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगा रखे थे। विदेशी चीनी भाषा नहीं सीख सकते थे, चीनी नागरिक को दास नहीं रख सकते थे तथा न ही किसी चीनी नागरिक को अपने धर्म में दीक्षित कर सकते थे। विदेशी व्यापारी केवल व्यापार के लिए ही कैंटन में निवास कर सकते थे। इसके पश्चात् उन्हें मकाओ वापस जाना पड़ता था। वे कैंटन में अपने परिवार भी साथ नहीं ला सकते थे।

विदेशी अपनी फैक्टरियों में केवल निश्चित संख्या में ही चीनी नौकर रख सकते थे। वे चीन के आंतरिक भागों में नहीं जा सकते थे। इस कारण अंग्रेज़ चीन से अपमानजनक व्यवहार का बदला लेना चाहते थे। प्रसिद्ध इतिहासकार सी० ए० बस के अनुसार, “कैंटन में पूर्व एवं पश्चिम के मिलन ने गहरे मतभेदों को जन्म दिया जो कि युद्ध की ओर ले गए।”

4. अफ़ीम व्यापार (The Opium Trade)-अंग्रेज़ों ने 1767 ई० में चीन के साथ अफ़ीम का व्यापार आरंभ किया था। शीघ्र ही चीन में इसकी माँग बहुत बढ़ गई। चीन की सरकार ने अफ़ीम के व्यापार पर कई प्रतिबंध लगाए परंतु इसका कोई परिणाम न निकला। अब तक चीन के लोग अफ़ीम के आदी हो चुके थे तथा अंग्रेजों को इसका बहुत लाभ पहुँच रहा था।

चीन सरकार के भ्रष्ट अधिकारी भी भारी घूस लेकर इस व्यापार को प्रोत्साहन दे रहे थे। परिणामस्वरूप चीन में अफ़ीम की तस्करी में भारी वृद्धि हुई। एक अनुमान के अनुसार 1837 ई० तक चीन के व्यापार में केवल अफ़ीम का आयात ही 57% तक हो गया था। चीन की सरकार इसे सहन करने को तैयार नहीं थी। अतः युद्ध के लिए विस्फोट तैयार था।

5. तात्कालिक कारण:

7 जुलाई, 1839 ई० को एक ऐसी घटना घटी जो प्रथम अफ़ीम युद्ध का तात्कालिक कारण सिद्ध हुई। कुछ शराबी अंग्रेज़ नाविकों ने एक चीनी नाविक की हत्या कर दी। कैप्टन इलियट (Capt. Elliot) ने इन अंग्रेज़ नाविकों पर मुकद्दमा चलाकर उन्हें सजा दे दी तथा इस संबंधी चीनी सरकार को सूचित कर दिया। चीन की सरकार ने अपराधियों को उसे सौंपने के लिए कहा।

वह उन्हें अपने देश के कानूनों के अनुसार दंड देना चाहती थी। कैप्टन इलियट ने अपराधियों को सौंपने से इंकार कर दिया। इस बात पर कमिश्नर लिन ने अंग्रेजों को भेजी जाने वाली भोजन सामग्री तथा तेल की सप्लाई बंद कर दी। इसने प्रथम अफ़ीम युद्ध का बिगुल बजा दिया।

II. प्रथम अफ़ीम युद्ध की घटनाएँ

अंग्रेज़ सैनिकों तथा चीनी सैनिकों के मध्य प्रथम मुठभेड़ 3 नवंबर, 1839 ई० को हुई जिसमें ब्रिटिश सेनाओं ने चीन के तीन युद्धपोत नष्ट कर दिए। चीन की सरकार ने जनवरी, 1840 ई० को ब्रिटेन के विरुद्ध औपचारिक युद्ध की घोषणा कर दी। उधर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामर्स्टन (Palmerston) भी चीन में अंग्रेज़ व्यापारियों के हितों की सुरक्षा करने के पक्ष में था। इसी उद्देश्य से उसने अप्रैल, 1840 ई० में ब्रिटेन की संसद् में चीन के विरुद्ध युद्ध का प्रस्ताव पास करवा लिया। यह युद्ध लगभग दो वर्ष (1840-42 ई०) तक चला।

अंग्रेजों की संगठित तथा श्रेष्ठ सेना का मुकाबला चीनी सैनिक न कर सके। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कैंटन (Canton), निंगपो (Ningpo), अमोय (Amoy) तथा हांगकांग (Hong Kong) पर अधिकार कर लिया। 1842 ई० में अंग्रेजों ने शंघाई (Shangai) पर भी अधिकार कर लिया तथा नानकिंग की ओर बढ़ने लगे। विवश होकर चीनी सम्राट ने अंग्रेजों के साथ बातचीत करने का आदेश दिया। इस बातचीत के परिणामस्वरूप 29 अगस्त, 1842 ई० को दोनों देशों के मध्य नानकिंग की संधि हुई और यह युद्ध समाप्त हो गया।

1. नानकिंग की संधि (Treaty of Nanking)-29 अगस्त, 1842 ई० को अंग्रेजों तथा चीनियों के बीच एक संधि हुई जो नानकिंग की संधि के नाम से प्रसिद्ध है। इस संधि की शर्ते निम्नलिखित थी

(1) हांगकांग का द्वीप सदा के लिए ब्रिटेन को सौंप दिया गया।

(2) ब्रिटिश लोगों को पाँच बंदरगाहों-कैंटन, अमोय, फूचाओ (Foochow), निंगपो और शंघाई में बसने तथा व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया।

(3) क्षतिपूर्ति के रूप में चीन ने दो करोड़ दस लाख डालर अंग्रेजों को देना स्वीकार किया।

(4) को-होंग को भंग कर दिया गया। परिणामस्वरूप अब ब्रिटिश व्यापारी किसी भी चीनी व्यापारी के साथ स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता था।

(5) आयात और निर्यात पर एक समान तथा उदार दर स्वीकार कर ली गई। (vi) चीनियों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि अंग्रेजों के मुकद्दमे अंग्रेज़ी कानून के अनुसार तथा उन्हीं की अदालतों में चलेंगे।

(6) यह भी शर्त रखी गई कि चीन अन्य देशों के लोगों को जो भी सुविधाएँ देगा वे अंग्रेजों को भी प्राप्त होंगी। एक अन्य इतिहासकार सी० ए० बस के शब्दों में, “यह एक युग का अंत एवं दूसरे युग का आगमन था।”

III. प्रथम अफ़ीम युद्ध के प्रभाव

प्रथम अफ़ीम युद्ध के परिणाम चीन के लिए बहुत ही विनाशकारी प्रमाणित हुए। इस युद्ध के परिणामों का वर्णन निम्नलिखित अनुसार है

1. चीन की आर्थिक समस्याओं का बढ़ना:

प्रथम अफ़ीम युद्ध का सर्वप्रथम परिणाम यह हुआ कि चीन का आर्थिक शोषण आरंभ हो गया। अंग्रेज़ अब स्वतंत्रतापूर्वक अफ़ीम का व्यापार करने लगे। इस व्यापार के कारण चीन के धन का निकास होने लगा तथा चीन की आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ गईं।

2. चीन के सम्मान को धक्का:

प्रथम अफ़ीम युद्ध के पश्चात् हुई नानकिंग की संधि के कारण चीन के सम्मान में लगातार कमी होने लगी। उसकी व्यापारिक श्रेष्ठता तथ का महत्त्व कम होने के कारण विदेशियों ने चीनी सरकार पर अपना दबाव बढाना आरंभ कर दिया। परिणामस्वरूप उन्होंने चीन से अनेक सुविधाएँ प्राप्त की। इससे चीन के सम्मान को गहरा आघात लगा।

3. खुले द्वार की नीति :

एक लंबे समय से चीन के द्वार विदेशी व्यापारियों के लिए बंद थे। विदेशी व्यापारियों को कैंटन के अतिरिक्त किसी और नगर में व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। विदेशी व्यापारी सीधे चीनी व्यापारियों के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे। वे केवल को-होंग के माध्यम से ही अपना व्यापार कर सकते थे। परंतु इस युद्ध के पश्चात् चीन की सरकार को खुले द्वार की नीति अपनानी पड़ी। इस नीति के कारण चीन की बहुत आर्थिक हानि हुई।

4. साम्राज्यवाद का युग :

चीनी लोग यूरोपीयों से बहुत पिछड़े थे। उनकी सैनिक शक्ति भी संगठित नहीं थी। इस स्थिति का लाभ उठा कर यूरोपीयों ने चीन की सरकार पर दबाव डाला तथा अपने लिए अनेक सुविधाएँ प्राप्त कर ली। धीरे-धीरे यूरोपियों ने चीन के तटवर्ती नगरों में अपने कारखाने स्थापित कर लिए और सेना भी रखनी आरंभ कर दी। उन्होंने कुछ नगरों पर अपना शासन भी स्थापित कर लिया। इससे साम्राज्यवाद का उदय हुआ तथा चीन पराधीन होने लगा।

5. ताइपिंग विद्रोह :

प्रथम अफ़ीम युद्ध में हुई चीन की पराजय तथा नानकिंग की संधि से माँचू शासन की दुर्बलता प्रकट हो गई। इस कारण चीन के विभिन्न भागों के लोग माँचू शासन के विरुद्ध हो गए। उन्होंने समय-समय पर कई विद्रोह कर दिए। इन विद्रोहों में से ताइपिंग विद्रोह सबसे प्रसिद्ध था। इस विद्रोह ने 1850 ई० से 1864 ई० के समय के दौरान चीन के कई भागों को अपनी चपेट में ले लिया। विद्रोहियों का उद्देश्य माँचू शासन को समाप्त करके मिंग वंश का शासन पुनः स्थापित करना था। यद्यपि इस विद्रोह का दमन कर दिया गया तथापि चीन के इतिहास में यह एक महत्त्वपूर्ण घटना है।

प्रश्न 8.

द्वितीय अफ़ीम युद्ध का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

अथवा

द्वितीय अफ़ीम युद्ध के कारणों का वर्णन कीजिए। इस युद्ध के क्या परिणाम निकले ?

उत्तर:

I. द्वितीय अफ़ीम युद्ध के कारण

द्वितीय अफ़ीम युद्ध चीन तथा ब्रिटेन के मध्य 1856-60 ई० में लड़ा गया। इस युद्ध के लिए जिम्मेदार कारकों का वर्णन अग्रलिखित अनुसार है

1. अफ़ीम के व्यापार में वृद्धि :

प्रथम अफ़ीम युद्ध का मुख्य कारण अफ़ीम का अवैध व्यापार था परंतु इस युद्ध के पश्चात् हुई संधियों में इसके व्यापार संबंधी कोई निश्चित निर्णय नहीं हुआ था। अंग्रेज़ अब भी धड़ल्ले से इसका व्यापार कर रहे थे। वे अफ़ीम के व्यापार से काफी लाभ कमा रहे थे। परिणामस्वरूप भारी मात्रा में अफ़ीम चीन में आने लगी।

1842 ई० में चीन में आने वाली पेटियों की संख्या 38,000 थी जोकि 1850 ई० तक 52,000 हो गई थी। चीन की सरकार इस अवैध व्यापार से बहुत चिंतित थी परंतु इस मामले में विदेशियों पर कोई ठोस प्रतिबंध लगाने में असमर्थ थी। इस प्रकार अफ़ीम का व्यापार द्वितीय अफ़ीम युद्ध का एक महत्त्वपूर्ण कारण बना।

2. चीनियों के साथ विदेशों में दुर्व्यवहार:

नानकिंग की संधि के पश्चात् विदेशियों ने अपने व्यापार का विस्तार करना आरंभ कर दिया। उन्हें यूरोप में कुलियों की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने चीन के निर्धन युवकों को धन का लालच देकर यूरोप के देशों तथा संयुक्त राज्य अमरीका आदि में भेजना आरंभ कर दिया। विदेशों में इन चीनियों से दासों जैसा व्यवहार किया जाता था। चीन की सरकार विदेशों में चीनियों के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार को सहन करने को तैयार नहीं थी। इस कारण चीन तथा यूरोपियों के संबंध तनावपूर्ण हो गए।

3. अधिकारों का दुरुपयोग:

प्रथम अफ़ीम युद्ध के पश्चात् 8 अक्तूबर, 1843 ई० को हुई बोग की संधि (Treaty of Bogue) के अनुसार अंग्रेजों ने चीन में अपने देश के कानून लागू करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। परंतु चीन की सरकार की दुर्बलता का लाभ उठा कर वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगे थे। चीन की सरकार इसे सहन करने को तैयार नहीं थी।

4. कैथोलिक प्रचारक की हत्या :

आगस्ते चैप्डेलेन (Auguste Chapdelaine) नामक कैथोलिक प्रचारक की हत्या भी द्वितीय अफ़ीम युद्ध का एक मुख्य कारण सिद्ध हुई। चैप्डेलेन फ्राँस का निवासी था। वह ईसाई धर्म के प्रचार के लिए चीन में आया था। वह अपने धर्म-प्रचार के प्रयास में चीन के आंतरिक भागों में काफी दूर तक चला गया। चीन के अधिकारियों ने इसे संधि की शर्तों का उल्लंघन माना तथा उसे बंदी बना लिया।

उस पर चीनी सरकार के विरुद्ध लोगों को भड़काने का आरोप लगाया गया। क्वांगसी की स्थानीय अदालत ने फरवरी 1856 ई० में उसे मृत्यु दंड दे दिया। चीनी सरकार के इस व्यवहार से क्षुब्ध होकर नेपोलियन तृतीय ने चीन के विरुद्ध युद्ध में इंग्लैंड को साथ देने का मन बना लिया।

5. तात्कालिक कारण :

1856 ई० में घटने वाली लोर्चा ऐरो घटना (Lorcha Arrow Incident) द्वितीय अफ़ीम युद्ध का तात्कालिक कारण बनी। 8 अक्तूबर, 1856 ई० को चीनी अधिकारियों ने लोर्चा ऐरो नामक जहाज़ को पकड़ लिया तथा उसके 14 में से 12 नाविकों को बंदी बना लिया। इन पर यह इल्जाम लगाया कि वे प्रतिबंधित अफ़ीम का व्यापार कर रहे हैं। यह जहाज़ एक चीनी व्यापारी का था किंतु इसका कप्तान एक अंग्रेज़ था।

इस जहाज़ पर ब्रिटिश झंडा लगा हुआ था। अंग्रेजों ने चीन की इस कार्यवाही की निंदा की तथा बंदी बनाए गए व्यक्तियों को छोड़ने तथा उचित मुआवजा देने के लिए कहा। चीनी अधिकारियों ने अपनी कार्यवाही को उचित ठहराया तथा अंग्रेजों की माँग मानने से इंकार कर दिया। चीनियों के इस व्यवहार से अंग्रेज रुष्ट हो गए तथा उन्होंने युद्ध का बिगुल बजा दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार इमानूएल सी० वाई० सू के शब्दों में, “1856 ई० की लोर्चा ऐरो घटना ने ब्रिटेन को अपना गुस्सा निकालने का मौका दिया।”

II. द्वितीय अफ़ीम युद्ध की घटनाएँ

1856 ई० में अंग्रेज सेनाओं ने कैंटन पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात् फ्रांसीसी सेनाएँ भी ब्रिटिश सेनाओं की सहायता के लिए पहुंच गई । शीघ्र ही दोनों सेनाएँ तीनस्तीन पहुँच गईं। चीनी सरकार इस संयुक्त सेना का सामना करने में असमर्थ थी। अतः परिणामस्वरूप चीनियों ने बाध्य होकर इन देशों के साथ 26 जून, 1858 ई० को तीनस्तीन की संधि कर ली।

1. तीनस्तीन की संधि 1858 ई० (Treaty of Tientsin 1858 CE)-तीनस्तीन की संधि पर 26 जून, 1858 ई० को चीन, इंग्लैंड तथा फ्राँस की सरकारों ने हस्ताक्षर किए। इस संधि की प्रमुख धाराएँ निम्नलिखित थीं

(1) चीन की 11 नई बंदरगाहों को विदेशी देशों के साथ व्यापार तथा निवास के लिए खोल दिया गया।

(2) चीनी सरकार ने पश्चिमी देशों को अफ़ीम के व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी तथा अफ़ीम के व्यापार को वैध घोषित कर दिया।

(3) चीन की ‘यांगत्सी’ नदी में पश्चिमी देशों के जहाजों को आने-जाने की अनुमति दे दी गई।

(4) चीन की सरकार ने यह भी स्वीकार कर लिया कि पश्चिमी देश चीन में अपने राजदूत नियुक्त कर सकेंगे।

(5) चीन की सरकार ने फ्रांस के रोमन कैथोलिक पादरियों को यह सुविधा प्रदान कर दी कि वे उपर्युक्त सोलह बंदरगाहों को छोड़कर कहीं भी आ-जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे किसी भी स्थान पर भूमि खरीद सकते हैं अथवा किराये पर भूमि लेकर गिरजाघरों का निर्माण कर सकते हैं।

(6) ईसाई धर्म के प्रचारकों को यह अधिकार दे दिया गया कि वे चीन में स्वतंत्रतापूर्वक घूम-फ़िर कर अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुकूल ईसाई बना सकते हैं।

(7) पश्चिमी शक्तियों के राज्य-क्षेत्रातीत अधिकारों (Extra Territorial Rights) को अधिक विस्तृत और व्यापक कर दिया गया। इसके अनुसार उन्हें चीन में निवास करने और व्यापार करने की सुविधा दी गई।

(8) चीन ने अंग्रेज़ व्यापारियों को युद्ध के हर्जाने के रूप में एक भारी धन-राशि देना स्वीकार कर लिया।

(9) इस संधि ने उन विदेशियों को जिनके पास वैध प्रवेश पत्र (legal passport) हों, चीन के किसी स्थान पर स्वतंत्रतापूर्वक घूमने-फिरने की अनुमति प्रदान कर दी।

2. युद्ध का दूसरा चरण:

26 जून, 1858 ई० को तीनस्तीन की संधि हो गई थी प चीन की सरकार ने इसे मान्यता देने से इंकार कर दिया था। चीन की इस कार्यवाही से पश्चिमी शक्तियों को बहुत आघात पहुँचा। उन्होंने चीनी सरकार पर दबाव डालने के लिए पुनः युद्ध आरंभ कर दिया। इंग्लैंड तथा फ्रांस की संयुक्त सेनाओं ने शीघ्र ही पीकिंग पर आक्रमण कर दिया।

चीन की निर्बल सेना इस आक्रमण का मुकाबला करने में नाकाम रही। संयुक्त सेनाओं ने पीकिंग पर अधिकार कर लिया तथा माँचू सम्राट् पीकिंग छोड़ कर भाग गया। विजयी सेनाओं ने नगर में भारी लूट-मार की तथा राजमहल को अग्नि भेंट कर दिया। विवश होकर चीन की सरकार को पीकिंग की संधि की शर्तों को स्वीकार करना पड़ा। पीकिंग की संधि 1860 ई० (Treaty of Peking 1860 CE)-अक्तूबर, 1860 ई० में चीन, फ्राँस तथा इंग्लैंड के मध्य की गई पीकिंग संधि की मुख्य धाराएँ निम्नलिखित थीं

(1) अफ़ीम के व्यापार को वैध मान लिया गया।

(2) चीन सरकार ने पहले केवल 5 बंदरगाहें ही विदेशी व्यापार के लिए खोली थीं। अब 11 अन्य बंदरगाहें भी खोल दी जिससे बंदरगाहों की कुल संख्या 16 हो गई।

(3) चीन की सरकार पीकिंग में अंग्रेज़ राजदूत रखने के लिए मान गई।

(4) कौलून का प्रायद्वीप इंग्लैंड को दिया गया।

(5) चीन की सरकार को युद्ध के हर्जाने के रूप में आठ-आठ मिलियन डालर इंग्लैंड तथा फ्रांस को देने पड़े।

(6) चीन ने यह भी माना कि कैथोलिक पादरियों को 16 बंदरगाहों के अतिरिक्त चीन के किसी भी भाग में जाने की अनुमति होगी। उन्हें वहाँ धर्म प्रचार करने, भूमि खरीदने तथा गिरजाघर बनाने का अधिकार होगा।

II. द्वितीय अफ़ीम युद्ध के प्रभाव

द्वितीय अफ़ीम युद्ध के पश्चात् पूर्व के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। इस युद्ध के प्रभावों का वर्णन निम्नलिखित अनुसार है

1. चीन के सम्मान को धक्का :

चीन निवासी सदियों से स्वयं को पश्चिमी लोगों से सभ्य मानते थे। उन्हें अपनी सभ्यता पर बहुत गर्व था। द्वितीय अफ़ीम युद्ध में पराजित होने के कारण चीनियों को अपमानजनक संधियों पर हस्ताक्षर करने पड़े तथा विदेशियों को अपने से श्रेष्ठ मानना पड़ा। इस प्रकार उनके सम्मान को गहरा धक्का लगा।

2. चीन को आर्थिक हानि :

चीन लगभग चार वर्ष तक युद्धों में उलझा रहा। इन युद्धों में उसे भारी धन राशि खर्च करनी पड़ी। द्वितीय अफ़ीम युद्ध के दौरान इंग्लैंड तथा फ्रांस की सेनाओं ने चीन की राजधानी पीकिंग तथा अन्य नगरों में सरकारी संपत्ति को बहुत हानि पहुँचाई। इस युद्ध के पश्चात् हुई संधियों के अनुसार चीन को भारी धन राशि विजयी देशों को देनी पड़ी। इससे चीन की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई।

3. ईसाई मत का प्रसार :

द्वितीय अफ़ीम युद्ध के पश्चात् हुई पीकिंग की संधि के अनुसार अब कैथोलिक पादरियों को 16 बंदरगाहों के साथ-साथ चीन के आंतरिक भागों में जाने तथा प्रचार करने की अनुमति मिल गई। परिणामस्वरूप ये पादरी चीन के विभिन्न भागों में बेरोक-टोक ईसाई मत का प्रचार करने लगे। उनके प्रचार से प्रभावित होकर अनेक चीनी नागरिकों ने ईसाई मत ग्रहण कर लिया।

इस कारण उनके धार्मिक तथा सामाजिक जीवन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इन ईसाइयों की गतिविधियाँ ही चीन में 1899-1900 ई० में हुए बॉक्सर विद्रोह का कारण बनीं।

4. साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन :

द्वितीय अफ़ीम युद्ध से पूर्व यूरोपीय शक्तियों का उद्देश्य केवल चीन की बंदरगाहों पर अधिकार जमाना तथा व्यापार को संचालित करना था। इस युद्ध में विजयी रहने पर उन्हें 16 बंदरगाहों पर व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गए। अब उन्होंने चीन में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयास आरंभ कर दिए। अब इन शक्तियों ने अपनी बस्तियाँ बसानी आरंभ कर दी तथा कई नगरों में अपना शासन भी स्थापित कर लिया। इस प्रकार उन्होंने साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन दिया।

प्रश्न 9.

चीन के इतिहास में डॉक्टर सन-यात-सेन की भूमिका का वर्णन कीजिए। उत्तर-चीन के इतिहास में डॉ० सन-यात-सेन (1866-1925 ई०) का एक विशेष स्थान है। उन्हें आधुनिक न का निर्माता कहा जाता है। वह चीन में राष्ट्रीय एकता स्थापित करना चाहते थे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा गणतंत्र की स्थापना उनके जीवन का परम लक्ष्य था।

1. प्रारंभिकजीवन :

डॉ० सन-यात-सेन का जन्म 2 नवंबर, 1866 ई० को कुआंगतुंग (Kwangtung) प्रदेश के चोय-हंग (Choy-Hung) नामक एक छोटे से गाँव में हुआ था। यह गाँव कैंटन (Canton) नगर से 40 मील की दूरी पर स्थित है। इनके पिता का नाम सन-टैट-सुंग (Sun-Tat-Sung) था। डॉ० सन-यात-सेन को शिक्षा प्राप्त करने के लिए हवाई द्वीप (Hawaii Islands) में भेजा गया। उनके भाई ने डॉ० सन-यात-सेन को एंगलीकन चर्च के एक प्रसिद्ध स्कूल में भर्ती करा दिया।

इस स्कूल में उन्होंने पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। डॉ० सन-यात सेन ने लंदन में 1887 ई० में एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। 1892 ई० में उन्होंने डॉक्टरी की परीक्षा पास की और मैकाय (Macoy) नामक स्थान पर डॉक्टरी की प्रैक्टिस आरंभ कर दी। उस समय उनके ऊपर क्रांतिकारी भावनाओं का गहरा प्रभाव पड़ चुका था। वह देश की शिक्षा-प्रणाली में सुधार करना चाहते थे। उनका विचार था कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होने के पश्चात् ही देश उन्नति कर सकता है। वह चाहते थे कि माँचू सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करे।

2. रिवाइव चाइना सोसाइटी की स्थापना :

डॉ० सन यात-सेन ने 24 नवंबर, 1894 ई० को होनोलल (Honolulu) में रिवाइव चाइना सोसाइटी की स्थापना की। वह स्वयं इस संस्था के चेयरमैन बने। इसे शिंग चुंग हुई (Hsing Chung Hui) के नाम से भी जाना जाता है। यह एक गुप्तचर संगठन था। आरंभ में इसके 112 सदस्य थे। 21 फरवरी, 1895 ई० को इसका मुख्यालय हांगकांग (Hong Kong) में खोला गया।

इसकी अनेक शाखाएँ चीन के विभिन्न प्रांतों में खोली गई। इसका प्रमुख उद्देश्य चीन में से माँचू शासन का अंत करना, चीनी समाज का पुनः निर्माण करना, प्रेस तथा शिक्षा के माध्यम से चीनियों में एक नवचेतना का संचार करना तथा चीन में गणतंत्र की स्थापना करना था।

3. तुंग मिंग हुई की स्थापना :

डॉ० सन-यात-सेन द्वारा 20 अगस्त, 1905 ई० को जापान की राजधानी तोक्यो (Tokyo) में तुंग मिंग हुई की स्थापना करना एक प्रशंसनीय कदम था। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य चीन में माँचू वंश का अंत करना, चीन को पश्चिमी देशों के शासन से मुक्त करना, चीन में लोकतंत्रीय गणतंत्र की स्थापना करना तथा भूमि का राष्ट्रीयकरण करना था। तुंग मिंग हुई की स्थापना वास्तव में चीन के इतिहास में एक मील पत्थर सिद्ध हुई।

4. डॉ० सन-यात-सेन के तीन सिद्धांत :

डॉ० सन-यात-सेन आरंभ से ही क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति थे। वह लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। उन्होंने ही माँचू सरकार को हटा कर चीन में गणराज्य की स्थापना की थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह रूसी साम्यवाद से बहुत प्रभावित थे, फिर भी वह रूसी विचारों का अंधा-धुंध अनुसरण नहीं करना चाहते थे। वह इस बात को भली-भाँति समझते थे कि रूस श्रमिकों का देश है और चीन किसानों का।

अत: उन्होंने अपनी विचारधारा को अपने देश की परिस्थितियों के अनुकूल बनाया। डॉ० सन-यात-सेन के राजनीतिक विचार तीन सिद्धांतों पर आधारित थे। ये सिद्धांत सन-मिन-चुई (San-min Chui) के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है

(1) राष्ट्रीयता:

डॉ० सन-यात-सेन राष्ट्रीयता के महत्त्व को भली-भाँति समझते थे। उनके विचारानुसार चीन को जिन वर्तमान समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसका मूल कारण चीनी लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है।

इसी कारण पश्चिमी देश चीन का घोर शोषण कर रहे हैं तथा जिस कारण वह विश्व का अग्रणी देश होने की अपेक्षा एक गरीब एवं कमज़ोर राष्ट्र बनकर रह गया है। अतः चीन की खुशहाली के लिए यह आवश्यक है कि चीनी लोगों में राष्ट्रवाद एवं देश-प्रेम की भावना का विकास हो। इसके लिए निम्नलिखित शर्ते आवश्यक थीं

- चीन से माँचू वंश का अंत करना।

- चीन को पश्चिमी राष्ट्रों के प्रभाव से मुक्त करना।

- चीनियों में राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करना।

- विभिन्न समुदायों के लोगों में प्रचलित मतभेदों को दूर करना।

- चीन की स्वतंत्रता के लिए विदेशी राष्ट्रों से सहयोग प्राप्त करना।

(2) राजनीतिक लोकतंत्र (Political Democracy)-डॉ० सन-यात-सेन राजनीतिक लोकतंत्र को बहुमूल्य मानते थे। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन विदेशों में व्यतीत किया था। अतः वह लोकतंत्र के महत्त्व से अच्छी तरह परिचित थे। यही कारण था कि वह चीन में गणतंत्रीय सरकार की स्थापना के पक्ष में थे।

वह चाहते थे कि चीन में एक शक्तिशाली सरकार की स्थापना हो किंतु यह सरकार अपने कार्यों के लिए लोगों के प्रति उत्तरदायी हो। ऐसी सरकार कभी भी निरंकुश नहीं हो सकती। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि लोगों को बिना किसी मतभेद के वोट डालने का अधिकार हो तथा वे अपनी सरकार को वापस बुलाने (recall) का अधिकार रखते हों।

(3) लोगों की आजीविका:

डॉ० सन-यात-सेन लोगों की आजीविका के महत्त्व को भली-भाँति समझते थे। यदि किसी देश के लोग भूखे हों तो उस देश का विकास किसी भी सूरत में संभव नहीं है। क्योंकि अधिकाँश चीनी कृषि, कार्य करते थे इसलिए उन्होंने इस ओर अपना विशेष ध्यान दिया। उन्होंने ‘जोतने वाले को जमीन दो’ (land to the tiller) का नारा दिया।

चीन की आर्थिक खुशहाली के लिए उसके यातायात के साधनों, उद्योगों एवं खानों का विकास किया जाना चाहिए। इसके चलते मजदूरों को संपूर्ण रोजगार प्राप्त होगा तथा वे देश के विकास के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। इसके अतिरिक्त वह जमींदारों, व्यापारियों एवं पूँजीवादियों के हाथों में धन के केंद्रीयकरण (concentration of wealth) के विरुद्ध थे। वह सभी विशाल प्राइवेट उद्यमों (enterprises) का सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण (nationalisation) के पक्ष में थे।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि डॉ० सन-यात-सेन न केवल एक महान क्रांतिकारी थे अपितु आधुनिक चीन के निर्माता थे। उन्होंने अपने अथक प्रयासों से चीनी समाज को एक नई दिशा देने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। प्रसिद्ध इतिहासकार जी० डब्ल्यू० कीटन का यह कहना ठीक है कि,”डॉक्टर सन-यात-सेन ने 40 करोड़ चीनियों के लिए वही किया जो कमाल अतातुर्क ने तुर्की के लिए किया, जो लेनिन एवं स्टालिन ने रूस के लिए किया।”

प्रश्न 10.

1911 ई० की चीनी क्रांति के कारणों और उसके परिणामों का वर्णन कीजिएं।

अथवा

1911 ई० की चीनी क्रांति के क्या कारण थे?

उत्तर:

1. 1911 ई० की चीनी क्रांति के कारण थे

1. माँचुओं का पतन:

माँचू शासक मंचूरिया के रहने वाले थे। उन्होंने 1644 ई० में चीन में मिंग (Ming) वंश का अंत करके छींग (Qing) अथवा मांचू वंश की स्थापना की थी। 18वीं शताब्दी के अंत में इस वंश की शान एवं शक्ति कम होने लगी। इसका कारण यह था कि माँचू शासक अब बहुत विलासी एवं भ्रष्ट हो चुके थे।

वे अब अपना अधिकाँश समय सुरा एवं सुंदरी के संग व्यतीत करने लगे थे। अतः उन्होंने प्रशासन की ओर अपना कोई ध्यान नहीं दिया। अतः प्रजा में बहुत असंतोष फैल गया था। मांचू शासकों द्वारा विदेशियों के साथ की जाने वाली अपमानजनक संधियों ने माँचू शासकों की निर्बलता को प्रकट कर दिया था। निस्संदेह चीनी इस अपमान को सहन करने को तैयार नहीं थे।

प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर के० टी० एस० सराओ का यह कहना ठीक है कि, “माँचू वंश के चक्र ने जिन्हें उन्हें अपनी गौरवता के शिखर पर पहुँचाया था वह अब उन्हें तीव्रता से उनके विनाश की ओर ले जा रहा था।”

2. चीन में सुधार आंदोलन :

1894-95 ई० में जापान ने चीन को पराजित कर सभी को आश्चर्य में डाल दिया था। एशिया के एक छोटे-से देश से पराजित होना चीन के लिए एक घोर अपमान की बात थी। इसके पश्चात् चीन में रियायतों के लिए संघर्ष (Battle of Concessions) आरंभ हो गया था। इसने चीन की स्थिति को अधिक दयनीय बना दिया था।

चीन को इस घोर संकट से बाहर निकालने के लिए दो छींग सुधारकों कांग यूवेई (Kang Youwei) तथा लियांग किचाउ (Liang Qichao) ने चीनी सम्राट कुआंग शू (Kuang Hsu) को कुछ महत्त्वपूर्ण सुधार लागू करने का सुझाव दिया। सम्राट् ने उनके सुझावों को मानते हुए 1898 ई० में सौ दिनों तक अनेक अध्यादेश जारी किए।

इन्हें चीनी इतिहास में सुधारों के सौ दिन (Hundred Days of Reforms) कहा जाता है। इनके अधीन चीन में एक आधुनिक प्रशासकीय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यापार, कानून व्यवस्था, राजस्व, रेलवे, डाक व्यवस्था, सेना एवं नौसेना, यातायात के साधनों के विकास, सिविल सर्विस में सुधार तथा संवैधानिक सरकार के गठन के बारे में उल्लेख किया गया।

यद्यपि ये सुधार बहुत प्रशंसनीय थे, किंतु इनको महारानी त्जु शी (Tzu Hsi) के विरोध के चलते लागू न किया जा सका। उसने बड़ी संख्या में सुधारकों को बंदी बना कर मौत के घाट उतार दिया। इससे चीनियों में व्यापक असंतोष फैला तथा उन्होंने ऐसे निकम्मे शासन का अंत करने का निर्णय किया। प्रसिद्ध इतिहासकार जीन चैसनिआक्स का यह कहना ठीक है कि, “वे सुधार जो कि माँचू वंश द्वारा मुक्ति के साधन के तौर पर अपनाए गए थे उनके पतन का कारण बने थे।

3. त्जु शी की मृत्यु :

त्जु शी चीन की राजनीति में सबसे प्रभावशाली महारानी थी। उसने 1861 ई० से लेकर 1908 ई० तक चीन की राजनीति में अपनी गहरी छाप छोड़ी। वह बहुत रूढ़िवादी, अहंकारी एवं षड्यंत्रकारी महिला थी। उसने अपनी चतुर कूटनीति द्वारा माँचू वंश के पतन को रोके रखा। उसने 1898 ई० में सम्राट् कुआंग शू के सुधारों को रद्द कर दिया। उसने चीनी सुधारकों का निर्ममता से दमन कर दिया। 1908 ई० में त्जु शी की मृत्यु से माँचू वंश को एक गहरा आघात लगा।

4. शिक्षा का प्रसार :

शिक्षा के प्रसार ने चीन में 1911 ई० की क्रांति लाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। चीन में शताब्दियों से प्राचीन शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी। इस प्रणाली में केवल धर्मशास्त्रों के अध्ययन पर बल दिया जाता था। 1902 ई० में चीन में पीकिंग विश्वविद्यालय (Peking University) स्थापित किया गया।

1905 ई० में चीन में प्राचीन शिक्षा के अंत एवं आधुनिक शिक्षा को लागू करने की घोषणा की गई। निस्संदेह यह एक उल्लेखनीय कदम था। शिक्षा के प्रसार के कारण चीनी लोगों में एक नवचेतना का संचार, हुआ। अनेक चीनी विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से विदेशों में गए। ये विद्यार्थी पश्चिम में हुए विकास को देख कर चकित रह गए। जब ये विद्यार्थी चीन वापस लौटे तो चीन की सरकार उन्हें योग्य नौकरियाँ देने में विफल रही। इस कारण इन विद्यार्थियों में चीनी सरकार के विरुद्ध घोर निराशा फैली। अत: उन्होंने ऐसी सरकार का अंत करने का निर्णय किया।

5. आर्थिक निराशा:

चीन की दयनीय आर्थिक दशा 1911 ई० की क्रांति का एक महत्त्वपूर्ण कारण सिद्ध हुई। प्रथम अफ़ीम युद्ध (1839-42 ई०) के पश्चात् यूरोपीय लुटेरों ने चीन का दरवाजा बलपूर्वक खोल दिया। उन्होंने चीन में लूट-खसूट का एक ऐसा दौर आरंभ किया जिस कारण वह कंगाली के कगार पर जा पहुँचा।

चीन की तीव्रता से बढ़ती हुई जनसंख्या ने इस स्थिति को अधिक विस्फोटक बना दिया। खाद्यान्न की कमी के कारण बड़ी संख्या में लोग भुखमरी का शिकार हो गए। इस घोर संकट के समय प्रकृति ने भी चीन में अपना कहर ढाया। 1910-11 ई० में चीन भयंकर बाढ़ की चपेट में आ गया। इस कारण जन-धन की अपार हानि हुई।

इससे चीन की अर्थव्यवस्था को एक गहरा आघात लगा। ऐसे समय में चीन की सरकार ने लोगों पर भारी कर लगा कर एक भयंकर भूल की। अतः चीन के लोगों ने माँचू सरकार को एक सबक सिखाने का निर्णय लिया। एच० एम० विनायके के शब्दों में, “इसने लोगों में माँचू वंश के विरुद्ध बेचैनी एवं असंतुष्टता को और बढ़ा दिया। 120

6. प्रेस की भूमिका:

1911 ई० की चीनी क्रांति लाने में प्रेस ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। चीन में समाचार-पत्रों का प्रकाशन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में आरंभ हुआ था। चीन में प्रकाशित होने वाले प्रारंभिक समाचार-पत्र अंग्रेजी भाषा में थे। 1870 ई० में चीनी भाषा में प्रथम समाचार-पत्र प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात् इन समाचार-पत्रों की संख्या तीव्रता से बढ़ने लगी। इन समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं ने माँचू सरकार के विरुद्ध लोगों में एक नवचेतना का संचार करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

7. डॉ० सन-यात-सेन का योगदान:

डॉ० सन-यात-सेन ने 1911 ई० की चीनी क्रांति में उल्लेखनीय योगदान दिया। इस कारण उन्हें चीनी क्रांति का पिता कहा जाता है। वह इंग्लैंड, फ्राँस, अमरीका एवं जापान के हाथों से चीन की लगातार पराजयों से बहुत निराश हुए। इन पराजयों से चीन को घोर अपमान को सहन करना पड़ा। अत: डॉ० सन-यात-सेन ने चीन से अयोग्य माँचू सरकार का अंत करने का निर्णय लिया।

इस उद्देश्य से उन्होंने 1894 ई० में होनोलूलू में रिवाइव चाइना सोसायटी (Revive China Society) तथा 1905 ई० में तोक्यो में तुंग मिंग हुई (Tung Meng Hui) की स्थापना की। प्रसिद्ध इतिहासकार इमानुएल सी० वाई० सू का यह कहना ठीक है कि, “तुंग मिंग हुई की स्थापना चीनी क्रांति के लिए एक मील पत्थर सिद्ध हुई क्योंकि इसने क्रांति के स्वरूप एवं दिशा को परिवर्तित कर दिया था।”

वास्तव में डॉ० सन-यात-सेन ने चीनियों में एक नई जागृति लाने एवं उनमें एकता स्थापित करने के लिए अथक प्रयास किए। इस दिशा में उसके समाचार-पत्र मिन पाओ (Min Pao) ने प्रशंसनीय भूमिका निभाई। निस्संदेह 1911 ई० की चीनी क्रांति में डॉ० सन-यात-सेन ने जो प्रशंसनीय भूमिका निभाई उसके लिए उनका नाम चीनी इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।

8. तात्कालिक कारण :

चीन की सरकार द्वारा रेलों का राष्ट्रीयकरण करना 1911 ई० की चीनी क्रांति का तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। 1909 ई० में चीन की सरकार ने रेलमार्गों के निर्माण की एक विशाल योजना बनाई। यह कार्य प्रांतीय सरकारों को सौंपा गया। किंतु प्रांतीय सरकारें धन की कमी के कारण इन योजनाओं को संपूर्ण करने में विफल रहीं।

अतः मई 1911 ई० में चीनी सरकार ने रेलों का राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा की। अत: रेलमार्गों के निर्माण का कार्य केंद्रीय सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। ऐसा होने से प्रांतीय गवर्नर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध हो गए। वे क्रांतिकारयिों से मिल गए। उन्होंने 1911 ई० की चीनी क्रांति का बिगुल बजा दिया।

II. 1911 ई० की चीनी क्राँति की घटनाएँ।

10 अक्तूबर, 1911 ई० को हैंको में एक ऐसी घटना घटी जिसने क्राँति को तीव्र गति प्रदान कर दी। उस दिन हैंको में एक रूसी परिवार के घर एक बम-विस्फोट हुआ। यह घर क्रांतिकारियों का अड्डा था तथा वहाँ बमों का निर्माण किया जाता था। इस घटना के पश्चात् कई क्रांतिकारियों को बंदी बना लिया गया तथा चीनी सरकार के हवाले कर दिया गया।

चीन की सरकार ने कुछ क्रांतिकारियों को मृत्यु दंड दे दिया। सरकार की इस दमन नीति से उत्तेजित होकर वूचांग के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। शीघ्र ही बहुत से ग्रामीण विद्रोही भी उनसे आ मिले। इन क्रांतिकारियों नेवू-तिंग-फंग के नेतृत्व में एक सैनिक सरकार का गठन किया तथा नानकिंग को अपनी राजधानी घोषित किया। उस समय डॉ० सन-यात-सेन अमरीका में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था।

वह 24 दिसंबर, 1910 ई० को शंघाई पहुँचा और सभी क्रांतिकारियों ने उसे अपना नेता मान लिया। डॉ० सन-यात-सेन ने सुझाव दिया कि माँचू वंश का अंत कर गणतंत्र की स्थापना की जाए। उसने गणतंत्र का राष्ट्रपति युआन-शी-काई को बनाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे युआन-शी-काई ने स्वीकार कर लिया। डॉ० सन-यात-सेन ने राजनीतिक संन्यास लेने का मन बना लिया।

परिणामस्वरूप 12 फ़रवरी, 1912 ई० को एक शाही घोषणा की गई जिसके अनुसार सारी राजनीतिक शक्ति युआन शी-काई को सौंप दी गई। 13 फ़रवरी को वह प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त हुआ और माँचू वंश का सदा के लिए अंत हो गया।

III.1911 ई० की चीनी क्रांति का महत्त्व

1911 ई० की क्रांति चीन के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। इस क्रांति से चीन में तानाशाही का अंत हुआ तथा गणतंत्र स्थापित हुआ। इस क्रांति के अनेक दूरगामी परिणाम निकले। प्रसिद्ध इतिहासकार के० टी० एस० सराओ ने ठीक लिखा है कि, “1911 ई० की चीन की क्रांति आधुनिक विश्व के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। इस क्रांति ने एक युग का अंत किया एवं एक नए युग का सूत्रपात किया। 22

1. माँचू वंश का अंत :

1911 ई० की क्रांति का सबसे महत्त्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि लगभग तीन सौ वर्षों से स्थापित माँचू शासन का अंत हो गया। माँचू शासक अयोग्य, भ्रष्ट तथा विलासी थे। न तो वे कुशल शासन प्रबंध दे सके तथा न ही विदेशी शक्तियों का सामना कर सके। वे अत्यंत रूढ़िवादी थे। चीन के लोग ऐसे शासन से छुटकारा पाना चाहते थे। 1911-12 ई० में चीन के लोगों ने बिना कठिनाई तथा किसी का खून बहाए इस राजवंश का अंत कर दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार जॉन सेल्बी के अनुसार, “1912 ई० में कागजी ड्रेगन का अंत हो गया।”

2. राजतंत्र का अंत :

1911 ई० की क्रांति ने चीन में राजतंत्र का अंत कर दिया था। 1912 ई० में युआन-शी-काई (Yuan-Shih-Kai) चीन का प्रथम राष्ट्रपति बना था। वह गणतंत्र में विश्वास नहीं रखता था। वह राजतंत्र के पक्ष में था। 1915 ई० में उसने चीन में राजतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया किन्तु विफल रहा। 1916 ई० में उसकी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही चीन में राजतंत्रीय विचारधारा का भी अंत हो गया।

3. नए विचार:

1911 ई० की क्रांति के कारण चीन के शिक्षित नवयुवकों में नवीन विचारों का संचार हुआ। जो युवक पश्चिमी देशों से शिक्षा प्राप्त कर के आए वे नवीन विचारों से ओत-प्रोत थे । उन्होंने अपने देश में रूढ़िवादी सामाजिक ढाँचे को बदलने के प्रयास आरंभ कर दिए। अनेकों प्रसिद्ध पश्चिमी लेखकों के ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया गया। पश्चिमी विचारकों से प्रेरित होकर चीनी लोगों का दृष्टिकोण बदल गया।

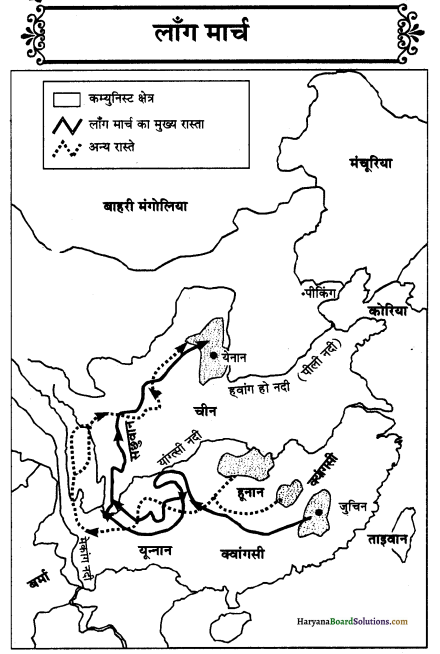

4. माओ-त्सेतुंग का उत्थान:

1911 ई० की क्रांति के पश्चात् युआन शी-काई की गणतंत्रीय तथा चियांग-काई-शेक (Chiang-Kai-Shek) की राष्ट्रीय सरकारें बनीं। परंतु ये सरकारें भी देश को कठिनाइयों के भंवर से बाहर न निकाल सकीं। तब 1921 ई० में साम्यवादी दल की स्थापना हुई। चियांग काई-शेक की सरकार साम्यवादी दल को समाप्त करना चाहती थी।

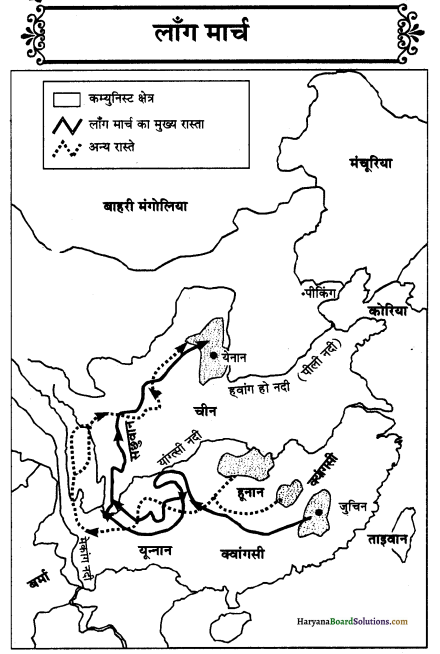

परंतु वह असफल रही। शनैः-शनैः साम्यवादी दल का प्रभाव गाँवों में भी बढ़ने लगा। साम्यवादियों ने चीन में 1934 ई० में एक लाँग मार्च (Long March) का आयोजन किया। इस मार्च में लगभग एक लाख लोगों ने भाग लिया। इसी मार्च के दौरान प्रसिद्ध नेता माओ-त्सेतुंग का उत्थान हुआ।

5. चीन का आधुनिकीकरण :

राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के पश्चात् चीन धीरे-धीरे आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर हुआ। देश में एक अस्थायी संविधान लागू किया गया। स्वास्थ्य, उद्योग, सिंचाई, संचार आदि से संबंधित कई सुधार किए गए। शिक्षा क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण सुधार हुए। मुद्रा संबंधी किए गए सुधारों से चीन में आर्थिक तथा व्यापारिक स्थिरता आई। राष्ट्रीय सरकार की विदेश नीति भी आर्थिक उत्थान में बड़ी सहायक सिद्ध हुई। निस्संदेह यह क्रांति चीन के इतिहास में एक नया मोड़ सिद्ध हुई।

प्रश्न 11.

कुओमीनतांग के उत्थान एवं सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

उत्तर:

कुओमीनतांग चीन का एक महत्त्वपूर्ण दल था। इस दल ने चीन में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए बड़ा सराहनीय काम किया। इस बात में कोई संदेह नहीं कि इस दल को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी इस दल ने देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिये काफी कुछ किया। सच तो यह है कि इस दल का उत्थान चीन के इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना थी।

1. कुओमीनतांग की स्थापना :

1905 ई० में डॉ० सन-यात-सेन ने जापान में तुंग-मिंग-हुई नामक दल की स्थापना की थी। आरंभ में यह संस्था एक गुप्त समिति के रूप में कार्य करती थी, परंतु 1911 ई० की चीनी क्रांति के समय यह दल काफी शक्तिशाली हो गया था। 1912 ई० में तुंग-मिंग-हुई तथा चीन के अन्य दलों को मिला कर एक नये राष्ट्रीय दल की स्थापना की गई। इस दल का नाम कुओमीनतांग रखा गया।

जब 1913 ई० में संसद् के चुनाव हुए तो इस दल को काफी सफलता प्राप्त हुई। यह दल युआन-शी-काई के निरंकुश शासन के विरुद्ध था। परिणामस्वरूप युआन-शी-काई से इस दल का संघर्ष आरंभ हो गया। 1921 ई० में कुओमीनतांग दल ने दक्षिणी चीन में कैंटन (Canton) सरकार की स्थापना की और डॉ० सन-यात-सेन को इस प्रकार का अध्यक्ष बनाया गया।

इसी समय इस दल के पुनर्गठन की फिर से आवश्यकता अनुभव की गई। अतः डॉ० सन-यात-सेन के प्रति निष्ठा आदि की शर्तों को हटा दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि इस दल की सदस्य संख्या में काफी वृद्धि हुई।

2. कुओमीनतांग दल के सिद्धांत :

कुओमीनतांग दल के सिद्धांतों की व्याख्या अनेक अवसरों पर भाषणों. लेखों तथा दल के घोषणा-पत्र द्वारा की गई थी। 1924 ई० में द सम्मेलन बुलाया गया था। इससे पहले दल के सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए घोषणा-पत्र प्रकाशित किया गया। दल के सिद्धांत डॉ० सन-यात-सेन के, जनता के तीन सिद्धांतों (Three Principles of the People) पर आधारित थे। इन तीन सिद्धांतों का वर्णन इस प्रकार है

(1) राष्ट्रीयता :

डॉ० सन-यात-सेन के तीन सिद्धांतों में पहला सिद्धाँत राष्ट्रीयता का था। डॉ० सन-यात-सेन का यह विश्वास था कि जनता में राष्ट्रवाद का विकास होना बहुत आवश्यक है। वह प्रायः चीनी जनता की तुलना रेत के ढेर से करते थे, जिसके प्रत्येक कण में आपसी समानता तो विद्यमान है परंतु मज़बूती का पूर्ण अभाव है।

राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने के लिए वह साम्राज्यवाद का विरोध तथा राष्ट्रीय मोर्चों का निर्माण आवश्यक समझते थे। यह बात याद रखने योग्य है कि डॉ० सन-यात-सेन विदेश विरोधी नहीं थे। वह तो केवल विदेशी शक्तियों की साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी नीतियों को सहन करने के लिए तैयार नहीं थे।

(2) राजनीतिक लोकतंत्र :

डॉ० सन-यात-सेन का दूसरा सिद्धांत राजनीतिक लोकतंत्र था। वास्तव में 1911 ई० में चीन में अकस्मात् ही राज्य क्राँति हो गई थी और इस समय देश लोकतंत्र के लिए तैयार नहीं था। चीन के लोग भी लोकतंत्र को चलाने की योग्यता नहीं रखते थे, परंतु क्रांतिकारी नेता इस बात को समझ नहीं पाए थे। अतः जब वे इस बात को भली-भाँति समझ गए थे, उन्होंने लोकतंत्र की स्थापना के लिए तीन बातों का सहारा लिया।

डॉ० सन-यात-सेन चाहते थे कि देश का शासन सेना के हाथ में रहे। दूसरे स्थान पर देश में राजनीतिक चेतना जागृत करना था। तीसरी बात संवैधानिक सरकार की थी। देश का संविधान जनता द्वारा चुनी गई सभा के द्वारा तैयार किया जायेगा।

(3) जनता की जीविका :