Haryana State Board HBSE 11th Class Geography Solutions Practical Work in Geography Chapter 8 मौसम यंत्र, मानचित्र तथा चार्ट Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Practical Work in Geography Solutions Chapter 8 मौसम यंत्र, मानचित्र तथा चार्ट

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. मौसम की प्रमुख दशा है-

(A) मेघाच्छन्न

(B) आर्द्र

(C) तूफानी

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

2. मौसम संबंधी प्रेक्षणों को कितने स्तरों पर रिकॉर्ड किया जा सकता है?

(A) दो

(B) तीन

(C) चार

(D) पाँच

उत्तर:

(B) तीन

![]()

3. फारेनहाइट थर्मामीटर में हिमांक तथा क्वथनांक के बीच कितने का अन्तर होता है?

(A) 90°

(B) 120°

(C) 180°

(D) 320°

उत्तर:

(C) 180°

4. एल्कोहल कितने डिग्री सेण्टीग्रेड पर जमता है?

(A) -115°C

(B) -90°C

(C) -50°C

(D) -10°C

उत्तर:

(A) -115°C

5. आर्द्रता कितने प्रकार की होती है?

(A) दो

(B) तीन

(C) चार

(D) पाँच

उत्तर:

(A) दो

अति-लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

मौसम किसे कहते हैं?

उत्तर:

किसी स्थान की थोड़े समय की वायुमंडलीय दशाओं को वहाँ का मौसम कहते हैं।

प्रश्न 2.

मौसम के आधारभूत या महत्त्वपूर्ण या प्रमुख तत्त्व कौन-कौन से होते हैं?

उत्तर:

तापमान, वर्षा, वायुदाब, वायु की गति व दिशा, मेघाच्छन्नता तथा आर्द्रता आदि मौसम के आधारभूत तत्त्व हैं।

प्रश्न 3.

मौसम की प्रमुख दशाएं कौन-कौन सी होती हैं?

उत्तर:

मेधाच्छन्न (Cloudy), आर्द्र (Humid), उमसवाला (Sultry), तूफानी (Stormy) तथा खिला मौसम (Sunny) इत्यादि।

प्रश्न 4.

मौसम के पूर्वानुमान से क्या लाभ होते हैं?

उत्तर:

आने वाले मौसम के अनुसार हम अपने कार्यक्रम निश्चित या स्थगित कर सकते हैं। फसलों को बचाया जा सकता है। तटीय क्षेत्र के लोगों और मछुआरों को सचेत किया जा सकता है। वायुयान व जलयान के चालकों के लिए भी यह पूर्वानुमान लाभदायक सिद्ध होता है।

प्रश्न 5.

साधारण थर्मामीटर कितने प्रकार के होते हैं?

उत्तर:

मुख्यतः साधारण थर्मामीटर दो प्रकार के होते हैं-

- सेल्सियस थर्मामीटर

- फारेनहाइट थर्मामीटर। एक तीसरा कम प्रचलित रियूमर थर्मामीटर भी होता है।

प्रश्न 6.

सिक्स के अधिकतम व न्यूनतम थर्मामीटर में कौन-कौन से दो द्रव प्रयोग किए जाते हैं?

उत्तर:

पारा और एल्कोहल।

प्रश्न 7.

आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं?

उत्तर:

आर्द्र एवं शुष्क बल्ब थर्मामीटर।

![]()

प्रश्न 8.

सेल्सियस और फारेनहाइट थर्मामीटरों में हिमांक बिंदु तथा क्वथनांक बिंदु कौन-कौन से होते हैं?

उत्तर:

सेल्सियस थर्मामीटर में हिमांक 0°C तथा क्वथनांक 100°C होता है। फारेनहाइट थर्मामीटर में हिमांक 32°F तथा क्वथनांक 212°F होता है।

प्रश्न 9.

निर्द्रव और पारद बैरोमीटरों में अंतर बताओ।

उत्तर:

पारद बैरोमीटर में पारे (Mercury) का प्रयोग किया जाता है, जबकि निर्द्रव बैरोमीटर में किसी भी द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता।

प्रश्न 10.

सेल्सियस तापमान को फारेनहाइट तापमान में बदलने का क्या सूत्र है?

उत्तर:

°F = (°C x \(\frac { 9 }{ 5 }\)) + 32

प्रश्न 11.

स्टीवेंसन स्क्रीन का क्या उपयोग होता है?

उत्तर:

इसमें रखे थर्मामीटरों को ऊष्मा, धूप व विकिरण से बचाया जा सके तथा केवल वायु ही स्वतंत्र रूप से इसमें से आ-जा सके ताकि वायु का तापमान ठीक-ठीक मापा जा सके।

प्रश्न 12.

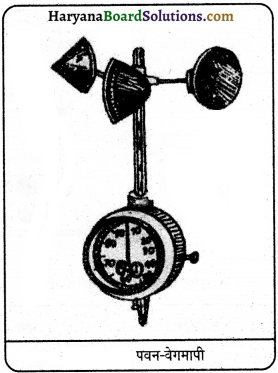

वायु की गति और दिशा बताने वाले यंत्रों के नाम बताएँ।

उत्तर:

वायु की गति को वेगमापी (Anemometer) द्वारा तथा वायु की दिशा को वादिक-सूचक (Wind Vane) द्वारा मापा जाता है।

प्रश्न 13.

वायुदाब किन इकाइयों में मापा जाता है?

उत्तर:

इंच, सेंटीमीटर और मिलीबार में।

प्रश्न 14.

भारत में मौसम विज्ञान सेवा का आरंभ कब और कहाँ पर हुआ?

उत्तर:

सन् 1864 में, शिमला में।

प्रश्न 15.

भारत में मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?

उत्तर:

दिल्ली में।

प्रश्न 16.

भारतीय दैनिक मौसम सूचक मानचित्र कहाँ से प्रकाशित किया जाता है?

उत्तर:

पुणे से।

लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

मौसम क्या होता है और इसकी रचना किन तत्त्वों के द्वारा होती है?

उत्तर:

किसी स्थान पर थोड़ी अवधि की; जैसे कुछ घण्टों, एक दिन या एक-दो सप्ताह की वायुमण्डलीय अवस्थाओं को वहाँ का मौसम कहते हैं। तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवनें, आर्द्रता तथा मेघ आदि मौसम के प्रमुख तत्त्व माने जाते हैं।

प्रश्न 2.

मौसम की प्रमुख दशाओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

मौसम की प्रमुख दशाएँ निम्नलिखित होती हैं-

- मेघाच्छन्न (Cloudy)-जब किसी दिन आकाश में बादल छाए हुए हों और सूर्य दिखाई न दे रहा हो तो कहा जाता है कि मौसम मेघाच्छन्न है।

- आर्द्र (Humid)-वर्षा वाले दिन जब वायु में आर्द्रता सामान्य से अधिक होती है तो कहा जाता है कि मौसम आर्द्र है।

- उमसवाला (Sultry)-जब वायु में आर्द्रता सामान्य से अधिक हो और सूर्य भी तेजी से चमक रहा हो तो कहा जाता है कि मौसम उमसवाला है।

- तूफानी (Stormy)-जिस दिन तेज वायु चल रही हो तो कहा जाता है कि मौसम तूफानी है।

- खिला मौसम (Sunny)-जब आकाश में बादल न हों और धूप खिली हुई हो तो कहा जाता है कि मौसम धूपयुक्त या खिला हुआ है।

प्रश्न 3.

मौसम के पूर्वानुमान से क्या लाभ होते हैं?

उत्तर:

मौसम का पूर्वानुमान हो जाने से हम मूसलाधार बारिश, हिमपात, तड़ितझंझा व आंधी-तूफानों से बच सकते हैं तथा तदानुकूल अपने कार्यक्रम बना सकते हैं। मौसम का कुछ दिन पहले पता चल जाने से किसान अपनी फसलों की रक्षा कर सकते हैं, तटवर्ती क्षेत्रों में लोगों की जान बचाई जा सकती है, मछुआरों को समुद्र में जाने से सचेत किया जा सकता है और जलयान चालक अपने जहाज़, माल व सवारियों को सुरक्षित रख सकते हैं। वायुयानों की सफल उड़ान मौसम के पूर्वानुमान पर ही निर्भर करती है। मौसम की पूर्व जानकारी से अकाल और बाढ़ से बचाव किया जा सकता है।

प्रश्न 4.

मौसम चार्ट क्या है?

उत्तर:

विभिन्न मौसम वेधशालाओं से प्राप्त आंकड़े पर्याप्त एवं विस्तृत होते हैं। अतः ये एक चार्ट पर बिना कोडिंग के नहीं दिखाए जा सकते। कोडिंग के द्वारा कम स्थान में सूचनाएं देकर चार्ट की उपयोगिता बढ़ जाती है। इन्हें सिनाप्टिक मौसम चार्ट कहते हैं तथा जो कोड प्रयोग में लाए जाते हैं, उसे मौसम विज्ञान प्रतीक कहते हैं। मौसम पूर्वानुमान के लिए मौसम चार्ट प्राथमिक यंत्र हैं। ये विभिन्न वायुराशियों, वायुदाब यंत्रों, वातारों तथा वर्षण के क्षेत्रों की अवस्थिति जानने एवं पहचानने में सहयोग करते हैं।

निबंधात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

मौसम मानचित्र क्या है? इसका महत्त्व बताते हुए इसकी रचना कीजिए।

उत्तर:

मौसम मानचित्र (Weather Maps)-आज के वैज्ञानिक युग में मौसम के विभिन्न तत्त्वों को मानचित्र पर अंकित करना सम्भव हो गया है। प्रतिदिन किसी विशेष समय का मौसमी विवरण मौसम मानचित्र पर अंकित किया जाता समय पर अल्पकालीन मौसम की दशाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को मौसम मानचित्र कहते हैं।” मौसम के तत्त्वों को दर्शाने के लिए समान रेखाओं, प्रतीकों तथा संकेतदारों की सहायता ली जाती है। अभ्यास हो जाने पर उनके द्वारा मौसम मानचित्र का अध्ययन करके मौसम के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है।

मौसम मानचित्र का महत्त्व (Importance of Weather Maps)-प्रतिदिन के मौसम मानचित्रों के अध्ययन से हम आने वाले दिन के मौसम की कल्पना कर सकते हैं। मौसम वेधशालाएँ प्रतिदिन के मौसम मानचित्रों के अध्ययन के पश्चात् भविष्य के मौसम के विषय में अपने विचार जनता तक पहुँचाती हैं। इस ज्ञान से जलयान अथवा वायुयान द्वारा यात्रा के विषय में ज्ञात हो जाता है और वे अपने प्रोग्राम को उचित प्रकार से निश्चित कर सकते हैं। वायुयान चालक तथा जलयान चलाने वाले खराब मौसम का पता लग जाने पर सावधान हो जाते हैं, जिनसे बहुत-सी दुर्घटनाओं से रक्षा हो जाती है। मौसम ज्ञात हो जाने पर अकाल एवं बाढ़ से रक्षा के लिए पहले से ही बहुत कुछ तैयारी कर ली जाती है। मौसम के विवरण का कृषकों के लिए विशेष महत्त्व है। वे कृषि योजनाओं को मौसम के अनुसार सुचारु रूप से चला सकते हैं।

मौसम मानचित्रों की रचना भारत में मौसम मानचित्र दिन में दो बार बनाए जाते हैं जिनमें से एक प्रातः 8.30 बजे तथा जे बनाया जाता है। मौसम मानचित्रों की रचना भारत के विभिन्न भागों में स्थापित की गई मौसम प्रेक्षणशालाओं से प्राप्त की गई सचनाओं के आधार पर की जाती है। ये भारत के मौसम विभाग के अधीन कार्य करती हैं। इनका विवरण इस प्रकार है-

भारत में मौसम सम्बन्धी सेवा-भारत में मौसम सम्बन्धी सेवा सन् 1875 में आरम्भ की गई। तब इसका मुख्यालय शिमला में था। प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात् इसका मुख्यालय पुणे ले जाया गया। अब भारत के मौसम सम्बन्धी मानचित्र वहीं से प्रकाशित होते हैं।

भारत के दैनिक मौसम मानचित्र पर वायुदाब का वितरण, वायु की दिशा एवं गति, वर्षा, आकाश की दशा तथा दृश्यता आदि प्रदर्शित किए जाते हैं। इसके साथ एक रिपोर्ट संलग्न होती है जो पिछले दिन का मौसम तथा आने वाले 24 घण्टों के लिए मौसम . का पूर्वानुमान बताती है। इस पर भारत के सभी महत्त्वपूर्ण स्थानों के मौसम सम्बन्धी आँकड़े अंकित किए जाते हैं।

ये आँकड़े बेतार के तार (Wireless) की सहायता से एकत्रित किए जाते हैं। इन आँकड़ों के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। आजकल कृत्रिम उपग्रह इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। INSAT I-B की सहायता से हम दूरदर्शन पर हर रोज भारतीय मौसम की जानकारी लेते हैं। INSAT I-C भी अन्तरिक्ष में छोड़ा गया है। मौसम का अध्ययन करने के लिए Air Photographs का भी प्रयोग किया जाता है।

भारतीय मौसम प्रेक्षणशालाएँ इस समय भारत में लगभग 350 प्रेक्षणशालाएँ हैं। इन्हें पाँच वर्गों में बाँटा गया है। प्रथम श्रेणी की प्रेक्षणशालाओं में स्वतः अभिलेखी (Self-recording) मौसम विज्ञान यन्त्रों; जैसे तापलेखी (Thermograph), वायुदाबलेखी (Barograph), आर्द्रतालेखी (Hygrograph), पवनवेग-लेखी (Anemograph) आदि प्रयोग किए जाते हैं। ये दिन में दो बार पुणे में स्थित केन्द्रीय प्रेक्षणशाला को मौसम सम्बन्धी सूचनाएँ भेजती है।

द्वितीय श्रेणी की प्रेक्षणशालाओं में सामान्य नेत्र-अभिलेखी (Eye-recording) मौसम विज्ञान यन्त्रों, जैसे अधिकतम व न्यूनतम तापमापी, वायुदाबमापी, शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमापी, पवन वेगमापी, वायुदिक्-सूचक, वर्षामापक यन्त्र आदि का प्रयोग होता है। ये प्रेक्षणशालाएँ भी दिन में दो बार मुख्य कार्यालय को सूचना भेजती हैं।

तृतीय श्रेणी की प्रेक्षणशालाओं में भी नेत्र-अभिलेखी यन्त्रों का ही प्रयोग होता है। अन्तर केवल यह है कि ये दिन में केवल एक ही बार मुख्य कार्यालय को सूचना भेजती हैं। चतुर्थ श्रेणी की प्रेक्षणशालाओं में केवल तापमान एवं वर्षा सम्बन्धी आँकड़े एकत्रित किए जाते हैं। पंचम श्रेणी की प्रेक्षणशालाएँ प्रतिदिन प्रातः 8 बजे तार द्वारा पिछले 24 घण्टों में हुई वर्षा की सूचना केन्द्रीय प्रेक्षणशाला को भेजती हैं।

![]()

प्रश्न 2.

मौसम के कुछ प्रमुख तत्त्वों को मापने वाले यन्त्रों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

वायुमण्डल का तापमान, दाब, वर्षा तथा वायु की दिशा एवं गति मौसम के प्रमुख तत्त्व हैं। इन्हें मापने के लिए प्रायः निम्नलिखित यन्त्रों का प्रयोग किया जाता है-

1. तापमान को मापना-सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके वायुमण्डल का तापमान बढ़ता है जिसे तापमापी (Thermometer) द्वारा मापा जाता है। तापमापी कई प्रकार के होते हैं, परन्तु यहाँ पर सिक्स का अधिकतम तथा न्यूनतम तापमापी का ही विवरण दिया जा रहा है-

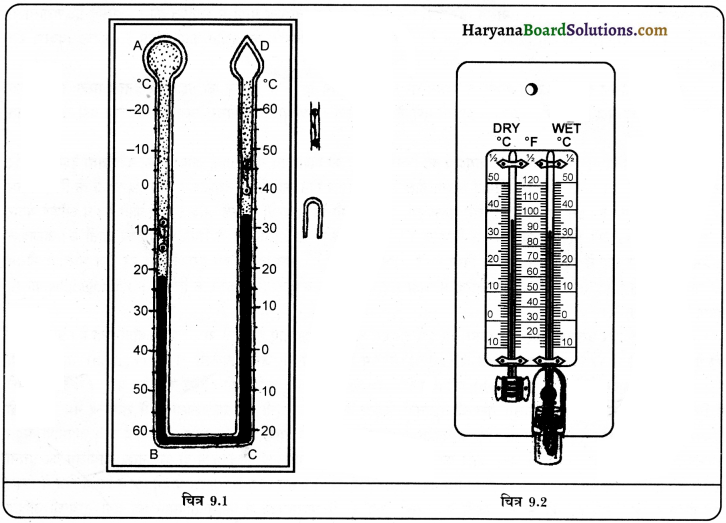

सिक्स का अधिकतम व न्यूनतम तापमापी-दिन का अधिकतम तथा रात्रि का न्यूनतम तापमान मापने के लिए एक विशेष प्रकार का तापमापी प्रयोग किया जाता है। इसका आविष्कार जे० सिक्स (J.Six) नामक विद्वान ने किया था इसलिए इसे सिक्स का अधिकतम तथा न्यूनतम तापमापी (Six’s Maximum and Minimum Thermometer) कहते हैं। यह शीशे की एक ‘U’ आकार की नली का बना होता है जिसके दोनों सिरों पर एक-एक बल्ब लगा हुआ होता है।

नली की बाईं ओर के बल्ब ‘A’ के पूरे भाग में एल्कोहल भरा होता है जबकि दाईं ओर के बल्ब ‘D’ के निचले भाग में ही एल्कोहल होता है और ऊपरी भाग खाली होता है। नली के निचले भाग में पारा भरा होता है। पारे के ऊपर इस्पात के दो सूचक (Steel Index) E तथा F लगे होते… हैं। इन सूचकों के साथ स्प्रिंग लगे हुए होते हैं जिनकी सहायता से ये अपने स्थान पर तब तक बने रहते हैं जब तक पारा उन्हें धकेल न दे।

पारे की गति एल्कोहल के फैलने और सिकुड़ने पर निर्भर करती है क्योंकि एल्कोहल पारे से छः गुना अधिक फैलता है। जब तापमान बढ़ता है तो बल्ब A का एल्कोहल फैलता है। पतला तरल होने के कारण यह सूचक को पार कर जाता है और नली के AB भाग में पारे को नीचे धकेलता है।

इससे नली के CD भाग में पारा ऊपर को उठता है। ऊपर उठता हुआ पारा सूचक F को ऊपर की ओर धकेलेगा। यह तब तक धकेलता रहेगा जब तक तापमान बढ़ना बन्द नहीं हो जाता। सूचक F का निचला सिरा अधिकतम तापमान दर्शाता है। जब तापमान कम होना आरम्भ होता है तब बल्ब A का एल्कोहल सिकुड़ना शुरू कर देता है और नली के AB भाग में पारा ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। ऊपर चढ़ता हुआ पारा सूचक E को ऊपर की ओर धकेलता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक तापमान गिरना बन्द नहीं हो जाता। सूचक E का निचला सिरा न्यूनतम तापमान को दर्शाता है। इस प्रकार न्यूनतम तापमान वाली भुजा पर ऊपर से नीचे की ओर तथा अधिकतम तापमान वाली भुजा पर नीचे से ऊपर की ओर तापमान पढ़े जाते हैं।

इस थर्मामीटर के साथ घोड़े के खुर के आकार का चुम्बक (Horse Shoe Magnet) होता है। इस चुम्बक की सहायता से इस्पात के सूचक पारे के तल तक लाए जाते हैं जिससे अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान का पता लगाने में सहायता मिलती है।

आर्द्र एवं शुष्क बल्ब थर्मामीटर-इसमें एक ही आकार के दो थर्मामीटर T1 तथा T2 होते हैं जिन्हें लकड़ी के एक फ्रेम पर लगाया जाता है। इनमें T1 शुष्क थर्मामीटर है जबकि T2 आर्द्र थर्मामीटर है। T2 के बल्ब को मलमल के कपड़े से ढक दिया जाता है। इस कपड़े के निचले सिरे को नीचे रखी जल से भरी शीशी में डाल दिया जाता है (चित्र 9.2)। जब इस यन्त्र के पास वायु चलती है तो शीशी में पड़े जल का वाष्पीकरण होता है जिससे इस थर्मामीटर का तापमान कम हो जाता है।

परन्तु T1 का तापमान वायु के सामान्य तापमान को ही दर्शाता है। इस प्रकार शुष्क एवं आर्द्र थर्मामीटर द्वारा दर्शाए गए ताप में अन्तर आ जाता है। यह अन्तर वायुमण्डल में उपस्थित आर्द्रता का सूचक है। इन दोनों के तापमान में अन्तर जितना अधिक होगा, वायुमण्डल में आर्द्रता उतनी ही कम होगी। इसके विपरीत यदि दोनों थर्मामीटरों के तापमान में अन्तर कम होगा तो वायु में आर्द्रता अधिक होगी। आर्द्रता को शुद्धता से मापने के लिए विशेष तौर पर तैयार की गई तालिका का प्रयोग करना पड़ता है।

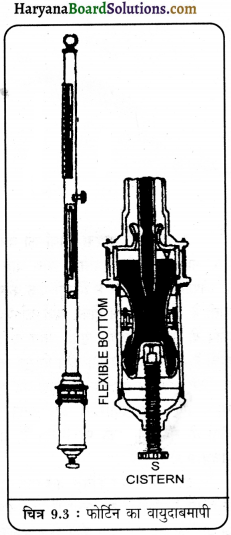

2. वायुमण्डलीय दाब का मापना-वायुमण्डलीय दाब को मापने के लिए फोर्टिन का वायुदाबमापी तथा निर्द्रव वायुदाबमापी-प्रयोग किए जाते हैं।

फोर्टिन का वायुदाबमापी (Fortin’s Barometer)-यह साधारण पारद वायुदाबामापी का ही परिष्कृत रूप है। इस यन्त्र का आविष्कार फोर्टिन महोदय ने किया था इसलिए इसका नाम ‘फोर्टिन का वायुदाबमापी’ रखा गया है। यह लगभग एक मीटर लम्बी काँच पारद स्तम्भ की नली होती है जिसका ऊपरी सिरा बन्द तथा निचला सिरा खुला होता है। इस नली में (Mercury Column) रहता है। नली के नीचे की ओर पारे की एक हौज (Cistern) होती है जिसमें नली का खुशक हुआ निचला सिरा डूबा रहता है। इस हौज में चमड़े की एक थैली होती है जिसमें पारा होता है। इस थैली की तली लचीली (Flexible) होती है।

इसके नीचे एक समंजन पेच (Adjusting Screw) होता है जिसकी सहायता से लचीली थैली की तली को ऊपर-नीचे करके थैली में पारे की सतह को ऊपर-नीचे किया जा सकता है। थैली के पारे की सतह के थोड़ा ऊपर हाथी-दाँत का बना एक नुकीला सूचक (Ivory Index) लगा होता है। इस सूचक की नोक वायुदाबमापी पर बनी मापनी के शून्य मान लेने वाले बिन्दु को प्रकट करती है। वायुदाबमापी की काँच की नली का केवल थोड़ा-सा भाग ही दिखाई देता है, शेष भाग सुरक्षा के लिए पीतल की बनी एक नली में ढका रहता है।

नली के दिखाई देने वाले भाग पर वायुमण्डलीय दाब की मिलीबार में मापनी अंकित की जाती है। इस मापनी पर एक वर्नियर मापनी (Vernier Scale) लगी होती है। इसे वर्नियर पेंच की सहायता से ऊपर या नीचे किया जाता है। इस वर्नियर का सम्बन्ध काँच की नली के पीछे की ओर स्थित पीतल की एक प्लेट से होता है। इस प्लेट का निचला सिरा तथा वर्नियर मापनी का शून्य बिन्दु पर क्षैतिज रेखा में होते हैं। वर्नियर पेच घुमाने पर यह प्लेट तथा वर्नियर मापनी इकट्ठे ही खिसकते हैं।

फोर्टिन के वायुदाबमापी पर एक साधारण थर्मामीटर लगा होता है जिससे वायुदाब के समय वायु का तापमान पढ़ा जा सके (देखें चित्र 9.3)।

वायुदाब पढ़ने से पहले दो काम करने होते हैं-(1) समंजन पेंच की सहायता से हौज से पारे को इतना ऊँचा कीजिए कि पारे की ऊपरी सतह हाथी-दाँत के सूचक की नोक को स्पर्श करने लगे। (2) नली के दिखाई देने वाले भाग में, जहाँ मापनी बनी है, पारद स्तम्भ की ऊपरी सतह देखिए। अब वर्नियर पेंच की सहायता से वर्नियर को इतना खिसकाइए कि वर्नियर का शून्य पारद स्तम्भ की ऊपरी सतह तथा वर्नियर से जुड़ी प्लेट का निचला सिरा, तीनों एक क्षैतिज रेखा में दिखाई दें। इसके बाद वर्नियर मापनी की सहायता से वायुदाब पढ़ लीजिए।

निर्द्रव वायुदाबमापी (Aneroid Barometer)-जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, इसमें कोई द्रव प्रयोग नहीं होता। यह एक गोल घड़ी के समान होता है जिसके डायल पर वायुदाब का मान लिखा हुआ होता है। यन्त्र के भीतर एक धात्विक बॉक्स होता है जिसमें से हवा निकालकर आंशिक शून्य पैदा किया जाता है। इसकी सतह को लहरदार बनाया जाता है ताकि वायुदाब में थोड़ा-सा परिवर्तन होने पर भी इस पर अधिक प्रभाव पड़ सके।

वायुदाब में वृद्धि होने पर यह लहरदार ढक्कन नीचे की ओर दबता है और दाब में कमी होने पर ऊपर को उठता है। इसका प्रभाव स्प्रिंग (Spring) पर पड़ता है जिसकी प्रगति को उत्तोलकों (Levers की सहायता से बढ़ाया जाता है। ये उत्तोलक एक छोटी-सी जंजीर (Chain) से जुड़े हुए होते हैं जो डायल के केन्द्र पर लगी हुई सुई (Moovable Needle) को घुमाते हैं। इस सुई को पढ़कर वायुमण्डलीय दबाव का पता लगाया जाता है।

डायल पर एक अन्य सुई भी होती है जिसे यन्त्र के ऊपर लगे धात्विक स्टैंड द्वारा घुमाया जा सकता है। इस सुई का प्रयोग किसी निश्चित अवधि में दाब में हुए परिवर्तन का पता लगाने के लिए किया जाता है। यन्त्र के डायल पर आँधी (Stormy), वर्षा (Rainy), परिवर्तन (Change), सुहाना (Fair) तथा बहुत शुष्क (Very Dry) मौसम सम्बन्धी दशाओं के नाम अंकित होते हैं जिससे मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान लगाने में सहायता मिलती है। निर्द्रव बैरोमीटर की रचना (चित्र 9.4) में दर्शाई गई है।

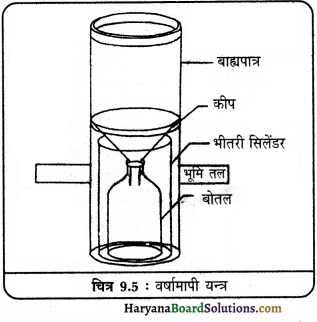

3. वर्षा का मापना- वर्षा को वर्षामापी यन्त्र (Rain Gauge) द्वारा मापा जाता है। वर्षामापी यन्त्र धातु का एक खोखला बेलनाकार (सिलेण्डर) बर्तन होता है जिसमें एक कीप अच्छी प्रकार से बिठाई गई बाह्यपात्र होती है और उसमें से होकर वर्षा का जल नीचे बर्तन में पहुँचता है। कीप के मुँह की परिधि, ग्राह्य बर्तन के आधार की परिधि के बराबर होती है। सिलेण्डर का मुँह कीप के मुँह से 12.5 सेंटीमीटर ऊपर रहता है, जिससे गिरती हुई वर्षा के जल का कोई भाग निकलकर बाहर न भीतरी सिलेंडर चला जाए। इस प्रकार से अपने-आप ही सारा वर्षा का जल जो भूमि तल कीप के मुँह की सतह पर गिरता है, ग्राह्य बर्तन में चला जाता है

इस प्रकार से एकत्रित जल एक मापक जार द्वारा मापा जाता है जिस पर मिलीमीटर या इन्चों में निशान लगे होते हैं। मापक जार के आधार का क्षेत्रफल तथा कीप के क्षेत्रफल में एक विशेष सम्बन्ध होता है। भारत में हम लोग वर्षा को मिलीमीटर या सेंटीमीटर की इकाई में नापते हैं। दिन में किसी निश्चित समय पर 24 घण्टे में एक बार पाठ्यांक लिया जाता है। सामान्यतः यह समय 8 बजे प्रातःकाल होता है और यह पिछले 24 घण्टे या पूरे दिन की सारी वर्षा की मात्रा को प्रकट करता है।

यथार्थ पाठ्यांकों के लिए यन्त्र को खुले और समतल क्षेत्र में भूमि से 30 सेंटीमीटर की ऊँचाई पर रखना चाहिए, जिससे उसमें पानी छिटककर या बहकर न जा सके। वर्षामापी में वर्षा के जल को निर्विघ्न गिरने के लिए उसे किसी वृक्ष, मकान या किसी ऊँची वस्तु से दूर रखना चाहिए। साथ ही उसे जानवरों से भी सुरक्षित रखना चाहिए क्योंकि उनसे वर्षामापी के उलट जाने का भय हो सकता है।

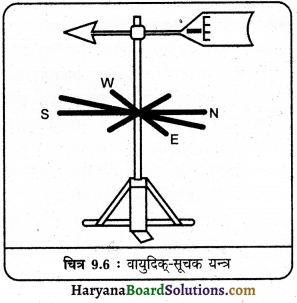

4. वायु की दिशा तथा गति-वायु की दिशा तथा गति को क्रमशः वायुदिक्-सूचक तथा पवन-वेगमापी से मापा जाता है।

1. वायुदिक् (वातदिक्)-सूचक-यह एक लम्बा तीर-सा होता है जिसके पीछे धातु की चादर का टुकड़ा लगा हुआ होता है। इसे एक लोहे के डण्डे पर बाल बियरिंग की सहायता से इस प्रकार लगाया जाता है कि थोड़ी-सी हवा चलने पर भी यह घूम जाता है। तीर के नीचे चार मुख्य दिशाएँ, North (N), South (S), East (E), West (W) लगा दी जाती हैं। तीर का मुँह पवन के चलने की दिशा का सूचक होता है (चित्र 9.6)।

2. पवन-वेगमापी-पवन-वेगमापी एक प्रकार का यन्त्र होता है जो पवन की गति को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। इस पवन-वेगमापी में तीन या कभी-कभी चार अर्द्धगोलाकार प्यालियाँ लगी रहती हैं जो क्षैतिज भुजाओं द्वारा एक ऊर्ध्वाधर त’ से सम्बन्धित होती हैं (चित्र 9.7)। –

जब पवन चलती है तो प्याले घूमते हैं और इससे क्षैतिज भुजाएँ भी घूमने लगती हैं। इन भुजाओं के घूमने से ऊर्ध्वाधर त’ भी घूमने लगता है। पवन जितने ही अधिक वेग से चलती है, उतनी ही अधिक वेग से तर्कु घूमता है। तर्कु के आधार पर एक यन्त्र लगा होता है जो निश्चित अवधि में तर्कु के चक्करों अर्थात् पवन की गति को अंकित करता रहता है। कभी-कभी पवन-वेगमापी बिजली के तारों द्वारा मौसम केन्द्र के अन्दर एक डायल से लगा दिया जाता है। यह डायल हवा की चाल को प्रति घण्टा किलोमीटर या मील या ‘नाट’ में प्रदर्शित करता है।

वात यन्त्रों को ऐसे खुले स्थान पर रखना चाहिए जहाँ स्थानीय बाधाएँ न हों। इन्हें बहुत दूर तथा आस-पास की ऊँची वस्तुओं से अधिक ऊँचाई पर रखना चाहिए। सामान्यतया वात यन्त्रों को ऊँचे टावर पर खुली जगह पर लगाया जाता है।

प्रश्न 3.

मौसम मानचित्र में प्रयोग होने वाले मौसम-चिह्नों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

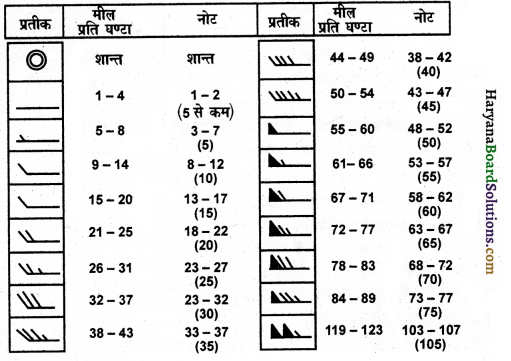

मौसम मानचित्र पर वायु की गति, मेघाच्छादन, वर्षा, समुद्र की दशा तथा अन्य कई प्रकार के मौसम तत्त्वों को विभिन्न चिहनों की सहायता से दर्शाया जाता है।

1. वायु की गति तथा दिशा-वायु की गति तथा उसकी दिशा एक छोटे से वृत्त के किनारे पर खींचे गए तीर द्वारा दर्शाई जाती है। तीर पवनों की दिशा से वृत्त की ओर खींचा जाता है। तीर पर छोटी रेखाएँ या त्रिभुजाएँ होती हैं जो वायु की गति को प्रस्तुत करती हैं (चित्र 9.8)।

2. मेघाच्छादन-आकाश पर मेघों के आवरण को एक छोटे-से वृत्त द्वारा दर्शाया जाता है। बिल्कुल स्वच्छ आकाश को खाली वृत्त द्वारा तथा पूर्ण मेघाच्छादन को पूर्णतः काले वृत्त द्वारा दर्शाया जाता है। चित्र 9.9 में आकाश में मेघाच्छादन की विभिन्न दशाओं को दर्शाया गया है।

3. अन्य चिह्न-धुन्ध कोहरा, झंझावात, हिमपात, बौछार, ओला आदि मौसमी तत्त्वों विभिन्न चिह्नों द्वारा दर्शाया जाता है। जिनकी सूची चित्र 9.9 में दी गई है।

4. समुद्र की दशाएँ समुद्र की दशाओं को संकेताक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। इनका विवरण इस प्रकार है-

| संकेताक्षर | पूर्ण शब्द | अर्थ |

| W | Wave direction | तरंग की दिशा |

| Cm | Calm | शान्त सागर |

| Sm | Smooth | अत्यल्प तरंगित सागर |

| SI | Slight | अल्प तरंगित सागर |

| Mod | Moderate | सामान्य तरंगित सागर |

| Ro | Rough | प्रक्षुब्ध सागर |

| V.Ro | Very Rough | अति प्रक्षुब्ध सागर |

| Hi | High | उच्च तरंगित सागर |

| V.Hi | Very High | अत्युच्च तरंगित सागर |

| Ph | Phenomenal | प्रलयकारी सागर |

![]()

प्रश्न 4.

भारतीय दैनिक मौसम मानचित्र के वर्णन के शीर्षकों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

भारतीय दैनिक मौसम मानचित्र का वर्णन करने की विधि के अनुसार इन मानचित्रों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जाता है-

1. प्रारम्भिक सूचना (Preliminary Introduction)

2. वायुमण्डलीय दाब (Atmospheric Pressure)

- उच्च दाब के क्षेत्र (Location of bar high)

- निम्न दाब के क्षेत्र (Location of bar low)

- समदाब रेखाओं की प्रवृत्ति (Trend of isobars)

- दाब प्रवणता (Pressure gradient)

3. पवनें (Winds)

- पवनों की दिशा (Direction of winds)

- पवनों का वेग (Velocity of winds)

4. आकाश की दशा (Sky condition)

- मेघावरण (Cloud cover) की मात्रा

- मेघों की प्रकृति (Nature of the clouds)

- अन्य वायुमण्डलीय परिघटनाएँ (Other atmospheric Phenomena)

5. वृष्टि (Precipitation)

- वर्षण का सामान्य वितरण (General distribution of rainfall),

- भारी वर्षण के क्षेत्र (Areas of heavy precipitation)

6. समुद्र की दशा (Sea condition)

7. न्यूनतम तापमान का प्रसामान्य से विचरण

(Departure of minimum temperature from normal)

8. वायुदाब का प्रसामान्य से विचलन

(Departure of Pressure from normal)

सायः 5.30 बजे (17.30 hours) के मौसम मानचित्र में न्यूनतम तापमान के प्रसामान्य से विचलन के स्थान पर अधिकतम तापमान का प्रसामान्य से विचलन (Departure of maximum temperature from normal) दिखाया जाता है। इसके साथ ही समुद्र-तल से 1.5 कि०मी० की ऊँचाई पर पवनों (Winds at 1.5 km above mean sea level) को भी दिखाया जाता है।

प्रश्न 5.

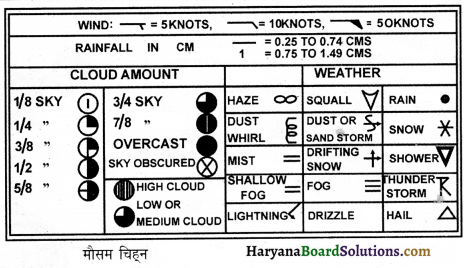

दिए गए भारतीय मौसम मानचित्र का विस्तृत अध्ययन कीजिए।

उत्तर:

1. प्रारम्भिक सूचना (Preliminary Introduction)-दिया गया मौसम मानचित्र 15 अगस्त, 1969 को भारतीय समय के अनुसार प्रातः 8.30 बजे की मौसमी दशाओं को प्रदर्शित करता है (चित्र 9.10)।

2. वायुमण्डलीय दाब-

(1) सामान्य (General) सामान्य रूप से वायुदाब दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता है। दक्षिण में अधिकतम वायुदाब 1012 मिलीबार तथा उत्तर में न्यूनतम वायुदाब 994 मिलीबार है।

(2) उच्च वायुमण्डलीय दाब-क्षेत्र अरब सागर में लक्षद्वीप के दक्षिण-पश्चिम में उच्च वायुदाब की समभार रेखा स्थित है जिसका मान 1012 मिलीबार है। उत्तर में एक अन्य 1006 मिलीबार का उच्च भार क्षेत्र भूटान के निकट स्थित है।

(3) निम्न वायुमण्डलीय दाब-क्षेत्र भारत के मानचित्र पर निम्न वायुमण्डलीय दाब-क्षेत्र उपस्थित हैं

(क) एक निम्न भार क्षेत्र भारतीय सीमा के निकट पाकिस्तान के उत्तरी-पूर्वी सीमान्त पर स्थित है। यह 994 मिलीबार की समभार रेखा द्वारा घिरा हुआ है।

(ख) दूसरा निम्न भार क्षेत्र उत्तरी-पूर्वी राज्यों पर स्थित है जो 1004 मिलीबार की समभार रेखा द्वारा घिरा हुआ है।

(ग) तीसरा महत्त्वपूर्ण निम्न वायुदाब क्षेत्र उड़ीसा के तट पर स्थित है। यह 996 मिलीबार की समभार रेखा द्वारा घिरा हुआ है। यह रेखा लगभग वृत्ताकार है और यहाँ पर विकसित हुए चक्रवात का केन्द्रीय भाग है।

(4) समभार रेखाओं की प्रवृत्ति-सामान्यतः समभार रेखाएँ पश्चिम से पूर्व दिशा में जाती हैं। परन्तु कई स्थानों पर स्थानीय रूप से इस प्रवृत्ति में विकार आ रहा है। उदाहरणतः ओडिशा के तट पर चक्रवात विकसित होने के कारण समभार रेखाएँ – वृत्ताकार हैं। दक्षिणी पठार पर स्कान (Wedge) बनता है। उत्तर-पश्चिमी भाग में समभार रेखाएँ दक्षिण-पश्चिम से उत्तर:पूर्व की ओर

जाती हैं।

(5) दाब प्रवणता-बंगाल की खाड़ी तथा निकटवर्ती ओडिशा एवं पश्चिमी बंगाल में समभार रेखाएँ एक-दूसरे के बहुत निकट हैं जिस कारण यहाँ पर दाब प्रवणता अधिक है। देश के अन्य भागों में समभार रेखाएँ दूर-दूर हैं जिस कारण वहाँ पर दाब प्रवणता कम है।

3. पवनें पवनों की दिशा तथा उनका वेग उच्च व निम्न वायुदाब की स्थिति तथा दाब की प्रवणता पर निर्भर करते हैं।

(1) पवनों की दिशा लगभग सारे प्रायद्वीपीय भारत में पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। बंगाल की खाड़ी के चक्रवातीय क्षेत्र में पवनें वामावर्त हैं। उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में पवनें पूर्व से पश्चिम दिशा में चल रही हैं।

(2) पवनों का वेग पवनों का वेग दाब प्रवणता पर निर्भर करता है। अधिक दाब प्रवणता होने पर पवनों का वेग अधिक होता है जबकि कम दाब प्रवणता होने पर पवनों का वेग कम होता है। दक्षिणी भारत में उत्तरी भारत की अपेक्षा पवनों का वेग अधिक है। उत्तरी भारत में पवन वेग 1-10 नॉट है जबकि दक्षिणी भारत में 10-15 नॉट प्रति घण्टा है। पूर्वी तट पर चक्रवात उत्पन्न होने के कारण पवनों का वेग कई स्थानों पर 15-20 नॉट है।

4. आकाश की दशाएँ-(1) मेघावरण की मात्रा (Cloud cover)-वर्षा ऋतु के कारण देश के अधिकांश भाग मेघाच्छादित हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गंगा का मैदान तथा पर्वतीय भाग पूर्ण रूप से मेघों से ढके हुए हैं। कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु मेघारहित हैं।

(2) मेघों की प्रकृति देश में अधिकतर निम्न ऊँचाई (Low Clouds) वाले मेघ छाए हुए हैं। पूर्वी तट पर ऊँचे मेघ मिलते हैं।

(3) अन्य वायुमण्डलीय घटनाएँ कई स्थानों पर झंझा, ओला तथा तूफान की घटनाएँ दिखाई गई हैं।

5. वृष्टि-वर्षा ऋतु के कारण देश के सभी भागों में कुछ-न-कुछ वर्षा आवश्यक है। अधिक वर्षा के क्षेत्र पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश हैं जहाँ पिछले 24 घण्टों में 3 से 17 मिलीमीटर वर्षा अंकित की गई है, उड़ीसा तट पर चक्रवात के कारण कई स्थानों पर 3 से 8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मध्य प्रदेश, बिहार, मेघालय में 2 से 6 मिलीमीटर वर्षा हुई। दक्षिणी पठार तथा राजस्थान वर्षारहित प्रदेश हैं।

6. समुद्र की दशा-पूर्वी तट पर तेज पवनों के कारण सागर की लहरें मन्द (Moderate) हैं। पश्चिमी तट पर सागरीय लहरें विनित (Smooth) हैं।

7. अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान का सामान्य से विचलन-राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा पूर्वी तट पर दिन का तापमान सामान्य से 4° अधिक है। शेष भागों में रात्रि का तापमान सामान्य से विचलन कम है।

8. वायुदाब का सामान्य से विचलन लगभग सारे देश में वायुदाब सामान्य से कम है। यह विचलन दक्षिण भारत में 4 से 8 मिलीबार तक है। अन्य भागों में वायुदाब सामान्य है।

मौसम यंत्र, मानचित्र तथा चार्ट HBSE 11th Class Geography Notes

→ मौसम (Weather) : किसी स्थान तथा विशेष समय के मौसम संबंधी वायुमण्डलीय दिशाओं को ‘मौसम’ कहते हैं।

→ वायुदाब (Air Pressure) : अन्य पदार्थों की भाँति वायु में भी भार होता है जिस कारण वह भूतल पर दबाव डालती है। वायु के इस दबाव को ‘वायुदाब’ कहते हैं।

→ वास्तविक आर्द्रता (Absolute Humidity) : किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को उस वायु की वास्तविक आर्द्रता कहा जाता है।

![]()

→ समदाब रेखाएँ (Isobars) : समदाब रेखाएँ वे रेखाएँ होती हैं जो मानचित्र पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हुई खींची जाती हैं।

→ समताप रेखाएँ (Isotherms) : समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएँ।

→ समवर्षा रेखाएँ (Isotherms) : दिए गए समय में समान औसत वार्षिक वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएँ।