HBSE 11th Class Geography Important Questions Chapter 1 भूगोल एक विषय के रूप में

Haryana State Board HBSE 11th Class Geography Important Questions Chapter 1 भूगोल एक विषय के रूप में Important Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Geography Important Questions Chapter 1 भूगोल एक विषय के रूप में

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

भाग-I : एक शब्द या वाक्य में उत्तर दें

1. निम्नलिखित में से किसका संबंध जीव-भूगोल से है?

(A) भू-विज्ञान

(B) समाजशास्त्र

(C) जीव-विज्ञान

(D) जलवायु, विज्ञान

उत्तर:

(C) जीव-विज्ञान

2. “भू-गर्भ विज्ञान भूतकाल का भूगोल है और भूगोल वर्तमान काल का भू-गर्भ विज्ञान है” यह कथन किस विद्वान् का दिया हुआ है?

(A) रिटर

(B) डेविस

(C) हार्टशोर्न

(D) वेगनर

उत्तर:

(B) डेविस

3. क्रमबद्ध भूगोल (Systematic Geography) का प्रवर्तन किस भूगोलवेत्ता ने किया?

(A) हेट्टनर ने

(B) कार्ल रिटर ने

(C) हार्टशॉर्न ने

(D) अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने

उत्तर:

(D) अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने

![]()

4. लंबाई, चौड़ाई और गोलाई भूगोल के तीन आयाम हैं। भूगोल का चौथा आयाम कौन-सा है?

(A) मोटाई

(B) गहराई

(C) ऊँचाई

(D) समय

उत्तर:

(D) समय

भाग-II : एक शब्द या वाक्य में उत्तर दें

प्रश्न 1.

क्रमबद्ध भूगोल उपागम का विकास किसने किया?

उत्तर:

अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने।

प्रश्न 2.

उस विद्वान का नाम बताएँ जिसने नील नदी के डेल्टा के बनने की प्रक्रिया का सर्वप्रथम कारण-सहित वर्णन किया था।

उत्तर:

हेरोडोटस (485-425 ई०पू०)।

प्रश्न 3.

प्राचीनकाल के किस विद्वान् ने मनुष्य पर पर्यावरण के प्रभावों का उल्लेख किया था?

उत्तर:

हिप्पोक्रेट्स (460-377 ई०पू०)।

प्रश्न 4.

सबसे पहले किस विद्वान् ने सूर्य की किरणों के कोण मापकर पृथ्वी की परिधि का आकलन कर लिया था?

उत्तर:

इरेटॉस्थेनीज़ (276-194 ई०पू०)।

प्रश्न 5.

वह कौन-सा भूगोलवेत्ता था जिसने भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल में संश्लेषण (Synthesis) का समर्थन किया?

उत्तर:

एच० जे० मैकिण्डर।

प्रश्न 6.

20वीं सदी के आरम्भ में मानव और प्रकृति के अन्तर्सम्बन्धों को लेकर कौन-सी दो विचारधाराएँ विकसित हुई थी?

उत्तर:

नियतिवाद और सम्भववाद।

![]()

प्रश्न 7.

भूगोल के कौन-से दो दृष्टिकोण हैं?

उत्तर:

- प्राचीन दृष्टिकोण

- आधुनिक दृष्टिकोण।

प्रश्न 8.

भूगोल में अध्ययन की दो तकनीकें कौन-सी हैं?

उत्तर:

- मानचित्रण विधि

- मात्रात्मक विधि।

प्रश्न 9.

सर्वप्रथम ‘भूगोल’ शब्द का प्रयोग किसने किया था?

उत्तर:

इरेटॉस्थेनीज़ ने।

प्रश्न 10.

भूगोल के अध्ययन की दो विधियाँ कौन-सी हैं?

उत्तर:

- क्रमबद्ध विधि

- प्रादेशिक विधि।

प्रश्न 11.

भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं के नाम बताइए।

उत्तर:

भौतिक भूगोल

मानव भूगोल।

प्रश्न 12.

प्रादेशिक भूगोल उपागम का विकास किसने किया?

उत्तर:

कार्ल रिटर ने।

प्रश्न 13.

प्रादेशिक भूगोल की कोई दो उपशाखाएँ बताएँ।

उत्तर:

- प्रादेशिक अध्ययन

- प्रादेशिक विश्लेषण।

प्रश्न 14.

“मनुष्य के कार्य प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं।” यह कथन किस विद्वान् का है?

उत्तर:

रेटजेल का।

प्रश्न 15.

सम्भववाद के प्रमुख समर्थक भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए।

उत्तर:

विडाल डी ला ब्लाश तथा एस० फैरो।

प्रश्न 16.

नियतिवाद के दो समर्थक भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए।

उत्तर:

रेटज़ेल व हंटिंगटन।

प्रश्न 17.

वातावरण या पर्यावरण को किन दो मुख्य भागों में बाँटा जाता है?

उत्तर:

- प्राकृतिक वातावरण

- मानवीय अथवा सांस्कृतिक वातावरण।

प्रश्न 18.

किन दो भारतीय वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम पृथ्वी के आकार का वर्णन किया था?

उत्तर:

- आर्यभट्ट

- भास्कराचार्य।

प्रश्न 19.

234 ई० पू० यूनान के किस विद्वान ने पृथ्वी की परिभाषा देने के लिए ‘Geography’ शब्द का प्रयोग किया?

उत्तर:

इरेटॉस्थेनीज़।

अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

भौतिक भूगोल किसे कहते हैं?

उत्तर:

भौतिक भूगोल पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले भौतिक पर्यावरण के तत्त्वों का अध्ययन करता है अर्थात् इसमें स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल व जैवमंडल आदि का अध्ययन किया जाता है।

प्रश्न 2.

‘सम्भववाद’ क्या होता है?

उत्तर:

फ्रांस से आई इस विचारधारा के अनुसार, मनुष्य के सभी कार्य प्रकृति अथवा पर्यावरण द्वारा ही निर्धारित नहीं होते, बल्कि मनुष्य अपनी बुद्धि व श्रम से सम्भावनाओं का अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता है।

प्रश्न 3.

‘नियतिवाद’ क्या होता है?

उत्तर:

जर्मनी से आई इस विचारधारा के अनुसार, मनुष्य के सभी कार्य प्रकृति निर्धारित करती है। अतः मनुष्य स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता। वह केवल प्रकृति का दास है।

प्रश्न 4.

भूगोल में किन-किन परिमण्डलों का अध्ययन किया जाता है?

उत्तर:

- स्थलमण्डल

- जलमण्डल

- वायुमण्डल

- जैवमण्डल।

प्रश्न 5.

एक विषय के रूप में भूगोल किन तीन कार्यों का अध्ययन करता है?

उत्तर:

- भूगोल की प्रकृति तथा कार्य-क्षेत्र

- समय के साथ भूगोल का विकास

- भूगोल की मुख्य शाखाओं का अध्ययन।

प्रश्न 6.

भौतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

भौतिक वातावरण-मानव अथवा अन्य पारिस्थितिक समुदायों को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों; जैसे वर्षा, तापमान, भू-आकार, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जल इत्यादि का सम्मिश्रण। सांस्कृतिक वातावरण मानव अथवा अन्य पारिस्थितिक समुदायों को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारकों; जैसे ग्राम, नगर, यातायात के साधन, कारखाने, व्यापार, शिक्षा संस्थाओं इत्यादि का सम्मिश्रण।

![]()

प्रश्न 7.

मात्रात्मक विधि तथा मानचित्रण विधि में क्या अन्तर हैं?

उत्तर:

मात्रात्मक विधि तथा मानचित्रण विधि में निम्नलिखित अन्तर हैं-

| मात्रात्मक विधि | मानचित्रण विधि |

| 1. इस विधि में तथ्यों और आँकड़ों को एकत्रित करके वर्गीकृत किया जाता है। | 1. इस विधि में आँकड़ों के आधार पर मानचित्र बनाए जाते हैं। |

| 2. इस विधि में आँकड़ों के विश्लेषण से कुछ अर्थपूर्ण अनुमान लगाए जाते हैं। | 2. इस विधि में मानचित्रों से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। |

प्रश्न 8.

भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल में क्या अन्तर हैं?

उत्तर:

भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल में निम्नलिखित अंतर हैं-

| भौतिक भूगोल | मानव भूगोल |

| 1. भौतिक भूगोल पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले भौतिक पर्यावरण के तत्त्वों का अध्ययन करता है। | 1. मानव भूगोल पृथ्वी तल पर फैली मानव-निर्मित परिस्थितियों का अध्ययन करता है। |

| 2. भौतिक भूगोल में स्थलमण्डल, जलमण्डल, वायुमण्डल व जैव मण्डल का अध्ययन किया जाता है। | 2. मानव भूगोल में मनुष्य के सांस्कृतिक परिवेश का अध्ययन किया जाता है। |

प्रश्न 9.

क्रमबद्ध भूगोल से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

क्रमबद्ध भूगोल, भूगोल की वह शाखा है जिसके अन्तर्गत भौगोलिक तत्त्वों की क्षेत्रीय विषमताओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। क्रमबद्ध भूगोल में हम भौगोलिक तत्त्वों को प्रकरणों (Topics) में बाँट लेते हैं। फिर प्रत्येक प्रकरण का अलग-अलग अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर ‘धरातल’ प्रकरण को लेकर हम किसी भी देश, महाद्वीप या विश्व का अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार जलवायु, मृदा, वनस्पति, खनिज, फसलें, परिवहन, जनसंख्या आदि तत्त्वों का क्षेत्र विशेष पर पृथक-पृथक अध्ययन किया जाता है।

प्रश्न 10.

प्रादेशिक भूगोल से आपका क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

प्रादेशिक भूगोल में हम पृथ्वी तल को भौगोलिक तत्त्वों की समानता के आधार पर अलग-अलग प्राकृतिक प्रदेशों (Region) में बाँट लेते हैं और फिर प्रत्येक प्रदेश में पाए जाने वाले समस्त मानवीय और भौगोलिक तत्त्वों का समाकलित अध्ययन करते हैं; जैसे भूमध्य-रेखीय प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा का मैदान, मरुस्थलीय प्रदेश इत्यादि।

प्रश्न 11.

भूगोल के प्राचीन दृष्टिकोण से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

लगभग अठारहवीं शताब्दी तक भूगोल पृथ्वी से सम्बन्धित तथ्यों को एकत्रित करने वाला एक विवरणात्मक शास्त्र माना जाता था, तब भूगोल का मानवीय क्रियाओं से कोई सम्बन्ध नहीं था। इस प्रकार भौगोलिक अध्ययन का प्राचीन दृष्टिकोण एकांगी (Isolated) था।

प्रश्न 12.

भूगोल के आधुनिक दृष्टिकोण से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

आधुनिक भूगोल पृथ्वी तल पर मनुष्य और उसके भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के अन्तर्सम्बन्धों के अध्ययन पर बल देता है। भूगोल अब वर्णनात्मक शास्त्र नहीं रहा बल्कि जीन बूंश के शब्दों में, “भूगोल में अब घटनाओं के बारे में कहाँ, कैसे और क्यों जैसी जिज्ञासाओं के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है।” भगोल के आधनिक दृष्टिकोण में कार effect) सम्बन्धों की विवेचना का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

प्रश्न 13.

पुनर्जागरण काल कौन-सा था और उसकी क्या विशेषता थी?

उत्तर:

13वीं शताब्दी से सत्रहवीं शताब्दी के बीच का काल पुनर्जागरण काल कहलाता है। इस काल में अनेक भौगोलिक यात्राएँ, खोजें व आविष्कार हुए।

प्रश्न 14.

क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल की प्रमुख उपशाखाओं के नाम लिखें।

उत्तर:

1. क्रमबद्ध भूगोल की कुछ प्रमख उपशाखाएँ हैं-

- भू-आकृतिक भूगोल

- मानव भूगोल

- जैव भूगोल

- भौगोलिक विधियाँ एवं तकनीकें।

2. प्रादेशिक भूगोल की प्रमुख उपशाखाएँ हैं-

- प्रादेशिक अध्ययन

- प्रादेशिक विश्लेषण

- प्रादेशिक विकास तथा

- प्रादेशिक आयोजन।

प्रश्न 15.

पारिस्थितिकी (Ecology) से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

वह विज्ञान जिसके अन्तर्गत विभिन्न जीवों तथा उनके पर्यावरण के अन्तर्सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है।

प्रश्न 16.

मानव पारिस्थितिकी (Human Ecology) क्या होती है?

उत्तर:

मनुष्य और स्थान के बीच पाए जाने वाले अन्तर्सम्बन्ध का अध्ययन मानव पारिस्थितिकी कहलाता है।

प्रश्न 17.

परिघटना (Phenomena) क्या होती है?

उत्तर:

ऐसी वस्तु जिसे इन्द्रियाँ; जैसे आँख, कान, नाक आदि से देख, सुन और सूंघ व स्पर्श कर सकें। उदाहरण-पर्वत, पठार, मैदान, मन्दिर, सड़क इत्यादि।

प्रश्न 18.

निश्चयवाद तथा संभववाद में क्या अन्तर हैं?

उत्तर:

निश्चयवाद तथा संभववाद में निम्नलिखित अन्तर हैं-

| निश्चयवाद (Determinism) | संभववाद (Possibilism) |

| 1. निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य के समस्त कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। | 1. संभववाद के अनुसार मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखता है। |

| 2. इस विचारधारा के समर्थक रेटज़ेल व हंटिंगटन थे। | 2. इस विचारधारा के समर्थक विडाल डी ला ब्लाश व फैव्रे थे। |

| 3. यह जर्मन विचारधारा (School of thought) है। | 3. यह फ्रांसीसी विचारधारा (School of thought) है। |

प्रश्न 19.

भूगोल में आधुनिकतम अथवा नवीनतम विकास कौन-सा हुआ है? नवीनतम विधियों का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले प्रमुख भूगोलवेत्ताओं के नाम बताइए।

उत्तर:

भूगोल में नवीनतम विकास मात्राकरण (Quantification) तथा सांख्यिकीय विश्लेषणों के रूप में हुआ है। इसके परिणामस्वरूप भूगोल में गणितीय विधियों, मॉडल निर्माण तथा कम्प्यूटर का प्रयोग बढ़ने लगा है। भूगोल में मात्रात्मक विधियों का सफलतापूर्वक प्रयोग निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं ने किया

- एसडब्ल्यू० वूलरिज़ (S.W. Wooldridge)

- आरजे० शोरले (R.J. Chorley)

- पीव्हैगेट (P. Hagget)

![]()

प्रश्न 20.

सामाजिक विज्ञान के अंग के रूप में भूगोल क्या भूमिका निभाता है?

अथवा

सामाजिक विज्ञान के अंग के रूप में भूगोल पृथ्वी के किन पहलुओं का अध्ययन करता है। उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

सामाजिक विज्ञान के अंग के रूप में भूगोल एक सशक्त विषय के रूप में उभरकर सामने आया है। इसमें पृथ्वी के निम्नलिखित पहलुओं का अध्ययन किया जाता है

- पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले विभिन्न प्राकृतिक और सांस्कृतिक लक्षणों एवं घटनाओं का अध्ययन मानव के सन्दर्भ में करना।

- स्थानीय, क्षेत्रीय तथा भू-मण्डलीय स्तर पर उभरती मानव-पर्यावरण अन्तःक्रियाओं (Interactions) का अध्ययन।

लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

एक विषय के रूप में भूगोल का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसकी प्रमुख परिभाषाएँ बताइए। अथवा भूगोल से आपका क्या अभिप्राय है? इसकी दो परिभाषाएँ लिखें।

उत्तर:

‘भूगोल’ हिन्दी के दो शब्दों भू + गोल की सन्धि से बना है जिसका अर्थ यह है कि पृथ्वी गोल है। भूगोल विषय के लिए अंग्रेज़ी भाषा के शब्द ‘ज्योग्राफी’ (Geography) को सबसे पहले यूनानी विद्वान् इरेटॉस्थेनीज़ (Eratosthenes) ने 234 ई० पू० अपनाया था। Geography शब्द मूलतः यूनानी भाषा के दो पदों Ge अर्थात् पृथ्वी और Graphien अर्थात् लिखना से मिलकर बना है जिसका तात्पर्य है-“पृथ्वी तथा इसके ऊपर जो कुछ भी पाया जाता है, उसके बारे में लिखना या वर्णन करना।”

डडले स्टाम्प के अनुसार, “भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तल और उसके निवासियों का वर्णन करता है।” मोंकहाउस के अनुसार, “भूगोल मानव के आवास के रूप में पृथ्वी का विज्ञान है।” फिन्च व ट्रिवार्था की दृष्टि में, “भूगोल भू-पृष्ठ का विज्ञान है। इसमें भूतल पर विभिन्न वस्तुओं के वितरण प्रतिमानों तथा प्रादेशिक सम्बन्धों के वर्णन एवं व्याख्या करने का प्रयास किया जाता है।”

अतः इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि एक विषय के रूप में भूगोल मानव तथा पृथ्वी के अन्तर्सम्बन्धों का अध्ययन करता है। प्रश्न 2. भूगोल के प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर:भूगोल एक प्रगतिशील और सक्रिय क्षेत्रीय विज्ञान है जिसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं

1. स्वाभाविक जिज्ञासा की तुष्टि-भूगोल पृथ्वी से सम्बन्धित घटनाओं, प्रदेशों की विशेषताओं और विविधताओं की जानकारी देकर मानव की स्वाभाविक जिज्ञासा की तुष्टि करता है तथा उसकी सोच व कल्पना को नए आयाम देता है।

2. समग्रता का अध्ययन-भूगोल पृथ्वी के किसी भी भू-भाग का उसकी समग्रता (Totality) मैं सृष्टि के एक जीवन्त पहलू के रूप में अध्ययन करता है।

3. मानवीय संसार का अध्ययन हार्टशॉर्न के अनुसार, “पृथ्वी का मानवीय संसार के रूप में वैज्ञानिक ढंग से वर्णन तथा विकास में योगदान करना ही भूगोल का उद्देश्य है।”

4. संसाधन संरक्षण-भूगोल का उद्देश्य है कि किसी प्रदेश के प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों को इस प्रकार विकसित किया जाए कि उनके अनुकूलतम (Optimum) प्रयोग से मानव का कल्याण हो सके।

5. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग-भूगोल का उद्देश्य भौतिक संसाधनों के विश्वव्यापी वितरण तथा लोगों के उपभोग प्रारूपों का अध्ययन करके अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और पारस्परिक निर्भरताओं को सार्थक बनाना है।

6. स्वस्थ तथा सन्तुलित दृष्टिकोण का विकास-जेम्स फेयरग्रीव के अनुसार, “भूगोल का उद्देश्य भावी नागरिकों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना है कि वे विश्व रूपी महान् रंगमंच पर पाई जाने वाली परिस्थितियों का सही आकलन कर सकें और आस-पड़ोस में पाई जाने वाली राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में समर्थ हो जाएँ।”

प्रश्न 3.

भौतिक भूगोल की प्रमुख चार शाखाएँ क्या हैं?

उत्तर:

भौतिक भूगोल की प्रमुख चार शाखाएँ निम्नलिखित हैं-

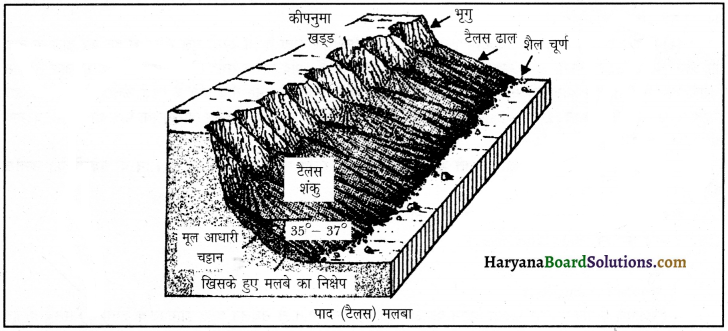

1. भू-आकृति विज्ञान-इस विज्ञान के अन्तर्गत पृथ्वी की संरचना, चट्टानों और भू-आकृतियों; जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटियों इत्यादि की उत्पत्ति का अध्ययन होता है।

2. जलवायु विज्ञान जलवायु विज्ञान में हम अपने चारों ओर फैले वायुमण्डल में होने वाली समस्त प्राकृतिक घटनाओं; जैसे तापमान, वर्षा, वायुभार, पवनें, वृष्टि, आर्द्रता, वायु-राशियाँ, चक्रवात इत्यादि का अध्ययन करते हैं। जलवायु का मानव की गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन भी इसी विज्ञान में किया जाता है।

3. जल विज्ञान-भौतिक भूगोल की इस नई विकसित हुई उपशाखा में महासागरों, नदियों, हिमनदियों के रूप में जल की प्रकृति में भूमिका का अध्ययन किया जाता है। इसमें यह भी अध्ययन किया जाता है कि जल जीवन के विभिन्न रूपों का पोषण किस प्रकार करता है।

4. समुद्र विज्ञान-इस विज्ञान में समुद्री जल की गहराई, खारापन (Salinity), लहरों व धाराओं, ज्वार-भाटा, महासागरीय नितल (Ocean floor) व महासागरीय निक्षेपों (Ocean Deposits) का अध्ययन किया जाता है।

प्रश्न 4.

अठारहवीं शताब्दी में यूरोप के विद्यालयों में भूगोल को लोकप्रियता क्यों मिली?

अथवा

पुनर्जागरण काल (Age of Renaissance) में भूगोल के लोकप्रिय होने के प्रमुख लक्षण कौन-कौन से थे?

उत्तर:

तेरहवीं से सत्रहवीं शताब्दी के बीच का काल इसलिए पुनर्जागरण काल कहलाता है क्योंकि इसमें अनेक यात्राएँ, खोजें व आविष्कार हुए। इस युग में और विशेष रूप से 18वीं शताब्दी में यूरोप के विद्यालयों में भूगोल के लोकप्रिय होने के पीछे निम्नलिखित प्रमुख कारणों का हाथ था

(1) इस युग में नए खोजे गए देशों, बस्तियों, मानव-वर्गों, द्वीपों, तटों व समुद्री मार्गों की रोचक भौगोलिक कथाओं ने भूगोल और मानचित्र कला को और अधिक समृद्ध किया।

(2) इन यात्रा-वृत्तान्तों का पश्चिम के देशों के लिए एक खास राजनीतिक उद्देश्य भी था क्योंकि इन खोजों के साथ यूरोपीय जातियों के विजय अभियानों की शौर्य-गाथाएँ (Heroic Tales) भी जुड़ी हुई थीं, जो विश्व में उनकी श्रेष्ठता को साबित करती थीं।

(3) अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम दौर और उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भिक वर्षों में जर्मनी के दो बड़े विद्वानों हम्बोल्ट तथा रिटर ने अपनी यात्राओं, आलेखों तथा तब तक की खोजों से एकत्रित हो चुके भूगोल के नए ज्ञान का क्रमबद्ध (Systematic) तरीके से अध्ययन करने का बीड़ा उठाया। इसी के परिणामस्वरूप ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में विश्व के सामान्य भूगोल (Universal Geography) का प्रकाशन हुआ।

(4) उसी समय भूगोल विषय को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर उसे लोकप्रिय बनाया गया क्योंकि भूगोल के ज्ञान से ही वहाँ के उपनिवेशियों, व्यापारियों व भावी प्रशासकों को दूर-दराज़ के भू-भागों को जानने और जीतने में मदद मिल सकती थी।

प्रश्न 5.

भूगोल में समाकलन या संश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है? उन भूगोलवेत्ताओं के नाम बताइए जिन्होंने भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल के संश्लेषण का समर्थन किया है।

उत्तर:

समाकलन व संश्लेषण भूगोल के अध्ययन की ऐसी पद्धति है जिसमें विभिन्न विज्ञानों, जिनकी अपनी अलग पहचान है, की सहायता से भूगोल में विकसित हुए उपक्षेत्रों या घटकों का आपस में संयुक्त रूप से अध्ययन किया जाता है। इससे भौगोलिक अध्ययन न केवल सरल हो जाता है बल्कि किसी प्रदेश के भौतिक व मानवीय तत्त्वों के अन्तर्सम्बन्धों का भी ज्ञान हो जाता है। इसीलिए भूगोल को समाकलन या संश्लेषण का विज्ञान (A science of Integration or Synthesis) भी कहा जाता है। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के संश्लेषण का समर्थन एच०जे० मैकिण्डर ने किया था। उनके अनुसार भौतिक भूगोल के बिना मानव भूगोल का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है।

प्रश्न 6.

भूगोल को प्रायः सभी विज्ञानों की जननी क्यों कहा जाता है?

उत्तर:

पृथ्वी पर अवतरित होने पर आदि मानव का वास्ता सबसे पहले सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी प्रकृति से पड़ा था। प्रकृति उसके लिए अनेक प्रकार के कौतुहलों का पिटारा था। तार्किक ज्ञान और तकनीकी शक्ति के अभाव के कारण आदि मानव जल-थल और नभ के रहस्यों से भयभीत रहता था। प्रकृति के इन्हीं रहस्यों की वैज्ञानिक व्याख्या का प्रयास करने के कारण भूगोल ज्ञान के प्राचीनतम विषय के रूप में जाना जाता है।

सांस्कृतिक विकास के साथ वैज्ञानिक अन्वेषण की भावना बलवती होने लगी और विश्व के बारे में अधिकाधिक सूचनाओं के प्रति जिज्ञासा बढ़ने लगी। सूचनाओं के अम्बार ने विशिष्टीकरण को अनिवार्य बना दिया। इससे भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र जैसे विषय उभरकर सामने आए जो कभी भूगोल नामक एकीकृत विषय के अंग हुआ करते थे। इसी आधार पर भूगोल को प्रायः सभी विज्ञानों की जननी कहा जाता है।

प्रश्न 7.

विशिष्टीकरण, जिसने क्रमबद्ध विज्ञानों को जन्म दिया, की जरूरत क्यों महसूस हुई थी?

उत्तर:

पुनर्जागरण काल में अनेक यात्राएँ, खोजें तथा आविष्कार हुए। इससे देशों और लोगों के बारे में जानकारी कई गुना बढ़ गई। साथ ही वैज्ञानिक अन्वेषण की भावना भी बलवती होने लगी थी। पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली मानवीय व प्राकृतिक परिघटनाओं की व्याख्या वैज्ञानिक आधार पर होने लगी। इन दशाओं ने ज्ञान के अम्बार का विशिष्टीकरण अनिवार्य बना दिया ताकि प्रकृति के हर छोटे-बड़े पक्ष की बारीकी से व्याख्या की जा सके। इस विशिष्टीकरण ने क्रमबद्ध विज्ञानों को जन्म दिया।

प्रश्न 8.

भूगोल में ऐसे कौन-से दो प्रमुख क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए जिन्होंने बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भूगोल को सर्वाधिक प्रभावित किया?

उत्तर:

20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भूगोल में जो पहली क्रान्ति आई उसका नाम मात्रात्मक क्रान्ति था। 1960 और 1970 कों में आई मात्रात्मक विधियों और तकनीकों की इस क्रान्ति ने मानव व प्राकृतिक परिघटनाओं के अन्तर्सम्बन्धों के अध्ययन को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। भूगोलवेत्ताओं में मात्रात्मक विधियों का प्रयोग उस समय जनन (C कारण यह था कि इन प्रविधियों के सहारे भूगोलवेत्ताओं के लिए बहुत बड़ी संख्या में कारकों और प्रक्रियाओं को साथ लेकर सार्थक परिणाम निकालना आसान हो गया था।

भूगोल में दूसरी क्रान्ति 1990 के दशक में आई। इसे हम सूचना क्रान्ति के नाम से जानते हैं। सूचना क्रान्ति का आधार वास्तव में सुदूर संवेदन (Remote Sensing) है जिसमें अन्तरिक्ष में हज़ारों मीटर की ऊँचाई पर स्थापित कृत्रिम उपग्रह से अथवा वायुयान से फोटोग्राफ लिए जाते हैं जिनके आधार पर अनेक विषयों से जुड़े आँकड़ों व सूचनाओं की रचना की जाती है। भूगोल में आई इन दोनों क्रान्तियों ने भूगोल के स्वरूप को ही बदल दिया है।

प्रश्न 9.

भूगोल में आई नूतन प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से भूगोल के दृष्टिकोण में आई परिपक्वता के कारण भूगोल में कुछ नई प्रवृत्तियाँ उभरी हैं जो अग्रलिखित हैं

उत्तर:

- भूगोल का विकास एक ऐसे अन्तर-वैज्ञानिक (Inter-disciplinary) विषय के रूप में हो रहा है जो भौतिक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों को परस्पर जोड़ने वाली एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है।

- प्रदेशों के समाकलित अध्ययन और संसाधन मूल्यांकन के लिए भूगोल की भूमिका बढ़ रही है।

- मानवीय समृद्धि के लिए बनी आर्थिक विकास योजनाओं में भूगोल का अधिकाधिक प्रयोग बढ़ रहा है।

- मॉडल निर्माण (Model Building) से प्रस्तावित योजनाओं के परिणामों व स्वरूप का पूर्वानुमान लगाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

- कम्प्यूटर के बढ़ते प्रयोग से मानचित्र विज्ञान की तकनीकें प्रखर हुई हैं।

- भू-क्षेत्रों के अध्ययन में उपग्रह-फोटोग्रामेटरी का प्रयोग बढ़ रहा है।

प्रश्न 10.

नियतिवाद या वातावरण निश्चयवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

अथवा

नियतिवाद किसे कहते हैं? इस मत के समर्थक भूगोलवेत्ताओं के नाम बताओ।

अथवा

“मानव प्रकृति का दास है।” नियतिवाद के सन्दर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

जर्मन विचारधारा नियतिवाद के अनुसार, भौतिक वातावरण के कारक ही किसी प्रदेश में निवास करने वाले मानव वर्ग के क्रियाकलापों और आचार-विचार (Conduct) को निश्चित करते हैं। हम्बोल्ट, रिटर, रेटज़ेल, हंटिंगटन व कुमारी सेम्पल ने इस विचारधारा का विकास किया था। रेटजेल का मत था कि मानव अपने वातावरण की उपज है और वातावरण की प्राकृतिक शक्तियाँ ही मानव-जीवन को ढालती हैं; मनुष्य तो केवल वातावरण के साथ ठीक समायोजन करके स्वयं को वहाँ रहने योग्य बनाता है।

उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के एस्कीमो, ज़ायरे बेसिन के पिग्मी व कालाहारी मरुस्थल के बुशमैन कबीलों ने आखेट द्वारा जीवन-यापन को अपनी नियति के रूप में स्वीकार कर भौतिक परिवेश से समायोजन का उदाहरण प्रस्तुत किया है। रेटजेल या सेम्पल ने कहीं भी अपने ग्रन्थों . में मानव पर प्रकृति का पूर्ण नियन्त्रण या मानव को अपने वातावरण का दास सिद्ध नहीं किया। उन्होंने तो केवल वातावरण को मानव की क्रियाओं पर प्रभाव डालने वाली महत्त्वपूर्ण शक्ति बताते हुए स्पष्ट किया कि मानव-उद्यम की सफलता का निर्धारण भौतिक परिवेश के द्वारा ही होता है।।

प्रश्न 11.

सम्भावनावाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

अथवा

सम्भावनावाद किसे कहते हैं? इस मत के समर्थक भूगोलवेत्ताओं के नाम बताओ।

उत्तर:

फ्रांसीसी विचारधारा संभववाद के अनुसार यह तो स्वीकार किया जाता है कि वातावरण मानव की क्रियाओं को सीमित करता है, परन्तु वातावरण के द्वारा कुछ सम्भावनाएँ (Possibilities) भी प्रस्तुत की जाती हैं, जिनका मनुष्य अपनी छाँट (Choice) के द्वारा उपयोग करना चाहे तो कर सकता है। इस विचारधारा का जनक विडाल डी ला ब्लाश था तथा फैब्रे, ईसा बोमेन, कार्ल सावर, ब्रून्ज़ तथा डिमांजियाँ आदि इसके समर्थक थे। इनका विचार था कि केवल प्रकृति ही समस्त मानवीय क्रियाओं की पूर्ण निर्धारक (All determinant) नहीं है बल्कि मनुष्य की बुद्धि, कौशल, संकल्प शक्ति तथा सांस्कृतिक परिवेश इत्यादि कारक सम्भावनाओं और सफलता के मार्ग प्रशस्त करते हैं।

प्रश्न 12.

“भूगोल, प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञान दोनों ही है” इस कथन की व्याख्या संक्षेप में करें।

उत्तर:

भूगोल एक समाकलन का विषय है। भूगोल अपनी विषय-सामग्री प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों से प्राप्त करता है। इसका अपना एक अलग दृष्टिकोण है, इसलिए यह अन्य विज्ञानों से भिन्न है। उदाहरण के लिए, किसी क्षेत्र का भौगोलिक चित्र प्रस्तुत करने के लिए भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। किसी क्षेत्र के भौतिक वातावरण के अध्ययन के लिए भौतिकी तथा रसायन विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञानों का सहारा लेना पड़ता है।

मानवीय-क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए सामाजिक विज्ञान सहायक है। सामाजिक विज्ञान तथा प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन से भौतिक तत्त्वों के कृषि और मानव बस्तियों पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी प्राप्त होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भूगोल, प्राकृतिक विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान दोनों में ही कड़ी का कार्य करता है, इसलिए भूगोल को दोनों वर्गों के विज्ञानों में माना जाता है।

प्रश्न 13.

भूगोल मनुष्य को अच्छा नागरिक बनाने में किस प्रकार सहायक है?

उत्तर:

भूगोल अन्य सामाजिक-विज्ञानों; जैसे इतिहास, नागरिक-शास्त्र तथा समाजशास्त्र की तरह मनुष्य को एक अच्छा नागरिक बनाने में निम्नलिखित आधारों पर सहायक है

- भूगोल से मनुष्य को भौतिक पर्यावरण और मानवीय क्रियाओं के अन्तर्सम्बन्ध का ज्ञान होता है।

- इस विषय के अध्ययन से अन्तर्राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा मिलता है।

- भूगोल का मूल-मन्त्र स्थान है। इसके अन्तर्गत पृथ्वी का मानव के निवास स्थान के रूप में अध्ययन किया जाता है इसलिए यह विश्व की विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याएँ दूर करने में सहायक है।

- मानव का आदर्श जीवन प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रयोग पर निर्भर करता है। इसलिए यह मानव के कल्याण हेतु विश्व के संसाधनों का उचित प्रयोग करने में सहायक है।

- भूगोल के अध्ययन से हमें विश्व के विभिन्न देशों के विकास स्तर में अन्तर होने की जानकारी प्राप्त होती है तथा भूगोल विकास स्तर में अन्तर कम करने में सहायक है।

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भूगोल भी अन्य विषयों की तरह मनुष्य को अच्छा नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करता है।

![]()

प्रश्न 14.

भूगोल में प्रादेशीकरण (Regionalization) के बारे में लिखें।

उत्तर:

प्रादेशिक भूगोल उन कारकों की पहचान करता है जो संयुक्त रूप से किसी प्रदेश को विशिष्ट स्वरूप प्रदान करते हैं। ‘प्रदेश’ भमि का वह विशिष्ट भाग होता है जो किसी एक से अधिक विशेषताओं के आधार पर अपने निकटवर्ती भू-भागों से भिन्न होता है। ये विशेषताएँ भिन्न-भिन्न प्रकार की हो सकती हैं; जैसे भौतिक, आर्थिक, सामाजिक व अन्य। यदि किसी प्रदेश को परिभाषित करने का आधार उच्चावच है तो उसे भौतिक प्रदेश और यदि आधार आर्थिक है (जैसे-औद्योगिक संकुल) तो उसे आर्थिक प्रदेश कहा जाएगा।

अतः किसी भू-भाग में भौगोलिक परिघटना की एकरूपता (Uniformity) अथवा समांगता (Homogeneity) के आधार पर प्रदेशों व उप-प्रदेशों के निर्धारण को प्रादेशीकरण कहते हैं। ये प्रदेश संस्पर्शी (Contiguous) भी हो सकते हैं और दूर-दूर स्थित भी हो सकते हैं। विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों के विकास-स्तर का तुलनात्मक अध्ययन प्रादेशिक विधि द्वारा ही सम्भव है। इससे क्षेत्रीय आर्थिक विषमताओं के कारणों का पता लगाकर उनके निराकरण की राह निकाली जा सकती है।

प्रश्न 15.

“भूगोल भू-पृष्ठ पर बदलते हुए लक्षणों का अध्ययन है।” इस कथन की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

भू-पृष्ठ निरन्तर बदल रहा है क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन कहीं मन्द है तो कहीं तीव्र है, कहीं दृश्य है तो कहीं अदृश्य । सामान्यतः प्राकृतिक लक्षण जैसे स्थलाकृतियाँ; जैसे पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि धीरे-धीरे परिवर्तित होते हैं जबकि सांस्कृतिक लक्षण; जैसे भवन, सड़कें, फसलें इत्यादि शीघ्रता से बदलते रहते हैं। भूगोल इन बदलते हुए लक्षणों की उत्पत्ति तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। वह इन लक्षणों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन करता है।

प्रश्न 16.

भौतिक भूगोल के महत्त्व का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

भौतिक भूगोल अपने आप में एक स्वतन्त्र विज्ञान नहीं है, बल्कि यह अनेक विज्ञानों से ली हुई ऐसी जानकारी का संकलन है जिसकी सहायता से भू-पृष्ठ पर भिन्न-भिन्न स्थानों में भौतिक परिवेश की भिन्नता तथा इस भिन्न जाता है। मानव द्वारा किया गया सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास प्राकृतिक पर्यावरण की पृष्ठभूमि में ही संभव हो पाता है। प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें हम स्थलमण्डल, जलमण्डल, वायुमण्डल तथा जैवमण्डल का अध्ययन करते हैं ही मनुष्य के सामने प्राकृतिक संसाधनों तथा संभावनाओं का चित्र प्रस्तुत करता है। इन्हीं संसाधनों का उपयोग मनुष्य अपने तकनीकी विकास के स्तर के अनुसार कर पाता है।

भौतिक भूगोल न केवल पेड़-पौधों, पशुओं, सूक्ष्म-जीवों, मनुष्यों, खनिजों, ईंधन के स्रोतों, मृदा, जलवायु, जलीय विस्तारों तथा भू-आकारों का अध्ययन करता है बल्कि अन्तर्जात बलों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल वास्तव में वह आधारी चट्टान है जिस पर मनुष्य विकास की मूर्ति को स्थापित करता है। भौतिक भूगोल के ज्ञान के बिना विश्व रंगमंच पर मनुष्य कोई भूमिका नहीं निभा सकता।

प्रश्न 17.

भूगोल के प्राचीन दृष्टिकोण तथा आधुनिक दृष्टिकोण में क्या अन्तर हैं?

उत्तर:

भूगोल के प्राचीन तथा आधुनिक दृष्टिकोण में निम्नलिखित अन्तर हैं-

| भूगोल का प्राचीन दृष्टिकोण (Classical Approach) | भूगोल का आधुनिक दृष्टिकोण (Modern Approach) |

| 1. 18 वीं शताब्दी तक भूगोल द्वारा प्रतिपादित दृष्टिकोण को प्राचीन दृष्टिकोण कहा जाता है। | 1. भूगोल के आधुनिक दृष्टिकोण का विकास 19 वीं शताब्दी में हुआ। |

| 2. इस दृष्टिकोण के अनुसार भूगोल मात्र आँकड़ों को एकत्रित करने वाला विवरणात्मक शास्त्र है। | 2. भूगोल का आधुनिक दृष्टिकोण पृथ्वी की घटनाओं के बारे में कहाँ, कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों के उत्तर देता है। |

| 3. प्राचीन दृष्टिकोण एकांगी था। | 3. आधुनिक दृष्टिकोण समाकलित है। |

प्रश्न 18.

आगमन पद्धति तथा निगमन पद्धति में क्या अन्तर हैं?

उत्तर:

आगमन पद्धति तथा निगमन पद्धति में निम्नलिखित अन्तर हैं-

| आगमन पद्धति (Inductive Method) | निगमन पद्धति (Deductive Method) |

| 1. आगमन पद्धति में एकत्रित तथ्यों तथा उनकी समानता के आधार पर नियम बनाए जाते हैं। | 1. निगमनं पद्धति में बनाए गए नियमों या कहे गए आधार वाक्य से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। |

| 2. यह विधि विशेष से सामान्य (From Specific to General) के सिद्धान्त पर आधारित है। | 2. यह विधि सामान्य से विशेष (From General To Specific) के सिद्धान्त पर आधारित है। |

| 3. आगमन पद्धति में निष्कर्षों और नियमों का अनुभवों पर परीक्षण किया जाता है। | 3. निगमन पद्धति में कुछ अनुभवों फ्के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। |

प्रश्न 19.

क्रमबद्ध भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

क्रमबद्ध भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल में निम्नलिखित अन्तर हैं-

| क्रमबद्ध भूगोल (Systematic Geography) | प्रादेशिक भूगोल (Regional Geography) |

| 1. क्रमबद्ध भूगोल में किसी एक विशिष्ट भौगोलिक तत्त्व का अध्ययन होता है। | 1. प्रादेशिक भूगोल में किसी एक प्रदेश का सभी भौगोलिक तत्तों के सन्दर्भ में एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। |

| 2. क्रमबद्ध भूगोल अध्ययन का एकाकी (Isolated) रूप प्रस्तुत करता है। | 2. प्रादेशिक भूगोल अध्ययन का समाकलित (Integrated) रूप प्रस्तुत करता है। |

| 3. क्रमबद्ध भूगोल में अध्ययन राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है। | 3. प्रादेशिक भूगोल में अध्ययन भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होता है। |

| 4. क्रमबद्ध भूगोल किसी तत्त्व विशेष के क्षेत्रीय वितरण, | 4. प्रादेशिक भूगोल किसी प्रदेश विशेष के सभी भौगोलिक तत्त्वों का अध्ययन करता है। |

| उसके कारणों और प्रभावों की समीक्षा करता है। | 5. प्रादेशिक भूगोल में प्राकृतिक तत्चों के आधार पर प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है। निर्धारण की यह प्रक्रिया प्रादेशीकरण (Regionalisation) कहलाती है। |

निबंधात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

भूगोल के वैज्ञानिक तथा मानवीय आधार की रचना किस प्रकार हुई? स्पष्ट कीजिए।

अथवा

भूगोल में प्राचीन यूनानी तथा भारतीय विद्वानों के योगदान का वर्णन कीजिए।

अथवा

एक विषय के रूप में भूगोल के विकास का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

भूगोल के वैज्ञानिक आधार की रचना-भूगोल को एक ‘विज्ञान’ के रूप में स्थापित करने का श्रेय मुख्यतः यूनान, भारत और अरब के विद्वानों को जाता है। इन्होंने खगोल स्थित पिण्डों का वेध (Astronomical Observations) करके ब्रह्माण्ड में पृथ्वी की स्थिति को जानने का प्रयत्न किया और साथ ही मानव-जीवन को प्रभावित करने वाले धरती और आकाश के अनेक रहस्यों को भेदने का प्रयास किया।

यूनानी विद्वान् पाइथागोरस (Pythagoras) ने ईसा से कई शताब्दी पहले पृथ्वी को गोलाकार समझते हुए इसे अन्य ग्रहों के साथ एक केन्द्रीय आग’ (यहाँ केन्द्रीय आग से मतलब सूर्य से रहा होगा।) के चारों ओर घूमता हुआ बताया।

हेरोडोटस (484-425 ईसा पूर्व) ने नील नदी के डेल्टा के बनने की प्रक्रिया का सकारण वर्णन किया। उन्होंने ही सबसे पहले ‘मिस्र को नील नदी का उपहार’ (Egypt is the Gift of Nile) बताया था।

हिप्पोक्रेट्स (460-377 ईसा पूर्व) नामक यूनानी भूगोलशास्त्री ने सर्वप्रथम वातावरण का मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया। अरस्तु (384-322 ईसा पूर्व) ने पृथ्वी के कटिबन्धों, उसकी गोलीय (Spherical) आकृति के वर्णन तथा ग्रहण लगने की दशाओं (Eclipses) की व्याख्या करके गणितीय भूगोल को संवर्धित किया।

इरेटॉस्थेनीज़ (276-194 ईसा पूर्व) ने मिस्र में साईने व अलेग्जेन्द्रिया नामक स्थानों पर 21 जून को दोपहर में सूर्य की किरणों का कोण मापकर पृथ्वी की परिधि (Circumference) का लगभग सही आकलन कर लिया था।

ईसा की दूसरी शती में टॉल्मी ने अक्षांश-देशान्तरों पर आधारित विश्व का पहला मानचित्र तैयार किया जिससे सैकड़ों वर्षों तक मानचित्र कला प्रभावित रही।

भारत में ईसा की पाँचवीं शताब्दी के आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, आठवीं शताब्दी के ब्रह्मगुप्त तथा बारहवीं शताब्दी के भास्कराचार्य जैसे विद्वानों ने न्यूटन से कई शताब्दी पहले ही गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त, सूर्य की स्थिरता, पृथ्वी के अक्ष-भ्रमण (Rotation) तथा कक्ष-भ्रमण (Revolution) से जुड़े सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर लिया था।

ईसा की तीसरी शताब्दी से तेरहवीं शताब्दी के बीच के पूर्व-मध्यकाल में अरब के विद्वान् प्राचीन भौगोलिक ज्ञान का संरक्षण तो करते रहे किन्तु इस दौरान ईसाई विश्व (Christian world) में भूगोल का कोई विशेष विकास नहीं हो पाया। तेरहवीं शताब्दी से सत्रहवीं शताब्दी के बीच का काल पुनर्जागरण काल (Age of Renaissance or Fact Finding Age) कहलाया, जिसमें अनेक यात्राएँ, खोजें व आविष्कार हुए। इस युग में नए खोजे गए देशों, बस्तियों, मानव-वर्गों, द्वीपों, तटों व समुद्री मार्गों की रोचक भौगोलिक कथाओं ने भूगोल और मानचित्र कला को और अधिक समृद्ध किया। इन यात्रा-वृत्तान्तों का पश्चिम के देशों के लिए एक खास राजनीतिक उद्देश्य भी था, क्योंकि इन खोजों के साथ यूरोपीय जातियों के विजय अभियानों की शौर्य-गाथाएँ (Heroic Tales) भी जुड़ी हुई थीं जो विश्व में उनकी श्रेष्ठता को साबित करती थीं।

अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम दौर और उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भिक वर्षों में जर्मनी के दो बड़े विद्वानों एलेक्जैण्डर वान हम्बोल्ट (Alexander Von Humboldt) तथा कार्ल रिटर (Karl Ritter) ने अपनी यात्राओं, आलेखों तथा तब तक की खोजों से एकत्रित हो चुके भूगोल के नए ज्ञान का क्रमबद्ध (Systematic) तरीके से अध्ययन करने का बीड़ा उठाया। इसी के परिणामस्वरूप ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में विश्व के सामान्य भूगोल (Universal Geography) का प्रकाशन हुआ। उसी समय भूगोल विषय को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर उसे लोकप्रिय बनाया गया क्योंकि भूगोल के ज्ञान से ही वहाँ के उपनिवेशियों, व्यापारियों व भावी प्रशासकों को दर-दराज के भ-भागों को जानने और जीतने में मदद मिल सकती थी।

भूगोल के मानवीय आधार की रचना (Human Basis of Geography) सन् 1870 में जर्मनी के भूगोलवेत्ता रेटज़ेल (Ratzel) का ग्रन्थ एन्थ्रोपोज्यॉग्राफी (Anthro-pogeographie) प्रकाशित हुआ। इसमें मानव और प्रकृति के सम्बन्धों को भूगोल से जोड़कर इस विषय को मानवीय आधार प्रदान किया गया। इस प्रकार भूगोल केवल स्थानों का वर्णन मात्र नहीं रहा बल्कि विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियों में मानव के प्रत्युत्तरों (Responses) की भी व्याख्या करने लगा।

प्रश्न 2.

भूगोल के अध्ययन की पद्धतियों एवं तकनीकों की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

भूगोल की पद्धतियाँ (Methods of Geography)-भूगोल अपने लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित पद्धतियों को अपनाता है

1. वैज्ञानिक पद्धति (Scientific Method)-एक क्रमबद्ध ढंग से प्रासंगिक तथ्यों व आँकड़ों को इकट्ठा करना, समानता के आधार पर उनका वर्गीकरण करना तथा तर्क (Logic) के आधार पर कुछ अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालना ही वैज्ञानिक पद्धति है। अन्य विज्ञानों की भांति भूगोल भी तर्क और वैज्ञानिक पद्धति पर आश्रित है। इस पद्धति में निम्नलिखित चरण सम्मिलित होते हैं

(1) परिकल्पना (Hypothesis) सर्वप्रथम अध्ययन की जाने वाली समस्या या परिस्थिति के बारे में आरम्भिक विचारों का एक ताना-बाना बुना जाता है।

(2) अवलोकन (Observation)-परिकल्पना के बाद चुने हुए क्षेत्र में घटनाओं का निरपेक्ष अवलोकन किया जाता है, ताकि भौगोलिक अध्ययन सही व सच्चा हो सके। इन घटनाओं में पाई जाने वाली समानताओं अथवा ऐक्य (Universality) का विशेष ध्यान रखा जाता है।

(3) सत्यापन (Verification) तत्पश्चात् किए गए अवलोकनों व पाई गई घटनाओं की सत्यता को परखा जाता है। भौतिक विज्ञानों में तो यह सत्यापन प्रयोगशालाओं में होता है, जबकि सामाजिक विज्ञानों की प्रयोगशाला स्वयं समाज होता है।

(4) परिणामों का वर्गीकरण (Classification of Results) ऐसे परिणाम जो किसी भी देश और काल में सत्य सिद्ध होते रहें, नियम (Rule) कहलाते हैं। जो परिणाम सत्य के आस-पास तो हों परन्तु सभी परिस्थितियों में पूर्ण सत्य सिद्ध न हो सकें, उन्हें सिद्धान्त (Principle) कहा जाता है।

2. आगमन तथा निगमन पद्धतियाँ (Inductive and Deductive Methods)-आगमन पद्धति के अन्तर्गत तथ्यों का एक समुच्चय (Set of facts) इकट्ठा कर लिया जाता है और इन तथ्यों में पाई जाने वाली समानताओं के आधार पर नियम और सिद्धान्त बनाए जाते हैं। इस प्रकार आगमन विधि तथ्यों से सिद्धान्त या विशेष से सामान्य (From specific to general) की विधि है।

निगमन पद्धति में किसी सिद्धान्त या नियम अर्थात् ‘कहे गए आधार वाक्य’ को ध्यान में रखकर तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। यह विधि सामान्य से विशेष (From general to specific) पर आधारित है।।

भूगोल की तकनीकें (Techniques of Geography) तथ्यों के विश्लेषण (Analysis), प्रक्रम (Processing) और व्याख्या (Interpret) करने के तरीकों को तकनीक कहा जाता है। किसी भी तकनीक का चुनाव और उसका प्रभाव भूगोलवेत्ता के ज्ञान और कुशलता पर निर्भर करता है। भौगोलिक तथ्यों को आसानी से समझाने के लिए भूगोलवेत्ता निम्नलिखित तकनीकों का प्रयोग करता है

(1) मानचित्रण विधि (Cartographic Method) इस विधि में मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है। सूचनाओं व आँकड़ों के आधार पर मानचित्र बनाकर सार्थक निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उन निष्कर्षों की व्याख्या भी की जाती है।

(2) मात्रात्मक विधि (Quantitative Method) इस विधि में सांख्यिकी के प्रयोग और गणितीय मॉडल निर्माण (Mathematical Model Building) पर बल दिया जाता है। इसमें आँकड़ों का संकलन, उनका वर्गीकरण, विश्लेषण तथा उनसे महत्त्वपूर्ण सार्थक निष्कर्ष निकालना सम्मिलित होते हैं।

प्रश्न 3.

भूगोल के अध्ययन की विधियों का वर्णन कीजिए।

अथवा

भौगोलिक समस्या के अध्ययन की कौन-सी दो विधियाँ हैं? व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

किसी भी प्रदेश के भूगोल का अध्ययन निम्नलिखित दो विधियों से किया जा सकता है-

- क्रमबद्ध विधि (Systematic Approach)

- प्रादेशिक विधि (Regional Approach)

1. क्रमबद्ध विधि (Systematic Approach) इस विधि के अन्तर्गत भौगोलिक तत्त्वों को प्रकरणों (Topics) में बाँटकर प्रत्येक प्रकरण का अलग-अलग अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, ‘धरातल’ प्रकरण (Topic) को लेकर हम किसी भी देश, महाद्वीप या सारे संसार का अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार जलवायु, मिट्टी, खनिज, कृषि, उद्योग, परिवहन, जनसंख्या, व्यापार, ज्वार-भाटा महासागरीय धाराएँ इत्यादि तत्त्वों का क्षेत्र-विशेष पर पृथक्-पृथक् अध्ययन किया जाता है।

अतः क्रमबद्ध विधि में हमारा ध्यान प्रदेश के किसी एक तत्त्व या तत्त्व सम्मिश्रण (Element Complex) के अध्ययन पर रहता है, उस क्षेत्र की अन्य चीज़ों पर नहीं; इसी कारण इस विधि को प्रकरण विधि (Topical Method) भी कहते हैं। क्रमबद्ध विधि की उपयोगिता यह है कि इसके द्वारा हम समस्त यथार्थता (Total reality) में से कुछ चुनिन्दा (Selective) तत्त्वों के वितरण और विश्लेषण पर ध्यान दे सकते हैं।

2. प्रादेशिक विधि (Regional Approach) भू-तल पर भौगोलिक दशाएँ सर्वत्र एक-जैसी नहीं पाई जातीं। अतः इस विधि के द्वारा भूगोल का अध्ययन करने के लिए हम पृथ्वी तल को भौगोलिक तत्त्वों की समानता के आधार पर अलग-अलग प्राकृतिक प्रदेशों (Regions) में बाँटते हैं और फिर प्रत्येक प्रदेश में पाए जाने वाले समस्त मानवीय और भौगोलिक तत्त्वों का समाकलित (Integrated) अध्ययन करते हैं। भू-पृष्ठ पर पाई जाने वाली स्थानिक विभिन्नताओं (Areal differentiations) के कारण कोई भी दो क्षेत्र एक-जैसे नहीं होते परन्तु कई बार हम देखते हैं कि पृथ्वी तल पर आपस में बहुत दूर स्थित कुछ प्रदेशों के भौगोलिक परिवेश में काफ़ी समांगता (Homogeneity) पाई जाती है जिससे इन सभी प्रदेशों में रहने वाले लोगों का जीवन-यापन, रहन-सहन व आर्थिक क्रियाएँ लगभग एक-जैसी होती हैं।

उदाहरणतः, दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील देश में स्थित अमेजन बेसिन जैसा भौगोलिक वातावरण वहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर अफ्रीका के कांगो और जायरे बेसिन तथा दक्षिणी-पूर्वी एशिया के मलेशिया, इण्डोनेशिया और फिलीपीन्स द्वीप-समूह में भी पाया जाता है। इन सभी भू-भागों को एक प्राकृतिक प्रदेश (Natural region) में सम्मिलित कर लिया जाता है। इस खण्ड को हम भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। इस एक प्राकृतिक खण्ड के दूर-दूर स्थित सभी भू-भागों में पाई जाने वाली लगभग एक जैसी भौगोलिक और मानवीय दशाओं के अध्ययन को ही प्रादेशिक विधि कहते हैं।

इसी प्रकार भारत को प्राकृतिक खण्डों में बाँट कर किए गए अध्ययन को भारत का प्रादेशिक भूगोल कहा जाएगा। प्रादेशिक भूगोल में समस्त भारत का अध्ययन करना आवश्यक नहीं है। हम गंगा का निम्न मैदान, मरुस्थलीय प्रदेश, असम घाटी, मालाबार तट व छोटा नागपुर पठार जैसे कुछ या इनमें से एक प्रदेश को लेकर भी वहाँ के धरातल, जलवायु, कृषि, खनिज, व्यापार, उद्योग, जनसंख्या आदि का अध्ययन करें तो यह प्रादेशिक विधि कहलाएगी। अतः स्पष्ट है कि प्रादेशिक विधि में हम विश्व या किसी बड़े भू-भाग को भौगोलिक प्रदेशों में बाँटकर उनका अध्ययन करते हैं।

प्रश्न 4.

“भूगोल का सम्बन्ध क्रमबद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों से है।” उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।

अथवा

भूगोल का अन्य विषयों के साथ क्या सम्बन्ध है? स्पष्ट कीजिए।

अथवा

“भौतिक भूगोल अथवा मानव भूगोल के अतिरिक्त कोई भूगोल नहीं हो सकता।” उचित उदाहरण देकर इस कथन की व्याख्या करें।

उत्तर:

भूगोल भौतिक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों को परस्पर जोड़ने वाले एक पुल (Bridge) का कार्य करता है। इसका कारण यह है कि भूगोल अपनी अन्तर्वस्तु (Contents) या विषय-सामग्री के लिए काफी हद तक अन्य विज्ञानों पर निर्भर करता है और बदले में अपने ज्ञान के द्वारा अनेक विद्वानों के विकास में योगदान देता है। इस प्रकार वर्तमान में भूगोल एक अन्तअनुशासनिक (Interdisciplinary) विषय बनकर उभरा है। भूगोल का जिन विषयों के साथ निकट का सम्बन्ध है, उन्हें दो वर्गों में बाँटा जा सकता है-

- भूगोल तथा भौतिक अथवा प्राकृतिक विज्ञान (Geography and Physical or Natural Science)

- भूगोल तथा सामाजिक विज्ञान (Geography and Social Science)

(क) भूगोल तथा भौतिक विज्ञान (Geography and Physical Science) भौतिक या प्राकृतिक विज्ञानों को क्रमबद्ध विज्ञान (Systematic Science) भी कहा जाता है। इन विज्ञानों के नियमों को प्रयोगशाला के अन्दर और बाहर दोनों जगह सिद्ध किया जा सकता है। भूगोल का सम्बन्ध भौतिक विज्ञानों की निम्नलिखित प्रमुख शाखाओं से है-

1. भूगोल तथा खगोल विज्ञान (Geography and Astronomy) ब्रह्माण्ड (Universe) की उत्पत्ति, इसमें व्याप्त अनेक सौर-मण्डल (Solar System), प्रत्येक सौर-मण्डल में उपस्थित अनेक तारे व अन्य आकाशीय पिण्ड, उनकी गतियाँ, सूर्य की किरणों का उत्तरायण व दक्षिणायन होना, ऋतु परिवर्तन, दिन-रात का होना जैसी अनेक प्राकृतिक घटनाओं के समुचित उत्तर के लिए भूगोल खगोल विज्ञान का सहारा लेता है। खगोल विज्ञान स्वयं गणित और भौतिकी के नियमों का अनुसरण करता है।

2. भूगोल तथा गणित (Geography and Mathematics)-विभिन्न स्थानों पर समय और समय-अन्तराल की गणना, अक्षांश-देशान्तर के निर्धारण, सांख्यिकीय आरेखों, प्रक्षेपों व ग्राफ़ इत्यादि की रचना के लिए गणित का आधारभूत ज्ञान अनिवार्य है। भू-तल पर होने वाली समस्त आर्थिक क्रियाओं व जनसंख्या की विशेषताओं का अध्ययन गणित के बिना सम्भव नहीं है।

3. भूगोल तथा भौतिकी (Geography and Physics)-भौतिकी के नियमों का ज्ञान पृथ्वी की गतियों, ज्वालामुखी, भूकम्प, ज्वार-भाटा, अपक्षय और अपरदन जैसी अनेक प्रक्रियाओं को समझने में भूगोल की सहायता करता है।

4. भूगोल तथा भू-गर्भ विज्ञान (Geography and Geology)-भू-गर्भ विज्ञान पृथ्वी की उत्पत्ति, भू-आकृतियों का निर्माण, खनिजों व चट्टानों की उत्पत्ति, भूकम्प, ज्वालामुखी जैसी घटनाओं का अध्ययन करता है। भूगोल इन तत्त्वों के वितरण और मानव पर इनके प्रभावों का अध्ययन करता है। भूगोल और भू-गर्भ विज्ञान के गहरे सम्बन्धों के बारे में भूगोलवेत्ता डब्ल्यू०एम० डेविस (W.M. Davis) ने कहा था, “भू-गर्भ विज्ञान भूतकाल का भूगोल है और भूगोल वर्तमान काल का भूगर्भ विज्ञान।”

5. भूगोल तथा रसायन विज्ञान (Geography and Chemistry) वायुमण्डल की विभिन्न गैसों, विभिन्न खनिजों, ऊर्जा के संसाधनों, मृदा व चट्टानों के गुणों के बारे में जानकारी हेतु भूगोल रसायन विज्ञान पर निर्भर रहता है।

6. भूगोल तथा वनस्पति विज्ञान (Geography and Botany)-भूगोल वनस्पति के प्रकार और उसके आर्थिक महत्त्व का अध्ययन करता है। वनस्पति विज्ञान में वृक्षों व पादप-समूह की जीवनी (Plant life) का अध्ययन होता है। वनस्पति जगत (Flora) के आधारभूत ज्ञान के लिए भूगोल वनस्पति विज्ञान से सम्बन्ध रखता है।

7. भूगोल तथा प्राणी विज्ञान (Geography and Zoology)-प्राणी विज्ञान जन्तुओं (Fauna) की विभिन्न प्रजातियों (Species) व उनके जीवन के बारे में अध्ययन करता है। भूगोल स्थलमण्डल, जलमण्डल व वायुमण्डल में पाए जाने वाले जीव-जन्तुओं पर भौगोलिक तत्त्वों के प्रभाव और पर्यावरण के साथ उनके अन्तर्सम्बन्धों का अध्ययन करता है। पारिस्थितिकी (Ecology) का अध्ययन करते समय हम जन्तुओं के विश्व-वितरण का भी अध्ययन करते हैं। इस प्रकार भूगोल और प्राणी विज्ञान में सम्बन्ध है।

इसके अतिरिक्त भूगोल का सम्बन्ध मृदा विज्ञान व जल विज्ञान जैसे क्रमबद्ध विज्ञानों से भी है।

(ख) भूगोल तथा सामाजिक विज्ञान (Geography and Social Science)

1. भूगोल तथा अर्थशास्त्र (Geography and Economics) भूगोल के उपविषय आर्थिक भूगोल में हम विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में मानव की आर्थिक क्रियाओं के वितरण का अध्ययन करते हैं, जबकि अर्थशास्त्र मनुष्य की आर्थिक आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति के साधनों की व्याख्या करता है। आर्थिक भूगोल और अर्थशास्त्र की विषय-वस्तु बहुत कुछ मिलती है, केवल दृष्टिकोण का अन्तर है।

2. भूगोल तथा इतिहास (Geography and History)-भूगोल स्थान का और इतिहास समय का ज्ञान है तथा कोई भी सामाजिक विज्ञान देश और काल के सन्दर्भ के बिना पूरा नहीं हो सकता। इसी कारण वूलरिज़ तथा ईस्ट (Wooldridge and East) ने कहा था, “वास्तव में भूगोल, इतिहास से, जिसने इसे बनाया है, अलग नहीं हो सकता।” भूगोल और इतिहास न केवल एक दूसरे से अन्तर्सम्बन्धित हैं बल्कि एक-दूसरे के पूरक भी हैं। किसी भी प्रदेश की वर्तमान दशा वहाँ पर अतीत में हो चुके घटना-क्रम की उपज होती है क्योंकि भूगोल वह मंच प्रदान करता है, जिस पर इतिहास का नाटक खेला जाता है।

3. भूगोल तथा समाजशास्त्र (Geography and Sociology)-मानव भूगोल और समाजशास्त्र दोनों विषयों में साम व्यवस्थाओं और सांस्कृतिक अवस्थाओं का अध्ययन होता है। दोनों ही विषय भू-तल पर पाए जाने वाले मानव समु सामाजिक संगठन, परिवार-प्रणाली, श्रम-विभाजन, रीति-रिवाज, लोकनीति व प्रथाओं का अध्ययन करते हैं।

4. भूगोल तथा सैन्य विज्ञान (Geography and Military Science) युद्ध भूमि की भौगोलिक स्थिति; जैसे पहाड़, दलदल, मरुस्थल, जंगल, समुद्र इत्यादि तथा वहाँ की जलवायु की जानकारी सेना के लिए अनिवार्य है। सैन्य विज्ञान में हम युद्ध क्षेत्रों, युद्ध कलाओं, युद्धों के कारणों व प्रभावों की व्याख्या करते हैं। इस आधार पर भूगोल का सैन्य विज्ञान से गहरा सम्बन्ध है। दोनों ही विषयों में राष्ट्रों की जनशक्ति, आर्थिक शक्ति, औद्योगिक विकास का अध्ययन किया जाता है। भौगोलिक ज्ञान के आधार पर बने सीमावर्ती क्षेत्रों के मानचित्र देश की सुरक्षा व युद्ध की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होते हैं।

5. भूगोल तथा राजनीतिक विज्ञान (Geography and Political Science) राजनीतिक विज्ञान भिन्न-भिन्न राज्य-व्यवस्थाओं व संगठनों का अध्ययन करता है। प्रत्येक राज्य-व्यवस्था अपनी राजनीतिक सोच के अनुसार ही संसाधनों का विकास करती है। भूगोल संसाधन, उपयोग और संरक्षण से जुड़ा होने के कारण विभिन्न देशों की शासन व्यवस्था से निरपेक्ष नहीं हो सकता। राज्यों व राष्ट्रों की सीमाओं में होने वाले परिवर्तन से उत्पन्न परिणामों का अध्ययन भी दोनों विषय अपने-अपने दृष्टिकोण से करते हैं। दोनों ही विषय भू-राजनीति (Geo-politics) व अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का अध्ययन करते हैं।

![]()

प्रश्न 5.

“वास्तव में न तो प्रकृति का ही मनुष्य पर पूर्ण नियन्त्रण है और न ही मनुष्य प्रकृति का विजेता है।” नियतिवाद और सम्भववाद के सन्दर्भ में इस कथन को स्पष्ट करें।

उत्तर:

मनुष्य और प्रकृति के पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में आधुनिक भूगोल का आधार बना। मानव और प्रकृति के अन्तर्सम्बन्धों को लेकर दो पृथक् विचारधाराएँ विकसित हुईं

- नियतिवाद या वातावरण निश्चयवाद (Environmental Determinism)

- सम्भववाद (Possibilism)

1. जर्मन विचारधारा नियतिवाद के अनुसार, भौतिक वातावरण के कारक ही किसी प्रदेश में निवास करने वाले मानव वर्ग के क्रियाकलापों और आचार-विचार (Conduct) को निश्चित करते हैं। हम्बोल्ट, रिटर, रेटजेल, हंटिंगटन व कुमारी सेम्पल ने इस विचारधारा का विकास किया था। रेटज़ेल का मत था कि मानव अपने वातावरण की उपज है और वातावरण की प्राकृतिक शक्तियाँ ही मानव-जीवन को ढालती हैं; मनुष्य तो केवल वातावरण के साथ ठीक समायोजन करके स्वयं को वहाँ रहने योग्य बनाता है।

उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के एस्कीमो, ज़ायरे बेसिन के पिग्मी व कालाहारी मरुस्थल के बुशमैन कबीलों ने आखेट द्वारा जीवन-यापन को अपनी नियति के रूप में स्वीकार कर भौतिक परिवेश से समायोजन का उदाहरण प्रस्तुत किया है। रेटज़ेल या सेम्पल ने कहीं भी अपने ग्रन्थों में मानव पर प्रकृति का पूर्ण नियन्त्रण या मानव को अपने वातावरण का दास सिद्ध नहीं किया है। उन्होंने तो केवल वातावरण को मानव की क्रियाओं पर प्रभाव डालने वाली महत्त्वपूर्ण शक्ति बताते हुए स्पष्ट किया कि मानव उद्यम की सफलता का निर्धारण भौतिक परिवेश के द्वारा ही होता है।

2. फ्रांसीसी विचारधारा संभववाद के अनुसार यह तो स्वीकार किया जाता है कि वातावरण मानव की क्रियाओं को सीमित करता है परन्तु वातावरण के द्वारा कुछ सम्भावनाएँ (Possibilities) भी प्रस्तुत की जाती हैं, जिनका मनुष्य अपनी छाँट (Choice) के द्वारा उपयोग करना चाहे तो कर सकता है। इस विचारधारा का जनक विडाल डी ला ब्लाश था तथा फैब्रे, ईसा बोमेन, कार्ल सावर, ब्रून्ज तथा डिमांजियाँ आदि इसके समर्थक थे।

इनका विचार था कि केवल प्रकृति ही समस्त मानवीय क्रियाओं की पूर्ण निर्धारक (All determinant) नहीं है बल्कि मनुष्य की बुद्धि, कौशल, संकल्प शक्ति, अध्यवसाय तथा सांस्कृतिक परिवेश इत्यादि कारक सम्भावनाओं और सफलता के मार्ग प्रशस्त करते हैं। फैक्रे के अनुसार, “मानव प्रकृति द्वारा प्रस्तुत की गई सम्भावनाओं का स्वामी होता है तथा उसके प्रयोग का निर्णायक होता है।” मानव की सूझ-बूझ के द्वारा विपरीत परिस्थितियों में किए गए परिवर्तनों के अनेक उदाहरण प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान हैं।

थार मरुस्थल में नहर पहुँचाना, नीदरलैण्ड्स में समुद्र को पीछे धकेलक करना, तिब्बत-लेह मार्ग के रूप में विश्व की सबसे ऊँची सड़क का निर्माण, उफनती नदियों पर विशालकाय पुल, बाढ़ को रोकने वाले हजारों बाँध, पहाड़ों की तीव्र ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेती तथा वायुमण्डल से नाइट्रोजन खींचने के संयन्त्र और ध्वनि से तेज चलने वाले यान सिद्ध करते हैं कि मनुष्य विकसित तकनीक के सहारे भौतिक वातावरण या नियति को बदलने वाला सर्वश्रेष्ठ कारक है। वास्तव में, न तो प्रकृति का ही मनुष्य पर पूरा नियन्त्रण है और न ही मनुष्य ही प्रकृति का विजेता है; दोनों का एक-दूसरे से क्रियात्मक सम्बन्ध है। प्रकृति का सहयोग और मनुष्य की संकल्प शक्ति दोनों ही उन्नति का आधार हैं। बीच के मार्ग की इस विचारधारा को नव-निश्चयवाद (Neo-Determinism) भी कहा जाता है।

प्रश्न 6.

भौतिक भूगोल का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके उप-विषयों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

भौतिक भूगोल (Physical Geography) भूगोल की वह शाखा जिसमें पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले भौतिक यन किया जाता है, ‘भौतिक भूगोल’ कहलाती है। भौतिक पर्यावरण के तत्त्व भू-आकार, नदियाँ, जलवाय, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जीव-जन्तु व खनिज इत्यादि होते हैं। इन प्राकृतिक तत्त्वों का निर्माण प्रकृति करती है। इनकी रचना में मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता। भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण सभी महत्त्वपूर्ण अंगों-स्थलमण्डल, जलमण्डल, वायुमण्डल और जैवमण्डल का अध्ययन होता है। इसी आधार पर होम्स ने कहा था, “स्वयं भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है।”

भौतिक भूगोल के उप-विषय (Sub-Subjects of Physical Geography)-भौतिक भूगोल के उप-विषय इस प्रकार हैं-

1. भू-आकृति विज्ञान (Geomorphology) – इस विज्ञान के अन्तर्गत पृथ्वी की संरचना, चट्टानों और भू-आकृतियों; जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटियों इत्यादि की उत्पत्ति का अध्ययन होता है।

2. जलवायु विज्ञान (Climatology) – जलवायु विज्ञान में हम अपने चारों ओर फैले वायुमण्डल में होने वाली समस्त प्राकृतिक घटनाओं; जैसे तापमान, वर्षा, वायुभार, पवनें, वृष्टि, आर्द्रता, वायु-राशियाँ, चक्रवात इत्यादि का अध्ययन करते हैं। जलवायु का मानव की गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन भी इसी विज्ञान में किया जाता है।

3. जल विज्ञान (Hydrology) भौतिक भूगोल की इस नई विकसित हुई उपशाखा में महासागरों, नदियों, हिमनदियों के रूप में जल की प्रकृति में भूमिका का अध्ययन किया जाता है। इसमें यह भी अध्ययन किया जाता है कि जल जीवन के विभिन्न रूपों का पोषण किस प्रकार करता है।

4. समुद्र विज्ञान (Oceanography) इस विज्ञान में समुद्री जल की गहराई, खारापन (Salinity), लहरों व धाराओं, ज्वार-भाटा, महासागरीय नितल (Ocean floor) व महासागरीय निक्षेपों (Ocean deposits) का अध्ययन किया जाता है।

5. मृदा भूगोल (Soil Geography or Pedology) इसमें हम मिट्टी का निर्माण, उसके प्रकार, गुण, मिट्टियों का वितरण, उर्वरता (Fertility) तथा उपयोग इत्यादि का अध्ययन करते हैं।

6. जैव भूगोल (Bio-Geography) यह उप-शाखा पृथ्वी तल पर जीवों और वनस्पति (Fauna and Flora) के विकास, वर्गीकरण और वितरण का मानव के सन्दर्भ में अध्ययन करती है।

प्रश्न 7.

मानव भूगोल क्या होता है? मानव भूगोल के उप-क्षेत्रों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

मानव भूगोल (Human Geography) भूगोल की वह शाखा, जो भौतिक परिवेश की पृष्ठभूमि में पृथ्वी तल पर फैली मानव-निर्मित परिस्थितियों या लक्षणों का अध्ययन करती है, उसे ‘मानव भूगोल’ कहा जाता है। इन मानवीय लक्षणों की रचना मनुष्य अपनी सुख-सुविधा और विकास के लिए करता है। गाँव, नगर, कृषि, कारखाने, बाँध, सड़कें, पुल, रेलें, नहरें व संस्थाएँ आदि मानवीय लक्षणों के उदाहरण हैं। मानव-निर्मित परिस्थितियों से ही मानव के सांस्कृतिक विकास की झलक मिलती है।

मानव की सभी विकास क्रियात्मक गतिविधियों पर भौतिक वातावरण का भारी असर पड़ता है। इसीलिए मानव भौतिक परिवेश से व्यापक अनुकूलन करके ही सांस्कृतिक परिवेश की रचना करता है। विडाल डी ला ब्लाश के अनुसार, “मानव भूगोल में पृथ्वी को नियन्त्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक सम्बन्धों का संयुक्त ज्ञान शामिल होता है।” एलन चर्चिल सेम्पल (Ellen Churchill Sample) के अनुसार, “मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के आपसी बदलते हुए सम्बन्धों का अध्ययन है।”

मानव भूगोल के उप-क्षेत्र (Sub-Fields of Human Geography) मानव भूगोल के उप-क्षेत्र इस प्रकार हैं-

1. आर्थिक भूगोल (Economic Geography) एन०जी० पाउण्ड्स के अनुसार, “आर्थिक भूगोल भू-पृष्ठ पर मानव की उत्पादन क्रियाओं के वितरण का अध्ययन करता है।” आर्थिक क्रियाएँ मुख्यतः उत्पादन, वितरण, उपभोग और विनिमय से सम्बन्धित होती हैं।

2. सांस्कृतिक भूगोल (Cultural Geography) मानव भूगोल की इस उप-शाखा में समय और स्थान के सन्दर्भ में मनुष्य के सांस्कृतिक पक्षों-आवास, भोजन, जीने का ढंग, आचार-विचार, रहन-सहन, भाषा, शिक्षा, सुरक्षा, धर्म, सामाजिक संस्थाओं और दृष्टिकोणों का अध्ययन किया जाता है।

3. सामाजिक भूगोल (Social Geography)-सामाजिक भूगोल में मानव का एकाकी रूप से अध्ययन न करते हुए विभिन्न मानव समूहों और उनके पर्यावरण के बीच सम्बन्धों की समीक्षा की जाती है।

4. जनसंख्या भूगोल (Population Geography) इस उप-शाखा में कुल जनसंख्या, जनसंख्या का वितरण, घनत्व, जन्म एवं मृत्यु-दर, साक्षरता, । अनुपात इत्यादि जनांकिकीय विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है।

5. ऐतिहासिक भूगोल (Historical Geography)-इसके अन्तर्गत हम विभिन्न प्रदेशों में होने वाले भौगोलिक परिवर्तनों का समय के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। हार्टशॉर्न के अनुसार, “ऐतिहासिक भूगोल भूतकाल का भूगोल है।” ऐतिहासिक भूगोल किसी प्रदेश के वर्तमान स्वरूप को समझने में हमारी सहायता करता है।

6. राजनीतिक भूगोल (Political Geography) इस उप-शाखा के अन्तर्गत भू-राजनीति, राजनीतिक व्यवस्था, विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का संसाधनों के उपयोग पर पड़ने वाले प्रभावों, राज्य और राष्ट्रीय सीमाओं, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक व राष्ट्रीय नियोजन का अध्ययन किया जाता है।

इनके अतिरिक्त मानव भूगोल के अन्य उप-क्षेत्र आवासीय भूगोल, नगरीय भूगोल, चिकित्सा भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल व परिवहन भूगोल इत्यादि हैं।

HBSE 11th Class Geography Important Questions Chapter 1 भूगोल एक विषय के रूप में Read More »