HBSE 12th Class Geography Important Questions Chapter 5 भूसंसाधन तथा कृषि

Haryana State Board HBSE 12th Class Geography Important Questions Chapter 5 भूसंसाधन तथा कृषि Important Questions and Answers.

Haryana Board 12th Class Geography Important Questions Chapter 5 भूसंसाधन तथा कृषि

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

A. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए

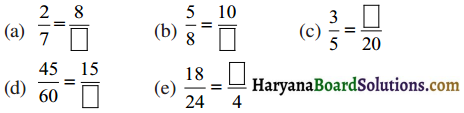

1. संसाधनों के संरक्षण के आधार पर रैनर ने कब वर्गीकरण प्रस्तुत किया?

(A) सन् 1921 में

(B) सन् 1951 में

(C) सन् 1961 में

(D) सन् 1981 में

उत्तर:

(B) सन् 1951 में

2. भौतिक पर्यावरण से प्राप्त संसाधन कहलाते हैं

(A) भौतिक संसाधन

(B) समाप्य संसाधन

(C) असमाप्य संसाधन

(D) संरक्षित भंडार

उत्तर:

(A) भौतिक संसाधन

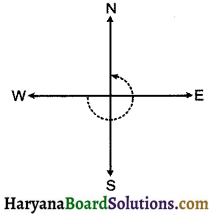

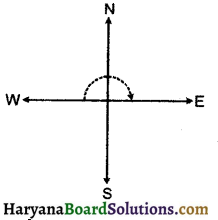

3. वे संसाधन जिनका बार-बार उपयोग किया जा सकता है, कहलाते हैं-

(A) भौतिक संसाधन

(B) नवीकरणीय संसाधन

(C) संरक्षित भंडार

(D) समाप्य संसाधन

उत्तर:

(B) नवीकरणीय संसाधन

![]()

4. सौर ऊर्जा किस संसाधन के अंतर्गत आता है?

(A) प्राकृतिक संसाधन

(B) समाप्य संसाधन

(C) असमाप्य संसाधन

(D) संरक्षित भंडार

उत्तर:

(C) असमाप्य संसाधन

5. ज्ञान और कौशल किस प्रकार के संसाधनों के अंतर्गत आते हैं?

(A) सांस्कृतिक संसाधन

(B) समाप्य संसाधन

(C) भौतिक संसाधन

(D) चक्रीय संसाधन

उत्तर:

(A) सांस्कृतिक संसाधन

6. वे संसाधन जिनका आर्थिक दृष्टि से विकास संभव है, कहलाते हैं-

(A) भौतिक संसाधन

(B) संरक्षित संसाधन

(C) समाप्य संसाधन

(D) नवीकरणीय संसाधन

उत्तर:

(B) संरक्षित संसाधन

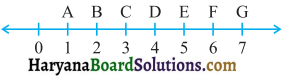

7. भारत में सबसे अधिक शस्य गहनता वाला राज्य है-

(A) उत्तर प्रदेश

(B) कर्नाटक

(C) पंजाब

(D) मिज़ोरम

उत्तर:

(C) पंजाब

8. भारत में सबसे कम शस्य गहनता वाला राज्य है-

(A) उत्तर प्रदेश

(B) कर्नाटक

(C) पंजाब

(D) मिज़ोरम

उत्तर:

(D) मिज़ोरम

9. कौन-सी खाद्य फसल देश में प्रथम स्थान पर है?

(A) चावल

(B) गेहूँ

(C) मक्का

(D) ज्वार

उत्तर:

(A) चावल

10. हरित क्रान्ति से सबसे अधिक लाभ किस फसल को हुआ?

(A) चावल

(B) गेहूँ

(C) चाय

(D) गन्ना

उत्तर:

(B) गेहूँ

11. भारत में गेहूँ उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है?

(A) पंजाब

(B) हरियाणा

(C) उत्तर प्रदेश

(D) पश्चिमी बंगाल

उत्तर:

(C) उत्तर प्रदेश

12. रबड़ उत्पादन में भारत का कौन-सा राज्य अग्रणी है?

(A) केरल

(B) असम

(C) हरियाणा

(D) कर्नाटक

उत्तर:

(A) केरल

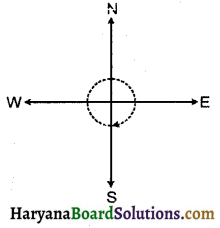

13. भारत किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है?

(A) चावल

(B) गेहूँ

(C) चाय

(D) गन्ना

उत्तर:

(C) चाय

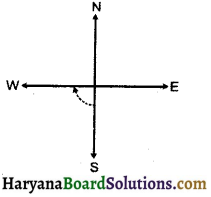

![]()

14. भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है-

(A) पंजाब

(B) हरियाणा

(C) उत्तर प्रदेश

(D) पश्चिमी बंगाल

उत्तर:

(D) पश्चिमी बंगाल

15. कृषि क्षेत्र की नई तकनीक है-

(A) पैकेज टेक्नोलॉजी

(B) जैव-प्रौद्योगिकी

(C) वैश्वीकरण

(D) ड्रीप इरीगेशन

उत्तर:

(B) जैव-प्रौद्योगिकी

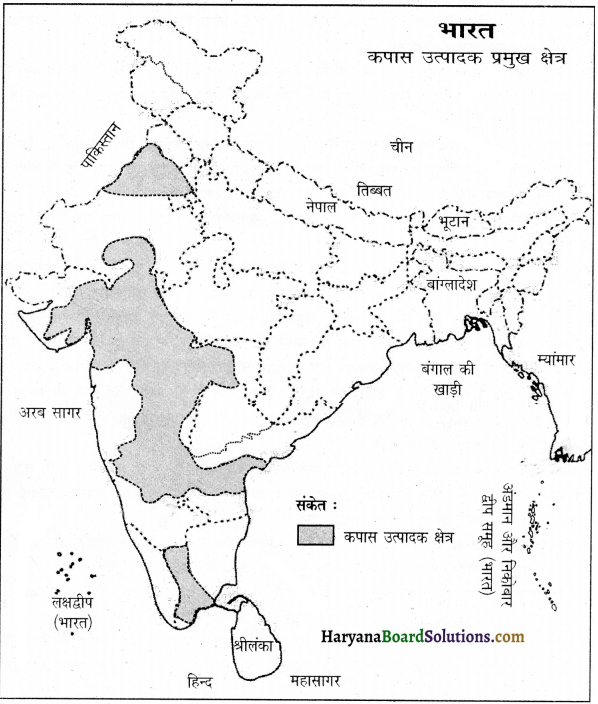

16. भारत का संसार में कपास उत्पादन में कौन-सा स्थान है?

(A) पहला

(B) दूसरा

(C) तीसरा

(D) चौथा

उत्तर:

(D) चौथा

17. 75 सें०मी० से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि कहलाती है

(A) वर्धनकाल

(B) आर्द्र भूमि कृषि

(C) शुष्क भूमि कृषि

(D) शस्य गहनता

उत्तर:

(B) आर्द्र भूमि कृषि

18. 75 सें०मी० से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि कहलाती है-

(A) वर्धनकाल

(B) आर्द्र भूमि कृषि

(C) शुष्क भूमि कृषि

(D) शस्य गहनता

उत्तर:

(C) शुष्क भूमि कृषि

19. गहन कृषि की विशेषता है-

(A) भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव

(B) रासायनिक निवेश

(C) सिंचाई का प्रयोग

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

20. निम्नलिखित में से कौन-सी रोपण फसल नहीं है?

(A) चाय

(B) गेहूँ

(C) कॉफी

(D) रबड़

उत्तर:

(B) गेहूँ

21. भारत में कौन-सी फसल शस्य ऋतु में पाई जाती है?

(A) रबी

(B) खरीफ़

(C) जायद

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

22. रबी की फसलें कब बोई जाती हैं?

(A) अक्तूबर से मध्य दिसंबर

(B) नवंबर से मध्य जनवरी

(C) दिसंबर से मध्य फरवरी

(D) अप्रैल से मई

उत्तर:

(A) अक्तूबर से मध्य दिसंबर

23. ‘काटो व जलाओ’ और ‘झाड़-झंकार परत’ वाली खेती के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है?

(A) स्थानांतरी कृषि

(B) रोपण कृषि

(C) बागानी कृषि

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(A) स्थानांतरी कृषि

24. खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं?

(A) जून-जुलाई में

(B) अगस्त-सितंबर में

(C) मार्च-अप्रैल में

(D) अप्रैल-मई में

उत्तर:

(A) जून-जुलाई में

25. निम्नलिखित में से कौन-सी खरीफ की फसल नहीं है?

(A) मक्का

(B) ज्वार-बाजरा

(C) सरसों

(D) अरहर

उत्तर:

(C) सरसों

26. भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन-सी है?

(A) गेहूँ

(B) चावल

(C) बाजरा

(D) जौ

उत्तर:

(B) चावल

27. भारत की दूसरी मुख्य खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन-सी है?

(A) गेहूँ

(B) चावल

(C) जो

(D) बाजरा

उत्तर:

(A) गेहूँ

28. निम्नलिखित में से कौन-सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे-चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है?

(A) बागवानी कृषि

(B) रोपण कृषि

(C) झूम कृषि

(D) गहन कृषि

उत्तर:

(B) रोपण कृषि

29. भारत का विश्व में गन्ना उत्पादन में कौन-सा स्थान है?

(A) प्रथम

(B) दूसरा

(C) सातवाँ

(D) आठवाँ

उत्तर:

(B) दूसरा

30. भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन-सा है?

(A) बिहार

(B) उत्तर प्रदेश

(C) पंजाब

(D) हरियाणा

उत्तर:

(B) उत्तर प्रदेश

31. निम्नलिखित में से कौन-सी फसल तिलहन है?

(A) सरसों

(B) सूरजमुखी

(C) तिल

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

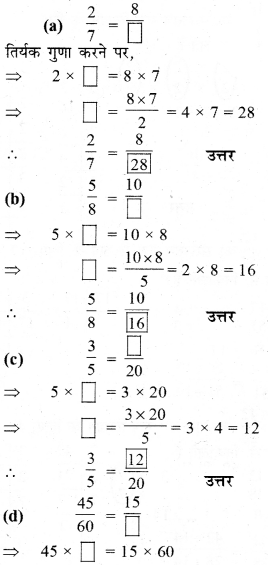

32. भारत का विश्व में मूंगफली उत्पादन में कौन-सा स्थान है?

(A) पहला

(B) दूसरा

(C) तीसरा

(D) पाँचवाँ

उत्तर:

(A) पहला

![]()

33. इनमें से कौन-सी फसल फलीदार है?

(A) दालें

(B) कपास

(C) ज्वार

(D) मक्का

उत्तर:

(A) दालें

34. कौन-सी फसलें शीत ऋतु की शुरुआत के साथ अक्तूबर से दिसंबर में बोई जाती हैं?

(A) रबी की फसलें

(B) खरीफ की फसलें

(C) जायद फसलें

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(A) रबी की फसलें

35. कौन-सी फसलें मानसून की शुरुआत के साथ जून-जुलाई में बोई जाती हैं?

(A) रबी की फसलें

(B) खरीफ की फसलें

(C) जायद फसलें

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(B) खरीफ की फसलें

36. सुनहरा रेशा कहा जाता है

(A) जूट को

(B) कपास को

(C) शहतूत को

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(A) जूट को

37. शुष्क फसल है-

(A) बाजरा

(B) मूंग

(C) चना

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

38. झूम कृषि भारत के किस क्षेत्र में होती है?

(A) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में

(B) दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्र में

(C) उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में

(D) दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्र में

उत्तर:

(A) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में

39. निम्नलिखित में से कौन-सी फसल खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है?

(A) गेहूँ

(B) कपास

(C) चना

(D) सरसों

उत्तर:

(B) कपास

40. निम्नलिखित में से कौन-सी फसल रबी की फसल के अंतर्गत आती है?

(A) चावल

(B) गेहूँ

(C) खरबूजा

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(B) गेहूँ

41. इनमें से कौन-सी फसल सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण अनाज है?

(A) मक्का

(B) बाजरा

(C) जौ

(D) चावल

उत्तर:

(D) चावल

42. इनमें से कौन-सी फसल जायद ऋतु में उगाई जाती है?

(A) मूंगफली

(B) खरबूजा

(C) सोयाबीन

(D) सरसों

उत्तर:

(B) खरबूजा

43. भारत किस फसल का विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है?

(A) जूट

(B) चाय

(C) कॉफी

(D) रबड़

उत्तर:

(B) चाय

44. फलों और सब्जियों की कृषि को क्या कहा जाता है?

(A) कृषि उत्पादन

(B) बागवानी फसलें

(C) रेशम उत्पादन

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(B) बागवानी फसलें

45. वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं, वह कहलाता है-

(A) निवल बोया क्षेत्र

(B) स्थायी चरागाह क्षेत्र

(C) वनों के अधीन क्षेत्र

(D) वर्तमान परती भूमि

उत्तर:

(A) निवल बोया क्षेत्र

46. कृषि किस आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है?

(A) चतुर्थ क्रियाकलाप

(B) तृतीयक क्रियाकलाप

(C) द्वितीयक क्रियाकलाप

(D) प्राथमिक क्रियाकलाप

उत्तर:

(D) प्राथमिक क्रियाकलाप

47. भारतीय अर्थव्यवस्था है-

(A) कृषि प्रधान

(B) पूँजी प्रधान

(C) उद्योग प्रधान

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(A) कृषि प्रधान

48. पश्चिम बंगाल में चावल की बोई जाने वाली फसल है-

(A) औस

(B) अमन

(C) बोरो

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

B. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए

प्रश्न 1.

वे संसाधन जिनका बार-बार उपयोग किया जा सकता है, क्या कहलाते हैं?

उत्तर:

नवीकरणीय संसाधन।

प्रश्न 2.

संसाधनों के संरक्षण के आधार पर रैनर ने कब वर्गीकरण प्रस्तुत किया?

उत्तर:

सन् 1951 में।

प्रश्न 3.

सौर ऊर्जा किस संसाधन के अंतर्गत आती है?

उत्तर:

असमाप्य संसाधन।

प्रश्न 4.

पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है?

उत्तर:

समाप्य संसाधन।

प्रश्न 5.

भारत व विश्व में अजैविक संसाधनों का वितरण कैसा है?

उत्तर:

असमान।

प्रश्न 6.

भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादक राज्य कौन-सा है?

उत्तर:

कर्नाटक।

प्रश्न 7.

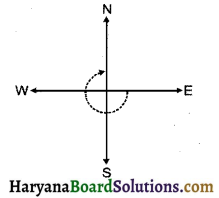

ज्ञान और कौशल किस प्रकार के संसाधनों के अंतर्गत आते हैं?

उत्तर:

सांस्कृतिक संसाधन।

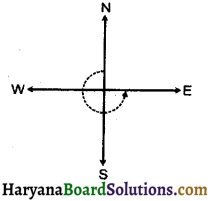

![]()

प्रश्न 8.

वे संसाधन जिनका आर्थिक दृष्टि से विकास संभव है, क्या कहलाते हैं?

उत्तर:

संरक्षित संसाधन।

प्रश्न 9.

75 सें०मी० से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है?

उत्तर:

शुष्क भूमि कृषि।

प्रश्न 10.

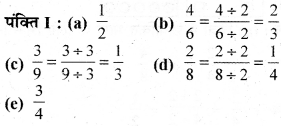

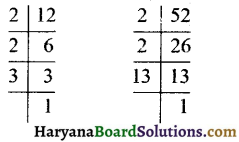

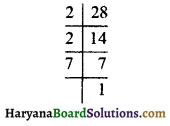

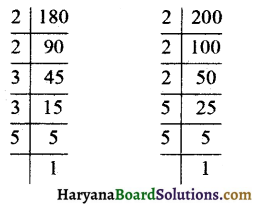

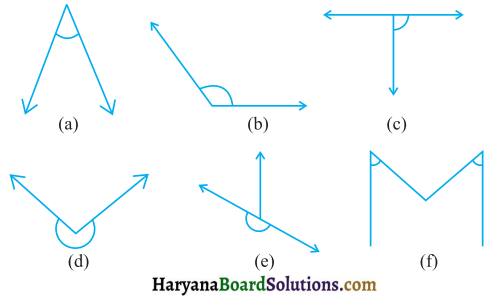

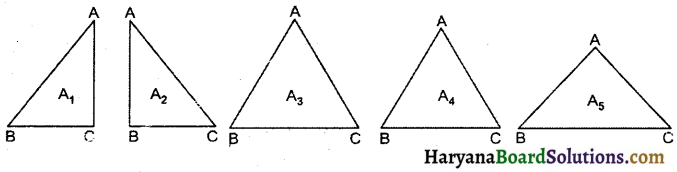

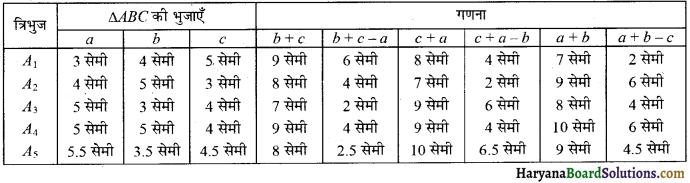

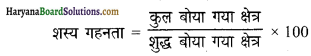

फ़सल (शस्य) गहनता ज्ञात करने का सूत्र क्या है?

उत्तर:

प्रश्न 11.

औस, अमन और बोरो किस खाद्य फसल के नाम हैं?

उत्तर:

चावल (पश्चिम बंगाल)।

प्रश्न 12.

देश के सर्वाधिक शस्य गहनता वाले राज्य का नाम बताइए।

उत्तर:

पंजाब।

प्रश्न 13.

भारत में अधिकतम गेहूँ पैदा करने वाला राज्य कौन-सा है?

उत्तर:

भारत में अधिकतम गेहूँ पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है।

प्रश्न 14.

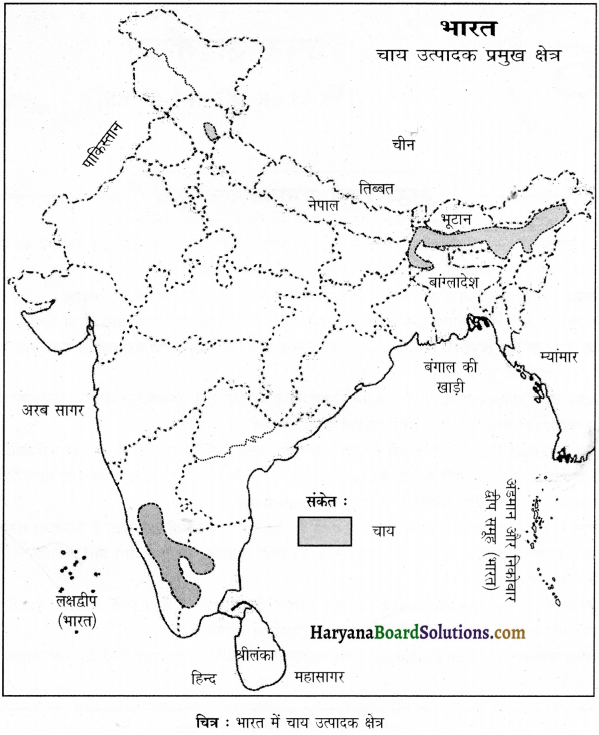

भारत में चाय का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन-सा है?

उत्तर:

भारत में चाय का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य असम है।

प्रश्न 15.

सन् 2001 में देश की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी?

उत्तर:

लगभग 53 प्रतिशत।

प्रश्न 16.

फल-सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन-सा स्थान है?

उत्तर:

दूसरा।

प्रश्न 17.

भारतीय कृषि में विशेषकर असिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है?

उत्तर:

अल्प बेरोजगारी।

प्रश्न 18.

अंग्रेज़ी शासन के दौरान की कोई दो भू-राजस्व प्रणालियाँ बताएँ।

उत्तर:

- महालवाड़ी

- रैयतवाड़ी।

प्रश्न 19.

अरेबिका, रोबस्ता व लिबेरिका किस फसल की किस्में हैं?

उत्तर:

कॉफी।

प्रश्न 20.

भारत अधिकतर किस किस्म की कॉफी का अधिक उत्पादन करता है?

अथवा

सबसे उत्तम किस्म की कॉफी का क्या नाम है?

उत्तर:

अरेबिका।

प्रश्न 21.

भारत के किस राज्य में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है?

उत्तर:

मध्य प्रदेश में।

प्रश्न 22.

भारत का कौन-सा (राज्य) सबसे बड़ा मुँगफली उत्पादक राज्य है?

उत्तर:

गुजरात।

प्रश्न 23.

ग्रीन गोल्ड किस फसल की किस्म है?

उत्तर:

चाय की।

प्रश्न 24.

भारत का मुख्य खाद्यान्न कौन-सा है?

उत्तर:

चावल।

प्रश्न 25.

सोयाबीन उत्पादक किन्हीं दो राज्यों के नाम लिखें।

उत्तर:

- मध्य प्रदेश

- महाराष्ट्र।

प्रश्न 26.

चना उत्पादक किन्हीं दो राज्यों के नाम लिखें।

उत्तर:

- मध्य प्रदेश

- राजस्थान।

प्रश्न 27.

वह कौन-सी फसल है जो महाराष्ट्र में ‘श्वेत स्वर्ण’ के नाम से जानी जाती है?

उत्तर:

कपास।

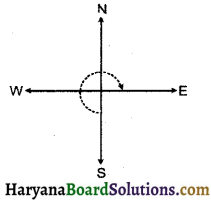

प्रश्न 28.

भारत में किस फसल को सर्वाधिक क्षेत्रफल में पैदा किया जाता है?

उत्तर:

धान या चावल को।

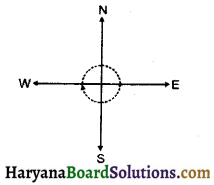

![]()

प्रश्न 29.

राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है?

उत्तर:

वालरा के नाम से।

प्रश्न 30.

जैविक खाद एवं परम्परागत तरीकों से की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं?

उत्तर:

जैविक कृषि।

प्रश्न 31.

रबी की फसल ऋतु के कोई दो उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

- गेहूँ

- जौ।

प्रश्न 32.

खरीफ की फसल ऋतु के कोई दो उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

- चावल

- कपास।

प्रश्न 33.

जायद की फसल ऋतु के कोई दो उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

- तरबूज

- खीरा।

प्रश्न 34.

रेशेदार फसलों के कोई दो उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

- कपास

- जूट।

प्रश्न 35.

किस फसल को हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ हुआ?

उत्तर:

गेहूँ।

प्रश्न 36.

किस दाल को लाल चना तथा पिजन पी० के नाम से जाना जाता है?

उत्तर:

अरहर (तुर) को।

प्रश्न 37.

केरल में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है?

उत्तर:

पोनम।

प्रश्न 38.

चावल किस प्रकार के क्षेत्र की फसल है?

उत्तर:

उष्ण आर्द्र कटिबंधीय क्षेत्र।

प्रश्न 39.

चना किस प्रकार के क्षेत्र की फसल है?

उत्तर:

उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र।

प्रश्न 40.

कौन-सी फसल गर्म एवं शुष्क जलवायु में बोई जाती है? एक उदाहरण दें।

उत्तर:

बाजरा।

प्रश्न 41.

भारत की प्रमुख तिलहन फसलों के उदाहरण दें।

उत्तर:

तोरिया, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि।

प्रश्न 42.

मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है?

उत्तर:

बेवर के नाम से।

प्रश्न 43.

आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है?

उत्तर:

पोदू के नाम से।

प्रश्न 44.

चावल के उत्पादन में देश का प्रथम राज्य कौन-सा है?

अथवा

भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन-सा है?

उत्तर:

पश्चिम बंगाल।

प्रश्न 45.

गन्ने के उत्पादन में देश के किस राज्य का प्रथम स्थान है?

उत्तर:

उत्तर-प्रदेश का।

प्रश्न 46.

चावल के उत्पादन में तमिलनाडु का कौन-सा जिला अग्रणी है?

उत्तर:

तंजावूर।

प्रश्न 47.

केंद्र सरकार ने गहन कृषि विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया?

उत्तर:

सन् 1960 में।

प्रश्न 48.

भारत में सब्जी का अधिकतम उत्पादक राज्य कौन-सा है?

उत्तर:

पश्चिम बंगाल।

प्रश्न 49.

भारत में कपास का अधिकतम उत्पादक राज्य कौन-सा है?

उत्तर:

महाराष्ट्र।

प्रश्न 50.

भारत के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है?

उत्तर:

झूम कृषि के नाम से।

प्रश्न 51.

हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है?

उत्तर:

नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को।

प्रश्न 52.

हरियाणा के दो प्रमुख कपास उत्पादक जिलों के नाम बताइए।

उत्तर:

हिसार, सिरसा।

प्रश्न 53.

राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?

उत्तर:

कटक (ओडिशा) में।

प्रश्न 54.

राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?

उत्तर:

कोयम्बटूर।

प्रश्न 55.

भारत के किस राज्य में प्रति हैक्टेयर चावल का उत्पादन सर्वाधिक है?

उत्तर:

पंजाब का।

प्रश्न 56.

किस रूसी विद्वान ने भारत को एक कृषि उद्भव केंद्र माना है?

उत्तर:

वेविलोव ने।

प्रश्न 57.

अप्रैल से जून के मध्य का समय किस कृषि ऋतु का होता है?

उत्तर:

जायद का।

प्रश्न 58.

भारत में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है?

उत्तर:

भारतीय कृषि को।

प्रश्न 59.

भारत का प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य कौन-सा है?

उत्तर:

सिक्किम।

प्रश्न 60.

भारत का कपास के उत्पादन में विश्व में कौन-सा स्थान है?

उत्तर:

चौथा।

प्रश्न 61.

भारत में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन-सा है?

उत्तर:

गुजरात।

प्रश्न 62.

तीन ऐसी फसलों के नाम बताइए जिनके उत्पादन में संसार में भारत को प्रथम स्थान प्राप्त है।

उत्तर:

चाय, पटसन और मसाले।

प्रश्न 63.

कच्चा माल किन दो प्रकार के संसाधनों से प्राप्त किया जाता है?

उत्तर:

- खनिज

- वनस्पति।

प्रश्न 64.

भारतीय कृषि को मानसन का जआ क्यों कहते हैं?

उत्तर:

मानसून या वर्षा पर निर्भरता के कारण।

अति-लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

संसाधन क्या है?

उत्तर:

कोई भी वस्तु अथवा पदार्थ जिसका उपयोग संभव हो और उसके रूपांतरण से उसकी उपयोगिता और मूल्य बढ़ जाए, संसाधन कहलाता है।

प्रश्न 2.

जैव-भौतिक पर्यावरण के ‘उदासीन उपादान’ संसाधन कैसे बन जाते हैं?

उत्तर:

इन उदासीन उपादानों को वस्तुओं और सेवाओं में बदलकर उनका प्राकृतिक संसाधन के रूप में उपयोग करके।

प्रश्न 3.

अहस्तांतरणीय संसाधनों से आपका क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

वे प्राकृतिक संसाधन जिन्हें अपनी जगह से हटाया नहीं जा सकता और उनका वहीं विकास किया जा सकता है जहाँ वे विद्यमान हैं; जैसे भूमि, भू-दृश्य, समुद्री तट इत्यादि।

प्रश्न 4.

जैव और अजैव संसाधनों के तीन-तीन उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

जैव संसाधन-वन्य पशु, पक्षी तथा वन। अजैव संसाधन-जल, चट्टानें तथा खनिज पदार्थ।

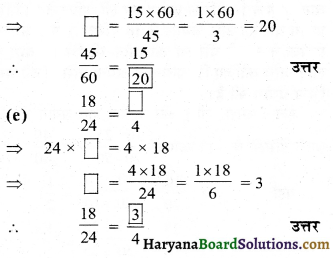

![]()

प्रश्न 5.

खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले संसाधनों के तीन वर्ग बताएँ।

उत्तर:

- खनिज जैसे नमक

- वनस्पति जैसे खाद्यान्न

- पशु एवं जीव-जंतु जैसे मांस और अंडे।

प्रश्न 6.

शुष्क कृषि किसे कहते हैं?

उत्तर:

75 सें०मी० से कम वार्षिक वर्षा वाले प्रदेशों में की जाने वाली कृषि शुष्क कृषि कहलाती है। इस कृषि की मुख्य फसलें गेहूँ, चना, ज्वार, बाज़रा आदि हैं।

प्रश्न 7.

शस्य गहनता का क्या अर्थ है?

उत्तर:

एक खेत में एक कृषि वर्ष में जितनी फसलें उगाई जाती हैं, उसे फसलों की गहनता अथवा शस्य गहनता कहते हैं।

प्रश्न 8.

चकबंदी से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

किसान को उसके कई छोटे-छोटे खेतों के बदले एक ही स्थान पर बड़ा खेत दे दिए जाने को चकबंदी कहा जाता है।

प्रश्न 9.

शस्यावर्तन क्यों किया जाना चाहिए?

उत्तर:

बार-बार एक ही फसल बोते रहने से मिट्टी की उर्वरा-शक्ति क्षीण हो जाती है। फसलों को हेर-फेर करके बोने से पहली फसल द्वारा समाप्त किए गए मिट्टी के पोषक तत्त्वों की भरपाई दूसरे प्रकार की फ़सल बोने से हो जाती है।

प्रश्न 10.

मिश्रित शस्यन से किसानों को क्या लाभ पहुँचता है?

उत्तर:

दो या तीन फसलों को एक-साथ मिलाकर बोने से मिट्टी में जिन पोषक तत्त्वों को एक फसल कम करती है तो दूसरी फ़सल उन्हें पूरा कर देती है।

प्रश्न 11.

भूमि उपयोग को कौन-से तत्त्व निर्धारित करते हैं?

उत्तर:

किसी देश के भूमि उपयोग को स्थलाकृति, जलवायु, मृदा तथा अनेक प्रकार के सामाजिक-आर्थिक कारक निर्धारित करते हैं।

प्रश्न 12.

वर्तमान परती भूमि किसे कहते हैं?

उत्तर:

वह भूमि जो उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए वर्तमान में खाली पड़ी हो वर्तमान परती भूमि कहलाती है। इस प्रकार की भूमि में निरंतर बदलाव होते रहते हैं।

प्रश्न 13.

जायद क्या है?

उत्तर:

जायद एक अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल ऋत है जिसमें तरबूज, खीरा, ककडी व चारे की फसलें उगाई जाती हैं।

प्रश्न 14.

प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

आर्थिक तंत्र के बाहर से प्राप्त होने वाले जैव और अजैव पदार्थ ही प्राकृतिक संसाधन हैं जिन्हें मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। भौतिक लक्षण; जैसे भूमि, जलवायु, जल तथा जैविक पदार्थ; जैसे प्राकृतिक वनस्पति, वन्य-जीव, मत्स्य क्षेत्र आदि।

प्रश्न 15.

मानव संसाधन तथा सांस्कृतिक संसाधन में क्या अंतर है?

उत्तर:

- मानव संसाधन-लोगों की संख्या और गुणवत्ता से मानव संसाधन का निर्माण होता है। निरक्षरं और कुपोषित जनसंख्या विकास में बाधा बन जाती है।

- सांस्कृतिक संसाधन – ज्ञान, अनुभव, कौशल और प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। इन्हें सांस्कृतिक संसाधन कहते हैं।

प्रश्न 16.

जैव उर्वरक क्या है?

उत्तर:

ऐसे सूक्ष्म जीवाणु जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्त्व उपलब्ध करवाते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं।

प्रश्न 17.

भारत में रोपण कृषि की शुरुआत कब हुई? इसकी मुख्य फसलें कौन-कौन-सी हैं?

उत्तर:

भारत में रोपण कृषि की शुरुआत ब्रिटिश सरकार द्वारा 19वीं शताब्दी में की गई। इस कृषि में नकदी फसलों को उगाया जाता है। इसमें उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं-रबड़, चाय या कॉफी, कोको, मसाले आदि।

प्रश्न 18.

झूम खेती उत्पादक क्षेत्र और फसलों के नाम बताएँ।

उत्तर:

झूम खेती मुख्यतः असम, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली जनजातियों द्वारा अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत धान, बाजरा, गन्ना, मक्का आदि की खेती की जाती है।

प्रश्न 19.

भारत के ज्वार एवं मक्का उत्पादक तीन-तीन प्रमुख राज्यों के नाम लिखें।

उत्तर:

ज्वार उत्पादक राज्य-

- महाराष्ट्र

- कर्नाटक

- मध्य प्रदेश।

मक्का उत्पादक राज्य-

- कर्नाटक

- आंध्र प्रदेश

- महाराष्ट्र।

प्रश्न 20.

भारत के गेहूँ एवं चावल उत्पादक तीन-तीन प्रमुख राज्यों के नाम लिखें।

उत्तर:

गेहूँ उत्पादक राज्य-

- उत्तर प्रदेश

- पंजाब

- हरियाणा।

चावल उत्पादक राज्य-

- पश्चिम बंगाल

- उत्तर प्रदेश

- पंजाब।

प्रश्न 21.

भारत के चाय एवं कहवा उत्पादक तीन-तीन प्रमुख राज्यों के नाम लिखें।

उत्तर:

चाय उत्पादक राज्य-

- असम

- पश्चिम बंगाल

- तमिलनाडु।

कहवा उत्पादक राज्य-

- कर्नाटक

- केरल

- तमिलनाडु।

प्रश्न 22.

भारत के जूट एवं कपास उत्पादक तीन-तीन प्रमुख राज्यों के नाम लिखें।

उत्तर:

जूट उत्पादक राज्य-

- पश्चिम बंगाल

- बिहार

- असम

कपास उत्पादक राज्य-

- महाराष्ट्र

- गुजरात

- आंध्र प्रदेश।

प्रश्न 23.

भारत के गन्ना एवं बाजरा उत्पादक तीन-तीन प्रमुख राज्यों के नाम लिखें।

उत्तर:

गन्ना उत्पादक राज्य-

- उत्तर प्रदेश

- महाराष्ट्र

- कर्नाटक।

बाजरा उत्पादक राज्य-

- राजस्थान

- उत्तर प्रदेश

- गुजरात।

प्रश्न 24.

नकदी फसल क्या है?

उत्तर:

नकदी फसल वह फसल है जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती है; जैसे कपास, गन्ना, जूट आदि।

प्रश्न 25.

गैर जैविक या रासायनिक कृषि क्या है?

उत्तर:

रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से की जाने वाली खेती, रासायनिक कृषि कहलाती है। इसको गैर जैविक कृषि भी कहते हैं।

![]()

प्रश्न 26.

जैविक कृषि क्या है?

उत्तर:

जैविक खाद और परम्परागत तरीकों से की जाने वाली कृषि को जैविक कृषि कहते हैं।

प्रश्न 27.

भारतीय अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है?

उत्तर:

भारतीय अर्थव्यवस्था कषि प्रधान है। यहाँ की जलवाय मानसनी है और कषि मानसन या वर्षा पर निर्भर करती है। भारतीय मानसूनी वर्षा अनियमित एवं अनिश्चित है, जिससे वर्षा के आरंभ का समय निश्चित नहीं है। कहीं पर वर्षा बहुत अधिक और कहीं पर बहुत कम होती है। इससे कुछ क्षेत्रों में बाढ़ तो कुछ क्षेत्रों में सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। ये परिस्थितियाँ प्रतिवर्ष बदलती रहती हैं। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव बना रहता है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ कहते हैं।

प्रश्न 28.

भारत में कृषि उत्पादन के कम होने के कोई दो कारण बताइए।

उत्तर:

- कृषि पर मौसम या जलवायु की मार

- सिंचाई साधनों का सीमित विकास।

प्रश्न 29.

भूमि उपयोग से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

किसी भू-भाग का उसकी वर्तमान उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला वर्गीकरण भूमि उपयोग कहलाता है।

प्रश्न 30.

भारतीय कृषि की कोई दो समस्याएँ लिखें।

उत्तर:

- अनिश्चित मौसम या वर्षा पर निर्भरता

- कृषि भूमि का निम्नीकरण

प्रश्न 31.

गेहूँ की कृषि के लिए आवश्यक दशा कैसी होनी चाहिए?

उत्तर:

गेहूँ की कृषि के लिए सामान्यतः तापमान 10°-15°C के मध्य होना चाहिए। इसके लिए 50-75 सें०मी० वार्षिक वर्षा की और हल्की-दोमट, बलुआ व चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है?

प्रश्न 32.

उपयोग के आधार पर फसलों को कितने वर्गों में बाँटा गया है?

अथवा

फसलों का संक्षेप में वर्गीकरण करें।

उत्तर:

उपयोग के आधार पर फसलों को चार वर्गों में बाँटा गया है-

- खाद्यान्न फसलें-चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि।

- रोपण फसलें-चाय, कहवा, रबड़, मसाले आदि।

- बागानी फसलें सेब, आम, केला आदि।

- नकदी व रेशेदार फसलें-कपास, जूट, गन्ना, मूंगफली आदि।

प्रश्न 33.

झूम या कर्तन दहन कृषि प्रणाली किसे कहते हैं?

उत्तर:

जब किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए अनाज उत्पन्न करता है, उसे झूम या कर्तन दहन कृषि प्रणाली कहते हैं।

प्रश्न 34.

आर्द्र कृषि किसे कहते हैं?

उत्तर:

जिस कृषि को करने के लिए अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है उसे आर्द्र कृषि कहते हैं। चावल तथा गन्ना इस प्रकार की कृषि उपज के प्रमुख उदाहरण हैं।

प्रश्न 35.

रोपण कृषि किसे कहते हैं?

उत्तर:

रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की कृषि में लंबे-चौड़े क्षेत्र में एक ही फसल बोई जाती है। चाय, कॉफी, रबड़ इस प्रकार की कृषि की प्रमुख उपजें हैं।

प्रश्न 36.

रबी फसलें किन्हें कहते हैं?

उत्तर:

रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्तूबर से दिसम्बर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट लिया जाता है। गेहूँ, जौ, मटर, चना तथा सरसों रबी की मुख्य फसलें हैं।

प्रश्न 37.

खरीफ फसलें किन्हें कहते हैं?

उत्तर:

खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून आगमन के साथ जून-जुलाई में बोई जाती हैं और सितम्बर-अक्तूबर में काट ली जाती हैं। चावल, मक्का, कपास, ज्वार तथा बाजरा खरीफ की मुख्य फसलें हैं।

प्रश्न 38.

श्वेत क्रांति से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

पशुओं में नस्ल सुधार करके और उत्तम चारा देने वाली फसलें पैदा करके दूध के उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि करने को श्वेत क्रांति कहा जाता है।

प्रश्न 39.

हरित क्रांति या पैकेज टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं?

उत्तर:

हरित क्रांति का अर्थ कृषि उत्पादन में हुई उस वृद्धि से है जो नई तकनीक तथा अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हो रही है। यद्यपि हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम उपयोग विलियम गॉड ने सन् 1968 में किया था किन्तु हरित क्रांति के जन्मदाता होने का श्रेय नोबल पुरस्कार विजेता डॉ० नॉर्मन ई० बोरलॉग को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरूआत सन् 1966-67 से हुई। भारत में यह क्रांति लाने का रेय एम० स्वामी नाथन को जाता है।

प्रश्न 40.

प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों परं आदिम कृषि औजारों; जैसे लकड़ी के हल, डाओ और खुदाई करने वाली छड़ी के साथ परिवार के सदस्यों के द्वारा की जाती है।

प्रश्न 41.

चाय की कृषि पहाड़ियों के निचले ढालों पर क्यों की जाती है?

उत्तर:

चाय उष्ण कटिबंधीय रोपण कृषि है। चाय की कृषि पहाड़ियों के निचले ढालों पर इसलिए की जाती है, क्योंकि चाय के पौधों की जड़ों के लिए एकत्रित पानी हानिकारक है। पहाड़ी ढालों पर इसकी खेती करने से वर्षा का पानी आसानी से बह जाता है।

लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

‘प्राकृतिक संसाधनों की संकल्पना संस्कृतिबद्ध है।’ चर्चा कीजिए।

उत्तर:

प्रकृति ने मनुष्य को जल, वाय, भूमि, वन, खनिज पदार्थ तथा शक्ति के साधन निःशुल्क उपहार के रूप में दिए हैं। सांस्कृतिक विकास तथा संसाधनों में परस्पर गहरा संबंध है। प्राचीनकाल में आदिमानव प्रौद्योगिकी के ज्ञान से वंचित होने के कारण खनिज पदार्थों तथा जल-विद्यत का प्रयोग नहीं कर सका। उदाहरणतया चीन निवासियों के लिए कोयला एकमात्र कठोर चट्टान था तथा पेंसिलवेनिया तथा असम में खनिज तेल का कोई महत्त्व नहीं था। यद्यपि आधुनिक मनुष्य ने अपनी बद्धि तथा कार्य-कशलता से इन्हें अपने उपयोग के लिए विकसित कर लिया।

सांस्कृतिक विकास के कारण ही संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा जापान उन्नत देश हैं, जबकि एशिया के विकासशील देश तथा अफ्रीका महाद्वीप पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किसी देश द्वारा प्राप्त प्रौद्योगिकी की उन्नति पर निर्भर है। इस तरह संसाधनों का विकास प्रकृति, मानव तथा संस्कृति के संयोग पर आधारित है। मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों को आर्थिक संसाधनों में बदल सकता है। उदाहरण के लिए, प्रौद्योगिकी की अविकसितता के कारण ही भारत में बस्तर तथा छोटा नागपुर का पठार संसाधन से धनाढ्य होते हुए भी पिछड़े हुए हैं। इस प्रकार यह कथन सत्य है कि प्राकृतिक संसाधनों की संकल्पना संस्कृतिबद्ध है।

प्रश्न 2.

संसाधन संरक्षण की संकल्पना की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

वातावरण के वे सभी तत्त्व, जो मानव के लिए उपयोगी हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। प्राकृतिक संसाधन वह बहुमूल्य संपत्ति है, जो हमारे पास आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के कारण वर्तमान युग में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन काफी मात्रा में हो रहा है तथा इनका उपयोग बढ़ रहा है। इससे भविष्य में समाप्य संसाधनों के समाप्त होने का भय बना हुआ है। इसलिए यह हमारा कर्त्तव्य बनता है कि हम संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार योजना-बद्ध ढंग से करें कि ये कम-से-कम नष्ट हों तथा अधिक समय तक मानव के हित के लिए इनका प्रयोग हो सके तथा आधुनिक सभ्यता का अस्तित्व बना रहे। मानव की सभी आर्थिक क्रियाएँ इन संसाधनों पर निर्भर करती हैं। तेल, कोयला, खनिज पदार्थों आदि प्राकृतिक संसाधनों के बिना मानव सभ्यता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए इसे मूल रूप से सुरक्षित रखने के लिए संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है।

प्रश्न 3.

यह कहना कहाँ तक सही है कि संसाधन केवल प्राकृतिक पदार्थ हैं?

उत्तर:

वातावरण के वे सभी तत्त्व, जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वायु, भूमि, जल, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज पदार्थ, मिट्टी, जलवायु तथा वन्य प्राणी मुख्य प्राकृतिक संसाधन हैं, जो मनुष्य को बिना किसी मूल्य के प्राप्त होते हैं। इसलिए इन्हें प्राकृतिक उपहार भी कहते हैं।

प्राकृतिक संसाधन किसी राष्ट्र की आधारशिला हैं, क्योंकि ये राष्ट्र के विकास में सहायक हैं। वनों से लकड़ी तथा कई उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। जल तथा उपजाऊ मिट्टी कृषि के विकास में सहायक हैं। मानव की सभी आर्थिक क्रियाएँ प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित हैं।

प्रश्न 4.

संसाधन और आर्थिक विकास के अंतर्संबंधों की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

किसी भी देश की आर्थिक विकास प्रक्रिया अनेक कारकों पर निर्भर करती है और प्राकृतिक संसाधन उनमें से एक महत्त्वपूर्ण कारक हैं। संसाधनों के दोहन और उपयोग के आधार पर विश्व में निम्नलिखित तीन प्रकार की परिस्थितियाँ पाई जाती हैं

- ऐसे देश जिनमें संसाधनों के विशाल भंडार होते हुए भी आर्थिक विकास कम है। इनमें भारत सहित अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकतर देश इस वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं।

- कुछ देश प्राकृतिक संसाधनों में संपन्न नहीं हैं। फिर भी अत्यधिक विकसित हैं; जैसे जापान, युनाइटेड किंगडम और स्विट्जरलैंड इत्यादि।

- कुछ देश ऐसे हैं जिनमें संसाधनों की संपन्नता के साथ-साथ अत्यधिक विकसित अर्थव्यवस्था पाई जाती है; जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा दक्षिणी अफ्रीका इत्यादि।

आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता एक महत्त्वपूर्ण कारक है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि संसाधनों का दोहन और उपयोग आर्थिक विकास के अनिवार्य कारक हैं। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता ही विकास की गारंटी नहीं है। कई बार संपन्न देश बाहर से संसाधनों का आयात करने में समर्थ होते हैं और आर्थिक विकास के क्षेत्र में आगे निकल जाते हैं।

![]()

प्रश्न 5.

संसाधन संरक्षण और संसाधन प्रबंधन में क्या अंतर है?

अथवा

संसाधन प्रबंधन के संरक्षण का नवीन रूप क्यों मानना चाहिए?

उत्तर:

संरक्षण एक व्यापक संकल्पना है जिसमें न केवल वैज्ञानिक अपितु नैतिक, आर्थिक और राजनीतिक पहल भी शामिल हैं। संरक्षण का अर्थ है-मितव्ययिता और बिना बर्बादी के उपयोग। संरक्षण संसाधनों के विवेकपूण अत्यधिक उपयोग, दुरुपयोग और असामयिक उपयोग को छोड़ने के लिए प्रेरित करता है।

आजकल ‘संसाधन संरक्षण’ के स्थान पर ‘संसाधन प्रबंधन’ वाक्यांश अधिक प्रयुक्त किया जाता है। संसाधन प्रबंधन संसाधनों को दीर्घायु और इसका उपयोग प्रारूप में सुधार लाने के लिए किया जाता है। प्रबंधन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर बल दिया जाता है। इसका उद्देश्य वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना तथा पारितंत्रीय संतुलन को भी बनाए रखना है। इसके अतिरिक्त भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करना है। संसाधन प्रबंधन संरक्षण का एक नवीन रूप है। इसमें भावुकता के स्थान पर विवेक, अर्थशास्त्र की जगह नैतिकता और इंजिनियरी के स्थान पर पारिस्थितिकी पर बल दिया जाता है।

प्रश्न 6.

भारत के भू-उपयोग के परिवर्तन की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

किसी क्षेत्र में भू-उपयोग मुख्यतः वहाँ की आर्थिक क्रियाओं की प्रवृत्ति पर निर्भर है। समय के साथ-साथ आर्थिक क्रियाएँ बदलती रहती हैं लेकिन भूमि संसाधन क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थायी है। भू-उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के परिवर्तन निम्नलिखित हैं

(1) अर्थव्यवस्था का आकार समय के साथ बढ़ता है; जो बढ़ती जनसंख्या, बदलता हुआ आय का स्तर, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता जैसे कारकों पर निर्भर करता है। फलस्वरूप समय के साथ भूमि पर दबाव बढ़ता है और सीमांत भूमि को भी प्रयोग में लाया जाता है।

(2) अर्थव्यवस्था की संरचना भी समय के साथ बदलती है। प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में तेजी से वृद्धि होती है। इस प्रकार कृषि भूमि, गैर-कृषि संबंधी कार्यों में प्रयुक्त होती है।

(3) समय के साथ कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता जा रहा है, जबकि भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का दबाव कम नहीं होता।

प्रश्न 7.

भारत में कितनी फसल ऋतएँ या शस्य मौसम पाए जाते हैं?

अथवा

भारत में तीन ऋतु फसलों के नाम लिखें।

खरीफ, रबी और जायद फसल ऋतुओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

उत्तर:

भारत में तीन प्रमुख फसल ऋतुएँ पाई जाती हैं-

1. खरीफ-खरीफ की फसलें अधिकतर दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती हैं। इसकी प्रमुख फसलें चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि होती हैं। इस ऋतु का समय जून से सितम्बर के मध्य माना जाता है।

2. रबी-रबी की ऋतु अक्तूबर-नवंबर में शरद ऋतु से आरंभ होकर मार्च-अप्रैल में समाप्त होती है। इसकी प्रमुख फसलें गेहूँ, चना, सरसों, जौ, मूंगफली आदि होती हैं। इस ऋतु में वे फसलें उगाई जाती हैं जो कम तापमान और कम वर्षा में उगती है।

3. ज़ायद यह एक अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है जो रबी की कटाई के बाद प्रारंभ होती है। इस ऋतु में तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियाँ व चारे आदि की फसलें उगाई जाती हैं। इस ऋतु में विभिन्न फसलों की कृषि सिंचित भूमि पर की जाती है।

प्रश्न 8.

कृषि के प्रकारों का वर्गीकरण आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोत के आधार पर कीजिए।

उत्तर:

आर्द्रता के स्रोत की उपलब्धता के आधार पर कृषि को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-

1. सिंचित कृषि में सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर अंतर पाया जाता है; जैसे-रक्षित व उत्पादक सिंचाई कृषि। रक्षित सिंचाई का मुख्य उद्देश्य आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना है अर्थात् वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई के साधनों द्वारा पूरा किया जाता है। उत्पादक सिंचाई का उद्देश्य फसलों का पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना है।

2. वर्षा निर्भर कृषि को कृषि ऋतु में उपलब्ध आर्द्रता की मात्रा के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया जाता है; जैसे (i) शुष्क भूमि कृषि (ii) आर्द्र भूमि कृषि। शुष्क भूमि कृषि क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 75 सें०मी० से कम होती है। इन क्षेत्रों में मुख्यतः रागी, बाजरा, मूंग, चना आदि फसलें उगाई जाती हैं। आर्द्र भूमि कृषि क्षेत्र में मुख्यतः वे फसलें उगाई जाती हैं जिनको अधिक मात्रा में पानी की जरूरत होती है; जैसे-चावल, गन्ना, जूट आदि।

प्रश्न 9.

भारत में कृषि का क्या महत्त्व है? अथवा भारतीय कृषि के महत्त्व पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार व धूरी कृषि है, क्योंकि यह भारतवासियों का प्रमुख व्यवसाय है। भारत की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि से ही आजीविका कमाती है अर्थात् यह सर्वाधिक रोजगार का साधन प्रदान करती है। देश की कुल राष्ट्रीय आय का काफी भाग कृषि से प्राप्त होता है। कृषि देश के सामाजिक और आर्थिक जीवन का आधार है। कृषि से भोजन ही नहीं, बल्कि उद्योग-धंधों के लिए कच्चा माल भी प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त कृषि उपजों के निर्यात से विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। यह पौष्टिक तत्त्वों की प्रमुख स्रोत है।

प्रश्न 10.

भारत में उद्यान कृषि की फसलों के वितरण प्रतिरूप का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

कृषि जलवायु में विविधता के कारण भारत में अनेक प्रकार की उद्यान कृषि की जाती है। भारत की प्रमुख उद्यान फसलें हैं-फल, सब्जियाँ, कंद फसलें, औषधीय पौधे, सुगंधित पौधे और मसाले । भारत विश्व में फलों और सब्जियों का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का मुख्य स्थान है। नागपुर को संतरों का शहर कहा जाता है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और अनेक दक्षिणी राज्य केलों के लिए प्रसिद्ध हैं। उत्तर:प्रदेश और बिहार के लीची और अमरूद बहुत प्रसिद्ध हैं।

आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में अंगूर का उत्पादन बढ़ रहा है। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सेब, नाशपाती, खुबानी तथा अखरोट आदि बहुतायत में होते हैं। केरल का पश्चिमी घाट काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। अदरक देश के पूर्वी राज्यों में होता है। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश काजू तथा नारियल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। भारत काजू का सबसे बड़ा निर्यातक देश है तथा संसार का सबसे अधिक नारियल उत्पादक देश है।

प्रश्न 11.

फसलों की गहनता से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

एक खेत में एक कृषि-वर्ष में जितनी फसलें उगाई जाती हैं, उसे फसलों की गहनता अथवा शस्य गहनता कहते हैं। यदि किसी खेत में एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जाती है, तो फसल का सूचकांक 100% होगा। मान लो 5 एकड़ के एक खेत में रबी की फसल पूरे 5 एकड़ में की जाती है तथा उसी वर्ष खरीफ की फसल उसी खेत में 3 एकड़ में की जाती है, तो कुल बोया क्षेत्र 8 एकड़ होगा और सूचकांक 160% हो जाएगा। इसको अग्रलिखित सूत्र से निकाला जाता है

शस्य गहनता का सूचकांक जितना अधिक होगा, भूमि उपयोग की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। सन् 1983-84 में समस्त भारत के लिए शस्य सूचकांक 126% था तथा अधिकतम पंजाब में 160%, हरियाणा में 158% तथा गुजरात में केवल 109% शस्य सूचकांक था। सूचकांक को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक सिंचाई, उर्वरक, उन्नत बीज, यंत्रीकरण और कीटनाशक दवाइयों का फसलों में प्रयोग है।

प्रश्न 12.

शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक कौन-से हैं?

उत्तर:

शस्य गहनता के बढ़ने से फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। यह निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है-

- एक बार से अधिक बोए हुए क्षेत्र का विस्तार

- सिंचाई क्षेत्र का विस्तार

- उर्वरक का प्रयोग

- शीघ्र पकने वाली फसलों के उगाने से कृषि-वर्ष में अधिक फसलें उगाना

- कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग

- यंत्रीकरण कृषि।

प्रश्न 13.

परती भूमि का क्या अर्थ है? यह कितने प्रकार की होती है?

उत्तर:

यह वह भूमि है जिस पर पहले कृषि की जाती थी, परंतु अब इस भाग पर कृषि नहीं की जाती। इस जमीन पर यदि लगातार खेती की जाए तो भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है और ऐसी जमीन पर कृषि करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं रहता। अतः इसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया से जमीन में फिर से उपजाऊ शक्ति आ जाती है और यह कृषि के लिए उपयुक्त हो जाती है। परती भूमि दो प्रकार की होती है-

- वर्तमान परती भूमि

- पुरानी परती भूमि।

प्रश्न 14.

खाद्यान्न और खाद्य-फसलों में अंतर स्पष्ट करें।

उत्तर:

खाद्यान्न और खाद्य-फसलों में निम्नलिखित अंतर हैं-

| खाद्यान्न | खाद्य-फसल |

| 1. खाद्यान्न मनुष्य के भोजन का प्रमुख अंग हैं। | 1. खाद्य-फसल फसलों का प्रयोग मनुष्य के भोजन में कम होता है। |

| 2. ये मुख्य रूप से खरीफ तथा रबी के मौसम में बोए जाते हैं। | 2. दालें खरीफ के मौसम में तथा तिलहन रबी के मौसम में बोए जाते हैं। |

| 3. खाद्यान्न के मुख्य उदाहरण गेहूँ, ज्वार, बाजरा, रागी आदि हैं। | 3. खाद्य फसल के प्रमुख उदाहरण दालें, तिलहन, चना, मूँगफली, फल आदि हैं। |

प्रश्न 15.

खरीफ तथा रबी की फसलों में क्या अंतर है?

उत्तर:

खरीफ तथा रबी की फसलों में निम्नलिखित अंतर हैं-

| खरीफ की फसलें | रबी की फसलें |

| 1. खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु के प्रारंभ में ग्रीष्म काल में बोई जाती हैं। | 1. रबी की फसलें वर्षा ऋतु के पश्चात् शीत ऋतु में बोई जाती हैं। |

| 2. ये फसलें शीत ऋतु से पहले पक जाती हैं। | 2. ये फसलें ग्रीष्म ऋतु में पक जाती हैं। |

| 3. ये फसलें उष्ण जलवायु प्रदेशों की महत्त्वपूर्ण फसलें हैं। | 3. ये फसलें शीतोष्ण जलवायु प्रदेशों की महत्त्वपूर्ण फसलें हैं। |

| 4. इनके प्रमुख उदाहरण चावल, मक्का, कपास, तिलहन आदि हैं। | 4. इनके प्रमुख उदाहरण गेहूँ, जौ, चना आदि हैं। |

प्रश्न 16.

गन्ने की उपज उत्तर भारत में अधिक है, जबकि भौगोलिक परिस्थितियाँ दक्षिण भारत में गन्ने के अनुकूल हैं, कारण दें।

अथवा

भारत में उत्तर प्रदेश गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कारण स्पष्ट करें।

उत्तर:

गन्ने की खेती के लिए जलवायु संबंधी परिस्थितियाँ दक्षिण भारत में अनुकूल पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ सारा साल उच्च तापमान रहता है तथा गन्ने के लिए वर्धनकाल भी काफी मिल जाता है। कर्नाटक, तमिलनाडू तथा आंध्र प्रदेश राज्य 15° उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में स्थित हैं तथा गन्ने की उपज के लिए उपयुक्त हैं। यहाँ 80 क्विंटल प्रति हैक्टेयर से भी अधिक गन्ना पैदा होता है, जबकि उत्तर भारत में 40 क्विंटल प्रति हैक्टेयर की दर से उपज होने के बावजूद भी भारत का 60% गन्ना उत्तर भारत में ही पैदा होता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं

(1) गन्ने की उपज के लिए बहुत उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है जो उत्तर भारत के मैदान में हर जगह उपलब्ध है तथा सिंचाई की विस्तृत सुविधाएँ भी प्राप्त हैं, जबकि दक्षिण भारत में इन दोनों सुविधाओं की कमी है।

(2) गन्ना एक भारी तथा भारह्रास वस्तु है। इसको उद्योगों तक पहुँचाने के लिए गहन तथा तीव्र परिवहन के साधनों की जरूरत है। उत्तर भारत के मैदानों में परिवहन का गहन जाल बिछा हुआ है। ये सुविधाएँ दक्षिणी भारत में नहीं हैं।

(3) गन्ने की कृषि के लिए समतल मैदानों का होना जरूरी है, क्योंकि इसको लगातार सिंचाई की आवश्यकता रहती है। यह परिस्थिति उत्तर भारत के मैदान में है, इसलिए यहाँ गन्ना अधिक पैदा होता है।

प्रश्न 17.

भारत के पूर्वी भाग में जूट (पटसन) तथा पश्चिमी भाग में कपास पैदा होती है, क्यों?

उत्तर:

भारत के पूर्वी राज्यों-पश्चिमी बंगाल तथा असम में जूट (पटसन) की खेती खूब की जाती है। इसका कारण यह है कि यहाँ उच्च तापमान है, भारी वर्षा होती है तथा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से ये क्षेत्र निर्मित हैं, जो बहुत उपजाऊ हैं। इन नदियों के डेल्टों में खूब जूट पैदा होता है। अतः जूट के लिए सभी अनुकूल दशाएँ मिलने के कारण यहाँ जूट अधिक पैदा होता है।

इसके विपरीत, भारत के पश्चिमी भाग-महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब तथा हरियाणा के कुछ भागों में कपास खूब पैदा होती है। यहाँ की जलवायु आर्द्र-शुष्क है। महाराष्ट्र तथा गुजरात की काली मिट्टी इसके लिए बहुत अनुकूल है। सिंचाई की सुविधाएँ तथा उचित वर्धनकाल उपलब्ध हैं, इसलिए यहाँ कपास अधिक पैदा की जाती है।

प्रश्न 18.

गेहूँ की उत्पादकता कुछ प्रदेशों में अधिक तथा कुछ प्रदेशों में कम है, क्यों?

उत्तर:

गेहूँ मुख्य रूप से उत्तरी तथा पश्चिमी भारत की फसल है। भारत की कुल गेहूँ का लगभग 50% भाग पंजाब तथा उत्तर प्रदेश उत्पन्न करते हैं। पंजाब में गेहूँ की प्रति हैक्टेयर उपज 30 क्विंटल के लगभग है जो देश की सबसे अधिक उत्पादकता है। इसके अतिरिक्त उपजाऊ मिट्टी, जल सिंचाई के विकसित साधन, शीतकालीन वर्षा तथा अधिक उर्वरक के प्रयोग के कारण हरियाणा, गंगा-यमुना दोआब तथा उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गेहूँ की उत्पादकता अधिक है। परंतु दक्षिणी भारत में अधिक गर्मी के कारण तथा पूर्वी भारत में अधिक आर्द्र जलवायु के कारण गेहूँ की उत्पादकता बहुत कम है।

प्रश्न 19.

पंजाब तथा हरियाणा में वार्षिक वर्षा कम होते हुए भी चावल की खेती की जाती है, क्यों?

उत्तर:

पंजाब तथा हरियाणा में वार्षिक वर्षा कम होती है। परंतु पिछले कुछ वर्षों में यहाँ चावल के कृषि-क्षेत्र में आधारभूत वृद्धि हुई है। ये प्रदेश देश के अन्य प्रदेशों को चावल भेजते हैं। इसलिए ये ‘चावल का कटोरा’ कहलाते हैं। पंजाब तथा हरियाणा में वर्षा की कमी को जल सिंचाई द्वारा पूरा कर लिया जाता है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। उत्तम किस्म के बीजों, अपेक्षाकृत अधिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग और शुष्क जलवायु के कारण फसलों में रोग प्रतिरोधकता आदि कारकों ने इन राज्यों में चावल की पैदावार बढ़ाने में सहायता की है। इसलिए यहाँ चावल की उत्पादकता प्रति हैक्टेयर अधिक है।

प्रश्न 20.

“हरित क्रांति का प्रभाव भारत के सभी भागों में एक जैसा नहीं पड़ा।” व्याख्या कीजिए।

अथवा

हरित क्रांति की योजना भारत में हर जगह क्यों नहीं लागू की जा सकती?

उत्तर:

हरित क्रांति की योजना के भारत में हर जगह न लागू किए जाने के निम्नलिखित कारण हैं-

- यह योजना सिंचित क्षेत्रों तक ही सीमित है और बहुत-से भारत के लोगों में सिंचाई के साधन कम हैं।

- उर्वरकों का उत्पादन, मांग की पूर्ति के लिए अपर्याप्त है।

- नए कृषि साधनों पर अधिक खर्च करने के लिए पूंजी की कमी है, अतः यह योजना केवल बड़े जमींदारों तक ही सीमित रही है। छोटे किसान इससे अप्रभावित हैं।

- जहां जल-सिंचाई के पर्याप्त साधन थे, वहीं पर यह योजना सफल रही है।

- भारत में अधिकतर खेत बहुत छोटे आकार के हैं। इन पर कृषि यंत्रों का प्रयोग सफल नहीं हो सकता।

- अधिक उपज प्रदान करने वाली विधियाँ केवल कुछ ही फसलों के लिए प्रयोग में लाई गई हैं। इसलिए यह योजना भारत में हर जगह नहीं लागू की जा सकती।

प्रश्न 21.

हरित क्रांति के कोई चार सकारात्मक परिणाम बताइए।

अथवा

हरित क्रांति की मुख्य उपलब्धियाँ लिखें।

उत्तर:

हरित क्रांति के चार सकारात्मक परिणाम निम्नलिखित हैं-

- देश के सकल घरेलू उत्पाद (G.D.P.) में वृद्धि हुई है।

- हरित क्रान्ति से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला, रोज़गार उत्पन्न हुआ और ग्रामवासियों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हुआ।

- भारत की साख विश्व बैंक एवं अन्य कर्ज देने वाली संस्थाओं की नज़रों में बढ़ी क्योंकि भारत ने कर्ज को समय रहते चुका दिया था।

- भारत खाद्यान्न निर्यात करने वाले देश के रूप में उभरा, जिससे विश्व में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी।

प्रश्न 22.

हरित क्रांति के कोई चार नकारात्मक परिणाम बताइए।

उत्तर:

हरित क्रान्ति के चार नकारात्मक परिणाम निम्नलिखित हैं-

- हरित क्रान्ति से किसानों और भू-स्वामियों के बीच का अन्तर मुखर हो उठा।

- हरित क्रान्ति से किसानों और कृषि मजदूरों को कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचा।

- हरित क्रान्ति से कुछ राज्यों को अधिक आर्थिक लाभ पहुँचा जिससे क्षेत्रीय असन्तुलन की समस्या उत्पन्न हो गई।

- इससे देश के विभिन्न हिस्सों में वामपंथी संगठनों के लिए किसानों को लाभबन्द करने की दृष्टि से अनुकूल स्थिति पैदा हुई।

प्रश्न 23.

भारत में कृषि क्षेत्र में हुए नवीनतम विकास का उल्लेख कीजिए।

अथवा

कृषि उत्पादन में वृद्धि और प्रौद्योगिकी के विकास के महत्त्व का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

देश में सन् 1980 के बाद कृषि क्षेत्र में अनेक विकासात्मक परिवर्तन हुए। इन नवीन परिवर्तनों, प्रगति एवं उपलब्धियों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता है

- हरित क्रान्ति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई। खाद्यान्न के उत्पादन में अपार वृद्धि के कारण भारत ने आत्म-निर्भरता की ओर कदम बढ़ाया।

- सिंचाई साधनों में निरंतर वृद्धि हो रही है। सिंचाई की नई पद्धति ‘ड्रिप सिंचाई’ और स्प्रिंकल सिंचाई द्वारा कृषि क्षेत्र और उत्पादन में सुधार हआ है।

- कृषि साख व्यवस्था की ओर ध्यान दिया जा रहा है। यह कार्य अनेक वाणिज्यिक बैंकों एवं संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है।

- किसान क्रेडिट कार्ड योजना और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू किया गया है। इसके अंतर्गत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- नई राष्ट्रीय कृषि नीति-2000 को लागू किया गया। इसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र में हर वर्ष 4% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया।

- कृषि खाद्यान्नों के उत्पादन बढ़ाने के साथ अन्य सहायक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि हेतु भी अनेक प्रयास किए गए-

- दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि को ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। यह सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम है।

- श्वेत क्रांति।

- नीली क्रांति।

- पीली क्रांति आदि।

प्रश्न 24.

फसलों का समूह या फसल संयोजन से आपका क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

फसल संयोजन से तात्पर्य उस भौगोलिक इकाई अथवा कृषि क्षेत्र से है, जहाँ एक कैलेंडर वर्ष के अंतर्गत उत्पन्न की गई फसलों की संख्या का पता चलता है। इसके निर्धारण के लिए एक वर्ष में उत्पन्न फसलों की सूची बनाना आवश्यक है। इसी सूची के आधार पर फसल संयोजन निर्धारित किया जाता है। कृषि प्रादेशीकरण के निर्धारण में फसल संयोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो उत्पन्न हो रही फसलों में अनुकूलतम समूह को निर्धारित करता है।

प्रश्न 25.

भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के क्या कारण हैं?

उत्तर:

भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण हैं-

- भूमि पर लगातार एक ही कृषि के परिणामस्वरूप मिट्टियों की उर्वरा शक्ति कम हो गई है।

- वनों की अंधाधुंध कटाई के परिणामस्वरूप मिट्टियों का कटाव हुआ है।

- खेतों का आकार अधिक छोटा है जिससे वे आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं रहीं।

- खेती के ढंग एवं उपकरण पुराने हैं जिसके कारण प्रति हैक्टेयर उपज बहुत कम है।

प्रश्न 26.

गहन कृषि और झूम कृषि में अंतर स्पष्ट करें।

उत्तर:

गहन कृषि और झूम कृषि में निम्नलिखित अंतर हैं-

| गहन कृषि | झूम कृषि |

| 1. कृषि करने का ऐसा ढंग जिसमें किसान भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों पर अधिक परिश्रम करके और अच्छे कृषि-साधनों का प्रयोग करके अधिक-से-अधिक उत्पादन करता है, उसे गहन कृषि कहते हैं। | 1. कृषि करने का ऐसा ढंग जिसमें किसान भूमि के नए-नए तथा विस्तृत क्षेत्रों को हल के नीचे लाकर अधिक उत्पादन करता है, उसे झूम कृषि कहते हैं। |

| 2. गहन कृषि उन भू-भागों में की जाती है, जो घने आबाद हों और कृषि कार्य के लिए जहां नई भूमियाँ उपलब्ध न हों। | 2. झूम कृषि उन भू-भागों में की जाती है जहाँ जनसंख्या कम हो और कृषि करने के लिए नई भूमि उपलब्ध हो। |

| 3. इस प्रकार की कृषि में जोतों का आकार छोटा होता है। | 3. इस प्रकार की कृषि में जोतों का आकार बड़ा होता है। |

![]()

प्रश्न 27.

भारत में फलों की खेती पर संक्षिप्त नोट लिखें।

उत्तर:

भारत संसार में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन करता है। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादन करता है। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूँजी के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर के सेब, नाशपाती, खूबानी और अखरोट की सारे संसार में बहुत माँग है।

प्रश्न 28.

भारत में तिलहन उत्पादन पर संक्षिप्त नोट लिखें।

उत्तर:

भारत संसार में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12 प्रतिशत भाग पर तिलहन की कई फसलें उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। इनमें से ज्यादातर खाद्य हैं और खाना बनाने में प्रयोग में लाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ बीज के तेलों को साबुन, श्रृंगार का सामान और ज्यादातर उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है।

प्रश्न 29.

एक पेय फसल का नाम बताएँ तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें।

उत्तर:

चाय एक प्रमुख पेय फसल है। चाय की फसल को उगाने के लिए निम्नलिखित अनुकूल भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता है

- चाय के पौधों के लिए उष्ण और उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है।

- ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी होनी चाहिए।

- भूमि ढलानदार होनी चाहिए जिससे पौधों की जड़ों में पानी न ठहरे।

- वर्ष भर नम और पालारहित जलवायु होनी चाहिए।

- वर्ष भर समान रूप से वर्षा की हल्की बौछारें पड़ती रहनी चाहिएँ।

प्रश्न 30.

जैविक एवं गैर जैविक कृषि में क्या अंतर है?

अथवा

जैविक तथा रासायनिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

जैविक एवं गैर जैविक कृषि में निम्नलिखित अंतर हैं-

| जैविक कृषि | रासायनिक/गैर जैविक कृषि |

| 1. जैविक खाद और परम्परागत तरीकों से की जाने वाली कृषि को जैविक कृषि कहते हैं। | 1. रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से की जाने वाली खेती को रासायनिक कृषि या गैर जैविक कृषि कहते हैं। |

| 2. इसमें जैव पदार्थों से प्राप्त खादों का प्रयोग किया जाता है। | 2. इसमें रासायनिक एवं वैज्ञानिक विधियों से निर्मित खाद का प्रयोग किया जाता है। |

| 3. जैव पदार्थों वाली खाद घर या फार्म पर तैयार की जाती है। | 3. रसायनिक खाद कारखानों में तैयार की जाती है। |

| 4. जैविक कृषि मानव श्रम प्रधान कृषि है। | 4. रासायनिक कृषि वैज्ञानिक तकनीक प्रधान कृषि है। |

| 5. यह प्रकृति पर आधारित होती है। | 5. यह पूर्णतः बाजार पर निर्भर करती है। |

| 6. इसमें पानी की कम आवश्यकता होती है। | 6. इसमें पानी की अधिक आवश्यकता होती है। |

प्रश्न 31.

भारत में सब्जियों की कृषि पर संक्षिप्त नोट लिखें।

उत्तर:

भारत का सब्जियों के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में प्राकृतिक विविधता के कारण लगभग सभी तरह की सब्जियाँ उगाई जाती हैं। इनमें प्रमुख सब्जियाँ हैं–आलू, प्याज, गाजर, भिण्डी, मटर, पालक, लौकी, करेला, बैंगन, शलगम, धनियाँ, पुदीना, फूलगोभी आदि। कुछ सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है; जैसे मटर।

प्रश्न 32.

स्थानांतरित तथा स्थाई कृषि में क्या अंतर है?

उत्तर:

स्थानांतरित तथा स्थाई कृषि में निम्नलिखित अंतर हैं-

| स्थानांतरित कृषि | स्थाई कृषि |

| 1. इस कृषि में केवल परिवार की जरूरतों के अनुसार खेती की जाती है। | 1. इस कृषि में आवश्यकता से अधिक कृषि या खेती की जाती है। |

| 2. इसमें कृषि करने की जगह बदलती रहती है। | 2. इसमें कृषि करने की जगह नहीं बदलती। |

| 3. इसमें वनों को जलाकर खाद प्राप्त की जाती है। | 3. इसमें पशुओं से खाद प्राप्त की जाती है। |

प्रश्न 33.

भारत में शुष्क भूमि कृषि की मुख्य विशेषताएँ लिखें।

उत्तर:

भारत में शुष्क भूमि कृषि की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

- इसमें वर्षा से खेत जोत दिए जाते हैं।

- प्रत्येक वर्षा के बाद गहरी जुताई की जाती है।

- इसमें शुष्कता को सहन करने वाली फसलों को ही बोया जाता है।

- जोती हुई भूमि में नमी बनाए रखने के लिए उसके ऊपर सूखी मिट्टी की एक परत बिछा दी जाती है।

प्रश्न 34.

चावल की प्रमुख किस्में बताइए।

उत्तर:

भारत में मुख्य रूप से चावल की दो प्रकार की किस्में पाई जाती हैं-

- पहाड़ी चावल-यह पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर उगाया जाता है। इसकी उपज वर्षा पर निर्भर है। यह जल्दी पक जाता है। यह खाने में सख्त लगता है। इसको उच्च भूमि चावल भी कहते हैं।

- मैदानी चावल मैदानी भागों में उत्पन्न किया गया चावल स्वादिष्ट होता है। इसकी प्रति हैक्टेयर उपज जल की पूर्ति के कारण अधिक होती है। इसको निम्न भूमि चावल भी कहते हैं। भारत का अधिकांश चावल इसी किस्म का होता है।

प्रश्न 35.

भारतीय कृषि की कोई चार विशेषताएँ लिखें।

उत्तर:

भारतीय कृषि की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

- भारतीय कृषि पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता।

- इसकी मानसून या वर्षा पर अधिक निर्भरता।

- सिंचाई सुविधाओं और तकनीकी का अभाव।

- कृषि जोतों का छोटा आकार।

दीर्घ-उत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

हरित क्रांति से आपका क्या अभिप्राय है? इसकी विशेषताएँ बताएँ।

उत्तर:

हरित क्रांति का अर्थ हरित क्रांति का अर्थ कृषि उत्पादन में हुई उस वृद्धि से है जो नई तकनीक तथा अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हो रही है। यद्यपि हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम उपयोग विलियम गॉड ने सन् 1968 में किया था किन्तु हरित क्रांति के जन्मदाता होने का श्रेय नोबल पुरस्कार विजेता डॉ० नॉर्मन ई० बोरलॉग को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन् 1966-67 से हुई। भारत में यह क्रांति लाने का श्रेय एम० स्वामी नाथन को जाता है।

हरित क्रांति की विशेषताएँ इस क्रांति की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

(1) अधिक उपज देने वाली तथा शीघ्र पकने वाली फसलों के बीज तैयार करना।

(2) नई कृषि नीति के अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहन देना। भारत अपनी आवश्यकता के 50% उर्वरक पैदा करता है तथा शेष का आयात करता है। सिंचाई क्षेत्र के विस्तार से हरित-क्रांति को बहुत सफलता मिली है। भारत जैसे मानसून प्रदेश में सिंचाई का बड़ा महत्त्व है। भारत में नहरें, कुएँ, नलकूप तथा तालाब सिंचाई के महत्त्वपूर्ण कारक हैं।

(3) अधिक उत्पादन लेने के लिए फसलों को कीड़ों तथा बीमारियों से बचाना है।

(4) आधुनिक मशीनों के प्रयोग को बढ़ावा देना।

(5) भूमि कटाव को रोकने तथा भूमि की उर्वरता शक्ति को बनाए रखने के प्रयास करना।

प्रश्न 2.

भारत में निम्नलिखित फसलों या कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करते हुए प्रमुख उत्पादक राज्यों का उल्लेख कीजिए

(क) जूट या पटसन

(ख) कहवा या कॉफी

(ग) रबड़।

उत्तर:

(क) जूट या पटसन-जूट (पटसन) भारत की कपास के पश्चात् दूसरी महत्त्वपूर्ण रेशेदार फसल है। इसका रेशा सस्ता तथा मजबूत होता है। जूट (पटसन) के लिए निम्नलिखित दशाएँ आवश्यक हैं

- तापमान-जूट की कृषि के लिए 25° से 35° सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। यह एक खरीफ की फसल है।

- वर्षा-जूट की फसल के लिए 90° सापेक्षित आर्द्रता तथा 150 से 200 सें०मी० तक वर्षा की आवश्यकता होती है।

- मिट्टी-जूट के लिए चीकायुक्त मिट्टी लाभदायक है। नदियों के बाढ़ क्षेत्र तथा डेल्टा प्रदेश जूट के लिए उपयोगी हैं। जूट की फसल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को शीघ्र क्षीण कर देती है। इसलिए खाद का भी अधिक प्रयोग किया जा है।

- श्रम-जूट की कृषि के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसलिए सस्ते एवं कुशल श्रमिक आवश्यक हैं।

प्रमुख उत्पादक राज्य-जूट पैदा करने वाले प्रमुख उत्पादक राज्य हैं-

- पश्चिमी बंगाल-यहाँ जूट मुर्शिदाबाद, नादिया, चौबीस-परगना, मालदा, बर्दमान, कूचबिहार, वीरभूम, हुगली आदि जिलों में उत्पादित किया जाता है।

- असम यहाँ जूट ब्रह्मपुत्र घाटी में बोया जाता है। यहाँ के प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र हैं-कामरूप, गोलपाड़ा आदि।

- अन्य राज्य–बिहार में तराई प्रदेश, दक्षिणी भारत में महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम क्षेत्र, मध्य प्रदेश में रायपुर क्षेत्र, केरल में मालाबार तट तथा उत्तर पूर्वी भारत में मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर राज्यों में जूट उगाया जाता है।

(ख) कहवा या कॉफी-कहवा चाय की भांति एक पेय पदार्थ है। यह उष्ण कटिबंध प्रदेश का पौधा है। यह एक प्रकार की झाड़ी के फलों से बीजों को निकालकर तथा सुखाकर पीसकर बनाया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित दशाओं की आवश्यकता है

- तापमान-कहवा के लिए सारा वर्ष उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। कहवा के लिए 15° से 20° सेल्सियस तापमान आवश्यक है।

- वर्षा-कहवा के लिए 150 सें०मी० से 200 सें०मी० वर्षा उपयुक्त है।

- छायादार वृक्ष कहवे की उपज के लिए सूर्य की सीधी तथा तेज प्रकाश की किरणें हानिकारक होती हैं। इसलिए कहवे के पौधों के आस-पास छाया के लिए केले तथा अन्य छायादार वृक्ष लगाए जाते हैं।

- मिट्टी कहवा के लिए लोहा, चूना तथा ह्यूमस-युक्त मिट्टी लाभदायक है। लावा की मिट्टी तथा दोमट मिट्टी भी कहवे के लिए अनुकूल होती है।

- धरातल कहवे के वृक्ष पठारों तथा पर्वतीय ढलानों पर लगाए जाते हैं।

- श्रमिक कहवे के पेड़ों को छांटने, बीज तोड़ने तथा कहवा तैयार करने के लिए सस्ते तथा कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है।

प्रमुख उत्पादक राज्य कहवा या कॉफी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं-

- कर्नाटक-भारत में सबसे अधिक कहवा कर्नाटक में होती है। यहाँ कहवा के प्रमुख उत्पादक जिले काटूर, शिमोगा, हसन, मैसूर, कुर्ग तथा चिकमंगलूर हैं।

- तमिलनाडु-यहाँ कहवा नीलगिरी की पहाड़ियों तथा पलनी की पहाड़ियों में उगाया जाता है। यहाँ कहवा के प्रमुख उत्पादक जिले कोयंबटूर, सेलम, उत्तरी अर्काट तथा नीलगिरी हैं।

- केरल-यहाँ कहवा की खेती कोजीकोड़, इदुक्की तथा पालाघाट जिलों में की जाती है।

- अन्य राज्य-महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा में भी कुछ मात्रा में कहवा की खेती की जाती है।

(ग) रबड़ रबड़ एक लेसदार पदार्थ है जो हैविया वृक्ष के दूध से प्राप्त होता है। इससे वाहनों (मोटर-साइकिल) के ट्यूब, टायर, खिलौने तथा बिजली का सामान आदि बनाया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता है

- तापमान रबड़ के पौधों के उत्पादन के लिए 25° से 32° सेल्सियस तापमान की आवश्यकता है।

- वर्षा-रबड़ के पौधे के लिए 200 सें०मी० से 250 सें०मी० वर्षा की आवश्यकता है।

- मिट्टी-रबड़ के पौधे के लिए गहरी, चिकनी तथा दोमट मिट्टी उपयुक्त है।

- धरातल-साधारण ढाल वाले मैदानी क्षेत्र रबड़ के पौधे के लिए उचित हैं। दलदली भूमि रबड़ के पौधों के लिए हानिकारक है।

- श्रम-रबड़ इकट्ठा करने के लिए कुशल तथा सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है।

प्रमुख उत्पादक राज्य-रबड़ पैदा करने वाले प्रमुख उत्पादक राज्य हैं।

- केरल-यहाँ भारत की सबसे अधिक रबड़ उत्पन्न होती है। यहाँ रबड़ मालाबार तट पर उत्पन्न होती है।

- तमिलनाडु-यहाँ रबड़ कन्याकुमारी जिले में उत्पन्न की जाती है।

- अन्य राज्य-कर्नाटक, असम, पश्चिमी बंगाल तथा अंडमान द्वीप में भी कुछ मात्रा में रबड़ की खेती की जाती है।

![]()

प्रश्न 3.

भारत में निम्नलिखित फसलों या कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का उल्लेख कर प्रमुख उत्पादक राज्यों का उल्लेख कीजिए

(क) मक्का, (ख) ज्वार, (ग) बाजरा।

अथवा

भारत में मक्का के विकास के लिए किस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती हैं?

उत्तर:

(क) मक्का-मक्का एक खाद्य तथा चारा फसल है जो निम्न कोटिं मिट्टी व अर्ध-शुष्क जलवायवी परिस्थितियों में उगाई जाती है। इसके लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएँ निम्नलिखित हैं

- तापमान मक्का की फसल के लिए 25°-30° सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है। अधिक तापमान और अधिक सर्दी मक्का की फसल के लिए हानिकारक है।

- वर्षा भारत में मक्का खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है। इसके लिए 50-75 सें०मी० वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है।

- मिट्टी-इसकी फसल के लिए हल्की दोमट या बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है। जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। वह मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है।

प्रमुख उत्पादक राज्य – मक्का उत्तर-पूर्वी भाग को छोड़कर देश के लगभग सभी भागों में उगाया जाता है परन्तु उत्तर व मध्य भारत में देश का 80% मक्का उगाया जाता है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं

- महाराष्ट्र देश का सबसे अधिक मक्का महाराष्ट्र में होता है। परन्तु प्रत्येक वर्ष इसके उत्पादन में उतार-चढ़ाव होता रहता है।

- आंध्र प्रदेश-आंध्र प्रदेश का मक्का उत्पादन में देश में महत्त्वपूर्ण स्थान है। यहाँ देश का लगभग 24% मक्का पैदा होता है।

- कर्नाटक कर्नाटक में देश का लगभग 19% मक्का की पैदावार होती है।

- अन्य राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि हैं।

(ख) ज्वार-ज्वार दक्षिण व मध्य भारत के अर्ध-शुष्क क्षेत्रों की प्रमुख फसल है। यह रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में होती है। जिन क्षेत्रों में आर्द्रता की कमी है, उनमें ज्वार की खेती की जाती है। प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक भागों में जहाँ गेहूँ व चावल नहीं उगाए जा सकते, वहाँ ज्वार की खेती की जाती है। इसका प्रयोग खाद्यान्नों के अतिरिक्त पशुओं के चारे के रूप में भी किया जाता है। ज्वार की फसल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएँ निम्नलिखित हैं

- तापमान-ज्वार उष्ण एवं शुष्क प्रदेशों की फसल है। इसके लिए 25°- 30° सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है।

- वर्षा-ज्वार की खेती के लिए 30-100 सें०मी० वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसकी खेती अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में नहीं की जाती।

- मिट्टी-इसकी फसल के लिए हल्की दोमट और काली चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है।

उत्पादक राज्य – ज्वार उत्पादक राज्यों में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। यहाँ देश की उपज की लगभग 38% ज्वार की पैदावार होती है। इसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि हैं। ज्वार की सर्वाधिक उत्पादकता आंध्र प्रदेश में पाई जाती है।

(ग) बाजरा-यह अफ्रीकी मूल का पौधा है। भारत के पश्चिम तथा उत्तर:पश्चिम भागों में गर्म और शुष्क जलवायु में बाजरा बोया जाता है। यह एकल एवं मिश्रित फसल के रूप में बोया जाता है। इसकी फसल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएँ निम्नलिखित हैं

- तापमान-बाजरे की फसल के लिए 25-30 सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए ज्वार की अपेक्षा गर्म शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है।

- वर्षा-इसकी फसल के लिए 30-60 सें०मी० तक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है।

- मिट्टी–इसकी उपज के लिए मरुस्थलीय एवं अर्द्ध-मरुस्थलीय क्षेत्रों की हल्की रेतीली मिट्टी उपयुक्त रहती है।

उत्पादक राज्य – देश में बाजरे के सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है और उत्पादन की दृष्टि से गुजरात का प्रथम स्थान है। अन्य उत्पादक राज्य -उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि हैं।

प्रश्न 4.

भारत के भूमि संसाधनों का वर्णन कीजिए।

अथवा

भू-उपयोग संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए।

उत्तर:

भूमि एक सीमित किंतु अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इस भूक्षेत्र में मैदान, पर्वत, पठार, वन, नदियाँ तथा अन्य जलीय इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है। जीव-जंतु इस पर अपना जीवनयापन करते हैं। भूमि पर रहते हुए मानव अनेक प्रकार की सामाजिक तथा आर्थिक क्रियाएँ करता है। अनेक उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है जिसमें आवास, परिवहन, कृषि, खनन, उद्योग आदि प्रमुख हैं।

भूमि संसाधन की वृद्धि संभव नहीं, अतः इसका उपयोग अत्यंत सावधानीपूर्वक तथा योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत के कल भक्षेत्र का 43% भाग मैदानी, 28% भाग पठारी तथा शेष भाग में पर्वत, पहाड़ियाँ तथा अन्य आते हैं। कुल मिलाकर समस्त भू-क्षेत्रफल का 62% भाग स्थलाकृति के विचार से काम में आने के लिए उपयुक्त है।

किसी भूभाग का उसकी उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला उपयोग भूमि उपयोग कहलाता है। किसी क्षेत्र का भूमि उपयोग उस क्षेत्र के भौतिक तत्त्वों; जैसे स्थलाकृति, जलवायु, मृदा तथा सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था का परिणाम होता है। किसी क्षेत्र के भूमि उपयोग से उस क्षेत्र की आर्थिक दशा का अनुमान लगाया जा सकता है।

देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक तथा मानवीय परिस्थितियों में भिन्नता के कारण भूमि उपयोग के विभिन्न संवर्गों के अंतर्गत क्षेत्रफल के पारस्परिक अनुपात में भी तदानुसार प्रादेशिक भिन्नता मिलती है। भू-राजस्व विभाग द्वारा अपनाए गए सामान्य भूमि उपयोग के प्रमुख संवर्गों के अंतर्गत भूमि का वितरण तथा उसका स्वरूप निम्नलिखित प्रकार से है

1. वनों के अधीन क्षेत्र भारत के लगभग 7,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर किसी-न-किसी प्रकार के वन फैले हुए हैं जो देश के समस्त क्षेत्रफल का लगभग 21% से कुछ ही अधिक हैं। विगत वर्षों में वनाच्छादित भूमि में काफी कमी हुई है। भारत की वन नीति के अनुसार, परिस्थिति का संतुलन बनाए रखने के लिए देश के समतल क्षेत्र में एक-तिहाई तथा पर्वतीय क्षेत्र में लगभग 66% भूभाग पर वन का होना आवश्यक है।

इस नीति के अनुसार देश में वन क्षेत्र की अत्यंत कमी है। भारत के उत्तरी-पूर्वी राज्यों; जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड एवं अण्डमान निकोबार तथा ओडिशा आदि राज्यों में वनाच्छादित भूमि अधिक है, जबकि उत्तरी मैदान के राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में वन भूमि देश के औसत के आधे से भी कम है।

2. गैर-कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि या गैर-कृषित भूमि इस संवर्ग में वह भूमि आती है जो कृषि-कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में उपयोग आ रही है; जैसे नगरीय तथा ग्रामीण अधिवास, औद्योगिक क्षेत्र, सड़कें, रेलमार्ग, नहरें तथा अन्य अवसंरचनात्मक विकास संबंधी क्रियाएँ। भूमि उपयोग के इस संवर्ग में तेजी से वृद्धि हो रही है।

3. बंजर तथा अकृषित भूमि मरुस्थल, बंजर, पहाड़ी क्षेत्र, खड्ड, पथरीला अथवा मृदा रहित भूभाग आदि को इस संवर्ग में शामिल किया जाता है। यद्यपि किसी भी प्रकार से यह भूमि कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती, परंतु इसे गैर-कृषि कार्यों के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप भारत में यह भूमि कम हो रही है।

4. परती भूमि-यह वह भूमि है जिसे एक लंबे कृषि उपयोग के पश्चात् कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। खाली छोड़ने से इस भूमि की उपजाऊ शक्ति तथा नमी आदि में वृद्धि होती है, परती भूमि कहलाती है। यह भी दो प्रकार की होती है

(i) वर्तमान परती भूमि-इस संवर्ग में उस कृषि भूमि को शामिल किया जाता है जिसे पिछले एक अथवा उससे कम समय से कृषि के उपयोग में नहीं लिया गया हो। बीच-बीच में भूमि को परती रखने की विधि से भूमि की क्षीण हुई पौष्टिकता तथा उर्वरकता प्राकृतिक रूप से बनी रहती है।

(ii) पुरातन परती भूमि-इस संवर्ग में उस कृषि योग्य भूमि को सम्मिलित किया जाता है जो एक वर्ष से अधिक किंतु पांच वर्षों से कम समय तक कृषि रहित रहती है। इस प्रकार भूमि को इतने लंबे समय तक कृषिविहीन रखने के अनेकों कारण हैं।

5. निवल बोया क्षेत्र-वह क्षेत्र या भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं, निवल बोया क्षेत्र कहलाता है।

6. परती भूमि के अलावा अन्य अकृषित भूमि-न तो इस भूमि पर कृषि अथवा कृषि कार्य किए जाते हैं न ही इस भूमि को परती भूमि में शामिल किया जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन संवर्ग शामिल हैं

- स्थाई चरागाह तथा अन्य गोचर भूमि

- विविध वृक्षों तथा कुंजों के अधीन भूमि

- कृषि योग्य बंजर भूमि।

प्रश्न 5.

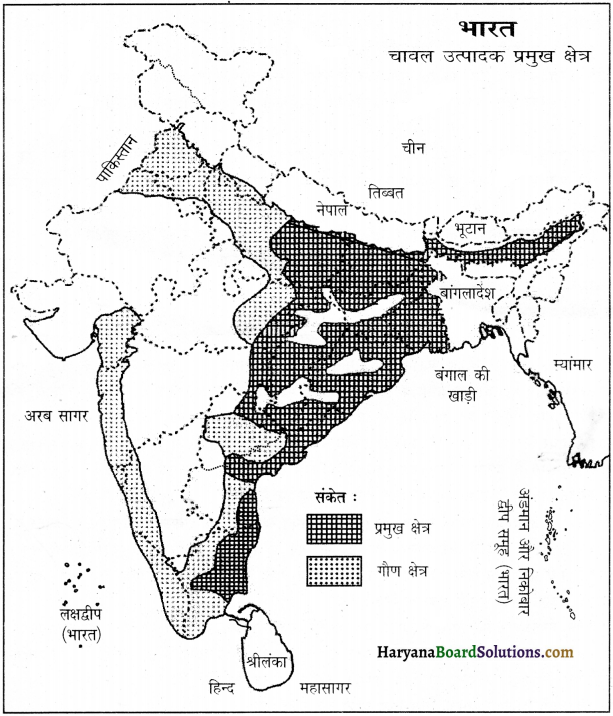

चावल उगाने के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए तथा भारत में इसके उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए।

अथवा

भारत में चावल की कृषि का वर्णन कीजिए।

अथवा

भारत में चावल की कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करते हुए इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

चावल एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। यह भारत की मुख्य खाद्य फसल है। विश्व में इसके उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। यह देश के कुल बोए क्षेत्र के एक-चौथाई भाग पर बोया जाता है। दक्षिणी और पूर्वी भागों के अधिकांश निवासियों का मुख्य भोजन चावल है।

रूसी विद्वान वेविलोव के अनुसार चावल का मूल स्थान भारत है, यहाँ से इसका प्रसार पूर्व व चीन की ओर हुआ। वैदिक काल से चावल भारत में धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यों में उपयोग किया जा रहा है।

भौगोलिक दशाएँ (Geographical Conditions)-इसकी उपज के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाएँ अनुकूल हैं-

1. तापमान-चावल की बुआई के समय 20° – 21° सेंग्रे०, बढ़ने के समय 22° – 25° सेंग्रे० और पकते समय 27° सेंग्रे० तापमान की आवश्यकता होती है। यही मौसम पौधे के विकास के लिए उपयुक्त है।

2. जल व वर्षा-चावल एक अंकुरित पौधा होने के कारण इसके बोते समय खेत में लगभग 20-30 सें०मी० गहरा जल भरा होना चाहिए। इसकी फसल के समय 100-200. सें०मी० वर्षा होनी चाहि वर्षा कम होती है वहाँ पानी की पूर्ति सिंचाई द्वारा की जाती है।

3. मिट्टी-चावल की कृषि के लिए चिकनी, दोमट मृदा बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें अधिक समय तक नमी धारण ‘करने की शक्ति होती है और क्षारयुक्त मृदाओं को भी सहन कर सकता है। भारत के डेल्टाई व तटवर्ती भाग इसकी खेती के लिए बहुत उत्तम हैं।

4. भूमि या धरातल-चावल की कृषि के लिए भूमि समतल या हल्के ढाल वाली होनी चाहिए। समतल भूमि में पानी रोकने के लिए मेढ़बंदी करनी पड़ती है। पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं।

5. श्रम चावल की कृषि में मशीनी शक्ति की बजाय मानवीय शक्ति की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए श्रम सस्ता होना चाहिए। इसमें ज्यादातर काम हाथों से किया जाता है।

उत्पादन (Production) – चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत में कल कृषित भूमि के लगभग 25% भाग पर चावल पैदा होता है। भारत विश्व का लगभग 22% चावल उत्पन्न करता है। भारत की कुल कृषि-भूमि के 23% भाग पर तथा खाद्यान्नों के क्षेत्र के 33.6% भाग पर चावल की खेती की जाती है। चावल के कृषित क्षेत्र का लगभग 47% भाग सिंचित है। 2015-16 में चावल उत्पादन क्षेत्र 434.99 लाख हैक्टेयर था जो 2017-18 में बढकर 437.89 लाख हैक्टेयर हो गया है।

देश में 104.41 मिलियन टन का उत्पादन हुआ जो 2017-18 में बढ़कर 112.91 मिलियन टन हो गया। 2018-19 में चावल का उत्पादन 116.50 मिलियन टन हुआ जो अब तक का रिकॉर्ड है। 2019-20 के दौरान चावल का उत्पादन लगभग 117.40 मिलियन टन होने का अनुमान है।

वितरण (Distribution) – भारत में बोई गई भूमि के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल चावल का है। भारत के ऊंचे भागों को छोड़कर समस्त भारत में यदि जल उपलब्ध हो तो कृषि की जा सकती है। भारत के मुख्य उत्पादक क्षेत्र उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि हैं। कई भागों में चावल वर्ष में दो बार उगाया जाता है। गंगा-सतलुज मैदान इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है।

1. पश्चिम बंगाल-पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इस राज्य की तीन-चौथाई कृषि भूमि पर देश का 14% से अधिक चावल पैदा होता है। उत्पादन की दृष्टि से इसका भारत में प्रथम स्थान है। जलपाईगुड़ी, बाँकुड़ा, मिदनापुर, पश्चिमी दीनाजपुर, बर्दमान, दार्जिलिंग आदि में चावल का उत्पादन होता है। यहाँ कई क्षेत्रों में चावल की कृषि वर्ष में तीन बार की जाती है जिन्हें अमन, ओस तथा ब्योरो कहा जाता है।

2. उत्तर प्रदेश-देश में चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। यहाँ देश का लगभग 12% चावल उत्पन्न होता है। प्रमुख उत्पादक जिलों में सहारनपुर, देवरिया, लखनऊ, गोंडा, बलिया, पीलीभीत, गोरखपुर आदि हैं। हर वर्ष इसके कुल उत्पादन में उतार-चढ़ाव होता रहता है।

3. आंध्र प्रदेश-यह राज्य भारत का लगभग 11% चावल पैदा करता है। यहाँ कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टाई और निकटवर्ती तटीय मैदानी क्षेत्रों में चावल की पैदावार अच्छी होती है।

4. पंजाब-पंजाब में पिछले कुछ सालों में गेहूँ की तुलना में चावल का उत्पादन बढ़ा है। हरित क्रांति के बाद चावल उत्पादन में देश में सबसे ज्यादा वृद्धि यही दर्ज की गई। सन् 2011-12 में पंजाब में लगभग 108.3 लाख टन चावल पैदा किया गया था। होशियारपुर, गुरदासपुर, अमृतसर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना आदि पंजाब के प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं।

5. बिहार-बिहार में वर्ष में चावल की दो फसलें बोई जाती हैं। यहाँ लगभग 40% सिंचित कृषि पर चावल की पैदावार होती है। यहाँ के प्रमुख उत्पादक जिले हैं सारन, चम्पारन, गया, दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया आदि।

6. तमिलनाडु-चिंगलेपुर, दक्षिणी अर्काट, नीलगिरि, रामनाथपुरम्, तंजावूर, कोयम्बटूर, सेलम आदि जिलों में चावल पैदा किया जाता है। कावेरी नदी का डेल्टा इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। राज्य का 25% चावल अकेला तंजावूर जिला पैदा करता है।

7. ओडिशा इस राज्य में भारत का लगभग 6-7% चावल पैदा किया जाता है। कटक, पुरी, सम्बलपुर, बालासोर, मयूरभंज .. आदि जिलों में इसका उत्पादन होता है। कटक में तो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है।

8. मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़-रायपुर, जबलपुर, बस्तर, दुर्ग, गोदिया, देवास आदि जनपदों में चावल की कृषि की जाती है। यहाँ भारत का लगभग 5-7% चावल पैदा होता है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी की घाटियाँ और छत्तीसगढ़ का मैदान चावल की कृषि के लिए बहुत उपयोगी है।

9. अन्य राज्य–अन्य उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, गोवा, मणिपुर तथा केरल प्रमुख हैं। हरियाणा में अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं।

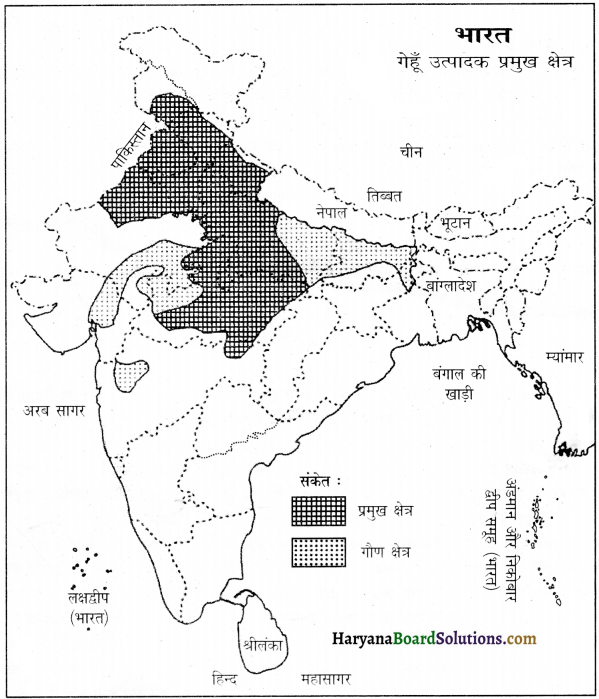

प्रश्न 6.

गेहूँ की कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। भारत में इसके उत्पादन व वितरण की व्याख्या करें।

अथवा

भारत में गेहूँ की कृषि का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

भारत में गेहूँ चावल के बाद अन्य प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इसकी देश की कुल 14% भाग पर खेती की जाती है। यह मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है इसे शरद् अर्थात् खरीफ ऋतु में बोया जाता है। इस फसल का 85% क्षेत्र भारत के उत्तरी मध्य भाग तक केंद्रित है।

भौगोलिक दशाएँ (Geographical Conditions)-भौगोलिक दशाएँ निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती हैं-

1. तापमान-गेहूँ की कृषि के लिए अधिक तापमान एवं वर्षा की आवश्यकता नहीं होती। इसको ते समय औसत तापमान 10° सेंटीग्रेड और बढ़ते व पकते समय 15°-25° सेंटीग्रेड तक होना चाहिए।

2. वर्षा इसकी खेती के लिए वार्षिक वर्षा 50-75 सें०मी० तक होनी चाहिए। अधिक वर्षा इसकी खेती के लिए नुकसानदायक है। लेकिन पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में पर्याप्त नमी होनी चाहिए।

3. मिट्टी-इसको उगाने के लिए जलोढ़, दोमट व चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसे काली मिट्टी में भी उगाया जा सकता है।

4. भूमि या धरातल-इसकी खेती के लिए समतल तथा लगातार उतार-चढ़ाव वाले मैदानी भाग उपयुक्त हैं।

5. श्रम विभिन्न कार्यों हेतु सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन गेहूँ की कृषि यांत्रिक होने के कारण अब अधिक श्रम की आवश्यकता नहीं है।

उत्पादन (Production) – गेहूँ की कृषि में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत विश्व के कुल गेहूँ क्षेत्र के लगभग 12% एवं कुल उत्पादन का लगभग 11.7% उत्पादन करता है। देश के कुल बोए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर गेहूँ की कृषि की जाती हैं। 2003-04 में देश में गेहूँ का उत्पादन लगभग 72.16 मिलियन टन था। 2015-16 में देश में उत्पादन क्षेत्र 304.18 लाख हैक्टेयर था जो 2017-18 में घटकर 295.76 लाख हैक्टेयर रह गया। 2015-16 में देश में गेहूँ का उत्पादन 92.29 मिलियन टन था जो र 99.70 मिलियन टन हुआ। 2018-19 में देश में गेहूँ का कुल उत्पादन 103.6 मिलियन टन हुआ। कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019-20 के दौरान देश में गेहूँ का कुल उत्पादन 106.2 मिलियन टन होने का अनुमान है।

वितरण (Distribution) – भारत में सबसे ज्यादा गेहूँ की कृषि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश में की जाती है। यहाँ देश का तीन-चौथाई भाग गेहूँ उत्पन्न होता है। इनके अलावा राजस्थान, बिहार एवं उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में गेहूँ की अच्छी कृषि की जाती है।

1. उत्तर प्रदेश गेहूँ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। गंगा, घाघरा, दोआब यहाँ के महत्त्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं। इस राज्य के मुख्य उत्पादक जिले मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, बुलंदशहर, इटावा, कानपुर आदि हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा-यमुना दोआब तथा गंगा-घाघरा दोआब गेहूँ की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ राज्य का 75% गेहूँ पैदा होता है।

2. पंजाब हरित क्रांति के पश्चात् से पंजाब में गेहूँ की कृषि में बहुत उन्नति हो रही है। गेहूँ की कृषि अब पंजाब की अर्थव्यवस्था का महत्त्वपूर्ण अंग बन गई है। गेहूँ के उत्पादन में इस राज्य का भारत में दूसरा स्थान है। यहाँ कुल कृषि भूमि के 30% भाग पर गेहूँ की कृषि की जाती है। इसके मुख्य उत्पादक जिले अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, जालंधर, भटिण्डा, फिरोजपुर हैं।

3. मध्य प्रदेश-गेहूँ उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। राज्य के मालवा क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी और नर्मदा घाटी की गहरी कछारी मिट्टी होने के कारण गेहूँ की अच्छी कृषि की जाती है। ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर आदि जिले प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं।

4. हरियाणा सिंचाई सुविधाओं के कारण यहाँ भी पंजाब की तरह प्रति हैक्टेयर उपज अधिक है। इस राज्य के मुख्य उत्पादक जिले रोहतक, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी हैं। देश के कुल उत्पादन में इस राज्य का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

5. राजस्थान राजस्थान की कुल भूमि के लगभग 18% भाग पर गेहूँ की खेती की जाती है। इन्दिरा गाँधी नहर बनने के बाद यहाँ गेहूँ की उपज में वृद्धि हुई है। श्रीगंगानगर, अलवर, भरतपुर, कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा, सवाई, माधोपुर आदि यहाँ के प्रमुख गेहूँ उत्पादक जिले हैं।

6. बिहार-बिहार के उत्तरी मैदानी भागों में गेहूँ उत्पादन किया जाता है। इस राज्य की कृषीय भूमि के 14% भाग पर गेहूँ की खेती होती है। यहाँ के प्रमुख गेहूँ उत्पादक जिले चम्पारन, दरभंगा, पटना, सहरसा, गया, मुजफ्फरपुर व शाहबाद इत्यादि हैं।

7. अन्य राज्य-भारत के अन्य गेहूँ उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और कर्नाटक आदि हैं। इन राज्यों में समतल उपजाऊ भू-भागों में गेहूँ की कृषि की जाती है।

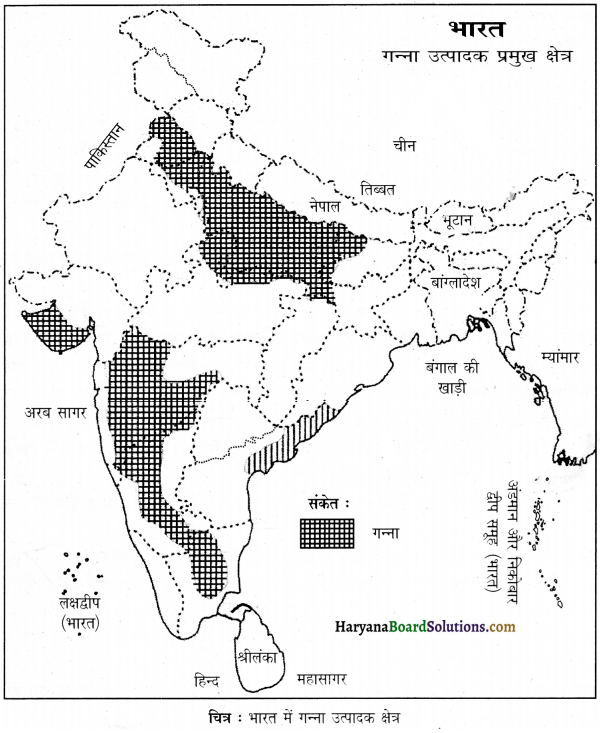

प्रश्न 7.

गन्ने की कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। भारत में इसके उत्पादन व वितरण की व्याख्या करें।

अथवा

भारत में गन्ने की फसल के लिए आवश्यक परिस्थितियों का वर्णन करते हुए इसके उत्पादन एवं वितरण का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

गन्ने के उत्पादन में भारत का संसार में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। हमारा देश संसार के कुल उत्पादन का लगभग एक-चौथाई भाग पैदा करता है। गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय फसल है और यह देश की सबसे महत्त्वपूर्ण नकदी फसल है। इस फसल की बुआई का समय फरवरी से मई तथा कटाई का समय नवम्बर से मार्च तक का है। कच्चे माल के रूप में कई उद्योगों में इसका प्रयोग होता है; जैसे चीनी उद्योग, गत्ता उद्योग आदि।

भौगोलिक दशाएँ (Geographical Conditions)-गन्ने की कृषि के लिए जरूरी भौगोलिक दशाएँ निम्नलिखित हैं-

1. तापमान-गन्ने का वर्धनकाल लगभग 1 वर्ष होता है। इसके लिए 20° से 30° सेल्सियस तापमान की आवश्यकता रहती है। 40° सेंटीग्रेड से अधिक और 15° सेंटीग्रेड से कम तापमान पर गन्ना पैदा नहीं होता। अत्यधिक सर्दी, पाला इसके लिए हानिकारक होता है।

2. वर्षा-गन्ना 100 से 150 सें०मी० वर्षा वाले क्षेत्रों में खूब उगाया जाता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह सिंचाई की सहायता से उगाया जाता है। इसकी कटाई के समय शुष्क मौसम होना चाहिए।

3. मिट्टी-गहरी दोमट और लावायुक्त काली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। मिट्टी में चूने की मात्रा होनी चाहिए। बाढ़ के मैदानों तथा डेल्टाई प्रदेशों में यह खब पैदा होता है। इसके लिए बड़ी मात्रा में खाद की जरूरत रहती है, क्योंकि यह मिट्टी के पोषक तत्त्वों को अधिक समाप्त करता है।

4. भूमि-गन्ने की खेती के लिए मैदानी भाग उपयुक्त होते हैं, क्योंकि यहाँ परिवहन के सस्ते साधन सुलभ होते हैं तथा मशीनों का भी इसकी कटाई में प्रयोग हो सकता है।

5. श्रम गन्ने की खेती का अधिकांश काम हाथों से होता है। अतः सस्ते श्रम की जरूरत पड़ती है।

उत्पादन (Production)-भारत में उत्पादित गन्ने का 40% गुड़ और 50% चीनी बनाने में प्रयुक्त होता है। भारत में गन्ने। की प्रति हैक्टेयर उपज बहुत कम है। इसका कारण यह है कि भारत का अधिकांश गन्ना उत्तर भारत में पैदा किया जाता है, जबकि इसके लिए भौगोलिक दशाएँ दक्षिण भारत में अधिक पाई जाती हैं। विश्व में गन्ना उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है।

यहाँ लगभग 22% गन्ना पैदा किया जाता है। 2015-16 में देश में गन्ने की खेती या उत्पादन क्षेत्र 49.27 लाख हैक्टेयर और 2017-18 में 47.32 लाख हैक्टेयर था। सन् 2015-16 में देश में गन्ने का उत्पादन 348.45 मिलियन टन और 2017-18 में 376.90 मिलियन टन था। वर्ष 2018-19 के दौरान गन्ने का उत्पादन 380.83 मिलियन टन अनुमानित है।

वितरण (Distribution)-भारत का लगभग 75% गन्ना उत्तरी मैदानों में पैदा होता है। भारत में प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं-

1. उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश भारत का लगभग 40% गन्ना पैदा करता है। इसके मुख्य उत्पादक जिले सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ, फैजाबाद, बुलंदशहर, शाहजहाँपुर, बलिया, आजमगढ़ और गोरखपुर आदि हैं। यहाँ के तराई क्षेत्र और दोआब क्षेत्र में गन्ने की अच्छी पैदावार होती है।

2. महाराष्ट्र महाराष्ट्र देश का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। यहाँ उच्च कोटि का गन्ना पैदा होता है और मुख्य उत्पादक जिले नासिक, पुणे, शोलापुर, रत्नागिरि तथा अहमदनगर, सतारा आदि हैं।

3. कर्नाटक यहाँ गन्ने की कृषि नदी-घाटियों में की जाती है। यह राज्य भारत का लगभग 13% गन्ना पैदा करता है। यहाँ के महत्त्वपूर्ण जिले मैसूर, कोलार, रायचूर, बेलारी, तुमकुर तथा बेलगाँव आदि हैं।

4. तमिलनाड-तमिलनाड़ कल उत्पादन और प्रति हैक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से देश में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ देश का लगभग 10% गन्ना पैदा होता है। यहाँ के मुख्य उत्पादक जिले कोयम्बटूर, मदुरई, उत्तरी अर्काट, दक्षिणी अर्काट तथा चेन्नई आदि हैं।

5. आंध्र प्रदेश-यहाँ गन्ने की कृषि गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में की जाती है। यहाँ के मुख्य उत्पादक जिले पश्चिमी गोदावरी, श्री काकुलम, निजामाबाद, विशाखापट्टनम तथा चित्तूर आदि हैं।

6. पंजाब-पंजाब की मिट्टी उपजाऊ है। यह राज्य देश का लगभग 2% गन्ना पैदा करता है। यहाँ के मुख्य उत्पादक जिले जालंधर, अमृतसर, फिरोजपुर तथा गुरदासपुर आदि हैं।

7. हरियाणा-पंजाब की तरह हरियाणा में भी उपजाऊ मृदा और सिंचाई साधनों की सुविधाओं के कारण गन्ना क्षेत्र, उत्पादन और प्रति हैक्टेयर में निरंतर वृद्धि हो रही है। यहाँ के मुख्य उत्पादक जिले अम्बाला, करनाल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और यमुनानगर आदि हैं।

8. गुजरात-सूरत, जामनगर, जूनागढ़, राजकोट तथा भावनगर गुजरात के प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले हैं।

9. बिहार-निम्न गंगा के मैदान में स्थित होने के कारण बिहार में गन्ने की खेती के लिए सभी अनुकूल दशाएँ विद्यमान हैं। गोपालगंज, सिवान, बक्सर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, सारन व वैशाली बिहार के प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले हैं।

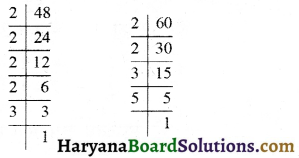

![]()

प्रश्न 8.

कपास की कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। भारत में कपास के उत्पादन व वितरण की व्याख्या करें।

अथवा

भारत में कपास की कृषि का वर्णन कीजिए।

अथवा

भारत में कपास की फसल के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों और वितरण का वर्णन कीजिए। अथवा भारत में कपास की खेती के लिए तीन भौगोलिक दशाओं और तीन उत्पादक राज्यों के नाम लिखें।

उत्तर:

कपास के पौधे का मूल स्थान भारत है। यहाँ प्राचीनकाल से लोग सूती कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऋग्वेद में भी कई जगहों पर कपास के बारे में वर्णन मिलता है। कपास एक उष्ण कटिबंधीय फसल है जो देश के अर्ध-शुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है।

भौगोलिक दशाएँ (Geographical Conditions)-कपास की कृषि के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाएँ आवश्यक हैं-

1. तापमान-कपास के लिए ऊँचे तापमान की आवश्यकता रहती है। इसके लिए 20° से 25° सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। पाला इसके लिए हानिकारक होता है।