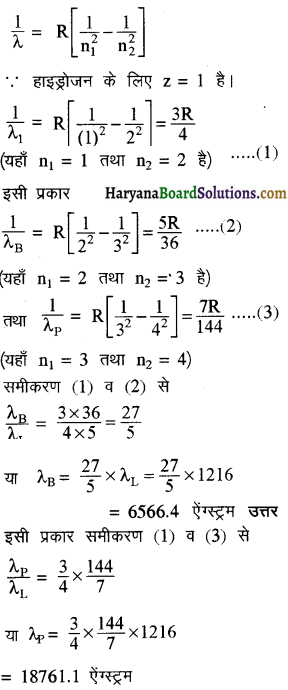

HBSE 12th Class Physics Important Questions Chapter 8 वैद्युतचुंबकीय तरंगें

Haryana State Board HBSE 12th Class Physics Important Questions Chapter 8 वैद्युतचुंबकीय तरंगें Important Questions and Answers.

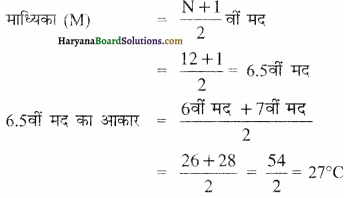

Haryana Board 12th Class Physics Important Questions Chapter 8 वैद्युतचुंबकीय तरंगें

वस्तुनिष्ठ प्रश्न:

प्रश्न 1.

विद्युत चुम्बकीय तरंगों का मुख्य स्रोत है:

(अ) स्थिर आवेश

(ब) एक समान वेग से चलता आवेश

(स) त्वरित आवेश

(द) उपर्युक्त में कोई नहीं

उत्तर:

(स) त्वरित आवेश

![]()

प्रश्न 2.

निम्नलिखित में कौनसी किरण विद्युत चुम्बकीय है:

(अ) धन किरणें

(ब) α-किरणें

(स) β-किरणें

(द) γ -किरणें तरंगदैर्घ्य होती है

उत्तर:

(द) γ -किरणें तरंगदैर्घ्य होती है

प्रश्न 3.

दृश्य प्रकाश की

(अ) 7800 Å से 1500 Å

(ब) 1 Å से 100 Å

(स) 4000 Å से 8000 Å

(द) 5000 Å से 1200 Å

उत्तर:

(स) 4000 Å से 8000 Å

प्रश्न 4.

सूर्य की निम्नलिखित तरंगों में से कौनसी तरंग अन्ततः विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त की जाती है:

(अ) रेडियो तरंगें

(ब) अवरक्त किरणें

(स) दृश्य प्रकाश

(द) माइक्रो तरंगें

उत्तर:

(ब) अवरक्त किरणें

प्रश्न 5.

I ( वाट/मी.2) तीव्रता की विद्युत चुम्बकीय तरंग द्वारा एक परावर्तक तल पर आरोपित दाब है:

(अ) Ic

(ब) Ic2

(स) I/c

(द) I/c2

उत्तर:

(स) I/c

प्रश्न 6.

क्रिस्टल संरचना का अध्ययन किया जाता है:

(अ) पराबैंगनी किरणों द्वारा

(ब) X – किरणों द्वारा

(स) अवरक्त विकिरणों द्वारा

(द) सूक्ष्म तरंगों द्वारा

उत्तर:

(ब) X – किरणों द्वारा

प्रश्न 7.

यदि λv,λx तथा λm क्रमशः दृश्य प्रकाश, X- किरणों तथा माइक्रो तरंगों की तरंगदैर्घ्य को व्यक्त करती है, तो

(ब) λm > λv > λx

(ब) λv > λm > λx

(स)) λm > λx > Av

(द) λv> λx > λm

उत्तर:

(ब) λv > λm > λx

प्रश्न 8.

विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है:

(अ) अनुदैर्घ्य

(ब) अनुप्रस्थ

(स) यांत्रिक

(द) अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य

उत्तर:

(ब) अनुप्रस्थ

प्रश्न 9.

विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में निम्न में से कौनसे घटक की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है?

(अ) गामा किरणों की

(ब) X-किरणों की

(स) रेडियो तरंगों की

(द) सूक्ष्म तरंगों की

उत्तर:

(अ) गामा किरणों की

![]()

प्रश्न 10.

निम्न में से किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, पीले रंग के प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से अधिक होता है?

(अ) हरा

(ब) नीला

(स) लाल

(द) बैंगनी

उत्तर:

(स) लाल

प्रश्न 11.

निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है:

(अ) 3 x 108 मीटर/सेकण्ड

(ब) 3 x 107 मीटर/सेकण्ड

(स) 3 x 106 मीटर/सेकण्ड

(द) 3 x 1010 मीटर/सेकण्ड

उत्तर:

(अ) 3 x 108 मीटर/सेकण्ड

प्रश्न 12.

वायुमण्डल में स्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाले किन हानिकारक विकिरणों से हमारी रक्षा करती है?

(अ) X-किरणों से

(ब) गामा किरणों से

(स) पराबैंगनी किरणों से

(द) सूक्ष्म किरणों से

उत्तर:

(स) पराबैंगनी किरणों से

प्रश्न 13.

निम्न में से किस आवृत्ति की तरंगें आयनमण्डल को भेदित कर सकती हैं:

(अ) 5 हर्ट्ज से अधिक

(ब) 10 मेगा हर्ट्ज से अधिक

(स) 20 मेगा हर्ट्ज से अधिक

(द) 15 मेगा हर्ट्ज से अधिक

उत्तर:

(स) 20 मेगा हर्ट्ज से अधिक

प्रश्न 14.

निम्न में से कौनसी तरंगें विद्युतचुम्बकीय तरंगें नहीं हैं:

(अ) रेडियो तरंगें

(ब) ध्वनि तरंगें

(स) अवरक्त तरंगें

(द) सूक्ष्म तरंगें

उत्तर:

(ब) ध्वनि तरंगें

प्रश्न 15.

विद्युतचुम्बकीय स्पेक्ट्रम का वह घटक जिसका उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिये किया जाता है, निम्न में से है:

(अ) सूक्ष्म तरंगें

(ब) रेडियो तरंगें

(स) X -किरणें

(द) अवरक्त तरंगें

उत्तर:

(स) X -किरणें

प्रश्न 16.

विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व का सिद्धान्त दिया था:

(अ) न्यूटन ने

(ब) मैक्सवेल ने

(स) हर्ट्ज ने

(द) हाइगेन ने

उत्तर:

(ब) मैक्सवेल ने

प्रश्न 17.

प्रकाश तरंगें होती हैं:

(अ) अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें

(ब) अनुप्रस्थ प्रत्यास्थ तरंगें

(स) अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगें

(द) अनुप्रस्थ विद्युत चुम्बकीय तरंगे

उत्तर:

(द) अनुप्रस्थ विद्युत चुम्बकीय तरंगे

![]()

प्रश्न 18.

यदि μ0 तथा eo क्रमशः निर्वात की पारगम्यता तथा विद्युत- शीलता हो तो निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होगा:

उत्तर:

\(\frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}\)

प्रश्न 19.

किसी माध्यम के लिये अपवर्तनांक का मान होता है:

उत्तर:

\(\sqrt{u_r \epsilon_r}\)

प्रश्न 20.

विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकृति प्रदर्शित करेगी:

(अ) प्रकाश एवं ध्वनि

(ब) प्रकाश एवं एक्स-किरणें

(स) एक्स-किरणें व इलेक्ट्रॉन

(द) प्रकाश एवं फोटोन

उत्तर:

(ब) प्रकाश एवं एक्स-किरणें

प्रश्न 21.

विद्युत चुम्बकीय तरंगें:

(अ) अध्यारोपण के सिद्धान्त का पालन करती हैं।

(ब) अध्यारोपण के सिद्धान्त का पालन नहीं करती हैं।

(स) केवल अध्यारोपण दर्शाती हैं।

(द) केवल व्यतिकरण दर्शाती हैं।

उत्तर:

(अ) अध्यारोपण के सिद्धान्त का पालन करती हैं।

प्रश्न 22.

E ऊर्जा का विकिरण एक पूर्णतः परावर्तक तल पर आपतित होता है। तल का स्थानान्तरित संवेग है:

(अ) E/c

(ब) 2E/c

(स) Ec

(द) E/c2

उत्तर:

(ब) 2E/c

प्रश्न 23.

विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए निम्नलिखित में से कौनसा कथन असत्य है?

(अ) वैद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र वेक्टर दोनों एक ही स्थान पर एक ही क्षण अधिकतम तथा न्यूनतम मान को प्राप्त होते हैं।

(ब) विद्युत चुम्बकीय तरंगों में ऊर्जा वैद्युत तथा चुम्बकीय वेक्टरों में बराबर-बराबर बँट जाती है।

(स) वैद्युत तथा चुम्बकीय वेक्टर दोनों एक-दूसरे के समान्तर होते हैं तथा तरंग संचरण की दिशा के लम्बवत् होते हैं।

(द) इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।

उत्तर:

(स) वैद्युत तथा चुम्बकीय वेक्टर दोनों एक-दूसरे के समान्तर होते हैं तथा तरंग संचरण की दिशा के लम्बवत् होते हैं।

प्रश्न 24.

X- किरणों की तरंगदैर्ध्य का परास कौनसा है?

(अ) 10-4m से 10-8 m

(ब) 10-8m से 10-13m

(स) 108m से 1013m

(द) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(ब) 10-8m से 10-13m

![]()

प्रश्न 25.

निम्न में से किसकी आवृत्ति निम्नतम है:

(अ) अवरक्त किरणें

(ब) X-किरणें

(द) y-किरणें

(स) UV-किरणें

उत्तर:

(अ) अवरक्त किरणें

प्रश्न 26.

निम्न में से कौनसी तरंग दूरसंचार में उपयुक्त होती है:

(अ) दृश्य प्रकाश

(ब) सूक्ष्म तरंगें

(स) पराबैंगनी प्रकाश

(द) अवरक्त

उत्तर:

(ब) सूक्ष्म तरंगें

प्रश्न 27.

विस्थापन धारा उतनी होती है जितनी-

(अ) r.m.s. धारा

(ब) चालन धारा

(स) शीर्ष धारा

(द) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(ब) चालन धारा

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न:

प्रश्न 1.

विस्थापन धारा की परिभाषा लिखिए।

उत्तर:

संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र अथवा विद्युत अभिवाह परिवर्तन से उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं।

प्रश्न 2.

विस्थापन धारा किसके कारण उत्पन्न होती है?

उत्तर:

विस्थापन धारा विद्युत क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है और इसे इस प्रकार लिखते हैं

Id = ∈\(\frac{\mathrm{d} \phi_{\mathrm{E}}}{\mathrm{dt}}\)

![]()

प्रश्न 3.

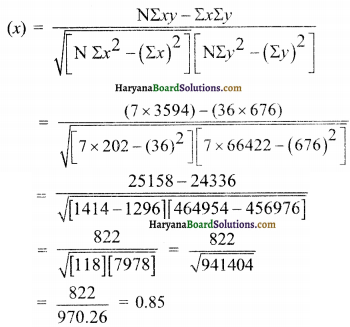

मैक्सवेल के समीकरण लिखिए।

उत्तर:

मैक्सवेल के समीकरण:

प्रश्न 4.

संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है।

उत्तर:

विस्थापन धारा, चुम्बकीय क्षेत्र।

प्रश्न 5.

……………उसी प्रकार चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है जैसे चालन धारा।

उत्तर:

विस्थापन धारा।

प्रश्न 6.

क्या विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं?

उत्तर:

हाँ।

प्रश्न 7.

विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में किस वेग से गमन करती है?

उत्तर:

प्रकाश के वेग से।

![]()

प्रश्न 8.

विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस घटक का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिये किया जाता है?

उत्तर:

एक्स किरणों का।

प्रश्न 9.

विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि सर्वप्रथम किसने की थी?

उत्तर:

हर्ट्ज ने।

प्रश्न 10.

विद्युत चुम्बकीय स्पैक्ट्रम में किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है?

उत्तर:

गामा किरणें।

प्रश्न 11.

विद्युत चुम्बकीय तरंग में निर्वात में कुल ऊर्जा घनत्व कितना होता है?

उत्तर:

∈0 E2

जहाँ ∈0 पर निर्वात की विद्युतशीलता तथा E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।

प्रश्न 12.

क्या प्रकाश तरंगें निर्वात में भी गमन कर सकती हैं? उत्तर की पुष्टि कारण बतलाकर कीजिए।

उत्तर:

चूँकि प्रकाश तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, जिन्हें परिगमन हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।

प्रश्न 13.

निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों का नाम बतलाइए जो:

(a) माँसपेशियों के खिंचाव को दूर करने में सहायक हैं।

(b) वायुमण्डल में ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती

उत्तर:

(a) अवरक्त तरंगें / अवरक्त क्षेत्र

(b) पराबैंगनी तरंगें / पराबैंगनी क्षेत्र।

प्रश्न 14.

विद्युत् चुम्बकीय तरंगों के मूल स्रोत क्या हैं?

उत्तर:

चुम्बकीय क्षेत्र \(\overrightarrow{\mathrm{B}}\) के समय के साथ परिवर्तन से विद्युत क्षेत्र \(\overrightarrow{\mathrm{E}}\) उत्पन्न होता है तथा विद्युत क्षेत्र के समय के साथ परिवर्तन से चुम्बकीय क्षेत्र \(\overrightarrow{\mathrm{B}}\) उत्पन्न होता है। इस प्रकार इन क्षेत्र सदिशों का समय के साथ परिवर्तन एक-दूसरे के लिए स्रोत का कार्य करता है। अतः चुम्बकीय तरंगों के मूल स्रोत चुम्बकीय क्षेत्र \(\overrightarrow{\mathrm{B}}\) और विद्युत क्षेत्र \(\overrightarrow{\mathrm{E}}\) हैं।

![]()

प्रश्न 15.

एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में Z-अक्ष के अनुदिश संचरित होती है। आप वैद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र सदिशों के विषय में क्या कह सकते हैं?

उत्तर:

वैद्युत क्षेत्र सदिश \(\overrightarrow{\mathrm{E}}\) तथा चुम्बकीय क्षेत्र सदिश \(\overrightarrow{\mathrm{B}}\) विद्युत चुम्बकीय तरंग संचरण की दिशा के लम्बवत् तथा परस्पर भी लम्बवत् होती है। चूँकि यहाँ पर तरंग संचरण की दिशा Z-अक्ष के अनुदिश है । अतः \(\overrightarrow{\mathrm{E}}\) तथा \(\overrightarrow{\mathrm{B}}\) सदिश X Y तल में परस्पर लम्बवत् दिशाओं में होंगी।

प्रश्न 16.

विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण वेग की वैद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों के शिखर मानों के पदों में व्यक्त कीजिए।

उत्तर:

c = \(\frac{\mathrm{E}_0}{\mathrm{~B}_0}\)

प्रश्न 17.

किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र सदिश के कम्पन की आवृत्ति 5 x 1014 Hz है। संगत चुम्बकीय क्षेत्र सदिश के कम्पन की आवृत्ति क्या होगी? यह विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग से सम्बन्धित होगी?

उत्तर:

5 x 1014 Hz, दृश्य भाग।

प्रश्न 18.

विद्युत चुम्बकीय रेडियो तरंगों का उत्पादन किससे होता है?

उत्तर:

विद्युत दोलित्रों से।

प्रश्न 19.

दूर संचार में कौनसी तरंगें प्रयुक्त होती हैं? इनकी तरंग परास लिखिये।

उत्तर:

रेडियो तरंगें 1 से 10 मीटर

प्रश्न 20.

निम्नलिखित विकिरणों को तरंगदैर्घ्य के घटते हुये क्रम में लिखिये-

एक्स किरणें, रेडियो किरणें पराबैंगनी तरंगें, गामा किरणें।

उत्तर:

रेडियो किरणें, पराबैंगनी तरंगें एक्स किरणें, गामा किरणें।

प्रश्न 21.

निम्नलिखित विकिरणों में किसकी आवृत्ति सबसे कम है? गामा किरणें अवरक्त विकिरण, X-किरणें, नीला प्रकाश।

उत्तर:

अवरक्त विकिरण।

![]()

प्रश्न 22.

सूक्ष्म तरंगों की लगभग तरंगदैर्ध्य परास बताइये।

उत्तर:

1 मिमी. से 30 सेमी.

प्रश्न 23.

विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन हर्ट्ज ने किसके द्वारा किया?

उत्तर:

स्फुर्लिंग विसर्जन द्वारा।

प्रश्न 24.

किसी माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वेग का सूत्र लिखिए।

उत्तर:

V = \(\frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}}\)

प्रश्न 25.

हर्ट्ज के प्रयोग से उत्पादित तरंगें कौनसी विद्युत- चुम्बकीय तरंगें होती हैं तथा इनकी तरंगदैर्ध्य किस कोटि की थीं?

उत्तर:

हर्ट्ज के प्रयोग से उत्पादित तरंगें लघु रेडियो तरंगें (Short radio waves) होती हैं। इन तरंगों की तरंगदैर्घ्य 1 मीटर की कोटि की थीं।

प्रश्न 26.

विद्युत चुम्बकीय तरंग के किस गुण के कारण यह माना जाता है कि प्रकाश तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं?

उत्तर:

प्रकाश तरंगों का वेग, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वेग के बराबर होता है।

प्रश्न 27.

किसी धातु के लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों के टकराने से विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों का नाम बताइए।

उत्तर:

X – किरणें।

प्रश्न 28.

ठोस की क्रिस्टल संरचना का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग का नाम लिखिए।

उत्तर:

X – किरणें ( 1016 से 1020 Hz)

![]()

प्रश्न 29.

उस विद्युत चुम्बकीय विकिरण का नाम लिखिए जिसकी तरंगदैर्ध्य 102 की परास में है। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के इस भाग का एक उपयोग लिखिए।

उत्तर:

माइक्रो तरंगें (दूरसंचार में)।

प्रश्न 30.

सूर्य के प्रकाश से विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का कौनसा भाग ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है?

उत्तर:

पराबैंगनी किरणें।

प्रश्न 31.

सबसे अधिक वेधन क्षमता वाले विद्युत चुम्बकीय विकिरण का नाम लिखिए।

उत्तर:

गामा किरणें।

प्रश्न 32.

निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होगी- माइक्रो तरंगें, पराबैंगनी विकिरण तथा X – किरणें।

उत्तर:

X – किरणें।

प्रश्न 33.

निम्न को तरंगदैर्घ्य के घटते क्रम में लिखिए- X-किरणें, रेडियो तरंगें, आसमानी प्रकाश, अवरक्त प्रकाश।

उत्तर:

रेडियो तरंगें, माइक्रो तरंगें, पराबैंगनी तरंगें X – किरणें।

प्रश्न 34.

विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिये किसी माध्यम की प्रतिबाधा Z, चुम्बकशीलता एवं विद्युतशीलता है, तो इनमें सम्बन्ध लिखिये।

उत्तर:

Z = \(\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}\) ओम

प्रश्न 35.

विद्युत चुम्बकीय तरंग की कोई चार विशेषताएँ लिखिये।

उत्तर:

(i) विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिये माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।

(ii) विद्युत चुम्बकीय तरंगें सरल रेखा में संचरण करती हैं।

(iii) विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं।

(iv) जिस माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंगें संचरित होती हैं, उसके गुण अपरिवर्तित रहते हैं।

![]()

प्रश्न 36.

विद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम का कौनसा भाग उपग्रह संचार में प्रयुक्त होता है?

उत्तर:

सूक्ष्म तरंगें।

प्रश्न 37.

लम्बे परास (रेडियो तरंगों के ) प्रसारण में संकेतों की सूक्ष्म तरंगें रेडियो तरंगों की अपेक्षा क्यों अच्छी वाहक हैं?

उत्तर:

रेडियो तरंगों की अपेक्षा लम्बे प्रसारण में सूक्ष्म तरंगें अधिक अच्छी वाहक होती हैं क्योंकि रेडियो तरंगों की अपेक्षा इनका तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है। इस प्रकार वे अवरोध के कारण न्यूनतम विचलन प्राप्त करती हैं और निशाने पर सीधे भेजी जा सकती हैं।

प्रश्न 38.

तरंगदैर्ध्य 5000 Å और 8000 Å वाली प्रकाश तरंगों का निर्वात में वेग अनुपात ज्ञात कीजिए।

उत्तर:

अनुपात 1 है क्योंकि निर्वात में प्रकाश का वेग तरंगदैर्ध्य से स्वतन्त्र होता है।

प्रश्न 39.

वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का कौनसा भाग राडार को चलाने के काम आता है?

उत्तर:

वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के अति सूक्ष्म तरंग क्षेत्र में राडार को चलाया जाता है। इसका तरंगदैर्घ्य 10-3 m से 0.3m तक है।

प्रश्न 40.

दोलित्र वैद्युत परिपथों से उत्पन्न वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति क्या है ?

उत्तर:

रेडियो तरंगें (3 x 109 Hz 3 x 104 Hz)

प्रश्न 41.

विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम के उस भाग का नाम लिखिए जिसकी तरंगदैर्घ्य 10-2 मी. है तथा इसका एक उपयोग लिखिए।

उत्तर:

माइक्रो तरंग – इसका प्रयोग माइक्रोवेव ओवन में तथा संचार निकाय में होता है।

प्रश्न 42.

(a) चुम्बकत्व के लिए गाऊस नियम को मैक्सवेल समीकरण के रूप में लिखिए।

(b) \(\frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}\) का मान लिखिए।

उत्तर:

(a) \(\oint \overrightarrow{\mathrm{B}} \cdot \overrightarrow{d \mathrm{~A}}\) = 0

(b) c या 3 x 108 m/s.

प्रश्न 43.

‘ऐम्पियर मैक्सवेल के नियम का गणितीय समीकरण लिखिए।

उत्तर:

\(\oint \overrightarrow{\mathrm{B}} \cdot \overrightarrow{d \mathrm{~l}}\) = μo (lC + Id)

जहाँ विस्थापन धारा imm

तथा I. = चालन धारा

प्रश्न 44.

निर्वात नलिका मेग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय तरंग का नाम लिखिए।

उत्तर:

सूक्ष्म तरंगें (Micro Waves)

लघुत्तरात्मक प्रश्न:

प्रश्न 1.

सिद्ध कीजिए कि h = od (he) जबकि चिन्हों के सामान्य अर्थ हैं।

उत्तर:

हम जानते हैं:

ID = 1 …..(1)

और

I = dq/dt ……(2)

गाउस के नियमानुसार

E = \(\frac{q}{\epsilon_0 A}\)

या

q = E ∈0A

समीकरण (2) में मान रखने पर

I = d/DT(E ∈0A)

समीकरण (1) से

I = ID

= \(\epsilon_0 \mathrm{~A} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dt}}(\mathrm{E})\)

= \(\epsilon_0 \mathrm{~A} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dt}}\) \(\frac{\phi_{\mathrm{E}}}{\mathrm{A}}\)

= \(\frac{\epsilon_0 \mathrm{~A}}{\mathrm{~A}} \frac{\mathrm{d} \phi_{\mathrm{E}}}{\mathrm{dt}}\)

या

ID = \(\epsilon_0 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dt}}\) (ΦE) इतिसिद्धम्

![]()

प्रश्न 2.

आप विस्थापन धारा और चालन धारा के विषय में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?

उत्तर:

(1) विस्थापन धारा और चालन धारा अलग-अलग असतत हैं, लेकिन एक साथ दोनों धाराएँ बन्द मार्ग पर सतत होती हैं।

(2) विस्थापन धारा चालन धारा की तरह चुम्बकीय क्षेत्र का एक स्रोत है।

(3) दोनों धाराएँ सदैव एक-दूसरे के बराबर होती हैं।

(4) विस्थापन धारा सदैव संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत अभिवाह अथवा विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है।

(5) I धारा संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थित होती है जबकि IE (चालन धारा) प्लेटों को जोड़ने वाले तार और वि.वा. बल के स्रोत में होती है।

प्रश्न 3.

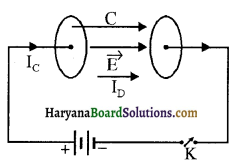

चालन धारा को मैक्सवेल ने विस्थापन धारा की परिभाषित करते हुए समझाइए कि संकल्पना क्यों की?

उत्तर:

चालन धारा- किसी परिपथ में जोड़ने वाले तारों द्वारा परिपथ में प्रवाहित धारा को चालन धारा कहते हैं। एक बैटरी द्वारा धारा से एक संधारित्र को आवेशित हुआ लेते हैं। चित्र से यह स्पष्ट है कि आवेशन के समय चालन धारा संधारित्र की प्लेटों के बाहर चित्रानुसार बाएं ओर से दाईं ओर प्रवाहित हो रही है और संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई चालन धारा प्रवाहित नहीं है।

इस विरोधाभास को दूर करने के लिए मैक्सवेल ने एक नई संकल्पना विस्थापन धारा (ID) को लगाया और इसका उद्गम संधारित्र की पट्टिकाओं अर्थात् प्लेटों के बीच परिवर्ती विद्युत क्षेत्र को बताया। इसको यह दिखाने के लिए लगाया गया है कि संधारित्र के बाहर प्रवाहित धारा (IC) सदैव संधारित्र में से प्रवाहित धारा ID के तुल्य होती है। मैक्सवेल की शर्त के अनुसार चालन धारा IC संधारित्र की बायीं प्लेट में प्रवाहित होती है और विस्थापन धारा (ID) दाहिनी प्लेट की ओर प्रवाहित होती है।

संधारित्र के भीतर

प्रश्न 4.

कब एक आवेश विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति का स्रोत हो सकता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र परस्पर तथा तरंग संचरण की दिशा से किस प्रकार सम्बन्धित होते हैं? वह कौन-सी भौतिक राशि है जो विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम के सभी भागों की तरंगों के लिए समान हो?

उत्तर:

त्वरित वैद्युत आवेश ही विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति का स्रोत हो सकता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र परस्पर लम्बवत् होते हैं तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लम्बवत् होते हैं। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों की तरंगों का वायु या निर्वात में वेग सभी के लिए एकसमान c = 3 x 108 मी./से होता है।

प्रश्न 5.

मैक्सवेल द्वारा ऐम्पियर सर्किटल नियम को कैसे संशोधित किया गया? समझाइए।

उत्तर:

ऐम्पियर सर्किटल नियम में विवाद इसलिए उत्पन्न हुआ कि संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच धारा असतत होने की परिकल्पना की गई है। मैक्सवेल ने विस्थापन धारा की संकल्पना ID दी जिसके अनुसार कोई चालन धारा IC प्रवाहित नहीं होती, केवल ID ही प्रवाहित है। जैसे संधारित्र आवेशित होता है, यह संधारित्र की प्लेटों के बीच विस्थापन धारा प्रवाह को जन्म देता है क्योंकि संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र बढ़ जाता है। इस प्रकार ऐम्पियर सर्किटल नियम

(\(\oint \overrightarrow{\mathrm{B}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{di}}\) = μIC) संशोधित रूप में \(\oint \overrightarrow{\mathrm{B}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{di}}\) = μ (IC + ID) के रूप में लिखा गया।

प्रश्न 6.

विद्युत चुम्बकीय तरंगों की क्या प्रकृति होती है?

उत्तर:

विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति “यह एक त्रिविमीय तरंग है जो कि दोलित विद्युत परिपथ से उत्सर्जित होती है। उसमें विद्युत क्षेत्र एवं चुम्बकीय क्षेत्र परस्पर लम्बवत् दोलित होते हैं।” इन तरंगों के संचरण के लिये किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तथा ये निर्वात में भी गति कर सकती हैं अतः ये यांत्रिक तरंगों से भिन्न होती हैं। इनका वेग निर्वात में सर्वाधिक तथा प्रकाश के वेग के बराबर होता है ये तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं एवं ये जिस माध्यम से संचरित होती हैं उसके गुण अपरिवर्तित रहते हैं।

प्रश्न 7.

विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उत्पन्न करने का सिद्धान्त लिखिए

उत्तर:

त्वरित आवेश विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो समय और स्थान दोनों में बदलते हैं ये परिवर्तनशील चुम्बकीय एवं वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत चुम्बकीय तरंगों को जन्म देते हैं।

![]()

प्रश्न 8.

वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के कुछ गुण लिखिए।

उत्तर:

वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के निम्नलिखित गुण होते हैं:

(i) ये प्रकृति में अनुप्रस्थ होती हैं।

(ii) ये तरंगें निर्वात में प्रकाश की चाल c = 3 x 108 m/s के बराबर चलती हैं।

(iii) इनके गमन के लिए किसी द्रव्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।

(iv) ये त्वरित अथवा कम्पनशील आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं।

(v) ये आपस में लम्बवत् परिवर्तनशील वैद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्रों की होती हैं।

(vi) विद्युत चुम्बकीय तरंगों की ऊर्जा वैद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र सदिशों में समान रूप में बँटी हुई होती है।

(vii) तरंगें अध्यारोपण के सिद्धान्त का पालन करती हैं।

(viii) दोनों E और B अधिकतम एवं न्यूनतम मान एक ही स्थान और एक ही समय में प्राप्त होते हैं।

प्रश्न 9.

निम्न तरंगों का एक-एक उपयोग बताइये:

(i) सूक्ष्म तरंगें

(ii) अवरक्त तरंगें

(iii) पराबैंगनी तरंगें

(iv) रेडियो तरंगें।

उत्तर:

(i) सूक्ष्म तरंगें टेलीविजन या रेडियो प्रसारण के लिये वाहक तरंगों के रूप में।

(ii) अवरक्त तरंगें-उपग्रहों को सौलर सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा प्रदान करना।

(iii) पराबैंगनी तरंगें इन तरंगों की सहायता से दूसरे के हस्ताक्षर बनाने तथा लिखावट को पहचानने में सहायता मिलती है। इन तरंगों से मनुष्यों की त्वचा में विटामिन D का निर्माण होता है।

(iv) रेडियो तरंगें इन तरंगों का उपयोग टेलीविजन तथा रेडियो संकेतों के प्रसारण में किया जाता है।

प्रश्न 10.

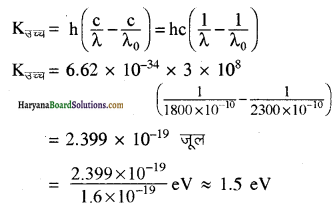

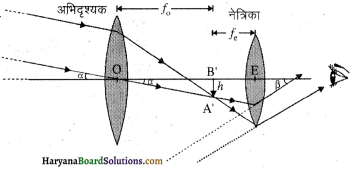

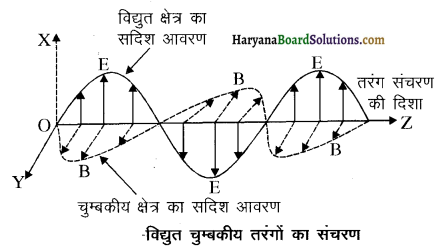

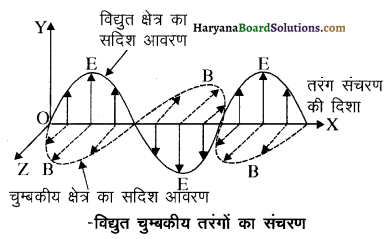

किसी आवृत्ति से कम्पन करता हुआ कोई आवेश किस प्रकार विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करता है? Z-अक्ष के

अनुदिश संचरित विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए वैद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र दर्शाते हुए एक व्यवस्थित आरेख (schematic diagram) बनाइए।

उत्तर:

जब कोई आवेश किसी आवृत्ति से कम्पन करता है तो यह दिक् स्थान से दोलन करते हुए वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। यह क्षेत्र दोलन करता हुआ चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। दोलन करता हुआ

चुम्बकीय क्षेत्र दोलन करते हुए वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने का स्रोत बन जाता है। इस प्रकार से यह बारी-बारी से क्रम चलता रहता है। इस प्रकार एक- दूसरे को बार-बार उत्पादित करने वाले वैद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र वेक्टर परस्पर लम्बवत् दिशाओं में तरंग संचरण की दिशा के लम्बवत् होते हैं। Z-अक्ष के अनुदिश संचरित विद्युत चुम्बकीय तरंग के व्यवस्थित आरेख को ऊपर दर्शाया गया है।

प्रश्न 11.

एक समतल विद्युत-चुम्बकीय तरंग निर्वात में Y-दिशा में संचरित हो रही है। विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों के (i) परिमाण का अनुपात, (ii) दिशाओं के विषय में लिखिए।

उत्तर:

(i) E/B = c; जहाँ E = |\( \overrightarrow{\mathrm{E}}\) | B = | \( \overrightarrow{\mathrm{B}}\) | तथा c = प्रकाश की चाल।

(ii) वैद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र सदिश \( \overrightarrow{\mathrm{E}}\) तथा \( \overrightarrow{\mathrm{B}}\) क्रमशः Z- अक्ष तथा X- अक्ष के अनुदिश होंगे। ये विद्युत चुम्बकीय तरंग संचरण दिशा के लम्बवत् होंगे।

![]()

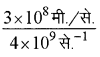

प्रश्न 12.

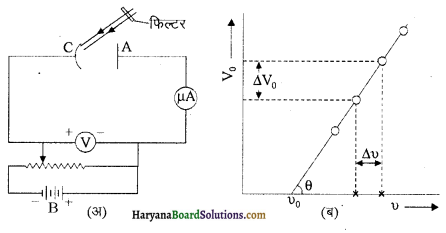

निर्वात में 4 x 109 हर्ट्ज आवृत्ति की विद्युत-चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए इसके दो उपयोग लिखिए।

उत्तर:

=

= 0.075 मीटर।

यह तरंगदैर्घ्य माइक्रो तरंगों की है। अतः इनके दो उपयोग निम्नलिखित हैं

(i) राडार निकाय में

(ii) माइक्रोवेव ओवेन में।

प्रश्न 13.

भू-तरंग एवं आकाश तरंगों को समझाइये।

उत्तर:

भू-तरंग – ये तरंगें कम आवृत्ति की रेडियो तरंगें होती हैं। जो पृथ्वी की सतह के सहारे चलकर पृथ्वी की सतह के एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक पहुँचती हैं लेकिन ये ज्यादा दूरी तक नहीं जा पाती हैं। इनके सहारे ही रेडियो के कार्यक्रम जो एक सीमित क्षेत्र में ही प्रसारित किये जाते हैं, उनके लिये इन तरंगों का उपयोग किया जाता है और इनको भू-तरंग कहा जाता है।

आकाश तरंगें – रेडियो तरंगें सीधी रेखा में चलती हैं। इसलिये जहाँ से ये प्रसारित की जाती हैं (जैसे- रेडियो स्टेशन से प्रेषित तरंगें ) वहाँ से पृथ्वी की गोलाई के कारण ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती हैं। यदि कम आवृत्ति की तरंगें हैं तो ये पृथ्वी की सतह के सहारे चलती हैं लेकिन आवृत्ति अधिक होने पर दूर तक नहीं जा पाती हैं। ज्यादा आवृत्ति वाली तरंगें प्रकाश की ओर जाकर आयनमण्डल की निचली सतह से टकराकर पृथ्वी की ओर लौटकर दूर स्थान तक पहुँच जाती हैं। चूँकि ये आकाश से लौटकर किसी स्थान पर पहुँचती हैं, इसलिये इनको आकाश तरंगें कहते हैं।

प्रश्न 14

विद्युत चुम्बकीय तरंगें कौनसी तरंगें होती हैं ? इनका उत्पादन किन किन कारणों से संभव होता है?

उत्तर:

विद्युत चुम्बकीय तरंग की परिभाषा – “यह एक त्रिविमीय तरंग है जो कि दोलित विद्युत परिपथ से उत्सर्जित होती है। उसमें विद्युत क्षेत्र एवं चुम्बकीय क्षेत्र परस्पर लम्बवत् दोलित होते हैं।” इन तरंगों के संचरण के लिये किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।

उत्पादन के कारण:

(1) दोलित विद्युत परिपथ में दोलन करने वाले आवेश की यांत्रिक ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंगों में परिवर्तित हो जाती है।

(2) आवेश के दोलन से आवेश की गतिज ऊर्जा विद्युत- चुम्बकीय तरंगों में बदल जाती है।

प्रश्न 15

X किरणों के उपयोग बताइये।

उत्तर:

उपयोग:

(1) रेडियो एस्ट्रोनोमी में ऐन्टेना से प्राप्त अत्यन्त क्षीण सूक्ष्म तरंग संकेतों को मेसर द्वारा प्रवर्धित करते हैं।

(2) अंतरिक्ष संचार, अधिक दूरियों के लिये रेडियो संचार आदि में प्रवर्धक के रूप में इनका उपयोग करते हैं।

(3) औषध विज्ञान चिकित्सा विज्ञान, सूक्ष्म सर्जरी में इनका अत्यधिक उपयोग किया जाता है।

प्रश्न 16.

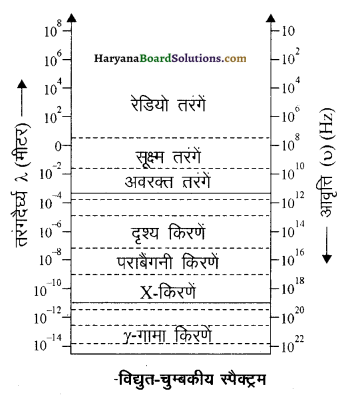

विद्युत चुम्बकीय तरंग स्पैक्ट्रम को आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य के रूप में बताइये।

उत्तर:

विद्युत चुम्बकीय स्पैक्ट्रम रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, अवरक्त दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, X- किरणें, गामा किरणें आदि सभी

तरंगों के गुण विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुणों जैसे ही होने के कारण मूलतः ये सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं अन्तर केवल इतना है कि इनकी तरंगदैर्घ्य भिन्न-भिन्न होती है। स्पष्ट है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंगदैर्ध्य का विस्तार काफी अधिक होता है इसलिये उपर्युक्त सभी तरंगों को तरंगदैर्घ्य के आधार पर एक क्रम में रखा जा सकता है, जिसे विद्युत चुम्बकीय स्पैक्ट्रम या वर्णक्रम कहते हैं।

![]()

प्रश्न 17.

निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को उनकी आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनमें से किसी एक के उपयोग लिखिए- माइक्रो तरंगें, रेडियो तरंगें, X-किरणें, गामा किरणें।

उत्तर:

रेडियो तरंगें, माइक्रो तरंगें X – किरणें गामा किरणें।

उपयोग – माइक्रो तरंगें- रेडार में उपग्रहों तथा लम्बी दूरी वाले बेतार संचार में माइक्रोवेव ओवन में।

रेडियो तरंगें – रेडियो तथा टी.वी. के संचारण में।

X – किरणें- चिकित्सा निदान व उपचार में।

गामा किरणें – नाभिकीय संरचना की जानकारी, चिकित्सा उपचार आदि।

प्रश्न 18.

(a) निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति का स्रोत हो सकता है? कारण दीजिए।

(i) नियत वेग से गतिमान आवेश,

(ii) वृत्तीय गति करता हुआ आवेश,

(iii) स्थिर आवेश।

(b) विद्युत-चुम्बकीय वर्णक्रम का वह भाग बताइए जिससे

(i) 1020 Hz,

(ii) 109 Hz आवृत्ति की तरंगें सम्बन्धित हों।

उत्तर:

(a) (i) नियत वेग से गतिमान आवेश में कोई भी त्वरण नहीं होता है। अतः यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति का स्रोत नहीं हो सकता है।

(ii) वृत्तीय गति करते हुए आवेश की गति त्वरित गति होगी. अतः यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति का स्रोत हो सकता है।

(iii) स्थिर आवेश में भी त्वरण नहीं होता है अतः यह भी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति का स्रोत नहीं हो सकता है।

(b) (i) y-किरणें (ii) माइक्रो तरंगें।

प्रश्न 19.

निम्नलिखित तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुम्बकीय तरंगें:

(a) λ1: माँसपेशीय तनाव उपचार में प्रयुक्त की जाती है।

(b) λ2 : रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में प्रयुक्त की जाती है।

(c) λ3 : हड्डियों के टूटने का पता लगाने में प्रयुक्त की जाती है।

(d) λ4: वायुमण्डल की ओजोन पर्त द्वारा अवशोषित कर ली जाती है।

विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम के उप भाग का नाम ये सम्बन्धित हैं। इनको तरंगदैर्घ्य के घटते क्रम में

उत्तर:

(a) λ1 → अवरक्त विकिरण

(b) λ2 → रेडियो तरंगें

(c) λ3 → X किरणें

(d) λ4 → पराबैंगनी विकिरण

λ2 > λ1 > λ4 > λ3

लिखिए जिससे लिखिए।

प्रश्न 20.

निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की आवृत्ति परास लिखकर प्रत्येक का एक उपयोग लिखिए:

(i) माइक्रो तरंग,

(ii) पराबैंगनी विकिरण,

(iii) गामा किरणें।

उत्तर:

(i) 1 x 109 Hz से 3 x 1011 Hz ( राडार में):

(ii) 8 x 1014 Hz से 1 x 1116 Hz (खाद्य संरक्षण) में;

(iii) 3 x 1018 Hz से 3 x 1022 Hz (रेडियो थैरेपी चिकित्सा में)।

![]()

प्रश्न 21

विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उन विकिरणों के नाम लिखिए जो:

(i) उपग्रह संचार में प्रयुक्त होती हैं।

(ii) क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने में प्रयुक्त होती हैं।

(iii) जो रेडियोऐक्टिव नाभिक के क्षय में उत्पन्न होती हैं।

(iv) जिनकी तरंगदैर्ध्य 350 nm तथा 770 nm के बीच होती है।

(v) सूर्य के प्रकाश से ओजोन पर्त द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं।

(vi) तीव्र ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं।

उत्तर:

(i) माइक्रो तरंगें

(ii) X – किरणें

(iii) y-किरणें,

(iv) दृश्य प्रकाश,

(v) पराबैंगनी विकिरण,

(vi) अवरक्त विकिरण।

प्रश्न 22.

(a) दिक्काल (मुक्त आकाश) में किसी बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र सदिश (E) का परिमाण 9.3 V/m है। इस बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र सदिश (B) का परिमाण ज्ञात कीजिए।

(b) पराबैंगनी, अवरक्त तथा X-किरणों में से किसकी तरंगदैर्ध्य अधिकतम होती है?

उत्तर:

(a) c = \(\frac{\mathrm{E}_0}{\mathrm{~B}_0}\)

या B0 = \(\frac{\mathbf{E}_0}{\mathrm{c}}\)

B0 = \(\frac{9.3}{3 \times 10^8}\)

= 3.1 × 108 T

(b) अवरक्त।

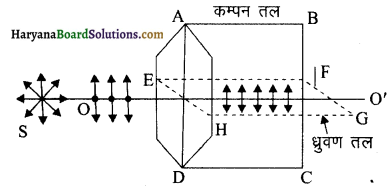

प्रश्न 23.

एक रेखीय धुवित विद्युतचुम्बकीय तरंग का संचरण चित्र बनाइये तथा विद्युत चुम्बकीय तरंग के कोई दो गुण लिखिए। निर्वात में एक वैद्युतचुम्बकीय तरंग से सम्बद्ध चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम B0 = 50 x 108 टेसला है। तरंग से सम्बद्ध वैद्युत क्षेत्र के आयाम का मान वोल्ट / मीटर में लिखिए।

उत्तर:

रेखीय धुवित विद्युतचुम्बकीय तरंग का संचरण चित्र-

विद्युत चुम्बकीय तरंग के गुण:

(1) यह एक प्रकाश तरंग है जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है।

(2) विद्युतचुम्बकीय तरंगें निर्वात में प्रकाश के वेग C से गमन करती हैं। जहाँ

C = \(\frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}\)

= 3 × 108m/s

नोट: छात्र और भी गुण लिख सकते हैं।

दिया गया है:

निर्वात में चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम

B0 = 50 x 10-8 टेसला

निर्वात में तरंग का वेग C = 3 x 108 मी/से.

निर्वात में तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम = E0 = ?

हम जानते हैं कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिये

C = \(\frac{\mathrm{E}_0}{\mathrm{~B}_0}\)

या

Eg = C Bo

मान रखने पर

Eg = 3 x 108 × 50 x 108

= 150 वोल्ट / मीटर

प्रश्न 24.

विद्युत् चुम्बकीय तरंगें किस प्रकार उत्पन्न होती हैं? संचरण करने वाली किसी विद्युत् चुम्बकीय तरंग द्वारा वहन की जाने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या होता है?

(i) घरेलू इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के सुदूर स्विचों में

(ii) चिकित्सा में नैदानिक साधन के रूप में।

उत्तर:

त्वरित आवेश विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो समय और स्थान दोनों में बदलते हैं। ये परिवर्तनशील चुम्बकीय एवं वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत चुम्बकीय तरंगों को जन्म देते हैं। वृत्तीय गति करते हुए आवेश की गति त्वरित गति होगी, अतः यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति का स्रोत हो सकता है।

विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का उपयोग होता है।

(i) Infrared विकिरणों में

(ii) X-किरणों में।

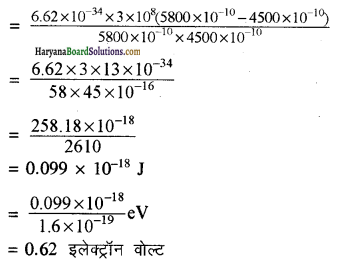

आंकिक प्रश्न:

प्रश्न 1.

एक समतल e.m. तरंग में विद्युत क्षेत्र 2 x 1010 s-1 आवृत्ति और 40 Vm-1 आयाम से दोलन करता है। (a) तरंग का तरंगदैर्घ्य (b) विद्युत क्षेत्र से सन्नद्ध ऊर्जा घनत्व का आकलन कीजिए।

उत्तर:

दिया गया है:

आवृत्ति v = 2 x 1010 s-l

यह E की दोलन आवृत्ति है।

C = प्रकाश की चाल = 3 x 108 m/s

E0 = विद्युत क्षेत्र का आयाम = 40V/m.

∴ Emax = \(\frac{1}{2 \pi \sqrt{L C}}\)

= \(\frac{E_0}{\sqrt{2}}\)

= \(\frac{\sqrt{2} \times 40}{2}\)

= 20√2 V/m.

(a) तरंग का तरंगदैर्ध्य = λ = ?

λ = c/v =

= \(\frac{3 \times 10^8}{2 \times 10^{10}}\)

= 1.50 × 102 m.

(b) विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व = UE = ?

UE = \(\frac{1}{2}\) ∈0 E2r.m.s

= \(\frac{1}{2}\) × 8.85 × 10-12 × (20√2)2

= \(\frac{1}{2}\) × 8.85 × 10-12 × 400 × 2

= 35.416 × 10-10 jm-3

= 3.54 × 10-9jm-3

= 3.54 n Jm-3

![]()

प्रश्न 2.

संधारित्र की प्लेटों के बीच क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र परिवर्तन की दर 1.5 x 1012 Vm-1 s-1 है। यदि संधारित्र की वृत्तीय प्लेट की त्रिज्या 55 mm है, विस्थापन धारा कितनी होगी?

उत्तर:

दिया गया है:

r = 55 mm = 55 x 10-3 m

= 5.5 × 10-2 m

A = πr2 = \(\frac{22}{7}\) x (5.5 × 10-2)2

= \(\frac{22}{7}\) × 5.5 × 5.5 × 10-4

= 95.07 × 10-4 m-2

और

\(\frac{dE}{dt}\) = 1.5 x 1012 Vm-1s-1

विस्थापन धारा Id = ?

हम जानते हैं

विस्थापन धारा Id = ∈0 \(\frac{dE}{dt}\) (ΦE)

लेकिन

ΦE = EA

∴ Id = ∈0 \(\frac{dE}{dt}\)(EA)

= ∈0 \(\frac{dE}{dt}\)

मान रखने पर

= 8.85 × 10-12 × 95.07 × 10-4 × 1.5 x 1012

= 8.85 × 95.07 x 1.5 x 10-4

= 1262.05 × 10-4

= 126.205 × 10-3 A

= 126 mA

प्रश्न 3.

x- अक्ष के अनुदिश प्रगामी एक प्रकाश पुंज को विद्युत क्षेत्र Ey = 600 Vm-1 sin ω(t – x/c) से व्यक्त करते हैं y-अक्ष के अनुदिश 3.0 x 107 ms-1 चाल से प्रगामी एक आवेश q = 2e पर वैद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्रों के अधिकतम बल का आकलन कीजिए जहाँ e = 1.6 x 10-19 C है।

उत्तर:

दिया गया है:

E = 600Vm-1 sinω(1 – x/c)

Eg = 600Vm-1

q = 2e

= 2 × 1.6 × 10-19 C

प्रकाश की चाल = 3 x 108 m/s

v = 3.0 × 107 m/s

B0 = E0/c = \(\frac{600}{3 \times 10^8}\)

= 2 × 10-6 T

जो z-अक्ष के अनुदिश कार्य करता है।

इस प्रकार अधिकतम वैद्युत बल

Fo = qEo

= 2e E0

= 2 × 1.6 × 10-19 x 600

= 1.92 × 10-16 N से दिया जाता है।

अधिकतम चुम्बकीय बल

Fmax

= qvBo = 2evBo

= 2 × 1.6 × 10-19 x 3 x 107 x 2 x 10-6 N

= 1.92 x 10-17 N

प्रश्न 4.

एक संधारित्र की पट्टिकाओं पर आवेषण धारा 0.5 A है। इसकी प्लेटों पर विस्थापन धारा का मान ज्ञात कीजिए।

उत्तर:

दिया गया है:

I = 0.5 A

Id = ?

हम जानते हैं:

Id = ∈0 \(\frac{\mathrm{d} \phi_{\mathrm{E}}}{\mathrm{dt}}\)

लेकिन

\(\phi_E\) = EA

∴ Id = ∈0 \(\frac{\mathrm{d} \phi_{\mathrm{E}}}{\mathrm{dt}}\) (EA)

= ∈0 A \(\frac{\mathrm{d} \phi_{\mathrm{E}}}{\mathrm{dt}}\)

लेकिन

E = \(\frac{q}{\epsilon_0 A}\)

Id = ∈0 A \(\frac{\mathrm{d} \phi_{\mathrm{E}}}{\mathrm{dt}}\)\(\frac{q}{\epsilon_0 A}\)

= \(\frac{\epsilon_0 A}{\epsilon_0 A}\) \(\frac{\mathrm{dq}}{\mathrm{dt}}\) =

\(\frac{\mathrm{dq}}{\mathrm{dt}}\)

= 0.5 A (\(\frac{\mathrm{dq}}{\mathrm{dt}}\) = 1 = 0.5A)

![]()

प्रश्न 5.

6 μF धारिता आप 6 A की विस्थापन धारा के संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच कैसे स्थापित करेंगे?

उत्तर:

दिया गया है:

C = 6 μF = 6 × 106F

ld = 6 A

हम जानते हैं

ld = ∈0 A \(\frac{\mathrm{dE}}{\mathrm{dt}}\)

= ∈0 A \(\frac{\mathrm{dE}}{\mathrm{dt}}\) \(\left(\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{d}}\right)\)

∴ E = \(\frac{V}{d}\)

= \(\frac{\epsilon_0 A}{d}\) \(\frac{\mathrm{dV}}{\mathrm{dt}}\)

ld = C. \(\frac{\mathrm{dV}}{\mathrm{dt}}\)

∴ \(\frac{\mathrm{dV}}{\mathrm{dt}}\) = \(\frac{I_d}{\mathrm{C}}\) = \(\frac{6}{6 \times 10^{-6}}\)

106 Vs-1

अतः संधारित्र की पट्टिकाओं पर विभवान्तर को 106 Vs-1 की दर से परिवर्तित करके उसकी पट्टिकाओं पर 6A की विस्थापन धारा स्थापित की जा सकती है।

प्रश्न 6.

निर्वात के लिये \(\frac{1}{4 \pi \epsilon_0}\) तथा \(\frac{\mu_0}{4 \pi}\) के मान क्रमशः 9 x 109 न्यूटन / मी. 2 तथा 10-7वेबर / ऐम्पियर भी होते हैं। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग ज्ञात कीजिये।

उत्तर:

प्रश्नानुसार = \(\frac{1}{4 \pi \epsilon_0}\)

= 9 x 109

= \(\frac{1}{4 \pi \times 9 \times 10^9}\) = \(\frac{1}{36 \pi \times 10^9}\)

तथा

\(\frac{\mu_0}{4 \pi}\) = 10-7

= 4 x 10-7

किसी माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग V = \(\frac{1}{4 \pi \epsilon_0}\)

निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग के वेग के लिये V = C,

μ = μo तथा ∈ = ∈o

C = \(\frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}\) = \(\frac{1}{\sqrt{4 \pi \times 10^{-7} \times \frac{1}{36 \pi \times 10^9}}}\)

या

C = √9 x 1016 = 3 x 108 मी./से.

प्रश्न 7.

एक समान्तर बद्ध संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा इनके बीच की दूरी d है। इसको स्थिर धारा I द्वारा आवेशित किया गया है। एक A/2 क्षेत्रफल का कोई तत्व इसकी प्लेटों के ठीक बीच में समरूपता से प्लेटों के समान्तर रखा गया है। इस क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा क्या होगी?

उत्तर:

माना किसी क्षण t पर प्लेटों पर आवेश q है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र

E = \(\frac{\sigma}{\epsilon_0}\) = \(\frac{\mathrm{q}}{\epsilon_0 A}\)

प्लेटों के बीच स्थित क्षेत्रफल A/2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स

= E × \(\frac{A}{2}\) = \(\frac{\mathrm{q}}{\epsilon_0 A}\) × \(\frac{A}{2}\)

= \(\frac{\mathrm{q}}{2 \epsilon_0}\)

इस तल से गुजरने वाली विस्थापन धारा

Id = ∈0 \(\frac{d}{d t}\) (ΦE)

= ∈0 \(\frac{d}{d t}\) \(\frac{\mathrm{q}}{2 \epsilon_0}\)

= \(\frac{1}{2}\) \(\frac{\mathrm{dq}}{\mathrm{dt}}\)

= \(\frac{1}{2}\)

HBSE 12th Class Physics Important Questions Chapter 8 वैद्युतचुंबकीय तरंगें Read More »

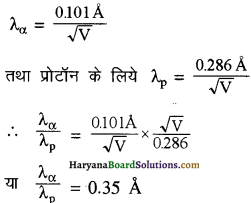

प्रोटॉन के लिये

प्रोटॉन के लिये