Haryana State Board HBSE 12th Class Hindi Solutions Aroh Chapter 8 कवितावली (उत्तर कांड से), लक्ष्मण-मूच्छ और राम का विलाप Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 12th Class Hindi Solutions Aroh Chapter 8 कवितावली (उत्तर कांड से), लक्ष्मण-मूच्छ और राम का विलाप

HBSE 12th Class Hindi कवितावली (उत्तर कांड से), लक्ष्मण-मूच्छ और राम का विलाप Textbook Questions and Answers

कविता के साथ

प्रश्न 1.

कवितावली के उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है।

उत्तर:

भले ही तुलसीदास राम-भक्त कवि थे, परंतु अपने युग की परिस्थितियों से वे भली प्रकार परिचित थे। उन्होंने तत्कालीन लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को समीप से देखा था। इसलिए कवि ने यह स्वीकार किया है कि उस समय लोग बेरोज़गारी के शिकार थे। उनके पास कोई ऐसा काम-धंधा नहीं था जिससे वे अपना पेट भर सकें। आर्थिक विषमता के कारण अमीर

और गरीब में बहुत बड़ी खाई बन चुकी थी। लोगों में गरीबी और भुखमरी फैली हुई थी। मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, कलाकार आदि सभी काम न मिलने के कारण परेशान थे। गरीबी के कारण लोग छोटे-से-छोटा काम करने को तैयार थे। तुलसीदास ने लोगों की आर्थिक दुर्दशा को देखकर कवितावली के छंदों में आर्थिक विषमता का यथार्थ वर्णन किया है।

प्रश्न 2.

पेट की आग का शमन ईश्वर (राम) भक्ति का मेघ ही कर सकता है तुलसी का यह काव्य-सत्य क्या इस समय का भी युग-सत्य है? तर्कसंगत उत्तर दीजिए।

उत्तर:

तुलसीदास ने यह स्वीकार किया है कि मनुष्य की पेट की आग को ईश्वर भक्ति रूपी मेघ ही शांत कर सकते हैं। तुलसी का यह काव्य-सत्य प्रत्येक युग पर चरितार्थ होता है। भले ही माता-पिता बालक को जन्म देते हैं, परंतु ईश्वर ही उसे कर्मों के फल के रूप में भाग्य देता है। हम अपने चारों ओर देखते हैं कि करोड़ों लोग कोई-न-कोई व्यवसाय कर रहे हैं। कुछ लोगों को आशातीत सफलता प्राप्त होती है। परंतु कुछ लोग खूब मेहनत करके काम करते हैं, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। अनेक लोग उद्योग-धंधे चला रहे हैं, लेकिन सभी अंबानी बंधु नहीं बन पाते। इसे हम ईश्वर की कृपा के सिवाय कुछ नहीं कह सकते। सच्चाई तो यह है कि मेहनत के साथ-साथ ईश्वर की अनुग्रह भी होनी चाहिए। सच ही कहा गया है-

गुणावंत न जामिये, जामिये भागावन्त

भागावन्त के द्वार में, खड़े रहे गुणवन्त

प्रश्न 3.

तुलसी ने यह कहने की ज़रूरत क्यों समझी?

धूत कहौ, अवधूत कही, रजपूतु कहौ, जोलहा कहौ कोऊ/काहू की बेटीसों से बेटा न ब्याहब, काहूकी जाति बिगार न सोऊ। इस सवैया में काहू के बेटासों बेटी न ब्याहब कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता?

उत्तर:

यदि तुलसीदास ‘काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब’ की बजाय यह कहते कि काहू के बेटा से बेटी न ब्याहब तो सामाजिक अर्थ में बहुत अंतर आ जाता। प्रायः विवाह के बाद बेटी अपने पिता के कुल गोत्र को त्यागकर पति के कुल गोत्र को अपना लेती है। अतः यदि कवि के सामने अपनी बेटी के ब्याह का प्रश्न होता तो कुल गोत्र के बिगड़ने का भय भी होता जो लड़के वाले को नहीं होता।

प्रश्न 4.

धूत कहौ….. वाले छंद में ऊपर से सरल व निरीह दिखलाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं?

उत्तर:

इस सवैये से कवि की सच्ची भक्ति-भावना तथा उनके स्वाभिमानी स्वभाव का पता चलता है। वे स्वयं को ‘सरनाम गुलाम है राम को’ कहकर अपनी दीनता-हीनता को प्रकट करते हैं। इससे यह पता चलता है कि वे राम के सच्चे भक्त हैं और उनमें। है। परंत धत कहौ….. छंद को पढ़ते ही पता चल जाता है कि वे एक स्वाभिमानी भक्त थे। उन्होंने किसी भी कीमत पर अपने स्वाभिमान को कम नहीं होने दिया। अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए वे कुछ भी कर सकते थे। लोगों ने उन पर जो कटाक्ष किए, उसकी भी उन्होंने परवाह नहीं की। इसलिए वे अपने निंदकों को स्पष्ट कहते हैं कि उनके बारे में जिसे जो कुछ कहना है वह कहे। उन्हें किसी से कोई लेना-देना नहीं है।

व्याख्या करें-

प्रश्न 5.

(क) मम हित लागि तजेहु पितु माता। सहेहु बिपिन हिम आतप बाता।

जौं जनतेउँ बन बंधु बिछोहू। पितु बचन मनतेउँ नहिं ओहू॥

(ख) जथा पंख बिनु खग अति दीना। मनि बिनु फनि करिबर कर हीना।

अस मम जिवन बंधु बिनु तोही। जौं जड़ दैव जिआवै मोही।

(ग) माँगि कै खैबो, मसीत को सोइबो, लैबोको एकु न दैबोको दोऊ॥

(घ) ऊँचे नीचे करम, धरम-अधरम करि, पेट ही को पचत, बेचत बेटा-बेटकी॥

उत्तर:

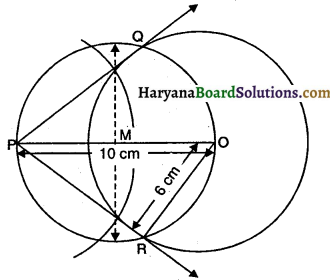

(क) इस पद्य भाग में श्रीराम अपने भाई लक्ष्मण को मूर्छित देखकर शोकग्रस्त हो जाते हैं। यद्यपि हनुमान संजीवनी लेने के लिए गए हुए हैं लेकिन अर्धरात्रि होने तक वे लौटकर नहीं आए। उपचार की अवधि प्रातःकाल तक है अतः अपने भाई लक्ष्मण के प्राणों पर खतरा देखकर वे भावुक हो उठे और अपने मूर्छित भाई लक्ष्मण से कहने लगे आई लक्ष्मण! तुमने मेरे लिए माता-पिता का त्याग किया और मेरे साथ वनवास के लिए चल पड़े। वन में रहते हुए तुमने असंख्य कष्टों को सहन किया, सर्दी-गर्मी आदि का सामना किया, परंतु मेरा साथ नहीं छोड़ा। यदि मुझे पता होता कि वन में आने से मुझसे मेरे भाई का वियोग हो जाएगा तो मैं पिता की आज्ञा का पालन न करता अर्थात् मैं कभी वनवास को स्वीकार न करता।

(ख) इस पद्य भाग में अपने मूर्छित भाई लक्ष्मण के प्रति मोह-भावना को व्यक्त करते हुए राम कहते हैं हे भाई लक्ष्मण! तुम्हारे बिना मेरी स्थिति दीन-हीन हो गई है, क्योंकि तुम ही मेरी ताकत थे। जैसे पंख के बिना पक्षी दीन हो जाते हैं, मणि के बिना सांप तथा सूंड के बिना हाथी हीन हो जाते हैं, उसी प्रकार जब भाग्य मुझे तुम्हारे बिना जीने के लिए मजबूर कर देगा तो मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना वैसा ही हो जाएगा। भाव यह है कि तुम्हारे बिना मेरा जीना बड़ा दुखद और शोचनीय हो जाएगा।

(ग) प्रस्तुत पद्य पंक्ति में कविवर तुलसीदास ने अपने स्वाभिमान का निडरतापूर्वक वर्णन किया है। कवि कहता है कि मुझे निंदकों का कोई भय नहीं है और न ही मुझे अपने जीवन के बिगड़ने का भय है। मुझे किसी की धन-संपत्ति नहीं चाहिए, क्योंकि आ पेट भर लेता हूँ अर्थात् मुझे किसी प्रकार के काम-धंधे की चिंता नहीं है। मैं मस्जिद में सो लेता हूँ। मुझे न तो किसी से कुछ लेना है और न देना है। मेरी जिंदगी फक्कड़ है और मैं अपने आप में मस्त रहता हूँ।

(घ) प्रस्तुत पद्य पंक्ति में कवि ने तत्कालीन आर्थिक विषमता का यथार्थ वर्णन किया है। कवि का कहना है कि मनुष्य के सारे कार्य एवं व्यापार पेट की आग को शांत करने के लिए होते हैं। परंतु यह आग इतनी भयंकर होती है कि लोग ऊँचे-नीचे कर्म तथा धर्म-अधर्म कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि अपनी भूख को मिटाने के लिए लोग बेटे-बेटियों तक को बेच देते हैं। यह स्थिति तुलसी के युग में थी और आज भी है।

प्रश्न 6.

भ्रातृशोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए।

उत्तर:

यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि लक्ष्मण की मूर्छा पर शोकग्रस्त होकर विलाप करने वाले राम भगवान नहीं हो सकते। कवि का यह कहना सही प्रतीत नहीं होता कि वे भगवान के रूप में नर लीला कर रहे हैं। यदि वे ऐसा करते तो उनका प्रत्येक वचन मर्यादित होता। जब कोई मनुष्य अत्यधिक शोकग्रस्त होता है तब वह असहाय होकर दुख के कारण प्रलाप करने लगता है। राम के द्वारा यह कहना कि यदि उन्हें पता होता कि वन में भाई से उनका वियोग हो जाएगा, तो वे अपने पिता की आज्ञा को न मानते अथवा यह कहना कि पत्नी तो आती-जाती रहती है ये बातें तो सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में प्रकट हुई हैं। इसे हम नर लीला नहीं कह सकते।

प्रश्न 7.

शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है?

उत्तर:

वैद्य सुषेण ने यह कहा था कि अगर प्रातः होने से पूर्व संजीवनी बूटी मिल गई तो लक्ष्मण बच सकता है अन्यथा उसकी मृत्यु हो जाएगी। अर्धरात्रि बीत चुकी थी और हनुमान अभी तक लौटकर नहीं आया था। संपूर्ण भालू और वानर सेना घबराई हुई थी। राम भी लक्ष्मण की मृत्यु के डर के कारण घबरा गए थे और वे भावुक होकर विलाप करने लगे। परंतु इसी बीच हनुमान संजीवनी बूटी लेकर पहुँच गए। हनुमान को देखकर राम के विलाप में आशा और उत्साह का संचार हो गया। करुणापूर्ण वातावरण में मानों वीर रस का समावेश हो गया। क्योंकि अब सभी को यह आशा बँध गई थी कि लक्ष्मण होश में आ जाएँगे और फिर रावण पर विजय प्राप्त की जा सकेगी।

प्रश्न 8.

जैहउँ अवध कवन मुहुँ लाई। नारि हेतु प्रिय भाइ गँवाई॥ बरु अपजस सहतेउँ जग माहीं। नारि हानि बिसेष छति नाहीं॥ भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप-वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है?

उत्तर:

इस प्रकार के विलाप को सुनकर विलाप करने वाले की पत्नी को तो बुरा ही लगेगा। परंतु यह भी एक सच्चाई है कि इस प्रकार के प्रलाप का कोई अर्थ नहीं होता। यह शोक से व्यथित एक व्यक्ति की उक्ति है। इसे यथार्थ नहीं समझना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से यह कथन बुरा लगता है परंतु यह भी एक यथार्थ है कि मनुष्य के लिए भाई और पत्नी में भाई का कोई विकल्प नहीं होता, पत्नी का विकल्प हो सकता है। उदाहरण के रूप में यदि किसी की पत्नी का देहांत हो जाता है तो वह दूसरा विवाह करके पत्नी ले आता है लेकिन भाई का देहांत होने पर वह दूसरा भाई नहीं ला सकता। इस उक्ति से यह भी अर्थ प्रकट हो सकता है कि प्रायः लोग पत्नी को भाई से अधिक महत्त्व देते हैं और कभी-कभी ऐसे उदाहरण देखे जाते हैं जहाँ लक्ष्मण जैसे भाई अपनी भाभी के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। परंतु आज ऐसा भी देखने में आया है कि पुरुष अपनी पत्नी के लिए भाई तक को छोड़ देता है। अतः नारी के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण सर्वत्र एक-जैसा नहीं है।

कविता के आसपास

प्रश्न 1.

कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में पत्नी (इंदुमती) के मृत्यु-शोक पर अज तथा निराला की सरोज-स्मृति में पुत्री (सरोज) के मृत्यु-शोक पर पिता के करुण उद्गार निकले हैं। उनसे भ्रातृशोक में डूबे राम के इस विलाप की तुलना करें।

उत्तर:

जहाँ तक कवि निराला का प्रश्न है, उन्होंने अपने ‘शोक-गीत’ सरोज-स्मृति में इसलिए प्रायश्चित किया है, क्योंकि वह पिता होने के कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं कर पाए। दूसरा उनकी बेटी का आकस्मिक निधन हो गया। युवावस्था में ही वह स्वर्ग सिधारं गई। अतः निराला का विलाप बहत गहरा है जो बेटी की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुआ है।

परंतु राम का विलाप निराला की तुलना में कुछ कम है, क्योंकि लक्ष्मण की मृत्यु नहीं हुई। उसके जीवित होने की आशा अभी बनी हुई है। हनुमान संजीवनी बूटी लेने गए हुए हैं और वे आ भी जाते हैं। अतः राम का विलाप निराला के विलाप की तुलना में अधिक गहन नहीं है।

प्रश्न 2.

पेट ही को पचत, बेचत बेटा-बेटकी तुलसी के युग का ही नहीं आज के युग का भी सत्य है। भुखमरी में किसानों की आत्महत्या और संतानों (खासकर बेटियों) को भी बेच डालने की हृदय-विदारक घटनाएँ हमारे देश में घटती रही हैं। वर्तमान परिस्थितियों और तुलसी के युग की तुलना करें।

उत्तर:

गरीबी कोई आज की समस्या नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक युग की समस्या रही है। समाज का पूँजीपति वर्ग हमेशा किसानों तथा मजदूरों का शोषण करके धन का संग्रह कर लेता है, जिससे नगरों के मज़दूर तथा गाँव के किसान गरीबी का शिकार बन जाते हैं और उन्हें अनेक बार अनापेक्षित संकटों का सामना करना पड़ता है। तुलसी के काल में भी देश में गरीबी थी। आज तो यह एक गंभीर समस्या बन चुकी है। गरीबी के अनेक कारण हो सकते हैं परंतु इसके परिणाम एक जैसे ही होते हैं। गरीबों को अपना मान-सम्मान एवं अभिमान यहाँ तक कि बेटे-बेटियों को भी बेचना पड़ सकता है। आज अनेक लोग गरीबी से तंग आकर आत्महत्या कर रहे हैं।

प्रश्न 3.

तुलसी के युग की बेकारी के क्या कारण हो सकते हैं? आज की बेकारी की समस्या के कारणों के साथ उसे मिलाकर कक्षा में परिचर्चा करें।

उत्तर:

तुलसी के युग में बेकारी के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं-

- लोगों के पास कृषि के साधनों का अभाव रहा होगा।

- तत्कालीन शासक लोगों से बेगार करवाते होंगे।

- मज़दूरों को उचित मज़दूरी नहीं मिलती होगी।

- कुछ लोग आलसी होंगे जो काम करना नहीं चाहते होंगे।

- लोगों को पर्याप्त काम के अवसर प्राप्त नहीं होते होंगे।

आज की समस्या के कारण-

- देश में बढ़ती हुई जनसंख्या।

- पूँजीवादी अर्थव्यवस्था पर बल।

- कृषि की ओर उचित ध्यान न देना।

- अधिक लोगों का शिक्षित होना।

- पढ़े-लिखे लोगों में नौकरी करने की इच्छा।

- श्रम साध्य कामों से बचने का प्रयास करना।

प्रश्न 4.

राम कौशल्या के पुत्र थे और लक्ष्मण सुमित्रा के। इस प्रकार वे परस्पर सहोदर (एक ही माँ के पेट से जन्मे) नहीं थे। फिर, राम ने उन्हें लक्ष्य कर ऐसा क्यों कहा-“मिलइ न जगत सहोदर भ्राता”? इस पर विचार करें।

उत्तर:

राम लक्ष्मण को अपना सहोदर ही मानते थे। वे लक्ष्मण की माता सुमित्रा को भी अपनी माता समझते थे। उनके मन में तीनों माताओं के लिए एक-जैसी भावना थी। दूसरा, लक्ष्मण का त्याग सहोदर भाई से भी अधिक था। वह भी राम को अपना सहोदर मानता था। यही कारण है कि राम ने लक्ष्मण को अपना सहोदर कहा है।

प्रश्न 5.

यहाँ कवि तुलसी के दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्त, सवैया-ये पाँच छंद प्रयुक्त हैं। इसी प्रकार तुलसी साहित्य में और छंद तथा काव्य-रूप आए हैं। ऐसे छंदों व काव्य-रूपों की सूची बनाएँ।

उत्तर:

तुलसीदास ने अपनी काव्य रचनाओं में दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्त, सवैया, छप्पय तथा हरिगीतिका छंदों का प्रयोग किया है।

- काव्य रूप-प्रबंध काव्य, रामचरितमानस।

- गेय पदशैली-गीतावली, श्रीकृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका।

- मुक्तक-विनय पत्रिका।

तुलसी द्वारा प्रयुक्त छंदों का परिचय-

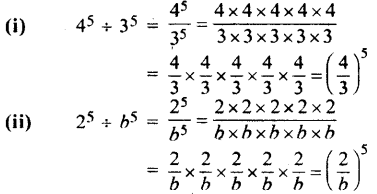

(i) चौपाई-यह एक सममात्रिक छंद है। इसके चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में सोलह-सोलह मात्राएँ होती हैं तथा प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। पहले-दूसरे तथा तीसरे-चौथे चरणों की तुक मिलती है, यथा

सों अनुराग कहाँ अब भाई। उठहु न सुनि मम बच बिकलाई।

जौं जनतेउँ बन बंधु बिछोहू। पितु बचन मनतेउँ नहिं ओह।

(ii) दोहा-जिस छंद के विषम चरणों में तेरह मात्राएँ तथा सम चरणों में ग्यारह मात्राएँ होती हैं, उसे दोहा छंद कहते हैं। यह हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय तथा प्रचलित छंद है, यथा

राम राज राजत सकल धरम निरत नर नारि। राग न रोष न दोष दुख सुलभ पदारथ चारि।

(iii) सोरठा-सोरठा छंद के सम चरणों में तेरह तथा विषम चरणों में ग्यारह मात्राएँ होती हैं। इसमें तुक प्रथम और तृतीय चरण के अंत में मिलती है। यह दोहा छंद का उल्टा है। गोस्वामी तुलसीदास ने सोरठा छंद का पर्याप्त प्रयोग किया है।

सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर।

सरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल॥

(iv) कवित्त-कवित्त के प्रत्येक चरण में इकतीस वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण के सोलहवें और पंद्रहवें वर्ण पर इति रहती है। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है, यथा-

किसबी, किसान-कुल, बनिक, भिखारी, भाट,

चाकर, चपल नट, चोर, चार, चेटकी। पेटको पढ़त, गुन गढ़त चढ़त गिरि,

अटत गहन-गन अहन अखेटकी॥

ऊँचे-नीचे करम, धरम-अधरम करि,

पेट ही को पचत, बेचत बेटा-बेटकी।

‘तुलसी’ बुझाइ एक राम घनस्याम ही तें,

आगि बड़वागिते बड़ी है आगि पेटकी॥

(v) सवैया सवैया छंद के अनेक प्रकार होते हैं। ये प्रकार गणों के संयोजन के आधार पर किए जाते हैं। इनमें मत गयंद सवैया सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसे मालती सवैया भी कहते हैं। इसके प्रत्येक चरण में तेइस-तेइस वर्ण होते हैं, यथा

सेस महेस गनेस सुरेस दिनेसहु जाहि निरतंर गावै।

नारद से सुक व्यास हैं, पचि हारि रहे पुनि पार न पावै।

जाहि अनादि अनंत अखंड अबेद अभेद सुवेद बतावै।

ताहि अहीर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच नचावै।

HBSE 12th Class Hindi कवितावली (उत्तर कांड से), लक्ष्मण-मूच्छ और राम का विलाप Important Questions and Answers

सराहना संबंधी प्रश्न

प्रश्न-

निम्नलिखित पंक्तियों में निहित काव्य-सौंदर्य पर प्रकाश डालिए-

1. ऊँचे-नीचे करम, धरम-अधरम करि,

पेट ही को पचत, बेचत बेटा-बेटकी।

‘तुलसी’ बुझाइ एक राम घनस्याम ही तें,

आगि बड़वागितें बड़ी है आगि पेट की॥

उत्तर:

- प्रस्तुत पद्य भाग में कविवर तुलसीदास ने तत्कालीन लोगों में व्याप्त गरीबी का यथार्थ वर्णन किया है।

- कवि ने गरीबी तथा पेट की आग के यथार्थ को स्वीकार करते हुए यह स्पष्ट किया है कि उस समय गरीब लोग अपना पेट भरने के लिए बेटे-बेटियों को भी बेच देते थे।

- संपूर्ण पद्यांश में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है।

- ‘राम-घनश्याम’ में रूपक अलंकार का प्रयोग है।

- ‘आगि बड़वागितें बड़ी है आगि पेटकी’ में गतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है।

- सहज एवं सरल साहित्यिक ब्रजावधी भाषा का प्रयोग हुआ है।

- शब्द-चयन उचित और भावाभिव्यक्ति में सहायक है।

- प्रसाद गुण है तथा करुण रस का परिपाक हुआ है।

- कवित्त छंद का प्रयोग है।

2. धूत कही, अवधूत कही, रजपूतु कहौ, जोलहा कहौ कोऊ।

काहू की बेटी सों बेटा न ब्याहव, काहूकी जाति बिगार न सोऊ॥

तुलसी सरनाम गुलामु है राम को, जाको रुचै सो कहैं कछु ओऊ।

माँगि के खैबो, मसीत को सोइबो, लैबोको एकु न दैबको दोऊ।

उत्तर:

- इस पद से पता चलता है कि तुलसीदास को अपने जीवन में अनेक अपवादों तथा विरोधों का सामना करना पड़ा।

- कवि जातिवाद में विश्वास करता दिखाई देता है।

- संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार का सफल प्रयोग हुआ है।

- ‘लेना एक न देना दो’ मुहावरे का सशक्त प्रयोग है।

- इस पद में दास्य भक्ति का भाव देखा जा सकता है।

- सहज एवं सरल साहित्यिक ब्रजावधी भाषा का सफल प्रयोग है।

- शब्द-चयन उचित और भावाभिव्यक्ति में सहायक है।

- सवैया छंद का प्रयोग है।

3. जथा पंख बिनु खग अति दीना। मनि बिनु फनि करिबर कर हीना॥

अस मम जिवन बंधु बिनु तोही। जौं जड़ दैव जिआवै मोही।

उत्तर:

- इन काव्य-पंक्तियों में कवि ने लक्ष्मण के मूर्छित होने पर बड़े भाई राम के विलाप का बड़ा ही संवेदनशील वर्णन किया है।

- अपने सहोदर लक्ष्मण के बिना वे स्वयं को पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प तथा सूंड के बिना हाथी के समान समझते हैं।

- अनुप्रास तथा दृष्टांत अलंकारों का सुंदर और स्वाभाविक प्रयोग हुआ है।

- सहज एवं सरल साहित्यिक अवधी भाषा का प्रयोग है।

- शब्द-चयन उचित तथा भावाभिव्यक्ति में सहायक है।

- प्रसाद गुण है तथा करुण रस का परिपाक हुआ है।

- चौपाई छंद का प्रयोग है।

4. बहु बिधि सोचत सोच बिमोचन।

स्रवत सलिल राजिव दल लोचन।

उत्तर:

- यहाँ कवि ने लक्ष्मण मूर्छा के प्रसंग में चिंताग्रस्त राम की स्थिति का भावपूर्ण वर्णन किया है।

- भले ही प्रभु राम लोगों की चिंताओं को दूर करने वाले हैं परंतु इस समय वे स्वयं चिंतित दिखाई दे रहे हैं।

- इन पद्य-पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है।

- ‘राजिव दल लोचन’ में रूपक अलंकार का सफल प्रयोग है।

- सहज एवं सरल साहित्यिक अवधी भाषा का सफल प्रयोग है।

- शब्द-चयन उचित और भावाभिव्यक्ति में सहायक है।

- प्रसाद गुण है तथा करुण रस का परिपाक है।

- चौपाई छंद का प्रयोग है।

5. सो अनुराग कहाँ अब भाई। उठहु न सुनि मम बच बिकलाई।

जौं जनतेउँ बन बंधु बिछोहू। पितु बचन मनतेउँ नहिं ओह।

उत्तर:

- लक्ष्मण मूर्छा के लिए राम स्वयं को दोषी मानने लगे। इसलिए वे कहते हैं कि यदि मुझे भाई के वियोग का एहसास भी होता तो मैं पिता के वचनों को न मानता।

- यहाँ कवि ने राम के विलाप का कारुणिक वर्णन किया है।

- अनुप्रास अलंकार (बन-बंधु) का सफल प्रयोग हुआ है।

- सहज एवं सरल साहित्यिक अवधी भाषा का प्रयोग है।

- शब्द-चयन उचित तथा भावाभिव्यक्ति में सहायक है।

- प्रसाद गुण है तथा करुण रस का परिपाक है।

- चौपाई छंद का प्रयोग है।

6. यह बृतांत दसानन सुनेऊ। अति बिषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ॥

व्याकुल कुंभकरन पहिं आवा। बिबिध जतन करि ताहि जगावा॥

उत्तर:

- यहाँ कवि ने यह स्पष्ट किया है कि लक्ष्मण के होश में आने के समाचार को सुनकर रावण अत्यधिक दुखी हो गया और वह पश्चात्ताप करने लगा।

- पुनि-पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है।

- ‘सिर धुना’ मुहावरे का सफल प्रयोग है।

- साहित्यिक अवधी भाषा का सफल प्रयोग हुआ है।

- शब्द-चयन उचित तथा भावाभिव्यक्ति में सहायक है।

- चौपाई छंद का प्रयोग है।

विषय-वस्तु पर आधारित लघूत्तरात्मक प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1.

तुलसीकालीन सामाजिक और आर्थिक दुरावस्था का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

तुलसीकालीन समाज सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा हुआ था। उस समय लोगों की आर्थिक दशा बड़ी खराब थी। लोगों के पास रोज़गार के उचित अवसर नहीं थे। मजदूर के पास काम नहीं था, किसान के पास खेती नहीं थी। व्यापारी के पास व्यापार नहीं था और भिखारी को भीख नहीं मिलती थी। चारण, भाट, नौकर, नट, चोर, दूत, बाज़ीगर आदि पेट भरने के लिए उल्टे-सीधे काम करते थे। पहाड़ों पर चढ़ते थे और जंगल में भटकते हुए शिकार करते थे। उन्हें ऊँचे-नीचे, धर्म-अधर्म के सभी प्रकार के काम करने पड़ते थे। यहाँ तक कि पेट भरने के लिए वे अपनी संतान को बेचने से भी नहीं हिचकिचाते थे। चारों ओर गरीबी का आलम था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कवि ने तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक दुरावस्था का यथार्थ वर्णन किया है।

प्रश्न 2.

‘तुलसी का युग बेरोजगारी और बेकारी का युग था’-सिद्ध कीजिए।

उत्तर:

बेरोजगारी प्रत्येक युग की अहम समस्या है। तुलसी का युग भी बेरोज़गारी के संकट का सामना कर रहा था। उस समय बेरोजगारी इस प्रकार फैली हुई थी कि किसान के पास खेती का साधन नहीं था। भिखारी को भीख नहीं मिलती थी और नौकर के पास नौकरी नहीं थी। आजीविका विहीन दुखी होकर लोग एक-दूसरे से कहते थे कहाँ जाएँ और क्या करें। इस प्रकार दरिद्रता रूपी रावण ने लोगों को इस प्रकार दबा दिया था कि सभी त्राहि-त्राहि कर रहे थे। यही कारण है कि कवि तुलसीदास इस बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने के लिए प्रभु राम से कृपा की याचना करते थे।

प्रश्न 3.

‘लक्ष्मण-मूर्छा और राम का विलाप’ कविता का प्रतिपाद्य/मूलभाव लिखिए।

उत्तर:

इस प्रसंग में कवि ने लक्ष्मण के मूर्च्छित हो जाने पर बड़े भाई राम के विलाप का कारुणिक वर्णन किया है। लक्ष्मण को मूर्छित देखकर राम इतने व्याकुल हो जाते हैं कि वे सामान्य मानव की तरह विलाप करने लगते हैं। धीरे-धीरे उनका दिलाप प्रलाप में बदल जाता है। राम कहते हैं कि तुम तो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। मेरे लिए तुमने माता-पिता को त्यागकर वनवास ले लिया। यदि मुझे पता होता कि वन में मेरा तुमसे वियोग हो जाएगा तो मैं पिता की आज्ञा को कभी न मानता। संसार में धन, स्त्री, मकान आदि बार-बार मिल जाते हैं, परंतु सहोदर भाई बार-बार नहीं मिलता है।

वे लक्ष्मण के स्वभाव और गुणों को याद करके अत्यंत भावुक हो उठते हैं और इस दशा के लिए स्वयं को दोषी मानने लगते हैं। वे कहते हैं कि उनकी स्थिति पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सैंड के बिना हाथी के समान हो गई है। वे कहते हैं कि मैं क्या मुँह लेकर अयोध्या जाऊँगा। लोग मेरे बारे में कहेंगे कि मैंने पत्नी के लिए भाई को गँवा दिया। हे भाई! उठकर मझे बताओ कि मैं तुम्हारी माता सुमित्रा को क्या उत्तर दूँगा। इस प्रकार लोगों की चिंताओं को दूर करने वाले राम स्वयं चिंतित होकर रोने लगे। अंततः राम का दुख तब कम होता है जब हनुमान औषधि वाला पहाड़ लेकर पहुँच जाते हैं।

प्रश्न 4.

शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है?

उत्तर:

मेघनाद की शक्ति के कारण लक्ष्मण घायल होकर मूर्च्छित हो गए थे। इससे राम अत्यधिक व्यथित हो गए। उनके करुण भाव को सुनकर संपूर्ण भालू और वानर सेना शोकग्रस्त हो गई थी। चारों ओर शोक का वातावरण व्याप्त था। राम अनेक प्रकार के वचन कहकर लक्ष्मण को होश में लाने का प्रयास कर रहे थे। अन्ततः वे विलाप करके रोने लगे जिससे सर्वत्र करुण रस का संचार होने लगा।

इसी बीच जामवंत के परामर्श से हनुमान लंका के वैद्य सुषेण को उठाकर ले आया। सुषेण ने एक पर्वत विशेष से संजीवनी लाने की सलाह दी और कहा कि यदि प्रभात वेला से पहले-पहले संजीवनी मिल जाएगी तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। यह कार्य हनुमान को सौंपा गया। वे अपनी वीरता के कारण उस विशेष पर्वत को उठाकर ले आए जिस पर औषधि थी। अतः हनुमान का यह कारनामा वीर रस का आविर्भाव करता है। यह दायित्व हनुमान के आगमन से करुण रस के बीच में वीर रस का प्रादुर्भाव हो गया। राम का विलाप बंद हो गया और सुषेण के उपचार से लक्ष्मण होश में आ गए। अतः कवि का कहना सर्वथा उचित है कि हनुमान का अवतरण करुण रस के बीच में वीर रस का आविर्भाव है।

प्रश्न 5.

‘लक्ष्मण-मूर्छा’ प्रसंग के आधार पर तुलसी की नारी दृष्टि पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

तुलसीयुग में भारतीय परिवार व्यवस्था काफी सुदृढ़ थी। उस समय संयुक्त परिवार की परंपरा चलती थी। सभी भाई और उनकी पत्नियाँ एक ही छत के नीचे रहते थे। यही कारण है कि उस समय पत्नी की अपेक्षा भाई का महत्त्व अधिक था। दूसरा भाई का संबंध व्यक्ति के अपने हाथ में नहीं होता लेकिन पत्नी का संबंध उसके अपने हाथ में होता है। वैसे भी भाई का संबंध जन्मजात होता है। यह संबंध काफी पुराना और प्राकृतिक है। परंतु पत्नी का संबंध व्यक्ति के साथ यौवनकाल में स्थापित होता है। तत्कालीन सामाजिक और पारिवारिक परंपरा को ध्यान में रखकर ही कविवर तुलसीदास ने नारी संबंधी अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है। इसीलिए हम तुलसीदास पर ही नारी दृष्टिकोण का दोष नहीं दे सकते। जहाँ तक नारी के सम्मान का प्रश्न है, कवि ने नारी को उचित मान-सम्मान दिया है। वन में रहते हुए भी राम, लक्ष्मण माँ की चिंता करते हैं। अतः कवि ने नारी के मातृरूप का अधिक सम्मान किया है।

प्रश्न 6.

राम के विलाप का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

मेघनाद की शक्ति लगने से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। सुषेण वैद्य के कथनानुसार हनुमान संजीवनी लेने के लिए गए हुए थे। प्रभात से पहले-पहले लक्ष्मण का उपचार होना आवश्यक था अन्यथा वह मृत्यु को प्राप्त हो सकता था। अर्धरात्रि व्यतीत दर लक्ष्मण को मूर्छित देखकर विलाप करने लगे। भ्रातशोक के कारण वे अत्यधिक व्यथित और बेचैन थे। वे बार-बार लक्ष्मण के त्याग, समर्पण और स्नेह की चर्चा करने लगे। भ्रातृ शोक से व्याकुल होकर वे कहने लगे यदि मुझे पता होता कि वन में मेरा भाई से वियोग होगा तो मैं पिता की आज्ञा को न मानता। पुत्र, धन, मकान आदि बार-बार मिल सकते हैं लेकिन सहोदर भाई पुनः नहीं मिल सकता। वे अपनी स्थिति की तुलना पंखों के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प तथा सैंड के बिना हाथी से करते हैं। उन्हें इस बात का भी भय था कि वे अयोध्या लौटकर माँ सुमित्रा को क्या मुँह दिखाएँगे और अयोध्यावासी उनके बारे में क्या सोचेंगे। इस प्रकार राम विलाप करते-करते प्रलाप करने लगे।

प्रश्न 7.

लक्ष्मण के उपचार का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

लक्ष्मण के मूर्च्छित होने पर श्रीराम विलाप करने लगते हैं। सारा वातावरण निराशाजन्य हो जाता है। किन्तु ज्यों ही हनुमान संजीवनी लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं तो निराशा हर्षोल्लास में बदल जाती है। श्रीराम हनुमान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। वहाँ उपस्थित वैद्य ने संजीवनी से लक्ष्मण का उपचार किया और वह होश में आ गया। वैद्य को ससम्मान वापिस पहुँचा दिया गया।

बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर

1. तुलसीदास का जन्म कब हुआ?

(A) सन् 1532 में

(B) सन् 1544 में

(C) सन् 1543 में

(D) सन् 1534 में

उत्तर:

(A) सन् 1532 में

2. तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के किस गाँव में हुआ?

(A) रजापुर में

(B) राजापुर में

(C) राजगढ़ में

(D) रामपुर में

उत्तर:

(B) राजापुर में

3. बांदा ज़िला भारत के किस प्रदेश में स्थित है?

(A) मध्य प्रदेश में

(B) पश्चिमी बंगाल में

(C) उत्तर प्रदेश में

(D) बिहार में

उत्तर:

(C) उत्तर प्रदेश में

4. तुलसीदास का निधन कब हुआ?

(A) सन् 1619 में

(B) सन् 1621 में

(C) सन् 1622 में

(D) सन् 1623 में

उत्तर:

(D) सन् 1623 में

5. तुलसीदास का निधन कहाँ पर हुआ?

(A) इलाहाबाद में

(B) काशी में

(C) लखनऊ में

(D) कानपुर में

उत्तर:

(B) काशी में

6. ‘रामचरितमानस’ के रचयिता का नाम लिखिए।

(A) तुलसीदास

(B) कबीरदास

(C) सूरदास

(D) केशवदास

उत्तर:

(A) तुलसीदास

7. ‘रामचरितमानस’ किस विधा की रचना है?

(A) मुक्तक काव्य

(B) गीति काव्य

(C) महाकाव्य

(D) खंड काव्य

उत्तर:

(C) महाकाव्य

8. ‘रामचरितमानस’ में कुल कितने कांड हैं?

(A) छह कांड

(B) सात कांड

(C) आठ कांड

(D) नौ कांड

उत्तर:

(B) सात कांड

9. ‘रामचरितमानस’ में किस भाषा का प्रयोग हुआ है?

(A) साहित्यिक अवधी

(B) साहित्यिक हिंदी

(C) भोजपुरी

(D) खड़ी बोली

उत्तर:

(A) साहित्यिक अवधी

10. ‘कवितावली’ के रचयिता का नाम क्या है?

(A) सूरदास

(B) केशवदास

(C) तुलसीदास

(D) कबीरदास

उत्तर:

(C) तुलसीदास

11. ‘रामचरितमानस’ में किस छंद का प्रयोग हुआ है?

(A) सवैया छंद

(B) कवित्त छंद

(C) हरिगीतिका छंद

(D) दोहा-चौपाई छंद

उत्तर:

(D) दोहा-चौपाई छंद

12. किसबी किसान कुल …………. तुलसीदास की किस काव्य-रचना से अवतरित है?

(A) रामचरितमानस

(B) कवितावली

(C) दोहावली

(D) विनयपत्रिका

उत्तर:

(B) कवितावली

13. ‘अस कहि आयसु पाई पद बंदि चलेऊ हनुमत’ यहाँ ‘आयसु’ का अर्थ है-

(A) आ गया

(B) अवज्ञा

(C) आज्ञा

(D) संकेत

उत्तर:

(C) आज्ञा

14. ‘कवितावली’ कविता के अनुसार लोगों में कौन-सी भावना नहीं रह गई है?

(A) धर्म-अधर्म

(B) दुःख-सुख

(C) अच्छे-बुरे

(D) रोजी-रोटी

उत्तर:

(A) धर्म-अधर्म

15. ‘आगि बड़वागिते बड़ी है आगि पेटकी’ में कौन-सा अलंकार है?

(A) अनुप्रास

(B) उपमा

(C) व्यतिरेक

(D) विभावना

उत्तर:

(C) व्यतिरेक

16. वेदों और पुराणों के अनुसार संकट के समय कौन सहायता करता है?

(A) देवता

(B) प्रभु राम

(C) नेता लोग

(D) अफसर

उत्तर:

(B) प्रभु राम

17. ‘कवितावली’ में किस भाषा का प्रयोग किया गया है?

(A) अवधी

(B) ब्रज

(C) मैथिली

(D) ब्रजावधी

उत्तर:

(D) ब्रजावधी

18. ‘लक्ष्मण-मूर्छा और राम का विलाप’ रामचरितमानस के किस कांड में से लिया गया है?

(A) लंका कांड

(B) अयोध्या कांड

(C) सुन्दर कांड

(D) किष्किंधा कांड

उत्तर:

(A) लंका कांड

19. ‘लक्ष्मण-मूर्छा और राम का विलाप’ शीर्षक प्रसंग किस भाषा में रचित है?

(A) ब्रज।

(B) अवधी

(C) खड़ी बोली

(D) भोजपुरी

उत्तर:

(B) अवधी

20. ‘उमा एक अखंड रघुराई’ पंक्ति में ‘उमा’ शब्द का क्या अर्थ है?

(A) शची

(B) उर्वशी

(C) शारदा

(D) पार्वती

उत्तर:

(D) पार्वती

21. लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर रावण किसके पास गया?

(A) मेघनाद

(B) विभीषण

(C) कुंभकरण

(D) सुषेण

उत्तर:

(C) कुंभकरण

22. कवितावली से उद्धृत दो कवित्तों में कवि ने किसका वर्णन किया है?

(A) सामाजिक स्थिति का

(B) धार्मिक स्थिति का

(C) आर्थिक विषमता का

(D) राजनीतिक स्थिति का

उत्तर:

(C) आर्थिक विषमता का

23. ‘सहेहु विपिन हिम आतप बाता’- यहाँ ‘आतप’ का अर्थ है-

(A) तपस्या

(B) धूप

(C) पवन

(D) शीत

उत्तर:

(B) धूप

24. श्रीराम ने लक्ष्मण को हृदय से लगाया तो कौन हर्षित हुए?

(A) हनुमान

(B) सुषेण वैद

(C) भालु-कपि-समूह

(D) लक्ष्मण

उत्तर:

(C) भालु-कपि-समूह

25. लक्ष्मण किसको दुःखी नहीं देख सकते थे?

(A) माता-पिता को

(B) हनुमान को

(C) श्रीराम को

(D) गुरु को

उत्तर:

(C) श्रीराम को

26. तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था?

(A) रामानन्द

(B) नरहरिदास

(C) स्वामी वल्लभाचार्य

(D) सुखदेव

उत्तर:

(B) नरहरिदास

27. तुलसीदास ने किसके पास रहकर पंद्रह वर्षों तक वेदों का अध्ययन किया?

(A) नरहरिदास के पास

(B) रामानन्द के पास

(C) शेष सनातन के पास

(D) वल्लभाचार्य के साथ

उत्तर:

(C) शेष सनातन के पास

28. ‘जानकी मंगल’ किस प्रकार की रचना है?

(A) प्रबंध काव्य

(B) खंड काव्य

(C) गीति काव्य

(D) मुक्तक काव्य

उत्तर:

(C) गीति काव्य

29. तुलसी की कीर्ति का आधार स्तंभ है-

(A) कवितावली

(B) रामचरितमानस

(C) पार्वती मंगल

(D) विनय पत्रिका

उत्तर:

(B) रामचरितमानस

30. ‘नारि हानि विशेष छति नाहीं यहाँ ‘छति’ का अर्थ है-

(A) छाता

(B) हानि

(C) लाभ

(D) छत

उत्तर:

(B) हानि

31. ‘लक्ष्मण-मूर्छा और राम का विलाप’ में कवि ने राम के किस रूप का वर्णन किया है?

(A) ईश्वर रूप का

(B) देवता रूप का

(C) राजा रूप का

(D) मानव रूप का

उत्तर:

(D) मानव रूप का

32. हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए तो कवि ने करुण रस में किस रस के समावेश की कल्पना की है?

(A) वीर

(B) शांत

(C) श्रृंगार

(D) हास्य

उत्तर:

(A) वीर

33. ‘जगदंबा हरि आनि अब सठ चाहत कल्यान’ यह पंक्ति किसने कही?

(A) राम

(B) लक्ष्मण

(C) कुम्भकरण

(D) रावण

उत्तर:

(C) कुम्भकरण

34. श्रीराम का विलाप सुनकर कौन विकल हो गए?

(A) हनुमान

(B) लक्ष्मण

(C) भालू

(D) वानर

उत्तर:

(D) वानर

35. राम जी के एकनिष्ठ भक्त कौन थे?

(A) नील

(B) जामवंत

(C) सुग्रीव

(D) हनुमान

उत्तर:

(D) हनुमान

36. ‘सहेहु विपिन हिम आतप बाता’-यहाँ बाता का अर्थ है-

(A) ‘धूप

(B) शीत

(C) धन

(D) हवा

उत्तर:

(D) हवा

37. ‘पुनि-पुनि’ में कौन-सा अलंकार है?

(A) पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार

(B) अनुप्रास अलंकार

(C) यमक अलंकार

(D) श्लेष अलंकार

उत्तर:

(A) पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार

38. जागने पर कुम्भकर्ण किसकी तरह देह धारण किए दिखाई दिया?

(A) राक्षस

(B) काल

(C) पशु

(D) जानवर

उत्तर:

(A) राक्षस

39. तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था?

(A) गीता

(B) पार्वती

(C) रत्नावली

(D) सावित्री

उत्तर:

(C) रत्नावली

40. ‘निज जननी के एक कुमारा’ पंक्ति किस पात्र ने कही है?

(A) भरत ने

(B) लक्ष्मण ने

(C) राम ने

(D) हनुमान ने

उत्तर:

(C) राम ने

41. तुलसी के पिता का नाम क्या था?

(A) आत्माराम दूबे

(B) परसराम दूबे

(C) मंगतराम दूबे

(D) सदाराम दूबे

उत्तर:

(A) आत्माराम दूबे

42. लक्ष्मण के मूर्छित होने पर सामान्य मनुष्य की तरह कौन विलाप करने लगता है?

(A) हनुमान

(B) सुग्रीव

(C) सीता

(D) राम

उत्तर:

(D) राम

43. भरत के बाहुबल एवं शील के प्रशंसक का नाम लिखिए-

(A) मयंद

(B) अंगद

(C) सुग्रीव

(D) पवन कुमार

उत्तर:

(D) पवन कुमार

44. श्रीराम के मतानुसार पंखों के बिना किसकी स्थिति दयनीय होती है?

(A) वानर की

(B) मछली की

(C) पक्षी की

(D) सर्प की

उत्तर:

(C) पक्षी की

45. ‘अर्ध राति गइ कपि नहिं आयउ’ काव्यांश में किस पात्र के न आने का वर्णन है?

(A) सुग्रीव

(B) मयंद

(C) अंगद

(D) हनुमान

उत्तर:

(D) हनुमान

46. ‘सहेह विपिन हिम आतप बाता’ पंक्ति में ‘आतप’ का क्या अर्थ है?

(A) आपदा

(B) सूर्य

(C) धूप

(D) तपस्या

उत्तर:

(C) धूप

कवितावली (उत्तर कांड से) पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या एवं अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

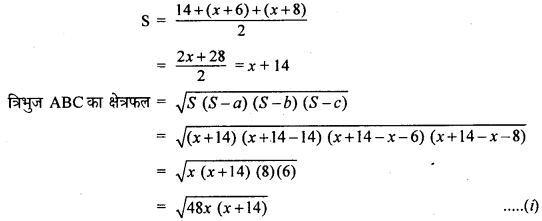

[1] किसबी, किसान-कुल, बनिक, भिखारी, भाट,

चाकर, चपल नट, चोर, चार, चेटकी।

पेटको पढ़त, गुन गढ़त, चढ़त गिरि,

अटत गहन-गन अहन अखेटकी ॥

ऊँचे-नीचे करम, धरम-अधरम करि,

पेट ही को पचत, बेचत बेटा-बेटकी।

‘तुलसी’ बुझाइ एक राम घनस्याम ही तें,

आगि बड़वागितें बड़ी है आगि पेटकी॥ [पृष्ठ-48]

शब्दार्थ-किसबी = धंधा करने वाले। बनिक = व्यापारी। भाट = चारण। चाकर = नौकर। चपल नट = उछलने-कूदने वाले कलाकार। चार = दूत। चेटकी = बाजीगर। गुन गढ़त = कलाओं और विद्याओं को सीखते हैं। गिरि = पर्वत। अटत = घूमना। गहन-गन = घना जंगल। अहन = भिन्न। अखेटकी = शिकारी। अधरम = पाप। घनस्याम = काला बादल। बड़वागी = जंगल की आग। .

प्रसंग-प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2′ में संकलित कविता ‘कवितावली’ के उत्तर कांड के पदों में से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। प्रस्तुत कवित्त में कवि

तत्कालीन समाज की बेरोजगारी और गरीबी पर प्रकाश डालता हुआ कहता है कि-

व्याख्या-मेहनत करने वाले मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, कुशल, नट, चोर, दूत तथा बाज़ीगर आदि पेट भरने के लिए तरह-तरह के गण गढ़ते हैं, ऊँचे पर्वतों पर चढ़ते हैं और दिन भर घने जंगलों में शिकार करते हुए घूमते रहते हैं। भाव यह है कि अपना पेट भरने के लिए लोग कलाएँ और विद्याएँ सीख रहे हैं। पहाड़ों पर चढ़कर आजीविका खोज रहे हैं अथवा जंगलों में शिकार करके अपना पेट भरना चाहते हैं। कवि पुनः कहता है कि लोग अपना पेट भरने के लिए ऊँचे-नीचे कर्म करते हैं और धर्म-अधर्म की परवाह न करके अच्छे-बुरे काम करते हैं। यहाँ तक कि लोग अपने पेट के लिए बेटा-बेटी को बेचने के लिए ‘मजबूर हो गए हैं। यह कटु सत्य है कि पेट की आग समुद्र की आग से भी अधिक शक्तिशाली होती है। तुलसीदास कहते हैं कि यह भूख राम रूपी घनश्याम की कृपा से ही दूर हो सकती है। भाव यह है कि उसने अपने दयालु राम की कृपा से ही भूख को मिटा दिया है, परंतु देश के अन्य लोग भूख और बेरोजगारी के कारण बड़े ही व्याकुल हैं।

विशेष-

- यहाँ कवि ने अपने युग की यथार्थता का प्रभावशाली वर्णन किया है।

- कवि का कथन है कि पेट की आग सर्वाधिक प्रबल आग है जो मनुष्य को बेटा-बेटी तक बेचने को मजबूर कर देती है।

- संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है।

- ‘राम घनस्याम’ में रूपक अलंकार का प्रयोग है। ‘आगी-बड़वागितें बड़ी है आगि पेटकी’ में गतिरेक अलंकार का प्रयोग है।

- यहाँ सहज एवं सरल साहित्यिक ब्रजावधी भाषा का सफल प्रयोग हुआ है।

- शब्द-चयन उचित और भावाभिव्यक्ति में सहायक है।

- कवित्त छंद का प्रयोग है।

पद पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न-

(क) कवि और कविता का नाम लिखिए।

(ख) कौन लोग पेट भरने के लिए मारे-मारे भटक रहे हैं?

(ग) भूख और गरीबी का सर्वाधिक मार्मिक दृश्य कौन-सा है?

(घ) कवि की भूख कैसे शांत हुई?

(ङ) लोग दिनभर घने जंगलों में शिकार क्यों करते हैं?

उत्तर:

(क) कवि-गोस्वामी तुलसीदास कविता-कवितावली

(ख) मज़दूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, चारण-भाट, नौकर, चंचल-नट, चोर, दूत तथा बाज़ीगर और शिकारी अपना पेट भरने के लिए मारे-मारे भटक रहे हैं।

(ग) भूख और गरीबी का मार्मिक दृश्य यह है कि पेट भरने के लिए लोग मजबूर होकर अपने बेटे-बेटियों को बेच रहे हैं।

(घ) कवि की भूख दयालु राम रूपी घनश्याम की कृपा से दूर हो गई है। भाव यह है कि राम ने बादल बनकर स्वयं कवि को भोजन दिया।

(ङ) लोग अपना पेट भरने के लिए दिनभर जंगलों में भटकते रहते हैं और शिकार करते हैं। m सप्रसंग व्याख्या

[2] खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि,

बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी।

जीविका बिहीन लोग सीधमान सोच बस,

कहैं एक एकन सों ‘कहाँ जाई, का करी?’

बेदहूँ पुरान कही, लोकहूँ बिलोकिअत,

साँकरे सबै पै, राम! रावर कृपा करी।

दारिद-दसानन दबाई दुनी, दीनबंधु।

दुरित-दहन देखि तुलसी हहा करी ॥ [पृष्ठ-48]

शब्दार्थ-बनिज = व्यापार। सीद्यमान = परेशान, दुखी। बेदहूँ = वेद में भी। लोकहूँ = लोक में भी। साँकरे = संकट। रावरें = आपने। दारिद = दरिद्रता। दबाई = दबाया। दुरित = पाप। हहा करी = दुखी होना।

प्रसंग-प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2′ में संकलित कविता ‘कवितावली’ के उत्तर कांड के पदों में से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। यहाँ कवि अपने समय की सामाजिक और आर्थिक दुर्दशा का यथार्थ वर्णन करता है। कवि कहता है कि उसके काल में लोग बेरोज़गारी के कारण अत्यधिक व्याकुल थे।

व्याख्या – कवि का कथन है कि ऐसा बुरा समय आ गया है कि देश में किसान के पास खेती करने के साधन नहीं हैं और भिखारी को भीख नहीं मिलती। व्यापारी को व्यापार नहीं मिलता और नौकर को नौकरी नहीं मिलती। भाव यह है कि न किसान के पास खेती है, न व्यापारी को व्यापार मिल रहा है और न ही नौकर को कोई अच्छी नौकरी मिल रही है। सभी लोग आजीविका न होने के कारण दुखी होकर एक-दूसरे से कहते हैं कि कहाँ जाएँ और क्या करें। कोई रास्ता दिखाई नहीं देता अर्थात् काम-धंधा न होने के कारण लोग व्याकुल और परेशान हैं।

कवि प्रभु राम में अपनी आस्था प्रकट करता हुआ कहता है हे राम! वेदों और पुराणों में यह बात लिखी हुई है और संसार में भी अकसर ऐसा ही देखा जाता है कि संकट के समय में आपकी कृपा से ही संकट दूर होता है। हे दीनबंधु राम! दरिद्रता रूपी रावण ने सारी दुनिया को दबा रखा है अर्थात् सभी लोग गरीबी के शिकार बने हुए हैं। चारों ओर पाप का जाल बिछा हुआ है। सभी लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। हे प्रभु! इस संकट के समय आप ही सहायता कर सकते हैं।

विशेष-

- इस कवित्त में कवि ने अपने समय की बेरोज़गारी की समस्या का यथार्थ वर्णन किया है।

- कवि ने श्रीराम को दीनबंधु और कृपालु कहकर अपनी दास्य भावना की अभिव्यक्ति को व्यक्त किया है।

- संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है।

- ‘दारिद-दसानन’ तथा ‘दुरित-दहन’ में रूपक अलंकार का सफल प्रयोग हुआ है।

- सहज एवं सरल साहित्यिक तथा ब्रजावधी भाषा का सफल प्रयोग हुआ है।

- शब्द-चयन उचित और भावाभिव्यक्ति में सहायक है।

- कवित्त छंद का सफल प्रयोग हुआ है।

पद पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न-

(क) किसान, भिखारी, व्यापारी तथा नौकर किसलिए परेशान हैं?

(ख) कवि ने दरिद्रता की तुलना किसके साथ की है और क्यों?

(ग) वेदों पुराणों में क्या लिखा हुआ है?

(घ) सब ओर त्राहि-त्राहि क्यों मची हुई है?

उत्तर:

(क) किसान, भिखारी, व्यापारी और नौकर रोज़गार न मिलने के कारण अत्यधिक परेशान हैं, क्योंकि रोज़गार के बिना वे अपना और अपने परिवार का पेट नहीं भर सकते।

(ख) कवि ने दरिद्रता की तुलना रावण के साथ की है। रावण ने भी सारे संसार को दबाकर रखा हुआ था और लोगों पर अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहा था। उसी प्रकार दरिद्रता ने भी लोगों को दुखी और व्याकुल कर रखा है, अतः यह रूपक बड़ा ही सटीक बन पड़ा है।

(ग) वेदों और पुराणों में यह लिखा है कि संकट के समय राम ही अर्थात् भगवान ही कृपा करते हैं। इसलिए लोग भुखमरी और बेरोजगारी के अवसर पर राम की कृपा चाहते हैं।

(घ) बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी के कारण लोग बहुत परेशान और व्याकुल हैं। लोगों को पेट-भर भोजन नहीं मिलता। लोग दरिद्रता रूपी रावण के शिकार बने हुए हैं। इसलिए सब ओर त्राहि-त्राहि मची हुई है।

[3] धूत कहौ, अवधूत कहौ, रजपूतु कहौ, जोलहा कहौ कोऊ।

काहू की बेटीसों बेटा न ब्याहब, काहूकी जाति बिगार न सोऊ।

तुलसी सरनाम गुलामु है राम को, जाको रुचै सो कहै कछु ओऊ ॥

माँगि कै खैबो, मसीत को सोइबो, लैबोको एक न दैबको दोऊ। [पृष्ठ-48]

शब्दार्थ-धूत = धूर्त। अवधूत = वीतरागी (संन्यासी)। रजपूतु = क्षत्रिय। कोऊ = कोई। काहू = किसी की। ब्याहब = विवाह करना। बिगार = बिगाड़ना। सरनाम = प्रसिद्ध। गुलामु = दास। रुचै = अच्छा लगे। ओऊ = और। खैबो = खाना। मसीत = मस्जिद। लैबोको = लेना। दैबो = देना।

प्रसंग – प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2′ में संकलित कविता ‘कवितावली’ के उत्तर कांड के पदों में से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। यहाँ कवि स्वीकार करता है कि वह राम की भक्ति में मस्त है। उसे लोक-निंदा की कोई परवाह नहीं है।।

व्याख्या – यहाँ गोस्वामी तुलसीदास दुनिया के लोगों को स्पष्ट कहते हैं कि यदि आप मुझे धूर्त और मक्कार कहें या संन्यासी कहें तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे मुझे राजपूत अर्थात् क्षत्रिय कहें या जुलाहा कहें, इन नामों की भी मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे किसी की बेटी के साथ अपने बेटे का विवाह नहीं करना जिससे किसी की जाति बिगड़ जाए। मैं तुलसीदास तो संसार में राम के दास के रूप में प्रसिद्ध हूँ, अतः मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है। जिसको भी मेरे बारे में जो अच्छा लगता है वह बड़े शौक से कह सकता है। मुझे लोगों के द्वारा की गई प्रशंसा या निंदा से कुछ लेना-देना नहीं। मैं माँगकर रोटी खाता हूँ और मस्जिद में जाकर सो जाता हूँ। न मैं किसी से एक लेता हूँ और न किसी को दो देता हूँ। मैं हमेशा अपनी धुन में मस्त रहता हूँ।

विशेष-

- इस पद से पता चलता है कि तुलसीदास को अपने जीवन में अनेक अपवादों और विरोधों का सामना करना पड़ा था। परंतु कवि ने अपने विरोधियों की परवाह न करके राम-भक्ति में मस्त होकर अपना जीवन गुज़ार दिया।

- संपूर्ण पद में दास्य भक्तिभाव की अभिव्यक्ति हुई है।

- संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार का सफल प्रयोग देखा जा सकता है।

- ‘लेना एक न देना दो’ मुहावरे का प्रभावशाली प्रयोग देखा जा सकता है।

- सहज एवं सरल साहित्यिक तथा ब्रजावधी भाषा का सफल प्रयोग हुआ है।

- सवैया छंद का सफल प्रयोग हुआ है।

पद पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न-

(क) कवि के स्वर में क्षोभ का क्या कारण हो सकता है?

(ख) कवि को किस बात पर गर्व है?

(ग) तुलसीदास अपना जीवन किस प्रकार चलाते थे?

(घ) क्या तुलसीदास एक फक्कड़ संत कवि थे?

उत्तर:

(क) इस पद से यह पता चलता है कि कवि को अपने जीवन काल में अनेक अपवादों और विरोधों का सामना करना पड़ा। लोग उनकी जाति को लेकर भली-बुरी बातें करते थे। यही कारण है कि कवि के स्वर में क्षोभ दिखाई दे रहा है।

(ख) कवि को इस बात का गर्व है कि वह राम का भक्त है और उसी की कृपा से वह जीवनयापन कर रहा है। उसने स्पष्ट लिखा भी है ‘तुलसी सरनाम गुलामु है राम को’।

(ग) कवि के पास आजीविका का कोई साधन नहीं था और न ही उसके पास रहने के लिए कोई घर था। इसलिए वे भीख माँग कर खा लेते थे और मस्जिद में जाकर सो जाते थे।

(घ) इस पद से पता चलता है कि तुलसीदास के पास कोई घर-गृहस्थी नहीं थी। उन्हें सांसारिक मान-मर्यादाओं की भी चिंता नहीं थी। उन्हें अपनी जाति की भी कोई चिंता नहीं थी। इसलिए वे कहते हैं कि मैंने किसी की बेटी के साथ अपने बेटे की शादी नहीं करनी। वे मान-अपमान से ऊपर उठ चुके थे और लोक-निंदा की भी परवाह नहीं करते थे। इसलिए वे कहते हैं कि जिसने मेरे बारे में जो कुछ भी कहना है, खुलकर कहो। मुझे किसी की चिंता नहीं है। इसलिए कवि को फक्कड़ संत कहा जा सकता है।

लक्ष्मण-मूच्छ और राम का विलाप पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या एवं अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

दोहा

[1] तव प्रताप उर राखि प्रभु जैहऊँ नाथ तुरंत।

अस कहि आयसु पाइ पद बंदि चलेउ हनुमंत।।

भरत बाहु बल सील गुन प्रभु पद प्रीति अपार।

मन महुँ जात सराहत पुनि पुनि पवनकुमार॥ [पृष्ठ-49]

शब्दार्थ-तव = तुम्हारा। प्रताप = यश। उर = हृदय। राखि = रखकर। जैहऊँ = जाऊँगा। अस = इस प्रकार। आयसु = आज्ञा। पद = चरण। बंदि = वंदना करके। बाहु = भुजा। सील = सद्व्यवहार। प्रीति = प्रेम । महुँ = में। अपार = अत्यधिक। सराहत = प्रशंसा करना। पुनि पुनि = बार-बार। पवनकुमार = हनुमान।

प्रसंग-प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2′ में संकलित रामचरितमानस के लंका कांड के ‘लक्ष्मण-मूर्छा और राम का विलाप’ में से अवतरित है। इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। यहाँ कवि उस प्रसंग का वर्णन करता है जब हनुमान मूर्छित लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे होते हैं और मार्ग में भरत अनर्थ की आशंका से उन्हें नीचे उतार लेते हैं।

व्याख्या – हनुमान ने भरत से कहा हे प्रभु! आप बड़े प्रतापी और यशस्वी हैं। इस बात को हृदय में धारण करके मैं शीघ्र ही प्रभु श्रीराम के पास चला जाऊँगा। यह कहकर हनुमान ने भरत के चरणों की वंदना की और उनकी आज्ञा पाकर लंका के लिए प्रस्थान कर दिया। हनुमान भरत के बाहु-बल (वीरता), उनके सद्व्यवहार, विविध गुणों तथा राम के चरणों से अपार प्रेम देखकर मन-ही-मन उनकी बार-बार सराहना करते हुए चले जा रहे थे।

विशेष –

- इन दोहों में कवि ने भरत की वीरता, प्रताप तथा उनके शील का सुंदर वर्णन किया है।

- अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का सफल प्रयोग किया गया है।

- सहज एवं सरल साहित्यिक अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है।

- शब्द-चयन उचित और भावाभिव्यक्ति में सहायक है।

- दोहा छंद का सफल प्रयोग हुआ है।

पद पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न-

(क) कवि और कविता का नाम लिखिए।

(ख) हनुमान भरत की किस बात से प्रभावित हुए?

(ग) भरत और राम के संबंध कैसे थे?

(घ) आपके विचार में भरत और हनुमान में कौन-सी समानता दिखाई देती है?

उत्तर:

- कवि-गोस्वामी तुलसीदास कविता-लक्ष्मण-मूर्छा और राम का विलाप

- हनुमान भरत के प्रताप, उनके बाहुबल, सद्व्यवहार तथा राम के चरणों के प्रति प्रेम को देखकर अत्यधिक प्रभावित हुए।

- भरत राम से अत्यधिक प्रेम और स्नेह करते थे। उनके मन में राम के प्रति भक्ति-भावना भी थी।

- भरत और हनुमान दोनों ही श्रीराम के सच्चे भक्त थे। भरत भी राम की भक्ति करते थे और हनुमान भी। दोनों में यही समानता है।

[2] उहाँ राम लछिमनहि निहारी। बोले बचन मनुज अनुसारी॥

अर्ध राति गइ कपि नहिं आयउ। राम उठाइ अनुज उर लायऊ॥

सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ। बंधु सदा तव मूदुल सुभाऊ॥

मम हित लागि तजेहु पितु माता। सहेहु बिपिन हिम आतप बाता।

सो अनुराग कहाँ अब भाई। उठहु न सुनि मम बच बिकलाई।

जौं जनतेउँ बन बंधु बिछोहू। पितु बचन मनतेउँ नहिं ओहू। [पृष्ठ-49-50]

शब्दार्थ-उहाँ = वहाँ। निहारी = देखकर। मनुज = मानव। अर्ध = आधी। कपि = वानर/हनुमान। आयउ = आया। अनुज = छोटा भाई। उर = हृदय। सकहु = सकते। तव = तुम्हारा। मूल = कोमल। मम हित = मेरे लिए। बिपिन = जंगल। हिम = ठंड। आतप = गर्मी। बाता = वायु/आंकी। अनुराग = प्रेम। मम = मेरे। वच = वचन। बिकलाई = व्याकुल। जनतेउँ = जानता। बिछोहू = वियोग। मनतेउँ = मानता। ओहू = उसे।

प्रसंग-प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2′ में संकलित रामचरितमानस के ‘लक्ष्मण-मूर्छा और राम का विलाप’ में से अवतरित है। इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। यहाँ कवि ने उस स्थिति का वर्णन किया है जब राम हनुमान द्वारा लाई जाने वाली संजीवनी की प्रतीक्षा करते हैं और अपने अनुज लक्ष्मण को मूर्छित देखकर विलाप करते हैं।

व्याख्या-वहाँ जब राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मूर्च्छित देखा तो वे एक सामान्य मानव के समान विलाप करने लगे। भाव यह है कि लक्ष्मण की मूर्छा के कारण राम अत्यधिक व्याकुल हो चुके थे। इसलिए वे एक साधारण मानव के समान रोने लगे। विलाप करते हुए वे कहते हैं कि आधी रात व्यतीत हो चुकी है, परंतु हनुमान अभी तक नहीं आया। राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को अपनी छाती से लगा लिया और विलाप करते हुए कहने लगे कि तुम्हारा स्वभाव तो इतना कोमल था कि तुम मेरे दुख को भी देख नहीं सकते थे, तुमने हमेशा दुख में मेरा साथ दिया। मेरे लिए तुमने अपने माता-पिता का त्याग किया और वन में रहते हुए सर्दी, गर्मी और तूफान को सहन किया। भाव यह है कि लक्ष्मण ने अयोध्या नगरी का सुविधापूर्ण जीवन त्यागकर वनवास में राम का साथ दिया। श्रीराम कहते हैं हे भाई! मेरे प्रति तुम्हारा वह स्नेह कहाँ चला गया। तुम मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर क्यों नहीं उठ खड़े होते। यदि मुझे पता होता कि वन में अपने भाई से मेरा वियोग होगा तो मैं पिता की आज्ञा कभी नहीं मानता। भाव यह है कि राम लक्ष्मण का वियोग एक क्षण के लिए भी सहन नहीं कर सकते।

विशेष –

- यहाँ राम के द्वारा बोले गए करुण वचन एक सामान्य मानव के समान हैं। राम के ये वचन भावपूर्ण होने के साथ-साथ लक्ष्मण के आदर्श चरित्र पर भी प्रकाश डालते हैं।

- अनुप्रास, पद-मैत्री तथा स्वर-मैत्री अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है।

- तत्सम् प्रधान साहित्यिक अवधी भाषा का सफल प्रयोग हुआ है।

- शब्द-चयन सर्वथा उचित और सटीक है।

- प्रस्तुत पद में चौपाई छंद का कुशल निर्वाह हुआ है तथा बिंब-योजना भी सुंदर बन पड़ी है।

पद पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न-

(क) तुलसीदास ने यहाँ राम के किस रूप का वर्णन किया है?

(ख) राम ने किस प्रकार अपनी चिंता और कातरता को व्यक्त किया?

(ग) मूर्छित लक्ष्मण को देखकर राम ने विलाप करते हुए क्या कहा?

(घ) लक्ष्मण ने राम के लिए क्या-क्या कष्ट सहन किए?

उत्तर:

(क) यूँ तो तुलसीदास ने राम को भगवान विष्णु का अवतार माना है और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है, लेकिन यहाँ कवि ने राम का एक सामान्य मानव के रूप में चित्रण किया है। वे पृथ्वी पर अवतार लेकर अवतरित हुए और उन्होंने अपनी मानव लीला दिखाई। इसलिए ‘बोले बचन मनुज अनुसारी’ उपयुक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है।

(ख) लक्ष्मण को मूर्च्छित देखकर राम पहले ही अत्यधिक चिंतित थे। उस पर हनुमान ने भी संजीवनी लाने में देर कर दी थी। इसलिए राम ने व्याकुल होकर लक्ष्मण को उठाकर अपने गले से लगा लिया और विलाप करते हुए लक्ष्मण से मोहपूर्ण बातें करने लगे।

(ग) लक्ष्मण को मूर्छित देखकर राम ने बड़े भावपूर्ण वचन कहे। राम ने कहा हे अनुज लक्ष्मण! तुम तो बड़े ही कोमल स्वभाव के रहे हो और तुमने मेरी दुख में भी रक्षा की है। मेरे लिए तुमने माता-पिता को त्याग दिया और वनवास में मेरे साथ रहते हुए सर्दी-गर्मी और आँधी-तूफान को सहन किया। तुम्हारा वह अनुराग अब कहाँ चला गया है। तुम मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर क्यों नहीं उठ खड़े होते। यदि मुझे पता होता कि वन में आकर मैं तुमसे अलग हो जाऊँगा तो मैं कभी भी अपने पिता की आज्ञा को न मानता।

(घ) वस्तुतः केवल राम को ही वनवास मिला था, परंतु लक्ष्मण ने अयोध्या की सुख-सुविधाओं को त्यागकर राम के साथ वन-गमन का निश्चय किया। यही नहीं, उसने अपनी नव-विवाहित पत्नी उर्मिला का त्याग किया और राम के साथ वन में रहते हुए गर्मी-सर्दी तथा आँधी-तूफान के कष्टों को सहन किया।

[3] सुत बित नारि भवन परिवारा। होहिं जाहिं जग बारहिं बारा।

अस बिचारि जिय जागहु ताता। मिलइ न जगत सहोदर भ्राता॥

जथा पंख बिनु खग अति दीना। मनि बिनु फनि करिबर कर हीना।

अस मम जिवन बंधु बिनु तोही। जौं जड़ दैव जिआवै मोही॥

जैहउँ अवध कवन मुहुँ लाई। नारि हेतु प्रिय भाइ गँवाई॥

बरु अपजस सहतेउँ जग माहीं। नारि हानि बिसेष छति नाहीं। [पृष्ठ-50]

शब्दार्थ-सुत = पुत्र। बित = धन। होहिं जाहिं = हो जाते हैं। बारहिं बारा = बार-बार। बिचारि = विचार करके। जिY = मन में। जागहु = जागो। ताता = प्रिय भाई। सहोदर = सगा भाई। जथा = जिस प्रकार। दीना = दुखी। फनि = साँप। करिबर = हाथी। हीना = से रहित। तोही = तेरे। जौ = यदि। जड़ = कठोर। दैव = भाग्य। जिआवै = जीवित रखे। जैहउँ = जाऊँगा। मुहँ लाई = मुँह लेकर। अपजस = कलंक। सहतेउँ = सहता रहँगा। माहीं = में। छति = नुकसान, हानि।।

प्रसंग-प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2’ में संकलित रामचरितमानस के ‘लक्ष्मण-मूर्छा और राम का विलाप’ में से उद्धृत है। इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। यहाँ राम मूर्छित लक्ष्मण को संबोधित करते हुए पुनः कहते हैं कि

व्याख्या इस संसार में पुत्र, धन, पत्नी, भवन और परिवार बार-बार प्राप्त होते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं अर्थात् ये जीवन में आते हैं और चले भी जाते हैं, परंतु हे भाई! तुम अपने मन में यह विचार करके जाग जाओ कि सगा भाई पुनः प्राप्त नहीं होता। हे भाई लक्ष्मण! जिस प्रकार पंखों के बिना पक्षी दीन हो जाता है और मणि के बिना साँप तथा सूड के बिना हाथी दीन-हीन हो जाता है। यदि विधाता मुझे तुम्हारे बिना जीवित रखता है तो तुम्हारे बिना मेरी भी हालत ऐसी ही होगी।

हे प्रिय भाई! मैं अयोध्या में क्या मुँह लेकर जाऊँगा। मेरे बारे में लोग कहेंगे कि मैंने अपनी नारी के लिए प्रिय भाई को खो दिया। मैं नारी को खोने का अपयश तो सहन कर लूँगा क्योंकि लोग मुझे कायर कहेंगे, लेकिन मैं भाई को खोने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। मेरे लिए पत्नी की हानि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु भाई की हानि बहुत बड़ी बात है।

विशेष-

- यहाँ कवि ने राम को मानव के रूप में प्रस्तुत करते हुए उनकी कथा और पीड़ा का मार्मिक वर्णन किया है।

- राम का भ्रातृ-प्रेम अधिक प्रशंसनीय है। वे पत्नी, पुत्र, धन, भवन आदि की तुलना में अपने भाई लक्ष्मण को अधिक महत्त्व देते हैं।

- राम ने अनेक दृष्टांत देकर अपने भ्रातृ-भाव पर प्रकाश डाला है।

- ‘जो पंख बिनु में उदाहरण अलंकार है।

- संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है।

- सहज एवं सरल साहित्यिक अवधी भाषा का सफल प्रयोग है। शब्द-चयन सर्वथा सटीक और उचित है।

- चौपाई छंद तथा करुण रस का सुंदर परिपाक है।

पद पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न-

(क) राम ने सहोदर भ्राता के महत्त्व का प्रतिपादन किस प्रकार किया है?

(ख) लक्ष्मण के बिना राम स्वयं को कैसा अनुभव करते हैं?

(ग) राम को लक्ष्मण के बिना अयोध्या लौटकर किस प्रकार की ग्लानि सहन करनी पड़ेगी?

(घ) ‘नारि हानि बिसेष छति नाहीं राम के इस कथन के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कीजिए।

उत्तर:

(क) राम ने अपने सहोदर भाई लक्ष्मण को पुत्र, पत्नी, धन और भवन से भी बढ़कर माना है। मनुष्य पत्नी के मरने के बाद पुनः विवाह करके पुत्र, मकान आदि सब कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन सहोदर भाई का जन्म उसके वश में नहीं होता। इसलिए राम ने भाई की हानि को सबसे बड़ी हानि सिद्ध किया है।

(ख) लक्ष्मण के बिना राम स्वयं को असमर्थ और शक्तिहीन समझते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि जिस प्रकार पंखों के बिना पक्षी, मणि के बिना साँप तथा सूंड के बिना हाथी दीन-हीन हो जाते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मण के बिना वे भी दीन-हीन हो गए हैं।

(ग) अयोध्या लौटने पर राम को लोगों के अनेक व्यंग्य सहने पड़ेंगे। नगर के लोग उसे लक्ष्मण के बिना देखकर यही कहेंगे कि यह वही राम है जिसने अपनी पत्नी को पाने के लिए सगे भाई को खो दिया।

(घ) राम ने नारी के बारे में यह टिप्पणी की है कि नारी की हानि कोई विशेष हानि नहीं है। यह बात भावावेश की स्थिति में कही गई है। अपने भाई लक्ष्मण को मूर्छित देखकर राम विलाप करने लगते हैं। इस स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति अकसर अनर्गल बातें करता है। वह विलाप करता हुआ चीखता तथा चिल्लाता है। यहाँ राम ने भी भ्रातृ-शोक के कारण ये वचन कहे हैं। ये वचन कोई नीति वचन नहीं हैं। आज नारी का वही स्थान है जो पुरुष का है। अतः आधुनिक युग बोध के संदर्भ में इस युक्ति का कोई विशेष महत्त्व नहीं है।

[4] अब अपलोकु सोकु सुत तोरा। सहिहि निठुर कठोर उर मोरा॥

निज जननी के एक कुमारा। तात तासु तुम्ह प्रान अधारा॥

सौंपेसि मोहि तुम्हहि गहि पानी। सब बिधि सुखद परम हित जानी॥

उतरु काह देहउँ तेहि जाई। उठि किन मोहि सिखावहु भाई।

बहु बिधि सोचत सोच बिमोचन। स्रवत सलिल राजिव दल लोचन॥

उमा एक अखंड रघुराई। नर गति भगत कृपाल देखाई॥

सोरठा

प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भए बानर निकर

आइ गयउ हनुमान जिमि करुना मँह बीर रस॥ [पृष्ठ-50]

शब्दार्थ-अपलोकु = अपयश। सोकु = दुख। तोरा = तेरा। उर = हृदय। मोरा = मेरा। कुमारा = पुत्र । तासु = उसके लिए। प्रान अधारा = प्राणों के आधार । सौंपेसि = सौंपा था। गहि = पकड़कर। पानी = हाथ। सब बिधि = हर तरह से। परम हित = सच्चा हितैषी। उतरु = उत्तर। तेहि = वहाँ। किन = क्यों नहीं। बहु बिधि = अनेक प्रकार से। सोच बिमोचन = शोक से मुक्ति देने वाले राम। स्रवत = बहता है। राजिव दल लोचन = कमल के समान खिले हुए नेत्र। उमा = पार्वती। रघुराई = रघुकुल के राजा राम। कृपाल = कृपालु । प्रलाप = विलाप। बिकल = व्याकुल। बानर निकर = बंदरों का समूह। जिमि = जैसे। मँह = में।

प्रसंग-प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2’ में संकलित रामचरितमानस के ‘लक्ष्मण-मूर्छा और राम का विलाप’ में से उद्धृत है। इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। यहाँ विलाप करते हुए राम अपने मूर्च्छित भाई लक्ष्मण को संबोधित करते हुए पुनः कहते हैं

व्याख्या – हे पुत्र लक्ष्मण! अब तो मेरे कठोर हृदय को पत्नी खोने का अपयश और तुम्हारा शोक ये दोनों दुख सहन करने पड़ेंगे। भाव यह है कि तुम्हारे बिना मैं अपनी पत्नी सीता को भी नहीं पा सकता। हे भाई! तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और उसके प्राणों के आधार हो। तुम्हारी माता सुमित्रा ने सब प्रकार से तुम्हारा सुख और कल्याण समझकर तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा था।

अब तुम ही बताओ मैं लौटकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई! तुम उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं।

इस प्रकार सांसारिक प्राणियों की चिंताओं को दूर करने वाले राम स्वयं अनेक चिंताओं में डूब गए। कमल के समान उनके विशाल नेत्रों से आँसू टपकने लगे। इस प्रकार कथावाचक शिवजी ने पार्वती से कहा जो राम स्वयं परिपूर्ण और अनंत हैं, वे ही अपने भक्तों को कृपा करके नर लीला दिखा रहे हैं। भले ही वे विष्णु के अवतार हैं, लेकिन इस समय वे सामान्य मानव के समान आचरण कर रहे हैं। प्रभु श्रीराम के विलाप को सुनकर वानरों का समूह दुख से अत्यधिक व्याकुल हो गया। उसी समय हनुमान जी अचानक ऐसे प्रकट हो गए जैसे करुण रस में वीर रस प्रकट हो जाता है। भाव यह है कि हनुमान के आते ही शोक का वातावरण वीरता में बदल गया।

विशेष-

- यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक सामान्य मानव के रूप में करुणापूर्ण विलाप करते हुए भावपूर्ण वचन कह रहे हैं।

- यहाँ कवि ने राम के लिए तीन विशेषणों का प्रयोग किया है सोच बिमोचन, राजिव दल लोचन तथा रघुराई।

- ‘सोच बिमोचन’ में यमक अलंकार तथा ‘स्रवत सलिल’ में अनुप्रास अलंकार है।

- अन्यत्र संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार की छटा देखी जा सकती है।

- सहज एवं सरल साहित्यिक अवधी भाषा का सफल प्रयोग हुआ है।

- प्रसाद गुण है तथा करुण रस का परिपाक है।

- चौपाई छंद तथा संवादात्मक शैली का प्रयोग हुआ है।

पद पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न-

(क) लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम के भावपूर्ण विलाप का वर्णन कीजिए।

(ख) लक्ष्मण की माता को याद करके राम किस प्रकार बेचैन हो गए?

(ग) विलाप करते-करते राम की कैसी दशा हो गई?

(घ) कवि ने राम के लिए किन विशेषणों का प्रयोग किया है? क्या वे सार्थक हैं?

(ङ) उमा को संबोधित करते हुए किसने क्या कहा?

उत्तर:

(क) लक्ष्मण के मर्छित होने पर राम विलाप करते हए कहने लगे हे भाई! अब तो मेरे कठोर हृदय को अपनी पत्नी का अपयश और तुम्हारा शोक दोनों सहन करने पड़ेंगे। तुम तो अपनी माता के एक ही पुत्र हो। उसके प्राणों के आधार हो। तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण समझकर उसने तुम्हें मुझे सौंपा था, अब मैं अयोध्या लौटकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा।

(ख) लक्ष्मण की माता सुमित्रा को याद करके राम उनके दुख की कल्पना करने लगे। वे सोचने लगे कि उनका तो एक ही बेटा था। यदि वह भी संसार से चला जाएगा तो उनकी क्या हालत होगी और कौन उस दुखिया माँ को सांत्वना देगा।

(ग) लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर राम विलाप करने लगे। उनके विशाल नेत्रों से आँसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। वे कभी लक्ष्मण को संबोधित करते थे और कभी उसकी माता सुमित्रा को। वे पूर्णतया शोक पीड़ित और अत्यधिक व्याकुल थे।

(घ) कवि,ने राम के लिए ‘सोच बिमोचन’, ‘राजिव दल लोचन’ तथा ‘रघुराई तीन विशेषणों का प्रयोग किया है। सोच बिमोचन का अर्थ है-संसार के प्राणियों को चिंता से मुक्त करने वाले, राजिव दल लोचन का अर्थ है-जिनके नेत्र कमल के समान खिले हुए हैं, रघुराई शब्द का प्रयोग करके राम को रघुकुल का राजा कहा है।

(ङ) प्रस्तुत रामकथा के वाचक भगवान शिव हैं। उन्होंने अपनी पत्नी उमा को संबोधित करते हुए कहा कि भले ही राम संसार के सभी प्राणियों की चिंताओं को दर करने वाले हैं. परन्त इस समय वे दुखी होकर कमल के समान नेत्रों से आँस बहा रहे हैं। भले ही वे अखंड, अद्वितीय और अनंत हैं परंतु भक्तों पर कृपा करने के लिए वे अपनी नर लीला दिखा रहे हैं।

[5] हरषि राम भेटेउ हनुमाना। अति कृतग्य प्रभु परम सुजाना।

तुरत बैद तब कीन्हि उपाई। उठि बैठे लछिमन हरषाई।

हृदयँ लाइ प्रभु भेटेउ भ्राता। हरषे सकल भालु कपि ब्राता।

कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा। जेहि बिधि तबहिं ताहि लइ आवा।।

यह बृतांत दसानन सुनेऊ। अति बिषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ॥

व्याकुल कुंभकरन पहिं आवा। बिबिध जतन करि ताहि जगावा॥ [पृष्ठ-50]

शब्दार्थ-हरषि = प्रसन्न होकर। भेटेउ = भेंट की। कृतग्य = आभारी। सुजाना = ज्ञानी। बैद = वैद्य। उपाई = उपाय। हरषाई = प्रसन्न होकर। सकल = सारे। भालु = भालू जाति के वनवासी। ब्राता = समूह। कपि = वानर जाति के वनवासी। जेहि बिधि = जिस ढंग से। लइ आवा = ले आया था। बृतांत = वर्णन। सुनेऊ = सुना। बिषाद = दुख। सिर धुनेऊ = पछताया। पहिं = के पास। बिबिध = अनेक प्रकार के। जतन = प्रयत्न। जगावा = जगाया।

प्रसंग-प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2′ में संकलित रामचरितमानस के ‘लक्ष्मण-मूर्छा और राम का विलाप’ में से उद्धृत है। इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। यहाँ कवि ने उस स्थिति का वर्णन किया है जब शोक के में हनुमान जी का अवतरण होता है। वे लक्ष्मण के उपचार के लिए संजीवनी लेकर आते हैं। उस प्रसंग का वर्णन करते हुए कवि तुलसीदास कहते हैं,

व्याख्या-प्रसन्न होकर श्रीराम ने हनुमान से भेंट की। परम ज्ञानी होते हुए भी राम ने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की अर्थात् उन्होंने हनुमान का उपकार माना। संजीवनी प्राप्त होते ही वैद्य ने लक्ष्मण का उपचार किया और वे प्रसन्न होकर उठ तब प्रभु राम ने लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। जिसे देखकर सभी भालू और वानर समूह अत्यधिक प्रसन्न हुए। इसके पश्चात् हनुमान ने वैद्य को वहाँ पहुँचाया, जहाँ से वह उन्हें सम्मानपूर्वक लाया था।

रावण ने यह सारा वृत्तांत सुना। वह अत्यधिक दुखी होकर अपना सिर धुन-धुन कर पछताने लगा। इसके बाद वह व्याकुल होकर अपने भाई कुंभकरण के पास आया और उसने अनेक प्रकार के प्रयत्न करके उसे गहरी नींद से जगाया।

विशेष-

- इस पद में कवि ने जहाँ एक ओर राम, लक्ष्मण, भालू तथा वानर सेना की प्रसन्नता का वर्णन किया है, वहीं दूसरी ओर रावण के विषाद का भी सजीव वर्णन किया है।

- मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए भी राम ने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है।

- संपूर्ण पद्य में अनुप्रास अलंकार का सफल प्रयोग हुआ है।

- सहज एवं सरल साहित्यिक अवधी भाषा का सफल प्रयोग हुआ है।

- चौपाई छंद का प्रयोग है तथा वर्णनात्मक शैली है।

पद पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न-

(क) हनुमान को देखकर राम ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की?

(ख) लक्ष्मण की मूर्छा किस प्रकार दूर हुई?

(ग) लक्ष्मण के होश में आने पर राम और वानर दल की क्या प्रतिक्रिया थी?

(घ) वैद्य के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया?

(ङ) इस पद्यांश के आधार पर हनुमान की चारित्रिक विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर:

(क) जब हनुमान संजीवनी लेकर राम के पास पहुँचे तो राम उसे देखकर अत्यधिक आनंदित हो उठे। उन्होंने हनुमान को अपने गले से लगा लिया और उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की अर्थात् उसके उपकार को माना। न जी ने संजीवनी लाकर वैद्य को दी और वैद्य ने उस संजीवनी से लक्ष्मण का उपचार किया. जिसके फलस्वरूप लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो गई और वे उठकर बैठ गए।

(ग) लक्ष्मण के होश में आने पर राम ने प्रसन्न होकर अपने भाई को गले से लगा लिया। इस अवसर पर सभी भालू और वानर भी अत्यधिक प्रसन्न हो उठे, क्योंकि अब उन्हें आशा बँधी कि वे रावण को पराजित कर सकेंगे।

(घ) हनुमान जिस प्रकार वैद्य को आदर के साथ लाए थे उसी आदर के साथ उन्हें वापस पहुँचाकर आए।

(ङ) इस पद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि हनुमान सच्चे राम भक्त थे। उन्होंने अपना सारा जीवन राम की सेवा में लगा दिया। वे असंभव काम को भी संभव बना देते थे। जब उन्हें संजीवनी नहीं मिली तो वे पूरे पहाड़ को उठाकर ले आए। इससे पता चलता है कि वे बड़े वीर और दृढ़-प्रतिज्ञ थे परंतु यह सब होते हुए भी वे बड़े विनम्र थे। उनके मन में अहंकार तो लेश-मात्र भी नहीं था। वे वैद्य को आदरपूर्वक उसके निवास स्थान पर छोड़ आए। इससे पता चलता है कि वे बड़े सज्जन और विनम्र थे।

[6] जागा निसिचर देखिअ कैसा। मानहुँ कालु देह धरि बैसा॥

कुंभकरन बूझा कहु भाई। काहे तव मुख रहे सुखाई।

कथा कही सब तेहिं अभिमानी। जेहि प्रकार सीता हरि आनी॥

तात कपिन्ह सब निसिचर मारे। महा महा जोधा संघारे॥

दुर्मुख सुररिपु मनुज अहारी। भट अतिकाय अकंपन भारी॥

अपर महोदर आदिक बीरा। परे समर महि सब रनधीरा॥ [पृष्ठ-50]

शब्दार्थ निसिचर = राक्षस । कालु = काला। देह धरि = शरीर धारण करके। कहु = कहौ । तव = तुम्हारा। तेहिं = तैसा। जेहि = जैसा। तात = भाई। कपिन्ह = वानरों ने। संघारे = मारे । जोधा = योद्धा। सुररिपु = देवशत्रु। मनुज अहारी = मानव खाने वाले। अतिकाय = भारी शरीर वाले। अपर = दूसरा। महोदर = एक राक्षस का नाम। समर = युद्ध। महि = पृथ्वी। रनधीरा = युद्ध में कुशल।

प्रस्तत – पद्यांश हिंदी की पाठयपस्तक ‘आरोह भाग 2’ में संकलित रामचरितमानस के ‘लक्ष्मण-मर्जा और राम का विलाप’ में से उद्धत है। इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। यहाँ कवि ने उस प्रसंग को लिया है जब रावण ने अपने भाई कुंभकरण को नींद से जगाया और उसे सारी स्थिति से अवगत कराया। कवि लिखता है कि-

व्याख्या – नींद से जागने पर वह राक्षस कुंभकरण ऐसा लग रहा था मानों मृत्यु देह धारण करके बैठी हो अर्थात् कुंभकरण देखने में बहुत ही भयंकर था। तब कुंभकरण ने रावण से पूछा हे भाई! मुझे बताओ किस कारण से तुम्हारे मुख सूख गए हैं अर्थात् तुम घबराए हुए क्यों हो?

तब उस अभिमानी रावण ने वह सारी कथा कह सुनाई जिस प्रकार वह सीता का हरण करके लाया था। रावण ने कहा हे भाई! वानर सेना ने सारे राक्षसों को मार दिया है और मेरे बड़े-बड़े योद्धाओं का वध कर दिया है। दुर्मुख, देवशत्रु, मनुष्य भक्षक, महायोद्धा, अतिकाय, अकंपन, महोदर आदि मेरे असंख्य वीर योद्धा युद्ध-क्षेत्र में मारे गए हैं। भाव यह है कि मेरी सेना के बड़े-बड़े योद्धा वानर सेना ने मार गिराए हैं।

विशेष-

- यहाँ कुंभकरण ने निर्भीक होकर अभिमानी रावण पर टिप्पणी की है।

- रावण ने अपने भाई कुंभकरण के सामने अपनी पराजय का यथार्थ वर्णन किया है।

- अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है।

- संपूर्ण पद्य में साहित्यिक अवधी भाषा का प्रयोग देखा जा सकता है।

- चौपाई छंद का प्रयोग है तथा संवादात्मक शैली है।

पद पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न-

(क) कुंभकरण ने रावण से क्या पूछा?

(ख) उस समय रावण की मनोदशा कैसी थी?

(ग) रावण ने कुंभकरण के सामने अपनी पराजय का वर्णन किस प्रकार किया?

(घ) रावण के कौन-कौन से महायोद्धा मारे गए?

उत्तर:

(क) नींद से जागकर कुंभकरण ने रावण से पूछा कि उसके दसों मुख सूखे हुए क्यों हैं? तथा वह किस कारण से घबराया हुआ है।

(ख) कुंभकरण से मिलते समय रावण बुरी तरह से परेशान और घबराया हुआ था तथा उसका चेहरा मुरझाया हुआ था।

(ग) रावण ने कुंभकरण के सामने अपनी पराजय का वर्णन करते हुए कहा कि उसने किस प्रकार सीता का हरण किया और किस प्रकार राम की वानर सेना ने उसके बड़े-बड़े योद्धाओं को मार गिराया।

(घ) युद्ध-क्षेत्र में रावण के दुर्मुख, देवशत्रु, मनुष्य भक्षक, महायोद्धा अकंपन तथा महोदर आदि योद्धा मारे गए थे।

[7] सुनि दसकंधर बचन तब कुंभकरन बिलखान।

जगदंबा हरि आनि अब सठ चाहत कल्यान।। [पृष्ठ-51]

शब्दार्थ-दसकंधर = रावण। बिलखान = दुखी होकर। जगदंबा = जगत जननी सीता। हरि = हरण करके। सठ = दुष्ट।

प्रसंग-प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2’ में संकलित रामचरितमानस के लंका कांड के ‘लक्ष्मण-मूर्छा तथा राम का विलाप’ में से उद्धृत है। इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। यहाँ कुंभकरण रावण को फटकारता हुआ कहता है

व्याख्या-रावण के वचनों को सुनकर कुंभकरण ने दुखी होकर कहा-हे दुष्ट रावण! तू जगत-माता सीता का हरण करके अब अपना कल्याण चाहता है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। अतः तेरा विनाश तो निश्चित ही है।

विशेष-

- यहाँ कवि ने कुंभकरण के मुख से रावण के प्रति घृणा-भाव का वर्णन किया है।

- अनुप्रास अलंकार का सफल प्रयोग हुआ है।

- साहित्यिक अवधी भाषा का प्रयोग है। शब्द-चयन उचित तथा भावानुकूल है।

- दोहा छंद का प्रयोग है।

पद पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न-

(क) रावण के वचन सुनकर कुंभकरण पर क्या प्रतिक्रिया हुई?

(ख) कुंभकरण ने रावण से क्या कहा?

उत्तर:

(क) रावण के वचन सुनकर कुंभकरण अत्यधिक दुखी हुआ और उसने रावण को कटु शब्द कहे।

(ख) कुंभकरण ने रावण को फटकार लगाते हुए कहा-अरे दुष्ट! तू जगत जननी सीता का अपहरण करके लाया, तब तेरा कल्याण कैसे हो सकता है अर्थात अब तेरा विनाश निश्चित है।

कवितावली (उत्तर कांड से), लक्ष्मण-मूच्छ और राम का विलाप Summary in Hindi

कवितावली (उत्तर कांड से), लक्ष्मण-मूच्छ और राम का विलाप कवि-परिचय

प्रश्न-

गोस्वामी तुलसीदास का संक्षिप्त जीवन-परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।

अथवा

गोस्वामी तुलसीदास का साहित्यिक परिचय अपने शब्दों में लिखिए।

उत्तर:

1. जीवन-परिचय-गोस्वामी तुलसीदास न केवल रामकाव्य के, अपितु संपूर्ण हिंदी-काव्य के श्रेष्ठ कवि हैं। वे एक कवि, आलोचक, दार्शनिक, लोकनायक, समाज-सुधारक, भक्त एवं उच्चकोटि के विद्वान हैं। उन्हें विश्व-कवि कहना भी अनुचित न होगा। उनका जन्म सन् 1532 में बाँदा ज़िला (उत्तर प्रदेश) के राजापुर गाँव में हुआ। कुछ विद्वान उनका जन्म-स्थान सोरों भी मानते हैं। उन्होंने अपना बचपन अत्यंत कष्टपूर्ण परिस्थितियों में बिताया। बचपन में ही उनका अपने माता-पिता से बिछोह हो गया और अत्यंत कठिनाइयों में अपना जीवन-यापन किया। अचानक उनकी भेंट स्वामी नरहरिदास से हुई। वे इन्हें अयोध्या ले गए। उन्हें राम-मंत्र की दीक्षा दी और विद्याध्ययन कराने लगे। तत्पश्चात् तुलसी ने काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर पंद्रह वर्षों तक वेदों का अध्ययन किया। सन् 1623 में काशी में श्रावण शुक्ला तृतीया को असीघाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम-राम करते हुए अपना शरीर त्याग दिया।

2. प्रमुख रचनाएँ-अब तक तुलसीदास के नाम से 36 रचनाएँ प्राप्त हुई हैं, किंतु वे सब प्रामाणिक नहीं हैं। उनमें से प्रामाणिक रचनाएँ निम्नलिखित हैं दोहावली’, ‘कवितावली’, ‘श्रीकृष्ण गीतावली’, ‘गीतावली’, ‘विनय-पत्रिका’, ‘रामचरितमानस’, ‘रामलला नहछू’, ‘बरवै रामायण’, ‘वैराग्य संदीपिनी’, ‘पार्वती मंगल’, ‘जानकी मंगल’ और ‘रामाज्ञा प्रश्न’। इनमें ‘रामचरितमानस’, ‘रामलला नहछू’, ‘पार्वती मंगल’ तथा ‘जानकी मंगल’ प्रबंध काव्य हैं। ‘गीतावली’, ‘श्रीकृष्ण गीतावली’ और ‘विनय-पत्रिका’ गीति काव्य हैं और अन्य रचनाएँ मुक्तक काव्य हैं। ‘रामचरितमानस’ तुलसी का ही नहीं, बल्कि समूचे हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसे ‘भारत की बाईबल’ भी कहा गया है।

3. काव्यगत विशेषताएँ-तुलसीदास के काव्य की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

(i) विषय की व्यापकता महाकवि तुलसीदास ने अपने युग का गहन एवं गंभीर अध्ययन किया था। तुलसीदास ने जीवन के सभी पक्षों को अपने काव्य में स्थान दिया है। उनके काव्य में धर्म, दर्शन, संस्कृति, भक्ति, काव्य-कला आदि सभी का सुंदर समन्वय हुआ है। विभिन्न भावों और सभी रसों को उनकी रचनाओं में स्थान मिला है।

(ii) राम का स्वरूप महाकवि तुलसीदास ने अपने काव्य में राम को विष्णु का अवतार मानते हुए उसके सगुण एवं निर्गुण दोनों रूपों का उल्लेख किया है। उन्होंने राम को धर्म का रक्षक और अधर्म का विनाश करने वाला माना है। उन्होंने राम के चरित्र में शील, सौंदर्य एवं शक्ति का समन्वय प्रस्तुत किया है। उन्होंने राम की आराधना दास्य भाव से की है।

(iii) समन्वय की भावना-तुलसीदास के काव्य में समन्वय की भावना का अद्भुत चित्रण हुआ है। उन्होंने शैवों और वैष्णवों, शाक्तों और वैष्णवों, भक्ति और ज्ञान तथा कर्म के धार्मिक समन्वय के साथ सामाजिक, भाषा-क्षेत्र तथा साहित्य-क्षेत्र में सारग्राहिणी प्रतिभा और समन्वयात्मकता का परिचय दिया है।

(iv) प्रकृति-चित्रण-तुलसीदास ने प्रकृति का अत्यंत मनोरम चित्रण किया है। तुलसी काव्य में प्रकृति के विभिन्न रूपों का चित्रण किया गया है। उनके काव्य में वन, नदी, पर्वत, वृक्ष, पशु-पक्षी आदि के विस्तृत वर्णन मिलते हैं। प्रकृति-चित्रण के साथ-साथ तुलसी उपदेश भी देते चलते हैं।

(v) भाव एवं रस-महाकवि तुलसीदास के काव्य में सभी भावों एवं रसों का अत्यंत सफलतापूर्वक चित्रण किया गया है। तुलसीदास मानव-हृदय के सूक्ष्मातिसूक्ष्म भाव को समझने में निपुण थे। वे मानव मनोवृत्तियों के सच्चे पारखी थे। उन्होंने मानव-जीवन के विविध पक्षों को गहराई से देखा एवं परखा था। तुलसी काव्य में शांत रस के अतिरिक्त हास्य, रौद्र, वीभत्स, वीर आदि रसों का भी चित्रण हुआ है।

(vi) रचना-शैली-तुलसीदास ने अपने युग में प्रचलित सभी काव्य-शैलियों का प्रयोग किया है। उनके काव्य में वीर काव्य की ओजपूर्ण शैली, संत काव्य की दोहा शैली, सूरदास और विद्यापति की गीति-शैली, भाट कवियों की छप्पय-कवित्त आदि शैलियों के रूप देखे जा सकते हैं। इन सभी शैलियों का प्रयोग तुलसी काव्य में सफलतापूर्वक हुआ है।

4. भाषा-शैली-तुलसी के काव्य का भावपक्ष जितना समृद्ध है कलापक्ष भी उतना ही समुन्नत एवं विकसित है। काव्य-शैलियों की भाँति ही तुलसीदास ने तत्कालीन सभी काव्य-भाषाओं का साधिकार प्रयोग किया है। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा का अपने काव्य में समान रूप से प्रयोग किया है। ‘रामचरितमानस’ में अवधी और ‘विनय-पत्रिका’ में ब्रज भाषा का विकसित रूप मिलता है। तुलसी ने प्रसंगानुकूल भोजपुरी, बुंदेलखंडी, अरबी-फारसी आदि के शब्दों का भी प्रयोग किया है। उन्होंने ब्रज एवं अवधी भाषाओं में संस्कृत का पुट देकर उन्हें सुसंस्कृत बनाया है। तत्सम शब्दों की अधिकता होने पर भी तुलसी की भाषा में कहीं क्लिष्टता नहीं है। अलंकारों की छटा तो उनके काव्य में देखते ही बनती है। उन्होंने उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का ही अधिक प्रयोग किया है। अलंकारों की भाँति ही तुलसीदास ने छंदों का प्रयोग भी सफलतापूर्वक किया है। चौपाई, दोहा, छप्पय, सोरठा, कवित्त, बरवै आदि छंदों का प्रयोग उन्होंने अपने विभिन्न ग्रंथों में किया है।

कवितावली (उत्तर कांड से) कविता का सार

प्रश्न-

कविवर तुलसीदास द्वारा रचित ‘कवितावली’ कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए।

उत्तर:

1. प्रथम कवित्त-यहाँ कविवर तुलसीदास राम-नाम की महिमा का गान करते हुए कहते हैं कि मज़दूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, चाकर, नौकर, नट, चोर, दूत और बाजीगर सभी अपना पेट भरने के लिए ही ऊँचे-नीचे कर्म करते हैं, गुण गढ़ते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं और घने जंगलों में शिकार करते हुए भटकते रहते हैं। यही नहीं, वे अच्छे-बुरे कर्म करके धर्म अथवा अधर्म का पालन करते हुए अपना पेट भरने के लिए बेटे-बेटियों को भी बेच देते हैं। यह पेट की आग बड़वानल से भी अधिक भयंकर है। इसे तो केवल राम-नाम के कृपा रूपी बादल ही बुझा सकते हैं।

2. द्वितीय कवित्त-इस कवित्त में कवि अपने युग की गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी का वर्णन करते हुए लिखता है कि किसान के लिए खेती नहीं है और भिखारी को भीख नहीं मिलती। व्यापारी के लिए व्यापार नहीं है और नौकर को नौकरी नहीं मिलती। आजीविका-विहीन लोग दुखी होकर आपस में कहते हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें। वेदों और पुराणों में यही बात कही गई है और संसार में भी देखा जा सकता है कि संकट के समय राम जी आप ही कृपा करते हैं। हे दीनबंधु राम! इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने संसार को कुचला हुआ है। अतः पापों का नाश करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ।

3. सवैया यहाँ तुलसीदास लोगों के द्वारा की जा रही निंदा और आलोचना की परवाह न करते हुए कहते हैं कि चाहे मुझे कोई धूर्त कहे, योगी कहे, राजपूत या जुलाहा कहे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना, फसी की जाति में बिगाड़ हो जाए। मैं तुलसीदास तो राम का दास हूँ। इसीलिए मेरे बारे में जिसको जो अच्छा लगता है, वह कहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं माँगकर खाता हूँ। मस्जिद में जाकर सो जाता हूँ। मुझे दुनिया से न कुछ लेना है और न देना है अर्थात् मुझे किसी की परवाह नहीं है।

लक्ष्मण-मूर्छा और राम का विलाप कविता का सार

प्रश्न-

कविवर तुलसीदास द्वारा रचित पद ‘लक्ष्मण-मूर्छा और राम का विलाप’ का सार अपने शब्दों में लिखिए।

उत्तर:

यह प्रसंग उस समय का है जब राम-रावण युद्ध के समय लक्ष्मण मेघनाद की शक्ति लगने से बेहोश हो गए और हनुमान जड़ी-बूटी लेने के लिए गए। परंतु हनुमान द्वारा की गई देरी के कारण राम अपने भाई लक्ष्मण के लिए चिंता करने लगे। जब हनुमान संजीवनी बूटी को न पहचानने के कारण पर्वत को उठाकर ले जा रहे थे तो भरत के मन में अनर्थ की आशंका हुई। इसलिए भरत ने हनुमान को नीचे उतार लिया। परंतु जब उसे वास्तविकता का पता चला तो हनुमान को शीघ्र ही श्रीराम के पास भेज दिया।

इधर राम आधी रात बीत जाने पर चिंता करने लगे। वे लक्ष्मण को बेहोश देखकर एक मानव के समान कहने लगे कि आधी रात बीत गई है, लेकिन हनुमान नहीं आया। यह कहकर राम ने अनुज लक्ष्मण को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और विलाप करते हुए कहने लगे कि लक्ष्मण तुम्हारा ऐसा स्वभाव है कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। मेरे लिए तुमने माता-पिता को त्याग दिया और वन में सर्दी-गर्मी को सहन किया। हे भाई! तुम्हारा वह प्रेम कहाँ चला गया। मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर तुम क्यों नहीं उठते।

यदि मुझे पता होता कि वन में भाई से वियोग होगा तो मैं अपने पिता के वचनों को कभी नहीं मानता। पुत्र, धन, पत्नी, भवन और परिवार, ये सब संसार में बार-बार प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन सगा भाई संसार में फिर नहीं मिलता। यह विचार करके तुम जाग जाओ। जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना साँप और सैंड के बिना हाथी दीन-हीन हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। मैं क्या मुँह लेकर अयोध्या जाऊँगा। लोग मेरे बारे में कहेंगे कि मैंने पत्नी के लिए प्रिय भाई को खो दिया। भले ही मुझे संसार में अपयश सहन करना पड़ता। पत्नी की हानि भी कोई विशेष हानि नहीं है।

परंतु हे लक्ष्मण! अब तो मुझे अपयश और भाई दोनों शोक सहन करने पड़ेंगे। हे भ्राता! तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और उसके प्राणों के आधार हो। तुम्हारी माँ ने मुझे हर प्रकार से हितैषी समझकर तुम्हारा हाथ मुझे सौंपा था। अब मैं जाकर उसे क्या उत्तर दूंगा। इस प्रकार संसार को चिंतामुक्त करने वाले भगवान राम स्वयं अनेक प्रकार की चिंताओं में डूब गए और उनकी आँखों से आँसू बहने लगे। तब शिवजी ने पार्वती से कहा कि देखो! वे राम स्वयं अखंड और अनंत हैं, परंतु अपने भक्तों पर कृपा करके नव लीला दिखा रहे हैं।

प्रभु के विलाप को सुनकर समूची वानर सेना व्याकुल हो गई। परंतु उस समय वहाँ हनुमान इस प्रकार प्रकट हो गए जैसे करुण रस में वीर रस प्रकट हो जाता है। श्रीराम ने प्रसन्न होकर हनुमान से भेंट की और वे हनुमान के प्रति कृतज्ञ हो गए। उसके बाद वैद्य ने तत्काल उपाय किया और लक्ष्मण प्रसन्न होकर उठ खड़े हुए। राम ने प्रसन्न होकर भाई को गले लगाया और सभी वानर और भालू प्रसन्न हो गए। इसके बाद हनुमान ने वैद्य को लंका वापस पहुँचा दिया। जब रावण ने यह सारा प्रस्ताव सुना तो वह दुखी होकर पछताने लगा और व्याकुल होकर कुंभकरण के पास गया।

उसने अनेक प्रयत्न करके कुंभकरण को जगाया। जागने पर कुंभकरण ऐसा लग रहा था कि मानों काल स्वयं शरीर धारण करके बैठा हो। कुभकरण ने रावण से पूछा कि तुम्हारा मुख घबराया हुआ क्यों है, तब अभिमानी रावण ने सारी कथा सुनाई कि किस प्रकार वह सीता को उठाकर लाया था। वह अपने भाई से कहने लगा कि हे भ्राता! राम सेना ने राक्षसी सेना के बड़े-बड़े योद्धाओं का संहार कर दिया है। दुर्मुख, देवशत्रु, मनुष्य भक्षक, महायोद्धा, अतिकाय, अकंपन तथा महोदर आदि सभी योद्धा युद्धक्षेत्र में मर गए हैं। रावण के वचनों को सुनकर कुंभकरण ने दुखी होकर कहा, तुमने जगत-जननी सीता का हरण किया है, अब तू अपना कल्याण चाहता है। यह तो किसी प्रकार से संभव नहीं है।