Haryana State Board HBSE 8th Class Sanskrit Solutions Ruchira Chapter 1 सुभाषितानि Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 8th Class Sanskrit Solutions Ruchira Chapter 1 सुभाषितानि

अभ्यासः

सुभाषितानि Class 8 HBSE प्रश्न 1.

पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वरवाचनं कुरुत।

उत्तरम्:

छात्रा: शिक्षक सहायता कुरुत।

सुभाषितानि Question and Answer HBSE Class 8 प्रश्न 2.

श्लोकांशेषु रिक्तस्थानानि पूरयत-

(क) समुद्रमासाद्य ________।

(ख) _________ वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति।

(ग) तद्भागधेयं __________ पशूनाम्।

(घ) ‘विद्याफलं ___________ कृपणस्य सौख्यम्।

(ङ) स्त्रियां _________ सर्व तद् __________ कुलम्।

उत्तरम्:

(क) समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः।

(ख) श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति।

(ग) तद्भागधेयं परमं पशूनाम्।

(घ) ‘विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्यसौख्यम्।

(ङ) स्त्रियां रोचमानायां सर्व तद् रोचते कुलम्।

![]()

Sanskrit 8th Class Chapter 1 HBSE प्रश्न 3.

प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत-

(क) व्यसनिनः किं नश्यति?

(ख) कस्यां रोचमानायां सर्वं कुलं रोचते?

(ग) कस्य यशः नश्यति?

(घ) कस्मिन् श्लोके सत्सङ्गतेः प्रभावो वर्णितः?

(ङ) मधुरसूक्तरसं के सृजन्ति?

उत्तरम्:

(क) व्यसनिनः।

(ख) स्त्रियां

(ग) लुब्धस्य

(घ) चतुर्थे पीत्वा…..सृजन्ति इति।

(ङ) सन्तः।

सुभाषितानि HBSE 8th Class Sanskrit प्रश्नः 4.

अधोलिखित-तद्भव-शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृतपदानि लिखत-(नीचे लिखे तद्भव शब्दों के लिए पाठ में से संस्कृत शब्द चुनकर लिखिए-)

यथा- कंजूस कृपणः

कड़वा …………….

पूँछ …………..

सन्तः …………….

लोभी ……………….

मधुमक्खी ………………….

तिनका ………………

उत्तरम्:

यथा-

कर्जूस – कृपणः

कड़वा – कटुकम्

पूँछ – पुच्छः / पुच्छम्

लोभी – लुब्धाः

मधमक्खी – मधुमक्षिका

तिनका – तृणम्

![]()

प्रश्न 5.

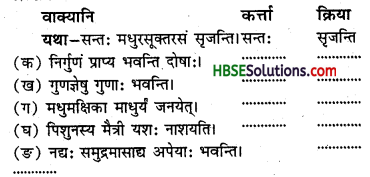

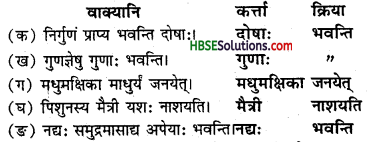

अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदं क्रियापदं च चित्वा लिखत-

उत्तरम्:

प्रश्नः 6.

रेखाङ्कितानि पदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत-(रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न-निर्माण कीजिए-)

(क) गुणा: गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति।

(ख) नद्यः सुस्वादुतोयाः भवन्ति।

(ग) लुब्धस्य यशः नश्यति।

(घ) मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति।

(ङ) तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः।

उत्तरम्:

(क) के गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति?

(ख) काः सुस्वादुतोयाः भवन्ति?

(ग) कस्य यशः नश्यति?

(घ) का माधुर्यमेव जनयति?

(ङ) तस्य कस्मिन् / कुत्र तिष्ठान्ति वायसाः।

![]()

प्रश्नः 7.

उदाहरणानुसारं पदानि पृथक् कुरुत-(उदाहरण अनुसार पदों को पृथक्-पृथक् कीजिए)

यथा- समुद्रमासाद्य – समुद्रम् + आसाद्य

1. माधुर्यमेव – ……………. + ……………….

2. अल्पमेव – ……………. + ……………….

3. सर्वमेव – ……………. + ……………….

4. दैवमेव – ……………. + ……………….

5. महात्मनामुक्ति: – ……………. + ……………….

6. विपदामादावेव – ……………. + ……………….

उत्तरम्:

1. माधुर्यम् + एव

2. अल्पम् + एव

3. सर्वम् + एव

4. दैवम् + एव

5. महात्मनाम् + उक्तिः

6. विपदाम् + आदौ + एव

![]()

योग्यता-विस्तारः

प्रस्तुत पाठ में महापुरुषों की प्रकृति, गुणियों की प्रशंसा,सज्जनों की वाणी, साहित्य-संगीत कला की महत्ता चुगलखोरों की दोस्ती से होने वाली हानि, स्त्रियों के प्रसन्न रहने में सबकी खुशहाली को आलङकारिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है।

पाठ के श्लोकों के समान अन्य सुभाषितों को भी स्मरण रखें तथा जीवन में उनकी। उपादेयता/संगीत पर विचार करें।

(क) येषां न विद्या न तपो न दानम्

ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः।

ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः

मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्तिड़

(ख) गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्गं न च वयः।

(ग) प्रारभ्य चोत्तमजना:न परित्यजन्ति।

(घ) दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्ययाडलडकतोऽपि सन्।

(ङ) न प्राणान्ते प्रकृतिविकृतिर्जायते चोत्तमानाम्।

(च) उदये सविता रक्तो रक्ताश्चास्तङ्गते तथा।

सम्पत्तौ य विपत्तौ च महतामेकरूपताड़ सरलार्थ:

सरलार्थः

(क) जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है और न धर्म है; वे मृत्यु लोक में धरती पर (केवल) भार बने हुए हैं। वे मनुष्य के रूप में पशु ही बने हुए चरते (विचरते) फिरते हैं।

(ख) गुणवानों में गुण ही पूजे जाते हैं-लिङ्ग और आयु नहीं।

(ग) कोई भी कार्य प्रारम्भ करके उत्तम लोग (उसे पूरा होने से पहले) नहीं छोड़ते हैं।

(घ) विद्या से युक्त होने पर भी दुष्ट व्यक्ति को त्याग देना चाहिए।

(ङ) उत्तम लोगों का स्वभाव प्राणान्त होने पर भी विकृत (दूषित) नहीं होता है।

(च) सूर्य उदय और अस्त दोनों ही दशाओं में लाल रहता है। महान लोग सम्पत्ति और विपत्ति में समान ही रहते हैं।

उपर्युक्त सुभाषितों के अंशों को पढ़कर स्वयं समझने का प्रयत्न करें तथा संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं के सुभाषितों का संग्रह करें।

‘गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति’ – इस पंक्ति में विसर्ग सन्धि के नियम में ‘गुणाः के विसर्ग का दोनों बार लोप हुआ है। सन्धि के बिना पंक्ति ‘गुणा: गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति’ होगी।

![]()

मूलपाठः

गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति

ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः ।

सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः

समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः ॥1॥

अन्वयः – गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति। नद्यः सुस्वादुतोयाः भवन्ति। (ताः एव) समुद्रम् आसाद्य अपेयाः भवन्ति।

सन्धिविच्छेदः – गुणा गुणज्ञेषु – गुणाः + गुणज्ञेषु। गुणा भवन्ति = गुणाः + भवन्ति। भवन्त्यपेयाः = भवन्ति + अपेयाः।

संयोगः – समुद्रमासाद्य = समुद्रम् + आसाद्य।

पदार्थबोध: – गुणाः = अच्छे लक्षण (सुलक्षणानि)। गुणज्ञेषु = गुणी जनों में (गुणिषु)। प्राप्य = पाकर (लब्या)। दोषाः – दोष, कुलक्षण (कुलक्षणानि)। सुस्वादुतोयाः – स्वादिष्ट जल (सुस्वादुजलीयाः)। प्रभवन्ति – निकलती हैं/उत्पन्न होती हैं (समुद्भवन्ति)। नद्यः – नदियाँ (तटिन्यः, सरित:)1 आसाद्य – मिलकर/पहुँचकर (उपेत्य, प्राप्य, मिलित्वा)। अपेयाः – न पीने – योग्याः (अपानीयाः)।

सरलार्थः – गुणीजनों में गुण, गुण ही बने रहते हैं। वे (गुण) निर्गुण (दुर्जन) व्यक्ति के पास जाकर दोष बन जाते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। वे (नदियाँ) ही समुद्र में मिलकर अपेय (न पीने योग्य) बन जाती हैं।

साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः

साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः ।।

तृणं न खादन्नपि जीवमानः

तद्भागधेयं परमं पशूनाम् ॥ 2 ॥

अन्वयः – साहित्य-सङ्गीत-कला-विहीनः (जन:) पुच्छविषाणहीनः साक्षात् पशुः (भवति)। सः तृणं न खादन् अपि जीवमानः, तत् पशूनां परमं भागधेयम्।

सन्धिविच्छेद: – खादन् + अपि। तभागधेयम् – तत् + भागधेयम्।

पदार्थबोध: – पशुः = पशु. जानवर, मूर्ख (चतुष्पदः, जन्तुः, मूर्ख:)। तृणम् – घास (घासम्, शादः)। खावन्नपि (खादन् + अपि) = खाते हुए भी (भक्षयन्नपि)। जीवमानः = जीवित रहता हुआ (प्राणान् धारयन्)। भागधेयम् – सौभाष्य (सौभाग्यम्)।

सरलार्थ : – साहित्य, संगीत और कला से रहित व्यक्ति सींग तथा पूँछ से रहित साक्षात् पशु है। वह घास न खाते हुए भी जीवित है, यह तो पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है।

लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री

नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः ।।

विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं

राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य ॥ 3 ॥

अन्वयः – लुब्धस्य यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम्, अर्थपरस्य धर्मः, व्यसिनः विद्याफलम्, कृपणस्य सौख्यम्, प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य (च) राज्यं नश्यति।

सन्धिविच्छेदः – नराधिपस्य – नर + अधिपस्य। संयोग:- कुलमर्थपरस्य – कुलम् + अर्थपरस्य।

पदार्थबोध: – लुब्धस्य = लोभी का (लोभिन:)। यशः = कीर्ति (कीर्तिः)। पिशुनस्य = चुगलखोर की (परिवादपरस्य)। नष्टक्रियस्य = निष्क्रिय/निकम्मे का (निष्क्रियस्य)। व्यसिनः = बुरी आदत (लत) वालों, की (दुर्वृत्तस्य)। कृपणस्य – कंजूस की (कदर्यस्य)। प्रमवत्तः = उन्मत्त (उन्मत्तः)। नराधिपस्य = राजा का (नृपस्य)।

सरलार्थ: – लोभी का यश, चुगलखोर की मित्रता, निष्कर्मण्य (निकम्मे) का कुल, अर्थपरक (स्वार्थी) का धर्म, व्यसनी की विद्या का फल, कृपण (कंजूस) का सुख और प्रमत्त मन्त्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है।

![]()

पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं

माधुर्यमेव जनयेन्मधुमक्षिकासौ ।

सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां

श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति ॥4॥

अन्वयः – असौ मधुमक्षिका तु कटुकं रसं पीत्वा मधुरं समान माधुर्यम् एव जनयेत् तथा एव सन्तः समसज्जन-दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुरसूक्तरसं सृजन्तिा ।

सन्धिविच्छेदः – जनयेन्मधुमक्षिकासौ जनयेत् + मधुमक्षिका + असौ। सन्तस्तथैव = सन्तः + तथा + एव। सज्जन – सत् + जना

संयोग: – माधुर्यमेव – माधुर्यम् + एव।

पदार्थबोध: – कटुकम् – कड़वा (कटु)। जनयेत् – पैदा करती हैं (उत्पादयेत्)। असी = वह (सः)। सन्तः = सज्जन (सज्जनाः)। तथैव = वैसे ही (तथाविधैव)। श्रुत्वा = सुनकर (आकर्ण्य)। सृजन्ति – निर्माण करते हैं (उत्पादयन्ति)।

सरलार्थः – वह मधुमक्खी तो कड़वे रस को पीकर (भी) मधुर के समान मधुरता (शहद) ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार सज्जन (लोग) दुष्टों के कटु वचन सुनकर (भी) सज्जनों के समान मधुर सूक्तों (सुवचनों) के रस वाली वाणी बोलते हैं।

महतां प्रकृतिः सैव वर्धितानां परैरपि

न जहाति निजं भावं संख्यासु लाकृतिर्यथा ॥5॥

अन्वयः – परैः वर्धितानाम् अपि महतां प्रकृतिः सा (तादृशी) एव (तिष्ठति)। यथा संख्यासु लाकृतिः निजं भावं न जहाति।

सन्धिविच्छेदः – सैव = सा + एव। परैरपि – परैः + अपि। लाकृतियथा = लाकृतिः + यथा।

पदार्थबोध: – प्रकृतिः = आदत, स्वभाव (स्वभावः)। वर्धितानाम् = बढ़ाए गयों का/प्रशसिततों का (प्रशंसितानाम्)। परैः = दूसरों से (परजनैः)। जहाति – छोड़ देता है (त्यजति)। लाकृतिः – नौ की संख्या (नवसंख्या)।

सरलार्थ: – दूसरे के द्वारा प्रसित होने या बढ़ाए जाने पर भी महापुरुषों का स्वभाव उसी तरह नहीं बदलता है जैसे संख्याओं में नौ का अंक अपना स्वभाव (आकार) नहीं छोड़ता है।

स्त्रियां रोचमानायां सर्वं तद् रोचते कुलम्।

तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ||6॥

अन्वयः – नियां रोचमानायां तत् सर्व कुलं रोचते। तस्यां (मियां) तु अरोचमानायां सर्वम् एव न रोचते।

सन्धिविच्छेद: – तद्ोचते = तत् + रोचते। त्वरोचमानायाम् – तु + अरोचमानायाम्।

संयोगः – सर्वमेव = सर्वम् + एव।

पदार्थबोध: – स्रियाम् – लक्ष्मी में (लक्ष्म्याम्)। रोचमानायाम् = अच्छी लगने पर (कामयमानायाम्)।

सरलार्थ: – लक्ष्मी के अच्छा लगने (सम्पन्नता होने) पर सारा कुल अच्छा लगता है तथा लक्ष्मी के अच्छा न लगने (अभाव होने) पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है।

![]()

सुभाषितानि Summary

सुभाषितानि पाठ-परिचय

‘सुभाषित’ शब्द सु + भाषित दो शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ है- सुन्दर, मधुर और भाषित का अर्थ है- वचन। इस सुभाषित का अर्थ है- सुन्दर/मधुर वचन। इस पाठ में सूक्तिमञ्जरी, नीतिशतकम्, मनुस्मृतिः, शिशुपालवधम्, पञ्चतन्त्रम् से रोचक और उदात्त विचारों को उभारने वाले श्लोकों का संग्रह किया गया है।