Haryana State Board HBSE 11th Class Physics Solutions Chapter 5 गति के नियम Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Physics Solutions Chapter 5 गति के नियम

प्रश्न 5.1.

निम्नलिखित पर कार्यरत् नेट बल का परिमाण व उसकी दिशा लिखिए:

(a) एकसमान चाल से नीचे गिरती वर्षा की कोई बूँद।

(b) जल में तैरता 10g संहति का कोई कॉर्क।

(c) कुशलता से आकाश में स्थिर रोकी गई कोई पतंग।

(d) 30kmh-1 के एकसमान वेग से ऊबड़-खाबड़ सड़क पर गतिशील कोई कार

(e) सभी गुरुत्वीय पिण्डों से दूर तथा विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्रों से मुक्त अन्तरिक्ष में तीव्र चाल वाला इलेक्ट्रॉन।

उत्तर:

(a) बूँद एकसमान चाल से नीचे गिर रही है, इसलिए त्वरण a = 0, अतः बल शून्य होगा।

(b) कॉर्क पानी में तैर रहा है तो कॉर्क का भार उत्पलावक बल के तुल्य है, अतः परिणामी बल शून्य होगा।

(c) पतंग स्थिर है तो न्यूटन के प्रथम नियम से परिणामी बल शून्य होगा।

(d) कार एकसमान वेग से गति कर रही है, इसलिए त्वरण a = 0, अतः बल शून्य होगा।

(e) इलेक्ट्रॉन पर गुरुत्वीय व विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र कार्य नहीं कर रहे। हैं, अतः परिणामी बल शून्य होगा।

प्रश्न 5.2.

0.05 kg संहति का कोई कंकड़ ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका गया है। नीचे दी गई प्रत्येक परिस्थिति में कंकड़ पर लग रहे नेट बल का परिमाण व उसकी दिशा लिखिए-

(a) उपरिमुखी गति के समय

(b) अधोमुखी गति के समय

(c) उच्चतम बिन्दु जहाँ क्षण भर के लिए यह विराम में रहता है। यदि कंकड़ को क्षैतिज दिशा से 45° कोण पर फेंका जाये तो क्या आपके उत्तर में कोई परिवर्तन होगा?

वायु प्रतिरोध को उपेक्षणीय मानिए।

उत्तर:

(a) कंकड़ पर बल

= mg

= 0.05 × 10

= 0.5 N

कंकड़ का भार

गुरुत्वीय बल के कारण कंकड़ पर बल लम्बवत् नीचे की ओर कार्य करेगा।

(b) अधोमुखी गति में भी 0.5 N लम्बवत् नीचे को ओर कार्य करेगा।

(c) उच्चतम बिन्दु पर भी बल 0.5 N व दिशा लम्बवत् नीचे की ओर रहेगी।

कंकड़ को 45° कोण पर फेंकने पर भी बल 0.5 N ही लगेगा। उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

प्रश्न 5.3.

0.1 kg संहति के पत्थर पर कार्यरत् नेट बल का परिणाम व उसकी दिशा निम्नलिखित परिस्थितियों में ज्ञात कीजिए:

(a) पत्थर को स्थिर रेलगाड़ी की खिड़की से गिराने के तुरन्त पश्चात्।

(b) पत्थर को 36kmh-1 के एकसमान वेग से गतिशील किसी रेलगाड़ी की खिड़की से गिराने के तुरन्त पश्चात।

(c) पत्थर को 1ms-2 के त्वरण से गतिशील किसी रेलगाड़ी की खिड़की से गिराने के तुरन्त पश्चात्।

(d) पत्थर 1ms-2 के त्वरण से गतिशील किसी रेलगाड़ी के फर्श पर पड़ा है तथा वह रेलगाड़ी के सापेक्ष विराम में है।

उपर्युक्त सभी स्थितियों में वायु का प्रतिरोध उपेक्षणीय मानिए।

उत्तर:

(a) पत्थर पर बल = पत्थर का भार

= mg

= 0.1 × 9.8

= 0.98N

(ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर)

(b) पत्थर गाड़ी से गिरने के पश्चात् केवल पत्थर के भार के बराबर ही बल कार्य करेगा = 0.98 (ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर )

(c) रेलगाड़ी से पत्थर गिरने के तुरन्त पश्चात् पूर्व त्वरण का प्रभाव नहीं रहता है।

∴ बल = 0.98N (ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर)

(d) पत्थर, रेलगाड़ी के फर्श पर रखा है तो वह गाड़ी के त्वरण से ही गति करेगा। इसलिए पत्थर का त्वरण a = 1ms-2

∴ पत्थर पर नेट बल

F = ma = 0.1 x 1 = 0.IN ( क्षैतिज दिशा में)

इस स्थिति में पत्थर का भार फर्श पर अभिलम्ब प्रतिक्रिया परस्पर सन्तुलित हो जाती है।

प्रश्न 5.4.

l लम्बाई की एक डोरी का एक सिरा m संहति के किसी कण से, दूसरा सिरा चिकनी क्षैतिज मेज पर लगी खूँटी से बँधा है। यदि कण चाल से वृत्त में गति करता है तो कण पर (केन्द्र की ओर निर्देशित) नेट बल है:

(i) T

(ii) T – \(\frac{m v^2}{l}\)

(iii) T + \(\frac{m v^2}{l}\)

(iv) 0

T डोरी में तनाव है। (सही विकल्प चुनिए)

उत्तर:

परिणामी बल T है क्योंकि वृत्तीय गति के लिए अभिकेन्द्र बल \(\frac{m v^2}{l}\) तनाव T से प्राप्त होता है।

∴ T = \(\frac{m v^2}{l}\)

प्रश्न 5.5.

15ms-1 की आरम्भिक चाल से गतिशील 20 kg संहति के किसी पिण्ड पर 50 N का स्पर्श मंदन बल आरोपित किया गया है। पिण्ड को रुकने में कितना समय लगेगा?

उत्तर:

v0 = 15ms-1 m = 20kg F = 50N

∵ F = ma से,

पिण्ड का मन्दन a = F/ma = \(-\frac{50}{20}\)

= – 2.5ms2

सूत्र v = v0 + at से, अन्तिम वेग v = 0

0 = vo + at से, अन्तिम वेग v = 0

0 = 15 – 2.5 x t

t = \(\frac{15}{2.5}\) = 6s

प्रश्न 5.6.

3.0 kg संहति के किसी पिण्ड पर आरोपित कोई बल 25s में उसकी चाल को 2.0ms-1 से 3.5 ms-1 कर देता है। पिण्ड की गति की दिशा अपरिवर्तित रहती है। बल का परिमाण व दिशा क्या है?

उत्तर:

m = 3.0kg; t = 25s; vo = 2.0ms-1

v = 3.5 ms-1

प्रथम समीकरण से, v = vo + at

a = \(\frac{v-v_0}{t}\)

= \(\frac{3.5-2.0}{25}\)

= 0.06ms-2

पिण्ड पर लगा बल F = ma से,

F = 3 x 0.06

= 0.18 N

बल पिण्ड की गति की दिशा में लगेगा।

प्रश्न 5.7.

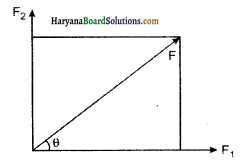

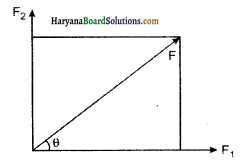

5.0 kg संहति के किसी पिण्ड पर 8 N व 6 N के दो लम्बवत् बल आरोपित हैं। पिण्ड के त्वरण का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए।

उत्तर:

m = 5.0kg;

F1 = 8N;

F2 = 6N;

∴ परिणामी बल F = \(\sqrt{F_1^2+F_2^2+2 F_1 F_2 \cos 90^{\circ}}\)

= \(\sqrt{64+36}\)

F = 10N

∵ F = ma

त्वरण a = \(\frac{F}{m}=\frac{10}{5}\)

= 2 ms-1

परिणामी बल द्वारा F1 की दिशा से बनाया गया कोण

tan θ = \(\frac{F_2}{F_1}=\frac{6}{8}=\frac{3}{4}\)

θ = tan-1 \(\frac{3}{4}\)

= 37°

यही त्वरण की दिशा होगी।

प्रश्न 5.8

36kmh-1 की चाल से गतिमान किसी ऑटो रिक्शा का चालक सड़क के बीच एक बच्चे को खड़ा देखकर अपने वाहन को ठीक 4.0s में रोककर उस बच्चे को बचा लेता है। यदि ऑटो रिक्शा बच्चे के ठीक निकट रुकता है, तो वाहन पर लगा औसत मन्दन बल क्या है? ऑटो रिक्शा तथा चालक की संहतियाँ क्रमश: 400 kg और 65kg हैं।

उत्तर:

u0 = 36kmh-1

= \(\frac{36 \times 1000}{60 \times 60}\) = 10ms-1

t = 4.0s

अन्तिम वेग v = 0

कुल संहति m = 400+ 65 = 465kg

सूत्र v = u0 + at से,

a = \(\frac{v-u_0}{t}=\frac{0-10}{4}\) = – 2.5ms-1

गति के द्वितीय नियम से,

त्वरण चिह्न मंदन को प्रदर्शित करता है।

औसत मन्दन बल F = ma

= 465 × 2.5

= 1162.5 N

प्रश्न 5.9.

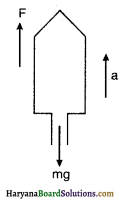

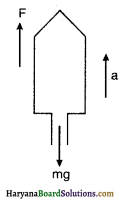

20000 kg उत्थापन संहति के किसी रॉकेट में 5ms-2 के आरम्भिक त्वरण के साथ ऊपर की ओर स्फोट किया जाता है। स्फोट का आरम्भिक प्रणोद (बल) परिकलित कीजिए।

उत्तर:

रॉकेट का द्रव्यमान

m= 20000kg

त्वरण = 5ms-2

माना रॉकेट पर प्रणोद / ऊपर की ओर लगा रहा है जिससे रॉकेट a त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रहा है।

बलों के सन्तुलन से,

F – mg = ma

∴ F = m(g + a)

= 20000(10 + 5) = 20000 × 15

∴ F = 3.0 × 105 N

प्रश्न 5.10.

उत्तर की ओर 10ms-1 की एकसमान आरम्भिक चाल से गतिमान 0.40 kg संहति के किसी पिण्ड पर दक्षिण दिशा के अनुदिश 8.0 N का स्थाई बल 30 के लिए आरोपित किया गया है। जिस क्षण बल आरोपित किया गया उसे t = 0 तथा उस समय पिण्ड की स्थिति x = 0 लीजिए। t = -5s: 25s; 100s पर इस कण की स्थिति क्या होगी?

उत्तर:

m = 0.40kg; vo = 10ms-1 (उत्तर दिशा में);

F = -8N ( ∵ दिशा दक्षिण है इसलिए -ve चिह्न प्रयुक्त किया है।)

0 < t < 30

मन्दन a = \(\frac{F}{m}=\frac{-8}{0.40}\)

= 20 ms-2

(i) = -5s अर्थात् बल लगाने से पूर्व की स्थिति है, जब त्वरण शून्य है।

x = Ut + \(\frac{1}{2}\) at-2

= 10 x (-5) = -50m

(ii) t = 25s पर a = -20ms-2 होगा

(iii) t = 100s, यहाँ t = 30s तक त्वरण -20ms-2 होगा।

जबकि 30s से 100s = 70s तक त्वरण a = 0 होगा।

∴ x1 = ut + \(\frac{1}{2}\)at2

x1 = 10 x 30 + \(\frac{1}{2}\)(-20)(30)2 = -8700m

30s के पश्चात् अन्तिम वेग v = uo + at

v = 10 – 20 x 30

= -590ms-1

कुल दूरी x = x1 + x2

= -8700 + (-41300)

= -8700 – 41300

= -50000m

= – 50km

प्रश्न 5.11.

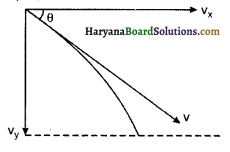

कोई ट्रक विरामावस्था से गति आरम्भ करके 2.0ms-2 के समान त्वरण से गतिशील रहता है। t = 10s पर ट्रक के ऊपर खड़ा एक व्यक्ति धरती से 6m की ऊँचाई से कोई पत्थर बाहर गिराता है t = 11s पर पत्थर का (a) वेग, तथा (b) त्वरण क्या है? (वायु का प्रतिरोध उपेक्षणीय मानिए।)

उत्तर:

vo = 0; a = 2ms-2; r = 10s

अन्तिम वेग v = vo + at

v = 0+ 2 × 10

= 20ms-1

(a) x दिशा में त्वरण शून्य होता है अतः वेग का क्षैतिज घटक Vx = 20 ms-1

y दिशा में त्वरण a = g = 10ms2

∴ vy = uy + at, t = 10s से पत्थर गिरता है।

t = 11s पर वेग ज्ञात करना है।

vy = 0 + 10 × 1 = 10ms-1

क्योंकि

t = 11 – 10 = 1sec

परिणामी वेग

v = \(\sqrt{v_x^2+v_y^2}=\sqrt{(20)^2+(10)^2}\)

= \(\sqrt{500}\)

= 22.4ms-1

यदि θ क्षैतिज दिशा में बना कोण हो, तो

tan θ = \(\frac{v_y}{v_x}=\frac{10}{20}=\frac{1}{2}\)

θ = tan-1\(\frac{1}{2}\)

(b) पत्थर पर गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। अतः t = 11s पर त्वरण a = 10ms-2 होगा।

प्रश्न 5.12.

किसी कमरे की छत से 2m लम्बी डोरी द्वारा 0.1 kg संहति के गोलक को लटकाकर दोलन आरम्भ किये गये। अपनी माध्य स्थिति पर गोलक की चाल 1ms-1 है। गोलक का प्रक्षेप पथ क्या होगा? यदि डोरी को उस समय काट दिया जाता है जब गोलक अपनी (a) चरम स्थितियों में से किसी एक पर है तथा (b) माध्य स्थिति पर है।

उत्तर:

(a) गोलक की चरम स्थिति में वेग शून्य होता है। अतः डोरी काट देने पर गोलक g के अधीन ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरेगा।

(b) माध्य स्थिति में गोलक के पास क्षैतिज दिशा में अधिकतम वेग होता है। अतः गोलक परवलय पथ पर गति करता हुआ नीचे गिरेगा।

प्रश्न 5.13.

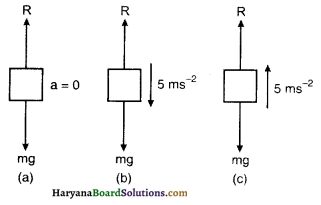

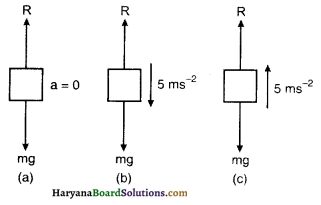

किसी व्यक्ति की संहति 70 kg है। वह एक गतिमान लिफ्ट में तुला पर खड़ा है जो:

(a) 10 ms-1 की एकसमान चाल से ऊपर जा रही है,

(b) 5 ms-2 के एकसमान त्वरण से नीचे जा रही है,

(c) 5ms-2 के एकसमान त्वरण से ऊपर जा रही है, तो प्रत्येक प्रकरण में तुला के पैमाने का पाठ्यांक क्या होगा?

(d) यदि लिफ्ट मशीन में खराबी आ जाये और वह गुरुत्वीय प्रभाव में मुक्त रूप से नीचे गिरे तो पाठ्यांक क्या होगा?

उत्तर:

(a) m = 70kg

लिफ्ट एकसमान वेग से गति कर रह है:

a = 0

∴ तुला का पाठ्यांक

R = mg = 70×10

= 700 N

(b) a = 5ms-2 से नीचे

mg – R = ma

या

R = m (g – a )

∴ R = 70(10 – 5) …….(1)

= 350N

(c) a = 5ms-2 ऊपर की ओर

R – mg = ma

या

R = m(g + a)

∴ R = 70 (10 + 5)

= 1050 N

(d) लिफ्ट गुरुत्वीय प्रभाव में मुक्त रूप से नीचे गिर रही है।

∴ a = g

समी० (1) से R = 0 यह भारहीनता की अवस्था है।

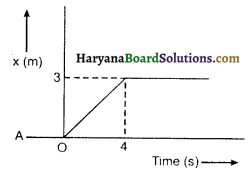

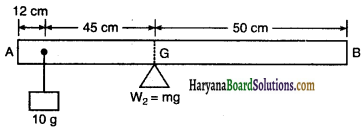

प्रथम 5.14.

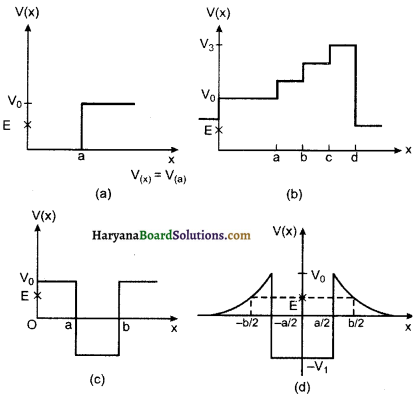

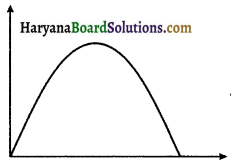

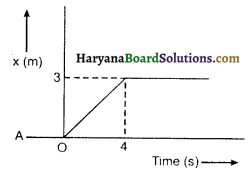

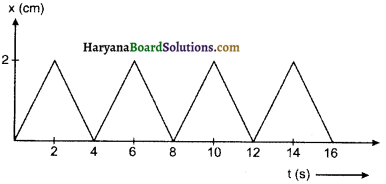

चित्र में 4 kg संहति के किसी पिण्ड का स्थिति समय ग्राफ दर्शाया गया है-

(a) t < 0, r > 45, 0 < t < 4s के लिए पिण्ड पर आरोपित बल क्या है?

(b) t = 0 तथा t = 4s पर आवेग क्या है? (केवल एकविमीय गति पर विचार कीजिए।)

उत्तर:

(a) t < 0 पर ग्राफ A() स्थिति में होगा, यहाँ विस्थापन x = 0 अर्थात् पिण्ड विराम अवस्था में है। अतः आरोपित बल शून्य है। t > 4s पर पिण्ड 3m दूर स्थित है तथा विराम अवस्था में है। अतः आरोपित बल शून्य है।

0 < t < 4s पर पिण्ड नियत वेग से गति कर रहा है। अतः त्वरण शून्य होगा तथा आरोपित बल भी शून्य है। (b) t = 0 पर आवेग t = 0 पर वेग v1 = 0 t > 0 पर वेग v2 = tan θ = \(\frac{3}{4}\)

= 0.75ms-1

∴ आवेग l = mv2 – mv1

= m (V2 – v1)

= 4 (0.75 – 0) = 3kgms-1

t = 4s पर आवेग

t < 4s पर वेग v1 = 0.75 t > 4s पर v2 = 0

आवेग l = mV2 – mv1 = m(V2 – V1)

= 4(0 – 0.75)

= -3 kg ms-1

प्रश्न 5.15.

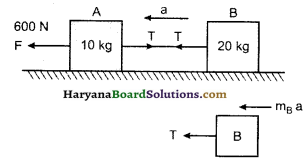

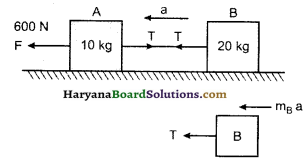

किसी घर्षण रहित मेज पर रखे 10 kg तथा 20 kg के दो पिण्ड किसी पतली डोरी द्वारा आपस में जुड़े हैं। 600N का कोई क्षैतिज बल (1) पर, (ii) B पर डोरी के अनुदिश लगाया जाता है। प्रत्येक स्थिति में डोरी में तनाव क्या है?

उत्तर:

F = 600 N

mA = 10kg;

mB = 20kg:

त्वरण a = \(\frac{F}{m_A+m_B}\)

\(\frac{600}{10+20}\) = 20ms-2

(i) जब A ब्लॉक पर बल लगाया जाये, तो

T = mBa

क्योंकि B पर एकमात्र बल, डोरी का तनाव T आगे को ओर लगेगा

(ii) जब B पर बल लगाया जाये, तो

T = mAa

क्योंकि A पर एकमात्र बल, डोरी का तनाव T आगे को ओर लगेगा

T = 10 x 20 = 200N

Note: दो पिण्डों के इस प्रकार संयोजन में त्वरण समान रहता है परन्तु तनाव ज्ञात करने के लिए डोरी के अन्तिम सिरे पर ध्यान देते हैं।

प्रश्न 5.16.

8kg तथा 12kg के दो पिण्डों को किसी हल्की अवितान्य डोरी, जो घर्षणरहित पर चढ़ी है, के दो सिरों से बाँधा गया है। पिण्डों को मुक्त छोडने पर उनके त्वरण तथा डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए।

उत्तर:

m1 = 8 kg m2 = 12kg

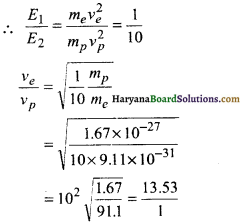

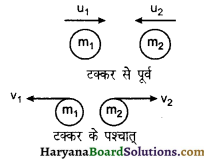

प्रश्न 5.17.

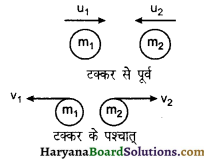

प्रयोगशाला के निर्देश फ्रेम में कोई नाभिक विराम में है। यदि यह नाभिक दो छोटे नाभिकों में विघटित हो जाता है, तो यह दर्शाडए कि उत्पाद विपरीत दिशाओं में गति करने चाहिए।

उत्तर:

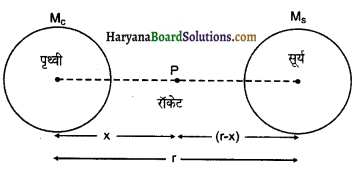

माना m द्रव्यमान का नाभिक प्रारम्भ में विराम में है। यह m1 व m2 द्रव्यमान के दो नाभिकों में विघटित होता है, जिनके वेग क्रमशः v1 व v2 हैं।

∵ संवेग संरक्षण नियम से,

विघटन से पूर्व कुल संवेग = विघटन के बाद कुल संवेग

0 = \(m_1 \overrightarrow{v_1}+m_2 \overrightarrow{v_2}\)

∴ \(\overrightarrow{v_2}=\frac{-m_1}{m_2} \overrightarrow{v_1}\)

इस सूत्र में \(\overrightarrow{v_1}\) व \(\overrightarrow{v_2}\) परस्पर विपरीत हैं (क्योंकि-ve चिह्न है)। अत: नाभिक विपरीत दिशाओं में गति करेंगे।

प्रश्न 5.18.

दो बिलियर्ड गेंद जिनमें प्रत्येक की संहति 0.05 kg है, 6ms-1 की चाल से विपरीत दिशाओं में गति करती हुई संघट्ट करती है और संघट्ट के पश्चात् उसी चाल से वापस लौटती हैं। प्रत्येक गेंद पर दूसरी गेंद कितना आवेग लगाती है?

उत्तर:

m1 = m2 = 005kg;

u1 = 6ms-1;

u2 = -6ms-1

(विपरीत दिशा),

v1 = -6ms-1

V2 = 6ms-1;

आवेग = संवेग में परिवर्तन टक्कर के पश्चात् दूसरी गेंद के कारण

प्रथम गेंद पर आवेग

= प्रथम गेंद के संवेग में परिवर्तन

= M1V1 – M1u1

= m1(V1 – u1)

= 005 [-6 – 6]

= -0.60 kg-ms-1

प्रथम गेंद के कारण दूसरी गेंद पर आवेग

= दूसरी गेंद के संवेग में परिवर्तन,

= M2 (v2 – u2)

= 005[6 – (-6)]

= 005 × 12 = + 0.60kg ms-1

प्रश्न 5.19.

100 kg संहति की किसी तोप द्वारा 0.020 kg का गोला दाग जाता है। यदि गोले की नालमुखी चाल 80ms-1 है तो तोप की प्रतिक्षेप चाल क्या है?

उत्तर:

तोप का द्रव्यमान M = 100kg;

तोप की चाल V = ?;

गोले का द्रव्यमान m = 0.020kg:

गोले की नालमुखी चाल v=80ms-1;

संवेग संरक्षण नियम से,

MV + mv = 0

या

= \(\frac{-0.020 \times 80}{100}\)

अर्थात् तोप 0.016ms-1 की चाल से पीछे हटेगी।

प्रश्न 5.20.

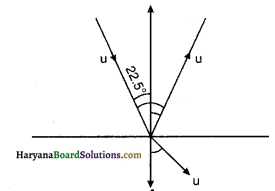

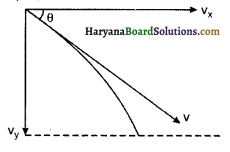

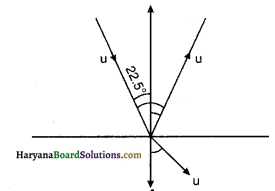

कोई बल्लेबाज किसी गेंद को 45° के कोण पर विक्षेपित कर देता है। ऐसा करने में वह गेंद की आरम्भिक चाल जो 54 kmh-1 है, में कोई परिवर्तन नहीं करता। गेंद को कितना आवेग दिया जाता है? गेंद की संहति 0.15 kg है।

उत्तर:

गेंद का द्रव्यमान m = 0.15mg

प्रारम्भिक वेग U = 54 kmh-1

= 54 × \(\frac{1000}{3600}\) = 15ms-1

अन्तिम वेग = 15ms (u1 से 45° कोण पर) चित्र में गेंद पर लगे संवेग को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित किया गया है। चित्र से स्पष्ट है कि क्षैतिज घटक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परन्तु उर्ध्वाधर घटकों में परिवर्तन होता है।

गेंद को दिया गया आवेग

= गेंद के संवेग में परिवर्तन

= अन्तिम संवेग – प्रारम्भिक संवेग

= mucosθ – (mucosθ)

= 2mucosθ

= 2 x 0.15 x 15 x cos22.50

= 4.5 × 0.9239

= 4.2kgms-1

[∵ cos 22.5° = 0.9239]

प्रश्न 5.21.

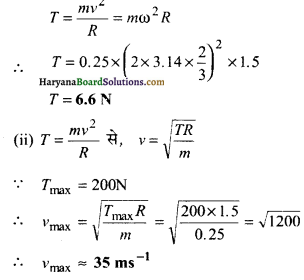

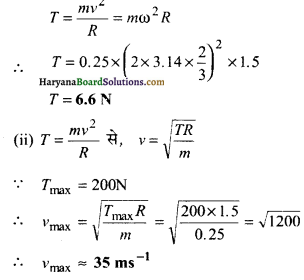

किसी डोरी के एक सिरे से बँधा 0.25 kg संहति का कोई पत्थर क्षैतिज तल में 1.5 m त्रिज्या के वृत्त पर 40 rev /min की चाल से चक्कर लगाता है? डोरी में तनाव कितना है? यदि डोरी 200 N के अधिकतम तनाव को सहन कर सकती है तो वह अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए जिससे पत्थर को घुमाया जा सकता है।

उत्तर:

पत्थर का द्रव्यमान m = 0.25kg R = 1.5m

घूर्णन आवृत्ति = 40 चक्कर / मिनट =

∴ ω = 2πn = 2 × 3.14 × \(\frac{2}{3}\)

पत्थर को वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए अभिकेन्द्रय बल, तनाव T से मिलता है।

प्रश्न 5.22.

यदि प्रश्न 5.21 में पत्थर की चाल को अधिकतम निर्धारित सीमा से भी अधिक कर दिया जाये तथा डोरी यकायक टूट जाये, तो डोरी के टूटने के पश्चात् पत्थर के प्रक्षेप का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता है?

(a) वह पत्थर झटके के साथ त्रिज्यतः बाहर की ओर जाता है।

(b) डोरी टूटने के क्षण पत्थर स्पर्शरेखीय पथ पर उड़ जाता है।

(c) पत्थर स्पर्शी से किसी कोण पर, जिसका परिमाण पत्थर की चाल पर निर्भर करता है, उड़ जाता है।

उत्तर:

(b) डोरी टूटने के क्षण पत्थर स्पर्शरेखीय पथ पर उड़ जाता है (जड़त्व के दिशा नियम से)

प्रश्न 5.23.

स्पष्ट कीजिए कि क्यों?

(a) कोई घोड़ा रिक्त दिक् स्थान में किसी गाड़ी को खींचते हुए दौड़ नहीं सकता।

(b) किसी तीव्र गति से चल रही बस के यकायक रुकने पर यात्री आगे की ओर गिरते हैं।

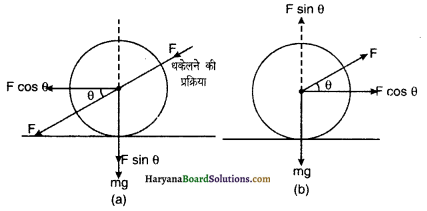

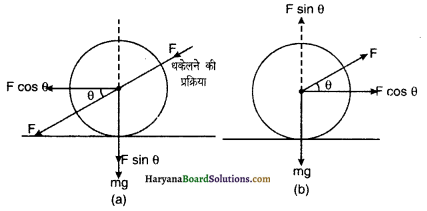

(c) लॉन मूवर को धकेलने की तुलना में खींचना आसान होता है।

(d) क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को लपकते समय अपने हाथ गेंद के साथ पीछे को खींचता है।

उत्तर:

(a) जब घोड़ा गाड़ी खींचता है तो जमीन घोड़े के पैर पर प्रतिक्रिया बल लगाती है। यही बल गाड़ी को आगे बढ़ाता है, लेकिन रिक्त दिक् स्थान (empty space) में कोई प्रतिक्रिया बल प्राप्त नहीं होता। अतः गाड़ी गति नहीं करेगी।

(b) जड़त्व के नियम के कारण यात्री का फर्श के सम्पर्क में स्थित हिस्सा स्थिर अवस्था में आ जाता है, परन्तु शरीर के ऊपर का भाग गतिशील बना रहता है अतः यात्री आग की ओर गिर जाते हैं।

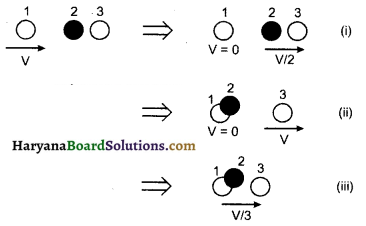

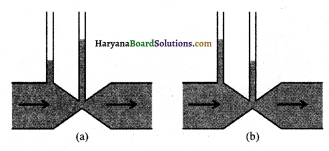

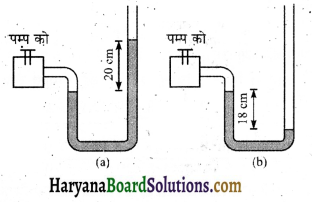

(c) लॉन मूवर को धकेलने पर, लॉन मूवर का प्रभावी भार अधिक हो जाता है, क्योंकि बल का ऊर्ध्वाधर घटक भार में जुड़ता है। (चित्र (a)) (Mg + F sinθ)

जबकि खींचने पर लॉन मूवर का प्रभावी भार कम हो जाता है क्योंकि बल का ऊर्ध्वाधर घटक भार में से घटता है। [ चित्र (b)]

(Mg – F sinθ)

(d) हाथ गेंद के साथ पीछे खींचने पर गेंद को विराम में आने तक पर्याप्त समय मिल जाता है जिससे हाथों पर लगने वाला बल घट जाता है। जिससे चोट लगने की सम्भावना कम हो जाती है।

अतिरिक्त अभ्यास (Additional Exercise):

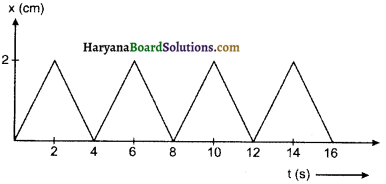

प्रश्न 5.24.

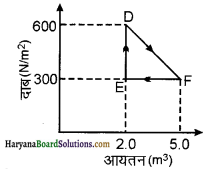

चित्र में 0.04 kg संहति के किसी पिण्ड का स्थिति समय ग्राफ दर्शाया गया है। इस गति के लिए कोई उचित भौतिक सन्दर्भ प्रस्तावित कीजिए। पिण्ड द्वारा प्राप्त दो क्रमिक आवेगों के बीच समय-अन्तराल क्या है? प्रत्येक आवेग का परिमाण क्या है?

उत्तर:

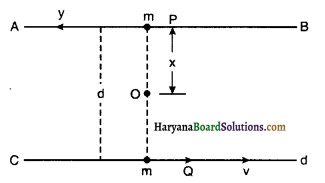

यह दो समान्तर दीवारें जो परस्पर 2cm दूर स्थित हैं, के मध्य लगातार गेंद के टकराने की गति को प्रदर्शित करता है।

m = 0.04kg

प्रारम्भ 2s तक x = 0 से x = 2cm तक ग्राफ़ सीधी रेखा है।

∴ नियत चाल

V1 = \(\frac{2-0}{2-0}\)

= 1cms-1

= 0.01 ms-1

पुनः t = 2sec पश्चात्

x = 2cm से x = 0 तक ग्राफ सीधी रेखा है।

नियत चाल

V2 = \(\frac{0-2}{4-2}\)

= -1 cms-1

= – 0.01ms-1

आवेग का परिमाण = संवेग में परिवर्तन

= MV1 – MV2

= m (V1 – V2 )

=0.04[(0.01) – (-0.01)]

= 0.04 × 0.02

= 8 × 10-4 kgms-1

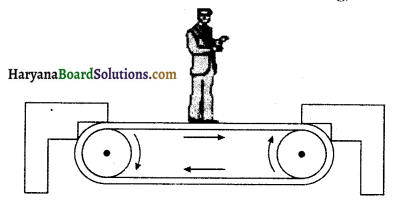

प्रश्न 5.25.

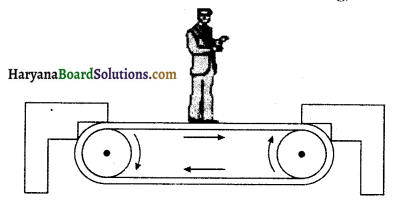

चित्र में कोई व्यक्ति 1ms-1 त्वरण से गतिशील क्षैतिज संवाहक पट्टे पर स्थिर खड़ा है। उस व्यक्ति पर आरोपित नेट बल क्या है? यदि व्यक्ति के जूतों और पट्टे के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.2 है तो पट्टे के कितने त्वरण तक वह व्यक्ति उस पट्टे के सापेक्ष स्थिर रह सकता है? (व्यक्ति की संहति = 65 kg)

उत्तर:

(i) पट्टे का त्वरण a = 1ms-2

व्यक्ति का द्रव्यमान = 65kg

व्यक्ति का त्वरण पट्टे का त्वरण = 1ms-2

व्यक्ति पर आरोपित नेट बल

F = ma = 65 x 1 = 65N

(ii) μs= 0.2

F = μsR = μsmg

यदि आदमी अधिकतम a त्वरण तक स्थिर रहता है, तो

ma = μsmg

∴ a’ = μsg = 0.2 × 10 = 2ms-2

प्रश्न 5.26.

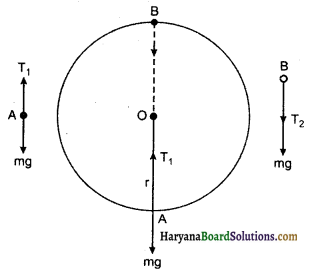

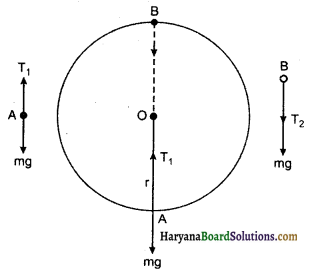

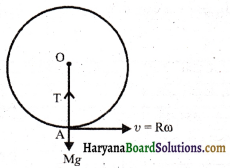

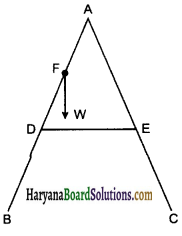

संहति के पत्थर को किसी डोर के एक सिरे से बाँधकर R त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। वृत्त के निम्नतम तथा उच्चतम बिन्दुओं पर ऊर्ध्वाधरतः अधोमुखी दिशा में नेट बल है (सह विकल्प चुनिए):

| निम्नतम बिन्दु पर | उच्चतम बिन्दु पर |

| (i) mg – T1 | mg + T2 |

| (ii) mg + T1 | mg – T2 |

| (iii) mg + T1 – \(\left(\frac{m v_1^2}{R}\right)\) | mg – T2 + \(\left(\frac{m v_2^2}{R}\right)\) |

| (iV) mg 1 T1 – \(\left(\frac{m v_1^2}{R}\right)\) | mg + T2 + \(\left(\frac{m v_2^2}{R}\right)\) |

यहाँ T1 तथा V1 निम्नतम बिन्दु पर तनाव तथा चाल दर्शाते हैं। T2 तथा V2 इनके उच्चतम बिन्दु पर तदनुरूपी मान हैं।

उत्तर:

निम्नतम बिन्दु A पर तनाव T1 ऊपर की ओर, भार mg नीचे की ओर

∴ अधोमुखी नेट बल = mg – T

उच्चतम बिन्दु B पर तनाव T2 व भार mg दोनों नीचे की ओर लगेंगे।

∴ नेट अधोमुखी बल = mg + T2

अतः विकल्प (i) सही है।

चित्र में बल प्रदर्शित है।

प्रश्न 5.27.

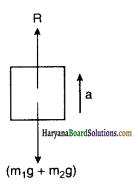

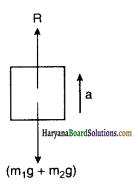

1000 kg संहति का कोई हेलीकॉप्टर 15 ms-2 के ऊर्ध्वाधर त्वरण से ऊपर उठता है। चालक दल तथा यात्रियों की संहति 300 kg है। निम्नलिखित बलों का परिमाण व दिशा लिखिए:

(a) चालक दल तथा यात्रियों द्वारा फर्श पर आरोपित बल,

(b) चारों ओर की वायु पर हेलीकॉप्टर के रोटर की क्रिया, तथा

(c) चारों ओर की वायु के कारण हेलीकॉप्टर पर आरोपित बल।

उत्तर:

हेलीकॉप्टर का द्रव्यमान m1 = 1000kg

चालक यात्रियों का द्रव्यमान m2 = 300kg

हेलीकॉप्टर का ऊपर की ओर त्वरण a = 15ms -2

g = 10ms-2

(a) (चालक + यात्रियों) पर दो बल कार्यरत हैं।

(i) प्रतिक्रिया R (ऊपर)

(ii) भार mg (नीचे)।

∴ ऊपर की ओर परिणामी बल

R – m2g = m2a

R = m2(a + g)

= 300 x (15 + 10)

= 7500 N

(b) हेलीकॉप्टर पर दो बल कार्यरत हैं-

(i) वायु का उछाल बल R

(ii) भार ( m1 + m2) g

ऊपर की ओर परिणामी बल

F = R – (m1 + m2)g

या

(m1 + m2 )a = R – (m1 + m2) g

R’ = (m1 + m2 ) (a + g)

=(1000 + 300) (10 + 15)

= 1300 × 25 = 32500 N

यही वायु पर हेलीकॉप्टर के रोटर द्वारा क्रिया है (लम्बवत् नीचे की ओर)।

(c) न्यूटन के तृतीय नियम से यही वायु द्वारा हेलीकॉप्टर पर आरोपित बल है = 32500 N ( लम्बवत् ऊपर की ओर )।

प्रश्न 5.28.

15ms-1 चाल से क्षैतिजतः प्रवाहित कोई जल धारा 10-2m2 अनुप्रस्थ काट की किसी नली से बाहर निकलती है तथा समीप की किसी ऊर्ध्वाधर दीवार से टकराती है। जल की टक्कर द्वारा, यह मानते हुए कि जल धारा टकराने पर वापस नहीं लौटती, दीवार पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए।

उत्तर:

जल का वेग u = 15ms-1

नली का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A = 10-2m2

जल का घनत्व d = 103 kgm-3

प्रति सेकण्ड नली से निकले जल का आयतन = A x u = 10-2 x 15m3s-1

प्रति सेकण्ड नली में निकले जल का द्रव्यमान

m= आयतन x घनत्व

= 15 x 10-2 × 103 = 150kgs-1

टकराने के बाद जल का वेग शून्य है,

v = 0

दीवार द्वारा जल पर आरोपित बल = आवेग परिवर्तन की दर

\(F=\frac{d p}{d t}=\frac{m(v-u)}{t}\)

∴ \(F=\frac{150 \times(0-15)}{1}\)

= – 2250 N

न्यूटन के तृतीय नियम से जल द्वारा दीवार पर आरोपित बल

= 2250N

प्रश्न 5.29.

किसी मेज पर एक-एक रुपये के दस सिक्कों को एक के ऊपर एक करके रखा गया है। प्रत्येक सिक्के की संहति है। निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में बल का परिमाण एवं दिशा लिखिए:

(a) सातवें सिक्के (नीचे से गिनने) पर उसके ऊपर रखे सभी सिक्कों के कारण बल।

(b) सातवें सिक्के पर आठवें सिक्के द्वारा आरोपित बल।

(c) छठे सिक्के की सातवें सिक्के पर प्रतिक्रिया।

उत्तर:

(a) सातवें सिक्के के ऊपर तीन सिक्के रखे हैं। अतः तीनों सिक्कों द्वारा आरोपित बल

= 3 x mg

= 3mgN ( लम्बवत् नीचे की ओर )

(b) सातवें सिक्के पर आठवें सिक्के द्वारा भी यही बल लगाया जायेगा।

= 3 mg ( लम्बवत् नीचे की ओर )

(c) छठे सिक्के के ऊपर चार और सिक्के हैं, अतः चारों सिक्कों द्वारा लगा बल

= 4 x mg

= 4mgN ( लम्बवत् ऊपर की ओर )

प्रश्न 5.30.

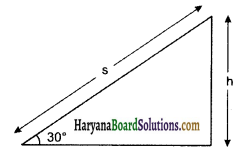

कोई वायुयान अपने पंखों को क्षैतिज से 15° के झुकाव पर रखते हुए 420 kmh-1 की चाल से एक क्षैतिज लूप पूरा करता है। लूप की त्रिज्या क्या है?

उत्तर:

v = 720kmh-1 = 720 x

= 200ms-1

θ = 15° ∴ tan 15° = 0.27

tan θ = \(\frac{v^2}{g R}\) से,

R = \(\frac{v^2}{g \tan \theta}\)

= \(\frac{200 \times 200}{10 \times 0.27}\)

= 15km

प्रश्न 5.31.

कोई रेलगाड़ी बिना ढाल वाले 30m त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर 54 kmh-1 चाल से चलती है। रेलगाड़ी की संहति 106 kg है। इस कार्य को करने के लिए आवश्यक अभिकेन्द्रीय बल कौन प्रदान करता है इंजन अथवा पटरियाँ ?

पटरियों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए मोड़ का ढाल कोण कितना होना चाहिए?

उत्तर:

वृत्तीय पथ पर आवश्यक अभिकेन्द्रीय बल पटरियाँ प्रदान करती है।

यहाँ

v = 54 kmh-1

= \(\frac{54 \times 1000}{60 \times 60}\)

= 15ms-1

R = 30m

m = 106 kg

ढाल कोण tan θ = \(\frac{v^2}{R g}=\frac{15 \times 15}{30 \times 10}=\frac{3}{4}\)

θ = 40°

अतः पटरियों का झुकाव कोण 40° होना चाहिए।

प्रश्न 5.32.

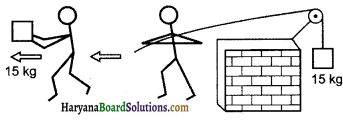

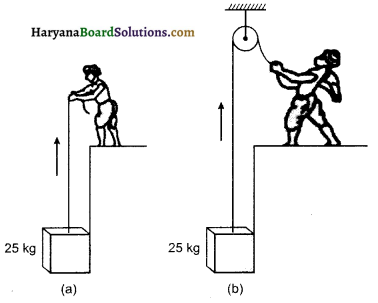

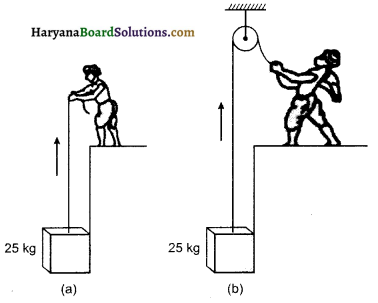

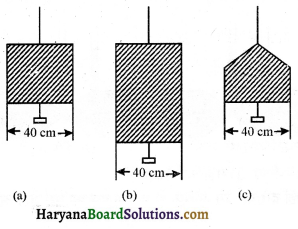

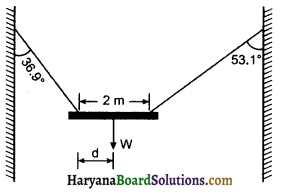

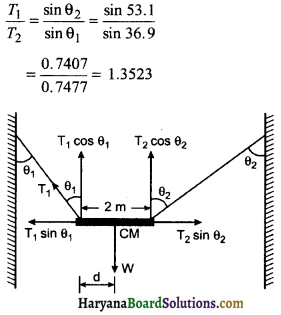

चित्र में दर्शाए अनुसार 50 kg संहति का कोई व्यक्ति 25kg संहति के किसी गुटके को दो भिन्न ढंग से उठाता है। दोनों स्थितियों में उस व्यक्ति द्वारा फर्श पर आरोपित क्रिया बल कितना है? यदि 700N अभिलम्बवत् बल से फर्श धँसने लगता है तो फर्श को धँसने से बचाने के लिए उस व्यक्ति को गुटके को उठाने के लिए कौन-सा ढंग अपनाना चाहिए?

उत्तर:

व्यक्ति का द्रव्यमान M = 50kg

व्यक्ति द्वारा भार के कारण लगा बल

W = Mg = 50× 10 = 500N

25kg भार को उठाने में लगाया गया बल

F = mg = 25×10 = 250N

(a) स्थिति में व्यक्ति 250N बल से गुटके को खींच रहा है तो प्रतिक्रिया स्वरूप रस्सी भी व्यक्ति पर नीचे की ओर 250N बल लगायेगी।

250 + 500 = 750N

∴ फर्श पर लगा परिणामी बल अतः इस स्थिति में फर्श धँस जायेगा।

(b) स्थिति में व्यक्ति 250 N बल नीचे की ओर लगाता है जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप रस्सी भी इतना बल व्यक्ति पर ऊपर की ओर लगाती है।

∴ परिणामी बल = 500 – 250

= 250N

अतः (b) ढंग से फर्श नहीं धँसेगा।

प्रश्न 5.33.

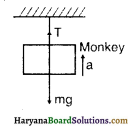

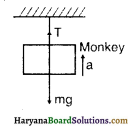

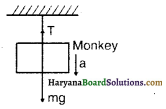

40 kg संहति का कोई बन्दर 600N का अधिकतम तनाव सह सकने योग्य किसी रस्सी पर चढ़ता है। नीचे दी गई स्थितियों में से किसमें रस्सी टूट जायेगी?

(a) बन्दर 6ms-2 त्वरण से ऊपर चढ़ता है।

(b) बन्दर 4ms-2 त्वरण से नीचे उतरता है।

(c) बन्दर 5ms-1 की एकसमान चाल से ऊपर चढ़ता है।

(d) बन्दर लगभग मुक्त रूप से गुरुत्व बल के प्रभाव में रस्सी से गिरता है। (रस्सी की संहति उपेक्षणीय मानिए।)

उत्तर:

बन्दर का द्रव्यमान m = 40 kg

(a) बन्दर = 6ms-2 त्वरण से ऊपर चढ़ता

∴ T – mg = ma

या

T = m(g + a)

= 40(10 + 6)

= 640N

∴ रस्सी अधिकतम 600N का तनाव सहन कर सकती है, अतः टूट जायेगी।

(b) बन्दर a = 4ms-2 त्वरण से नीचे उतरता है

∴ mg – T = ma

या

T= m(g – a)

= 40(10 – 4)

= 240N

रस्सी नहीं टूटेगी।

(c) बन्दर एकसमान चाल से ऊपर चढ़ता है। अतः त्वरण

∴ a = 0

T = m(g – a)

= 40× 10 = 400N

रस्सी नहीं टूटेगी।

(d) मुक्त रूपसे गुरुत्व बल के प्रभाव में गिरने पर

a = g

T = m(g – a)

= m(g – g) = 0

अर्थात् रस्सी का तनाव शून्य है।

अतः केवल (a) स्थिति में ही रस्सी टूटेगी।

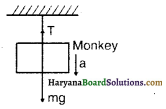

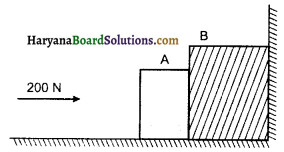

प्रश्न 5.34.

दो पिण्ड 4 तथा 8, जिनकी संहति क्रमश: 5 kg तथा 10kg है, एक-दूसरे के सम्पर्क में एक मेज पर किसी दृढ़, विभाजक दीवार के सामने विराम में रखे हैं। (चित्रानुसार) पिण्डों तथा मेज के बीच घर्षण गुणांक 0.15 है। 200 N का कोई बल क्षैतिजतः 4 पर आरोपित किया जाता है। (a) विभाजक दीवार की प्रतिक्रिया, तथा (b) 1 तथा B के बीच क्रिया-प्रतिक्रिया बल क्या हैं? विभाजक दीवार को हटाने पर क्या होता है? यदि पिण्ड गतिशील हैं तो क्या (b) का उत्तर बदल जायेगा? μs तथा μk के बीच अन्तर की उपेक्षा कीजिए।

उत्तर:

mA = 5kg, mB = 10kg

(a) A पर 200N बल लगाने पर विभाजक दीवार भी न्यूटन की तृतीय नियम से 200N का प्रतिक्रिया बल लगायेगी।

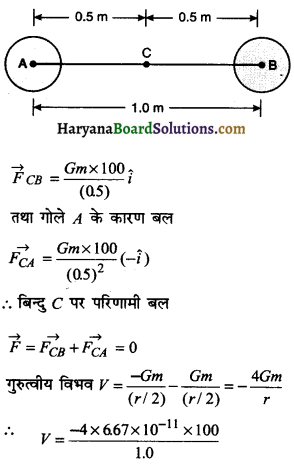

(b) 4 तथा B के बीच क्रिया-प्रतिक्रिया बल भी 200N है। जब विभाजक दीवार हटा लेते हैं तो गतिज घर्षण कार्य करेगा। घर्षण गति का विरोध करता है। घर्षण बल = μR

यहाँ

μK = μs = 0.15

परिणामी बल F = f – μKR

= f – μK (MA + mB) g

200 – 0.15(15 + 10) 10

= 200 – 22.5

= 177.5N

∴ त्वरण a = \(\frac{F}{\left(m_A+m_R\right)}\)

= \(\frac{177.5}{15}\)

= 11.8ms-2

A पर लगा बल F1 = mA a

= 5 × 11.8

= 59.1N

वस्तु A पर लगा घर्षण बल f1 = μmAg

= 0.15 x 5 × 10

= 7.5N

∴ A पर B द्वारा लगा परिणामी बल

= 200 – 59.1 – 7.5

= 133.4N

= 1.3 × 10-2 N

गति की विपरीत दिशा में)

एसी प्रकार पर 4 द्वारा लगा परिणामी बल भी 1.3 x 10-2 N होगा गति की विष में)

प्रश्न 5.35.

15 kg संहति का कोई गुटका किसी लम्बी ट्रॉली पर रखा है। गुटके तथा ट्रॉली के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.18 है। ट्रॉली विरामावस्था से 20s तक 0.5ms-2 के त्वरण से त्वरित होकर एकसमान वेग से गति करने लगती है।

(a) धरती पर स्थिर खड़े किसी प्रेक्षक को तथा

(b) ट्रॉली के साथ गतिमान किसी अन्य प्रेक्षक को गुटके की गति कैसी प्रतीत होगी? इसकी विवेचना कीजिए।

उत्तर:

गुटके का द्रव्यमान

m = 15kg μ = 0.18 t = 20s के लिए

ट्रॉली पर त्वरण a = 0.5ms-2 ट्रॉली के त्वरण के कारण गुटके पर

लगा काल्पनिक बल

F1 = ma1 = 15 x 0.5

= 7.5N (पीछे की ओर)

परन्तु फर्श द्वारा गुटके पर आरोपित घर्षण बल

F2 = μR = umg = 0.18 x 15 x 10

= 27N (आगे की ओर)।

अतः गुटका विक्षेप गति नहीं करेगा ट्रॉली के साथ गति करेगा, क्योंकि F2 > F1

एकसमान वेग से गति करने पर कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता है।

(a) धरती पर खड़े प्रेक्षक को गुटका ट्रॉली के साथ गति करता प्रतीत होगा।

(b) ट्रॉली के साथ गतिमान प्रेक्षक को गुटका स्वयं के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होगा।

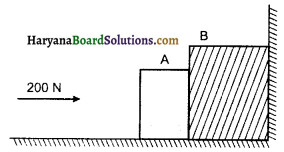

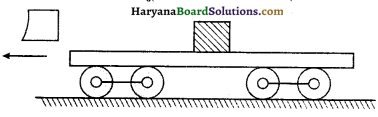

प्रश्न 5.36.

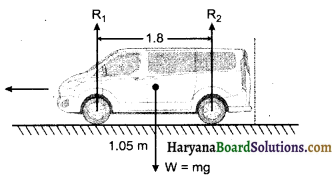

चित्र में दर्शाए अनुसार किसी ट्रक का पिछला भाग खुला है तथा 40kg संहति का एक सन्दूक खुले सिरे से 5m दूरी पर रखा है। ट्रक के फर्श तथा सन्दूक के बीच घर्षण गुणांक 0.15 है। किसी सीधी सड़क पर ट्रक विरामावस्था से गति प्रारम्भ करके 2m-2 से त्वरित होता है। आरम्भ बिन्दु से कितनी दूरी चलने पर वह सन्दूक ट्रक से नीचे गिर जायेगा? (सन्दूक के आमाप की उपेक्षा कीजिए।)

उत्तर:

सन्दूक का द्रव्यमान m = 40kg, μ = 0.15

ट्रक का त्वरण a1 = 2ms-2

∴ सन्दूक पर उत्पन्न छद्म त्वरण a1 = 2ms-2

घर्षण के कारण सन्दूक का त्वरण

a2 = μg= 0.15 x 10 = 1.5ms-2

∴ ट्रक के सापेक्ष सन्दूक का त्वरण

a = a1 – a2 = 2 – 1.5 = 0.5ms-2

इसकी दिशा पीछे की ओर होगी।

∴ सन्दुक को 5m दूरी तक करने में t समय लगे, तो

x = u t + \(\frac{1}{2}\) a t2

5 = 0 + \(\frac{1}{2}\) a t2

t2 = 20

∴ ट्रक का त्वरण गई दूरी S = ut + \(\frac{1}{2}\) a t2

= 0 + \(\frac{1}{2}\) x 2 x 20

= 20m

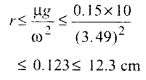

प्रश्न 5.37.

15cm त्रिज्या का कोई बड़ा ग्रामोफोन रिकॉर्ड 33 \(\frac{1}{3}\) rev/min की चाल से घूर्णन कर रहा है। रिकॉर्ड पर उसके केन्द्र से 4 cm तथा 14cm की दूरियों पर दो सिक्के रखे गये हैं। यदि सिक्के तथा रिकॉर्ड के बीच घर्षण गुणांक 0.15 है तो कौन-सा सिक्का रिकॉर्ड के साथ परिक्रमा करेगा?

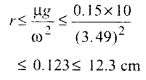

उत्तर:

घूर्णन आवृत्ति

n = 33 \(\frac{1}{3}\) rev/min = \(\frac{100}{3 \times 60}\) rev/sec

μ = 0.15

ω = 2πn = 2π x \(\frac{100}{3 \times 60}\)

= \(\frac{10 \pi}{9}\) rad/s

= 3.49 rad/s

सिक्के द्वारा घूर्णन गति के लिए घर्षण बल, आवश्यक अभिकेन्द्रीय बल प्रदान करेगा।

इसलिए अभिकेन्द्रीय बल \(\frac{m v^2}{r}\) = mω2r

घर्षण बल μR= μmg

∴ mω2r < μmg

अतः 4cm दूर सिक्का गति करेगा जबकि 14cm दूर सिक्का गिर जायेगा।

प्रश्न 5.38.

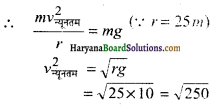

आपने सरकस में मौत के कुएँ (एक खोखला जालयुक्त गोलीय चैम्बर ताकि उसके भीतर के क्रियाकलापों को दर्शक देख सकें) में मोटरसाइकिल सवार को ऊर्ध्वाधर लूप में मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा होगा। स्पष्ट कीजिए कि वह मोटरसाइकिल सवार नीचे से कोई सहारा न होने पर भी गोले के उच्चतम बिन्दु से नीचे क्यों नहीं गिरता है? यदि चैम्बर की त्रिज्या 25 m है तो ऊर्ध्वाधर लूप को पूरा करने के लिए मोटरसाइकिल की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए?

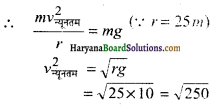

उत्तर:

गोलीय चैम्बर के उच्चतम बिन्दु पर मोटरसाइकिल सवार चैम्बर को बाहर की ओर दबाता है और प्रतिक्रिया स्वरूप चैम्बर, सवार पर गोले के केन्द्र की ओर दिष्ट प्रतिक्रिया R लगाता है। सवार व मोटरसाइकिल का भार mg भी गोले के केन्द्र की ओर कार्य करता है। ये दोनों बल सावार को वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेन्द्राय बल प्रदान करते हैं, जिसके कारण सवार नीचे नहीं गिर माता।

इस बिन्दु पर गति का समीकरण R+mg = \(\frac{m v^2}{r}\) जहाँ v सवार की चाल तथा R गोले की त्रिज्या है।

न्यूनतम चाल के लिए R = 0

= 15.8ms-1

= 16ms-1

प्रश्न 5.39.

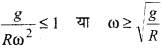

70 kg संहति का कोई व्यक्ति अपने ऊर्ध्वाधर अक्ष पर 200 rev/min की चाल से घूर्णन करती 3m त्रिज्या की किसी बेलनाकार दीवार के साथ उसके सम्पर्क में खड़ा है। दीवार तथा उसके कपड़ों के बीच घर्षण गुणांक 0.15 है। दीवार की वह न्यूनतम घूर्णन चाल ज्ञात कीजिए, जिससे फर्श को यकायक हटा लेने पर भी वह व्यक्ति बिना गिरे दीवार से चिपका रह सके।

उत्तर:

दिया है:

m = 70kg:

v = 200 rev/min = \(\frac{200}{60}=\frac{10}{3}\)rev/s

त्रिज्या r = 3m μ = 0.15

माना दीवार की न्यूनतम घूर्णन चाल ω2r है।

व्यक्ति बिना गिरे दीवार से चिपका रहेगा यदि घर्षण बल, व्यक्ति के

भार को सन्तुलित कर ले तो mg < μN

∴ न्यूनतम कोणीय चाल पर μR = mg

यहाँ

R = अभिकेन्द्र बल = mω2r

μmω2यूनतम r = mg

ω2यूनतम = \(\frac{g}{\mu r}=\frac{10}{0.15 \times 3}\)

= 22.2

∴ω2यूनतम = \(\sqrt{22.2}\) = 4.72 = 5 rad s-1

प्रश्न 5.40.

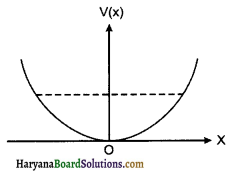

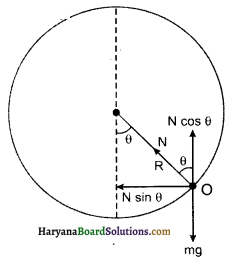

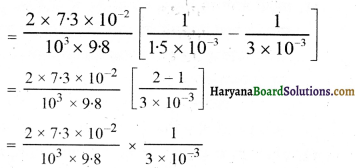

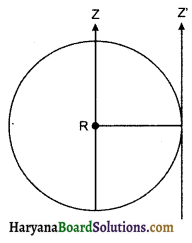

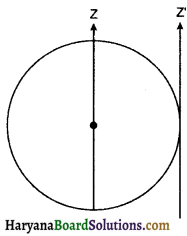

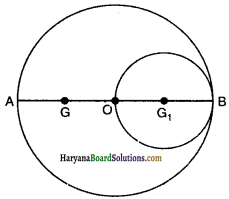

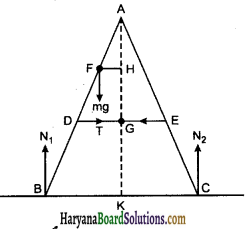

R त्रिज्या का पतला वृत्तीय तार अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परितः कोणीय आवृत्ति ω से घूर्णन कर रहा है। यह दर्शाइए कि इस तार में डली कोई मणिका \(\omega \leq \sqrt{g / R}\) के लिए अपने निम्नतम 2g. बिन्दु पर रहती है। ω = \(\sqrt{\frac{2 g}{R}}\) के लिए, केन्द्र के मनके को जोड़ने वाला VR सदिश ऊर्ध्वाधर अधोमुखी दिशा में कितना कोण बनाता है?

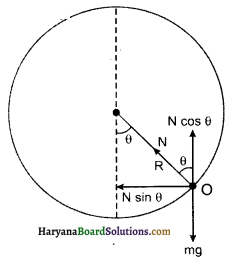

उत्तर:

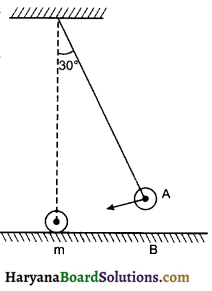

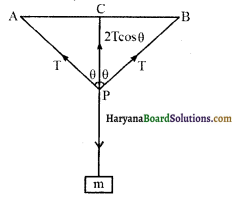

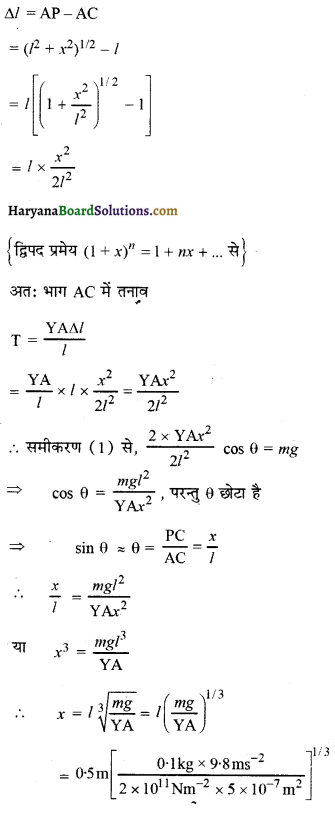

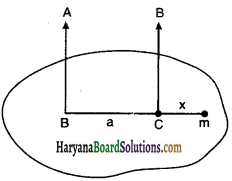

माना मणिका का द्रव्यमान m है। इस पर लगे बलों को चित्र में प्रदर्शित किया गया है।

Ncosθ = μg ………….(1) (ऊर्ध्वाधर घटक)

N sinθ = mrω2

(क्षैतिज घटक अभिकेन्द्र बल प्रदान करता है।)

या Nsinθ = m (Rsinθ)ω2

या mRω2 = N …………(2)

चित्र में, sinθ = \(\frac{r}{R}\)

r = Rsinθ

समी० (1) से, cosθ = \(\frac{m g}{N}=\frac{m g}{m R \omega^2}\)

cosθ = \(\frac{g}{R \omega^2}\) ………(3)

cosθ < 1

∴ मणिका के न्यूनतम बिन्दु के लिए

यदि तो समी० (3) से,

cosθ = \(\frac{1}{2}\)

θ = 60°

अतः ऊर्ध्वाधर से अधोमुखी ( downward) दिशा से 60° कोण बनायेगी।

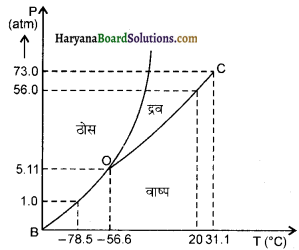

![]()

![]()

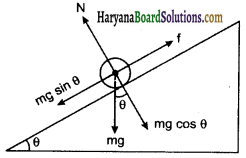

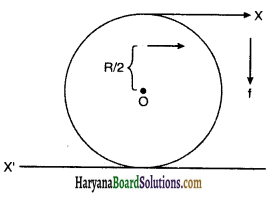

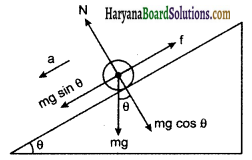

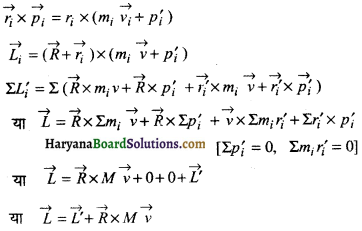

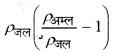

![]()

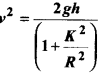

को गतिकीय दृष्टि (अर्थात् बलों तथा बल आघूर्णो के विचार) से व्युत्पन्न कीजिए। जहाँ लोटनिक गति करते पिण्ड (वलय, डिस्क, बेलन या गोला) का आनत तल की तली में वेग है। आनत तल पर वह ऊँचाई है जहाँ से पिण्ड गति प्रारम्भ करता है। K सममित अक्ष के परितः पिण्ड की घूर्णन त्रिज्या है और R पिण्ड की त्रिज्या है।

को गतिकीय दृष्टि (अर्थात् बलों तथा बल आघूर्णो के विचार) से व्युत्पन्न कीजिए। जहाँ लोटनिक गति करते पिण्ड (वलय, डिस्क, बेलन या गोला) का आनत तल की तली में वेग है। आनत तल पर वह ऊँचाई है जहाँ से पिण्ड गति प्रारम्भ करता है। K सममित अक्ष के परितः पिण्ड की घूर्णन त्रिज्या है और R पिण्ड की त्रिज्या है।