HBSE 12th Class Physics Important Questions Chapter 10 तरंग-प्रकाशिकी

Haryana State Board HBSE 12th Class Physics Important Questions Chapter 10 तरंग-प्रकाशिकी Important Questions and Answers.

Haryana Board 12th Class Physics Important Questions Chapter 10 तरंग-प्रकाशिकी

वस्तुनिष्ठ प्रश्न:

प्रश्न 1.

हाइगेंस के सिद्धान्त में समान अवस्था में कम्पन कर रहे कणों का तल कहलाता है:

(अ) तरंगाग्र

(ब) अर्द्धावर्ती कटिबंध

(स) अर्द्ध तरंग कटिबंध

(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

उत्तर:

(अ) तरंगाग्र

प्रश्न 2.

हाइगेंस का सिद्धान्त लागू होता है:

(अ) केवल प्रकाश तरंगों के लिये

(ब) केवल ध्वनि तरंगों के लिये

(स) केवल यांत्रिक तरंगों के लिये

(द) उपर्युक्त सभी तरंगों के लिये।

उत्तर:

(ब) केवल ध्वनि तरंगों के लिये

![]()

प्रश्न 3.

हाइगेंस तरंग सिद्धान्त द्वारा निम्नलिखित में से किस घटना की व्याख्या नहीं हो सकती है:

(अ) अपवर्तन

(ब) डॉप्लर प्रभाव

(स) व्यतिकरण

(द) प्रकाश-विद्युत प्रभाव।

उत्तर:

(ब) डॉप्लर प्रभाव

प्रश्न 4.

हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धान्त में पीछे की ओर लौटने वाली तरंग की अनुपस्थिति साबित की:

(अ) हाइगेंस ने

(ब) न्यूटन ने

(स) स्टोक ने

(द) फ्रेनल ने।

उत्तर:

(स) स्टोक ने

प्रश्न 5.

जब प्रकाश की किरण ऐसे माध्यम में से गुजरती है जिसमें वेग कम होता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति का मान क्रमश:

(अ) बढ़ेगा, बढ़ेगा

(ब) घटेगा, अपरिवर्तित

(स) बढ़ेगा, अपरिवर्तित

(द) घंटेगा, घटेगा

उत्तर:

(ब) घटेगा, अपरिवर्तित

प्रश्न 6.

वायु में संचरित एक प्रकाश किरण की तरंगदैर्ध्य λ, आवृत्ति v, वेग तथा तीव्रता I है । यदि यह किरण जल में प्रवेश कर जाती है, तो इन राशियों के मान क्रमशः λ,v,I तथा I’ हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौनसा सम्बन्ध सही है:

(अ) λ = λ

(ब) v = v’

(स) v = v’

(द) I = I’

उत्तर:

(ब) v = v’

प्रश्न 7.

यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में एक स्थिर बिन्दु पर जहाँ पथान्तर = λ/6 (λ = प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य) है, तीव्रता I है। यदि I0 अधिकतम तीव्रता होत बराबर है:

(अ) 3/4

(ब) 1/√2

(स) √3/2

(द) 1/2

उत्तर:

(अ) 3/4

प्रश्न 8.

दो तरंगें कला सम्बद्ध कहलाती हैं यदि उनके-

(अ) आयाम समान हों

(ब) केवल तरंग समान हों

(स) आयाम व तरंगदैर्ध्य समान हों

(द) बीच कलान्तर स्थिर रहे तथा तरंगदैर्घ्य समान हो।

उत्तर:

(द) बीच कलान्तर स्थिर रहे तथा तरंगदैर्घ्य समान हो।

प्रश्न 9.

यंग के द्विछिद्र रेखा प्रयोग में श्वेत प्रकाश प्रयुक्त करने पर:

(अ) केवल श्वेत व काली फ्रिंजें प्राप्त होंगी

(ब) श्वेत फ्रिंजें प्राप्त होंगी

(स) केन्द्रीय फ्रिंज श्वेत लेकिन दो-तीन फ्रिंजें रंगीन काली दिखाई देंगी

(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

उत्तर:

(स) केन्द्रीय फ्रिंज श्वेत लेकिन दो-तीन फ्रिंजें रंगीन काली दिखाई देंगी

प्रश्न 10.

द्विप्रिज्म के प्रयोग में कला सम्बद्ध स्रोत प्राप्त किये जाते हैं:

(अ) परावर्तन द्वारा

(ब) अपवर्तन द्वारा

(स) व्यतिकरण द्वारा

(द) विवर्तन द्वारा

उत्तर:

(ब) अपवर्तन द्वारा

प्रश्न 11.

यह प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित दो प्रकाश तरंगों द्वारा P बिन्दु पर विस्थापन क्रमश: Y = 5sinor तथा Y2 = 3cosot है, तो दोनों तरंगें होंगी:

(अ) कला असम्बद्ध

(ब) कला सम्बद्ध

(स) आंशिक कला सम्बद्ध

(द) कुछ नहीं कह सकते हैं।

उत्तर:

(ब) कला सम्बद्ध

प्रश्न 12.

समान आयाम व समान तरंगदैर्घ्य की दो तरंगें विभिन्न कलाओं में अध्यारोपित की जाती हैं परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा जब उनके बीच कलान्तर है:

(अ) शून्य

(ब) π/2

(स) π

(द) 3π/2

उत्तर:

(अ) शून्य

प्रश्न 13.

प्रकाश स्रोत कला सम्बद्ध होगा, यदि:

(अ) उनके उद्गम स्थान पर कलान्तर नियत रहता है।

(ब) उनके आयाम समान हों।

(स) उनकी आवृत्ति समान हो।

(द) उपर्युक्त सभी बातें उपस्थित हों।

उत्तर:

(अ) उनके उद्गम स्थान पर कलान्तर नियत रहता है।

प्रश्न 14.

यंग के प्रयोग से यदि d को नियम रखते हुये रेखा छिद्र की चौड़ाई बढ़ाई जाये:

(अ) फ्रिज चौड़ाई बढ़ेगी

(ब) फ्रिज चौड़ाई घटेगी

(स) फ्रिज चौड़ाई अपरिवर्तित रहेगी

(द) धीरे-धीरे फ्रिंजें ही लुप्त हो जायेंगी।

उत्तर:

(द) धीरे-धीरे फ्रिंजें ही लुप्त हो जायेंगी।

प्रश्न 15.

एक व्यतिकरण प्रतिरूप में महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 25 : 1 है। व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात है:

(अ) 25 : 1

(ब) 5 : 1

(स) 9 : 4

(द) 625 : 1

उत्तर:

(स) 9 : 4

प्रश्न 16.

प्रकाश के कला सम्बद्ध स्रोत हैं संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करते जबकि उनके मध्य कलान्तर होता है:

(अ) π

(ब) π/2

(स) 3π/2

(द) 2π

उत्तर:

(द) 2π

प्रश्न 17.

श्वेत प्रकाश से उत्पन्न व्यतिकरण प्रतिरूप में प्राप्त केन्द्रीय श्वेत दीप्त फ्रिंज के समीप चमकीली फ्रिंज का रंग होगा:

(अ) लाल

(ब) पीला

(स) हरा

(द) बैंगनी।

उत्तर:

(द) बैंगनी।

प्रश्न 18.

यदि यंग के द्वि-स्लिट व्यतिकरण प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी तीन गुनी कर दी जाये तो फ्रिजों की चौड़ाई हो जाती है:

(अ) \(\frac{1}{3}\) गुनी

(ब) \(\frac{1}{9}\)गुनी

(स) 3 गुनी

(द) 9 गुनी

उत्तर:

(अ) \(\frac{1}{3}\) गुनी

![]()

प्रश्न 19.

यंग के द्वि- स्लिट प्रयोग में सोडियम लैम्प को नीले प्रकाश लैम्प से बदल दिया जाता है, तब:

(अ) फ्रिंजें चमकीली हो जायेंगी

(ब) फ्रिंजें हल्की पड़ जायेंगी

(स) फ्रिज-चौड़ाई बढ़ जायेगी

(द) फ्रिंज-चौड़ाई कम हो जायेगी।

उत्तर:

(अ) \(\frac{1}{3}\) गुनी

प्रश्न 20.

यंग के प्रयोग को पानी में ले जाकर पूरा किया जाये तो फ्रिज चौड़ाई:

(अ) अपरिवर्तित रहेगी

(ब) घट जायेगी

(द) आँकड़े अपर्याप्त हैं।

(स) बढ़ जायेगी

उत्तर:

(ब) घट जायेगी

प्रश्न 21.

यंग के किसी द्वि-झिरी प्रयोग में से एकवर्णी प्रकाश स्रोत का उपयोग किया जाता है। पर्दे पर बनी व्यतिकरण फ्रिजों की आकृति है:

(अ) सरल रेखा

(ब) परवलय

(स) अतिपरवलय

(द) वृत्त।

उत्तर:

(स) अतिपरवलय

प्रश्न 22.

यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में दोनों स्लिटों को एकवर्णी प्रकाश से प्रकाशित करके व्यतिकरण प्रारूप पर्दे पर प्राप्त किया गया है। जब व्यतिकारी पुंजों में से किसी एक के मार्ग में एक माइका की पतली पट्टी रख दी जाती है, तो-

(अ) फ्रिज चौड़ाई बढ़ जाती है

(ब) फ्रिज चौड़ाई घट जाती है।

(स) फ्रिज चौड़ाई समान रहती है, परन्तु व्यतिकरण प्रारूप विस्थापित हो जाता है

(द) व्यतिकरण प्रारूप अदृश्य हो जाता है।

उत्तर:

(स) फ्रिज चौड़ाई समान रहती है, परन्तु व्यतिकरण प्रारूप विस्थापित हो जाता है

प्रश्न 23.

यंग के द्विक रेखा – छिद्र प्रयोग में d, D तथा λ क्रमश: स्लिटों के बीच की दूरी, स्लिटों से पर्दे की दूरी तथा प्रकाश तरंगदैर्ध्य को व्यक्त करते हैं। फ्रिज चौड़ाई β के लिये निम्नलिखित में से कौन सत्य है/हैं:

(अ) β α D

(ब) β α d

(स) β α λ

(द) β α \(\frac{1}{d}\)

उत्तर:

(अ) β α D

प्रश्न 24.

साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर रंगीन दिखाई देते हैं। इस घटना का कारण है:

(अ) प्रकीर्णन

(ब) व्यतिकरण

(स) विक्षेपण

(द) विवर्तन

उत्तर:

(ब) व्यतिकरण

प्रश्न 25.

I तथा 4I तीव्रताओं की दो प्रकाश तरंगें व्यतिकरण द्वारा पर्दे पर फ्रिंजें बनाती हैं पर्दे के बिन्दु A पर तरंगों के बीच कलान्तर तथा बिन्दु B पर है। तब A तथा B पर परिणामी तीव्रताओं के बीच अन्तर है:

(अ) 2I

(ब) 4I

(स) 5I

(द) I

उत्तर:

(ब) 4I

प्रश्न 26.

यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में तरंगदैर्ध्य 6000 À है, पर्दा रेखा- छिद्रों से 40 सेमी की दूरी पर है तथा फ्रिंजों की परस्पर दूरी 0.012 सेमी. है। रेखा छिद्रों के बीच अन्तराल है:

(अ) 0.24 मिमी.

(ब) 0.024 मिमी.

(स) 0.2 मिमी.

(द) 2.0 मिमी.।

उत्तर:

(द) 2.0 मिमी.।

प्रश्न 27.

यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दो स्लिटों S1 व S2 के बीच की दूरी 1 मिमी. है। प्रत्येक स्लिट की चौड़ाई कितनी हो कि द्विस्लिट का 10वाँ उच्चिष्ठ स्लिट के केन्द्रीय उच्चिष्ठ पर प्राप्त हो?

(अ) 0.1mm

(ब) 0.2mm

(स) 0.3mm

(द) 0.4mm

उत्तर:

(ब) 0.2mm

![]()

प्रश्न 28.

एकल छिद्र के फ्रॉनहॉफर विवर्तन प्रयोग में n कोटि के द्वितीयक उच्चिष्ठ के लिए पथान्तर (4) की शर्त है:

(अ) ∆ = (2n+1)λ/2

(ब) ∆ = n λ

(स) ∆ = (2n + 1)λ

(द) ∆ = n λ/2

उत्तर:

(अ) ∆ = (2n+1)λ/2

प्रश्न 29.

फ्रॉनहॉफर विवर्तन विवर्तन प्रतिरूप का केन्द्र होता है:

(अ) सदैव दीप्त

(ब) सदैव अदीप्त

(स) कभी दीप्त और

(द) उच्च तरंगदैर्घ्य के लिये दीप्त, लघु तरंगदैर्घ्य के लिये अदीप्त।

उत्तर:

(अ) सदैव दीप्त

प्रश्न 30.

फ्रेनल के द्विप्रिज्म से प्राप्त कला सम्बद्ध स्रोतों के बीच की दूरी बढ़ जाने पर:

(अ) फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाती है।

(ब) फ्रिंजें स्पष्टतः अपरिवर्तित रहती हैं।

(स) फ्रिंज की चौड़ाई कम हो जाती है, फ्रिंज प्रतिरूप अस्पष्ट हो जाता है।

(द) फ्रिजों की चौड़ाई अपरिवर्तित रहती है।

उत्तर:

(स) फ्रिंज की चौड़ाई कम हो जाती है, फ्रिंज प्रतिरूप अस्पष्ट हो जाता है।

प्रश्न 31.

यंग द्वि- स्लिट प्रयोग को तीन बार क्रमशः हरा लाल और नीला प्रकाश प्रयुक्त करके किया गया एक बार में एक ही प्रयोग किया गया है। तीन फ्रिज चौड़ाई क्रमश: βG. βR और βB पाई गई है, तब:

(अ) βG > βB > βR

(स) βR > βB > βa

(ब) βB > βG > βR

(द) βR > βG > βB

उत्तर:

(द) βR > βG > βB

प्रश्न 32.

समान तीव्रता 1 के दो कला सम्बद्ध स्रोत से प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में माध्य तीव्रता होगी:

(अ) Io

(ब) 2Io

(स) 4Io

(द) 0

उत्तर:

(स) 4Io

प्रश्न 33.

प्रकाश के विवर्तन के लिये आवश्यक है कि अवरोधक का आकार प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्घ्य से होना चाहिये-

(अ) बहुत बड़ा

(ब) लगभग बराबर

(स) बहुत छोटा

(द) किसी भी आकार का

उत्तर:

(ब) लगभग बराबर

प्रश्न 34.

प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या निम्न से संभव है:

(अ) प्रकाश की क्वाण्टम प्रकृति

(ब) प्रकाश की तरंग प्रकृति

(स) प्रकाश के लिये न्यूटन का कणिका सिद्धान्त

(द) उपर्युक्त में कोई नहीं।

उत्तर:

(ब) प्रकाश की तरंग प्रकृति

![]()

प्रश्न 35.

किसी पारदर्शी पदार्थ पर प्रकाश की किरण का आपतन कोण 60° है। परावर्तित किरण पूर्णतया ध्रुवित है। पदार्थ का अपवर्तनांक

(अ) √3

(ब) 1/√3

(स) 1

(द) 1/√2

उत्तर:

(अ) √3

प्रश्न 36.

प्रकाश के ध्रुवण से पुष्टि होती है:

(अ) प्रकाश की अनुदैर्घ्य तरंग प्रकृति की

(ब) प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की

(स) प्रकाश की कणीय प्रकृति

(द) प्रकाश की क्वांटम प्रकृति की।

उत्तर:

(ब) प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की

प्रश्न 37.

प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि करता है:

(अ) परावर्तन

(ब) व्यतिकरण

(स) विवर्तन

(द) ध्रुवण।

उत्तर:

(द) ध्रुवण।

प्रश्न 38.

अधुवित प्रकाश ध्रुवक तथा विश्लेषक जिनके अक्षों के बीच 6 कोण है, से गुजरता है तो पारगमित प्रकाश की तीव्रता अनुक्रमानुपाती होगी:

(अ) sin θ

(ब) cos θ

(स) cos 2 θ

(द) sin 2 θ

उत्तर:

(स) cos 2 θ

प्रश्न 39.

एकल स्लिट के विवर्तन प्रतिरूप में प्राप्त केन्द्रीय फ्रिंज होती है:

(अ) न्यूनतम तीव्रता की

(ब) अधिकतम तीव्रता की

(स) तीव्रता स्लिट की चौड़ाई पर निर्भर करती है

(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

उत्तर:

(ब) अधिकतम तीव्रता की

प्रश्न 40.

स्रोत प्रकाश सफेद होने की दशा में केन्द्रीय अधिकतम के निकटतम व्यतिकरण फ्रिज का रंग क्या है?

(अ) पीला

(ब) लाल

(स) नीला

(द) बैंगनी।

उत्तर:

(द) बैंगनी।

![]()

प्रश्न 41.

दो कला सम्बद्ध स्रोत जिनकी आवृत्ति का अनुपात 100 1 है, को व्यतिकरण फ्रिंजें उत्पन्न करने के लिये उपयोग किया जाता है। फ्रिजों में अधिकतम व न्यूनतम तीव्रता का अनुपात:

(अ) 100 : 1

(ब) 121 : 81

(स) 1 : 1

(द) 5 : 1

उत्तर:

(ब) 121 : 81

प्रश्न 42.

एक प्रकाशिक यन्त्र में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य λ1 = 4000À तथा λ2 = 5000Å है। इनके संगत विभेदन क्षमताओं का अनुपात होगा:

(अ) 16 : 25

(ब) 9 : 1

(स) 4 : 5

(द) 5 : 4

उत्तर:

(द) 5 : 4

प्रश्न 43.

किसी पारदर्शी माध्यम में ध्रुवण कोण है तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल है। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल c हो तो ip का मान है:

(अ) sin-1 (C/V)

(ब) cos-1 (V/C)

(स) tan-1 (C/V)

(द) cot-1 (V/C)

उत्तर:

(स) tan-1 (C/V)

प्रश्न 44.

प्रकाश के प्रकीर्णन पर विस्तृत अध्ययन के लिये नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था:

(अ) हाइगेन्स को

(ब) यंग को

(स) फ्रेनेल

(द) सी.वी. रमन को।

उत्तर:

(द) सी.वी. रमन को।

प्रश्न 45.

जब किसी ध्रुवण शीट पर 1 होता है तो उस प्रकाश की तीव्रता का अध्रुवित प्रकाश आपतित तीव्रता, जो पारगमित नहीं होता है, यह है:

(अ) 1/4I0

(ब) 1/2I0

(स) Io

(द) शून्य।

उत्तर:

(ब) 1/2I0

प्रश्न 46.

वह आपतन कोण जिस पर परावर्तित प्रकाश वायु से काँच ( अपवर्तनांक 1 ) में परावर्तन के लिये पूर्व ध्रुवित हो जाता है,

(अ) sin-1 (n)

(ब) tan-1 (n)

(स) tan-1(1/n)

(द) sin-1(1/n)

उत्तर:

(ब) tan-1 (n)

प्रश्न 47.

रेखीय ध्रुवित प्रकाश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र सदिश का परिमाण-

(अ) समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है।

(ब) समय के साथ आवर्ती रूप से बदलता है।

(स) समय के साथ रैखिक रूप से बढ़ता या घटता है।

(द) संचरण की दिशा के समान्तर होता है।

उत्तर:

(ब) समय के साथ आवर्ती रूप से बदलता है।

![]()

प्रश्न 48.

किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रकाश किरण के लिये क्रांतिक कोण 45° है। इस पदार्थ के लिये ध्रुवण कोण का मान होगा

(अ) tan-1 \(\frac{1}{\sqrt{2}}\)

(ब) tan-1 \(\sqrt{2}\)

(स) tan-1 \(\frac{1}{2}\)

(द) tan-1(1)

उत्तर:

(ब) tan-1 \(\sqrt{2}\)

प्रश्न 49.

यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुवण कोण iB पर किसी अपवर्तनांक n के माध्यम पर आपतित है, तो ब्रस्टर के नियमानसार:

(अ) n = sin iB

(ब) n = tan iB

(स) n = cos iB

(द) n = iB/2

उत्तर:

(ब) n = tan iB

प्रश्न 50.

एक पृष्ठ पर प्रकाश 50° के ध्रुवण कोण पर आधारित होता है, प्रकाश किरण के लिये अपवर्तन कोण होगा:

(अ) 50°

(ब) 40°

(स) 140°

(द) 90°

उत्तर:

(ब) 40°

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न:

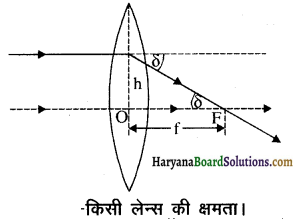

प्रश्न 1.

यदि एकल स्लिट विवर्तन प्रयोग में स्लिट की चौड़ाई दो गुनी कर दी जाये तो केन्द्रीय उच्चिष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर:

यदि स्लिट चौड़ाई (a) दोगुनी हो जाये तो केन्द्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई (λ/a) आधी रह जायेगी, तीव्रता चार गुनी हो जायेगी क्योंकि क्षेत्रफल (1/4th) रह जायेगा।

प्रश्न 2.

दो तरंगों के आयामों का अनुपात 2 है तो इनकी तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा?

उत्तर:

हम जानते हैं कि

तीव्रता I α [ आयाम (a)]2

अर्थात्

अतः

I α a2

I1: I2 = a12: a22

प्रश्न 3.

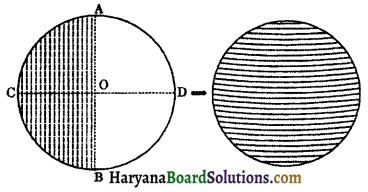

तरंगाग्र की परिभाषा लिखिए।

उत्तर:

“किसी एक माध्यम में जिसमें कोई तरंग संचरित हो रही हो, यदि हम कोई ऐसा पृष्ठ (surface) खींचें जिस पर स्थित सभी कण कम्पन की समान कला में हों, तो ऐसे पृष्ठ को ‘तरंगाग्र’ कहते हैं। समांग माध्यम में किसी तरंग का तरंगाग्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के लम्बवत् होता है।

प्रश्न 4

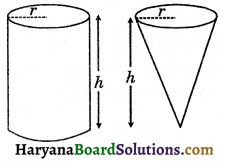

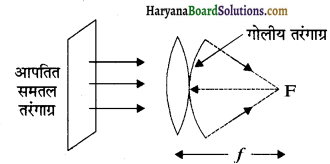

तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए।

उत्तर:

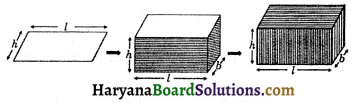

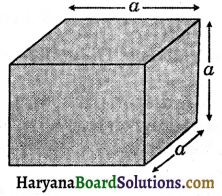

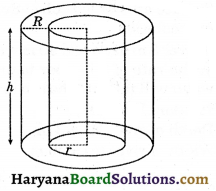

तरंगाग्र तीन प्रकार के होते हैं:

(a) गोलीय तरंगाग्र

(b) बेलनाकार तरंगाग्र

(c) समतल तरंगाग्र।

![]()

प्रश्न 5.

हाइगेन्स के सिद्धान्त का उपयोग किसको ज्ञात करने में किया जाता है?

उत्तर:

हाइगेन्स के सिद्धान्त का उपयोग किसी माध्यम में संचरित होने वाली समतल रंग के तरंगाग्र की आकृति ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं

प्रश्न 6.

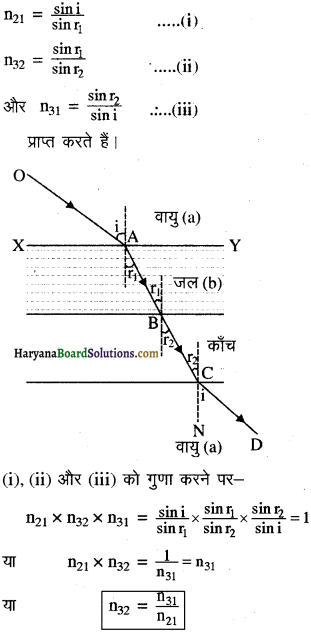

हाइगेंस सिद्धान्त का उपयोग करते हुए समतल तरंगों का अपवर्तन सम्बन्धी स्नैल नियम को लिखिए।

उत्तर:

n sin i = n2 sin r

n1 तथा n2 क्रमशः माध्यम 1 तथा माध्यम 2 के अपवर्तनांक हैं।

प्रश्न 7.

डॉप्लर प्रभाव को लिखिए।

उत्तर:

दो उत्तरोत्तर तरंगाओं के प्रेक्षक तक पहुँचने में लगने वाला समय स्रोत तक उनके पहुँचने में लगने वाले समय की अपेक्षा अधिक होता है। अतः जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है तो प्रेक्षक द्वारा मापी जाने वाली आवृत्ति में कमी होगी। यह डॉप्लर प्रभाव कहलाता है।

प्रश्न 8.

एक बिन्दु स्रोत से निकले प्रकाश की तरंगाग्र की आकृति क्या होगी?

उत्तर:

गोलीय।

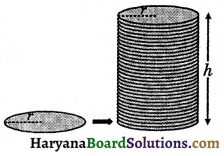

प्रश्न 9.

एक संकीर्ण स्लिट के रूप में प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित तरंगा की आकृति कैसी होगी?

उत्तर:

बेलनाकार

प्रश्न 10.

किसी तरंगाग्र पर स्थित किन्हीं दो बिन्दुओं के बीच कलान्तर कितना होता है?

उत्तर:

शून्य।

प्रश्न 11.

डॉप्लर विस्थापन को व्यक्त करने वाला समीकरण लिखिए।

उत्तर:

-∆v/v = -v/c

प्रश्न 12.

तरंगाग्र के लम्बवत् रेखा किसकी दिशा को व्यक्त करती है?

उत्तर:

तरंग संचरण की दिशा को।

प्रश्न 13.

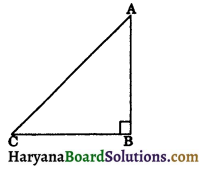

प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम बताइये।

उत्तर:

हाइगेन्स के सिद्धान्त के अनुसार प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि-

आपतन कोण Z i = परावर्तन कोण Zr इसमें आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र और अभिलम्ब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं।

प्रश्न 14.

एक्स किरणें ध्वनि तरंगों व रेडियो तरंगों में किन-किन तरंगों का ध्रुवण संभव है?

उत्तर:

X – किरणें व रेडियो तरंगें। X – किरणों का ध्रुवण सम्भव इसलिये होता है, चूँकि ये किरणें अनुप्रस्थ होती हैं जबकि ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होने के कारण ध्रुवित नहीं की जा सकती हैं।

प्रश्न 15.

व्यतिकरण में प्रकाश तरंगों की ऊर्जा का क्या होता है?

उत्तर:

व्यतिकरण में ऊर्जा का विनाश नहीं होता है। ऊर्जा का केवल पुनर्वितरण होता है। विनाशी व्यतिकरण के स्थानों पर ऊर्जा जितनी कम हो जाती है तथा संपोषी व्यतिकरण के स्थानों पर उतनी ही ऊर्जा बढ़ जाती है

प्रश्न 16.

ध्रुवित प्रकाश के विश्लेषण में ध्रुवक एवं विश्लेषक की किस व्यवस्था के लिये पारगमित प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है?

उत्तर:

ध्रुवक एवं विश्लेषक के अक्ष परस्पर लम्बवत् होने पर।

प्रश्न 17.

यदि प्रकाश की कला सम्बद्ध तरंगें विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं, तो उनके मध्य कलान्तर क्या होगा?

उत्तर:

कलान्तर का मान Φ = 1, 2, 3,……..

प्रश्न 18.

यंग के प्रयोग में द्वि-स्लिट को (अ) लाल (ब) नीले पारदर्शी कागज से ढककर प्रयोग किया जाये, तो फ्रिज की चौड़ाई में क्या अंतर दिखाई देगा? कारण बताइये।

उत्तर:

लाल रंग में फ्रिंज की चौड़ाई अधिक तथा नीले रंग में कम होगी। इसका मुख्य कारण यह है कि लाल रंग के लिए तरंगदैर्ध्य का मान अधिक और नीले रंग के लिए तरंगदैर्घ्य का मान कम होता है।

प्रश्न 19.

कला सम्बद्ध स्रोत क्या है?

उत्तर:

वे दो स्रोत जिनसे समान आवृत्ति या समान तरंगदैर्घ्य की तरंगें उत्सर्जित हों तथा उनके बीच का कलान्तर समय के साथ नियत रहे कला सम्बद्ध स्रोत कहलाता है।

![]()

प्रश्न 20.

विवर्तन की घटना ध्वनि तरंगों में सामान्यतः देखी जाती है, परन्तु प्रकाश तरंगों में सामान्यतः नहीं, क्यों?

उत्तर:

सामान्यतः अवरोधों तथा द्वारकों का आकार ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होता है, प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्घ्य की कोटि का नहीं, इसलिये ध्वनि का विवर्तन सामान्यतः देखा जा सकता है। परन्तु प्रकाश तरंगों का नहीं। प्रकाश के विवर्तन के लिये अन्य व्यवस्था करनी पड़ती है जिसमें अवरोध या रेखा छिद्र या आकार उसकी तरंगदैर्ध्य की कोटि का लिया जाता है।

प्रश्न 21.

6000 À तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 24 x 105 सेमी. चौड़ाई की स्लिट पर अभिलम्बवत् आपतित है। केन्द्रीय उच्चिष्ठ से द्वितीय निम्निष्ठ की कोणीय चौड़ाई की गणना कीजिये।

उत्तर:

अतः केन्द्रीय उच्चिष्ठ से द्वितीय निम्निष्ठ की कोणीय चौड़ाई

= \(\frac{6000 \times 10^{-8}}{24 \times 10^{-5}}\) = \(\frac{6}{24}\) = 0.25

प्रश्न 22.

बिल्कुल एकसमान 15 वाट के दो बल्ब परस्पर अति निकट रखे गये हैं। क्या इनसे व्यतिकरण प्रभाव उत्पन्न होगा?

उत्तर:

दो बल्ब पृथक् स्रोत हैं, जो कभी भी कला सम्बद्ध नहीं हो सकते, अतः व्यतिकरण प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होगा।

प्रश्न 23.

यदि यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में रेखा छिद्रों के मध्य दूरी 1 मिमी पर्दे की रेखा छिद्रों से दूरी 1 मी. तथा प्रकाश तरंगदैर्घ्य 5890 A हो तो फ्रिज की चौड़ाई क्या होगी?

उत्तर:

B = λD/d

= \(\frac{5890 \times 10^{-10} \times 1}{10^{-3}}\)

β = 0.589 मिमी.

∵ दिया है:

D = 1 मीटर

d = 1 मिमी.

= 1 x 103 मीटर

= 103 मीटर

λ = 5890À = 5890

x 10-10 मीटर

प्रश्न 24.

जब साधारण प्रकाश पोलेराइड से गुजरता है तो निर्गत ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता पोलेराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता की आधी होती है, क्यों?

उत्तर:

मैलस के नियम से पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I = Io cos2θ जब आपतित प्रकाश साधारण तथा अध्रुवित होता है तो इसमें विद्युत सदिश प्रकाश के संचरण की दिशा के लम्बवत् तल में सभी दिशाओं में अनियमित रूप से कम्पन करते हैं, अतः उपर्युक्त समीकरण में cos2θ का औसत मान लेना होगा जो कि 1/2 होता है। अतः I = 20

प्रश्न 25.

साधारण काँच की बजाय पोलेराइड द्वारा निर्मित धूप के चश्मों की क्या विशेषता होती है?

उत्तर:

साधारण रंगीन काँच प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इससे वस्तुएँ धुंधली दिखाई पड़ती हैं। इसके विपरीत पोलेराइड केवल आँखों में चकाचौंध उत्पन्न करने वाले धुवित प्रकाश को ही अवशोषित करता है।

प्रश्न 26.

मैलस का नियम बताओ।

उत्तर:

मैलस का नियम “जब अधुवित प्रकाश ध्रुवक एवं विश्लेषक दोनों से पारगमित होता है, तब निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक तथा विश्लेषक दोनों से पारगमित होती है, तब निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक तथा विश्लेषक के अक्षों के बीच के कोण के कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है।” अर्थात् I α ccos2θ

यहाँ पर

I0 = I 2θ

I0 = आपतित ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है।

प्रश्न 27.

व्यतिकरण की घटना में जिन स्थानों पर संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण होता है, उन स्थानों पर अध्यारोपित तरंगों के पथान्तर का मान लिखिये।

उत्तर:

संपोषी व्यतिकरण के लिये पथान्तर nλ व विनाशी व्यतिकरण के लिये (2n – 1)λ/d

होता है। यहाँ पर

n = 0, 1, 2, 3……..

प्रश्न 28.

धुवित तथा अधुवित प्रकाश की अलग-अलग पहचान कैसे कर सकते हैं?

उत्तर:

प्रकाश के आगे पोलेराइड या टूरमैलीन क्रिस्टल को रखकर उसे अक्ष के सापेक्ष घुमाकर देखते हैं। यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन नहीं होता है तो आपतित प्रकाश अधुवित होगा तथा यदि तीव्रता दो बार न्यूनतम तथा दो बार अधिकतम होती है, तो अधुवित होगा

प्रश्न 29.

आपतित प्रकाश की तीव्रता को आधा करने के लिये ध्रुवक तथा विश्लेषक के मध्य कितना कोण होगा?

उत्तर:

पारगमित प्रकाश की तीव्रता I

= Iqcos2θ

∴ 21⁄2 16 = 1 cos2θ या cos2θ = 1⁄2

या cosθ = – √2

∴ θ = 45°

प्रश्न 30.

प्रकाश के विवर्तन के लिये आवश्यक शर्त क्या है?

उत्तर:

अवरोध या रेखा छिद्र (द्वारक) का आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिये।

प्रश्न 31.

पोलेराइड के कोई दो प्रयोग लिखिये।

उत्तर:

(1) धूप के चश्मों में (2) रेलगाड़ी तथा वायुयान की खिड़कियों में

प्रश्न 32.

तरंगाग्र तथा किरण में अन्तर बताइये।

उत्तर:

समान कला में कम्पन करने वाले कणों का बिन्दुपथ तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र पर खींची गयी लम्बवत् रेखा तरंग संचरण की दिशा व्यक्त करती है। इसी को किरण कहते हैं।

प्रश्न 33.

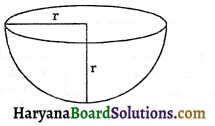

फ्रेनेल दूरी किसे कहते हैं?

उत्तर:

विवर्तन प्रकाश किरणों की संकल्पना की सीमा निर्धारित करता है। इससे पहले कि विवर्तन के कारण प्रकाश प्रसारित होना प्रारम्भ करे चौड़ाई a2/λ का एक किरण पुंज एक दूरी फ्रेनेल दूरी कहलाती है।

प्रश्न 34.

ध्रुवण की घटना से प्रकाश के किस गुण की पुष्टि होती है?

उत्तर:

ध्रुवण की घटना से प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है।

प्रश्न 35.

प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

प्रकाश सम्बन्धी वह घटना जिसमें प्रकाश के वैद्युत सदिश के कम्पन तरंग संचरण की दिशा के में न होकर किसी एक दिशा में लम्बवत् तल में सभी सम्भव दिशाओं सीमित कर दिये जाते हैं, प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है तथा प्रकाश ध्रुवित प्रकाश कहलाता है।

प्रश्न 36.

जब अधुवित प्रकाश वायु से किसी पारदर्शी माध्यम में से गुजरता है तो किस दिशा में परावर्तित प्रकाश ध्रुवित होगा?

उत्तर:

जब वायु-पारदर्शी माध्यम अन्तरापृष्ठ पर प्रकाश का आपतन कोण ध्रुवण कोण के बराबर होगा।

![]()

प्रश्न 37

व्यतिकरण में श्वेत प्रकाश की फ्रिंजें बन सकती हैं या नहीं ? यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में?

उत्तर:

हाँ, यदि द्विप्रिज्म या यंग के द्वि-स्लिट प्रयोग में एकवर्णीय प्रकाश के स्थान पर श्वेत प्रकाश का प्रयोग किया जाये तो केन्द्रीय फ्रिंजें श्वेत होंगी और शेष फ्रिंजें रंगीन होंगी।

प्रश्न 38.

दो तरंगों के मध्य पथान्तर (x) तथा कलान्तर (p) में सम्बन्ध बताने वाला व्यंजक लिखिये।

उत्तर:

पथान्तर (x) = λ/2π x (कलान्तर)

या

x = λ/2πΦ

प्रश्न 39.

ब्रूस्टर कोण किसे कहते हैं?

उत्तर:

जब परावर्तित तरंग अपवर्तित तरंग पर परावर्तित तरंग एक पूर्ण ध्रुवित तरंग है इस अवस्था में लंबवत् है तो आपतन कोण को ब्रूस्टर कोण कहते हैं तथा इसे iB से निरूपित करते हैं।

प्रश्न 40.

ब्रूस्टर नियम किसे कहते हैं?

उत्तर:

ब्रूस्टर कोण iB सघन माध्यम के अपवर्तनांक से संबंधित

है क्योंकि iB + r = π/2 है।

स्मैल नियम से

n = \(\frac{\sin \mathrm{i}_B}{\sin r}\) = \(\frac{\sin i_B}{\sin \left(\frac{\pi}{2}-i_B\right)}\)

n = \(\frac{\sin i_B}{\cos i_B}\) = taniB

इसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं।

प्रश्न 41.

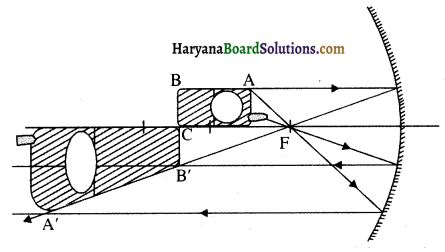

विवर्तन प्रभावों के कारण, किरण पुंज लगभग किस मान की त्रिज्या के धब्बे के रूप में फोकसित हो जाती है?

उत्तर:

ro = \(\frac{1.22 \lambda f}{2 a}\) = \(\frac{0.61 \lambda f}{a}\)

की त्रिज्या के धब्बे के रूप में फोकसित हो जाती है, जहाँ पर f लेंस की फोकस दूरी तथा 2a वृत्ताकार द्वारक के व्यास अथवा लेंस के व्यास में जो भी कम हो, वही है।

प्रश्न 42.

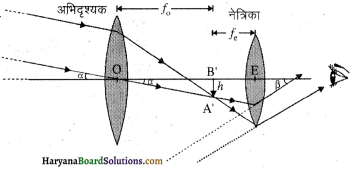

क्या कारण है कि एक अच्छे विभेदन के लिए दूरदर्शक के अभिदृश्यक का व्यास अधिक होना चाहिए?

उत्तर:

हम जानते हैं कि ∆θ = 0.612 होता है। इससे स्पष्ट है कि यदि अभिदृश्यक का व्यास अधिक है तो 46 छोटा होगा। इससे पता चलता है कि यदि का मान अधिक है तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता अधिक होगी। यही कारण है कि अच्छे विभेदन के लिए दूरदर्शक के अभिदृश्यक का व्यास अधिक होना चाहिए।

प्रश्न 43.

एकल झिर्री द्वारा उत्पन्न विवर्तन पेटर्न के केन्द्रीय उच्च की चौड़ाई का व्यंजक लिखिए। यह झिरी की चौड़ाई से कैसे सम्बन्धित है?

उत्तर:

केन्द्रीय उच्च की चौड़ाई = 2λD/d

स्पष्टतः यह झिर्री की चौड़ाई d के व्युत्क्रमानुपाती है।

प्रश्न 44.

अनुदैर्घ्य तरंगें ध्रुवित क्यों नहीं की जा सकतीं?

उत्तर:

अनुदैर्घ्य तरंग में कण के दोलन की दिशा माध्यम में तरंग के गमन की दिशा में होती है, इसलिए संपीडन और विरलन प्रकाश तरंगों के गमन में झिर्री में से निकल जायेंगे।

प्रश्न 45.

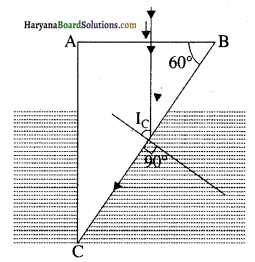

यदि किसी द्रव (अपवर्तनांक n = √3) की सतह से परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाता है तो ध्रुवण कोण कितना होगा?

उत्तर:

ब्रूस्टर नियम से

n = tan iB

ध्रुवण कोण iB = tan-1 (n)

iB = tan-1 (√3) = 60°

प्रश्न 46.

किस प्रकार का तरंगाग्र निकलेगा:

(i) बिन्दुवत् प्रकाश स्रोत से

(ii) दूरस्थ प्रकाश स्रोत से।

उत्तर:

(i) बिन्दुवत् प्रकाश स्रोत से गोलाकार तरंगाग्र निकलेगा।

(ii) दूरस्थ प्रकाश स्रोत से समतल तरंगाग्र प्राप्त होगा।

प्रश्न 47.

क्रॉस पोलेराइड की परिभाषा दीजिए।

उत्तर:

जिन दो पोलेराइड के ध्रुवण तल एक-दूसरे के अभिलम्ब होते हैं, उन्हें क्रॉस पोलेराइड कहते हैं।

प्रश्न 48.

प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा की परिभाषा लिखिए।

उत्तर:

वह न्यूनतम दूरी है जिससे दो बिन्दु वस्तुएँ पृथक्कीकृत हैं जिससे उनके बिम्बों को केवल अलग-अलग करके प्रकाशिक यंत्र से देख सकें।

प्रश्न 49.

विवर्तन किन-किन घटकों पर निर्भर होता है?

उत्तर:

यह निम्न दो घटकों पर निर्भर होता है:

(i) द्वारक (बिन्दु) के आकार तथा

(ii) तरंगदैर्ध्य।

![]()

प्रश्न 50.

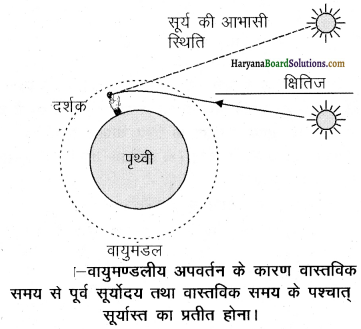

आकाशगंगा के स्पेक्ट्रम में लाल विस्थापन क्या इंगित करता है?

उत्तर:

आकाशगंगा के स्पेक्ट्रम में लाल विस्थापन डॉप्लर प्रभाव के अनुसार इस बात को इंगित करता है कि आभासी तरंगदैर्घ्य बढ़ रहा है। इसका कारण यह है कि आकाशगंगा पृथ्वी से दूर जा रही है। अर्थात् ब्रह्माण्ड का विस्तार हो रहा है।

प्रश्न 51.

एकल झिर्री विवर्तन प्रतिरूप में यदि केन्द्रीय उच्चिष्ठ की तीव्रता I है तो झिर्री की चौड़ाई दोगुनी करने पर तीव्रता का मान कितना होगा?

उत्तर:

झिर्री की चौड़ाई दोगुनी करने पर तीव्रता चार गुनी हो जायेगी।

प्रश्न 52.

एकल स्लिट विवर्तन प्रयोग में फिन्जों के बीच का कोणीय अन्तराल कैसे परिवर्तित होता है जब स्लिट तथा पर्दे के बीच की दूरी को दुगुनी कर दिया जाये?

उत्तर:

केन्द्रीय विवर्तन बैण्ड की कोणीय चौड़ाई β = 2 λD/a

या β α 1/a β α D तथा β α λ

यदि स्लिट तथा पर्दे के बीच दूरी (D) को दुगुना कर दिया जाये तो केन्द्रीय विवर्तन बैण्ड की कोणीय चौड़ाई दोगुनी हो जायेगी।

प्रश्न 53.

एकल स्लिट विवर्तन प्रयोग में स्लिट की चौड़ाई प्रारम्भिक चौड़ाई की दुगुनी कर दी जाये तो केन्द्रीय विवर्तन बैण्ड का आकार तथा तीव्रता कैसे प्रभावित होती है?

उत्तर:

केन्द्रीय विवर्तन बैण्ड की कोणीय चौड़ाई

β = 2 λD/a

अर्थात्

β α 1/a

जब स्लिट की चौड़ाई (a) को दुगुना कर दिया जाये तो केन्द्रीय बैण्ड की चौड़ाई प्रारम्भिक चौड़ाई की आधी हो जायेगी। चूँकि केन्द्रीय उच्चिष्ठ की तीव्रता 2 के अनुक्रमानुपाती होती है अतः स्लिट चौड़ाई को दुगुना करने पर केन्द्रीय उच्चिष्ठ की तीव्रता पहले की चार गुनी हो जायेगी।

लघुत्तरात्मक प्रश्न:

प्रश्न 1.

हाइगेंस सिद्धान्त का महत्त्व लिखिए। इस सिद्धान्त की दो धारणाएँ क्या हैं?

उत्तर:

किसी समय दत्त स्थिति से किसी बाद के समय के ज्यामितीय रचना तथा तरंगाग्र की स्थिति के निर्धारण को हाइगेंस सिद्धान्त की महत्ता कहते हैं।

धारणाएँ:

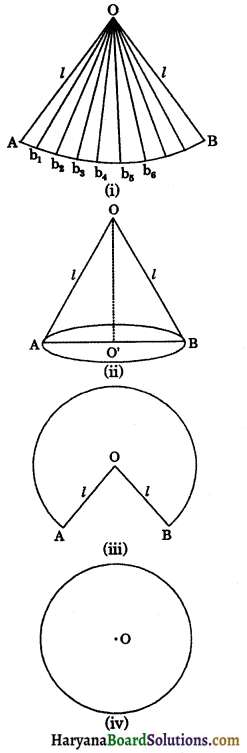

(i) दत्त तरंगा पर जिसे प्रारम्भिक तरंगाग्र कहते हैं, प्रत्येक बिन्दु द्वितीयक तरंगों का स्रोत होता है और सभी सम्भव दिशाओं में एक ही चाल से एक ही प्रकार मूल प्रकाश स्रोत का विक्षोभ प्रसारित करती है।

(ii) किसी समय तरंगाग्र की नई स्थिति उस समय द्वितीयक तरंगिकाओं पर स्पर्शजा खींचने से प्राप्त होती है।

प्रश्न 2.

डॉप्लर प्रभाव को समझाइए और अभिरक्त विस्थापन और नीला विस्थापन को परिभाषित कीजिए।

उत्तर:

दो उत्तरोत्तर तरंगाग्रों के प्रेक्षक तक पहुँचने में लगने वाला समय स्रोत तक उनके पहुँचने में लगने वाले समय की अपेक्षा अधिक होता है। अतः जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है तो प्रेक्षक द्वारा मापी जाने वाली आवृत्ति में कमी होगी। यह डॉप्लर प्रभाव कहलाता है। खगोलज्ञ, तरंगदैर्घ्य में डॉप्लर प्रभाव के कारण होने वाली इस वृद्धि को अभिरक्त विस्थापन (red shift) कहते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र की मध्यवर्ती तरंगदैर्ध्य लाल छोर की ओर खिसक जाती है। जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो उससे प्राप्त की जाने वाली तरंगों की तरंगदैर्ध्य में आभासी कमी हो जाती है तरंगदैर्ध्य की इस कमी को नीला विस्थापन ( blue shift) कहते हैं।

आवृत्ति में भिन्नात्मक परिवर्तन 40 को जाता है, जहाँ त्रिज्य प्रेक्षक के सापेक्ष स्रोत वेग

Δυ/v = vत्रिज्य/c के द्वारा दिया का प्रेक्षक को स्रोत से जोड़ने वाली रेखा की दिशा में घटक है जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है, त्रिज्य को धनात्मक मानते हैं। इस प्रकार डॉप्लर विस्थापन को व्यक्त कर सकते हैं-

Δυ/v = vत्रिज्य/c

उपर्युक्त सूत्र तभी मान्य है जब स्रोत का वेग प्रकाश के वेग की तुलना में कम होता है।

प्रश्न 3.

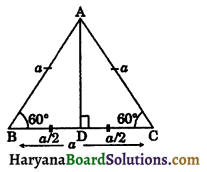

व्यतिकरण के उच्च तथा न्यून प्रतिबन्ध पथांतर के पदों में लिखिए।

उत्तर:

हम जानते हैं कि

कलान्तर = 2π/λ x पथान्तर

या Φ = 2π/λy ….(i)

हम यह भी जानते हैं कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए

Φ = 2n2π ………(ii

समीकरण (i) तथा (ii) से

2π/λy = 2n2π

या

y = 2n. λ/2

nth उच्च के लिए माना y = Yn

yn = 2n . λ/2

अर्थात् रचनात्मक व्यतिकरण हो इसके लिए पथान्तर λ/2 समगुणज होना चाहिए।

न्यून तीव्रता के लिए

Φ = (2n + 1)π

या

2π/λy = (2n + 1) π

y = (2n + 1)λ/2

nth निम्निष्ठ के लिए

y = Yn

Yn = (2n + 1)λ/2

इस प्रकार विनाशी व्यतिकरण के लिए पथान्तर λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए।

![]()

प्रश्न 4.

दो समरूप कला सम्बद्ध तरंगें जिनमें प्रत्येक की तीव्रता I0 है, व्यतिकरण प्रारूप उत्पन्न कर रही है। (i) संपोषी व्यतिकरण, (ii) विनाशी व्यतिकरण वाले स्थानों पर परिणामी तीव्रता का मान लिखिये।

उत्तर:

I = I1 + I2 + 2 √I1I2 cos Φ

यहाँ पर I1 = I2 = Io

(i) संपोषी व्यतिकरण वाले स्थान पर

( जहाँ n = 0, 1, 2, …..)

Φ = 2nπ

अतः

cos Φ = 1

1 = Io + Io + 2 √IoIo

= I + Io + 2I0 = 4Io

(ii) विनाशी व्यतिकरण वाले स्थान पर

अतः

Φ = (2n – 1)π

( जहाँ n = 1, 2, ….)

cos Φ = – 1

I = Io + Io + 2 √IoIo(-1)

= 2I0 – 2I0 = 0(शून्य)

प्रश्न 5.

दो प्रकाश तरंगें y1 = a1 sin ωt तथा y2 = a2 cos (ωt + Φ) के मध्य पथान्तर कितना होगा?

उत्तर:

पहली तरंग का समीकरण

y1 = a1 sin ωt

दूसरी तरंग का समीकरण

या

y2 = a2 cos (ωt + Φ)

y2 = a2cos (ωt + Φ + π/2)

पहली तरंग तथा दूसरी तरंग के मध्य कलान्तर

∆Φ = Φ2 – Φ1

(ωt + Φ + π/2) – ωt

या

∆Φ = Φ + π/2

∵ पथान्तर के कारण कलान्तर

∆Φ = 2π/ λ × ∆x

∴ पथान्तर ∆x = \(\frac{\Delta \phi \times \lambda}{2 \pi}\)

दी गई तरंगें पहली तथा दूसरी के मध्य पथान्तर

∴ ∆x = λ/2π ( Φ + π/2)

प्रश्न 6.

व्यतिकरण एवं विवर्तन में अन्तर स्पष्ट कीजिये।

उत्तर:

| व्यतिकरण | विवर्तन |

| एक ही तरंगाग्र से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से विवर्तन की घटना होती है। |

| 2. व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी प्रदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। | विवर्तन प्रतिरूप में केन्द्रीय प्रदीप्त फ्रिंज की तीव्रता अधिकतम होती है और अन्य प्रदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता घटते क्रम में होती है। |

| 3. समान आयाम के तरंगों के व्यतिकरण प्रतिरूप में अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता शून्य होती है। | विवर्तन प्रतिरूप में अदीप्त फ्रिंजें शून्य तीव्रता की नहीं होती हैं। |

| 4. व्यतिकरण प्रतिरूप में फ्रिंजें सामान्यतः समान चौड़ाई की होती हैं। | विवर्तन प्रतिरूप में फ्रिंजें सदैव असमान चौड़ाई की होती हैं। |

| 5. दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच अच्छा विपर्यास (good contrast) होता है। | दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों में मंद विपर्यास (poor contrast) होता है। |

प्रश्न 7.

एकवर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो इसकी तरंगदैर्घ्य परिवर्तित हो जाती है। परन्तु आवृत्ति नहीं बदलती है, व्याख्या कीजिये।

उत्तर:

जब एकवर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का वेग बदल जाता है। तरंग उत्पादक स्रोत एक ही रहने के कारण उसकी आवृत्ति 1 नहीं बदलती है। अतः

सूत्र λ = v/u के आधार पर तरंगदैर्ध्य λ परिवर्तित हो जाती है।

प्रश्न 8.

यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में प्राप्त व्यतिकरण प्रारूप किस प्रकार प्रभावित होगा? जबकि (a) S1 व S2 रेखा- छिद्रों के बीच की दूरी कम कर दी जाये तथा (b) सम्पूर्ण उपकरण जल में डुबो दिया जाये।

उत्तर:

व्यतिकरण प्रारूप में फ्रिंज की चौड़ाई

β = λD/d

(a) जबकि S1 तथा S2 रेखा – छिद्रों के बीच की दूरी d कम कर से फ्रिज की चौड़ाई दी जाये तो उपर्युक्त सूत्र के आधार पर β α 1/d का मान बढ़ जायेगा, अर्थात् व्यतिकरण फ्रिंजें परस्पर फैल जायेंगी।

(b) सम्पूर्ण उपकरण को जल में डुबोने पर सूत्र λω = λ/n के आधार पर तरंगदैर्घ्य 1 का मान बढ़ जायेगा। अतः फ्रिंज की चौड़ाई β का मान घट जायेगा चूँकि उपर्युक्त सूत्र में β α A है, अर्थात् व्यतिकरण फ्रिंजें परस्पर निकट हो जायेंगी।

प्रश्न 9.

फ्रॉनहॉफर एवं फ्रेनेल विवर्तन में मुख्य अन्तर बताइये।

उत्तर:

| फ्रॉनहॉफर व्यतिकरण | फ्रेनेल विवर्तन |

| (1) विवर्तन प्रतिरूप का केन्द्र हमेशा दीप्त ही होता है। | विवर्तन प्रतिरूप का केन्द्र कभी दीप्त, कभी अदीप्त होता है। स्रोत एवं पर्दा दोनों विवर्तक से सीमित दूरी पर होते हैं। |

| (2) स्रोत एवं पर्दा दोनों विवर्तक से प्रभावी रूप से या वास्तव में अनन्त दूरी पर स्थित होते हैं। | तरंगाग्र गोलीय या बेलनाकार होते हैं। |

| (3) तरंगाग्र समतल होते हैं। | इसमें उत्तल लेंस का उपयोग नहीं करते हैं। |

| (4) इसमें उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। | इसमें केवल एक विवर्तक का विवर्तन प्रभाव होता है। |

| (5) इसमें एक से अधिक विवर्तकों के विवर्तन का सम्मिलित प्रभाव हो सकता है। | इसकी सैद्धान्तिक विवेचना जटिल एवं केवल सन्निकट मान देती है। |

| (6) इसकी सैद्धान्तिक विवेचना काफी एवं परिशुद्ध गणित की सहायता से होती है। | इस विवर्तन में स्रोत एवं पर्दे की विवर्तक से दूरियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। |

| (7) इस प्रकार के विवर्तन में तरंगाग्रों का विवर्तक पर झुकाव महत्वपूर्ण होता है। | विवर्तन प्रतिरूप का केन्द्र कभी दीप्त, कभी अदीप्त होता है। स्रोत एवं पर्दा दोनों विवर्तक से सीमित दूरी पर होते हैं। |

प्रश्न 10.

यंग के द्विझिरी प्रयोग में झिरियों के बीच द्विगुनित कर दिया जाये और झिरियों तथा पर्दे के बीच दूरी आधी रखी जाये तो फ्रिज चौड़ाई का क्या होगा?

उत्तर:

हम जानते हैं:

β = λD/d

जहाँ

d = झिरियों के बीच पृथक्कीकरण

D = पर्दे की झिरियों से दूरी

β = फ्रिज की चौड़ाई

अब माना d D’ तथा β’ नई विमा है।

d’ = 2d.

D’ = 1⁄2D

β = λ.D/d

= \(\frac{\lambda \times \frac{D}{2}}{2 d}\)

= \(\frac{1}{4}\) \(\frac{\lambda \mathrm{D}}{\mathrm{d}}\) = \(\frac{1}{4}\) β

फ्रिन्ज चौड़ाई मूल फ्रिन्ज चौड़ाई का हो जाती है।

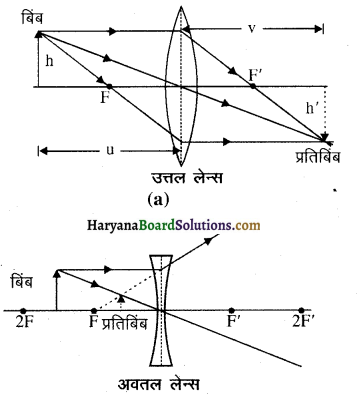

प्रश्न 11.

एकल झिरी विवर्तन पैटर्न के केन्द्रीय चमकीले उच्चतम की कोणीय चौड़ाई किस प्रकार बदली जाती है, जब (a) झिरी की चौड़ाई कम कर दी जाये (b) झिरी और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाये (c) कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का उपयोग किया जाये।

उत्तर:

हम जानते हैं कि केन्द्रीय उच्चिष्ठ θ = 2/d द्वारा दिया जाता है।

(a) जब झिरी की चौड़ाई d कम होगी, θ बढ़ेगा।

(b) सूत्र में झिरी और पर्दे के बीच दूरी नहीं आती, अतः कोणीय चौड़ाई अप्रभावित रहती है।

(c) कोणीय चौड़ाई तरंगदैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती है अतः छोटी प्रकाश तरंगदैर्ध्य का उपयोग करने पर कोणीय चौड़ाई घट जायेगी।

![]()

प्रश्न 12.

फ्रेनेल दूरी का व्यंजक निकालिये।

उत्तर:

माना, झिरी की चौड़ाई = a

उपयुक्त प्रकाश का तरंग = λ

द्वितीयक निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति जिसे केन्द्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई का आधा कहा जाता है।

θ = λ/a से दिया जाता है।

माना झिरी और पर्दे के बीच दूरी = D तब केन्द्रीय उच्चिष्ठ का रैखिक प्रसार

y = Dθ

= D x λ/a

परिभाषा से जब D = Zf, y1 = a

या

a = Zp x λ/a

ZF = a2/λ

प्रश्न 13.

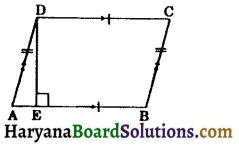

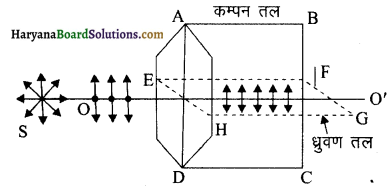

ध्रुवण तल एवं कम्पन तल में अन्तर स्पष्ट कीजिये।

उत्तर:

ध्रुवण तल-जब किसी प्रकाश स्रोत S प्राप्त प्रकाश को टर्मलीन क्रिस्टल से निकाला जाता है तो क्रिस्टल से निकलने वाला प्रकाश ध्रुवित होता है। अर्थात् इस स्थिति में प्रकाश सदिश के कम्पन एक दिशा में, अर्थात् प्रकाश संचरण की दिशा के अभिलम्ब होते हैं। ध्रुवण तल वह तल है जिसमें प्रकाश सदिश E के कम्पन का घटक शून्य होता है।

कम्पन तल- समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश तथा तरंग के संचरण की दिशा दोनों स्थित होते हैं, वह कम्पन तल कहलाता है।

प्रश्न 14.

धुवित प्रकाश किन-किन विधियों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है?

उत्तर:

करने की निम्न विधियाँ हैं:

(i) परावर्तन द्वारा

(ii) अपवर्तन द्वारा

(iii) द्विअपवर्तन द्वारा

(iv) द्विवर्णता द्वारा

(v) प्रकीर्णन द्वारा।

प्रश्न 15.

“प्रकाश तरंगों का ध्रुवण होता है परन्तु ध्वनि तरंगों का नहीं।” उपर्युक्त कथन को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ हैं तथा ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य हैं। तरंग के ध्रुवण का अर्थ है तरंग के चलने की दिशा में लम्बवत् तल में विभिन्न दिशाओं में होने वाले कम्पनों में से किसी एक दिशा में होने वाले कम्पनों को अलग कर देना। अनुदैर्घ्य तरंग में कम्पन तरंग चलने की दिशा में ही होते हैं। अतः ध्वनि तरंगों का ध्रुवण नहीं हो सकता है।

प्रश्न 16.

दो तरंगों के आयामों का अनुपात ay 82 है तो इनकी तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा?

उत्तर:

हम जानते हैं कि

तीव्रता α (आयाम (a)) 2 अर्थात् I (a)2

अतः I1 : I2 = a12 : a22

प्रश्न 17.

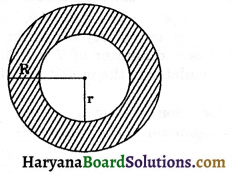

पोलेराइड की बनावट को समझाइये

उत्तर:

पोलेराइड की बनावट समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिये पोलेराइड एक सस्ती व्यापारिक युक्ति है। यह एक विशेष प्रक्रिया से बनी एक फिल्म होती है जिसे दो काँच की प्लेटों के मध्य में रखते हैं। इस फिल्म को बनाने के लिये एक कार्बनिक यौगिक, हरपेथाइट या कुनैन के आयोडोसल्फेट के अति सूक्ष्म आकार के क्रिस्टल नाइट्रोसेलूलोज की पतली चादर पर इस प्रकार फैला दिये जाते हैं कि समस्त क्रिस्टलों के अक्ष अनुदिश हो जायें। ये सूक्ष्म क्रिस्टल उच्च कोटि के द्विवर्णक होते हैं जो द्वि-अपवर्तित किरणों में से एक को पूर्णतया अवशोषित कर लेते हैं।

प्रश्न 18.

पोलेराइड के उपयोग बताइये।

उत्तर:

पोलेराइड के उपयोग:

1. चकाचौंध को दूर करने में पोलेराइड का उपयोग अत्यधिक श्वेत अथवा चमकीले तलों या गीली सड़कों से प्रकाश के परावर्तन द्वारा उत्पन्न चकाचौंध अथवा सूर्य की चिलचिलाती धूप को कम करने में किया जाता है। चकाचौंध में आंशिक धुवित प्रकाश होता है। यदि आँखों पर पोलेराइड का चश्मा लगा लिया जाये तो यह आंशिक धुवित प्रकाश क्षैतिज कम्पनों को काट देगा। अतः चकाचौंध समाप्त हो जायेगी।

2. दुर्घटना को बचाने में मोटरकारों तथा ट्रकों की हैडलाइट से निकला प्रकाश जब दूसरी ओर से आती मोटरकार या ट्रक हुड पर पड़ता है तो परावर्तित प्रकाश आँख में पहुँचकर चकाचौंध उत्पन्न करता है। इससे आँखों को कष्ट तो होता ही है, साथ ही दुर्घटना होने की सम्भावना भी रहती है। इसको दूर करने के लिये हैडलाइट के कवर ग्लास तथा विण्डस्क्रीन पोलेराइड के बनाते हैं।

3. पोलेराइड कैमरा या फोटोग्राफी में पोलेराइड कैमरा के लेन्स के आगे एक पोलेराइड लगाते हैं जिससे उसकी पृष्ठभूमि में आये ध्रुवित प्रकाश को पोलेराइड रोक लेता है।

4. शक्कर की सान्द्रता ज्ञात करने में शक्कर की सांद्रता पोलेरी मीटर द्वारा ज्ञात की जाती है पोलेरी मीटर में समतल ध्रुवित प्रकाश के उत्पादन एवं विश्लेषण के लिये पोलेराइड का प्रयोग करते हैं।

5. धातुओं के प्रकाशीय गुणों के अध्ययन में।

6. प्रतिबलों के प्रभाव का अध्ययन करने में।

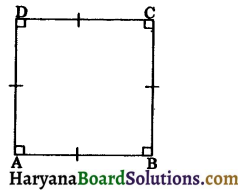

प्रश्न 19.

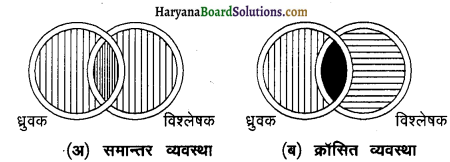

पोलेराइड की समान्तर व क्रॉसित व्यवस्था क्या होती है?

उत्तर:

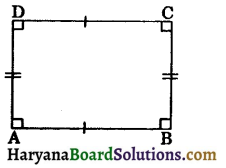

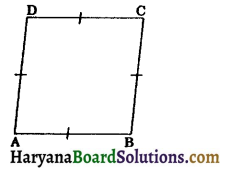

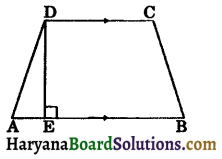

पोलेराइड की व्यवस्था: जब अधुवित प्रकाश पोलेराइड में से गुजरता है, तब निर्गत प्रकाश ध्रुवित होता है। इसके विश्लेषक के लिये दूसरे पोलेराइड का उपयोग किया जाता है जब दोनों पोलेराइड परस्पर समान्तर होते हैं तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है जैसाकि चित्र (अ) में दिखाया गया है। यदि द्वितीय पोलेराइड को 90° से घुमाकर प्रकाश को देखा जाता है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता शून्य होती है। पोलेराइडों की इस व्यवस्था को क्रॉसित व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था में दोनों पोलेराइडों की अक्ष एक-दूसरे के लम्बवत् रहती है। जैसा चित्र (ब) में दिखाया गया है।

प्रश्न 20.

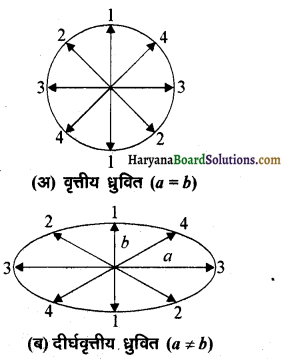

वृत्त और दीर्घवृत्त धुवित प्रकाश क्या होते हैं?

उत्तर:

वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश जब दो समतल ध्रुवित प्रकाश किरणें विशेष परिस्थितियों में एक-दूसरे पर इस प्रकार अध्यारोपित हों कि परिणामी प्रकाश सदिश एक निश्चित परिमाण से तरंग संचरण की दिशा के लम्बवत् तल में घूर्णन करने लगे तब प्रकाश सदिश में कम्पन का विस्थापन एक वृत्त के रूप में होता है। ऐसे प्रकाश को वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इसमें विद्युत सदिश का परिमाण नियत रहता है परन्तु उसकी दिशा नियमित रूप से बदलती रहती है।

दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश- जब दो समतल ध्रुवित प्रकाश किरणें विशेष परिस्थितियों में एक-दूसरे पर इस प्रकार अध्यारोपित हों कि परिणामी प्रकाश सदिश एक परिवर्तित परिमाण से तरंग संचरण की दिशा के लम्बवत् तल में घूर्णन करने लगे तब प्रकाश सदिश में कम्पन का विस्थापन एक दीर्घवृत्त में होता है। ऐसे प्रकाश को दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश कहते हैं।

प्रश्न 21.

क्या किसी पारदर्शी माध्यम के लिये, ध्रुवण कोण का मान प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है?

उत्तर:

हाँ, ब्रूस्टर के नियमानुसार n = tan ig होता है, माध्यम का अपवर्तनांक (n) प्रकाश के तरंगदैर्घ्य (A) पर निर्भर करता है। इसलिये ध्रुवण कोण (ig) का मान भी तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है।

प्रश्न 22.

अनुदैर्घ्य तरंग का ध्रुवण क्यों नहीं होता?

उत्तर:

किसी तरंग के ध्रुवण से हमारा तात्पर्य तरंग की चलने की दिशा के लम्बवत् तल में विभिन्न दिशाओं में होने वाले कम्पनों में से किसी एक दिशा में होने वाले कम्पनों को पृथक करने से है। अनुदैर्घ्य तरंग में कम्पन तरंग के चलने की दिशा में ही होते हैं। फलतः ध्रुवण नहीं हो सकता।

![]()

प्रश्न 23.

पोलेराइड से ट्रकों या कारों की हैडलाइट बनाना क्यों लाभदायक होता है?

उत्तर:

मोटरकारों तथा ट्रकों की हैडलाइट की चकाचौंध तथा इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिये इनके हैडलाइट व वातरोधी पद (wind screen ) में पोलेराइडों को (इनकी अक्ष क्षैतिज से 45° का कोण बनाते हुये ) लगा दिया जाता है जिसके कारण किसी भी ड्राइवर को सामने से आने वाले ट्रक या कार की हैडलाइट के प्रकाश की तीव्रता पोलेराइड होने के कारण कम हो जाती है जबकि अन्य वस्तुयें स्पष्ट दिखाई देती हैं।

प्रश्न 24.

किसी पारदर्शी माध्यम पर ध्रुवण कोण पर आपतित प्रकाश किरण के लिये आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या सम्बन्ध होता है?

उत्तर:

र- चूँकि ध्रुवण कोण in पर आपतित प्रकाश किरण के लिये परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लम्बवत् होती हैं, अतः आपतन कोण + अपवर्तन कोण = 90° अथवा ig + r = 90°

प्रश्न 25.

रंगीन काँच से बने धूप के चश्मे की तुलना में पोलेराइडों से युक्त काँच के बने धूप के चश्मे क्यों अच्छे होते हैं?

उत्तर:

साधारण रंगीन काँच कुछ प्रकाश अवशोषित कर लेता है जिससे वस्तु धुंधली दिखायी पड़ती है, जबकि पोलेराइड केवल उस ध्रुवित प्रकाश को अवशोषित करता है जो ऑंख में चौंध उत्पन्न करता है, अतः पोलेराइड से बने चश्मे में से वस्तुयें स्पष्ट दिखायी पड़ती हैं।

प्रश्न 26.

A और B दो पोलेराइडों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि A से निर्गत ध्रुवित प्रकाश B से नहीं गुजर पाता। क्या अन्य पोलेराइड C को इस प्रकार A और B के बीच व्यवस्थित कर सकते हैं कि कुछ प्रकाश B से गुजरने लगे?

उत्तर:

हाँ, A और B परस्पर ‘क्रॉसित’ हैं। अब इनके मध्य पोलेराइड C को रखकर इतना घुमाते हैं कि A से निर्गत प्रकाश का कुछ भाग C से गुजर सके। इस स्थिति में A और C न तो परस्पर क्रॉसित होते हैं और न ही परस्पर समान्तर स्पष्टतः C और B के भी परस्पर क्रॉसित न होने के कारण C से भाग B निर्गत प्रकाश का कुछ में से होकर गुजरने लगेगा।

प्रश्न 27.

प्रकाश में डॉप्लर प्रभाव क्या है? इसमें लाल विस्थापन तथा नीले विस्थापन को परिभाषित कीजिए।

उत्तर:

दो उत्तरोत्तर तरंगाग्रों के प्रेक्षक तक पहुँचने में लगने वाला समय स्रोत तक उनके पहुँचने में लगने वाले समय की अपेक्षा अधिक होता है अतः जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है तो प्रेक्षक द्वारा मापी जाने वाली आवृत्ति में कमी होगी। यह डॉप्लर प्रभाव कहलाता है खगोलज्ञ, तरंगदैर्ध्य में डॉप्लर प्रभाव के कारण होने वाली इस वृद्धि को अभिरक्त विस्थापन (red shift ) कहते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रम दृश्य क्षेत्र की मध्यवर्ती तरंगदैर्ध्य लाल छोर की ओर खिसक जाती है जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो उससे प्राप्त की जाने वाली तरंगों की तरंगदैर्ध्य में आभासी कमी हो जाती है, तरंगदैर्घ्य की इस कमी को नीला विस्थापन (blue shift ) कहते हैं।

प्रश्न 28.

किसी पोलेराइड पर अधुवित प्रकाश आपतित है। इस पोलेराइड को घुमाने पर पारगमित प्रकाश की तीव्रता में किस प्रकार परिवर्तन होगा?

उत्तर:

आपतित अधुवित प्रकाश में विद्युत क्षेत्र वेक्टर संचरण की दिशा के लम्बवत् सभी सम्भव दिशाओं में होते हैं। पोलेराइड से गुजरने पर एक निश्चित दिशा में धुवित प्रकाश प्राप्त होता है, जिसकी तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता की आधी होती है. निर्गत ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता पोलेराइड की अक्ष की दिशा पर निर्भर नहीं होती। पोलेराइड को घुमाने पर पारगमित प्रकाश की ध्रुवण की दिशा परिवर्तित होगी लेकिन तीव्रता अपरिवर्तित रहेगी।

प्रश्न 29.

सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को परिभाषित कीजिए। इसका सूत्र लिखिए। यह किस प्रकार प्रभावित होती है, जब:

(a) आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य घटती है?

(b) अभिदृश्यक लेंस का द्वारक घटता है?

उत्तर:

सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता-किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा उन दो बिन्दुवत् वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी से नापी जाती है जिनके प्रतिबिम्ब सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक द्वारा ठीक विभेदित होते हैं।”

सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 1 के अनुक्रमानुपाती तथा सूक्ष्मदर्शी में प्रवेश करने वाली किरणों के शंकु (Cone) कोण के व्युत्क्रमानुपाती होती है।

विभेदन सीमा

= 1.22λ/2nsinα

अतः विभेदन क्षमता = 1/विभेदन सीमा = 2nsinα/ 1.22λ

(a) आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य घटती है तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ जाती है।

(b) अभिदृश्यक लेंस का द्वारक घटने से अर्द्ध-शंकु कोण (a) का मान घटेगा, अतः विभेदन क्षमता भी घटेगी।

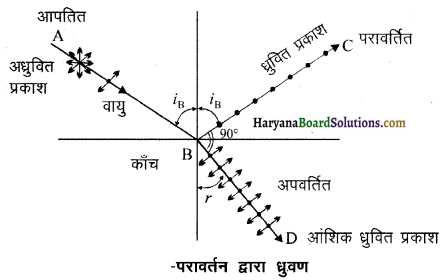

प्रश्न 30.

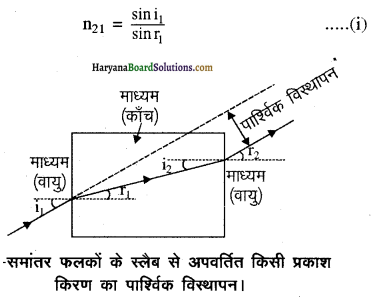

एक प्रकाश किरण पारदर्शी माध्यम पर बूस्टर कोण पर आपतित होती है तो स्नैल नियम का उपयोग करते हुए ब्रूस्टर नियम की व्युत्पत्ति कीजिए।

उत्तर:

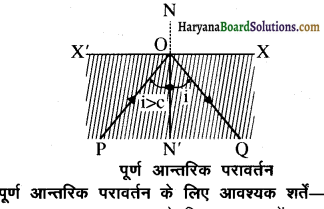

परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण बूस्टर का नियम (Polarisation by Reflection: Brewester’s Law)

परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण- जब अधुवित प्रकाश किसी माध्यम जैसे काँच, पानी इत्यादि के पृष्ठ से परावर्तित होता तो वह आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। वैज्ञानिक ब्रूस्टर ने यह देखा कि परावर्तित प्रकाश में ध्रुवण की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है परन्तु जब प्रकाश माध्यम के पृष्ठ पर एक विशेष आपतन कोण in पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतया धुवित होता है। इस आपतन कोण को ध्रुवण कोण (ig) कहते हैं।

ब्रूस्टर ने यह सिद्ध किया कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम पर ध्रुवण कोण (ig) पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश किरण समतल धुवित होती है और परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण एक-दूसरे के लम्बवत् होती हैं।

IB + r = 90°

स्नेल के नियम से

n = siniB/sin r

अर्थात्

∴ sin iB = n sin r

sin iB = n sin (90° – iB)

sin iB = n cos iB

∵ IB + r = 90°

sin iB = n cos iB

sin iB/cos iB = n

यही ब्रूस्टर नियम है।’

आंकिक प्रश्न:

प्रश्न 1.

यंग के प्रयोग में स्लिटों के बीच अन्तराल 0.4 मिमी. है। 800 मिली. माइक्रॉन तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिये व्यतिकरण फ्रिंजें 80 सेमी. दूर पर्दे पर बनती हैं। ज्ञात कीजिये – (i) केन्द्रीय फ्रिज से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी, तथा तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी

उत्तर:

दिया गया है:

स्लिटों के बीच का अन्तराल

d = 0.4 मिमी

= 0.4 x 10-3 मीटर

प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य

λ = 800 मिली माइक्रॉन

= 800 × 10-3 माइक्रॉन

= 800 × 10-3 x 10-6 मी.

= 8 × 10-7 मी.

स्लिटों से पर्दे की दूरी

D = 80 सेमी = 0.80 मी.

(i) केन्द्रीय फ्रिंज से n वीं अदीप्त फ्रिंज की दूरी

x = \(\frac{(2 \mathrm{n}-1) \mathrm{D} \lambda}{2 \mathrm{~d}}\)

जहाँ n = 1, 2, 3….

यहाँ द्वितीय अदीप्त फ्रिंज के लिये n = 2

अतः

x = \(\frac{(2 \times 2-1) D \lambda}{2 \mathrm{~d}}\) = 3/2

= 2.4 x 10-3 मी.

= 2.4 मिमी.

(ii) केन्द्रीय फ्रिंज से nवीं दीप्त फ्रिंज की दूरी

x = nDλ/d

जहाँ पर n = 0, 1, 2,

यहाँ पर तृतीय दीप्त फ्रिंज के लिये n = 3

= ![]()

= 4.8 × 10-3

= 4.8

![]()

प्रश्न 2.

यंग के कोणीय चौड़ाई 1° है। प्रयोग में दूरस्थ पर्दे पर बनी फ्रिजों की प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 6000Å है। स्लिटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिये।

उत्तर:

दिया है:

फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई

θ = 1° = 1 × π/180 रेडियन

θ = 3.14/180 रेडियन

प्रयुक्त प्रकाश का तरंगदैर्ध्य

λ = 6000 A

λ = 6000 x 10-10 मी.

= 6 × 10-7 मी.

परन्तु फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई

θ = λ/d

जहाँ d = स्लिटों के बीच की दूरी

d = \(\frac{\lambda}{\theta}\) = \(\frac{6 \times 10^{-7} \text { }}{3.14 / 180}\)

\(\left(\frac{6 \times 10^{-7} \times 180}{3.14}\right)\)

= 0.03 x 10-3 मी.

प्रश्न 3.

यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में 0.03 मिमी. दोनों स्लिटों के दूरी 140 सेमी. प्रकाशित किया बीच की दूरी 2 मिमी. तथा इनके तल से पर्दे की है, रेखा छिद्रों को 600 nm तरंगदैर्घ्य के प्रकाश से गया है। पर्दे पर प्राप्त व्यतिकरण प्रारूप में केन्द्रीय दीप्त फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिये। यदि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बदलकर 480 nm कर दी जाये तो केन्द्रीय उच्चिष्ठ से तीसरी दीप्त फ्रिंज की स्थिति में विस्थापन ज्ञात कीजिये।

उत्तर:

दिया है:

d = 2 मिमी = 2 x 103 मी.. D = 140 सेमी.

λ = 600nm

= 600 x 10-9 मी.

केन्द्रीय उच्चिष्ठ से nवीं दीप्त फ्रिंज की दूरी

X =\(\frac{\mathrm{nD} \lambda}{\mathrm{d}}\)

यहाँ पर तीसरी दीप्त फ्रिज के लिये n = 3

X3 = \(\frac{3 D \lambda}{\mathrm{d}}\)

= \(\frac{3 \times 1.40 \times 600 \times 10^{-9}}{2 \times 10^{-3}}\)

X3 = 1.26 × 10-3 मी.

= 1.26 मिमी.

बाद में

d = 2 × 10-3 मी.

D = 1.40 मी.

λ = 480 x 10-9 मी. तो

= \(\frac{3 \times 1.40 \times 600 \times 10^{-9}}{2 \times 10^{-3}}\)

= 1.01 x 10-3 मी.

= 1.01 मिमी.

अतः तीसरी दीप्त फ्रिज का विस्थापन

= x3 – x3

= (1.26 – 1.01) मिमी.

= 0.25 मिमी. (केन्द्रीय उच्चिष्ठ की ओर)

प्रश्न 4.

यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटों से D दूरी पर रखे पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त की जाती हैं। यदि पर्दे को स्लिटों की ओर 5 x 10-2 मी. दूरी पर विस्थापित कर दिया जाता है तो फ्रिज चौड़ाई में 3 x 10-5 मी. का परिवर्तन पाया जाता है। यदि स्लिटों के बीच की दूरी 10-3 मी. है, तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिये।

उत्तर:

प्रारम्भ में फ्रिंज चौड़ाई β = \(\frac{\mathrm{D} \lambda}{\mathrm{d}}\)

तथा बाद में फ्रिज चौड़ाई β = \(\frac{\mathrm{D} \lambda}{\mathrm{d}}\)

β – β = \(\frac{\left(D-D^{\prime}\right) \lambda}{d} \)

\(\frac{\left(\beta-\beta^{\prime}\right) \times d}{\left(D-D^{\prime}\right)}\)

दिया गया है:

D – D’ = 5 × 102 मी.

तथा

β – β = 3 x 105 मी.

d = 10-3 मी.

अतः तरंगदैर्ध्य

= \( \frac{3 \times 10^{-5}}{5 \times 10^{-2}}\) x 103 मी.

= 3/5 x 106 मी.

= \( \frac{30000 \times 10^{-10}}{5}\)

मी. = 6000A

प्रश्न 5.

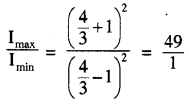

दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16 : 9 है। उनके आयामों का अनुपात क्या है? यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करें तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात भी ज्ञात कीजिये।

उत्तर:

माना कि तरंगों के आयाम a1 व a2 हैं तथा तीव्रतायें

I1 व I2 हैं।

\(\frac{I_1}{I_2}\) = \(\frac{a_1^2}{a_2^2}\) = \(\frac{16}{9}\)

\(\frac{a_1}{a_2}\) = \(\frac{4}{3}\)

अथवा

a1 : a2 = 4 : 3

चूँकि व्यतिकरण में महत्तम तथा न्यूनतम परिणामी आयाम क्रमश: (a1 + a2) तथा (a1 – a2) होते हैं, अतः

अथवा Imax : Imin = 49 1

प्रश्न 6.

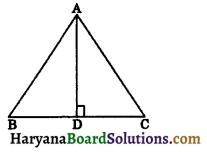

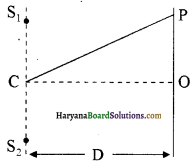

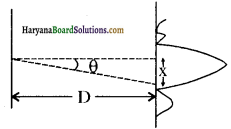

चित्र में S1 व S2 दो पतले छिद्र हैं, जिनके बीच का मध्य-बिन्दु C है जब इन छिद्रों पर 6000 À का एकवर्णी प्रकाश लम्बवत् आपतित होता है तो पर्दे के बिन्दु P पर द्वितीय अदीप्त फ्रिज बनती है। यदि OP = 0.0036 D हो तो S1 व S2 के बीच दूरी ज्ञात कीजिये।

उत्तर:

माना कि दो रेखाछिद्रों S1 व S2 के बीच की दूरी = d यदि CP और CO के बीच कोण θ है तब रेखाछिद्रों S1 व S2 से P पर पहुँचने वाली प्रकाश तरंगों में पथान्तर = d sin θ = d tan θ

(यहाँ पर θ का मान बहुत छोटा है।)

∴ OP = 0.0036 D और CO = D

∴ tan θ = 0.0036/D = 0.0036

∴ पथान्तर = d x 0.0036 = 0.0036 d

आगे, चूँकि P पर द्वितीय अदीप्त फ्रिज बनती है

∴ पथान्तर = 3/2λ

= 3/2 x 6000 x 10-10 m

( यहाँ पर λ = 6000 x 10-10 भी दिया हुआ है।)

प्रश्न 7.

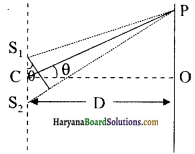

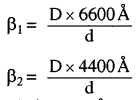

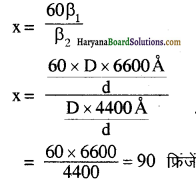

यंग के प्रयोग में लाल प्रकाश (λ = 6600 Å ) प्रयुक्त करने पर दृष्टि क्षेत्र में 60 फ्रिंजें दिखाई देती हैं बैंगनी प्रकाश (λ = 4400 A ) प्रयुक्त करने पर कितनी फ्रिंजें दिखाई देंगी?

उत्तर:

यंग के प्रयोग में रेखाछिद्रों की दूरी d हो, और रेखाछिद्रों- के तल से पर्दे की दूरी D हो, तब λ1 व λ2 तरंग लम्बाई के प्रकाश के कारण फ्रिजों की चौड़ाई क्रमश: β1 व β2 हो तब

β1 = \(\frac{\mathrm{D} \lambda_1}{\mathrm{~d}}\) …………(1)

β2 = \(\frac{\mathrm{D} \lambda_2}{\mathrm{~d}}\) ………….(2)

λ1 = 6600 À व λ2 = 4400 À हो तब

माना कि जितनी दूरी में 6600 À तरंग लम्बाई के प्रकाश के कारण 60 फ्रिंजें बनती हैं उसकी जगह 4400 A का प्रकाश प्रयुक्त करने पर x फ्रिंजें बनती हैं।

∴ xβ2 = 60β1

या

प्रश्न 8.

यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिजों की चौड़ाई 1 x 10-4 मीटर है। यदि परदे की स्लिट से दूरी दुगुनी कर दी जाये और स्लिटों का अन्तराल आधा कर दिया जाये तथा तरंगदैर्ध्य 6.4 x 10-7 मीटर से 4 x 10-7 मीटर बदल दी जाये तो फ्रिज की नई चौड़ाई क्या होगी?

उत्तर:

दिया गया है:

λ = 6.4 x 10-7 मीटर, B = 1 x 10-4 मीटर

हम जानते हैं:

β =\(\frac{\lambda \mathrm{D}}{\mathrm{d}}\)

प्रारम्भ में

β = \(\frac{6.4 \times 10^{-7} \mathrm{D}}{\mathrm{d}}\)

…..(1)

बाद में

β = \(\frac{4.0 \times 10^{-7} \times 2 \mathrm{D}}{\mathrm{d} / 2}\) …….(2)

β/β = \(\frac{16 \times 10^{-7}}{6.4 \times 10^{-7}}\)

β = 2.5β

= 2.5 x 1 x 10-4 मीटर

= 2.5 x 10-4 मीटर

![]()

प्रश्न 9.

द्वि- स्लिट प्रयोग में सोडियम प्रकाश (λ = 5890 A) के लिये व्यतिकरण फ्रिजों की कोणीय चौड़ाई 0.20 À है। तरंगदैर्ध्य के किस मान के लिये यह चौड़ाई 10% अधिक होगी?

उत्तर:

हम जानते हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई

β = D/dλ

जहाँ D व d, स्लिट के तल से पर्दे की दूरी व दो स्लिटों के बीच की दूरी है।

और λ द्वि-स्लिट के प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की लम्बाई है।

यदि D व d को स्थिर रखकर प्रकाश की तरंग लम्बाई में परिवर्तन किया जाये तब

β = kλ यहाँ K एक स्थिरांक है।

∴ ∆β/ β = ∆λ/λ

या

∆β/ β × 100 = ∆λ/λ × 100

फ्रिंज की चौड़ाई में 10% वृद्धि के लिये

∆β/ β × 100 = 10

∆λ/λ × 100 = 10

या

∆λ = 10/100λ

∵ λ में परिवर्तन करने से पहले λ = 5890Å

∆λ = 10/100 x 5890 A = 589A

फ्रिंज की चौड़ाई 10% से बढ़ाने के लिये प्रयुक्त प्रकाश की

तरंग लम्बाई

= λ + ∆λ

= 5890+ 589 = 6479 Å

प्रश्न 10.

दो पोलेराइड इस प्रकार रखे हैं कि उनसे निर्गत प्रकाश की तीव्रता महत्तम है। यदि एक पोलेराइड को दूसरे के सापेक्ष 300, 90° से घुमा दिया जाये तो नवीन स्थिति में निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तीव्रता का कौनसा भाग होगी?

उत्तर:

मैलस के नियम के अनुसार

I = I0 cos2θ

जहाँ पर I निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता है और 6 ध्रुवक तथा विश्लेषक की अक्षों के बीच का कोण है।

लेकिन दिया गया है-

θ = 30°, 90°

I = Io cos230°

= 3/4Io

= 0.75 Io

अतः नवीन स्थिति में निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम का 0.75 भाग होगी।

यदि

θ = 90°

I = Io cos2 90

I = Ig x 0 = 0

: cos 90° = 0

अतः I = 0 न्यूनतम मान (यह क्रॉसित व्यवस्था होगी)

प्रश्न 11.

600nm तरंगदैर्घ्य की एक समान्तर प्रकाश किरण पुंज एक पतली झिरी पर आपतित होती है और परिणामी विवर्तन पैटर्न का 1.2m दूर स्थित पर्दे पर अवलोकन किया जाता है। यह प्रेक्षित किया जाता है कि प्रथम निम्निष्ठ पर्दे के केन्द्र से 3 mm दूरी पर है। झिरी की चौड़ाई का परिकलन कीजिये।

उत्तर:

हल दिया गया है:

λ = 600nm = 600 x 109 मी.

= 6 × 107 मी.

D = 1.2 मी.

x = 3 मिमी. = 3 x 10-3 मी.

चौड़ाई a के एकल रेखाछिद्र से उत्पन्न विवर्तन पैटर्न में केन्द्र से प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति के लिये

sin θ = λ/a ……….(1)

जब θ अल्प हो, तब

sin θ = tan θ = x/D = 3 x 10-3/1.2

समीकरण (1) में मान रखने पर

= \(\frac{3 \times 10^{-3}}{1.2}\) = \(\frac{6 \times 10^{-7}}{a}\)

= 2.4 x 10-4 मी.

a = 0.24 मिमी.

प्रश्न 12.

यंग के द्विझिर्री प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी 0.28mm तथा पर्दे की दूरी 14m है। यदि केन्द्रीय दीप्त फ्रिंज से चौथी दीप्त फ्रिज की दूरी 1.2 cm हो तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए।

उत्तर:

दिया है

d = 0.28 मिमी. = 0.28 x 10-3 मी.

D = 1.4 मी.

nवीं दीप्त फ्रिज की केन्द्रीय दीप्त फ्रिंज दूरी

xn = \(\frac{\mathrm{nD} \lambda}{\mathrm{d}}\)

यहाँ n = 4 के लिये = 1.2 सेमी = 1.2 x 10-2 मी.

x4 = \(\frac{4 \times D \lambda}{\mathrm{d}}\) से

तरंगदैर्ध्य = \(\frac{4 \times D \lambda}{\mathrm{d}}\)

मान रखने पर

= \(\frac{\left(1.2 \times 10^{-2} \text { }\right) \times\left(0.28 \times 10^{-3} \text { }\right)}{4 \times 1.4 \text { }}\)

= 600 x 10-9 मी.

= 6000 A

![]()

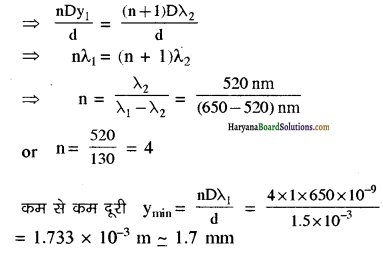

प्रश्न 13.

यंग के द्विझिर्री प्रयोग में, दो झिरियों के बीच पृथक्कन 1.5 mm और झिर्रियों के तल से पर्दे के बीच की दूरी 1m है। व्यतिकरण फिन्जों को प्राप्त करने के लिए 650nm और 520 nm दो तरंगदैयों से बने प्रकाश पुंज का उपयोग किया गया है।

(a) λ = 520nm के लिए पर्दे पर केन्द्रीय उच्चिष्ठ से तीसरी चमकीली फ्रिज की दूरी ज्ञात कीजिए।

(b) केन्द्रीय उच्चिष्ठ से वह कम से कम दूरी ज्ञात कीजिए जहाँ पर इन दोनों तरंगदैयों के कारण बनी दीप्त फ्रिन्ज एक-दूसरे के संपाती होंगी।

उत्तर:

दिया है

λι = 650 nm = 650 x 10-9 m

λ2 = 520 nm = 520 x 10-9 m

(i) yn = \(\frac{\mathrm{nDy}_1}{\mathrm{~d}}\) = \(\frac{3 \times 1 \times 520 \times 10^{-9}}{1.5 \times 10^{-3}}\)

y3 = 1.04 × 103 m

(ii) केन्द्रीय उच्चिष्ठ से वह कम से कम दूरी ज्ञात करना, जहाँ पर इन दोनों तरंगदैयों के कारण बनी दीप्त फ्रिव्ज एक-दूसरे के संपाती होगी।

यदि

λι > λ2

n1 < n2

n1 = n2

n2 + n + 1

HBSE 12th Class Physics Important Questions Chapter 10 तरंग-प्रकाशिकी Read More »

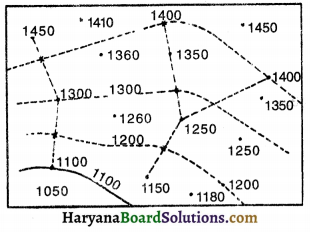

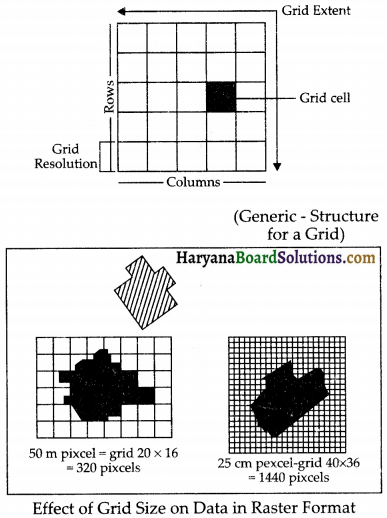

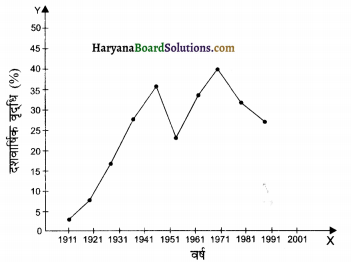

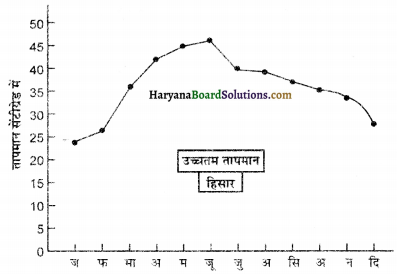

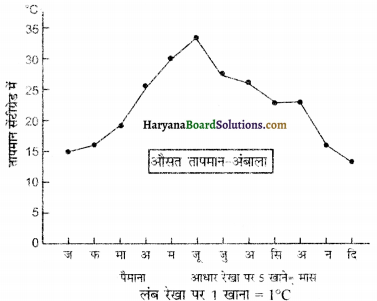

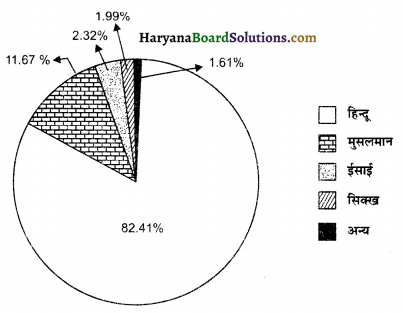

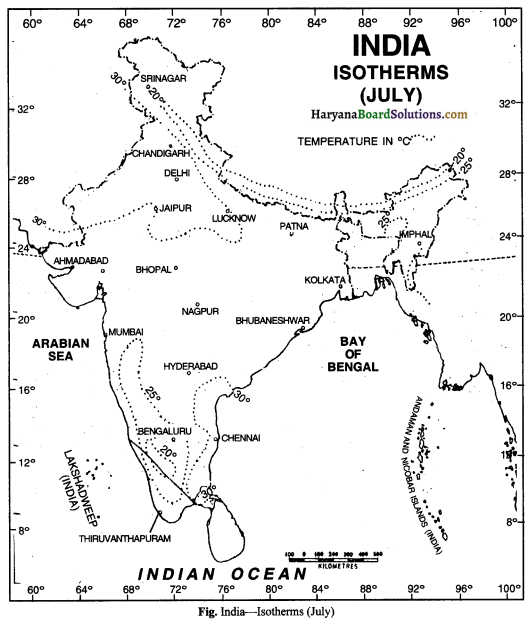

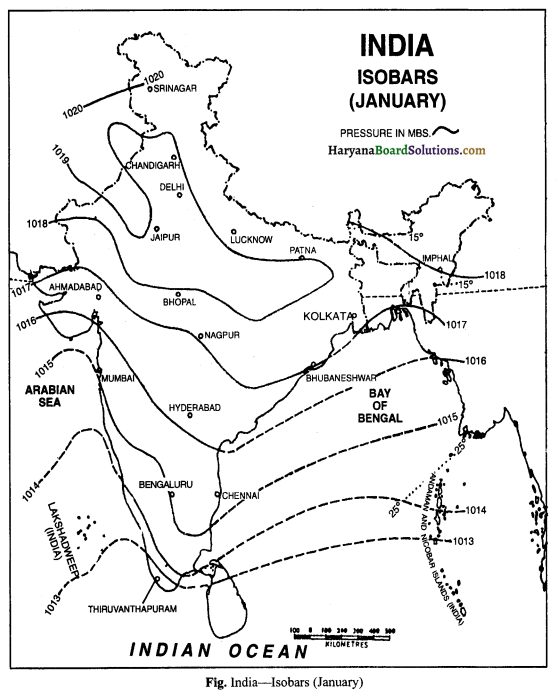

2. समताप रेखाएं (Isotherms)-समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं।

2. समताप रेखाएं (Isotherms)-समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। (6) कई बार विभिन्न मूल्य वाले क्षेत्रों को अलग-अलग स्पष्ट करने के लिए इनके बीच आभाओं (Shades ) या रंगों का प्रयोग भी किया जाता है।

(6) कई बार विभिन्न मूल्य वाले क्षेत्रों को अलग-अलग स्पष्ट करने के लिए इनके बीच आभाओं (Shades ) या रंगों का प्रयोग भी किया जाता है।