Haryana State Board HBSE 12th Class Biology Important Questions Chapter 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन Important Questions and Answers.

Haryana Board 12th Class Biology Important Questions Chapter 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-

1. फ्लोरीकल्चर (Floriculture) से क्या तात्पर्य है ?

(अ) आटे को गूंथना

(ब) फर्श की सफाई

(स) पुष्पों की खेती

(द) शहद निकालना

उत्तर:

(स) पुष्पों की खेती

2. काली मिर्च में बीजाण्डकाय का कुछ बचा हुआ भाग एक झिल्ली के रूप में रहता है जिसे कहते हैं-

(अ) भ्रूणकोष

(ब) परिभ्रूणपोष

(स) भ्रूणपोष

(द) निलम्बस

उत्तर:

(ब) परिभ्रूणपोष

3. लैंगिक जनन की आधारभूत आवश्यकताएँ हैं-

(अ) अर्द्धसूत्री विभाजन

(ब) युग्मक संलयन

(स) ‘अ’ व ‘ब’ दोनों

(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर:

(स) ‘अ’ व ‘ब’ दोनों

![]()

4. आर्कटिक टुंड्रा में प्राप्त किसके बीज थे-

(अ) ल्यूपाइन

(ब) फोयेनिक्स

(स) डैक्टीलीफेरा

(द) पाइनस

उत्तर:

(अ) ल्यूपाइन

5. निम्फिया (Nymphea) जलीय पादप है इसमें किसके द्वारा परागण होता है ?

(अ) जल द्वारा

(ब) कीट द्वारा

(स) वायु द्वारा

(द) पक्षी द्वारा

उत्तर:

(ब) कीट द्वारा

6. खिलाड़ियों एवं धावक अश्वों (घोड़ों) की कार्यदक्षता में वृद्धि करता है-

(अ) अण्डप गोलियां

(ब) बीजाण्ड की गोलियां

(स) वर्तिकाग्र गोलियां

(द) पराग गोलियां

उत्तर:

(द) पराग गोलियां

7. निम्न में से आभासी फल है-

(अ) अनार

(ब) काजू

(स) बादाम

(द) अखरोट

उत्तर:

(द) अखरोट

8. यदि एक पौधे की लघुबीजाणु मातृ कोशिका में 12 गुणसूत्र हैं तो भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे-

(अ) 6

(ब) 12

(स) 18

(द) 20

उत्तर:

(स) 18

9. निम्न में से किस पुष्प समूह में चमगादड़ द्वारा पर- परागण होता है ?

(अ) कदम्ब व कचनार

(ब) वेलिसनेरिया व निम्फिया

(स) निकोटिआना व कोमेलाइना

(द) युका व एमोरफोफेलस

उत्तर:

(अ) कदम्ब व कचनार

10. बीजाण्ड में अर्ध-सूत्री विभाजन कहाँ होता है-

(अ) बीजाण्डकाय

(ब) गुरुबीजाणु मातृ कोशिका

(स) गुरुबीजाणु

(द) भ्रूणकोश

उत्तर:

(ब) गुरुबीजाणु मातृ कोशिका

11. परागण के समय परागकण होते हैं-

(अ) चार- कोशिकीय

(ब) त्रि – कोशिकीय

(स) द्वि- कोशिकीय

(द) बहुकोशिकीय

उत्तर:

(स) द्वि- कोशिकीय

![]()

12. आवृतबीजी पादपों के मादा युग्मकोद्भिद में सामान्यतः कितने विभाजन होते हैं-

(अ) एक

(ब) दो

(स) तीन

(द) चार

उत्तर:

(स) तीन

13. बीजावरण का विकास होता है-

(अ) अध्यावरण से

(ब) बीजाण्डकाय से

(स) बीजाण्डवृन्त से

(द) नाभिका से

उत्तर:

(अ) अध्यावरण से

14. त्रि-संलयन के फलस्वरूप विकसित होता है-

(अ) भ्रूण

(ब) भ्रूणकोश

(स) भ्रूणपोष

(द) बीज

उत्तर:

(स) भ्रूणपोष

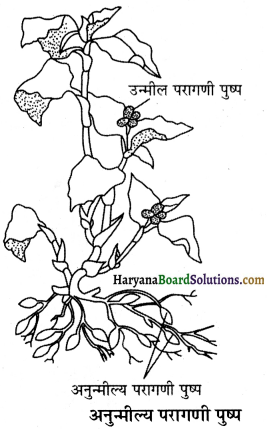

15. अनुन्मील्यता का उदाहरण है-

(अ) वायोला

(ब) मिराबिलिस

(स) पपीता

(द) ग्लोरिओसा

उत्तर:

(अ) वायोला

16. परागकण किसका प्रतीक है-

(अ) नर युग्मकोद्भिद

(ब) मादा युग्मकोद्भिद

(द) पुंकेसर

(स) लघुबीजाणुधानी

उत्तर:

(अ) नर युग्मकोद्भिद

17. प्राथमिक भ्रूणपोष केन्द्रक होता है-

(अ) n

(ब) 2n

(स) 3n

(द) 4n

उत्तर:

(स) 3n

18. पुष्पीय पौधों के भ्रूणकोश में कितने केन्द्रक होते हैं-

(अ) पांच

(ब) चार

(स) सात

(द) आठ

उत्तर:

(द) आठ

19. 100 परागकणों के निर्माण हेतु कितने अर्ध-सूत्री विभाजनआवश्यक हैं-

(अ) 100

(ब) 50

(स) 25

(द) 20

उत्तर:

(स) 25

![]()

20. 80% परागण होता है-

(अ) मधुमक्खियों से

(ब) चिड़ियों से

(स) चमगादड़ से

(द) घोंघों से

उत्तर:

(अ) मधुमक्खियों से

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न-

प्रश्न 1.

मादा युग्मकोद्भिद का अन्य नाम बताइये ।

उत्तर:

भ्रूणकोश (embryo sac) ।

प्रश्न 2.

यदि वर्तिकाग्र की सतह से पोषक पदार्थों का स्राव न हो तो निषेचन की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर:

परागकण के अंकुरण हेतु उचित माध्यम प्राप्त नहीं होता । फलस्वरूप अंकुरण नहीं होगा।

प्रश्न 3.

परागकणों के जीवाश्म रूप में परिरक्षित पाये जाने का कारण बताइये।

उत्तर:

परागकण के बाह्यचोल में उपस्थित स्पोरोपोलेनिन के कारण परागकण जीवाश्म रूप में परिरक्षित रहते हैं ।

प्रश्न 4.

अण्ड समुच्चय क्या होता है?

उत्तर:

भ्रूणकोश में बीजाण्डद्वार की ओर अण्ड समुच्चय या अण्ड उपकरण होता है जिसमें एक अण्ड कोशिका तथा दो सहायक कोशिकाएँ होती हैं।

प्रश्न 5.

द्वितीयक केन्द्रक कैसे बनता है?

उत्तर:

भ्रूणकोश में प्रत्येक ध्रुव से एक-एक केन्द्रक आकर केन्द्र में संयुक्त होकर द्विगुणित द्वितीयक केन्द्रक बनाते हैं ।

प्रश्न 6.

एक किसान को अपने खेत में काम करके लौटने के बाद लगातार छींक आती रही तथा शरीर पर खुजली भी होने लगी, इसका सम्भावित कारण लिखिए।

उत्तर:

पराग एलर्जी के कारण छींक व शरीर पर खुजली होने लगी ।

प्रश्न 7.

मादा युग्मकोद्भिद का विकास किस कोशिका से होता है?

उत्तर:

क्रियाशील गुरुबीजाणु मातृ कोशिका से ।

प्रश्न 8.

बीजाण्ड अपने लिये भोज्य पदार्थ किससे प्राप्त करता है ?

उत्तर:

बीजाण्ड अपने लिये भोज्य पदार्थ बीजाण्डासन से प्राप्त करता है।

प्रश्न 9.

स्वपरागण किसे कहते हैं?

उत्तर:

एक ही पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिका पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं ।

प्रश्न 10.

अनुन्मील्य पुष्प किसे कहते हैं ? उदाहरण बताइये ।

उत्तर:

द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते हैं, अनुन्मील्य पुष्प कहलाते हैं; जैसे- कोमेलाइना ।

प्रश्न 11.

अनिषेकजनन किसे कहते हैं ?

उत्तर:

बिना निषेचन के अण्डाशय फल में विकसित होता है। ऐसा फल अनिषेक फल तथा फल बनने की इस प्रक्रिया को अनिषेकजनन कहते हैं।

![]()

प्रश्न 12.

लघुबीजाणुधानी की सबसे भीतरी पर्त का क्या नाम है ? इसका क्या महत्त्व है ?

उत्तर:

सबसे भीतरी पर्त टेपीटम होती है, यह विकसित होते हुये परागकणों को पोषण प्रदान करती है ।

प्रश्न 13.

पुष्प के दल का क्या कार्य है ?

उत्तर:

सबसे बाहरी हरे रंग के बाह्य दल जो पुष्प की रक्षा व पुष्प के अन्य भागों को बांधे रहते हैं तथा इसके अन्दर का दूसरा चक्र दलपुंज होता है जो नाना प्रकार के रंगों से बना होने के कारण परागण क्रिया हेतु जीवों को आकर्षित करता है।

प्रश्न 14.

निम्न शब्दों को सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए – परागकण, लघुबीजाणु जनन ऊतक, लघुबीजाणु चतुष्टक, लघुबीजाणु मातृ कोशिका ।

उत्तर:

लघुबीजाणु जनन ऊतक, लघुबीजाणु मातृकोशिका, लघुबीजाणु चतुष्टक, परागकण ।

प्रश्न 15.

बहुभ्रूणता क्या है ?

उत्तर:

पौधों के बीजों में एक से अधिक भ्रूणों के विकसित होने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। उदा. सिट्स, आम ।

प्रश्न 16.

निम्न शब्दों को सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए- चतुष्क गुरुबीजाणु, गुरुबीजाणु मातृ कोशिका, बीजाण्डकाय कोशिकाएँ, क्रियाशील गुरुबीजाणु ।

उत्तर:

बीजाण्डकाय कोशिकाएँ, गुरुबीजाणु मातृ कोशिका, चतुष्क गुरुबीजाणु क्रियाशील गुरुबीजाणु ।

प्रश्न 17.

परागकण के बाह्य चोल में पाये जाने वाले कठोर प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ का नाम बताइये ।

उत्तर:

परागकण के बाह्य चोल में पाये जाने वाले कठोर प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ का नाम स्पोरोपोलेनिन (Sporopollenin) है।

प्रश्न 18.

पार्थेनियम पादप से विकसित कौन-सी रचना मानव में ‘एलर्जी’ रोग उत्पन्न करती है ?

उत्तर:

पार्थेनियम पादप के परागकण मानव में श्वसनी वेदना एवं एलर्जी रोग उत्पन्न करते हैं।

प्रश्न 19.

वायु परागण होने वाले पुष्पों में क्या लक्षण मिलते हैं?

उत्तर:

प्राय: सफेद रंग, बहुत छोटे तथा परागकण अधिक संख्या में बनते हैं।

प्रश्न 20.

कोई दो उदाहरण बताइये जिनके फलों में बहुत अधिक संख्या में बीज बनते हैं।

उत्तर:

ओरोबैंकी तथा स्ट्राइगा।

प्रश्न 21.

पुष्पी पादपों में भ्रूणपोष की सूत्रगुणिता क्या होती है ?

उत्तर:

त्रिगुणित ।

![]()

लघूत्तरात्मक प्रश्न-

प्रश्न 1.

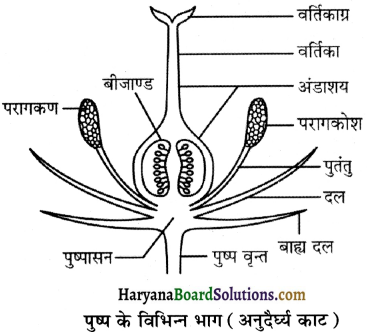

एक प्रारूपिक पुष्प के लम्बवत् काट का आरेखीय चित्र बनाते हुये उसके विभिन्न अंगों को बताइए।

उत्तर:

एक पुष्प में चार चक्र होते हैं। सबसे बाहरी चक्र हरे रंग का व छोटा होता है जिसे बाह्यदल पुंज (calyx) कहते हैं, इसके प्रत्येक सदस्य को बाह्यदल (sepal) कहा जाता है। दूसरा चक्र बड़ा व विविध रंगों से बना दलपुंज (corolla) होता है, जिसके प्रत्येक सदस्य को पंखुड़ी या दल (petal) कहते हैं। बाह्यदलपुंज व दलपुंज पुष्प के सहायक चक्र (accessory whorl) होते हैं, जो पुष्प के अन्दर के चक्रों की रक्षा करते हैं ।

पुष्प के अन्दर दो चक्र जनन अंगों का होता है, जो पुष्प के परमावश्यक चक्र या जनन चक्र ( essential whorl or reproductive whorl) होते हैं। इनमें से बाहर का चक्र पुमंग (androecium) होता है जिसके प्रत्येक सदस्य को पुंकेसर (stamen ) कहते हैं। यह नर जनन अंग होता है। प्रत्येक पुंकेसर में तंतु (filament) व परागकोश (anther lobe) होता है। सबसे अन्दर का चक्र जायांग (gynoecium) होता है। इसके एक सदस्य को अंडप (Carpel) कहते हैं, प्रत्येक अंडप में अंडाशय (ovary), वर्तिका ( style) व वर्तिका ( stigma ) होता है।

प्रश्न 2.

परागकण हानिप्रद व लाभप्रद दोनों ही होते हैं, समझाइए ।

उत्तर:

परागकण नर जननांग से सम्बन्धित हैं, इसी से नर युग्मक बनते हैं। परागकणों के कारण ज्वर (hay fever) तथा विभिन्न प्रकार के पराग एलर्जी (pollen allergy ) रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, चीनोपोडियम ( Chenopodium ) व कांग्रेस घास (Parthenium hysterophorous) तथा ज्वार ( Sorghum vulgare), ये सभी मानव में एलर्जी रोग उत्पन्न करते हैं।

वर्तमान में परागकण अध्ययन हेतु विज्ञान की एक पृथक् शाखा परागकण विज्ञान (Palynology) है। भारत में आयातित गेहूँ के साथ कांग्रेस या गाजर घास (पार्थेनियम) आकर सर्वव्यापी हो चुका है जो मानव में दमा तथा श्वसनी शोथ उत्पन्न करता है। पार्थेनियम पौधा छोटे-छोटे श्वेत पुष्पों वाला होता है जो वर्षा के दिनों में घरों के आस-पास बहुतायत से उग जाता है।

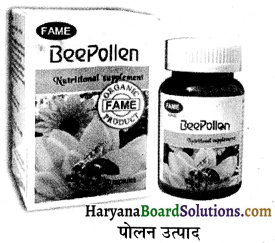

उपर्युक्त हानिप्रद प्रभावों के अतिरिक्त ये लाभप्रद भी हैं। अन्य पौधों के परागकण पोषण से भरपूर होते हैं । हाल कुछ ही वर्षों से आहार संपूरकों के रूप में पराग गोलियों (tablets) के लेने का प्रचलन बढ़ा है। पश्चिमी देशों में तो भारी मात्रा में पराग उत्पाद गोलियों एवं सीरप के रूप में बाजारों में उपलब्ध है। यह बताया गया है कि पराग की गोलियाँ खिलाड़ियों तथा धावक अश्वों (घोड़ों) की कार्यदक्षता को बढ़ाती हैं।

प्रश्न 3.

क्या होगा यदि अपरिपक्व परागकोश से टेपीटम का अपह्रास कर दिया जाये ?

उत्तर:

परागकोश की भित्ति की सबसे अन्दर वाली परत टेपीटम होती है। इनकी कोशिकाओं में जीवद्रव्य गाढ़ा तथा केन्द्रक बड़ा व

सुस्पष्ट होता है। परागकण परिवर्धन में टेपीटम की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। यदि परागकोश में परागकणों के विकास के पूर्व ही टेपीटम ह्रास हो जाता है। तो उसके परागकण बन्ध्यता ( sterility ) या रुद्ध ( abortine) वृद्धि प्रदर्शित करते हैं।

प्रश्न 4.

स्व- परागण हेतु पुष्पों में पाए जाने वाले दो अनुकूलन बताइये ।

उत्तर:

स्व- परागण प्रक्रिया के लिए पादपों में निम्न अनुकूलन पाये जाते हैं-

(i) उभयलिंगता ( Bisexuality) – ऐसे पौधों में उभयलिंगी (Bisexual) पुष्प पाए जाते हैं।

(ii) समकालपक्वता (Homogamy) – ऐसे पौधों के पुष्पों में पुमंग एवं जायांग एक साथ परिपक्व होते हैं अर्थात् इनमें समकालपक्वता (Homogamy) पाई जाती है। परागकण एवं वर्तिकाग्र एक ही समय परिपक्व होने की पूरी संभावना रहती है। उदाहरण – मिराबिलिस (Mirabilis), कैथेरैन्थस (Catharanthus) ।

(iii) अनुन्मील्यता (Cleistogamy) – कुछ पौधों के पुष्प बंद ही रहते हैं, अर्थात् ये कभी नहीं खुलते। अतः इनमें आवश्यक रूप से स्वपरागण होता है। उदाहरण- कनकौआ ( Commelina), वायोला (Viola), आग्जेलिस (Oxalis), ड्रॉसेरा (Drosera) इत्यादि ।

प्रश्न 5.

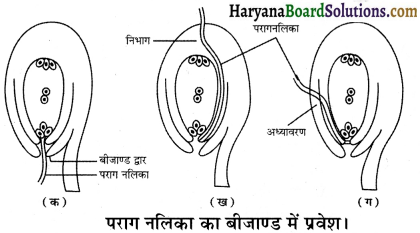

परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश कहाँ से होता है? उत्तर- परागनलिका वर्तिका से होती हुई अण्डाशय क्षेत्र में पहुँच जाती है। रसायनुवर्ती कारक के फलस्वरूप परागनलिका की वृद्धि अण्डाशय की ओर होती है। परागनलिका का बीजाण्ड में प्रवेश तीन प्रकार से होता है-

(क) बीजाण्डद्वारी प्रवेश

(ख) निभागी प्रवेश

(ग) अध्यावरणी प्रवेश ।

(क) बीजाण्डद्वारी प्रवेश ( Porogamy) – बीजाण्ड में परागनलिका का प्रवेश बीजाण्ड द्वार (Micropyle) से होता है। अधिकांश पौधों में बीजाण्डद्वारी प्रवेश पाया जाता है।

(ख) निभागी प्रवेश (Chalazogamy) – बीजाण्ड में परागनलिका का प्रवेश निभाग छोर (Chalazal end) से होता है। उदाहरण- कैजुराइना, बिटुला, जुगलैन्स आदि ।

(ग) अध्यावरणी प्रवेश (Mesogamy) – इसमें पराग नलिका अध्यावरण (Integuments) को बेधती हुई बीजाण्ड में प्रवेश करती है। उदाहरण- कुकरबिटा, पोपुलस आदि ।

प्रश्न 6.

द्विनिषेचन क्या होता है?

उत्तर:

आवृतबीजियों में निषेचन के समय एक नर युग्मक का संलयन अण्ड से होता है तथा दूसरा संलयन दूसरे नर युग्मक व द्वितीयक केन्द्रक के बीच होता है। इस प्रकार दो बार निषेचन होने को द्विनिषेचन कहते हैं।

प्रश्न 7.

त्रिक् संलयन का महत्त्व बताइये ।

उत्तर:

आवृतबीजी पादपों में द्विनिषेचन की क्रिया होती है। द्विनिषेचन क्रिया में एक नर युग्मक, अण्ड से संयोजित होकर द्विगुणित युग्मनज बनाता है जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केन्द्र (जो दो ध्रुवीय केन्द्रकों के संयोजन से बनता है) से संयोजित होकर त्रिगुणित भ्रूणपोष केन्द्रक बनाता है, इसे त्रिक् संलयन कहते हैं। भ्रूणपोष केन्द्रक से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भ्रूणपोष परिवर्द्धित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूणपोष के अभाव में पूर्ण भ्रूण का निर्माण नहीं हो पाता है ।

![]()

प्रश्न 8.

भ्रूणपोष का महत्त्व समझाइए ।

उत्तर:

द्विनिषेचन के फलस्वरूप युग्मनज (Zygote = 2n) एवं भ्रूणपोष केन्द्रक (Endosperm nucleus = 3n) का निर्माण होता है। भ्रूणपोष केन्द्रक विकसित होकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है । यह त्रिगुणित (triploid) होता है एवं इसमें नर एवं मादा दोनों के गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, अत: यह संकर ओज (Hybrid vigour) का प्रदर्शन करते हैं । भ्रूणपोष का प्रमुख कार्य विकसित हो रहे भ्रूण ( embryo) को पोषण प्रदान करना होता है। इसमें भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक पोषक प्रदान करता है। अतः भ्रूण के विकास के लिए भ्रूणपोष का निर्माण होना अत्यन्त आवश्यक होता है।

प्रश्न 9.

बीजाण्ड से बीज किस प्रकार बनता है?

उत्तर:

वास्तव में, बीज के निर्माण के अन्तर्गत भ्रूण विकास, भ्रूणपोष विकास व बीजाण्ड में होने वाले परिवर्तन आते हैं। इन सबके कारण बीजाण्ड (Ovule), बीज में परिवर्तित हो जाता है। दोनों अध्यावरण बीजावरण (Seed Coats) बना देते हैं जिसमें बाहर वाला बीज चोल (Testa) व अन्दर वाला टेगमेन ( Tegmen) कहलाता है। बीजाण्डवृन्त बीज का वृन्त बनाता है।

नाभिका (Hilum ), बीजाण्डद्वार (Micropyle ), रैफी ( Raphe) और निभाग (Chalaza) में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। विकास के समय बीजाण्डकाय (Nucellus) पूर्णरूप से प्रयोग में आ जाता है किन्तु कुछ बीजों में भ्रूणपोष शेष रहकर एक पतली झिल्ली (Membrane) के रूप में रह जाता है जिसे परिभ्रूणपोष (Perisperm) कहते हैं ।

प्रश्न 10.

आवृतबीजी पादपों में पाये जाने वाले भ्रूण तथा भ्रूणपोष में अन्तर स्पष्ट कीजिये ।

उत्तर:

भ्रूण व भ्रूणपोष में अन्तर-

| भूरण (Embryo) | भ्रूणपोष (Endosperm) |

| 1. यह निषेचित अण्ड से बनता है। | यह द्वितीयक केन्द्रक से त्रिसंलयन (Triple Fusion) के बाद बनता है। |

| 2. यह नए पौधे का जन्मदाता है। | यह बढ़ने वाले भूरू का केवल पोषण करता है। |

| 3. भ्रूणपोष की अनुपस्थिति में भ्रूण मर जाता है। | भूरणपोश की अनुपस्थिति में भूरण नहीं मरता है। |

| 4. इसमें से बीजपत्र, मूलांकुर तथा प्रांकुर बनते हैं। | इसमें ऐसी कोई संरचना नहीं बनती है। |

| 5. बीज में भ्रूण पाया जाता है। | केवल भूणपोश बीजों में ही भ्रूणपोश मिलता है अन्यथा यह बीज बनने के साथ-साथ समाप्त हो जाता है। |

प्रश्न 11.

आवृतबीजी भ्रूणकोश में पाये जाने वाली अण्ड कोशिका तथा द्वितीयक केन्द्रक में अन्तर बताइये ।

उत्तर:

अण्ड कोशिका व द्वितीयक केन्द्रक में अन्तर-

| अण्ड कोशिका (Egg Cell) | द्वितीयक केन्द्रक (Secondary Nucleus) |

| यह अण्डद्वार (Micropyle) के पास स्थित होता है। | यह भ्रूणकोष (Embryo-sac) के मध्य में स्थिर होता है। |

| अण्ड सामान्यतः दो सहायक कोशिकाओं (Synergids) द्वारा घिरा रहता है। | इसमें ऐसा नहीं होता है। |

| इसमें केवल एक केन्द्रक (Nucleus) होता है। | इसमें दो केन्द्रक होते हैं अथवा दो के न्द्रको का संयोजन (Fusion) होता है। |

| गुणसूत्र की संख्या आधी (Haploid) होती है। | गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित (Diploid) होती है। |

| एक नर युग्मक (Male Gamete) के साथ संलयन कर यह द्विगुणित (Diploid) भूरूण बनाता है। | एक नर युग्मक के साथ संलयन कर यह त्रिगुणित (Triploid) भूरणपोश (Endosperm) बनाता है। |

प्रश्न 12.

आवृतबीजियों में परागण तथा निषेचन क्रिया में अन्तर बताइये ।

उत्तर:

परागण व निषेचन क्रिया में अन्तर-

| परागण (Pollination) | निषेचन (Fertilization) |

| 1. परागकणों (Pollengrains) का एक पुष्प के परागकोश से उसी जाति के उसी पुष्प अथवा किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र (Stigma) तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। | बीजाण्ड में स्थित भ्रूणकोश (Embryosac) में अण्ड कोशिका (Egg Cell) तथा नर युग्मक के संलयन को निषेचन (Fertilization) कहते हैं। |

| 2. यह क्रिया निषेचन से पूर्व होती है। | यह क्रिया परागण के पश्चात् होती है। |

| 3. इस क्रिया को पूर्ण करने में किसी न किसी बाहरी माध्यम; जैसे कीट, पानी, वायु आदि की आवश्यकता होती है। | इस क्रिया में कोई बाहरी माध्यम प्रयोग में नहीं आता है। |

| 4. इसमें परागनली नहीं बनती है। | परागनली बनती है जिसमें से होकर नर युग्मक अण्ड कोशिका तक पहुँचते हैं। |

| 5. यह क्रिया पुष्प के बाह्य भाग में सम्पन्न होती है, अतः बाह्य क्रिया है। | यह क्रिया पुष्प के भीतर होती है, अतः आन्तरिक क्रिया है। |

प्रश्न 13.

युग्मक संलयन व द्विनिषेचन को समझाइये।

उत्तर:

[ संकेत- अण्डकोशिका तथा एक नर युग्मक के संलयन को युग्मक संलयन ( gametic fusion or syngamy) या सत्य निषेचन (true fertilization) कहते हैं। यह पहला निषेचन होता है। संलयन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज ( diploid zygote) बनता है। आवृतबीजी पादपों में निषेचन की प्रक्रिया दो बार होती है। एक नर युग्मक व अण्ड कोशिका से तथा दूसरा नर युग्मक का द्वितीयक केन्द्रक से संलयन होता है। अतः इसे द्विनिषेचन ( double fertilization) कहते हैं। द्विनिषेचन व त्रिसंलयन केवल मात्र आवृतबीजी पादपों की ही विशेषता है।]

![]()

प्रश्न 14.

बीजाण्ड से बीज बनने के दौरान में होने वाले प्रमुख परिवर्तनों को सारणी बनाकर बताइये ।

उत्तर:

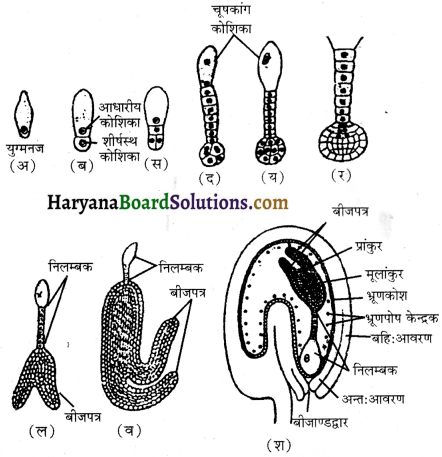

भूरण (Embryo)-

वैज्ञानिक हैन्सटीन ने द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का अध्ययन कैप्सेला बर्सा पैस्टोरिस (Capsella bursa pastories) में किया। इसमें युग्मनज (zygote) का प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ होता है जिससे एक शीर्षस्थ (apical) कोशिका तथा एक आधारीय (basal) कोशिका बनती है। शीर्षस्थ कोशिका निभाग की ओर तथा आधारीय कोशिका बीजाण्डद्वार की ओर बनती है।

आधारीय कोशिका में अनुप्रस्थ तथा शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्घ्य विभाजन होता है। अनुदैर्घ्य विभाजन से शीर्ष पर बनी दोनों कोशिकाओं में फिर से अनुदुर्घ्य विभाजन होता है। इससे चार कोशिकायें या चतुष्टांशक (quadrant) बनता है, इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होने से अष्टांशक (octant) बनता है।

अष्टांशक की प्रत्येक कोशिका में परिनत विभाजन से एक बाह्य परत डर्मेटोजन (dermatogen) तथा एक आन्तरिक परत बनती है। डर्मेटोजन से भूरण की त्वचा (epidermis) बनती है। आन्तरिक कोशिकाओं से बीजपत्राधार (hypocotyl), बीजपत्रों (cotyledons) के भरण विभज्योतक (ground meristem) तथा प्राक्एधा तंत्र (procambial system) बनते है।

आधारीय कोशिकां में अनेक अनुप्रस्थ विभाजनों से 7 से 10 कोशिकीय लम्बा निलम्बक (suspensor) बनता है। निलम्बक की अन्तिम कोशिका फूल कर चूषकांग कोशिका बनाती है जो भूरणोष से खाद्य पदार्थों के अवशोषण का कार्य करती है। शीर्षस्थ कोशिका से बनी कोशिकाओं में निरन्तर विभाजन से भ्रूण हृदयाकार (heart shape) हो जाता है।

इसकी दोनों पालियाँ बीजपत्र बनाती हैं तथा खाँच (notch) में प्रांकुर (plumule) का विकास होता है। इनमें प्रांकुर शीर्षस्थ तथा बीजपत्र पाश्वीय होते हैं। परिपक्व भूरण में भूर्णीय अक्ष पर दो बीजपत्र लगे होते हैं। भूरण अक्ष का बीजपत्रों के स्तर से ऊपर का भाग बीजपत्रोपरिक (epicotyl) तथा नीचे का भाग बीजपत्राधार (hypocotyl) कहलाता है।

एकबीजपत्री में भ्रूण का विकास (Development of monocot embryo)-

इनमें प्रारम्भिक विकास द्विबीजपत्री के जैसे ही होता है। परिपक्व भूरण में एक बीजपत्र होता है जिसे वरुथिका या स्कुटेलम (scutellum) कहते हैं। बीजपत्र शीर्षस्थ व प्रांकुर पाश्व्वीय स्थिति में होते हैं। भूर्णीय अक्ष को बीजपत्रोपरिक (epicotyl) कहते हैं तथा इसके आधारी भाग को मूलांकुर चोल (coleorhiza) व शीर्ष भाग को प्रांकुर चोल (coleoptile) कहते हैं।

प्रश्न 15.

परागण प्रक्रिया के अन्तर्गत उदाहरण सहित किसी सह-संबंध को बताइये ।

उत्तर:

इसका उदाहरण शलभ की एक प्रजाति प्रोनुबा युक्का सेल्ला (Pronuba yuccasella) तथा युक्का (Yucca) पादप के मध्य मिलता है। इन दोनों में सह-सम्बन्ध (symbiosis) होता है। यहाँ दोनों ही प्रजाति-शलभ एवं पादप युक्का बिना एक-दूसरे के अपना जीवन-चक्र नहीं पूरा कर सकते हैं। इसमें शलभ (Moth) अपने अंडे पुष्प के अंडाशय के कोष्ठक में देती है। जबकि इसके बदले में वह शलभ द्वारा परागित होता है। शलभ का लारवा (larva) अण्डे से बाहर तब आता है जब बीज विकसित होना प्रारंभ होता है।

![]()

प्रश्न 16.

कुछ इस प्रकार के फलों का वर्णन कीजिये जिनमें अधिक संख्या में बीजों का निर्माण होता है।

उत्तर:

प्रायः फलों में एक या इससे अधिक बीज मिलते हैं परन्तु अनेक ऐसे पौधे हैं जिनमें असंख्य छोटे-छोटे बीज उत्पन्न होते हैं। आर्किड (Orchid ) के फल में 1000 से भी अधिक लघु बीज बनते हैं। परजीवी प्रजाति के फल जैसे ओरोबैंकी (Orobanche) व स्ट्राइगा (Striga) में असंख्य लघु बीजों का निर्माण होता है। फाइकस (Ficus अर्थात् अंजीर) के फलों में भी छोटे-छोटे असंख्य बीज होते हैं और इनके छोटे बीज से विशालकाय पादप का विकास होता है।

प्रश्न 17.

बीजों की जीवन क्षमता को समझाइये |

उत्तर:

एक बीज कितने समय तक जीवित रह सकता है ? इस प्रश्न का निश्चित उत्तर नहीं है क्योंकि विभिन्न प्रजातियों के बीजों की जीवन क्षमता अलग-अलग होती है। कुछ प्रजातियों के बीज अपनी जीवन क्षमता कुछ महीनों में ही खो देते हैं किन्तु अनेक प्रजातियों के बीज अनेक वर्षों तक जीवनक्षम रहते हैं। यहाँ तक कि कुछ पौधों के बीज अनेक वर्षों तक जीवनक्षम रहते हैं।

उदाहरण के तौर पर ल्युपिनस आर्कटीकस (Lupinus arcticus) को आर्कटिक टुंड्रा पर खुदाई से प्राप्त किया गया था जो अनुमानित रिकार्ड 10,000 वर्ष की प्रसुप्ति के पश्चात् बीज अंकुरित व पुष्पित हुआ था। वर्तमान में एक रिकार्ड 2000 वर्ष पुराने खजूर के जीवन क्षम बीज – फोयेनिक्स डैक्टीलीफेरा (Phoenix dactylifera) का है जिसे मृत सागर के पास किंग हैराल्ड के महल की पुरातात्विक खुदाई के दौरान पाया गया था।

प्रश्न 18.

स्वपरागण तथा पर परागण में अन्तर स्पष्ट कीजिए ।

उत्तर:

स्व-परागण तथा पर-परागण में अन्तर-

| स्व-परागण (Self-pollination) | पर-परागण (Cross-pollination) |

| 1. इस प्रक्रिया में किसी एक पुष्प के परागकणों का स्थानान्तरण उसी पुष्प के या उसी पौधे में उपस्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। | एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानान्तरित होते हैं। |

| 2. पुष्प प्रायः सुगन्धरहित, अनाकर्षक, छोटे तथा मकरन्दरहित होते हैं। | पुष्प प्रायः ( वायु परागित पुष्पों के अतिरिक्त) गन्धयुक्त, आकर्षक, बड़े या छोटे दो समूह में तथा मकरन्दयुक्त होते हैं। |

| 3. इस प्रक्रिया में पुष्पों का द्विलिंगी या उभयलिंगी होना आवश्यक है। | आवश्यक नहीं है। |

| 4. इसमें परागकण व्यर्थ नहीं होते। | इस प्रक्रिया में परागकण बहुत अधिक व्यर्थ होते हैं। |

| 5. इस क्रिया हेतु किन्हीं कर्मकों की आवश्यकता नहीं होती है। | इसके लिये कर्मकों की आवश्यकता होती है तभी परागण सम्भव होता है। |

| 6. इसमें नर तथा मादा जनन अंग साथ-साथ परिपक्व होते हैं। | अलग-अलग समय पर परिपक्व होते हैं। |

| 7. इस प्रकार के परागण से पौधों की शुद्धता बनी रहती है परन्तु विभिन्नता व विकास की सम्भावनाएँ कम होती हैं। | शुद्धता न रहकर दोनों जनकों के लक्षणों का मिश्रण होता है, विभिन्नताएँ व विकास की सम्भावनाएँ अधिक होती हैं। |

| 8. बार-बार स्वपरागण के फलस्वरूप बनने वाले पौधे दुर्बल व अस्वस्थ तथा बीज छोटे व हल्के होते हैं। | पौधे स्वस्थ होते हैं तथा बीज भारी व बड़े होते हैं। |

प्रश्न 19.

परागण से क्या तात्पर्य है? स्वयुग्मन ( आटोगेमी ) हेतु आवश्यक कोई दो अनुकूलनों को उदाहरण सहित समझाइए ।

उत्तर:

परागण – पुंकेसर के परागकोष से पुष्प के जायांग की वर्तिका पर परागकणों के स्थानान्तरण को परागण कहते हैं । स्वयुग्मन के निम्नलिखित दो अनुकूलन होते हैं-

1. समकालपक्वता (Homogamy) – इस प्रकार के पौधों में पुष्पों में स्थित पुमंग व जायांग एक साथ परिपक्व होते हैं। परागकण तथा वर्तिकाग्र एक ही समय परिपक्व होने की पूर्ण संभावना रहती है। अतः स्वयुग्मन के अवसर बढ़ जाते हैं, उदा. मिराबिलिस, कैथेरैन्थस आदि।

2. अनुन्मील्यता (Celestogamy) – कुछ पौधों में पुष्प सदैव बन्द ही रहते हैं, इस कारण इनमें आवश्यक रूप से स्वयुग्मन होता है। उदा. – कनकोआ (Commelina), वायोला ( Viola), आक्जेलिस (Oxalis), जंक्स (Juncus) तथा ड्रॉसेरा (Drosera) आदि ।

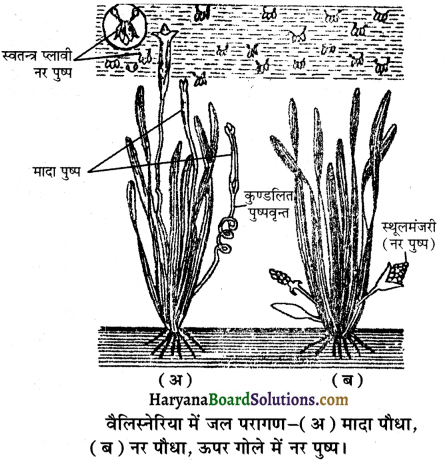

प्रश्न 20.

परागण किसे कहते हैं? वेलिसनेरिया तथा समुद्री घासों में परागण की क्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

उत्तर:

परागकणों का स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक स्थानान्तरण या संचारण को परागण कहा जाता है। वेलिसनेरिया पादप जल में डूबा रहता है, इसके नर व मादा पौधे अलग-अलग होते हैं। नर में पुष्प छोटे व असंख्य होकर स्थूलमंजरी (spadix ) पुष्पक्रम में लगे होते हैं। पुष्पक्रम जल-निमग्न होता है। नर पुष्प पृथक् होकर जल की सतह पर तैरते रहते हैं।

![]()

मादा पुष्प एकल तथा इसका लम्बा, कुण्डलित वृन्त पुष्प के परिपक्व होने पर खुल जाता है व पुष्प जल की सतह पर पहुँच जाता हैं तैरते हुए नर पुष्प जब मादा पुष्पों के सम्पर्क में आते हैं तो उनके परागकोश झटके से फट जाते हैं तथा परागकण वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं। अतः जल की सतह पर, जल के माध्यम से वेलिसनेरिया में जल परागण होता है। समुद्री घासों (सीग्रासेस) में मादा पुष्प जल की सतह के नीचे ही पानी में डूबा रहता है और परागकणों को जल के अन्दर ही अवमुक्त किया जाता है।

प्रश्न 21.

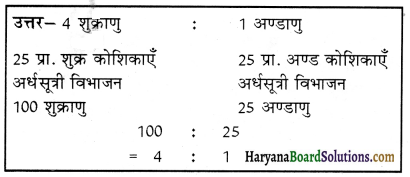

25 प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं तथा 25 प्राथमिक अण्ड कोशिकाओं से बनने वाले शुक्राणुओं तथा अण्डाणुओं का अनुपात कितना होगा? कारण सहित समझाइए ।

उत्तर:

प्रश्न 22.

उन्मील परागणी पुष्प एवं अनुन्मील परागणी पुष्प अन्तर लिखिए ।

उत्तर:

उन्मील परागणी पुष्प (Chasmogamous Flowers ) – ये सामान्य पुष्पों के समान होते हैं, इनके परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं। इनमें सामान्य पुष्पों की जैसे परागण होता है।

अनुन्मील्य परागणी पुष्प (Cleistogamous Flowers) – ये पुष्प सदैव बन्द रहते हैं। इन पुष्पों में परागकोश (anther) एवं वर्तिकाग्र (stigma) एक-दूसरे के बिल्कुल नजदीक स्थित होते हैं। जब पुष्प कलिका में परागकोश स्फुटित होते हैं तब परागण क्रिया सम्पन्न होती है। इनमें सदैव स्वपरागण होता है, क्योंकि इनके वर्तिकानों पर अन्य पुष्पों के परागकण नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे पुष्पों में बीज निर्माण प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। उदाहरण- वायोला, कोमेलीना आदि ।

प्रश्न 23.

भ्रूणपोष किसे कहते हैं? मुक्त केन्द्रकी भ्रूणपोष एवं कोशिकीय भ्रूणपोष का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

द्वि- निषेचन ( double fertilization) तथा त्रिसंलयन (triple fusion) के फलस्वरूप भ्रूणकोष में बने हुए त्रिगुणित केन्द्रक से एक पोषक संरचना का परिवर्द्धन होता है। इसे भ्रूणपोष कहते हैं। यह विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है ।

केन्द्रकीय भ्रूणपोष (Nuclear endosperm ) – इस प्रकार के भ्रूणपोष में परिवर्द्धन के समय भ्रूणपोष केन्द्रक स्वतन्त्र रूप से विभाजित होता रहता है और विभाजनों के साथ भित्तियों (walls) का निर्माण नहीं होता है। विभाजन के फलस्वरूप बने केन्द्रक भ्रूणकोष (embryo sac ) में परिधि से केन्द्र की ओर विन्यसित हो जाते हैं। अन्त में परिधि से केन्द्र की ओर कोशिका भित्ति का निर्माण प्रारम्भ हो जाता है। उदाहरण- कैप्सेला ( Capsella)।

कोशिकीय भ्रूणपोष ( Cellular endosperm ) – भ्रूणपोष केन्द्रक के प्रत्येक बार विभाजन के पश्चात् कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इस प्रकार पूरा भ्रूणपोष अनियमित व्यवस्था वाली कोशिकाओं का एक ऊतक होता है। जैसे एडोक्सा ( Adoxa) ।

प्रश्न 24.

पराग – स्त्रीकेसर संकर्षण (पारस्परिक क्रिया) को विस्तार से समझाइए ।

उत्तर:

पुष्पी पादपों के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पराग अवस्थित होने से लेकर बीजाण्ड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाओं को परागस्त्रीकेसर संकर्षण के नाम से सम्बोधित किया जाता है। परागण क्रिया के द्वारा परागकणों का स्थानान्तरण तो होता है परन्तु यह सुनिश्चित नहीं होता है कि उसी प्रजाति का सुयोग्य पराग वर्तिकाग्र तक पहुँचे।

कभी-कभी गलत प्रकार के पराग भी उसी वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं (जिसमें ये या तो उसी पादप से होते हैं या फिर अन्य पादप से) । स्त्रीकेसर में यह सक्षमता होती है कि वह पराग को पहचान सके कि वह उसी वर्ग के सही प्रकार का पराग (सुयोग्य ) है या फिर गलत प्रकार का ( अयोग्य) है। यदि पराग सही प्रकार का होता है तो स्त्रीकेसर उसे स्वीकार कर लेता है तथा परागण पश्च घटना हेतु प्रोत्साहित करता है जो कि निषेचन की ओर बढ़ता है।

यदि पराग गलत प्रकार का होता है तो स्त्रीकेसर वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरण या वर्तिका में पराग नलिका वृद्धि रोककर पराग को अस्वीकार कर देता है। पराग को पहचानने की यह क्षमता स्त्रीकेसर तथा पराग के रासायनिक घटकों के संकर्षण द्वारा होती है। वैज्ञानिकों ने स्त्रीकेसर एवं पराग के घटकों को जानकर उनके बीच संकर्षण (परस्पर क्रिया) को स्वीकृति या अस्वीकृति के रूप में जाना है ।

सुयोग्य परागकण होने पर, परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होकर जनन छिद्र के माध्यम से एक परागनलिका उत्पन्न करते हैं। परागनलिका वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के माध्यम से वृद्धि करती है और अण्डाशय तक पहुँचती है। अण्डाशय में पहुँचकर बीजाण्ड द्वार के माध्यम से बीजाण्ड में प्रवेश करती है।

निबन्धात्मक प्रश्न-

प्रश्न 1.

परागण के विभिन्न अभिकर्मकों को विस्तार से बताइये ।

उत्तर:

परागण (Pollination)-

परागकणों के परागकोश से मुक्त होकर जायांग के वर्तिकाग्र (stigma) तक पहुँचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागण मुख्यतः दो प्रकार से होता है-

- स्व-परागण तथा

- पर-परागण।

1. स्वपरागण (Self-pollination)-इस प्रक्रिया के अन्तर्गत किसी एक पुष्प के परागकणों का स्थानान्तरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। यह दो प्रकार से हो सकता है-

- स्वयुग्मन (Autogamy)-इसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्य के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। अतः यह क्रिया केवल द्विलिंगी (bisexual) पुष्यों में ही हो सकती है।

- सजातपुष्पी परागण (Geitonogamy)-जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे में उपस्थित किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। सजातपुष्पी परागण एक ही पौधे में उपस्थित दो अलगअलग पुष्पों के बीच होता है।

![]()

स्वपरागण हेतु अनुकूलन (Adaptations for selfpollination)-जिन पादपों में स्वपरागण होता है उनमें कुछ विशेषताएँ होती हैं जो निम्न प्रकार से हैं-

- उभयलिंगता (Bisexuality)-इस प्रकार के पादपों में द्विलिंगी (bisexual) पुष्प लगते हैं।

- समकालपक्वता (Homogamy)-इस प्रकार के पौधों में पुमंग व जायांग एक साथ परिपक्व होते हैं, इस लक्षण को समकालपक्वता कहते हैं। परागकण एवं वर्तिकाग्र एक ही समंय परिपक्व होने के कारण स्वपरागण होने की पूरी सम्भावना रहती है। उदा.-मिराबिलिस (गुलब्वास), कै थेरैन्थस।

- अनुन्मील्यता (Cleistogamy)-कुछ पौधों में पुष्प सदैव बन्द रहते हैं। ऐसे पुष्पों को अनु न्मील्य पुष्प (cle istog a mous flowers) कहते हैं। अत: इनमें आवश्यक रूप से स्वपरागण होता है। ऐसे पुष्प सुगन्ध व मकरन्द रहित, अनाकर्षक तथा छोटे होते हैं।

उदा.-कनकोआ (Commelina), वायोला (Viola), ऑक्जे लिस (Oxalis)। कनकोआ में अनुन्मील्य पुष्प भमिगत होते हैं। इसी पौधे के वायवीय भाग पर सामान्य पुष्प या उन्मील परागणी या कै जमोगेमस (Chasmogamous) अर्थात् खुले पुष्प होते हैं।

स्वपरागण के लाभ (Advantages of self-pollination)-

- इस परागण की सफलता निश्चित होती है क्योंकि इसमें किसी बाहरी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।

- सन्तति में जाति के गुण वही रहते हैं। अतः लक्षणों की शुद्धता रहती है। इसमें लक्षणों की शुद्धता को आगामी पीढ़ियों में बनाये रखा जा सकता है क्यों कि इससे प्राप्त पादप समयुग्मजी (Homozygous) होते हैं।

- इस प्रकार के परागण के लिये अधिक परागकण उत्पन्न करने की जरूरत नहीं होती है, अतः यह एक मितव्ययी विधि है।

- इसमें परागण अभिकर्त्तां (agents) को आकर्षित करने के लिये रंग, गन्ध या मकरन्द आदि उत्पन्न नहीं करना पड़ता है।

- पौधों के उपयोगी लक्षणों को असीमित काल के लिये संरक्षित किया जा सकता है।

स्वपरागण से हानियाँ (Disadvantages of self-pollination)-

- स्वपरागण के द्वारा पौधों में विभिन्नताएँ नहीं आतीं अतः पौधों की नई किस्मों या प्रजातियों का उद्भव नहीं होता है।

- इससे बने बीज अच्छे नहीं होते व बनने वाला पौधा भी दुर्बल व कम प्रतिरोधक क्षमता वाला होता है।

- पौधों की जीवन क्षमता का भी निरन्तर ह्रास होता जाता है।

- पौधों की उत्पादन क्षमता निरन्तर आने वाली पीढ़ियों में कम होती जाती है।

2. पर-परागण (Cross-pollination)-इस विधि में एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानान्तरित होते हैं, तो इसे पर-परागण कहते हैं। परपरागण को एलोगेमी (Allogamy) या जीनोगेमी (Xenogamy) भी कहते हैं। इस प्रकार पर-परागण में दो भिन्न पौधों के नर एवं मादा युग्मकों में निषेचन होता है। पौधों में पर-परागण क्रिया द्वारा पुनर्योंजन (recombination) एवं विभिन्नताएँ (variations) उत्पन्न होने की सम्भावनाएँ रहती हैं।

पर-परागण के लिये अनुकूलन (Adaptations for cross pollination)-

(i) स्वबन्ध्यता (Self-sterlity)-कुछ पादपों में यदि पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं तो वे अंकुरित नहीं होते, इसे स्वबन्ध्यता कहते हैं। उदा.-राखीबेल या झुमकलता (Passiflora), अंगूर, आलू, तम्बाकू, चाय तथा सेब (Malus) इत्यादि।

(ii) एकलिंगता (Unisexuality)-कुछ पौधों में पुष्प एकलिंगी होते हैं। इन पुष्पों में नर या मादा दोनों में से कोई एक प्रकार के जनन अंग होते हैं। अतः इनमें पर-परागण ही होता है। यदि नर व मादा दोनों प्रकार के पुष्प एक ही पौधे पर मौजूद हों तो पौधे को उभयलिंगाश्रयी (monoecious) कहते हैं अथवा नर व मादा पुष्म अलग-अलग पौधों पर उपस्थित होते हैं तो पौधे को एकलिंगाश्रयी (dioecious) कहा जाता है, उदा -पपीता।

(iii) भिन्नकालपक्वता (Dichogamy)-कुछ पादपों के पुष्पों में परागकोश व वर्तिकाग्र के परिपक्व होने का समय अलग-अलग होता है, जैसे साल्विया (Salvia) में परागकोश वर्तिकाग्र से पूर्व परिपक्व होते हैं। इस लक्षण को पुंपूर्वता (protandry) कहते हैं। बैंगन, मक्का व ब्रैसीकेसी (Brassicaceae) कुल के पौधों में वर्तिकाग्र परागकोश से पूर्व परिपक्व होते हैं, इसे स्त्रीपूर्वता (protogyny) कहा जाता है।

दोनों जनन अंगों के परिपक्व होने का समय अलग-अलग होने से परपरागण ही होता है।

(iv) बन्धन युति या हरकोगेमी (Herkogamy)-कुछ पौधों के पुष्पों में वर्तिकाग्र एवं परागकोश के बीच प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध (structural barrier) होता है। उदा.- कै रियोफिलेसी (Caryophyllaceae) कुल के पादपों में वर्तिका की लम्बाई पुंकेसर से काफी अधिक होने के कारण इनके बीच परागण संभव नहीं हो पाता है। आक या मदार (Calotropis) में परागकण परागपिण्डां (pollinia) में व्यवस्थित रहते हैं। इन परागपिण्डों को कीट द्वारा ही हटाया जाता है। अतः पर-परागण ही सम्भव होता है।

(v) विषमवर्तिकात्व (Heterostyly)-कुछ पुष्पों में वर्तिका की लम्बाई अलग-अलग प्रकार की होती है। प्रिमुला (Primula) पादप में दो प्रकार के पुष्प होते हैं-एक जिसमें वर्तिका लम्बी तो पुंकेसर छोटे होते हैं, दूसरे जिनमें वर्तिका छोटी तो पुंकेसर लम्बे होते हैं। इस प्रकार पौधे में द्विरूपी (dimorphic) पुष्प लगते हैं। अतः इनमें स्वपरागण सम्भव न होकर पर-परागण ही होता है।

![]()

पर-परागण से लाभ (Advantages of Cross-pollination)-

- इस प्रक्रिया से नवीन संयोजन या पुनयर्रेजन (recombination) विकसित होते हैं, इससे अगली पीढ़ियों में विभिन्नताएँ (variations) आती हैं।

- पुनर्योजन व विभिन्नताओं द्वारा नवीन व उन्नत किस्में विकसित होती हैं तथा विकास एवं अनुकूलन की अधिक सम्भावना होती है।

- पर-परागण से संतति पीढ़ियों में जीवन क्षमता, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। पौधे सबल, स्वस्थ व उत्तम गुण वाले होते हैं।

- इस प्रक्रिया द्वारा हानिप्रद लक्षणों को अग्रिम पीढ़ियों में हटाया जा सकता है व इनमें बीजों की संख्या भी अधिक होती है।

पर-परागण से हानियाँ (Disadvantages of crosspollination)-

- इस प्रक्रिया में असंख्य परागकण बनते हैं तथा अधिकतर व्यर्थ व नष्ट हो जाते हैं।

- यह प्रक्रिया सुनिश्चित न होकर संयोग मात्र की है।

- यह प्रक्रिया विभिन्न माध्यमों के द्वारा होती है, अतः कीटों व प्राणियों को आकर्षित करने के लिये पुष्पों में रंग, गंध, मकरंद आदि उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है।

- पर-परागण विधि द्वारा लाभदायक गुणों को संरक्षित नहीं किया जा सकता। इसमें आगे की पीढ़ियों में हानिकारक या अनिच्छित गुण प्रविष्ट हो सकते हैं।

पर-परागण के अभिकर्मक या कारक (Agents of Crosspollination)

पर-परागण में परागकणों को एक पुष्य से दूसरे पौधे पर उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करने के लिये बाहरी साधनों की आवश्यकता होती है। पर-परागण के ये साधन कर्मक कहलाते हैं। ये साधन जीवीय या अजीवीय हो सकते हैं। अधिकतर पौधे पर-परागण के लिये जीवीय कारकों का उपयोग करते हैं, अजीवीय कारकों का कम उपयोग होता है। इन साधनों के आधार पर पर-परागण अग्र प्रकार का हो सकता है-

(i) वायु परागण (Anemophily)-परागकणों का स्थानान्तरण वायु के द्वारा होता है। इस प्रकार के परागण में परागकण का वर्तिकाग्र के सम्पर्क में आना महज संयोगात्मक घटना है। इनमें परागकणों का उत्पादन अधिक संख्या में होता है तथा परागकण छोटे, हल्के, चिकने व शुष्क होते हैं। वायु परागित पुष्पों में वर्तिकाग्र में अनुकूलन पाए जाते हैं।

इसमें परागकण सरलता से वायु में उड़ते हैं तथा मादा पुष्प वृहद व पिच्छ वर्तिकाग्र युक्त होते हैं ताकि सरलता से वायु में उड़ते हुए परागकणों को आबद्ध किया जा सके। घास में वर्तिकाग्र पक्ष्माभी (feathery), टाइफा (Typha) में ब्रश की भांति होते हैं। मक्का में वायु परागण होता है। इसके वायु में उड़ते परागकण रेशमी वर्तिकाग्रों (भुट्टे से निकले हुए अनेक रेशमी बाल जैसे) द्वारा पकड़ लिये जाते हैं।

(ii) जल परागण (Hydrophily)-जल में डूबे हुये पौधों में अधोजल परागण होता है। उदा.-समुद्री घास या जोस्टेरा (Zostera), सिरेटोफिलम (Ceratophyllum)। अनेक जलीय पादपों के पुष्प जल की सतह पर रहकर परागित होते हैं तो इसे अधिजल परागण कहते हैं। उदा.-वेलिस्नेरिया (Vallisnaria), पोटेमोजिटोन (Potamogeton) में परागण वायु द्वारा होता है। निम्फिया (Nymphaea) भी जलीय पादप है परन्तु इसमें कीट परागण होता है।

(iii) कीट परागण (Entomophily)-मधुमक्खियाँ (bees), मक्खियाँ (flies), पतंगा (moth), तितली (butter fly), वैस्प (wasp), बीटल (beetle) आदि कीट परागण में सहायता करते हैं। यह माना जाता है कि 80% कीट परागण मधुमक्खियों के द्वारा होता है। जिन पौधों के पुष्पों में कीट परागण होता है वे रंगीन, चमकदार, गंधयुक्त तथा मकरंदयुक्त होते हैं।

(iv) पक्षी परागण (Ornithophily)-विभिन्न प्रकार के उण्ण कटिबंधीय (tropical) पौधों में पक्षी परागण होता है। इनके पुष्म प्यालेनुमा (उदा.-कैलीस्टेमोन), नलिकाकार (उदा –निकोटिआना) या कुंभाकार (उदा,-एरीकेसी कुल के पादप) होते है। इन पौधों के पुष्य चमकदार, आकर्षक तथा मकरंदयुक्त होते हैं। मकरंद से आकर्षित होकर आए पक्षियों की चोंच व शरीर से पराग कण चिपक जाते हैं तथा इनके साथ ही अन्य पौर्धों वक पहुँच जाते हैं।

(v) चमगादड परागण (Cheiropterophily)-कुछ पाद्पों में पुष्म रात्रि में खिलते हैं तथा अत्यधिक माग्रा में मकरंद स्रावित करते हैं। चमगादड़ निशाचर (nocturnal) प्रवृत्ति के होने के कारण इन पौधों के परागण में सहायक होते हैं। उदा.-कचनार (Bauhinia), गोरख इमली (Adansonia), कदम्ब (Anthocephalus), बालमखीरा (Kiglia) इत्यादि। इसके अतिरिक्त सर्पवृक्ष (Arisaema) और ऑरिक्ड (Orchid) में घोंघे के द्वारा तथा गुलमोहर व सेमल में गिलहरी के द्वारा परागण होता है।

नोट-कीट परागण के अन्तर्गत कुछ इस प्रकार के उदाहरण भी हैं जो अंडा देने का सुरक्षित स्थान बना लेते हैं। उदा,-एमोरफोफेलस (Amorphophallus) में पुष्य बहुत लम्बा (लगभग 6 फुट) होता है, जिसमें अंड्रा सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार शलभ की एक जाति प्रोनूबा (Pronuba yuccasella) व युक्का (Yucca) में सह-संबंध होता है। प्रोनूबा की मादा परागण हेतु विशेष कार्य करती है।

![]()

युक्का के पुष्य घंटाकार व उल्टे लटके हुए होते हैं। वर्तिका पुंकेसरों से लम्बी तथा वर्तिकाग्र प्याले की जैसे तथा नीचे की ओर लटके रहते हैं। इस प्रकार से इस पुष्य के परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर नहीं गिर सकते हैं। मादा शलभ परागकण अपने सुँह में एकत्रित कर, पुष्प के अन्दर घुसकर पुष्म के अप्डाशय के भीतर अपने अण्डे रखती है। अण्डे रखने के बाद शलभ वर्तिका से होती हुई वर्तिकाग्र पर पहुँच कर अपने हुँह में रखे परागकणों को उगल देती है।

पर-परागण के उदाहरण-

(i) बैलिस्नेरिया में जल परागण (Hydrophily in Vallisneria)-वैलिस्नेरिबा जल में उगने वाला निमग्न पादप है। इसमें नर व मादा पौधे अलग-अलग होते हैं अर्थात् यह एक एकलिंगाश्रयी (dioecious) पादप होता है। नर पौधे में पुंकसेरी पुष्प फीते के आकार की पत्तियों के कक्ष में स्थूलमंजरी (spadix) में लगते हैं। इसमें अपरिपक्व अवस्था में स्पेथ के टूट जाने से नर पुष्प पुष्पक्रम से पृथक् होकर जल की सतह पर तैरने लगते हैं।

मादा पौधों में स्त्री पुष्प एकल लगते हैं, परन्तु इनका पुष्पवृन्त इतना लम्बा होता है कि पुष्प जल की सतह पर आ जाते हैं। नर पुष्प के परिपक्व होने पर इनसे परागकण मुक्त होकर जल की लहरों पर तैरते हुए, मादा पुष्पों के वर्तिकाग्र के सम्पर्क में आ जाते हैं। परागकण प्राप्त करने के पश्चात् मादा पुष्पों का पुष्पवृन्त कुण्डलित होकर पुष्प को जल के अन्दर पत्तियों के बीच में खींच लेता है तथा फल भी अन्दर ही बनता है।

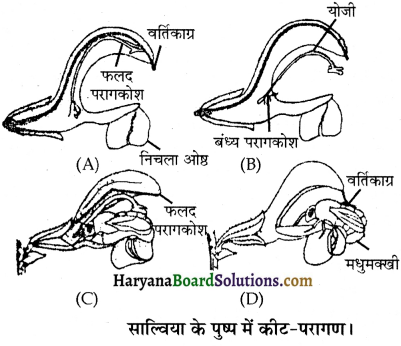

(ii) साल्विया में कीट परागण (Entomophily in Salvia)-साल्विया तुलसी कुल का पादप है। इसका पुष्प द्विओष्ठी (bilabiate) होता है। इसमें से एक ओष्ठ ऊपर एवं दूसरा नीचे की ओर होता है। पुष्प की विशेष बनावट के कारण प्रायः एक ही प्रकार के कीट, जैसे बर्र (vasps) इस पुष्प में पर-परागण कर सकते हैं। पुष्प का ऊपरी ओष्ठ दो दलों से बना होता है तथा ऊपर की ओर उठा हुआ व अन्दर की ओर मुड़ा रहता है। इसी मुड़े हुए हिस्से में पुंकेसर व वर्तिका स्थित होते हैं।

पुष्प का निचला ओष्ठ कीट के लिए मंच का कार्य करता है। साल्विया के पुष्प पुंपूर्वी (protandrous) होते हैं। इसके पुष्प में दो पुंकेसर होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर की योजी (connective) अधिक लम्बी होती है जिससे परागकोश (anther) की दोनों पालियाँ अलग हो जाती हैं। इसकी ऊपरी पाली में परागकण उत्पन्न होते हैं किन्तु निचली पाली बन्ध्य (sterile) होती है। पुंकेसर का पुतन्तु (filament) योजी से परागकोश की बन्ध्य पाली के पास जुड़ा होता है।

इस कारण पुंकेसर एक लीवर (lever) की तरह कार्य करता है। जब कोई कीट मकरन्द की तलाश में पुष्प की ओर आकर्षित होकर दलपुंज द्वारा बने मंच पर बैठकर दलपुंज की नली में अपने सिर को डालता है तो इससे बन्ध्य पाली के पीछे की ओर धकेल दी जाती है, इस कारण योजी के ऊपरी सिरे पर लगा परागकोश झटके के साथ नीचे झुक कर कीट की पीठ से टकराकर परागकण बिखेर देता है। जैसे ही यह कीट किसी अन्य पुष्प पर जाकर पुष्प के अन्दर प्रवेश करने का प्रयत्न करता है, उस समय झुका हुआ वर्तिकाग्र कीट की पीठ पर रगड़ जाता है। पीठ पर पहले से ही परागकण होते हैं अतः पुष्प में परागण सम्पन्न हो जाता है।

परागकण-जायांग संकर्षण या पारस्परिक क्रिया (Pollen grainpistil interaction)-

एक ही प्रजाति के परागकण उसी प्रजाति के जायांग के वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं। वर्तिकाग्र इतनी सक्षम होती है कि वह अन्य प्रजाति के परागकण को स्वीकार नहीं करती है। सहीं या सुयोग्य परागकण होने पर परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण होता है। परागकण के जनन छिद्र से पराग नलिका बनकर वह वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के माध्यम से वृद्धि करती हुई अंडाशय तक पहुँचती है। ये सभी प्रक्रियाएँ परागकण-जायांग संकर्षण होती हैं।

कृत्रिम संकरण (Artificial hybridization)-

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए पाद्प प्रजनक भिन्न प्रजातियों के बीच क्रॉसिंग करवाते हैं। क्रॉसिंग करवाने के लिये दोनों जनक उत्तम गुणवत्ता वाले लिये जाते हैं। क्रॉसिंग करवाते समय इच्छित पाद्प के परागकण मादा के वर्तिकाग्र पर डाले जाते हैं तथा वर्तिकाग्र को संदूषण (अनापेक्षित पराग कणों) से बचाया जाता है।

इसके लिये बोरावस्त्र तकनीक (bagging technique) तथा विपुंसन (emasculation) का उपयोग किया जाता है। यदि कोई मादा जनक में द्विलिंगी पुष्प होता है तो उसके परागकोशों को कलिका स्थिति में ही चिमटी से पकड़कर हटा दिया जाता है, इस क्रिया को विपुंसन कहते हैं।

विपुंसित पुष्यों को उपयुक्त आकार की थैली (बटर पेपर से बनी हुई) से ढक देते हैं ताकि अनापेक्षित परागकणों से बचाया जा सके। इस प्रक्रिया को बोरावस्त्राकरण (Bagging) कहते हैं। जैसे ही बैगिंग पुष्प का वर्तिकाग्र सुग्राही होता है त्योंही नर जनक से एकत्रित किये गये परागकणों को इस वर्तिकाग्र पर छिड़क देते हैं तथा पुनः थैली ओढ़ाकर फल विकसित होने तक छोड़ दियां जाता है। एकलिंगी पुष्पों में विपुंसन की आवश्यकता तो नहीं होती किन्तु इसे संदूषण से बचाने के लिये थैली से ढकना पड़ता है।

![]()

प्रश्न 2.

आवृतबीजी पादप में नर युग्मकोद्भिद के परिवर्धन का सचित्र वर्णन कीजिए।

उत्तर:

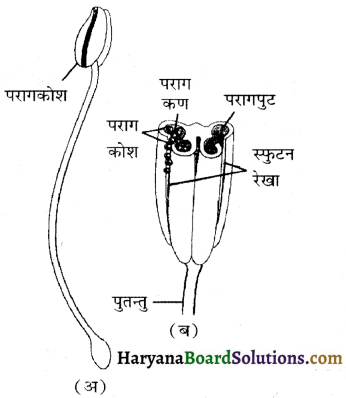

पुंकेसर, लघुबीजाणुधानी तथा परागकण (Stamen, microsporangium and pollen grain)

पुष्पों में नर जनन अंग पुमंग (androecium) होता है जिसके एक सदस्य को पुंकेसर (stamen) कहते हैं। प्रायः एक पुंकेसर के दो भाग होते हैं -परागकोश (anther) तथा पुतन्तु (filament) । एक पुं के सर का परागकोश प्रायः दो पालियों (lobes) से बना होता है।

दोनों पालियाँ या परागकोश आपस में तथा पुतन्तु के साथ योजी (connective) नामक ऊतक से जुड़ी होती हैं। पुंकेसर का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग परागकोश है। जिस पुंके सर में दो पराग पालियाँ होती हैं, उसे द्वि कोष्ठी या द्विपालित (dithecous or bilobed) कहते हैं। परन्तु मालवेसी कुल के सदस्यों जैसे भिंडी या गुड़हल के पुंकेसरों में केवल एकपाली या एककोष्ठी (unilobed or monothecous) स्थिति होती है।

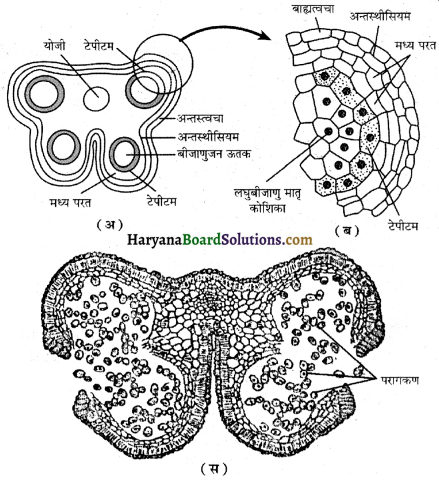

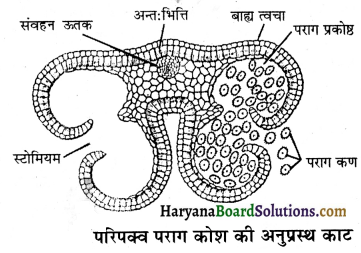

लघुबीजाणुधानी की संरचना (Structure of microsporangium)-एक प्रारूपिक पुंकेसर के परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि परागकोश की एक पाली में दो प्रकोष्ठ (chambers) होते हैं, इन प्रकोष्ठों को परागपुटी या लघुबीजाणुधानी (Pollen sacs or microsporangium) कहते हैं। इस प्रकार एक परागकोश में चार परागपुटी या लघुबीजाणुधानी होती हैं। अतः एक परिपक्व परागकोश भित्ति तथा पराग प्रकोष्ठ (Pollen chamber) से मिलकर बना होता है।

1. परागकोश की भित्ति (Wall of anther)-परागकोश चार भिन्न परतों से आवरित होता है-

(i) बाह्य त्वचा,

(ii) अन्तस्थीसियम,

(iii) मध्य परतें तथा

(iv) टेपीटम

(i) बाह्य त्वचा (Epidermis)-यह सबसे बाहरी एक कोशिकीय परत होती है तथा इसका कार्य सुरक्षा करना होता है।

(ii) अन्तस्थीसियम (Endothecium)-यह बाह्यत्वचा के नीचे अरीय (radially) प्रकार से लम्बी कोशिकाओं की एकस्तरीय परत होती है। इनकी कोशिकाओं में α -सैल्यूलोज ( α-cellulose) के जम जाने से रेशेदार पट्टियाँ (fibrous bands) बन जाती हैं। इन पट्टियों के कारण अन्तस्थीसियम कोशिकाओं की प्रकृति आर्द्रताग्राही हो जाती है। ये पट्टियाँ परागकोश के स्फुटन में सहायक होती हैं। इनके बीच कुछ कोशिकाओं में इस प्रकार की पद्टियाँ नहीं पायी जाती हैं, इन्हें स्टोमियम (stomium) कहते हैं। परांगकोश का स्फुटन इन स्थानों से होता है।

(iii) मध्य परतें (Middle layers)-अन्तस्थीसियम के नीचे लगभग 3-4 पतली भित्ति वाली परतें पाई जाती हैं। परिपक्व परागकोश में ये परतें सामान्यतः नष्ट हो जाती हैं तथा विकसित होते हुए लघुबीजाणुओं को पोषण प्रदान करती हैं।

(iv) टेपीटम (Tapetum)-यह परागकोश की भित्ति की सबसे अन्दर की परत होती है। टेपीटम की कोशिकाओं का जीवद्रव्य गाढ़ा तथा केन्द्रक बड़ा व सुस्पष्ट होता है। परिपक्व टेपीटम की कोशिकायें प्राय: बहुकेन्द्रकी हो जाती हैं। इसका मुख्य कार्य विकसित होते हुए लघुबीजाणु मातृ कोशिकाओं का पोषण प्रदान करना होता है। टेपीटम की कोशिकाओं से एन्जाइम और हार्मोन, दोनों का निर्माण होता है। आवृतबीजी (angiosperms) पादपों में टेपीटम दो प्रकार के होते हैं-

(अ) अमीबीय अथवा पैरिप्लाज्मोडियल (Amoeboid or Periplasmodial)-इस प्रकार के टेपीटम की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति टूट जाती है तथा इनके जीवद्रव्य बीजाणु मातृ कोशिकाओं के बीच विचरण कर वृद्धिशील परागकणों को पोषण प्रदान करते हैं। उदा.-ट्रेडस्केंशिया (Tradescantia), टाइफा (Typha) आदि।

(ब) सावी अथवा ग्रन्थिल टेपीटम (Secretory or glandular tapetum)-आवृतबीजी पादपों में प्रायः इस प्रकार का टेपीटम पाया जाता है। इस प्रकार के टेपीटम की कोशिकाओं की आन्तरिक सतह से खाद्य पदार्थों का स्रावण होता है, इससे वृद्धिशील परागकणों को पोषण प्राप्त होता है। स्रावी प्रकृति के टेपीटम की कोशिकाओं में लिपिड प्रकृति की गोलाकार संरचनाएँ मिलती हैं, जिन्हें प्रोयूबिश काय (proubish bodies) कहते हैं। इनके चारों ओर स्पोरोपोलेनिन (sporopollenin)नामक जटिल पदार्थ जम जाता है। इससे परागकणों की बाहरी सतह अर्थात् बाह्यचोल (exine) का निर्माण होता है।

![]()

परागकणों के बनने के समय टेपीटम सबसे अधिक विकसित होता है तथा परागकणों के परिवर्धन में टेपीटम महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह इन्हें पोषण प्रदान करता है। यदि किसी परागकोश में परागकणों के विकास से पूर्व ही टेपीटम नष्ट हो जाता है तो इसके परागकण बन्ध्य (sterile) या रुद्ध (abortive) होते हैं।

2. बीजाणुजन कोशिकाएँ (Sporogenous cells)-जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि प्रत्येक परागकोश में चार पालियाँ होती हैं। प्रत्येक पाली भित्ति परतों से आवरित होती है तथा सबसे अन्दरी परत टेपीटम के अन्दर सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है। इस समूह को प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकायें (primary sporogenous cells) कहते हैं। ये कोशिकाएँ लघुबीजाणु या पराग मातृ कोशिकाएँ (microspore or pollen mother cells) बनाती हैं।

लघुबीजाणुजनन (Microsporogenesis)-परागकोश के विकास के साथ-साथ प्रत्येक सक्रिय लघुबीजाणु मातृ कोशिका अर्द्धसूत्री विभाजन द्वारा चार लघुबीजाणु (microspores) बनाती है। लघुबीजाणु मातृ कोशिका से लघुबीजाणु बनने की प्रक्रिया को लघुबीजाणुजनन कहते हैं। चारों लघुबीजाणु चतुष्क (tetrad) के रूप में व्यवस्थित रहते हैं।

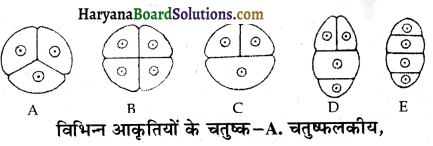

विभिन्न प्रकार के पौधों में लघुबीजाणुओं की व्यवस्था के क्रम के अनुसार चतुष्क निम्न प्रकार के हो सकते हैं-

- चतुष्फलकीय (Tetrahedral)-ये अधिकतर द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। इनके एक ओर से देखने पर केवल तीन लघुबीजाणु दिखाई देते हैं और चौथा लघुबीजाणु इन तीनों के पीछे की ओर स्थित होता है। सबसे अधिक पादपों में यह व्यवस्था होती है।

- समद्विपार्शिवक (Isobilateral)-प्रायः ये एकबीजपत्रियों में पाये जाते हैं। इनमें चारों लघुबीजाणु एक ही तल में होते हैं।

- क्रॉसित (Decussate)-इनमें दो-दो लघुबीजाणु एकदूसरे से 90° का कोण बनाते हैं।

- रैखिक (Linear)-सभी लघुबीजाणु एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं।

- T- आकार (T-Shaped)-इनमें दो लघुबीजाणु अनुप्रस्थ रूप में तथा दो लम्बवत् रूप में विन्यासित रहते हैं।

B. समद्विपाश्वक, C. क्रॉसित, D. T- आकार तथा E. रैखिक। लघुबीजाणुओं के बीच में कैलोज की बनी हुई भित्ति होती है। इस भित्ति के घुल जाने पर लघुबीजाणु स्वतन्त्र हो जाते हैं। चतुष्क से मुक्त होने के पश्चात् ये गोलाकार हो जाते हैं तथा इन्हें परागकण (pollen grain) कहते हैं। एक लघुबीजाणुधानी में अनेक परागकण स्वतन्त्र रूप से बिखरे रहते हैं। परागकोश के परिपक्व होने पर टेपीटम तथा मध्य भित्ति परतें धीरे-धीरे समाप्त हो जाती हैं। अन्त में केवल बाह्यत्वचा व अन्तस्थीसियम (endothecium) ही रह जाती हैं।

दोनों ओर के दो पराग पुटों के मध्य का पट नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से एक ओर के परागपुट एक-दूसरे से सम्पर्क में आ जाते हैं। परिपक्व होने पर अंतःस्थीसियम से जल का ह्रास होता है, जिसके कारण इन कोशिकाओं की भित्तियों के अन्दर की ओर सिकुड़ने से ओष्ठ कोशिकाओं या स्टोमियम (stomium) पर दाब पड़ता है। अतः ये एकदूसरे से पृथक् हो जाते हैं तथा परागकण बाहर निकल जाते हैं। परागकोश के परिपक्व होने पर टेपीटम तथा मध्य भित्ति परतें धीरे-धीरे समाप्त हो जाती हैं।

अन्त में केवल बाह्यत्वचा व अन्तस्थीसियम (endothecium) ही रह जाती हैं। दोनों ओर के दो पराग पुटों के मध्य का पट नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से एक ओर के परागपुट एक-दूसरे से सम्पर्क में आ जाते हैं। परिपक्व होने पर अंतःस्थीसियम से जल का ह्रास होता है, जिसके कारण इन कोशिकाओं की भित्तियों के अन्दर की ओर सिकुड़ने से ओष्ठ कोशिकाओं या स्टोमियम (stomium) पर दाब पड़ता है। अतः ये एकदूसरे से पृथक् हो जाते हैं तथा परागकण बाहर निकल जाते हैं।

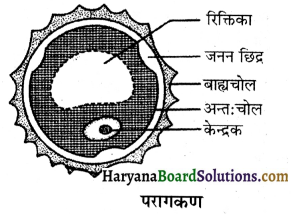

परागकण की संरचना (Structure of Pollen grain)परागकोश की लघुबीजाणुधानियों में लघुबीजाणु या परागकण बनते हैं। परागकणों के निर्माण से पूर्व अर्द्धसूत्री विभाजन होता हैं, अतः ये अगुणित होते हैं। इस प्रकार लघुबीजाणु या परागकण नर युग्मकोद्भिद् पीढ़ी की प्रथम अवस्था या कोशिका होती है। परागकण एककोशीय, एक केन्द्रीय व अगुणित संरचना होती है। परागकण की भित्ति द्विस्तरीय होती है। बाहरी स्तर बाह्यचोल (exine) तथा भीतरी स्तर अन्तश्चोल (intine) होती है। परागकण की आकृति, संख्या व बाहरी सतह अलग-अलग पादपों में भिन्न प्रकार की होती है।

(i) बाह्यचोल (Exine)-इसकी सतह पर विभिन्न प्रकार के अलंकरण (ornamentations) मिलते हैं।

ये जालिकावत्, धारीदार या कांटेदार इत्यादि हो सकते हैं। बाह्यचोल सख्त प्रतिरोधी व मोटी होती है। इस परत में एक विशेष रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन (sporopollenin) होता जो कै रिटिनॉ ड् स का ऑक्सीकारी बहुलक (polymer) होता है। इसी कारण ये गहरे रंग के होते हैं, प्रायः इनका पीला रंग होता है। स्पोरोपोलेनिन सबसे अधिक प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ है जो उच्च ताप व सान्द्र अम्लों व क्षारों को भी सह सकने में सक्षम होता है।

स्पोरोपोलेनिन के कारण बाह्यचोल का भौतिक व जैविक अपघटन नहीं हो पाता है। इस पदार्थ की प्रतिरोधक क्षमता के गुण के फलस्वरूप परागकण लम्बे समय तक सुरक्षित रहते हैं। स्पोरोपोलेनिन के कारण ही जीवाश्मी प्रारूपों में परागकण संरक्षित रहते हैं। बाह्यचोल पर छोटी-छोटी छिद्रनुमा संरचना भी होती है, जिसे जनन छिद्र (germ pores) कहते हैं। द्विबीजपत्री पादपों के परागकण पर तीन जनन छिद्र होते हैं परन्तु एकबीजपत्री पादप के परागकण में एक जनन छिद्र होता है।

(ii) अन्तश्चोल (Intine)-बाह्यचोल के ठीक नीचे पतली, कोमल, पेक्टोसेलूलोज से बनी अन्तश्चोल होती है। यह परागकण के कोशिका द्रव्य को ढके रखती है। अंकुरण के समय अन्तश्चोल जनन छिद्र में से होकर एक अतिवृद्धि के रूप में जनन नली (germ tube) बनाती है तथा आगे जाकर यह जनन नली, परागनलिका (pollen tube) के रूप में विकसित हो जाती है।

पराग उत्पाद (Pollen product)-पोषणता की दृष्टि से परागकण उपयुक्त होते हैं। वर्तमान में आहार में रही कमी की पूर्ति के लिये पराग गोलियों (pollen tablets) के उपयोग का प्रचलन बढ़ता जा रहा हैं। पश्चिमी देशों में तो इनका उपयोग अधिक किया जाता है तथा अत्यधिक मात्रा में पराग उत्पाद की गोलियाँ व सीरप (syrup) बाजार में उपलब्ध होती हैं। पराग उत्पाद खिलाड़ियों व धावकों में अत्यधिक कार्यदक्षता की वृद्धि करते हैं।

परागकण जीवन क्षमता (Pollen viability)-परागकण जैसे ही परागकोश से बाहर आते हैं तो यह प्रश्न उठता है कि उसकी जीवन क्षमता कितने समय की होती है। परागकण की जीवन क्षमता तापमान व आर्द्रता कारक पर निर्भर करती है। परागकण जीवन क्षमता के सम्बन्ध में विविधताएँ हैं। कुछ परागकण तो कुछ मिनटों, कुछ दिनों, कुछ महीनों तक जीवन क्षमता वाले होती हैं।

![]()

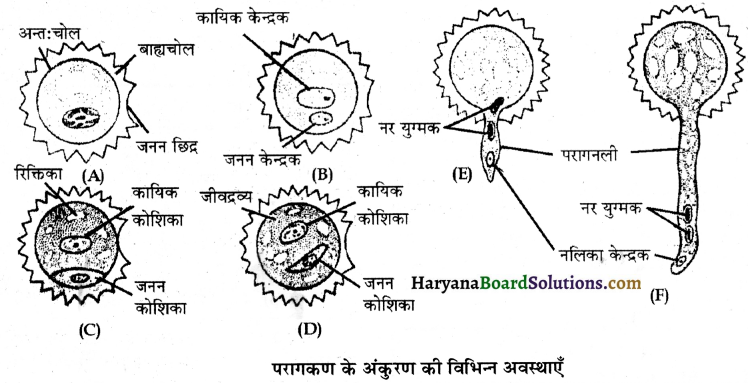

परन्तु विभिन्न प्रजातियों के परागकणों को कृत्रिम रूप से द्रव नाइट्रोजन (-196°C) में अनेक वर्षों तक भण्डारित कर सकते हैं। इस प्रकार फसल प्रजनन कार्यक्रम के लिये पराग भण्डारों का उपयोग किया जाता है। लघुयुग्मक जनन या नर युग्मकोद्भिद् का विकास (Microgametogenesis or development of male gametophyte)-पराग कण से पूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद् बनने तक के क्रम को लघुयुग्मकजनन कहते हैं। वस्तुतः नर युग्मकोद्भिद् का विकास परागकोश के अन्द्र ही प्रारम्भ हो जाता है।

लघुयुग्मकजनन के दौरान होने वाले सभी केन्द्रकीय विभाजन सूत्री विभाजन (mitosis) होते हैं। प्रारम्भ में लघुबीजाणु का जीवद्रव्य गाढ़ा एवं केन्द्रक सुस्पष्ट होता है। जैसे ही ये चतुष्क से पृथक् होते हैं, वैसे ही परागकण का आकार तेजी से बढ़ता है जिससे रसधानियाँ (vacuoles) उत्पन्न हो जाती हैं। परागकण में समसूत्री विभाजन होने से दो असमान कोशिकायें बनती हैं। इसमें बड़ी कोशिका कायिक कोशिका (vegetative cell) तथा छोटी कोशिका जनन कोशिका (generative cell) होती है।

कायिक एवं जनन कोशिका की संरचना (Structure of vegetative and generative cell)-

कायिक कोशिका (Vegetative cell)-इसका केन्द्रक बड़ा, गोलाकार, अनियमित होता है। कोशिका का आकार बड़ा होता है तथा रसधानियाँ नहीं होतीं। केन्द्रक में केन्द्रिक (nucleolus) का अभाव होता है तथा RNA व प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। जनन कोशिका (Generative cell)-प्रारम्भ में यह कोशिका मसूराकार (lenticular) होती है परन्तु धीरे-धीरे यह लम्बी होकर कृमिरूपी (vermiform) दिखाई देने लगती है। इसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा कम होती है।

परागकण में उपस्थित कायिक व जनन कोशिका इसकी दोकोशिकीय अवस्था है। प्रायः आवृतबीजियों में परागकण दो-कोशिकीय अवस्था में ही परागकोश से मुक्त होते हैं। कुछ में तीन-कोशिकीय अवस्था में भी मुक्त होते हैं। परागकण स्वतन्त्र होने पर परागण क्रिया के अन्तर्गत जाते हैं। परागकणों के परागकोश से मुक्त होकर जायांग के वर्तिकाग्र (stigma) तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण (pollination) कहते हैं। परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होता है।

अतः अन्तःचोल किसी एक जनन छिद्र से निकलकर जनन नलिका बनाती है। यही नलिका वृद्धि करके पराग नलिका (pollen tube) बनाती है। पराग नलिका में आगे कायिक या नलिका कोशिका (vegetative or tube cell) होती है तथा इसके पीछे जनन कोशिका होती है। कभी-कभी जनन कोशिका परागकण में ही विभाजित हो जाती है, यदि वहाँ विभाजन नहीं हुआ हो तो इसका विभाजन पराग नलिका में होता है। जनन कोशिका का समसूत्री विभाजन होने से दो नर युग्मक बनते हैं। यह अंकुरित परागकण जिसमें पराग नलिका व दो नर-युग्मक होते हैं, इस सम्पूर्ण संरचना को नर-युग्मकोद्भिद् कहते हैं।

प्रश्न 3.

आवृतबीजी पादप में मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्धन का सचित्र वर्णन कीजिए ।

उत्तर:

स्त्रीके सर, गुरुबीजाणुधानी ( बीजांड ) तथा भूणकोश (Pistil, Megasporangium (ovule) and embryo-sac)

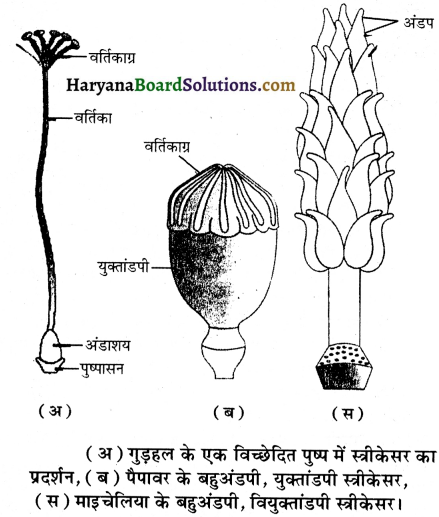

पुष्य में स्थित जायांग मादा या स्त्री जनन अंग होता है। जायांग एक (एकाण्डपी) या अनेक अण्डपों (बहुअण्डपी) का बना होता है। जायांग में जब एक से अधिक अण्डप होते हैं तो वे आपस में स्वतन्त्र (वियुक्ताण्डपी) या आपस में जुड़े (युक्ताण्डपी) होते हैं (चित्र 2.10 ब, स)। प्रत्येक स्त्रीकेसर का निचला फूला हुआ भाग अण्डाशय (ovary) होता है जो कि अन्तस्थ घुण्डी के समान संरचना वर्तिकाग्र (stigma) से, एक पतली नली के समान वर्तिका (style) द्वारा जुड़ा होता है।

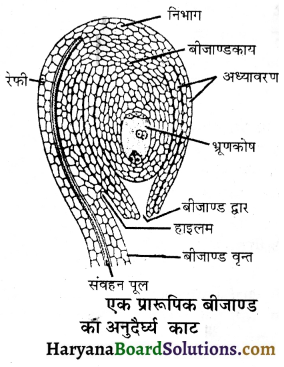

बीजाण्ड या गुरुबीजाणुधानी की संरचना (Structure of ovule or Megasporangium)-

स्त्रीकेसर के अण्डाशय के अन्दर अनेक छोटी-छोटी अण्डाकार संरचनाएँ पाई जाती हैं। इन संरचनाओं को बीजाण्ड या गुरुबीजाणुधानी (megasporangium) कहते हैं। प्रत्येक बीजाण्ड एक वृन्त जैसी संरचना द्वारा अण्डाशय की भीतरी भित्ति पर उपस्थित उभार अथवा बीजाण्डासन (placenta) से जुड़ा रहता है। बीजाण्ड के वृन्त को बीजाण्डवृन्त (funicle) कहते हैं। वह स्थान जहाँ बीजाण्डवृन्त बीजाण्ड के साथ जुड़ता है, हाइलम (hilum) कहलाता है। कभी-कभी बीजाण्डवृन्त के जुड़ने के स्थान पर एक उभरी हुई संरचना होती है जिसे रेफी (raphe) कहते हैं।

एक प्रारूपिक परिपक्व बीजाण्ड लगभग गोल संरचना होती है। इसका मुख्य शरीर सजीव मृदूतकीय कोशिकाओं से बना होता है जिसे बीजाण्डकाय (nucellus) कहते हैं। प्रायः बीजाण्डकाय एक या दो आवरणों द्वारा घिरा होता है जिन्हें अध्यावरण (integuments) कहते हैं। बाहरी आवरण को बाह्य अध्यावरण (outer integument) तथा आंतरिक आवरण को अंतः अध्यावरण (inner integument) कहते हैं।

![]()

अध्यावरणों की संख्या दो होने पर बीजाण्ड द्विअध्यावरणी (bitegmic) तथा एक होने पर एकअध्यावरणी (unitegmic) कहलाते है। अध्यावरण अनुपस्थित होने पर बीजाण्ड अध्यावरण रहित (ategmic) कहलाता है। बीजाण्ड के शीर्ष भाग पर एक छिद्र होता है जिसे बीजाण्डद्वार (micropyle) कहते हैं। बीजाण्ड के आधार भाग को निभाग (chalaza) कहते हैं। बीजाण्डकाय में बीजाण्डद्वार के पास भ्रूणकोश (embryo) होता है।

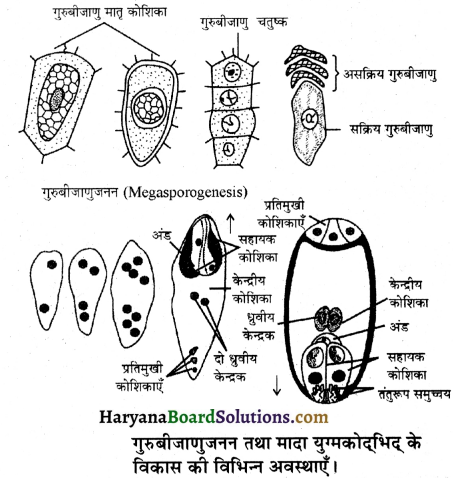

गुरुबीजाणुजनन (Megasporogenesis)-

आवृतबीजी पादपों में बीजाण्ड वस्तुतः गुरुबीजाणुधानी (megasporangium) होता है। बीजाण्ड के मुख्य शरीर बीजाण्डकाय (nucellus) में गुरुबीजाणु का विकास होता है। अतः गुरुबीजाणु मातृ कोशिका (megaspore mother cell) से गुरुबीजाणुओं (megaspores) के बनने की प्रक्रिया को गुरुबीजाणुजनन कहते हैं। विकास के दौरान बीजाण्डकाय में से एक कोशिका आकृति में बड़ी, सघन जीवद्रव्ययुक्त व स्पष्ट केन्द्रक वाली हो जाती है, जिसे गुरुबीजाणु मातृ कोशिका कहते हैं।

गुरुबीजाणु मातृ कोशिका अर्द्धसूत्री विभाजन द्वारा चार अगुणित गुरुबीजाणु बनाती है। चारों गुरुबीजाणु रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इन चार में से प्रायः एक ही गुरुबीजाणु सक्रिय होता है जिससे मादा युग्मकोद्भिद् बनता है, शेष तीन गुरुबीजाणु नष्ट होकर सक्रिय गुरुबीजाणु को पोषण प्रदान करते हैं।

मादा युग्मकोद्भिद् या भूणकोश (Female gametophyte or Embryo-sac) –

सक्रिय गुरुबीजाणु विकसित, होकर मादा युग्मकोद्भिद् अर्थात भूरक्रोश का निर्माण करता है। एक अकेले गुरुबीजाणु से भूगकोश के बनने की विधि को एक-बीजाणुज (monosporic) विकास कहते हैं। सक्रिय गुरुबीजाणु अगुणित तथा मादा युग्मकोद्भिद् की प्रथम कोशिका है।

प्रायः रैखिक चतुष्क में तीन गुरुबीजाणु जो बीजाण्ड द्वार की ओर होते हैं, नष्ट हो जाते हैं परन्तु निभाग की ओर स्थित गुरुबीजाणु सक्रिय होता है। सक्रिय गुरुबीजाणु आकार में बड़ा होने लगता है तथा इसे भ्रूणकोश मातृ कोशिका कहते हैं क्योंकि इसी से भ्रूणकोश का विकास होता है। गुरुबीजाणु के केन्द्रक में तीन सूत्री विभाजन होते हैं जिसके फलस्वरूप आठ केन्द्रक बनते हैं।

प्रथम विभाजन द्वारा बने दो केन्द्रकों में से एक-एक केन्द्रक विपरीत ध्रुवों (बीजाण्ड-द्वार तथा निभाग की ओर) पर स्थित हो जाते हैं। प्रत्येक केन्द्रक पुन: दो बार विभाजित होता है जिसके फलस्वरूप प्रत्येक ध्रुव पर अब चार-चार (कुल आठ) केन्द्रक होते हैं। गुरुबीजाणु अब एक थैले की आकृति ले लेता है, जिसे भ्रूणकोश कहते हैं।

प्रत्येक ध्रुव पर उपस्थित चार केन्द्रकों में से एक-एक केन्द्रक (कुल दो केन्द्रक) कोशिका के केन्द्र की ओर आकर ध्रुवीय केन्द्रक (polar nuclei) बनाते हैं। कोशिका के मध्य में आकर दोनों केन्द्रक संयुक्त होकर द्विगुणित केन्द्रक बनाते हैं जिसे द्वितीयक केन्द्रक (secondary nucleus) कहते हैं।

दोनों ध्रुवों पर शेष तीन-तीन केन्द्रक अपने चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित करके कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। इसमें बीजाण्डद्वार की ओर स्थित तीन कोशिकायें अण्ड समुच्चय या अण्ड उपकरण (egg apparatus) का निर्माण करती हैं। इनमें से मध्य भाग में स्थित अण्ड कोशिका (egg cell), दो सहायक कोशिकाओं (synergids) से घिरी होती हैं।

अण्ड कोशिका में बीजाण्ड द्वार की ओर रिक्तिका (vacuole) और नीचे की ओर केन्द्रक स्थित होता है। इसके दोनों पाश्वों पर स्थित दो सहायक कोशिकाओं में से प्रत्येक में एक तन्तुरूप उपकरण (filiform apparatus) होता है। यह पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करता है। सहायक कोशिका में केन्द्रक ऊपर की ओर व रिक्तिका नीचे की ओर होती है। दूसरे ध्रुव पर (निभाग की ओर) बनने वाली तीन कोशिकायें प्रतिमुखी या प्रतिव्यासांत (antipodal cell) कहलाती हैं।

![]()

इस प्रकार से, एक प्ररूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर 8 केन्द्रीय तथा 7 कोशिकीय अवस्था का होता है। इस प्रकार का भ्रूणकोश 70% आवृतबीजी पादपों में पाया जाता है। इस प्रकार के भ्रूणकोश को “पॉलीगोनम प्रकार” (Polygonum type) का कहते हैं क्योंकि इसे सबसे पहले पॉलीगोनम-डाइवेरीकेटम (Polygonum divaricatum) में स्ट्रासबर्गर के द्वारा 1879 में वर्णित किया गया था।

प्रश्न 4.

बीज कितने प्रकार के होते हैं? इनकी संरचना को समझाइये |

उत्तर:

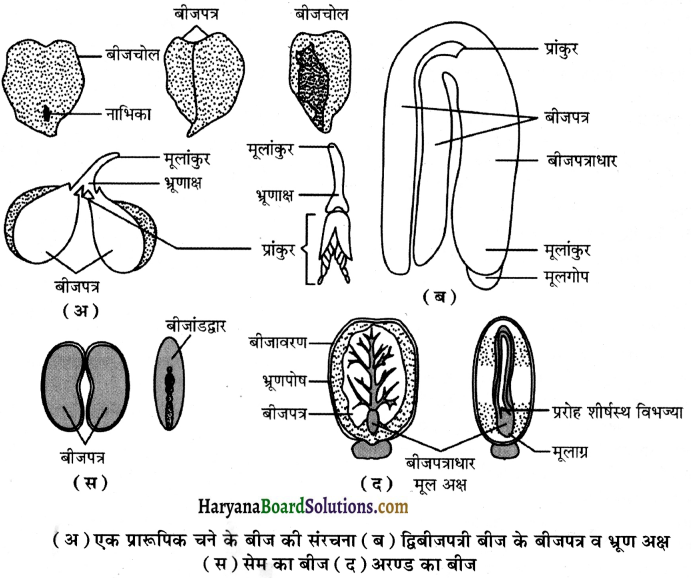

बीजपत्र के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं-

- एकबीजपत्री तथा

- द्विबीजपत्री।

भ्रूणपोष की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर भी बीज दो प्रकार के होते हैं-

- भ्रूणपोषी बीज तथा

- अभ्रूणपोषी बीज ।

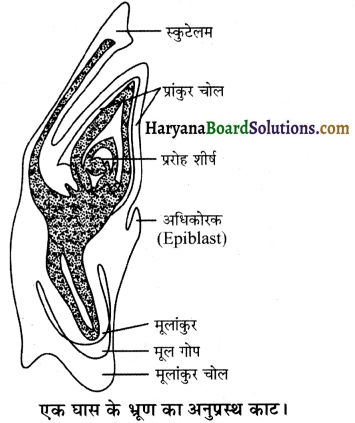

एकबीजपत्री बीज (Monocot seed)- इनमें केवल एकबीजपत्र होता है। घास परिवार में बीजपत्र को प्रशल्क ( scutellum) कहते हैं तथा यह ढाल के आकार का होता है। प्रशल्क भ्रूणीय अक्ष के एक तरफ (पाश्र्व की ओर) स्थित होता है। इसके निचले सिरे पर भ्रूणीय अक्ष में एक गोलाकर और मूल आवरण एक बिना विभेदित पर्त से आवृत होता है जिसे मूलांकुर चोल (coleorrhiza ) कहते हैं।

प्रशल्क (scutellum ) के जुड़ाव के स्तर से ऊपर, भ्रूणीय अक्ष के भाग को बीजपत्रोपरिक (epicotyl) कहते हैं। बीजपत्रोपरिक में प्ररोह शीर्ष तथा कुछ आदिकालिक पर्ण होते हैं, जो एक खोखली पर्णीय संरचना को घेरते हैं, जिसे प्रांकुरचोल (coleoptile ) कहते हैं। द्विबीजपत्री बीज (Dicot seed) – बीज एक या दो आवरणों से ढका होता है, जिन्हें बीजावरण या बीजचोल (seed coat) कहते हैं। बाह्य बीजावरण को टेस्टा (testa) व अन्त: बीजावरण को टेगमेन (tegmen) कहते हैं।

कुछ बीजों में केवल एक ही बीजचोल मिलता है। बाहरी आवरण मोटा व कठोर जो प्रतिकूल परिस्थितियों और प्रसुप्ति काल में भ्रूण की सुरक्षा करता है। टेगमेन या अन्तः चोल पतला होता है। द्विबीजपत्री बीज में दो बीजपत्र होते हैं। दोनों बीजपत्र भ्रूणाक्ष (embryo axis) के साथ पार्श्व में लगे होते हैं और भ्रूणाक्ष मध्य में होता है। बीजपत्र के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष या भ्रूणाक्ष का भाग पत्रोपरिक (epicotyl) होता है जो प्रांकुर ( plumule ) या स्तम्भ शीर्ष (shoot apex ) बनाता है।

बीजपत्रों के स्तर से नीचे भ्रूणीय अक्ष का भाग बीजपत्राधार ( hypocotyl ) होता है जिससे मूल शीर्ष या मूलांकुर (root tip or radical) बनता है। उन बीजपत्रों में जिनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है, बीजपत्र भ्रूणपोष को सोख कर मोटे और गूदेदार हो जाते हैं। कुछ बीजों में बीजपत्र अंकुरण काल में भूमि से ऊपर आ जाते हैं और हरे होकर, प्रथम पत्तियों के बनने तक प्रकाश- संश्लेषण कर पादप के लिये खाद्य बनाते हैं।

भ्रूणपोषी व अभ्रूणपोषी बीज (Endospermic and Non- endospermic seed)

कुछ बीजों में भ्रूण एक विशेष प्रकार के मृदूतकी ऊतक द्वारा परिबद्ध रहता है। इस ऊतक की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में खाद्य संग्रहित रहता है। यह खाद्य विकसित होकर भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, इसी कारण इसे भ्रूणपोष कहते हैं। इस प्रकार के बीज जिनमें भ्रूणपोष उपस्थित रहता है, उन बीजों को भ्रूणपोषी या एल्बुमिनिस बीज (endospermic or albuminous seed) कहते हैं।

अधिकांश एकबीजपत्री पौधों जैसे गेहूँ, मक्का, धान, बाजरा और कुछ द्विबीजपत्री बीज जैसे अरण्ड आदि भ्रूणपोषी बीज होते हैं। बीज के अंकुरण के समय प्रथम मूल व प्रथम पर्णों के बनने तक श्रूण को पोषण भ्रूणपोष से मिलता है। कुछ पौधों जैसे-चना, मटर, सेम, लौकी, इमली, अमरूद व सूर्यमुखी के बीजों में भ्रूणपोष का अभाव होता है, क्योंकि इनका भूर विकास के दौरान सम्पूर्ण भूरणपोष का उपयोग कर लेता है। ऐसे बीजों को अभ्रूणपोषी या गैर-एल्बुमिनिस बीज (Non-endospermic or ex-albuminous seed) कहते हैं। अभ्रूणपोषी बीजों में खाद्य का संग्रह बीजपत्र में होता है, अतः ये मोटे व गूदेदार होते हैं।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-

1. पादप का वह भाग कौन-सा है जिसमें दो पीढ़ी एक पीढ़ी दूसरे के अन्दर होती है- (NEET-2020)

(1) परागकोश के अन्दर परागकण

(2) दो नर युग्मकों वाली अंकुरित परागकण

(3) फल के अन्दर बीज

(4) बीजाण्ड के अन्दर भ्रूणकोष

(अ) (1), (2) और (3)

(ब) (3) और (4)

(स) (1) और (4)

(द) केवल (1)

उत्तर:

(स) (1) और (4)

![]()

2. बीजाण्ड का पिण्ड, बीजाण्ड वृन्त से कहाँ पर संलयित होता है? (NEET-2020)

(अ) बीजाण्ड द्वार

(ब) बीजाण्ड काय

(स) निभाग

(द) नाभिका

उत्तर:

(द) नाभिका

3. जलकुम्भी और जललिली में परागण किसके द्वारा होता है? (NEET-2020)

(अ) केवल जल धाराओं द्वारा

(ब) वायु और जल द्वारा

(द) कीट या वायु द्वारा

(स) कीट और जल द्वारा

उत्तर:

(द) कीट या वायु द्वारा

4. पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात् विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौनसा कथन गलत है? (NEET-2019)

(अ) बीजाण्ड, भ्रूणकोश में विकसित होते हैं ।

(ब) अण्डाशय, फल में विकसित होता है।

(स) युग्मनज, भ्रूण में विकसित होता है।

(द) केन्द्रीय कोशिका भ्रूणपोश में विकसित होती है

उत्तर:

(अ) बीजाण्ड, भ्रूणकोश में विकसित होते हैं ।

5. निम्नलिखित में से कौन-सा परागकण को जीवाश्मों के रूप में परिरक्षित करने में सहायक साबित हुआ?

(अ) तैलीय अवयव

(ब) सेलुलोज वाला अन्त: चोल

(स) पराग किट

(द) स्पोरोलिन

उत्तर:

(द) स्पोरोलिन

6. सपक्ष परागकण किसमें होते हैं? (NEET-2018)

(अ) आम

(ब) साइकस

(स) सरसों

(द) पाइनस

उत्तर:

(स) सरसों

7. परागकणों को कई वर्षों तक द्रव नाइट्रोजन में संरक्षित रखा जा सकता है, जिसका तापमान होता है। (NEET-2018)

(अ) – 196°C

(ब) – 80°C

(स) – 120°C

(द) – 160°CGyT

उत्तर:

(अ) – 196°C

8. एक आवृतबीजी पादप में कार्यशील गुरुबीजाणु क्या विकसित होता है? (NEET-2017)

(अ) बीजाण्ड

(ब) भ्रूणपोष

(स) भ्रूण कोष

(द) भ्रूण

उत्तर:

(स) भ्रूण कोष

9. सम्मोहक और पारितोषिक किसके लिए आवश्यक होते हैं ?(NEET-2017)

(अ) वायु परागण

(ब) कीट परागण

(स) जल परागा

(द) अनुन्मुल्य परागण

उत्तर:

(ब) कीट परागण

10. वे पुष्प, जिनमें अण्डाशय में एक बीजाण्ड होता है और वे एक पुस्पक्रम में बंधे रहते हैं, सामान्यतः किसके द्वारा परागित होते हैं- (NEET-2017)

(अ) जल

(ब) मधुमक्खी

(स) वायु

(द) चमगादड़

उत्तर:

(स) वायु

11. एकलिंगाश्रयी पुष्पी पादप निम्नलिखित में किन दोनों को रोकते हैं? (NEET-2017)

(अ) स्वयुग्मन और परानिषेचन

(ब) स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण

(स) सजात पुष्पी परागण और परानिषेचन

(द) अनुन्मील्य परागण और परानिषेचन

उत्तर:

(ब) स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण

12. जल हायसिन्थ और जल कुमुदिनी में परागण किसके द्वारा होता है? (NEET-2016)

(अ) पक्षी

(ब) चमगादड़

(स) जल

(द) कीट या पवन

उत्तर:

(द) कीट या पवन

![]()

13. अधिकांश आवृतबीजी पादपों में – (NEET-II 2016)

(अ) अर्धसूत्री विभाजन, गुरुबीजाणु मातृ कोशिकाओं में होता है।

(ब) भ्रूणकोष में एक लघु केन्द्रीय कोशिका होती है।

(स) अण्ड में तंतुरूप समुच्वय होता है।

(द) बहुत-सी प्रतिव्यासांत कोशिकाएँ होती हैं।

उत्तर:

(अ) अर्धसूत्री विभाजन, गुरुबीजाणु मातृ कोशिकाओं में होता है।

14. पुष्पी पादपों में बिना निषेचन के बीज बनना निम्नलिखित में से कौनसी प्रक्रिया है? (NEET-2016)

(अ) कायिक संकरण

(ब) असंगजनन

(स) बीजाणुकजनन

(द) मुकुलन

उत्तर:

(ब) असंगजनन

15. पुंकेशर के तन्तु का समीपस्थ छोर किससे जुड़ा होता है?

(अ) प्लेसेन्टा

(ब) पुस्पाषन या पुष्पदल

(स) परागकोश

(द) संयोजी

उत्तर:

(ब) पुस्पाषन या पुष्पदल

16. आवृतबीजी पादपों में नरयुग्मकोद्भिद् क्या बनाता है? (NEET-2015)

(अ) एक शुक्राणु और एक कायिक कोशिका

(ब) एक शुक्राणु और दो कायिक कोशिकाएँ

(स) तीन शुक्राणु

(द) दो शुक्राणु और एक कायिक कोशिका

उत्तर:

(द) दो शुक्राणु और एक कायिक कोशिका

17. पराग गोलियां बाजार में किस लिए उपलब्ध हैं? (NEET-2014)

(अ) पात्र निषेचन के लिए

(ब) प्रजनन योजनाओं के लिए

(द) बाह्यस्थाने संरक्षण के लिए

(स) आहार सम्पूरक के लिए

उत्तर:

(स) आहार सम्पूरक के लिए

18. सजातपुष्पी परागण में क्या होता है? (NEET-2014)

(अ) एक पुष्प का निषेचन उसी पादप के दूसरे पुष्प के पराग से

(ब) एक पुष्प का निषेचन उसी पुष्प के पराग से

(स) एक पुष्प का निषेचन उसी समष्टि के दूसरे पादप के पुष्प के पराग से

(द) एक पुष्प का निषेचन दूरस्थ समष्टि के दूसरे पादप के पुष्प के पराग से

उत्तर:

(अ) एक पुष्प का निषेचन उसी पादप के दूसरे पुष्प के पराग से

19. अनुन्मील्य परागण का क्या लाभ है?

(अ) उच्चतर आनुवंशिक विविधता

(ब) अधिक प्रबल संतान

(स) परागण कारकों पर निर्भरता नहीं

(द) सजीवप्रजकता ।

उत्तर:

(स) परागण कारकों पर निर्भरता नहीं

20. गुरुबीजाणुधानी किसके समतुल्य है? (NEET-2013)

(अ) भ्रूणकोष

(ब) फल के

(स) बीजाण्ड काय

(द) बीजाण्ड

उत्तर:

(स) बीजाण्ड काय

21. जनन छिद्र का क्या कार्य है? (NEET-2012, CBSE PMT-2012)

(अ) मूलांकुर का निकलना

(ब) बीजांकुरण हेतु जल का अवशोषण

(स) परागनली का आरम्भन

(द) नर युग्मकों को बाहर आने देना ।

उत्तर:

(स) परागनली का आरम्भन

![]()

22. वह कौनसा ऑर्गेनिक (कार्बनिक) पदार्थ है जो चरम पर्यावरणों को सहन कर सकता है तथा किसी भी एंजाइम द्वारा निम्नीकरण नहीं किया जा सकता है। (NEET-2012)

(अ) क्यूटिकल

(ब) स्पोरोलैनिन

(स) लिग्निन

(द) सेलुलोज

उत्तर:

(ब) स्पोरोलैनिन

23. यदि किसी पौधे की जड़ की कोशिका में गुण सूत्र संख्या 14 हैं तो उसके बीजण्ड की सहायक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होगी- (BHU-2012)

(अ) 7

(स) 21

(ब) 14

(द) 28

उत्तर:

(अ) 7

24. नारियल का पानी तथा इसका खाया जाने वाला भाग किसके तुल्य होता है? (CBSE PMT (Pre)-2012)

(अ) भ्रूणपोष

(स) मीजोकार्प

(ब) एण्डोकार्प

(द) भ्रूण

उत्तर:

(अ) भ्रूणपोष

25. वायु परागण सामान्यतः किसमें होता है ? (NEET 2011)

(अ) शिंबों में

(स) घासों में

(ब) लिलियों में

(द) आर्किडस में

उत्तर:

(स) घासों में

26. कायिक जनन तथा असंगजनन के बीच क्या समानता है? (Mains 2011, CBSE PMT (Mains)-2011)

(अ) दोनों पैतृक के समान सन्तति उत्पन्न करते हैं।

(ब) दोनों केवल द्विबीजपत्री पादपों में ही लागू है

(स) दोनों पुष्पन अवस्था को टालते हैं।

(द) दोनों सम्पूर्ण वर्ष होते हैं।

उत्तर:

(अ) दोनों पैतृक के समान सन्तति उत्पन्न करते हैं।

27 आवृतबीजी पौधों के नर युग्मक इनके विभाजन द्वारा बनते हैं- (CBSE PMT-2007, MP PMT-2010, RPMT-2010)

(अ) कायिक कोशिका के

(ब) जनन कोशिका के

(स) लघु बीजाणु के

(द) लघु बीजाणु मातृ कोशिका ।

उत्तर:

(ब) जनन कोशिका के

28. भ्रूणकोष स्थित होता है- (CPMT-2010)

(अ) बीज में

(ब) भ्रूण में

(स) बीजाण्ड में

(द) भ्रूणपोष में

उत्तर:

(स) बीजाण्ड में

29. एन्जियोस्पर्म का अण्ड उपकरण किससे मिलकर बना होता है- (AFMC-2009, DUME-2010, Orissa-2010)

(अ) एक अण्डकोशिका तथा दो सहायक कोशिकाएँ

(ब) एक अण्डकोशिका, 2 सहायक कोशिकाएँ तथा तीन प्रतिमुख कोशिकाएँ

(स) 3 प्रतिमुखी कोशिकाएँ

(द) द्वितीयक केन्द्रक तथा अण्ड कोशिका

उत्तर:

(अ) एक अण्डकोशिका तथा दो सहायक कोशिकाएँ

30. परागकोष का सबसे भीतरी स्तर टेपीटम का कार्य है- (RPMT-2002, DPMT-2006, CPMT-2009)

(अ) स्फुटन

(ब) यांत्रिकीय

(स) सुरक्षात्मक

(द) पोषक

उत्तर:

(द) पोषक

![]()

31. भ्रूण का विकास के दौरान किस बीज का एण्डोस्पर्म पूर्णतया उपयोग हो जाता है- (CBSE PMT 2008, AMW ( Med) – 2009)

(अ) मटर

(ब) मक्का

(स) नारियल

(द) केस्टर

उत्तर:

(अ) मटर

32. हरे नारियल का दूधिया पानी है- (RPMT-2006, Orissa JEE-2009)

(अ) तरल भ्रूण

(ब) तरल भ्रूणपोष

(स) मादा युग्मकोद्भिद् का तरल पदार्थ

(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर:

(ब) तरल भ्रूणपोष

33. परागकण की बाह्य भित्ति बनी होती है- (MP PMT 2009)

(अ) सेल्यूलोज से

(ब) स्पोरोपोलेनिन से

(स) पेक्टोसेल्यूलोज से

(द) लिग्निन से

उत्तर:

(ब) स्पोरोपोलेनिन से

34. निम्न में से किसमें क्लिस्टोगेमस पुष्प पाये जाते हैं- (J&K CET-2008)

(अ) सूरजमुखी

(ब) वेलिसनेरिया

(स) कॉमेलाइना

(द) केलोट्रोपिस

उत्तर:

(स) कॉमेलाइना

35. एंजियोस्पर्म (पुष्पीय पौधों) में भ्रूणपोष है- (RPMT-2006, Orissa JEE-2008)

(अ) एकगुणित

(ब) द्विगुणित

(स) त्रिगुणित

(द) बहुगुणित

उत्तर:

(स) त्रिगुणित

36. बीजाण्ड में अर्धसूत्री विभाजन कहा होता है- (AIPMT-2008)

(अ) बीजाण्ड काय

(ब) गुरुबीजाणु मातृकोशिका

(स) गुरुबीजाणु

(द) भ्रूणकोष

उत्तर:

(ब) गुरुबीजाणु मातृकोशिका

![]()

37. पुष्पीय पौधों में नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं- (CBSE PMT 2007, MP PMT – 2007 )

(अ) लघुबीजाणु

(ब) जनन कोशिका

(स) कार्यक कोशिका

(द) लघुबीजाणु मातृकोशिका

उत्तर:

(ब) जनन कोशिका

38. निम्नलिखित में से कौन एक केलोस भित्ति द्वारा घिरा रहता है- (CBSE PMT-2007, NEET-2007, NEET 2002)

(अ) नर युग्मक

(ब) अण्ड

(स) परागकण

(द) लघुबीजाणु मातृकोशिका

उत्तर:

(द) लघुबीजाणु मातृकोशिका

39. बिना निषेचन के फल का निर्माण कहलाता है- (RPMT-2006)

(अ) बहुभ्रूणता

(ब) बहुबीजाणुकता

(स) अनिषेकजनन

(द) अनिषेकफलन

उत्तर:

(द) अनिषेकफलन

40. द्विबीजपत्री पौधों के सामान्य भ्रूणकोश में केन्द्रकों की क्या व्यवस्था होती है- (NEET-2006)

(अ) 2 + 4 + 2

(ब) 3 + 2 + 3

(स) 2 + 3 + 3

(द) 3 + 3 + 2

उत्तर:

(ब) 3 + 2 + 3

41. परागकण का निर्माण होता है- ( Haryana PMT-2005)

(अ) एन्थर में

(ब) स्टिगमा में

(स) फिलामेंन्ट में

(द) परागकोष में

उत्तर:

(ब) स्टिगमा में

![]()

42. त्रिसंलयन विशिष्ट लक्षण है- (Kerala PMT-2004)

(अ) थैलोफाइटस का

(ब) ब्रायोफाइटस का

(स) टेरिडोफाइटस का

(द) जिम्नोस्पर्म का

उत्तर:

(ब) ब्रायोफाइटस का

43. मक्के के बीज में स्क्यूटेलम को बीजपत्र माना गया है क्योंकि यह- (AIEEE Pharmacy-2004)

(अ) भ्रूण की रक्षा करता है

(ब) भ्रूण के लिए भोजन रखता है

(स) भोज्य पदार्थ को अवशोषित कर भ्रूण को आपूर्ति करता है।

(द) स्वयं ही मोनोकोट की पत्ती में परिवर्तित हो जाता है।

उत्तर:

(स) भोज्य पदार्थ को अवशोषित कर भ्रूण को आपूर्ति करता है।