Haryana State Board HBSE 11th Class Geography Important Questions Chapter 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना Important Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Geography Important Questions Chapter 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

भाग-I : एक शब्द या वाक्य में उत्तर दें

1. पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्त्वों की प्रधानता है?

(A) सिलिका व एल्यूमीनियम

(B) सिलिका व मैग्नीशियम

(C) बेसाल्ट व सिलिका

(D) निकिल व फेरस

उत्तर:

(D) निकिल व फेरस

2. पृथ्वी की किस गहराई पर तापमान बढ़ने से ठोस पदार्थ तरलावस्था में आ जाते हैं?

(A) 32 कि०मी०

(B) 50 कि०मी०

(C) 96 कि०मी०

(D) 100 कि०मी०

उत्तर:

(B) 50 कि०मी०

3. पृथ्वी की किस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं?

(A) सियाल

(B) साइमा

(C) निफे

(D) किसी में भी नहीं

उत्तर:

(B) साइमा

4. पृथ्वी की संरचना की परत है-

(A) भू-पर्पटी

(B) मैंटल

(C) क्रोड

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

5. सीस्मोग्राफ यंत्र किस चीज का अंकन करता है?

(A) वायुदाब का

(B) तापमान का

(C) भूकंपीय तरंगों का

(D) पवनों की गति का

उत्तर:

(C) भूकंपीय तरंगों का

6. भूकंप मूल या भूकंप केंद्र वह होता है-

(A) जहां भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुँचती हैं

(B) जहां भूकंपीय तरंगों का उद्गम होता है

(C) जहां भूकंपीय तरंगें धरातल से टकराकर लौटती हैं

(D) जहां भूकंपीय तरंगें समाप्त होती हैं

उत्तर:

(B) जहां भूकंपीय तरंगों का उद्गम होता है

7. P अथवा प्राथमिक तरंगों की कौन-सी विशेषता सही नहीं है?

(A) ये तरंगें किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुँचती हैं।

(B) ये ठोस, तरल तथा गैसीय तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं।

(C) शैलों का घनत्व बदलने पर भी P तरंगों का वेग नहीं बदलता।

(D) ये सबसे तेज चलती हैं।

उत्तर:

(C) शैलों का घनत्व बदलने पर भी P तरंगों का वेग नहीं बदलता।

8. मोहोरोविसिस असंतति किसे कहा जाता है?

(A) धरातल पर बिछी तलछटी चट्टान की परत को

(B) अवसादी चट्टानों के नीचे बिछी ग्रेनाइट की परत को

(C) ग्रेनाइट की परत तथा मिश्रित मंडल के बीच स्थित कम सिलिका वाली परत को

(D) पृथ्वी के केंद्रीय मंडल को

उत्तर:

(C) ग्रेनाइट की परत तथा मिश्रित मंडल के बीच स्थित कम सिलिका वाली परत को

9. ‘मोहो’ के बारे में कौन-सा कथन असत्य है?

(A) जिस कोल्पा घाटी में आए भूकंप के अध्ययन से ‘मोहो’ का पता चला, वह कुल्लू में है

(B) यह परत भू-पर्पटी तथा मैंटल के बीच सीमा रेखा है

(C) महाद्वीपों के नीचे यह 30 से 70 फुट की गहराई में मिलती है

(D) महासागरों के नीचे यह 5 से 7 कि०मी० की गहराई पर मिलती है

उत्तर:

(A) जिस कोल्पा घाटी में आए भूकंप के अध्ययन से ‘मोहो’ का पता चला, वह कुल्लू में है

10. दुर्बलतामण्डल का विस्तार कहाँ तक आँका गया है?

(A) 200 कि०मी० तक

(B) 300 कि०मी० तक

(C) 400 कि०मी० तक

(D) 600 कि०मी० तक

उत्तर:

(C) 400 कि०मी० तक

11. पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाता है?

(A) अपकेंद्र

(B) अधिकेंद्र

(C) उद्गम केंद्र

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(C) उद्गम केंद्र

12. पृथ्वी के क्रोड से निम्नलिखित में से कौन-सी तरंगें निकल सकती हैं?

(A) लंबी तरंगें

(B) गौण तरंगें

(C) प्राथमिक तरंगें

(D) आड़ी तरंगें

उत्तर:

(C) प्राथमिक तरंगें

13. भूकंप की तीव्रता को मापने के बारे में कौन-सा कथन असत्य है?

(A) रिक्टर पैमाने में कोई न्यनतम व अधिकतम सीमा ही नहीं होती

(B) मरकेली पैमाना लोगों के अनुभवों के आधार पर भूकंप की तीव्रता बताता था

(C) रिक्टर पैमाने पर तीन परिमाण वाले भूकंप का कंपन दो परिमाण वाले भूकंप की अपेक्षा 10 गुना होगा

(D) रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता का तो मापन होता है मगर मुक्त हुई ऊर्जा का नहीं

उत्तर:

(D) रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता का तो मापन होता है मगर मुक्त हुई ऊर्जा का नहीं

14. भूकंप की तीव्रता को मापने का सबसे पहला पैमाना कौन-सा था?

(A) वुड और फ्रैंक न्यूमान का

(B) गाइसेप मरकेली का

(C) रौसी-फोरेल का

(D) चार्ल्स रिक्टर का

उत्तर:

(C) रौसी-फोरेल का

15. निम्नलिखित में से कौन-सा एक भूकंप उत्पन्न करने का कारण नहीं है?

(A) रिसे हुए समुद्री जल के उबलने से बनी

(B) मैग्मा के प्रचंड वेग से धरातल पर आने से गैसों के फैलने से

(C) सूर्य एवं चंद्रमा के ज्वारीय बल में वृद्धि होने से

(D) भू-प्लेटों के आपस में टकराने से

उत्तर:

(C) सूर्य एवं चंद्रमा के ज्वारीय बल में वृद्धि होने से

16. सन 1833 में इंडोनेशिया के क्राकाटोआ में आए भूकंप के पीछे क्या कारण था?

(A) जलीय भार से

(B) सिकुड़ती हुई चट्टानों के समायोजन से

(C) ज्वालामुखी उद्भेदन से

(D) भू-प्लेटों के टकराने से

उत्तर:

(C) ज्वालामुखी उद्भेदन से

17. उन भूकंपों को क्या कहते हैं जो दरार घाटियों, अंशों व ब्लॉक पर्वतों की रचना के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं?

(A) विवर्तनिक भूकंप

(B) ज्वालामुखी भूकंप

(C) वितलीय भूकंप

(D) समस्थितिक भूकंप

उत्तर:

(A) विवर्तनिक भूकंप

18. विनाशकारी सुनामी लहरों की उत्पत्ति का क्या कारण है?

(A) समुद्री तटों पर भूकंप आना

(B) समुद्र में ज्वालामुखी फूटना

(C) समुद्री तली में भूकंप आना

(D) महासागरीय नितल का प्रसारण

उत्तर:

(C) समुद्री तली में भूकंप आना

19. 26 जनवरी, 2001 को गुजरात के भुज में आया भूकंप रिक्टर स्केल पर कितना था?

(A) 8.4

(B) 7.9

(C) 6.8

(D) 7.0

उत्तर:

(B) 7.9

20. विश्व के अधिकतर भूकंप कहाँ आते हैं?

(A) मध्य अटलांटिक पेटी

(B) पामीर की गांठ

(C) प्रशांत महासागरीय पेटी

(D) तिब्बत का पठार

उत्तर:

(C) प्रशांत महासागरीय पेटी

21. भारत में सबसे कम भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं?

(A) दक्कन पठार

(B) जलोढ़ मैदान

(C) हिमालय पर्वत

(D) मरुस्थल

उत्तर:

(A) दक्कन पठार

22. भू-तल पर जिस मुंह से मैग्मा, गैसें तथा विखंडित पदार्थ बाहर निकलते हैं, उसे कहा जाता है

(A) ज्वालामुखी शंकु

(B) ज्वालामुखी छिद्र

(C) नली

(D) चिमनी

उत्तर:

(B) ज्वालामुखी छिद्र

23. निम्नलिखित में से कौन-सा सक्रिय ज्वालामुखी है?

(A) स्ट्रॉमबोली

(B) विसूवियस

(C) बैरनआईलैंड

(D) पोपा

उत्तर:

(A) स्ट्रॉमबोली

24. ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में 80 से 90% अंश किस गैस का होता है?

(A) हाइड्रोजन सल्फाइड

(B) सल्फर डाइऑक्साइड

(C) अमोनिया क्लोराइड

(D) भाप

उत्तर:

(D) भाप

25. ज्वालामुखी से निःसत तरल पदार्थों के बारे में कौन-सा कथन असत्य है?

(A) ताजे लावे का तापमान 600° से 1200° सेल्सियस होता है

(B) ज्वालामुखी पर्वत को ऊंचाई, अधिसिलिक लावा प्रदान करता है

(C) पैठिक लावा पतला होता है जो पठारों का

(D) अम्लिक लावा में सिलिका का अंश नगण्य निर्माण करता है होता है

उत्तर:

(D) अम्लिक लावा में सिलिका का अंश नगण्य निर्माण करता है होता है

26. पर्वत निर्माणकारी हलचलों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है?

(A) संवलन

(B) वलन

(C) अवतलन

(D) भ्रंशन

उत्तर:

(C) अवतलन

27. किलिमंजारो नामक मृत ज्वालामुखी किस देश में है?

(A) सिसली

(B) जापान

(C) तंजानिया

(D) मैक्सिको

उत्तर:

(C) तंजानिया

28. विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन-सा है?

(A) एटना

(B) फ़्यूजीयामा

(C) क्राकाटोआ

(D) अंटोफ़ाला

उत्तर:

(D) अंटोफ़ाला

29. अग्निवृत किसे कहा जाता है?

(A) परिप्रशांत महासागरीय पेटी

(B) हिंद महासागरीय पेटी

(C) मध्य महाद्वीपीय पेटी

(D) अटलांटिक महाद्वीपीय पेटी

उत्तर:

(A) परिप्रशांत महासागरीय पेटी

30. वह कौन-सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है?

(A) ऑस्ट्रेलिया

(B) अफ्रीका

(C) यूरोप

(D) उपर्युक्त में से कोई भी नहीं

उत्तर:

(A) ऑस्ट्रेलिया

31. भूकंप किस प्रकार की आपदा है?

(A) वायुमण्डलीय

(B) भौतिकी

(C) जलीय

(D) जीवमण्डलीय

उत्तर:

(B) भौतिकी

32. ज्वालामुखी उद्भेदन से निकले निम्नलिखित ठोस पदार्थों में से कौन-सा एक स्पंज की भांति हल्का है और जल में नहीं डूबता?

(A) लैपिली

(B) स्कोरिया

(C) टफ़

(D) झामक

उत्तर:

(D) झामक

33. वह किस प्रकार का ज्वालामुखी है जिसकी गैसों से प्रकाशमान मेघों को हवाई द्वीप के लोग अग्नि की रेफी की केशराशि समझते हैं?

(A) प्लिनी तुल्य

(B) पीलियन तुल्य

(C) हवाई तुल्य

(D) वलकैनो तुल्य

उत्तर:

(B) पीलियन तुल्य

34. किस ज्वालामुखी को ‘भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ’ कहा जाता है?

(A) मोनालोआ

(B) क्राकाटोआ

(C) स्ट्रॉम्बोली

(D) विसुवियस

उत्तर:

(C) स्ट्रॉम्बोली

35. निम्नलिखित में से कौन-सा ज्वालामुखी मृत या विलुप्त हो चुका है?

(A) इटली का एटना

(B) ईरान का कोह-सुलतान

(C) लिपारी का स्ट्रॉम्बोली

(D) इटली का विसुवियस

उत्तर:

(B) ईरान का कोह-सुलतान

36. निम्नलिखित में से कौन-सा सक्रिय ज्वालामुखी भारत में है?

(A) बैरन द्वीप

(B) इरेबस

(C) टैरर

(D) एटना

उत्तर:

(A) बैरन द्वीप

37. क्रेटर और काल्डेरा स्थलाकृतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं?

(A) उल्कापात

(B) ज्वालामुखी क्रिया

(C) पवन क्रिया

(D) हिमानी क्रिया

उत्तर:

(B) ज्वालामुखी क्रिया

38. लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात् विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है?

(A) मृत

(B) प्रसुप्त

(C) सक्रिय

(D) निष्क्रिय

उत्तर:

(B) प्रसुप्त

भाग-II : एक शब्द या वाक्य में उत्तर दें

प्रश्न 1.

पृथ्वी का व्यास कितना है?

उत्तर:

12,742 कि०मी०।

प्रश्न 2.

भू-गर्भ की जानकारी प्राप्त करने के दो परोक्ष स्रोत बताएँ।

उत्तर:

- पृथ्वी के भीतर का तापमान

- उल्कापिण्ड।

प्रश्न 3.

भूकंपीय तरंगों द्वारा वक्राकार मार्ग अपनाया जाना क्या इंगित करता है?

उत्तर:

वक्राकार मार्ग यह सिद्ध करता है कि पृथ्वी के भीतर घनत्व परिवर्तित हो रहा है।

प्रश्न 4.

क्रोड किन दो प्रमुख धातुओं से बना है?

उत्तर:

लोहा और निकिल।

प्रश्न 5.

भूकंप से पैदा होने वाली समुद्री तरंगों को जापान में क्या कहा जाता है?

उत्तर:

सुनामी (Tsunami)

प्रश्न 6.

सबसे मन्द गति से चलने वाली भूकंपीय तरंगें कौन-सी हैं?

उत्तर:

धरातलीय तरंगें (L-Waves)

प्रश्न 7.

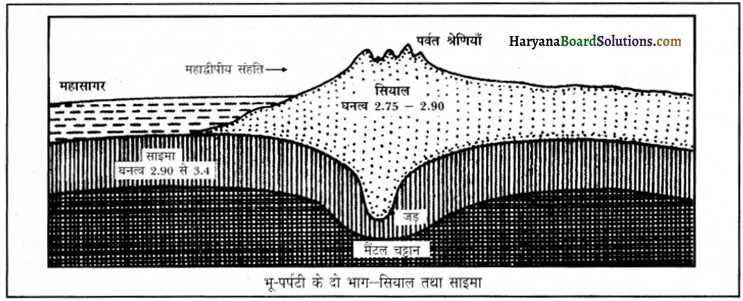

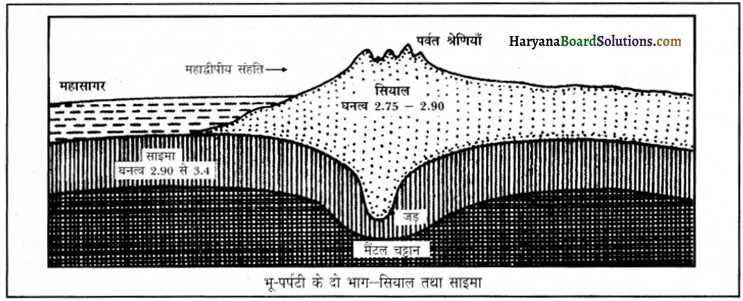

सियाल व साइमा का घनत्व बताएँ।

उत्तर:

सियाल 2.75 से 2.90 व साइमा 2.90 से 3.4।

प्रश्न 8.

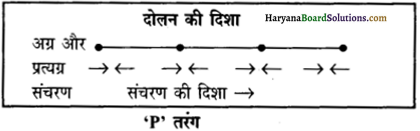

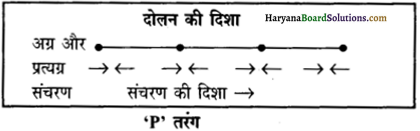

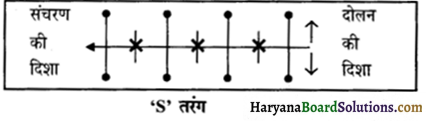

‘पी’, ‘एस’ व ‘एल’ तरंगों के अन्य नाम बताइए।

उत्तर:

पी = अनुदैर्ध्य तरंगें; एस = अनुप्रस्थ तरंगें तथा एल = धरातलीय या लम्बी तरंगें।

प्रश्न 9.

धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बलों के नाम बताएँ।

उत्तर:

- आन्तरिक बल

- बाह्य बल।

प्रश्न 10.

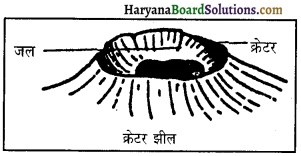

भारत की किसी एक क्रेटर झील का उदाहरण दें।

उत्तर:

लोनार झील।

प्रश्न 11.

पृथ्वी की आन्तरिक संरचना की जानकारी देने वाले दो प्रत्यक्ष साधन या स्रोत बताएँ।

उत्तर:

- खाने

- छिद्र।

प्रश्न 12.

पृथ्वी के भीतर तापमान बढ़ने की औसत दर क्या है?

उत्तर:

प्रति 32 मीटर पर 1° सेल्सियस।

प्रश्न 13.

भू-पृष्ठ किन दो प्रमुख पदार्थों से बना हुआ है?

उत्तर:

- सिलिका

- एल्यूमीनियम।

प्रश्न 14.

भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करने वाले यन्त्र का नाम बताइए।

उत्तर:

सीस्मोग्राफ (Seismograph)।

प्रश्न 15.

पृथ्वी के भीतर ‘S’ तरंगें कितनी गहराई के बाद लुप्त हो जाती हैं?

उत्तर:

2900 किलोमीटर की गहराई के बाद।

प्रश्न 16.

वे कौन सी भूकंपीय तरंगें हैं जो केवल ठोस माध्यम से ही गुज़र सकती हैं?

उत्तर:

S-तरंगें अथवा गौण तरंगें अथवा अनुप्रस्थ तरंगें।

प्रश्न 17.

पृथ्वी का औसत अर्धव्यास कितना है?

उत्तर:

6371 किलोमीटर।

प्रश्न 18.

सियाल (Sial) किन दो शब्दों से मिलकर बना है?

उत्तर:

सियाल शब्द सिलिका (Si) तथा एल्यूमीनियम (al) के संयोग (Si + al = Sial) से बना है।

प्रश्न 19.

साइमा (Sima) किन दो शब्दों से मिलकर बना है?

उत्तर:

साइमा शब्द सिलिका (Si) तथा मैग्नीशियम (ma) के संयोग (Si+ma = Sima) से बना है।

प्रश्न 20.

निफे (Nife) किन दो शब्दों से मिलकर बना है?

उत्तर:

निफे शब्द निकिल (Ni) तथा फैरस (Fe) के संयोग (Ni + fe = Nife) से बना है।

प्रश्न 21.

पृथ्वी की केन्द्रीय परत का क्या नाम है?

उत्तर:

अभ्यान्तर या क्रोड (Core)।

प्रश्न 22.

क्रोड का घनत्व इतना अधिक क्यों है?

उत्तर:

पृथ्वी के क्रोड का अधिक घनत्व लोहे तथा निकिल की उपस्थिति के कारण है।

प्रश्न 23.

भूकंपीय तीव्रता की मापनी किस नाम से जानी जाती है?

उत्तर:

रिक्टर स्केल।

प्रश्न 24.

भूकंप की उत्पत्ति के दो कारण बताइए।

उत्तर:

- विवर्तनिक हलचल और

- ज्वालामुखी विस्फोट।

प्रश्न 25.

माउण्ट फ्यूज़ीयामा किस श्रेणी का ज्वालामुखी है?

उत्तर:

मिश्रित शंकु प्रकार का।।

प्रश्न 26.

माउण्ट विसुवियस किस श्रेणी का ज्वालामुखी है और कहाँ है?

उत्तर:

माउण्ट विसुवियस प्रसुप्त श्रेणी का ज्वालामुखी है जो इटली में है।

प्रश्न 27.

कौन-सा ज्वालामुखी ‘भूमध्य सागर का प्रकाश स्तम्भ’ कहलाता है? यह किस द्वीप पर स्थित है?

उत्तर:

स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी, लिपारी द्वीप पर।

प्रश्न 28.

ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन-कौन से हैं?

उत्तर:

गैस, तरल व ठोस।

प्रश्न 29.

भारत के दो ज्वालामुखियों के नाम बताइए।

उत्तर:

- बैरन द्वीप व

- नारकोण्डम द्वीप (बंगाल की खाड़ी में)।

प्रश्न 30.

पृथ्वी के धरातल पर अकस्मात् होने वाली दो हलचलों के नाम लिखें।

उत्तर:

- भूकंप

- ज्वालामुखी।

प्रश्न 31.

ज्वालामुखी विस्फोट से भू-गर्भ से निकले खनिज किस रूप में होते हैं?

उत्तर:

पिघली हुई अवस्था में।

प्रश्न 32.

मैग्मा और लावा में क्या अंतर होता है?

उत्तर:

पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अन्दर मैग्मा और बाहर लावा कहलाता है।

प्रश्न 33.

विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखियों के दो उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

इटली का एटना तथा जापान का फ्यूज़ीयामा।

प्रश्न 34.

दरारी उद्भेदन से बने दो प्रदेशों का उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

- दक्षिणी भारत का लावा पठार

- अमेरिका का स्नेक नदी का पठार।

प्रश्न 35.

शान्त उद्भेदन वाले ज्वालामुखियों के दो उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

स्ट्रॉम्बोली व हवाई।

प्रश्न 36.

ज्वालामुखी से निकले ठोस पदार्थों को किन-किन नामों से जाना जाता है?

उत्तर:

ज्वालामुखी राख, लैपिली, स्कोरिया, ब्रेसिया या संकोणाश्म ज्वालामुखी बम तथा झामक।

प्रश्न 37.

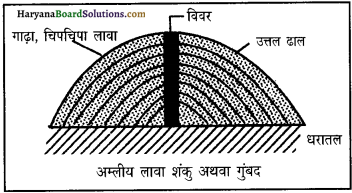

अधिक गाढ़ा और चिपचिपा लावा, जिसमें सिलिका का अंश ज्यादा होता है, कौन-सा ज्वालामुखी भू-आकार बनाता है?

उत्तर:

अम्लीय लावा शंकु अथवा गुम्बद।

प्रश्न 38.

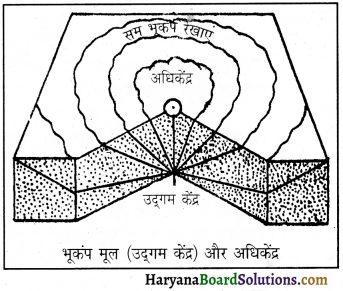

भूकंप मूल (Seismic Focus) या भूकंप का उद्गम केन्द्र क्या होता है?

उत्तर:

भू-गर्भ में जिस स्थान पर भूकंप उत्पन्न होता है, उसे भूकंप मूल या भूकंप का उद्गम केन्द्र कहा जाता है।

प्रश्न 39.

अधिकेन्द्र (Epicentre) से आपका क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

उद्गम केन्द्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित उस बिन्दु को जहाँ भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुँचती हैं, अधिकेन्द्र कहते हैं।

प्रश्न 40.

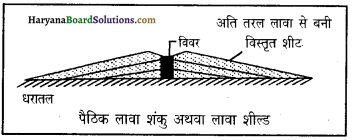

अति गरम, तरल, हल्का लावा जिसमें सिलिका का अंश कम होता है, कौन-सा ज्वालामुखी भू-आकार बनाता है?

उत्तर:

पैठिक लावा शंकु अथवा लावा शील्ड।

प्रश्न 41.

दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन-सा है?

उत्तर:

हवाई द्वीप समूह का मोनालोआ (Mouna Loa) ज्वालामुखी।

प्रश्न 42.

विलुप्त या मृत ज्वालामुखियों के कोई दो उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

ईरान का कोह-सुल्तान, म्यांमार का पोपा।

प्रश्न 43.

किन अंकों के माध्यम से भूकंप की ऊर्जा को इंगित किया जाता है?

उत्तर:

1 से 9 अंकों के माध्यम से।

प्रश्न 44.

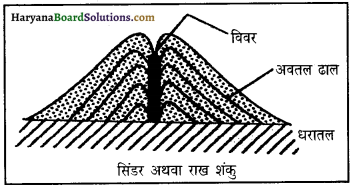

ज्वालामुखी शंकु की कौन-सी तीन किस्में होती हैं?

उत्तर:

- राख शंकु

- सिंडर शंकु

- मिश्रित शंकु।

अति-लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

‘एल’ तरंगों की खोज किसने की? इसका अन्य नाम क्या है?

उत्तर:

इन तरंगों की खोज H.D. Love ने की थी, इसलिए इन्हें Love Waves भी कहा जाता है। इनका एक और नाम R-Waves (Raylight Waves) भी है।

प्रश्न 2.

पृथ्वी के आन्तरिक भाग में ऊँचे ताप के क्या कारण हैं?

उत्तर:

- रासायनिक प्रतिक्रियाएँ

- आन्तरिक शक्तियाँ

- रेडियोधर्मी पदार्थों का स्वतः विखण्डन तथा

- उच्च मूल तापमान।

प्रश्न 3.

भू-पर्पटी क्या होती है?

उत्तर:

अवसादी शैलों से बने धरातलीय आवरण के नीचे पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो लगभग 5 से 50 किलोमीटर चौड़ी है, भू-पर्पटी कहलाती है।

प्रश्न 4.

श्यानता (Viscosity) से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

श्यानता किसी तरल पदार्थ का वह गुण है जो इसके तत्त्वों के आन्तरिक घर्षण के कारण इसे धीरे बहने देता है। एस्फाल्ट, शहद, लावा तथा लाख ऐसे ही विस्कासी पदार्थ हैं।

प्रश्न 5.

स्थलमण्डल क्या होता है?

उत्तर:

भू-पर्पटी का वह भाग जो सियाल, साइमा तथा ऊपरी मैण्टल के कुछ भाग से मिलकर बना हुआ है, स्थलमण्डल कहलाता है।

प्रश्न 6.

तरंग दैर्ध्य (Wave Length) क्या होती है?

उत्तर:

किसी एकान्तर तरंग के क्रमिक समान बिन्दुओं के बीच की दूरी को तरंग-दैर्ध्य कहते हैं।

प्रश्न 7.

ज्वालामुखी उद्भेदन के समय कौन-कौन-सी गैसें पृथ्वी से बाहर निकलती हैं?

उत्तर:

हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन-डाइ-सल्फाइड, कार्बन मोनो-ऑक्साइड, सल्फर डाइ-ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड व अमोनियम क्लोराइड इत्यादि।

प्रश्न 8.

प्रशान्त महासागरीय ज्वालावृत्त (Fiery Ring of the Pacific)

उत्तर:

विश्व के सक्रिय ज्वालामुखियों का 88 प्रतिशत प्रशान्त महासागर के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर पाए जाने के कारण प्रशान्त महासागरीय परिमेखला को ज्वालावृत्त कहा जाता है।

प्रश्न 9.

ज्वालामुखी से होने वाले तीन लाभ बताइए।

उत्तर:

- उपजाऊ मिट्टी का निर्माण

- बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति

- पृथ्वी की आन्तरिक संरचना का ज्ञान।

प्रश्न 10.

ज्वालामुखी से होने वाली तीन हानियाँ बताइए।

उत्तर:

- जन-धन की हानि

- वायुमण्डलीय प्रदूषण

- जीव-जगत की मृत्यु से पारिस्थितिकी (Ecology) असन्तुलन।

प्रश्न 11.

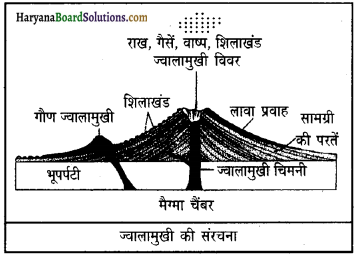

ज्वालामुखी छिद्र क्या होता है?

उत्तर:

भूतल पर जिस मुँह से मैग्मा, गैसें तथा विखण्डित पदार्थ बाहर निकलते हैं, उसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं।

प्रश्न 12.

ज्वालामुखी शंकु क्या होता है?

उत्तर:

ज्वालामुखी छिद्र से निकली हुई सामग्री के जमा होने से ज्वालामुखी शंकु बनता है।

प्रश्न 13.

ज्वालामुखी चिमनी क्या होती है?

उत्तर:

ज्वालामुखी छिद्र से जुड़ी जिस प्राकृतिक नली से मैग्मा इत्यादि का निकास होता है, उसे ज्वालामुखी नली या चिमनी कहते हैं।

प्रश्न 14.

काल्डेरा क्या होता है?

उत्तर:

क्रेटर का विस्तृत रूप काल्डेरा कहलाता है।

प्रश्न 15.

ज्वालामुखी क्या होता है?

उत्तर:

भू-पर्पटी के ऐसे निकास द्वार, जिनसे गरम पिघली चट्टानें (लावा), धुआँ, गरम गैसें, गरम वाष्प (Steam) आदि निकलकर धरातल पर और वायुमण्डल में फैल जाते हैं, को ज्वालामुखी कहते हैं।

प्रश्न 16.

पटलविरूपणी बल क्या होते हैं?

उत्तर:

पृथ्वी के भीतर होने वाली वे धीमी, किन्तु दीर्घकालीन हलचलें जो भू-पटल में विक्षोभ, मुड़ाव, झुकाव व टूटन (Fracture) लाकर धरातल पर विषमताएँ लाती हैं, उन्हें पटलविरूपणी बल कहा जाता है।

प्रश्न 17.

भूकंप के कोई चार प्रभाव लिखें।

उत्तर:

- हिमस्खलन

- सुनामी

- भूमि का हिलना

- इमारतों का टूटना व ढाँचों का ध्वस्त होना।

प्रश्न 18.

तरंग दैर्घ्य (Wave Length) क्या होती है?

उत्तर:

किसी एकान्तर तरंग के क्रमिक समान बिन्दुओं के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं।

प्रश्न 19.

उल्कापिण्ड क्या है?

उत्तर:

उल्का का वह हिस्सा, जो अपने बड़े आकार के कारण या कम वेग के कारण पृथ्वी के वायुमण्डल में आते हुए घर्षण से पूरी तरह जल नहीं पाता और पृथ्वी तल पर आ गिरता है। अन्तरिक्ष से पृथ्वी पर गिरने वाले ऐसे पिण्डों को उल्कापिण्ड कहते हैं। वायुमण्डल में पहुँचने से पहले उल्का को उल्काभ कहते हैं।

प्रश्न 20.

सुनामी से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

भूकंप-जनित समुद्री लहरों के लिए सारे संसार में प्रयुक्त किया जाने वाला सुनामी एक जापानी, शब्द है, जिसका अर्थ है-Great Harbour Wave. भूकंप, विशेष रूप से समुद्री तली पर पैदा होने वाले भूकंप, 15 मीटर या इससे ऊँची लहरों को जन्म देते हैं, जिसकी गति 640 से 960 किलोमीटर प्रति घण्टा होती है। सुनामी बहुत दूर तक जा सकती हैं और तटों पर विनाशलीला करती हैं। सुनामी भूकंपों के साथ-साथ विस्फोटक ज्वालामुखी से भी पैदा होती हैं; जैसे क्राकाटोआ (1883) ज्वालामुखी से सुनामी उत्पन्न हुई थी।

प्रश्न 21.

तीन प्रकार की भूकंपीय तरंगों के नाम लिखें।

उत्तर:

- प्राथमिक अनुदैर्ध्य तरंगें

- गौण या अनुप्रस्थ तरंगें

- धरातलीय या लम्बी तरंगें।

प्रश्न 22.

भूकंपीय तरंगों का मार्ग वक्राकार क्यों हो जाता है? इसका महत्त्व भी स्पष्ट करें।

उत्तर:

भूकंपीय तरंगें भूकंप केन्द्र से सीधी दिशा में न चलकर टेढ़े मार्ग को अपनाती हैं। इसका कारण यह है कि घनत्व में आने वाली भिन्नता के कारण तरंगें परावर्तित होकर वक्राकार हो जाती हैं। तरंगों के मार्ग के वक्राकार होने का महत्त्व यह है कि इससे हमें पृथ्वी के अन्दर विभिन्न घनत्व वाली अनेक परतों के होने का प्रमाण मिलता है।

प्रश्न 23.

छायामण्डल से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

भूकंप केन्द्र से 11,000 कि०मी० के बाद लगभग 5,000 कि०मी० का क्षेत्र ऐसा है जहाँ कोई भी तरंग नहीं पहुँचती, इस क्षेत्र को छायामण्डल कहते हैं। छायामण्डल का होना साबित करता है कि पृथ्वी का आन्तरिक भाग भारी धातुओं से बना हुआ है. इसे धात्विक क्रोड (Metallic core) भी कहते हैं।

प्रश्न 24.

रिक्टर स्केल क्या होती है? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

अमेरिकी भूकंप वैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर (Charles Francis Richter) के नाम से प्रसिद्ध इस माप के द्वारा उद्गम केन्द्र पर भूकंप द्वारा निर्मुक्त ऊर्जा को मापा जाता है। इसमें 1 से 9 अंकों के माध्यम से भूकंप की ऊर्जा को इंगित किया जाता है। उदाहरणतः 7 परिमाण वाला भूकंप, 6 परिमाण वाले भूकंप से 10 गुना, 5 परिमाण वाले भूकंप से 100 गुना तथा 4 परिमाण वाले भूकंप की अपेक्षा 1000 गुना शक्तिशाली होता है। आगे भी इसका माप इसी अनुरूप होता है।

प्रश्न 25.

भूकंप क्या है? अथवा भूकंप को परिभाषित कीजिए।

उत्तर:

पृथ्वी की भीतरी हलचलों के कारण जब धरातल का कोई भाग अकस्मात् काँप उठता है तो उसे भूकंप कहते हैं। चट्टानों की तीव्र गति के कारण हुआ यह कम्पन अस्थाई होता है। जे.बी. मेसिलवाने के अनुसार, “भूकंप धरातल के ऊपरी भाग की वह कम्पन विधि है जो धरातल के ऊपर या नीचे चट्टानों के लचीले गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था द्वारा पैदा होती है।” सेलिसबरी के अनुसार, “भूकंप वे धरातलीय कम्पन हैं जो मनुष्य से असम्बन्धित क्रियाओं के परिणामस्वरूप होते हैं।”

प्रश्न 26.

ज्वालामुखी उद्गारों को प्रायः पर्वत निर्माण क्रिया से क्यों जोड़ा जाता है?

उत्तर:

ज्वालामुखी आकस्मिक बल है। पृथ्वी के भीतर पैदा होने वाला यह बल भू-तल के ऊपर तथा नीचे अचानक परिवर्तन ला देता है। इस आकस्मिक बल के कारण भू-पटल पर देखते-ही-देखते पर्वत, पठार, मैदान, झील, दरारें आदि बन जाती हैं। इसलिए ज्वालामुखी उद्गारों को पर्वत निर्माण क्रिया से जोड़ा जाता है।

प्रश्न 27.

प्रशान्त महासागर के तटीय भागों को अग्नि वलय क्यों कहा जाता है?

अथवा

प्रशान्त महासागरीय परिमेखला को ज्वालावृत क्यों कहा जाता है?

उत्तर:

प्रशान्त महासागर के तटीय क्षेत्रों के चारों ओर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। विश्व में लगभग 522 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इनमें से 403 सक्रिय ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन ज्वालामुखियों ने प्रशान्त महासागर को एक वृत्त की तरह घेर रखा है। इन सक्रिय ज्वालामुखियों में से समय-समय पर लावा का उद्गार होता रहता है इसलिए प्रशान्त महासागर को अग्नि वलय कहते हैं।

प्रश्न 28.

भूकंप विज्ञान (Seismology) क्या होता है?

उत्तर:

वह विज्ञान जो भूकंपों की उत्पत्ति, उनकी तीव्रता का अध्ययन करता है, भूकंप विज्ञान कहलाता है। इसमें भूकंपीय तरंगों का अध्ययन भूकंपमापी यन्त्र (Seismograph) की सहायता से किया जाता है।

प्रश्न 29.

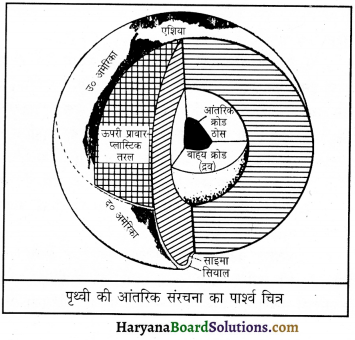

पृथ्वी का निर्माण करने वाली तीन परतों के नाम बताइए।

उत्तर:

भू-पर्पटी, मैण्टल तथा क्रोड।

प्रश्न 30.

पृथ्वी की सबसे भारी तथा सबसे हल्की परत का नाम बताइए।

उत्तर:

सबसे भारी परत-क्रोड तथा सबसे हल्की परत-भू-पर्पटी है।

प्रश्न 31.

भू-पर्पटी, मैण्टल तथा क्रोड का आयतन कितना है?

उत्तर:

भू-पर्पटी 1%, मैण्टल 83% तथा क्रोड 16%।

प्रश्न 32.

किन प्रमाणों से ज्ञात होता है कि पृथ्वी के भीतर भारी गर्मी है?

उत्तर:

- ज्वालामुखी

- गरम जल के झरने

- गहरी खानें।

प्रश्न 33.

विवर (Crator) क्या होता है?

उत्तर:

ज्वालामुखी शंकु के शिखर पर स्थित कीपनुमा खड्डे को विवर कहते हैं।

प्रश्न 34.

सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकार बताइए।

उत्तर:

- सक्रिय ज्वालामुखी

- प्रसुप्त ज्वालामुखी तथा

- विलुप्त ज्वालामुखी।

प्रश्न 35.

ज्वालामुखी के प्रमुख अंग कौन-कौन से हैं?

उत्तर:

ज्वालामुखी छिद्र, ज्वालामुखी नली या चिमनी, क्रेटर, ज्वालामुखी शंकु इत्यादि।

प्रश्न 36.

ज्वालामुखी उद्भेदन कितने प्रकार का होता है?

उत्तर:

तीन प्रकार का-

- केन्द्रीय उद्भेदन

- शान्त उद्भेदन व

- दरारी उद्भेदन।

प्रश्न 37.

ज्वालामुखी विस्फोट किन कारणों से होता है?

उत्तर:

- भू-गर्भ का उच्च ताप

- भाप तथा गैसें

- दुर्बल भू-भाग

- भूकंप।

प्रश्न 38.

विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी पेटियों के नाम लिखिए।

उत्तर:

- प्रशान्त महासागरीय परिमेखला

- मध्य महाद्वीपीय पेटी

- अन्ध महासागरीय पेटी।

प्रश्न 39.

गुरुमण्डल (Barysphere) क्या है?

उत्तर:

पृथ्वी के अभ्यन्तर का वह सारा भाग, जो स्थलमण्डल के नीचे है, गुरुमण्डल कहलाता है। इसमें क्रोड, मैण्टल तथा दुर्बलतामण्डल (Asthenosphere) तीनों शामिल होते हैं। केवल क्रोड या मैण्टल को गुरुमण्डल नहीं कहना चाहिए।

लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

पृथ्वी की आन्तरिक संरचना का अध्ययन क्यों आवश्यक है?

अथवा

भू-गर्भ की जानकारी हमारे लिए किस प्रकार महत्त्वपूर्ण है?

उत्तर:

भू-गर्भ का अध्ययन भू-गर्भ विज्ञान करता है, परन्तु भू-गर्भ का ज्ञान कई भौगोलिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए सहायक है, जो निम्नलिखित हैं-

- भू-गर्भ के अध्ययन से पर्वतों के उत्थान, निर्माण तथा धंसाव का ज्ञान प्राप्त होता है।

- इससे भू-तल पर होने वाले परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त होती है।

- भू-गर्भ से हमें पथ्वी की आन्तरिक शक्तियों तथा हलचलों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है।

- इसके अध्ययन से हमें विभिन्न क्रियाओं; जैसे तनाव और खिंचाव आदि का ज्ञान प्राप्त होता है।

- भू-गर्भ की जानकारी से विभिन्न खनिज-पदार्थों की स्थिति तथा संरचना की जानकारी प्राप्त होती है।

- भूकंपों और ज्वालामुखियों के कारणों की व्याख्या पृथ्वी की आन्तरिक संरचना के ज्ञान से ही हो सकती है।

- पृथ्वी की आन्तरिक हलचलों से बने पर्वत, पठार और मैदान मानव बसाव व आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण करते हैं।

प्रश्न 2.

पृथ्वी के आन्तरिक भाग की जानकारी परोक्ष प्रमाणों पर आधारित है, क्यों?

उत्तर:

पृथ्वी का आन्तरिक भाग दृश्य (Visible) न होने के कारण भू-गर्भ के बारे में हमारा ज्ञान सीमित है। पृथ्वी के भीतर की अधिकतर जानकारी हमें परोक्ष (Indirect) रूप से प्राप्त हुई है। भू-गर्भ के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान हमें खानों और सछिद्रों (Bore-holes) से मिलता है। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में रॉबिन्सन गर्त है। सोने की यह खान 4 कि०मी० से कुछ कम गहरी है। तेल की खोज में खोदे गए कुओं की गहराई भी 8 कि०मी० से अधिक नहीं हो पाई है। ये दोनों गहराइयाँ पृथ्वी के केन्द्र की दूरी की तुलना में नगण्य हैं। इससे यह साफ हो जाता है कि प्रत्यक्ष रूप से तो केवल भू-पर्पटी के ऊपरी भाग की, जो धरातल के एकदम नीचे स्थित है, जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह ऊपरी भाग तो पृथ्वी पर खरोंच जैसा है। इससे निचले भाग की जानकारी के लिए परोक्ष वैज्ञानिक प्रमाणों का सहारा लेना पड़ता है।

प्रश्न 3.

उल्कापिण्ड पृथ्वी की आन्तरिक बनावट के विषय में जानकारी देने में किस प्रकार सहायता करती हैं?

उत्तर:

उल्कापिण्ड उल्का (Meteor) का वह हिस्सा होता है जो अपने बड़े आकार के कारण या कम वेग के कारण पृथ्वी के वायुमण्डल में आते हुए घर्षण से पूरी तरह नहीं जल पाता और पृथ्वी तल पर आ गिरता है। सौरमण्डल का सदस्य होने के कारण उल्कापिण्डों और पृथ्वी की रचना में समानता पाई जाती है, इनके अध्ययन से दो बातों का अनुमान लगाया जा सकता है-प्रथम, पृथ्वी में भी उल्कापिण्डों के समान प्याज के छिलकों जैसी संकेन्द्रीय (Concentric) परतें पाई जाती हैं। द्वितीय, उल्कापिण्डों के निर्माण में लोहा तथा निकिल की प्रधानता इंगित करती है कि पृथ्वी का केन्द्रीय भाग भी ऐसी भारी धातुओं से बना हुआ होगा।

प्रश्न 4.

पृथ्वी के आन्तरिक भाग में तापमान की क्या दशा होती है?

उत्तर:

पृथ्वी के भीतर जाने पर तापमान बढ़ता जाता है। इस बात की पुष्टि ज्वालामुखी विस्फोटों तथा गरम जल के झरनों से होती है। गहरी खानों और गहरे कुओं से भी यही साबित होता है कि धरती में नीचे जाने पर गर्मी बढ़ती जाती है। सामान्यतः की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। इस दर से 50 कि०मी० की गहराई पर तापमान 1,200 डिग्री सेल्सियस से 1800 डिग्री सेल्सियस के बीच तथा पृथ्वी के धात्विक क्रोड पर 2 लाख डिग्री सेल्सियस होना चाहिए परन्तु वास्तव में यह सत्य नहीं है। अब वैज्ञानिकों का विचार है कि गहराई के साथ तापमान की वृद्धि की दर भी कम होती जाती है जो इस प्रकार है

- धरातल से 100 कि०मी० की गहराई तक 12 डिग्री सेल्सियस प्रति कि०मी०

- 100 कि०मी० से 300 कि०मी० तक 2 डिग्री सेल्सियस/प्रति कि०मी० और

- 300 कि०मी० से नीचे 1 डिग्री सेल्सियस प्रति कि०मी०।

इस गणना के अनुसार धात्विक क्रोड का तापमान 2,000 डिग्री सेल्सियस है, परन्तु अनेक विद्वानों का मत है कि पृथ्वी के क्रोड में 6,000 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए।

प्रश्न 5.

सीस्मोग्राफ क्या है? सीस्मोग्राफ के प्रयोग के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

सीस्मोग्राफ वह यन्त्र है जो भूकंपीय तरंगों तथा उनकी तीव्रता को मापता है। इस यन्त्र में एक सुई लगी होती है जो ग्राफ पेपर पर भूकंपीय तरंगों को रेखांकित करती है। सीस्मोग्राफ द्वारा रेखांकित भूकंपीय तरंगों के अध्ययन द्वारा विभिन्न चट्टानों के प्रकारों तथा संरचना का ज्ञान प्राप्त होता है। सीस्मोग्राफ भूकंप के उद्गम, भूकंपीय तरंगों की गति, मार्ग और तीव्रता का ज्ञान प्रदान करता है। सीस्मोग्राफ का प्रयोग पृथ्वी की आन्तरिक जानकारी, विभिन्न खनिज-पदार्थों तथा उनकी संरचना आदि की जानकारी के लिए किया जाता है। यदि पृथ्वी का आन्तरिक भाग कठोर है तो भूकंपीय तरंगों का व्यवहार तरल भाग की तुलना में भिन्न होगा।

प्रश्न 6.

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए.

(1) सियाल

(2) साइमा

(3) निफे

(4) मैण्टल

(5) भू-पर्पटी।

उत्तर:

(1) सियाल (Sial) यह भू-पर्पटी का ऊपरी भाग है। इस परत में Silica (SI) और Aluminium (AI) अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे इसका नाम Sial (SI+AL) पड़ गया। इसका औसत घनत्व 2.75 से 2.90 है। इस परत की मोटाई 8 कि०मी० से 100 कि०मी० तक है। इस परत में अम्लीय पदार्थ अधिक मात्रा में मिलते हैं। महाद्वीपों की रचना सियाल से हुई मानी जाती है।

(2) साइमा (Sima) सियाल के नीचे स्थित यह परत अपेक्षाकृत भारी शैलों से बनी है। इस परत में Silica (S1) तथा Magnesium (MA) की प्रधानता है। इसी कारण इसका नाम Sima (SI + MA) पड़ा। इस परत का औसत घनत्व 2.90 से 3.4 है। इस परत की मोटाई 100 कि०मी० से 2,900 कि०मी० तक है। महासागरों की तली भी इसी साइमा से बनी है।

(3) निफे (Nife)-साइमा परत के नीचे अन्तिम परत कठोर धातुओं से बनी है इसे निफे (Nife) परत कहते हैं। इसमें Fe = Ferrus (फेरस) की मात्रा अधिक है। लौह पदार्थों की अधिकता के कारण इसमें चुम्बकीय गुण है जिससे यह प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी की ओर आकर्षित करती है। इस परत की मोटाई 2,900 से 4980 कि०मी० है।

(4) मैण्टल (Mantle)-यह परत भू-पर्पटी के नीचे स्थित है। इसकी मोटाई 2,900 कि०मी० है। भारी चट्टानों से बनी इस परत के ऊपरी भाग में तापमान 870° सेल्सियस व निचले भाग में 2,200° सेल्सियस रहता है। ऊपरी मैण्टल अपेक्षाकृत कम तप्त होने के कारण ठोस चट्टानों का बना है। यहाँ निचले मैण्टल की अपेक्षा दबाव भी कम है। अतः यहाँ पृथ्वी के भू-गर्भ से उठती हुई तप्त चट्टानें प्रायः पिघलकर मैग्मा बनाती हैं।

(5) भू-पर्पटी (Crust) यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जो एक पतले आवरण की तरह पृथ्वी के आन्तरिक भाग को घेरे हुए है। भू-पर्पटी स्थलमण्डल (Lithosphere) का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी मोटाई हर जगह एक जैसी नहीं है। भू-पर्पटी की औसत मोटाई 60 कि०मी० है। यद्यपि इस बारे में विद्वानों की राय अलग-अलग है लेकिन यह सत्य है कि यदि पृथ्वी को एक अण्डा मान लिया जाए, तो भू-पर्पटी की तुलना उसके छिलके से की जा सकती है। भू-पर्पटी के दो भाग हैं सियाल तथा साइमा।

प्रश्न 7.

निम्नलिखित में अन्तर स्पष्ट कीजिए-

(1) P-तरंगें तथा S-तरंगें

(2) सियाल तथा निफे

(3) भू-पर्पटी तथा क्रोड

(4) गुटेनबर्ग असंतति तथा मोहोरोविसिक असंतति

(5) मैग्मा तथा लावा

उत्तर:

(1) P-तरंगों तथा S-तरंगों में अंतर निम्नलिखित हैं-

| P-तरंगें | S-तारों |

| 1. इन तरंगों के प्रभाव से पदार्थ आगे-पीछे हिलते हैं। | 1. इन तरंगों के प्रभाव से पदार्थों के कण गति की दिशा के लम्बवत् दाएँ-बाएँ या ऊपर-नीचे दोलन करते हैं। |

| 2. P-तरंगें ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। इनके कणों की गति तरंग की रेखा के सीध में होती है। | 2. S-तरंगें प्रकाश अथवा जल तरंगों के समान होती हैं जिनमें कणों की गति तरंग की दिशा के समकोण पर होती है। |

| 3. ये तरंगें ठोस, तरल और गैसीय तीनों ही माध्यमों से गुज़र सकती हैं। | 3. ये तरंगें तरल भाग में प्राय: लुप्त हो जाती हैं। |

| 4. इनका वेग 8 से 14 कि०मी० प्रति सैकिण्ड होता है। | 4. इनका वेग अपेक्षाकृत कम अर्थात् 4 कि०मी० प्रति सैकिण्ड होता है। |

(2) सियाल तथा निफे में अंतर निम्नलिखित हैं-

| सियाल | निफ़े |

| 1. सियाल भू-पर्पटी का ऊपरी भाग है। | 1. निफे साइमा परत के नीचे अन्तिम परत है। |

| 2. इस परत में सिलिका और एल्यूमीनियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। | 2. यह भाग कठोर धातुओं निकिल तथा फेरस (लोहा) आदि से निर्मित है। |

| 3. इस परत की मोटाई 8 से 100 कि०मी० तक है। | 3. यंह 2,900 कि०मी० से पृथ्वी के केन्द्र तक (6,371 कि०मी०) विस्तृत है। |

(3) भू-पर्पटी तथा क्रोड में अंतर निम्नलिखित हैं-

| भू-पर्पटी | क्रोड |

| 1. यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसकी औसत मोटाई 60 कि०मी० है। | 1. यह पृथ्वी का केन्द्रीय भाग है जिसका विस्तार पृथ्वी की 2,900 कि०मी० की गहराई से पृथ्वी के केन्द्र $(6,371$ कि०मी०) तक है। |

| 2. भू-पर्पटी के दो भाग हैं-सियाल और साइमा। | 2. क्रोड के भी दो भाग हैं-बाह्य क्रोड, आन्तरिक क्रोड। |

| 3. भू-पर्पटी सिलिका, एल्यूमीनियम तथा मैग्नीशियम से बनी है। | 3. क्रोड की रचना निकिल तथा फेरस से हुई है। |

(4) गुटेनबर्ग असंतति तथा मोहोरोविसिक असंतति में अंतर निम्नलिखित हैं-

| गुट़नबर्ग असंतति | मोहोरोविडिक असंतति |

| 1. यह असंतति मैण्टल और क्रोड के बीच सीमा का कार्य करती है। | 1. यह असंतति भू-पर्पटी और मैण्टल के बीच सीमा का कार्य करती है। |

| 2. इसका पता भूकंप वैज्ञानिक गुटेनबर्ग ने सन् 1926 में लगाया था। | 2. इसका पता यूगोस्लाविया के भूकंप वैज्ञानिक मोहोरोविसिक ने सन् 1909 में लगाया था। |

(5) मैग्मा तथा लावा में निम्नलिखित अन्तर हैं-

| मैग्मा | लावा |

| 1. पृथ्वी के भीतरी भाग में पिघले हुए गर्म घोल को मैग्मा कहा जाता है। | 1. जब उद्भेदन के कारण मैग्मा धरती के बाहर आकर ठण्डा तथा ठोस रूप धारण कर लेता है, तो उसे लावा कहा जाता है। |

| 2. यह पृथ्वी के भीतरी भागों में ऊपरी मैंटल में उत्पन्न होता है। | 2. यह पृथ्वी के धरातल पर वायुमण्डल के सम्पर्क से ठण्डा एवं ठोस होता है। |

| 3. इसमें जल एवं अन्य गैसें भी मिली होती हैं। | 3. इसमें जल एवं गैसों के अंश नहीं होते। |

प्रश्न 8.

भूकंप आने के कारणों को संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

भूकंप निम्नलिखित कारणों से आते हैं-

- भू-प्लेटों का खिसकना-स्थलमण्डल भू-प्लेटों से बना है। इन प्लेटों के आपस में टकराने से भूकंप पैदा होते हैं।

- ज्वालामुखी क्रिया-पृथ्वी के अन्दर स्थित मैग्मा व गैसें जब प्रचण्ड वेग से भू-पटल पर आने का प्रयास करती हैं या बाहर आ जाती हैं तो चट्टानों में कम्पन आता है।

- भू-पटल का संकुचन-पृथ्वी के ऊपर की चट्टानें जब नीचे की ओर सिकुड़ती हुई चट्टानों से समायोजन करती हैं तो शैलों में आई अव्यवस्था के कारण भूकंप आते हैं।

- भू-सन्तुलन-ऊँचे उठे भू-भागों के अपरदन से उत्पन्न तलछट धीरे-धीरे समुद्री तली में निक्षेपित होने लगता है। इससे पृथ्वी का सन्तुलन भंग हो जाता है। अतः पुनः सन्तुलन प्राप्त करने की प्रक्रिया भूकंप को जन्म देती है।

- जलीय भार-बड़े-बड़े जलाशयों में जल एकत्रित करने से चट्टानों पर दबाव बढ़ता है। इसमें भू-सन्तुलन अस्थिर हो जाता है जिससे भूकंप आते हैं।

- गैसों का फैलाव पृथ्वी के भीतर की गर्मी से गैसें गरम होकर फैलती हैं जिससे चट्टानों पर दबाव बढ़ता है और उनमें कम्पन पैदा होता है।

प्रश्न 9.

क्या भूकंपों से किसी प्रकार का लाभ भी होता है? संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

उत्तर:

भूकंपों से कुछ लाभ भी हुआ करते हैं-

- भूकंपों के माध्यम से हमें पृथ्वी की आन्तरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है।

- भूकंपीय बल से उत्पन्न भ्रंश और वलन अनेक प्रकार के भू-आकारों को जन्म देते हैं; जैसे पर्वत, पठार, मैदान और घाटियाँ आदि।

भूकंप के समय भूमि के धंसने से झरनों और झीलों जैसे नए जलीय स्रोतों की रचना होती है। - समुद्र तटीय भागों में आए भूकंपों के कारण कम गहरी खाड़ियों का निर्माण होता है जहाँ सुरक्षित पोताश्रय बनाए जा सकते हैं।

- भूकंपों का आर्थिक महत्त्व भी कम नहीं है। वर्तमान में भूकंपीय तरंगें परतदार चट्टानों की अपनतियों (Anticlines) में गैस व तेल

- भण्डार (Oil Traps) ज्ञात करने का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन मानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त भूकंप से हुई चट्टानों की उथल-पुथल में अनेक प्रकार के अन्य खनिज भी प्राप्त होते हैं।

- भूकंप से भू-स्खलन क्रिया होती है। इससे मृदा के निर्माण में सहायता मिलती है और कृषि को प्रोत्साहन मिलता है।

प्रश्न 10.

भूकंपों से बचने के प्रमुख उपाय सुझाइए।

उत्तर:

भूकंप कुदरत का एक ऐसा कहर है जिसे रोकना तो सम्भव नहीं, किन्तु संगठित प्रयासों से उसके विनाश को कम किया जा सकता है। भूकंप सैकड़ों वर्षों के विकास को क्षण भर में मिटा सकता है। अतः भूकंप के विरुद्ध एक नीतिगत रक्षा कवच बनाया जाना जरूरी है। इसके तहत न केवल भूकंपमापी केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जाए, बल्कि भूकंप की सूचना को कारगर तरीके से आखिरी आदमी तक फैलाया जाए। संवेदनशील भूकंप क्षेत्रों में लोगों को भूकंप से पहले, उसके दौरान व बाद में उठाए जाने वाले कदमों का अभ्यास करवाते रहना चाहिए। वहाँ तरंगरोधी मकानों की योजना लागू करना जरूरी है। जापान ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। भूकंप के विरुद्ध उपायों द्वारा इच्छारहित जन-धन की अपार हानि को कम किया जा सकता है।

प्रश्न 11.

किसी ज्वालामुखी घटना और भूकंप में आप क्या सम्बन्ध पाते हैं?

उत्तर:

ज्वालामुखी विस्फोटों और भूकंपों में प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। भूकंप-क्षेत्र तथा ज्वालामुखी क्षेत्र लगभग एक ही हैं। मुख्यतः भूकंप ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही आते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय भू-पटल पर अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। विस्फोट के समय भू-भाग झटके तथा धमाके के साथ नीचे गिरता है तथा भू-पटल पर झटके लगने लगते हैं। उदाहरण के लिए, सन् 1883 में जावा तथा सुमात्रा के मध्य क्राकाटोआ द्वीप पर भयंकर भूकंप ज्वालामुखी उद्गार के कारण आया जिसका प्रभाव 8,000 कि०मी० की दूरी तक था। इसके झटके दक्षिणी अमेरिका के केपहार्न तक महसूस किए गए।

प्रश्न 12.

ज्वालामुखी की परिभाषा दीजिए तथा चित्र की सहायता से इसके विभिन्न अंगों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

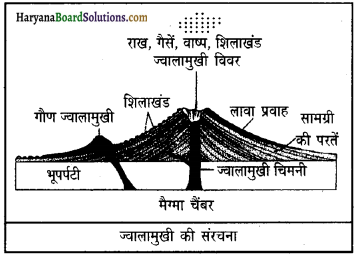

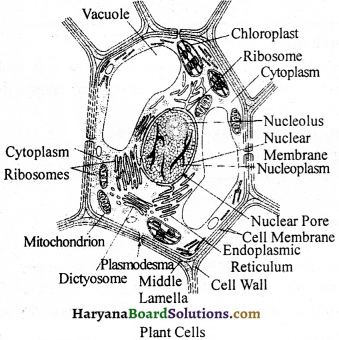

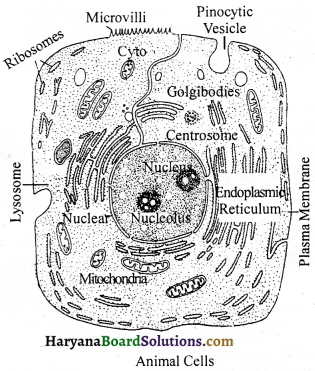

ज्वालामुखी एक आकस्मिक प्रक्रिया है जिसमें भू-गर्भ से मैग्मा, गैसें तथा चट्टानी चूर्ण विस्फोट के रूप में धरातल पर आता है। वारसेस्टर के अनुसार, “ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसमें गरम पदार्थ की धरातल की तरफ या धरातल पर आने की सभी क्रियाएँ सम्मिलित की जाती हैं।” ज्वालामुखी के अंग-भू-तल पर जिस मुँह से मैग्मा, गैसें तथा विखण्डित पदार्थ बाहर निकलते हैं, उसे ज्वालामुखी छिद्र राख, गैसें, वाष्प, शिलाखंड (Volcanic Hole) कहते हैं।

इस छिद्र के चारों ओर निकली हुई ज्वालामुखी विवर सामग्री के जमा होने से ज्वालामुखी शंकु (Volcanic Cone) का निर्माण होता है। इस जमाव के बड़ा और ऊँचा होने पर शंकु पर्वत शिलाखंड गौण ज्वालामुखी लावा प्रवाह सामग्री का रूप धारण कर लेता है जिसे ज्वालामुखी पर्वत (Volcanic की परतें Mountain) कहते हैं। छिद्र से जुड़ी जिस प्राकृतिक नली से मैग्मा इत्यादि का निकास होता है, उसे ज्वालामुखी नली या चिमनी (Volcanic Chimney) कहा जाता है। चिमनी के ऊपर कटोरे मैग्मा चैंबर जैसी आकृति का एक घेरा बनता है जिसे क्रेटर या विवर (Crator) ज्वालामुखी की संरचना कहा जाता है। क्रेटर के अत्यधिक विस्तृत हो जाने पर उसे काल्डेरा (Caldera) कहते हैं। कई बार मैग्मा मुख्य नली के दोनों या एक ओर रन्ध्रों से होकर बाहर निकलता है और छोटे-छोटे शंकुओं का निर्माण करता है, इन्हें गौण शंकु (Secondary Cones) कहा जाता है।

प्रश्न 13.

भूमण्डलीय उष्मन का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

भूमण्डलीय उष्मन (Global Warming) का अर्थ है-पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होना। जीवाश्म ईंधनों के . चलने (कोयला, तेल, गैस) के कारण, तीव्र शहरीकरण व औद्योगीकरण के कारण, अधिक परिवहन साधनों के प्रयोग, कृषि में अधिक पैदावार हेतु रासायनिक पदार्थों के अधिक प्रयोग तथा वनों की निरंतर कटाई से वायुमंडल के संघटन में एक असंतुलन उत्पन्न हो गया है। इन क्रियाओं के कारण हमारे वातावरण में कार्बन-डाइऑक्साइड गैस की मात्रा निरंतर बढ़ रही है। इससे पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। भूमण्डलीय उष्मन या ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी का औसत तापमान 0.5°C बढ़ गया है। एक अनुमान के अनुसार सन् 2040 तक पृथ्वी के तापमान में 2°C की वृद्धि हो जाएगी। भूमण्डलीय उष्मन/ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख दुष्परिणाम इस प्रकार हैं

- विश्व में औसत तापमान बढ़ने से हिमाच्छादित क्षेत्रों में हिमानियाँ पिघलेंगी।

- समुद्र का जल-स्तर ऊँचा उठेगा जिससे तटवर्ती प्रदेश व द्वीप जलमग्न हो जाएँगे। करोड़ों लोग शरणार्थी बन जाएंगे।

- वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज़ होगी। पृथ्वी का समस्त पारिस्थितिक तन्त्र प्रभावित होगा। शीतोष्ण कटिबन्धों में वर्षा बढ़ेगी और समुद्र से दूर उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा घटेगी।

- आज के ध्रुवीय क्षेत्र पहले की तुलना में अधिक गर्म हो जाएँगे।

- जलवायु के दो तत्त्वों तापमान और वर्षा में जब परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से धरातल की वनस्पति का प्रारूप बदलेगा।

- हरित गृह प्रभाव के कारण कृषि क्षेत्रों, फसल प्रारूप तथा कृषि प्राकारिकी (Topology) में परिवर्तन होने की संभावना निश्चित है।

प्रश्न 14.

ज्वालामुखी उद्भेदन के प्रकारों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

ज्वालामुखी उद्भेदन तीन प्रकार के होते हैं-

1. विस्फोटक अथवा केन्द्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी का यह उद्भेदन किसी एक केन्द्रीय मुख से प्रचण्ड विस्फोटक ध्वनि, कम्पन और गड़गड़ाहट के साथ होता है। इसमें नुकीले शैलखण्डों की बारिश के साथ लावा निकलना आरम्भ होता है। इटली का एटना तथा विसुवियस और जापान का फ्यूज़ीयामा केन्द्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखियों के उदाहरण हैं।

2. शान्त उदभेदन जब मैग्मा भू-पटल की मोटी परत को नहीं तोड़ पाता तो वह अन्य निर्बल एवं दरार वाले क्षेत्रों से बाहर निकलता है। इस प्रकार के उद्भेदन में भीषणता नहीं होती, इसी कारण इसे शान्त उद्भेदन कहते हैं। स्ट्रॉम्बोली, हवाई, आईसलैण्ड व समोआ के ज्वालामुखी शान्त उद्भेदन वाले ज्वालामुखियों के उदाहरण हैं।

3. दरारी उद्भेदन इस प्रकार के उद्भेदन में बेसाल्टी लावा किसी एक मुख से न निकलकर सैंकड़ों लम्बी-लम्बी दरारों से उबल-उबलकर निकल रहा होता है। दरारी उद्भेदन में न तो भीषणता होती है और न ही गैसें और चट्टानी पदार्थ निकलते हैं। इसमें अत्यन्त तरल लावा बाहर आकर एक मोटी परत के रूप में भूमि को ढक लेता है। दक्षिणी भारत का लावा पठार और संयुक्त राज्य अमेरिका का स्नेक नदी (Snake River) का प्रदेश दरारी उद्भेदन से बने हुए हैं।

प्रश्न 15.

ज्वालामुखी विस्फोट के आधार पर इसके प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

उत्तर:

विश्व में विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं, परन्तु ज्वालामुखी विस्फोट के आधार पर इन्हें निम्नलिखित तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है-

1. सक्रिय ज्वालामुखी-इस प्रकार के ज्वालामुखी से जलवाष्प, गैसें, विखण्डित पदार्थ तथा लावा उद्गार के पश्चात् हमेशा प्रवाहित होता रहता है। विश्व में लगभग 522 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इटली का ‘एटना’ ज्वालामुखी तथा सिसली द्वीप का ‘स्ट्रॉम्बोली’ सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं।।

2. प्रसुप्त ज्वालामुखी-ऐसे ज्वालामुखी जिनमें एक बार उद्गार के पश्चात् वे कुछ समय या वर्षों के लिए शान्त हो जाते हैं, परन्तु इनसे पुनः विस्फोट होते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। ये ज्वालामुखी अधिक भयानक तथा हानिकारक होते हैं। इनसे . जन तथा धन की अपार हानि होती है। इसका मुख्य उदाहरण इटली का विसुवियस ज्वालामुखी है।

3. विलुप्त या शान्त ज्वालामुखी विलुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी हैं जो पूर्ण रूप से ठण्डे हो चुके हैं। इनके द्वारा अभी तक विस्फोट नहीं हुआ। जर्मनी का ऐफिल पर्वत तथा म्यांमार (बर्मा) का पोपा ज्वालामुखी इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

प्रश्न 16.

भूकंप क्षेत्रों के विश्व वितरण के बारे में आप क्या जानते हैं?

उत्तर:

अधिकांश भूकंप नवीन वलितदार पर्वतों के सहारे एवं समुद्र तटों पर पाए जाते हैं। भूकंपों और ज्वालामुखियों का वितरण मिलता-जुलता है।

1. प्रशान्त महासागरीय परिमेखला-विश्व के लगभग 68 प्रतिशत भूकंप प्रशान्त महासागर के तटीय भागों में आते हैं। इस पेटी को ‘अग्नि वलय’ (Ring of Fire) कहते हैं। यहाँ ज्वालामुखी के उद्भेदन तथा स्तर अंश की संयुक्त प्रक्रिया के फलस्वरूप भीषण भूकंप आते हैं। इस पेटी में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फ़िलीपीन्स तथा मध्य महासागरीय भाग आते हैं।

2. मध्य महाद्वीपीय पेटी विश्व के लगभग 21 प्रतिशत भूकंप इसी पेटी में आते हैं। मैक्सिको से आरम्भ होकर यह पेटी अन्धमहासागर, भूमध्य सागर, आल्पस तथा काकेशस से होती हुई हिमालय क्षेत्र तथा उसके निकटवर्ती भागों में फैली हुई है।

3. अन्य क्षेत्र-शेष 11 प्रतिशत भूकंप उपर्युक्त दो पेटियों से बाहर यहाँ-वहाँ पाए जाते हैं। कुछ भूकंप पूर्वी अफ्रीका की महान् भ्रंश घाटी क्षेत्र, लाल सागर तथा मृत सागर वाली भ्रंश पेटी में आते हैं।

प्रश्न 17.

उद्गम-केन्द्र और अधिकेन्द्र से क्या अभिप्राय है?

अथवा

उद्गम केन्द्र या भूकंप केन्द्र और अधिकेन्द्र के बारे में आप क्या जानते हैं?

उत्तर:

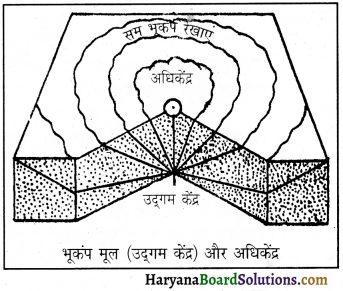

भूकंप एक प्राकृतिक घटना है जो भूपटल में हलचल उत्पन्न कर देती है। जिस बिन्दु या केन्द्र पर भूकंप उत्पन्न होता है, उसके चारों ओर भूकंप की लहरें फैलती हैं। अधिकांश भूकंप भू-गर्भ में उत्पन्न होते हैं।

जिस केन्द्र या बिन्दु से भूकंप की लहरें उत्पन्न होती हैं, उसे उद्गम-केन्द्र या भूकंप-केन्द्र कहते हैं। इसको अवकेंद्र भी कहते हैं। अधिकांश भूकंपों की गहराई 50 कि०मी० से 100 कि०मी० तक होती है तथा पातालीय भूकंप की गहराई लगभग 700 कि०मी० तक उद्गम केंद्र होती है। उद्गम-केन्द्र के ठीक ऊपर धरातल पर जो बिन्दु या स्थान स्थित होता है, उसे अधिकेन्द्र (Epicentre) कहते हैं। धरातल पर भूकंप मूल (उद्गम केंद्र) और अधिकेंद्र सर्वप्रथम इसी केन्द्र पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तथा सबसे अधिक कम्पन इसी केन्द्र पर अनुभव किया जाता है।

निबंधात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

पृथ्वी की आन्तरिक परतों या भागों का वर्णन कीजिए।

अथवा

पृथ्वी की संरचना का वर्णन करें।

अथवा

पृथ्वी की भूपर्पटी, मैंटल व क्रोड का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

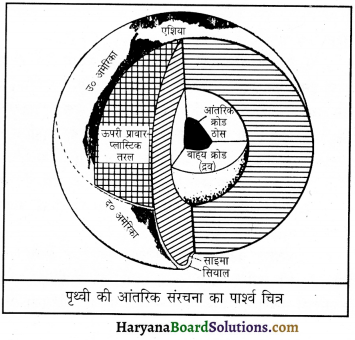

भूकंपीय तरंगों का आचरण बताता है कि हमारी पृथ्वी एक गठा हुआ पिण्ड (Solid Mass) नहीं है। इसके आन्तरिक भाग की रचना प्याज जैसी है, जिसमें पहली परत के नीचे दूसरी परत व दूसरी के नीचे तीसरी परत अथवा केन्द्र में धात्विक क्रोड है। भूकंपीय तरंगों की सहायता से इन परतों की सही स्थिति, मोटाई, गहराई तथा भौतिक व रासायनिक संरचना की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये परतें हैं

1. भू-पर्पटी (Crust) यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जो एक पतले आवरण की तरह पृथ्वी के आन्तरिक भाग को घेरे हुए है। भू-पर्पटी स्थलमण्डल (Lithosphere) का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी मोटाई हर जगह एक-जैसी नहीं है। भू-पर्पटी की औसत मोटाई 60 कि०मी० है, यद्यपि इस बारे में विद्वानों की राय अलग-अलग है लेकिन यह सत्य है कि यदि पृथ्वी को एक अण्डा मान लिया जाए, तो भू-पर्पटी की तुलना उसके छिलके से की जा सकती है।

भू-पर्पटी के दो भाग हैं

(i) सियाल (Sial)-यह भू-पर्पटी का ऊपरी भाग है। इस परत में Silica (SI) और Aluminium (AL) अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे इसका नाम Sial (SI + AL) पड़ गया। इसका औसत घनत्व 2.75 से 2.90 है। महाद्वीपों की रचना सियाल से हुई मानी जाती है।

(ii) साइमा (Sima)-सियाल के नीचे स्थित यह परत अपेक्षाकृत भारी शैलों से बनी है। इस परत में Silica (SI) तथा Magnesium (MA) की प्रधानता है। इसी कारण इसका नाम Sima (SI + MA) पड़ा। इस परत का औसत घनत्व 2.90-3.4 है। महासागरों की तली भी इसी साइमा से बनी है। यद्यपि सियाल और साइमा दोनों का आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 0.5 प्रतिशत है। फिर भी यह हमारे लिए सबसे महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यही प्रकृति और मनुष्य दोनों का कर्मक्षेत्र है।

(2) मैण्टल (Mantle) यह परत भू-पर्पटी के नीचे स्थित है। इसकी मोटाई 2,900 कि०मी० है। भारी चट्टानों से बनी इस परत के ऊपरी भाग में तापमान 870° सेल्सियस व निचले भाग में 2,200° सेल्सियस रहता है। ऊपरी मैण्टल अपेक्षाकृत कम तप्त होने के कारण ठोस चट्टानों का बना है। यहाँ निचले मैण्टल की अपेक्षा दबाव भी कम है। अतः यहाँ पृथ्वी के भू-गर्भ से उठती हुई तप्त चट्टानें प्रायः पिघलकर मैग्मा बनाती हैं।

भू-पर्पटी और मैण्टल के बीच मोहो अथवा मोहोरोविसिक असंतति (Mohorovicic Discontinuity) पाई जाती है। मोहो भू-पर्पटी को मैण्टल से अलग करने वाले स्पष्ट आकार को कहते हैं। भूकंपीय तरंगों के वेग के आधार पर मैण्टल को तीन भागों में बाँटा जाता है-

- मोहो असंतति से 200 कि०मी० की गहराई तक

- 200 कि०मी० से 700 कि०मी० की गहराई तक तथा

- 700 कि०मी० से क्रोड की साइमा तक।

पृथ्वी के आन्तरिक भाग में होने वाली अदृश्य घटनाओं में मैण्टल की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। इसी से संवहन धाराएँ (Convectional Currents) निकलती हैं, जो महाद्वीपीय विस्थापन, भूकंप तथा ज्वालामुखी आदि के लिए ऊर्जा प्रदान करती हैं।

(3) क्रोड (Core) यह पृथ्वी का केन्द्रीय भाग है, जिसका विस्तार 2,900 कि०मी० की गहराई से पृथ्वी के केन्द्र (6,371 कि०मी०) तक है। क्रोड का आरम्भ गुटेनबर्ग असंतति (Gutenberg Discontinuity) से होता है। यह असंतति मैण्टल और क्रोड के बीच का कार्य करती है। क्रोड के दो भाग माने जाते हैं-

- बाह्य क्रोड

- आन्तरिक क्रोड।

बाह्य क्रोड सम्भवतः द्रव अथवा अर्ध-द्रव अवस्था में है। यह 2,900 कि०मी० से 5,150 कि०मी० की गहराई तक विस्तृत है। इसका घनत्व 5 है। आन्तरिक क्रोड ठोसावस्था में है। यह 5,150 कि०मी० से केन्द्र तक (6,371 कि०मी०) विस्तृत है।

क्रोड का आयतन पृथ्वी के आयतन का 16 प्रतिशत है। इसकी रचना भारी खनिज पदार्थों Nickel (Ni) तथा Ferrus (Fe) से होने के कारण इसे निफे (Nife) कहा जाता है। इसका कुल द्रव्यमान (Mass) 32 प्रतिशत है।

प्रश्न 2.

पृथ्वी की आन्तरिक बनावट की जानकारी किन-किन स्रोतों से प्राप्त होती है? इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रमाणों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

पृथ्वी की आन्तरिक बनावट की जानकारी देने वाले प्रमुख स्रोत व उनके प्रमाण निम्नलिखित हैं

1. घनत्व पर आधारित प्रमाण-पृथ्वी का औसत घनत्व 5.517 (ग्राम घन सेंटीमीटर) है। इसका तात्पर्य यह है कि पृथ्वी का भार अपने समान आकार वाले जलपिण्ड (Water body) से 5.5 गुना अधिक है। पृथ्वी के ऊपरी भाग में बिछी परतदार चट्टानों का घनत्व केवल 2.7 (ग्राम घन सेंटीमीटर) है जबकि इससे नीचे स्थित आग्नेय शैलों से बनी परत का घनत्व 3.0 से 3.5 (ग्राम घन सेंटीमीटर) तक ही है। इस आधार पर पृथ्वी के भीतरी भागों का घनत्व ऊपरी भागों की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। इससे यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व सर्वाधिक है।

2. दबाव पर आधारित प्रमाण-पृथ्वी में गहराई के साथ बढ़ते घनत्व के सम्बन्ध में वैज्ञानिकों के दो मत हैं। एक मत के अनसार पृथ्वी के आन्तरिक भाग का अधिक घनत्व इसकी बाहरी परतों के भार अथवा दबाव के कारण है। इससे यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के क्रोड का अत्यधिक घनत्व वहाँ स्थित दबाव के कारण है। किन्तु आधुनिक प्रयोगों ने सिद्ध कर दिया है कि हर शैल में एक साइभा के बाद घनत्व बढ़ना बन्द हो जाता है, दबाव चाहे कितना ही बढ़ जाए। अतः बढ़ा हुआ दबाव चट्टानों को ठोसावस्था में नहीं रख पाता। इस आधार पर दूसरे मत के अनुसार पृथ्वी का क्रोड धातु से बना है, जिसके भार के कारण यहाँ घनत्व अधिक है।

3. तापमान पर आधारित प्रमाण-पृथ्वी के भीतर जाने पर तापमान बढ़ता जाता है। इस बात की पुष्टि ज्वालामुखी विस्फोटों तथा गरम जल के झरनों से होती है। गहरी खानों और गहरे कुओं से भी यही साबित होता है कि धरती में नीचे जाने पर गर्मी बढ़ती जाती है। इस गर्मी व तापमान में वृद्धि के कई कारण हैं; जैसे

- रासायनिक प्रतिक्रियाएँ (Chemical Reactions)

- आन्तरिक शक्तियाँ (Internal Forces)

- रेडियोधर्मी पदार्थों का स्वतः विखण्डन (Self Disintegration of Radioactive Minerals)

सामान्यतः प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। अब वैज्ञानिकों का विचार है कि गहराई के साथ तापमान की वृद्धि की दर भी कम होती जाती है जो इस प्रकार है

- धरातल से 100 कि०मी० की गहराई तक 12 डिग्री सेल्सियस प्रति कि०मी०

- 100 कि०मी० से 300 कि०मी० तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति कि०मी० और

- 300 कि०मी० से नीचे 1 डिग्री सेल्सियस प्रति कि०मी०।

इस गणना के अनुसार धात्विक क्रोड का तापमान 2,000 डिग्री सेल्सियस है परन्तु अनेक विद्वानों का मत है कि पृथ्वी के क्रोड में 6,000 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। इतने अधिक तापमान में क्रोड के पदार्थ ठोसावस्था में नहीं रह सकते। अतः वे तरल या गैसीय अवस्था में होंगे।

पृथ्वी के तरल अथवा गैसीय होने की भी सम्भावना प्रतीत नहीं होती क्योंकि इससे अनेक भू-गर्भिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट होता है कि घनत्व, दबाव और तापमान के आधार पर पृथ्वी की बनावट के बारे में कोई निश्चित प्रमाण एकत्रित नहीं किए जा सके हैं। वूलरिज़ तथा मॉर्गन ने पृथ्वी की आन्तरिक भौतिक अवस्था के सम्बन्ध में निम्नलिखित तीन निष्कर्ष निकाले हैं

- अत्यधिक तापमान के बावजूद धात्विक क्रोड की तरल चट्टानें भारी दबाव के कारण ठोस पदार्थों जैसा आचरण करती हैं।

- ये चट्टानें प्लास्टिक अवस्था में हैं, जिनमें लचीलापन है। अतः दबाव के कारण 2,900 कि०मी० की गहराई तक ठोस प्रतीत होती हैं।

- आन्तरिक सतह का कुछ भाग दबाव के घटने या तापमान के बढ़ने से तरल हो सकता है, जिससे ज्वालामुखी क्रिया का आविर्भाव हो सकता है।

4. उल्कापिण्डों पर आधारित प्रमाण-अन्तरिक्ष से भू-तल पर गिरने वाले उल्कापिण्डों से भी हमें भू-गर्भ को जानने में सहायता मिलती है। सौरमण्डल का सदस्य होने के कारण उल्कापिण्डों और पृथ्वी की रचना में समानता पाई जाती है। इनके अध्ययन से दो बातों का अनुमान लगाया जा सकता है-प्रथम, पृथ्वी में भी उल्कापिण्डों के समान प्याज की परतों जैसी संकेन्द्रीय (Concentric) परतें पाई जाती हैं। द्वितीय, उल्कापिण्डों के निर्माण में लोहा तथा निकिल की प्रधानता इंगित करती है कि पृथ्वी का केन्द्रीय भाग भी ऐसी भारी धातुओं से बना हुआ होगा।

5. भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाण-

(1) ये तरंगें भूकंप केन्द्र से सीधी दिशा में न चलकर टेढ़े मार्ग को अपनाती हैं। इसका कारण यह है कि घनत्व में आने वाली भिन्नता के कारण तरंगें परावर्तित होकर वक्राकार हो जाती हैं। इससे प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के भीतर घनत्व में भिन्नता है।

(2) पृथ्वी के क्रोड में S-तरंगों का पूर्णतया अभाव है। इससे यह प्रमाणित होता है कि भू-गर्भ का आन्तरिक भाग तरलावस्था में है क्योंकि S-तरंगें तरल भाग में लुप्त हो जाती हैं, यह क्रोड 2,900 कि०मी० की गहराई में केन्द्र के चारों ओर विस्तृत है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के क्रोड का लोहा तथा अन्य धातु तरलावस्था में तो हैं किन्तु उनका व्यवहार ठोस जैसा है।

(3) भूकंप केन्द्र से 11,000 कि०मी० के बाद लगभग 5,000 कि०मी० का क्षेत्र ऐसा है जहाँ कोई भी तरंग नहीं पहुँचती, इस क्षेत्र को छायामण्डल कहते हैं। छायामण्डल का होना साबित करता है कि पृथ्वी का आन्तरिक भाग भारी धातुओं से बना हुआ है, इसे धात्विक क्रोड (Metallic core) भी कहते हैं।

प्रश्न 3.

विभिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगें पृथ्वी की आन्तरिक परतों के स्वभाव की भिन्नता की जानकारी किस प्रकार देती हैं?

अथवा

भूकंपीय तरंगों के बारे में संक्षिप्त नोट लिखें।

उत्तर:

भूकंपीय तरंगों को सीस्मोग्राफ यन्त्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। इन तरंगों से पृथ्वी की आन्तरिक बनावट के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी मिलती है। भूकंप के दौरान अग्रलिखित तीन प्रकार की भूकंपीय तरंगें पैदा होती हैं

(1) P-तरंगें इन्हें प्राथमिक (Primary) अथवा अनुदैर्ध्य तरंगें भी कहते हैं। विशेषताएँ-

- इन तरंगों के प्रभाव से पदार्थ आगे-पीछे हिलते हैं।

- P-तरंगें ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। इनके कणों की गति तरंग की रेखा की सीध में होती है।

- ये तरंगें किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुँचती हैं।

- ये ठोस, तरल और गैसीय तीनों ही माध्यमों से गजर सकती हैं।

- पृथ्वी के क्रोड से केवल यही तरंगें ही निकल सकती हैं, बाकी नहीं। इनका वेग 8 से 14 कि०मी० प्रति सैकिण्ड होता है। ये सबसे तेज चलती हैं।

- शैलों का घनत्व बदलने पर P-तरंगों का वेग भी बदल जाता है।

(2) S-तरंगें इन्हें गौण (Secondary) अथवा अनुप्रस्थ तरंगें भी कहते हैं। विशेषताएँ-

- इन तरंगों के प्रभाव से पदार्थों के कण गति की दिशा के लम्बवत् दाएँ-बाएँ या ऊपर-नीचे दोलन करते हैं।

- S-तरंगें-प्रकाश अथवा जल तरंगों के समान होती हैं, जिनमें कणों की गति तरंग की दिशा के समकोण पर होती है, इसलिए इन्हें आड़ी तरंगें भी कहते हैं।

- ये तरंगें तरल भाग में प्रायः लुप्त हो जाती हैं।

- इनका वेग प्राथमिक तरंगों के वेग से कम अर्थात् 4 कि०मी० प्रति सैकिण्ड होता है।

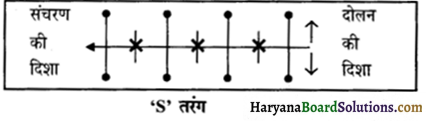

(3) L-तरंगें इन्हें धरातलीय या लम्बी तरंगें (Long waves) भी कहा जाता है। विशेषताएँ-

- ये अत्यधिक प्रभावशाली तरंगें होती हैं।

- इनकी गति यद्यपि कम (3.5 कि०मी० प्रति सैकिण्ड) होती है, फिर भी ये सबसे लम्बा मार्ग तय करती हैं।

- ये तरंगें भयंकर होती हैं जो ठोस, तरल और गैस-तीनों माध्यमों से गुज़र सकती हैं।

- ये तरंगें मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं।

- भूकंपों में होने वाली जन व धन की सबसे ज्यादा बर्बादी इन्हीं तरंगों से होती है।

भूकंपीय तरंगों का स्वभाव/व्यवहार-

- सभी भूकंपीय तरंगों की गति अधिक घनत्व वाले क्षेत्र में तेज और कम घनत्व वाले क्षेत्र में कम हो जाती है।

- भ्रमण पथ पर घनत्व में अन्तर आते ही ये तरंगें सीधी रेखा में न चलकर टेढ़े रूप में चलने लगती हैं। इसे तरंगों का परावर्तन (Reflection) और आवर्तन (Refraction) कहते हैं।।

- केवल प्राथमिक तरंगें (P-Waves) ही पृथ्वी के केन्द्रीय भाग से गुज़र सकती हैं।

- गौण तरंगें (S-Waves) द्रव (Liquid) पदार्थों में से नहीं गुज़र सकतीं।

- धरातलीय तरंगें (L-Waves) केवल धरातल के पास ही चलती हैं, यद्यपि वे ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों से गुज़र सकती हैं।

प्रश्न 4.

भूकंप की परिभाषा देते हुए इसके कारणों पर प्रकाश डालिए।

अथवा

भूकंप किसे कहते हैं? यह कैसे उत्पन्न होता है?

उत्तर:

भूकंप का अर्थ व परिभाषा (Meaning and Definition of Earthquake)-भूकंप का तात्पर्य पृथ्वी का काँपना अथवा हिलना है। जब किसी भू-गर्भिक हलचलों के कारण पृथ्वी अचानक काँप उठती है तो उसे भूकंप कहते हैं। .. सेलिसबरी के अनुसार, “भूकंप वे धरातलीय कम्पन हैं जो व्यक्ति से असम्बन्धित क्रियाओं के परिणामस्वरूप होते हैं।”

भूकंप के कारण (Cause of Earthquake)-भूकंप सम्बन्धी जानकारी के बारे में हमारा ज्ञान अभी तक अपूर्ण है, परन्तु वर्तमान वैज्ञानिकों के अनुसार भूकंप आने के कारण निम्नलिखित हैं

1. ज्वालामुखी क्रिया (Volcanic Process)-ज्वालामुखी उद्गार का भूकंप से गहरा सम्बन्ध है। जब ज्वालामुखी विस्फोट में लावा तथा अन्य पदार्थ बड़ी तीव्र गति से धरातल पर आते हैं तो आस-पास की चट्टानों में कम्पन उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए, जावा तथा सुमात्रा के मध्य क्राकोटोआ द्वीप पर भयंकर भूकंप ज्वालामुखी उद्गार के कारण आया।

2. वलन तथा भ्रंश (Folding and Faulting)-भू-पटल पर दबाव तथा तनाव के कारण चट्टानों में वलन तथा भ्रंश पड़ जाते हैं जिससे आस-पास का क्षेत्र काँप उठता है। उदाहरण के लिए, सन् 1950 में असम राज्य में वलन तथा भ्रंश के कारण ही भूकंप उत्पन्न हुआ जिसमें 1,500 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। अक्तूबर, 1991 में उत्तरकाशी में आने वाला भूकंप वलन तथा भ्रंशन का ही परिणाम था।

3. पृथ्वी का सिकुड़ना (Contraction of Earth)-पृथ्वी अपनी उत्पत्ति के समय से निरन्तर ठण्डी हो रही है। धरातलीय भागों के सिकुड़ने से धरातल की चट्टानों में अव्यवस्था के कारण कम्पन उत्पन्न हो जाता है तथा भूकंप आते हैं।

4. भू-सन्तुलन में अव्यवस्था (Imbalancing of Earth)-पृथ्वी में कहीं-न-कहीं चट्टानों में अव्यवस्था आती रहती है तथा सन्तुलन बिगड़ जाता है जिससे भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए 4 मार्च, 1949 को हिन्दूकुश पर्वत पर सन्तुलन अव्यवस्था के कारण भूकंप आया।

5. जलीय भार (Water Weight)-भूगोल-वेत्ताओं के अनुसार धरातल पर झीलों तथा तालाबों में पानी के भार के कारण भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए 11 दिसम्बर, 1967 में महाराष्ट्र में कोयना में आने वाला भूकंप कोयना बाँध के निर्माण के कारण आया।

6. अन्य कारण (Other Reasons) भूकंप के कुछ कारण ऐसे भी हैं जो मानव-निर्मित या कृत्रिम हैं और जिनका प्रभाव-क्षेत्र सीमित होता है। इनमें परमाणु परीक्षण, रेलों के चलने तथा पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले विस्फोटकों के कारण भी आस-पास का क्षेत्र काँप उठता है।

प्रश्न 5.

भूकंप के विनाशकारी एवं लाभकारी प्रभावों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

भूकंप के विनाशकारी प्रभाव भूकंप के विनाशकारी प्रभाव निम्नलिखित हैं-

1. भूकंप से अपार जन तथा धन की हानि होती है। 11 दिसम्बर, 1967 में कोयना भूकंप द्वारा सड़कें तथा बाजार वीरान हो गए, हरे-भरे खेत ऊबड़-खाबड़ हो गए तथा हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। अक्तूबर, 1991 में उत्तर काशी तथा सन् 1992 में उस्मानाबाद और लाटूर के भूकंपों में हज़ारों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति नष्ट हो गई।

2. भूकंप के कारण कई बार नदियाँ अपना मार्ग बदल लेती हैं तथा उनमें बाढ़ आ जाती है। सन् 1950 में असम में ब्रह्मपुत्र में भूकंप के कारण ही बाढ़ आई थी।

3. भूकंप के द्वारा भू-स्खलन (Landslides) के कारण बड़े-बड़े शिलाखण्ड टूटकर नदियों के मार्ग में अवरोधक बन जाते हैं और बाढ़ आने का खतरा उत्पन्न हो जाता है।

4. भूकंप के कारण धरातल पर बड़ी-बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। सन् 1966 में कैलिफोर्निया में सैंकड़ों कि०मी० विशाल भ्रंश का निर्माण हुआ।

5. भूकंप के कारण समुद्रों में ऊँची-ऊँची लहरें उठती हैं जिससे जलयानों तथा तटीय क्षेत्रों की अपार हानि होती है।

6. भूकंप के कारण चट्टानों की रगड़ से जंगलों में आग लग जाती है जिससे प्राकृतिक वनस्पति तथा जीव-जन्तुओं की अपार हानि होती है।

भूकंप के लाभकारी प्रभाव-भूकंप के कारण धरातल पर कुछ लाभकारी प्रभाव भी पड़ते हैं, जो निम्नलिखित हैं-

- भूकंप से भू-स्खलन की प्रक्रिया होती है जिससे कई बार धरातल पर ऊपजाऊ मिट्टी ऊपर आ जाती है।

- भूकंप से धरातल पर जो वलन तथा भ्रंश होते हैं उनसे कई नए जल-स्रोतों का जन्म होता है।

- भूकंप के द्वारा कई बार जलमग्न भाग समतल धरातल में परिवर्तित हो जाते हैं जो कृषि के लिए लाभदायक होते हैं।

- भूकंप से जो दरारें तथा भ्रंश पड़ते हैं, उनसे कई खनिजों को ढूँढने में की जाने वाली खुदाई आसानी से हो जाती है।

- भूकंपीय तरंगों से भू-गर्भ की आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

- भूकंपों के कारण तटीय क्षेत्रों में गहरी खाड़ियाँ बन जाती हैं जहाँ सुरक्षित प्राकृतिक जलपोत बनते हैं।

- भूकंप से कई स्रोतों (Springs) की उत्पत्ति होती है जिनमें स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं।

- भूकंप से नए पठारों, द्वीपों तथा झीलों का निर्माण होता है।

प्रश्न 6.

ज्वालामुखी का अर्थ बताते हुए इसके कारणों की व्याख्या कीजिए तथा इनके विश्व-वितरण पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

ज्वालामुखी का अर्थ (Meaning of Volcano)-ज्वालामुखी भू-तल पर घटने वाली आकस्मिक और भयानक घटना है। मोंकहाऊस के शब्दों में, “ज्वालामुखी धरातल के वे छिद्र हैं जिनसे भू-गर्भ का मैग्मा आदि पदार्थ उद्गार के रूप में बाहर निकलता है।” ट्रिवार्था के अनुसार, “वे सभी प्रक्रियाएँ जिनसे द्रवित चट्टानें पृथ्वी की गहराई से भू-पटल के बाहर निकलती हैं, ज्वालामुखी क्रिया (Volcanicity) कहलाती हैं।”

ज्वालामुखी उद्गार के कारण (Causes of Volcano Origin) ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित कारण होते हैं

1. भू-गर्भ में तापमान की वृद्धि-पृथ्वी के भू-गर्भ में अत्यधिक तापमान है। पृथ्वी के आन्तरिक भाग में 32 मीटर की गहराई में जाने पर 1 सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है तथा भू-गर्भ में रेडियो-एक्टिव खनिजों से तापमान में वृद्धि होती है। धरातल की चट्टानों का बढ़ता हुआ दबाव भी तापक्रम में वृद्धि करता है इसलिए भू-गर्भ अत्यन्त तप्त तथा गरम है। इसलिए भू-गर्भ में चट्टानें पिघल जाती हैं जिससे आयतन में वृद्धि हो जाती है और वह तरल पदार्थ पृथ्वी की कमजोर पपड़ी को तोड़कर धरातल पर विस्फोट के रूप में आता है।

2. गैसों की उत्पत्ति धरातल का पानी छिद्रों तथा प्लेटों के किनारे से रिसकर भू-गर्भ में जाता है जिससे गैसों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि भू-गर्भ के अत्यन्त गरम होने के कारण जब उसमें पानी पहुँचता है तो वह जलवाष्प में बदल जाता है जिससे आयतन तथा दबाव में वृद्धि हो जाती है और वह जलवाष्प गैसों के रूप में कमजोर धरातल को तोड़कर विस्फोट उत्पन्न करता है।

3. दुर्बल भू-भागों का होना दुर्बल भू-भागों में किसी आन्तरिक हलचल के कारण शैलें आसानी से टूट जाती हैं और दरारों की रचना होती है जिनसे ज्वालामुखी उद्गार होता है।

4. भूकंप-भूकंप भू-पटल की चट्टानों में उपस्थित सन्तुलन में विकार आने से आते हैं। इससे चट्टानों में भ्रंश या दरारें प हैं। इन दुर्बल क्षेत्रों से गैसें व वाष्प मैग्मा के लिए बाहर आने का रास्ता बनाती हैं। अतः भूकंप और ज्वालामुखी में चोली-दामन का साथ होता है।

ज्वालामुखियों का विश्व वितरण-विश्व में लगभग 522 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अधिकांश ज्वालामुखी तटीय या महासागरीय क्षेत्रों तथा द्वीपों पर स्थित हैं। अधिकतर ज्वालामुखी भूकंप पेटियों के आस-पास मिलते हैं। कुछ ज्वालामुखी नवीन वलित पर्वतों के निकट भी स्थित हैं। ज्वालामुखी अग्रलिखित पेटियों में पाए जाते हैं-

1. परिप्रशान्त महासागरीय पेटी-विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी इसी पेटी में स्थित हैं। यह पेटी इण्डोनेशिया के जावा, सुमात्रा से आरम्भ होकर उत्तर:पूर्व में फिलीपाइन, फारमोसा, जापान तथा कमचटका से होती हुई अलास्का से दक्षिणी अमेरिका तक चली जाती है। यहाँ प्रत्येक प्रकार के ज्वालामुखी स्थित हैं। विश्व के दो-तिहाई ज्वालामुखी इसी पेटी में स्थित हैं।

2. मध्य महाद्वीपीय पेटी-यह पेटी यूरोप तथा एशिया के मध्य पश्चिम से पूर्व में फैली हुई है। पश्चिम में यह पेटी कनारी द्वीप से आरम्भ होकर भूमध्य सागर, काकेशस, आरमीनिया, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, ब्लूचिस्तान, भारत में हिमालय, म्यांमार (बा) में अराकानयोमा से होती हुई दक्षिण में इण्डोनेशिया तक फैली हुई है। इटली तथा सिसली द्वीप समूह के ज्वालामुखी भी इसी पेटी में स्थित हैं।

3. अन्ध महासागरीय पेटी-इस महासागर में मध्य अटलांटिक कटक के साथ-साथ ज्वालामुखियों का विस्तार है। यहाँ सबसे अधिक ज्वालामुखी आयरलैण्ड में हैं। एजोर तथा सेण्ट हेलना द्वीपों के ज्वालामुखी भी इसी पेटी में सम्मिलित हैं।

4. अन्य क्षेत्र-उपरोक्त तीन पेटियों के अतिरिक्त महासागरों, महाद्वीपों तथा द्वीपों में भी छुटपुट ज्वालामुखी पाए जाते हैं जो अण्टार्कटिक महाद्वीप में रास सागर, हिन्द महासागर में मैडागास्कर के आस-पास कमोटो, मॉरीशस तथा रीयूनियन द्वीपों पर स्थित हैं।

प्रश्न 7.

ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं? ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन करें।

अथवा

ज्वालामुखी से निर्मित भू-आकारों/स्थलाकृतियों का सचित्र विवरण दीजिए।

उत्तर:

ज्वालामुखी एक आकस्मिक प्रक्रिया है जिसमें भू-गर्भ से मैग्मा, गैसें तथा चट्टानी चूर्ण विस्फोट के रूप में धरातल पर आता है। वारसेस्टर के अनुसार, “ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसमें गरम पदार्थ की धरातल की तरफ या धरातल पर आने की सभी क्रियाएँ सम्मिलित की जाती हैं।” ज्वालामुखी से निःसृत पदार्थ निम्नलिखित भू-आकृतियों की रचना करते हैं-

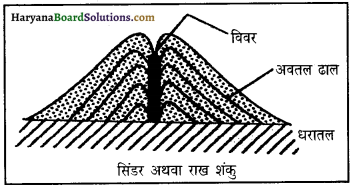

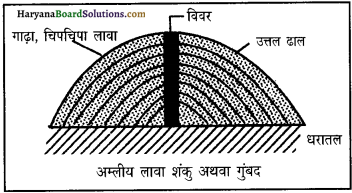

I. ऊँचे उठे भाग (Elevated Landscape)-

1. सिडर अथवा राख शंकु (Cinder or Ash Cone)-सिंडर शंकु का निर्माण प्रायः विस्फोटीय ज्वालामखी से होता है। इन शंकुओं की रचना असंगठित पदार्थों; जैसे धूल, राख तथा हवा में उड़े हुए लावा के छोटे टुकड़ों के ठोस होकर गिरने से होता है। विशेष बात यह है कि सिंडर शंकु के निर्माण में तरल लावे का अवतल ढाल योगदान नहीं होता। आरम्भ में राख शंकु चींटी के ढेर के समान छोटे से बनते हैं, धीरे-धीरे इनका आकार बढ़ता जाता है। ये अपनी रचना में पूर्ण शंकु होते हैं और इनकी ऊँचाई 300 मीटर से अधिक धरातल नहीं होती। इन शंकुओं के किनारे अवतल (Concave) ढाल वाले सिंडर अथवा राख शंकु होते हैं। सिंडर शंकु की ढाल 30 से 40 डिग्री होती है। मैक्सिको तथा हवाई द्वीप समूह में ऐसे अनेक शंकु पाए जाते हैं।

2. अम्लीय लावा शंकु अथवा गुम्बद (Acid Lava Cone or Dome) ये शंकु अम्ल लावा से बनते हैं जिसका उद्भेदन गाढ़ा, चिपचिपा लावा अत्यधिक विस्फोटक ढंग से होता है। इस लावा में सिलिका का अंश अधिक होता है। अधिक गाढ़ा और चिपचिपा होने के कारण यह लावा अधिक दूर तक नहीं बह पाता। अतः यह लावा भू-गर्भ से निकलते ही ज्वालामुखी के आस-पास जम जाता है। इससे संकीर्ण धरातल और उत्तल ढाल वाले शंकुनुमा गुम्बद की रचना होती है। सिसली का अम्लीय लावा शंकु अथवा गुंबद स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी गुम्बद शंकु का प्रमुख उदाहरण है।

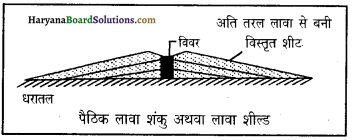

3. पैठिक लावा शंकु अथवा लावा शील्ड (Basic Lava Cone or Lava Shield)-पैठिक लावा में सिलिका का अंश कम होता है। यह लावा अति गरम, तरल और हल्का होता है जिस कारण यह अधिक दूरी तक फैल जाता है। शान्त उभेदन (Effusive Eruption) से निकला यह लावा विस्तृत क्षेत्रों पर कम ऊँचे और मन्द ढाल वाले शंकु का निर्माण करता है। इसका आधार शील्ड की तरह होने के कारण इसे शील्ड शंकु भी कहा जाता है। हवाई अति तरल लावा से बनी द्वीप समूह का मोनालोआ (Mauna Loa) ज्वालामुखी पैठिक लावा विवर विस्तृत शीट. शंकु का मुख्य उदाहरण है। भारत का दक्षिणी पठार और संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलम्बिया पठार लावा शील्डों के उदाहरण हैं।

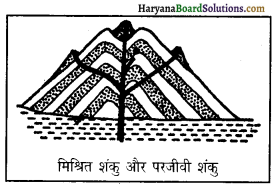

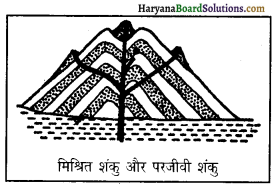

4. मिश्रित शंकु (Composite Cone)-मिश्रित शंकुओं का निर्माण तरल लावा और राख आदि अन्य ज्वालामुखी पदार्थों के बारी-बारी परतों में जमने से होता है। अपनी सुन्दर और स्पष्ट परतों के कारण इन्हें परतदार शंकु (Strato-Cones) भी कहा जाता है। विश्व के सबसे ऊँचे और विशाल ज्वालामुखी पर्वत मिश्रित शंकुओं का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं; जैसे जापान का फ्यूज़ीयामा, संयुक्त राज्य अमेरिका के माऊण्ट शस्ता, रेनियर तथा हुड, फिलीपाइन्स का मेयॉन और सिसली का स्ट्रॉम्बोली आदि। मिश्रित शंकुओं के अत्यधिक विस्तृत हो जाने पर इनकी ढलानों पर कई छोटी उपनलियों द्वारा उपशंकु बन जाते हैं, जिन्हें परजीवी शंकु (Parasite Cones) कहा जाता है।

5. घोंसलादार शंकु (Nested Cone) कई बार पहले से बने हुए ज्वालामुखी शंकु के अन्दर एक या कई और शंकुओं का निर्माण हो जाता है। इन्हें शंकुस्थ शंकु (Cone in Cone) भी कहते हैं। इटली का विसुवियस ज्वालामुखी घोंसलादार शंकु का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।

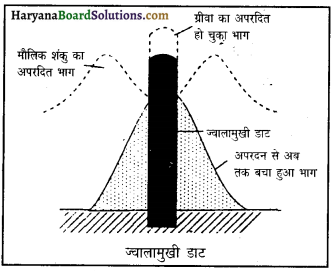

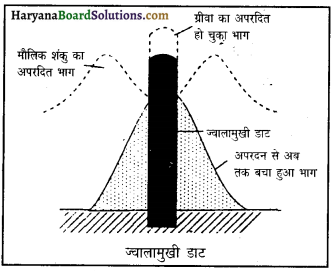

6. ज्वालामुखी डाट या प्लग (Volcanic Plug)-मिश्रित शंकु वाले ज्वालामुखी के शान्त होने पर उनकी नली में रुका हुआ न हो चुका भाग लावा जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है। शंकु का निर्माण करने अपरदित भाग वाले अन्य ज्वालामुखी पदार्थों की अपेक्षा यह लावा अधिक कठोर और प्रतिरोधी (Resistant) होता है। अनाच्छादन के द्वारा शंकु के अधिकांश भाग का अपरदन हो जाने के बाद भी नली की ठोस चट्टान ज्वालामुखी डाट बची रहती है, जिसे डाट कहा जाता है। इसे ज्वालामुखी ग्रीवा अपरदन से अब तक बचा हुआ भाग (Volcanic Neck) भी कहते हैं। इसकी औसत ऊँचाई 600 मीटर और व्यास 300 से 600 मीटर तक पाया जाता है। अमेरिका का डेविल टावर (Devil Tower) व ब्लैक हिल्स तथा फ्राँस का पाई द डोम (Puy de Dome) ज्वालामुखी डाट के उत्तम उदाहरण हैं।

II. नीचे फँसे भाग (Depressed Landscape)-

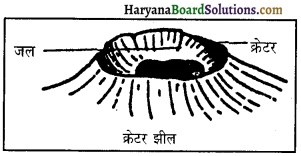

1. क्रेटर झील (Crater Lake)-ज्वालामुखी छिद्र के चारों ओर बनी कीप जैसी आकृति वाला गर्त क्रेटर कहलाता है। ज्वालामुखी के शान्त होने जल – पर यह क्रेटर वर्षा के जल से भर जाता है। इस प्रकार बनी झील को क्रेटर झील कहा जाता है। भारत में महाराष्ट्र की लोनार झील, उत्तरी सुमात्रा की टोबा झील (Toba Lake) व अमेरिका में ओरेगान (Oregan) की झील क्रेटर झील क्रेटर झीलों के प्रसिद्ध उदाहरण हैं।

2. काल्डेरा (Caldera) स्पेनिश भाषा में काल्डेरा ‘कड़ाहा’ को कहते हैं। अत्यन्त तीव्र और भयंकर विस्फोट के परिणामस्वरूप ज्वालामुखी की संरचना कमजोर पड़ जाती है जिससे शंकु का ऊपरी भाग धमाके से हवा में उड़ जाता है। उद्भेदन के समाप्त होने पर ज्वालामुखी का बहुत-सा भाग नीचे के मैग्मा कुण्ड में भर-भरा कर गिर जाता है। इस प्रकार बना गर्त काल्डेरा कहलाता है। यह क्रेटर से बहुत बड़ा होता है। काल्डेरा का मुँह कई किलोमीटर चौड़ा होता है। विश्व का सबसे बड़ा काल्डेरा जापान का आसो (Aso) है जिसकी अधिकतम चौड़ाई 27 किलोमीटर व घेरा 112 किलोमीटर है।

प्रश्न 8.

ज्वालामुखियों के लाभ तथा हानियों का वर्णन करें।

अथवा

ज्वालामुखी मानव-जीवन पर अपना प्रभाव कैसे दर्शाते हैं? वर्णन कीजिए।

उत्तर:

भ-गर्भ से उत्पन्न होने वाली इस विस्मयकारी प्रक्रिया ने मानव-जीवन को बहत प्रभावित किया है। ज्वालामुखी के लाभ-ज्वालामुखी से होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं-

(1) लावा चट्टानों के अपक्षय से उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है जो कपास, गन्ना, तम्बाकू, गेहूँ जैसी अनेक फसलों के लिए लाभदायक होती है। दक्षिणी भारत का काली मिट्टी का प्रदेश तथा अमेरिका के वाशिंगटन प्रदेश की मिट्टियाँ लावा से बनी होने के कारण उपजाऊ हैं।

(2) ज्वालामुखी उद्भेदन से निकली उपजाऊ राख का विस्तृत क्षेत्रों पर निक्षेपण खेतों और बगीचों के लिए उपयोगी होता है।

(3) लावा और मैग्मा के जमाव से अनेक भू-आकारों की रचना होती है।

(4) ज्वालामुखी उद्भेदन से बनी आग्नेय चट्टानों में अनेक प्रकार के बहुमूल्य खनिज संचित होते हैं। लावा से बना होने के कारण भारत का दक्षिणी पठार खनिजों का भण्डार कहलाता है। इसी प्रकार स्वीडन के किसना (Kiruna) क्षेत्र में लोहे की खानें पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी से गन्धक, बोरिक एसिड व प्यूमिस (Pumice) जैसे पदार्थ भी यहाँ से प्राप्त होते हैं।

(5) ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाए जाने वाले धुआरों (Fumaroles) से अनेक प्रकार की गैसें और वाष्य प्राप्त किए जाते हैं। अलास्का के कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र में विशाल मात्रा में निकली गैसों से बने दृश्य को ‘Valley of Ten Thousand Smokes’ कहा जाता है।

(6) ज्वालामुखी पर्वतों के पास गरम जल के चश्मे (Hot Springs) पाए जाते हैं। इन चश्मों के जल में गन्धक का अंश होता है जिसमें नहाने से गठिया और चर्म रोगों का इलाज होता है। आईसलैण्ड में ऐसे सैकड़ों चश्में हैं जिनका प्रयोग खाना पकाने, घर व दफ्तर गरम रखने, वस्त्र धोने आदि में होता है।

(7) ज्वालामुखी प्रदेशों से निकलने वाली ऊँचे तापमान की भाप को संचित करके उससे भूतापीय विद्युत् का निर्माण किया जाता है। न्यूज़ीलैण्ड, इटली व आईसलैण्ड जैसे कई देश इस ऊर्जा का निर्माण और उपयोग कर रहे हैं।

(8) बेसाल्ट और ग्रेनाइट जैसी आग्नेय चट्टानों का भवन निर्माण में प्रयोग बढ़ रहा है।

(9) क्रेटर और काल्डेरा झीलों से खेतों की सिंचाई की जाती है। ये झीलें कई बार नदियों का उद्गम स्रोत बनती हैं। उदाहरणतः, मिस्र की नील नदी ऐसी ही एक झील विक्टोरिया से निकली है।

(10) ज्वालामुखी झीलें, शंकु, गीज़र, गरम जल के चश्मे आदि सुन्दर प्राकृतिक दृश्यों की रचना करते हैं। इन्हें देखने पर्यटक दूर-दूर से आते हैं। इन पर्यटकों को ज्वालामुखी बम व सिंडर आदि अद्भुत पदार्थ बेचे जाते हैं। इससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलता है। एटना, माउण्ट रेनियर, विसुवियस, फ्यूज़ीयामा, माउण्ट लैसेन पर्यटन की महत्त्वपूर्ण मंजिलें मानी जाती हैं।

(11) ज्वालामुखी क्रिया पृथ्वी के इतिहास व उसकी बनावट को समझने में मदद करती है।

(12) ज्वालामुखी प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व (Safety Valves) का कार्य करते हैं जिनके माध्यम से खौलता हुआ मैग्मा व भारी दबाव वाली गैसें निकलती रहती हैं।

ज्वालामुखी की हानियाँ-ज्वालामुखी से होने वाली हानियाँ निम्नलिखित हैं-

(1) ज्वालामुखी विस्फोट प्रायः विनाशकारी होते हैं। 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला दहकता हुआ लावा जिस ओर बह निकलता है, सब कुछ भस्म करता चलता है।

(2) ज्वालामुखी पदार्थ न केवल सैकड़ों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को उजाड़ बना देते हैं, अपितु भारी जन-धन का भी विनाश करते हैं। आज तक लाखों लोग और जीव-जन्तु ज्वालामुखियों की भेंट चढ़ चुके हैं।

(3) विस्फोटक ज्वालामुखी अनेक गाँवों, नगरों व सभ्यताओं को मिटाकर राख कर देते हैं। उदाहरणतः इटली के विसुवियस ज्वालामुखी के उद्भेदन से पोम्पियाई (Pompeii) व हरकुलेनियस नगर देखते-ही-देखते 20 से 50 फुट मोटी लावा परत के नीचे दबकर समाप्त हो गए।

(4) ज्वालामुखी से निकली जहरीली गैसों व विखण्डित पदार्थों से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। सन् 1982 में अलास्का के एल चिचोन (El Chichon) ज्वालामुखी से निकली सल्फरयुक्त गैसों ने सारे विश्व की जलवायु को प्रभावित किया था।