Haryana State Board HBSE 12th Class Biology Important Questions Chapter 3 मानव जनन Important Questions and Answers.

Haryana Board 12th Class Biology Important Questions Chapter 3 मानव जनन

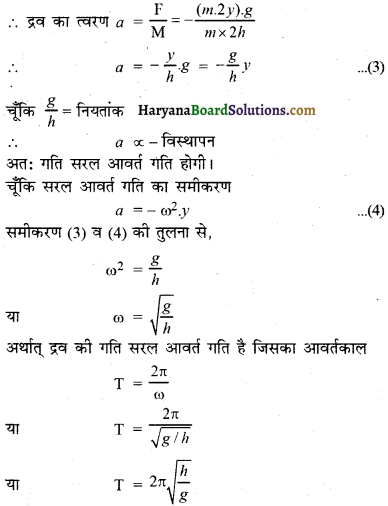

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-

1. वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है-

(अ) वृक्क नलिकाएँ

(स) एपीडिडाइमिस

(ब) शुक्रजनन नालिकाएँ

(द) मुलेरियन नलिकाएँ

उत्तर:

(ब) शुक्रजनन नालिकाएँ

2. बुम्ब किसे कहते हैं-

(अ) योनि

(ब) बच्चादानी

(द) भगशेफ

(स) भग

उत्तर:

(ब) बच्चादानी

3. स्त्रियों में अण्डाणु बनना किस आयु में बंद हो जाता है-

(अ) 13 वर्ष

(ब) 20 वर्ष

(स) 40 वर्ष

(द) 50 वर्ष

उत्तर:

(द) 50 वर्ष

4. वृषणकोष में उदर गुहा की तुलना में कितने ताप की कमी होती है-

(अ) 2-2.50 C

(ब) 5°C

(स) 6°C

(द) 13° C

उत्तर:

(अ) 2-2.50 C

5. मानव में सगर्भता की अवधि है-

(अ) 15 महीने

(ब) 9 महीने

(स) 12 महीने

(द) 18 महीने

उत्तर:

(ब) 9 महीने

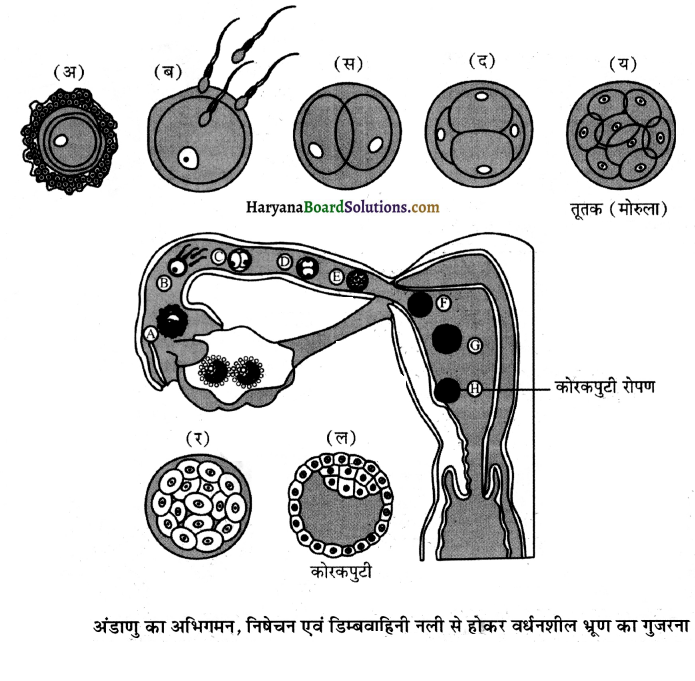

6. कोरकपुटी (ब्लास्टोसिस्ट) गर्भाशय के कौनसे स्तर में अन्तःस्थापित होती है-

(अ) परिगर्भाशय

(ब) गर्भाशय पेशी स्तर

(स) गर्भाशय अन्त:स्तर

(द) अध: श्लेष्मिका

उत्तर:

(स) गर्भाशय अन्त:स्तर

7. प्रति आर्तव चक्र में अण्डोत्सर्ग के दौरान कितने अण्डाणु मोचित होते हैं-

(अ) एक

(ब) दो

(स) तीन

(द) चार

उत्तर:

(अ) एक

8. एक शिशु के लिंग का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा होता है-

(अ) पिता

(ब) माता

(स) भाई

(द) बहन

उत्तर:

(अ) पिता

9. शुक्राणुओं का निर्माण निम्न में किस अंग में होता है-

(अ) वृषण

(ब) अधिवृषण

(स) शुक्रवाहिनी

(द) प्रोस्टेट ग्रन्थि

उत्तर:

(अ) वृषण

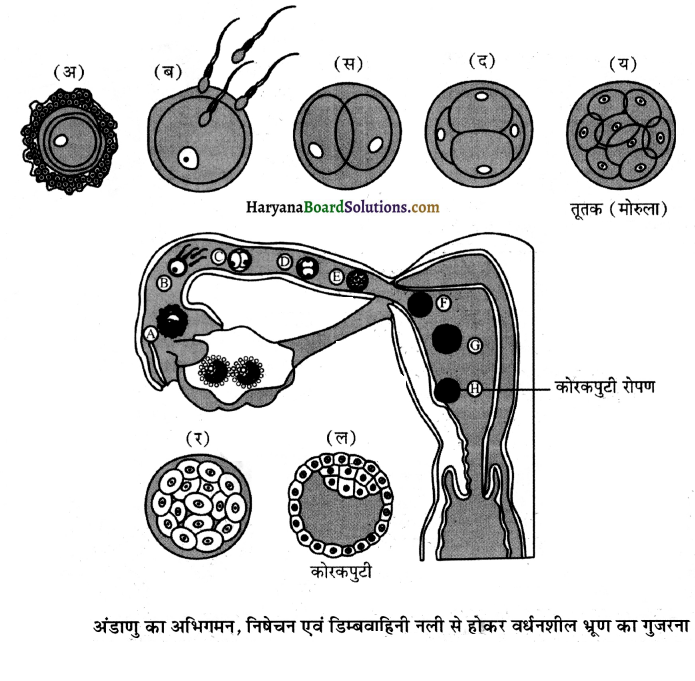

10. 8 से 16 कोरक खण्डों वाले भ्रूण को क्या कहते हैं-

(अ) तूतक (मोरुला)

(ब) ब्लास्टूला

(स) कोरकपुटी

(द) अंतर्रोपण

उत्तर:

(अ) तूतक (मोरुला)

11. आर्तव चक्र के दौरान रक्तस्राव कितने दिन तक चलता रहता है-

(अ) 10-15 दिन

(ब) 3-5 दिन

(स) 20-25 दिन

(द) उपर्युक्त में कोई नहीं ।

उत्तर:

(ब) 3-5 दिन

12. ग्रेफियन पुटक (Graffian Follicle) का फटना व अण्डाणु का मुक्त होना कहलाता है

(अ) संयुग्मन

(ब) केस्ट्रेशन

(स) क्रिप्टोडि

(द) अण्डोत्सर्ग

उत्तर:

(द) अण्डोत्सर्ग

13 तरुणावस्था (Puberty) में पहली बार रजस्राव (Menstruation) कहलाता है-

(अ) रजोदर्शन

(ब) रजोनिवृत्ति

(स) कामोन्माद

(द) क्रिप्टोकिंडिज्म

उत्तर:

(अ) रजोदर्शन

14. HCGC (ह्यूमन कोरिओनिक गोनेडोट्रॉपिन) का स्रावण होता है-

(अ) सरोली कोशिकाओं से

(ब) डिस्कस प्रालिजेरस

(स) अपरा (Placenta ) से

(द) पुटक कोशिकाओं से

उत्तर:

(स) अपरा (Placenta ) से

15. वृषण उदरगुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं जिसे कहते हैं-

(अ) वृषणकोष

(स) शुक्राशय

(ब) अधिवृषण

(द) अण्डाशय

उत्तर:

(अ) वृषणकोष

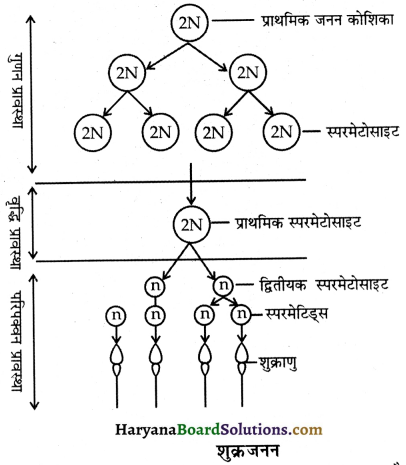

16. नर जर्म कोशिकाएँ किस विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण होता है?

(अ) अर्धसूत्री विभाजन

(ब) समसूत्री विभाजन

(स) असूत्री विभाजन

(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर:

(अ) अर्धसूत्री विभाजन

17. पुरुष लिंग की सहायक ग्रन्थि है-

(अ) शुक्राशय

(ब) प्रोस्टेट ग्रन्थि

(स) बल्बोयूरेथ्रल ग्रन्थि

(द) उपरोक्त सभी

उत्तर:

(द) उपरोक्त सभी

18. शुक्राणुजनन के पश्चात् शुक्राणु हो जाता शीर्ष किन कोशिकाओं में अन्तःस्थापित है?

(अ) स्ट्रोमा में

(ब) ध्रुव कोशिकाओं में

(स) सर्टोली कोशिकाओं में

(द) थीका इन्टरना में

उत्तर:

(स) सर्टोली कोशिकाओं में

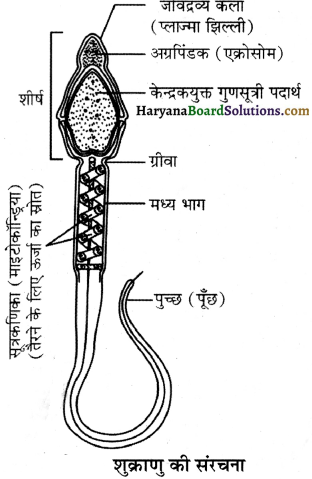

19. शुक्राणुओं की पूंछ को गति करने के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त होती है?

(अ) गॉल्जीकाय

(ब) माइटोकॉन्ड्रिया

(स) लाइसोसोम

(द) केन्द्रक

उत्तर:

(ब) माइटोकॉन्ड्रिया

20. रजोधर्म की अनुपस्थिति किसका संकेत देती है?

(अ) गर्भपात का

(स) आर्तव चक्र का

(ब) गर्भधारण का

(द) मद चक्र का

उत्तर:

(ब) गर्भधारण का

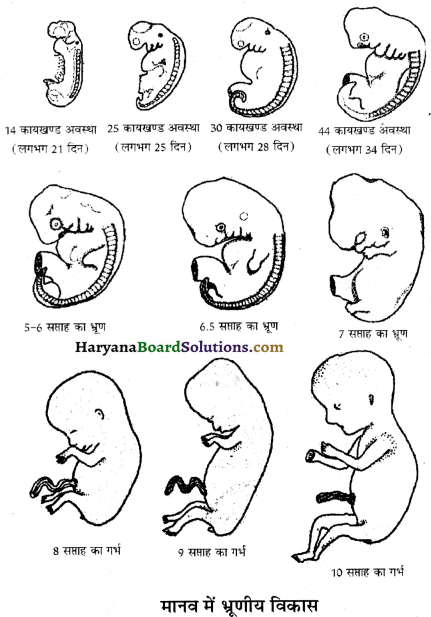

21. मानव में एक महीने की सगर्भता के बाद भ्रूण अंग विकसित होता है

(अ) हृदय

(ब) पाद् व अंगुलियाँ

(स) बालों का

(द) बाह्य जननाँग

उत्तर:

(अ) हृदय

22. अपरा (प्लैसेंटा) का निम्न में से कार्य है-

(अ) पोषण

(ब) उत्सर्जन

(स) श्वसन

(द) उपरोक्त सभी

उत्तर:

(द) उपरोक्त सभी

23. शुक्राणुओं के साथ-साथ शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर बनाता है-

(अ) वीर्य

(ब) हॉर्मोन

(स) एंजाइम

(द) क्षारीय द्रव

उत्तर:

(अ) वीर्य

24. स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग हैं-

(अ) गर्भाशय

(ब) अण्डाशय

(स) अण्डवाहिनी

(द) इन्फन्डीबुलम

उत्तर:

(ब) अण्डाशय

25. शिश्न का अन्तिम वर्धित भाग कहलाता है-

(अ) फोरस्किन

(ब) मौंसप्यूबिस

(स) ग्लांस पेनिस

(द) अधिवृषण

उत्तर:

(स) ग्लांस पेनिस

26. फल शर्करा पाई जाती है-

(अ) मूत्र में

(ब) पसीने में

(स) ऑक्सीटोसिन में

(द) शुक्रिय प्लाज्मा में

उत्तर:

(द) शुक्रिय प्लाज्मा में

27. मानव के शुक्राणु के शीर्ष भाग में उपस्थित केन्द्रक होता है-

(अ) गोलाकार

(ब) अण्डाकार

(स) त्रिकोणाकार

(द) दीर्घीकार (इलोगेटेड)

उत्तर:

(द) दीर्घीकार (इलोगेटेड)

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न-

प्रश्न 1.

फटी हुई पुटक कोशिकाओं द्वारा निर्मित ग्रन्थिल संरचना से स्रावित एक हारमोन का नाम बताइए ।

उत्तर:

प्रोजेस्टरोन (Progestron) अथवा एस्ट्रोजन ( Estrogen ) ।

प्रश्न 2.

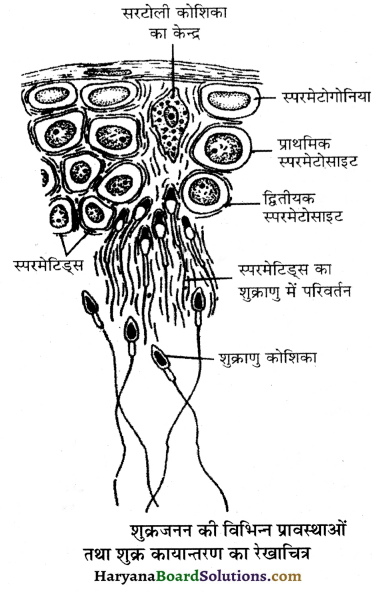

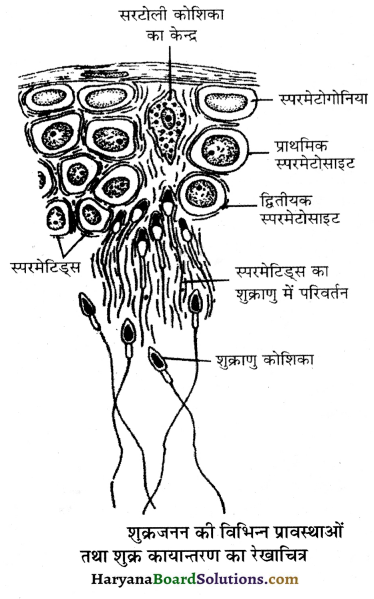

शुक्र कायान्तरण को परिभाषित कीजिए ।

उत्तर:

शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएँ ( Spermatids ) गोल, अचल एवं अगुणित संरचनाएँ हैं। इनके आकारिकी, उपापचयी एवं क्रियात्मक रूप में एक अति विशिष्ट संरचना ‘शुक्राणु’ में परिवर्तन को शुक्र कायान्तरण कहते हैं।

प्रश्न 3.

एक पंचास वर्षीय स्त्री का रजचक्र समाप्त होना क्या कहलाता है ?

उत्तर:

एक पचास वर्षीय स्त्री का रजचक्र का समाप्त होना रजोनिवृत्ति (Menopause) कहलाता है ।

प्रश्न 4.

वीर्यसेचन ( Insemination) को परिभाषित कीजिए ।

उत्तर:

स्त्री एवं पुरुष के संभोग (मैथुन) के दौरान शिश्न द्वारा (वीर्य) शुक्राणु स्त्री की योनि में छोड़ने की क्रिया को वीर्यसेचन कहते हैं।

प्रश्न 5.

गर्भावस्था (Gestation Period) किसे कहते हैं ?

उत्तर:

निषेचन से शिशु के जन्म (प्रसव) के बीच के समय को गर्भावस्था कहते हैं ।

प्रश्न 6.

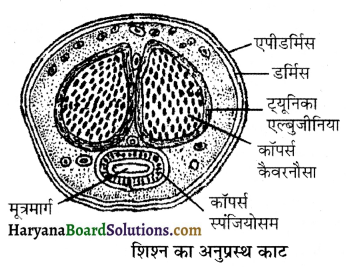

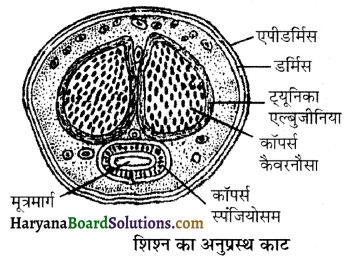

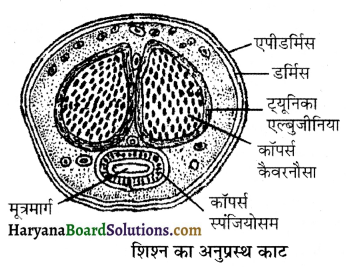

कॉरपोरा केवरनौसा कहाँ पाया जाता है ?

उत्तर:

कॉरपोरा केंवरनौसा शिश्न (Penis) में पाया जाता है।

प्रश्न 7.

स्तनधारियों के एक्रोसोम द्वारा स्रावित एन्जाइम का नाम लिखिए जो अण्डकलाओं को घोलने में सहायता करता है ।

उत्तर:

स्तनधारियों के एक्रोसोम द्वारा हाएलसोयूरोनाइडेज एन्जाइम का स्रावण किया जाता है जो अण्ड कलाओं को घोलने में सहायता करता है।

प्रश्न 8.

हाथी, कुत्ता एवं बिल्ली में औसत गर्भकाल क्या है ?

उत्तर:

हाथी – 641 दिन, कुत्ता – 63 दिन एवं बिल्ली – 63 दिन ।

प्रश्न 9.

क्लोस्ट्रम क्या है ?

उत्तर:

प्रसव के पश्चात् मादा के स्तनों से प्रथम स्रावित दुग्ध क्लोस्ट्रम कहलाता है। यह हल्का पीला, गाढ़ा व रोग प्रतिरोधक होता है ।

प्रश्न 10.

भ्रूण का माता के गर्भाशय से सम्बन्ध बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं?

उत्तर:

भ्रूण का माता के गर्भाशय से सम्बन्ध बनाने की क्रिया को आरोपण (Implantation) कहते हैं ।

प्रश्न 11.

अण्डाशय पीठिका कौनसे दो भागों में विभेदित होता है?

उत्तर:

- परिधीय वल्कुट (Peripheral Cortex)

- आन्तरिक मध्यांश (Internal Medulla)

प्रश्न 12.

रजोधर्म की अनुपस्थिति किस बात का संकेत है?

उत्तर:

रजोधर्म की अनुपस्थिति गर्भधारण का संकेत है।

प्रश्न 13.

मनुष्य में किस प्रकार का अपरा (Placenta ) पाया जाता है ?

उत्तर:

मनुष्य में हीमोकारियल अपरा (Placenta ) पाया जाता है।

प्रश्न 14.

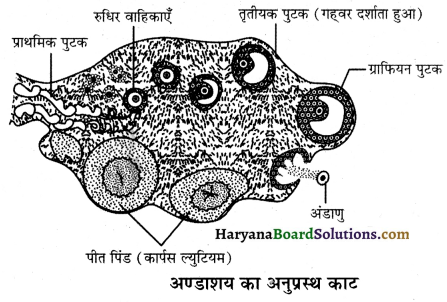

अण्डोत्सर्ग (Ovulation) के बाद ग्रेफियन पुटिका (Graffian Follicle) द्वारा निर्मित स्रावी संरचना का नाम लिखिए ।

उत्तर:

अण्डोत्सर्ग (Ovulation ) के बाद ग्रेफियन पुटिका (Graffian Follicle) द्वारा निर्मित स्रावी संरचना को कॉरपस ल्यूटियम (Corpus luteum) कहते हैं।

प्रश्न 15.

प्रसव के बाद दुग्ध संश्लेषण ( Milk Synthesis) के लिए उत्तरदायी हारमोन का नाम लिखिए ।

उत्तर:

प्रसव के बाद दुग्ध संश्लेषण ( Milk Synthesis) के लिए उत्तरदायी हारमोन LTH (Lactotrophic Hormone)।

प्रश्न 16.

शुक्राणुओं का संग्रहण व परिपक्वन (Storage & Maturation ) किस अंग में होता है ?

उत्तर:

अधिवृषण (Epididymis) में शुक्राणुओं का संग्रहण परिपक्वन होता है।

प्रश्न 17.

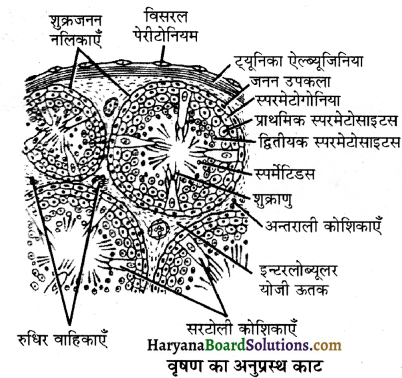

वृषण के एक पिण्डक (Lobule) में शुक्रज- नलिकाओं (Seminiferous Tubules) की संख्या कितनी होती है?

उत्तर:

वृषण के एक पिण्डक (Lobule) में शुक्रजन नलिकाओ (Seminiferous Tubules) की संख्या 1-3 होती है।

प्रश्न 18.

उस हारमोन का नाम लिखिए जो प्रसक (Parturition) के समय प्यूबिक सिम्फाइसिस (Pubic Symphysis) का शिथिलन करता है।

उत्तर:

रिलेक्सिन हारमोन प्रसव के समय प्यूबिक सिम्फाइसिस का शिथिलन करता है।

प्रश्न 19.

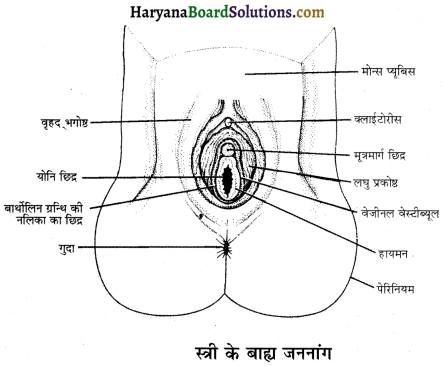

लैंगिक उत्तेजना (Sexual Excitement) के समय महिलाओं में रंगहीन पदार्थ का स्रावण किस ग्रन्थि द्वारा किया जाता है?

उत्तर:

लैंगिक उत्तेजना (Sexual Excitement) के समय महिलाओं में रंगहीन पदार्थ का स्रावण बार्थोलिन ग्रन्थियों (Bartholian glands) द्वारा किया जाता है।

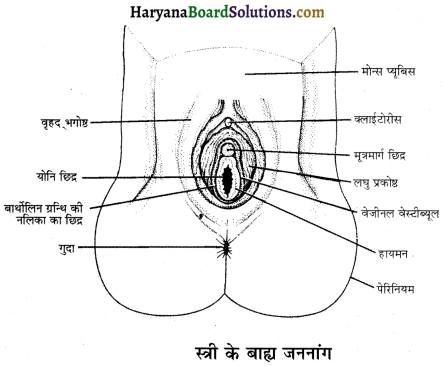

प्रश्न 20.

योनि का द्वार प्राय: एक पतली झिल्ली से आंशिक रूप से ढका होता है जिसे क्या कहते हैं?

उत्तर:

योनि का द्वार प्राय: एक पतली झिल्ली से आंशिक रूप से ढका होता है जिसे योनिच्छद (Hymen) कहते हैं।

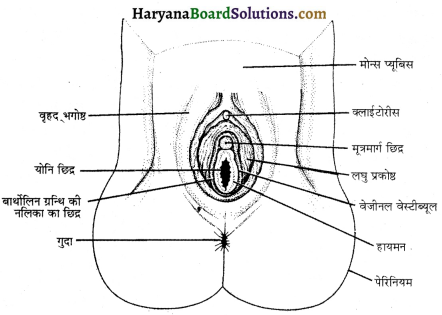

प्रश्न 21.

एक छोटी अंगुली जैसी संरचना जो मूत्र द्वार के ऊपर दो वृहद् भगोष्ठ से ऊपरी मिलन बिन्दु के पास स्थित होती है उसे क्या कहते हैं?

उत्तर:

एक छोटी अंगुली जैसी संरचना जो मूत्र द्वार के ऊपर दो वृहद् भगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिन्दु के पास स्थित होती है उसे भगशेफ (Clitoris) कहते हैं।

प्रश्न 22.

जघन शैल (माँस प्यूबिस) किस प्रकार के ऊतकों से बनता है?

उत्तर:

जघन शैल (माँस प्यूबिस) वसामय ऊतकों से बना होता है।

प्रश्न 23.

गर्भाशय की भित्ति कितनी परतों से बनी होती है? नाम लिखिए ।

उत्तर:

गर्भाशय की भित्ति तीन परतों से बनी होती है-

- परिगर्भाशय (पेरिमैट्रियम)

- गर्भाशय पेशी स्तर (मायोमैट्रियम)

- गर्भाशय अन्तःस्तर (एंडोमैट्रियम) ।

प्रश्न 24.

स्त्री के गर्भाशय की आकृति किस फल के समान होती है?

उत्तर:

स्त्री के गर्भाशय की आकृति उल्टी रखी हुई नाशपाती के समान होती है।

प्रश्न 25.

उस भ्रूण अवस्था का नाम लिखिए जो मानव स्त्री की गर्भाशय भित्ति में अन्तर्रोपित हो जाती है।

उत्तर:

ब्लास्टोसिस्ट (Blastocyst) मानव स्त्री की गर्भाशय भित्ति में अन्तरोंपित हो जाती है।

प्रश्न 26.

नवजात शिशुओं में कोलोस्ट्रम (Colostrum ) किस प्रकार रोगों के प्रति आरम्भिक सुरक्षा प्रदान करता है? एक कारण दे।

उत्तर:

कोलोस्ट्रम ( खीस) में कई प्रकार के प्रतिरक्षी (एंटीबॉडी) होती है जो नवजात शिशुओं में रोगों के प्रति प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करती है।

प्रश्न 27.

वह क्या चीज है जो प्रसव के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स के विमोचन के लिए पीयूष (पिट्यूटरी) को उत्तेजित करती है? उस हार्मोन का नाम लिखिए।

उत्तर:

गर्भ उत्क्षेपन प्रतिवर्त (फीटल इंजेक्शन रेफलेक्स) पीयूष ग्रन्थि को आक्सीटोसिन (Oxytocin) हार्मोन के स्रावण को उद्दीपन करते हैं।

प्रश्न 28.

मादा के अण्डाशय से अण्डोत्सर्ग के लिए ग्राफी पुटक को फटने के लिए कौनसा हार्मोन प्रेरित करता है?

उत्तर:

LH हार्मोन के प्रभाव से ग्राफी पुटक फट जाती है।

प्रश्न 29.

मानव अण्डाशय में कौनसा भाग प्रोजेस्ट्रॉन स्त्रावित करता है?

उत्तर:

मानव अण्डाशय में पीत पिण्ड ( कार्पसल्यूटियम) प्रोजेस्ट्रॉन स्रावित करता है।

प्रश्न 30.

मानव भ्रूण में ट्रोफोब्लास्ट का क्या कार्य है?

उत्तर:

मानव भ्रूण में ट्रोफोब्लास्ट का कार्य गर्भाशय ( Uterus ) की आन्तरिक भित्ति (एण्डोमेट्रियम) को भेदने का कार्य है। जिससे ब्लास्टोसिस्ट (Blastocyst) आन्तरिक भित्ति में रोपित हो सके।

प्रश्न 31.

अंडोत्सर्ग को परिभाषित कीजिए।

उत्तर:

अण्डाशय की ग्राफियन पुटिका में से द्वितीयक ऊसाइट का फट कर उदर गुहा में मुक्त होना अंडोत्सर्ग कहलाता है।

प्रश्न 32.

प्रथम स्तन्य या खीस क्या है?

उत्तर:

प्रसव के बाद मादा के स्तनों से आरम्भिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है, उसे प्रथम स्तन्य या खीस (कोलोस्ट्रम) कहते हैं ।

लघूत्तरात्मक प्रश्न-

प्रश्न 1.

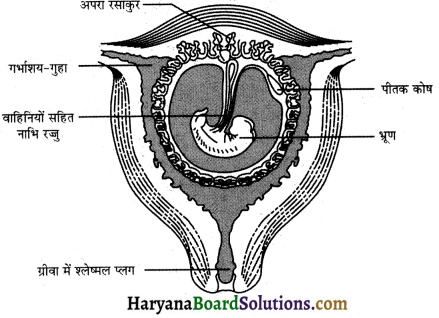

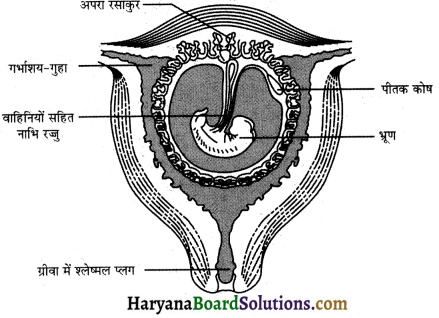

अपरा (Placenta ) किसे कहते हैं? गर्भाशय में अपरा को दर्शाते हुए मानव भ्रूण का नामांकित चित्र बनाइए एवं इसके कोई चार कार्य लिखिए।

उत्तर:

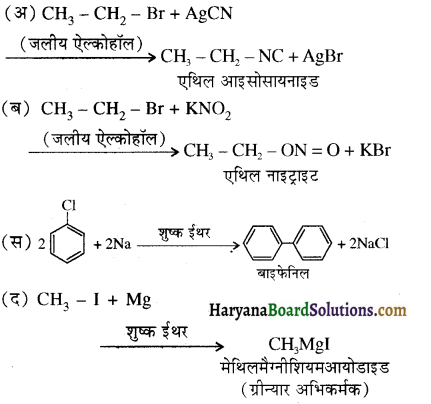

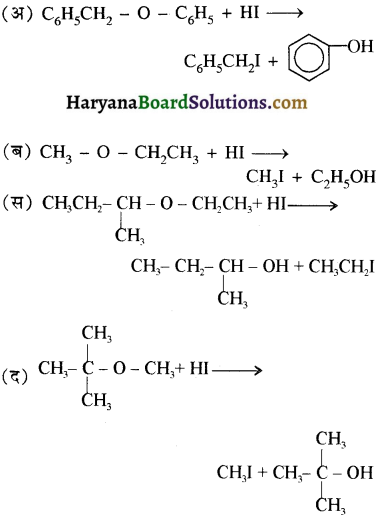

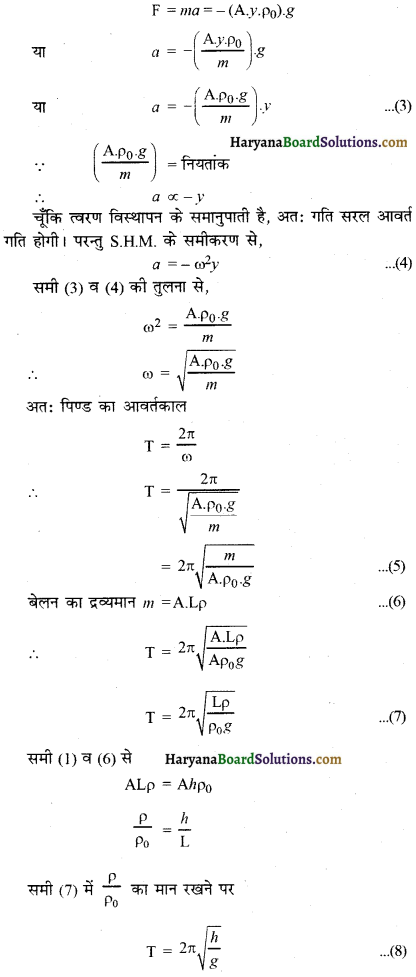

अपरा (Placenta ) – भ्रूण के अन्तर्रोपण के पश्चात् पोषकोरक पर अंगुली जैसी संरचनाएँ उभरती हैं, जिन्हें जरायु अंकुरक (Chorionic Villi) कहते हैं। ये जरायु अंकुरक गर्भाशयी ऊतक और मातृ रक्त से आच्छादित होते हैं। जरायु अंकुरक और गर्भाशयी ऊतक एक-दूसरे के साथ अंतरागुलियुक्त (Interdigited) हो जाते हैं तथा संयुक्त रूप से परिवर्धशील भ्रूण (Foetus ) और मातृ शरीर के साथ एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को गठित करते हैं जिसे अपरा (Placenta ) कहते हैं। देखिए चित्र में ।

अपरा (Placenta ) के कार्य- अपरा के निम्नलिखित कार्य हैं-

- भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं कार्बन -डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जी (Excretory ) अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है।

- अपरा एक नाभिरज्जु ( umbilical cord) द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों को अन्दर लाने तथा बाहर ले जाने के कार्य में सहायता करता है।

- अपरा अन्तःस्रावी (Endocrine) ऊतकों का कार्य करता है।

- इसके द्वारा अनेक हार्मोनों का स्रावण किया जाता है जैसे मानव जरायु गोनेडोट्रॉपिन (HCG), मानव अपरा लैक्टोजन (HPL), एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन आदि ।

- प्रोजेस्टरोन पूरे गर्भकाल तक गर्भ को साधे रखता है, प्रसव के समय अपरा से ही रिलेक्सिन का स्राव होता है जो प्रसव के समय मूत्रमार्ग व जननमार्ग को चिकना कर भ्रूण के निकास में सहायता करता है।

प्रश्न 2.

अपवाहक नलिका तथा शुक्रवाहिनी में कोई चार अन्तर लिखिए।

उत्तर:

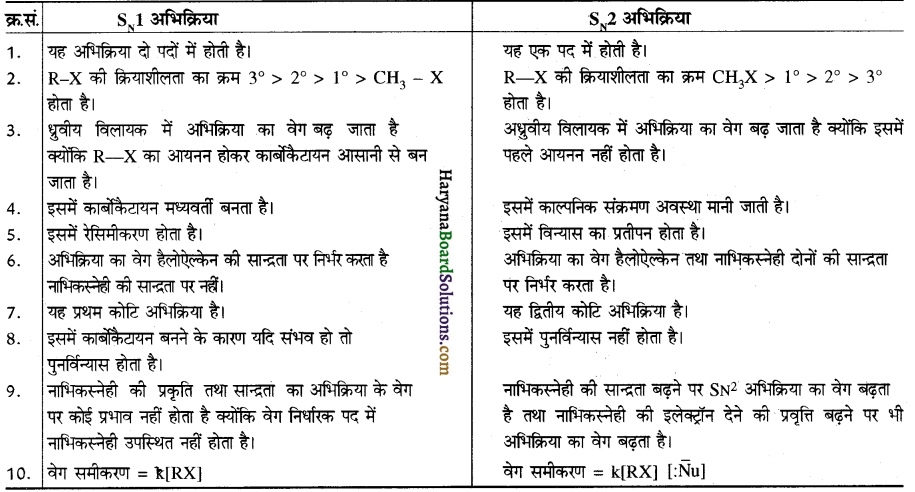

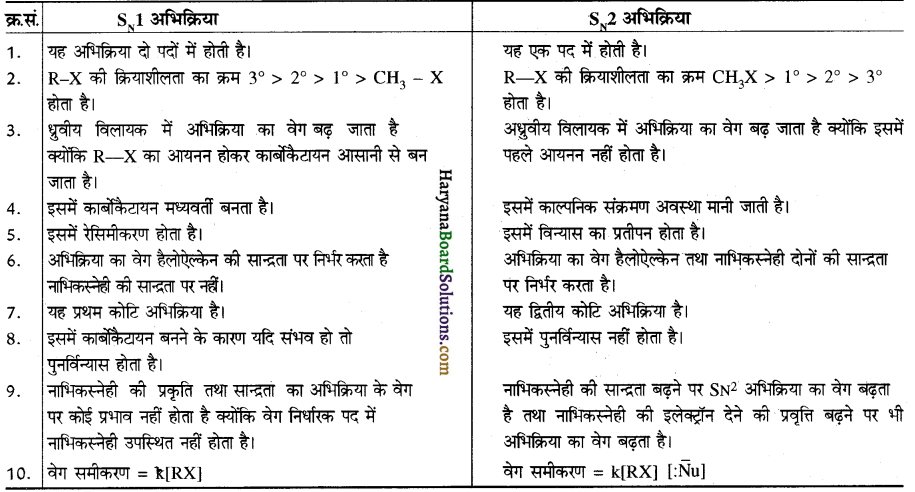

अपवाहक नलिका (Vasa Efferentia) तथा शुक्रवाहिनी (Vasa Deferentia) में अन्तर

| अपवाहक नलिका (Vasa Efferentia) | शुक्रवाहिनी (Vasa Deferentia) |

| 1. अपवाहक नलिका की उत्पत्ति वृषण जालक (Rete Testis) से होती है। | जबकि शुक्रवाहिनी की उत्पत्ति कॉडा एपिडिडाइमिस (Cauda epididymis) से होती है। |

| 2. अपवाहक नलिकाओं की संख्या 15-20 होती है। | जबकि शुक्रवाहिनी की संख्या दो होती है। |

| 3. अपवाह क नलिका अत्यधिक वलित होती है। | वृषणकोष में आंशिक रूप से कुण्डलित तथा उदरगुहा में सीधी होती है। |

| 4. वृषण जालक (Rete Testis) से शुक्राणुओं का कैपट एपिडिडाइमिस की ओर वहन करती है। | शुक्रवाहिनी शुक्राणुओं का कॉडा एपिडडडाइ मिस से स्खलन वाहिनी (Eijculatory duct) की ओर वहन करती है। |

प्रश्न 3.

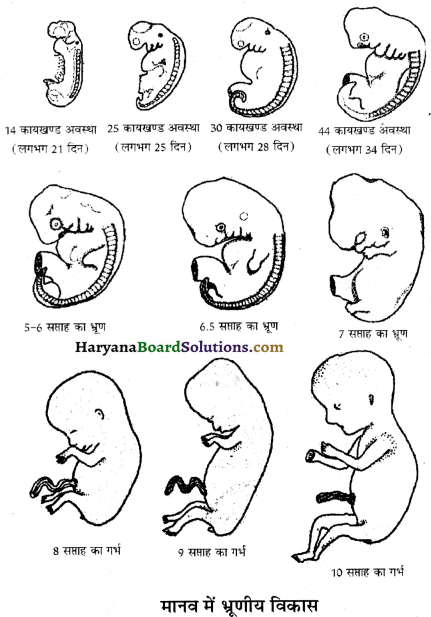

सगर्भता के विभिन्न महीनों में भ्रूण परिवर्धन के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए।

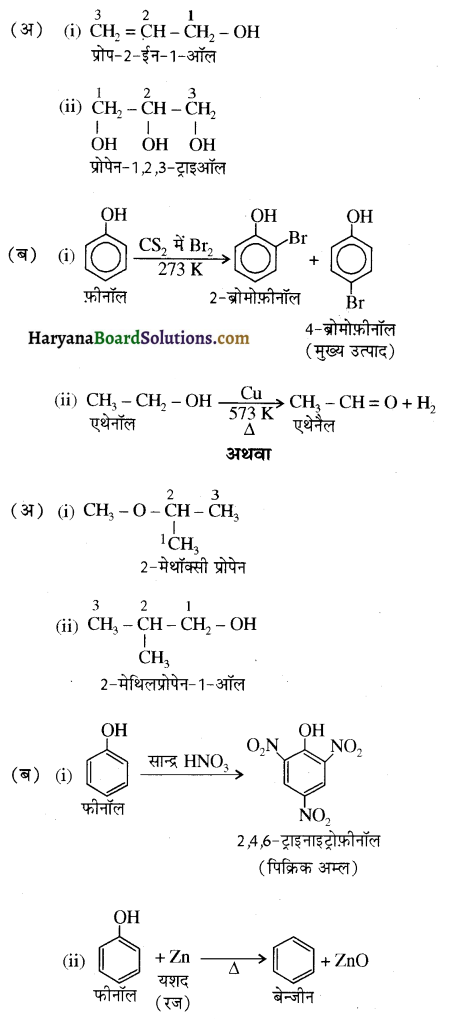

उत्तर:

मानव में सगर्भता की अवधि 9 महीने की होती है। सगर्भता के विभिन्न महींनों में भ्रूण परिवर्धन के प्रमुख लक्षण अग्र हैं-

- मानव में एक महीने की सगर्भता के बाद भ्रूण के हृदय का निर्माण होता है। हृदय की धड़कनों को स्टेथेस्कोप की सहायता से ध्यानपूर्वक सुना जा सकता है।

- सगर्भता के दूसरे माह के अन्त तक भ्रूण के पाद एवं अंगुलियाँ विकसित होती हैं।

- 12वें सप्ताह ( पहली तिमाही) के अन्त तक लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना बन जाती है, जैसे पाद एवं बाह्य जननांग अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं।

- गर्भावस्था के पाँचवें माह के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता और सिर पर बाल उग आते हैं ।

- 24वें सप्ताह के अन्त तक (दूसरी तिमाही), पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं।

- आँखों की पलकें अलग-अलग हो जाती हैं और बरौनियाँ बन जाती हैं।

- गर्भावस्था के 9वें माह के अन्त तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है।

प्रश्न 4.

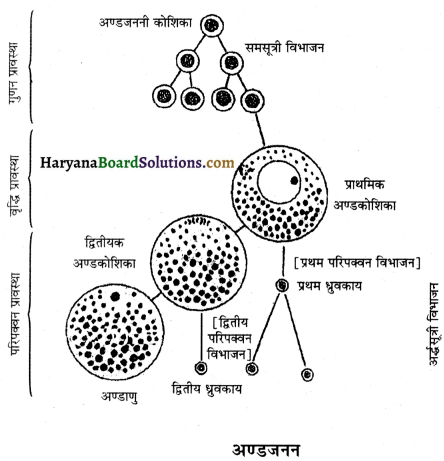

युग्मक जनन किसे कहते हैं? इसके कोई तीन महत्त्व लिखिए।

उत्तर:

जनदों (वृषणों एवं अण्डाशयों) में जननिक उपकला (Germinal epithelium) की कोशिकाओं से युग्मक कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन ( Gametogenesis) कहते हैं । युग्मक जनन का महत्त्व (Importance of Gametogenesis )

- इसके फलस्वरूप अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। नर एवं मादा युग्मक संयुजन करके द्विगुणित युग्मनज (Diploid Zygote) का निर्माण करते हैं जिसके विकास से नए जीव की उत्पत्ति होती है।

- इसमें होने वाले अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय (Crossingover) होता है जिससे नये संयोगों का निर्माण होता है।

- युग्मक जनन की समानताओं के आधार पर जीवों का विकासीय क्रम जाना जा सकता है।

प्रश्न 5.

स्टेम कोशिकाएँ किसे कहते हैं? समझाइए ।

उत्तर:

अंतर्रोपण के तुरन्त पश्चात् अन्तर कोशिका समूह (भ्रूण) बाह्य त्वचा (Ectoderm) नामक तथा एक बाहरी स्तर और अंतस्त्वचा (Endoderm) नामक एक भीतरी स्तर में विभेदित हो जाता है। इस बाह्यस्त्वचा और अंतस्त्वचा के बीच जल्दी ही मध्यजननस्तर (Mesoderm) बन जाता है। ये तीनों ही स्तर वयस्कों में भी ऊतकों (अंगों ) का निर्माण करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इस अन्तरकोशिका समूह में कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएँ जिन्हें स्टेम कोशिकाएँ कहते हैं, समाहित रहती हैं, जिनमें यह क्षमता होती है कि वे सभी अंगों एवं ऊतकों को उत्पन्न कर सकती हैं।

प्रश्न 6.

यदि मनुष्य की एपिडिडाइमिस को काट दिया गया है तो कौनसा कार्य प्रभावित होगा? स्पष्ट कीजिए ।

उत्तर:

यदि मनुष्य की एपिडिडाइमिस को काट दिया जाये तो इसके अभाव में शुक्राणुओं का परिपक्वन, पोषण एवं संग्रह (एक माह तक) कार्य नहीं होगा । एपिडिडाइमिस के अभाव में वृषण से शुक्राणु शुक्रवाहिनी तक नहीं जा पायेंगे जिसके फलस्वरूप निषेचन क्रिया नहीं होगी।

प्रश्न 7.

प्रजनन क्रिया में स्त्रियों की पुरुषों की तुलना में अधिक जिम्मेदारी होती है। क्यों? समझाइये |

उत्तर:

प्रजनन क्रिया में स्त्रियों की पुरुषों की तुलना में अधिक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि मादा जनन तन्त्र द्वारा जनन से सम्बन्धित कई कार्य सम्पादित किये जाते हैं; जैसे- अण्डाणु निर्माण, मैथुन के समय शुक्राणुओं को ग्रहण करना, गर्भाधान हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना, नवजात शिशु को भ्रूणावस्था एवं प्रसव पश्चात् पोषण देना, स्तन ग्रन्थियों द्वारा दूध का संश्लेषण एवं स्रावण आदि ।

प्रश्न 8.

मदचक्र किसे कहते हैं? मदचक्र एवं रजचक्र के कोई तीन अन्तर लिखिए।

उत्तर:

मदचक्र (Estrous cycle ) – नॉन प्राइमेट्स स्तनधारियों की मादाओं के जनन तन्त्र में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को मद चक्र कहते हैं। इस काल या चक्र में मादा उत्तेजित अवस्था में होती है एवं मैथुन हेतु तैयार होती है। मद चक्र (Estrous cycle) एवं रजचक्र (Menstrual cycle) में अन्तर –

| मद चक्र (Estrous cycle) | रजचक्र (Menstrual cycle) |

| 1. प्राइमेट्स को छोड़कर सभी स्तनधारियों में चक्र पाय जाता है। उदाहरण-कुत्ता | यह चक्र प्राइमेट्स मादा स्तनियों में पाया जाता है। उदाहरण-स्त्री |

| 2. इसमें रक्त का स्राव नही होता है । | इस चक्र के अन्त में रक्त का साव होता है । |

| 3. एण्डोमीट्रियम का क्षरण एवं रक्तस्राव नहीं होता है । | एण्डोमीट्रियम का क्षरण एवं रक्तस्राव होता है। |

| 4. मद चक्र में मादा उत्तेजित अवस्था में होती है एवं मैथुन हेतु तैयार होती है। | इस चक्र में ऐसा नहीं होता है। |

प्रश्न 9.

भगशेफ क्या है?

उत्तर:

भगशेफ/क्लाइटोरिस ( Clitoris ) – यह भग (Vulva) के अग्र छोर पर स्थित एक घुण्डीनुमा रचना होती है जिसे क्लाइटोरिस (Clitoris) कहते हैं। यह स्पर्शकणिकाओं की अधिक उपस्थिति के कारण अत्यधिक संवेदी होता है। क्लाइटोरिस नर के शिश्न के समजात अंग है। लैंगिक संभोग के समय यह मादा में उत्तेजना तरंगों को प्रसारित करने में सहायक होता है।

प्रश्न 10.

यदि नर के वृषण से निकले हारमोन को मादा में प्रवेश करा दिया जावे तो क्या प्रभाव होगा?

उत्तर:

नर के वृषण से स्रावित होने वाला हारमोन नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियन्त्रण करता है। इन नर हारमोन्स को यदि मादा में प्रवेश कराया जायेगा तो मादा में नर के द्वितीयक लक्षण बनने की सम्भावना पैदा हो जायेगी।

प्रश्न 11.

अण्डाशय को अन्तःस्रावी ग्रन्थि क्यों कहा जाता है ? समझाइये |

उत्तर:

अण्डाशय भी अन्तःस्रावी ग्रन्थियों के समान हारमोन स्रावित करता है । अण्डाशय में पाये जाने वाला कॉरपस ल्यूटियम (Corpus Luteum) निषेचन के तुरन्त बाद सक्रिय होकर निम्न हारमोन्स का स्रावण करता है-

- प्रोजेस्टेरॉन (Progesteron ) – यह हारमोन गर्भ धारण = गर्भावस्था के लिये आवश्यक है। अतः इसे गर्भावस्था हारमोन (Pregnancy Hormone) कहते हैं।

- रिलैक्सिन (Relaxin) – प्रसव के समय यह हारमोन श्रोणि मेखला के प्यूबिक सिम्फाइसिस को शिथिल करता है, जिससे जन्म नाल (Birth Canal) या वेजाइना चौड़ी हो जाती है और शिशु का जन्म सुगमता से हो जाता है।

प्रश्न 12.

यदि मादा की अण्डवाहिनियों के स्थान पर प्लास्टिक की नलिकायें लगा दी जायें, तो अण्डाणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर:

मादा में अण्डवाहिनियों का प्रारम्भिक कार्य अण्डों को निषेचन के लिए आगे बढ़ाना, शुक्राणुओं को स्थान देना तथा उनकी गति व जीवन को सुरक्षित रखते हुए निषेचन के लिए स्थान देना आदि होते हैं । प्लास्टिक की नली में अण्डों को आगे कैसे बढ़ाया जा सकेगा तथा विशेष तरल पदार्थों की अनुपस्थिति में तो शुक्राणु अण्डों तक कैसे पहुँचेंगे अर्थात् निषेचन नहीं हो सकेगा। इसके बाद की प्रक्रियायें जैसे रोपण, गर्भधारण, भ्रूण परिवर्धन आदि की तो बात ही नहीं की जा सकती। इस प्रकार अण्डाणु नष्ट हो जायेगा ।

प्रश्न 13.

यदि पुरुष के शरीर से प्रोस्टेट ग्रन्थि तथा काउपर्स ग्रन्थियाँ निकाल दी जाएँ तो शुक्राणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर:

प्रोस्टेट ग्रन्थि का स्राव शुक्राणुओं के लिए जीवनदायक होता है। ये एपिडिडाइमिस में रहने तक निष्क्रिय होते हैं, किन्तु इस व्यन्थि के स्राव के सम्पर्क में आते ही सक्रिय हो जाते हैं। वीर्य के अधिकांश भाग में इसी ग्रन्थि का स्राव होता है। काउपर्स ग्रन्थि का स्राव क्षारीय होता है तथा शुक्राणुओं की रक्षा करता है।

नर में मूत्र मार्ग और शुक्र रस का मार्ग एक ही होता है और सूत्र हल्का अम्लीय होता है। यदि दोनों ग्रन्थियों को पुरुष के शरीर से निकाल दिया जाये तो शुक्राणु न तो निष्क्रियता छोड़कर सक्रिय हो सकेंगे और न ही उनकी सुरक्षा अम्ल इत्यादि से हो सकेगी। अतः निषेचन करने योग्य भी नहीं होंगे।

प्रश्न 14.

यौवनारम्भ (Puberty) किसे कहते हैं? समझाइए ।

उत्तर:

यौवनारम्भ (Puberty ) – मानव में नर एवं मादा में अपरिपक्व जनन अंगों का परिपक्व होकर जनन क्षमता का विकास होना यौवनारम्भ कहलाता है। नर की अपेक्षा मादा में यौवनारम्भ पहले प्रारम्भ होता है। मानव नर में यौवनारम्भ 14-16 वर्ष की आयु में वृषणों की सक्रियता तथा शुक्राणु उत्पादन के साथ शुरू होता है जबकि मादा में 12-14 वर्ष की आयु में स्तन ग्रन्थियों की वृद्धि एवं रजोदर्शन के साथ प्रारम्भ होता है।

प्रश्न 15.

वृषण देहगुहा के बाहर क्यों होते हैं? समझाइये ।

उत्तर:

मानव में वृषण देहगुहा के बाहर होते हैं क्योंकि वृषण कोष में ताप शरीर के ताप से लगभग 2-2.5°C तक कम होता है जिसके कारण शुक्राणुओं का निर्माण सुगमता से होता है। यदि वृषण देहगुहा के अन्दर होंगे तो शरीर के तापमान पर शुक्राणुओं का बनना असम्भव होगा।

प्रश्न 16.

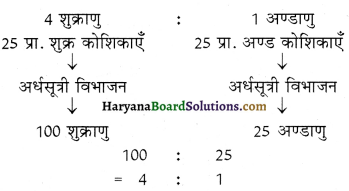

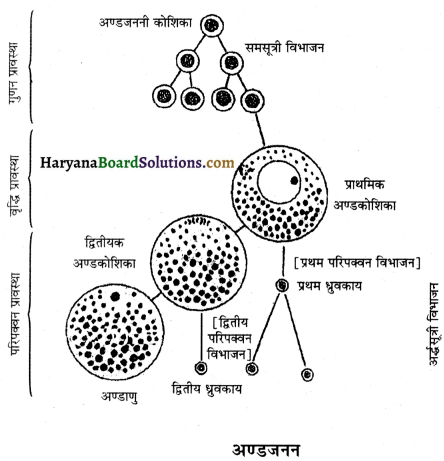

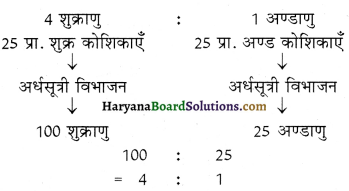

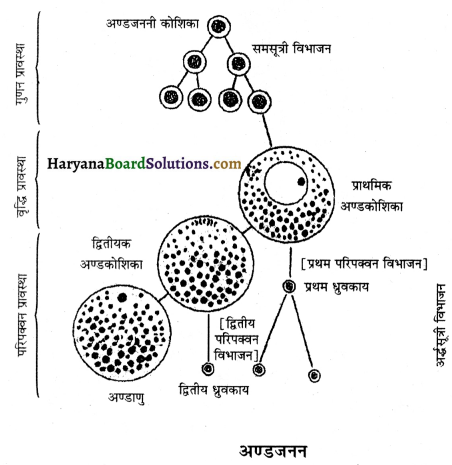

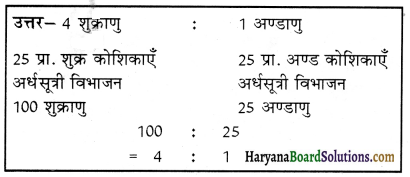

प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं व 100 प्राथमिक tus कोशिकाओं से कितने शुक्राणु व अण्डाणु बनेंगे? समझाइए ।

उत्तर:

100 शुक्राणु व 100 अण्डाणु बनेंगे। शुक्रजनन में प्रथम एवं द्वितीय परिपक्वन विभाजन केन्द्रक एवं कोशिकाद्रव्यी विभाजन में समान होते हैं एवं परिणामस्वरूप चार समान शुक्राणु निर्मित होते हैं। अतः 25 प्राथमिक कोशिकाओं से 100 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जबकि अण्डजनन में दोनों परिपक्वन विभाजन असमान कोशिकाद्रव्यी विभाजन दर्शाते हैं तथा इसके फलस्वरूप एक बड़ी अण्डाणु कोशिका तथा तीन ध्रुवकायों का निर्माण होता है। तीनों ध्रुवकाय नष्ट हो जाती हैं, केवल एक अण्डाणु शेष रहता है। अतः 100 प्राथमिक अण्ड कोशिकाओं से 100 अण्डाणुओं का निर्माण होता है।

प्रश्न 17.

मानव नर व मादा में यौवनारम्भ शुरू होने पर क्या-क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं?

उत्तर:

यौवनारम्भ के समय मानव नर तथा मादा में होने वाले परिवर्तन-

| नर (Male) | मादा (Female) |

| 1. शिश्न, वृषण कोषों, प्रॉस्टेट ग्रन्थि एवं शुक्राशय ग्रन्थि के आकार में वृद्धि होती है। | गर्भाशय, योनि, अण्डवाहिनियों तथा भग के आकार में वृद्धि होती है। |

| 2. वृषणों के आकार में वृद्धि एवं शुक्राणुजनन प्रारम्भ होता है। | वक्ष स्थल पर स्तन ग्रन्थियों में वृद्धि तथा रजोदर्शन के साथ मासिक चक्र का प्रारम्भ होना। |

| 3. आवाज का भारी होना। | आवाज महीन, तीव्र एवं मधुर हो जाती है। |

| 4. शरीर के विभिन्न क्षेत्रों जैसे चेहरे, वक्षस्थल एवं श्रोणि भाग में बालों का उगना। | शरीर पर बालों का अभाव होना। |

| 5. शरीर में तीव्र वृद्धि तथा अंसीय क्षेत्र में वृद्धि होना। | श्रोणि भाग में तीव्र वृद्धि, नितम्ब भाग का फैलकर चौड़ा होना, स्तनों की वृद्धि, शरीर में वसा का संचय। |

| 6. टेस्टोस्टेरोन, FSH, LH इत्यादि हारमोन के स्रावण में वृद्धि। | प्रोजेस्टेरोन, ऐस्ट्रोजन तथा FSH, LH हारमोन के स्राव में वृद्धि होना। |

| 7. मादा की ओर मनोवैज्ञानिक आकर्षण। | नर की तरफ मनोवैज्ञानिक आकर्षण। |

प्रश्न 18.

पुरुषों में सहायक जनन ग्रन्थियाँ वीर्य निर्माण एवं जनन प्रक्रिया में किस प्रकार सहायता करती हैं?

उत्तर:

पुरुषों में सहायक जनन ग्रन्थियाँ तीन प्रकार की पायी जाती हैं। ये सभी स्रावी पदार्थ अधिवृषण एवं शुक्राशय द्वारा स्रावित पदार्थों एवं शुक्राणुओं से मिलकर वीर्य का निर्माण करती हैं।

(1) प्रोस्टेट ग्रन्थि (Prostate Gland) – यह ग्रन्थि मूत्र मार्ग के आधार भाग पर स्थित होती है। यह कई पिण्डों से मिलकर बनी होती है। इस ग्रन्थि द्वारा हल्के सफेद क्षारीय तरल पदार्थ का स्रावण किया जाता है, जो वीर्य का 25-30 प्रतिशत भाग बनाता है। इस तरल में फॉस्फेट्स, सिट्रेट, लाइसोजाइम, फाइब्रिनोलाइसिन, स्पर्मिन आदि पदार्थ पाये जाते हैं। यह शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है एवं वीर्य के स्कंदन को रोकता है।

(2) शुक्राशय (Seminal Vesicle ) – यह मूत्राशय की पश्च सतह एवं मलाशय के बीच में स्थित होता है जो एक जोड़ी थैलीनुमा रचना है। शिश्न के उत्तेजित अवस्था में स्खलन के समय शुक्राशय संकुचित होकर स्राव मुक्त करते हैं। यह स्राव वीर्य का 60% भाग बनाता है। स्राव की क्षारीय प्रकृति के कारण यह स्राव योनि मार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर शुक्राणुओं की सुरक्षा करता है ।

(3) काउपर ग्रन्थि या ब्लबोयूरीथल ग्रन्थि (Cowper’s Gland or Bulbouretheral Gland) – मैथुन के समय इस ग्रन्थि द्वारा एक गाढ़ा, चिपचिपा तथा क्षारीय पारदर्शी तरल पदार्थ स्रावित किया जाता है जो मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है तथा मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर उसे उदासीन या हल्का क्षारीय बनाता है। यह तरल मादा की योनि को चिकना कर मैथुन क्रिया को सुगम बनाता है। अतः हम कह सकते हैं कि पुरुषों में सहायक जनन ग्रन्थियाँ वीर्य निर्माण एवं जनन प्रक्रिया में सहायता करती हैं।

प्रश्न 19.

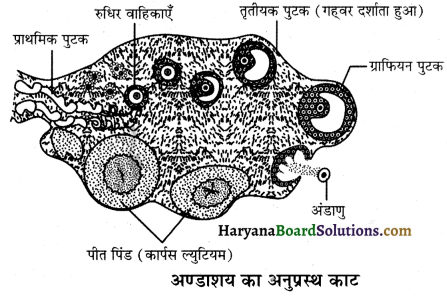

कार्पस ल्यूटियम का निर्माण किस प्रकार होता है तथा इसका प्रमुख कार्य क्या है?

उत्तर:

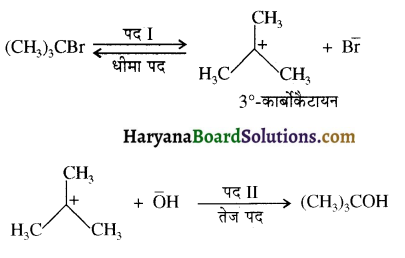

अण्डोत्सर्ग (Ovulation) के पश्चात् रिक्त या खाली ग्राफियन पुटिका नष्ट न होकर ल्यूटिनाइजिंग हारमोन (LH) के प्रभाव से, एक पीली ग्रन्थिल रचना में बदल जाती है जिसे कॉर्पस ल्यूटियम (Corpus Luteum) अथवा पीत पिण्ड कहते हैं। अण्ड के बाहर निकल जाने पर पुटिका का फटा हुआ भाग बंद हो जाता है और इसकी गुहा में रक्त जमा होकर एक थक्का (Clot ) बन जाता है।

थक्के के चारों ओर की पुटिका कोशिकाएँ LH के कारण ल्यूटिन की कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। इनके द्रव्य में ल्यूटिन नामक पीला-सा वर्णक बन जाता है। ये कोशिकाएँ आमाप में बड़ी होती हैं तथा प्रोजेस्ट्रान (Progestrone) तथा रिलेक्सिन (Relaxin) नामक हारमोन का स्रावण करती हैं। इस प्रकार यह एक अन्तःस्रावी ग्रन्थि होती है।

यदि अण्डाणु का निषेचन (फैलोपियन नलिका में) हो जाता है तो यह प्रोजेस्ट्रान तथा रिलेक्सिन हारमोन का स्रावण करती रहती है अन्यथा निष्क्रिय होकर नष्ट होने लगती है। कार्पस ल्यूटियम की अपभ्रष्ट (Degenerate) हुई रचना को कार्पस एल्बिकैन्स (Corpus Albicans) कहते हैं। यह अन्त में समाप्त हो जाती है।

कार्य-

- पीत पिण्ड (Corpus Luteum) द्वारा स्रावित प्रोजेस्टरोन हारमोन भ्रूण के सफल परिवर्धन के लिए गर्भ को बनाये रखता है। इसलिये उसे सगर्भता हारमोन (Pregnancy Hormone) भी कहते हैं।

- भ्रूणीय परिवर्धन पूर्ण हो जाने के उपरान्त शिशु के जन्म के लिए पीत पिण्ड (Corpus Luteum) द्वारा रिलेक्सन (Relaxin) हारमोन उत्पन किया जाता है।

प्रश्न 20.

मानव में मादा के विभिन्न जनन अंगों के महत्त्वपूर्ण कार्य लिखिए।

उत्तर:

मानव में मादा के विभिन्न जनन अंगों के महत्त्वपूर्ण कार्य

| अंग का नाम (Name of Organ) | जनन अंगों के कार्य (Functions of Reproductive organ) |

| 1. अण्डाशय (Ovary) | अंडों का निर्माण करता है। |

| 2. अण्डवाहिनियाँ Oviducts) | निषेचन स्थल, निषेचित अंड/भू को गर्भाशय में स्थानान्तरित करती है। |

| 3. गर्भाशय (Uterus) | आन्तरिक परत भ्रूण को ग्रहण करती है और उसे पोषण प्रदान करती है। मांसल भित्ति के संकुचनी प्रसव के दौरान शिशु को बाहर निकालने में सहायता करती है। |

| 4. गर्भ ग्रीवा (Cervix) | जलीय श्लेष्म उत्पन्न करती है जो शिश्न के लिये एक स्नेहक प्रदान करता है जिसमें स्खलन के पश्चात् शुक्राणु तैरते हैं। |

| 5. योनि (Vagina) | लैंगिक समागम के दौरान शिश्न को ग्रहण करती है व प्रसव के दौरान शिशु को निकालने के लिए नलिका का काम करती है। |

| 6. क्लाइटोरिस (Clitoris) | नर शिश्न के समजात। |

प्रश्न 21.

25 प्राथमिक शुक्र कोशिकाएँ व 25 प्राथमिक अण्ड कोशिकाओं से कितने शुक्राणु व अण्डाणु बनेंगे? कारण सहित समझाइए ।

उत्तर:

1000 शुक्राणु व 25 अण्डाणु बनेंगे। शुक्रजनन में प्रथम एवं द्वितीय परिपक्व विभाजन केन्द्रक एवं कोशिकाद्रव्यी विभाजन में समान होते हैं एवं परिणामस्वरूप चार समान शुक्राणु निर्मित होते हैं। होता है। अतः 25 प्राथमिक कोशिकाओं से 100 शुक्राणुओं का निर्माण जबकि अण्डजनन में दोनों परिपक्वन विभाजन असमान कोशिकाद्रव्यी विभाजन दर्शाते हैं तथा इसके फलस्वरूप एक बड़ी अण्डाणु कोशिका तथा तीन ध्रुवकायों का निर्माण होता है। तीनों ध्रुवकाय नष्ट हो जाती हैं, केवल एक अण्डाणु शेष रहता है। अतः 25 प्राथमिक अण्ड कोशिकाओं से 25 अण्डाणुओं का निर्माण होता है।

प्रश्न 22.

शुक्रजनन का क्या महत्व है?

उत्तर:

शुक्रजनन का निम्न महत्त्व है-

- शुक्रजनन क्रिया के फलस्वरूप अगुणित युग्मक अर्थात् शुक्राणुओं का निर्माण होता है।

- इस क्रिया से पैतृक के आनुवंशिक गुण शुक्राणु में गुणसूत्रों एक समुच्चय के रूप में आ जाते हैं। यह निषेचन अण्डाणु में प्रवेश करते हैं।

- इस क्रिया से बनी अगुणित, पुच्छयुक्त संरचना होती है। यह द्रवीय माध्यम में सरलता से गति करने योग्य होते हैं।

प्रश्न 23.

शुक्रजनन व अण्डजनन में कोई चार समानताएँ लिखिये ।

उत्तर:

शुक्रजनन व अण्डजनन में समानताएँ-

- दोनों क्रियाएँ जनदों में जनन उपकला की प्राथमिक जनन कोशिकाओं द्वारा आरम्भ होती हैं।

- दोनों क्रियाओं में तीन प्रावस्थाएँ पाई जाती हैं गुणन प्रावस्था वृद्धि प्रावस्था व परिपक्वन प्रावस्था ।

- गुणन प्रावस्था के तहत दोनों में समसूत्री विभाजन द्वारा जनन कोशिकाओं की संख्यात्मक वृद्धि होती है।

- दाना क्रियाओं का परिपक्वन प्रावस्था में प्रथम एवं द्वितीय परिपक्वन विभाजन होते हैं जो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है।

प्रश्न 24.

वयस्क की शुक्रवाहिनी को हटाकर उसके स्थान पर रबर की नलिका लगा दी जावे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? समझाइए ।

उत्तर;

वयस्क में शुक्रवाहिनी को हटाकर उसके स्थान पर रबड़ की नलिका लगा दी जाती है तो शुक्राणुओं में गमन नहीं हो पायेगा क्योंकि शुक्रवाहिनी की कोशिकाएँ विशेष तरल पदार्थ का स्राव करती हैं जो शुक्रवाहिनी के मार्ग को शुक्राणुओं के गमन हेतु चिकना बनाती हैं । इसके साथ ही शुक्रवाहिनी की दीवार में पेशियों में तरंग गति उत्पन्न होती है जिससे शुक्राणु आगे बढ़ते हैं । अतः रबड़ की नलिका में शुक्राणुओं का गमन नहीं होगा ।

प्रश्न 25.

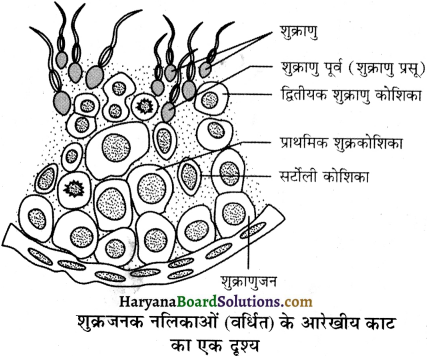

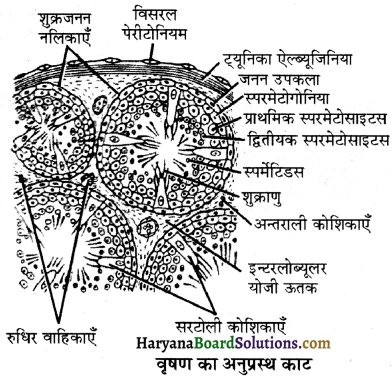

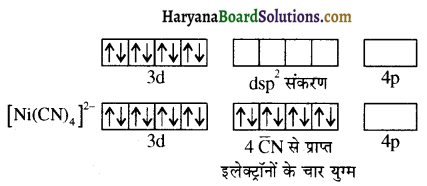

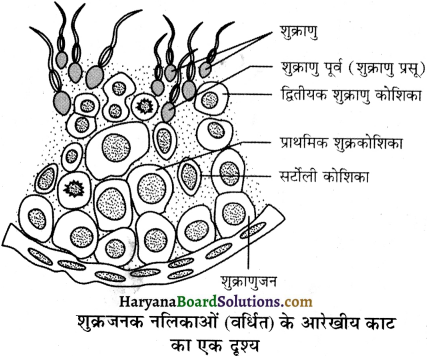

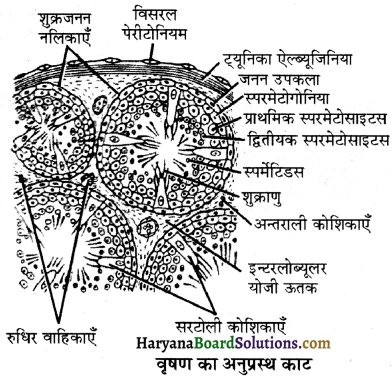

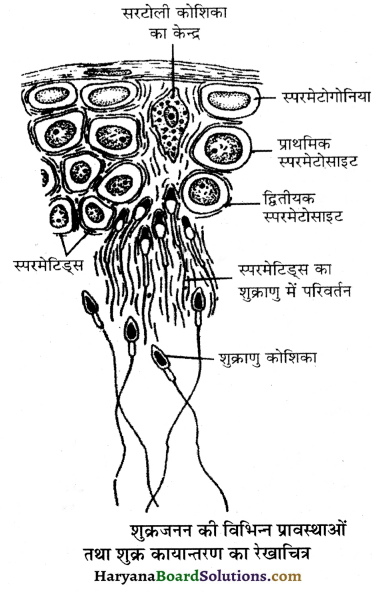

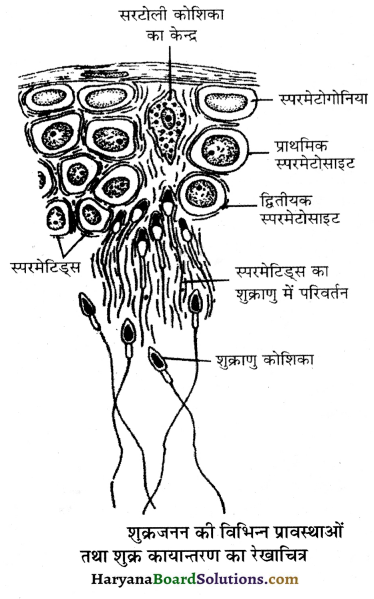

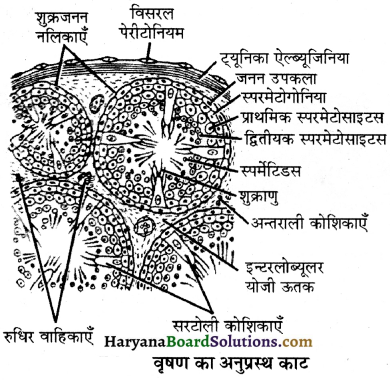

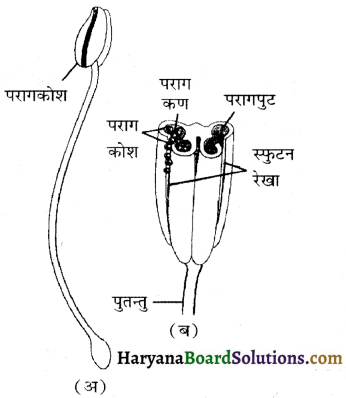

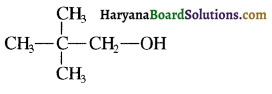

शुक्रजनक नलिकाओं (वर्धित) आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए ।

उत्तर:

शुक्रजनक नलिकाओं (वर्धित) के आरेखीय काट का चित्र-

प्रश्न 26.

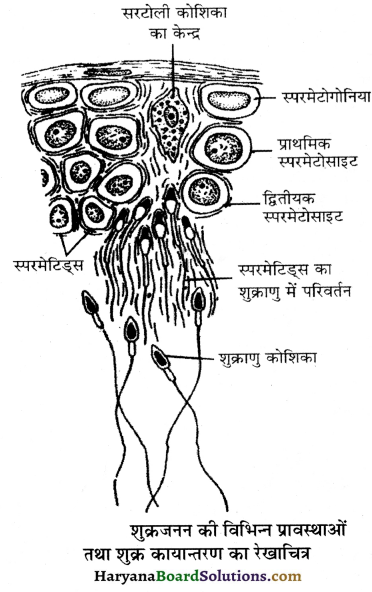

सर्टोली कोशिकाओं से क्या तात्पर्य है? इनका क्या कार्य है?

उत्तर:

सर्टोली कोशिकायें (Sertoli Cells) – इन्हें आलम्बन अथवा धात्री कोशिकायें (Nurse Cells) भी कहते हैं। ये कोशिकायें मुग्दाकार, संख्या में कम एवं आकार में बड़ी होती हैं। इनके स्वतन्त्र भाग में शुक्राणुपूर्व कोशिकायें (Spermatids ) सटकर लगी होती हैं।

सर्टोली कोशिकाओं का कार्य –

- ये विकासशील जनन कोशिकाओं को सुरक्षा, आलम्बन तथा पोषण प्रदान करती हैं।

- शुक्राणुपूर्व कोशिका के बेकार कोशिकाद्रव्य का विघटन करती हैं।

- इनके द्वारा शुक्राणु उत्पादन प्रेरित करने वाले हारमोन की क्रिया का नियमन करने हेतु इन्हिबिन (Inhibin) हारमोन का स्रावण किया जाता है।

प्रश्न 27.

सगर्भता किसे कहते हैं? सगर्भता को बनाये रखने वाले हार्मोन्स के नाम लिखिए ।

उत्तर:

सगर्भता (Pregnancy) – भ्रूण का गर्भाशय की भित्ति से जुड़ना आरोपण कहलाता है और बाद में यह सगर्भता का रूप धारण कर लेती है। रजोधर्म का न आना ही सगर्भता का संकेत है। सगर्भता को बनाये रखने वाले हार्मोन्स निम्न हैं- मानव जरायु गोनेडोट्रापिन, मानव अपरा लेक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन आदि हार्मोन अपरा द्वारा स्रावित किये जाते हैं। सगर्भता के उत्तरार्द्ध की अवधि में अण्डाशय द्वारा रिलैक्सिन नामक एक हार्मोन भी स्रावित किया जाता है।

मानव जरायु गोनेडोट्रापिन मानव अपरा लेक्टोजन और रिलैक्सिन स्त्री में केवल सगर्भता की स्थिति में उत्पादित होते हैं। इसके अलावा दूसरे हार्मोनों जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, कॉर्टिसाल, प्रोलेक्टिन, थॉइराक्सिन आदि की भी मात्रा सगर्भता के दौरान माता के रक्त में कई गुणा बढ़ जाती है। इन हार्मोनों के उत्पादन में बढ़ोतरी होना भी भ्रूण वृद्धि, माता की उपापचयी क्रियाओं में परिवर्तनों तथा सगर्भता को बनाये रखने के लिए आवश्यक होता है।

प्रश्न 28.

यदि निषेचन पश्चात् स्त्री के अण्डाशय को काटकर हटा दिया जावे तो गर्भ पर क्या प्रभाव होगा? समझाइए ।

उत्तर:

अण्डाशय में उपस्थित कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रान तथा रिलैक्सिन हार्मोन्स का सक्रिय स्रावण करता है। यही गर्भाशय की दीवार के संकुचन को रोक कर गर्भ की सुरक्षा करता है। इसलिए गर्भधारण के बाद लगभग 6 सप्ताह तक कॉर्पस ल्यूटियम का सक्रिय रहना आवश्यक है। यदि इस दौरान अण्डाशय को हटा दिया जाये तो गर्भपात ( abortion) हो जाता है। लगभग 6 सप्ताह के गर्भकाल के पश्चात् अपरा (Placenta ) से ही एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्ट्रोन की मात्रा स्रावित होने लगती है जिससे गर्भपात की आशंका समाप्त हो जाती है अतः अब अण्डाशयों को हटा दिया जाए तो गर्भपात नहीं होगा ।

प्रश्न 29.

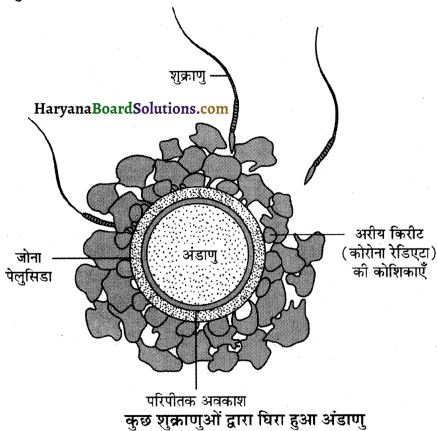

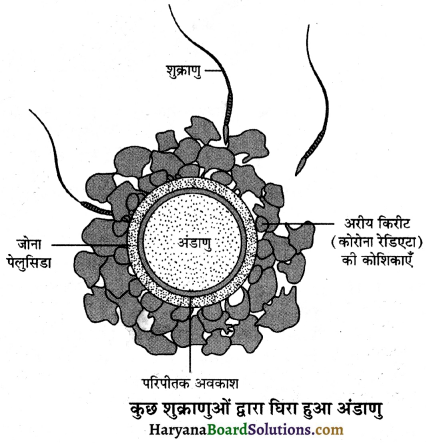

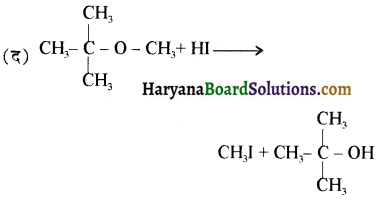

वीर्यसेचन को परिभाषित करते हुए निषेचन क्रिया को समझाइए ।

उत्तर:

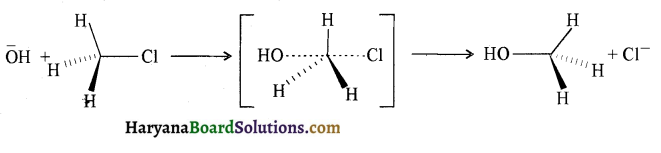

वीर्यसेचन (Insemination ) – स्त्री एवं पुरुष के संभोग मैथुन के दौरान शिश्न द्वारा शुक्र (वीर्य) स्त्री की योनि में छोड़ना वीर्यसेचन कहलाता है । निषेचन क्रिया- गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरते हुए गर्भाशय ग्रीवा से होकर गर्भाशय में प्रवेश करते हैं और अन्त में अण्डवाहिनी नली के संकीर्ण पथ (इस्थमस) तथा तुंबिका (Ampulla) के संधिस्थल तक पहुँचते हैं।

इसी बीच अण्डाशय द्वारा मोचित अंडाणु भी इस संधिस्थल तक पहुँच जाता है, जहाँ निषेचन की क्रिया सम्पन्न होती है। निषेचन तभी हो सकता है जब अण्डाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही समय में तुंबिका – संकीर्ण पथ के संधिस्थल पर पहुँच जाएँ। यही कारण है जिससे कि संभोग क्रियाएं निषेचन व सगर्भता की स्थिति में नहीं पहुँच पाती हैं।

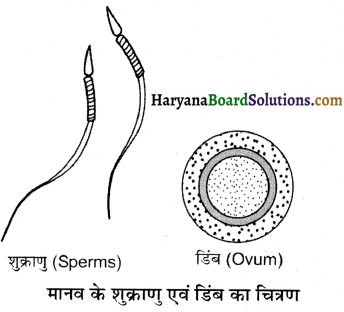

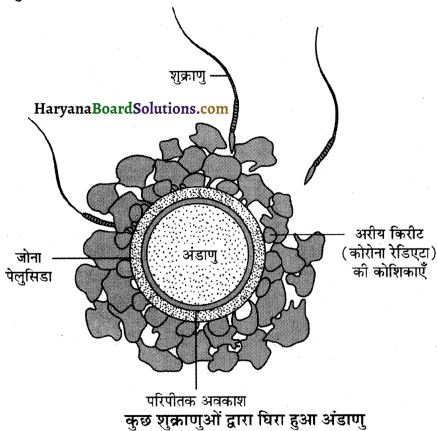

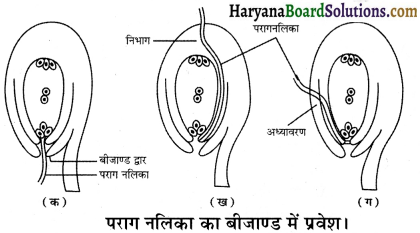

शुक्राणु के साथ एक अण्डाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन (Fertilization) कहते हैं। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अण्डाणु के पारदर्शी अण्डावरण (Zona Pellucida ) स्तर के सम्पर्क में आता है। देखिए चित्र में और अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने हेतु उसके उक्त स्तर में बदलाव प्रेरित करता है।

इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि एक अण्डाणु को केवल एक ही शुक्राणु निषेचित कर सकता है। अग्रपिण्डक (Acrosome ) का स्रवण शुक्राणु की पारदर्शी अंडावरण के माध्यम से अंडाणु के कोशिकाद्रव्य (Cytoplasm) तथा प्लाज्मा भित्ति से प्रवेश करने में मदद करता है। यह द्वितीयक अंडक के अर्द्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है।

दूसरा अर्धसूत्री विभाजन भी असमान होता है और इसके फलस्वरूप द्वितीयक ध्रुवीय पिंड (Secondary Polar Body ) की रचना होता है और एक अगुणित अंडाणु बनता है। शीघ्र ही शुक्राणु का अंडाणु के अगुणित केन्द्रक के साथ संलयन (Fusion ) होता है, जिससे कि द्विगुणित युग्मनज (Diploid Zygote) की रचना होती है।

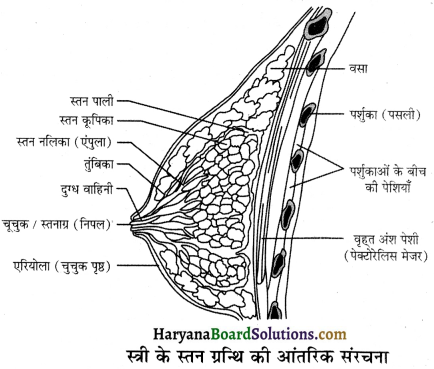

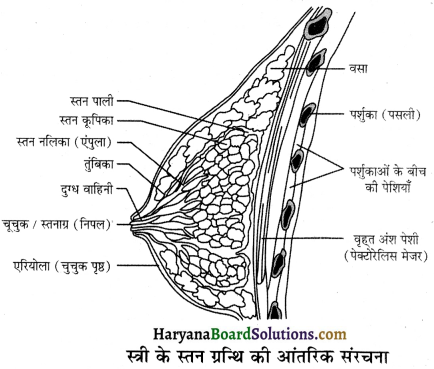

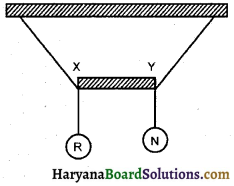

प्रश्न 30.

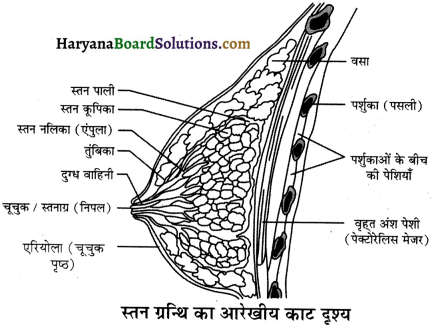

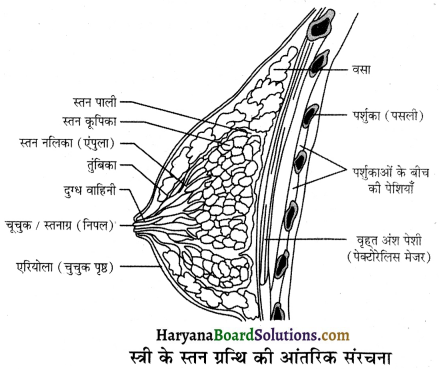

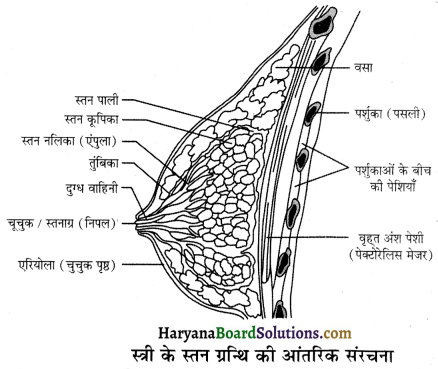

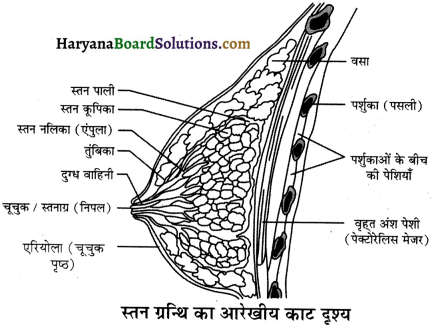

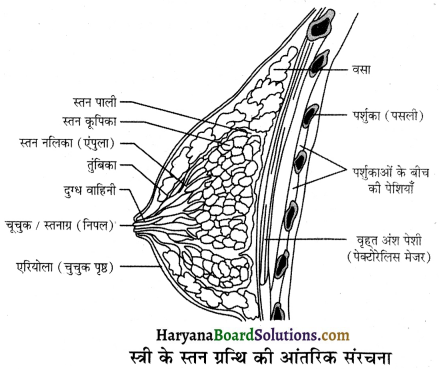

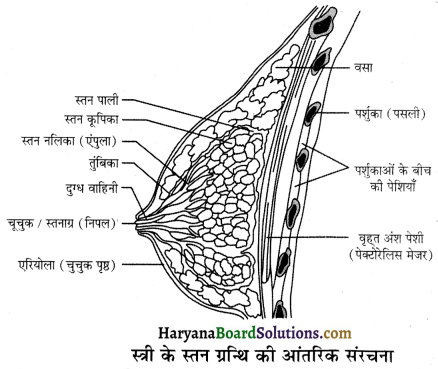

स्तन ग्रन्थि का आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए एवं दुग्ध स्रवण को समझाइए ।

उत्तर:

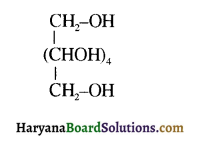

स्तन ग्रन्थि का पाया जाना सभी मादा स्तनधारियों का लक्षण है। मादा (स्त्री) में एक जोड़ी स्तन ग्रन्थियाँ पाई जाती हैं। प्रत्येक स्तन ग्रन्थि में ग्रन्थिल ऊतक एवं वसीय ऊतक होता है। स्तन का ग्रन्थिल ऊतक 15-20 स्तन पालियों (Mammary lobes) में विभक्त होता है। इसमें कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं, जिन्हें कूपिका (alveoli) कहते हैं। इन कूपिकाओं की कोशिकाओं के द्वारा दूध का स्रावण किया जाता है।

यह दूध कूपिकाओं की गुहाओं ( अवकाशिकाओं) में संग्रह किया जाता है। ये कूपिकाएँ स्तन नलिकाओं (Mammary tubules) में खुलती हैं। प्रत्येक पाली की नलिकाएँ मिलकर स्तन वाहिनी (Mammary ducts) का निर्माण करती हैं। विभिन्न स्तन वाहिनियाँ (Mammary ducts) मिलकर एक वृहद् स्तन तुंबिका (ampulla) बनाती हैं जो दुग्ध वाहिनी (Lactiferous duct) से जुड़ी होती हैं। जिससे कि दूध स्तन से बाहर निकलता है।

दुग्ध स्रवण (Lactation) –

सगर्भता की अवस्था में प्रोजेस्ट्रान व एस्ट्रोजन हार्मोन्स के प्रभाव से स्तन ग्रन्थियों की वृद्धि से स्त्री के वक्ष बड़े आकार के हो जाते हैं। प्रोलेक्टिन के प्रभाव से शिशु जन्म के 24 घण्टे के अन्दर दुग्ध ग्रन्थियों से दुग्ध स्रावण (Lactation) हो जाता है। प्रारम्भ में वक्ष की चूचुकों से कोलस्ट्रम (Colstrum) का स्राव होता है। यह पीले रंग का होता है जिसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन (Globulin Protein) काफी मात्रा में होता है। इसमें माता की एण्टीबॉडीज (Antibodies) होती है जो नवजात शिशु की संक्रमण से रक्षा करती है।

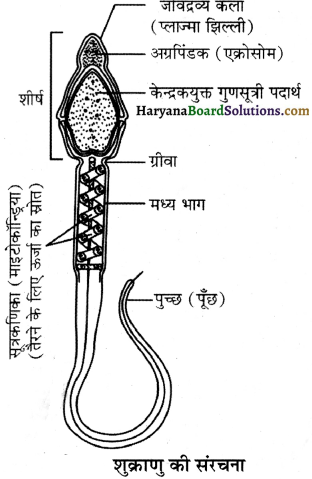

प्रश्न 31.

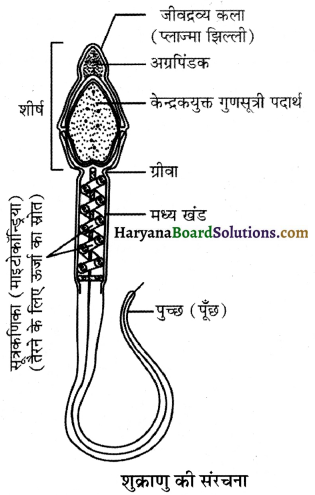

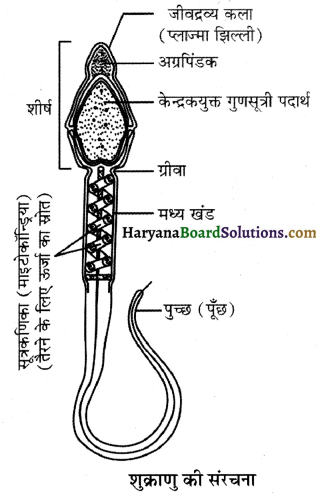

मानव शुक्राणु (Human Sperm) की सूक्ष्मदर्शीय संरचना का नामांकित चित्र बनाइये ।

उत्तर:

प्रश्न 32.

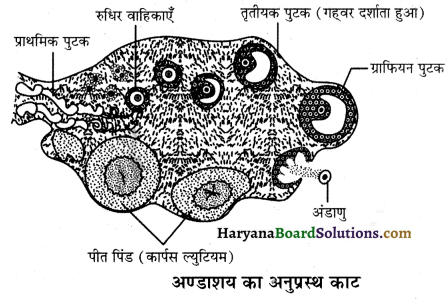

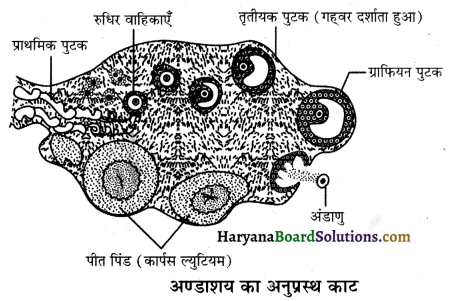

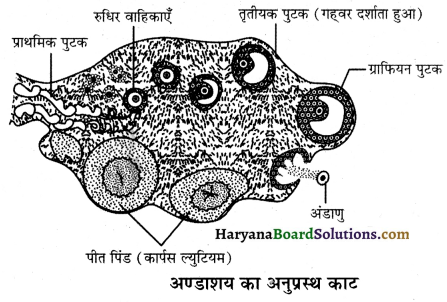

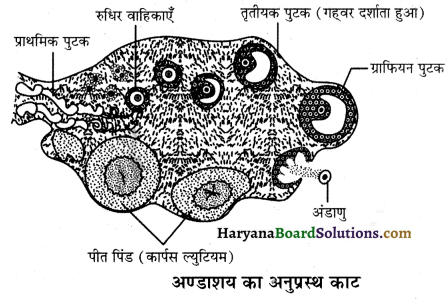

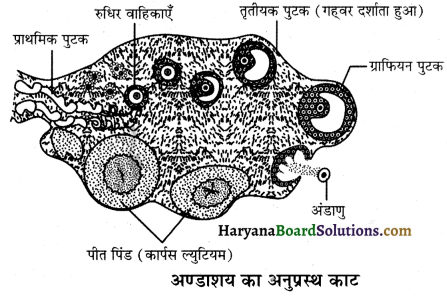

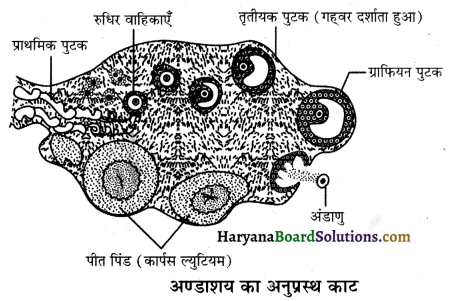

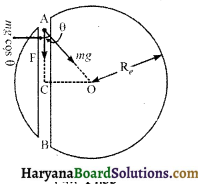

मनुष्य के अण्डाशय की काट का एक नामांकित चित्र बनाइए जिसमें ग्राफी पुटिका की विभिन्न अवस्थाएँ प्रदर्शित हों ।

उत्तर:

प्रश्न 33.

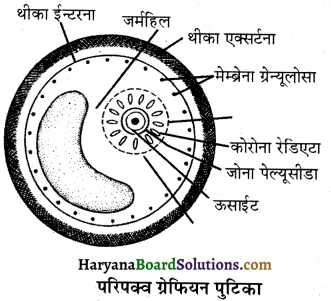

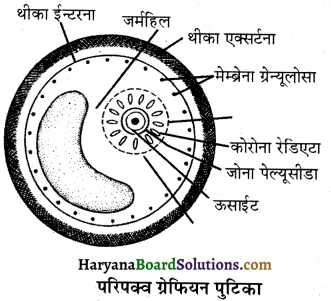

एक परिपक्व ग्रेफियन पुटिका ( Mature Graffian Follicle) का नामांकित चित्र बनाइए ।

उत्तर:

प्रश्न 34.

शुक्र कोशिका निर्माण (Spermatogenesis) एवं शुक्र कायान्तरण ( Spermiogenesis) में कोई चार अन्तर लिखिए।

उत्तर:

शुक्र कोशिका निर्माण एवं शुक्र कायान्तरण में अन्तर

| शुक्र कोशिका निर्माण (Spermatogenesis) | शुक्र कायान्तरण (Spermiogenesis) |

| 1. यह पूर्व शुक्राणु निर्माण की द्वितीय प्रावस्था होती है। | यह पूर्व शुक्राणु निर्माण के पश्चात् की प्रावस्था होती है। |

| 2. इ समें स्पर मे टो गो निया (Spermatogonia) से प्राथमिक शुक्र कोशिकाएँ (Primary Spermatocytes) बनती हैं। | इसमें स्पर मेट्ट्स् (Spermatids) से परिपक्व अगुणित शुक्राणुओं (Sperms) का निर्माण होता है। |

| 3. यह शुक्रजनन कोशिकाओं की वृद्धि में भाग लेता है। | इस क्रिया में कोशिकाओं का स्थानान्तरण होता है। |

| 4. इ समें अनेक प्रक्रिया सम्मिलित होती हैं। | यह शुक्राणु निर्माण की अन्तिम प्रावस्था है। |

प्रश्न 35.

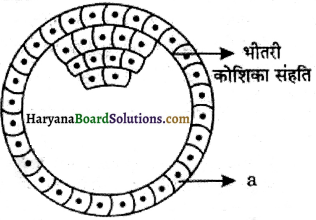

दिये गये चित्र का अध्ययन कीजिए और पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर दीजिए-

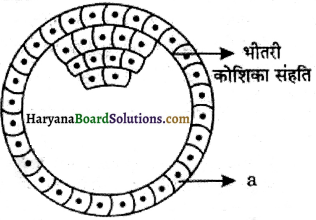

(अ) चित्र में प्रदर्शित मानव भ्रूण की अवस्था का नाम लिखिए ।

(ब) चित्र ‘a’ नामांकित भाग का नाम लिखिए एवं उसका कार्य लिखिए ।

(स) गर्भाशय के भीतर अन्तर्रोपित होने के बाद भीतरी कोशिका संहति का क्या होता है? लिखिए।

(द) इस भ्रूणम में स्टेम (मूल) कोशिकाएँ कहाँ हैं?

उत्तर:

(अ) ब्लास्टोसिस्ट (Blastocyst)

(ब) ट्रोफोब्लास्ट ( Trophoblast), कार्य-ट्रोफोब्लास्ट भ्रूण को सुरक्षा एवं पोषण उपलब्ध करवाती है।

(स) यह वास्तविक भ्रूण बनाती है।

(द) स्टेम (मूल) कोशिकाएँ भीतरी कोशिका संहति में है।

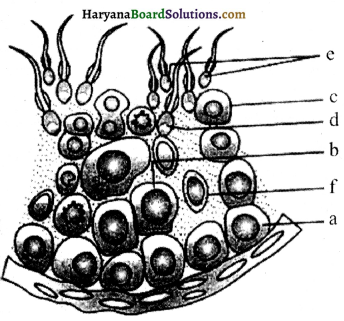

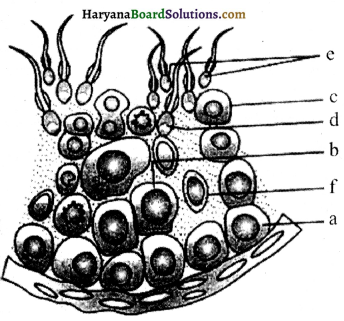

प्रश्न 36.

दिये गये चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए-

- शुक्राणुजनन की क्रिया किस कोशिका में होती है? नाम लिखिए।

- ‘a’ तथा ‘b’ कोशिकाओं के नाम लिखिए। गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर दोनों में क्या अन्तर होता है?

- समसूत्री कोशिका को चिन्हित कर नाम लिखिए ।

- ‘f’ कोशिका क्या है? इसका कार्य लिखिए।

- उपरोक्त चित्र किस संरचना का भाग है? नाम लिखिए।

उत्तर:

- ‘d’ शुक्राणु पूर्वी (Spermatid)

- ‘a’ स्पर्मेटोगोनिया (Spermatogonia) ‘b’ प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट (Primary Spermatocyte), दोनों कोशिकाएँ द्विगुणित (Diploid) होती है। प्रत्येक में गुणसूत्र 46 होते हैं ।

- समसूत्री विभाजन-‘e’

- ‘T’ कोशिका – सर्टोली कोशिका (Sertoli Cell) कार्य – विकासशील शुक्राणुओं को पोषण एवं आलम्बन प्रदान करती है।

- शुक्रजनन नलिका (Seminiferous tubule)

प्रश्न 37.

मानव गर्भाशय की पेशीय तथा ग्रन्थीय परतों के नाम लिखिए। रजोचक्र के दौरान इनमें से किस परत में चक्रीय परिवर्तन होता है? इस परत के बने रहने के लिए अनिवार्य हार्मोन का नाम लिखिए।

उत्तर:

मानव गर्भाशय की पेशीय तथा ग्रन्थीय परतें निम्न हैं-

- एपिमेट्रियम (Epimatrium) – यह बाह्य तथा विसरल पेरीटोनियम से बनी होती है।

- मायोमेट्रियम (Myomatrium) – यह मध्य चिकनी कोशिकाओं से बनी होती है।

- एण्डोमेट्रियम (Endomatrium) – यह सबसे अन्दर की परत है जो ग्रन्थिल होती है।

रजोचक्र के दौरान एण्डोमेट्रियम परत में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। इस परत के बने रहने के लिए अनिवार्य हार्मोन निम्न हैं- FSH, LH, तथा एस्ट्रोजन ।

प्रश्न 38.

लेडिग कोशिकाएँ कहां पाई जाती हैं? प्रजनन में इनकी क्या भूमिका है?

उत्तर:

वृषण में शुक्रजनन नलिकाओं (Seminiferous tubules) के बाहर संयोजी ऊतक में धँसी हुई अनेक कोशिकाओं के समूह पाये जिन्हें लेडिंग कोशिकाएँ कहते हैं। इन्हें अन्तराली कोशिकाएँ (Interstial Cells) भी कहते हैं । इनके द्वारा नरलिंगी हार्मोन (male sex hormone) पुंजन ( एन्ड्रोजन) स्रावित किया जाता है ।

प्रश्न 39.

रजोदर्शन ( Menarch) तथा रजोनिवृत्ति (Menopause) में क्या अन्तर है?

उत्तर:

रजोदर्शन तथा रजोनिवृत्ति में अन्तर

| रजोदर्शन (Menarch) | रजोनिवृत्ति (Menopause) |

| किसी बालिका के जीव काल में प्रथम बार रजोधर्म य ॠतुस्राव (Menstrual होने को रजोदर्श (Menarch) कहते हैं। | स्त्री में स्थायी रूप से ऋतु स्राव चक्रों के रुकने को रजोनिवृत्ति (Menopause) कहते हैं। |

| यह 12-13 वर्ष की आयु मे प्रारम्भ होता है। | स्त्रियों में ॠतुसाव चक्र सामान्यतः 45-50 वर्ष की आयु में रुक जाता है। |

प्रश्न 40.

मानव शिशु में यदि वृषणों का वृषण कोषों में स्थानान्तरण नहीं हुआ तो युवावस्था में जनन की कौनसी क्रिया प्रभावित होगी? कारण बताइये ।

उत्तर:

युवा अवस्था में शुक्राणुजनन (Spermatogenesis) की क्रिया प्रभावित होगी। शुक्राणुजनन के लिए तापमान शरीर के तापक्रम से 2- 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। यदि वृषण कोष में स्थानान्तरित नहीं होते हैं तो अधिक तापमान के कारण शुक्राणुओं ( Sperms) का निर्माण नहीं होगा।

प्रश्न 41.

25 प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं तथा 25 प्राथमिक अण्ड कोशिकाओं से बनने वाले शुक्राणुओं तथा अण्डाणुओं का अनुपात कितना होगा? कारण सहित समझाइए ।

प्रश्न 42.

सजीव प्रजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन अधिक जोखिमपूर्ण नहीं होता है। दो कारण बताते हुए इस कथन की पुष्टि कीजिए।

अथवा

सजीव प्रजक जीवों में संतानों की उत्तर जीविता की अधिक सम्भावनाएँ हैं। कारण सहित समझाइए ।

उत्तर:

सजीव प्रजक जीवों में (अधिकतर स्तनधारी जिनमें मानव शामिल हैं) मादा जीव के शरीर के भीतर युग्मनज विकसित होकर शिशु का विकास करता है और एक निश्चित अवधि एवं विकास के चरणों को पूरा करने के बाद मादा जीव के शरीर से प्रसव द्वारा पैदा किये जाते हैं। भ्रूणीय सही देखभाल तथा संरक्षण के कारण सजीव प्रजक जीवों के उत्तरजीवित रहने के सुअवसर बढ़ जाते हैं।

प्रश्न 43.

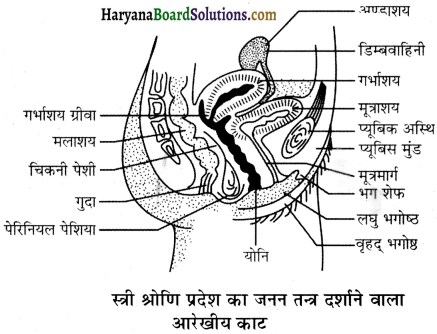

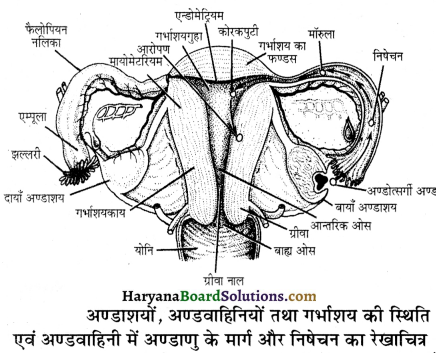

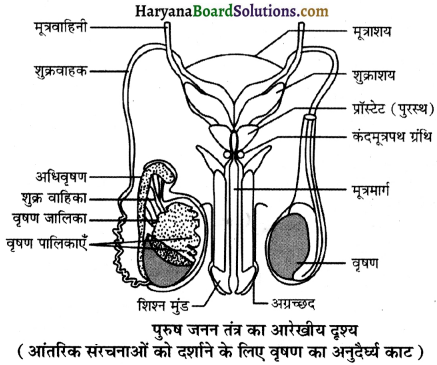

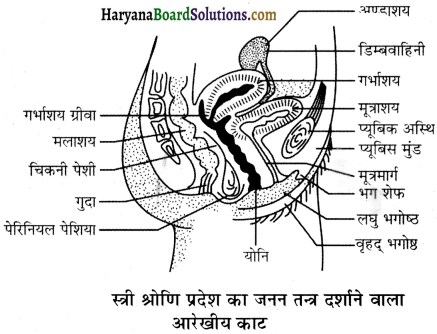

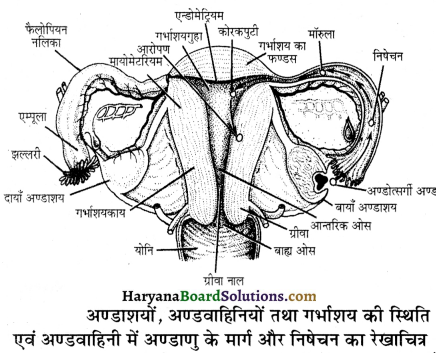

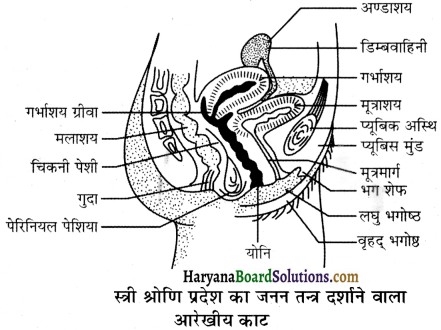

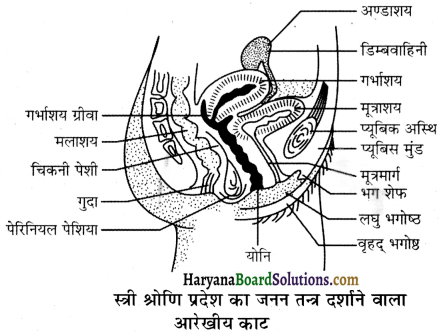

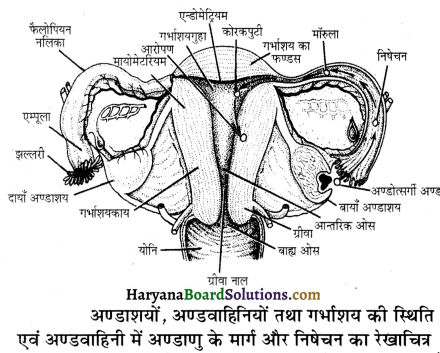

मानव मादा जनन तंत्र को समझाइए ।

उत्तर:

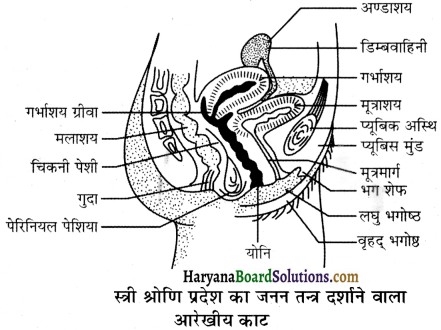

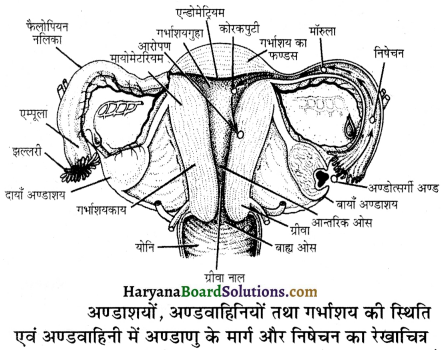

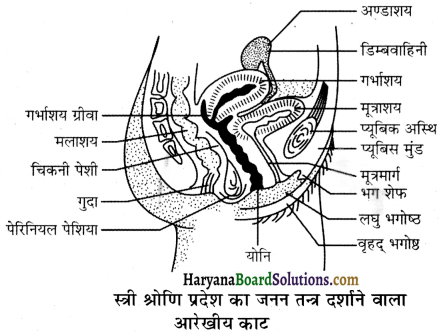

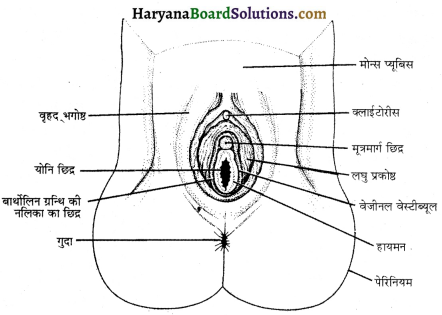

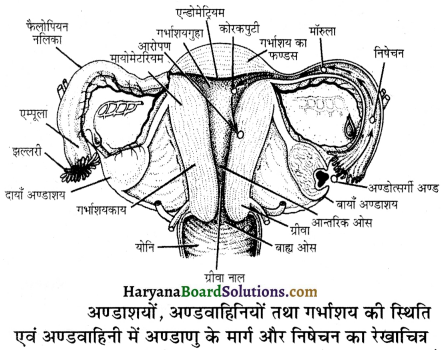

स्त्रियों में एक जोड़ी अण्डाशय (Ovary) प्राथमिक जननांगों (Primary Sex Organs) के रूप में होते हैं। इसके अतिरिक्त अण्डवाहिनी (Oviduct), गर्भाशय (Uterus), योनि (Vagina), भग (Vulva), जनन ग्रन्थियाँ (Reproductive glands) तथा स्तन या छाती (Breast) सहायक जननांगों का कार्य करते हैं।

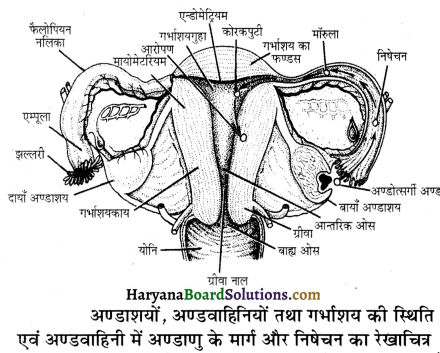

(1) अण्डाशय (Ovary)-स्त्रियों में अण्डाशय की संख्या दो होती है, जिनकी आकृति बादाम के समान होती है। प्रत्येक अण्डाशय की लम्बाई लगभग 2 से 4 से. मी. होती है। दोनों अण्डाशय उदरगुहा में वृक्कों के काफी नीचे श्रोणि भाग (Pelvic region) में पीछे की ओर गर्भाशय (Uterus) के इधर-डधर स्थित होते हैं।

प्रत्येक अण्डाशय उदरगुहीय पेरीटोनियम के वलन से बनी मीसोविरियम (Mesovarium) नामक झिल्लीनुमा मीसेन्ट्री (Mesentery) द्वारा श्रोणि भाग की दीवार से टिका होता है। ऐसे ही एक झिल्ली अण्डाशयी लिगामेन्ट (Ovarian Ligament) प्रत्येक अण्डाशय को दूसरी ओर से गर्भाशय से जोड़ती है।

अण्डाशय की संरचना-प्रत्येक अण्डाशय भी वृषण के समान तीन स्तरों से घिरा होता है। बाहरी स्तर को ट्यूनिका एलब्यूजिनिया (Tunica Albuginea) कहते हैं। यह संयोजी ऊतक का महीन स्तर होता है। आन्तरिक स्तर को ट्यूनिका प्रोपरिया (Tunica Propria) कहते हैं तथा इनके बीच वाले स्तर को जनन उपकला (Germinal Epithelium) कहते हैं।

जनन उपकला घनाकार कोशिकाओं का बना होता है। अण्डाशय के बीच वाला भाग जो तन्तुमय होता है तथा संवहनीय संयोजी ऊतक (Vascular Connective Tissue) का बना होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा दो भागों में विभक्त होता है जिन्हें क्रमशः परिधीय वल्कुट (Peripheral Cortex) एवं आंतरिक मध्यांश (Internal Medulla) कहते हैं।

अण्डाशय के वल्कुट (Cortex) भाग में अनेक अण्ड पुटिकाएँ (Ovarian Follicles) पायी जाती हैं। जिनका निर्माण जनन उपकला से होता है। पुटिकाएँ बहुकोशिकीय झिल्ली मेम्ब्रेना ग्रेन्यूलोसा (Membrana Granulosa) से घिरी होती हैं। जिसके भीतर फॉलीक्यूलर गुहा (Follicular Cavity) होती है जो फॉलीक्यूलर द्रव (Follicular Fluid) से भरी होती है।

इस गुहा में अण्ड कोशिका (Ovum) होती है जो चारों ओर अनेक फॉलीकुलर कोशिकाओं से घिरी रहती है। इन कोशिकाओं को जोना पेल्यूसिडा (Zonapellucida) एवं चारों ओर के मोटे स्तर को कोरोना रेडिएटा (Corona Radiata) कहते हैं। इस संरचना को अब परिपक्व ग्राफियन पुटिका (Mature Graatian Follicle) कहते हैं। परिपक्व ग्राफियन पुटिका अण्डाशय की सतह पर पहुँच कर फट जाती है तथा अण्ड बाहर निकलकर उदरीय गुहा में आ जाता है। इस क्रिया को डिम्बोत्सर्ग (Ovulation) कहते हैं।

(2) अण्डवाहिनी (Oviduct)-स्त्री में दो अण्डवाहिनियाँ होती हैं जो अण्डाणु को अण्डाशय से गर्भाशय तक पहुँचाती हैं। प्रत्येक अण्डवाहिनी की लम्बाई 10-12 से.मी. होती है। अण्डवाहिनी का स्वतन्त्र सिरा जो अण्डाशय के निकट होता है, कीप रूपी (Funnellike) एवं चौड़ा होता है तथा इसे आस्टियम (Ostium) कहते हैं।

आस्टियम या मुखिका का किनारा झालरदार (Fimbriated) एवं रोमाभि (Ciliated) होता है। अतः मुखिका को फिम्ब्रिएटेड कीप (Fimbriated Funnel) भी कहते हैं। अण्डोत्सर्ग के बाद अण्ड अण्डाशय से निकलकर उदरगुहा में आकर इसी फिम्ब्रिएटेड कीप के द्वारा फैलोपियन नलिका (Fallopian Tube) में चला जाता है। फैलोपियन नलिका की भित्ति पेशीयुक्त होती है तथा भीतर से अत्यन्त वलित (Folded) होती है। निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में ही होती है। प्रत्येक फैलोपियन नलिका अपनी ओर के गर्भाशय (Uterus) में अपने पश्च अन्त द्वारा खुलती है।

(3) गर्भाशय (Uterus)-इसे बच्चादानी (वुम्ब) भी कहते हैं। इसकी आकृति उल्टी नाशपाती के समान होती है। यह श्रोणि भित्ति से स्नायुओं द्वारा जुड़ा होता है। यह लगभग 7.5 से.मी. लम्बा, 3 से.मी, मोटा तथा अधिकतम 5 से.मी, चौड़ा खोखला तथा शंक्वाकार अंग होता है। इसका संकरा भाग नीचे की ओर तथा चौड़ा भाग ऊपर की ओर होता है।

इसके पीछे की ओर मलाशय (Rectum) तथा आगे की ओर मूत्राशय (Urinary Bladder) होता है। गर्भाशय की भित्ति, फतकों की तीन परतों से बनी होती हैबाहरी पताली झिल्लीमय स्तर को परिगभांशय (पेरिमेट्रियम), मध्य मोटी चिकनी पेशीख स्तर को गभाँशय पेशी स्तर (मायोमैट्रियम) और आन्तरिक ग्रान्थल स्तर को गर्भाशय अन्तःस्तर (एंड्रोमैट्रियम) कहते हैं जो गभाशएय गुहा को आस्तरित करती है। आतंव चक्र (Menstrual Cycle) के चक्र के दौरान गर्भाशब के अन्तःस्तर में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जबकि गभांशय पेशी स्तर में प्रसव के समय काफी तेज संकुचन होंता है।

गर्भाशाब को तीन भागों में विभेदित किया गया है-

- फण्डस (Fundus)-ऊपर की और उभरा हुआ भाग फण्डस कहलाता है।

- काय (Body)-बीच का प्रमुख भाग ग्रीवा (Cervix) कहलाता है।

- ग्रीवा (Cervix)-सबसे निचला भाग ग्रीवा (Cervix) कहलाता है जो योनि से जुड़ा होता है।

भूण का विकास गर्भाशय (Uterus) में होता है। शूण अपरा (Placenta) की सहायता से गर्भाशय की भित्ति से संलग्न होता है। यहाँ भ्रूण को सुरक्षा एवं पोषण प्राप्त होता है।

(4) योनि (Vagina)-गर्भाशय ग्रीवा (Cervix Uteri) आगे बढ़कर एकपेशीय लचीली नलिका रूपी रचना का निर्माण करती है जिसे योनि (Vagina) कहते है। योनि स्त्रियों में मैथुन अंग (Copulatory organ) की तरह कार्य करती है। इसके अतिरिक्त योनि गर्भाशाय से उत्पन्न मास्तिक स्राव को निक्कासन हेतु पथ उपलख्ब करवाती है एवं शिशु जन्म के समय गर्भस्थ शिशु के बाहर निकालने के लिए जन्मनाल (Birth Canal) की तरह कार्य करती है।

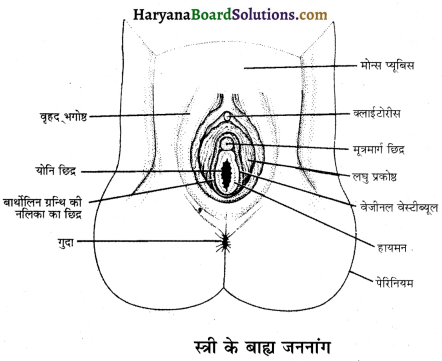

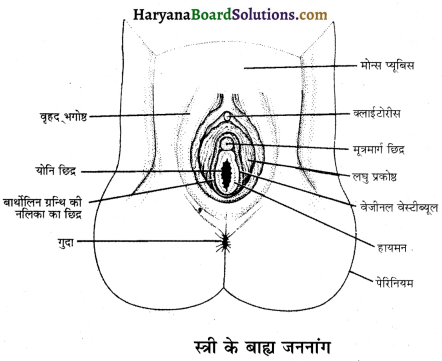

(5) बाद्य जननांग (External Genitila)-स्त्रियों के बाह्ष जननांग निम्न हैं-

(i) जघन शौल (Mons Pubis)-यह प्यूबिस लिम्फाइसिस के ऊपर स्थित होता है जो गद्दीनुमा होता है क्योंकि इसकी त्वचा के नीचे वसीय परत होती है। तरुण अवस्था में इस पर घने रोम उग आते हैं जो अन्त तक रहते हैं।

(ii) वृहद् भगोष्ठ (Labia Majora)-ये जघन शैल (प्यूबिस मुंड) से नीचे की तरफ व पीछे की ओर से विस्तृत एक जोड़ी बड़े अनुद्रै्घ्य वलन होते हैं। इनकी बाह्य सतह पर रोम पाये जाते हैं।

(iii) लघु भगोष्ठ (Labia Minora)-ये आन्तरिक व छोटे वलन होते हैं। इन पर रोम नहीं पाये जाते हैं। लेबिया माइनोरा प्रघाण (Vestibule) को घेरे रहते हैं।

(iv) भगशेफ या क्लाइटोरिस (Clitoris)-यह जघन शैल (Mons Pubis) लेबिया माइनोरा के अग्र कोने पर स्थित एक संवेदी तथा घुण्डीनुमा अथवा अंगुलीनुमा रचना है। यह नर के शिश्न के समजात अंग है। यह अत्यधिक संवेदनशील होता है क्योंक इसमें स्पर्शकणिकाओं की अधिकता पायी जाती है।

(v) योनिच्छद (Hymen)-योनि द्वार पर पतली झिल्ली पाई जाती है जिसे योनिच्छद (Hymen) कहते हैं। यह लैंगिक सम्पर्क, शारीरिक परिश्रम एवं व्यायाम के कारण फट जाती है। बार्थोलिन की ग्रन्थियाँ (Bartholian Glands)-योनिद्वार के दोनों ओर एक-एक सेम की आकृति की ग्रन्थि लेबिया मेजोरा पर स्थित होती है। ये ग्रन्थियाँ एक क्षारीय व स्रेहक द्रव का स्राव करती हैं जो कि भग (Vulva) को नम रखता है एवं लैंगिक परस्पर व्यवहार को सुगम बनाता है।

(6) स्तनग्रन्थि (Mammary Glands)-स्त्री में स्तन ग्रन्थियों (Mammary Glands) से युक्त एक जोड़ी स्तन उपस्थित होते हैं। ये वक्ष के सामने की तरफ अंसीय पेशियों (Pectoral Muscles) के ऊपर स्थित होते हैं। प्रत्येक स्तन ग्रन्थि में भीतर का संयोजी ऊतक $15-20$ नलिकाकार कोष्ठकीय पालियों का बना होता है। इनके बीच-बीच में वसीय ऊतक होता है। प्रत्येक पाली में अंगूर के गुच्छों के समान दुग्ध ग्रन्थियाँ होती हैं जो दुग्ध का स्राव करती हैं। यह दूध नवजात शिशु के पोषण का कार्य करता है।

प्रत्येक पालिका से निकली कई छोटी वाहिनियां एक दुग्ध नलिका या लैक्टीफेरस नलिका (Lactiferous Duct) बनाती हैं। ऐसी कई दुग्ध नलिकाएँ स्वतन्त्र रूप से आकर चूचुक (Nipples) में खुल जाती हैं। चूचुक स्तनग्रन्थियों के शीर्ष भाग पर उभरी हुई वर्णांकित (Pigmented) रचना है। इसके आसपास का क्षेत्र भी गहरा वर्णांकित हो जाता है। इस क्षेत्र को स्तन परिवेश (Areola Mammae) कहते हैं। स्त्रियों में चूचुक के चारों तरफ का क्षेत्र वसा के जमाव तथा पेशियों के कारण काफी उभरा हुआ होता, है। चूचुक में 0.5 मिमी. के 15-25 छिद्र पाये जाते हैं। पुरुषों में चूचुक अवशेषी होते हैं।

प्रश्न 44.

शुक्राणु जनन एवं अण्ड जनन में अन्तर लिखिए।

उत्तर:

अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न के निबन्धात्मक प्रश्न क्रमांक 8 का अवलोकन करें।

| शुक्रजनन (Spermatogenesis) | अण्डजनन (Oogenesis) |

| 1. यह क्रिया वृषणों (Testes) में सम्पन्न होती है। | यह क्रिया अण्डाशय (Ovaries) में सम्पन्न होती है। |

| 2. शुक्रजनन की क्रिया प्राणी में जीवन पर्यन्त जारी रहती है। | यह क्रिया एक निश्चित आयु के पश्चात् बन्द हो जाती है। |

| 3. इस क्रिया में सभी शुक्रजनक कोशिकाएँ शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। | के वल एक अण्ड जनक कोशिका अण्डाणु का निर्माण करती है। अन्य अनेक अण्डजनक कोशिकाएँ वृद्धि प्रावस्था में नष्ट हो जाती हैं। |

| 4. दोनों परिपक्वन विभाजन वृषण में ही होते हैं। | दोनों परिपक्वन विभाजन या कम से कम द्वितीय परिपक्वन विभाजन अण्डाशय से बाहर होते हैं। |

| 5. वृद्धि प्रावस्था छोटे अन्तराल की एवं कम वृद्धि होती है। | वृद्धि प्रावस्था लम्बे समय तक जारी रहती है एवं अधिक वृद्धि होती है। |

| 6. इस क्रिया में एक शुक्रजनन कोशिका से चार पूर्व शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है । | इस क्रिया में एक ऊगोनिया से एक अण्डाणु एवं तीन ध्रुवकाय निर्मित होती हैं। |

| 7. इस क्रिया में प्रथम एवं द्वितीय परिपक्वन विभाजन समान होते हैं एवं परिणामस्वरूप चार समान शुक्राणु (Sperm) निर्मित होते हैं। ये चारों ही स्वतन्त्र जनन इकाई होते हैं। | दोनों परिपक्वन विभाजन असमान होते हैं तथा इसके फलस्वरूप एक बड़ी अण्डाणु कोशिका तथा तीन ध्रुवकाय का निर्माण होता है। इसमें केवल अण्डाणु (Ovum) ही स्वतन्त्र जनन इकाई है। |

| 8. शुक्राणु निर्माण में कायान्तरण की क्रिया होती है। | इसमें कायान्तरण नहीं होता। |

| 9. शुक्राणु पीतक रहित एवं गतिशील होते हैं। | अण्डाणु पीतकयुक्त एवं गतिहीन होते हैं। |

प्रश्न 45.

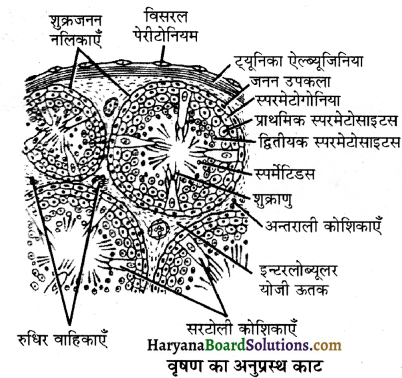

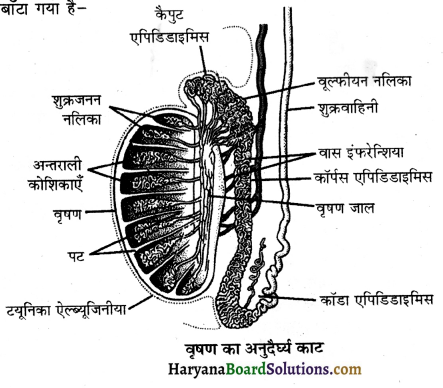

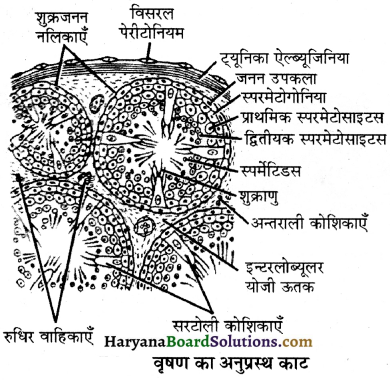

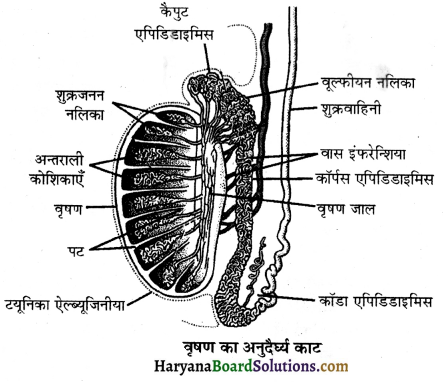

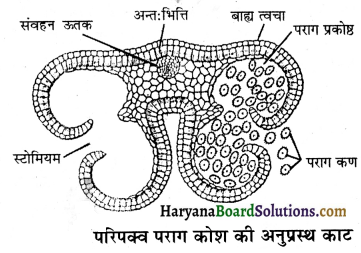

वृषण के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए ।

उत्तर:

प्रश्न 46.

यदि पीतपिंड निष्क्रिय हो जाये तो भ्रूण परिवर्धन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कारण सहित समझाइए ।

उत्तर:

पीतपिंड भारी मात्रा में प्रोजेस्ट्रॉन स्रावित करता है, जो कि गर्भाशय अंतःस्तर को बनाए रखने के लिये आवश्यक है। इस प्रकार गर्भाशय अंतःस्तर निषेचित अण्डाणु के अंतर्रोपण (inplantation) तथा सगर्भता की अन्य घटनाओं के लिये आवश्यक है। यदि पीतपिंड निष्क्रिय हो जाये तो यह अंत: स्तर का विखंडन कर देता है, जिससे फिर से रजोधर्म का नया चक्र शुरू हो जाता है यानी माहवारी पुनः होती है।

प्रश्न 47.

एक स्त्री जिसे आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए, वह किस स्थाई विधि को अपनाएगी और क्यों?.

उत्तर:

शल्यक्रिया का उपयोग किया जाता है। महिलाओं के लिये डिंबनलिका उच्छेदन ( Tubectomy) का प्रयोग करते हैं। इसमें स्त्री के उदर में छोटा-सा चीरा लगाकर अथवा योनि द्वारा डिंबवाहिनी नली का छोटा-सा भाग निकाल या बांध दिया जाता है। यह शल्यक्रिया प्रभावशाली है और इसका कोई दुष्परिणाम भी नहीं है।

प्रश्न 48.

मानव के यौवनारम्भ के पश्चात् होने वाली लैंगिक जनन की चार जनन घटनाओं के नाम दीजिए ।

उत्तर:

निम्न चार जनन घटनाएँ होती हैं-

- युग्मकजनन

- युग्मक स्थानान्तरण

- निषेचन

- भ्रूणोद्भव ।

निबन्धात्मक प्रश्न-

प्रश्न 1.

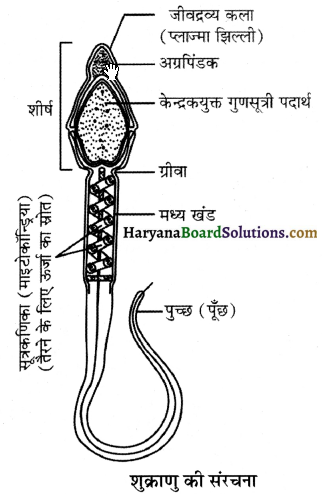

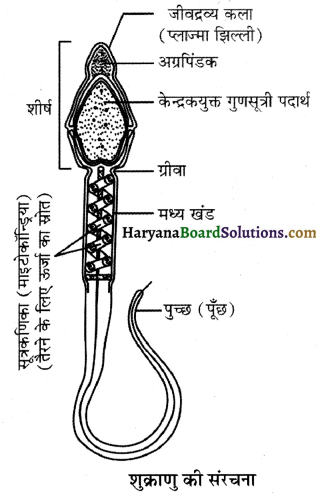

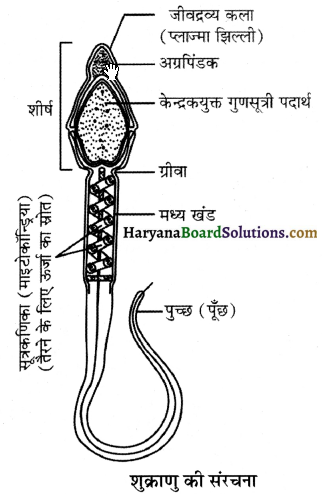

मानव शुक्राणु (Sperms) की संरचना का वर्णन कीजिए ।

अथवा

शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन करिये तथा शुक्राणुजनन को परिभाषित कीजिये ।

उत्तर:

शुक्राणुओं की आकृति भिन्न-भिन्न जाति में भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। जैसे अस्थिल मछलियों में गोलाकार, मनुष्य में चमचाकार (Spoon-shaped), चूहों में हुक के आकार के व पक्षियों में सर्पिलाकार होते हैं।

शुक्राणु के चार भाग पाये जाते हैं-

- शीर्ष (Head)

- ग्रीवा (Neck)

- मध्य भाग (Middle piece)

- पूँछ (Tail)

(1) शीर्ष (Head) – मनुष्य में शीर्ष तिकोना एवं चपटा होता है। इसकी आकृति केन्द्रक की आकृति पर निर्भर होती है। शीर्ष भाग अंग्र दो संरचनाओं से मिलकर बना होता है-

(i) केन्द्रक (Nucleus) – शुक्राणु के शीर्ष का अधिकांश भाग केन्द्रक द्वारा घिरा होता है। केन्द्रक में प्रमुख रूप से ठोस क्रोमेटिन पदार्थ पाये जाते हैं। DNA अत्यधिक संघनित अवस्था में होता है।

(ii) अग्रपिंडक / एक्रोसोम (Acrosome ) – केन्द्रक के अग्र भाग में टोपी के समान रचना पाई जाती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। टोपी के समान एक्रोसोम पाया जाता है। यह स्पर्मलाइसिन्स नामक पाचक एन्जाइम का स्रावण करता है । स्तनधारियों में इसके द्वारा हाएलोयूरोनाइडेज एन्जाइम एवं प्रोएक्रोसिन, एसिड फॉस्फेटेस, बाइन्डीन का स्रावण किया जाता है। प्रोएक्रोसिन, एक्रोसोम क्रिया द्वारा एक्रोसिन में बदल जाता है । ये दोनों एन्जाइम अण्डभेदन में सहायक होते हैं।

(2) ग्रीवा (Neck ) – शीर्ष एवं मध्य भाग के बीच जहाँ तारक केन्द्र उपस्थित रहते हैं, ग्रीवा क्षेत्र कहलाता है। इस भाग में तारककाय पायी जाती है। समीपस्थ तारककाय केन्द्रक के पश्च भाग में एक गर्त में स्थित होता है, जो निषेचन के बाद खण्डीभवन को प्रेरित करता है । इसके पास ही दूरस्थ तारककाय पाया जाता है।

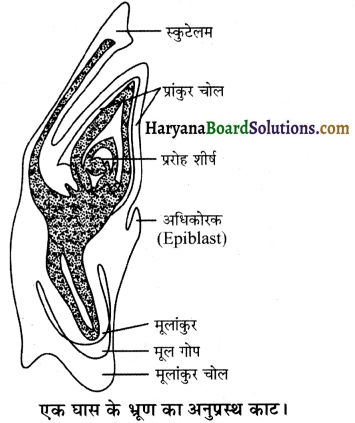

(3) मध्यभाग (Middle Piece ) – यह भाग शुक्राणु का ऊर्जा कक्ष या इंजन कहलाता है । मध्य भाग दूरस्थ तारककाय से मुद्रिका तारककाय तक होता है जिसमें अक्षीय तन्तुओं के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया के आपस में आंशिक समेकन के फलस्वरूप बनी सर्पिल कुण्डली के रूप में व्यवस्थित रहते हैं ।

स्तनधारियों में माइटोकॉन्ड्रिया के आपस में आंशिक समेकन के फलस्वरूप बनी सर्पिल कुण्डली को बेनकर्म आच्छद (Nebenkerm Sheath) कहते हैं । मध्य भाग द्वारा ही शुक्राणु की गति के लिये आवश्यक ऊर्जा प्रदान की जाती है। शीर्ष के पश्च भाग एवं सम्पूर्ण मध्य भाग को चारों ओर कोशिकाद्रव्य की महीन पर्त घेरे रहती है जिसे मेनचैट (Manchette) कहते हैं। मध्य भाग के अंत में एक मुद्रिका सेन्ट्रियोल पायी जाती है।

(4) पूँछ (Tail) – यह पश्च भाग होता है । यह जीवद्रव्य की झिल्ली से बनी नलिका की तरह होता है। इसके बीचोंबीच में एक अक्षीय सूत्र (Axial Filament) होता है। अक्षीय सूत्र आगे सेट्रिओल से जुड़ा रहता है तथा पीछे की तरफ झिल्ली से स्वतन्त्र रहता है जिसे अन्तिम खण्ड (End Piece) कहते हैं । पूँछ की तरंग गति द्वारा शुक्राणु तरल मध्यम में तैरते रहते हैं । शुक्राणुजनन (Spermatogenesis) – वृषण की जनन उपकला कोशिकाओं के समसूत्रीय व अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण शुक्रजनन कहलाता है ।

प्रश्न 2.

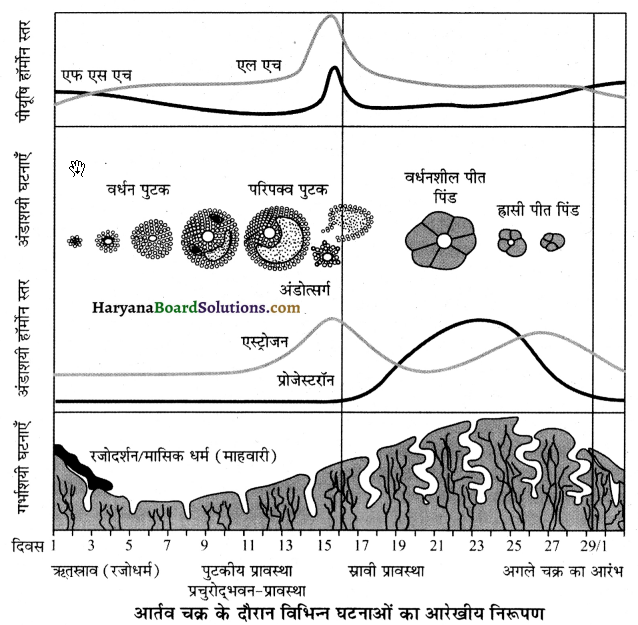

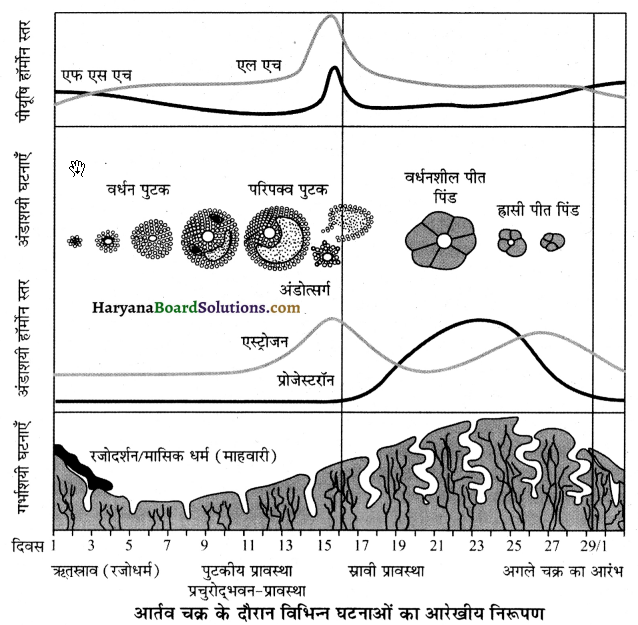

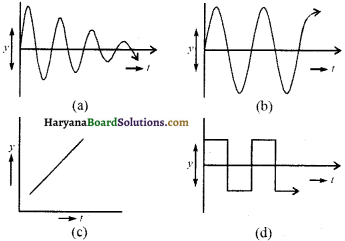

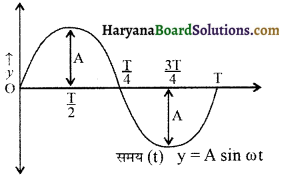

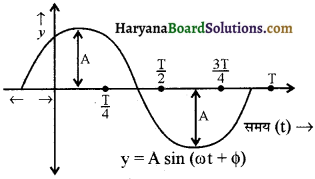

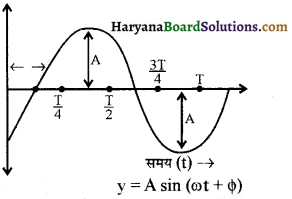

आर्तव चक्र किसे कहते हैं? इसकी विभिन्न घटनाओं को आरेख की सहायता से समझाइए ।

अथवा

आर्तव चक्र की और अवस्थाओं को चित्र बनाकर वर्णन कीजिए ।

अथवा

आर्तव चक्र की विभिन्न अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए । आर्तव चक्र की विभिन्न अवस्थाओं का चित्रीय निरूपण कीजिए ।

उत्तर:

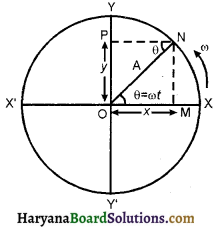

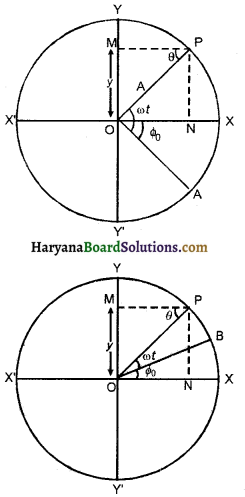

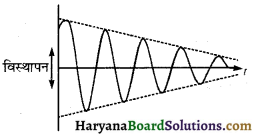

प्राइमेट्स मादाओं में पाये जाने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र या रजचक्र (Menstruation) कहते हैं। स्त्रियों में रजचक्र 28 दिन का होता है। प्रथम रजचक्र तरुणावस्था (Puberty) में प्रारम्भ होता है । इसे रजोदर्शन ( Menarche ) कहते हैं । इस चक्र के दौरान स्त्रियों की योनि मार्ग से महीने में एक बार रक्त का स्राव होता है। चालीस से पचास वर्ष की उम्र में यह चक्र लगभग समाप्त हो जाता है । इस अवस्था को रजोनिवृत्ति (Menopause) कहते हैं । गर्भवती महिलाओं में रज चक्र अनुपस्थित होता है । आर्तव चक्र (Menstrual Cycle) में निम्न चार अवस्थायें पायी जाती हैं-

(1) आर्तव प्रावस्था / रजस्राव प्रावस्था (Menstrual Phase)- यह चक्र स्त्रियों में रजस्राव शुरू होने के पहले दिन से प्रारम्भ होता है। इसकी अवधि स्त्रियों में 3-5 दिन की होती है। इस प्रावस्था में गर्भाशय की एण्डोमीट्रियम (Endometrium) का अस्थायी स्तर जिसे स्ट्रेटम फंक्सनेलिस (Stratum Functionalis) कहते हैं ।

रक्तस्राव का प्रारम्भ ऐस्ट्रोजन ( Estrogen) एवं प्रोजेस्ट्रोन (Progesterone) हार्मोन की मात्रा में अचानक कमी हो जाने के कारण होता है। इस प्रावस्था में एन्डोमीट्रियम की रक्त कोशिकायें एवं ग्रन्थियां फट जाती हैं एवं रक्तस्राव प्रारम्भ हो जाता है। रक्त गर्भाशयी ऊतकों से बाहर योनि मार्ग द्वारा निकलता रहता है।

(2) पश्च आर्तव / पुटिकीय प्रावस्था (Follicular Phase) – यह अवस्था आर्तव एवं अण्डोत्सर्ग के बीच की अवस्था होने के कारण इस अवस्था को पूर्व अण्डोत्सर्ग (Pre-ovulatory Phase) कहते हैं स्त्री में इसकी अवधि 8-10 दिन की होती है। इस प्रावस्था में निम्न कार्य सम्पन्न होते हैं-

- गर्भाशय की एन्डोमीट्रियम पुनः निर्मित होती है एवं टूटी रुधिर वाहिनी एवं ऊतकों की मरम्मत होती है।

- गर्भाशयी एवं फैलोपियन नलिका की क्षतिग्रस्त म्यूकस झिल्ली की मरम्मत होती है।

- गर्भाशय की दीवार में पेशियों की मोटाई तथा रक्त नलिकाओं व ग्रन्थियों की संख्या बढ़ जाती है।

इस प्रावस्था में एस्ट्रोजन हार्मोन स्राव अधिक होता है।

(3) अण्डोत्सर्ग प्रावस्था (Ovulatory Phase ) – इस प्रावस्था में अण्डोत्सर्ग होता है जो स्त्री में 14वें दिन होता है अर्थात् अण्डाशय में स्थित ग्राफियन पुटिका फट जाती है एवं परिपक्व अण्डा मुक्त हो जाता है । अण्डाणु मुक्त होने को ही अण्डोत्सर्ग कहते हैं। यह क्रिया LH (Luteinizing Hormone) द्वारा नियन्त्रित होती है। इस प्रावस्था में स्त्रियों के शरीर का तापमान बढ़ जाता है ।

(4) पश्च अण्डोत्सर्ग या ल्यूटियल प्रावस्था (Luteal Phase)- इसको पूर्व रज – स्राव प्रावस्था भी कहते हैं । यह प्रावस्था 15- 28 वें दिन तक चलती है । अण्डोत्सर्ग के पश्चात् फटी हुई ग्राफियन कोशिकाओं में वृद्धि होती है एवं कार्पस ल्यूटियम ( Corpus Luteum) का निर्माण करती है । यह कार्पस ल्यूटियम एक अन्तःस्रावी ग्रन्थि का कार्य करती है एवं इससे एस्ट्रोजन व प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन का अत्यधिक मात्रा में स्रावण किया जाता है। ये हार्मोन निषेचित अण्डाणु को गर्भाशय की भित्ति जुड़ने अर्थात् रोपण हेतु तैयार करते हैं।

यदि निषेचन नहीं होता है, यह कॉर्पस ल्यूटियम जिसे पीत ग्रन्थि (Yellow gland) भी कहते हैं, धीरे-धीरे विघटित होकर एक श्वेत पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसे कार्पस एल्बीकेन्स (Corpus Albicans) कहते हैं । एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्ट्रोन का स्राव कम हो जाता है एवं पुनः निर्मित एवं मोटी एन्डोमीट्रियम नष्ट होना प्रारम्भ हो जाती है एवं रजचक्र अथवा आर्तव चक्र प्रारम्भ हो जाता है।

प्रश्न 3.

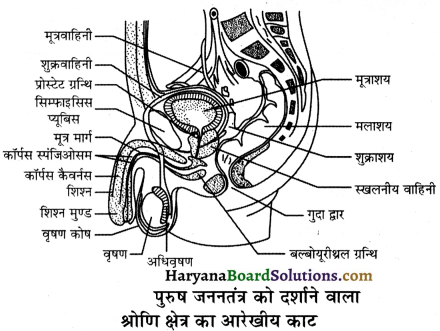

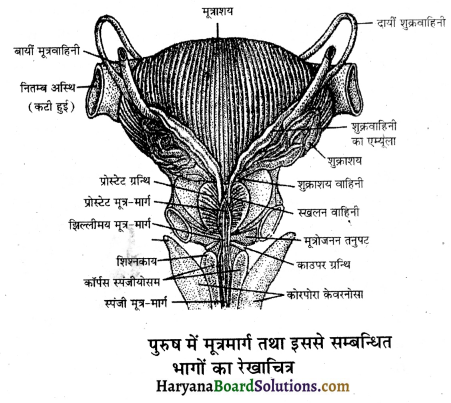

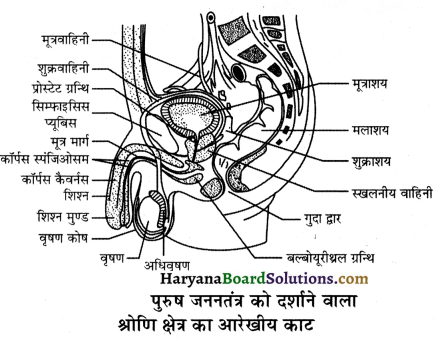

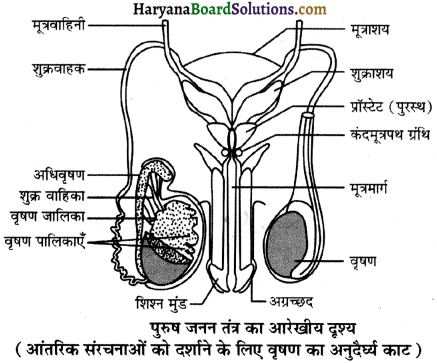

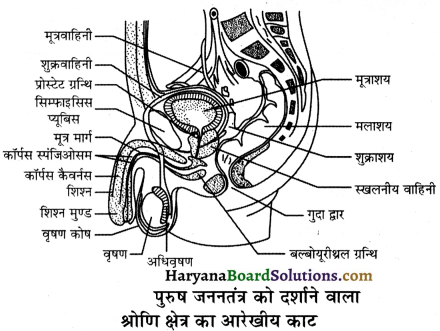

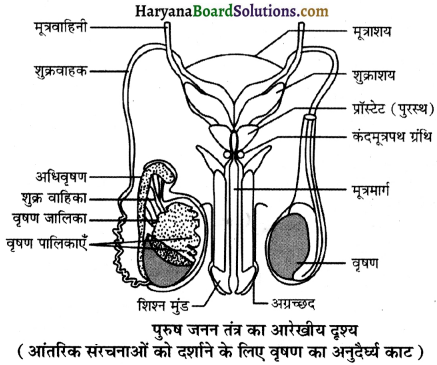

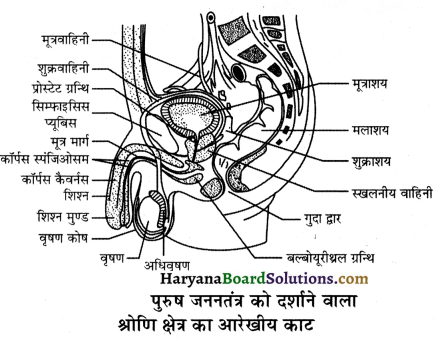

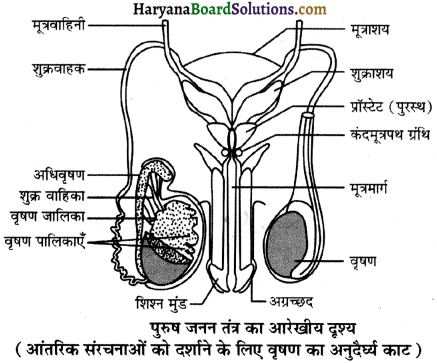

मनुष्य में नर जनन तन्त्र का वर्णन कीजिए ।

उत्तर:

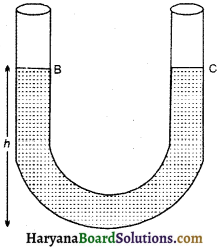

पुरुषों में एक जोड़ी वृषण (Testis) प्राथमिक जननांग के रूप में होते हैं। इसके अतिरिक्त सहायक जननांग (Accessory Reproduction organs) मुख्यतया वृषणकोष (Scrotal Sac), अधिवृषण (Epididymis), शुक्रवाहिनियां (Vas-deferences), शिश्न (Penis) तथा प्रोस्टेट ग्रन्थि (Prostate Gland) एवं कॉउपर ग्रन्थि (Cowper’s Gland) पाये जाते हैं।

वृषण (Testis)-वृषण प्राथमिक जननांग होते हैं जिनका निर्माण भ्रूणीय मीसोडर्म (Mesoderm) से होता है। ये मीसोर्कियम (Mesorchium) की सहायता से उदरगुहा की पृष्ठभित्ति से जुड़े रहते हैं। वृषण संख्या में दो होते हैं। इनका रंग गुलाबी तथा आकृति में अण्डाकार होते हैं जिसकी लम्बाई 4 से 5 से.मी., चौड़ाई लगभग 2 से 3 से.मी. एवं वजन में 12 ग्राम होता है।

दोनों वृषण उदरगुहा के बाहर एक थैले में स्थित होते हैं जिसे वृषणकोष (Scrotal Sac) कहते हैं। वृषणकोष एक ताप नियंत्रक की भांति कार्य करता है। वृषणों का तापमान शरीर के तापमान से 2-2.5° C नीचे बनाये रखता है। यह तापमान शुक्राणुओं के विकास के लिए उपयुक्त होता है। वृषणकोषों की दीवार पतली, लचीली एवं रोमयुक्त होती है।

इसके अन्दर पेशी तन्तुओं का मोटा अवत्वक (Subcutaneous) स्तर होता है जिसे डारटोस पेशी (Dartos muscle) कहते हैं। रेखित पेशी तन्तुओं का एक दण्डनुमा गुच्छा वृषणकोष के प्रत्येक अर्धभाग के अवत्वक पेशी स्तर को उदरीय अवत्वक पेशी स्तर से जोड़ता है, जिसे वृषणोत्कर्ष पेशी (cremaster muscles) कहते हैं।

प्रत्येक वृषण कोष की गुहा उदरगुहा से एक सँकरी नलिका द्वारा जुड़ी होती है जिसे वक्षणनाल (Inguinal Canal) कहते हैं। वक्षणनाल के द्वारा होकर वृषण धमनी, वृषणशिरा तथा वृषण तन्त्रिका एक वृषण रज्जु (Spermatic Cord) के रूप में वृषण तक जाती है।

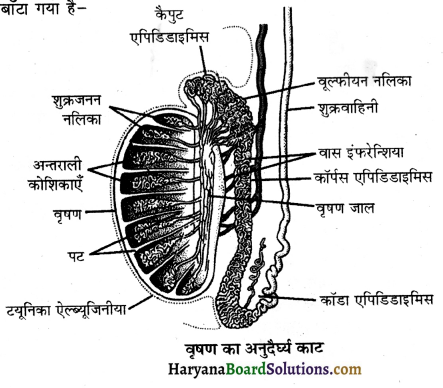

वृषण पर दो आवरण पाये जाते हैं जिन्हें वृषण खोल (Testicular capsule) कहते हैं। इसमें बाहरी महीन आवरण को मौनिक स्तर (Tunica Vaginalis) कहते हैं। यह उदरगुहा के उदरावण से बनता है जबकि भीतरी स्तर को श्वेत कुंचक अथवा ट्यूनिका ऐल्ब्यूजिनिया (Tunica Albuginea) कहते हैं। वृषण की गुहा भी इसी ऊतक की पट्टियों द्वारा लगभग 250 पालियों या वेश्मों में बंटी रहती है।

प्रत्येक पाली में अनेक कुण्डलित रूप में एक-दूसरे से सटी हुई कई पतली नलिकाएँ पायी जाती हैं, जिन्हें शुक्रजनन नलिका (Seminiferous Tubules) कहते हैं। इन नलिकाओं के बीच संयोजी ऊतक पाया जाता है जिसमें विशेष प्रकार की अन्तराली कोशिकाएँ या लैडिग कोशिकाएँ (Leydig cells) पायी जाती हैं।

इन कोशिकाओं द्वारा नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन (Testosterone) का विकास होता है। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका (Seminiferous Tubules) के चारों ओर झिल्लीनुमा आवरण पाया जाता है जिसे ट्यूनिका प्रोप्रिया (Tunica Propria) कहते हैं। इस झिल्ली के नीचे जनन उपकला (Germinal Epithelium) का स्तर पाया जाता है। शुक्रजनक नलिका (Seminiferous Tubules) को वृषण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। जनन उपकला स्तर में दो प्रकार की कोशिकाएँ पायी जाती हैं-

(i) स्परमेटोगोनिया कोशिकाएँ (Spermatogonia cells)इनके द्वारा शुक्रजनन (Spermatogenesis) द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है।

(ii) सरटोली कोशिकाएँ (Sertoli cells)-सरटोली कोशिकाओं को अवलम्बन या पोषी या नर्स या मातृ या सबटेन्टाकुलर कोशिकाएँ (Supporting or Nutritive or Nurse or Mother or Subtentacular cells) भी कहते हैं। ये कोशिकाएँ आकार में बड़ी, संख्या में कम एवं स्तम्भी प्रकार की होती हैं। इनका स्वतन्त्र भाग कटाफटा होता है। इस भाग में शुक्राणुपूर्व कोशिकाएँ (Spermatids) सर्टोली कोशिकाओं से सटकर संलग्न रहती हैं।

सरटोली कोशिकाओं के कार्य (Functions of Sertoli Cells)-

- शुक्राणुओं को आलम्बन प्रदान करती हैं।

- ये कोशिकाएँ शुक्राणुओं को संरक्षण एवं पोषण प्रदान करती हैं।

- शुक्रकायान्तरण (Spermiogenesis) के दौरान अवशिष्ट कोशिकाद्रव्य (Residual Cytoplasm) का भक्षण करना।

- सरटोली कोशिका द्वारा एन्टीमुलेरियान हार्मोन का स्रावण किया जाता है। यह भूरणीय अवस्था में मादा जननवाहिनी के विकास का संदमन करता है।

- सरटोली कोशिकाओं के द्वारा इनहिबिन (Inhibin) हार्मोन का स्रावण किया जाता है जो FSH का संदमन करता है।

- इन कोशिकाओं के द्वारा ABP (एण्ड्रोजन बाइडिंग प्रोटीन) का स्रावण किया जाता है।

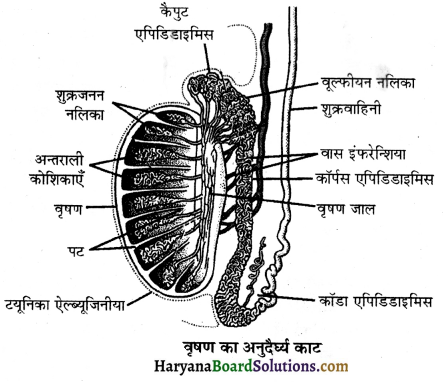

शुक्रजनन नलिका (Seminiferous Tubules) से पतलीपतली नलिकाएँ निकलती हैं, वृषण के अन्दर ये नलिकाएँ आपस में मिलकर एक जाल बनाती हैं, इसे वृषण जालक (Rete Testis) कहते हैं। इससे लगभग 15-20 संवलित नलिकाएँ (Convoluted ductules) निकलती हैं जिन्हें वास इफरेंशिया (Vas Efferentia) कहते हैं। ये नलिकाएँ वृषण की अग्र या ऊपरी सतह पर पहुँचकर लम्बी रचना में खुलती हैं जिसे अधिवृषण (Epididymis) कहते हैं।

अधिवृषण (Epididymis)-यह एक लम्बी तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका है जिसकी लम्बाई 6 मीटर होती है। प्रत्येक वृषण के भीतरी किनारों पर अत्यधिक कुण्डलित नलिका द्वारा निर्मित एक रचना पाई जाती है जिसे अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण को तीन भागों में बाँटा गया है-

- कैपुट एपिडिडाइमिस (Caput Epididymis)-यह वृषण के ऊपर केप (Cap) के समान होती है। इमें वृषण से आने वाली वास इफरेन्शिया (Vas Efferentia) खुलती है। कैपुट एपिडिडाइमिस को ग्लोबस मेजर (Globus Major) भी कहते हैं।

- कॉर्पस एपिडिडाइमिस (Corpus Epididymis)-यह मध्य भाग है व संकरा होता है। इसे एपिडिडाइमिस काय (Epididymis body) भी कहते हैं।

- कॉडा एपिडिडाइमिस (Cauda Epididymis)-यह एपिडिडाइमिस का पश्च व सबसे छोटा भाग है। इसे ग्लोबस माइनर (Globus Minor) भी कहते हैं। कॉडा एपिडिडाइमिस से इसकी नली पीछे निकलकर शुक्रवाहिनी (Vas deference) बनाती है। अधिवृषण

(Epididymis) के कार्य-

- शुक्राणुओं को अधिवृषण में संग्रहित किया जाता है व यहाँ इनका परिपक्वन होता है।

- यह वृषणों से शुक्रवाहिनी में शुक्राणुओं के पहुँचने के लिए मार्ग प्रदान करते हैं।

- अधिवृषण (Epididymis) में शुक्राणु एक माह तक संचित रह सकते हैं। स्खलन न होने की स्थिति में शुक्राणुओं का विघटन न होने पर इनके तरल का अवशोषण इसी में होता है।

- इसकी नलिका में क्रमाकुंचन के कारण शुक्राणु वास डिफरने्स (Vas deference) की ओर बहते हैं।

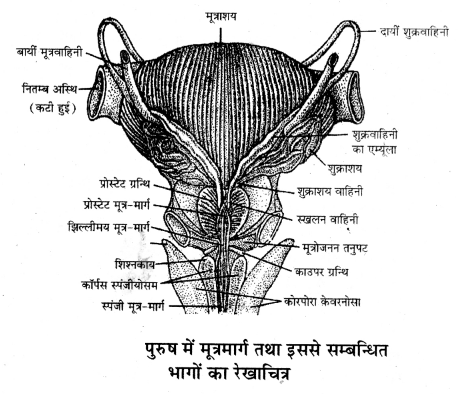

शुक्रवाहिनी (Vas deference)-शुक्रवाहिनी लगभग 45 सेमी. लम्बी नलिका होती है। इसकी दीवार पेशीय होती है। शुक्रवाहिनी अधिवृषण के पश्च भाग से प्रारम्भ होकर ऊपर की ओर वक्षणनाल से होकर गुहा में मूत्राशय के पश्च तल पर नीचे की ओर मुड़कर चलती हुई अन्त में एक फूला हुआ भाग तुम्बिका (Ampulla) बनाती है। यहाँ इसमें शुक्राशय (Seminal Vesicle) की छोटी वाहिनी आकर खुलती है। दोनों के मिलने से स्खलनीय वाहिनी (Ejaculatory Duct) का निर्माण होता है।

शुक्रवाहिनी की भित्ति पेशीय होती है व इसमें संकुचन व शिथिलन की क्षमता पायी जाती है। संकुचन व शिथिलन द्वारा शुक्राणु शुक्राशय तक पहुँचा दिये जाते हैं। शुक्रवाहिनियों में ग्रन्थिल कोशिकाएँ पाई जाती हैं जो चिकने पदार्थ का सावण करती हैं। यह द्रव शुक्राणुओं को गति करने में सहायता करता है। तुम्बिका (Ampulla) में शुक्राणुओं को अस्थायी रूप से संग्रह किया जाता है।

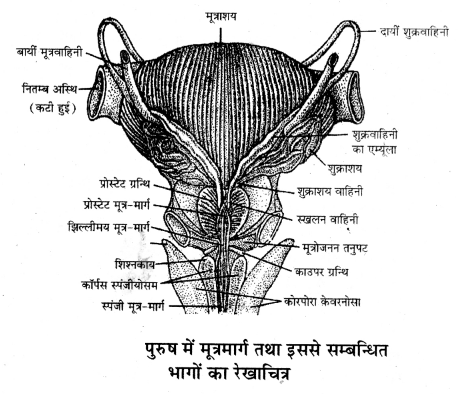

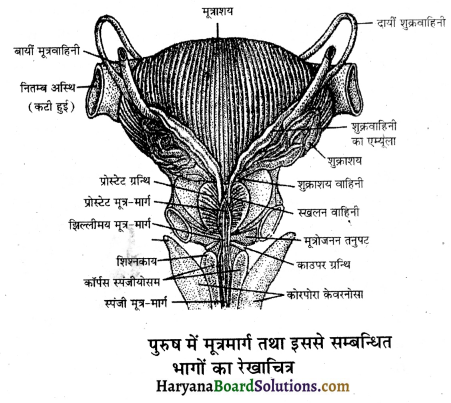

स्खलनीय वाहिनियां अन्त में मूत्र मार्ग (Urethra) में आकर खुलती हैं। मूत्रमार्ग (Urethra)-मूत्राशय से मूत्रवाहिनी निकलकर स्खलनीय वाहिनी से मिलकर मूत्रजनन नलिका या मूत्रमार्ग (Urinogenital Duct or Urethra) बनाती है। यह लगभग 20 से.मी. लम्बी नाल होती है जो शिश्न के शिखर भाग पर मूत्रजनन छिद्र (Urinogenital Aperture) द्वारा बाहर खुलती है। मूत्रमार्ग एवं वीर्य दोनों के लिए एक उभयनिष्ठ मार्ग (Common Passage) का कार्य करता है।

मूत्रमार्ग (Urethra) तीन भागों में बँटा होता है-

- प्रोस्टेटिक मूत्रमार्ग (Prostatic Urethra)

- झिल्लीमय मूत्रमार्ग (Membranous Urethra)

- स्पंजी मूत्रमार्ग (Spongy Urethra)

1. प्रोस्टेटिक मूत्रमार्ग (Prostatic Urethra)-यह मूत्रमार्ग का 2-3 से.मी. लम्बा भाग होता है। यह प्रोस्टेट ग्रन्थि के मध्य से गुजरता तथा दोनों ओर की स्खलन वाहिनियाँ इसी भाग में खुलती हैं।

2. झिल्लीमय मूत्रमार्ग (Membranous Urethra)-यह मध्य का लगभग 1 से.मी. लम्बा भाग होता है जो प्रोस्टेट ग्रन्थि तथा शिश्न (Penis) के बीच स्थित पेशीय तन्तुपट (Muscular Diaphragm) को बेधता हुआ शिश्न में प्रवेश करता है।

3. स्पंजी मूत्रमार्ग (Spongy Urethra)-यह मूत्रमार्ग का अन्तिम या शिखर भाग है जो शिश्न में से गुजरता है। यह स्पंजी तथा सर्वाधिक लम्बाई (16-17 से.मी.) वाला भाग है।

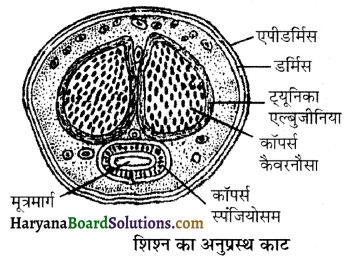

शिश्न (Penis)-पुरुष का मैथुनी अंग है जो एक लम्बा, संकरा, बेलनाकार तथा वहिःसारी (Protrusible) होता है। इसका स्वतन्त्र सिरा फूला हुआ तथा अत्यधिक संवेदी होता है तथा शिश्नमुण्ड (Galns Penis) कहलाता है। यह भाग एक त्वचा के आवरण से ढका रहता है। यह आवरण शिश्न = मुण्डछद (Prepuce) कहलाता है। शिश्न दोनों वृषणकोषों के ऊपर व मध्य में उदर के निचले भाग में लटका रहता है।

यह तीन भागों में विभेदित होता है-

- शिश्नमूल (Root of Penis)-यह मूत्रोजनन तनुपट (Urinogenital diaphargm) से लगा शिश्न का समीपस्थ भाग होता है।

- शिश्नकाय (Body of Penis)-यह शिश्न का मुख्य लम्बा भाग है।

- शिश्नमुण्ड (Glans Penis)-यह शिश्न का शिखर भाग होता है ।

शिश्न की संरचना पेशियों एवं रुधिर कोटरों (Blood Sinus) से होती है। ये तीन मोटे अनुदैर्घ्य डोरियों के समान रज्ञुओं (Cords) के रूप में होते हैं। पृष्ठ भाग में ऐसी संरचनाएँ दो होती हैं जिन्हें कॉरपोरा केवरनोसा (Corpora Cavernosa) तथा अधर भाग में एक कॉर्पस स्पंजिओसम (Corpus Spongiosum) कहलाती है। सामान्य अवस्थाओं में शिश्न शिथिल एवं छोटा होता है।

मैथुन उत्तेजना के समय इसके कोटर रुधिर से भर जाते हैं तथा यह लम्बा, मोटा तथा कड़ा हो जाता है। इस अवस्था में शिश्नमुण्ड नग्न हो जाता है तथा यह स्त्री की योनि में आसानी से प्रविष्ट कराया जा सकता है। मैथुन क्रिया में सुगमतापूर्वक शुक्राणुओं को वीर्य के साथ स्थानान्तरित किया जा सकता है।

सहायक ग्रन्थियाँ (Accessory Glands)-पुरुषों में मुख्यतः तीन प्रकार की सहायक जनन ग्रन्थियाँ पायी जाती हैं जो जनन में सहायता करती हैं-

(1) प्रोस्टेट ग्रन्थि (Prostate Gland)-इस ग्रन्थि की आकृति सिंघाड़ेनुमा होती है। यह मूत्रमार्ग के आधार भाग पर स्थित होती है एवं कई पिण्डों में विभक्त होती है। प्रत्येक पिण्ड एक छोटी नलिका द्वारा मूत्रमार्ग में खुलता है। इस ग्रन्थि का स्राव विशेष गंध युक्त, सफेद एवं हल्का क्षारीय होता है जो वीर्य का 25-30 प्रतिशत भाग बनाता है।

इस स्राव में फॉस्फेट्स सिट्रेट, लाइसोजाइम, फाइब्रिनोलाइसिन, स्पर्मिन (Spermin) आदि पाये जाते हैं। वृद्ध पुरुषों में यह ग्रन्थि बड़ी हो जाती है व मूत्रोजनन मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर देती है। इसे शल्य क्रिया द्वारा हटा दिया जाता है। कार्य-इस ग्रन्थि का साव (प्रोस्टेटिक द्रव) शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है एवं वीर्य के स्कंदन को रोकता है।

(2) काडपर गन्थि (Cowper’s Gland)-इ से बल्बोयूरेश्रिल ग्रन्थियाँ (Bulbourethral Glands) भी कहते हैं। ये ग्रन्थियाँ एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रन्थि के पीछे स्थित होती हैं। इनका स्राव चिकना, पारदर्शी व क्षारीय होता है जो मूत्रोजनन मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करता है। यह तरल मादा की योनि को चिकना कर मैथुन क्रिया को सुगम बनाता है।

(3) शुक्राशय (Seminal Vesicle)-शुक्राशय एक थैलीनुमा रचना होती है जो एक जोड़ी के रूप में मूत्राशय की पश्च सतह एवं मलाशय के बीच में स्थित होती है। इसके द्वारा एक पीले रंग का चिपचिपे पदार्थ का स्रावण किया जाता है। यही तरल पदार्थ वीर्य का अधिकांश भाग (लगभग 60 प्रतिशत) बनाता है।

इसमें फ्रक्टोस, शर्क रा, प्रोस्टाग्लैं डिन्स (Prostaglandins) तथा प्रोटीन सेमीनोजेलिन (Semenogelin) होते हैं। फ्रक्टोस शुक्राणुओं को ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। क्षारीय प्रकृति के कारण यह स्राव योनि मार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर शुक्राणुओं की सुरक्षा करता है। प्रत्येक शुक्राशय से एक छोटी नलिका निकल कर शुक्रवाहिनी की तुम्बिका में खुलती है। शिश्न की उत्तेजित अवस्था में स्खलन के समय दोनों शुक्राशय संकुचित होकर अपने स्राव को मुक्त करते हैं।

प्रश्न 4.

स्त्रियों में मादा जनन तन्त्र का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

स्त्रियों में एक जोड़ी अण्डाशय (Ovary) प्राथमिक जननांगों (Primary Sex Organs) के रूप में होते हैं। इसके अतिरिक्त अण्डवाहिनी (Oviduct), गर्भाशय (Uterus), योनि (Vagina), भग (Vulva), जनन ग्रन्थियाँ (Reproductive glands) तथा स्तन या छाती (Breast) सहायक जननांगों का कार्य करते हैं।

(1) अण्डाशय (Ovary)-स्त्रियों में अण्डाशय की संख्या दो होती है, जिनकी आकृति बादाम के समान होती है। प्रत्येक अण्डाशय की लम्बाई लगभग 2 से 4 से. मी. होती है। दोनों अण्डाशय उदरगुहा में वृक्कों के काफी नीचे श्रोणि भाग (Pelvic region) में पीछे की ओर गर्भाशय (Uterus) के इधर-डधर स्थित होते हैं। प्रत्येक अण्डाशय उदरगुहीय पेरीटोनियम के वलन से बनी मीसोविरियम (Mesovarium) नामक झिल्लीनुमा मीसेन्ट्री (Mesentery) द्वारा श्रोणि भाग की दीवार से टिका होता है।

ऐसे ही एक झिल्ली अण्डाशयी लिगामेन्ट (Ovarian Ligament) प्रत्येक अण्डाशय को दूसरी ओर से गर्भाशय से जोड़ती है। अण्डाशय की संरचना-प्रत्येक अण्डाशय भी वृषण के समान तीन स्तरों से घिरा होता है। बाहरी स्तर को ट्यूनिका एलब्यूजिनिया (Tunica Albuginea) कहते हैं। यह संयोजी ऊतक का महीन स्तर होता है।

आन्तरिक स्तर को ट्यूनिका प्रोपरिया (Tunica Propria) कहते हैं तथा इनके बीच वाले स्तर को जनन उपकला (Germinal Epithelium) कहते हैं। जनन उपकला घनाकार कोशिकाओं का बना होता है। अण्डाशय के बीच वाला भाग जो तन्तुमय होता है तथा संवहनीय संयोजी ऊतक (Vascular Connective Tissue) का बना होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा दो भागों में विभक्त होता है जिन्हें क्रमशः परिधीय वल्कुट (Peripheral Cortex) एवं आंतरिक मध्यांश (Internal Medulla) कहते हैं।

अण्डाशय के वल्कुट (Cortex) भाग में अनेक अण्ड पुटिकाएँ (Ovarian Follicles) पायी जाती हैं। जिनका निर्माण जनन उपकला से होता है। पुटिकाएँ बहुकोशिकीय झिल्ली मेम्ब्रेना ग्रेन्यूलोसा (Membrana Granulosa) से घिरी होती हैं। जिसके भीतर फॉलीक्यूलर गुहा (Follicular Cavity) होती है जो फॉलीक्यूलर द्रव (Follicular Fluid) से भरी होती है।

इस गुहा में अण्ड कोशिका (Ovum) होती है जो चारों ओर अनेक फॉलीकुलर कोशिकाओं से घिरी रहती है। इन कोशिकाओं को जोना पेल्यूसिडा (Zonapellucida) एवं चारों ओर के मोटे स्तर को कोरोना रेडिएटा (Corona Radiata) कहते हैं। इस संरचना को अब परिपक्व ग्राफियन पुटिका (Mature Graatian Follicle) कहते हैं। परिपक्व ग्राफियन पुटिका अण्डाशय की सतह पर पहुँच कर फट जाती है तथा अण्ड बाहर निकलकर उदरीय गुहा में आ जाता है। इस क्रिया को डिम्बोत्सर्ग (Ovulation) कहते हैं।

(2) अण्डवाहिनी (Oviduct)-स्त्री में दो अण्डवाहिनियाँ होती हैं जो अण्डाणु को अण्डाशय से गर्भाशय तक पहुँचाती हैं। प्रत्येक अण्डवाहिनी की लम्बाई 10-12 से.मी. होती है। अण्डवाहिनी का स्वतन्त्र सिरा जो अण्डाशय के निकट होता है, कीप रूपी (Funnellike) एवं चौड़ा होता है तथा इसे आस्टियम (Ostium) कहते हैं। आस्टियम या मुखिका का किनारा झालरदार (Fimbriated) एवं रोमाभि (Ciliated) होता है। अतः मुखिका को फिम्ब्रिएटेड कीप (Fimbriated Funnel) भी कहते हैं।

अण्डोत्सर्ग के बाद अण्ड अण्डाशय से निकलकर उदरगुहा में आकर इसी फिम्ब्रिएटेड कीप के द्वारा फैलोपियन नलिका (Fallopian Tube) में चला जाता है। फैलोपियन नलिका की भित्ति पेशीयुक्त होती है तथा भीतर से अत्यन्त वलित (Folded) होती है। निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में ही होती है। प्रत्येक फैलोपियन नलिका अपनी ओर के गर्भाशय (Uterus) में अपने पश्च अन्त द्वारा खुलती है।

(3) गर्भाशय (Uterus)-इसे बच्चादानी (वुम्ब) भी कहते हैं। इसकी आकृति उल्टी नाशपाती के समान होती है। यह श्रोणि भित्ति से स्नायुओं द्वारा जुड़ा होता है। यह लगभग 7.5 से.मी. लम्बा, 3 से.मी, मोटा तथा अधिकतम 5 से.मी, चौड़ा खोखला तथा शंक्वाकार अंग होता है। इसका संकरा भाग नीचे की ओर तथा चौड़ा भाग ऊपर की ओर होता है।

इसके पीछे की ओर मलाशय (Rectum) तथा आगे की ओर मूत्राशय (Urinary Bladder) होता है। गर्भाशय की भित्ति, फतकों की तीन परतों से बनी होती हैबाहरी पताली झिल्लीमय स्तर को परिगभांशय (पेरिमेट्रियम), मध्य मोटी चिकनी पेशीख स्तर को गभाँशय पेशी स्तर (मायोमैट्रियम) और आन्तरिक ग्रान्थल स्तर को गर्भाशय अन्तःस्तर (एंड्रोमैट्रियम) कहते हैं जो गभाशएय गुहा को आस्तरित करती है। आतंव चक्र (Menstrual Cycle) के चक्र के दौरान गर्भाशब के अन्तःस्तर में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जबकि गभांशय पेशी स्तर में प्रसव के समय काफी तेज संकुचन होंता है।

गर्भाशाब को तीन भागों में विभेदित किया गया है-

- फण्डस (Fundus)-ऊपर की और उभरा हुआ भाग फण्डस कहलाता है।

- काय (Body)-बीच का प्रमुख भाग ग्रीवा (Cervix) कहलाता है।

- ग्रीवा (Cervix)-सबसे निचला भाग ग्रीवा (Cervix) कहलाता है जो योनि से जुड़ा होता है।

भूण का विकास गर्भाशय (Uterus) में होता है। शूण अपरा (Placenta) की सहायता से गर्भाशय की भित्ति से संलग्न होता है। यहाँ भ्रूण को सुरक्षा एवं पोषण प्राप्त होता है।

(4) योनि (Vagina)-गर्भाशय ग्रीवा (Cervix Uteri) आगे बढ़कर एकपेशीय लचीली नलिका रूपी रचना का निर्माण करती है जिसे योनि (Vagina) कहते है। योनि स्त्रियों में मैथुन अंग (Copulatory organ) की तरह कार्य करती है। इसके अतिरिक्त योनि गर्भाशाय से उत्पन्न मास्तिक स्राव को निक्कासन हेतु पथ उपलख्ब करवाती है एवं शिशु जन्म के समय गर्भस्थ शिशु के बाहर निकालने के लिए जन्मनाल (Birth Canal) की तरह कार्य करती है।

(5) बाद्य जननांग (External Genitila)-स्त्रियों के बाह्ष जननांग निम्न हैं-

(i) जघन शौल (Mons Pubis)-यह प्यूबिस लिम्फाइसिस के ऊपर स्थित होता है जो गद्दीनुमा होता है क्योंकि इसकी त्वचा के नीचे वसीय परत होती है। तरुण अवस्था में इस पर घने रोम उग आते हैं जो अन्त तक रहते हैं।

(ii) वृहद् भगोष्ठ (Labia Majora)-ये जघन शैल (प्यूबिस मुंड) से नीचे की तरफ व पीछे की ओर से विस्तृत एक जोड़ी बड़े अनुद्रै्घ्य वलन होते हैं। इनकी बाह्य सतह पर रोम पाये जाते हैं।

(iii) लघु भगोष्ठ (Labia Minora)-ये आन्तरिक व छोटे वलन होते हैं। इन पर रोम नहीं पाये जाते हैं। लेबिया माइनोरा प्रघाण (Vestibule) को घेरे रहते हैं।

(iv) भगशेफ या क्लाइटोरिस (Clitoris)-यह जघन शैल (Mons Pubis) लेबिया माइनोरा के अग्र कोने पर स्थित एक संवेदी तथा घुण्डीनुमा अथवा अंगुलीनुमा रचना है। यह नर के शिश्न के समजात अंग है। यह अत्यधिक संवेदनशील होता है क्योंक इसमें स्पर्शकणिकाओं की अधिकता पायी जाती है।

(v) योनिच्छद (Hymen)-योनि द्वार पर पतली झिल्ली पाई जाती है जिसे योनिच्छद (Hymen) कहते हैं। यह लैंगिक सम्पर्क, शारीरिक परिश्रम एवं व्यायाम के कारण फट जाती है।

बार्थोलिन की ग्रन्थियाँ (Bartholian Glands)-योनिद्वार के दोनों ओर एक-एक सेम की आकृति की ग्रन्थि लेबिया मेजोरा पर स्थित होती है। ये ग्रन्थियाँ एक क्षारीय व स्रेहक द्रव का स्राव करती हैं जो कि भग (Vulva) को नम रखता है एवं लैंगिक परस्पर व्यवहार को सुगम बनाता है।

(6) स्तनग्रन्थि (Mammary Glands)-स्त्री में स्तन ग्रन्थियों (Mammary Glands) से युक्त एक जोड़ी स्तन उपस्थित होते हैं। ये वक्ष के सामने की तरफ अंसीय पेशियों (Pectoral Muscles) के ऊपर स्थित होते हैं। प्रत्येक स्तन ग्रन्थि में भीतर का संयोजी ऊतक $15-20$ नलिकाकार कोष्ठकीय पालियों का बना होता है। इनके बीच-बीच में वसीय ऊतक होता है। प्रत्येक पाली में अंगूर के गुच्छों के समान दुग्ध ग्रन्थियाँ होती हैं जो दुग्ध का स्राव करती हैं। यह दूध नवजात शिशु के पोषण का कार्य करता है।

प्रत्येक पालिका से निकली कई छोटी वाहिनियां एक दुग्ध नलिका या लैक्टीफेरस नलिका (Lactiferous Duct) बनाती हैं। ऐसी कई दुग्ध नलिकाएँ स्वतन्त्र रूप से आकर चूचुक (Nipples) में खुल जाती हैं। चूचुक स्तनग्रन्थियों के शीर्ष भाग पर उभरी हुई वर्णांकित (Pigmented) रचना है। इसके आसपास का क्षेत्र भी गहरा वर्णांकित हो जाता है। इस क्षेत्र को स्तन परिवेश (Areola Mammae) कहते हैं। स्त्रियों में चूचुक के चारों तरफ का क्षेत्र वसा के जमाव तथा पेशियों के कारण काफी उभरा हुआ होता, है। चूचुक में 0.5 मिमी. के 15-25 छिद्र पाये जाते हैं। पुरुषों में चूचुक अवशेषी होते हैं।

प्रश्न 5.

प्रसव किसे कहते हैं? प्रसव एवं दुग्ध स्रवण क्रिया को समझाइए ।

उत्तर:

गर्भावस्था (Gestation) के पश्चात् माता के गर्भाशय (Uterus) से पूर्ण विकसित शिशु के बाहर आने की प्रक्रिया को प्रसव कहते है।

शिशु जन्म (Parturition) का नियन्त्रण हार्मोन द्वारा होता है, अतः यह क्रिया एक अन्तःस्रावी-नियमित क्रिया (Endocrine Regulatory Process) होती है। शिशु जन्म में दो हार्मोन प्रमुख हैं। पीयूष के पश्च भाग का आक्सीटोसिन (Oxytocin) तथा अण्डाशय द्वारा स्रावित रिलेक्सिन (Relaxin) हार्मोन।

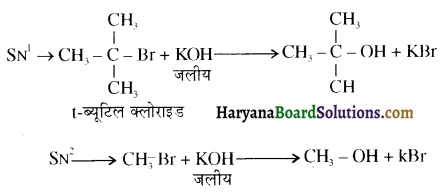

जैसे गर्भावस्था का अन्त होने लगता है तथा जब फीटस (Foetus) पूर्ण विकसित हो जाता है, प्लेसेन्टा (Placenta) द्वारा स्रावित हार्मोन मुख्यतः प्रोजेस्टरोन की मात्रा कम होने लगती है तथा जन्म के समय न्यूनतम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप प्लेसेन्टा का गर्भाशय से सम्बन्ध कमजोर हो जाता है। अतः शिशु जन्म के समय आक्सीटोसिन गर्भाशय को उत्तेजित करता है तथा इसमें क्रमिक संकुचन होने लगता है, इसे प्रसव पीड़ा (Labour Pain) कहते हैं।

इसके साथ ही रिलेक्सिन हार्मोन भी मुक्त होता है जिसके फलस्वरूप जघनास्थिसंधि (Pubic Symphysis) एवं जघन पेशियाँ शिथिल हो जाती हैं। इन क्रियाओं के फलस्वरूप पूर्ण रचित शिशु योनि में से होते हुए भग से बाहर आ जाता है। इस क्रिया को प्रसव कहते हैं। गर्भाशय में शिशु, नाभिनाल (Umbilical) द्वारा माता के गर्भाशय से जुड़ा रहता है जिसे काटकर हटा दिया जाता है।

यदि माता में प्राकृतिक रूप से प्रसव पीड़ा प्रारम्भ न हो तो चिकित्सक उन्हें आक्सीटोसिन (Oxytocin) हार्मोन का इन्जेक्शन लगाते हैं जिससे प्रसव पीड़ा प्रारम्भ हो जाती है और प्रसव आसानी से हो जाता है।

दुग्धस्रवण (Lactation)-सगर्भता की अवस्था में प्रोजेस्ट्रॉन व एस्ट्रोजन हार्मोन्स के प्रभाव से स्तन ग्रन्थियों की वृद्धि से स्त्री के वक्ष बड़े आकार के हो जाते हैं। प्रौलेक्टिन के प्रभाव से शिशु जन्म के 24 घन्टे के अन्दर दुग्ध ग्रन्थियों से दुग्धस्रवण (Lactation) हो जाता है। प्रारम्भ में वक्ष की निप्पलों से कोलस्ट्रम (Colstrum) का स्राव होता है। यह पीले रंग का होता है जिसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन (Globulin Protein) काफी में मात्रा में होता है। इसमें माता की एन्टीबॉडीज होती है जो नवजात शिशु की संक्रमण से रक्षा करती है।

प्रश्न 6.

युग्मकजनन को परिभाषित कीजिए । शुक्राणुजनन व अण्डजनन को विस्तार से समझाइए ।

उत्तर:

जनद (Gonods) द्वारा युग्मकों के निर्माण को युग्मकजनन कहते हैं। युग्मकजनन के दौरान समसूत्रीय व अर्धसूत्रीय दोनों प्रकार के विभाजन पाये जाते हैं। इस प्रकार अगुणित (Haploid) युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक दो प्रकार के होते हैं जिन्हें क्रमशः शुक्राणु व अण्डाणु कहते हैं।

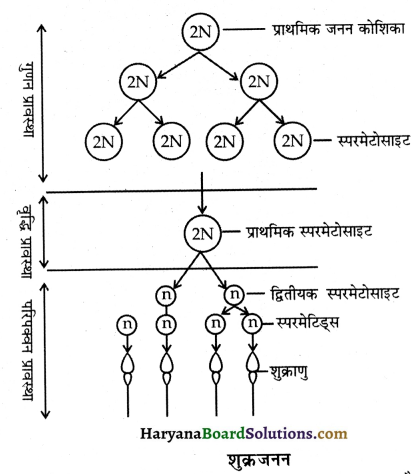

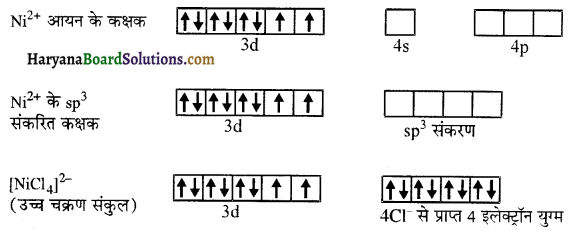

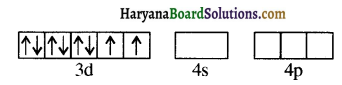

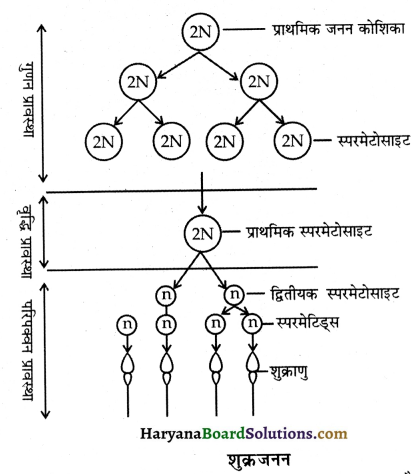

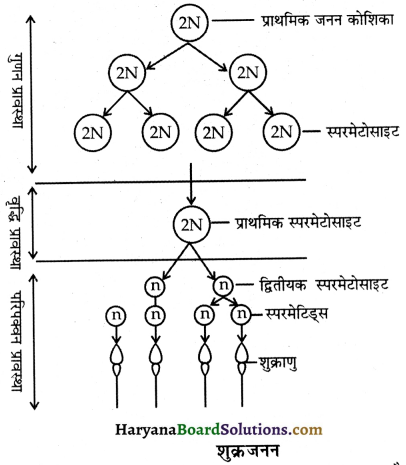

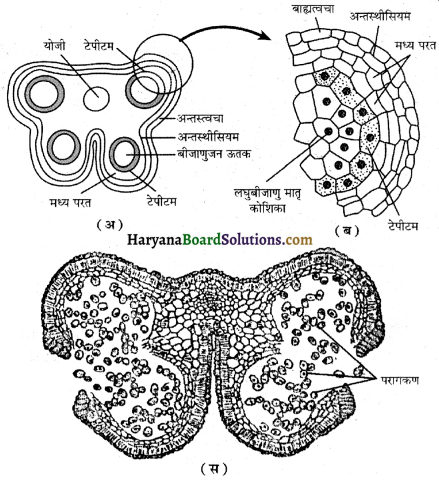

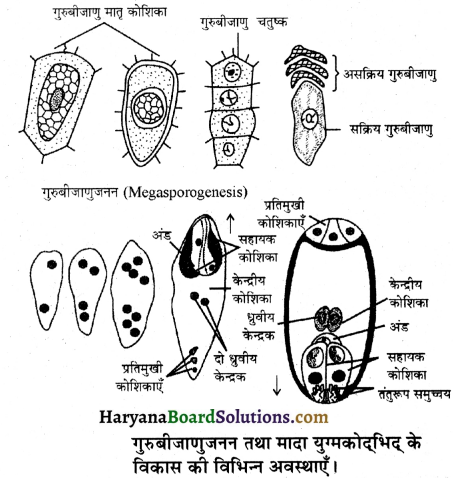

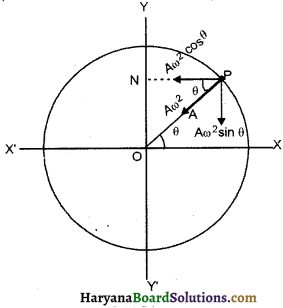

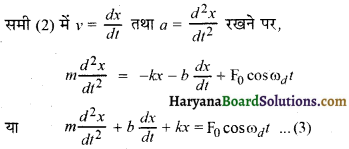

शुक्रजनन की क्रियाविधि

वृषण की जनन उपकला कोशिकाओं के समसूत्रीय व अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण शुक्रजनन (Spermatogenesis) कहलाता है। शुक्रजनन एक सतत (Continuous) क्रिया है। शुक्रजनन में अग्र दो चरण पाये जाते हैं-

(A) शुक्र णुपूर्वी का निर्माण या स्पर्में टोसाइटोसिस (Formation of Spermatid or Spermatocytosis)

(B) शुक्राणुपूर्वी का शुक्राणु में कायान्तरण अथवा स्पर्मिओजे नेसिस (Metarmorphosis of Spermatids in to Spermatozoa or Spermiogenesis)

(A) शुकाणुपूर्वी का निमर्णा (Formation of Spermatids)-यह क्रिया तरुणावस्था (Puberty) में आरम्भ होती है। शुक्रजनन प्राथमिक जनन कोशिका अथवा आदि जनन कोशिका से आरम्भ होता है। इस क्रिया में निम्न तीन चरण पाये जाते हैं-

(a) गुणन प्रावस्था (Multiplication phase)

(b) वृद्धि प्रावस्था (Growth phase)

(c) परिपक्वन प्रावस्था (Maturation phase)

(a) गुणन प्रावस्था (Multiplication phase)-इस दौरान प्राथमिक जनन कोशिका या आदि जनन कोशिका में एक के बाद एक समसूत्री विभाजन पाये जाते हैं, इससे निर्मित कोशिका को स्परमेटोगोनिया (Spermatogonia) कहते हैं। स्परमेटोगोनिया द्विगुणित (Diploid) या (2n) कोशिका है।

(b) वृद्धि प्रावस्था (Growth phase)-इस दाँरान स्परमेटोगोनिया के आकार में वृद्धि होती है। यह वृद्धि दुगुने (Double) के बराबर होती है। इस वृद्धि द्वारा निर्मित कोशिका को प्राथमिक स्परमेटोसाइट्स (Primary Spermatocytes) कहते हैं। वृद्धि प्रावस्था, अण्डजनन की वृद्धि प्रावस्था से अल्पावधि की होती है। इस अवस्था में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं पाया जाता है। प्राथमिक स्परमेटोसाइट्स द्विगुणित (2n) कोशिका है।

(c) परिपक्व प्रावस्था (Maturation phase)-इस दौरान प्राथमिक स्परमेटेसाइट्स में दो बार विभाजन होता है-

- प्रथम परिपक्वन विभाजन (First maturation division)-अर्धसूत्रीय-I (Meiosis-I) होता है। इसके परिणामस्वरूप दो द्वितीयक स्परमेटोसाइट्स (Secondary Spermatocytes) का निर्माण होता है।

- द्वितीय परिपक्वन विभाजन (Second maturation division)-अर्धसूत्रीय-II होता है। यह समसूत्रीय विभाजन के समान होता है। इस प्रकार 4 शुक्राणुपूर्वी (Spermatid) का निर्माण हो जाता है। शुक्राणुपूर्वी अगुणित होते हैं। देखिए चित्र में।

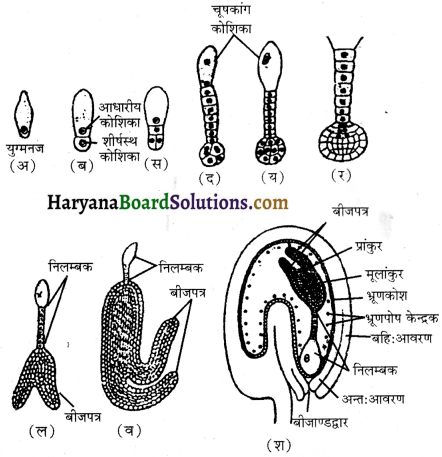

(B) शुक णुपूर्वी का शुक्राणु में कायान्तरण (Spermiogenesis)-गोल, अचल व पूंछविहीन शुक्राणु पूर्वी (Spermatid) का तर्कुकार, चल व पूंछयुक्त शुक्राणु में बदलना शुक्रकायान्तरण (Spermiogenesis) कहलाता है। इस शुक्राणु में निम्न परिवर्तन होते हैं-

(i) शीर्ष का निर्माण (Formation of Head)-शुक्राणुपूर्व कोशिका के केन्द्रक से जल के कम हो जाने से गुणसूत्र एक छोटे व अत्यधिक संहत् पिण्ड का निर्माण कर लेते हैं। RNA तथा केन्द्रिका (Nucleolus) की हानि हो जाने से केन्द्रक में केवल आनुवंशिक पदार्थ (DNA व क्रोमेटिन) रह जाते हैं। गोलाकार केन्द्रक दीर्घित हो जाता है और धीरे-धीरे उत्केन्द्री (Ecentric) स्थिति ग्रहण कर लेता है। कोशिकाद्रव्य निर्माणाधीन पूंछ की ओर चला जाता है। केन्द्रक कोशिकाद्रव्य के एक पतले आवरण से आवरित रह जाता है।