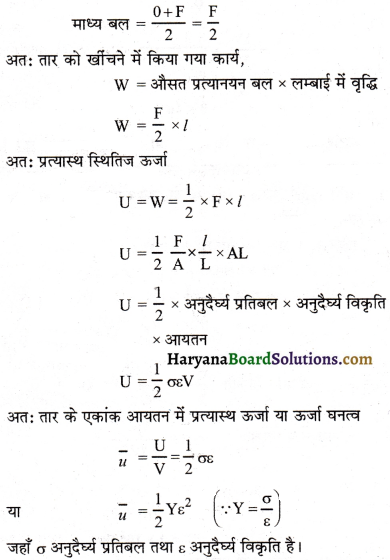

Haryana State Board HBSE 12th Class Biology Important Questions Chapter 7 विकास Important Questions and Answers.

Haryana Board 12th Class Biology Important Questions Chapter 7 विकास

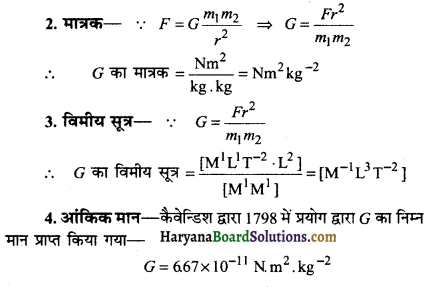

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-

1. जीवन की उत्पत्ति की सबसे तर्कसंगत जैव रासायनिक मत का प्रतिपादन किया-

(अ) मूरे

(ब) वीजमान

(स) स्टैनले मिलर

(द) ओपेरिन

उत्तर:

(द) ओपेरिन

2. किस जहाज पर डार्विन को प्रकृति- वैज्ञानिक के पद पर रखा गया था ?

(अ) सेन्चुरी

(स) बिगुल

(ब) सीगल

(द) बीगल

उत्तर:

(द) बीगल

3. डी व्रिज ने किसका प्रतिपादन किया था ?

(अ) प्रबलता का नियम

(स) पृथक्करण का नियम

(ब) प्राकृतिक चयनवाद

(द) उत्परिवर्तनवाद

उत्तर:

(द) उत्परिवर्तनवाद

4. आस्ट्रेलोपिथेकस नामक आदि मानव का चेहरा था-

(अ) हाइपेग्निथस प्रकार का

(स) हाइपरथेस प्रकार का

(ब) प्रोग्रेस प्रकार का

(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर:

(ब) प्रोग्रेस प्रकार का

5. अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रगैतिहासिक मानव सम्भवतः था-

(अ) पेकिंग मानव

(ब) निएन्डरथल

(स) क्रो-मैगनॉन

(द) जावा कपि मानव

उत्तर:

(अ) पेकिंग मानव

6. मानव का कपियों से भिन्न, एक प्रमुख लक्षण है-

(अ) पैर हाथों से लम्बे

(ब) वस्तुओं को पकड़ने योग्य हाथ

(स) आगे निकले हुए जबड़े

(द) सिर कम विकसित

उत्तर:

(अ) पैर हाथों से लम्बे

7. पृथ्वी पर “जीवन की उत्पत्ति” की दिशा में इनमें से कौनसे यौगिकों का उद्विकास हुआ-

(अ) प्रोटीन्स एवं अमीनो अम्ल

(ब) प्रोटीन्स एवं न्यूक्लिक अम्ल

(स) यूरिया एवं अमीनो अम्ल

(द) यूरिया एवं न्यूक्लिक अम्ल

उत्तर:

(ब) प्रोटीन्स एवं न्यूक्लिक अम्ल

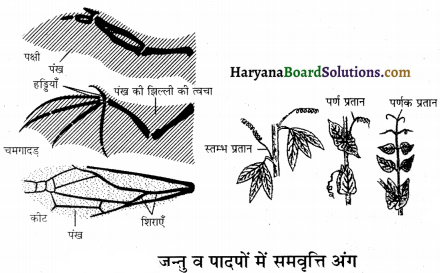

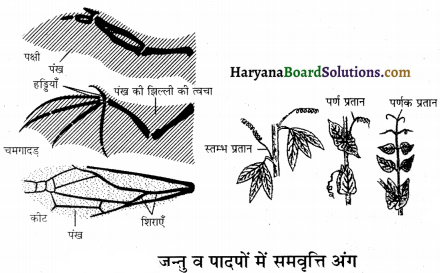

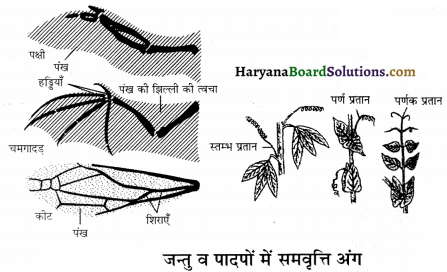

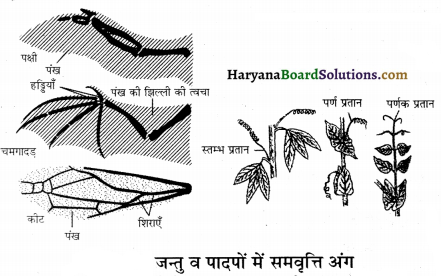

8. संरचनाओं में कौनसे समुच्चय में केवल समवृति अंग है-

(अ) कॉकरोच, मच्छर व मधुमक्खी के मैण्डिबल्स

(ब) मानव, बंदर व कंगारू के हाथ

(स) चमगादड़, पक्षी तथा मधुमक्खी के पंख

(द) घोड़े, टिड्डी व चमगादड़ के पश्चपाद ।

उत्तर:

(स) चमगादड़, पक्षी तथा मधुमक्खी के पंख

9. प्राकृतिक चयन के विषय में हमारी आधुनिक समझ के अनुसार, योग्यतम सदस्य हैं-

(अ) जिनमें वातावरण के अनुसार अनुकूलन की सबसे अधिक क्षमता होती है।

(ब) जिनके वंशजों की संख्या अधिकतम होती है

(स) जो बहुत सी संतानें उत्पन्न करते हैं, परन्तु कुछ ही संतानें लैंगिक परिपक्वता तक जीवित रहती हैं

(द) जिनमें विशिष्ट वातावरणीय दशाओं का सामना करने की अधिकतम क्षमता होती है।

उत्तर:

(द) जिनमें विशिष्ट वातावरणीय दशाओं का सामना करने की अधिकतम क्षमता होती है।

10. डार्विन ने किस स्थान को उद्विकास की जीवित प्रयोगशाला माना-

(अ) गेल्पेगोस द्वीप

(ब) लक्ष्य द्वीप

(स) मेडागास्कर

(द) माल द्वीप

उत्तर:

(अ) गेल्पेगोस द्वीप

11. जावा मानव का वैज्ञानिक नाम है-

(अ) पिथेकैन्थ्रोपस इरेक्टस

(ब) होमो इरेक्टस इरेक्टस

(स) होमो हैबिलिस

(द) अ व ब दोनों

उत्तर:

(द) अ व ब दोनों

12. निएन्डरथल मानव-

(अ) वर्तमान मानव से कम विकसित था

(ब) वर्तमान मानव से मिलता-जुलता था

(स) वर्तमान मानव से इसका मस्तिष्क बहुत बड़ा था

(द) इसका मस्तिष्क वर्तमान मानव के मस्तिष्क से छोटा था

उत्तर:

(अ) वर्तमान मानव से कम विकसित था

13. वीजमान अपने प्रयोग में पीढ़ी दर पीढ़ी नवजात चूहों की पूँछ को कर पृथक करते हरे । फिर भी पूँछ न तो गायब हुई और न ही छोटी हुई, उक्त प्रयोग से ज्ञात होता है-

(अ) लैमार्क के अर्जित लक्षणों की वंशागति का खण्डन

(ब) डार्विन के प्राकृतिक वरण मत का समर्थन

(स) डी – ब्रिज के उत्परिवर्तन मत का समर्थन

(द) सिद्ध होता है कि कशेरुकियों की पूँछ एक अनिवार्य लक्षण है

उत्तर:

(अ) लैमार्क के अर्जित लक्षणों की वंशागति का खण्डन

14. विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है-

(अ) इथोलॉजी

(ब) इरोलॉजी

(स) आर्निथोलॉजी

(द) पेलिओन्टोलॉजी

उत्तर:

(द) पेलिओन्टोलॉजी

15. जीनकोश (Gene pool) सदैव अपरिवर्तित रहते हैं, इसे कहते हैं-

(अ) आनुवंशिक संतुलन

(ब) रासायनिक संतुलन

(स) भौतिक संतुलन

(द) रासायनिक साम्य

उत्तर:

(अ) आनुवंशिक संतुलन

16. होमो सैपियंस (मानव) सर्वप्रथम विकसित हुआ-

(अ) ऑस्ट्रेलिया में

(ब) अफ्रीका में

(स) अमेरिका में

(द) रूस में

उत्तर:

(ब) अफ्रीका में

17. अमेरिकी वैज्ञानिक एच.एल. शैपिरो ने भावी मानव का नाम रखा है-

(अ) होमो फ्यूचेरिस

(ब) होमो यूचेरिस

(स) होमो ट्यूरेसिस

(द) होमो पीटूचेरिस

उत्तर:

(अ) होमो फ्यूचेरिस

18. जीव संख्या में सहसा आने वाले बड़े-बड़े परिवर्तन कहलाते हैं-

(अ) म्यूटेशन

(ब) आनुवंशिक संतुलन

(स) संस्थापक प्रवाह

(द) अभिसारी विकास

उत्तर:

(अ) म्यूटेशन

19. निम्न में औद्योगिक प्रदूषण का सूचक है-

(अ) पैन- स्पर्मिया

(ब) मृत यीस्ट

(स) बोगनविलिया

(द) लाइकेन

उत्तर:

(द) लाइकेन

20. मलयआर्क पेलौगो पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक का नाम है-

(अ) डार्विन

(ब) एल्फ्रेड वॉलेस

(स) मेंडल

(द) लैमार्क

उत्तर:

(अ) डार्विन

21. 1938 में दक्षिण अफ्रीका में एक मछली पकड़ी गई जो …………….. थी।

(अ) सीलाकेंथि

(ब) पीलाकेंथि

(स) टीलाकेंथि

(द) मीलाकेंथि

उत्तर:

(अ) सीलाकेंथि

22. डी – व्रिज ने जैविक क्रम विकास से सम्बन्धित अपना उत्परिवर्तन मत किस जीव पर शोध करते हुए प्रस्तुत किया था ?

(अ) इवनिंग प्रिमरोज

(ब) ड्रोसोफिला

(स) पाइसम सेटाइवम

(द) ऐल्थीयारोजिया

उत्तर:

(अ) इवनिंग प्रिमरोज

23. एक पृथक्कृत जनसंख्या में जीन की आवृति में परिवर्तन क्या कहलाता है?

(अ) जेनेटिक ड्रिफ्ट

(ब) जीन प्रवाह

(स) उत्परिवर्तन

(द) प्राकृतिक वरण

उत्तर:

(अ) जेनेटिक ड्रिफ्ट

24. निम्न में से कौन मानव का सर्वाधिक निकट सम्बन्धी है ?

(अ) चिम्पैंजी

(ब) गोरिल्ला

(स) औरगउटान

(द) गिब्बन

उत्तर:

(अ) चिम्पैंजी

25. जीवों में विविधता का कारण है-

(अ) उत्परिवर्तन

(ब) दीर्घकालिक उद्विकासीय परिवर्तन

(स) क्रमिक परिवर्तन

(द) अल्पकालिक उद्विकासीय परिवर्तन

उत्तर:

(ब) दीर्घकालिक उद्विकासीय परिवर्तन

26. वर्तमान फसली पादपों में तीव्र जाति उद्भवन का कारण है-

(अ) उत्परिवर्तन

(ब) पृथक्करण

(स) बहुगुणिता

(द) लैंगिक जनन

उत्तर:

(अ) उत्परिवर्तन

27. हार्डी – वेनवर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाला घटक है-

(अ) जीन प्रवाह

(ब) आनुवंशिक विचलन

(स) उत्परिवर्तन

(द) उपरोक्त सभी

उत्तर:

(द) उपरोक्त सभी

28. ट्राइरेनोसोरस रेक्स की लगभग ऊँचाई कितनी थी ?

(अ) 20 फुट

(ब) 10 फुट

(स) 15 फुट

(द) 5 फुट

उत्तर:

(अ) 20 फुट

29. विशाल डरावने कटार जैसे दाँत वाला था-

(अ) डायनोसौर

(ब) ट्राइरेनोसोरस रेक्स

(स) इक्थियोसाएस

(द) ड्रायोपिथिकस

उत्तर:

(ब) ट्राइरेनोसोरस रेक्स

30. स्तनधारी प्राणी पूरी तरह से जल में रहते हैं-

(अ) समुद्री गायें

(ब) सील

(स) डॉल्फिन

(द) उपरोक्त सभी

उत्तर:

(द) उपरोक्त सभी

31. दिशात्मक परिवर्तन या विदारण (डिसरप्शन ) किसके दोनों सिरों पर होता है-

(अ) संग्रह चक्र

(ब) वृद्धि वक्र

(स) वितरण वक्र

(द) तिरछा वक्र

उत्तर:

32. शारवनी अवरोहण और प्राकृतिक वरण विकास, ये संरचनाएँ किस वैज्ञानिक की हैं—

(अ) मिलर

(ब) आपेरिन

(स) एल्फ्रेड वालेस

(द) डार्विन

उत्तर:

(अ) मिलर

33. एक तलछट पर दूसरे तलछट की परत पृथ्वी के लम्बे इतिहास की गवाह है। यह संकेत देता है-

(अ) अर्थक्रस्ट (भूपर्थरी) का अनुप्रस्थ काट

(ब) अर्थक्रस्ट का लम्बवत् काट

(स) अर्थक्रस्ट का तिरछा काट

(द) अर्थक्रस्ट का अनुदैर्घ्य काट

उत्तर:

(द) अर्थक्रस्ट का अनुदैर्घ्य काट

34. “बिग बैंग” नामक महाविस्फोट का सिद्धान्त किससे सम्बन्धित है-

(अ) सूर्य की उत्पत्ति

(ब) मंगल ग्रह की उत्पत्ति

(स) ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति

(द) चन्द्रमा की उत्पत्ति

उत्तर:

(अ) सूर्य की उत्पत्ति

35. खगोल वैज्ञानिक अभी भी अपना मन पसंदीदा सिद्धान्त मानते

(अ) बिग बैंग महाविस्फोट सिद्धान्त को

(ब) स्वतः जनन के सिद्धान्त को

(स) पेन- स्पर्मिया ( सर्वबीजाणु) सिद्धान्त को

(द) आपेरेन के सिद्धान्त को

उत्तर:

(स) पेन- स्पर्मिया ( सर्वबीजाणु) सिद्धान्त को

36. “मिल्की वे” क्या है?

(अ) आकाश गंगा

(ब) प्रकाश वर्ष

(स) महासागर

(द) पेन- स्पर्मिया

उत्तर:

(अ) आकाश गंगा

37. तारकीय दूरियों को मापा जाता है-

(अ) किलोमीटर में

(स) प्रकाश वर्ष में

(ब) मीलों में

(द) किलो वाट में

उत्तर:

(स) प्रकाश वर्ष में

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न-

प्रश्न 1.

किस वैज्ञानिक ने साल्टेशन को प्रजाति की उत्पत्ति का मुख्य कारण बताया?

उत्तर:

ह्यूगो डी ब्रिज वैज्ञानिक ने साल्टेशन को प्रजाति की उत्पत्ति का मुख्य कारण बताया।

प्रश्न 2.

जीवात् जीवोत्पत्ति का सिद्धान्त किसने दिया था?

उत्तर:

जीवात् जीवोत्पत्ति का सिद्धान्त हार्वे तथा हक्सले ने दिया था।

प्रश्न 3.

आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है?

उत्तर:

आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियन्स है।

प्रश्न 4.

वर्तमान मानव के सबसे निकट सम्बन्धी मानव का नाम बताइये।

उत्तर:

क्रोमैगनॉन मानव वर्तमान मानव का सबसे निकटतम सम्बन्धी है।

प्रश्न 5.

पृथ्वी का उद्भव किस आकाश गंगा से हुआ ?

उत्तर:

पृथ्वी का उद्भव मिल्की आकाश गंगा से हुआ।

प्रश्न 6.

अध: मानव ( Subhuman) व आदि मानव किसे माना गया?

उत्तर:

रामापिथिकस को अधः मानव तथा आस्ट्रैलोपिथेकस को आदिमानव माना गया है।

प्रश्न 7.

तारकीय दूरियों को किसमें मापा जाता है ?

उत्तर:

तारकीय दूरियों को प्रकाश वर्षों (Light Years) में मापा जाता है।

प्रश्न 8.

ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति में कौनसा महाविस्फोटक का सिद्धान्त बताने का प्रयास करता है?

उत्तर:

बिग बैंग (Big Bang ) नामक महाविस्फोट ।

प्रश्न 9.

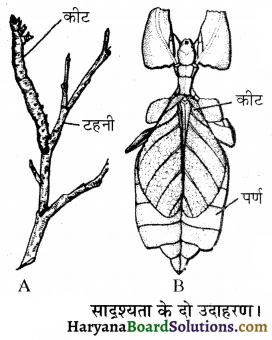

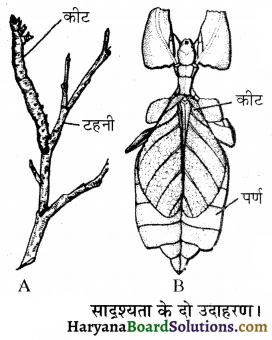

अनुरूपता ( Analogy) का उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

ऑक्टोपस (Octopus) तथा स्तनधारियों की आँखें अनुरूपता का उदाहरण हैं।

प्रश्न 10.

औद्योगिक प्रदूषण के सूचक का उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

लाइकेन (Lichen ) औद्योगिक प्रदूषण के सूचक होते हैं।

प्रश्न 11.

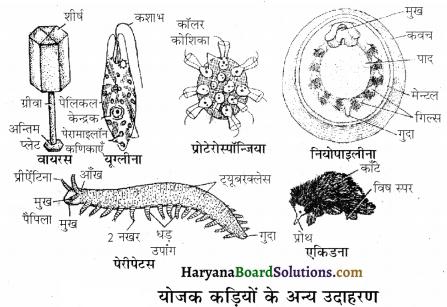

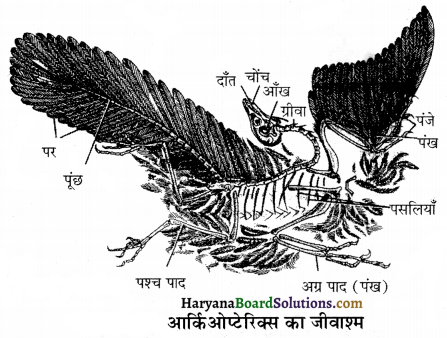

योजक कड़ी (Connecting Link) किसे कहते हैं?

उत्तर:

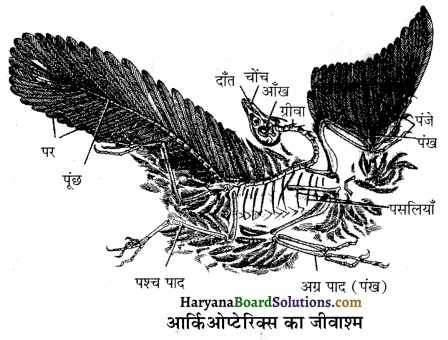

जन्तुओं में कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें दो वर्गों के लक्षण एक साथ पाये जाते हैं। ऐसे जन्तुओं को योजक कड़ी (Connecting Link) कहते हैं। उदाहरण- आर्किओप्टेरिस में रेप्टाइल्स व पक्षियों दोनों के लक्षण मिलते हैं ।

प्रश्न 12.

योग्यतम की उत्तरजीविता से क्या समझते हो ?

उत्तर:

जीवन संघर्ष में केवल वे ही जीव जीवित रह पाते हैं. जिनमें वातावरण के अनुरूप अनुकूलन की क्षमता होती है। इसे ही योग्यतम की उत्तरजीविता कहते हैं।

प्रश्न 13.

जीवाश्म की परिभाषा दीजिए।

उत्तर:

चार्ल्स लायल के अनुसार – “पूर्व जीवों के चट्टानों से प्राप्त अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं।”

प्रश्न 14.

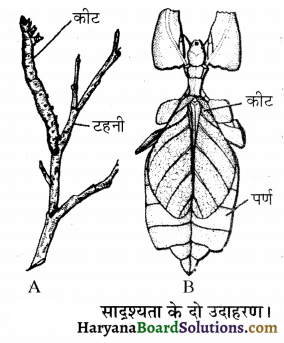

अनुहरण (Mimicry) किसे कहते हैं?

उत्तर:

किसी जीव का दूसरों को धोखा देने के लिए, अपनी सुरक्षा या किसी अन्य लाभ (आक्रमण) के लिए दूसरे जीवों के या किसी अन्य प्राकृतिक वस्तु के समान दिखाई देना या नकल करना अनुहरण कहलाता है।

प्रश्न 15.

उत्परिवर्तन को परिभाषित कीजिए ।

उत्तर:

जीवों के आनुवंशिक संगठन में अचानक वंशागत होने वाले परिवर्तन उत्परिवर्तन (Mutation) कहलाते हैं।

प्रश्न 16.

उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने स्वतः जननवाद (Spontaneous generations theory) को गलत सिद्ध किया ।

उत्तर:

लुईस पाश्चर (Louis Pasteur ) ने स्वतः जननवाद को गलत सिद्ध किया ।

प्रश्न 17.

डार्विनवाद की दो मुख्य संकल्पनाएँ कौन-सी हैं ?

उत्तर:

- शाखनी अवरोहण (Branching Descent )

- प्राकृतिक वरण विकास (Natural Selection ) ।

प्रश्न 18.

होमोसेपियन्स के प्रवसन का कारण कौन-सी भौगोलिक प्रजातियाँ हैं ?

उत्तर:

चार प्रजातियाँ है- नीग्रॉयड (Negroid), ऑस्ट्रेलॉयड (Australoid), कॉकेसायड्स (Caucasoids) तथा मंगोलायड्स (Mongoloids)।

प्रश्न 19.

कौन से युग (काल) को डायनोसौर का स्वर्णिम युग कहते हैं?

उत्तर:

मीसोजोइक युग (काल) को डायनोसौर का स्वर्णिम युग कहते हैं।

प्रश्न 20.

किस समुद्री जहाज पर डार्विन ने प्रकृति का अध्ययन किया?

उत्तर:

बीगल नामक समुद्री जहाज पर डार्विन ने प्रकृति का अध्ययन किया।

प्रश्न 21.

मानव के किस पूर्वज ने सर्वप्रथम दो पैरों पर चलना आरम्भ किया?

उत्तर:

आस्ट्रेलोपिथिकस ने सर्वप्रथम दो पैरों पर चलना आरम्भ किया।

प्रश्न 22.

एक बच्चा पैदा हुआ जिसमें एक छोटी-सी पूँछ है, बताइए यह किसका उदाहरण है?

उत्तर:

पूर्वजानुरूपता का उदाहरण है।

प्रश्न 23.

क्रोमेग्नॉन मानव भोजन ग्रहण करने के आधार पर किस प्रकार का प्राणी था ?

उत्तर:

क्रोमेग्नॉन मानव भोजन ग्रहण करने के आधार पर मांसाहारी प्रकार का प्राणी था।

प्रश्न 24.

जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं ?

उत्तर:

जीवाश्म विज्ञान (पेलियोन्टोलॉजी) शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है।

प्रश्न 25

उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने स्वतः उत्पत्तिवाद सिद्धान्त का विरोध किया?

उत्तर:

वैज्ञानिक लुई पाश्चर (Louis Pasteur ) ने स्वत: उत्पत्तिवाद सिद्धान्त का विरोध किया।

प्रश्न 26.

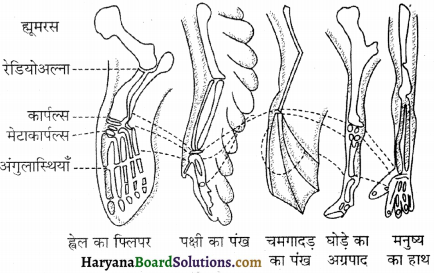

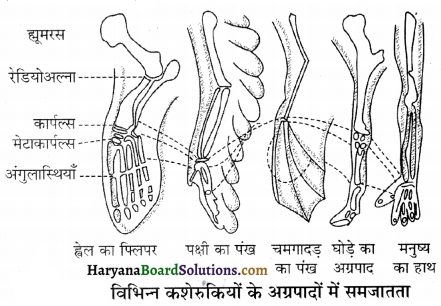

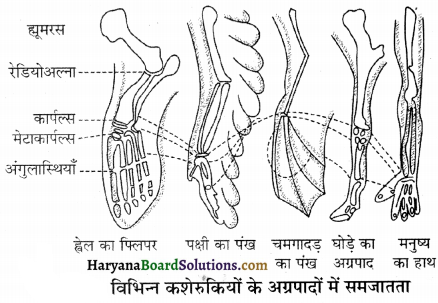

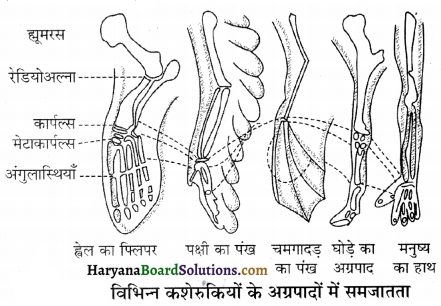

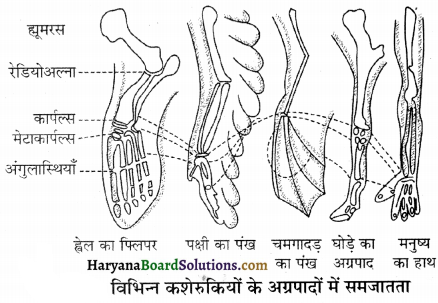

दो कशेरूकी शरीर के अंगों के नाम लिखिए जो मनुष्य की अग्रपाद के समजात अंग होते हैं।

उत्तर:

- व्हेल के फ्लिपर

- पक्षी का पंख ।

प्रश्न 27.

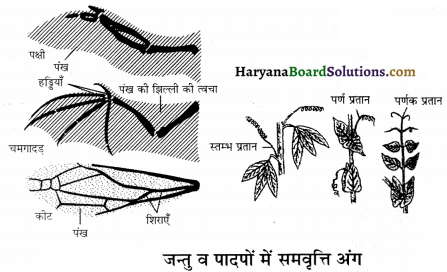

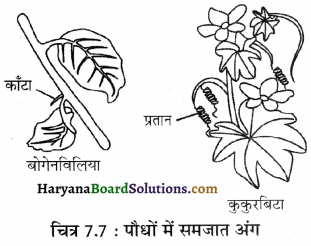

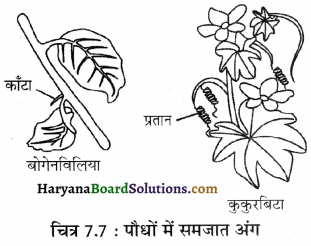

बोगनविलिया का कांटा तथा कुकुरबिटा का प्रतान किस प्रकार के अंग हैं समजात अथवा समवृत्ति ? उनमें इस प्रकार की समानता किस प्रकार के विकास से आयी है ?

उत्तर:

बोगनविलिया का कांटा तथा कुकुरबिटा का प्रतान समजात अंग हैं। यह समानता अपसारी विकास से आयी है।

प्रश्न 28.

मानव विकास के क्रम में कौनसे मानव के मस्तिष्क का आकार 1400 सी. सी. था?

उत्तर:

निएंडरथल (Neanderthal) मानव के मस्तिष्क का आकार 1400 सी. सी था

प्रश्न 29.

‘ड्रायोपिथिकस’ तथा ‘रामापिथिकस’ नामक नर वानर में दो समानताएँ लिखिए।

उत्तर:

- इनके शरीर बालों से भरपूर थे।

- दोनों गोरिल्ला एवं चिंपैंजी जैसे चलते थे ।

प्रश्न 30.

महाकपियों तथा मानव के पूर्वज के नाम लिखिए।

उत्तर:

महाकपियों तथा मानव के पूर्वज का नाम ड्रायोपिथेकस (Dryopithecus) है।

प्रश्न 31.

किस वैज्ञानिक ने प्रयोग करते हुए यह प्रदर्शित किया कि “जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकलकर आता है “?

उत्तर:

लुई पाश्चर ।

प्रश्न 32.

ड्रायोपिथिकस तथा रामापिथिकस नरवानरों में अन्तर बताइए ।

उत्तर:

ड्रायोपिथिकस वनमानुष (ऐप) जैसे थे जबकि रामापिथिकस अधिक मनुष्यों जैसे थे।

लघूत्तरात्मक प्रश्न-

प्रश्न 1.

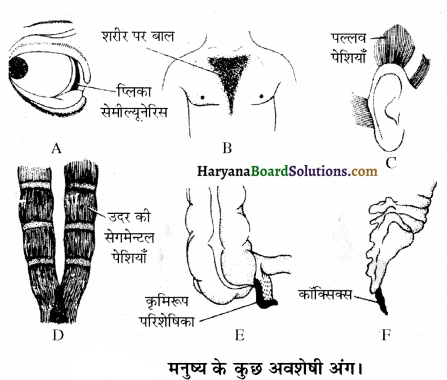

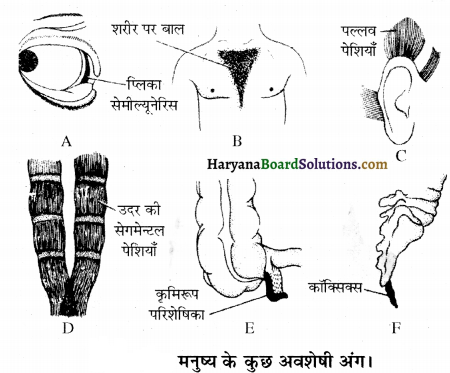

पूर्वजता या प्रत्यावर्तन (Atavism or Reversion) किसे कहते हैं? इसके कोई दो उदाहरण दीजिए ।

उत्तर:

जीव जातियों में कभी-कभी अचानक ऐसे लक्षण आ जाते हैं जो उनकी स्वयं की जाति में नहीं पाये जाते किन्तु बहुत समय पूर्व पुराने पूर्वजों में ये लक्षण पाये जाते थे। इसे पूर्वजता या प्रत्यावर्तन कहते हैं।

इन संरचनाओं द्वारा यह सिद्ध होता है कि जो इन संरचनाओं को रखते हैं उनका विकास उन पूर्वजों से हुआ है जिनमें ये संरचनाएँ पूर्ण विकसित रही होंगी।

उदाहरण-

- मानव शिशु में पूँछ की उपस्थिति

- लम्बे तथा शरीर पर घने बाल हमारा आदि कपियों से संबध दर्शाता है।

प्रश्न 2.

स्वतः जननवाद (Spontaneous Creation) से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

स्वतः जननवाद (Spontaneous Creation) – इसके अनुसार जीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों द्वारा स्वत: हुई है। इस सिद्धान्त

का प्रतिपादन वान हैलमाण्ट ने किया था। इन्होंने बताया कि पसीने से भीगे कपड़े तथा गेहूं के भूसे को एक साथ रखने से 21 दिन में चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। नील नदी पर जब सूर्य की किरणें गिरती हैं तो जीवों का निर्माण होता है। नम मिट्टी में मेंढक बनते हैं। भारत में आज भी कई लोग विश्वास करते हैं कि गधे के मूत्र और गाय के गोबर से बिच्छू उत्पन्न हो जाते हैं। इस विचार को वैज्ञानिकों ने अस्वीकार कर दिया है।

प्रश्न 3.

जीवाश्म के अध्ययन से जीवों के विकास के संबंध में प्रमाणित हुए कोई चार तथ्य लिखिए।

उत्तर:

जीवाश्म के अध्ययन से जीवों के विकास के संबंध में निम्न चार तथ्य प्रमाणित हुए-

- जीवाश्म जो कि पुरानी चट्टानों से प्राप्त हुए सरल प्रकार के तथा जो नई चट्टानों से प्राप्त हुए जटिल प्रकार के थे।

- विकास के प्रारम्भ में एककोशिकी प्रोटोजोआ जन्तु बने जिनसे बहुकोशिकी जन्तुओं का विकास हुआ।

- कुछ जीवाश्म विभिन्न वर्ग के जीवों के बीच की योजक कड़ियों को प्रदर्शित करती हैं।

- पौधों में एन्जिओस्पर्म (Angiosperm) तथा जन्तुओं में स्तनधारी (Mammals) सबसे अधिक विकसित और आधुनिक हैं।

- जीवाश्म के अध्ययन से किसी भी जन्तु जीवाश्म कथा ( विकासीय इतिहास) या वंशावली (Pedigree) का क्रमवार अध्ययन किया जा सकता है।

प्रश्न 4.

जैव विकांस से क्या अभिप्राय है? समझाइये |

उत्तर:

ओपेरिन वैज्ञानिक के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद इसके जल भण्डार में रासायनिक पदार्थों के संयोजन से जीव की उत्पत्ति हुई। ये एक सरल कोशिका के बने जीव थे, इन्हीं से जैव विकास की क्रिया द्वारा विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई। उद्विकास या जैव विकास का शाब्दिक अर्थ है, “सिमटी वस्तु का खुलकर या फैलकर समय-समय पर हुए परिवर्तनों को प्रदर्शित करना, सरल जीवों से जटिल जीवों के उत्पत्ति क्रम को जैव विकास कहते हैं।

” अन्य शब्दों में प्रारम्भिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा जटिल जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहते हैं। ‘परिवर्तन के साथ अवतरण’ जैव विकास की मौलिक कल्पना है। पृथ्वी पर आवास करने वाले जीवधारी एक-दूसरे से भिन्न हैं परन्तु इन सभी का संरचनात्मक संगठन एक ही है, अर्थात् प्रत्येक का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सभी जीवों में जैविक क्रियायें समान रूप से होती हैं। सभी जीव अपना जीवन एक कोशिका समान संरचना युग्मनज से प्रारम्भ करते हैं जो इन विविध जीवधारियों के एक पूर्वजता को दर्शाता है।

प्रश्न 5.

डार्विनवाद को समझाने के लिए वैज्ञानिक वालेस ने कौन-सा चार्ट प्रस्तुत किया? समझाइए ।

उत्तर:

डार्विनवाद को समझाने के लिए वालेस ने एक चार्ट प्रस्तुत किया जिसे वालेस चार्ट कहते हैं-

यह सिद्धान्त बाद में डार्विन की पुस्तक, प्राकृतिक वरण द्वारा जाति उत्पत्ति में समझाया गया।

| प्रमाणित तथ्य (Facts) | परिणाम (Consequences) |

| (अ) जीव-जन्तुओं में सन्तानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता (ब) एक जाति के प्राणियों की संख्या स्थिर | जीवन संघर्ष |

| (अ) जीवन संघर्ष (ब) विभिन्नताएँ तथा आनुवंशिकता | योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक वरण |

| (अ) योग्यतम की उत्तरजीविता (ब) वातावरण में सतत् परिवर्तन | निर्तर प्राकृतिक वरण द्वारा नयी जाति की उत्पत्ति |

प्रश्न 6.

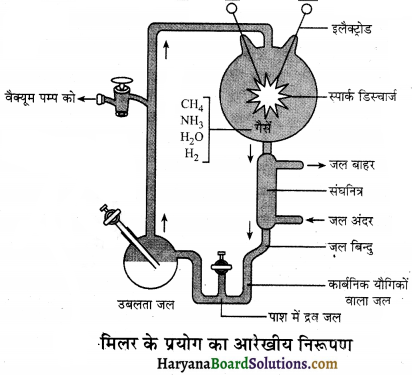

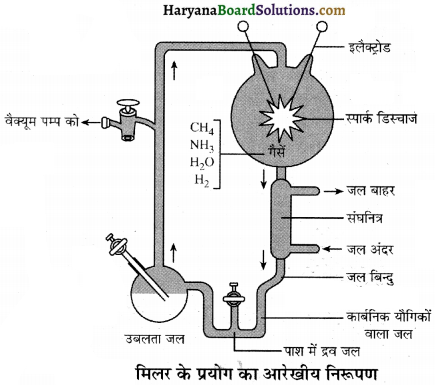

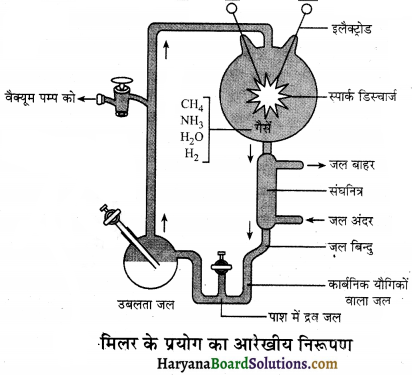

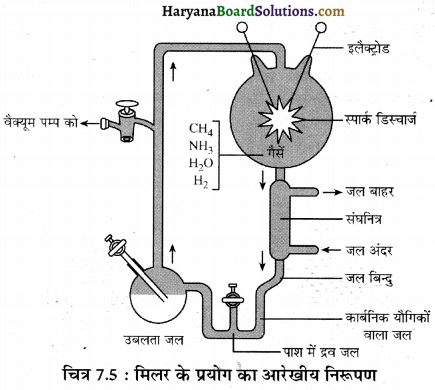

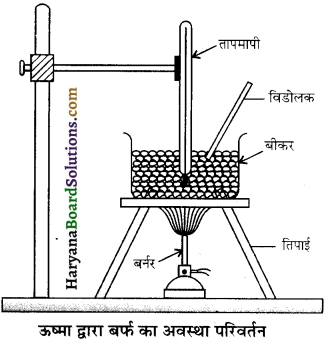

जीवन की उत्पत्ति व विकास के सम्बन्ध में मिलर द्वारा किये गये प्रयोग को समझाइये |

अथवा

स्टैनले मिलर के प्रयोग का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइये ।

उत्तर:

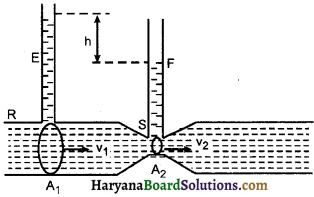

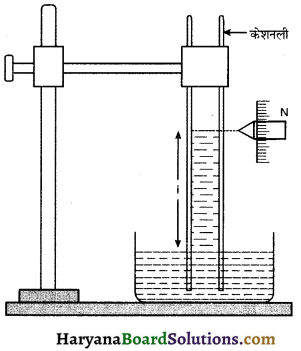

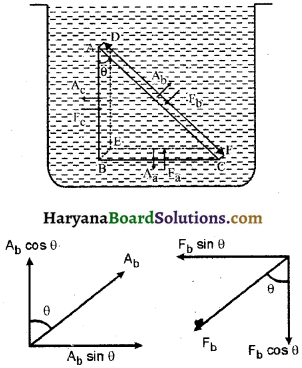

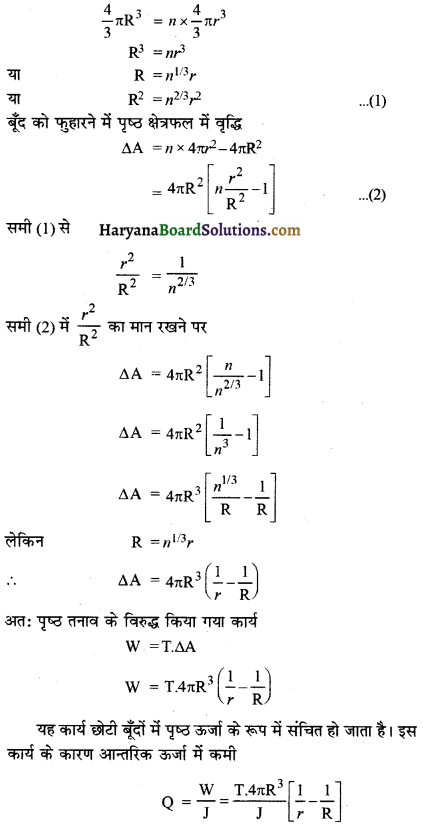

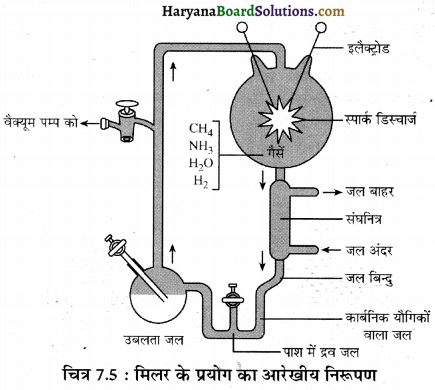

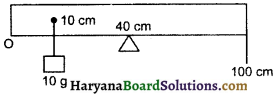

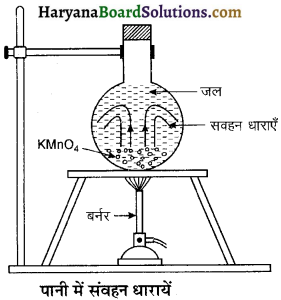

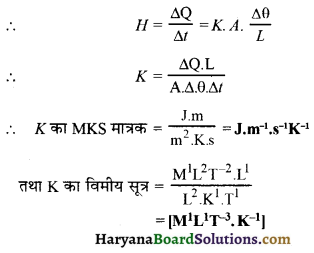

मिलर ने एक तर्कपूर्ण प्रयोग किया। इस प्रयोग का उद्देश्य उस परिकल्पना का परीक्षण करना था जिसके अनुसार यह माना जाता है। कि अमीनो अम्ल सदृश पदार्थ अमोनिया, जल एवं मीथेन जैसे प्रथम यौगिकों से बने होंगे। मिलर ने एक विशिष्ट वायुरोधक उपकरण जिसे चिन्गारी विमुक्त उपकरण (Spark Discharge Apparatus) कहते हैं।

इस उपकरण में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन (2:1:2) एवं जल का उच्च ऊर्जा ले विद्युत स्फुलिंग (High Energy Electrical Spark) में से परिवहन किया। जलवाष्प एवं उष्णता की पूत उबलते हुए जल के पात्र द्वारा की गई। परिवहन करती हुई जलवाष्प ठण्डी व संघनित होकर जल में परिवर्तित हो गई।

इस प्रयोग का उद्देश्य उन परिस्थितियों का निर्माण करना था जो कि जीव की उत्पत्ति के समय पृथ्वी पर रही होंगी। मिलर ने दो सप्ताह तक इस उपकरण में गैसों का परिवहन होने दिया । इसके बाद उसने उपकरण की ‘U’ नली में जमे द्रव को निकाल कर निरीक्षण किया तो इसमें अमीनो अम्ल एवं कार्बनिक अम्लों के साथ-साथ राइबोस, शर्करा, प्यूरीन्स, पिरामिडिन्स आदि पाये गए।

प्रश्न 7.

निएण्डरथल मानव के जीवाश्म कहाँ पाये गये? इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

इसके जीवाश्म सी. फूहलरोट (C. Fullhrott) द्वारा 1956 में जर्मनी की निएण्डर घाटी से प्राप्त हुए या पाये गये । विशेषताएँ निम्न हैं-

- इनकी उत्पत्ति और विकास 40,000 से 1 लाख वर्ष पहले हुआ।

- ये खुले मैदानों में झोंपड़ियाँ बनाकर रहते थे।

- कपाल गुहा का आयतन 1300-1600 सी.सी. (आज के मानव के समान) औसतन (1400 सी. सी.) ।

- पूर्व ऊर्ध्व शरीर था।

- शरीर पर बाल पूर्व मानव की तुलना में संख्या में कम थे ।

- अल्पविकसित ठोड़ी (Chin) उपस्थित थी (आर्थीग्नेथस चेहरा) ।

- बोलने का केन्द्र (Speech Centre) का प्रारम्भ इसी मानव से हुआ।

- ये जानवरों की खाल के कपड़े पहनते थे ।

- ये अपने मृतकों को क्रियाकर्म के साथ दफनाते थे।

- स्वभाव में सर्वाहारी ।

प्रश्न 8.

जीवन की उत्पत्ति अंतरिक्ष से होने पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर:

कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि जीवन अंतरिक्ष से आया है। पूर्व ग्रीक विचारकों का मानना है कि जीवन की ‘स्पोर’ नामक इकाई विभिन्न या अनेक ग्रहों में स्थानान्तरित हुई, पृथ्वी जिसमें एक थी। कुछ खगोल वैज्ञानिक ‘पैन स्पर्मिया’ (सर्वबीजाणु) को अभी भी मान्यता देते हैं।

प्रश्न 9.

औद्योगिक अतिकृष्णता का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

उत्तर:

प्राकृतिक वरण के सिद्धान्त के अध्ययन के लिये इंग्लैण्ड में पाये जाने वाले विशेष शलभ (Moth Bistoy Betularia) का परीक्षण किया। इस प्रयोग के अध्ययन से यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि इंग्लैण्ड में औद्योगिक विकास से पूर्व की वनस्पतियों के तने भूरे रंग के थे क्योंकि उन पर भूरी लाइकेन परत के रूप में जमा थी।

उस समय वहाँ भूरे रंग के शलभ की संख्या बहुत अधिक थी तथा काले रंग के शलभ कार्बोनेरिया संख्या में कम एवं दुर्लभ थे। इसका सम्भावित कारण तनों का भूरा रंग भूरे शलभों की मांसाहारी पक्षियों से सुरक्षा प्रदान कर रहा था क्योंकि तनों पर शलभ के समान पृष्ठभूमि के कारण पहचान में नहीं आते। औद्योगिक विकास होने पर कोयले का अत्यधिक उपयोग किया जाने लगा।

इससे वातावरण में कालिख की मात्रा बढ़ गई। जिसके फलस्वरूप तनों पर कालिख के जमने के कारण उनका रंग काला हो गया। इस समय भूरे शलभ पक्षियों की पहचान में आसानी से आने लगे। उन्होंने इन्हें मारकर नष्ट कर दिया। कुछ समय बाद देखा कि भूरे रंग की शलभों की संख्या तो कम हो गई परन्तु काले रंग के शलभों की संख्या में भारी वृद्धि हो गई क्योंकि इस समय तनों का रंग काला उनको सुरक्षा प्रदान कर रहा है।

वर्तमान में उद्योगों में कोयले के स्थान पर बिजली का उपयोग किया जाने लगा जिससे वातावरण में कालिख एवं धुआँ लगभग समाप्त हो गया जिसके कारण वनस्पतियों के तने वापस अपने पूर्व रंग अर्थात् भूरे हो गये। इस रंग परिवर्तन का प्रभाव काले रंग के शलभों की संख्या पर भी पड़ा।

अब पक्षियों द्वारा काले शलभों को पहचान लिए जाने के कारण इनका भक्षण अधिक संख्या में होने लगा परन्तु भूरे रंग के शलभों को पक्षी द्वारा नहीं पहचान पाने के कारण शिकार होने से बच गये। इससे इनकी संख्या में पुनः पूर्ववत् वृद्धि हो गई। इस तरह प्रकृति जीवों के चयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

प्रश्न 10.

कृत्रिम चयन ( Artificial Selection) किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइये |

उत्तर:

कृत्रिम चयन ( Artificial Selection ) – मानव द्वारा जननिक विभिन्नताओं का उपयोग जन्तुओं तथा पौधों की उत्तम क्वालिटी नस्ल सुधार के लिए किया जाता है मानव वांछनीय लक्षणों वाले सदस्यों का आबादी से चयन कर उन्हें उन सदस्यों से पृथक् कर लेता है जिनमें ये लक्षण नहीं पाये जाते। अब चयनित सदस्यों के बीच अंत:प्रजनन (Interbreeding) कराई जाती है।

इस प्रक्रिया को ही कृत्रिम वरण चयन ( Artificial Selection) कहते हैं। यदि यह प्रक्रिया कई पीढ़ियों तक जारी रहे तो अंततः एक नई वांछनीय लक्षणों वाली प्रजाति की उत्पत्ति हो जाती है। जन्तु प्रजनकों (Animal Breeders) द्वारा कृत्रिम चयन के माध्यम से अनेक पालतू जानवरों की वांछनीय लक्षणों युक्त जातियों का उनके सामान्य पूर्वजों से विकास किया गया है जैसे कुत्ता, घोड़ा, कबूतर, मुर्गी, गाय, बकरी, भेड़ और सुअर आदि।

इसी प्रकार पादप प्रजनकों (Plant breeders) द्वारा उपयोगी पौधों की उत्तम किस्मों को प्राप्त किया गया है जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, दाल, सब्जियाँ और फल आदि। कृत्रिम चयन प्राकृतिक वरण के ही समान हैं केवल इसमें प्रकृति का स्थान मानव द्वारा मानव उपयोगी लक्षणों के विकास के लिये ले लिया जाता है। चयनित लक्षण मानव उपयोगी होते हैं।

प्रश्न 11.

जन्तु वर्गीकरण किस प्रकार से जैव विकास को प्रमाणित करता है?

उत्तर:

प्रकृति में पाये जाने वाले विविध जाति के जन्तुओं को समानताओं (similarities) एवं विभिन्नताओं (dissimilarities) के आधार पर छोटे या बड़े समहों में वर्गीकृत (classify) किया गया है। जैव विकास का यह महत्त्वपूर्ण प्रमाण है। सभी जन्तुओं को सर्वप्रथम लीनियस ने द्विनाम पद्धति के आधार पर विभिन्न समुदायों में बाँटा था।

पृष्ठवंशी उपसमुदाय (Subphylum vertebrata) को कई वर्गों (classes) में बाँटा गया जो कि क्रमिक विकास के अनुसार चतुर्मुखीय (cyclostomes), मत्स उभयचरों (Amphibians), सरीसृपों (Reptiles), पक्षियों (Aves) तथा स्तनियों (Mammals) में श्रेणीबद्ध किया गया है।

इस क्रम से स्पष्ट है कि आदिकाल में किसी अपृष्ठवंशी (non-chordates) मछली सदृश जन्तु से परिवर्तित होकर मछली बनी, मछली से विकसित होकर उभयचर, उभयचर से सरीसृप, सरीसृप से पक्षी तथा बाद में स्तनी बने। इन सब वर्गों में क्रमिक विकास का प्रमाण इनमें पायी जाने वाली समानताओं के द्वारा मिलता है। वर्गीकरण की इस विधि से समस्त जन्तुओं व पेड़-पौधों का वंश वृक्ष (Family tree) तैयार किया जा सकता है जिससे समुदाय प्रोटोजोआ से लेकर पृष्ठवंशी (Chordata) तक विभिन्न समुदायों के जन्तुओं में क्रमिक विकास का प्रमाण मिलता है।

प्रश्न 12.

संयोजक कड़ियों से आप क्या समझते हैं? उचित उदाहरण देकर इनका जैव विकास में महत्व को समझाइए ।

उत्तर:

जीवों के वर्गीकरण में समान गुणों वाले जीवों को एक ही वर्ग में रखा गया है। कुछ जन्तु ऐसे भी हैं जिनमें दो वर्गों के गुण पाये जाते हैं। इन जन्तुओं को योजक कड़ियाँ (Connecting links) कहते हैं।

संयोजक कड़ियों के उदाहरण-

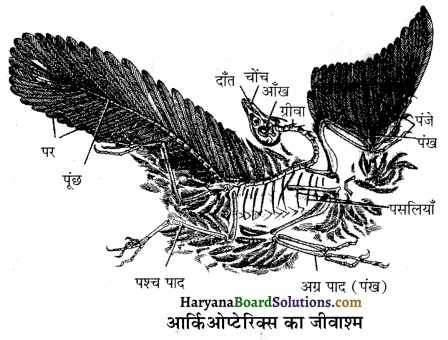

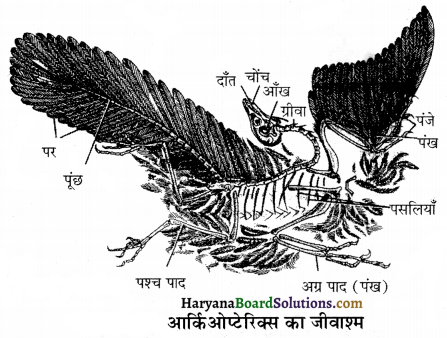

आर्किओप्टेरिक्स (Archeopteryx ) – जर्मनी के बवेरिया प्रदेश में आर्किओप्टेरिक्स नामक जन्तु के जीवाश्म मिले हैं। इस जन्तु के कुछ लक्षण जैसे चोंच, पंख, पैरों की आकृति एवीज वर्ग (पक्षी वर्ग) के तो कुछ लक्षण जैसे दाँत, पूँछ तथा शरीर के शल्कों का होना रेप्टीलिया वर्ग के हैं। अत: इस जन्तु को एवीज तथा रेप्टीलिया वर्ग के मध्य योजक कड़ी कहते हैं।

इससे प्रमाणित होता है कि पक्षियों का विकास सरीसृपों (Reptiles ) से हुआ है। जैव विकास में संयोजक कड़ियों का महत्त्व-संयोजक कड़ियाँ जैव विकास को प्रमाणित करने के लिए महत्त्वपूर्ण आधार हैं। इनके माध्यम से विभिन्न जातियों एवं वर्गों की निश्चित वंशावली एवं पूर्वजों का ज्ञान उपलब्ध होता है। इनमें जैव विकास का क्रम और दिशा भी निर्धारित होती है।

प्रश्न 13.

उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? उत्परिवर्तन सिद्धान्त के मुख्य बिन्दुओं का वर्णन कीजिये ।

उत्तर:

डी – ब्रीज (1901) ने इवनिंग प्रिमरोज जाति के पौधों पर परीक्षणों के पश्चात् ज्ञात किया कि कुछ पौधे अकस्मात् अपनी जाति से बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं। यही नहीं, विभिन्न लक्षण वंशागत होकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं और नयी जाति का निर्माण करते हैं। जातीय लक्षणों में अकस्मात् वंशागत परिवर्तनों की क्रिया को डी- ब्रीज ने उत्परिवर्तन की संज्ञा दी एवं उत्परिवर्तनवाद का सिद्धान्त दिया। आधुनिक अनुसंधानों से यह भी पता चल चुका है कि जीवों में उत्परिवर्तन उनकी जनन कोशिकाओं में स्थित गुणसूत्रों एवं जीन्स की व्यवस्था में परिवर्तन के कारण होता है।

डी- ब्रीज के उत्परिवर्तन सिद्धान्त के तथ्य निम्नलिखित हैं-

- प्राकृतिक रूप से जनन करने वाली जातियों या समष्टियों में समय-समय पर उत्परिवर्तन विकसित होते हैं। उत्परिवर्ती जीव (mutant organisms) जनक जीवों से भिन्न होते हैं।

- उत्परिवर्तन वंशागत होते हैं तथा इनसे नयी जातियों का विकास होता है।

- उत्परिवर्तन दीर्घ एवं आकस्मिक होते हैं।

- ये किसी भी दिशा में हो सकते हैं। अतः लाभप्रद भी हो सकते हैं और हानिकारक भी।

- उत्परिवर्तनों पर प्राकृतिक वरण का प्रभाव पड़ता है। लाभप्रद उत्परिवर्तन जीवों के अन्दर संचित कर लिये जाते हैं और हानिकारक उत्परिवर्तन वाले जीव प्राकृतिक वरण द्वारा नष्ट हो जाते हैं।

- डार्विन ने इन आकस्मिक परिवर्तनों को स्पोर्ट्स (Sports) का नाम दिया। अंगों का अत्यधिक विशेषीकरण (Specialization) की व्याख्या इन्हीं स्पोर्ट्स (Sports) या आकस्मिक उत्परिवर्तन द्वारा की जा सकती है।

- अंगों के विकास की प्रारम्भिक अवस्था को उत्परिवर्तन सिद्धान्त के द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उत्परिवर्तन प्रारम्भ से ही पूर्ण होते हैं।

उत्परिवर्तनवाद का महत्त्व – इसमें किंचित् मात्र भी सन्देह नहीं है कि उत्परिवर्तन प्रकृति में होते हैं तथा विकास में इनका योगदान होता है। प्राकृतिक वरण एवं उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप ही जीवों में विकास होता है।

प्रश्न 14.

डार्विन के संदर्भ में जीवन-संघर्ष को समझाइए ।

अथवा

डार्विन के अनुसार प्रकृति में जीवन संघर्ष कितने प्रकार का होता है? समझाइए ।

उत्तर:

जीवन संघर्ष तीन प्रकार का होता है-

(i) अन्त: जातीय संघर्ष यह एक ही जाति के सदस्यों के मध्य होता है, जैसे-दो कुत्तों के मध्य रोटी का टुकड़ा फेंक दिया जाये तो वे आपस में लड़ने लगते हैं। उनमें से जो अधिक शक्तिशाली होता है वही रोटी ग्रहण कर लेता है। अन्त: जातीय संघर्ष भोजन, स्थान व जनन के लिये होता है।

(ii) अन्तर्जातीय संघर्ष – यह संघर्ष दो विभिन्न जातियों में होता है। प्राय: देखा जाता है कि चूहे को देखते ही बिल्ली उसे खाने को दौड़ती है। चूहा अपनी रक्षा का प्रयास करता है। यह संघर्ष प्रायः भोजन के लिये होता है।

(iii) वातावरण संघर्ष – पृथ्वी के वातावरण में कई परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे अधिक सर्दी, अधिक गर्मी, भूचाल, वर्षा आदि। जीवों को ऐसे परिवर्तनों से संघर्ष करना पड़ता है।

प्रश्न 15.

कपि एवं मानव में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

कपि (Apes) एवं मानव ( Human) में अन्तर –

| कपि (Apes) | मानव (Human) |

| 1. अर्द्ध ऊर्ध्व स्थिति | पूर्ण ऊर्ध्व स्थिति |

| 2. गर्दन छोटी व धंसी हुई | लम्बी तथा ऊर्ध्व गर्दन |

| 3. पूर्ण शरीर पर बालों की घनी वृद्धि | मानव में घनी वृद्धि केवल कुछ स्थानों पर होती है। |

| 4. कपाल गुहा का आयतन (cranial capacity) कम होता है। (450-500 सी.सी.) | कपाल गुहा का आयतन (cranial capacity) अधिक होता है (1300-1600 सी.सी.) |

| 5. कम बुद्धिमान होते हैं | अधिक बुद्धिमान होते हैं |

| 6. अग्र पाद पश्च पादों से लम्बे | अग्र पाद पश्च पादों से छोटे |

| 7. जबड़े ‘U’ आकृति के होते हैं | मानव में अर्द्धवृत्ताकार जबड़े होते हैं |

| 8. ठोड़ी (Chin) अनुपस्थित होती है | ठोड़ी (Chin) उपस्थित होती है |

| 9. अंगूठा हथेली के समानान्तर होता है | सम्मुख अंगूठा (हथेली के समकोण पर स्थित) |

| 10. श्रोणि मेखला दीर्घीत | चौड़ी श्रोणि मेखला |

| 11. प्रमुख रूप से वृक्षाश्रयी वास | स्थलीय वास |

| 12. ऊपरी होंठ पर खाँच नहीं होती | ऊपरी होंठ पर मध्यवर्ती खाँच (Furrow) उपस्थित |

| 13. शिशु एवं बाल्यावस्था अपेक्षाकृत छोटी | शिशु एवं बाल्यावस्था लम्बी |

| 14. मादा में उभरे हुए स्तन नहीं | मादा में स्तन उभरे हुए |

| 15. प्रीमैक्सिली हड्डियाँ मैक्सिली से पृथक् | प्रीमैक्सिली हड्डियाँ मैक्सिली से समेकित |

प्रश्न 16.

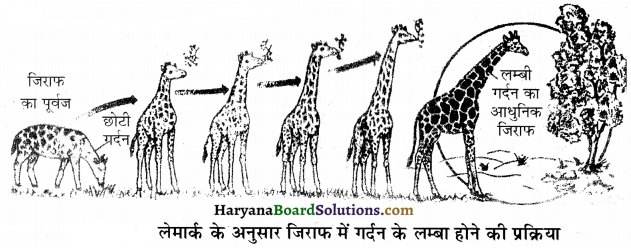

डी – ब्रीज और लेमार्क के सिद्धान्त में क्या अन्तर है? समझाइए ।

उत्तर:

डी ब्रीज और लेमार्क के सिद्धान्त में अन्तर-

| डी-व्रीज के सिद्धान्त | लेमार्क के सिद्धान्त |

| 1. डी-व्रीज ने जैव विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। | जबकि लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। |

| 2. डी-व्रीज के मतानुसार नई जातियों की उत्पत्ति छोटी-छोटी विभिन्नताओं के वंशागत होने से नहीं बल्कि उत्परिवर्तन के कारण आकस्मिक बड़ी विभिन्नताओं के वंशागत होने से होती है । | लैमार्क के मतानुसार जीवों की वृद्धि एवं उनकी आकृति पर वातावरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है जिससे उनके अंगों की संरचना में धीरेधीरे परिवर्तन होने लगता है। यह उपार्जित परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पैतृक गुणों में वंशागत रहते हैं। |

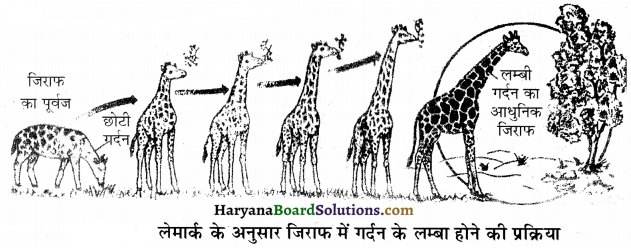

| 3. उदाहरण-इवनिंग प्रिमरोज | उदाहरण-जिराफ की गर्दन का लम्बा होना। |

प्रश्न 17.

पादप या उसके भागों में पायी जाने वाली समजातता एवं तुल्यरूपता उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए ।

उत्तर:

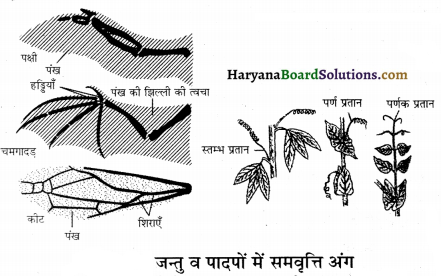

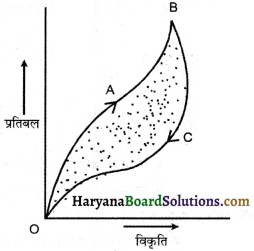

समजातता व्हेल, चमगादड़ों, चीता और मानव (सभी स्तनधारी) अग्रपाद की अस्थियों में समानता दर्शाते हैं। ये यद्यपि भिन्न-भिन्न क्रियाकलाप करते हैं परन्तु इनकी शारीरिक संरचना समान होती है। ये सभी संरचनाएँ समजातीय होती हैं, जिनमें समान पूर्वज परम्पराएँ होती हैं; इसे समजातता कहते हैं। तुल्यरूपता- पक्षी एवं तितलियों के पंख लगभग एक समान दिखते हैं; लेकिन इनमें पूर्वज परम्परा सामान्य नहीं है और न ही शरीर की रचना में समानता है। भले ही वे समान क्रिया को सम्पन्न करते हैं।

प्रश्न 18.

पृथ्वी पर जीवन के विकास की प्रक्रिया में डार्विन तथा डी- ब्रीज के मतों में क्या अन्तर है?

उत्तर:

डार्विन तथा डी ब्रीज के मतों में अन्तर-

| डार्विन का मत | डी व्रीज का मत |

| 1. डार्विन के परिवर्तन छोटे तथा दिशात्मक हैं। | जबकि डी-व्रीज के उत्परिवर्तन (Mutation) आकस्मिक तथा दिशाहीन हैं। |

| 2. डार्विन के अनुसार परिवर्तन तथा प्राकृतिक वरण अनेक पीढ़ियों के पश्चात् उत्पन्न होता है जो कि नई जाति के लिए उत्तरदायी होता है। | जबकि डी-व्रीज के अनुसार आकस्मिक उत्परिवर्तन के द्वारा नयी जाति उत्पन्न होती है। |

| 3. डार्विन के अनुस्रार विकास धीरे-धीरे अर्थात् चरणों में हुआ है। | जबकि डी-व्रीज के अनुसार विकांस एक चरण में हुआ है। |

प्रश्न 19.

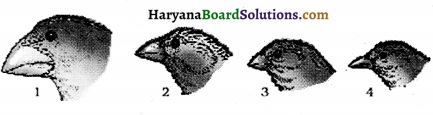

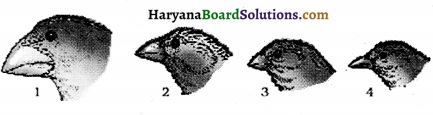

ऊपर दिखाये गए डार्विन के फिंच पक्षियों में आप क्या भिन्नताएँ देख रहे हैं? लिखिए।

अथवा

गैलेपेगॉस द्वीपों पर फिंचों की विभिन्न किस्मों के अस्तित्व को डार्विन ने किस प्रकार समझाया ?

उत्तर:

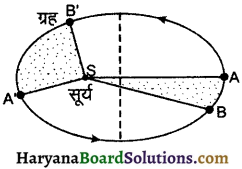

डार्विन ने दक्षिण अमेरिका के समीप स्थित गेलेपेगोस द्वीप (Galapogos Island) की भिन्न वातावरणीय परिस्थितियों के कारण उपस्थित भिन्न प्रकार के जन्तु और पादप समष्टि (Fauna \& Flora) अध्ययन किया। उन्होंने एक प्रकार की चिड़िया जिसे डार्विन की फिंच (Darwin’s Finch) के नाम से जाना जाता है, उसका अध्ययन किया।

उन्होंने लगभग 20 प्रकार की चिड़ियाँ (Finches) देखीं, जो विश्व के किसी क्षेत्र में नहीं मिलती हैं। इन सभी फिंच की चोंच की आकृति अलग-अलग प्रकार की थी। इसकी एक जाति की फिंच अपनी चोंच से पेड़ की छाल को भेद तो देती थी पर भेदे हुए छिद्र के अन्दर से कीटों (Insects) को निकालने में असमर्थ थी अत: यह फिंच चोंच से एक कांटे की सहायता से कीटों को निकाल कर भक्षण करती थी।

ये सभी चिड़ियाँ (फिंच) देखने पर भिन्न-भिन्न प्रकार की थीं लेकिन ये सभी फिंच जाती की थीं जिनका मूल निवास दक्षिणी अमेरिका था। इनमें से कुछ सम्भवतया इन द्वीपों पर पहुँच गयीं और धीरे-धीरे इनमें भिन्न वातावरण में अनुकूलन स्थापित होने के फलस्वरूप चिड़ियों के खाने में अर्थात् उपलब्ध भोजन के आधार पर परिवर्तन आया।

प्रारम्भ में ये बीजभक्षी थीं, फिर शाकाहारी और अन्त में कीटभक्षी हो गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन पक्षियों की चोंच में भिन्नता स्थानीय वातावरण एवं उसमें उपलब्ध भोजन से अनुकूलनता का परिणाम है। इस तरह मूल रूप से एक जाति के पक्षी में जो भिन्न-भिन्न वातावरण में अभिगमन कर गये उनसे अनेक जातियों एवं उपजातियों का विकास हुआ।

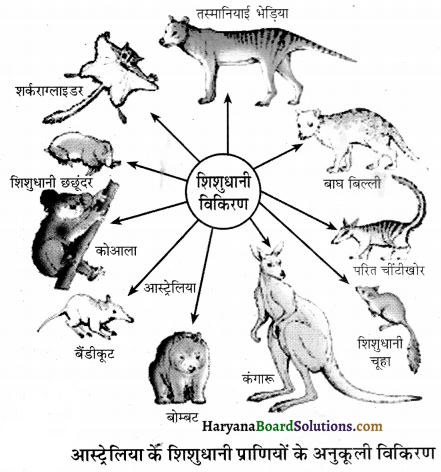

प्रश्न 20.

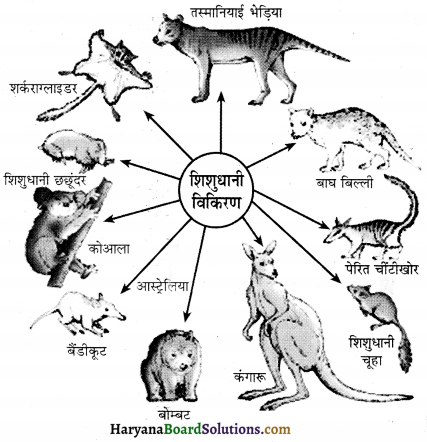

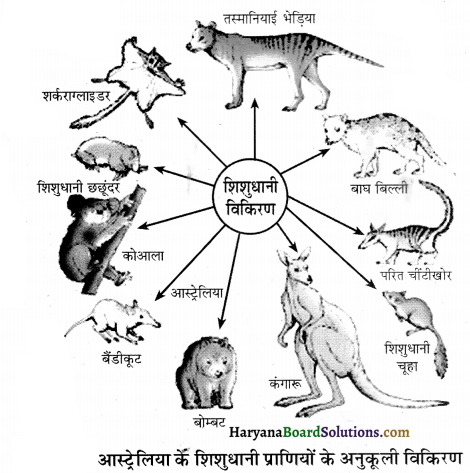

(i) वह कौनसा विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ ये जीव पाये जाते हैं?

(ii) उस परिघटना का नाम लिखिए एवं समझाइए जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में इतनी विविध जातियों का विकास हुआ है।

(iii) अपरा (प्लेसेन्टल) भेडिया और तस्मानियाई भेड़िया का साथ-साथ एक ही पर्यावरण में रहते रहना किस प्रकार सम्भव हुआ, कारण प्रस्तुत करते हुए समझाइए।

उत्तर:

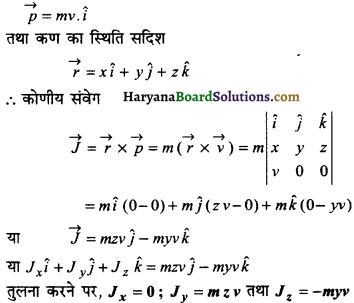

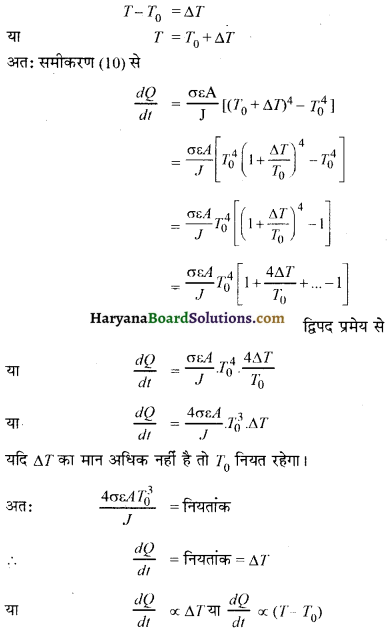

यदि जैव विकास (Organic Evolution) हुआ है तो प्रारम्भ से लेकर आज तक की जीव-जातियों की रचना, कार्यिकी एवं रसायनी, भ्रूणीय विकास, वितरण आदि में कुछ न कुछ सम्बन्ध एवं क्रम होना आवश्यक है। लैमार्क, डार्विन वैलेस, डी व्रिज आदि ने जैव विकास के बारे में अपनी-अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं – सम्बन्धों एवं क्रम को दिखाने वाले प्रमाण प्रस्तुत किये हैं जिन्हें हम

निम्नलिखित श्रेणियों में बाँट सकते हैं-

- जीवों की तुलनात्मक संरचना

- शरीर क्रिया विज्ञान और जैव रसायन से प्रमाण

- संयोजक कड़ियों के प्रमाण

- अवशेषी अंग

- भ्रोणिकी से प्रमाण

- जीवाश्मीय प्रमाण

- जीवों के घरेलू पालन से प्रमाण

- रक्षात्मक समरूपता

(1) जीवों की तुलनात्मक संरचना ( Comparative Anatomy) से प्रमाण – जन्तुओं में शारीरिक संरचनाएँ दो प्रकार की होती हैं-

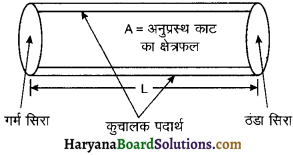

(i) समजात अंग (Homologous organ ) – वे अंग जिनकी मूलभूत संरचना एवं उत्पत्ति समान हो लेकिन कार्य भिन्न हो, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए व्हेल, पक्षी, चमगादड़, घोड़े तथा मनुष्य के अग्रपाद समजात अंग अर्थात् होमोलोगस अंग हैं।

इन जन्तुओं के अग्रपाद बाहर से देखने से भिन्न दिखाई देते हैं। इनका बाहरी रूप उनके आवास एवं स्वभाव के अनुकूल होता है। व्हेल के अग्रपाद तैरने के लिए फ्लिपर में, पक्षी तथा चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने के लिए पंख में रूपान्तरित हो गये हैं जबकि घोड़े के अग्रपाद दौड़ने के लिए, मनुष्य के मुक्त हाथ पकड़ने के लिए उपयुक्त हैं।

इन जन्तुओं के अग्रपादों के कार्यों एवं बाह्य बनावट में असमानताएँ होते हुए भी, इन सभी जन्तुओं के कंकाल (ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स व अंगुलास्थियाँ ) की मूल संरचना तथा उद्भव (Origin) समान होता है। ऐसे अंगों को समजात अंग (Homologous Organ) कहते हैं।

कीटों के मुखांग (Mouth Parts of Insects ) – कीटों के मुखांग क्रमशः लेब्रम ( Labrum), मेण्डिबल (Mandibles), मैक्सिला (Maxilla), लेबियम (Labium) एवं हाइपोफे रिंक्स (hypopharynx) से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक कीट में इनकी संरचना एवं परिवर्धन समान होता है लेकिन इनके कार्यों में भिन्नता पाई जाती है।

कॉकरोच के मुखांग भोजन को काटने व चबाने (Biting and Chewing) का कार्य करते हैं । तितली एवं मक्खी में भोजन चूसने का एवं मच्छर में मुखांग भेदन एवं चूषण (Piercing and Sucking) दोनों का कार्य करते हैं। अकशेरुकियों के पैर (Legs of Invertibrates) – इसी प्रकार कॉकरोच एवं मधुमक्खी ( Honeybee) के टांगों के कार्य भिन्न- भिन्न हैं।

कॉकरोच अपनी टांगों का उपयोग चलने (Walking) में करता है जबकि मधुमक्खी अपनी टांगों का उपयोग परागकण को एकत्रित (Collecting of Pollens) करने में करती है। जबकि दोनों की टांगों में खण्ड पाये जाते हैं तथा सभी खण्ड समान होते हैं जैसे कॉक्सा (Coxa), ट्रोकेन्टर (Trochanter ), फीमर (Femur), टिबिया (Tibia), 1 से 5 युग्मित टारसस (1-5 Jointed Tarsus)।

बोगेनविलिया का काँटा और कुकुरबिटा के प्रतान (Tendril) में समानता होती है। इसी प्रकार और भी उदाहरण जैसे

- आलू व अदरक,

- गाजर व मूली ।

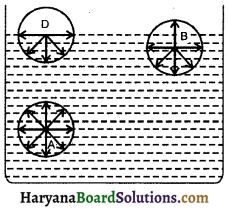

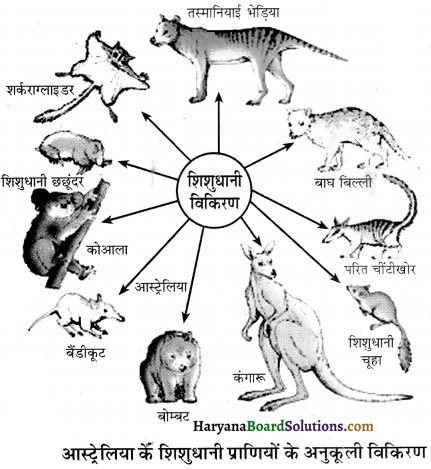

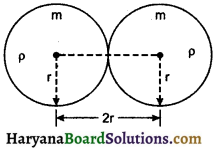

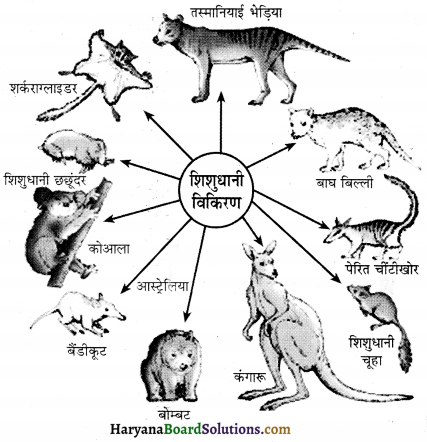

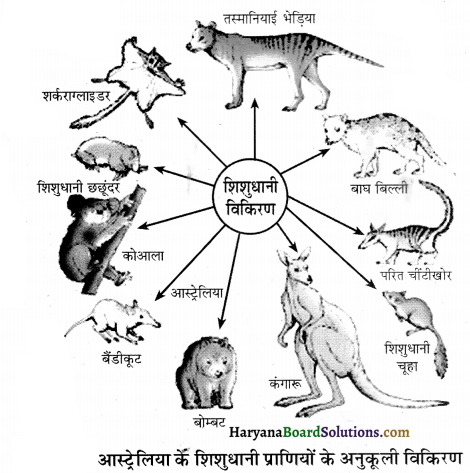

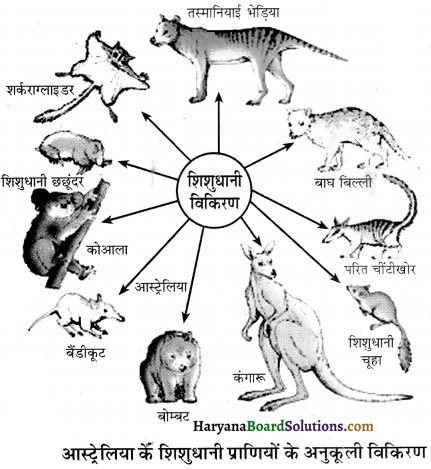

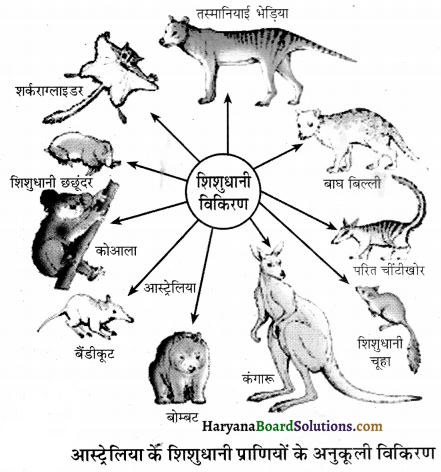

1. अपसारित विकास ( अनुकूली अपसारिता / अनुकूली विकिरण ) [Divergent Evolution (adaptive divergence / adaptive radiation)] – विभिन्न जन्तुओं में पायी जाने वाली समजातता यह प्रदर्शित करती है कि इन सबकी उत्पत्ति किसी समान पूर्वज से हुई है। किसी एक पूर्वज से उत्पन्न होने के बाद जातियाँ अपने-अपने आवासों के अनुसार अनुकूलित हो जाती हैं। जिसे ही अनुकूली विकिरण या अपसारित विकास कहते हैं। इन जातियों में समजात अंग (Homologous Organs) पाये जाते हैं । जैसे आस्ट्रेलिया में अनुकूली विकिरण के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के मासूपिल्स (Marsupials) की उत्पत्ति हुई ।

2. समवृत्ति अंग (Analogous Organs) – वे अंग जिनके कार्य समान हों किन्तु उनकी मूल संरचना एवं उत्पत्ति में अन्तर हो, समवृत्ति अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए-कीट, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं परन्तु इनकी मूल संरचना एवं उत्पत्ति में बड़ा अन्तर होता है । इन अंगों में केवल आभासी समानताएँ पाई जाती हैं। वातावरण एवं स्वभाव के कारण कार्यों में समानता होती है। कीट के पंखों का विकास शरीर की भित्ति से निकले प्रवर्गों के रूप में होता है जबकि पक्षी एवं चमगादड़ में इनकी उत्पत्ति शरीर भित्ति के प्रवर्गों के रूप में नहीं होती है । अतः इनके कार्यों में तो समानता होती है, परन्तु उत्पत्ति एवं संरचना में भिन्नता होती है।

इसी तरह मधुमक्खी के डंक एवं बिच्छू के डंक दोनों ही समान कार्य करते हैं परन्तु इनकी संरचना एवं परिवर्धन भिन्न होता है । मधुमक्खी एक कीट है, इसके बाह्य जननांग मिलकर अण्ड निक्षेपक (Ovipositor) नाल बनाते हैं। यही अण्ड निक्षेपक नाल रूपान्तरित होकर डंक बनाती है जबकि बिच्छू में शरीर का अन्तिम खण्ड रूपान्तरित होकर डंक बनाता है।

इसके अतिरिक्त समवृत्ति के उदाहरण निम्न हैं-

- ऑक्टोपस (अष्ट भुज) तथा स्तनधारियों की आँखें (दोनों में रेटिना की स्थिति में भिन्नता है) या पेंग्विन और डॉल्फिन मछलियों के फिलपर्स ।

- रस्कस का पर्णाभ स्तम्भ (Phylloclade) और सामान्य पर्ण।

- आलू (तना) और शकरकंद (जड़)।

समवृत्ति अंगों में कार्य की समानता एवं विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता के अनुरूप विकास, अभिसरण जैव विकास (Convergent Evolution) को प्रकट करता है।

(2) शरीर क्रिया विज्ञान और जैव रसायन से प्रमाण (Evidence from Physiology and Biochemistry)-fafum. जीव शरीर क्रिया और जैव रसायन में समानता प्रदर्शित करते हैं, कुछ स्पष्ट उदाहरण निम्न हैं-

- जीवद्रव्य (Protoplasm) – जीवद्रव्य की संरचना और संगठन सभी जन्तुओं में (प्रोटोजोआ से स्तनधारियों तक) लगभग समान होती है।

- एन्जाइम (Enzyme) – सभी जीवों में एन्जाइम समान कार्य करते हैं। जैसे ट्रिप्सिन ( Trypsin) । अमीबा से लेकर मानव तक प्रोटीन पाचन और एमाइलेज (Amylase) पॉरीफेरा से स्तनधारियों तक स्टार्च पाचन करता है।

- रुधिर (Blood) – रुधिर की रचना सभी कशेरुकियों में लगभग समान होती है।

- हार्मोन (Hormones) – सभी कशेरुकियों में समान प्रकार के हार्मोन बनते हैं, जिनकी रचना व कार्य समान होते हैं।

- अनुवांशिक पदार्थ (Hereditary Material) – सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ DNA होता है जिसकी मूल संरचना सभी जीवों में समान होती है।

- ए.टी.पी. (ATP) – सभी जीवों में जैविक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ATP के रूप में ऊर्जा संचित होती है।

- साइटोक्रोम – सी (Cytochrome – C) – यह श्वसन वर्णक है जो सभी जीवों के माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। इस प्रोटीन में 78-88 तक अमीनो अम्ल एक समान होते हैं जो समपूर्वजता को प्रदर्शित करते हैं।

इस प्रकार शरीर क्रिया विज्ञान और जैव रसायन के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सभी जीवों का विकास एक ही मूल पूर्वज (Common Ancestor) से हुआ है।

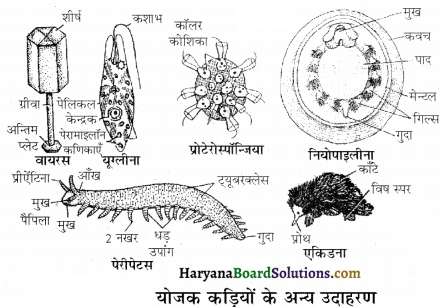

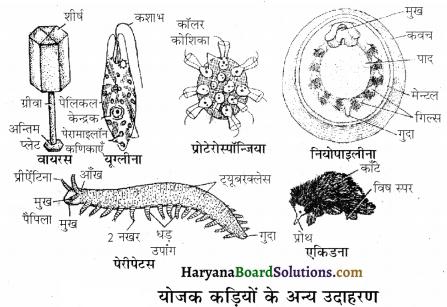

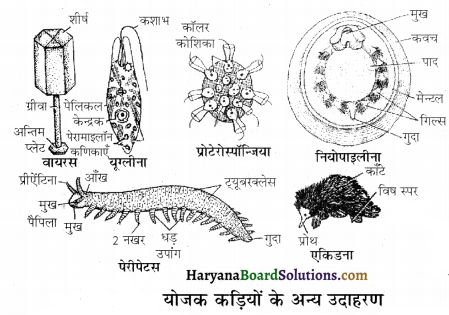

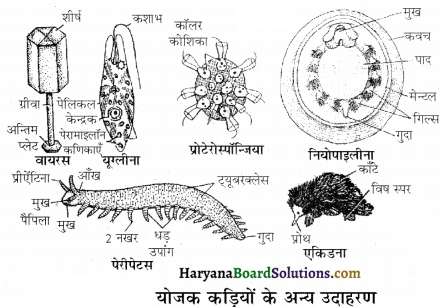

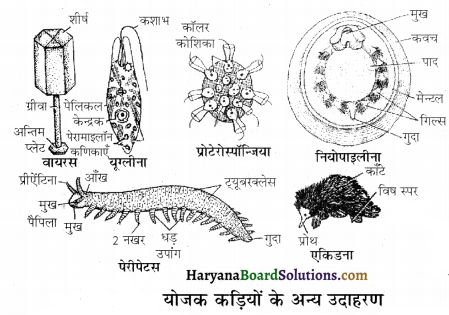

(3) संयोजक कड़ियों के प्रमाण (Evidence of Connective Links) – जीवों के वर्गीकरण में समान गुणों वाले जीवों को एक ही वर्ग में रखा गया है। कुछ जन्तु ऐसे भी हैं जिनमें दो वर्गों के गुण पाये जाते हैं। इन जन्तुओं को योजक कड़ियाँ (Connective Links) कहते हैं।

संयोजक कड़ियों के उदाहरण-

(i) आर्किओप्टेरिक्स (Archeopteryx) – जर्मनी के बवेरिया प्रदेश में आर्किओप्टेरिक्स नामक जन्तु के जीवाश्म मिले हैं। इस जन्तु के कुछ लक्षण जैसे चोंच, पंख, पैरों की आकृति, एवीज वर्ग (पक्षी वर्ग) के तो कुछ लक्षण जैसे दाँत, पूँछ तथा शरीर पर शल्कों का होना रेप्टीलिया वर्ग के हैं।

अतः इस जन्तु को एवीज तथा रेप्टीलिया वर्ग के मध्य योजक कड़ी कहते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि पक्षियों का विकास सरीसृपों (Reptiles) से हुआ है।

(ii) प्लेटीपस और एकिडना (Platypus and Echidna ) – प्लेटीपस और एकिडना दोनों ही मैमेलिया वर्ग के जन्तु हैं। इनके शरीर पर बाल पाये जाते हैं तथा बच्चों को दूध पिलाने के लिए दुग्ध ग्रन्थियाँ (Mammary Glands) होती हैं जो मैमेलिया वर्ग के लक्षण हैं। ये दोनों ही जन्तु रेप्टीलिया वर्ग के जन्तुओं की भाँति कवचदार पीतकयुक्त अण्डे देते हैं। इस प्रकार प्लेटीपस और एकिडना रेप्टीलिया और मैमेलिया वर्ग के मध्य एक योजक कड़ी हैं। ये जन्तु भी सिद्ध करते हैं कि स्तनधारियों का विकास सरीसृपों ( Reptiles ) से हुआ है।

(iii) पेरीपेटस (Peripatus ) – यह एनेलिडा तथा आर्थोपोडा संघ के बीच की संयोजी कड़ी है। पेरीपेटस में एनेलिडा संघ के निम्न लक्षण पाये जाते हैं-

- बेलनाकार आकृति

- देहभित्ति की आकृति व चर्म का पेशीय होना

- क्यूटिकल द्वारा निर्मित बाह्य कंकाल अनुपस्थित एवं पार्श्व पादों के समान उभारों का उपस्थित होना।

संघ आर्थ्रोपोडा के समान पेरीपेटस में निम्न लक्षण पाये जाते हैं-

- तीन खण्डों के समेकन से सिर भाग का बनना

- ऐंटिनी (Antennae ) का होना

- एक जोड़ी सरल नेत्रों तथा एक जोड़ी मुख पैपिली का उपस्थित होना ।

अतः पेरिपेटस को एनीलीडा तथा आर्थ्रोपोडा संघ को जोड़ने वाली संयोजी कड़ी कहते हैं। यह प्रमाणित करता है कि आर्थोपोडा का विकास एनिलिडा से हुआ है ।

(iv) फुफ्फुस मछली (Lungfish ) प्रोटोप्टेरस (Portopterus) – प्रोटोप्टेरस में कुछ लक्षण मछलियों के (जैसे क्लोम तथा शल्कों की उपस्थिति) और कुछ लक्षण उभयचरों के (जैसे फुफ्फुस की उपस्थिति) पाये जाते हैं। अत: प्रोटोप्टेरस पिसीज तथा उभयचर संघ के बीच संयोजी कड़ी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न संयोजी कड़ियों के उदाहरण हैं-

- वायरस (Virus) – संजीव और निर्जीव के मध्य

- यूग्लीना (Euglena) – पादप और जन्तु के मध्य

- प्रोटेरोस्पॉन्जिया (Proterospongia ) – प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा के मध्य

- नियोपाइलीना (Neopilina) – मोलस्का और एनेलिडा के मध्य उक्त कार्बनिक विकास और समपूर्वजता के अच्छे उदाहरण प्रदर्शित करते हैं।

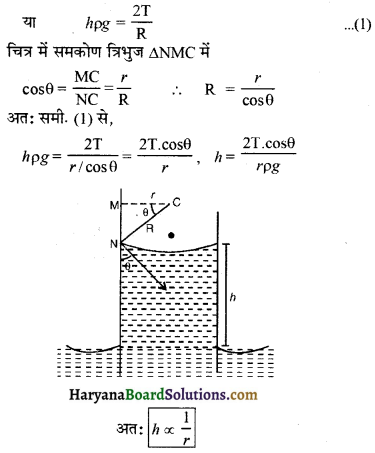

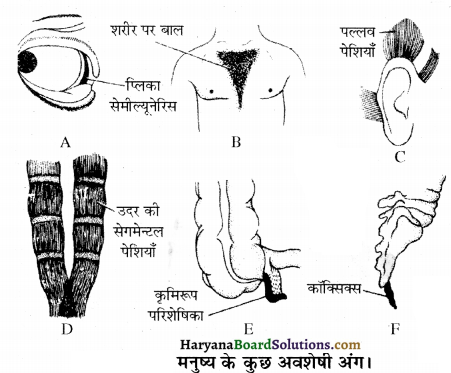

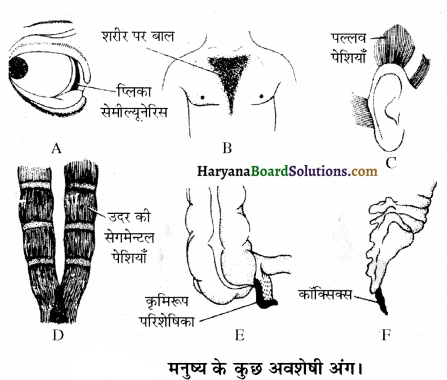

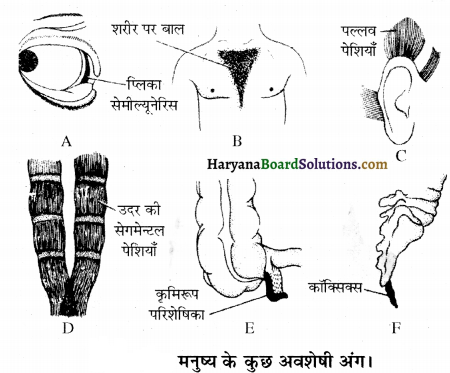

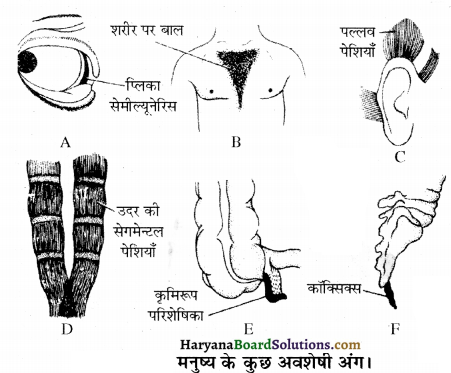

(4) अवशेषी अंगों के प्रमाण (Evidences from Vestigeal Organs) – अधिकांश जन्तुओं में कुछ ऐसे अंग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं परन्तु इन अंगों का जीवन भर पूर्ण विकास नहीं होता है। ये जन्तु की जीवन क्रिया में कोई योगदान नहीं देते है। अर्थात् ये निरर्थक एवं अनावश्यक होते हैं। ऐसे अंगों को अवशेषी अंग (Vestigeal Organs) कहते हैं। मनुष्य के शरीर में लगभग 180 ऐसी रचनायें होती हैं जिनमें सामान्य निम्न हैं-

- कृमिरूपी – परिशेषिका (Vermiform Appendix ) – यह भोजन नाल का भाग होता है, जिसका कोई कार्य नहीं होता है परन्तु खरहे जैसे शाकाहारी जन्तुओं में यह सीकम के रूप में विकसित एवं . क्रियाशील होती है।

- कर्ण पल्लव (Earpinna ) – घोड़े, गधे, कुत्ते व हाथी जैसे जन्तुओं के बाहरी कान से लगी कुछ पेशियाँ होती हैं जो कान को हिलाने का कार्य करती हैं परन्तु मनुष्य में ये पेशियाँ अविकसित रूप में पाई जाती हैं तथा कर्ण पल्लव अचल होता है ।

- पुच्छ कशेरुकाएँ (Caudal Vertebrae) – मनुष्य में पूँछ नहीं पायी जाती है किन्तु फिर भी पुच्छ कशेरुकाएँ अत्यधिक हासित दुम के रूप में अवशेषी अंग के रूप में पायी जाती हैं। इससे पता चलता है कि मनुष्य के पूर्वज में पूँछ थी ।

- निमेषक पटला (Nictitating Membrane)-मेढक, पक्षियों तथा खरगोश में यह झिल्ली कई रूप में उपयोगी होती है, परन्तु मनुष्य में होते हुए भी इसका कोई कार्य नहीं होता है। यह लाल अर्द्धचन्द्राकार झिल्ली होती है जो आँख के एक ओर स्थित होती है । इसको प्लिका सेमील्यूनेरिस (Plica Semilunaris) कहते हैं।

- त्वचा के बाल (Hair ) – बन्दरों, घोड़ों, सूअरों, कपियों आदि स्तनियों के शरीर पर घने बाल होते हैं। ये ताप नियन्त्रण में सहायता करते हैं। मानव में बालों का यह कार्य नहीं रहा, फिर भी शरीर पर कुछ बाल होते हैं।

- अक्कल दाढ़ ( Wisdom Teeth) – तीसरा मोलर दन्त अन्य प्राइमेट (Primate) स्तनियों में सामान्य होता है । मानव में इसका उपयोग नहीं होता है। अतः यह देर से निकलता है और अर्ध विकसित रहता है। यह दंतरोगों के प्रति संवेदनशील होता है।

अन्य जन्तुओं में अवशेषी अंग (Vestigeal Organs in other Animals)

- अजगर (Python) के पश्च पाद और श्रोणि मेखला

- बिना उड़ने वाले ( Flightless) पक्षियों के पंख जैसे शुतुरमुर्ग, ईमू कीवी आदि ।

- घोड़े के पैरों की स्पिलिंट अस्थियाँ (Splint Bones ) 2 और 4 अगुंली।

- व्हेल के पश्चपाद और श्रोणि मेखला

पादपों के अवशेषी अंग (Vestigeal Organs in Plants) – रस्कस और अनेक भूमिगत तनों की शल्की पत्तियाँ ।

अनावश्यक अंगों के अवशेषों का जन्तु के शरीर पर पाया जाना यह सिद्ध करता है कि ये अंग इनके पूर्वजों में क्रियाशील एवं विकसित रहे होंगे किन्तु इनके महत्त्व की समाप्ति पर उद्विकास के द्वारा क्रमशः विलुप्त हो जाने की प्रक्रिया में वर्तमान जन्तुओं में उपस्थित होते हैं।

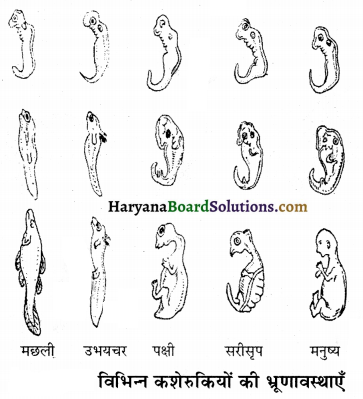

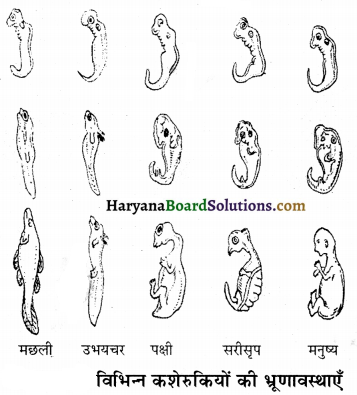

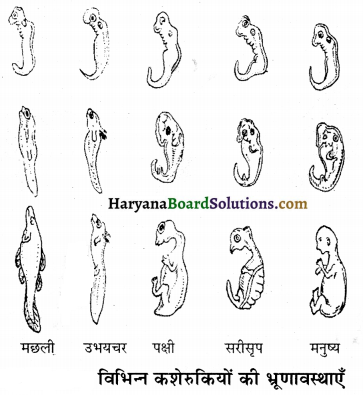

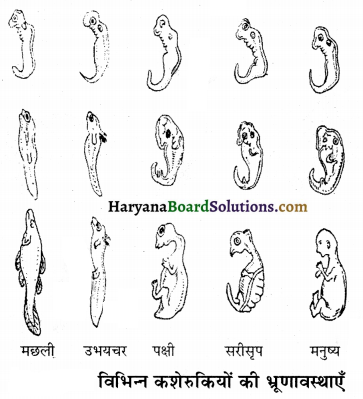

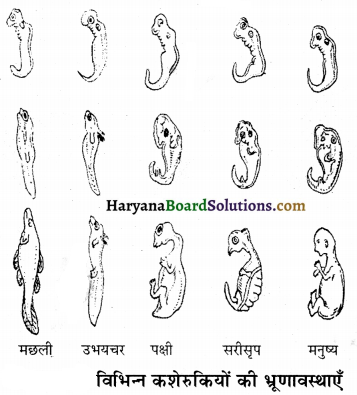

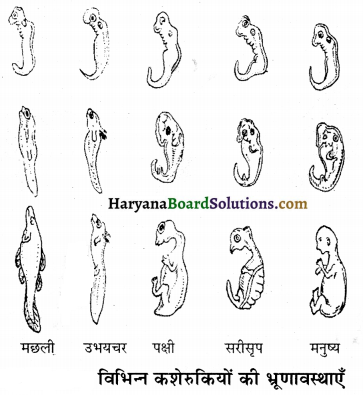

(5) श्रोणिकी से प्रमाण (Evidences from Embryology) – श्रोणिकी तुलनात्मक भ्रोणिकी तथा प्रायोगिक श्रोणिकी से विकास के पक्ष में निर्णायक प्रमाण मिलते हैं। सभी मेटोजोअन प्राणी एक कोशिकीय युग्मनज (Zygote) से विकसित होते हैं और सभी प्राणियों के परिवर्धन की प्रारम्भिक अवस्थाओं में अत्यधिक समानता होती है।

मनुष्य सहित सभी मेटाजोअन वर्गों के प्राणियों के अण्डों के परिवर्धन के समय विदलन, ब्लास्टूला एवं गेस्टुला में वही मूलभूत समानताएँ पायी जाती हैं। प्रौढ़ जन्तुओं में जितने निकट का सम्बन्ध होता है उनके परिवर्धन में उतनी अधिक समानता देखने को मिलती है। विभिन्न वर्गों में परिवर्धन के बाद की अवस्थाएँ अपसरित हो जाती हैं व यह अपसरण एक विशाखित वृक्ष के समान होता हैं।

इसी प्रकार विभिन्न कशेरुकियों के भ्रूणों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि उच्च वर्ग के जन्तुओं के भ्रूण निम्न वर्गों के प्रौढ़ जन्तुओं के समान होते हैं, जैसे मेढ़क का टेडपोल लारवा मछली के समान होता है। इसी आधार पर हेकल ने पुनरावर्तन का सिद्धान्त (Recapitulation Theory ) प्रतिपादित किया।

इसके अनुसार प्रत्येक जीव भ्रूणीय परिवर्धन में अपनी जाति के जातीय विकास की कथा को दोहराता है। पुनरावर्तन सिद्धान्त के आधार पर निषेचित अण्डे की तुलना समस्त जन्तुओं के एककोशिकीय पूर्वज से ब्लास्टुला की प्रोटोजोआ मण्डल या कॉलोनी से की जा सकती है। मेढ़क के ही नहीं वरन् रेप्टाइल, पक्षी और यहाँ तक कि मनुष्य के भ्रूण में भी क्लोम दरारें, क्लोम, नोटोकॉर्ड, युग्मित आयोटिक चॉपें, प्रोनेफ्रोस, पुच्छ तथा पेशियाँ आदि मछली के समान होती हैं और आरम्भ में सभी का हृदय मछली के समान द्विकक्षीय होता है।

इससे यह प्रमाणित होता है कि प्रारम्भ मे समस्त वर्टिब्रेट्स का विकास मछली के समान पूर्वजों से हुआ है। मनुष्य के भ्रूणीय परिवर्धन में देखा गया है कि उसका भ्रूण प्रारम्भ में मछली से, बाद में एम्फिबियन से और फिर रेप्टाइल से मिलता-जुलता होता है और सातवें मास में यह शिशु कपि से मिलता- जुलता होता है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक जीव अपने भ्रूण परिवर्धन में उन समस्त अवस्थाओं से गुजरता है जिनसे कभी उसके पूर्वज धीरे-धीरे विकसित होकर बने होंगे।

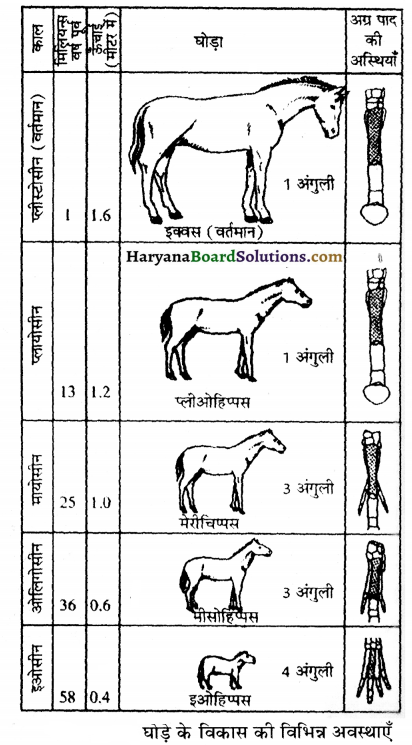

(6) जीवाश्मीय प्रमाण (Palaeontological Evidences) – वैज्ञानिक चार्ल्स लायल के अनुसार पूर्व जीवों के चट्टानों से प्राप्त अवशेष जीवाश्म ( Fossils) कहलाते हैं। जीवाश्म का अध्ययन पेलियो-ओन्टोलॉजी (Palacontology) कहलाता है। जीवाश्म कार्बनिक विकास के पक्ष में सर्वाधिक मान्य प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि जीवाश्म द्वारा जीवों के सम्पूर्ण विकासीय इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है।

जीवाश्म के अध्ययन से जीवों के विकास के सम्बन्ध में निम्न तथ्य प्रमाणित हुए-

- जीवाश्म जो कि पुरानी चट्टानों से प्राप्त हुए सरल प्रकार के तथा जो नई चट्टानों से प्राप्त हुए जटिल प्रकार के थे।

- विकास के प्रारम्भ में एक कोशिकी प्रोटोजोआ जन्तु बने जिनसे बहुकोशिकी जन्तुओं का विकास हुआ।

- कुछ जीवाश्म विभिन्न वर्ग के जीवों के बीच की संयोजक कड़ियाँ (Connecting-links) को प्रदर्शित करती हैं।

- पौधों में एन्जिओस्पर्म (Angiosperm) तथा जन्तुओं में स्तनधारी (mammals) सबसे अधिक विकसित और आधुनिक हैं।

- जीवाश्म के अध्ययन से किसी भी जन्तु को जीवाश्म कथा ( विकासीय इतिहास) या वंशावली का क्रमवार अध्ययन किया जा सकता है।

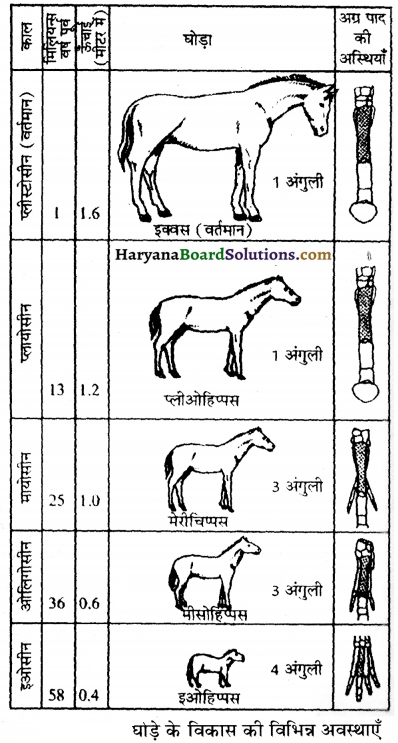

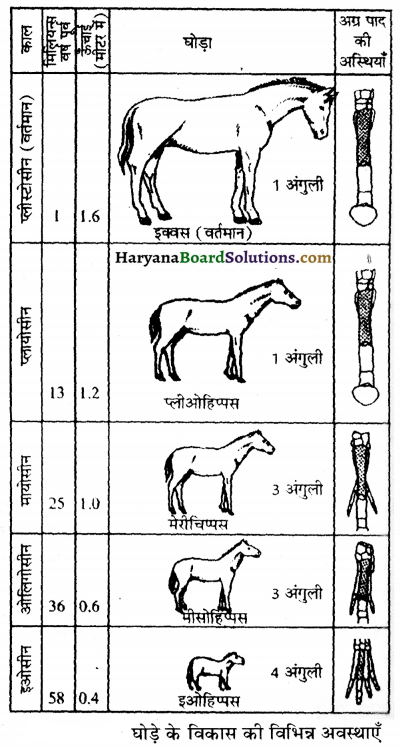

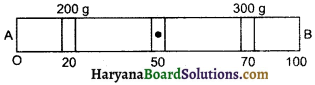

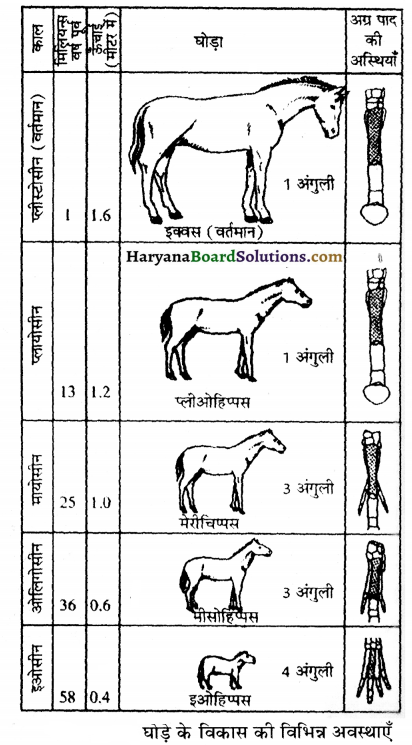

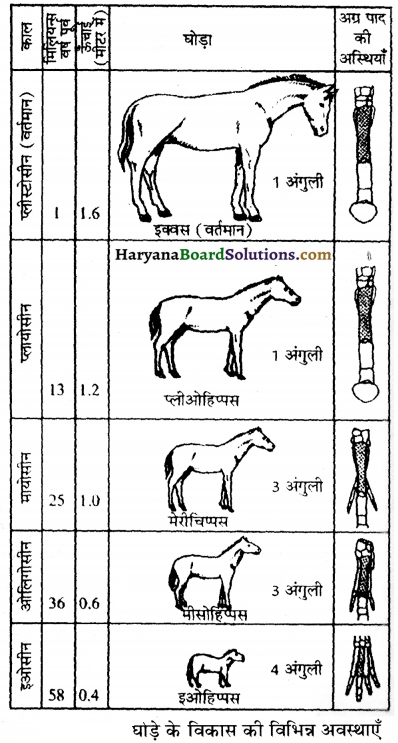

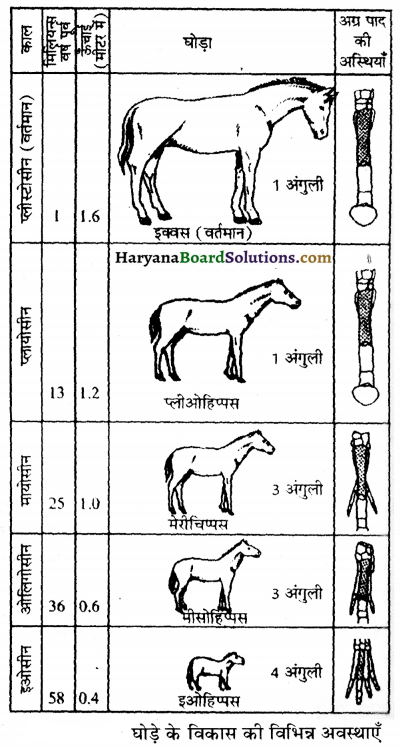

घोड़े की वंशावली ( जीवाश्मीय इतिहास ) [Evolution (Pedigree) of Horse] वैज्ञानिक सी. मार्श (C. Marsh) के अनुसार घोड़े का प्रारम्भिक जीवाश्म उत्तरी अमेरिका में पाया गया जिसका नाम इओहिप्पस (Eohippus) था। इसका विकास इओसीन काल में हुआ। इओहिप्पस लोमड़ी के समान तथा लगभग एक फुट ऊँचे थे। इनके अग्रपादों में चार तथा पश्च पादों में तीन-तीन अंगुलियाँ थीं।

ओलिगोसीन काल में इन पूर्वजों से भेड़ के आकार के मीसोहिप्पस (Mesohippus) घोड़ों का विकास हुआ। इनके अग्र व पश्च पादों में केवल तीन-तीन अंगुलियाँ थीं। बीच की अंगुलियाँ इधर- उधर की दोनों अंगुलियों से बड़ी थीं और शरीर का अधिकांश भाग इन्हीं पर रहता था। इनसे मायोसीन काल के मेरीचिप्पस (Merychippus) घोड़ों का विकास हुआ।

ये टट्ट के आकार के थे। इनके अग्र व पश्च पादों में तीन-तीन अंगुलियाँ थीं जिनमें से बीच वाली सबसे लम्बी थी और केवल यही भूमि तक पहुँचती थी । प्लायोसीन काल में प्लीओहिप्पस (Pliohippus) घोड़ों का विकास हुआ। ये आकार में टट्ट से ऊँचे थे। इनके अग्र व पश्चपादों में केवल एक-एक अंगुली विकसित थी और इधर-उधर की अंगुलियाँ अत्यधिक हासित होकर स्प्लिट अस्थियों (Splint Bones)

के रूप में त्वचा में दबी हुई थीं। केवल एक ही अंगुली की उपस्थिति के कारण ये तेजी से दौड़ सकते थे । प्लीस्टोसीन युग में इन्हीं घोड़ों से आधुनिक घोड़े इक्वस (Equus) का विकास हुआ। इक्वस की ऊँचाई लगभग 5 फीट है और यह उसी रूप में आज भी चला आ रहा है।

(7) जीवों के घरेलू पालन ( Domestication) से प्रमाण- मनुष्य अपने लिए उपयोगी जन्तुओं (घोड़े, गाय, कुत्ता, बकरी, भेड़, भैंस, कबूतर, मुर्गा आदि) तथा खेतिहर वनस्पतियों (गोभी, आलू, कपास, गेहूँ, चावल, मक्का, गुलाब आदि) की इनके जंगली पूर्वजों से नस्लें सुधार कर उत्पत्ति की है।

यद्यपि नस्लें सुधार कर नयी जातियों की उत्पत्ति वैज्ञानिक नहीं कर पाये हैं, फिर भी इस प्रक्रिया में बदले हुए लक्षण विकसीय ही माने जायेंगे हजारों-लाखों वर्षों का समय मिले तो सम्भवतः मानव इस विधि से नयी जीव जातियों की उत्पत्ति कर लेगा। अतः इतने पुराने इतिहास की प्रकृति में अनुमानत: इसी प्रकार नस्लों में सुधार के फलस्वरूप नयी-नयी जातियों की उत्पत्ति हुई होगी।

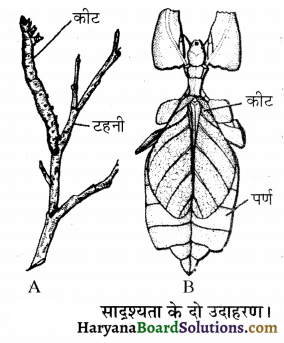

(8) रक्षात्मक समरूपता (Protective Resemblance) से प्रमाण – इंगलिस्तान (Britain) के औद्योगिक नगरों के आस-पास के पेड़ चिमनियों के धुएँ से काले पड़ जाते हैं। इन क्षेत्रों के कीटों, विशेष तौर से पतंगों (moths) की विभिन्न जातियों में, गत सदी में, औद्योगिक साँवलेपन (Industrial melanism) का रोग हो गया।

उदाहरणार्थ, पंतगों की बिस्टन बिटूलैरिया (Biston betularia) नामक जाति में शरीर व पंख हल्के रंग के काले धब्बेदार होते थे । सन् 1884 में इनकी आबादी में पहली बार एक बिल्कुल काला पतंगा देखा गया। यह परिवर्तन रंग के जीन में अचानक जीन – उत्परिवर्तन (gene- mutation) के कारण हुआ।

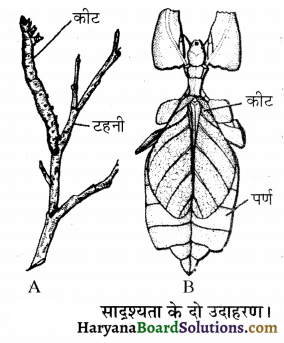

बाद में काले पतंगों की संख्या बढ़ते-बढ़ते 90% हो गयी। यह एक विकासीय परिवर्तन था। इससे पतंगों का रंग पेड़ों के रंग से मिलता-जुलता हो गया ताकि ये शत्रुओं (पक्षियों) और शिकार की निगाहों से बच सकें । जीन – उत्परिवर्तन के कारण वातावरण से रक्षात्मक समरूपता के अन्य उदाहरण भी मिलते हैं। इसे सादृश्यता (Mimicry) कहते हैं।

ऐसी तितलियाँ होती हैं जो उन्हीं सूखी पत्तियों जैसी दिखायी देती हैं जिन पर ये आराम के समय बैठती हैं शाखाओं से मिलती-जुलती आकृति की कई कीट जातियाँ पायी जाती हैं। ये सब दृष्टान्त ‘जैव – विकास’ को प्रमाणित करते हैं । इंगलिस्तान के पतंगों के सम्बन्ध में तो यहाँ तक कहा – गया है कि इनमें “वैज्ञानिकों ने विकास प्रक्रिया को होते हुए स्वयं देखा है। ”

प्रश्न 21.

हार्डी-वेनबर्ग का नियम लिखिए।

उत्तर:

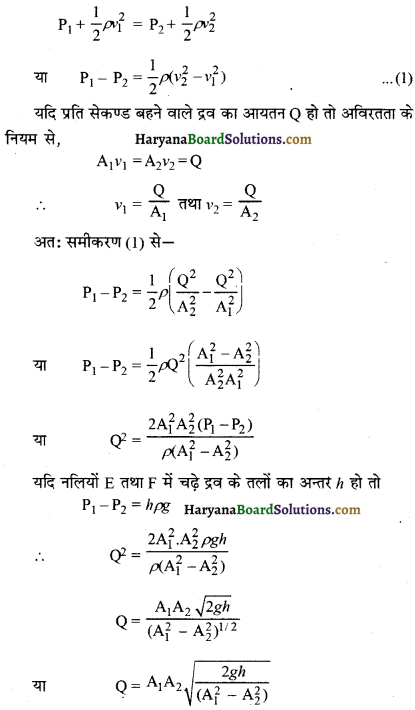

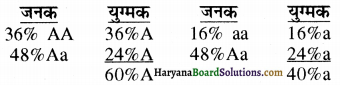

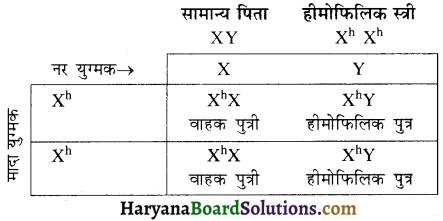

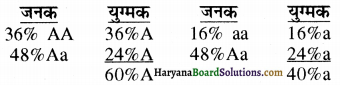

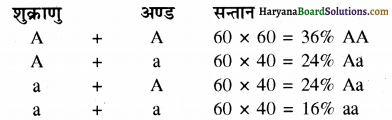

इसके अनुसार किसी समुदाय में यदि प्रजनन बेतरतीब (Random) होता है, यदि उत्परिवर्तन नहीं होते हैं तथा यदि समुदाय में सदस्यों की संख्या विशाल होती है तब इस समुदाय की जीन की जीन आवृत्ति (Gen Frequency) एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थिर रहेगी अर्थात् यह समुदाय आनुवंशिक संतुलन (Genetic Equilibrium) स्थिति में होगा।

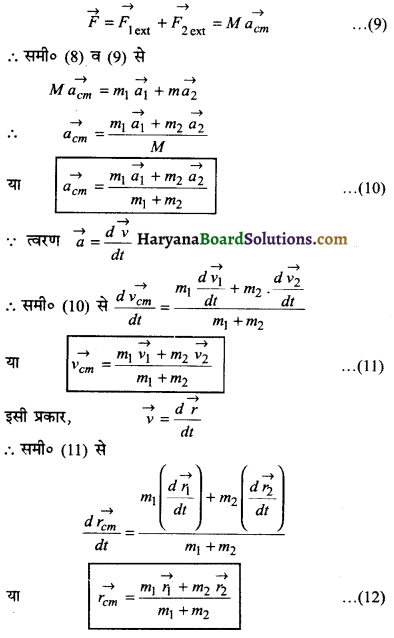

इस हार्डी – वेनबर्ग ने निम्न समीकरण द्वारा समझाया-

सभी अलील आवृत्तियों का योग 1 (एक) होता है तथा व्यष्टिगत आवृत्तियों को pq कहा गया । द्विगुणित में p तथा q अलील A तथा अलील a की आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक जीव संख्या में AA की आवृत्ति साधारणतया P2 होती है। ठीक इस प्रकार से aa की आवृत्ति q2 होती है और Aa की 2pg होती है अत: P2 + 2pg + q2=1 हुआ। यह (p+q)2 की द्विपदी अभिव्यक्ति है।

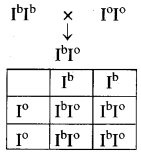

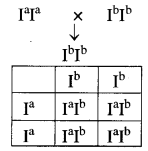

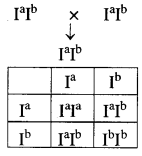

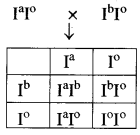

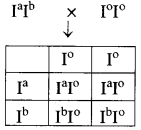

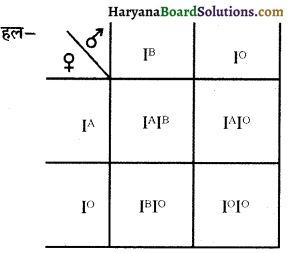

इस प्रकार हार्डी – वेनबर्ग सिद्धान्त यह स्पष्ट करता है कि यदि जीन आवृत्तियाँ परिवर्तित नहीं होती हैं अर्थात् वह समुदाय आनुवंशिक ‘संतुलन की दशा में होता है तब इसमें विकास की दर भी शून्य होती है । इस सिद्धान्त को दिये गये उदाहरण से समझाया जा सकता है। मान लीजिए किसी विशाल समुदाय में दी गई आवृत्ति में दो अलील (Allel) A व a उपस्थित हैं। मेन्डल के वंशागति नियमानुसार इस समुदाय में तीन प्रकार के सदस्य उपस्थित होंगे जिनका अनुपात निम्न होगा –

यदि यह माना जाये कि समुदाय के सदस्यों के बीच प्रजनन अव्यवस्थित (Random) ढंग से हो रहा तब ऐसी स्थिति में सभी सदस्य संख्या में लगभग एक सामान युग्मक उत्पादित करेंगे । यहाँ यह भी मान लें कि जीन A व a में उत्परिवर्तन नहीं होता है तब इस समुदाय के कुल उत्पादित युग्मकों ‘उत्पादित युग्मकों का प्रतिशत निम्न प्रकार का होगा-

लैंगिक प्रजनन में इन युग्मकों में परस्पर निषेचन निम्नलिखित चार प्रकार से सम्भव होगा-

शुक्राणु A का संयुग्मन अण्ड A से

शुक्राणु a का संयुग्मन अण्ड a से

शुक्राणु A का संयुग्मन अण्ड a से तथा

शुक्राणु a का संयुग्मन अण्ड A से

उपर्युक्त उदाहरणानुसार युग्मकों के परस्पर संयुग्मन की आवृत्ति प्रतिशत निम्नलिखित प्रकार की होगी-

अतः इस नयी अगली पीढ़ी में सदस्यों का वही अनुपात उपलब्ध होगा जो मूल जनक समुदाय में था । स्पष्ट है कि यहाँ जीन आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है अर्थात् यह समुदाय पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सन्तुलन की दशा में रहता है व ऐसे समुदाय में विकास की दर शून्य होगी। इस वर्णन से स्पष्ट है कि विकास परिवर्तन उसी दशा में सम्भव है जब हार्डी-वेनबर्ग नियम की एक या अधिक शर्तें भंग होती हैं तथा इसके फलस्वरूप जब समुदाय का आनुवंशिक सन्तुलन बिगड़ता है । पाँच घटक हार्डी-वेनबर्ग साम्यता को प्रभावति करते हैं जो निम्न हैं-

- जीन पलायन (Gene Migration) या जीन प्रवाह (Gene flow),

- आनुवंशिक विचलन (Genetic Drift),

- उत्परिवर्तन (Mutation),

- आनुवंशिक पुनर्योग (Genetic Recombination) और

- प्राकृतिक वरण (Natural Selection )

इस प्रकार किसी समुदाय में प्राकृतिक चयन प्रक्रिया तभी होती है जब उस समुदाय में प्रजनन अव्यवस्थित प्रकार से नहीं होता है, जब उसमें आनुवंशिक उत्परिवर्तन होते या जब समुदाय में सदस्यों की संख्या कम होती है, तभी विकास सम्भव होता है। जब जीन संख्या का स्थान परिवर्तन होता है तो जीन आवृत्तियाँ भी बदल जाती हैं। यह दोनों मौलिक (पुरानी) तथा नई जीव संख्या में होता है।

नयी समष्टि में नई जीनें और अलील जोड़ दी जाती हैं व पुरानी समष्टि में ये घट जाती हैं।. यदि यही प्रक्रिया बार- बार होगी तो जीन प्रवाह सम्भव होगा। यदि यह परिवर्तन संयोगवश होता है तो आनुवंशिक अपवाह (Genetic Drift) कहलाता है । कभी-कभी अलील आवृत्ति का यह परिवर्तन समष्टि के नये नमूने में इतना भिन्न हो जाता है तो वह नूतन प्रजाति (Species) ही हो जाती है।

मौलिक अपवाहित (Original Drifted Population) संस्थापक बन जाती है व इस प्रभाव को संस्थापक प्रवाह कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों पर किये गये प्रयोग यह दर्शाते हैं कि पूर्व विद्यमान लाभकारी उत्परिवर्तन का वरण होता है व नये फीनोटाइप (Phenotype) दिखाई देते हैं तथा कुछ पीढ़ियों के बाद यही नयी जाति हो जाती है। प्राकृतिक वरण में इन्हें जनन के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं।

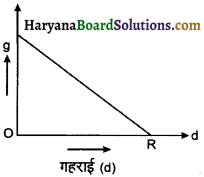

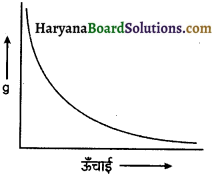

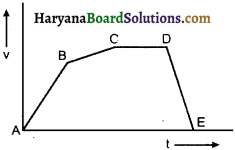

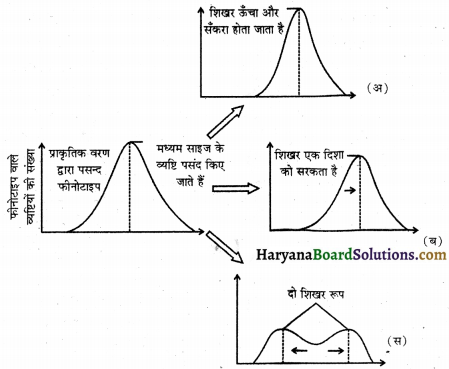

वास्तव में उत्परिवर्तन व युग्मों के निर्माण समय में पुनर्योजन या जीन अपवाह का परिणाम होता है, इससे आगामी पीढ़ी में जीन आवृत्ति में परिवर्तन आता है। धीरे-धीरे जनन की सफलता के सहारे से प्राकृतिक वरण इसे अलग समष्टि का रूप दे देता है। फिर प्राकृतिक वरण स्थायित्व प्रदान कर देता है। (व्यष्टियों को लक्षण प्राप्त होना) दिशात्मक परिवर्तन ( Directional) या विदारण (डिसरप्शन ) जो वितरण वक्र के दोनों सिरों में होता है।

प्रश्न 22.

अपसारी विकास (Divergent Evolution) क्या है ? पौधों का उदाहरण लेते हुए समझाइये।

उत्तर:

अपसारी विकास (Divergent Evolution) – विभिन्न जन्तुओं में पायी जाने वाली समजातता यह प्रदर्शित करती है कि इन सबकी उत्पत्ति किसी समान पूर्वज से हुई है। किसी एक पूर्वज से उत्पन्न होने के बाद जातियाँ अपने-अपने आवासों के अनुसार अनुकूलित हो जाती हैं जिसे ही अपसारी विकास कहते हैं।

इन जातियों में समजात पाये जाते हैं- जैसे बोगनविलिया का कांटा तथा कुकुरबिटा के प्रतान (Tendril) समजात होते हैं। ये दोनों ही तने के रूपान्तरण हैं जो कार्य तथा भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार ( आकारिकी) रूप में परिवर्तित हो जाते हैं।

प्रश्न 23.

मानव के अवशेषी अंगों की सूची बनाइए ।

उत्तर:

मानव के शरीर में लगभग 180 अवशेषी अंग हैं जिनमें से सामान्य निम्नलिखित हैं-

- कृमिरूपी परिशेषिका (Vermiform Appendix )

- कर्ण पल्लव (Ear pinna)

- पुच्छ कशेरूकाएँ (Caudal Vertebrae)

- निमेषक पटल (Nictitating Membrane)

- त्वचा के बाल (Hair )

- अक्कल दाढ़ (Wisdom Teeth)

- सरवाइकल फिस्टुला (Cervical Fistula)

- केनाइन दाँत (Canine teeth)

- अतिरिक्त चूचुक (Extra nipple )

- रूडीमेन्टरी गिल स्लिटस (Rudimentary gill slits)

- मानव शिशु में पूँछ (Human Body with Tail)

प्रश्न 24.

विकास के आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धान्त का वर्णन करें।

उत्तर:

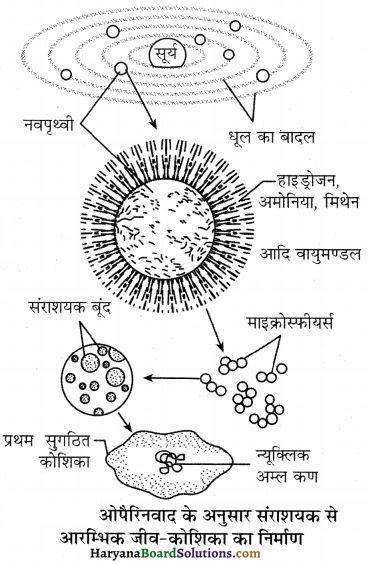

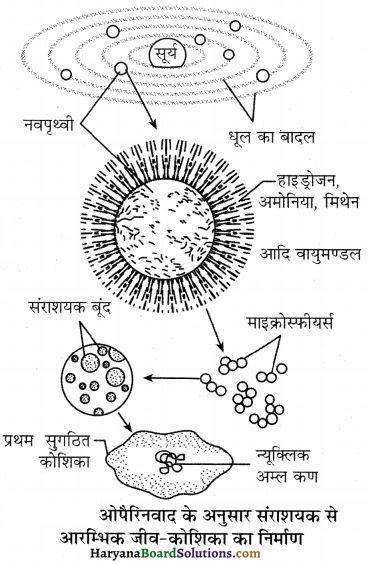

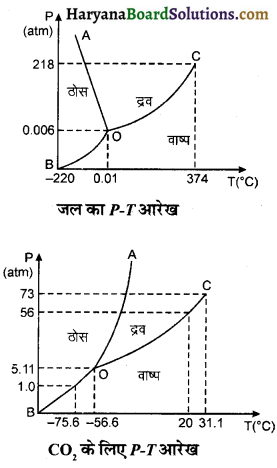

ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति के बारे में हमें ‘बिग बैंग’ नामक महाविस्फोट का सिद्धान्त यह कहता है कि एक महा विस्फोट के फलस्वरूप ब्रह्माण्ड का विस्तार हुआ और तापमान में कमी आई। कुछ समय बाद हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसें बनीं। ये गैसें गुरुत्वाकर्षण के कारण संघनीभूत हुईं और वर्तमान ब्रह्माण्ड की आकाश गंगाओं का गठन हुआ। आकाश गंगा के सौर मण्डल में पृथ्वी की रचना 4.5 बिलियन वर्ष (450 करोड़) पूर्व मानी जाती है। प्रारम्भिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमण्डल नहीं था।

जल, वाष्य, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया आदि धरातल को ढकने वाले गलित पदार्थों से निर्मुक्त हुई। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी (अल्ट्रावायलेट) किरणों ने पानी को (H2) तथा (O2) में विखण्डित कर दिया तथा हल्की (H2) मुक्त हो गई। ऑक्सीजन ने अमोनिया (NH2) एवं मीथेन (CH2) के साथ मिलकर पानी, कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) तथा अन्य गैसों आदि की रचना की।

पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन परत का गठन हुआ। जब यह ठण्डा हुआ, तो जल-वाष्प बरसात के रूप में बरसी और गहरे स्थान भर गए, जिससे महासागरों की रचना हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ वर्ष बाद अर्थात् 400 करोड़ वर्ष पहले जीवन प्रकट हुआ। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों एवं दार्शनिकों ने समय-समय पर अपनी-अपनी परिकल्पनाएँ प्रस्तुत कीं। इनमें प्रमुख

परिकल्पनाएँ निम्न हैं-

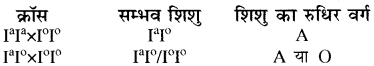

1. विशिष्ट सृष्टि का सिद्धान्त (Theory of Special Creation)-यह सिद्धान्त धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक फादर सुआरेझ (Father Suarez) थे, बाइबिल के अनुसार जीवन तथा सभी वस्तुओं की रचना भगवान द्वारा 6 दिनों में की गई।

| प्रथम दिन | स्वर्ग तथा नरक |

| द्वितीय दिन | आकाश तथा जल |

| तीसरे दिन | सूखी धरती और वनस्पति |

| चौथे दिन | सूर्य, चन्द्रमा और तारे |

| पाँचवें दिन | मछलियाँ और पक्षी |

| छठे दिन | स्थलीय जन्तु और मनुष्य बने। |

प्रथम मनुष्य (Adam) आदम बना और इसकी बारहवीं पसली से (Five) हौवा प्रथम नारी बनी। हिन्दू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विश्व और सृष्टि की रचना ब्रह्मा द्वारा की गई। (प्रथम मानव मनु और प्रथम नारी श्रद्धा थे ) । इसके अनुसार जीवन अपरिवर्तनशील है तथा उत्पत्ति के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। विशिष्ट सृष्टिवाद का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होने के कारण इसे स्वीकार नहीं किया गया।

2. स्वतः जनन का सिद्धान्त (अजीवात जीवोत्पत्ति) (Theory of Spontaneous Generation Abiogenesis or Autogenesis)-इस परिकल्पना का प्रतिपादन पुराने यूनानी दार्शानिक जैसे थेल्स, एनेक्सिमेन्डर, जेनोफेन्स, प्लेटो, एम्पीडोकल्स, अरस्तू द्वारा किया गया। इस सिद्धान्त के अनुसार जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से अपने आप अचानक हुई। इनका विश्वास था कि नील नदी के कीचड़ पर प्रकाश की किरणें गिरने पर उससे मेंढ़क, सर्प, मगरमच्छ आदि उत्पन्न हो गये।

अजैविक उत्पत्ति का प्रायोगिक समर्थन वाल हेल्मोन्ट (Val Helmont 1642) द्वारा किया गया। इनके द्वारा अन्धेरे स्थल पर गेहूँ के चौकर (Barn) में पसीने से भीगी गन्दी कमीज (Shirt) को रखने पर 21 दिन में चूहों की उत्पत्ति को स्वतः जनन के द्वारा होना बताया।

3. ब्रह्माण्डवाद का सिद्धान्त (Cosmologic Theory)-यह सिद्धान्त रिचर (Richter) द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धान्त के अनुसार जीवन पृथ्वी पर सर्वप्रथम किसी अन्य ग्रह या नक्षत्र से जीवद्रव्य (Protoplasm), बीजाणु (Spores) या अन्य कणों के रूप में कॉस्मिक धूल के साथ पहुँचा जिसने जीवन के विभिन्न रूपों को जन्म दिया।

4. कॉस्मिक पेनस्पर्मिया सिद्धान्त (Cosmic Panspermia Theory)-यह सिद्धान्त आरीनियस (Arrhenius) द्वारा प्रतिपाद्ति किया गया। इस सिद्धान्त के अनुसार जीवों के बीजाणु (Spores) ब्रह्माण्ड में एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर स्वतन्त्र रूप से आ जा सकते हैं। इन्होंने ही पृध्व्वी पर पहुँचकर जीवन के विभिन्न रूपों को जन्म दिया।

5. जीवन की अनन्तकालता का सिद्धान्त (Theory of Eternity of Life)-हेल्महॉट्ज (Helmhotz) ने जीवन की अनन्तकालिता (Eternity of Life) में विश्वास किया। इनके अनुसार जीवन की उत्पत्ति या सृष्टि का प्रश्न उठता ही नहीं, क्योंकि ‘जीवन अमर है; ब्रह्माप्ड की उत्पत्ति के समय ही अजीव और सजीव पदार्थों की एक साथ उत्पत्ति हुई ।

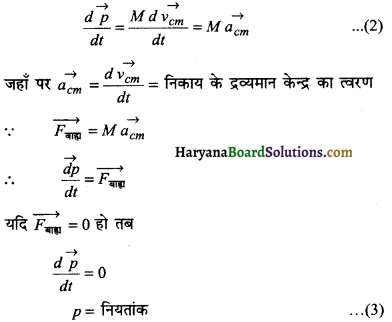

6. जीवात् जीवोत्पत्ति का सिद्धान्त (Theory of Biogenesis)-यह सिद्धान्त हार्वे (Harvey, 1951) और हक्सले (T.H. Huxley, 1870) नामक वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपाद्त किया। इनके अनुसार पृथ्वी पर नये जीवन की उत्पत्ति या निर्माण पूर्व जीवों से होता है न कि निर्जीव पदार्थों से। यह सिद्धान्त स्वतः जनन (Spontaneous Generation) का तो खण्डन करता है किन्तु पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है। जीवात् जीवोत्पत्ति का प्रायोगिक सत्यापन और स्वतः जनन का प्रायोगिक खण्डन करने के लिए प्रमुख वैज्ञानिकों द्वारा किये गये प्रयोग अग्र हैं।

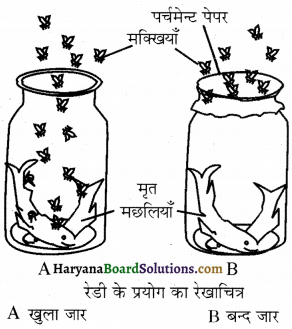

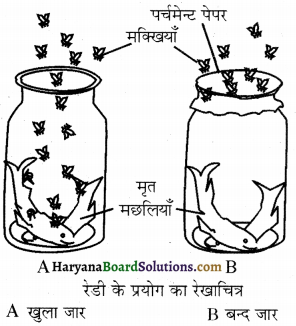

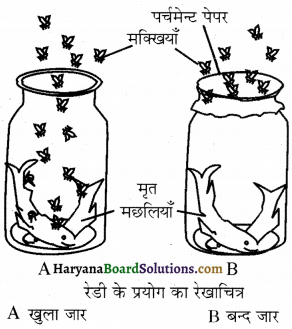

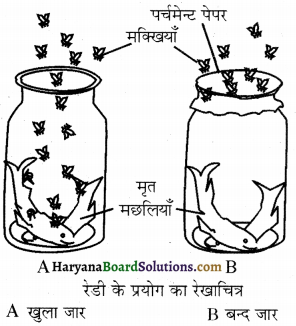

7. फ्रांसेस्को रेडी (Francesco Redi, 1668-इटालियन ) का प्रयोग-इन्होंने मरे हुए सांपों, मछलियों और माँस के टुकड़ों को जारों में रखकर कुछ जार खुुले छोड़े तथा कुछ को सील किया या जालीदार कपड़े में बंद किया। खुले जारों में मक्खियों ने माँस पर अण्डे दिये जिनसे डिम्भक (Larvae of maggots) निकले बंद जारों में मक्खियाँ नहीं घुस पायीं।

अतः इनके माँस में डिम्भक (Larvae or maggots) नहीं दिखाई दिये। इस प्रयोग द्वारा सिद्ध होता है कि डिम्भक का विकास मक्खियों द्वारा दिये गये अण्डों से हुआ जबकि बंद जार में मक्खियों के नहीं घुस पाने के कारण उनमें किसी प्रकार के डिम्भक (Larvae) का विकास नहीं हुआ। अतः जीव का जन्म पहले से उपस्थित जीव द्वारा संभव है न कि स्वतः जनन द्वारा।

8. लैजेरो स्पैलैन्जनी (Lazzaro Spallanzani 1767 इटालियन) का प्रयोग-इन्होंने बंद फ्लास्कों में सब्जियों और माँस को उबालकर जीवाणु रहित (Sterilized) पोषक शोरबा (Broth) तैयार किया। खुले या ढीले कार्क से बन्द्र जारों में रखने पर इस शोरबे में अनेक जीवाणु पनप जाते थे, परन्तु सीलबन्द करके रखने पर इसमें जीवाणु उत्पन्न नहीं होते थे।

नीधम (Needham) ने इस प्रयोग के विरोध में कहा कि अधिक उबालने से यह शोरबा जीवों के स्वतः उत्पादन के योग्य नहीं रहा। इस पर स्पैलैन्जनी (Spallanzani) ने सीलबंद फ्लास्कों की नलियों को तोड़ दिया। कुछ दिन बाद हवा के भीतर पहुँचने के कारण, इन जारों के शोरबे में भी जीवाणु हो गये। इससे सिद्ध हुआ कि सूक्ष्म जीवाणु भी स्वतः उत्पादन द्वारा नहीं, वरन् हवा में उपस्थित जीवाणु से ही बनते हैं।

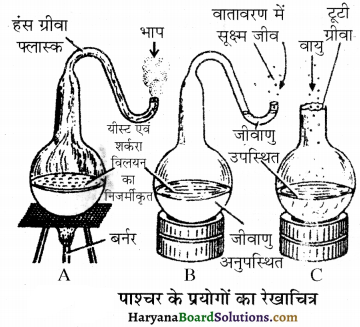

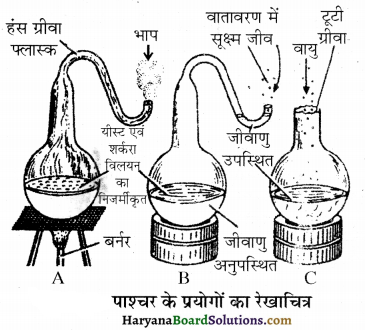

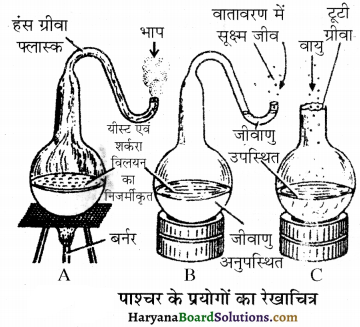

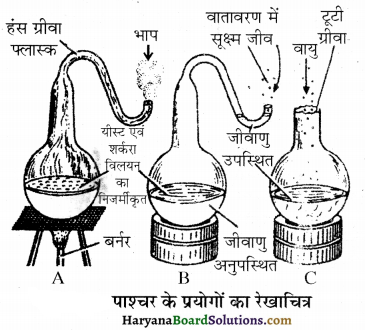

9. लुईस पाश्चर (Louis Pasteur, 1860-1862-फ्रांसीसी) का प्रयोग-लुईस पाश्चर ने रोगों का रोगाणु सिद्धान्त (Germ Theory of Diseases or Germ Theory) प्रतिपादित के साथ अजैव उत्पत्ति को गलत सिद्ध किया।

इन्होंने शक्कर और यीस्ट (Yeast) का घोल उबाल कर उसे जीवाणु रहित कर दिया। अब इस घोल को दो प्रकार के फ्लास्क में रखा एक जार (फ्लास्क) की गर्दन को गरम करके खींच कर ‘S’ आकार (हंस की गर्दन के समान) का बना दिया तथा दूसरे की गर्दन को तोड़ दिया ‘S’ आकृति की गर्दन वाले फ्लास्क में कोई जीवाणु दिखाई नहीं दिये क्योंकि मुड़ी गर्दन पर धूल कण और सूक्ष्म जीव चिपक गए और विलयन तक नहीं पहुँच सके। जबकि टूटी ग्रीवा वाले फ्लांस्क में वायु और सूक्ष्म जीव आसानी से पहुँच जाने के कारण उसमें सूक्ष्म जीवों की कॉलोनी का विकास हो गया। लुईस पाश्चर के प्रयोगों से अजीवात् जीवोत्पत्ति की धारणा समाप्त हो गई और सजीवों से ही जीवन की उत्पत्ति सिद्ध हो गई।

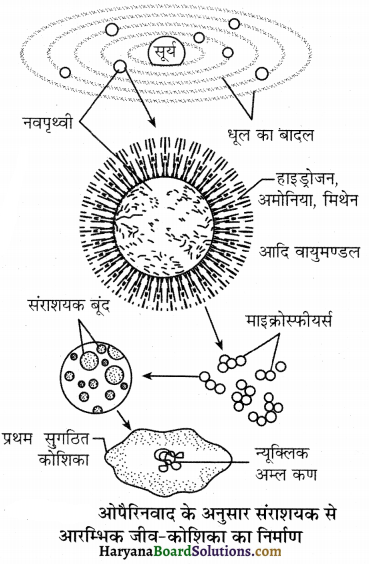

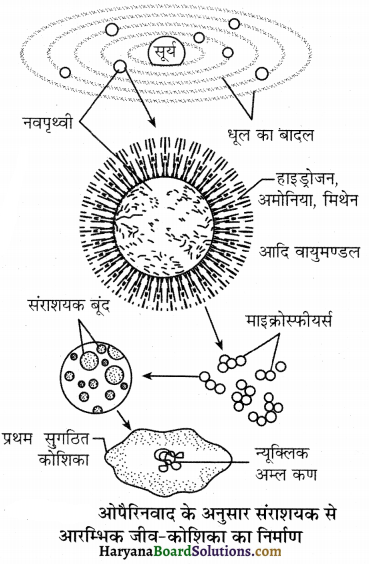

10. ओपेरिन-हेल्डेन सिद्धान्त (Oparin-Haldane Theory of Origin of Life)-वैज्ञानिक ए.आई. ओपेरियन और जे.बी.एस. हेल्डेन (इंग्लैण्ड में जन्मे भारतीय वैज्ञानिक) ने प्रकृतिवाद् या रासायनिक विकास का सिद्धान्त (Naturalistic Theory or Theory of Chemical Evolution) प्रतिपादित किया। यह सिद्धान्त जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धान्त (Modern Theory of Origin of Life) है। इस सिद्धान्त के अनुसार जीवन की उत्पत्ति रसायनों के संयोग से हुई जिसे निम्न बिन्दुओं के आधार पर समझाया गया है-

(i) परमाणु अवस्था (The Atomic Stage)-पृथ्व्वी की उत्पत्ति लगभग 4-6 अरब वर्ष पूर्व हुई। ऐसे तत्व जो जीवद्रव्य बनाने में प्रमुख रूप से भाग लेते हैं केवल परमाण्वीय अवस्था में पाये जाते थे। केवल हल्के तत्वों ने मिलकर पृथ्वी का आद्य वातावरण निर्मित किया जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इनमें सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन उपस्थित थी।

(ii) आण्विक अवस्था (अणुओं और सरल अकार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति) Molecular Stage (Origin of Molecules and Simple Inorganic Compounds)-पृथ्वी के ताप में कमी होने के साथ हल्के स्वतन्त्र परमाणुओं में संयोग से अणु और सरल अकार्बनिक यौगिक बनने लगे। अति उच्च ताप के कारण सक्रिय हाइड्रोजन परमाणुओं ने सम्मूर्ण ऑक्सीजन से संबोग कर जल बनाया और वातावरण में मुक्त ऑक्सीजन नहीं रही।

इसलिए आद्य वातावरण अपचायी (Reducing) था जबकि वर्तमान वातावरण स्वतन्त्र ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण उपचायी (Oxidising) है। हाइड्रोजन परमाणुओं ने नाइट्रोजन से संयोग कर अमोनिया (NH3) का निम्माण किया। जल तथा अमोनिया सम्भवतः प्रथम अकार्घनिक (Inorganic) यौगिक थे। इन हल्के तत्वों में क्रियाओं द्वारा CO2,CO N2,H2 आदि का भी निर्माण हो गया।

(iii) प्रारम्भिक कार्बनिक याँगिकों की उत्पत्ति (Origin of Early Organic Compounds)-वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन और कार्बन के धात्चिक परमाणुओं के साथ संयोग से नाइट्राइड और कार्बाइड का निर्माण हुआ। जल वाष्प और धात्चिक कार्बाइड के क्रिया द्वारा प्रथम काबंनिक यौगिक मेथेन CH4 का निर्माण हुआ। इसके बाद HCN हाइड्रोजन सायनाइड बना।

उस समय जो जल पृथ्वी पर बनता उच्च ताप के कारण वाष्पीकृत हो जाता जिससे बादल बन जाते तथा जलवाष्प वर्षा बंदों के रूप में पुनः भूमि पर आ जाती जिससे लम्बे समय तक इस प्रक्रम के चलते रहने से पृथ्वी का ताप कम होने लगा और इस पर समुद्र बनने लगे।

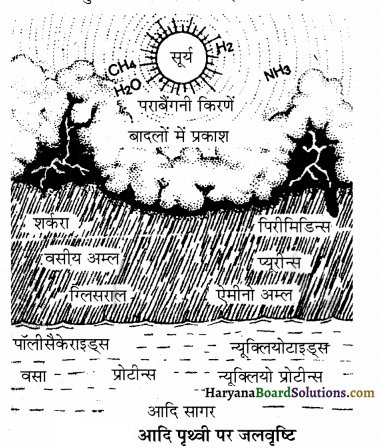

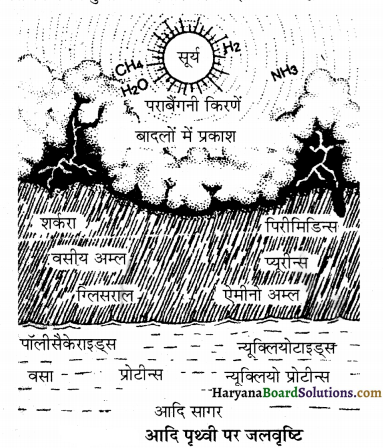

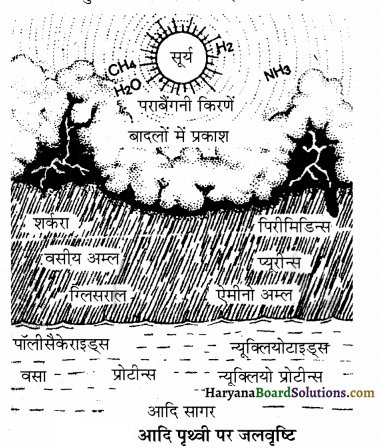

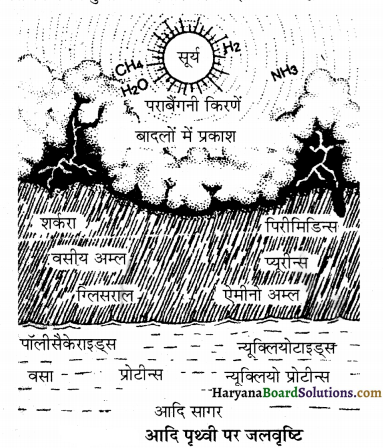

(iv) सरल कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति (Origin of Simple Organic Compounds)-आदि सागर के जल में बड़ी मात्रा में मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, सायनाइड्स, कार्बाइड और नाइट्राइड्स उपस्थित थे। इन प्रारम्भिक यौगिकों में संयोग द्वारा सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ जैसे अमीनो अम्ल, गिलसरॉल, वसा अम्ल, प्यूरीन, पिरीमिडीन आद्व। क्रियाओं के लिए ऊर्जा सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणों, कॉस्मिक किरणों और ज्बालामुखी आदि से प्राप्त हई ।

(v) जटिल कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति (Origin of Complex Organic Compounds)-समुद्री जल में छोटे सरल कार्बनिक यौगिकों के संयोग से बड़े जटिल कार्बनिक यौगिक बनने लगे जैसे-एमीनो अम्लों के संयोग से बड़ी शृंखलाएँ पॉलीपेप्टाइड्स (Polypeptides) और प्रोटीन बने। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल के संयोग से वसा (Fat) और लिपिड (Lipid) बने।

सरल शर्कराओं के संयोग से डाइसैकेराइड और पॉलीसेकेराइड बने। शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फेट्स के संयोग से न्यूक्लिओटाइड बने जिनकें बहुलीकरण से न्यूक्लिक अम्ल बने। इस प्रकार समुद्री जल में ऐसे दीर्घ अणुओं (Macro molecules) का निर्माण हो गया जो जीवद्रव्य के मुख्य घटकों का निर्माण करते हैं। अतः आदि सागर में जीवन की उत्पत्ति की संम्भावनाएँ स्थापित हो गईं।

लम्बे समय के बाद रासायनिक विकास के परिणामस्वरूप आदि सागरों का जल इन कार्बनिक यौगिकों से पूर्णतया संतृप्त हो गया। कोसरवेट व न्यूक्लिओ प्रोटीन का निर्माण-बड़े कार्बनिक अणु जो कि सागर में अजैव संश्लेषण द्वारा बने थे, एक-दूसरे के समीप आने लगे जिससे बड़ी कोलाइडी बूँदों के समान संरचनाओं का निर्माण हुआ। इन्हीं कोलाइडी बूँदों का ऑपेरिन द्वारा कोसरवेट नाम दिया गया।

कोसरवेट (संराशयक) वृहद् अणुओं का झुण्ड था जिसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड्स और पॉलीसेकेराइड्स आदि थे। इनमें वातावरण से कार्बनिक अणुओं के अवशोषण की क्षमता थी, ये जीवाणुओं के समान मुकुलन द्वारा विभाजित हो सकते थे, इनमें ग्लूकोज के अपघटन जैसी क्रियाएँ होती थीं। रासायनिक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती थी।

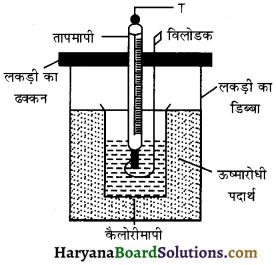

ओपैरिन के अनुसार कोसरवेट सर्वप्रथम बने सरलजीवीय अणु थे जिन्होंने बाद में कोशिका को जन्म दिया। स्टैनले मिलर का प्रयोग (Experiment of S. Miller)ओपैरिन की परिकल्पना के अनुसार, प्रबल ऊर्जा की उपस्थिति में, मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प एवं अमोनिया के संयोजन से अमीनो अम्लों, सरल शर्कराओं तथा अन्य कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण की सम्भावना को, अमेरिकी वैज्ञानिक स्टैनले मिलर (Stanley Miller 1953,1957)

ने अपने आचार्य-हेरोल्ड यूरे (Harold Urey) की देखरेख में एक साधारण से प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। उन्होंने 5 लीटर के एक फ्लास्क में 2: 1: 2 के अनुपात में, मीथेन, अमोनिया एवं हाइड्रोजन का गैसीय मिश्रण भरा। एक आधा लीटर के फ्लास्क को काँच की नली द्वारा बड़े फ्लास्क से जोड़ा। इस छोटे फ्लास्क में जल भरकर इसे उबालने का प्रंबध किया जिससे जलवाष्प पूरे उपकरण में घूमती है।

बड़े फ्लास्क में टंग्टन (Tungsten) के दो इलेक्ट्रोड (Electrodes) फिट करके, आदिवायुमण्डल की बिजली जैसे प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए एक सप्ताह तक तीव्र विद्युत की चिन्गारियाँ मुक्त कीं। इसलिए इस उपकरण को चिन्गारी-विमुक्ति उपकरण (Spark-Discharge Apparatus) कहते हैं। बड़े फ्लास्क को उन्होंने दूसरी ओर एक U नली द्वारा भी छोटे फ्लास्क से जोड़ा।

इस नली को एक स्थान पर एक कन्डेंसर (Condenser) में से निकाला। प्रयोग के अन्त में बनी गैस वाष्प के साथ जब कन्डेंसर के कारण ठण्डी हुई तो U नली में एक गहरा लाल-सा ग़द्दला तरल भर गया। विश्लेषण से पता लगा कि यह तरल ग्लाइसीन एवं एलैनीन नामक सरलतम अमीनो अम्लों, सरल शर्कराओं, कार्बनिक अम्लों तथा अन्य कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण था।

अन्य वैज्ञानिकों ने भी इसी प्रकार आदि पृथ्वी पर उपस्थित दशाओं को प्रयोगशाला में उत्पन्न करके सरल अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों से जटिल कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण को सिद्ध किया। उल्का पिण्डों सें प्राप्त रासायनिक विश्लेषण द्वारा भी पता चलता है कि अंतरिक्ष में भी यह घटना क्रम चलता होगा। इन कार्बनिक अणुओं से जीवन प्रारम्भ हुआ।

यह अणु अपने समान अणु बनाने में भी सक्षम थे। उसके पश्चात् एक कोशिकीय जीव जल में उत्पन्न हुए एवं उसके बाद धीरे-धीरे विकास की ओर लगातार बढ़ते हुए जैवविविधता बढ़ती गई व जो पृथ्वी पर आज हमें पादप व जीव-जन्तु देखने को मिलते हैं वह सभी एक कोशिकीय जलीय जीवों से विकसित हुये हैं।

प्रश्न 25.

समजात एवं तुल्यरूप अंगों में उदाहरण सहित अन्तर स्पष्ट कीजिए ।

उत्तर:

समजातता और समवृत्तता में अन्तर- समजात अंग (Homologous Organs) – वे अंग जिनकी मूलभूत संरचना एवं उत्पत्ति समान हो लेकिन कार्य भिन्न हों समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए व्हेल, पक्षी, चमगादड़, घोड़े तथा मनुष्य के अग्रपाद समजात अंग अर्थात् होमोलोगस अंग हैं। इन जन्तुओं के अग्रपाद बाहर से देखने से भिन्न दिखाई देते हैं।

इनका बाहरी रूप उनके आवास एवं स्वभाव के अनुकूल होता है। व्हेल के अग्रपाद तैरने के लिए फिल्पर में, पक्षी तथा चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने के लिए पंख में रूपान्तरित हो गये हैं, जबकि घोड़े के अग्रपाद दौड़ने के लिए, मनुष्य के मुक्त हाथ पकड़ने के लिए उपयुक्त हैं। इन जन्तुओं के अग्रपादों के कार्यों एवं बाह्य बनावट में असमानताएँ होते हुए भी, इन सभी जन्तुओं के कंकाल की मूल संरचना तथा उद्भव (Origin) समान होता है। ऐसे अंगों को समजात अंग (Homologous Organ) कहते हैं।

इन अंगों की समजातता यह सिद्ध करती है कि इन सभी जन्तुओं के पूर्वज समान रहे होंगे तथा कालान्तर में इनका क्रमिक विकास हुआ हुआ है। अवशेषी अंग (Vestigeal Organs) अधिकांश जन्तुओं में कुछ ऐसे अंग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं परन्तु इन अंगों का जीवनभर पूर्ण विकास नहीं होता है ये जन्तु जीवन क्रिया में कोई योगदान नहीं देते हैं अर्थात् ये निरर्थक एवं अनावश्यक होते हैं ऐसे अंगों

को अवशेषी अंग कहते हैं। मनुष्य के शरीर में अनेक रचनाएँ होती हैं जो निम्न हैं-

1. कृमिरूपी परिशेषिका (Vermiform Appendix ) – यह भोजन नाल का भाग होता है जिसका कोई कार्य नहीं होता है परन्तु खरगोश जैसे शाकाहारी जन्तुओं में यह सीकम के रूप में विकसित एवं क्रियाशील होती है।

2. कर्ण पल्लव (Ear Pinna ) घोड़े, गधे, कुत्ते व हाथी जैसे प्राणियों के बाहरी कान से लगी कुछ पेशियाँ होती हैं जो कान को हिलाने का कार्य करती हैं परन्तु मनुष्य में ये पेशियाँ अविकसित रूप में पाई जाती हैं तथा कर्ण पल्लव अचल होता है।

3. पुच्छ कशेरुकाएँ (Caudal Vertebrae) – मनुष्य में पूँछ नहीं पायी जाती है। फिर भी कशेरुकदण्ड के अन्त में 3 से 5 तक (प्राय: अर्धविकसित) पुच्छ कशेरुकाएँ होती हैं। भ्रूणीय परिवर्धन पूरा होते-होते, ये समेकित (Fused) होकर हड्डी का एक ही टुकड़ा, कोक्सिस (Coccyx ) बना लेती हैं।

4. निमेषक पटल (Nictitating Membrane) – मेंढक, पक्षियों तथा खरगोश में यह झिल्ली कई रूप में उपयोगी होती है, परन्तु मनुष्य में होते हुए भी इसका कोई कार्य नहीं होता है। यह लाल अर्द्धचन्द्राकार झिल्ली होती है जो आँख के एक ओर स्थित होती है। इसको प्लिका सेमील्यूनेरिस (Plica Semilunaris) कहते हैं।

5. शरीर पर बाल (Hair on the Body ) – गाय, घोड़े, गधे, बन्दर आदि का पूर्ण शरीर वालों से ढका रहता है, जो शरीर के ताप आदि के नियंत्रण में महत्त्वपूर्ण सहायता देते हैं। मनुष्य अपने शरीर को तापक्रम के अनुकूल कपड़ों से ढक लेता है, अर्थात् बालों की आवश्यकता नहीं होती है, अतः ये बहुत सूक्ष्म होते हैं।

अनावश्यक अंगों के अवशेषों का जन्तु के शरीर पर पाया जाना यह सिद्ध करता है कि ये अंग इनके पूर्वजों में क्रियाशील एवं विकसित रहे होंगे। किन्तु इनके महत्व की समाप्ति पर उद्विकास के द्वारा क्रमशः विलुप्त हो जाने की प्रक्रिया में वर्तमान जन्तुओं में उपस्थित होते हैं।

प्रश्न 26.

एक भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिन्दु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होता है। उदाहरण सहित समझाइए ।

उत्तर:

डार्विन जब अपनी यात्रा के दौरान गैलापैगो द्वीप गए तो उन्होंने प्राणियों में यह घटना देखी डार्विन को एक काली छोटी चिड़िया (डार्विन फिंच) ने आश्चर्यचकित किया। उन्होंने महसूस किया कि उसी द्वीप के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फिंच भी पाई जाती हैं। जितनी भी किस्मों को उन्होंने परिकल्पित किया था, वे सभी उसी द्वीप में ही विकसित हुई थीं।

ये पक्षी मूलतः बीजभक्षी विशिष्टताओं के साथ-साथ अन्य स्वरूप में बदलावों के साथ अनुकूलित हुई और चोंच के ऊपर उठने जैसे परिवर्तनों ने इसे कीट भक्षी एवं शाकाहारी फिंच बना दिया। एक विशेष भू-भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भू-भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूल विकिरण (Adaptive radiation) कहा जाता है। डार्विन की फिंच इस प्रकार की घटना का एक सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है।

प्रश्न 27.

आनुवंशिक संतुलन क्या है? हार्डी वेनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले कोई चार घटक लिखिए।

उत्तर:

हार्डी – वेनबर्ग के सिद्धान्तानुसार एक जीव संख्या में अलील (युग्मविकल्पी) आवृत्तियाँ और उनके लोकस (विस्थल) सुस्थिर होती हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरन्तर रहते हैं। जीन कोश सदा अपरिवर्तनीय रहते हैं। इसे आनुवंशिक संतुलन कहते हैं। इसे प्रभावित करने वाले चार घटक निम्न प्रकार से हैं-

- जीन पलायन या जीन प्रवाह

- उत्परिवर्तन |

- आनुवंशिक विचलन ।

- आनुवंशिक पुनर्योग।

निबन्धात्मक प्रश्न-

प्रश्न 1.

प्राकृतिक वरण कितने प्रकार का होता है? प्रत्येक का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।

उत्तर:

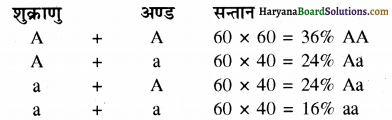

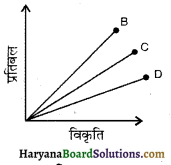

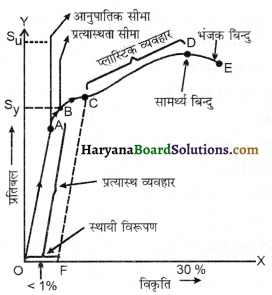

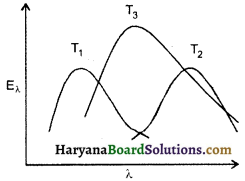

प्राकृतिक वरण मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है-

- स्थायीकारी वरण

- दिशात्मक वरण

- विचलित वरण

1. स्थायीकारी वरण (Stabilizing Selection ) – स्थायीकारी वरण तब कार्य करता है जब जीवों के लक्षण वातावरण के अनुकूल होते हैं। यह किसी भी पराकाष्ठा को रोक कर औसत या मध्यमान समलक्षणी समष्टि को प्रेरित करता है व घंटीनुमा आरेख (Bell-shaped Curve) के दोनों सिरों पर उपस्थित जीव धीरे-धीरे विलुप्त हो जाते हैं। स्थायीकारी चयन विभिन्नताओं को कम करता जाता है पर मध्यमान को नहीं बदलता है। इस प्रकार के वरण में उद्विकास की दर प्रारूपिक रूप से धीमी होती है।

स्थायीकारी वरण हमेशा अपरिवर्तित वातावरण में ही कार्य करता है। उदाहरण- शिशुओं में मृत्युदर मानव शिशुओं में जन्म के समय वजन (Birth weight) भी स्थायीकारी वरण का उदाहरण है। नये-नये जन्मे शिशुओं का उपयुक्ततम (Birth weight-7.3 पाउण्ड) होता है। जिनका वजन 55 पाउण्ड से कम या 10 पाउण्ड से ज्यादा होता है उनकी मृत्युदर ज्यादा होती है।

2. दिशात्मक वरण (Directional) – इस प्रकार का वरण वातावरण संबंधी परिवर्तनों से संबद्ध होता है। यह पराकाष्ठा वाले जीवों का वरण करके समष्टि की जीनी संरचना को उसी दिशा की ओर प्रेरित करता है। इस प्रकार का वरण सामान्य या औसत के एक ओर स्थित जीवों की एक बड़ी संख्या को लुप्त करता है और इसकी ओर स्थित जीवों की संख्या में वृद्धि करता है।

यह ऐसे जीवों का वरण करता है जो परिवर्तित वातावरण के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार या समष्टि के मध्यमान को एक निश्चित दिशा में परिवर्तित कर देता है अर्थात् यह जीन- आवृति परिवर्तन उत्पन्न कर देता है। दिशात्मक वरण वातावरण संबंधी परिवर्तन के साथ-साथ उसके बाद होता है।

उदाहरण-

- DDT के प्रति कीटों की प्रतिरोधकता ।

- विस्टन बीटेलेरीया।

3. विचलित वरण-यह एक दुर्लभ प्रकार का वरण होता है लेकिन उद्विकास के संदर्भ में काफी महत्त्वपूर्ण है। वातावरण की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार उस समष्टि में एक से ज्यादा समलक्षणी जीव उपयुक्ततम हो सकते हैं। जब यह वरण काम करता है। तो दोनों छोरों पर स्थित सजीव केन्द्र पर स्थित औरों की तुलना में अधिक संतानें उत्पन्न करते हैं व समष्टि में दो चोटियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार एक समष्टि दो उप समष्टि में विभक्त हो जाती है।

अगर इन दोनों उप समष्टि (Sub population) के बीच में जीन विनिमय (Gene flow) नहीं हो पाये तो प्रत्येक उपसष्टि (Sub population) से एक नयी जाति की उत्पत्ति हो जाती है। उदाहरण – समुद्री मॉलस्का (Limpets) में दो प्रकार के कवच पाये जाते हैं सफेद या भूरा सफेद रंग वाले मॉलस्का सफेद रंग के बार्नेकल जीव पर रहते हैं व भूरे वाले मॉलस्का भूरे रंग की चट्टानों पर रहते हैं। दोनों अपने-अपने वातावरण के सर्वाधिक अनुकूल होने के कारण बचे रहते हैं व समष्टि में दोनों की संख्या बनी रहती है।

प्रश्न 2.

भौगोलिक वितरण किस प्रकार जैव विकास में सहायक रहा? उपयुक्त उदाहरण द्वारा समझाइये।

उत्तर:

जीव-जन्तुओं के भौगोलिक वितरण से जैव-विकास के प्रमाण मिलते हैं। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष प्रकार के जीव-जन्तु तथा पेड़-पौधे मिलते हैं। यद्यपि कुछ देश भौगोलिक दृष्टि से भिन्न होते हुए भी वहां समान प्रकार के जीव पाये जाते हैं जबकि समान जलवायु वाले ‘कुछ’ देशों में विभिन्न प्रकार के प्राणी व पौधे मिलते हैं।

उदाहरण के लिये हाथी तथा सिंह अफ्रीका में पाये जाते हैं परन्तु आस्ट्रेलिया व अमेरिका में नहीं। बाघ भारत में पाये जाते हैं परन्तु अमेरिका व आस्ट्रेलिया में नहीं। इसी प्रकार आस्ट्रेलिया में मार्सुपियोलिया गण के जन्तुओं जैसे कंगारू, तस्मानियन भेड़िया, अफ्रीका में दरियाई घोड़ा, जिराफ, गोरिल्ला आदि पाये जाते हैं, अन्यत्र नहीं मिलते।

डार्विन ने द. अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रशान्त महासागर में स्थित गेलेपगॉस द्वीप पर पायी जाने वाली फिन्चेज (काली चिड़िया) के अध्ययन में पाया कि ये पक्षी अमेरिका में पाये जाने वाले पक्षियों के समान हैं परन्तु इनके चोंच के आकार व संरचना में भिन्नता है।

उन्होंने बताया कि इन पक्षियों की चोंच में भिन्नता स्थानीय वातावरण एवं उसमें उपलब्ध भोजन से अनुकूलता का परिणाम है (चित्र पाठ्यपुस्तक के प्रश्न 8 में देखिये) । इस प्रकार मूल रूप से एक जाति के पक्षी में जो भिन्न- भिन्न वातावरण में अभिगमन कर गये उनसे अनेक जातियों एवं उप- जातियों का विकास हुआ। इस प्रकार जन्तुओं का भौगोलिक वितरण जैव-विकास में सहायक रहा।

अतः एक विशेष भू-भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से प्रारम्भ होकर अन्य भू-भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण (Adaptive Radiation) कहा गया। एक अन्य उदाहरण आस्ट्रेलियाई मासुंपियल (शिशुधानी प्राणियों) का है।

अधिकांश मार्सुपियल जो एक-दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे; एक पूर्वज प्रभाव से विकसित हुए, और वे सभी आस्ट्रेलियाई महाद्वीप के अंतर्गत हुए हैं। जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग- थलग भौगोलिक क्षेत्र में (भिन्न आवासों का प्रतिनिधित्व करते हुए) प्रकट होते हैं तो इसे अभिसारी विकास कहा जा सकता है।

आस्ट्रेलिया के अपरास्तनी जंतु भी इस प्रकार के स्तनधारियों की किस्मों के विकास में अनुकूली विकिरण प्रदर्शित करते हैं, जिनमें से प्रत्येक मेल खाते मासुंपियल (उदाहरणार्थ- अपरास्तनी भेड़िया तथा तस्मानियाई वूल्फ मासुपियल) के समान दिखते हैं।

प्रश्न 3.

जीवाश्मिकी (पुराजीवी विज्ञान) तथा श्रोणिकी से जैव विकास की पुष्टि के प्रमाण दीजिए।

उत्तर:

यदि जैव विकास (Organic Evolution) हुआ है तो प्रारम्भ से लेकर आज तक की जीव-जातियों की रचना, कार्यिकी एवं रसायनी, भ्रूणीय विकास, वितरण आदि में कुछ न कुछ सम्बन्ध एवं क्रम होना आवश्यक है। लैमार्क, डार्विन वैलेस, डी व्रिज आदि ने जैव विकास के बारे में अपनी-अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं – सम्बन्धों एवं क्रम को दिखाने वाले प्रमाण प्रस्तुत किये हैं जिन्हें हम निम्नलिखित श्रेणियों में बाँट सकते हैं-

- जीवों की तुलनात्मक संरचना

- शरीर क्रिया विज्ञान और जैव रसायन से प्रमाण

- संयोजक कड़ियों के प्रमाण

- अवशेषी अंग

- भ्रोणिकी से प्रमाण

- जीवाश्मीय प्रमाण

- जीवों के घरेलू पालन से प्रमाण

- रक्षात्मक समरूपता

(1) जीवों की तुलनात्मक संरचना ( Comparative Anatomy) से प्रमाण – जन्तुओं में शारीरिक संरचनाएँ दो प्रकार की होती हैं-

(i) समजात अंग (Homologous organ ) – वे अंग जिनकी मूलभूत संरचना एवं उत्पत्ति समान हो लेकिन कार्य भिन्न हो, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए व्हेल, पक्षी, चमगादड़, घोड़े तथा मनुष्य के अग्रपाद समजात अंग अर्थात् होमोलोगस अंग हैं। इन जन्तुओं के अग्रपाद बाहर से देखने से भिन्न दिखाई देते हैं।

इनका बाहरी रूप उनके आवास एवं स्वभाव के अनुकूल होता है। व्हेल के अग्रपाद तैरने के लिए फ्लिपर में, पक्षी तथा चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने के लिए पंख में रूपान्तरित हो गये हैं जबकि घोड़े के अग्रपाद दौड़ने के लिए, मनुष्य के मुक्त हाथ पकड़ने के लिए उपयुक्त हैं। इन जन्तुओं के अग्रपादों के कार्यों एवं बाह्य बनावट में असमानताएँ होते हुए भी, इन सभी जन्तुओं के कंकाल (ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स व अंगुलास्थियाँ ) की मूल संरचना तथा उद्भव (Origin) समान होता है। ऐसे अंगों को समजात अंग (Homologous Organ) कहते हैं।

कीटों के मुखांग (Mouth Parts of Insects ) – कीटों के मुखांग क्रमशः लेब्रम ( Labrum), मेण्डिबल (Mandibles), मैक्सिला (Maxilla), लेबियम (Labium) एवं हाइपोफे रिंक्स (hypopharynx) से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक कीट में इनकी संरचना एवं परिवर्धन समान होता है लेकिन इनके कार्यों में भिन्नता पाई जाती है।

कॉकरोच के मुखांग भोजन को काटने व चबाने (Biting and Chewing) का कार्य करते हैं । तितली एवं मक्खी में भोजन चूसने का एवं मच्छर में मुखांग भेदन एवं चूषण (Piercing and Sucking) दोनों का कार्य करते हैं। अकशेरुकियों के पैर (Legs of Invertibrates) – इसी प्रकार कॉकरोच एवं मधुमक्खी ( Honeybee) के टांगों के कार्य भिन्न- भिन्न हैं।