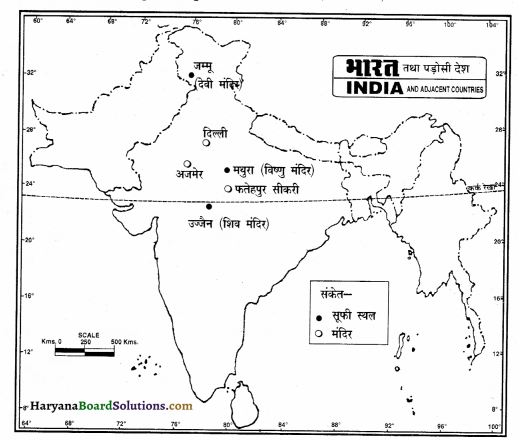

Haryana State Board HBSE 12th Class History Important Questions Chapter 6 भक्ति-सूफी परंपराएँ : धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ Important Questions and Answers.

Haryana Board 12th Class History Important Questions Chapter 6 भक्ति-सूफी परंपराएँ : धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ

बहुविकल्पीय प्रश्न

निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के अन्तर्गत कुछेक वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। ठीक उत्तर का चयन कीजिए

1. धार्मिक विश्वास व आचार में समन्वय अधिक देखने को मिला

(A) शिव की उपासना में

(B) विष्णु की उपासना में

(C) देवी की उपासना में

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

2. समाजशास्त्री रेडफील्ड ने सांस्कृतिक समन्वय की परंपरा को नाम दिया

(A) महान व लघु

(B) उच्च व कमजोर

(C) पूर्वी व पश्चिमी

(D) उत्तरी व दक्षिणी

उत्तर:

(A) महान व लघु

3. देवियों की उपासना को प्रारंभ में किस नाम से जाना गया?

(A) मातृ पूजा

(B) तंत्रवाद

(C) लक्ष्मी पूजा

(D) दुर्गा पूजा

उत्तर:

(B) तंत्रवाद

4. मध्यकाल में बौद्ध धर्म में कौन सी नई शाखा पनपी?

(A) हीनयान

(B) महायान

(C) वज्रयान

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(C) वज्रयान

5. हिन्दू धर्म की परंपरा के अनुसार कौन-सा मार्ग मोक्ष से नहीं जुड़ा?

(A) ज्ञान

(B) कर्म

(C) भक्ति

(D) दान

उत्तर:

(D) दान

6. अलवार व नयनार परंपरा भारत के किस क्षेत्र में पनपी?

(A) गुजरात

(B) तमिलनाडु

(C) महाराष्ट्र

(D) कर्नाटक

उत्तर:

(B) तमिलनाडु

7. तमिल वेद किस रचना को माना जाता है?

(A) नलयिरादिव्यप्रबंधम्

(B) लोक मीमांसा

(C) तोलकापियम

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(A) नलयिरादिव्यप्रबंधम्

8. अंडाल नामक अलवार स्त्रीभक्त किसकी उपासना करती थी?

(A) विष्णु

(B) शिव

(C) देवी

(D) जगन्नाथ

उत्तर:

(A) विष्णु

9. चोल शासकों के मन्दिर नहीं हैं

(A) चिदम्बरम में

(B) गगैकोंडचोलपुरम में

(C) कांचीपुरम में

(D) तंजावुर में

उत्तर:

(C) कांचीपुरम में

10. दसवीं शताब्दी तक कितने अलवारों की कविताओं का संकलन हो गया था?

(A) 10

(B) 12

(C) 14

(D) 16

उत्तर:

(B) 12

11. कंधे पर लघु शिवलिंग धारियों को कन्नड़ साहित्य में कहा गया है

(A) जंगम

(B) वीरशैव

(C) लिंगायत

(D) दाता

उत्तर:

(A) जंगम

12. कर्नाटक में भक्ति आंदोलन के प्रमुख माने जाते हैं।

(A) सुन्दरम

(B) बासवन्ना

(C) विश्वेरिया

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(B) बासवन्ना

13. त्रिपक्षीप संघर्ष में शामिल नहीं थे

(A) पाल

(B) प्रतिहार

(C) चोल

(D) राष्ट्रकूट

उत्तर:

(C) चोल

14. दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई?

(A) 1025 ई० में

(B) 1191 ई० में

(C) 1206 ई० में

(D) 1526 ई० में

उत्तर:

(C) 1206 ई० में

15. भारत पर पहला अरब आक्रमण किसने किया?

(A) महमूद गजनवी ने

(B) मुहम्मद-बिन-कासिम ने

(C) मुहम्मद गोरी ने

(D) बाबर ने

उत्तर:

(B) मुहम्मद-बिन-कासिम ने

16. इस्लामी राज्य में गैर-इस्लामी जनता को क्या कहा जाता था?

(A) यवन

(B) मलेच्छ

(C) निम्न

(D) जिम्मी

उत्तर:

(D) जिम्मी

17. अकबर ने जजिया कब हटाया?

(A) 1560 ई० में

(B) 1562 ई० में

(C) 1564 ई० में

(D) 1576 ई० में

उत्तर:

(C) 1564 ई० में

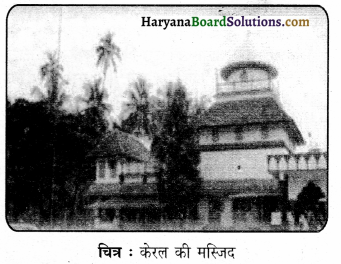

18. मुस्लिम व्यापारियों द्वारा मातृगृहता व मातृकुलीयता की परंपरा किस क्षेत्र में अपनाई गई?

(A) असम

(B) केरल

(C) पंजाब

(D) सिन्ध

उत्तर:

(B) केरल

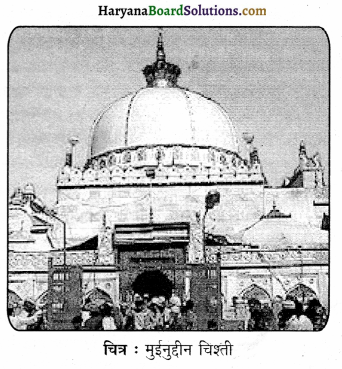

19. सूफी संतों ने इस्लाम में इन्सान-ए-कामिल किसे घोषित किया?

(A) पैगम्बर मोहम्मद को

(B) खलीफा अबुबकर को

(C) मुइनुद्दीन चिश्ती को

(D) अकबर को

उत्तर:

(A) पैगम्बर मोहम्मद को

20. इस्लामिक साहित्य में सूफी आंदोलन को क्या नाम दिया गया है?

(A) सिलसिला

(B) खानकाह

(C) दरगाह

(D) तसत्वुफ

उत्तर:

(D) तसत्वुफ

21. सूफी संत के अनुयायी आम भाषा में क्या कहलाते थे?

(A) मुर्शीद

(B) भिक्षु

(C) मुरीद

(D) जोगी

उत्तर:

(C) मुरीद

22. सूफी संत के निवास को क्या कहा जाता था?

(A) आश्रम

(B) खानकाह

(C) दरगाह

(D) मस्जिद

उत्तर:

(B) खानकाह

23. भारत में सूफी आंदोलन का कौन-सा सिलसिला अधिक लोकप्रिय हुआ?

(A) चिश्ती

(B) कादरी

(C) सुहरावर्दी

(D) नक्शबंदी

उत्तर:

(A) चिश्ती

24. मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है?

(A) दिल्ली में

(B) जयपुर में

(C) लाहौर में

(D) अजमेर में

उत्तर:

(D) अजमेर में

25. निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है?

(A) दिल्ली में

(B) जयपुर में

(C) लाहौर में

(D) अजमेर में

उत्तर:

(A) दिल्ली में

26. अमीर खुसरो किसे अपना गुरु (श्रद्धेय) मानते थे?

(A) मुइनुद्दीन चिश्ती को

(B) कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को

(C) निजामुद्दीन औलिया को

(D) सलीम चिश्ती को

उत्तर:

(C) निजामुद्दीन औलिया को

27. मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर ने कितनी बार यात्रा की?

(A) 10

(B) 14

(C) 18

(D) 20

उत्तर:

(B) 14

28. ‘वे दिल्ली का चिराग नहीं बल्कि मुल्क का चिराग थे?’ ये किसके बारे में कहा गया?

(A) निजामुद्दीन औलिया के बारे में

(B) नसीरुद्दीन-ए-चिराग के बारे में

(C) दाता-ए-गंज बख्श के बारे में

(D) उपर्युक्त सभी के बारे में

उत्तर:

(B) नसीरुद्दीन-ए-चिराग के बारे में

29. मलिक मुहम्मद जायसी की रचना कौन-सी है?

(A) पृथ्वीराज रासो

(B) तजाकिरा

(C) पद्मावत

(D) तहकीक-ए-हिन्द

उत्तर:

(C) पद्मावत

30. चिश्ती शेख प्रायः पसन्द नहीं करते थे

(A) ऐश्वर्यपूर्ण जीवन

(B) राज दरबार में ऊँचे पद

(C) शासकों की गोष्ठियों में शामिल होना

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

31. ‘बीजक’ किसकी रचना मानी जाती है?

(A) सूरदास की

(B) तुलसीदास की

(C) कबीरदास की

(D) मीराबाई की

उत्तर:

(C) कबीरदास की

32. संत कबीर का गुरु किन्हें माना जाता है?

(A) रामानंद को

(B) रामानुज को

(C) शंकराचार्य को

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(A) रामानंद को

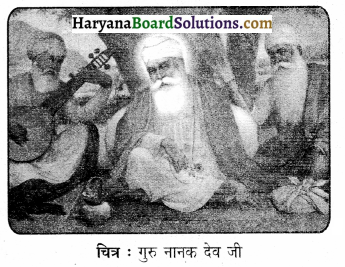

33. श्री गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ?

(A) 1398 ई० में

(B) 1419 ई० में

(C) 1469 ई० में

(D) 1526 ई० में

उत्तर:

(C) 1469 ई० में

34. ‘आदि ग्रंथ’ का संकलन किसने किया?

(A) श्री गुरु नानक देव जी ने

(B) श्री गुरु अर्जुन देव जी ने

(C) श्री गुरु तेग बहादुर जी ने

(D) श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी ने

उत्तर:

(B) श्री गुरु अर्जुन देव जी ने

35. मीराबाई की शादी किस परिवार में हुई?

(A) जयपुर के परिवार में

(B) जोधपुर के परिवार में

(C) बीकानेर के परिवार में

(D) मेवाड़ के परिवार में

उत्तर:

(D) मेवाड़ के परिवार में

36. मीराबाई किसकी उपासक थी?

(A) विष्णु की

(B) शिवजी की

(C) श्रीकृष्ण की

(D) श्रीराम की

उत्तर:

(C) श्रीकृष्ण की

37. मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं?

(A) रैदास

(B) दादू

(C) नामदेव

(D) मलुकदास

उत्तर:

(A) रैदास

38. असम क्षेत्र में भक्ति आंदोलन के संत कवि थे

(A) चैतन्य

(B) शंकरदेव

(C) नामदेव

(D) रामानंद

उत्तर:

(B) शंकरदेव

39. सूफी संतों की बातचीत पर आधारित रचना कहलाती है

(A) तजकिरा

(B) मुलफुज़ात

(C) रिहला

(D) रूबाई

उत्तर:

(B) मुलफुज़ात

40. सूफी संतों के जीवनी संस्मरण पर आधारित रचना को कहा जाता है

(A) तजकिरा

(B) मुलफुज़ात

(C) रिला

(D) रूबाई

उत्तर:

(A) तजकिरा

41. जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है?

(A) शिव का अवतार

(B) विष्णु का अवतार

(C) संपूर्ण विश्व का स्वामी

(D) सभी का संरक्षक

उत्तर:

(C) संपूर्ण विश्व का स्वामी

42. उड़ीसा में जगन्नाथ के साथ पूजा जाने वाला उनका भाई या अन्य देवता कौन-सा है?

(A) विष्णु

(B) बलराम (बलभद्र)

(C) सूर्य

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(B) बलराम (बलभद्र)

43. श्री गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी कौन थे?

(A) श्री गुरु तेग बहादुर जी

(B) श्री गुरु अंगद देव जी

(C) श्री गुरु अर्जुन देव जी

(D) श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी

उत्तर:

(B) श्री गुरु अंगद देव जी

44. धार्मिक समन्वय की श्रृंखला में भारत के विभिन्न हिस्सों में नए देवी-देवताओं की पूजा होने लगी। ये मुख्य रूप से किस देवी-देवता के प्रतीक थे?

(A) विष्णु

(B) शिव

(C) लक्ष्मी या पार्वती

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

45. तमिलनाडु में भक्ति परंपरा से जुड़े संत कहलाते थे

(A) अलवार

(B) नयनार

(C) (A) व (B) दोनों

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(C) (A) व (B) दोनों

46. अलवार व नयनारों के किस विचार ने उन्हें सामान्य समुदाय में लोकप्रिय बनाया?

(A) वैदिक चिन्तन ने

(B) मन्दिरों के प्रति लगाव ने

(C) धन-सम्पदा पूर्ण जीवन ने

(D) उनके जाति के प्रति दृष्टिकोण ने

उत्तर:

(D) उनके जाति के प्रति दृष्टिकोण ने

47. चोल शासकों द्वारा सर्वाधिक मन्दिर किस देवता के बनाए गए?

(A) शिव

(B) ब्रह्मा

(C) राम

(D) कृष्ण

उत्तर:

(A) शिव

48. कर्नाटक में भक्ति आन्दोलन की प्रारंभिक परंपरा किस नाम से लोकप्रिय हुई?

(A) अलवार

(B) नयनार

(C) वीरशैव

(D) सूफी

उत्तर:

(C) वीरशैव

49. वीरशैव परम्परा में लिंग धारण करने वालों को क्या कहा जाता था?

(A) अलवार

(B) नयनार

(C) धर्म रक्षक

(D) लिंगायत

उत्तर:

(D) लिंगायत

50. लिंगायतों ने विरोध किया

(A) पुनर्जन्म के सिद्धान्त का

(B) कठोर जाति प्रथा का

(C) स्थापित ब्राह्मणीय व्यवस्था की कठोरता का

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

51. भारत में इस्लाम ने प्रवेश किया

(A) व्यापार के माध्यम से

(B) विजय अभियान के हिस्से के रूप में

(C) सांस्कृतिक परिवर्तन की अदला-बदली से

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

52. सैद्धांतिक रूप में इस्लामिक राज्य में कानून का स्रोत माना जाता है?

(A) शरियत को

(B) खलीफा के आदेश को

(C) शासक के कथन को

(D) काजी के निर्णय को

उत्तर:

(A) शरियत को

53. अकबर ने पहली बार अजमेर में ‘नवाज शरीफ’ की यात्रा कब की?

(A) 1556 ई० में

(B) 1562 ई० में

(C) 1568 ई० में

(D) 1572 ई० में

उत्तर:

(B) 1562 ई० में

54. निम्नलिखित में एक भक्ति आन्दोलन का प्रचारक नहीं था

(A) महात्मा बुद्ध

(B) कबीर

(C) रामानन्द

(D) गुरु नानक

उत्तर:

(A) महात्मा बुद्ध

55. “हिन्दू और मुसलमान एक ही मिट्टी से बने हैं।” ये शब्द किस संत के हैं?

(A) शंकराचार्य

(B) जयदेव

(C) कबीर

(D) गुरु नानक

उत्तर:

(C) कबीर

56. भारत के किस भाग में भक्ति आन्दोलन आरम्भ हुआ?

(A) उत्तरी भारत

(B) दक्षिणी भारत

(C) पूर्वी भारत

(D) पश्चिमी भारत

उत्तर:

(B) दक्षिणी भारत

57. निम्नलिखित में से सूफी मत का प्रचारक कौन था?

(A) विवेकानन्द

(B) रामानन्द

(C) मुईनुद्दीन

(D) कबीर

उत्तर:

(C) मुईनुद्दीन

58. ‘गीत गोविन्द’ का रचयिता कौन था?

(A) जयदेव

(B) नामदेव

(C) सोमदेव

(D) रामानन्द

उत्तर:

(A) जयदेव

59. प्रथम सिक्ख गुरु कौन थे?

(A) गुरु नानक देव जी

(B) गुरु अमर दास

(C) श्री गुरु तेग बहादुर जी

(D) श्री गुरु अर्जुन देव जी

उत्तर:

(A) गुरु नानक देव जी

60. “परमात्मा मन्दिरों और मस्जिदों की चार दीवारियों में बन्द नहीं है, वह तो किसी अच्छे हृदय में वास करता है।” ये किसके शब्द हैं?

(A) महात्मा बुद्ध

(B) कबीर

(C) महावीर

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(B) कबीर

61. ‘रामचरितमानस’ की रचना किसने की थी?

(A) सूरदास

(B) जयदेव

(C) कबीर

(D) तुलसीदास

उत्तर:

(D) तुलसीदास

62. “सो क्यों मन्दा आखिये, जित जम्मे राजान।” ये शब्द किसके हैं?

(A) शंकराचार्य

(B) कबीर

(C) गुरु नानक

(D) रामानन्द

उत्तर:

(C) गुरु नानक

63. निम्नलिखित में भक्ति आन्दोलन का कौन प्रचारक नहीं था?

(A) गुरु नानक

(B) कबीर

(C) तुलसीदास

(D) गुरु गोबिन्द सिंह

उत्तर:

(D) गुरु गोबिन्द सिंह

64. सल्तनत काल में सूफी मत का प्रचार निम्नलिखित ने किया

(A) मलिक काफूर ने

(B) निजामुद्दीन औलिया ने

(C) रामानन्द ने

(D) फिरोज़ तुगलक ने

उत्तर:

(B) निजामुद्दीन औलिया ने

65. भक्ति आन्दोलन ने सबसे गहरी चोटी मारी

(A) ब्राह्मणों पर

(B) क्षत्रियों पर

(C) वैश्यों पर

(D) शूद्रों पर

उत्तर:

(A) ब्राह्मणों पर

66. भक्ति आन्दोलन (निर्गुण भक्ति) में निम्नलिखित में से किस पर अधिक जोर दिया गया?

(A) हिन्दू-मुस्लिम पृथक्-पृथक् हैं

(B) कर्म-काण्डों में विश्वास

(C) मूर्ति-पूजा का विरोध

(D) मूर्ति-पूजा में विश्वास

उत्तर:

(C) मूर्ति-पूजा का विरोध

67. मध्यकाल में अधिक सम्मान होता था

(A) ब्राह्मणों का

(B) राजपूतों का

(C) शूद्रों का

(D) मुसलमानों का

उत्तर:

(A) ब्राह्मणों का

68. दक्षिणी भारत में भक्त प्रचारक थे

(A) एकनाथ व नामदेव

(D) कबीर तथा नानक

(C) रामानन्द तथा चैतन्य

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(A) एकनाथ व नामदेव

69. ‘गरीब नवाज’ किस शहर में स्थित है?

(A) आगरा

(B) दिल्ली

(C) जयपुर

(D) अजमेर

उत्तर:

(D) अजमेर

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

प्रश्न 1.

उपासना पद्धति में लघु व महान परंपरा किस चिन्तक का विचार है?

उत्तर:

उपासना पद्धति में लघु व महान परंपरा रॉबर्ट रेडफील्ड का विचार है।

प्रश्न 2.

उड़ीसा का जगन्नाथ मन्दिर किस स्थान पर है?

उत्तर:

उड़ीसा का जगन्नाथ मन्दिर पुरी में है।

प्रश्न 3.

तमिलनाडु में विष्णु भक्तों को क्या कहा जाता था?

उत्तर:

तमिलनाडु में विष्णु भक्तों को अलवार कहा जाता था।

प्रश्न 4.

तमिलनाडु में शिव भक्तों को क्या कहा जाता था?

उत्तर:

तमिलनाडु में शिव भक्तों को नयनार कहा जाता था।

प्रश्न 5.

तमिल क्षेत्र में बहु-चर्चित स्त्रीभक्त कौन थी?

उत्तर:

तमिल क्षेत्र में बहु-चर्चित स्त्रीभक्त अंडाल थी।

प्रश्न 6.

कर्नाटक में नवीन संत आंदोलन किससे माना जाता है?

उत्तर:

कर्नाटक में नवीन संत आंदोलन बासवन्ना से माना जाता है।

प्रश्न 7.

कर्नाटक का भक्ति आंदोलन किस नाम से जाना जाता है?

उत्तर:

कर्नाटक का भक्ति आंदोलन वीरशैव लिंगायत के नाम से जाना जाता है।

प्रश्न 8.

मुहम्मद-बिन-कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया?

उत्तर:

मुहम्मद-बिन-कासिम ने भारत पर 711 ई० में आक्रमण किया।

प्रश्न 9.

इस्लामिक राज्य में गैर-इस्लामिक प्रजा को क्या कहते हैं?

उत्तर:

इस्लामिक राज्य में गैर-इस्लामिक प्रजा को जिम्मी कहते हैं।

प्रश्न 10.

भारत में प्रवासी संप्रदायों के लिए संस्कृत साहित्य में क्या नाम दिया गया है?

उत्तर:

भारत में प्रवासी संप्रदायों के लिए संस्कृत साहित्य में मलेच्छ नाम दिया गया है।

प्रश्न 11.

इस्लाम की आदर्श पुस्तक कौन-सी है?

उत्तर:

इस्लाम की आदर्श पुस्तक कुरान है।

प्रश्न 12.

शेख (संत) का निवास स्थान क्या कहलाता था?

उत्तर:

शेख (संत) का निवास स्थान खानकाह कहलाता था।

प्रश्न 13.

शेख संत की कब्र पर बना स्मारक क्या कहलाता है?

उत्तर:

शेख संत की कब्र पर बना स्मारक दरगाह कहलाता है।

प्रश्न 14.

मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है?

उत्तर:

मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है।

प्रश्न 15.

बर्नी व खुसरो किसके शिष्य थे?

उत्तर:

बर्नी व खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे।

प्रश्न 16.

मुगल शासकों द्वारा बार-बार किस दरगाह में यात्रा की गई?

उत्तर:

मुगल शासकों द्वारा बार-बार अजमेर शरीफ की दरगाह में यात्रा की गई।

प्रश्न 17.

श्री गुरु नानक देव जी की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए।

उत्तर:

जपु जी साहिब, आसा दी वार ।

प्रश्न 18.

कबीर जी का जन्म स्थान किसे माना जाता है?

उत्तर:

कबीर जी का जन्म काशी में माना जाता है।

प्रश्न 19.

‘कबीर ग्रन्थावली’ का संकलन किसने किया?

उत्तर:

‘कबीर ग्रन्थावली’ का संकलन दादू पंथियों ने किया।

प्रश्न 20.

श्री गुरु नानक देव जी ने उपासना की पद्धति कौन-सी दी?

उत्तर:

श्री गुरु नानक देव जी ने उपासना की नाम जाप पद्धति दी।

प्रश्न 21.

खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने की?

उत्तर:

खालसा पंथ की स्थापना 1699 ई० में श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी ने की।

प्रश्न 22.

मीराबाई किस क्षेत्र की राजकुमारी थी?

उत्तर:

मीराबाई मेड़ता की राजकुमारी थी।

प्रश्न 23.

‘जपुजी साहिब’ की रचना किसने की थी?

उत्तर:

‘जपुजी साहिब’ की रचना श्री गुरु नानक देव जी ने की थी।

प्रश्न 24.

शंकरदेव के इष्ट देव कौन थे?

उत्तर:

शंकरदेव के इष्ट देव विष्णु थे।

प्रश्न 25.

श्री गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी कौन थे?

उत्तर:

श्री गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी श्री गुरु अंगद देव जी थे।

प्रश्न 26.

भक्ति आन्दोलन से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

भक्ति आन्दोलन से अभिप्राय भक्ति द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करना है।

प्रश्न 27.

सूफी मत के पंजाब में प्रसिद्ध प्रचारक कौन थे?

उत्तर:

सूफी मत के पंजाब में प्रसिद्ध प्रचारक बाबा फरीद थे।

प्रश्न 28.

भक्ति आन्दोलन के प्रमुख प्रचारक कौन थे?

उत्तर:

भक्ति आन्दोलन के प्रमुख प्रचारक शंकराचार्य, कबीर, गुरु नानक तथा चैतन्य थे।

प्रश्न 29.

भक्ति आन्दोलन का जन्म कहाँ हुआ?

उत्तर:

भक्ति आन्दोलन का जन्म दक्षिणी भारत में हुआ।

प्रश्न 30.

भक्ति आन्दोलन का एक राजनीतिक प्रभाव बताइए।

उत्तर:

अकबर ने सहनशीलता की नीति को अपनाया।

प्रश्न 31.

कोई एक सूफी सिद्धान्त बताइए।

उत्तर:

एकेश्वरवाद तथा रहस्यवाद।

प्रश्न 32.

भक्ति आन्दोलन का एक उद्देश्य बताइए।

उत्तर:

भक्ति आन्दोलन का एक उद्देश्य हिन्दू-मुस्लिम एकता है।

प्रश्न 33.

भक्ति आन्दोलन के प्रचारकों की भाषा क्या थी?

उत्तर:

भक्ति आन्दोलन के प्रचारकों की भाषा सरल स्थानीय भाषा थी।

प्रश्न 34.

भक्ति आन्दोलन के कारण से पंजाब में कौन-से नए धर्म का जन्म हुआ?

उत्तर:

भक्ति आन्दोलन के कारण से पंजाब में सिक्ख धर्म का जन्म हुआ।

प्रश्न 35.

गुरु नानक ने कौन-सी भाषा में प्रचार किया?

उत्तर:

गुरु नानक ने पंजाबी भाषा में प्रचार किया।

प्रश्न 36.

पहली बार हिन्दी भाषा में भक्ति आन्दोलन का प्रचार किसने किया?

उत्तर:

पहली बार हिन्दी भाषा में भक्ति आन्दोलन का प्रचार रामानन्द ने किया।

प्रश्न 37.

सूफी मत का उदय कहाँ हुआ?

उत्तर:

सूफी मत का उदय ईरान में हुआ।

प्रश्न 38.

महाराष्ट्र के सन्तों के नाम लिखो।

उत्तर:

महाराष्ट्र के सन्तों के नाम संत तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, रामदास आदि थे।

प्रश्न 39.

चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आन्दोलन का प्रचार कहाँ किया?

उत्तर:

चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आन्दोलन का प्रचार बंगाल में किया।

प्रश्न 40.

उत्तरी भारत में सुहरावर्दी सम्प्रदाय की स्थापना किसने की?

उत्तर:

उत्तरी भारत में सुहरावर्दी सम्प्रदाय की स्थापना शेख बहाउद्दीन जगरिया ने की।

प्रश्न 41.

सूफी मत के नक्शबन्दिया सम्प्रदाय के संस्थापक कौन थे?

उत्तर:

सूफी मत के नक्शबन्दिया सम्प्रदाय के संस्थापक बहाउद्दीन नक्शबन्द थे।

प्रश्न 42.

सूफी मत के कादरी सम्प्रदाय की स्थापना किसने की?

उत्तर:

सूफी मत के कादरी सम्प्रदाय की स्थापना नासिरुद्दीन महमूद जिलानी ने की।

प्रश्न 43.

‘खानकाह’ किसे कहते थे?

उत्तर:

सूफी संतों के आश्रम को ‘खानकाह’ कहते थे।

प्रश्न 44.

सूफी मत में पीर तथा मुरीद से क्या अर्थ था?

उत्तर:

पीर गुरु को तथा मुरीद शिष्य को कहा जाता था।

प्रश्न 45.

जगन्नाथ का विश्व प्रसिद्ध मन्दिर कहाँ है?

उत्तर:

जगन्नाथ का विश्व प्रसिद्ध मन्दिर पुरी (उड़ीसा) में है।

प्रश्न 46.

जगन्नाथ को किसका रूप माना गया?

उत्तर:

जगन्नाथ को विष्णु का रूप माना गया।

प्रश्न 47.

भक्ति विचारधारा के दो रूप कौन-कौन से थे?

उत्तर:

भक्ति विचारधारा के दो रूप निर्गुण व सगुण थे।

प्रश्न 48.

कर्नाटक में शिव भक्तों को क्या कहा गया?

उत्तर:

कर्नाटक में शिव भक्तों को वीरशैव कहा गया।

प्रश्न 49.

कर्नाटक में शिव के वे भक्त जो लिंग धारण करते थे, क्या कहलाते थे?

उत्तर:

कर्नाटक में शिव के वे भक्त जो लिंग धारण करते थे लिंगायत कहलाते थे।

प्रश्न 50.

पुनर्जन्म के बारे में लिंगायतों का क्या विश्वास था?

उत्तर:

वे इसे अस्वीकार करते थे।

प्रश्न 51.

इस्लाम में धर्मशास्त्री क्या कहलाता है?

उत्तर:

इस्लाम में धर्मशास्त्री उलेमा कहलाता है।

प्रश्न 52.

इस्लाम के मुख्य दो मत कौन-कौन से हैं?

उत्तर:

इस्लाम के मुख्य दो मत शिया व सुन्नी हैं।

प्रश्न 53.

मातृ-गृहता व मातृकुलीयता की परंपरा भारत के किस राज्य में थी?

उत्तर:

मातृ-गृहता व मातृकुलीयता की परंपरा भारत के केरल राज्य में थी।

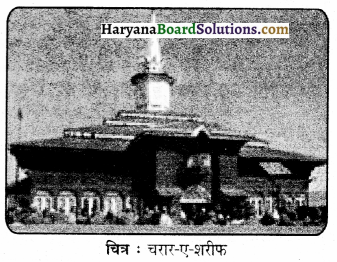

प्रश्न 54.

चरार-ए-शरीफ की मस्जिद कहाँ है?

उत्तर:

चरार-ए-शरीफ की मस्जिद कश्मीर में है।

प्रश्न 55.

सूफी मत में पीर की आत्मा का परमात्मा से मिलन क्या कहलाता है?

उत्तर:

सूफी मत में पीर की आत्मा का परमात्मा से मिलन उर्स कहलाता है।

प्रश्न 56.

सूफी संत की दरगाह पर की गई प्रार्थना क्या कहलाती है?

उत्तर:

सूफी संत की दरगाह पर की गई प्रार्थना जियारत कहलाती है।

प्रश्न 57.

कबीर इस्लामी दर्शन से प्रभावित होकर अल्लाह, खुदा, हजरत व पीर को किस रूप में देखते है?

उत्तर:

कबीर इस्लामी दर्शन से प्रभावित होकर अल्लाह, खुदा, हजरत व पीर को सत्य के रूप में देखते हैं।

प्रश्न 58.

कबीर ने शब्द व शून्य की अभिव्यंजनाएँ किससे ली हैं?

उत्तर:

कबीर ने शब्द व शून्य की अभिव्यंजनाएँ योगी परंपरा से लीं हैं।

प्रश्न 59.

‘पद्मावत’ का लेखक कौन था ?

उत्तर:

‘पद्मावत’ का लेखक ‘मलिक मुहम्मद जायसी’ था।

प्रश्न 60.

पाँचवें सिक्ख गुरु कौन थे?

उत्तर:

पाँचवें सिक्ख गुरु, गुरु अर्जुन देव जी थे।

प्रश्न 61.

दसवें व अन्तिम सिक्ख गुरु थे?

उत्तर:

दसवें व अन्तिम सिक्ख गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी थे।

प्रश्न 62.

सूफी संतों की बातचीत पर आधारित ग्रन्थ क्या कहलाता है?

उत्तर:

सूफी संतों की बातचीत पर आधारित ग्रन्थ मुलफुजात कहलाता है।

अति लघु-उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

सांस्कृतिक समन्वय की कड़ी में ‘महान’ व ‘लघु’ परंपरा से क्या आशय है?

उत्तर:

सांस्कृतिक समन्वय की परंपरा-जिन आदर्शों को उच्च वर्ग के लोग मानते थे अर्थात् जो परंपरा उच्च वर्ग की थी एवं अधिक प्रभावी थी, उसे ‘महान्’ परंपरा की संज्ञा दी गई। दूसरी ओर स्थानीय जन-साधारण में फली-फूली परंपरा को ‘लघु’ परंपरा कहा गया है। ‘लघु’ व ‘महान्’ के बीच पारस्परिक आदान-प्रदान से साँझी भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति का विकास हुआ है। लेकिन यह मेल-मिलाप सदैव सौहार्दपूर्ण स्थितियों में नहीं रहा, बल्कि द्वन्द्वपूर्ण था अर्थात् सौहार्द के साथ-साथ मतभेद व तनाव भी इसका हिस्सा थे।

प्रश्न 2.

तंत्रवाद व तंत्रवादी विचारधारा से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

धार्मिक उपासना पद्धति में देवी की उपासना को तंत्रवाद या तांत्रिक के नाम से भी जाना गया। इस पूजा पद्धति में स्त्री, पुरुष तथा सभी वर्गों व वर्गों के लोग शामिल होते थे। इस विचारधारा का प्रभाव शैव व बौद्ध धर्म पर भी पड़ा। बौद्ध धर्म में भी नई धारा विकसित हुई जिसे वज्रयान का नाम दिया गया तथा इस विचारधारा में महात्मा बुद्ध को विष्णु का अवतार स्वीकार कर लिया गया। यह बौद्ध धर्म की तंत्रवादी विचारधारा थी।

प्रश्न 3.

अलवार व नयनार परंपरा क्या थी?

उत्तर:

अलवार व नयनार परंपरा का संबंध तमिलनाडु क्षेत्र से था। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक क्षेत्र में जो भक्त विष्णु की पूजा करते थे, अलवार कहलाते थे। जबकि शिव की पूजा करने वाले नयनार कहलाते थे। अलवार तथा नयनार संतों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। वे अपने इष्टदेव की स्तुति में भजन इत्यादि गाते थे। इन संतों ने कुछ स्थानों को अपने इष्टदेव का निवास स्थान घोषित कर दिया जहाँ पर बड़े-बड़े मन्दिरों का निर्माण किया गया। इस तरह ये स्थल तीर्थ-स्थलों के रूप में उभरे।

प्रश्न 4.

अलवार नयनार परंपरा में शामिल महिलाओं के बारे में आप क्या जानते हैं?

उत्तर:

अलवार नयनार परंपरा में केवल पुरुष ही नहीं थे, बल्कि स्त्रियाँ भी शामिल थीं। अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत उस समय बहुत लोकप्रिय हुए। वह स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपने भावों को अभिव्यक्त करती थी। नयनार परंपरा में कराइक्काल अम्मइयार नामक महिला को बहुत सम्मान मिला जिसने घोर तपस्या की। इन परंपराओं में शामिल स्त्रियों ने सामाजिक कर्तव्यों को त्याग दिया, लेकिन वे किसी वैकल्पिक व्यवस्था की सदस्या अर्थात् भिक्षुणी इत्यादि नहीं बनीं। इनकी जीवन-शैली व रचनाएँ पितृसत्तात्मक व्यवस्था को खुली चुनौती थीं।

प्रश्न 5.

वीरशैव परंपरा पर संक्षिप्त नोट लिखो।

उत्तर:

वीरशैव परंपरा कर्नाटक क्षेत्र में थी। इसको बासवन्ना (1106-68) नामक ब्राह्मण संत ने नेतृत्व दिया। बासवन्ना चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। वे शिव के उपासक थे। उनकी विचारधारा को बहुत लोकप्रियता मिली। उनके अनुयायी शिव के उपासक अर्थात् वीरशैव कहलाए। उनमें से जो लिंग धारण करते थे, उन्हें लिंगायत कहा जाता था। इस समुदाय के लोग शिव की उपासना लिंग के रूप में करते हैं, इन लिंगधारी पुरुषों को लोग बहुत सम्मान देते हैं तथा श्रद्धा व्यक्त करते हैं। कन्नड़ भाषा में इन्हें जंगम या यायावर भिक्षु कहा जाता है।

प्रश्न 6.

नाथ, सिद्ध व जोगी कौन थे? इनकी गतिविधियों का क्या प्रभाव पड़ा?

उत्तर:

मध्यकालीन नाथ, सिद्ध व जोगी उत्तरी भारत के वे लोग थे जो ब्राह्मणीय पूजा-पद्धति व विचारधारा को स्वीकार नहीं करते थे। इन नाथ, सिद्ध व जोगियों में कुछ शिल्पी या जुलाहे थे। ब्राह्मणीय व्यवस्था में उन्हें ‘निम्न’ दर्जा प्राप्त था।

परंतु भक्ति परंपरा में उन्हें बहुत सम्मान मिला। साथ ही उनकी दस्तकारियों को भी प्रोत्साहन मिला। सांस्कृतिक व आर्थिक दोनों स्तरों पर उनका योगदान रहा। दस्तकारी की गतिविधियों के कारण नगरीय क्षेत्रों का विस्तार हुआ तथा इनकी चीजों की माँग मध्य व पश्चिमी एशिया में बहुत अधिक बढ़ी जिससे व्यापार को प्रोत्साहन मिला।

प्रश्न 7.

उलेमा से क्या अभिप्राय है? इनकी शासन में क्या भूमिका थी?

उत्तर:

उलेमा इस्लाम में धर्मशास्त्री होता है। यह आलिम का बहुवचन है। आलिम का अर्थ होता है ज्ञानी अर्थात् जिसके पास इलम (ज्ञान) है वह आलिम कहलाएगा तथा आलिमों का समूह उलेमा। इस समूह (उलेमा) का यह कर्त्तव्य था कि शासन-व्यवस्था में शासक को सलाह भी दे तथा इस्लाम धर्म की रक्षा हेतु कार्य भी करे। लेकिन व्यवहार में इस्लाम को कठोरता से प्रचलन में लाना आसान नहीं था क्योंकि शासित जनता भारत में गैर-इस्लामिक (हिन्दू व अन्य) थी। शासक को प्रजा की भावना को ध्यान में रखना पड़ता था। इसलिए उलेमा प्रायः शासक का सलाहकार रहा। वह प्रायः शासक को अपने दबाव में नहीं ले पाया। वे ऊँचे पदों पर नियुक्त अवश्य थे।

प्रश्न 8.

मुगल शासकों ने जनता से जुड़ने के लिए कैसी नीति अपनाई?

उत्तर:

मुगल शासक सल्तनत काल के शासकों की तुलना में अधिक व्यावहारिक थे। उन्होंने प्रायः उलेमा वर्ग के दबाव को अस्वीकार करते हुए कुछ भिन्न कदम उठाए तथा जनता को यह एहसास करवाया कि वे मात्र मुस्लिम समाज के शासक नहीं हैं, बल्कि सभी समुदायों के हैं। इस बारे में उन्होंने शासितों के लिए काफी लचीली नीति अपनाई।

जैसे अकबर ने 1563 ई० में तीर्थ यात्रा कर में छूट दी, 1564 ई० में जजिया कर हटाया, विभिन्न मन्दिरों व धार्मिक संस्थाओं के लिए भूमि अनुदान दिए तथा कर इत्यादि में छूट दी। वस्तुतः अकबर ने गैर-इस्लामिक (हिंदू) को जिम्मी नहीं वरन् उन्हें बिना किसी भेदभाव के प्रजा स्वीकार किया। इस तरह के कार्य अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ तथा यहाँ तक कि औरंगजेब द्वारा भी किए गए।

प्रश्न 9.

भारत में इस्लाम लोक प्रचलन में कैसे आया? इसका क्या प्रभाव रहा?

उत्तर:

भारत में इस्लाम के आगमन से हुए परिवर्तन मात्र शासक वर्ग तक सीमित नहीं थे, बल्कि संपूर्ण उपमहाद्वीप के जन-सामान्य के विभिन्न वर्गों; जैसे कृषक, शिल्पी, सैनिक, व्यापारी इत्यादि से भी जुड़े थे। समाज के बहुत-से लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया। उन्होंने अपनी जीवन-शैली व परंपराओं का पूरी तरह परित्याग नहीं किया, लेकिन इस्लाम की आधार स्तम्भ पाँच बातें अवश्य स्वीकार कर लीं।

इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति भी स्थानीय भाषा में ही जारी रखी, जिससे पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिन्दी, गुजराती जैसी भाषाओं को विकास के लिए बल मिला क्योंकि इन भाषाओं के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए इनका प्रयोग किया। इसी तरह नई लिपि भी सामने आई, जिसमें प्रमुख रूप से खोजकी लिपि थी जिसे खोजा इस्माइली (शिया) समुदाय द्वारा विकसित किया गया। पंजाब, सिन्ध व गुजरात में व्यापारी लोग इसका प्रयोग करते थे जिसे लंडा या लांडी हिन्दी भी कहा जाता था।

प्रश्न 10.

मध्यकालीन समाज व साहित्य में समुदायों के नामकरण का क्या आधार था?

उत्तर:

मध्यकालीन समाज व साहित्य में समुदायों का नामकरण भौगोलिक व भाषायी आधार पर होता था। उस समाज में प्रायः हिन्दू व मुस्लिम जैसे शब्द इस तरह प्रयोग नहीं होते थे। 8वीं से 14वीं शताब्दी के संस्कृत ग्रन्थों व अभिलेखों में मुसलमान शब्द का प्रयोग शायद ही हुआ हो, बल्कि समुदायों के नाम उनके जन्म के क्षेत्र के आधार पर प्रयोग होते थे; जैसे तुर्की, ताजिक, फारसी, अरबी व अफगान इत्यादि।

प्राचीनकाल में भी नाम भौगोलिक आधार पर ही प्रयुक्त होते थे। जैसे अफगानों को शक तथा यूनान के लोगों को यवन इत्यादि। संस्कृत साहित्य में प्रवासियों तथा उन लोगों के लिए, जो वर्ण-व्यवस्था में शामिल नहीं थे, मलेच्छ शब्द का प्रयोग होता है। यह शब्द इस बात की पुष्टि भी करता है कि इन प्रवासियों की भाषा संस्कृत भाषायी परिवार की नहीं है।’

प्रश्न 11.

सूफी सिलसिलों का नामकरण कैसे हुआ?

उत्तर:

सूफी सिलसिलों के नाम मुख्य रूप से उनके स्थापित करने वाले के नाम पर पड़े। जैसे चिश्ती सिलसिले का नाम उसके संस्थापक खाजा इसहाक, शामी, चिश्ती, कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी तथा नक्शबंदी सिलसिला बहाऊद्दीन नक्शबन्द के नाम से पड़ा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि चिश्ती सिलसिले के संस्थापक ख्वाज़ा इसहाक शामी का चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान में स्थित उनके जन्म स्थान चिश्ती नामक शहर से जुड़ा है।

प्रश्न 12.

निजामुद्दीन औलिया की खानकाह के बारे में आप क्या जानते हैं?

उत्तर:

निजामुद्दीन औलिया की खानकाह दिल्ली शहर के बाहरी क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे गियासपुर क्षेत्र में थी। इसमें एक बड़ा कमरा तथा कई छोटे कमरे थे। इस खानकाह क्षेत्र में शेख का परिवार, सेवक, अनुयायी स्थायी तौर पर रहते तथा उपासना करते थे। अतिथियों के लिए भी यहाँ विशेष जगह थी। खानकाह एक बड़ा क्षेत्र था जो चारदीवारी से घिरा था, जिसके कारण आस-पास के लोग बाह्य आक्रमण (विशेषकर मंगोल) के समय यहाँ शरण लेते थे।

शेख स्वयं एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे। वहीं उनकी अपने विशिष्ट अनुयायियों तथा अतिथियों से भेंट होती थी। खुले आंगन व निवास क्षेत्र एक गलियारे के साथ जुड़ा था। खानकाह में एक सामुदायिक रसोई (लंगर) फुतूह (बिना माँगे दान) से निरन्तर चलती थी।

प्रश्न 13.

निजामुद्दीन औलिया की खानकाह पर कौन-कौन आता था?

उत्तर:

निजामुद्दीन औलिया की खानकाह पर समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग, सैनिक, दास, धनी-निर्धन एवं व्यापारी आदि आते थे। इसके अतिरिक्त गायक, हिन्दू-मुस्लिम, जोगी, कलंदरज्ञान लेने वाले, विचार-विमर्श करने, इबादत करने, ताबीज लेने के लिए भी यहाँ लोग आते थे। कुछ लोग अपने विवादों का समाधान करवाने या यात्रा विश्राम के लिए भी यहाँ आते थे। विशिष्ट व बौद्धिक वर्ग में अमीर खुसरो जैसे गायक, कवि अमीर हसन सिजनी जैसे दरबारी तथा जिआऊद्दीन बरनी जैसे इतिहासकार भी आते थे।

प्रश्न 14.

शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाले अति विशिष्ट लोगों में किस-किस का नाम आता है?

उत्तर:

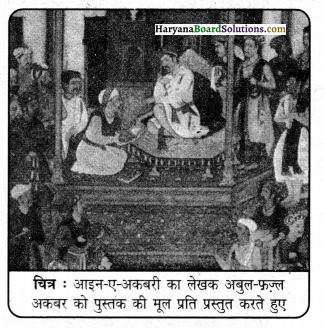

मुहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का पहला सुल्तान था जिसने मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की। इसके बाद विभिन्न राज परिवार के लोग तथा शासक यहाँ आते रहे जिसके कारण यह लोकप्रिय होती गई। मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खलजी ने यहाँ पहली इमारत का निर्माण करवाया। अकबर अपने जीवन में चौदह बार यहाँ आया। वह यहाँ निरंतर 1580 ई० तक आता रहा। उसने प्रत्येक बार इस दरगाह को दान व भेंट दी। इसके बाद यह दरगाह मुगल परिवार के सदस्यों की यात्रा की पहली पसन्द बन गई। शाहजहाँ की बड़ी पुत्री जहाँआरा की 1643 ई० में इस स्थल की यात्रा काफी महत्त्वपूर्ण मानी जाती है।

प्रश्न 15.

चिश्ती सिलसिले की दरगाहों पर संगीत का कार्यक्रम क्यों तथा कैसे होता था?

उत्तर:

चिश्ती सिलसिले की दरगाहों पर उपासना का एक ढंग संगीत भी था। इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण कव्वाली होती थी। कव्वाल इस गायन के द्वारा रहस्यवादी गुणगान करते थे एवं इस तरह आध्यात्मिक संगीत द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास करते थे। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर कव्वाली का कार्यक्रम अमीर खुसरो द्वारा किया जाता था। उन्होंने कौल (कव्वाली के प्रारंभ में गाई जाने वाली कहावत) को प्रारंभ कर चिश्ती दरगाह की सभा को नई दिशा दी।

दरगाह पर संगीत के कार्यक्रम में पहले कौल, फिर फारसी, हिन्दी या उर्दू में कविता (कई बार तीनों का मिश्रण वाली) गाई जाती थी। फिर कौल से.सभा का समापन होता था। चिश्ती उपासना पद्धति में इस तरह संगीत सभा निरंतर लोकप्रिय होती गई।

प्रश्न 16.

कबीर की जानकारी के प्रमुख साक्ष्य कौन-से हैं?

उत्तर:

कबीर की जानकारी के साक्ष्य उनकी कविताओं या उनकी मृत्यु के उपरान्त लिखी गई जीवनियों में हैं। कबीर की रचनाओं का संकलन भिन्न-भिन्न रूपों में विभिन्न लोगों ने किया है। वाराणसी व उत्तर-प्रदेश के क्षेत्र में कबीर की मुख्य रचना ‘बीजक’ का संकलन कबीर पंथियों द्वारा किया गया है। राजस्थान में कबीर ग्रन्थावली को दादू-पंथियों ने तैयार करवाया है। कबीर के कई पद आदिग्रंथ में भी संकलित हैं। ये सभी संकलन उनकी मृत्यु के बाद हुए। इनका प्रकाशन उन्नीसवीं शताब्दी में हुआ।

प्रश्न 17.

संत कबीर के साहित्य का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

कबीर का काव्य निर्गुण कवियों की श्रृंखला में संत भाषा व खड़ी बोली में है, जिसे सधुक्कड़ी का नाम दिया जाता है। उनकी कुछ रचनाएँ दैनिक जीवन की भाषा के विपरीत या उल्टे अर्थ वाली भाषा में हैं। उन्हें उलटबाँसी उक्तियाँ कहा जाता है। उलटबाँसी की उक्तियाँ का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने की जटिलता की ओर संकेत करता है। कबीर कई जगह अभिव्यंजना शैली (विपरीत भाव शैली) का प्रयोग भी करते हैं जैसे ‘समदरि लागि आगि’ इस तरह की भाषा को समझना व उसका भाव लगाना भी सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं होता।

प्रश्न 18.

कबीर का अध्ययन वर्तमान में चुनौतीपूर्ण क्यों है?

उत्तर:

कबीर के बारे में अध्ययन इसलिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि कई गुटों व.मतों के लोग उन्हें अपनों से जोड़ते हैं तथा उसी के अनुरूप उनके पदों का प्रयोग करते हैं। अभी तक कबीर के बारे में यह प्रमाणित नहीं हो पाया है कि वे जन्म से हिन्दू थे या मुस्लिम। यह विवाद 17वीं शताब्दी में उनकी जीवनी-लेखन के साथ ही प्रारंभ हुआ था तथा आज भी जारी है। जनश्रुति व वैष्णव परंपरा के अनुसार कबीर जन्म से हिन्दू थे तथा उनका पालन-पोषण एक मुस्लिम जुलाहे के द्वारा किया गया। यह मुस्लिम जुलाहा भी कुछ समय पहले ही इस्लाम में आया था। इसी तरह कबीर के गुरु रामानंद माने जाते हैं जबकि ऐतिहासिक दृष्टि से दोनों के समय में काफी अधिक अंतर है।

प्रश्न 19.

गुरु नानक देव जी की प्रमुख शिक्षाओं व चिन्तन पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

गुरु नानक देव जी की शिक्षाएँ उनके भजनों व उपदेशों में पाई जाती हैं जिनके आधार पर स्पष्ट है कि उन्होंने धर्म के बाहरी आडंबरों; जैसे यज्ञ, आनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा व कठोर तप को नकारा। उन्होंने हिन्दू व मुस्लिम दोनों धर्मों के ग्रन्थों की पवित्रता को भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ईश्वर के आकार, रूप, लिंग इत्यादि को नकारते हुए निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने रब या ईश्वर की उपासना का मार्ग निरंतर स्मरण तथा नाम के जाप को बताया। उन्होंने भाषा में जटिलता को महत्त्व न देकर अपनी बात क्षेत्रीय लोक भाषा (पंजाबी) में कही।

प्रश्न 20.

मीराबाई का संक्षिप्त परिचय दें।

उत्तर:

मीराबाई प्रमुख राजपूत मेवाड़ परिवार की वधू तथा मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक कन्या थी। उनका विवाह उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं हुआ। उन्होंने सामाजिक दायित्व व बन्धन तोड़ते हुए एवं पति की आज्ञा न मानते हुए घर त्याग दिया। मीरा ने गृहस्थ जीवन का रास्ता बदलकर विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना पति मानकर घुमक्कड़ जीवन जीना चुना। उन्होंने अपने गीतों व भजनों में भगवान श्रीकृष्ण को सर्वस्व न्यौछावर करने की बात कही है।

प्रश्न 21.

जाति-प्रथा के बारे में अलवारों का क्या मत है?

उत्तर:

अलवार व नयनार संतों ने जाति प्रथा का खंडन किया तथा ब्राह्मणों की प्रभुता को भी अस्वीकारा। उन्होंने सभी को एक ईश्वर की संतान घोषित किया। उन्होंने वैदिक ब्राह्मणों की तुलना में विष्णु भक्तों को प्राथमिकता दी, ये भक्त चाहे किसी भी जाति अथवा वर्ण से थे। अलवार व नयनार संत ब्राह्मण समाज, शिल्पकार और किसान समुदाय से थे। इनमें से कुछ तो ‘अस्पृश्य’ समझी जाने वाली जातियों में से भी थे।

प्रश्न 22.

भारत में इस्लाम का प्रारंभ कैसे हुआ?

उत्तर:

7वीं शताब्दी में इसके उदय के पश्चात् यह धर्म पश्चिमी एशिया में तेजी से फैला और कालांतर में यह भारत में भी पहुँचा। भारत में शुरू में यह व्यापारियों के साथ पहुँचा। फिर राजनीतिक व अन्य कारणों से भी इसका विस्तार हुआ। दिल्ली सल्तनत व मुगल साम्राज्य इसके उदाहरण हैं।

प्रश्न 23.

इस्लाम की पाँच मौलिक शिक्षाएँ कौन-सी हैं?

उत्तर:

इस्लाम की मौलिक शिक्षाएँ इस प्रकार हैं

- अल्लाह एकमात्र ईश्वर है।

- पैगम्बर मोहम्मद उनके दूत अर्थात् शाहद हैं।

- दिन में पाँच बार नमाज पढ़नी चाहिए।

- खैरात (ज़कात) बाँटनी चाहिए।

- जीवन में एक बार हज की यात्रा पर मक्का जाना चाहिए।

प्रश्न 24.

सूफी शब्द से आपका क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

सूफीवाद का अंग्रेजी समानार्थक शब्द सूफीज्म है। सूफीज्म शब्द हमें प्रकाशित रूप में 19वीं सदी में मिलता है। इस्लामिक साहित्य में इसके लिए तसव्वुफ शब्द मिलता है। कुछ विद्वान यह स्वीकारते हैं कि यह शब्द ‘सूफ’ से निकला है जिसका अर्थ है ऊन अर्थात् जो लोग ऊनी खुरदरे कपड़े पहनते थे उन्हें सूफी कहा जाता था। कुछ विद्वान सूफी शब्द की उत्पत्ति ‘सफा’ से मानते हैं जिसका अर्थ साफ होता है। इसी तरह कुछ अन्य विद्वान सूफी को सोफिया (यानि वे शुद्ध आचरण) से जोड़ते हैं।

प्रश्न 25.

सूफी आंदोलन में सिलसिला से आपका क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

सिलसिले का अर्थ है जंजीर अर्थात् वह विचारधारा जो मुर्शीद को मुरीद से जोड़ती है, सिलसिला कहलाता है। सूफी सिलसिलों के नाम मुख्य रूप से उनके स्थापित करने वाले के नाम पर पड़े। जैसे चिश्ती सिलसिले का नाम उसके संस्थापक ख्वाजा इसहाक शामी चिश्ती कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी तथा नक्शबंदी सिलसिला बहाऊद्दीन नक्शबन्द के नाम से पड़ा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य है।

प्रश्न 26.

‘गरीब नवाज’ की दरगाह के बारे में संक्षेप में बताएँ।

उत्तर:

अजमेर में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जिन्हें लोग ‘गरीब नवाज़’ की दरगाह कहते हैं। यह शेख के आचरण, धर्मनिष्ठा व आध्यात्मिकता के कारण विख्यात हुए। मुहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का पहला सुल्तान था जिसने इस दरगाह की यात्रा की। इसके बाद विभिन्न राज परिवार के लोग तथा शासक यहाँ आते रहे जिसके कारण यह लोकप्रिय होती गई। मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खलजी ने यहाँ पहली इमारत का निर्माण करवाया।

प्रश्न 27.

भक्ति आंदोलन से आपका क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

भक्ति शब्द की उत्पत्ति “भज्’ शब्द से हुई है जिसका अर्थ सेवा से लिया जाता है। भक्ति व्यापक अर्थ में मनुष्य द्वारा ईश्वर या इष्टदेव के प्रति पूर्ण समर्पण होता है जिसके अनुरूप व्यक्ति स्वयं को अपने श्रद्धेय में समा लेता है। इसमें सामाजिक रूढ़ियाँ, ताना-बाना, मर्यादाएँ तथा बंधनों की भूमिका नहीं होती। बल्कि सरलता, समन्वय की भावना तथा पवित्र जीवन पर बल दिया जाता है।

प्रश्न 28.

श्री गुरु नानक देव जी की विचारधारा को फैलाने में श्री गुरु अर्जुन देव जी का क्या योगदान है? ।

उत्तर:

श्री गुरु अर्जुन देव जी ने श्री गुरु नानक देव जी के विचारों को संकलित कर एक ग्रन्थ की रचना की जिसे आदि ग्रंथ के रूप में मान्यता मिली। इनके प्रवचनों को ‘गुरबानी’ कहा गया। सत्रहवीं शताब्दी के अन्तिम दिनों में दसवें गुरु श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी ने नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी आदि ग्रंथ में जोड़ दिया। अब यह ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाने लगा।

प्रश्न 29.

श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी ने किस पंथ की स्थापना की? अथवा ‘खालसा पंथ की स्थापना कैसे हुई?

उत्तर:

श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी ने खालसा पंथ (पवित्रों की सेना) की स्थापना की तथा उन्हें पाँच प्रतीक-बिना कटे केश, कृपाण, कछहरा, कंघा और लोहे का कड़ा धारण करने के लिए कहा। इस तरह दसवें गुरु श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी के समय यह समुदाय सामाजिक, धार्मिक व सैनिक दृष्टि से संगठित हो गया।

प्रश्न 30.

असम के प्रमुख संत कवि कौन थे? उन्होंने किस मत का प्रचार किया?

उत्तर:

शंकरदेव असम में वैष्णव धर्म के प्रचारक थे। उनके उपदेश भगवद्गीता और भागवत पुराण पर आधारित थे। इसलिए इनका धर्म ‘भगवती धर्म’ के नाम से विख्यात हुआ। उन्होंने अपना समर्पण भगवान विष्णु के प्रति व्यक्त करते हुए उपदेश दिए। उन्होंने कीर्तन व श्रद्धावान भक्तों, सत्संग में भगवान विष्णु के उच्चारण पर बल दिया। उनके प्रार्थना स्थल सत्र (मठ) तथा नामघर कहे जाते थे।

प्रश्न 31.

धार्मिक परंपरा को जानने के प्रमुख स्रोत कौन-कौन से हैं?

उत्तर:

धार्मिक परंपराओं के इतिहास की जानकारी के स्रोतों में मूर्तिकला, स्थापत्य कला, धर्मगुरुओं के संदेश व कहानियाँ इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। इनके अतिरिक्त धर्म प्रमुख को समझने के लिए बाद की पीढ़ियों व अनुयायियों द्वारा उनके बारे में रचे गए गीत तथा काव्य रचनाएँ भी इतिहास लेखन में महत्त्वपूर्ण होती हैं।

लघु-उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

भारत में धार्मिक विश्वास व आचरण में समन्वय से क्या आशय है? अपने शब्दों में लिखें।

उत्तर:

भारत में विभिन्न विश्वासों व आचरणों में विश्वास करने वाले लोग प्राचीन काल से ही रहे हैं। इनका आपस में जुड़कर चलना ही विश्वास व आचरण का समन्वय है। इस समन्वय से हमें अनेक देवी-देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। इन देवी-देवताओं में से कुछ प्राचीनकाल के हैं और कुछ कालांतर में दृष्टिगत हुए इन देवी-देवताओं में विष्णु, शिव और देवी की आराधना की परिपाटी अधिक विस्तृत हुई। भारत के विभिन्न समुदायों में विचारों व विश्वासों का आदान-प्रदान होता रहा। धार्मिक विश्वासों में दो प्रक्रियाएँ साथ-साथ चलीं। इनमें एक प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की थी।

यह परंपरा मूल रूप से उच्च वर्गीय परंपरा थी जो वैदिक ग्रंथों में फली-फूली। इन्होंने ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में भी रचे। विशेषतः पौराणिक ग्रंथों में यह परंपरा काफी सरल रूप में सामने आई। वैदिक परंपरा का यह सरल साहित्य सामान्य लोगों के लिए था अर्थात् स्त्रियों व शूद्रों के लिए जो वैदिक ज्ञान से परिचित नहीं थे, वे भी इसे ग्रहण कर सकते थे। दूसरी परंपरा शूद्र, स्त्रियों व अन्य सामाजिक वर्गों के बीच स्थानीय स्तर पर विकसित हुई, विश्वास प्रणालियों पर आधारित थी। अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की ऐसी प्रणालियाँ काफी लंबे समय में विकसित हुईं।

इन दोनों अर्थात् ब्राह्मणीय व स्थानीय परंपराओं के संपर्क में आने से एक-दूसरे में मेल-मिलाप हुआ। यही मेल-मिलाप समाज की गंगा-जमुनी संस्कृति है। ब्राह्मणीय ग्रंथों में शूद्र व अन्य सामाजिक वर्गों के आचरणों व आस्थाओं को स्वीकृति मिली। इससे इस परंपरा को नया रूप मिला। दूसरी ओर सामान्य लोगों ने कुछ सीमा तक ब्राह्मणीय परंपरा को स्थानीय विश्वास परंपरा में शामिल कर लिया।

इसका एक बेहतरीन उदाहरण उड़ीसा में पुरी में देखने को मिलता है। यहाँ स्थानीय देवता जगन्नाथ अर्थात् संपूर्ण विश्व का स्वामी था। बारहवीं सदी तक आते-आते उन्होंने अपने इस देवता को विष्णु के रूप में स्वीकार कर लिया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रतिमा का रूप वही रखा, जो पहले से चला आ रहा था। धार्मिक विश्वास व पूजा पद्धतियों का यह मेल-मिलाप केवल ब्राह्मणीय व स्थानीय पद्धतियों में नहीं था, बल्कि अनेक धार्मिक विचारधाराओं व पद्धतियों के बीच निरंतर चलता रहा। इसने समाज को नई दिशा दी।

प्रश्न 2.

तमिलनाडु की अलवार व नयनार संत परंपरा पर नोट लिखें।

उत्तर:

तमिलनाडु क्षेत्र में छठी शताब्दी भक्ति परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। इस परंपरा का नेतृत्व विष्णु भक्त अलवारों तथा शिव भक्त नयनारों ने किया। ये अलवार तथा नयनार संतों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। ये अपने इष्टदेव की स्तुति में भजन इत्यादि गाते थे। इन संतों ने कुछ स्थानों को अपने इष्टदेव का निवास स्थान घोषित कर दिया जहाँ पर बड़े-बड़े मन्दिरों का निर्माण किया गया।

इस तरह ये स्थल तीर्थ स्थलों के रूप में उभरे। संत-कवियों के भजनों को मन्दिरों में अनुष्ठान के समय गाया जाने लगा तथा इन संतों की प्रतिमा भी इष्टदेव के साथ स्थापित कर दी गई। इस तरह इन संतों की भी पूजा प्रारंभ हो गई।

अलवार व नयनार संतों ने जाति प्रथा का खंडन किया तथा ब्राह्मणों की प्रभुता को भी अस्वीकारा। उन्होंने सभी को एक ईश्वर की संतान घोषित किया। अलवार व नयनार संत ब्राह्मण समाज, शिल्पकार और किसान समुदाय से थे। इनमें से कुछ तो ‘अस्पृश्य’ समझी जाने वाली जातियों में से भी थे। समाज ने इन संतों व उनकी रचनाओं को पूरा सम्मान दिया तथा उन्हें वेदों जितना प्रतिष्ठित बताया। अलवार संतों के एक मुख्य काव्य ‘नलयिरादिव्यप्रबंधम्’ को तमिल वेद के रूप में मान्यता भी मिली। अलवार नयनार परंपरा में केवल पुरुष ही नहीं थे, बल्कि स्त्रियाँ भी शामिल थीं।

उदाहरण के लिए अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत उस समय बहुत लोकप्रिय हुए। वह स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपने भावों को अभिव्यक्त करती थी। नयनार परंपरा में कराइक्काल अम्मइयार नामक महिला को बहुत सम्मान मिला जिसने घोर तपस्या की। उसकी रचनाओं को सुरक्षित रखा गया। इन परंपराओं में शामिल पुरुषों व स्त्रियों ने सामाजिक बंधनों को त्याग दिया। स्थानीय लोग उनकी उपासना, उनके विचारों व कार्यों के कारण करते थे।

प्रश्न 3.

अलवारों व नयनारों के राज्य के साथ संबंधों का वर्णन अपने शब्दों में करें।

उत्तर:

तमिल क्षेत्र में अलवार व नयनार संत जब अपनी पहचान बना चुके थे, उस समय पल्लव, पांड्य व चोल वंशों के राज्यों ने अलवार-नयनार भक्ति-परंपरा को भी अनुदान दिया। इस अनुदान के सहारे विष्णु व शिव के मंदिरों का निर्माण काफी अधिक मात्रा में हुआ।

चोल शासकों ने चिदम्बरम, तंजावुर तथा गंगैकोंडचोलपुरम में विशाल शिव मन्दिरों का निर्माण करवाया। इन मन्दिरों में शिव की कांस्य प्रतिमाओं को बड़े स्तर पर स्थापित किया। अलवार व नयनार संत वेल्लाल कृषकों व सामान्य जनता में ही सम्मानित नहीं थे, बल्कि शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। सुन्दर मन्दिरों का निर्माण व उनमें मूर्तियों (कांस्य, लकड़ी, पत्थर व अन्य धातुओं) की स्थापना के अतिरिक्त शासक वर्ग ने संत कवियों के गीतों व विचारों को भी महत्त्व दिया, जिसके कारण वे और अधिक लोकप्रिय हुए।

अब उनके भजनों को मन्दिरों में गाने पर महत्त्व दिया जाने लगा। संत कवियों के भजनों के संकलन का एक तमिल ग्रन्थ ‘तवरम’ शासकों के द्वारा संकलित करवाया गया। दसवीं शताब्दी तक बारह अलवारों की रचनाओं का एक और ग्रन्थ संकलित किया गया। यह ग्रन्थ ‘नलयिरादिव्यप्रबन्धम’ (चार हजार पावन रचनाएँ) के नाम से जाना जाता है।

प्रश्न 4.

कर्नाटक की वीरशैव व लिंगायत परंपरा पर नोट लिखें।

उत्तर:

बारहवीं शताब्दी में कर्नाटक क्षेत्र में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसको बासवन्ना (1106-68) नामक ब्राह्मण संत ने नेतृत्व दिया। बासवन्ना को कर्नाटक क्षेत्र में बहुत लोकप्रियता मिली। वे शिव के उपासक थे। उनके अनुयायी वीरशैव कहलाए। इस समुदाय के लोग शिव की उपासना लिंग के रूप में करते हैं तथा पुरुष अपने बाएं कंधे पर, चाँदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं। इन्हें लिंगायत कहा जाता है।

लिंगायत समुदाय के लोगों ने जाति व्यवस्था का विरोध किया। ये लोग पुनर्जन्म का भी विरोध करते हैं। इनका मानना है कि वे मृत्यु के बाद भक्त शिव में विलीन हो जाते हैं और पुनः संसार में नहीं लौटते। वे धर्मशास्त्रों में वर्णित श्राद्ध संस्कार को भी नहीं करते। वे अंतिम संस्कार अपनी स्थानीय विधि अनुसार करते हुए मृत शरीर को दफनाते हैं। इन्होंने ब्राह्मणीय धर्मशास्त्रों की मान्यताओं को नहीं स्वीकारा।

उन्होंने वयस्क विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान की। इस समुदाय में अधिकतर वे लोग शामिल हुए जिनको ब्राह्मणवादी व्यवस्था में विशेष महत्त्व नहीं मिला। उन्होंने बासवन्ना के वचनों को गीतों व कविताओं के रूप में गाया। इन्हीं गीतों के माध्यम से वे ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर चोट भी करते हैं।

प्रश्न 5.

भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना के बाद शासक व शासितों के संबंध कैसे रहे?

उत्तर:

अरब क्षेत्र में इस्लाम के उदय के पश्चात् यह विश्व के बहुत बड़े हिस्से में फैल गया और भारत में भी आया। भारत पर पहला अरब आक्रमण 711 ई० में सिन्ध पर हुआ तथा उसके बाद आक्रमणों का सिलसिला जारी रहा। इसी कड़ी में पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत (1206-1526) के बाद 1526 से 1707 तक यहाँ मुगलवंश का शासन रहा। 1707 ई० में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात् 18वीं शताब्दी में क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए, उनमें भी कुछ इस्लाम को मानने वाले थे।

इस प्रकार भारत में इस्लाम परंपरा में विश्वास रखने वाले शासकों ने दीर्घ अवधि तक अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखा। इस राजनीतिक व्यवस्था के सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक आयाम भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं रहे। क्योंकि यहाँ शासक इस्लाम में विश्वास करने वाला था तथा जनता का बहुसंख्यक वर्ग गैर-इस्लामी था।

इस्लाम धर्म में विश्वास करने वाले शासक से उम्मीद की जाती थी कि वह सैद्धांतिक व व्यावहारिक रूप में कुरान के दिशा-निर्देशों के अनुरूप शासन करे तथा उलेमा से मार्गदर्शन ले। लेकिन व्यवहार में यह सब प्रचलन में लाना आसान नहीं था।

क्योंकि शासित जनता भारत में गैर-इस्लामिक (हिन्दू व अन्य) थी। इसलिए शासक को प्रजा की भावना को ध्यान में रखना पड़ता था। सल्तनत काल भारत में इस्लामी राज्य का प्रारंभिक चरण रहा। इन शासकों को बीच की नीति अपनानी पड़ी। मुगल शासकों ने इस बारे में कुछ भिन्न कदम उठाए तथा जनता को यह एहसास करवाया कि वे मात्र मुस्लिम समाज के शासक नहीं हैं बल्कि

सभी समुदायों के हैं। इस बारे में उन्होंने शासितों के लिए काफी लचीली नीति अपनाई। जैसे अकबर ने 1563 ई० में तीर्थ यात्रा कर में छूट दी, 1564 ई० में जजिया कर हटाया, विभिन्न मन्दिरों व धार्मिक संस्थाओं के लिए भूमि अनुदान दिए तथा कर इत्यादि में छूट दी।

प्रश्न 6.

सूफी आंदोलन से क्या अभिप्राय है? इसके विकास में खानकाह व दरगाह की भूमिका पर प्रकाश डालें।

उत्तर:

सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में सभी इतिहासकार एकमत नहीं हैं। हाँ यह स्पष्ट है कि सूफीवाद का अंग्रेजी समानार्थक शब्द सूफीज्म है। विद्वान यह स्वीकारते हैं कि यह शब्द ‘सूफ’ से निकला है जिसका अर्थ है ऊन अर्थात् जो लोग

सूफियों के सामान्य सिद्धांत

- कुरान में पूर्ण आस्था।

- हजरत मुहम्मद के जीवन को आदर्श मानना।

- धर्म सम्मत भोजन ग्रहण करना

- आराम की वस्तुओं का त्याग करना।

- दूसरों द्वारा कष्ट पहुँचाने पर कष्ट का अनुभव करना।

- आदर्शपूर्ण नियम बनाना व उनका पालन करना।

ऊनी खुरदरे कपड़े पहनते थे उन्हें सूफी कहा जाता था। कुछ विद्वान सूफी शब्द की उत्पत्ति ‘सफा’ से मानते हैं जिसका अर्थ साफ होता है। इसी तरह कुछ अन्य विद्वान सूफी को सोफिया (यानि वे शुद्ध आचरण) से जोड़ते हैं। इस तरह इस शब्द की | उत्पत्ति के बारे में एक मत तो नहीं हैं, लेकिन इतना अवश्य है कि इस्लाम में 10वीं सदी के बाद अध्यात्म, वैराग्य व रहस्यवाद में विश्वास करने वाली सूचियों की | संख्या काफी थी तथा ये काफी लोकप्रिय हुए। इस तरह 11वीं शताब्दी तक सूफीवाद एक विकसित आंदोलन बन गया।

सूफी आंदोलन के विकास का केन्द्र खानकाह व दरगाह थी। खानकाह सूफी सिलसिले में शेख (संत, फकीर) अर्थात् पीर या मुर्शीद का निवास होती थी। जहाँ शेख के अनुयायी उनसे आध्यात्मिक ज्ञान, शक्ति व आशीर्वाद प्राप्त करते थे। खानकाहों में ही सिलसिले के नियमों का निर्माण होता था तथा शेख व जन-सामान्य के बीच रिश्तों की सीमा का निर्धारण किया जाता था।

पीर अर्थात् शेख की मृत्यु के बाद उन्हें जिस स्थान पर दफनाया जाता था वह दरगाह (फारसी में अर्थ दरबार) कहलाती थी। दरगाह मुरीदों तथा जन-सामान्य के लिए भक्ति स्थल बन जाती थी। दरगाह पर लोग ज़ियारत (दर्शन) करने आते थे। धीरे-धीरे ज़ियारत विशेष अवसरों विशेषकर बरसी के साथ जुड़ गया। यह ज़ियारत उर्स नाम से जानी जाती थी जिसका अर्थ ईश्वर से पीर की आत्मा के मिलन से लिया जाता था।

इस तरह लोग अपनी आध्यात्मिक, ऐहिक, सामाजिक तथा पारिवारिक कामनाओं की पूर्ति हेतु दरगाहों पर आने लगे। इस तरह शेख का लोग वली (ईश्वर के मित्र) के रूप में आदर करने लगे तथा उनके आशीर्वाद से मिली बरकत को विभिन्न प्रकार के करामात से जोड़ने लगे। इस तरह धीरे-धीरे इन केंद्रों पर इस आन्दोलन का बहुत विकास हुआ।

प्रश्न 7.

सिलसिले से क्या अभिप्राय है? इनके नामकरण पर टिप्पणी लिखें।

उत्तर:

12वीं शताब्दी तक सूफी आंदोलन वैचारिक तौर पर बँटने लगा तथा इन विभाजित समूहों को सिलसिलों का नाम दिया गया। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर जो शेख, पीर या मुर्शीद को अपने अनुयायियों (मुरीदों) से जोड़ती है। इस जंजीर में पहली कड़ी पैगम्बर मोहम्मद, फिर शेख तथा फिर उनके उत्तराधिकारी खलीफा होते थे। सिलसिले में शामिल होने वाले व्यक्ति को एक अनुष्ठान द्वारा दीक्षा दी जाती थी।

सूफी सिलसिलों के नाम मुख्य रूप से उनके स्थापित करने वाले के नाम पर पड़े। जैसे चिश्ती सिलसिले का नाम उसके संस्थापक ख्वाजा इसहाक शामी चिश्ती कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी तथा नक्शबंदी सिलसिला बहाऊद्दीन नक्शबन्द के नाम से पड़ा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य है चिश्ती सिलसिले के संस्थापक ख्वाज़ा इसहाक शामी का चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान में स्थित उनके जन्म-स्थान चिश्ती नामक शहर से जुड़ा है।

सिलसिले का नामकरण उनकी शैली व आदर्शों के साथ भी जुड़ा है। कुछ सूफी फकीरों ने सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या कर नवीन मतों की नींव रखी। इन नवीन मतों में जो शरिया में विश्वास करते थे उन्हें बा-शरिया कहते थे तथा जो शरिया की अवहेलना करते थे उन्हें बे-शरिया कहा जाता था।

प्रश्न 8.

खानकाह क्या थी? चिश्ती खानकाह की कार्यप्रणाली अपने शब्दों में लिखें।

उत्तर:

सूफी संत, शेख या पीर जिस स्थान पर रहते थे, उसे खानकाह कहा जाता था। चिश्ती सिलसिले को लोकप्रिय बनाने में भी खानकाह की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। हमें दिल्ली स्थित निजामुद्दीन औलिया के समय के खानकाह से उनके जीवन की जानकारी मिलती है, जिसके आधार पर हम चिश्ती सिलसिले को समझ सकते हैं। यह खानकाह दिल्ली शहर के बाहरी क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे गियासपुर क्षेत्र में थी। इस खानकाह क्षेत्र में शेख का परिवार, सेवक, अनुयायी स्थायी तौर पर रहते तथा उपासना करते थे। अतिथियों के लिए भी यहाँ विशेष जगह थी। खानकाह एक बड़ा क्षेत्र था जो चारदीवारी से घिरा हुआ था।

खानकाह में एक सामुदायिक रसोई (लंगर) फुतूह (बिना माँगे दान) से निरन्तर चलती थी। यहाँ समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग, सैनिक, दास, धनी-निर्धन, व्यापारी आते थे। इसके अतिरिक्त गायक, हिन्दू-मुस्लिम, जोगी, कलंदरज्ञान लेने वाले, विचार-विमर्श करने एवं इबादत करने, ताबीज लेने के लिए यहाँ आते थे। कुछ लोग अपने विवादों का समाधान करवाने या यात्रा विश्राम के लिए भी यहाँ आते थे। विशिष्ट व बौद्धिक वर्ग में अमीर खुसरो जैसे गायक, कवि अमीर हसन सिजनी जैसे दरबारी तथा जिआऊद्दीन बरनी जैसे इतिहासकार आते थे। आने वाले सभी लोग शेख के समक्ष झुककर आदर देते थे। अनुयायी उन्हें पीने को पानी देते थे। नए अनुयायियों को यहाँ दीक्षा दी जाती थी।

प्रश्न 9.

चिश्ती दरगाह पर जियारत कैसे होती थी? वर्णन करें।

उत्तर:

चिश्ती संतों की दरगाह उनके अनुयायियों तथा जन-सामान्य के लिए तीर्थ-स्थल बन गए। लोग इन स्थानों पर जियारत के लिए जाते हैं तथा संत से आशीर्वाद (बरकत) की कामना करते हैं। लोगों के लिए सर्वाधिक श्रद्धा का स्थल अजमेर में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी थी जिन्हें लोग ‘गरीब नवाज़’ की दरगाह कहते थे। मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खलजी ने यहाँ पहली इमारत का निर्माण करवाया। दिल्ली व गुजरात के मार्ग पर होने के कारण यह दरगाह यात्रियों के लिए भी आकर्षण का केन्द्र बन गई। अकबर अपने जीवन में कुल चौदह बार यहाँ आया। वह यहाँ निरंतर 1580 ई० तक आता रहा। उसने प्रत्येक बार इस दरगाह को दान व भेंट दी।

चिश्ती सिलसिले की सभी दरगाहों पर उपासना का एक ढंग नृत्य व संगीत भी था। इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण कव्वाली होती थी। कव्वाल इस गायन के द्वारा रहस्यवादी गुणगान करते थे एवं इस तरह आध्यात्मिक संगीत द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास करते थे। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर कव्वाली का कार्यक्रम अमीर खुसरो द्वारा किया जाता था। चिश्ती उपासना पद्धति में इस तरह संगीत सभा निरंतर लोकप्रिय होती गई।

प्रश्न 10.

सूफी संतों के राज्य के साथ कैसे संबंध रहे? इस बारे में जानकारी दें।

उत्तर:

सूफी सिलसिलों की राज्य के साथ संबंध के बारे में धारणा भिन्न-भिन्न थी। चिश्ती संप्रदाय के अनुयायी व शेख संयम व सादगी पसंद थे। वे सत्ता से दूर रहने का प्रयास करते थे। वे राज व्यवस्था से कटते भी नहीं थे। यदि राज्य द्वारा बिना माँगे दान दिया जाता था तो वे स्वीकार करते थे। इस भाव के आधार पर शासकों ने समय-समय पर खानकाहों को भूमि व दान दिया। चिश्ती विभिन्न तरह के दान को एकत्रित रखने की बजाय उन्हें खाने, वस्त्र पहनने एवं बाँटने तथा समा की महफिलों का आयोजन करने पर विश्वास करते थे। वे ऐसा करना नैतिक दायित्व समझते थे।

दूसरी ओर, संतों की लोकप्रियता के कारण शासक उनसे संपर्क रखना चाहते थे, क्योंकि शासक जनता में उनकी पकड़ से शासन को स्थायी करना चाहते थे। शासकों को मालूम था कि प्रजा का बहुसंख्यक वर्ग गैर-इस्लामी है। कभी-कभार सुल्तानों व सूफियों के बीच आचरण व शासन-व्यवस्था को लेकर तनाव भी हो जाता था। दोनों उम्मीद करते थे कि दूसरा उन्हें झुककर प्रणाम करे या कदम चूमे।

ऐसे में शेख को उसके अनुयायी आडंबरपूर्ण ऊँची पदवी दे देते थे। जैसे . निजामुद्दीन औलिया के शिष्य व अनुयायी उन्हें सुल्तान-उल-मशेख (शेखों में सुल्तान) कहकर संबोधित करते थे। सुहरावर्दी व नक्शबंदी सिलसिले की बात करें तो वे क्रमशः दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों व मुगल शासकों से जुड़े रहे। उन्होंने शासन का पूरा लाभ उठाया। अतः स्पष्ट है कि सभी सूफी सिलसिलों की राज्य संबंधी धारणा एक-जैसी नहीं थी।

प्रश्न 11.

कबीर की जानकारी के स्रोतों का वर्णन करते हुए, उनकी भाषा-शैली की जानकारी दें।

उत्तर:

कबीरदास भक्ति आंदोलन के संत कवियों में काफी महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कबीर की जानकारी के साक्ष्य उनकी कविताओं या उनकी मृत्यु के उपरान्त लिखी गई जीवनियों में हैं। वाराणसी व उत्तर-प्रदेश के क्षेत्र में कबीर की मुख्य रचना ‘बीजक’ का संकलन कबीर पंथियों द्वारा किया गया है, जबकि राजस्थान में कबीर ग्रन्थावली को दादू-पंथियों ने तैयार करवाया है। इसी तरह कबीर के कई पद आदिग्रंथ में भी संकलित हैं। ये सभी संकलन उनकी मृत्यु के बाद हुए। कबीर का काव्य निर्गुण कवियों की श्रृंखला में संत भाषा व खड़ी बोली में है, जिसे सधुक्कड़ी का नाम दिया जाता है।

उनकी कुछ रचनाओं में दैनिक जीवन की भाषा के विपरीत या उल्टे अर्थ में प्रयोग किया है, इसलिए उन्हें उलटबाँसी उक्तियाँ कहा जाता है। उलटबाँसी की उक्तियों का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने की जटिलता की ओर संकेत करता है। कबीर कई जगह अभिव्यंजना शैली (विपरीत भाव शैली) का प्रयोग भी करते हैं, जैसे ‘समदरि लागि आगि’ इस तरह की भाषा को समझना व उसका भाव लगाना भी सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं होता।

प्रश्न 12.

कबीर का दर्शन किन-किन विचारधाराओं से प्रभावित है? कबीर का अध्ययन इतिहासकारों के लिए चुनौतीपूर्ण क्यों है?

उत्तर:

कबीर के विचार विभिन्न धर्मों तथा दर्शन से प्रभावित हैं। इस्लामी दर्शन से प्रभावित होकर वे सत्य को अल्लाह, हजरत, खुदा व पीर कहते थे। इसी दर्शन में वे एकेश्वरवाद व मूर्तिभंजन का खुला समर्थन करते थे। वेदांत दर्शन से वे अलख (अदृश्य), निराकार, ब्रह्मा व आत्मा इत्यादि पक्षों को लेते थे। योगी परंपरा से शब्द व शून्य इत्यादि भावों को स्वीकार करते थे। सूफी विचारधारा के जिक्र (मन में धारण करना) व इश्क (प्रेम) को महत्त्व देते थे, जबकि हिन्दू दर्शन ‘नाम सिमरन’ परंपरा को जीवन की सफलता का रहस्य कहते थे।

इतिहासकारों के लिए कबीर का अध्ययन चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि विभिन्न भाषाओं व क्षेत्रों में संकलित कबीर-साहित्य में भी मतभेद है। कुछ लोगों का विश्वास है कि इसमें सभी पद कबीर रचित नहीं हैं। फिर भी विद्वान भाषाशैली व विषयवस्तु के आधार पर कबीर के पदों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। परन्तु अभी तक इसमें आंशिक सफलता मिली है। कबीर के बारे में अध्ययन और कठिन होने का एक कारण यह भी है कि कई गुटों व मतों के लोग उन्हें अपनों से जोड़ते हैं तथा उसी के अनुरूप उनके पदों का प्रयोग करते हैं। विभिन्न संप्रदाय तथा समूह उन्हें अपना प्रेरक मानते हैं। कबीर की विचारधारा उस युग में समाज में विभिन्न वर्गों के लिए प्रासंगिक थी तथा आज भी अपना अलग महत्त्व रखती है।

प्रश्न 13.

गुरु नानक देव जी पर नोट लिखें।

उत्तर:

गुरु नानक देव जी भक्ति परंपरा में निर्गुण संत कवि परंपरा से जुड़े हैं। उनका जन्म 1469 ई० में एक हिन्दू परिवार में वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी (वर्तमान में ननकाना साहब) नामक स्थान पर हुआ। इनका जन्म-स्थान इस्लाम बहुल क्षेत्र था जिस कारण उन्हें इस समुदाय के लोगों के व्यवहार व जीवन को समझने का भरपूर अवसर मिला। पारिवारिक पृष्ठभूमि व्यापारिक होने के कारण उन्होंने लेखाकार.का प्रशिक्षण लिया तथा फारसी सीखी। उनका विवाह छोटी आयु में हो गया तथा पारिवारिक जिम्मेदारी भी काफी थी, लेकिन वे अपना अधिकतर समय सूफी व भक्त संतों के साथ बिताते थे। उन्होंने दूर-दूर के क्षेत्रों की यात्रा करके विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त किए।

गुरु नानक के संदेश उनके भजनों व उपदेशों में पाए जाते हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उन्होंने धर्म के बाहरी आडंबरों; जैसे यज्ञ, आनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा व कठोर तप को नकारा। उन्होंने हिन्दू व मुस्लिम दोनों धर्मों के ग्रन्थों की पवित्रता को भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ईश्वर के आकार, रूप, लिंग इत्यादि को नकारते हुए निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने रब या ईश्वर की उपासना का मार्ग निरंतर स्मरण तथा नाम के जाप को बताया। उन्होंने अपनी बात क्षेत्रीय लोक भाषा (पंजाबी) में कही। उन्होंने अपने अनुयायियों (संगत) के लिए नियम निर्धारित किए तथा उन्हें संगठित किया। उन्होंने सामूहिक उपासना पर बल दिया तथा अपने अनुयायी अंगद को उत्तराधिकारी मानते हुए उन्हें गुरु पद पर आसीन किया।

प्रश्न 14.

मीराबाई के बारे में आप क्या जानते हैं?

उत्तर:

मीराबाई भक्ति संत कवि परंपरा में सगुणमार्गी विचारधारा से संबंधित है। वह एक कृष्ण भक्त कवयित्री थी। उनकी जीवनी के स्रोत उनके भजन हैं जिन्हें पीढ़ी-दर-पीढ़ी समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा गाया गया। मीराबाई राजपूताना मेवाड़ परिवार की वधू तथा मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक कन्या थी। उनका विवाह उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने सामाजिक दायित्व व बन्धन तोड़ते हुए एवं पति की आज्ञा न मानते हुए घर त्याग दिया।

एक जनश्रुति के अनुसार उन्हें मेवाड़ के शाही सिसोदिया वंश द्वारा जहर देकर मारने का प्रयास भी किया गया। मीरा ने गृहस्थ जीवन का रास्ता बदलकर विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना पति मानकर घुमक्कड़ जीवन जीना चुना। उन्होंने अपने गीतों व भजनों में भगवान श्रीकृष्ण को सर्वस्व न्यौछावर करने की बात कही है।

मीराबाई ने पारिवारिक मर्यादाओं को ही नहीं तोड़ा बल्कि समाज की जातिवादी व्यवस्था की भी परवाह नहीं की। मीरा के गुरु रैदास एक चर्मकार थे। उस रूढ़िवादी समाज में राजपूत परिवार का इस तरह से सामान्य जाति से संबंध होना भी बड़ा अपराध था, परंतु उसने इस बात की परवाह नहीं की। मीराबाई के चारों ओर अनुयायियों की भीड़ नहीं लगी तथा न ही उन्होंने किसी समुदाय की नींव डाली। फिर भी गुजरात, राजस्थान व उत्तर भारत के लोगों द्वारा उनके पद गाए जाते हैं तथा वह समाज के एक बड़े वर्ग का प्रेरणा स्रोत है।

प्रश्न 15.

सूफी परंपरा के प्रमुख स्रोत कौन-कौन से हैं? वर्णन करें।

उत्तर:

सूफी परंपरा की जानकारी के स्रोत काफी हैं जिनको इतिहास लेखन में सामग्री के रूप में अधिक प्रयोग किया जा सकता है। इनका संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है

(1) ‘कश्फ-उल-महजुब’ अली बिन उस्मान हुजविरी (मृत्यु 1071) द्वारा सूफी विचार व आचरण पर लिखित प्रारंभिक मुख्य पुस्तक है। इस पुस्तक में यह ज्ञान मिलता है कि बाह्य परंपराओं ने भारत के सूफी चिन्तन को कैसे प्रभावित किया।

(2) मुलफुज़ात (सूफी संतों की बातचीत) फारसी के कवि अमीर हसन सिजज़ी देहलवी द्वारा संकलित है। इस कवि द्वारा शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत को आधार बनाकर ‘फवाइद-अल-फुआद’ ग्रन्थ लिखा गया। इसके बाद भी विभिन्न शेखों की अनुमति से इस तरह की रचनाएँ लिखी गईं। इनका उद्देश्य शेखों के उपदेशों एवं कथनों को संकलित करना होता था।

(3) मक्तुबात लिखे हुए पत्रों का संकलन होता है जिसे या तो स्वयं शेख ने लिखा था या उसके किसी करीबी अनुयायी ने। इन पत्रों में धार्मिक सत्य, अनुभव, अनुयायियों के लिए आदर्श जीवन-शैली व शेख की आकांक्षाओं का पता चलता है। शेख अहमद सरहिंदी (मृत्यु 1624) के लिखे पत्र ‘मक्तुबात-ए-इमाम रब्बानी’ में संकलित हैं जिसमें अकबर की उदारवादी तथा असांप्रदायिक विचारधारा का ज्ञान मिलता है।

(4) ‘तजकिरा’ सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण होता है। भारत में पहला सूफी तजकिरा मीर खुर्द किरमानी का सियार-उल-औलिया है, जो चिश्ती संतों के बारे में है। भारत में सबसे महत्त्वपूर्ण तजकिरा ‘अख्बार-उल-अखयार’ है। तजकिरा में सिलसिले की प्रमुखता स्थापित करने का प्रयास किया जाता था। इसके साथ ही आध्यात्मिक वंशावली की महिमा को बढ़ा-चढ़ा कर लिखा जाता था। इस तरह तजकिरा में कल्पनीय अद्भुत व अविश्वसनीय बातें भी होती हैं।

प्रश्न 16.

सूफी आंदोलन पर एक नोट लिखें।

उत्तर:

इस्लाम के रहस्यवाद का दूसरा नाम सूफी है। विद्वानों ने ‘सूफी’ शब्द के अनेक अर्थ बताए हैं। कुछ का मानना है कि सूफी का अर्थ ‘ज्ञानी’ (सोफिया) होता है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को सूफी कहा जाता है। ‘सूफी’ शब्द ‘सफा’ से बना है जिसका अभिप्राय साफ-सुथरा अथवा पवित्र होता है। सूफी मत के सिद्धान्तों को निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है

(1) परमात्मा के संबंध में सूफी साधकों का विचार था कि परमात्मा एक है। उनका मानना था कि वह अद्वितीय पदार्थ निरपेक्ष है, अगोचर है, अपरिमित है और नानात्व से परे है, वही परम सत्य है।

(2) सूफी साधक आत्मा को ईश्वर का अंग मानते हैं। वह सत्य प्रकाश का अभिन्न अंग है, परन्तु मनुष्य के शरीर में उसका अस्तित्व खो जाता है।

(3) जगत के संबंध में सूफी साधकों का विचार था कि परमात्मा की कृपा से ही अग्नि, हवा, जल तथा पृथ्वी का निर्माण हुआ।

(4) मनुष्य के संबंध में सूफी साधकों का विचार था कि मनुष्य परमात्मा के सभी गुणों को अभिव्यक्त करता है।

(5) सूफी साधकों ने पूर्ण मानव को अपना गुरु (मुर्शीद) माना। बिना आध्यात्मिक गुरु के मनुष्य कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता।

(6) प्रेम को प्रायः सभी धर्मों में परमात्मा को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधक माना है। सूफ़ियों ने भी इसी प्रेम के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने की आशा की।

मुस्लिम सूफी फकीरों ने अपने निवास के लिए हिन्दू पद्धति के अनुसार आश्रम बनवाए, जिन्हें ‘खानकाह’ कहा जाता था। भारत में सूफी सम्प्रदायों का विशेष रूप से प्रभाव था।

प्रश्न 17.

भक्ति आन्दोलन के प्रसार के पाँच कारण बताएँ।

उत्तर:

भक्ति आन्दोलन मध्य काल में बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। इसके लोकप्रिय होने के मुख्य पाँच कारण निम्नलिखित हैं

1. भक्ति मार्ग की सरलता-सामान्य तौर पर यह मान्यता है कि ज्ञान-मार्ग तथा कर्म-मार्ग की तुलना में भक्ति-मार्ग आसान है। हिन्दू धर्म में ज्ञान की शिक्षा ग्रहण करने के लिए व्यापक साहित्य उपलब्ध है। आम आदमी के लिए यह मार्ग आसान तथा जटिलता से रहित था। अतः यह लोकप्रिय होता चला गया।

2. जाति व्यवस्था की जटिलता तथा भेदभाव-वर्ण व्यवस्था तथा जाति प्रथा ने धीरे-धीरे जटिल रूप ग्रहण कर लिया था। इस व्यवस्था में भेदभाव भी विद्यमान था। कुछ जातियों को निम्न माना जाता था। इन निम्न जातियों को धर्म-शास्त्र का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। भक्ति आन्दोलन के अनेक सन्तों कबीर, नानक, नामदेव, रविदास आदि ने इसका विरोध किया। उन्होंने जनता में इन आन्दोलनों को लोकप्रिय होने का आधार प्रदान किया।

3. इस्लाम का प्रभाव-इस्लाम के भाई-चारे की भावना, एकेश्वरवाद की धारणा आदि ने हिन्दू समाज को प्रभावित किया तथा भक्ति आन्दोलन के प्रवर्तकों ने इन बातों को स्वीकार कर आन्दोलन चलाया, परन्तु अनेक विद्वान् इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है कि वैदिक संस्कृति तथा हिन्दू धर्म में भक्ति मार्ग विद्यमान था।

4. वैष्णव आचार्यों के कार्य-दक्षिण के वैष्णव मत के आचार्यों ने दक्षिण भारत में विष्णु भक्ति को फैलाने का कार्य किया। अलवार सन्तों के बाद रामानुज ने दक्षिण में वैष्णव मत का प्रचार-प्रसार किया। इससे भक्ति ने आन्दोलन का रूप ग्रहण किया।

5. समन्वय की भावना-यह भी बताया जाता है कि सूफी आन्दोलन पर ‘योगियों’ तथा ‘सिद्धों’ का अत्यधिक प्रभाव था। इसी प्रकार भक्ति आन्दोलन पर भी सूफीवाद का प्रभाव स्वीकारा जाता है। दोनों आन्दोलन इस्लाम और हिन्दू धर्मों में बेहतर समन्वय स्थापित करना चाहते थे तथा आपसी कट्टरता को कम करना चाहते थे।

प्रश्न 18.

भक्ति आन्दोलन की पाँच प्रमुख विशेषताएँ लिखें।

उत्तर:

भक्ति आन्दोलन एक सरल आन्दोलन था। जन-साधारण को इसके विचार अच्छे लगे। इसकी लोकप्रियता का कारण इसकी विचारधारा थी। इस आन्दोलन की विचारधारा की पाँच विशेषताएँ इस प्रकार हैं

1. एकेश्वरवाद में निष्ठा-भक्ति की धारणा का अर्थ एकेश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा माना गया। ईश्वर को अलग-अलग नामों से पुकारा जा सकता है। भक्ति में दो सम्प्रदाय उभरकर आए। एक वे जो सगुण रूप की उपासना करते थे तथा दूसरे वे जो निर्गुण रूप को मानते थे। उनका कहना था कि ईश्वर सर्वव्यापी है तथा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करता है।

2. ईश्वर के प्रति समर्पण तथा प्रेम पर बल-भक्ति का मुख्य साधन ईश्वर के चरणों में पूर्ण समर्पण-भाव तथा प्रेम-भाव की उत्पत्ति को स्वीकार किया गया। उपासक अपने आपको प्रभु चरणों में समर्पित कर प्रभु से एकाकार करने का प्रयत्न करता था।

3. गुरु की महत्ता पर बल-गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ बताया जाता है अन्धकार से प्रकाश में ले जाने वाला। भक्ति आन्दोलन के सन्तों ने ‘गुरु’ की महिमा को स्वीकार किया। गुरु, जिसने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है और अब जो दूसरे को मार्ग दिखा सकता है, को ईश्वर के समान दर्जा प्रदान किया गया।

4. मानव मात्र की समानता में विश्वास-भक्ति आन्दोलन से जुड़े सभी संतों ने मानव मात्र की समानता पर बल दिया। संसार के सभी मानवों को उस परम शक्ति (ईश्वर) की सन्तान स्वीकार किया गया। उनमें मौलिक समानता स्वीकार करते हुए किसी भी प्रकार के भेदभाव को अस्वीकार कर दिया गया।

5. मन की शुद्धता तथा पवित्र जीवन पर बल-भक्ति आन्दोलन के संचालकों ने हृदय की शुद्धता तथा पवित्र जीवन पर बल दिया। यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि भक्ति के आचरण से सभी बातें जुड़ी हैं तथा सभी एक-दूसरे पर निर्भर हैं। इससे सभी में प्रेम-भाव पैदा होता है। सर्व से प्रेम-भाव सब प्रकार के भेदों को स्वतः ही समाप्त कर देता है।

दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

तमिलनाडु की भक्ति परंपरा के विभिन्न पक्षों का उल्लेख करें।

उत्तर:

भक्ति परंपरा की शुरुआत वर्तमान तमिलनाडु क्षेत्र में छठी शताब्दी में मानी जाती है। प्रारंभ में इस परंपरा का नेतृत्व विष्णु भक्त अलवारों तथा शिव भक्त नयनारों ने किया। ये अलवार तथा नयनार संतों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। ये अपने इष्टदेव की स्तुति में भजन इत्यादि गाते थे। इन संतों ने कुछ स्थानों को अपने इष्टदेव का निवास स्थान घोषित कर दिया जहाँ पर बड़े-बड़े मन्दिरों का निर्माण किया गया।

1. जाति-प्रथा के बारे में अलवार-नयनार संतों का दृष्टिकोण-अलवार व नयनार संतों ने जाति प्रथा का खंडन किया तथा ब्राह्मणों की प्रभुता को भी अस्वीकारा। उन्होंने सभी को एक ईश्वर की संतान घोषित किया। इन्होंने वैदिक ब्राह्मणों की तुलना में विष्णु भक्तों को प्राथमिकता दी। वे भक्त चाहे किसी भी जाति अथवा वर्ण से थे। अलवार व नयनार संत ब्राह्मण समाज, शिल्पकार और किसान समुदाय से थे। इनमें से कुछ तो ‘अस्पृश्य’ समझी जाने वाली जातियों में से भी थे। अलवार समाज ने इन संतों व उनकी रचनाओं को पूरा सम्मान दिया तथा उन्हें वेदों जितना प्रतिष्ठित बताया।

2. अलवार-नयनार परंपरा में महिला संत-अलवार-नयनार परंपरा में केवल पुरुष ही नहीं थे, बल्कि स्त्रियाँ भी शामिल थीं। उदाहरण के लिए अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत उस समय बहुत लोकप्रिय हुए तथा आज भी गाए जाते हैं। वह स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपने भावों को अभिव्यक्त करती थी।

3. अलवारों व नयनारों के राज्य के साथ संबंध-जिस समय तमिल क्षेत्र में अलवार व नयनार संत अपनी पहचान बना रहे थे, उस समय पल्लव, पांड्य व चोल वंशों का राज्य इस क्षेत्र पर था। इन राज्यों ने अलवार-नयनार भक्ति-परंपरा को भी फलने-फूलने के भरपूर अवसर दिए। इस अनुदान के सहारे विष्णु व शिव के मंदिरों का निर्माण काफी अधिक मात्रा में हुआ।

चोल शासकों ने चिदम्बरम, तंजावुर तथा गगैकोंडचोलपुरम में विशाल शिव मन्दिरों का निर्माण करवाया। इन मन्दिरों में शिव की कांस्य प्रतिमाओं

को बड़े स्तर पर स्थापित किया। शासक वर्ग ने संत कवियों के गीतों व विचारों को भी महत्त्व दिया, जिसके कारण वे और अधिक लोकप्रिय हुए। अब उनके भजनों को मन्दिरों में गाने पर महत्त्व दिया जाने लगा। संत कवियों के भजनों के संकलन का एक तमिल ग्रन्थ ‘तवरम’ शासकों के प्रयासों का परिणाम है।

प्रश्न 2.

भारत में इस्लामी राज्य कैसे स्थापित हुआ? यह जन-सामान्य में कैसे लोकप्रिय हुआ?

उत्तर:

अरब क्षेत्र में इस्लाम का उदय विश्व के इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना है। 7वीं शताब्दी में इसके उदय के पश्चात् यह धर्म पश्चिमी एशिया में तेजी से फैला और कालांतर में यह भारत में भी पहुँचा। भारत पर पहला अरब आक्रमण 711 ई० में सिन्ध पर हुआ तथा उसके बाद आक्रमणों का सिलसिला जारी रहा। इसी कड़ी में पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई।

दिल्ली सल्तनत (1206-1526) में मामुलक, खलजी, तुगलक, सैयद व लोधी वंश के शासकों ने शासन किया। इसके बाद 1526 से 1707 तक यहाँ मुगलवंश का शासन रहा। 1707 ई० में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात् 18वीं शताब्दी में क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए, उनमें भी कुछ इस्लाम को मानने वाले थे। इस प्रकार भारत में इस्लाम परंपरा में विश्वास रखने वाले शासकों ने दीर्घ अवधि तक अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखा।

1. शासन में उलेमा वर्ग की भूमिका-उलेमा इस्लाम में धर्मशास्त्री को बोलते हैं जो आलिम का बहुवचन है। आलिम का अर्थ होता है ज्ञानी अर्थात् जिसके पास इलम (ज्ञान) है वह आलिम कहलाएगा तथा आलिमों का समूह उलेमा। इस समूह (उलेमा) का यह कर्त्तव्य था कि शासन-व्यवस्था में शासक को सलाह भी दे तथा धर्म की रक्षा हेतु संतुलित व्याख्या भी करे। लेकिन व्यवहार में भारत में इस्लाम को कठोरता से प्रचलन में लाना आसान नहीं था। क्योंकि शासित जनता भारत में गैर-इस्लामिक (हिन्दू व अन्य) थी। इसलिए शासक ने उलेमा वर्ग को शासन पर हावी नहीं होने दिया।

2. शासकों की नीति-सल्तनत काल तक तो भारत में इस्लामी राज्य का प्रारंभिक चरण रहा। इन शासकों ने व्यावहारिक नीति अपनाकर राज्य को सुरक्षित किया। मुगल शासकों ने इस बारे में कुछ भिन्न कदम उठाए तथा जनता को यह एहसास करवाया कि वे मात्र मुस्लिम समाज के शासक नहीं हैं बल्कि सभी समुदायों के हैं। इस बारे में उन्होंने शासितों के लिए काफी लचीली नीति अपनाई। जैसे अकबर ने 1563 ई० में तीर्थ यात्रा कर में छूट दी, 1564 ई० में जजिया कर हटाया, विभिन्न मन्दिरों व धार्मिक संस्थाओं के लिए भूमि अनुदान दिए तथा कर इत्यादि में छूट दी। वस्तुतः अकबर ने गैर-इस्लामिक (हिंदू) को जिम्मी नहीं वरन् उन्हें बिना किसी भेदभाव के प्रजा स्वीकार किया।

3. इस्लाम की लोक प्रचलित परंपरा-इस्लाम के भारत में आगमन के पश्चात् जो परिवर्तन हुए वे मात्र शासक वर्ग तक सीमित नहीं थे, बल्कि संपूर्ण उपमहाद्वीप के जन-सामान्य के विभिन्न वर्गों; जैसे कृषक, शिल्पी, सैनिक, व्यापारी इत्यादि से भी जुड़े थे। समाज के बहुत-से लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया। उन्होंने अपनी जीवन-शैली व परंपराओं का पूरी तरह परित्याग नहीं किया, लेकिन इस्लाम की आधार स्तम्भ पाँच बातें अवश्य स्वीकार कर लीं।

4. नई भाषाओं व परंपरा को महत्त्व-सामाजिक संदर्भ में सूफी सन्तों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति स्थानीय भाषा में की गई। . इसी कारण पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिन्दी, गुजराती जैसी भाषाओं को बल मिला क्योंकि इन भाषाओं के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए इनका प्रयोग किया।

5. स्थापत्य कला पर प्रभाव- इस्लाम का लोक प्रचलन जहाँ भाषा व साहित्य में देखने को मिलता है, वहीं स्थापत्य कला (विशेषकर मस्जिद) के निर्माण में भी स्पष्ट दिखाई देता है। भारतीय उपमहाद्वीप में जो मस्जिदें बनीं उनमें मौलिकताएँ तो मस्जिद वाली हैं लेकिन छत की स्थिति, निर्माण का सामान, सज्जा के तरीके व स्तंभों के बनाने की विधि अलग थी। इनको जन-सामान्य ने अपनी भौगोलिक व परंपरा के अनुरूप बनाया। इससे स्पष्ट होता है कि इस्लामिक स्थापत्य स्थानीय लोक प्रचलन का एक हिस्सा बन गया।

प्रश्न 3.

सूफी आन्दोलन क्या था? भारत में इसका विकास कैसे हुआ?

उत्तर:

सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में सभी इतिहासकार एकमत नहीं हैं। हाँ यह स्पष्ट है कि सूफीवाद का अंग्रेजी समानार्थक शब्द सूफीज्म है। सूफीज्म शब्द हमें प्रकाशित रूप में 19वीं सदी में मिलता है। इस्लामिक साहित्य में इसके लिए तसव्वुफ शब्द मिलता है। कुछ विद्वान यह स्वीकारते हैं कि यह शब्द ‘सूफ’ से निकला है जिसका अर्थ है ऊन अर्थात् जो लोग ऊनी खुरदरे कपड़े पहनते थे उन्हें सूफी कहा जाता था।

कुछ विद्वान सूफी शब्द की उत्पत्ति ‘सफा’ से मानते हैं जिसका अर्थ साफ होता है। इसी तरह कछ अन्य विद्वान सफी को सोफिया (यानि शुद्ध आचरण) से जोड़ते हैं। इस तरह इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में एक मत तो नहीं हैं, लेकिन इतना अवश्य है कि इस्लाम में 10वीं सदी के बाद अध्यात्म, वैराग्य व रहस्यवाद में विश्वास करने वाली सूचियों की संख्या काफी थी तथा ये काफी लोकप्रिय हुए। इस तरह 11वीं शताब्दी तक सूफीवाद एक विकसित आंदोलन बन गया।

सूफिया के सामान्य सिद्धात

- करान में पूर्ण आस्था।

- हजरत मुहम्मद के जीवन को आदर्श मानना।

- धर्म सम्मत भोजन ग्रहण करना

- आराम की वस्तुओं का त्याग करना।

- दूसरों द्वारा कष्ट पहुँचाने पर कष्ट का अनुभव न करना।

- आदर्शपूर्ण नियम बनाना व उनका पालन करना।

1. सूफी आंदोलन के केन्द्र खानकाह व दरगाह-सूफी आंदोलन के विकास का केन्द्र खानकाह व दरगाह थी। खानकाह सूफी सिलसिले में शेख (संत, फकीर) अर्थात् पीर या मुर्शीद का निवास होती थी, जहाँ शेख के अनुयायी उनसे आध्यात्मिक ज्ञान, शक्ति व आशीर्वाद प्राप्त करते थे। खानकाहों में ही सिलसिले | के नियमों का निर्माण होता था तथा शेख व जन-सामान्य के बीच रिश्तों की सीमा का निर्धारण किया जाता था। पीर अर्थात् शेख की मृत्यु के बाद उन्हें जिस स्थान पर दफनाया जाता था वह दरगाह (फारसी में अर्थ दरबार) कहलाती थी। दरगाह मुरीदों तथा जन-सामान्य के लिए भक्ति-स्थल बन जाती थी।

दरगाह पर लोग ज़ियारत (दर्शन) करने आते थे। धीरे-धीरे ज़ियारत विशेष अवसरों विशेषकर बरसी के साथ जुड़ गया। यह ज़ियारत उर्स नाम से जानी जाती थी जिसका अर्थ ईश्वर से पीर की आत्मा के मिलन से लिया जाता था। इस तरह लोग अपनी आध्यात्मिक, ऐहिक, सामाजिक तथा पारिवारिक कामनाओं की पूर्ति हेतु दरगाहों पर आने लगे। इस तरह शेख का लोग वली (ईश्वर के मित्र) के रूप में आदर करने लगे तथा उनके आशीर्वाद से मिली बरकत को विभिन्न प्रकार के करामात से जोड़ने लगे।

2. सिलसिलों की भूमिका भारत में सूफी आन्दोलन विभिन्न सिलसिलों द्वारा फैलाया गया। इन सूफी सिलसिलों के नाम मुख्य रूप से उनके स्थापित करने वालों के नाम पर पड़े। जैसे चिश्ती सिलसिले का नाम उसके संस्थापक ख्वाजा इसहाक, शामी, चिश्ती, कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी तथा नक्शबंदी सिलसिला बहाऊद्दीन नक्शबन्द के नाम से पड़ा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य है चिश्ती सिलसिले के संस्थापक ख्वाज़ा इसहाक शामी का चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान में स्थित उनके जन्म-स्थान चिश्ती नामक शहर से जुड़ा है।

भारत में मुख्य रूप से चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी, शतारी व फिरदोसी सिलसिले स्थापित हुए। परंतु इन सब में सर्वाधिक प्रमुख तथा लोकप्रिय चिश्ती सिलसिला हुआ।

प्रश्न 4.

भारत में सूफी सिलसिला क्यों तथा कैसे लोकप्रिय हुआ?

उत्तर:

भारतीय उपमहाद्वीप में कई सिलसिलों की स्थापना हुई। इनमें सर्वाधिक सफलता चिश्ती सिलसिले को मिली, क्योंकि जन-मानस इसके साथ अधिक जुड़ पाया। चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा इसहाक शामी चिश्ती ने की। परंतु भारत में इसकी स्थापना का श्रेय मुईनुद्दीन चिश्ती को जाता है। मुईनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141 ई० में ईरान में हुआ। इस सिलसिले के अन्य संतों में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हमीदुद्दीन नागौरी, निजामुद्दीन औलिया व शेख सलीम चिश्ती – इत्यादि थे। इनकी कार्य-प्रणाली, जीवन-शैली व ज्ञान ने भारत के जन-सामान्य को आकर्षित किया। इस सिलसिले के लोकप्रिय होने के कारणों का वर्णन इस प्रकार है

1. चिश्ती खानकाह की कार्य प्रणाली-चिश्ती सिलसिले को लोकप्रिय बनाने में भी खानकाह की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। हमें दिल्ली स्थित निजामुद्दीन औलिया के समय के खानकाह के जीवन की जानकारी विभिन्न साक्ष्यों में मिलती है जिसके आधार पर हम चिश्ती सिलसिले को समझ सकते हैं।

खानकाह में एक सामुदायिक रसोई (लंगर) फुतूह (बिना माँगे दान) से निरन्तर चलती थी। यहाँ सुबह से शाम तक समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग, सैनिक, दास, धनी-निर्धन, व्यापारी आते थे। इसके अतिरिक्त गायक, हिन्दू-मुस्लिम, जोगी, कलंदरज्ञान लेने वाले, विचार-विमर्श करने, इबादत करने, ताबीज लेने के लिए यहाँ आते थे। कुछ लोग अपने विवादों का समाधान करवाने या यात्रा विश्राम के लिए भी यहाँ आने वाले सभी लोग शेख के समक्ष झुककर आदर देते थे। अनुयायी उन्हें पीने को पानी देते थे। नए अनुयायियों को यहाँ दीक्षा दी जाती थी व यौगिक क्रियाएँ करवाई जाती थीं।

2. चिश्ती दरगाह में उपासना पद्धति-जैसा कि बताया गया है चिश्ती संतों की दरगाह उनके अनुयायियों तथा जन-सामान्य के लिए तीर्थ-स्थल बन गए। लोग इन स्थानों पर जियारत के लिए जाते थे तथा संत से आशीर्वाद (बरकत) की कामना करते थे। विगत शताब्दियों से समाज के सभी वर्गों के लोग इन दरगाहों में आस्था व्यक्त करते रहे हैं। चिश्ती सिलसिले की सभी दरगाहों पर उपासना का एक ढंग नृत्य व संगीत था। इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण कव्वाली होती थी। कव्वाल इस गायन के द्वारा रहस्यवादी गुणगान करते थे एवं इस तरह आध्यात्मिक संगीत द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास करते थे। चिश्ती उपासना पद्धति में संगीत सभा निरंतर लोकप्रिय होती गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि उन पर भक्ति परंपरा का प्रभाव था।

3. सूफी परंपरा व भाषा-सूफी फकीरों व संतों की लोकप्रियता का एक मुख्य कारण यह भी है कि उन्होंने स्थानीय भाषा में अपने विचारों को अभिव्यक्ति दी। चिश्ती सिलसिले के शेख व अनुयायी तो मुख्य रूप से हिंदवी में बात करते थे। सूफियों ने ईश्वर के प्रति आस्था व मानवीय-प्रेम को कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। इनकी भाषा भी सामान्य व्यक्ति की थी।

प्रश्न 5.

सूफी मत पर हिन्दू मत का क्या प्रभाव पड़ा? भारतीय समाज में सूफी मत की क्या भूमिका रही?

उत्तर:

सूफी आन्दोलन इस्लाम से जुड़ा था, परन्तु उस पर हिन्दू मत का प्रभाव था। उसने इस मत से कई चीजें ग्रहण की।

(क) सूफी मत पर हिन्दू मत का प्रभाव

1. आत्मा के संबंध में विचार-अलबिरुनी के कथानुसार आत्मा के सम्बन्ध में सूफी सिद्धान्त पतंजलि के ‘योगसूत्र’ के सिद्धान्त की ही तरह है। सूफी रचनाओं में यह विचार अभिव्यक्त है कि “प्रतिदान प्राप्त करने के उद्देश्य से शरीर आत्मा का ही मूर्त रूप होता है।” अलबिरुनी ने आत्म-विकास के रूप में दैवी प्रेम के सूफी सिद्धान्त की पहचान भगवद्गीता के समानान्तर अनुच्छेदों से की है। तेरहवीं शताब्दी तक भारतीय सूफीयों का सामना कनकटे (खंडित कर्ण वाले) योगियों अथवा गोरखनाथ के नाथ अनुयायियों से हुआ।

शेख निजामुद्दीन औलिया इस सिद्धान्त से प्रभावित थे कि मानव-शरीर शिव तथा शक्ति के रूप में विभक्त होता है। इस आधार पर सिर से नाभि तक का भाग जो शिव से सम्बद्ध होता है, आध्यात्मिक होता है। नाभि से नीचे का भाग जो शक्ति से सम्बद्ध होता है, लौकिक होता है। शेख निजामुद्दीन औलिया योग के इस सिद्धान्त से प्रभावित थे कि बच्चे के नैतिक चरित्र का निर्धारण बच्चे के गर्भावस्था में आने के समय से ही हो जाता है।

2. योग तथा प्राणायाम का प्रभाव हठयोग की पुस्तक अमृतकुण्ड का तेरहवीं शताब्दी में अरबी तथा फारसी में अनुवाद किया गया था। इसका सूफी मत पर स्थायी प्रभाव पड़ा। शेख नासिरुद्दीन चिराग-ए-देहलवी ने कहा था कि प्राणायाम सूफी मत का सारतत्व है। प्राणायाम आरम्भ में जानबूझ कर किया गया कार्य होता है, परन्तु बाद में स्वचलित हो जाता है। उन्होंने सिद्धों के रूप में प्रसिद्ध योगियों की भान्ति प्राणायाम का अभ्यास करने पर अधिक बल दिया। यौगिक मुद्राएँ तथा प्राणायाम चिश्तिया सूफी पद्धति का अभिन्न अंग बन गईं। शेख हमीदुद्दीन नागौरी के हिन्दी पदों से भी योग का प्रभाव दृष्टिगत होता है।

3. नाथ सिद्धान्तों (अलख) का प्रभाव-चिश्तिया शेख अब्दुल कुद्स गंगोही पर नाथ सिद्धान्तों का दूरगामी प्रभाव पड़ा था। उनका हिन्दी उपनाम अलख (अगोचर) था। उनका कथन है कि अगोचर भगवान् (अलख निरंजन) अदृश्य है। एक अन्य पद में शेख ने अलख निरंजन की पहचान ईश्वर (खुदा) से की है। रुसदनामा में योगी संत गौरखनाथ के सन्दर्भो में उनकी तुलना परमसत्ता के अन्तिम सत्य से की गई है। इन दृष्टान्तों से प्रकट होता है कि सूफी धार्मिक विश्वासों पर हिन्दू तन्त्रवाद की क्रियाओं का स्पष्ट भाव था।

4. ऋषि परंपरा को स्वीकारना-कश्मीर की शैव महिला योगी लल्ल या लाल देड़ (लल्ल योगेश्वरी) द्वारा व्यक्त विचारों के साथ सूफी धारणाओं का समन्वय शेख नूरुद्दीन ऋषि के ऋषि आन्दोलन में परिलक्षित होता है। नूरुद्दीन और उनके अनुयायियों ने हिन्दू सन्तों के समान ही अपने को ऋषि कहलाना प्रारम्भ किया था। पन्द्रहवीं शताब्दी के बंगाल में नाथपंथी विचारों को अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। अकबर के दरबार में फारसी में संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद से मुसलमानों को हिन्दू दर्शन की वेदान्त शाखा का परिचय मिला। सूफी संत जनता की भाषा में उपदेश देते थे तथा हिन्दी, बंगाली, पंजाबी, कश्मीरी आदि सभी प्रान्तीय भाषाओं के विकास में उनका अत्यधिक योगदान रहा।

(ख) भारतीय समाज में सूफी धर्म की भूमिका

मध्ययुगीन भारतीय समाज में सूफी सन्तों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की।

1. हिन्दू-मुस्लिम सम्प्रदायों में समन्वय-इस धर्म का सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान हिन्दू-मुस्लिम सम्प्रदायों में समन्वय की भावना पैदा करना था। सूफी सन्तों ने सामाजिक सेवा को व्यावहारिक रूप दिया और उसे परमात्मा की सेवा का एकमात्र साधन बताया।

2. नैतिक आचरण को बढ़ावा-सूफी सन्तों ने अपने शिष्यों में समाज सेवा, सद्व्यवहार और क्षमा आदि गुणों पर जोर दिया। उन लोगों ने जनता के चरित्र तथा उनके दृष्टिकोण को सुधारने का प्रयास किया।

3. राज्य नीति को प्रभावित करना-सुलतानों के रूढ़िवादी इस्लामी विचार भी इन सन्तों को मान्य नहीं थे। अतः उन्होंने शक्ति प्रलोभन तथा तलवार द्वारा धर्म परिवर्तन की नीति का अनुमोदन नहीं किया। वे राजनीति से अलग रहे। उन्होंने लोगों से स्पष्ट कहा कि इस अन्धकारमय युग में प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि लेखनी, वाणी, धन तथा पद से दुख संतप्त प्रजा की सेवा करे। इस प्रकार उन्होंने शासकों के हृदय में प्रजा की भलाई की भावना पैदा की।