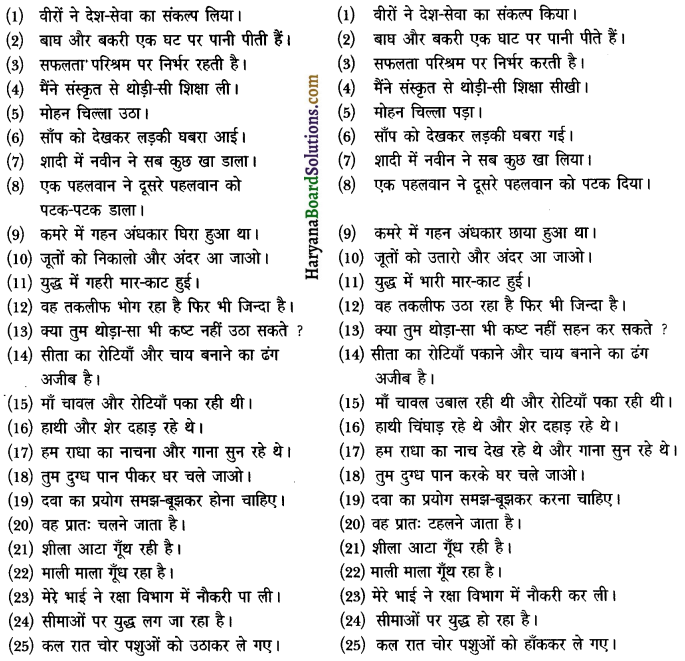

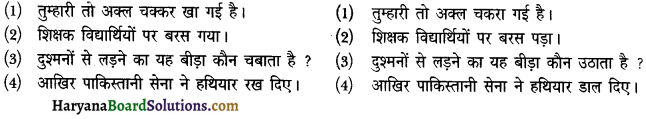

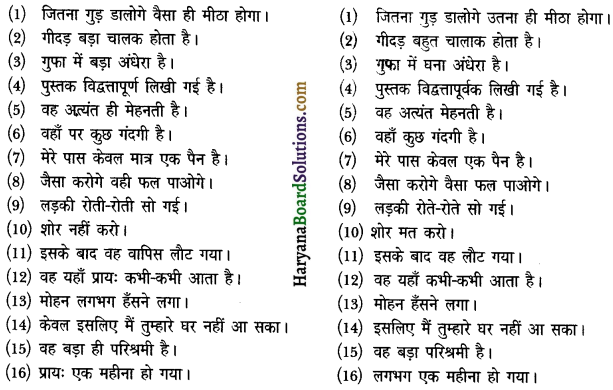

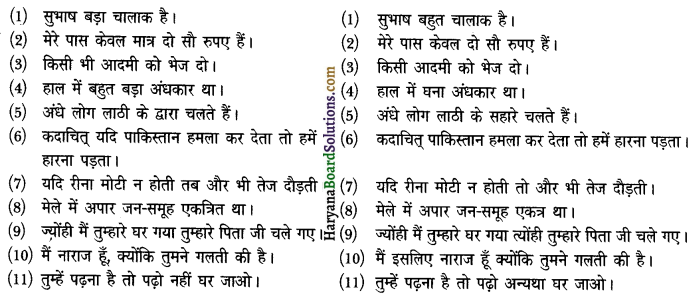

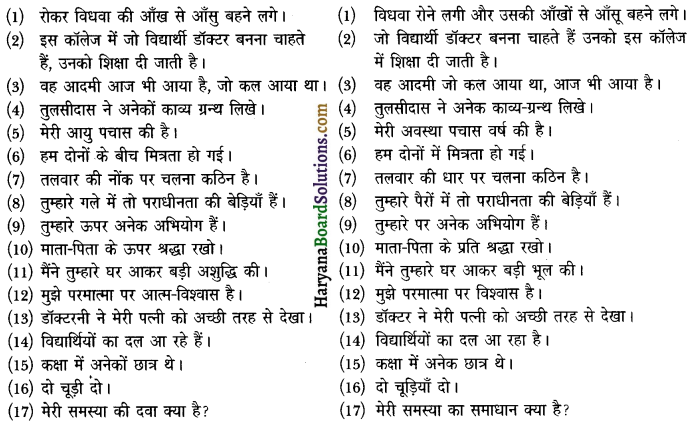

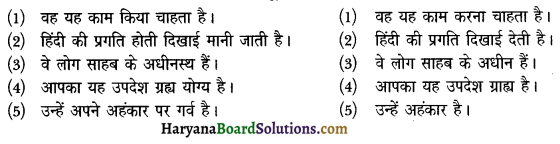

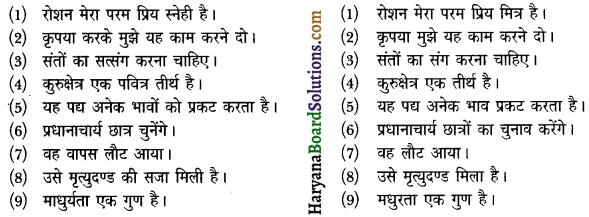

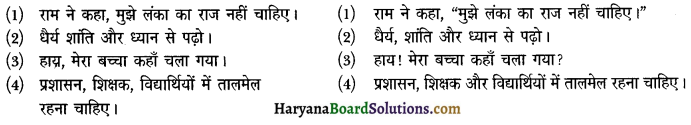

Haryana State Board HBSE 12th Class Physical Education Solutions Chapter 7 योग शिक्षा Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 12th Class Physical Education Solutions Chapter 7 योग शिक्षा

HBSE 12th Class Physical Education योग शिक्षा Textbook Questions and Answers

दीर्घ-उत्तरात्मक प्रश्न [Long Answer Type Questions]

प्रश्न 1.

योग के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका क्या उद्देश्य है?

अथवा

योग का अर्थ, परिभाषा तथा उद्देश्य पर प्रकाश डालें।

उत्तर:

योग का अर्थ एवं परिभाषाएँ (Meaning and Definitions of Yoga): ‘योग’ शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की मूल धातु ‘युज’ से हुई है जिसका अर्थ है-जोड़ या एक होना। जोड़ या एक होने का अर्थ है-व्यक्ति की आत्मा को ब्रह्मांड या परमात्मा की चेतना या सार्वभौमिक आत्मा के साथ जोड़ना। महर्षि पतंजलि (योग के पितामह) के अनुसार, ‘युज’ धातु का अर्थ है-ध्यान-केंद्रण या मन:स्थिति को स्थिर करना और आत्मा का परमात्मा से ऐक्य। सामान्य शब्दों में, योग व्यक्ति की आत्मा का परमात्मा से मिलन का नाम है। योग का अभ्यास मन को परमात्मा पर केंद्रित करता है। यह व्यक्ति के गुणों व शक्तियों का आपस में मिलना है।

1. कठोपनिषद् (Kathopnishad) के अनुसार, “जब हमारी ज्ञानेंद्रियाँ स्थिर अवस्था में होती हैं, जब मस्तिष्क स्थिर अवस्था में होता है, जब बुद्धि भटकती नहीं, तब बुद्धिमान कहते हैं कि इस अवस्था में पहुँचने वाले व्यक्ति ने सर्वोत्तम अवस्था वाले चरण को प्राप्त कर लिया है। ज्ञानेंद्रियों व मस्तिष्क के इस स्थायी नियंत्रण को ‘योग’ की परिभाषा दी गई है। वह जो इसे प्राप्त कर लेता है, वह भ्रम से मुक्त हो जाता है।”

2. महर्षि पतंजलि (Maharshi Patanjali) के अनुसार, “योग: चित्तवृत्ति निरोधः” अर्थात् “मनोवृत्ति के विरोध का नाम ही योग है।”

3. श्री याज्ञवल्क्य (Shri Yagyavalkya) के अनुसार, “जीवात्मा से परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं।”

4. महर्षि वेदव्यास (Maharshi Vedvyas) के अनुसार, “योग समाधि है।”

5. डॉ० संपूर्णानंद (Dr. Sampurmanand) के अनुसार, “योग आध्यात्मिक कामधेनु है।”

6. श्रीमद्भगवद् गीता (Shrimad Bhagvad Gita) के अनुसार, “बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते। तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्।” अर्थात् समबुद्धि युक्त मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे और बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य-कौशल यही है।

7. भगवान श्रीकृष्ण (Lord Shri Krishna) ने कहा-“योग कर्मसुकौशलम्।” अर्थात् कर्म को कुशलतापूर्वक करना ही योग है। 8. स्वामी कृपालु जी (Swami Kripaluji) के अनुसार, “हर कार्य को बेहतर कलात्मक ढंग से करना ही योग है।”

इस प्रकार योग आत्मा एवं परमात्मा का संयोजन है। योग का अभ्यास मन को परमात्मा पर केंद्रित करता है और संपूर्ण शांति प्रदान करता है। योग हम को उन कष्टों का इलाज करने की सीख देता है जिनको भुगतने की जरूरत नहीं है और उन कष्टों का इलाज करता है जिनको ठीक नहीं किया जा सकता। बी०के०एस० आयंगर (B.K.S. Iyengar) के अनुसार, “योग वह प्रकाश है जो एक बार जला दिया जाए तो कभी कम नहीं होता। जितना अच्छा आप अभ्यास करेंगे, लौ उतनी ही उज्ज्वल होगी।”

योग का उद्देश्य (Objective of Yoga):

योग का उद्देश्य जीवात्मा का परमात्मा से मिलाप करवाना है। इसका मुख्य उद्देश्य शरीर को नीरोग, फुर्तीला, जोशीला, लचकदार और विशिष्ट क्षमताओं या शक्तियों का विकास करके मन को जीतना है। यह ईश्वर के सम्मुख संपूर्ण समर्पण हेतु मन को तैयार करता है। योग व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक उद्देश्यों की पूर्ति वैज्ञानिक ढंगों से करता है।

प्रश्न 2.

अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग के विभिन्न अंगों या अवस्थाओं का वर्णन करें।

अथवा

महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के कौन-कौन-से आठ अंग बताए हैं? उनके बारे में लिखें।

अथवा

अष्टांग योग के आठ अंगों या घटकों के बारे में आप क्या जानते हैं? विस्तारपूर्वक लिखें।

उत्तर:

अष्टांग योग का अर्थ (Meaning of Ashtanga Yoga):

महर्षि पतंजलि ने ‘योग-सूत्र’ में जिन आठ अंगों का उल्लेख किया है, उन्हें ही अष्टांग योग कहा जाता है। अष्टांग योग का अर्थ है-योग के आठ पथ या अंग। वास्तव में योग के आठ पथ योग की आठ अवस्थाएँ (Stages) होती हैं जिनका पालन करते हुए व्यक्ति की आत्मा या जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता है। अष्टांग योग का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का नाश होता है, जिससे ज्ञान का प्रकाश चमकता है और विवेक (ख्याति) की प्राप्ति होती है।

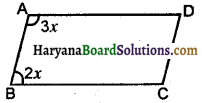

अष्टांग योग के अंग या घटक (Components of Ashtanga Yoga): महर्षि पतंजलि ने इसके आठ अंग (अवस्थाएँ) बताए हैं; जैसे

1. यम (Yama, Forbearance):

यम योग की वह अवस्था है जिसमें सामाजिक व नैतिक गुणों के पालन से इंद्रियों व मन को आत्म-केंद्रित किया जाता है। यह अनुशासन का वह साधन है जो प्रत्येक व्यक्ति के मन से संबंध रखता है। इसका अभ्यास करने से व्यक्ति अहिंसा, सच्चाई, चोरी न करना, पवित्रता तथा त्याग करना सीखता है।

2.नियम (Niyama, Observance):

नियम से अभिप्राय व्यक्ति द्वारा समाज स्वीकृत नियमों के अनुसार ही आचरण करना है। जो व्यक्ति नियमों के विरुद्ध आचरण करता है, समाज उसे सम्मान नहीं देता। इसके विपरीत जो व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार आचरण करता है, समाज उसको सम्मान देता है। नियम के पाँच भाग होते हैं-शौच या शुद्धि (Purity), संतोष (Contentment), तप (Endurance), स्व-अध्याय (Self-Study) और ईश्वर प्राणीधान (Worship with Complete Faith)। इन पर अमल करके व्यक्ति परमात्मा को पा लेता है और आचारिक रूप से शक्तिशाली बनता है।

3. आसन (Asana, Posture): :

जिस अवस्था में शरीर ठीक से बैठ सके, वह आसन है। आसन का अर्थ है-बैठना। योग की सिद्धि के लिए उचित आसन में बैठना बहुत आवश्यक है। महषि पतंजलि के अनुसार, “स्थिर सुख आसनम्।” अर्थात् जिस रीति से हम स्थिरतापूर्वक, बिना हिले-डुले और सुख के साथ बैठ सकें, वह आसन है। ठीक मुद्रा में रहने से मन शांत रहता है।

4. प्राणायाम (Pranayama, Control of Breath):

प्राणायाम में दो शब्द हैं-प्राण व आयाम । प्राण का अर्थ है- श्वास और आयाम का अर्थ है-नियंत्रण व नियमन। इस प्रकार जिसके द्वारा श्वास के नियमन व नियंत्रण का अभ्यास किया जाता है, उसे प्राणायाम कहते हैं अर्थात् साँस को अंदर ले जाने व बाहर निकालने पर उचित नियंत्रण रखना ही प्राणायाम है। इसके तीन भाग हैं-(1) पूरक (Inhalation), (2) रेचक (Exhalation) और (3) कुंभक (Holding of Breath)।

5. प्रत्याहार (Pratyahara, Restraint of the Senses):

अष्टांग योग प्रत्याहार से अभिप्राय ज्ञानेंद्रियों व मन को अपने नियंत्रण में रखने से है। साधारण शब्दों में, प्रत्याहार का अर्थ मन व इन्द्रियों को उनकी संबंधित क्रियाओं से हटकर परमात्मा की ओर लगाना है।

6. धारणा (Dharna, Steadying of the Mind):

अपने मन के निश्चल भाव को धारणा कहते हैं । अष्टांग योग में ‘धारणा’ का बहुत महत्त्व है। धारणा का अर्थ मन को किसी इच्छित विषय में लगाना है। इस प्रकार ध्यान लगाने से व्यक्ति में एक महान् शक्ति उत्पन्न हो जाती है, साथ ही उसके मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है।

7.ध्यान (Dhyana, Contemplation):

जब मन पूरी तरह से नियंत्रण में हो जाता है तो ध्यान लगना आरंभ हो जाता है अर्थात् मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता ही ध्यान कहलाती है।

8. समाधि (Samadhi, Trance):

समाधि योग की सर्वोत्तम अवस्था है। यह सांसारिक दुःख-सुख से ऊपर की अवस्था है। समाधि योग की वह अवस्था है जिसमें साधक को स्वयं का भाव नहीं रहता। वह पूर्ण रूप से अचेत अवस्था में होता है। इस अवस्था में वह उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है जहाँ आत्मा व परमात्मा का मिलन होता है।

प्रश्न 3.

दैनिक जीवन में योग के महत्त्व पर विस्तारपूर्वक नोट लिखें।

अथवा

आधुनिक संदर्भ में योग की महत्ता एवं आवश्यकता पर प्रकाश डालिए।

अथवा

“आधुनिक युग में योग सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है।” इस कथन के बारे में अपने बहुमूल्य विचार दीजिए।

अथवा

‘योग’ आधनिक जीवन में स्वस्थपूर्ण जीवन के लिए कैसे सहायक होता है? वर्णन करें।

उत्तर:

हमारा पूरा जीवन ही योगमय है। हमें योग को अपनाकर इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि योग उन्नति का द्योतक है। यह चाहे शारीरिक उन्नति हो या आध्यात्मिक। अध्यात्म की मान्यताओं की बात करें तो कहा जाता है कि संसार पाँच महाभूतों/तत्त्वों; जैसे पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु के मिश्रण या संयोग से बना है। हमारा शरीर भी पाँच महाभूतों के संयोग से बना है। अध्यात्म में मान्यता है कि पुरुष एवं प्रकृति के योग से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। जड़ एवं चेतन के योग से जीव जगत् की रचना हुई। प्राणियों के आपस में योग से परिवार का निर्माण हुआ। अतः योग विकास का मूल मंत्र है जिससे हमारे अंतस्थ की उन्नति संभव है। महर्षि पतंजलि ने कहा-“योग मन को मौन करने की प्रक्रिया है। जब यह संभव हो जाता है, तब हमारा मूल प्राकृतिक स्वरूप सामने आता है।” अतः योग हमारे भीतर की चेतना को जगाकर हमें ऊर्जावान एवं हृष्ट-पुष्ट बनाता है। योग के महत्त्व या उपयोगिता का वर्णन निम्नलिखित है

(1) योग मन के विकारों को दूर कर उसे शांत करता है। हमारा मन चंचल और अस्थिर होता है। योग का सतत् अभ्यास, लोभ एवं मोह को त्याग कर मन को शांत एवं निर्विकार बनाया जा सकता है।

(2) कर्म स्वयं में एक योग है। कर्त्तव्य से विमुख न होना ही कर्म योग है। पूरी एकाग्रता एवं निष्ठा के साथ कर्म करना ही योग का उद्देश्य है। अतः योग से कर्म करने की शक्ति मिलती है।

(3) हमारी वाणी से जो विचार निकलते हैं, वे मन एवं मस्तिष्क की उपज होते हैं। यदि मन में कलुष भरा है तो हमारे विचार भी कलुषित होंगे। जब हम योग से मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो हमारे विचार सकारात्मक रूप में हमारी वाणी से प्रवाहित होने लगते हैं।

(4) योग से नकारात्मक विचार सकारात्मक प्रवृत्ति में बदल जाते हैं।

(5) योग में सर्वस्व कल्याण हित है। यह धर्म-मजहब से परे की विधा है।

(6) योग आध्यात्मिक व मानसिक विकास में सहायक होता है।

(7) योग हमको उन कष्टों का इलाज करने की सीख देता है जिनको सहन करने की जरूरत नहीं है और उन कष्टों का इलाज करता है जिनको ठीक नहीं किया जा सकता।

(8) योग हमारे जीवन का आधार है। यह हमारी अंतर चेतना जगाकर विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत देता है। यह हमारी जीवन-शैली में बदलाव करने में सहायक है।

(9) योग धर्म, जाति, वर्ग, सम्प्रदाय, ऊँच-नीच तथा अमीर-गरीब आदि से परे है। किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता।

(10) योग स्वस्थ रहने की कला है जो ध्यान, साधना, एकाग्रता एवं व्यायाम है। आज सभी का मूल फिट रहना है और यही चाह सभी को योग के प्रति आकर्षित करती है, क्योंकि योग हमारी फिटनेस में सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(11) योग मन एवं शरीर में सामंजस्य स्थापित करता है अर्थात् यह शरीर एवं मस्तिष्क के ऐक्य का विज्ञान है।

(12) योग से शरीर की आंतरिक शुद्धता बढ़ती है।

(13) योग से शरीर में रक्त का संचार तीव्र होता है। इससे शरीर का रक्तचाप व तापमान सामान्य रहता है।

(14) योग मोटापे को नियन्त्रित करने में मदद करता है।

(15) योग से शारीरिक मुद्रा (Posture) में सुधार होता है।

(16) योग से मानसिक तनाव व चिंता दूर होती है। इससे मनो-भौतिक विकारों में सुधार आता है।

(17) योग रोगों की रोकथाम व बचाव में सहायता करता है।

(18) यह शारीरिक संस्थानों की कार्यक्षमता को सुचारु रखने में सहायक होता है।

(19) योग आत्म-विश्वास तथा मनोबल निर्माण में सहायता करता है।

(20) योग शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक पहलुओं में एकीकरण करने में सहायक होता है।

आधुनिक युग में, योग की महत्ता को देखते हुए आज योग विश्व-भर में फैल रहा है। योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने से इसकी उपयोगिता या महत्ता और अधिक बढ़ गई है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून, 2015) मनाए जाने से यह सिद्ध हो चुका है कि आधुनिक संदर्भ में योग का महत्त्व दिन-प्रतिदिन निरंतर बढ़ रहा है।

प्रश्न 4.

योगाभ्यास के मुख्य सिद्धांत कौन-कौन-से हैं? वर्णन करें।

अथवा

योगासन करते समय किन-किन मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए?

उत्तर:

योग एक विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायामों व आसनों का संग्रह है। यह ऐसी विधा है जिससे मनुष्य को अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को बढ़ाने का अवसर मिलता है। योग धर्म, दर्शन, शारीरिक सभ्यता और मनोविज्ञान का समूह है। योगासन करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों अथवा बातों को ध्यान में रखना चाहिए

(1) योगासन का अभ्यास प्रात:काल करना चाहिए।

(2) योगासन एकाग्र मन से करना चाहिए, इससे अधिक लाभ होता है।

(3) योगासन का अभ्यास धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए।

(4) योगासन करते समय शरीर पर कम-से-कम कपड़े होने चाहिएँ, परन्तु सर्दियों में उचित कपड़े पहनने चाहिएँ।

(5) योगासनों का अभ्यास प्रत्येक आयु में कर सकते हैं, परन्तु अभ्यास करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से जानकारी लेनी चाहिए।

(6) योगासन खाली पेट करना चाहिए। योगासन करने के दो घण्टे पश्चात् भोजन करना चाहिए।

(7) योगासन प्रतिदिन करना चाहिए।

(8) यदि शरीर अस्वस्थ या बीमार है तो आसन न करें।

(9) प्रत्येक आसन निश्चित समयानुसार करें।

(10) योग आसन करने वाला स्थान साफ-सुथरा और हवादार होना चाहिए।

(11) योग आसन किसी दरी अथवा चटाई पर किए जाएँ। दरी अथवा चटाई समतल स्थान पर बिछी होनी चाहिए।

(12) योगाभ्यास शौच क्रिया के पश्चात् व सुबह खाना खाने से पहले करना चाहिए।

(13) प्रत्येक अभ्यास के पश्चात् विश्राम का अंतर होना चाहिए। विश्राम करने के लिए शवासन करना चाहिए।

(14) प्रत्येक आसन करते समय फेफड़ों के अंदर भरी हुई हवा बाहर निकाल दें। आसन करने में सरलता होगी।

(15) योग करते समय जब भी थकावट हो तो श्वासन या मकरासन कर लेना चाहिए।

(16) योग आसन अपनी शक्ति के अनुसार ही करना चाहिए।

(17) योग अभ्यास से पूरा लाभ उठाने के लिए शरीर को पौष्टिक व संतुलित आहार देना बहुत जरूरी है।

(18) आसन करते समय श्वास हमेशा नाक द्वारा ही लें।

(19) हवा बाहर निकालने (Exhale) के उपरांत श्वास क्रिया रोकने का अभ्यास किया जाए।

(20) एक आसन करने के पश्चात् दूसरा आसन उस आसन के विपरीत किया जाए; जैसे धनुरासन के पश्चात् पश्चिमोत्तानासन करें। इस प्रकार शारीरिक ढाँचा ठीक रहेगा।

प्रश्न 5.

“योग भारत की एक विरासत है।” इस कथन को स्पष्ट करें।

उत्तर:

योग का इतिहास उतना ही प्राचीन है, जितना कि भारत का इतिहास। इस बारे में अभी तक ठीक तरह पता नहीं लग सका है कि योग की उत्पत्ति कब हुई? लेकिन प्रामाणिक रूप से यह कहा जा सकता है कि योग का इतिहास भारत के इतिहास जितना ही पुराना है अर्थात् योग भारत की ही देन या विरासत है। इसलिए हमें योग की उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए भारतीय इतिहास के कालों को जानना होगा, जिनसे स्पष्ट हो जाएगा कि योग भारत की एक विरासत है।

1. पूर्व वैदिक काल (Pre-Vedic Period): हड़प्पा सभ्यता के दो प्रसिद्ध नगरों-हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त मूर्तियों व प्रतिमाओं से पता चलता है कि उस काल के दौरान भी योग किसी-न-किसी रूप में प्रचलित था।

2. वैदिक काल (Vedic Period): वैदिक काल में रचित वेद ‘ऋग्वेद’ में लिखित ‘युनजते’ शब्द से यह अर्थ स्पष्ट होता है कि लोग इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए योग क्रियाएँ किया करते थे। हालांकि वैदिक ग्रंथों में ‘योग’ और ‘योगी’ शब्दों का स्पष्ट रूप से प्रयोग नहीं किया गया है।

3. उपनिषद् काल (Upnishad Period): योग की उत्पत्ति का वास्तविक आधार उपनिषदों में पाया जाता है। उपनिषद् काल में रचित ‘कठोपनिषद्’ में ‘योग’ शब्द का प्रयोग तकनीकी रूप से किया गया है। उपनिषदों में यौगिक क्रियाओं का भी वर्णन किया गया है।

4. काव्य काल (Epic Period): काव्य काल में रचित महाकाव्यों में योग के विभिन्न रूपों या शाखाओं के नामों का उल्लेख किया गया है। महाकाव्यों; जैसे ‘रामायण’ व ‘महाभारत’ में यौगिक क्रियाओं के रूपों की महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। रामायण के समय योग प्रक्रिया काफी प्रसिद्ध थी। भगवद्गीता’ में भी योग के तीन प्रकारों का वर्णन है।

5. सूत्र काल (Sutra Period): योग का पितामह महर्षि पतंजलि को माना जाता है, जिन्होंने योग पर आधारित प्रथम पुस्तक ‘योगसूत्र’ की रचना की। उन्होंने इस पुस्तक में योग के अंगों का व्यापक वर्णन किया है।

6. मध्यकाल (Medieval Period): इस काल में दो संप्रदाय; जैसे नाथ और संत (भक्ति) काफी प्रसिद्ध थे जिनमें यौगिक क्रियाएँ काफी प्रचलित थीं। नाथ हठ योग का और संत विभिन्न यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करते थे। इस प्रकार इन संप्रदायों या पंथों में योग काफी प्रसिद्ध था।

7.आधुनिक या वर्तमान काल (Modern Period): इस काल में स्वामी विवेकानंद, स्वामी योगेन्द्र, श्री अरबिन्दो और स्वामी रामदेव आदि ने योग के ज्ञान को न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर भी फैलाने का प्रयास किया है। स्वामी रामदेव आज भी योग को सारे विश्व में लोकप्रिय बनाने हेतु निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

निष्कर्ष (Conclusion):

उपर्युक्त वर्णित कालों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि योग भारतीय विरासत है। योग की उत्पत्ति भारत में ही हुई और विकास भी भारत में हुआ है। आज योग विश्व के विभिन्न देशों में फैल रहा है। इसी फैलाव के कारण प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है।

प्रश्न 6.

योग स्वास्थ्य का साधन है-इस विषय में अपने विचार प्रकट करें।

अथवा

“योगाभ्यास तंदुरुस्ती का साधन है।” इस कथन पर अपने विचार प्रकट करें।

अथवा

योगाभ्यास की विशेषताओं का वर्णन करें।

उत्तर:

योग का उद्देश्य है कि व्यक्ति को शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त, मानसिक स्तर पर दृढ़ और चेतन, आचार-विचार में अनुशासित करना है। अतः योगाभ्यास तंदुरुस्ती का साधन है। इसकी मुख्य विशेषताएँ अग्रलिखित हैं

(1) योगाभ्यास करने वाले व्यक्ति की मानसिक जटिलताएँ मिट जाती हैं। वह मानसिक तौर से संतुष्ट और शक्तिशाली हो जाता है।

(2) शरीर के आंतरिक अंगों की सफाई के लिए योगाभ्यास में खास क्रिया विधि अपनाई जाती है। धौती क्रिया से जिगर, बस्ती क्रिया से आंतड़ियों व नेती क्रिया से पेट की सफाई की जाती है।

(3) योग द्वारा कई बीमारियों का इलाज किया जा सकता है; जैसे चक्रासन द्वारा हर्निया रोग, शलभासन द्वारा मधुमेह का रोग दूर किए जाते हैं । योगाभ्यास द्वारा रक्त के उच्च दबाव (High Blood Pressure) तथा दमा (Asthma) जैसे रोग ठीक हो जाते हैं।

(4) योगाभ्यास द्वारा शारीरिक विकृतियों अर्थात् आसन को ठीक किया जा सकता है; जैसे रीढ़ की हड्डी का कूबड़, घुटनों का आपस में टकराना, टेढ़ी गर्दन, चपटे पैर आदि विकृतियों को दूर करने में योगासन लाभदायक हैं।

(5) योगासनों द्वारा मनुष्य को अपने संवेगों और अन्य अनुचित इच्छाओं पर नियंत्रण पाने की शक्ति मिलती है।

(6) योगाभ्यास द्वारा शारीरिक अंगों में लचक आती है; जैसे धनुरासन तथा हलासन रीढ़ की हड्डी में लचक बढ़ाते हैं।

(7) योग का शारीरिक संस्थानों की कार्यक्षमता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। यह इनकी कार्यक्षमता को सुचारु करता है।

(8) योगाभ्यास करने से बुद्धि तीव्र होती है। शीर्षासन करने से दिमाग तेज़ और स्मरण-शक्ति बढ़ती है।

(9) योग आसन करने से शरीर में चुस्ती और ताज़गी पैदा होती है।

(10) योग आसन मन को प्रसन्नता प्रदान करता है। मन सन्तुलित रहता है। जहां भोजन शरीर का आहार है, वहीं प्रसन्नता मन का आहार है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए दोनों की आवश्यकता होती है।

(11) योगाभ्यास द्वारा शरीर ताल में आ जाता है जो शरीर को कम शारीरिक बल खर्च करके अधिक कार्य करने का ढंग बताता है। योगाभ्यास करने वाले व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ जाती है।

(12) योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति देर तक कार्य करते रहने तक भी थकावट अनुभव नहीं करता। वह अधिक कार्य कर सकता है और अपने लिए अच्छे आहार के बढ़िया साधन प्राप्त कर सकता है। अतः योग शारीरिक तथा मानसिक थकावट दूर करने में सहायक होता है। अतः योग शारीरिक तथा मानसिक थकावट दूर करने में सहायक होता है।

प्रश्न 7.

प्राणायाम से क्या अभिप्राय है? इसके विभिन्न प्रकार बताते हुए उनके लाभ बताएँ।

अथवा

प्राणायाम क्या है? प्राणायाम के प्रकारों का वर्णन कीजिए।

अथवा

प्राणायाम क्या है? किन्हीं तीन प्राणायामों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

प्राणायाम का अर्थ (Meaning of Pranayama):

प्राणायाम में दो शब्द हैं-प्राण व आयाम।प्राण का अर्थ है-श्वास और आयाम का अर्थ है-नियंत्रण व नियमन । इस प्रकार जिसके द्वारा श्वास के नियमन व नियंत्रण का अभ्यास किया जाता है, उसे प्राणायाम कहते हैं। अर्थात् साँस को अंदर ले जाने व बाहर निकालने पर उचित नियंत्रण रखना ही प्राणायाम है। महर्षि पतंजलि के अनुसार, “श्वास-प्रश्वास की स्वाभाविक गति को रोकना ही प्राणायाम है।”

प्राणायाम के प्रकार और उनके लाभ (Types of Pranayama and their Benefits):

प्राणायाम में कई प्रकार की क्रियाएँ हैं; जैसे लंबे-लंबे श्वास खींचना, आराम से श्वास क्रिया करना, सैर करते समय प्राणायाम करना, समाधि लगाकर प्राणायाम करना, सूर्यभेदी प्राणायाम, उज्जई प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, नाड़ी-शोधन प्राणायाम और कपालभाती प्राणायाम आदि। परंतु हठ योग में आठ प्राणायामों का वर्णन है। संक्षेप में, इनका वर्णन निम्नलिखित है-

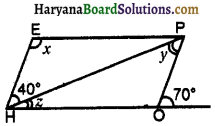

1.सूर्यभेदी प्राणायाम (Suryabhedi Pranayama):

सूर्यभेदी प्राणायाम में बाएँ हाथ की उंगली के साथ नाक का बायाँ छेद बंद कर लिया जाता है। दाईं नाक से श्वास लिया जाता है। श्वास अंदर खींचकर कुम्भक किया जाता है। जब तक श्वास रोका जा सके, रोकना चाहिए। इसके पश्चात् दाएँ अंगूठे के साथ दाएँ छेद को दबाकर बाएँ छेद से आवाज़ करते हुए श्वास को बाहर निकालना चाहिए। इसमें श्वास धीरे-धीरे लेना चाहिए। कुम्भक से श्वास रोकने का समय धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए। इसमें पूरक दाईं नाक से करते हैं और दाईं नाक सूर्य नाड़ी से जुड़ी होती है। इसी कारण इसको सूर्यभेदी प्राणायाम कहते हैं।

लाभ (Benefits): यह प्राणायाम शरीर के सैलों को शुद्ध करता है और इनको शक्तिशाली बनाता है। इससे पेट के कीड़े समाप्त हो जाते हैं और आंतड़ियों का रोग दूर हो जाता है। यह प्राणायाम शरीर में गर्मी पैदा करता है।

2. उज्जई प्राणायाम (Ujjayi Pranayama):

श्वास को शक्ति से बाहर निकालने और अंदर खींचने को उज्जई प्राणायाम कहते हैं। उज्जई प्राणायाम को पद्मासन लगाकर करना चाहिए। श्वास लेते समय खर्राटों जैसी आवाज़ आनी चाहिए। यह अभ्यास 10-15 बार दोहराना चाहिए।

लाभ (Benefits): उज्जई प्राणायाम करने से टांसल, गला, नाक और कान की बीमारी से आराम मिलता है। इसके करने से आवाज़ में मधुरता आ जाती है।

3. शीतकारी प्राणायाम (Sheetkari Pranayama):

इस प्राणायाम से शरीर को ठंडक पहुँचती है। इसको करते समय सी-सी की आवाज़ निकलती है। इसके कारण ही इसका नाम शीतकारी प्राणायाम है। सिद्धासन में बैठकर दोनों हाथों को घुटनों पर रख लिया जाता है। आँखें बंद करके दाँत मिलाकर जीभ का अगला भाग दाँतों को लगाकर बाकी का भाग तालु के साथ लगा लिया जाता है। होंठ खुले रखे जाते हैं और मुँह द्वारा जोर से श्वास खींचा जाता है। श्वास खींचने के पश्चात् श्वास रोक लिया जाता है। इसके पश्चात् नाक के छेदों द्वारा श्वास बाहर निकाला जाता है।

लाभ (Benefits): इससे गले, दाँतों की बीमारियों और शरीर की गर्मी दूर होती है। इससे मन स्थिर और गुस्से पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

4. शीतली प्राणायाम (Shitali Pranayama):

इस प्राणायाम से शरीर में ठंडक बढ़ती है। पद्मासन लगाकर नाक के दोनों छेदों द्वारा श्वास बाहर निकाला जाता है। जीभ को मुँह से बाहर निकालकर दोनों किनारे मोड़कर नाली-सी बना ली जाती है। श्वास अंदर खींचते हुए नाली का प्रयोग करना चाहिए। फिर जीभ मुँह में करके श्वास रोक लिया जाता है। श्वास रोकने के पश्चात् नाक के दोनों छेदों में से श्वास बाहर निकाला जाता है। इस अभ्यास को 8-10 बार दोहराना चाहिए।

लाभ (Benefits): शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है। यह चमड़ी के रोग, क्षय रोग तथा पित्त की अधिकता जैसे रोगों को दूर करने में सहायक होता है।

5. भस्त्रिका प्राणायाम (Bhastrika Pranayama):

भस्त्रिका प्राणायाम में लुहार की धौंकनी की तरह श्वास अंदर और बाहर निकाला जाता है। पहले नाक के एक छेद द्वारा श्वास लेकर दूसरे छेद द्वारा श्वास बाहर निकाला जाता है। इसके पश्चात् दोनों छेदों से श्वास अंदर और बाहर किया जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम शुरू में धीरे-धीरे करना चाहिए और बाद में इसकी रफ्तार बढ़ाई जानी चाहिए। पूरक व रेचक करते समय पेट अवश्य क्रियाशील रहना चाहिए।

लाभ (Benefits): यह प्राणायाम करने से मनुष्य का मोटापा कम होता है। मन की इच्छा बलवान होती है। इससे गले की सूजन ठीक होती है। यह प्राणायाम करने से पेट के अंग मजबूत होकर सुचारु रूप से कार्य करते हैं और हमारी पाचन शक्ति भी बढ़ती है।

6. भ्रामरी प्राणायाम (Bhramari Pranayama):

भ्रामरी प्राणायाम को किसी भी आसन में बैठकर कोहनियों को कंधों के बराबर करके श्वास लिया जाता है। थोड़ी देर श्वास रोकने के पश्चात् श्वास बाहर निकालते समय गले से भंवरे जैसी आवाज़ निकाली जाती है। फिर रेचक (श्वास को बाहर छोड़ना) करते समय भी भंवरे जैसी आवाज़ उत्पन्न होती है। इस प्राणायाम का अभ्यास 5-10 बार तक दोहराना चाहिए।

लाभ (Benefits): इस प्राणायाम से आवाज़ साफ और मधुर होती है। गले की बीमारियाँ दूर होती हैं। यह मस्तिष्क के रोगों को दूर करने में लाभदायक है।

7.मूर्छा (नाड़ी शोधन) प्राणायाम (Moorchha or Nadi Sodhana Pranayama):

इस प्राणायाम से नाड़ियों की सफाई होती है। सिद्धासन में बैठकर नाक के बाईं ओर से श्वास लेना चाहिए। श्वास लेकर कुम्भक करना चाहिए। इसके पश्चात् दूसरी ओर से श्वास धीरे-धीरे बाहर निकाला जाता है। इस तरह से फिर दाईं नाक से श्वास अंदर भरा जाता है। कुछ समय के लिए कुम्भक किया जाता है और साथ ही बाएँ नाक द्वारा श्वास बाहर निकाल दिया जाता है। कुंभक से ऑक्सीजन फेफड़ों के सारे छेदों में पहुँच जाती है। रेचक से फेफड़े सिकुड़ जाते हैं और हवा बाहर निकल जाती है। इस क्रिया को 10-15 बार दोहराना चाहिए।

लाभ (Benefits): इस प्राणायाम से फेफड़ों की बीमारियाँ और दिल की कमजोरी को दूर किया जा सकता है। यह मन स्थिर रखने में सहायक होता है।

8. कपालभाती प्राणायाम (Kapalbhati Pranayama): कपालभाती प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम में यही अंतर है कि इसमें रेचक करते समय जोर लगाया जाता है परंतु भस्त्रिका प्राणायाम में पूरक और रेचक दोनों में ही जोर लगाना पड़ता है। सिद्धासन या पद्मासन में बैठकर श्वास को बाहर छोड़ने व अंदर लेने की क्रिया करनी चाहिए। साँस को बाहर छोड़ते या अंदर लेते समय पेट को अंदर-बाहर की ओर धकेलना चाहिए।

लाभ (Benefits): इस प्राणायाम के अभ्यास से श्वास प्रणाली ठीक हो जाती है और फेफड़े विकसित होते हैं। रक्त साफ होता है और दमे के रोगी को आराम मिलता है। कब्ज, गैस की समस्याओं को दूर करने में यह प्राणायाप लाभदायक होता है।

प्रश्न 8.

योग क्रियाओं के शारीरिक प्रणालियों पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए।

अथवा

योगाभ्यास शरीर के संस्थानों की शक्तियों का विकास करने में कैसे सहायक होते हैं? वर्णन करें।

उत्तर:

योग क्रियाओं के शारीरिक प्रणालियों या संस्थानों पर पड़ने वाले प्रभाव निम्नलिखित हैं

1. रक्त संचार प्रणाली पर योग क्रियाओं का प्रभाव (Effects of Yogic Exercises on Circulatory System):

रक्त संचार प्रणाली (संस्थान) ही मनुष्य के शरीर में ठीक ढंग से रक्त का संचालन करती है। रक्त में प्लाज्मा, लाल कण, सफेद कण और बिम्बाणु होते हैं। लाल कणों में हीमोग्लोबिन होता है जिसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन को लेकर जाना है। सफेद कण जो कम गिनती में होते हैं, वे बाहरी बीमारी के बैक्टीरिया के साथ लड़ते हैं और उनसे शरीर की रक्षा करते हैं। योग क्रियाओं से शरीर का तापमान एक समान बना रहता है। इनसे फेफड़ों में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन रक्त में मिलकर व्यर्थ पदार्थ फेफड़ों में लाकर तेज़ी से बाहर निकाल देती है। इनसे व्यक्ति के शरीर में रक्त की गति तेज़ होती है। योग क्रिया करने से रक्त की रचना में अंतर आ जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन और लाल रक्ताणुओं की मात्रा में वृद्धि होती है। लाल रक्ताणु की गिनती बढ़ने के कारण ऑक्सीजन की अधिक मात्रा मिलती है। सफेद रक्ताणुओं के बढ़ने से हमारा शरीर रोगों का मुकाबला करने के योग्य होता है।

2. श्वास प्रणाली पर योग क्रियाओं का प्रभाव (Effects of Yogic Exercises on Respiratory System):

योग क्रियाएँ करने से श्वास की गति तेज़ हो जाती है, जिससे कार्बन-डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में बाहर निकलती है और ऑक्सीजन की मात्रा फेफड़ों में बढ़ती है। योग क्रियाओं से फेफड़ों की क्षमता (Lung Capacity) में वृद्धि होती है। इनसे श्वास क्रिया ठीक होने के कारण हम कई रोगों से बच जाते हैं; जैसे जुकाम, सिरदर्द आदि। इनसे श्वास क्रिया तेज़ होती है, परिणामस्वरूप फेफड़ों को अधिक कार्य करना पड़ता है जिस कारण छाती फैल जाती है। योग क्रियाएँ करने से श्वसन प्रणाली संबंधी विकार दूर होते हैं।

3. पाचन प्रणाली पर योग क्रियाओं का प्रभाव (Effects of Yogic Exercises on Digestive System):

योग क्रियाएँ करते समय शरीर के अंगों को अधिक रक्त की आवश्यकता होती है क्योंकि क्रियाओं/गतिविधियों को अधिक शक्ति की आवश्यकता होती हैं। भोजन से शरीर को शक्ति व ऊर्जा प्राप्त होती है। हम जो भोजन खाते हैं, उसको शरीर में पचाने का कार्य पाचन प्रणाली करती है। यह भोजन को पेस्ट की शक्ल में बदलकर आँतड़ियों में पहुँचाती है। योग क्रियाओं से भूख बढ़ जाती है। इनसे पाचन अंगों की क्षमता और शक्ति में वृद्धि होती है। इनसे आंतड़ियों की मालिश हो जाती है जिससे मल-त्याग ठीक ढंग से होता है। इनसे कब्ज व पेट संबंधी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। इनसे आंतड़ियों में विकार पैदा करने वाले तत्त्वों का अंत हो जाता है। इनसे लार गिल्टियों के कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाती है।

4. स्नायु या नाड़ी संस्थान पर योग क्रियाओं का प्रभाव (Effects of Yogic Exercises on Nervous System):

योग क्रियाएँ तभी अच्छी तरह संभव हो सकती हैं यदि हमारा मस्तिष्क भली-भाँति शरीर के अंगों को आदेश दे सके। योग क्रियाओं से हमारे शरीर के अंगों में गति आ जाती है जिससे हमारा नाड़ी संस्थान तीव्र गति से कार्य करने लग जाता है। योग क्रियाओं से नाड़ी संस्थान संबंधी दोष दूर किए जा सकते हैं। नाड़ी संस्थान के ठीक कार्य करने से माँसपेशियों में ठीक तालमेल हो जाता है। इनसे मनुष्य के शरीर में प्रतिवर्त क्रियाओं की संख्या बढ़ जाती है। योग क्रियाओं से शरीर में भिन्न-भिन्न प्रणालियों के कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है जिस कारण थकावट देर से होती है।

5. माँसपेशी संस्थान पर योग क्रियाओं का प्रभाव (Effects of Yogic Exercises on Muscular System):

योग क्रियाएँ करते समय हमारी माँसपेशियों को शक्ति की आवश्यकता होती है। यह शक्ति उनको रक्त संचार प्रणाली से प्राप्त होती है। इससे माँसपेशियों में रासायनिक परिवर्तन आता है। इस परिवर्तन के कारण पैदा हुई ऊर्जा का कुछ भाग माँसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने में समाप्त हो जाता है। योग क्रियाएँ करने से हमारी प्रणालियों की गति में वृद्धि होती है। योग क्रियाएँ तभी संभव हैं जब माँसपेशियों में तालमेल हो। क्रियाएँ करने से माँसपेशियों में तालमेल बढ़ जाता है और वे कार्य करने के योग्य बन जाती हैं । योग क्रियाओं द्वारा माँसपेशियों को ठीक ढंग से कार्य करने के योग्य बनाया जा सकता है। ये क्रियाएँ करने से शरीर के प्रत्येक भाग में रक्त की उचित मात्रा पहुँचती है और दिल की मांसपेशियाँ भी शीघ्रता से कार्य करने लगती हैं। इनसे माँसपेशियों में लचकता आ जाती है। माँसपेशियों में तालमेल होने से ये उत्तेजना अथवा प्रोत्साहन से प्रतिक्रिया करने में समर्थ हो जाती हैं।

लघूत्तरात्मक प्रश्न [Short Answer Type Questions]

प्रश्न 1.

योग के इतिहास पर संक्षिप्त नोट लिखें।

उत्तर:

योग का इतिहास उतना ही प्राचीन है, जितना कि भारत का इतिहास। इस बारे में अभी तक ठीक तरह पता नहीं लग सका कि योग कब शुरू हुआ? परंतु योग भारत की ही देन या विरासत है। भारत में योग लगभग तीन हजार ईसा पूर्व पहले शुरू हुआ। आधुनिक समय में योग का आदि गुरु महर्षि पतंजलि को माना गया है। हजारों वर्ष पहले हिमालय में कांति सरोवर झील के किनारे पर आदि योगी ने अपने योग सम्बन्धी ज्ञान को पौराणिक सात ऋषियों को प्रदान किया। इन ऋषियों ने योग का विश्व के विभिन्न भागों में प्रचार किया। परन्तु व्यापक स्तर पर योग को सिन्धु घाटी सभ्यता के एक अमित सांस्कृतिक परिणाम के रूप में समझा जाता है। महर्षि पतंजलि द्वारा योग पर प्रथम पुस्तक ‘योग-सूत्र’ लिखी गई, जिसमें उन्होंने योग की अवस्थाओं एवं प्रकारों का विस्तृत उल्लेख किया है। हिंदू धर्म के ग्रंथ उपनिषद्’ में योग के सिद्धांतों या नियमों का वर्णन किया गया है। महर्षि पतंजलि के बाद अनेक योग गुरुओं एवं ऋषियों ने इसके विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के मध्यकालीन युग में कई योगियों ने योग के बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। इसने मानवता के भौतिक और आध्यात्मिक विकास में अहम् भूमिका निभाई है।

प्रश्न 2.

योग क्या है? योग ने किन व्यापक श्रेणियों को जन्म दिया है?

अथवा

‘योग’ का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसकी चार श्रेणियों का उल्लेख करें।

उत्तर:

योग-‘योग’ शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के ‘युज’ शब्द से हुई है जिसका अर्थ है-जुड़ना या एक होना। जुड़ना या एक होने का अर्थ है-व्यक्ति की आत्मा को ब्रह्मांड या परमात्मा की चेतना या सार्वभौमिक आत्मा के साथ जुड़ना।

योग की श्रेणियाँ-योग व्यक्ति के शरीर, मन, भावना एवं शक्ति के स्तर पर कार्य करता है। योग ने चार व्यापक श्रेणियों को जन्म दिया है। जैसे

1. कर्म योग-कर्म योग जिसमें हम अपने शरीर का उपयोग करते हैं।

2. ज्ञान योग-ज्ञान योग जिसमें हम अपने मन या मस्तिष्क का उपयोग करते हैं।

3. भक्ति योग-भक्ति योग जिसमें हम अपने संवेगों या भावनाओं का उपयोग करते हैं।

4. क्रिया योग-क्रिया योग जिसमें हम अपनी शारीरिक ऊर्जा या शक्ति का उपयोग करते हैं।

प्रश्न 3.

आसन से क्या तात्पर्य है? इसके प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

उत्तर:

आसन-जिस अवस्था में शरीर ठीक से बैठ सके, वह आसन है। आसन का अर्थ है-बैठना। योग की सिद्धि के लिए उचित आसन में बैठना बहुत आवश्यक है। महर्षि पतंजलि के अनुसार, “स्थिर सुख आसनम्।” अर्थात् जिस रीति से हम स्थिरतापूर्वक, बिना हिले-डुले और सुख के साथ बैठ सकें, वह आसन है। ठीक मुद्रा में रहने से मन शांत रहता है। आसन के प्रकार-आसन के प्रकारों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है-

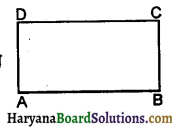

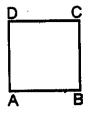

1. ध्यानात्मक आसन-ध्यानात्मक आसन वे आसन होते हैं जिनको करने से व्यक्ति की ध्यान करने की क्षमता विकसित होती है; जैसे

(1) पद्मासन,

(2) सिद्धासन,

(3) गोमुखासन आदि।

2. विश्रामात्मक आसन-विश्रामात्मक आसन करने से शारीरिक एवं मानसिक थकावट दूर होती है और शरीर को पूर्ण विश्राम मिलता है; जैसे

(1) शवासन,

(2) मकरासन,

(3) शशांकासन आदि।

3. संवर्धनात्मक आसन-संवर्धनात्मक आसन शरीर की सभी क्रियाओं को व्यवस्थित करके प्राणायाम, प्रत्याहार व धारणा को सामर्थ्य देते है; जैसे

(1) शीर्षासन,

(2) सर्वांगासन,

(3) हलासन आदि।

प्रश्न 4.

योग के लाभों या महत्त्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

उत्तर:

जिस तरह से सूर्य अपनी रोशनी करने में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं करता, उसी प्रकार से योग करके कोई भी इसका लाभ प्राप्त कर सकता है। दुनिया के प्रत्येक मनुष्य को योग के लाभ समभाव से प्राप्त होते हैं; जैसे

(1) योग मस्तिष्क को शांत करने का अभ्यास है अर्थात् इससे मानसिक शान्ति प्राप्त होती है।

(2) योग से बीमारियों से छुटकारा मिलता है और हमारे स्वास्थ्य में सुधार होता है।

(3) योग एक साधना है जिससे न सिर्फ शरीर बल्कि मन भी स्वस्थ रहता है।

(4) योग से मानसिक तनाव को भी दूर किया जा सकता है।

(5) योग से सकारात्मक प्रवृत्ति में वृद्धि होती है।

(6) योग तन-मन, चित्त-वृत्ति और स्वास्थ्य-सोच को विकार मुक्त करता है।

(7) योग से आत्मिक सुख एवं शान्ति प्राप्त होती है।

प्रश्न 5.

रक्त संचार प्रणाली पर योग क्रियाओं के क्या प्रभाव पड़ते हैं?

अथवा

योग क्रियाओं का रक्त प्रवाह तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर:

योग क्रियाओं के रक्त संचार प्रणाली पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं

(1) योग क्रियाओं से शरीर का तापमान एक समान बना रहता है।

(2) योग करने से फेफड़ों में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन रक्त में मिलकर व्यर्थ पदार्थ फेफड़ों में लाकर तेज़ी से बाहर निकाल देती है।

(3) इनसे व्यक्ति के शरीर में रक्त की गति तेज़ होती है।

(4) इनसे कोशिकाएँ फूल जाती हैं जिससे शरीर में रक्त का संचार बढ़ जाता है।

(5) योग क्रिया करने से रक्त की रचना में अंतर आ जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन और लाल रक्ताणुओं की मात्रा में वृद्धि होती है। लाल रक्ताणु की संख्या बढ़ने के कारण ऑक्सीजन की अधिक मात्रा मिलती है। सफेद रक्ताणुओं के बढ़ने से हमारा शरीर रोगों का मुकाबला करने के योग्य होता है।

प्रश्न 6.

यम क्या हैं ? इनका संक्षेप में वर्णन कीजिए।

अथवा

अष्टांग योग के यमों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

यम: यम योग की वह अवस्था है जिसमें सामाजिक व नैतिक गुणों के पालन से इंद्रियों व मन को आत्म-केंद्रित किया जाता है। यह अनुशासन का वह साधन है जो प्रत्येक व्यक्ति के मन से संबंध रखता है। इसका अभ्यास करने से व्यक्ति अहिंसा, सच्चाई, चोरी न करना, पवित्रता तथा त्याग करना सीखता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार यम पाँच होते हैं-

1. सत्य-सत्य से अभिप्राय मन की शुद्धता या सच बोलने से है। हमें हमेशा अपने विचार, शब्द, मन और कर्म से सत्यवादी होना चाहिए।

2. अहिंसा-मन, वचन व कर्म आदि से किसी को भी शारीरिक-मानसिक स्तर पर कोई हानि या आघात न पहुँचाना अहिंसा कहलाता है। हमें हमेशा हिंसात्मक और नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना चाहिए।

3. अस्तेय-मन, वचन व कर्म से दूसरों की कोई वस्तु या चीज न चाहना या चुराना अस्तेय कहलाता है।

4. अपरिग्रह-इंद्रियों को प्रसन्न रखने वाले साधनों तथा धन-संपत्ति का अनावश्यक संग्रह न करना, कम आवश्यकताओं व इच्छाओं के साथ जीवन व्यतीत करना, अपरिग्रह कहलाता है। हमें कभी भी न तो गलत तरीकों से धन कमाना चाहिए और न ही एकत्रित करना चाहिए।

5. ब्रह्मचर्य-यौन संबंधों में नियंत्रण, चारित्रिक संयम ब्रह्मचर्य है। ऐसी चीजों का प्रयोग न करना जो यौन संबंधी इच्छाओं को उत्तेजित करती हैं। इसके अंतर्गत हमें कामवासना का पूर्णत: त्याग करना पड़ता है।

प्रश्न 7.

नियम से क्या तात्पर्य है? नियमों को सूचीबद्ध कीजिए।

अथवा

नियमों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

उत्तर:

नियम-नियम से अभिप्राय व्यक्ति द्वारा समाज स्वीकृत नियमों के अनुसार ही आचरण करना है। जो व्यक्ति नियमों के विरुद्ध आचरण करता है, समाज उसे सम्मान नहीं देता। इसके विपरीत जो व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार आचरण करता है, समाज उसको सम्मान देता है। नियम के पाँच भाग होते हैं। इन पर अमल करके व्यक्ति परमात्मा को पा लेता है।

1.शौच-शौच का अर्थ है-शुद्धता। हमें हमेशा अपना शरीर आंतरिक व बाहरी रूप से साफ व स्वस्थ रखना चाहिए।

2. संतोष-संतोष का अर्थ है-संतुष्टि। हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए जो परमात्मा ने हमें दिया है।

3. तप-हमें प्रत्येक स्थिति में एक-सा व्यवहार करना चाहिए। जीवन में आने वाली मुश्किलों व परिस्थितियों को धैर्यपूर्वक सहन करना तथा लक्ष्य-प्राप्ति की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना तप कहलाता है।

4. स्वाध्याय-ग्रंथों, वेदों, उपनिषदों, गीता व अन्य महान् पुस्तकों का निष्ठा भाव से अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है।

5. ईश्वर प्राणीधान-ईश्वर प्राणीधान नियम की महत्त्वपूर्ण अवस्था है। ईश्वर को अपने सभी कार्मों को अर्पित करना ईश्वर प्राणीधान कहलाता है।

प्रश्न 8.

योग के रक्षात्मक एवं चिकित्सीय प्रभावों का वर्णन करें।

अथवा

योग के नैदानिक व उपचारात्मक प्रभावों का संक्षेप में वर्णन करें।

उत्तर:

योग एक शारीरिक व्यायाम ही नहीं, बल्कि जीवन का दर्शनशास्त्र भी है। यह वह क्रिया है जो शारीरिक क्रियाओं तथा आध्यात्मिक क्रियाओं में संतुलन बनाए रखती है। वर्तमान भौतिक समाज आध्यात्मिक शून्यता के बिना रह रहा है, जहाँ योग सहायता कर सकता है। आधुनिक समय में योग के निम्नलिखित उपचार तथा रोकथाम संबंधी प्रभाव पड़ते हैं

(1) योग पेट तथा पाचन तंत्र की अनेक बीमारियों की रोकथाम में सहायता करता है।

(2) योग क्रियाओं के द्वारा कफ़, वात व पित्त का संतुलन बना रहता है।

(3) यौगिक क्रियाएँ शारीरिक अंगों को शुद्ध करती हैं तथा साधक के स्वास्थ्य में सुधार लाती हैं।

(4) योग के माध्यम से मानसिक शांति व स्व-नियंत्रण उत्पन्न होता है।

(5) योग अनेक मुद्रा-विकृतियों को ठीक करने में सहायता करता है।

(6) नियमित व निरंतर यौगिक क्रियाएँ, मस्तिष्क के उच्चतर केंद्रों को उद्दीप्त करती हैं, जो विभिन्न प्रकार के विकारों की रोकथाम करते हैं।

(7) योग से मानसिक शांति तथा संतुलन बनाए रखा जा सकता है।

प्रश्न 9.

पद्मासन व धनुरासन के मुख्य लाभ बताएँ।

उत्तर:

पद्मासन के लाभ:

(1) पद्मासन से पाचन शक्ति बढ़ती है,

(2) यह मन की एकाग्रता के लिए सर्वोत्तम उपाय है,

(3) यह दिल तथा पेट के रोगों को दूर करने में सहायक होता है,

(4) यह कब्ज और फाइलेरिया जैसे रोगों को दूर करता है।

धनुरासन के लाभ:

(1) यह कब्ज, अपच, और जिगर की गड़बड़ी को दूर करने में लाभकारी होता है,

(2) इससे रीढ़ को मजबूती मिलती है,

(3) यह शरीर के पाचन संस्थान, उत्सर्जन संस्थान और प्रजनन संस्थान को नियंत्रित करता है।

प्रश्न 10.

चक्रासन व शवासन के मुख्य लाभ बताएँ।

उत्तर:

चक्रासन के लाभ-

(1) चक्रासन से शरीर में लचक पैदा होती है,

(2) इससे पेट की चर्बी कम होती है,

(3) रीढ़ की हड्डी लचकदार बनती है,

(4) पेट की बहुत-सी बीमारियाँ दूर होती हैं।

शवासन के लाभ-

(1) शवासन के अभ्यास से रक्तचाप ठीक होता है,

(2) यह हृदय को संतुलित स्थिति में रखता है,

(3) इससे मन शांत रहता है,

(4) इससे तनाव, निराशा, दबाव और थकान दूर होती है।

प्रश्न 11.

पाचन प्रणाली पर योग क्रियाओं का क्या असर पड़ता है?

अथवा

योग क्रियाएँ पाचन प्रणाली को किस प्रकार प्रभावित करती हैं?

उत्तर:

योग क्रियाएँ पाचन प्रणाली को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित करती हैं

(1) योग क्रियाओं से भूख बढ़ जाती है।

(2) योग क्रियाओं से पाचन अंगों की क्षमता और शक्ति में वृद्धि होती है।

(3) योग क्रियाओं से आंतड़ियों की मालिश हो जाती है जिससे मल-त्याग ठीक ढंग से होता है।

(4) योग क्रियाओं से कब्ज व पेट संबंधी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं।

(5) योग क्रियाओं से आंतड़ियों में विकार पैदा करने वाले तत्त्वों का अंत हो जाता है।

(6) योग क्रियाओं से लार गिल्टियों के कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाती है।

प्रश्न 12.

अष्टांग योग में ध्यान का क्या महत्त्व है?

अथवा

ध्यान के हमारे लिए क्या-क्या लाभ हैं?

उत्तर:

ध्यान के हमारे लिए लाभ या महत्त्व निम्नलिखित हैं

(1) ध्यान हमारे भीतर की शुद्धता के ऊपर पड़े क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, कुंठा आदि के आवरणों को हटाकर हमें सकारात्मक बनाता है।

(2) ध्यान से हमें शान्ति एवं प्रसन्नता की प्राप्ति होती है।

(3) ध्यान सर्वस्व प्रेम की भावना एवं सृजन शक्ति को जगाता है।

(4) ध्यान से मन शान्त एवं शुद्ध होता है।

प्रश्न 13.

प्राणायाम क्या है? इसकी तीन अवस्थाओं का वर्णन करें।

अथवा

‘प्राणायाम’ पर एक संक्षिप्त नोट लिखें।

अथवा

प्राणायाम का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसके अंगों का भी उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

प्राणायाम का अर्थ-प्राणायाम में दो शब्द हैं-प्राण व आयाम। प्राण का अर्थ है-श्वास और आयाम का अर्थ हैनियंत्रण व नियमन। इस प्रकार जिसके द्वारा श्वास के नियमन व नियंत्रण का अभ्यास किया जाता है, उसे प्राणायाम कहते हैं अर्थात् साँस को अंदर ले जाने व बाहर निकालने पर उचित नियंत्रण रखना ही प्राणायाम है। महर्षि पतंजलि के अनुसार, “श्वास-प्रश्वास की स्वाभाविक गति को रोकना ही प्राणायाम है।”

प्राणायाम की अवस्थाएँ या अंग-प्राणायाम को तीन अवस्थाओं में बाँटा जा सकता है

1. पूरक-श्वास को अंदर खींचने की क्रिया को पूरक कहते हैं।

2. रेचक-श्वास को बाहर निकालने की क्रिया को रेचक कहते हैं।

3. कुम्भक-श्वास को अंदर खींचकर कुछ समय तक अंदर ही रोकने की क्रिया को कुम्भक कहते हैं।

प्रश्न 14.

प्राणायाम की महत्ता पर टिप्पणी कीजिए।

अथवा

प्राणायाम की आवश्यकता एवं महत्ता पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

वर्तमान समय में श्री श्री रविशंकर ने जीवन जीने की जो शैली सुझाई है, वह प्राणायाम पर आधारित है। आधुनिक जीवन में प्राणायाम की आवश्यकता एवं महत्त्व निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट हो जाती है

(1) प्राणायाम से शरीर का रक्तचाप व तापमान सामान्य रहता है।

(2) इससे शरीर की आंतरिक शुद्धता बढ़ती है।

(3) इससे रक्त के तेज़ दबाव से नाड़ी संस्थान की शक्ति में वृद्धि होती है।

(4) इससे सामान्य स्वास्थ्य व शारीरिक कार्य-कुशलता का विकास होता है।

(5) इससे मानसिक तनाव व चिंता दूर होती है।

(6) इससे हमारी श्वसन प्रक्रिया में सुधार होता है।

(7) इससे आँखों व चेहरे में चमक आती है और आवाज़ मधुर हो जाती है।

(8) इससे आध्यात्मिक व मानसिक विकास में मदद मिलती है।

(9) इससे कार्य करने की शक्ति में वृद्धि होती है।

(10) इससे फेफड़ों का आकार बढ़ता है और श्वास की बीमारियों तथा गले, मस्तिष्क की बीमारियों से छुटकारा मिलता है।

(11) इससे इच्छा-शक्ति व स्मरण-शक्ति बढ़ती है।

(12) प्राणायाम करने से पेट तथा छाती की मांसपेशियाँ मज़बूत बनती हैं।

प्रश्न 15.

प्राणायाम करने की विधि का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

प्राणायाम श्वास पर नियंत्रण करने की एक विधि है। प्राणायाम की तीन अवस्थाएँ होती हैं-

(1) पूरक (श्वास को अंदर खींचना),

(2) रेचक (श्वास को बाहर निकालना),

(3) कुंभक (श्वास को कुछ देर अंदर रोकना) ।

प्राणायाम में श्वास अंदर की ओर खींचकर रोक लिया जाता है और कुछ समय रोकने के पश्चात् फिर श्वास बाहर निकाला जाता है। इस तरह श्वास को धीरे-धीरे नियंत्रित करने का समय बढ़ा लिया जाता है। अपनी बाईं नाक को बंद करके दाईं नाक द्वारा श्वास खींचें और थोड़े समय तक रोक कर छोड़ें। इसके पश्चात् दाईं नाक बंद करके बाईं नाक द्वारा पूरा श्वास बाहर निकाल दें। अब फिर दाईं नाक को बंद करके बाईं नाक द्वारा श्वास खींचें र थोड़े समय तक रोक कर छोड़ें। इसके पश्चात् दाईं नाक बंद करके पूरा श्वास बाहर निकाल दें। इस प्रकार इस प्रक्रिया को कई बार दोहराना चाहिए।

प्रश्न 16.

सूर्यभेदी प्राणायाम से आपका क्या अभिप्राय है?

अथवा

सूर्यभेदन प्राणायाम क्या है? इससे होने वाले फायदे बताएँ।

उत्तर:

सूर्यभेदी या सूर्यभेदन प्राणायाम में बाएँ हाथ की उंगली के साथ नाक का बायाँ छेद बंद कर लिया जाता है। दाईं नाक से श्वास लिया जाता है। श्वास अंदर खींचकर कुम्भक किया जाता है। जब तक श्वास रोका जा सके, रोकना चाहिए। इसके पश्चात् दाएँ अंगूठे के साथ दाएँ छेद को दबाकर बाएँ छेद से आवाज़ करते हुए श्वास को बाहर निकालना चाहिए। इसमें श्वास धीरे-धीरे लेना चाहिए। कुम्भक से श्वास रोकने का समय धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए। इसमें पूरक दाईं नाक से करते हैं और दाईं नाक सूर्य नाड़ी से जुड़ी होती है। इसी कारण इसको सूर्यभेदी प्राणायाम कहते हैं। यह प्राणायाम शरीर के सैलों को शुद्ध करता है और इसको शक्तिशाली बनाता है। इससे पेट के कीड़े भी समाप्त हो जाते हैं और आंतड़ियों का रोग दूर हो जाता है। यह प्राणायाम शरीर में गर्मी पैदा करता है।

प्रश्न 17.

शीतकारी प्राणायाम से आप क्या समझते हैं?

अथवा

शीतकारी प्राणायाम का हमारे शरीर पर क्या लाभदायक प्रभाव पड़ता है?

उत्तर:

शीतकारी प्राणायाम से शरीर को ठंडक पहुँचती है। इसको करते समय सी-सी की आवाज़ निकलती है। इसके कारण ही इसका नाम शीतकारी प्राणायाम है। सिद्धासन में बैठकर दोनों हाथों को घुटनों पर रख लिया जाता है। आँखें बंद करके दाँत मिलाकर जीभ का अगला भाग दाँतों को लगाकर बाकी का भाग तालु के साथ लगा लिया जाता है। होंठ खुले रखे जाते हैं और मुँह द्वारा जोर से श्वास खींचा जाता है। श्वास खींचने के पश्चात् श्वास रोक लिया जाता है। इसके पश्चात् नाक के छेदों द्वारा श्वास बाहर निकाला जाता है। इससे गले, दाँतों की बीमारियों और शरीर की गर्मी दूर होती है। इससे मन स्थिर और गुस्से पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

प्रश्न 18.

भस्त्रिका प्राणायाम से आपका क्या अभिप्राय है?

अथवा

भस्त्रिका प्राणायाम क्या है? इससे होने वाले प्रमुख फायदे बताएँ।

उत्तर:

भस्त्रिका प्राणायाम में लुहार की धौंकनी की तरह श्वास अंदर और बाहर निकाला जाता है। पहले नाक के एक छेद द्वारा श्वास लेकर दूसरे छेद द्वारा श्वास बाहर निकाला जाता है। इसके पश्चात् दोनों छेदों से श्वास अंदर और बाहर किया जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम शुरू में धीरे-धीरे करना चाहिए और बाद में इसकी रफ्तार बढ़ाई जानी चाहिए। पूरक वरेचक करते समय पेट अवश्य क्रियाशील रहना चाहिए। यह प्राणायाम करने से मनुष्य का मोटापा कम होता है। मन की इच्छा बलवान होती है। इससे गले की सूजन ठीक होती है। इस प्राणायाम को करने से पेट के अंग मजबूत होकर सुचारु रूप से कार्य करते हैं और हमारी पाचन शक्ति भी बढ़ती है।

प्रश्न 19.

सूर्य नमस्कार का अभ्यास कब और कैसे करना चाहिए?

उत्तर:

सूर्य उदय के समय सूर्य नमस्कार करना अति उत्तम होता है क्योंकि यह समय पूर्ण रूप से शांतिमय होता है। इसका अभ्यास खुली हवा या वातावरण में सूर्य की ओर मुख करके करना चाहिए। अभ्यास करते समय अपनी आँखों को बंद कर लेना चाहिए और अपने पैरों के बीच में थोड़ी-सी दूरी रखकर खड़े होना चाहिए। अपने शरीर का भार दोनों पैरों पर बराबर होना चाहिए और सूर्य की ओर कुछ देर हाथ जोड़कर नमस्कार करने के बाद, हाथों को पीछे की ओर करना चाहिए। शरीर पर हल्के कपड़े धारण होने चाहिएँ।

प्रश्न 20.

प्राण के विभिन्न प्रकार कौन-कौन-से हैं? वर्णन करें।

उत्तर:

प्राण के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं

1. प्राण-यह गले से दिल तक है। इसी प्राण की शक्ति के साथ श्वास शरीर में नीचे जाता है।

2. अप्राण-नाभि से निचले भाग में प्राण को अप्राण कहते हैं। छोटी और बड़ी आंतड़ियों में यही प्राण होता है।

3. समाण-दिल और नाभि तक रहने वाली प्राण क्रिया को समाण कहते हैं। यह प्राण पाचन क्रिया और ऐड्रीनल ग्रंथि के कार्य करने की शक्ति को बढ़ाते हैं।

4. उदाण-गले से सिर तक रहने वाले प्राण को उदाण कहते हैं । आँख, कान, नाक, मस्तिष्क आदि अंगों का कार्य इसी के द्वारा होता है।

5. ध्यान-यह प्राण शरीर के सारे भागों में रहता है और शरीर के दूसरे प्राणों के साथ मेल करता है।

प्रश्न 21.

खिलाड़ियों के लिए योग किस प्रकार लाभदायक है?

अथवा

एक खिलाड़ी को योग किस प्रकार सहायता करता है?

उत्तर:

खिलाड़ियों के लिए योग निम्नलिखित प्रकार से लाभदायक है

(1) योग खिलाड़ियों को स्वस्थ एवं चुस्त रखने में सहायक होता है।

(2) योग से उनके शरीर में लचीलापन आ जाता है।

(3) योग से उनकी क्षमता एवं शक्ति में वृद्धि होती है।

(4) योग खिलाड़ियों के मानसिक तनाव को भी कम करने में सहायक होता है।

(5) योग खिलाड़ियों के मोटापे को नियंत्रित करता है।

प्रश्न 22.

प्राणायाम के मुख्य चिकित्सीय प्रभाव बताइए।

उत्तर:

प्राणायाम के मुख्य चिकित्सीय प्रभाव निम्नलिखित हैं

(1) प्राणायाम से स्मरण-शक्ति बढ़ती है और मस्तिष्क की बीमारियाँ समाप्त होती हैं।

(2) इससे श्वास तथा गले की बीमारियों से छुटकारा मिलता है।

(3) इससे कफ़, वात व पित का संतुलन बना रहता है।

(4) यह पाचन-तंत्र की अनेक बीमारियों की रोकथाम में सहायता करता है।

अति-लघूत्तरात्मक प्रश्न [Very Short Answer Type Questions]

प्रश्न 1.

‘योग’ का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

अथवा

योग क्या है?

उत्तर:

‘योग’ शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की मूल धातु ‘युज’ से हुई है जिसका अर्थ है-जोड़ या एक होना। जोड़ या एक होने का अर्थ है व्यक्ति की आत्मा को ब्रह्मांड या परमात्मा की चेतना या सार्वभौमिक आत्मा के साथ जोड़ना। महर्षि पतंजलि (योग के पितामह) के अनुसार, ‘युज’ धातु का अर्थ है-ध्यान-केंद्रण या मन:स्थिति को स्थिर करना और आत्मा का परमात्मा से ऐक्य। साधारण शब्दों में, हम कह सकते हैं-योग व्यक्ति की आत्मा का परमात्मा से मिलन का नाम है। योग का अभ्यास मन को परमात्मा पर केंद्रित करता है। इस प्रकार से यह आत्मा को संपूर्ण शांति प्रदान करता है।

प्रश्न 2.

योग की कोई दो परिभाषाएँ दीजिए।

अथवा

योग को परिभाषित कीजिए।

उत्तर:

1. महर्षि पतंजलि के अनुसार, “मनोवृत्ति के विरोध का नाम योग है।”

2. श्री याज्ञवल्क्य के अनुसार, “जीवात्मा से परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं।”

प्रश्न 3.

योग के विभिन्न प्रकारों (शाखाओं) के नाम लिखें।

उत्तर:

(1) ज्ञान योग

(2) भक्ति योग

(3) अष्टांग योग

(4) कर्म योग

(5) राज योग

(6) हठ योग

(7) कुण्डली योग

(8) मंत्र योग

(9) सांख्य योग

(10) ध्यान योग आदि।

प्रश्न 4.

योग और प्राणायाम में क्या अंतर है?

उत्तर:

योग केवल शारीरिक व्यायामों की एक प्रणाली ही नहीं, बल्कि यह संपूर्ण और भरपूर जीवन जीने की कला भी है। यह शरीर और मन का मिलन है। जबकि प्राणायाम का अर्थ है-श्वास प्रक्रिया पर नियंत्रण करना, जिसका उपयोग ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। योग का क्षेत्र विस्तृत है। यह संपूर्ण शारीरिक प्रणालियों को प्रभावित करता है, जबकि प्राणायाम का क्षेत्र सीमित है। यह श्वसन प्रणाली को अधिक प्रभावित करता है।

प्रश्न 5.

योग का क्या उद्देश्य है?

उत्तर:

योग का उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलाप करवाना है। इसका मुख्य उद्देश्य शरीर को नीरोग, फुर्तीला और छिपी हुई शक्तियों का विकास करने, मन को जीतना है। यह शरीर, मन तथा आत्मा की आवश्यकताएँ पूर्ण करने का एक अच्छा साधन है।

प्रश्न 6.

अष्टांग योग का क्या अर्थ है?

उत्तर:

अष्टांग योग का अर्थ है-योग के आठ पथ। वास्तव में योग के आठ पथ योग की आठ अवस्थाएँ होती हैं जिनका पालन करते हुए व्यक्ति की आत्मा या जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता है। महर्षि पतंजलि ने योग-सूत्र’ में जिन आठ अंगों का उल्लेख किया है, उन्हें ही अष्टांग योग कहा जाता है।

प्रश्न 7.

योग को पूर्ण तंदुरुस्ती का साधन क्यों माना जाता है?

उत्तर:

योगाभ्यास को पूर्ण तंदुरुस्ती का साधन माना जाता है, क्योंकि इस अभ्यास द्वारा जहाँ शारीरिक शक्ति या ऊर्जा पैदा होती है, वहीं मानसिक शक्ति का भी विकास होता है । इस अभ्यास द्वारा शरीर की आंतरिक सफाई और शुद्धि की जा सकती है। व्यक्ति मानसिक तौर पर संतुष्ट, संयमी और त्यागी हो जाता है जिस कारण वह सांसारिक उलझनों से बचा रहता है।

प्रश्न 8.

प्राणायाम का क्या अर्थ है?

अथवा

प्राणायाम को परिभाषित कीजिए।

उत्तर:

प्राणायाम में दो शब्द हैं- प्राण व आयाम । प्राण का अर्थ है-श्वास और आयाम का अर्थ है-नियंत्रण व नियमन। इस प्रकार जिसके द्वारा श्वास के नियमन व नियंत्रण का अभ्यास किया जाता है, उसे प्राणायाम कहते हैं अर्थात् साँस को अंदर ले जाने व बाहर निकालने पर उचित नियंत्रण रखना ही प्राणायाम है। महर्षि पतंजलि के अनुसार, “श्वास-प्रश्वास की स्वाभाविक गति को रोकना ही प्राणायाम है।”

प्रश्न 9.

आसन के कोई आठ भेद बताएँ। अथवा आसन के कोई चार उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

(1) हलासन

(2) धनुरासन

(3) भुजंगासन

(4) ताड़ासन

(5) सिद्धासन

(6) वज्रासन

(7) शलभासन

(8) मयूरासन।

प्रश्न 10.

लोग प्राणायाम क्यों करते हैं?

उत्तर:

योग में प्राणायाम का अर्थ है-श्वास प्रक्रिया पर नियंत्रण करना। प्राणायाम करने से शरीर से चिंता एवं तनाव दूर होता है। इससे व्यक्ति को मानसिक तनाव व चिंता नहीं रहती। इससे उनके शरीर में स्फूर्ति का संचार होता है। इसलिए लोग प्राणायाम करते हैं।

प्रश्न 11.

प्राणायाम के शारीरिक मूल्य क्या हैं?

उत्तर:

प्राणायाम के मुख्य शारीरिक मूल्य हैं–प्राणायाम करने से शारीरिक कार्यकुशलता का विकास होता है। इससे मोटापा नियंत्रित होता है। इससे आँखों व चेहरे पर चमक आती है और शारीरिक मुद्रा (Posture) विकसित होती है।

प्रश्न 12.

प्राण क्या है?

उत्तर:

प्राण एक ऐसी शक्ति है जो जीवन के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। प्राण का अर्थ मस्तिष्क पर नियंत्रण है। मस्तिष्क प्राण की सहायता के बिना कार्य नहीं कर सकता।

प्रश्न 13.

योग के कोई दो लाभ लिखें।

उत्तर:

(1) मानसिक व आत्मिक शांति व खुशी प्राप्त होना,

(2) शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य हेतु लाभदायक।

प्रश्न 14.

आसन का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

अथवा

अष्टांग योग में आसन का क्या अर्थ है?

अथवा

आसन को परिभाषित कीजिए।

उत्तर:

जिस अवस्था में शरीर ठीक से बैठ सके, वह आसन है।आसन का अर्थ है-बैठना। योग की सिद्धि के लिए उचित आसन में बैठना बहुत आवश्यक है। महर्षि पतंजलि के अनुसार, “स्थिर सुख आसनम्।” अर्थात् जिस रीति से हम स्थिरतापूर्वक, बिना हिले-डुले और सुख के साथ बैठ सकें, वह आसन है। ठीक मुद्रा में रहने से मन शांत रहता है।

प्रश्न 15.

आसन एवं व्यायाम में अंतर बताइए।

उत्तर:

(1) आसन में सभी शारीरिक क्रियाएँ असक्रिय अवस्था (Passive Condition) में की जाती है; जबकि व्यायाम में सभी शारीरिक क्रियाएँ सक्रिय अवस्था (Active Condition) में की जाती है।

(2) आसन करने से आध्यात्मिक विकास में अधिक वृद्धि होती है लेकिन व्यायाम में शारीरिक विकास को अधिक बढ़ावा मिलता है।

प्रश्न 16.

प्राणायाम के कोई दो लाभ लिखें।

उत्तर:

(1) प्राणायाम से गला, नाक और कान से संबंधित बीमारियों से आराम मिलता है।

(2) प्राणायाम से फेफड़ों की बीमारियाँ दूर होती हैं।

प्रश्न 17.

मोटापे को कम करने के लिए कोई चार आसनों के नाम बताइए।

उत्तर:

(1) त्रिकोणासन

(2) पद्मासन

(3) भुजंगासन

(4) पश्चिमोत्तानासन।

प्रश्न 18.

प्रत्याहार क्या है?

उत्तर:

प्रत्याहार से अभिप्राय ज्ञानेंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखने से है। सामान्य शब्दों में, प्रत्याहार का अर्थ है ‘मुड़ना’ अर्थात् मन का सांसारिक इच्छाओं से मुड़ना और इच्छाओं पर नियंत्रण करना।

प्रश्न 19.

अष्टांग योग में समाधि क्या है?

उत्तर:

समाधि योग की वह अवस्था है जिसमें साधक को स्वयं का भाव नहीं रहता। वह पूर्ण रूप से अचेत अवस्था में होता है। इस अवस्था में वह उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है जहाँ आत्मा व परमात्मा का मिलन होता है।

प्रश्न 20.

समाधि से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

समाधि योग की सर्वोत्तम अवस्था है। यह सांसारिक दुःख-सुख से ऊपर की अवस्था है। समाधि योग की वह अवस्था है जिसमें साधक को स्वयं का भाव नहीं रहता। वह पूर्ण रूप से अचेत अवस्था में होता है। इस अवस्था में वह उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है जहाँ आत्मा व परमात्मा का मिलन होता है। प्राचीनकाल में ऋषि-मुनि काफी लम्बे समय तक समाधि में बैठते थे। इस विधि द्वारा हम दिमाग पर पूरी तरह अपना नियंत्रण कर सकते हैं।

प्रश्न 21.

प्राणायाम के प्रमुख प्रकार क्या हैं?

अथवा

किन्हीं चार प्राणायाम के नाम लिखें।

उत्तर:

(1) सूर्यभेदी प्राणायाम,

(2) उज्जई प्राणायाम,

(3) शीतकारी प्राणायाम,

(4) शीतली प्राणायाम,

(5) भस्त्रिका प्राणायाम,

(6) भ्रामरी प्राणायाम,

(7) नाड़ी-शोधन प्राणायाम,

(8) कपालभाती प्राणायाम आदि।

प्रश्न 22.

धारणा से क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

अपने मन के निश्चल भाव को धारणा कहते हैं। अष्टांग योग में ‘धारणा’ का बहुत महत्त्व है। धारणा का अर्थ मन को किसी इच्छित विषय में लगाना है। धारणा की स्थिति में हमारा मस्तिष्क बिल्कुल शांत होता है। इस प्रकार ध्यान लगाने से व्यक्ति में एक महान् शक्ति उत्पन्न हो जाती है, साथ ही उसके मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है।

प्रश्न 23.

शीतली प्राणायाम के दो लाभ बताइए।

उत्तर:

(1) यह रक्त को शुद्ध रखने में सहायक होता है,

(2) यह तनाव को कम करता है।

प्रश्न 24.

भ्रामरी प्राणायाम के दो लाभ बताइए।

उत्तर:

(1) यह शिथिलता दूर करने में सहायता करता है,

(2) इससे स्मरण-शक्ति बढ़ती है।

प्रश्न 25.

पश्चिमोत्तानासन के कोई दो लाभ बताएँ।

उत्तर:

(1) इससे रीढ़ की हड्डी में लचक आती है,

(2) इससे मोटापा घटता है।

प्रश्न 26.

शलभासन के कोई दो लाभ बताएँ।

उत्तर:

(1) शलभासन से रक्त संचार क्रिया सही रहती है,

(2) इससे रीढ़ की हड्डी में लचक आती है।

प्रश्न 27.

ताड़ासन के कोई दो लाभ बताइए।

उत्तर:

(1) ताड़ासन से शरीर का मोटापा कम होता है,

(2) इससे कब्ज दूर होती है।

प्रश्न 28.

सर्वांगासन के कोई दो लाभ बताइए।

उत्तर:

(1) सर्वांगासन से कब्ज दूर होती है,

(2) इससे भूख बढ़ती है और पाचन क्रिया ठीक रहती है।

प्रश्न 29.

शीर्षासन के कोई दो लाभ बताइए।

उत्तर:

(1) शीर्षासन से मोटापा कम होता है,

(2) इससे स्मरण-शक्ति बढ़ती है।

प्रश्न 30.

मयूरासन के कोई दो लाभ बताएँ।

उत्तर:

(1) यह कब्ज एवं अपच को दूर करता है,

(2) यह आँखों के दोषों को दूर करने में उपयोगी होता है।

प्रश्न 31.

सिद्धासन के कोई दो लाभ बताएँ।

उत्तर:

(1) इससे मन एकाग्र रहता है,

(2) यह मानसिक तनाव को दूर करता है।

प्रश्न 32.

मत्स्यासन के कोई दो लाभ लिखें।

उत्तर:

(1) इससे माँसपेशियों में लचकता बढ़ती है,

(2) इससे पीठ की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं।

प्रश्न 33.

भुजंगासन के कोई दो लाभ लिखें।

उत्तर:

(1) यह रीढ़ की हड्डी में लचक बढ़ाता है,

(2) यह रक्त संचार को तेज करता है।

प्रश्न 34.

सूर्य नमस्कार के मुख्य लाभ बताएँ।

उत्तर:

(1) सूर्य नमस्कार से मन शांत होता है,

(2) इससे सभी शारीरिक संस्थान संतुलित हो जाते हैं,

(3) इससे शरीर की माँसपेशियों व हड्डियों में लचीलापन आता है,

(4) इससे शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार होता है।

प्रश्न 35.

सूर्य नमस्कार की दो स्थितियाँ बताइए।

उत्तर:

(1) दोनों हाथ और पैर जोड़कर नमस्कार की मुद्रा में सीधे खड़े होना।

(2) साँस छोड़ते हुए दोनों हाथों से जमीन को स्पर्श करना।

प्रश्न 36.

अष्टांग योग के तत्त्वों या भागों को सूचीबद्ध कीजिए।

अथवा

योग के अंगों के बारे में बताएँ।

उत्तर:

महर्षि पतंजलि ने ‘योग-सूत्र’ में योग के आठ तत्त्वों या अंगों का वर्णन किया है जिन्हें अष्टांग या आठ पथ कहा जाता है; जैसे-

(1) यम (Forbearance),

(2) नियम (Observance),

(3) आसन (Posture),

(4) प्राणायाम (Control of Breath),

(5) प्रत्याहार (Restraint of the Senses),

(6) धारणा (Steading of the Mind),

(7) ध्यान (Contemptation),

(8) समाधि (Trance)।

प्रश्न 37.

ध्यान प्राण क्या है?

उत्तर:

ध्यान प्राण शरीर के सारे भागों में रहता है और शरीर के दूसरे प्राणों के साथ मेल करता है। शरीर के हिलने-डुलने पर इसका नियंत्रण होता है।

प्रश्न 38.

समाण किसे कहते हैं?

उत्तर:

दिल और नाभि तक रहने वाली प्राण क्रिया को समाण कहते हैं । यह प्राण पाचन क्रिया और ऐड्रीनल ग्रंथि की शक्ति को बढ़ाता है।

प्रश्न 39.

उदाण किसे कहते हैं? उत्तर:गले से सिर तक रहने वाले प्राण को उदाण कहते हैं। आँख, कान, नाक, मस्तिष्क आदि अंगों का कार्य इसी के द्वारा होता है।

HBSE 12th Class Physical Education योग शिक्षा Important Questions and Answers

वस्तुनिष्ठ प्रश्न [Objective Type Questions]

भाग-I: एक शब्द वाक्य में उत्तर दें

प्रश्न 1.

‘योग’ शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई?

उत्तर:

‘योग’ शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई।

प्रश्न 2.

भारत में योग का इतिहास कितना पुराना है?

उत्तर:

भारत में योग का इतिहास लगभग 3000 ईसा पूर्व पुराना है।

प्रश्न 3.

प्रसिद्ध महर्षि पतंजलि ने योग की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है?

अथवा

पतंजलि ने योग के कितने सोपान बताए हैं?

उत्तर:

प्रसिद्ध महर्षि पतंजलि ने योग की आठ अवस्थाओं/सोपानों का वर्णन किया है।

प्रश्न 4. किस आसन से स्मरण शक्ति बढ़ती है?

उत्तर:

शीर्षासन से स्मरण शक्ति बढ़ती है।

प्रश्न 5.

अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने को क्या कहते हैं?

उत्तर:

अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने को प्रत्याहार कहते हैं।

प्रश्न 6.

प्राण के कितने प्रकार होते हैं?

उत्तर:

प्राण के पाँच प्रकार होते हैं।

प्रश्न 7.

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है?

उत्तर:

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है।

प्रश्न 8.

‘वज्रासन’ कब करना चाहिए?

उत्तर:

वज्रासन भोजन करने के बाद करना चाहिए।

प्रश्न 9.

योग का जन्मदाता किस देश को माना जाता है?

उत्तर:

योग का जन्मदाता भारत को माना जाता है।

प्रश्न 10.

मधुमेह रोग को ठीक करने वाले कोई दो आसनों के नाम बताइए।

उत्तर:

(1) शलभासन,

(2) वज्रासन।

प्रश्न 11.

छोटी व बड़ी आँत में कौन-सा प्राण होता है?

उत्तर:

छोटी व बड़ी आँत में अप्राण होता है।

प्रश्न 12.

किस आसन से बुढ़ापा दूर होता है?

उत्तर:

चक्रासन से बुढ़ापा दूर होता है।

प्रश्न 13.

दिल तथा नाभि तक रहने वाले प्राण को क्या कहते हैं?

उत्तर:

दिल तथा नाभि तक रहने वाले प्राण को समाण कहते हैं।

प्रश्न 14.

गले से सिर तक रहने वाले प्राण को क्या कहते हैं?

उत्तर:

गले से सिर तक रहने वाले प्राण को उदाण कहते हैं।

प्रश्न 15.

‘प्राणायाम’ किस भाषा का शब्द है?

उत्तर:

‘प्राणायाम’ संस्कृत भाषा का शब्द है।

प्रश्न 16.

प्राणायाम की तीन अवस्थाओं के नाम बताएँ।

अथवा

‘प्राणायाम’ के तीन स्तर क्या हैं?

अथवा

प्राणायाम की कितनी अवस्थाएँ हैं?

उत्तर:

प्राणायाम की तीन अवस्थाएँ या स्तर हैं-

(1) पूरक,

(2) रेचक,

(3) कुम्भक।

प्रश्न 17.

किस प्राणायाम से मोटापा घटता है?

उत्तर:

भस्त्रिका प्राणायाम से मोटापा घटता है।

प्रश्न 18.

यौगिक व्यायाम करने के लिए कैसा स्थान होना चाहिए?

उत्तर:

यौगिक व्यायाम करने के लिए एकांत, हवादार और स्वच्छ स्थान होना चाहिए।

प्रश्न 19.

योग क्रिया का रक्त पर क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर:

रक्त तीव्र एवं सुचारु रूप से प्रवाहित होता है।

प्रश्न 20.

प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया?

उत्तर:

प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2015 को मनाया गया।

प्रश्न 21.

नाड़ी-शोधन प्राणायाम के कोई दो लाभ लिखें।

उत्तर:

(1) यह नाड़ियों के स्वास्थ्य हेतु लाभदायक होता है,

(2) इससे रक्त संचार सही रहता है।

प्रश्न 22.

भुजंगासन का कोई एक लाभ लिखें।

उत्तर:

यह रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है।

प्रश्न 23.

रेचक क्या है?

उत्तर:

श्वास को बाहर निकालने की क्रिया को रेचक कहते हैं।

प्रश्न 24.

पूरक क्या है?

उत्तर:

श्वास को अंदर खींचने की क्रिया को पूरक कहते हैं।

प्रश्न 25.

कुम्भक क्या है?

उत्तर:

श्वास को अंदर खींचकर कुछ समय तक अंदर ही रोकने की क्रिया को कुम्भक कहते हैं।

प्रश्न 26.

भगवान् श्रीकृष्ण ने योग के बारे में क्या कहा?

उत्तर:

भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा-“योग कर्मसु कौशलम्” अर्थात् कर्म को कुशलतापूर्वक करना ही योग है।

प्रश्न 27.

“मनोवृत्ति के विरोध का नाम योग है।” यह किसका कथन है?

उत्तर:

यह कथन महर्षि पतंजलि का है।

प्रश्न 28.

‘युज’ का क्या अर्थ है?

उत्तर:

युज का अर्थ है-जोड़ या एक होना।

प्रश्न 29.

नियम कितने प्रकार के होते हैं?

उत्तर:

नियम पाँच प्रकार के होते हैं।

प्रश्न 30.

पेट के बल किए जाने वाले आसन का नाम बताइए।

उत्तर:

पेट के बल किए जाने वाले आसन का नाम धनुरासन है।

प्रश्न 31.

क्या योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है?

उत्तर:

हाँ, योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का कार्य होता है।

प्रश्न 32.

प्राणायाम को किसकी आत्मा कहा जाता है?

उत्तर:

प्राणायाम को योग की आत्मा कहा जाता है।

प्रश्न 33.

“योग समाधि है।” यह कथन किसने कहा?

उत्तर:

यह कथन महर्षि वेदव्यास ने कहा।

प्रश्न 34.

यम के अभ्यास द्वारा व्यक्ति क्या सीखता है?

उत्तर:

यम का अभ्यास व्यक्ति को अहिंसा, सच्चाई, चोरी न करना, पवित्रता और त्याग करना सिखाता है।

प्रश्न 35.

नियम क्या सिखाता है?

उत्तर:

नियम द्वारा शरीर और मन की शुद्धि, संतोष, दृढ़ता और परमात्मा की आराधना करने का ढंग सीखा जाता है।

प्रश्न 36.

कौन-सा प्राण पाचन क्रिया और ऐड्रीनल ग्रंथि के कार्य करने की शक्ति को बढ़ाता है?

उत्तर:

समाण पाचन क्रिया और ऐड्रीनल ग्रंथि के कार्य करने की शक्ति को बढ़ाता है।

प्रश्न 37.

शरीर के सभी भागों में पाया जाने वाला प्राण कौन-सा है?

उत्तर:

शरीर के सभी भागों में पाया जाने वाला प्राण ध्यान है।

प्रश्न 38.

आँख, कान, नाक, मस्तिष्क आदि अंगों के कार्य किस प्राण के कारण होते हैं?

उत्तर:

आँख, कान, नाक, मस्तिष्क आदि अंगों के कार्य उदाण के कारण होते हैं।

प्रश्न 39.

कौन-सा प्राणायाम रक्त को शुद्ध करने में सहायक होता है?

उत्तर:

शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करने में सहायक होता है।

प्रश्न 40.

मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है?

उत्तर:

मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता ध्यान कहलाती है।।

प्रश्न 41.

योग से कब्ज दूर होती है। इसका संबंध किस प्रणाली से है?

उत्तर:

योग से कब्ज दूर होती है। इसका संबंध पाचन प्रणाली से है।

प्रश्न 42.

“योग आध्यात्मिक कामधेनु है।” योग की यह परिभाषा किसने दी?

उत्तर:

यह परिभाषा डॉ० संपूर्णानंद ने दी।

प्रश्न 43.

“योग मस्तिष्क को शांत करने का अभ्यास है” यह किसने कहा?

उत्तर:

यह महर्षि पतंजलि ने कहा।

प्रश्न 44.

गरुढ़ासन का कोई एक लाभ बताएँ।

उत्तर:

यह आसन टाँगों व बाजुओं की थकावट दूर करने में सहायक होता है।

प्रश्न 45.

योग अभ्यास कब करना चाहिए?

उत्तर:

योग अभ्यास शौच के पश्चात् और सुबह खाना खाने से पहले करना चाहिए।

प्रश्न 46.

भारतीय व्यायाम की प्राचीन विधा कौन-सी है?

उत्तर:

भारतीय व्यायाम की प्राचीन विधा योग है।

प्रश्न 47.

योग व्यक्ति को किस प्रकार का बनाता है?

उत्तर:

योग व्यक्ति को शक्तिशाली, नीरोग और बुद्धिमान बनाता है।

प्रश्न 48.

योग किन मानसिक व्याधाओं या रोगों का इलाज है?

उत्तर:

योग तनाव, चिन्ताओं और परेशानियों का इलाज है।

प्रश्न 49.

योग आसन कब नहीं करना चाहिए?

उत्तर:

किसी बीमारी की स्थिति में योग आसन नहीं करना चाहिए।

प्रश्न 50.

नियम क्या है?

उत्तर:

नियम से अभिप्राय व्यक्ति द्वारा समाज स्वीकृत नियमों के अनुसार ही आचरण करना है।

प्रश्न 51.

शीर्षासन में शरीर की स्थिति कैसी होती है?

उत्तर:

शीर्षासन में सिर नीचे और पैर ऊपर की ओर सीधे होने चाहिएँ।

प्रश्न 52.

शवासन कब करना चाहिए?

उत्तर:

प्रत्येक आसन करने के उपरान्त शरीर को ढीला करने के लिए शवासन करना चाहिए।

प्रश्न 53.

राज योग, अष्टांग योग, कर्म योग क्या हैं?

उत्तर:

ये योग के प्रकार हैं।

प्रश्न 54.

‘योग-सूत्र’ पुस्तक किसने लिखी?

उत्तर:

महर्षि पतंजलि ने।

प्रश्न 55.

योग किन शक्तियों का विकास करता है?

उत्तर:

योग व्यक्तियों में मौजूदा आंतरिक शक्तियों का विकास करता है।

प्रश्न 56.

योग किसका मिश्रण है?

उत्तर:

योग धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान और शारीरिक सभ्यता का मिश्रण है।

प्रश्न 57.

योग का लक्ष्य लिखें।

उत्तर:

योग का लक्ष्य स्वास्थ्य में सुधार करना और मोक्ष प्राप्त करना है।

प्रश्न 58.

21 जून, 2020 में कौन-सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया?

उत्तर:

21 जून, 2020 में छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।

प्रश्न 59.

21 जून, 2022 में कौन-सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा?

उत्तर:

21 जून, 2022 में आठवाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा।

प्रश्न 60.

योग किन मानसिक व्यधाओं या रोगों का इलाज है?

उत्तर:

योग तनाव, चिन्ताओं और परेशानियों का इलाज है।

प्रश्न 61.

शवासन में शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए?

उत्तर:

शवासन में पीठ के बल सीधा लेटकर शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ना चाहिए।

प्रश्न 62.

पद्मासन में कैसे बैठा जाता है?

उत्तर:

पद्मासन में टाँगों की चौकड़ी लगाकर बैठा जाता है।

प्रश्न 63.

ताड़ासन में शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए?

उत्तर:

ताड़ासन में शरीर की स्थिति ताड़ के वृक्ष जैसी होनी चाहिए।

भाग-II: सही विकल्प का चयन करें

1. ‘योग’ शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई?

(A) संस्कृत से

(B) लैटिन से

(C) फारसी से

(D) उर्दू से

उत्तर:

(A) संस्कृत से

2. ‘योग’ शब्द का उद्भव हुआ

(A) ‘युग’ शब्द से

(B) ‘योग’ शब्द से

(C) ‘योज’ शब्द से

(D) ‘युज’ शब्द से

उत्तर:

(D) ‘युज’ शब्द से

3. ‘युज’ का क्या अर्थ है?

(A) जुड़ना

(B) एक होना

(C) मिलन अथवा संयोग

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

4. निम्नलिखित में से प्राण क्या है?

(A) मस्तिष्क पर नियंत्रण

(B) साँस पर नियंत्रण

(C) शरीर पर नियंत्रण

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(A) मस्तिष्क पर नियंत्रण

5. निम्नलिखित में से प्राणायाम का अर्थ है

(A) मस्तिष्क पर नियंत्रण

(B) श्वास प्रक्रिया पर नियंत्रण

(C) शरीर पर नियंत्रण

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(B) श्वास प्रक्रिया पर नियंत्रण

6. “मनोवृत्ति के विरोध का नाम ही योग है।” यह परिभाषा दी

(A) महर्षि पतंजलि ने

(B) महर्षि वेदव्यास ने

(C) भगवान् श्रीकृष्ण ने

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(A) महर्षि पतंजलि ने

7. प्रसिद्ध महर्षि पतंजलि ने योग की कितनी अवस्थाओं (सोपानों) का उल्लेख किया है?

(A) पाँच

(B) आठ

(C) सात

(D) चार

उत्तर:

(B) आठ

8. योग का जन्मदाता देश है

(A) अमेरिका

(B) चीन

(C) इंग्लैंड

(D) भारत

उत्तर:

(D) भारत

9. भारत में योग का इतिहास कितना पुराना है?

(A) लगभग 3600 ईसा पूर्व

(B) लगभग 2400 ईसा पूर्व

(C) लगभग 3000 ईसा पूर्व

(D) लगभग 3400 ईसा पूर्व

उत्तर:

(C) लगभग 3000 ईसा पूर्व

10. श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को कहते हैं

(A) योग

(B) प्राणायाम

(C) उदाण

(D) सप्राण

उत्तर:

(B) प्राणायाम

11. शरीर में ठीक ढंग से रक्त प्रवाह कौन-सी प्रणाली से होता है?

(A) रक्त संचार प्रणाली से

(B) पाचन प्रणाली से

(C) श्वास प्रणाली से

(D) माँसपेशी प्रणाली से

उत्तर:

(A) रक्त संचार प्रणाली से

12. योग आत्मा कहा जाता है

(A) योग को

(B) प्राणायाम को

(C) प्राण को

(D) व्यायाम को

उत्तर:

(B) प्राणायाम को

13. प्राणायाम के भाग या चरण हैं

(A) पूरक

(B) कुम्भक

(C) रेचक

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

14. श्वास को अंदर खींचने की क्रिया को कहते हैं

(A) पूरक

(B) कुम्भक

(C) रेचक

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(A) पूरक

15. श्वास को अंदर खींचने के कुछ समय पश्चात् श्वास को अंदर ही रोकने की क्रिया को कहते हैं

(A) पूरक

(B) कुम्भक

(C) रेचक

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(B) कुम्भक

16. श्वास को बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं

(A) पूरक

(B) कुम्भक

(C) रेचक

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(C) रेचक

17. नाभि से निचले भाग में प्राण को कहते हैं

(A) अप्राण

(B) समाण

(C) उदाण

(D) ध्यान

उत्तर:

(A) अप्राण

18. निम्नलिखित में से योग के प्रकार हैं

(A) अष्टांग योग व राज योग

(B) हठ योग व कर्म योग

(C) कुण्डली योग व सोम योग

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

19. कौन-सा प्राण पाचन क्रिया और ऐडीनल ग्रंथि के कार्य करने की शक्ति को बढ़ाता है?

(A) समाण

(B) उदाण

(C) अप्राण

(D) प्राण

उत्तर:

(A) समाण

20. गले से दिल तक को क्या कहते हैं?

(A) प्राण

(B) अप्राण

(C) समाण

(D) उदाण

उत्तर:

(A) प्राण

21. भगवद्गीता के अनुसार योग की परिभाषा है

(A) तमसो मा ज्योतिर्गमय

(B) योग-कर्मसु कौशलम्

(C) सत्यमेव जयते

(D) अहिंसा परमोधर्म

उत्तर:

(B) योग-कर्मसु कौशलम्

22. किस प्राणायाम से मोटापा कम होता है?

(A) नाड़ी-शोधन प्राणायाम से

(B) भस्त्रिका प्राणायाम से

(C) शीतकारी प्राणायाम से

(D) कपालभाती प्राणायाम से

उत्तर:

(B) भस्त्रिका प्राणायाम से

23. सूर्यभेदी प्राणायाम लाभदायक है

(A) शरीर के सैलों को शुद्ध करने में

(B) शरीर में गर्मी बढ़ाने में

(C) आंतड़ियों के रोग दूर करने में

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

24. छोटी और बड़ी आँतड़ियों में कौन-सा प्राण होता है?

(A) अप्राण

(B) उदाण

(C) समाण

(D) प्राण

उत्तर:

(A) अप्राण

25. शरीर के सभी भागों में पाया जाने वाला प्राण है

(A) उदाण

(B) ध्यान

(C) समाण

(D) अप्राण

उत्तर:

(B) ध्यान

26. आँख, कान, नाक, मस्तिष्क आदि अंगों के कार्य किस प्राण के कारण होते हैं?

(A) ध्यान

(B) उदाण

(C) समाण

(D) अप्राण

उत्तर:

(B) उदाण

27. “योग समाधि है।” यह कथन है

(A) महर्षि वेदव्यास का

(B) महर्षि पतंजलि का

(C) भगवान् श्रीकृष्ण का

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(A) महर्षि वेदव्यास का

28. आसन का अर्थ है

(A) श्वास लेने की प्रक्रिया

(B) शरीर की स्थिति

(C) मन की एकाग्रता

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(B) शरीर की स्थिति

29. मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है?

(A) नियम

(B) धारणा

(C) ध्यान

(D) प्रत्याहार

उत्तर:

(C) ध्यान

30. यम कितने प्रकार के होते हैं?

(A) 4

(B) 3

(C) 5

(D) 2

उत्तर:

(C)5

31. अष्टांग योग का प्रथम अंग है-

(A) यम

(B) नियम

(C) आसन

(D) धारणा

उत्तर:

(A) यम

32. “योग मस्तिष्क को शांत करने का अभ्यास है।” यह किसने कहा? ।

(A) महर्षि वेदव्यास ने

(B) महर्षि पतंजलि ने

(C) भगवान श्रीकृष्ण ने

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(B) महर्षि पतंजलि ने

33. परम चेतना या दिव्य मन में पूरी तरह से लीन होना कहलाती है-

(A) धारणा

(B) समाधि

(C) यम

(D) प्राणायाम

उत्तर:

(B) समाधि

34. किसके सतत् अभ्यास से तन एवं मन दोनों को रूपांतरित किया जा सकता है?

(A) योग के

(B) आसन के

(C) प्राण के

(D) प्राणायाम के

उत्तर:

(A) योग के

35. 21 जून, 2021 को कौन-सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया?

(A) छठा

(B) चौथा

(C) पाँचवाँ

(D) सातवाँ

उत्तर:

(D) सातवाँ

36. “योग चितवृत्ति निरोध है।” यह किसका कथन है?

(A) पतंजलि का

(B) श्रीवेदव्यास का

(C) आगम का

(D) स्वामी रामदेव का

उत्तर:

(A) पतंजलि का

37. निम्नलिखित में से कौन-सा यम नहीं है?

(A) अहिंसा

(B) तप

(C) सत्य

(D) अस्तेय

उत्तर:

(B) तप

38. निम्नलिखित में से कौन-सा अंग अष्टांग योग का नहीं है?

(A) यम’

(B) नियम

(C) प्रत्याहार

(D) परमात्मा

उत्तर:

(D) परमात्मा

39. निम्नलिखित में से कौन-सा उदाहरण नियम का नहीं है?

(A) शौच

(B) तप

(C) सत्य

(D) सन्तोष

उत्तर:

(C) सत्य

भाग-III: रिक्त स्थानों की पूर्ति करें

1. योग का जन्मदाता देश ……………….. को माना जाता है।

2. ……………….. को योग का पितामह माना जाता है।

3. योग हमेशा ……………….. जगह पर करना चाहिए।

4. प्राणायाम की ……………….. अवस्थाएँ होती हैं।

5. दिल से नाभि तक रहने वाली प्राण क्रिया को ……………. कहते हैं।

6. गले से सिर तक रहने वाले प्राण को ……………….. कहते हैं।

7. श्वास पर नियंत्रण रखने वाली क्रिया को ……………….. कहते हैं।

8. राज योग, अष्टांग योग, कर्म योग, ……………….. के प्रकार हैं।

9. साँस को अंदर खींचने के बाद उसे वहीं रोकने की क्रिया को ……………….. कहते हैं।

10. ………………… आसन करने से मधुमेह रोग नहीं होता।

11. अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने को ……………….. कहते हैं।

12. अष्टांग योग की रचना ……………….. द्वारा की गई।

13. अभ्यास करते समय श्वास ……………….. से लेना चाहिए।

14. अष्टांग योग में अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रण में रखना ……………….. कहलाता है।

15. ……………….. धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान और शारीरिक सभ्यता का मिश्रण है।।

उत्तर:

1. भारत

2. महर्षि पतंजलि

3. साफ-सुथरी एवं हवादार

4. तीन

5. समाण

6. उदाण

7: प्राणायाम

8. योग

9. कुम्भक

10. शलभ

11. प्रत्याहार

12. महर्षि पतंजलि

13. नाक

14. धारणा

15. योग।

योग शिक्षा Summary

योग शिक्षा परिचय

योग का इतिहास उतना ही प्राचीन है, जितना कि भारत का इतिहास। इस बारे में अभी तक ठीक तरह से पता नहीं लग सका कि योग कब शुरू हुआ? परंतु योग भारत की ही देन है। सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि 3000 ईसा पूर्व में इस घाटी के लोग योग का अभ्यास करते थे। महर्षि पतंजलि द्वारा योग पर प्रथम पुस्तक ‘योग-सूत्र’ लिखी गई, जिसमें उन्होंने योग की अवस्थाओं एवं प्रकारों का विस्तृत उल्लेख किया है। योग के आदि गुरु महर्षि पतंजलि को माना जाता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार, “योग: चित्तवृति निरोधः”अर्थात् “मनोवृत्ति के विरोध का नाम ही योग है।” भारत के मध्यकालीन युग में कई योगियों ने योग के बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। आज भी अनेक महा-पुरुष योग को संपूर्ण विश्व में फैलाने हेतु निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

महर्षि पतंजलि हमारे जीवन में शारीरिक तंदुरुस्ती का अपना विशेष महत्त्व है। शरीर को स्वस्थ एवं नीरोग रखने में योग महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग एक ऐसी विधा है, जो शरीर तथा दिमाग पर नियंत्रण रखती है। वास्तव में योग शब्द संस्कृत भाषा के ‘युज’ शब्द से बना है, जिसका अर्थ है- जोड़ या मेल। योग वह क्रिया है जिसमें जीवात्मा का परमात्मा से मेल होता है। भारतीय संस्कृति, साहित्य तथा हस्तलिपि के अनुसार, योग जीवन के दर्शनशास्त्र के बहुत नजदीक है। बी०के०एस० आयंगर के अनुसार, “योग वह प्रकाश है जो एक बार जला दिया जाए तो कभी कम नहीं होता। जितना अच्छा आप अभ्यास करेंगे, लौ उतनी ही उज्ज्वल होगी।”

योग का उद्देश्य जीवात्मा का परमात्मा से मिलाप करवाना है। इसका मुख्य उद्देश्य शरीर को नीरोग, फुर्तीला, जोशीला, लचकदार और विशिष्ट क्षमताओं या शक्तियों का विकास करके मन को जीतना है। यह ईश्वर के सम्मुख संपूर्ण समर्पण हेतु मन को तैयार करता है।

![]()

![]()