HBSE 9th Class Physical Education Solutions Chapter 6 शारीरिक शिक्षा में विभिन्न प्रतियोगितात्मक खेलकूदों का योगदान

Haryana State Board HBSE 9th Class Physical Education Solutions Chapter 6 शारीरिक शिक्षा में विभिन्न प्रतियोगितात्मक खेलकूदों का योगदान Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 9th Class Physical Education Solutions Chapter 6 शारीरिक शिक्षा में विभिन्न प्रतियोगितात्मक खेलकूदों का योगदान

HBSE 9th Class Physical Education शारीरिक शिक्षा में विभिन्न प्रतियोगितात्मक खेलकूदों का योगदान Textbook Questions and Answers

दीर्घ-उत्तरात्मक प्रश्न [Long Answer Type Questions]

प्रश्न 1.

प्रतियोगिता क्या है? विभिन्न खेलकद प्रतियोगिताओं की उपयोगिता पर प्रकाश डालें। अथवा शारीरिक शिक्षा व खेलकूद में प्रतियोगिताओं के महत्त्व का विस्तृत वर्णन कीजिए।

उत्तर:

प्रतियोगिता का अर्थ (Meaning of Competition);

जब दो या दो से अधिक खिलाड़ी या टीम ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उद्यत हों जिसे केवल एक खिलाड़ी या टीम को ही प्रदान किया जा सकता हो तो ऐसी स्थिति से प्रतियोगिता का जन्म होता है। एक ही वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच सहज रूप से ही प्रतियोगिता विद्यमान होती है।

प्रतियोगितात्मक खेलकूदों का महत्त्व (Importance of Competitive Games & Sports):

वर्तमान में खेलकूद दैनिक जीवन के एक महत्त्वपूर्ण अंग बनते जा रहे हैं। प्रतिस्पर्धा के इस युग में आज पढ़ाई के साथ-साथ खेलों की भी उपयोगिता निरंतर बढ़ती जा रही है। हमारे लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं के महत्त्व निम्नलिखित हैं

1. आत्म-विश्वास (Self-confidence):

खेलकूद मनुष्य में आत्म-विश्वास का गुण विकसित करते हैं। यही आत्म-विश्वास उसे विपत्तियों का निडरता से सामना करने में सहायक होता है। आत्म-विश्वास के माध्यम से हम आसानी से बड़ी-से-बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। अत: खेलकूद प्रतियोगिताएँ हमारे अन्दर आत्म-विश्वास की भावना जगाती हैं।

2. आदर्श खेल की भावना (Spirit of Fair Play):

अच्छा खिलाड़ी खेल को खेल की भावना से खेलता है, हार-जीत के लिए नहीं। वह हेरा-फेरी से या फाउल खेलकर जीतना नहीं चाहता, जिससे उसमें आदर्श खेल की भावना आ जाती है।

3. संवेगों का निकास (Egress of Emotions):

दिन, हफ्ते और महीने से काम करने के पश्चात् व्यक्ति के मन में कुछ उलझनें तथा संवेग रह जाते हैं और मन अशांत रहता है। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने से मनुष्य के मन से संवेगों का निकास हो जाता है जिससे व्यक्ति राहत महसूस करता है।

4. मुकाबले की प्रेरणा (Inspiration of Competition):

खेल प्रतियोगिताएँ मनुष्य में मुकाबले की प्रेरणा पैदा करती हैं। प्रत्येक खिलाड़ी विरोधी खिलाड़ी से अच्छा खेलने का प्रयत्न करता है। पहले खेलों में फिर जीवन में वे दूसरों से डटकर मुकाबला करते हैं। डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम के अनुसार, “हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमें कभी मुश्किलों को खुद पर हावी होने का मौका नहीं देना चाहिए।”

5. खिलाड़ी की योग्यता निखारने में सहायक (Helpful in Polish the Talent of Player):

खेल प्रतियोगिताएँ किसी खिलाड़ी की साल-भर में सीखी गई खेल-कला के प्रदर्शन को निखारने में सहायक होती हैं।

6. शारीरिक विकास (Physical Growth):

खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी का शरीर मजबूत एवं सुडौल होता है। उसमें चुस्ती और स्फूर्ति रहती है।

7. नस्ल-भेद की समाप्ति (To Abolish the Communalism):

भिन्न-भिन्न जातियों तथा मजहबों के खिलाड़ी खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। खेलते समय खिलाड़ी जात-पात अथवा धर्म का अंतर भूलकर आपस में घुल-मिलकर खेलते हैं।

8. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन (Incitement to International Co-operation):

अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में एक देश के खिलाड़ी दूसरे देशों के खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं और उनके संपर्क में आते हैं, जिससे उन्हें एक-दूसरे को समझने का अवसर मिलता है और इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन मिलता है।

9. समय का पाबंद (Punctuality):

खिलाड़ी को समय पर खेलने जाना पड़ता है। थोड़ी देर से पहुँचने पर वह मैच में भाग नहीं ले सकता। इस प्रकार खेल प्रतियोगिता मनुष्य को समय का पाबंद बनाती है।

10. दृढ़-संकल्प (Resolution):

खेल प्रतियोगिता द्वारा खिलाड़ी में दृढ़ संकल्प की भावना आती है। वह सही समय पर सही निर्णय लेना सीख जाता है। इससे वह अपनी टीम की हार को भी जीत में बदल सकता है। दृढ़-संकल्पी व्यक्ति को कभी असफलता का मुँह नहीं देखना पड़ता।

11. पथ-प्रदर्शन तथा नेतृत्व (Guidance and Leadership):

खेलकूदखेलकूद व्यक्ति में पथ-प्रदर्शन व नेतृत्व का गुण विकसित करते हैं। नेतृत्व करने वाला कप्तान जीवन में भी नेतृत्व करने की कला सीख जाता है।

12. आत्म-अभिव्यक्ति (Self-Manifestation) :

खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ी को आत्म-अभिव्यक्ति करने का अवसर मिलता है। मैदान में प्रत्येक खिलाड़ी अपने गुणों, कला तथा कुशलता को दर्शकों के सामने प्रकट करता है। खेल के मैदान ने हमें बहुत अनुशासन प्रिय, आत्म-संयमी और देश पर मर-मिटने वाले नागरिक व सैनिक दिए हैं। इसीलिए तो ड्यूक ऑफ विलिंग्टन ने वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन महान् को हराने के पश्चात् कहा था, “वाटरलू का युद्ध तो एटन तथा हैरो के खेल के मैदान में जीता गया था।”

13. खाली समय का सदुपयोग (Proper use of Leisure Time):

एक प्रसिद्ध कहावत है-खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खेलों में भाग लेने से खिलाड़ी बुरे कामों से बचा रहता है और खाली समय का सदुपयोग भी हो जाता है।

14. नए नियमों की जानकारी (Knowledge of New Rules):

खेल प्रतियोगिता से खिलाड़ी को नए नियमों की जानकारी मिलती है जिससे वे अपने खेल के स्तर को ऊँचा कर सकते हैं।

15. देश की प्रतिष्ठा (Dignity of Country):

आज अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन आदि देश औद्योगिक व वैज्ञानिक प्रगति के कारण ही महान् नहीं माने जाते, बल्कि खेलों के क्षेत्र में भी इन देशों ने बड़ा नाम कमाया है। हम अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएँ जीतकर और अधिक वृद्धि कर सकते हैं।

16. मनोरंजन (Entertainment):

सारा दिन काम करते-करते व्यक्ति के जीवन में उकताहट आ जाती है। खेलों में भाग लेने से मनुष्य का मनोरंजन होता है और वह उकताहट व थकावट से छुटकारा पा लेता है।

17. आज्ञा पालन का गुण (Quality of Obedience):

खेल प्रतियोगिता द्वारा खिलाड़ी में आज्ञा पालन का गुण विकसित हो जाता है। खेलते समय खिलाड़ी को अपने रैफरी, कोच या कप्तान के आदेशों का पालन करना पड़ता है। इससे उसमें आज्ञा पालन की आदत पड़ जाती है।

![]()

प्रश्न 2.

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली मुख्य खेल प्रतियोगिताओं का वर्णन कीजिए।

अथवा

भारत में आयोजित होने वाली प्रमुख खेलकूद प्रतियोगिताओं पर एक नोट लिखें।

उत्तर:

प्रत्येक व्यक्ति में प्रतियोगिता की भावना होती है। यही भावना उसे उन्नति के मार्ग पर आगे कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। यही भावना उसे सम्मान देने में सहायता करती है। वर्तमान युग में खेल प्रतियोगिताओं की भावना से व्यक्ति के संवेगों की संतुष्टि होती है। इससे व्यक्ति को न केवल कार्यकुशलता की प्राप्ति होती है, बल्कि वह इनसे दक्षता भी ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार वह सर्वश्रेष्ठ खेल प्रदर्शन करने में सफल होता है। खेल प्रतियोगिताएँ मनोरंजन प्रदान करने के साथ-साथ मनुष्य को स्वस्थ रखती हैंतथा रोग या बीमारी से दूर रखती हैं। प्राचीनकाल में घुड़सवारी, भाला फेंकना, मल्लयुद्ध, तीरंदाजी आदि खेलें ही लोकप्रिय थीं और इन्हीं खेलों का आयोजन किया जाता था। मगर समय में बदलाव के कारण इन खेलों का स्थान अन्य खेलों ने ले लिया। इनमें प्रमुख हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, वॉलीबॉल आदि हैं। आज इन खेलों का आयोजन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। भारत में आयोजित की जाने वाली विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का वर्णन निम्नलिखित है

1. रंगास्वामी कप राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता (Rangaswami Cup/National Hockey Championship):

भारतीय हॉकी एसोसिएशन ने राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता सन् 1927 में आरंभ करवाई। इस प्रतियोगिता में मोरिस नामक न्यूजीलैण्ड के निवासी को सन् 1935 में तथा सन् 1946 में पंजाब एसोसिएशन के सचिव बख्शीश अलीशेख को शील्ड प्रदान की गई। लेकिन विभाजन के कारण यह शील्ड पाकिस्तान में ही रह गई, क्योंकि बख्शीश अलीशेख पाकिस्तान में रहने लगा था। विभाजन के पश्चात् मद्रास के समाचार-पत्र ‘हिंद’ तथा ‘स्पोर्ट्स एंड पास्टाइम’ के मालिकों ने अपने संपादक श्री रंगास्वामी के नाम पर राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के लिए एक नया कप प्रदान किया। इस कारण इस प्रतियोगिता को ‘रंगास्वामी कप’ के नाम से जाना जाता है। सन् 1947 से ‘रंगास्वामी कप’ के नाम से यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। यह प्रतियोगिता नॉक आउट स्तर पर करवाई जाती है।

2. आगा खाँ कप (Agha Khan Cup):

सर आगा खाँ ने पहली बार इस प्रतियोगिता के लिए कप दिया। उन्हीं के नाम पर सन् 1896 से यह प्रतियोगिता नॉक आउट स्तर पर करवाई जा रही है। सर्वप्रथम इस कप को जीतने का श्रेय मुंबई के जिमखाना को प्राप्त है। इस प्रतियोगिता का आयोजन आगा खाँ टूर्नामेंट कमेटी करती है।

3. अखिल भारतीय नेहरू सीनियर हॉकी प्रतियोगिता (All India Nehru Senior Hockey Competition):

सन् 1964 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्य-तिथि की याद में नई दिल्ली में इस प्रतियोगिता का आरंभ हुआ। इस प्रतियोगिता का नाम उनके नाम पर ही रखा गया। यह प्रतियोगिता नॉक आउट-कम-लीग आधार पर करवाई जाती है। जीतने वाली टीम को राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कारों का वितरण किया जाता है और खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है।

4. अखिल भारतीय नेहरू जूनियर हॉकी प्रतियोगिता (All India Nehru Junior Hockey Competition):

यह हर वर्ष नई दिल्ली में आयोजित की जाती है, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु वाले खिलाड़ी भाग लेते हैं। विभिन्न राज्यों की टीमें इसमें भाग लेने के लिए आती हैं । इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्व० पं० जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन 14 नवंबर को आयोजित किया जाता है अर्थात् यह प्रतियोगिता 1 नवम्बर से शुरू होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस 14 नंवबर को समाप्त होती है।

5. डूरंड कप (Durand Cup):

इस कप का यह नाम ब्रिटिश इंडिया के विदेश सचिव सर मोर्टीमोर डूरंड के नाम पर रखा गया। यह प्रतियोगिता पहले ‘शिमला टूर्नामेंट’ के नाम से विख्यात थी। सन् 1931 से इस प्रतियोगिता में सेना के अतिरिक्त असैनिक टीमें भी भाग लेने लगी हैं। सर्वप्रथम इस प्रतियोगिता में भाग लेने का सौभाग्य ‘पटियाला टाइगर’ को प्राप्त हुआ। यह प्रतियोगिता हर वर्ष नॉक आउट-कम-लीग स्तर पर करवाई जाती है।

6. रोवर्ज़ कप (Rovers Cup)-यह खेल प्रतियोगिता फुटबॉल खेल से संबंधित है, जिसका आयोजन प्रतिवर्ष रोवर्ज कप टूर्नामेंट कमेटी की ओर से किया जाता है। इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न भागों से टीमें भाग लेने आती हैं।

7. सुबोटो मुखर्जी कप (Subroto Mukherjee Cup):

सुब्रोटो मुखर्जी कप प्रतियोगिता को ‘जूनियर डूरंड प्रतियोगिता’ के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन एयर मार्शल सुब्रोटो मुखर्जी की याद में किया जाता है। डूरंड कमेटी पिछले कई वर्षों से सीनियर वर्ग के लिए फुटबॉल की इस प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। यह प्रतियोगिता प्रतिवर्ष नवंबर और दिसंबर के महीने में नई दिल्ली में आयोजित होती है। इस प्रतियोगिता में किसी राज्य की एक ही स्कूल की सर्वोत्तम टीम भाग ले सकती है। इसमें 17 वर्ष की आयु तक के खिलाड़ी भाग लेते हैं। विजयी टीम को एक आकर्षक ट्रॉफी दी जाती है और अच्छे खिलाड़ियों को वजीफे भी दिए जाते हैं।

8. संतोष ट्रॉफी (Santosh Trophy):

संतोष ट्रॉफी कूच बिहार के महाराजा संतोष जी ने राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए दी थी। यह प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा प्रतिवर्ष अपने किसी प्रांतीय सदस्य एसोसिएशन की तरफ से करवाई जाती है। इस प्रतियोगिता में भारत के सभी प्रांतों की फुटबॉल टीमें, सैनिक और रेलवे की टीमें भाग लेती हैं। यह प्रतियोगिता, नॉक आउट-कम-लीग पर करवाई जाती है।

9. रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy):

पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह ने क्रिकेट के महान् खिलाड़ी रणजीत सिंह के नाम पर क्रिकेट में राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए ट्रॉफी भेंट की। यह प्रतियोगिता हर साल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है, जिसमें Role of Various Competitive Games & Sports in Physical Education भिन्न-भिन्न प्रांतों की टीमें भाग लेती हैं। यह प्रतियोगिता लीग स्तर पर करवाई जाती है। क्षेत्रीय प्रतियोगिता में विजेता टीम आगे नॉक आउट स्तर पर खेलती है।

10. सी०के० नायडू ट्रॉफी (C.K. Naidu Trophy):

सी०के० नायडू प्रतियोगिता स्कूल गेम्स फेडरेशन की तरफ से प्रत्येक वर्ष करवाई जाती है। भारत के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी सी०के० नायडू के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है। इस प्रतियोगिता में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ही भाग ले सकते हैं। यह प्रतियोगिता नॉक आउट स्तर पर प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। जो टीम एक बार मैच हार जाती है, उसे प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ता है।

प्रश्न 3.

एक अच्छे खिलाड़ी में कौन-कौन-से गुण होने चाहिएँ? वर्णन करें।

अथवा

स्पोर्ट्समैनशिप क्या है? एक अच्छे स्पोर्ट्समैन के गुण लिखें।

अथवा

खेल-भावना से आपका क्या अभिप्राय है? एक अच्छे खिलाड़ी के गुणों या विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

खेल-भावना स्पोर्ट्समैनशिप का अर्थ (Meaning of Sportmanship):

स्पोर्ट्समैनशिप खिलाड़ी के अन्दर छुपी हुई वह खेल-भावना है, जो खेलों को पवित्र कार्य का दर्जा देती है। इस भावना के अन्तर्गत एक खिलाड़ी खेलों से सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु को स्नेह

और आदर करता है। वह खिलाड़ियों को खेल देवता और खेल मैदानों को धार्मिक स्थानों जैसा सम्मान देता है। एक अच्छा स्पोर्ट्समैन कभी भी विरोधी टीम के खिलाड़ियों को अपना शत्रु नहीं समझता, बल्कि उनकी ओर से दिखाई गई अच्छी खेल की प्रशंसा करता है।

स्पोर्ट्समैनशिप एक ऐसी भावना है, जो व्यक्ति के अन्दर जागृत होती है। यह वंशानुगत नहीं, अपितु लहर और जज्बे की भान्ति मनुष्य के अन्दर से उठती है। प्रत्येक शारीरिक शिक्षा के अध्यापक का यह भरसक प्रयास होता है कि वह इस भावना को और उजागर करने में सहायता करें, क्योंकि ऐसी भावना वाले खिलाड़ी अथवा व्यक्ति का सम्मान समाज में अधिक होता है। यह तो जन्म के साथ-साथ चलती है और जैसे-जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, वैसे-वैसे सुदृढ़ होकर निखरती जाती है। इस भावना के अंतर्गत स्पोर्ट्समैन खेलों के नियमों का पालन करता है। वह हर समय खेलों के विकास के लिए सहयोग देने के लिए तैयार रहता है।

एक अच्छे स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी के गुण (Qualities of Good Sportsman)-एक अच्छे खिलाड़ी में निम्नलिखित गुणों का विकास होना आवश्यक है

1. सहनशीलता (Tolerance):

सहनशीलता खिलाड़ी का एक महत्त्वपूर्ण गुण है। खेल के दौरान अनेक ऐसे अवसर आते हैं, जब विजयी होने से बहुत प्रसन्नता मिलती है और हार जाने पर उदासी के बादल छा जाते हैं, परंतु अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो विजयी . होने पर भी हारी हुई टीम अथवा खिलाड़ी को उत्साहित करे और हार जाने पर विजयी टीम को पूरे मान-सम्मान के साथ बधाई दे।

2. समानता की भावना (Spirit of Equality):

समानता की भावना खिलाड़ी के गुणों में एक महत्त्वपूर्ण गुण है। एक अच्छा खिलाड़ी खेल के दौरान जाति-पाति, धर्म, रंग, संस्कृति और सभ्यता के भेदभाव से दूर होकर प्रत्येक खिलाड़ी के साथ समानता का व्यवहार करता है।

3. सहयोग की भावना (Spirit of Co-operation):

एक अच्छे खिलाड़ी का महत्त्वपूर्ण गुण सहयोग की भावना है। यह भावना ही खेल के मैदान में सभी टीमों के खिलाड़ियों को एकजुट करती हैं। वे अपने कप्तान के अधीन रहकर विजय के लिए संघर्ष करते ‘ हैं और विजय का श्रेय केवल कप्तान अथवा किसी एक खिलाड़ी को नहीं जाता, बल्कि यह सारी टीम को जाता है।

4. अनुशासन की भावना (Spirit of Discipline):

एक अच्छे खिलाड़ी का मुख्य गुण यह है कि वह नियमपूर्वक अनुशासन में कार्य करे। वास्तविक स्पोर्ट्समैनशिप वही होती है, जिसमें खेल के सभी नियमों की पालना बहुत ही अच्छे ढंग से की जाए।

5. चेतनता (Consciousness or Awareness):

किसी भी खेल के दौरान चेतन या सचेत रहकर प्रत्येक अवसर का लाभ उठाना ही स्पोर्ट्समैनशिप है। खेल में थोड़ी-सी लापरवाही भी विजय को पराजय में और सावधानी पराजय को विजय में बदल देती है। अन्य शब्दों में, प्रत्येक क्षण की चेतनता स्पोर्ट्समैन का महत्त्वपूर्ण अंग है।

6. ईमानदार और परिश्रमी (Honest and Hard Working):

एक अच्छे स्पोर्ट्समैन का ईमानदार और परिश्रमी होना सबसे मुख्य गुण है। अच्छा स्पोर्ट्समैन कठोर परिश्रम का सहारा लेता है। वह उच्च खेल की प्राप्ति के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करता, बल्कि टीम के मान-सम्मान और देश की शान के लिए आगे बढ़ता है। .

7. हार-जीत में अंतर न समझना (No Difference between Victory and Defeat):

एक अच्छा खिलाड़ी वही माना जाता है जो खेल के नियमों का पालन करता है और वफादारी के साथ खेल में भाग लेता है। यदि खेल के अच्छे प्रदर्शन से उसकी टीम विजयी होती है तो खुशी में वह विरोधी टीम अथवा खिलाड़ी को मज़ाक का हिस्सा नहीं बनाता, अपितु वह दूसरे पक्ष को अच्छे प्रदर्शन के लिए बधाई देता है। यदि वह पराजित हो जाता है तो वह निराश होकर अपना मानसिक संतुलन नहीं गँवाता।

8. ज़िम्मेदारी की भावना (Spirit of Responsibility):

एक अच्छा खिलाड़ी अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छी तरह समझता है और उसको ठीक ढंग से निभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता। उसे इस बात का एहसास होता है कि यदि वह अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा-सा भी पीछे हटा तो उसकी टीम की पराजय निश्चित है। परिणामस्वरूप खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाते हुए खेल में शुरू से लेकर अंत तक पूरी शक्ति से भाग लेता है।

9. मुकाबले की भावना (Spirit of Competition):

एक अच्छा खिलाड़ी वही है, जो अपनी जिम्मेदारी को समझता है। वह प्रत्येक कठिनाई में साथी खिलाड़ियों को हौसला देता है और अच्छा खेलने, उत्साह और अन्य प्रयत्न करने की प्रेरणा देता है। वास्तव में खेल की विजय का सारा रहस्य मुकाबले की भावना में होता है। वह करो या मरो की भावना से खेल के मैदान में जूझता है, परन्तु यह भावना बिना किसी वैर-विरोध के होती है। इस भावना में किसी टीम अथवा खिलाड़ी के प्रति बुरी भावना नहीं रखी जाती।

10. त्याग की भावना (Spirit of Sacrifice):

एक अच्छे खिलाड़ी में यह गुण होना भी अनिवार्य है। किसी भी टीम में खिलाड़ी केवल अपने लिए ही नहीं खेलता, अपितु उसका मुख्य लक्ष्य सारी टीम को विजयी करने का होता है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक खिलाड़ी निजी स्वार्थ को त्यागकर पूरी टीम के लिए खेलता है। वह अपनी टीम को विजयी करने के लिए बहुत संघर्ष करता है। वह अपनी टीम की विजय को अपनी विजय समझता है और उसका सिर सम्मान से ऊँचा हो जाता है। परिणामस्वरूप त्याग की भावना रखने वाला खिलाड़ी ही वास्तव में अच्छा खिलाड़ी होता है। ऐसी भावना वाले खिलाड़ी ही अपनी टीम, स्कूल, प्रांत, क्षेत्र, देश और राष्ट्र के नाम को चार चाँद लगाते हैं।

11. आत्म-विश्वास की भावना (Spirit of Self-confidence):

यह गुण खिलाड़ी का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण गुण है। खेल वही खिलाड़ी जीत सकता है, जिसमें आत्म-विश्वास की भावना है। आत्म-विश्वास के बिना खेलना असंभव है। अच्छा खिलाड़ी संतुष्ट और शांत स्वभाव वाला दिखाई देता है। इससे उसका आत्म-विश्वास ज़ाहिर होता है।

12. भ्रातृभाव की भावना (Spirit of Brotherhood):

स्पोर्ट्समैन में भ्रातृभाव की भावना का होना बहुत आवश्यक है। वह जाति-पाति, रंग-भेद, धर्म, संस्कृति और सभ्यता को अपने रास्ते में नहीं आने देता और सभी व्यक्तियों से एक-जैसा व्यवहार करता है। वह सबको एक प्रभु की संतान मानता है और इस कारण वे सभी भाई-भाई हैं।

प्रश्न 4.

टूर्नामेंट करवाने के लिए कौन-कौन-सी प्रणालियाँ अपनाई जाती हैं? वर्णन कीजिए।

अथवा

खेलकूद प्रतियोगिताएँ करवाने के लिए आमतौर पर हम किन-किन प्रणालियों को अपनाते हैं?

उत्तर:

टूर्नामेंट खेलकूद प्रतियोगिताएँ करवाने के लिए निम्नलिखित प्रणालियाँ अपनाई जाती हैं.

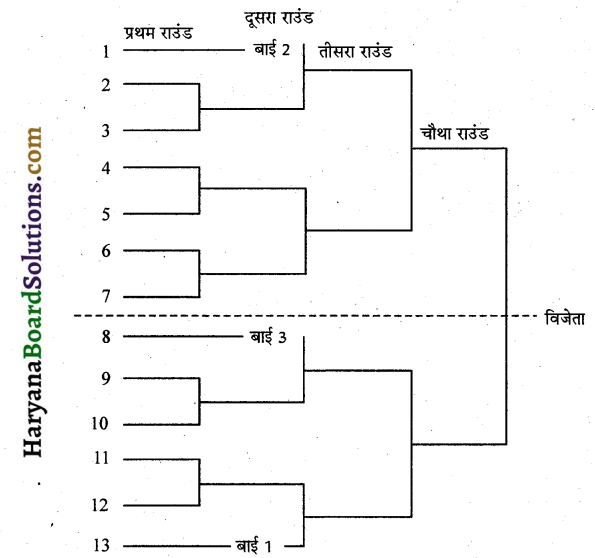

1. नॉक-आउट प्रणाली (Knock-out System):

नॉक-आउट प्रणाली के अंतर्गत टीमों की गिनती देखकर विगत चार वर्षों की विजयी टीमों को बारी दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इनमें से कोई टीम पहले चरण में एक-दूसरे से मुकाबला करके हार न जाए। सामान्यतया विगत वर्ष की विजयी टीम को सबसे ऊपर, रनर-अप टीम को सबसे नीचे और तीसरे व चौथे स्थान पर रहने वाली टीम को कहीं बीच में रखा जाता है। शेष टीमों को उनकी स्थिति या पर्चियाँ डालकर जोड़ियों में बदला जाता है। फाइनल में जीतने वाली टीम को विजेता और हारने वाली या दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को उपविजेता (रनर-अप) घोषित किया जाता है और सेमी-फाइनल में हारने वाली टीमों को तीसरा व चौथा स्थान मिलता है।

2. लीग-कम-नॉक-आउट प्रणाली (League-cum-Knock-out System):

लीग-कम-नॉक-आउट प्रणाली में खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली टीमों के ग्रुप बना दिए जाते हैं। किसी भी ग्रुप में टीमों की संख्या तीन से कम नहीं होती। ग्रुप प्रणाली में मैच लीग प्रणाली के आधार पर खेले जाते हैं। हर ग्रुप में प्रथम स्थान पर आने वाली टीम नॉक-आउट प्रणाली द्वारा खेलती है ताकि पहले चार स्थानों को सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन जब ग्रुपों की संख्या दो हो तो प्रत्येक ग्रुप की दो विजेता टीमें अन्तिम चार में स्थान प्राप्त करती हैं और यहाँ ये आपस में एक दूसरे ग्रुप की टीमों से खेलती हैं। ये टीमें पहले दो स्थानों के लिए आपस में खेलती हैं। पहले ग्रुप की विजयी टीम दूसरे ग्रुप की रनर-अप टीम के साथ खेलती है। हारने वाली टीमें तीसरे तथा चौथे स्थान के लिए खेलती हैं। यदि टीमों को चार ग्रुपों (A, B, C, D) में बाँटा जाए तो प्रत्येक ग्रुप की विजेता टीम को लिया जाता है। A-ग्रुप की विजयी टीम C-ग्रुप की विजयी टीम से खेलेगी। B-ग्रुप की विजयी टीम D-ग्रुप की विजयी टीम के साथ खेलेगी। जो दो टीमें विजयी होंगी वे आपस में फाइनल में आमने-सामने होंगी।

3. नॉक-आउट-कम-लीग प्रणाली (Knock-out-cum League System):

इस प्रणाली में नॉक-आउट प्रणाली द्वारा सेमी-फाइनल (Semi-final) में पहुँचने वाली टीमों को पुनः लीग के अनुसार खेलना पड़ता है। अंकों के आधार पर प्रथम चार स्थानों का निर्णय किया जाता है।

4. लीग प्रणाली (League System):

लीग टूर्नामेंट वह टूर्नामेंट है जिसमें भाग लेने वाली प्रत्येक टीम एक-दूसरे के खिलाफ खेलती हैं। इस टूर्नामेंट में विजयी टीम को 2 अंक, मैच को ड्रॉ करवाने वाली टीमों को 1 – 1 अंक और हारने वाली टीम को शून्य दिया जाता है। लीग प्रणाली में सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाली टीम को विजयी घोषित कर ईनाम दिया जाता है। यदि दो टीमों के अंक बराबर हों तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा किए गए प्रदर्शन के आधार पर विजेता टीम का फैसला किया जाता है।

5. लीग-कम-लीग प्रणाली (League-cum-League System):

इस प्रणाली में आयोजित टूर्नामेंट के विभिन्न पूलों (वर्गों) में विजयी टीमों को एक-दूसरे के खिलाफ खेलना पड़ता है।

6. दोहरी लीग प्रणाली (Double League System):

दोहरी लीग प्रणाली में पूल नहीं बनाए जाते। सभी टीमें एक-दूसरे के साथ आपस में खेलती हैं। सभी टीमें आपस में बिना पूल के दो बार खेलती हैं। जो टीम दोनों बार अधिक-से-अधिक अंक प्राप्त करती है तो अधिक अंक प्राप्त करने वाली टीम को विजयी घोषित कर दिया जाता है।

प्रश्न 5.

खेल प्रतियोगिताओं से खिलाड़ी में किन-किन गुणों का विकास होता है? व्याख्या कीजिए।

अथवा

खेल प्रतियोगिताओं से खिलाड़ी या व्यक्ति में कौन-कौन-से गुण विकसित होते हैं? विस्तृत वर्णन करें। अथवा “खेलकूद से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव होता है।” इस कथन का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।

उत्तर:

खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्त्व है, क्योंकि इनसे व्यक्ति को न केवल शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है, बल्कि ये उसके सम्मान में भी वृद्धि करने में सहायक होते हैं। इनसे व्यक्तियों या खिलाड़ियों में विभिन्न प्रकार के नैतिक एवं सामाजिक गुणों का विकास होता है। ये उनके सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। अत: खेल प्रतियोगिताओं से खिलाड़ी में विकसित होने वाले गुण निम्नलिखित हैं

1. आत्म-विश्वास (Self-confidence):

खेल एक व्यक्ति में आत्म-विश्वास (Self-confidence) का गुण विकसित करते हैं। जब वह जीत जाता है तो उसे लगता है कि वह कुछ भी कर सकता है। अतः खेलों से खिलाड़ी में आत्म-विश्वास बढ़ता है।

2. आज्ञा पालन की भावना (Feeling of Obedience):

खेल प्रतियोगिता द्वारा खिलाड़ी में आज्ञा पालन की भावना विकसित हो जाती है। खेलते समय खिलाड़ी को अपने रैफरी, कोच या कप्तान के आदेशों का पालन करना पड़ता है। इससे उसे आज्ञा पालन की आदत पड़ जाती है।

3. उत्तरदायित्व की भावना (Feeling of Responsibility):

खिलाड़ी को हर समय ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी लापरवाही से टीम पराजित हो सकती है। खेलों से उसमें उत्तरदायित्व की भावना आ जाती है।

4. त्याग की भावना (Feeling of Sacrifice):

खेल के समय खिलाड़ी अपने हितों को त्यागकर टीम के हितों का ध्यान रखता है। उसमें त्याग का गुण विकसित हो जाता है।

5. दृढ़-संकल्प की भावना (Feeling of Resolution):

खिलाड़ी जीतने के लिए जी-तोड़ मेहनत करता है। जीतने की इच्छा उसमें दृढ़-संकल्प की भावना उत्पन्न करती है।

6. समय का पाबंद (Punctuality):

खिलाड़ी को समय पर खेलने जाना पड़ता है। थोड़ी देर से पहुँचने पर वह मैच में भाग नहीं ले सकता। इस प्रकार खेल प्रतियोगिता मनुष्य को समय का पाबंद बनाती है।

7. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना (Feeling of International Co-operation):

अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में एक देश के खिलाड़ी दूसरे देशों के खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं और उनके संपर्क में आते हैं, जिससे उन्हें एक-दूसरे को समझने का अवसर मिलता है और उनमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना उत्पन्न होती है।

8. दूसरों की सहायता की भावना (Feeling of Co-operation):

खिलाड़ी को अन्य खिलाड़ियों के साथ मिलकर खेलना पड़ता है। उसमें दूसरों की सहायता करने की भावना उत्पन्न हो जाती है।

9. आदर्श खेल की भावना (Spirit of Fair Play):

अच्छा खिलाड़ी खेल को खेल के लिए खेलता है, न कि हार-जीत के लिए। वह हेरा-फेरी से या फाउल खेलकर जीतना नहीं चाहता, जिससे उसमें आदर्श खेल की भावना आ जाती है।

10. अनुशासन का गुण (Quality of Discipline):

प्रत्येक खेल नियमों में बंधे होते हैं। इन नियमों की पालना हर खिलाड़ी को करनी होती है। यदि वह इन नियमों की अवहेलना करता है तो उसे खेल से बाहर कर दिया जाता है। इसलिए खिलाड़ी इन नियमों की पालना करता है जिससे उसमें अनुशासन का गुण विकसित हो जाता है।

11. चरित्र का विकास (Development of Character):

खेलों से खिलाड़ी के चरित्र का विकास भी होता है क्योंकि खिलाड़ी के पास खाली समय न होने के कारण उसमें बुरी आदतें नहीं पनप पातीं।

12. भावनाओं पर नियंत्रण (Control on Emotions):

एक व्यक्ति खेलते समय खेल में इतना मग्न हो जाता है कि वह जीवन की चिंताओं व झंझटों की ओर कोई ध्यान नहीं देता। वह खेलों के माध्यम से क्रोध, चिन्ता, भय आदि भावनाओं पर नियन्त्रण पा लेता है।

13. सहनशीलता एवं धैर्य की भावना (Feeling of Tolerance and Patience):

खेलों से खिलाड़ी में सहनशीलता एवं धैर्य की भावना विकसित होती है। यह भावना उसके जीवन को गति प्रदान करती है और उसके सम्मान में भी वृद्धि करती है।

प्रश्न 6.

लीग टूर्नामेंट किसे कहते हैं? इस टूर्नामेंट में फिक्सचर/आरेखण देने की प्रक्रिया का उल्लेख करें।

अथवा

लीग टूर्नामेंट में फिक्सचर तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों का वर्णन करें।

उत्तर:

लीग टूर्नामेंट का अर्थ (Meaning of League Tournament):

लीग टूर्नामेंट वह टूर्नामेंट है जिसमें भाग लेने वाली प्रत्येक टीम एक-दूसरे के खिलाफ खेलती हैं। लीग टूर्नामेंट में सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाली टीम को विजयी घोषित कर ईनाम दिया जाता है। यदि दो टीमों के अंक बराबर हों तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा किए गए प्रदर्शन के आधार पर विजेता टीम का फैसला किया जाता है।

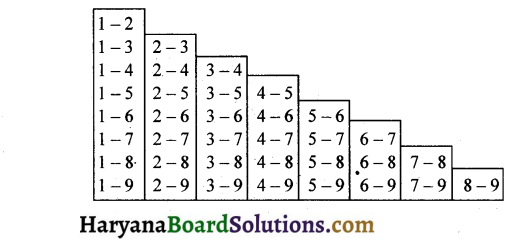

लीग टूर्नामेंट में फिक्सचर देने की प्रक्रिया (Drawing the Fixture in League Tournament):

लीग टूर्नामेंट में फिक्सचर तैयार करने के तीन मुख्य तरीके निम्नलिखित हैं…

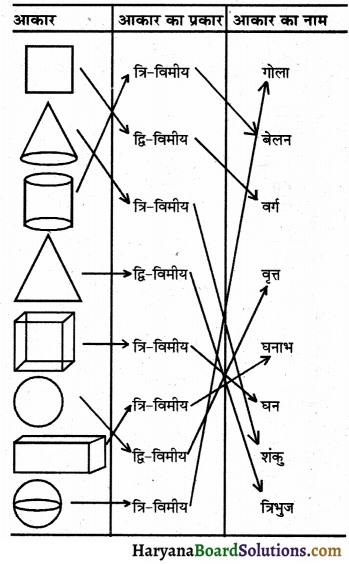

1. सीढ़ीनुमा विधि (Staircase Method)किसी भी टीम को कोई बाई नहीं दी जाती और इसमें टीमों की संख्या सम हो या विषम हो, कोई समस्या नहीं होती।

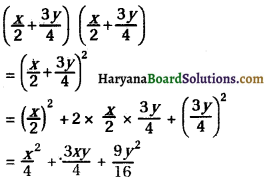

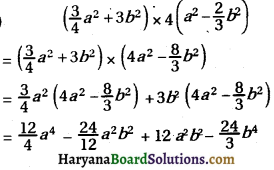

उदाहरण-11 टीमों का फिक्सचर (Fixture) निम्नानुसार होगा

खेले जाने वाले मैचों की कुल संख्या

= \(\frac{N(N-1)}{2}\) = \(\frac{11(11-1)}{2}\) = \(\frac{11(10)}{2}\) = \(\frac{110}{2}\) = 55

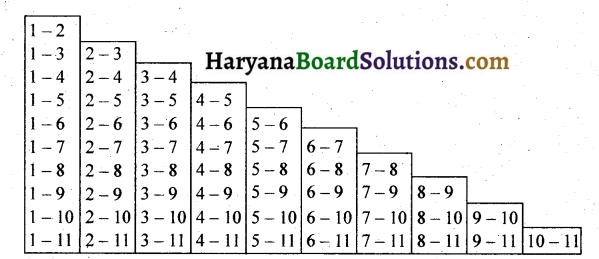

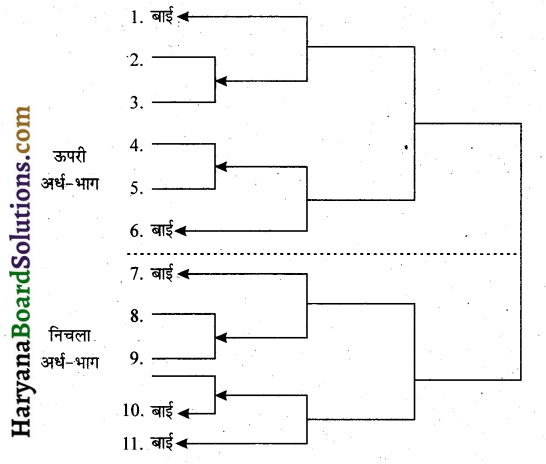

2. चक्रीय/साइक्लिक विधि (Cyclic Method):

इस पद्धति में एक टीम को स्थिर रखा जाता है और अन्य टीमें एक विशेष . दिशा में आगे बढ़ती हैं। यदि टीमों की संख्या सम होती है तो कोई बाई नहीं दी जाती, लेकिन अगर भाग लेने वाली टीमों की संख्या विषम हो, तो प्रत्येक दौर (राउंड) में एक बाई दी जाती है।

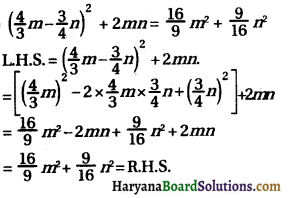

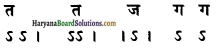

उदाहरण-8 टीमों का फिक्सचर (सम संख्या)

कुल टीमें = 8

मैचों की संख्या = \(\frac{\mathrm{N}(\mathrm{N}-1)}{2}\) = \(\frac{8(8-1)}{2}\) = \(\frac{8(7)}{2}\) = \(\frac{56}{2}\) = 28

राउंड की संख्या = N – 1 = 8 – 1 =7

8 टीमों का फिक्सचर:

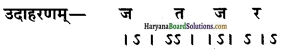

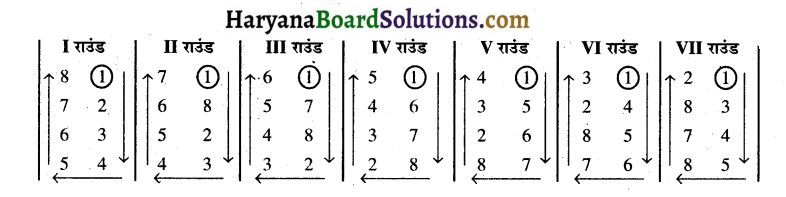

3. सारणी बंध/टैबूलर विधि (Tabular Method):

इस विधि में टैबूलर की तरह फिक्सचर पाया जाता है अर्थात् टेढ़ी व खड़ी रेखाएँ बनाकर फिक्सचर पाया जाता है। यदि टीमों की कुल संख्या समान (Even) हो तो खानों/वर्गों में कुल संख्या = N + 1 होगी। यदि टीमों की कुल संख्या विषम (Odd) हो तो खानों/वर्गों की कुल संख्या = N + 2 होगी। खानों की अपेक्षित संख्या बना लेने के बाद चौरस के ऊपर वाले कोने को उसके उलट नीचे वाले कोने से मिला देना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि 6 टीमों का फिक्सचर पाना है तो कुल टीमें 6 + 1 = 7 खाने कुल राउंड = 5.

6 टीमों का फिक्सचर

प्रश्न 7.

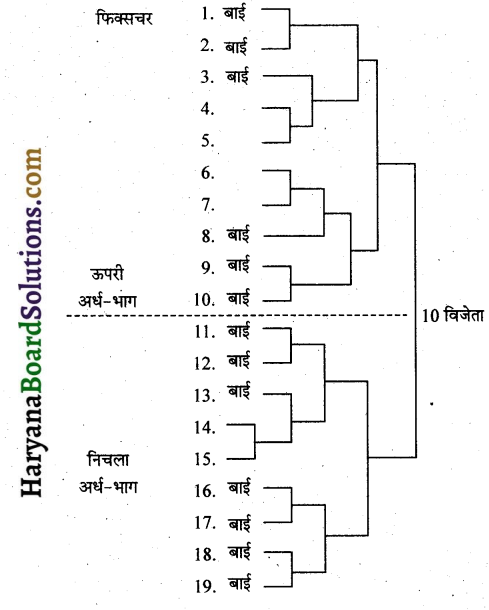

फिक्सचर/आरेखण क्या है? नॉक-आउट टूर्नामेंट के आधार पर 19 टीमों का एक फिक्सचर तैयार करें।

उत्तर:

(1) फिक्सचर का अर्थ (Meaning of Fixture):

फिक्सचर या स्थिरता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से टीमों/ खिलाड़ियों के बीच प्रतियोगिता टॉस आदि द्वारा निश्चित की जाती है। यह टीमों को उनकी टीम द्वारा खेले जाने वाले मैच का समय, स्थान और तिथि,के बारे में सूचित करता है।

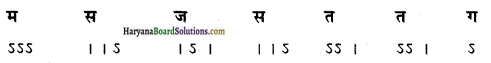

(2) नॉक-आउट टूर्नामेंट में फिक्सचर तैयार करना (Drawing the Fixture in Knock-out Tournament):

नॉक-आउट टूर्नामेंट के आधार पर 19 टीमों का फिक्सचर इस प्रकार होगा

ऊपरी अर्ध-भाग की टीमें = \(\frac{\mathrm{N}+1}{2}\)

= \(\frac{19+1}{2}\) = \(\frac{20}{2}\) = 10

निचले अर्ध-भाग की टीमें =\(\frac{\mathrm{N}-1}{2}\)

= \(=\frac{19-1}{2}\) = \(\frac{18}{2}\) = 9

दी जाने वाली बाईज़ की संख्या (टीमों की संख्या को 2 की पावर (घात) वाले अगले उच्च अंक में से घटाएँ) अर्थात् 32 – 19 = 13

ऊपरी अर्ध-भाग में दी जाने वाली बाईज़ की संख्या = = \(\frac{N b-1}{2}\) = \(\frac{13-1}{2}\) = \(\frac{12}{2}\) = 6

निचले अर्ध-भाग में दी जाने वाली बाईज़ की संख्या = \(\frac{N b+1}{2}\) = \(\frac{13+1}{2}\) = \(\frac{14}{2}\) = 7

लघूत्तरात्मक प्रश्न [Short Answer Type Questions]

प्रश्न 1.

टूर्नामेंट क्या है? इसको आयोजित करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए?

उत्तर:

टूर्नामेंट-टूर्नामेंट एक प्रतिस्पर्धा है जिसमें अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में प्रतियोगी भाग लेते हैं। अत: टूर्नामेंट विभिन्न टीमों के बीच कई दौरों की एक बड़ी प्रतियोगिता है। यह एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार किसी विशेष गतिविधि में विभिन्न टीमों के बीच आयोजित एक प्रतियोगिता है जहाँ विजेता का फैसला किया जाता है। टूर्नामेंट आयोजित करवाते समय ध्यान देने योग्य बातें-टूर्नामेंट आयोजित करवाते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए

(1) किसी टूर्नामेंट का आयोजन करने हेतु अपेक्षित समय होना चाहिए।

(2) टूर्नामेंट के दौरान प्रयोग होने वाले अपेक्षित सामान व उपकरणों की व्यवस्था टूर्नामेंट से पहले ही करनी चाहिए।

(3) टूर्नामेंट में शामिल होने वाली टीमों को समय रहते टूर्नामेंट आयोजन की जानकारी देनी चाहिए, ताकि सभी टीमें अपनी आवश्यक तैयारी कर सकें।

(4) टूर्नामेंट को आयोजित करने वाले अच्छे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पहले ही व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि टूर्नामेंट का आयोजन सही ढंग से हो सके।

(5) टूर्नामेंट संबंधी आवश्यक समितियों की व्यवस्था पहले ही कर लेनी चाहिए और उनको जिम्मेवारियाँ बाँट देनी चाहिए।

(6) टूर्नामेंट पर खर्च होने वाली राशि का पूर्व अनुमान कर लेना चाहिए, ताकि धन की कमी के कारण टूर्नामेंट के बीच में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

![]()

प्रश्न 2.

खेल मुकाबलों से क्या-क्या लाभ होते हैं? संक्षेप में वर्णन करें। अथवा खेल प्रतियोगिताओं के लाभ बताइए।

उत्तर खेलों का जन्म मनुष्य के जन्म के साथ ही हुआ। खेल प्रतियोगिताएँ आधुनिक मनुष्य के जीवन का अटूट अंग हैं । ये हमारे लिए निम्नलिखित प्रकार से लाभदायक हैं

(1) खेल प्रतियोगिता मनुष्य में आत्म-विश्वास का गुण विकसित करती है। यह आत्म-विश्वास उसे विपत्तियों का निडरता से सामना करने में सहायक होता है।

(2) दिन-भर काम करने के पश्चात् उसमें कुछ अतिरिक्त शारीरिक शक्ति बच जाती है। इस बची हुई शक्ति का खेल प्रतियोगिता में भाग लेने से ठीक प्रयोग हो जाता है।

(3) खेल प्रतियोगिता में भाग लेने से मनुष्य के मन के संवेगों का निकास हो जाता है, जिससे वह राहत महसूस करता है।

(4) खेल प्रतियोगिताएँ मनुष्य में मुकाबले की भावना पैदा करती हैं।

(5) खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने से मनुष्य का मनोरंजन होता है और वह उकताहट व थकावट से छुटकारा पा लेता है।

(6) खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी का शरीर बलवान रहता है। उसमें चुस्ती और स्फूर्ति रहती है तथा स्वास्थ्य ठीक रहता है।

(7) अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में एक देश के खिलाड़ी दूसरे देशों के खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं और उनके संपर्क में आते हैं, जिससे उन्हें एक-दूसरे को समझने का अवसर मिलता है और उनमें अंतर्राष्ट्रीय भावना उत्पन्न होती है।

(8) खेल प्रतियोगिता द्वारा व्यक्ति में दृढ़-संकल्प आता है। वह सही समय पर सही निर्णय लेना सीख जाता है। इससे वह अपनी टीम की हार को भी जीत में बदल सकता है।

(9) खेल प्रतियोगिता से खिलाड़ियों को नए नियमों की जानकारी मिलती है जिससे वे अपने खेल के स्तर को ऊँचा कर सकते हैं।

(10) खेल प्रतियोगिताओं से अनेक नैतिक एवं सामाजिक गुण विकसित होते हैं।

प्रश्न 3.

प्रतियोगितात्मक खेलकूदों के मुख्य उद्देश्य बताएँ। अथवा खेलों के प्रमुख उद्देश्यों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

प्रतियोगितात्मक खेलकूदों के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं

(1) शारीरिक विकास में सहायता करना।

(2) आत्म-अभिव्यक्ति का अवसर देना।

(3) नेतृत्व का गुण विकसित करना।

(4) आदर्श खेल भावना का विकास करना।

(5) त्याग एवं सहयोग की भावना का विकास करना।

(6) समय के प्रति जागरूकता की भावना पैदा करना।

(7) प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना।

(8) देश-भक्ति की भावना का विकास करना।

प्रश्न 4.

रंगास्वामी कप या राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता पर संक्षिप्त नोट लिखें।

उत्तर:

भारतीय हॉकी एसोसिएशन ने राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता सन् 1927 में आरंभ करवाई। इस प्रतियोगिता में मोरिस नामक न्यूजीलैंड के निवासी को सन् 1935 में तथा सन् 1946 में पंजाब एसोसिएशन के सचिव बख्शीश अलीशेख को शील्ड प्रदान की गई। लेकिन विभाजन के कारण यह शील्ड पाकिस्तान में ही रह गई, क्योंकि बख्शीश अलीशेख पाकिस्तान में रहने लगा था। विभाजन के पश्चात् मद्रास के समाचार-पत्र ‘हिंद’ तथा ‘स्पोर्ट्स एंड पास्टाइम’ के मालिकों ने अपने संपादक श्री रंगास्वामी के नाम पर राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के लिए एक नया कप प्रदान किया। इस कारण इस प्रतियोगिता को ‘रंगास्वामी कप’ के नाम से जाना जाता है। यह प्रतियोगिता ‘नॉक-आउट’ स्तर पर करवाई जाती है।

![]()

प्रश्न 5.

सुबोटो मुखर्जी कप टूर्नामेंट पर संक्षिप्त नोट लिखें।

उत्तर:

डूरंड कमेटी पिछले कई वर्षों से सीनियर वर्ग के लिए फुटबॉल का टूर्नामेंट करवा रही है। इस कमेटी ने स्कूल के बच्चों के लिए खेल की महत्ता को.मुख्य रखते हुए सुब्रोटो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू किया है। यह टूर्नामेंट प्रतिवर्ष नवंबर और दिसंबर के महीने में दिल्ली में खेला जाता है। इस टूर्नामेंट में किसी राज्य की एक ही स्कूल की सर्वोत्तम टीम भाग ले सकती है। इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ी की आयु 16 वर्ष तक की होनी चाहिए। विजयी टीम को एक आकर्षक ट्रॉफी दी जाती है और अच्छे खिलाड़ियों को वजीफे भी दिए जाते हैं।

प्रश्न 6.

खेल एक व्यक्ति में किस प्रकार नेतृत्व का गुण उत्पन्न करने में सहायक होते हैं?

उत्तर:

खेल एक व्यक्ति में नेतृत्व का गुण उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। खेलकूद में नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जीवन में भी नेतृत्व करने की कला सीख जाता है। देश के लिए अच्छा नेता वरदान सिद्ध होता है। इतिहास साक्षी है कि खेल के मैदानों ने हमें अनुशासन-प्रिय, आत्म-त्यागी, आत्म-संयमी, ईमानदार और देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले नागरिक व सैनिक प्रदान किए हैं। इसीलिए तो ड्यूक ऑफ विलिंग्टन ने वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन महान् को पराजित करने के पश्चात् कहा था, “वाटरलू का युद्ध तो ऐटन और हैरो के खेल के मैदान में जीता गया था।”

प्रश्न 7.

नॉक-आउट प्रणाली का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

उत्तर:

नॉक-आउट के अंतर्गत विगत चार वर्षों की विजयी टीमों को बारी दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इनमें से कोई टीम पहले चरण में एक-दूसरे से मुकाबला करके हार न जाए। सामान्यतया विगत वर्ष की विजयी टीम को सबसे ऊपर, रनर-अप टीम को सबसे नीचे और तीसरे व चौथे स्थान पर रहने वाली टीम को कहीं बीच में रखा जाता है। शेष टीमों को उनकी स्थिति या पर्चियाँ डालकर जोड़ियों में बाँटा जाता है। फाइनल में जीतने वाली टीम को विजेता और हारने वाली या दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को उपविजेता (रनर-अप) घोषित किया जाता है।

प्रश्न 8.

खेल प्रतियोगिताएँ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को कैसे बढ़ाती हैं?

उत्तर:

अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में एक देश के खिलाड़ी दूसरे देशों के खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं और उनके संपर्क में आते हैं, जिससे उन्हें एक-दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। इससे दोनों देशों के खिलाड़ियों में मित्रता व सूझ–बूझ बढ़ती है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना विकसित होती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना से विश्व में शांति स्थापित करने में सहायता मिलती है।

प्रश्न 9.

खेल मुकाबले व्यक्ति के चरित्र-विकास में कैसे सहायक होते हैं?

उत्तर:

खेल मुकाबले व्यक्ति के चरित्र-विकास में सहायक होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति खेलों में विजय प्राप्त करने के लिए दूसरी टीम के खिलाड़ियों को धन का लोभ देते हैं। प्रभावित खिलाड़ी प्रायश्चित करने के बाद भी अपना खोया हुआ सम्मान वापिस प्राप्त नहीं कर पाता। एक अच्छा खिलाड़ी साफ-सुथरा खेलते हुए खेल में विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है। वह विजय के लिए किसी गलत ढंग का सहारा नहीं लेता। खेल मुकाबलों से उसमें अनेक सामाजिक व नैतिक गुण विकसित होते हैं; जैसे सहयोग, सहनशीलता, अनुशासन, बंधुत्व व आत्मविश्वास आदि। अतः स्पष्ट है कि खेलों से व्यक्ति/खिलाड़ी में अनेक चारित्रिक गुण विकसित होते हैं।

![]()

प्रश्न 10.

राष्ट्र को खेल मुकाबलों से क्या लाभ होते हैं? अथवा

किसी भी राष्ट्र के लिए खेलों का क्या महत्त्व है? उत्तर-राष्ट्र को खेल मुकाबले से निम्नलिखित लाभ होते हैं

1. राष्ट्रीय एकता:

खेलों के माध्यम से व्यक्तियों में राष्ट्रीय एकता का विकास होता है। एक राज्य के खिलाड़ी दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों से खेलने के लिए आते-जाते रहते हैं। उनके परस्पर समन्वय से राष्ट्रीय भावना उत्पन्न होती है।

2. अंतर्राष्ट्रीय भावना:

एक देश की टीमें दूसरे देशों में मैच खेलने जाती हैं। इससे दोनों देशों के खिलाड़ियों में मित्रता और सूझ-बूझ बढ़ती है, जिससे परस्पर भेदभाव मिट जाते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय भावना विकसित होती है। अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास से शांति स्थापित होती है।

3. अच्छे और अनुभवी नेता:

खेलों के द्वारा अच्छे नेता पैदा होते हैं क्योंकि खेल के मैदान में खिलाड़ियों को नेतृत्व के बहुत से अवसर मिलते हैं। खेलों के ये खिलाड़ी बाद में अच्छी तरह से अपने देश की बागडोर संभालने में सक्षम हो सकते हैं।

4. अच्छे नागरिक गुणों का विकास:

खेलें खिलाड़ियों में आज्ञा-पालन, नियम-पालन, जिम्मेदारी निभाना, आत्म-विश्वास, सहयोग आदि गुणों का विकास करती हैं। इन गुणों से युक्त व्यक्ति श्रेष्ठ नागरिक बन जाता है। श्रेष्ठ और अच्छे नागरिक ही देश की बहुमूल्य संपत्ति होते हैं।

प्रश्न 11.

विद्यार्थी जीवन में खेलकूद का क्या महत्त्व है?

उत्तर:

विद्यार्थी जीवन में खेलकूद का विशेष महत्त्व है। विद्यार्थी शुरू से ही खेलों में रुचि लेते हैं तथा पढ़ाई के साथ उनकी यह रुचि और बढ़ जाती है। विद्यार्थियों के मानसिक विकास के साथ-साथ शारीरिक विकास का भी होना अति आवश्यक है। स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। अत: खेलकूद एवं व्यायाम शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। इनसे विद्यार्थियों का सर्वांगीण व्यक्तित्व विकसित होता है। खेलों का न केवल शारीरिक विकास की दृष्टि से अधिक महत्त्व है, बल्कि बौद्धिक, शैक्षिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास आदि के लिए भी इनका उतना ही महत्त्व है।

प्रश्न 12.

एक अच्छे स्पोर्ट्समैन में कौन-कौन-से गुण होने चाहिएँ?

उत्तर:

एक अच्छे स्पोर्ट्समैन में निम्नलिखित गुण होने चाहिएँ

(1) एक अच्छे स्पोर्ट्समैन में खेल भावना अवश्य होनी चाहिए।

(2) उसमें सहनशीलता एवं धैर्यता होनी चाहिए। उसको हार-जीत को अपने पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हारने पर आवश्यकता से अधिक उत्साहित नहीं होना चाहिए और जीतने पर खुशी में मस्त होकर विरोधी टीम या खिलाड़ी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।

(3) उसमें अनुशासन, आत्म-विश्वास, सहयोग, समानता, त्याग आदि की भावना होनी चाहिए।

(4) उसे ईमानदार एवं परिश्रमी होना चाहिए।

(5) उसमें प्रतिस्पर्धा और जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए।

(6) उसमें भातृत्व की भावना भी होनी चाहिए। रंग, रूप, आकार, धर्म आदि के नाम पर किसी से कोई मतभेद नहीं करना चाहिए।

प्रश्न 13.

खेलों से खिलाड़ी या व्यक्ति में विकसित होने वाले प्रमुख गुण बताएँ। उत्तर-खेलों से खिलाड़ी या व्यक्ति में निम्नलिखित प्रमुख गुण विकसित होते हैं

1. आत्म:

विश्वास-खेलें मनुष्य में आत्म-विश्वास का गुण विकसित करती हैं। यही आत्म-विश्वास उसे विपत्तियों का निडरता से सामना करने में सहायक होता है।

2. आदर्श खेल की भावना:

अच्छा खिलाड़ी खेल को खेल की भावना से खेलता है, हार-जीत के लिए नहीं। वह हेरा-फेरी से या फाउल खेलकर जीतना नहीं चाहता, जिससे उसमें आदर्श खेल की भावना आ जाती है।

3. मुकाबले की भावना:

खेल मनुष्य में मुकाबले की भावना पैदा करते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी विरोधी खिलाड़ी से अच्छा खेलने का प्रयत्न करता है। वे पहले खेलों में फिर जीवन में दूसरों से डटकर मुकाबला करना सीखते हैं।

4. दूसरों की सहायता की भावना:

खिलाड़ी को हर समय दूसरों के साथ मिलकर खेलना पड़ता है। अतः उसमें दूसरों की सहायता करने की भावना उत्पन्न हो जाती है।

5. त्याग की भावना:

खेलों से खिलाड़ी में त्याग का गुण विकसित हो जाता है।

प्रश्न 14.

खेलों द्वारा बच्चे कौन-से अच्छे गुण सीखते हैं?

उत्तर:

खेलों द्वारा बच्चे निम्नलिखित गुण सीखते हैं

(1) बड़ों, अध्यापकों तथा कोचों की आज्ञा का पालन करना।

(2) नियमों की पालना तथा समय का पाबंद होना।

(3) दूसरों के साथ मिलकर चलना तथा सहयोगी बनना।

(4) मन में पक्का इरादा तथा स्व-विश्वास पैदा करना।

प्रश्न 15.

एथलेटिक्स में कितने प्रकार के इवेंट्स होते हैं? उल्लेख कीजिए।

अथवा

एथलेटिक्स में फील्ड इवेंट्स कौन-कौन-से होते हैं?

अथवा

एथलेटिक्स में छलाँग एवं श्री इवेंट्स का उल्लेख करें।

उत्तर:

एथलेटिक्स में दो प्रकार के इवेंट्स होते हैं

1. ट्रैक इवेंट्स-ट्रैक इवेंट्स या दौड़ें निम्नलिखित प्रकार की होती हैं

(1) छोटी दूरी की दौड़,

(2) मध्यम दूरी की दौड़,

(3) लम्बी दूरी की दौड़,

(4) बाधा दौड़ या हर्डल्ज,

(5) रिले दौड़।

2. फील्ड इवेंट्स-एथलेटिक्स में फील्ड इवेंट्स निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं

(1) छलाँग इवेंट्स-छलाँग या कूदने वाले इवेंट्स में निम्नलिखित इवेंट्स शामिल होते हैं

(i) ऊँची छलाँग,

(ii) लम्बी छलाँग,

(iii) ट्रिप्पल जंप,

(iv) पोल वॉल्ट।।

(2) थ्रो इवेंट्स-थ्रो इवेंट्स में निम्नलिखित इवेंट्स शामिल होते हैं

(i) जैवलिन थ्रो,

(ii) डिस्कस थ्रो,

(ii) शॉट पुट,

(iv) हैमर थ्रो।

![]()

प्रश्न 16.

लीग टूर्नामेंट के मुख्य लाभ बताएँ।

उत्तर:

लीग टूर्नामेंट के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं

(1) यह टूर्नामेंट के एक योग्य विजेता को प्रस्तुत करता है।

(2) यह सभी प्रतियोगियों को रैंकिंग देता है।

(3) यह अंत तक रुचि को बनाए रखता है क्योंकि सभी प्रतिभागियों को लीग के अंत तक खेलना होता है।

(4) यह सभी टीमों या खिलाड़ियों को संतुष्ट करता है, क्योंकि सभी टीमों को एक-दूसरे के विरुद्ध खेलने का समान अवसर मिलता है।

(5) टीमों द्वारा अधिक संख्या में मैच खेले जा सकते हैं।

(6) अधिकतम संख्या में मैचों के कारण लीग टूर्नामेंट के माध्यम से खेलों को और अधिक लोकप्रिय बनाया जा सकता है।

प्रश्न 17.

बाई को निर्धारित करने का तरीका स्पष्ट करें।

उत्तर:

जब प्रतियोगिता में कुल टीमों की संख्या 2 की घात (Power) में न हो तो बाई दी जाती है। बाई देने का तरीका है

(1) सबसे पहले बाई निचले अर्ध-भाग की अन्तिम टीम को दी जाती है।

(2) दूसरी बाई ऊपरी अर्ध-भाग की पहली टीम को दी जाती है।

(3) तीसरी बाई निचले अर्ध-भाग की सबसे ऊपरी टीम को दी जाती है।

(4) चौथी बाई ऊपरी अर्ध-भाग की सबसे नीचे वाली टीम को दी जाती है।

(5) अन्य बाई इसी क्रम से निर्धारित की जाती है।

प्रश्न 18.

सीढ़ीनुमा विधि का अनुसरण करते हुए लीग टर्नामेंट के आधार पर 9 वॉलीबॉल टीमों का एक फिक्सचर बनाएँ।

उत्तर:

9 वॉलीबॉल टीमों का फिक्सचर निम्नानुसार होगा

खेले जाने वाले मैचों की कुल संख्या:

=\(\frac{\mathrm{N}(\mathrm{N}-1)}{2}\) = \( \frac{9(9-1)}{2}\) = \(\frac{9(8)}{2}\) = \( \frac{72}{2} \) = 36

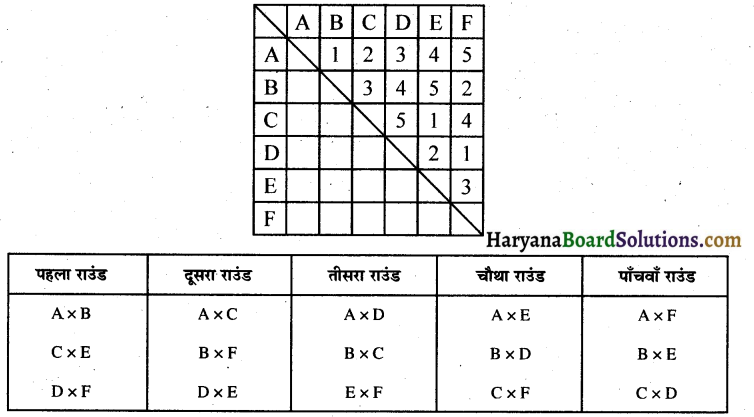

प्रश्न 19.

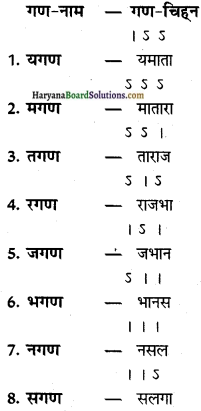

लीग टूर्नामेंट की टैबूलर विधि के आधार पर 7 टीमों का फिक्सचर बनाएँ।

उत्तर:

यदि 7 टीमों का फिक्सचर बनाना है, तो कुल टीमें 7 + 2 = 9 खाने

कुल राउंड =7

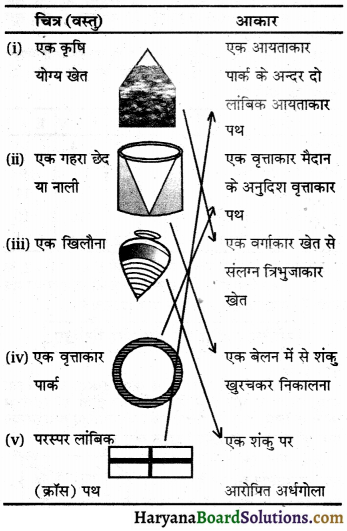

7 टीमों का फिक्सचर

| पहला राउंड | दूसरा राउंड | तीसरा राउंड | चौथा राउंड | पाँचवाँ राउंड | छठा राउंड | सातवाँ राउंड |

| A × B | A × C | B × C | B × D | C × D | C × E | D × E |

| D × F | E × F | A × D | A × E | B × E | B × F | C × F |

| C × G | D × G | E × G | F × G | A × F | A × G | B × G |

| E × बाई | B × बाई | F × बाई | C × बाई | G × बाई | D × बाई | A × बाई |

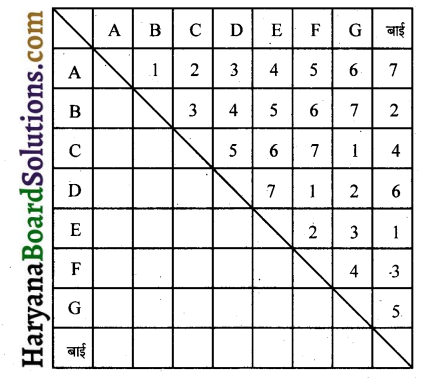

प्रश्न 20.

नॉक-आउट के आधार पर टूर्नामेंट में भाग लेने वाली 11 फुटबॉल टीमों का एक फिक्सचर बनाएँ।

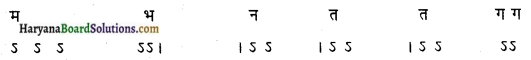

उत्तर

टीमों की संख्या = 11

ऊपरी अर्ध-भाग की टीमें = \(\frac{\mathrm{N}+1}{2}\) = \(\frac{11+1}{2}\) = \(\frac{12}{2}\) = 6

निचले अर्ध-भाग की टीमें = \(\frac{\mathrm{N}-1}{2}\) = \(\frac{11-1}{2}\) = \(\frac{10}{2}\) = 5

बाईज़ की कुल संख्या = (24 – N)

16 – 11 = 5

N (टीमों की संख्या) को अगले उच्चतम मूल्य 24 (अर्थात् 16) में से घटाया जाना चाहिए।

बाईज़ की संख्या 16 – 11 = 5

ऊपरी अर्ध-भाग में दी जाने वाली बाईज़ की संख्या

= \(\frac{\mathrm{N} b-1}{2}\) = \(\frac{5-1}{2}\) = \(\frac{4}{2}\) = 2 (Nb = बाईज़ की संख्या)

निचले अर्ध-भाग में दी जाने वाली बाईज़ की संख्या = \(\frac{\mathrm{N} b+1}{2}\) = \(\frac{5+1}{2}\) = \(\frac{6}{2}\) = 3

प्रश्न 21.

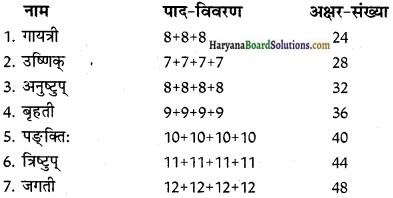

नॉक-आउट टूर्नामेंट के आधार पर 13 टीमों का आरेखण/फिक्सचर बनाएँ।

उत्तर:

यदि टूर्नामेंट में 13 टीमें भाग ले रही हैं तो फिक्सचर तैयार होगा

कुल मैचों की संख्या = कुल टीमों की संख्या = 1

कुल राउंड = 2 × 2 × 2 × 2 संख्या 2 की पुनरावृत्ति चार बार हुई, इसलिए 4 राउंड खेले जाएंगे।

कुल बाई = 2 की अगली घात – कुल टीमों की संख्या 16 – 13 = 03

ऊपरी अर्ध-भाग (Upper half) में टीमों की संख्या

= \(\frac{13 + 1}{2}\) = \(\frac{14}{2}\) = 07

= \(\frac{13 + 1}{2}\) = \(\frac{14}{2}\) = 07

निचले अर्ध-भाग (Lower half) में टीमों की संख्या

= \(\frac{13 – 1}{2}\) =\(\frac{12}{2}\) = 06

= \(\frac{13 – 1}{2}\) =\(\frac{12}{2}\) = 06

अति-लघूत्तरात्मक प्रश्न [Very Short Answer Type Questions]

प्रश्न 1.

खेल-भावना (Sportsmanship) से आपका क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

खेल-प्रतियोगिताओं में प्रत्येक खिलाड़ी व टीम जीतने के लिए खेलती है, लेकिन जीत केवल एक खिलाड़ी या एक टीम समूह की ही होती है। जो खिलाड़ी या टीम अपने प्रतिद्वन्द्वी के प्रति वैर-विरोध न करके एक-दूसरे के प्रति सद्भावनापूर्ण व्यवहार से खेलता/खेलती है, खिलाड़ी या टीम के ऐसे आचरण को ही खेल भावना कहते हैं । इस भावना के अंतर्गत स्पोर्ट्समैन खेलों के नियमों का आदर करता है। वह हर समय खेलों के विकास के लिए सहयोग देने के लिए तैयार दिखाई देगा।

प्रश्न 2.

दोहरी लीग-प्रणाली से आपका क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

यह ऐसी प्रणाली है जिसमें पूल नहीं बनाए जाते। प्रत्येक टीम एक-दूसरे के विरुद्ध खेलती है। प्रत्येक टीम एक-दूसरे से दो-दो बार खेलती है। जो टीम अधिक-से-अधिक अंक प्राप्त करती है उसे विजेता टीम घोषित किया जाता है।

![]()

प्रश्न 3.

खेलों द्वारा मनोभावों पर काबू पाने का ढंग कैसे आता है?

अथवा

खिलाड़ी खेलों में अपने संवेगों को कैसे नियंत्रित करता है?

उत्तर:

खेल में मग्न होकर खिलाड़ी अपनी जिंदगी के सभी गम तथा चिंताएँ भूल जाता है जिससे खिलाड़ी को मानसिक बल मिलता है। खेलें खेलते समय खिलाड़ी को बहुत-से मानसिक उतार-चढ़ावों से गुजरना पड़ता है। वह सफलता-असफलता के समय अपने मानसिक या भावनात्मक संतुलन को हमेशा बनाए रखता है। सहजता रखता हुआ वह अपनी उत्पन्न हुई मानसिक समस्याओं या संवेगों का उचित हल ढूँढ लेता है। इस प्रकार खेलें खिलाड़ी को मनोभावों या संवेगों पर काबू पाने की शिक्षा देती हैं।

प्रश्न 4.

एथलेटिक्स क्या है?

उत्तर:

एथलेटिक्स (Athletics) शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। एथलेटिक्स ऐसी खेलें होती हैं जिसमें दौड़ने (Running), कूदने (Jumping) एवं फेंकने (Throwing) आदि से संबंधित इवेंट्स होते हैं।

प्रश्न 5.

फर्राटा दौड़ें (Sprint Races) किसे कहते हैं? उदाहरण दें।

उत्तर:

फर्राटा दौड़ें वे दौड़ें होती हैं जो धावक द्वारा अत्यधिक तेज गति से दौड़ी जाती हैं। उदाहरण के लिए, 100 मी०, 200 मी० की दौड़ें आदि।

प्रश्न 6.

खेलों में किन मुख्य भावनाओं का होना अति आवश्यक है?

अथवा

खेल खेलते समय खिलाड़ी में किन दो भावनाओं का होना आवश्यक होता है?

उत्तर:

(1) अनुशासन की भावना,

(2) सहनशीलता व धैर्यता की भावना,

(3) आत्म-विश्वास की भावना।

प्रश्न 7.

बड़ी खेल (Major Games) किसे कहते हैं? उदाहरण दें।

उत्तर:

बड़ी खेल (Major Games) वे होती हैं जो नियमों के अनुसार खेली जाती हैं। इनके नियमों में समय, स्थान के आधार पर कोई बदलाव नहीं होता। इनका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व होता है। इनका किसी देश की ख्याति में बहुत महत्त्व होता है। बड़ी खेलें फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, सॉफ्टबॉल, बेसबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल-टेनिस, मुक्केबाजी आदि हैं।

प्रश्न 8.

छोटी खेल (Minor Games) किसे कहते हैं? उदाहरण दें।

उत्तर:

छोटी खेल (Minor Games) वे होती हैं जो मनोरंजन के लिए खेली जाती हैं तथा जिनके नियम समय तथा स्थान के अनुसार बदले जा सकते हैं। ये खेलें हैं-कोकला छपाकी, रूमाल उठाना, लीडर ढूँढना, लुडो, कैरम बोर्ड, बिल्ली-चूहा, मथौला घोड़ा, चक्कर वाली खो-खो, गुल्ली-डंडा आदि।

प्रश्न 9.

खेलकूद आत्म-अभिव्यक्ति में कैसे सहायक होते हैं?

उत्तर:

खेलकूद में खिलाड़ी या व्यक्ति को आत्म-अभिव्यक्ति को प्रकट करने का अवसर मिलता है। खेल के मैदान में प्रत्येक खिलाड़ी अपने गुणों, कला व कुशलता को प्रदर्शित करता है। हम खेलों के माध्यम से ही अपने सभी व्यक्तिगत गुणों को दर्शकों के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं।

प्रश्न 10.

लीग-प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं?

उत्तर:

लीग-प्रणाली में प्रत्येक टीम एक-दूसरे के विरुद्ध खेलती है। सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली टीम को विजेता करार दिया जाता है। मैच खेलने के बाद बराबर रहने पर दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलता है। जीतने पर दो अंक और हारने पर शून्य अंक मिलता है। दोनों टीमों के अंक बराबर रहने पर उनके द्वारा किए गए प्रदर्शन के आधार पर जीत का फैसला किया जाता है।

प्रश्न 11.

शीत ऋतु खेल कब करवाए जाते हैं? इनमें कौन-कौन-सी खेलें होती हैं?

उत्तर:

शीत ऋतु खेल दिसंबर या जनवरी में करवाए जाते हैं। इनमें हॉकी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स आदि खेल होते हैं।

![]()

प्रश्न 12.

पतझड़ ऋतु खेल कब करवाए जाते हैं? इनमें कौन-कौन-सी खेलें होती हैं?

उत्तर:

पतझड़ ऋतु खेल सितंबर या अक्तूबर में करवाए जाते हैं। इनमें फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल-टेनिस, कबड्डी, खो-खो, तैराकी आदि खेल होते हैं।

प्रश्न 13.

प्रतियोगिता से क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

जब दो या दो से अधिक खिलाड़ी या टीम ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उद्यत हों जिसे केवल एक खिलाड़ी या टीम को ही प्रदान किया जा सकता हो तो ऐसी स्थिति से प्रतियोगिता का जन्म होता है। एक ही वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच सहज रूप से ही प्रतियोगिता विद्यमान होती है।

प्रश्न 14.

रिले दौड़ें क्या हैं? ये कितने प्रकार की होती हैं?

उत्तर:

रिले दौड़ें वे दौड़ें होती हैं जिनमें एक टीम के चार खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और प्रत्येक टीम का एक खिलाड़ी बैटन हाथ में लेकर 100 मीटर तक दौड़ता है। ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं

(1) 4 × 100 मीटर,

(2) 4 × 400 मीटर।

प्रश्न 15.

ट्रैक इवेंट्स कौन-कौन-से होते हैं?

अथवा

दौड़ें कितने प्रकार की होती हैं?

उत्तर:

ट्रैक इवेंट्स या दौड़ें निम्नलिखित प्रकार की होती हैं

(1) छोटी दूरी की दौड़,

(2) मध्यम दूरी की दौड़,

(3) लम्बी दूरी की दौड़,

(4) बाधा दौड़ या हर्डल्ज,

(5) रिले दौड़।

प्रश्न 16.

एक अच्छा स्पोर्ट्समैन कैसा होता है?

उत्तर:

एक अच्छा स्पोर्ट्समैन मेल-जोल और मित्रता वाला होता है। वह जीत के समय अक्कड़ नहीं दिखाता, बल्कि जीत का. श्रेय टीम के सांझे प्रयास को बताता है। उसके अंदर सांझेदारी और अपने कोच, खेल अधिकारियों, बड़ों और साथियों के प्रति आदर की भावना होती है।

प्रश्न 17.

खेलकूद किसे कहते हैं?

अथवा

खेल से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

खेल आधुनिक मनुष्य के जीवन का महत्त्वपूर्ण अंग हैं। शायद ही कोई ऐसा मनुष्य हो जो इनके बारे में कुछ-न-कुछ न जानता हो। जब मनुष्य अपनी दैनिक क्रियाओं से ऊब जाता है तो वह नई प्रकार की क्रियाएँ करता है। इन्हीं क्रियाओं के आधार पर वह प्रसन्नता व आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार की क्रियाएँ खेलकूद कहलाती हैं। क्रो एवं क्रो के अनुसार, “खेल वह क्रिया है जिसमें व्यक्ति उस समय भाग लेता है, जब वह काम को करने के लिए स्वतंत्र होता है जो वह करना चाहता है।” .

प्रश्न 18.

खेल प्रतियोगिता से खिलाड़ी में अनुशासन का गुण कैसे विकसित होता है?

उत्तर:

खेल प्रतियोगिता हमेशा नियम में बंधी होती है। प्रत्येक प्रतियोगी को उन नियमों का पालन करना होता है। यदि वह इन नियमों की पालना नहीं करेगा तो उसकी प्रतियोगिता से बाहर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए खिलाड़ी प्रतियोगिता को जीतने के लिए इसके सारे नियमों की पालना करता है। ये सभी बातें खिलाड़ी में अनुशासन के गुण को विकसित करती हैं।

![]()

प्रश्न 19.

खेल प्रतियोगिता से राष्ट्रीय एकता का विकास कैसे होता है?

अथवा

खेल प्रतियोगिताएँ राष्ट्र की प्रगति में कैसे सहायक होती हैं?

उत्तर:

खेल प्रतियोगिताएँ राष्ट्र की प्रगति में सहायक होती हैं। इनसे राष्ट्रीय एकता का विकास होता है। एक राज्य की टीमें दूसरे राज्यों में मैच खेलने जाती हैं। इससे विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी आपस में एक-दूसरे से मिलते हैं। उनमें मित्रता एवं सहयोग की भावना का विकास होता है। इन सभी गुणों के कारण उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास होता है।

प्रश्न 20.

बाधा (हर्डल) दौड़ क्या है? उदाहरण दें।

उत्तर:

वह दौड़ जिसमें थोड़ी-थोड़ी दूरी पर रुकावटें होती हैं अर्थात् बाधाएँ उत्पन्न की जाती हैं, बाधा या हर्डल दौड़ कहलाती है। उदाहरण के लिए 100 मीटर, 200 मीटर की हर्डल दौड़ आदि।

प्रश्न 21.

क्या खेल का मैदान अच्छी नागरिकता की प्रयोगशाला है?

उत्तर:

हाँ, खेल का मैदान अच्छी नागरिकता की प्रयोगशाला है। खेल के मैदान में खेलते हुए खिलाड़ी में एक अच्छे नागरिक के गुण विकसित होते हैं; जैसे आज्ञा पालन करना, समय का सदुपयोग करना, नियमों का पालन करना, अनुशासनमयी होना, जिम्मेवार बनना, अधिकारों तथा कर्तव्यों को समझना आदि। ये गुण एक अच्छे नागरिक में होने बहुत जरूरी हैं और ये गुण खेल का मैदान खिलाड़ी को सिखाता है।

प्रश्न 22.

पेंटाथलोन से आपका क्या अभिप्राय है? उदाहरण दें।

अथवा

पेंटाथलोन (Pantathlon) में कौन-कौन-से इवेंट्स होते हैं?

उत्तर:

ऐसे खेल जिनमें पाँच इवेंट्स हों, उन्हें पेंटाथलोन कहते हैं। पेंटाथलोन में लम्बी छलाँग, जैवलिन थ्रो, 200 मीटर की · दौड़, डिस्कस-थ्रो तथा 800/1500 मीटर की दौड़ सम्मिलित हैं।

प्रश्न 23.

हेप्टेथलोन (Heptathlon) में कौन-कौन-से इवेंट्स होते हैं? उत्तर-हेप्टेथलोन में निम्नलिखित सात इवेंट्स होते हैं

(1) 100 मी० बाधा (हर्डल) दौड़,

(2) लम्बी कूद,

(3) शॉट पुट,

(4) ऊँची कूद,

(5) 200 मी० की दौड़,

(6) जैवलिन-थ्रो तथा

(7) 800 मी० की दौड़।

प्रश्न 24.

डिकैथलोन (Decathlon) में कौन-कौन-से इवेंट्स होते हैं?

अथवा

डिकैथलोन में कितने इवेंट्स होते हैं? नाम बताएँ।

उत्तर:

डिकैथलोन में दस इवेंट्स होते हैं जो दो दिन खेले जाते हैं

प्रथम दिन:

(1) 100 मी० की दौड़,

(2) लम्बी कूद,

(3) गोला फेंकना,

(4) ऊँची कूद,

(5) 400 मी० की दौड़।

![]()

दूसरे दिन:

(1) 110 मी० की हर्डल,

(2) डिस्कस-थ्रो,

(3) पोल वॉल्ट,

(4) जैवलिन थ्रो,

(5) 1500 मी० की दौड़।

प्रश्न 25.

संतोष ट्रॉफी के बारे में आप क्या जानते हैं?

उत्तर:

संतोष ट्रॉफी कूच बिहार के महाराजा संतोष जी ने राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए दी थी। यह प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा प्रतिवर्ष अपने किसी प्रांतीय सदस्य एसोसिएशन की तरफ से करवाई जाती है। इस प्रतियोगिता में भारत के सभी प्रांतों की फुटबॉल टीमें, सैनिक और रेलवे की टीमें भाग लेती हैं। यह प्रतियोगिता नॉक-आउट-कम-लीग पर करवाई जाती है।

प्रश्न 26.

फिक्सचर/आरेखण (Fixture) को परिभाषित करें।

उत्तर:

फिक्सचर या आरेखण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से टीमों/खिलाड़ियों के बीच प्रतियोगिता टॉस आदि द्वारा निश्चित की जाती है। यह टीमों को उनकी टीम द्वारा खेले जाने वाले मैच का समय, स्थान और तिथि के बारे में सूचित करता है।

प्रश्न 27.

सीडिंग किसे कहते हैं?

उत्तर:

सीडिंग या क्रम देना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अच्छी टीम फिक्सचर (Fixture) में इस प्रकार रखी जाती है कि मजबूत टीमें टूर्नामेंट की शुरुआत में एक-दूसरे के साथ न खेलें।

प्रश्न 28.

बाई (Bye) क्या है?

उत्तर;

बाई आमतौर पर एक टीम को दिया जाने वाला लाभ है, जो पहले दौर में मैच खेलने पर टीम को छूट देता है।

प्रश्न 29.

बाईज़ (Byes) देने का सूत्र लिखें।

उत्तर:

बाईज़ (Byes) की संख्या अगली उच्च संख्या (2 की घात) में से टीमों की संख्या घटाकर तय की जाती है। उदाहरण. के लिए, यदि 12 टीमों ने टूर्नामेंट के लिए प्रवेश किया है, तो 12 से ऊपर की अगली उच्च संख्या जोकि 2 की घात 16 (24) है तथा दी जाने वाली बाईज़ (Byes) की संख्या 16 – 12 = 4 है

प्रश्न 30.

टूर्नामेंट से आपका क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

टूर्नामेंट एक प्रतिस्पर्धा है जिसमें अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में प्रतियोगी भाग लेते हैं। अन्य शब्दों में टूर्नामेंट विभिन्न टीमों के बीच कई दौरों की एक बड़ी प्रतियोगिता है।

प्रश्न 31.

विभिन्न प्रकार के टूर्नामेंट्स के नाम लिखें। .

उत्तर:

(1) नॉक-आउट या ऐलिमिनेशन टूर्नामेंट,

(2) लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट,

(3) मिश्रित/संयोजन टूर्नामेंट,

(4) चुनौती/चैलेंज टूर्नामेंट। ..

प्रश्न 32.

नॉक-आउट टूर्नामेंट के कोई दो लाभ बताएँ।

उत्तर:

(1) यह टूर्नामेंट कम खर्चीला होता है, क्योंकि जो टीम पराजित हो जाती है, वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है।

(2) यह खेलों का स्तर बढ़ाने में सहायक होता है, क्योंकि प्रत्येक टीम हार से बचने के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का प्रयास करती है।

प्रश्न 33.

नॉक-आउट टूर्नामेंट के कोई दो दोष बताएँ।

उत्तर:

(1) अच्छी टीमों के प्रथम या द्वितीय राउंड में टूर्नामेंट से बाहर हो जाने के अधिक अवसर होते हैं। इसलिए अच्छी टीमें अंतिम राउंड में नहीं पहुंच पाती।

(2) अंतिम राउंड में कमज़ोर टीमों के पहुंचने की संभावना रहती है।

प्रश्न 34.

लीग टूर्नामेंट के कोई दो दोष बताएँ।

उत्तर:

(1) इसमें बहुत पैसा, समय और सुविधाएँ शामिल होती हैं।

(2) उत्कृष्ट या प्रसिद्ध शीर्ष टीमों के लिए वरीयता का कोई प्रावधान नहीं होता।

HBSE 9th Class Physical Education शारीरिक शिक्षा में विभिन्न प्रतियोगितात्मक खेलकूदों का योगदान Important Questions and Answers

वस्तुनिष्ठ प्रश्न [Objective Type Questions]

प्रश्न 1.

रोवर्ज कप किस खेल से संबंधित है?

उत्तर:

रोवर्ज़ कप फुटबॉल से संबंधित है।

प्रश्न 2.

रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है?

उत्तर:

रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है।

प्रश्न 3.

संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है?

उत्तर:

संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है।

प्रश्न 4.

सी० के० नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है?

उत्तर:

सी० के० नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है।

प्रश्न 5.

खेलों से किन राष्ट्रीय गुणों को बढ़ावा मिलता है?

उत्तर:

खेलों से राष्ट्रीय एकता, अच्छी नागरिकता, देशभक्ति और अंतर्राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा मिलता है।

![]()

प्रश्न 6.

वह दौड़, जिसमें थोड़ी-थोड़ी दूरी पर रुकावटें होती हैं, उसे कौन-सी दौड़ कहते हैं?

उत्तर:

वह दौड़, जिसमें थोड़ी-थोड़ी दूरी पर रुकावटें होती हैं, उसे हर्डल रेस या बाधा दौड़ कहते हैं।

प्रश्न 7.

ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं?

उत्तर:

ओलंपिक खेल चार वर्ष के अंतराल पर होते हैं।

प्रश्न 8.

एशियाई खेल कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं?

उत्तर:

एशियाई खेल चार वर्ष के अंतराल पर होते हैं।

प्रश्न 9.

स्टैंडर्ड ट्रैक कितने मीटर लंबा होता है?

उत्तर:

स्टैंडर्ड ट्रैक 400 मीटर लंबा होता है।

प्रश्न 10.

हेप्टेथलोन में कितने इवेंट्स होते हैं?

उत्तर:

हेप्टेथलोन में 7 इवेंट्स होते हैं।

प्रश्न 11.

खेलकूद में जातीय भेदभाव कैसे समाप्त होते हैं?

उत्तर:

जब सभी खिलाड़ी इकट्ठे मिलकर जीतने के लिए खेलते हैं तो जातीय भेदभाव समाप्त हो जाता है।

प्रश्न 12.

चार ऐसे खेलों के नाम लिखें जो टीम बनाकर खेले जाते हैं।

उत्तर:

(1) हॉकी,

(2) क्रिकेट,

(3) फुटबॉल,

(4) वॉलीबॉल।

प्रश्न 13.

छोटी दौड़ों के कोई दो उदाहरण लिखें।

उत्तर;

(1) 100 मीटर की दौड़,

(2) 200 मीटर की दौड़।

![]()

प्रश्न 14.

बाधा दौड़ों के कोई दो उदाहरण लिखें।

उत्तर:

(1) 100 मीटर की दौड़,

(2) 200 मीटर की दौड़।

प्रश्न 15.

रिले दौड़ में एक टीम में कितने खिलाड़ी एक-साथ भाग लेते हैं?

उत्तर:

रिले दौड़ में एक टीम में चार खिलाड़ी एक-साथ भाग लेते हैं।

प्रश्न 16.

दस इवेंट्स वाली खेल क्या कहलाती हैं?

उत्तर:

दस इवेंट्स वाली खेल डिकैथलोन कहलाती हैं।

प्रश्न 17.

शीत ऋतु खेल किन महीनों में करवाए जाते हैं?

उत्तर:

शीत ऋतु खेल दिसंबर या जनवरी महीनों में करवाए जाते हैं।

प्रश्न 18.

पतझड़ ऋतु खेल किन महीनों में करवाए जाते हैं?

उत्तर:

पतझड़ ऋतु खेल सितंबर या अक्तूबर महीनों में करवाए जाते हैं।

प्रश्न 19.

किन्हीं दो कूद इवेंट्स के नाम बताएँ।

उत्तर:

(1) लम्बी कूद,

(2) ऊँची कूद।।

प्रश्न 20.

राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता कब आरंभ हुई?

उत्तर:

राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता सन् 1927 में आरंभ हुई।

प्रश्न 21.

राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता ‘रंगास्वामी कप’ के नाम से कब से आयोजित की जा रही है?

उत्तर:

राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता ‘रंगास्वामी कप’ के नाम से सन् 1947 से आयोजित की जा रही है।

प्रश्न 22.

भारत का राष्ट्रीय खेल कौन-सा है?

उत्तर:

भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है।

प्रश्न 23.

‘रंगास्वामी कप’ प्रतियोगिता किस स्तर पर करवाई जाती है?

उत्तर:

‘रंगास्वामी कप’ प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर पर करवाई जाती है।

प्रश्न 24.

सुब्रोटो मुखर्जी कप किस खेल से संबंधित है?

उत्तर:

सुब्रोटो मुखर्जी कप फुटबॉल से संबंधित है।

![]()

प्रश्न 25.

बड़ी खेलों के कोई दो उदाहरण दें।

उत्तर:

(1) क्रिकेट,

(2) हॉकी।

प्रश्न 26.

छोटी खेलों के कोई दो उदाहरण दें।

उत्तर:

(1) कैरम बोर्ड,

(2) गुल्ली -डंडा।

प्रश्न 27.

सीडिंग की कितने किस्में होती हैं?

उत्तर:

सीडिंग की दो किस्में होती हैं

(1) सामान्य सीडिंग,

(2) विशेष सीडिंग।

प्रश्न 28.

क्या सीडिंग वाली टीम पहले राउंड में मैच खेलती है?

उत्तर:

नहीं, सीडिंग वाली टीम पहले राउंड में मैच नहीं खेलती।

प्रश्न 29.

नॉक-आउट टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं?

उत्तर:

नॉक-आउट टूर्नामेंट मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं।

प्रश्न 30.

लीग टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं?

उत्तर:

लीग टूर्नामेंट दो प्रकार के होते हैं-

(1) सिंगल लीग टूर्नामेंट,

(2) डबल लीग टूर्नामेंट।

बहुविकल्पीय प्रश्न [Multiple Choice Questions]

प्रश्न 1.

वह दौड़ जिसमें थोड़ी-थोड़ी दूरी पर रुकावटें होती हैं, कहलाती है

(A) रिले दौड़

(B) मध्यम दूरी की दौड़

(C) हर्डल रेस या बाधा दौड़

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(C) हर्डल रेस या बाधा दौड़

प्रश्न 2.

डिकैथलोन में कितने इवेंट्स होते हैं?

(A) चार

(B) पाँच

(C) दस

(D) आठ

उत्तर:

(C) दस

प्रश्न 3.

शरीर और मन के तालमेल को खेलों में क्या कहा जाता है?

(A) योग

(B) प्राणायाम

(C) प्राण

(D) आसन

उत्तर:

(A) योग

प्रश्न 4.

ऐसा खेल जिसमें पाँच इवेंट्स सम्मिलित हों, कहलाता है

(A) डिकैथलोन

(B) पेंटाथलोन

(C) हेप्टेथलोन

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(B) पेंटाथलोन

![]()

प्रश्न 5.

खेलकूद के क्षेत्र में सम्मिलित क्रियाएँ हैं

(A) दौड़

(B) कूद

(C) फेंकना

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 6.

खेल में किस भावना का होना आवश्यक है?

(A) अनुशासन

(B) सहनशीलता

(C) आत्म-विश्वास

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 7.

प्रतिदिन के कार्य से हटकर ऐसी क्रियाएँ जिनसे मनोरंजन हो, कहलाती हैं

(A) योग,

(B) व्यायाम

(C) खेलकूद

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(C) खेलकूद

प्रश्न 8.

खेल प्रतियोगिताओं से खिलाड़ी में विकसित होने वाले गुण हैं-

(A) आत्म-विश्वास

(B) त्याग की भावना

(C) सहयोग की भावना

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 9.

डिकैथलोन खेल कितने दिन में पूरी होती हैं?

(A) एक सप्ताह में

(B) दस दिन में

(C) दो दिन में

(D) पंद्रह दिन में

उत्तर:

(C) दो दिन में

प्रश्न 10.

निम्नलिखित में से कौन-सी प्रतियोगिता हॉकी से संबंधित नहीं है?

(A) रणजी ट्रॉफी

(B) रंगास्वामी कप

(C) आगा खाँ कप

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(A) रणजी ट्रॉफी

प्रश्न 11.

प्रतियोगितात्मक खेलकूदों का उद्देश्य निम्नलिखित है

(A) आदर्श खेल भावना विकसित करना

(B) प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना

(C) देश-भक्ति की भावना विकसित करना

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

प्रश्न 12.

पाँच एथलेटिक इवेंट्स के समूह को क्या कहते हैं?

(A) डिकैथलोन

(B) हेप्टेथलोन

(C) पेंटाथलोन

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(C) पेंटाथलोन

प्रश्न 13.

एथलेटिक्स में तीन बार कूदने वाले इवेंट को क्या कहते हैं?

(A) तिहरी कूद

(B) बाँस कूद

(C) ऊँची कूद

(D) लंबी कूद

उत्तर:

(A) तिहरी कूद

![]()

प्रश्न 14.

रिले की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं?

(A) 3

(B) 4

(C) 6

उत्तर:

(B) 4

शारीरिक शिक्षा में विभिन्न प्रतियोगितात्मक खेलकूदों का योगदान Summary

शारीरिक शिक्षा में विभिन्न प्रतियोगितात्मक खेलकूदों का योगदान परिचय

खेलकूद प्रतियोगिताएँ मनुष्य के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करती हैं। वे मनुष्य को शारीरिक दृष्टिकोण से मज़बूत, शक्तिशाली और कार्यशील, मानसिक दृष्टिकोण से तेज़, मनोभावुक दृष्टिकोण से संतुलित, बौद्धिक दृष्टिकोण से सुशील और सामाजिक दृष्टिकोण से स्वस्थ बनाती हैं। आज विश्व का प्रत्येक देश खेलों में एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है और सफलता मिलने पर वह गौरव व सम्मान प्राप्त करता है। यही कारण है कि खेलकद प्रतियोगिताएँ आज के का अंग बन गए हैं। खेलकूद प्रतियोगिताओं को नियमबद्ध और वैज्ञानिक ढंग से करवाया जाना चाहिए ताकि लोगों की रुचि खेलों के प्रति और बढ़ सके।खेलकूद मनुष्य के साथ प्राचीन समय से ही चले आ रहे हैं। पहले खेल केवल मनोरंजन तथा आवश्यकता के लिए खेले जाते थे। तब मनुष्य को अपने बचाव के लिए तेज दौड़ना, शिकार के लिए भाला फेंकना, तीर चलाना आदि सीखना आवश्यक था। आज यही आवश्यकताएँ खेलों में परिवर्तित हो गई हैं। खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद प्रतियोगिताओं का महत्त्व भी दिन-प्रतिदिन निरंतर बढ़ता जा रहा है।