HBSE 12th Class Hindi Solutions Aroh Chapter 1 आत्म-परिचय, एक गीत

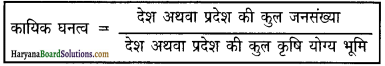

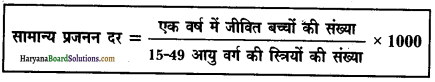

Haryana State Board HBSE 12th Class Hindi Solutions Aroh Chapter 1 आत्म-परिचय, एक गीत Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 12th Class Hindi Solutions Aroh Chapter 1 आत्म-परिचय, एक गीत

HBSE 12th Class Hindi आत्म-परिचय, एक गीत Textbook Questions and Answers

कविता के साथ

प्रश्न 1.

कविता एक ओर जग-जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है?

उत्तर:

सर्वप्रथम कवि जग-जीवन का भार ढोने की बात कहता है। इसका भाव यह है कि कवि संसार से पूर्णतया अलग नहीं हुआ। संसार की समस्याओं के प्रति वह भी सचेत है। परंतु वह अपनी कविता द्वारा संसार के कष्टों तथा दुखों को दूर करना चाहता है। वह संसार को सुखद बनाना चाहता है।

इस रास्ते पर चलते-चलते कवि को यह अनुभव होता है कि संसार उसकी उपेक्षा कर रहा है। वह संसार के व्यवहार से दुखी है। संसार की जड़-परंपराएँ तथा रूढ़ियाँ कवि के मार्ग को रोकना चाहती हैं, परंतु कवि इन बाधाओं की परवाह नहीं करता। वह अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ता है।

प्रश्न 2.

जहाँ पर दाना रहते हैं, वहीं नादान भी होते हैं कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा?

उत्तर:

कवि समझता है कि जो लोग सांसारिक सुख-सुविधाओं का संग्रह करने में सक्रिय हैं, उनको ‘दाना’ अर्थात् बुद्धिमान कहा जाता है। परंतु कवि का अपना दृष्टिकोण अलग है। वह ऐसे लोगों को मूर्ख समझता है। कवि सांसारिक सफलताओं को व्यर्थ समझता है। वह ऐसे लोगों को नादान कहता है जो धन-संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं।

![]()

प्रश्न 3.

मैं और, और जग और कहाँ का नाता-पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए।

उत्तर:

इस पद्य पंक्ति में प्रयुक्त ‘और’ शब्द में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रथम एवं तृतीय ‘और’ का अर्थ ‘अन्य’ है अर्थात् भिन्न या अलग। कवि स्वयं के साथ जोड़कर भावनाओं से जुड़े हुए व्यक्ति को संकेतित करता है। तीसरा ‘और’ सांसारिक मोह-माया से लिप्त आम व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरे ‘और’ का प्रयोग ‘तथा’ के लिए प्रयुक्त हुआ है।

प्रश्न 4.

शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

‘शीतल वाणी में आग’ से कवि का अभिप्राय यह है कि उसका अपना स्वभाव और स्वर कोमल एवं शांत है। परंतु उसके मन में विद्रोह की भावना विद्यमान है। कवि प्रेमहीन तथा स्वार्थी संसार से घृणा करता है। वह तो प्रेममय संसार से ही प्यार करता है।

प्रश्न 5.

बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झाँक रहे होंगे?

उत्तर:

बच्चे इस आशा में नीड़ों से झाँक रहे होंगे कि उनके माता-पिता उनके लिए चुग्गा (भोजन सामग्री) लेकर आ रहे होंगे। वे शीघ्र घर पहुँचकर उन्हें भोजन देंगे और साथ ही प्यार भी करेंगे।

प्रश्न 6.

‘दिन जल्दी-जल्दी ढलता है!’ की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है?

उत्तर:

यह पद्य पंक्ति गीत का मुखड़ा है। इसकी आवृत्ति से प्रेमजन्य व्याकुलता का पता चलता है। प्रेम के क्षण बड़े प्रिय लगते हैं। अतः प्रेम के क्षणों के बीतने का पता ही नहीं चल पाता।

कविता के आसपास

प्रश्न.

संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है?

उत्तर:

यह संसार निश्चय से काँटों की बाड़ है। यहाँ सुख और दुख दोनों साथ-साथ चलते हैं। कष्टों को सहकर भी हम खुशी से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यदि हमारे मन में सच्चे प्रेम की मस्ती है तो नित-नवीन कल्पनाओं को साकार करके हम सुखद जीवन जी सकते हैं। हमें यह स्वीकार करके कर्म करना चाहिए कि सांसारिक धन-वैभव क्षण-भंगुर हैं। प्रेम ही जीवन को खशी देता है।

आपसदारी

जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता की कुछ पंक्तियाँ दी जा रही हैं। क्या पाठ में दी गई आत्मपरिचय कविता से इस कविता का आपको कोई संबंध दिखाई देता है? चर्चा करो।

आत्मकथ्य

मधुप गुन-गुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी,

उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की।

आरोह (भाग 2) हरिवंश राय बच्चन]

सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की?

छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएँ आज कहूँ?

क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मै मौन रहूँ?

सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्म-कथा?

अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा।

-जयशंकर प्रसाद

‘आत्मकथ्य’ जयशंकर प्रसाद द्वारा छायावाद के परिपेक्ष्य में रचित कविता है। परंतु बच्चन जी की ‘आत्मपरिचय’ कविता छायावाद से हटकर व्यक्तिगत प्रेम को आधार बनाकर रची गई कविता है। जहाँ प्रसाद जी अपने प्रेम को छिपाकर रखते हैं, वहाँ बच्चन जी सहज, सरल भाषा में बड़ी ईमानदारी के साथ प्रेमाभिव्यक्ति करते हैं। भले ही इन दोनों कविताओं के भाव लगभग समान हो, परंतु इनकी अभिव्यंजना शैली अलग-अलग है। बच्चन द्वारा यह कहना कि ‘मैं स्नेह-सुरा का पान किया करता हूँ’ में प्रेम की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। परंतु प्रसाद जी द्वारा यह कहना –

“यह लो, करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य-मलिन उपहास ।

तब भी कहते हो कह डालूँ दुर्बलता अपनी बीती।”

यहाँ प्रसाद जी ने छायावादी अभिव्यंजना शैली द्वारा अपनी प्रेमाभिव्यक्ति का संदेश दिया है।

HBSE 12th Class Hindi आत्म-परिचय, एक गीत Important Questions and Answers

सराहना संबंधी प्रश्न

प्रश्न 1.

निम्नलिखित पंक्तियों में निहित काव्य-सौंदर्य पर प्रकाश डालिए मैं स्नेह-सुरा का पान किया करता हूँ,

मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ,

जग पूछ रहा उनको, जो जग की गाते,

मैं अपने मन का गान किया करता हूँ!

उत्तर:

इन पद्य-पंक्तियों में कवि ने निजी प्रेम की अभिव्यक्ति की है। कवि का हृदय प्रिया के स्नेह से सराबोर है। वह हमेशा अपने मन में प्रिया के स्नेह को अनुभव किया करता है। इसीलिए वह संसार की परवाह नहीं करता।

- कवि ने सहज, सरल एवं साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है।

- ‘किया करता’ में अनुप्रास अलंकार है तथा ‘स्नेह-सुरा’ में रूपक अलंकार है।

- इस पद्यांश पर उमर खय्याम की रुबाइयों का प्रभाव दिखाई देता है।

- किया करता हूँ की आवृत्ति के कारण गीत में मधुर संगीत की उत्पत्ति हुई है।

- माधुर्य गुण है तथा शृंगार रस का परिपाक हुआ है।

- आत्मकथात्मक शैली का सफल प्रयोग हुआ है।

प्रश्न 2.

निम्नलिखित पंक्तियों में निहित काव्य-सौंदर्य पर प्रकाश डालिए

मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ,

मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ

है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता

मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ!

उत्तर:

इसमें कवि निजी प्रेम को स्वीकार करता हुआ कहता है कि कवि के हृदय में नवीन मनोभाव हैं जिन्हें वह संसार को उपहार के रूप में भेंट करना चाहता है। कवि को यह अधूरा संसार अच्छा नहीं लगता। इसलिए वह सपनों के संसार में खोया रहता है।

- प्रस्तुत गीत में विषयानुकूल, सहज, सरल तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है।

- शब्द-चयन सर्वथा उचित व भावभिव्यक्ति में सहायक है।

- कोमलकांत पदावली का प्रयोग है।

- ‘लिए फिरता हूँ की आवृत्ति के कारण इस पद्य में संगीतात्मकता का समावेश हुआ है।

- इस पद्यांश पर उमर खय्याम की रुबाइयों का प्रभाव है।

- माधुर्य गुण है तथा श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है।

![]()

प्रश्न 3.

निम्नलिखित पंक्तियों में निहित काव्य-सौंदर्य पर प्रकाश डालिए-

मैं और, और जग और, कहाँ का नाता,

मैं बना-बना कितने जग रोज़ मिटाता;

जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव,

मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता!

उत्तर:

यहाँ कवि स्वीकार करता है कि उसका संसार के साथ निर्वाह नहीं हो सकता। कवि प्रतिदिन नए संसार की रचना करता है, परंतु अगले क्षण ही वह उसे नष्ट कर देता है। यह संसार धन-वैभव के पीछे पागल बना हुआ है परंतु कवि को इस धन-वैभव की कोई इच्छा नहीं है।

- कवि सांसारिक जीवन से अलग-थलग आदर्श लोक में विचरण करना चाहता है।

- ‘जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव’ में विशेषण-विपर्यय अलंकार है।

- ‘कहाँ का नाता’ में प्रश्न अलंकार है तथा ‘बना-बना’ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।

- ‘और’ शब्द की आवृत्ति चमत्कार उत्पन्न करती है। इस शब्द में यमक अलंकार का सफल प्रयोग हुआ है।

- सहज, सरल तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग है तथा कोमलकांत पदावली का प्रयोग है।

- शब्द-योजना सार्थक तथा सटीक बन पड़ी है।

प्रश्न 4.

निम्नलिखित पंक्तियों में निहित काव्य-सौंदर्य पर प्रकाश डालिए

मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ,

शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ,

हों जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर,

मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ।

उत्तर:

यहाँ कवि स्वीकार करता है कि उसके रुदन से भी प्रेम झलकता है, परंतु उसकी वाणी में एक कोमल ऊर्जा है। कवि का जीवन निराशा के कारण खंडहर बन चुका है, परंतु कवि अपने जीवन में उस प्रेम को महत्त्व देता है जिस पर बड़े-बड़े राजा महल को भी न्योछावर कर देते हैं।

- इसमें कवि ने सहज, सरल तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है।

- शब्द-योजना सार्थक एवं सटीक बन पड़ी है।

- ‘मैं’ शब्द के प्रयोग के कारण आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है।

- ‘रोदन में आग’ तथा ‘शीतल वाणी में आग’ दोनों में विरोधाभास अलंकार का सफल प्रयोग है।

- माधुर्य गुण है तथा वियोग शृंगार का सुंदर परिपाक हुआ है।

- लिए फिरता हूँ की आवृत्ति के कारण मधुरता की मस्ती उत्पन्न हो गई है।

- इस पद्यांश में उमर खय्याम की रुबाइयों का स्पष्ट प्रभाव है।

प्रश्न 5.

निम्नलिखित पंक्तियों में निहित काव्य-सौंदर्य पर प्रकाश डालिए-

मुझसे मिलने को कौन विकल?

मैं होऊँ किसके हित चंचल?

यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है!

दिन जल्दी-जल्दी ढलता है!

उत्तर:

यहाँ कवि स्वीकार करता है कि दुनिया में उसका कोई नहीं है और न ही उसकी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। प्रेम के अभाव के कारण कवि के कदम शिथिल पड़ जाते हैं और उसके मन में उदासी छा जाती है।

- इसमें कवि ने खड़ी बोली के साहित्यिक रूप का वर्णन किया है।

- ‘मझसे मिलने को कौन विकल’ और ‘किसके हित चंचल’ दोनों में प्रश्न अलंकार है।

- ‘जल्दी-जल्दी’ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।

- प्रसाद गुण है तथा वियोग शृंगार का सफल प्रयोग हुआ है।

- इस पद्यांश पर उमर खय्याम की रुबाइयों का प्रभाव है।

- आत्मकथात्मक तथा भावात्मक शैलियों का सफल प्रयोग हुआ है।

![]()

विषय-वस्तु पर आधारित लघूत्तरात्मक प्रश्न (आत्मपरिचय)

प्रश्न 1.

‘आत्मपरिचय’ कविता के आधार पर कवि के व्यक्तित्व का संक्षिप्त परिचय दीजिए।

उत्तर:

कवि प्रेम और मस्ती का जीवन जीना चाहता है। वह हमेशा प्रेम तथा स्नेह के काल्पनिक संसार में खोया रहता है। प्रेम ही उसके जीवन का प्राण है। इसलिए वह हमेशा स्नेह की सुरा का पान करता रहता है। परंतु प्रिया ने उसके प्रेम का अनुकूल उत्तर नहीं दिया। इसीलिए उसके हृदय में विरह-जन्य पीड़ा व अवसाद है। इसके साथ-साथ कवि सांसारिक मोह-माया से अलग-थलग प्रेममय संसार की रचना करना चाहता है। वह इस संपूर्ण संसार को मस्ती में डुबा देना चाहता है।

प्रश्न 2.

कवि को यह संसार अच्छा क्यों नहीं लगता?

उत्तर:

कवि इस संसार को अपूर्ण मानता है। कवि का विचार है कि संसार एक भार है। लोग व्यर्थ ही दुनियादारी में उलझे हैं। कवि सांसारिक मोह-माया से अलग-थलग आदर्श समाज की स्थापना करना चाहता है। वह स्वयं को संसार से अलग मानता है। इसीलिए वह कहता भी है

“जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव,

मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता।”

प्रश्न 3.

‘जग पूछा रहा उनको, जो जग की गाते’-इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है?

उत्तर:

कवि स्पष्ट करता है कि संसार केवल उन लोगों का सम्मान करता है जो लोग धन-वैभव के संग्रह में संलग्न हैं और संपन्न हैं। धनवान व्यक्ति का सभी आदर करते हैं, निर्धन को कोई नहीं पूछता। विशेषकर कवि जैसे सत्यनिष्ठ व्यक्ति की कोई परवाह भी नहीं करता। परन्तु कवि तो अपने मन में प्रेम के गीत लिए फिरता है।

प्रश्न 4.

कवि ने जग को मूढ क्यों कहा है?

उत्तर:

कवि की दृष्टि में संसार के सभी लोग धन-वैभव के संग्रह में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। वे सांसारिक विषय-वासनाओं में लीन हैं। अज्ञानता के कारण उनके जीवन से सच्चा प्रेम लुप्त हो चुका है। इसलिए यह संसार तथा इसके लोग मूढ़ हैं।

प्रश्न 5.

‘जग भक्-सागर तरने को नाव बनाए’ कथन का क्या आशय है?

उत्तर:

कवि की दृष्टि में संसार रूपी सागर महाभयंकर है। इसे पार करने के लिए मनुष्य को कोई-न-कोई नौका अवश्य चाहिए। संसार समझता है कि वह धन-संपत्ति द्वारा इस सागर को पार कर जाएगा, परंतु ऐसा संभव नहीं है। कवि अपने प्रिय के प्रेम को नाव बनाकर यह संसार पार करना चाहता है।

प्रश्न 6.

‘आत्मपरिचय’ गीत के आधार पर कवि के मन की दशा पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

कवि मौज और मस्ती का कवि है। वह प्रेम पाने और देने में विश्वास रखता है और एक प्यार भरी जिंदगी जीना चाहता है इसलिए वह अपने हार्दिक प्रेम को प्रिया के समक्ष प्रकट करना चाहता है। कवि प्रेम के बिना इस संसार को अधूरा मानता है और अपने मन में प्रेममय संसार की कल्पना करता है।

प्रश्न 7.

कवि अपने हृदय में अग्नि जलाकर क्यों जलता रहता है?

उत्तर:

कवि के मन में अपने प्रिय के लिए अत्यधिक प्रेम है। प्रिय की मधुर यादें उसे सुखानुभूति प्रदान करती हैं। अतः वह संयोग की दशा में भी प्रिय के वियोग की अग्नि जलाकर उसमें जलता रहता है। इससे कवि को आनंद मिलता रहता है।

प्रश्न 8.

कवि के अन्दर और बाहर कौन-सी असंगति है और यह असंगति क्यों है?

उत्तर:

कवि संसार के लोगों के सामने हँसता और खेलता दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि मानों वह अपने प्रेम की असफलता पर हँस रहा है, परंतु वह अपनी विरह-व्यथा के कारण मन-ही-मन रोता रहता है। बाहर से कवि प्रसन्न नज़र आता है, लेकिन मन-ही-मन वह विरह-जनित पीड़ा को अनुभव करता रहता है। इसलिए कवि का जीवन अन्दर और बाहर से असंगत हो जाता है।

प्रश्न 9.

कवि कौन-कौन से संसार बनाकर रोज़ मिटाता रहता है?

उत्तर:

कवि मन-ही-मन प्रेममय संसार की कल्पना करता है। परन्तु कवि का यह प्रेममय संसार प्रेम की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। इसलिए कवि उसे मिटा देता है। वह फिर से प्रेममय संसार की रचना में लीन हो जाता है। परंतु संसार के लोग इससे बेखबर होकर धन-संपदा के संग्रह में लगे रहते हैं।

प्रश्न 10.

कवि की शीतल वाणी में आग क्यों है?

उत्तर:

कवि के मन में विरह-वेदना की आग जलती रहती है, लेकिन उसकी वाणी बड़ी कोमल, मधुर और शीतल है। वह अपनी विरह-जनित पीड़ा को कोमलकांत पदावली द्वारा व्यक्त करता है। परंतु प्रिय के वियोग की आग उसके मन में हमेशा जलती रहती है। अतः शीतलता और वियोग बड़ा विचित्र बन पड़ा है।

प्रश्न 11.

‘मैं और, और जग और, कहाँ का नाता’ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है?

उत्तर:

इस पद्य पंक्ति द्वारा कवि संसार और अपने स्वभाव के अंतर को स्पष्ट करता है। कवि स्वयं तो प्रेम भावना के लोक में विचरण करता रहता है, परंतु संसार के लोग स्वार्थ को पूरा करने में संलग्न हैं। इसलिए कवि का मेल नहीं खाता।

प्रश्न 12.

कवि दीवानों का वेश क्यों लिए फिरता है?

उत्तर:

कवि को प्रेम के क्षेत्र में असफलता मिली है। इसलिए वह प्रेम-दीवानों के समान अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। कवि का एकमात्र लक्ष्य अपने प्रिय को पाना है, परंतु वह उसे मिल नहीं पा रहा। इसलिए वह दीवानों का वेश धारण करके घूमता रहता है।

एक गीत

प्रश्न 1.

‘एक गीत’ कविता का प्रतिपाद्य/मूलभाव क्या है?

उत्तर:

यह गीत प्रेम के महत्त्व पर प्रकाश डालता है। कवि कहता है कि प्रेम मानव जीवन को उत्साह, उमंग और उल्लास प्रदान करता है। प्रेम के कारण मनुष्य को लगता है कि दिन जल्दी-जल्दी ढल रहा है। इसलिए प्रेमी अपनी प्रिय से मिलने के लिए तेज कदमों से चल पड़ता है। यही नहीं, पक्षियों के पंखों में गतिशीलता आ जाती है। जिस किसी व्यक्ति का प्रिय उसकी प्रतीक्षा नहीं करता, उसका जीवन निष्क्रिय और शिथिल हो जाता है। इसलिए प्रेम ही जीवन का मूल आधार है।

![]()

प्रश्न 2.

‘दिन जल्दी-जल्दी ढलता है’, के आधार पर आशा और निराशा के क्रम को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

निश्चय ही यह गीत आशा और निराशा के भावों को क्रम से अभिव्यक्त करता है। प्रथम दो काव्यांशों में कवि ने आशा के भावों को जागृत किया है जिससे प्रेरित होकर दिन का पंथी अपने प्रियजनों से मिलने की आशा में शीघ्रता से चलना आरम्भ कर देता है। जब चिड़िया को यह ध्यान आया कि उसके बच्चे उसकी प्रतीक्षा में होंगे तो वह भी तेज गति से उड़ने लगती है। किन्तु जब कवि यह सोचता है कि उसका चाहने वाला कोई नहीं है और कोई उसकी प्रतीक्षा करने वाला नहीं है तो उसके मन का उत्साह नष्ट हो जाता है और उसके मन में निराशा का भाव समा जाता है। अतः स्पष्ट है कि प्रस्तुत गीत में कवि ने आशा और निराशा के भावों को क्रमशः अभिव्यक्ति किया है।

प्रश्न 3.

कवि के मन में शिथिलता उत्पन्न क्यों हो जाती है?

उत्तर:

कवि जानता है कि इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं है। कोई प्रियजन उसकी प्रतीक्षा नहीं करता है। इसलिए वह सोचता है कि मैं किसके लिए अपने को चंचल करूँ। उसका सारा उत्साह तथा उमंग नष्ट हो जाती है। इसलिए उसके कदम शिथिल हो जाते हैं। परंतु यह स्थिति कवि के मन में आतुरता का भाव भी उत्पन्न करती है।

बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर

1. हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ?

(A) सन् 1909 में

(B) सन् 1908 में

(C) सन् 1907 में

(D) सन् 1912 में

उत्तर:

(C) सन् 1907 में

2. ‘आत्मपरिचय’ कविता के रचयिता हैं _________.

(A) माखनलाल चतुर्वेदी

(B) रघुवीर सहाय

(C) कुँवर नारायण

(D) हरिवंश राय बच्चन

उत्तर:

(D) हरिवंश राय बच्चन

3. हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस नगर में हुआ?

(A) प्रयाग में

(B) बनारस में

(C) लखनऊ में

(D) कानपुर में

उत्तर:

(A) प्रयाग में

4. हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस परिवार में हुआ?

(A) ब्राह्मण परिवार में

(B) कायस्थ परिवार में

(C) क्षत्रिय परिवार में

(D) राजपूत परिवार में

उत्तर:

(B) कायस्थ परिवार में

5. बच्चन जी की आरंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई?

(A) काशी में

(B) लखनऊ में

(C) प्रयाग में

(D) मुम्बई में

उत्तर:

(A) काशी में

6. बच्चन जी ने स्नातकोत्तर परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की?

(A) दिल्ली विश्वविद्यालय

(B) लखनऊ विश्वविद्यालय

(C) कलकत्ता विश्वविद्यालय

(D) इलाहाबाद विश्वविद्यालय

उत्तर:

(D) इलाहाबाद विश्वविद्यालय

7. बच्चन जी ने पी० एचण्डी की उपाधि कहाँ प्राप्त की?

(A) इलाहाबाद विश्वविद्यालय

(B) कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय

(C) मुम्बई विश्वविद्यालय

(D) दिल्ली विश्वविद्यालय

उत्तर:

(B) कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय

8. बच्चन जी की पहली पत्नी का नाम क्या था?

(A) श्यामा।

(B) तेजी

(C) मनोरमा

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(A) श्यामा

![]()

9. 1942 में बच्चन जी ने दूसरा विवाह किससे किया?

(A) मनोरमा से

(B) कमला देवी से

(C) तेजी से

(D) राधा से

उत्तर:

(C) तेजी से

10. बच्चन जी को किस मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया?

(A) वित्त मंत्रालय

(B) शिक्षा मंत्रालय

(C) कृषि मंत्रालय

(D) विदेश मंत्रालय

उत्तर:

(D) विदेश मंत्रालय

11. किस वर्ष बच्चन जी को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया?

(A) 1969 में

(B) 1965 में

(C) 1966 में

(D) 1970 में

उत्तर:

(C) 1966 में

12. भारत सरकार ने बच्चन जी को किस उपाधि से विभूषित किया?

(A) पद्म श्री

(B) पद्म विभूषण

(C) ज्ञान पीठ पुरस्कार

(D) व्यास सम्मान

उत्तर:

(B) पद्म विभूषण

13. ‘मधुशाला’ का प्रकाशन किस वर्ष हुआ?

(A) सन् 1935

(B) सन् 1936

(C) सन् 1938

(D) सन् 1937

उत्तर:

(A) सन् 1935

14. ये रचनाएँ हरिवंश राय बच्चन की हैं-

(A) मधुशाला, मधुबाला और अपरा

(B) मधुशाला, कामायनी, मधुबाला

(C) मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला

(D) मधुकुशल, मधु, मधुबाला

उत्तर:

(C) मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला

15. ‘मधुबाला’ का प्रकाशन किस वर्ष हुआ?

(A) सन् 1938 में

(B) सन् 1935 में

(C) सन् 1939 में

(D) सन् 1940 में

उत्तर:

(A) सन् 1938 में

16. ‘मधुकलश’ का प्रकाशन किस वर्ष हुआ?

(A) सन् 1935 में

(B) सन् 1936 में

(C) सन् 1937 में

(D) सन् 1938 में

उत्तर:

(D) सन् 1938 में

17. हरिवंश राय बच्चन किस भावना के कवि हैं?

(A) रहस्यवाद भावना के

(B) छायावादी भावना के

(C) प्रेम और मस्ती के

(D) प्रगतिवादी भावना के

उत्तर:

(C) प्रेम और मस्ती के

18. ‘क्या भूलूँ क्या याद करूँ’, किस विधा की रचना है?

(A) प्रबंध काव्य

(B) गीति काव्य

(C) जीवनी

(D) निबंध

उत्तर:

(C) जीवनी

19. हरिवंश राय बच्चन की आधुनिक काव्य रचनाओं पर किसका प्रभाव पड़ा?

(A) स्वच्छंदतावाद का

(B) उमर खय्याम का

(C) रहस्यवाद का

(D) प्रगतिवाद का

उत्तर:

(B) उमर खय्याम का

20. बच्चन जी द्वारा रचित गीत ‘दिन जल्दी-जल्दी ढलता है!’ उनके किस काव्य-संग्रह से संकलित है?

(A) निशा निमंत्रण

(B) मधुशाला

(C) सतरंगिणी

(D) मिलनयामिनी

उत्तर:

(A) निशा निमंत्रण

21. ‘भव-सागर’ में कौन-सा अलंकार है?

(A) उत्प्रेक्षा

(B) उपमा

(C) रूपक

(D) अनुप्रास

उत्तर:

(C) रूपक

22. ‘सीखा ज्ञान भुलाना’ में कौन-सा अलंकार है?

(A) विरोधाभास

(B) असंगति

(C) अनुप्रास

(D) रूपक

उत्तर:

(A) विरोधाभास

23: ‘साँसों के तार में कौन-सा अलंकार है?

(A) उपमा

(B) उत्प्रेक्षा

(C) अनुप्रास

(D) रूपक

उत्तर:

(A) उपमा

24. ‘स्नेह-सुरा’ में कौन-सा अलंकार है?

(A) रूपक

(B) यमक

(C) उपमा

(D) उत्प्रेक्षा

उत्तर:

(A) रूपक

![]()

25. ‘एक गीत’ नामक कविता में दिन का पंथी किसे माना गया है?

(A) ‘चिड़िया को

(B) कवि को

(C) सूर्य को

(D) प्रत्याशा को

उत्तर:

(B) कवि को

26. अपने बच्चों के विषय में सोचकर पक्षियों की चंचलता किन अंगों में सबसे अधिक व्यक्त होती है?

(A) आँखों में

(B) हृदय में

(C) पैरों में

(D) पंखों में

उत्तर:

(D) पंखों में 27.

27. मुझसे मिलने को कौन विकल? पंक्ति में कौन-सा भाव है?

(A) शिथिलता

(B) चंचलता

(C) विह्वलता

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(C) विह्वलता

28. ‘दिन जल्दी-जल्दी ढलता है’ गीत में नीड़ों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़िया के परों में क्या भरता है?

(A) शिथिलता

(B) चंचलता

(C) विकलता

(D) विह्वलता

उत्तर:

(B) चंचलता

29. ‘दिन जल्दी-जल्दी ढलता है’ कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है?

(A) पत्नी से तलाक होने के कारण

(B) प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण

(C) संतान-सुख से वंचित होने के कारण

(D) परिवार से पिछड़ने के कारण

उत्तर:

(B) प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण

30. किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं?

(A) गाय के

(B) कवि के

(C) पंथी के

(D) चिड़िया के

उत्तर:

(D) चिड़िया के

31. ‘एक गीत’ नामक कविता में कवि की पंक्ति ‘मुझसे मिलने को कौन विकल’? किस भाव को व्यक्त करती है?

(A) प्रश्न

(B) प्रसन्नता

(C) आश्चर्य

(D) हताशा

उत्तर:

(D) हताशा

32. ‘हो जाए न पथ में रात कहीं’ सोचकर कौन जल्दी-जल्दी चलता है?

(A) चिड़िया के बच्चे

(B) पंथी

(C) चिड़िया

(D) तोता

उत्तर:

(B) पंथी

33. दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झाँकने लगे होंगे?

(A) दरवाजे से

(B) छत से

(C) नीड़ों से

(D) खिड़की से

उत्तर:

(C) नीड़ों से

34. मैं होऊँ किसके हित चंचल?- यह प्रश्न पैरों को कैसा कर देता है?

(A) शिथिल

(B) चंचल

(C) विह्वल

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(A) शिथिल

35. ‘एक गीत’ कविता में किस भाव की प्रधानता है?

(A) रतिभाव

(B) उत्साह भाव

(C) हास्य भाव

(D) वात्सल्य भाव

उत्तर:

(D) वात्सल्य भाव

आत्म-परिचय पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या एवं अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

[1] मैं जग-जीवन का भार लिए फिरता हूँ,

फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ

कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर

मैं साँसों के दो तार लिए फिरता हूँ! [पृष्ठ-5]

शब्दार्थ-जग-जीवन = सांसारिक गतिविधियाँ। भार = बोझ। झंकृत = तारों को बजाकर स्वर निकालना।

प्रसंग-प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2’ में संकलित कविता ‘आत्मपरिचय’ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन हैं। इस कविता में कवि ने अपने प्रेममय जीवन पर प्रकाश डाला है। इसमें कवि निजी प्रेम को खुले शब्दों में स्वीकार करता हुआ कहता है

व्याख्या-यद्यपि मेरा जीवन सांसारिक बाधाओं और कष्टों के बोझ से दबा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन से प्रेम करता हूँ। मुझे अपने सामाजिक कर्तव्यों का बोध है। मेरा हृदय प्रेम से लबालब भरा है। किसी प्रिया ने मेरे हृदय के तारों को छूकर झंकृत कर दिया था, जिससे मेरी साँसों में संगीत के तार बजने लगे। फलस्वरूप मैं आज भी उसी प्रेम की झंकार में लीन रहता हूँ। भाव यह है कि भले ही मेरे सामने कुछ बाधाएँ और रुकावटें हैं, लेकिन मैं उनकी परवाह न करके प्रेम के सहारे अपना जीवन सुखपूर्वक जी रहा हूँ।

विशेष-

- कवि ने खुले शब्दों में अपने प्रेम को स्वीकार किया है। उसके मन में किसी प्रकार की कुंठा नहीं है।

- सहज, सरल, प्रवाहमयी तथा संगीतात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है।

- ‘साँसों के तार’ में रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, फिर भी’ के प्रयोग से पता चलता है कि कवि सांसारिक बाधाओं से ग्रस्त है।

- इसी में ‘रहस्यात्मकता’ देखी जा सकती है। यह कवि की प्रेमिका भी हो सकती है या कोई प्रियजन अथवा कोई दैवीय शक्ति।

- संपूर्ण पद्य में श्रृंगार रस का सुन्दर परिपाक हुआ है।

- प्रस्तुत गीत पर उमर खय्याम् की रुबाइयों का स्पष्ट प्रभाव है।

- गीत की भाषा में विषय के अनुसार मस्ती, कोमलता, मादकता और मधुरता विद्यमान है।

![]()

पद पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर:

प्रश्न-

(क) कवि एवं कविता का नाम लिखिए।

(ख) ‘जग-जीवन के भार’ से कवि का क्या आशय है?

(ग) ‘फिर भी’ द्वारा कवि क्या कहना चाहता है?

(घ) यहाँ कवि ने ‘किसी ने के द्वारा किस ओर संकेत किया है?

(ङ) इस पद्यांश का प्रमुख भाव क्या है?

उत्तर:

(क) कवि-हरिवंश राय बच्चन कविता-आत्मपरिचय

(ख) ‘जग-जीवन के भार’ से कवि का आशय है कि सांसारिक दायित्व और जीवन की जिम्मेदारियाँ, जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को निभाना पड़ता है।

(ग) ‘फिर भी’ द्वारा कवि यह बताना चाहता है कि सामाजिक कर्तव्यों तथा दायित्वों के बोझ से उसका जीवन दब गया है। प्रायः संसार के प्राणी इन दायित्वों को निभाते-निभाते प्रेमशून्य हो जाते हैं, परंतु कवि फिर भी अपने जीवन में प्रेम को अत्यधिक महत्त्व देता है और उसी के सहारे जिंदा है।

(घ) यहाँ ‘किसी ने’ शब्द कवि के प्रिय का प्रतीक है। यह प्रिय कवि की प्रेमिका भी हो सकती है या कोई प्रियजन भी हो सकता है। यही नहीं, ‘किसी ने’ के द्वारा कवि परमात्मा की ओर भी संकेत कर सकता है।

(ङ) प्रस्तुत पद्यांश में कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि जीवन के दायित्वों और कर्तव्यों को निभाते हुए भी वह प्रेम के सहारे जीवनयापन कर रहा है। कवि खुले शब्दों में अपने प्रिय के प्रेम की घोषणा करता है।

[2] मैं स्नेह-सुरा का पान किया करता हूँ,

मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ,

जग पूछ रहा उनको, जो जग की गाते,

मैं अपने मन का गान किया करता हूँ! [पृष्ठ-5]

शब्दार्थ-सुरा = मदिरा, शराब । पान करना = पीना। जग = संसार । ध्यान करना = परवाह करना । जग की गाते = संसार की स्तुति करते।

प्रसंग-प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2’ में संकलित कविता ‘आत्मपरिचय’ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन हैं। इस कविता में कवि ने अपने प्रेममय जीवन पर प्रकाश डाला है। इस पद्यांश में कवि स्वीकार करता है कि वह हमेशा अपने प्रेम की मस्ती में डूबा रहता है।

व्याख्या कवि कहता है कि मैं हमेशा प्रेम रूपी मदिरा का पान करता रहा हूँ। भाव यह है कि मैं हमेशा प्रेम के भावों में डूबा रहा हूँ। इसलिए मुझे सांसारिक बाधाओं की कोई चिंता नहीं है। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं कि संसार के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? संसार हमेशा उन लोगों की स्तुति करता है जो सदैव सामाजिक दायित्वों में उलझे रहते हैं तथा निजी सुख-दुख की परवाह नहीं करते, परंतु मैं तो अपने गीतों द्वारा अपने मन के भावों को व्यक्त करता हूँ। आशय यह है कि मेरी कविताओं में मेरे प्रेममय व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्ति हुई है।

विशेष-

- कवि ने खुले शब्दों में अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की है और सांसारिक बाधाओं की परवाह न करने का वर्णन किया है।

- सहज, सरल तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का सफल प्रयोग हुआ है।

- शब्द-चयन सर्वथा उचित एवं भावाभिव्यक्ति में सहायक है।

- अनुप्रास तथा रूपक अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग है।

- प्रवाहमयी भाषा के कारण गीत में विषयानुकूल मस्ती, मादकता, कोमलता तथा मधुरता देखी जा सकती है।

- इस पद्यांश पर उमर खय्याम की रुबाइयों का प्रभाव देखा जा सकता है।

- संपूर्ण पद्य में संगीतात्मकता है तथा शृंगार रस का सुंदर परिपाक हुआ है।

पद पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर:

प्रश्न-

(क) कवि जग का ध्यान क्यों नहीं करता?

(ख) ‘स्नेह-सुरा’ से कवि का क्या आशय है?

(ग) जग किसको पूछता है?

(घ) कवि ने अपने गीतों में किस प्रकार के भावों को व्यक्त किया है?

(ङ) इस पद्यांश में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है?

उत्तर:

(क) कवि अपने प्रिय के प्रेम में रम गया है। वह हमेशा अपने प्रिय को पाना चाहता है। इसलिए वह संसार के झंझटों की परवाह नहीं करता और उससे दूर रहना चाहता है।

(ख) ‘स्नेह-सुरा’ का अर्थ है प्रेम की मस्ती अथवा प्यार का दीवानापन। कवि हमेशा प्रेम की मस्ती का पान करता रहता है। इसलिए उसे संसार की कोई चिंता नहीं है।

(ग) यह संसार केवल उसी को पूछता है जो उसकी चिंता करता है। यहाँ कवि यह कहना चाहता है कि सांसारिक प्राणी केवल उसी व्यक्ति को महत्त्व देते हैं जो अपनी कविताओं में सांसारिक बातों का वर्णन करते हैं।

(घ) कवि अपने गीतों में स्वच्छंद प्रेम की भावनाओं को व्यक्त करता है। कवि हमेशा प्रेम की मस्ती में डूबा रहता है।

(ङ) इस पद्यांश में कवि ने सहज, सरल, तत्समनिष्ठ तथा संगीतात्मक भाषा का प्रयोग किया है।

[3] मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ,

मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ

है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता

मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ! [पृष्ठ-5]

शब्दार्थ-निज = अपने। उर = हृदय। उद्गार = भाव। उपहार = भेंट। अपूर्ण = अधूरा। भाना = अच्छा लगना। स्वप्नों का संसार = नवीन इच्छाओं का संसार।

प्रसंग-प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2’ में संकलित कविता ‘आत्मपरिचय’ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन हैं। इस कविता में कवि ने अपने प्रेममय जीवन का वर्णन किया है। इसमें कवि निजी प्रेम को खुले शब्दों में स्वीकार करता हुआ कहता है

याख्या-मेरे निजी हृदय में नए-नए मनोभाव हैं। हमेशा वे मनोभाव मेरे हृदय में उमडते-घमडते रहते हैं। इसलिए मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव देना चाहता हूँ। यह बाह्य संसार अधूरा है, क्योंकि इसमें प्रेम का अभाव है। इस अधूरे संसार को मैं पसंद नहीं करता। मेरे मन में प्रेममय संसार का सपना निवास करता है, मैं उसी सपने को साकार करने के लिए भटकता रहता हूँ। भाव यह है कि मैं प्रेममय संसार में ही लीन रहना चाहता हूँ।

![]()

विशेष-

- इसमें कवि ने प्रेममय संसार को अधिक महत्त्व प्रदान किया है तथा खुले शब्दों में अपने प्रेम को स्वीकार किया है।

- सहज, सरल तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है।

- शब्द-चयन सर्वथा उचित एवं भावाभिव्यक्ति में सहायक है।

- इस पद्यांश में उमर खय्याम की रुबाइयों का प्रभाव देखा जा सकता है।

- प्रवाहमयी भाषा होने के कारण गीत में विषयानुकूल मस्ती, मादकता, मधुरता तथा कोमलता विद्यमान है।

- संपूर्ण पद्य में संगीतात्मकता है तथा शृंगार रस का परिपाक हुआ है।

- लिए फिरता हूँ के प्रयोग से काव्य में मस्ती का वातावरण उत्पन्न हो गया है।

पद पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर:

प्रश्न-

(क) कवि के हृदय में किस प्रकार के उद्गार हैं?

(ख) कवि संसार को अपूर्ण क्यों कहता है?

(ग) “स्वप्नों के संसार’ द्वारा कवि क्या कहना चाहता है?

(घ) कवि के मन की दशा कैसी है?

(ङ) इस पयांश का प्रमुख भाव क्या है?

उत्तर:

(क) कवि के हृदय में प्रेममय उद्गार हैं। वह अपने प्रिय को भरपूर प्रेम देना चाहता है और प्रेममय जीवन-यापन करना चाहता है।

(ख) कवि के अनुसार प्रेमशून्य संसार अपूर्ण और अधूरा है। परन्तु यदि जीवन में प्रेम की प्राप्ति हो जाती है तो जीवन मधुर लगने लगता है।

(ग) स्वप्नों के संसार’ से कवि का तात्पर्य है-प्रेममय जीवन। जो लोग प्रेम की भावना से परिपूर्ण होकर जीते हैं, वे ही जीवन का आनंद उठाना जानते हैं।

(घ) कवि अपने हृदयगत प्रेम को अपने प्रिय के समक्ष प्रकट करना चाहता है। कवि को यह संसार प्रेम के बिना अपूर्ण लगता है। इसलिए वह प्रेममय जीवन जीना चाहता है।

(ङ) इस पद्यांश में कवि ने खुले शब्दों में अपने प्रेम को स्वीकार किया है और प्रेम को मानव-जीवन की मूल भावना माना है।

[4] मैं जला हृदय में अग्नि, दहा करता हूँ,

सुख-दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ

जग भव-सागर तरने को नाव बनाए,

मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ! [पृष्ठ-5]

शब्दार्थ-हृदय = मन। अग्नि = आग (भावों का आवेग)। दहा = जला। मग्न रहना = मस्त रहना। भव-सागर = संसार रूपी सागर। मौजों = किनारा।

प्रसंग-प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2’ में संकलित कविता ‘आत्मपरिचय’ से अवतरित है। इसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन हैं। इस कविता में कवि ने प्रेममय संसार को अधिक महत्त्व प्रदान किया है। कवि प्रेम की दीवानगी को ही अपना जीवन मानता है और प्रेम की मस्ती में जीना चाहता है।

व्याख्या कवि कहता है कि मैं स्वयं अपने हृदय में प्रेम की आग जलाता हूँ और उसी में जलता रहता हूँ। आशय यह है कि कवि को प्रेममय जीवन ही सुखद लगता है। वह प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के सुख-दुख को निरंतर भोगता रहता है। लोग इस संसार को मुसीबतों का सागर कहते हैं और उस पार उतरने के लिए कोई-न-कोई माध्यम अपनाते हैं। परंतु कवि प्रेम रूपी नाव के द्वारा ही सांसारिक बाधाओं को पार कर लेता है। इस प्रकार कवि संसार रूपी सागर के किनारे पर पहुँच जाता है। कवि यह सारा कार्य मौज और मस्ती के साथ करता है। प्रेम के कारण उसके मन में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है।

विशेष-

- इसमें कवि ने प्रेम को जीवन का आधार स्वीकार किया है। वह प्रेम की मस्ती को ही अपना जीवन मानता है।

- ‘अग्नि’, ‘नाव’ में रूपकातिशयोक्ति एवं भवसागर’ और ‘भव मौजों में रूपक तथा ‘सुख-दुख’ में अनुप्रास अलंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग हुआ है।

- सहज, सरल तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का सफल प्रयोग है।

- शब्द-चयन सर्वथा उचित तथा भावाभिव्यक्ति में सहायक है।

- प्रवाहमयी भाषा होने के कारण गीत में विषयानुकूल मस्ती, मादकता, मधुरता तथा कोमलता विद्यमान है।

- इस पद्यांश पर उमर खय्याम की रुबाइयों का प्रभाव देखा जा सकता है।

- संपूर्ण पद्य में संगीतात्मकता है तथा शृंगार रस का परिपाक हुआ है।

पद पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर-

प्रश्न-

(क) कवि अपने हृदय में अग्नि जलाकर उसमें क्यों जला करता है?

(ख) कवि सुख-दुख में कैसे मग्न रहता है?

(ग) भव-सागर से पार उतरने के लिए नाव बनाने का क्या अर्थ है?

(घ) ‘भव मौजों से कवि का क्या अभिप्राय है?

(ङ) इस पद्यांश का मुख्य भाव क्या है?

उत्तर:

(क) कवि अपने प्रिय से अत्यधिक प्रेम करता है। प्रिय की यादें कवि को आनंद प्रदान करती हैं। इसलिए वियोगावस्था में भी कवि अपने प्रिय की विरहाग्नि में जलकर आनंद प्राप्त करता है।

(ख) अपने प्रिय की मधुर यादों में लीन रहने के कारण कवि सुख-दुख में भी मस्त रहता है, उसे सांसारिक चिंताएँ नहीं सतातीं।

(ग) इस संसार को भयंकर सागर कहा गया है। इसे पार करने के लिए कोई-न-कोई नौका अवश्य चाहिए। कवि अपने प्रिय के प्रेम को नौका बनाकर इस भव-सागर को पार करना चाहता है।

(घ) ‘भव मौजों से कवि का अभिप्राय है संसार रूपी सागर का किनारा। कवि का आशय यह है कि संसार के आकर्षणों में उसकी कोई रुचि नहीं है। वह संसार में प्रवेश ही नहीं करना चाहता। सांसारिक विषय-वासनाओं को त्यागकर ही वह प्रेम का सच्चा आनंद प्राप्त करना चाहता है।

(ङ) इस पद्यांश में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि वह प्रेम की उन्मत्तता में मस्त होकर जीवन के सुख-दुख को भोगना चाहता है। वह अपनी प्रेम रूपी नौका द्वारा ही इस संसार रूपी सागर को पार करना चाहता है।

[5] मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ,

उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ,

जो मुझको बाहर हँसा, रुलाती भीतर,

मैं, हाय, किसी की याद लिए फिरता हूँ! [पृष्ठ-5]

शब्दार्थ-यौवन = जवानी। उन्माद = मस्ती, पागलपन। अवसाद = दुख तथा निराशा।

प्रसंग-प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2′ में संकलित कविता ‘आत्मपरिचय’ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन हैं। इस कविता में कवि ने प्रेममय संसार को ही श्रेष्ठ माना है। इसमें कवि प्रेम के वियोग पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति करता है तथा प्रेम की दीवानगी तथा निराशा का वर्णन करता है।

व्याख्या-कवि कहता है कि मेरे जीवन में यौवन की एक मस्ती है। मैं अपनी प्रिया को मिलने के लिए हमेशा व्याकुल रहता हूँ। मैं प्रिया के प्रेम का दीवाना हूँ। यद्यपि वियोगावस्था के कारण मेरे अंदर निराशा तथा दुख के भाव उत्पन्न हो गए हैं, लेकिन मैं लोगों के सामने हमेशा हँसता रहता हूँ। वियोग की पीड़ा मेरे हृदय को परेशान कर देती है। मेरे मन में प्रिया की याद ऐसे समा चुकी है कि मैं उसे याद करके मन ही मन रोता रहता हूँ, परंतु लोगों के सामने हँसने का अभिनय करता हूँ। भाव यह है कि प्रिया का वियोग हमेशा मुझे अन्दर-ही-अन्दर कचोटता रहता है।

विशेष-

- इस पद्यांश में कवि ने श्रृंगार के वियोग पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। कवि ने वियोगावस्था से उत्पन्न अपनी दीवानगी, निराशा तथा बेचैनी का स्वाभाविक वर्णन किया है।।

- कवि ने सहज, सरल तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है।

- शब्द-चयन सर्वथा उचित तथा भावाभिव्यक्ति में सहायक है।

- यह पद्यांश विषयानकल मस्ती, मादकता, मधुरता, कोमलता से परिपूर्ण है।

- इस पद्यांश में उमर खय्याम की रुबाइयों का स्पष्ट प्रभाव है।

- संपूर्ण पद्यांश में संगीतात्मकता है तथा वियोग शृंगार का सफल वर्णन हुआ है।

- ‘हाय’ शब्द से कवि की विरह वेदना साकार हो उठी है।

![]()

पद पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर:

प्रश्न-

(क) ‘यौवन के उन्माद’ द्वारा कवि क्या कहना चाहता है?

(ख) कवि अवसाद से ग्रस्त क्यों है?

(ग) कवि के भीतर तथा बाहर कैसी असंगति है?

(घ) इस पद्यांश में किस प्रकार के श्रृंगार रस का चित्रण हुआ है और क्यों?

(ङ) इस पयांश का मुख्य भाव क्या है?

उत्तर:

(क) ‘यौवन के उन्माद’ से कवि का अभिप्राय है-यौवनकालीन अल्हड़ जवानी में मन में प्रेम का जोश। लगता है कि कवि नए-नए प्रेम के कारण अत्यधिक व्याकुल है, प्रिया का वियोग उसे व्यथित कर देता है।

(ख) कवि की प्रिया उसे छोड़कर चली गई है। अतः कवि प्रेमजन्य निराशा के कारण अत्यधिक व्यथित है। इसलिए वह अवसाद से ग्रस्त है।

(ग) भले ही कवि विरह-व्यथा के कारण अन्दर-ही-अन्दर कसमसाता रहता है, परन्तु वह संसार के सामने हमेशा हँसता तथा मुस्कुराता रहता है। वह नहीं चाहता कि लोग उसकी विरह-व्यथा का मज़ाक बनाए। इसलिए कवि का मन अन्दर से सुंदर तथा बाहर से अंसगत दिखाई देता है।

(घ) इस पद्यांश में शृंगार रस के वियोग पक्ष का मार्मिक चित्रण हुआ है। कवि अपनी प्रिया के प्रेम से वंचित है इसलिए वह निराशा और अवसाद से ग्रस्त है।

(ङ) इस पद्यांश में कवि ने अपनी विरह-व्यथा की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। कवि सहज, सरल शब्दावली में अपनी वियोग जनित अभिलाषा और पीड़ा को व्यक्त करता है।

[6] कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना?

नादान वहीं है, हाय, जहाँ पर दाना!

फिर मूढ़ न क्या जग, जो इस पर भी सीखे?

मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना! [पृष्ठ-6]

शब्दार्थ-यत्न = कोशिश। नादान = भोला-भाला। दाना = लाभ। मूढ = मूर्ख। जग = संसार।

प्रसंग-प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2’ में संकलित कविता ‘आत्मपरिचय’ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन हैं। इस कविता में कवि ने प्रेम की दीवानगी तथा मस्ती का संवेदनशील वर्णन किया है। इस पद्यांश में कवि सांसारिक दौड़-धूप को व्यर्थ बताता हुआ यही सलाह देता है कि मनुष्य को मस्ती के साथ जीना चाहिए।

व्याख्या कवि कहता है कि संसार के सभी लोग अनेक प्रयास करके थक चुके हैं। सभी ने सत्य को जानने की बड़ी कोशिश की, परंतु कोई सत्य को नहीं जान सका। इसका प्रमुख कारण यह है कि जो लोग संसार के धन-वैभव अथवा भोग-विलास की सामग्री एकत्रित करने में लगे हैं, वे सभी मूर्ख हैं। वे इस सच्चाई को भूल जाते हैं कि संसार के जाल में उलझकर कोई सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। कवि सोचता है कि मैं ऐसे लोगों को मूर्ख क्यों न कहूँ जो सांसारिक लाभ तथा लोभ में उलझे हुए हैं। मैं तो इस मूर्खता को समझ चुका हूँ। इसलिए मैं तो इस सांसारिक ज्ञान को भुलाकर प्रेम की मस्ती में जीना चाहता हूँ।

विशेष-

(1) इस पद्यांश में कवि ने सांसारिक सुख-वैभव की व्यर्थता को सिद्ध करने का प्रयास किया है।

(2) ‘कर यत्न मिटे सब सत्य’ में अनुप्रास अलंकार ‘सत्य किसी ने जाना’ में प्रश्नालंकार तथा “सीखा ज्ञान भुलाना’ में विरोधाभास अलंकारों का संदर व स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। इस संदर्भ में ‘कबीरदास’ ने भी कहा है

‘पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ पंडित भया न कोय’।

(3) कवि ने संसार को मूर्ख सिद्ध करने के लिए अनेक तर्क दिए हैं।

(4) सहज, सरल तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है।

(5) शब्द-चयन सर्वथा उचित व भावाभिव्यक्ति में सहायक है।

(6) इस पद्यांश में आत्मकथात्मक शैली का सफल प्रयोग किया गया है तथा मुक्त छंद है।

पद पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न-

(क) कवि किसे नादान कहता है और क्यों?

(ख) ‘दाना’ से कवि का क्या अभिप्राय है?

(ग) कवि ‘जग को मूढ़’ क्यों कहता है?

(घ) कवि किस प्रकार के ज्ञान को भलाना चाहता है?

(ङ) इस पद्यांश का प्रमुख भाव क्या है?

उत्तर:

(क) कवि उन लोगों को नादान कहता है जो सांसारिक धन-वैभव को प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन भाग-दौड़ करते रहते हैं। कवि का विचार है कि अज्ञानता के कारण लोग प्रेम मार्ग को त्यागकर धन-वैभव तथा भोग-विलास में अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं।

(ख) ‘दाना’ से कवि का अभिप्राय है सांसारिक धन-वैभव और भोग-विलास जो मनुष्य को सच्चा सुख प्रदान नहीं करते।

(ग) जो लोग सांसारिक सुख भोग की संपत्ति का संग्रह करने में लगे हुए हैं, कवि उन्हें मूढ़ कहता है क्योंकि ऐसे लोग ही अज्ञान के कारण प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाते।

(घ) कवि सांसारिक विषय-वासनाओं के ज्ञान को भुलाना चाहता है, क्योंकि यह ज्ञान कवि को सच्चा सुख प्रदान नहीं करता।

(ङ) इस पद्यांश में कवि ने सत्य पर प्रकाश डाला है कि संसार में जीवन के सत्य को कोई नहीं पहचान सका। जो लोग सांसारिक मोह-माया के शिकार बने हुए हैं, वह निश्चित ही मूर्ख हैं। कवि ने इस प्रकार के ज्ञान को भुलाने की कामना की है।

[7] मैं और, और जग और, कहाँ का नाता,

मैं बना-बना कितने जग रोज़ मिटाता;

जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव,

मैं प्रति पग में उस पृथ्वी को ठुकराता! [पृष्ठ-6]

शब्दार्थ-जग = संसार। नाता = संबंध। रोज़ = प्रतिदिन। वैभव = धन-संपत्ति। प्रतिपग = हर कदम।

प्रसंग-प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2′ में संकलित कविता ‘आत्मपरिचय’ से अवतरित है। इसके कवि श्री हरिवंश राय बच्चन हैं। इस गीत में कवि ने निजी प्रेम का खुले शब्दों में वर्णन किया है। इस पद्यांश में कवि ने स्वयं को सांसारिक मोह-माया से भिन्न बताया है।

व्याख्या कवि कहता है कि मेरा इस संसार में कोई लंबा-चौड़ा संबंध नहीं है। मैं भावनाओं का कवि हूँ और संसार की रीति-नीति से सर्वथा भिन्न हूँ। संसार के लोग दुनियादारी निभाने में लगे रहते हैं, लेकिन मैं अपने जीवन में भावनाओं को महत्त्व देता हूँ। इसलिए मेरा संसार से कोई मेल नहीं है। मैं प्रतिदिन न जाने कितने संसार बनाता हूँ और न जाने कितने मिटा डालता हूँ। भाव यह है कि मैं प्रतिदिन एक आदर्श समाज बनाने की कल्पना करता हूँ। परंतु जब मेरी कल्पना साकार नहीं होती तो मैं नई कल्पना करने लगता हूँ। इस संसार के लोग धन-संपत्ति का संग्रह करने में लगे हैं, लेकिन मेरे मन में धन-वैभव के लिए कोई लालसा नहीं है। मैं हर कदम पर धन-वैभव में लगे हुए इस संसार को ठुकराता हुआ चलता हूँ। मेरे मन में सुख-समृद्धि की कोई इच्छा नहीं है।

विशेष-

- कवि ने सांसारिक धन-वैभव को त्यागकर भावनाओं के प्रति अपनी आसक्ति को व्यक्त किया है।

- कवि का यह चिंतन पूर्णतया मौलिक और दार्शनिक है।

- ‘जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव’ में विशेषण विपर्यय अलंकार का प्रयोग हुआ है।

- ‘कहाँ का माता’ में प्रश्नालंकार, ‘जग जिस पृथ्वी पर’, ‘प्रति पग में अनुप्रास, ‘बना-बना’ में पुनरुक्ति अलंकार, ‘और’ में यमक (भिन्न तथा ‘व’ के अर्थ में) इन अलंकारों की छटा दर्शनीय है।

- सहज, सरल तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है।

- शब्द-चयन सर्वथा उचित व भावाभिव्यक्ति में सहायक है।

- इस पद्यांश में प्रसाद गुण है तथा संगीतात्मकता का समावेश हुआ है।

![]()

पद पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न-

(क) कवि स्वयं को संसार से अलग क्यों समझता है?

(ख) ‘और जग और’ का भाव स्पष्ट कीजिए।

(ग) कवि किस प्रकार के संसार को मिटाता रहता है?

(घ) कवि स्वयं को संसार से क्यों नहीं जोड़ पाता?

(ङ) इस पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

(क) कवि संसार के अन्य लोगों के समान धन-संपत्ति के संग्रह में विश्वास नहीं करता। वह तो निजी भावनाओं में ही खोया रहता है। इसलिए वह स्वयं को संसार से अलग समझता है।

(ख) ‘और जग और’ का भावार्थ यह है कि संसार के लोग कवि की भावनाओं को समझ नहीं पाते। सांसारिक प्राणी धन-संपत्ति के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन कवि प्रेम और प्यार के संसार में खोया रहता है।

(ग) कवि तो प्रेम और प्यार में विश्वास करने वाला व्यक्ति है। इसलिए वह कल्पना द्वारा एक आदर्श समाज बनाने का प्रयास करता है परंतु जब वह प्रेम की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो वह उसे नष्ट कर देता है। इस प्रकार वह फिर से प्रेममय संसार की कल्पना करने लगता है।

(घ) कवि प्रेम और प्यार में विश्वास करने वाला व्यक्ति है, परंतु संसार के लोग धन-वैभव के संग्रह में लगे हुए हैं। इसलिए कवि और संसार के लक्ष्य अलग-अलग हैं। इसी कारण कवि स्वयं को संसार से जोड़ नहीं पाता।

(ङ) इस पद्यांश में कवि स्वयं को संसार से अलग समझता है। वह प्रेम और प्यार की भावनाओं को अलग महत्त्व देता है। इसलिए वह एक ऐसा संसार बनाना चाहता है जो प्रेम और प्यार पर आधारित हो। इसलिए कवि सांसारिक धन-वैभव को ठोकर मारकर प्रेममय संसार बनाने की कामना करता है।

[8] मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ,

शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ,

हों जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर,

मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। [पृष्ठ-6]

शब्दार्थ-निज = अपना। रोदन = रोना। राग = प्रेम। आग = जोश, आवेश। भूप = राजा। प्रासाद = महल। खंडहर = टूटा-फूटा भवन। निछावर = कुर्बान करना।

प्रसंग-प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2’ में संकलित कविता ‘आत्मपरिचय’ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन हैं। इस पद्यांश में कवि ने अपनी विरह-वेदना को मुखरित किया है।

व्याख्या कवि कहता है कि मेरे रोने में प्रेम छिपा हुआ है अर्थात् मैं अपने गीत में प्रेम के आँसू बहाता रहता हूँ। भले ही मेरी वाणी कोमल तथा शीतल है फिर भी उसमें प्रेम-विरह की आग है। मेरे गीतों में एक ऐसा जोश है जो मुझे कविता लिखने की प्रेरणा देता है। प्रेम पर तो बड़े-बड़े राजा-महाराजा अपने महलों को न्योछावर कर देते हैं, परंतु मेरा प्रेम निराशा के कारण टूटे-फूटे भवन जैसा हो गया है। फिर भी मैं अपने मन में उस मल्यवान प्रेम को लिए फिरता हूँ। मैं अपनी इस विरह-भावना से अत्यधिक प्रेम करता

विशेष-

- इसमें कवि ने अपनी विरह-वेदना को मुखरित किया है तथा साथ ही स्पष्ट किया है कि उसकी वाणी कोमल तथा शीतल है, परंतु उसमें विरहाग्नि छिपी हुई है। कवि ने अपने विरह जनित प्रेम को खंडहर बताकर अपनी निराशा को व्यक्त किया

- सहज, सरल तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है।

- शब्द-चयन सर्वथा उचित व भावाभिव्यक्ति में सहायक है।

- इस पद्यांश पर उमर खय्याम की रुबाइयों का प्रभाव है।

- माधुर्य गुण है तथा वियोग-शृंगार का सुंदर परिपाक हुआ है।

- संपूर्ण पद्यांश में संगीतात्मकता का समावेश है।

पद पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न-

(क) कवि अपने ‘रोदन में राग को क्यों लिए फिरता है?

(ख) ‘शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ’ का आशय स्पष्ट कीजिए।

(ग) राजाओं के प्रासाद किस पर न्यौछावर होते हैं?

(घ) कवि के अनुसार खंडहर का भाव क्या है?

(ङ) इस पद्यांश का भावार्थ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

(क) कवि के स्वर में निराशा और व्यथा है। लेकिन कवि के इस रुदन में सच्चे प्रेम की भावना है। वह वियोग जनित वेदना को इसलिए अपने हृदय में लिए हुए है, क्योंकि वह अपने प्रेम को भुला नहीं सकता।

(ख) विरह-वेदना के कारण कवि का स्वर कोमल तथा शीतल है, परंतु उसमें अपने प्रिय को न पा सकने की बेचैनी भी प्रबल है। यहाँ शीतलता और अग्नि का संयोग अद्भुत है। कवि अपनी विरहाग्नि को अपने गीतों में छिपाए हुए है। बडे राजा भी प्रेम के लिए अपना सब कछ त्याग देते हैं। यहाँ तक कि वे अपनी प्रिया को पाने के लिए राजगद्दी भी छोड़ देते हैं और एक सामान्य व्यक्ति के समान जीवन व्यतीत करने लगते हैं।

(घ) जिस प्रकार महल टूटकर खंडहर हो जाता है, उसी प्रकार कवि के प्रेम का महल भी टूट चुका है, अब उसके हृदय में केवल उसकी प्रिया की यादें ही बसी हैं जिसकी तुलना कवि खंडहर के साथ करता है।

(ङ) कवि ने अपने कोमल गीतों द्वारा अपनी विरह वेदना को व्यक्त किया है। यह वेदना अग्नि के समान कवि को गीत लिखने की प्रेरणा देती है।

[9] मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना,

मैं फूट पड़ा, तुम कहते, छंद बनाना;

क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए,

मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना! [पृष्ठ-6]

शब्दार्थ-फूट पड़ा = अत्यधिक आवेग से रोना। छंद बनाना = कविता लिखना। दीवाना = पागल।

प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2′ में संकलित कविता ‘आत्मपरिचय’ से अवतरित है। इसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन हैं। इस पद्यांश में कवि ने सरल शब्दों में यह समझाने का प्रयास किया है कि उसके प्रत्येक गीत में विरह-वेदना की अभिव्यक्ति हुई है।

व्याख्या कवि कहता है कि तुम मेरी कविता को गीत कहते हो। यह कोई गाना नहीं है, बल्कि मेरे हृदय का रुदन है, मेरी विरह-वेदना है। प्रेम की निराशा के कारण ही मेरी भावनाएँ अत्यधिक आवेग के साथ व्यक्त हुई हैं, परंतु तुम इसे कविता की संज्ञा देते हो। सच्चाई तो यह है कि मेरे गीतों के माध्यम से मेरा क्रंदन फूट पड़ा है। संसार मुझे कवि समझकर क्यों अपनाना चाहता है? सच्चाई तो यह है कि मैं कवि नहीं हूँ, मैं तो प्रेम का दीवाना हूँ। मेरे हृदय में प्रेम की मस्ती भरी हुई है। मैं गीतों के माध्यम से प्रेम-विरह की भावनाओं को प्रकट करता हूँ।

विशेष-

- इसमें कवि ने स्वीकार किया है कि उसके प्रत्येक गीत में विरह-व्यथा का रुदन है। यह कोई गीत नहीं है।

- कवि स्पष्ट करता है कि उसकी आवेगपूर्ण भावनाओं के कारण ही गीत की उत्पत्ति होती है।

- सहज, सरल तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है।

- ‘क्यों कवि कहकर’ में अनुप्रास अलंकार का सफल प्रयोग हुआ है।

- इस पद्यांश पर उमर खय्याम की रुबाइयों का प्रभाव है।

- संबोधन शैली के प्रयोग के कारण इस पद्य में नाटकीयता तथा सजीवता उत्पन्न हो गई है।

- माधुर्य गुण है तथा वियोग-शृंगार का सुंदर परिपाक हुआ है।

पद पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न-

(क) लोग कवि के रुदन को गाना क्यों कहते हैं?

(ख) छंद बनाना और फूट पड़ना में क्या संबंध है?

(ग) कवि स्वयं को एक नया दीवाना क्यों कहता है?

(घ) संसार कवि को कवि कहकर क्यों अपनाना चाहता है?

(ङ) इस पद्यांश का मुख्य भाव स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

(क) भले ही कवि अपनी कविताओं के द्वारा अपनी विरह-व्यथा को व्यक्त करता है, लेकिन लोग उसकी कविता से प्यार करते हैं। इसीलिए उसे गाना कहते हैं।

(ख) जब कवि अपनी तीव्र विरह-व्यथा को काव्य में शब्दों द्वारा व्यक्त करता है तो उसे छंद बनाना कहते हैं। वस्तुतः एक उत्कृष्ट कविता में भावनाओं का आवेग अवश्य होना चाहिए तभी वह कविता पाठक को भाव-विभोर करती है।

(ग) कवि स्वयं को नया दीवाना इसलिए कहता है क्योंकि उसके हृदय में प्रेम की मस्ती है और अपने गीतों द्वारा प्रेममयी भावनाओं को व्यक्त करता है।

(घ) संसार कवि को कवि कहकर इसलिए अपनाना चाहता है क्योंकि कवि की भावनाएँ छंदोबद्ध रचना के माध्यम से व्यक्त हुई है। संसार के लोग कवि को मात्र कवि समझते हैं, परंतु कोई भी उसकी प्रेम भावनाओं को नहीं समझ पाता।

(ङ) इस पद्यांश में कवि ने सहज तथा स्पष्ट शब्दावली में यह स्पष्ट कर दिया है कि उसके प्रत्येक गीत के पीछे उसकी विरह-वेदना छिपी हुई है। इस विरह-वेदना के कारण ही कवि के गीत उत्पन्न हुए हैं।

[10] मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ,

मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ

जिसको सुनकर जग झूम, झुके, लहराए,

मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ! [पृष्ठ-6]

शब्दार्थ-मादकता = मस्ती। निःशेष = पूर्ण। जग = संसार।

प्रसंग-प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2’ में संकलित कविता ‘आत्मपरिचय’ से अवतरित है। इसके कवि श्री हरिवंश राय बच्चन हैं। इस पद्यांश में कवि ने अपनी प्रेम भावना को मुखरित किया है।

व्याख्या कवि कहता है कि मैं इस संसार में प्रेम के दीवानों की वेशभूषा धारण करके विचरण कर रहा हूँ। इसलिए लोग मुझे दीवाना समझते हैं। परंतु मैं अपनी दीवानगी से सबको मस्त बना देता हूँ। मेरे संपूर्ण काव्य में एक मस्ती और उल्लास है। इसीलिए मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ। यही कारण है कि लोग मेरे गीतों को सुनकर झूम उठते हैं। प्रेम से झुक जाते हैं और मस्ती से लहराने लगते हैं। मैं अपने पाठकों को मौज और मस्ती का संदेश देना चाहता हूँ। मेरी कविता में केवल प्रेममयी भावनाओं का ही वर्णन अभिव्यक्त हुआ है।

विशेष-

- इसमें कवि ने स्पष्ट किया है कि वह प्रेम के कारण दीवाना हो चुका है और सभी को प्रेम की मस्ती का संदेश देना चाहता है।

- ‘झूम झुके’ में अनुप्रास अलंकार का सफल प्रयोग हुआ है।

- सहज, सरल तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है।

- शब्द-चयन सर्वथा उचित व भावाभिव्यक्ति में सहायक है।

- इस पद्यांश में उमर खय्याम की रुबाइयों का प्रभाव है।

- ‘लिए फिरता हूँ शब्दों के प्रयोग के कारण इस पद्यांश में संगीत और मस्ती समाहित हो गई है।

- प्रसाद गुण है तथा शृंगार रस का सुंदर परिपाक हुआ है।

पद पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न-

(क) कवि संसार को क्या संदेश देना चाहता है?

(ख) कवि की किस बात को सुनकर संसार के लोग झूमते, झुकते और लहराने लगते हैं?

(ग) ‘मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ’ इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए।

(घ) कवि के गीतों में मादकता क्यों है?

(ङ) इस पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

(क) कवि संसार के लोगों को यह संदेश देना चाहता है कि वे सांसारिक झंझटों को त्यागकर प्रेम और मस्ती के साथ जीवन-यापन करें। इसी से उन्हें सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी।

(ख) कवि के गीतों में प्रेम की मस्ती और मादकता है जिसे सुनकर संसार के लोग झूम उठते हैं, प्रेम से झुक जाते हैं और मस्ती में लहराने लगते हैं।

(ग) यहाँ कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि वह प्रेम के दीवानों के समान अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य अपनी प्रिया के प्रेम को प्राप्त करना है।

(घ) कवि प्रेम की मस्ती में आकंठ डूबा हुआ है। वह हमेशा प्रेम और यौवन के गीत गाता है। इसलिए हमेशा प्रेम और मस्ती में ही डूबा रहता है। उसे सांसारिक मोह-माया से कोई लगाव नहीं है।

(ङ) इस पद्यांश में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि प्रेम की मस्ती के कारण वह दीवाना बन चुका है। उसकी इसी मादकता पर संसार के लोग झूम उठते हैं और वह लोगों को इसी मस्ती का संदेश देना चाहता है।

![]()

एक गीत पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या एवं अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

[1] हो जाए न पथ में रात कहीं,

मंजिल भी तो है दूर नहीं

यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी-जल्दी चलता है!

दिन जल्दी-जल्दी ढलता है! [पृष्ठ-7]

शब्दार्थ-पथ = रास्ता। मंजिल = लक्ष्य। पंथी = मुसाफिर । ढलना = समाप्त होना।

प्रसंग प्रस्तत पद्यांश हिंदी की पाठयपस्तक ‘आरोह भाग 2’ में संकलित कविता ‘एक गीत’ से अवतरित है। यह गीत कवि के काव्य-संग्रह ‘निशा निमंत्रण’ में संकलित है। इसके कवि श्री हरिवंश राय बच्चन हैं। इस पद्यांश में कवि ने प्रेम की बेचैनी का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण किया है।

व्याख्या-कवि कहता है कि मुसाफिर बार-बार यह सोचता है कि कहीं उसे रास्ते में रात न हो जाए। मंजिल अब उस नहीं है। वह पास ही आने वाली है। भाव यह है कि वह अपने प्रिय को प्राप्त करने वाला है। बार-बार अपने प्रिय के बारे में सोचकर वह जल्दी-जल्दी कदम बढ़ाता है, ताकि वह अपने प्रिय से मिल सके। प्रिय-मिलन की बेचैनी के कारण उसे लगता है कि दिन जल्दी-जल्दी ढल रहा है और कभी भी छिप सकता है।

विशेष-

- इस पद्यांश में कवि ने प्रेम की बेचैनी का बड़ा ही सजीव, सूक्ष्म वर्णन किया है।

- प्रेमी को दिन के छिपने का डर लगा रहता है इसलिए वह जल्दी-जल्दी चलता है। इस प्रकार प्रेमी की व्यग्रता को व्यक्त किया गया है।

- ‘जल्दी-जल्दी’ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है।

- सहज, सरल, साहित्यिक और प्रवाहमयी हिंदी भाषा का सफल प्रयोग हुआ है।

- शब्द-चयन सर्वथा उचित एवं भावाभिव्यक्ति में सहायक है।

- कोमलकांत पदावली के कारण इस गीत में संगीतात्मकता का समावेश हुआ है।

पद पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर-

प्रश्न-

(क) कवि और कविता का नाम लिखिए।

(ख) ‘थका हुआ पंथी’ किस कारण जल्दी-जल्दी चलता है?

(ग) ‘पंथी’ किस आशा से प्रेरित होकर जल्दी-जल्दी चलता है?

(घ) ‘दिन जल्दी-जल्दी ढलता है। कवि को यह कथन बेचैन क्यों करता है?

(ङ) इस,पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

(क) कवि का नाम हरिवंशराय बच्चन कविता का नाम एक गीत

(ख) थका हुआ मुसाफिर अपने लक्ष्य को पास देखकर उसे जल्दी से प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए वह जल्दी-जल्दी चलता है।

(ग) पंथी के मन में यह आशा उत्पन्न हो चुकी है कि उसकी मंजिल पास आ चुकी है इसलिए अब जल्दी से उसका प्रिय से मिलन होगा। इसलिए वह जल्दी-जल्दी चलता है।

(घ) कवि अपनी मंजिल को पाने के लिए बेचैन है। वह चाहता है कि दिन छिपने से पहले अपने प्रिय को प्राप्त कर ले, लेकिन दिन जल्दी-जल्दी अस्त होने जा रहा है इसलिए वह बेचैन हो उठता है।

(ङ) कवि ने यह स्पष्ट किया है कि लक्ष्य को पाने वाला व्यक्ति हमेशा व्यग्र रहता है। उसे लगता है कि समय जल्दी से बीतता जा रहा है। इसलिए वह बड़ी तीव्र गति से अपने काम को पूरा करना चाहता है। इस प्रकार के व्यक्ति का मन बड़ा बेचैन हो उठता है।

[2] बच्चे प्रत्याशा में होंगे,

नीड़ों से झाँक रहे होंगे

यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है!

दिन जल्दी-जल्दी ढलता है! [पृष्ठ-7]

शब्दार्थ-प्रत्याशा = आशा। नीड़ = घोंसला। झाँकना = बाहर देखना। पर = पंख। चंचलता = तीव्रता। .

प्रसंग-प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2’ में संकलित कविता ‘एक गीत’ से अवतरित है। यह गीत कवि के काव्य-संग्रह ‘निशा निमंत्रण’ में संकलित है। इसके कवि श्री हरिवंश राय बच्चन हैं। इसमें कवि ने चिड़िया के बिंब द्वारा अपनी मन की व्याकुलता को व्यक्त किया है।

व्याख्या कवि कहता है कि जब चिड़ियाँ आकाश में उड़ती हुई अपने घोंसलों में लौटती हैं तो उनके मन में बार-बार यह विचार उठता है कि उनके बच्चे बेचैन होकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वह बार-बार घोंसलों से मुँह बाहर निकालकर झाँक रहे होंगे। चिड़ियों को अपने बच्चों की चिंता सताने लगती है। इसलिए वे तीव्र गति से अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए घोंसलों की तरफ बढ़ने लगती हैं। उनके मन में यह भय सताता रहता है कि कहीं दिन न छिप जाए। इसलिए वह तीव्र गति से उड़ने लगती है।

विशेष-

- यहाँ कवि ने चिड़िया के बिंब द्वारा प्रेमी के हृदय की बेचैनी को व्यक्त किया है।

- जल्दी-जल्दी’ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है।

- सहज, सरल, साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है।

- शब्द-चयन सर्वथा उचित व भावाभिव्यक्ति में सहायक है।

- इस पद्यांश का बिंब-विधान तथा चित्र-विधान दोनों ही आकर्षक बन पड़े हैं।

- प्रसाद गुण है तथा वात्सल्य भाव का सुन्दर परिपाक हुआ है।

- संपूर्ण पद्य में संगीतात्मकता है।

पद पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न-

(क) बच्चे किस आशा से नीड़ों से बाहर झाँक रहे होंगे?

(ख) चिड़ियों के घोंसलों द्वारा किस दृश्य की कल्पना की गई है?

(ग) चिड़ियों के पंखों में चंचलता क्यों उत्पन्न हो जाती है?

(घ) चिड़ियों को क्यों लगता है कि दिन जल्दी-जल्दी ढल रहा है?

(ङ) इस कविता द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहता है?

उत्तर:

(क) चिड़ियों के बच्चे इसलिए घोंसलों से बाहर झांक रहे हैं, क्योंकि वे माँ के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि माँ लौटकर उन्हें चुग्गा देगी। इसलिए वे माँ की ममता के लिए बेचैन हैं।

(ख) चिड़ियों के घोंसलों द्वारा उस दृश्य की कल्पना की है जब चिड़ियों के बच्चे अपने माँ के आने की प्रतीक्षा के कारण घोंसलों से बाहर झाँकने लगते हैं। एक ओर उनके मन में माँ की ममता होती है और दूसरी ओर वे भूखे होते हैं।

(ग) चिड़िया अपने बच्चों से शीघ्र मिलना चाहती है। बच्चों की ममता उन्हें पुकारती है। वे शीघ्र ही बच्चों को भोजन व सुरक्षा देना चाहती है। इसीलिए उनके पंखों में चंचलता उत्पन्न हो गई है।

(घ) चिड़ियों के मन में बेचैनी है। वे जल्दी-जल्दी अपने शावकों के पास पहुँच जाना चाहती हैं। परंतु उनकी मंजिल दूर है। इसी बेचैनी के कारण उन्हें लगता है कि दिन जल्दी-जल्दी ढल रहा है।

(ङ) कवि ने माँ की ममता का सजीव चित्रण किया है। वात्सल्य और प्रेम के कारण ही शावकों का मन बेचैन हो उठता है। चिड़ियों के माध्यम से कवि ने मानवीय ममता तथा वात्सल्य का सजीव वर्णन किया है।

[3] मुझसे मिलने को कौन विकल?

मैं होऊँ किसके हित चंचल?

यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है!

दिन जल्दी-जल्दी ढलता है!

शब्दार्थ-विकल = व्याकुल। हित = के लिए। चंचल = बेचैन, क्रियाशील। शिथिल = ढीला करना। पद = पाँव। उर = हृदय। विह्वलता = आतुरता का भाव।

प्रसंग-प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2’ में संकलित कविता ‘एक गीत’ से अवतरित है। यह गीत कवि के काव्य-संग्रह ‘निशा निमंत्रण’ में संकलित है। इसके कवि श्री हरिवंश राय बच्चन हैं। इस पद्यांश में कवि ने अपनी हृदयगत निराशा, उदासी तथा प्रेम की असफलता का सजीव वर्णन किया है।

व्याख्या कवि कहता है कि इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो। इसलिए मेरा मन किसी के लिए भी चंचल नहीं होता। आशय यह है कि मेरे मन में किसी के प्रति प्रेम की भावना नहीं है। यह स्थिति मेरे कदमों को शिथिल कर देती है। प्रेम के अभाव के कारण मैं ढीला पड़ जाता हूँ और मेरे हृदय में निराशा तथा उदासी की भावना उत्पन्न होकर मुझे व्याकुल कर देती है। फिर भी मैं प्रेम की तरंग में खो जाता हूँ और दिन जल्दी-जल्दी ढल जाता है।

विशेष-

- इसमें कवि ने प्रेम के क्षेत्र में असफल होने के कारण अपने हृदयगत निराशा और उदासी का संवेदनशील वर्णन किया है।

- ‘जल्दी-जल्दी’ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है तथा प्रथम दो पंक्तियों में प्रश्नालंकार है।

- सहज, सरल, साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है।

- शब्द-चयन सर्वथा उचित व सटीक है।

- प्रसाद गुण है तथा वियोग-शृंगार का परिपाक हुआ है।

- संपूर्ण पद्य में संगीतात्मकता का समावेश है।

पद पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न-

(क) कवि के मन में यह प्रश्न क्यों उठता है कि उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल है?

(ख) कवि किसके लिए चंचलता को त्याग देता है?

(ग) कवि के कदम शिथिल क्यों हो जाते हैं?

(घ) कवि के मन में कैसी विह्वलता उत्पन्न होती है?

(ङ) इस पद्यांश का मुख्य भाव क्या है?

उत्तर:

(क) कवि अब अकेला रह गया है, क्योंकि उसका प्रिय उसे छोड़कर चला गया है। इसीलिए वह सोचता है कि उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है।

(ख) कवि के मन में अब अपने प्रिय को मिलने की बेचैनी नहीं है। इसलिए वह चंचलता को त्याग देता है।

(ग) कवि अब समझ चुका है कि जिसे वह प्रेम करता था, अब वह उसे मिलने वाला नहीं है। इसलिए उसके कदम शिथिल हो जाते हैं और वह तटस्थ भाव से चलने लगता है।

(घ) कवि के मन में यह विह्वलता उत्पन्न होती है कि वह इस प्रेममय संसार में अकेला रह गया है। कोई भी व्यक्ति अब उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा, इसलिए कवि निराश व उदास है।

(ङ) कवि ने यह स्वीकार किया है कि उसकी प्रिया उसे छोड़कर चली गई है। अतः वह अब अकेला रह गया है। इसलिए इस पद्यांश में कवि की वियोगजन्य पीड़ा का मार्मिक वर्णन हुआ है।

आत्म-परिचय, एक गीत Summary in Hindi

आत्म-परिचय, एक गीत कवि-परिचय

प्रश्न-

श्री हरिवंश राय बच्चन का संक्षिप्त जीवन-परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।

अथवा

श्री हरिवंश राय बच्चन का साहित्यिक परिचय अपने शब्दों में लिखिए।

उत्तर:

1. जीवन-परिचय-श्री हरिवंश राय बच्चन का आधुनिक हिंदी कवियों में महत्त्वपूर्ण स्थान है। उनका जन्म सन् 1907 में इलाहाबाद (प्रयाग) के कटरा मुहल्ले के एक कायस्थ परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम प्रताप नारायण था जो अपने मधुर स्वभाव के कारण सभी लोगों में प्रिय थे। बच्चन जी की आरंभिक शिक्षा काशी में हुई। सन् 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएच०डी० की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात् वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करने लगे। वे आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से भी संबद्ध रहे। भारत सरकार ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उनको विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया। सन् 1966 में बच्चन जी राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए।

बच्चन जी को अपने आरंभिक जीवन में अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा। उनकी आर्थिक स्थिति सुखद नहीं थी। वे अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। तभी उनकी पत्नी श्यामा असाध्य रोग से ग्रस्त होकर मृत्यु का शिकार हो गई। पत्नी की मृत्यु से कवि को गहरा आघात लगा। जिससे उनके जीवन में केवल निराशा एवं दुख छा गया। सन् 1942 में कवि ने तेजी बच्चन से दूसरा विवाह किया। तेजी बच्चन के आने से उनके जीवन का भाग्योदय हुआ और वे निरंतर प्रगति करते चले गए। भारत सरकार ने बच्चन जी को ‘पद्म विभूषण’ की उपाधि से विभूषित किया।

2. प्रमुख रचनाएँ बच्चन जी की प्रमुख रचनाएँ इस प्रकार हैं-‘मधुशाला’ (सन् 1935), ‘मधुबाला’ (सन् 1938), ‘मधुकलश’ (सन् 1938), ‘निशा निमंत्रण’, ‘आकुल-अंतर’, ‘एकांत संगीत’, ‘प्रणय पत्रिका’, ‘सतरंगिणी’, ‘दो चट्टानें’, ‘मिलनयामिनी’, ‘आरती’ और ‘अंगारे’, ‘नये पुराने झरोखे’, ‘टूटी-फूटी कड़ियाँ’ आदि। उनकी कुछ आत्मकथामूलक रचनाओं से उनके संपूर्ण जीवन का विशद वर्णन मिलता है। ये रचनाएँ हैं-‘क्या भूलूँ क्या याद करूँ’, ‘नीड़ का निर्माण फिर’, ‘बसेरे से दूर’, ‘दशद्वार से सोपान तक।

सन् 2003, में मुंबई में इस महान् साहित्यकार का निधन हो गया।

3. काव्यगत विशेषताएँ उत्तर छायावादी कवियों में बच्चन जी को विशेष प्रसिद्धि मिली। वे हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने उमर खय्याम की रुबाइयों का अत्यंत सुन्दर अनुवाद किया था। ‘मधुशाला’ बच्चन जी की एक उल्लेखनीय रचना है, जिसमें प्रेम की मस्ती देखी जा सकती है। ‘मधुशाला’, ‘मधुबाला’ तथा ‘मधुकलश’ उनकी कीर्ति की आधार-स्तंभ काव्य-रचनाएँ हैं। उनके काव्य में प्रेम भावना, मदमस्त जीवन तथा भाग्यवाद का समर्थन देखने को मिलता है। उनके काव्य की कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं

(i) व्यक्तिनिष्ठता श्री हरिवंश राय बच्चन आधुनिक हिंदी काव्य की वैयक्तिक काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनकी विचारधारा व्यक्तिनिष्ठ है। उन्होंने वैयक्तिक यथार्थ की भूमिका पर ही जीवन एवं जगत को देखने व समझने का प्रयास किया है। वे समाज-हित के साथ-साथ व्यक्ति-हित को भूलने के पक्ष में नहीं हैं। कहीं-कहीं उनके साहित्य में वैयक्तिकता के नाम पर पलायनवादिता का स्वर भी सुनाई पड़ता है।

(ii) प्रेम,और सौंदर्य-वस्तुतः हरिवंश राय बच्चन प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। उनके अन्य साहित्य में भी उनकी यह भावना देखी जा सकती है। उनके साहित्य में प्रेम और सौंदर्य के साथ जीवन के प्रति पूर्ण आस्था अभिव्यक्त हुई है। उनकी रचनाओं में गहन अनुभूतियों को भी सर्वत्र देखा जा सकता है

“इस पार प्रिये, तुम हो, मधु है,

उस पार न जाने क्या होगा।”

![]()

(iii) मानवतावाद-बच्चन जी की रचनाओं में मानवतावादी भावना भी मुखरित हुई है। उनकी रचनाओं में मानव मात्र के प्रति प्रेम का भाव सर्वत्र व्याप्त है। वे मानव की करता को देखकर व्यथित हो उठते हैं।

(iv) सामाजिक यथार्थ बच्चन जी की गद्य रचनाओं में सामाजिक यथार्थ का चित्रण अत्यंत सजीवता से हुआ है। सामाजिक यथार्थ के साथ-साथ उनकी रचनाओं की प्रक्रिया भी अनायास ही मुखरित हो उठी है। उनकी आत्मकथात्मक रचनाओं में उनके संघर्षशील जीवन के दर्शन होते हैं।

(v) आशा और सूजन का स्वर-बच्चन जी की कविताओं में केवल प्रणय और निराशा ही नहीं, बल्कि आशा और सृजन का स्वर भी सुनाई पड़ता है। ‘पथ की पहचान’ नामक कविता में कवि ने मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। वे पाठकों को सृजन की कल्पना करने तथा यथार्थ को स्वीकार करने का संदेश भी देते हैं। ‘बंगाल का अकाल’ शीर्षक कविता तथा ‘परवर्ती’ काव्य में कवि ने जन-जीवन को प्रतिस्थापित किया है और नए संदर्भो को प्रस्तुत किया है। एक स्थल पर कवि कहता है

“किंतु जग के पथ पर यदि

स्वप्न दो तो सत्य दो सौ,

स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो,

सत्य का भी ज्ञान कर लो।”

4. भाषा, छंद एवं अलंकार-बच्चन जी ने अपनी काव्य रचनाओं में आडंबरहीन भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में यदि प्रवाह है, तो चित्र विधान की शक्ति तथा प्रतीक शब्द योजना भी है। वे हमेशा सीधे ढंग से अपनी बात कहते हैं। वे भाषा में अभिधा-शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने मन के भाव पाठकों तक पहुँचाते हैं। गेय होने के कारण उनकी रचनाओं को गीत के रूप में मान्यता प्राप्त है। यही कारण है कि आधुनिक गीतकारों में उनका प्रमुख स्थान है।

बच्चन जी की कविताओं में अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप में हुआ है। अनुप्रास, रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण आदि उनके प्रिय अलंकार हैं। उदाहरण के लिए

अनुप्रास-“है अनिश्चित, कब सुमन, कब कंटकों के शर मिलेंगे।”

रूपक-“ये उदय होते, लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में।”

उपमा-“घूमती नूरमहल थी एक दिवस बन जिन महलों की नूर।

खड़े हैं खंडहर से वे आज किसी दिन हो जाएँगे धूर।”

मानवीकरण-“रास्ते का एक काँटा, पाँव का दिल चीर देता।”

बच्चन जी के कवि-रूप पर विचार करते हुए डॉ० मत्येंद्र नाथ शुक्ल ने अपनी पुस्तक ‘कविता का आधुनिक परिप्रेक्ष्य में लिखा है

“छायावादी संस्कारों से अलग हटकर बच्चन ने कविता को नितांत नवीन संदर्भ प्रदान किया है। इनकी रचना-यात्रा में व्यष्टि-समष्टि, सूक्ष्म-स्थूल, सामान्य-विशेष तथा विभिन्न सामाजिक रूपों का सफल चित्रण हुआ है।”

आत्म-परिचय कविता का सार

प्रश्न-

श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता ‘आत्मपरिचय’ का सार अपने शब्दों में लिखिए।

उत्तर:

‘आत्मपरिचय’ श्री हरिवंश राय बच्चन की एक उल्लेखनीय कविता है। इसमें कवि ने अपने प्रेममय व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। कवि अपने कर्त्तव्यों के प्रति सदा सजग है। वह जीवन के कष्टों तथा बाधाओं चाहता है। प्रेम से उसका हृदय झंकृत है। वह हमेशा अपनी प्रिया के स्नेह में लीन रहता है। संसार के अन्य लोग हमेशा अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं, परंतु कवि का हृदय प्रेम से सदा सराबोर रहता है। वह संसार की कभी चिंता नहीं करता। सांसारिक जीवन के बोझ को ढोता हुआ भी वह जीवन में प्यार को अधिक महत्त्व प्रदान करता है। कवि के हृदय में नए-नए मनोभाव हैं। ये मनोभाव उसके लिए उपहारस्वरूप हैं। यह अधूरा संसार कवि को अच्छा नहीं लगता। इसलिए वह सपनों के संसार मे डूबा रहता है। सुख-दुख दोनों कवि के लिए एक समान हैं। वह अपने प्रेम की मस्ती और उमंग से जीवनयापन करना ही ठीक समझता है और इस प्रकार प्रेम रूपी नाव के द्वारा संसार की मुसीबतों को पार करता है। कवि के मन में सदा यौवन का पागलपन सवार रहता है। इसीलिए वह अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहता है। प्रिया का वियोग कवि को पीड़ित करता है, लेकिन वह संसार के सामने हँसता रहता है। संसार के अनेक लोगों ने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी सत्य को जान नहीं पाया। लोग संसार के भौतिक साधनों का संग्रह करने के चक्कर में उलझकर रह गए हैं। परंतु कवि जान चुका है कि इससे दूर रहने में ही भलाई है।

संसार जिसे हर रोज़ जोड़ने का प्रयास करता है, कवि उसे हर कदम पर ठुकराता हुआ चलता है। वह तो हमेशा भावनाओं के संसार में जीना चाहता है। कवि को अपने रोने में भी संगीत सुनाई देता है, उसकी शीतल वाणी में विद्रोह की आग है। उसका प्रेम भले ही खंडहर के समान टूटा-फूटा है, पर वह उस प्रेम पर राजाओं के महलों को भी न्योछावर करना चाहता है। अंत में कवि कहता है कि उसका रुदन ही गीत बन गया है। कवि ने खुलकर अपनी भावनाएँ व्यक्त की, पर लोग उसे छंद की संज्ञा देते हैं। सचमुच कवि एक दीवाना है, उसके गीतों में एक मस्ती है, उसके गीतों को सुनकर संसार के लोग झूम उठते हैं। इसलिए कवि सबके लिए प्रेम की मस्ती का संदेश लिए गीत लिखता है।

एक गीत कविता का सार

प्रश्न-

‘एक गीत’ कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए।

उत्तर:

प्रस्तुत गीत ‘एक गीत’ ‘बच्चन जी’ का एक प्रसिद्ध प्रेमगीत है जो कि ‘निशा निमंत्रण’ में संकलित है। इसमें कवि ने अपने प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया है। कवि अपने प्रियजन से मिलने के लिए अत्यधिक बेचैन है। वह तीव्र गति से चलकर अपने प्रियजन तक पहुँच जाना चाहता है। उसे लगता है कि अब उसका लक्ष्य दूर नहीं है। कवि चिड़ियों का रूपक बाँधते हुए कहता है कि चिड़ियों के बच्चे अपने माता-पिता की प्रतीक्षा कर रहे होंगे और वह अपने घोंसलों से बाहर झांककर देख रहे होंगे। यह सोच चिड़िया के पंखों में चंचलता उत्पन्न कर देती है। परन्तु कवि सोचता है कि इस संसार में कोई भी उसका अपना नहीं है जो उसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। इसलिए उसके कदम शिथिल पड़ जाते हैं। अंत में कवि स्पष्ट करता है कि प्रेम के कारण मनुष्य के जीवन में गतिशीलता का संचरण होता है।

HBSE 12th Class Hindi Solutions Aroh Chapter 1 आत्म-परिचय, एक गीत Read More »