Haryana State Board HBSE 12th Class Economics Important Questions Chapter 4 पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का Important Questions and Answers.

Haryana Board 12th Class Economics Important Questions Chapter 4 पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

A. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए

1. पूर्ण प्रतियोगिता उस दशा में पाई जाती है, जब प्रत्येक उत्पादन उपज की माँग

(A) अत्यधिक लोचदार होती है

(B) पूर्णतया लोचदार होती है

(C) पूर्णतया बेलोचदार होती है

(D) कम. बेलोचदार होती है

उत्तर:

(B) पूर्णतया लोचदार होती है

2. पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाज़ार में कीमत समान रहती है, अतः AR रेखा की आकृति-

(A) U आकृति होती है

(B) आकृति होती है

(C) मूल बिंदु से 45° का कोण बनाती हुई सीधी रेखा होती है

(D) X-अक्ष के समानांतर होती है

उत्तर:

(D) X-अक्ष के समानांतर होती है

3. किस प्रकार के बाज़ार में एक फर्म कीमत स्वीकारक होती है?

(A) पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाज़ार में

(B) एकाधिकार बाज़ार में

(C) एकाधिकारी प्रतिस्पर्धी बाज़ार में

(D) अल्पाधिकार बाज़ार में

उत्तर:

(A) पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाज़ार में

4. पूर्ण प्रतियोगिता (प्रतिस्पर्धा) में वस्तु की कीमत का निर्धारण-

(A) अकेली वस्तु की माँग करती है

(B) अकेली वस्तु की पूर्ति करती है

(C) वस्तु की माँग और पूर्ति दोनों द्वारा होता है

(D) सरकार द्वारा किया जाता है

उत्तर:

(C) वस्तु की माँग और पूर्ति दोनों द्वारा होता है

5. फर्मों के निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन के कारण-

(A) फर्मे अधि-सामान्य लाभ अर्जित करती हैं

(B) फळं हानि उठाती हैं

(C) फर्मे सामान्य लाभ अर्जित करती हैं

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(C) फर्मे सामान्य लाभ अर्जित करती हैं

6. सही समीकरण चुनिए-

(A) TR = \(\frac { AR }{ Q }\)

(B) AR = \(\frac { MR }{ Q }\)

(C) MR = \(\frac{\Delta \mathrm{TR}}{\Delta \mathrm{Q}}\)

(D) AR = TR x Q

उत्तर:

(C) MR = \(\frac{\Delta \mathrm{TR}}{\Delta \mathrm{Q}}\)

7. फर्म के आगम का अर्थ है-

(A) उत्पादन की इकाइयों का मूल्य

(B) बिक्री से प्राप्त आगम

(C) बिक्री पर किया गया व्यय

(D) लागत एवं लाभ का अंतर

उत्तर:

(B) बिक्री से प्राप्त आगम

8. निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य है?

(A) कुल आगम = बिक्री इकाइयाँ x सीमांत आगम

(B) कुल आगम = बिक्री इकाइयाँ x औसत आगम

(C) कुल आगम = कुल आगम – कुल लागत

(D) कुल आगम = कुल लागत – कुल आगम

उत्तर:

(B) कुल आगम = बिक्री इकाइयाँ – औसत आगम

9. उस स्थिति को क्या कहते हैं, जिसमें असामान्य लाभ शून्य होते हैं?

(A) लाभ-अलाभ बिंदु

(B) सम-विच्छेद बिंदु

(C) (A) और (B) दोनों

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(C) (A) और (B) दोनों

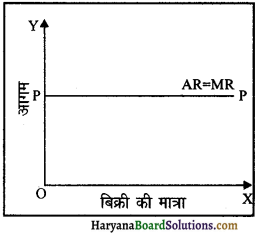

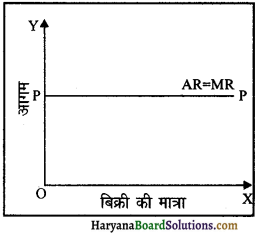

10. दिए गए रेखाचित्र में औसत आगम तथा सीमांत आगम वक्र किस बाज़ार में पाए जाते हैं?

(A) एकाधिकार

(B) पूर्ण प्रतियोगिता

(C) अल्पाधिकार

(D) एकाधिकारी प्रतियोगिता

उत्तर:

(B) पूर्ण प्रतियोगिता

11. दो इकाइयों की कुल आगम 100 इकाइयाँ हैं, तो औसत आगम होगी-

(A) 50

(B) 200

(C) 20

(D) 80

उत्तर:

(A) 50

12. पहली इकाई बेचने से मोहन को 20 रु० मिले, दूसरी इकाई बेचने से 16 रु० मिले। दोनों इकाइयों की औसत आगम (AR) होगी-

(A) 16 रु०

(B) 18 रु०

(C) 36 रु०

(D) 4 रु०

उत्तर:

(B) 18 रु०

13. पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाज़ार में सीमांत आगम-

(A) औसत आगम के बराबर होती है

(B) औसत आगम से अधिक होती है

(C) औसत आगम से कम होती है

(D) औसत आगम के अंश के बराबर है

उत्तर:

(A) औसत आगम के बराबर होती है

14. औसत आगम (AR) के स्थिर रहने पर, MR और AR में क्या संबंध होता है?

(A) MR > AR

(B) AR < MR

(C) AR = MR

(D) AR # MR

उत्तर:

(C) AR = MR

15. औसत आगम हो सकती है-

(A) धनात्मक

(B) ऋणात्मक

(C) शून्य

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(A) धनात्मक

16. सीमांत आगम (MR) हो सकती है-

(A) धनात्मक

(B) ऋणात्मक

(C) शून्य

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

17. औसत आगम वक्र को कहा जाता है-

(A) माँग वक्र

(B). उत्पादन वक्र

(C) पूर्ति वक्र

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(A) माँग वक्र

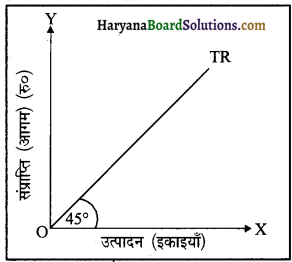

18. पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाज़ार में कीमत समान रहती है। अतः कुल आगम रेखा की आकृति निम्नलिखित में से कौन-सी होती है-

(A) X-अक्ष के समानांतर

(B) U आकृति की

(C) आकृति की

(D) मूल बिंदु से 45° का कोण बनाती हुई सीधी रेखा होती है

उत्तर:

(D) मूल बिंदु से 45° का कोण बनाती हुई सीधी रेखा होती है

19. जब AR वक्र सीधी रेखा में होते हैं, तब AR से Y-अक्ष पर डाले गए लंब को MR वक्र-

(A) मध्य-बिंदु पर काटती है

(B) मध्य-बिंदु से बाईं ओर काटती है

(C) मध्य-बिंदु से दाईं ओर काटती है

(D) Y-अक्ष पर ही काटती है

उत्तर:

(D) Y-अक्ष पर ही काटती है

20. उत्पादक (फर्म) का उद्देश्य क्या होता है?

(A) अधिकतम लाभ प्राप्त करना

(B) व्यापार करना

(C) सामान्य लाभ प्राप्त करना

(D) हानि से बचना

उत्तर:

(A) अधिकतम लाभ प्राप्त करना

21. संतुलन की अवस्था में एक फर्म को-

(A) आवश्यक रूप से अधिकतम लाभ मिलता है

(B) आवश्यक रूप से न्यूनतम हानि होती है

(C) अधिकतम लाभ अथवा न्यूनतम हानि कुछ भी हो सकती है

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(A) आवश्यक रूप से अधिकतम लाभ मिलता है

22. कुल आगम और कुल लागत के अंतर को क्या कहते हैं?

(A) कुल लाभ

(B) प्रति इकाई लाभ

(C) सामान्य लाभ

(D) असामान्य हानि

उत्तर:

(A) कुल लाभ

23. लाभ की अवस्था में एक फर्म का संतुलन तभी होता है जब-

(A) कुल आगम कुल लागत से अधिक हो

(B) कुल आगम और कुल लागत बराबर हो

(C) कुल आगम कुल लागत से कम हो

(D) कुल आगम कुल लागत से अधिक हो और इनमें अधिकतम अंतर हो

उत्तर:

(D) कुल आगम कुल लागत से अधिक हो और इनमें अधिकतम अंतर हो

24. हानि की अवस्था में एक फर्म का संतुलन तभी होता है जब

(A) कुल आगम कुल लागत से कम हो

(B) कुल आगम कुल लागत से कम हो और इनमें न्यूनतम अंतर हो

(C) कुल आगम और कुल लागत बराबर हों

(D) कुल आगम कुल लागत से अधिक हो

उत्तर:

(B) कुल आगम कुल लागत से कम हो और इनमें न्यूनतम अंतर हो

25. उत्पादक संतुलन की स्थिति में MR तथा MC होते हैं-

(A) अधिक

(B) कम

(C) बराबर

(D) शून्य

उत्तर:

(C) बराबर

26. पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में फर्म संतुलन की अवस्था में होगी, जब-

(A) MR = 0

(B) MC = TR

(C) MC = MR

(D) AC = AR

उत्तर:

(C) MC = MR.

27. संतुलन की स्थिति में सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम (MR) वक्र को कहाँ से काटता है?

(A) ऊपर से

(B) नीचे से

(C) कहीं से भी

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(B) नीचे से

28. पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म के संतुलन के लिए-

(A) सीमांत लागत और सीमांत आगम का बराबर होना आवश्यक है

(B) सीमांत लागत वक्र का सीमांत आगम वक्र को ऊपर से काटना आवश्यक है

(C) सीमांत लागत वक्र का सीमांत आगम वक्र का बराबर होना व नीचे से काटना आवश्यक है

(D) औसत आगम और औसत लागत का बराबर होना आवश्यक है

उत्तर:

(C) सीमांत लागत वक्र का सीमांत आगम वक्र का बराबर होना व नीचे से काटना आवश्यक है।

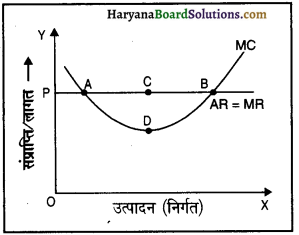

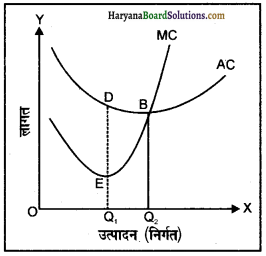

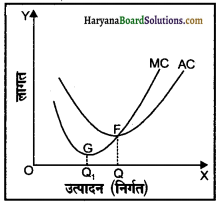

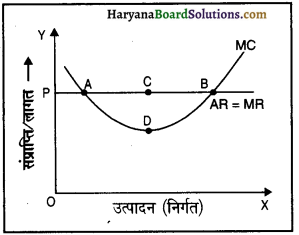

29. संलग्न रेखाचित्र में कौन-सा बिंदु फर्म का संतुलन बिंदु है?

(A) A

(B) B

(C) C

(D) D

उत्तर:

(B) B

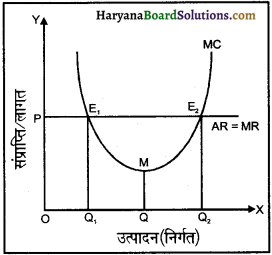

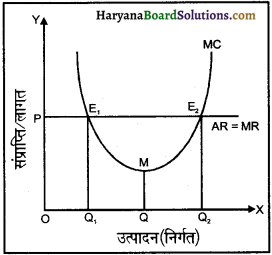

30. संलग्न रेखाचित्र में फर्म का संतुलन किस बिंदु पर होगा?

(A) बिंदु E1 पर

(B) बिंदु E2 पर

(C) बिंदु M पर

(D) उपर्युक्त किसी बिंदु पर नहीं

उत्तर:

(B) बिंदु E2 पर

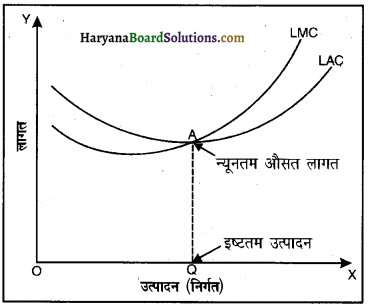

31. पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल की अवस्था में

(A) TR = TC

(B) फर्म न्यूनतम औसत लागत पर उत्पादन करती है

(C) फर्मों को उद्योग में प्रवेश या उद्योग को छोड़ने की प्रवृत्ति नहीं होती उत्पादन(निर्गत)

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(B) फर्म न्यूनतम औसत लागत पर उत्पादन करती है

32. उद्योग में फर्मों के स्वतंत्र प्रवेश और निकासी का क्या प्रभाव पड़ता है?

(A) फर्मों के लाभों में वृद्धि

(B) फर्मों को दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ

(C) औसत लागत में वृद्धि

(D) फर्मों को दीर्घकाल में असामान्य हानि

उत्तर:

(B) फर्मों को दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ

33. फर्म को सामान्य लाभ तब उत्पन्न होते हैं, जब-

(A) AR > AC

(B) AR = AC

(C) AR < AC

(D) TR > TC

उत्तर:

(B) AR = AC

34. उत्पादन-बंद करने वाले बिंदु उस स्थिति में उत्पन्न होते हैं, जब-

(A) TR > TVC

(B) TR = TVC

(C) TR < TVC

(D) TR = Zero

उत्तर:

(B) TR = TVC

35. सम-स्तर बिंदु अथवा लाभ-अलाभ बिंदु क्या दर्शाता है?

(A) असामान्य लाभ

(B) असामान्य हानि

(C) अधिकतम लाभ

(D) न लाभ-न हानि

उत्तर:

(D) न लाभ-न हानि

36. पूर्ति से अभिप्राय है-

(A) वस्तु का स्टॉक

(B) वस्तु की उपभोग की जाने वाली मात्रा

(C) किसी कीमत पर वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा

(D) वस्तु की उत्पादित मात्रा

उत्तर:

(C) किसी कीमत पर वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा

37. कीमत और पूर्ति का सामान्यतया संबंध होता है-

(A) प्रत्यक्ष

(B) विलोम

(C) स्थिर।

(D) आनुपातिक

उत्तर:

(A) प्रत्यक्ष

38. पूर्ति वक्र होता है-

(A) नीचे से ऊपर दाईं ओर ढालू

(B) ऊपर से नीचे दाईं ओर ढालू

(C) Y-अक्ष के समानांतर

(D) X-अक्ष के समानांतर

उत्तर:

(A) नीचे से ऊपर दाईं ओर ढालू

39. कीमत के घटने पर पूर्ति-

(A) बढ़ती है

(B) घटती है

(C) स्थिर रहती है

(D) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता

उत्तर:

(B) घटती है

40. एक निश्चित समय एवं कीमत पर उत्पादक द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वस्तु की मात्रा को क्या कहते हैं?

(A) भंडार

(B) पूर्ति

(C) आगम

(D) लागत

उत्तर:

(B) पूर्ति

41. समविच्छेद बिन्दु पर फर्म की लाभ तथा हानि होती है

(A) शून्य

(B) धनात्मक

(C) ऋणात्मक

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(A) शून्य

42. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(A) कीमत के बढ़ने के साथ-साथ पूर्ति घटती है

(B) कीमत के घटने से पूर्ति बढ़ती है

(C) कीमत के बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(C) कीमत के बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है

43. पूर्ति वक्र का ढलान होता है-

(A) ऋणात्मक

(B) धनात्मक

(C) OX-अक्ष के समानांतर

(D) OY-अक्ष के समानांतर

उत्तर:

(B) धनात्मक

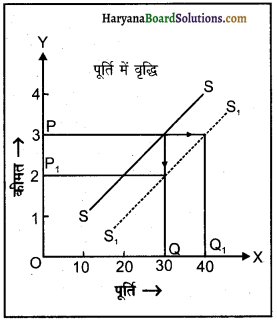

44. पूर्ति में वृद्धि के कारण हैं-

(A) तकनीकी प्रगति

(B) उत्पादन साधनों की कीमत में कमी

(C) बाज़ार में फर्मों की संख्या में वृद्धि

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

45. पूर्ति का नियम पूर्ति एवं कीमत में कैसा संबंध दर्शाता है?

(A) सीधा

(B) उल्टा

(C) अप्रत्यक्ष

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(A) सीधा

46. पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन कब होता है?

(A) वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण

(B) तकनीकी में परिवर्तन

(C) आगतों की कीमत में परिवर्तन

(D) सरकारी नीति में परिवर्तन

उत्तर:

(A) वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण

47. तकनीकी उन्नति से पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है?

(A) यह बाईं ओर खिसक जाता है

(B) यह दाईं ओर खिसक जाता है

(C) यह स्थिर रहता है

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(B) यह दाईं ओर खिसक जाता है

48. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

(A) पूर्ति स्टॉक का अंग है

(B) पूर्ति वक्र बाएँ से दाएँ ऊपर की ओर ढालू होता है

(C) पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन का समान अर्थ है

(D) प्रतिस्पर्धी फर्म P = MC स्तर के उत्पादन पर अधिकतम लाभ अर्जित करेगी

उत्तर:

(C) पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन का समान अर्थ है

49. जब किसी वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्त्वों में परिवर्तन के कारण उसकी आपूर्ति में परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहते हैं?

(A) पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन

(B) पूर्ति में परिवर्तन

(C) पूर्ति वक्र पर संचलन

(D) पूर्ति का विस्तार

उत्तर:

(B) पूर्ति में परिवर्तन

50. कौन-सा पूर्ति की कमी का कारण है?

(A) साधन कीमत में गिरावट

(B) अन्य वस्तुओं की कीमत में वृद्धि

(C) उत्पादन कर में वृद्धि

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(C) उत्पादन कर में वृद्धि

51. पूर्ति में विस्तार होने पर-

(A) पूर्ति वक्र में दाईं ओर खिसकाव आता है

(B) पूर्ति वक्र में बाईं ओर खिसकाव आता है

(C) उसी पूर्ति वक्र पर ऊपर की ओर संचरण होता है

(D) उसी पूर्ति वक्र पर नीचे की ओर संचरण होता है

उत्तर:

(C) उसी पूर्ति वक्र पर ऊपर की ओर संचरण होता है

52. कीमत के 5 रु० प्रति इकाई से बढ़कर 7 रु० प्रति इकाई हो जाने पर पूर्ति 50 से बढ़कर 60 हो जाती है। पूर्ति में यह परिवर्तन-

(A) पूर्ति में वृद्धि है

(B) पूर्ति में कमी है

(C) पूर्ति में संकुचन है

(D) पूर्ति में विस्तार है

उत्तर:

(D) पूर्ति में विस्तार है

53. पूर्ति वक्र का दाईं ओर खिसकाव पूर्ति में क्या दर्शाता है?

(A) कमी

(B) वृद्धि

(C) स्थिरता

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(B) वृद्धि

54. यदि अति अल्पकाल में सब्जी की कीमत बहुत बढ़ जाती है तो भी पूर्ति बढ़ाना असंभव होगा क्योंकि अति अल्पकाल में सब्जी का पूर्ति वक्र होगा-

(A) पूर्णतया लोचदार

(B) पूर्णतया बेलोचदार

(C) लोचदार

(D) बेलोचदार

उत्तर:

(B) पूर्णतया बेलोचदार

55. पूर्ति लोच का तात्पर्य है, पूर्ति में परिवर्तन निम्नलिखित के परिवर्तन के कारण होना-

(A) वस्तु की कीमत

(B) पूर्ति की अवस्था

(C) उपभोक्ता की रुचि

(D) वस्तु की माँग

उत्तर:

(A) वस्तु की कीमत

56. पूर्ति लोच का तात्पर्य है-

(A) ∆q/∆p x p0/q0

(B) ∆p/∆q x q0p0

(C) ∆q/∆p

(D) q0/p0

उत्तर:

(A) ∆q/∆p x p0/q0

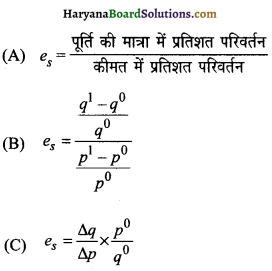

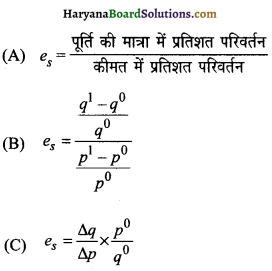

57. पूर्ति की लोच का सूत्र कौन-सा है?

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

58. पूर्ति की लोच को मापने की विधि है-

(A) प्रतिशत विधि

(B) ज्यामितीय विधि

(C) (A) एवं (B) दोनों

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(C) (A) एवं (B) दोनों

59. यदि कीमत 10 रु० से बढ़कर 12 रु० हो गई, जिसके कारण पूर्ति 15 इकाइयों से बढ़कर 20 इकाइयाँ हो गईं तो पूर्ति की लोच होगी-

(A) इकाई से कम

(B) इकाई से अधिक

(C) इकाई के बराबर

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(B) इकाई से अधिक

60. पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कारक हैं-

(A) प्राकृतिक बाधाएँ

(B) वस्तु की प्रकृति

(C) उत्पादन लागत

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

61. जब कीमत में काफी परिवर्तन आने पर भी पूर्ति में कोई परिवर्तन न आए, तब पूर्ति कहलाती है-

(A) पूर्णतया लोचदार

(B) पूर्णतया बेलोचदार

(C) इकाई लोचदार

(D) इकाई से कम लोचदार

उत्तर:

(B) पूर्णतया बेलोचदार

62. पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति वक्र की लोच कितनी होगी?

(A) अनंत

(B) इकाई

(C) शून्य

(D) 1 से 10 तक

उत्तर:

(C) शून्य

63. पूर्ति की इकाई लोच की स्थिति में एक सरल रेखा पूर्ति वक्र-

(A) X-अक्ष को काटता है

(B) Y-अक्ष को काटता है

(C) मूल बिंदु से गुजरता है

(D) Y-अक्ष के समानांतर होता है

उत्तर:

(C) मूल बिंदु से गुजरता है

64. पूर्णतया लोचदार पूर्ति वक्र की लोच होती है

(A) es = ∞

(B) es = 1

(C) es = 0

(D) es = 1 to 10

उत्तर:

(A) es = ∞

65. इकाई लोचदार पूर्ति की स्थिति में, पूर्ति एवं कीमत में परिवर्तन कैसे होते हैं?

(A) समान दर से

(B) असमान दर से

(C) कीमत परिवर्तन पूर्ति परिवर्तन से अधिक होता है

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(A) समान दर से

66. जब कीमत में थोड़ा परिवर्तन होने पर पूर्ति में अनंत परिवर्तन हो जाता है, तब वस्तु की पूर्ति होती है-

(A) पूर्णतया लोचदार

(B) पूर्णतया बेलोचदार

(C) इकाई से अधिक लोचदार

(D) इकाई से कम लोचदार

उत्तर:

(A) पूर्णतया लोचदार

67. किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन तथा उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात के माप को कहते-

(A) माँग की कीमत लोच

(B) पूर्ति की कीमत लोच

(C) पूर्ति की आय लोच

(D) माँग की तिरछी लोच

उत्तर:

(B) पूर्ति की कीमत लोच

68. पूर्ति की लोच का मूल्य हो सकता है

(A) 0 से ∞ के बीच

(B) -1 से +1 तक

(C) 0 से 1 तक

(D) 1 से 10 तक

उत्तर:

(A) 0 से ∞ के बीच

69. यदि एक सीधी पूर्ति रेखा X-अक्ष पर रूकती है तो पूर्ति लोच होती है-

(A) इकाई के बराबर

(B) इकाई से कम

(C) इकाई से अधिक

(D) शून्य

उत्तर:

(B) इकाई से कम

B. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए

1. संतुलन बिंदु पर जहाँ MC = MR है वहाँ MC का ढाल …………. होना चाहिए। (धनात्मक/ऋणात्मक)

उत्तर:

धनात्मक

2. जब पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाज़ार में कीमत समान होती है तो AR वक्र की आकृति ……….. के समानांतर होती है। (x-अक्ष/Y-अक्ष)

उत्तर:

X-अक्ष

3. …………. बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकारक होती है। (अल्पाधिकार/पूर्ण प्रतिस्पर्धी)

उत्तर:

पूर्ण प्रतिस्पर्धी

4. पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार में सीमांत संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति ……………. होती है। (से कम/के बराबर)

उत्तर:

के बराबर

5. औसत संप्राप्ति (आगम) वक्र को …………… कहा जाता है। (उत्पादन वक्र/माँग वक्र)

उत्तर:

माँग वक्र

6. जब कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है तो इसे ……………. कहते हैं। (पूर्ति का विस्तार पूर्ति में वृद्धि)

उत्तर:

पूर्ति का विस्तार

7. पूर्ति वक्र का दाईं ओर खिसकाव पूर्ति में ………… दर्शाता है। (कमी/वृद्धि)

उत्तर:

वृद्धि

8. एक फर्म तब संतुलन में होती है जब वह ……………. लाभ कमा रही होती है। (सामान्य/अधिकतम)

उत्तर:

अधिकतम

C. बताइए कि निम्नलिखित कथन सही हैं या गलत

- फर्म का संतुलन निर्धारित करने के लिए AR तथा AC की आवश्यकता होती है।

- एक फर्म उस समय संतुलन की अवस्था में होती है जब AC तथा MC दोनों बराबर होते हैं।

- एक फर्म तब संतुलन में होती है जब MC = MR है तथा MC वक्र MR को नीचे से काटता है।

- संतुलन बिंदु पर जहाँ MC = MR है वहाँ MC का ढाल धनात्मक होना चाहिए।

- दीर्घकाल में, पूर्ण प्रतियोगिता में, संतुलन बिंदु इष्टतम उत्पादन बिंदु होता है।

- एक उद्योग संपूर्ण वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्मों के समूह को कहा जाता है।

- औसत आगम कभी ऋणात्मक नहीं होती है।

- जब सीमांत आगम ऋणात्मक हो तो कुल आगम घटती है।

- सीमांत आय जब शून्य होती है, तो कुल आय अधिकतम होती है।

- पूर्ति वक्र की धारणा केवल पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में लागू होती है।

- एक उद्योग तब संतुलन स्थिति में होता है जब सभी फर्मे संतुलन की स्थिति में होती हैं।

- जब एक उद्योग संतुलन की स्थिति में होता है तो सभी फर्मों को असामान्य लाभ प्राप्त होता है।

- पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन बन्द करने का बिंदु वह बिंदु है जिस पर कीमत औसत परिवर्तनशील लागत (AVC) के बराबर होती है।

- पूर्ति तथा स्टॉक में अन्तर नहीं होता है।

- पूर्ति स्टॉक से भी अधिक हो सकती है।

- जब पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाज़ार में कीमत समान होती है तो AR वक्र की आकृति X-अक्ष के समानांतर होती है।

- अल्पाधिकार बाज़ार में एक फर्म कीमत स्वीकारक होती है।

- पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत सदैव सीमांत लागत के बराबर होती है।

- कीमत और पूर्ति का संबंध सामान्यतया प्रत्यक्ष होता है।

- पूर्ति वक्र का दाईं ओर खिसकाव पूर्ति में वृद्धि को दर्शाता है।

उत्तर:

- गलत

- गलत

- सही

- सही

- सही

- सही

- सही

- सही

- सही

- सही

- सही

- गलत

- सही

- सही

- गलत

- सही

- गलत

- गलत

- सही

- सही।

अति-लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

प्रतियोगिता की परिभाषा दीजिए।

उत्तर:

पूर्ण प्रतियोगिता से अभिप्राय बाज़ार की उस स्थिति से है जिसमें किसी वस्तु के क्रेता व विक्रेता बहुत अधिक संख्या में होते हैं और समरूप वस्तुओं को बाज़ार में एक समान कीमत पर बेचा जाता है।

प्रश्न 2.

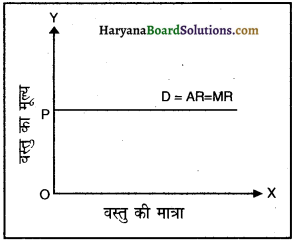

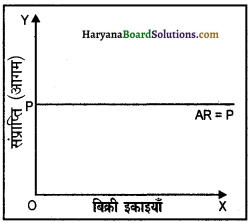

पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का माँग वक्र किस प्रकार का होता है?

उत्तर:

पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का माँग वक्र X-अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा के रूप में होता है।

प्रश्न 3.

पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत स्वीकारक क्यों होती है?

उत्तर:

पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का उद्योग में अति नगण्य स्थान होता है और कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित होती है अर्थात् एक फर्म उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत में परिवर्तन नहीं कर सकती।

प्रश्न 4.

आगम (Revenue) से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

किसी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को जो कुल आगम प्राप्त होती है, उसे फर्म की आगम कहते हैं।

प्रश्न 5.

कुल आगम (TR) की परिभाषा दीजिए।

उत्तर:

एक फर्म द्वारा वस्तु की विशेष मात्रा बेचने से जो मुद्रा राशि प्राप्त होती है, उसे कुल आगम कहते हैं। अर्थात् TR = q x p – 1 अथवा कुल आगम = बेची गई मात्रा x कीमत

प्रश्न 6.

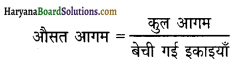

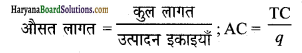

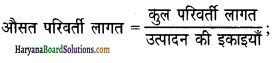

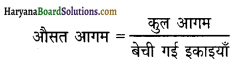

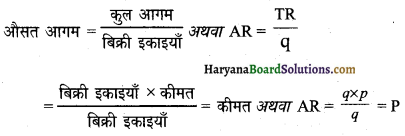

औसत आगम (AR) की परिभाषा दीजिए।

उत्तर:

बेची गई वस्तु की प्रति इकाई के आगम या आगम को औसत आगम कहते हैं।

प्रश्न 7.

क्या औसत आगम (संप्राप्ति) कीमत के बराबर होता है?

उत्तर:

हाँ, औसत आगम कीमत के बराबर होता है।

प्रश्न 8.

सीमांत आगम (MR) किसे कहते हैं?

उत्तर:

वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के बेचने से कुल आगम में जो वृद्धि होती है, उसे सीमांत आगम कहते हैं।

प्रश्न 9.

क्या MR शून्य या ऋणात्मक हो सकता है?

उत्तर:

हाँ, MR शून्य या ऋणात्मक हो सकता है, जब एकाधिकार तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता में कीमत कम हो रही होती है।

प्रश्न 10.

पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म के लिए कीमत तथा सीमांत आगम में क्या संबंध है?

उत्तर:

किसी प्रतिस्पर्धी फर्म के लिए कीमत (AR) तथा सीमांत आगम (MR) दोनों परस्पर बराबर होते हैं।

प्रश्न 11.

एक फर्म का संतुलन कब होता है?

उत्तर:

एक फर्म का संतुलन उस समय होता है, जब उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होता है।

प्रश्न 12.

एक फर्म के लाभ को अधिकतम करने की सामान्य शर्ते क्या हैं?

उत्तर:

TR और TC वक्रों के बीच अंतर अधिकतम होना चाहिए।

प्रश्न 13.

एक प्रतिस्पर्धी फर्म की अधिकतम लाभ की शर्त क्या है?

उत्तर:

एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के अधिकतम लाभ की स्थिति तब होगी. जब कीमत (P) सीमांत लागत (MC) के बराबर होगी अर्थात् P = MC।

प्रश्न 14.

संतुलन बिंदु पर MC बढ़ती हुई क्यों होनी चाहिए?

उत्तर:

गिरती MC का अर्थ है कि उत्पाद की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर सीमांत लागत घटती है। वह स्थिति जिसमें कीमत स्थिर रहती है (जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में), इसका अर्थ वह स्थिति होगी जिसमें फर्म का कुल लाभ TR-TC बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में फर्म अपना उत्पादन बढ़ाना चाहेगी और संतुलन में नहीं होगी। इसलिए फर्म केवल तब संतुलन अवस्था प्राप्त करेगी जब MC बढ़ रही होती है।

प्रश्न 15.

MC < MR होना उत्पादक संतुलन स्तर क्यों नहीं है?

उत्तर:

MC < MR अधिकतम लाभ की स्थिति नहीं है, क्योंकि उत्पादक इस स्थिति में उत्पादन बढ़ाकर अपना लाभ बढ़ा सकता है।

प्रश्न 16.

MC > MR होना उत्पादक के लिए लाभ अधिकतमीकरण की स्थिति क्यों नहीं है?

उत्तर:

MC > MR की स्थिति भी अधिकतम लाभ की स्थिति नहीं है, क्योंकि यदि ऐसी स्थिति में उत्पादक अधिक उत्पादन करता है तो उसके लाभों में कमी होती है।

प्रश्न 17.

क्या होता है यदि फर्म अपना उत्पादन बढ़ाती है जबकि MR = MC है?

उत्तर:

वह स्थिति जिसमें MR = MC उत्पादन में कोई भी वृद्धि का अर्थ होगा MC > MR ऐसा इसलिए क्योंकि MR को स्थिर मान लिया गया है (जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता में) और (संतुलन दु पर) MC बढ़ रही है। तब यह वह स्थिति होगी जिसमें TR = ∑MR तथा TVC = ∑MC के बीच के अंतर में घटने की प्रवृत्ति होती है अथवा फर्म का सकल लाभ कम होना शुरू हो जाता है।

प्रश्न 18.

फर्म के संतुलन की प्रथम क्रम की शर्त (Condition of First Order) क्या है?

उत्तर:

फर्म के संतुलन की प्रथम क्रम की शर्त यह है कि सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर (MR = MC) होनी चाहिए।

प्रश्न 19.

फर्म के संतुलन की द्वितीय क्रम की शर्त (Condition of Second Order) क्या है?

उत्तर:

फर्म के संतुलन के लिए द्वितीय क्रम की शर्त यह है कि MC वक्र MR वक्र को नीचे से ऊपर की ओर काटती हो।

प्रश्न 20.

सामान्य लाभ का क्या अर्थ है?

उत्तर:

सामान्य लाभ वह न्यूनतम लाभ है जो साहसी को व्यवसाय में बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

प्रश्न 21.

पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक बताएँ।

उत्तर:

- उत्पादन लागत

- वस्तु की प्रकृति।

प्रश्न 22.

असामान्य लाभ का क्या अर्थ है?

उत्तर:

असामान्य लाभ का अभिप्राय कुल लागत (सामान्य लाभ सहित) पर कुल आगम के आधिक्य से है।

असामान्य लाभ = कुल आगम – कुल लागत

प्रश्न 23.

असामान्य हानि का क्या अर्थ है?

उत्तर:

असामान्य हानि का अभिप्राय कुल आगम पर कुल लागत के आधिक्य से है।

असामान्य हानि = कुल लागत कुल आगम

प्रश्न 24.

उत्पादन-बंद बिंदु (Shut-down Point) से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

उत्पादन-बंद बिंदु उत्पादन के उस स्तर को बताता है जहाँ फर्म अल्पकाल में हानि की स्थिति में उत्पादन बंद कर देगी। इस उत्पादन स्तर पर कीमत (p), औसत परिवर्ती लागत (AVC) के बराबर होती है।

प्रश्न 25.

यदि वर्तमान फर्मे असामान्य लाभ कमा रही हों, तो उद्योग में फर्मों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर:

यदि वर्तमान फर्मे असामान्य लाभ कमा रही हों, तो उद्योग में फर्मों की संख्या में वृद्धि होगी।

प्रश्न 26.

यदि वर्तमान फर्मों को असामान्य हानि उठानी पड़ रही हो, तो उद्योग में फर्मों का किस प्रकार का परिवर्तन होगा?

उत्तर:

यदि वर्तमान फर्मों को असामान्य हानि उठानी पड़ रही हो, तो उद्योग में फर्मों की संख्या में कमी होगी।

प्रश्न 27.

दीर्घकालीन प्रतियोगिता संतुलन में सीमांत और औसत लागतों का क्या संबंध रहता है?

उत्तर:

दीर्घकालीन प्रतियोगिता संतुलन में सीमांत और औसत लागत बराबर होते हैं। इस प्रकार, औसत लागत (AC) = सीमांत लागत (MC)

प्रश्न 28.

पूर्ण प्रतिस्पर्धी उद्योग में दीर्घकालिक संतुलन की शर्ते बताइए।

उत्तर:

पूर्ण प्रतियोगी उद्योग में दीर्घकालिक संतुलन की शर्ते निम्नलिखित हैं कीमत (P) = दीर्घकालीन औसत लागत (LAC) = दीर्घकालीन सीमांत लागत (LMC)।

प्रश्न 29.

दीर्घकालिक संतुलन की दशा में पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म अपने दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के किस बिंदु पर उत्पादन करेगी?

उत्तर:

दीर्घकालिक संतुलन की दशा में पूर्ण प्रतियोगी फर्म अपने दीर्घकालीन औसत लागत (LAC) वक्र के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करेगी।

प्रश्न 30.

‘लाभ-अलाभ बिंदु’ से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

‘लाभ-अलाभ बिंदु’ उत्पादन मात्रा के उस स्तर को बताता है, जिस पर फर्म की कुल आगम और कुल लागत बराबर होते हैं।

प्रश्न 31.

क्या एक फर्म ‘सम-स्तर बिंदु’ अर्थात् ‘लाभ-अलाभ बिंदु’ पर भी लाभ प्राप्त करती है?

उत्तर:

सम-स्तर बिंद’ अर्थात ‘लाभ-अलाभ बिंद’ से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उत्पादक (फर्म) का लाभ शन्य है। वास्तव में इस बिंदु पर भी फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है क्योंकि उसकी कुल आगम, कुल लागत के बराबर है और कुल लागत में उसका सामान्य लाभ शामिल होता है।

प्रश्न 32.

‘पूर्ति’ का अर्थ बताइए।

उत्तर:

एक निश्चित समय में, निश्चित कीमत पर उत्पादक द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वस्तु की मात्रा को पूर्ति कहते हैं।

प्रश्न 33.

पूर्ति को प्रभावित (निर्धारित) करने वाले किन्हीं तीन तत्त्वों के नाम बताइए।

उत्तर:

- उत्पादन के कारकों की कीमत

- उत्पादन तकनीक तथा

- प्राकृतिक तत्त्व।

प्रश्न 34.

पूर्ति तालिका की परिभाषा दीजिए।

उत्तर:

पूर्ति तालिका एक ऐसी तालिका है जो वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली विभिन्न मात्राओं को दर्शाती है।

प्रश्न 35.

व्यक्तिगत पूर्ति की परिभाषा दीजिए।

उत्तर:

व्यक्तिगत पूर्ति से अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जिसे एक विक्रेता एक विशेष समय में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बाज़ार में बेचने के लिए तैयार है।

प्रश्न 36.

बाज़ार पूर्ति की परिभाषा दीजिए अथवा बाज़ार आपूर्ति क्या है?

उत्तर:

बाज़ार पूर्ति से अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जिसे सभी विक्रेता एक विशेष समय में वस्तु की विभिन्न. कीमतों पर बाज़ार में बेचने के लिए तैयार है।

प्रश्न 37.

पूर्ति के नियम का क्या अर्थ है?

उत्तर:

पूर्ति का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर, वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत कम होने पर पूर्ति कम हो जाती है।

प्रश्न 38.

एक काल्पनिक पूर्ति तालिका बनाइए।

उत्तर:

| कीमत प्रति 1 किलो (रपाए) | पूर्ति (किल्नो) |

| 10 | 3,000 |

| 11 | 5,000 |

| 12 | 8,000 |

प्रश्न 39.

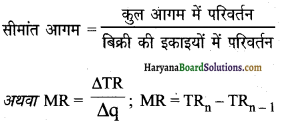

पूर्ति वक्र की परिभाषा दीजिए।

उत्तर:

पूर्ति वक्र वह वक्र है जो वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बिक्री की जाने वाली विभिन्न मात्राएँ दर्शाता है।

प्रश्न 40.

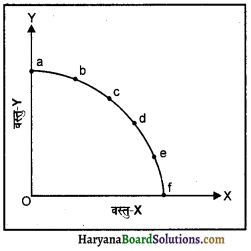

एक पूर्ति वक्र बनाइए।

उत्तर:

प्रश्न 41.

पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन से हमारा अभिप्राय वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से है। इसे एक ही पूर्ति वक्र पर चलन भी कहते हैं।

प्रश्न 42.

पूर्ति में परिवर्तन से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

अन्य कारकों; जैसे तकनीकी परिवर्तन, आगतों की कीमत में परिवर्तन, उत्पादन कर की दर में परिवर्तन आदि के कारण पूर्ति वक्र का खिसकान (दाईं अथवा बाईं ओर) पूर्ति में परिवर्तन कहलाता है।

प्रश्न 43.

पूर्ति वक्र पर चलने से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

जब पूर्ति वक्र में होने वाले परिवर्तन को उसी पूर्ति वक्र पर दर्शाया जाता है, तो इसे हम पूर्ति वक्र पर चलना कहते हैं।

प्रश्न 44.

पूर्ति में विस्तार से क्या आशय है?

उत्तर:

वस्तु की कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप पूर्ति की मात्रा में बढ़ोतरी को पूर्ति में विस्तार कहते हैं।

प्रश्न 45.

पूर्ति में संकुचन से क्या आशय है?

उत्तर:

वस्तु की कीमत में कमी के फलस्वरूप पूर्ति की मात्रा में कमी को पूर्ति में संकुचन कहते हैं।

प्रश्न 46.

पूर्ति वक्र पर खिसकने का क्या अर्थ है?

उत्तर:

जब पूर्ति में होने वाले परिवर्तन को दूसरी पूर्ति वक्र से दर्शाया जाता है तो इसे हम पूर्ति वक्र पर खिसकना कहते हैं।

प्रश्न 47.

पूर्ति में वृद्धि से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

वस्तु की कीमत में वृद्धि के अतिरिक्त अन्य कारकों; जैसे अन्य वस्तुओं की कीमतों में कमी, उत्पादन साधनों (कारकों) की लागत में कमी आदि से वस्तु की पूर्ति में होने वाली बढ़ोतरी को पूर्ति में वृद्धि कहते हैं।

प्रश्न 48.

पूर्ति में कमी से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

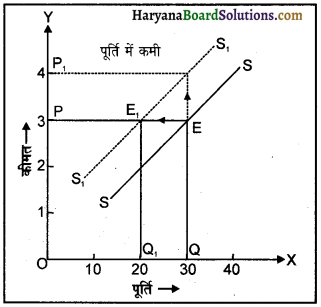

वस्तु की कीमत में कमी के अतिरिक्त अन्य कारकों; जैसे अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, उत्पादन साधनों की लागत में वृद्धि आदि से वस्तु की पूर्ति में होने वाली गिरावट को पूर्ति में कमी क

प्रश्न 49.

आपूर्ति वक्र को खिसका सकने वाले तीन कारक बताएँ।

उत्तर:

- तकनीकी सुधार

- आगतों (Inputs) की कीमतों में परिवर्तन

- उत्पादन शुल्क की दर में परिवर्तन।

प्रश्न 50.

ऐसे दो उदाहरण दें जिनमें तकनीकी प्रगति आपूर्ति वक्र को खिसका देती है।

उत्तर:

- इंटरनेट का प्रयोग

- फोटो कॉपी निकालने की मशीन (Duplicating Machine) का प्रयोग।

प्रश्न 51.

आगत कीमत की वृद्धि का आपूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव होगा?

उत्तर:

आगत कीमतों में वृद्धि से आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाता है।

प्रश्न 52.

उत्पादन शुल्क दर में वृद्धि का आपूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव होगा?

उत्तर:

उत्पादन शुल्क की दर में वृद्धि के परिणामस्वरूप आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाता है, क्योंकि परिवर्ती लागत में शुल्क जुड़ने से सीमांत लागत बढ़ जाती है।

प्रश्न 53.

फर्मों की संख्या में वृद्धि किस प्रकार बाज़ार पूर्ति वक्र को प्रभावित करेगी?

उत्तर:

जब किसी उद्योग में फर्मों की संख्या बढ़ जाती है तो उत्पाद का बाज़ार पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। यह पूर्ति में वृद्धि का सूचक है।

प्रश्न 54.

प्रौद्योगिकी/तकनीकी में परिवर्तन का पूर्ति पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

प्रौद्योगिकी या तकनीकी विकास उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर सीमांत लागतों को कम कर देते हैं, जिससे वस्तु की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। लागतों में बचत करने वाले प्रौद्योगिकी परिवर्तन के कारण पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाता है।

प्रश्न 55.

एक ही पूर्ति वक्र पर ऊपर की ओर संचलन का क्या कारण होता है?

उत्तर:

किसी वस्तु के पूर्ति वक्र पर ऊपर की ओर संचलन का कारण वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि का होना है। यह पूर्ति के विस्तार की स्थिति है।

प्रश्न 56.

किसी वस्तु के पूर्ति वक्र पर नीचे की ओर संचलन का क्या कारण होता है?

उत्तर:

पूर्ति वक्र पर नीचे की ओर संचलन का कारण वस्तु की अपनी कीमत में कमी का होना है। यह पूर्ति के संकुचन की स्थिति होती है।

प्रश्न 57.

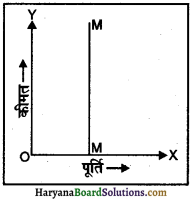

‘बाज़ार काल’ से क्या तात्पर्य है? बाज़ार काल में पूर्ति वक्र कैसा होता है?

उत्तर:

बाजार काल वह अल्प अवधि होती है जिसमें फर्मे कीमत परिवर्तन के कारण अपना उत्पादन परिवर्तित नहीं कर पाती। बाज़ार काल में पूर्ति वक्र उदग्र (Vertical) होता है।

प्रश्न 58.

अल्पकाल तथा दीर्घकाल में किसी प्रतिस्पर्धी फर्म के पूर्ति वक्र में क्या अंतर है?

उत्तर:

अल्पकाल में AVC के न्यूनतम बिंदु के ऊपर MC पूर्ति वक्र है, जबकि दीर्घकाल में AC के न्यूनतम बिंदु के ऊपर LMC पूर्ति वक्र है।

प्रश्न 59.

‘पूर्ति की कीमत लोच’ की परिभाषा दीजिए।

उत्तर:

एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी पूर्ति में जिस दर से परिवर्तन आता है, उसे पूर्ति की कीमत लोच कहते हैं।

प्रश्न 60.

आपूर्ति की कीमत लोच किस चीज का मान निर्धारण/मापन करती है?

उत्तर:

आपूर्ति की कीमत लोच कीमत परिवर्तन के प्रति आपूर्ति की प्रतिक्रिया के परिमाण को व्यक्त करती है।

प्रश्न 61.

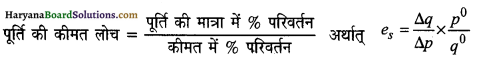

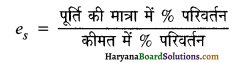

पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात करने का सूत्र लिखिए।

उत्तर:

प्रश्न 62.

यदि दो पूर्ति वक्र परस्पर काटते हैं तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर कौन-सा वक्र अधिक लोचदार होगा?

उत्तर:

यदि दो पूर्ति वक्र परस्पर काट रहे हों तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर जो वक्र कम ढलवाँ या अधिक चपटा (More Flatter) होगा, उसकी लोच अधिक होगी।

प्रश्न 63.

अधिक लोचदार पूर्ति कब होती है?

उत्तर:

जब कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में तुलनात्मक अधिक परिवर्तन होता है, तब पूर्ति अधिक लोचदार कही जाएगी।

प्रश्न 64.

कम लोचदार पूर्ति से क्या आशय है?

उत्तर:

जब पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की अपेक्षा कम हो, उसे कम लोचदार पूर्ति कहेंगे।

प्रश्न 65.

शून्य लोचदार पूर्ति (Zero Elastic Supply) से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

जब वस्तु की कीमत का उसकी पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उस वस्तु की पूर्ति शून्य लोचदार कहलाती है।

प्रश्न 66.

एक वस्तु की पूर्ति को लोचदार (Elastic) कब कहा जाता है?

उत्तर:

एक वस्तु की पूर्ति को लोचदार तब कहा जाता है, जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन अधिक हो।

प्रश्न 67.

एक वस्तु की पूर्ति को बेलोचदार कब कहा जाता है?

उत्तर:

एक वस्तु की पूर्ति को बेलोचदार तब कहा जाता है, जब वस्तु की पूर्ति में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से कम हो।

प्रश्न 68.

X-अक्ष के मूल बिंदु से गुजरने वाले सरल रेखीय (Straight line) पूर्ति वक्र की पूर्ति की लोच (e) क्या होती है?

उत्तर:

सरल रेखीय पूर्ति वक्र यदि अक्ष केंद्र (अर्थात् X-अक्ष के मूल बिंदु) से गुजरे तो उसकी लोच का मान सदा एक इकाई के बराबर (es =1) होता है।

प्रश्न 69.

यदि दो पूर्ति वक्र एक-दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित बिंदु पर किस पूर्ति वक्र (कम ढलवाँ या अधिक ढलवाँ) की लोच अधिक होती है?

उत्तर:

यदि दो पूर्ति वक्र एक-दूसरे को काटते (intersect) हैं तो प्रतिच्छेदन बिंदु (point of intersection) पर कम ढलवाँ (Less flatter) पूर्ति वक्र की लोचशीलता (कम ढलवाँ माँग वक्र की भाँति) अधिक होती है।

प्रश्न 70.

पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाज़ार की दो विशेषताएँ बताइए।

उत्तर:

एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाज़ार की दो मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

(i) विक्रेताओं और क्रेताओं की बड़ी संख्या पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाज़ार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत बड़ी होती है। प्रत्येक क्रेता या विक्रेता कुल उत्पादन का बहुत ही सूक्ष्म भाग खरीदता या बेचता है और इस प्रकार वह कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता।

(ii) समरूप वस्तु-पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाज़ार में सभी फर्मे ही वस्तु का उत्पादन करती हैं। बाज़ार में सभी फर्मों द्वारा जो वस्तुएँ बेची जाती हैं। वे रंग-रूप, आकार व गुणवत्ता में एक-समान होती हैं।

लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का माँग वक्र पूर्णतया लोचदार क्यों होता है?

उत्तर:

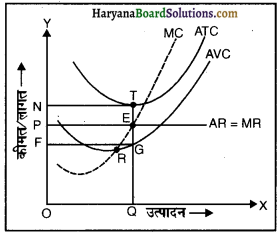

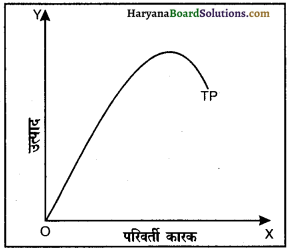

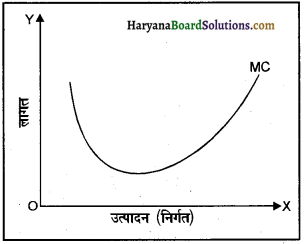

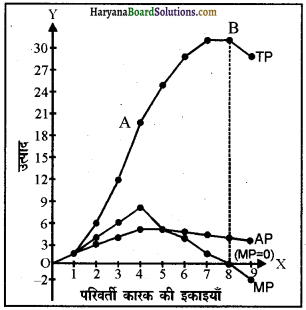

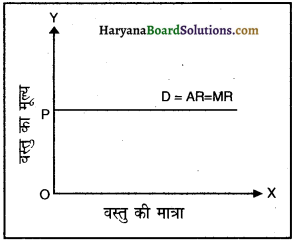

पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार की वह स्थिति है जिसमें एक बड़ी संख्या में फर्मे समरूप वस्तु को बेचने की प्रतियोगिता करती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार में वस्तु की कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित होती है और एक फर्म को वही कीमत स्वीकार करनी पड़ती है। उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर फर्म जितना माल बेचना चाहे बेच सकती है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का माँग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। इसे हम निम्न रेखाचित्र द्वारा दिखा सकते हैं।

प्रश्न 2.

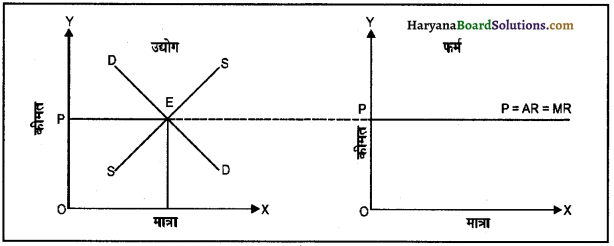

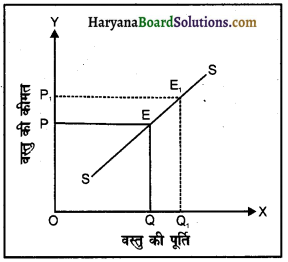

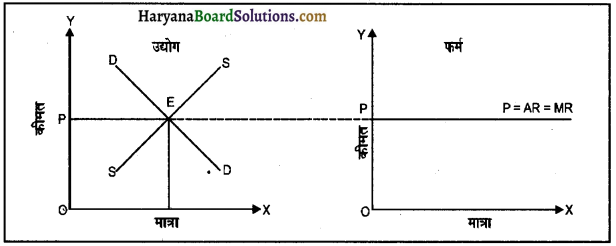

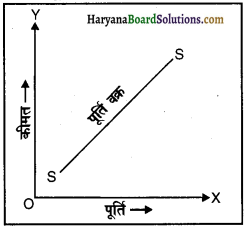

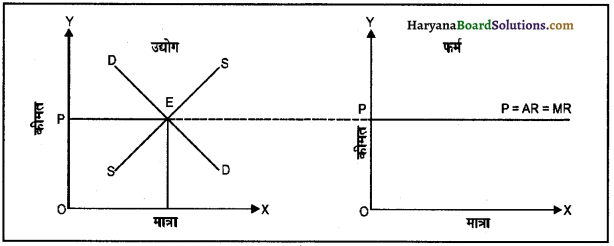

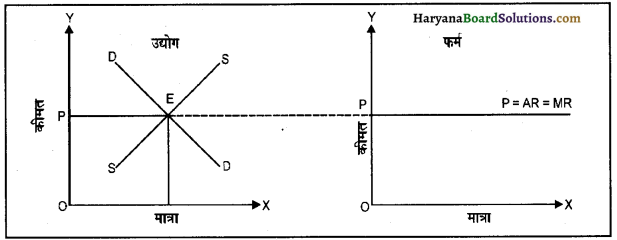

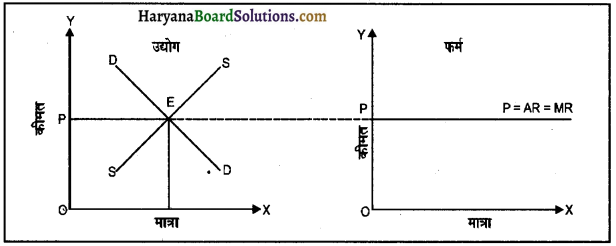

पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म मूल्य स्वीकारक क्यों होती है?

उत्तर:

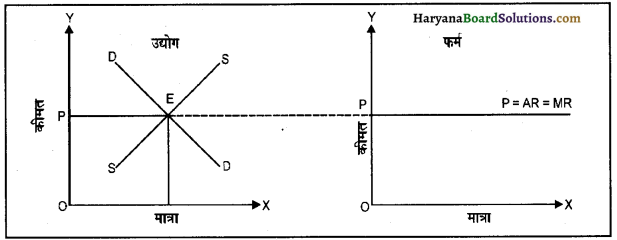

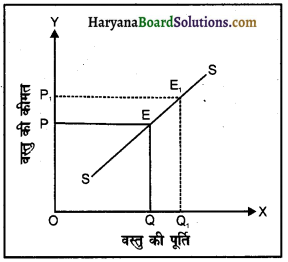

पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार में समान कीमत का प्रचलन होता है। कीमत का निर्धारण समस्त उद्योग की माँग व पूर्ति द्वारा किया जाता है और सभी फर्मों को वह कीमत स्वीकार करनी पड़ती है। उद्योगों द्वारा निर्धारित मूल्य (P) फर्म के AR और MR वक्र होते हैं। इसीलिए पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग को कीमत निर्धारक और फर्म को कीमत स्वीकारक कहा जाता है। इसे हम निम्न रेखाचित्र द्वारा दिखा सकते हैं

रेखाचित्र में DD बाज़ार माँग वक्र तथा SS बाज़ार पूर्ति वक्र है। ये दोनों E बिंदु पर काटते हैं। संतुलन कीमत OP है जिस पर बाज़ार माँग और बाज़ार पूर्ति दोनों बराबर हैं। एक फर्म OP प्रति इकाई कीमत पर जितना माल बेचना चाहे बेच सकती है। क्योंकि इस बाज़ार में विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। एक विक्रेता कुल बिक्री के अति सूक्ष्म भाग को बेचता है जिससे वह अपनी गतिविधियों से बाज़ार मूल्य को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता। इस प्रकार विक्रेता को वस्तु का मूल्य अपनी इच्छानुसार निर्धारित करने की जरा भी स्वतंत्रता नहीं होती।

प्रश्न 3.

फर्म के लाभ अधिकतमीकरण (Profit Maximisation) से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

फर्म का उद्देश्य केवल लाभ कमाना ही नहीं होता बल्कि लाभ का अधिकतमीकरण होता है। कुल लाभ मोटे तौर पर कुल आगम (TR) और कुल लागत (TC) का अंतर होता है। समीकरण के रूप में,

कुल लाभ = कुल आगम – कुल लागत

स्पष्ट है, लाभ अधिकतमीकरण का अर्थ है-कुल आगम और कुल लागत के अंतर को अधिकतम करना। यह अंतर जितना अधिक होगा, लाभ उतना ही अधिक होगा। अब प्रश्न उठता है कि उत्पादन (निर्गत) के किस स्तर पर फर्म का लाभ अधिकतम होगा? उत्पादन के उस स्तर (Level of Output) पर फर्म का लाभ अधिकतम होता है जहाँ एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से प्राप्त आगम (MR), अतिरिक्त इकाई की लागत (MC) के बराबर होता है अर्थात् जहाँ MR = MC । इसे फर्म की संतुलन स्थिति (State of Firm’s Equilibrium) भी कहा जाता है।

प्रश्न 4.

वस्तु के पूर्णतया समरूप होने का क्या अर्थ है? इसका बाज़ार में उत्पादकों द्वारा वसूल की जा रही कीमत पर क्या प्रभाव होता है?

उत्तर:

वस्तु के पूर्णतया समरूप होने का अर्थ यह है कि बाज़ार में बेची जाने वाली वस्तुएँ रंग-रूप, आकार तथा गुण में समान होती हैं। इस प्रकार एक विक्रेता द्वारा बेची गई वस्तु दूसरे विक्रेता द्वारा बेची गई वस्तु का पूर्ण स्थानापन्न होती है।

वस्तु के पूर्णतया समरूप होने का प्रभाव यह होता है कि बाज़ार में सभी फर्मों द्वारा वस्तु की समान कीमत वसूल की जाएगी। यदि एक विक्रेता उस वस्तु की कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक वसूल करने का प्रयास करेगा तो कोई भी विक्रेता उससे वस्तु क्रय नहीं करेगा क्योंकि बाज़ार में अन्य विक्रेता उसी प्रकार की वस्तु बेचते हैं।

प्रश्न 5.

समझाइए कि दीर्घकाल में प्रतिस्पर्धी उद्योग में फर्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन असामान्य लाभों को शून्य कैसे कर देती है?

उत्तर:

यदि अल्पकाल में फर्मों को असामान्य लाभ प्राप्त होता है तो यह स्थिति नयी फर्मों को बाज़ार में प्रवेश करने के निमंत्रण का कार्य करती है। नयी फर्मों के प्रवेश से पूर्ति वक्र अपने दाहिने ओर खिसक जाएगा, जिससे कीमत में गिरावट आएगी। इस प्रकार जो फर्मे असामान्य लाभ कमा रही थीं, उनका असामान्य लाभ समाप्त हो जाएगा।

यदि अल्पकाल में फर्मों को असामान्य हानि होती है तो यह स्थिति वर्तमान फर्मों को बाज़ार से निकासी के लिए प्रेरित करने का कार्य करती है। कुछ फर्मों की निकासी से पूर्ति वक्र अपने बाईं ओर खिसक जाएगा जिससे कीमत में बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार जो फर्मे असामान्य हानि अर्जित कर रही थीं, उनकी असामान्य हानि समाप्त हो जाएगी।

प्रश्न 6.

अल्पकाल में, पूर्ण प्रतियोगिता में यदि नई फर्मे उद्योग में प्रवेश न पा सकें तथा पुरानी फर्मे उसे छोड़कर न जा सकें, तो क्या होता है?

उत्तर:

यदि उद्योग में वर्तमान में काम कर रही फर्मे असामान्य लाभ कमा रही हैं [कुल आगम (TR) > कुल लागत (TC)] अथवा [औसत आगम (AR) > औसत लागत (AC)] तो वे असामान्य लाभ प्राप्त करती रहेंगी, क्योंकि नई प्रतिस्पर्धी फमें उद्योग में प्रवेश नहीं पा सकती। इसके विपरीत यदि उद्योग में काम कर रही फर्में हानि उठा रही हैं [कुल आगम/आगम < कुल लागत] अथवा [औसत आगम/आगम < औसत लागत तो वे हानि को उठाती रहेंगी, क्योंकि वे उद्योग को छोड़कर नहीं जा सकती।

प्रश्न 7.

दीर्घकाल में, जब नई फर्मे उद्योग में प्रवेश कर सकती हैं और पुरानी फमें उद्योग को छोड़कर जा सकती हैं, तो क्या होता है?

उत्तर:

असामान्य लाभ की स्थिति में कई नई प्रतिस्पर्धी फर्मे उद्योग में प्रवेश कर जाएँगी। उनके आने से बाज़ार वस्तु की पूर्ति बहुत बढ़ जाएगी तथा बाजार कीमत (औसत आगम) गिर जाएगी। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक असामान्य लाभ समाप्त नहीं हो जाते। इनके विपरीत हानि की स्थिति में उद्योग में काम कर रही फळं उद्योग को छोड़ जाएँगी। फलस्वरूप बाज़ार में वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी तथ बाज़ार कीमत (औसत आगम) बढ़ जाएगी। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि फर्मों को होने वाली हानि समाप्त नहीं हो जाती।

प्रश्न 8.

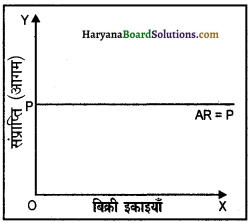

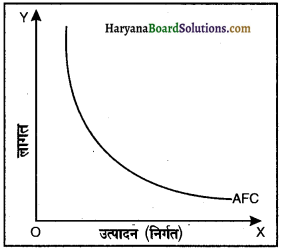

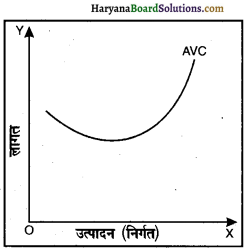

पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म की औसत आगम वक्र की प्रकृति की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण उद्योग द्वारा किया जाता है और फर्म को वह मूल्य स्वीकार करना पड़ता है। फर्म को इसी मूल्य पर अपना उत्पादन बेचना होता है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म की वस्तु की माँग पूर्णतया लोचदार (Perfectly Elastic) होती है। ऐसी स्थिति में औसत आगम वक्र जो की माँग रेखा भी है, X-अक्ष के समानांतर होगा। ऐसी स्थिति में औसत आगम और सीमांत आगम बराबर होते हैं। इसे हम संलग्न रेखाचित्र द्वारा दिखा सकते हैं।

प्रश्न 9.

एक प्रतियोगिता फर्म का AR सदा MR के समान क्यों होता है?

उत्तर:

एक प्रतियोगिता फर्म कीमत स्वीकारक होती है और उसे उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत को स्वीकार करना पड़ता है। फलस्वरूप एक फर्म को अपनी बिक्री एक ही कीमत पर करनी पड़ती है। इसलिए प्रतिस्पर्धी फर्म का AR और MR बराबर रहता है। इसे हम निम्नलिखित उदाहरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं-

| बिक्री की इकाइयाँ | प्रति इकाई कीमत | TR | AR | MR |

| 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| 2 | 10 | 20 | 10 | 10 |

| 3 | 10 | 30 | 10 | 10 |

| 4 | 10 | 40 | 10 | 10 |

| 5 | 10 | 50 | 10 | 10 |

प्रश्न 10.

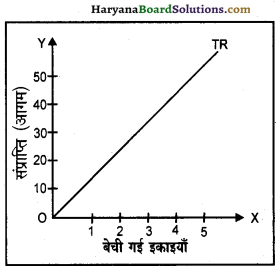

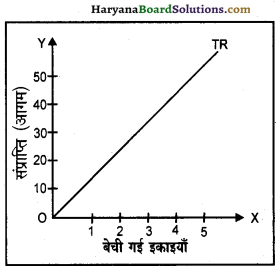

किसी प्रतिस्पर्धी फर्म का कुल आगम वक्र अक्ष केंद्र से गुजरने वाली सरल रेखा क्यों बन जाता है?

उत्तर:

एक प्रतिस्पर्धी फर्म मूल्य स्वीकारक होती है अर्थात् एक प्रतिस्पर्धी फर्म को एक दी हुई कीमत स्वीकार करनी पड़ती है। फर्म की बिक्री चाहे जितनी ही क्यों न हो, फर्म वस्तु की कीमत बदल नहीं सकती। कुल आगम कीमत और बेची गई इकाइयों का गुणनफल है। इसलिए कुल आगम वक्र एक सरल रेखा बन जाता है।

कुल आगम = कीमत x बेची गई इकाइयाँ

इसे निम्नलिखित तालिका तथा संलग्न रेखाचित्र द्वारा व्यक्त किया गया है-

| कीमत (रु०) | बेची गई इकाइयाँ | कुल आगम (रु०) |

| 10 | 1 | 10 |

| 10 | 2 | 20 |

| 10 | 3 | 30 |

| 10 | 4 | 40 |

प्रश्न 11.

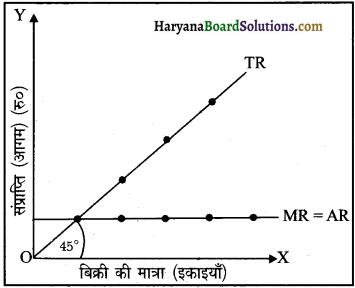

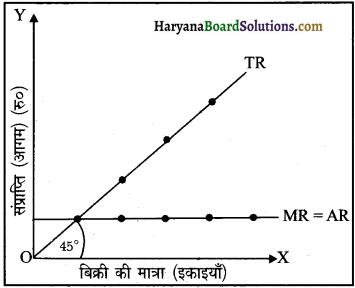

पूर्ण प्रतियोगिता में TR और MR में संबंध एक रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट करें।

उत्तर:

पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग कीमत निर्धारित करता है और फर्म कीमत स्वीकार करती है। अतः उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर फर्म वस्तु की जितनी भी इकाइयाँ बेचेंगी, उसे प्रत्येक इकाई से प्राप्त आगम अर्थात् MR, उस कीमत अर्थात् AR के बराबर होगी। अन्य शब्दों में, पूर्ण प्रतियोगिता में MR=AR, यदि कीमत AR स्थिर रहती है, तो MR (MR = AR) भी स्थिर रहता है। फलस्वरूप कुल आगम भी स्थिर दर या समान दर (= MR) से बढ़ेगी। रेखाचित्र में प्रदर्शन करने पर TR वक्र मूल बिंदु ‘O’ (शून्य) से शुरू होकर ऊपर की ओर ढलान वाली 45° एक सरल रेखा बनेगी। जैसे कि संलग्न रेखाचित्र में दिखाया गया है। क्योंकि कीमत =AR = MR हैं, इसलिए MR/AR वक्र X-अक्ष के समानांतर एक सरल समतल रेखा होगी।

प्रश्न 12.

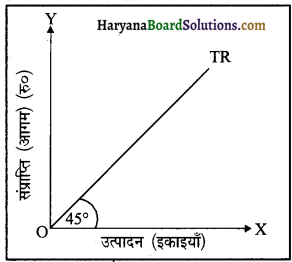

एक कीमत स्वीकारक फर्म का कुल आगम वक्र कैसा दिखाई देता है? यह ऐसा क्यों दिखाई देता है?

उत्तर:

कुल आगम उत्पादन की कीमत (p) तथा बिक्री की मात्रा (q) का गुणनफल है।

TR = p x q

एक प्रतिस्पर्धी बाज़ार में कीमत दी गई होती है और कोई फर्म इसे प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए जब कीमत दी गई है, कुल आगम बेची गई मात्रा के अनुरूप बढ़ेगी।

उत्पादन के शून्य स्तर पर कुल आगम शून्य होगी। जैसे-जैसे उत्पादन बढ़ता है, कुल आगम भी बढ़ती है समीकरण TR = p x q एक सीधी रेखा का समीकरण है। इसलिए TR वक्र ऊपर उठती हुई एक सीधी रेखा के रूप में होगा, जैसाकि संलग्न रेखाचित्र में दिखाया गया है।

प्रश्न 13.

पूर्ति क्या है? पूर्ति को प्रभावित करने वाले किन्हीं चार कारकों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

किसी निश्चित अवधि में अलग-अलग कीमतों पर एक विक्रेता किसी वस्तु की जिन मात्राओं को बेचने के लिए तैयार है, उसे पूर्ति कहते हैं।

पूर्ति को प्रभावित करने वाले चार कारक निम्नलिखित हैं-

- वस्तु की कीमत।

- अन्य वस्तुओं की कीमतें।

- उत्पादन तकनीक।

- उत्पादन साधनों (Factors) की लागत।

प्रश्न 14.

एक फर्म का पूर्ति वक्र प्रायः बाएँ से दाएँ, नीचे से ऊपर की ओर ढलवाँ क्यों होता है?

उत्तर:

एक फर्म का पूर्ति वक्र प्रायः बाएँ से दाएँ, नीचे से ऊपर की ओर ढलवाँ होता है। इसका अर्थ है कि एक फर्म अधिक कीमत होने पर अधिक पूर्ति करने को तत्पर होगी और कम कीमत पर कम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक विक्रेता अधिक त पर अधिक पूर्ति कर अधिक लाभ कमाने के लिए प्रेरित होता है। इस प्रकार वह कम कीमत होने पर कम पर्ति करने को तैयार होगा।

प्रश्न 15.

पूर्ति का नियम बताइए और इसकी मान्यताएँ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

पूर्ति का नियम वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा के बीच सीधे और प्रत्यक्ष संबंध को प्रदर्शित करता है। पूर्ति के नियम के अनुसार, “यदि अन्य बातें समान रहें तो नीची कीमत पर वस्तु की पूर्ति कम होगी और ऊँची कीमत पर वस्तु की पूर्ति अधिक होगी।”

पूर्ति के नियम की मान्यताएँ निम्नलिखित हैं-

- उत्पादन के साधनों (Factors) की कीमत में परिवर्तन नहीं होता।

- उत्पादन तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता।

- संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होता।

- फर्म के उद्देश्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता।

प्रश्न 16.

पूर्ति का नियम एक पूर्ति अनुसूची और पूर्ति वक्र की सहायता से समझाइए।

उत्तर:

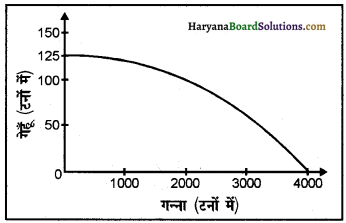

पूर्ति का नियम यह बताता है कि यदि अन्य कारक अपरिवर्तित रहें तो वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति की मात्रा बढ़ जाएगी और कीमत घटने पर वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी। इस प्रकार पूर्ति का नियम पूर्ति और कीमत के धनात्मक संबंध को प्रदर्शित करता है। इसे हम निम्न तालिका और रेखाचित्र द्वारा दिखा सकते हैं

सेर्बों की कीमत

(रु० प्रति कि०ग्रा०) | सेबों की माँग

(कि०ग्रा०) |

| 8 | 200 |

| 9 | 300 |

| 10 | 400 |

| 11 | 500 |

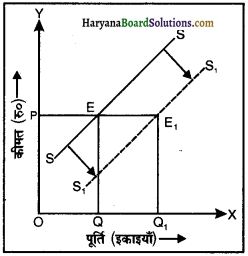

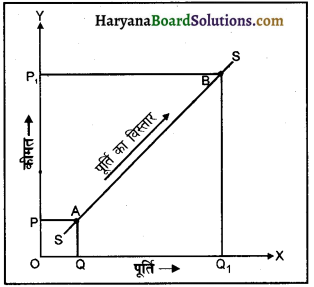

इस रेखाचित्र में हम देखते हैं कि OP कीमत पर वस्तु की पूर्ति OQ है। जैसे ही वस्तु की कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाती है तो वस्तु की पूर्ति OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है।

प्रश्न 17.

वस्तु की ऊँची कीमत पर अधिक पूर्ति क्यों की जाती है?

उत्तर:

ऊँची कीमत पर वस्तु की अधिक पूर्ति के दो निम्नलिखित कारण हैं-

(i) अन्य बातें समान रहने पर, ऊँची कीमत का अर्थ ऊँचा लाभ है। फलस्वरूप, उत्पादक अधिक उत्पादन करने तथा अधिक . मात्रा बेचने के लिए प्रोत्साहित होता है।

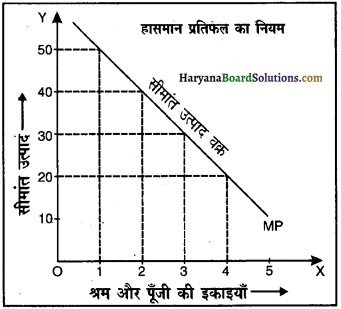

(ii) अधिक उत्पादन (अधिक पूर्ति के लिए) प्रायः ह्रासमान प्रतिफल नियम के अंतर्गत किया जाता है, जिसका अर्थ उत्पादन के बढ़ने पर सीमांत लागत (MC) का बढ़ना है। फलस्वरूप कीमत भी बढ़ेगी यदि अधिक पूर्ति के लिए उत्पादन को बढ़ाया जाता है।

प्रश्न 18.

उत्पादन के साधनों की कीमत या उत्पादन लागत का एक वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? उदाहरण देकर समझाइए।

उत्तर:

एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए जिन साधनों को प्रयोग में लाया जाता है उनकी कीमत में वृद्धि से उत्पादन लागत बढ़ जाती है और लाभ कम होने लगता है। अतः उत्पादक ऐसी वस्तु का उत्पादन करने को तैयार नहीं होंगे। इसके विपरीत उत्पादन लागत में कमी उस वस्तु की पूर्ति में वृद्धि करती है। उत्पादन के साधनों की कीमत में परिवर्तन से विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन की सापेक्षिक लाभप्रदता बदल जाएगी। उदाहरण के लिए, भूमि की कीमत में कमी से कृषि उत्पाद की उत्पादन लागत कम हो जाएगी।

प्रश्न 19.

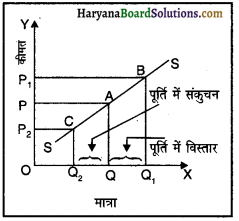

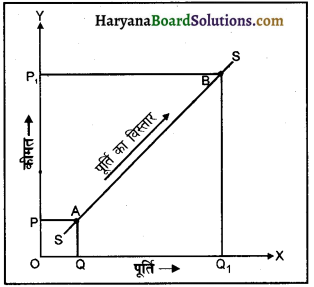

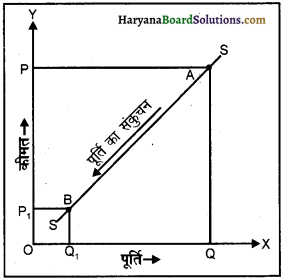

एक ही पूर्ति वक्र पर चलन से क्या तात्पर्य है? रेखाचित्र द्वारा समझाइए।

उत्तर:

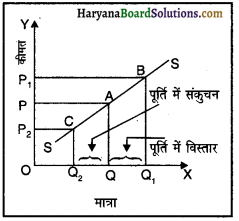

जब उत्पादक एक ही पूर्ति वक्र पर ऊपर से नीचे अथवा नीचे से ऊपर पहुँचता है, तो इसे एक ही पूर्ति वक्र पर चलन कहते हैं। (रेखाचित्र देखिए)

पूर्ति में संकुचन ऊपर की ओर चलन अर्थात पूर्ति में विस्तार → बिंदु A से B की ओर चलन।

नीचे की ओर चलन अर्थात पूर्ति में संकुचन → बिंदु A से C की ओर चलन।

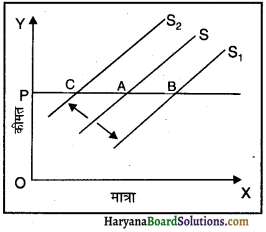

प्रश्न 20.

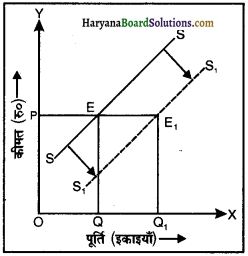

रेखाचित्र की सहायता से पूर्ति वक्र के खिसकाव का क्या अर्थ है? समझाइए।

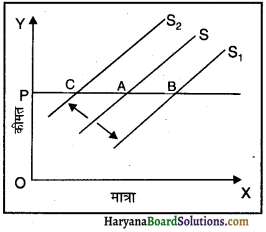

उत्तर:

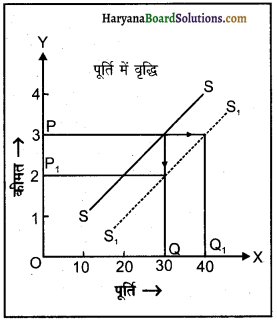

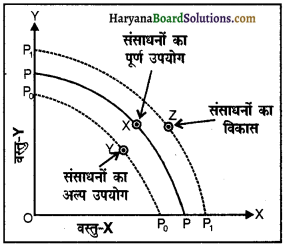

जब पूर्ति में परिवर्तन कीमत के अलावा अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण आता है तो उसे पूर्ति वक्र में खिसकाव कहते हैं। जब अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण पूर्ति में वृद्धि आती है तो पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाता है, जबकि पूर्ति वक्र का बाईं ओर खिसकना पूर्ति में कमी को बताता है। जैसाकि है रेखाचित्र में दर्शाया गया है। रेखाचित्र में OP कीमत पर PA पूर्ति की जाती है। पूर्ति वक्र का SS से S1S1 की स्थिति में पहुंचना पूर्ति में वृद्धि तथा S2S2 की स्थिति में पूर्ति में कमी को बताता है।

प्रश्न 21.

पूर्ति में वृद्धि के तीन कारण बताइए।

अथवा

पूर्ति वक्र के दाईं ओर खिसकने के कोई तीन कारण बताइए।

उत्तर:

एक पूर्ति वक्र के दाईं ओर खिसकने के तीन कारण निम्नलिखित हैं-

1. अन्य सभी वस्तुओं की कीमत में कमी-यदि दूसरी सभी वस्तुओं की कीमतों में कमी होती है तो उत्पादकों को अन्य सभी वस्तुओं की पूर्ति करना अधिक लाभदायक नहीं लगेगा और वे इस दी गई वस्तु का उत्पादन व पूर्ति करना अधिक लाभदायक महसूस करेंगे। इस प्रकार जिस वस्तु की कीमत में कमी नहीं आई है, उसका पूर्ति वक्र दाई ओर खिसक जाएगा।

2. उत्पादन साधनों की कीमतों में कमी-उत्पादन साधनों की कीमतों में कमी होने से उस वस्तु की लागत अन्य वस्तुओं की तुलना में कम होगी। इस प्रकार उत्पादक उस वस्तु का उत्पादन अधिक करेंगे जिसकी लागत में कमी हुई है। इस प्रकार उस वस्तु का पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा।

3. तकनीकी सुधार-जब नए अनुसंधान तथा नवप्रवर्तनों से उत्पादन तकनीक में सुधार होता है तो उससे वस्तु की पूर्ति बढ़ती है जिससे वस्तु का पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा।

प्रश्न 22.

पूर्ति में कमी के तीन कारण बताइए।

अथवा

पूर्ति वक्र के बाईं ओर खिसकने के कोई तीन कारण बताइए।

उत्तर:

पूर्ति वक्र के बाईं ओर खिसकने (अर्थात् पूर्ति में कमी) के कारण निम्नलिखित हैं-

1. अन्य सभी वस्तुओं की कीमतें-अन्य सभी वस्तुओं की कीमतों का वस्तु की पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। यदि दूसरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं तो उत्पादकों को उन वस्तुओं का उत्पादन अधिक लाभदायक लगेगा और वे उन वस्तुओं का उत्पादन अधिक करेंगे। इस प्रकार जिस वस्तु की कीमत नहीं बढ़ी है, उसकी पूर्ति कम हो जाएगी।

2. उत्पादन साधनों की कीमतें-उत्पादन साधनों की कीमतों में वृद्धि होने से उस वस्तु की लागत अन्य वस्तुओं की तुलना में अधिक होगी। इस प्रकार उत्पादक उन वस्तुओं का उत्पादन अधिक करेंगे जिनकी लागत में वृद्धि या तो नहीं हुई है या कम हुई है। जिसकी लागत में अधिक वृद्धि हुई है, उस वस्तु की तुलना में अन्य वस्तुओं की पूर्ति बढ़ जाएगी और उस वस्तु की पूर्ति में कमी हो जाएगी जिसके फलस्वरूप पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा।

3. तकनीकी अवनति-तकनीकी अवनति के कारण एक वस्तु की पूर्ति में कमी हो सकती है जिससे उसका पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा।

प्रश्न 23.

पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले तीन कारकों का वर्णन करो।

उत्तर:

पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले तीन कारक निम्नलिखित हैं-

1. उत्पादन लागत-यदि एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने की लागत बढ़ती जाती है तो उत्पादक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर भी पूर्ति को नहीं बढ़ाएगा, इस स्थिति में पूर्ति बेलोचदार होगी। इसके विपरीत, यदि अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने की लागत लगातार कम हो जाती है, तो उत्पादकों को वस्तु की पूर्ति बढ़ाने से अधिक लाभ प्राप्त हो सकेंगे। इस स्थिति में आपूर्ति लोचदार हो जाएगी।

2. वस्तु की प्रकृति शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की पूर्ति बेलोच होती है क्योंकि कीमत में परिवर्तनों के अनुसार वस्तु की पूर्ति को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। इसके विपरीत, टिकाऊ वस्तुओं की पूर्ति लोचदार होती है।

3. समय तत्त्व-समय जितना अधिक दीर्घ होगा, उतनी ही एक वस्तु की पूर्ति अधिक लोचदार होगी। इसका कारण है कि दीर्घकाल में वस्तु की पूर्ति को आसानी से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसके विपरीत, अल्पकाल में पूर्ति बेलोचदार होगी।

प्रश्न 24.

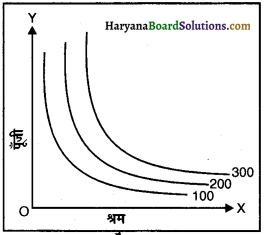

पूर्ति की लोच के पाँच प्रकारों को सारणीबद्ध करें।

उत्तर:

पूर्ति की लोच के पाँच प्रकार, निम्नलिखित सारणीबद्ध हैं-

| क्रम संख्या | पूर्ति की लोच | पूर्ति की लोच के प्रकार | विवरण |

| 1 | es = 0 | पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति | वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसकी पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं। पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम । पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के समान। पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक। वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुए बिना ही उसकी पूर्ति का घट अथवा बढ़ जाना। |

| 2 | es < 0 | बेलोचदार पूर्ति |

| 3 | es = 1 | पूर्ति में इकाई लोच |

| 4 | es > 1 | लोचदार पूर्ति |

| 5 | es = ∞ | पूर्ण लोचदार पूर्ति |

प्रश्न 25.

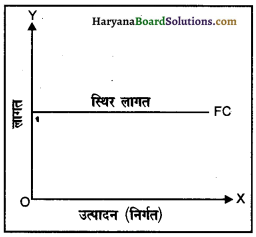

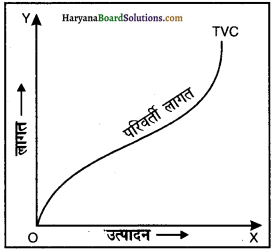

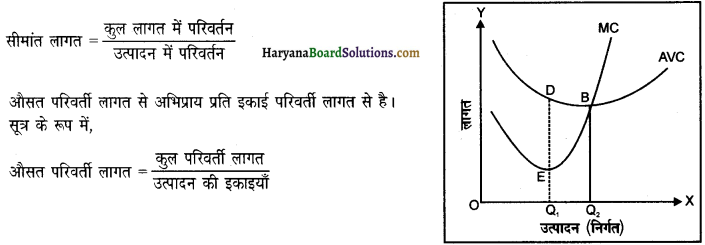

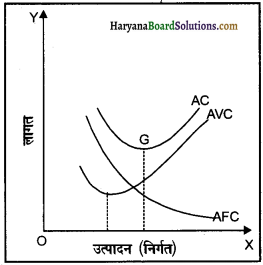

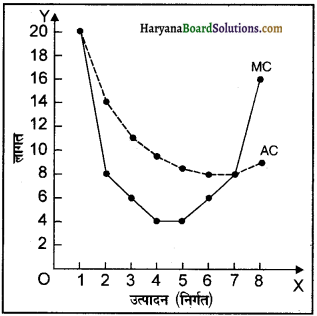

रेखाचित्र की सहायता से शून्य उत्पादन की स्थिति समझाइए।

उत्तर:

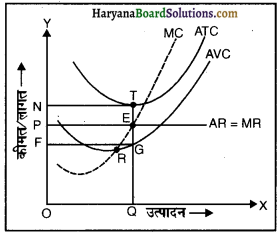

अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म को हानि हो सकती है। एक फर्म की हानि का अर्थ है कुल लागत का कुल आगम से अधिक होना। कुल लागत के दो भाग होते हैं-

यदि उत्पादन को बंद करने या शून्य करने का निर्णय लिया जाता है, तो फर्म की हानि स्थिर लागत के बराबर होगी क्योंकि उत्पादन बंद करने से परिवर्ती लागत शून्य होगी। जब तक कीमत परिवर्ती लागत को पूरा करने में समर्थ है, तब तक फर्म उत्पादन करती रहेगी। जैसे ही कीमत परिवर्ती लागत को पूरा नहीं करती फर्म उत्पादन बंद कर देगी। इसे हम संलग्न चित्र द्वारा दिखा सकते हैं

संलग्न चित्र में फर्म का संतुलन बिंदु E है जहाँ वस्तु की प्रति इकाई लागत OD है और प्रति इकाई कीमत OL है। वस्तु की औसत परिवर्ती लागत OF है अर्थात् औसत स्थिर लागत NF है। चूँकि वस्तु की कीमत AVC से अधिक है, फर्म उत्पादन जारी रखेगी। यदि वस्तु की कीमत OF से कम होगी, तो फर्म उत्पादन बंद कर देगी। इस प्रकार R अथवा F उत्पादन-बंद बिंदु है।

प्रश्न 26.

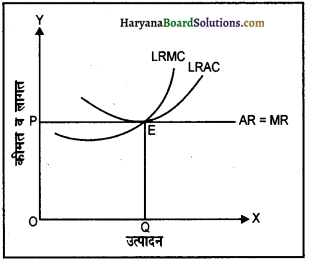

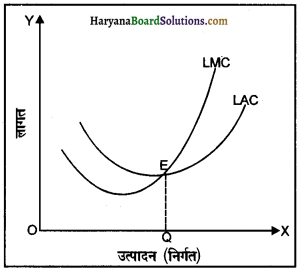

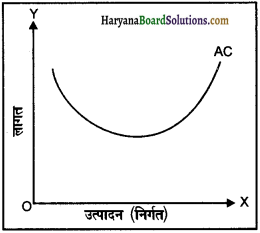

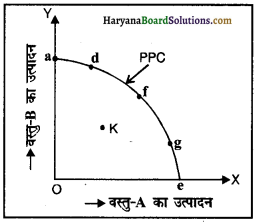

पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाज़ार में एक फर्म के दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति समझाइए।

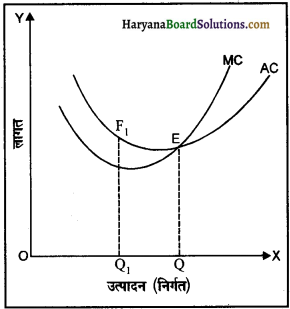

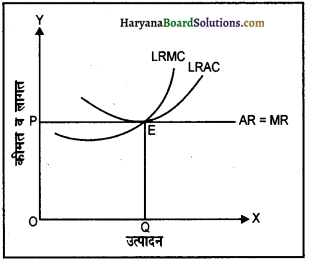

उत्तर:

पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाज़ार में दीर्घकाल में एक फर्म की संतुलन स्थिति के लिए निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक है

(i) p (बाज़ार कीमत) = LRMC (दीर्घकालीन सीमांत लागत)

(ii) p (बाज़ार कीमत) = LRAC (दीर्घकालीन औसत लागत)

रेखाचित्र से स्पष्ट है कि फर्म का दीर्घकालीन संतुलन E बिंदु पर है। चूँकि यहाँ, (i) P = LRMC, (ii) P = तथा

(iii) दीर्घकालीन सीमांत लागत घटती हुई बढ़ रही होनी चाहिए। अर्थात् संतुलन बिंदु पर दीर्घकालीन सीमांत लागत (LRMC)। एक प्रतिस्पर्धी फर्म की दीर्घकालीन संतुलन स्थिति को हम संलग्न रेखाचित्र द्वारा दिखा सकते हैं।

रेखाचित्र से स्पष्ट है कि फर्म का दीर्घकालीन संतुलन E बिंदु पर है। चूँकि यहाँ (i), P = LRMC, (ii) P = LRAC तथा LRMC बढ़ती हुई है।

दीर्घकाल में लागत और आगम बराबर होते हैं जिसके फलस्वरूप एक फर्म को न तो असामान्य लाभ होगा और न असामान्य हानि। रेखाचित्र से फर्म का संतुलन बिंदु E पर केवल मात्र सामान्य लाभ ही प्राप्त होते हैं।

दीर्घ-उत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाज़ार की शर्ते बताइए। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का माँग वक्र कैसा होता है?

उत्तर:

पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार के लिए निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक है-

(i) क्रेताओं और विक्रेताओं की बहुत बड़ी संख्या, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विक्रेता या खरीददार कुल उत्पादन का बहुत ही छोटा भाग बेचता या खरीद पाता है जिससे उस क्रय-विक्रय से कीमत अप्रभावित रहती है।

(ii) समरूप वस्तु, ताकि वस्तु और विक्रेता दोनों ही मानकीकृत हों और इस कारण वस्तु की एक इकाई या एक विक्रेता को अन्य इकाइयों या विक्रेताओं के मुकाबले में अधिक पसंद न किया जा सके।

(iii) बाज़ार में वस्तुओं और उत्पादन-साधनों की पूर्ण गतिशीलता।

(iv) क्रेताओं और विक्रेताओं द्वारा सामयिक तथा भविष्य की कीमतों एवं उत्पादन मूल्यों का पूर्ण ज्ञान होता है।

(v) पूर्ण प्रतियोगिता वाले उद्योग में फर्मों को आने-जाने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है यानी नई फर्में उद्योग में आना चाहें तो आ सकती हैं और

वस्तु की मात्रा पुरानी फर्मे बाहर जाना चाहें तो उद्योग से बाहर जा सकती हैं।

पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म मूल्य स्वीकारक होती है। इसे उद्योग द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही वस्तु की कम या अधिक मात्रा बेचनी है। अतः फर्म का माँग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। इसे हम संलग्न रेखाचित्र द्वारा दिखा सकते हैं।

प्रश्न 2.

पूर्ण प्रतियोगिता का विक्रेता किस प्रकार कीमत स्वीकारक होता है? इस संदर्भ में बाज़ार की इस विशेषता का कि “विक्रेताओं की अधिक संख्या है” का क्या औचित्य है?

उत्तर:

पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता तथा विक्रेता बहुत अधिक संख्या में होते हैं और सभी विक्रेता समरूप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। फर्मों के समूह को उद्योग कहा जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण उद्योग द्वारा कुल माँग और कुल पूर्ति की शक्तियों के आधार पर किया जाता है। एक व्यक्तिगत फर्म को यही कीमत स्वीकार करनी होती है और वह इसे प्रभावित नहीं कर सकती। उद्योगों द्वारा निर्धारित मूल्य Pफर्म के AR और MR वक्र होते हैं। इसे हम अग्रांकित रेखाचित्र द्वारा दिखा

पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत स्वीकारक इसलिए होती है क्योंकि इस बाज़ार में विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। एक विक्रेता कुल बिक्री के अति सूक्ष्म भाग को बेचता है और इस तरह वह अपनी गतिविधियों से बाज़ार मूल्य को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता। इस प्रकार विक्रेता को वस्तु का मूल्य अपनी इच्छानुसार निर्धारित करने की स्वतंत्रता नहीं होती।

प्रश्न 3.

पूर्ति से क्या अभिप्राय है? इसे प्रभावित करने वाले तत्त्वों या कारकों की व्याख्या करें।

उत्तर:

पूर्ति का अर्थ-एक निश्चित समय में, निश्चित कीमत पर उत्पादक द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वस्तु की मात्रा को पूर्ति कहते हैं।

पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्त्व या कारक-किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्त्व निम्नलिखित हैं-

1. कीमत-किसी वस्तु की कीमत के कम होने पर पूर्ति कम होती है और कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है।

2. उत्पादन की लागत उत्पादन की लागत के कम होने से वस्तुओं की पूर्ति बढ़ जाती है और उत्पादन की लागत बढ़ जाने से वस्तुओं की पूर्ति कम हो जाती है।

3. उत्पादन के कारकों की उपलब्धि-यदि उत्पादन के कारक सस्ते तथा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों, तो वस्तु की पूर्ति बढ़ जाएगी। यदि उत्पादन के साधन महँगे तथा कम हों, तो वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी।

4. फर्मों की संख्या किसी वस्तु की बाज़ार पूर्ति फर्मों की संख्या पर भी निर्भर करती है। फर्मों की संख्या अधिक होने पर पूर्ति अधिक तथा फर्मों की संख्या कम होने पर पूर्ति कम हो जाती है।

5. उत्पादकों के उद्देश्य-यदि उत्पादकों का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है तो केवल अधिक कीमत पर ही अधिक प्रति जाएगी। इसके विपरीत यदि उत्पादकों का उद्देश्य बिक्री, उत्पादन या रोज़गार को अधिकतम करना है अथवा सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है तो वर्तमान कीमत पर भी अधिक पूर्ति की जाएगी।

6. प्राकृतिक तत्त्व-प्राकृतिक तत्त्वों; जैसे मौसम, वर्षा, सूखा, ओले इत्यादि का भी कृषि पदार्थों की पूर्ति पर काफी प्रभाव पड़ता है। मौसम ठीक रहने पर इनकी पूर्ति बढ़ जाती है और मौसम के खराब रहने पर इनकी पूर्ति कम हो जाती है।

7. यातायात तथा संचार के साधन-यातायात तथा संचार के साधनों; जैसे रेलें, मोटरें, ट्रक, टेलीफोन, डाक-तार इत्यादि की सहायता से पूर्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से कम लागत पर भेजा जा सकता है, जिससे वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। यदि यातायात के साधन अविकसित होंगे, तो वस्तु की पूर्ति कम होगी।

8. सरकार की नीति-सरकार की नीति भी पूर्ति को प्रभावित करती है। सरकार जिन वस्तुओं के उत्पादन में रियायतें (Subsidies) देती है, उनकी पूर्ति बढ़ जाती है। इसके विपरीत, यदि सरकार किसी वस्तु पर कर (Taxes) लगाती है, तो उनकी पूर्ति कम हो जाती है। सरकार जिन वस्तुओं का आयात (Import) करती है, उनकी पूर्ति बढ़ जाती है और जिनका निर्यात (Export) करती है, उनकी पूर्ति कम हो जाती है।

प्रश्न 4.

रेखाचित्रों की सहायता से ‘पूर्ति के विस्तार’ तथा ‘पूर्ति में वृद्धि’ में अंतर बताइए।

उत्तर:

पूर्ति का विस्तार-अन्य बातें समान रहने पर, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है, तो इसे पूर्ति का विस्तार कहते हैं।

उदाहरण के लिए-

| पूर्ति का विस्तार |

| कीमत | पूर्ति |

| 1 | 10 |

| 5 | 50 |

दी गई तालिका से स्पष्ट है कि जब वस्तु की कीमत रु० 1 से बढ़कर रु० 5 हो जाती है, तो वस्तु की पूर्ति 10 इकाइयों से बढ़कर 50 इकाइयाँ हो जाती है तो इसे पूर्ति में विस्तार कहते हैं। चित्र में SS वस्तु का पूर्ति वक्र है। जब कीमत OP है तो वस्तु की पूर्ति OQ है और जब कीमत बढ़कर OP1 हो जाती है, तो वस्तु की पूर्ति बढ़कर OQ1 हो जाती है। वस्तु की पूर्ति में QQ1 की वृद्धि पूर्ति का विस्तार है।

पूर्ति में वृद्धि-जब वस्तु की कीमत के अतिरिक्त किन्हीं अन्य तत्त्वों; जैसे उत्पादन करने के ढंग में सुधार, सरकार की नीति, साधनों की लागत में कमी, यातायात और संचार साधनों के विकास, मौसम में परिवर्तन इत्यादि के कारण वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है, तो इसे पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। अन्य शब्दों में, पूर्ति में वृद्धि से अभिप्राय है-

- समान कीमत, अधिक पूर्ति (Same Price, More Supply)

- कम कीमत, समान पूर्ति (Less Price, Same Supply)

पूर्ति वृद्धि को निम्नांकित उदाहरणों या तालिकाओं की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है-

(I)

| समान कीमत | अधिक पूर्ति |

| कीमत | पूर्ति |

3

3 | 30

40 |

(II)

| कम कीमत | समान पूर्ति |

| कीमत | पूर्ति |

3

3 | 30

30 |

तालिका I से स्पष्ट है कि समान कीमत पर वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है और तालिका II से स्पष्ट है कि वस्तु की कम कीमत पर वस्तु की पूर्ति समान रहती है। पूर्ति में वृद्धि को चित्र की सहायता से भी स्पष्ट किया जा सकता है।

चित्र में SS वस्तु की प्रारंभिक पूर्ति वक्र है जो यह स्पष्ट करता है कि जब वस्तु की कीमत OP है, तो वस्तु की पूर्ति OQ है। जब कीमत की अपेक्षा किन्हीं अन्य कारणों से वस्तु की अधिक पूर्ति की जाती है, तो प्रारंभिक पूर्ति वक्र SS दाईं ओर खिसककर S1S1 हो जाएगा। स्पष्ट है कि उसी कीमत OP1 पर वस्तु की पूर्ति OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है या फिर कम कीमत OP1 पर वस्तु की समान पूर्ति अर्थात् OQ ही रहती है। यह पूर्ति में वृद्धि को स्पष्ट करती है।

प्रश्न 5.

रेखाचित्रों की सहायता से पूर्ति के संकुचन और पूर्ति में कमी में भेदं को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

पूर्ति का संकुचन-अन्य बातें समान रहने पर, जब किसी वस्तु की कीमत कम होने से वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है, तो इसे पूर्ति का संकुचन कहते हैं। उदाहरण के लिए-

| पूर्ति का संकुचन |

| कीमत | पूर्ति |

5

1 | 50

10 |

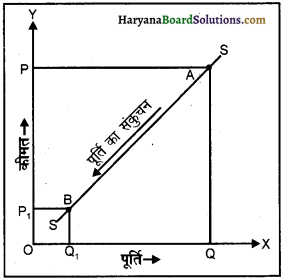

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि जब वस्तु की कीमत 5 रुपए से घटकर 1 रुपया हो जाती है, तो वस्तु की पूर्ति 50 इकाइयों से घटकर 10 इकाइयाँ रह जाती हैं तो इसे पूर्ति का संकुचन कहते हैं। रेखाचित्र में SS वस्तु का पूर्ति वक्र है। जब कीमत OP है, तो वस्तु की पूर्ति OQ है और जब कीमत गिरकर OP1 हो जाती है, तो वस्तु की पूर्ति घटकर OQ1 रह जाती है। वस्तु की पूर्ति में Q1Q की कमी पूर्ति का संकुचन है।

पूर्ति में कमी-जब वस्तु की कीमत के अतिरिक्त किन्हीं अन्य तत्त्वों; जैसे कच्चे माल का न मिलना, बिजली की कमी, सरकारी नीति, साधनों की लागत में वृद्धि, मौसम में परिवर्तन इत्यादि के कारण वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है, तो इसे पूर्ति में कमी कहते हैं। अन्य शब्दों में, पूर्ति में कमी से अभिप्राय है

- समान कीमत, कम पूर्ति (Same Price, Less Supply)

- अधिक कीमत, समान पूर्ति (More Price, Same Supply)

पूर्ति में कमी को निम्नांकित तालिकाओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है-

(I)

| समान कीमत | कम पूर्ति |

| कीमत | पूर्ति |

3

3 | 30

20 |

(II)

| अधिक कीमत | समान पूर्ति |

| कीमत | पूर्ति |

3

4 | 30

30 |

तालिका (I) से स्पष्ट है कि समान कीमत पर वस्तु की पूर्ति घट जाती है और तालिका (II) से स्पष्ट है कि वस्तु की अधिक कीमत पर वस्तु की पूर्ति समान रहती है। पूर्ति में कमी को रेखाचित्र की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है

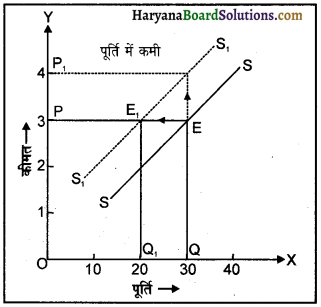

संलग्न रेखाचित्र में SS वस्तु का प्रारंभिक पूर्ति वक्र है जो यह स्पष्ट करता है कि जब वस्तु की कीमत OP है, तो वस्तु की पूर्ति OQ है। जब कीमत की अपेक्षा किन्हीं अन्य कारणों से वस्तु की पूर्ति घट जाती है, तो प्रारंभिक पूर्ति वक्र SS बाईं ओर खिसककर S1S1 हो जाता है। स्पष्ट है कि उसकी कीमत OP पर पूर्ति OQ से घटकर OQ1 हो जाती है या फिर वस्तु की अधिक कीमत OP, पर वस्तु की पूर्ति उतनी ही OQ रहती है। यह पूर्ति में कमी को स्पष्ट करती है।

प्रश्न 6.

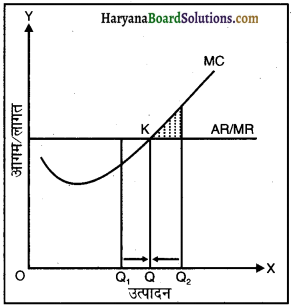

पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में फर्म के संतुलन की सीमांत विधि द्वारा व्याख्या करें।

उत्तर:

पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ-‘पूर्ण प्रतियोगिता’ बाज़ार की वह अवस्था है, जिसमें वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता बहुत अधिक संख्या में होते हैं। सभी विक्रेता समरूप (Homogeneous) वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जिनकी बाज़ार में एक ही कीमत होती है। समरूप वस्तुओं का उत्पादन करने वाली सभी फर्मों के समूह को उद्योग कहा जाता है। उद्योग की कुल माँग तथा कुल पूर्ति द्वारा ही सन्तुलन कीमत का निर्धारण होता है। कोई भी व्यक्तिगत फर्म इस कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती। प्रत्येक फर्म को यह कीमत स्वीकार करनी पड़ती है। पूर्ण प्रतियोगिता में इस कीमत पर एक फर्म जितना माल बेचना चाहे बेच सकती है।

फर्म के सन्तुलन का अर्थ–पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार में कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा किया जाता है तथा व्यक्तिगत फर्मों को यह कीमत स्वीकार करनी पड़ती है। प्रत्येक फर्म को यह निर्णय लेना होता है कि बाज़ार में प्रचलित कीमत पर इसे कितना उत्पादन करना चाहिए। जिस स्थिति में फर्म या उत्पादक उत्पादन-सम्बन्धी निर्णय लेता है, उसे फर्म का सन्तुलन कहते हैं।

फर्म के सन्तुलन का निर्धारण-पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म की सन्तुलन की स्थिति का वर्णन निम्नलिखित दो विधियों द्वारा किया जा सकता है

- कुल आय तथा कुल लागत विधि

- सीमान्त आय तथा सीमान्त लागत विधि।

यहाँ हम केवल सीमान्त विधि द्वारा एक फर्म का संतुलन निर्धारित करेंगे।

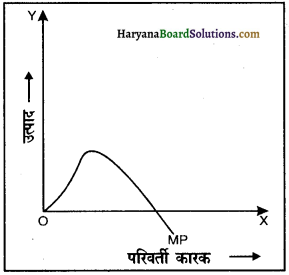

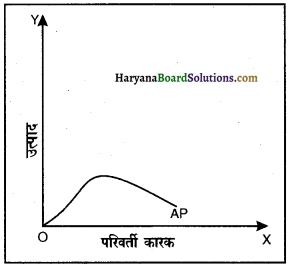

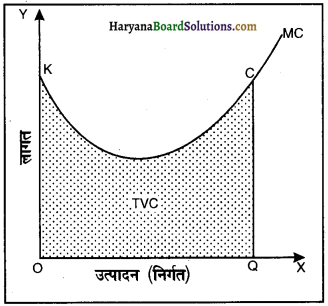

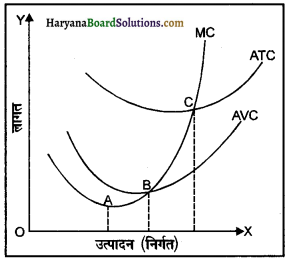

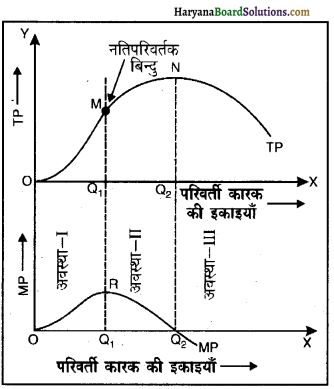

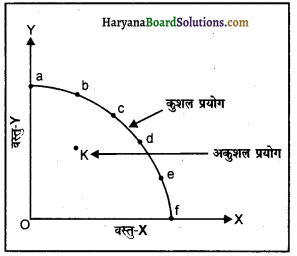

सीमान्त आय तथा सीमान्त लागत विधि-एक फर्म की सन्तुलन की स्थिति को सीमान्त आय (MR) और सीमान्त लागत (MC) की सहायता से भी स्पष्ट किया जा सकता है।

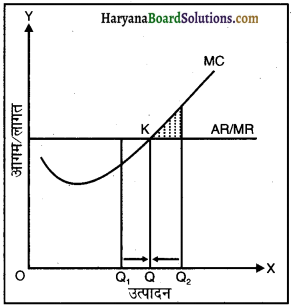

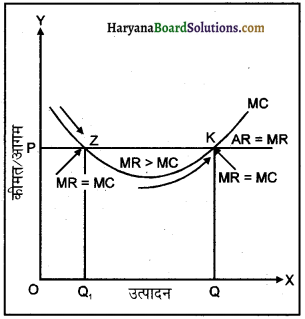

1. सीमान्त आय सीमान्त लागत के बराबर (MR = MC) पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के सन्तुलन की MR = MC की अनिवार्य शर्त (Necessary Condition) चित्र द्वारा स्पष्ट की गई है। चित्र में, MC और MR वक्र एक-दूसरे को K बिन्दु पर काटते हैं। यह सन्तुलन बिन्दु है। यहाँ सन्तुलन मात्रा OQ है। यदि फर्म उत्पादन को घटाकर OQ1 कर देती है तो यहाँ सीमान्त आय, सीमान्त लागत से अधिक है। अतः इस उत्पादन मात्रा पर रुकने से फर्म को बिन्दांकित त्रिभुज के बराबर लाभ से वंचित रहना पड़ता है, क्योंकि OQ उत्पादन तक फर्म को प्रत्येक इकाई से लाभ मिल रहा है। दूसरी ओर, यदि फर्म उत्पादन को OQ से बढ़ाकर OQ2 कर देती है तो बिन्दु वाली त्रिभुज के समान हानि होती है, क्योंकि OQ मात्रा के पश्चात् सीमान्त लागत सीमान्त आय से अधिक है। इसलिए फर्म का उत्पादन सदैव उस बिन्दु पर होगा जहाँ MR व MC

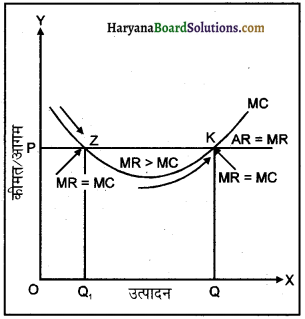

2. सीमान्त लागत वक्र सीमान्त आय वक्र को नीचे से ऊपर की ओर काटने वाली शर्त पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म के सन्तुलन MC = MR वाली शर्त अनिवार्य (Necessary) तो है किन्तु, पर्याप्त (Sufficient) नहीं है। यहाँ फर्म की दूसरी शर्त है कि “MC वक्र MR वक्र को नीचे से ऊपर को काटता हो” भी पूरी होनी चाहिए। यदि MC वक्र MR वक्र को दो स्थानों पर काटता है तो सन्तुलन उस स्थान पर होगा जहाँ यह नीचे से ऊपर की ओर काटता है। इसे हम चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं।

चित्र में MC वक्र MR वक्र को दो बिन्दुओं Z और K पर काट रहा है। दोनों बिन्दुओं पर MR = MC है, किन्तु दोनों बिन्दुओं में केवल K वाला बिन्दु ही सन्तुलन बिन्दु है, क्योंकि इस पर MR = MC भी है और MR, MC को नीचे से काट रही है जैसा कि तीर (Arrow) के चिह्न से स्पष्ट है। इसलिए सन्तुलन मात्रा OQ है। Z पर MC =MR तो है, परन्तु MC वक्र ऊपर से नीचे को आता हुआ MR को काट रहा है, जैसा कि तीर (Arrow) के चिह्न से स्पष्ट है। अतः OQ1 तक तो प्रत्येक इकाई की MC, MR से अधिक है और OQ1 से OQ तक प्रत्येक इकाई की MC, MR से कम है। अतः फर्म को उत्पादन बढ़ाने से लाभ होगा। इसलिए यह सन्तुलन बिन्दु नहीं हो सकता।

स्पष्ट है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म तब सन्तुलन स्थिति में होगी जब (i) उसकी MR = MC हो, तथा (ii) उसका MC वक्र MR वक्र को नीचे से ऊपर काटे।

प्रश्न 7.

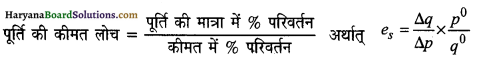

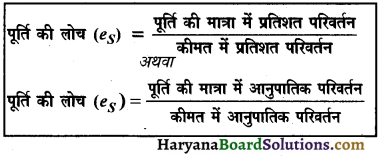

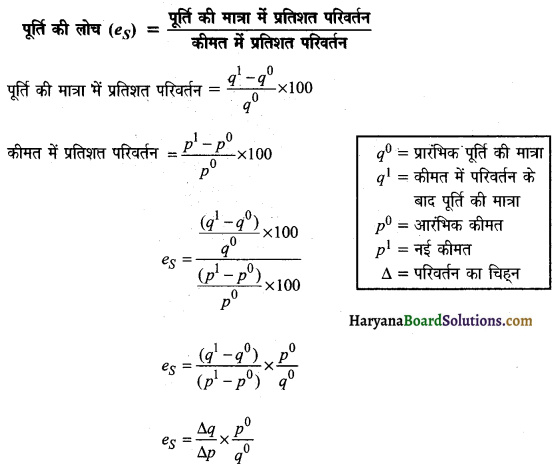

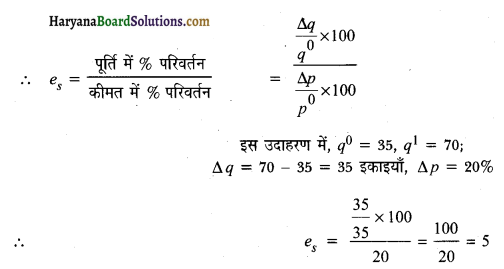

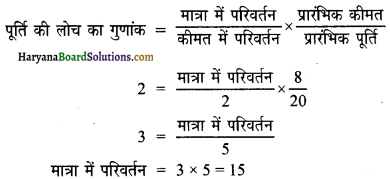

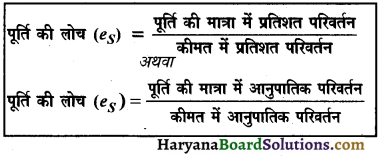

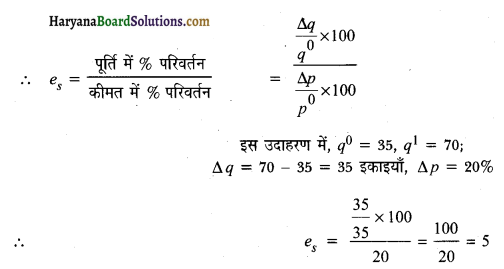

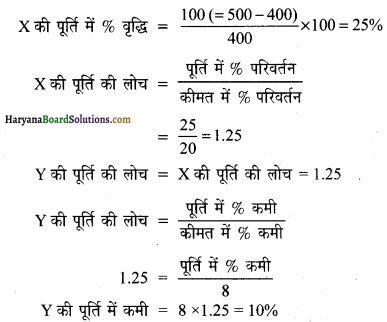

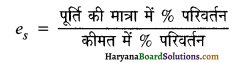

पूर्ति की कीमत लोच को मापने की प्रतिशत विधि को उदाहरण सहित सुस्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

प्रतिशत या आनुपातिक विधि के अनुसार, पूर्ति की कीमत लोच को पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात के रूप में मापा जाता है। इसे आनुपातिक विधि भी कहा जाता है। अन्य शब्दों में, पूर्ति की लोच मापने के लिए पूर्ति की मात्रा में हुए आनुपातिक परिवर्तन को कीमत में हुए आनुपातिक परिवर्तन से भाग देते हैं। यदि भाज्यफल एक से अधिक हो तो पूर्ति अधिक लोचदार, यदि एक के बराबर हो तो इकाई लोचदार और यदि एक से कम हो तो बेलोचदार कहलाती है। सूत्र के रूप में,

सांकेतिक रूप में,

es = \(\frac{\frac{\Delta q}{q^{0}} \times 100}{\frac{\Delta p}{p^{0}} \times 100}=\frac{\Delta q}{q^{0}} \times \frac{p^{0}}{\Delta p}=\frac{\Delta q}{\Delta p} \times \frac{p^{0}}{q^{0}}\)

यहाँ, ∆q = पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, q° = प्रारंभिक पूर्ति

∆p = कीमत में परिवर्तन, p° = प्रारंभिक कीमत

इस प्रकार पूर्ति की लोच को मापने का सूत्र है-

es = \(\frac{\Delta q}{\Delta p} \times \frac{p^{0}}{q^{0}}\)

वैकल्पिक विधि

उदाहरण:

मान लो एक वस्तु का मूल्य 4 रु० है तो उसकी पूर्ति 2000 इकाइयाँ हैं। यदि वस्तु का मूल्य बढ़कर 5 रु० हो जाता है तो पूर्ति 3000 इकाइयाँ हो जाती है। वस्तु की पूर्ति लोच होगी

हल:

es = \(\frac{\frac{1000}{2000}}{\frac{1}{4}}\)

es = \(\frac{1000}{2000} \times \frac{4}{1}=\frac{4}{2}\) = 2

q0 = 2000

∆q = 1000

p0 = 4

∆q = 1.

अर्थात् es > 1 है। अतः पूर्ति अधिक लोचदार है।

प्रश्न 8.

पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक बताइए।

उत्तर:

पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-

1. लागत-यदि वस्तु के उत्पादन पर बढ़ती लागतों का नियम लागू हो रहा है अर्थात् उत्पादन के बढ़ाने से प्रति इकाई लागत बढ़ती है तो उत्पादक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर भी पूर्ति को नहीं बढ़ाएगा। अतः पूर्ति बेलोचदार होगी। इसके विपरीत, यदि उत्पादन लागत घटती है, तो उत्पादक को पूर्ति बढ़ाने से अधिक लाभ प्राप्त होगा। अतः पूर्ति लोचदार होगी।

2. समय तत्त्व-समय तत्त्व भी पूर्ति को प्रभावित करने वाला एक मुख्य तत्त्व है। समय जितना लंबा होगा, वस्तु की पूर्ति की लोच उतनी ही अधिक होगी और समय जितना कम होगा, वस्तु की पूर्ति की लोच उतनी ही अधिक बेलोचदार होगी।

3. उत्पादन प्रणाली-जिन वस्तुओं की उत्पादन प्रणाली सरल है और जिनमें अधिक पूँजी की आवश्यकता नहीं होती, उनकी पूर्ति लोचदार होती है, क्योंकि इनकी पूर्ति को कीमत में परिवर्तित करके सरलता से घटाया-बढ़ाया जा सकता है, परंतु स वस्तु की उत्पादन प्रणाली जटिल है और जिसमें अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति बेलोचदार होती है।

4. वस्तु की प्रकृति-जो वस्तुएँ शीघ्र नष्ट होने वाली होती हैं, उनकी पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार होती है, क्योंकि कीमत में परिवर्तन करके उनकी पूर्ति को घटाया-बढ़ाया जा सकता है, परंतु जो वस्तुएँ टिकाऊ होती हैं, उनकी पूर्ति लोचदार होती है।

5. भावी कीमतों में परिवर्तन-यदि उत्पादक को भविष्य में वस्तु की कीमत के अधिक होने की आशा है तो वे वस्तु की वर्तमान पूर्ति में कमी कर देंगे, जिसके कारण पूर्ति बेलोचदार हो जाएगी। यदि भविष्य में कीमत कम होने की आशा है, तो उत्पादक . वर्तमान समय में अधिक मात्रा बेचने लगेंगे, जिनके कारण पूर्ति लोचदार हो जाएगी।

6. उत्पादन के नियम-जिस वस्तु के उत्पादन में घटते प्रतिफल अथवा बढ़ती लागतों का नियम लागू होता है, उसकी पूर्ति कम लोचदार होती है। इसके विपरीत, जिस वस्तु के उत्पादन में बढ़ते प्रतिफल अथवा घटती लागत का नियम लागू होता है, उसकी पूर्ति अधिक लोचदार होती है।

7. प्रकृति का प्रभाव-जिन वस्तुओं के उत्पादन पर प्रकृति का प्रभाव अधिक होता है उनकी पूर्ति बेलोचदार होती है; जैसे कृषि उत्पादन। इसके विपरीत, कारखाने में होने वाला उत्पादन मनुष्य के नियंत्रण

में है। यहाँ पर उत्पादन कई तरह से बढ़ाया जा सकता है। इसलिए कारखानों में बनी वस्तुओं का उत्पादन अपेक्षाकृत लोचदार होता है।

संख्यात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

यदि वस्तु की प्रत्येक इकाई 5 रु० में बिक रही हो तो इस तालिका की पूर्ति करें-

| बिक्री की मात्रा | TR | MR | AR |

| 1 | | | |

| 2 | | | |

| 3 | | | |

| 4 | | | |

| 5 | | | |

| 6 | | | |

| 7 | | | |

हल:

| बिक्री की मात्रा | TR | MR | AR |

| 1 | 5 | 5 | 5 |

| 2 | 10 | 5 | 5 |

| 3 | 15 | 5 | 5 |

| 4 | 20 | 5 | 5 |

| 5 | 25 | 5 | 5 |

| 6 | 30 | 5 | 5 |

| 7 | 35 | 5 | 5 |

प्रश्न 2.

एक फर्म की TR सारणी निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है। फर्म के समक्ष बाज़ार में वस्तु की कीमत क्या है?

| उत्पादन | TR (रु०) |

| 1 | 7 |

| 2 | 14 |

| 3 | 21 |

| 4 | 28 |

| 5 | 35 |

हल:

| उत्पादन | TR (रु०) | AR (कीमत) |

| 1 | 7 | 7 |

| 2 | 14 | 7 |

| 3 | 21 | 7 |

| 4 | 28 | 7 |

| 5 | 35 | 7 |

फर्म के समक्ष बाज़ार में वस्तु की कीमत औसत आगम के बराबर अर्थात् 7 रु० होगी।

प्रश्न 3.

निम्नलिखित तालिका के आधार पर TR, AR, MR की गणना कीजिए

| बिक्री (इकाई) | 3 | 4 | 5 |

| कीमत (रु०) | 10 | 9 | 8 |

हल:

| बिक्री (इकाई | कीमत | TR | AR | MR |

| 3 | 10 | 30 | 10 | – |

| 4 | 9 | 36 | 9 | 6 |

| 5 | 8 | 40 | 8 | 4 |

प्रश्न 4.

एक विक्रेता हीरे की तीन अंगूठियों को 12,000 रु० प्रति अंगूठी के हिसाब से बेच सकता है। यदि चार अंगूठियाँ बेचे तो उसकी सीमांत आय 10,500 रु० होगी। बताइए वह चार अंगूठियों को किस कीमत पर बेच सकता है?

हल:

3 अंगूठियों के बेचने से TR = 12,000 x 3 = 36,000 रु०

चौथी अंगूठी को बेचने से आगम = 10,500 रु०

चार अंगूठियों से TR = 36,000 + 10,500 = 46,500 रु०

प्रति अंगूठी आगम (कीमत) = 46,500 ÷ 4 = 11,625 रु०

प्रश्न 5.

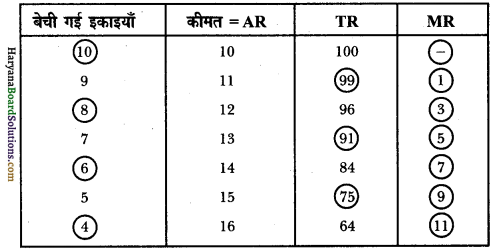

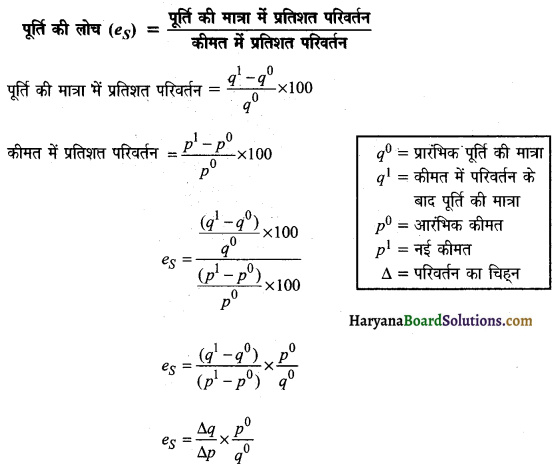

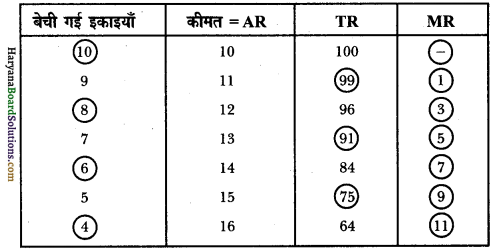

निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए

| बेची गई इकाइयाँ | कीमत = A R | TR | MR |

| – | 10 | 100 | – |

| 9 | 11 | – | – |

| – | 12 | 96 | – |

| 7 | 13 | – | – |

| – | 14 | 84 | – |

| 5 | 15 | – | – |

| – | 16 | 64 | – |

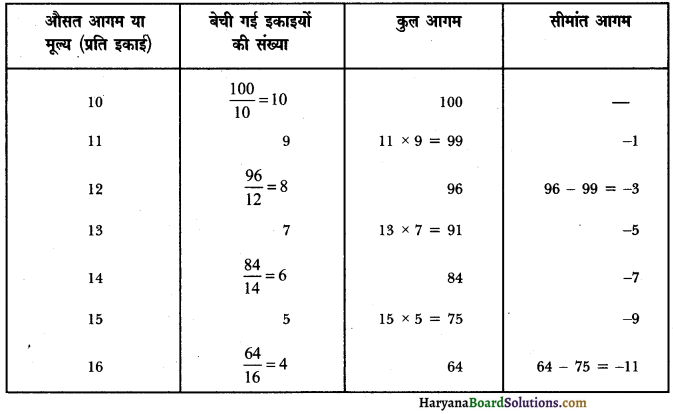

हल:

प्रश्न 6.

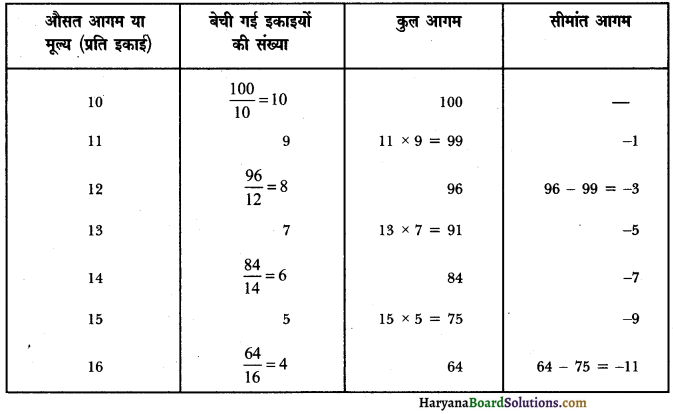

निम्नलिखित तालिका को पूरा करो-

| औसत आगम या मूल्य (प्रति इकाई) | बेची गई इकाइयों की संख्या | कुल आगम | सीमांत आगम |

| 10 | – | 100 | – |

| 11 | 9 | – | -1 |

| 12 | – | 96 | -3 |

| 13 | 7 | – | -5 |

| 14 | – | 84 | -7 |

| 15 | 5 | – | -9 |

| 16 | – | 64 | -11 |

हल:

प्रश्न 7.

मयंकदीप 10 वस्तुएँ 50 रु० प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है, यदि वह 11 वस्तुएँ 47 रु० प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है तो उसकी सीमांत आगम निकालिए।

हल:

| वस्तुओं की बिक्री | कीमत | कुल आगम | सीमांत आगम |

| 10 | 50 रु० | 500 रु० | – |

| 11 | 47 रु० | 517 रु० | 17 रु० |

प्रश्न 8.

निम्नलिखित तालिका से कुल आय (TR) तथा सीमांत आय (MR) निकालिए-

| उत्पादन इकाइयाँ | औसत कीमत आय (₹ ) | कुल आय (₹) | सीमांत लागत (₹) |

| 5 | 6 | ___ | ___ |

| 4 | 7 | ___ | ___ |

| 3 | 8 | ___ | ___ |

हल:

| उत्पादन इकाइयाँ | औसत कीमत आय (₹ ) | कुल आय (₹) | सीमांत लागत (₹) |

| 5 | 6 | 30 | _ |

| 4 | 7 | 28 | -2 |

| 3 | 8 | 24 | -4 |

प्रश्न 9.

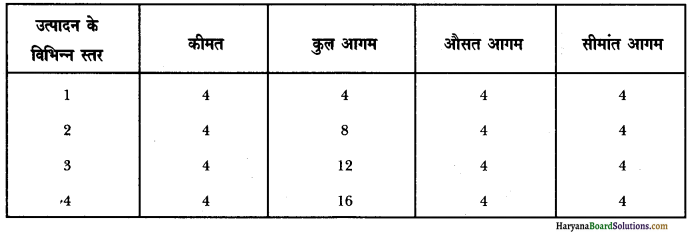

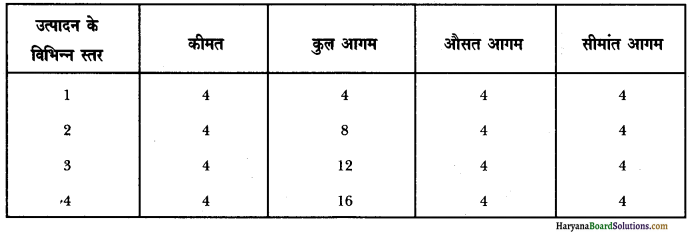

कल्पना कीजिए कि मांग तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित किसी वस्तु की बाज़ार कीमत 4 रु० प्रति इकाई है। इस कीमत के संदर्भ में किसी फर्म के विभिन्न उत्पादन स्तरों पर औसत, सीमांत तथा कुल आगम ज्ञात कीजिए। इस स्थिति में फर्म के समक्ष जो मांग वक्र होगी उसकी आकृति कैसी होगी?

हल:

फर्म के समक्ष मांग वक्र की आकृति OX-अक्ष के समानांतर होगी।

प्रश्न 10.

एक विक्रेता की कुल आगम (TR) अनुसूची नीचे दी गई है। इसके आधार पर 6 इकाइयों की AR और MR ज्ञात कीजिए। क्या यह विक्रेता पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार में बेच रहा है? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए।

| बेची गई इकाइयाँ | कुल आगम |

| 5 | 300 |

| 6 | 330 |

हल:

| बेची गई इकाइयाँ | TR | AR | MR |

| 5 | 300 | 60 | – |

| 6 | 330 | 55 | 30 |

यह पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार नहीं है, क्योंकि यहाँ AR और MR भिन्न-भिन्न हैं।

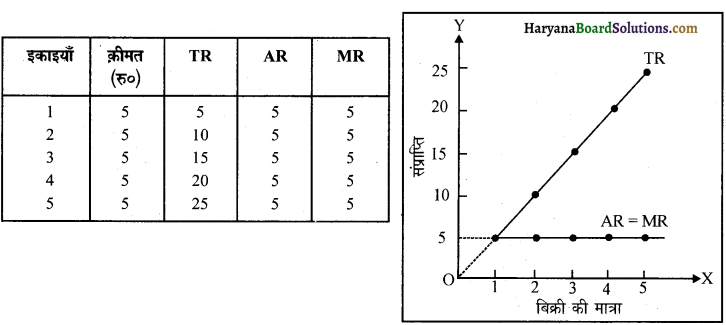

प्रश्न 11.

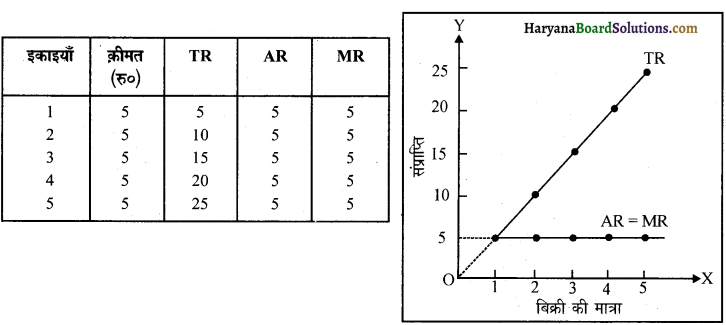

कल्पना कीजिए कि किसी वस्तु की बाज़ार कीमत 5 रु० प्रति इकाई है, जो माँग व पूर्ति के नियमों के आधार पर निर्धारित हुई है। इस कीमत को लेकर किसी फर्म द्वारा उत्पादन के विभिन्न स्तरों से संबंधित AR, MR तथा TR के कक्रों का रेखाचित्र बनाइए।

हल:

प्रश्न 12.

एक प्रतिस्पर्धी फर्म की बाज़ार में कीमत 15 रु० है।

(क) इसकी कुल आगम तालिका का निर्माण करें, यदि बिक्री 0 से 10 इकाई तक हो।

(ख) मान लीजिए कि कीमत 17 रु० हो जाती है। क्या नए TR वक्र का ढाल पहले वाले से अधिक होगा या कम?

हल:

(क) कुल आगम तालिका

| उत्पादन | कुल आगम |

| जब कीमत 15 रु० हो | जब कीमत 17 रु० हो |

| 0 | 0 | 0 |

| 1 | 15 | 17 |

| 2 | 30 | 34 |

| 3 | 45 | 51 |

| 4 | 60 | 68 |

| 5 | 75 | 85 |

| 6 | 90 | 102 |

| 7 | 105 | 119 |

| 8 | 120 | 136 |

| 9 | 135 | 153 |

| 10 | 150 | 170 |

(ख) यदि कीमत 15 रु० से बढ़कर 17 रु० हो जाती है, तो TR वक्र का ढाल पहले वाले से अधिक तीखा होगा।

प्रश्न 13.

एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म की वस्तु की बाज़ार कीमत 10 रु० प्रति इकाई है, बिक्री के विभिन्न स्तरों के लिए TR अनुसूची व्युत्पन्न करें। यदि फर्म कुछ समय के लिए उत्पादन बंद करने का निर्णय लेती है, तो बाज़ार कीमत क्या होगी?

हल:

| वस्तु की बिक्री (इकाइयाँ) | कीमत (रु०) | कुल आगम (रु०) |

| 1 | 10 | 10 |

| 2 | 10 | 20 |

| 3 | 10 | 30 |

| 4 | 10 | 40 |

| 5 | 10 | 50 |

| 6 | 10 | 60 |

| 7 | 10 | 70 |

| 8 | 10 | 80 |

| 9 | 10 | 90 |

| 10 | 10 | 100 |

यदि पूर्ण प्रतियोगी फर्म कुछ समय के लिए उत्पादन बंद करने का निर्णय लेती है, तो बाज़ार कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में कोई अकेली फर्म बाज़ार में प्रचलित कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती।

प्रश्न 14.

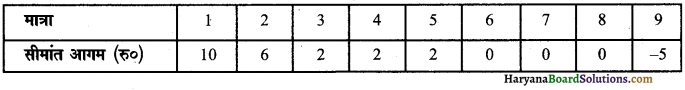

नीचे दी गई सारणी से कुल आगम, औसत आगम और माँग की कीमत लोच की गणना कीजिए

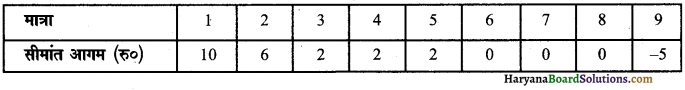

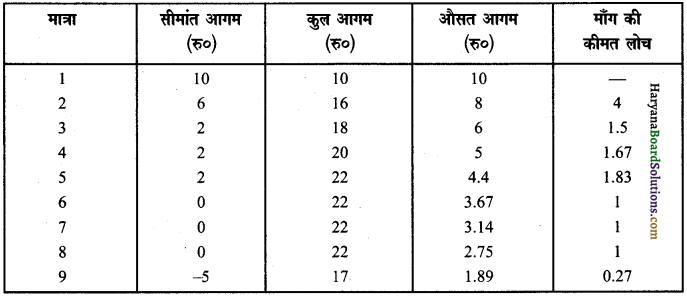

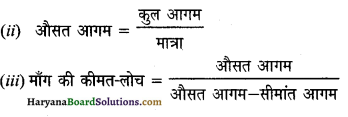

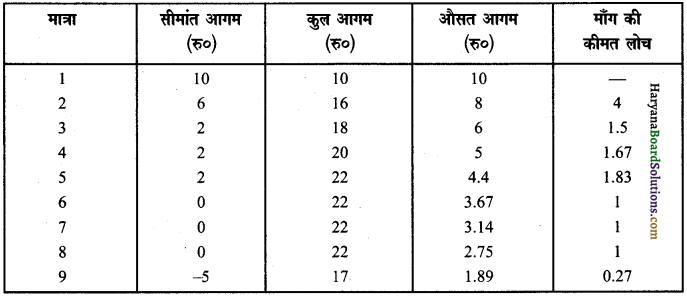

हल:

प्रयोग किए गए सूत्र-

(i) कुल आगम = सीमांत आगम, + सीमांत आगम, + …………… + सीमांत आगम,

प्रश्न 15.

निम्नलिखित तालिका से उत्पादन का वह स्तर ज्ञात कीजिए जिस पर उत्पादक संतुलन की स्थिति में है। कारण बताइए।

| उत्पादन (इकाइयाँ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| कुल लागत (रु०) | 200 | 300 | 380 | 540 | 640 |

| कुल आगम (रु०) | 180 | 340 | 480 | 480 | 600 |

हल:

| उत्पादन (इकाइयाँ) | TC | TR | लाभ (TR-TC) |

| 1 | 200 | 180 | -20 |

| 2 | 300 | 340 | 40 |

| 3 | 380 | 480 | 100 |

| 4 | 500 | 480 | -20 |

| 5 | 640 | 600 | -40 |

उत्पादन की 3 इकाइयों के स्तर पर उत्पादक संतुलन की स्थिति में है, क्योंकि इस स्तर पर लाभ अधिकतम अर्थात् 100 रु० है।

प्रश्न 16.

निम्नलिखित तालिका से उत्पादक के संतुलन का निर्धारण करें। तार्किक कारण दीजिए।

| बेची गई मात्रा (इकाइयाँ) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| कुल आगम (रु०) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |

| कुल लागत (रु०) | 18 | 22 | 26 | 27 | 30 | 38 |

हल:

| बेची गई मात्रा (इकाइयाँ) | कुल आगम (रु०) | कुल लागत (रु०) | लाभ (रु०) |

| 5 | 15 | 18 | -3 |

| 6 | 20 | 22 | -2 |

| 7 | 25 | 26 | -1 |

| 8 | 30 | 27 | 3 |

| 9 | 35 | 30 | 5 |

| 10 | 40 | 38 | 2 |

9वीं इकाई उत्पादन स्तर पर लाभ अधिकतम होगा। इस स्तर पर TR एवं TC के बीच का अंतर अधिकतम है जो कि 5. है। इस प्रकार उत्पादक संतुलन 9वीं इकाई के उत्पादन स्तर पर होगा।

प्रश्न 17.

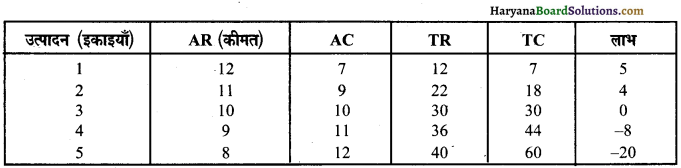

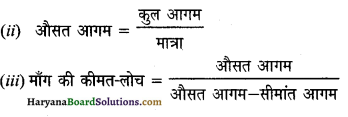

निम्नलिखित आँकड़ों के आधार पर कुल आगम (TR) व कुल लागत (TC) में तुलना करते हुए उत्पादक के अधिकतम लाभ वाली स्थिति बताइए।

| उत्पादन इकाइयाँ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| औसत आगम (AR) (र०) | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |

| औसत लागत (AC) (रु०) | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |

हल:

उत्पादन के अधिकतम लाभ (अर्थात् 5 रु०) की स्थिति 1 इकाई के उत्पादन पर होगी।

प्रश्न 18.

निम्नलिखित तालिका को पूरी करें। अधिकतम लाभ वाली अवस्था भी बताइए।

| उत्पादन (इकाइयाँ) | कुल आगम (रु०) | कुल लागत (रु०) | लाभ (रु०) |

| 1 | 6 | 8 | – |

| 2 | – | 9 | -1 |

| 3 | 10 | – | 0 |

| 4 | 12 | 11 | – |

| 5 | 14 | 8 | – |

हल:

| उत्पादन (इकाइयाँ) | कुल आगम (रु०) | कुल लागत (रु०) | लाभ (रु०) |

| 1 | 6 | 8 | -2 |

| 2 | 8 | 9 | -1 |

| 3 | 10 | 10 | 0 |

| 4 | 12 | 11 | 1 |

| 5 | 14 | 8 | 6 |

उत्पादक के अधिकतम लाभ (अर्थात् 6 रु०) की स्थिति 5वीं इकाई के उत्पादन स्तर पर है।

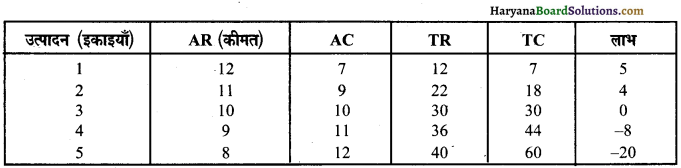

प्रश्न 19.

निम्नलिखित तालिका से बेची गई मात्रा के प्रत्येक स्तर पर लाभ ज्ञात करें।

| बेची गई मात्रा (इकाइयाँ) | कीमत (रु० प्रति इकाई) | औसत लागत (रु०) |

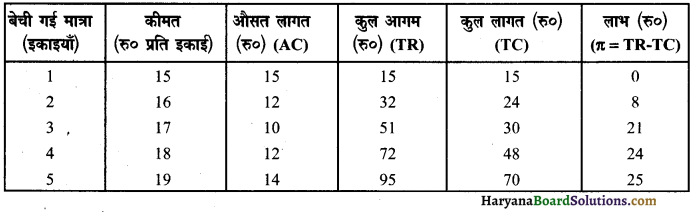

| 1 | 15 | 15 |

| 2 | 16 | 12 |

| 3 | 17 | 10 |

| 4 | 18 | 12 |

| 5 | 19 | 14 |

हल:

प्रश्न 20.

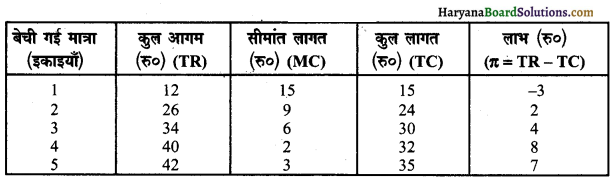

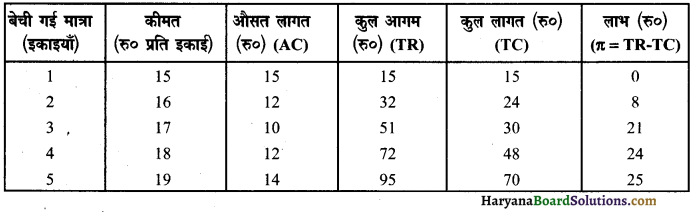

निम्नलिखित तालिका से TR-TC विधि द्वारा लाभ अधिकतम उत्पादन स्तर ज्ञात करें।

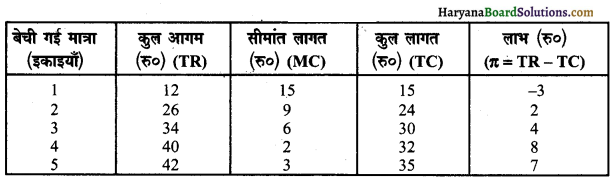

| बेची गई मात्रा (इकाइयाँ) | कुल आगम (रु०) | सीमांत लागत

(रु०) |

| 1 | 12 | 15 |

| 2 | 26 | 9 |

| 3 | 34 | 6 |

| 4 | 40 | 2 |

| 5 | 42 | 3 |

हल:

लाभ अधिकतम तब होगा, जब उत्पादन स्तर 4 है क्योंकि इस स्तर पर लाभ अधिकतम है, जो कि 8 है। इस उत्पादन स्तर के बाद लाभ घटने लगता है।

प्रश्न 21.

निम्नलिखित तालिका में सीमांत आगम (MR) और सीमांत लागत (MC) में तुलना करते हुए प्रतिस्पर्धी फर्म की संतुलन की स्थिति ज्ञात कीजिए।

| उत्पादन (इकाइयाँ) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| कीमत (र०) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| सीमांत ज्ञागत (MC) (र०) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

हल:

प्रतियोगी फर्म 6 इकाइयों के उत्पादन स्तर पर संतुलन की स्थिति में है, क्योंकि इस पर MR = MC = 10 रु० (पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत = AR = MR)।

प्रश्न 22.

कीमत 10 रु० से बढ़कर 12 रु० हो गई, जिसके फलस्वरूप पूर्ति 15 इकाइयों से बढ़कर 20 इकाइयाँ हो गईं। पूर्ति की लोच ज्ञात कीजिए।

हल:

इस उदाहरण में,

p0 = 10, ∆p = 2, q0 = 15, ∆q = 5

∴ es = \(\frac{\Delta q}{\Delta p} \times \frac{p^{0}}{q^{0}}=\frac{5}{2} \times \frac{10}{15}=\frac{5}{3}=1.66\)

पूर्ति की लोच इकाई से अधिक है।

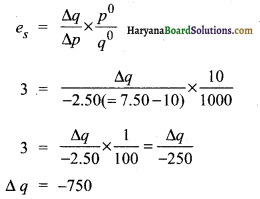

प्रश्न 23.

मान लो जब आइसक्रीम की कीमत 5 रु० प्रति कप है तो 5 आइसक्रीम की पूर्ति की जाती है। यदि कीमत बढ़कर 10 रु० हो जाती है तो पूर्ति बढ़कर 10 हो जाती है। पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात करें।

हल:

es = \(\frac{p^{0}}{q^{0}} \times \frac{\Delta q}{\Delta p}\)

p0 = 5 रु०, p1 = 10 रु०, ∆p = 10 – 5 = 5 रु०

q0 = 5, q1 = 10, ∆q = 10 – 5 = 5

es = \(\frac { 5 }{ 5 }\) x \(\frac { 5 }{ 5 }\) = 1 (इकाइ)

प्रश्न 24.

जब कीमत 4 रु० प्रति इकाई है तो गुड़िया बनाने वाली प्रतिदिन 8 गुड़ियों की पूर्ति करती है। कीमत 5 रु० प्रति गुड़िया होने पर वह प्रतिदिन 10 गुड़ियों को बेचने को तैयार है। गुड़िया की पूर्ति की लोच क्या होगी?

हल:

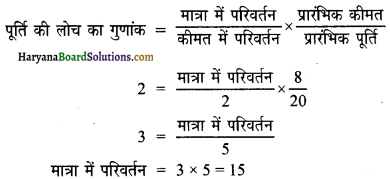

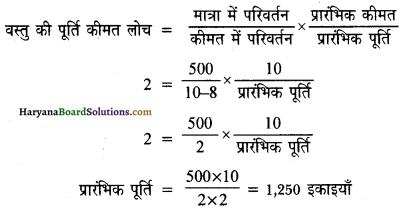

पूर्ति की लोच (e) = es = \(\frac{p^{0}}{q^{0}} \times \frac{\Delta q}{\Delta p}\)

p0 = 4 रु०, p1 = 5 रु०, ∆p = 5 – 4 = 1 रु०

q0 = 8 गुड़ियाँ, q1 = 10 गुड़ियाँ,

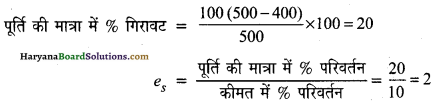

∆q = 10 – 8 = 2 गुड़ियाँ