Haryana State Board HBSE 11th Class Biology Important Questions Chapter 7 प्राणियों में संरचनात्मक संगठन Important Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Biology Important Questions Chapter 7 प्राणियों में संरचनात्मक संगठन

(A) बहुविकल्पीय प्रश्न

नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर देने के लिए चार विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए-

1. हैविर्सियन नलिकाएँ उपस्थित होती हैं-

(A) अस्थियों में

(B) उपास्थियों में

(C) स्नायुओं में

(D) यकृत में

उत्तर:

(A) अस्थियों में

2. मेड्युला ऑब्लोंगेटा उत्पन्न होती है-

(A) एक्टोडर्म से

(B) मीसीडर्म से

(C) एण्डोडर्म से

(D) एक्टोमीसोडर्म से

उत्तर:

(A) एक्टोडर्म से

3. विडर्स केनाल पायी जाती है-

(A) मेढ़क के वृषणों में

(B) मेंढ़क के वृक्क में

(C) स्तनधारियों के वृक्क में

(D) स्तनधारियों के अण्डाशय से

उत्तर:

(B) मेंढ़क के वृक्क में

4. केंचुए का अत्यन्त विशेष लक्षण है-

(A) आंत्र में आंत्र वलन (Typhlosole) पंचित भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र में वृद्धि करता है।

(B) देहभित्ति में धँसी S-आकार की सीटी (setae) शत्रुओं के विरुद्ध सुरक्षात्मक हथियार की भाँति प्रयोग होते हैं।

(C) इसमें एक लम्बा, पृष्ठीय नलिकाय हृदय होता है

(D) अण्डों का निषेचन शरीर के भीतर होता है।

उत्तर:

(A) आंत्र में आंत्र वलन (Typhlosole) पंचित भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र में वृद्धि करता है।

5. सामान्य कॉकरोच के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है ?

(A) ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में हीमोग्लोबिन द्वारा होता है।

(B) नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है।

(C) भोजन को मण्डिबल्स तथा पेषणी द्वारा पीसा जाता है

(D) कोलन से निकलने वाली मैल्पीधियन नलिकाएँ उत्सर्जी अंग होते. हैं।

उत्तर:

(C) भोजन को मण्डिबल्स तथा पेषणी द्वारा पीसा जाता है

6. सीरम होता है-

(A) फाइब्रोजन रहित रुधिर

(B) कणिका रहित लसीका

(C) कणिका एवं फाइब्रिनोजन रहित रुधिर

(D) लसीका

उत्तर:

(A) फाइब्रोजन रहित रुधिर

7. निम्नलिखित में से कौन W.BCs नहीं है-

(A) थ्रोबोसाइट्स

(B) लिम्फोसाइट्स

(C) इयोसिनोफिल्स

(D) बेसोफिल्स

उत्तर:

(A) थ्रोबोसाइट्स

8. मेढ़क के हृदय में हृद पेशियाँ कुछ तन्तुओं द्वारा निर्मित होती हैं जिन्हें कहते हैं-

(A) पुरकिंजे तंतु

(C) टीलोडेन्ड्रिया

(B) पेशीय सूत्र

(D) पेशी स्तम्भ

उत्तर:

(A) पुरकिंजे तंतु

9. पैरिप्लेनेटा अमेरिकाना के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए-

(A) इसमें पृष्ठीय तंत्रिका तंत्र होता है, जिसमें खण्डीय रुप से व्यवस्थित गैलिया लम्बवत संयोजकों के एक युग्म द्वारा जुड़े रहते हैं

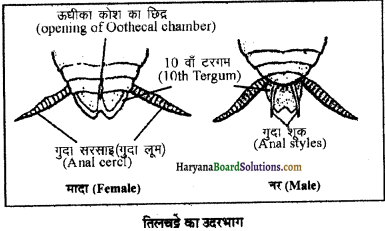

(B) नर में एक जोड़ी छोटे, धागेनुमा गुदा शुकु पाए जाते हैं

(C) इसमें मध्यांत्र तथा पश्चांत्र के जोड़ पर 16 अत्यधिक लम्बी मैल्पिधिअन नलिकाएँ पायी जाती हैं।

(D) भोजन को पीसने का कार्य केवल मुखांगों द्वारा ही किया जाता है।

उत्तर:

(B) नर में एक जोड़ी छोटे, धागेनुमा गुदा शुकु पाए जाते हैं

10. सुमेलित कीजिए-

(A) लार वाहिकाओं का आन्तिरक स्तर – रोमाभि एपीथीलियम

(B) मुख गुहा की नम सतह – प्रन्थिल एपीथीलियम

(C) वृक्क नलिका का नलिकाकार भाग – घनाकार एपीथीलियम

(D) श्वशनिकाओं की आन्तरिक सतह – शल्की एपीथीलियम

उत्तर:

(C) वृक्क नलिका का नलिकाकार भाग – घनाकार एपीथीलियम

11. सुमेलित युग्म का चयन कीजिए-

(A) कंडरा – विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक

(B) वसीय ऊतक सघन संयोजी ऊतक

(C) एरियोलर ऊतक

(D) ढीला संयोजी ऊतक

उत्तर:

(C) एरियोलर ऊतक

12. तिलचट्टे की ग्रन्थिल कोशिकाएँ अपने नाइट्रोजनी वज्यों को हीमोलेम्फ मेंकिस रूप में नियुक्ति करता है ?

(A) अमोनिया

(B) पोटैशियम यूरेट

(C) यूरिया

(D) कैल्शियम कार्बोनेट

उत्तर:

(B) पोटैशियम यूरेट

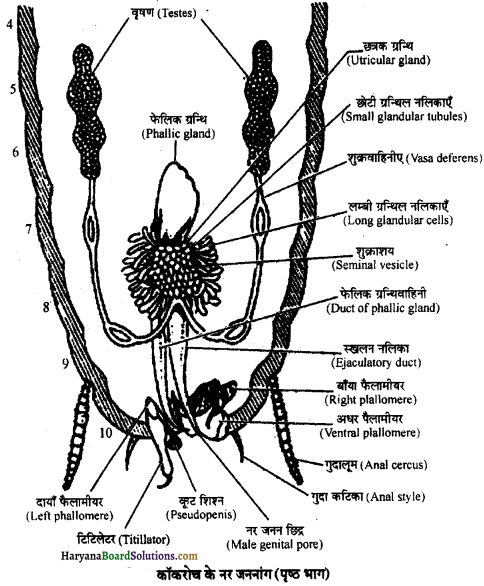

13. नर कॉकरोच में शुक्राणु नर जननतन्त्र के किस भाग में संग्रहित रहते हैं ?

(A) शुक्राशय

(B) छत्रक मन्थि

(C) वृषण

(D) शुक्रवाहिनी

उत्तर:

(A) शुक्राशय

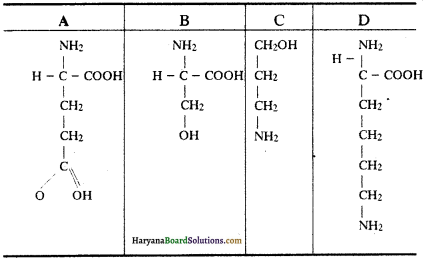

14. कौन सा ऊतक अपनी स्थिति से सही सुमेलित है-

उत्तर:

उतक

(A) एरियोलर ऊतक

(B) अन्तर्वर्ती एपीथीलियम

(C) घनाकार एपीथीलियम

(D) चिकनी पेशियाँ

(D) चिकनी पेशियाँ

स्थिति

कंडरा

नाक का शीर्ष

आमाशय स्तर

आंत्र भित्तियाँ

15. मेढक का हृदय शरीर से बाहर निकालने पर कुछ समय तक धड़कता रहता है। निम्न कथनों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कीजिए-

(I) मेंढक का हृदय पेशीजेनकि होता है।

(II) मेढक में कोरोनरी परिसंचरण नहीं पाया जाता है

(III) हृदयमायोजेनिक प्रकृति का होता है।

(IV) हृदय स्वतः उत्तेजित होता है

(A) केवल III

(B) केवल IV

(C) दोनों

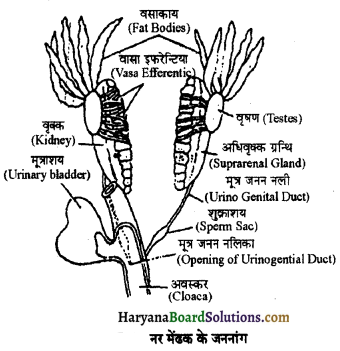

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

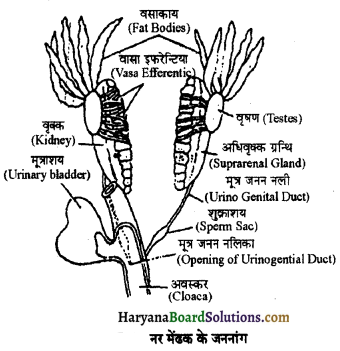

16. नर मेढक में शुक्राणुओं के स्थानान्तरण के उचित मार्ग का चयन कीजिए-

(A) वृषण → शुक्रवाहिकाएँ → वृक्क → विडर नाल → मूत्रजनन बाहिनी → अवस्कर

(B) वृषण → विडर नाल → वृक्क → शुक्राशय → मूत्रजनन वाहिनी → अवस्कर

(C) वृषण → शुक्र वाहिकाएँ → वृक्क → शुक्राशय → मूत्रजनन → वाहिनी → अवस्कर

(D) वृषण → शुक्रवाहिकाएँ → विडरनाल → मूत्रवाहिनी → अवस्कर

उत्तर:

(D) वृषण → शुक्रवाहिकाएँ → विडरनाल → मूत्रवाहिनी → अवस्कर

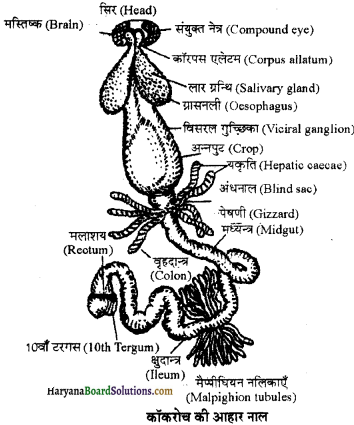

17. तिलचट्टे की आहारनाल में मुख से आरम्भ कवक अंगों के उचित क्रम का चयन करों-

(A) प्रसनी → प्रसिका → पेषणी → इलियम → इलियम → अन्नपुट → कोलन → रेक्टम

(B) मसनी → प्रसिका → इलियम → अन्नपुट → पेषणी → कोलन → ऐक्वेम

(C) मसनी → प्रसिका → अन्नपुट → पेषणी → इलियम → कोलन → रैक्टम

(D) प्रसनी → प्रसिका → पेषणी → अन्नपुट → इलियम → कोलन → रैक्टम

उत्तर:

(C) मसनी → प्रसिका → अन्नपुट → पेषणी → इलियम → कोलन → रैक्टम

(B) अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

तरल संयोजी ऊतकों के नाम लिखिए।

उत्तर:

रुधिर तथा लसीका (blood and lymph) तरल संयोजी ऊतक

प्रश्न 2.

संयोजी ऊतक का क्या कार्य है ?

उत्तर:

संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न ऊतकों व अंगों को परस्पर जोड़ने का कार्य करता है।

प्रश्न 3.

पेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं ?

उत्तर:

पेशियाँ तीन प्रकार की होती हैं-

- रेखित पेशियाँ (Striated muscles),

- अरेखित पेशियाँ (Cardiac muscles),

- हृदयी पेशियाँ (Unstriated muscles)।

प्रश्न 4.

मूत्राशय में कौन-सी पेशी पायी जाती है?

उत्तर:

मूत्राशय में अरेखित पेशी पायी जाती है।

प्रश्न 5.

आधारभूत संयोजी ऊतक कौन-सा है?

उत्तर:

अन्तराली उत्तक आधारभूत संयोजी ऊतक है।

प्रश्न 6.

रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य बताइए।

उत्तर:

रुधिर प्लेटलेट्स रक्त का थक्का (blood ctot) जमाने का कार्य करती हैं।

प्रश्न 7.

किन्हीं दो प्रकार की उपास्थियों के नाम लिखिए।

उत्तर:

- काचाभ उपास्थि (hyline cartilage),

- कैल्सीफाइड उपास्थि (calcified cartilage) ।

प्रश्न 8.

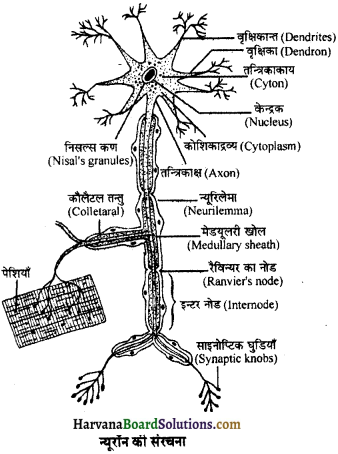

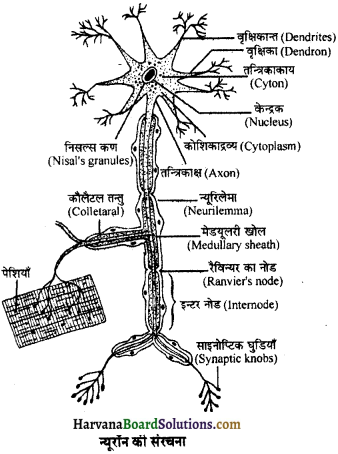

न्यूरॉन किसे कहते हैं ?

उत्तर:

तन्त्रिका ऊतक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं।

प्रश्न 9.

न्यूरॉन के भागों के नाम लिखिए।

उत्तर:

- साइटोन (cyton),

- डेन्ड्रोन (dendron),

- ऐक्सोन (axon)।

प्रश्न 10.

सिनैप्स किसे कहते हैं ?

उत्तर:

दो न्यूरॉन्स के पारस्परिक क्रियात्मक सम्बन्ध को (जुड़े रहने को) सिनैप्स (युग्मानुबंधन) कहते हैं।

प्रश्न 11.

केंचुए का जन्तु वैज्ञानिक नाम लिखिए।

उत्तर:

केंचुए का जन्तु वैज्ञानिक नाम फेरेटिमा पोस्युमा (Phertima posthuma) है।

प्रश्न 12.

क्लाइटेलम (पर्याणिका) कौन-से खण्डों से मिलकर बनी होती है ?

उत्तर:

क्लाइटेलम केंचुए के 14वें, 15वें व 16वें खण्डों से मिलकर बनी होती है।

प्रश्न 13.

केंचुए में श्वसन किसकी सहायता से होता है?

उत्तर:

केंचुए में श्वसन त्वचा की सहायता से होता है।

प्रश्न 14

केंचुए में रक्त परिसंचरण-तन्त्र किस प्रकार का होता है?

उत्तर:

केंचुए में बन्द (closed) प्रकार का रक्त परिसंचरण तन्त्र होता

प्रश्न 15.

केंचुए में कितने जोड़ी वृषण पाये जाते हैं?

उत्तर:

केंचुए में दो जोड़ी वृषण 10वें एवं 11 वें खण्डों में पाये जाते हैं।

प्रश्न 16.

केंचुए में क्लाइटेलम का क्या कार्य है ?

उत्तर;

क्लाइटेलम जनन काल में कोकून (cocoon) का निर्माण करती

प्रश्न 17.

केंचुए में निषेचन कहाँ होता है?

उत्तर:

केंचुए में निषेचन कोकून के अन्दर होता है।

प्रश्न 18.

केंचुए में कितने जोड़ी शुक्रग्राहिकाएँ (स्पर्मचीकी) होती हैं?

उत्तर:

केंचुए में चार जोड़ी शुक्रमाहिकाएँ (स्पर्मेथीकी) होती हैं।

प्रश्न 19. केंचुए में मिलने वाले वृक्ककों नाम लिखिए।

उत्तर:

- पट्टीय वृक्कक,

- प्रसनी वृक्कक,

- अध्यावरणीय वृक्कक।

प्रश्न 20.

केंचुए में सबसे बड़ी व प्रमुख रक्तवाहिका का नाम लिखिए।

उत्तर:

पृष्ठ रुधिर वाहिका (dorsal blood vessel)।

प्रश्न 21.

केंचुए में कुल कितने जोड़ी हृदय पाये जाते हैं?

उत्तर:

केंचुए में कुल चार जोड़ी हृदय (heart) पाये जाते हैं।

प्रश्न 22.

केंचुए में भ्रूण का विकास कहाँ होता है?

उत्तर:

केंचुए में भ्रूण का विकास कोकून (cocoon) में होता है।

प्रश्न 23.

केंचुए में शुक्राणुओं का परिपक्वन कहाँ होता है?

उत्तर:

केंचुए में शुक्राणुओं का परिपक्वन शुक्राशयों (seminal vescicles) में होता है।

प्रश्न 24.

कॉकरोच का जन्तु वैज्ञानिक नाम लिखिए।

उत्तर:

कॉकरोच का जन्तु वैज्ञानिक नाम पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना है।

प्रश्न 25.

कॉकरोच के एन्टीना का क्या अर्थ है ?

उत्तर:

कॉकरोच के एन्टीना स्पर्शमाही तथा घ्राणमाही होते हैं।

प्रश्न 26.

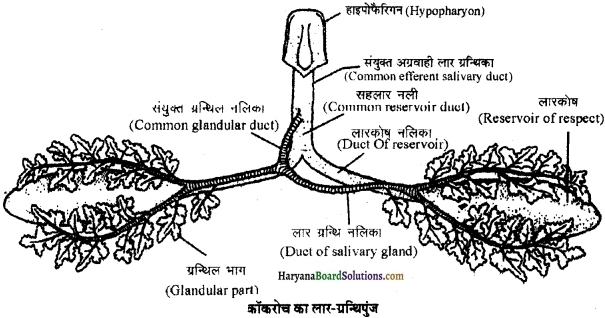

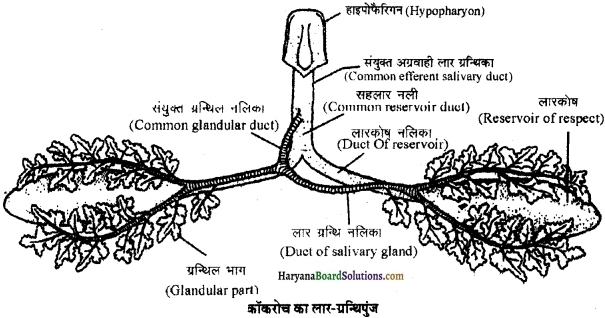

कॉकरोच के मुखांगों के नाम लिखिए।

उत्तर:

- लेब्रम

- मैण्डीबल्स

- मैक्सिली

- लोबियम

- हाइपोफेरिंक्स ।

प्रश्न 27.

मैण्डीबल्स का कार्य बताइए।

उत्तर:

मैण्डीबल्स भोजन को कुतरने व चबाने का कार्य करते हैं।

प्रश्न 28.

कॉकरोच में मैलपीधी नलिकाओं का क्या अर्थ है ?

उत्तर:

उत्सर्जन (excertion) का कार्य करना ।

प्रश्न 29.

हिपेटिक सीका का कार्य बताइए।

उत्तर:

पाचन एन्जाइम का स्रावण करना।

प्रश्न 30.

हीमोसील क्या होती है?

उत्तर- रुधिर से भरी हुई देहगुहा को हीमोसील ( haemocoel) कहते

प्रश्न 31.

कॉकरोच में रुधिर परिसंचरण किस प्रकार का होता है?

उत्तर:

कॉकरोच में खुला हुआ रुधिर परिसंचरण होता है।

प्रश्न 32.

हीमोलिम्फ किसे कहते हैं?

उत्तर:

रुधिर एवं प्रगुही द्रव (coelomic fluid) के मिलने से बने द्रव को हीमोलिम्फ कहते हैं।

प्रश्न 33.

कॉकरोच में कितने जोड़ी श्वास रन्ध्र होते हैं?

उत्तर:

कॉकरोच में 10 जोड़ी श्वास रन्ध्र ( spiracles) होते हैं।

प्रश्न 34.

कॉकरोच में वृषण कहाँ स्थित होते हैं?

उत्तर:

नर कॉकरोच में एक जोड़ी वृषण चौथे से छठे उदरीय खण्डों के पार्श्व में व्यवस्थित होते हैं।

प्रश्न 35.

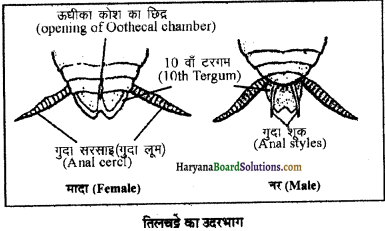

गुदशूक किस कॉकरोच में पाये जाते हैं ?

उत्तर:

गुदशूक (anal circi) केवल नर कॉकरोच में पाये जाते हैं।

प्रश्न 36.

शुक्राणुधर किसे कहते हैं ?

उत्तर:

मैथुन से पूर्व शुक्राशय की प्रत्येक नलिका के शुक्राणु परस्पर चिपककर जो रचना बनाते हैं, उसे शुक्राणुधर कहते हैं।

प्रश्न 37.

अर्थक अवस्था किसमें पायी जाती है ?

उत्तर:

अर्धक (nymph) अवस्था कॉकरोच में पायी जाती है। अर्भक वयस्क के समान दिखते हैं।

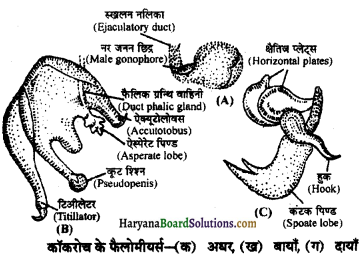

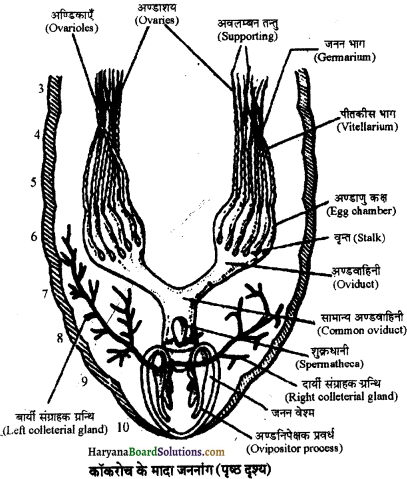

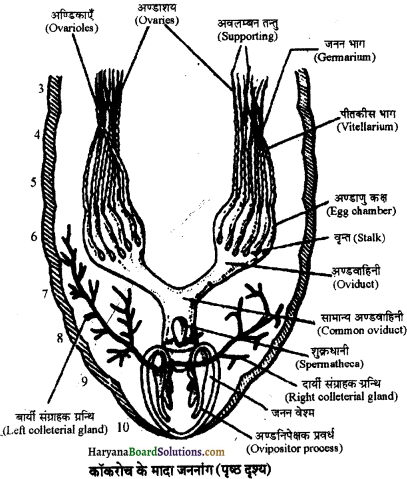

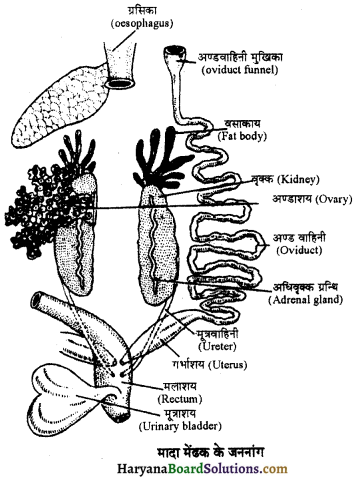

प्रश्न 38. कॉकरोच में अण्डाशय कहाँ स्थित होते हैं ?

उत्तर- मादा कॉकरोच में 2 अण्डाशय होते हैं जो उदर के दो से छठे खण्ड के पार्श्व में स्थित होते हैं।

प्रश्न 39.

कॉकरोच के अण्डाशय कैसे होते हैं ?

उत्तर:

कॉकरोच का प्रत्येक अण्डाशय आठ अण्डाशयी नलिका या अण्डाशयों का बना होता है जिसमें परिवर्धित हो रहे अण्डों की एक श्रृंखला होती है।

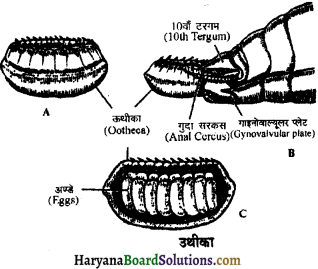

प्रश्न 40.

कॉकरोच में अण्डकवच का क्या महत्व है ?

उत्तर:

अण्डकवच (ootheca) अण्डाणुओं की सुरक्षा करता है।

प्रश्न 41.

सामान्य भारतीय मेंढक का वैज्ञानिक नाम लिखिए।

उत्तर:

सामान्य भारतीय मेंढक का वैज्ञानिक नाम राना टिमीना है।

प्रश्न 42.

मेंढक के दो शारीरिक अनुकूलन लिखिए।

उत्तर:

- मेंढक का शरीर धारारेखित होता है। पश्चपादों में पाद जाल होता है।

- त्वचा द्वारा श्वसन करता है। इसकी त्वचा पतली, नम व लसलसी (चिकनी होती है। इसमें रंग परिवर्तन की क्षमता होती है।

प्रश्न 43.

मेंढक में रंग परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं ?

उत्तर:

मेंढक में रंग परिवर्तन की क्रिया को अनुहरण (मिमिक्री) कहते हैं।

प्रश्न 44.

मेंढक में किस प्रकार की जिह्वा पायी जाती है?

उत्तर:

मेंढक में जिह्वा आगे से जुड़ी हुई तथा पिछले सिरे पर स्वतन्त्र तथा द्विपालित होती है।

प्रश्न 45.

शीत एवं ग्रीष्म निष्क्रियता ( aestivation) किसे कहते हैं ?

उत्तर:

मेंढक असमतापी जन्तु है। वह सर्दी तथा गर्मी से बचने के लिए कीचड़ में धंस जाता है। इस समय यह शान्त पड़ा रहता है। इसे क्रमशः शीत निष्क्रियता (hibernation) तथा प्रीष्म निष्क्रियता ( aestivation) कहते हैं।

प्रश्न 46.

शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता में मेंढक श्वसन किस प्रकार करता है ?

उत्तर:

शीत निष्क्रियता ( Hibernation) तथा मीष्म निष्क्रियता (Astivation) में मेंढक त्वचीय श्वसन करता है।

प्रश्न 47.

मेंढक में रक्त परिसंचरण तन्त्र किस प्रकार का होता है?

उत्तर:

मेंढक में रक्त परिसंचरण तन्त्र बन्द प्रकार का होता है।

प्रश्न 48.

मेंढक में आहारनाल तथा पश्च भागों से शिराएँ रुधिर एकत्र करके यकृत तथा वृक्कों में पहुंचाती हैं। इस तन्त्र को क्या कहते हैं?

उत्तर:

इन तन्त्रों को क्रमशः यकृत निवाहिका तन्त्र ( hepatic portal system) एवं वृक्कीय निवाहिका तन्त्र (renal portal system) कहते हैं।

प्रश्न 49

हीमोग्लोबिन क्या होता है?

उत्तर:

हीमोग्लोबिन लाल रंग का श्वसनरंजक ( respiratory pigment) है जो लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। इसमें ग्लोबिन (globin) नामक प्रोटीन तथा ‘हीम’ (heam) नामक वर्णक पदार्थ संयुक्त होते । यह श्वसन में ऑक्सीजन का वहन करता है।

प्रश्न 50.

लसीका का रंग सफेद क्यों होता है?

उत्तर:

क्योंकि लसीका में लाल कणिकाएँ नहीं होती हैं, केवल श्वेत रक्त कणिकाएँ उपस्थित होती हैं। इसलिए लसीका का रंग सफेद होता है।

प्रश्न 51.

मेंढक का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है ?

उत्तर:

मेंढक का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया (urea) है।

प्रश्न 52.

हॉमॉन किसे कहते हैं?

उत्तर:

विभिन्न अंगों में आपसी समन्वय जिन रसायनों द्वारा होता है, उन्हें हॉर्मोन कहते हैं। ये अन्तःस्रावी ग्रन्थियों (endocrine gland) द्वारा स्रावित होते हैं।

प्रश्न 53.

मेंढक की मुख्य अन्तःस्रावी ग्रन्थियों के नाम लिखिए।.

उत्तर:

मेंढक की मुख्य अन्तःस्रावी ग्रन्थियों के नाम हैं- पीयूष (पिट्यूटरी), अवटु (थाइरॉइड ), परावटु (पेराथाइरॉइड ), थाइमस, पीनियलकाय, अग्न्याशयी द्वीपिकाएँ, अधिवृक्क (एड्रीनल) तथा जनद (gonads)।

प्रश्न 54.

मेंढक के तन्त्रिका तन्त्र के कितने भाग होते हैं ?

उत्तर:

मेंढक के तन्त्रिका तन्त्र के तीन भाग होते हैं-

- केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र ( CNS),

- परिधीय तन्त्रिका तन्त्र ( PNS) तथा

- स्वायत्त तन्त्रिका तन्त्र (ANS)

प्रश्न 55.

मेंढक में कितनी कपाल तन्त्रिकाएँ होती हैं?

उत्तर:

मेंढक में 18 जोड़ी कपाल तन्त्रिकाएँ (cranial nerves) मस्तिष्क (brain) से निकलती हैं।

प्रश्न 56.

मेंढक का मेरुरज्जु कहाँ स्थित होता है?

उत्तर:

मेंढक का मेरुरज्जु मेरुदण्ड में स्थित होता है।

प्रश्न 57.

मेंढक के कर्ण के कार्य बताइए।

उत्तर:

मेंढक के कर्ण श्रवण एवं शरीर का सन्तुलन बनाये रखने का कार्य करते हैं।

प्रश्न 58.

मेंढक में कितनी शुक्रवाहिकाएँ होती हैं?

उत्तर:

मेंढक में 10-12 शुक्रवाहिकाएँ (spermathacae) होती हैं।

प्रश्न 59.

मेंढक में अण्डों का निषेचन कहाँ होता है?

उत्तर:

मेंढक में अण्डों का बाह्य निषेचन (external fertilization) पानी में होता है।

प्रश्न 60.

मेंढक के लार्वा को क्या कहते हैं?

उत्तर:

मेंढक के लार्वा को ‘टेडपोल’ कहते हैं।

(C) लघुत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

ऊतक की परिभाषा दीजिये।

उत्तर:

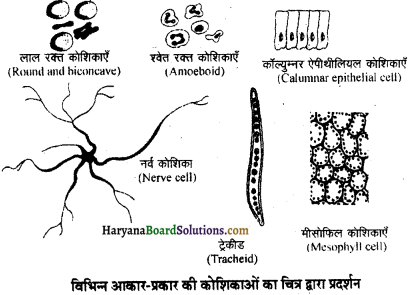

तक (Tissue) – ऊतक कोशिकाओं का वह समूह है जो मौलिक रूप से आपस में जुड़ी रहती हैं एवं जिनकी उत्पत्ति समान होती है तथा इनके द्वारा एक निश्चित कार्य सम्पन्न किया जाता है।

प्रश्न 2.

उत्तक कितने प्रकार के होते हैं?

उत्तर:

ऊतक मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं-

- उपकला या एपीथीलियमी ऊतक (Epithelial tissue),

- संयोजी ऊतक (Connective tissue)

- पेशीय ऊतक (Muscular tissue),

- तन्त्रिका ऊतक (Nervous tissue)।

प्रश्न 3.

रक्त की परिभाषा लिखिए।

उत्तर:

रक्त (Blood) रक्त एक महत्वपूर्ण तरल संयोजी ऊतक (liquid connective tissue) है, जो कि प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं (blood corpuscles) का बना होता है और यह विभिन्न पदार्थों (कार्बनिक, अकार्बनिक, गैसों तथा अन्य पदार्थों) को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है।

प्रश्न 4.

ऑक्सीजन कोशिकाओं को किस प्रकार मिलती है?

उत्तर:

रुधिर की लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है। यह ऑक्सीजन को ग्रहण करके अस्थायी यौगिक ऑक्सी- हीमोग्लोबिन (oxyheamoglobin) बनाता है। रुधिर प्रवाह के साथ यह कोशिकाओं में पहुँचकर ऑक्सीजन को मुक्त करके पुनः हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। इस प्रकार कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्राप्त होती है।

प्रश्न 5.

शरीर में सुरक्षा तन्त्र के लिए कौन-सी कोशिकाएँ कार्य करती

उत्तर:

शरीर में सुरक्षा तन्त्र के लिए श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं, ये निम्नलिखित प्रकार के सुरक्षात्मक कार्य करती हैं-

- न्यूट्रोफिल्स (Neutrophils) – ये भक्षकाण्विक होती हैं।

- इओसिनोफिल्स (Eosinophils) – ये एलर्जी के समय शरीर की रक्षा करती हैं।

- लिम्फोसाइट्स B तथा T (lymphocytes B and T) ये प्रतिरक्षियों (antibodies) का उत्पादन व फाइब्रोब्लास्ट का निर्माण करती हैं।

- मोनोसाइट्स (Monocytes) – ये न्यूट्रोफिल्स की तरह ही शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों को फेगोसाइटोसिस की विधि से नष्ट करती हैं।

प्रश्न 6.

रुधिर लसीका से कैसे चिन्न होता है ?

उत्तर:

रुधिर और लसीका में अन्तर (Differences between Blood and Lymph) –

| रुचिर (Blood) | लसीका (Lymph) |

| 1. इसमें लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं। | इसमें लाल रक्त कणिकाएँ नहीं होती हैं। |

| 2. इसमें श्वेत रक्त कणिकाएँ कम होती है। | इसमें शवेत रक्त कणिकाएँ अधिक होती हैं। |

| 3. इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। | इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। |

| 4. इसमें पोषक पदार्थ तथा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। | इसमें इन दोनों की मात्रा कम होती है। |

| 5. रुधिर सामान्य तरल संयोजी ऊतक है। | लसीका (lymph) हना हुआ रूधिर है। |

प्रश्न 7.

संयोजी ऊतक की परिभाषा दीजिये।

उत्तर:

संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न ऊतकों या अंगों को परस्पर जोड़ने वाले ऊतकों को संयोजी ऊतक कहते हैं, ये चार प्रकार के होते हैं-

- सरल संयोजी ऊतक,

- रेशेदार संयोजी ऊतक,

- कंकालीय संयोजी ऊतक – अस्थियाँ व उपास्थियाँ

- संवहनीय या तरल संयोजी ऊतक – रक्त व लसीका।

प्रश्न 8.

पेशीय ऊतक की परिभाषा दीजिये।

उत्तर:

पेशीय ऊतक – अधिकांश बहुकोशिकीय जन्तुओं में गमन और अंगों की गति के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाओं के सफेद से या लाल से ऊतक होते हैं जिन्हें पेशीय ऊतक कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं

- रेखित,

- अरेखित तथा

- हृदयी।

प्रश्न 9.

तत्रिका ऊतक को परिभाषित कीजिये ।

उत्तर:

न्त्रका ऊतक (Nervous tissue ) – शरीर के अन्दर तन्त्रिका आवेगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करने वाले ऊतक को ‘तन्त्रिका ऊतक’ कहते हैं। तन्त्रिका ऊतक तन्त्रिका कोशिकाओं का बना होता है, जो निम्न प्रकार की होती हैं-

- तन्त्रिका कोशिकाएँ (neurons ),

- ग्लियल कोशिकाएँ (glial cells)।

प्रश्न 10.

तन्त्रिका ऊतक का शरीर में क्या महत्व है ?

उत्तर:

तन्त्रिका ऊतक का कार्य तन्त्रिकीय प्रेरणाओं का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग या भागों तक संवहन करना होता है। त्वचा, कान, आँख, नाक आदि संवेदी अंगों की संवेदी तन्त्रिका कोशिकाएँ (Sensory nerve cells) जब बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण करती हैं, तो इनसे सम्बन्धित संवेदी तन्त्रिका कोशिकाओं के तन्तुओं में विद्युत प्रवाह के रूप में संवेदी प्रेरणाएँ उत्पन्न होती हैं जिन्हें ये तन्तु केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र में पहुँचाते हैं, जहाँ से प्रेरक तन्त्रिका कोशिकाओं के तन्तु प्रेरणाओं को पेशियों एवं मन्थियों (कार्यकारी अंगों) में ले जाते हैं, जो उद्दीपन के अनुसार प्रतिक्रियाएँ करते हैं। इस प्रकार तन्त्रिका ऊतकों (nervous tissues) से हमें बाहरी उद्दीपनों का ज्ञान हो जाता है तथा आकस्मिक संकट में हमारी रक्षार्थ सहायता भी हो जाती है।

प्रश्न 11.

एलाज्मा का क्या कार्य है?

उत्तर:

प्लाज्मा के कार्य

- विभिन्न प्रकार के कार्बनिक, अकार्बनिक व अन्य पदार्थों का परिवहन करना।

- रक्त प्रोटीन एल्ब्यूमिन परासरण दाब को उत्पन्न करता है।

- ग्लोब्युलिन हॉर्मोन्स रासायनिक पदार्थों का स्थानान्तरण तथा प्रतिरक्षी का कार्य करते हैं।

- प्रोधोबिन तथा फाइब्रिनोजन रक्त के स्कन्दन (blood clotting) का कार्य करते हैं।

- प्लाज्मा के अकार्बनिक घटक क्षारीयता उत्पन्न करते हैं व अन्य कई कार्य भी करते हैं, जैसे लूकोज ऊर्जा उत्पन्न करता है।

प्रश्न 12.

रेखित तथा अरेखित पेशी में अन्तर लिखिए।

उत्तर:

रेखित तथा अरेखित पेशियों में अन्तर (Differences between Striped and Unstriped Muscles)

| रेखित प्रेशियाँ (Striped Muscles) | अरेखित पेशियाँ (Unstriped Muscles) |

| 1. इनकी कोशिकाएँ बेलनाकार होती हैं तथा पेशीचोल नामक झिल्ली से स्तरित होती हैं। | इनकी कोशिकाएँ तर्कुरूप, लम्बी व संकरी होती हैं। |

| 2. रेखित कोशिका बहु-केन्द्रिकी (multinucleated) होती हैं। | अरेखित पेशी कोशिका में केवल एक केन्द्रक मध्य में स्थित होता है। |

| 3. इनमें गहरी व हल्की पट्टियाँ एकान्तर क्रम में व्यवस्थित होती हैं। | इनमें पेशी तन्तुक (myofibrils) होते हैं। |

| 4. ये जन्तु की इच्छा से सिकुड़ती व फैलती हैं, अतः ये ऐच्चिक (voluntary) होती हैं। | ये स्वतः ही सिकुड़ती एवं फैलती हैं, अतः ये अनैच्छिक (involuntory) होती हैं। |

| 5. ये अस्थियों से जुड़ी रहती हैं, अत: इन्हें कंकाल पेशी भी कहतें हैं। | ये पेशियाँ आन्तरांगों में पायी जाती हैं। |

| 6. क्रियाशील रहने पर इनमें थकान का अनुभव होता है, अतः आराम आवश्यक है। | क्रियाशील रहने पर भी इनमें थकान का अनुभव नहीं होता है। |

प्रश्न 13.

अस्थि एवं उपास्थि में अन्तर लिखिए।

उत्तर:

अस्थि एवं उपास्थि में अन्तर (Differences between Bone and Cartilage)

| अस्थि (Bone) | उपास्थि (Cartilage) |

| 1. यह कठोर तथा दृढ़ होती है। | 1. यह लचीली तथा कोमल होती है। |

| 2. मेट्रिक्स में पायी जाने वाली प्रत्येक गर्तिका (lacunae) में केवल एक कोशिका होती है। | 2. मेट्रिक्स में पायी जाने वाली गर्तिकाओं में एक से अधिक कोशिकाएँ होती हैं। |

| 3. इसका मेट्रिक्स ओसीन (ocein) का बना होता है। | 3. इसका मेट्रिक्स कॉन्ड़न (Chondrin) का बना होता है। |

| 4. अस्थि कोशिकाएँ सदैव आस्टिओष्लास्ट्स (osteoblasts) के विभाजन से बढ़ती हैं। | 4. उपास्थि कोशिकाओं की संख्या उनके विभाजन से बढ़ती है। |

| 5. अस्थि पर तन्तु ऊतक का बना आवरण पेरिऑंस्टिडियम कहलाता है। | 5. उपास्थि पर तन्तु ऊतक का बना आवरण पैरिकॉंड्र्रयम (perichondrium) कहलाता है। |

| 6. इसमें मज्जा गुहा होती है। | 6. इनमें मज्जा गुहा नहीं होती है। |

प्रश्न 14.

रेखित पेशियों में पट्टियों में पट्टिकाएं (Bands) क्यों दिखायी देती हैं ?

उत्तर:

रेखित पेशियों (Striped muscles) में संकुचनशीलता प्रोटीन मायोसिन तथा एक्टिन का नियमित वितरण होता है इसलिए इन पेशियों में पट्टिकाएँ (bands) दिखायी देती हैं ये पट्टियाँ हल्के व गहरे रंग की एकान्तर क्रम में व्यवस्थित रहती हैं। गहरी पट्टियाँ 4′ बैण्ड तथा हल्की पट्टियाँ ‘I’ बैण्ड कहलाती हैं। गहरी पट्टियों में मोटे संकुचनशील प्रोटीन मायोसिन (myosin) पाये जाते हैं। इस क्षेत्र के बीच एक अपेक्षाकृत हल्का भाग होता है, जिसे ‘H’ बैण्ड कहते हैं। शेष गहरे भाग ‘O’ बैण्ड कहलाते हैं। यहाँ पर ‘एक्टिन’ नामक एक अन्य संकुचनशील प्रोटीन भी पायी जाती है।

प्रश्न 15.

लसीका की संरचना एवं कार्य बताइए ।

उत्तर:

लसीका की संरचना (Structure of Lymph ) लसीका (lymph) रुधिर के समान ही एक तरल संयोजी ऊतक है। इसमें प्लाज्मा तथा श्वेत रुधिर कणिकाएँ (W.B.Cs.) होती हैं। सर्वाधिक संख्या में लिम्फोसाइट्स (lymphocytes) होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएँ नहीं होती हैं। इसलिए लसीका का रंग सफेद होता है। इसमें अघुलनशील प्रोटीन्स अधिक मात्रा में तथा घुलनशील प्रोटीन्स कम मात्रा में होते हैं ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा भी कम होती है। उत्सर्जी पदार्थ तथा CO, की मात्रा अधिक होती है। लसीका के कार्य (Functions of Lymph) – लसीका के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-

- इसका प्रमुख कार्य ऊतक द्रव्य से बड़े कोलॉइडी कणों, क्षतिमस्त कोशिकाओं आदि के अवशेष को निकालने के लिए वापस रुधिर परिसंचरण में पहुँचाना है।

- लसीका कोशिकाएँ जीवाणुओं को नष्ट करती हैं एवं टूट-फूट की मरम्मत का कार्य करती हैं।

- छोटी आंत्र से वसाओं का अवशोषण लसीका कोशिकाओं (lactcales) द्वारा किया जाता है।

प्रश्न 16.

कण्डरा तथा स्नायु में अन्तर बताइए ।

उत्तर:

कण्डरा एवं स्नायु में अन्तर (Differences between Tendon and Ligament)

- कण्डरा (Tendons) तथा स्नायु (Ligaments) दोनों ही तन्तुमय संयोजी ऊतक हैं। कण्डरा (tendon) के मैट्रिक्स में सफेद कोलेजन प्रोटीन के बने व आपस में सटे हुए तन्तुओं के समानान्तर गुच्छे होते हैं, जबकि स्नायु ( ligaments) पीले इलास्टिन तन्तुओं से बने होते हैं।

- कण्डराएँ पेशियों को अस्थियों से जोड़ती हैं, जबकि स्नायु अस्थियों को अस्थियों से जोड़ते हैं।

प्रश्न 17.

कॉकरोच और मेंब्क के रुधिर में अन्तर बताइए।

उत्तर:

कॉकरोच और मेंउक के रुधिर में अन्तर (Differences between Blood of Cockroach and Blood of Frog)

| कॉकरोच का रुधिर (Blood of Cockroach) | मेंबक का रुधिर (Blood of Frog) |

| 1. इसका रुधिर रंगहीन होता है, जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं। | मेंढक का रुध्रिर लाल रंग का होता है। |

| 2. हीमोलिम्फ में हीयोम्लोबिन (haemoglobin) का अभाव होता है। | लाल रक्त कणिकाओं में |

| 3. प्लाज्मा में श्वेत रक्त कणिकाएँ (WBCs) हीमोसाइट्स पायी जाती है। | हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। |

| 4. रुधिर के जमने में हीमोसाइट्स (heamocytes) सहायक होती हैं। | प्लाज्मा में RBCs, WBCs तथा |

| 5. हीमोलिम्फ O2 का परिवहन नहीं करता है। | रुधिर प्लेटलेट्स (Platelets) पाई जाती हैं। |

प्रश्न 18.

बन्द एवं खुले रूचिर परिसंचरण में अन्तर बताइए।

उत्तर:

बन्द एवं खुले रूचिर परिसंचरण में अन्तर (Differences between Closed and Open Type Blood Circulation)

| बन्द प्रकार का रुचिर परिसंचरण (Closed Type Blood Circulation) | खुले प्रकार का रुचिर परिसंचरण (Open Type Blood Circulation) |

| 1. इसमें रुधिर एवं लसीका (Blood and lymph) अलग-अलग होते हैं। | रुधिर और लसीका मिलकर (haemolymph) बनाते हैं। |

| 2. रुधिर हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल रंग का होता है। | हीमोलिम्फ बनाते हैं। हीमोलिम्फ में हीमोग्लोबिन (Haemoglobin) नहीं होता |

| 3. रुधिर रुधिर वाहिनियों में बहता है। धमनियाँ रूधिर को वितरित करती हैं। शिराएँ ( veins) रुधिर एकत्र करके वापस लाती है। | रुधिर, रुधिर कोटरों में भरा रहता है। रुधिर कोटरों (Sinus ) अंग पड़े रहते हैं। अंग सीधे रुधिर के सम्पर्क में बने रहते हैं। |

| रुधिर पर दबाव नहीं होता है। |

| 4. धमनियों में रुधिर दबाव के साथ प्रवाहित होता है। | खुले प्रकार का रुचिर परिसंचरण (Open Type Blood Circulation) |

प्रश्न 19.

यकृतीय अंथनाल और मैलपीधी नलिकाओं में अन्तर बताइए।

उत्तर:

यकृत अन्धनाल और मैलपीधी नलिकाओं में अन्तर (Differences between Hepatic Caeca and Malpighian Tubules)

| यकृतीय अन्धनाल (Hepatic Caeca) | मैलपीघी नलिकाएँ (Malpighian Tubules) |

| कॉकरोच में इनकी संख्या 7-8 होती है तथथा ये मध्यांत्र के प्रारम्भिक भाग में स्थित होते हैं। | इनकी संख्या लगभग 150 होती है तथा ये मध्यांत्र के पश्च भाग में लगी होती हैं। |

| ये मोटी भित्ति युक्त नलिकाकार प्रन्थिल रचनाएँ होती हैं। | ये धागे जैसी पीले रंग की नलिका रूपी संरचनाएँ होती हैं। |

| ये पाचन क्रिया से सम्बन्धित होती हैं। | ये उत्सर्जन से सम्बन्धित होती हैं। |

| मैलपीघी नलिकाएँ (Malpighian Tubules) |

प्रश्न 20.

कोकून निर्माण कैसे होता है?

उत्तर:

कोकून का निर्माण (Formation of Cocoon) केंचुए के कोकून (cocoon) का निर्माण क्लाइटेलम वाले भाग में होता है। मैथुन क्रिया के पश्चात् क्लाइटेलम (clitelum) की मन्थिल कोशिकाएँ एक जिलेटिन जैसे पदार्थ का खाव करती हैं जो क्लाइटेलम (clitalum) के चारों ओर लिपट जाता है और वायु के सम्पर्क में आकर (सूखकर) एक चौड़ी व चिमड़ी नली अथवा पेटी बना लेता है जिसे कोकून कहते हैं।

प्रश्न 21.

केंचुए में नर तथा मादा जननांग दोनों ही पाये जाते हैं तो इसमें स्वनिषेचन क्यों नहीं होता है ?

उत्तर:

यद्यपि केंचुए में नर तथा मादा जननांग दोनों ही पाये जाते हैं। अतः ये द्विलिंगी या उभयलिंगी (hermaphrodite ) होते हैं। फिर भी इनमें स्वनिषेचन (self fertilization) नहीं होता है क्योंकि इसके वृषण अण्डाशय (Ovary) से पहले ही परिपक्व हो जाते हैं अतः इनमें पर निषेचन (cross fertilization) होता है।

प्रश्न 22.

केंचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है ?

उत्तर:

केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये भूमि को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। ये खेतों में बिल (सुरंग) बनाकर रहते हैं। इससे मिट्टी रन्धित हो जाती है और वायु एवं नमी मिट्टी में भली-भाँति प्रवेश करते हैं। इससे पौधों को भूमि में बढ़ने के लिए अधिक सुगमता होती है।

केंचुए मिट्टी को खाकर मल के रूप में छोटी-छोटी गोलियों को बाहर निकालते हैं। इसे पुरीष या कास्टिंग (casting) कहते हैं। इसमें चूना, नाइट्रेट, पोटैशियम व फॉस्फोरस युक्त ह्यूमस मिट्टी होती है। ये सड़े-गले पदार्थों को खाद्य के रूप में ग्रहण करके उन्हें समाप्त कर देते हैं। इनके द्वारा त्यागे गये उत्सर्जी पदार्थ मिट्टी में मिलकर नाइट्रोजन की वृद्धि करते हैं। केंचुए नीचे की उपजाऊ (fertile) मिट्टी को सतह पर लाते हैं। इस प्रकार केंचुए भूमि की उर्वरक क्षमता का संरक्षण करते हैं।

प्रश्न 23.

केंचुआ बरसात में अपने बिलों से बाहर क्यों आ जाता है?

उत्तर:

बरसात में जब बिलों में पानी भर जाता है तो केंचुआ जमीन के ऊपर आ जाता है। केंचुओं का प्रजनन (Reprodution) काल वर्षा ऋतु होती है। भारतीय केचुओं में मैथुन (Copulation) क्रिया वर्षाकाल में रात्रि के समय बिलों के बाहर जमीन की सतह पर होती है। मैथुन क्रिया में लगभग एक घण्टा लगता है तथा यह ‘हैड ऑन टेल’ (head on tail) अवस्था में होती है अतः केंचुओं का वर्षाकाल में अपने बिलों से बाहर आना आवश्यक है।

प्रश्न 24.

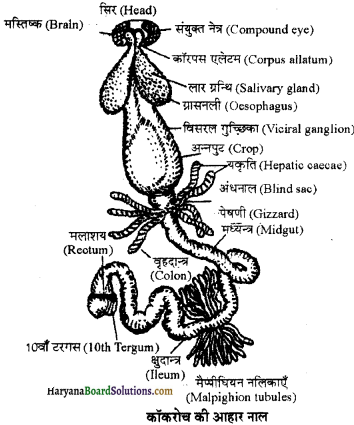

कॉकरोच के आहार नाल में पाये जाने वाले विभिन्न भागों को क्रमशः लिखिए।

उत्तर:

कॉकरोच की आहार नाल के भाग कॉकरोच की आहार नाल तीन भागों में बँटी होती है-

- अपात्र (Fore-gut) इसमें निम्नोक्त भाग पाये जाते हैं-

- मुख,

- प्रसिका,

- अन्नपुट,

- पेषणी।

- मध्यान्त्र (Midgut )

- पश्चात्र (Hind gut) इस भाग में निम्न संरचनाएँ पायी जाती हैं

- क्षुद्रान्त्र (Ileum),

- कोलोन (Colon),

- मलाशय (Rectum),

- गुदा (Anus)।

प्रश्न 25.

इमेगो किसे कहते हैं ?

उत्तर:

इमेगो (Imago ):

कॉकरोच के भ्रूणीय परिवर्धन के अन्तर्गत कायान्तरण (metamorphosis) के फलस्वरूप निम्फ में लगभग 10-12 बारे त्वक्पतन (निर्मोचन) की क्रिया होती है और लगभग एक वर्ष में निम्फ ( nymph) से वयस्क बन जाता है। प्रत्येक निर्मोचन के समय देहगुहा की लम्बाई में वृद्धि होती है। त्वचा में पंख बनते हैं। इस अवस्था को इमेगो (imago) कहते हैं।

प्रश्न 26.

कॉकरोच का हृदय किस प्रकार का होता है तथा इसमें कितने खण्ड पाये जाते हैं ?

उत्तर:

कॉकरोच का हृदय कॉकरोच का हृदय स्पन्दनशील, संकरा, नलिकाकार होता है। इसके हृदय में 13 खण्ड पाये जाते हैं। यह पीछे से बन्द रहता है तथा आगे से खुला होता है। प्रत्येक हृदयखण्ड कीपनुमा होता है तथा इसमें दो पार्श्व रन्ध्र पाये जाते हैं। इन पार्श्व रन्धों द्वारा रक्त पेरिकार्डियल कोटर से हृदय में प्रवेश करता है। रक्त का प्रवाह पीछे से आगे की ओर होता है प्रथम वक्षीय हृदय खण्ड सबसे बड़ा तथा अन्तिम उदरीय खण्ड सबसे छोटा होता है। यह तन्त्रिका तन्त्र जनित (neurogenic) होता है। हृदय स्पन्दन दर 49 प्रति मिनट होती है।

प्रश्न 27.

कॉकरोच में श्वसन क्रिया में वायु का पथ किस प्रकार होता

उत्तर:

कॉकरोच में श्वसन क्रिया में वायु पथ – हीमोग्लोबिन का अभाव होने के कारण कॉकरोच में रुधिर ऑक्सीजन के वाहक के रूप में कार्य नहीं करता है। इसलिए ऊतकों और शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए इसमें खास नलियाँ (tracheae) जाल के रूप में फैली रहती हैं। शरीर के पार्श्व भागों में स्थित 10 जोड़ी दरार जैसे श्वास रन्ध्रों (spiracles or stigmata) से होकर बाहरी वायु इन श्वास नलियों में आवागमन करती है।

प्रश्न 28.

कॉकरोच में उत्सर्जी अंग कौन-कौनसे होते हैं तथा इसमें उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है?

उत्तर:

कॉकरोच के उत्सर्जी अंग निम्नलिखित हैं-

- मैलपीधी नलिकाएँ (Malpighian tubules),

- वसा काय कोशिकाएँ (Fat body cells),

- यूरिकोस पन्थियाँ (Uricose glands),

- क्यूटिकल (Cuticle),

- वृक्काणु (Nephrocytes)

कॉकरोच में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल (uric acid ) होता है। अतः कॉकरोच यूरिकोटेलिक (urecotclic) प्राणी है।

प्रश्न 29.

कॉकरोच के विभिन्न मुखांगों के नाम तथा कार्य भी लिखिए।

उत्तर:

कॉकरोच के विभिन्न मुखांगों के नाम व उनके कार्य-

| मुखांग का नाम | कार्य |

| 1. लेबम (Labrum ) | वस्तु के स्वाद का अनुभव करना |

| 2. मेण्डीबिल्स (Mandibles ) | भोजन को कुतरना और चबाना |

| 3. मैक्सिली (Maxillae) | भोजन को पकड़ना, श्रृंगिकाओं |

| 4. लेबियम (Labium) | पाल्प व टांगों की सफाई करना |

| 5. हाइपोफेरिंक्स (Hypopharynx) | भोजन के टुकड़ों को बाहर गिरने से रोकना |

प्रश्न 30.

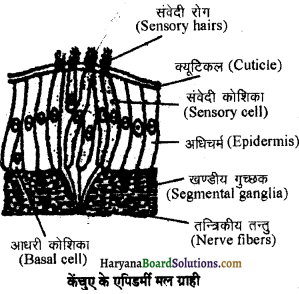

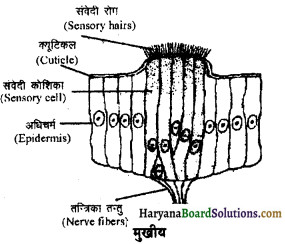

कॉकरोच में कौन-कौन-से संवेदी अंग पाये जाते हैं तथा ये किस प्रकार की संवेदनाएँ ग्रहण करते हैं ?

उत्तर:

| संखेदी अंग का नाम | स्थिति | कार्य |

| 1. प्रकाश ग्राही अंग (Photoreceptor) | सरल व संयुक्त नेत्र सिर पर | वस्तु को देखना |

| 2. स्पर्शम्राही (Tectroreceptor) | सम्पूर्ण शरीर पर | स्पर्श का जान |

| 3. स्वादम्राही (Gustatorecetor) | मैक्सीलरी पाल्स्स पर | स्वाद अनुभव करना |

| 4. गन्ध ग्राही (Olfectoreceptor) | शृंगिकाओं पर | गन्ध प्रहण करना |

| 5. ध्वनिग्राही (Auditoreceptor) | गुदा लूम पर | ध्वनि प्रहण करना |

| 6. तापग्राही (Thermoreceptor) | टाँग की प्लैन्टुली व भृंगिकाओं पर | ताप का अनुभव करना |

| 7. प्रोपियोग्राही (Propiorecetor) | टाँगों की सन्धियों पर | ज्रोड़ों के पास की संवेदनाओं को ग्रहण करना |

प्रश्न 31.

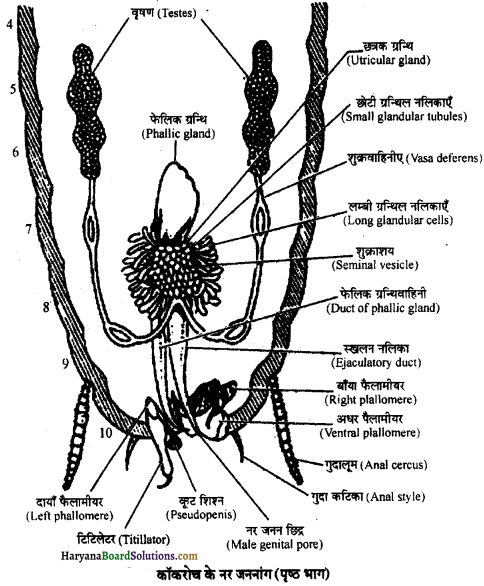

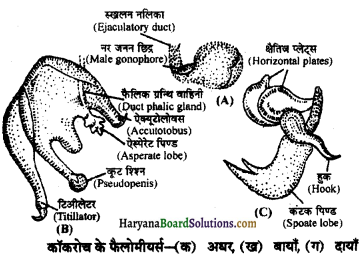

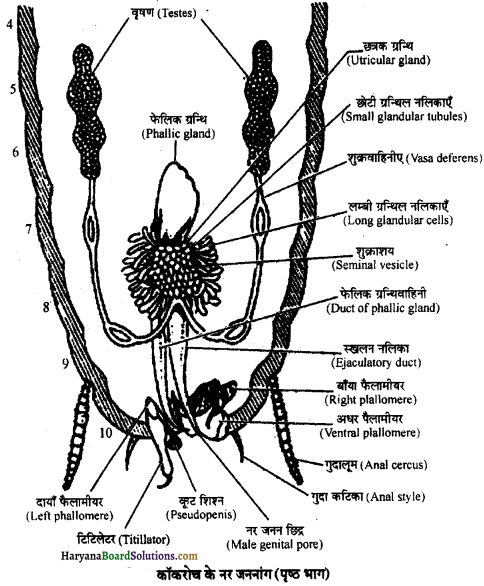

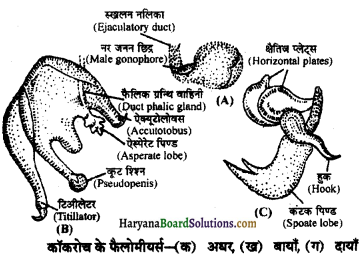

कॉकरोच के नर जननांगों के नाम लिखिए। उत्तर- कॉकरोच के नर जननांग निम्नलिखित हैं-

- वृषण (Testes),

- शुक्र वाहिनियाँ,

- छत्रक प्रन्थि

- लम्बी पन्थिल नलिकाएँ,

- छोटी पन्थिल नलिकाएँ

- शुक्राशय

- स्खलन नलिका,

- फेलिक मन्थि

- गोनैपोफाइसिस

- दायाँ फैलोमीयर,

- बायाँ फैलोमीयर

- अधर फैलोमीयर ।

प्रश्न 32.

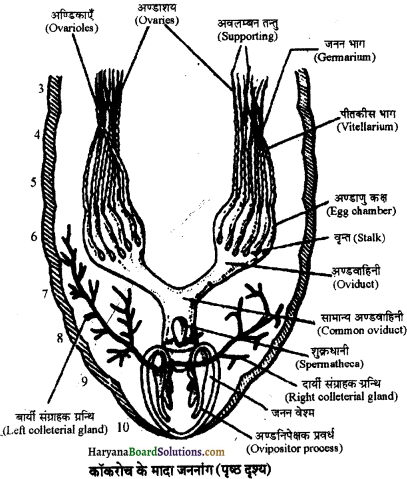

कॉकरोच के मादा जननांगों के नाम लिखिए।

उत्तर:

कॉकरोच के मादा जननांग निम्नलिखित हैं-

- अण्डाशय,

- अण्डवाहिनियों

- सामान्य अण्डवाहिनी,

- शुक्र प्राहिका,

- जनन कक्ष,

- संग्राहक मन्थियाँ

- गोनेपोफाइसिस ।

प्रश्न 33.

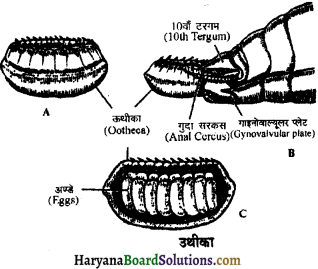

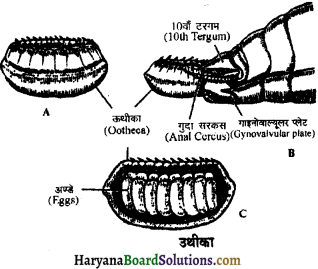

कॉकरोच के अण्ड प्रावर (Ootheca) का निर्माण किस प्रकार होता है ?

उत्तर:

कॉकरोच में अण्ड प्रावर (अण्ड कवच ) का निर्माण (Formation of Ootheca in Cockroach) – कॉकरोच के निषेचित अण्डे (Egg) जनन कक्ष में प्रवेश करते हैं। यहाँ कोलेटरियल ग्रन्थि से स्कलेरोप्रोटीन (Scaleroprotein) का स्राव होता है, जिससे ऊथीका (ootheca) का निर्माण होता है। ऊंथीका (ootheca) के निर्माण में लगभग 20 घण्टे का समय लगता है। एक मादा जन्तु अपने जीवनकाल में 20-40 तक ऊथीका (ootheca) का निर्माण करती है। कुछ दिनों के बाद मादा ऊथीका को अन्धेरे, सूखे तथा गर्म स्थान पर रख देती है। ऊथीका (oothea) के ऊपर काइटिन का आवरण तथा माइक्रोपाइल (micropyle) पाया जाता है।

प्रश्न 34.

कॉकरोच में कायान्तरण किस प्रकार होता है ?

उत्तर:

कॉकरोच में कायान्तरण ( Metamorphosis) – कॉकरोच में भ्रूणीय परिवर्धन (embryonic development) के फलस्वरूप पहले निम्फ (Nymph) बनता है। निम्फ से वयस्क ( adult) के निर्माण में 6 माह से 2 साल तक का समय लग जाता है। इसके कायान्तरण में 7-10 बार त्वक् पतन या निर्मोचन (moulting) होता है। निर्मोचन (moulting) में बाह्य कंकाल पृथक् हो जाता है तथा शारीरिक वृद्धि से नया कंकाल बन जाता है। अन्तिम निर्मोचन के बाद 4-6 दिनों में जननांग विकसित हो जाते हैं। इसका जीवन काल 2-4 वर्षों का होता है।

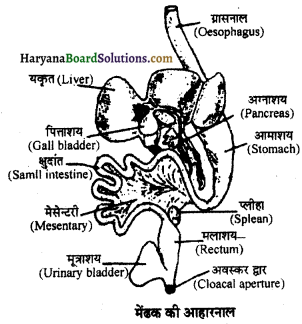

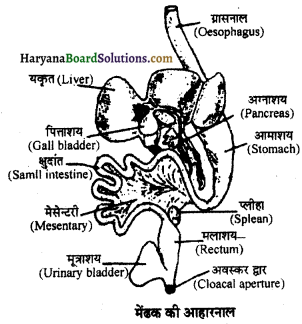

प्रश्न 35.

मेंढक में पाचक प्रन्थियाँ कौन-कौनसी होती हैं ?

उत्तर:

मेंढक की पाचक ग्रन्थियाँ (Digestive Glands of Frog)

(1) यकृत (Liver):

यह चॉकलेटी रंग की सबसे बड़ी मन्थि होती है। यह पित्तरस का लावण करती है। यह पित्ताशय (Pancreas) में संचित होता है। पित्त रस ग्रहणी में आये भोजन के माध्यम को अम्लीय से क्षारीय में बदलता है तथा यह वसा का पायसीकरण (Imulsification) कर देता है।

(2) अग्न्याशय (Pancreas):

यह बहुशाखित, अनियमित, चपटी तथा पीले रंग की मन्थि है तथा अन्तःस्रावी एवं बहिस्रावी ग्रन्थि का कार्य करती है। यह अग्न्याशय रस (pancreatic juice) का स्राव करती है। इस रस में ट्रिप्सिन, स्टीएप्सिन एवं एमाइलोप्सिन नामक पाचक एन्जाइम्स उपस्थित होते हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं।.

प्रश्न 36.

मेंढक में पेन्क्रियाज से कौन-कौन-से पाचक एन्जाइम्स स्रावित होते हैं ?

उत्तर:

मेंढक में पेन्क्रियाज से तीन पाचक एन्जाइम्स स्त्रावित होते हैं

- ट्रिप्सिन (Trypsin) यह भोजन की शेष प्रोटीन, पेप्टोन तथा प्रोटिओजेज को पौलीपेप्टाइड्स में बदलता है।

- एमाइलोप्सिन (Amylopsin) यह मण्ड को माल्टोज शर्करा में बदलता है।

- स्टीएप्सिन (Steapsin) यह पायसीकृत ( Imulsified) वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है।

प्रश्न 37.

मेंढक का यकृत क्या कार्य करता है ?

उत्तर:

पेंढक के यकृत के कार्य

- पित्त रस का स्त्राव करना,

- वसा का संचय करना,

- विषैले (toxic) पदार्थों को निष्क्रिय करना,

- हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना,

- भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाना,

- हिपेरिन (heparin) का लावण करना,

- ग्लाइकोजन आदि का संचय करना,

- भोजन का पायसीकरण करना।

प्रश्न 38.

मेंढक के पाचन में सहायक हॉर्मोन्स के नाम लिखिए।

उत्तर:

मेंढक के पाचन में सहायक हॉर्मोन्स-

- एन्टेरोगेस्ट्रोन ( Entrogastron ) : यह आमाशय में HCI के उत्पादन को कम करता है।

- कोलेसिस्टोकाइनिन (Colicystokinin) : यह पित्ताशय को उत्तेजित करता है जिससे पित्त इयोडीनम (ग्रहणी) में पहुंचता है।

- सिकिटिन (Secretin ) : यह अग्न्याशय को उत्तेजित करता है जिससे अग्न्याशय रस महणी ( deuodenum) की ओर बहने लगता है।

- एन्टेरोकाइनिन (Enterokinin) : यह आन्न रस को सावित करने में सहायक होता है।

प्रश्न 39.

मेंढक के रक्त में कौन-कौनसी कोशिकाएँ पायी जाती हैं ?

उत्तर:

मेंढक के रक्त की कोशिकाएँ- मेंढक के रक्त में तीन प्रकार की रक्त कोशिकाएँ पायी जाती हैं-

- लाल रक्त कणिकाएँ (R.B. Cs) इनमें हीमोग्लोर्बिन (haemoglobin) पाया जाता है।

- श्वेत रक्त कणिकाएँ (W.B.Cs) ।

- थ्रोम्बोसाइट्स (Thrombocytes) ।

प्रश्न 40.

मेंढक की मूत्र वाहिनी मूत्र जनन नलिका क्यों कहलाती है ?

उत्तर:

मेंढक में शुक्राणु भी मूत्रवाहिनी में पहुंचते हैं और मूत्र वाहिनी के द्वारा ही शुक्राणु अवस्कर (cloaca) द्वार से होकर बाहर निकलते हैं। अतः मूत्र वाहिनी जनन मूत्र वाहिनी कहलाती है।

प्रश्न 41.

मेंढक के वृषण में कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई क्या होती है और यह क्या बनाती है ?

उत्तर:

मेंढक के वृषण में कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई शुक्रजनन नलिकाएँ (seminiferous tubules) होती हैं। ये शुक्राणुओं (sperms) का निर्माण करती हैं।

(D) निबन्धात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

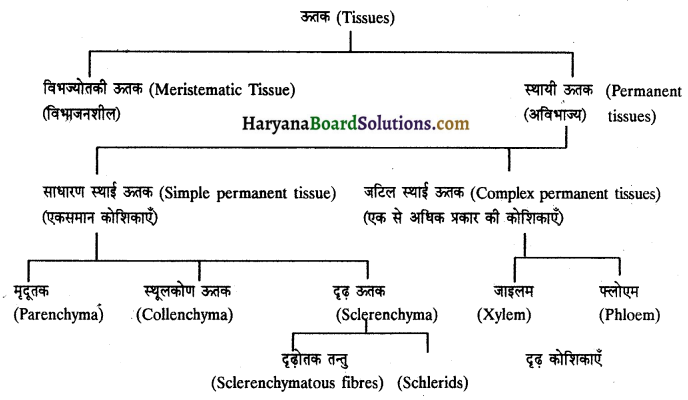

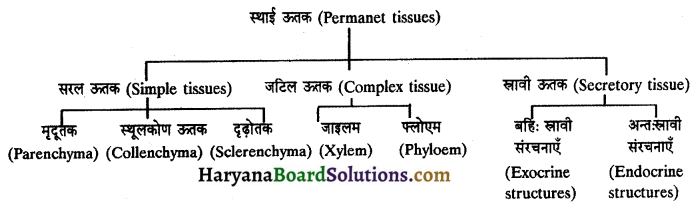

उनकों का वर्गीकरण कीजिये।

उत्तर:

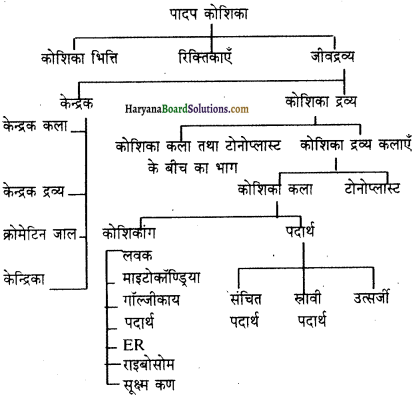

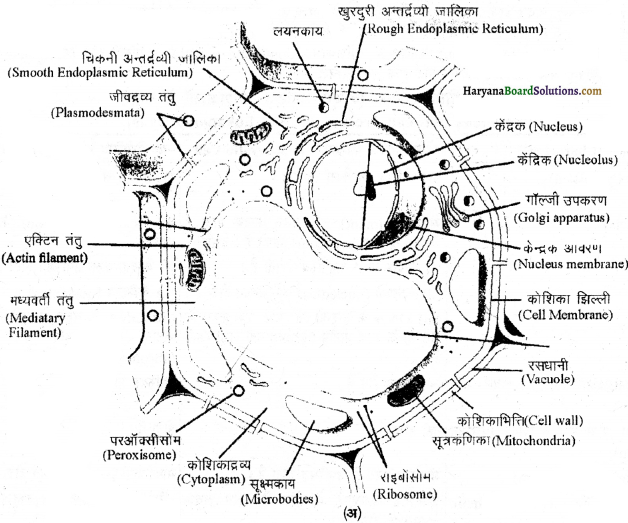

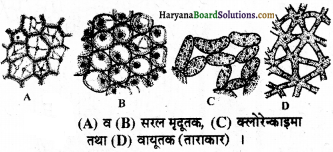

ऊतकों का वर्गीकरण (Classification of Tissues)

प्राणियों में निम्नलिखित चार प्रकार के ऊतक पाये जाते हैं-

(1) उपकला ऊतक (Epithelial tissues) : ये सात प्रकार के होते

(i) शल्की उपकला,

(ii) घनाकार उपकला

(iii) स्तम्भी उपकला,

(iv) रोमाभि उपकला

(v) मन्थिल उपकला

(क) एक कोशिकीय पन्थि,

(ख) बहुकोशिकीय प्रथि –

1. नलाकार मन्थियाँ

2. कूपिकीय मन्थियाँ ।

(vi) तन्त्रिका संवेदी उपकला

(vii) संयुक्त कला-

(क) अन्तर्वर्ती उपकला,

(ख) स्तरित शल्की उपकला,

(ग) स्तरित घनाकार उपकला,

(घ) कूटस्तरित स्तम्भी उपकला,

(ङ) स्तरित स्तम्भी उपकला ।

(2) संयोजी ऊतक (Connective tissues) ये चार प्रकार के होते हैं

(i) सरल संयोजी ऊतक

(क) अन्तरात्विक ऊतक,

(ख) वसीय ऊतक,

(ग) वर्णक ऊतक,

(घ) जालिकामय ऊतक ।

(ii) रेशेदार संयोजी ऊतक-

(क) सफेद रेशेदार ऊतक,

(ख) पीले रेशेदार

(iii) कंकालीय संयोजी ऊतक –

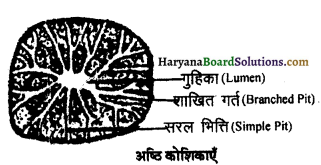

(क) अस्थियाँ-

1. कलाजात अस्थियाँ (membranous bone),

2. उपास्थिजात अस्थियाँ (cartilagenous bone)।

(ख) उपास्थियाँ-

1. काचाभ उपास्थि

2. लचीली उपास्थि,

3. तन्तुमय उपास्थि,

4. कैल्सीफाइड उपास्थि ।

(vi) संवहन ऊतक-

(क) रक्त

(ख) लसीका।

(3) पेशीय ऊतक (Muscular tissue) ये तीन प्रकार के होते हैं-

(i) अरेखित पेशी,

(ii) रेखित पेशी,

(iii) हृदय पेशी।

(4) तत्रिका ऊतक (Nervous tissue)

(i) तन्त्रिका कोशिकाएँ-

(क) एक ध्रुवीय,

(ख) द्विध्रुवीय,

(ग) बहुध्रुवीय,

(ii) न्यूरोलियन कोशिकाएँ ।

प्रश्न 2.

पेशी ऊतकों की परिभाषा संरचना तथा कार्य लिखिए।

उत्तर:

पेशी ऊतक (Muscular Tissue) – पेशी उतक लम्बी संकरी एवं अत्यधिक संकुचनशील पेशी कोशिकाओं या पेशी तन्तुओं से बने बडलो के रूप में होता है। इसके चारों ओर संयोजी ऊुतक का आवरण होता है। पेशी ऊतक की उत्पत्ति भ्रूण के मीसोडर्म से होती है।

संरचना (Structure)-समस्त पेशियाँ दीर्षित व महीन कोशिकाओं की बनी होती हैं जिन्हें पेशी तन्तु (muscle fibres) कहते हैं।

पेशी तन्तुओं के कोशिकाद्रव्य को साकोष्लाइम (sarcoplasm) कहते हैं। इसमें शिल्लियों एवं कलाओं का एक जाल होता है जिसे सार्कोप्लाज्ञिक रेटिकुलम (sarcoplasmic reticulum) कहते हैं। प्रत्येक पेशी तन्तु के चारों ओर सार्कोंलेमा (sarcolemma) नामक विशिष्ट कला होती है। प्रत्येक पेशी तन्तु में एक या एक से अधिक केन्द्रक होते हैं।

विभिन्न प्रकार के पेशी तन्तुओं में केन्द्रक की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक पेशी तन्तु में अनेक महीन मायोफाइबिल्स (myofibrils) होते हैं जो तन्तु की लम्बवत् अक्ष के साथ लगे होते हैं। मायोफाइब्रिल्स के बीच में अनेक माइटोकाण्ड्र्या होते हैं।

पेशियों के प्रकार (Types of muscles)

स्थिति, संरचना एवं कार्य के आधार पर पेशियाँ निम्न तीन प्रकार की होती हैं-

1. रेखित या कंकाल पेशियाँ (Striped or Skeletal muscles)

2. अरेखित पेशियाँ (Unstriped muscles)

3. हृद पेशियाँ (Cardiac muscles)

(1) अरेखित पेशियाँ (Unstriped Muscles) – अरेखित पेशियाँ को अनैच्छिक पेशियाँ (involuntary muscles) भी कहते हैं, क्योंकि ये पेशियाँ स्वत: सिकुड़ती व फैलती हैं और इन पर जन्तु की इच्छा शक्ति का कोई नियन्त्रण नहीं होता है। अरेखित पेशी की कोशिकाएँ लम्बी, सँकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। मध्य में एक केन्द्रक होता है जिसके चारों ओर तरल पदार्थ सारकोप्लाउना (Sarcoplasma) पाया जाता है, इसलिए मध्य भाग मोटा होता है। कोशिका द्रव्य में अनेक छोटे-छोटे पेशी तन्तुक (मायोफाइब्रिस्स-myofibrils) पाये जाते हैं, जो फैलते और सिकुड़ते रहते हैं।

प्रत्येक पेशी कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली का आवरण होता है जिसे पेशीचोल (सारकोलेमा-Sarcolemma) कहते हैं। इन पेशियों के सूत्रों में तन्त्रिका तन्तु अनुकम्पी तन्त्रिका तन्तु से आते हैं। इन पेशियों में संकुचन धीमी गति से व लम्बे समय तक होती है। उपस्थिति (Position)-अरेखित पेशियाँ मुख्य रूप से आहारनाल की दीवार, रुधिर वाहिनियों, मूत्राशय, पित्ताशय, जननांगों व मूत्रवाहिनियों में पायी जाती हैं। कार्य (Functions) -इनके आंकुचन पर जीव की इच्छा का कोई नियन्रण नहीं होता है।

इसी कारण इन पेशियों को अनैच्छिक पेशियाँ (involuntary muscles) भी कहते हैं। इनका कार्य गुहाओं को चौड़ा करना तथा छिद्रों को खोलना व बन्द करना होता है। छिद्रों के चारों ओर स्थित ये पेशियाँ संवरगी (Sphincter) बनाती हैं।

(2) कंकाल पेशी (Skeletal Muscles) – कंकाल पेशी को रेखित पेशी (Striped muscle) भी कहते हैं। रेखित पेशी तन्तु लम्बे, बेलनाकार, अशाखित, मोटे और 2 से 4 सेमी. लम्ब्बे होते हैं। इनकी गति जन्तु की इच्छा पर निर्भर करती है, अतः इसको ऐच्चिक पेशियाँ (voluntary muscles) भी कहते हैं।

कंकाल से जुड़ी रहने के कारण इन्हें कंकाल पेशियाँ (skletal muscles) भी कहते हैं। इनकी कोशिका झिल्ली को सारकोलीमा (sarcolemma) तथा कोशिका द्रव्य को सारकोप्लाज्म (sarcoplasm) कहते हैं। इसमें मायोफाइबिल्स (Myofibril) पाये जाते हैं। इसके तन्तुओं में अनुप्रस्थ धारियाँ पायी जाती हैं। इनमें ‘A’ धारियाँ तथा ‘T’ धारियाँ पायी जाती हैं।

पेशी जीव द्रव्य में पेशी तन्तु पाये जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं-मोटे तन्तु तथा पतले तन्तु। पतले तन्तु मोटे तन्तुओं के बीच समानान्तर चलते हैं और उनका एक सिरा ‘Z’ रेखा से जुड़ जाता है। मोटे तन्तु मायोसीन प्रोटीन के बने होते हैं। मायोसीन तन्तु ‘A’ पट्वियों पर लम्बवत् रहते हैं। पतले तन्तु एक्टिन (actin), ट्रोपोमाइसिन (tropomyosin) तथा ट्रोपोनिन (troponin) प्रोटीन के बने होते हैं, इसका प्रत्येक टुकड़ा संकुचनशील इकाई के समान कार्य करता है जिसे सारकोमियर (sarcomere) कहते हैं।

सिकुड़ने पर दोनों मोटे तथा पतले तन्तु अपनी वास्तविक लम्बाई बनाये रखते हैं। पेशी का संकुचन स्लाइडिंग फिलामेन्ट (Sliding filament Hypothesis) परिकल्पना द्वारा समझा जा सकता है। उपस्थिति (Position)-शरीर का अधिकांश भाग रेखित पेशियों का ही बना होता है और शरीर का 40% भार इन्हीं पेशियों के कारण होता है। ये पेशियाँ अम्रपाद, पश्चपाद तथा गति करने वाले समस्त अंगों में पायी जाती हैं।

कार्य-

- ये पेशियाँ जन्तु की इच्छानुसार फैलती और सिकुड़ती हैं।

- ये अंगों को हिलाने-डुलाने में सक्रिय भाग लेती हैं

- ये पेशियाँ जन्तु के गमन में सहायक होती हैं।

प्रश्न 3.

तंत्रिकीय ऊतक का विस्तार से वर्णन कीजिए।

उत्तर:

तन्रिका ऊँक (Nervous Tissue)

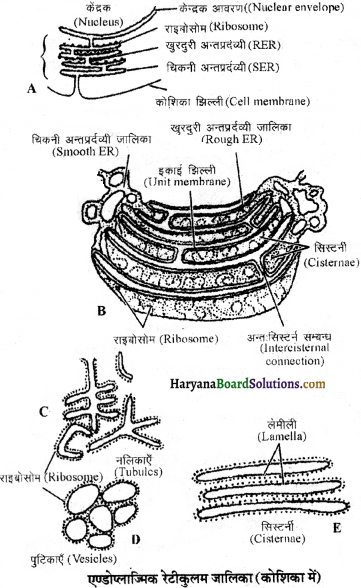

तन्त्रिका ऊतक (Nervous Tissue) – तन्त्रिका ऊतक तन्त्रिका तन्त्र का निर्माण करता है। तन्त्रिका ऊतक तन्त्रिका कोशिकाओं का बना होता है, जिन्हें न्यूरॉन (Neurons) कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं-

(1) तन्त्रिका कोशिकाएँ (Neurons),

(2) ग्लियल कोशिकाएँ (Glial cells).

तन्त्रिका कोशिका की संरचना (Structure of neuron) – प्रत्येक तन्त्रिका कोशिका तीन भागों से मिलकर बनी होती है –

(1) कोशिकाकाय या तन्रिकाकाय (Cyton) – यह तन्त्रिका कोशिका का मुख्य भाग है। इसके मध्य में एक बड़ा केन्द्रक (nucleus) होता है, जो चारों ओर से कोशिकाद्रव्य (cytoplasm) से घिरा रहता है। कोशिकाद्रव्य (cytoplasm) में प्रोटीन के बने अनेक रंगीन कण पाये जाते हैं, जिन्हें निसल्स कण (Nisal’s granules) कहते हैं।

(2) वृद्षिका या दुमाश्म (Dendron) – कोशिकाकाय (cyton) से अनेक प्रवर्ध निकले रहते हैं। इन्हें वृक्षिका या द्रुमाइ्प (Dendorns) कहते हैं। वृक्षिका (dendron) से अनेक पतली-पतली शाखाएँ निकली रहती हैं। इन्हें वृभ्षिकान्त या ह्रुमिका (dendrites) कहते हैं।

(3) तन्त्रिकाध्ध या एक्सोन (Axon) – तन्त्रिकाकाय से निकले कई प्रवर्धों में से एक प्रवर्ध अपेक्षाकृत लम्बा, मोटा तथा बेलनाकार होता है। इस प्रवर्ध को तन्त्रिकाध्ष (axon) कहते हैं। यह तन्त्रिकाच्छाद या न्यूरोलीमा (neurolemma) नामक झिल्ली से स्तरित होता है। न्यूरोलीमा तथा तन्त्रिकाक्ष (axon) के मध्य वसा का स्तर पाया जाता है, जो चमकीला तथा सफेद होता है।

यह स्तर मज्जा आच्छाद या मैडूलरी आच्छाद (medullary sheath) कहलाता है। मज्जा आच्छद (marrow sheath) में स्थान-स्थान पर दबाव के क्षेत्र होते हैं इन्हें रेन्वियर का नोड (Node of Ranvier) कहते हैं। तन्त्रिकाक्ष (axon) के अन्तिम सिरे पतली-पतली शाखाओं में बँट जाते हैं।

इन शाखाओं के अन्तिम सिरे घुण्डी के रूप में होते हैं, जिन्हें अन्तस्थ बटन या सिनैप्टिक घुण्डययाँ (terminal knobs or synaptic knobs) कहते हैं। ये घुण्डियाँ दूसरी कोशिका के वृष्षिकान्तों (dendrites) से सम्बन्धित रहती हैं। इस सम्बन्य को युग्मानुबन्यन या सिनेप्स (synapse) कहते हैं। तन्त्रिकाक्ष से तन्त्रिका तन्तुओं (neurofibrils) का निर्माण होता है।

तन्त्रिका कोशिका के कार्य (Functions of Neuron):

स्वभाव या कार्य के आधार पर न्यूरॉन (Neurons) तीन प्रकार की होती हैं

1. संवेदी तन्तिका कोशिकाएँ (Sensory Nerve cells) -ये संवेदांगों को केन्द्रीय तन्त्रिका तन्न्र से जोड़ते हैं तथा संवेदना को संवेदी अंगों से केन्द्रीय तन्त्रिका तन्न-(CNS) मस्तिष्क (brain) व मेरुरज्जु में पहुँचाते हैं।

2. चालक तन्रिका कोशिकाएँ (Motor nerve cells) -ये केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त को क्रियात्मक अंगों, पेशियों एवं प्रन्थियों से जोड़ती हैं। ये कोशिकाएँ केन्द्रीय तन्तिका तन्र से संवेदनाओं को प्रेरणा या आदेश के रूप में प्रेणा कार्यकारी अंग की पेशियों में ले जाती हैं।

3. मध्यस्घ तन्त्रिका कोशिकाएँ (Intermediate Nerve Cells)-ये केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र में दो या अधिक-न्यूरॉन्स को परस्पर जोड़ती हैं। मिलयल कोशिकाओं के प्रवर्ध छोटे होते हैं तथा ये न्यूरॉन (nuron) को सुरक्षा एवं सहारा देती हैं। तन्तिका कोशिकाओं द्वारा शरीर के अन्दर तन्न्रिका आवेगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का कार्य किया जाता है। तन्त्रिका तन्तु में फैलने वाले विभव परिवर्तन के संन्देश को तत्रिका आवेग कहते हैं। यह एक सन्देश के रूप में दूसरी तत्त्रिका कोशिकाओं या पेशी को जाता है। [नोट-तंत्रिका तन्त का विस्तृत वर्णन अध्याय 21 में किया गया है।]

प्रश्न 4.

अस्थि तथा उपास्थि में अन्तर लिखिए।

उत्तर:

| अस्थि (Bone) | उपास्थि (Cartilage) |

| 1. यह कठोर तथा दृढ़ होती है। | 1. यह लचीली तथा कोमल होती है। |

| 2. मेट्रिक्स में पायी जाने वाली प्रत्येक गर्तिका (lacunae) में केवल एक कोशिका होती है। | 2. मेट्रिक्स में पायी जाने वाली गर्तिकाओं में एक से अधिक कोशिकाएँ होती हैं। |

| 3. इसका मेट्रिक्स ओसीन (ocein) का बना होता है। | 3. इसका मेट्रिक्स कॉन्ड़न (Chondrin) का बना होता है। |

| 4. अस्थि कोशिकाएँ सदैव आस्टिओष्लास्ट्स (osteoblasts) के विभाजन से बढ़ती हैं। | 4. उपास्थि कोशिकाओं की संख्या उनके विभाजन से बढ़ती है। |

| 5. अस्थि पर तन्तु ऊतक का बना आवरण पेरिऑंस्टिडियम कहलाता है। | 5. उपास्थि पर तन्तु ऊतक का बना आवरण पैरिकॉंड्र्रयम (perichondrium) कहलाता है। |

| 6. इसमें मज्जा गुहा होती है। | 6. इनमें मज्जा गुहा नहीं होती है। |

प्रश्न 5.

केंचुए की बाह्य संरचना सचित्र वर्णन कीजिए।

उत्तर:

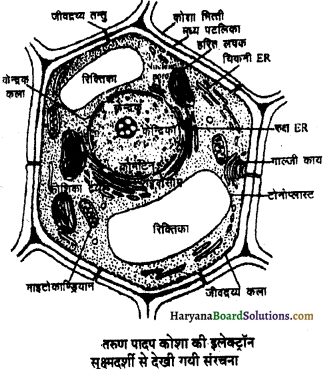

(1) आकृति एवं परिमाप (Shape \& Size) – केंचुए का शरीर संकरा, लम्बा, बेलनाकार, द्विपार्श्व सममिति (bilateral symmetrical) तथा वास्तविक रूप से विखण्डित होता है। इसके दोनों सिरे कन्द (blunt) होते हैं। अगला सिरा पिछले सिरे से अधिक नकीला होता है। शेष शरीर की मोटाई एक जैसी होती है। इसके शरीर की लम्बाई 15-20 सेमी. तथा व्यास 0.3-0.5 सेमी. तक होता है।

(2) रंग (Colour)-केंचुए के शरीर का रंग इसकी देहॉिति में उपस्थित पोरफाइरिन (porphyrin) नामक वर्णक के कारण भूरा होता है। पोरफाइरिन परार्बैगनी किरणों के दुष्पभाव से इसकी रक्षा करता है। इसकी पृष्ठ सतह का रंग अधर तल की अपेक्षा गहरा होता है।

(3) खण्डीभवन (Segmentation) – केंचुए का पूरा कोमल शरीर वृत्ताकार अन्तराखण्डीय खाँचों (intersegmental groves) द्वारा लगभग 100 से 120 छोटे-छोटे समान छल्लों (खण्डों या समखण्डों) में बैंटा होता है। ये खण्ड अन्दर देह गुहा (coelom) को भी पटों (septum) द्वारा खण्डों में बाँटते हैं। अतः आन्तरिक खण्डों की संख्या शरीर के बाह्य खण्डों के बराबर ही होती है। इस प्रकार खण्डीभवन विखण्डीय खण्डीभवन (metameric segmentation) कहलाता है। आगे के चार खण्डों में पट नहीं होते हैं।

(4) परिमुख एवं पुरोमुख (Peristomium and Prostomium)-केंचुए में सिर अलग से स्पष्ट नहीं होता है। इसके प्रथम खण्ड को परिमुख (peristomium) कहते हैं। परिमुख का ऊपरी भाग आगे की ओर प्रवर्ध के रूप में निकला रहता है। इस छोटी मांसल रचना को पुरोमुख (prostomium) कहते हैं। यह मुख से आगे निकला रहता है। जन्तु के अन्तिम खण्ड को गुद्रण्ड (pygidium) कहते हैं।

(5) क्साइटेलम (Clitellum) – केंचुए के 14 वें, 15 वें व 16 वें खण्डों के चारों ओर प्रन्थिल कोशिकाओं (Glandular cells) की एक मोटी, चिकनी तथा छल्लेदार पही होती है जिसे पर्याणिका या क्लाइटेलम (clitellum) कहते हैं। प्रजनन के समय यह पह्टी अण्डों के चारों ओर एक खोल बनाती है, जिसे अण्ड कवच या कोकून (cocoon) कहते हैं। पर्याणिका (clietellum) के कारण जन्तु का शरीर स्पष्टतः तीन भागों में बँटा होता है-

- पूर्व क्लाइटेलर (Pre-clitellar) भाग-1 से 13 खण्डों सक का क्षेत्र।

- क्लाइडेलर (Clitellar). भाग-14वें से 16 वें खण्डों से निर्मित।

- क्लाइटेलर पश्चीय (Post-Clitellar) भाग-17वें से अन्तिम खण्ड तक।

(6) सीटी (Setae) – एक परिपक्व (वयस्क) केंचुए के प्रथम, अन्तिम व 14,15 व 16 वें खण्डों के अतिरिक्त प्रत्येक खण्ड की मध्य रेखा पर त्वचा में 80-120 काइटिन (chitin) की घनी छोटी-छोटी ‘S’ के आकार की काँटे जैसी हल्की पीली-सी सीटी पंक्तिबद्ध रहती हैं। सीटी (setae) का कुछ भाग त्वचा में धँसा रहता है और कुछ भाग सतह पर बाहर निकला व पीछे की ओर झुका रहता है। ये जन्तु को गमन में सहायता करते हैं। प्रत्येक शूक में आकुंचक तथा अपाकुंचक पेशी पायी जाती है।

(7) बाहू़ छिद्र (External Apertures) – केंचुए के शरीर पर निम्न प्रकार के छिद्र पाये जाते हैं-

(i) मुख (Mouth)- यह अर्द्धचन्द्राकार होता है जो माध्य अधर अवस्था में परितुण्ड (peristomium) पर पाया जाता है।

(ii) पृष्ठ छिद्र (Dorsal pore)- 12 वें खण्ड के पीछे सभी खाँचों में एक पृष्ठ छिद्र होता है। इन छिद्रों से देहगुहीय द्रव. बाहर निकलता रहता है। यह केंचुए के शरीर और उसके बिल को नम बनाये रखता है।

(iii) वृक्कक रस्ध (Nephridiopore) – इस प्रकार के छिद्र प्रथम दो खण्डों को छोड़कर समूूर्ण शरीर में मिलते हैं। इनके द्वारा वृक्कक (nephridia) बाहर की ओर खुलते हैं।

(iv) शुक्रग्राहिका रन्म्र (Spermathecal pores) – केंचुए में चार जोड़ी शुक्रगाहिका रन्ध (Spermathecal pores) पाये जाते हैं.। जो अधर पार्श्व सतह पर 56, 6, 7,7, 8 व 8 , 9 खण्डों के मध्य पाये जाते हैं। शुक्र ग्राहिका इन रन्श्रों द्वारा बाहर खुलती है।

(v) मादा जन्न छिद्र (Female genital pore) – केंचुए के 14वें खण्ड के अधर तल पर यह एक सूक्ष्म छिद्र होता है। अण्डाणु अण्डवाहिनियों (oviduct) से होते हुए इसी मादा जनन छिद्र द्वारा बाहर निकलते हैं।

(vi) नर जनन छिद्र (Male genital Pores) – केंचुए के 18 वें खण्ड के अधर तल पर एक जोड़ी नर जनन छिद्र होते हैं। मैथुन क्रिया (copulation) के समय शुक्राणु (Sperms) तथा प्रास्टेट द्रव (prostate fluid) इन्हीं छिद्रों द्वारा बाहर निकलते हैं ।

(vii) जननिक अंकुर (Genital Papillae) – 17वें तथा 18 वें खण्डों के अधर तल पर एक-एक जोड़ी जनन अंकुर होते हैं। ये मैथुन क्रिया में सहायक होते हैं। प्रत्येक जनन अंकुर (genital papillae) के शिखर पर एक सहायक प्रन्थि छोटे से छिद्र द्वारा बाहर की ओर खुलती है।

(viii) गुदा (Anus) – यह जन्तु के पश्च व अन्तिम सिरे पर स्थित होती है। यह एक खड़ी लम्बवत् दरार जैसी होती है और दो पार्श्वीय ओठों (lateral labia) से घिरी रहती है ।

प्रश्न 6.

केंचुए की आन्तरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए।

उत्तर:

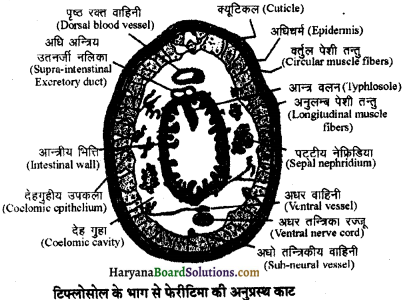

केंचुआ (Pheretima posthuma) समूह, यूमेटाजोआ (eumatozoa) के संघ एनीलिडा (Annelida) का प्राणी है। यह द्विपार्श्व सममित (bilateral symmetrical), एवं त्रिस्तरीय (Triplablastic) जन्तु है जिसमें वास्तविक देहगुहा (True Coelom) एवं मेटामेरिक खण्डीभवन पाया जाता है। यह शीत रुधिर वाला (cold blooded) प्राणी है जो नम भूमि में सुरंग बनाकर रहता है और रात्रि के समय बिल से बाहर निकलता है।

वर्गीकरण (Classification):

| प्रभाग (Division) | यूसीलोमेटा (Eucoelomata) |

| संघ (Phylum) | एनीलिडा (Annelida) |

| वर्ग (Class) | ओलिगोकीटा (Oligochaeta) |

| गण (Order) | हेप्लोटेक्सिडा (Haplotaxida) |

| वंश (Gamus) | फैरिटिमा (Pheretima) |

| जाति (Species) | पोस्थुमा (Posthuma) |

प्रश्न 7.

केंचुआ में प्रचलन विधि का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

केंचुआ में प्रचलन विधि का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

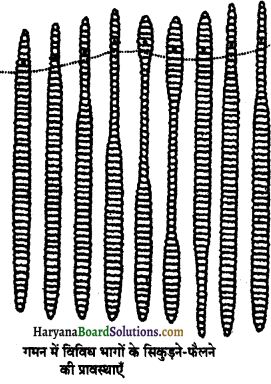

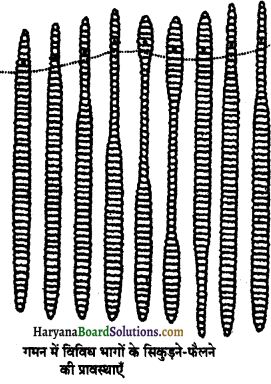

केंचुआ में प्रचलन (Locomotion in Earth Worm):

केंचुआ रेंगकर आगे बढ़ता है इसके प्रचलन में चार प्रकार की संरचनाएँ भाग लेती हैं।

- शूक या सीटा (setae)

- पेशियाँ (muscles)

- मुख (mouth)

- देहगुहीय द्रव का स्थैतिक दाब (hydrostatic pressure of coelomic fluid)

प्रचलन के निम्नलिखित मुख्य चरण होते हैं –

(a) सर्वप्रथम अम नौ खण्डों की वर्तुल पेशियाँ (circular muscle ) संकुचित होती हैं जिससे

यह भाग पतला एवं लम्बा हो जाता है और आगे की ओर बढ़ता है। इस भाग के शूक अन्दर खिच जाते हैं।

(b) जब संकुचन तरंग शरीर के मध्य भाग तक पहुँचती है तो मुख, चूषक की सहायता से जमीन पर चिपक जाता है। इस समय पश्च भाग के शूक बाहर निकल कर भूमि से चिपक जाते हैं।

(c) अब अग्र भाग की वर्तुल पेशी (circular muscle शिथिल हो जाती है तथा अनुदैर्ध्य पेशी संकुचित होती है जिससे यह भाग छोटा व मोटा हो जाता है तथा शूक बाहर निकल कर भूमि में गढ़ जाते हैं।

(d) इस प्रकार अनुदैर्ध्य पेशियों (vertical muscles) में संकुचन की तरंग आगे से पीछे की ओर बढ़ती है जिससे शरीर आगे की ओर बढ़ता है।

(e) इस प्रकार एक बार वर्तुल पेशियाँ (circular muscles) संकुचित होकर शरीर को लम्बा व पतला करती हैं जिससे शरीर आगे बढ़ता है। तत्पश्चात्, अनुदैर्ध्य पेशियाँ (vertical muscles) संकुचित होती हैं जिससे छोटा व मोटा होता है। यह क्रम लगातार चलता रहता है और केंचुआ आगे बढ़ता जाता है । गमन क्रिया में जिस भाग की वर्तुल पेशियाँ संकुचित होती हैं, वहाँ के शूक शूकीय कोष में अन्दर खिंच जाते हैं तथा जिस भाग की अनुदैर्ध्य पेशियाँ संकुचित होती हैं वहाँ के शूक बाहर निकलकर भूमि में चिपक जाते हैं।

(f) केंचुआ चिकनी व खड़ी सतह पर गमन कर सकता है लेकिन इसमें श्लेष्मा एवं मुख का ही चित्र 7.35. गमन में विविध भागों के सिकुड़ने-फैलने उपयोग होता है। सीटा (setae ) का उपयोग नहीं होता है।

(g) केंचुआ की गमन दर 2-3 सेमी /प्रति सेकण्ड या एक मिनट में लगभग 25 सेमी होती है।

प्रश्न 8.

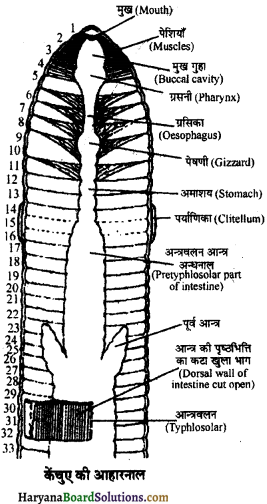

केंचुए की आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए।

उत्तर:

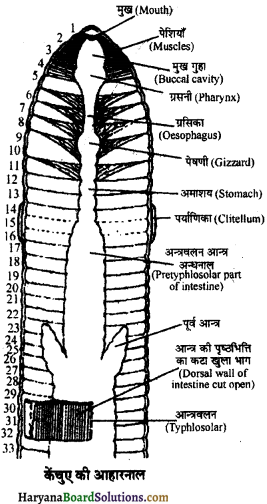

केंचुए का पाचन तन्त्र (Digestive System of Earth Worm)

केंचुए की आहारनाल (Alimentary Canal of Eerthworm) – केंचुए की आहारनाल में निम्नलिखित भाग पाये जाते हैं –

(1) मुख (Mouth) – यह प्रथम खण्ड के अधर तल के अग्र सिरे पुरोमुख (prostomium) के नीचे स्थित होता है और अर्द्ध-चन्द्राकार ( Semilunar) होता है। यह अन्दर की ओर मुख गुहा में खुलता है।

(ii) मुख गुहिका (Buccal Cavity) – यह पहले से तीसरे खण्ड तक फैली रहती हैं। मुख इसी में खुलता है। मुख गुहिका भोजन के अन्तर्ग्रहण तथा गमन में सहायक होती है ।

(iii) प्रसनी (Pharynx) – मुख गुहिका पीछे की ओर प्रसनी से जुड़ी रहती है और तीसरे से चौथे खण्ड तक पायी जाती है। यह पेशीय होती है। प्रसनी का पृष्ठ भाग मोटा होता है। इसमें लार ग्रन्थियाँ तथा क्रोमोफिल कोशिकाएँ (chromophyll cells) पायी जाती हैं। लार ग्रन्थियाँ लार स्रावित करती हैं तथा क्रोमोफिल कोशिकाएँ लार के संश्लेषण में सहायक होती हैं। प्रसनी क्षैतिज पट द्वारा दो कोष्ठों में बँटी होती है –

(क) पृष्ठीय लार कोष्ठ (Dorsal Salivary Chamber),

(ख) अधरीय संवहन कोष्ठ (Ventral Conducting chamber)।

प्रसनी में पायी जाने वाली अरीय पेशियों के कारण यह चूषक (sucker ) अंग के समान कार्य करती है। लार में श्लेष्मा और प्रोटीन पाचक एन्जाइम पाये जाते हैं।

(iv) प्रसिका (Oesophagus) – यह प्रसनी के पीछे छोटी तथा पतली नली है जो 5वें से 7वें खण्ड तक फैली रहती है। इसकी दीवार में अनेक अनुप्रस्थ वलय (transverse rings) होते हैं।

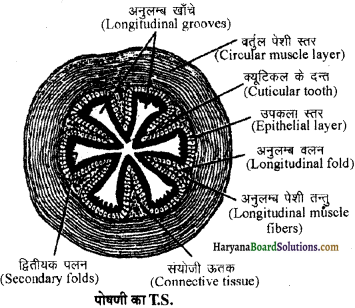

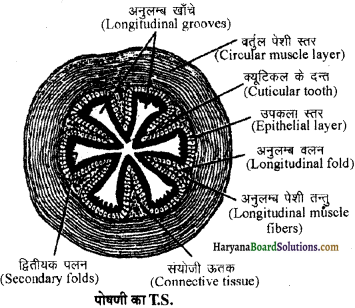

(v) पेषणी ( Gizzard) – यह प्रसिका के पीछे 8वें खण्ड में स्थित होती है। इसकी दीवार में वर्तुल का मोटा स्तर पाया जाता है। पेषणी (gizzrd) की गुहा स्तम्भीय उपकला से स्तरित होती है । यह कठोर क्यूटिकल का स्त्रावण करती है। पेषणी (gizzrd) भोजन को पीसने का कार्य करती है। आन्त्र की पृष्ठभित्तिपेशियों का कटा खुला भाग (Dorsal wall of intestine cut open) आन्त्रवलन (Typhlosolar)

(vi) आमाशय (Stomach) – पेषणी एक पतली नलिकानुमा रचना से पीछे की ओर मिलती है जिसे आमाशय कहते हैं। यह 9वें से 14वें खण्ड तक फैला रहता है। इसकी दीवारें प्रन्थिल होती हैं तथा इसमें अनुलम्ब वलन (longitudinal Folds) पाये जाते हैं। आमाशय की दीवारों पर कैल्सिफेरस ग्रन्थिल कोशिकाएँ (calciferous plandular cells) पायी जाती हैं। इनसे स्रावित होने वाला चूने के समान पदार्थ भोजन में है।

(vi) आमाशय (Stomach) – पेषणी एक पतली नलिकानुमा रचना से पीछे की ओर मिलती है जिसे आमाशय कहते हैं। यह 9वें से 14वें खण्ड तक फैला रहता है। इसकी दीवारें प्रन्थिल होती हैं तथा इसमें अनुलम्ब वलन (longitudinal Folds) पाये जाते हैं। आमाशय की दीवारों पर कैल्सिफेरस ग्रन्थिल कोशिकाएँ (calciferous glandular cells) पायी जाती हैं। इनसे स्त्रावित होने वाला चूने के समान पदार्थ भोजन में स्थित हामक अम्ल (humic acid) को उदासीन करके माध्यम को क्षारीय बनाता है।

(vii) आन्त्र (Intestine) – यह 15वें खण्ड से अन्तिम खण्ड (पाइजीडियम को छोड़कर) तक पायी जाती है। यह आमाशय से चौड़ी होती है। इसकी भीतरी सतह पक्ष्माभी, संवहनी, प्रन्थिल तथा वलित होती है।

आन्त्र के तीन भाग होते हैं –

(क) पूर्व आत्रवलन क्षेत्र (Pre- typhlosolar Region ) – यह भाग 15वें से 26वें खण्ड तक पाया जाता है। इसमें आन्त्रवलन (typhlosol) का अभाव होता है। 26वें खण्ड में एक जोड़ी आन्त्र सीकी (intestinal caeca) पायी जाती है जो कि 23वें खण्ड तक आन्त्र के दोनों ओर स्थित रहती है। इनसे पाचक एन्जाइम का त्रावण होता है।

(ख) आन्त्रवलन क्षेत्र (Typhlosolar Region) – यह 27वें खण्ड से अन्तिम 25 खण्डों को छोड़कर पाया जाता है। इन वलनों को विलाई ( villi) कहते हैं। यह क्षेत्र भोजन के अवशोषण में अत्यधिक सहायक होता है।

(ग) पश्च आत्रवलन क्षेत्र (Post Typhlosolar Region ) – यह क्षेत्र अन्तिम 25 खण्डों में पाया जाता है। इसमें आन्त्रवलन नहीं मिलता है। इस भाग को मलाशय भी कहते हैं।

(viii) गुदा (Anus) – आन्त्र का पश्च आन्त्रवलन (typhlosol ) भाग एक दरारनुमा छिद्र – गुदा के द्वारा बाहर खुलता है।

केंचुए की पाचक ग्रन्थियाँ (Digestive glands of Earthworm):

(i) प्रसनी पुंज (Pharyngeal Bulb ) – यह प्रसनी (Pharynx) की पृष्ठ गुहा में स्थित होती है। इसमें प्रसनी ग्रन्थियाँ ( Pharongeal glands) होती हैं जो लार का स्त्रावण करती हैं। लार में प्रोटीन पाचक विकर ( enzymes ) तथा श्लेष्म होता है।

(ii) आमाशयी ग्रन्थिल उपकला (Glandular epithelium of Stomach)-ये आमाशय (stomach) की प्रन्थिल उपकला में स्थित होती हैं और प्रोटियोलाइटिक विकर स्त्रावित करती हैं। इसकी कैल्सिफेरस प्रन्थियाँ (calciferaes glands) मृदा के ह्यूमस को उदासीन भी करती हैं।

(iii) आंत्रीय अंधनाल (Intestinal Caeca) ये एमाइलेज विकर का स्त्रावण करती हैं।

(iv) आन्त्रीय ग्रन्थिल उपकला (Intestinal glandular Epithelium) – यह आंत्र की उपकला ( cuticle) में पायी जाती है तथा एमाइलेज, लाइपेज, तथा प्रोटिएज एन्जाइमों का स्त्रावण करती हैं।

भोजन ग्रहण करना एवं पाचन (Feeding and digestion):

भोजन (Food) – केंचुआ सर्वाहारी (Omnivorous) प्राणी है। यह सड़ी गली पत्तियों, कीड़े मकोड़ों, शैवालों, रोटफर्स आदि को अपना भोजन बनाता है।

अशन (Feeding) – यह प्रसनी (pharynx) का प्रयोग प्रचूषक की भाँति करके भोजन का अर्न्तग्रहण करता है। इसके लिए यह मुखगुहा को बाहर की ओर उलटता है और भोजन युक्त मृदा को मुखगुहा में भरकर इसे वापस खींचता है। फिर प्रसनी (Pharynx) भोजन को अन्दर खींच लेती हैं। प्रसनी की ऐच्छिक पेशियाँ (voluntary mucles) इसमें भाग लेती हैं।

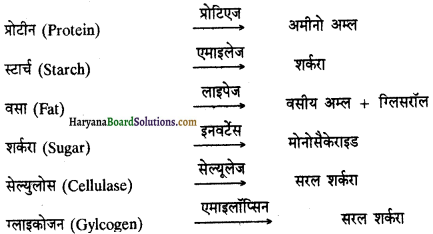

पाचन (Digestion) – केंचुए में बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है। प्रसनी में भोजन पहुँचते ही प्रोटीन पाचक विकर प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है। प्रसनी से भोजन पेषणी में पहुँचता है जहाँ इसे बारीक पीसा जाता है। पेषणी या गिजर्ड (gizzard) में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। यहाँ से भोजन आमाशय में पहुँचता है जहाँ शेष प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में तोड़ा जाता है। आमाशय (stomach) की कैल्शीफेरस प्रन्थियों का स्राव मृदा के ह्यूमिक अम्ल का उदासीनीकरण करता है और अब भोजन आंत्र (intestine) में पहुँचता है। यहाँ पर भोजन का अन्तिम पाचन होता है।

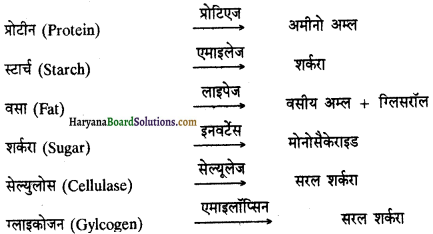

आंत्र की अन्धनाल (caecum ) ग्रन्थियाँ पाचक रस का स्रावण करती हैं जिसके एन्जाइम निम्न प्रकार क्रिया करते हैं –

अवशोषण (absorption ) – आंत्र में पचे हुए भोजन का रक्त केशिकाओं में पहुँचना अवशोषण कहलाता है। पचा हुआ भोजन आंत्र में आंत्रवलनी या टिफ्टोसोल द्वारा अवशोषित होता है।

स्वांगीकरण (Assimilation ) – अवशोषित भोज्य पदार्थों का कोशिका में पहुँचकर जीवद्रव्य का भाग बनना स्वांगीकरण ( assimilation) कहलाता है।

बहिक्षेपण (Egestion) – अपचित भोजन मलाशय में भेज दिया जहाँ से यह शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। अपचित भोजन या मल मलाशय से छोटी-छोटी गोलियों के रूप में बाहर निकाला जाता है। ये गोलियाँ बिल के बाहर एक ढेर के रूप में एकत्र की जाती हैं जिसे वर्म कास्टिंग (castings) कहते हैं।

प्रश्न 9.

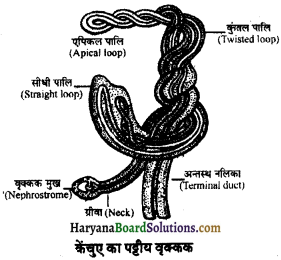

केंचुए में उत्सर्जन अंगों का सचित्र वर्णन करें।

उत्तर:

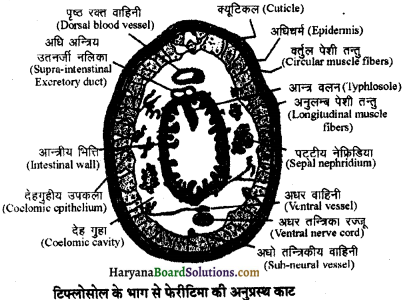

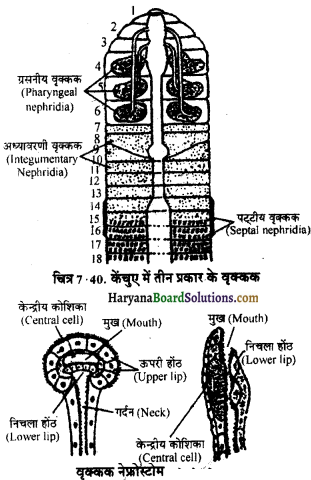

केंचुए का उत्सर्जी तन्त्र (Excretory System of Earthworm)

केंचुआ यूरियोटेलिक (Ureotelic) प्राणी है। इसमें उत्सर्जी पदार्थ 55% यूरिया तथा 40% अमोनिया होता है। केंचुए में उत्सर्जी अंग वृक्कक या काएँ (नेफ्रीडया nephridia) होते हैं। ये प्रथम तीन खण्डों को छोड़कर शेष सभी खण्डों में पाये जाते हैं।

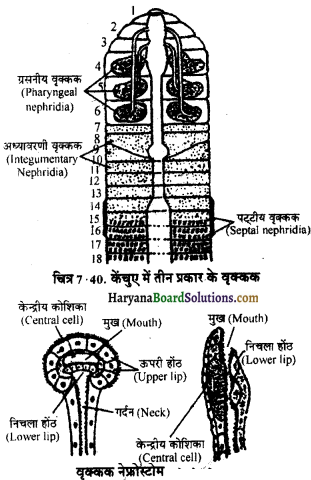

ये तीन प्रकार के होते हैं –

- पट्टीय वृक्कक

- प्रसनी वृक्कक

- अध्यावरणीय वृक्कक।

(1) पट्टीय वृक्कक (Septal Nephridia ) – ये होलोनेफ्रिक (holonephric) होते हैं। ये वृक्कक 15वें खण्ड के बाद वाले सभी खण्डों में प्रत्येक पट की दोनों सतहों पर स्थित होते हैं। ये प्रत्येक खण्ड के एक ओर 40-50 हो सकते हैं। जो कि 20-25 के दो समूहों में पाये जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक खण्ड में 80-100 पटीय वृक्कक होते हैं। ये आन्त्र में खुलते हैं। अतः ये आन्त्र मुखी होते हैं।

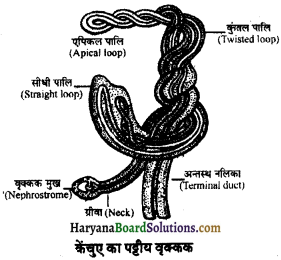

पट्टीय वृक्कक की संरचना-पट्टीय वृक्कक (septal nepheidia ) के निम्ललिखित प्रमुख भाग होते हैं –

(1) वृक्कक मुख या नेफ्रोस्टोम (Nephrostome ) – यह एक कीपनुमा संरचना होती है। यह ओष्ठों से घिरी रहती है। यह ओष्ठ कशाभी सीमान्तीय कोशिकाओं से बने होते हैं। कशाभी भाग आगे की ओर कुछ बढ़ा हुआ है जिसे ऊपरी होठ कहते हैं तथा दूसरा भाग निचला होठ कहलाता है। दोनों ओठों के बीच 5) दीर्घवृत्ताकार मुख होता है जो वृक्कक गुहा में खुलता है।

(ii) ग्रीवा (Neck) – यह एक पतली व छोटी नलिका होती है जो अन्दर से रोमयुक्त होती है। यह वृक्कक मुख को वृक्कक काय (naphridial body) की समीपस्थ भुजा से जोड़ती है।

(iii) वृक्कक काय (Nephridial Body ) – यह पट्टीय वृक्कक का सबसे बड़ा तथा मुख्य भाग है। यह दो भाग में बँटा होता है-

(क) सीधी पालि

(ख) कुन्तल पालि ।

सीधी पालि में 4 नलिकाएँ दो लूपों में पायी जाती हैं। प्रत्येक लूप की एक नलिका रोमयुक्त होती है। कुन्तल पालि (twisted loop) की लम्बाई सीधी पालि से दुगनी होती है। कुन्तल पालि के दूरस्थ भाग को शीर्ष पालि (एपीकल लूप) कहते हैं जिसमें दो नलिकाएँ उपस्थित रहती हैं।

(iv) अन्तस्थ नलिका (Terminal Duct ) – यह कुन्तल पालि के पास के भाग से निकलती है। इसमें एक रोमयुक्त नलिका होती है।

(v) पट्टीय उत्सर्जी नलिका (Septal Excretory duct) प्रत्येक खण्ड में 4 पट्टीय उत्सर्जी नलिकाएँ उपस्थित होती हैं।

(vi) अधि आन्त्र उत्सर्जी नाल (Supra- Intestinal Exeretory Canals) – ये 15वें से अन्तिम खण्ड तक पायी जाती हैं। ये उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकालने का कार्य करती हैं।

(2) प्रसनी वृक्कक (Pharangeal Nephridia) – ये वृक्कक 4, 5 एवं 6वें खण्डों से युग्मित गुच्छों (paired ganglia) के रूप में पाये जाते हैं। ये वृक्क तीन जोड़ी सहनलियों द्वारा आहार नाल में खुलते हैं। 6वें खण्ड के प्रसनी वृक्कक, दूसरे खण्ड की पाचक नली में, 5वें खण्ड के तीसरे खण्ड में तथा चौथे खण्ड के वृक्कक (nephridia) चौथे खण्ड की पाचक नलिका में खुलते हैं।

(3) त्वचीय या अध्यावरणी, वृक्कक ( Integumentary Nephridia ) – ये वृक्कक (nephridia ) प्रथम 6 खण्डों को छोड़कर शेष सभी खण्डों की देहभित्ति में पाये जाते हैं। प्रत्येक खण्ड में इनकी संख्या 200-250 तक तथा क्लाइटेलम ( clitelum) भाग में इनकी संख्या 2000-2500 तक होती है। इसलिए इस क्षेत्र को ‘वृक्कक वन’ (nephridia forest) कहते हैं। ये आकार में छोटे, ‘V’ आकार के तथा वृक्कक मुख विहीन होते हैं। अतः ये होलोनेफ्रिक होते हैं। ये वृक्कक रन्ध्रों (stomata) द्वारा शरीर की सतह पर खुलते हैं।

उत्सर्जन की कार्यिकी (Physiology of Excretion) – केंचुए में प्रोटीन के उपापचय के फलस्वरूप नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। यह मुख्यतः यूरियोउत्सर्जी (Ureotelic) प्राणी है। इसके उत्सर्जी पदार्थ यूरिया (50%) अमोनिया 42% तथा अमीनो अम्ल एवं क्रिएटिनीम 8% होते हैं। यद्यपि तृप्त केंचुआ अमोनोटेलिक (72% अमोनिया) होता है।

केंचुआ के मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्कक होते हैं जो उत्सर्जन के साथ-साथ जल नियमन का कार्य भी करते हैं। केंचुए की क्लोरोगोगन कोशिकाएँ (Chloregogen cells) यूरिया एवं अमोनिया का निर्माण करके देहगुहीय द्रव (coelornic fluid) में पहुँचाती हैं।

उत्सर्जी पदार्थ वृक्ककों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। वृक्ककों की उपकला कोशिकाएँ जल अवशोषण में सहायक होती हैं। यहाँ से ये वृक्ककों की अन्तस्थ वाहिनियों (terminal vssels) द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। प्रसनी व पट्टीय वृक्कक आंत्रमुखीय होते हैं। अतः ये उत्सर्जी पदार्थों को आंत्र में डालते हैं। इससे जल का पुनः अवशोषण आहार नाल में हो जाता है।

अध्यावरणीय वृक्कक (Integumentary nephidia) बहि: मुखीय होते हैं अतः ये उत्सर्जी पदार्थों को देहगुहीय द्रव (coelomic fluid) से एकत्र कर स्वयं ही शरीर से बाहर निकाल देते हैं। कुछ मात्रा में उत्सर्जन की क्रिया श्लेष्मा कोशिकाओं द्वारा भी होती हैं क्योंकि श्लेष्म के साथ-साथ उत्सर्जी पदार्थ भी शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। केंचुए का मूत्र अम्लीय होता है तथा इसमें यूरिक अम्लों (uric acid) का निर्माण नहीं होता है।

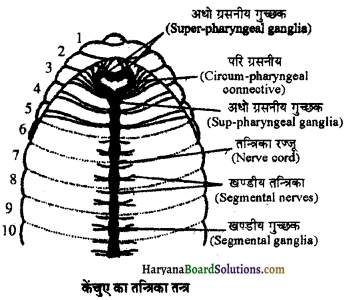

प्रश्न 10.

केंचुए के तन्त्रिका तंत्र का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

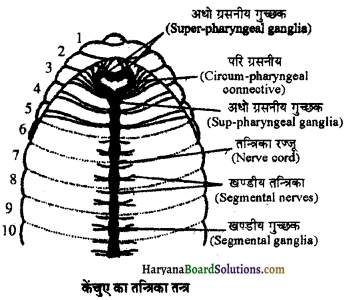

केंचुए का तंत्रिका तन्त्र (Nervous System of Earthworm ) –

केंचुए में सुविकसित तंत्रिका तन्त्र होता है। इसे तीन भागों में विभाजित किया जा सकता – केन्द्रीय, परिधीय तथा अनुकम्पी तंत्रिका तन्त्र।

A. केन्द्रीय तंत्रिका तन्त्र (Central Nervous System) – केन्द्रीय तंत्रिका तन्त्र (CNC) एक जोड़ी अधि प्रसनी गुच्छक (supra pharyngeal ganglia), एक जोड़ी परिमसनी योजियों (peripharyngeal connectives), एक अधो उप प्रसनी गुच्छक (Sub-Pharyngeal ganglia) व अधर तंत्रिका रज्जु ( ventral nerve cord) का बना होता है।

तंत्रिका वलय (Nerve Ring) – यह शरीर के तीसरे खण्ड में प्रसनी (pharynx) के चारों ओर पाया जाता है। यह एक जोड़ी अधिप्रसनी गुच्छक या प्रमस्तिष्क गुच्छक (carebral ganglia), एक जोड़ी परिप्रसनी योजियों तथा 4वें खण्ड में स्थित अधिमसनी गुच्छक का बना एक वलय होता है। दोनों अधिग्रसनी गुच्छकों (sub pharyngeal ganglia) को मस्तिष्क के समरूप माना जाता है।

तंत्रिका रज्जु (Nerve Cord) – यह अधोग्रसनी गुच्छक से निकलकर अन्तिम खण्ड तक फैला रहता है तथा प्रत्येक खण्ड में फूलकर यह गुच्छक का निर्माण करता है। यह बाहर से देखने पर इकहरा दिखाई देता है किन्तु वास्तव में यह दोहरा होता है। तंत्रिका रज्ज (Nerve Cord) के मध्य से चार अनुदैर्ध्य महातन्तु निकलते हैं। जिनमें से एक मुख्य मध्य महा तन्तु, एक उपमध्य महातंतु तथा दो पाश्र्वय महातंतु होते हैं। ये खोखली संरचनाएँ हैं जिनमें एक तरल भरा रहता है। ये महातन्तु चेतावनी के समय शरीर को संकुचित करने में सहायक होते हैं। इन महातन्तुओं में उद्दीपन ( stimulus ) की दर सामान्य तंत्रिकाओं से 60 गुना तीव्र होती है। उद्दीपन शरीर में बहुदिशीय हो सकते हैं।

B. परिधीय तंत्रिका तन्त्र (Peripheral Nervous System) – केन्द्रीय तंत्रिका तन्त्र से निकलने वाली तंत्रिकाएँ मिलकर परिधीय तंत्रिका तन्त्र का निर्माण करती हैं।

इसमें निम्नलिखित तंत्रिकाएँ होती हैं –

1. मस्तिष्क गुच्छिका (Brain ganglia ) – प्रत्येक मस्तिष्क गुच्छक की पार्श्व सतह से 8-10 जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती हैं, जो देहभित्ति, प्रोस्टोमियम, मुखगुहा व प्रसनी में जाती हैं ।

2. परिप्रसनी संयोजक (Circumpharyngeal connectives ) – इससे निकली दो जोड़ी तंत्रिकाएँ पेरीस्टोमियम तथा मुखगुहा में जाती हैं।

3. अधोग्रसनी गुच्छक (Supra pharyngeal ganglia ) – इससे तीन जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती हैं जो 2, 3, 4 वे खण्डों के अंगों में जाती हैं।

4. तंत्रिका रज्जु (Nerve Cord) – तंत्रिका रज्जु के प्रत्येक खण्डीय गुच्छक से तीन जोड़ी पार्श्व तंत्रिकाएँ निकलती हैं। जिनमें से एक जोड़ी शूक (seta) पंक्ति के आगे तथा दो जोड़ी उनके पीछे जाती हैं और अपने-अपने खण्डों की पेशियों एवं त्वचा में जाती हैं।

इन तंत्रिकाओं में संवेदी व चालक (sensory and motor) दोनों प्रकार के तंत्रिका तन्तु होते हैं। अतः ये मिश्रित प्रकार की होती हैं।

C. अनुकम्पी तंत्रिका तंत्र (Sympathatic Nervous System) – अनुकम्पी तंत्रिका तन्त्र (SNS) सम्पूर्ण शरीर में एक जालक के रूप में पाया जाता है। यह अधिधर्म के नीचे पेशियों तथा आहार नाल में फैला रहता है और यह परिप्रसनीय संयोजनियों (circumpharyngeal connectives) से जुड़ा होता है। यह सभी आन्तरिक अंगों की क्रियाओं को नियन्त्रित करता है।

तंत्रिका तन्त्र कार्यविधि केंचुए में कशेरुकों के समान प्रतिवर्ती चाप (peflex arch) पाया जाता है क्योंकि त्वचा में उपस्थित संवेदागों से संवेदनाएँ संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा तंत्रिका रज्जु में पहुँचायी जाती हैं। जहाँ युग्मानुबंधन (synapse) द्वारा ये चालक न्यूरोन (neuron) के माध्यम से अपवाहक अंगों की पेशियों में पहुँचा दी जाती हैं। संवेदी व प्रेरक तंत्रिका तन्तुओं के मध्य समायोजन तंत्रिका तन्तु भी पाए जाते हैं। ये संवेग को संवेदी तन्तुओं से प्रेरक तन्तुओं तक पहुँचाते हैं। केंचुए में संवेग संचरण की दर लगभग 600 मी / से होती है।

प्रश्न 11.

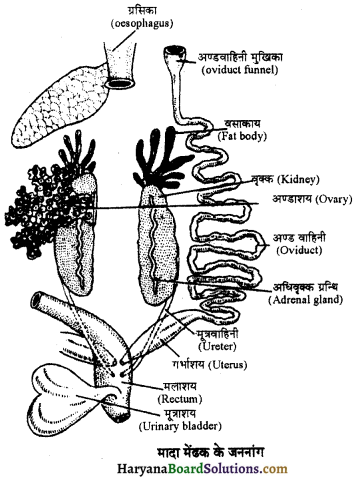

केंचुए के नर एवं मादा जननांगों का केवल नामांकित चित्र

उत्तर:

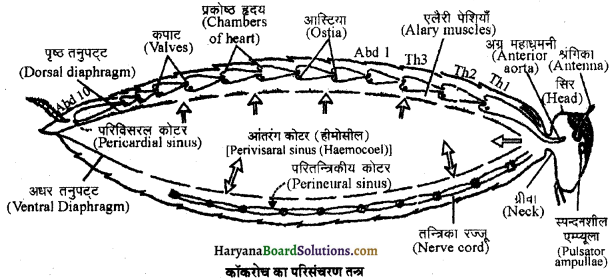

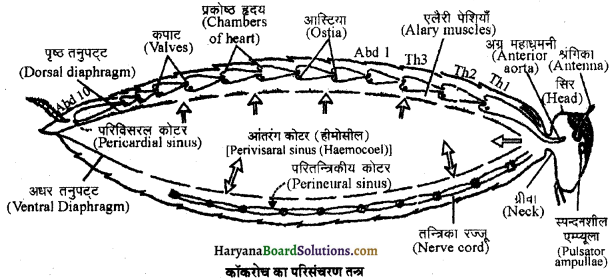

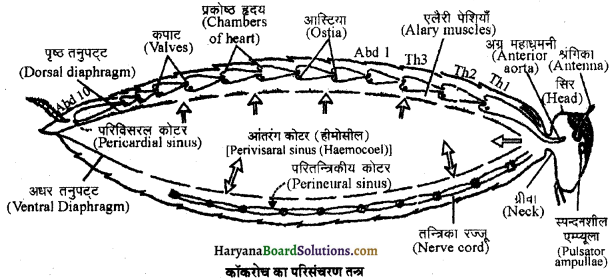

कॉकरोच का परिसंचरण तन्त (Circulatory System of Cockroach):

अन्य कीटों की भाँति कॉकरोच में रुधर परिसंचरण खुले(Open) प्रकार का होता है। अर्थात् रधधिर नलिकाओं (Vessels) में न बहकर देहगुहा (Coelom) में भरा रहता है। रुधर परिसंचरण तंत्र को तीन प्रमुख भागों में बाँटा जा सकता है –

- हीमोसील,

- हृदय, तथा

- रुधिर।

1. ह्रीमोसील (Haemocoel)-कॉकरोच की देहगुहा हीमोसील (haemocoel) कहलाती है। यह आन्तरिक मीजोडर्म के उपकला द्वारा आच्छादित नहीं होती अतः यह अवास्तविक देहगुहा (pseudocoelome) कहलाती है। हीमोसील दो पेशीय कलाओं द्वारा तीन कोष्ठकों में विभाजित रहती है। ये कोष्ठक हैं-पृष्ठकोटर (dorsal sinus) अथवा हृदयावरणी हीमोसील (perivisceral sinus), मध्यकोटर या परिअंतरंग हीमोसील तथा अधर कोटर या अधरक हीमोसील। मध्य कोटर अन्य दोनों कोटरों की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है तथा तीनों कोटरों का रुधिर आपस में मिल जुल सकता है।

2. हृदय (Heart) -हृदय पृष्ठकोटर में स्थित रहता है। यह एक लम्बी पेशीय क्रमांकुचनी संरचना है जो कि वक्ष (thorax) तथा उदर के पृष्ठ भाग में टर्गम के ठीक नीचे मध्य रेखा में व्यवस्थित रहती है। कॉकरोच का हुदय कुल 13 खण्डों का बना है जिसमें 3 खण्ड वक्ष में तथा शेष 10 खण्ड उदर भाग में रहते हैं। हृदय (heart) का पश्च सिरा बन्द रहता है, जबकि इसका अग्र सिरा महाधमनी (aorata) के रूप में आगे बढ़ता है। हृदय (Heart) के पश्चखण्ड को छोड़कर अन्य सभी खण्डों में पार्श्व स्थिति में एक एक जोड़ी छोटे-छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें ऑस्टिया (ostea) कहते हैं।

प्रत्येक खण्ड में कपाट (valves) होते हैं जो रुधर को हुदय के अन्दर जाने देते हैं किन्तु वापस नहीं आने देते। हृदय के प्रत्येक प्रकोष्ठ (sinus) के पार्श में एलेरी पेशियाँ (alary muscles) पायी जाती हैं जिनके संकुचन से परिहृदय कोटर (perichordial sinus) की गुहा का आयतन बढ़ जाता है तथा शिथिलन से वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। कॉकरोच का हृदय न्यूरोजेनिक (nurogenic) होता है अर्थात् इसकी क्रिया प्रणाली हृदय से नियंत्रित होती है। रुधिर पश्च सिरे से अप्र सिरे की ओर बहता है।

3. रधिर लसीका या हीमोलिम्फ (Haemolymph)-कॉकरोच का रुधर लसीका (blood lymph) रंगहीन होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन या अन्य कोई श्वसन वर्णक (respiratory pigment) नहीं पाया जाता है। इसके दो भाग होते हैं-प्लाज्मा (plasma) तथा श्वेत रुधिराणु (white blood carpuscles)।

प्लाज्मा रंगहीन क्षारीय (alkaline) द्रव है इसमें 70% तक जल होता है। इसमें Na, K, Ca,Mg,PO4 आदि अकार्बनिक लवण (inorganic salts) भी होते हैं। कार्बनिक पदार्थों के रूप में इसमें अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल, वसा, प्रोटीन आदि पदार्थ होते हैं। श्वेत रुधिराणु दो प्रकार के होते हैं-भक्षाणु (phagocytes) तथा प्रोल्यूकोसाइट (proleucocytes)। रुधि लसीका विभिन्न पदार्थों, लवणों, जल आदि का संवहन करती है। इसमें श्वसन वर्णकों (resipratory pigments) के अभाव के कारण यह वायु का संवहन नहीं करता है।

प्रश्न 12.

कॉकरोच के कंकाल का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

कंकाल (Skeleton) – कॉकरोच में मुख्यत: बाह्य कंकाल पाया जाता है, परन्तु आन्तरिक पेशियों को जुड़ने का स्थान प्रदान करने के लिए कुछ मात्रा में अन्तक्कंकाल (endoskeleton) भी पाया जाता है।

बाहु कंकाल (Exoskeleton) – बाद्य कंकाल काइटिन का बना होता है। यह शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके ऊपर अपारगम्य (Impermeable) मोमिया आवरण पाया जाता है। बाह्य कंकाल छोटी-छोटी प्लेटों का बना होता है। जिन्हें स्कलेराइटस (sclerites) कहते हैं। दो स्कलेराइट्स (sclerites) को जोड़ने के लिए संधिकारी कलाएँ पायी जाती हैं। उदर व वक्ष में प्रत्येक खण्ड में चार स्क्लेराइट्स (sclerites) होती हैं जिनमें से पृष्ठतलीय टरगम (tergite), अधरतलीय स्टनम (sternite) तथा पाश्वों में एक-एक महीन प्लूराइट्स (pleurites) होती हैं।

अन्त:कंकाल (Endoskeleton) – बाह्य कंकाल के प्रवर्ध (processes) अन्दर की ओर घुसकर अन्तक़ंकाल बनाते हैं जिसे एपोडीम्स (apodemes) कहते हैं। ये कॉकरोच की पेशियों को जुड़ने के लिए संधि स्थल प्रदान करता है। तम्बू के आकार की एक प्लेट सिर का अन्तक्कंकाल बनाती है जिसे टेन्टोरियम (tentorium) कहते हैं। इसके मध्य भाग में एक छिद्र पाया जाता है तथा इससे तीन जोड़ी भुजाएँ निकलती हैं। (अग्र व पश्च)। उदर (abdomen) भाग में अंतक़ंकाल का अभाव होता हैं।

प्रश्न 13.

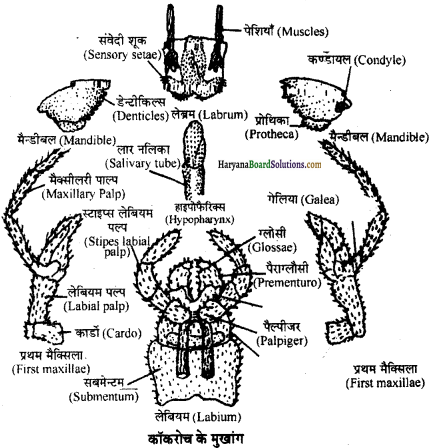

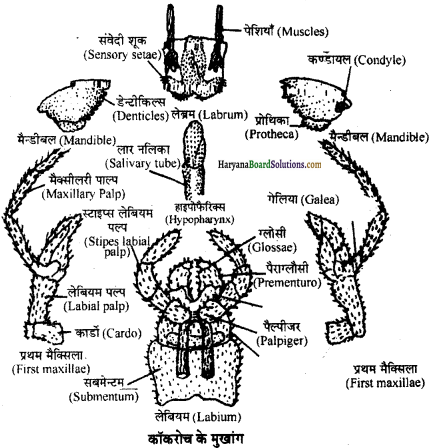

कॉकरोच के मुखांगों का सचित्र वर्णन कीजिए।

उत्तर:

उपांग (Appendages) – संधियुक्त (jointed) उपांग संघ आर्थोोपोडा (arthropoda) का प्रमुख लक्षण है। कॉकरोच के तीनों भागों में संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं।

A. सिर के उपांग (Appandages of Head) -कॉकरोच के सिर भाग में श्रृंगिकाएँ एवं मुखांग दो प्रकार के उपांग (appendages) होते हैं।

1. एण्टिनी या श्रृंगिकाएँ (Antennae)-ये शरीर से भी लम्बी एवं पतली, धागेनुमा गतिशील उपांग (appendages) होते हैं। जो स्पर्श (Tctile), गंध ज्ञान (olfactory) एवं लाप (thermal) उद्दीपनों को प्रहण करने का कार्य करती हैं। इन्हें स्पर्श सूत्र भी कहते हैं। प्रत्येक श्रृंगिका अपनी ओर के संयुक्त नेत्र (compound eyes) के निकट एक पृष्ठतलीय श्रृंगिकीय गक्षे (antennal socket) से निकलती हैं।

यह बहुत से छोटे-छोटे खण्डों अर्थात् पोडोमीयर्स (podomeres) की बनी होती हैं। सबसे पहला आधार पोडोमीयर बड़ा होता है। इसे स्केप (scape) भी कहते हैं। दूसरा बेलनाकार होता है, इसे पेडिसल (pedicel) कहते हें। शेष लम्बे भाग को कशाभ (flagellum) कहते हैं। इस पर स्पर्श संवेदना के लिए अनेक संकेदी सीटी (sensory stae) होती हैं।

2. मुखांग (Mouth Parts)-कॉकरोच के मुख से सम्बन्धित काटने व चबाने के लिए अनुकूलित मुखांग (mouth parts) पाए जाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं –

(i) ऊर्धोष्ठ या लेब्रम (Labrum) – यह मुखद्वार षर सिर कोष की सबसे निचली, चपटी व गतिशील स्कलेराइट (sclerite) है जो लचीली पेशियों द्वारा मुखपाली या क्लाइपीयस (clypeus) से जुड़ी होती है। इसके दोनों ओर दो स्वाद ग्राही सीटी की श्रृंखलायें पायी जाती हैं। इसे ऊपरी ओष्ठ (upper lip) भी कहते हैं। यह सिर के तीसरे खण्ड का उपांग होता है।

(ii) मैन्डिबल (Mendibles) – इसमें एक जोड़ी कठोर गहरे रंग के मैन्डिबल (Mendibles) मुख द्वार के पार्श्व में पाये जाते हैं। ये त्रिभुजाकार काइटिन की प्लेंट है जो सिर के 4th खण्ड का उपांग होती है। इसके भीतरी किनारे पर 3 नुकीली दंन्तिकाएं (denticles) पायी जाती हैं ति उनके नीचे छोटी आरी के समान चवर्णक अंग पाये जाते हैं। 3 नुकीले दन्तुर इनसाइजर (inscisors) दाँतों के समान व छोटा चवर्णक क्षेत्र मोलर दाँतों के समान कार्य करता है।

मैण्डीबल के भीतरी निचले क्षेत्र पर एक कोमल गद्दी पायी जाती है। जिसे प्रोस्थीका (prostheca) कहते हैं। इस पर स्पर्श संवेदी सीटा पाये जाते हैं। मेन्डीबल सिर में जीनी (genae) से जुड़े होते हैं इनके बीच कन्दुक उलुखन सन्धि (Ball-socket-joint) पायी जाती है।

मेंडीबल दो प्रकार की पेशियों से जुड़ी होती हैं। भीतरी सतह पर अभिवर्तनी पेशियाँ तथा बाहरी अष्वर्तनी पेशियाँ या एक्डेक्टर पेशियाँ।

3. प्रथम मैक्सिली (First Maxillae) -ये मुखद्वार के पाश्वों में, मैन्डीबल्स के आगे एक-एक होती है। प्रत्येक मैक्सिला कई पोडोमीयर्स की बनी होती हैं। इसके आधार भाग अर्थात् प्रोटोपोडाइट में कार्डों (cardo) एवं स्टाइप्स (stipes) नामक दो पोडोमीयर्स होते हैं। काडों पेशियों द्वारा सिर कोष से तथा स्टाइप्स से 90 के कोण पर कार्डों से जुड़ा होता है।

स्टाइप्स (stipes) के दूरस्थ छोर के बाहरी भाग से एक पतला पंचखण्डीय बाहत पादांग (expodite) जुड़ा होता है। इसे मैक्सिलरी स्पर्शक (maxillary palp) कहते हैं। इसके छोटे आधार पोडोमीयर को पैल्पीफर (palpifer) कहते हैं। स्टाइप्स के छोर से ही जुड़ा अंत:पादांग (endopodite) होता है। इसमें परस्पर सटी दो पोडोमीयर्स होती हैं-बाहरी गैलिया (galea) तथा भीतरी लैसीनिया (lacinia)।

गैलिया कोमल तथा आगे से चौड़ी, छत्ररूपी (hood like) होती है। लैसीनिया (lacinia) कठोर तथा आगे से नुकीली, पंजेनुमा होती है। इसके सिरे पर दो कंटिकाएँ तथा भीतरी किनारों पर अनेक नन्हे शूक (satae) होते हैं। इनके द्वारा प्रथम मैक्सिली (First maxillae) भोजन को उस समय पकड़े रहती हैं जब मैण्डीबल्स भोजन को चबाते हैं। लैसीनिया के शूकों (statae) द्वारा मैक्सिली, बुश की भाँति अन्य मुखांगों (mouth parts) की सफाई भी करती रहती हैं।

4. द्वितीय मैक्सिली (Second Maxillae)-ये समेकित होकर एक सह रचना बनाती हैं। जिसे लेबियम (labium) या निचला होठ (lower lip) कहते हैं। इसका आधार भाग बड़ा सा चपटा सबमेष्टम (submentum) होता है जो इसे सिर कोष से जोड़ता है। सबमेण्टम के आगे छोटा मेण्टम (mentum) इससे जुड़ा होता है। लेबियम (labium) का शेष, शिखर भाग प्रथम मक्सिली की भाँति एक जोड़ी रचनाओं का बना होता है जिनके आधार भाग मिलकर प्रीमेण्टम (prementum) बनाते हैं।

सबमेण्टम, मेण्टम और प्रीमेण्टम मिलकर लेबियम का प्रोटोपोडाइट (protopodite) बनाते हैं। प्रीमेण्टम के प्रत्येक पाश्र्व में एक पैल्पीजर (palpiger) नामक स्कलीराइट (sclerites) होती है। इससे एक त्रिखण्डीय, बाह्य पादांग (expodite) जुड़ा होता है जिसे लेबियल स्पर्शक कहते हैं।

प्रीमेण्टम के सिरे पर मध्य भाग से लगे, दो छोटे ग्लोसी (glossae) तथा बाहरी भागों से लगे एक-एक बड़े पैराग्लोसी (Paraglossae) नामक पोडोमीयर्स होते हैं। ये मिलकर इन मैक्सिली के अन्न:पददांग बनाते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से लिगूला (ligula) भी कहते हैं। पैल्स्स के अन्तिम खण्डों तथा पैराग्लोसी पर स्पर्शक एवं स्वाद ज्ञान की संवेदी सीटी (sensory setae) होती है।

5. हाइपोफेरिक्स या लिख्वा (Hypopharynx or Lingua)-यह लेबियम के पृष्ठतल पर, लेब्रम से ढका, प्रथम मैक्सिली (first maxillae) के बीच में, मुखद्वार के छोर से लगा हुआ बेलनाकार सा मुख उपांग होता है। इसके स्वतन्त्र छोर पर अनेक संवेदी सीटी होती हैं। आधार भाग पर सह लार नलिका (common salivary duct) का छिद्र होता है।

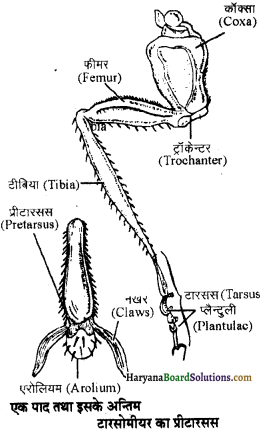

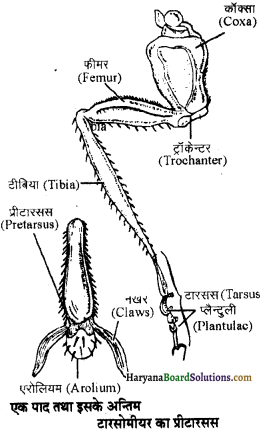

B. वक्ष उपांग (Thoracic Appandages)-वक्ष भाग के तीन खण्डों की प्लूराइट्स (plurites) से जुड़े तीन जोड़ी लम्बे पाश्व उपांग चलन-पाद होते हैं। इन्हीं के द्वारा कॉकरोच तेजी से दौड़ता है। रचना में छहों पाद समान होते हैं। प्रत्येक पाद में पाँच प्रमुख पोडोमीयर्स आधार से शिखर की ओर क्रमशः होते हैं-

- लम्बा व चौड़ा कॉक्सा (coxa) जो चल संधि द्वारा अप्रनी ओर के प्लूराइट्स से जुड़ा रहता है।

- कॉक्सा पर स्वतन्त्र हिलने-डुलने वाला छोटा-सा ट्रोकेन्टर (trocanter),

- लम्बी बेलनाकार एवं चल फीमर (Femur),

- फीमर से लम्बी, परन्तु पतली टिबिया (Tibia) तथा

- लम्बा व पतला टारसस (tarsus) जो स्वयं पाँच खण्डों या टारसोमीयर्स का बना होता है।

अन्तिम टारसोमीयर के शीर्ष पर प्रीटार्सस (pretarsus) नामक रचना होती है। इसमें दोनों ओर एक-एक कांटे नुमा पंजा होता है। तथा बीच में एक शूक युक्त, एरोलियम नामक चौड़ी-सी चिपचिपी गद्दी। पूरे पाद पर नन्हीं, काँटेनुमा सीटी होती हैं। टारसस के विभिन्न खण्डों के बीच प्लैंटुली (plantulae) नामक छोटी-छोटी चिपचिपी गद्धियाँ (pads) होती हैं। इन गद्दियों और एरोलियम (proluim) की सहायता से कॉकरोच चिकनी सतहों पर चल सकता है तथा दीवारों पर चढ़ उतर सकता है।

पंख (Wings) – कॉकरोच में दो जोड़ी पंख पाये जाते हैं। नर में पंख मादा की तुलना में बड़े होते हैं। अप्र पंख मीजोथेरक्स (mesothoraz) से व पश्च पंख मेटाथोरेक्स (metathorax) से निकलते हैं। अप्रवक्ष खण्ड पर पंख नहीं पाये जाते है।

(i) प्रथम जोड़ी पंख (First pair wings) – इन्हें पक्षवर्म या टेगमिना (elytra or tegmina):

भी कहा जाता है। ये मोटे कठोर अपारदर्शी व चमकीले होते हैं तथा विश्राम अवस्था में दूसरी जोड़ी पंखों को ढके रहते हैं। इसलिए इन्हें ढापन पंख भी कहते हैं। विश्राम करते समय इनमें से बाँया पंख सदैव दायें पंख को थोड़ा सा ढके रहता है। ये उड़ने में सहायता नहीं करते हैं। ये सुरक्षा का कार्य करते हैं।

(ii) द्वितीय जोड़ी पंख (Second pair-wings) – ये पतले, पारदर्शी व चौड़े होते हैं तथा उड़ने में सहायक होते हैं, परन्तु उड़न पेशियों के कम विकसित होने के कारण छोटी-छोटी उड़ाने ही भर सकते हैं।

पखों का उद्भव व निर्माण (Origin and formation of wings) – पंखों का उद्भव श्रुण काल मे वक्षीय टरगम (नोटम) व प्लूरोन (plunon) के बीच की अधिचर्म के बर्हिवलन से होता है। इस बर्हिवलन की दो स्तरों के बीच हीमोसिल की रक्त केशिकाएँ पायी जाती हैं जो भ्रूण काल में पंखों को ऑक्सीजन व भोजन का संवहन करती हैं।

वयस्क में दोनों स्तरों के बीच की अधिचर्म (epidermis) समाप्त हो जाती है व केशिकाओं का हीमोलिम्फ (haemolymph) सूख जाता है। केशिकाएँ कठोर हो पंखों को अवलम्बन (support) प्रदान करती हैं। इन केशिकाओं को अब शिरायें या नर्वूर्स (Nervures) कहते हैं। कॉकरोच के पंखो से चार प्रकार की पेशियाँ जुड़ी होती हैं परन्तु ये कमजोर होती हैं इसलिए यह लगातार नहीं उड़ सकता है केवल $2-3$ मीटर लम्बी उड़ान भर सकता है।

(C) उदर के उपांग (Appendages of Abdoman):