HBSE 11th Class Biology Solutions Chapter 14 पादप में श्वसन

Haryana State Board HBSE 11th Class Biology Solutions Chapter 14 पादप में श्वसन Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Biology Solutions Chapter 14 पादप में श्वसन

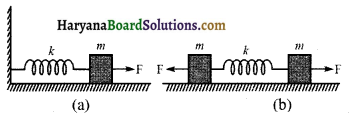

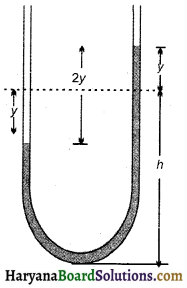

प्रश्न 1.

निम्नलिखित में अन्तर कीजिए-

(अ) साँस (श्वसन) और दहन,

(ब) ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स-चक्क,

(स) ऑक्सीश्वसन तथा किण्वन।

उत्तर:

(अ) साँस (श्वसन) तथा दहन में अन्तर (Differences between Respiration and Combustion)

| श्वसन (Respiration) | दहन (Combustion) |

| 1. यह एक जैविक क्रिया (Vital process) है। | यह एक रासायनिक क्रिया (Chemical Process) है । |

| 2. इसमें तापमान नियत रहता है। | इसमें तापमान बढ़ जाता है। |

| 3. इस क्रिया में ऊर्जा विभिन्न चरणों में निकलती है। | ऊर्जा एक साथ निकलती है। |

| 4. इसमें ऊर्जा ATP के रूप में संचित होती है । | ऊर्जा ऊष्मा एवं प्रकाश के रूप में निकलती है |

| 5. सम्पूर्ण क्रिया विभिन्न विकरों द्वारा नियन्त्रित होती है। | सम्पूर्ण क्रिया उच्च ताप पर सम्पन्न होती है |

(ब) ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेष्स-चक्र में अन्तर (Differences between Glycolysis and Kreb’s Cycle)

| ऑक्सीश्वसन (Aerobic Respiration) | किण्न (Fermentation) |

| 1. यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन है। | इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। |

| 2. यह क्रिया जीवित कोशिकाओं के अन्दर होती है। | यह क्रिया क्रियाधर तथा विकर की उपस्थिति में होती है। जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। यह क्रिया प्राय: जीवाणुओं (Bacteria) तथा यीस्ट (Yeast) द्वारा होती है। |

| 3. इसमें भोज्य पदार्थों के पूर्ण आक्सीकरण से अधिक ऊर्जा ग्लूकोज के एक अणु से (38 ATP) मुक्त होती है। | इसमें खाद्य पदार्थों के अपूर्ण आक्सीकरण से कम ऊर्जा ग्लूकोज के एक अणु से (2 ATP) मुक्त होती है। |

| 4. इसमें शर्करा के ऑक्सीकरण से CO2 तथा जल बनता है। | इसमें क्रियाधर (Substrate) के अनुसार विभिन्न कार्बनिक अम्ल या ऐल्कोहॉल बनता है। |

| 5. इस क्रिया में बहुत से विकर (enzyme) भाग लेते हैं। | इसमें कम विकर (enzyme) भाग लेते हैं। |

प्रश्न 2.

श्वसनीय क्रियाधार क्या है ? सर्वाधिक साधारण क्रियाधार का नाम बताइए।

उत्तर:

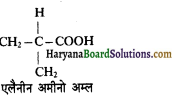

श्वसन क्रिया में ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने वाले कार्बनिक पदार्थ श्वसनी क्रियाधर (Respiratory substrate) कहलाते हैं। प्रायः कार्बोहाइड्रेट प्रमुख ऊर्जा उत्पादक पदार्थ हैं। कुछ पौधों में विशेष परिस्थितियों में प्रोटीन, वसा, कार्बनिक अम्लों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। कार्बनिक पदार्थों से ऊर्जा विभिन्न चरणों से मुक्त होती है। ये क्रियाएँ विकरों (Enzymes ) द्वारा नियन्त्रित होती हैं। सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला साधारण क्रियाधर ग्लूकोज (CH2O) होता है।

![]()

प्रश्न 3.

ग्लाइकोलाइसिस को रेखाचित्र द्वारा बताइए।

उत्तर:

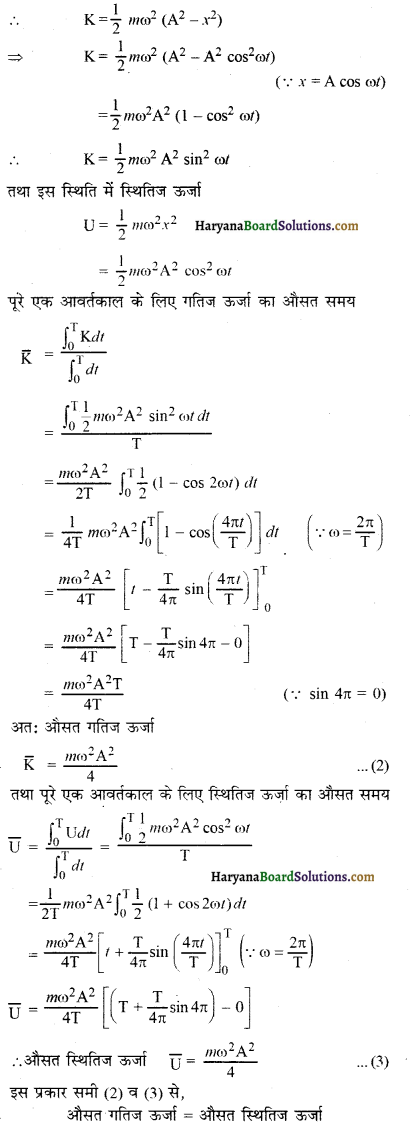

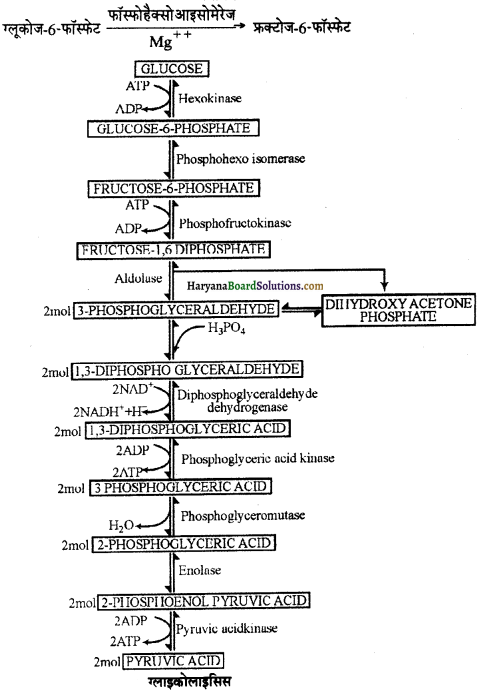

ग्लाइकोलाइसिस या एम्बडेन-मेयरहॉफ-परनास पथवे (GLOCOLYSIS or Embden-Meyerhoof Parnas Pathway):

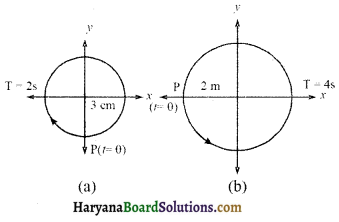

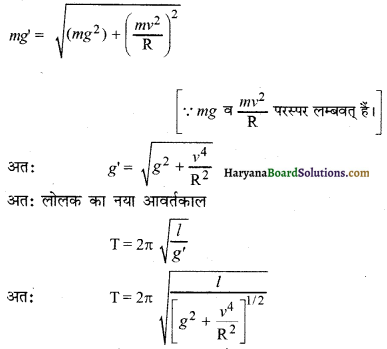

ग्लाइकोलिसिस (Glycolysis) – इसे EMP पथ भी कहते हैं। इसमें ग्लूकोस विभिन्न प्रक्रियाओं से होता हुआ अन्त में पाइरुविक अम्ल (Pyruvic acid) के दो अणुओं का निर्माण करता है। यह क्रिया निम्न पदों में पूर्ण होती है –

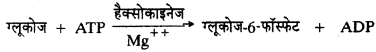

I. प्रथम फॉस्फोरिलीकरण (First Phosphorylation) – ग्लूकोज का एक अणु ATP के एक अणु से क्रिया करके ग्लूकोज 6-फॉस्फेट (Glucose-6-phosphate) बनाता है।

II. समावयवीकरण (Isomerisation) – ग्लूकोज-6-फॉस्फेट समावयवीकरण द्वारा फ्रक्टोज-6-फॉस्फेट (Fructose-6-phosphate) बनाता है।

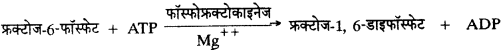

III. द्वितीय फॉस्फोरिलीकरण (Second Phosporylation) – फ्रक्टोज-6-फॉस्फेट अणु ATP के एक अणु से क्रिया कर फ्रक्टोज-1, 6-डाइफास्फेट (Frutose-1, 6-diphosphate) बनाता है।

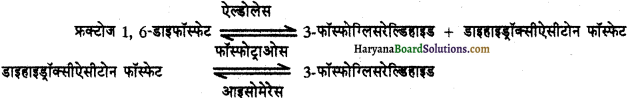

IV. क्दिलन (Cleavage)-इस प्रक्रिया में 6C वाला फ्रक्टोज-1, 6-डाइफॉस्फेट अणु 3 C परमाणु वाले दो यौगिकों, 3 -फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड (3-phosphoglyceraldehyde) तथा डाइहाइड्रॉक्सीऐसीटोन फॉस्फेट (dihydroxyacetone phosphate) के एक-एक अणु में टूट जाता है। डाइहाइड्रॉक्सीऐसीटोन फॉस्फेट भी समावयवीकरण द्वारा 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड (PGA) में परिवर्तित हो जाता है।

इस प्रकार 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड (3-phosphoglyceraldehyde) में दो अणु बनते हैं।

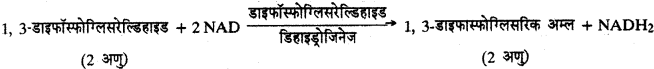

V. फॉस्फोरिलीकरण तथा ऑक्सीकीय जल वियोजन (Phosphorylative and oxidative dehydrogenation) – 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के दोनों अणुओं से एक-एक H2 PO4 अणु जुड़कर दो अणु 1,3 -डाइफास्फोग्लिसरल्डिहाइड के बनाते हैं।

![]()

VI. 1, 3-ङाइफॉस्फोस्लिसरेलिकाइड (1, 3-diphosphoglyceraldehyde) NAD नामक ण्द-हैब्से से क्रिया करता है जिससे हाइड्रोजन के दो अणु निकल जाते हैं और 1,3 -डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल (1, 3-diphosphoglyceric acid) बनता है।

VII. प्रथम ATP उत्पादन (First ATP Generation)-1, 3-डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल ADP के दो अणुओं को प्राप्त कर 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनाता है तथा ATP के दो अणुओं का निर्माण करता है।

VIII. समावयवीकरण (Isomerisation)

3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल के दोनों अणुओं का समावयवीकरण होकर 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल के दो अणु बनते हैं।

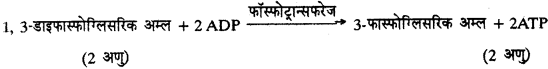

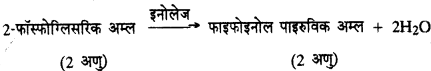

IX. निर्जलीकरण (Dehydration)-2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल के दोनों अणुओं से जल के दो अणु निकल जाते हैं और फाइफोइनोल पाइरुविक अम्ल (2-phosphoenol pyruvate) के दो अणु बनते हैं।

X. द्वितीय ATP उत्पादन (Second ATP Generation)-2-फॉस्फोइनोल पाइुुेट या 2-फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल के दो अणुओं से ADP के दो अण क्रिया करके दो अणु पाइरुविक अम्ल (Pyruvic acid) के तथा 2 अणु ATP के बनाते हैं।

अतः ग्लूकोस (6C) से पाइइविक अम्ल (3C) के निर्माण की ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया का समीकरण निम्नवत् होगा –

![]()

इस प्रकार ग्लूकोस के एक अणु से पाइरुविक अम्ल (Pyruvic acid) के दो अणुओं का निर्माण होता है।

![]()

प्रश्न 4.

ऑक्सीश्वसन के मुख्य चरण कौन-कौन से हैं? यह कहाँ सम्पन्न होती है ?

उत्तर:

ऑक्सीश्वसन के मुख्य चरण जीवित कोशिकाओं में O2 की उपस्थिति में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ऑक्सीश्वसन (aerobic respiration) कहलाता है। इस प्रक्रिया में रासायनिक ऊर्जा बन्धित ऊर्जा के रूप में ATP में संचित होती है।

C6H2O2 + 6O2 → 6CO2 + + 6H2O + 2870kJ.

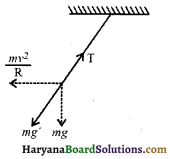

ऑक्सी श्वसन निम्न चरणों में पूर्ण होता है-

(क) ग्लाइकोलाइसिस (Glycolysis) – यह क्रिया कोशिकाद्रव्य (Cytoplasm ) में सम्पन्न होती है। इसमें ग्लूकोज का विभिन्न पथों से आंशिक ऑक्सीकरण होकर अन्त में 2 अणु पाइरुविक अम्ल (Pyruvic acid) के तथा 8 अणु ATP के बनते हैं।

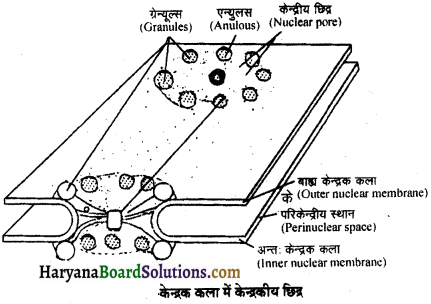

(ख) ऐसीटिल कोएन्जाइम ~ A का निर्माण (Formation of Acetyl Co ~ A) – यह क्रिया माइटोकॉण्ड्रिया के मेट्रिक्स में सम्पन्न होती है कोशिकाद्रव्य में उत्पन्न पाइरुविक अम्ल (Pyruvic acid) माइटोकॉण्ड्रिया में प्रवेश करके NAD + तथा CO ~ A से संयुक्त होकर इसका ऑक्सीकीय वियोजन होता है। इस क्रिया में CO2 का एक अणु मुक्त होता है और NAD. 2H बनता है। अन्त में ऐसीटाइल CO ~ A बन जाता है।

ऐसीटिल कोएन्जाइम ~ A + CO2 + NaD2H

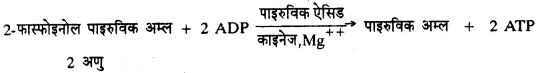

(ग) क्रेब्स चक्र या ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र (Kreb’s Cycle or Tricarboxylic Acid Cycle) – यह माइटोकॉण्ड्रिया के मेट्रिक्स (Matrix ) में पूर्ण होता है। इसमें क्रेब्स चक्र के सभी विकर उपस्थित होते हैं। ऐसीटिल CO ~ A माइटोकॉण्ड्रिया के मेट्रिक्स में उपस्थित ऑक्सेलोऐसीटिक अम्ल (OAA) से क्रिया करके 6C यौगिक सिट्रिक अम्ल बनाता है। सिट्रिक अम्ल का क्रमिक निम्नीकरण होता है तथा अन्त में पुनः ऑक्सेलोऐसीटिक अम्ल (OAA) प्राप्त हो जाता है। क्रेब्स चक्र में 2 अणु CO2 के उत्पन्न होते हैं। चार स्थानों पर 2H+ मुक्त होते हैं, जिन्हें हाइड्रोजन मही NAD या FAD ग्रहण करते हैं। क्रेब्स चक्र में 24 ATP अणु ETS द्वारा प्राप्त होते हैं।

ऐसीटिल कोएन्जाइम A + H2O + 2NAD + FAD + ADP + iP → 2CO2 + 2NAD2H + FAD2H + ATP + COM A

(घ) इलेक्ट्रॉन परिवहन तन्त्र (Electron Transport System) – यह माइटोकॉण्ड्रिया की भीतरी सतह पर स्थित ऑक्सीसोम्स (Oxysomes) या F1 कण पर सम्पन्न होता है। क्रेब्स चक्र की ऑक्सीकरण क्रिया में डिहाइड्रोजिनेज विकर विभिन्न पदार्थों से हाइड्रोजन तथा इलेक्ट्रॉन के जोड़े मुक्त कराते हैं । हाइड्रोजन तथा इलेक्ट्रॉन कुछ मध्यस्थ संवाहकों के द्वारा होते हुए ऑक्सीजन से जुड़कर जल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन परमाणुओं के एक इलेक्ट्रॉनग्राही से दूसरे इलेक्ट्रॉनग्राही पर रूपान्तरित होते समय ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा ATP के रूप में संचित हो जाती है ।

प्रश्न 5.

क्रेन्स चक्र का समग्र रेखाचित्र बनाइए ।

उत्तर:

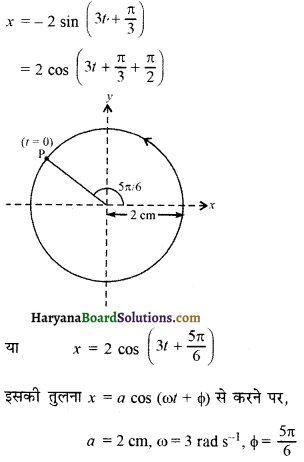

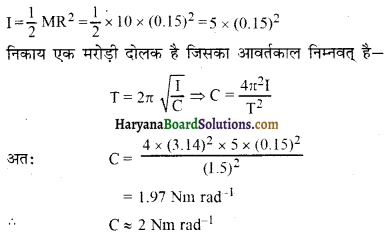

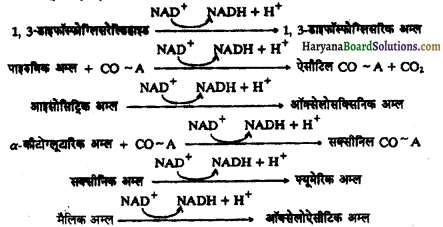

क्रेब्स चक्र या ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र (Kreb’s Cycle or Tricarboxylic acid cycle):

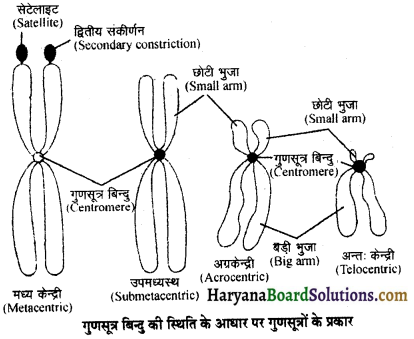

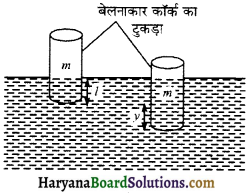

इस चक्र की खोज हेन्स क्रेब (Hans Krebs) ने 1937 में की थी। इसके लिए इन्हें 1953 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसे सिट्रिक अम्ल चक्र (Citric acid cycle) या ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र ( Tricarboxylic acid cycle or TCA Cycle) भी कहते हैं। यह चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मेट्रिक्स में पूर्ण होता है। इस चक्र के प्रमुख चरण निम्नवत् हैं-

(i) संघनन (Condensation ) – ऐसीटिल CO ~ A जल की उपस्थिति में सामान्यतः कोशिका में उपस्थित ऑक्सेलोऐसीटेट से क्रिया करके 6 – कार्बन वाला यौगिक सिट्रेट बनाता है तथा CO ~ A को मुक्त कर देता है। इस अभिक्रिया के लिए ऊर्जा ऐसीटिल CO ~ A का उच्च ऊर्जा आबन्ध प्रदान करता है। यह अभिक्रिया सिट्रेट सिन्थेटेस एन्जाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है। सिट्रेट में 3- COOH समूह उपस्थित होते हैं। अतः इसे ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र (Tricarboxylic acid cycle or TCA cycle) कहते हैं।

![]()

(II) निर्जलन ( Dehydration) – सिट्रेट ऐकोनाइटेस एन्जाइम की उपस्थिति में H2O निष्कासित करके सिसऐकोनाइट्रेट बनाता है

(iii) जलयोजन (Hydration) – सिसऐकोनाइट्रेट ऐकोनाइटेस एन्जाइम की उपस्थिति में H2O से संयोग करके आइसोसिट्रेट बनाता है।

![]()

(iv) ऑक्सीकरणीय विकार्बोक्सिलीकरण (Oxidative Decarboxylation ) – आइसोसिट्रेट हाइड्रोजन परमाणुओं का एक युग्म देकर (ऑक्सीकरण) CO2 का एक अणु निष्कासित करके ( विकार्बोक्सिलीकरण ) 5-कार्बन – कीटोग्लूटारेट बनाता है। यह क्रिया आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस एन्जाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है।

![]()

(v) ऑक्सीकरणीय विकार्बोक्सिलीकरण (Oxidative Decarboxylation ) – यह दो पदों में पूर्ण होता है।

(i) प्रथम पद में Co A, ca- कीटोग्लूटारेट से अभिक्रिया करके 4- कार्बन सक्सिनिल Co A बनाता है तथा हाइड्रोजन परमाणुओं का एक युग्म तथा CO2 को निर्मुक्त करता है। इस अभिक्रिया में – कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस संकुल एन्जाइम भाग लेता है।

![]()

(ii) द्वितीय पद में सक्सीनिल CO ~ A4 कार्बन सक्सीनेट तथा COA एवं H2O अणु में टूट जाता है।

![]()

(vi) विहाइड्रोजनीकरण (Dehydrogenation) – इस प्रक्रम में सक्सीनेट 4- कार्बन फ्यूमेरेट में सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेस एन्जाइम की उपस्थिति में बदल जाता है तथा हाइड्रोजन परमाणुओं का एक युग्म निर्मुक्त करता है।

![]()

(vii) जलयोजन (Hydration) – फ्यूमेरेस एन्जाइम की उपस्थिति में फ्यूमेरेट H2O के साथ जलयोजित होकर 4 कार्बन मेलेट बनाता है।

![]()

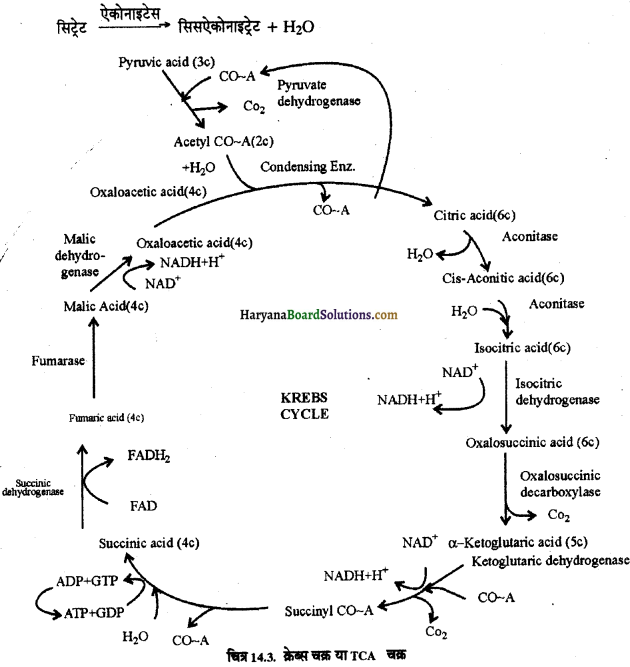

(viii) विहाइड्रोजनीकरण (Dehydrogenation ) – इस प्रक्रम में ऑक्सेलोऐसीटेट का निर्माण होता है। यह क्रिया मैलेट डीहाइड्रोजिनेस एन्जाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है।

ऑक्सेलोऐसीटेट ऐसीटिल CO– A से संयुक्त होकर सिट्रेट बनाता है।

इस प्रकार क्रेब्स चक्र नियमित रूप से चलता रहता है।

![]()

प्रश्न 6.

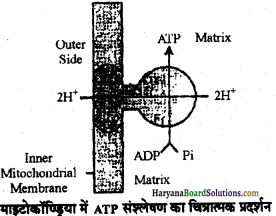

इलेक्ट्रॉन परिवहन तन्त्र का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

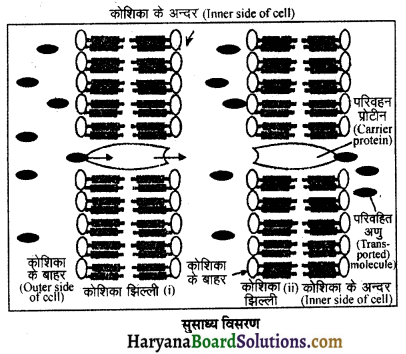

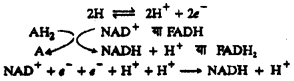

इलेक्ट्रॉन परिवहन तन्त्र या श्वसन में ATP का ऑक्सीकरणीय उत्पादन (Electron Transport System or Oxidative Production of ATP in Respiration) ग्लूकोस का ऑक्सीजन की उपस्थिति में वियोजित होना ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। इस प्रक्रम के दौरान कुछ मध्यवर्ती जैसे फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, पाइरुविक अम्ल, आइसोसिट्रिक अम्ल, -कीटोग्लूटारिक अम्ल, सक्सीनिक अम्ल तथा मैलिक अम्ल ऑक्सीकृत होते हैं। प्रत्येक ऑक्सीकरण पद में 2H निर्मुक्त होते हैं, जो विभिन्न सहएन्जाइमों; जैसे – NAD + तथा FAD को अपचयित करते हैं।

साजन (21) द्वारा ऑक्सीक्वसन की निम्न अभिक्रियाओं द्वारा अपनायत होते हैं-

अपचयित NAD + या FAD ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेव्स चक्र से निर्मुक्त होने के पश्चात् अन्त में ऑक्सीजन को HO में अपचयित करते हैं। NADH + H+ या FADH, से H + तथा का O2 को स्थानान्तरण आसान नहीं होता है तथा CO A से O2 को इलेक्ट्रॉनों का प्रत्यक्ष स्थानान्तरण ऊष्मागतिकीय रूप से संभव नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है कि NADH, 0.32 V रेडॉक्स विभव पर ऑक्सीकृत होता है। जबकि O2, + 0.82 v रेडॉक्स विभव पर अपचयित होती है। रेडॉक्स विभव का + 1.14V का अन्तराल अत्यधिक है इसलिए NADH तथा FADH2, ऑक्सीजन से संयुक्त होकर HO का निर्माण नहीं कर सकते हैं।

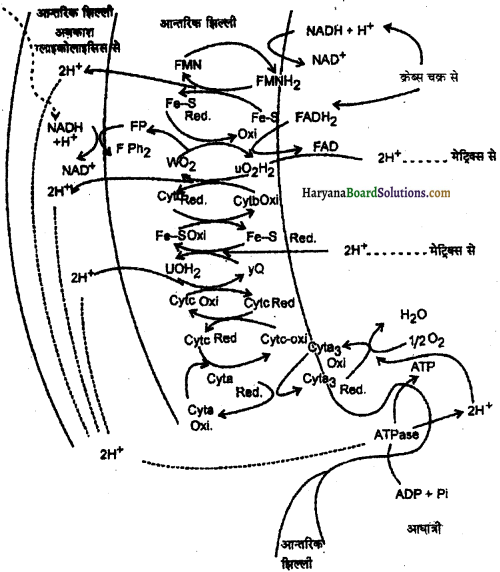

इस स्थानान्तरण को आसान बनाने के लिए अनेकों मध्यवर्ती साइटोक्रोम तथा मध्यवर्ती रेडॉक्स विभव वाले अन्य वाहक एक श्रेणी में व्यवस्थित होते हैं जो NADH या FADH, से इलेक्ट्रॉनों का स्थानान्तरण 0, को करते हैं। इलेक्ट्रॉन वाहकों का यह अनुक्रम इलेक्ट्रॉन परिवहन तन्त्र (Electron Transport Systems, ETS) बनाता है। इसके फलस्वरूप ADP तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से ATP का संश्लेषण होता है। ATP के निर्माण की यह प्रक्रिया ऑक्सीकरणीय फॉस्फोटिीकरण Phosphorylation) कहलाती है।

(Oxidative )साइटोक्रोम b. 2 प्रकार के साइटोम C2 यूविक्वनोन, फ्लेवोप्रोटीन (FMN या FAD), आइरन सल्फर प्रोटीन (Fe-S) तथा एन्जाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेस इलेक्ट्रॉन परिवहन तन्त्र के प्रमुख अवयव होते हैं। ये अवयव चार प्रकार के संकुलों – संकुल I (NADH डिहाइड्रोजिनेस संकुल), संकुल II (सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस संकुल) संकुल III (साइटोक्रोम bc. संकुल) तथा संकुल IV (साइटोक्रोम ऑक्सीडेस संकुल) में व्यवस्थित होते हैं। पाँचवाँ संकुल ATP सिन्थेटेस संकुल ATP संश्लेषण में भाग लेता है। ये संकुल आन्तिरक माइटोकॉण्ड्रियल झिल्ली पर निश्चित अनुक्रम में व्यवस्थित रहते हैं। अपचयित सहएन्जाइम अपने इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों का स्थानान्तरण इलेक्ट्रॉन तन्त्र द्वारा निम्न अनुक्रम में करते हैं-

(1) प्रथम पद में NADH + H+ से हाइड्रोजन का स्थानान्तरण FMN (फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड) को होता है। FMN, FMNH में अपचयित हो जाता है तथा सहएन्जाइम NADH + H+, NAD+ में ऑक्सीकृत हो जाता है।

(2) अपचयित FMNH, इलेक्ट्रॉनों को Fe-S प्रोटीन को स्थानान्तरित करता है तथा 2H+ को आन्तरिक झिल्ली अवकाश को देता है।

(3) अपचयित Fe-S प्रोटीन इलेक्ट्रॉनों को यूविक्विनोन (UQ) को स्थानान्तरित करता है। UQ, Fe-S प्रोटीन से दो इलेक्ट्रॉन तथा मेट्रिक्स से 2H+ लेकर UOH, में बदल जाता है।

(4) अपचयित UQH, अपने इलेक्ट्रॉन Cyt b को तथा 2H+ को आन्तरिक झिल्ली अवकाश को देता है।

क्रेब्स चक्र में अपचयित FaDH, संकुल II द्वारा इलेक्ट्रॉन परिवहन तन्त्र में प्रवेश करता है तथा UQ को 2H देकर UQH में अपचयित हो जाता है।

(5) अपचयित Cyt b अपने इलेक्ट्रॉनों को Fe-s प्रोटीन पर स्थानान्तरित करता है। Fe+S अब Fe2+ – S में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रोटीन इलेक्ट्रॉनों को UQ को देता है जो आन्तरिक मेट्रिक्स से 2H+ लेकर UQH में बदल जाता है।

(6) अपचयित UQH, साइटोक्रोम c-1 को इलेक्ट्रॉन स्थानान्तरित करता है। इस अवस्था में Ht का तृतीय युग्म बाहर की ओर स्थानान्तरित हो जाता है।

(7) अपचयित Cyt-c इलेक्ट्रॉन स्थानान्तरित करके Cyt-c में अपचयित हो जाता है।

(8) अन्त में Cyt-c से इलेक्ट्रॉन Cyt-a तथा Cyt-a2 से होते हुए 2 को स्थानान्तरित हो जाते हैं।

यह पद टर्मिनल ऑक्सीकरण कहलाता है तथा साइटोक्रोम ऑक्सीडेस से उत्प्रेरित होता है। यह एन्जाइम O2 के HO में अपचयन को उत्प्रेरित करता है। 2Cyt (Fe2+) + 1 / 202 + 2H+. H, O + 2cyt (Fe 3+)

![]()

प्रश्न 7.

निम्निलिखित के मध्य अन्तर कीजिए-

(अ) ऑक्सीश्वसन तथा अनॉक्सीश्वसन

(ब) ग्लाइकोलाइसिस तथा किण्वन

(स) ग्लाइकोलाइसिस तथा सिट्रिक अम्ल चक्र ।

उत्तर:

(अ) ऑक्सीश्वसन (Aerobic respiration) तथा अनॉक्सी श्वसन (Anaerobic respiration) में अन्तर-

| ऑक्सीश्वसन (Aerobic Respiration) | अनॉक्सीश्वसन (Anaerobic Respiration) |

| 1. यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। | इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। |

| 2. इसमें ग्लूकोज (Glucose) का पूर्ण आक्सीकरण (Oxidation) होकर CO2 तथा जल बनता है। | ग्लूकोज (Glucose) का पूर्ण आक्सीकरण नहीं होता तथा ऐथिल ऐल्कोहॉल व CO2 बनती है। |

| 3. यह सभी जीवों में सामान्य रूप से पाया जाता है। | यह केवल कुछ जन्तु एवं पादपों में पाया जाता है। |

| 4. ग्लाइकोलाइसिस को छोड़कर इसकी सभी क्रियाएँ माइटोकाण्ड्रिया (Mitochondria) में होती हैं। | इसकी सभी क्रियाएँ कोशिकाद्रव्य (Cytoplasm) में होती हैं। इसमें कम मात्रा में ऊर्जा (247 kJ) उत्पन्न होती है। |

ग्लाइकोलाइसिस (Glycolysis) तथा किण्वन (Fermentation) में अन्तर-

| ग्लाइकोलाइसिस (Glycolysis) | किण्वन (Fermentation) |

| 1. यह क्रिया ऑक्सीजन (O2) की अनुपस्थिति में होती है। | 1. यह क्रिया ऑक्सीजन (O2) की उपस्थिति या अनुपस्थिति में होती है। |

| 2. यह ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन दोनों के लिए सामान्य प्रक्रिया है | 2. यह सम्पूर्ण प्रक्रिया है। |

| 3. यह सभी जीवों के कोशिका द्रव्य में होती है। | 3. यह कुछ जीवों के बाह्य माध्यम में होती है। |

| 4. इसमें अनेक विकर (enzymes ) भाग लेते हैं। | 4. इसमें कुछ विकर (enzymes ) भाग लेते हैं। |

| 5. इसका अन्तिम उत्पाद पाइरुविक अम्ल है। | 5. इसका अन्तिम उत्पाद एल्कोहॉल या अन्य कार्बनिक पदार्थ तथा CO2 होते हैं। |

| 6. इसमें 8 ATP अणु उत्पन्न होते हैं। | 6. इसमें 8 ATP अणु उत्पन्न होते हैं। |

(स) ग्लाइकोलाइसिस (Glycolysis) तथा सिट्रिक अम्ल चक्र (Citric Acid Cycle) में अन्तर-

| ऑक्सीश्वसन (Aerobic Respiration) | किण्न (Fermentation) |

| 1. यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन है। | इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। |

| 2. यह क्रिया जीवित कोशिकाओं के अन्दर होती है। | यह क्रिया क्रियाधर तथा विकर की उपस्थिति में होती है। जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। यह क्रिया प्राय: जीवाणुओं (Bacteria) तथा यीस्ट (Yeast) द्वारा होती है। |

| 3. इसमें भोज्य पदार्थों के पूर्ण आक्सीकरण से अधिक ऊर्जा ग्लूकोज के एक अणु से (38 ATP) मुक्त होती है। | इसमें खाद्य पदार्थों के अपूर्ण आक्सीकरण से कम ऊर्जा ग्लूकोज के एक अणु से (2 ATP) मुक्त होती है। |

| 4. इसमें शर्करा के ऑक्सीकरण से CO2 तथा जल बनता है। | इसमें क्रियाधर (Substrate) के अनुसार विभिन्न कार्बनिक अम्ल या ऐल्कोहॉल बनता है। |

| 5. इस क्रिया में बहुत से विकर (enzyme) भाग लेते हैं। | इसमें कम विकर (enzyme) भाग लेते हैं। |

प्रश्न 8.

शुद्ध ATP के अणुओं की प्राप्ति की गणना के दौरान आप क्या कल्पनाएँ करते हैं ?

उत्तर:

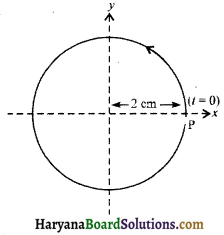

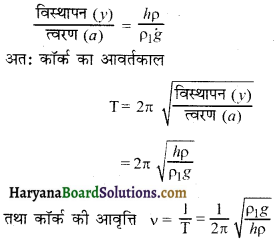

ATP अणुओं की प्राप्ति की कल्पनाएँ (Assumptions of Formation of ATP Molecules)

1. ATP के अणुओं की प्राप्ति एक लम्बी प्रक्रिया द्वारा होती है जो ग्लाइकोलाइसिस (Glycolysis) से प्रारम्भ होकर क्रेब्स चक्र तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन तन्त्र में समाप्त होती है। इसमें विभिन्न स्थानों पर ATP प्राप्त होते हैं।

2. ग्लाइकोलाइसिस में संश्लेषित NAD माइटोकॉण्ड्रिया में प्रवेश करता है जहाँ इसका फॉस्फेटीकरण (Phosphorylation) होता है।

3. श्वसन मार्ग में भाग लेने वाले मध्यवर्ती यौगिक अपने पदों को ही आगे बढ़ाते हैं अर्थात् किसी अन्य यौगिक के निर्माण में प्रयोग नहीं होते। अतः ATP का निर्माण भी निश्चित स्थानों पर होता है।

4. ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज से ही प्रारम्भ होता है। अन्य कोई यौगिक क्रिया के मध्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसी प्रकार क्रेब्स चक्र एसीटिल Co A से प्रारम्भ होता है, इसमें भी कोई मध्यवर्ती यौगिक न प्रविष्ट होता है न ही कहीं अन्यत्र प्रयुक्त होता है। वास्तव में श्वसन पथ एक लयबद्ध तरीके से कार्य करता है और इसमें भाग लेने वाले सभी अभिकारक अपने स्तर पर ही कार्य करते हैं। इन पथों में आवश्यकतानुसार ATP खर्च उत्पादित होते हैं। यह लयबद्धता जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक होती है।

![]()

प्रश्न 9.

‘श्वसन पथ एक ऐम्फीबोलिक पथ होता है।’ इसकी चर्चा कीजिए।

उत्तर:

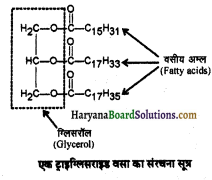

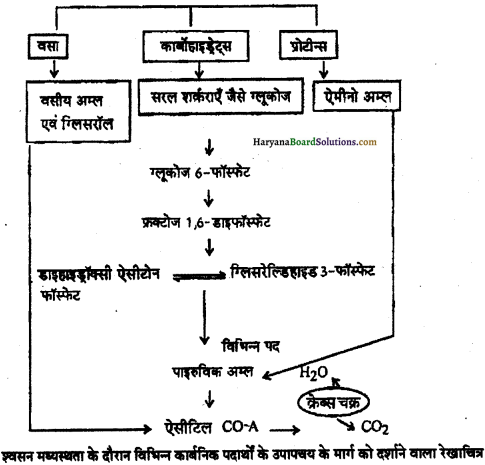

श्वसन क्रिया के लिए ग्लुकोज एक सामान्य क्रियाधर (Common Substrate) होता है, जिसे कोशिकीय ईंधन (Cellular fuel) कहते हैं, अन्य कार्बोहाइड्रेट्स भी श्वसन क्रिया से पहले ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिये जाते हैं। वसा (Fat) को पहले ग्लसरॉॉल तथा वसीय अम्लों (Fatty acids) में विषटित किया जाता है। वसीय अम्ल ऐसीटिल कोएन्ताइम (Acetyle Co-A) बनकर श्वसन मार्ग में प्रवेश करता है। ग्लिसरॉल फॉस्स्फोम्लिसरेल्डिताइड (PGAL) में बदलकर श्वसन पथ में प्रवेश करता है। प्रोटीन्स विषटित होकर ऐमीनो अम्ल बनाती हैं।

एमीनो अम्ल (Amino acids) विएमिनीकरण (veamination) के पश्चात क्रेस्स चक्र के विभिन्न चरणों में प्रवेश करता है। इसी प्रकार वसा अम्ल के संश्लेषण में श्वसन मार्ग से ऐसीटिल कोएन्जाइम पृथक् हो जाता है। अतः वसा अम्ल के संश्लेषण एवं विषटन के दौरान श्वसनीय पथ का प्रयोग होता है। इसी प्रकार प्रोटीन के संश्लेषण व विषटन के दौरान भी श्वसन पथ का प्रयोग होता है। इस तरह श्वसन पथ में उपचय (Anabolism) तथा अफक्य (Catabolism) क्रियाएँ साथ-साथ होती रहती हैं। यही कारण है कि श्वसन पथ को ऐम्फीबोलिक पथ (Amphibolic Pathway) कहा जाता है।

प्रश्न 10.

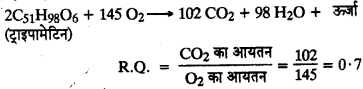

साँस (श्वसन) गुणांक को परिभाषित कीजिए। वसा के लिए इसका क्या मान है ?

उत्तर:

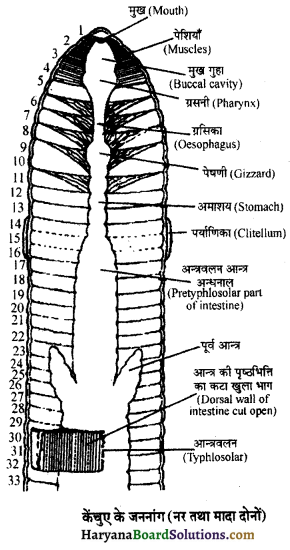

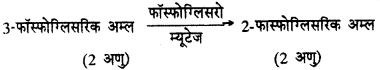

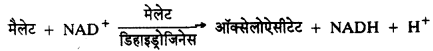

श्वसन गुणांक (Respiratory Quotient; R. Q.)

दिये गये किसी निश्चित समय में निश्चित ताप व दाब पर श्वसन क्रिया में निष्कासित CO2 व प्रयुक्त O2 के अनुपात को श्वसन गुणांक या श्वसन भागफल (R.Q.) कहते हैं। श्वसन पदार्थ के प्रकार के अनुसार R. Q. भी भिन्न-भिन्न होते हैं।

![]()

वसा के लिए R. Q. – वसा का श्वसन गुणांक 1 से कम होता है क्योंकि वसीय पदार्थों के श्वसन में उपयोग होने से निष्कासित CO2 की मात्रा प्रयुक्त O2 की मात्रा से कम होती है।

अतः वसा का R. Q. 0.7 होता है

![]()

प्रश्न 11.

ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण क्या है ?

उत्तर:

ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण (Oxidative Phosphorylation)

ऑक्सीकीय श्वसन (aerobic respiration) के विभिन्न चरणों में उत्पन्न हाइड्रोजन आयन्स (H) को हाइड्रोजनमाही NAD या FAD ग्रहण करके अपचयित हो जाते हैं तथा NAD2H या FAD2H बनाते हैं। प्रत्येक NAD. 2H अणु से दो इलेक्ट्रॉन निकलकर ऑक्सीजन तक पहुँचने के क्रम में तीन तथा FAD 2H अणु से दो ATP अणुओं का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन स्थानान्तरण तन्त्र के अन्तर्गत परिवहन के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा ADP + Pi → ATP क्रिया द्वारा ATP में संचित हो जाती है। प्रत्येक ATP अणु बनने में जन्तुओं में 7-3 kcal तथा पौधों में 10-12 kcal ऊर्जा संचय होती है। इस क्रिया को फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं क्योंकि श्वसन क्रिया में यह प्रक्रिया O2 की उपस्थिति में होती है। अतः इसे ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण (Oxidative Phosphorylation) कहा जाता है।

प्रश्न 12

साँस के प्रत्येक चरण में मुक्त होने वाली ऊर्जा का क्या महत्व है ?

उत्तर:

1, कोशिकाओं में जैव-रासायिनक ऑक्सीकरण के समय श्वसनी पदार्थ में संचित सम्पूर्ण रासायिनक ऊर्जा एक साथ मुक्त नहीं होती है, जिसे ATP के रूप में संचित किया जाता है।

2. श्वसन में मुक्त ऊर्जा सीधे ही उपयोग नहीं की जा सकती, इससे पहले ATP का संश्लेषण होता है।

3. ATP ऊर्जा मुद्रा का कार्य करते हैं और आवश्यकतानुसार जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं ।

4. विभिन्न जटिल कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण में भी ATP की ऊर्जा का प्रयोग होता है।

5. पौधों में जल अवशोषण, खनिज स्थानान्तरण, भोज्य पदार्थों के स्थानान्तरण आदि में ATP की ऊर्जा का ही प्रयोग होता है।

HBSE 11th Class Biology Solutions Chapter 14 पादप में श्वसन Read More »