Haryana State Board HBSE 11th Class Biology Solutions Chapter 21 तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Biology Solutions Chapter 21 तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय

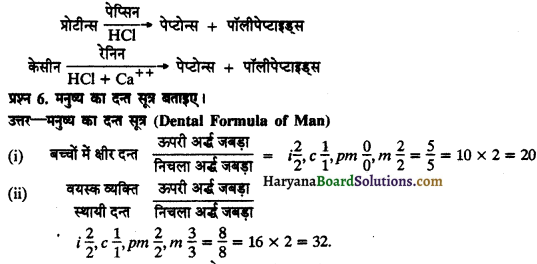

प्रश्न 1.

निम्नलिखित संरचनाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए-

(अ) मस्तिष्क,

(ब) नेत्र,

(स) कर्ण।

उत्तर:

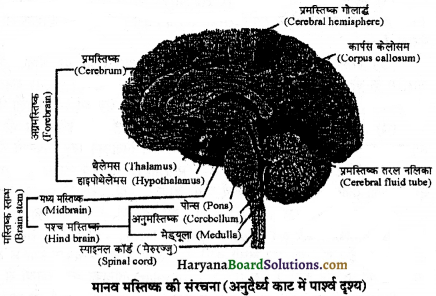

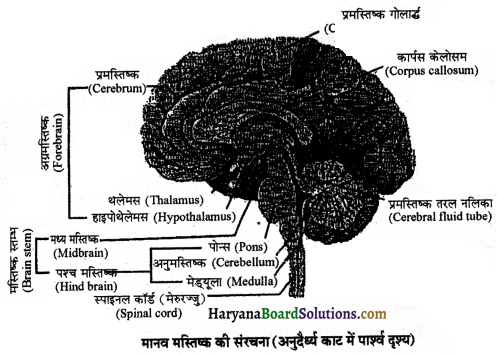

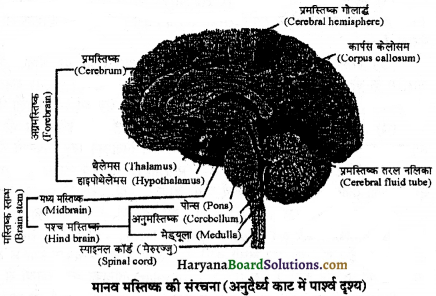

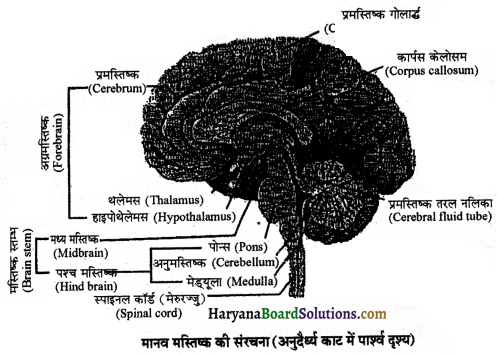

(अ) मानव मस्तिष्क की संरचना (Structure of Human Brain)

मानव मस्तिष्क खोपड़ी (skull) के अन्दर कपाल गुहा (cranial cavity) नामक दृढ़ बक्सा सुरक्षित रहता है। यह मस्तिष्क आवरण (कपालीय मेनिजेज- meninges) नामक एक दोहरी झिल्ली से ढंका रहता है। इनमें सबसे बाहर की मोटी तथा दृढ़ झिल्ली को ड्यूरामेटर (duramater), भीतर की पतली झिल्ली को पाइयामेटर (piamater) कहते हैं। इन दोनों झिल्लियों के बीच में तरल प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य ( cerebrospinal fluid) भरा रहता है। यह मस्तिष्क को नम रखता है और इसकी बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है तथा रुधिर व मस्तिष्क के बीच उपापचयी पदार्थों का आदान-प्रदान करने में सहायता देता है ।

मस्तिष्क के भाग (Parts of the Brain)

मानव मस्तिष्क के तीन प्रमुख भाग होते हैं-

(1) अम-मस्तिष्क,

(2) मध्य-मस्तिष्क,

(3) पश्च- मस्तिष्क ।

(1) अप्र मस्तिष्क (Fore Brain) अग्र मस्तिष्क के दो प्रमुख भाग होते हैं-

(i) प्रमस्तिष्क (Cerebrum) एवं

(ii) अप्रमस्तिष्क पश्च या डाइएनसैफेलोन ( Diencephalon)।

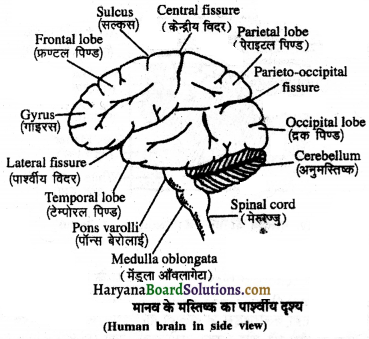

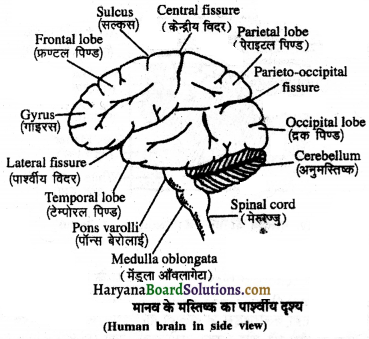

(i) प्रमस्तिष्क या सेरीब्रम ( Cerebrum) – यह सर्वाधिक विकसित एवं पूरे मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है। यह दाहिने एवं बायें प्रमस्तिष्क गोलाद्धों (cerebral hemispheres) का बना होता है। दोनों गोलार्द्ध तन्त्रिका तन्तुओं की एक पट्टी द्वारा एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिसे कॉर्पस कैलोसम (Corpus callosum) कहते हैं। प्रत्येक प्रमस्तिष्क गोलार्द्ध तीन गहरी दरारों द्वारा चार पालियों में बँटा रहता है-

(a) अग्रललाट या फ्रण्टल पालि (Frontal Lobe ) – यह आगे की ओर तथा सबसे बड़ी होती है ।

(b) भित्तीय या पैराइटल पालि (Parietal Lobe ) – यह फ्रण्टल पालि के पीछे स्थित होती है ।

(c) शंख या टेम्पोरल पालि (Temporal Lobe ) – यह पैराइटल पालि के नीचे तथा सामने की ओर होती है।

(d) अनुकपाल या ऑक्सीपीटल पालि (Occipital Lobe ) – यह अपेक्षाकृत छोटी या सबसे पीछे स्थित होती है।

(ii) अग्रमस्तिष्क पश्च या डाइऐनसेफेलॉन (Diencephalon ) – यह मस्तिष्क का पिछला भाग है जो प्रमस्तिष्क (cerebrum) तथा मध्य मस्तिष्क (midbrain) के बीच स्थित होता है। इसमें पायी जाने वाली गुहा डायोसील (diocoel) या तृतीय निलय कहलाती है। इसके तीन भाग होते हैं-

(a) अधिचेतक या एपीथैलेमस (Epithalamus) – यह तृतीय गुहा की छत बनाता है। इसमें एक रक्तक जालक (choroid plexus ) होता है। इसके मध्य रेखा में एक छोटे से वृन्त पर पीनियल ग्रन्थि ( pineal gland) होती है।

(b) चेतक या थैलेमस (Thalamus) – यह डाइऐनसेफेलॉन की पार्श्व दीवारों का ऊपरी भाग बनाता है। यह अण्डाकार एवं दो मोटे पिण्डकों के रूप में होता है।

(c) अधश्चेतक या हाइपोथैलेमस (Hypothalamus ) – यह डाइऐनेसेफेलॉन की पार्श्व दीवारों का निचला भाग तथा डायोसील का फर्श बनाता है। इसमें तन्त्रिका कोशिकाओं के लगभग एक दर्जन बड़े-बड़े केन्द्रक होते हैं। इसमें एक दृक् काएज्या (optic chiasma) होता है।

(2) मध्य मस्तिष्क (Mid brain or Mesencephalon )

यह मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा भाग है जो डाइएनसेफेलॉन के पीछे, प्रमस्तिष्क के नीचे तथा पश्च-मस्तिष्क के ऊपर स्थित होता है। इसकी गुहा अत्यधिक सँकरी होती है, जिसे आइटर (iter) अथवा सिल्वियस की एक्वीडक्ट (aqueduct or sylvius) कहते हैं। मध्य मस्तिष्क को दो भागों में बाँटा जा सकता है-

(a) प्रमस्तिष्क वृन्तक या सेरिब्रल पिंडकल या क्रूरा सेरिब्राइ (Cerebral Peduncles or Crura Cerebri)- ये अधर सतह पर माइलिनेटेड (myelinated) तन्त्रिका तन्तुओं से बने डण्ठलनुमा वृन्त हैं। ये प्रमस्तिष्क (cerebrum) को पश्चमस्तिष्क तथा मेरुरज्जु (spinal cord) से जोड़ते हैं।

(b) पिण्ड चतुष्टि या कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना (Corpora Quadrigemina) – ऐक्वीडक्ट (aqueduct) के पीछे कुछ भाग धूसर पदार्थ के चार गोल से उभारों का बना होता है। प्रत्येक उभार को कोलिकुलस (Colliculus) कहते हैं तथा चारों उभारों को सम्मिलित रूप से कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना या पिण्ड चतुष्टि (corpora quadrigemina) कहते हैं ।

(iii) पश्च मस्तिष्क – ( Hind brain) – इसमें निम्नलिखित भाग होते हैं-

(a) अनुमस्तिष्क या सेरीबेलम (Cerebellum ) – यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। यह प्रमस्तिष्क गोलाद्धों के पश्च भाग के नीचे एवं मेडुला (Medulla) व पोन्स वेरोलाई (pons varolli) के पश्च भाग पर स्थित होता है ।

(b) पोन्स वेरोलाई (Pons Varolli) – यह मेडुला के ठीक ऊपर स्थित होता है ।

(c) मेडुला ऑब्लांगेटा (Medulla Oblongata) – यह मस्तिष्क का सबसे अन्तिम व निचला भाग बनाता है। इसकी गुहा को चतुर्थ निलय कहते हैं। यह आगे मेरुरज्जु के रूप में कपालगुहा से बाहर निकलता है। इसकी पृष्ठ भित्ति में पश्च रक्त जालक स्थित होता है।

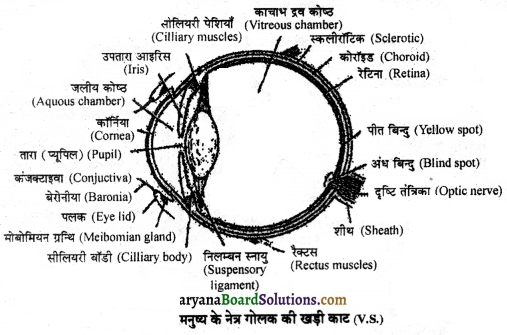

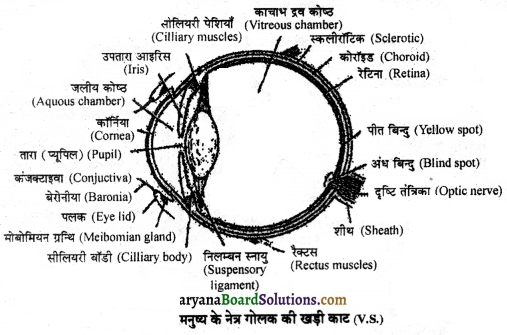

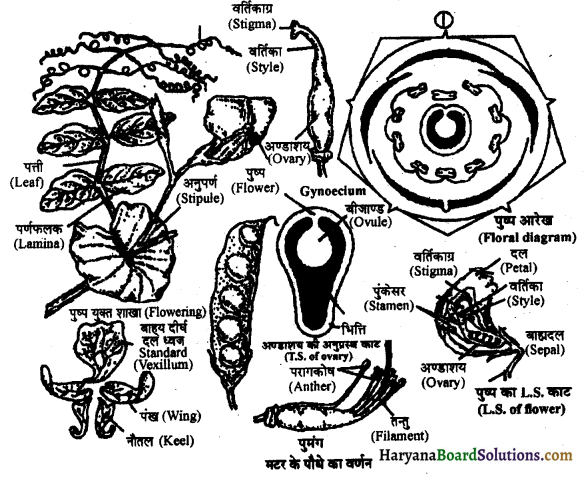

(ब) नेत्र की संरचना (Structure of Eye)

नासिका के ऊपरी भाग में प्रत्येक पार्श्व में एक-एक नेत्र स्थित होता है। प्रत्येक नेत्र करोटि के नेत्र कोटर में स्थित होता है। यह ऊपरी तथा निचली दो रोमयुक्त गतिशील पलकों (eyelids) से सुरक्षित रहता है। नेत्र गोलक का बाहरी पारदर्शक भाग कॉर्निया (cornea ) कहलाता है। ऊपरी तथा निचली पलकों की भीतरी त्वचा उलटकर एक पारदर्शक झिल्ली के रूप में कॉर्निया (cornea ) से समेकित होकर इसी के ऊपर फैली रहती है, इसे कंजक्टिवा (conjuctiva) कहते हैं।

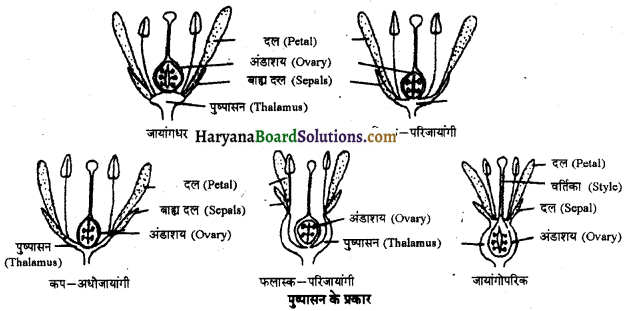

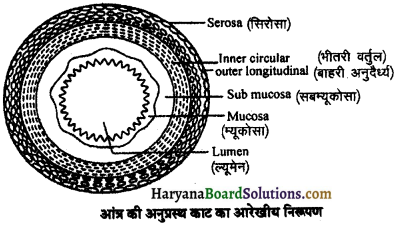

नेत्र गोलक की संरचना – कॉर्निया को छोड़कर शेष नेत्र गोलक की दीवार में तीन स्तर होते हैं-

(1) श्वेत पटल या स्केलरा या स्क्लेरोटिक (Sclerotic ) – यह सबसे बाहरी स्तर होता है। नेत्र गोलक (eye ball) का बाहरी उभरा हुआ पारदर्शक भाग कॉर्निया कहलाता है। यह दृढ़ तन्तुमय संयोजी ऊतकों का बना होता है। यह नेत्र गोलक का आकार बनाये रखता है।

(2) रक्तक पटल या कोरॉयड (Choroid) – यह कोमल संयोजी ऊतकों का बना नेत्र गोलक का मध्य स्तर है। इसकी कोशिकाओं में रंग कणिकाएँ होती हैं। इनके कारण ही आँखों में रंग दिखायी देता है। इस स्तर में रक्त केशिकाओं का सघन जाल पाया जाता है। नेत्र के अगले भाग में यह निम्नलिखित रचनाएँ बनाता है-

(अ) उपतारा या आइरिस (Iris ) – कॉर्निया के आधार पर यह भीतर की ओर गोल रंगीन पर्दा बनाता है जिसे उपतारा या आइरिस (iris) कहते हैं। आइरिस के बीचोंबीच में एक छिद्र होता है, इसको पुतली या तारा (pupil) कहते हैं। आइरिस पर अरेखित अरीय प्रसारी पेशियाँ फैली रहती हैं जिसके संकुचन से पुतली का व्यास बढ़ता है तथा वर्तुल स्फिंक्टर पेशियाँ संकुचन द्वारा पुतली के व्यास को कम करती हैं।

(ब) सिलियरी काय (Ciliary body) रक्तक पटल के आइरिस का भीतरी भाग कुछ मोटा होता है। यह सिलियरी बॉडी कहलाता है। सिलियरी काय संकुचनशील होता है। इससे अनेक महीन एवं लचीले निलम्बन रज्जु निकलते हैं, जो लेन्स (lens) से संलग्न रहते हैं।

(3) मूर्तिपटल या दृष्टिपटल या रेटिना (Retina) – यह नेत्र गोलक का सबसे भीतरी स्तर होता है। यह पतला कोमल संवेदी स्तर होता है। इसमें तन्त्रिका सूत्र, संयोजी ऊतक व वर्णक कोशिकाएँ पायी जाती हैं। दृष्टिपटल में दो स्तर होते हैं-

(अ) वर्णकी स्तर (Pigment layer) – यह स्तर चपटी एवं कणिका युक्त एपीथिलियमी कोशिकाओं का एकाकी स्तर होता है।

(ब) तन्त्रिका संवेदी स्तर (Neuro sensory layer ) यह वर्णकी स्तर के ठीक नीचे स्थित होता है जो कि दृष्टि शलाका ( rods) तथा दृष्टि शंकु (cones) से बनी होती है। दृष्टि शलाका लम्बी कोशिकाएं होती हैं जो अन्धकार तथा प्रकाश में भेद करती हैं तथा दृष्टि शंकु छोटी तथा मोटी कोशिकाएँ होती हैं, जिनके द्वारा रंगों की पहचान होती है। ये द्विध्रुवीय (bipolar) तन्त्रिका कोशिकाओं से जुड़े रहते हैं।

द्विध्रुवीय तन्त्रिका कोशिकाओं के तन्त्रिकाक्ष (axons) लम्बे होते हैं, जो आपस में मिलकर दृष्टि तन्त्रिका (optic nerve) बनाते हैं, जो दृष्टि छिद्र से निकलकर मस्तिष्क को जाती है। दृष्टि तन्त्रिका के बाहर निकलने वाले स्थान पर प्रतिबिम्ब नहीं बनता है, इसे अन्य विन्दु (blind spot) कहते हैं। इससे थोड़ा ऊपर पीत बिन्दु (yellow spot) होता है। जहाँ वस्तु का प्रतिबिम्ब सबसे स्पष्ट बनता है।

इस बिन्दु का रंग पीला-सा होता है। पीत बिन्दु को मैक्यूला ल्यूटिया (macula lutea) भी कहते हैं। इसके केन्द्र में एक गर्त होता है, जिसे फोविया सेन्ट्रेलिस (fovea centralis) कहते हैं। लेन्स (Lens) – उपतारा (pupil) के पीछे नेत्रगोलक (eye ball) की गुहा में एक बड़ा रंगहीन, पारदर्शक एवं उपयोतल (Biconvex) लेन्स होता है। लेन्स नेत्र गोलक की गुहा को दो भागों में विभक्त करता है।

(i) जलीय वेश्म या ऐक्वस चैम्बर (Aqueous chamber तेजो जल या ऐक्वस ह्यमर (aqueous humour) कहते हैं। लेन्स (lens) तथा कॉर्निया के बीच स्वच्छ पारदर्शक जल सदृश द्रव भरा रहता है। इसे

(ii) काचाच द्रव्ये वेश्म या विट्रिस चैम्बर (Vitreous chamber) लेन्स (lens) तथा रेटिना (retina) के बीच गाढ़ा पारदर्शक जैली सदृश द्रव्य भरा रहता है जिसे काचाम द्रव्य ( vitreous humour) कहते हैं। ये दोनों ही द्रव नेत्र गुहा में निश्चित दबाव बनाये रखते हैं, जिससे दृष्टिपटल (retina) तथा अन्य नेत्र पटल अपने यथास्थान बने रहते हैं।

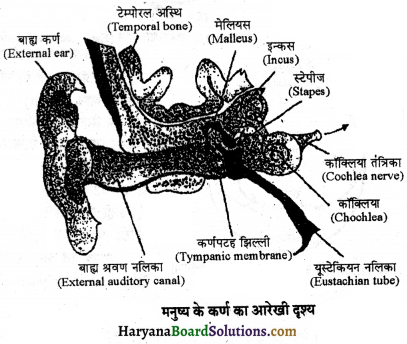

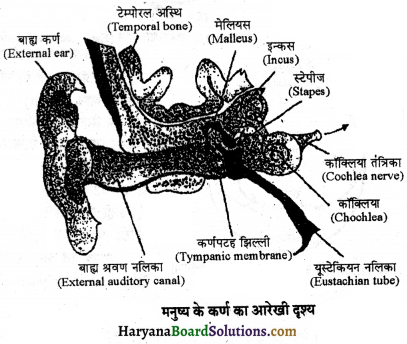

(स) कर्ण की संरचना (Structure of Ear)

मनुष्य में कान सुनने की क्रिया के साथ-साथ सन्तुलन बनाये रखने का भी कार्य करते हैं। मनुष्य के सिर पर दोनों ओर पार्श्व में एक जोड़ी कान होते हैं। मनुष्य के कर्ण में तीन भाग होते हैं –

(1) बाह्य कर्ण (external ear),

(2) मध्य कर्ण (middle ear) तथा

(3) आन्तरिक कर्ण (internal ear)।

(1) बाह्य कर्ण (External Ear) – बाह्य कर्ण के दो भाग होते हैं-

(i) कर्ण पल्लव या पिन्ना (pinna) तथा

(ii) बाह्य कर्ण कुहर (external auditory meatus)।

कर्ण पल्लव या पिन्ना सबसे बाहरी भाग होता है जो लचीले उपास्थि (cartilage) ऊतकों का बना होता है। यह बाह्य ध्वनि तरंगों को एकत्रित करके बाह्य कर्ण कुहर में भेजने का कार्य करता है।

बाह्य कर्ण कुहर 2-5 से 30 सेमी लम्बा होता है। इसे भीतरी सिरे पर एक मजबूत झिल्ली होती है जिसे कर्ण पटह (Tympanic membrane) कहते हैं। बाह्य कर्ण कुहर ध्वनि तरंगों को कर्ण पटह तक पहुंचाने का कार्य करता है।

(2) मध्य कर्ण (Middle Ear ) – यह कर्ण पटह ( tympanic membrane) से लगा हुआ छोटा-सा कक्ष होता है। इसको कर्ण पटह गुहा ( tympanic cavity) भी कहते हैं। कर्ण पटह गुहा एक नलिका द्वारा मुख मसनी में खुलती है जिससे कर्ण पटह के बाहर तथा भीतर समान वायुदाब बनाये रखा जाता है।

मध्य कर्ण की गुहा दो छोटे-छोटे छिद्रों द्वारा आन्तरिक कर्ण की गुहा से भी सम्बन्धित रहती हैं। ऊपर की ओर स्थित छिद्र अण्डाकार गवाक्ष या फेनेस्ट्रा ओवेलिस (fenestra ovalis) तथा नीचे वाला छिद्र वर्तुल गवाक्ष या फेनेस्ट्रा रोटण्डस (fenestra rotundus) कहलाते हैं। मध्य कर्ण में तीन छोटी-छोटी अस्थियाँ भी पायी जाती हैं। बाहर से भीतर की ओर इन्हें क्रमशः मैलियस (malleus), इनकस (incus) तथा स्टैपीज (stapes) कहते हैं।

(3) अन्त:कर्ण (Internal Ear ) यह कान का सबसे भीतरी हिस्सा होता है तथा इसे भी दो भागों में बाँटा जा सकता है-

(i) अस्थिल गहन (bony labyrinth) तथा

(ii) कला गहन (membranous labyrinth) ।

(i) अस्थिल गहन (Bony labyrinth) – यह सम्पूर्ण कला गहन को घेरे रहता है। कला गहन (membranous labyrinth) तथा अस्थिल गहन (bony labyrinth) के बीच संकरी गुहा होती है जिसमें परिलसिका (perilymph) भरा रहता है। यह भाग मध्य कर्ण गुहा से सम्बन्धित रहता है।

(ii) कला गहन (Membranous labyrinth ) – यह कोमल अर्द्ध-पारदर्शी झिल्ली की बनी रचना होती है। इसमें दो थैली जैसे वेश्म होते हैं। जिन्हें युटीकुलस (utriculus) एवं सैक्युलस (sacculus) कहते हैं। दोनों वेश्म एक महीन नलिका द्वारा आपस में सम्बन्धित रहते हैं। इसे सैक्यूलो युटीकुलर नलिका (sacculoutricular tubule) कहते हैं। युट्रीकुलस में तीन अर्द्धवृत्ताकार नलिकाएँ होती हैं।

इन्हें अग्र अर्थवृत्ताकार नलिका ( anterior semicircular tubule), पश्च अर्धवृत्ताकार नलिका (posterior semicircular tubule) तथा बाह्य अर्धवृत्ताकार नलिका (external semicircular tubule) कहते हैं। अग्र तथा पश्च नलिकाएँ एक ही स्थान से निकलती हैं तथा कुछ दूरी तक जुड़ी रहती हैं। इस स्थान को क्रस कम्यून (cruss commune) कहते हैं।

ये अपने दूरस्थ सिरे से फूली रहती हैं। फूला हुआ भाग तुम्बिका या एम्पुला (ampulla) कहलाता है। सैक्स (sacculus) का पिछला सिरा लम्बा एवं स्प्रिंग की तरह कुण्डलित होता है। इसको कॉक्लियर नलिका (cochlear duct) कहते हैं। यह नलिका अपने चारों ओर के अस्थिकोष से इस प्रकार जुड़ी रहती हैं कि अस्थिकोष की गुहा दो भागों में बँट जाती है –

(a) कॉक्लिया नलिका के ऊपर का कक्ष स्केला वेस्टीबलाई (scala vestibuli) तथा

(b) कॉक्लिया नलिका के नीचे का कक्ष मध्य कर्ण सोपान या स्केला टिम्पेनाई (scala tympani) अथवा टिम्पेनिक नली कहलाता है। दोनों के मध्य की गुहा स्केला मीडिया (scala media) कहलाती है।

केला वेस्टीबलाई तथा स्केला टिम्पेनाई में पेरीलिम्फ (perilymph) भरा रहता है, जबकि स्केला मीडिया में एण्डोलिम्फ (endolymph) भरा होता है। स्केला मीडिया तथा स्केला वेस्टीबलाई के मध्य रीसर्नस कला ( reissner’s membrane) तथा स्केला मीडिया तथा स्केला टिम्पेनाई के मध्य बेसीलर कला (basilar membrane) उपस्थित होती है।

बेसीलर कला की मध्य रेखा पर लम्बे संवेदी आयाम उभार के रूप में फैले रहते हैं। इन उभारों को कॉर्टी के अंग ( organ of corti) कहते हैं। इन्हीं पर संवेदी रोम युक्त संवेदी कोशिकाएँ पायी जाती हैं। इन कोशिकाओं के आधार भाग से तन्त्रिका तन्तु निकलकर श्रवण तन्त्रिका की कॉक्लियर शाखा बनाते हैं।

प्रश्न 2.

निम्नलिखित की तुलना कीजिए-

(अ) केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र और परिधीय तन्त्रिका तन्त्र

(ब) स्थिर विभव और सक्रिय विभव

(स) कोरॉइड और रेटिना ।

उत्तर:

(अ) केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र और परिधीय तंत्रिका तन्त्र में अन्तर

| केन्मीय तनिका तन्त्र (Central Nervous System) | परिधीय त्विक्रिका तन्त (Peripheral Nervous System) |

| 1. इसके अन्तर्गत मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु (सुषुम्ना) सम्मिलित हैं। | 1. इसके अन्तर्गत कपालीय तन्त्रिकाएँ तथा मेरु तन्त्रिकाएँ सम्मिलित हैं। यह तन्त्र शरीर के विभिन्न अंगों को केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र से जोड़ता है। |

| 2. समूचा केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र मसित्क आवरण (मेनिन्तिज) से घिरा रहता है। | 2. परिधीय तन्त्रिका तन्त्र का निर्माण करने वाली तन्त्रिकाएँ तत्तिकाच्छद (न्यूरीलेमा) से घिरी रहती हैं। |

| 3. इसमें संवेदी एवं चालक तन्त्रिका कोशिकाओं के अतिरिक्त संयोजक तन्त्रिका कोशिकाएँ भी होती हैं, जो संवेदी एवं चालक तन्त्रिकाओं के बीच आवेगों का संचर्रण करती हैं। यह विभिन्न क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं का नियन्त्रण तथा नियमन करता है। | 3. इसकी संवेदी तन्त्रिकाएँ संवेदांगों से उद्दीपनों को आवेगों के रूप में केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र में लाते हैं और चालक तन्त्रिकाओं के द्वारा चालक प्रेरणाओं को क्रियात्मक ऊतकों (पेशियों) या ग्रन्थियों में पहुँचाते हैं। |

(ब) स्थिर विभव और सक्रिय विभव में अन्तर

| स्थिर जिभव (Resting Potential) | सक्रिय विभव (Action Potential) |

| 1. स्थिर विभव में ऐक्सोलेमा या न्यूरीलेमा की बाहरी सतह पर धनात्मक (+ ve) और भीतरी सतह पर ॠणात्मक (-ve) आवेश (-70 mV) होता है । | 1. सक्रिय विभव में न्यूरीलेमा की बाहरी सतह पर त्राणात्मक (- ve) और भीतरी सतह पर धनात्मक (+ ve) आवेश स्थापित हो जाता है। यह स्थिति भीतरी सतह पर +35 mV विद्युत आवेश स्थापित होने तक रहती है। |

| 2. ऐक्सोलेमा या न्यूरीलेमा Na+के लिए बहुत कम तथाK+के लिए बहुत अधिक पारगम्य होती है। | 2. सक्रिय विभव की स्थिति में ऐक्सोलेमा या न्यूरीलेमा Na+के लिए बहुत अधिक पारगम्य तथा K+के लिए लगभग अपारगम्य होती है। |

| 3. स्थिर विभव स्थिति में सोडियम पोटैशियम पम्प की क्रियाशीलता के कारण स्थिर कला विभव बना रहता है। | 3. सक्रिय विभव की स्थिति में सोडियम-पोटैशियम पम्प अपना कार्य नहीं करता है। इसलिए Na+अधिक मात्रा में एक्सोप्लाज्म में पहुँचकर सक्रिय विभव को स्थापित करते हैं। |

| 4. स्थिर विभव के समय तन्त्रिकाएँ उद्दीपन या प्रेरणाओं का प्रसारण नहीं करती है। | 4. सक्रिय विभव के समय तन्त्रिकाएँ उद्दीपनों या प्रेरणाओं का प्रसारण करती हैं। |

(स) कोरॉइड और रेटिना ।

| कोरोड़ड (Choroid) | रेटिना (Retina) |

| 1. यह नेत्र गोलक की मध्यवर्ती पर्त होती है। | 1. यह नेत्र गोलक की भीवरी पर्त होती है। |

| 2. यह कोमल संयोजी ऊतक की बनी होती है। इसमें रुधिर केशिकाओं का घना जाल व वर्णक-युक्त शाखान्वित केशिकाएँ होती हैं। यह श्वेत पटल और मूर्ति पटल (रेटिना) के सम्पर्क में रहती है। | 2. यह पतला व कोमल स्तर होता है। यह तन्त्रिका संवेदी स्तर तथा वर्णक-स्तर की बनी होती है। वर्णक स्तर कोरॉइड स्तर के सम्पर्क में रहती है एवं तन्त्रिका संवेदी स्तर तीन पर्तों से बना होता है। |

| 3. कोरॉइड स्तर श्वेत पटल से पृथक् होकर मुद्राकार उपतारा (आइरिस) बनाती है। उपतारा की वर्तुल तथा अरीय पेशियों के कारण इसकी पुत्तली (तारा) का व्यास घटता-बढ़ता रहता है। उपतारा कैमरे के डायाफ्राम के समान कार्य करता है। | 3. रेटिना में दो प्रकार की प्रकाशम्राही कोशिकाएँ होती हैं। दृष्टि शलाकाएँ (rods) प्रकाश व अन्धकार का एवं दृष्टि शंकु (cones) रंगों का ज्ञान कराते हैं। |

प्रश्न 3.

निम्नलिखित प्रतक्रियाओं का वर्णन कीजिए-

(अ) तत्रिका तन्तु की झिल्ली का ध्रुवीकरण

(ब) तन्त्रिका तन्तु की झिल्ली का विधुवीकरण

(स) तन्त्रिका तन्तु के समान्तर आवेगों का संचरण

(द) रासायनिक सिनैप्स द्वारा तन्त्रिका आवेगों का संवहन।

उत्तर:

(अ) तन्त्रिका तन्तु की झिल्ली का ध्रुवीकरण –

तन्त्रिका तन्तु की झिल्ली का ध्रुवीकरण (Polarisation of the Nerve fibre Membrane)

तन्त्रिका तन्तु के ऐक्सोप्लाज्म में सोडियम आयन (Na+) की संख्या काफी कम किन्तु ऊतक तरल में लगभग बारह गुना अधिक होती है। ऐक्सोप्लाज्म में पोटेशियम आयन (K+) की संख्या ऊतक तरल की तुलना में लगभग 30 गुना अधिक होती है। विसरण अनुपात के अनुसार Na+ की ऊतक तरल से ऐक्सोप्लाज्य में एवं K+ के ऐक्सोप्लाज्म से ऊतक तरल में विसरित होने की प्रवृत्ति होती है।

किन्तु तंत्रिकाच्छद (neurilemma) Na+ के लिए कम तथा K+ के लिए अधिक पारगम्य होती है। विश्राम अवस्था में ऐक्सोप्लाज्म में -ve आयनों और ऊतक तरल में +ve आयनों का आधिक्य रहता है। तन्त्रिकाच्छद की बाहरी सतह पर +ve आयनों और भीतरी सतह पर ve आयनों का जमाव रहता है।

तन्त्रिकाच्छद की बाहरी सतह पर + ve और भीतरी सतह पर 70 mV (मिली वोल्ट) का – ve आवेश रहता है। इस स्थिति में तन्त्रिकाच्छद विद्युत आवेशी या ध्रुवण अवस्था में बनी रहती है। तन्त्रिकाच्छद के इधर-उधर विद्युतावेशी अन्तर के कारण तन्त्रिकाच्छद में बहुत-सी विभव ऊर्जा संचित रहती है। यही ऊर्जा विश्राम कला विभव या सुप्त कला विभव (resting membrane potential) कहलाती है। इसी ऊर्जा का उपयोग प्रेरणा संचारण में होता है।

(ब) तन्त्रिका तन्तु की झिल्ली का विधुवीकरण

तन्त्रिका तन्तु की झिल्ली का विधुवीकरण (Depolarisation of the Nerve fibre Membrane)

जब तन्त्रिका तन्तु उद्दीपित होता है तो तन्त्रिकाच्छद (न्यूरीलेमा) की पारगम्यता परिवर्तित हो जाती है। यह सोडियम आयन (Na+) के लिए अधिक पारगम्य एवं पोटैशियम आयन (K+) के लिए अपारगम्य हो जाती है। इसलिए तन्त्रिका तन्तु विश्राम कला विभव (resting membrane potential) की ऊर्जा का प्रेरणा संचरण के लिए उपयोग करने में सक्षम होते हैं।

तन्त्रिका तन्तु के उद्दीपित होने पर इसके विश्राम कला विभव की ऊर्जा एक विद्युत प्रेरणा के रूप में तन्तु के क्रियात्मक कला विभव (action membrane potential) या प्रेरण क्षमता में परिवर्तित हो जाती है। यह विद्युत प्रेरणा तन्त्रिकीय प्रेरणा होती है। सोडियम आयन (Na+) ऐक्सोप्लाज्म में द्रुत गति से प्रवेश करने लगते हैं, इसके परिणामस्वरूप तन्त्रिका तन्तु का विधुवीकरण होने लगता है। विध्रुवीकरण के कारण तन्त्रिकाच्छद की भीतरी सतह पर +ve और बाहरी सतह पर – ve विद्युत आवेश स्थापित हो जाता है। यह स्थिति विश्राम अवस्था के विपरीत होती है।

(स) तन्त्रिका तन्तु के समान्तर आवेगों का संचरण

तत्त्रिका तन्तु के समान्तर आवेगों का संचरण (Conduction of Nerve Impulse along a Nerve Fibre) तन्चिकाष (एक्सोन) पर तन्त्रिका आवेग की उत्पत्ति एवं उसका संचरण इस प्रकार से होता है कि जब किसी स्थान पर तन्त्रिका आवेग की उत्पत्ति होती है उत्पत्ति स्थल ‘A’ पर स्थित तन्त्रिकाच्छद झिल्ली Na+ के लिए अधिक पारगम्य हो जाती है जिसके फलस्वरूप Na+ तीव्र गति से अन्दर की ओर आने लगते हैं और तन्त्रिकाच्छद की बाहरी सतह पर – ve आवेश तथा भीतरी सतह पर + ve आवेश स्थापित हो जाता है। ”

आवेग स्थल पर विध्रुवीकरण हो जाता है जिसे क्रियात्मक विभव (action potential) कहते हैं। क्रियात्मक विभव तत्रिकीय प्रेरणा के रूप में स्थापित हो जाता है। तन्त्रिकाक्ष या एक्सोन (जो तन्त्रिकाच्छद या न्यूरोलेमा से आस्तरित होता है) से कुछ आगे ‘B’ स्थल पर झिल्ली की बाहरी संतह पर + ve और भीतरी सतह पर – ve आवेश होता है। परिणामस्वरूप तन्त्रिका आवेग ‘A’ स्थल से ‘B’ स्थल की ओर आवेग विभव का संचरण होता है। अतः स्थल ‘A’ पर आवेग क्रियात्मक विभव उत्पन्न होता है।

तन्त्रिकाक्ष (एक्सोन) की लम्बाई के समान्तर क्रम की पुनरावृत्ति होती है और आवेग का संचरण होता है। उद्दीपन द्वारा प्रेरित Na+ के लिए बढ़ी हुई पारगम्यता क्षणिक होती है। उसके तत्काल बाद K+ के प्रति पारगम्यता बढ़ जाती है। कुछ ही क्षणों के भीतर K+ तन्त्रिकाच्छद के बाहर की ओर परासरित होते हैं और उद्दीपन के स्थान पर विश्राम विभव का पुनः संपह करता है तथा तन्तु आगे के उद्दीपनों के संचरण के लिए फिर तैयार हो जाता है।

(द) रासायनिक सिनैप्स द्वारा तन्त्रिका आवेगों का संवहन।

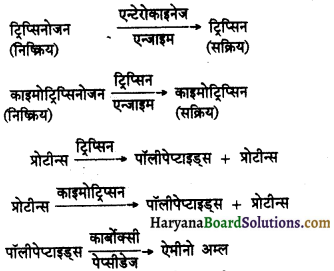

रासायनिक सिनैप्स द्वारा तन्त्रिका आवेगों का संवहन (Transmission of a Nerve lmpulse across a Chemical Synapse) तन्त्रिका तन्त्र एक अविच्छिन्न संचार तन्त्र (contineous transmission system) होता है। इसकी अरबों पृथक् न्यूरॉंस के प्रत्येक न्यूरॉन का ऐक्सॉन स्वतन्त्र सिरे पर अनेक नन्हींनन्हीं शाखाओं में बंटा होता है जो समीपवर्ती न्यूरॉन्स के साइटोन और डेन्र्राइद्र व प्रन्थियों पर फैली रहती हैं। इन शाखाओं के सिरों पर सिनेष्टिक घुण्डियाँ होती हैं।

इनके और इनसे सम्बन्धित रचनाओं के मध्य तरल पदार्थ से भरा सिनैप्टिक विद्दर (synaptic buttons) होता है। इस प्रकार के अनेक स्थान होते हैं जिन्हें युग्मानुब्यन या सिनैप्सिस (synapses) कहते हैं। तत्रिका आवेग का प्रसारण एक तन्निका से दूसरी तन्रिका में युम्मान्यन्यन द्वारा होता है जो एक रासायनिक प्रक्रिया है।

सिनेप्टिक घुण्डी के नीचे सिनेप्टिक थैलियों में रासायनिक संचारी पदार्थ ऐसीटिलकोलीन (acetylcholine) भरा रहता है, जो प्रेरणा को सिनेप्टिक विदर के पार ले जाता है। जैसे ही प्रेरणा ऐक्सॉन से होकर सिनेप्टिक घुण्डी में पहुँचती है, Ca+ आयन ऊतक द्रव्य से घुण्डी में प्रसारित होते हैं, जिनके प्रभाव से ऐसीटिलकोलीन मुक्त होकर पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की कला की पारगम्यता को प्रभावित करके प्रेरणा का पुनः विद्युत सम्प्रेषण प्रेरित करता है। इसके बाद सिनेप्टिक विदर में उपस्थित एन्जाइम ऐसीटिलकोलीन का विघटन कर देता है। इसलिए प्रेरणा का संचारण एक दिशात्मक होता है ।

(ऐक्सान → नन्हीं शाखाएँ → टीलोडेन्ड्रिया → सिनैप्टिक घुण्डी → युग्मानुबन्धन (सिनैप्सिस) → डेन्ड्राइट → दूसरा न्यूरॉन) ।

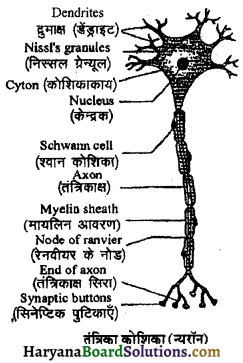

अधिकांश तन्त्रिका कोशिकाएँ (न्यूरॉन्स) संवेदी और चालक होती हैं। संवेदी तन्त्रिकाएँ प्रेरणाओं को संवेदी अंगों से केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र में ले जाती हैं और चालक तन्त्रिकाएँ प्रेरणाओं को केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र से प्रतिक्रिया करने वाले क्रियात्मक अंगों में पहुँचाती हैं जो उद्दीपनों के अनुसार शरीर की प्रतिक्रियाओं को सम्पादित करते हैं ।

प्रश्न 4.

निम्नलिखित का नामांकित चित्र बनाइए-

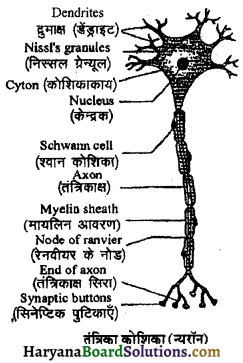

(क) न्यूरॉन,

(ब) मस्तिष्क

(स) नेत्र

(द) कर्ण

उत्तर:

(अ) न्यूरॉन की संरचना

(ब) मस्तिष्क की संरचना

(स) नेत्र की संरचना

(द) कर्ण की संरचना

प्रश्न 5.

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-

(अ) तत्रिकीय समन्वयन,

(ब) अग्र मस्तिष्क

(स) मध्य मस्तिष्क

(द) पश्च मस्तिष्क,

(च) रेटिना,

(च) कर्ण अस्थिकाएँ

(र) कॉक्लिया

(ल) आर्गन ऑफ कॉटर्टाई,

(च) सिनैप्स।

उत्तर:

(अ) तत्रिकीय समन्वयन (Nervous Co-ordination)

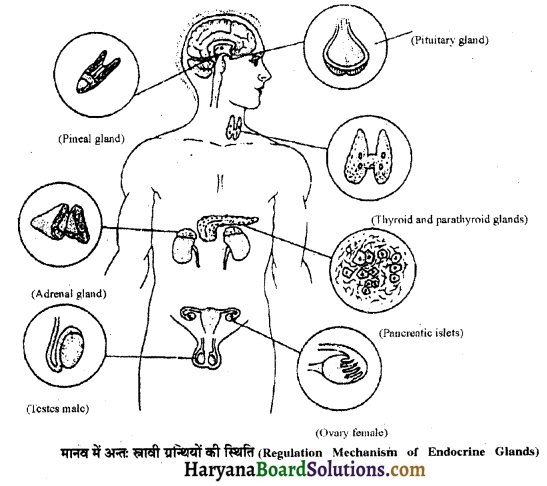

हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियन्त्रण एवं समन्वयन सूचना प्रसारण तन्त्र (Communication system) द्वारा किया जाता है। इसके अन्तर्गत दो तन्त्र आते हैं-

(i) तन्त्रिका तन्त्र (nervous system) तथा

(ii) अन्तखावी तब (endocrine system) ।

तन्त्रिका तन्त्र का निर्माण तन्त्रिका कोशिकाओं से होता है, जो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में महीन धागे के समान फैली रहती हैं। ये वातावरण की सूचनाओं को संवेदांगों से प्राप्त करके प्रेरणाओं या विद्युत आवेशों के रूप में इनका द्रुत गति से प्रसारण करती हैं और पेशियों व मन्थियों की क्रियाओं को प्रभावित करके शरीर के विभिन्न भागों के मध्य कार्यात्मक समन्वय स्थापित करती हैं। इस प्रकार ये वातावरणीय दशाओं के अनुसार शरीर की शीघ्रातिशीघ्र घटित होने वाली प्रतिक्रियाओं का संचालन करती है।

(ब) अग्र मस्तिष्क (Fore Brain)

उत्तर:

मानव मस्तिष्क की संरचना के अन्तर्गत बिन्दु (1) अग्र मस्तिष्क (Fore brain) देखिये ।

(स) मध्य मस्तिष्क (Mid Brain)

उत्तर:

मानव मस्तिष्क की संरचना के अन्तर्गत बिन्दु (2) मध्य मस्तिष्क (mid brain) देखिये ।

(द) पश्च मस्तिष्क (Hind Brain)

उत्तर:

मानव मस्तिष्क की संरचना के अन्तर्गत बिन्दु (3) पश्च मस्तिष्क (Hind brain) देखिए ।

(घ) रेटिना (Retina) की संरचना

दृष्टि पटल (रेटिना) नेत्र गोलक (eye ball) का सबसे भीतरी स्तर है यह पतला, कोमल संवेदी स्तर होता है। यह कॉर्निया (cornea) को छोड़कर शेष नेत्र गोलक के तीन-चौथाई भाग में फैला रहता है। दृष्टि पटल दो प्रमुख स्तरों का बना होता है-

(1) रंगा या वर्णकी स्तर (Pigment layer) – यह रक्तपटल से चिपका एक कोशिकीय स्तर होता है जो सिलीयरी काय एवं आइरिस (iris) की भीतरी सतह पर भी फैला रहता है लेकिन सिलीयरी काय वाले भाग में रंगा कण नहीं पाये जाते हैं।

(2) तन्त्रिका संवेदी स्तर (Neuro sensory layer) वर्णकी स्तर के ठीक नीचे भीतर की ओर मोटा और जटिल तन्त्रिका संवेदी स्तर होता है। यह केवल सीलियरी काय तक फैला रहता है। इस भाग में तन्त्रिका एवं संवेदी कोशिकाओं के तीन स्तर होते हैं-

(A) दळू शलाका एवं शंकु स्तर (Layer of Rods and Cones) – इस स्तर में लम्बी-लम्बी रूपान्तरित तन्त्रिका संवेदी कोशिकाएँ होती हैं। ये वर्णक युक्त कोशिकाएँ होती हैं। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएँ पायी जाती हैं-

(i) दृष्टि शलाकाएँ (Rods) – ये पतली, लम्बी तथा बेलनाकार कोशाएँ होती हैं। ये संख्या में अधिक होती हैं। इनकी लम्बाई शंकु कोशिकाओं (cones) से अधिक होती हैं। इनमें रोडझेप्सिन नामक वर्णक उपस्थित होता है। दृष्टि शलाकाएँ प्रकाश तथा अन्धकार का ज्ञान कराती हैं।

(ii) दृष्टि शंकु ( Cones) – ये छोटी मोटी तथा मुग्दराकार कोशिकाएँ होती हैं। इनके सिरे नुकीले नहीं होते हैं। ये संख्या में अपेक्षाकृत कम होती हैं। इनमें आइडोप्सिन (iodopsin) वर्णक उपस्थित होता है। ये तीव्र प्रकाश में वस्तुओं तथा विभिन्न रंगों का ज्ञान कराती हैं।

दृष्टि शलाकाओं तथा शंकुओं के भीतरी सिरों से निकले हुए पतले तन्त्रिका सूत्रों से द्विध्रुवीय (bipolar) तन्त्रिका कोशिकाओं के डेण्ड्राइट्स प्रवर्गों के साथ युग्मानुबन्धनों द्वारा सम्बन्धित रहते हैं।

(B) द्विध्रुवीय तन्त्रिका कोशिका परत (Bipolar neuronic layer) – इस स्तर में अनेक द्विध्रुवीय तन्त्रिका कोशिकाएँ होती हैं। इनके डेण्ड्राइट्स दृष्टि शलाकाओं तथा दृष्टि शंकुओं के एक्सॉन के साथ युग्मानुबन्धन बनाते हैं। इस स्तर की तन्त्रिकाएँ गुच्छकीय स्तर की कोशिकाओं से जुड़कर युग्मानुवन्धन (synaps बनाते हैं।

(C) गुच्छकीय स्तर (Ganglionic layer) – इस स्तर में बड़े आकार की द्विध्रुवीय कोशिकाएँ होती हैं जिन्हें गुच्छकीय कोशिकाएँ (ganglionic cells) भी कहते हैं। इन कोशिकाओं के तन्त्रिकाक्ष (axon) लम्बे होते हैं जो परस्पर मिलकर दृष्टि तन्त्रिका बनाते हैं।

(य) कर्ण अस्थिकाएँ (Ear ossicles)

मध्य कर्ण में तीन छोटी-छोटी अस्थियाँ पायी जाती हैं। बाहर से भीतर की ओर इन्हें क्रमश: मैलियस (melleus), इनकस (incus) तथा स्टैपीज (stapes) कहते हैं। ये तीनों अस्थिकाएँ चल सन्धियों द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं।

1. मैलियस (Malleus) – यह अस्थि हथौड़ीनुमा होता है। इसा बाहरी सँकरा सिरा कर्णपटह ( tympanum) से तथा भीतरी चौड़ा सिरा इनकस से जुड़ा रहता है।

2. इनकस (Incus) – यह अस्थि निहाई के आकार की होती है। इसका बाहरी चौड़ा सिरा मैलियस से तथा भीतरी पतला सिरा स्टैपीज से जुड़ा होता है।

3. स्टैपीज ( Stapes) – यह अस्थि घोड़े की जीन की रकाब (stirrup ) के आकार की होती है तथा इसके बीच में एक बड़ा छिद्र होता है। यह एक ओर इनकस से तथा दूसरी ओर अण्डाकार गवाक्ष (फेनेस्ट्रा ओवेलिस) पर मढ़ी झिल्ली से जुड़ी रहती है। ये तीनों कर्ण अस्थियाँ लचीले स्नानुयों द्वारा कर्ण गुहा में सधी रहती हैं। ये अस्थियाँ बाहर की ध्वनि तरंगों को कर्णपटह से ग्रहण करके अण्डाकार गवाक्ष द्वारा अन्त:कर्ण में पहुँचाती हैं।

(र) कॉक्लिया (Cochlea)

मनुष्य के अन्तः कर्ण का कलागहन (membranous labyrinth) में दो भाग होते हैं-

(i) यूट्रीकुलस (utriculus),

(ii) सैक्यूलस (sacculus ) सैक्यूलस से स्प्रिंग जैसी कुण्डलित रचना कॉक्लिया (cochlea) निकलती है। यह नलिकाकार होती है और इसमें 22 कुण्डल होते हैं। इसके चारों ओर अस्थिल कॉक्लिया का आवरण होता है। कॉक्लिया की नलिका अस्थिल लैबिरिन्थ की भित्ति से जुड़ी रहती है जिससे अस्थिल लैबिरिन्थ की गुहा दो वेश्मों में विभाजित हो जाती है। पृष्ठ वेश्म को स्कैला वेस्टीबुली (scala vestibuli) तथा अधर वेश्म को स्कैला टिम्पैनाई (scala tympani) कहते हैं। इन दोनों वेश्मों के बीच कॉक्लिया का वेश्म स्कैला मीडिया (scala media ) होता है।

(ल) आर्गन ऑफ कॉर्टाई (Organ of Corti)

कॉक्लिया नलिका की आधारीय झिल्ली (basilar membrane) पर कॉर्टाई का अंग (organ of corti) स्थित होता है। इसमें पायी जाने वाली रोम कोशिकाएँ श्रवणमाही के रूप से कार्य करती हैं। रोम कोशिकाएँ आर्गन आफ कॉर्टाई की आन्तरिक सतह पर श्रृंखला में पायी जाती हैं।

रोम कोशिकाओं का आधारीय भाग अभिवाही तन्त्रिका तन्तु के निकट सम्पर्क में होता है (प्रत्येक रोम कोशिका के ऊपरी भाग से कई स्टीरियोसीलिया (stereocillia) नामक प्रवर्ध निकलते हैं। रोम कोशिकाओं की श्रृंखला के ऊपर पतली लचीली टेक्टोरियल झिल्ली (tectorial membrane) स्थित होती हैं। अभिवाही या संवेदी कोशिकाओं से निकले तन्त्रिका तन्तु मिलकर श्रवण तन्त्रिका (auditory nerve) बनाते हैं। कॉर्टाई के अंग ध्वनि के उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं।

(घ) सिनैप्स (Synapse)

प्रत्येक तन्त्रिका कोशिका (न्यूरॉन) का तन्त्रिकाक्ष (एक्सोन) अपने सिरे पर टीलोडेन्ड्रिया (telodendria) या एक्सोन अन्तस्थ (axon terminals) नामक शाखाओं में विभक्त हो जाता है। प्रत्येक शाखा का अन्तिम सिरा घुण्डीवत् होता है, जिसे सिनैप्टिक घुण्डी (synaptic button) कहते हैं। ये घुण्डियाँ समीपवर्ती तन्त्रिका कोशिका (न्यूरॉन) के वृक्षिकान्त (डेन्ड्राइट्स – dendrites ) के साथ सन्धि बनाती हैं। इन सन्धियों को युग्मानुबन्ध या सिनैप्स (synapse) कहते हैं ।

सिनैप्स पर सूचना लाने वाली तन्त्रिका कोशिका को पूर्व सिनैप्टिक (pre-synaptic) तथा सूचना ले जाने वाली तन्त्रिका कोशिका को पश्चसिनैप्टिक ( post synaptic) कहते हैं। इनके बीच किसी प्रकार का सम्पर्क नहीं होता है। दोनों के बीच में लगभग 20-40 me का दरारनुमा सिनैप्टिक विदर (synaptic cleft or fissure) होता है, जिसमें ऊतक तरल भरा होता है। सिनैटिटक विदर से उद्दीपन या प्रेरणाओं का संवहन तन्त्रिका संचारी पदार्थ ऐसीटिलकोलीन (acetylcholine) द्वारा किया जाता है।

प्रश्न 6.

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-

(अ) सिनैप्टिक संचरण की क्रियाविधि

(ब) देखने की प्रक्रिया

(स) श्रवण की प्रक्रिया ।

उत्तर:

(अ) सिनैप्टिक संचरण की क्रियाविधि (Mechanism of Synaptic Transmission)

दो तन्त्रिका कोशिकाओं (neurons) के सन्धि स्थलों को युग्मानुबन्ध या सिनैप्स कहते हैं। इसका निर्माण पूर्व सिनैप्टिक एवं पश्व सिनैप्टिक तन्त्रिका तन्तुओं से होता है। सिनैप्स में पूर्व सिनैप्टिक तन्त्रिका के तन्त्रिकाक्ष (एक्सोन) के अन्तिम सिरे पर स्थित सिनैप्टिक घुण्डी तथा पश्च सिनैप्टिक तन्त्रिका कोशिका के वृक्षिकान्त (डेन्ड्राइट्स) के बीच सन्धि होती है।

दोनों के बीच सिनैप्टिक विदर (synaptic cleft) होता है। इसमें उद्दीपन विद्युत तरंग के रूप में प्रसारित नहीं हो पाता है। सिनैप्टिक घुण्डियों में सिनैप्टिक पुटिकाएँ (synaptic vessicle) होती हैं, जो तन्त्रिका संचारी पदार्थ (neurotransmitters) से भरी होती हैं। उद्दीपन या प्रेरणा के क्रियात्मक विभव के कारण Ca2+ ऊतक तरल से सिनैप्टिक घुण्डियों में प्रवेश करते हैं तब सिनैप्टिक घुण्डियों से तन्त्रिका संचारी पदार्थ अविमुक्त होता है।

यह पदार्थ पश्च सिनैप्टिक तन्त्रिका के वृक्षिकान्त (डेन्ड्राइट) पर क्रियात्मक विभव को स्थापित करता है, जिसमें लगभग 0.5 मिली सेकण्ड का समय लगता है। क्रियात्मक विभव के स्थापित हो जाने के बाद एन्जाइम द्वारा तन्त्रिका संचारी पदार्थ का विघटन हो जाता है, जिससे अन्य प्रेरणा को प्रसारित किया जा सके। सिनैप्टिक घुण्डियों से प्रायः ऐसीटिलकोलीन नामक तन्त्रिका पदार्थ मुक्त होता है।

इसका विघटन ऐसीटिलकोलीनेस्टीरेज एन्जाइम द्वारा होता है। एपीनेफ्रीन, डोपामीन, हिस्टैमिन, सोमैटोस्टेनिन आदि पदार्थ अन्य तन्त्रिका संचारी पदार्थ हैं। ग्लाइसीन एवं गामा-ऐमीनो ब्यूटाइरिक अम्ल (GABA) आदि तन्त्रिका संचारी पदार्थ प्रेरणाओं के प्रसारण को अवरुद्ध कर देते हैं।

(ब) देखने की प्रक्रिया

प्रकाश संवेदांग-नेत्र (Photoreceptor-Eye)

स्तनियों में एक जोड़ी नेत्र सिर पर पृष्ठ पाश्र्व में स्थित होते हैं। ये गोलाकार व कुछ-कुछ गेंद सरीखे होते हैं। ये खोपड़ी के मध्य भाग में अस्थिल गड्ढों में स्थित होते हैं। इन गड्छें को नेत्र कोटर (orbits) कहते हैं। आँख का लगभग 4/5 भाग नेत्र मोटर में धँसा रहता है। नेत्र गोलक के इस उभरे हुए भाग को कार्निया (cornea) कहते हैं। प्रत्येक भाग के साथ पलकें तथा कुछ म्रन्थियाँ भी होती हैं।

1. नेत्र पलकें (Eye lids) – दोनों नेत्रों पर त्वचा के वलन से बनी दो गतिशील पलके (eyelids) पायी जाती हैं जो नेत्र गोलक को सुरक्षा प्रदान करती हैं। जिनके किनारे पर लम्बे रोम उपस्थित होते हैं, जिन्हें बरौनियाँ (eye lashes) कहते हैं। ये धूल व मिट्टी के कणों को नेत्र में जाने से रोकती हैं। इनके अतिरिक्त नेत्र गोलक के अन्दर की ओर एक पेशीविहीन पलक और पायी जाती है जिसे निमेषक पटल या निक्टेटिंग झिल्ली (nictitating membrane) कहते हैं। खरगोश में यह समय-समय पर कॉनिर्या पर फैलकर उसे साफ करने का कार्य करती है। मनुष्य में यह एक अवशेषी अंग (vestigeal organ) के रूप में पायी जाती है। इसे प्लीका सेमीन्यूलेरिस (Plica seminularis) भी कहते हैं।

2. नेत्र ग्रन्थियाँ (Eye Glands) – स्तनधारियों के नेत्रों में निम्नलिखित नेत्र प्रन्थियाँ पायी जाती हैं-

(i) माइबोमियन ग्रन्बियाँ (Meibomian glands) – ये सिबेसियस ग्रन्थियों का रूपान्तरण होती हैं जो कि पलकों के किनारों पर समकोण पर लगी होती हैं। इनका स्वाव कॉर्निया को नम तथा चिकना बनाता है तथा आँसुओं को सीधे गाल पर गिरने से रोकता है।

(ii) जाइस की ग्रन्थियाँ (Zeis’s glands) – ये रूपान्तरित सिबेसियस (तेल) ग्रन्थियाँ होती हैं जो बरौनियों की पुटिकाओं में पायी जाती हैं। ये कोर्निया को चिकना बनाती हैं।

(iii) हारडिरियन ग्रन्थियाँ (Harderian glands) – ये ग्रन्थियाँ मानव में अनुपस्थित होती हैं परन्तु क्छेल, चूहों व छछुन्दरों में पायी जाती हैं। ये निमेषक झिल्ली को चिकना व नम बनाती हैं।

(iv) अश्रुप्रन्थियाँ (Lachrymal glands)-ये आँख के बाहरी कोण पर स्थित होती है और जल सदृश द्रव स्रावित करती हैं। गैस, धुआँ धूल या तिनका आदि आँख में गिर जाने पर अथवा बहुत भावुक हो उठने पर इन ग्रन्थियों के स्राव से आँखें गीली हो जाती हैं जिन्हें अश्रु कहते हैं। ऊपरी पलक के झपकने से ये स्राव पूरी आँख में फैल जाता है और धूल आदि कण घुल जाते हैं। जन्म के लगभग चार माह बाद मानव शिशु में अश्रु ग्रन्थियाँ सक्रिय होती हैं।

3. नेत्र कोटर की पेशियाँ (Eye Muscles) – नेत्र कोटर में नेत्र गोलक को इधर-उधर घुमाने के लिये छ: नेत्र पेशी समूह पाये जाते हैं जिनमें चार रेक्टस पेशियाँ व दो तिरछी (oblique) पेशियाँ होती हैं।

बाह्य या पार्श्व रैक्टस पेशी (External or lateral rectus muscle)-ये नेत्र गोलक को नेत्र कोटर से बाहर की ओर लाती हैं।

अन्त या मध्य रैक्टस पेशी (Internal or medial rectus muscle)-ये नेत्र गोलक को अन्दर की ओर ले जाती हैं।

उत्तर रेक्टस पेशी (Superior Rectus Muscle)-ये नेत्र गोलक को ऊपर की ओर गति कराती हैं।

अघो रेक्टस पेशी (Inferior Rectus Muscle)-ये नेत्र गोलक को नीचे की ओर गति कराती हैं।

उत्तर तिखछी पेशी (Superior oblique muscle) – ये नेत्र गोलक को नीचे की ओर व बाहर की तरफ खींचती हैं।

अधो तिरछी पेशी (Inferior oblique muscle)-ये नेत्र गोलक को ऊपर की ओर व बाहर की तरफ खींचती हैं।

इन सभी पेशियों की लम्बाई स्थिर होती है। यदि कोई पेशी छोटी या बड़ी हो जाये तो नेत्र गोलक की स्थिति बिगड़ जाती है और वह एक ओर झुका हुआ सा दिखाई देता है, इससे भेगापन (Squint or strabismus) उत्पन्न हो जाता है।

4. कंजैक्टिवा (Conjuctiva)-नेत्र की दोनों पलकों की आन्तरिक अधिचर्म अन्दर की ओर कॉर्निया पर फैलकर एक पतले व पारदर्शी स्तर का निर्माण करती है। यह कंजैक्टिवा कहलाती है। यह अधिचर्म शरीर की सबसे पतली अधिचर्म होती है। यह पारदर्शी होती है।

नेत्रगोलक की आन्तरिक संरचना (Internal structure of Eye ball)-कॉर्निया को छोड़कर शेष नेत्र गोलक की दीवार में तीन स्तर होते हैं-

(1) श्वेत पटल या स्केलरा या स्क्लेरोटिक (Sclerotic) – यह सबसे बाहरी स्तर होता है। नेत्र गोलक (Eye ball) का बाहरी उभरा हुआ पारदर्शक भाग कर्निया कहलाता है। यह दृढ़ तन्तुमय संयोजी ऊतकों का बना होता है। यह नेत्र गोलक का आकार बनाये रखता है।

(2) रक्तक पटल या कोरॉयड (Choroid) – यह कोमल संयोजी ऊतकों का बना नेत्र गोलक का मध्य स्तर है। इसकी कोशिकाओं में रंग कणिकाएँ होती हैं, इनके कारण ही आँखों में रंग दिखायी देता है। इस स्तर में रक्त केशिकाओं का सघन जाल पाया जाता है। नेत्र के अगले भाग में यह निम्नलिखित रचनाएँ बनाता है-

(अ) उपतारा या आइरिस (Iris) – कॉर्निया के आधार पर यह भीतर की ओर गोल रंगीन पर्दा बनाता है जिसे उपतारा या आइरिस (Iris) कहते हैं। आइरिस के बीचोंबीच में एक छिद्र होता है, इसको पुतली या तारा (Pupil) कहते हैं। आइरिस पर अरेखित अरीय प्रसारी पेशियाँ फैली रहती हैं जिसके संकुचन आइरिस के बीचोबीच में एक छिद्र होता है, इसको पुतली या तारा (Pupil) कहते हैं। आइरस से पुतली का व्यास बढ़ता है तथा वर्तुल स्फिंक्टर पेशियाँ संकुचन द्वारा पुतली के व्यास को कम करती हैं।

(ब) सिलियरी काय (Ciliary body)-रक्तक पटल के आइरिस का भीतरी भाग कुछ मोटा होता है। यह सिलियरी बाँडी कहलाता है। सिलियरी काय संकुचनशील होता है। इससे अनेक महीन एवं लचीले निलम्बन रज्जु निकलते हैं, जो लेन्स (lens) से संलग्न रहते हैं।

(3) मूर्तिपटल या दृष्टिपटल या रेटिना (Retina) – यह नेत्र गोलक का सबसे भीतरी स्तर होता है। यह पतला कोमल संवेदी स्तर होता है। इसमें तन्त्रिका सूत्र, संयोजी ऊरक व वर्णक कोशिकाएँ पायी जाती हैं। दृष्टिपटल में दो स्तर होते हैं-

(अ) वर्णकी स्तर (Pigment layer) – यह स्तर चपटी एवं कणिका युक्त एपीथिलियमी कोशिकाओं का एकाकी स्तर होता है।

(ब) तत्रिका संवेदी स्तर (Neuro Sensory layer) – यह वर्णकी स्तर के ठीक नीचे स्थित होता है जो कि दृष्टि शलाका (rods) तथा दृष्टि शंकु (cones) से बनी होती है। दृष्टि शलाका लम्बी कोशिकाएँ होती हैं जो अन्धकार तथा प्रकाश में भेद करती हैं तथा दृष्टि शंकु छोटी तथा मोटी कोशिकाएँ होती हैं, जिनके द्वारा रंगों की पहचान होती है।

ये द्विध्रुवीय (bipolar) तन्त्रिका कोशिकाओं से जुड़े रहते हैं। द्विध्रुवीय तन्त्रिका कोशिकाओं के तन्तिकाधा (axons) लम्बे होते हैं, जो आपस में मिलकर दृष्टि तन्निका (optic nerve) बनाते हैं, जो दृष्टि छिद्र से निकलकर मस्तिष्क को जाती है। दुष्टि तन्त्रिका के बाहर निकलने वाले स्थान पर प्रतिबिम्ब नहीं बनता है, इसे अन्ब बिंदु (blind spot) कहते हैं।

इससे थोड़ा ऊपर पीत बिन्दु (yellow spot) होता है। जहाँ वस्तु का प्रतिबिम्ब सबसे स्पष्ट बनता है। इस बिन्दु का रंग पीला-सा होता है। पीत बिन्दु को मैक्यूला ल्यूटिया (Macula lutea) भी कहते हैं। इसके केन्द्र में एक गर्त होता है जिसे फोविया सेट्ट्रिलिस (Fovea centralis) कहते हैं। लेन्स (Lens)-उपतारा (pupil) के पीछे नेत्रगोलक (eye ball) की गुहा में एक बड़ा रंगहीन, पारदर्शक एवं उषयोतल (biconvex) लेन्स होता है। लेन्स नेत्र गोलक की गुहा को दो भागों में विभक्त करता है-

(i) जलीय वेश्म या ऐक्वस चैब्बर (Aquous chamber) – लेन्स (lens) तथा कॉरिंया के बीच स्वच्छ पारदर्शक जल सदृश द्रव भरा रहता है। इसे तेजो जल या ऐक्वस हुमार (aquous humor) कहते हैं।

(ii) काचाभ द्रव्य वेश्म या विट्रिस चैब्बर (Vitreous chamber)-लेन्स (lens) तथा रेटिना (retina) के बीच गाढ़ा पारदर्शक जैली सदृश द्रव्य भरा रहता है जिसे काचाभ द्रव्य (vitreous humor) कह़ते हैं। ये दोनों ही द्रव नेत्र गुद्धा में निश्चित दबाव बनाये रखते हैं जिससे दृष्टिपटल (retina) तथा अन्य नेत्र पटल अपने यथास्थान बने रहते हैं। रेटिना (Retina) की संरचना है।

(स) श्रवण की प्रक्रिया-

श्रवण की प्रक्रिया (Process of Hearing)

सुनने का प्रमुख कार्य कोर्टाई के अंग करते हैं। वायु में फैली ध्वनि की तरंगें कर्ण पल्लवों से टकराकर कर्ण कुहर में होती हुई कर्णफट्ट (Tympanum) से टकराकर इसमें क्पन उत्पन्न कर देती हैं। ये ही कम्पनसे टकराकर इसमें कम्पन उत्पन्न कर देती हैं। ये ही कम्पन क्रमशः तीनों कर्ण अस्थियों से होता हुआ अण्धकर गबाश (फेनेस्र्र ओवेलिस) पर मढ़ी झिल्ली में पहुँचता है। कर्ण अस्थियों की विशिष्ट स्थिति के कारण कर्णपटह से फेनेस्ट्रा ओवेलिस तक पहुँचते-पहुँचते कम्पन तरंगें कम विस्तृत किन्तु अधिक प्रबल हो जाती हैं।

फेनेस्ट्रा ओवेलिस की झिल्ली में कम्पन से कॉंक्सियर नलिका के पृष्ठ तल पर स्थित संकल वेस्टीदुलाई में भरा पेरीलिम्फ कम्पित होने लगता है। कम्पन की ये तरंगें जब रीसन्न्स कला एवं स्कैला मीडिया के एण्डोलिम्क के माध्यम से कौक्सिया के सिरे पर छिद्र छेलीकोट्रीमा से होती हुई स्कैला टिम्पैनाई के पैरीलिम्फ के माध्यम से बेसीलर कल में पहुँचती हैं तो कॉर्टी के अंग में भी कम्पन होता है।

यहाँ पर कॉर्टी के अंग की संवेदी कोशिकाओं के रोम टेक्टोरल कला से टकराते हैं, जिससे श्रवण संवेदना की प्रेणा स्थापित हो जाती है। कॉक्सियर तत्रिका इसी प्रेरणा को श्रवण तन्रिका में और फिर श्रवण तन्त्रिका इसे मस्तिक्क में पहुँचाती है, जिससे हमें ध्वनि सुनने का ज्ञान होता है। ध्वनि की तीव्रता संवेदी रोमों के कम्पन की तीव्रता से ज्ञात होती है।

संवेदी रोमों के किस भाग में कम्पन हो रहा है, इसके द्वारा आवाज को पहचाना जाता है। मस्तिष से अनुकूल प्रतिक्रिया की प्रेरणा उपयुक्त प्रभावी अंगों को भेज दी जाती है। कांक्लिया में उत्पन्न तरंगें स्कैला टियैनाई के पैरीलिम्फ में होती हुई फेनेस्ट्रा रोटेड्डस पर मढ़ी झिल्ली पर पुुँचकर समाप्त हो जाती है। कुछ घ्वनि तरंगें छोटे-से छिद्य छेलीकोट्रीमा से निकलते समय भी समाप्त हो जाती हैं। सुनने की क्रिया को संक्षेप में निम्न रेखाचित्र द्वारा दिखाया जा सकता है-

प्रश्न 7.

(अ) आप किस प्रकार किसी वस्तु के रंग का पता लगाते हैं ?

(ब) हमारे शरीर का कौन-सा भाग शरीर का सन्तुलन बनाये रखने में मदद करता है ?

(स) नेत्र किस प्रकार रेटिना पर पड़ने वाले प्रकाश का नियमन करते हैं ?

उत्तर:

(अ) नेत्रगोलक की रेटिना तन्त्रिका संवेदी (neuro-sensory ) होती है। इसमें दृष्टि शलाकाएँ तथा दृष्टि शंकु उपस्थित होते हैं। शंकुओं में आयोडोप्सिन नामक वर्णक उपस्थित होता है। तीव्र प्रकाश में शंकु तीन प्रारम्भिक रंगों को ग्रहण करता है, ये रंग हैं-लाल, हरा एवं नीला इन्हीं तीन प्रकार के शंकुओं के विभिन्न मात्राओं में उद्दीपनों के मिश्रणों से प्रारम्भिक रंगों के विभिन्न मिश्रणों, सफेद, नारंगी, पीले, बैंगनी आदि का हमें ज्ञान हो जाता है।

(ब) शरीर का सन्तुलन बनाये रखने में कलागहन के अंग यूट्रीकुलस, सेक्यूलस तथा तीनों अर्द्धवृत्ताकार नलिकाएँ सहायक होती हैं। सन्तुलन संवेदना दो प्रकार की होती हैं-

(i) स्थैतिक (Static)

(ii) गतिक (Dynamic) ।

(i) स्वैतिक सन्तुलन – इसका सम्बन्ध गुरुत्व के विचार से स्थिर स्थिति में शरीर की मुख्यतः सिर की स्थिति के परिवर्तन से होता है। यूटीकुलस के श्रवणकूट सिर की स्थिति में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान करते हैं। जब शरीर या सिर झुकता, मुड़ता या उल्टा हो जाता है तो यूटीकुलस के श्रवणकूट के संवेदी रोम ऑटोकोनिया द्वारा संवेदित हो जाते हैं। श्रवण तन्त्रिका के तन्तु इस संवेदना को मस्तिष्क में पहुँचाते हैं। फिर मस्तिष्क चालक तन्त्रिका तन्तुओं द्वारा उपयुक्त प्रतिक्रिया की प्रेरणा शरीर की कंकाल पेशियों को भेजता है। ये पेशियाँ संकुचित होकर शारीरिक सन्तुलन स्थापित करती हैं।

(ii) गतिक सन्तुलन इसका सम्बन्ध गति एवं गमन के समय शरीर का सन्तुलन बनाये रखने से है। यह कार्य अर्द्धवृत्ताकार नलिकाओं की ऐम्पुला के श्रवणकूटों द्वारा किया जाता है। गति के समय इन नलिकाओं के एण्डोलिम्फ में लहरें उत्पन्न होती हैं जिनसे प्रभावित होकर ऐम्पला की कुपुला संवेदी कोशिकाओं में उत्तेजना उत्पन्न कर देती हैं। यही उत्तेजना श्रवण तन्त्रिकाओं द्वारा जब मस्तिष्क में पहुँचती हैं तो वहाँ से टाँगों की पेशियों को ऐसी प्रतिक्रिया की प्रेरणा मिलती है जिससे गति के समय शरीर का सन्तुलन बना रहे या बिगड़ने पर पुनः सन्तुलित हो जाए।

(स) रेटिना (Retina) पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा का नियमन उपतारा (आइरिस) द्वारा किया जाता है । आइरिस एक मुद्राकार, चपटा एवं मिलैनिन वर्णकयुक्त डायाफ्राम के रूप में होता है। आइरिस के बीच में स्थित छिद्र को तारा या पुतली (Pupil) कहते हैं। उपतारा बाहर से पीला तथा पुतली काली दिखाई देती है। उपतारा की चौड़ाई में अनेक अरीय प्रसरी पेशियाँ (radial dilatory muscles) फैली रहती हैं, जिनके संकुचन से पुतली (तारा) का व्यास बढ़ जाता है।

इसी प्रकार पुतली के चारों ओर उपतारा में किनारे पर वर्तुल संकुचन पेशियाँ (circular sphincter muscles) फैली होती हैं, जिनके संकुचन से पुतली का व्यास बढ़ जाता है। इस प्रकार उपतारा (आइरिस) के सिकुड़ने व फैलने से पुतली आवश्यकतानुसार बड़ी या छोटी हो जाती है। इस प्रकार ये पेशियाँ क्रमशः मन्द या तीव्र प्रकाश में संकुचित होकर रेटिना पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा का नियमन करती हैं।

प्रश्न 8.

(अ) सक्रिय विभव उत्पन्न करने में Na+ की भूमिका का वर्णन कीजिए।

(ब) सिनैप्स पर न्यूरोट्रान्समीटर मुक्त करने में Ca+ की भूमिका का वर्णन कीजिए।

(स) रेटिना पर प्रकाश द्वारा आवेग उत्पन्न होने की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए।

(द) अन्त:कर्ण में ध्वनि द्वारा तन्त्रिका आवेग उत्पन्न होने की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

(अ) सक्रिय विभव उत्पन्न करने में Na+ की भूमिका

उद्दीपन या संवेदना उत्पन्न होने पर तन्त्रिकाच्छद (neurolema) की Na+ के लिए पारगम्यता बढ़ जाने से Na+ ऊतक तरल से एक्सोप्लाज्म (exoplasm) में तीव्रता से पहुँचने लगते हैं। इससे तन्त्रिका तन्तु (nerve fibre) का विधुवीकरण (depolarisation) हो जाता है और तन्त्रिका तन्तु का विश्राम कला विभव (resting membrane potential) क्रियात्मक कला विभव (action membrane potential ) में परिवर्तित होकर प्रेरणा प्रसारण में सहायता करता है।

(ब) सिनैप्स पर न्यूरोट्रान्समीटर मुक्त करने में Ca++ की भूमिका जब कोई तन्त्रिकीय प्रेरणा क्रियात्मक विभव के रूप में सिनैप्टिक घुण्डी पर पहुँचती है तो Ca++ ऊतक तरल से सिनेप्टिक घुण्डी में प्रविष्ट हो जाते हैं। इनके प्रभाव से सिनैप्टिक घुण्डी की सिनैप्टिक आशय (synaptic vesicles) इसकी कला (झिल्ली) से जुड़ जाती है। इससे सिनैप्टिक आशयों से तन्त्रिका संचारी पदार्थ- न्यूरोट्रान्समीटर मुक्त होकर सिनैप्टिक विदर ( Synaptic cleft) के ऊतक तरल में पहुँच जाता है एवं पश्चसिनैप्टिक तन्त्रिका के वृक्षिकान्त (डेन्ड्राइट्स) पर रासायनिक उद्दीपन द्वारा क्रियात्मक विभव स्थापित हो जाता है।

(स) रेटिना पर प्रकाश द्वारा आवेग उत्पन्न होने की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए।

स्तनियों में एक जोड़ी नेत्र सिर पर पृष्ठ पार्श्व में स्थित होते हैं। ये गोलाकार व कुछककुछ गेंद सरीखे होते हैं। ये खोपड़ी के मध्य भाग में अस्थिल गड्ढों में स्थित होते हैं। इन गहों को नेत्र कोटर (orbits) कहते हैं। आँख का लगभग 4 / 5 भाग नेत्र मोटर में धँसा रहता है। नेत्र गोलक के इस उभरे हुए भाग को कार्निया (cornea) कहते हैं। प्रत्येक भाग के साथ पलकें तथा कुछ म्रन्थियाँ भी होती हैं।

1. नेत्र पलकें (Eye lids)-दोनों नेत्रों पर त्वचा के वलन से बनी दो गतिशील पलकें (eyelids) पायी जाती हैं जो नेत्र गोलक को सुरक्षा प्रदान करती हैं। जिनके किनारे पर लम्बे रोम उपस्थित होते हैं, जिन्हें बरौनियाँ (eye lashes) कहते हैं। ये धूल व मिट्टी के क्षों को नेत्र में जाने से रोकती हैं। इनके अतिरिक्त नेत्र गोलक के अन्दर की ओर एक पेशीविहीन पलक और पायी जाती है जिसे निमेषक पटल या निक्टेटिंग झिल्ली (nictitating membrane) कहते हैं। खरगोश में यह समय-समय पर कॉनिर्या पर फैलकर उसे साफ करने का कार्य करती है। मनुष्य में यह एक अवशेषी अंग (vestigeal organ) के रूप में पायी जाती है। इसे प्लीका सेमीन्यूलेरिस (Plica seminularis) भी कहते हैं।

2. नेत्र श्रन्थियाँ (Eye Glands)- स्तनधारियों के नेत्रों में निम्नलिखित नेत्र प्रन्थियाँ पायी जाती हैं-

(i) माइबोमियन प्रच्थियाँ (Meibomian glands)-ये सिबेसियस म्रन्थियों का रूपान्तरण होती हैं जो कि पलकों के किनारों पर समकोण पर लगी होती हैं। इनका स्नाव कॉर्निया को नम तथा चिकना बनाता है तथा आँसुओं को सीधे गाल पर गिरने से रोकता है

(ii) जाइस की ग्रन्थियाँ (Zeis’s glands)-ये रूपान्तरित सिबेसियस (तेल) प्रन्थियाँ होती हैं जो बरोनियों की पुटिकाओं में पायी जाती हैं। ये कोर्निया को चिकना बनाती हैं।

(iii) हारडिरियन ग्रन्थियाँ (Harderian glands) – ये प्रन्थियाँ मानव में अनुपस्थित होती हैं परन्तु क्छेल, चूहों व छछुन्दरों में पायी जाती हैं। ये निमेषक झिल्ली को चिकना व नम बनाती हैं।

(iv) अश्रुप्र्थियाँ (Lachrymal glands)-ये आँख के बाहरी कोण पर स्थित होती है और जल सदृश द्रव स्रावित करती हैं। गेस, धुओं धूल या तिनका आदि आँख में गिर जाने पर अथवा बहुत भावुक हो उठने पर इन ग्रन्थियों के स्राव से आँखें गीली हो जाती हैं जिन्हें अश्रु कहते हैं। ऊपरी पलक के झपकने से ये स्राव पूरी आँख में फैल जाता है और धूल आदि कण घुल जाते हैं। जन्म के लगभग चार माह बाद मानव शिशु में अश्रु ग्रन्थियाँ सक्रिय होती हैं।

3. नेत्र कोटर की पेशियाँ (Eye Muscles) – नेत्र कोटर में नेत्र गोलक को इधर-उधर घुमाने के लिये छ: नेत्र पेशी समूह पाये जाते हैं जिनमें चार रेक्टस पेशियाँ व दो तिरछी (oblique) पेशियाँ होती हैं।

बाहाँ या पार्श्व रैक्टस पेशी (External or lateral rectus muscle)-ये नेत्र गोलक को नेत्र कोटर से बाहर की ओर लाती हैं।

अन्त या मध्य रैक्टस पेशी (Internal or medial rectus muscle)-ये नेत्र गोलक को अन्दर की ओर ले जाती हैं।

उत्तर रेक्टस पेशी (Superior Rectus Muscle)-ये नेत्र गोलक को ऊपर की ओर गति कराती हैं।

अघो रेक्टस पेशी (Inferior Rectus Muscle)-ये नेत्र गोलक को नीचे की ओर गति कराती हैं।

उत्तर तिसछी पेशी (Superior oblique muscle)- ये नेत्र गोलक को नीचे की ओर व बाहर की तरफ खींचती हैं।

अधो तिरछी पेशी (Inferior oblique muscle)-ये नेत्र गोलक को ऊपर की ओर व बाहर की तरफ खींचती हैं।

इन सभी पेशियों की लम्बाई स्थिर होती है। यदि कोई पेशी छोटी या बड़ी हो जाये तो नेत्र गोलक की स्थिति बिगड़ जाती है और वह एक ओर झुका हुआ सा दिखाई देता है, इससे थेंगापन (Squint or strabismus) उत्पन्न हो जाता है।

4. कंजैक्टिवा (Conjuctiva) – नेत्र की दोनों पलकों की आन्तरिक अधिचर्म अन्दर की ओर कॉर्निया पर फैलकर एक पतले व पारदर्शी स्तर का निर्माण 4. कजजक्टवा (Conjuctiva)- नेत्र की दोनों पलकों की आन्तरिक अधिचर्म अन्दर की है। यह कजैक्टिवा कहलाती है। यह अधिचर्म शरीर की सबसे पतली अधिचर्म होती है। यह पारदर्शी होती है। नेत्रगोलक की आन्तरिक संरचना (Internal structure of Eye ball)-कॉर्निया को छोड़कर शेष नेत्र गोलक की दीवार में तीन स्तर होते हैं-

(1) श्वेत पटल या स्केलरा या स्क्लेरोटिक (Sclerotic) – यह सबसे बाहरी स्तर होता है। नेत्र गोलक (Eye ball) का बाहरी उभरा हुआ पारदर्शक

(2) रक्तक पटल या कोरॉयड (Choroid) – यह कोमल संयोजी ऊतकों का बना नेत्र गोलक का मध्य स्तर है। इसकी कोशिकाओं में रंग कणिकाएँ होती हैं, इनके कारण ही आँखों में रंग दिखायी देता है। इस स्तर में रक्त केशिकाओं का सघन जाल पाया जाता है। नेत्र के अगले भाग में यह निम्नलिखित रचनाएँ बनाता है-

(अ) उपतारा या आइरिस (Iris) – कॉर्निया के आधार पर यह भीतर की ओर गोल रंगीन पर्दा बनाता है जिसे उपतारा या आइरिस (Iris) कहते हैं। आइरिस के बीचोंबीच में एक छिद्र होता है, इसको पुतली या तारा (Pupil) कहते हैं। आइरिस पर अरेखित अरीय प्रसारी पेशियाँ फैली रहती हैं जिसके संकुचन से पुतली का व्यास बढ़ता है तथा वर्तुल स्फिंक्टर पेशियाँ संकुचन द्वारा पुतली के व्यास को कम करती हैं।

(ब) सिलियरी काय (Ciliary body)-रक्तक पटल के आइरिस का भीतरी भाग कुछ मोटा होता है। यह सिलियरी बॉंडी कहलाता है। सिलियरी काय संकुचनशील होता है। इससे अनेक महीन एवं लचीले निलम्बन रज्जु निकलते हैं, जो लेन्स (lens) से संलग्न रहते हैं।

(द) अन्त:कर्ण में ध्वनि द्वारा तन्त्रिका आवेग उत्पन्न होने की क्रियाविधि

श्रवण संतुलन अंग-कर्ण (Statoaucaustic organ-Ear)

मनुष्य में कान सुनने की क्रिया के साथ-साथ सन्तुलन बनाये रखने का भी कार्य करते हैं। मनुष्य के सिर पर दोनों ओर पार्श्व में एक जोड़ी कान होते हैं। मनुष्य के कर्ण में/तीन भाग होते हैं-

(1) बाह्य कर्ण (External ear),

(2) मध्य कर्ण (Middle ear) तथा

(3) आन्तरिक कर्ण (Internal ear)।

(i) कर्ण पल्लव या पिन्ना (Pinna) तथा

(ii) बाहा कर्ण कुहर (External auditory meatus)

कर्ण पल्लव या पिन्ना सबसे बाहरी भाग होता है जो लचीले उपास्थि (cartilage) ऊतकों का बना होता है। यह बाह्य ध्वनि तरंगों को एकत्रित करके बाह्य कर्ण कुछर में भेजने का कार्य करता है। बाह्य कर्ण कुछर 2.5 से 3.0 सेमी लम्बा होता है। इसे भीतरी सिरे पर एक मजबूत झिल्ली होती है जिसे कर्ण पटह (Tympanic membrane) कहते हैं। बाहू कर्ण कुहर ध्वनि तरंगों को कर्ण पटह तक पहुँचाने का कार्य करता

(2) मध्य कर्ण (Middle Ear)-यह कर्ण पटह (tym-panic membrane) से लगा हुआ छोटा-सा कक्ष होता है। इसको कर्ण पटह गुहा (tympanic cavity) भी कहते हैं। कर्ण पटह गुहा एक नलिका द्वारा मुख म्नसनी में खुलती है जिससे कर्ण पटह के बाहर तथा भीतर समान वायुदाब बनाये रखा जाता है।

मध्य कर्ण की गुहा दो छोटे-छोटे छिद्रों द्वारा आन्तरिक कर्ण की गुहा से भी सम्बन्धित रहती है। ऊपर की ओर स्थित छिद्र अण्डाकार गवाश्ष या फेनेस्ट्रा मध्य कर्ण में तीन छोटी-छोटी अस्थियाँ भी पायी जाती हैं। बाहर से भीवर की ओर इन्हें क्रमशः मैलियस (Malleus), इनकस (Incus) तथा स्टैपीज (Stapes) कहते हैं।

(3) अन्तकर्ण (Internal Ear) – यह कान का सबसे भीतरी हिस्सा होता है तथा इसे भी दो भागों में बाँटा जा सकवा है-

(i) अस्थिल गहन (Bony Labyrinth) तथा

(ii) क्ला गंत्न (Membranous Labyrinth)।

(i) अस्थिल गहन (Bony labyrinth)-यह सम्पूर्ण कला गहन को घेरे रहता है । कला गंक्न (Membranous labyrinth) तथा अस्थिल गहन (Bony labyrinth) के बीच संकरी गुहा होती है जिसमें परिलसिका (Perilymph) भरा रहता है। यह भाग मध्य कर्ण गुहा से सम्बन्धित रहता है।

(ii) काला गहन (Membranous labyrinth)-यह कोमल अर्द्ध-पारदर्शी झिल्ली की बनी रचना होती है। इसमें दो थैली जैसे वेश्म होते हैं, जिन्हें युट्रीफुलस (Utriculus) एवं सैक्युलस (Sacculus) कहते हैं। दोनों वेश्म एक मही़ीन नलिका द्वारा आपस में सम्बन्धित रहते हैं। इसे सैक्यूलो युट्रीकुलर नलिका

प्रश्न 9.

निम्नलिखित के बीच अन्तर बताइए-

(अ) आच्छादित और अनाच्छादित तन्त्रिका तन्तु डुमाक्ष और तन्त्रिकाक्ष शलाका और शंकु थैलेमस और हाइपोथैलेमस प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क ।

उत्तर:

(अ) आच्छादित और अनाच्छादित तन्त्रिका तन्तु में अन्तर

| आण्यान्त त्विका तुज (Myelinated Neuron) | अनांयादित तन्रिका तन्तु (Non-myelinated Neuron) |

| 1. न्यूरोलीमा और तन्त्रिकाष्ष के मध्य प्रोटीन युक्त लिपिड पदार्थ मार्यिन्न (myelin) पाया जाता है। | 1. इसमें न्यूरोलीम और तन्त्रिकाष्ष के मध्य मायलिन का अभाव होता है। |

| 2. ये तन्तु मस्तिष्क एवं मेरुज् का श्वेत द्रव्य (white matter) बनाते हैं। | 2. ये तन्तु केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र का धूसर द्रव्य (gray matter) बनाते हैं। |

| 3. इन तन्तुओं में प्रेरणाओं का प्रसारण तेज गति से होता है। | 3. इन तन्तुओं में प्रेरणाओं का प्रसारण धीमी गति से होता है। |

| 4. ये तन्त्रिका तन्तु अधिकांशतः केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र तथा परिषीय तन्त्रिका तन्त का निर्माण करते हैं। | 4. ये तन्त्रिका तन्तु स्वायत्त तन्त्रिका तन्त्र का निर्माणा करते हैं। |

(ब) द्रुमाक्ष और तन्त्रिकाक्ष में अन्तर

| छुमांक्ष या दुमाश्म (वृद्धाश) (Dendrites) | त्नित्रिकाष्ष अक्षात्तु या एक्सॉन (Axon) |

| 1. ये प्रायः छोटे, संख्या में एक या अधिक, आधारीय भाग पर मोटे तथा सिरों पर क्रमशः पतले होते हैं। | 1. यह सदैव एक बहुत लम्बा, लगभग समान मोटाई का एवं बेलनाकार प्रवर्ध होता है। |

| 2. ये कोशिकाकाय (cyton) के पास ही अत्यधिक शाखान्वित होकर झाड़ी जैसा हो जाता है । | 2. यह अन्तिम सिरे पर ही शाखित होता है। इसकी शाखाओं को टीलोडेन्र्रिया कहते हैं जिनके सिरों पर सिनैष्टिक घुण्डियाँ होती हैं। |

| 3. इनमें कोशिका अंगक तथा निसल्स के कण होते हैं। | 3. इनमें कोशिका अंगक तो होते हैं, किन्तु निस्स के कण नहीं होते हैं। |

| 4. ये प्रेरणाओं को प्रहण करके कोशिकाकाय की ओर लाते हैं। इनको अभिजती प्रवर्ष कहते हैं। | 4. ये प्रेरणाओं को कोशिकाकाय से अन्य तन्त्रिका कोशिकाओं या अपवाहक अंग तक पहुँचाते हैं, जिन्हें अपवांदी प्रवर्ध कहते हैं। |

(स) शलाका और शंकु में अन्तर

| शंजाकाएँ (Rods) | शंकु (Cones) |

| 1. दृष्टि शलाकाएँ प्रकाश एवं अन्धकार के उद्दीपनों को प्रहण करती हैं। | 1. दृष्टि शंकु रंगों के उद्दीपनों को प्रद्दण करते हैं। ये तीन प्राथमिक रंगो-लाल, हरा व नीले रंग को पहचानते हैं। |

| 2. ये मन्द प्रकाश में सक्रिय हो जाती हैं। | 2. ये तीव्र प्रकाश में ही सक्रिय होते हैं। |

| 3. इनमें दृष्टि पर्पल वर्णक रोडोप्सिन होता है। | 3. इनमें आयोडोष्सिन वर्णक होता है। |

| 4. ये बेलनाकार होती है। | 4. ये मुग्दराकार होती हैं। |

| 5. इनकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। | 5. इनकी कमी से वर्णान्धता हो जाती है। |

(द) थैलेमस और हाइपोथैलेमस में अन्तर

| धैलेमस (Thalamus) | हाइपोथैलेमस (Hypothalamus) |

| 1. यह प्रमस्तिष्क से घिरा रहता है। | 1. यह धैतेमस के आधार पर स्थित होता है। |

| 2. इसमें डाइएनसिफैलॉन की पार्श्व भित्ति के ऊपरी भाग आते हैं। यह धूसर द्रव्य से निर्मित मोटे पिण्डों के रूप में होता है। | 2. इसमें ग्रासकिकेलॉन की पार्श्व भित्ति का अधर भाग आता है। |

| 3. इसमें तन्त्रिका कोशिकाओं के छोटे-छोटे समूह (घैलमी केन्यक) होते हैं। | 3. इसमें तन्त्रिका कोशिकाओं के लगभग एक दर्जन बड़े-बड़े केन्द्रक होते हैं। यह चार मुख्य भागों में विभाजित रहता है। |

| 4. यह ताप, पीड़ा, स्पर्श, कम्पन, श्रवण, दृष्टि आदि संवेदी सूचनाओं के पुन: प्रसारण केन्द्र का कार्य करता है। | 4. यह भूख, प्यास, तप्ति, निद्रा, क्रोध, उत्साह, भोग-विलास आदि अनुभूतियों का नियमन करता है। |

(य) प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क में अन्तर

| प्रमसित्रिक्ज (Cerebrum) | अनुमस्तिष्क (Cerebellum) |

| 1. यह अग्र मस्तिष्क का प्रमुख भाग है। | 1. यह पश्च मस्तिष्क का प्रमुख भाग है। |

| 2. इसमें दाहिने और बाएँ दो प्रमस्तिष्क गोलाईद्ध होते हैं, जो परस्पर कार्पस कैलोसम से जुड़े रहते हैं। | 2. इसमें दो दाहिने और बाएँ अनुमस्तिष्क गोलाई होते हैं, जो परस्पर वर्मिस द्वारा जुड़े रहते हैं। |

| 3. प्रमस्तिष्क गोलार्ध की गुहा को पार्श्व वैन्ट्रिकाल कहते हैं। | 3. अनुमस्तिष्क ठोस होता है। |

| 4. यह बुद्धि, इच्छाशक्ति, ऐच्छिक क्रियाओं, ज्ञान, स्तृति, वाणी, चिन्तन आदि 98% मानसिक क्रियाओं का केन्द्र है। | 4. यह शरीर की भंगिमा (पोश्चर) तथा संतुलन बनाये रखने का कार्य करता है तथा पेशीय क्रियाओं का समन्वयन करता है। |

| 5. यह ऐच्छिक एवं अनैच्छिक दोनों क्रियाओं को नियन्त्रित करता है। | 5. इसका नियन्त्रण अनैच्छिक होता है। |

प्रश्न 10.

(अ) कर्ण का कौन-सा भाग ध्वनि की पिच का निर्धारण करता है ?

(ब) मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग कौन-सा है ?

(स) केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र का कौन-सा भाग मास्टर क्लॉक की तरह कार्य करता है ?

उत्तर:

(अ) कर्ण की कॉक्लिया में स्थित कॉर्टाई के अंग की संवेदनामाही कोशिकाएँ ध्वनि की पिच का निर्धारण करती हैं तथा उद्दीपनों को लेकर श्रवण तन्त्रिका में पहुँचाती हैं।

(ख) मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग प्रमस्तिष्क (cerebrum) है। यह मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग बनाता।

(स) केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र का मस्तिष्क (brain) मास्टर क्लॉक की तरह कार्य करता है।

प्रश्न 11.

कशेरुकी के नेत्र का वह भाग जहाँ से दृक् तन्त्रिका रेटिना से बाहर निकलती है, क्या कहलाता है ?

(अ) फोबिया

(ब) आइरिस,

(स) अन्य बिन्दु

(द) आष्टिक चाएज्या (चाक्षुस कामा) ।

उत्तर:

(स) अन्ध बिन्दु (blind spot) कहलाता है।

प्रश्न 12.

निम्नलिखित में भेद स्पष्ट कीजिए-

(अ) संवेदी तन्त्रिका एवं प्रेरकं तन्त्रिका

(ब) आच्छादित एवं अनाच्छादित तन्त्रिका तन्तु में आवेग संचरण

(स) एक्विस ह्यूमर (नेत्रोद) एवं विट्रियस ह्यूमर (काचाभ द्रव)

(द) अन्यबिन्दु एवं पीत बिन्दु

(च) कपालीय तन्त्रिकाएँ एवं मेरु तन्त्रिकाएँ

उत्तर:

(अ) संवेदी तन्त्रिका एवं प्रेरक तन्त्रिका में भेद

| संवेदी तन्तिका (Sensory Nerve) | प्रेरक तन्त्रिका (Motor Nerve) |

| 1. ये तन्त्रिकाएँ एक ध्रुवीय होती हैं। | 1. ये तन्त्रिकाएँ बहुधुवीय होती हैं। |

| 2. इनको अभिवाही तन्त्रिका कहते हैं। | 2. इनको अपवाही तत्रिका कहते हैं।. |

| 3. ये संवेदांगों से प्रेरणाओं को मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु तक पहुँचाती हैं। | 3. ये मस्तिष्क व मेरुरज्जु से प्रतिक्रियाओं को अपवाहक अंगों (पेशियों व प्रन्थियों आदि) को पहुँचाती हैं। |

(ब) आच्छादित एवं अनाच्छादित तन्त्रिका तन्तु में आवेग संचरण में भेद (अन्तर)

| आच्छादित तन्निका तन्नु में आवेग संचरण (Nerve impulse in myelinated Nerve fibres) | अनव्धादित तन्रिका तन्तु में आवेग संचरण (Nerve impulse in Non-myelinated nerve fibres) |

| 1. इन तन्तुओं में उच्छलन प्रेरणा-प्रसारण पाया जाता है। इनमें प्रेरणा सम्प्रेषण रेन्बेयर के नोड पर होता है। | 1. इन तन्तुओं में प्रेरणा-प्रसारण स्वतः संचारी विद्युत तरंग के रूप में बिन्दु-दर-बिन्दु संप्रेषित होने से होता है। |

| 2. इनमें अनाच्छादित तन्त्रिका तन्तुओं की अपेक्षा प्रेरणा संचरण लगभग 10 गुना तेज गति से होता है। | 2. इनमें आच्छादित तन्त्रिका तन्तुओं की अपेक्षा प्रेरण मन्द गति से होता है। |

| 3. इसमें कम ऊर्चा व्यय होती है। | 3. इसमें अधिक ऊर्जा व्यय होती है। |

(स) एक्वियस हामर (नेत्रोद) एवं विट्रियस ह्यूमर (काचाभ द्रव)

| एकिष्यस्त छुमर (नेत्रोद) (Aqueous humour) | विट्रियस द्वामर (काचा- द्रव) (Vitreous humour) |

| 1. नेत्रोद लेन्स तथा कॉर्निया के मध्य ज्रीय वेश्म (एक्षिय्स चैप्कर) में पाया जाने वाला क्षारीय एवं जलीय तरल होता है। | 1. यह लेन्स एवं रेटिना के मध्य काचाभ द्रव्य वेश्म (विट्रियस चैम्बर) में पाया जाने वाला जैली सदृश पारदर्शी लसदार तरल होता है। |

| 2. नेत्रोद ऊतक तरल जैसा होता है। यह लेन्स को पोषक पदार्थ तथा O2 आदि प्रदान करता है और उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है। | 2. काचाभ द्रव में जल, लवण विट्रीनम्यूको प्रोटीन एवं हायलूरोनिक अम्ल होता है, जिसमें बारीक कोलैजन तन्तुओं का जाल फैला रहता है। |

| 3. यह नेत्र लेन्स पर दबाव बनाये रखता है। | 3. यह नेत्र गोलक की आकृति एवं दबाव को बनाये रखता है। |

| 4. नेत्रोद प्रकाश किरणों का अपवर्तन करता है। | 4. काचाभ द्रव प्रकाश किरणों को रेटिना पर केन्द्रित करता है। |

(द) अन्य बिन्दु एवं पीत बिन्दु में भेद (अन्तर)

| अन्ध बिन्दु (Blind Spot) | पीत बिन्दु (Yellow Spot) |

| 1. अन्ध बिन्दु पर दृष्टि शलाकाएँ तथा शंकु नहीं होते हैं। | 1. पीत बिन्दु पर केवल दृष्टि शंकु होते हैं, शलाकाएँ एवं अन्य कोशिकाएँ नहीं होती हैं। |

| 2. इसमें कोई वर्णक नहीं होता है। | 2. शंकुओं में पीला रंगा वर्णक पाया जाता है। |

| 3. अन्ध बिन्दु स्थल से दृष्टि तन्त्रिका निकलती हैं। अतः इस स्थान पर प्रतिबिम्ब नहीं बनता है। | 3. पीत बिन्दु नेत्र गोलक की मध्य अनुलम्ब अक्ष पर स्थित होता है। इस स्थान पर सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिम्ब बनता है। |

| 4. यह प्रकाश के प्रति असंवेदनशील होता है। | 4. यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। |

| 5. इसके पास तन्निका एवं रुधिर वाहिनियाँ उपस्थित होती हैं। | 5. इसके पास तन्त्रिका व रुधिर वाहिनियाँ नहीं होती हैं। |

(य) कपालीय तन्त्रिकाओं एवं मेरु तन्त्रिकाओं में भेद

| कपालीय तन्रिकाएँ (Cranial Nerves) | मेरु तन्तिकाएँ (Spinal Nerves) |

| 1. ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों से बाहर निकलती हैं। | 1. ये मेरुजज्जु से बाहर निकलती हैं। |

| 2. मनुष्य में इन तन्त्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। | 2. मनुष्य में इन तन्त्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है। |

| 3. ये तीन प्रकार की होती हैं-संवेदी, प्रेरक और मिश्रित। II, II तथा VIII संवेदी कपालीय तन्त्रिका होती हैं। III, IV तथा VI कपालीय तन्त्रिका प्रेरक होती हैं। V, VII, IX, X तथा XI व XIIवीं मिश्रित कपालीय तन्त्रिका होती हैं। | 3. ये तन्त्रिकाएँ पृष्ठ संवेदी एवं अधर प्रेरक मूल से निकलती हैं। प्रत्येक मेरु तन्त्रिका तीन शाखाओं में विभक्त हो जाती है-पृष्ठ शाखा, अधर शाखा एवं योजि तत्त्रिका। पृष्ठ शाखा संवेदी, अधरशाखा प्रेरक एवं योजि तन्त्रिका मिश्रित होती है। |

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

img 2

img 2

img

img

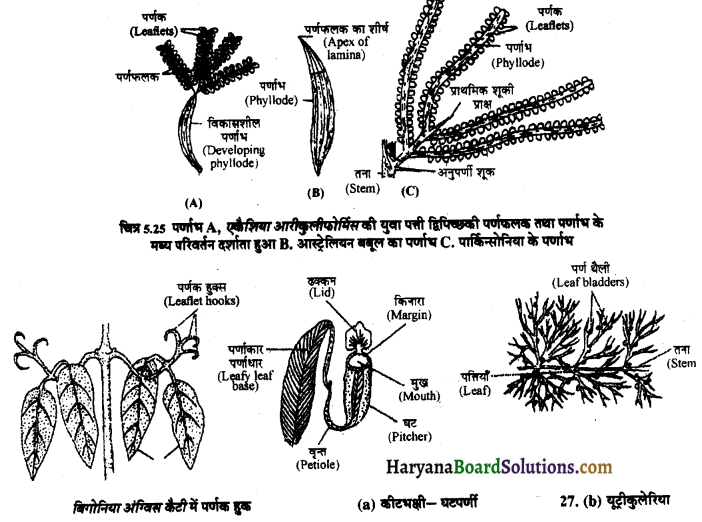

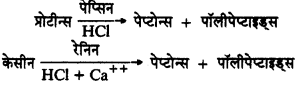

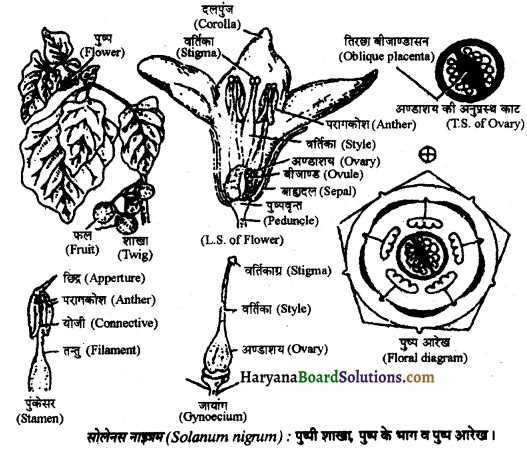

8. घटपद्बय (Nepenthes) – घटपादप या निपेन्बिस मे कीटों को पकड़ने के लिए घड़े के आकार की एक संरचना होती है जो पर्ण का रूपान्तरण होती है। ये पौधे नाइट्रोञन की पूर्रि कीटों से करते हैं। इस घट के मुख के ऊपर एक ढक्कन होता है जो पर्ण शिखाम्र (leaf apex) का रूपान्तरण होता है। घट को सीधी स्थिति में रखने वाला प्रतानी वृन्त (tendrilar Petiole), पर्णपृन्त का रूपान्तर होता है जो पानी के समान चपटे, चौड़े फैले हुए हरे पर्णाधार से जुड़ा होता है। यह पर्णाधार (leaf base) प्रकाश-संश्लेषण के अन्य कार्यों को करता है।

8. घटपद्बय (Nepenthes) – घटपादप या निपेन्बिस मे कीटों को पकड़ने के लिए घड़े के आकार की एक संरचना होती है जो पर्ण का रूपान्तरण होती है। ये पौधे नाइट्रोञन की पूर्रि कीटों से करते हैं। इस घट के मुख के ऊपर एक ढक्कन होता है जो पर्ण शिखाम्र (leaf apex) का रूपान्तरण होता है। घट को सीधी स्थिति में रखने वाला प्रतानी वृन्त (tendrilar Petiole), पर्णपृन्त का रूपान्तर होता है जो पानी के समान चपटे, चौड़े फैले हुए हरे पर्णाधार से जुड़ा होता है। यह पर्णाधार (leaf base) प्रकाश-संश्लेषण के अन्य कार्यों को करता है।