HBSE 12th Class Physics Solutions Chapter 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य

Haryana State Board HBSE 12th Class Physics Solutions Chapter 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 12th Class Physics Solutions Chapter 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य

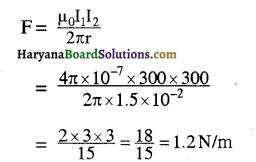

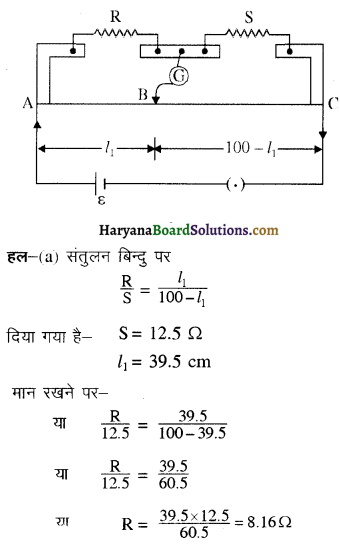

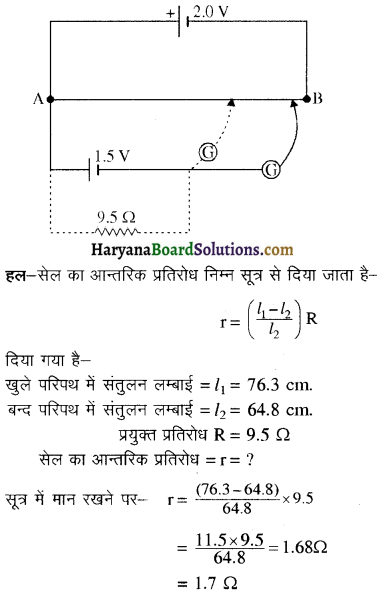

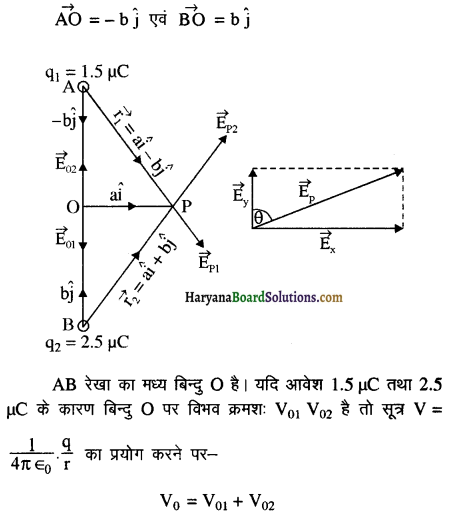

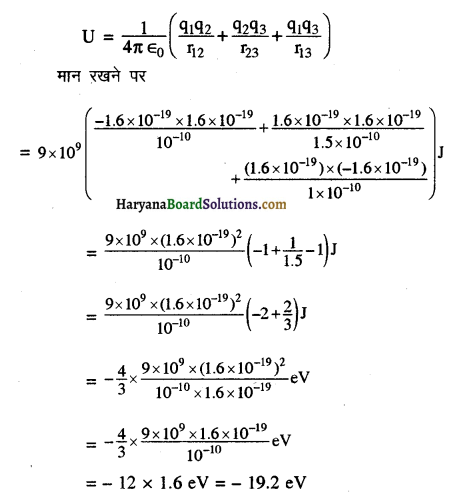

प्रश्न 5.1.

भू-चुम्बकत्व सम्बन्धी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

(a) एक सदिश को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए तीन राशियों की आवश्यकता होती है। उन तीन स्वतन्त्र राशियों के नाम लिखो जो परम्परागत रूप से पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होती हैं।

(b) दक्षिण भारत में किसी स्थान पर नति कोण का मान लगभग 18° है। ब्रिटेन में आप इससे अधिक नति कोण की अपेक्षा करेंगे या कम की?

(c) यदि आप ऑस्ट्रेलिया के मेल्बोर्न शहर में भू-चुम्बकीय क्षेत्र की रेखाओं का नक्शा बनाएँ तो ये रेखाएँ पृथ्वी के अन्दर जाएँगी या इससे बाहर आएँगी?

(d) एक चुम्बकीय सुई जो ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतन्त्र है, यदि भू-चुम्बकीय उत्तर या दक्षिण ध्रुव पर रखी हो, तो यह किस दिशा में संकेत करेगी?

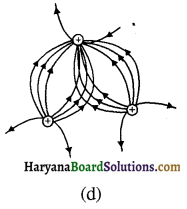

(e) यह माना जाता है कि पृथ्वी का चुम्बकीय क्षेत्र लगभग एक चुम्बकीय द्विध्रुव के क्षेत्र जैसा है जो पृथ्वी के केन्द्र पर रखा है और जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 8 × 1022 JT-1है। कोई ढंग सुझाइए जिससे इस संख्या के परिमाण की कोटि जॉँची जा सके।

(f) भूगर्भशास्त्रियों का मानना है कि मुख्य N-S चुम्बकीय धुवों के अतिरिक्त पृथ्वी की सतह पर कई अन्य स्थानीय धुव भी हैं, जो विभिन्न दिशाओं में विन्यस्त हैं। ऐसा होना कैसे संभव है?

उत्तर:

(a) चुम्बकीय दिक्पात कोण, नमन (नति) कोण तथा पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक।

(b) ब्रिटेन में अधिक है (इसका मान लगभग 70° है)। चूँकि ब्रिटेन भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा चुम्बकीय दक्षिण ध्रुव के निकट है।

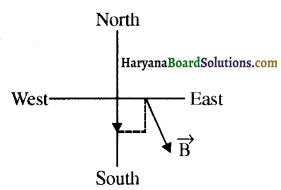

(c) पृथ्वी की चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ [/latex]\overrightarrow{\mathrm{B}}[/latex] सतह से बाहर आती हुई प्रतीत होंगी। चूँकि आस्ट्रेलिया का मेल्बोर्न शहर भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव तथा चुम्बकीय उत्तरी ध्रुव के निकट है।

(d) चुम्बकीय सुई क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतन्त्र है जबकि पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा चुम्बकीय ध्रुवों पर ठीक ऊर्ध्वाधर है अतः यहाँ सुई किसी भी दिशा में संकेत कर सकती है।

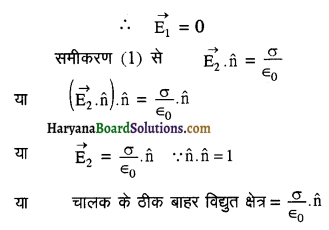

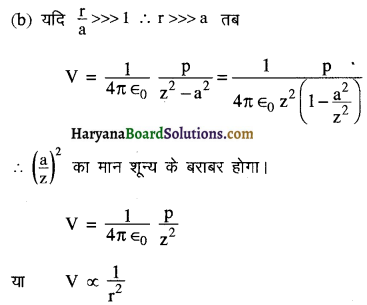

(e) \(\overrightarrow{\mathrm{m}}\) चुम्बकीय आघूर्ण वाले द्विध्रुव के लम्ब समद्विभाजक पर

क्षेत्र \(\overrightarrow{\mathrm{B}}\) के लिए सूत्र \(\overrightarrow{\mathrm{B}}_{\text {निर }}=\frac{\mu_0 \overrightarrow{\mathrm{m}}}{4 \pi \mathrm{r}^3}\) का प्रयोग करना चाहिए।

m = 8 × 1022 JT-1, r = 6.4 × 106m रखने पर

B का मान निकालने पर उपरोक्त सूत्र का मापांक लेने पर

\(\mathrm{B}_{\text {निरक्ष }}=\frac{\mu_0 \mathrm{~m}}{4 \pi \mathrm{r}^3}=\frac{10^{-7} \times 8 \times 10^{22}}{\left(6.4 \times 10^6\right)^3}\)

= 0. 3 × 10-1 T = 0.3 G

यह मान पृथ्वी पर प्रेक्षित क्षेत्र के परिमाण की कोटि का है। (f) क्योंकि पृथ्वी का क्षेत्र केवल द्विध्रुव क्षेत्र के लगभग है। स्थानीय N-S ध्रुव उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे कि चुम्बकीय खनिज भण्डारों के कारण स्थानीय ध्रुव भी विद्यमान हो सकते हैं।

![]()

प्रश्न 5.2.

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

(a) एक जगह से दूसरी जगह जाने पर पृथ्वी का चुम्बकीय क्षेत्र बदलता है। क्या यह समय के साथ भी बदलता है? यदि हाँ, तो कितने समय अन्तराल पर इसमें पर्याप्त परिवर्तन होते हैं?

(b) पृथ्वी के क्रोड में लोहा है, यह ज्ञात है। फिर भी भूगर्भशास्त्री इसको पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं मानते। क्यों?

(c) पृथ्वी के क्रोड के बाहरी चालक भाग में प्रवाहित होने वाली आवेश धाराएँ भू-चुम्बकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी समझी जाती हैं। इन धाराओं को बनाए रखने वाली बैटरी (ऊर्जा स्रोत) क्या हो सकती है?

(d) अपने 4-5 अरब वर्षों के इतिहास में पृथ्वी अपने चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा कई बार उलट चुकी होगी। भूगर्भशास्त्री इतने सुदूर अतीत के पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र के बारे में कैसे जान पाते हैं?

(e) बहुत अधिक दूरियों पर (30,000 km} से अधिक) पृथ्वी का चुम्बकीय क्षेत्र अपनी द्विधुवीय आकृति से काफी भिन्न हो जाता है। कौनसे कारक इस विकृति के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं?

(f) अंतरातारकीय अंतरिक्ष में 10-12 की कोटि का बहुत ही क्षीण चुम्बकीय क्षेत्र होता है। क्या इस क्षीण चुम्बकीय क्षेत्र के भी कुछ प्रभावी परिणाम हो सकते हैं? समझाइए।

उत्तर:

(a) हाँ, यह समय के साथ बदलता है। स्पष्ट दिखाई गड़ने वाले अन्तर के लिए समय-अन्तराल कुछ सौ वर्ष है, लेकिन कुछ वर्षों के छोटे पैमाने पर भी इसमें होने वाले परिवर्तन पूर्णतः उपेक्षणीय नहीं हैं।

(b) क्योंकि पिघला हुआ लोहा (जो कि क्रोड के उच्च ताप पर लोहे की प्रावस्था है) लौह-चुम्बकीय नहीं है।

(c) भू-चुम्बकत्व का कारण पृथ्वी की क्रोड में अंशिक रूप से आयनित विभिन्न द्रवीय परतों का असमान घूर्णन माना जाता है। इस घूर्णन का ऊर्जा स्रोत पृथ्वी का घूर्णन है।

(d) कुछ चट्टानें जब ठोस रूप ग्रहण करती हैं, तो पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र का एक घुँधला-सा अभिलेखन उनमें हो जाता है। चट्टानों में निहित इन चुम्बकन अभिलेखों के विश्लेषण से हमें भूचुम्बकीय इतिहास सम्बन्धी निष्कर्ष प्राप्त होते हैं।

(e) पृथ्वी के आयनोस्फीयर में आयनों की गति से चुम्बकीय क्षेत्र उनके द्वारा उत्पन्न क्षेत्र द्वारा रूपान्तरित हो जाता है जब दूरियाँ अधि कि हों।

(f) चुम्बकीय क्षेत्र में गमनशील आवेशित कणों का विक्षेप

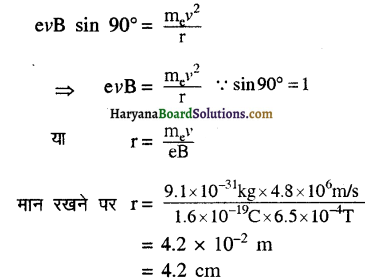

\(\mathrm{Bev}=\frac{\mathrm{m} v^2}{\mathrm{R}}\)

या R = \(\frac{\mathrm{m} v}{\mathrm{eB}}\) द्वारा दिया जाता है।

व्यंजक \(\mathrm{R}=\frac{\mathrm{m} y}{\mathrm{eB}}\) के अनुसार एक अत्यन्त क्षीण चुम्बकीय क्षेत्र

आवेशित कणों को बहुत अधिक त्रिज्या वाली वृत्ताकार कक्षा पर ले जाता है। अल्प दूरी के लिए इतनी बड़ी त्रिज्या वाली वृत्तीय कक्षा के लिए विक्षेपण संभव है कि ध्यान देने योग्य न हो, परन्तु अति विशाल अन्तरातारकीय दूरियों के लिए आवेशित कणों (जैसे ब्रह्माण्ड किरणें) के पथ को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित कर सकता है।

प्रश्न 5.3.

एक छोटा छड़ चुम्बक जो एक समान बाह्म चुम्बकीय क्षेत्र 0.25 T के साथ 30° का कोण बनाता है, पर 4.5 × 10-2 J का बल आघूर्ण लगता है। चुम्बक के चुम्बकीय आघूर्ण का परिमाण क्या है?

चुम्बक के चुम्बकीय आघूर्ण का परिमाण = m = ?

हम जानते हैं कि बल आघूर्ण τ = mB sin θ

∴ चुम्बकीय आघूर्ण m = \(\frac{\tau}{B \sin \theta}\)

मान रखने पर m = \(\frac{4.5 \times 10^{-2}}{0.25 \times \sin 30^{\circ}}\)

m = \(\frac{4.5 \times 10^{-2}}{0.25 \times \frac{1}{2}}\)

= \(\frac{9}{25}\) = 0. 36T-1

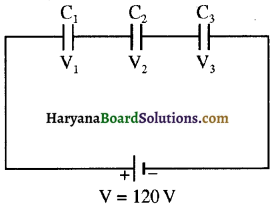

प्रश्न 5.4.

चुम्बकीय आघूर्ण m = 0.32 JT-1 वाला एक छोटा छड़ चुम्बक 0.15 T के एक समान बाह्म चुम्बकीय क्षेत्र में रखा है। यदि यह छड़ क्षेत्र के तल में घूमने के लिए स्वतन्त्र हो, तो क्षेत्र के किस विन्यास में यह (i) स्थायी सन्तुलन और (ii) अस्थायी संतुलन में होगा? प्रत्येक स्थिति में चुम्बक की स्थितिज ऊर्जा का मान बताइए।

उत्तर:

हल-दिया गया है-छड़ चुम्बक का चुम्बकीय आघूर्ण m = 0. 32 JT-1

एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र B = 0. 15 T

(i) स्थायी सन्तुलन के लिए चुम्बक का चुम्बकीय आघूर्ण M चुम्बकीय क्षेत्र B के समानान्तर होना चाहिए अर्थात् θ = 0°

इस परिस्थिति में स्थितिज ऊर्जा

U = \(-\vec{m} \cdot \vec{B}\) = -mB cos θ

मान रखने पर U = – mB cos 0

U = – mB × 1

∵ cos 0 = 1

= – mB = -0. 32 × 0. 15 × 1

U = – 0. 048 J = – 4. 8 × 10-2 J

(ii) अस्थायी संतुलनावस्था θ = π अर्थात् \(\overrightarrow{\mathrm{m}}\) व \(\overrightarrow{\mathrm{B}}\) परस्पर विपरीत हो। इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा (विभव ऊर्जा)

U = \(-\overrightarrow{\mathrm{m}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{B}}\) = -mB cos 180°

U = + mB ∵ cos 108° = -1

मान रखने पर U = + (0.32) × (0. 15)

= + 4. 8 × 10-2J

![]()

प्रश्न 5.5.

एक परिनालिका में पास-पास लपेटे गए 800 फेरे हैं, तथा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2.5 × 10-4 है और इसमें 3.0 A धारा प्रवाहित हो रही है। समझाइए कि किस अर्थ में यह परिनालिका एक छड़ चुम्बक की तरह व्यवहार करती है? इसके साथ जुड़ा हुआ चुम्बकीय आघूर्ण कितना है?

उत्तर:

चक्रों की संख्या N = 800

अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल (A) = 2.5 × 10-4 m2

परिनालिका में धारा = I = 3.0 A

सम्बद्ध चुम्बकीय आघूर्ण = m =?

धारा चालित परिनालिका के लिए m = NIA द्वारा दिया जाता है

मान रखने पर m = 800 × 3.0 × 2.5 × 10-4

= 60 × 10-2 Am2

= 0.60 Am2 = 0. 60 JT-1

यह परिनालिका की अक्ष के अनुदिश होता है, इस प्रकार धारावाही परिनालिका एक छड़ चुम्बक की भाँति व्यवहार करती है।

प्रश्न 5.6.

यदि प्रश्न 5.5 में बताई गई परिनालिका ऊर्ध्वाधर दिशा के परितः घूमने के लिए स्वतन्त्र हो और इस पर क्षैतिज दिशा में एक 0.25 T का एक समान चुम्बकीय क्षेत्र लगाया जाए, तो इस परिनालिका पर लगने वाले बल आघूर्ण का परिमाण उस समय क्या होगा, जब इसकी अक्ष आरोपित क्षेत्र की दिशा में 30° का कोण बना रही हो?

उत्तर:

हल- एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र = B = 0. 25 T

θ = 30°

τ = mB sin θ

परिनालिका पर लगने वाले बल आघूर्ण का परिमाण

= m = 0 .60 Am2 (प्रश्न 5 से लिया गया है)

τ = परिनालिका पर ऐंठन के बल आघूर्ण का परिमाण जिसका मान हमको ज्ञात करना है।

τ = mB sin θ

= 0 .60 × 0.25 × sin 30°

= 0.60 × 0. 25 × [/latex]\frac{1}{2}[/latex]

= 0. 075 Nm

= 7.5 × 10-2 J

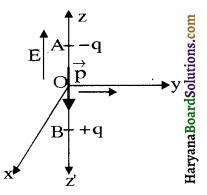

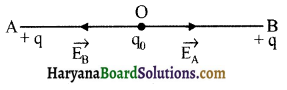

प्रश्न 5.7.

एक छड़ चुम्बक जिसका चुम्बकीय आघूर्ण 1.5 JT-1 है, 0.22 T के एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र के अनुदिश रखा है।

(a) एक बाह्य बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा यदि यह चुम्बक को चुम्बकीय क्षेत्र के (i) लम्बवत् (ii) विपरीत दिशा में संरेखित करने के लिए घुमा दे।

(b) र्थिति (i) एवं (ii) चुम्बक पर कितना बल आघूर्ण होता है?

उत्तर:

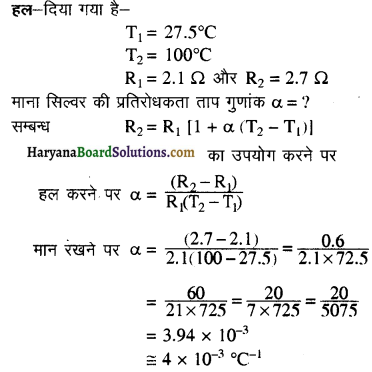

हल-दिया गया है-

चुम्बकीय आघूर्ण = m = 1.5 JT-1

एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र = B = 0. 22 T

(a) (i) यहाँ पर θ1 = 0 (क्षेत्र के अनुदिश)

θ1 = 90° (क्षेत्र के अनुदिश)

∵ W = -mB ( cos θ2 – cos θ1

= – 1.5 × 0.22 × ( cos 90° – cos 0°)

= -0.33 (0 – 1)

= 0. 33 J

(ii) यहाँ पर θ1 = 0°, θ2 = 180°

∴ W = -1.5 × 0. 22 × (cos 180° – cos 0°)

= – 0. 33 × (-1 -1)

= – 0.33 × (-2) = 0. 66 J

(b) बल आघूर्ण τ = mB sin θ

(i) θ = 90°

τ = 1.5 × 0. 22 × sin 90°

= 0. 33 J

परिमाण का बल आघूर्ण जो चुम्बकीय आघूर्ण सदिश A को B के अनुदिश लाने की प्रवृत्ति रखता है।

(ii) यहाँ पर दिया गया है

θ = 180°

τ = 1.5 × 0. 22 × sin 90°

= 0. 33 J

परिमाण का बल आघूर्ण जो चुम्बकीय आघूर्ण सदिश A को B के अनुदिश लाने की प्रवृत्ति रखता है।

(ii) यहाँ पर दिया गया है

θ = 180°

τ = 1.5 × 0.22 × sin 180°

τ = 0

∵ sin 180° = 0 होता है।

![]()

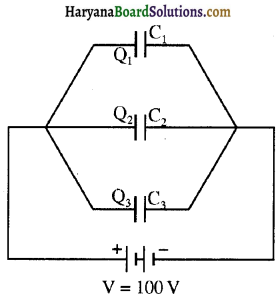

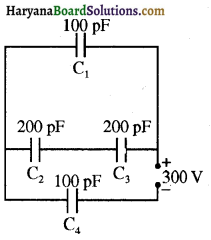

प्रश्न 5.8.

एक परिनालिका जिसमें पास-पास 2000 फेरे लपेटे गए हैं तथा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.6 × 10-4 m2 है और जिसमें 4.0 A की धारा प्रवाहित हो रही है, इसके केन्द्र से इस प्रकार लटकाई गई है कि यह एक क्षैतिज तल में घूम सके।

(a) परिनालिका के चुम्बकीय आघूर्ण का मान क्या है?

(b) परिनालिका पर लगने वाला बल एवं बल आघूर्ण क्या है, यदि इस पर इसकी अक्ष से 30° का कोण बनाता हुआ 7.5 × 10-2T का एकसमान क्षैतिज चुम्बकीय क्षेत्र लगाया जाए?

उत्तर:

हल-दिया गया है-

परिनालिका में फेरों की संख्या = N = 2000

परिनालिका का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल = A

= 1.6 × 10-4 m2

परिनालिका में प्रवाहित धारा = I = 4.0 A

θ = 30°

समान क्षैतिज चुम्बकीय क्षेत्र = B = 7.5 × 10-2 T

(a) चुम्बकीय आघूर्ण, m = NIA

= 2000 × 4.0 × 1.6 × 10-4

= 1. 28 Am2

अक्ष के अनुदिश दिशा धारा की दिशा पर निर्भर, जिसे दायें हाथ के पेंच के नियम द्वारा ज्ञात कर सकते हैं।

(b) चूँकि क्षेत्र एकसमान है, बल शून्य है

बल आघूर्ण τ = NBIA sin θ

मान रखने पर = 2000 × 7.5 × 10-2 × 4.0 × 1.6 × 10 × sin 30°

= 150 × 32 × 10-5

= 4800 × 10-5 = 0. 048 Nim

जिसकी दिशा ऐसी है कि यह परिनालिका की अक्ष को \(\overrightarrow{\mathrm{B}}\) (अर्थात् आघूर्ण सदिश को) के अनुदिश लाने की कोशिश करता है।

प्रश्न 5.9.

एक वृत्ताकार कुण्डली जिसमें 16 फेरे हैं, जिसकी त्रिज्या 10 cm है और जिसमें 0.75 A धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार रखी है कि इसका तल 5.0 × 10-2 T परिमाण वाले बाह्म क्षेत्र के लम्बवत् है। कुण्डली चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत् और इसके अपने तल में स्थित एक अक्ष के चारों ओर घूमने के लिए स्वतन्त्र है। यदि कुण्डली को जरा सा घुमाकर छोड़ दिया जाए तो यह अपनी स्थायी सन्तुलनावस्था के इधर-उधर 2.0 s-1 की आवृत्ति से दोलन करती है। कुण्डली का अपने घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या है?

उत्तर:

हल-दिया गया है- N = 16

वृत्ताकार कुण्डली की त्रिज्या = r = 10 cm

r = 10 × 10-2 m

कुण्डली की धारा = 1 = 0. 75 A

बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र = B = 5.0 × 10-2T

कुण्डली की दोलन आवृत्ति = v =2.0 s-1

कुण्डली का जड़त्च आघूर्ण = 1 = ?

माना कुण्डली का क्षेत्रफल = A = πr-2

A = π × (10 × 10-2)2

= π × 100 × 10-4 = π × 10-2

कुण्डली का चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण m = NIA

= 16 × 0.75 × π × 10-2 ( A का मान रखने पर)

= 16 × 0.75 × 3.14 × 10-2

= 0. 377 Am2

![]()

प्रश्न 5.10.

एक चुम्बकीय सुई चुम्बकीय याम्योत्तर के समान्तर एक ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतन्त्र है। इसका उत्तरी ध्रुव क्षैतिज से 22° के कोण के नीचे की ओर झुका है। इस स्थान पर चुम्बकीय क्षेत्र के क्षैतिज अवयव का मान 0.35 G है। इस स्थान पर पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए।

उत्तर:

हल-दिया गया है- नमन कोण (I) = 22°

क्षैतिज अवयव HE = 0. 35 G

पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण = BE

∴ क्षैतिज घटक HE = BE cos I

∴ BE = \(\frac{\mathrm{H}_{\mathrm{E}}}{\cos \mathrm{I}}\)

∴ मान रखने परc BE = \(\frac{0.35 \mathrm{G}}{\cos 22^{\circ}}=\frac{0.35}{0.9272}\)

BE = 0.38 G

प्रश्न 5.11.

दक्षिण अफ्रीका में किसी स्थान पर एक चुम्बकीय सुई भौगोलिक उत्तर से 12° पश्चिम की ओर संकेत करती है। चुम्बकीय याम्योत्तर में संरेखित नति वृत्त की चुम्बकीय सुई का उत्तरी ध्रुव क्षैतिज से 60° उत्तर की ओर संकेत करता है। पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव मापने पर 0.16 G पाया जाता है। इस स्थान पर पृथ्वी के क्षेत्र का परिमाण और दिशा बताइए।

उत्तर:

हल-दिया गया है-दिक्पात (विचलन) कोण θ = 12°

नमन कोण = I = 60°

पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव HE = 0.16 G

माना उस स्थान (location) पर पृथ्वी का चुम्बकीय क्षेत्र = BE = ?

हम जानते हैं क्षैतिज घटक HE = BE cos I

∴ BE = \(\frac{\mathrm{H}_{\mathrm{E}}}{\cos \mathrm{I}}\) = \(\frac{0.16}{0.5}\)

BE = 0. 32 G

या BE = 0. 32 × 10-4 T

पृथ्वी का चुम्बकीय क्षेत्र भौगोलिक याम्योत्तर से पश्चिम की ओर 12° का कोण बनाते हुए एक ऊर्ध्वाधर तल में क्षैतिज (चुम्बकीय दक्षिण से चुम्बकीय उत्तर की ओर) से ऊपर की ओर 60° का कोण बनाता है। इसका परिमाण 0.32 G

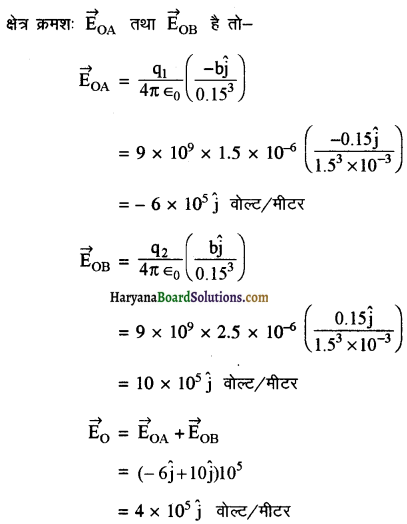

![]()

प्रश्न 5.12.

किसी छोटे छड़ चुम्बक का चुम्बकीय आघूर्ण 0.48 JTहल-दिया गया है- है। चुम्बक के केन्द्र से 10 cm की दूरी पर स्थित किसी बिन्दु पर इसके चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा बताइए यदि यह बिन्दु (i) चुम्बक के अक्ष पर स्थित हो (ii) चुम्बक के अभिलम्ब समद्विभाजक पर स्थित हो।

उत्तर:

हल-दिया गया है- m = 0.48 JT-1

r = 10 cm = 10 × 10-2m = 10-1 m

B = ?

(i) अक्षीय रेखा के अनुदिश (छोटे द्विध्रुव के लिए)

B = \(\frac{\mu_0 \mathrm{~m}}{2 \pi r^3}\)

मान रखने पर B = \(\frac{10^{-7} \times 0.48}{2 \times 3.14 \times\left(10^{-1}\right)^3}\) = \(\frac{48 \times 10^{-4}}{628}\)

= 0.96 × 10-4 T

= 0. 96 G S-N दिशा के अनुदिश

(ii) निरक्ष रेखा के अनुदिश (छोटे द्विध्रुव के लिए)

B = \(\frac{\mu_0 m}{4 \pi r^3}\)

= \(\frac{1}{2}\left(\frac{\mu_0 \mathrm{~m}}{2 \pi \mathrm{r}^3}\right)=\frac{1}{2}(0.96)\)

= 0. 48 G N-S दिशा के अनुदिश

प्रश्न 5.13.

क्षैतिज तल में रखे एक छोटे छड़ चुम्बक का अक्ष, चुम्बकीय उत्तर-दक्षिण दिशा के अनुदिश है। संतुलन बिन्दु चुम्बक के अक्ष पर इसके केन्द्र से 14 cm दूर स्थित है। इस स्थान पर पृथ्वी का चुम्बकीय क्षेत्र 0.36 G एवं नति कोण शून्य है। चुम्बक के अभिलम्ब समद्विभाजक पर इसके केन्द्र से उतनी ही दूर (14 cm) स्थित किसी बिन्दु पर परिणामी चुम्बकीय क्षेत्र क्या होगा?

उत्तर:

हल-संतुलन बिन्दु चुम्बक के अक्ष पर इसके केन्द्र से 14 cm दूर स्थित है।

इस जगह पर पृथ्वी का चुम्बकीय क्षेत्र = 0.36 G

और नतिकोण = 0°

चुम्बक का चुम्बकीय क्षेत्र = पृथ्वी के चुम्बकीय

क्षेत्र का क्षैतिज अवयव

=0.36 G

चूंकि यहाँ पर नति कोण = 0° है।

चुम्बक के अभिलम्ब समद्विभाजक पर चुम्बकीय क्षेत्र

= \(\frac{1}{2}\) × 0.36 = 0. 18G

चुम्बक में अभिलम्ब समद्विभाजक पर इसके केन्द्र से 14 सेमी.

स्थित किसी बिन्दु पर परिणामी चुम्बकीय क्षेत्र = Bचुम्बक + Bपृथ्वी

= 0.18 + 0.36

= 0. 54 G

पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा में।

![]()

प्रश्न 5.14.

यदि प्रश्न 5.13 में वर्णित चुम्बक को 180° से घुमा दिया जाए तो संतुलन बिन्दुओं की नई स्थिति क्या होगी? हल-दिया गया है कि वर्णित चुम्बक को 180° से घुमा दिया जाए, संतुलन बिन्दु निरक्ष रेखा पर होगा

उत्तर:

\(\mathrm{B}_{\text {निरक्ष रेखा }}=\frac{\mu_0}{4 \pi} \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{r}^3}\) ………….(1)

लेकिन \(\mathrm{B}_{\text {अक्ष पर }}=\frac{\mu_0}{4 \pi} \times \frac{2 \mathrm{~m}}{(0.14)^3}\) ………………(2)

समीकरण (1) तथा (2) को बराबर करने पर

\(\frac{\mu_0}{4 \pi} \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{r}^3}=\frac{\mu_0}{4 \pi} \times \frac{2 \mathrm{~m}}{(0.14)^3}\)

∴ r3 = \(\frac{(0.14)^3}{2}\)

या r = \(\frac{0.14}{(2)^{\frac{1}{3}}}=\frac{0.14}{1.26}\)

r = 0 . 111 m

= 11 . 1 cm

अतः r = 11.1 cm की दूरी पर लम्ब समद्विभाजक पर।

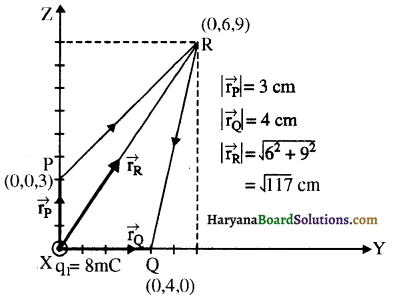

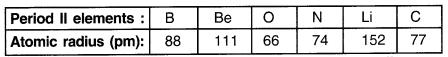

प्रश्न 5.15.

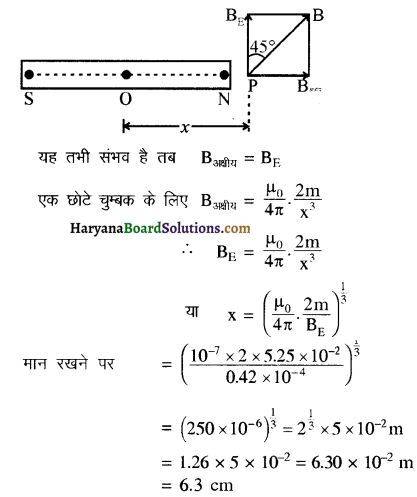

एक छोटा छड़ चुम्बक जिसका चुम्बकीय आघूर्ण 5.25 × 10-2JT-1 है, इस प्रकार रखा है कि इसका अक्ष पृथ्वी के क्षेत्र की दिशा के लम्बवत् है। चुम्बक के केन्द्र से कितनी दूरी पर परिणामी क्षेत्र पृथ्वी के क्षेत्र की दिशा से 45° का कोण बनाएगा। यदि हम (a) अभिलम्ब समद्विभाजक पर देखें, (b) अक्ष पर देखें। इस स्थान पर पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण 0.42 G है। प्रयुक्त दूरियों की तुलना में चुम्बक की लम्बाई की उपेक्षा कर सकते हैं।

उत्तर:

हल-दिया गया है- चुम्बकीय आघूर्ण m = 5. 25 × 10-2 JT-1

BE = 0.42 G

= 0. 42 × 10-4 T

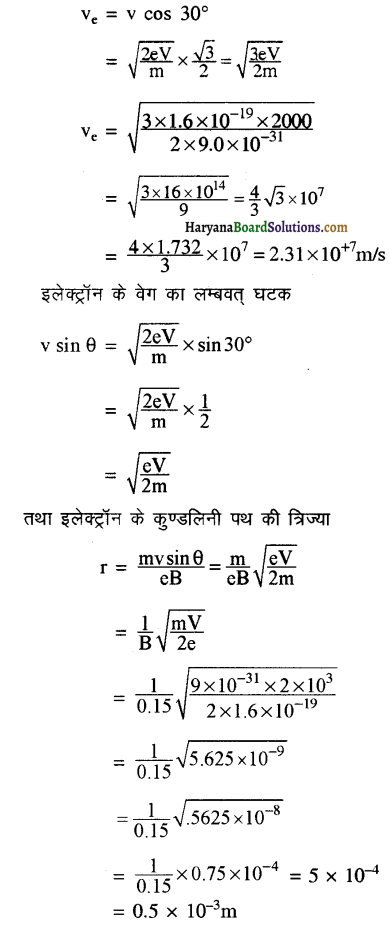

(a) इसके अभिलंबक समद्विभाजक पर (निरक्ष रेखा पर)-माना पृथ्वी के क्षेत्र BE से कुल चुम्बकीय क्षेत्र B जहाँ 45° कोण पर विषुवत् रेखा पर P बिन्दु पर झुका है, की दूरी r है। ऐसा तभी संभव है तब

(b) इसके अक्ष पर-माना चुम्बक के अक्ष पर x दूरी पर बिन्दु P है जहाँ परिणामी क्षेत्र पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र से 45° पर झुका है।

![]()

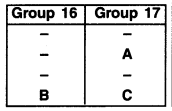

प्रश्न 5.16. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

(a) ठण्डा करने पर किसी अनुचुग्बकीय पदार्थ का नमूना अधिक चुम्बकन क्यों प्रदर्शित करता है? (एक ही चुम्बककारी क्षेत्र के लिए)

(b) अनुचुम्बकत्च के विपरीत, प्रतिचुम्बकत्व पर ताप का प्रभाव लगभग नहीं होता। क्यों?

(c) यदि एक टोराइड में बिस्मथ का क्रोड़ लगाया जाए, तो इसके अन्दर चुग्बकीय क्षेत्र उस रिथति की तुलना में (किंचित्) कम होगा या (किंचित्) ज्यादा होगा, जबकि क्रोड खाती हो?

(d) क्या किसी लौहचुम्बकीय पदार्थ की चुम्बकशीलता चुम्बकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है? यदि हों, तो उच्च चुम्बकीय क्षेत्रों के लिए इसका मान कम होगा अथवा अधिक?

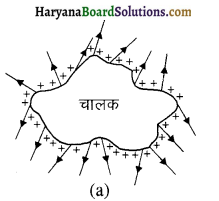

(e) किसी लौह चुम्बक की सतह के प्रत्येक बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ सदैव लम्बवत् होती है। (यह तथ्य उन रिथरवैद्युत क्षेत्र रेखाओं के सदृश है, जो कि चालक की सतह के प्रत्येक बिन्दु पर लम्बवत् होती है।।) क्यों?

(f) क्या किस्सी अनुचुम्बकीय नमूने का अधिकतम संभव चुम्बकन, लौह चुम्बक के चुम्बकन के परिमाण की कोटि का होगा?

उत्तर:

(a) निम्न तापों पर यादृच्छिक तापीय गति कम होने के कारण द्विध्रुवों के चुम्बकीय क्षेत्र के अनुदिश समायोजन को भंग करने वाली प्रदृत्ति कम हो जाती है।

(b) प्रतिचुम्बकीय पदार्थ के नमूने में प्रेरित चुम्बकीय आघूर्ण हमेशा चुम्बककारी क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है, चाहे इसके अन्दर परमाणुओं की गति कैसी भी हो।

(c) चूँकि बिस्मथ प्रतिचुम्बकीय पदार्थ है, तो विस्मथ क्रोड रखने पर क्रोड में चुम्बकीय क्षेत्र थोड़ा सा कम होगा!

(d) नहीं, जैसा कि चुम्बकन वक्र से स्पष्ट है। चुम्बकन वक्र के बलान से यह भी स्पष्ट है कि निम्न शक्ति वाले क्षेत्रों के लिए μ का मान अधिक है।

(e) इस महत्चपूर्ण तथ्य का प्रमाण दो माध्यमों को अलग करने वाले अंतःृृष्त पर चुम्बकीय क्षेत्रों ( \(\vec{B}\) एवं H ) की सीमा शर्तो पर आघारित है। जब एक माध्यम के लिए μr >.1 हो तो क्षेत्र रेखाएं इस माध्यम पर लम्बवत् मिलती हैं।

(f) हाँ। दो मिन्न पदार्थो के परमाणु द्विध्रुयों की शक्ति में मामूली अन्तर की बात को छोड़ दें, तो संतृप्त चुग्बकन की अवस्था में एक अनुचुम्बकीय पदार्थ का चुम्बकन उसी कोटि का होगा, लेकिन सच बात यह है कि संतृप्त चुम्बकन के लिए अव्यावहारिक रूप से उच्च चुम्बकनकारी क्षेत्रों की आवश्यकता होगी।

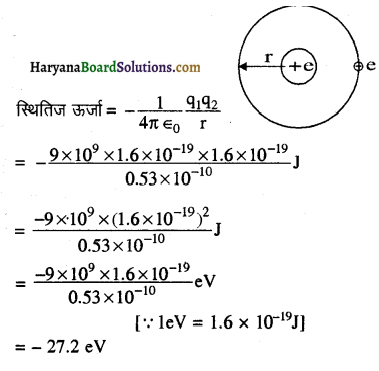

प्रश्न 5.17.

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

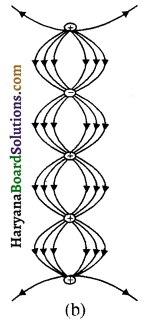

(a) लौह चुम्बकीय पदार्थ के चुम्बकन वक्र की अनुत्क्रमणीयता, डोमेनो के आधार पर गुणात्मक दृष्टिकोण से समझाइए।

(b) नर्म लोहे के एक टुकड़े के शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल, कार्बन-स्टील के टुकड़े का शैथिल्य लूप के क्षेत्रफल से कम होता है। यदि पदार्थ को बार-बार चुम्बकन चक्र से गुजारा जाए, तो कौनसा टुकड़ा अधिक ऊष्मा ऊर्जा का क्षय करेगा?

(c) लौह चुम्बक जैसा शैथिल्य लूप प्रदर्शित करने वाली कोई प्रणाली स्मृति संग्रहण की युक्ति है। इस कथन की व्याख्या कीजिए।

(d) कैसेट के चुम्बकीय फीतों पर पर्त चढ़ाने के लिए या आधुनिक कम्प्यूटर में स्मृति संग्रहण के लिए किस तरह के लौह चुम्बकीय पदार्थों का इस्तेमाल होता है?

(e) किसी स्थान को चुम्बकीय क्षेत्र से परिरक्षित करना है तो कोई विधि सुझाइए।

उत्तर:

(a) चूँकि लौह चुम्बकीय पदार्थ में चुम्बकीय गुण डोमेन के कारण है, इसलिए चुम्बकीय क्षेत्र को हटा देने पर मूल डोमेन बनना नहीं होता है।

(b) कार्बन स्टील का टुकड़ा अधिक ऊष्मा का क्षय करेगा क्योंकि प्रतिचक्र उत्पन्न ऊष्मा, शैथिल्य पाश के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है।

(c) लौह चुम्बकीय पदार्थ दर्शाते हैं कि बाह्य चुम्बकन क्षेत्र हटाने के पश्चात् भी यह चुम्बकीय गुंण रहते हैं। इसका अर्थ है कि लौह चुम्बकीय पदार्थों में चुम्बकत्व एक याददाश्त की भाँति रहता है। इस प्रकार एक निकाय जो शैथिल्य वक्र दर्शाता है, याददाश्त एकत्र करने की एक युक्ति है।

(d) चुम्बकीय फीते के लेपन के लिए मृत्तिका का उपयोग कैसेट प्लेयर या भवनों में करते हैं। आधुनिक कम्प्यूटर में स्मृति संचित हो जाती है। मृत्तिका बेरियम और लोहे का युग्म ऑक्साइड है। मृत्तिका को फेराइट भी कहते हैं।

(e) उस क्षेत्र को नर्म लोहे के छल्लों से घेरकर चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ छल्लों में समहित हो जाएँगी और इनसे घिरा हुआ क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र से मुक्त रहेगा। लेकिन यह सन्निकट परिरक्षण ही होगा। वैसा पूर्ण परिरक्षण नहीं, जैसा किसी विनर को एक चालक से घेरकर बाह्य विद्युत क्षेत्र से परिरक्षित करने में होता है।

![]()

प्रश्न 5.18.

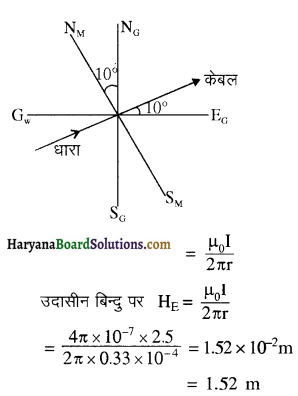

एक लम्बे, सीधे, क्षैतिज केबल में 2.5 A धारा, 10° दक्षिण-पश्चिम से 10° उत्तर-पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। इस रथान पर चुम्बकीय याम्योत्तर भौगोलिक याम्योत्तर के 10° पश्चिम में है। यहाँ पृथ्वी का चुम्बकीय क्षेत्र 0.33 G एवं नति कोण शून्य है। उदासीन बिन्दुओं की रेखा निर्धारित कीजिए। (केबल की मोटाई की उपेक्षा कर सकते हैं।)

(उदासीन बिन्दुओं पर, धारावाही केबल द्वारा चुम्बकीय क्षेत्र, पृथ्वी के क्षैतिज घटक के चुम्बकीय क्षेत्र के समान एवं विपरीत दिशा में होता है।)

उत्तर:

हल-दिया गया है- I = 2.5 A

BE = 0. 33 G = 0. 33 × 10-4 T

नति कोण (I) = 0°

पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक

HE = BE cos I

HE = 0.33 × 10-4 × cos 0°

= 0.33 × 10-4 × I

= 0.33 × 10-4 T

माना उदासीन बिन्दु केबल से $r$ दूरी पर है। केबल में धारा के कारण इस रेखा पर चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता है।

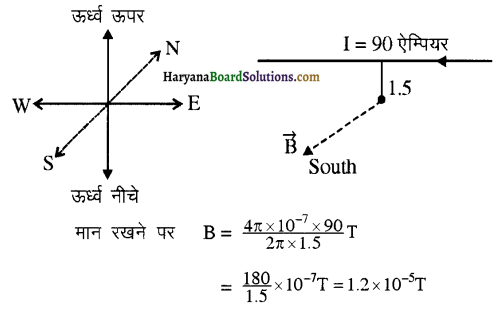

अतः उदासीन बिन्दु केबल के समान्तर ऊपर की ओर 1.5 सेमी. दूर स्थित रेखा पर होंगे।

प्रश्न 5.19.

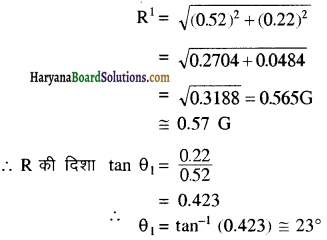

किसी स्थान पर एक टेलीफोन केबल में चार लम्बे, सीधे, क्षैतिज तार हैं जिनमें से प्रत्येक में 1.0 A की धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। इस स्थान पर पृथ्वी का चुम्बकीय क्षेत्र 0.39 G एवं नति कोण 35° है। दिक्पात कोण लगभग शून्य है। केबल के 4.0 cm नीचे और 4.0 cm ऊपर परिणामी चुम्बकीय क्षेत्रों के मान क्या होंगे?

उत्तर:

हल-दिया गया है

पृथ्वी का चुम्बकीय क्षेत्र = B

= 0.39 G

= 0. 39 × 10-4 T

नमन कोण = I = 35°

चुम्बकीय दिक्पात कोण θ = 0°

तारों की संख्या = n = 4

धारा = I = 1. 0 A

दूरी = r = 1 cm प्रत्येक = 0 .04 m

यदि पृथ्वी के कुल चुम्बकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व एवं क्षैतिज घटक

क्रमशः HE और ZE हैं तब

HE = BE cos I

= 0. 39 cos 35 °

= 0. 39 × 0. 8192 (∵ cos 35° = 0. 8192 सारणी से)

= 0. 3195 G

और ZE = BE sin I = 0.39 sin 35°

= 0. 39 × 0.5736 (∵ sin 35° = 0. 5736 सारणी से)

= 0. 2237 G

माना एकल तार के कारण चुम्बकीय क्षेत्र B1 है तब

B1 = \(\frac{\mu_0}{4 \pi} \frac{2 \mathrm{I}}{\mathrm{r}}\)

∴ यदि केबल के चारों तारों द्वारा उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र B1 है तब

\(\mathrm{B}^1=4 \mathrm{~B}_1=4\left(\frac{\mu_0}{4 \pi} \cdot \frac{2 \mathrm{I}}{\mathrm{r}}\right)\)

= \(\frac{4 \times 10^{-7} \times 2 \times 1.0}{4 \times 10^{-2}}\)

= 0.2 × 10-4 T

= 0.2 G

केबल के नीचे एक बिन्दु पर-माना 4 सेमी. तार के नीचे एक बिन्दु Q पर पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक HE है और धारा के कारण क्षेत्र विपरीत दिशाओं में है, अतः नेट क्षैतिज क्षेत्र

HE = BE – B1

= 0. 3195 – 0.2

= 0. 1195 G = 0. 12 G

नेट ऊर्ध्व घटक ZE = 0.2237 G = 0.22 G

यदि परिणामी चुम्बकीय क्षेत्र R है तब

R = \(\sqrt{\mathrm{H}_{\mathrm{E}}^2+\mathrm{Z}_{\mathrm{E}}^2}\)

= \(\sqrt{\left(1.195 \times 10^{-1}\right)^2+\left(2.237+10^{-1}\right)^2}\)

या B2 × 0. 7071 = 1.2 × 10-2 × 0.2588

= \(\sqrt{0.0144+0.0484}\) = \(\sqrt{0.0628}\)

= 0 254 G = 0. 25 G

R की दिशा-माना क्षैतिज से R, θ कोण बनाता है

tan θ = \(\frac{Z_{\mathrm{E}}}{\mathrm{H}_{\mathrm{E}}}=\frac{0.22}{0.12}=\frac{11}{6}\)

tan θ = 1. 8333

∴ θ = tan-1 (1. 8333) = 61 . 4° = 62°

केबल के ऊपर-माना तार के ऊपर 4 cm पर बिन्दु P पर. पृथ्वी के क्षेत्र का क्षैतिज घटक और तार में धारा के कारण चुम्बकीय क्षेत्र एक ही दिशा में है।

∴ परिणामी क्षैतिज घटक = 0.3195 + 0.2

= 0. 52 G

और परिणामी ऊर्ध्व क्षेत्र = 0. 22 G

अतः यदि केबल के ऊपर उनका परिणामी क्षेत्र R1 है तब

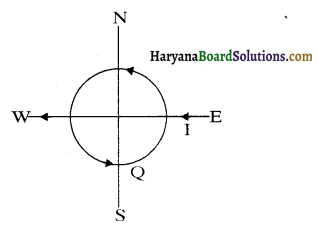

प्रश्न 5.20.

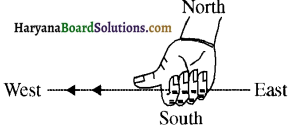

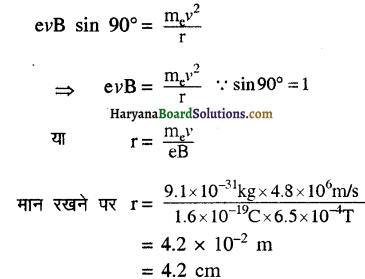

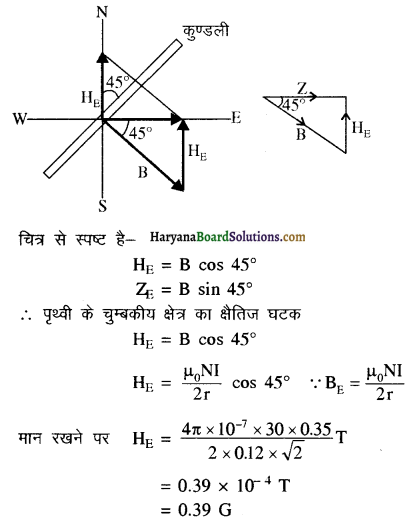

एक चुम्बकीय सुई जो क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतन्त्र है, 30 फेरों एवं 12 cm त्रिज्या वाली एक कुण्डली के केन्द्र पर रखी है। कुण्डली एक ऊर्ध्वाधर तल में है और चुम्बकीय याम्योत्तर से 45° का कोण बनाती है। जब कुण्डली में 0.35 A धारा प्रवाहित होती है, चुम्बकीय सुई पश्चिम से पूर्व की ओर संकेत करती है।

(a) इस स्थान पर पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र के क्षैतिज अवयव का मान ज्ञात कीजिए।

(b) कुण्डली में धारा की दिशा उलट दी जाती है और इसको अपनी ऊर्ध्वाधर अक्ष पर वामावर्त दिशा में (ऊपर से देखने पर) 90° के कोण पर घुमा दिया जाता है। चुम्बकीय सुई किस दिशा में ठहरेगी? इस स्थान पर चुम्बकीय दिक्पात शून्य लीजिए।

हल-(a) दिया गया है-

N = 30

I = 0. 35 A

r = 12 cm = 12 × 10-2 m

कुण्डली के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र का मान (B) होगा B = \(\frac{\mu_0 \mathrm{NI}}{2 \mathrm{r}}\)

यह चुम्बकीय क्षेत्र कुण्डली के तल के लम्बवत् कार्य करता है।

पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक (HEN-S रेखा के अनुदिश कार्य करता है क्योंकि कुण्डली ऊर्ध्व तल में चुम्बकीय याम्योत्तर रेखा से 45° कोण बनाते हुये रखी गई है। कुण्डली में धारा

प्रवाहित करने से उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र B कुण्डली के तल के लम्बवत् होगा अर्थात् W-E दिशा से 45° के कोण की दिशा में कुण्डली के केन्द्र पर रखी दिक्सूचक सुई W से E की ओर इंगित होगी।

(b) जब कुण्डली की धारा उलट दी जाती है और इसको ऊर्ध्वाधर अक्ष पर वामावर्त दिशा में 90° के कोण से घुमा दिया जाता है, तो पूर्व से पश्चिम अर्थात् सुई अपनी मूल दिशा को उलट देगी।

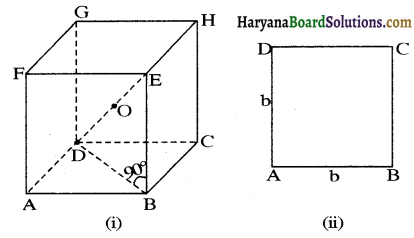

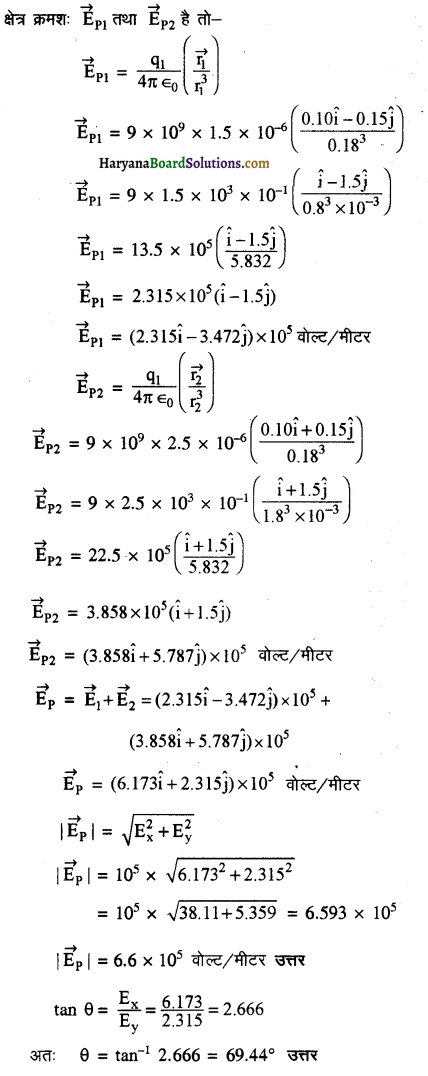

प्रश्न 5.21.

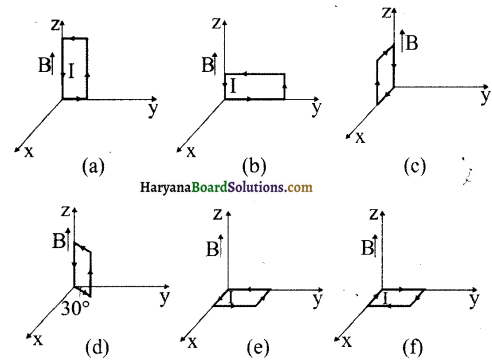

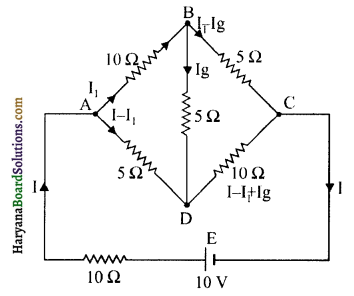

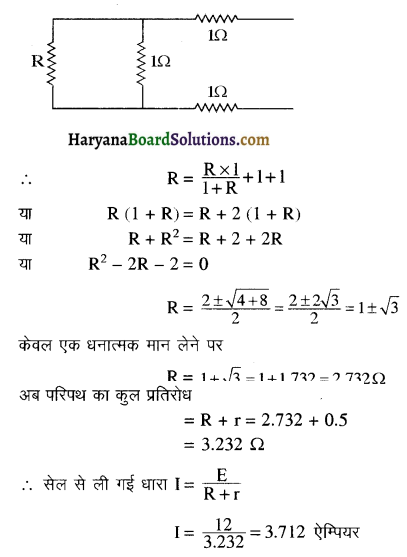

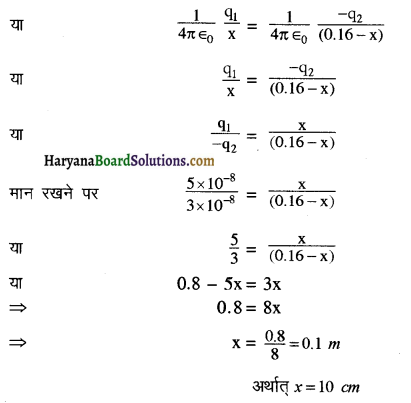

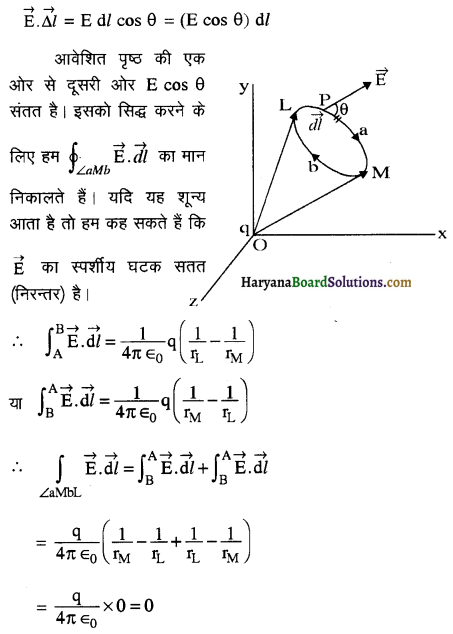

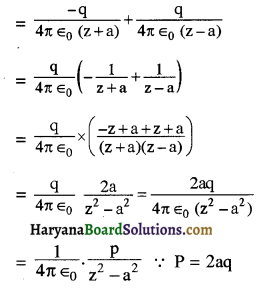

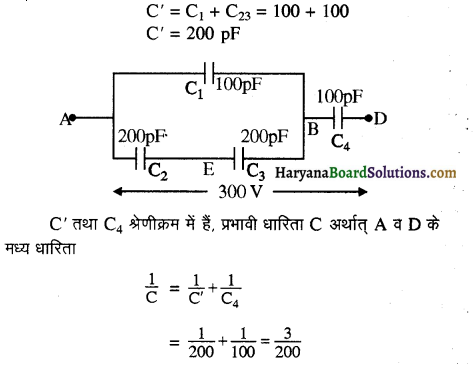

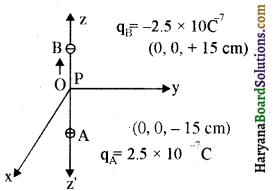

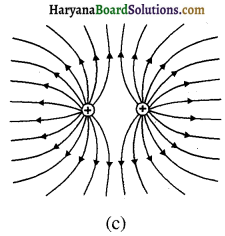

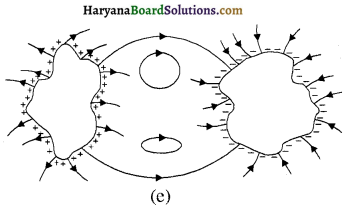

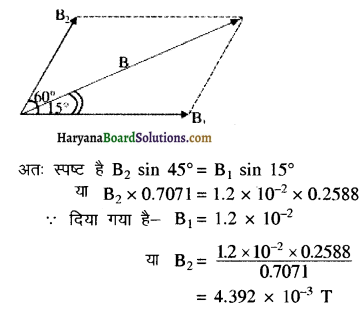

एक चुम्बकीय द्विधुव दो चुम्बकीय क्षेत्रों के प्रभाव में है। ये क्षेत्र एक-दूसरे से 60° का कोण बनाते हैं और उनमें से एक क्षेत्र का परिमाण 1.2 × 10-2 है। यदि द्विधुव स्थायी सन्तुलन में इस क्षेत्र से 15° का कोण बनाए, तो दूसरे क्षेत्र का परिमाण क्या होगा?

हल-दिया गया है-

B और B2 के बीच का कोण = 60° – 15° = 45°

अतः स्पष्ट है B2 sin 45° = B1 sin 15°

या B2 × 0.7071 = 1.2 × 10-2 × 0.2588

∵ दिया गया है- B1 = 1.2 × 10-2

या B2 = \(\frac{1.2 \times 10^{-2} \times 0.2588}{0.7071}\)

= 4.392 × 10-3 T

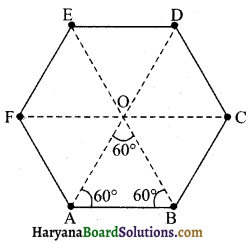

![]()

प्रश्न 5.22.

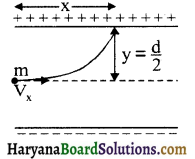

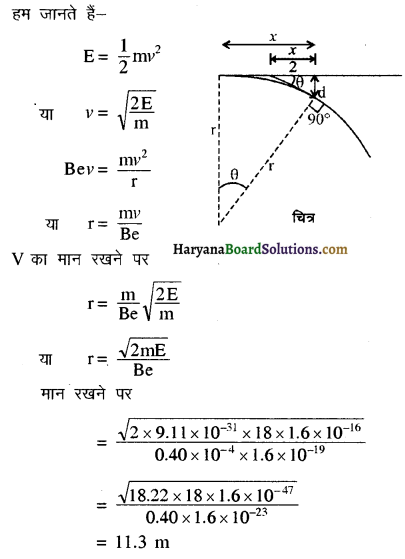

एक समोर्जी 18keV वाले इलेक्ट्रॉनों के किरण पुंज पर जो शुरू में क्षैतिज दिशा में गतिमान है, 0.4 G का एक क्षैतिज चुम्बकीय क्षेत्र, जो किरण पुंज की प्रारम्भिक दिशा के लम्बवत् है, लगाया गया है। आकलन कीजिए 30 cm की क्षैतिज दूरी चलने में किरण पुंज कितनी दूरी ऊपर या नीचे विस्थापित होगा? (me = 9.11 × 10-31Kg, e = 1.60 × 10-19C)

(नोट-इस प्रश्न में आँकड़े इस प्रकार चुने गए हैं कि उत्तर से आपको यह अनुमान हो, कि TV सेट में इलेक्ट्रॉन गन से पर्दे तक इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की गति भू-चुम्बकीय क्षेत्र से किस प्रकार प्रभावित होती है)।

हल-दिया गया है-

इलेक्टॉन की ऊर्जा E = 18 keV

E = 18 × 103 × 1.6 × 10-19J

= 18 × 1.6 × 10-16 J

B =0.40 × 10-4 T

me = 9. 11 × 10-4 T

x = 30 सेमी. = 0. 30 मीटर

अब हम x दूरी चलने पर विक्षेप का मान ज्ञात करेंगे, चित्र से स्पष्ट है-

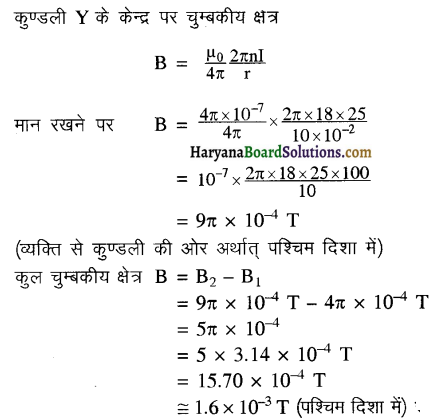

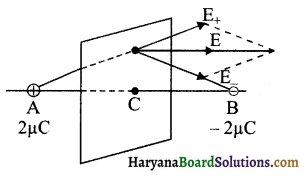

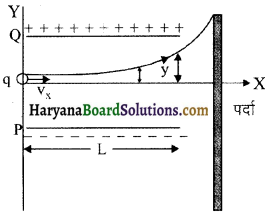

प्रश्न 5.23.

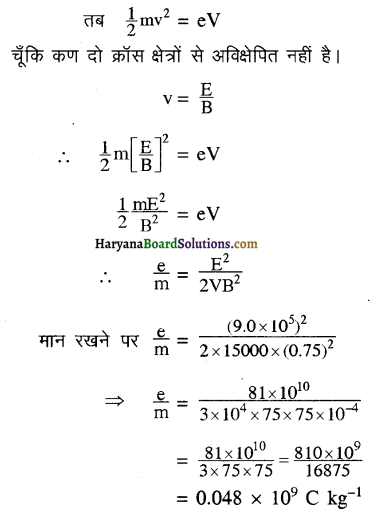

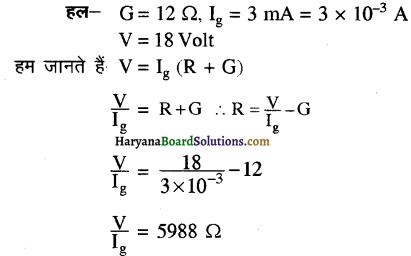

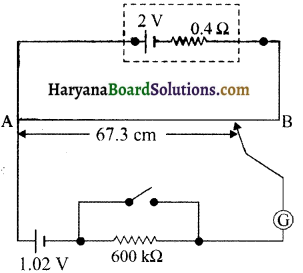

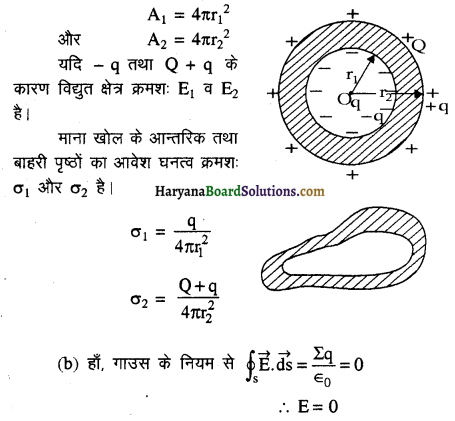

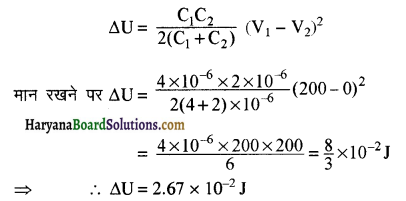

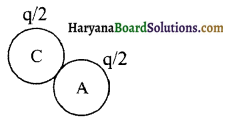

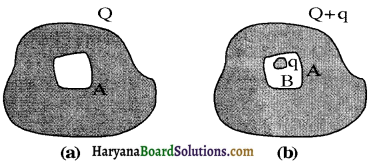

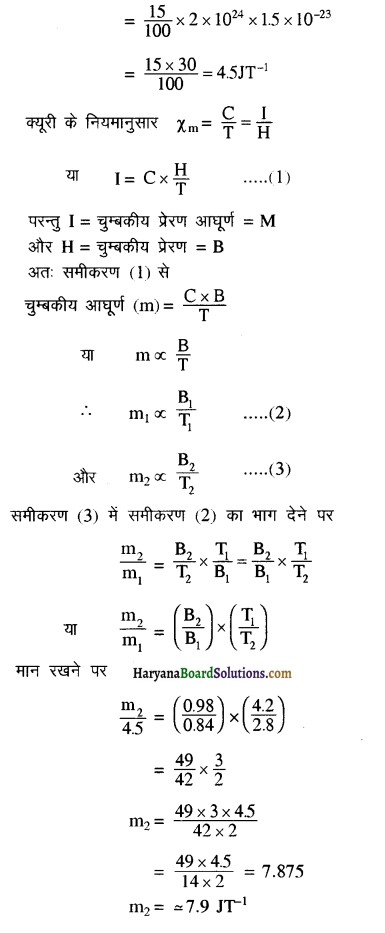

अनुचुम्बकीय लवण के एक नमूने में 2.0 × 1024 परमाणु द्विभुुव हैं जिनमें से प्रत्येक का द्विध्रुव आघूर्ण 1.5 × 10-23JT-1 है। इस नमूने को 0.64 T के एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में रखा गया और 4.2 K ताप तक ठण्डा किया गया। इसमें $15 \%$ चुम्बकीय संतृप्तता आ गई। यदि इस नमूने को 0.98 T के चुम्बकीय क्षेत्र में 2.8 K ताप पर रखा हो, तो इसका कुल द्विधुव आघूर्ण कितना होगा? (यह मान सकते हैं कि क्यूरी नियम लागू होता है।)

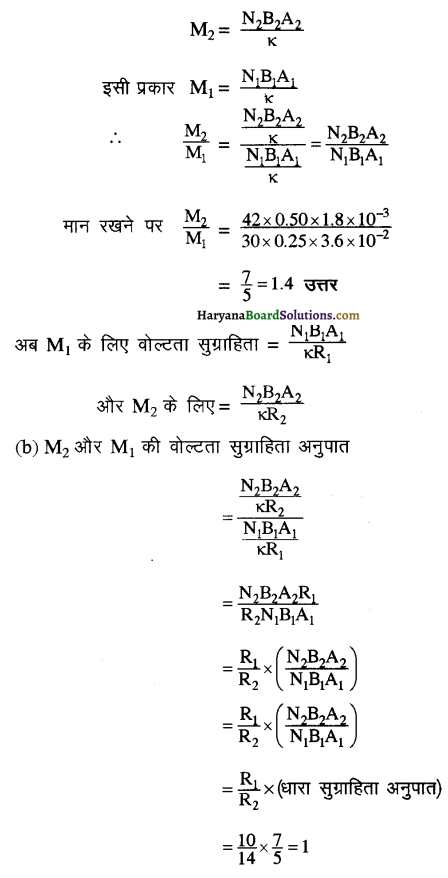

हल-

द्विध्रुवों की संख्या = n = 2 × 1024

प्रत्येक द्विध्रुव का आघूर्ण = M = 1.5 × 10-23JT-1

समांगी चुम्बकीय क्षेत्र = B1 = 0. 84 T

नमूने का आरम्भिक ताप = T1 = 4. 2 K

नमूने का अन्तिम ताप = T2 = 2.8 K

नमूने का T2 पर कुल चुम्बकीय क्षेत्र = B2 = 0.98 T

नमूने का T2 पर कुल चुम्बकीय क्षेत्र द्विध्रुव आघूर्ण = m1 है।

संतृप्ति की कोटि = D = 15%

∴ m1 = D = 15% × n × m

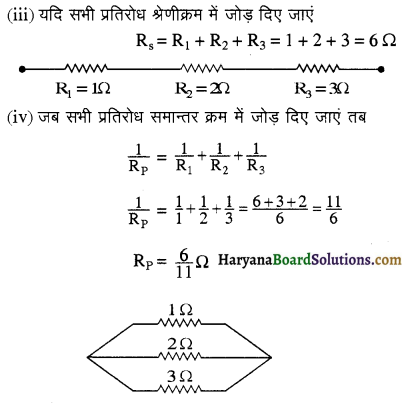

![]()

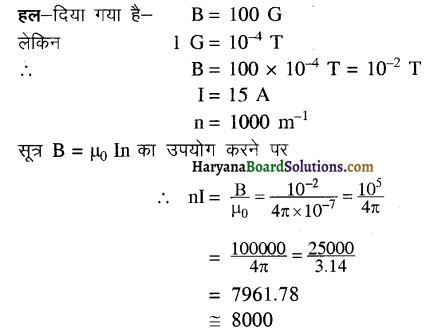

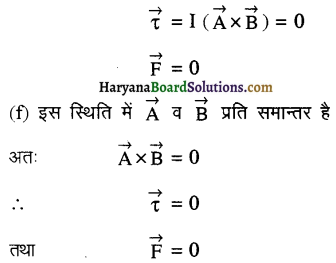

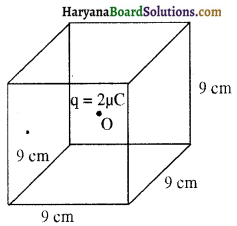

प्रश्न 5.24.

एक रोलैंड रिंग की औसत त्रिज्या 15 cm है और इसमें 800 आपेक्षिक चुम्बकशीलता के लौह चुम्बकीय क्रोड पर 3500 फेरे लिपटे हुए हैं। 1.2 A की चुम्बककारी धारा के कारण इसके क्रोड में कितना चुम्बकीय क्षेत्र (B) होगा?

हल-दिया गया है-

चुम्बकीय धारा = I = 1.2 A

रोलैंड रिंग की औसत त्रिज्या = r = 15 cm

= 15 × 10-2 m

चक्रों की कुल संख्या = N = 3500

आपेक्षिक पारगम्यता = μr = 800

वह लम्बाई जिस पर तार को बांधा गया है उसका मान = l = 2πr

l = 2 × 3.14 × 15 × 10-2m

= 30 × 3.14 × 10-2 m

= 94.20 × 10-2 m

चुम्बकीय क्षेत्र B = \(\frac{\mu \mathrm{NI}}{l}\)

किन्तु μ = μ0μr और l = 2πr

मान रखने पर B = \(\frac{\mu_0 \mu_r N I}{2 \pi r}\)

= \(\frac{4 \pi \times 10^{-7} \times 800 \times 3500 \times 1.2}{94.20 \times 10^{-2}}\)

= \(\frac{4 \times 3.14 \times 8 \times 35 \times 12}{9420}\)

= 4. 48 T

प्रश्न 5.25.

किसी इलेक्ट्रॉन के नैज चक्रणी कोणीय संवेग S एवं कक्षीय कोणीय संवेग l के साथ जुड़े चुम्बकीय आघूर्ण क्रमशः μs और μl हैं। क्वांटम सिद्धान्त के आधार पर (और प्रयोगात्मक रूप से अत्यन्त परिशुद्धतापूर्वक पुष्ट) इनके मान क्रमशः निम्न प्रकार दिए जाते हैं-

μs = – (e/s)s, एवं μl = -(e/2m)l

इनमें से कौनसा व्यंजक चिरसम्मत सिद्धान्तों के आधार पर प्राप्त करने की आशा की जा सकती है? उस चिरसम्मत आधार पर प्राप्त होने वाले व्यंजक को व्युत्पन्न कीजिए।

हल-दोनों दिए गए सम्बन्धों में से μl = \(\left(\frac{\mathrm{e}}{2 \mathrm{~m}}\right) l\) चिरसम्मत भौतिकी

के अनुसार है और इसे निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है।

हम जानते हैं कि परमाणु में नाभिक के परितः वृत्तीय कक्षा में घूमता इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म धारा के लूप के बराबर है, जिसके चुम्बकीय आघूर्ण l का परिमाण

l = mvr ………..(1)

यहाँ पर m एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है।

v इसका कक्षीय वेग है।

r वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या है।

या vr = \(\frac{l}{\mathrm{~m}}\) ……………(2)

l कक्षीय तल के अभिलम्ब ऊपर की ओर कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति को चिरपरिचित धारा I के तुल्य प्रवाह से लिया जा सकता है जो

\(\mathrm{I}=\frac{\mathrm{e}}{\mathrm{T}}=\frac{\mathrm{e}}{\left(\frac{2 \pi \mathrm{r}}{v}\right)}=\frac{\mathrm{e} v}{2 \pi \mathrm{r}}\)

द्वारा दिया जाता है।

∴ इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण धारा लूप का चुम्बकीय आघूर्ण μ1 द्वारा दिया जाता है

यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है। समीकरण (3) दर्शाता है कि μl और l एक-दूसरे के विपरीत हैं अर्थात् वामावर्ती और दोनों ही कक्षीय तल के लम्बवत् हैं।

∴ \(\overrightarrow{\mu_l}=-\left(\frac{\mathrm{e}}{2 \mathrm{~m}}\right) \cdot \vec{l}\)

\(\frac{\mu_{\mathrm{s}}}{\mathrm{s}}, \frac{\mathrm{u}_l}{l}\) के विरोध में \(\left(\frac{\mathrm{e}}{\mathrm{m}}\right)\) है अर्थात् चिरसम्मत मान का दुगुना यह बाद वाला परिणाम आधुनिक क्वांटम भौतिकी का विशिष्ट परिणाम है जिसे चिरसम्मत सिद्धान्त से प्राप्त नहीं किया जा सकता।

HBSE 12th Class Physics Solutions Chapter 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य Read More »