HBSE 11th Class Biology Solutions Chapter 17 श्वसन और गैसों का विनिमय

Haryana State Board HBSE 11th Class Biology Solutions Chapter 17 श्वसन और गैसों का विनिमय Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Biology Solutions Chapter 17 श्वसन और गैसों का विनिमय

प्रश्न 1.

जैव क्षमता की परिभाषा दें और इसका महत्व बताएँ ।

उत्तर:

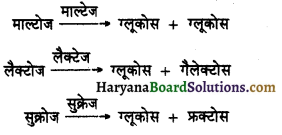

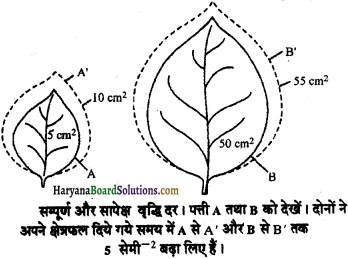

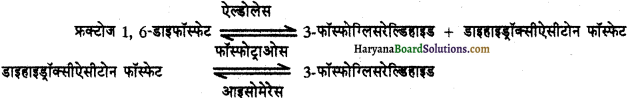

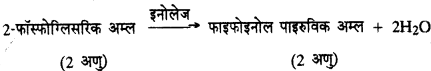

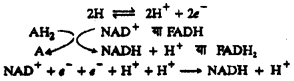

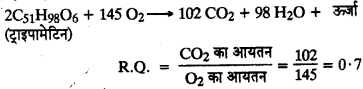

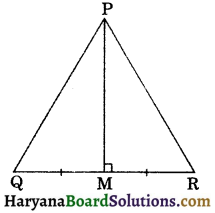

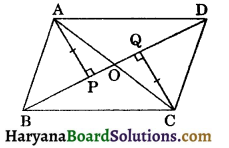

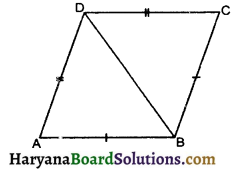

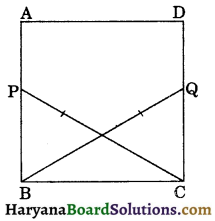

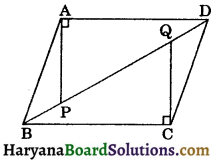

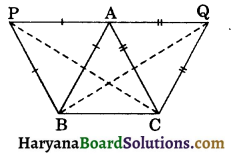

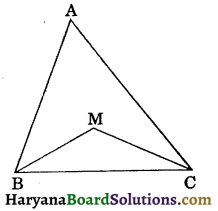

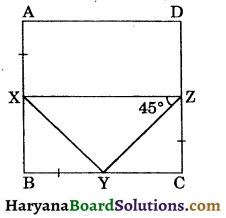

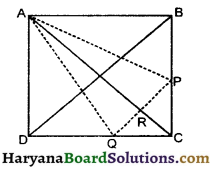

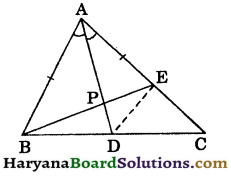

जैव क्षमता (Vital Capacity; V. C.) – जैव क्षमता से तात्पर्य वायु की वह अधिकतम मात्रा (आयतन) है जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वसन के बाद निःश्वासित कर सकता है। इसमें अन्तः श्वास आरक्षित वायु (Inspiratory Reserve Air Volume; IRV) प्रवाही वायु (Tidal Air Volume; TV) एवं निःश्वास आरक्षित वायु (Expiratory Reserve Volume; ERV) का योग सम्मिलित है।

VC = IRV + TV + ERV

या 3000 + 500 + 1100 = 4600 cc /ml

जैव क्षमता आयु, लिंग, ऊँचाई एवं व्यक्ति की क्रिया के आधार पर 3.4-4.8 लीटर होती है। जिस व्यक्ति की जैव क्षमता जितनी अधिक होती है उसे शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए उतनी ही अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। खिलाड़ियों, पर्वतारोहियों, तैराक आदि की जैव क्षमता अधिक होती है। युवा व्यक्ति की जैव क्षमता प्रौढ़ व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक होती है। पुरुषों की जैव क्षमता स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। यह उनकी कार्य क्षमता को प्रभावित करती है ।

![]()

प्रश्न 2.

सामान्य निःश्वसन के उपरांत फेफड़ों में शेष वायु के आयतन को बताएँ ।

उत्तर:

वायु की वह मात्रा जो सामान्य निःश्वसन (उच्छ्वास) के उपरांत फेफड़ों में शेष रह जाती है उसे क्रियाशील अवशेष सामर्थ्य ( Functional Residual Capacity : FRC) कहते हैं। इसमें निःश्वसन सुरक्षित आयतन (Expiratory Reserve Air Volume : ERV) तथा V अवशेष वायु आयतन ( Residual Air Volume : RV) सम्मिलित होते हैं। इसकी मात्रा सामान्यतः 2300 cc/ml होती है।

FRC = ERC + RV

= 1100+ 1200

= 2300 ml.

प्रश्न 3.

गैसों का विसरण केवल कूपकीय क्षेत्र में होता है, श्वसन तंत्र के किसी अन्य भाग में नहीं, क्यों ?

उत्तर:

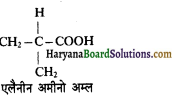

गैसीय विनिमय (Gaseous Exchange)

मनुष्य के फेफड़ों में लगभग 30 करोड़ वायु कोष्ठ या कूपिकाएँ (alveoli) होती हैं। कूपिकाओं की दीवारें बहुत पतली और शल्की एपिथीलियम की बनी होती हैं। ये दीवारें ऑक्सीजन (O2) तथा (CO2) दोनों के लिए पारगम्य होती हैं। इनमें रुधिर कोशिकाओं का घना जाल बिछा रहता है। श्वास नाल (trachea ) श्वसनी (bronchus) श्वसनिका (bronchiole) तथा कूपिका नलिकाओं (alveolar duct ) आदि में रुधिर केशिकाओं का जाल फैला हुआ नहीं होता है।

अतः कूपिकाओं को छोड़कर अन्य श्वसन भागों में गैसीय विनिमय नहीं होता है। सामान्यतः महण की गई 500 ml प्रवाही वायु में से लगभग 350ml वायु कूपिकाओं में पहुँचती है, शेष श्वास मार्ग में ही रह जाती है वायु कोष्ठों या कूपिकाओं की दीवार तथा रुधिर कोशिकाओं की दीवार मिलकर श्वसन कला (Respiratory membrane) बनाती हैं।

इसमें ऑक्सीजन (O2) तथा कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) का विनिमय आसानी से हो जाता है। गैसीय विनिमय सामान्य विसरण क्रिया द्वारा होता है। इसमें गैसें उच्च आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की ओर विसरित होती हैं। वायु कोष्ठों में O2 का आंशिक दाब (PO2) 100 – 104 mm Hg और CO2 का आंशिक दाब (PCO2) 40mm Hg होता है। फेफड़ों की रुधिर केशिकाओं में आए अशुद्ध रुधिर में O2 का आंशिक दाब 40 mm Hg और CO2 का आंशिक दाब 45-46 mm Hg होता है।

वायु प्रकोष्ठ का कूपिकाओं में आई हुई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। यह ऑक्सीजन कूपिकाओं की भीतरी नम दीवारों में उपस्थित श्लेष्म में घुलकर विसरण द्वारा पल्मोनरी केशिकाओं में पहुँच जाती है। इसके बदले में रुधिर केशिकाओं में उपस्थित CO2 कूपिकाओं की वायु में विसरित हो जाता है। इस प्रकार कूपिकाओं से रुधिर केशिकाओं में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। फेफड़ों से निष्कासित वायु में O2 लगभग 15.7% और CO2 लगभग 3.6% होती है।

प्रश्न 4.

CO2 के परिवहन ( ट्रांसपोर्ट) की मुख्य क्रियाविधि क्या है ? व्याख्या करें।

उत्तर:

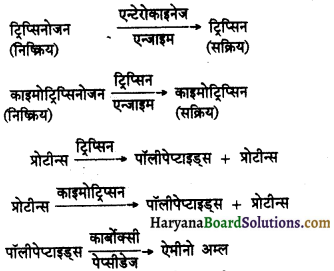

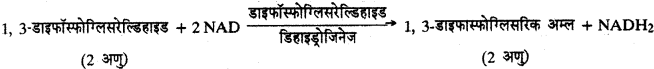

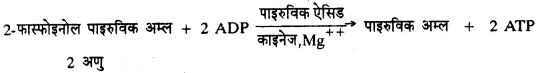

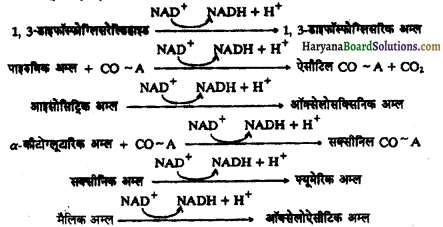

CO2 का रुधिर द्वारा परिवहन (Transport of CO2 by Blood)

ऊतकों में संचित खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से उत्पन्न CO2 विसरण द्वारा रुधिर केशिकाओं में चली जाती है। रुधिर केशिकाओं द्वारा इसका परिवहन श्वसनांगों तक निम्नलिखित प्रकार से होता है-

(1) कार्बोनिक अम्ल के रूप में -CO2 जल में अधिक घुलनशील होती है। इसका 5-10% भाग प्लाज्मा के जल के साथ मिलकर कार्बोनिक अम्ल (H2CO3) बनाता है।

CO2 + H2O → H2CO3

समस्त CO2 का लगभग 10% भाग रुधिर में H2 CO3 के रूप में रहता है और शेष भाग शीघ्र ही हाइड्रोजन तथा बाइकार्बोनेट के आयनों में टूट जाता है-

H2CO3 → H2CO3 + H+

![]()

(2) बाइकार्बोनेट के रूप में – लगभग 70-75% CO2 बाइकार्बोनेट के रूप में रुधिर प्लाज्मा के सोडियम आयन (Na+) तथा लाल कणिकाओं के पोटैशियम आयन (K+) से मिलकर सोडियम तथा पोटैशियम के बाइकार्बोनेट बनाते हैं-

HCO3 + Na+ → NaHCO2 (सोडियम बाइकार्बोनेट)

HCO2 + K+ → KHCO3 (पोटैशियम बाइकार्बोनेट)

(3) कार्बोक्सीहोमोग्लोबिन के रूप में लगभग 10% CO2 लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से मिलकर अस्थायी यौगिक कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है-

Hb + 4CO2 → Hb (CO2)4

(4) कार्बन एमीनो यौगिक के रूप में लगभग 10% CO2 रुधिर प्लाज्मा की प्रोटीन से संयोग करके कार्बन एमीनो यौगिक बनाती है-

प्लाज्मा + प्रोटीन + CO2 कार्बन एमीनो यौगिक (अस्थायी) कार्बोनिक अम्ल सोडियम व पोटैशियम के बाइकार्बोनेट, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तथा कार्बन एमीनो यौगिक आदि पदार्थों से युक्त रुधिर अशुद्ध होता है यह अशुद्ध रुधिर केशिकाओं से शिराओं द्वारा हृदय में और फिर हृदय में फुफ्फुस धमनी द्वारा श्वसनांगों (फेफड़ों) में शुद्ध होने के लिए जाता है और रुधिर में से CO2 श्वसनांगों से मुक्त होकर बाहर निकल जाती है।

(5) अस्थायी पदार्थों से CO2 का मुक्त होना-फेफड़ों के समीप रुधिर केशिकाओं में ऑक्सीहीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है। यह अधिक अम्लीय होता है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन के अम्लीय स्वभाव से सभी अस्थायी यौगिक टूट जाते हैं और CO, मुक्त करते हैं-

2NaHCO2– 3 → Na2CO3 + H2O + CO2

2KHCO3 → K2CO3 + H2O + CO2

H2CO3 → H2O + CO2

Hb(CO2)4 → Hb + 4CO2

इस प्रकार मुक्त हुई CO2 रुधिर केशिकाओं तथा फेफड़ों की पतली भित्तियों से विसरित होकर फेफड़ों में पहुँचती है जहाँ से CO2 को निःश्वसन की क्रिया द्वारा वातावरण में छोड़ दिया जाता है।

प्रश्न 5.

कूपिका वायु की तुलना में वायुमंडलीय वायु में, O2 तथा, CO2 कितनी होगी, मिलान कीजिए ?

(i) pO2. न्यून, pCO2 उच्च

(ii) pO2 उच्च, p CO2 न्यून

(iii) pO2 उच्च, pCO2 उच्च

(iv)pO2 न्यून, pCO2 न्यून ।

उत्तर:

(ii) pO2 उच्च, pCO2 न्यून ।

[ वायुमण्डलीय वायु में ऑक्सीजन (O2) का आंशिक दाब 159 तथा CO2 का आंशिक दाब 0.3 होता है, जबकि कूपिका वायु में O2 का आंशिक दाब 104mmHg तथा CO2 का आंशिक दाब 40 mmHg होता है ।]

प्रश्न 6.

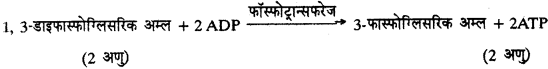

सामान्य स्थिति में अंतःश्वसन प्रक्रिया की व्याख्या करें।

उत्तर:

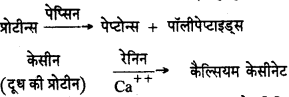

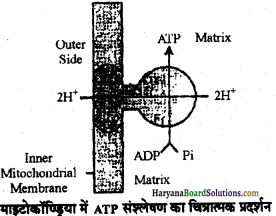

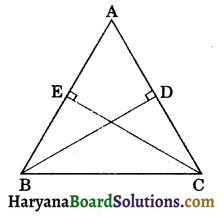

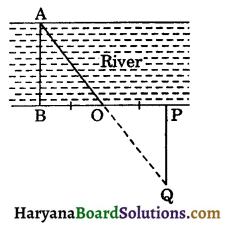

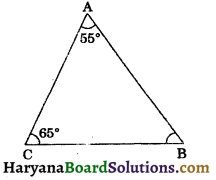

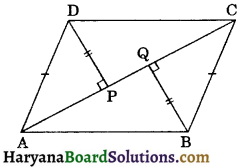

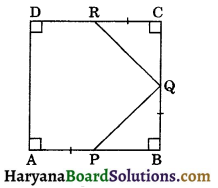

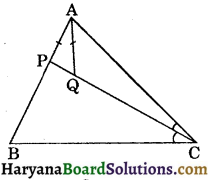

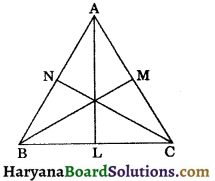

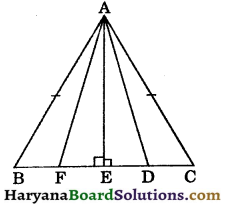

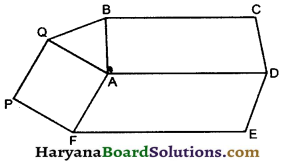

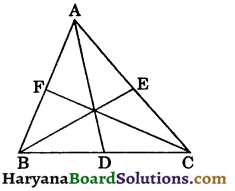

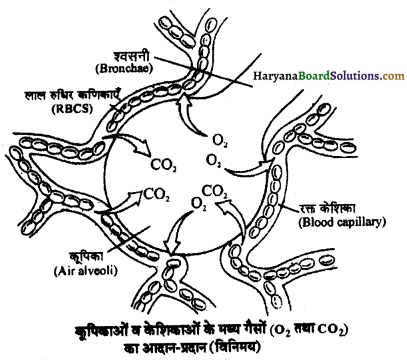

सामान्य श्वसन का श्वासोच्छ्वास (Breathing) एक अनैच्छिक क्रिया है। इसमें डायाफ्राम की भूमिका 75% तथा पसलियों की भूमिका 25% होती है। अंतःश्वसन या निश्क्सन (Inspiration) मनुष्य का डायाफ्राम वक्षीय गुहा के तल पर स्थित अरीय पेशियों (Radial muscles) के एक पतले स्तर का बना होता है। इसके उपांत पीछे की ओर तथा पार्श्व में लंबर कशेरुकाओं से तथा आगे की ओर स्टर्नम से जुड़े होते हैं। डायाफ्राम विश्राम की स्थिति में गुम्बद के समान (Dome-shaped) होता है।

![]()

जब अरीय पेशियाँ सिकुड़ती हैं तो डायाफ्राम गुम्बद के समान न रहकर अन्दर की ओर या नीचे की ओर हटता हुआ चपटा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है। इसी समय बाह्य अन्तरापर्शक पेशियाँ सिकुड़ती हैं जिससे पसलियों पर बाहर तथा आगे की ओर खिंचाव पड़ता है और स्टर्नम भी ऊपर की ओर उठ जाता है।

इसके फलस्वरूप वक्षीय गुहा का आयतन पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ने के साथ ही फेंफड़ों का आयतन भी बढ़ने लगता है जिससे वे फूल जाते हैं। फेफड़ों के फूलने से उनके अन्दर वायु का दाब कम हो जाता । इस दाब को समान रखने के लिए वातावरण से वायु श्वसन पथ में होती हुई स्वतः फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार वायु के अन्दर फेफड़ों में पहुँचने की प्रक्रिया को निश्वसन (Inspiration) कहते हैं।

प्रश्न 7.

श्वसन का नियमन कैसे होता है ?

उत्तर:

श्वसन का नियमन (Regulation of Respiration)

मनुष्य में अपने शरीर के ऊतकों की माँग के अनुरूप श्वसन की लय को संतुलित और स्थिर बनाये रखने की एक महत्वपूर्ण क्षमता है। यह नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा सम्पन्न होता है। मस्तिष्क के मेड्यूला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केन्द्र उपस्थित होता है, जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क के पॉन्स क्षेत्र में एक अन्य केन्द्र स्थित होता है जिसे श्वास प्रभावी (न्यूमोटोक्सिक – pneumotoxic) केन्द्र कहते हैं। यह श्वसन लय केन्द्र के कार्यों को संयत कर सकता है।

इस केन्द्र के तंत्रिका संकेत अंतःश्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं। और इस प्रकार श्वसन दर को परिवर्तित कर सकते हैं। लयकेन्द्र के पास एक रसोसंवेदी (Chemosensitive) केन्द्र लयकेन्द्र के लिए अतिसंवेदी होता है, जो CO2 और हाइड्रोजन आयनों के लिए अति संवेदी होता है। इन पदार्थों की वृद्धि से यह केन्द्र सक्रिय होकर श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन करता है, जिससे ये पदार्थ निष्कासित किये जा सकें।

महाधमनी चाप (Aortic arch) और ग्रीवा धमनी (Carotid arch) से जुड़ी संवेदी संरचनाएँ भी CO2 और H+ सान्द्रता के परिवर्तन को पहचान सकते हैं तथा उपचारात्मक कार्यवाही हेतु लयकेन्द्र को संकेत दे सकते हैं। श्वसन लय के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका बहुत ही महत्वहीन है।

प्रश्न 8.

CO2 का ऑक्सीजन के परिवहन पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

उत्तर:

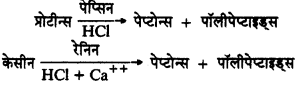

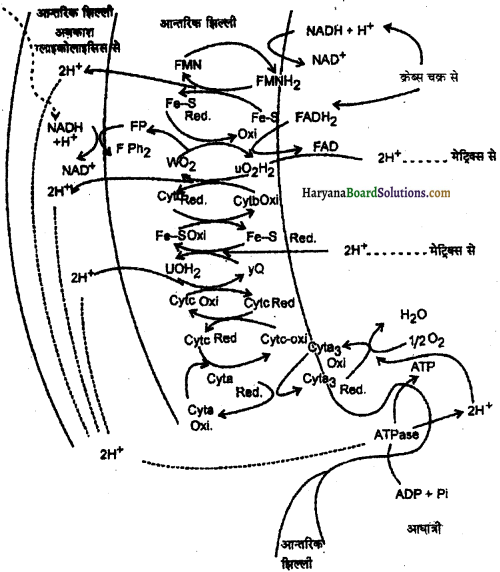

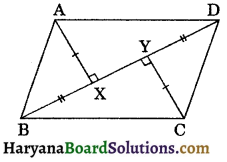

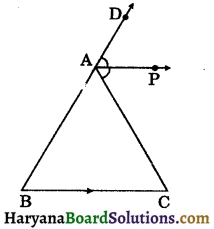

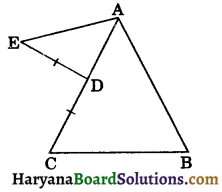

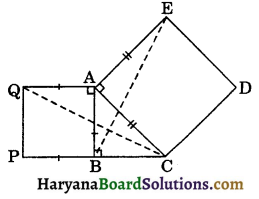

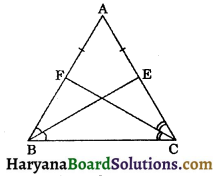

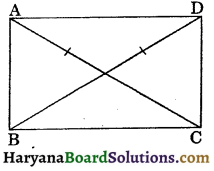

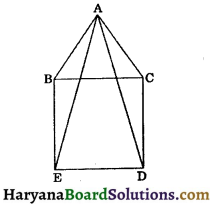

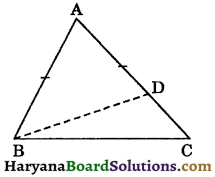

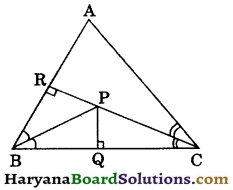

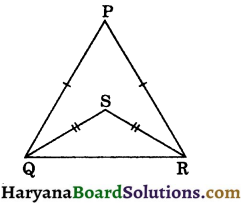

pCO2 का ऑक्सीजन के परिवहन पर प्रभाव

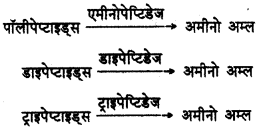

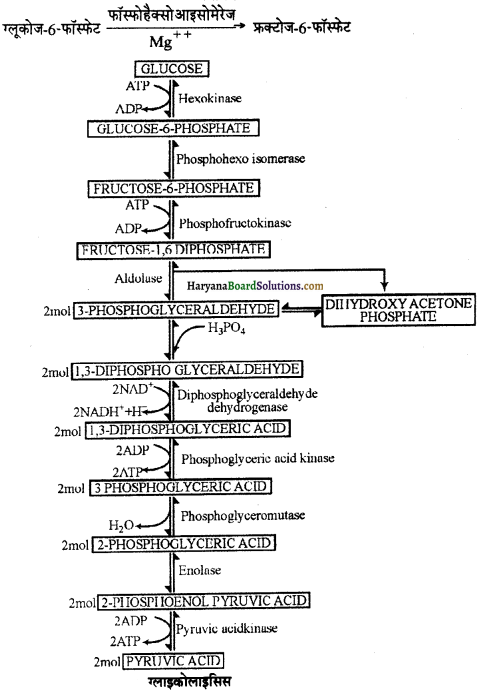

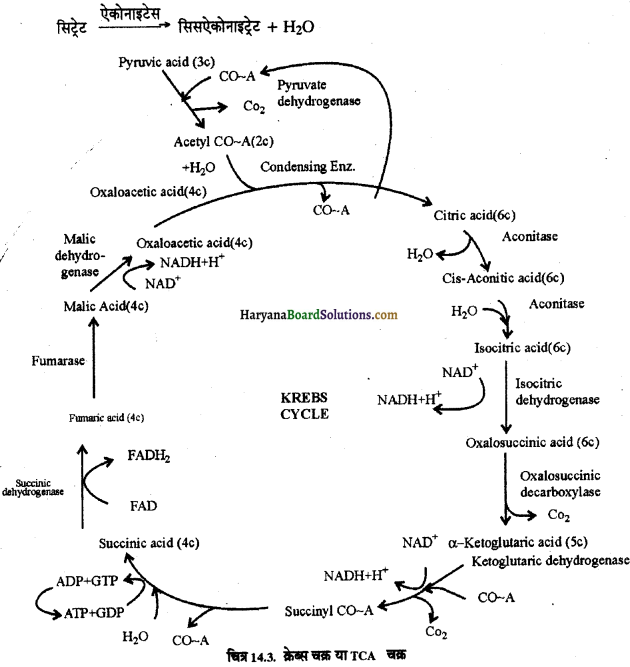

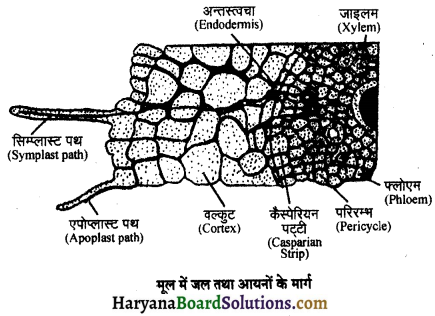

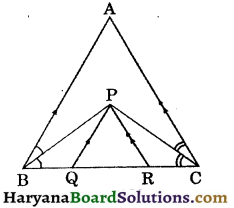

गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस की दाब में भागीदारी को आंशिक दाब कहते हैं और इसे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाईऑक्साइड के लिए क्रमशः pO2 तथा CO2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। निम्नोक्त सारणी में प्रदर्शित आँकड़े स्पष्ट रूप से कूपिकाओं से रक्त और रक्त से ऊतकों में ऑक्सीजन के लिए सांद्रता प्रवणता का संकेत देते हैं। इसी प्रकार CO2 के लिए विपरीत दिशा में प्रवणता प्रदर्शित की गई है, अर्थात् ऊतकों से रक्त और रक्त से कूपिकाओं की ओर।

वातावरण की तुलना में विसरण में सम्मिलित विभिन्न भागों पर 9 तथा CO2 का आंशिक दबाव (mm Hg में)

| प्वसन | वायुमंडलीय वायु | वायु कूपिका | अनॉक्सीकृत्त रक्त | ऑक्सीकृत रक्त | उतक |

| O2 | 159 | 104 | 40 | 95 | 40 |

| CO2 | 0.3 | 45 | 45 | 40 | 45 |

वायु कूपिकाओं से जो ऑक्सीकृत रक्त ऊतकों में पहुँचता है, उसमें आंशिक दाब PO2 95 mm Hg तथा PCO 40mm Hg होता है। ऊतकों में O2 तथा CO2 का आंशिक दाब क्रमश: 40mm Hg और 45 mm Hg होता है। ऊतक तथा रक्त केशिकाओं में पाई जाने वाली O2 और CO2 की सांद्रता प्रवणता या आंशिक दाब में अन्तर होने के कारण रक्त केशिकाओं से O2 ऊतकों में और CO2 ऊतकों से रक्त केशिकाओं में विसरित हो जाती हैं।

![]()

प्रश्न 9.

पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति की श्वसन प्रक्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है ?

जाता है

उत्तर:

पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति की श्वसन प्रक्रिया पर प्रभाव पहाड़ पर ऊँचाई बढ़ने के साथ-साथ वायु में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता जाता है। अतः मैदान की अपेक्षा ऊँचाई पर श्वासोच्छ्वास क्रिया (breathing process) अधिक तेज गति से होगी। इसके कारण निम्नलिखित हैं-

1. रक्त में घुली हुई ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है। O2 रक्त में आसानी से विसरित हो जाती है। अतः शरीर में ऑक्सीजन का परिसंचरण कम हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप सिरदर्द एवं वमन (उल्टी) का आभास होता है।

2. अधिक ऊँचाई पर वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, अतः वायु से अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया की गति तीव्र हो जाती है।

3. कुछ दिनों तक ऊँचाई पर रहने से रक्त में RBC की संख्या बढ़ जाती है और श्वास प्रक्रिया सामान्य हो जाती है।

प्रश्न 10.

कीटों में श्वसन क्रिया विधि कैसी होती है ?

उत्तर:

कीटों में श्वसन क्रिया-विधि (Breathing in Insects)

हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण कीटों का रुधिर ऑक्सीजन के वाहक के रूप में कार्य नहीं करता। इसलिए ऊतकों और शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए इनमें श्वास नलियाँ (ट्रेकिया (trachea) जाल के रूप में फैली रहती है। शरीर के पार्श्व भागों में स्थित 10 जोड़ी दरार जैसे श्वास रों (spiracles) द्वारा बाहर की वायु इन श्वास नलियों में प्रवेश करती है।

श्वास रन्ध्र छोटे वेश्म ( atrium) में खुलते हैं। श्वास रन्ध्रों पर रोम जैसे शूक (Bristles) होते हैं जो वायु को छानकर धूल आदि के कणों को वेश्म में प्रवेश करने से रोकते हैं। प्रत्येक रन्ध्र पर इसे खोलने और बंद करने एवं जल की हानि को रोकने के लिए कपाट भी होता है। कीटों के प्रत्येक उदर खंड में अनेक पेशियाँ होती हैं।

इन पेशियों के बार-बार संकुचन और अनुशिथिलन से कीटों का उदर नियमित समयान्तरों पर फूलता व पिचकता रहता है। उदर भाग के फूलने पर बाहर की वायु श्वास रन्ध्रों से होकर श्वास नलियों में प्रवेश कर जाती है। इस प्रक्रिया को अन्तःश्वसन या निःश्वसन (inspiration) कहते हैं। इसके विपरीत, शरीर के पिचकने पर वायु बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया को निःश्वसन या उच्छ्वास (expiration) कहते हैं।

गैसीय विनिमय – श्वास नलिकाओं की भित्ति से होकर ऑक्सीजन विसरण द्वारा ऊतकों में पहुँचती है। कीटों की विश्राम अवस्था में श्वास नलिकाओं में अन्दर आई ऑक्सीजन धीरे-धीरे ऊतक द्रव्य में घुलकर शरीर के ऊतकों में पहुँचती है और कीट की सक्रिय अवस्था में ऊतक द्रव्य निकलकर ऊतक कोशिकाओं में चला जाता है तथा ऑक्सीजन ऊतकों में सीधी पहुँच जाती है। ऊतकों के अन्दर ऑक्सीकरण क्रिया में मुक्त हुई CO2 श्वासनलिका में आ जाती है और फिर श्वास नलियों के श्वासरन्धों तथा अध्यावरण द्वारा विसरित होकर बाहर निकलती रहती है।

प्रश्न 11.

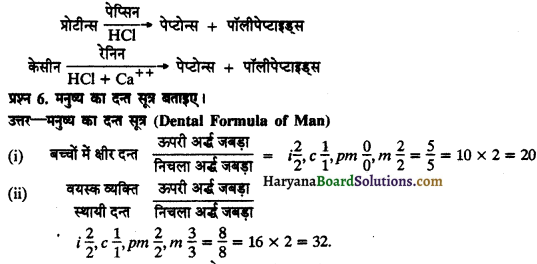

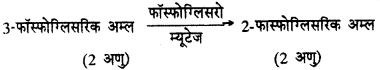

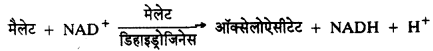

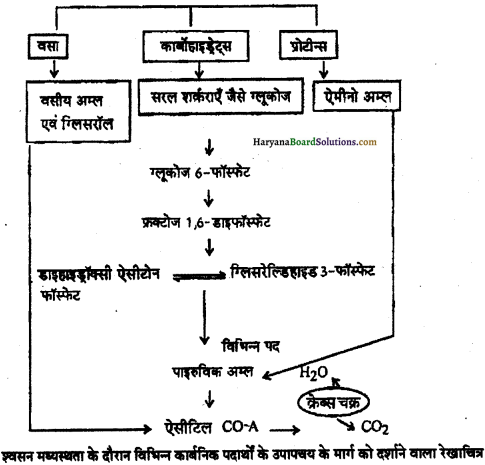

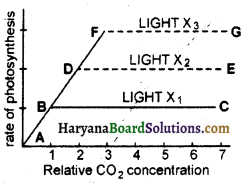

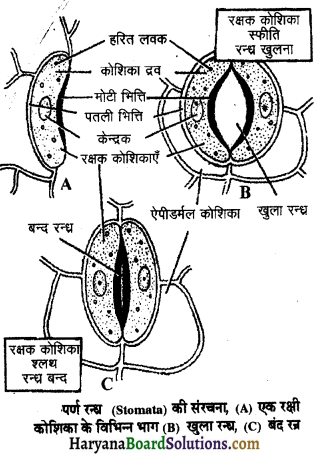

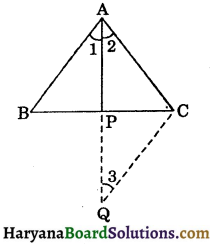

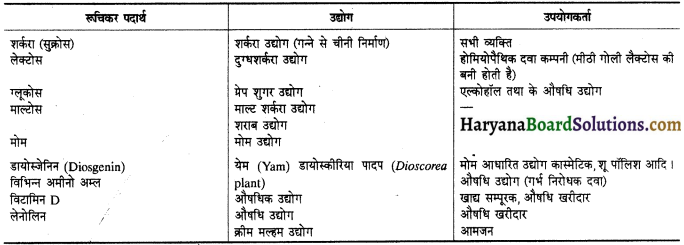

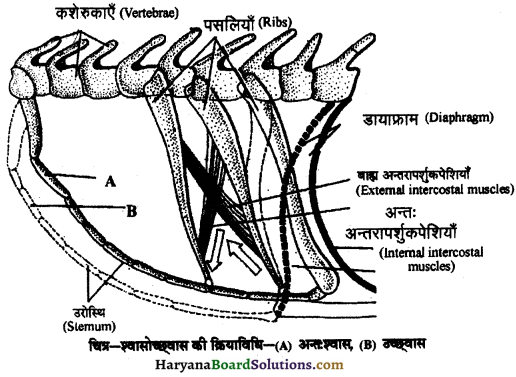

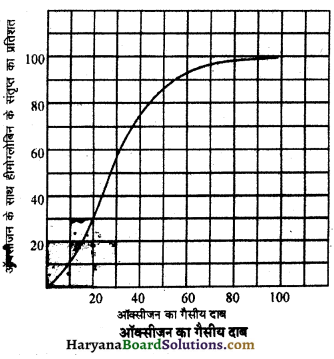

ऑक्सीजन वियोजन वक्र की परिभाषा दें। क्या आप इसकी सिग्माध आकृति का कोई कारण बता सकते हैं ?

उत्तर:

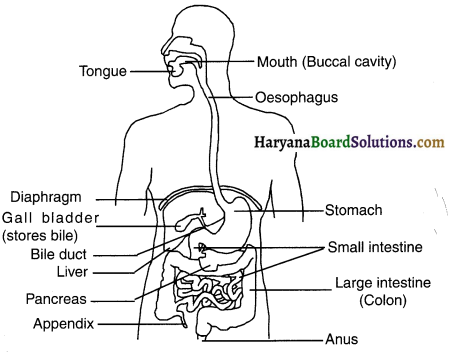

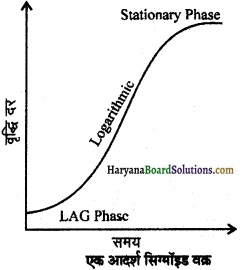

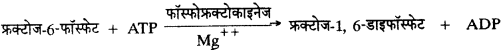

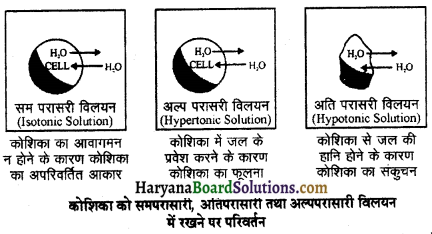

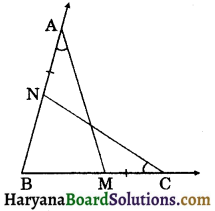

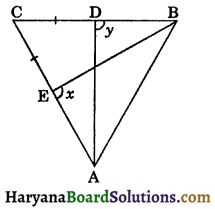

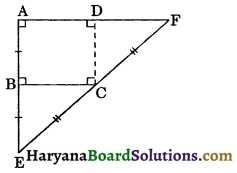

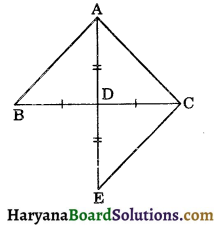

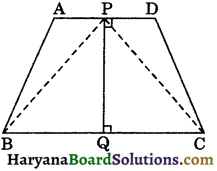

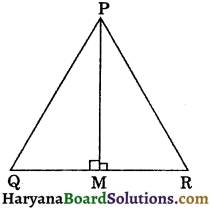

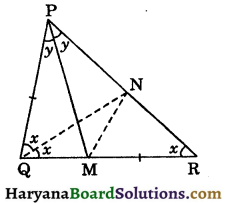

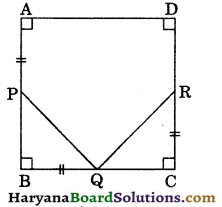

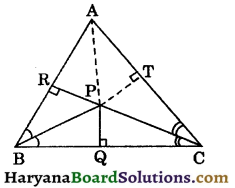

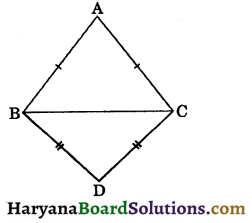

ऑक्सीजन वियोजन वक्रं (Oxygen Dissociation Curve) हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता ऑक्सीजन के आंशिक दाब (PO2) पर निर्भर करती है। हीमोग्लोबिन की वह प्रतिशत मात्रा जिसने ऑक्सीजन ग्रहण की है, इसकी प्रतिशत मात्रा कहलाती है। फेफड़ों से आने वाले शुद्ध रुधिर में O2 का आंशिक दाब PO2 लगभग 97mm Hg होता है और इस PO2 पर हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्ति लगभग 98% होती है।

जबकि ऊतकों से वापस आने वाले अशुद्ध रुधिर में O2 का आंशिक दाब PO2 लगभग 40mm Hg होता है और इस PO2 पर हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्ति लगभग 75% होती है। इस अवस्था में ऑक्सीजन के आंशिक दाब (PO) तथा हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्ति के बीच खींचे गए प्राफीय वक्र को ऑक्सीजन वियोजन वक्र कहते हैं, जो सदैव सिग्माकार (sigmoid) आकृति का होता है। ऑक्सीजन वियोजन वक्र पर शरीर के ताप एवं रुधिर के pH का प्रभाव पड़ता है।

![]()

ताप बढ़ने या pH के कम होने पर यह वक्र दाहिनी ओर खिसकता है तथा ताप कम होने पर या PH के अधिक होने पर वक्रं बायीं ओर खिसकता है। रुधिर में CO2 की मात्रा बढ़ने या इसका pH घटने (H+ आयन की संख्या बढ़ने से ) पर O2 के प्रति हीमोग्लोबिन की आकर्षण क्षमता कम हो जाती है। इसे बोहरे का प्रभाव कहते हैं। यह क्रिया ऊतकों में होती है। इस प्रकार बोहर के प्रभाव का योगदान हीमोग्लोबिन को फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन के परिवहन को प्रोत्साहित करता है ।

फेफड़ों में हीमोग्लोबिन को O2 मिलते ही CO2 के प्रति इसका आकर्षण कम हो जाता है और कार्वामिनो हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन और CO2 में विघटित हो जाता है। अम्लीय हीमोग्लोबिन H+ आयन मुक्त करता है। ये आयन बाइकार्बोनेट आयनों (HCO3) से मिलकर कार्बनिक अम्ल (H2 CO3) बनाते हैं जो शीघ्र ही जल (H2O) और CO2 में अपघटित हो जाता है। इसे हेल्डेन प्रभाव कहते हैं। हेल्डेन प्रभाव फेफड़ों में CO2 के निष्कासन को और ऊतकों से O2 के निष्कासन को प्रेरित करता है।

प्रश्न 12.

क्या आपने अवकॉसीयता (हाइपोक्सिया) (न्यून ऑक्सीजन) के बारे में सुना है ? इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें व साथियों के बीच चर्चा करें।

उत्तर:

अवकॉसीयता (Hypoxia)

अवकॉसीयता का सम्बन्ध शरीर की कोशिकाओं ऊतकों में ऑक्सीजन के आंशिक दाब में कमी से होता है। ऐसा ऑक्सीजन की कम आपूर्ति के कारण होता है। वायुमंडल में पहाड़ों पर 8000 फुट से अधिक ऊँचाई पर वायु में ऑक्सीजन का दाब कम हो जाता है। इसके कारण सिर दर्द, चक्कर आना, वमन, मानसिक थकान, श्वास लेने में कठिनाई जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसे कृत्रिम हाइपोक्सिया कहते हैं। यह रोग प्रायः पर्वतारोहियों को हो जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने से रुधिर की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता प्रभावित होती है। इसे एनीमिया हाइपोक्सिया कहते हैं ।

प्रश्न 13.

निम्न के बीच अन्तर कीजिए-

(क) IRV (आई. आर.वी.) और ERV (ई.आर.वी.)

(ग) जैव क्षमता और फेफड़ों की कुल धारिता

(ख) अन्तःश्वसन क्षमता (IC ) और निःश्वसन क्षमता (EC)

उत्तर:

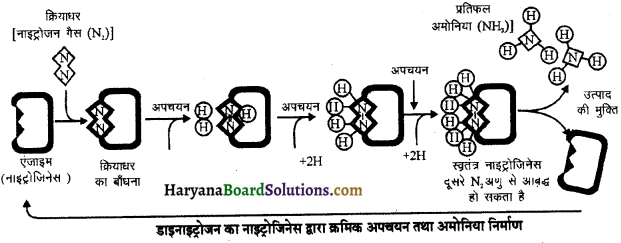

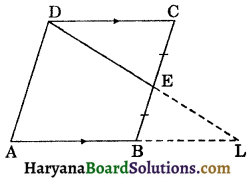

(क) IRV (आई. आर.वी.) और ERV (ई.आर.वी.) में अन्तर

| अन्त: श्वसन सुरछ्षित आयतन (Inspiratory Reserve Volume : IRV) | नि:श्कसन सुरक्षित आयतान (Expiratory Reserve Volume : ERV) |

| प्रवाही वायु के अतिरिक्त जितनी वायु हम चेटा और अभ्यास से एक बार में अन्त:श्वासित कर सकते हैं, उसे अन्तःश्वसन सुरक्षित आयतन (IRV) कहते हैं। यह औसतन 2500 मिली से 3000 मिली होता है। | प्रवाही वायु के अतिरिक्त वायु की वह अधिकतम मात्रा जिसे हम चेष्टा और अभ्यास से निःश्वासित कर सकते हैं, उसे नि:श्वसन सुरक्षित आयत्तन (ERV) कहते हैं। यह औसतन 1000 मिली से 1100 मिली होता है। |

![]()

(ख) अन्तःश्वसन क्षमता (IC) और निःश्वसन क्षमता (EC) में अन्तर

| अन्तः श्वसन क्षमता (Inspiratory Capacity : IC) | नि:श्वसन क्षमता (Expiratory Capacity : EC) |

| प्रवाही वायु एवं अन्तःश्वसन सुरक्षित वायु के योग को फेफड़ों की अन्तश्वसन क्षमता कहते हैं। यह वायु की वह अधिकतम मात्रा है जिसे हम चेष्टा करके फेफडों में भरते हैं। यह औसतन 500+3000=3500 मिली होती है। | सामान्य अन्त:श्वसन के पश्चात वायु की वह अधिकतम मात्रा जिसे एक व्यक्ति नि:श्वासित कर सकता है। इसमें प्रवाही वायु एवं सुरक्षित वायु आयतन सम्मिलित होते हैं। वह औसतन 500+1100=1600 मिली होती है। |

(ग) जैव क्षमता तथा फेफड़ों की कुल धारिता में अन्तर

| जैव क्षमता (Vital Capacity : VC) | फेफड़ों की कुल धारिता (Total Lung Capacity : TLC) |

| अन्तःश्वसन सुरक्षित वायु आयतन (IRV) प्रवाही वायु (TV) तथा निश्वसन सुरक्षित वायु (ERV) की कुल मात्रा को जैव क्षमता कहते हैं। यह वायु की वह मात्रा है जिसे पूरी चेष्टा द्वारा फेफड़ों में भर कर पूर्ण चेष्टा के साथ फेफड़ों से बाहर निकाल सकते हैं। यह मात्रा औसतन 3000+500+1100 = 4600 मिली होती है। | यह जैव क्षमता तथा अवशेष क्षमता (4600 मिली +1200 मिली) के योग के बराबर होती है। यह औसतन 5800 मिली होती है। यह वायु की मात्रा फेफड़ों में भरी जा सकती है। |

प्रश्न 14.

ज्वारीय आयतन क्या है ? एक स्वस्थ मनुष्य के लिए एक घंटे के ज्वारीय आयतन (लगभग मात्रा) को आकलित करें।

उत्तर:

ज्वारीय (या प्रवाही) आयतन (Tidal Volume : TV) सामान्य दशा में स्वस्थ मनुष्य जो वायु का आयतन ग्रहण करता है और निष्कासित करता है, उसे ज्वारीय या प्रवाही आयतन कहते हैं। सामान्यतः इसकी मात्रा लगभग 500 मिली होती है। एक घंटे में ग्रहण की गई वायु का आयतन – सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति प्रति मिनट 12-16 बार श्वास लेता है और निष्कासित करता है तो एक घंटे में महण की गई ज्वारीय ( प्रवाही) वायु का आयतन

= श्वास दर x ज्वारीय वायु का आयतन x 60

= 12 × 500 × 60 = 360000 मिली प्रति घंटा

16 × 500 × 60 = 480000 मिली प्रति घंटा

HBSE 11th Class Biology Solutions Chapter 17 श्वसन और गैसों का विनिमय Read More »