Haryana State Board HBSE 12th Class Geography Important Questions Chapter 5 प्राथमिक क्रियाएँ Important Questions and Answers.

Haryana Board 12th Class Geography Important Questions Chapter 5 प्राथमिक क्रियाएँ

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

A. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए

1. मानव के आर्थिक क्रियाकलापों को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है?

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

उत्तर:

(C) 4

2. मानव की नितांत आवश्यकताएँ हैं

(A) भोजन, आवास, वस्त्र

(B) भोजन, लकड़ी, आग

(C) जल, वस्त्र, आग

(D) वायु, आवास, भोजन

उत्तर:

(A) भोजन, आवास, वस्त्र

3. संसार के विकसित राष्ट्रों में कितने प्रतिशत लोग प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न हैं?

(A) 2 प्रतिशत

(B) 3 प्रतिशत

(C) 5 प्रतिशत

(D) 7 प्रतिशत

उत्तर:

(C) 5 प्रतिशत

4. कालाहारी के आखेटक-संग्राहक को किस नाम से जाना जाता है?

(A) पिग्मी

(B) इनुइट

(C) सान

(D) पिंटुपी

उत्तर:

(C) सान

5. अफ्रीका के आखेटक-संग्राहक को किस नाम से जाना जाता है?

(A) सान

(B) इनुइट

(C) पिंटुपी

(D) पिग्मी

उत्तर:

(D) पिग्मी

6. दक्षिण भारत के आखेटक-संग्राहक को किस नाम से जाना जाता है?

(A) सेमांग

(B) पालियान

(C) ऐनु

(D) टोबा

उत्तर:

(B) पालियान

7. ‘पिंटुपी’ आखेटक तथा संग्राहक निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है?

(A) ऑस्ट्रेलिया

(B) अफ्रीका

(C) दक्षिण अमेरिका

(D) कालाहारी

उत्तर:

(A) ऑस्ट्रेलिया

8. लैब्रेडोर के आखेटक-संग्राहक को किस नाम से जाना जाता है?

(A) इन्नू

(B) इनुइट

(C) खेकी

(D) ऐनु

उत्तर:

(A) इन्नू

9. निम्नलिखित में से कौन-सा प्राथमिक व्यवसाय नहीं है?

(A) आखेट

(B) संग्रहण

(C) मत्स्य पकड़ना

(D) सूती वस्त्र बनाना

उत्तर:

(D) सूती वस्त्र बनाना

10. निम्नलिखित में से कौन-से देश में चलवासी पशुचारण पाया जाता है?

(A) सऊदी अरब

(B) उत्तरी अमेरिका

(C) दक्षिणी अफ्रीका

(D) न्यूजीलैंड

उत्तर:

(A) सऊदी अरब

11. ऑस्ट्रेलिया में विश्व की कितने प्रतिशत भेड़ें पाली जाती हैं?

(A) 20 प्रतिशत

(B) 35 प्रतिशत

(C) 50 प्रतिशत

(D) 65 प्रतिशत

उत्तर:

(C) 50 प्रतिशत

12. ‘डियर’ कहाँ पाला जाता है?

(A) विकसित चरागाहों में

(B) कम घास वाले क्षेत्रों में

(C) शीत तथा टुंड्रा प्रदेशों में

(D) शुष्क प्रदेशों में

उत्तर:

(C) शीत तथा टुंड्रा प्रदेशों में

13. खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन-सा है?

(A) इराक

(B) सऊदी अरब

(C) ईरान

(D) कुवैत

उत्तर:

(B) सऊदी अरब

14. गुज्जर तथा बकरवाल किस प्रदेश के निवासी हैं?

(A) पठारी प्रदेश

(B) पर्वतीय प्रदेश

(C) तटीय प्रदेश

(D) मैदानी प्रदेश

उत्तर:

(B) पर्वतीय प्रदेश

15. निम्नलिखित में हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला प्रमुख जानवर कौन-सा है?

(A) लामा

(B) यॉक

(C) घोड़ा

(D) रेडियर

उत्तर:

(B) यॉक

16. उत्तर:पूर्वी भारत में स्थानांतरी कृषि को किस नाम से जाना जाता है?

(A) रोका

(B) चेनगिन

(C) झूमिंग

(D) मसोले

उत्तर:

(C) झूमिंग

17. मलेशिया में स्थानांतरी कृषि को किस नाम से जाना जाता है?

(A) रोका

(B) झूमिंग

(C) लदांग

(D) मसोले

उत्तर:

(C) लदांग

18. कौन-सी स्थानांतरित कृषि नहीं है?

(A) झूमिंग

(B) चेनगिन

(C) रोका

(D) रेशम-कृषि

उत्तर:

(D) रेशम-कृषि

19. फलों व सब्जियों की कृषि को कहा जाता है-

(A) डेयरी कृषि

(B) ट्रक कृषि

(C) रोपण कृषि

(D) स्थानांतरी कृषि

उत्तर:

(B) ट्रक कृषि

20. पृथ्वी के सबसे अधिक क्षेत्र पर पैदा की जाने वाली फसल कौन-सी है?

(A) गेहूं

(B) चावल

(C) मक्का

(D) गन्ना

उत्तर:

(A) गेहूं

21. निम्नलिखित में कौन-सी खाद्य फसल नहीं है?

(A) गेहूं

(B) आलू

(C) चावल

(D) कपास

उत्तर:

(D) कपास

22. निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल की उपज सर्वाधिक है?

(A) गेहूं

(B) चावल

(C) मक्का

(D) आलू

उत्तर:

(D) आलू

23. निम्नलिखित में से किस फसल को तैयार होते समय बादल रहित आकाश की आवश्यकता होती है?

(A) कहवा

(B) कपास

(C) चाय

(D) गन्ना

उत्तर:

(B) कपास

24. निम्नलिखित में से कौन-सी फसल श्रम प्रधान है?

(A) गेहूं

(B) चावल

(C) मक्का

(D) गन्ना

उत्तर:

(B) चावल

25. मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है?

(A) संयुक्त राज्य अमेरिका

(B) चीन

(C) भारत

(D) ब्राजील

उत्तर:

(A) संयुक्त राज्य अमेरिका

26. सस्ते और कुशल श्रम की उपलब्धता किस फसल के लिए महत्त्वपूर्ण है?

(A) कहवा

(B) गेहूं

(C) चाय

(D) गन्ना

उत्तर:

(C) चाय

27. पहाड़ी ढलानों पर उगाई जाने वाली फसल कौन-सी है?

(A) चाय

(B) कहवा

(C) तंबाकू

(D) मक्का

उत्तर:

(A) चाय

28. जब एक ही खेत में एक ही वर्ष में दो या दो से अधिक फसलें उत्पन्न की जाएँ तो ऐसी कृषि को क्या कहा जाता है?

(A) उद्यान कृषि

(B) बहुफसली कृषि

(C) जीविकोपार्जी कृषि

(D) वाणिज्यिक कृषि

उत्तर:

(B) बहुफसली कृषि

29. ‘पाला’ किस फसल के लिए हानिकारक है?

(A) चाय

(B) तंबाकू

(C) कहवा

(D) गन्ना

उत्तर:

(C) कहवा

30. निम्नलिखित में से कौन-सी फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है?

(A) गेहूं

(B) चुकंदर

(C) गन्ना

(D) आलू

उत्तर:

(C) गन्ना

31. गेहूँ मुख्य रूप से फसल है-

(A) उष्णकटिबन्धीय क्षेत्र की

(B) टुण्ड्रा क्षेत्र की

(C) मरुस्थल की

(D) शीतोष्ण कटिबन्ध की

उत्तर:

(D) शीतोष्ण कटिबन्ध की

32. कौन-सी फसल रेशेदार है?

(A) रबड़

(B) तंबाकू

(C) कसावा

(D) कपास

उत्तर:

(D)

B. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए

प्रश्न 1.

उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाने वाली कोई एक फसल का नाम बताएँ।

उत्तर:

गन्ना।

प्रश्न 2.

विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि संसार के किन क्षेत्रों में की जाती है?

उत्तर:

मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्द्ध शुष्क प्रदेशों में।

प्रश्न 3.

किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है?

उत्तर:

भूमध्य-सागरीय कृषि।

प्रश्न 4.

किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है?

उत्तर:

डेनमार्क में।

प्रश्न 5.

फूलों की कृषि क्या कहलाती है?

उत्तर:

पुष्पोत्पादन।

प्रश्न 6.

संसार के विकसित राष्ट्रों में कितने प्रतिशत लोग प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न हैं?

उत्तर:

5 प्रतिशत लोग।

प्रश्न 7.

मलेशिया में स्थानांतरी कृषि को किस नाम से जाना जाता है?

उत्तर:

लदांग।

प्रश्न 8.

प्राथमिक व्यवसाय में लगे हुए श्रमिक किस रंग वाले श्रमिक कहलाते हैं?

उत्तर:

लाल।

प्रश्न 9.

सहारा व एशिया के मरुस्थलों में कौन-से पशु पाले जाते हैं?

उत्तर:

भेड़, बकरी, ऊँट।

प्रश्न 10.

आदिमकालीन मानव का जीवन-निर्वाह किन दो कार्यों पर निर्भर था?

उत्तर:

आखेट, संग्रहण।

प्रश्न 11.

उष्ण कटिबन्धीय अफ्रीका में कौन-से पशु पाले. जाते हैं?

उत्तर:

गाय, बैल।

प्रश्न 12.

आर्कटिक व उत्तरी उप-ध्रुवीय क्षेत्रों में कौन-सा पशु पाला जाता है?

उत्तर:

रेडियर।

प्रश्न 13.

सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं?

उत्तर:

कालेखहोज।

प्रश्न 14.

दक्षिणी-पूर्वी एशिया, मध्य अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन-सी है?

उत्तर:

कसावा।

प्रश्न 15.

सब्जियों की कृषि को क्या कहते हैं?

उत्तर:

ट्रक कृषि।

प्रश्न 16.

मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है?

उत्तर:

संयुक्त राज्य अमेरिका।

प्रश्न 17.

रोपण कृषि विश्व के किन क्षेत्रों में की जाती है?

उत्तर:

यूरोपीय देशों के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में।

प्रश्न 18.

विश्व की प्राचीनतम आर्थिक क्रिया कौन-सी है?

उत्तर:

आखेट व संग्रहण।

प्रश्न 19.

किस प्रदेश में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती?

उत्तर:

अमेजन बेसिन में।

प्रश्न 20.

भारत व श्रीलंका में चाय बागानों का विकास सर्वप्रथम किस देश ने किया?

उत्तर:

ब्रिटेन ने।

प्रश्न 21.

आदिमकालीन मानव के दो क्रियाकलाप बताइए।

उत्तर:

आखेट व संग्रहण।

प्रश्न 22.

कालाहारी के आखेटक-संग्राहक को किस नाम से जाना जाता है?

उत्तर:

सान।

प्रश्न 23.

अफ्रीका के आखेटक-संग्राहक को किस नाम से जाना जाता है?

उत्तर:

पिग्मी।

प्रश्न 24.

ऑस्ट्रेलिया में विश्व की कितने प्रतिशत भेड़ें पाली जाती हैं?

उत्तर:

50 प्रतिशत।

प्रश्न 25.

भूमध्यसागरीय कृषि की मुख्य फसल क्या है?

उत्तर:

अंगूर की फसल।

प्रश्न 26.

उत्तर-पूर्वी भारत में स्थानांतरी कृषि को किस नाम से जाना जाता है?

उत्तर:

झूमिंग।

अति-लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप क्या होता है?

अथवा

प्राथमिक क्रियाएँ क्या हैं?

उत्तर:

प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप वे क्रियाएँ होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती हैं क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों; जैसे-भूमि, जल, वनस्पति, भवन-निर्माण सामग्री एवं खनिजों के उपयोग के विषय में बताती हैं। इस प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य आदि शामिल किए जाते हैं।

प्रश्न 2.

कृषि पद्धति से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

किसी खास उद्देश्य को लेकर की जाने वाली खेती के लिए जिन तौर-तरीकों व विधियों को अपनाया जाता है, उन्हें कृषि पद्धति कहा जाता है।

प्रश्न 3.

स्थानांतरी कृषि को विभिन्न क्षेत्रों में किन-किन नामों से जाना जाता है?

उत्तर:

भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थानांतरी कृषि को झूम, मलेशिया में लदांग, इंडोनेशिया में हुआ, मध्य अमेरिका व मैक्सिको में मिल्पा, ब्राजील में रोका, जायरे व मध्य अमेरिका में मसोले तथा फिलीपींस में चेनगिन कहा जाता है।

प्रश्न 4.

स्थानबद्ध कृषि क्या होती है?

उत्तर:

स्थानबद्ध कृषि खेती की वह पद्धति होती है जिसमें किसान अथवा किसान समूह अपने परिवारों के साथ एक निश्चित स्थान पर स्थाई रूप से रहकर कृषि का व्यवसाय करते हैं।

प्रश्न 5.

विशिष्टीकरण वाणिज्यिक कृषि की प्रमख विशेषता क्यों होती है?

उत्तर:

इस कृषि में फ़सलों को बेचने के लिए पैदा किया जाता है। कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए आवश्यक है कि फसलों का विशिष्टीकरण हो।

प्रश्न 6.

लोहे को उन्नति का बैरोमीटर क्यों कहा जाता है?

उत्तर:

क्योंकि लोहे से ही विकास के लिए जरूरी अवसंरचना का निर्माण होता है; जैसे-औज़ार, मशीनें, कारखाने, परिवहन के साधन, जहाज इत्यादि।

प्रश्न 7.

आर्थिक क्रियाओं या क्रियाकलापों से क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

ऐसी क्रियाएँ जिनमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग का संबंध हो और जिनसे आर्थिक वृद्धि होती हो, आर्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं।

प्रश्न 8.

मानव क्रियाकलापों के प्रमुख वर्गों के नाम लिखिए। अथवा

आर्थिक

क्रियाकलाप कितने प्रकार के होते हैं?

उत्तर:

- प्राथमिक क्रियाकलाप

- द्वितीयक क्रियाकलाप

- तृतीयक क्रियाकलाप

- चतुर्थक क्रियाकलाप

- पंचम क्रियाकलाप।

प्रश्न 9.

प्राथमिक व्यवसायों के प्रमुख क्षेत्र बताएँ।

उत्तर:

आखेट, एकत्रीकरण, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन तथा कृषि इत्यादि प्राथमिक व्यवसायों के उदाहरण हैं।

प्रश्न 10.

आखेट (Hunting) किसे कहते हैं?

उत्तर:

वनों से जंगली जानवरों का शिकार करना तथा जल से मछली आदि जंतुओं को पकड़ना आखेट कहलाता है।

प्रश्न 11.

मनुष्य के विभिन्न व्यवसायों के नाम बताएँ।

उत्तर:

- कृषि व्यवसाय

- खनन व्यवसाय

- मत्स्यन व्यवसाय

- पशु-पालन व्यवसाय आदि।

प्रश्न 12.

चलवासी पशुचारण के तीन प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखिए।

उत्तर:

- मध्य एशिया

- दक्षिण-पश्चिमी एशिया

- टुंड्रा प्रदेश।

प्रश्न 13.

संग्रहण (Gathering) किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है?

उत्तर:

संग्रहण का अभिप्राय एकत्रीकरण करना है। वनों में रहने वाली आदिम जातियों द्वारा अपने निर्वाह के लिए वनों से विभिन्न वस्तुओं को इकट्ठा करने के व्यवसाय को संग्रहण कहते हैं।

संग्रहण के प्रकार-यह तीन प्रकार का है-

- साधारण पैमाने पर जीविकोपार्जन संग्रहण

- वाणिज्यिक संग्रहण

- संगठित पैमाने पर संग्रहण।

प्रश्न 14.

विश्व की कोई चार खाद्य फसलों के नाम लिखें।

उत्तर:

- चावल

- गेहूँ

- मक्का

- आलू।

प्रश्न 15.

चावल की फसल बोने की प्रमुख विधियाँ बताएँ।

उत्तर:

- छिड़ककर या छिड़काव विधि

- हल चलाने वाली विधि

- प्रतिरोपण विधि।

प्रश्न 16.

वाणिज्य फसलों के कोई तीन उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

- रबड़

- कपास

- गन्ना।

प्रश्न 17.

रोपण फसलों के कोई तीन उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

- चाय

- केला

- कहवा।

प्रश्न 18.

चावल को खुरपे की कृषि क्यों कहा जाता है?

उत्तर:

चावल की खेती में मशीनों का प्रयोग नगण्य है। भूमि की जुताई, बुआई, पौधों का प्रतिरोपण, फसल की कटाई, धान का छिलका हटाना तथा इसे कूटने आदि का सारा काम हाथों से किया जाता है। समय की अधिकता के कारण चावल की खेती को खुरपे की कृषि (Hoe Agriculture) कहा जाता है।

प्रश्न 19.

गहन कृषि संसार के किन देशों में की जाती है?

उत्तर:

जापान, बांग्लादेश, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाइलैंड, वियतनाम व भारत इत्यादि मानसून एशिया के देशों में गहन कृषि की जाती है।

प्रश्न 20.

गन्ने की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है?

उत्तर:

गन्ने की खेती के लिए चूना तथा फॉस्फोरस युक्त गहरी, सुप्रवाहित तथा उपजाऊ दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है।

प्रश्न 21.

चलवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

चलवासी पशुचारण एक जीवन निर्वाह पद्धति है। इस पद्धति में चारा प्राकृतिक रूप से विकसित होता है। इस पद्धति में पशुओं को चराने वाले चारे व पानी की तलाश में इधर-उधर घूमते रहते हैं। ये स्थायी निवास नहीं कर पाते, इसी कारण इन्हें चलवासी कहा जाता है।

प्रश्न 22.

डेयरी कृषि के लिए अनुकूल कारकों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है क्योंकि ये क्षेत्र दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं। पशुओं के उन्नत पालन-पोषण के लिए पूँजी की भी अधिक आवश्यकता होती है। वाणिज्य डेयरी के मुख्य क्षेत्र उत्तरी-पश्चिमी यूरोप, कनाडा, दक्षिणी-पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड हैं।

प्रश्न 23.

कहवा का पौधा बड़े वृक्षों की छाया में लगाया जाता है, क्यों?

उत्तर:

कहवा भी चाय की तरह ही एक पेय पदार्थ है। यह एक झाड़ीनुमा पेड़ के फलों से प्राप्त बीज का चूर्ण बनाकर तैयार किया जाता है। अधिक धूप एवं पाला कहवे के लिए हानिकारक है। इसलिए कहवे के वृक्षों को धूप तथा पाले से बचाने के लिए बड़े-बड़े छायादार वृक्ष उगाए जाते हैं।

प्रश्न 24.

शीतकालीन गेहूँ क्या है?

उत्तर:

शीतकालीन गेहूँ शीत ऋतु के आगमन पर बोया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में काट दिया जाता है। यह उन क्षेत्रों में बोया जाता है जहाँ साधारण शीत ऋतु होती है। विश्व का अधिकांश गेहूँ (लगभग 80%) इसी मौसम में बोया जाता है।

प्रश्न 25.

सहकारी कृषि किसे कहते हैं?

उत्तर:

जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करे, उसे सहकारी कृषि कहते हैं। सहकारी संस्था कृषकों को सभी प्रकार से सहायता उपलब्ध कराती है। इस प्रकार की कृषि का उपयोग डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एवं इटली जैसे देशों में सफलतापूर्वक किया जाता है।

प्रश्न 26.

कृषि क्या है?

उत्तर:

मिट्टी को जोतने, गोड़ने, उसमें विभिन्न फसलें एवं फल-फूल उगाने तथा पशुपालन से जुड़ी कला या विज्ञान को कृषि कहा जाता है।

प्रश्न 27.

प्रेयरी तथा स्टेपीज प्रदेश में गेहूँ की पैदावार अधिक क्यों होती है?

उत्तर:

जिस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, उसमें गेहूँ की पैदावार अच्छी एवं अधिक होती है। प्रेयरी तथा स्टेपीज प्रदेश की मिट्टी में पर्याप्त ह्यूमस उपलब्ध है। ये ही कारण है कि यहाँ गेहूँ की पैदावार अधिक या अच्छी होती है।

प्रश्न 28.

गेहूँ की उपज के लिए कितने तापमान व वर्षा की आवश्यकता होती है?

उत्तर:

गेहूँ के लिए उगते समय 10° सेल्सियस तथा पकते समय 20° सेल्सियस तापमान तथा 50 से०मी० से 75 से०मी० तक वर्षा अनुकूल होती है।

प्रश्न 29.

शीतकालीन गेहूँ एवं बसंतकालीन गेहूँ में अंतर स्पष्ट करें।

उत्तर:

- शीतकालीन गेहूँ शीत ऋतु के आगमन पर बोई जाती है, जबकि बसंतकालीन गेहूँ बसंत ऋतु में बोई जाती है।

- शीतकालीन गेहँ ग्रीष्म ऋत के आरंभ में काटी जाती है, जबकि बसंतकालीन गेहँ शीत ऋत के आगमन पर काटी जाती है।

प्रश्न 30.

भूमध्यसागरीय कृषि के क्षेत्र व प्रमुख फसलें कौन-सी हैं?

उत्तर:

भूमध्यसागर के समीपवर्ती क्षेत्र जो दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में टयूनीशिया से एटलांटिक तट तक फैला है। दक्षिणी कैलीफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी-पूर्वी भाग एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण-जैसे-अंगूर की कृषि यहाँ की विशेषता है। अंजीर, जैतून भी यहाँ उत्पन्न होता है।

प्रश्न 31.

विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के प्रमुख मैदानों के नाम लिखिए।

उत्तर:

मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि के मैदान हैं यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरीज, अर्जेन्टाइना के पंपाज, दक्षिणी अफ्रीका के वैल्डस, ऑस टरबरी के मैदान। इसकी मुख्य फसल गेहँ है। अन्य फसलें जैसे-मक्का, जई, जौ, राई भी बोई जाती है। इस कषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है एवं खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों द्वारा सम्पन्न किए जाते हैं।

प्रश्न 32.

संसार के पाँच प्रमुख कपास उत्पादक देशों के नाम लिखिए।

उत्तर:

कपास एक महत्त्वपूर्ण अखाद्य फसल है व एक विश्वव्यापी रेशा है। वनस्पति के औद्योगिक रेशेदार उत्पादों में कपास सबसे महत्त्वपूर्ण है। भारत और मिस्र इसके प्राचीन उत्पादक देश हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका व प्यूरटोरिको में लम्बे रेशे वाली कपास पाई जाती है। मिस्र की नील नदी की घाटी, मध्य एशिया, ब्राजील में कपास का उत्पादन किया जाता है।

प्रश्न 33.

कपास की फसल पकते समय बादल रहित आकाश क्यों आवश्यक है?

उत्तर:

कपास की फसल के पकते समय शुष्क मौसम आवश्यक है। कपास में डोडी आने के पश्चात स्वच्छ आकाश आवश्यक है तथा तेज धूप लाभदायक है, जिससे तेज धूप में डोडी के फूल आसानी से खिल सकें तथा कपास की चुनाई आसानी से हो सके। इसलिए कपास की फसल के पकते समय वर्षा नहीं होनी चाहिए।

प्रश्न 34.

व्यापारिक पशुपालन क्या है?

उत्तर:

जब बड़े पैमाने पर आय प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा व्यापारिक दृष्टिकोण से पशुपालन किया जाए, उसे व्यापारिक पशुपालन कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के विस्तृत घास के मैदानों में यह व्यवसाय बड़ी तेजी से विकसित हुआ। इसमें पशुओं को . बड़े-बड़े बाड़ों (Ranches) में रखा जाता है।

प्रश्न 35.

चावल की बहत बड़ी मात्रा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उपलब्ध नहीं है, क्यों?

उत्तर:

चावल उत्पादक देशों की जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है। इसलिए चावल की उपज का अधिकतर भाग उत्पादक देशों में ही खप जाता है। इसलिए चावल के विश्व के कुल उत्पादन का केवल पांच प्रतिशत भाग ही व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध है। इसलिए चावल की बहुत बड़ी मात्रा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न 36.

विस्तृत कृषि अधिकांशतः मशीनों की सहायता से की जाती है, क्यों?

उत्तर:

विस्तृत कृषि में खेतों का आकार बड़ा होता है। इसमें कृषि योग्य भूमि तथा मनुष्य का अनुपात अधिक होता है। इस प्रकार की कृषि विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होती है। इसलिए यहाँ श्रम आसानी से उपलब्ध नहीं होता। इसलिए विस्तृत कृषि अधिकांशतः मशीनों की सहायता से की जाती है।

लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

कृषि क्रांति और औद्योगिक क्रांति में क्या अंतर है?

उत्तर:

कृषि क्रांति और औद्योगिक क्रांति में निम्नलिखित अंतर हैं-

| कृषि क्रांति | औद्योगिक क्रांति |

| 1. यह प्रकृति में उपलब्ध जैविक उत्पादों के अधिक संगठित तरीके से उपयोग करने से शुरू हुई। | 1. यह प्रकृति में कोयला एवं पैट्रोल के रूप में संचित ऊर्जा शक्ति के प्रयोग पर निर्भर थी। |

| 2. कृषि कार्य शारीरिक दृष्टि से बहुत कष्टपूर्ण थे। | 2. औद्योगिक क्रांति ने लोगों को श्रम की पीड़ा से मुक्ति दिलाई। |

प्रश्न 2.

धान की गहन जीविकोपार्जी कृषि के क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक क्यों है?

उत्तर:

छोटे खेतों पर अधिक पूँजी तथा श्रम का प्रयोग करके अधिक उपज प्राप्त करने वाली कृषि गहन कृषि कहलाती है। इसमें बोई जाने वाली प्रमुख फसल धान अर्थात् चावल है। धान की कृषि मुख्य रूप से मानसूनी प्रदेशों में की जाती है। धान की कृषि में मुख्य रूप से सभी कार्य मनुष्य अपने हाथों से करता है। इसलिए इस कार्य के लिए सस्ते तथा अधिक मज़दूरों की आवश्यकता होती है। श्रम की अधिक माँग होने के कारण यहाँ रोजगार मिल जाता है। इसलिए धान की गहन जीविकोपार्जी कृषि के क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है।

प्रश्न 3.

रोपण कृषि का संक्षेप में वर्णन करें।

उत्तर:

रोपण कृषि एक लाभ देने वाली उत्पादन प्रणाली है। इस कृषि की प्रमुख विशेषता यह है कि इस कृषि में क्षेत्र का आकार बहुत बड़ा होता है। इसमें अधिक पूँजी, उन्नत तकनीक व वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह एक फसली कृषि है। इसके लिए अधिक श्रम की व विकसित यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है। यूरोपीय उपनिवेशों ने अपने अधीन उष्णकटिबन्धीय क्षेत्रों में चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले व अनानास आदि फसलों का उपयोग करके रोपण कृषि का विस्तार किया है।

प्रश्न 4.

मिश्रित कृषि की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

मिश्रित कृषि जिसमें फसलों को उगाने के साथ-साथ पशुओं को पालने का कार्य भी किया जाता है, उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। इस कृषि में खाद्यान्न फसलों के साथ-साथ चारे और नकदी फसलों को भी उसी पैमाने पर उगाया जाता है। मिश्रित कृषि का अधिक प्रचलन पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेन्टाइना, पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी अफ्रीका, न्यूजीलैंड व दक्षिण-पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मिश्रित कृषि मक्के की पेटी (Maize Belt) में की जाती है। इसके अतिरिक्त मिश्रित कृषि में राई, गेहूँ व घास भी पैदा की जाती है। रूस में मिश्रित खेती में गेहूँ, आलू, चुकंदर, सूरजमुखी जैसी फसलों के साथ-साथ पशु-पालन किया जाता है।

प्रश्न 5.

गहन निर्वाह कृषि का संक्षेप में वर्णन करें।

उत्तर:

गहन निर्वाह कृषि मानसून एशिया के घनी बसी आबादी वाले देशों में की जाती है। यह कृषि दो प्रकार की है-

1. चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि-इस प्रकार की कृषि की मुख्य फसल चावल होती है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों के कारण इसमें जोतों का आकार छोटा होता है और किसान का पूरा परिवार इस काम में लगा होता है। मानवीय श्रम, गोबर की खाद व हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इस कृषि में प्रति कृषक उत्पादन कम होता है।

2. चावल रहित गहन निर्वाह कृषि-मानसून एशिया में अनेक भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण धान की फसल हर जगह उगाना संभव नहीं है। इस प्रकार की कृषि में सिंचाई की आवश्यकता होती है।

प्रश्न 6.

खनन के प्रकारों/विधियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

अयस्कों की प्रकृति के आधार पर खनन के दो प्रकार हैं-

1. धरातलीय खनन-इसे विवृत खनन भी कहा जाता है। यह खनन का सबसे सस्ता तरीका है क्योंकि इस विधि में सुरक्षा, कम खर्च व उत्पादन शीघ्र और अधिक होता है।

2. भूमिगत खनन-जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है तब भूमिगत खनन का प्रयोग किया जाता है। यह खनन जोखिम भरा होता है क्योंकि जहरीली गैस, आग और बाढ़ के कार टिना का भय

बना रहता है। खदानों में काम करने वाले श्रमिकों को विशेष प्रकार की लिफ्ट बेधक, वायु संचार प्रणाली और माल ढोने की गाड़ियों की आवश्यकता होती है।

प्रश्न 7.

चलवासी पशुचारण क्षेत्रों के प्रमुख उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं-

- इसका प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से सहारा मरुस्थल, अफ्रीका के पूर्वी तटीय भाग, अरब प्रायद्वीप, इराक, ईरान, अफगानिस्तान होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला हुआ है।

- दूसरा क्षेत्र यूरेशिया में टुंड्रा के दक्षिणी सीमांत पर स्थित है जो पश्चिम में नार्वे व स्वीडन से होता हुआ रूस के पूर्वी भाग में स्थित कमचटका प्रायद्वीप तक फैला है।

- तीसरा क्षेत्र अपेक्षाकृत टा है जो दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका तथा मेडागास्कर के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है।

प्रश्न 8.

व्यापारिक पशुचारण क्षेत्रों के प्रमुख उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

व्यापारिक पशुपालन के प्रमुख क्षेत्र हैं-

- उत्तरी अमेरिका का प्रेयरी क्षेत्र

- दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला का लानोस क्षेत्र

- ब्राज़ील के पठारी भाग से अर्जेंटीना की दक्षिणी सीमा तक का क्षेत्र

- दक्षिणी अफ्रीका का वेल्ड क्षेत्र

- ऑस्ट्रेलिया व न्यूज़ीलैंड की शीतोष्ण घास भूमि

- कैस्पियन सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र

- अरब सागर के उत्तर में स्थित क्षेत्र आदि।

प्रश्न 9.

मिश्रित कृषि एवं डेयरी कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

मिश्रित कृषि एवं डेयरी कृषि में निम्नलिखित अंतर हैं-

| मिश्रित कृषि | डेयरी कृषि |

| 1. मिश्रित कृषि में फसलों का उत्पादन तथा पशुपालन साथ-साथ किया जाता है। | 1. डेयरी कृषि में मुख्य रूप से दुधारु पशुओं को पाला जाता है। |

| 2. इसमें खाद्यान्न के खपत क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र से दूर होते हैं। | 2. यह व्यवसाय बड़े नगरों तथा औद्योगिक केंद्रों के निकट स्थापित होते हैं। |

| 3. यहाँ पशुओं के लिए चारा कृषि योग्य भूमि के कुछ भाग पर बोया जाता है। | 3. यहाँ पशुओं के लिए चारे के लिए कृषि फार्मों तथा चारे की मिलों की व्यवस्था की जाती है। |

प्रश्न 10.

आदिम जीविकोपार्जी कृषि एवं गहन जीविकोपार्जी कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

आदिम जीविकोपार्जी कृषि एवं गहन जीविकोपार्जी कृषि में निम्नलिखित अंतर हैं-

| आदिम जीविकोपार्जी कृषि | गहन जीविकोपार्जी कृषि |

| 1. इस प्रकार की कृषि में उत्पादन बहुत कम होता है। | 1. इस प्रकार की कृषि में उत्पादन अधिक होता है। |

| 2. यह कृषि विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। | 2. यह कृषि बढ़ती हुई जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। |

| 3. इसमें फसलों का और खेतों का हेर-फेर नहीं होता। | 3. इसमें फसलों का हेर-फेर किया जाता है। |

| 4. इस कृषि में खादों का प्रयोग नहीं किया जाता। | 4. इसमें उत्तम बीज, रासायनिक उर्वरकों तथा सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया जाता है। |

| 5. इसमें मुख्य रूप से खाद्य फसलें बोई जाती हैं। | 5. इसमें आय की वृद्धि के लिए अधिक मूल्य वाली फसलों को उगाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। |

प्रश्न 11.

रोपण कृषि एवं उद्यान कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

रोपण कृषि एवं उद्यान कृषि में निम्नलिखित अंतर हैं-

| रोपण कृषि | उद्यान कृषि |

| 1. यह कृषि बड़े-बड़े फार्मों पर की जाती है। | 1. इस कृषि में फार्मों का आकार छोटा होता है। |

| 2. इस प्रकार की कृषि की उपजों का अधिकतर भाग निर्यात किया जाता है। | 2. इसमें मुख्य रूप से उत्पादित वस्तुएँ स्थानीय बाज़ारों में बिक जाती हैं। |

| 3. रोपण कृषि की मुख्य फसलें रबड़, चाय, कहवा, गन्ना, नारियल, केला हैं। | 3. उद्यान कृषि में मुख्य रूप से सब्जियाँ, फल तथा फूल बोए जाते हैं। |

| 4. यह कृषि विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। | 4. यह कृषि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। |

| 5. इस कृषि में वैज्ञानिक विधियों, मशीनों, उर्वरकों तथा अधिक पूँजी का प्रयोग होता है। | 5. इस कृषि में केवल पशुओं की नस्ल सुधार तथा दुग्ध दोहने के यंत्रों का प्रयोग होता है। |

प्रश्न 12.

जीविकोपार्जी कृषि एवं वाणिज्यिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

जीविकोपार्जी कृषि एवं वाणिज्यिक कृषि में निम्नलिखित अंतर हैं-

| जीविकोपार्जी कृषि | वाणिज्यिक कृषि |

| 1. इस कृषि का मुख्य उद्देश्य अपने परिवार का भरण-पोषण करना है। | 1. इस कृषि में व्यापार के उद्देश्य से फसलों का उत्पादन किया जाता है। |

| 2. इस कृषि में कृषि फार्म या खेत का आकार छोटा होता है। | 2. इसमें खेतों का आकार बड़ा होता है। |

| 3. इस कृषि में मशीनों, कीटनाशकों तथा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता। | 3. इस कृषि में उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक तथा मशीनों का अधिक प्रयोग किया जाता है। |

| 4. यह कृषि अधिकतर अल्पविकसित और विकासशील देशों में की जाती है। | 4. यह कृषि मुख्यतः विकसित देशों में की जाती है। |

प्रश्न 13.

व्यापारिक पशुपालन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

व्यापारिक पशुपालन की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-

- चरवाहे स्थाई रूप से पशुपालन करते हैं तथा बड़ी संख्या में पशुओं को रखते हैं।

- व्यापारिक पशुपालन का उद्देश्य दूध, घी, मक्खन, पनीर, मांस तथा ऊन का अधिक-से-अधिक उत्पादन करके उसे बाजार में बेचकर अधिक लाभ कमाना है।

- कृषक पशुओं के लिए चारा उगाते हैं तथा उन्हें चारे की तलाश में इधर-उधर नहीं भटकना पड़ता।

- पशुओं के लिए पशुशालाएँ तथा स्थायी निवास बनाए जाते हैं।

- पशुओं के पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था की जाती है।

- व्यापारिक पशुपालन में पशुओं के प्रजनन, नस्ल-सुधार तथा बीमारियों के उपचार की उचित व्यवस्था की जाती है।

- पश पदार्थों के विशिष्टीकरण पर बल दिया जाता है।

- पशुओं से प्राप्त पदार्थों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किया जाता है।

प्रश्न 14.

ऋतु प्रवास (Transhumance) पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

अथवा

ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

चलवासी पशुचारण का व्यवसाय चलवासी चरवाहों (Nomadic Pastoral Population) द्वारा किया जाता है। इन लोगों का प्राकृतिक चरागाहों तथा पशुओं दोनों से घनिष्ठ संबंध है। पशुचारण उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पर्याप्त मात्रा में चरागाह (घास के मैदान) तथा पानी की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। जहाँ चरागाहों का अच्छा विकास हुआ है, वहाँ गाय, बैल पाले जाते हैं, जबकि कम घास वाले क्षेत्रों में भेड़, बकरियां पाली जाती हैं। शुष्क तथा अर्द्धशुष्क प्रदेशों में घोड़े, गधे और ऊँट पाले जाते हैं तथा शीत तथा टुंड्रा प्रदेशों में रेडियर मुख्य पशु है। पर्वतीय क्षेत्रों में चलवासी चरागाहों द्वारा यह पशुचारण किया जाता है। शीत ऋतु में ये लोग अपने पशुओं को लेकर घाटियों में आ जाते हैं तथा ग्रीष्म ऋतु में ऊँचे पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ बर्फ पिघल जाती है, अपने पशओं को लेकर चले जाते हैं। कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार का मौसमी स्थानांतरण होता है। कश्मीर के गज्जर इस प्रकार का पशुपालन करते हैं। इस प्रकार के चलवासी पशुचारण को ऋतु-प्रवास (Transhumance) कहते हैं।

प्रश्न 15.

गहन निर्वाह कृषि से क्या अभिप्राय है? इसके दो मुख्य प्रकारों व विशेषताओं का वर्णन करें।

उत्तर:

गहन निर्वाह कृषि-यह कृषि की वह पद्धति है जिसमें अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रति इकाई भूमि पर पूँजी और श्रम का अधिक मात्रा में निवेश किया जाता है। छोटी-छोटी जोतों और मशीनों के अभाव के कारण यद्यपि प्रति व्यक्ति उपज कम होती है। इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है।

प्रकार-गहन निर्वाह कृषि के दो प्रकार हैं-

1. चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि-मानसून एशिया के उन देशों में जहाँ गर्मी अधिक और वर्षायुक्त लंबा वर्धनकाल पाया जाता है, वहाँ चावल एक महत्त्वपूर्ण फसल होती है। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है और कृषि कार्य में कृषक का पूरा परिवार लगा रहता है। यहाँ के भारत, चीन, जापान, म्याँमार, कोरिया, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों में चावल की माँग अधिक है। इस कृषि में अधिक वर्षा के कारण सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती।

2. चावल रहित गहन निर्वाह कृषि-मानसून एशिया के अनेक भागों में उच्चावच जलवायु, मृदा तथा भौगोलिक दशाएँ चावल की खेती के लिए अनुकूल नहीं हैं । ऐसे ठंडे और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया एवं उत्तरी जापान में चावल की फसल उगाना संभव नहीं है। यहाँ चावल की अपेक्षा गेहूँ, सोयाबीन, जौ एवं सोरघम बोया जाता है। इसमें सिंचाई द्वारा कृषि की जाती है।

गहन निर्वाह कृषि की विशेषताएँ-

- जनसंख्या के अधिक घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है।

- कृषि की गहनता इतनी अधिक है कि एक वर्ष में तीन या चार फसलें उगाई जाती हैं।

- अंतर्फसली कृषि यहाँ कृषि की गहनता का एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत करती है।

- इस प्रकार की कृषि में खेत व पशु समूह आत्म-निर्भर होते हैं।

निष्कर्ष-गहन कृषि के क्षेत्रों में रासायनिक खादों, फफूंदी नाशक एवं कीटनाशक दवाओं तथा सिंचाई सुविधाओं का प्रयोग होने से परंपरागत जीविका कृषि से वाणिज्यिक कृषि की कुछ विशेषताएँ विकसित हो गई हैं।

प्रश्न 16.

गेहूँ सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाने वाला खाद्यान्न क्यों है?

उत्तर:

गेहूँ एक शीतोष्ण कटिबंधीय तथा संसार की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। गेहूँ की कृषि 25 सें०मी० से 100 सें०मी० वार्षिक वर्षा वाले प्रदेशों में सफलतापूर्वक हो जाती है। विश्व के आधे भू-भाग पर 25 सें०मी० से 100 सें०मी० वर्षा होती है। इसलिए गेहूँ सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है। दूसरे गेहूँ की अत्यधिक किस्में होने के कारण इसे संसार के किसी न किसी भाग पर बोया या काटा जा रहा होता है।

प्रश्न 17.

वाणिज्यिक कृषि में फसलों का विशिष्टीकरण क्यों आवश्यक है?

उत्तर:

वाणिज्यिक कृषि का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादों को बाजार में बेचने के लिए उत्पन्न करना है। इसमें मुख्य रूप से व्यापारिक दृष्टिकोण होता है। इस प्रकार की कृषि में खाद्यान्नों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। यह कृषि विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि में एक प्रकार की फसल पर अधिक बल दिया जाता है जिससे उत्पाद का निर्यात किया जा सके। इसमें अधिकतर कार्य मशीनों से किए जाते हैं तथा कृषि में आधुनिक तकनीकों को अपनाकर फसलों का विशिष्टीकरण करना आवश्यक होता है जिससे अधिक-से-अधिक उपज उत्पन्न करके अधिक-से-अधिक लाभ कमाया जा सके।

दीर्घ-उत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

मानव क्रियाकलापों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में वर्णन कीजिए।

उत्तर:

मानव समाज अपने विकास के लंबे दौर में अपनी आवश्यकताओं और अस्तित्व के लिए भौतिक पर्यावरण पर निर्भर रहा है। हिमयुगों के प्रतिकूल वातावरण में आदिमानव गुफाओं में रहने को विवश था। धीरे-धीरे पत्थरों की रगड़ से आदि मानव ने आग का आविष्कार किया। तत्पश्चात जलवायु में परिवर्तन हुए और पाषाण युग में मनुष्य पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर रहा। मानव की आवश्यकताएँ सीमित थीं परंतु फिर भी जीवन बड़ा कठिन था। मानव समाज अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए तथा पेट भरने के लिए जंगलों में आखेट करता था। इस युग में मानव ने पत्थरों के हथियार व सामान्य औजार बनाने सीख लिए थे।

बाद में कृषि आधारित समाज का विकास हुआ जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। नदी-घाटियों की उपजाऊ मिट्टी में मानव ने कृषि प्रारंभ की। हल के आविष्कार से घास के मैदानों का खेती के लिए प्रयोग शुरु हुआ। कृषि से उत्पादित पदार्थों पर पशुपालन को प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार मानव ने पशुओं से दूध और दुग्ध पदार्थ प्राप्त किए। धीरे-धीरे पशुओं की खाल से वस्त्र तथा जूते आदि बनाने आरंभ किए। इस प्रकार आखेटी मानव अब कृषक बन गया। कृषि की नींव डालने में निम्नलिखित चार घटक महत्त्वपूर्ण थे

- भोजन बनाने तथा उसे पकाने के लिए आग का आविष्कार

- फसलों की खेती के लिए हल का आविष्कार

- पशुपालन अर्थात् पशुओं को घरेलू बनाना

- स्थायी जीवन के परिणामस्वरूप गाँवों का बसाव।

कृषि क्रांति के साथ सामाजिक परिवर्तन हुए। कृषि ने मानव को सुरक्षा, स्थायित्व और व्यवस्थित जीवन दिया। खेती से काफी मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध होने से लोगों को शिल्प विकसित करने के लिए पर्याप्त समय और सुविधा मिली। मानव को सौंदर्यात्मक बोध होने लगा। शिल्पियों ने अपनी बनाई वस्तुओं का भोजन तथा अन्य वस्तुएँ प्राप्त करने के लिए व्यापार किया। व्यापार से नए मार्ग खुले, जनसंख्या बढ़ी। परिणाम यह हुआ कि लोग छोटे-मोटे शिल्प कार्यों तथा विभिन्न वस्तुओं के छोटे स्तर के उत्पादन कार्यों में लग गए। जीवन-यापन की दशा सुधरी और गाँवों का आकार बढ़ने लगा तथा उपजाऊ मैदानों व नदियों के तट पर अनेक बड़े व सुव्यवस्थित नगरों का उदय हुआ।

औद्योगिक क्रांति (Industrial Revolution) ईसा से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व धातु युग का आरंभ हुआ। इस युग में मानव ने धातुओं का प्रगलन, शोधन तथा उनके यंत्र बनाने की कला सीख ली थी। हाथ से काम करके छोटे पैमाने पर वस्तुओं के उत्पादन के तरीके की समाप्ति और मशीनों के जरिए बड़े पैमाने पर उत्पादन की शुरुआत ही औद्योगिक क्रांति है। 1763 में जेम्स वाट द्वारा भाप के इंजन के आविष्कार ने औद्योगिक क्रांति की आधारशिला रखी। औद्योगिक समाज में उत्पादन और उपभोग में भारी वृद्धि हुई। ऊर्जा के गैर-नवीकरणीय संसाधनों के इस्तेमाल में भारी बढ़ोतरी हुई। साथ ही प्रदूषण, संसाधनों का लगातार कम होना, जनसंख्या का बढ़ना तथा अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण जैसी समस्याएँ बढ़ती चली गईं। परिणामस्वरूप औद्योगिक ढांचे से लोगों की आस्था डगमगाने लगी।

20वीं शताब्दी के अंत में ज्ञान का प्रचार और प्रसार एक महत्त्वपूर्ण व्यवसाय बनने लगा। फलस्वरूप विश्व में सूचना क्रांति का आगमन हआ। सचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग ने लोगों को रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर प्रदान किए।

प्रश्न 2.

कृषि विकास की प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण दिशाओं तथा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

कृषि विकास की प्रक्रिया में आदिकाल से आधुनिक काल तक अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आए। प्राचीन एवं आदिमकालीन कृषि में स्थानांतरी कृषि की जाती थी जो अब भी संसार के कुछ भागों में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में जंगलों में आग लगाकर उसकी राख को मिट्टी के साथ मिलाकर फसलें बोई जाती हैं। सामान्यतः तीन चार साल तक फसलों का उत्पादन करने के बाद जब इन खेतों की मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, तब इन खेतों को खाली छोड़ दिया जाता है। स्थानांतरी कृषि ने लोगों को एक स्थान पर अधिक समय के लिए स्थाई रूप से रहने को प्रेरित किया। तत्पश्चात् अनुकूल जलवायु एवं उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में स्थाई कृषि प्रणाली का प्रारंभ हुआ। इसमें किसान एक निश्चित स्थान पर स्थाई रूप से रह कर निश्चित भूमि में कृषि करने लगा।

अठारहवीं शताब्दी में यूरोप में जन्मी औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप कृषि के मशीनीकरण में वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। अनेक देशों में फसलं प्रतिरूप बदल गए। कृषि का विशिष्टीकरण किया गया। प्रमुख फसलें; जैसे कपास, गन्ना, चावल, चाय तथा रबड़ इत्यादि को यूरोपीय कारखानों में संशोधित किया गया। तब यूरोप में इन फसलों की मांग तेजी से बढ़ने लगी। इनमें से कुछ फसलों की बड़े पैमाने पर व्यापारिक कृषि प्रारंभ की गई जिसे रोपण कृषि कहते हैं। रोपण कृषि में एक फसल के उत्पादन के लिए बड़े-बड़े बागान बनाए गए जिनका वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन किया गया। इनका मुख्य उद्देश्य व्यापार द्वारा धन अर्जित करना था।

उत्तरी अमेरिका में यंत्रीकरण के प्रभाव से कृषकों को उन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने तथा विशिष्टीकरण के योग्य बनाने पर जोर दिया गया, जिन्हें अधिकतम लाभ के साथ बेचा जा सके। इस प्रकार विशिष्ट व्यापारिक कृषि प्रणाली का उदय हुआ जिससे अनेक फसल प्रदेशों का सीमांकन हुआ; जैसे गेहूं पेटी, कपास पेटी, मक्का पेटी तथा डेयरी कृषि इत्यादि । इसके अतिरिक्त रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं तथा उत्तम बीजों के प्रयोग से फसलों के प्रति एकड़ उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई।

प्रश्न 3.

संसार में फसलों के वितरण प्रतिरूप को भौतिक पर्यावरण कैसे प्रभावित करता है? वर्णन कीजिए।

उत्तर:

भौतिक पर्यावरण फसलों के वितरण प्रतिरूप के लिए कुछ विस्तृत सीमाएँ निर्धारित करता है, जिनके भीतर किसी खास फसल को अच्छे ढंग से उगाया जा सकता है। भौतिक पर्यावरण के वे तत्त्व, जो फसलों के वितरण प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं, निम्नलिखित हैं

1. जलवायु (Climate) – किसी निश्चित फसल के क्षेत्र को सीमांकित करने में जलवायु के दो महत्त्वपूर्ण कारक तापमान और वर्षा हैं।

(i) तापमान (Temperature) – यह फसलों के वितरण को प्रभावित करने वाला महत्त्वपूर्ण कारक है। उपयुक्त तापमान बीजों को अंकुरण से लेकर फसलों के पकने तक आवश्यक है। तापमान की आवश्यकता के आधार पर फसलों को दो वर्गों में बांटा गया है

(क) उष्ण कटिबंधीय अर्थात् ऊंचे तापमान में उगने वाली फसलें; जैसे चावल, चाय, कहवा, गन्ना इत्यादि। (ख) शीतोष्ण कटिबंधीय अर्थात् निम्न तापमान की दशाओं में उगने वाली फसलें; जैसे गेहूं, जौं, राई इत्यादि।

(ii) वर्षा (Rainfall) – मिट्टी में नमी की मात्रा फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह नमी वर्षा से प्राप्त होती है। विभिन्न . फसलों के लिए जल की आवश्यकता में अंतर पाया जाता है; जैसे गेहूं की खेती के लिए 75 सें०मी० वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। जबकि चावल की खेती के लिए 125 से 200 सें०मी० वार्षिक वर्षा आवश्यक है। अतः फसलों के लिए जल की एक आदर्श मात्रा की आवश्यकता होती है। जल की कमी को सिंचाई के साधनों द्वारा भी पूरा किया जा सकता है।

गेहूं को 25 सें०मी० वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है क्योंकि सिंचाई द्वारा आवश्यक जलापूर्ति फसल के लिए संभव हो सकती है। . 2. मृदा (Soil)-मिट्टी भूपर्पटी की ऊपरी सतह का आवरण है। चट्टानों के अपक्षय तथा जीव-जंतुओं के अवशेषों से मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी एक धरातलीय पदार्थ है जिसमें परतें पाई जाती हैं। मिट्टी जैविक तथा अजैविक दोनों पदार्थों के मिश्रण से बनती है।

एच० रॉबिंसन के अनुसार, “मिट्टी से आशय चट्टानों पर बिछी धरातल की सबसे ऊपरी परत से है जो असंगठित या ढीले पदार्थों से निर्मित होती है तथा जिन पर पौधों की वृद्धि हो सकती है।” मिट्टी में बारीक कण, ह्यूमस तथा विभिन्न खनिज पदार्थ मिले होते हैं।

मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर कृषि तथा विभिन्न फसलों की उत्पादकता आधारित है। मिट्टी की परत के नष्ट होने से इसकी उत्पादकता शक्ति कम हो जाती है जिससे फसलों का उत्पादन कम हो जाता है।

मिट्टी में फसलों के लिए आवश्यक प्रमुख पोषक तत्त्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा सल्फर आदि होते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी में कुछ गौण पोषक तत्त्व; जैसे जिंक और बोरोन आदि भी पाए जाते हैं। मिट्टी का उपजाऊपन मूल चट्टानों की सरंचना तथा जलवायुवीय तत्त्वों द्वारा निर्धारित होता है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में भारी वर्षा के कारण मिट्टी के पोषक तत्त्व बह जाते हैं जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिट्टी के पोषक तत्त्व अधिक पाए जाते हैं। अधिक उपजाऊ और गहरी मिट्टी में उत्पादन अधिक होता है। फलस्वरूप इन क्षेत्रों में सघन जनसंख्या निवास करती है। इसके विपरीत अनुपजाऊ और कम गहरी मिट्टी में कृषि उत्पादन कम होता है तथा जनसंख्या घनत्व और लोगों का जीवन स्तर दोनों निम्न होते हैं।

3. उच्चावच (Relief) – उच्चावच के तीन प्रमुख तत्त्व होते हैं जो कृषि क्रियाओं के प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं। ये हैं-

- ऊंचाई तथा कृषि

- ढाल और

- धरातल।

(i) ऊंचाई तथा कृषि (Height and Agriculture) – ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब घटता है तथा तापमान भी कम होता जाता है। ऊंचाई के साथ मिट्टी की परत पतली हो जाती है तथा वह कम उपजाऊ होती है। इसलिए यहाँ कृषि क्रियाएँ सीमित हो जाती हैं।

(ii) ढाल (Slope) – ढाल की दिशा कृषि को अत्यधिक प्रभावित करती है। उत्तरी गोलार्द्ध में दक्षिणवर्ती ढाल उत्तरवर्ती ढाल की अपेक्षा अधिक समय तक तेज धूप प्राप्त करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में मृदा अपरदन का जोखिम बना रहता है।

(ii) धरातल (Surface) – सामान्यतः कृषि क्रियाओं के लिए समतल भूमि को आदर्श माना जाता है। ऊबड़-खाबड़ धरातल पर कृषि क्रियाएँ असुविधाजनक होती हैं। सामान्य ढाल वाला धरातल जल निकासी के लिए आवश्यक है।

प्रश्न 4.

चावल की फसल के लिए भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। विश्व में इसके वितरण प्रतिरूप का वर्णन करें।

अथवा

विश्व में चावल की फसल के स्थानिक वितरण का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

चावल विश्व की लगभग आधी जनसंख्या का भोज्य पदार्थ है। यह एशिया महाद्वीप की एक प्रमुख फसल है। एशिया महाद्वीप में चावल प्रमुख खाद्यान्न है। एशिया के बड़े देशों; जैसे चीन, भारत, जापान, म्यांमार, थाइलैंड आदि में चावल एक प्रमुख खाद्यान्न है। इतिहासकार चावल की कृषि का शुभारंभ चीन से मानते हैं। चीन से ही यह भारत तथा अन्य दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में विकसित हुआ। 15वीं शताब्दी से यूरोपीय देशों में तथा 17वीं शताब्दी से संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ। धीरे-धीरे विश्व के अनेक देशों में भी इसका विस्तार हुआ।

उपज की भौगोलिक दशाएँ (Geographical Conditions of Yield) – चावल उष्ण कटिबन्धीय पौधा है जिसके लिए उच्च तापमान तथा अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल की फसल के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाएँ अनुकूल होती हैं

1. तापमान (Temperature) – चावल की कृषि के सफल उत्पादन के लिए 21° सेल्सियस से 27° सेल्सियस के मध्य तापमान की आवश्यकता होती है। चावल की फसल के पकते समय तापमान अपेक्षाकृत अधिक होना चाहिए और बोते समय 21° सेल्सियस तापमान पर्याप्त रहता है।

2. वर्षा (Rainfall) – वर्षा चावल के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। चावल की कृषि के लिए 125 सें०मी० से 200 सें०मी० तक वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल के पौधे का जब क्यारियों में रोपण करते हैं तो प्रारंभ के एक महीने तक खेत में लगभग 15 सें०मी० पानी भरा होना चाहिए। फसल के पकने से पूर्व खेत को पानी से मुक्त रखा जाना चाहिए। पकते समय तेज धूप तथा स्वच्छ आकाश आवश्यक है। जिन क्षेत्रों में वर्षा की कमी रहती है, वहाँ जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है।

3. मिट्टी (Soil) – विश्व के अनेक भागों में चावल विभिन्न प्रकार की मिट्टी में पैदा होता है लेकिन इसके लिए जलोढ़ मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। नदियों के डेल्टाओं तथा बाढ़ के मैदानों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। लंबे समय तक मिट्टी में नमी रहती है जो चावल की पैदावार के लिए आवश्यक है।

4. श्रम (Labour) – चावल की कृषि में अधिकांश कार्य हाथ से किया जाता है। इसलिए पर्याप्त श्रम की आवश्यकता होती है। चावल को खुरपे की कृषि (Hoe Agriculture) भी कहते हैं। इसमें बीज बोना, उनका प्रतिरोपण करना, निराई-गुड़ाई आदि सभी कार्य हाथ से किए जाते हैं। विगत वर्षों में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने धान के पौधों के प्रतिरोपण के लिए मशीन का आविष्कार किया है लेकिन अभी यह प्रचलन में नहीं है।

चावल बोने की विधियाँ (Methods of Sowing Rice)-विश्व में चावल निम्नलिखित तीन विधियों से बोया जाता है-

1. छिड़ककर या छिड़काव विधि (Broadcasting Method) – यह विधि उन क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जाती है, जहाँ सिंचाई के साधनों का अभाव हो। चावल की कृषि वर्षा पर ही निर्भर है। इस विधि में खेत में हाथ से बीज छिड़ककर फिर हल चलाते हैं। इस विधि में पैदावार कम होती है।

2. हल चलाकर (Drilling Method) – इस विधि में एक व्यक्ति हल चलाता है तथा दूसरा व्यक्ति उसके पीछे नाली में बीज डालता जाता है। यह विधि शुष्क प्रदेशों में प्रयुक्त की जाती है। इसमें भी पैदावार अपेक्षाकृत कम होती है।

3. प्रतिरोपण विधि (Transplantation Method) – इस विधि में पहले नर्सरी में पौध तैयार की जाती है। पौध 30 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। उसके बाद खेत में पानी डालकर हल चलाया जाता है तथा पौध का रोपण तैयार किए गए खेत में किया जाता है। यह विधि प्रायः अधिक वर्षा या सिंचाई के साधनों की सुलभता वाले प्रदेशों में अपनाई जाती है। दक्षिणी-पूर्वी एशिया में अधिकांशतः यही विधि अपनाई जाती है। इस विधि में प्रति हेक्टेयर पैदावार अधिक होती है। पौधों के प्रतिरोपण के बाद लगभग . 20-30 दिन तक खेत में पर्याप्त पानी रहना चाहिए।

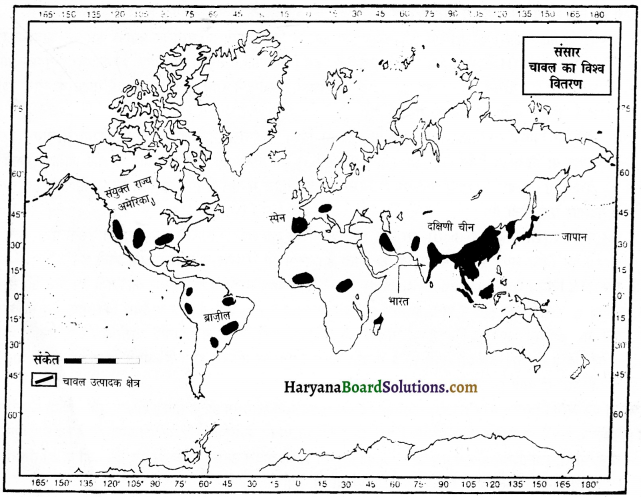

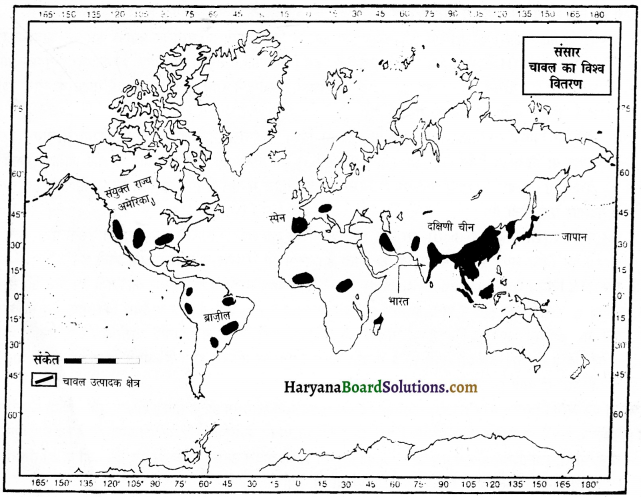

चावल का विश्व वितरण (World Distribution of Rice)-विश्व का लगभग 92% चावल दक्षिणी पूर्वी एशिया में उत्पन्न किया जाता है। पिछले कछ वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्राजील में भी चावल के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में चीन, भारत, इंडोनेशिया और बांग्लादेश विश्व का लगभग 70% चावल उत्पन्न करते हैं। इन चा थाइलैंड, जापान, वियतनाम, फिलीपींस, कोरिया आदि प्रमुख चावल उत्पादक देश हैं।

1. चीन (China) – चीन चावल का प्रमुख उत्पादक देश है जो विश्व का लगभग 36% चावल उत्पन्न करता है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 17 करोड़ मीट्रिक टन चावल पैदा किया जाता है। चीन में चावल उत्पादन के प्रमुख चार क्षेत्र निम्नलिखित हैं

- जेच्चान बेसिन

- ह्यांग-हो घाटी का निचला मैदान

- सिक्यांग तथा यांग्त्सी बेसिन प्रांत

- दक्षिणी-पूर्वी तटीय प्रांत।

चीन में नदियों की घाटियों तथा डेल्टाई भागों में चावल की कृषि अधिक विकसित अवस्था में है। दक्षिणी तटीय मैदान में वर्ष में चावल की तीन फसलें पैदा की जाती हैं। इसी कारण दक्षिणी चीन को चावल का कटोरा (Rice Bowl) भी कहते हैं। पिछले कुछ दशकों में चीन में चावल के क्षेत्र में वृद्धि के साथ-साथ प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। चीन में भारत की अपेक्षा चावल के अंतर्गत कम क्षेत्रफल होने के बावजूद भी चावल का उत्पादन भारत से अधिक है।

2. भारत (India) – चीन के बाद भारत दूसरा प्रमुख चावल उत्पादक देश है। यहाँ विश्व का लगभग 17% चावल उत्पन्न किया जाता है। भारत में कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 24% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में जहाँ वर्षा 150 सें०मी० से अधिक होती है, उन क्षेत्रों में चावल उगाया जाता है। भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन चीन, जापान तथा अन्य कई देशों से कम है। भारत में चावल के उत्पादन क्षेत्रों को चार वर्गों में रखा जा सकता है

- पूर्वांचल में असम, मेघालय व मणिपुर राज्य।

- मध्य गंगा तथा निचला मैदान (पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल)।

- पूर्वी तट (ओडिशा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तटीय मैदान)।

- पश्चिमी तट (केरल, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के तटीय मैदान)।

3. इंडोनेशिया (Indonesia) – चावल इंडोनेशिया की प्रमुख फसल है। यहाँ देश की कल कृषि योग्य भूमि के 45% भाग पर चावल की कृषि की जाती है। इंडोनेशिया विश्व का लगभग 8% चावल उत्पन्न करने वाला विश्व का तीसरा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त सुमात्रा, कालिमंटन और सुलावेसी द्वीपों पर भी चावल की कृषि की जाती है। चावल अधिकांशतः तटीय तथा दलदली भू-भागों में पैदा किया जाता है। जावा द्वीप की लावा युक्त मिट्टी तथा संवहनीय वर्षा चावल की पैदावार के लिए विशेषतया अनुकूल है। चावल यहाँ के निवासियों का मुख्य भोजन होने के कारण यह देश अपनी आवश्यकता का पूरा चावल उत्पन्न नहीं कर पाता, इसलिए यह विदेशों से भी चावल आयात करता है।

4. बांग्लादेश (Bangladesh) – बांग्लादेश विश्व का चौथा प्रमुख चावल उत्पादक देश है। यहाँ विश्व का लगभग 5% चावल उत्पन्न होता है। यहाँ लगभग सभी जिलों में चावल की खेती की जाती है लेकिन गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई भाग चावल के उत्पादन में विशेष स्थान रखता है। इस क्षेत्र में चावल तथा जूट दो ही प्रमुख फसलें हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भाग में लगभग 60% भाग पर चावल की कृषि की जाती है। डेल्टाई भाग में वर्ष में चावल की तीन फसलें उगाई जाती हैं।

5. थाइलैंड (Thailand) – थाइलैंड में विश्व का लगभग 4% चावल उत्पन्न किया जाता है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 90% क्षेत्र में चावल की कृषि की जाती है। इस देश में मीकांग नदी की घाटी तथा डेल्टा की घाटी चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। थाइलैंड विश्व के प्रमुख चावल निर्यातक देशों में से एक है। बैंकॉक बंदरगाह द्वारा देश का लगभग 33% चावल निर्यात किया जाता है। इस देश के चावल के प्रमुख ग्राहक बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जापान तथा मलेशिया हैं। थाइलैंड में सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है। इस कारण अधिकांश चावल की कृषि वर्षा पर आधारित है। इसलिए जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहाँ प्रति हेक्टेयर पैदावार कम है।

6. जापान (Japan) – चावल जापान की प्रमुख कृषि फसल है। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन चावल ही है। इस देश में विश्व का लगभग 3% चावल उत्पन्न होता है। चावल की कृषि समुद्री तटीय भागों तथा नदियों की घाटियों में की जाती है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 60% क्षेत्र में चावल उत्पन्न होता है लेकिन फिर भी यह अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता और इसे चावल विदेशों से आयात करना पड़ता है। जापान में चावल उत्पन्न करने की विधि सर्वोत्तम है। इसलिए विश्व के अन्य चावल उत्पादक देश इस विधि को अपनाते हैं। जापान के अधिकांश चावल उत्पादक क्षेत्र होंशू द्वीप का दक्षिणी भाग, क्यूशू तथा शिकोक द्वीप हैं। जापान में वर्ष में चावल की दो फसलें उगाई जाती हैं।

उपर्युक्त प्रमुख चावल उत्पादक देशों के अतिरिक्त म्याँमार, वियतनाम, कोरिया, ब्राज़ील, फिलीपींस, द्वीप समूह तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में भी चावल की खेती होती है।

प्रश्न 5.

गेहूँ के उत्पादन की भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। विश्व में गेहूँ उत्पादन व वितरण की व्याख्या करें।

अथवा

विश्व में गेहूँ की फसल के स्थानिक (Spatial) वितरण का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

खाद्यान्नों में गेहूँ एक महत्त्वपूर्ण तथा उपयोगी खाद्यान्न है जिसकी कृषि प्राचीनकाल से होती आ रही है। प्रस्तर युग में भी स्विट्जरलैंड की झीलों के आसपास के क्षेत्रों में गेहूँ उगाया जाता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोजों से प्रमाणित हो चुका है कि आज से 4000 वर्ष पूर्व भी सिंधु घाटी में गेहूँ उगाया जाता था। गेहूँ एक पौष्टिक खाद्यान्न है जिसमें प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है।

उपज की भौगोलिक दशाएँ (Geographical Conditions of Yield) – गेहूँ उत्तरी गोलार्ध में 30° से 55° उत्तरी अक्षांशों तथा दक्षिणी गोलार्ध में 30° से 40° दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उगाया जाता है। गेहूँ शीतोष्ण कटिबन्धीय क्षेत्रों की उपज है जो मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होती है। इसके लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाएँ अनुकूल होती हैं-

1. तापमान (Temperature) – गेहूँ को बोते समय 10° सेल्सियस तथा पकते समय 20° सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। औसत रूप से गेहूँ के लिए 15° से 20° सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। गेहूँ के पकते समय आकाश स्वच्छ (बादलों रहित) होना चाहिए।

2. वर्षा (Rainfall) – गेहूँ शुष्क प्रदेशों की उपज है। इसकी पैदावार के लिए 50 सें०मी० से 75 सें०मी० वर्षा अनुकूल रहती है। 100 सें०मी० से अधिक वर्षा गेहूँ की फसल के लिए हानिकारक होती है।

3. मिट्टी (Soil) – गेहूँ अनेक प्रकार की मिट्टियों में पैदा किया जाता है लेकिन हल्की चिकनी मिट्टी तथा भारी दोमट मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी गेहूँ के लिए अधिक उपयोगी रहती हैं। जिस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक हो, उसमें गेहूँ की पैदावार अच्छी होती है।

4. भूमि तथा श्रम (Land and Labour) – गेहूँ के लिए लगभग समतल भूमि की आवश्यकता है। मशीनी कृषि के लिए समतल तथा बड़े-बड़े फार्मों का होना आवश्यक है। गेहूँ के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अधिकांश कृषि मशीनों से की जाती है। इसकी कृषि विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक की जाती है।

गेहूँ की किस्में (Kinds of Wheat)-विश्व में गेहूँ विभिन्न जलवायु प्रदेशों में बोया जाता है। साइबेरिया से लेकर उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेशों तक गेहूँ की कृषि की जाती है। इसलिए गेहूँ को मुख्य रूप से दो वर्गों में रखा जा सकता है

1. शीतकालीन गेहूँ यह गेहूँ शीत ऋतु के आगमन पर बोया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में काट दिया जाता है। यह उन क्षेत्रों में बोया जाता है जहाँ साधारण शीत ऋतु होती है। विश्व का अधिकांश गेहूँ (लगभग 80%) इसी मौसम में बोया जाता है।

2. बसंतकालीन गेहूँ यह गेहूँ बसंत ऋतु में बोया जाता है तथा शीत ऋतु के आगमन पर काट लिया जाता है। जहाँ कठोर शीत ऋतु होती है, वहाँ इस प्रकार का गेहूँ बोया जाता है। ऊंचे अक्षांशों में जहाँ शीत ऋतु में बर्फ पड़ती है, वहाँ बसंत ऋतु में गेहूँ बोया जाता है।

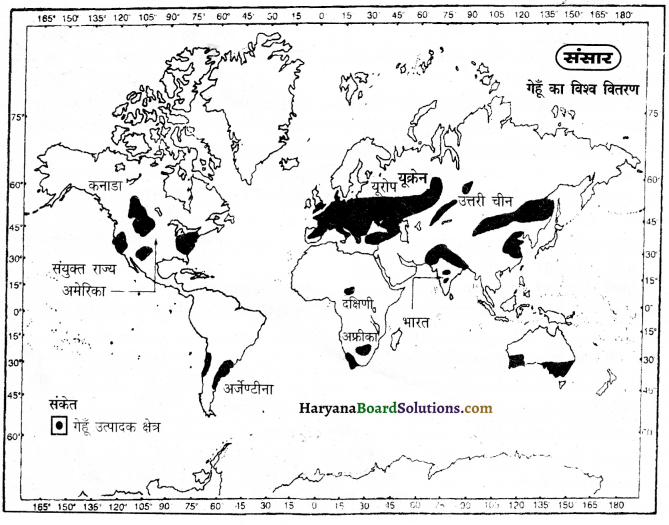

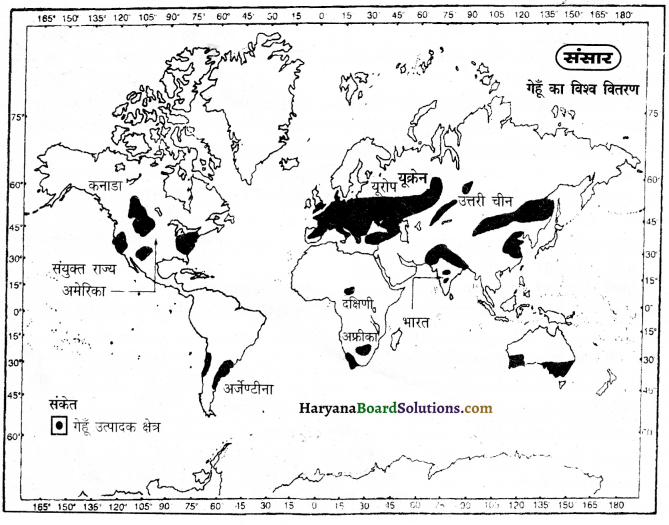

गेहूँ का विश्व वितरण (World Distribution of Wheat)-गेहूँ की खेती का विस्तार धरातल के बहुत बड़े क्षेत्र पर है। गेहूँ उत्पादक देशों में मुख्य रूप से चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि हैं।

1. चीन (China) – चीन विश्व का प्रथम बड़ा गेहूँ उत्पादक देश है। यह देश विश्व का लगभग 19.6% गेहूँ पैदा करता है। चीन में शीतकालीन तथा बसंतकालीन दोनों प्रकार का गेहूँ पैदा किया जाता है। बसंतकालीन गेहूँ मंचूरिया तथा आंतरिक मंगोलिया में पैदा किया जाता है, जबकि शीतकालीन गेहूँ ह्यांग-हो तथा यांगटीसिक्यांग घाटी में पैदा किया जाता है।

2. भारत (India) – वर्ष 1965 तक भारत का गेहूँ के उत्पादन में विश्व में छठा स्थान था, लेकिन वर्तमान समय में भारत विश्व का दूसरा उत्पादक राष्ट्र है। विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 12% गेहूँ भारत उत्पन्न करता है। भारत में गेहूँ की पैदावार 100 सें०मी० वर्षा तक के क्षेत्रों में सफलतापूर्वक की जाती है। जहाँ वार्षिक वर्षा 50 सें०मी० से कम है, वहाँ सिंचाई के साधनों के विकास से गेहूँ उत्पन्न किया जाता है। देश के कुल उत्पादन का लगभग 50% गेहूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा में पैदा किया जाता है। उत्तर प्रदेश भारत का गेहूँ उत्पन्न करने वाला सबसे प्रमुख राज्य है जो देश का लगभग एक-तिहाई गेहूँ पैदा करता है।

3. संयुक्त राज्य अमेरिका (U.S.A.) – संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व का लगभग 10.7% गेहूँ उत्पन्न होता है। अमेरिका में दोनों प्रकार का गेहूँ (बसंतकालीन तथा शीतकालीन) बोया जाता है। बसंतकालीन गेहूँ का क्षेत्र उत्तरी डेकोटा से मोंटाना तक है। यहाँ शीत ऋतु में तापमान कम हो जाने के कारण बर्फ पड़ जाती है। इसलिए इस क्षेत्र में शीतकालीन गेहूँ बोना सम्भव नहीं है। दक्षिणी भाग में शीतकालीन गेहूँ की पेटी है जिसका विस्तार कंसास से पूर्वी कोलोरैडो तथा ओक्लाहोमा तक है।

4. कनाडा (Canada) – कनाडा विश्व का प्रमुख गेहूँ उत्पादक देश है। इस देश में अधिकांश बसंतकालीन गेहूँ उगाया जाता है। गेहूँ मुख्य रूप से प्रेयरी प्रदेश में उत्पन्न किया जाता है। देश का वितरण लगभग 75% गेहूँ इसी क्षेत्र में पैदा किया जाता है। बसंतकालीन गेहूँ का क्षेत्र सास्केच्चान, मैनीटोबा तथा अलबर्टा प्रांत में है। इस क्षेत्र में विनिपेग नगर विश्व की सबसे बड़ी गेहूँ की मंडी है। शीतकालीन गेहूँ के क्षेत्र ओंटारियो तथा क्यूबेक राज्यों के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित हैं।

5. रूस (Russia) – रूस में गेहूँ की खेती सहकारी पद्धति से की जाती है। यहाँ शीतकालीन तथा बसंतकालीन दोनों प्रकार का गेहूँ दक्षिणी भाग में अधिक उत्पन्न किया जाता है। गेहूँ की पेटी वोल्गा नदी बेसिन से यूराल क्षेत्र तथा साइबेरिया में बेकॉल झील तक फैली हुई है। साइबेरिया में बसंतकालीन गेहूँ पैदा किया जाता है।

रूस के अतिरिक्त गेहूँ पैदा करने वाले यूरोपीय देशों में यूक्रेन, स्पेन, इटली, हंगरी, रोमानिया, यूगोस्लाविया, फ्रांस, डेनमार्क, नीदरलैंड तथा ग्रेट ब्रिटेन आदि हैं। यूक्रेन तथा फ्रांस यूरोपीय देशों में महत्त्वपूर्ण निर्यातक देश हैं। प्रमुख गेहूँ आयातक देशों में इटली, जर्मनी, ब्रिटेन तथा नीदरलैंड आदि हैं।

6. ऑस्ट्रेलिया (Australia)-दक्षिणी गोलार्द्ध में ऑस्ट्रेलिया गेहूँ का महत्त्वपूर्ण उत्पादक देश है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का लगभग 3.6% गेहूँ पैदा करता है। गेहूँ ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख खाद्यान्न है तथा यह निर्यातक देश भी है। यहाँ गेहूँ का उत्पादन दो क्षेत्रों में होता है-

- दक्षिणी-पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में मुर्रे-डार्लिंग का बेसिन

- दक्षिणी-पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया।

प्रश्न 6.

कपास के उत्पादन की भौगोलिक दशाएँ तथा विश्व वितरण का वर्णन करें। अथवा कपास की फसल की भौगोलिक दशा और प्रकार का वर्णन करते हुए विश्व वितरण पर प्रकाश डालें।

उत्तर:

वस्त्र मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। वस्त्रों के निर्माण में रेशेदार पदार्थों का विशिष्ट योगदान है। रेशेदार पदार्थ विभिन्न प्रकार की वनस्पति तथा जीवों से प्राप्त होते हैं। वनस्पति या कृषिगत फसलों में कपास का महत्त्वपूर्ण स्थान है। सूती कपड़े का निर्माण कपास से ही होता है। सूती कपड़े का प्रचलन विश्व में सबसे अधिक है। कपास एक रेशेदार फूल होता है जो एक झाड़ीनुमा वनस्पति पर लगता है। उस फूल से सूत काता जाता है तथा कपड़े तैयार किए जाते हैं। फूल के अंदर बीज होता है, जिसे बिनौला कहते हैं। यह पशुओं की खली (चारे) के काम आता है तथा दूध में वसा की मात्रा को बढ़ाता है। कपास के पौधे की सूखी लकड़ी ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है।

उपज की भौगोलिक दशाएँ (Geographical Conditions of Yield) कपास शुष्क मानसूनी जलवायु की उपज है। इसके लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाएँ अनकल होती हैं-

1. तापमान (Temperature) – कपास के लिए अधिक तापमान वाले क्षेत्र अनुकूल रहते हैं। यह ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है तथा शीत ऋतु के आगमन पर इसका फूल तैयार हो जाता है। कपास का वर्धनकाल लगभग 6 महीने का होता है। कपास के लिए 21° सेल्सियस से 27° सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है।

2. वर्षा (Rainfall) – 50 सें०मी० से 100 सें०मी० वर्षा वाले क्षेत्र कपास के लिए उपयुक्त रहते हैं। इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई से कपास की खेती की जाती है। अंतिम दिनों में मेघ-रहित तथा वर्षा-रहित मौसम आवश्यक है।

3. मिट्टी (Soil) कपास के लिए लावा – युक्त मिट्टी, जिसमें चूने का अंश अधिक मात्रा में हो, अनुकूल रहती है। चीका प्रधान दोमट मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। भारत में लावा-युक्त मिट्टी का क्षेत्र मालवा के पठार में है जिसे कपास की मिट्टी कहते हैं, वहाँ पर्याप्त मात्रा में कपास उत्पन्न होती है। जहाँ मिट्टी में चूने की मात्रा कम हो, वहाँ उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है।

कपास की किस्में (Kinds of Cotton) कपास की प्रायः चार किस्में होती हैं जिन्हें लंबाई के अनुसार बाँटा गया है-

1. अधिक लंबे रेशे वाली कपास (Very Long Staple Cotton)-इसके रेशे की लंबाई 5 सें०मी० से अधिक होती है। ऐसी कपास संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट, प्यूरिटोरिको तथा पश्चिमी द्वीप समूह के अन्य द्वीपों में बोई जाती है। इसे ‘समुद्र-द्वीपीय कपास’ भी कहते हैं।

2. लंबे रेशे वाली कपास (Long Staple Cotton)-इस प्रकार की कपास का रेशा 3.75 सें०मी० से 5 सें०मी० तक लंबा होता है। इससे उत्तम किस्म का कपड़ा तैयार किया जाता है। ऐसी कपास संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, पेरू तथा चीन में उगाई जाती है।

3. मध्यम रेशे वाली कपास (Medium Staple Cotton)-इस प्रकार की कपास का रेशा 2.5 सें०मी० से 3.75 सें०मी० तक लंबाई वाला होता है। इस प्रकार की कपास मुख्यतः मिस्र में नील घाटी, ब्राज़ील तथा चीन में उगाई जाती है।

4. छोटे रेशे वाली कपास (Small Staple Cotton)-इस प्रकार की कपास का रेशा 2.5 सें०मी० से छोटा होता है। इस प्रकार की कपास मुख्य रूप से भारत, ब्राजील तथा चीन में उगाई जाती है।

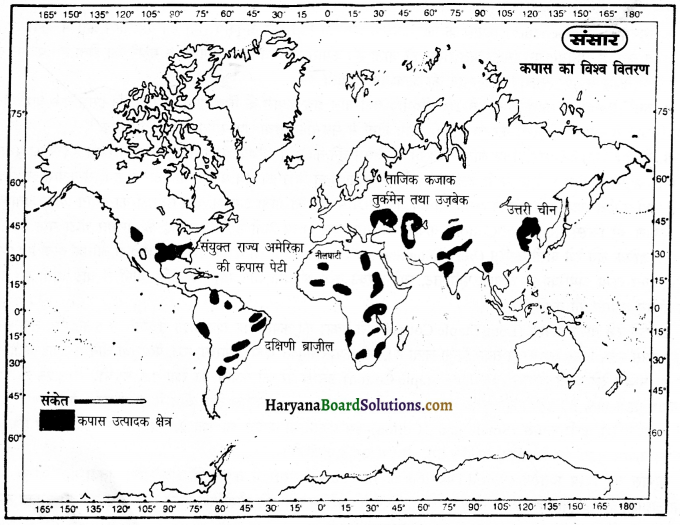

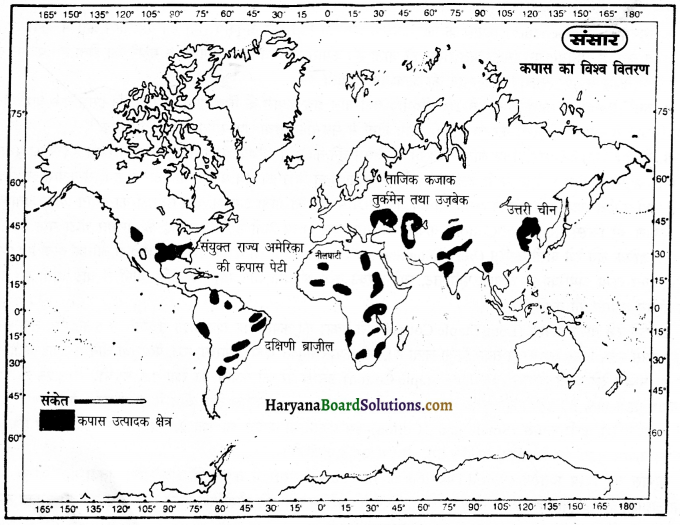

कपास का विश्व वितरण (World Distribution of Cotton) – संसार में कपास के क्षेत्र साधारणतया 40° उत्तरी और दक्षिणी अक्षाशों के मध्य फैले हैं। विश्व में कपास के उत्पादन में 19वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति के बाद वृद्धि हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, मिस्र, चीन तथा भारत प्रमुख कपास उत्पादक देश हैं।

1. चीन (China) – चीन विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है जो लगभग 21% कपास उत्पन्न करता है। इस देश में कपास की खेती प्राचीनकाल से ही हो रही है लेकिन पिछले कुछ दशकों से इसके उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। चीन के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र यांग्टीसिक्यांग की निचली घाटी, हांग-हो और उसकी सहायक नदियों की घाटी तथा सिक्यांग का सिंचित क्षेत्र है। चीन की अधिकांश कपास देश में ही खप जाती है क्योंकि यहाँ सूती वस्त्रों की माँग अधिक है।

2. संयुक्त राज्य अमेरिका (U.S.A.) – संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास की पेटी का विस्तार 37° उत्तरी अक्षांश लंबाई में 100° पश्चिमी देशांतर तक फैली है जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका की कपास की मेखला के नाम से जाना जाता है। इस पेटी के अंतर्गत कैरोलीना, मिसीसीपी, जोर्जिया, अलाबामा, लुसियाना, अर्कनासौस, टैक्सास तथा ओक्लाहामा राज्य सम्मिलित हैं। टैक्सास संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।

3. भारत (India) भारत में लंबे रेशे की कपास का उत्पादन कम होता है। भारत में अधिकांशतः छोटे रेशे की कपास ही उत्पन्न होती है। भारत में विश्व के कुल कपास क्षेत्र का लगभग 20% भाग है लेकिन उत्पादन लगभग 11% है। भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में

भी कपास उत्पन्न की जाती है।

4. ब्राज़ील (Brazil) ब्राज़ील में साओ – पालो मुख्य कपास उत्पादक राज्य है। ब्राज़ील कुछ कपास का निर्यात भी करता है।

5. मिस्र (Egypt) – मिस्र की कपास अपने गुण तथा लंबे रेशे के लिए विश्व-भर में प्रसिद्ध है। यहाँ आसवान बाँध के निर्माण के बाद सिंचाई की सुविधाओं के कारण कपास की खेती का निरंतर विस्तार हुआ है और उत्पादन में वृद्धि हुई है। कपास की खेती का विस्तार दक्षिणी मिस्र में अधिक हुआ है। मिस्र की अर्थव्यवस्था में कपास का महत्त्वपूर्ण योगदान है। इन प्रमुख उत्पादक देशों के अतिरिक्त पाकिस्तान, टर्की तथा सूडान कपास के उत्पादक देश हैं।

प्रश्न 7.

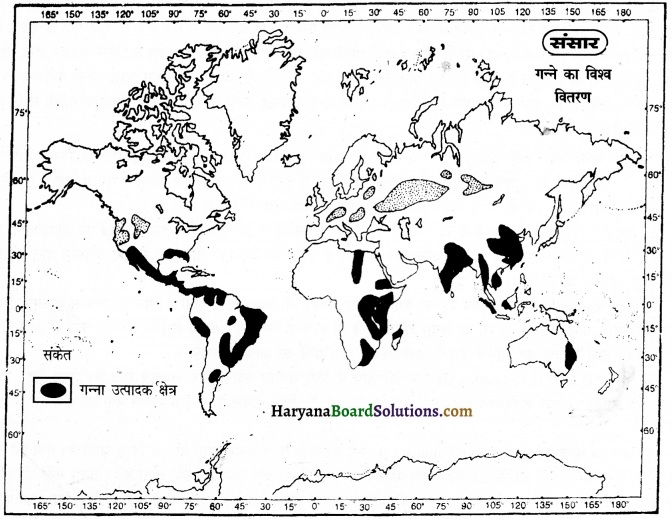

गन्ने के उत्पादन की भौगोलिक दशाओं तथा विश्व में इसके वितरण का वर्णन करें।

उत्तर:

गन्ना दक्षिणी एशिया में उगने वाला सेकेरम ऑफिसिनरस (Saccharum Officinarus) नामक वनस्पति का वंशज है। इसका पौधा लगभग 2 मीटर तक लंबा होता है जो बांस के पौधे से मिलता-जुलता है। इस पौधे का मूल स्थान भारत बताया जाता है। इस पौधे की घास जंगली अवस्था में बंगाल की खाड़ी के तट पर उगी हुई मिली। यहीं से यह घास सतलुज गंगा के मैदान तथा दक्षिणी एशिया के देशों में ले जाई गई। पृथ्वी पर पाई जाने वाली कई वनस्पतियों में चीनी का अंश है जिनमें चुकंदर, ताड़, खजूर, नारियल, अंगूर तथा आड़ प्रमुख हैं, लेकिन गन्ना चीनी का सबसे बड़ा स्रोत है जो विश्व की लगभग 65% चीनी तैयार करता है। प्राचीनकाल में गन्ने से गुड़ तथा शक्कर घरों में कोल्हू से रस निकालकर बनाई जाती थी लेकिन अब वैज्ञानिक तरीके से मिलों में चीनी तैयार की जाती है।

उपज की भौगोलिक दशाएँ (Geographical Conditions ofYield) गन्ना उष्णार्द्ध जलवायु का पौधा है, जिसके लिए ऊंचा तापमान तथा अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। धरातल पर गन्ने की खेती उष्ण कटिबन्धीय प्रदेशों में भूमध्य रेखा से 30° उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होती है। गन्ने की कृषि के लिए निम्नलिखित दशाएँ अनुकूल होती हैं

1. तापमान (Temperature) – गन्ने की उपज के लिए 20° सेल्सियस से 30° सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में तापमान कम होता है, वहाँ वर्धनकाल अपेक्षाकृत बड़ा होता है। 15° सेल्सियस से कम तापमान वाले प्रदेशों में इसकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है।

2. वर्षा (Rainfall) – गन्ने की कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में वर्षा की आवश्यकता होती है। गन्ने के विकास के समय जितनी अधिक वर्षा होगी, गन्ने में उतना ही रस का संचार होगा। गन्ने की कृषि के लिए 75 सें०मी० से 150 सें०मी० वर्षा की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा का औसत कम है, वहाँ सिंचाई द्वारा गन्ने की कृषि की जाती है।

3. भूमि तथा मिट्टी (Land and Soil) – गन्ने की कृषि के लिए समतल मैदानी भाग अनुकूल रहते हैं। दोमट मिट्टी, जिसमें चूने का अंश अधिक हो गन्ने के विकास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। मिट्टी में नाइट्रोजन तथा पर्याप्त नमी धारण करने की क्षमता होनी चाहिए।

4. श्रम एवं यातायात (Labour and Transport) – गन्ने की खेती में अधिकांश कार्य हाथ से किया जाता है। गन्ने की रोपाई करने, निराई-गुड़ाई करने, उसे काटने तथा मिलों तक पहुँचाने का कार्य मानव श्रम द्वारा ही किया जाता है। इसलिए गन्ने की कृषि में सस्ता श्रम आवश्यक है। गन्ना एक भारी वस्तु है जिसकी परिवहन लागत अधिक आती है क्योंकि खेतों से चीनी मिलों तक गन्ना पहुँचाने के लिए सस्ते तथा सुलभ यातायात के साधनों का होना आवश्यक है। गन्ने को काटने के बाद जल्दी-से-जल्दी मिलों में भेजना पड़ता है वरना इसका रस सूख जाता है तथा चीनी की मात्रा कम निकलती है। गन्ने की खेती को अधिकांशतः बहुत-सी बीमारियाँ लग जाती हैं। अतः कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाना चाहिए तथा कीड़ा लगे पौधों को खेतों से बाहर जला देना चाहिए।

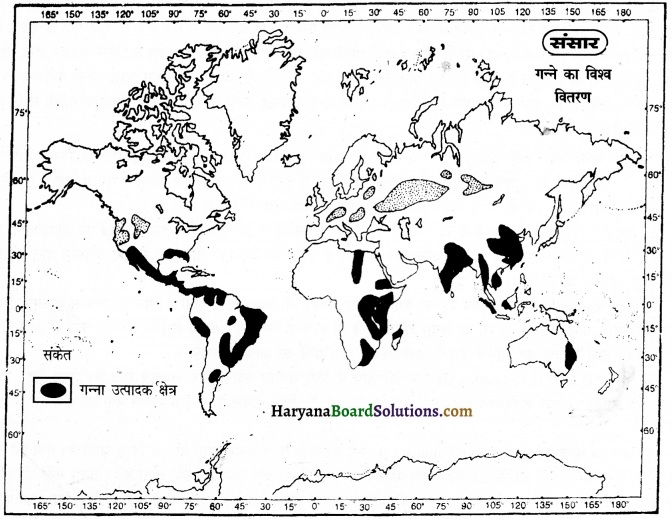

गन्ने का विश्व वितरण (World Distribution of Sugarcane) विश्व में गन्ने का अधिकांश उत्पादन तीन देशों-ब्राजील, भारत तथा क्यूबा में होता है। इंडोनेशिया, चीन, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका भी गन्ने के उत्पादक देश हैं।

1. ब्राज़ील (Brazil) ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। यह देश लगभग एक-चौथाई गन्ना उत्पन्न करता है। गन्ने की कृषि को सरकार द्वारा काफी प्रोत्साहन मिला है। ब्राज़ील में गन्ना उत्पादन निम्नलिखित क्षेत्रों में होता है

- उत्तरी-पूर्वी तटीय क्षेत्र

- दक्षिणी मिनास की उच्च भूमि

- रियो-डी-जेनेरियो का उत्तर-पूर्वी तथा उत्तरी तटीय मैदान

- साओ-पोलो क्षेत्र।

2. भारत (India) – भारत में संपूर्ण विश्व की अपेक्षा सबसे अधिक क्षेत्रफल पर गन्ना बोया जाता है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत में बहुत कम है। भारत में गन्ने का उत्पादन दो क्षेत्रों में होता है-(i) उत्तरी क्षेत्र इसमें गन्ने के उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, (ii) दक्षिणी क्षेत्र उत्पादन के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में तमिलनाडु सबसे प्रमुख राज्य है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक अन्य उत्पादक राज्य हैं।

3. क्यूबा (Cuba) – क्यूबा में गन्ने के बड़े-बड़े फार्म हैं। यह देश विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्यूबा की अर्थव्यवस्था में चीनी का बहुत बड़ा योगदान है। क्यूबा में चीनी की लगभग 160 मिलें हैं। क्यूबा वर्ष 1959 से पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका को अधिकांश चीनी का निर्यात करता था, लेकिन अब अधिकांश निर्यात पश्चिमी यूरोपीय देशों; जैसे रूस तथा चीन को किया जाता है। क्यूबा में गन्ने की खेती सभी द्वीपों में की जाती है। क्यूबा में गन्ने की खेती वैज्ञानिक स्तर पर मशीनों द्वारा की जाती है। क्यूबा चीनी का बहुत बड़ा निर्यातक देश है। इसका अधिकांश निर्यात रूस को किया जाता है।

4. चीन (China) – चीन में विश्व का लगभग 7% गन्ना पैदा किया जाता है। चीन का तटीय क्षेत्र तथा सिक्यांग बेसिन गन्ने के प्रमुख उत्पादक प्रदेश हैं। देश के उत्तरी भागों में अधिक सर्दी के कारण गन्ना नहीं उगाया जाता।

5. संयुक्त राज्य अमेरिका (U.S.A.) – संयुक्त राज्य अमेरिका में गन्ने का उत्पादन मिसीसिपी नदी के डेल्टाई भाग, लुसियाना राज्य तथा हवाई द्वीपों में किया जाता है। यहाँ की कृषि मशीनी कृषि है। यहाँ चुकंदर से भी चीनी तैयार की जाती है।

6. ऑस्ट्रेलिया (Australia) – ऑस्ट्रेलिया में गन्ने का उत्पादन न्यू साउथ वेल्स के तटीय मैदानों में किया जाता है।

7. पाकिस्तान (Pakistan) – पाकिस्तान में गन्ने की अधिकांश कृषि नहरी सिंचाई द्वारा की जाती है। लाहौर, मुल्तान, लायलपुर, सियालकोट, क्वेटा और रावलपिंडी गन्ने के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं।

प्रश्न 8.

चाय के लिए भौगोलिक दशाएँ तथा विश्व वितरण का वर्णन करें।

उत्तर:

चाय विश्व का प्रमुख पेय पदार्थ है जिसको करोड़ों लोग प्रतिदिन पीते हैं। चाय का प्रयोग बहुत समय से हो रहा है लेकिन पहले इसे औषधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। चाय का प्रयोग सर्वप्रथम चीन में ईसा से छठी शताब्दी में प्रचलित के निवासियों को इसका पता बहुत बाद में लगा। प्राचीनकाल में चीन के व्यापारी यात्रा के दौरान अपनी थकान मिटाने के लिए चाय का प्रयोग करते थे। यूरोप में 17वीं शताब्दी तक चाय एक विलासिता की वस्तु मानी जाती थी क्योंकि इसका मूल्य बहुत अधिक था। सन् 1664 में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों ने चाय के पैकेट भारत से ले जाकर सम्राट चार्ल्स को उपहार के रूप में प्रस्तुत किए। धीरे-धीरे इसकी रोपण कृषि आरंभ हुई और उत्पादन में वृद्धि होने से यह सर्वसुलभ वस्तु बन गई।

चाय में थीन (Thein) नामक तत्त्व है जो हल्का नशा तथा स्फूर्ति देता है। यह एक सदापर्णी झाड़ी है जिसकी पत्तियों को सुखाकर, पीसकर चाय तैयार की जाती है। चाय की कृषि बागानी कृषि है। पहले इसकी पौध तैयार की जाती है। जब पौध 20 सें०मी० ऊंची हो जाती है, तब इसे प्रतिरोपण करके दूर-दूर लगा दिया जाता है। जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उसकी कटाई-छंटाई की जाती है। इसको 40-50 सें०मी० से अधिक नहीं बढ़ने दिया जाता है। जितनी अधिक छंटाई की जाएगी, उतनी अधिक चाय की पत्तियाँ आती हैं। चाय की पत्तियों को छाया में या मशीनों द्वारा गर्म हवा देकर सुखाया जाता है। कई देशों में हरी पत्तियों की चाय भी प्रयोग की जाती है।

उपज की भौगोलिक दशाएँ (Geographical Conditions of Yield) चाय एक उपोष्ण जलवायु का पौधा है जो मानसून प्रदेश में पैदा होता है। इस पौधे के लिए अधिक तापमान तथा वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए. निम्नलिखित भौगोलिक दशाएँ अनुकूल होती हैं

1. तापमान (Temperature)-चाय की कृषि के लिए सामान्यतया 25° से 30° सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। चाय की कृषि के लिए वर्षा की अधिकता के साथ-साथ अधिक तापमान अनुकूल रहता है।

2. वर्षा (Rainfall)-चाय के पौधों के लिए 200 सें०मी० से 250 सें०मी० औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर वर्षा बार-बार बौछारों के रूप में होती रहे तो अधिक अनुकूल रहती है। वर्षा का वितरण साल भर समान रूप से होता रहना चाहिए, जिससे चाय की पत्तियाँ निरंतर विकसित होती रहें। चाय के लिए ओस तथा धुंध वाला मौसम अच्छा रहता है। आर्द्रता वाला मौसम चाय की पत्तियों की प्रचुरता के लिए श्रेष्ठ माना जाता है।

3. धरातल (Relief)-चाय के लिए ढलावदार भूमि का होना आवश्यक है क्योंकि चाय आर्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में उगती है और यदि पानी खड़ा रहा तो इसके पौधे की जड़ें गल जाती हैं और पौधे की वृद्धि रुक जाती है। इसलिए हल्के ढलान वाले पहाड़ी क्षेत्र चाय के लिए उपयुक्त रहते हैं।

4. मिट्टी (Soil) चाय की कृषि के लिए बलवी दोमट मिट्टी, जिसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक हो, उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी में पोटाश, फास्फोरस, लोहा आदि तत्त्वों का पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है। नाइट्रोजन तथा पोटैशियम युक्त उर्वरकों के प्रयोग से चाय का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

5. श्रम एवं पूँजी (Labour and Money)-चाय की कृषि में श्रम का महत्त्वपूर्ण योगदान है क्योंकि चाय के पौधों का प्रतिरोपण, उसकी कटाई-छंटाई, निराई तथा पत्तियों को चुनने के लिए पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। स्त्रियों तथा बच्चों द्वारा चाय की पत्तियों को चुनने में अत्यधिक मदद मिलती है। पत्तियों को चुनने के बाद मशीनों से पत्तियों को सुखाया तथा पीसा जाता है। चाय की कृषि के लिए अधिक पूँजी तथा परिवहन की उचित व्यवस्था आवश्यक है।

चाय का विश्व वितरण (World Distribution of Tea)-जलवायु की अनुकूलता की दृष्टि से चाय सामान्यतया उत्तरी गोलार्द्ध में 45° अक्षांश तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में 30° अक्षांशों के मध्य उगाई जाती है। चाय आज भी दक्षिणी पूर्वी एशिया की महत्त्वपूर्ण उपज है जबकि ब्रिटेन इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता है। चाय के प्रमुख उत्पादक देशों में भारत, चीन, श्रीलंका, जापान, रूस तथा इंडोनेशिया हैं। इनके अतिरिक्त केन्या तथा टर्की में भी चाय उत्पन्न की जाती है।

1. भारत (India)-विश्व में चाय के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत देश में लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर चाय की कृषि की जाती है। संसार की लगभग 26% चाय अकेला भारत उत्पन्न करता है। भारत में चाय के बागान उत्तर:पूर्व में हिमालय के पर्वतीय ढलानों तथा दक्षिण में नीलगिरि की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। भारत का उत्तर:पूर्वी क्षेत्र, जिसमें असम राज्य अग्रणी है, चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है। असम के ब्रह्मपुत्र तथा सुरमा नदियों की घाटी चाय के उत्पादन के लिए विश्वविख्यात है। असम के अतिरिक्त पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग तथा जलपाईगुडी चाय के विशिष्ट उत्पादक क्षेत्र हैं। दार्जिलिंग की चाय अपने रंग तथा स्वाद के लिए विश्वविख्यात है। उत्तर:पश्चिम में हिमाचल प्रदेश तथा देहरादून और दक्षिणी भारत में नीलगिरि की पहाड़ियों में भी चाय के बागान हैं।

2. चीन (China) – चीन चाय का दूसरा महत्त्वपूर्ण उत्पादक देश है। यहाँ विश्व की लगभग 25% चाय उत्पन्न की जाती है। यहाँ चाय के प्रमुख तीन क्षेत्र हैं-(i) पूर्वी तटीय क्षेत्र, (ii) यांग्टीसिक्यांग की घाटी, (iii) जेच्वान बेसिन। यहाँ चाय का उत्पादन निजी ‘क्षेत्र तथा छोटे-छोटे बागानों में किया जाता है। चीन में अधिकांश उत्पादन घरेलू कार्यों के लिए ही होता है।

3. श्रीलंका (Sri Lanka) – श्रीलंका विश्व की लगभग 10% चाय उत्पन्न करता है। श्रीलंका के मध्यवर्ती पर्वतीय ढलानों पर केंडी के दक्षिण की ओर चाय के बागान हैं। श्रीलंका चाय का प्रमुख निर्यातक देश है। पिछले कुछ वर्षों से तमिल समस्या और आतंकवाद के कारण चाय के उत्पादन में कुछ कमी आई है।

इन प्रमुख देशों के अतिरिक्त इंडोनेशिया, जापान, रूस, टर्की, केन्या, युगांडा तथा मोजांबिक में भी चाय की कृषि की जाती है।

प्रश्न 9.

रबड़ की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं व विश्व वितरण का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

रबड़ भूमध्य-रेखीय वनों में उगने वाला पेड़ है, जिसका दूध या रस चिपचिपा होता है, जिसे लैटेक्स (Latex) कहते हैं। सबसे पहले रबड़ का प्रयोग पेन्सिल के निशान को मिटाने (Rub) के लिए किया गया था। इसलिए इसका ना का वृक्ष सर्वप्रथम दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन में खोजा गया। रबड़ का वृक्ष बहुत लम्बा होता है है। जब यह वृक्ष छह-सात साल का हो जाता है तब इसके तनों पर चाकू से V आकार का खाँचा लगाकर नीचे गमला लटकाकर दूध या रस प्राप्त किया जाता है।

बीसवीं शताब्दी में रबड़ की माँग बढ़ने से इसके बागानों का विस्तार हुआ। रबड़ में लोच, जल-प्रतिरोधी तथा विद्युत का कुचालक जैसे विशेष गुण होने से इसका प्रयोग दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वाहनों के टायरों (साइकिल से लेकर वायुयान तक), विद्युत के सामान में तथा अन्य अनेक वस्तुओं के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में कृत्रिम रबड़ का प्रयोग भी अत्यधिक बढ़ रहा है क्योंकि प्राकृतिक रबड़ से आवश्यकताओं की पूर्ति सम्भव नहीं रही। इस समय विश्व में लगभग 60% रबड़ की पूर्ति कृत्रिम रबड़ से होती है।

उपज की भौगोलिक दशाएँ (GeographicalConditions of Yield) रबड़ ऊष्णार्द्ध प्रदेशों का पौधा है, जिसके लिए साल भर ऊँचा तापमान तथा अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए इसकी खेती भूमध्य रेखा के आस-पास के क्षेत्रों में, जहाँ सारा साल सूर्य की किरणें लम्बवत् पड़ती हैं तथा प्रत्येक दिन वर्षा होती है, वहाँ सफलतापूर्वक की जाती है।

1. तापमान (Temperature) रबड़ की कृषि के लिए 21° से 30° सेल्सियस औसत तापमान की आवश्यकता होती है। किसी भी माह का तापमान 18° सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए।

2. वर्षा (Rainfall) रबड़ की कृषि के लिए 200 सें०मी० से 250 सें०मी० औसत वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा वर्ष-भर निश्चित अन्तराल पर होनी आवश्यक है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पर्याप्त वर्षा के कारण रबड़ एक सदाबहारी वनस्पति है, जो वर्ष-भर हरा-भरा रहता है। रबड़ के विकास के लिए भूमि में जल के निकास की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। सामान्य ढाल वाले मैदानी भाग इसके लिए उपयुक्त रहते हैं।

3. मिट्टी (Soil)-जलोढ़ मिट्टी रबड़ की कृषि के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। लावा-निर्मित काली मिट्टी भी इसकी कृषि के लिए उपयुक्त रहती है।

4. श्रम (Labour)-रबड़ के बागान लगाने, उनकी देखभाल करने, दूध एकत्रित करने तथा उसे कारखानों तक पहुँचाने के लिए पर्याप्त एवं सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है।

रबड़ का विश्व वितरण (World Distribution of Rubber)-संसार में उत्पन्न होने वाले प्राकृतिक रबड़ का लगभग 90% दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों, जिनमें मलेशिया, इंडोनेशिया, थाइलैंड, भारत तथा श्रीलंका सम्मिलित हैं, में मिलता है।

1. मलेशिया (Malasia) मलाया प्रायद्वीप का दक्षिण पश्चिमी तथा दक्षिणी भाग रबड़ के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के दो-तिहाई भाग पर रबड़ के बागान लगे हैं। इस देश में विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 50% रबड़ उत्पन्न होता है। यहाँ के रबड़ के बागानों में मलय, चीनी तथा तमिल लोग कार्य करते हैं।

2. इंडोनेशिया (Indonesia)-इंडोनेशिया विश्व का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है, जो विश्व का लगभग एक-चौथाई (24%) रबड़ उत्पन्न करता है। यहाँ पर रबड़ के तीन क्षेत्र हैं

जावा द्वीप का दक्षिणी तथा पश्चिमी तट

सुमात्रा का मध्य भाग,

बोर्नियो तथा सेलीबीज आदि द्वीपों के विषुवत् रेखा पर स्थित होने के कारण वर्षभर ऊँचा तापमान तथा अधिक वर्षा के कारण रबड़ की कृषि सफलतापूर्वक होती है।

3. थाइलैंड (Thailand)-थाइलैंड विश्व का तीसरा उत्पादक देश है तथा कुल उत्पादन में थाइलैंड की भागीदारी लगभग 15% है। रबड़ के उत्पादन में अधिकतर भाग देश के प्रायद्वीपीय भाग में है, जहाँ पर मुख्य रूप से चीनी वंश के छोटे कृषक रबड़ का उत्पादन करते हैं।

4. भारत (India) भारत विश्व का लगभग 4% रबड़ उत्पन्न करता है। भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह में रबड़ की कृषि की जाती है।

5. श्रीलंका (Sri Lanka)-श्रीलंका में दक्षिणी-पश्चिमी तटों तथा मध्यवर्ती उच्च भूमि के वर्षानुमुखी ढाल रबड़ की कृषि के लिए अनुकूल हैं तथा श्रीलंका का अधिकांश रबड़ इसी भाग में उत्पन्न होता है।

अन्य रबड़ उत्पादक देशों में नाइजीरिया, वियतनाम, साइबेरिया तथा ब्राज़ील आदि हैं।

प्रश्न 10.

कहवा के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं तथा विश्व वितरण का विवरण दीजिए।

उत्तर:

कहवा भी चाय की तरह एक पेय पदार्थ है। यह एक झाड़ीनुमा पेड़ के फलों से प्राप्त बीज का चूर्ण बनाकर तैयार किया जाता है। इसमें ‘बैफिन’ नामक नशीला पदार्थ होता है जिसके पीने से थकान दूर होती है तथा स्फूर्ति आती है। अरब के मोचा क्षेत्र से यह 11वीं शताब्दी में दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में लाया गया। कहवे का पौधा तीन वर्ष बाद फल देता है तथा 25-30 वर्षों तक फल देता रहता है।

कहवा दक्षिण-पूर्वी अफ्रीका में इथोपिया के पठारी प्रदेश में जंगली अवस्था में उगा पाया गया। वहाँ इसका नाम ‘काफा’ था। अरब सौदागरों द्वारा 11वीं शताब्दी में इसे यहाँ लाया गया तथा दक्षिणी अमेरिका तथा दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में उगाया गया। यह एक सदाबहारी वृक्ष है जो 3-4 मीटर तक ऊँचा होता है।

उपज की भौगोलिक दशाएँ (Geographical Conditions of Yield) कहवे की उपज के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाएँ अनुकूल होती हैं-

1. तापमान (Temperature)-कहवा उष्ण कटिबन्धीय पौधा है जिसके लिए ऊँचा तापमान तथा अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कहवे की उपज के लिए 20° सेल्सियस से 27° सेल्सियस तक तापमान उपयुक्त होता है तथा पाला हानिकारक होता है। अधिक धूप एवं पाले से बचाने के लिए कहवे का पौधा बड़े-बड़े वृक्षों के नीचे लगाया जाता है जिससे उसे छाया मिलती रहे। सबसे ठंडे माह का तापमान 11° सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए।

2. वर्षा (Rainfall) कहवे के पौधे के लिए 100 सें०मी० से 200 सें०मी० वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई करके इसकी कृषि की जाती है। शुष्क मौसम तथा अति-वृष्टि दोनों ही कहवे की खेती के लिए हानिकारक हैं। वृक्षों पर फल आते समय कम वर्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिक वर्षा से फल गिर जाता है।

3. भूमि एवं मिट्टी (Land and Soil)-कहवे की कृषि के लिए चाय की तरह ढलवां भूमि की आवश्यकता होती है क्योंकि पानी इसकी जड़ों में रुकने से नुकसान पहुंचाता है। इसलिए कहवा पहाड़ी ढलानों या पठारी भागों में लगाया जाता है। कहवे की खेती के लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी में लोहे का अंश तथा चूने की मात्रा अधिक होनी चाहिए। मिट्टी की गहराई पर्याप्त होनी चाहिए जिससे इसकी जड़ें गहराई तक प्रवेश कर सकें।

4. अधिक श्रम (More Labour)-चाय की भाँति कहवे की कृषि के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है क्योंकि कहवे की पौध लगाने व बीज एकत्रित करने तथा उन्हें सुखाने के लिए निपुण श्रमिकों की आवश्यकता होती है।

कहवा का विश्व वितरण (World Distribution of Coffee) विश्व में कहवा उत्पन्न करने वाले देशों में ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वेडोर, वेनेजुएला, गुयाना, ग्वाटेमाला, एल्व-सल्वाडोर, मैक्सिको, क्यूबा हैरी, जमैका, अंगोला, आइवरी कोस्ट, युगांडा, इथोपिया, कैमरून, मालागैसी, भारत, इंडोनेशिया तथा श्रीलंका हैं।

1. ब्राज़ील (Brazil) ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक देश है। यहाँ विश्व का लगभग 20% कहवा उत्पन्न किया जाता है। यहाँ कहवे की कृषि के लिए सभी भौगोलिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। ब्राज़ील में रियो-डि-जनेरो के पृष्ठ-प्रदेश में इसे पैदा करने की आदर्श दशाएँ मिलती हैं। यहाँ बड़े-बड़े बागानों को फैजेंडा कहते हैं। कहवा उत्पादक राज्यों में साओ-पालो तथा मिनास गेरास प्रमुख हैं। यहाँ के ढलावदार पठारी भागों में बड़े-बड़े बागान लगाए गए हैं। यहाँ कहवा के लिए रस्सी मार्ग द्वारा परिवहन की व्यवस्था की गई है।

2. कोलंबिया (Columbia) यह देश विश्व का लगभग 10% कहवा उत्पन्न करता है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 7 लाख टन कहवा उत्पन्न किया जाता है। यहाँ का उत्पादक क्षेत्र कोलंबिया की राजधानी बोगोटा के पश्चिम में फैला हुआ है। दूसरा उत्पादक क्षेत्र एंटीकुआ है। कोलंबिया के कहवा का रंग तथा स्वाद में अच्छा होने के कारण विश्व बाजार में इसकी माँग अधिक है।

3. मैक्सिको (Maxico) मैक्सिको विश्व का तीसरा कहवा उत्पादक देश है। यहाँ लगभग 5% कहवा उत्पन्न किया जाता है। यहाँ का कहवा उत्पादक क्षेत्र प्रशांत महासागर के तटवर्ती भाग की ढालनों से मध्यवर्ती उच्च भूमि तक फैला हुआ है।

4. मध्य अमेरिकी तथा कैरेबियन द्वीप (Mid-American and Caribean Continent) इस क्षेत्र के उत्पादक देश ग्वाटेमाला एल-सल्वाडोर, हैरी, जमैका, क्यूबा, पोर्टोरीको तथा त्रिनिदाद हैं।

5. अफ्रीका के मुख्य उत्पादक देश (Major Productive Countries of Africa)-इस क्षेत्र के उत्पादक देश आइबरी कोस्ट, युगांडा, अंगोला, केन्या, केमरुन तथा तंजानिया हैं।

6. दक्षिण-पूर्वी एशिया (South-East Asia) इस क्षेत्र के उत्पादक देश श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, भारत में कर्नाटक एवं तमिलनाडु हैं।

प्रश्न 11.

कृषि को परिभाषित कीजिए। विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की कृषि का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

कृषि का अर्थ व परिभाषा (Meaning and Definition of Agriculture) कृषि (Agriculture) शब्द अंग्रेजी के Ager + Culture, दो शब्दों से मिलकर बना है। ‘Ager’ का अर्थ है-मिट्टी या खेत और ‘Culture’ का अर्थ है-देखभाल या जोतना अर्थात् मिट्टी को जोतना तथा उसमें फसलें उगाना कृषि है, लेकिन यह इसका संकुचित अर्थ है। विस्तृत अर्थ में कृषि के अंतर्गत फसलें उगाना, पशुपालन, फलों की खेती करना आदि सभी क्रियाएँ सम्मिलित हैं। दूसरे शब्दों में, कृषि वह कला तथा विज्ञान है, जिसमें मनुष्य भूमि से भोज्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग करता है। प्रो० जिम्मरमैन के अनुसार, “कृषि में वे मानवीय प्रयास सम्मिलित हैं, जिनके द्वारा मानव भूमि पर निवास करता है तथा यदि सम्भव हुआ तो पौधों तथा पशुओं की प्राकृतिक रूप से हो रही वृद्धि को नियन्त्रित करता है, जिससे इन उत्पादों और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।”

विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की कृषि (Different Types of Agriculture Found in World) विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएँ कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं एवं इसी प्रभाव के कारण विभिन्न प्रकार की कृषि देखी जाती हैं। विश्व में निम्नलिखित प्रकार की कृषि पाई जाती हैं

1. निर्वाह कृषि (Subsistence Agriculture) इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग करते हैं। इसे दो भागों में बाँटा जा सकता है

(1) आदिकालीन निर्वाह कृषि (Primitive Subsistence Agriculture)-आदिकालीन निर्वाह कृषि उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्रों में की जाती है जहाँ आदिम जाति के लोग कृषि करते हैं। इसका क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका का उष्ण कटिबन्धीय भाग एवं दक्षिणी-पूर्वी एशिया है। इन क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है एवं जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती है। इस प्रकार यह कृषि कर्तन एवं दहन कृषि भी कहलाती है। कुछ समय पश्चात् जब मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तो वे नए क्षेत्र में वन जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करते हैं।

(2) गहन निर्वाह कृषि (Intensive Subsistence Agriculture) इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। यह भी दो प्रकार की है

(i) चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि (Intensive Subsistence Agriculture with Rice)-इसमें चावल प्रमुख फसल है। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है और कृषि कार्य में कृषक का पूरा परिवार लगा रहता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम है।

(ii) चावल रहित गहन निर्वाह कृषि (Intensive Subsistence Agriculture without Rice)-मानसून एशिया के अनेक भागों में भौगोलिक दशाओं में भिन्नता के कारण धान की फसल उगाना प्रायः संभव नहीं है। इसमें सिंचाई द्वारा कृषि की जाती है।