Haryana State Board HBSE 12th Class Economics Important Questions Chapter 4 आय तथा रोजगार के निर्धारण Important Questions and Answers.

Haryana Board 12th Class Economics Important Questions Chapter 4 आय तथा रोजगार के निर्धारण

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

A. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए

1. एक खुली अर्थव्यवस्था में समग्र (समस्त) माँग के निम्नलिखित में से कौन-से घटक हैं?

(A) निजी उपभोग व्यय

(B) निजी निवेश व्यय

(C) सरकारी व्यय + उपभोग व्यय

(D) निजी उपभोग व्यय +निजी निवेश व्यय + सरकारी व्यय + शुद्ध निर्यात

उत्तर:

(D) निजी उपभोग व्यय +निजी निवेश व्यय + सरकारी व्यय + शुद्ध निर्यात

2. AS और AD तथा S और I में एक-साथ संतुलन तब आता है जब-

(A) AS = AD

(B) S = I

(C) (A) तथा (B) दोनों

(D) कोई भी बराबर नहीं

उत्तर:

(C) (A) तथा (B) दोनों

3. समग्र पूर्ति के कौन-से घटक हैं?

(A) उपभोग

(B) बचत

(C) (A) और (B) दोनों

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(C) (A) और (B) दोनों

4. उपभोग फलन फलनात्मक संबंध है-

(A) आय एवं बचत का

(B) आय एवं उपभोग का

(C) उपभोग एवं बचत का

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(B) आय एवं उपभोग का

5. उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ है

(A) उपभोक्ता का उत्कृष्ट उपभोग की ओर झुकाव होना

(B) आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग तथा आय का अनुपात

(C) आय का स्तर जिस पर उपभोग व्यय आय के बराबर है

(D) आय की अतिरिक्त दर जो उपभोग पर व्यय की जाएगी

उत्तर:

(B) आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग तथा आय का अनुपात

6. समग्र माँग व्यक्त करती है-

(A) संभावित कुल प्राप्तियाँ

(B) संभावित कुल व्यय

(C) न्यूनतम प्राप्तियाँ

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(B) संभावित कुल व्यय

7. समग्र माँग कीमत व्यक्त करती है-

(A) संभावित प्राप्तियाँ

(B) न्यूनतम प्राप्तियाँ

(C) कुल लागतें

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(A) संभावित प्राप्तियाँ

8. समग्र पूर्ति कीमत व्यक्त करती है-

(A) संभावित प्राप्तियाँ

(B) कुल लागतें

(C) न्यूनतम प्राप्तियाँ

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(C) न्यूनतम प्राप्तियाँ

9. केज के अनुसार समस्त माँग बराबर है-

(A) C + S

(B) C + I

(C) C + I + G

(D) C + I + G + X – M

उत्तर:

(B) C + I

10. एक अर्थव्यवस्था में शून्य आय स्तर पर

(A) C = 0

(B) C = \(\overline{\mathrm{C}}\)

(C) S = 0

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(B) C = \(\overline{\mathrm{C}}\)

11. आय के एक न्यूनतम स्तर से आय का स्तर कम होने पर बचत होती है-

(A) ऋणात्मक

(B) शून्य

(C) धनात्मक

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(A) ऋणात्मक

12. स्वायत्त उपभोग (Autonomous Consumption) अर्थात् जीवित रहने के लिए न्यूनतम उपभोग का संकेतक है-

(A) C

(B) C

(C) I

(D) A

उत्तर:

(B) C

13. कुल स्वायत्त व्यय का प्रतीक है-

(A) A = C + I

(B) A = C + I

(C) (A) और (B) दोनों

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(B) A = C + I

14. ‘I’ संकेतक है-

(A) प्रत्याशित (नियोजित) निवेश का

(B) यथार्थ निवेश का

(C) स्वायत्त निवेश का

(D) इनमें से किसी का नहीं

उत्तर:

(C) स्वायत्त निवेश का

15. स्वायत्त निवेश का प्रतीक (चिह) है-

(A) A

(B) C

(C) I

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(C) I

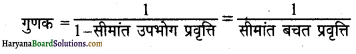

16. सही सूत्र चुनिए-

(A) APC = \(\frac { ∆C }{ ∆Y }\)

(B) MPC = \(\frac { C }{ Y }\)

(C) K = \(\frac { 1 }{ 1-APS }\)

(D) K = \(\frac { 1 }{ MPS }\)

उत्तर:

(D) K = \(\frac { 1 }{ MPS }\)

17. प्रभावी माँग अथवा प्रभावपूर्ण माँग एक ऐसी स्थिति है, जिसमें-

(A) AD = AS

(B) AD > AS

(C) AD < AS

(D) AD = 0

उत्तर:

(A) AD = AS

18. प्रभावपूर्ण माँग की स्थिति दिखती है-

(A) पूर्ण रोज़गार में

(B) अल्परोज़गार में

(C) पूर्ण रोज़गार से अधिक में

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

19. उपभोग फलन का समीकरण है-

(A) C = f (Y)

(B) C = f (S)

(C) C = f (R.I.)

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(A) C = f (Y)

20. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

(A) आय में प्रत्येक वृद्धि के साथ उपभोग बढ़ता है

(B) उपभोग सदैव धनात्मक होता है (आय के शून्य स्तर पर भी)

(C) आय में वृद्धि से उपभोग कम अनुपात से बढ़ता है।

(D) उपर्युक्त तीनों सही हैं।

उत्तर:

(D) उपर्युक्त तीनों सही हैं

21. APC बराबर होती है-

(A) \(\frac { Y }{ C }\)

(B) \(\frac { ∆Y }{ ∆C }\)

(C) \(\frac { C }{ Y }\)

(D) \(\frac { ∆C }{ ∆Y }\)

उत्तर:

(D) \(\frac { ∆C }{ ∆Y }\)

22. MPC बराबर है-

(A) \(\frac { ∆Y }{ ∆C }\)

(B) \(\frac { ∆C }{ ∆Y }\)

(C) \(\frac { C }{ Y }\)

(D) \(\frac { Y }{ C }\)

उत्तर:

(B) \(\frac { ∆C }{ ∆Y }\)

23. यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 हो तो आय में 100 रुपए की वृद्धि होने पर उपभोग व्यय क्या होगी?

(A) 40 रुपए

(B) 50 रुपए

(C) 60 रुपए

(D) 70 रुपए

उत्तर:

(B) 50 रुपए

24. बचत प्रवृत्ति का अर्थ है-

(A) आय के विभिन्न स्तरों पर बचत तथा आय का अनुपात

(B) आय का स्तर जिस पर बचत आय के बराबर हो

(C) आय की अतिरिक्त दर जिसकी बचत की जाए

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(A) आय के विभिन्न स्तरों पर बचत तथा आय का अनुपात

25. APS बराबर होती है-

(A) \(\frac { Y }{ S }\)

(B) \(\frac { ∆Y }{ ∆S }\)

(C) \(\frac { S }{ Y }\)

(D) \(\frac { ∆S }{ ∆Y }\)

उत्तर:

(C) \(\frac { S }{ Y }\)

26. MPS बराबर होती है-

(A) \(\frac { ∆Y }{ ∆S }\)

(B) \(\frac { ∆S }{ ∆Y }\)

(C) \(\frac { S }{ Y }\)

(D) \(\frac { Y }{ S }\)

उत्तर:

(B) \(\frac { ∆S }{ ∆Y }\)

27. यदि MPS 0.6 है तो आय में 100 रुपए की वृद्धि होने पर बचत क्या होगी?

(A) 40 रुपए

(B) 50 रुपए

(C) 60 रुपए

(D) 70 रुपए

उत्तर:

(C) 60 रुपए

28. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

(A) APC + APS = 1

(B) MPC + MPS = 1

(C) (A) व (B) दोनों

(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर:

(C) (A) व (B) दोनों

29. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

(A) MPC + MPS = 0

(B) MPC + MPS = 1

(C) MPC+ MPS > 1

(D) MPS + MPS < 1

उत्तर:

(B) MPC + MPS = 1

30. निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(A) APC + APS = 1

(B) APC = 1 – APS

(C) APS = 1 – APC

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

31. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

(A) MPC = 1 – MPS

(B) MPS = 1 – MPC

(C) (A) और (B) दोनों

(D) इनमें से कोई भी सत्य नहीं

उत्तर:

(C) (A) और (B) दोनों

32. यदि MPC 40% है, तो MPS होगी-

(A) 70%

(B) 60%

(C) 50%

(D) 40%

उत्तर:

(B) 60%

33. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प गलत है?

(A) AS वक्र 45° पर बनी सीधी रेखा होती है

(B) MPC का मूल्य शून्य व इकाई के बीच रहता है

(C) समस्तर बिंदु से पहले उपभोग आय से अधिक रहता है

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(D) इनमें से कोई नहीं

34. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(A) अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोज़गार की अवस्था में किसी भी प्रकार की बेरोज़गारी संभव नहीं है

(B) सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य इकाई से अधिक हो सकता है

(C) समता बिंदु आय स्तर पर औसत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य इकाई के बराबर होता है

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(C) समता बिंदु आय स्तर पर औसत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य इकाई के बराबर होता है

35. निवेश गुणक का संबंध होता है-

(A) स्वतंत्र निवेश में परिवर्तन के कारण आय में परिवर्तन

(B) आय में परिवर्तन के कारण स्वतंत्र निवेश में परिवर्तन

(C) आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में परिवर्तन

(D) प्रेरित निवेश में परिवर्तन के कारण आय में परिवर्तन

उत्तर:

(A) स्वतंत्र निवेश में परिवर्तन के कारण आय में परिवर्तन

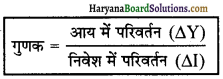

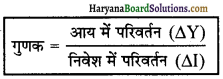

36. गुणक =

(A) \(\frac { ∆Y }{ ∆S }\)

(B) \(\frac { ∆Y }{ ∆I }\)

(C) \(\frac { ∆I }{ ∆Y }\)

(D) \(\frac { ∆Y }{ ∆C }\)

उत्तर:

(B) \(\frac { ∆Y }{ ∆I }\)

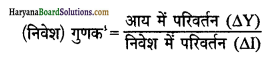

37. निवेश गुणक से अभिप्राय है-

(A) K = \(\frac { ∆Y }{ ∆I }\)

(B) K = \(\frac { ∆I }{ ∆Y }\)

(C) (A) और (B) दोनों

(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर:

(A) K = \(\frac { ∆Y }{ ∆I }\)

38. निवेश गुणक कौन-से सूत्र द्वारा निर्धारित होता है?

(A) \(\frac { 1 }{ MPC }\)

(B) \(\frac{1}{1-\mathrm{MPC}}\)

(C) \(\frac{1}{1+\mathrm{MPC}}\)

(D) \(\frac{1}{1+\mathrm{MPS}}\)

उत्तर:

(B) \(\frac{1}{1-\mathrm{MPC}}\)

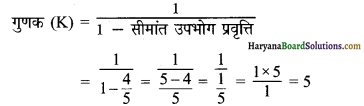

39. यदि MPC = \(\frac { 1 }{ 2 }\) है, तो गुणक होगा

(A) 3

(B) 4

(C) 1

(D) 2

उत्तर:

(D) 2

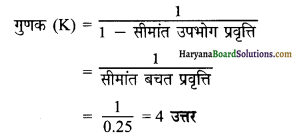

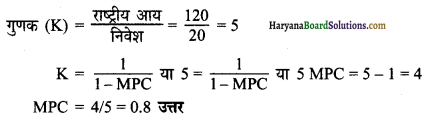

40. यदि MPS = \(\frac { 1 }{ 4 }\) है, तो गुणक का मूल्य होगा

(A) 4

(B) 5

(C) 2

उत्तर:

(A) 4

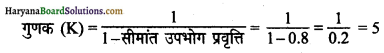

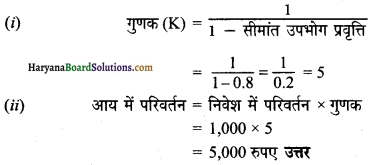

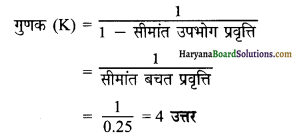

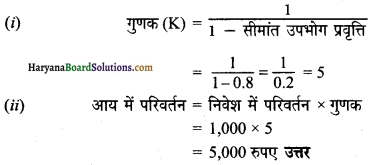

41. यदि MPC = 0.8 है, तो गुणक (K) का मूल्य होगा-

(A) 1

(B) 2

(C) 4

(D) 5

उत्तर:

(D)5

42. यदि MPC =.80 है, तो निवेश में 100 रुपए की वृद्धि होने से आय में वृद्धि होगी-

(A) 400 रुपए

(B) 300 रुपए

(C) 500 रुपए

(D) 200 रुपए

उत्तर:

(C) 500 रुपए

43. यदि MPC = 0.5 है, तो गुणक (K) क्या होगा?

(A) 1

(B) 8

(C) 2

(D) 5

उत्तर:

(C) 2

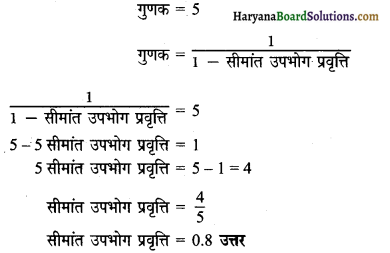

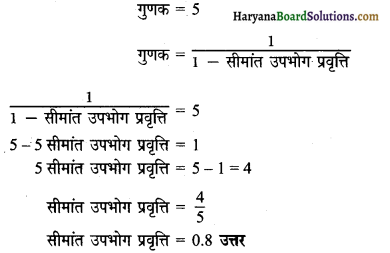

44. यदि गुणक का मूल्य 10 है, तो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति होगी-

(A) 0.8

(B) 0.6

(C) 0.9

(D) 0.5

उत्तर:

(C) 0.9

45. यदि MPC(\(\frac { ∆C }{ ∆Y }\)) = 1 हो, तो गुणक होगा-

(A) शून्य

(B) 1

(C) 2

(D) ∞ (अनंत)

उत्तर:

(D) ∞ (अनंत)

46. यदि MPC = 0 हो, तो गुणक का मूल्य होगा-

(A) शून्य

(B) 1

(C) 2

(D) ∞ (अनंत)

उत्तर:

(B) 1

47. जब गुणक का आकार 1 है, तो MPC होगी-

(A) 1

(B) \(\frac { 1 }{ 2 }\)

(C) शून्य

(D) 3

उत्तर:

(C) शून्य

48. गुणक का MPC के साथ-

(A) विपरीत संबंध होता है

(B) सीधा संबंध होता है

(C) आनुपातिक संबंध होता है

(D) कोई संबंध नहीं होता है

उत्तर:

(B) सीधा संबंध होता है

49. यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.2 है, तो गुणक का मान होगा-

(A) 2.0

(B) 1.25

(C) 4.0

(D) 5.0

उत्तर:

(D) 5.0

50. यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.4 है, तो गुणक का मूल्य होगा-

(A) 6

(B) 2

(C) 4

(D) 2.5

उत्तर:

(D) 2.5

51. यदि \(\frac { ∆C }{ ∆Y }\) = 1 तब गुणक होगा

(A) शून्य

(B) ∞

(C) 1

(D) 2

उत्तर:

(B) ∞ (अनंत)

52. चूँकि AS = C + S तथा AD = C + I, इसलिए संतुलन वहाँ स्थापित होता है जहाँ C + S = C + I या वहाँ स्थापित होता है जहाँ-

(A) S = I

(B) S > I

(C) S < I

(D) उपरोक्त सभी

उत्तर:

(A) S = I

53. न्यून (अभावी) माँग वह स्थिति है जिसमें समग्र माँग अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोज़गार के लिए आवश्यक समग्र पूर्ति से-

(A) अधिक होती है

(B) कम होती है

(C) बराबर होती है

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(B) कम होती है

54. न्यून माँग की स्थिति में आय, उत्पाद तथा रोजगार का स्तर होगा-

(A) निम्नतम

(B) अधिकतम

(C) शून्य

(D) ऋणात्मक

उत्तर:

(A) निम्नतम

55. न्यून माँग को प्रायः किससे संबोधित किया जाता है?

(A) अवस्फीतिक अंतराल

(B) स्फीतिक अंतराल

(C) आय-व्यय अंतराल

(D) बचत-उपभोग अंतराल

उत्तर:

(A) अवस्फीतिक अंतराल

56. न्यून माँग का प्रभाव होता है-

(A) कीमतों में कमी

(B) रोज़गार में कमी

(C) उत्पादन में कमी

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

57. निम्नलिखित में से कौन-सा न्यून माँग अथवा अवस्फीतिक अंतराल का कारण नहीं है?

(A) निजी उपभोग व्यय में कमी

(B) निवेश व्यय में कमी

(C) आयातों में कमी

(D) करों में वृद्धि

उत्तर:

(C) आयातों में कमी

58. निम्नलिखित में से न्यून माँग के परिणाम होते हैं-

(A) कीमत स्तर में निरंतर गिरावट

(B) लाभ घटने लगते हैं।

(C) निवेश निरुत्साहित होता है

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

59. अधिमाँग वह स्थिति है जिसमें समग्र माँग अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक समग्र पूर्ति से होती है-

(A) अधिक

(B) कम

(C) बराबर

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(A) अधिक

60. अधिमाँग =

(A) ADE + ADF

(B) ADE – ADF

(C) ADE ÷ ADF

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(B) ADE – ADF

61. अधिमाँग की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(A) AD > AS

(B) AD < AS

(C) AD = AS

(D) AD x AS

उत्तर:

(A) AD > AS

62. स्फीतिक अंतराल निम्नलिखित में से किसका माप है?

(A) न्यून माँग

(B) अधिमाँग

(C) उपभोग प्रवृत्ति का

(D) निवेश प्रवृत्ति का

उत्तर:

(B) अधिमाँग

63. निम्नलिखित में से कौन-सा अधिमाँग (स्फीतिक अंतराल) का कारण है?

(A) कर की दर में वृद्धि

(B) निवेश में कमी

(C) सरकारी व्यय में कमी

(D) आयातों में कमी

उत्तर:

(D) आयातों में कमी

64. अधिमाँग का निम्नलिखित में से कौन-सा परिणाम है?

(A) कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि होती है

(B) उत्पादन को अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता

(C) (A) और (B) दोनों

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(C) (A) और (B) दोनों

65. अधिमाँग का कारण होता है-

(A) उपभोग माँग में वृद्धि

(B) निवेश माँग में वृद्धि

(C) निर्यात माँग में वृद्धि

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

66. अधिमाँग का प्रभाव होता है-

(A) कीमत में वृद्धि

(B) उत्पादन में कमी

(C) रोज़गार में कमी

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(A) कीमत में वृद्धि

67. अभावी माँग को ठीक करने का राजकोषीय उपाय हैं-

(A) सार्वजनिक व्यय में वृद्धि व करों की कमी

(B) सार्वजनिक ऋणों में कमी

(C) घाटे की वित्त व्यवस्था

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

68. अवस्फीतिक अंतराल को ठीक करने का उपाय हैं-

(A) सार्वजनिक व्यय में कमी

(B) करों में कमी

(C) सार्वजनिक ऋण में वृद्धि

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(B) करों में कमी

69. अत्यधिक माँग को ठीक करने का उपाय हैं-

(A) घाटे की वित्त व्यवस्था।

(B) करों में कमी

(C) सार्वजनिक व्यय में वृद्धि

(D) सार्वजनिक ऋण में वृद्धि

उत्तर:

(D) सार्वजनिक ऋण में वृद्धि

70. स्फीतिक अंतराल को ठीक करने का उपाय हैं-

(A) सार्वजनिक व्यय में कमी

(B) करों में कमी

(C) सार्वजनिक ऋण में वृद्धि

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

71. अभावी माँग को ठीक करने का मौद्रिक उपाय है-

(A) बैंक दर में कमी

(B) CRR में कमी

(C) SLR में कमी

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

72. अवस्फीतिक अंतराल को ठीक करने का मौद्रिक उपाय है-

(A) खुले बाज़ार में प्रतिभूतियों की केंद्रीय बैंक द्वारा खरीद

(B) साख की राशनिंग खत्म करके

(C) ऋण की सीमांत आवश्यकता में कमी

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

73. अत्यधिक माँग को ठीक करने का मौद्रिक उपाय है-

(A) बैंक दर में कमी

(B) CRR में कमी

(C) SLR में कमी

(D) खुले बाज़ार में केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों का विक्रय

उत्तर:

(D) खुले बाज़ार में केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों का विक्रय

74. स्फीतिक अंतराल को ठीक करने का मौद्रिक उपाय है-

(A) बैंक दर में वृद्धि

(B) CRR में कमी

(C) SLR में कमी

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(A) बैंक दर में वृद्धि

75. स्फीतिक अंतराल को कम करने का उपाय है-

(A) कर तथा ऋण द्वारा लोगों की व्यय योग्य

(B) पूर्ति में वृद्धि करना आय कम करना

(C) (A) व (B) दोनों

(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर:

(B) पूर्ति में वृद्धि करना

76. विस्फीतिक अंतराल को ठीक करने का उपाय है-

(A) करों में कमी तथा व्यय में वृद्धि।

(B) साख-प्रवाह में वृद्धि

(C) निर्यातों में आधिक्य

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

B. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए

1. एक खुली अर्थव्यवस्था में समग्र माँग के घटक, निजी उपभोग व्यय, निजी निवेश आय, सरकारी व्यय तथा …………………. है। (शुद्ध निर्यात/उपभोग व्यय)

उत्तर:

शुद्ध निर्यात

2. आय एवं ……………. का संबंध उपभोग फलन होता है। (बचत/उपभोग)

उत्तर:

उपभोग

3. आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग तथा आय के अनुपात को …………………. कहते हैं। (उपभोग प्रवृत्ति/बचत प्रवृत्ति)

उत्तर:

उपभोग प्रवृत्ति

4. समग्र माँग …………………. व्यक्त करती है। (संभावित कुल प्राप्तियाँ/संभावित कुल व्यय)

उत्तर:

संभावित कुल व्यय

5. समग्र माँग कीमत ………………….. व्यक्त करती है। (संभावित प्राप्तियाँ न्यूनतम प्राप्तियाँ)

उत्तर:

बचत

6. गुणक का मूल्य = ……………………. \(\frac{1}{1-\mathrm{MPC}} / \frac{1}{\mathrm{MPC}}\)

उत्तर:

\(\frac{1}{1-\mathrm{MPC}}\)

7. आय के एक न्यूनतम स्तर से आय का स्तर कम होने पर ………………… बचत होती है। (धनात्मक/ऋणात्मक)

उत्तर:

ऋणात्मक

8. माँग आधिक्य के कारण कीमत ………………… है। (बढ़ती/घटती)

उत्तर:

बढ़ती

C. बताइए कि निम्नलिखित कथन सही हैं या गलत

- केज का रोजगार सिद्धान्त खुली अर्थव्यवस्था में लागू होता है।

- ऐच्छिक बेरोजगारी पूर्ण रोजगार की अवस्था में भी हो सकती है।

- न्यून माँग की स्थिति में आय, उत्पाद तथा रोज़गार का स्तर निम्नतम होगा।

- किसी पुरानी कम्पनी के शेयर खरीदना वास्तविक निवेश है।

- यदि सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति शून्य है तो गुणक का मूल्य 1 होगा।

- स्वचालित निवेश ब्याज की दर पर निर्भर करता है।

- MPC शून्य से अधिक और इकाई से कम होती है।

- सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति सदैव धनात्मक होती है।

- आय के एक न्यूनतम स्तर से आय का स्तर कम होने पर बचत ऋणात्मक होती है।

- परम्परावादी रोज़गार सिद्धान्त के अनुसार बचत आय का फलन है।

- आय में वृद्धि से उपभोग कम अनुपात से बढ़ता है।

- ‘से’ का बाज़ार नियम परम्परावादी रोजगार सिद्धान्त का मुख्य आधार है।

- जे० बी० से के अनुसार, “पूर्ति स्वयं अपनी माँग का निर्माण करती है।”

- गुणक का मूल्य = 1-MPS

- सीमांत बचत प्रवृत्ति (MPS) तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति (MPC) का योग एक होता है।

उत्तर:

- गलत

- सही

- सही

- गलत

- सही

- गलत

- सही

- सही

- सही

- गलत

- सही

- सही

- सही

- गलत

- गलत।

अति-लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

राष्ट्रीय आय के किन्हीं दो परिवर्तों (Variables) का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

राष्ट्रीय आय के दो मुख्य परिवर्त हैं:

प्रश्न 2.

प्रत्याशित (नियोजित या इच्छित) उपभोग क्या है? यह किस पर निर्भर करता है?

उत्तर:

प्रत्याशित अथवा नियोजित उपभोग से अभिप्राय योजनागत (इच्छित) उपभोग के मूल्य से है। यह सीमांत उपभोग प्रवृत्ति (MPC) पर निर्भर करता है।

प्रश्न 3.

प्रत्याशित (नियोजित) निवेश क्या है? यह किस पर निर्भर करता है?

उत्तर:

प्रत्याशित निवेश से अभिप्राय योजनागत (इच्छित) निवेश के मूल्य से है। यह बाज़ार ब्याज की दर पर निर्भर करता है।

प्रश्न 4.

प्रस्तावित (प्रयोजित) और यथार्थ (वास्तविक) निवेश में क्या अंतर है?

उत्तर:

अर्थव्यवस्था में फर्मों और नियोजकों द्वारा आरंभ में जितना निवेश करने की योजना होती है, उसे प्रस्तावित निवेश कहते हैं। दी हुई अवधि में वास्तव में जितना निवेश किया जाता है, उसे यथार्थ निवेश कहते हैं।

प्रश्न 5.

प्रत्याशित (Ex-ante) बचत और यथार्थ (Ex-post) बचत में भेद का आधार क्या है?

उत्तर:

दोनों में भेद का आधार प्रक्रिया शुरू होने से पहले प्रस्तावित स्थिति और प्रक्रिया समाप्ति के बाद वास्तविक स्थिति है। अर्थव्यवस्था में सब गृहस्थों द्वारा एक अवधि में जितना बचाने की योजना बनाई जाती है, उसे प्रत्याशित बचत कहते हैं। इसके विपरीत, अर्थव्यवस्था में दी हुई अवधि के अंत में जितना हम वास्तव में बचा पाते हैं, उसे यथार्थ बचत कहते हैं।

प्रश्न 6.

समीकरण C = C + bY के घटक बताइए।

उत्तर:

C उपभोग फलन का प्रतीक है, \(\overline{\mathrm{C}}\) स्वायत्त उपभोग (Autonomous Consumption) को दर्शाता है, b सीमांत उपभोग प्रवृत्ति (MPC) का प्रतीक है और Y आय (राष्ट्रीय आय) का प्रतीक है।

प्रश्न 7.

समग्र पूर्ति (AS) किसे कहते हैं? समग्र पूर्ति के दो घटक बताइए।

उत्तर:

अर्थव्यवस्था में दी हुई अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को समग्र पूर्ति कहते हैं। मौद्रिक रूप में राष्ट्रीय आय, समग्र पूर्ति का प्रतीक है।

समग्र पूर्ति के दो घटक हैं-

समग्र पूति = उपभोग + बचत।

प्रश्न 8.

समग्र पूर्ति (AS) की प्रतिष्ठित (Classical) अवधारणा, केज की AS अवधारणा से किस प्रकार भिन्न है?

उत्तर:

प्रतिष्ठित अवधारणा के अनुसार समग्र पूर्ति, कीमतों के प्रति पूर्णतया बेलोचदार रहती है, जबकि केज़ के अनुसार समग्र पूर्ति, कीमतों के प्रति पूर्णतया लोचदार रहती है।

प्रश्न 9.

बचत प्रवृत्ति क्या होती है?

उत्तर:

बचत प्रवृत्ति अथवा बचत फलन से अभिप्राय बचत और आय के बीच संबंध बताने वाली प्रवृत्ति से है। अन्य शब्दों में, आय और बचत के बीच फलनात्मक संबंध को बचत प्रवृत्ति या बचत फलन कहते हैं।

प्रश्न 10.

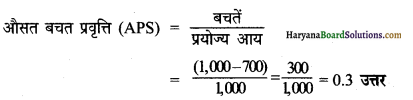

औसत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा दीजिए।

उत्तर:

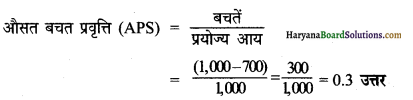

औसत बचत प्रवृत्ति से अभिप्राय आय (Y) के साथ बचत (S) के अनुपात को बताने वाली दर से है। सूत्र के रूप में

APS = \(\frac { S }{ Y }\)

प्रश्न 11.

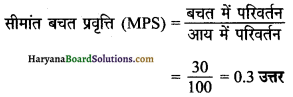

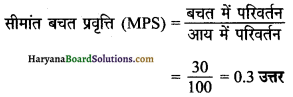

सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा दीजिए।

उत्तर:

सीमांत बचत प्रवृत्ति से अभिप्राय बचत में परिवर्तन (∆S) और आय में परिवर्तन (∆Y) के अनुपात से है। सूत्र के रूप में-

MPS = \(\frac { ∆S }{ ∆Y }\)

यहाँ, ∆S = बचत में परिवर्तन, ∆Y = आय में परिवर्तन।

प्रश्न 12.

मितव्ययिता (बचत) का विरोधाभास (Paradox of Saving) क्या है?

उत्तर:

मितव्ययिता का विरोधाभास वह सिद्धांत है जिसके अनुसार जब लोग अधिक मितव्ययी हो जाते हैं तो वे समस्त रूप से बचत कम करते हैं या पूर्ववत करते हैं क्योंकि अधिक बचत = कम माँग = उपभोग में कमी = आय में कमी = बचत में कमी।

प्रश्न 13.

औसत बचत प्रवृत्ति का औसत उपभोग प्रवृत्ति से क्या संबंध है?

उत्तर:

औसत बचत प्रवृत्ति + औसत उपभोग प्रवृत्ति = 1, अर्थात् औसत बचत प्रवृत्ति के अधिक होने पर औसत उपभोग प्रवृत्ति कम होगी।

प्रश्न 14.

निवेश को समझ पाने में किन तत्त्वों की जानकारी महत्त्वपूर्ण होती है?

उत्तर:

- निवेश से आगम

- ब्याज की दर

- भविष्य में लाभ की अपेक्षाएँ।

प्रश्न 15.

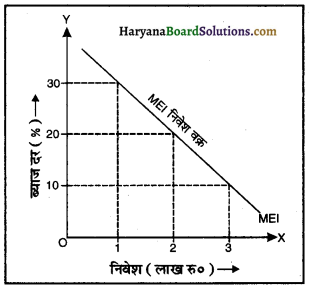

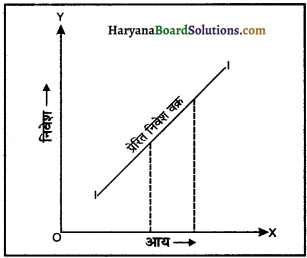

निवेश माँग फलन क्या होता है?

उत्तर:

निवेश माँग फलन से हमारा अभिप्राय निवेश माँग और ब्याज की दर के संबंध से है।

प्रश्न 16.

जिस अर्थव्यवस्था में प्रत्याशित निवेश प्रत्याशित बचत से अधिक हो, उसमें कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर:

जिस अर्थव्यवस्था में प्रत्याशित निवेश प्रत्याशित बचत से अधिक हो, उसमें कुल आय में वृद्धि होती है।

प्रश्न 17.

संतुलन आय में बचत और निवेश का क्या संबंध होता है?

उत्तर:

संतुलन आय में प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश दोनों बराबर होते हैं अर्थात् प्रत्याशित बचत = प्रत्याशित निवेश।

प्रश्न 18.

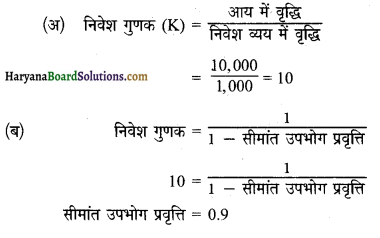

निवेश गुणक की धारणा से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

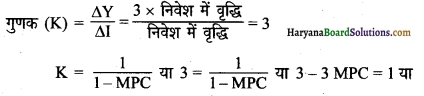

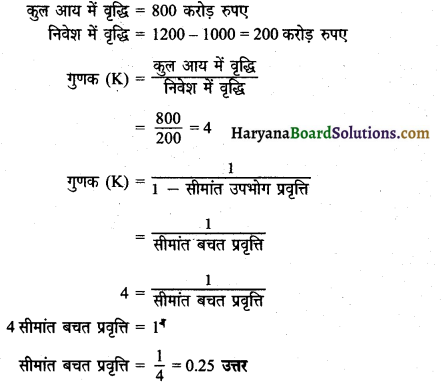

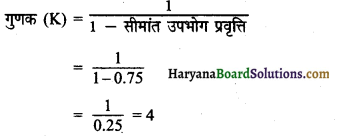

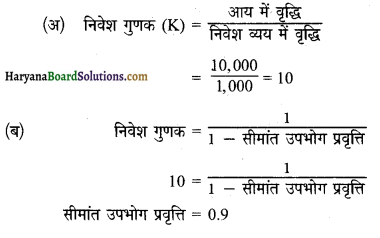

निवेश गुणक से अभिप्राय उस सिद्धांत से है जिसके अनुसार, निवेश में प्रारंभिक परिवर्तन से अर्थव्यवस्था की आय में गुणज परिवर्तन होता है। सूत्र के रूप में,

प्रश्न 19.

संतुलन से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

संतुलन का शाब्दिक अर्थ है, दो विपरीत स्थितियों के बीच साम्य या बराबरी। यहाँ इससे अभिप्राय समग्र माँग और . समग्र पूर्ति के विशेष कीमत पर बराबर-बराबर होने से है।

प्रश्न 20.

उत्पादन का स्तर क्या है?

उत्तर:

उत्पादन का वह स्तर, जिस पर उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा, माँगी गई मात्रा के बराबर हो, उत्पादन का संतुलन स्तर कहलाता है।

प्रश्न 21.

ऐच्छिक बेरोज़गारी से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

ऐच्छिक बेरोज़गारी से अभिप्राय उस बेरोज़गारी से है जिसमें कार्य के लिए योग्य व्यक्ति अपनी इच्छा से कार्य नहीं करते यद्यपि अर्थव्यवस्था में उनके लिए उपयुक्त कार्य उपलब्ध होता है।

प्रश्न 22.

अनैच्छिक बेरोज़गारी से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

अनैच्छिक बेरोज़गारी से अभिप्राय उस बेरोज़गारी से है जिसमें कार्य के लिए इच्छुक और योग्य व्यक्तियों को रोज़गार प्राप्त न हो।

प्रश्न 23.

प्रभावी माँग का सिद्धांत क्या है?

उत्तर:

प्रभावी माँग का सिद्धांत यह बताता है कि समस्त निर्गत (उत्पादन) का निर्धारण केवल समस्त माँग के मूल्यों द्वारा होता है।

प्रश्न 24.

पूर्ण रोज़गार संतुलन का क्या अर्थ है?

उत्तर:

पूर्ण रोज़गार संतुलन अर्थव्यवस्था में संतुलन की वह अवस्था होती है जहाँ उसके सभी संसाधनों का पूरा प्रयोग हो रहा हो।

प्रश्न 25.

अपूर्ण रोज़गार संतुलन का क्या अर्थ है?

उत्तर:

अपूर्ण रोज़गार संतुलन अर्थव्यवस्था के संतुलन की वह अवस्था होती है जहाँ उसके सभी संसाधनों का पूरा प्रयोग नहीं हो रहा हो अर्थात् कुछ संसाधन अप्रयुक्त रहते हैं। यह स्थिति समस्त माँग का समस्त पूर्ति से कम होने पर उत्पन्न होती है।

प्रश्न 26.

क्या बेरोज़गारी की स्थिति में एक अर्थव्यवस्था में संतुलन अवस्था संभव है?

उत्तर:

हाँ, बेरोज़गारी की स्थिति में एक अर्थव्यवस्था में संतुलन अवस्था संभव है क्योंकि संतुलन वहाँ स्थापित होता है जहाँ समग्र माँग (AD), समग्र पूर्ति (AS) के बराबर होती है। लेकिन संतुलन अवस्था पूर्ण रोज़गार की स्थिति में ही हो, यह जरूरी नहीं होता। संतुलन स्थिति अपूर्ण रोज़गार अवस्था पर भी हो सकती है।

प्रश्न 27.

केज़ सिद्धांत के अनुसार अपूर्ण रोज़गार स्तर का उपचार किस प्रकार किया जा सकता है?

उत्तर:

समग्र माँग में वृद्धि द्वारा अपूर्ण रोज़गार स्तर का उपचार किया जा सकता है।

प्रश्न 28.

माँग का अभाव क्या होता है?

उत्तर:

जब समग्र माँग पूर्ण रोज़गार स्तर के उत्पादन से कम रह जाती है, तो उसे माँग का अभाव कहते हैं।

प्रश्न 29.

माँग आधिक्य क्या होता है?

उत्तर:

जब समग्र माँग, पूर्ण रोज़गार स्तर के उत्पादन से अधिक होती है, तो उसे माँग आधिक्य कहते हैं।

प्रश्न 30.

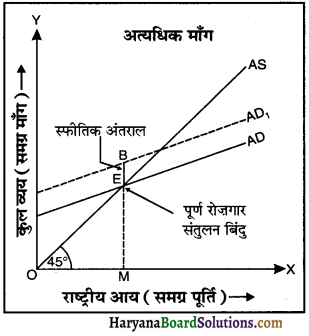

मुद्रास्फीतिक अंतराल की अवधारणा बताइए।

उत्तर:

यदि आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोज़गार के स्तर के बाद निर्धारित होता है तो वह मुद्रास्फीतिक अंतराल की स्थिति होती है।

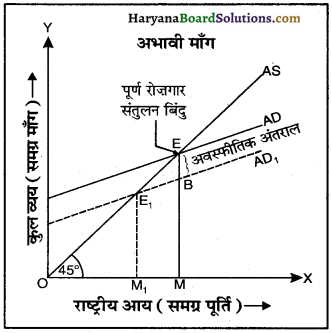

प्रश्न 31.

अवस्फीतिक अंतराल की अवधारणा बताइए।

उत्तर:

यदि कुल माँग पूर्ण रोज़गार के स्तर से कम होती है तो वह अवस्फीतिक अंतराल की स्थिति होती है।

प्रश्न 32.

मौद्रिक नीति से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

मौद्रिक नीति से अभिप्राय किसी देश के केंद्रीय बैंक की उस नीति से है जिसका उपयोग अर्थव्यवस्था में मुद्रा तथा साख की पूर्ति के नियंत्रण के लिए किया जाता है।

प्रश्न 33.

बैंक दर से आपका क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

बैंक दर से हमारा अभिप्राय उस दर से है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंक को वित्तीय सुविधाएँ अर्थात् ऋण प्रदान करता है।

प्रश्न 34.

राजकोषीय नीति से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

राजकोषीय नीति से अभिप्राय सरकार की व्यय तथा कर नीति से है; जिसका उपयोग अर्थव्यवस्था में कुल माँग के संतुलन को ठीक करने के लिए किया जाता है।

प्रश्न 35.

नकद रिज़र्व अनुपात (CRR) और साविधिक तरल अनुपात (SLR) में भेद कीजिए।

उत्तर:

नकद रिज़र्व अनुपात (CRR)-प्रत्येक व्यावसायिक बैंक को अपनी जमा राशियों का एक न्यूनतम अनुपात कानूनी त पर केंद्रीय बैंक के पास जमा करना होता है, उसे नकद रिजर्व अनपात (CRR) कहते हैं।

साविधिक तरल अनुपात (SLR)-प्रत्येक व्यावसायिक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित अनुपात अपने पास तरल संपत्तियों (जैसे सरकारी प्रतिभूतियों) के रूप में रखना कानूनन अनिवार्य होता है, उसे साविधिक तरल अनुपात (SLR) कहते हैं।

लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

एक काल्पनिक उपभोग तालिका की सहायता से उपभोग फलन की अवधारणा समझाइए।

उत्तर:

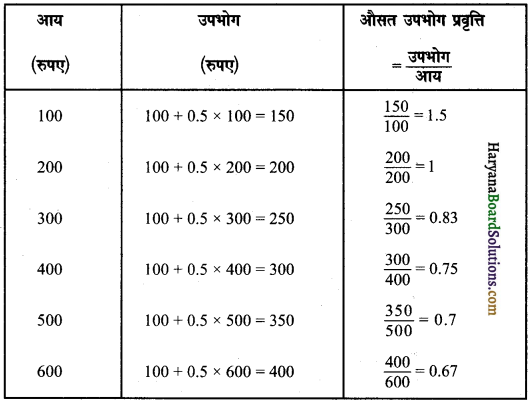

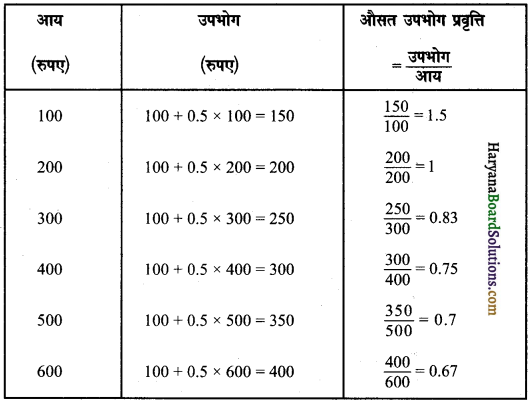

केज के अनुसार, “उपभोग और आय के बीच के संबंध को उपभोग की प्रवृत्ति या उपभोग फलन कहते हैं।” उपभोग फलन आय और उपभोग के पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। उपभोग फलन हमें बताता है कि आय का कौन-सा भाग उपभोग वस्तुओं की माँग पर व्यय किया जाता है। दूसरे शब्दों में, Consumption = f (Y).

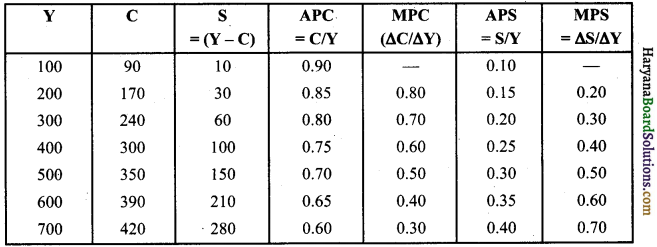

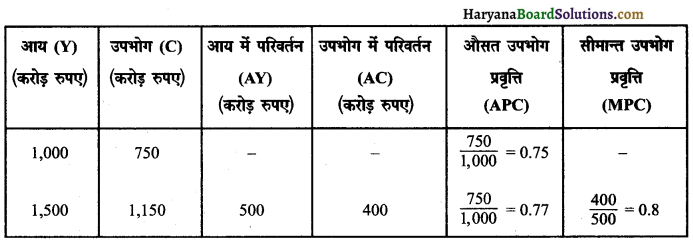

प्रो० केज़ के अनुसार, “जैसे-जैसे किसी परिवार की आय बढ़ती जाती है, उसका उपभोग व्यय भी बढ़ता जाता है, परंतु उपभोग उस दर से नहीं बढ़ता, जिस दर से आय बढ़ती है।” दूसरे शब्दों में, जैसे-जैसे आय बढ़ती है, बचत भी बढ़ती है और फलस्वरूप उपभोग व्यय भी कम होता जाता है। हम उपभोग फलन को निम्नलिखित काल्पनिक तालिका के रूप में दिखा सकते हैं

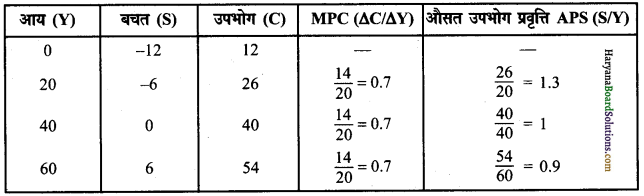

उपभोग फलन तालिका

राष्ट्रीय आय

(करोड़ रुपए) | उपभाग

(करोड़ रुपए) |

| 0 | 30 |

| 100 | 100 |

| 200 | 170 |

| 300 | 240 |

| 400 | 310 |

| 500 | 380 |

| 600 | 450 |

प्रश्न 2.

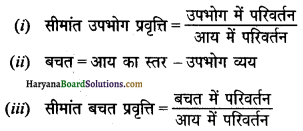

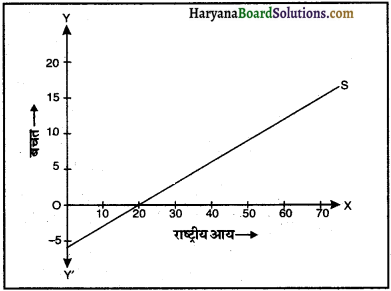

उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या है? अर्थव्यवस्था में आय स्तर को यह कैसे प्रभावित करती है?

उत्तर:

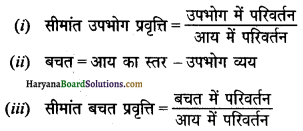

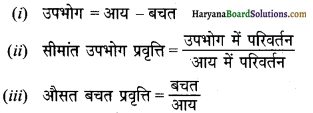

आय में वृद्धि का वह भाग जो उपभोग पर व्यय किया जाता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। सूत्र के रूप में,

सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एक अर्थव्यवस्था के उपभोग फलन को प्रदर्शित करती है। उपभोग कुल माँग का एक संघटक है। राष्ट्रीय आय का स्तर उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहाँ कुल माँग और कुल पूर्ति बराबर हों। अगर कुल माँग कम है तो राष्ट्रीय आय का स्तर भी कम होगा। इसके अतिरिक्त, अर्थव्यवस्था में गुणक का मूल्य सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी, गुणक का मूल्य भी उतना ही अधिक होगा।

प्रश्न 3.

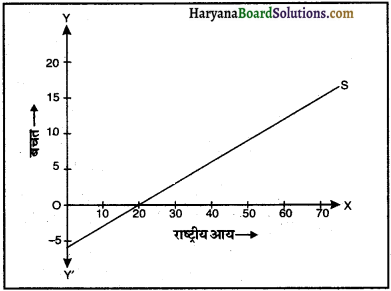

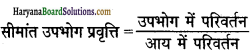

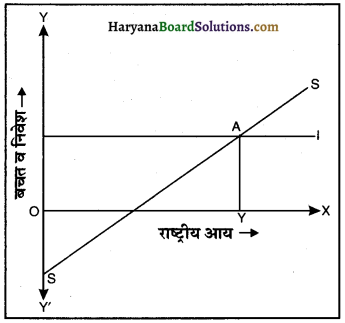

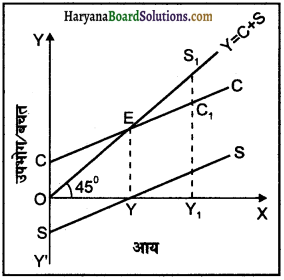

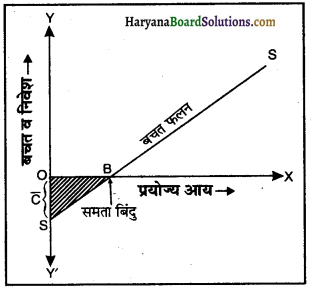

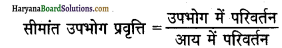

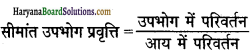

बचत की परिभाषा दीजिए। एक बचत अनुसूची बनाइए तथा उस पर आधारित वक्र खींचिए।

उत्तर:

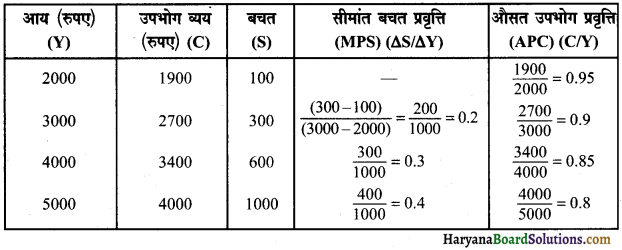

एक अर्थव्यवस्था में बचत, आय का वह भाग है जिसका उपभोग नहीं किया जाता। इस प्रकार बचत, आय और उपभोग का अंतर है अर्थात आय में से उपभोग घटाकर बचत प्राप्त की जा सकती है। सूत्र के रूप में,

बचत = आय – उपभोग

काल्पनिक बचत अनुसूची और इस पर आधारित रेखाचित्र निम्नलिखित प्रकार से बना सकते हैं-

काल्पनिक उपभोग और बचत अनुसूची

| राष्ट्रीय आय (Y) | उपभोग (C) | बचत (S) |

| 0 | 6 | -6 |

| 10 | 13 | -3 |

| 20 | 20 | 0 |

| 30 | 27 | 3 |

| 40 | 34 | 6 |

| 50 | 41 | 9 |

| 60 | 48 | 12 |

| 70 | 55 | 15 |

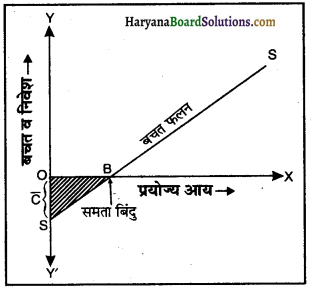

उपर्युक्त अनुसूची के आधार पर हम संलग्न रेखाचित्र में बचत वक्र खींच सकते हैं।

प्रश्न 4.

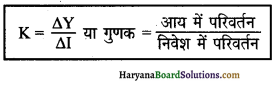

‘निवेश गुणक’ की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और निवेश गुणक के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

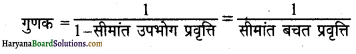

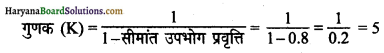

निवेश गुणक की अवधारणा से अभिप्राय उस सिद्धांत से है जिसके अनुसार निवेश में प्रारंभिक परिवर्तन से अर्थव्यवस्था की आय में गुणज परिवर्तन होता है। दूसरे शब्दों में, (निवेश) गुणक आय में होने वाले परिवर्तन तथा निवेश में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। सूत्र के रूप में,

गुणक का प्रत्यक्ष संबंध सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी, गुणक उतना ही अधिक होगा।

हम एक उदाहरण द्वारा गुणक की प्रक्रिया समझा सकते हैं। मान लीजिए कि एक अर्थव्यवस्था में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति (MPC) 80% अर्थात् 0.8 है और नवीन निवेश 100 करोड़ रुपए है। निवेश में वृद्धि होने के फलस्वरूप अतिरिक्त वस्तुओं की माँग में वृद्धि होगी जिसकी पूर्ति के लिए उत्पादक अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को बढ़ाएँगे। यह निवेश जिन लोगों की आय बनेगी, वे उसका 80% व्यय करेंगे। यह क्रम उस समय तक चलता रहेगा जब तक कि निवेश की पूरी राशि समाप्त नहीं हो जाती।

इस प्रकार 100 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश से अर्थव्यवस्था में 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय उत्पन्न होगी। इस प्रकार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के 0.8 पर गुणक 5 है। इसे हम इस प्रकार निकाल सकते हैं

प्रश्न 5.

समग्र माँग के कोई तीन संघटक बताइए।

उत्तर:

समग्र माँग के तीन संघटक निम्नलिखित हैं-

1. पारिवारिक उपभोगिक माँग-पारिवारिक उपभोगिक माँग का स्तर सबसे पहले परिवार की प्रबंध आय पर निर्भर करता है। उपभोग और आय के बीच संबंध को उपभोग प्रवृत्ति या उपभोग फलन कहते हैं।

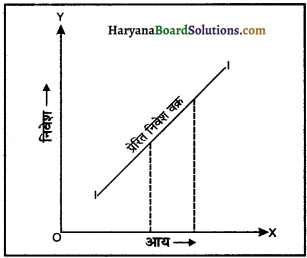

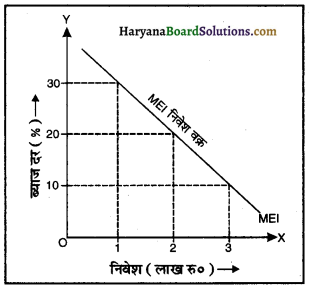

2. निवेश माँग-निवेश का अर्थ पूँजी की नई संपत्ति बनाने पर होने वाले खर्च से है। किसी अर्थव्यवस्था में निवेश दो कारकों पर निर्भर करता है। (क) ब्याज की दर (ri) तथा (ख) निवेश की सीमांत कुशलता (MEI)।

3. सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद-सरकार की यह माँग सार्वजनिक आवश्यकताओं; जैसे सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली आदि के लिए हो सकती है।

प्रश्न 6.

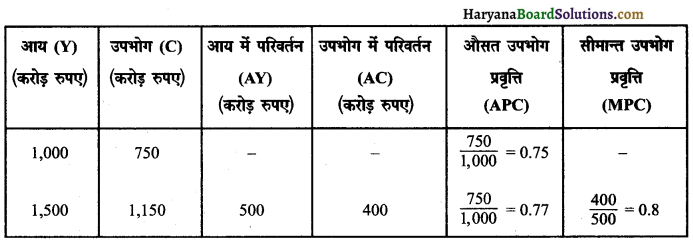

औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में अंतर बताइए। इनमें से किसका मूल्य एक से अधिक हो सकता है और कब?

उत्तर:

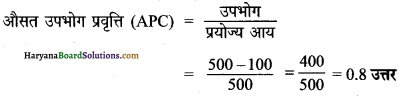

औसत उपभोग प्रवृत्ति से अभिप्राय उस दर से है जो आय के साथ उपभोग के अनुपात को बताती है। इस प्रकार

औसत उपभोग प्रवृत्ति = \(\frac { उपभोग }{ आय }\)

सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से अभिप्राय उस दर से है जो उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात बताती है।

आय में परिवर्तन औसत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य एक से अधिक हो सकता है। यह उस समय हो सकता है जब निम्न आय स्तर पर लोगों का उपभोग उनकी आय से अधिक हो।

प्रश्न 7.

समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र माँग और समग्र पूर्ति से क्या अभिप्राय है? जब ये दोनों बराबर हों तो क्या पूर्ण रोज़गार की स्थिति होगी?

उत्तर:

समग्र माँग से अभिप्राय किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की अवधि में अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं पर किए गए कुल व्यय के जोड़ से है। दूसरे शब्दों में, समग्र माँग से अभिप्राय उपभोग तथा निवेश पर किए गए कुल व्यय के जोड़ से है। इस प्रकार,

समग्र माँग = उपभोग + निवेश

समग्र पूर्ति से अभिप्राय किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य से है। दूसरे शब्दों में, समग्र पूर्ति से अभिप्राय उपभोग तथा बचत के जोड़ से है। इस प्रकार,

समग्र पूर्ति = उपभोग + बचत

एक अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का संतुलन उस बिंदु पर होगा जहाँ समग्र माँग और समग्र पूर्ति बराबर होते हैं। संतुलन की इस स्थिति पर पूर्ण रोज़गार का होना आवश्यक नहीं है। संतुलन की यह

स्थिति पूर्ण रोज़गार के स्तर से पहले अथवा बाद में भी हो सकती है जिसके कारण अर्थव्यवस्था में अधिमाँग अथवा अभावी माँग की स्थिति हो जाती है।

प्रश्न 8.

एक सीधी पंक्ति का उपभोग वक्र खींचिए। प्रक्रिया समझाते हुए उसका एक बचत वक्र खींचिए। निम्नलिखित को रेखाचित्र पर दिखाइए

(i) आय का वह स्तर जिस पर उपभोग औसत प्रवृत्ति इकाई (1) के बराबर है।

(ii) आय का वह स्तर जिस पर औसत बचत प्रवृत्ति ऋणात्मक है।

उत्तर:

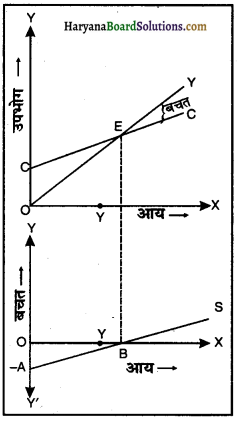

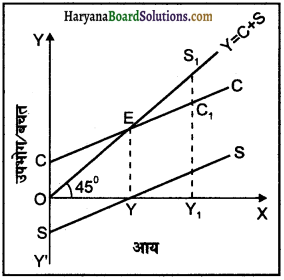

संलग्न रेखाचित्र उपभोग वक्र और बचत वक्र को दर्शाता है-

संलग्न रेखाचित्र में, CC उपभोग वक्र है और OY आय वक्र है। यह एक तथ्य है जो कि बचत आय और उपभोग का अंतर है। जब आय शून्य है तो उपभोग OC के बराबर है और बचत – OA होगी। इसी प्रकार -A बचत वक्र का प्रारंभिक बिंदु होगा। E बिंदु पर आय और उपभोग एक बराबर हैं और बचत शून्य है। इस प्रकार बचत वक्र का एक बिंदु B भी होगा। -A और B बिंदु को मिलाते हुए जो वक्र खींची जाएगी वह बचत वक्र होगी। इस प्रकार -AS बचत वक्र होगी।

बचत वक्र पर OB आय स्तर पर औसत उपभोग प्रवृत्ति एक के बराबर है। -AS बचत वक्र पर OY आय स्तर पर औसत बचत प्रवृत्ति ऋणात्मक है।

प्रश्न 9.

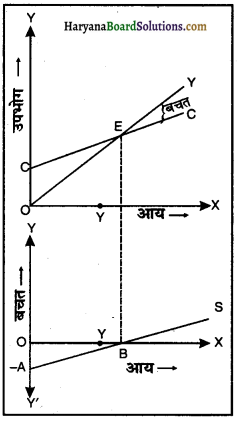

एक अर्थव्यवस्था के लिए सीधी रेखा बचत वक्र एक रेखाचित्र पर खींचिए। इसके आधार पर उपभोग वक्र बनाइए और इसके बनाने की विधि बताइए। उपभोग वक्र पर एक ऐसा बिंदु दर्शाइए जिस पर औसत उपभोग प्रवृत्ति 1 के बराबर हो।

उत्तर:

एक अर्थव्यवस्था में बचत, आय का वह भाग है जिसका उपभोग नहीं किया जाता। इस प्रकार बचत, आय और उपभोग का अंतर है अर्थात् आय में से उपभोग घटाकर बचत प्राप्त की जा सकती है।

सूत्र के रूप में,

बचंत = आय – उपभोग

आय वक्र उद्गम पर 45° का कोण बनाता है। आय वक्र और बचत वक्र की दूरी से उपभोग को मापा जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि जब बचत ऋणात्मक है तो उपभोग वक्र 45° वक्र के ऊपर होगा। जहाँ उपभोग वक्र और आय वक्र एक-दूसरे को काटते हैं तो आय और उपभोग वहाँ बराबर होंगे और बचत शून्य होगी। 1 के बराबर होगी। संलग्न रेखाचित्र में बचत वक्र, आय वक्र और उपभोग वक्र दर्शाए गए हैं।

संलग्न रेखाचित्र में SS1 बचत वक्र है और OY आय वक्र है जो 45° कोण वक्र है। चूँकि OS उद्गम पर ऋणात्मक बचत प्रदर्शित करती बचत है, उपभोग वक्र का उद्गम C बिंदु होगा क्योंकि OC = OS, A1 बिंदु पर बचत शून्य है। C और A1 बिंदुओं को जोड़ते हुए CC1 उपभोग वक्र खींचा जा सकता है।

A1 बिंदु पर औसत उपभोग प्रवृत्ति 1 के बराबर होगी क्योंकि इस बिंदु पर आय और उपभोग बराबर होते हैं।

प्रश्न 10.

उपभोग + निवेश (C+I) वक्र की सहायता से आय के संतुलन स्तर की व्याख्या कीजिए। यदि नियोजित बचत नियोजित निवेश से अधिक हो तो किस प्रकार के समायोजन इन दोनों को बराबर कर देंगे?

अथवा

एक अर्थव्यवस्था को संतुलन की स्थिति में लाने के लिए क्या परिवर्तन होंगे, यदि नियोजित बचत नियोजित निवेश से अधिक हो?

अथवा

उपभोग + निवेश (C + I) दृष्टिकोण द्वारा आय के संतुलन स्तर का निर्धारण समझाइए। रेखाचित्र का प्रयोग कीजिए।

उत्तर:

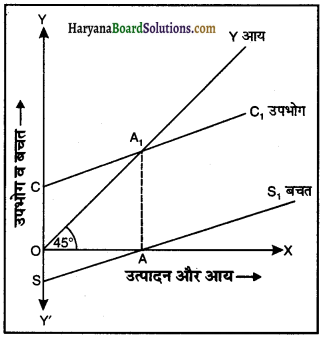

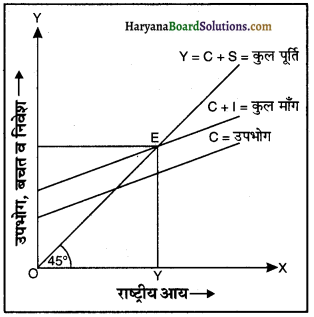

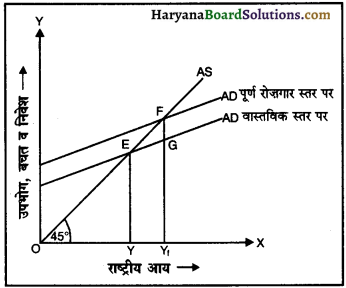

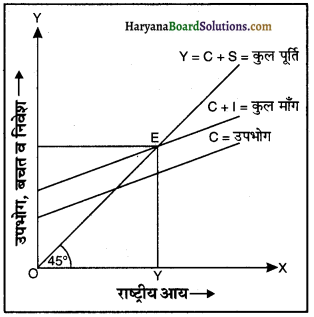

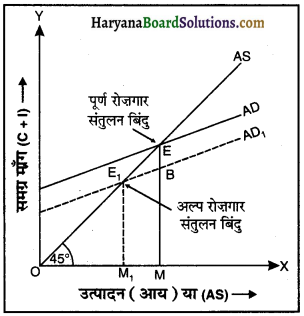

उपभोग + निवेश वक्र का तात्पर्य समग्र अथवा कुल माँग वक्र से है। एक अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का संतुलन वहाँ निर्धारित होता है जहाँ कुल माँग कुल पूर्ति के बराबर हो। अगर कुल माँग कुल पूर्ति से कम है तो राष्ट्रीय उत्पादन और आय में कमी होने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। अगर कुल माँग कुल पूर्ति से अधिक है तो राष्ट्रीय आय और उत्पादन में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। इसे हम संलग्न रेखाचित्र द्वारा दिखा सकते हैं।

संलग्न रेखाचित्र में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय का संतुलन बिंदु E है और इस संतुलन बिंदु पर राष्ट्रीय आय OY होगी।

यदि नियोजित बचत नियोजित निवेश से अधिक है तो इसका अर्थ यह हुआ कि परिवार इतना उपभोग नहीं कर रहे हैं जितना उन्हें करना चाहिए, क्योंकि अधिक बचत से उपभोग कम होता है। कम उपभोग का परिणाम यह होगा कि विक्रेताओं के पास बिना बिके माल का स्टॉक राष्ट्रीय आय एकत्रित होने लगेगा, क्योंकि माँग पूर्ति की तुलना में कम है। बिना बिके माल के स्टॉक में वृद्धि से उत्पादक उत्पादन (तथा रोज़गार) में कमी करेंगे। यह प्रक्रिया उस समय तक चलती रहेगी जब तक कि नियोजित बचत नियोजित निवेश के बराबर नहीं हो जाती।

प्रश्न 11.

बचत और निवेश वक्रों की सहायता से आय के संतुलन स्तर की व्याख्या कीजिए। यदि बचत नियोजित निवेश से अधिक हो तो किस प्रकार के परिवर्तन इन दोनों में समानता लाएँगे?

अथवा

एक अर्थव्यवस्था को संतुलन की स्थिति में लाने के लिए क्या परिवर्तन होंगे, यदि नियोजित बचत नियोजित निवेश से कम हो,

अथवा

बचत-निवेश दृष्टिकोण द्वारा आय के संतुलन स्तर का निर्धारण समझाइए। रेखाचित्र का प्रयोग कीजिए।

उत्तर:

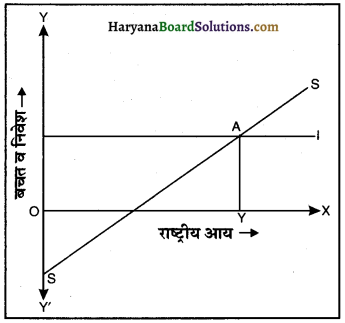

राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहाँ बचत और निवेश बराबर होते हैं। इसे हम संलग्न रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं।

संलग्न रेखाचित्र में SS बचत वक्र है और II निवेश वक्र है। ये दोनों वक्र एक-दूसरे को A बिंदु पर काटते हैं। A बिंदु पर राष्ट्रीय आय का संतुलन है जहाँ राष्ट्रीय आय OY होगी।

यदि बचत नियोजित निवेश से अधिक है तो इसका यह प्रभाव होगा कि परिवार उपभोग पर कम व्यय कर रहे हैं और उनकी बचत निवेश से अधिक होगी। इसके फलस्वरूप व्यापारियों के पास वस्तुओं का बिना बिका हुआ स्टॉक जमा हो जाएगा। इस राष्ट्रीय आय + स्टॉक को कम करने के लिए विभिन्न फर्मे अपने उत्पादन में कमी करेंगी; जिससे रोज़गार में भी कमी आएगी। यह प्रक्रिया उस समय तक चलती रहेगी जब तक कि बचत और नियोजित निवेश बराबर नहीं हो जाते।

प्रश्न 12.

बचत और निवेश सदैव बराबर होते हैं। विवेचना कीजिए।

उत्तर:

बचत और निवेश दोनों ही दो प्रकार के होते हैं-

वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन ऐच्छिक बचत और ऐच्छिक निवेश केवल तभी बराबर होंगे जब अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय संतुलन की स्थिति में होगी क्योंकि संतुलन स्थिति में कोई भी अनैच्छिक या अनियोजित निवेश नहीं होता। बचत और निवेश की समानता को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है-

Y = C + S

और Y = C + I

अतः S = I

प्रश्न 13.

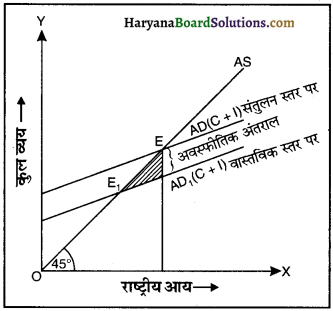

समझाइए कि किस प्रकार समग्र माँग और समग्र पूर्ति पूर्ण रोज़गार स्तर से कम स्तर पर संतुलन में हो सकते हैं।

उत्तर:

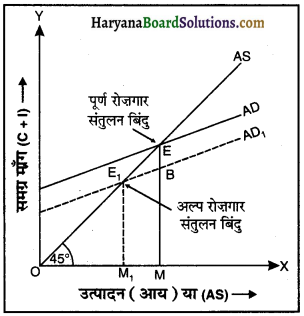

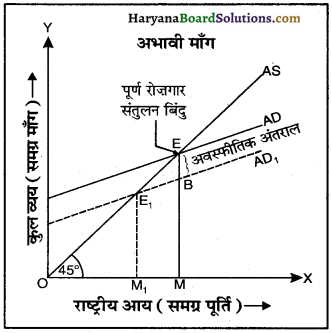

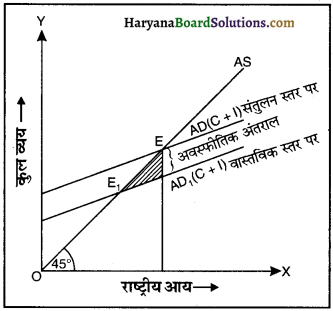

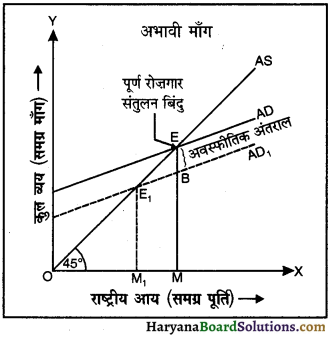

एक अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का संतुलन उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहाँ समग्र माँग (C+ I) समग्र पूर्ति (C+S) के बराबर हो। लेकिन इस स्थिति का पूर्ण रोज़गार स्तर पर होना आवश्यक नहीं है। राष्ट्रीय आय का संतुलन पूर्ण रोज़गार स्तर से कम स्तर पर भी हो सकता है। ऐसा उस समय संभव है जब समग्र माँग समग्र पूर्ति से कम हो। इस स्थिति को अभावी माँग या अवस्फीतिक अंतराल कहते हैं। इसे हम संलग्न रेखाचित्र द्वारा दिखा सकते हैं।

संलग्न रेखाचित्रं में हम देखते हैं कि समग्र माँग और समग्र पूर्ति राष्ट्रीय आय पूर्ण रोज़गार स्तर से कम स्तर पर संतुलन में हो सकते हैं।

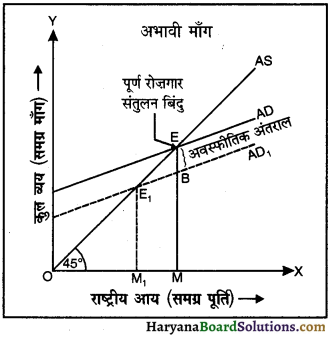

प्रश्न 14.

स्फीतिक अंतराल व अवस्फीतिक अंतराल के बीच भेद कीजिए।

उत्तर:

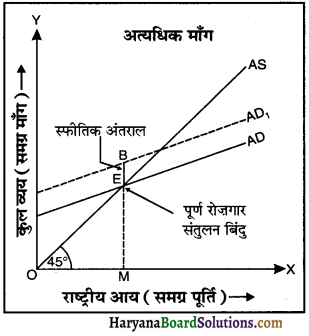

यदि आय का संतुलन पूर्ण रोज़गार स्तर के बाद निर्धारित होता है तो कुल माँग और कुल पूर्ति के बीच के अंतर को स्फीतिक अंतराल कहते हैं। सूत्र के रूप में-

स्फीतिक अंतराल = नियोजित कुल व्यय – संतुलन स्तर का व्यय

यदि आय का संतुलन पूर्ण रोज़गार स्तर से पहले निर्धारित होता है तो कुल माँग और कुल पूर्ति के बीच के अंतर को अवस्फीतिक अंतराल कहते हैं। सूत्र के रूप में-

अवस्फीतिक अंतराल = संतुलन स्तर का व्यय – नियोजित कुल व्यय

स्फीतिक अंतराल के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में अधिमाँग की स्थिति पाई जाती है अर्थात् कुल माँग कुल पूर्ति से अधिक होती है जिससे कीमतें बढ़ने लगती हैं। इसके विपरीत, अवस्फीतिक अंतराल के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में अभावी माँग की स्थिति पाई जाती है अर्थात् कुल पूर्ति कुल माँग से अधिक होती है जिससे कीमतें घटने लगती हैं।

प्रश्न 15.

अवस्फीतिक अंतराल अथवा अभावी माँग की स्थिति को ठीक करने के चार मौद्रिक नीति के उपाय बताइए।

उत्तर:

अवस्फीतिक अंतराल अथवा अभावी माँग की स्थिति को ठीक करने के मौद्रिक नीति के चार उपाय निम्नलिखित हैं-

- बैंक दर-अभावी माँग में केंद्रीय बैंक, बैंक दर में कमी करेगा जिससे व्यावसायिक बैंकों की ब्याज दर कम हो जाएगी और बैंक उद्यमियों को सस्ती दर पर ऋण दे सकेंगे।

- खुली बाज़ार प्रक्रिया-इस उपाय के अंतर्गत केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियाँ बड़े पैमाने पर क्रय करता है, इससे व्यावसायिक बैंकों की ऋण देय क्षमता बढ़ जाती है।

- सदस्य बैंकों के रिज़र्व अनुपात में परिवर्तन केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों के रिज़र्व अनुपात में कमी करेगा जिससे बैंकों की ऋण देय क्षमता अधिक हो जाएगी।

- सीमांत अनिवार्यताओं में परिवर्तन-केंद्रीय बैंक सदस्यं बैंकों को यह आदेश देगा कि वे अपनी सीमांत अनिवार्यता कम कर दें, इससे लोगों को अधिक ऋण लेने में सुविधा होगी।

प्रश्न 16.

अवस्फीतिक अंतराल या अभावी माँग की स्थिति को ठीक करने के चार राजकोषीय उपाय बताइए।

उत्तर:

अवस्फीति अंतराल अथवा अभावी माँग की स्थिति को ठीक करने के लिए राजकोषीय नीति के निम्नलिखित चार उपाय अपनाए जा सकते हैं-

1. सार्वजनिक व्यय में वृद्धि-अभावी माँग को दूर करने के लिए सरकार को सावजनिक व्यय में वृद्धि करनी होगी ताकि मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाए। सरकार सड़कें बनाने, विद्युतीकरण, जन-स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर अधिक व्यय कर सकती है।

2. करों में कमी देश में लोगों के पास क्रय-शक्ति बढ़ाने के लिए सरकार कर की दरों में कमी कर सकती है जिससे लोग अधिक मात्रा में क्रय करें और माँग में वृद्धि हो।

3. सार्वजनिक ऋणों में कमी-सरकार को लोगों के पास क्रय-शक्ति बढ़ाने के लिए सार्वजनिक ऋणों में कमी करनी चाहिए ताकि लोगों की क्रय-शक्ति अधिक हो और कुल माँग में वृद्धि हो।

4. घाटे की वित्त व्यवस्था सरकार को घाटे का बजट बनाना चाहिए और नए नोट छापकर दीर्घकालीन परियोजनाओं पर व्यय करना चाहिए।

प्रश्न 17.

ऐसे किन्हीं दो उपायों का वर्णन करें जिनके द्वारा एक केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीतिक अंतराल को कम करने का प्रयत्न कर सकता हैं।

उत्तर:

केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीतिक अंतराल को निम्नलिखित उपायों द्वारा कम करने का प्रयत्न कर सकता है-

1. सदस्य बैंकों के रिज़र्व अनुपात में परिवर्तन कानून के अंतर्गत सभी व्यावसायिक बैंकों को अपनी माँग जमा दायित्व का न्यूनतम प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास नकदी के रूप में जमा रखना होता है। इस अनुपात को बढ़ाकर व्यावसायिक बैंकों के नकदी के साधनों को कम किया जा सकता है और बैंकों को अपनी ऋण को कम करने के लिए मजबूर कि

2. कटौती की दर में परिवर्तन केंद्रीय बैंक जैसेकि ऋण थोक के व्यापारी जिस पर व्यावसायिक बैंकों जैसेकि परचून में ऋण का व्यापार करने वालों को उधार देते हैं, उसे कटौती दर या बैंक दर कहते हैं। सदस्य बैंक दो प्रकार से केंद्रीय बैंक से ऋण ले सकते हैं आरक्षित प्रोमिसरी नोट (आई.ओ.यू.) देकर या ड्राफ्ट, हुंडियाँ या ग्राहकों के आरक्षित प्रोमिसरी नोट की पुनः कटौती करके। व्यावसायिक बैंकों को ऋण की आवश्यकता अपने घटते हुए रिज़र्व को पूरा करने के लिए करनी पड़ती है। कटौती की दर बढ़ाकर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों द्वारा ऋण की लागत को सीधे से तथा ब्याज की दर और ऋण की स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित ‘ कर सकता है।

प्रश्न 18.

उपभोग फलन या प्रवृत्ति को बढ़ाने के कोई चार उपाय बताएँ।

उत्तर:

उपभोग फलन या प्रवृत्ति को बढ़ाने के कोई चार उपाय निम्नलिखित हैं-

1. आय का पुनर्वितरण-उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आय का पुनर्वितरण निर्धन लोगों के पक्ष में होना चाहिए। मोग प्रवत्ति धनी वर्ग की उपभोग प्रवत्ति से अधिक होती है, इसलिए यदि आय का पनर्वितरण निर्धन लोगों के पक्ष में किया जाए अर्थात् अमीरों की कुछ आय गरीबों को प्राप्त होने लगे तो स्वाभाविक है कि उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाएगी।

2. सामाजिक सुरक्षा-लोगों को सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएँ प्रदान करने से भी उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाया जा सकता है। जब सरकार लोगों को बेरोज़गारी भत्ते, पेंशन तथा स्वास्थ्य सुविधाएँ इत्यादि प्रदान करती है तो लोगों में असुरक्षा का भय समाप्त हो जाता है। फलस्वरूप लोगों की बचत करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है तथा उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाती है।।

3. साख सुविधाएँ साख सुविधाओं के उपलब्ध होने पर लोग अधिक मात्रा में कार, स्कूटर, टेलीविज़न, फ्रिज आदि खरीदेंगे। परिणामस्वरूप उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होगी।

4. नगरीकरण-ग्रामीण लोगों में नगरीकरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाया जा सकता है। यह देखने में आया है कि शहरों में रहने वाले लोगों की उपभोग प्रवृत्ति ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की उपभोग प्रवृत्ति से अधिक होती है। अतः यदि नगरीकरण द्वारा ग्रामीण जनता के कुछ भाग- को नगरों में बसाने का प्रयत्न किया जाए तो उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाती है।

प्रश्न 19.

निवेश को प्रभावित करने वाले किन्हीं चार कारकों या तत्त्वों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

निवेश को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं

1. विदेशी व्यापार-किसी देश के विदेशी व्यापार का भी निवेश पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि देश में विदेशी व्यापार के विस्तार की सम्भावना बढ़ जाती है, तो निवेश पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है तथा निवेश में वृद्धि होती है। इसके विपरीत विदेशी व्यापार की मात्रा के कम हो जाने का निवेश की मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अर्थात् निवेश कम मात्रा में किया जाता है।

2. राजनीतिक वातावरण-यदि देश का राजनीतिक वातावरण शान्तिपूर्ण है तथा देश में आन्तरिक व बाहरी शान्ति एवं स्थिरता है तो इसका निवेश पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है तथा निवेश में वृद्धि होती है। इसके विपरीत यदि देश में अशान्ति और अस्थिरता का वातावरण है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, विदेशी आक्रमण का भय बना हुआ है तो इसका निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा निवेश कम हो जाता है।

3. व्यावसायिक आशाएँ-निवेश प्रेरणा व्यावसायिक आशाओं पर भी निर्भर करती है। यदि निवेशकर्ता भविष्य के सम्बन्ध में आशावादी (Optimistic) होंगे तो निवेश में वृद्धि होगी। इसके विपरीत यदि निवेशकर्ता निराशावादी (Pessimistic) होंगे तो निवेश की मात्रा कम होगी।

4. पूँजी का वर्तमान स्टॉक-किसी अर्थव्यवस्था में पूँजी के वर्तमान स्टॉक का भी निवेश पर प्रभाव पड़ता है। यदि पूँजीगत वस्तुओं का स्टॉक बहुत अधिक है तो अतिरिक्त निवेश नहीं किया जाएगा। यदि वर्तमान पूँजीगत स्टॉक को पूर्ण रूप से प्रयोग कर लिया गया है, परन्तु माँग में लगातार वृद्धि हो रही है, तो नए निवेश की सम्भावना अधिक होगी।

प्रश्न 20.

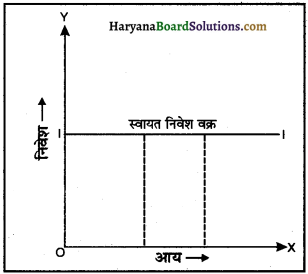

प्रेरित निवेश तथा स्वायत्त/स्वतंत्र निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

प्रेरित निवेश तथा स्वायत्त निवेश में मुख्य अन्तर निम्नलिखित हैं-

| प्रेरित निवेश | स्वायत्त निवेश |

| 1. यह निवेश आय प्रेरित होता है। | 1. यह निवेश आय प्रेरित नहीं होता। |

| 2. इस निवेश का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। | 2. इस निवेश का मुख्य उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है। |

| 3. प्रेरित निवेश प्रायः निजी क्षेत्र में किया जाता है, इसे निजी निवेश भी कहते हैं। | 3. स्वायत्त निवेश प्रायः सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार द्वारा किया जाता है, इसे सार्वजनिक निवेश भी कहते हैं। |

| 4. प्रेरित निवेश का स्तर केवल लाभप्रदता की मात्रा से प्रभावित होता है। | 4. स्वायत्त निवेश का स्तर राजनीतिक, सामाजिक तथा अन्य कारणों से प्रभावित होता है। |

प्रश्न 21.

निजी निवेश तथा सार्वजनिक निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

निजी निवेश-निजी निवेश से अभिप्राय उस निवेश से है जो निजी व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं। इस प्रकार का निवेश केज के अनुसार मुख्यतः दो तत्त्वों पर निर्भर करता है (i) पूँजी की सीमान्त उत्पादकता (MEC) तथा (ii) ब्याज की दर (Rate of Interest)। यदि पूँजी की सीमान्त उत्पादकता (MEC) ब्याज की दर (r) से अधिक है अर्थात् (MEC>r), तो निजी निवेश अधिक किया जाएगा। इसके विपरीत, यदि MEC, ब्याज की दर से कम है अर्थात् (MEC <r) तो निजी निवेश नहीं किया जाएगा। इस प्रकार का निवेश, प्रेरित निवेश (Induced Investment) होता है।

सार्वजनिक निवेश सार्वजनिक निवेश वह निवेश है जो देश की केन्द्रीय, प्रान्तीय या स्थानीय सरकारों के द्वारा किया जाता है। यह निवेश लोगों के कल्याण, देश की सुरक्षा तथा आर्थिक विकास के लिए किया जाता है। यह निवेश लाभ के उद्देश्य से नहीं किया जाता। अतः यह लाभ-सापेक्ष (Profit Elastic) नहीं होता। यह निवेश साधारणतया स्वतंत्र निवेश होता है। स्कूलों, कॉलेजों, रेलों, सड़कों, अस्पतालों, नहरों तथा बाँधों आदि पर किया जाने वाला निवेश इसी श्रेणी में आता है।

प्रश्न 22.

रेखाचित्र की सहायता से अवस्फीतिक अंतराल (Deflationary Gap) की अवधारणा समझाइए।

उत्तर:

पूर्ण रोज़गार देने वाली समग्र पूर्ति से, समग्र माँग जितनी कम होती है, उसे अवस्फीतिक अंतराल कहते हैं। यह समग्र माँग में पूर्ण रोजगार कमी का माप है। इसे वैकल्पिक रूप में, इस प्रकार परिभाषित कर संतुलन बिंदु सकते हैं। “अवस्फीतिक अंतराल, वास्तविक समग्र माँग और पूर्ण रोज़गार संतुलन के लिए वांछनीय समग्र माँग का अंतर होता है। यह वास्तविक समग्र माँग के अभाव का माप है।” इसे संलग्न रेखाचित्र में EB के रूप में दिखाया गया है।

रेखाचित्र में E पूर्ण रोज़गार संतुलन बिंदु है जहाँ समग्र माँग EM, पूर्ण रोज़गार देने वाली समग्र पूर्ति OM के बराबर है। मान लीजिए नई माँग BM उत्पादन स्तर के बराबर है जो पूर्ण रोज़गार संतुलन स्तर के उत्पादन EM(OM) से कम है। दोनों में अंतर EB(EM – BM) अवस्फीतिक अंतराल है। इस प्रकार EB अवस्फीतिक अंतराल और अभावी माँग का माप है। ध्यान रहे अभावी माँग मंदी और बेरोजगारी की स्थिति पैदा करती है।

प्रश्न 23.

क्या एक अर्थव्यवस्था अल्प रोज स्थिति में हो सकती है? समझाइए।

उत्तर:

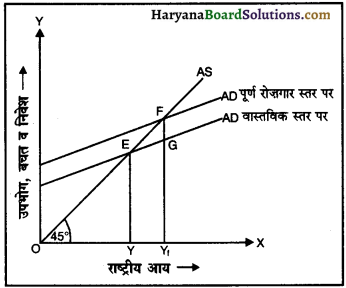

आय व रोज़गार का संतुलन स्तर उस बिंदु पर होता है जहाँ कुल माँग और कुल पूर्ति बराबर होती है। संतुलन स्तर के पूर्ण रोजगार स्तर पर निर्धारण में कुल माँग महत्त्वपूर्ण घटक है। कुल माँग उपभोग और वास्तविक स्तर पर निवेश का योग है। संतुलन स्तर पूर्ण रोज़गार स्तर से कम हो सकता है जहाँ अल्प रोज़गार होता है। अल्प रोज़गार संतुलन की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है, जब अभावी माँग अर्थात् अवस्फीतिक अंतराल हो। इसे हम संलग्न रेखाचित्र द्वारा दिखा सकते हैं।

संलग्न रेखाचित्र में F पूर्ण रोज़गार स्तर है जहाँ राष्ट्रीय आय OYf होनी चाहिए, परंतु अभावी माँग के कारण आय का वास्तविक राष्ट्रीय आय संतुलन स्तर E पर है जहाँ राष्ट्रीय आय OY है। पूर्ण रोज़गार संतुलन पर पहुँचने के लिए निवेश व्यय में FG की वृद्धि करनी होगी।

प्रश्न 24.

राजकोषीय नीति तथा मौद्रिक नीति में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

राजकोषीय नीति तथा मौद्रिक नीति में निम्नलिखित अंतर हैं-

| राजकोषीय नीति | मौद्रिक नीति |

| 1. इस नीति का संबंध सार्वजनिक आय, व्यय, ऋण एवं बजट से होता है। | 1. इस नीति का संबंध मुद्रा की पूर्ति तथा साख की उपलब्धता एवं लागत से होता है। |

| 2. इसका निर्धारण प्रायः वित्त मंत्रालय करता है। | 2. इसका निर्धारण केंद्रीय बैंक करता है। |

| 3. इस नीति का अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। | 3. इसका प्रमुख रूप से उत्पादक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। |

| 4. इस नीति के मुख्य संघटक कर, सार्वजनिक व्यय, ऋण, घाटे की वित्त व्यवस्था आदि हैं। | 4. इस नीति के मुख्य संघटक बैंक दर, खुली बाज़ार प्रक्रियाएँ, तरलता अनुपात आदि हैं। |

प्रश्न 25.

‘से’ के बाजार नियम की कोई पाँच मान्यताएँ बताएँ।

उत्तर:

‘से’ के बाज़ार नियम की पाँच मान्यताएँ निम्नलिखित हैं

1. पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता बाज़ार में पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था पाई जाती है जिसमें माँग तथा पूर्ति की शक्तियों के द्वारा सन्तुलन स्थापित होता है।

2. लोचशील कीमतें, मज़दूरी तथा ब्याज-कीमतें, मज़दूरी तथा ब्याज पूर्णतया लोचशील हैं। यदि माँग पूर्ति से कम है तो कीमतें कम हो जाएँगी जिससे माँग तथा पूर्ति में फिर से सन्तुलन आ जाएगा। यदि देश में बेरोज़गारी है तो मज़दूरी कम हो जाएगी जिससे रोज़गार बढ़ जाएगा। इसी प्रकार, यदि निवेश तथा बचत में असन्तुलन है तो ब्याज की दर में परिवर्तन होने से निवेश तथा बचत में समानता आ जाएगी।

3. मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम है-मुद्रा केवल एक आवरण (Veil) है जिसका अर्थ है कि मुद्रा द्वारा केवल वस्तुओं का लेन-देन ही होता है। मुद्रा धन के संचय के लिए नहीं होती।

4. धन-संचय का न होना-लोग जो कुछ कमाते हैं, वह समस्त मुद्रा व्यय कर दी जाती है अर्थात् किसी प्रकार का संचय (Hoarding) नहीं किया जाता। मुद्रा को या तो उपभोग पदार्थों पर खर्च कर दिया जाता है या पूँजी पदार्थों पर। यही कारण है कि बचत तथा निवेश एक-समान हो जाते हैं।

5. राज्य के तटस्थ होने की नीति-आर्थिक क्षेत्र में राज्य की ओर से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अर्थव्यवस्था में माँग तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा स्वयं ही संतुलन (Automatic Adjustment) स्थापित हो जाता है।

प्रश्न 26.

उपभोग फलन को तालिका एवं रेखाचित्र की सहायता से समझाइए।

उत्तर:

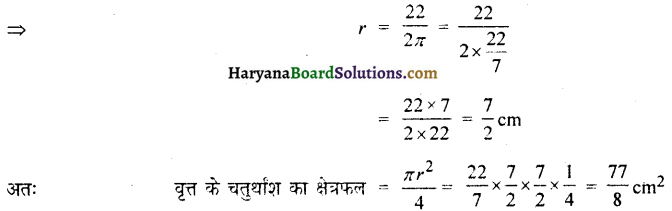

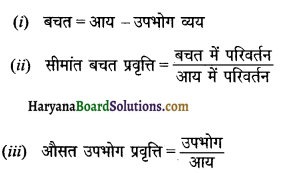

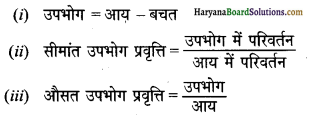

उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति की धारणा को निम्नलिखित तालिका की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है दी गई तालिका से स्पष्ट होता है कि आरम्भ में जब आय शून्य है तो लोगों का उपभोग 10 करोड़ रुपए है। लोग यह उपभोग व्यय पिछली बचतों (Past Savings) के द्वारा या उधार लेकर करते हैं। जब आय बढ़कर 100 करोड़ रुपए हो जाती है, तो उपभोग व्यय भी बढ़कर 100 करोड़ रुपए हो जाता है। यहाँ बचत शुन्य होती है और जब आय बढ़कर क्रमशः 200, रुपए हो जाती है तो उपभोग व्यय बढ़कर क्रमशः 190, 280, 370 व 460 करोड़ रुपए हो जाता है। तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि जैसे-जैसे आय बढ़ रही है, उपभोग व्यय तथा बचत भी बढ़ रहे हैं, परन्तु उपभोग व्यय में होने वाली वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि की तुलना में कम होती है।

| आय | उपशाय | बचत |

| 0 | 10 | -10 |

| 100 | 100 | 0 |

| 200 | 190 | +10 |

| 300 | 280 | +20 |

| 400 | 370 | +30 |

| 500 | 460 | +40 |

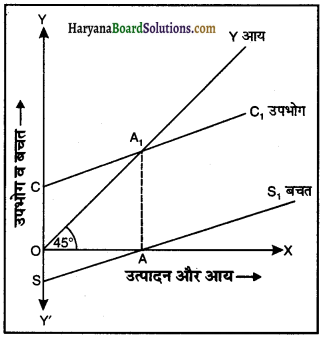

रेखाचित्र-उपभोग फलन अथवा उपभोग प्रवृत्ति की धारणा को संलग्न रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है चित्र में OX-अक्ष पर आय तथा OY-अक्ष पर उपभोग और बचत को दर्शाया गया है। चित्र में 45° वाली Y = C + S रेखा आय तथा उपभोग + बचत की समानता को प्रकट करती है। चित्र में CC रेखा उपभोग वक्र है। चित्र से स्पष्ट है कि जब आय शून्य है तो उपभोग व्यय OC है। आय के OY तक बढ़ जाने से उपभोग व्यय आय के समान है तथा इस बिन्दु पर बचत शून्य है।

OY के बाद आय में वृद्धि से उपभोग व्यय अवश्य बढ़ता है, परन्तु उपभोग व्यय में वृद्धि आय में वृद्धि से कम होती है। चित्र में SS वक्र बचत रेखा है जो कि यह स्पष्ट करती है कि शून्य आय के स्तर पर बचत ऋणात्मक है। आय के OY स्तर पर बचत शून्य है तथा इसके बाद आय के बढ़ने पर बचत बढ़ती जाती है; जैसे आय के OY1 स्तर पर उपभोग C1Y1 है और बचत S1 C1 है। इस प्रकार CC उपभोग वक्र की ढलान से स्पष्ट है कि जैसे-जैसे आय में वृद्धि आय होती है, उपभोग व्यय भी बढ़ता है, परन्तु उपभोग व्यय में वृद्धि आय की तुलना में कम दर से होती है।

दीर्घ-उत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

उपभोग प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। इसकी मुख्य विशेषताएँ बताएँ।

अथवा

उपभोग फलन से क्या अभिप्राय है? उपभोग फलन के मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

उपभोग फलन/उपभोग प्रकृति का अर्थ एवं परिभाषाएँ-उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति एक ऐसी तालिका है जो आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग के विभिन्न स्तरों को व्यक्त करती है अर्थात् उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति राष्ट्रीय आय तथा उपभोग व्यय के बीच कार्यात्मक सम्बन्ध (Functional Relationship) व्यक्त करती है। इससे यह पता चलता है कि आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग व्यय के कौन-कौन से स्तर हैं।

उपभोग (Consumption) और उपभोग प्रवृत्ति (Propensity to Consume) में अन्तर होता है। उपभोग का अर्थ यह है कि किसी देश की समस्त आय में से कल कितना उपभोग पर खर्च किया जाता है। मान लीजिए कि एक देश की राष्ट्रीय आय 100 करोड़ रुपए है और इसमें से 80 करोड़ रुपए वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने पर खर्च कर दिए जाते हैं तो 80 करोड़ रुपए उपभोग कहलाएगा, जबकि उपभोग प्रवृत्ति एक ऐसी अनुसूची है जो यह स्पष्ट करती है कि आय के बदलने के साथ-साथ उपभोग कैसे बदलता है?

यदि उपभोग को अक्षर ‘C’ द्वारा और आय को अक्षर ‘Y’ द्वारा दर्शाया जाए तो उपभोग प्रवृत्ति या उपभोग फलन कुल उपयोग व्यय तथा कुल राष्ट्रीय आय में फलनात्मक सम्बन्ध को व्यक्त करती है। समीकरण के रूप में,

c = f(Y)

इसे पढ़ सकते हैं कि उपभोग (C), आय (Y) का फलन है। समीकरण में (1) उपभोग तथा आय के कार्यात्मक सम्बन्ध को दर्शाता है और चूँकि उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति भी राष्ट्रीय आय तथा उपभोग व्यय के फलनात्मक सम्बन्ध को व्यक्त करती है। इसलिए हम (f) को ही उपभोग प्रवृत्ति (Propensity to Consume) कह सकते हैं। यदि हमें लोगों की उपभोग प्रवृत्ति का पता लग जाए तो हमें ज्ञात हो जाता है कि एक दी हुई आय में से देशवासी उपभोग पर कितना व्यय करेंगे। संक्षेप में, उपभोग प्रवृत्ति, उपभोग तथा आय के फलनात्मक सम्बन्ध को प्रकट करती है।

1. डिलर्ड के अनुसार, “आय के विभिन्न स्तरों पर, उपभोग की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करने वाली अनुसूची को उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है।”

2. लिप्सी के अनुसार, “उपभोग फलन उपभोग व्यय और आय के सम्बन्ध में वक्तव्य से अधिक कुछ भी नहीं है।”

3. पीटरसन के अनुसार, “उपभोग फलन की परिभाषा एक अनुसूची के रूप में दी जा सकती है जो कि विभिन्न आय-स्तरों पर उपभोग पदार्थों और सेवाओं पर किए गए व्यय की मात्रा को बताती है।” ।

उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति की विशेषताएँ-उपभोग प्रवृत्ति की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

1. उपभोग प्रवृत्ति अल्पकाल में स्थिर रहती है चूँकि उपभोग प्रवृत्ति एक मनोवैज्ञानिक धारणा (Psychological Concept) है, इस पर कई भावगत तत्त्वों (Subjective Factors); जैसे मनुष्यों की आदतों, रुचि, फैशन आदि का प्रभाव पड़ता है। अल्पकाल में ये तत्त्व स्थिर रहते हैं। इसलिए अल्पकाल में उपभोग प्रवृत्ति भी स्थिर रहती है।

2. गरीब वर्ग की उपभोग प्रवृत्ति, अमीर वर्ग की उपभोग प्रवृत्ति से अधिक होती है इसका कारण यह है कि निर्धन लोगों की आय कम होने के कारण कुछ आवश्यकताएँ असन्तुष्ट रहती हैं और जब आय बढ़ती है तो वे तुरन्त ही अपनी असन्तुष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय कर देते हैं। इसके विपरीत अमीर लोगों की आवश्यकताएँ पहले ही तृप्त होती हैं। अतः जब धनी लोगों की आय बढ़ती है तो वह उपभोग पर खर्च न होकर बचत का रूप धारण कर लेती है।

3. अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपभोग फलन-अल्पकाल में उपभोग व्यय स्वतन्त्र उपभोग (Autonomous Consumption) प्रकार का होता है। स्वतन्त्र उपभोग से अभिप्राय, उस न्यूनतम उपभोग व्यय से है जो एक व्यक्ति को अवश्य करना पड़ता है, चाहे उसकी आर्य शून्य ही क्यों न हो। जबकि दीर्घकालीन उपभोग व्यय स्वतन्त्र उपभोग नहीं होता। इसका कारण यह है कि दीर्घकाल में कोई भी व्यक्ति बिना आय के खर्च नहीं कर सकता।

4. आय और रोजगार उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करते हैं-आय और रोज़गार का उपभोग प्रवृत्ति से सीधा सम्बन्ध है। उपभोग प्रवृत्ति के बढ़ने पर कुल उपभोग व्यय में वृद्धि होती है, फलस्वरूप आय तथा रोज़गार में वृद्धि होती है। इसी प्रकार, उपभोग प्रवृत्ति के कम होने से कुल उपभोग व्यय में कमी होने के कारण आय और रोज़गार में कमी आती है। अतः देश में रोज़गार या राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए ऐसे कदम उठाए जाने चाहिएँ जिनसे देश में उपभोग प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिले।

प्रश्न 2.

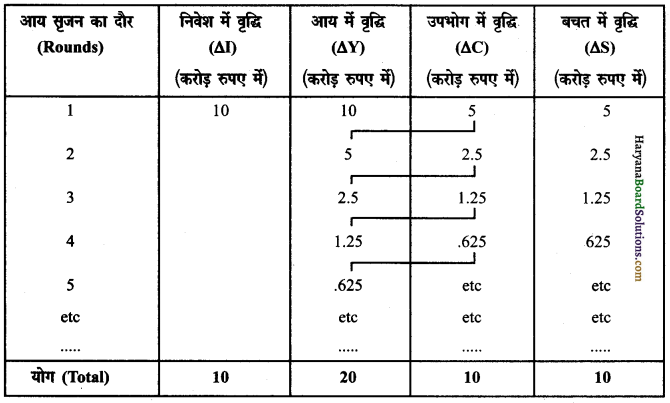

निवेश गणक की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। निवेश की प्रक्रिया या कार्यशीलता को तालिका की सहायता से समझाइए।

उत्तर:

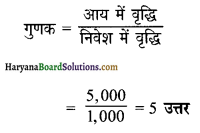

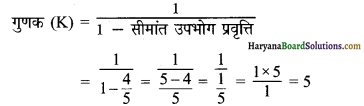

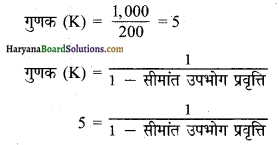

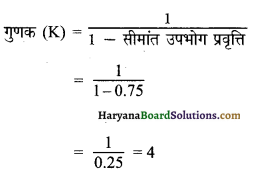

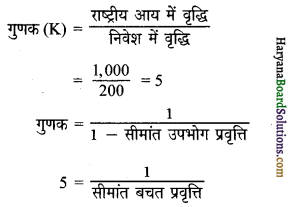

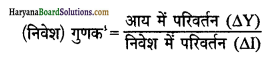

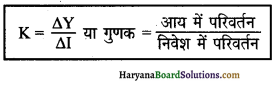

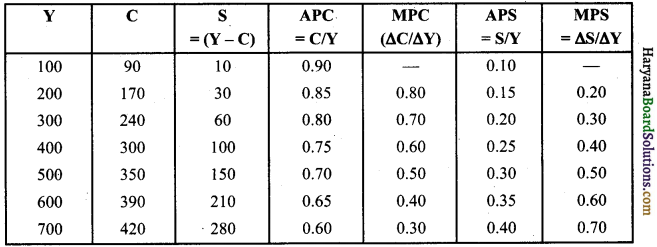

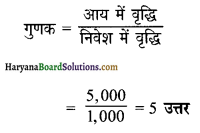

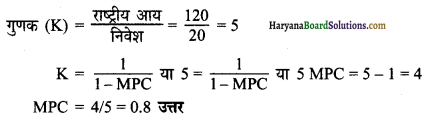

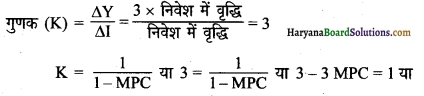

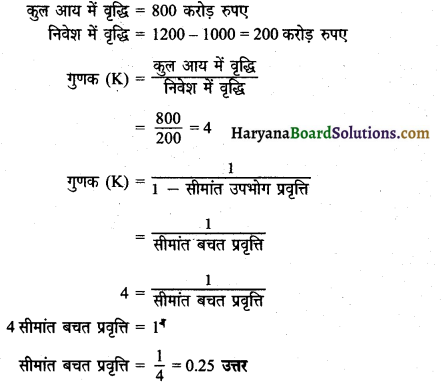

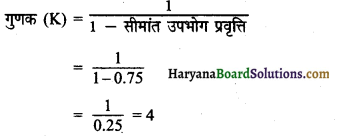

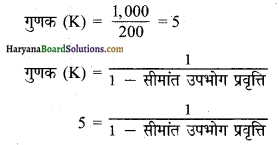

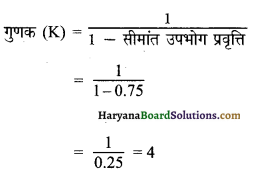

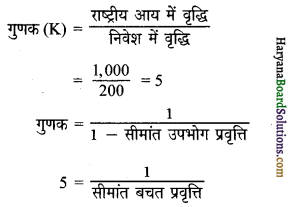

निवेश गुणक की अवधारणा हम जानते हैं कि निवेश से उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है जिससे रोज़गार, उत्पादन व आय का स्तर बढ़ जाता है अर्थात् निवेश में परिवर्तन, आय में परिवर्तन लाता है। आय में यह परिवर्तन, निवेश में परिवर्तन का कई गुना (या गुणक) होता है। अतः अर्थव्यवस्था में जितनी मात्रा में निवेश बढ़ाया जाता है, राष्ट्रीय आय में उससे कई गुना वृद्धि हो जाती है। चूंकि आय में होने वाला परिवर्तन, निवेश परिवर्तन का कई गुना होता है, इसलिए इसे निवेश गुणक कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि दी हुई अवधि में निवेश राशि 100 करोड़ रुपए बढ़ाने से कुल आय 500 करोड़ रुपए बढ़ जाती है तो निवेश गुणक 500/100 = 5 होगा। निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि के अनुपात को निवेश गुणक कहते हैं। सूत्र के रूप में-

संक्षेप में, गुणक (K) से अभिप्राय निवेश में परिवर्तन (AI) और आय में परिवर्तन (AY) के अनुपात से है।

निवेश गुणक की प्रक्रिया निवेश व्यय बढ़ाने से आय में कई गुना बढ़ने की प्रक्रिया इस प्रकार है। हम जानते हैं कि एक व्यक्ति का व्यय, दूसरे व्यक्ति की आय बन जाती है। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का व्यय, तीसरे व्यक्ति की आय होती है और तीसरे व्यक्ति का व्यय, चौथे व्यक्ति की आय होती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय और आय की एक ह्रासमान (Dwindling Chain of Consumption and Income) श्रृंखला बनती चली जाती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक उपभोग शून्य नहीं हो जाता। इस प्रक्रिया के अंत में आय का जोड़ करने पर कुल आय, आरंभिक निवेश की कई गुना हो जाती है। ध्यान रहे, एक व्यक्ति का व्यय, उसकी आय और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति (MPC) पर निर्भर करता है। अब एक उदाहरण से इसे स्पष्ट करते हैं

मान लीजिए कि सरकार 100 करोड़ रुपए, निवेश करके खाद का एक कारखाना स्थापित करती है। इसका पहला प्रभाव यह होगा कि कारखाने में लगे श्रमिकों की आय 100 करोड़ रुपए बढ़ जाएगी। यदि उनकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति (MPC) 1/2 या 50% है तो वे 50 करोड़ (100 का 1/2) नई उपभोग वस्तुओं पर खर्च करेंगे। यह इस कथा का अंत नहीं है। अब इन वस्तुओं के उत्पादकों की आय 50 करोड़ रुपए (कारकों के व्यय के बराबर) बढ़ जाएगी और वे 25 करोड़ रुपए (50 का 1/2) उपभोग प खर्च करेंगे। इस प्रकार यह श्रृंखला बढ़ती जाएगी जिसमें प्रत्येक दौर (Round), पिछले दौर का 1/2 होगा। आय में वृद्धि तब समाप्त हो जाएगी, जब आय में परिवर्तन (AI), बचत में परिवर्तन (AS) के बराबर हो जाएगा अर्थात् ∆I = ∆S.

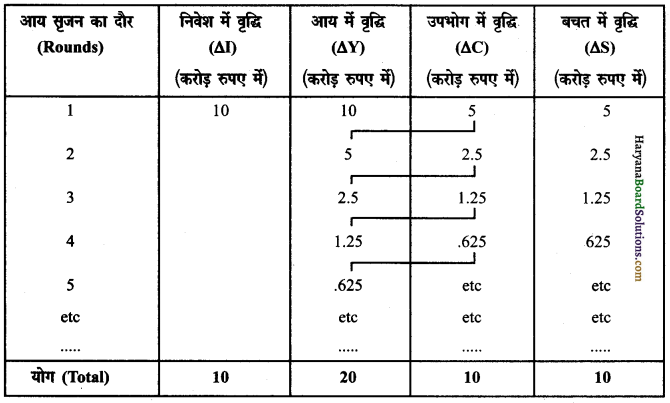

निवेश-गुणक की प्रक्रिया को निम्नलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि निवेश में आरंभिक वृद्धि 10 करोड़ रुपए है और MPC = 50% या 1/2 है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि पहले दौर में आय में वृद्धि 10 करोड़ रुपए की होगी, क्योंकि इसी दौर में सरकार ने 10 करोड़ रुपए का निवेश किया है। दूसरे दौर में आय में वृद्धि 5 करोड़ रुपए की होगी, क्योंकि लोगों की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1/2 है। इसलिए लोग अपनी बढ़ी हुई आय का 50% खर्च करेंगे तथा 50% बचाकर रखेंगे। इस प्रकार, प्रत्येक दौर में आय में वृद्धि होती जाएगी। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि अंततः कुल आय में होने वाली वृद्धि 20 करोड़ रुपए के बराबर नहीं हो जाती। इस क्रिया को हम आय सृजन का चलचित्र (Motion Picture of Income Propogation) कहते हैं।

तालिका के स्तंभों का जोड़ करने के लिए G.P. Series (Geometrical Progression Series) के सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि-

GP. Series का सूत्र है- S = \(\frac { a }{ 1-r }\)

यहाँ, S = Sum total (कुल जोड़), a = First item of the column तथा r = Rate of change or MPC

आय वाले स्तंभ का जोड़ =\(\frac { 10 }{ 1-1/2 }\) = \(\frac { 10 }{ 1/2 }\) = 20

उपभोग वाले स्तंभ का जोड़ = \(\frac { 5 }{ 1-1/2 }\) = \(\frac { 5 }{ 1/2 }\) = 10

बचत वाले स्तंभ का जोड़ =\(\frac { 5 }{ 1-1/2 }\) = \(\frac { 5 }{ 1/2 }\) = 10

स्पष्ट है कि 10 करोड़ रुपए का आरंभिक निवेश करने से जब MPC = 1/2 हो तो गुणक का मूल्य 2 होगा और आय में वृद्धि निवेश की दो गुना अर्थात् 20 करोड़ रुपए होगी। इस प्रकार गुणक (K) = \(\frac { ∆Y }{ ∆I }\) = \(\frac { 20 }{ 10 }\) = 2

प्रश्न 3.

आय व रोज़गार के प्रतिष्ठित (परंपरावादी) सिद्धांत और केज़ के सिद्धांत में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

आय व रोज़गार के प्रतिष्ठित सिद्धांत और केज के सिद्धांत में अंतर निम्नलिखित हैं-

| प्रतिष्ठित (परंपरावादी) सिद्धांत | केज्ज का सिद्धांत |

| 1. आय व रोज़गार का साम्य (संतुलन) स्तर, सदा पूर्ण रोज़गार के स्तर पर निर्धारित होता है। पूर्ण रोज़गार की मान्यता इस सिद्धांत में सर्वव्याप्त है। | 1. आय व रोज़गार का साम्य स्तर, उस स्तर पर निर्धारित होता है जहाँ AD = AS परंतु आवश्यक नहीं कि यह साम्य, पूर्ण रोज़गार पर ही हो, क्योंकि यह इससे कम या अधिक पर भी हो सकता है। |

| 2. पूर्ण रोज़गार संतुलन एक सामान्य (Normal) स्थिति है। दीर्घकाल में पूर्ण रोज़गार से कम की स्थिति संभव नहीं है। | 2. ‘पूर्ण रोज़गार से कम पर संतुलन’ एक सामान्य स्थिति है जबकि पूर्ण रोज़गार संतुलन एक आदर्श और असाधारण अवस्था है। |

| 3. यह सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित है कि ‘पूर्ति अपनी माँग स्वयं उत्पन्न करती है।’ फलस्वरूप समस्त उत्पादन के बिक जाने से अति-उत्पादन (Overproduction) और बेरोज़गारी असंभव है। | 3. पूर्ति स्वतः अपनी माँग उत्पन्न नहीं करती जिससे अति-उत्पादन और बेरोज़गारी की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके विपरीत ‘माँग, पूर्ति को सृजित करती है।’ |

| 4. अल्पकालिक या अस्थाई बेरोज़गारी की दशा में मज़दूरी दर घटाने से रोज़गार में वृद्धि की जा सकती है। | 4. प्रभावी या समग्र माँग (AD) बढ़ाकर ही रोज़गार में वृद्धि की जा सकती है। |

| 5. ब्याज दर में परिवर्तन से बचत और निवेश में संतुलन स्थापित होंता है। | 5. आय स्तर में परिवर्तन से बचत और निवेश में संतुलन स्थापित होता है। |

| 6. कीमत, मज़दूरी और ब्याज दर की लोचदार (Elastic) प्रणाली से अर्थव्यवस्था स्वयं ही पूर्ण रोज़गार संतुलन लाती है। | 6. एकाधिकार और ट्रेड यूनियनों के होते हुए कीमत, मज़दूरी और ब्याज दर में लोच या परिवर्तनशीलता नहीं रहती। |

| 7. समग्र पूर्ति (AS), कीमतों के प्रति पूर्णतया बेलोचदार होती है। | 7. समग्र पूर्ति (AS), कीमतों के प्रति पूर्णतया लोचदार होती है। |

| 8. सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं, क्योंकि माँग और पूर्ति की स्वतंत्र शक्तियों द्वारा संतुलन स्वतः ही स्थापित हो जाता है। | 8. AD और AS में संतुलन लाने व पूर्ण रोज़गार को संभव बनाने के लिए संरकारी हस्तक्षेप जरूरी है। |

| 9. यह सिद्धांत दीर्घकाल में लागू होता है। | 9. यह सिद्धांत अल्पकाल में लागू होता है। |

प्रश्न 4.

आय व रोज़गार का प्रतिष्ठित/परंपरावादी (Classical) सिद्धांत तथा केञ्ज (Keynes) के सिद्धांत का संक्षेप में विवरण दीजिए।

उत्तर:

‘आय के निर्धारण’ से अभिप्राय देश में ‘आय और रोज़गार के संतुलन स्तर के निर्धारण’ से है। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादक (फम) के संतुलन के विषय का अध्ययन करते हैं कि उत्पादक का संतुलन, उत्पादन के उस स्तर पर होता है जिस स्तर पर उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र में हम देश की आय और रोज़गार के संतुलन स्तर का अध्ययन करते हैं जोकि राष्ट्रीय आय (उत्पादन) का उच्चतम स्तर प्राप्त करने का प्रयास करता है, जब समस्त साधनों का पूर्ण उपयोग (अर्थात् पूर्ण रोज़गार संतुलन की स्थिति में) किया जाता है। इस विषय में दो सिद्धांत-प्रतिष्ठित (या परंपरावादी) सिद्धांत और केज़ का सिद्धांत प्रसिद्ध हैं। दोनों सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है

ध्यान रहे, समष्टि अर्थशास्त्र में यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि समग्र माँग और समग्र पूर्ति दोनों मिलकर उत्पादन का स्तर, पूर्ण रोज़गार का स्तर और सामान्य कीमत-स्तर निर्धारित करते हैं।

(क) आय व रोज़गार का प्रतिष्ठित (परंपरावादी) सिद्धांत-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने आय व रोज़गार से संबंधित कोई सिद्धांत अलग से नहीं दिया, बल्कि व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को समस्त अर्थव्यवस्था की आय व रोजगार के निर्धारण में लागू किया। प्रतिष्ठित (परंपरावादी) सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार हैं

अर्थव्यवस्था सदा पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहती है यदि संसाधनों के पूर्ण रोज़गार में अस्थाई रूप से कभी कमी आ भी जाए, तो यह अल्पकालिक होती है, क्योंकि मजदूरी-दर में कमी आने से श्रम की माँग बढ़ जाती है जिससे बेरोज़गारों को शीघ्र ही रोज़गार मिल जाता है। अतः दीर्घकाल में बेरोज़गारी स्वतः समाप्त हो जाती है। परंपरावादियों का यह विश्वास कि समग्र पूर्ति सदा पूर्ण रोज़गार वाली होगी, निम्न दो मान्यताओं-‘से’ का बाज़ार नियम और कीमत-मजदूरी की लोचशीलता पर आधारित है जिनका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है

(i) ‘से’ (Say) का बाजार नियम-उपर्युक्त मत फ्रांसीसी अर्थशास्त्री, जे.बी. ‘से’ के इस बाज़ार नियम पर आधारित है कि “पर्ति अपनी माँग स्वयं पैदा करती है” अर्थात उत्पादन की प्रत्येक क्रिया से आय सजित होती है और आय से माँग उत्पन्न होती है जिससे समस्त उत्पादन बिक जाते हैं। फलस्वरूप अति-उत्पादन व बेरोज़गारी की संभावना समाप्त हो जाती है। इस प्रकार . प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था की स्वचालिता (Automatic Functioning) में विश्वास रखते थे और सरकार के हस्तक्षेप का विरोध करते थे।

(ii) लोचशील कीमत, मजदूरी और ब्याज दर-इनके कारण अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोज़गार संतुलन की अवस्था स्वतः स्थापित हो जाती है, जैसे-

- कीमतों में लचीलेपन के कारण माँग और पूर्ति की शक्तियों में संतुलन हो जाता है।

- मज़दूरी-दर में लचीलापन, पूर्ण रोज़गार संतुलन स्थापित करता है।

- ब्याज-दर में लचीलापन, बचत और निवेश में समानता बनाए रखता है। लचीलेपन से अभिप्राय है स्वतंत्रतापूर्वक घटने-बढ़ने का गुण। ऐसी स्थिति में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँग और पूर्ति की स्वतंत्र आर्थिक शक्तियाँ स्वयं ही अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोज़गार संतुलन की अवस्था ला देती हैं।

(ख) आय व रोजगार का केज (Keynes) का सिद्धांत – सन 1929-33 में अमेरिका और यूरोप के पश्चिमी देशों में महामंदी की स्थिति ने परंपरावादी (प्रतिष्ठित) अर्थशास्त्रियों के इस मत को चूर-चूर कर दिया कि अर्थव्यवस्था सदा पूर्ण रोज़गार की स्थिति में रहती है। यहाँ ‘से’ का बाज़ार नियम (पूर्ति अपनी माँग स्वयं पैदा करती है) फेल हो गया और किसी अन्य सिद्धांत की जरूरत अनुभव होने लगी जो यह बताए कि अमेरिका जैसे विकसित देशों को भी बेरोज़गारी का सामना क्यों करना पड़ा?

इस पृष्ठभूमि में सन् 1936 में इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जे०एम०केज ने अपनी पुस्तक “रोज़गार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत” (General Theory of Employment, Interest and Money) प्रकाशित की जो 20वीं शताब्दी की अर्थशास्त्र की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। इसके साथ ही एक नया अर्थशास्त्र-समष्टि अर्थशास्त्र या केज का अर्थशास्त्र विकसित हुआ। यह शास्त्र मुख्य रूप से बताता है कि किसी देश में आय व रोज़गार के संतुलन (साम्य) स्तर का निर्धारण कैसे होता है। केज ने बेरोज़गारी का मुख्य कारण प्रभावी माँग की कमी बतलाया। केज के सिद्धांत की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं

(i) यह आवश्यक नहीं कि आय और रोज़गार का संतुलन स्तर, पूर्ण रोज़गार पर हो, क्योंकि यह इससे कम या अधिक पर भी हो सकता है, बल्कि पूर्ण रोज़गार से कम पर संतुलन, एक सामान्य अवस्था है।

(ii) माँग, पूर्ति को सृजित करती है न कि पूर्ति माँग को। विकसित देशों को भी महामंदी का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनके माल के लिए प्रभावी माँग कम थी।

(iii) उत्पादन, आय और रोज़गार का स्तर, वस्तुओं व सेवाओं की समग्र (समस्त) माँग पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है। यदि समग्र माँग में वृद्धि होती है तो बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए संसाधनों के कुशलतम प्रयोग या अधिक रोजगार से उत्पादन व आय का स्तर भी बढ़ जाएगा।

विस्तृत रूप में केज के सिद्धांत का सार है-समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध मुख्य रूप से आय, रोज़गार और उत्पादन स्तर के निर्धारण में है। ध्यान रहे, यद्यपि समष्टि अर्थशास्त्र में यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि समग्र माँग और समग्र पूर्ति दोनों मिलकर उत्पादन, रोज़गार और कीमत स्तर निर्धारित करते हैं, फिर भी केज द्वारा रचित इस ढाँचे में यह स्तर मुख्य रूप से समग्र माँग द्वारा ही निर्धारित होता है क्योंकि समग्र पूर्ति, कीमत के प्रति पूर्ण लोचशील होती है अर्थात फर्मे चालू कीमतों पर किसी भी मात्रा तक पूर्ति करने को तैयार होती हैं। यदि समग्र माँग बढ़ती है तो उत्पादन, आय व रोजगार का स्तर भी बढ़ता है। यदि समग्र माँग घटती है तो उत्पादन, आय व रोज़गार का स्तर भी गिरता है।

प्रश्न 5.

समग्र (समस्त) माँग किसे कहते हैं? समग्र माँग के विभिन्न संघटक क्या हैं?

उत्तर:

समग्र माँग का अर्थ-समग्र माँग से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल माँग से है। चूँकि इसे समाज के कुल व्यय द्वारा मापा जाता है, इसलिए समग्र माँग का अर्थ मुद्रा की वह राशि है जिसे समस्त क्रेता (गृहस्थ, फर्मे और सरकार) अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के क्रय पर दी हुई अवधि में, खर्च करने को तैयार हैं। इस प्रकार समग्र माँग अर्थव्यवस्था के समग्र व्यय का पर्यायवाची है। इसमें उपभोग व्यय और निवेश व्यय दोनों शामिल होते हैं।

यहाँ माँग को प्रभावी माँग के अर्थ में लिया गया है। यदि अर्थव्यवस्था के उत्पादन की खरीद पर समाज पहले से अधिक खर्च करने का इरादा करता है तो यह समग्र माँग में वृद्धि दर्शाता है। इसके विपरीत, यदि समाज उपलब्ध वस्तुओं व सेवाओं पर पहले से कम खर्च करने का निर्णय लेता है तो यह समग्र माँग में गिरावट प्रकट करता है। संक्षेप में, समग्र माँग से अभिप्राय वह राशि है जो अर्थव्यवस्था के उत्पादन पर समस्त क्रेता (गृहस्थ, फर्म, सरकार) खर्च करने को तैयार हैं।

समग्र माँग के संघटक-वस्तुओं व सेवाओं की माँग गृहस्थों, फर्मों, सरकार तथा विदेशियों द्वारा की जाती है। इसलिए समग्र माँग (AD) के घटक भी यही होते हैं; जैसे-

- निजी उपभोग माँग (C)

- निजी निवेश माँग (I)

- सरकार द्वारा वस्तुओं व सेवाओं की माँग (G) और शुद्ध निर्यात (X – M)।

- इसे निम्नलिखित समीकरण के रूप में स्पष्ट किया गया है-

AD = C + I + G + (X – M)

1. निजी (या गृहस्थ) उपभोग माँग-निजी उपभोग माँग से अभिप्राय उन वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है जिन्हें किसी समय विशेष पर गृहस्थ खरीदने के इच्छुक और सक्षम होते हैं। गृहस्थ या परिवार अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने व जीवन स्तर ऊँचा उठाने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं व सेवाओं की माँग करते हैं; जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, चीनी, पुस्तकें, जूते, स्कूटर, कार, टी.वी., फर्नीचर और शिक्षा व मनोरंजन सेवाएँ आदि। इसे निजी उपभोग माँग कहते हैं। गृहस्थ उपभोग माँग का स्तर, प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं की प्रयोज्य आय (वैयक्तिक आय–वैयक्तिक कर) पर निर्भर करता है। उपभोग (C) आय (Y) का फलन है अर्थात् C = f (Y)। यदि आय बढ़ती है तो उपभोग व्यय भी बढ़ता है पर कितना? यह उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है।

केञ्ज ने इसी आधार पर उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम (Psychological Law of Consumption) की रचना की। इस नियम के अनुसार, “जैसे-जैसे आय बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे लोग अपना उपभोग भी बढ़ा देते हैं परंतु उपभोग में यह वृद्धि, आय की वृद्धि से कम रहती है।” कारण यह है कि जब आय बढ़ती है तो उपभोक्ताओं की अधिक-से-अधिक आवश्यकताएँ पूरी होती जाती हैं। फलस्वरूप, समस्त आय वृद्धि को शेष बची आवश्यकताओं पर खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती।

2. निजी निवेश माँग-इसमें निजी फर्मों द्वारा पूँजीगत परिसंपत्तियों; जैसे मशीनों, औज़ारों, इमारतों आदि के निर्माण पर खर्च शामिल होता है। निवेश माँग दो मुख्य तत्त्वों पर निर्भर करती है-

(i) निवेश की सीमांत कुशलता (MEI) अर्थात् निवेश से आगम में कितनी वृद्धि होती है।

(ii) ब्याज की दर अर्थात् लागत। जब तक संभावित लाभ (या आगम) की दर, ब्याज की दर से अधिक है अर्थात् MEI, ब्याज की दर से ऊँचा है तब तक निजी उद्यमियों को अधिक निवेश करने की प्रेरणा मिलती रहेगी।

(iii) इन दो तत्त्वों के अतिरिक्त एक तीसरा तत्त्व अपेक्षाएँ भी अपना महत्त्व रखती हैं अर्थात् भविष्य में लाभ की अपेक्षाएँ कैसी होगी। संक्षेप में निवेश के तीन निर्धारक तत्त्व हैं-निवेश से आय, निवेश की लागत अर्थात् ब्याज दर और भविष्य में लाभ की अपेक्षाएँ।

निवेश माँग को प्रभावित करने वाले तीन तत्त्वों में से ‘ब्याज की दर सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। अतः निवेश माँग और ब्याज की दर के बीच संबंध को निवेश माँग फलन कहते हैं। ध्यान रहे ब्याज दर और निवेश माँग के बीच विपरीत संबंध होता है।

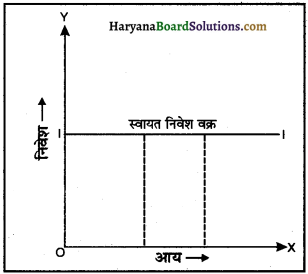

3. सरकार द्वारा वस्तुओं व सेवाओं की माँग-सरकार उपभोक्ता भी है और उत्पादक भी। इसलिए सरकार उपभोग व निवेश दोनों की माँग करती है। उत्पादक के नाते सरकार सड़कें, पुल, इमारतें, रेलों आदि के निर्माण के लिए वस्तुओं व सेवाओं की माँग करती है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि लोक कल्याण व समाज की सामूहिक जरूरतों को पूरा करना होता है। इसी प्रकार सरकार को तब उपभोक्ता माना जाता है जब जनता, सरकार द्वारा उपलब्ध शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, शांति व्यवस्था व सुरक्षा संबंधी सुविधाओं का उपभोग करती है। दूसरे शब्दों में, लोगों की सामूहिक उपभोग माँग पूरी करने के लिए सरकार समाज की ओर से इनकी खरीद करती है। ध्यान रहे, जहाँ निजी निवेश लाभ से प्रेरित होने के कारण प्रेरित निवेश कहलाता है, वहीं सार्वजनिक (या सरकारी) निवेश समाज हित में होने के कारण स्वायत्त निवेश कहलाता है।

4. शुद्ध निर्यात-यद्यपि दी हुई अवधि में निर्यात और आयात का अंतर शुद्ध निर्यात कहलाता है, परंतु समग्र माँग के संद में शुद्ध निर्यात हमारे माल के लिए विदेशी माँग को दर्शाता है। विदेशी माँग को प्रभावित करने वाले अनेक तत्त्व होते हैं; जैसे व्यापार की शर्ते, निर्यातक व आयातक देशों की व्यापार नीतियाँ, विदेशी विनिमय दर, भुगतान संतुलन की स्थिति आदि।

ध्यान रहे कि आय व रोज़गार के विश्लेषण को सरल व सुविधाजनक बनाने के लिए केज़ ने दो क्षेत्रीय (गृहस्थ और फमें) अर्थव्यवस्था की कल्पना की है जिसमें समग्र माँग को उपर्युक्त चार घटकों की बजाय दो मुख्य संघटकों-उपभोग माँग (व्यय) और निवेश माँग (व्यय) के योग के रूप में प्रकट किया है। सूत्र के रूप में

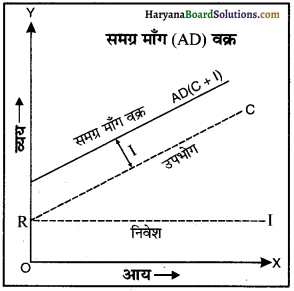

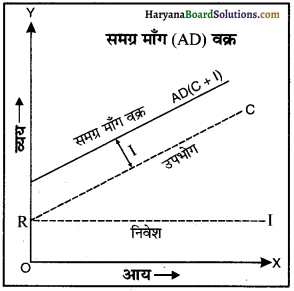

AD = C + I

समग्र माँग (AD) वक्र जिसमें AD समग्र माँग को, C उपभोग माँग को और I निवेश माँग को दर्शाते हैं। समग्र माँग वक्र को, उपभोग माँग वक्र और निवेश माँग वक्र के ऊर्ध्व (vertical) योग के रूप में संलग्न रेखाचित्र में दिखाया गया है। रेखाचित्र से निम्नलिखित मुख्य बातें स्पष्ट होती हैं-

(i) AD वक्र धनात्मक ढाल वाला है जो यह बताता है कि आय बढ़ने पर समग्र माँग (व्यय). बढ़ जाती है।

(ii) AD वक्र अपने मूल बिंदु 0 से आरंभ नहीं होता जो यह दर्शाता है कि आय शून्य होने पर भी, न्यूनतम उपभोग (रखाचित्र में OR के बराबर) निवेश जरूरी करना पड़ता है।

(iii) निवेश वक्र, X-अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा इसलिए है, क्योंकि केज के अनुसार अल्पकाल में निवेश का स्तर वही (स्थिर) रहता है चाहे आय का स्तर कुछ भी हो।

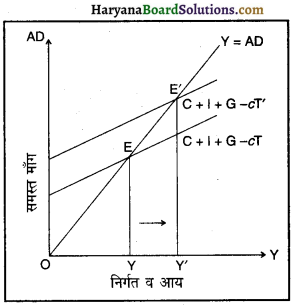

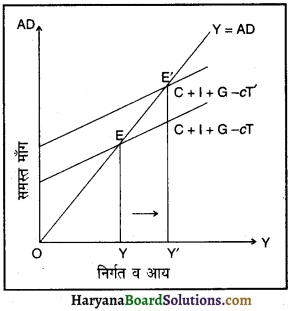

AD का आय स्तर पर प्रभाव – यदि देश में बेरोज़गारी की अवस्था है तो समग्र माँग (AD) बढ़ने पर उत्पादन में वृद्धि होगी और फलस्वरूप आय स्तर में भी वृद्धि होगी। इसी प्रकार AD में कमी आने पर आय स्तर में भी कमी आएगी परंतु यदि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोज़गार की स्थिति है तो AD बढ़ने पर भी उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं होगी, क्योंकि पहले ही सभी संसाधनों के प्रयोग से यथासंभव उत्पादन हो रहा है तब आय स्तर में वृद्धि नहीं होगी। हाँ, ऐसी अवस्था में कीमतें अवश्य बढ़ेगी।

प्रश्न 6.

समग्र (समस्त) पूर्ति की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। समग्र पूर्ति के संघटक बताइए।

उत्तर:

अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल पूर्ति को विस्तृत रूप में समग्र पूर्ति कहते हैं। दी हुई अवधि में एक अर्थव्यवस्था द्वारा जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उनके मौद्रिक मूल्य को समग्र पूर्ति कहते हैं। यदि हम गहराई से देखें तो पाएँगे कि राष्ट्रीय आय ही समग्र पूर्ति का प्रतीक है। हम जानते हैं कि देश में अंतिम उत्पादन का मूल्य ही उत्पादन के साधनों में समग्र पूर्ति (AS) वक्र लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में बाँट दिया जाता है। उत्पादकों की दृष्टि से यह वस्तुएँ व सेवाएँ उत्पादन करने की लागतें हैं जो उत्पादकों को इनके विक्रय से जरूर मिलनी चाहिए अन्यथा वे उत्पादन नहीं करेंगे। यद्यपि उद्यमी के लिए ये साधन भुगतान लागतें हैं, परंतु साधनों के लिए वही साधन आय है। देश की संपूर्ण साधन आय का योग राष्ट्रीय आय (या साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद) कहलाती है। अतः राष्ट्रीय आय ही समग्र पूर्ति को प्रकट करती है। दूसरे शब्दों में, समग्र पूर्ति का मूल्य, राष्ट्रीय उत्पाद के मूल्य (राष्ट्रीय आय) के बराबर होता है।

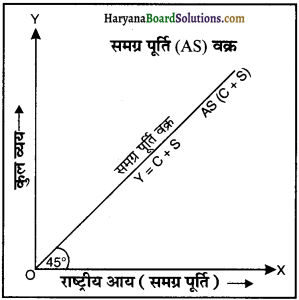

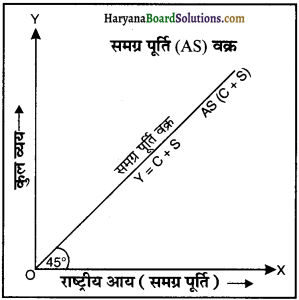

राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग उपभोग पर खर्च किया जाता है और शेष भाग जो उपभोग पर खर्च नहीं किया जाता, बचत कहलाता है। अतः समग्र पूर्ति के दो मुख्य घटक उपभोग और बचत हैं। सूत्र के रूप में-

AS = C + S

जिसमें AS = समग्र पूर्ति, C = उपभोग, S = बचत को प्रकट करते हैं। इसे संलग्न रेखाचित्र द्वारा दिखाया गया है।

ध्यान रहे, समग्र पूर्ति वक्र सदा 45° पर बनी रेखा द्वारा दिखाया जाता है, क्योंकि इस रेखा पर प्रत्येक बिंदु की X-अक्ष और Y-अक्ष से दूरी बराबर होती है जिससे संतुलन बिंदु पहचानना आसान होता है। 45° पर यह वक्र इस मान्यता पर आधारित है कि AS (राष्ट्रीय आय) और AD (कुल व्यय) बराबर होते हैं, क्योंकि उत्पादकों को विक्रय से प्राप्त आगम, उनकी लागत (राष्ट्रीय आय) के बराबर अवश्य होना चाहिए। अतः 45° रेखा पर समग्र पूर्ति, राष्ट्रीय आय और कुल व्यय बराबर होते हैं।

प्रश्न 7.

समग्र पूर्ति की प्रतिष्ठित तथा केजीयन अवधारणा समझाइए।

उत्तर:

समग्र पूर्ति (AS) की प्रतिष्ठित व केजीयन अवधारणा-अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल पूर्ति को समग्र पूर्ति कहते हैं परंतु ‘कीमत और समग्र पूर्ति वक्र पूर्ति में संबंध’ के बारे में प्रतिष्ठित अवधारणा और केज़ की अवधारणा अलग-अलग हैं, जैसाकि नीचे स्पष्ट किया गया है।

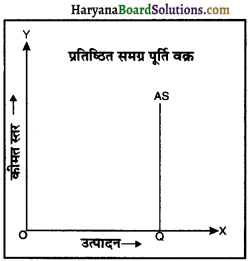

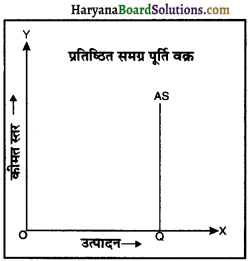

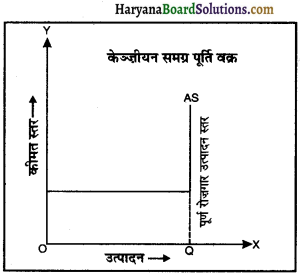

1. प्रतिष्ठित विचारधारा-इसके अनुसार ‘समग्र पूर्ति कीमतों के स्तर से पूर्णतः बेलोच रहती है। दूसरे शब्दों में, कीमत स्तर में उतार-चढ़ाव का समग्र पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फलस्वरूप प्रतिष्ठित समग्र पूर्ति वक्र, Y-अक्ष के समानांतर एक लंबवत रेखा होती है। जैसाकि संलग्न रेखाचित्र में दर्शाया गया है। यह वक्र कीमत के संदर्भ में पूर्णतया बेलोचदार होता है। रेखाचित्र में वक्र AS समग्र पूर्ति वक्र है और OQ पूर्ण रोज़गार उत्पादन स्तर को दर्शाता है। समग्र पूर्ति वक्र AS का Y-अक्ष के समानांतर होना यह प्रकट करता है कि कीमत स्तर में परिवर्तनों का समग्र पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं होता।

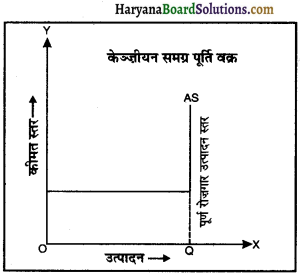

2. केजीयन विचारधारा केजीयन विचारधारा के अनुसार, ‘समग्र पूर्ति, कीमत के प्रति पूर्णतया लोचदार (Perfectly elastic) होती है। दूसरे शब्दों में, सभी फर्मे चालू कीमतों पर वस्तु की कितनी ही मात्रा उत्पादन करने को तब तक तैयार रहती है जब तक पूर्ण रोज़गार की स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती। फलस्वरूप केजीय समग्र पूर्ति वक्र, पूर्णतया रोज़गार की स्थिति प्राप्त होने से पहले पूर्ण लोचदार होता है, परंतु पूर्ण रोज़गार उत्पादन स्तर पर पहुँचकर समग्र पूर्ति वक्र कीमत के संदर्भ में पूर्ण बेलोचदार हो जाता है क्योंकि सब संसाधनों का पहले ही पूर्ण प्रयोग होने के कारण उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं होता। इसे संलग्न रेखाचित्र में दर्शाया गया है जिसमें पूर्ण रोज़गार उत्पादन स्तर OQ पर समग्र पूर्ति वक्र AS पूर्णतया बेलोचदार है।

प्रश्न 8.

निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए-

(क) औसत उपभोग प्रवत्ति (APC) क्या है? क्या APC का मल्य एक से अधिक हो सकता है?

(ख) सीमांत उपभोग प्रवत्ति (MPC) क्या है? MPC की विशेषताएँ बताइए।

(ग) APC और MPC में अंतर बताइए। इनमें से किसका मूल्य एक (इकाई) से अधिक हो सकता है और कब?

उत्तर:

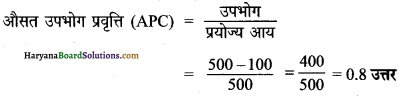

(क) औसत उपभोग प्रवृत्ति (APC)-समग्र उपभोग और समग्र आय के अनुपात को औसत उपभोग प्रवृत्ति (APC) कहते हैं। यह कुल आय का वह भाग (अनुपात) है जो उपभोग पर खर्च किया जाता है। समग्र उपभोग (C) को समग्र आय (Y) से भाग करके APC ज्ञात किया जाता है। समीकरण के रूप में

APC = C/Y

उदाहरण के लिए, यदि एक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय या समग्र आय 100 करोड़ रुपए है और समग्र उपभोग 90 करोड़ रुपए है तो औसत उपभोग प्रवृत्ति (APC) = \(\frac { C }{ Y }\) = \(\frac { 90 }{ 100 }\) = 0.9 या 90%

औसत उपभोग प्रवृत्ति की उपरोक्त मात्रा यह दर्शाती है कि अर्थव्यवस्था अपनी कुल आय का $90 \%$ उपभोग पर खर्च कर रही है, परंतु यदि समग्र आय बहुत कम है, जैसे 1000 करोड़ रुपए है और समग्र उपभोग व्यय 1200 करोड़ रुपए है तो APC = 1200 / 1000 = 1.2 । अतः हम कह सकते हैं कि APC का मूल्य तब 1 से अधिक होता है जब आय का स्तर कम होने पर, उपभोग व्यय, आय से बढ़ जाता है तब बचत ऋणात्मक (-) होती है अर्थात् वह अवबचत (Dissaving) की स्थिति होती है।

(ख) सीमांत उपभोग प्रवृत्ति (MPC) आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति (MPC) कहते हैं। यह बढ़ी हुई आय का वह भाग है, जो उपभोग पर खर्च किया जाता है। उपभोग में परिवर्तन (∆C) को आय में परिवर्तन (∆Y) से भाग करके MPC को ज्ञात किया जाता है। समीकरण के रूप में,

MPC = ∆C/∆Y

सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से अभिप्राय ‘अतिरिक्त उपभोग करने की तत्परता (प्रवृत्ति) से है।’ यह अतिरिक्त आय के उस भाग को, जो उपभोग पर खर्च किया जाता है, दर्शाता है। उदाहरण के लिए, यदि आय 50 करोड़ रुपए बढ़ जाती है और फलस्वरूप उपभोग व्यय 30 करोड़ रुपए बढ़ जाता है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति (MPC) = \(\frac{\Delta C}{\Delta Y}=\frac{30}{50}=\frac{3}{5}\) = 0.6 या 60%

इससे यह पता चलता है कि आय में 100 रुपए की वृद्धि से उपभोग में 60 रुपए की वृद्धि हुई है।

MPC की विशेषताएँ – आय बढ़ने से उपभोग व्यय भी बढ़ता है (MPC > 0), लेकिन आय में सारी वृद्धि को उपभोग पर खर्च नहीं किया जाता (MPC <1),

अतः

- MPC का मूल्य सदा धनात्मक अर्थात् शून्य से अधिक होता है. (MPC >0)।

- MPC का मूल्य 1 से कम होता है (MPC <1), क्योंकि अतिरिक्त उपभोग (∆C) अतिरिक्त आय (∆Y) से कम होता है। संक्षेप में, MPC का मूल्य शून्य और 1 के बीच रहता है।

MPC का आय के स्तर पर प्रभाव केज्ज़ के अनुसार, ‘माँग पूर्ति को सृजित करती है। इस प्रकार ऊँची सीमांत उपभोग प्रवृत्ति (MPC) उत्पादन के स्तर (पूर्ति) और आय के स्तर को बढ़ाएगी जबकि निम्न सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय के स्तर को नीचे लाएगी।

(ग) APC और MPC में अंतर-