Haryana State Board HBSE 12th Class History Important Questions Chapter 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन : सविनय अवज्ञा और उससे आगे Important Questions and Answers.

Haryana Board 12th Class History Important Questions Chapter 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन : सविनय अवज्ञा और उससे आगे

बहुविकल्पीय प्रश्न

निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के अंतर्गत कुछेक वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। ठीक उत्तर का चयन कीजिए

1. “स्वराज की गंध से मेरे नथुने फटने लगे हैं।” ये शब्द निम्नलिखित में से किसने कहे?

(A) जवाहरलाल नेहरू ने

(B) महात्मा गाँधी ने

(C) लाला लाजपतराय ने

(D) गोपाल कृष्ण गोखले ने

उत्तर:

(B) महात्मा गाँधी ने

2. “कानून तोड़ने वाले तुम्हारा स्वागत है।” ये शब्द किसने, किसके लिए कहे?

(A) जवाहरलाल नेहरू ने जनरल डायर के लिए

(B) सरोजिनी नायडू ने गाँधी जी के लिए

(C) महात्मा गाँधी ने लाला लाजपतराय के लिए

(D) लॉर्ड इर्विन ने गाँधी जी के लिए

उत्तर:

(B) सरोजिनी नायडू ने गाँधी जी के लिए

3. ‘खुदाई खिदमतगार सेना’ का गठन किया

(A) महात्मा गाँधी ने

(B) अब्दुल गफ्फार खाँ ने

(C) सर सैयद अहमद खाँ ने

(D) दादा भाई नौरोजी ने

उत्तर:

(B) अब्दुल गफ्फार खाँ ने

4. गाँधी जी ने कपड़ा मिल मजदूरों का समर्थन किया

(A) श्रीनगर में

(B) लखनऊ में

(C) अहमदाबाद में

(D) कलकत्ता में

उत्तर:

(C) अहमदाबाद में

5. गाँधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च कितने दिनों तक चला?

(A) 21 दिन

(B) 24 दिन

(C) 30 दिन

(D) 8 दिन

उत्तर:

(B) 24 दिन

6. महात्मा गांधी की डांडी यात्रा कब आरम्भ हुई?

(A) 12 मार्च, 1930 ई०

(B) 12 अप्रैल, 1931 ई०

(C) 13 मार्च, 1931 ई०

(D) 14 मार्च, 1932 ई०

उत्तर:

(A) 12 मार्च, 1930 ई०

7. महात्मा गाँधी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हुए?

(A) हैनरी डेविड थोरो

(B) रस्किन

(C) टॉलस्टॉय

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

8. जलियाँवाला बाग हत्याकांड किया गया

(A) जनरल डायर द्वारा

(B) हार्डिंग द्वारा

(C) आकलैंड द्वारा

(D) कर्जन द्वारा

उत्तर:

(A) जनरल डायर द्वारा

9. सर की उपाधि का त्याग किसने किया?

(A) रवींद्रनाथ टैगोर ने

(B) सेठ जमनादास बजाज ने

(C) महात्मा गाँधी ने

(D) मोतीलाल नेहरू ने

उत्तर:

(A) रवींद्रनाथ टैगोर ने

10. गाँधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त करने के कारण असंतुष्ट काँग्रेसियों ने निम्नलिखित संगठन बनाया

(A) साम्यवादी दल

(B) स्वराज्य दल

(C) काँग्रेसी समाजवादी दल

(D) उदारवादी दल

उत्तर:

(B) स्वराज्य दल

11. जलियाँवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किस तिथि को घटित हुआ?

(A) 13 अप्रैल, 1919 को

(B) 14 अप्रैल, 1920 को

(C) 13 अप्रैल, 1921 को

(D) 1 जनवरी, 1923 को

उत्तर:

(A) 13 अप्रैल, 1919 को

12. जनरल डायर को उपाधि दी गई

(A) ब्रिटिश राज्य को नष्ट करने वाला

(B) ब्रिटिश राज्य का रक्षक

(C) देशद्रोही

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(B) ब्रिटिश राज्य का रक्षक

13. चौरी-चौरा की घटना घटित हुई

(A) 5 फरवरी, 1922 को

(B) 10 जनवरी, 1921 को

(C) 15 जुलाई, 1923 को

(D) 5 जनवरी, 1932 को

उत्तर:

(A) 5 फरवरी, 1922 को

14. तुर्की के खलीफा के अधिकारों को प्राप्त करने हेतु कौन-सा आंदोलन चलाया गया?

(A) खिलाफ़त आंदोलन

(B) असहयोग आंदोलन

(C) होमरूल आंदोलन

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(A) खिलाफ़त आंदोलन

15. लाला लाजपतराय का निधन हुआ

(A) 1940 ई० में

(B) 1952 ई० में

(C) 1928 ई० में

(D) 1927 ई० में

उत्तर:

(C) 1928 ई० में

16. 1937 के आम चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रान्तों में पूर्ण बहुमत मिला था?

(A) 7

(B) 9

(C) 8

(D) 11

उत्तर:

(A) 7

17. साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे

(A) महात्मा गाँधी

(B) क्रिप्स

(C) सुभाषचंद्र बोस

(D) सर जॉन साइमन

उत्तर:

(D) सर जॉन साइमन

18. पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ

(A) लाहौर अधिवेशन में

(B) बंबई अधिवेशन में

(C) पूना अधिवेशन में

(D) रांची अधिवेशन में

उत्तर:

(A) लाहौर अधिवेशन में

19. सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया

(A) पं० जवाहरलाल नेहरू ने

(B) पं० मोतीलाल नेहरू ने

(C) जिन्ना ने

(D) महात्मा गाँधी ने

उत्तर:

(D) महात्मा गाँधी ने

20. 1929 ई० के काँग्रेस अधिवेशन (लाहौर) की अध्यक्षता की

(A) पं जवाहरलाल नेहरू ने

(B) बाल गंगाधर तिलक ने

(C) लाला लाजपतराय ने

(D) महात्मा गाँधी ने

उत्तर:

(A) पं जवाहरलाल नेहरू ने

21. सांप्रदायिक निर्णय घोषित करने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे

(A) चर्चिल

(B) माउंटबेटन

(C) एटली

(D) मैकडोनाल्ड

उत्तर:

(D) मैकडोनाल्ड

22. साइमन कमीशन भारत कब आया?

(A) 1928 ई० में

(B) 1927 ई० में

(C) 1935 ई० में

(D) 1930 ई० में

उत्तर:

(A) 1928 ई० में

23. साइमन कमीशन को दो वर्ष पूर्व भेजा गया क्योंकि

(A) 1929 ई० में आम चुनाव होने वाले थे

(B) सरकार द्वारा दिखावे के लिए भारतीयों की माँगों की जाँच के लिए

(C) हिंदू-मुस्लिम झगड़ों का सरकार लाभ उठाना चाहती थी

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

24. गाँधी जी ने डांडी यात्रा कहाँ से आरम्भ की?

(A) साबरमती आश्रम

(B) डांडी

(C) काठियावाड़

(D) सूरत

उत्तर:

(A) साबरमती आश्रम

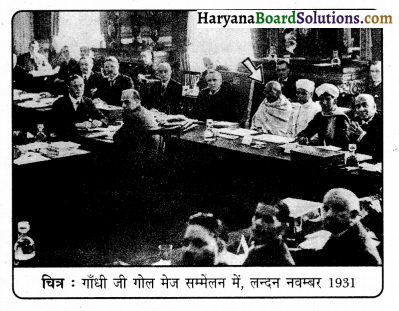

25. प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ

(A) 12 नवंबर, 1930

(B) 14 जनवरी, 1931

(C) 15 अगस्त, 1932

(D) 13 जुलाई, 1931

उत्तर:

(A) 12 नवंबर, 1930

26. गाँधी-इर्विन समझौता कब हुआ?

(A) 5 मार्च, 1931

(B) 4 मार्च, 1932

(C) 4 जुलाई, 1945

(D) 5 अगस्त, 1931

उत्तर:

(A) 5 मार्च, 1931

27. दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ

(A) 7 सितंबर, 1931

(B) 8 दिसंबर, 1933

(C) 4 मई, 1934

(D) 7 सितंबर, 1930

उत्तर:

(A) 7 सितंबर, 1931

28. सरहदी गाँधी किसे कहा जाता है?

(A) महात्मा गाँधी को

(B) पं० जवाहरलाल नेहरू को

(C) सुभाषचंद्र बोस को

(D) अब्दुल गफ्फार खाँ को

उत्तर:

(D) अब्दुल गफ्फार खाँ को

29. सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनरावृत्ति हुई

(A) 1932 ई० में

(B) 1934 ई० में

(C) 1936 ई० में

(D) 1944 ई० में

उत्तर:

(A) 1932 ई० में

30. सांप्रदायिक निर्णय लिया गया

(A) 1932 ई० में

(B) 1934 ई० में

(C) 1935 ई० में

(D) 1936 ई० में

उत्तर:

(A) 1932 ई० में

31. तीसरा गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ

(A) 17 नवंबर, 1932

(B) 24 दिसंबर, 1932

(C) 26 सितंबर, 1932

(D) 16 अगस्त, 1932

उत्तर:

(A) 17 नवंबर, 1932

32. सर्वदलीय सम्मेलन (1928) के अध्यक्ष थे

(A) पं० मोतीलाल नेहरू

(B) पं० जवाहरलाल नेहरू

(C) जिन्ना

(D) महात्मा गाँधी

उत्तर:

(A) पं० मोतीलाल नेहरू

33. 8 अगस्त, 1940 की घोषणा निम्नलिखित द्वारा की गई

(A) लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा

(B) लॉर्ड माऊंटबेटन द्वारा

(C) लॉर्ड वेवल द्वारा

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(A) लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा

34. ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा

(A) 1942 ई० में

(B) 1943 ई० में

(C) 1944 ई० में

(D) 1946 ई० में

उत्तर:

(A) 1942 ई० में

35. ‘करो या मरो’ का नारा दिया

(A) जवाहरलाल नेहरू ने

(B) सुभाषचन्द्र बोस ने

(C) महात्मा गाँधी ने

(D) सी०आर० दास ने

उत्तर:

(C) महात्मा गाँधी ने

36. काँग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया

(A) 9 अगस्त, 1942 को

(B) 10 जुलाई, 1942 को

(C) 9 अगस्त, 1943 को

(D) 16 दिसंबर, 1943 को

उत्तर:

(A) 9 अगस्त, 1942 को

37. खिलाफत आंदोलन के नेता थे

(A) गाँधी जी और नेहरू

(B) मोहम्मद अली और जिन्ना

(C) शौकत अली और मुहम्मद अली

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(C) शौकत अली और मुहम्मद अली

38. महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे?

(A) दादाभाई नौरोजी

(B) चितरंजन दास

(C) गोपाल कृष्ण गोखले

(D) सरदार पटेल

उत्तर:

(C) गोपाल कृष्ण गोखले

39. लाल कुर्ती दल का नेतृत्व किया

(A) मौलाना आजाद ने

(B) खान अब्दुल गफ्फार खाँ ने

(C) गाँधी जी ने

(D) नेहरू जी ने

उत्तर:

(B) खान अब्दुल गफ्फार खाँ ने

40. ‘स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था?

(A) महात्मा गाँधी

(B) सरदार पटेल

(C) सी० आर० दास

(D) पंडित जवाहरलाल नेहरू

उत्तर:

(C) सी० आर० दास

41. महात्मा गाँधी जी ने किन प्रस्तावों को ‘असफल हो रहे बैंक का उत्तर तिथीय चैक’ बताया

(A) कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को

(B) वेवल प्रस्ताव को

(C) क्रिप्स प्रस्ताव को

(D) सी०आर० प्रस्ताव को

उत्तर:

(C) क्रिप्स प्रस्ताव को

42. किस दल ने ‘भारत छोड़ो आन्दोलन’ का विरोध किया?

(A) समाजवादी

(B) सी० पी० एम०

(C) मुस्लिम लीग

(D) कांग्रेस

उत्तर:

(C) मुस्लिम लीग

43. महात्मा गाँधी किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने के पक्ष में थे?

(A) हिन्दी

(B) उर्दू

(C) संस्कृत

(D) इंग्लिश

उत्तर:

(A) हिन्दी

44. माउंटबेटन ने विभाजन योजना की घोषणा की

(A) 3 मार्च, 1947

(B) 3 जून, 1947

(C) 3 जनवरी, 1947

(D) 3 अप्रैल, 1947

उत्तर:

(B) 3 जून, 1947

45. भारत ‘एक राष्ट्र नहीं, दो राष्ट्र हैं’ यह कथन किसका है?

(A) मुहम्मद इकबाल का

(B) जिन्ना का

(C) सर सैय्यद अहमद खाँ का

(D) मौलाना आजाद का

उत्तर:

(B) जिन्ना का

46. भारत छोड़ो का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया?

(A) बंबई

(B) दिल्ली

(C) नागपुर

(D) कलकत्ता

उत्तर:

(A) बंबई

47. कौन-सा आंदोलन चौरी-चौरा की घटना के बाद समाप्त किया गया?

(A) भारत छोड़ो आंदोलन

(B) सविनय अवज्ञा आंदोलन

(C) असहयोग आंदोलन

(D) रॉलेट एक्ट

उत्तर:

(C) असहयोग आंदोलन

48. कम्युनल अवार्ड का निर्णय देते समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था?

(A) चर्चिल

(B) रेम्जे मैकडोनाल्ड

(C) एटली

(D) पामस्टोन

उत्तर:

(B) रेम्जे मैकडोनाल्ड

49. असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया?

(A) अमृतसर अधिवेशन

(B) कलकत्ता अधिवेशन

(C) गया अधिवेशन

(D) नागपुर अधिवेशन

उत्तर:

(B) कलकत्ता अधिवेशन

50. महात्मा गाँधी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के अध्यक्ष चुने गए?

(A) एक बार भी नहीं

(B) दो बार

(C) एक बार

(D) चार बार

उत्तर:

(C) एक बार

51. गाँधी जी दक्षिण अफ्रीका कब पहँचे?

(A) 1890 ई० में

(B) 1893 ई० में

(C) 1895 ई० में

(D) 1899 ई० में

उत्तर:

(B) 1893 ई० में

52. गाँधी जी का जन्म कब हुआ?

(A) 1860 ई० में

(B) 1869 ई० में

(C) 1879 ई० में

(D) 1866 ई० में

उत्तर:

(B) 1869 ई० में

53. महात्मा गाँधी ने ‘व्यक्तिगत सत्याग्रह’ कब आरम्भ किया?

(A) 1942 ई० में

(B) 1940 ई० में

(C) 1941 ई० में

(D) 1943 ई० में

उत्तर:

(B) 1940 ई० में

54. गाँधी जी को 9 अप्रैल, 1919 को किस स्थान पर गिरफ्तार किया गया?

(A) बंबई में

(B) अमृतसर में

(C) दिल्ली में

(D) पलवल में

उत्तर:

(D) पलवल में

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

प्रश्न 1.

गाँधी जी ने अपना राजनीतिक जीवन कहाँ से प्रारंभ किया?

उत्तर:

दक्षिण अफ्रीका से।

प्रश्न 2.

1906 में दक्षिणी अफ्रीका में ‘एशियाई’ रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में गाँधी जी ने कौन-सी एसोसिएशन की स्थापना की?

उत्तर:

पैसिव रजिस्ट्रेशन एसोसिएशन।

प्रश्न 3.

भारत में गाँधी जी ने पहला सत्याग्रह कब और कहाँ किया?

उत्तर:

1917 में, चंपारन में।

प्रश्न 4.

‘अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी’ का गठन कब और कहाँ किया गया?

उत्तर:

सितंबर, 1919 में लखनऊ में।

प्रश्न 5.

जलियाँवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया?

उत्तर:

1919 में हंटर कमेटी का गठन किया गया।

प्रश्न 6.

‘करो या मरो’ का नारा कब, किसने और किस प्रस्ताव में दिया था?

उत्तर:

8 अगस्त, 1942 को गाँधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव में यह नारा दिया था।

प्रश्न 7.

पूना समझौता कब व किनके मध्य हुआ?

उत्तर:

सितंबर, 1932 में गाँधी जी व डॉ० अंबेडकर के मध्य हुआ।

प्रश्न 8.

गाँधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना?

उत्तर:

गोपाल कृष्ण गोखले को।

प्रश्न 9.

सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ?

उत्तर:

1930 ई० में।

प्रश्न 10.

संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने हेतु लॉर्ड लिनलिथगो ने कौन-सी घोषणा की?

उत्तर:

अगस्त घोषणा, 1940

प्रश्न 11.

व्यक्तिगत सत्याग्रह कब आरंभ किया गया?

उत्तर:

अक्तूबर, 1940 में।

प्रश्न 12.

क्रिप्स मिशन भारत कब आया?

उत्तर:

22 मार्च, 1942 में।

प्रश्न 13.

क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष कौन था?

उत्तर:

सर स्टेफर्ड क्रिप्स।

प्रश्न 14.

जलियाँवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था?

उत्तर:

जलियाँवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था।

प्रश्न 15.

‘भारत छोड़ो आंदोलन’ का प्रस्ताव कब तथा कहाँ पारित किया गया?

उत्तर:

8 अगस्त, 1942 को ऑल इंडिया काँग्रेस कमेटी (A.I.C.C.) द्वारा मुंबई में।

प्रश्न 16.

भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था?

उत्तर:

अंग्रेज़ों को भारत से निकालना।

प्रश्न 17.

भारत छोड़ो आंदोलन का किस दल ने खुल्लमखुल्ला विरोध किया?

उत्तर:

मुस्लिम लीग ने।

प्रश्न 18.

दो समाजवादी नेताओं के नाम लिखें जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया?

उत्तर:

जयप्रकाश नारायण और राममनोहर लोहिया।

प्रश्न 19.

“महिलाओं को कमज़ोर कहना उनका अपमान है। यह पुरुषों का महिलाओं के प्रति अन्याय है।” ये शब्द किस महान् राष्ट्रवादी नेता के हैं?

उत्तर:

महात्मा गाँधी ने।

प्रश्न 20.

स्वराज पार्टी का गठन कब और किसने किया?

उत्तर:

1 जनवरी, 1923 को सी०आर० दास (प्रधान) और मोतीलाल नेहरू (महामंत्री) ने।

प्रश्न 21.

गाँधी जी को ‘अर्धनंगा फकीर’ इंग्लैंड के किस राजनेता ने कहा?

उत्तर:

चर्चिल ने।

प्रश्न 22.

‘इंडियन ओपिनीयन’ नामक अखबार 1903 में दक्षिण अफ्रीका में किस भारतीय नेता ने निकाला?

उत्तर:

महात्मा गाँधी ने।

प्रश्न 23.

गाँधी जी द्वारा निकाले गए भारत के दो प्रमुख समाचार-पत्रों के नाम बताओ।

उत्तर:

‘हरिजन’ और ‘यंग-इंडिया’।

प्रश्न 24.

जलियाँवाला बाग हत्याकांड के पश्चात् इंग्लैंड में जनरल डायर की पैरवी के लिए 30 हज़ार पौंड किस समाचार-पत्र ने इकट्ठा करवाया?

उत्तर:

मार्निंग पोस्ट ने।

प्रश्न 25.

असहयोग आंदोलन के दौरान नेशनल कॉलेज कलकत्ता (कोलकात्ता) का प्रधानाचार्य किसको बनाया गया?

उत्तर:

सुभाषचंद्र बोस को।

प्रश्न 26.

10 फरवरी, 1943 को सरकारी हिंसा के विरोध में गाँधी द्वारा 21 दिन के लिए उपवास शुरू करने पर वायसराय की कार्यकारिणी के कौन-से तीन सदस्यों ने त्याग-पत्र दे दिया?

उत्तर:

एम०एम० सेनी, एन०आर० सरकार और ए०पी० मोदी ने।

प्रश्न 27.

“जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं, जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है।” ये शब्द इंग्लैंड के किस प्रधानमंत्री ने किसके संबंध में कहे?

उत्तर:

विंसटन चर्चिल ने, महात्मा गाँधी के बारे में सन् 1943 में कहे।

प्रश्न 28.

‘भारत छोड़ो आंदोलन’ के दौरान ‘काँग्रेस रेडियो’ का गुप्त रूप से संचालन किस शहर से किया गया था, जिसकी पहली उद्घोषिका ऊषा मेहता थी?

उत्तर:

बंबई (मुंबई) से। प्रश्न 29. “मैं देश की बालू से ही काँग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा” ये शब्द किसने और कब कहे? उत्तर-गाँधी जी ने 1942 ई० में।

प्रश्न 30.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1921 में कितनी हड़तालें हुईं?

उत्तर:

सरकारी आँकड़ों के अनुसार 1921 में 396 हड़तालें हुईं।

प्रश्न 31.

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह कब हुआ?

उत्तर:

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह फरवरी, 1916 में हुआ।

प्रश्न 32.

गाँधी जी द्वारा 1918 ई० में गुजरात में चलाए गए दो सत्याग्रहों के नाम लिखो।

उत्तर:

1918 में गाँधी जी ने गुजरात अहमदाबाद मिलों के मजदूरों की माँग तथा खेड़ा में किसानों की माँगों के लिए सत्याग्रह किया।

प्रश्न 33.

भारत में गाँधी जी ने पहला देशव्यापी सत्याग्रह कौन-सा चलाया?

उत्तर:

1919 ई० में रॉलेट सत्याग्रह चलाया।

प्रश्न 34.

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पहला ‘स्वतंत्रता दिवस’ कब मनाया गया?

उत्तर:

पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी, 1930 को मनाया गया।

प्रश्न 35.

गाँधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा?

उत्तर:

गाँधी जी ने नमक कानून 6 अप्रैल, 1930 को तोड़ा।

प्रश्न 36.

नमक को विरोध प्रतीक चुनने का एक कारण बताओ।

उत्तर:

क्योंकि नमक कर समस्त भारतीयों से जुड़ा था।

प्रश्न 37.

भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र में किस स्थान पर स्वतंत्र सरकार बनी?

उत्तर:

महाराष्ट्र के सतारा में स्वतंत्र सरकार बनी।

प्रश्न 38.

भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूर्वी संयुक्त प्रांत में किस क्षेत्र में स्वतंत्र सरकार बनी?

उत्तर:

पूर्वी संयुक्त प्रांत में बलिया में स्वतंत्र सरकार बनी।

प्रश्न 39.

भारत छोड़ो आंदोलन के समय मिदनापुर में बनी सरकार का नाम लिखें।

उत्तर:

मिदनापुर में बनी सरकार का नाम ‘तमलुक’ था।

प्रश्न 40.

ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार कब बनी?

उत्तर:

1945 में लेबर पार्टी की सरकार बनी।

प्रश्न 41.

15 अगस्त, 1947 को गाँधी जी कहाँ पर थे?

उत्तर:

15 अगस्त, 1947 को गाँधी जी कलकत्ता में थे।

प्रश्न 42.

महात्मा गाँधी कब शहीद हुए?

उत्तर:

30 जनवरी, 1948 को।

प्रश्न 43.

महात्मा गाँधी की आत्मकथा का क्या नाम है?

उत्तर:

महात्मा गाँधी की आत्मकथा का नाम ‘सत्य के साथ मेरे अनुभव’ (My Experiments with Truth) है।

प्रश्न 44.

महात्मा गाँधी का जन्म कब हुआ था?

उत्तर:

महात्मा गाँधी का जन्म 2 अक्तूबर, 1869 में हुआ था।

प्रश्न 45.

नमक सत्याग्रह किस समझौते के बाद स्थगित किया गया?

उत्तर:

गाँधी-इर्विन समझौते के बाद।

प्रश्न 46.

गाँधी जी ने अपने विचार सबसे पहले कौन-सी पुस्तक में रखे?

उत्तर:

गाँधी जी ने अपने विचार सबसे पहले ‘हिंदू स्वराज’ नामक पुस्तक में रखे।

प्रश्न 47.

सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जलियाँवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए?

उत्तर:

सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जलियाँवाला बाग हत्याकांड में 379 लोग मारे गए।

प्रश्न 48.

असहयोग आंदोलन शुरू होने पर टैगोर ने कौन-सी उपाधि त्यागी?

उत्तर:

असहयोग आंदोलन शुरू होने पर टैगोर ने ‘नाइट हुड’ की उपाधि त्यागी।

प्रश्न 49.

फरवरी, 1924 में जेल से रिहा होने पर गाँधी जी ने किस बात पर जोर दिया?

उत्तर:

फरवरी, 1924 में जेल से रिहा होने पर गाँधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रमों पर जोर दिया।

प्रश्न 50.

गाँधी जी ने केवल एक बार काँग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी?

उत्तर:

गाँधी जी ने केवल एक बार 1925 ई० में काँग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।

अति लघु-उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

महात्मा गाँधी जी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं?

उत्तर:

भारतीयों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने में महात्मा गाँधी का सबसे अधिक योगदान है, इसलिए उन्हें भारत का ‘राष्ट्रपिता’ कहा जाता है।

प्रश्न 2.

दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की क्या स्थिति थी?

उत्तर:

19वीं तथा 20वीं सदी के शुरू में भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें कुली बुलाया जाता था। उन्हें फुटपाथ पर चलने की अनुमति नहीं थी। वे प्रथम श्रेणी (रेलवे) में यात्रा नहीं कर सकते थे। उनका होटलों में प्रवेश वर्जित था। उन्हें वहाँ अपना पंजीकरण करवाना पड़ता था तथा तीन पौंड सालाना कर देना पड़ता था।

प्रश्न 3.

सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट करें।

उत्तर:

सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है-सत्य पर दृढ़तापूर्वक अड़े रहना। यह विरोध करने का अहिंसात्मक मार्ग था। गाँधी जी के अनुसार, “सत्य पर अटल रहना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह असत्य का सत्य से और हिंसा को अहिंसा से जीतने का एक नैतिक शस्त्र है।”

प्रश्न 4.

साधन और साध्य की श्रेष्ठता क्या है?

उत्तर:

गाँधी जी साधन और साध्य की पवित्रता में विश्वास रखते थे। इसका अभिप्राय यह है कि आपका लक्ष्य (object) या साध्य भी उत्तम होना चाहिए और उसे प्राप्त करने के साधन भी शुद्ध होने चाहिएँ। स्वतंत्रता श्रेष्ठ लक्ष्य है तो उसे सत्याग्रह जैसे श्रेष्ठ साधन से ही प्राप्त किया जाना चाहिए।

प्रश्न 5.

‘बाल-पाल-लाल’ कौन थे?

उत्तर:

20वीं सदी के आरंभ में काँग्रेस में उग्रराष्ट्रवाद का उदय होने लगा था। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक इसके नेता थे। बंगाल में बिपिनचंद्र पाल यह कार्य कर रहे थे तथा पंजाब में लाला लाजपत राय इस धारा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इन तीनों नेताओं को सारे देश में ‘बाल-पाल-लाल’ के नाम से जाना जाने लगा था।

प्रश्न 6.

गाँधी जी का 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाषण क्यों महत्त्वपूर्ण था?

उत्तर:

गाँधी जी ने इस समारोह में उपस्थित अमीर और भद्रजनों को भारत के गरीबों, किसानों और मजदूरों की तरफ ध्यान न देने के लिए लताड़ा था जो उस समारोह में उपस्थित नहीं थे। वस्तुतः वे इस भाषण में यह बता रहे थे कि. राष्ट्रीय आंदोलन में आम लोग नहीं हैं और वे इसे अब सच्चे मायने में लोगों का आंदोलन बनाना चाहते थे।

प्रश्न 7.

अहमदाबाद मिल हड़ताल पर नोट लिखें।

उत्तर:

1918 ई० में गाँधी जी ने अहमदाबाद के फैक्ट्री मालिकों तथा मजदूरों के बीच विवाद में हस्तक्षेप किया। उन्होंने मजदूरों को हड़ताल पर जाने की सलाह दी। स्वयं उन्होंने आमरण अनशन भी रखा। इसका प्रभाव मिल-मालिकों पर पड़ा तथा उन्होंने मज़दूरों का 35% मेहनताना बढ़ाना मान लिया।

प्रश्न 8.

खेड़ा किसान सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखें।

उत्तर:

1918 में खेड़ा के किसानों की फसल समाप्त हो गई थी परंतु सरकार पूरा लगान वसूल करना चाहती थी। गाँधी जी ने किसानों से कहा कि वे लगान न दें। इस पर सरकार ने आदेश निकाले कि लगान उन्हीं से वसूला जाए जो उसे देने में समर्थ हों। इसके बाद संघर्ष वापिस ले लिया गया।

प्रश्न 9.

असहयोग से गाँधी जी का क्या अर्थ था?

उत्तर:

गाँधी जी के अनुसार असहयोग का अर्थ यह है कि यदि सरकार जनता की आशाओं के अनुसार काम नहीं करती है या जनता के कष्टों और शिकायतों को दूर करने की कोशिश नहीं करती है या सरकार भ्रष्ट हो चुकी है तो ऐसी सरकार के साथ सहयोग न करना।

प्रश्न 10.

रॉलेट एक्ट क्या था?

उत्तर:

प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान सरकार ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था तथा प्रावधान किया था कि किसी भी व्यक्ति को सरकार विरोधी होने की शंका के आधार पर ही जेल में डाला जा सकता था। विश्वयुद्ध के बाद के लिए सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसमें सिफारिश की गई कि शान्ति बनाए रखने के लिए प्रथम विश्वयुद्ध के समय के कानून ही जारी रहें। इसके आधार पर बने एक्ट को रॉलेट एक्ट कहते हैं। भारतीयों ने इसका विरोध किया तथा इसे ‘काला कानून’ करार दिया।

प्रश्न 11.

असहयोग आंदोलन के नकारात्मक कार्यक्रम क्या थे?

उत्तर:

इस आंदोलन में अहिंसात्मक ढंग से असहयोग करना था। अतः नकारात्मक कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण थे। इसमें सरकारी स्कूलों, कॉलेजों का बहिष्कार, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार, चुनावों का बहिष्कार, सरकारी अलंकरणों, पदों का बहिष्कार, सरकारी समारोहों का बहिष्कार तथा विदेशी माल का बहिष्कार मुख्य थे।

प्रश्न 12.

असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया? अथवा महात्मा गांधी ने “असहयोग आंदोलन” वापिस क्यों लिया?

उत्तर:

यह एक अहिंसात्मक आंदोलन था परंतु 5 फरवरी, 1922 को चौरी-चौरा नामक स्थान पर भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गाँधी जी को लगा कि आंदोलन में हिंसा प्रवेश कर चुकी है। अतः उन्होंने तत्काल आंदोलन स्थगित कर दिया।

प्रश्न 13.

लोग गाँधी जी में चमत्कारिक शक्तियों की कल्पना करते थे। स्पष्ट करें।

उत्तर:

गाँधी जी जहाँ-जहाँ गए उनके बारे में अनेक अफवाहें फैलती थीं। लोगों का मानना था कि गाँधी जी में चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। जैसे संयुक्त प्रान्त में गोरखपुर जिले के लोगों का मानना था कि गाँधी जी को राजा ने किसानों के कष्ट समाप्त करने के लिए भेजा है। वे अंग्रेज़ शासकों से भी ऊँचे हैं। उनके आने से अंग्रेज़ शासक जिले से भाग जाएँगे। गाँधी जी की आलोचना पर अनिष्ट होता है।

प्रश्न 14.

साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखें।

उत्तर:

1928 ई० में अंग्रेज़ सरकार ने सर साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यों का कमीशन भारत की तात्कालिक शासन व्यवस्था के कार्यों की जाँच करने के लिए भारत भेजा। इसके सभी सदस्य गोरे थे। इसका भारत में व्यापक विरोध हुआ। मार्च, 1928 में कमीशन वापिस चला गया।

प्रश्न 15.

लाहौर अधिवेशन (1929) का क्या महत्त्व है?

उत्तर:

1929 में आयोजित लाहौर अधिवेशन का महत्त्व यह है कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष युवा जवाहरलाल नेहरू थे तथा इस अधिवेशन में काँग्रेस ने ‘पूर्ण स्वतंत्रता’ को अपना लक्ष्य घोषित किया तथा इस संबंध में प्रस्ताव पास किया।

प्रश्न 16.

पूना पैक्ट क्या था?

उत्तर:

गोलमेज सम्मेलनों के बाद अंग्रेज़ सरकार ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा करते हुए 1932 में निर्णय दिया कि आगे से दलितों को भी पृथक् निर्वाचन का अधिकार दिया जाएगा। गाँधी जी ने इस निर्णय का विरोध करते हुए आमरण अनशन रखा। अंततः गाँधी जी व अम्बेडकर में समझौता हुआ। इसी समझौते को पूना समझौता कहा जाता है। इस समझौते के अनुसार दलित वर्ग ने पृथक् निर्वाचन की बात समाप्त कर दी तथा इसके स्थान पर सामान्य सीटों में आरक्षण की बात को मान लिया गया।

प्रश्न 17.

व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था?

उत्तर:

द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू होने पर भारत सरकार ने भारत को भी युद्ध में धकेल दिया था। इसका काँग्रेस ने जोरदार विरोध किया। अक्तूबर, 1939 में काँग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग-पत्र दे दिया। काँग्रेस चाहती थी कि सरकार आश्वासन दे कि युद्ध के बाद भारत को आजादी दे दी जाएगी व युद्ध काल में युद्ध विभाग भारतीयों के हाथों में सौंपेगी। सरकार ने उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया तो अपनी बातों पर विश्व का ध्यान खींचने तथा देश की जनता को जगाने के लिए काँग्रेस ने 1940-41 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया।

प्रश्न 18.

अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई?

उत्तर:

केबिनेट मिशन योजना के अनुसार देश में संविधान सभा के चुनाव हुए तथा जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर, 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना हुई।

प्रश्न 19.

वेवल योजना क्या थी?

उत्तर:

भारत के वायसराय लार्ड वेवल ने मार्च, 1945 में प्रस्ताव रखा कि वायसराय तथा प्रधान सेनापति को छोड़कर वायसराय की काऊंसिल के अन्य सदस्य भारतीय होंगे जिनका चुनाव भारतीय राजनीतिक दलों में से धार्मिक समता के आधार (अर्थात् हिंदू व मुसलमान सदस्य बराबर-बराबर होंगे) पर किया जाएगा।

प्रश्न 20.

दांडी मार्च पर टिप्पणी लिखें।

उत्तर:

मार्च, 1930 में महात्मा गाँधी ने 240 मील की पैदल यात्रा करके समुद्र तट पर दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इसके पश्चात् नमक घर-घर में बनने लगा और अंग्रेज़ सरकार को भारतीयों को नमक बनाने की अनुमति देनी पड़ी।

प्रश्न 21.

असहयोग आंदोलन के बाद गाँधी जी पर चले मुकद्दमे का निर्णय करते हुए अंग्रेज़ जज़ ने क्या टिप्पणी दी?

उत्तर:

असहयोग आंदोलन के बाद 10 मार्च, 1922 को गाँधी जी को भी बंदी बना लिया गया। उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। सजा सुनाने वाले जज सी०एन० ब्रूमफील्ड (C.N. Broomfield) ने आश्चर्यजनक टिप्पणी की। जज ने कहा, “इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जितनी जाँच की है अथवा करूँगा आप उनसे भिन्न श्रेणी के हैं। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं।

यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं वे भी आपको उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन जीने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं।” कानून की अवहेलना करने के कारण उन्हें 6 वर्ष की सजा दी गई परंतु साथ ही जज ब्रूमफील्ड ने कहा, “यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ तो इससे मुझसे ज़्यादा कोई प्रसन्न नहीं होगा।”

प्रश्न 22.

गाँधी जी को दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष में गरीब लोगों से क्या प्रेरणा मिली?

उत्तर:

दक्षिण अफ्रीका में गाँधी जी को गरीब मजदूरों का नेतृत्व करने का मौका मिला। वे उन लोगों की बलिदान करने की क्षमता व साहस को देखकर अचंभित हुए। दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष के संदर्भ में उन्होंने लिखा कि वे (मजदूर) श्रद्धा से कार्य करते थे तथा उसके बदले में कभी भी वह कोई भी ईनाम पाने की अपेक्षा नहीं करते थे। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी। उन्होंने अपने बलिदान, श्रद्धा, महान ईश्वर में गहरी आस्था से वह करने योग्य बनाया जो मैं कर सका। उन्होंने गरीब और अनपढ़ लोगों को सत्याग्रह और अहिंसा का पाठ पढ़ाया और भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन चलाया।

प्रश्न 23.

चंपारन सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखें।

उत्तर:

चंपारन सत्याग्रह चंपारन के किसानों का यूरोप के ‘बागान मालिक’ अत्यधिक शोषण करते थे। किसानों के स्थानीय नेताओं ने 1916 की लखनऊ में हुई काँग्रेस की वार्षिक बैठक के समय गाँधी जी को चंपारन आने के लिए मना लिया। 1917 में गाँधी जी ने चंपारन पहुँचकर किसानों की स्थिति जानने के लिए विस्तृत पूछताछ शुरू कर दी। इस पर नाराज होकर जिला प्रशासन ने गाँधी जी को चंपारन छोड़ने का आदेश दे दिया परंतु गाँधी जी ने इन आदेशों की पालना करने से साफ मना कर दिया।

इसके लिए वे किसी भी तरह का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो गए। इस पर सरकार को अपने आदेश को रद्द करना पड़ा। अब सरकार ने एक जाँच कमेटी बनाई जिसका गाँधी जी को सदस्य बनाया गया। अंततः गाँधी जी के प्रयासों से चंपारन के किसानों का शोषण कम हो गया। भारत में गाँधी जी की यह पहली जीत थी।

प्रश्न 24.

प्रथम विश्वयुद्ध का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा?

उत्तर:

प्रथम विश्वयुद्ध में भारतीयों ने अंग्रेज़ों का तन, मन व धन से साथ दिया था। इस आशा में कि उन्हें युद्ध के बाद आत्म-निर्णय का अधिकार दिया जाएगा। इस काल में भारत का कर्ज 411 करोड़ से 781 करोड़ हो गया। अनाज महँगा हो गया। वस्तुओं के दाम बढ़ गए। अनाज व कपड़े में कमी आ गई। युद्ध के बाद सरकार ने सैनिकों व मजदूरों की छंटनी कर दी। साथ ही अकाल-प्लेग से लगभग 120-130 लाख लोग मर गए। इन सबसे भारतीयों में जन-असंतोष पनपा।

प्रश्न 25.

सार्वजनिक भाषण राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के महत्त्वपूर्ण स्रोत कैसे हैं?

उत्तर:

राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को संगठित करने और जनमत तैयार करने के लिए गाँधी जी और अन्य राष्ट्रीय नेता सार्वजनिक मंचों पर भाषण देते थे। इन बड़े नेताओं के भाषण संकलित होते तथा समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होते थे। इतिहासकार के लिए यह भाषण बड़े महत्त्वपूर्ण स्रोत होते हैं क्योंकि इनसे उनकी नीतियों, कार्यक्रमों तथा लोगों को संगठित करने के तरीकों की झलक मिलती है।

लघु-उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

असहयोग आंदोलन का महत्त्व लिखें। इसका उद्देश्य क्या था?

उत्तर:

असहयोग आंदोलन में देश के सभी वर्गों व समुदायों के लोगों ने भाग लिया। अतः अब राष्ट्रीय आंदोलन सही अर्थों में जन-आंदोलन बन गया। यह देश के सारे भागों में फैल गया। काँग्रेस अब मात्र वाद-विवाद वाली संस्था नहीं रही। वह कार्यशील संगठन बन गई। इससे हिंदू-मुस्लिम एकता भी आई। इस आंदोलन से लोगों में अंग्रेजी राज का डर कम हुआ। उन्होंने आत्मनिर्भरता और स्वदेशी पाठ भी सीखा। असहयोग आंदोलन के मुख्य तीन उद्देश्य थे

- रॉलेट एक्ट रद्द करवाना तथा पंजाब की गलतियों को ठीक करवाना।

- खिलाफ़त से जुड़ी गलतियों को ठीक करवाना।

- स्वराज की माँग स्वीकार करवाना।

प्रश्न 2.

गाँधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन क्यों छेड़ा?

उत्तर:

1942 में क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद महात्मा गाँधी ने ब्रिटिश राज के खिलाफ ‘भारत छोड़ो’ आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे

- क्रिप्स मिशन की विफलता से सिद्ध हो गया था कि अंग्रेज़ सरकार भारतीयों की (काँग्रेस की) युद्ध के दौरान तथा युद्ध के बाद की माँगों (युद्ध के बाद स्वतंत्रता का वायदा) को स्वीकार करने वाली नहीं थी।

- इसी समय में भारत पर जापानी हमले के खतरे की आशंका बन गई थी। लोगों में जापानी हमले का भय पैदा हो रहा था। गाँधी जी का विश्वास था कि, “भारत में अंग्रेज़ों की उपस्थिति जापान के लिए भारत पर आक्रमण का आमंत्रण है और उनकी वापसी द्वारा यह संताप भी समाप्त हो जाएगा।”

- युद्ध के कारण वस्तुओं के अभाव और बढ़ती हुई कीमतों ने लोगों के असंतोष को विस्फोटक स्थिति में पहुँचा दिया था। गाँधी जी इस स्थिति से परिचित थे।

प्रश्न 3.

जलियाँवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

उत्तर:

जलियाँवाला बाग हत्याकांड-प्रथम विश्वयुद्ध से पंजाब ज्यादा प्रभावित हुआ था। वहाँ पर बहुत-से लोगों ने युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दिया था, परंतु इसके बदले रॉलेट एक्ट मिला। गाँधी जी के सत्याग्रह शुरू करने पर पंजाब से भारी समर्थन मिला। लाहौर, गुजरांवाला, अमृतसर, मुल्तान, कसूर आदि स्थानों पर सभाएँ हुई। 30 मार्च, 1919 व 6 अप्रैल, 1919 को अमृतसर में हड़ताल हुईं। सरकार ने स्थानीय नेताओं-डॉ० सत्यपाल और डॉ० किचलू को गिरफ्तार कर लिया। गाँधी जी बंबई से पंजाब के लिए रवाना हुए तो 9 अप्रैल, 1919 को उन्हें पलवल में गिरफ्तार कर वापिस भेज दिया गया। लोग उत्तेजित हो गए।

विरोध में जलसे-जुलूस हुए, जिसमें हिंसा भी हुई। 13 अप्रैल, 1919 को जलियाँवाला बाग में 20 हजार लोग एकत्रित हुए। इन पर जनरल डायर ने बिना चेतावनी के (रास्ता रोक कर) गोली चलाने के आदेश दे दिए। लगभग 1650 गोलियाँ चलाई गईं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए। मरने वालों की संख्या वास्तव में कहीं ज्यादा थी। जलियाँवाला बाग हत्याकांड ने सारे देश को स्तब्ध कर दिया।

प्रश्न 4.

खिलाफत आंदोलन क्या था?

उत्तर:

प्रथम विश्वयुद्ध में तुर्की का खलीफा हार गया तथा 1920 में उसके साथ अपमानजनक संधि की गई। भारतीय मुसलमानों में इससे असंतोष था। उन्होंने मुहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में अंग्रेज सरकार विरोधी और खलीफा के समर्थन में आंदोलन चलाया। यह आंदोलन ‘खिलाफत आंदोलन’ कहलाता है। इस आंदोलन की तीन प्रमुख माँगें थीं-एक पहले के ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थलों पर खलीफा का अधिकार बने रहने दिया जाए। दो, जज़ीरात-अल-अरब (अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन) इस्लामी प्रभुसत्ता (यानी खलीफा) के अधीन रहे तथा तीन, खलीफा के अधीन इतने क्षेत्र हों कि वह इस्लामी जगत के विश्वास को सुरक्षित बनाए रखने में समर्थ हों।’

आंदोलन चलाने के लिए 1918 में खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। महात्मा गाँधी और राष्ट्रीय आंदोलन असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिन्दू और मुस्लिम मिलकर औपनिवेशिक शासन का खात्मा कर देंगे। गाँधी जी हिन्दू-मुस्लिम एकता को स्वराज की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानते थे।

प्रश्न 5.

गाँधी जी की जीवन-शैली कैसी थी?

उत्तर:

गाँधी जी की जीवन-शैली से लोगों को लगता था कि वे उनके स्वाभाविक नेता हैं। गाँधी जी उन्हीं की तरह वस्त्र पहनते थे व उन्हीं की तरह रहते थे। वे जन-सामान्य की भाषा बोलते थे। गाँधी जी दूसरे नेताओं की तरह जनसमूह से अलग खड़े नहीं होते थे, बल्कि वे उनसे गहरी सहानुभूति रखते थे और उनसे घनिष्ठ संबंध भी बनाते थे। उल्लेखनीय है कि 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान गाँधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया था और गरीबों के साथ अपना तादात्म्य (Identity) स्थापित करने के लिए सूती वस्त्र पहनने शुरू कर दिए थे। इस प्रकार उनके वस्त्रों से जनता के साथ उनका नाता झलकता था। जहाँ दूसरे राष्ट्रवादी नेता पश्चिमी शैली के सूट या भारतीय बन्द गले के कोट जैसे वस्त्र पहनते थे, वहीं गाँधी जी लोगों के बीच एक साधारण धोती में जाते थे।

दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

असहयोग आंदोलन के लिए उत्तरदायी कारणों का विवरण दें।

अथवा

‘असहयोग आन्दोलन’ महात्मा गाँधी ने क्यो चलाया था? हालातों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

प्रथम विश्वयुद्ध से पैदा हुई आर्थिक कठिनाइयों, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन तथा जलियाँवाला बाग हत्याकांड जैसे कारणों ने गाँधी जी को अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह चलाने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें विश्वास हो गया था कि “ब्रिटिश साम्राज्य आज शैतानियत का प्रतीक है।” परिणामस्वरूप गाँधी जी ने असहयोग आंदोलन के रूप में देशव्यापी आंदोलन चलाया।

1. कारण (Causes)

1. प्रथम विश्वयुद्ध के प्रभाव (Effects of the First World War) प्रथम विश्वयुद्ध में भारतीयों ने अंग्रेज़ों का तन, मन व धन से साथ दिया था। इस आशा में कि उन्हें युद्ध के बाद आत्म-निर्णय का अधिकार दिया जाएगा। इस काल में भारत का कर्ज 411 करोड़ से 781 करोड़ हो गया। अनाज महँगा हो गया। वस्तुओं के दाम बढ़ गए। अनाज व कपड़ों में कमी आ गई। युद्ध के बाद सरकार ने सैनिकों व मजदूरों की छंटनी कर दी। साथ ही अकाल-प्लेग से लगभग 120-130 लाख लोग मारे गए। इस सबसे जन-असंतोष पनपा।

2. रॉलेट एक्ट (Rowlatt Act)-1919 में अंग्रेज़ी सरकार ने गाँधी जी की झोली में ऐसा मुद्दा डाल दिया था जिससे वे देशव्यापी आंदोलन खड़ा कर सकते थे। 1914-18 के विश्वयुद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए थे और किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर जेल में डाला जा सकता था। युद्ध के बाद भी सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिशों पर इन कठोर उपायों को जारी रखने का फैसला लिया। असेंबली में सभी भारतीयों ने इसका विरोध किया। इसे काला कानून (BlackAct) करार दिया गया। साधारण लोगों के लिए इस एक्ट का अर्थ था, “कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं।”

रॉलेट एक्ट के जवाब में गाँधी जी ने सत्याग्रह सभा का गठन किया तथा देशभर में एक्ट के खिलाफ अभियान चलाने का निश्चय किया। एक्ट के विरोध में पहले 30 मार्च, 1919 तथा बाद में 6 अप्रैल, 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। 30 मार्च और 6 अप्रैल दोनों ही दिन देश के उत्तरी और पश्चिमी नगरों व कस्बों में हड़ताल रही। चारों ओर बंद के समर्थन में दुकानों । और स्कूलों के बंद होने के कारण जनजीवन ठप्प हो गया। पंजाब, गुजरात और बंगाल में हिंसा की घटनाएँ भी हुईं। परंतु रॉलेट सत्याग्रह से जुड़ी घटनाओं की प्रतिक्रिया आगे बढ़ चुकी थी जिसकी परिणति जलियाँवाला बाग हत्याकांड में हुई।।

3. जलियाँवाला बाग हत्याकांड (Jallianwala Bagh Massacre)-विश्वयुद्ध से पंजाब ज्यादा प्रभावित हुआ था। वहाँ पर बहुत-से लोगों ने युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। जब वह अपनी सेवा के बदले इनाम की अपेक्षा करते थे, परंतु इसके विपरीत रॉलेट एक्ट मिला। गाँधी जी द्वारा सत्याग्रह शुरू करने पर पंजाब से भारी समर्थन मिला। लाहौर, गुजरांवाला, अमृतसर, मुल्तान, कसूर आदि स्थानों पर सभाएँ हुईं। 30 मार्च, 1919 व 6 अप्रैल, 1919 को अमृतसर में हड़ताल हुई। सरकार ने दमन का सहारा लिया।

स्थानीय नेताओं डॉ० सत्यपाल और डॉ० किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। गाँधी जी बंबई से पंजाब के लिए रवाना हुए तो 9 अप्रैल, 1919 को उन्हें पलवल में गिरफ्तार कर वापिस भेज दिया गया। लोग उत्तेजित हो गए। विरोध में जलसे-जुलूस हुए, जिसमें हिंसा भी हुई। 13 अप्रैल, 1919 को जलियाँवाला बाग में 20 हजार लोग एकत्रित हुए। इस पर जनरल डायर ने बिना चेतावनी के (रास्ता रोक कर) गोली चलाने के आदेश दे दिए।

लगभग 1650 गोलियाँ चलाई गईं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए। मरने वालों की संख्या वास्तव में इससे भी कहीं ज्यादा थी। जलियाँवाला बाग हत्याकांड ने सारे देश को स्तब्ध कर दिया।

4. खिलाफत आंदोलन (Khilafat Movement)-प्रथम विश्वयुद्ध में तुर्की का खलीफा हार गया तथा 1920 में उसके साथ अपमानजनक संधि की गई। भारतीय मुसलमानों में इससे असंतोष था। उन्होंने मुहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में अंग्रेज़ सरकार विरोधी और खलीफा के समर्थन में आंदोलन चलाया। यह आंदोलन ‘खिलाफत आंदोलन’ कहलाता है। आंदोलन चलाने के लिए 1918 में खिलाफ़त कमेटी का गठन हुआ।

गाँधी जी असहयोग आंदोलन चलाने की तैयारी में थे। उन्होंने इस आशा से खिलाफत मुद्दे पर अपना सहयोग दिया कि असहयोग को खिलाफ़त के साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय-हिंदू और मुस्लिम मिलकर औपनिवेशिक शासन का खात्मा कर देंगे। गाँधी जी हिंदू-मुस्लिम एकता को स्वराज की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानते थे।

प्रश्न 2.

सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों का विवरण दें।

उत्तर:

1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। गाँधी जी को जेल की सजा दी गई व 1924 में रिहा हुए। 1928 ई० में गाँधी जी पुनः सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने पर विचार करने लगे थे। इसी बीच सरकार ने भारत में साइमन कमीशन भेजकर भारतीय राजनीति को एक मुद्दा सौंप दिया, जिसका विरोध करते हुए काँग्रेस और गाँधी जी को अंततः नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए उत्तरदायी कारणों का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है

1. साइमन कमीशन (Simon Commission)-साइमन कमीशन को इंग्लैंड की सरकार ने भारत में 1919 के अधिनियम की कार्य-प्रणाली की समीक्षा करने के लिए भेजा था ताकि आगे के सुधारों पर विचार किया जा सके, परंतु इस कमीशन के सभी सदस्य श्वेत थे। परिणामस्वरूप भारत के सभी दलों ने इसका जोरदार विरोध किया। आयोग जहाँ पर भी गया लोगों ने ‘साइमन वापिस जाओ’ (Simon go back) के नारे लगाए। कई स्थानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तथा गोलियाँ भी चलाईं। अमृतसर में साइमन का विरोध कर रही भीड़ का नेतृत्व लाला लाजपतराय कर रहे थे। उन पर लाठियों से प्रहार किए गए। उन्हें घातक चोटें आईं। इस कारण 17 नवंबर, 1928 को लाला जी का निधन हो गया।

2. लाहौर अधिवेशन तथा पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव (Lahore Session and Complete Independence Resolution) 1928 में काँग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में काँग्रेस द्वारा गठित नेहरू समिति ने भारत के लिए संविधान के प्रस्ताव रखे। इस प्रस्ताव में भारत के लिए अधिराज्य (Dominion States) की माँग की थी। इसका युवा सदस्यों (सुभाषचंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू आदि) ने विरोध किया था। तब गाँधी जी ने बचाव करते हुए प्रस्ताव इस शर्त पर पास करवाए थे कि एक वर्ष में अंग्रेज़ सरकार इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करेगी तो काँग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास करेगी।

1929 में दिसंबर के अंत में काँग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर में किया। यह अधिवेशन दो दृष्टियों से अति महत्त्वपूर्ण था। इसका अध्यक्ष युवा नेता जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया जो इस बात का प्रतीक था कि काँग्रेस में युवाओं की भूमिका बढ़ती जा रही थी और इसका नेतृत्व अब युवाओं को सौंपा जाएगा। दूसरा, काँग्रेस ने अपना लक्ष्य ‘पूर्ण स्वराज्य’ अथवा ‘पूर्ण स्वतंत्रता’ को घोषित किया।

3. स्वतंत्रता दिवस मनाना (Celebration of Independence Day) काँग्रेस ने तय किया कि 26 जनवरी, 1930 का दिन सारे देश में एक साथ स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर देशभक्ति के गीत गाए जाएँगे तथा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। स्वयं गाँधी जी ने स्वतंत्रता दिवस मनाने की रूपरेखा के बारे में सुस्पष्ट निर्देश जारी किए थे। गाँधी जी ने निर्देश दिए कि “यदि (स्वतंत्रता की) उद्घोषणा सभी गाँवों और सभी शहरों में व्यापक स्तर पर की जाए तो अच्छा होगा। अगर सभी जगहों पर एक ही समय में संगोष्ठियाँ हों तो अच्छा होगा।”

26 जनवरी को सारे देश में अति जोश-खरोश से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस दिन लोगों ने प्रतिज्ञा ली कि, “अन्य लोगों की तरह भारतीय लोगों को भी स्वतंत्रता और अपने कठिन परिश्रम के फल का आनंद लेने का अहरणीय अधिकार है और यह कि यदि कोई भी सरकार लोगों को इन अधिकारों से वंचित रखती है या उनका दमन करती है तो लोगों को इन्हें बदलने अथवा समाप्त करने का भी अधिकार है।”

4. गाँधी जी द्वारा आंदोलन की तैयारी (Preparation for the Movement by Gandhiji)-धीरे-धीरे गाँधी जी सत्याग्रह करने का मन बना रहे थे। इसलिए उन्होंने 1929 में यूरोप जाने का विचार त्याग कर सारे देश का दौरा किया। इस जनसंपर्क अभियान से उन्होंने लोगों में अपने रचनात्मक कार्यक्रमों तथा अहिंसा के संदेश को पहुँचाया। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार पर जोर दिया। स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए भी उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए ताकि लोगों को जगाया जा सके। इस बीच फरवरी, 1930 में साबरमती आश्रम में काँग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें ‘स्वतंत्रता प्राप्ति’ के लिए गाँधी जी का आंदोलन चलाने की बागडोर सौंप दी गई।

आंदोलन शुरू करने से पूर्व गाँधी जी सरकार को एक बार आगाह करना चाहते थे तथा साथ ही सरकार को निरुत्तर भी करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने वायसराय को 11 माँगें प्रस्तुत की। इन माँगों में प्रमुख थीं-पूर्ण शराब बंदी, नमक कानून हटाना, भू-राजस्व में कमी, सैनिक व्यय को आधा करना, विदेशी वस्त्रों पर तटकर, भारतीय वस्त्र उद्योग रक्षा, राजनीतिक बंदियों की रिहाई आदि ।

गाँधी जी ने वायसराय को यह भी सूचित किया कि उनकी माँगें न माने जाने पर वह नमक कानून तोड़कर ‘सविनय अवज्ञा आंदोलन’ शुरू कर देंगे। वायसराय से उत्तर न मिलने पर 12 मार्च, 1930 को दांडी यात्रा शुरू की तथा 5 अप्रैल, 1930 को दांडी पहुंचे। उन्होंने 6 अप्रैल, 1930 को नमक कानून तोड़कर आंदोलन शुरू किया।

प्रश्न 3.

दांडी यात्रा पर संक्षिप्त लेख लिखें।

उत्तर:

दांडी यात्रा तथा नमक कानून तोड़ने की योजना गाँधी जी ने बहुत सोच-विचार करके बनाई थी। इस योजना के अनुसार 12 मार्च, 1930 को साबरमती आश्रम से गाँधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 241 मील दूर दांडी नामक स्थान के लिए पद यात्रा शुरू की। यात्रा के दौरान मार्ग में पड़ने वाले गाँवों में लोगों का उत्साह अद्भुत था। लोगों ने गाँधी जी का झंडियों, बंदनवारों तथा पुष्पों से स्वागत किया। उन्होंने यात्रियों को फूल-मालाएँ पहनाईं, पांव छुए तथा ‘गाँधी जी की जय’ के नारों का उद्घोष किया।

जैसे-जैसे कारवाँ आगे बढ़ता चला गया हज़ारों लोग आकर यात्रा में शामिल होते चले गए। एक अनोखा दृश्य था एक दुबला, पतला आदमी, केवल घुटनों तक धोती पहने, कंधे पर एक लंबा थैला लटकाकर, हाथ में छड़ी पकड़े, तेज कदमों के साथ पगडंडियों पर, चौड़ी सड़कों पर चला जा रहा था और अपार भीड़ उसके साथ मिलने का प्रयास कर रही थी।

प्रारंभ में अंग्रेज़ समर्थक समाचार-पत्रों ने गाँधी जी की इस योजना का बड़ा मजाक उड़ाया था। उसे ‘बाल विहार’ की संज्ञा दी तथा कहा कि, “क्या समुद्र के पानी को केतली में उबालकर महामहिम सम्राट को सिंहासन से हटाया जा सकता है।” वायसराय इर्विन ने भी 20 फरवरी, 1930 को भारत मंत्री को लिखा था कि वर्तमान में नमक आंदोलन से उसकी रात की नींद नहीं उड़ी है, परंतु सरकार तथा उसके समर्थकों का अनुमान गलत था। यात्रा शुरू होने से पहले ही हज़ारों लोग साबरमती आश्रम में जमा होने लगे थे। 11 मार्च सायं को आश्रम में 75,000 हज़ार लोग मौजूद थे जिन्हें गाँधी जी ने अहिंसा का महत्त्व समझाया।

यात्रा शुरू होने पर सफलता की खबरें समाचार-पत्रों में आने लगीं। गुजरात के गाँवों के 300 अधिकारियों ने त्याग पत्र दे दिया। जब तक गाँधी जी दांडी पहुंचे तब तक 24 दिनों में सारे देश में हलचल पैदा हो गई तथा सारा देश आंदोलन शुरू करने के लिए गाँधी जी के इशारे का इंतज़ार करने लगा। सुभाषचंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना इल्बा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी से सत्ता प्राप्त करने हेतु रोम मार्च से की।

24 दिनों में यात्रा पूरी करके गाँधी जी व उनके सहयोगी 5 अप्रैल को दांडी पहुँचे व 6 अप्रैल को प्रातःकाल में गाँधी जी समुद्र तट पर पहुंचे। वहाँ उन्होंने नमक एकत्र कर नमक कानून को भंग कर दिया और इस प्रकार 6 अप्रैल, 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया।

प्रश्न 4.

भारत छोड़ो आंदोलन की प्रगति का विवरण दीजिए।

उत्तर:

1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू होने के साथ ही सरकार व काँग्रेस में गतिरोध पैदा हो गया था। काँग्रेस ने मंत्रिमंडलों से त्याग-पत्र दे दिया था। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया। 1942 में गाँधी जी को विश्वास हो गया था कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ देना चाहिए। 7 अगस्त, 1942 को बंबई में अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी (AICC) की बैठक शुरू हुई। इस बैठक में वर्धा में पास किए ‘भारत छोड़ो प्रस्ताव’ का अनुमोदन कर दिया गया।

साथ ही गाँधी जी ने अहिंसक संघर्ष छोड़ने की मंजूरी दी। 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद अपने भाषण में महात्मा गाँधी ने कहा, “आप लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति को अब से स्वयं को स्वतंत्र व्यक्ति समझना चाहिए तथा इस प्रकार का कार्य करना चाहिए कि मानो आप स्वतंत्र हो….. मैं स्वतंत्रता से कम किसी भी वस्तु से संतुष्ट नहीं होऊँगा। हम करेंगे या मरेंगे। हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएँगे या इस प्रयास में मर मिटेंगे।”

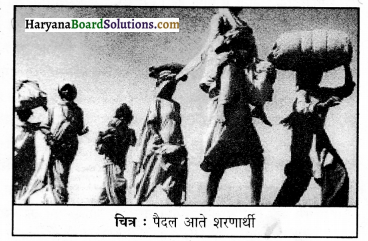

महात्मा गाँधी और राष्ट्रीय आंदोलन ने गाँधी जी के दिल्ली आगमन (9 सितंबर, 1947) को “बड़ी लंबी और कठोर गर्मी के बाद बरसात की फुहारों के आने” जैसा महसूस किया। सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित करने के लिए गाँधी जी ने “सिक्खों, हिंदुओं और मुसलमानों से आह्वान किया कि वे अतीत को भुलाकर अपनी पीड़ा पर ध्यान देने की बजाय एक-दूसरे के प्रति भाईचारे का हाथ बढ़ाने और शांति से रहने का संकल्प लें ….”

उल्लेखनीय है कि सद्भाव स्थापना में गाँधी जी के व्यापक असर को रेखांकित करते हुए माऊंटबेटन ने उन्हें ‘एक अकेली फौज’ (One man Boundary Force) कहा। गाँधी जी की धर्म में गहरी आस्था थी, किन्तु साथ ही वे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत में भी दृढ़ आस्था रखते थे। उन्होंने दो राष्ट्र सिद्धांत’ (अर्थात हिंदू और मुसलमान दो पृथक् राष्ट्र हैं) को कभी भी स्वीकार नहीं किया। गाँधी जी और नेहरू के आग्रह पर काँग्रेस ने विभाजन के बाद “अल्पसंख्यकों के अधिकारों” पर एक प्रस्ताव पास किया।

इसमें भारत को बहुधर्मों और बहुत सारी नस्लों का देश स्वीकार किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि पाकिस्तान में जो भी स्थिति हो, भारत “एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा जहाँ सभी नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे तथा धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना सभी को राज्य की ओर से संरक्षण का अधिकार होगा।” गाँधी जी विभाजन के बाद भारत में मुसलमानों को पूर्ण सम्मानजनक स्थान देने के पक्ष में थे।

पंजाब में जब वे दंगे-तबाही मचा रहे थे तब उन्होंने एक लीगी नेता से कहा था कि, “मैं अपने प्राण देकर भी इसका सामना करना चाहता हूँ। मैं मुसलमानों को भारत की सड़कों पर रेंगने नहीं दूंगा। वे आत्मसम्मान के साथ चलेंगे।”