Haryana State Board HBSE 10th Class Maths Solutions Chapter 3 Pair of Linear Equations in Two Variables Ex 3.3 Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 10th Class Maths Solutions Chapter 3 Pair of Linear Equations in Two Variables Ex 3.3

Question 1.

Solve the following pair of linear equations by the substitution method :

(i) x + y = 14

x – y = 4

(ii) s – t = 3

\(\frac{s}{3}+\frac{t}{2}\) = 6

(iii) 3x – y = 3

9x – 3y = 9

(iv) 0.2x + 0.3y = 1.3

0.4x + 0.5y = 2.3

(v) √2x + √3y = 0

√3x – √8y = 0

(vi) \(\frac{3 x}{2}-\frac{5 y}{3}\) = – 2

\(\frac{x}{3}+\frac{y}{2}=\frac{13}{6}\)

Solution:

(i) The given equations are :

x + y = 14 ………………..(1)

x – y = 4 …………………..(2)

From equation (2), we get x = 4 + y

Substituting the value of x in equation (1), we get

4 + y + y = 14

⇒ 2y = 14 – 4

⇒ 2y = 10

y = \(\frac{10}{2}\) = 5

Putting the value of y in equation (2), we get

x – 5 = 4

⇒ x = 4 + 5 = 9

Hence, x = 9, y = 5 is the required solution.

(ii) The given equations are :

s – t = 3 ………………(1)

\(\frac{s}{3}+\frac{t}{2}\) = 6

⇒ 2s + 3t = 36

⇒ 2s + 3t = 36

From equation (1), we get s = 3 + t

Substituting the value of s in equation (2), we get

2(3 + t) + 3t = 36

⇒ 6 + 2t + 3t = 36

⇒ 6 + 5t = 36

⇒ 5t = 36 – 6

⇒ 5t = 30

t = \(\frac{30}{5}\) = 6

Putting the value of t in equation (1), we get

s – 6 = 3

⇒ s = 3 + 6 = 9

Hence, s = 9, t = 6 is the required solution.

(iii) The given equations are :

3x – y = 3 ……………….(1)

9x – 3y = 9 …………….(2)

From equation (1), we get

y = 3x – 3

Substituting the value of y in equation (2), we get

9x – 3 (3x – 3) = 9

⇒ 9x – 9x + 9 = 9

⇒ 9 = 9

It is a true statement. Hence, we do not get specific values ofx andy as a solution. So, equations (1) and (2) have infinitely many solutions.

Putting the different values of x in y = 3x – 3, we get different values of y.

(iv) The given equations are:

0.2x + 0.3y = 1.3

0.4x + 0.5y = 2.3

Multiplying both equations by 10, we

2x + 3y = 13 ………………(1)

4x + 5y = 23 ………………(2)

From equation (1), we get

3y = 13 – 2x

⇒ y = \(\frac{13-2 x}{3}\)

Substituting the value ofy in equation (2), we get

4x + \(\frac{5(13-2 x)}{3}\) = 23

4x + \(\frac{65-10 x}{3}\) = 23

\(\frac{12 x+65-10 x}{3}\) = 23

\(\frac{2 x+65}{3}\) =23

2x + 65 = 69

2x = 69 – 65 = 4

Putting the value of x in equation (1), we get

2 × 2 + 3y = 13

4 + 3y = 13

3y = 13 – 4 = 9

∴ y = \(\frac{9}{3}\) = 3

Hence, x = 2, y = 3 is the required solution.

(v) The given equations are

√2x + √3y = 0 ………………..(1)

√3x – √8y = 0 ………………..(2)

From equation (1), we get

√2x = – √3y

⇒ x = – \(\sqrt{\frac{3}{2}}\)y

Substituting the value of x in equation (2), we get

√3 × (- \(\sqrt{\frac{3}{2}}\)y) – √8y = 0

⇒ – \(\frac{3}{\sqrt{2}}\) y – √8y = 0

⇒ – y(\(\frac{3}{\sqrt{2}}\) + √8) = 0

⇒ y = 0

Putting the value of y in equation (1), we get

√2x + √3 × 0 = 0

⇒ √2x = 0

⇒ x = 0

⇒ √2x = 0

⇒ x = 0

Hence, x = 0, y = 0 is the required solution.

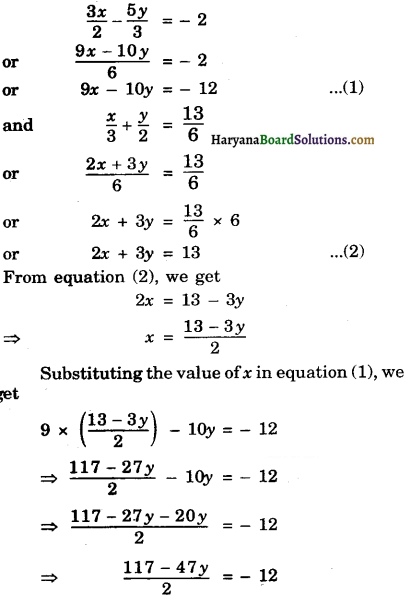

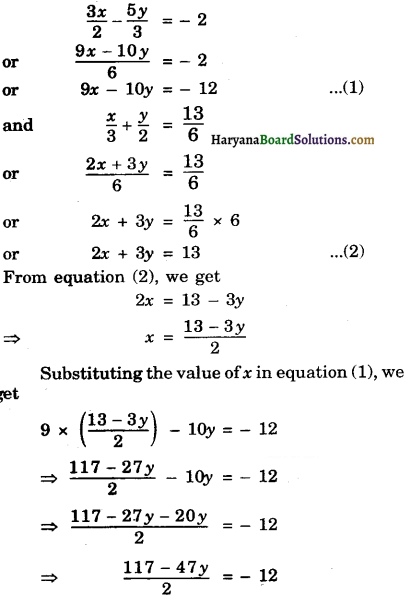

(vi) The given equations are:

117 – 47y = – 24

⇒ – 47y = – 24 – 117 = – 141

⇒ y = \(\frac{-141}{-47}\) = 3

Putting the value of y in equation (2), we get

2x + 3 × 3 = 13

⇒ 2x + 9 = 13

⇒ 2x = 13 – 9 = 4

⇒ x = \(\frac{4}{2}\) = 2

Hence, x = 2, y = 3 is the required solution.

Question 2.

Solve 2x + 3y = 11 and 2x – = – 24 and hence find the value of ‘m’ for which y = mx + 3.

Solution :

The given equations are:

2x + 3y = 11 ……………….(1)

2x – 4y = – 24 ………………(2)

From equation (2), we get

2x = – 24 + 4y

x = \(\frac{-24+4 y}{2}\)

⇒ x = – 12 + 2y

Substituting the value of x in equation (1), we get

2 × (- 12 + 2y) + 3y = 11

⇒ – 24 + 4y + 3y = 11

⇒ – 24 + 7y = 11

⇒ 7y = 11 + 24 = 35

∴ y = \(\frac{35}{7}\) = 5

Putting the value of y in equation (2), we get

2x – 4 × 5 = – 24

2x – 20 = – 24

⇒ 2x = – 24 + 20 = – 4

Putting the value of y in equation (2), we get

2x – 4 × 5 = – 24

2x – 20 = – 24

⇒ 2x = – 24 + 20 = – 4

⇒ x = – \(\frac{4}{2}\) = – 2

Putting the x = – 2, y = 5 in the equation y = mx + 3, we get

5 = m × (- 2) + 3

⇒ 2m = 3 – 5

⇒ 2m = – 2

⇒ m = – \(\frac{2}{2}\) = – 1

Hence, x = – 2, y = 5 and m = – 1.

Question 3.

Form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method :

(i) The difference between two numbers is 26 and one number is three times the other. Find them.

(ii)The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. Find them.

(iii)The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for 3800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for 1750. Find the cost of each bat and each ball.

(iv) The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105 and for ajourney of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charges and the charge per km? How much does a person have to pay for travelling a distance of 25 km?

(v) A fraction becomes if 2 is added to both the numerator and the denominator. If, 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes \(\frac{5}{6}\). Find the fraction.

(vi) Five years hence, the age of Jacob will be three times that of his son. Five years ago, Jacob’s age was seven times that of his son. What are their present ages?

Solution:

(i) Let one number be x and other number be y

According to question,

x – y = 26 ……………(1)

and x = 3y

⇒ x – 3y = 0 ……………..(2)

From equation (2), we get

x = 3y

Substituting the value of x in equation (1), we get

3y – y = 26

2y = 26

⇒ y = \(\frac{26}{2}\) =13

Putting the value of y in equation (2), we get

x – 3 × 13 = 0

x – 39 = 0

x = 39

Hence, the required equations are x – y = 26, x – 3y = 0

and x = 39, y = 13 is the required solution.

(ii) Let the larger supplementary angle be x° and the smaller supplementary angle be

x° + y° = 180°

[∵ Sum of supplimentary angles is 180°]

and According to question,

x° – y° = 18° ……………..(2)

From equation (2), we get

x° = 18° + y°

Substituting the value of x in equation (1), we get

18° + y° + y° = 180°

⇒ 2y° = 180° – 18°

⇒ 2y° = 162°

⇒ y° = \(\frac{162^{\circ}}{2^{\circ}}\) = 18°

Putting the value of y in equation (2), we get

⇒ x° – 81°= 18°

⇒ x° = 18° + 81°

⇒ x° = 99°

Hence, the required equations are x° + y° = 180°, x° – y° = 18° and x° = 99°, y = 81° is the required solution.

Therefore, supplimentary angles are 99° and 81°.

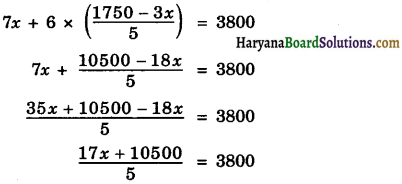

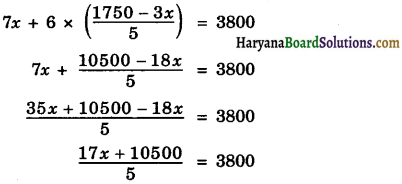

(iii) Let cost of 1 bat be ₹ x and cost of 1 ball be ₹ y.

According to question,

7x + 6y = 3800 ……………….(1)

and 3x + 5y = 1750 ………………(2)

From equation (2), we get

5y = 1750 – 3x

y = \(\frac{1750-3 x}{5}\)

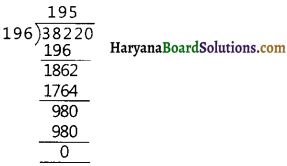

Substituting the value of y in equation (1), we get

⇒ 17x + 10500 = 19000

⇒ 17x = 19000 – 10500 = 8500

⇒ x = \(\frac{8500}{17}\) = 500

Putting the value of x in equation (2), we get

3 × 500 + 5y = 1750

⇒ 1500 + 5y = 1750

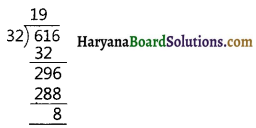

⇒ 5y = 1750 – 1500 = 250

⇒ y = \(\frac{250}{5}\) = 50

Hence, the required equations are 7x + 6y = 3800, 3x + 5y = 1750 and x = 500, y = 50 is the required solution.

Therefore, cost of 1 bat = ₹ 500 and cost of 1 ball = ₹ 50.

(iv) Let the fixed charge of a taxi be ₹ x and charge per km be ₹ y.

According to question,

x + 10y = 105 ………………(1)

and x + 15y = 155 ……………..(2)

From equation (1), we get

x = 105 – 10y

Substituting the value of x in equation (2), we get

⇒ 5y = 155 – 105 = 50

y = \(\frac{50}{5}\) = 10

Putting the value of y in equation (1), we get

x + 10 × 10 = 105

⇒ x + 100 = 105

⇒ x = 105 – 100 = 5

Amount paid for 25 km = x + 25y = 5 + 25 × 10

= 5 + 250 = ₹ 255

Hence, the equations required are, x + 10y = 105, x + 15y = 155 and x = 5, y = 10 is the required solution.

Therefore, Fixed charge = ₹ 5

Charge per km = ₹ 10

Charge for 25 km = ₹ 255

(v) Let the numerator be x and denominator be y.

then fraction = \(\frac{x}{y}\)

Now, according to question,

\(\frac{x+2}{y+2}=\frac{9}{11}\)

⇒ 11x + 22 = 9y + 18

⇒ 11x – 9y = 18 – 22 = – 4 ……………..(1)

and \(\frac{x+3}{y+3}=\frac{5}{6}\)

⇒ 6x + 18 = 5y + 15

⇒ 6x – 5y = 15 – 18 = – 3 ………………(2)

From equation (2), we get

6x = – 3 + 5y

⇒ x = \(\frac{-3+5 y}{6}\)

Substituting the value of x in equation (1), we get

11 × \(\left(\frac{-3+5 y}{6}\right)\) – 9y = – 4

\(\frac{-33+55 y}{6}\) – 9y = – 4

\(\frac{-33+55 y-54 y}{6}\) = – 4

\(\frac{-33+y}{6}\) = – 4

– 33 + y = – 24

y = – 24 + 33 = 9

Puttingthe value of y in equation (2), we get

6x – 5 × 9 = – 3

6x – 45 = – 3

6x = – 3 + 45 = 42

x = \(\frac{42}{6}\) = 7

Hence, the equations are 11x – 9y = – 4, 6x – 5y = – 3 and x = 7, y = 9 is the required solution.

Therefore, fraction = \(\frac{7}{9}\).

(vi) Let the present age of Jacob be x years

and present age of his son be y years

After 5 years Jacob’s age = (x + 5) years

After 5 years son’s age = (y + 5) years

According to question,

(x + 5) = 3 (y + 5)

x + 5 = 3y + 15

x – 3y = 15 – 5 = 10 ………………..(1)

Five years ago Jacob’s age = (x – 5) years

Five years ago son’s age = (y – 5) years

According to question,

(x – 5) = 7(y – 5)

x – 5 = 7y – 35

x – 7y = – 35 + 5 = – 30 ………………(2)

From equation (1), we get

x = 10 + 3y

Substituting the value of x in equation (2), we get

10 + 3y – 7y = – 30

10 – 4y = – 30

– 4y = – 30 – 10 = – 40

y = \(\frac{-40}{-4}\) = 10

Putting the value of y in equation (1), we get

x – 3 × 10 = 10

x – 30 = 10

x = 10 + 30 = 40

Hence, the equations are x – 3y = 10, x – 7y = – 30 and x = 40, y = 10 is the required solution.

Therefore, present age of Jacob= 40 years and present age of his son = 10 years.

![]()