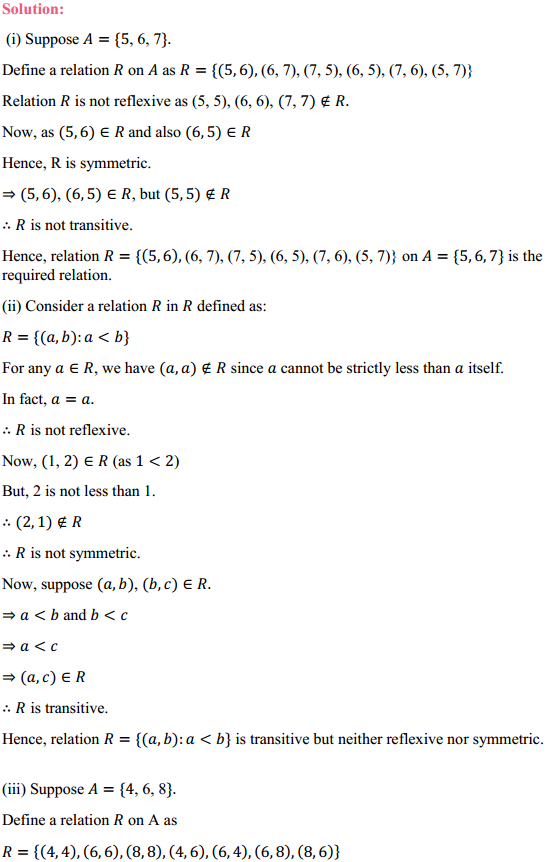

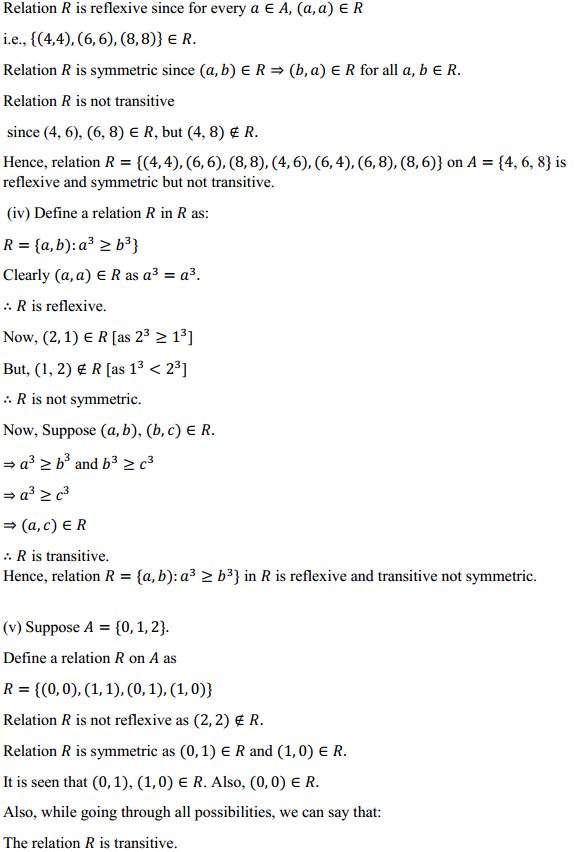

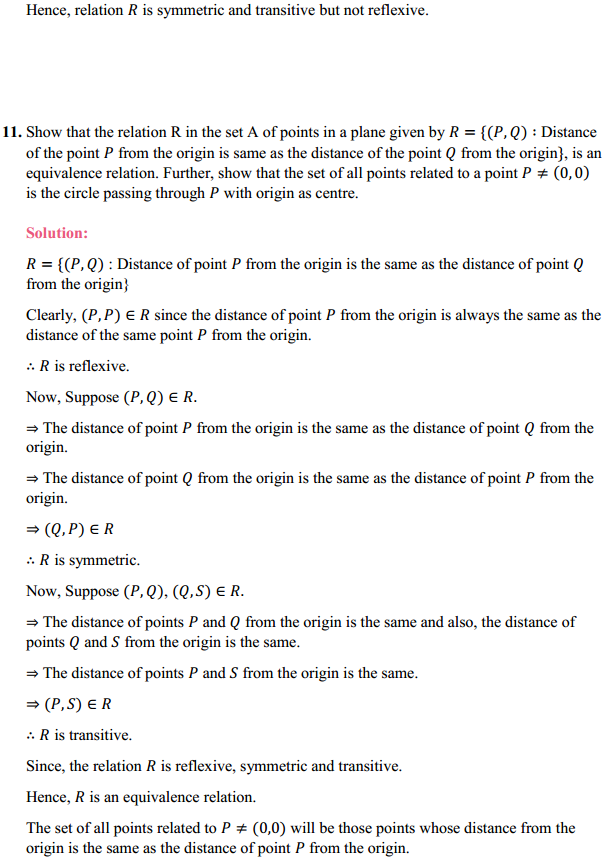

Haryana State Board HBSE 11th Class Political Science Important Questions Chapter 5 अधिकार Important Questions and Answers.

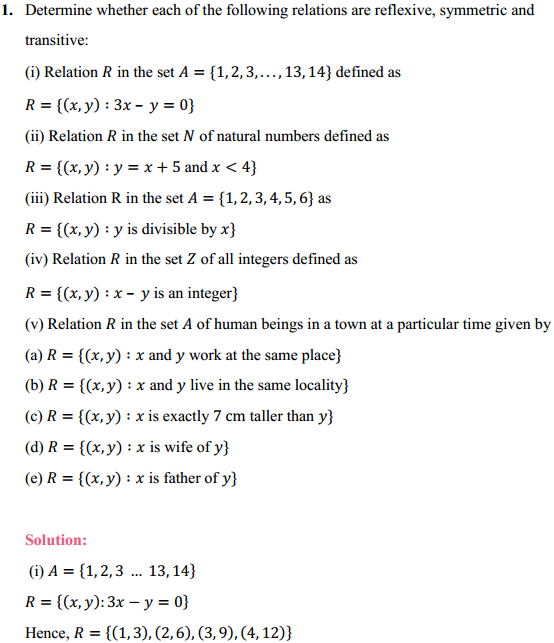

Haryana Board 11th Class Political Science Important Questions Chapter 5 अधिकार

अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

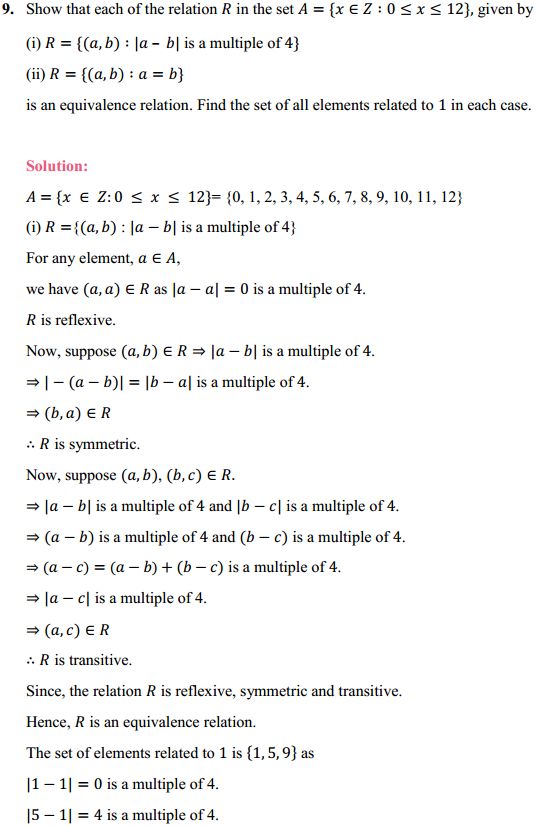

प्रश्न 1.

अधिकार क्या हैं?

उत्तर:

अधिकार वे सुविधाएँ, अवसर व परिस्थितियाँ हैं, जिन्हें प्राप्त करके व्यक्ति अपने जीवन के शिखर पर पहुँच सकता है।

प्रश्न 2.

अधिकार की कोई एक परिभाषा लिखें।

उत्तर:

डॉ० बेनी प्रसाद (Dr. Beni Prasad) के अनुसार, “अधिकार वे सामाजिक अवस्थाएँ हैं जो व्यक्ति की उन्नति के लिए आवश्यक हैं। अधिकार सामाजिक जीवन का आवश्यक पक्ष है।”

प्रश्न 3.

अधिकारों की कोई एक विशेषता बताइए।

उत्तर:

अधिकार व्यापक होते हैं। वे किसी एक व्यक्ति या वर्ग के लिए नहीं होते, बल्कि समाज के सभी लोगों के लिए समान होते हैं।

प्रश्न 4.

कानूनी अधिकार क्या हैं?

उत्तर:

जिन अधिकारों को राज्य की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, उन्हें कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार कहते हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अदालत में दावा कर सकता है। इनकी अवहेलना करने वाले को दंडित किया जाता है।

प्रश्न 5.

कानूनी अधिकार के प्रकार बताएँ।

उत्तर:

कानून अधिकार चार प्रकार के होते हैं-

- नागरिक अधिकार,

- राजनीतिक अधिकार,

- आर्थिक अधिकार,

- मौलिक अधिकार।

प्रश्न 6.

सामाजिक अधिकार से आपका क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

जीवन को सुखी एवं सभ्य बनाने के लिए प्राप्त सुविधाओं को सामाजिक अधिकार कहा जाता है। सामाजिक अधिकार बहु-पक्षीय हैं। ये अधिकार समाज में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होते हैं।

प्रश्न 7.

किन्हीं दो सामाजिक अधिकारों पर प्रकाश डालें।

उत्तर:

- जीवन का अधिकार यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। जीवन के अधिकार में आत्मरक्षा का अधिकार भी शामिल है।

- संपत्ति का अधिकार-संपत्ति का अधिकार जीवन-यापन के लिए अनिवार्य है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने का अधिकार है।

प्रश्न 8.

किन्हीं दो राजनीतिक अधिकारों के नाम बताएँ।

उत्तर:

- मताधिकार-मताधिकार से तात्पर्य है कि सभी व्यस्क नागरिकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप देश के शासन में भाग लेने की व्यवस्था।

- निर्वाचित होने का अधिकार-25 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक को निर्वाचित होने का अधिकार प्राप्त है।

प्रश्न 9.

मुख्य प्राकृतिक अधिकारों की सूची बनाएँ।

उत्तर:

जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार एवं संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकारों की सूची में शामिल किया जा सकता है।

प्रश्न 10.

प्राकृतिक अधिकार से क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य को जन्म से प्राकृतिक रूप में प्राप्त होते हैं। राज्य द्वारा इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। ..

प्रश्न 11.

कानूनी अधिकार की आधारभूत विशेषता क्या है?

उत्तर:

कानूनी अधिकार की आधारभूत विशेषता, उसके पीछे कानून की शक्ति है जिसकी अवहेलना करने पर दंड मिलता है।

प्रश्न 12.

अधिकार व्यक्ति के लिए क्यों आवश्यक हैं?

उत्तर:

अधिकार व्यक्ति के चहुंमुखी विकास के लिए एक आवश्यक शर्त है जिसके अभाव में विकास संभव नहीं है।

प्रश्न 13.

प्रेस की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है?

उत्तर:

प्रेस की स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि प्रेस पर सरकार के किसी भी प्रकार के अनुचित प्रतिबंधों का अभाव।

प्रश्न 14.

संपत्ति के अधिकार को किस श्रेणी में रखा जा सकता है?

उत्तर:

संपत्ति के अधिकार को नागरिक एवं आर्थिक अधिकार की श्रेणी में रखा जा सकता है।

प्रश्न 15.

कर्त्तव्य शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई?

उत्तर:

कर्त्तव्य को अंग्रेजी में Duty कहते हैं, जिसका मूल शब्द Debt है, जिसका अर्थ ऋण है। अतः इसी शब्द से कर्त्तव्य शब्द की उत्पत्ति हुई।

प्रश्न 16.

कर्तव्यों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है?

उत्तर:

- नैतिक कर्त्तव्य-नैतिक कर्त्तव्य का अभिप्राय यह है कि सार्वजनिक हित में जिन कार्यों को हमें करना चाहिए, उन्हें स्वेच्छापूर्वक करें। नैतिक कर्तव्यों के पहले दंड की भावना के स्थान पर नैतिकता की भावना होती है।

- कानूनी कर्तव्य-जिन कर्त्तव्यों को कानून के दबाव से अथवा दंड पाने के भय से माना जाता है, उन्हें कानूनी कर्त्तव्य कहते हैं।

प्रश्न 17.

कानूनी कर्तव्यों में कौन से कर्त्तव्य सम्मिलित हैं? अथवा किन्हीं दो कानूनी कर्तव्यों की व्याख्या करें।

उत्तर:

- करों की अदायगी-करों की अदायगी न करने पर दंड दिया जा सकता है।

- कानूनों की पालना कानून का उल्लंघन करना राज्य का विरोध करना ही है। कानून भंग करना अपराध है। इसलिए कानून की अवहेलना पर दंड दिया जाता है।

प्रश्न 18.

नागरिकों द्वारा निभाए जाने वाले किन्हीं दो कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

नागरिकों द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्यों का उल्लेख निम्नलिखित है

- नागरिक को अपने राज्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए।

- सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना चाहिए।

प्रश्न 19.

अधिकार और कर्त्तव्य में दो संबंध बताइए।

उत्तर:

- एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है। एक व्यक्ति का जो अधिकार है, वही दूसरों का कर्त्तव्य बन जाता है कि वह उसके अधिकार को माने तथा उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे।

- दूसरे का अधिकार उसका कर्त्तव्य भी है।

प्रश्न 20.

नागरिकों के दो आर्थिक अधिकारों के नाम लिखें।

उत्तर:

- काम का अधिकार,

- उचित पारिश्रमिक पाने का अधिकार।

प्रश्न 21.

‘अधिकार में कर्तव्य निहित हैं। टिप्पणी कीजिए।

उत्तर:

अधिकार और कर्त्तव्य साथ-साथ चलते हैं, इसलिए अधिकार और कर्त्तव्य एक ही सिक्के के दो पक्ष बताए गए हैं। वाइल्ड (Wilde) का कहना है, “केवल कर्तव्यों की दुनिया में ही अधिकारों का महत्त्व होता है।” कर्त्तव्य के बिना कोई भी अधिकार वास्तविक और व्यावहारिक रूप में लागू नहीं हो सकता।

प्रश्न 22.

अधिकार किसे कहते हैं?

उत्तर:

समाज में रहते हुए मनुष्य को अपना विकास करने के लिए कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है। मनुष्य को जो सुविधाएं समाज से मिली होती हैं, उन्हीं सुविधाओं को हम अधिकार कहते हैं। साधारण शब्दों में, अधिकार से अभिप्राय उन सुविधाओं और अवसरों से है जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं और उन्हें समाज ने मान्यता दी होती है।

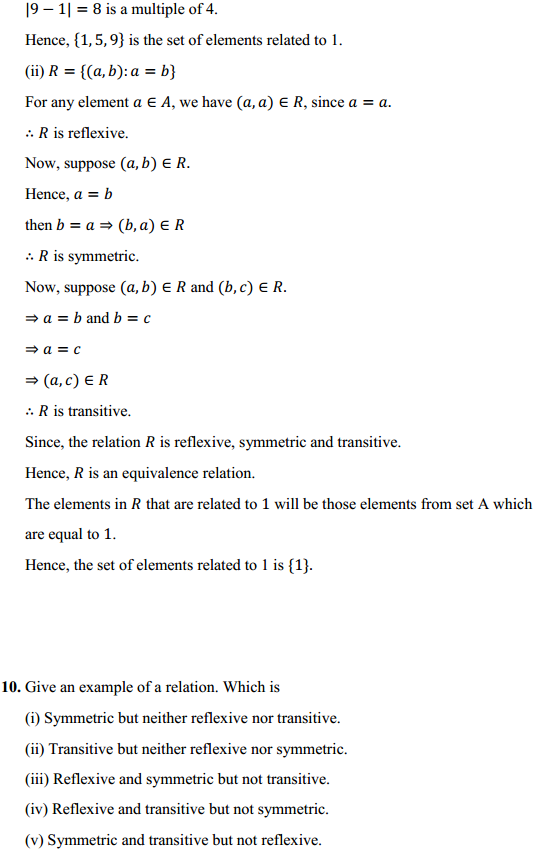

लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

अधिकार की चार मुख्य परिभाषाएँ दीजिए।

उत्तर:

अधिकार की चार मुख्य परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं

- प्रो० ग्रीन के अनुसार, “अधिकार वह शक्ति है जो सामान्य हित के लिए अभीष्ट और सहायक रूप में स्वीकृत होती है।”

- वाइल्ड के अनुसार, “विशेष कार्य करने में स्वाधीनता की उचित मांग को ही अधिकार कहते हैं।”

- प्रो० हैरोल्ड लास्की के अनुसार, “अधिकार सामाजिक जीवन की वे अवस्थाएं हैं जिनके बिना कोई मनुष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता।”

- हॉलैंड के अनुसार, “अधिकार एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के कार्य को समाज के मत तथा शक्ति द्वारा प्रभावित करने की क्षमता है।”

प्रश्न 2.

अधिकार के पाँच मुख्य तत्त्वों अथवा विशेषताओं का उल्लेख करें।

उत्तर:

अधिकार के पाँच मुख्य तत्त्व अथवा विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

1. अधिकार व्यक्ति की मांग है अधिकार एक व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध अपनी सुविधा की मांग है। यह समाज पर एक दावा है, परंतु इसे हम शक्ति नहीं कह सकते।

2. अधिकारों का नैतिक आधार है-व्यक्ति की नैतिक मांगें ही अधिकार बन सकती हैं, अनैतिक मांगें नहीं। जीवित रहने, संपत्ति रखने, विचार प्रकट करने आदि की मांगें नैतिक हैं परंतु चोरी करने, मारने या गाली-गलौच करने की मांग अनैतिक है।

3. समाज द्वारा स्वीकृत मांगें ही अधिकार हैं व्यक्ति की वे मांगें ही अधिकार कहलाती हैं, जिन्हें समाज स्वीकार करता है। व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक प्राप्त की गई सुविधा अधिकार नहीं कहलाती।

4. अधिकार समाज में प्राप्त होते हैं-अधिकारों तथा कर्तव्यों का क्रम समाज में ही चलता है। समाज से बाहर व्यक्ति के न तो कोई अधिकार हैं और न ही कोई कर्त्तव्य।।

5. अधिकारों के साथ कर्तव्य जुड़े हैं-प्रत्येक अधिकार के साथ कर्त्तव्य जुड़ा है। समाज के प्रति व्यक्ति के उतने ही कर्तव्य होते हैं जितने उसे अधिकार प्राप्त होते हैं। बिना कर्त्तव्यों के अधिकार का अस्तित्व ही नहीं होता।

प्रश्न 3.

व्यक्ति को प्राप्त किन्हीं तीन अधिकारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

व्यक्ति को निम्नलिखित तीन अधिकार प्राप्त हैं

1. जीवन का अधिकार-जीवन का अधिकार सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकार है। इसके बिना अन्य अधिकार व्यर्थ हैं। सरकार को नागरिकों के जीवन की रक्षा करनी चाहिए।

2. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार-धर्म की स्वतंत्रता का अर्थ है कि मनुष्य को स्वतंत्रता है कि वह जिस धर्म में चाहे विश्वास रखे। जिस देवता की जिस तरह चाहे पूजा करे। सरकार को नागरिकों के धर्म में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

3. काम का अधिकार प्रत्येक नागरिक को अपनी योग्यता तथा शक्ति के अनुसार नौकरी प्राप्त करने और व्यवसाय करने का पूरा-पूरा अधिकार होता है। राज्य का कर्त्तव्य है कि वह सभी नागरिकों को काम दे। यदि राज्य नागरिकों को काम नहीं दे सकता तो उसे उन्हें मासिक निर्वाह भत्ता देना चाहिए। भारत में सरकार नागरिकों को काम दिलवाने में सहायता करती है।

प्रश्न 4.

नैतिक अधिकार क्या है?

उत्तर:

कुछ अधिकार नैतिक आधार पर दिए जाते हैं। मनुष्य तथा समाज दोनों के हित के लिए व्यक्ति को कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिएँ । जीवन की सुरक्षा, स्वतंत्रता, धर्म-पालन, शिक्षा-प्राप्ति, संपत्ति रखने आदि की सुविधाएं देने पर ही मनुष्य की भलाई हो सकती है। इनसे समाज भी उन्नत होता है, इसलिए समाज स्वेच्छा से इन अधिकारों को प्रदान करता है।

जब तक ऐसे अधिकारों के पीछे कानून की मान्यता या दबाव नहीं रहता, ये नैतिक अधिकार कहलाते हैं। नैतिक अधिकारों को मान्यता सामाजिक निंदा तथा आलोचना के भय से दी जाती है। यदि बुढ़ापे में माता-पिता की सेवा नहीं की जाती है तो समाज निंदा करता है। इसलिए माता-पिता की सेवा करना नैतिक अधिकार है।

प्रश्न 5.

कानूनी अधिकार का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

जिन अधिकारों को राज्य की स्वीकृति मिल जाती है, उन्हें कानूनी या वैधानिक अधिकार कहते हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अदालत में दावा कर सकता है। जीवन, संपत्ति, कुटुंब आदि के अधिकार राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। यदि कोई व्यक्ति या अधिकारी इन्हें छीनने का प्रयत्न करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। राज्य इनका उल्लंघन करने वालों को दंड देता है, इसलिए कानूनी अधिकार के पीछे राज्य की शक्ति रहती है। कानूनी अधिकारों के चार उप-विभाग बन गए हैं जो हैं मौलिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार एवं आर्थिक अधिकार ।

प्रश्न 6.

मौलिक अधिकार से क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

मौलिक अधिकार मनुष्य के महत्त्वशाली दावों (Claims) को मौलिक अधिकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में, यह कहना चाहिए कि मनुष्य के विकास के लिए जो सामाजिक शर्ते अधिक आवश्यक हैं, उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार सभी देशों में एक प्रकार के नहीं हैं। भारत में निम्नलिखित मौलिक अधिकार संविधान में दिए हुए हैं

- समानता का अधिकार,

- स्वतंत्रता का अधिकार,

- शोषण के विरूद्ध अधिकार,

- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,

- संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार,

- संवैधानिक उपचार का अधिकार।

प्रश्न 7.

नागरिक अथवा सामाजिक अधिकारों का क्या अर्थ है? पांच महत्त्वपूर्ण नागरिक अथवा सामाजिक अधिकारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

नागरिक अथवा सामाजिक अधिकार राज्य के द्वारा देशवासियों, राज्यकृत नागरिकों तथा प्रायः विदेशियों को भी दिए जाते हैं। ऐसे अधिकार व्यक्ति के सर्वोन्मुखी विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण नागरिक अथवा सामाजिक अधिकार इस प्रकार हैं

- जीवन का अधिकार,

- व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार,

- संपत्ति का अधिकार,

- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और

- परिवार तथा निवास का अधिकार।

प्रश्न 8.

राजनीतिक अधिकारों का क्या अभिप्राय है? पांच महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अधिकारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

राजनीतिक अधिकार उन अधिकारों का नाम है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में राजनीतिक स्वरूप के हैं अथवा राजनीतिक प्रणाली से संबंधित हैं। ऐसे अधिकारों की मुख्य विशेषता यह है कि ये अधिकार केवल नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं तथा विदेशियों को इन अधिकारों से प्रायः वंचित रखा जाता है। कुछ महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार निम्नलिखित हैं

- मताधिकार,

- चुनाव लड़ने का अधिकार,

- सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार,

- याचिका देने का अधिकार,

- सरकार की आलोचना करने का अधिकार।

प्रश्न 9.

नागरिक के दो रूपों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

नागरिक दो प्रकार के होते हैं

- जन्मजात नागरिक,

- राज्यकृत नागरिक। इनका वर्णन निम्नलिखित है

1. जन्मजात नागरिक जन्मजात नागरिक वे होते हैं जो जन्म से ही अपने देश के नागरिक होते हैं। कुछेक देशों में जन्मजात नागरिकों को अधिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है।

2. राज्यकृत नागरिक-राज्यकृत नागरिक वे होते हैं जो जन्म से ही किसी अन्य देश के नागरिक होते हैं, परंतु किसी अन्य देश की कानूनी शर्ते पूरी करने के बाद उस देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, बहुत-से भारतीयों ने इंग्लैंड में बस कर वहाँ की राज्यकृत नागरिकता प्राप्त कर ली है। राज्यकृत नागरिकों को जन्मजात नागरिकों से कम अधिकार प्राप्त होते हैं। देश-विरोधी कार्य करने पर उनकी राज्यकृत नागरिकता समाप्त कर दी जाती है।

प्रश्न 10.

अवैध राज्य की अवज्ञा के अधिकार का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

अधिकार वह मांग है जिसे समाज मानता है और राज्य लागू करता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि राज्य द्वारा लागू न किए जाने से समाज द्वारा मान्य कोई मांग कानून बन ही नहीं सकती। राज्य का उद्देश्य ऐसी दशाएं उत्पन्न करना है, जिनमें व्यक्ति अपने जीवन का सामान्य विकास कर सके। राज्य हमारे जीवन, संपत्ति की रक्षा करके, शांति और व्यवस्था स्थापित करके तथा समुचित अधिकारों की व्यवस्था करके ही ऐसा वातावरण पैदा करता है और इसीलिए व्यक्ति राज्य के प्रति भक्ति और आज्ञा-पालन का कर्तव्य निभाते हैं।

यदि राज्य अपने इस आधारभूत उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता तो उसे व्यक्तियों से आज्ञा का पालन करवाने का भी अधिकार नहीं है, इसलिए एक अवैध सत्ता की अवज्ञा करने के अधिकार को कई बार सबसे अधिक आधारभूत और प्राकृतिक माना गया है। यदि राज्य तानाशाह या भ्रष्ट हो जाए तो जनता को उसकी अवज्ञा करने, उसके विरूद्ध खड़ा होने और उसे बदलने का बुनियादी अधिकार है। जिस उद्देश्य के लिए राज्य को सर्वोच्च शक्ति प्रदान की गई है, यदि राज्य उसकी पूर्ति नहीं करता तो . उसे अस्तित्व में रहने का कोई अधिकार नहीं और लोगों को उसकी अवज्ञा का अधिकार है।

प्रश्न 11.

अधिकार व्यक्ति के लिए क्यों आवश्यक हैं?

उत्तर:

लास्की का कहना है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं, जिनके बिना कोई व्यक्ति अपने जीवन का पूर्ण विकास नहीं कर सकता, अर्थात अधिकार वे सुविधाएं, अवसर तथा स्वतंत्रताएं हैं जो व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए आवश्यक हैं और जिन्हें समाज मान्यता देता है तथा राज्य लागू करता है। यदि अधिकार न हों तो समाज में जंगल जैसा वातावरण पैदा हो जाएगा और केवल ताकतवर व्यक्ति ही जीवित रह सकेंगे।

हर व्यक्ति स्वच्छंदतापूर्वक अपनी इच्छानुसार आचरण नहीं कर सकेगा और उनका जीवन व संपत्ति सुरक्षित नहीं होंगे। अधिकारों के वातावरण में ही व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग और अपने जीवन का विकास कर सकेगा। इस प्रकार अधिकार व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक हैं।

प्रश्न 12.

आर्थिक अधिकारों से क्या अभिप्राय है? पांच महत्त्वपूर्ण अधिकारों का वर्णन करें।

उत्तर:

आर्थिक अधिकारों से अभिप्राय उन अधिकारों से है जो व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकताओं से संबंधित हैं तथा उसके आर्थिक विकास के लिए अत्यंत अनिवार्य हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण आर्थिक अधिकार निम्नलिखित हैं

- काम का अधिकार,

- उचित वेतन का अधिकार,

- विश्राम करने का अधिकार,

- संपत्ति का अधिकार,

- आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा का अधिकार।

प्रश्न 13.

‘प्राकृतिक-अधिकारों’ से क्या तात्पर्य है?

उत्तर:

प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार समझे जाते हैं जो व्यक्ति को प्राकृतिक रूप में जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। इंग्लैंड के दार्शनिक जॉन लॉक का विचार है कि समाज और राज्य की स्थापना से पहले भी व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था (State of Nature) में कुछ अधिकार प्राप्त थे; जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। उन्हें ही प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है।

ये आज भी व्यक्तियों को प्राप्त हैं और इन्हें छीना नहीं जा सकता। कुछ लोगों का कहना है कि जो अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए स्वाभाविक और आवश्यक हैं, उन्हें प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है, परंतु आधुनिक युग में प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता। अधिकार और स्वतंत्रता व्यक्ति को समाज और राज्य में ही मिल सकते हैं, इनके बाहर नहीं। प्राकृतिक अधिकारों के बारे में कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता।

प्रश्न 14.

कर्त्तव्य किसे कहते हैं?

उत्तर:

साधारण शब्दों में किसी काम के करने या न करने के दायित्व को कर्त्तव्य कहते हैं। ‘कर्त्तव्य’ को अंग्रेजी में ‘Duty’ कहते हैं, जिसका मूल शब्द है-Debt, जिसका अर्थ है-कर्ज या ऋण, अर्थात जो व्यक्ति को देना है। कर्त्तव्य व्यक्ति का सकारात्मक या नकारात्मक कार्य है जो व्यक्ति को दूसरों के लिए करना पड़ता है, चाहे उसकी इच्छा उसको करने की हो या न हो।

एक व्यक्ति को जो अधिकार मिलता है, वह उस समय मिल सकता है, जब दूसरे व्यक्ति अपने कर्त्तव्य का पालन उसके लिए करते हैं और उसी प्रकार जब वह व्यक्ति दूसरों के लिए कुछ कार्यों को करता है, तो इससे दूसरों को अधिकार प्राप्त होते हैं। अतः कर्त्तव्य कुछ ऐसे निश्चित और अवश्य किए जाने वाले कार्यों को कहते हैं जो कि एक सभ्य समाज और राज्य में रहते हुए व्यक्ति को प्राप्त किए गए अधिकारों के बदले में करने पड़ते हैं।

प्रश्न 15.

कर्तव्यों के पाँच प्रकार बताइए।

उत्तर:

कर्तव्यों के पाँच प्रकार निम्नलिखित हैं

1. नैतिक कर्त्तव्य-इन कर्त्तव्यों के पीछे दंड की भावना नहीं होती। इनकी अवहेलना से समाज में निंदा होती है। सत्य बोलना, माता-पिता की सेवा करना व दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करना नैतिक कर्त्तव्य हैं।

2. कानूनी कर्त्तव्य-जिन कर्त्तव्यों को दंड के भय से माना जाता है, वे कानूनी कर्त्तव्य होते हैं। करें की अदायगी, कानून का पालन करना कानूनी कर्तव्य हैं।

3. मौलिक कर्त्तव्य-मौलिक कर्तव्यों का राज्य के संविधान में उल्लेख होता है। उनका महत्त्व राजनीतिक व नागरिक कर्तव्यों से अधिक होता है।

4. नागरिक कर्त्तव्य-अपने ग्राम, नगर तथा शहर के प्रति निभाए जाने वाले कर्त्तव्य नागरिक कर्त्तव्य कहलाते हैं। नगर में शांति व व्यवस्था बनाए रखना, सफाई का ध्यान रखना, सार्वजनिक स्थानों को गंदा न करना इसके उदाहरण हैं।

5. राजनीतिक कर्त्तव्य-मतदान में भाग लेना, चुनाव लड़ना, सार्वजनिक पद प्राप्त करना आदि राजनीतिक कर्त्तव्य हैं। इन कर्तव्यों की पालना करके नागरिक देश की राजनीति में हिस्सा लेते हैं।

प्रश्न 16.

नागरिक के पाँच नैतिक कर्त्तव्य बताइए।

उत्तर:

नागरिक के पाँच नैतिक कर्त्तव्य निम्नलिखित हैं

- सत्य बोलना नागरिक का नैतिक कर्त्तव्य है।

- माता-पिता की सेवा करना भी नैतिक कर्तव्यों में आता है।

- दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना नैतिक कर्त्तव्य है।

- अपने कार्य को ईमानदारी से करना भी नैतिक कर्तव्य है।

- शिक्षा प्राप्त करना व बच्चों को शिक्षित करना आदि भी नैतिक कर्त्तव्य हैं।

प्रश्न 17.

नागरिक के पाँच कानूनी कर्तव्यों का उल्लेख करें।

उत्तर:

नागरिक के पाँच कानूनी कर्त्तव्य निम्नलिखित हैं

1. राज-भक्ति-प्रत्येक नागरिक को राज्य के प्रति वफादार रहना चाहिए। देशद्रोह से दूर रहना चाहिए। राज्य के साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए।

2. कानून का पालन-नागरिक को राज्य के कानून का पालन करना चाहिए, ताकि राज्य में शांति व व्यवस्था बनाए रखी जा सके। यदि कोई कानून अनुचित है तो उसे शांतिपूर्ण ढंग से बदलवाना चाहिए।

3. करों की अदायगी कर राज्य का आधार हैं। बिना धन के कोई भी सरकार कार्य नहीं कर सकती। अतः नागरिक को करों की ईमानदारी से अदायगी करनी चाहिए।

4. मताधिकार का प्रयोग-प्रजातंत्र में नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया गया है। यह नागरिकों की एक पवित्र धरोहर है। अतः प्रत्येक नागरिक को मताधिकार का उचित प्रयोग करना चाहिए।

5. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा-प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वह देश की सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे। वास्तव में सार्वजनिक संपत्ति नागरिकों की अपनी ही संपत्ति है। कानूनी कर्तव्यों की अवहेलना करने पर दंड दिया जाएगा, यह उल्लेखनीय है।

प्रश्न 18.

नैतिक कर्तव्यों व कानूनी कर्तव्यों में क्या अंतर है?

उत्तर:

नैतिक कर्तव्यों व कानूनी कर्तव्यों में मुख्य अंतर है कि नैतिक कर्तव्यों के पीछे राज्य की शक्ति नहीं होती, जबकि कानूनी कर्तव्यों के पीछे राज्य की शक्ति होती है। नैतिक कर्त्तव्यों का पालन करना या न करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। नैतिक कर्तव्यों का पालन न करने पर राज्य द्वारा दंड नहीं दिया जा सकता। कानूनी कर्तव्यों का पालन करना नागरिकों के लिए अनिवार्य है। कानूनी कर्तव्यों का पालन न करने पर राज्य द्वारा दंड दिया जा सकता है।

प्रश्न 19.

अधिकारों और कर्तव्यों के परस्पर संबंधों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

अधिकारों तथा कर्त्तव्यों का आपस में बहुत गहरा संबंध है तथा इनको एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इन दोनों में उतना ही घनिष्ठ संबंध है, जितना कि शरीर तथा आत्मा में। जहां अधिकार हैं, वहीं कर्तव्यों का होना आवश्यक है। दोनों का चोली-दामन का साथ है। मनुष्य अपने अधिकार का आनंद तभी उठा सकता है, जब दूसरे मनुष्य उसे उसके अधिकार का प्रयोग करने दें, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करें।

उदाहरण के लिए, प्रत्येक मनुष्य को जीवन का अधिकार है, परंतु मनुष्य इस अधिकार का आनंद तभी उठा सकता है, जब दूसरे मनुष्य उसके जीवन में हस्तक्षेप न करें, परंतु दूसरे मनुष्यों को भी जीवन का अधिकार प्राप्त है, इसलिए उस मनुष्य का भी यह कर्त्तव्य है कि वह दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप न करे, अर्थात ‘जियो और जीने दो’ का सिद्धांत अपनाया जाता है, इसीलिए तो कहा जाता है कि अधिकारों में कर्तव्य निहित हैं।

निबंधात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

अधिकार की परिभाषा दीजिए। इसकी विशेषताओं का वर्णन भी कीजिए।

उत्तर:

अधिकार व्यक्ति के जीवन-विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं। वही सरकार अधिक अच्छी मानी जाती है जो नागरिकों को अधिक-से-अधिक अधिकार प्रदान करती है। “अधिकार सामाजिक जीवन की वे अवस्थाएँ हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता।” प्रो० लास्की का उक्त कथन अधिकारों की सुंदर व्याख्या करता है। मनुष्य पूर्ण रूप से समाज पर निर्भर रहने वाला प्राणी है। उसे अपने जीवन का विकास करने के लिए समाज में रहना पड़ता है।

प्रत्येक सभ्य समाज अपने सदस्यों को ऐसे अवसर उपलब्ध कराता है जो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। मनुष्य को जीवित रहने, भरण-पोषण करने, शिक्षित बनने, समृद्ध होने तथा मानवीय जीवन बिताने की आवश्यकता है। यदि समाज उसे इन सभी प्रकार की उन्नति करने का अवसर नहीं देता तो वह समाज ही नष्ट हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभ्य समाज में काम करने की वे सब स्वतंत्रताएं, जिनसे मनुष्य के शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक गुणों के विकास में सहायता मिलती है, अधिकार कहलाते हैं। प्रजातंत्र का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों को कई अधिकार प्रदान करता है।

अधिकारों की परिभाषाएँ (Definitions of Rights)-विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई अधिकारों की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं

1. प्रो० ग्रीन के अनुसार, “अधिकार वह शक्ति है जो सामान्य हित के लिए अभीष्ट और सहायक रूप में स्वीकृत होती है।”

2. वाइल्ड के अनुसार, “विशेष कार्य करने में स्वाधीनता की उचित मांग को ही अधिकार कहते हैं।”

3. प्रो० हैरोल्ड लास्की के अनुसार, “अधिकार सामाजिक जीवन की वे अवस्थाएँ हैं जिनके बिना कोई मनुष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता।”

4. हॉलैंड के अनुसार, “अधिकार एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के कार्य को समाज के मत तथा शक्ति द्वारा प्रभावित करने की क्षमता है।”

5. श्रीनिवास शास्त्री के अनुसार, “अधिकार उस व्यवस्था या नियम को कहते हैं जिसे किसी समाज के कानून का समर्थन प्राप्त हो तथा जिससे नागरिक का सर्वोच्च कल्याण होता है।”

6. डॉ० बेनी प्रसाद के अनुसार, “अधिकार न अधिक और न कम वे सामाजिक परिस्थितियाँ हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक और अनुकूल हैं।”

7. बोसांके के अनुसार, “अधिकार वह मांग या दावा है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है।”

8. ऑस्टिन के अनुसार, “अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से बलपूर्वक कार्य कराने की क्षमता का नाम ही अधिकार है।”

9. क्रौसे के अनुसार, “अधिकार सभ्य जीवन की बाहरी शर्तों का आंगिक समूह है।”

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि अधिकार सामान्य जीवन का एक ऐसा वातावरण है, जिसके बिना कोई व्यक्ति अपने जीवन का विकास कर ही नहीं सकता। अधिकार व्यक्ति के विकास और स्वतंत्रता का एक ऐसा दावा है जो कि व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए लाभदायक है, जिसे समाज मानता है और राज्य लागू करता है।

अधिकारों की विशेषताएँ उपरोक्त परिभाषाओं की व्याख्या से अधिकारों में निम्नलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं

1. अधिकार व्यक्ति की मांग है (Right is Claim of the Individual)-अधिकार एक व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अपनी सुविधा की मांग है। यह समाज पर एक दावा है, परंतु इसे हम शक्ति नहीं कह सकते, जैसा कि ऑस्टिन ने कहा है। शक्ति हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, जिसमें देखने, सुनने, दौड़ने आदि की शक्तियां सम्मिलित हैं।

2. अधिकारों का नैतिक आधार है (Rights are Based on Morality) व्यक्ति की नैतिक मांगें ही अधिकार बन सकती हैं, अनैतिक मांगें नहीं। जीवित रहने, संपत्ति रखने, विचार प्रकट करने आदि की मांगें नैतिक हैं, परंतु चोरी करने, मारने या गाली-गलौच करने की सुविधा की मांग अनैतिक है। जिन मांगों से व्यक्ति तथा समाज दोनों का ही हित होता हो, वे ही अधिकार कहलाएंगे।

3. समाज द्वारा स्वीकृत मांगें ही अधिकार हैं (Rights are Recognised by the Society) व्यक्ति की वे मांगें ही अधिकार कहलाती हैं, जिन्हें समाज स्वीकार करता है। व्यक्ति द्वारा जबरन प्राप्त की गई सुविधा अधिकार नहीं कहलाती।

4. अधिकार समाज में प्राप्त होते हैं (Rights are Possible in the Society) अधिकारों तथा कर्तव्यों का क्रम समाज में ही चलता है। समाज से बाहर व्यक्ति के न तो कोई अधिकार हैं और न ही कोई कर्त्तव्य।

5. अधिकार सार्वजनिक होते हैं (Rights are Universal) अधिकार व्यापक होते हैं। वे किसी एक व्यक्ति या वर्ग के लिए नहीं होते, वरन समाज के सभी लोगों के लिए समान होते हैं। अधिकारों को प्रदान करते समय किसी के साथ जाति, धर्म, वर्ण आदि का भेदभाव नहीं किया जा सकता।

6. अधिकारों के साथ कर्त्तव्य जुड़े हैं (Rights Imply Duties) प्रत्येक अधिकार के साथ कर्त्तव्य जुड़ा है। समाज के प्रति व्यक्ति के उतने ही कर्त्तव्य होते हैं, जितने उसे अधिकार प्राप्त होते हैं। बिना कर्तव्यों के अधिकार का अस्तित्व ही नहीं होता।

7. अधिकार बदलते रहते हैं (Rights Keep on Changing)-अधिकार स्थायी रूप से नहीं रहते। अधिकारों की सूची में परिवर्तन होता रहता है। राजतंत्र अथवा तानाशाही शासन-व्यवस्था में जो अधिकार नागरिकों को दिए जाते हैं, उनकी संख्या गिनी-चुनी होती है। प्रजातंत्र में इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है। समाजवादी राज्य में लोगों को जो अधिकार प्राप्त हैं, वे पूंजीवादी राज्य में नहीं पाए जाते। पूंजीवादी राज्य में जो स्वतंत्रता है, वह समाजवादी राज्य में नहीं होती। इस प्रकार स्थान तथा शासन के अनुसार अधिकार बदलते रहते हैं।

8. अधिकार असीमित नहीं होते (Rights are not Unlimited) कोई अधिकार असीमित या निरंकुश नहीं होता। प्रत्येक अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाए जाते हैं। यदि हमें बोलने का अधिकार है तो इससे किसी को गालियां देने या विद्रोह फैलाने का अधिकार नहीं मिल जाता। यदि हमें अपने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाता है तो इसका यह अर्थ नहीं कि हमें दूसरे धर्मों की निंदा करने या जबरन अपना धर्म दूसरों पर लादने का अधिकार प्राप्त हो गया। इसी प्रकार सभी धर्मों पर नैतिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं।

9. अधिकार लोक-हित में प्रयोग किए जा सकते हैं (Rights can be used for Social Good) अधिकार का प्रयोग समाज के हित के लिए किया जा सकता है, अहित के लिए नहीं। अधिकार समाज में ही मिलते हैं और समाज द्वारा ही दिए जाते हैं, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इनका प्रयोग समाज के कल्याण के लिए किया जाए।

10. अधिकार राज्य द्वारा सुरक्षित होते हैं (Rights are Protected by the State)-अधिकारों की एक विशेषता यह भी है कि राज्य ही अधिकारों को लागू करता है और उनकी रक्षा भी राज्य ही करता है। राज्य कानून द्वारा अधिकारों को निश्चित करता है और उनके उल्लंघन के लिए दंड की व्यवस्था करता है।

प्रश्न 2.

अधिकारों का वर्गीकरण कीजिए।

उत्तर:

किसी राज्य का समाज के लिए अधिकारों की सूची तैयार करना बहुत कठिन है, अर्थात अधिकारों का वर्गीकरण यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। वास्तव में सभ्यता के विकास के साथ-साथ अधिकारों की सूची भी बढ़ती जाती है। एक प्रजातंत्र राज्य के नागरिक को बहुत-से अधिकार मिले हुए होते हैं। अधिकारों को प्रायः तीन निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है

- प्राकृतिक अधिकार (Natural Rights),

- नैतिक अधिकार (Moral Rights),

- कानूनी अधिकार (Legal Rights)। कानूनी अधिकारों को क्रमशः चार भागों में बांट सकते हैं-(क) मौलिक अधिकार (Fundamental Rights), (ख) सामाजिक अधिकार (Civil Rights), (ग) राजनीतिक अधिकार (Political Rights), (घ) आर्थिक अधिकार (Economic Rights)।

1. प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार समझे जाते हैं जो व्यक्ति को प्राकृतिक रूप में जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। इंग्लैंड के दार्शनिक जॉन लॉक का विचार है कि समाज और राज्य की स्थापना से पहले भी व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था (State of Nature) में कुछ अधिकार प्राप्त थे; जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार।

उन्हें ही प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। ये आज भी व्यक्तियों को प्राप्त हैं और इन्हें छीना नहीं जा सकता। कुछ लोगों का कहना है कि जो अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए स्वाभाविक और आवश्यक हैं, उन्हें प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है, परंतु आधुनिक युग में प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता। अधिकार और स्वतंत्रता व्यक्ति को समाज और राज्य में ही मिल सकते हैं, इनके बाहर नहीं। प्राकृतिक अधिकारों के बारे में कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता।

2. नैतिक अधिकार कुछ अधिकार नैतिक आधार पर दिए जाते हैं। मनुष्य तथा समाज दोनों के हित के लिए व्यक्ति को कुछ सुविधाएँ दी जानी चाहिएँ। जीवन की सुरक्षा, स्वतंत्रता, धर्म-पालन, शिक्षा-प्राप्ति, संपत्ति रखने आदि की सुविधाएँ देने पर ही मनुष्य की भलाई हो सकती है। इनसे समाज भी उन्नत होता है, इसलिए समाज स्वेच्छा से इन अधिकारों को प्रदान करता है।

जब तक ऐसे अधिकारों के पीछे कानून की मान्यता या दबाव नहीं रहता, ये नैतिक अधिकार कहलाते हैं। नैतिक अधिकारों की मान्यता सामाजिक निंदा तथा आलोचना के भय से दी जाती है। यदि बुढ़ापे में माता-पिता की सेवा नहीं की जाती है तो समाज निंदा करता है। इसलिए माता-पिता का यह नैतिक अधिकार है।

3. कानूनी अधिकार जिन अधिकारों को राज्य की स्वीकृति मिल जाती है, उन्हें कानूनी या वैधानिक अधिकार कहते हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अदालत में दावा कर सकता है। जीवन, संपत्ति, कुटुंब आदि के अधिकार राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। यदि कोई व्यक्ति.या अधिकारी इन्हें छीनने का प्रयत्न करता है तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। राज्य इनका उल्लंघन करने वालों को दंड देता है, इसलिए कानूनी अधिकार के पीछे राज्य की शक्ति रहती है। कानूनी अधिकारों के चार उप-विभाग बन गए हैं जो निम्नलिखित हैं-

(क) मौलिक अधिकार मनुष्य के महत्त्वशाली दावों (Claims) को मौलिक अधिकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में, यह कहना चाहिए कि मनुष्य के विकास के लिए जो सामाजिक शर्ते अधिक आवश्यक हैं, उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार सभी देशों में एक प्रकार के नहीं हैं। भारत में निम्नलिखित मौलिक अधिकार संविधान में दिए हुए हैं

- समानता का अधिकार (Right to Equality),

- स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom),

- शोषण के विरूद्ध अधिकार (Right against Exploitation),

- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion),

- संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (Cultural and Educational Rights),

- संवैधानिक उपचार का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)

(ख) नागरिक या सामाजिक अधिकार प्रायः वे सामाजिक सुविधाएँ, जिनके बिना सभ्य जीवन संभव नहीं हो सकता, सामाजिक अधिकारों के रूप में प्रदान की जाती हैं और प्रत्येक राज्य इसीलिए उन्हें मान्यता देता है। ऐसे अधिकार राज्य सभी निवासियों को प्रदान किए जाते हैं, चाहे वे नागरिक हों या अनागरिक। विचार प्रकट करने, सभाएं बुलाने, धर्म-पालन करने आदि के अधिकार सभ्य जीवन के लिए आवश्यक हैं, परंतु अशांति काल या आपातकाल के समय सरकार इन पर प्रतिबंध भी लगा सकती है।

राजनीतिक अधिकार राजनीतिक अधिकार नागरिकों को अपने देश की शासन-व्यवस्था में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। ये अधिकार राज्य में केवल नागरिकों को ही दिए जाते हैं। विदेशियों, अनागरिकों; जैसे नाबालिग, पागल, दिवालिया तथा अपराधी को ये अधिकार नहीं दिए जाते। इन अधिकारों में मतदान, चुनाव लड़ने, सरकारी पद प्राप्त करने, आलोचना करने आदि के अधिकार प्रमुख हैं।

(घ) आर्थिक अधिकार आर्थिक अधिकार वे सुविधाएं हैं, जिनके बिना व्यक्ति की आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती। आधुनिक राज्यों में प्रत्येक नागरिक को काम प्राप्त करने, उचित पारिश्रमिक लेने, अवकाश प्राप्त करने आदि के अधिकार दिए जाने जरूरी हैं। पहले प्रायः गरीब लोगों का शोषण होता था तथा उन्हें मानवीय जीवन-निर्वाह के साधन भी प्राप्त नहीं थे, परंतु आधुनिक राज्य कल्याणकारी राज्य है, इसलिए गरीब तथा निःसहाय लोगों को आर्थिक संरक्षण प्रदान करना उसका कर्त्तव्य बन गया है।

प्रश्न 3.

आधुनिक राज्य में नागरिक को कौन से सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार मिलते हैं? अथवा एक लोकतांत्रिक राज्य के नागरिक के मुख्य अधिकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अथवा व्यक्ति के किन्हीं तीन अधिकारों का वर्णन कीजिए। अथवा प्रजातंत्रात्मक राज्यों में नागरिकों को कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं?

उत्तर:

विभिन्न प्रजातंत्रीय देशों में अलग-अलग मात्रा में नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं। पश्चिमी देशों में नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सभी अधिकार दिए गए हैं, परंतु वहाँ काम पाने तथा अवकाश प्राप्त करने के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। रूस में इन अधिकारों को मौलिक अधिकारों में स्वीकृत किया गया है। भारतीय संविधान में जिन अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, उन्हें राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों में शामिल कर लिया गया है। सभी राज्यों में इन अधिकारों के संबंध में उचित प्रतिबंध भी लागू किए गए हैं।

साधारण रूप से सभी प्रगतिशील देशों में नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार दिए जाते हैं

(क) सामाजिक या नागरिक अधिकार (Social or Civil Rights)-सभ्य तथा सुखी जीवन के निम्नलिखित सामाजिक अधिकार नागरिक-अनागरिक सभी व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं

1. जीवन का अधिकार प्रत्येक मनुष्य का यह मौलिक अधिकार है कि उसका जीवन सुरक्षित रखा जाए। राज्य बनाने का प्रथम उद्देश्य भी यही है। यदि लोग ही जीवित नहीं रहेंगे तो समाज व राज्य भी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए राज्य अपनी प्रजा की बाहरी आक्रमणों तथा आंतरिक उपद्रवों से रक्षा करने के लिए सेना और पुलिस का संगठन करता है।

जीवन के अधिकार के साथ-साथ व्यक्ति को आत्मरक्षा करने का भी अधिकार है। मनुष्य का जीवन समाज की निधि है। उसकी रक्षा करना राज्य का परम कर्तव्य है। इसलिए किसी व्यक्ति की हत्या करना राज्य के विरुद्ध घोर अपराध माना जाता है। यही नहीं, आत्महत्या का प्रयत्न करना भी अपराध माना जाता है, परंतु राज्य उस व्यक्ति के जीवन के अधिकार को समाप्त कर देता है जो समाज का शत्रु बन जाता है तथा दूसरों की हत्या करता फिरता है।

2. संपत्ति का अधिकार संपत्ति जीवन के विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया जाता है। कोई उसकी संपत्ति छीन नहीं सकता अन्यथा चोरी अथवा डाका डालने को अपराध माना जाता है। बिना कानूनी कार्रवाई किए तथा उचित मुआवजा दिए राज्य भी किसी व्यक्ति की संपत्ति जब्त राज्य में निजी संपत्ति की कोई सीमा नहीं रखी जाती, फिर भी समाजवादी राज्य में व्यक्तिगत संपत्ति रखने की एक सीमा है।

अपनी शारीरिक मेहनत से प्राप्त धन रखने का वहाँ अधिकार होता है, परंतु लोगों का शोषण करके संपत्ति इकट्ठी नहीं की जा सकती। आधुनिक कल्याणकारी राज्य में यद्यपि संपत्ति रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, परंतु सरकार अधिक धन कमाने वालों पर अधिक-से-अधिक कर (Tax) लगाती है।

3. स्वतंत्र भ्रमण का अधिकार सुखी तथा स्वस्थ जीवन के लिए भ्रमण करना भी जरूरी है। राज्य प्रत्येक व्यक्ति को आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। वह देश भर में कहीं भी आ-जा सकता है। विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट भी मिल सकता है। शांतिपूर्ण ढंग से आजीविका कमाने तथा सामाजिक संबंध स्थापित करने के लिए सभी लोगों को घूमने-फिरने की स्वतंत्रता है, परंतु विद्रोह फैलाने, तोड़-फोड़ की कार्रवाइयां करने वालों को यह अधिकार नहीं दिया जाता। युद्ध के समय विदेशियों के भ्रमण पर भी कठोर नियंत्रण लागू कर दिया जाता है।

4. विचार तथा भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार प्रजातांत्रिक राज्यों में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से विचार करने तथा बोलने अथवा भाषण देने का अधिकार दिया जाता है। विचारों के आदान-प्रदान से ही सत्य का पता लगता है। इससे जागृत लोकमत तैयार होता है जो सरकार की रचनात्मक आलोचना करके उसे जनहित में कार्य करते रहने के लिए बाध्य करता है।

मंच जनता के दुःखों तथा अधिकारों को दबाने संबंधी अत्याचारों को दूर करने का शक्तिशाली माध्यम है, परंतु भाषण की स्वतंत्रता का अर्थ झूठी अफवाहें फैलाने, अपमान करने या गालियां देने का अधिकार नहीं है। मानहानि करना या राजद्रोह फैलाना अपराध है। युद्ध के समय राज्य की सुरक्षा के लिए इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी लगा दिए जाते हैं।

5. प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार समाचार-पत्र प्रजातंत्र के पहरेदार होते हैं। ये लोकमत तैयार करने के अच्छे साधन हैं। इनके माध्यम से जनता तथा सरकार एक-दूसरे की बातें समझ सकते हैं। समाचार-पत्रों पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र प्रेस द्वारा ही शासन की जनहित विरोधी कार्रवाई की आलोचना की जा सकती है। प्रेस पर प्रतिबंध लगा देने से जनता का गला घोंट दिया जाता है। तानाशाही राज्यों में प्रेस को स्वतंत्र नहीं रहने दिया जाता, परंतु प्रजातंत्रीय देशों में प्रेस को स्वतंत्रता का अधिकार होता है। समाचार-पत्रों को इस अधिकार का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।

6. सभा बुलाने तथा संगठित होने का अधिकार मनुष्य में सामाजिक प्रवृत्ति होती है। वह सभा बुलाकर तथा संगठन बनाकर उसे पूर्ण करता है। जनता को शांतिपूर्वक सभाएं करने तथा अपने हितों की रक्षा करने के लिए समुदाय बनाने का अधिकार होना चाहिए। आधुनिक राज्य लोगों को यह अधिकार प्रदान करता है। सार्वजनिक वाद-विवाद,

मत-प्रकाशन तथा जोरदार आलोचना शासन के अत्याचारों तथा अधिकारों की मनमानी क्रूरताओं के विरुद्ध जनता के शस्त्र हैं, परंतु इन सभाओं, जुलूसों तथा समुदायों का उद्देश्य सार्वजनिक हित की वृद्धि करना ही होना चाहिए। द्वेष या विद्रोह फैलाने, शांति भंग करने आदि के लिए इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। राज्य ऐसे कार्यों को रोकने के लि पर प्रतिबंध लगा देता है, परंतु राज्य की सुरक्षा के नाम पर नागरिक स्वतंत्रता का दमन करना फासिस्टवाद है।

7. पारिवारिक जीवन का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को विवाह करने तथा कुटुंब बनाने का अधिकार है। परिवार की पवित्रता, स्वतंत्रता तथा संपत्ति की राज्य रक्षा करता है। प्रगतिशील देशों में पारिवारिक कलह दूर करने के लिए पति-पत्नी को एक-दूसरे को तलाक देने का भी अधिकार है। बहु-विवाह एवं बाल-विवाह की प्रथाओं पर भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं।

8. शिक्षा का अधिकार आधुनिक राज्य में नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। कई देशों में चौदह वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध किया गया है। शिक्षा प्रजातांत्रिक शासन की सफलता का आधार है। शिक्षित नागरिक ही अपने अधिकारों तथा कर्त्तव्यों का ज्ञान रखते हैं। शिक्षा अच्छे सामाजिक जीवन के लिए भी आवश्यक है, इसलिए राज्य स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, वाचनालय, पुस्तकालय नागरिकों को शिक्षा देना राज्य अपना परम कर्त्तव्य समझता है।

9. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आधुनिक राज्य धर्म-निरपेक्ष राज्य है। ऐसे राज्य में सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार धर्म-पालन करने, अपने विश्वास के अनुसार ईश्वर की उपासना करने का अधिकार होता है। राज्य उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से अपने धर्म का प्रचार करने का भी अधिकार देता है, परंतु जबरन किसी को धर्म को परिवर्तन करने, धर्म के नाम पर शांति भंग करने अथवा अन्य धर्मों का निरादर करने का अधिकार नहीं है। भारत में नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है।

10. समानता का अधिकार आधुनिक राज्य में सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया जाता है। कानून के सामने सब बराबर हैं। किसी के साथ छोटे-बड़े, अमीर-गरीब का भेद नहीं किया जाता। समाज में सभी मनुष्यों को समान समझा जाता है। पहले की तरह ऊंच-नीच, छूत-अछूत अथवा काले-गोरे का भेद नहीं किया जाता। राज्य सभी की उन्नति के लिए समान अवसर प्रदान करता है।

11. न्याय पाने का अधिकार आधुनिक राज्य में सभी लोगों को पूर्ण न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। अपराध करने पर सभी पर सामान्य अदालत में मुकद्दमा चलाया जाता है तथा सामान्य कानून के अंतर्गत दंड दिया जाता है। गरीब तथा निर्बल व्यक्तियों को अमीरों के अत्याचारों से बचाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अदालत में जाने तथा न्याय पाने का अधिकार है। भारतीय संविधान में भी न्याय प्राप्त करने के लिए कानूनी उपचार की व्यवस्था की गई है। कोई भी व्यक्ति न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक अपील कर सकता है।

12. संस्कृति का अधिकार आधुनिक राज्य सभी वर्ग के लोगों को अपनी संस्कृति कायम रखने का अधिकार देता है। राज्य में कई संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं। उन्हें अपनी भाषा, रहन-सहन, वेश-भूषा, रीति-रिवाज, कला व साहित्य को कायम रखने तथा उनका विकास करने का अवसर दिया जाता है। अल्पसंख्यक जातियों के लिए ऐसे अधिकार की अत्यंत आवश्यकता है।

13. व्यवसाय तथा व्यापार की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका कमाने के लिए कोई भी व्यवसाय अथवा व्यापार करने का अधिकार है। परंतु वह व्यवसाय उचित तथा कानून के अंतर्गत होना चाहिए।

(ख) राजनीतिक अधिकार राजनीतिक अधिकारों द्वारा नागरिक अपने देश के शासन-प्रबंध में हिस्सा लेते हैं। विदेशियों को ये अधिकार नहीं दिए जाते। इनमें मुख्य अधिकार निम्नलिखित हैं

1. मतदान का अधिकार:

मताधिकार प्रजातंत्र की देन है। मतदान के अधिकार द्वारा सभी वयस्क नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन-प्रबंध में हिस्सा लेने लगे हैं। जनता संसद तथा कार्यपालिका के लिए अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजती है, जिससे कानून बनाने तथा प्रशासन चलाने के कार्य जनता की इच्छानुसार किए जाते हैं। इस प्रकार प्रजातांत्रिक शासन जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा चलाया जाता है।

सभी आधुनिक राज्य अधिक-से-अधिक नागरिकों को मताधिकार देने का प्रयत्न करते हैं। इसके लिए अब शिक्षा, संपत्ति, जाति, लिंग, जन्म-स्थान आदि का भेदभाव नहीं किया जाता, परंतु नाबालिगों, अपराधियों, दिवालियों, पागलों तथा विदेशियों को मताधिकार नहीं दिया जाता, क्योंकि मताधिकार एक पवित्र तथा ज़िम्मेदारी का काम है। भारत में 18 वर्ष के सभी स्त्री-पुरुषों को मताधिकार प्राप्त है।

2. चुनाव लड़ने का अधिकार:

प्रजातंत्र में सभी नागरिकों को योग्य होने पर चुनाव लड़ने का भी अधिकार दिया जाता है। मताधिकार के साथ-साथ यदि चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जाता है तो मताधिकार व्यर्थ है। प्रजातंत्र में तभी जनता की तथा जनता द्वारा सरकार बन सकती है, जब प्रत्येक नागरिक को कानून बनाने में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का अधिकार दिया जाता हो। जनता के वास्तविक प्रतिनिधि भी वही होंगे जो उन्हीं में से निर्वाचित किए गए हों।

इसलिए राज्य नागरिकों को चुनाव लड़ने का भी अधिकार देता है, परंतु कानून बनाना अधिक ज़िम्मेदारी का काम होता है, इसलिए ऐसे नागरिक को ही निर्वाचन में खड़े होने का अधिकार होता है जो कम-से-कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा पागल, दिवालिया व अपराधी न हो। भारत में 25 वर्ष की आयु वाले नागरिक को यह अधिकार मिल जाता है।

3. सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार:

सभी नागरिकों को उनकी योग्यतानसार अपने राज्य में सरकारी पद या नौकरियां प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता है। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, वंश, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। भारत में ऐसा कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। यहाँ कोई भी नागरिक राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, परंतु पाकिस्तान में गैर-मुस्लिम राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अमेरिका में भी केवल जन्मजात अमेरिकी नागरिक को ही राष्ट्रपति बनाया जाता है, परंतु ये केवल अपवाद हैं।

4. राजनीतिक दल बनाने का अधिकार:

प्रजातंत्र में लोगों को दल बनाने का अधिकार होता है। समान राजनीतिक विचार रखने वाले लोग अपना दल बना लेते हैं। राजनीतिक दल ही उम्मीदवार खड़े करते हैं, चुनाव आंदोलन चलाते हैं तथा विजयी होने पर सरकार बनाते हैं। जो दल अल्पसंख्या में रह जाते हैं, वे विरोधी दल का कार्य करते हैं। इन राजनीतिक दलों के बिना प्रजातंत्र सरकार बनाना असंभव है, परंतु ऐसे राजनीतिक दल हानिकारक होते हैं जो विद्रोह फैलाने, दंगे करने तथा तोड़-फोड़ की नीति अपनाते हैं। राज्य ऐसे दलों को गैर-कानूनी घोषित कर देता है।

5. सरकार की आलोचना करने का अधिकार:

लोकतंत्र में नागरिकों को शासन-कार्यों की रचनात्मक आलोचना करने का अधिकार है। वास्तव में लोकतंत्र लोकमत पर आधारित सरकार है। विरोधी मतों के संघर्ष से ही सच्चाई सामने आती है। स्वतंत्रता का मूल जनता की निरंतर जागृति ही है। शासन के अत्याचारों अथवा अधिकारों के दोषों को दूर करने के लिए सरकार की आलोचना एक उत्तम तथा प्रभावशाली हथियार है। इससे सरकार दक्षतापूर्वक कार्य करती है। धन व सत्ता का दुरुपयोग नहीं होने पाता। केवल तानाशाही सरकार ही अपनी आलोचना सहन नहीं करती।

6. विरोध करने का अधिकार:

नागरिकों को सरकार का विरोध करने का भी अधिकार है। यदि सरकार अन्यायपूर्ण कानून बनाती है अथवा राष्ट्र-हित के विरूद्ध कार्य करती है तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। ऐसे शासन के सामने झुकना आदर्श नागरिकता का लक्षण नहीं है। इसलिए नागरिकों को बुरी सरकार का विरोध करना चाहिए तथा उसे बदल देने का प्रयत्न करना चाहिए, परंतु ऐसा संवैधानिक तरीकों के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए। यह भी ध्यान में रखना पड़ता है कि निजी स्वार्थ-सिद्धि के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता। नागरिक को सरकार का विरोध करने का तो अधिकार है, परंतु राज्य का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं।

7. प्रार्थना-पत्र देने का अधिकार:

नागरिकों को अपने कष्टों का निवारण करने के लिए। देने का अधिकार है। सरकार का ध्यान अपनी परेशानियों की ओर आकर्षित करने का यह एक पुराना तरीका है। प्रजातंत्र में संसद में जनता के प्रतिनिधियों द्वारा लोगों को भी स्वतः याचिका भेजकर सरकार के सामने अपनी समस्याएं रखने तथा उन्हें हल करने की मांग करने का अधिकार है।

प्रश्न 4.

आधुनिक राज्य में नागरिकों को कौन-कौन से आर्थिक अधिकार प्राप्त हैं?

उत्तर:

आधुनिक राज्य में नागरिकों को अनेक अधिकार प्रदान किए जाते हैं; जैसे राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, मौलिक अधिकार तथा आर्थिक अधिकार। यद्यपि राजनीतिक अधिकारों एवं सामाजिक अधिकारों का व्यक्ति के जीवन में एक महत्त्वपूर्ण स्थान है तथापि आर्थिक अधिकारों के अभाव में ये अधिकार अधूरे हैं। इसलिए आर्थिक अधिकारों का अपना महत्त्व है।

आर्थिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। आर्थिक अधिकार देने की प्रथा आधुनिक कल्याणकारी राज्य की देन है। समाजवादी विचारधारा में नागरिकों के आर्थिक अधिकारों पर अधिक बल दिया जाता है। यद्यपि सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार सभी देशों में दिए जाते हैं, परंतु आर्थिक अधिकार देने की प्रथा आधुनिक कल्याणकारी राज्य द्वारा आरंभ की गई है। समाजवादी विचारधारा में नागरिकों के आर्थिक अधिकारों पर अधिक बल दिया जाता है।

यद्यपि सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार सभी देशों में दिए जाते हैं, परंतु आर्थिक अधिकार देने की प्रथा आधुनिक कल्याणकारी राज्य द्वारा आरंभ की गई है। समाजवादी विचारधारा ने नागरिकों के आर्थिक अधिकारों पर अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि इनके बिना दूसरे अधिकार निरर्थक सिद्ध हुए हैं। प्रमुख आर्थिक अधिकार निम्नलिखित हैं

1. काम का अधिकार प्रत्येक नागरिक को काम करने का अधिकार है। यदि उसे काम नहीं मिलता तो वह अपनी आजीविका नहीं कमा सकता और अपना तथा अपने परिवार का भरण-पोषण नहीं कर सकता। इसलिए प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों को काम दिलाने का प्रयत्न करता है। रूस में नागरिकों को काम पाने (रोज़गार) का मौलिक अधिकार है, परंतु अन्य देशों में अभी ऐसा नहीं किया गया।

भारत में काम का अधिकार मौलिक अधिकार तो नहीं, परंतु निदेशक तत्त्वों में स्वीकृत अधिकार है। भारत की राज्य सरकारों का यह कर्त्तव्य है कि बेकारी दूर करें तथा अधिक-से-अधिक लोगों को काम पर लगाने का प्रयत्न करें। कई देशों में बेकार रहने पर लोगों को बेकारी भत्ता दिया जाता है।

2. उचित पारिश्रमिक पाने का अधिकार आधुनिक राज्य में प्रत्येक नागरिक को काम के अनुसार उचित मजदूरी अथवा वेतन प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता है। इन्हीं अधिकारों के अंतर्गत जीवन-स्तर को उन्नत बनाने के लिए न्यूनतम वेतन कानून भी बनाए जाते हैं। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित राशि से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती। स्त्री-पुरुषों को समान मजदूरी देने का भी नियम है।

3. काम के घंटे निश्चित करने का अधिकार प्रत्येक राज्य में मजदूरों के लिए काम के घंटे निश्चित कर दिए जाते हैं। पहले की तरह उनसे 16 से 18 घंटे काम नहीं लिया जा सकता। सभी देशों में प्रायः 8 घंटे काम करने का समय निश्चित हो चुका है। इससे मजदूरों का अधिक शोषण नहीं किया जा सकता है तथा उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रह सकता है।

4. उचित अवकाश तथा मनोरंजन का अधिकार मनुष्य को दिन भर काम करने के पश्चात आराम की भी जरूरत है, तभी वह अपनी थकान दूर कर सकता है तथा खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक राज्य में मजदूरों को उचित अवकाश दिलाया जाता है। काम के घंटे निश्चित हो जाने से अवकाश की सुविधा हो गई है। सप्ताह में एक दिन की छुट्टी रखी जाती है। अवकाश के समय श्रमिक वर्ग के मनोरंजन की व्यवस्था की जाती है। सिनेमा, रेडियो तथा नाटक-घरों की व्यवस्था भी की जाती है, जहां लोग अपना अवकाश का समय व्यतीत कर सकें।

5. सामाजिक सुरक्षा का अधिकार राज्य में लोगों को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार भी दिया जाता है। सामाजिक सुरक्षा का अर्थ है कि बीमार पड़ने, बेकार होने, बूढ़े होने अथवा अपंग हो जाने की स्थिति में मनुष्य का संरक्षण किया जाना चाहिए। मजदूरों तथा वेतनभोगी लोगों की सुरक्षा के लिए राज्य कई कानून बनाता है।

उनके लिए बीमा कराने, सुरक्षा-निधि कोष की व्यवस्था करने, बच्चों की शिक्षा तथा चिकित्सा का प्रबंध करने, बेकारी के समय भत्ता दिलाने, बीमार पड़ने पर आर्थिक सहायता करने, कारखाने में काम करते हुए दिव्यांग हो जाने पर सहायता देने, बुढ़ापे में पेंशन प्रदान करने आदि के लिए कानून बनाए जाते हैं। राज्य इन कानूनों के द्वारा लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है।

प्रश्न 5.

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए

- प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत

- कानून के सम्मुख समानता 3. राज्य की अवज्ञा का अधिकार।

उत्तर:

1. प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत (Theory of Natural Rights) इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार प्रकृति की देन हैं, समाज की नहीं। व्यक्ति को अधिकार जन्म से ही प्राप्त होते हैं। ये अधिकार क्योंकि प्रकृति की देन हैं, इसलिए ये राज्य तथा समाज से स्वतंत्र और ऊपर हैं। राज्य तथा समाज प्राकृतिक अधिकारों को छीन नहीं सकते। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार राज्य तथा समाज बनने से पूर्व के हैं। इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक हॉब्स, लॉक तथा रूसो थे। मिल्टन, वाल्टेयर, थॉमस पैन तथा ब्लैकस्टोन जैसे विद्वानों ने भी प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन किया।

प्राकृतिक अधिकारों के इस सिद्धांत को सैद्धांतिक रूप में ही नहीं, अपितु व्यावहारिक रूप में भी मान्यता प्राप्त हुई । अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा में यह स्पष्ट कहा गया कि सभी मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र तथा समान हैं और इन अधिकारों को राज्य नहीं छीन सकता। फ्रांस की क्रांति में प्राकृतिक अधिकारों का बोलबाला रहा। आधुनिक युग में प्राकृतिक अधिकारों की व्याख्या का एक नया अर्थ लिया जाता है।

लास्की, ग्रीन, हॉबहाऊस, लॉर्ड आदि लेखकों ने प्राकृतिक अधिकारों को इसलिए प्राकृतिक नहीं माना कि ये अधिकार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राप्त थे, अपितु इसलिए माना क्योंकि ये अधिकार मनुष्य के स्वभाव के अनुसार उसके व्यक्तित्व के लिए आवश्यक हैं। आलोचना प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों की, विशेषकर इसकी प्राचीन विचारधारा की, निम्नलिखित आधारों पर कड़ी आलोचना की गई है

1. ‘प्रकृति’ तथा ‘प्राकृतिक’ शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं इस सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इस सिद्धांत में प्रयुक्त ‘प्रकृति’ तथा ‘प्राकृतिक’ शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया है।

2. प्राकृतिक अधिकारों की सूची पर मतभेद प्राकृतिक शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में होने के कारण इस सिद्धांत के समर्थक अधिकारों की सूची पर भी सहमत नहीं होते।

3. प्राकृतिक अवस्था में अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। अधिकार तो केवल समाज में ही प्राप्त होते हैं।

4. प्राकृतिक अधिकार असीमित हैं, जो कि गलत है प्राकृतिक अधिकार असीमित हैं और इन अधिकारों पर कोई नियंत्रण नहीं है, यह बात गलत है। समाज में मनुष्य को कभी भी असीमित अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते।

5. अधिकार परिवर्तनशील हैं प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के अनुसार अधिकार निश्चित हैं, जो सर्वथा गलत है। ये परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं।

6. प्राकृतिक अधिकारों के पीछे कोई शक्ति नहीं है प्राकृतिक अधिकारों के पीछे कोई शक्ति नहीं है, जो इन्हें लागू करवा सके। सिद्धांत का महत्त्व (Value of the Theory) यदि हम प्राकृतिक शब्द का अर्थ आदर्श अथवा नैतिक लें तो इस सिद्धांत का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है। आधुनिक काल में प्राकृतिक अधिकारों का अर्थ उन अधिकारों से लिया जाता है जो मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक हैं।

2. कानून के सम्मुख समानता कानून के सम्मुख समानता का अर्थ है-विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति व सभी सामाजिक वर्गों पर कानून की समान बोध्यता। दुर्बल, सबल दोनों ही इस स्थिति में समान होते हैं जो कानून द्वारा स्थापित कार्य-विधि का परिणाम है और जिसको देश के साधारण न्यायालयों द्वारा लागू किया जाता है। हालांकि राज्य इस संदर्भ में उचित वर्गीकरणों का सहारा ले सकता है, क्योंकि कानून के सम्मुख समानता का मूल भाव यही है कि समान परिस्थितियों में व्यक्तियों से समान व्यवहार किया जाए। इसका केवल यही अर्थ है कि समान व्यक्तियों से समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है, राज्य द्वारा प्रतिपादित यह वर्गीकरण हर हालत में तर्कसंगत होना चाहिए और उसे जन-कल्याण के अतिरिक्त अन्य किसी मापदंड से न्यायोचित सिद्ध नहीं किया जाना चाहिए। यदि सबके कल्याण की प्रेरणा पाते हुए कोई कानून समाज के वर्ग विशेष या उसके सदस्यों से कोई सरोकार रखे तो यह सहज माना जा सकता है कि उक्त कानून समानता के सिद्धांत को प्रतिष्ठित करता है, भले ही वह अन्य वर्गों पर लागू न होता हो। भारत में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के आरक्षण से संबंधित सवैधानिक प्रावधान इसका एक उदाहरण है।

3. राज्य की अवज्ञा का अधिकार राजनीति विज्ञान के विचारकों के मतानुसार नागरिकों को अपने उस राज्य की अवज्ञा का अधिकार है जो राज्य अपनी जनता को सुखी रख पाने में असमर्थ होता है। आवश्यकता इस बात की है कि जनता को इतना शिक्षित बनाया जाए कि वह राज्य के मूल उद्देश्य को भली-भांति समझ सके और इस दृष्टि से अधिकारों के प्रति अपनी उपयुक्त निष्ठा व्यक्त कर सके। यह शिक्षित जनता किसी भी अनुचित हस्तक्षेप के आगे सिर नहीं झुकाएगी। अतः यह अपने आप में जनता के अधिकारों पर राज्य के अनावश्यक अतिक्रमण को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

अतः किसी गैर-कानूनी सत्ता की अवज्ञा के अधिकार को अक्सर जनता के सर्वाधिक मौलिक व अंतर्निहित अधिकारों में से एक माना जाता है। कोई अच्छी-से-अच्छी सरकार भी इस अधिकार को नहीं छीन सकती। जनता के हाथों में यही अंतिम प्रभावी सुरक्षा उपाय है। यदि राज्य तानाशाह बन जाए या भ्रष्टाचार का आश्रय ले तो नागरिकों को अवज्ञा के अंतिम अधिकार का प्रयोग करने की पूरी आज़ादी है, अन्यथा कोई भी समाज कभी-न-कभी रोगग्रस्त हो जाएगा, अपना संतुलन खो बैठेगा और विखंडित हो जाएगा। अतः राज्य-हित समाज और उसके सदस्यों के हितों की पूर्ति पर ही आधारित है। दोनों के हित आवश्यक रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

प्रश्न 6.

अधिकार व्यक्ति के लिए क्यों आवश्यक हैं?

अथवा

नागरिक के लिए अधिकारों की महत्ता का विवेचन करें।

उत्तर:

अधिकारों का मनुष्य के जीवन में अत्यधिक महत्त्व है। मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए तथा समाज की प्रगति के लिए अधिकारों का होना अनिवार्य है। लास्की ने अधिकारों के महत्त्व के विषय में कहा है, “एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा समझा जा सकता है।” नागरिक जीवन में अधिकारों के महत्त्व निम्नलिखित हैं

1. व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास जिस प्रकार एक पौधे के विकास के लिए धूप, पानी, मिट्टी, हवा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए भी अधिकारों की अत्यधिक आवश्यकता है। अधिकारों की परिभाषाओं में भी स्पष्ट संकेत दिया गया है कि अधिकार समाज के द्वारा दी गई वे सुविधाएं हैं, जिनके आधार पर व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में व्यक्ति अधिकारों की प्राप्ति से ही विकास कर सकता है।

2. अधिकार समाज के विकास के साधन व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग है। यदि अधिकारों की प्राप्ति से व्यक्तित्व का विकास होता है तो सामाजिक विकास भी स्वयंमेव हो जाता है। इस तरह अधिकार समाज के विकास के साधन हैं।

3. लोकतंत्र की सफलता के लिए अधिकार आवश्यक हैं लोकतंत्र में अधिकारों का विशेष महत्त्व है। अधिकारों के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती और न ही लोकतंत्र सफल हो सकता है। अधिकारों के द्वारा जनता को शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है। अधिकार और लोकतंत्र एक-दूसरे के पूरक हैं।

4. स्वतंत्रता तथा समानता के पोषक स्वतंत्रता तथा समानता लोकतंत्र के दो आधारभूत स्तंभ हैं। प्रजातंत्र की सफलता के लिए इन दोनों का होना आवश्यक है, परंतु इन दोनों का कोई महत्त्व नहीं है, यदि नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त नहीं होते।

5. अधिकारों की व्यवस्था समाज की आधारशिला अधिकारों की व्यवस्था के बिना समाज का अस्तित्व बना रहना संभव नहीं है, क्योंकि इनके बिना समाज में लड़ाई-झगड़े, अशांति और अव्यवस्था फैली रहेगी तथा मनुष्यों के आपसी व्यवहार की सीमाएं निश्चित नहीं हो सकेंगी। वस्तुतः अधिकार ही मनुष्य द्वारा परस्पर व्यवहार से सुव्यवस्थित समाज की आधारशिला का निर्माण करते हैं।

6. अधिकार सुदृढ़ तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक प्रत्येक राज्य की सुदृढ़ता तथा सफलता उसके नागरिकों पर निर्भर करती है। जिस राज्य के नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरुक नहीं होंगे और अपने कर्त्तव्यों का सही तरह से पालन नहीं करेंगे, उस राज्य की योजनाएं असफल हो जाएंगी और वह राज्य कभी भी प्रगति एवं मजबूती नहीं प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत, अधिकारों को सही रूप से प्रयोग करने वाले सजग नागरिक राष्ट्र को सुदृढ़ता व शक्ति प्रदान करते हैं। अतः अधिकार कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक होते हैं।

प्रश्न 7.

कर्त्तव्य से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का विवेचन कीजिए। अथवा कर्तव्य किसे कहते हैं? एक नागरिक के प्रमुख कर्तव्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

उत्तर:

व्यक्ति के अपने विकास के लिए जो शर्ते (Conditions) आवश्यक हैं, वे उसके अधिकार हैं, परंतु दूसरों के और समाज के विकास के लिए जो शर्ते आवश्यक हैं, वे उसके कर्त्तव्यं हैं। दूसरे शब्दों में यह कहना उचित होगा कि जो एक व्यक्ति के अपने दावे (Claims) हैं, वे उसके अधिकार भी हैं, परंतु दूसरों के और सरकार के दावे, जो उसके विरुद्ध हैं, वे उसके कर्त्तव्य हैं।

अपने विकास के लिए जो वह दूसरों से और सरकार से आशाएं रखता है, वे उसके अधिकार हैं तथा दूसरे व्यक्ति और राज्य अपने विकास के लिए जो आशाएं रखते हैं, वे उसके कर्तव्य हैं। जैसे एक व्यक्ति दूसरे से यह आशा करता है कि वह उसके जीवन और संपत्ति को न छीने, वे उसके अधिकार हैं। दूसरे व्यक्ति, जो यह आशा करते हैं कि वह भी दूसरों के जीवन और संपत्ति को न छीने, वे उसके कर्त्तव्य हैं।

र्तव्य एक दायित्व है। कर्त्तव्य को अंग्रेजी में ड्यूटी (Duty) कहते हैं। यह शब्द डैट (Debt) से लिया गया है, जिसका अर्थ है-ऋण या कर्ज। इसलिए ड्यूटी का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति किसी कार्य को करने या न करने के लिए नैतिक रूप से बंधा हुआ है। कर्त्तव्य एक प्रकार का ऋण है जिसके हम देनदार हैं। सामाजिक जीवन लेन-देन की सहयोग भावना पर आधारित है।

सामाजिक क्षेत्र में जो सुविधाएं हमें प्राप्त होती हैं, उनके बदले में हमें कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, समाज से हमें जो अधिकार मिलते हैं, उनकी कीमत कर्त्तव्यों के रूप में चुकानी पड़ती है। कर्तव्यों के प्रकार (Kinds of Duties)-अधिकारों की तरह कर्त्तव्य भी भिन्न प्रकार के होते हैं–

व्यक्ति के कर्तव्यों को पाँच भागों में विभाजित किया जा सकता है-

- नैतिक कर्त्तव्य (Moral Duties),

- कानूनी कर्त्तव्य (Legal Duties),

- नागरिक कर्त्तव्य (Civil Duties),

- राजनीतिक कर्त्तव्य (Political Duties),

- मौलिक कर्त्तव्य (Fundamental Duties)।

लेकिन नैतिक तथा कानूनी दोनों प्रकार के कर्तव्यों को आगे दो भागों में बांटा जा सकता है, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे हैं जो व्यक्ति को नहीं करने चाहिएँ, उन्हें नकारात्मक (Negative) कर्त्तव्य कहा जाता है और जो करने चाहिएँ, वे आदेशात्मक (Positive) कर्तव्य कहलाते हैं।

1. नैतिक कर्त्तव्य नैतिक कर्त्तव्य का अभिप्राय यह है कि सार्वजनिक हित में जिन कामों को हमें करना चाहिए, उन्हें स्वेच्छापूर्वक करें। यदि हम इन्हें नहीं करते तो समाज में हमारी निन्दा होगी। सत्य बोलना, माता-पिता की सेवा करना, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना आदि नैतिक कर्त्तव्य हैं। नैतिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर समाज दण्ड नहीं दे सकता, केवल निन्दा कर सकता है।

2. कानूनी कर्त्तव्य जिन कर्त्तव्यों को कानून के दबाव से अथवा दण्ड पाने के भय से किया जाता है, उन्हें कानूनी कर्त्तव्य कहते हैं। करों की अदायगी, कानून का पालन आदि कानूनी कर्त्तव्य हैं।

3. नागरिक कर्त्तव्य अपने ग्राम, नगर तथा मोहल्ले के प्रति किए जाने वाले कर्त्तव्य नागरिक कर्त्तव्य कहलाते हैं। घर व मोहल्ले में सफाई रखना, सार्वजनिक स्थानों को गंदा न करना, शांति स्थापित करने में सहायता करना आदि नागरिक कर्त्तव्य हैं।

4. राजनीतिक कर्त्तव्य देश की शासन-व्यवस्था में हिस्सा लेने के लिए किए जाने वाले कर्तव्य राजनीतिक कर्त्तव्य कहलाते हैं। मतदान में भाग लेना, चुनाव लड़ना, सार्वजनिक पद प्राप्त करना आदि राजनीतिक कर्त्तव्य हैं।

5. मौलिक कर्त्तव्य मौलिक कर्त्तव्य राज्य के संविधान में उल्लिखित रहते हैं। इनका महत्त्व साधारण राजनीतिक व नागरिक कर्त्तव्यों से अधिक होता है।

6. नकारात्मक कर्त्तव्य जब किसी व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वह किसी कार्य विशेष को न करे तो वह उसका नकारात्मक कर्त्तव्य कहलाता है। शराब न पीना, चोरी न करना तथा झूठ न बोलना आदि नकारात्मक कर्त्तव्य हैं।

7. आदेशात्मक कर्त्तव्य:

आदेशात्मक कर्त्तव्य उन कर्तव्यों को कहा जाता है जिनके किए जाने की आशा व्यक्ति से की जाती है; जैसे कर देना, माता-पिता की सेवा करना, राज्य के प्रति वफादार होना तथा राज्य के कानूनों को मानना आदि आदेशात्मक कर्तव्य हैं। नागरिक के कर्त्तव्य व्यक्ति को जीवन में बहुत-से कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। एक लेखक का कहना है कि सच्ची नागरिकता अपने कर्तव्यों का पालन करने में है।

समाज में विभिन्न समुदायों तथा संस्थाओं के प्रति नागरिक के भिन्न-भिन्न कर्त्तव्य होते हैं, जैसे उसके कर्त्तव्य अपने परिवार के प्रति हैं, वैसे ही अपने पड़ोसियों के प्रति, अपने गांव या शहर के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति, मानव जाति के प्रति और यहाँ तक कि अपने प्रति भी हैं। नागरिक के मुख्य कर्त्तव्य निम्नलिखित हैं

(क) कानूनी कर्त्तव्य (Legal Duties) नागरिकों के कानूनी कर्त्तव्य निम्नलिखित हैं

1. राज-भक्ति:

प्रत्येक नागरिक को राज्य के प्रति वफादार रहना चाहिए। उसे राज्य के साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। राज्य के शत्रुओं की सहायता करना, उन्हें गुप्त भेद देना देश-द्रोह है। ऐसे अपराध के लिए आजीवन कैद से लेकर मृत्यु-दंड तक दिया जा सकता है। इसलिए नागरिक को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे राज्य को हानि हो। युद्ध तथा अन्य संकट के समय अपने स्वार्थों को त्याग कर तन-मन-धन से देश की सुरक्षा में सहायता करनी चाहिए। राज-भक्ति के आधार पर ही नागरिक तथा अनागरिक की पहचान होती है।

2. कानूनों का पालन:

एक नागरिक को अपने राज्य के कानूनों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। कानून समाज में शांति-व्यवस्था तथा सुखी जीवन स्थापित करने के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए उनका उचित पालन करना नागरिकों का कर्तव्य है। कानूनों का उल्लंघन करना राज्य का विरोध करना है। यदि कोई कानून अनुचित नजर आता है तो शांतिपूर्ण ढंग से सरकार को उसे बदलने के लिए मजबूर करना चाहिए, परंतु नागरिक स्वयं कानूनों को नहीं बदल सकते। कानून भंग करना अपराध है।

3. शासन अधिकारियों के साथ सहयोग:

प्रत्येक नागरिक का यह भी कर्त्तव्य है कि अपराधी की खोज, शांति की स्थापना, महामारियों आदि की रोकथाम में शासन के अधिकारियों की सहायता करे। इसी प्रकार जनहित में किए जाने वाले सरकारी कार्यों में सहायता देनी चाहिए।

जमाखोरी तथा भ्रष्टाचार करने वाले लोगों की सूचना सरकार को देनी चाहिए। न्यायालयों में सच्ची गवाही देकर न्याय-कार्य में सहायता करें । राशन व अन्य आवश्यक सामग्रियों के उचित वितरण तथा प्रबंध के संबंध में सही सूचनाएं देकर उसे अधिकारियों के साथ सहयोग करना चाहिए।

4. करों की अदायगी:

कर राज्य का आधार हैं। बिना धन के कोई सरकार काम नहीं कर सकती। अधिकांश धन सरकार करों द्वारा एकत्रित करती है। नागरिकों का यह कर्त्तव्य है कि राज्य की सेवाओं के बदले उसे करों के रूप में सहायता पहुंचाएं। राज्य नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा आदि की व्यवस्था करता है। इन सुविधाओं को नागरिक तभी भली प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, जब करों का समय पर भुगतान करते रहें। करों की चोरी नहीं करनी चाहिए।

5. मताधिकार का उचित प्रयोग:

प्रजातंत्र में नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया जाता है। मताधिकार एक पवित्र धरोहर है। प्रत्येक नागरिक को अपने मत का उचित प्रयोग करना चाहिए। उसे जनहित का ध्यान रखकर सदैव योग्य व्यक्ति को ही अपना वोट देना चाहिए। मतदान में जातिवाद, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार आदि की भावनाएं नहीं अपनानी चाहिएँ, अन्यथा शासन अयोग्य तथा भ्रष्ट व्यक्तियों के हाथों में चला जाता है। नागरिक का परम कर्त्तव्य है कि वह स्वार्थ-रहित होकर बुद्धिमत्तापूर्वक अपने मत का प्रयोग करे।

6. सार्वजनिक सेवा के लिए उद्यत:

जब कभी किसी नागरिक से स्थानीय अथवा राष्ट्रीय संस्थाओं का सदस्य बनने की आशा की जाए तो उसे सदैव ऐसे कार्यों के लिए तत्पर रहना चाहिए। यदि वह किसी सरकारी नौकरी के योग्य हो तो उसे उसके लिए भी अपने आपको आवश्यकतानुसार प्रस्तुत करना चाहिए।

7. सेना में भर्ती होना:

राज्य की बाहरी आक्रमणों से रक्षा करने के लिए सुसंगठित सेना होनी चाहिए। इसलिए सेना में भर्ती होकर नागरिकों को देश की रक्षा के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। आपातकाल में केवल सेना ही देश की रक्षा करने के लिए काफी नहीं होती। साधारण नागरिकों को भी सैनिक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर वे द्वितीय सुरक्षा पंक्ति का कार्य कर सकें।

8. राजनीति में बुद्धिमत्ता से काम लेना:

प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि ते में पूरी समझदारी से भाग ले। किसी के झूठे बहकावे में न आए। राष्ट्रीय समस्याओं को भली प्रकार समझे तथा उनको सुलझाने का उचित प्रयत्न करे । संकुचित दलबंदी से ऊपर रहे। राष्ट्र-विरोधी प्रचार रोकने के लिए उपाय करे। सभी वर्गों के हितों की रक्षा करे तथा विचार सहिष्णुता से कार्य करे।।

9. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा:

प्रत्येक नागरिक का यह भी कर्त्तव्य है कि वह देश की सामाजिक संपत्ति की रक्षा करे। रेल, डाक, तार, तेल के कुएँ, पेट्रोल पंप आदि को नष्ट होने से बचाए तथा तोड़-फोड़ करने वालों की सूचना सरकार को दे। रूस में सामाजिक संपत्ति की रक्षा करना एक संवैधानिक कर्त्तव्य घोषित किया गया है तथा इसके दोपी को मृत्यु-दंड तक दिया जा सकता है।

(ख) नैतिक कर्तव्य:

समाज तथा राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए नागरिकों को कुछ नैतिक कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। राज्य के प्रति जितने कर्त्तव्य हैं, उनका पालन न करने पर राज्य जबरन उनका पालन करवा सकता है। परंतु नैतिक कर्त्तव्य नागरिक की स्वेच्छा पर निर्भर है, यद्यपि उनकी उपेक्षा करने से कोई दंड नहीं दिया जा सकता, फिर भी एक आदर्श समाज स्थापित करने के लिए निम्नलिखित कर्त्तव्यों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का धर्म है

1. अच्छा आदमी बनना:

एक अच्छे नागरिक को अच्छा आदमी भी बनना चाहिए। उसे सदा सच बोलना चाहिए। झूठे व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं करता। उसे सदैव ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। वह जो भी व्यवसाय या सेवा करे, उसमें धोखेबाजी, बेईमानी अथवा मिलावट न करे। सभी की सहायता करने तथा धर्मानुसार चलने का प्रयत्न करे। उसे मृदुभाषी, दयावान तथा अहिंसक प्रवृत्ति का बनना चाहिए। अपने नैतिक गुणों के आधार पर वह नागरिक अपने कर्तव्यों का भी अच्छी प्रकार से पालन कर सकेगा।

2. अपने प्रति कर्त्तव्य:

व्यक्ति के अपने प्रति भी बहुत-से कर्तव्य हैं। अच्छे सामाजिक जीवन के लिए नागरिकों का उन्नतशील होना बहुत जरूरी है। इसलिए व्यक्ति को अपने सर्वोमुखी विकास का ध्यान रखना चाहिए। उसे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, जिससे उसका शारीरिक तथा मानसिक विकास पूरी तरह से हो सके। इसके साथ ही उसे नागरिक गुणों को धारण करना चाहिए। उसे सहयोग, सहनशीलता, सहानुभूति, आत्म-संयम सत्य-भाषण आदि गुणों को धारण करना चाहिए तथा अनुशासन में रहना चाहिए, ताकि उसके अंदर आत्म-विश्वास और उत्तरदायित्व की भावना आदि गुण भी आ सकें।

3. परिवार के प्रति:

जिस प्रकार एक व्यक्ति के कर्त्तव्य अपने प्रति हैं, ताकि वह अपना विकास तथा समाज-सेवा कर सके, उसी प्रकार उसके कर्त्तव्य अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के प्रति भी हैं। उसे चाहिए कि वह अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को भी विकास के समान अवसर प्रदान करे और उन्हें प्रसन्नतापूर्वक रहने का अवसर दे। उसे परिवार के अच्छे रीति-रिवाजों को मानना चाहिए और बुरे रीति-रिवाजों को निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे चाहिए कि वह अपने माता-पिता और दूसरे वृद्धों का आदर करे तथा अपने से छोटे भाई-बहिनों और बच्चों से प्रेम करे।

प्रति कर्त्तव्य:

प्रत्येक नागरिक के अपने पड़ोसी के प्रति भी कुछ कर्त्तव्य हैं। नागरिक शास्त्र प्रायः अच्छे पड़ोसी-धर्म के पालन की शिक्षा पर बल देता है। नागरिक को अपने पड़ोसी के साथ प्रेम और सहिष्णुता का व्यवहार करना चाहिए। उसे अपने पड़ोसी के सुख-दुःख में सहायक बनना चाहिए। उसे अपने घर का कूड़ा-कचरा पड़ोसी के घर के सामने नहीं फेंकना चाहिए। उसे छोटी-छोटी बातों को लेकर पड़ोसी से किसी प्रकार का लड़ाई-झगड़ा नहीं करना चाहिए। पड़ोसी के साथ-साथ अपने सगे-संबंधियों से भी अच्छा व्यवहार करना मानव-धर्म है। अच्छा पड़ोसी बनना ही उत्तम नागरिकता है।

5. ग्राम या नगर या प्रांत के प्रति कर्त्तव्य:

प्रत्येक नागरिक के अपने ग्राम या नगर या प्रांत के प्रति भी कर्त्तव्य हैं। उसे अपने निवास स्थान को साफ-सुथरा रखकर गांव में सफाई व स्वच्छता बनाए रखने में सहायता करनी चाहिए। गलियों व सड़कों में कूड़ा-कर्कट नहीं फेंकना चाहिए। पंचायत या नगरपालिका के कार्यों में सहयोग देना चाहिए। जिस सेवा के लिए वह योग्य हो, उसे निःस्वार्थ रूप से करे। अपने प्रांत के लोगों के हितों की तरफ भी उसे ध्यान देना चाहिए। अकाल, बाढ़, दल या अन्य विपत्तियों के आने पर अपने प्रांत की सहायता करनी चाहिए। उसे प्रांत में रहने वाले सभी लोगों में सौहार्द पैदा करना चाहिए।

6. देश के प्रति कर्त्तव्य:

प्रत्येक नागरिक के अपने देश के प्रति भी कई कर्त्तव्य हैं। देश, प्रांत, नगर, ग्राम तथा परिवार से भी ऊपर है। यदि देश स्वतंत्र रहेगा तो नागरिक भी स्वतंत्र व सुखी रह सकेंगे, अन्यथा नहीं, इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह अपने देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व बलिदान करने को तैयार रहे। सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर आक्रमणकारी के विरुद्ध सदैव हथियार उठाने को त्तपर रहे। सेना, प्रादेशिक सेना, होम गार्ड या एन०सी०सी० में भर्ती होकर राष्ट्रीय एकता, शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दे।

प्रांतीयता, जातिवाद या भाषा संबंधी विवादों में न पड़े, सहिष्णुता तथा भाईचारे की भावना पैदा करे, सरकार के साथ पूर्ण सहयोग करे, विदेशी एजेंटों से सतर्क रहे तथा उनकी सूचना पुलिस को दे; भ्रष्टाचार, जमाखोरी, कालाबाजारी तथा नफाखोरी न करे, आर्थिक योजनाओं को सफल बनाने में सहायता करे।

7. समस्त विश्व के प्रति कर्त्तव्य:

जहां नागरिक के अपने देश तथा राष्ट्र के प्रति कर्त्तव्य हैं, वहाँ उसके विश्व के प्रति भी कुछ कर्त्तव्य हैं। उसे अपने आपको अपने देश का ही नहीं, अपितु विश्व का नागरिक भी समझना चाहिए। आज व्यक्ति का जीवन अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है। इसलिए उसे सभी देशों के लोगों के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। उसे विश्व-शांति स्थापित करने में पूर्ण सहयोग देना चाहिए।

उसे गुलाम तथा पिछड़े देशों को स्वतंत्र तथा उन्नत बनाने के लिए साम्राज्यवादी भावनाओं का डटकर विरोध करना चाहिए। नागरिक का कर्तव्य है कि वह विनाशकारी अस्त्रों की होड़ का विरोध करे तथा मनुष्य-मनुष्य में भेदभाव मिटाने का प्रयत्न करे। इस प्रकार नागरिक को संपूर्ण मानवता के लिए भी प्रयत्नशील रहना चाहिए।

प्रश्न 8.

अधिकारों तथा कर्त्तव्यों का परस्पर क्या संबंध है?

अथवा

“अधिकार और कर्त्तव्य एक-दूसरे पर निर्भर हैं।” इस कथन की व्याख्या कीजिए।

अथवा

“अधिकार और कर्त्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।” व्याख्या करें।

अथवा

“अधिकारों में कर्तव्य निहित हैं।”-व्याख्या करें।

उत्तर:

अधिकारों और कर्तव्यों में संबंध अधिकारों तथा कर्तव्यों में घनिष्ठ संबंध है। अधिकारों के साथ कर्त्तव्य भी चलते हैं। समाज में न तो केवल अधिकार ही होते हैं और न केवल कर्त्तव्य ही। यदि हमें अधिकार चाहिएँ तो साथ में हमें कर्त्तव्यों का पालन भी करना होगा। अधिकारों और कर्त्तव्यों में चोली-दामन का साथ रहता है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

एक की अनुपस्थिति में दूसरा असंभव है। जो लोग उन्हें एक-पक्षीय मानकर चलते हैं, वे गलती करते हैं। प्रायः लोग अपने अधिकारों की मांग तो करते हैं, परंतु कर्त्तव्यों को भूल जाते हैं। लेकिन कर्त्तव्यों से अलग कोई अधिकार नहीं होते, केवल कर्त्तव्यों की दुनिया में ही अधिकारों की प्राप्ति हो सकती है। नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करके ही अधिकारों का उपभोग कर सकते हैं। इन अधिकारों तथा कर्तव्यों में परस्पर संबंध निम्नलिखित प्रकार है

1. प्रत्येक अधिकार के साथ कर्त्तव्य जुड़ा है:

जब हम समाज से किसी अधिकार की मांग करते हैं तो हमें उसका मूल्य कर्त्तव्य के रूप में चुकाना पड़ता है। बिना कर्त्तव्य-पालन किए अधिकार का दावा करना वैसा ही है, जैसे बिना दाम किए बाजार से चीजें लेने का प्रयत्न करना। प्रो० लास्की (Laski) का यह कथन उचित है, “मेरे अधिकार के साथ मेरा कर्तव्य भी है कि मैं तुम्हारे अधिकार को भी स्वीकार करूं।

जो दूसरे का अधिकार है, वही मेरा कर्तव्य है।” यदि हमें जीवित रहने, संपत्ति रखने या भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए तो हमारा यह भी कर्त्तव्य है कि दूसरों को जिंदा रहने दें, उनकी संपत्ति नष्ट न करें, उन्हें अपशब्द न कहें।

जो अधिकार एक व्यक्ति को प्राप्त हैं, वही दूसरों को भी प्राप्त हैं। इसलिए हमारा धर्म है कि हम दूसरों के प्रति अपने कर्त्तव्य को भी अदा करें। जब समाज में एक वर्ग यह समझने लगता है कि उसके अधिकार तो हैं, परंतु कर्त्तव्य नहीं तथा दूसरे वर्ग के केवल कर्त्तव्य ही हैं, अधिकार नहीं, तब शक्तिशाली वर्ग दुर्बल वर्ग का शोषण करने लगता है। जमींदारों द्वारा किसानों का तथा पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों का इसी धारणा के आधार पर शोषण होता रहा है। इससे समाज में दुःख तथा अशांति रहती है। प्रजातंत्र तथा समाजवाद ऐसी ही विषमताओं को मिटाने के लिए विकसित हुए हैं।

2. एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है:

अधिकार और कर्त्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी व्यक्ति को उसका अधिकार तभी मिल सकता है जब दूसरे उसको ऐसा करने का अवसर दें। प्रो० लास्की (Laski) के शब्दों में, “मेरा अधिकार तुम्हारा कर्त्तव्य है। यदि मुझे कुछ अधिकार प्राप्त हैं तो दूसरों का कर्तव्य है कि उन अधिकारों में बाधा उत्पन्न न करें।

यदि मुझे जीने का अधिकार है तो दूसरों का कर्तव्य है कि वे मुझे किसी प्रकार का आघात न पहुंचाए।” इसी प्रकार मुझे संपत्ति रखने का अधिकार है तो इसका अर्थ यही है कि अन्य लोग मेरी संपत्ति पर ज़बरन कब्जा न करें। इस प्रकार अधिकार और कर्त्तव्य एक-दूसरे के विरोधी नहीं, वरन पूरक हैं। वे एक ही व्यवस्था के दो पहलू हैं। व्यक्तिगत दृष्टि से जो बात एक का अधिकार है, सामाजिक दृष्टि से वही बात दूसरों का कर्तव्य कहलाती है।

3. प्रत्येक अधिकार एक नैतिक कर्त्तव्य भी है:

अधिकार केवल व्यक्ति के विकास का साधन ही नहीं, वरन् समाज के हित को बढ़ाने का उपकरण भी है। इस प्रकार अधिकार का सामाजिक पहलू भी है। चूंकि अधिकार समाज की ही देन है इसलिए व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि वह उसका उपयोग समाज के हित में करे । उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिक को भाषण, प्रकाशन, भ्रमण, व्यापार आदि की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परंतु उसका यह कर्त्तव्य भी है कि वह इसका अनुचित प्रयोग न करे।

अनैतिक व्यापार या देश-द्रोह फैलाने की कार्रवाइयां करने पर न केवल ये अधिकार छीन लिए जाते हैं, वरन उचित दंड भी दिया जाता है। अधिकारों के उचित प्रयोग से व्यक्ति का निजी हित भी सुरक्षित रहता है। यातायात के नियमों का पालन करते हुए ही हम सड़क पर चलने के अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा हम किसी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं।

4. अधिकार एक कानूनी कर्तव्य भी है:

राज्य अपने नागरिकों को कई प्रकार के सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है। इनमें से कुछ अधिकारों का प्रयोग कानूनी तौर से अनिवार्य भी कहा जा सकता अधिकार है; जैसे मताधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, अवकाश प्राप्त करने का अधिकार आदि। ऑस्ट्रेलिया में मताधिकार का प्रयोग न करने पर दंड दिया जाता है। रूस में अवकाश ग्रहण करना, काम पाना कानूनी तौर पर अनिवार्य है। भारत में दुकानदारों को भी सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मनाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रकार कई अधिकार कानूनी कर्त्तव्य भी होते हैं।

5. राज्य अधिकारों की रक्षा करता है तो नागरिक का कर्तव्य राज-भक्त रहना है:

राज्य लोगों के जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति आदि के अधिकारों की रक्षा करता है, इसलिए नागरिकों का कर्तव्य है कि वे राज्य को कर (Taxes) दें, उसके कानूनों का पालन करें तथा उसकी सुरक्षा के लिए सैनिक शिक्षा प्राप्त करें। प्रो० लास्की (Laski) के अनुसार, “जब राज्य मुझे मताधिकार प्रदान करता है, तो मेरा यह कर्त्तव्य है कि मैं योग्य व्यक्ति को चुनने में ही उसका प्रयोग करूं।” इस प्रकार राज-भक्त नागरिक ही अधिकारों का उपयोग करने के अधिकारी हैं।

6. अधिकार का अंतिम लक्ष्य कर्त्तव्य की पूर्ति है:

यह भी ध्यान देने की बात है कि अधिकार केवल अधिकार के लिए नहीं मिलते। यदि हम अधिकार के लिए दावा करेंगे और कर्त्तव्यों की उपेक्षा करेंगे तो हमारे हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि हम मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं तो वह अधिकार स्वतः नष्ट हो जाता है। इसलिए अधिकारों का अंतिम उद्देश्य कर्त्तव्यों की पूर्ति ही है। डॉ० बेनी प्रसाद (Dr. Beni Prasad) के शब्दों में, “यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों पर ही जोर दे और दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन न करे तो शीघ्र ही किसी के लिए कोई भी अधिकार नहीं रह जाएगा।”

7. अधिकारों तथा कर्तव्यों का एक लक्ष्य:

अधिकारों तथा कर्तव्यों का एक ही लक्ष्य होता है-व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाना। समाज व्यक्ति को अधिकार इसलिए देता है, ताकि वह उन्नति कर सके तथा अपने जीवन का विकास कर सके। कर्त्तव्य उसको लक्ष्य पर पहुंचने में सहायता करते हैं। कर्त्तव्यों के पालन से ही अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं।

8. अधिकार व कर्त्तव्य एक सिक्के के दो पहलू:

अधिकार और कर्त्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। उन्हें एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में डॉ० बेनी प्रसाद (Dr. Beni Prasad) ने ठीक ही कहा है, “अधिकार और कर्त्तव्य एक वस्तु के दो पक्ष हैं, जब कोई व्यक्ति उन्हें अपने दृष्टिकोण से देखता है तो वह अधिकार है और जब दूसरे के दृष्टिकोण से देखता है तो वह कर्त्तव्य है।”

निष्कर्ष:

अंत में हम कह सकते हैं कि अधिकार और कर्त्तव्य साथ-साथ चलते हैं तथा एक का दूसरे के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। जहां अधिकारों का नाम आता हो, वहाँ कर्त्तव्य अपने-आप उसमें शामिल हो जाते हैं। अधिकार तथा कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लास्की के अनुसार, “हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है,

इसलिए अधिकार और कर्त्तव्य एक ही वस्तु के दो अंश हैं” श्रीनिवास शास्त्री के अनुसार, “कर्त्तव्य और अधिकार दोनों एक ही वस्तु हैं। अंतर केवल उनको देखने में ही है। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कर्त्तव्यों के क्षेत्र में ही अधिकारों का सही महत्त्व सामने आता है।” अतएव यह स्पष्ट है कि अधिकारों एवं कर्तव्यों में घनिष्ठ संबंध है, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व असंभव है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प छाँटकर लिखें

1. निम्न में अधिकारों का लक्षण है

(A) अधिकार समाज की देन हैं

(B) अधिकार असीमित नहीं होते

(C) अधिकारों का लक्ष्य सर्वहित है

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

2. निम्न में अधिकारों का लक्षण नहीं है

(A) अधिकार समाज के सभी लोगों के लिए समान होते हैं

(B) अधिकार बदलते रहते हैं

(C) अधिकार राज्य द्वारा सुरक्षित नहीं होते

(D) अधिकारों के साथ कर्त्तव्य जुड़े हैं

उत्तर:

(C) अधिकार राज्य द्वारा सुरक्षित नहीं होते

3. प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन निम्न में से किस विद्वान ने किया?

(A) लॉक

(B) आस्टिन

(C) हॉब्स

(D) अरस्तू

उत्तर:

(A) लॉक

4. निम्नलिखित में से कौन-सा व्यक्ति का सामाजिक अधिकार नहीं है?

(A) जीवन का अधिकार

(B) परिवार का अधिकार

(C) धर्म का अधिकार

(D) कार्य का अधिकार

उत्तर:

(D) कार्य का अधिकार

5. अधिकारों का महत्त्व निम्न में से है

(A) व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक

(B) समाज के विकास का साधन

(C) लोकतंत्र की सफलता में अनिवार्य शर्त

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

6. मानव अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सार्वभौम घोषणा हुई थी

(A) सन् 1948 में

(B) सन् 1950 में

(C) सन् 1952 में

(D) सन् 1954 में

उत्तर:

(A) सन् 1948 में

7. निम्नलिखित में से राज्य का कानूनी कर्त्तव्य है

(A) कानूनों का पालन

(B) राज्य भक्ति

(C) करों की अदायगी

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

8. कानूनी अधिकार होते हैं

(A) प्रकृति से प्राप्त

(B) नैतिक बल प्राप्त

(C) कानूनी सत्ता प्राप्त

(D) जनमत पर आधारित

उत्तर:

(C) कानूनी सत्ता प्राप्त

9. व्यक्ति द्वारा अपने परिवार के प्रति कर्त्तव्य की पूर्ति करना, निम्न में कौन-सा कर्त्तव्य कहलाता है?

(A) कानूनी कर्तव्य

(B) नैतिक कर्त्तव्य

(C) संवैधानिक कर्त्तव्य

(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर:

(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दें

1. “अधिकार सामाजिक जीवन की वे अवस्थाएँ हैं जिनके बिना कोई मनुष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता।” यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है?

उत्तर:

प्रो० हैरोल्ड लास्की ने।

2. “अधिकार वह माँग या दावा है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है।” यह परिभाषा किस विद्वान की है?

उत्तर:

बोसांके की।

3. “अधिकार एवं कर्त्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं।” यह कथन किस विद्वान का है?

उत्तर:

डॉ० बेनी प्रसाद का।

4. कोई एक कानूनी कर्त्तव्य लिखिए।

उत्तर:

आयकर का भुगतान करना।

रिक्त स्थान भरें

1. भारतीय संविधान में …….. व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है।

उत्तर:

संपत्ति का अधिकार

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद …………… में अधिकारों के संरक्षण या उपचार का प्रावधान किया गया है।

उत्तर:

32

3. “केवल कर्त्तव्यों के जगत् में ही अधिकारों का महत्त्व है।” यह कथन …………….. का है।

उत्तर:

प्रो० वाइल्ड।

![]()

![]()