HBSE 10th Class Science Important Questions Chapter 14 उर्जा के स्रोत

Haryana State Board HBSE 10th Class Science Important Questions Chapter 14 उर्जा के स्रोत Important Questions and Answers.

Haryana Board 10th Class Science Important Questions Chapter 14 उर्जा के स्रोत

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (Very short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.

शारीरिक कार्यों को करने हेतु किस ऊर्जा की आवश्यकता होती है ?

उत्तर-

पेशीय ऊर्जा।

प्रश्न 2.

उत्तम ईधन किसे कहते हैं ?

उत्तर-

जो ईधन प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, सरलता से प्राप्त हो, भंडारण तथा परिवहन सरल हो तथा मूल्य में कम हो, उसे उत्तम ईंधन कहते हैं।

प्रश्न 3.

जीवाश्मी ईंधन के दो उदाहरण लिखिए।

उत्तर-

कोयला, पेट्रोलियम ।

प्रश्न 4.

जीवाश्मी ईधन के जलने पर किन-किन । अधातुओं के ऑक्साइड बनते हैं ?

उत्तर-

कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर।

प्रश्न 5.

जिन संयंत्रों में ईधन को जलाकर ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं ?

उत्तर-

तापीय विद्युत संयंत्र।

![]()

प्रश्न 6.

बाँध बनाकर नदियों के पानी की किस ऊर्जा का किसमें रूपान्तरण होता है ?

उत्तर-

गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरण।

प्रश्न 7.

किस ईधन को ‘जैव मात्रा’ कहते हैं ? ।

उत्तर-

जो ईंधन पादप और जंतु उत्पाद हो उसे जैव मात्रा कहते हैं।

प्रश्न 8.

चारकोल किस प्रकार बनता है ? .

उत्तर-

लकड़ी को वायु की सीमित मात्रा में जलाकर चारकोल बनाया जाता है।

प्रश्न 9.

पवनों का प्रवाह कैसे होता है ?

उत्तर-

सूर्य के विकिरणों से भूखंडों तथा जलाशयों के असमान तप्त होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है तथा पवनों का प्रवाह होता है।

प्रश्न 10.

पवन ऊर्जा फार्म किसे कहते हैं ?

उत्तर-

जब किसी विशाल क्षेत्र में अनेक पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं तो उस क्षेत्र को पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं।

प्रश्न 11.

ऊर्जा के अनवीकरणीय व नवीकरणीय स्त्रोत क्या हैं। [राज. 2015]

उत्तर-

अनवीकरणीय-ऐसा ईंधन जिसे प्रयोग करने के पश्चात दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे-पैट्रोल, डीजल आदि। नवीकरणीय स्रोत-ऐसा ईंधन जिसे प्रयोग करने के पश्चात् दोबारा प्राप्त किया जा सकता उसे नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे-जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा।

![]()

प्रश्न 12.

पवन ऊर्जा के लिए पवनों की चाल कितनी होनी चाहिए ?

उत्तर-

15 किमी/घण्टा।

प्रश्न 13.

पवन चक्कियों में टूट-फूट की संभावना किन कारणों से होती है ? |

उत्तर-

अंधड़, चक्रवात, धूप, वर्षा आदि से।

प्रश्न 14.

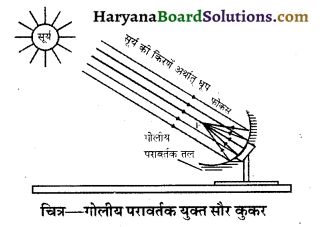

सौर भट्टियों में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण में बहुत अधिक उच्च तापमान कैसे प्राप्त किया जाता है?

(CBSE 2016)

उत्तर-

सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की समांतर किरणें इस अवतल दर्पण पर पड़ती हैं तो यह दर्पण उनको परावर्तित करके फोकस बिंदु पर फोकस कर देता है, इसी कारण इस दर्पण के फोकस बिंदु पर उच्च ताप (लगभग 3000°C तक) प्राप्त कर लिया जाता है। इस उच्च तापमान का उपयोग सौर भट्टी में धातु उपक्रमों के लिए किया जाता है।

प्रश्न 15.

महासागरों में जल का स्तर किस कारण चढ़ता और गिरता है ? (नमूना प्रश्न पत्र 2013)

उत्तर-

चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण।

प्रश्न 16.

नाभिकीय ऊर्जा किस कारण से उत्पन्न होती है?

उत्तर-

नाभिकीय विखंडन से।

प्रश्न 17.

हमारे देश में नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ-कहाँ प्रतिष्ठित हैं ?

उत्तर-

तारापुर (महाराष्ट्र), राणा प्रताप सागर (राजस्थान), कलपक्कम (तमिलनाडु), नरौरा (उत्तर प्रदेश), काकरापार (गुजरात) और कैगा (कर्नाटक)।

प्रश्न 18.

नाभिकीय संलयन के लिए कितना तापमान आवश्यक होता है ?

उत्तर-

107K.

प्रश्न 19.

CNG का पूरा नाम लिखिए। (मा. शि बोर्ड 2012)

उत्तर-

संपीडित प्राकृतिक गैस (Compressed Natural Gas).

![]()

प्रश्न 20.

समाप्य और असमाप्य ऊर्जा स्रोत किस दूसरे नाम से जाने जाते हैं?

उत्तर-

समाप्य-अनवीकरणीय स्रोत, असमाप्यनवीकरणीय स्रोत।

प्रश्न 21.

यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्त्रोत का उपयोग कर सकते हैं, तो आप किस ऊर्जा स्त्रोत को प्राथमिकता देंगे ?अपने चयन का एक कारण दीजिए। (CBSE 2019)

उत्तर-

प्राकृतिक गैस क्योंकि उसका कैलोरी मान अधिक है तथा इसको जलाने से धुआँ नहीं होता है। यह ऊर्जा का स्वच्छ स्त्रोत है।

प्रश्न 22.

जीवाश्म ईंधन की मुख्यतः रचना क्या है ?

उत्तर-

ऊर्जा युक्त कार्बन यौगिकों के वे अणु जिनका निर्माण मूलतः सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए वनस्पतियों के द्वारा हुआ था उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं।

प्रश्न 23.

कोयले को वायु की अनुपस्थिति में जलाने से प्राप्त होने वाले दो उत्पाद लिखो।

उत्तर-

- कोक,

- कोलतार।

प्रश्न 24.

तीन शोधित ईधनों के नाम लिखो।

उत्तर-

कोल गैस, पेट्रोल, डीजल।

प्रश्न 25.

जैव द्रव्यमान क्या होता है ?

उत्तर-

पौधों तथा जंतुओं के शरीर में उपस्थित पदार्थों को जैव द्रव्यमान कहते हैं।

प्रश्न 26.

बायोगैस (जैव गैस) को उत्कृष्ट (उत्तम) ईंधन क्यों माना जाता है ? (CBSE 2019)

उत्तर-

बायोगैस को उत्कष्ट (उत्तम) ईंधन इसलिए माना जाता है क्योंकि यह जलने पर धुआँ नहीं छोड़ता तथा यह बिना आवाज किए जलता है।।

प्रश्न 27.

ईंधन के रूप में गोबर के उपलों की कोई दो हानियाँ लिखिए।

उत्तर-

- इनका अपूर्ण दहन होने के कारण धुआँ उत्पन्न होता है।

- गोबर में उपस्थित लाभप्रद तत्व नष्ट हो जाते हैं जो मिट्टी की उर्वरकता के लिये आवश्यक होते हैं।

प्रश्न 28.

दो कम ज्वलन ताप वाले द्रवों के नाम बताइए।

उत्तर-

ऐल्कोहॉल तथा पेट्रोल।

प्रश्न 29.

घरों में उपयोग किए जाने वाले ईंधनों के उदाहरण दें।

उत्तर-

लकड़ी, गोबर, कोयला, चारकोल तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (L.P.G.) आदि।

प्रश्न 30.

किन्हीं चार अर्धचालकों के नाम बताइए जिनसे सौर सेल बनाए जाते हैं ? (मा. शि बोर्ड 2012)

उत्तर-

सिलिकॉन, गैलियम, सेलेनियम, जर्मेनियम।

![]()

प्रश्न 31.

किस महीने में पवन प्रवाह सबसे कम तथा सबसे तेज होता है ?

उत्तर-

सबसे कम – जनवरी सबसे अधिक – जुलाई

प्रश्न 32.

सबसे पहला व्यापारिक सौर सेल कब बनाया गया है ?

उत्तर-

सन् 1954 में।

प्रश्न 33.

सौर पैनल क्या होते हैं ?

उत्तर-

सौर सेलों के समूह को सौर पैनल कहते हैं। इसमें बड़ी संख्या में सौर सेलों को एक विशेष क्रम में जोड़ दिया जाता है।

प्रश्न 34.

सौर पैनलों के दो लाभ लिखिए।

उत्तर-

- सड़कों पर प्रकाश करने में

- जल पंप चलाने में।।

प्रश्न 35.

बाँध के एकत्रित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है ?

उत्तर-

स्थितिज ऊर्जा।

प्रश्न 36.

ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है ?

उत्तर-

“ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।”

प्रश्न 37.

ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों के उदाहरण बताइए।

उत्तर-

- जल,

- वायु।

प्रश्न 38.

सौर ऊर्जा पर आधारित दो संयंत्रों के नाम लिखिए।

उत्तर-

- सोलर कुकर,

- सोलर सैल।

प्रश्न 39.

पवन चक्र की सीमायें क्या हैं। (RBSE 2016)

उत्तर-

पवन चक्र केवल उन्हीं क्षेत्रों में कार्य कर सकता है जहाँ पर्याप्त मात्रा में पवन बहती है।

प्रश्न 40.

थर्मल पावर स्टेशन पर ऊर्जा प्राप्ति का साधन क्या होता है ?

उत्तर-

कोयला।

प्रश्न 41.

भारत में ज्वारीय तरंगों से ऊर्जा कहाँ-कहाँ प्राप्त की जा रही है ?

उत्तर-

गुजरात, कच्छ की खाड़ी एवं कैम्बे तथा पश्चिम बंगाल के पूर्वी सागरीय तट पर स्थित सुंदर वन।

![]()

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer type Questions)

प्रश्न 1.

जीवाश्मी ईंधन से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को कैसे घटाया जा सकता है?

उत्तर-

- अधिक पेड़ों को उगाकर।

- दहन प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाकर।

- कारखानों में ऊँची चिमनियाँ लगाकर।

- वाहनों में CNG का प्रयोग अधिकता में करके।

- आवासीय बस्तियों से कारखानों और फैक्ट्रियों को दूर स्थापित करके।

प्रश्न 2.

जल ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण प्रतिबन्ध बताइए। इसका एक लाभ भी लिखें।

उत्तर-

जल ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण प्रतिबन्ध यह है कि पन-चक्की को चलाने के लिए बहता हुआ जल प्रत्येक स्थान पर अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं होता। इसलिए कार्य करने के लिए जल ऊर्जा का उपयोग केवल उन्हीं स्थानों पर हो सकता है जहाँ बहता हुआ जल अधिक मात्रा में उपलब्ध हो। जल ऊर्जा का महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसके उपयोग से पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होता।

प्रश्न 3.

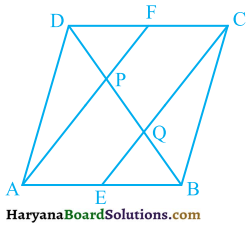

जल विद्युत संयंत्र में होने वाले ऊर्जारूपान्तरण लिखिए। (CBSE 2018)

उत्तर-

जल विद्युत संयंत्र में किसी ऊँचे स्थान पर जल का भंडारण किया जाता है। यह एकत्रित जल ऊँचाई से अत्यन्त वेग द्वारा टरबाइन को घुमाने के लिए छोड़ा जाता है जिसके परिणामस्वरूप टरबाइन जेनरेटर द्वारा विद्युत का उत्पादन करता है। इस प्रकार जल की स्थितिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा और उसके बाद विद्युत में परिवर्तित किया जाता है।

जल विद्युत संयंत्र की सीमाएँ-

- नदी के प्रवाह में परिवर्तन, जिसके कारण बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है।

- उस प्रदेश का जल तंत्र तथा वन्य जीवन नष्ट हो सकता है।

प्रश्न 4.

जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बनाए गए बाँधों से सम्बन्धित समस्याएँ लिखिए।

उत्तर-

- जल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बाँधों का निर्माण कुछ सीमित क्षेत्रों में ही किया जाता है।

- बाँधों के निर्माण से पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है।

- बाँध के जल में डूबने के कारण बड़े-बड़े परिस्थितिक तन्त्र नष्ट हो जाते हैं।

- विस्थापन के कारण लोगों के पुनर्वास और क्षतिपूर्ति की समस्या उत्पन्न होती है।

- जल में डूबे पेड़-पौधों और वनस्पतियों के सड़ने से विघटन के द्वारा विशाल मात्रा में मेथेन गैस उत्पन्न होती है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती है।

प्रश्न 5.

जैव गैस प्लांट में गोबर का प्रयोग करने के दो कारण लिखिए।

उत्तर-

- गोबर को उपलों के रूप में जलाने से अत्यधिक , धुआँ उत्पन्न होता है जिससे वायु प्रदूषित होती है। गोबर गैस प्लांट में जैव गैस बनती है जिससे वायु प्रदूषित नहीं होती।

- गोबर को सीधे ही उपलों के रूप में जलाने से उसमें उपस्थित नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस जैस पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जैव गैस प्लांट में गोबर को प्रयुक्त करने से साफ-सुथरा ईंधन प्राप्त होने के पश्चात् अवशिष्ट स्लरी को खेतों में खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।

![]()

प्रश्न 6.

तीन ऐसे कारक बताइए जो पवन को गतिशील करने के लिए उत्तरदायी हैं ?

उत्तर-

पवन को गतिशील करने के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं

- पृथ्वी के भूमध्य रेखीय क्षेत्रों तथा ध्रुवीय क्षेत्रों पर आपतित सूर्य की किरणों में तीव्रता में अन्तर का होना,

- गर्म वायु तथा ठण्डी वायु के घनत्व में अन्तर का होना तथा

- पृथ्वी का घूर्णन।

प्रश्न 7.

भारत में पवन ऊर्जा के उपयोग हेतु बनाई गई योजनाएँ क्या हैं ?

उत्तर-

भारत में पवन ऊर्जा के उपयोग हेतु बनाई गई योजनाएँ-भारत में उपलब्ध पवन ऊर्जा की क्षमता का लाभ उठाने हेतु विस्तृत योजनाएँ बनाई गई हैं। इनमें से कुछ योजनाओं को तो विद्युत उत्पादन हेतु लागू भी किया जा चुका है। भारत में पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु संयन्त्र गुजरात प्रदेश के ओखा नामक स्थान पर स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता 1 मेगावॉट (1 M W) है। दूसरा पवन ऊर्जा संयन्त्र गुजरात के पोरबन्दर स्थित लांबा नामक स्थान पर है। यह 200 एकड़ से भी अधिक भूमि पर फैला हुआ है। इसमें 50 पवन ऊर्जा चालित टर्बाइन लगी हैं जिनकी क्षमता 200 करोड़ यूनिट विद्युत उत्पन्न करने की है।

प्रश्न 8.

(अ) नाभिकीय ऊर्जा प्रदान करने वाले दो तत्वों के नाम बताइए।

(ब) ज्वार-भाटा किसे कहते हैं? [राज. 2015]

उत्तर-

(अ)

- यूरेनियम

- प्लूटोनियम।

(ब) ज्वार-भाटा-घूर्णन गति करती पृथ्वी पर मुख्य रूप से चन्द्रमा के गुरुत्वीय खिचाव के कारण सागरों से जल का स्तर चढ़ता व गिरता रहता है। इस घटना को ज्वार-भाटा कहते हैं।

प्रश्न 9.

सौर ऊष्मक युक्तियों में काँच की पट्टी का क्या महत्व है?

उत्तर-

ऊष्मारोधी बॉक्स में काली पट्टी की ऊपरी सतह को किसी काँच की पट्टी से ढक दिया जाता है। काँच की पट्टी का यह विशेष गुण है कि यह सौर प्रकाश में विद्यमान अवरक्त किरणों को अपने भीतर से गुजरने देती है। काँच की पट्टी के पार गुजरने के बाद उसकी तरंगदैर्ध्य अधिक हो जाती है। काँच की पटटी उन अवरक्त विकिरणों को बाहर नहीं जाने देती जिनकी तरंगदैर्ध्य अधिक हो तथा जिनका उत्सर्जन उन वस्तुओं से हो रहा हो जो तुलनात्मकता रूप से निम्न ताप परे हैं।

प्रश्न 10.

सौर ऊर्जा का दैनिक कार्यों में प्रमुख पारम्परिक उपयोग बताओ।

उत्तर-

सौर ऊर्जा पारम्परिक रूप में निम्नलिखित दैनिक कार्यों के लिए उपयोग की जा रही है

- कपड़े सुखाने में।

- फसल काटने के बाद अनाज में से नमी की मात्रा कम करने में।

- सब्जियाँ, फल और मछली सुखाने में।

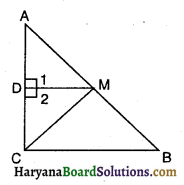

प्रश्न 11.

सौर भट्टी किसे कहते हैं? इसकी बनावट तथा लाभ लिखिए।

उत्तर-

जिस भट्टी को सौर ऊर्जा द्वारा गर्म किया जाता है, उसे सौर भट्टी कहते हैं। बनावट-सौर भट्टी में छोटे-छोटे हजारों दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। उन्हें इस प्रकार लगाया जाता है कि एक बहुत बड़ा अवतल परावर्तक तैयार हो जाए। इसके फोकस पर एक भट्टी रख दी जाती है। सूर्य की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर फोकस बिन्दु पर मिल जाती हैं जिस कारण परावर्तन के पश्चात् भट्टी का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। यह तापमान इतना अधिक बढ़ाया जा सकता है कि इससे लोहा भी पिघल जाता है।

लाभ-

- धातुओं को पिघलाकर विभिन्न वस्तुएँ तैयार की जा सकती हैं।

- धातुओं को काटा और जोड़ा जा सकता है।

प्रश्न 12.

पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है ? ऊर्जा के इस स्रोत को व्यापारिक स्तर पर उपयोग करने की आवश्यकता क्यों हुई ?

उत्तर-

पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत सूर्य है। सूर्य द्वारा दी गई ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी पर प्रतिदिन पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश द्वारा दी गई ऊर्जा संसार के सभी देशों द्वारा एक वर्ष में उपयोग की गई कुल ऊर्जा का 50,000 गुना है। व्यापारिक स्तर पर ऊर्जा के इस स्रोत का उपयोग करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जीवाश्म ईंधनों के ज्ञात भण्डार बहुत कम रह गए हैं जो कुछ ही दशकों में समाप्त हो जायेंगे। इस ऊर्जा के संकट को दूर करने के लिए मानव ने ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की खोज की। इनमें से सूर्य की ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है।

प्रश्न 13.

भारत में सौर ऊर्जा के उपयोग बढ़ाने हेतु क्या-क्या प्रयास किए गए हैं ? .

उत्तर-

भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ाने हेतु प्रयास-भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे-

- भारत में भोजन पकाने के लिए सौर कुकरों के उपयोग को बढ़ाया जा रहा है। भारत सरकार के गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग (Department of Non-Conventional Energy Sources) अर्थात् DNES द्वारा सोलर कुकरों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

- भारत में पानी गर्म करने हेतु सोलर जल ऊष्मकों के उपयोग को बढ़ाया जा रहा है। आजकल बहुत से औद्योगिक प्रतिष्ठानों की छतों पर सोलर जल ऊष्मकों को लगाया जा रहा है।

प्रश्न 14.

सौर ऊर्जा तापन युक्तियों के अवगुण बताइए। .

उत्तर-

सभी सौर तापन युक्तियों का एक प्रमुख अवगुण यह है कि इनकी दिशा थोड़ी-थोड़ी देर बाद बदलनी पड़ती है जिससे कि इन पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़े। आजकल ऐसी व्यवस्था की गई है कि ये स्वयं धीरे-धीरे घूमती रहें और इन पर सूर्य का प्रकाश पूरे दिन गिरता रहे। रात के समय सौर ऊर्जा उपलब्ध न होने के कारण इन सौर तापन युक्तियों का उपयोग नहीं किया जा सकता। दिन में आसमान में बादल छा जाने के कारण इन सौर तापन युक्तियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

![]()

प्रश्न 15.

अर्द्धचालक क्या हैं? इनकी चालकता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है?

उत्तर-

अर्धचालक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें सामान्यतया विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि अर्धचालकों के उदाहरण हैं। विद्युतरोधियों की तुलना में अर्धचालकों में कुछ सीमा तक विद्युत का चालन सम्भव है। अर्धचालकों में कुछ अपद्रव्य (अशुद्धि) मिला देने पर उनकी चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है।

प्रश्न 16.

सामान्यतया प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है? इसको साफ-सुथरा ईंधन क्यों कहते हैं?

उत्तर-

प्राकृतिक गैस मुख्यतः मीथेन होती है जो कि खनिज तेल के साथ उपस्थित होती है। कई स्थानों पर इनके कूप होते हैं। यह भूमि के नीचे पेट्रोलियम के ऊपर पाई जाती है-

- यह गैस आसानी से जलती है तथा इससे ऊष्मा भी उत्पन्न होती है।

- इसके जलाने से कोई धुआँ उत्पन्न नहीं होता और न ही किसी प्रकार की विषैली गैसें निकलती हैं।

- इसके जलाने पर कुछ भी शेष नहीं रहता।

प्रश्न 17.

सौर सेल महँगे क्यों होते हैं? इनका उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है?

उत्तर-

सौर सेल निर्माण हेतु सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। प्रकृति में सौर सेलों को बनाने में उपयोग होने वाले विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित है। सौर सेलों को परस्पर संयोजित करके पैनेल बनाने में चाँदी का उपयोग किया जाता है जिससे इसकी लागत बढ़ जाती है। उच्च लागत तथा कम दक्षता होने पर भी इनका उपयोग बहुत से वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। मानव निर्मित उपग्रहों में सौर सेलों का उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। रेडियो, संचार तन्त्रों, टी.वी. रिले केन्द्रों आदि में सौर पैनेल उपयोग किए जाते हैं।

प्रश्न 18.

एल.पी.जी. को अच्छा इंधन क्यों समझा जाता है?

उत्तर-

- L.PG का कैलोरी मान अधिक (46kJ/g) है।

- यह गैस धुआँ रहित ज्वाला के साथ जलती है क्योंकि इसमें कोई विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती है अर्थात् इससे वायु प्रदुषण नहीं होता है।

- यह ऊष्मा उत्पन्न करने का कम खर्च वाला साधन है।

प्रश्न 19.

L.P.G के घटक बताओ। इस ईधन को कोयले से अच्छा क्यों समझा जाता है?

उत्तर-

यह द्रवित ब्यूटेन तथा आइसो ब्यूटेन का मिश्रण है। इसके रिसाव का पता लगाने के लिए इथाइल मरकेप्टन (C2H5SH) की थोड़ी सी मात्रा इसमें डाली जाती है।

निम्नलिखित गुणों के कारण इसे उत्तम ईंधन माना जाता है।

- इसमें वाष्पशील न होने वाले पदार्थों की बहुत कम मात्रा होती है।

- इसका ऊष्मीय कैलोरी मान अधिक होता है तथा इससे वायु प्रदूषण नहीं होता है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

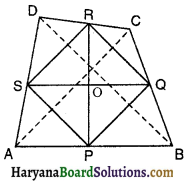

प्रश्न 1.

गोलीय परावर्तक युक्त सौर कुकर का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। (CBSE 2017)

उत्तर-

गोलीय परावर्तक युक्त सौर कुकर (Solar CookerContaining Spherical Reflector) इस प्रकार के सौर कुकर में उच्च ताप प्राप्त करने के लिए सूर्य की किरणों को फोकस किया जाता है। इस कार्य के लिए अवतलाकार दर्पण या परवलयिक दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जब सूर्य के प्रकाश की समान्तर किरणें गोलीय परावर्तक के पृष्ठ पर गिरती हैं, तो वे इसके फोकस F पर केन्द्रित हो जाती है।

सूर्य की प्रकाश किरणों के एक ही स्थान पर केन्द्रित होने के कारण वहाँ अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण उस स्थान का ताप अधिक हो जाता है, यदि पकने वाली वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो बर्तन गर्म हो जाता है तथा भोजन पकना आरम्भ हो जाता है। इसमें सामान्य सौर कुकर से अधिक ताप प्राप्त होता है, इसलिए इसे रोटियाँ सेंकने तथा सब्जियाँ तलने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है।

प्रश्न 2.

(a) सौर सेल पैनल का वर्णन कीजिए।

(b) एक पवन चक्की के कार्य सिद्धान्त के विषय में लिखिए। (CBSE 2017)

उत्तर-

(a) सौर सेल पैनल-जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को एक साथ किसी विशेष प्रकार के बोर्ड पर लगाकर ऊँचे स्थान पर खड़ा कर दिय जाता है तो इस अवस्था को सौर सेल पैनल कहते हैं। इन सभी सौर सेलों से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा काफी अधिक मात्रा में विभवान्तर (voltage) उत्पन्न कर सकते हैं। सौर सेल पैनलों का उपयोग कृत्रिम उपग्रहों में तथा सुदूर (दूर-दराज) के स्थानों पर विद्युत की आपूर्ति के लिए किया जाता है। सौर सेलों को परस्पर संयोजित करके सौर पैनल बनाने में सिल्वर का उपयोग होता है क्योंकि सिल्वर विद्यत का उत्तम चालक है जिसकी प्रतिरोधकता कम होती है। सिल्वर सौर सेलों की गुणवत्ता में वृद्धि करता है।

(b) पवन चक्की का कार्य सिद्धान्त-पवन चक्की एक संयंत्र है जिससे पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग कर विद्युत बनाई जाती है। इसमें पवन के तेज वेग से पवन चक्की के पंखों को घूर्णन गति दी जाती है। इसलिए पवन का न्यूनतम वेग 15km/h होना चाहिए। इस घूर्णन गति से जनित्र के टरबाईन को घुमाया जाता है। टरबाईन की गतिज ऊर्जा को फिर जनित्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। पवन चक्की की पंखुड़ियों की घूर्णी गति का उपयोग कुओं से जल खींचने के लिए, आटे की चक्की, पानी के पम्प चलाने आदि में भी किया जाता है। वह विशाल क्षेत्र जहाँ बहुत-सी पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं उसे पवन ऊर्जा फॉर्म कहते हैं।

![]()

प्रश्न 3.

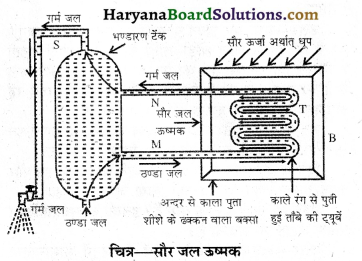

सौर जल ऊष्मक का नामांकित चित्र बनाकर उसकी क्रियाविधि का वर्णन कीजिए।

उत्तर-

सौर जल ऊष्मक (Solar Water Heater)इस युक्ति के द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग करके जल को गर्म किया जाता है। यह एक ऊष्मारोधी बक्से B का बना होता है जिसकी आन्तरिक सतह को काला कर दिया जाता है। इसमें अन्दर की ओर काले रंग की पुती हुई ताँबे की ट्यूबें T कुण्डली के रूप में लगी होती हैं। संवहन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए बक्से के ऊपर शीशे का एक ढक्कन लगा देते हैं। ताँबे की इन ट्यूबों को मकान की छत के ऊपर लगा देते हैं, जिससे इन्हें पूरे दिन सूर्य का पर्याप्त प्रकाश मिल सके।

कार्यविधि (Working) सबसे पहले ठण्डे पानी को पाइप P के रास्ते भण्डारण टैंक में प्रवेश कराते हैं। इसके पश्चात् यह पानी पाइप M से होकर ताँबे की ट्यूबों T में चला जाता है। ये ताँबे की ट्यूबें सूर्य से आने वाली ऊर्जा का अवशोषण करके गर्म हो जाती हैं। जब यह ठण्डा पानी इन गर्म ताँबे की ट्यूबों से गुजरता है, तो वह भी गर्म हो जाता है। गर्म जल हल्का होने के कारण ताँबे की ट्यूब के दूसरे सिरे से निकल कर पाइप N के रास्ते से होता हुआ पाइप S में चला जाता है जहाँ इस जल का उपयोग कर लिया जाता है।

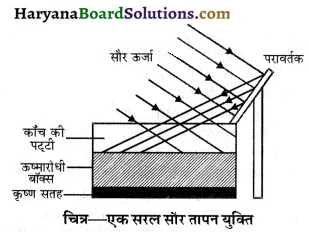

प्रश्न 4.

सौर तापन युक्तियों के डिजाइन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।।

उत्तर-

सौर तापन युक्तियाँ (Solar Thermal Devices)-सौर तापन यक्तियों को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वे सूर्य की ऊर्जा को अधिक से अधिक संग्रहीत कर सकें।

1. काले रंग की सतह का उपयोग-काले रंग की पुती सतहों का उपयोग करने का कारण यह है कि काली सतहों द्वारा प्रकाश में उपस्थित ऊष्मा का अवशोषण अत्यधिक होता है, इस कारण से सौर कुकर जैसी तापन युक्तियों के अन्दर की सतह काली बनायी जाती हैं।

2. काँच के ढक्कन का उपयोग-सौर कुकर द्वारा अवशोषित ऊष्मीय ऊर्जा जब उस सतह द्वारा उत्सर्जित होती है तब बक्से पर लगा काँच का ढक्कन इन अवरक्त किरणों को बक्से से बाहर नहीं जाने देता, अत: बॉक्स के अन्दर की ऊष्मा अन्दर ही रह जाती है।

3. परावर्तक का उपयोग-सौर तापन युक्ति की दक्षता बढ़ाने के लिए इसमें एक परावर्तक तल लगा दिया जाता है जो कि एक समतल दर्पण होता है। इसके कारण अधिक से अधिक ऊष्मीय किरणें सौर तापन युक्ति के अन्दर प्रवेश कर जाती हैं। अधिक ताप प्राप्त करने के लिए इनमें गोलीय परावर्तक का प्रयोग करते हैं।

सौर तापन युक्ति की दक्षता विद्युत प्रचालित युक्ति से कम होती है। इसके निम्नलिखित तीन कारण हैं-

- सौर ऊर्जा का केवल कुछ भाग ही पृथ्वी की सतह तक पहुँच पाता है, अधिकांश भाग पृथ्वी की ऊपरी सतह द्वारा अन्तरिक्ष में परावर्तित हो जाता है तथा पृथ्वी के वायुमण्डल में उपस्थित धूल, ओजोन आदि द्वारा अवशोषित हो जाता है, जबकि विद्युत प्रचालित युक्ति में दी गयी विद्युत ऊर्जा पूर्णतः ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है।

- सौर तापन युक्ति में उपयोग की जाने वाली कृष्ण सतह अपने ऊपर आपतित सौर ऊर्जा को पूर्णतः अवशोषित नहीं कर पाती हैं क्योंकि आदर्श कृष्ण सतह का होना असम्भव है।

- सौर तापन युक्ति में ऊष्मा का कुछ भाग चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा क्षय हो जाता है, जबकि विद्युत प्रचालित युक्ति में यह ऊष्मा क्षय बहुत कम होता है।

प्रश्न 5.

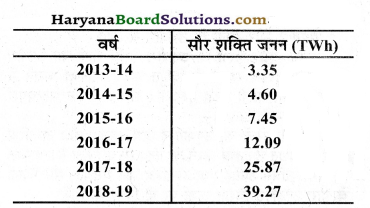

निम्नलिखित अनुच्छेद और संबधित पढ़ी गयी संकल्पनाओं के आधार पर प्रश्न संख्या (a) से (d) के उत्तर दीजिए-

भारत में सौर शक्ति एक तीव्र विकसित होता हुआ उद्योग है। 31 जुलाई, 2019 तक देश की सौर प्रतिष्ठापित क्षमता 30.071 GW तक पहँच गई थी। भारत में प्रतिष्ठापित सौर शक्ति संयंत्रों की प्रति MW पूँजी लागत सबसे कम है। जनवरी 2019 में सौर विद्युत् जनन कुल उपयोग होने वाले विद्युत जनन का लगभग 3.4% रिकॉर्ड की गई। निम्नलिखित तालिका में पिछले छः वर्षों में वार्षिक सौर शक्ति जनन को दर्शाया गया है-

हमारा देश भाग्यशाली है कि वर्ष के अधिकांश भाग में सौर ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। ऐसा अनुमान है कि भारत 5000 ट्रिलियन kWh के तुल्य ऊर्जा से अधिक ऊर्जा एक वर्ष में सूर्य से प्राप्त करता है।

(a) सौर सेल क्या हैं ? (CBSE 2020)

उत्तर-

सौर सैल वह उपकरण हैं जो सौर ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह सिलिकॉन-बोरॉन और सिलिकॉन आर्सेनिक परत की एक संरचना है।

(b) धूप में रखे जाने पर किसी प्रारूपी सौर सेल से कितनी बोल्टता विकसित और कितनी विद्युत उत्पन्न की जा सकती है?

उत्तर-

0.5-1.0 V तक वोल्टता विकसित होती है तथा 0.7ω विद्युत उत्पन्न होती है।

(c) भारत में सौर ऊर्जा द्वारा शक्ति जनन का भविष्य उज्जवल है। इसका कारण दीजिए।

उत्तर-

भारत में सौर ऊर्जा शक्ति जनन का भविष्य उज्जवल है क्योंकि वर्ष के अधिकांश भाग में सौर ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। ऐसा अनुमान है कि, भारत 5000 ट्रिलियन kWh के तुल्य ऊर्जा से अधिक ऊर्जा एक वर्ष में सूर्य से प्राप्त करता है।

(d) सौर सेलों के दो लाभों को सूचीबद्ध कीजिए।

प्रश्न 6.

जीवाश्मी ईंधन को अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के रूप में क्यों वर्गीकृत किया गया है? इन स्रोतों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाने चाहिए?

उत्तर-

जीवाश्मी ईंधन आज से लाखों-करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों के कारण बने थे। भौगोलिक तथा वातावरणीय परिवर्तनों के कारण जीव-जन्तु एंव पेड़-पौधे मिट्टी की सतह के नीचे दब गए थे। पृथ्वी तल के दबाव और भीतरी गर्मी के कारण वे जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तित हो गए थे।

मनुष्य अपने उपयोग हेतु भूमि से लगातार इनका दोहन करते आ रहे हैं। प्रयोग के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नही किया जा सकता इसलिए इन्हें जीवाश्मी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत माना जाता है। भूमि के नीचे निरन्तर इनकी कमी होती जा रही है। पेट्रोल तो हमारे देश में सन् 2020 तक समाप्त हो जाएगा और कोयला लगभग 250 वर्ष पश्चात् नही रहेगा। इस कारण से इनका प्रयोग अत्यन्त सोच-समझकर करना चाहिए।

![]()

प्रश्न 7.

सौर सेलों के उपयोग बताइए।

उत्तर-

सौर सेलों के उपयोग-सौर सेलों का उपयोग दुर्गम तथा दूरस्थ स्थानों में विद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराने में अत्यन्त प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। सौर सेलों के महत्वपूर्ण उपयोग निम्नलिखित हैं –

- सौर सेलों का उपयोग कृत्रिम उपग्रहों तथा अन्तरिक्ष यानों में विद्युत उपलब्ध करने के लिए किया जाता है। वास्तव में, सभी कृत्रिम उपग्रह तथा अन्तरिक्ष यान मुख्यतः सौर पैनलों के द्वारा उत्पादित विद्युत ऊर्जा पर ही निर्भर करते हैं।

- भारत में सौर सेलों का उपयोग सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था करने में, सिंचाई के लिए जलपम्पों को चलाने तथा रेडियो व टेलीविजन सैटों को चलाने में किया जाता है।

- सौर सेलों का उपयोग समुद्र में स्थित द्वीप स्तम्भों में तथा तट से दूर निर्मित खनिज तेल के कुएँ खोदने वाले संयन्त्रों को विद्युत शक्ति प्रदान करने में किया जाता है।

- आजकल सौर सेलों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों तथा कैलकुलेटरों को चलाने में भी किया जाता है।

प्रश्न 8.

सौर ऊर्जा का दोहन करने की प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विधियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर-

सौर ऊर्जा का दोहन करने की विधियाँ-सौर ऊर्जा का दोहन करने की दो विधियाँ हैं-

1. प्रत्यक्ष विधि-सौर ऊर्जा का प्रत्यक्ष रूप में दोहन (उपयोग) या तो ऊष्मा के रूप में एकत्र करके किया जा सकता है (जैसे-सौर कुकर में) या उसे सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किया जा सकता है (जैसे-सौर सेलों में)। इस प्रकार, सौर ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप में (या सीधे) उपयोग में लाई जा सकती है।

2. अप्रत्यक्ष विधि-सौर ऊर्जा का अप्रत्यक्ष रूप से दोहन (उपयोग) उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके किया जा सकता है, जैसे-पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में।

सौर ऊर्जा को अप्रत्यक्ष रूप में उपयोग करने की विधियाँ निम्नलिखित हैं-

- पवन ऊर्जा का उपयोग,

- समुद्री लहरों की ऊर्जा का उपयोग तथा

- सागर की विभिन्न गहराइयों पर जल के ताप में अन्तर का उपयोग।

प्रश्न 9.

सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र के कार्य का सिद्धांत लिखिए। वर्णन कीजिए कि यह संयंत्र किस पकार कार्य करता है? इसके ठीक से कार्य करने के लिए एक आवश्यक शर्त लिखिए। (CBSE 2016)

उत्तर-

सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र का सिद्धांत-सागरों या महासागरों के पृष्ठ एवं गहराई में स्थित जल के तापमान के अंतर के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को महासागरीय तापीय ऊर्जा (Ocean Thermal Energy) कहते हैं। (OTEC) ऊर्जा संयंत्र के कार्य-OTEC संयंत्र में पृष्ठ (सतह) के तप्त (गर्म) जल से अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रवों को उबाला जाता है और इनसे बनी वाष्प से टरबाइन को घुमाया जाता है। महासागर की गहराइयों से ठंडे जल को पंपों से खींचकर वाष्प को ठंडा करके फिर से द्रव अवस्था में संघनित कर लिया जाता है।

OTEC संयंत्र ठीक से कार्य करें इसके लिए आवश्यक शर्ते निम्न हैं-

- समुद्री किनारों पर दिन में अच्छी धूप हो।

- इसके कारण समुद्र के जल के ऊपरी सतह और भीतरी सतह के बीच तापमान में काफी अंतर हो जाता है। इससे संयंत्र को अधिक उष्मीय ऊर्जा मिलती है।

बहुविकल्पीय प्रश्न (Objective Type Questions)

1. बायोगैस में उपस्थित मीथेन गैस का प्रतिशत होता-

(a) 25%

(b) 50%

(c) 75%

(d) 100%.

उत्तर-

(c) 75%.

2. सौर सेल बनाने में प्रयुक्त होता है-

(a) कार्बन

(b) सिलिकॉन

(c) सोडियम

(d) कोबाल्ट।

उत्तर-

(b) सिलिकॉन।

3. निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है ?

(a) लकड़ी

(b) गोबर गैस

(c) कोयला

(d) नाभिकीय ऊर्जा।

उत्तर-

(d) नाभिकीय ऊर्जा।

4. LPG का कैलोरी मान है –

(a) 46kJ/g

(b) 96kJ/g

(c) 146kJ/g

(d) 196k/g.

उत्तर-

(a) 46kJ/g.

![]()

5. निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है ?

(a) पवन ऊर्जा

(b) सौर ऊर्जा

(c) जीवाश्मी ईंधन

(d) जल ऊर्जा ।

उत्तर-

(c) जीवाश्मी ईंधन।

6. परमाणु संयंत्रों में प्रयुक्त ईधन है –

(a) जल

(b) प्लूटोनियम

(c) जीवाश्मी ईंधन

(d) बायो गैस।

उत्तर-

(b) प्लूटोनियम।

7. सौर पैनल में किस धातु के प्रयोग होने के कारण वे महँगे होते हैं?

(a) ताँबा

(b) सोना

(c) चाँदी

(d) प्लेटिनम।

उत्तर-

(c) चाँदी।

8. स्वच्छ ईंधन है-.

(a) CNG

(b) डीजल

(c) जीवाश्मी ईंधन

(d) पेट्रोलियम।

उत्तर-

(a) CNG.

9. महासागरों से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है?

(a) ज्वारीय ऊर्जा

(b) तरंग ऊर्जा

(c) महासागर तापीय ऊर्जा

(d) उपर्युक्त सभी।

उत्तर-

(d) उपर्युक्त सभी।

10. प्राकृतिक रूप में ठोस ईंधन कौन सा है?

(a) कोक

(b) कोयला

(c) CNG

(d) LPG.

उत्तर-

(b) कोयला।

![]()

11. पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी भाग के प्रत्येक वर्ग मीटर द्वारा कितनी ऊर्जा प्रति सेकंड प्राप्त की जाती है?

(a) 1.36k

(b) 13.6 kJ

(c) 136kJ

(d) 130kJ.

उत्तर-

(a) 1.36 kJ.

12. ऊर्जा का वास्तविक एकमात्र स्रोत क्या है?

(a) सूर्य

(b) जल

(c) यूरेनियम

(d) जीवाश्मी ईंधन।

उत्तर-

(a) सूर्य।

13. सौर सेलों का संयोजन कहलाता है –

(a) सौर प्लेट

(b) सौर पट्टी

(c) सौर पैनल

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

उत्तर-

(c) सौर पैनल।

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए (Fill in the blanks)

1. बायो गैस में …………………………. प्रतिशत मीथेन गैस होती है।

उत्तर-

75%,

2. जीव जन्तुओं व पेड़-पौधों के अवशेष जो लाखों वर्षों से पृथ्वी के अन्दर दबे हुए हैं, …………………………. कहलाते हैं।

उत्तर-

जीवाश्म,

3. सूर्य के प्रकाश की गर्मी से सागर के जल में तापान्तर से प्राप्त ऊर्जा …………………………. कहलाती है।

उत्तर-

महासागरीय तापीय ऊर्जा,

4. किसी बड़े नाभिक का दो छोटे नाभिकों में विखण्डित होना ………………………….कहलाता है।

उत्तर-

नाभिकीय विखण्डन,

5. जिन स्थानों पर अनेक पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं, उस क्षेत्र को …………………………. कहते हैं।

उत्तर-

पवन ऊर्जा फॉर्म।

सुमेलन सम्बन्धी प्रश्न (Matrix Type Questions)

सूची A का सूची B से मिलान कीजिए-

(a)

| सूची A | सूची B |

| 1. राकेट ईंधन | (i) मीथेन |

| 2. जीवाश्य ईंधन | (ii) कोयला |

| 3. मार्श गैस | (iii) ऑक्सीजन |

| 4. प्राण वायु | (iv) हाइड्रोजन |

उत्तर-

| सूची A | सूची B |

| 1. राकेट ईंधन | (iv) हाइड्रोजन |

| 2. जीवाश्य ईंधन | (ii) कोयला |

| 3. मार्श गैस | (i) मीथेन |

| 4. प्राण वायु | (iii) ऑक्सीजन |

![]()

(b)

| सूची A | सूची B |

| 1. सेलेनियम | (i) फास्फोरस नाइट्रोजन |

| 2. स्लरी | (ii) हाइड्रोजन |

| 3. नाभिकीय विखण्डन | (iii) सौर सेल |

| 4. नाभिकीय संलयन | (iv) यूरेनियम |

| 5. भूतापीय ऊर्जा | (v) सूर्य |

| 6. सौर पैनल | (vi) तप्त स्थल |

उत्तर-

| सूची A | सूची B |

| 1. सेलेनियम | (iii) सौर सेल |

| 2. स्लरी | (i) फास्फोरस नाइट्रोजन |

| 3. नाभिकीय विखण्डन | (iv) यूरेनियम |

| 4. नाभिकीय संलयन | (ii) हाइड्रोजन |

| 5. भूतापीय ऊर्जा | (vi) तप्त स्थल |

| 6. सौर पैनल | (v) सूर्य |

HBSE 10th Class Science Important Questions Chapter 14 उर्जा के स्रोत Read More »