Haryana State Board HBSE 12th Class Hindi Solutions Aroh Chapter 15 चार्ली चैप्लिन यानी हम सब Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 12th Class Hindi Solutions Aroh Chapter 15 चार्ली चैप्लिन यानी हम सब

HBSE 12th Class Hindi चार्ली चैप्लिन यानी हम सब Textbook Questions and Answers

पाठ के साथ

प्रश्न 1.

लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि अभी चैप्लिन पर करीब 50 वर्षों तक काफी कुछ कहा जाएगा?

उत्तर:

चार्ली चैप्लिन अपने समय के एक महान् कलाकार थे। उनकी फिल्में समाज और राष्ट्र के लिए अनेक संदेश देती हैं। छले 75 वर्षों से चार्ली के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, परंतु अभी भी अगले पचास वर्षों तक काफी कुछ कहा जाएगा। इसका पहला कारण तो यह है कि चार्ली के बारे में अभी कुछ ऐसी रीलें मिली हैं जिनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। अतः रीलों को देखकर उनका मूल्यांकन किया जाएगा और उन पर काफी चर्चा होगी। इसके साथ-साथ चार्ली ने भारतीय जन-जीवन पर जो अपनी अमिट छाप छोड़ी है, अभी उसका मूल्यांकन होना बाकी है। निश्चय से चार्ली एक लोकप्रिय कलाकार थे। उनकी फिल्मों ने प्रत्येक समाज तथा राष्ट्र को अत्यधिक प्रभावित किया है। अतः आने वाले पचास वर्षों तक उनके बारे में काफी कुछ कहा जाएगा और उनके योगदान पर चर्चा होती रहेगी।

प्रश्न 2.

चैप्लिन ने न सिर्फ फिल्म-कला को लोकतांत्रिक बनाया, बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण-व्यवस्था को तोड़ा। इस पंक्ति में लोकतांत्रिक बनाने का और वर्ण-व्यवस्था तोड़ने का क्या अभिप्राय है? क्या आप इससे सहमत हैं?

उत्तर:

फिल्म-कला को लोकतांत्रिक बनाने का अर्थ है, उसे लोगों के लिए उपयोगी बनाना और फिल्मों के माध्यम से आम आदमी की अनुभूति को प्रकट करना। चार्ली से पहले की फिल्में एक विशेष वर्ग के लिए तैयार की जाती थीं। इन फिल्मों की कथावस्तु भी वर्ग विशेष से संबंधित होती थी, परंतु चार्ली ने निम्न वर्ग को अपनी फिल्मों में स्थान दिया और फिल्म-कला को जन-साधारण से जोड़ा। अतः यह कहना उचित होगा कि चार्ली ने फिल्म-कला को लोकतांत्रिक बनाया।

वर्ग तथा वर्ण-व्यवस्था को तोड़ने का अभिप्राय यह है कि फिल्में किसी विशेष वर्ग तथा जाति के लिए नहीं बनतीं। फिल्मों को सभी वर्गों के लोग देख सकते हैं। प्रायः चार्ली से पूर्व फिल्में कुछ विशेष वर्ग तथा जातियों के लिए तैयार की जाती थीं। उदाहरण के रूप में समाज के सुशिक्षित लोगों के लिए कला तैयार की जाती थी। इसी प्रकार कलाकार किसी विचारधारा का समर्थन करने के लिए फिल्में बनाते थे, परंतु चार्ली ने वर्ग-विशेष या वर्ण-व्यवस्था की जकड़न को भंग कर दिया और आम लोगों के लिए फिल्में बनाईं। यही नहीं, उन्होंने आम लोगों की समस्याओं को भी अपनी फिल्मों में प्रदर्शित किया। परिणाम यह हुआ कि उनकी फिल्में पूरे विश्व में लोकप्रिय बन गईं।

प्रश्न 3.

लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा और क्यों? गांधी और नेहरू ने भी उनका सान्निध्य क्यों चाहा?

उत्तर:

लेखक ने राजकूपर द्वारा बनाई गई ‘आवारा’ नामक फिल्म को चार्ली का भारतीयकरण कहा है। ‘आवारा’ फिल्म केवल ‘दी ट्रैम्प’ का शब्दानुवाद नहीं है, बल्कि चार्ली का भारतीयकरण है। जब आलोचकों ने राजकपूर पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने चार्ली की नकल की है, तो उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। राजकपूर की ‘श्री 420’ भी इसी प्रकार की फिल्म है। ‘आवारा’ और ‘श्री 420’ के बाद तो भारतीय फिल्मों में यह परंपरा चल पड़ी। यही कारण है कि दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, अभिताभ बच्चन तथा श्रीदेवी ने चार्ली का अनुकरण करते हुए स्वयं पर हँसने की परंपरा को बनाए रखा। गांधी जी भी कभी-कभी चार्ली के समान स्वयं पर हँसते थे। लेखक स्वीकार करता है कि महात्मा गांधी में चार्ली चैप्लिन का खासा पुट था। नेहरू और गांधी भी चार्ली के साथ रहना पसंद करते थे क्योंकि वे दोनों स्वयं पर हँसने की इस कला में निपुण थे।

प्रश्न 4.

लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में किसे श्रेयस्कर माना है और क्यों? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहाँ कई रस साथ-साथ आए हो?

उत्तर:

लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में रस को श्रेयस्कर माना है, परंतु उनका कहना है कि कलाकृति में कुछ रसों को पाया-जाना अधिक श्रेयस्कर है। मानव-जीवन में हर्ष और विषाद दोनों की स्थितियाँ रहती हैं। करुण रस का हास्य रस में बदल जाना एक नवीन रस की माँग को उत्पन्न करता है, परंतु यह भारतीय कला में नहीं है। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जहाँ कई रस एक साथ आ जाते हैं। उदाहरण के रूप में उद्यान में नायक-नायिका प्रेम क्रीड़ाएँ कर रहे होते हैं। इस स्थिति में श्रृंगार रस है, परंतु यदि वहाँ पर अचानक साँप निकल आए तो शृंगार रस भय में परिवर्तित होकर भयानक रस को जन्म देता है। इसी प्रकार ‘रामचरितमानस’ में लक्ष्मण मूर्छा के प्रसंग में राम विलाप कर रहे होते हैं जिससे करुण रस का जन्म होता है, परंतु वहीं पर संजीवनी बूटी लेकर हनुमान का आना वीर रस को जन्म देता है। संस्कृत तथा हिंदी साहित्य में इस प्रकार के अनेक उदाहरण खोजे जा सकते हैं।

प्रश्न 5.

जीवन की जद्दोजहद ने चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न बनाया?

उत्तर:

चार्ली को जीवन में निरंतर संघर्ष का सामना करना पड़ा। उसकी माँ एक परित्यकता नारी थी। यही नहीं, वह दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री भी थी। घर में भयावह गरीबी थी। फिर उसकी माँ पागल भी हो गई। तत्कालीन पूँजीपति वर्ग एवं सामंतशाही वर्ग ने चार्ली को दुत्कारा और लताड़ा। नानी की ओर से वे खानाबदोशों से संबंधित थे, परंतु उसके पिता यहूदी वंशी थे। वे इन जटिल परिस्थितियों में संघर्ष करते रहे, परंतु उनका चरित्र घुमंतू बन गया। इस संघर्ष के कारण उन्हें जो जीवन-मूल्य मिले, वे उनके करोड़पति बन जाने पर भी ज्यों-के-त्यों बने रहे। इस लंबे संघर्ष ने उनके व्यक्तित्व में त्रासदी और हास्य को उत्पन्न करने वाले तत्त्वों का मिश्रण कर दिया। अतः चार्ली का व्यक्तित्व ऐसा बना जो स्वयं पर हँसता था। इसका एक कारण यह भी था कि चार्ली ने बड़े-बड़े अमीरों शासकों तथा सामंतों की सच्चाई को समीप से देखा था। उन्होंने अपनी फिल्मों में भी उनकी गरिमामयी दशा को दिखाया और फिर उन पर लात मारकर सबको हँसाया।

प्रश्न 6.

चार्ली चैप्लिन की फिल्मों में निहित त्रासदी/करुणा/हास्य का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्यशास्त्र की परिधि में क्यों नहीं आता?

उत्तर:

चार्ली चैप्लिन की फिल्मों में त्रासदी/करुणा/हास्य का अनोखा सामंजस्य देखा जा सकता है। इस प्रकार का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्यशास्त्र की परिधि में नहीं आता। इसका कारण यह है कि भारतीय कला और सौंदर्यशास्त्र में कहीं पर भी करुण का हास्य में बदल जाना नहीं मिलता। ‘रामायण’ और ‘महाभारत’ में हास्य के जो उदाहरण मिलते हैं वह हास्य दूसरों पर है अर्थात् पात्र दूसरे पात्रों पर हँसते हैं, अपने-आप पर नहीं। इसी प्रकार इनमें दिखाई गई करुणा दुष्टों से भी संबंधित है। संस्कृत नाटकों का विदूषक जो थोड़ी-बहुत बदतमीजी करते दिखाया गया है, उसमें भी करुण और हास्य का मिश्रण नहीं है।

प्रश्न 7.

चार्ली सबसे ज्यादा स्वयं पर कब हँसता है?

उत्तर:

चार्ली सबसे ज्यादा स्वयं पर तब हँसता है जब वह स्वयं को गर्वोन्मत्त, आत्मविश्वास से लबरेज़, सभ्यता, सफलता तथा संस्कृति की प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ रूप से दिखाता है। इस स्थिति में समझ लेना चाहिए कि अब कुछ ऐसा होने जा रहा है कि चार्ली की सभी गरिमा और गर्व सूई-चुभे गुब्बारे के समान फुस्स हो जाने वाली है। ऐसी स्थिति में वह स्वयं पर हँसता है।

पाठ के आसपास

प्रश्न 1.

आपके विचार से मूक और सवाक् फिल्मों में से किसमें ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है और क्यों?

उत्तर:

हमारे विचार से मूक और सवाक् फिल्मों में से मूक फिल्मों में ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। कारण यह है कि मूक फिल्मों में सभी भावों को शारीरिक चेष्टाओं द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, जिसके लिए बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है जबकि सवाक् फिल्मों में यह कार्य वाणी द्वारा आसानी से किया जाता है। कोई मंजा हुआ कलाकार ही मूक फिल्मों में सभी भावों को शारीरिक चेष्टाओं द्वारा व्यक्त कर सकता है। सवाक् फिल्मों में वाणी द्वारा स्नेह, करुणा, घृणा और क्रोध आदि भावों को आसानी से व्यक्त किया जा सकता है, परंतु यदि मूक फिल्मों में अभिनय की दक्षता नहीं होगी तो दर्शक भाव को समझ नहीं पाएंगे।

प्रश्न 2.

सामान्यतः व्यक्ति अपने ऊपर नहीं हँसते, दूसरों पर हँसते हैं? कक्षा में ऐसी घटनाओं का जिक्र कीजिए जब (क) आप अपने ऊपर हँसे हों; (ख) हास्य करुणा में या करुणा हास्य में बदल गई हो।।

उत्तर:

(क) एक बार मैं वर्षा में प्रसन्नचित होकर भागने लगा। अचानक मेरा पैर फिसला और मैं गिर गया। मैंने अपने चारों ओर देखा कि कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा, परंतु सामने एक गधा खड़ा था। फलतः मैं अपनी बेवकूफी पर हँसने लगा।

(ख) एक बार रामकुमार जैसे अड़ियल लड़के को दंड देने के लिए मास्टर ने इतना पीटा कि उसका पेशाब ही निकल गया। कक्षा के सभी लड़के उसे देखकर हँसने लगे जिससे रामकुमार घबरा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अब सभी लोग बड़े दुखी थे। उसे होश में लाने के लिए प्रयत्न करने लगे। मास्टर जी भी बड़े घबराए हुए दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार हास्य की घटना करुणा में बदल गई।

प्रश्न 3.

चार्ली हमारी वास्तविकता है, जबकि सुपरमैन स्वप्न आप इन दोनों में खुद को कहाँ पाते हैं?

उत्तर:

चार्ली की फिल्मों में हमारे जीवन का यथार्थ रूप देखने को मिलता है। यही कारण है कि हम अपने को उसके रूप में देखने लगते हैं। अतः चार्ली हमारी ही वास्तविकता है, परंतु सुपरमैन मात्र कल्पना है। उसकी स्थिति सपने जैसी है। उसके कार्य इस प्रकार के होते हैं जिनके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते। सुपरमैन को हम स्वयं में कहीं नहीं देख सकते हैं। अतः मूलतः हम सभी चार्ली हैं। हम सुपरमैन नहीं बन सकते। इन दोनों में हम स्वयं को चार्ली के निकट पाते हैं।

प्रश्न 4.

भारतीय सिनेमा और विज्ञापनों ने चार्ली की छवि का किन-किन रूपों में उपयोग किया है? कुछ फिल्में (जैसे आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर, मिस्टर इंडिया और विज्ञापनों (जैसे चैरी ब्लॉसम) को गौर से देखिए और कक्षा में चर्चा कीजिए।

उत्तर:

शिक्षक की सहायता से विद्यार्थी स्वयं करें। यह प्रश्न परीक्षोपयोगी नहीं है।

प्रश्न 5.

आजकल विवाह आदि उत्सव, समारोहों एवं रेस्तराँ में आज भी चार्ली चैप्लिन का रूप धरे किसी व्यक्ति से आप अवश्य टकराए होंगे। सोचकर बताइए कि बाज़ार ने चार्ली चैप्लिन का कैसा उपयोग किया है?

उत्तर:

आजकल विवाह आदि उत्सव, समारोहों एवं रेस्तराँ में मेहमानों का अभिनंदन करने अथवा हास्य की स्थिति उत्पन्न करने के लिए चार्ली चैप्लिन का प्रयोग किया जाता है। विशेषकर बच्चे उससे हँस-हँस कर बात करते हैं तथा खूब आनंद उठाते हैं। बाजार में चार्ली चैप्लिन का प्रयोग अधिकाधिक सामान बेचने के लिए किया जा सकता है। विशेषकर का रूप धारण करके ग्राहकों का अभिनंदन करें तथा उनसे हँसी-मजाक करें तो मॉल में उत्पादन की बिक्री बढ़ सकती है।

भाषा की बात

प्रश्न 1.

तो चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है। वाक्य में चार्ली शब्द की पुनरुक्ति से किस प्रकार की अर्थ-छटा प्रकट होती है? इसी प्रकार के पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग करते हुए कोई तीन वाक्य बनाइए। यह भी बताइए कि संज्ञा किन स्थितियों में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने लगती है?

उत्तर:

तो चेहरा चार्ली-चार्ली हो जाता है। इस वाक्य में चार्ली शब्द की पुनरुक्ति वास्तविकता के अर्थ को दर्शाती है अर्थात् चेहरे पर अपनी वास्तविकता का बोध होना अथवा सामान्य मनुष्य होने का भाव उजागर हो जाना।

तीन वाक्य-

- तू डाल-डाल मैं पात-पात

- पानी-पानी-जब मोहन की चोरी पकड़ी गई तो वह पानी-पानी हो गया।

- गुलाब-गुलाब-प्रेमिका प्रेमी को एकटक देख रही थी, उसी समय उसके माता-पिता वहाँ आ गए। लज्जा के कारण उसका चेहरा गुलाब-गुलाब हो गया।

प्रश्न 2.

नीचे दिए वाक्यांशों में हुए भाषा के विशिष्ट प्रयोगों को पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए।

(क) सीमाओं से खिलवाड़ करना

(ख) समाज से दुरदुराया जाना

(ग) सुदूर रूमानी संभावना

(घ) सारी गरिमा सुई-चुभे गुब्बारे जैसी फुस्स हो उठेगी।

(ङ) जिसमें रोमांस हमेशा पंक्चर होते रहते हैं।

उत्तर:

(क) सीमाओं से खिलवाड़ करना का अर्थ है-सीमाओं का अतिक्रमण करना। चार्ली की फिल्मों ने पिछले 75 वर्षों में अपनी कला से सभी राष्ट्रों के लोगों को मुग्ध किया है। उनकी फिल्मों का प्रभाव समय, भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं को कर गया है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि चार्ली की फिल्मों का प्रभाव सर्वव्यापी और सार्वदेशक है।

(ख) चार्ली की पृष्ठभूमि निर्धनता पर आधारित थी। इसलिए वे समाज के पूँजीपति वर्ग तथा सामंती वर्ग से तिरस्कृत होते रहे।

(ग) चार्ली की नानी का संबंध खानाबदोशों से था। यही कारण है कि लेखक यह सुदूर रुमानी संभावना करता है कि चार्ली में कुछ-न-कुछ भारतीयता का अंश भी होगा। कारण यह है कि यूरोप के जिप्सी भारत से ही गए थे। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं को श्रेष्ठतम दिखलाने का प्रयास करता है, परंतु अचानक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उसकी सारी गरिमा और गर्व सुई-चुभे गुब्बारे के समान फुस्स हो जाती है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि चार्ली अपने श्रेष्ठ रूप को भी हास्य में परिवर्तित कर लेता है।

(ङ) चार्ली ने अपने महानतम क्षणों में अपमान, श्रेष्ठतम शूरवीर क्षणों में क्लैब्य, पलायन तथा लाचारी में विजय के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। यही कारण है कि उनका रोमांस प्रायः हास्य में परिवर्तित हो जाता है।

गौर करें

प्रश्न 1.

(क) दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है।

(ख) कला में बेहतर क्या है बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना या भावना को उकसाने वाली बुद्धि?

(ग) दरअसल मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियति का विदूषक, क्लाउन, जोकर या साइड किक है।

(घ) सत्ता, शक्ति, बुद्धिमता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्ष में जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है।

(ङ) मॉडर्न टाइम्स द ग्रेट डिक्टेटर आदि फिल्में कक्षा में दिखाई जाएँ और फिल्मों में चार्ली की भूमिका पर चर्चा की जाए।

उत्तर:

(क) यह सच्चाई है कि कला के सिद्धांत बाद में बनाए जाते हैं। कला भावों का सहज उच्च छलन है। उसे सिद्धांतों में बाँधकर नहीं रखा जा सकता।

(ख) भावना को उकसाने वाली बुद्धि।

(ग) मनुष्य ईश्वर का विदूषक है।

(घ) सही है।

(ङ) आचार्य तथा शिक्षक की सहायता लेकर कक्षा में फिल्म दिखाना।

HBSE 12th Class Hindi चार्ली चैप्लिन यानी हम सब Important Questions and Answers

प्रश्न 1.

‘चार्ली चैप्लिन यानी हम सब पाठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है?

उत्तर:

विश्व सिनेमा के विकास में चार्ली चैप्लिन का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। वे एक महान अभिनेता थे। इस पाठ को पढ़कर हम उस महान अभिनेता के भीतर के मानव को जान जाते हैं। चार्ली निर्धन पृष्ठभूमि से संबंधित था, परंतु अपनी अभिनय कला के द्वारा उसने फिल्म-कला को लोकतांत्रिक बनाया तथा दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण-व्यवस्था को भंग किया। वे साधारण होकर भी असाधारण थे। प्रस्तुत पाठ हास्य फिल्मों के महान् अभिनेता तथा निर्देशक चार्ली चैप्लिन के कला-धर्म की कुछ मूलभूत विशेषताओं को उजागर करता है। चार्ली की प्रमुख विशेषता करुणा तथा हास्य का सामंजस्य है। चार्ली की लोकप्रियता समय और स्थान की सीमाओं को लाँघकर सार्वदेशक और सार्वकालिक बन गई। चार्ली की लोकप्रियता से पता चलता है कि कला स्वतंत्र है। उन्हें सिद्धांतों में बाँधकर नहीं रखा जा सकता। लेखक ने पूरे पाठ में चार्ली चैप्लिन के जादू का सारगर्भित विवेचन किया है।

प्रश्न 2.

चार्ली में कौन-सी विशेषताएँ हैं जिन्हें अन्य कॉमेडियन छू तक नहीं पाए?

उत्तर:

चार्ली की फिल्मों की प्रमुख विशेषता यह है कि उनमें भाषा का प्रयोग नहीं हुआ अथवा बहुत कम हुआ है। फलस्वरूप अभिनेता को अधिकाधिक मानवीय होना पड़ा। सवाक् फिल्मों में बड़े-बड़े कॉमेडियन हुए हैं, लेकिन उनको वह लोकप्रियता नहीं मिली जो चार्ली को मिली है। इसका प्रमुख कारण यह है कि चार्ली का प्रभाव सार्वभौमिक रहा है। चार्ली का चिर-युवा दिखाई देना अथवा बच्चों जैसा दिखाई देना एक उल्लेखनीय विशेषता हो सकती है, परंतु उनकी सर्वाधिक प्रमुख विशेषता यह है कि वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते। चार्ली के आस-पास जो वस्तुएँ, अड़गे, खलनायक, दुष्ट औरतें आदि होते हैं वे विदेश का निर्माण कर देते हैं। हम सभी चार्ली बन जाते हैं। चार्ली के सभी संगठनों में हमें यही लगता है कि यह मैं ही हो सकता हूँ अथवा हम यह कह सकते हैं कि उनकी फिल्मों को देखकर हम सब चार्ली बन जाते हैं।

प्रश्न 3.

चार्ली के बारे में लेखक की क्या धारणा है? ।

अथवा

लेखक ने चार्ली की किन विशेषताओं पर प्रकाश डाला है?

उत्तर:

सर्वप्रथम चार्ली ने पिछले 75 वर्षों से संसार को अपनी फिल्मों द्वारा मंत्र-मुग्ध किया है। उन्होंने पाँच पीढ़ियों तक लोगों को हँसाया जो अपने बुढ़ापे तक चार्ली को निश्चय से याद रखेंगी। यही नहीं, आगामी 50 वर्षों तक भी चार्ली पर बहुत कुछ कहा जाएगा और लिखा जाएगा। चार्ली ने भारतीय फिल्मी जगत को अत्यधिक प्रभावित किया है। विशेषकर राजकपूर ने चार्ली की फिल्म-कला से प्रभावित होकर ‘आवारा’, ‘श्री 420’ जैसी फिल्में बनाईं। चार्ली ने फिल्म-कला को लोकतांत्रिक बनाया और दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण-व्यवस्था को भंग किया। करोड़पति बनने पर भी चार्ली अपनी भूमि से जुड़े रहे। उन्होंने अपने जीवन-मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया। यही नहीं, उन्होंने हास्य और करुण रस का अद्भुत सामंजस्य किया तथा लोगों को अपने ऊपर हँसना सिखाया।

प्रश्न 4.

चार्ली के जीवन को प्रभावित करने वाली दूसरी घटना कौन-सी है? इसके बारे में चार्ली ने आत्मकथा में क्या लिखा है?

उत्तर:

चार्ली के जीवन को प्रभावित करने वाली दूसरी घटना बहुत महत्त्वपूर्ण है। बचपन में चार्ली एक ऐसे घर में रहता था जो कसाईखाने के समीप था। वह प्रतिदिन सैकड़ों जानवरों को कसाईखाने में कटते हुए देखता था। एक दिन एक भेड़ किसी तरह कर भाग निकली। उसे पकड़ने वाले जो लोग पीछा कर रहे थे, वे रास्ते में फिसले और गिर पड़े। लोग यह दृश्य देखकर ठहाके लगाकर हँसने लगे। आखिरकार वह निर्दोष जानवर पकड़ लिया गया। तब बालक चार्ली को यह एहसास हुआ कि बेचारी उस भेड़ के साथ क्या हुआ होगा। वह रोता हुआ माँ के पास दौड़ कर आया और चिल्लाने लगा-‘उसे मार डालेंगे, उसे मार डालेंगे’। आगे चलकर चैप्लिन ने अपनी आत्मकथा में इस घटना का उल्लेख किया। “बसंत की वह बेलौस दोपहर और वह मजाकिया दौड़ कई दिनों तक मेरे साथ रही और मैं कई बार सोचता हूँ कि उस घटना ही ने तो कहीं मेरी भावी फिल्मों की भूमिका तय नहीं कर दी थी-त्रासदी और हास्योत्पादक तत्त्वों के सामंजस्य की।” ।

प्रश्न 5.

चार्ली चैप्लिन ने किस प्रकार भारतवासियों को प्रभावित किया?

उत्तर:

चार्ली चैप्लिन ने अपनी फिल्मों में हैरतअंगेज कारनामे किए, जिन्हें देखकर लाखों बच्चे हँसते हैं। आज भी बच्चे उनके कारनामों को देखते हैं। यह हँसी सदियों तक भारतवासियों को आनंद प्रदान करती रहेगी। यही नहीं, चार्ली ने भारतीय फिल्मों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। विशेषकर राजकपूर ने चार्ली चैप्लिन का अनुकरण करते हुए ‘आवारा’ तथा ‘श्री 420’ जैसी लोकप्रिय फिल्में बनाईं। आगे चलकर हिंदी फिल्म जगत के प्रसिद्ध कलाकार दिलीप कुमार, देवानंद, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी आदि नायक-नायिकाओं ने भी चार्ली से प्रभावित होकर स्वयं को हँसी का पात्र बनाया। इन कलाकारों की चार्ली की नकल पर बनाई गई फिल्में दर्शकों में काफी लोकप्रिय हुईं। इस प्रकार चार्ली चैप्लिन ने न केवल भारतीयों को हँसाया, बल्कि उनका भरपूर मनोरंजन भी किया।

प्रश्न 6.

चार्ली के मन पर करुणा और हास्य के संस्कार कैसे पड़े? ।

उत्तर:

बचपन में एक बार चार्ली बहुत अधिक बीमार पड़ गया। तब उसकी माँ ने उसे बाइबिल पढ़कर सुनाई। जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने का प्रसंग आया तो चार्ली अपनी माँ के साथ-साथ अत्यधिक द्रवित हो उठा और दोनों रोने लगे। इस प्रसंग से चार्ली ने करुणा को समीप से जाना। एक अन्य घटना भी है, जिसके कारण चार्ली के मन पर हास्य और करुणा के संस्कार पड़े। चार्ली के घर के पास एक कसाईखाना था। वहाँ हर रोज कटने के लिए जानवर लाए जाते थे। एक दिन एक भेड़ किसी प्रकार अपनी जान बचाकर भाग निकली। भेड़ को पकड़ने के लिए जो आदमी उसके पीछे दौड़ रहा था, वह रास्ते में अनेक बार फिसला और गिरा जिससे सब लोग उसे देखकर ठहाके लगाकर हँसने लगे। यह दृश्य देखकर चार्ली को भी हँसी आ गई, परंतु जब भेड़ पकड़ी गई तो चार्ली दुखी हो गया। वह यह सोचकर रोने लगा कि अब इस भेड़ को मार दिया जाएगा। इस प्रसंग के कारण भी उसके हृदय में करुणा के संस्कार उत्पन्न हुए।

प्रश्न 7.

राजकपूर ने किस बात से प्रेरित होकर फिल्मों में क्या प्रयोग किए?

उत्तर:

राजकपूर जानते थे कि चार्ली का सौंदर्यशास्त्र भारतीय है। वे इस सौंदर्यशास्त्र का प्रयोग भारतीय फिल्मों में करना चाहते थे, परंतु उन्हें इस बात की चिंता थी कि भारतीय लोग इसे स्वीकार करेंगे अथवा नहीं। फिर भी उन्होंने इसे प्रयोग करते हुए ‘आवारा’ फिल्म बनाई, जो कि चार्ली की ‘दि ट्रैम्प’ का भारतीयकरण था। राजकपूर ने इस बात की परवाह नहीं की कि वे चार्ली की नकल करके यह फिल्म बना रहे हैं और अभिनय कर रहे हैं। इसके बाद राजकपूर ने ‘श्री 420’ फिल्म बनाई। ये दोनों फिल्में काफी लोकप्रिय हुईं। इनमें नायकों पर हँसने तथा स्वयं नायकों की अपने ऊपर हँसने की नवीन परंपरा देखी जा सकती थी। 1953-57 के मध्य चार्ली अपनी गैर-ट्रैम्पनुमा अंतिम फिल्में बनाने लगे। तब तक भारतीय रंगमंच पर राजकपूर चैप्लिन का युवा अवतार बन चुके थे।

प्रश्न 8.

भारतीय जनता ने चार्ली के ‘फिनोमेनन’ को स्वीकार किया- उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

भारतीय जनता ने चार्ली के इस ‘फिनोमेनन’ को स्वीकार किया कि स्वयं पर हँसना और दूसरों को स्वयं पर हँसने का मौका देना भी हास्य रस को उत्पन्न करता है। भारतीयों ने इस नवीन परंपरा को ऐसे स्वीकार कर लिया जैसे बत्तख पानी को स्वीकार कर लेती है। उदाहरण के रूप में राजकपूर, दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, जॉनीलीवर आदि कलाकारों ने चार्ली के इस फिनोमेनन को स्वीकार करते हुए अनेक फिल्मों में भूमिकाएं निभाईं। लेखक के अनुसार राजकपूर चार्ली का भारतीयकरण था। उनकी फिल्म ‘आवारा’ मात्र ‘दि ट्रैम्प’ का शब्दानुवाद नहीं थी, बल्कि चार्ली का भारतीयकरण थी। राजकपूर ने इस आरोप की परवाह नहीं की कि वह चार्ली की नकल कर रहा है। महात्मा गांधी में भी चार्ली का खासा पुट था। एक समय था जब गांधी और नेहरू दोनों ने चार्ली की समीपता प्राप्त करनी चाही। इन दोनों राष्ट्र नेताओं को चार्ली इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वह उन्हें हँसाता था।

प्रश्न 9.

पाठ के आधार पर चार्ली का चरित्र-चित्रण कीजिए।

उत्तर:

भले ही चार्ली दुनिया का महान हास्य अभिनेता और निर्देशक था, परंतु उसका बचपन गरीबी में बीता था। उसकी माँ एक परित्यक्ता और दूसरे दर्जे की स्टेज़ अभिनेत्री थी। शीघ्र ही वह पागलपन का शिकार हो गई। तब उसे जीवन में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ा। गरीबी के कारण उसे दो समय का भोजन भी नहीं मिल पाता था। साम्राज्यवादी पूँजीवाद और सामंतशाही से ग्रस्त समाज ने चार्ली को अपमानित किया और उसे कदम-कदम पर दुत्कारा, लेकिन फिर भी चार्ली ने जीवन में हार नहीं मानी और वह निरंतर संघर्ष करता रहा। चार्ली के जीवन की प्रमुख विशेषता यह थी कि वह चिर-युवा दिखाई देता था। उसकी एक अन्य विशेषता यह थी कि वह बच्चों जैसे दिखता था। उनके जीवन की प्रमुख विशेषता यह है कि उसने किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं माना और फिल्म-कला को लोकतांत्रिक बनाया। यही नहीं, चार्ली ने वर्ग-व्यवस्था और वर्ण-व्यवस्था को भी तोड़ डाला। चार्ली ने असंख्य फिल्में बनाईं और चमत्कारी अभिनय किया।

प्रश्न 10.

भारतीय हास्य परंपरा और चार्ली की हास्य परंपरा में क्या अंतर है?

उत्तर:

भारतीय हास्य परंपरा में हास्य केवल दूसरों पर ही अवलंबित होता है। भारतीय नाटकों में दूसरों को पीड़ा पहुँचाने वालों की हँसी उड़ाई जाती है। विशेषकर संस्कृत नाटकों में जो राज्याधिकारी बदतमीजियाँ करते हैं, वे हास्य के विषय बन जाते हैं, परंतु भारतीय हास्य परंपरा में करुणा का मिश्रण न के बराबर है, परंतु चार्ली का हास्य भारतीय परंपरा से पूर्णतया भिन्न है। पहली बात तो यह है कि चार्ली के पात्र अपनी कमजोरियों और बेवकूफियों पर हँसते भी हैं और हँसाते भी हैं। दूसरी बात यह है कि वे करुणा का दृश्य दिखाते-दिखाते हास्य का स्थल उत्पन्न कर देते हैं अथवा हास्य का दृश्य उत्पन्न करके करुणा का दृश्य ले आते हैं। चार्ली हँसाते-हँसाते लोगों को रुला देते हैं। इसलिए चार्ली के हास्य में करुणा का मेल देखा जा सकता है।

प्रश्न 11.

भारतीय सौंदर्यशास्त्र चार्ली की रचनाओं से क्या शिक्षा ग्रहण कर सकता है?

उत्तर:

यह सर्वविदित है कि भारतीय सौंदर्यशास्त्र में हास्य रस और करुणा रस का मेल न के बराबर है, बल्कि इन दोनों में विरोध माना गया है। जहाँ हास्य है वहाँ करुणा नहीं है। जहाँ करुणा के दृश्य हैं, वहाँ हँसी नहीं उत्पन्न हो सकती, परंतु चार्ली ने अपनी फिल्मों में इन दोनों का अद्भुत मेल किया है। जो कि सौंदर्यशास्त्र की विशेष उपलब्धि कही जा सकती है। भारतीय सौंदर्यशास्त्र चार्ली की फिल्मों को देखकर कुछ नए प्रयोग कर सकता है। भारत के पौराणिक आख्यानों में ऐसे अनेक स्थल खोजे जा सकते हैं जहाँ हास्य के साथ करुणा भी विद्यमान है। भारतीय फिल्मों में इस नवीन प्रवृत्ति का समुचित विकास हुआ है और आगे चलकर यह प्रवृत्ति और अधिक विकसित होगी।

प्रश्न 12.

भारतीय सौंदर्यशास्त्र ने चार्ली की कला को पानी में तैरती बत्तख की तरह स्वीकार कर लिया-व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

भारतीय सौंदर्यशास्त्र चार्ली के सौंदर्यशास्त्र से सर्वथा भिन्न है। भारतीय नाटकों में करुणा और हास्य में विरोध देखा गया है, लेकिन चार्ली ने अपनी फिल्मों में बड़ी सफलता के साथ करुणा और हास्य का मिश्रण दिखाया है। यह सब होते हुए भी भारतीय सौंदर्यशास्त्र ने चार्ली की कला का सम्मान किया। विशेषकर हिंदी फिल्मों में राजकपूर, दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, देवानंद, अमिताभ बच्चन आदि फिल्मी कलाकारों ने चार्ली की कला का सम्मान करते हुए कुछ फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें करुणा और हास्य का मेल देखा जा सकता है। सैद्धांतिक रूप में विरोधी होते हुए भी भारतीय सौंदर्यशास्त्र ने चार्ली के कला सिद्धांत को इस प्रकार स्वीकार किया जैसे बत्तख पानी में तैरती है परंतु भीगती नहीं है, बल्कि उस पानी से अलग रहती है।

प्रश्न 13.

चार्ली चैप्लिन की लोकप्रियता का विवेचन कीजिए।

उत्तर:

चार्ली चैप्लिन एक महान कलाकार थे। उनकी लोकप्रियता का मुख्य कारण उनकी स्वच्छन्द एवं सहज कला ही है। चार्ली चैप्लिन स्वयं का मज़ाक करके दूसरों को हँसाते हैं। चार्ली चैप्लिन ने फिल्मों को भी एक नई दिशा दी है। चार्ली चैप्लिन की लोकप्रियता का अन्य प्रमुख कारण है कि उन्होंने अपनी भाषाहीन फिल्मों को भी अधिक मानवीय, सजीव, क्रियात्मक और सम्प्रेषणीय बनाया। उन्होंने मानव का सर्वजन सुलभ स्वभाव दिखाया है।

प्रश्न 14.

अपने जीवन के अधिकांश हिस्से में हम चार्ली के टिली ही होते हैं। इस कथन की समीक्षा कीजिए।

उत्तर:

लेखक यह कहना चाहता है कि जब हम किसी बात पर अधिक प्रसन्न होते हैं तो अचानक कोई घटना हमारे रोमांस को पंक्चर कर देती है। हम जब स्वयं को महानतम् क्षणों में महसूस करते हैं तो कोई भी हमें चिढ़ा कर अथवा हमारा अपमान करके वहाँ से भाग जाता है। जब हम अपने-आपको बड़ा शूरवीर समझ रहे होते हैं तब हम कायरता और पलायन का शिकार हो जाते हैं। कभी-कभी ऐसी स्थिति भी आती है जब हम लाचार होते हैं फिर भी हम विजय पा लेते हैं। अतः हम सब चार्ली हैं, सुपरमैन नहीं हैं। अतः यह कहना सर्वथा उचित है कि हम जीवन के अधिकांश भागों में चार्ली के टिली ही होते हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर

1. ‘चार्ली चैप्लिन यानी हम सब’ के लेखक का क्या नाम है?

(A) विष्णु खरे

(B) हज़ारी प्रसाद द्विवेदी

(C) विष्णु प्रभाकर

(D) महादेवी वर्मा

उत्तर:

(A) विष्णु खरे

2. विष्णु खरे का जन्म कब हुआ?

(A) 4 जनवरी, 1941 को

(B) 9 फरवरी, 1940 को

(C) 10 फरवरी, 1942 को

(D) 5 फरवरी, 1940 को

उत्तर:

(B) 9 फरवरी, 1940 को

3. विष्णु खरे का जन्म कहाँ पर हुआ?

(A) राजस्थान के जयपुर में

(B) उत्तर प्रदेश के मेरठ में

(C) हरियाणा के रोहतक में

(D) मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में

उत्तर:

(D) मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में

4. विष्णु खरे ने किस विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की?

(A) हिंदी

(B) अंग्रेज़ी

(C) फ्रैंच

(D) बांग्ला

उत्तर:

(B) अंग्रेज़ी

5. विष्णु खरे ने किस कॉलेज से सन् 1963 में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की?

(A) क्रिश्चियन कॉलेज

(B) डी० ए० वी० कॉलेज

(C) हिंदू कॉलेज

(D) एस० डी० कॉलेज उ

त्तर:

(A) क्रिश्चियन कॉलेज

6. आरंभ में विष्णु खरे किस समाचार-पत्र में उप-संपादक रहे?

(A) दिनमान

(B) नवनीत

(C) दैनिक इंदौर

(D) नवभारत

उत्तर:

(C) दैनिक इंदौर

7. मध्य प्रदेश के अतिरिक्त विष्णु खरे ने और कहाँ पर प्राध्यापक के रूप में काम किया?

(A) उत्तर प्रदेश

(B) राजस्थान

(C) हरियाणा

(D) दिल्ली

उत्तर:

(D) दिल्ली

8. केंद्रीय साहित्य अकादमी में विष्णु खरे ने किस पद पर काम किया?

(A) सचिव

(B) उप-सचिव

(C) अध्यक्ष

(D) सलाहकार

उत्तर:

(B) उप-सचिव

9. विष्णु खरे ने किस समाचार-पत्र में प्रभारी कार्यकारी संपादक के रूप में काम किया?

(A) दैनिक हिंदुस्तान

(B) नवभारत टाइम्स

(C) दैनिक जागरण

(D) दैनिक भास्कर

उत्तर:

(B) नवभारत टाइम्स

10. किस समाचार-पत्र में विष्णु खरे ने वरिष्ठ सहायक संपादक के रूप में काम किया?

(A) टाइम्स ऑफ इंडिया

(B) दि ट्रिब्यून

(C) हिंदुस्तान टाइम्स

(D) इंडियन एक्सप्रेस

उत्तर:

(A) टाइम्स ऑफ इंडिया

11. विष्णु खरे को सर्वप्रथम कौन-सा पुरस्कार मिला?

(A) कबीर सम्मान

(B) निराला सम्मान

(C) तुलसी सम्मान

(D) रघुवीर सहाय सम्मान

उत्तर:

(D) रघुवीर सहाय सम्मान

12. दिल्ली से उन्हें कौन-सा पुरस्कार प्राप्त हुआ?

(A) दिल्ली. पुरस्कार

(B) हिंदी साहित्य अकादमी

(C) जैनेंद्र पुरस्कार

(D) दिल्ली ललित कला अकादमी

उत्तर:

(B) हिंदी साहित्य अकादमी

13. ‘रघुवीर सहाय सम्मान’, तथा ‘हिंदी अकादमी सम्मान’ के अतिरिक्त विष्णु खरे अन्य कौन-से सम्मानों से पुरस्कृत हुए?

(A) शिखर सम्मान तथा मैथिलीशरण गुप्त सम्मान

(B) कबीर सम्मान और तुलसी सम्मान

(C) पंत सम्मान

(D) प्रेमचंद सम्मान

उत्तर:

(A) शिखर सम्मान तथा मैथिलीशरण गुप्त सम्मान

14. विष्णु खरे को फिनलैंड का कौन-सा पुरस्कार प्राप्त हुआ?

(A) फिनलैंड पुरस्कार

(B) फिनलैंड नेशनल अवार्ड

(C) फिनलैंड साहित्यिक पुरस्कार

(D) नाइट ऑफ दि ऑर्डर ऑफ दि व्हाइट रोज़

उत्तर:

(D) नाइट ऑफ दि ऑर्डर ऑफ दि व्हाइट रोज़

15. ‘एक गैर रूमानी समय में के रचयिता का क्या नाम है?

(A) जैनेंद्र कुमार

(B) हज़ारी प्रसाद द्विवेदी

(C) विष्णु खरे

(D) विष्णु प्रभाकर

उत्तर:

(C) विष्णु खरे

16. ‘सिनेमा पढ़ने के तरीके’ किस विधा की रचना है?

(A) उपन्यास

(B) आलोचना

(C) नाटक

(D) कहानी

उत्तर:

(B) आलोचना

17. ‘खुद अपनी आँख से’ के रचयिता का नाम क्या है?

(A) विष्णु खरे

(B) विष्णु प्रभाकर

(C) हज़ारी प्रसाद द्विवेदी

(D) फणीश्वर नाथरेणु

उत्तर:

(A) विष्णु खरे

18. ‘पिछला बाकी’ कविता-संग्रह के रचयिता का नाम लिखिए।

(A) जयशंकर प्रसाद

(B) सूर्यकांत निराला

(C) विष्णु खरे

(D) राम खरे

उत्तर:

(C) विष्णु खरे

19. सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्षों में जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा कैसा हो जाता है?

(A) आश्चर्यचकित

(B) कीटन-कीटन

(C) गौरवान्वित

(D) चार्ली-चार्ली

उत्तर:

(D) चार्ली-चार्ली

20. ‘सबकी आवाज पर्दे में’ के रचयिता का नाम क्या है?

(A) हज़ारी प्रसाद द्विवेदी

(B) विष्णु खरे

(C) विष्णु प्रभाकर

(D) विष्णु करन

उत्तर:

(B) विष्णु खरे

21. किन दो समाचार पत्रों में विष्णु खरे के सिनेमा विषयक लेख प्रकाशित हुए हैं?

(A) ‘नवभारत टाइम्स’ और ‘दि हिंदुस्तान’

(B) ‘दिनमान’ और ‘पंजाब केसरी’

(C) ‘नवनीत’ और ‘दैनिक भास्कर’ ।

(D) ‘दैनिक भास्कर’ और ‘दैनिक जागरण’

उत्तर:

(A) ‘नवभारत टाइम्स’ और ‘दि हिंदुस्तान’

22. ‘मेकिंग ए लिविंग’ चैप्लिन की कौन-सी फिल्म है?

(A) तीसरी

(B) पहली

(C) चौथी

(D) दूसरी

उत्तर:

(B) पहली

23. ‘मेकिंग ए लिविंग’ फिल्म को बने हुए कितने साल हो चुके हैं?

(A) 50 साल

(B) 60 साल

(C) 75 साल

(D) 80 साल

उत्तर:

(C) 75 साल

24. चार्ली ने अपनी फिल्मों में किन दो रसों का मिश्रण किया है?

(A) वीर रस और रौद्र

(B) शृंगार रस और वीर रस

(C) हास्य रस और वीभत्स रस

(D) करुणा रस और हास्य रस

उत्तर:

(D) करुणा रस और हास्य रस

25. लेखक के विचारानुसार आने वाले कितने वर्षों तक चार्ली के नाम का मूल्यांकन होता रहेगा?

(A) पचास वर्षों तक

(B) पच्चीस वर्षों तक

(C) साठ वर्षों तक

(D) चालीस वर्षों तक

उत्तर:

(A) पचास वर्षों तक

26. चार्ली चैप्लिन किस नेता से मिले?

(A) चाउनलाई

(B) महात्मा गाँधी

(C) ब्रेझनेव

(D) हिटलर

उत्तर:

(B) महात्मा गाँधी

27. चार्ली की जो फिल्में हमें अलग प्रकार की भावनाओं का एहसास कराती हैं, उनमें से दो के नाम लिखिए।

(A) रेल ऑफ सिटी और छिविटेड

(B) मेट्रोपोलिस और द रोवंथ सील

(C) वीक एण्ड तथा सन्डे

(D) पोटिक्स और कोमेक्स

उत्तर:

(B) मेट्रोपोलिस और द रोवंथ सील

28. चार्ली की माँ किस प्रकार की नारी थी?

(A) परित्यक्ता

(B) विदूषी

(C) लोकप्रिय अभिनेत्री

(D) नौकरी पेशा

उत्तर:

(A) परित्यक्ता

29. चार्ली चैप्लिन का बड़ा गुण माना जाता है

(A) हास्य-प्रतिभा

(B) शृंगार-प्रतिभा

(C) ओज-प्रतिभा

(D) भक्ति-प्रतिभा

उत्तर:

(A) हास्य-प्रतिभा

30. चार्ली को एक ‘बाहरी’, ‘घुमंतू’ चरित्र किसने बना दिया था?

(A) जटिल परिस्थितियों ने

(B) अमीरी ने

(C) गरीबी ने

(D) उच्च जीवन-मूल्यों ने

उत्तर:

(A) जटिल परिस्थितियों ने

31. विष्णु खरे के अनुसार संस्कृत नाटकों में जो विदूषक है, वह किनसे बदतमीजियाँ करता है?

(A) मूखों से

(B) सेवकों से

(C) छोटे व्यक्तियों से

(D) राजव्यक्तियों से

उत्तर:

(D) राजव्यक्तियों से

32. आरंभ में चार्ली की किन लोगों ने भर्त्सना की?

(A) पूँजीपतियों ने

(B) राजनीतिज्ञों ने

(C) शिक्षकों ने

(D) गरीबों ने

उत्तर:

(A) पूँजीपतियों ने

33. किसकी तरफ से चार्ली खानाबदोशों से जुड़े हुए थे?

(A) दादी

(B) सास

(C) माँ

(D) नानी

उत्तर:

(D) नानी

34. चार्ली चैप्लिन की एक पहचान का नाम है :

(A) यहूदीवंशी

(B) नागवंशी

(C) अग्निवंशी

(D) भृगुवंशी

उत्तर:

(A) यहूदीवंशी

35. ‘यूरोप के जिप्सी किस देश से गए थे?

(A) चीन

(B) लंका

(C) भारत

(D) रूस

उत्तर:

(C) भारत

36. जब चार्ली बीमार थे तो उनकी माँ ने उन्हें किनका चरित्र पढ़कर सुनाया था?

(A) तुलसीदास

(B) हिटलर

(C) मदर टेरेसा

(D) ईसा मसीह

उत्तर:

(D) ईसा मसीह

37. किस प्रसंग को सुनकर चार्ली और उसकी माँ रोने लगे?

(A) भेड़ के भागने का प्रसंग

(B) ईसा के सूली चढ़ने का प्रसंग

(C) कसाईखाने का प्रसंग

(D) भेड़ के पकड़े जाने का प्रसंग

उत्तर:

(B) ईसा के सूली चढ़ने का प्रसंग

38. चार्ली की अधिकाँश फिल्में किसका इस्तेमाल नहीं करती?

(A) भाषा

(B) हास्य

(C) परम्परा

(D) संवाद

उत्तर:

(A) भाषा

39. भेड़ के पकड़े जाने पर चार्ली के हृदय में करुणा का भाव उत्पन्न क्यों हो गया?

(A) भेड़ के भाग जाने से

(B) भेड़ के मरने के डर से

(C) भेड़ के गिरने से

(D) भेड़ के बच जाने से

उत्तर:

(B) भेड़ के मरने के डर से

40. भारतीय सौंदर्यशास्त्र में हास्य का पात्र कौन होता है?

(A) मायक

(B) खलनायक

(C) विदूषक

(D) सहनायक

उत्तर:

(C) विदूषक

41. चार्ली से प्रभावित होकर राजकपूर ने कौन-सी दो फिल्में बनाईं?

(A) मेरा नाम जोंकर और संगम

(B) जिस देश में गंगा बहती है और अनाड़ी

(C) बरसात और तीसरी कसम

(D) आवारा और श्री 420

उत्तर:

(D) आवारा और श्री 420

42. किस भारतीय कलाकार ने चार्ली चैप्लिन की तरह अभिनय किया है?

(A) दिलीप कुमार

(B) मनोज कुमार

(C) राजकुमार

(D) अमिताभ बच्चन

उत्तर:

(A) दिलीप कुमार

43. देवानंद ने चार्ली का अनुकरण करते हुए किन फिल्मों में अभिनय किया?

(A) गाइड और हरे रामा हरे कृष्णा

(B) नौ दो ग्यारह और तीन देवियाँ

(C) ज्यूल थीफ और जुआरी

(D) गैम्बलर और जॉनी मेरा नाम

उत्तर:

(B) नौ दो ग्यारह और तीन देवियाँ

44. जटिल परिस्थितियों ने चार्ली को हमेशा कैसा चरित्र बना दिया?

(A) मध्यवर्गीय

(B) घुमंतू

(C) बुर्जुवा

(D) उच्चवर्गीय

उत्तर:

(B) घुमंतू

45. चार्ली चैप्लिन ने फिल्म कला को क्या बनाया?

(A) साम्राज्यवादी

(B) लोकतांत्रिक

(C) गणतांत्रिक

(D) निरंकुशवादी

उत्तर:

(B) लोकतांत्रिक

46. चार्ली किस भारतीय साहित्यकार के अधिक नज़दीक हैं?

(A) यशपाल

(B) जयशंकर प्रसाद

(C) प्रेमचन्द

(D) अमृतलाल नागर

उत्तर:

(C) प्रेमचन्द

47. चार्ली चैप्लिन की कला ने कितनी पीढ़ियों को मुग्ध किया है?

(A) तीन

(B) पाँच

(C) दो

(D) चार

उत्तर:

(B) पाँच

48. किस भारतीय अभिनेत्री ने चार्ली चैप्लिन की तरह अभिनय किया है?

(A) श्री देवी

(B) ऐश्वर्या राय

(C) राखी गुलजार

(D) निरूपा राय

उत्तर:

(A) श्री देवी

49. चार्ली चैप्लिन की फिल्मों का आधार क्या है?

(A) धर्म

(B) युद्ध

(C) प्रेम

(D) भावनाएँ

उत्तर:

(D) भावनाएँ

50. बालक चार्ली का मकान किसके पास था?

(A) सिनेमा घर के

(B) दवाखाने के

(C) कसाईखाने के

(D) मन्दिर के

उत्तर:

(C) कसाईखाने के

चार्ली चैप्लिन यानी हम सब प्रमुख गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या

[1] समय, भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ चार्ली आज भारत के लाखों बच्चों को हँसा रहा है जो उसे अपने बुढ़ापे तक याद रखेंगे। पश्चिम में तो बार-बार चार्ली का पुनर्जीवन होता ही है, विकासशील दुनिया में जैसे-जैसे टेलीविज़न और वीडियो का प्रसार हो रहा है, एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नए सिरे से चार्ली को घड़ी ‘सुधारते’ या जूते ‘खाने’ की कोशिश करते हुए देख रहा है। चैप्लिन की ऐसी कुछ फिल्में या इस्तेमाल न की गई रीलें भी मिली हैं जिनके बारे में कोई जानता न था। अभी चैप्लिन पर करीब 50 वर्षों तक काफी कुछ कहा जाएगा। [पृष्ठ-120]

प्रसंग-प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2’ में संकलित निबंध ‘चार्ली चैप्लिन यानी हम सब’ में से अवतरित है। इसके लेखक विष्णु खरे हैं। इस पाठ में लेखक ने चार्ली के कला-कर्म की कुछ मूलभूत विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। लेखक की दृष्टि से चार्ली की प्रमुख विशेषता करुणा और हास्य के तत्त्वों का सामंजस्य है। यहाँ लेखक चार्ली के योगदान पर प्रकाश डालता हुआ कहता है कि

व्याख्या-चार्ली ने समय, भूगोल तथा संसार की विभिन्न संस्कृतियों की सीमाओं के साथ खिलवाड़ किया अर्थात वह इन सीमाओं.को पार करके अपनी कला का प्रदर्शन करता रहा। आज भी वह भारतवर्ष के लाखों बच्चों को हँसाने में संलग्न है। भारत के ये बच्चे वृद्धावस्था तक चार्ली को याद करते रहेंगे। जहाँ तक पश्चिमी देशों का प्रश्न है, वहाँ तो चार्ली का बार-बार जन्म होता रहता है। आज की विकासशील दुनिया में टेलीविज़न तथा वीडियो का प्रसारण निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि पश्चिमी देशों के अधिकांश दर्शक एक नवीन दृष्टिकोण से चार्ली को घड़ी ठीक करते हुए अथवा जूते को खाने का प्रयास करते हुए देखने लगे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि चार्ली चैप्लिन की कुछ ऐसी फिल्में अथवा रीलें मिली हैं जिनके बारे में लोग और जो लोगों को कभी नहीं दिखाई गई। आने वाले पचास वर्षों तक चाली चैप्लिन के बारे में बहुत कुछ लिखा और सुना जाएगा। कारण यह है कि वह अपने समय का एक महान कलाकार था।

विशेष-

- यहाँ लेखक ने चार्ली चैप्लिन की कला को याद करते हुए उसके योगदान पर समुचित प्रकाश डाला है।

- लेखक का यह भी कथन है कि चार्ली ने समय, भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं को पार करके भारत के लाखों बच्चों को हँसाया है।

- सहज, सरल तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है जिसमें अंग्रेज़ी के शब्दों का सुंदर प्रयोग देखा जा सकता है।

- वाक्य-विन्यास सर्वथा उचित और भावाभिव्यक्ति में सहायक है।

गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न-

(क) पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए।

(ख) भारत के प्रति चार्ली का क्या योगदान है?

(ग) पश्चिम में चार्ली के बार-बार पुनर्जीवित होने का क्या परिणाम हुआ है?

(घ) चार्ली चैप्लिन की कुछ फिल्में अथवा रीलें किस प्रकार की हैं?

उत्तर:

(क) पाठ का नाम चार्ली चैप्लिन यानी हम सब, लेखक-विष्णु खरे।

(ख) चार्ली आज भी भारत के लाखों बच्चों को हँसा रहा है। ये बच्चे अपनी वृद्धावस्था तक चार्ली को याद रखेंगे।

(ग) पश्चिम में टेलीविजन तथा वीडियो के प्रसार के कारण एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नए सिरे से चार्ली को घड़ी सुधारते या जूते खाने की कोशिश करते हुए देख रहा है।

(घ) चार्ली की कुछ फिल्में अथवा रीलें ऐसी प्राप्त हुई हैं जिनके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था।

[2] उनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई हैं, बुद्धि पर नहीं। ‘मेट्रोपोलिस’, ‘दी कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी’, ‘द रोवंथ सील’, ‘लास्ट इयर इन मारिएनबाड’, ‘द सैक्रिफाइस’ जैसी फिल्में दर्शक से एक उच्चतर अहसास की माँग करती हैं। चैप्लिन का चमत्कार यही है कि उनकी फिल्मों को पागलखाने के मरीजों, विकल मस्तिष्क लोगों से लेकर आइन्स्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक कहीं एक स्तर पर और कहीं सूक्ष्मतम रास्वादन के साथ देख सकते हैं। चैप्लिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया, बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण-व्यवस्था को तोड़ा। यह अकारण नहीं है कि जो भी व्यक्ति, समूह या तंत्र गैर-बराबरी नहीं मिटाना चाहता वह अन्य संस्थाओं के अलावा चैप्लिन की फिल्मों पर भी हमला करता है। चैप्लिन भीड़ का वह बच्चा है जो इशारे से बतला देता है कि राजा भी उतना ही नंगा है जितना मैं हूँ और भीड़ हँस देती है। कोई भी शासक या तंत्र जनता का अपने ऊपर हँसना पसंद नहीं करता। [पृष्ठ-121]

प्रसंग-प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2′ में संकलित निबंध ‘चार्ली चैप्लिन यानी हम सब’ में से अवतरित है। इसके लेखक विष्णु खरे हैं। यहाँ लेखक स्पष्ट करता है कि चार्ली ने अपनी कला के द्वारा फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया तथा दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण-व्यवस्था को तोड़ डाला।

व्याख्या-लेखक चार्ली की कलागत विशेषताओं का उद्घाटन करते हुए कहता है कि उनकी अधिकांश फिल्मों में भावनाओं की प्रधानता है, बुद्धि की नहीं। इस संदर्भ में हम ‘मेट्रोपोलिस’, ‘दी कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी’, ‘द रोवंथ सील’, ‘लास्ट इयर इन मारिएनबाड’, ‘द सैक्रिफाइस’ ऐसी फिल्मों का उदाहरण दे सकते हैं, जिन्हें केवल उच्च स्तरीय दर्शक ही देखकर समझ सकते हैं, सामान्य दर्शक नहीं। चैप्लिन की फिल्मों का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि उनकी फिल्में जहाँ एक ओर पागलखाने के मरीजों और अस्त-व्यस्त मस्तिष्क वाले लोगों पर फिल्माई गई हैं, वहाँ दूसरी ओर आइन्स्टाइन जैसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति भी इन्हें एक ही स्तर पर सूक्ष्मतम रसास्वादन करते हुए देख सकते हैं और असीम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। चैप्लिन का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने फिल्मकला को लोकतांत्रिक रूप प्रदान किया और साथ ही दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण-व्यवस्था को भी तोड़ डाला।

भाव यह है कि उनकी फिल्मों को सभी प्रकार के लोग देखते हैं, परंतु यहाँ इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा कि जो व्यक्ति अथवा लोगों का समूह समाज में व्याप्त असमानता को दूर नहीं करना चाहता वह जिस प्रकार असमानता को दूर करने वाली संस्थाओं का विरोध करता है उसी प्रकार चार्ली चैप्लिन की फिल्मों का भी विरोध करता है। इसका प्रमुख कारण यही है चार्ली ने अपनी फिल्मों द्वारा समाज में वर्ग और वर्ण भेद को हटाकर समानता की स्थापना की है। चैप्लिन सामान्य भीड़ का वह व्यक्ति है जो संकेत के द्वारा यह स्पष्ट कर देता है कि राजा और उसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए वह बड़े-बड़े शासकों को भी नंगा करता है और उनकी कमजोरियों से लोगों को अवगत कराता है। यह सब देखकर दर्शकों की भीड़ हँसने लगती है। कारण यह है कि कोई भी राजा अथवा शासनतंत्र यह नहीं चाहता कि वह अपने ऊपर हँसे अर्थात् अपना मजाक उड़ाए।

विशेष-

- यहाँ लेखक ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि चार्ली चैप्लिन की फिल्मों ने वर्ग और वर्ण व्यवस्था को तोड़कर फिल्मकला को लोकतांत्रिक बनाया।

- सहज, सरल तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है जिसमें अंग्रेजी के शब्दों का भी सफल प्रयोग हुआ है।

- वाक्य-विन्यास सर्वथा उचित और भावाभिव्यक्ति में सहायक है।

- वर्णनात्मक शैली का सफल प्रयोग किया गया है।

गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न-

(क) चार्ली की फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई हैं, बुद्धि पर नहीं। इसका क्या तात्पर्य है?

(ख) चार्ली चैप्लिन की फिल्मों के दर्शक कौन थे?

(ग) चार्ली ने फिल्मकला को लोकतांत्रिक कैसे बनाया?

(घ) कौन लोग चार्ली की फिल्म पर हमला बोलते हैं और क्यों?

(ङ) शासक चार्ली की फिल्मों को पसंद क्यों नहीं करते?

उत्तर:

(क) चार्ली ने अपनी फिल्मों में प्रायः मानवीय भावनओं का ही चित्रण किया है। उनके पात्र बुद्धि का सहारा नहीं लेते, केवल मन की भावनाओं के अनुसार व्यवहार करते हैं।

(ख) चार्ली चैप्लिन की फिल्मों को सभी लोग पसंद करते थे, चाहे पागलखाने के मरीज़ हों या सिर फिरे पागल या आइन्स्टाइन जैसे महान् वैज्ञानिक। सभी चैप्लिन की फिल्मों को अत्यधिक पसंद करते थे।

(ग) चार्ली ने समाज की वर्ग और वर्ण-व्यवस्था को तोड़कर फिल्मकला को लोकतांत्रिक बनाया। उनकी फिल्में किसी एक वर्ग के लिए नहीं थीं, बल्कि सभी लोगों के लिए थीं। सभी देशों के लोगों ने उनकी फिल्मों को पसंद किया।

(घ) जो लोग समाज में समानता को नहीं देखना चाहते और वर्ग तथा वर्ण-व्यवस्था का समर्थन करते हैं वही लोग चार्ली की फिल्मकला पर हमला बोलते हैं।

(ङ) चार्ली ने अपनी फिल्मों के द्वारा आम नागरिकों तथा उनके साथ-साथ बड़े-बड़े शासकों की कमजोरियों को नंगा किया। इसलिए शासक वर्ग उनकी फिल्मों को पसंद नहीं करता है, क्योंकि शासक यह नहीं चाहते थे कि इन लोगों को उनकी कमजोरियों का पता चले।

[3] एक परित्यक्ता, दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा होना, बाद में भयावह गरीबी और माँ के पागलपन से संघर्ष करना, साम्राज्य, औद्योगिक क्रांति, पूँजीवाद तथा सामंतशाही से मगरूर एक समाज द्वारा दुरदुराया जाना-इन सबसे चैप्लिन को वे जीवन-मूल्य मिले जो करोड़पति हो जाने के बावजूद अंत तक उनमें रहे। अपनी नानी की तरफ से चैप्लिन खानाबदोशों से जुड़े हुए थे और यह एक सुदूर रूमानी संभावना बनी हुई है कि शायद उस खानाबदोश औरत में भारतीयता रही हो क्योंकि यूरोप के जिप्सी भारत से ही गए थे और अपने पिता की तरफ से वे यहूदीवंशी थे। इन जटिल परिस्थितियों ने चार्ली को हमेशा एक ‘बाहरी’, ‘घुमंतू’ चरित्र बना दिया। वे कभी मध्यवर्गी, बुर्जुआ या उच्चवर्गी जीवन-मूल्य न अपना सके। यदि उन्होंने अपनी फिल्मों में अपनी प्रिय छवि ‘ट्रैम्प’ (बहू, खानाबदोश, आवारागद) की प्रस्तुत की है तो उसके कारण उनके अवचेतन तक पहुँचते हैं। [पृष्ठ-121]

प्रसंग-प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2’ में संकलित निबंध ‘चार्ली चैप्लिन यानी हम सब में से अवतरित है। इसके लेखक विष्णु खरे हैं। यहाँ लेखक ने चार्ली के पारिवारिक जीवन का यथार्थ वर्णन किया है।

व्याख्या-चार्ली की माँ को उसके पति ने त्याग दिया था। दूसरा, वह दूसरे दर्जे की स्टेज़ की अभिनेत्री थी। आगे चलकर चार्ली और उसकी माँ को भयानक गरीबी का सामना करना पड़ा। उसकी माँ भी पागलपन से संघर्ष करती रही। यही नहीं, तत्कालीन साम्राज्य, औद्योगिक क्रांति, पूँजीवादी अर्थव्यवस्था तथा सामंतशाही से प्रभावित अभिमानी समाज ने चार्ली को दुत्कारा और उसका अपमान किया। इस लंबे संघर्ष तथा अपमान से चार्ली को ऐसे जीवन-मूल्य मिले जो उसके करोड़पति बन जाने के बाद भी उसमें अंत तक विद्यमान रहे। भाव यह है कि अपनी माँ का अपमान, गरीबी, पागलपन तथा तत्कालीन समाज द्वारा किए गए अपमान के कारण चैप्लिन को जीवन की जो सोच मिली उसे वह आखिर तक नहीं भूल पाया। भले ही आगे चलकर वह करोड़पति बन गया लेकिन वह विगत जीवन तथा उसके मूल्यों को भूल नहीं पाया।

चार्ली की नानी खानाबदोश परिवार की थी। लेखक सोचता है कि यह एक दूर की संभावना की जा सकती है कि चार्ली की नानी में कुछ भारतीयता रही हो, क्योंकि भारत से ही जिप्सी यूरोप में गए थे। यही कारण है कि चार्ली ने भी लगभग घुमंतुओं जैसा जीवन व्यतीत किया। चार्ली के पिता यहूदी थे। इससे पता चलता है कि चार्ली के जीवन की परिस्थितियाँ कितनी कठिन और विपरीत थीं, परंतु इन परिस्थितियों ने चार्ली को बाहरी तथा घुमंतू व्यक्ति बना दिया। वह हमेशा यहाँ से वहाँ भटकने वाला व्यक्ति बना रहा। उसने कभी भी मध्यम वर्गीय तथा उच्च वर्गीय जीवन-मूल्य नहीं अपनाए। उन्होंने अपनी फिल्मों में ‘ट्रैम्प’ की छवि प्रस्तुत की है। यह छवि कहती है कि वह एक बडु, खानाबदोश और आवारागर्द किस्म का चरित्र है। उसके इसी चरित्र के फलस्वरूप उसके अवचेतन को अच्छी प्रकार जान सकते हैं। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि जटिल और विपरीत परिस्थितियों ने ही चार्ली को खानाबदोश और आवारागर्द व्यक्ति बना दिया था। अपनी फिल्मों में उसने अपनी इसी प्रिय छवि को प्रस्तुत किया है।

विशेष-

- यहाँ लेखक ने चार्ली की आरंभिक जीवन की जटिल परिस्थितियों तथा उसके पारिवारिक जीवन का यथार्थ वर्णन किया है।

- सहज, सरल तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग है जिसमें अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग है।

- वाक्य-विन्यास सर्वथा उचित और भावाभिव्यक्ति में सहायक है।

गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न-

(क) चार्ली के माता-पिता का परिचय क्या है?

(ख) चार्ली का बचपन कैसे बीता?

(ग) बचपन में चार्ली को क्या भोगना पड़ा?

(घ) चार्ली चैप्लिन के जीवन में भारतीय संस्कारों की संभावना कैसे की जा सकती है?

(ङ) चार्ली आजीवन खानाबदोश क्यों बना रहा?

उत्तर:

(क) चार्ली की माँ दूसरे दर्जे की मंचीय अभिनेत्री थी, जिसे उसके पति ने तलाक दे दिया था। भयानक गरीबी के कारण वह लगभग पागल हो गई थी। चार्ली का पिता यहूदी वंश से संबंधित था।

(ख) बचपन में चार्ली को घोर कष्टों का सामना करना पड़ा। उसकी माँ एक परित्यक्ता नारी थी। अत्यधिक गरीबी के कारण वह पागल हो गई थी। चार्ली को इस संघर्ष का सामना करना पड़ा। यही नहीं, चार्ली को तत्कालीन पूँजीपतियों, सामंतों तथा राजकीय अधिकारियों की घोर उपेक्षा भी सहन करनी पड़ी।

(ग) बचपन में चार्ली को भयंकर गरीबी, माँ का पागलपन, प्रितहीन जीवन तथा पूँजीपतियों और सामंतों की उपेक्षा के कडुवे अनुभवों को भोगना पड़ा।

(घ) चार्ली की नानी खानाबदोश जाति से संबंधित थी। ये खानाबदोश भारत से यूरोप जाकर जिप्सी कहलाने लगे। इससे लेखक यह संभावना करता है कि चार्ली का अप्रत्यक्ष रूप से संबंध भारत से था।

(ङ) चार्ली के अवचेतन मन में उसकी नानी के खानाबदोशी संस्कार थे। उसे न तो माँ का प्यार मिला और न ही पिता का दुलार, बल्कि गरीबी के साथ-साथ उसे माँ का पागलपन भी झेलना पड़ा। यही नहीं, पूँजीपतियों और सामंतों में चार्ली को दुत्कारा और अपमानित किया जाता था। इसलिए वह न तो उच्च-वर्ग को अपना सका और न ही मध्य वर्ग को, बल्कि खानाबदोशों के समान जीवन बिताता रहा।

[4] चार्ली पर कई फिल्म समीक्षकों ने नहीं, फिल्म कला के उस्तादों और मानविकी के विद्वानों से सिर धुने हैं और उन्हें नेति-नेति कहते हुए भी यह मानना पड़ता है कि चार्ली पर कुछ नया लिखना कठिन होता जा रहा है। दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। जो करोड़ों लोग चार्ली को देखकर अपने पेट दुखा लेते हैं उन्हें मैल ओटिंगर या जेम्स एजी की बेहद सारगर्भित समीक्षाओं से क्या लेना-देना? वे चार्ली को समय और भूगोल से काट कर देखते हैं और जो देखते हैं उसकी ताकत अब तक ज्यों-की-त्यों बनी हुई है। यह कहना कि वे चार्ली में खुद को देखते हैं दूर की कौड़ी लाना है लेकिन बेशक जैसा चार्ली वे देखते हैं वह उन्हें जाना-पहचाना लगता है, जिस मुसीबत से वह अपने को हर दसवें सेकेंड में डाल देता है वह सुपरिचित लगती है। अपने को नहीं लेकिन वे अपने किसी परिचित या देखे हुए को चार्ली मानने लगते हैं। [पृष्ठ-121-122]

प्रसंग-प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2’ में संकलित निबंध ‘चार्ली चैप्लिन यानी हम सब’ में से अवतरित है। इसके लेखक विष्णु खरे हैं। यहाँ लेखक ने स्पष्ट किया है कि चार्ली पर कुछ भी नया लिखना बड़ा कठिन होता जा रहा है क्योंकि फिल्म समीक्षकों ने उनकी फिल्मों पर प्रत्येक दृष्टिकोण से लिखा है।

व्याख्या-चार्ली पर असंख्य फिल्म आलोचकों ने बहुत कुछ लिखा है और प्रत्येक दृष्टिकोण से अपनी फिल्म-कला का मूल्याँकन किया है। यही नहीं, फिल्मकला के विद्वानों तथा मानव-विज्ञान के विद्वानों ने भी उनकी फिल्मों के बारे में काफी माथा-पच्ची की है। उन सबने अंततः यह स्वीकार कर लिया है कि चार्ली पर कुछ भी नया लिखना असंभव होता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि सिद्धांतों से कला जन्म नहीं लेती, बल्कि कला अपने साथ सिद्धांत लेकर आती है अथवा कला से ही सिद्धांतों का निर्माण होता है। तात्पर्य यह है कि चार्ली ने सिद्धांतों के आधार पर फिल्मकला का निर्माण नहीं किया। उनकी कला में सिद्धांत स्वतः समाहित थे।

अतः आलोचना के बाद भी उन्होंने कला का अनुशीलन करके सिद्धांतों का निर्माण किया। जो लोग चार्ली को फिल्मों में देखकर हँस-हँस कर लोट-पोट हो जाते हैं तथा उनके पेट दुखने लगते हैं, ऐसे लोगों को मैल ओटिंगर या जेम्स एजी की अत्यधि क गंभीर आलोचनाओं से कुछ लेना-देना नहीं है। उन्होंने न इन समीक्षाओं को पढ़ा है और न ही पढ़ने का प्रयास किया है। आलोचक चार्ली को समय और भूगोल से अलग करके देखते हैं परंतु जो लोग चार्ली को देखते हैं और देखकर रसास्वादन प्राप्त करते हैं, उनकी शक्ति ज्यों-की-त्यों है, वह घटी नहीं है। यह कहना कि दर्शक चार्ली में स्वयं को देखते हैं। की सोच है परंतु यह निश्चित है कि दर्शक जिस प्रकार चार्ली को देखते हैं उन्हें लगता है कि वे चार्ली को अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं। भाव यह है कि चार्ली ने अपनी फिल्मकला के द्वारा स्वयं को सभी लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। दर्शकों को चार्ली की हरकतों में अपने आस-पास की जिंदगी दिखाई देती है।

विशेष-

- यहाँ लेखक ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि चार्ली चैप्लिन की कला पर पर्याप्त समीक्षा हो चुकी है। अतः उसके बारे में कुछ नया कहना अथवा लिखना बड़ा कठिन हो गया है।

- चार्ली के कारनामों को देखकर दर्शकों को लगता है कि वे अपने आस-पास की जिंदगी को देख रहे हैं।

- सहज, सरल तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का सफल प्रयोग हआ है जिसमें अंग्रेजी के शब्दों का संदर मिश्रण है।

- वाक्य-विन्यास सर्वथा उचित और भावाभिव्यक्ति में सहायक है।

गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न-

(क) चार्ली पर कुछ नया लिखना कठिन क्यों होता जा रहा है?

(ख) सिद्धांत कला को जन्म देते हैं या कला सिद्धांतों को जन्म देती है? स्पष्ट कीजिए।

(ग) चार्ली को देखकर करोड़ों लोगों के पेट क्यों दुखने लगते हैं?

(घ) कला को समय और भूगोल से काटकर देखने का क्या अर्थ है?

(ङ) चार्ली के कारनामों को देखकर लोग क्या अनुभव करते हैं?

उत्तर:

(क) कला समीक्षकों ने चार्ली चैप्लिन की कला पर इतना अधिक लिख दिया है कि अब उनके बारे में और अधिक को ने चाली की कला के प्रत्येक पहलू पर बहुत कुछ लिखा है। इसलिए उस पर कुछ नया लिखना कठिन होता जा रहा है।

(ख) सिद्धांतों से कला पैदा नहीं होती, बल्कि कला से सिद्धांत उत्पन्न होते हैं। सर्वश्रेष्ठ कला को देखकर ही कला समीक्षक सिद्धांत गढ़ लेते हैं। पहले से चले आ रहे कला संबंधी सिद्धांत श्रेष्ठ कला पर लागू नहीं होते, बल्कि श्रेष्ठ कला ही सिद्धांतों को जन्म देती है।

(ग) चार्ली का अभिनय तथा उसके कारनामे बड़े ही रोचक, चुटीले और हँसी उत्पन्न करने वाले होते हैं। उन्हें देखकर करोड़ों लोग हँस-हँसकर दोहरे हो जाते हैं जिससे उनके पेट दुखने लगते हैं। चार्ली की कला में हास्य रस का परिपाक देखा जा सकता है।

(घ) कला को समय और भूगोल से काटकर देखने का अभिप्राय है कि कलाकृति अथवा फिल्म किसी विशेष देश अथवा समय से जोड़कर नहीं देखी जा सकती। श्रेष्ठ कलाकृति अपने देश और उसकी सीमाओं को लांघकर सार्वजनिक अथवा सार्वभौमिक बन जाती है। उसका प्रभाव सभी देशों के सब दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ जाता है।

(ङ) चार्ली के कारनामे देखकर लोग समझते हैं कि वह उनसे किसी-न-किसी रूप में परिचित है। चार्ली की हरकतों में उन्हें अपने आस-पास की जिंदगी दिखाई देती है।

[5] भारतीय कला और सौंदर्यशास्त्र को कई रसों का पता है, उनमें से कुछ रसों का किसी कलाकृति में साथ-साथ पाया जाना श्रेयस्कर भी माना गया है, जीवन में हर्ष और विषाद आते रहते हैं यह संसार की सारी सांस्कृतिक परंपराओं को मालूम है, लेकिन करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस-सिद्धांत की माँग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता। ‘रामायण’ तथा ‘महाभारत’ में जो हास्य है वह ‘दूसरों’ पर है और अधिकांशतः वह परसंताप से प्रेरित है। जो करुणा है वह अकसर सद्व्यक्तियों के लिए और कभी-कभार दुष्टों के लिए है। संस्कृत नाटकों में जो विदूषक है वह राजव्यक्तियों से कुछ बदतमीजियाँ अवश्य करता है, किंतु करुणा और हास्य का सामंजस्य उसमें भी नहीं है। अपने ऊपर हँसने और दूसरों में भी वैसा ही माद्दा पैदा करने की शक्ति भारतीय विदूषक में कुछ कम ही नज़र आती है। [पृष्ठ-122-123]

प्रसंग-प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2’ में संकलित निबंध ‘चार्ली चैप्लिन यानी हम सब में से लिया गया है। इसके लेखक विष्णु खरे हैं। यहाँ लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि करुणा का हास्य रस में बदल जाना भारतीय परंपरा में नहीं मिलता।

व्याख्या भारतीय कला और सौंदर्यशास्त्र में अनेक रसों की चर्चा की गई है। उनमें से कुछ रसों का किसी कलाकृति में एक साथ होना एक विशेष उपलब्धि मानी जा सकती है। भाव यह है कि श्रेष्ठ कलाकार अपनी कलाकृति में अनेक रसों का परिपाक करता आया है। यह भी सत्य है कि जीवन में सुख-दुख एवं आशा तथा निराशा अकसर आते रहते हैं। संसार की सभी सांस्कृतिक परंपराएँ इस तथ्य से परिचित हैं परंतु करुणा का अचानक हास्य में परिवर्तित हो जाना एक ऐसे रस सिद्धांत का निर्माण करता है जो भारतीय साहित्यशास्त्र में प्राप्त नहीं होता। यह स्थिति किसी भी भारतीय रचना में दिखाई नहीं देती।

‘रामायण’ तथा ‘महाभारत’ में जो हास्य रस का परिपाक हुआ है, वह अन्य पात्रों से संबंधित है। प्रायः हास्य दूसरे की पीड़ा से उत्पन्न दिखाया गया है परंतु भारतीय परंपरा में करुणा आदर्श पात्रों से संबंधित है। कभी-कभार दुष्ट या खलनायक पात्र भी करुणा को उत्पन्न करते हुए दिखाए गए हैं। जहाँ तक संस्कृत के नाटकों का प्रश्न है तो उनमें विदूषक राजाओं अथवा राज्य अधिकारियों से कुछ बदतमीजियाँ करते दिखाया गया है, जिससे हास्य रस उत्पन्न होता है, परंतु उसके हास्य में करुणा का मिश्रण बिल्कुल नहीं होता। भारतीय विदूषक में अपने ऊपर हँसने तथा दूसरे में ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की स्थिति कहीं पर दिखाई नहीं देती।

विशेष-

- यहाँ लेखक ने भारतीय साहित्यशास्त्र तथा साहित्यिक रचनाओं में रस सिद्धांत की चर्चा की है।’

- लेखक स्वीकार करता है कि भारतीय विदूषक में करुणा और हास्य का सामंजस्य बिल्कुल नहीं है।

- सहज, सरल तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग है।

- वाक्य-विन्यास सर्वथा उचित और भावाभिव्यक्ति में सहायक है।

गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न-

(क) भारतीय कला और सौंदर्यशास्त्र में रस की क्या स्थिति है?

(ख) करुणा का हास्य में बदल जाना किस प्रकार से रस सिद्धांत की माँग करता है? क्या यह भारतीय परंपरा में प्राप्त होता है?

(ग) संस्कृत नाटकों में विदूषक क्या करता है?

उत्तर:

(क) भारतीय कला और सौंदर्यशास्त्र में रसों की व्यापक चर्चा मिलती है। उनमें यह भी स्वीकार किया गया है कि श्रेष्ठ कलाकृति में अनेक रसों का पाया जाना श्रेयस्कर होता है।।

(ख) करुणा का हास्य रस में बदल जाना सर्वथा एक नवीन रस सिद्धांत की माँग करता है। यह भारतीय परंपराओं में प्राप्त नहीं होता।

(ग) संस्कृत नाटकों में विदूषक राजाओं अथवा राज्याधिकारियों से बदतमीजियाँ करके, हास्य रस उत्पन्न करता है। वह अपने ऊपर हँसकर दूसरों में वैसी स्थिति उत्पन्न करने की बहुत कम कोशिश करता है।

[6] चार्ली की अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती इसलिए उन्हें ज्यादा-से-ज्यादा मानवीय होना पड़ा। सवाक् चित्रपट पर कई बड़े-बड़े कॉमेडियन हुए हैं, लेकिन वे चैप्लिन की सार्वभौमिकता तक क्यों नहीं पहुँच सकी पड़ताल अभी होने को है। चार्ली का चिर-यवा होना या बच्चों जैसा दिखना एक विशेषता तो है ही, सबसे बड़ी विशेषता शायद यह है कि वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते। यानी उनके आसपास जो भी चीजें, अड़ेंगे, खलनायक, दुष्ट औरतें आदि रहते हैं वे एक सतत ‘विदेश’ या ‘परदेश’ बन जाते हैं और चैप्लिन ‘हम’ बन जाते हैं। चार्ली के सारे संकटों में हमें यह भी लगता है कि यह ‘मैं’ भी हो सकता हूँ, लेकिन ‘मैं’ से ज्यादा चार्ली हमें ‘हम’ लगते हैं। यह संभव है कि कुछ अर्थों में ‘बस्टर कीटन’ चार्ली चैप्लिन से बड़ी हास्य-प्रतिभा हो लेकिन कीटन हास्य का काफ्का है जबकि चैप्लिन प्रेमचंद के ज्यादा नज़दीक हैं। [पृष्ठ-124]

प्रसंग-प्रस्तुत गद्यांश भाग हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2’ में संकलित निबंध ‘चार्ली चैप्लिन यानी हम सब’ में से उद्धृत है। इसके लेखक विष्णु खरे हैं। यहाँ लेखक यह स्पष्ट करता है कि चार्ली की कला सार्वभौमिक है। वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते।

व्याख्या-चार्ली की अधिकतर फिल्मों में भाषा का प्रयोग नहीं किया गया अथवा उनकी फिल्मों में भाषा का बहुत कम प्रयोग किया गया है। यही कारण है कि उनकी फिल्में सर्वाधिक मानवीय हैं। यूँ तो बोलने वाली फिल्मों में बड़े-से-बड़े विदूषक हुए हैं। परंतु जौ सार्वभौमिकता चार्ली को प्राप्त हुई है, वह उनको प्राप्त नहीं हुई। इसका क्या कारण हो सकता है, इस बात की अभी जाँच-पड़ताल की जानी है। इस संबंध में शोध करने की आवश्यकता है। चार्ली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वे एक चिर-युवा अथवा बच्चों जैसे दिखाई देते हैं, परंतु उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे संसार की किसी भी संस्कृति के लिए विदेशी नहीं हैं अर्थात् प्रत्येक देश के दर्शक समझते हैं कि चार्ली उनकी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं।

कहने का भाव यह है कि फिल्म में चार्ली के आस-पास जो वस्तुएँ दिखाई जाती हैं अथवा बाधाएँ उत्पन्न की जाती हैं, जो खलनायक और बुरी औरतें दिखाई जाती हैं वे निरंतर विदेश का चित्र प्रस्तुत करते हैं। हम सभी स्वयं को चार्ली समझने लगते हैं। चार्ली पर हम जो भी मुसीबतें देखते हैं, उन्हें देखकर हमें यह महसूस होता है कि ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। यहाँ हमें ‘मैं’ की बात न करके ‘हम’ की बात करनी चाहिए अर्थात् हम सभी चार्ली बन जाते हैं। यह भी हो सकता है कि कुछ सीमा में ‘बस्टर कीटन’ में चार्ली से अधिक हास्य प्रतिभा हो सकती है, परंतु कीटन का हास्य काफ्का के समीप का हास्य है, परंतु चैप्लिन हमें प्रेमचंद के अधिक समीप दिखाई देता है। चार्ली का अभिनय प्रेमचंद के पाठों से मिलता-जुलता है।

विशेष-

- यहाँ लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि चार्ली हमें मानव की सहज एवं स्वाभाविक क्रियाएँ दिखाता है। इसलिए इनकी फिल्में भाषा-विहीन होती हैं।

- चार्ली की कला सार्वभौमिक है।

- सहज, सरल तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का सफल प्रयोग हुआ है, जिसमें अंग्रेजी के शब्दों का सुंदर मिश्रण है।

- वाक्य-विन्यास सर्वथा उचित और भावाभिव्यक्ति में सहायक है।

गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न-

(क) भाषा का प्रयोग न करने के फलस्वरूप चार्ली को क्या करना पड़ा?

(ख) चार्ली चैप्लिन की सार्वभौमिकता का क्या कारण है?

(ग) चार्ली की कला किसी भी संस्कृति को विदेशी क्यों नहीं लगती?

(घ) चार्ली के कारनामे ‘मैं’ न होकर ‘हम’ क्यों हैं?

(ङ) लेखक ने चार्ली को किस भारतीय साहित्यकार के समीप देखने का प्रयास किया है?

उत्तर:

(क) यह सत्य है कि चार्ली ने अपनी फिल्मों में भाषा का प्रयोग नहीं किया। अतः इसके लिए उनको सर्वाधिक मानवीय बनना पड़ा। तात्पर्य यह है कि चार्ली ने मानव की उन सहज तथा स्वाभाविक क्रियाओं को दर्शाया है जिन्हें दर्शक तत्काल समझ जाता है।

(ख) चार्ली की कला की सार्वभौमिकता होने का कारण यह है कि उनकी फिल्मों में मानव की सहज और स्वाभाविक क्रियाओं का मिश्रण किया गया है। भाषाविहीन होने के कारण उनकी फिल्मों में मानवीय क्रियाएँ अधिक हैं। यही नहीं, उनकी फिल्में प्रत्येक दर्शक को अपने आस-पास के जीवन का परिचय देती हैं।

(ग) चार्ली की फिल्मों के कलाकार दर्शकों को विदेशी पात्र जैसे नहीं लगते, बल्कि उन्हें अपने जैसे या अपने आस-पास के लोगों जैसे लगते हैं। भाव यह है कि चार्ली अपनी फिल्मों में मानवीय, सहज एवं स्वाभाविक क्रियाओं का वर्णन करता है, जिससे वह हमें आत्मीय लगता है।

(घ) चार्ली के कारनामे विविध प्रकार के हैं। वे किसी एक पात्र की कहानी नहीं लगते। उनके माध्यम से हमें अपने आस-पास के जीवन की झाँकी दिखाई देती है।

(ङ) लेखक ने चार्ली को मुंशी प्रेमचंद के अधिक समीप देखा है।

[7] एक होली का त्योहार छोड़ दें तो भारतीय परंपरा में व्यक्ति के अपने पर हँसने, स्वयं को जानते-बूझते हास्यास्पद बना डालने की परंपरा नहीं के बराबर है। गाँवों और लोक-संस्कृति में तब भी वह शायद हो, नागर-सभ्यता में तो वह थी नहीं। चैप्लिन का भारत में महत्त्व यह है कि वह ‘अंग्रेज़ों जैसे’ व्यक्तियों पर हँसने का अवसर देते हैं। चार्ली स्वयं पर सबसे ज्यादा तब हँसता है जब वह स्वयं को गर्वोन्मत्त, आत्म-विश्वास से लबरेज़, सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ, अपने ‘वज्रादपि कठोराणि’ अथवा ‘मूदुनि कुसुमादपि’ क्षण में दिखलाता है। तब यह समझिए कि कुछ ऐसा हुआ ही चाहता है कि यह सारी गरिमा सुई-चुभे गुब्बारे जैसी फुस्स हो उठेगी। [पृष्ठ-124]

प्रसंग-प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2’ में संकलित निबंध ‘चार्ली चैप्लिन यानी हम सब’ में से अवतरित है। इसके लेखक विष्णु खरे हैं। यहाँ लेखक यह स्पष्ट करना चाहता है कि भारतीय परंपरा में होली का त्योहार ऐसा है जिसमें व्यक्ति अपने पर हँसता है और दूसरों को भी जान-बूझकर हँसाता है।

व्याख्या-भारत में होली का त्योहार ही एकमात्र ऐसी भारतीय परंपरा है जिसमें व्यक्ति अपने पर हँसता है तथा स्वयं को जानबूझकर हास्यास्पद बना डालता है। जिसके फलस्वरूप उसे देखकर अन्य लोग भी हँसते हैं। इस त्योहार को हम छोड़ दें तो भारतीय परंपरा में और कोई ऐसा त्योहार नहीं है जिसमें व्यक्ति स्वयं पर हँसता है और स्वयं को हास्यास्पद बनाता है। ग्रामीण क्षेत्रों तथा लोक संस्कृति में यह सब शायद होता हो, परंतु महानगरीय सभ्यता में यह न के बराबर है। चैप्लिन का भारत में विशेष महत्त्व है। कारण यह है कि वे हमें अंग्रेजों जैसे लोगों पर हँसने का मौका देते हैं।

चार्ली स्वयं पर सर्वाधिक उस समय हँसता है जब वह गर्व से उन्मत्त और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है, स्वयं को सफल, सभ्यता, संस्कृति और वैभव की प्रतिमूर्ति मानता है या अपने-आप को दूसरों से अधिक ताकतवर और श्रेष्ठ समझता है या वह स्वयं को वज्र से अधिक कठोर और फूलों से अधि समझता है। वस्तुतः वह एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर लेना चाहता है जिससे उसका सारा गौरव और गर्व सुई-चुभे गुब्बारे के समान फुस्स होकर रह जाए। जिस प्रकार हम गुब्बारे को फुलाकर उसमें सूई-चुभो कर उसे फुस्स कर देते हैं, उसी प्रकार चार्ली स्वयं को ताकतवर और श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करता है, परंतु उसका सारा गर्व और अभिमान उस समय चूर-चूर हो जाता है जब उसके सामने विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती हैं। यही स्थिति हास्य के साथ करुणा का मिश्रण करती है।

विशेष-

- यहाँ लेखक ने भारत में होली के त्योहार और चार्ली के महत्त्व पर प्रकाश डाला है।

- सहज, सरल तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है।

- वाक्य-विन्यास सर्वथा उचित और भावाभिव्यक्ति में सहायक है।

गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न-

(क) भारत में होली का त्योहार विशेष महत्त्व क्यों रखता है?

(ख) भारत में हँसी की किस परंपरा की कमी है?

(ग) भारत में अपने पर हँसने की परंपरा थोड़ी बहुत कहाँ पाई जाती है?

(घ) चार्ली स्वयं को कब हास्यास्पद बनाता है और क्यों?

(ङ) चार्ली गर्व और गरिमा के गुब्बारे को फुलाकर उसे फुस्स क्यों कर देता है?

उत्तर:

(क) भारत में होली के त्योहार का विशेष महत्त्व इसीलिए है क्योंकि इसमें भारतीय स्वयं पर हँसते हैं और जान-बूझकर अपने-आपको हास्यास्पद बना लेते हैं।।

(ख) भारत में उस हँसी का अभाव है जो अपने पर या अपने स्वभाव पर या अपनी कमियों के कारण उत्पन्न होती है। कहने का भाव यह है कि भारतीय स्वयं पर हँसना नहीं जानते।

(ग) भारत में स्वयं पर हँसने की परंपरा न के बराबर है। केवल होली के त्योहार पर भारतवासी स्वयं पर थोड़ा हँस लेते हैं अथवा गाँव के लोग लोक संस्कृति के बहाने से स्वयं पर हँस लेते हैं।

(घ) चार्ली स्वयं को हास्यास्पद उस अवसर पर बनाता है जब वह स्वयं को गर्वोन्मत, आत्म-विश्वास से लबरेज़ तथा सर्वाधिक शक्तिशाली समझने लगता है। इन क्षणों में हँसी उत्पन्न करके वह यह दिखाना चाहता है कि मनुष्य की गरिमा, शक्ति अथवा गर्व मात्र दिखावे के और कुछ नहीं हैं।

(ङ) चार्ली गुब्बारा फुलाकर इसलिए फुस्स कर देता है ताकि वह समाज के आडंबरों तथा व्यर्थ की गरिमा की पोल खोल सके। वह मनुष्य को यह समझाना चाहता है कि उसे व्यर्थ का गर्व नहीं करना चाहिए और न ही शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए।

[8] अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम चार्ली के टिली ही होते हैं जिसके रोमांस हमेशा पंक्चर होते रहते हैं। हमारे महानतम क्षणों में कोई भी हमें चिढ़ाकर या लात मारकर भाग सकता है। अपने चरमतम शूरवीर क्षणों में हम क्लैब्य और पलायन के शिकार हो सकते हैं। कभी-कभार लाचार होते हुए जीत भी सकते हैं। मूलतः हम सब चार्ली हैं क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हो सकते। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्षों में जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चार्ली-चार्ली हो जाता है। [पृष्ठ-124-125]

प्रसंग-प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2’ में संकलित निबंध ‘चार्ली चैप्लिन यानी हम सब’ में से अवतरित है। इसके लेखक विष्णु खरे हैं। यहाँ लेखक स्पष्ट करता है कि हम जीवन के अधिकांश क्षणों में चार्ली के कारनामों के प्रतिरूप बन जाते हैं।

व्याख्या-यहाँ लेखक यह कहना चाहता है कि हमारे जीवन का अधिकांश हिस्सा चार्ली के कारनामों का प्रतिरूप है। जिस प्रकार चार्ली के कारनामें और रोमांस अंत में असफल हो जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का रोमांस भी फुस्स हुए गुब्बारे जैसा हो जाता है। जब हमारा जीवन श्रेष्ठतम स्थिति पर पहुँच जाता है तो उस समय कोई व्यक्ति चिढ़ाकर या हमारा अपमान करके भाग जाता है। हमारे जीवन में अकसर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। जब हम सफलता की ऊँचाई पर पहुँच जाते हैं अचानक असफल हो जाते हैं।

शूरवीरता के क्षणों में या हम हीरा बन जाते हैं या भगोड़े बन जाते हैं। अनेक बार ऐसी परिस्थितियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं जब हम मजबूर होते हुए भी विजयी हो जाते हैं। वस्तुतः अपने मूल रूप में हम सब चार्ली हैं। कोई भी सुपरमैन नहीं है। सत्ता प्राप्त करने, शक्तिशाली होने, बुद्धिमान कहलाने अथवा रोमांस और धन की चरम स्थिति में भी जब हम अपने यथार्थ को देखते हैं तब हम स्वयं को चार्ली के रूप में अपनाकर तुच्छ पाते हैं। भाव यह है कि मनुष्य अपने जीवन में चाहे जितनी भी अधिक उन्नति प्राप्त कर ले परंतु उसका मूल रूप तो चार्ली के समान ही है जो उत्कर्ष में भी उदास दिखाई देता है।

विशेष-

- यहाँ लेखक ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि मानव चाहे जितना अधिक विकास कर ले मूलतः वह चार्ली के समान कमजोर और तुच्छ प्राणी है।

- सहज, सरल तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसमें अंग्रेज़ी शब्दों का मिश्रण है।

- वाक्य-विन्यास सर्वथा उचित एवं भावाभिव्यक्ति में सहायक है।

गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न-

(क) चार्ली के टिली होने का क्या अर्थ है?

(ख) चार्ली किस प्रकार का प्रतीक कहा जा सकता है?

(ग) चार्ली का चरित्र प्रायः किस प्रकार का है?

(घ) चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है? इसका अर्थ स्पष्ट करें।

(ङ) अपने चरित्रों के माध्यम से चार्ली क्या कहना चाहता है?

उत्तर:

(क) चार्ली के टिली होने का अर्थ है-चार्ली के कारनामों और उसकी उपलब्धियों का प्रतिरूप बनाना। जिस प्रकार चार्ली के कारनामे और रोमांस अंत में असफल हो जाते हैं, उसी प्रकार सामान्य व्यक्ति की सफलता भी असफलता में बदल जाती है।

(ख) चार्ली एक ऐसे असफल व्यक्ति का प्रतीक है जो सफलता पाने के लिए खूब प्रयत्न करता है। कभी उसे सफलता मिलती है तो कभी नहीं मिलती। अंत में वह लालची और तुच्छ बनकर रह जाता है।

(ग) चार्ली का चरित्र प्रायः सफलता के शिखर पर पहुँचकर असफल हो जाता है। शूरवीर के रूप में स्थापित होने के बाद भी वह कायर और भगोड़ा बन जाता है। महानता प्राप्त करने के बाद भी वह तुच्छ बन जाता है और कभी-कभी लाचार होते हुए भी विजय प्राप्त कर लेता है।

(घ) चेहरा चार्ली हो जाने का अर्थ है कि हम सफलता की ऊँचाई पर पहुँचकर भी सामान्य, अदने और छोटे बन जाते हैं। हमारा सारा बड़प्पन, सारी शक्ति टॉय-टॉय फिस्स हो जाती है और हमारी कलई सबके सामने खुल जाती है।

(ङ) चार्ली अपने चरित्रों के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि हमारा बड़प्पन, हमारी शक्ति, हमारी गरिमा आदि मात्र दिखावा हैं। हमारा बाह्य रूप फूले हुए गुब्बारे के समान है जो सुई लगने से फुस्स होकर रह जाता है। हमारा मूल रूप अदना, सामान्य

चार्ली चैप्लिन यानी हम सबSummary in Hindi

चार्ली चैप्लिन यानी हम सब लेखिका-परिचय

प्रश्न-

विष्णु खरे का संक्षिप्त जीवन-परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अथवा विष्णु खरे का साहित्यिक परिचय दीजिए।

उत्तर:

1. जीवन-परिचय-विष्णु खरे एक कवि, आलोचक, अनुवादक तथा पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 9 फरवरी, 1940 को हुआ। युवावस्था में वे महाविद्यालय की पढ़ाई करने इंदौर आ गए। वहाँ से 1963 में क्रिश्चियन कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने स्नातकोत्तर की डिग्री ली। कुछ समय के लिए वे इंदौर से प्रकाशित ‘दैनिक इंदौर’ में उप-संपादक भी रहे, फिर बाद में उन्होंने मध्य प्रदेश तथा दिल्ली के महाविद्यालयों में प्राध्यापक के रूप में अध्यापन भी किया। विष्णु खरे ने दुनिया के महत्त्वपूर्ण कवियों की कविताओं के चयन और अनुवाद का विशिष्ट कार्य किया है जिसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में प्रतिष्ठित विशिष्ट कवियों की रचनाओं का स्वर और मर्म भारतीय पाठक समूह तक सुलभ हुआ।

विष्णु खरे नई दिल्ली में केंद्रीय साहित्य अकादमी में उप-सचिव के रूप में काम करते रहे। इसी बीच वे ‘नवभारत टाइम्स’ से भी जुड़े। पहले वे ‘नवभारत टाइम्स’ में प्रभारी कार्यकारी संपादक के रूप में कार्य करते रहे, परंतु बाद में लखनऊ तथा जयपुर से प्रकाशित होने वाले संस्करणों के संपादक रहे। यही नहीं, वे ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ में भी वरिष्ठ सहायक संपादक रहे। जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय में भी वे दो वर्ष तक वरिष्ठ अध्यक्ष के रूप में काम करते रहे।

2. प्रमुख रचनाएँ ‘एक गैर रूमानी समय’, ‘खुद अपनी आँख’, ‘सबकी आवाज के पर्दे में’, ‘पिछला बाकी’ (कविता-संग्रह); ‘आलोचना की पहली किताब’ (आलोचना); ‘सिनेमा पढ़ने के तरीके’ (सिने आलोचना); ‘मरु प्रदेश और अन्य कविताएँ व (टी. एस. इलियट)’, ‘यह चाकू समय’ (ॲतिला योझेफ), ‘कालेवाला’ (फिनलैंड का राष्ट्रकाव्य) (अनुवाद)।

3. प्रमुख पुरस्कार-विष्णु खरे को हिंदी साहित्य की सेवा के कारण अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। सर्वप्रथम उन्हें रघुवीर सहाय सम्मान मिला। बाद में वे हिंदी अकादमी का सम्मान, शिखर सम्मान तथा मैथिलीशरण गुप्त सम्मान से भी सुशोभित हुए। उन्हें फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान-‘नाइट ऑफ दि ऑर्डर ऑफ दि व्हाइट रोज़’ भी प्राप्त हुआ।

4. साहित्यिक विशेषताएँ यद्यपि विष्णु खरे एक समीक्षक तथा पत्रकार के रूप में अधिक प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन उन्होंने कवि के रूप में सफलता अर्जित की। गद्य-लेखन में वे आधुनिक युग के एक सफल साहित्यकार कहे जा सकते हैं। एक फिल्म समीक्षक के रूप में उन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई। यही कारण है कि ‘दिनमान’, ‘नवभारत टाइम्स’, ‘दि पायोनियर’, ‘दि हिंदुस्तान’, ‘जनसत्ता’, ‘दैनिक भास्कर’, ‘हंस’, ‘कथादेश’ आदि पत्र-पत्रिकाओं में उनके सिनेमा विषयक अनेक लेख प्रकाशित होते रहे हैं। वे उन विशेषज्ञों में से हैं जिन्होंने फिल्म को समाज, समय और विचारधारा के आलोक में देखा और इतिहास, संगीत, अभिनय, निर्देशन की बारीकियों के सिलसिले में उसका विश्लेषण किया। अपने लेखन द्वारा उन्होंने हिंदी के उस अभाव को पूरा करने में सफलता प्राप्त की है जिसके बारे में वे अपनी एक किताब की भूमिका में लिखते हैं-“यह ठीक है कि अब भारत में भी सिनेमा के महत्त्व और शास्त्रीयता को पहचान लिया गया है और उसके सिद्धांतकार भी उभर आए हैं लेकिन दुर्भाग्यवश जितना गंभीर काम हमारे सिनेमा पर यूरोप और अमेरिका में हो रहा है शायद उसका शतांश भी हमारे यहाँ नहीं है। हिंदी में सिनेमा के सिद्धांतों पर शायद ही कोई अच्छी मूल पुस्तक हो। हमारा लगभग पूरा समाज अभी भी सिनेमा जाने या देखने को एक हलके अपराध की तरह देखता है।” अपनी आलोचनाओं तथा लेखों में भी लेखक ने बेबाक अपने मौलिक विचार व्यक्त किए हैं।

चार्ली चैप्लिन यानी हम सब पाठ का सार

प्रश्न-

विष्णु खरे द्वारा रचित पाठ “चार्ली चैप्लिन यानी हम सब” का सार अपने शब्दों में लिखिए।

उत्तर:

प्रस्तुत पाठ सुप्रसिद्ध हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैप्लिन से संबंधित है। प्रायः यह कहा जाता है कि करुणा और हास्य में विरोध होता है। करुणा में हँसी नहीं आती, परंतु चार्ली की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वे करुणा में भी हास्य का मिश्रण कर देते थे। यह पाठ उनकी इसी कला का वर्णन करता है।

लेखक लिखता है कि चार्ली की जन्मशती मनाई गई। उनकी पहली फिल्म ‘मेकिंग ए लिविंग’ को बने हुए पचहत्तर साल पूरे हो चुके हैं। विकासशील राष्ट्रों के लोग टेलीविजन तथा वीडियो द्वारा उनकी फिल्मों को देखते हैं। उनकी फिल्मों की कुछ ऐस भी मिली हैं, जिनका कभी कोई प्रयोग नहीं किया गया था। अतः लेखक का यह विचार है कि आने वाले पचास वर्षों तक उनके काम का मूल्यांकन होता रहेगा। चार्ली की लगभग सभी फिल्में भावनाओं पर आधारित हैं न कि बुद्धि पर। दर्शकों की चार्ली की फिल्में भावनाओं को एक अलग प्रकार का अहसास कराती हैं। ‘मेट्रोपोलिस’, ‘दी कैबिनट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी’, ‘द रोवंथ सील’, ‘लास्ट इयर इन मारिएनबाड’, ‘द सैक्रिफाइस’ आदि कुछ इसी प्रकार की फिल्में हैं। चार्ली की फिल्मों का जादू पागलखाने के मरीज़ों, विकल मस्तिष्क वाले लोगों तथा आइन्स्टाइन जैसे महान प्रतिभाशाली लोगों पर भी देखा जा सकता है। वस्तुतः चार्ली ने फिल्म कला के सिद्धांतों को तोड़ते हुए वर्ग-व्यवस्था और वर्ण-व्यवस्था को नष्ट किया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया कि कमियाँ सभी के जीवन में होती हैं।

चार्ली की माँ एक परित्यकता नारी थी। वह एक सामान्य अभिनेत्री थी, परंतु बाद में वह पागल हो गई। घर में गरीबी होने के कारण आरंभ में चार्ली को अमीरों, सामंतों तथा उद्योगपतियों से अपमानित होना पड़ा। बाद में करोड़पति बन जाने पर भी चार्ली ने अपने जीवन-मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया। उसकी नानी खानाबदोश थी और पिता एक यहूदी थे। इन विपरीत परिस्थितियों ने चार्ली को एक ‘बाहरी’ व ‘घुमंतू’ चरित्र का बना दिया। इसलिए चार्ली ने अपनी फिल्मों में बद्द, खानाबदोश तथा अवारागर्द की छवि प्रस्तुत की। वह कभी भी न तो मध्यवर्गी व्यक्ति के जीवन-मूल्य को अपना सका और न ही बुर्जुआ या उच्चवर्गी व्यक्ति के जीवन मूल्यों को। फिल्म समीक्षक आज भी यह समझते हैं कि चार्ली का आकलन करना कोई सहज कार्य नहीं है। क्योंकि उनकी कला सिद्धांतों पर टिकी हुई नहीं है, बल्कि उनकी कला सिद्धांतों का निर्माण करती है। जब चार्ली देश-काल की सीमाओं को पार कर जाता है तब वह सभी को अपने जैसा समझने लगता है। दर्शकों को लगता है, कि उसका किरदार उन जैसा ही है।

चार्ली ने बुद्धि की अपेक्षा भावनाओं को अधिक महत्त्व दिया। एक बार चार्ली बहुत बीमार पड़ गया। इस अवसर पर उसकी माँ ने बाइबिल से ईसा मसीह का जीवन पढ़कर सुनाया। ईसा के सूली चढ़ने के प्रसंग पर माँ-बेटा दोनों ही रोने लगे, परंतु इस प्रसंग से चार्ली ने स्नेह, करुणा तथा मानवता को समझा। एक अन्य घटना ने भी चार्ली पर प्रभाव डाला। उसके घर के पास ही एक कसाईखाना था, जिसमें वध के लिए सैकड़ों पशु हर रोज़ लाए जाते थे। एक बार वहाँ से एक भेड़ किसी प्रकार से अपनी जान बचाकर भाग निकली। मालिक उसके पीछे भागा, परंतु सड़क पर फिसलकर गिर पड़ा। दर्शक उसे देखकर हँसने लगे। अंततः वह भेड़ पकड़ी गई। चार्ली को पता था कि भेड़ के साथ क्या होगा। इससे उसके हृदय में करुणा का भाव उत्पन्न हो गया। यहीं से चार्ली ने “हास्य के बाद करुणा” इस मनोभाव को अपनी आने वाली फिल्मों का आधार बनाया।

भारतीय कला और सौंदर्यशास्त्र भी रस से संबंधित हैं, परंतु हमारे यहाँ करुणा, हास्य में नहीं बदलती। जीवन में जब भी हर्ष और विषाद के अवसर आते हैं तो हास्य और करुणा के भाव आते-जाते रहते हैं, परंतु दोनों में कोई समीपता नहीं होती। हास्य की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हम दूसरों को देखकर हँसते हैं, इसलिए हास्य आलंबन हम स्वयं न होकर दूसरा होता है। यद्यपि संस्कृत नाटकों में विदूषक अपने कारण दूसरों को हँसाता रहता है, परंतु करुणा और हास्य का मिलन वहाँ भी नहीं होता।

दर्शक को यह पता ही नहीं चल पाता कि चार्ली कब करुणा का रूप धारण कर लेगा, कब करुणा-हास्य का। भारतीय साहित्यशास्त्र ने भी चार्ली के इस प्रयोग को स्वीकार कर लिया है, जिससे कला की सार्वजनिकता सिद्ध हो जाती है। चार्ली के इसी सौंदर्यशास्त्र से प्रभावित होकर राजकपूर ने ‘आवारा’ फिल्म का निर्माण किया। यह न केवल चार्ली का भारतीयकरण था, बल्कि ‘दि ट्रैम्प’ का शब्दानुवाद भी था। इस फिल्म के बनने के बाद उस परंपरा ने जन्म लिया जिस पर नायक स्वयं पर हँसते हैं। इसके बाद तो दिलीप कुमार ने ‘बाबुल’, ‘शबनम’, ‘कोहिनूर’, ‘लीडर’ तथा ‘गोपी’ जैसी फिल्में भारतीय फिल्म जगत को दी। देवानंद ने ‘नौ दो ग्यारह’, ‘फंटूश’, ‘तीन देवियाँ’ फिल्मों में भाग लिया। इसी प्रकार शम्मी कपूर, अभिताभ बच्चन तथा श्रीदेवी जैसे कलाकार चार्ली चैप्लिन जैसी भूमिकाएँ करते देखे गए हैं। आज भी जब हमें कभी किसी नायक का फिल्मों में किसी झाड़ से पीटने का दृश्य देखने को मिलता है तो हम चार्ली को याद कर उठते हैं।

चार्ली की फिल्मों की अनेक विशेषताएँ हैं। पहली बात वे अपनी फिल्मों में भाषा का बहुत कम प्रयोग करते हैं। उनकी फिल्मों में मानवीय रूप अधिक उभरकर आता है। उनमें ऐसी सार्वभौमिकता है जिसके कारण उनकी फिल्मों को सभी देशों के लोग पसंद करते हैं। वे अपनी फिल्मों में चिर-युवा दिखाई देते हैं। किसी भी सभ्यता एवं संस्कृति के लिए चार्ली विदेशी नहीं हैं। चार्ली में सब कुछ बनने की अद्भुत क्षमता है। चार्ली में सब लोग अपना-अपना रूप देखते हैं।

एक होली के पर्व की हम चर्चा न करें तो हमारे देश में स्वयं पर हँसने की परंपरा नहीं है और न ही कोई स्वयं को हास्यास्पद बनाता है। नगर के लोग तो अपने-आप पर हँसने की बात सोच भी नहीं सकते परंतु चार्ली सर्वाधिक स्वयं पर हँसता है। यही कारण है कि भारत में चार्ली का अत्यधिक महत्त्व है। वह बड़े-से-बड़े व्यक्ति पर हमें हँसने का मौका देता है। ऊँचे स्तर पर जाकर भी वह हास्य का पात्र बनने की क्षमता रखता है। उसका रोमांस अकसर असफल हो जाता है। महानतम क्षणों में भी वह अपमानित होने का अभिनय कर सकता है। शूरवीर क्षणों में वह कलैब्य और पलायन की स्थिति उत्पन्न कर देता है। उसके जो पात्र लाचार होते हैं वही अकसर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इन विपरीत परिस्थितियों के कारण भारत में चार्ली का विशेष महत्त्व है। लोग उसे खूब पसंद करते हैं।

कठिन शब्दों के अर्थ

जन्मशती = जन्म की शताब्दी व जन्म का सौवाँ साल। मुग्ध = प्रसन्न। दुनिया = विश्व। इस्तेमाल = प्रयोग। अहसास = अनुभूति। विकल = बिगड़ा हुआ। रसास्वादन = आनंद लेना, रस लेना। परित्यक्ता = जिसे छोड़ दिया गया हो। मगरूर = अहंकारी। दुरदराया जाना = तिरस्कृत करना, दुत्कारा जाना। खानाबदोश = घुमक्कड़, घुमंतू। सुदूर = बहुत दूर। नेति-नेति = ना, ना। समीक्षा = कथन। सुपरिचित= जाना-पहचाना। बेहतर = अच्छा। उकसाना = प्रेरित करना। कसाईखाना = जहाँ जानवरों को काटा जाता है। ठहाका लगाना = जोर-जोर से हँसना। अहसास = अनुभव। त्रासदी = मार्मिक। सामंजस्य = तालमेल। श्रेयस्कर = सर्वश्रेष्ठ। विषाद = दुख। अधिकांशतः = अधिकतर। परसंताप = दूसरों का दुख। सद्व्यक्ति = अच्छा व्यक्ति। विदूषक = हँसी मजाक करने वाला। पारंपरिक = प्राचीन। स्वीकारोक्ति = स्वीकार करने वाली उक्ति। क्लाउन = प्रतिरूप। सान्निध्य = समीपता नितांत = आवश्यक। आरोप = दोष। परंपरा = रिवाज़। कॉमेडियन = हँसाने वाला। अंडगा = व्यवधान। सतत = लगातार। हास्य-प्रतिभा = हँसाने का गुण। हास्यास्पद = हँसी से भरी। अवसर = मौका। गर्वोन्मत्त = गर्व से भरा हुआ। लबरेज़ = लिपटा हुआ। समृद्धि = खुशहाली। गरिमा = महानता। सवाक् = बोलने वाली। क्षण = पल । लाचार = मजबूर। चार्ली-चार्ली = वास्तविकता का प्रकट होना।

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

उत्तर:

उत्तर:

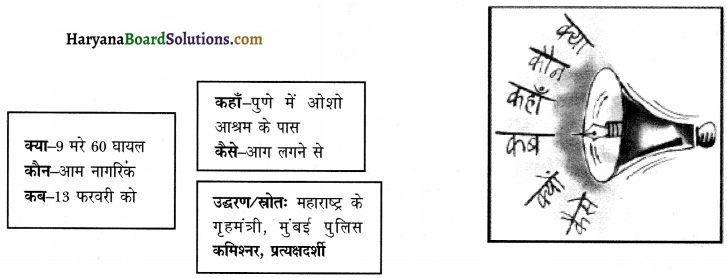

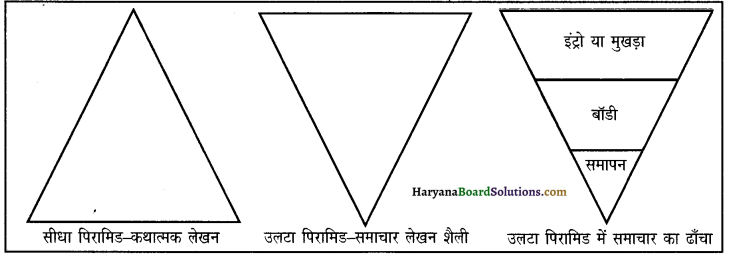

उसके बाद उस पैराग्राफ में कम महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ दी जाती हैं और यह प्रक्रिया समाचार समाप्त होने तक जारी रहती हैं। इसे समाचार लेखन की उलटा पिरामिड-शैली कहते हैं। यह समाचार लिखने की उपयोगी एवं लोकप्रिय शैली मानी गई है। इस शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य में शुरू हो चुका था, परंतु इसका विकास अमेरिका में गृहयुद्ध के दौरान हुआ। उस समय संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राफ संदेशों के द्वारा भेजनी पड़ती थीं। इसलिए उलटा पिरामिड-शैली का प्रयोग अधिक होने लगा। आज लेखन तथा संपादन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह शैली समाचार लेखन की मानक शैली बन गई है। परंतु कथात्मक लेखन में सीधा पिरामिड-शैली का प्रयोग किया जाता है।

उसके बाद उस पैराग्राफ में कम महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ दी जाती हैं और यह प्रक्रिया समाचार समाप्त होने तक जारी रहती हैं। इसे समाचार लेखन की उलटा पिरामिड-शैली कहते हैं। यह समाचार लिखने की उपयोगी एवं लोकप्रिय शैली मानी गई है। इस शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य में शुरू हो चुका था, परंतु इसका विकास अमेरिका में गृहयुद्ध के दौरान हुआ। उस समय संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राफ संदेशों के द्वारा भेजनी पड़ती थीं। इसलिए उलटा पिरामिड-शैली का प्रयोग अधिक होने लगा। आज लेखन तथा संपादन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह शैली समाचार लेखन की मानक शैली बन गई है। परंतु कथात्मक लेखन में सीधा पिरामिड-शैली का प्रयोग किया जाता है।