Haryana State Board HBSE 12th Class Hindi Solutions कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण Questions and Answers, Notes.

Haryana Board 12th Class Hindi कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण

प्रश्न 1.

कहानी और नाटक में क्या अंतर हैं?

उत्तर:

कहानी और नाटक दो अलग-अलग विधाएँ हैं। इनमें यदि कुछ समानताएँ हैं तो कुछ भिन्नताएँ भी हैं। कहानी की परिभाषा देते हुए हिंदी साहित्यकोश लिखता है-“कहानी गद्य-साहित्य का एक छोटा, अत्यंत सुसंगठित और अपने-आप में पूर्ण कथारूप है।” परंतु नाटक जीवन की अनुकृति है। नाटक को सजीव पात्रों द्वारा एक चलते-फिरते सप्राण रूप में अंकित किया जाता है। अन्य शब्दों में, हम कह सकते हैं कि कहानी का संबंध केवल लेखक तथा पाठक से होता है, परंतु नाटक का संबंध लेखक के अतिरिक्त निर्देशकों, पात्रों, दर्शकों तथा श्रोताओं से होता है।

दृश्य होने के कारण नाटक अधिक प्रभावशाली विधा है। नाटक को मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। उसमें मंच सज्जा, संगीत, प्रकाश व्यवस्था इत्यादि को भी स्थान दिया जाता है, परंतु कहानी केवल कही जाती है या पढ़ी जाती है। कहानी को पढ़ते समय हम उसे बीच में भी छोड़ सकते हैं और बाद में समय मिलने पर कभी भी पढ़ सकते हैं, परंतु नाटक को एक ही समय तथा स्थान पर दर्शकों के सामने अभिनीत किया जाता है। संक्षेप में, हम कहते हैं कि कहानी पढ़ने या सुनने की विधा है, नाटक रंगमंच पर अभिनीत करने की विधा है।

![]()

प्रश्न 2.

कहानी को नाटक में किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है? स्पष्ट करें।

उत्तर:

कहानी को नाटक में रूपांतरित करना कोई सहज कार्य नहीं है, ऐसा करते समय कहानी को अनेक सोपानों से गुज़रना पड़ता है। सर्वप्रथम कहानी के विस्तृत कथानक को समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है। तत्पश्चात् हम कहानी की विभिन्न घटनाओं को आधार बनाकर दृश्य बनाते हैं। उदाहरण के रूप में, यदि कहानी की कोई एक घटना, एक स्थान और एक समय पर घटती है, तो वह एक दृश्य में रूपांतरित की जा सकती है। पुनः इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि बनाए गए दृश्य नाटक को गतिशील बनाने में समर्थ हों। एक दृश्य से दूसरे दृश्य की भूमिका भी अवश्य तैयार होनी चाहिए। लेकिन ऐसे दृश्य नहीं बनाने चाहिएँ जो अनावश्यक हों और नाटक की गति में बाधा उत्पन्न करें।

दृश्य लिखने के बाद कथावस्तु के अनुसार ही संवाद लिखे जाने चाहिएँ। परंतु ये संवाद संक्षिप्त, पात्रानुकूल, प्रसंगानुकूल और सामान्य बोलचाल की भाषा में ही लिखे जाने चाहिएँ। इसके लिए हम मूल कहानी के संवादों को थोड़ा छोटा कर सकते हैं और आवश्यकतानुसार नया संवाद भी बना सकते हैं।

कहानी में चरित्र-चित्रण अलग प्रकार से होता है और नाटक में अलग प्रकार से। कहानी का नाटकीय रूपांतरण करते समय उसके पात्रों की दृश्यात्मकता का प्रयोग नाटक में किया जाना चाहिए। उदाहरण के रूप में, ‘ईदगाह’ कहानी में हामिद के कपड़ों की ओर कोई संकेत नहीं दिया गया, परंतु हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके पैरों में जूते नहीं होंगे और उसके कुरते में पैबंद लगे होंगे। यह परिवर्तन करने से कहानी के पात्र नाटक में सजीव तथा प्रभावशाली बन जाएंगे। इसी प्रकार कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय ध्वनि और प्रकाश योजना भी नितांत आवश्यक है। लेखक तो इसके बारे में केवल सुझाव ही दे सकता है परंतु निर्णय तो निर्देशक को ही लेना पड़ेगा। इसके साथ-साथ कहानी के वातावरण को नाटक में थोड़ी-सी स्वाभाविकता भी प्रदान की जानी चाहिए। ये सब कदम उठाने के बाद ही कहानी का नाट्य रूपांतरण संतोषजनक ढंग से किया जा सकता है।

प्रश्न 3.

कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय किस मुख्य समस्या का सामना करना पड़ता है?

उत्तर:

कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय अनेक प्रकार की समस्याएँ सामने आती हैं। प्रमुख समस्या तो पात्रों के मनोभावों को प्रस्तुत करने में आती है। कहानीकार तो कहानी के पात्रों के मनोभावों का विवरण प्रस्तुत करता है, परंतु नाटक के पात्रों में मानसिक द्वंद्व के दृश्यों की नाटकीय प्रस्तुति करने में समस्याएँ आ जाती हैं। उदाहरण के रूप में, जब हम ईदगाह’ कहानी का नाट्य रूपांतरण करने लगेंगे तो हामिद के द्वंद्व को प्रस्तुत करना कठिन हो जाएगा। मेले में पहुंचकर हामिद के मन में यह संघर्ष चल रहा है कि दो पैसे दे या क्या न खरीदे? कहानीकार तो विवरण के द्वारा यह लिख सकता है कि हामिद की दादी का रोटी बनाते समय हाथ जल जाता हैं।

इसलिए उसके लिए चिमटा खरीदना चाहिए, परंतु नाट्य रूपांतरण में ऐसा संभव नहीं है। नाट्य रूपांतरण में पात्र . मंच के एक कोने में जाकर संवाद द्वारा काम चला सकता है, परंतु आजकल ‘वायस ओवर’ एक आधुनिकतम तकनीक खोज ली गई है, जिससे इस समस्या का हल निकाल लिया गया है। ‘वायरस ओवर’ एक ऐसी आवाज़ है जिसे मंच पर पात्र नहीं बोलता, परंतु फिर भी वह दर्शकों को सुनाई देती है, वे पात्र की मन स्थिति को जान लेते हैं। इस प्रकार कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय अनेक समस्याएँ सामने आती हैं, परंतु आजकल नवीन तकनीकों की खोज हो चुकी है, जिससे इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है।

प्रश्न 4.

कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय दृश्य विभाजन कैसे किया जाता है? स्पष्ट करें।

उत्तर:

पहले बताया जा चुका है कि कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय उसके कथानक को समय और स्थान के आधार पर विभिन्न दृश्यों में विभाजित किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि रूपांतरित नाटक का प्रत्येक दृश्य कहानी के कथानक के अनुसार ही हो। नाटक में ऐसे दृश्य नहीं रखे जाएँ जो अनावश्यक हों, बाधा उत्पन्न करते हों और नाटक को उबाऊ बनाते हों। रूपांतरित नाटक का प्रत्येक दृश्य एक बिंदु से शुरू होता है। कथानक के अनुसार वह अपनी आवश्यकता को सिद्ध करता है और उसका अंतिम भाग अगले दृश्य से जुड़ जाता है।

अगली घटना को स्थान और समय के अनुसार दृश्यों में विभाजित किया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहानी के कथाक्रम और नाट्य रूपांतरण में कोई भी अंतर न आए। कहानी को दृश्यों में विभाजित करते समय उन दृश्यों का भी पूरा खाका बना लेना चाहिए, जिनका लेखक ने कहानी में केवल विवरण दिया हो और उसमें कोई संवाद न हो। पुनः दृश्य विभाजन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहानी का कथानक अवरुद्ध न हो। एक दृश्य दूसरे दृश्य से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से जुड़ते चला जाना चाहिए।

![]()

प्रश्न 5.

कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?

उत्तर:

कथानक कहानी का केंद्र बिंदु है। इसी पर कहानी का सारा ढाँचा खड़ा किया जाता है। सर्वप्रथम कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय उसके कथानक के अनुसार दृश्यों का औचित्य किया जाना चाहिए। अन्य शब्दों में, हम कह सकते हैं कि नाटक का प्रत्येक दृश्य कथानक का ही भाग होना चाहिए। यदि कथानक के किसी अनावश्यक हिस्से को बाहर निकाल भी दिया जाता है, तो उससे नाटक के विकास पर कोई अंतर नहीं आना चाहिए।

विशेषकर जो दृश्य कथानक से मेल न खाते हों, उन्हें नाटक में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। नाटक में अनावश्यक दृश्यों के लिए कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि नाटक को रंगमंच पर अभिनीत किया जाता है। अतः नाटक का प्रत्येक दृश्य कथानक के अनुसार ही विकसित किया जाना चाहिए। कहानी के कथानक में आरंभ, मध्य और अंत तीन अवस्थाएँ होती हैं। नाट्य रूपांतरण में भी ये तीनों अवस्थाएँ अवश्य होनी चाहिएँ।

नाटक के दृश्य बनाते समय पहले उनका खाका तैयार कर लेना चाहिए। जो भी दृश्य बनाए गए हों, उन्हें मूल कथानक के साथ मिला लेना चाहिए। इसी प्रकार संवादों के निर्माण की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अन्यत्र यह बताया जा चुका है कि कहानी के संवादों को संक्षिप्त रूप देकर रूपांतरित नाटक में जोड़ा जा सकता है। परंत आवश्यकता प बनाए जा सकते हैं। जो संवाद कहानी के कथानक से मेल न खाते हों, उन्हें रूपांतरित नाटक में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। संवाद संक्षिप्त, पात्रानुकूल तथा प्रसंगानुकूल, सामान्य बोलचाल के होने चाहिएँ। लंबे तथा उबाऊ संवादों के लिए नाटक में कोई स्थान नहीं होता। इसी प्रकार नाटक की भाषा कहानी की भाषा के समान ही सामान्य बोलचाल की भाषा होनी चाहिए।

प्रश्न 6.

कहानी के पात्र नाट्य रूपांतरण में किस प्रकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? विस्तारपूर्वक स्पष्ट करें।

उत्तर:

जिस प्रकार कहानी और नाटक में अंतर है, उसी प्रकार दोनों विधाओं में काफी अंतर है। कहानी के पात्रों को नाटक के पात्रों के अनुसार परिवर्तित किया जाना चाहिए। प्रायः कहानियों में पात्रों की वेश-भूषा की कोई सूचना नहीं दी जाती, परंतु नाटक में यह नितांत आवश्यक है। उदाहरण के रूप में, ‘ईदगाह’ कहानी का मुख्य पात्र हामिद को लिया जा सकता है। कहानी के कथानक को पढ़ने से हम उसकी आर्थिक स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। अतः नाट्य रूपांतरण करते समय हामिद की भूमिका निभाने वाले पात्र के पैरों में जूती नहीं होगी। उसके कुर्ते में पैबंद लगे होंगे। वह दुबला-पतला लड़का होगा।

इसी प्रकार रूपांतरित नाटकों के संवाद तभी प्रभावशाली बनेंगे जब पात्रों का अभिनय भी उच्च कोटि का होगा। लेखक तो थोड़ा-बहुत संकेत कर सकता है, परंतु निर्देशक ही अभिनेताओं में अभिनय की क्षमता को उत्पन्न कर सकता है। नाट्य रूपांतरण में पात्रों की भावभंगिमाओं और उसके तौर-तरीकों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। कहानी के संवादों को नाटकीय बनाने के लिए उन्हें काटकर छोटा करना आवश्यक है। पात्रों का नाट्य रूपांतरण करते समय ध्वनि और प्रकाश का समुचित प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे पात्रों का अभिनय बड़ा ही प्रभावशाली तथा संवेदनशील बन जाता

है।

कहानी में पात्रों के संवाद ही उनकी भावनाओं को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर सकते हैं, परंतु इसके लिए निर्देशक की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण होती है। ‘ईदगाह’ कहानी में हामिद का मेले में मिठाई न खरीदना, न ही कोई खिलौना खरीदना, बल्कि बूढ़ी दादी के लिए चिमटा खरीदना पाठकों को संवेदनशील बना देता है, परंतु यही दृश्य यदि नाटक में किसी अच्छे कलाकार द्वारा अभिनीत किया जाए, तो यह न केवल दर्शकों को संवेदनशील बनाएगा, बल्कि उन पर गहरा प्रभाव भी छोड़ जाएगा।

पाठ से संवाद

प्रश्न 1.

कहानी और नाटक में क्या-क्या समानताएँ होती हैं?

उत्तर:

कहानी और नाटक में निम्नांकित समानताएँ हैं

| कहानी | नाटक |

| 1. कहानी का मूलाधार कथानक होता है। | 1. नाटक भी कथानक पर ही आधारित होता है। |

| 2. कहानी में घटनाएँ क्रमबद्ध रहती हैं। | 2. नाटक में भी घटनाओं का वर्णन क्रमबद्ध रूप में होता है। |

| 3. कहानी में पात्रों की मुख्य भूमिका होती है। | 3. नाटक की रचना में भी पात्रों का मुख्य स्थान होता है। |

| 4. कहानी में संवादों के माध्यम से घटनाक्रम आगे बढ़ता है। | 4. नाटक में संवादों के द्वारा ही घटनाक्रम का विकास होता है। |

| 5. कहानी में एक परिवेश रहता है। | 5. नाटक में भी परिवेश होता है। |

| 6. कहानी में पात्रों के मध्य दुवंद्व होता है। | 6. नाटक के पात्रों के मध्य भी वंद्व दिखाया जाता है। |

| 7. कहानी उद्देश्य विशेष को लेकर चलती है। | 7. नाटक भी उद्देश्य विशेष को लेकर ही लिखा जाता है। |

| 8. कहानी का चर्मोत्कर्ष होता है। | 8. नाटक का भी चर्मोत्कर्ष होता है। |

प्रश्न 2.

स्थान और समय को ध्यान में रखते हुए दोपहर का भोजन कहानी को विभिन्न दृश्यों में विभाजित करें। किसी एक दृश्य का संवाद भी लिखें।

उत्तर:

दोपहर का भोजन एक संवेदनशील कहानी है। कुछ दृश्यों में विभाजित करके इस कहानी का नाट्य रूपांतरण किया जा सकता है।

1. प्रथम दृश्य-सिद्धेश्वरी के घर की दयनीय दशा; अस्त-व्यस्त पुराने वस्त्र; टूटी हुई चारपाई पर उसका सबसे छोटा बीमार पुत्र; उसके मुख पर मक्खियों का भिनभिनाना।

2. दूसरा दृश्य-सिद्धेश्वरी द्वारा बार-बार दरवाजे की ओर नज़रें टिकाए गली में आते-जाते लोगों को देखना।

3. तीसरा दृश्य-थके हारे रामचंद्र का घर में प्रवेश करना; उसका हताश होकर बैठना; सिद्धेश्वरी द्वारा खाना परोसना और दोनों में आपस में बातचीत होना।

4. चौथा दृश्य-खाना खाकर रामचंद्र का बाहर जाना; मोहन का घर में प्रवेश करना; खाना खाते समय मोहन का माँ से बातें करना और फिर बाहर चले जाना।

5. पाँचवाँ दृश्य-चंद्रिका प्रसाद का परेशान मुद्रा में आना; भोजन करना और पति-पत्नी का वार्तालाप होना; उसके द्वारा खाना खाकर उठना।

6. छठा दृश्य-इस दृश्य में सिद्धेश्वरी का खाना-खाने बैठना; सोए हुए पुत्र को देखकर आधी रोटी उसके लिए रख देना; रोते हुए अधिकांश भोजन करना; सारे घर में मक्खियों का भिनभिनाना और चंद्रिका प्रसाद का निश्चित होकर सोना।

- सिद्धेश्वरी-भोजन कर लो बेटा!

- (रामचंद्र बिना उत्तर दिए भोजन करता है। माँ उस पर पंखा झलती रहती है।)

- सिद्धेश्वरी-क्या दफ्तर में कोई खास बात हुई है?

- रामचंद्र-नहीं, हर रोज़ जैसा था।

- सिद्धेश्वरी-फिर चुप-चुप क्यों हो?

- रामचंद्र-लाला दिन-भर काम तो लेता है, लेकिन पैसे देते हुए उसकी जान निकलती है। सिद्धेश्वरी-यह सब तो सहना पड़ेगा।

- रामचंद्र-परंतु …..

- सिद्धेश्वरी-(बीच में टोकती हुई) बेटे! जब तक कोई दूसरा काम नहीं मिल जाता, तब तक तो सहन करना ही पड़ेगा।

- रामचंद्र-सो तो है ही।

(सिद्धेश्वरी उसे रोटी लेने के लिए कहती है लेकिन वह सिर हिलाकर मना कर देता है और हाथ धोकर बाहर चला जाता है।)

![]()

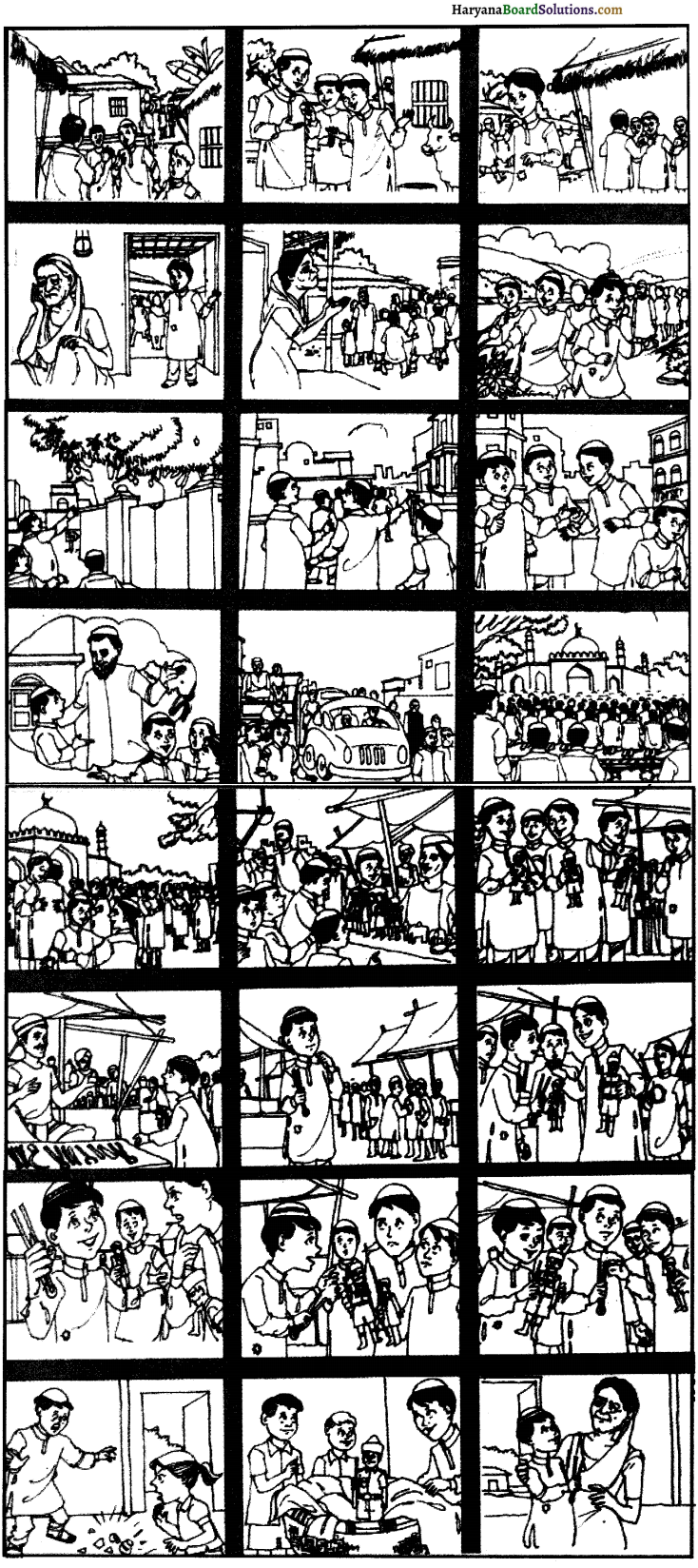

प्रश्न 3.

कहानी के नाट्य रूपांतरण में संवादों का विशेष महत्त्व होता है। नीचे ईदगाह कहानी से संबंधित कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। इन्हें देखकर लिखें।

उत्तर:

- ईदगाह कहानी का नाट्य रूपांतरण

- महमूद-(जेब से निकालकर पैसे गिनता है)-अरे, मोहसिन! मेरे पास बारह पैसे हैं।

- मोहसिन मेरे पास तो पंद्रह पैसे हैं। इतने सारे पैसों से खूब मिठाइयाँ खाएँगे और खिलौने लेंगे।

- हामिद तेरे पास कितने पैसे हैं? हामिद-अभी दादी जान से लेकर आता हूँ। अभी तो जेब खाली है।

- महमूद-हाँ; भाग कर जा। ईदगाह जाना है। बहुत दूर है यहाँ से।

- हामिद-(कोठरी का दरवाजा खोलकर) दादी जान, मैं भी मेले में जाऊँगा। सब जा रहे हैं ईदगाह। मुझे पैसे दो।

- अमीना-तू इतनी दूर कैसे जाएगा?

- हामिद-(उत्साहित होकर) महमूद, मोहसिन, नूरा के साथ जाऊँगा। दादी जान सब जा रहे हैं।

- अमीना-(बटुआ खोलते हुए) लो बेटे, यही तीन पैसे हैं। सबके साथ रहना। जल्दी घर लौट आना।

- हामिद–हाँ, दादीजान जल्दी घर आ जाऊँगा।

- मोहसिन-अरे, तेज-तेज चलो। ईदगाह जल्दी पहँचना है।

- महमूद-देख यार! कितने मोटे-मोटे आम लगे हैं।

- हामिद-लीचियाँ भी तो लगी हैं।

- नूरा-थोड़े से आम तोड़ लें।

- हामिद-नहीं-नहीं, माली मारेगा।

- महमूद-देखो! कितनी बड़ी-बड़ी इमारतें हैं।

- मोहसिन-देख, यह कॉलेज है। इसमें बड़ी-बड़ी मूछों वाले बड़े-बड़े लड़के पढ़ते हैं। सामने क्लब घर है।

- हामिद-ये बड़े लड़के भी रोज़ मार खाते होंगे। हमारे मदरसे में भी दो-तीन बड़े लड़के रोज़ मार खाते हैं।

- महमूद-यहाँ बड़ी भीड़ है। लोगों ने कितने सुंदर कपड़े पहन रखे हैं और यहाँ मोटरें भी हैं।

- हामिद-देख, यह पुलिस लाइन है। यहीं पर सिपाही कवायद करते हैं। रात को ये लोग घूम-घूमकर पहरा देते हैं।

- महमूद-अज़ी हजरत! यही तो चोरी करते हैं। शहर के सारे चोर-डाकू इनसे मिले होते हैं।

- मोहसिन-(चिल्लाते हुए) अरे! वह रही ईदगाह। अरे! यह तो बहुत बड़ी है।

- हामिद-देखो! सब लोग कतार में खड़े हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की नज़र में सब बराबर हैं।

- महमूद-आओ! गले मिलेंगे। सब सिजदे में झुक रहे हैं। एक-दूसरे के गले मिल रहे हैं।

- मोहसिन-आओ! हामिद तुम भी गले मिलो। नमाज़ के बाद सब गले मिलते हैं।

- महमूद-आओ! अब खिलौने खरीदेंगे।

- मोहसिन-यहाँ तरह-तरह के खिलौने हैं-सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील। देखो! यह किश्ती, साधू और धोबिन। हामिद-वाह! कितने सुंदर खिलौने हैं।

- महमूद-मैं तो सिपाही लूँगा। देखो, इसके हाथ में बंदूक है। सिर पर लाल पगड़ी है। अरे नूरे! तू क्या लेगा?

- नूरा-मैं तो वकील लूँगा। देखो, इसने काला चोगा पहना हुआ है। हामिद! तुम क्या लोगे?

- हामिद-मैं ये खिलौने नहीं लूँगा। ये सभी मिट्टी के बने हैं। गिर गए तो चकनाचूर हो जाएँगे।

- मोहसिन-यह तो अपने पैसे बचाना चाहता है।

- सम्मी-हाँ, बेचारा क्या करे? इसके पास तो कुल तीन पैसे हैं। आओ! हम मिठाई लेंगे।

- हामिद-(हाथ में चिमटा लेकर) देखो, मैंने यह खरीदा है।

- महमूद-(हँसते हुए) अरे! चिमटा किस काम का है। इससे क्या खेला जा सकता है।

- हामिद-देखो, यह कितना मजबूत है। लोहे का है।

- महमूद-पर, यह खिलौना तो नहीं है।

- हामिद क्यों नहीं? कँधे पर रखो तो बंदूक हो गई। हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा बन गया। चिमटे के एक वार से सब खिलौने चकनाचूर हो जाएँगे। अरे! मेरा चिमटा बहादुर शेर है।

- सम्मी-मेरी बँजरी से बदलेगा?

- हामिद-चिमटा तुम्हारी बँजरी का पेट फाड़ देगा। सिपाही भी मिट्टी की बंदूक फैंककर भाग खड़ा होगा।

- मोहसिन-हाँ भाई ठीक है इसका चिमटा सचमुच रुस्तम-ए-हिंद है।

- महमूद-यार हामिद! तू अपना चिमटा देकर मेरा खिलौना ले लो।

- हामिद-न भाई! मैं यह अपनी दादी के लिए लाया हूँ। रोटियाँ सेकते हुए अब उसकी उँगलियाँ नहीं जलेंगी।

- मोहसिन-यार! तू तो सचमुच बड़ा समझदार है।

- हामिद-(दादी को चिमटा देते हुए) दादी यह चिमटा तुम्हारे लिए लाया हूँ। अब आराम से रोटियाँ सेंकना।

- दादी-(रोते हुए) मेले में जाकर भी तुम मेरी ही चिंता करते रहे।