HBSE 12th Class Physical Education Solutions Chapter 2 प्रशिक्षण विधियाँ

Haryana State Board HBSE 12th Class Physical Education Solutions Chapter 2 प्रशिक्षण विधियाँ Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 12th Class Physical Education Solutions Chapter 2 प्रशिक्षण विधियाँ

HBSE 12th Class Physical Education प्रशिक्षण विधियाँ Textbook Questions and Answers

दीर्घ-उत्तरात्मक प्रश्न [Long Answer Type Questions]

प्रश्न 1.

आइसोमीट्रिक, आइसोटोनिक एवं आइसोकाइनेटिक व्यायामों के बारे में आप क्या जानते हैं?

उत्तर:

1. आइसोमीट्रिक व्यायाम (Isometric Exercises):

ये वे व्यायाम होते हैं जिनमें खिलाड़ी द्वारा किया गया व्यायाम या कार्य नजर नहीं आता। ऐसे व्यायाम में तनाव की अधिकता तथा तापमान में वृद्धि की संभावना रहती है। हमारे अत्यधिक बल लगाने पर भी वस्तु अपने स्थान से नहीं हिलती। उदाहरणार्थ, एक ट्रक को धकेलने के लिए एक व्यक्ति बल लगाता है, परंतु वह अत्यधिक भारी होने के कारण अपनी जगह से नहीं हिलता, परंतु तनाव बना रहता है जिससे हमारी ऊर्जा का व्यय होता है। कई बार हमारे शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। ऐसे व्यायाम करने से माँसपेशियों की लंबाई तथा मोटाई बढ़ जाती है। कुछ आइसोमीट्रिक व्यायाम निम्नलिखित हैं-

(1) बंद दरवाजों को धकेलना

(2) पीठ से दीवार को दबाना

(3) पैरलल बार को पुश करना

(4) दीवार या जमीन पर उँगली, कोहनी या कंधा दबाना

(5) कुर्सी को दोनों हाथों से अंदर की ओर दबाना

(6) घुटने मोड़ना

(7) डैस्क को हाथ, उँगली, पैर या पंजे से दबाना आदि।

2. आइसोटोनिक व्यायाम (Isotonic Exercises):

ऐसे व्यायामों में खिलाड़ी की गतिविधियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इन व्यायामों का उद्देश्य माँसपेशियों की कार्यक्षमता में वृद्धि करना होता है। इनसे माँसपेशियों में लचक आती है। इन अभ्यासों को समशक्ति जोर भी कहते हैं। कुछ आइसोटोनिक व्यायाम हैं-

(1) हल्के भार के व्यायाम करना

(2) हल्का बोझ उठाना

(3) झूला झूलना

(4) बाल्टी उठाना आदि।

3. आइसोकाइनेटिक व्यायाम (Isokinetic Exercises):

ये व्यायाम आइसोमीट्रिक एवं आइसोटोनिक व्यायामों का मिश्रण हैं। इनमें मध्यम रूप में भार रहता है ताकि माँसपेशियाँ ‘Bulk’ और ‘Tone’ दोनों रूप में वृद्धि कर सके। ये अत्यंत आधुनिक व्यायाम हैं जिनमें पहले दोनों प्रकार के व्यायामों का लाभ मिल जाता है। इनसे हम अपने शरीर को गर्मा भी सकते हैं। इनके उदाहरण हमें दैनिक जीवन में भी देखने को मिल सकते हैं; जैसे-

(1) बर्फ पर स्केटिंग करना

(2) भार ढोना

(3) चिन-अप

(4) भारी रोलर धकेलना

(5) रस्सी पर चलना।

![]()

प्रश्न 2.

सहनशीलता के विकास (Endurance Development) की विधियों का वर्णन कीजिए।

अथवा

सहनशीलता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? इसकी प्रशिक्षण विधियों का ब्यौरा दें।

उत्तर:

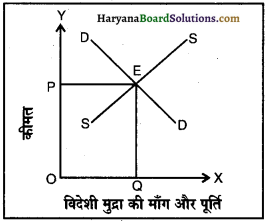

व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए सहनशीलता का विकास होना बहुत आवश्यक है। सहनशीलता के विकास में अनेक प्रशिक्षण विधियाँ महत्त्वपूर्ण योगदान देती हैं। अतः इन विधियों का विवरण इस प्रकार है-

1. निरंतर प्रशिक्षण विधि (Continuous Training Method):

निरंतर प्रशिक्षण विधि सहनशीलता को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है.। इस तरीके में व्यायाम लंबी अवधि तक बिना रुके अर्थात् निरंतर किया जाता है। इस तरीके में सघनता बहुत कम होती है क्योंकि व्यायाम लंबी अवधि तक किया जाता है। क्रॉस-कंट्री दौड़ इस प्रकार के व्यायाम का सबसे अच्छा उदाहरण है। इस तरह के व्यायाम में हृदय की धड़कन की दर लगभग 140 से 160 प्रति मिनट होती है। व्यायाम करने की अवधि कम-से-कम 30 मिनट होनी आवश्यक है। इस विधि से हृदय तथा फेफड़ों की कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है। इससे इच्छा-शक्ति दृढ़ हो जाती है तथा थकावट की दशा में लगातार काम करने से व्यक्ति दृढ़-निश्चयी बन जाता है। इससे व्यक्ति में आत्म-संयम, आत्म-अनुशासन व आत्म-विश्वास बढ़ने लगता है।

2. अंतराल प्रशिक्षण विधि (Interval Training Method):

प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच बिकिला (Bikila) ने सन् 1920 में अंतराल प्रशिक्षण विधि की शुरुआत की। उन्होंने इसे टेरेस ट्रेनिंग का नाम दिया। वास्तव में यह विधि प्रयास व पुनः शक्ति प्राप्ति, फिर प्रयास व पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि का प्रयोग गति तथा सहनशीलता के विकास के लिए होता है। शिक्षित खिलाड़ी के लिए यह अति सुदृढ़ तथा प्रभावशाली प्रशिक्षण विधि है, परंतु इस विधि को अनुचित ढंग से अपनाने से उकताहट के कारण शारीरिक एवं मानसिक थकावट उत्पन्न होती है।

3. फार्टलेक प्रशिक्षण विधि (Fartlek Training Method):

फार्टलेक प्रशिक्षण विधि क्रॉस-कंट्री दौड़ पर आधारित है तथा दौड़ के साथ-साथ कई अन्य व्यायाम भी इसमें शामिल हैं। यह प्रशिक्षण खिलाड़ी की आयु, क्षमता आदि देखकर दिया जाता है। इस प्रशिक्षण विधि में कदमों के फासले या दूरी और तीव्रता आदि में फेर-बदल करके दौड़ का कार्यक्रम बनता है। भागते-भागते जमीन से कोई वस्तु उठाना, भागते-भागते आधी बैठक लगाना, एक टाँग से दौड़ना, दोनों पैरों से कूद लगाना, हाथ ऊपर करके भागना आदि इसके उदाहरण हैं। खिलाड़ी अपनी इच्छानुसार गति तथा अन्य व्यायामों में फेर-बदल कर सकता है। इस विधि से थकान का अनुभव नहीं होता। इसमें समय पर विशेष बल दिया जाता है। खिलाड़ी में अधिक शक्ति अथवा क्षमता बनाई जाती है।

इस प्रकार उपर्युक्त विधियों की सहायता से सहनशीलता को बढ़ाया जा सकता है।

प्रश्न 3.

गति को प्रशिक्षण विधि में कैसे विकसित किया जाता है?

अथवा

गति की प्रशिक्षण विधि का वर्णन कीजिए।

अथवा

गति के विकास की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। अथवा

गति के विकास के लिए त्वरण दौड़ों का वर्णन कीजिए।

अथवा

त्वरण दौड़ों तथा पेस दौड़ों पर नोट लिखें।

उत्तर:

गति वह योग्यता या क्षमता है जिसके द्वारा एक ही प्रकार की गतिविधि को बार-बार तीव्र गति से किया जाता है। वास्तव में, किसी क्रिया को अधिक-से-अधिक तेज़ गति के साथ करने की योग्यता को गति कहा जाता है। अधिकतर खेलों में गति का प्रयोग किया जाता है। गति के विकास की विभिन्न विधियाँ निम्नलिखित हैं

1. त्वरण दौड़ें (Acceleration Races):

सामान्यतया गति के विकास के लिए त्वरण दौड़ें अपनाई जाती हैं, विशेष रूप से स्थिर अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी इवेन्ट की तकनीक शुरू में ही सीख लें। इस प्रकार की दौड़ों के लिए एथलीट या खिलाड़ी को एक विशेष दूरी की दौड़ लगानी होती है। वह स्टार्टिंग लाइन से स्टार्ट लेता है और जितनी जल्दी सम्भव हो सके, उतनी जल्दी अधिकतम गति प्राप्त करने का प्रयास करता है और उसी गति से निश्चित की हुई दूरी को पार करता है।

त्वरण दौड़ें बार-बार दौड़ी जाती हैं। इन दौड़ों के बीच में मध्यस्थ/अंतराल का समय काफी होता है। स्प्रिट लगाने वाले प्रायः स्थिर अवस्था के बाद से लेकर अधिकतम गति 6 सेकिण्ड में प्राप्त कर लेते हैं। इसका मतलब है कि स्टार्ट लेने से लेकर त्वरित करने तथा अधिकतम गति को बनाए रखने में 50 से 60 मी० की दूरी की आवश्यकता होती है। ऐसा प्रायः देखा गया है कि बहुत अच्छे खिलाड़ी/एथलीट केवल 20 मी० तक अपनी अधिकतम गति को बनाए रख सकते हैं। इन दौड़ों की संख्या खिलाड़ी/एथलीट की आयु, उसके अनुभव व उसकी क्षमता के अनुसार निश्चित की जा सकती है। यह संख्या 6 से 12 हो सकती है। त्वरण दौड़ में कम-से-कम दूरी 20 से 40 मीटर होती है। इन दौड़ों से पहले उचित गर्माना बहुत आवश्यक होता है। प्रत्येक त्वरण दौड़ के बाद उचित मध्यस्थ/अंतराल भी होना चाहिए, ताकि खिलाड़ी/एथलीट अगली दौड़ बिना किसी थकावट के लगा सके।

2. पेस दौड़ें (Pace Races):

पेस दौड़ों का अर्थ है-एक दौड़ की पूरी दूरी को एक निश्चित गति से दौड़ना। इन दौड़ों में एक खिलाड़ी/एथलीट दौड़ को समरूप या समान रूप से दौड़ता है। सामान्यतया 800 मी० व इससे अधिक दूरी की दौड़ें पेस दौड़ों में शामिल होती हैं। वास्तव में, एक एथलीट लगभग 300 मी० की दूरी पूरी गति से दौड़ सकता है। इसलिए मध्यम व लम्बी दौड़ों में; जैसे 800 मी० व इससे अधिक दूरी की दौड़ों में उसे अपनी गति में कमी करके अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखना जरूरी है। उदाहरण के लिए, यदि एक 800 मी० की दौड़ लगाने वाला एथलीट है और उसका समय 1 मिनट 40 सेकिण्ड है, तो उसे पहली 400 मी० दौड़ 49 सेकिण्ड में तथा 400 मी० दौड़ 51 सेकिण्ड में लगानी चाहिए। यह प्रक्रिया ही पेस दौड़ कहलाती है। पेस दौड़ों की दोहराई खिलाड़ी की योग्यता के अनुसार निश्चित की जा सकती हैं।

![]()

प्रश्न 4.

निरंतर प्रशिक्षण विधि क्या है? खिलाड़ियों में सहनशीलता के विकास में इस विधि का क्या योगदान है?

अथवा

निरंतर प्रशिक्षण विधि (Continuous Training Method) क्या है? इस विधि के लाभों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

निरंतर प्रशिक्षण विधि (Continuous Training Method):

निरंतर प्रशिक्षण विधि सहनशीलता को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। यह ऐसी विधि है जिसमें व्यायाम लंबी अवधि तक बिना रुके अर्थात् निरंतर किए जाते हैं। इस तरीके में सघनता बहुत कम होती है क्योंकि व्यायाम लंबी अवधि तक किया जाता है। क्रॉस-कंट्री दौड़ इस प्रकार के व्यायाम का सबसे अच्छा उदाहरण है। इस तरह के व्यायाम में हृदय की धड़कन की दर लगभग 140 से 160 प्रति मिनट होती है। व्यायाम करने की अवधि कम-से-कम 30 मिनट होनी आवश्यक है। एथलीट या खिलाड़ी की सहनशीलता की योग्यता के अनुसार व्यायाम करने की अवधि में बढ़ोतरी की जा सकती है।

निरंतर प्रशिक्षण विधि के लाभ (Advantages of Continuous Training Method): निरंतर प्रशिक्षण विधि के लाभ निम्नलिखित हैं-

(1) इस व्यायाम से माँसपेशियों तथा जिगर में ग्लाइकोजिन बढ़ जाता है।

(2) इससे हृदय तथा फेफड़ों की कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है।

(3) इससे इच्छा-शक्ति दृढ़ हो जाती है तथा थकावट की दशा में लगातार काम करने से व्यक्ति दृढ़-निश्चयी बन जाता है।

(4) अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए व्यायाम की सघनता को बढ़ाया जा सकता है।

(5) इससे व्यक्ति में आत्म-संयम, आत्म-अनुशासन व आत्म-विश्वास बढ़ने लगता है।

प्रश्न 5.

फार्टलेक प्रशिक्षण विधि का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।

अथवा

फार्टलेक प्रशिक्षण विधि क्या है? खिलाड़ियों में सहनशीलता के विकास में इस विधि का क्या योगदान है?

अथवा

फार्टलेक प्रशिक्षण विधि से आप क्या समझते हैं? इस विधि के लाभों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

फार्टलेक प्रशिक्षण विधि (Fartlek Training Method):

फार्टलेक (Fartlek) स्वीडन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है-‘Speed Play’ अर्थात् ‘गति से खेलना’ इस प्रकार का प्रशिक्षण खिलाड़ी खेल के मैदान या जिम्नेजियम में नहीं करता। यह प्रशिक्षण घास के मैदान, पहाड़ों, रेतीली ज़मीन, जंगल आदि में लिया जाता है। इस प्रशिक्षण में शारीरिक शक्ति और सहनशीलता बढ़ाने के लिए दौड़ने के अतिरिक्त प्राकृतिक साधनों की सहायता से व्यायाम किए जाते हैं; जैसे पेड़ पर चढ़ना, नदी को पार करना, पहाड़ों पर चढ़ना व उतरना आदि। खिलाड़ियों में सहनशीलता के विकास में इस प्रशिक्षण विधि का विशेष योगदान है। इस प्रशिक्षण विधि का मुख्य लाभ खिलाड़ी को यह मिलता है कि वह रोज़ाना एक ही प्रकार के व्यायाम खेल के मैदान तथा जिम्नेजियम में करते-करते बोरियत अनुभव करता है, उससे उसे निजात मिलती है। वह इस परिवर्तित प्रशिक्षण के ढंग से उत्साहित होता है।

फार्टलेक प्रशिक्षण विधि में खिलाड़ी एक निश्चित दूरी तक दौड़ने का कार्यक्रम बनाते हैं। दूरी तय करने का समय निश्चित किया जाता है लेकिन पग के फासले तथा उनकी तीव्रता में फेर-बदल पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। दौड़ समाप्त करने का फैसला खिलाड़ी के स्तर को देखकर किया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता धीमी गति से दौड़ प्रारम्भ करता है तथा उसको पगों में फेर-बदल करने की छूट होती है। इस दौड़ में केवल निश्चित समय में दौड़ समाप्त करने तथा मध्य में तीव्र गति की दौड़-दौड़ने पर जोर दिया जाता है। इस दौड़ के साथ प्रशिक्षक विभिन्न किस्म के व्यायाम जोड़ सकता है; जैसे एक टाँग पर छलाँग लगानी, दोनों पाँवों से छलाँग लगानी तथा दोहरी छलाँग आदि । व्यायाम का चयन खिलाड़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए। फार्टलेक प्रशिक्षण विधि को गति का खेल (Speed Play) भी कहा जाता है।

फार्टलेक प्रशिक्षण विधि के लाभ (Advantages of Fartlek Training Method): फार्टलेक प्रशिक्षण विधि के लाभ निम्नलिखित हैं-

(1) खिलाड़ी अपनी इच्छानुसार गति तथा अन्य व्यायामों में फेर-बदल कर सकता है।

(2) इससे थकान का अनुभव नहीं होता।

(3) इसमें समय पर विशेष बल दिया जाता है।

(4) इससे चहुंमुखी विकास होता है।

(5) शरीर प्रत्येक कठोर व्यायाम अथवा प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य हो जाता है।

(6) इससे आत्म-विश्वास बढ़ता है।

(7) इससे नए अनुभव प्राप्त होते हैं और रचनात्मकता बढ़ती है।

निष्कर्ष (Conclusion):

इस प्रशिक्षण विधि के निष्कर्ष में यह कहा जाता है कि यह ऐसी ज़मीन पर करवाया जाता है जो कि प्रतियोगिता में प्रयुक्त किए जाने वाले ट्रैक (दौड़ पथ) से कोई सम्बन्ध न होने के कारण कोई लाभ नहीं होता। वास्तव में, जो व्यक्ति असमतल धरातल पर प्रशिक्षण करते हैं, वे बनाए गए बढ़िया ट्रैक पर सुगमतापूर्वक भाग ले सकते हैं। ऐसे खिलाड़ी बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं। इससे खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता तथा सहनशीलता में वृद्धि होती है। यह प्रशिक्षण विधि सभी किस्मों के खेलकूद की गतिविधियों के लिए शक्ति तथा सहनशीलता बढ़ाने का एक बढ़िया साधन है।

![]()

प्रश्न 6.

मध्यांतर/अंतराल विधि की सविस्तार व्याख्या कीजिए।

अथवा

अंतराल प्रशिक्षण विधि क्या है? खिलाड़ियों में सहनशीलता के विकास में इस विधि का प्रयोग कैसे किया जाता है?

अथवा

अंतराल प्रशिक्षण विधि (Interval Training Method) क्या है? इस विधि के लाभों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

अंतराल प्रशिक्षण विधि (Interval Training Method):

प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच बिकिला (Bikila) ने सन् 1920 में अंतराल प्रशिक्षण विधि की शुरुआत की। उन्होंने इसे टेरेस ट्रेनिंग (Terrace Training) का नाम दिया। वास्तव में यह विधि प्रयास व पुनः शक्ति प्राप्ति, फिर प्रयास व पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है। अंतराल प्रशिक्षण के समय खिलाड़ी को हर बार तेज गति के कार्य करने के बाद पुनः शक्ति प्राप्त करने हेतु समय प्रदान किया जाता है। खिलाड़ी की क्षमता के अनुसार पुनः शक्ति प्राप्त करने के समय को व्यवस्थित किया जा सकता है। पुनः शक्ति प्राप्ति का समय कम करके या बढ़ाकर भार को घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

अतः पूरी गति से एक चक्कर ट्रैक का लगाकर दूसरा चक्कर धीरे-धीरे दौड़कर फिर एक गति पूर्ण, फिर धीरे-धीरे दौड़कर चक्र पूरा करने को अंतराल प्रशिक्षण कहते हैं। इसे तेज और धीरे दौड़ना भी कहते हैं। इस प्रशिक्षण में पाँच बातों का ध्यान रखना चाहिए-

(1) दूरी

(2) अंतराल

(3) दौड़ों के बीच आराम का समय

(4) तेज दौड़ों का समय

(5) आराम।

इस विधि का प्रयोग गति तथा सहनशीलता के विकास के लिए होता है। खिलाड़ी के लिए यह अति सुदृढ़ तथा प्रभावशाली प्रशिक्षण विधि है, परंतु इस विधि को अनुचित ढंग से अपनाने से उकताहट के कारण शारीरिक एवं मानसिक थकावट उत्पन्न होती है।

अंतराल प्रशिक्षण विधि के लाभ (Advantages of Interval Training Method):

इस प्रशिक्षण विधि के मुख्य लाभ निम्नलिखित प्रकार से हैं-

(1) अंतराल प्रशिक्षण विधि व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार बिना टीम के दबाव के चलाई जाने वाली व्यक्तिगत विधि है।

(2) इस प्रशिक्षण विधि में आवश्यक आराम के क्षणों में कमी करके शक्ति, क्षमता एवं धैर्य से विकास किया जा सकता है।

(3) इस प्रशिक्षण विधि से खिलाड़ी अपनी प्रगति का स्वयं अनुमान लगा सकता है।

(4) इस प्रशिक्षण विधि में नाड़ी की धड़कन को स्थिर बनाकर शीघ्र एकात्मक क्षमता को विकसित किया जा सकता है।

(5) इस प्रशिक्षण विधि के द्वारा थकावट के पश्चात् शीघ्र विश्राम पाने की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। .

प्रश्न 7.

गर्माने से आपका क्या अभिप्राय है? इसके महत्त्व पर प्रकाश डालिए।

अथवा

वार्मिंग-अप से क्या अभिप्राय है? खिलाड़ियों के लिए इसके महत्त्व पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

गर्माने का अर्थ (Meaning of Warming-up):

किसी कार्य को सुचारु रूप से करने के लिए मांसपेशियों को उसके अनुरूप तैयार करना पड़ता है। इसे माँसपेशियों का गर्माना कहते हैं। अतः गर्माने का अर्थ है-शरीर को प्रतियोगिता अथवा कार्य के लिए उचित व्यवस्था में लाना। इससे अच्छे परिणाम निकलते हैं तथा शरीर को कोई आघात नहीं पहुँचता।

शरीर को गर्माने का महत्त्व (Importance of Warming-up): शरीर को गर्माने से हमारे शरीर पर अनेक लाभदायक प्रभाव पड़ते हैं-

(1) शरीर को गर्माने से श्वसन प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार सुधार हो जाता है।

(2) शरीर को गर्माने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है।

(3) खेल-प्रतियोगिता से पूर्व शरीर को गर्माना बहुत आवश्यक है। यदि शरीर को बिना गर्माए प्रतियोगिता में भाग लिया जाए तो खेल में चोट लगने की संभावना अधिक रहती है। अच्छी तरह शरीर को गर्माने से खिलाड़ी को अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलती है और इससे शरीर में अधिक कार्य करने की क्षमता आ जाती है।

(4) रक्त संचार आवश्यकतानुसार बढ़ता है तथा अतिरिक्त कार्यभार के अनुरूप हो जाता है।

(5) शरीर व मांसपेशियों में तालमेल व सामंजस्य बनाए रखने के लिए शरीर को गर्माना आवश्यक है। इससे माँसपेशियाँ अनुकूल हो जाती हैं।

(6) इसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों व इन्द्रियों में आपसी तालमेल बढ़ जाता है।

(7) इससे फेफड़ों की साँस खींचने व छोड़ने की प्रक्रिया का विकास होता है।

(8) खेल प्रतियोगिता से पूर्व शरीर को गर्म करने से खिलाड़ी का अपने खेल मुकाबले के प्रति मानसिक तनाव कम हो जाता है जिससे उसका प्रदर्शन बढ़ जाता है।

(9) शरीर को गर्माने से पाचन क्रिया में सुधार होता है। शरीर को गर्माने से एक ओर तो भूख अधिक लगती है और दूसरी ओर भोजन अति शीघ्र पच जाता है।

(10) गर्माने से खिलाड़ी शारीरिक-मानसिक रूप से तैयार हो जाता है। शरीर को गर्माने से उसका भय खत्म हो जाता है और खेल खेलने के लिए उसमें आत्म-विश्वास या हौसला उत्पन्न हो जाता है।

(11) कसरत से मानवीय शरीर में लाल रक्ताणुओं और हीमोग्लोबिन की मात्रा में वृद्धि होती है। इनके बढ़ने से शरीर तंदुरुस्त और चुस्त रहता है। तंदुरुस्त और चुस्त शरीर खिलाड़ी की कुशलता में वृद्धि करता है।

(12) शरीर की अंदरुनी तोड़-फोड़ मानवीय शरीर को कमज़ोर और सुस्त बनाती है। इससे उसकी कार्यक्षमता में कमी आ जाती है। खेल से पहले गर्माना शरीर की अंदरुनी तोड़-फोड़ को ठीक करता है जिससे खिलाड़ी की कुशलता बढ़ती है।

![]()

प्रश्न 8.

शरीर को गर्माने की विभिन्न क्रियाओं व विधियों का वर्णन कीजिए।

अथवा

गर्माने (वार्मिंग-अप) की विभिन्न व्यायाम क्रियाओं का ब्यौरा दें।

उत्तर:

किसी कार्य को सुचारु रूप से करने के लिए माँसपेशियों को उसके अनुरूप तैयार करना गर्माना कहलाता है। यदि शरीर को. बिना गर्माए कठोर व्यायाम किया जाए तो माँसपेशियों को चोट पहुँच सकती है या उनमें कोई विकार उत्पन्न हो सकता है।

गर्माने की क्रियाएँ/गतिविधियाँ (Exercises of Warming-up):

शरीर और माँसपेशियों को गर्माने के लिए निम्नलिखित क्रियाएँ/गतिविधियाँ सरल से कठिन के सिद्धांत पर आधारित हैं-

1. धीमी गति से दौड़ना या जॉगिंग (Running at Slow Speed or Jogging):

प्रत्येक खिलाड़ी को अपनी क्षमता और स्तर के अनुसार धीमी गति से दौड़ना चाहिए। निम्न स्तर के खिलाड़ी को दो-तीन चक्कर लगाने चाहिएँ। स्तर में वृद्धि के साथ चक्करों की संख्या में भी वृद्धि होनी चाहिए।

2. आसान व्यायाम (Simple Exercises):

धीमी गति से दौड़ने के पश्चात् खिलाड़ी को आसान व्यायाम करने चाहिएँ। ये व्यायाम हाथ, पैर, कंधे, कमर से संबंधित होने चाहिएँ। व्यायाम सरल से जटिल के अनुसार करने चाहिएँ।

3. स्ट्राइडिंग (Striding):

इस व्यायाम में खिलाड़ी को अपनी पूरी गति से दौड़ना चाहिए। इसमें लंबे तथा ऊँचे कदम लेने चाहिएँ। इस प्रकार का व्यायाम लगभग 60 से 80 मी० तक दौड़कर करना चाहिए तथा वापसी पर चलकर आना चाहिए। यह क्रिया 4 से 6 बार दोहरानी चाहिए। दौड़ते समय कदम लंबे, शरीर आगे की ओर तथा घुटने ऊपर उठाकर दौड़ना चाहिए।

4. खिंचाव वाले व्यायाम (Pulling Exercises): स्ट्राइडिंग के बाद शरीर के विभिन्न अंगों के व्यायाम करने चाहिएँ। इनमें मुड़ना, झुकना, खिंचाव तथा झटके वाले व्यायाम भी शामिल हैं।

5. विंड स्प्रिंट्स (Wind Sprints):

ये व्यायाम हवा के झोंकों की भांति रुक-रुककर 20-25 मीटर तीव्र गति से दौड़कर करने चाहिएँ। इनकी पुनरावृत्ति 4-6 बार होनी चाहिए। इसमें यह अनिवार्य है कि सदैव स्पाईक्स पहनकर ही चक्कर लगाने चाहिएँ न कि कपड़ों के जूते पहनकर।

उपर्युक्त पाँचों व्यायाम करने के बाद खिलाड़ी, धावक तथा एथलीट को 5-7 मिनट तक कार्यरत व्यायाम करना चाहिए। ये सब व्यायाम प्रतियोगिता की अंतिम पुकार से पूर्व कर लेने चाहिएँ। प्रतियोगिता में शांत मन से भाग लेना चाहिए और प्रतियोगिता के स्थान पर समय से पहुँच जाना चाहिए।

गर्माने की विधियाँ (Methods of Warming-up):

शरीर को गर्माने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जा सकता है-

1. वातानुकूलित स्थान पर शरीर को गर्माना (Warming-up of the Body in Air Conditioned Place):

जहाँ सारा साल बर्फ पड़ती है या मौसम खराब रहता है, वहाँ गर्माने के वैज्ञानिक साधन अपनाए जाते हैं, यथा खिलाड़ी या एथलीट गर्माने के लिए आवश्यकतानुसार कमरे में जाकर शरीर को गर्मा लेते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के यंत्र भी कार्य में लाए जाते हैं।

2. मालिश द्वारा शरीर को गर्माना (Warming-up of the Body through Massage):

मालिश द्वारा शरीर को गर्माने की विधि बहुत पुरानी है। इस विधि से शरीर की मांसपेशियों को गर्माने से वे अर्ध-तनाव की स्थिति में आ जाती हैं जिससे कार्य तत्परता के साथ किया जाता है। इस विधि में एक बड़ी कठिनाई यह है कि मालिश या तो स्वयं खिलाड़ी को करनी चाहिए अथवा उसके किसी साथी को। हर समय मालिश वाले साथी का साथ संभव नहीं है।

3. गर्म पानी से गर्माना (Warming-up through Hot Water): गर्म पानी से नहाकर भी शरीर को गर्माया जा सकता है।

4. चाय व कॉफी आदि का सेवन (Drinking Tea & Coffee etc.):

कुछ लोगों का विचार है कि प्रतियोगिता से पूर्व चाय अथवा कॉफी पीने से भी शरीर को गर्माया जा सकता है, पर यह विधि वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित नहीं मानी जाती।

![]()

प्रश्न 9.

शरीर को गर्माने के मुख्य सिद्धांत कौन-कौन-से हैं? वर्णन करें।

अथवा

गर्माने के मार्गदर्शक नियमों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

शरीर को गर्माने के मुख्य सिद्धांत अथवा नियम निम्नलिखित हैं-

1. स्वास्थ्य (Health):

खिलाड़ी या एथलीट को गरम होने से पहले अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखना चाहिए। उसको अपने स्वास्थ्य के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। अगर किसी कमजोर स्वास्थ्य वाले खिलाड़ी के शरीर को गर्माने के लिए कोई कठिन व्यायाम दे दिया जाए तो उससे शरीर को अच्छी तरह गर्माने की बजाय शरीर की अलग-अलग प्रणालियों में दोष उत्पन्न हो जाएंगे।

2. जलवायु संबंधी सिद्धांत (Principle Related to Climate):

किसी भी खिलाड़ी को गरम या ठंडे मौसम या मैदानी और पहाड़ी जलवायु को देखकर गर्माने वाले व्यायाम करने चाहिएँ।

3. क्रमानुसार (Systematic):

किसी भी खिलाड़ी को गर्माने वाले व्यायाम क्रमानुसार ही करने चाहिएँ। ये व्यायाम इस ढंग से करने चाहिएँ ताकि उस खिलाड़ी के शरीर के सारे अंगों का तापमान और खून की गति ठीक ढंग से काम करे।

4. शरीर के सारे अंगों से संबंधित व्यायाम (Exercises Pertaining to All Parts of Body):

किसी भी खिलाड़ी को गर्माने वाले व्यायाम इस तरीके से करने चाहिएँ कि खिलाड़ी के शरीर के सारे अंग गरम हो जाएँ। किसी भी खेल में भाग लेने से पहले शरीर के सभी अंगों को गर्माना बहुत जरूरी है।

5. व्यक्ति की क्षमता और प्रशिक्षण (Capacity and Training of Individual):

किसी भी खिलाड़ी को गर्माने से पहले यह देखना चाहिए कि उसका प्रशिक्षण किस अवस्था में चल रहा है और उसका अपना लक्ष्य क्या है? उसकी उद्देश्य अवस्था किस प्रकार की है? उसके प्रशिक्षण का कार्यक्रम कैसा चल रहा है? इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही उसको गर्माने वाले व्यायाम करने चाहिएँ।

6. प्रतियोगिता और काम करने की तीव्रता के अनुसार (According to Competition and Intensity of Work):

खेल प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर ही हमें खिलाड़ी को गर्माने वाले व्यायाम करवाने चाहिएँ और यह भी देखना चाहिए कि कितने समय पहले गर्माना चाहिए, ताकि खिलाड़ी अपने खेल का बढ़िया प्रदर्शन कर सके।

7. आसान से जटिल का सिद्धांत (Principle of Simple to Complex):

खिलाड़ी को खेल में भाग लेने से पहले शरीर को इस तरीके से गर्माना चाहिए कि शरीर पर अधिक दबाव न पड़े, क्योंकि यदि आरंभ में ही अभ्यास में कठिनाई दे दी जाए तो माँसपेशियों में कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकते हैं। इसी कारण हमें गर्माने के आसान से जटिल वाले सिद्धांत को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।

8. ऊँचाई, आयु, भार और शरीर संरचना (Height, Age, Weight and Body Structure):

खिलाड़ी को गर्माने से पहले उसकी ऊँचाई, उसका भार, आयु और शरीर संरचना आदि देख लेनी चाहिए। छोटी उम्र के खिलाड़ी को वे व्यायाम नहीं दिए जा सकते जो 20-25 वर्ष के खिलाड़ी को दिए जाते हैं। इसी तरह एक महिला खिलाड़ी को वे व्यायाम नहीं दिए जाते जो एक पुरुष को दिए जाते हैं, क्योंकि दोनों की कार्यक्षमता एवं शरीर संरचना में अंतर होता है।

9. अन्य सिद्धांत (Other Principles):

शरीर को गर्माने के लिए खिंचाव या आसान वाले व्यायाम भी किए जाने चाहिएँ। गर्माने की क्रिया खेल के अनुसार होनी चाहिए। हमें शरीर को उतना ही गर्माना चाहिए, जिससे हमारे शरीर का तापमान खेल के अनुसार हो सके अर्थात् गर्माना उतना ही होना चाहिए जिससे हमें थकावट का अनुभव न हो। हमें गर्माने की प्रक्रिया में खेल संबंधी सभी व्यायामों को शामिल करना चाहिए।

प्रश्न 10.

गर्माने के शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए।

अथवा

शरीर को गर्माने से हमारे शरीर पर क्या-क्या लाभदायक प्रभाव पड़ते हैं? वर्णन करें।

अथवा

गर्माने (वार्मिंग-अप) के शरीर क्रियात्मक तथा मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

गर्माने के शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को दो भागों में बाँटा जा सकता है-

(क) शरीरक्रियात्मक प्रभाव (Physiological Effects)

(ख) मनोवैज्ञानिक प्रभाव (Psychological Effects)।

(क) शरीर क्रियात्मक प्रभाव (Physiological Effects):

गर्माने के शारीरिक क्रिया संबंधी प्रभाव निम्नलिखित हैं-

1.शरीर के तापमान में वृद्धि (Increase in Body Temperature):

गर्माने से माँसपेशियाँ गति में आ जाती हैं जिससे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि खेल में अच्छे प्रदर्शन के लिए पहले गर्माना लाभदायक होता है।

2. लाल रक्ताणुओं में वृद्धि (Increase in the Red Blood Corpuscles):

कसरत से मानवीय शरीर में लाल रक्ताणुओं और हीमोग्लोबिन की मात्रा में वृद्धि होती है। इनके बढ़ने से शरीर तंदुरुस्त और चुस्त रहता है। तंदुरुस्त और चुस्त शरीर खिलाड़ी की कुशलता में वृद्धि करता है।

3. श्वास क्रिया में वृद्धि (Increase in the Respiration Process):

गर्माने से फेफड़ों से साँस लेने और बाहर निकालने की क्रिया में वृद्धि होती है। फेफड़े शुद्ध हवा अंदर रखकर गंदी वायु को शरीर से बाहर निकालते रहते हैं। जिस कारण शरीर से कई हानिकारक पदार्थ या गैस बाहर निकल जाती हैं। श्वास क्रिया में वृद्धि खिलाड़ी की निपुणता में वृद्धि करता है।

4. प्रतिक्रिया समय में वृद्धि (Increase in Reaction Time):

गर्माने से खिलाड़ी का मानसिक और मांसपेशियों का तालमेल बढ़ जाता है। इस तालमेल के बढ़ने से प्रतिक्रिया का समय बढ़ जाता है, जो कि खिलाड़ी के लिए खेल में अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए आवश्यक होता है। तेज दौड़ में यह अत्यंत आवश्यक है।

5. माँसपेशियों का सिकुड़ना और आराम की अवस्था में वृद्धि (Increase in the Speed of Contraction and Relaxation of Muscles):

गर्माने से शरीर की सभी प्रणालियाँ प्रभावित होती हैं परंतु सबसे अधिक प्रभाव माँसपेशियों पर पड़ता है। रक्त सारे शरीर में जल्दी से पहुँचता है। जिस कारण माँसपेशियाँ जल्दी सिकुड़ती हैं और विश्राम की अवस्था में आ जाती हैं।

(ख) मनोवैज्ञानिक प्रभाव (Psychological Effects):

गर्माने से मानवीय शरीर पर निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं-

1. मानसिक तैयारी (Psycho Preparation):

खेलों में मानसिक तैयारी सबसे अधिक योगदान देती है। गर्माना एक प्रकार से खेल में भाग लेने की मानसिक तैयारी है। जो खिलाड़ी गर्माने के बिना क्रियाओं में भाग लेता है वह एकाग्र मन से नहीं खेल पाता, जिससे उसकी मेहनत सफल नहीं होती।

2. भीड़ के डर का प्रभाव (Effect of Crowd Fear):

भीड़ का डर एक मनोवैज्ञानिक डर है। यह डर प्रत्येक खिलाड़ी में खेल में भाग लेने से पहले होता है। परंतु कई लोगों में यह अधिक और कई लोगों में यह कम होता है। जब खिलाड़ी क्रिया में भाग लेने के लिए भीड़ के सामने गर्माना शुरू करता है तो उसका काफी डर दूर हो जाता है। वह मानसिक रूप से तैयार होना शुरू हो जाता है। यह तैयारी उसके प्रदर्शन में वृद्धि करती है।

3. हृदय-क्षमता में वृद्धि (Increase in Cardiac Efficiency):

गर्माना शरीर की सभी प्रणालियों को ठीक ढंग से काम करने के योग्य कर देता है। हृदय-क्षमता गर्माने से काफी प्रभावित होती है। गर्माने के बाद हृदय में रक्त की मात्रा अधिक होती है और इस क्रिया से दिल की माँसपेशियाँ अधिक ताकतवर बनती हैं। इससे हृदय की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है।

![]()

प्रश्न 11.

लिम्बरिंग डाउन से आप क्या समझते हैं? खिलाड़ियों के लिए लिम्बरिंग डाउन के महत्त्व का वर्णन कीजिए।

अथवा

कूलिंग डाउन से आप क्या समझते हैं ? खिलाड़ियों के लिए कूलिंग डाउन क्यों आवश्यक है ? वर्णन कीजिए।

उत्तर:

लिम्बरिंग डाउन का अर्थ (Meaning of Limbering Down):

लिम्बरिंग या कूलिंग डाउन से तात्पर्य शरीर को व्यायामों द्वारा आराम की हालत में वापस लाना है। मुकाबले के दौरान शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तापमान को सामान्य अवस्था में लाने के लिए धीरे-धीरे दौड़कर या चलकर ट्रैक का चक्कर लगाना चाहिए। इस तरह मुकाबले के दौरान बढ़ा हुआ तापमान सामान्य अवस्था में आ जाता है। शरीर को धीरे-धीरे ठंडा करने से थकावट जल्दी दूर होती है और माँसपेशियों की मालिश भी हो जाती है। उचित ढंग से कूलिंग डाउन करने के लिए हमें कम-से-कम 5 से 10 मिनट तक जॉगिंग या वॉकिंग करनी चाहिए। इसके बाद स्थिर खिंचाव वाले व्यायाम भी लगभग 5 से 10 मिनट तक करने चाहिएँ।

लिम्बरिंग डाउन का महत्त्व या आवश्यकता (Importance or Need of Limbering Down):

किसी प्रतियोगिता या प्रशिक्षण से पूर्व जिस.प्रकार शरीर को गर्माना आवश्यक होता है उसी प्रकार प्रतियोगिता या प्रशिक्षण के बाद कूलिंग डाउन भी उतना ही आवश्यक होता है। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कूलिंग डाउन एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्रिया है जिसकी खिलाड़ी प्रायः उपेक्षा करते हैं। वास्तव में कूलिंग डाउन को खेल क्रिया या प्रशिक्षण के बाद कम नहीं आँकना चाहिए, क्योंकि खेल प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों की खर्च की गई शक्ति या ऊर्जा वापिस आती है अर्थात् इससे खिलाड़ी अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करता है। संक्षेप में, खिलाड़ियों के लिए इसकी आवश्यकता या महत्ता निम्नलिखित है…

(1) काफी तीव्र गति एवं जटिल प्रशिक्षण या प्रतियोगिता के दौरान शरीर का तापमान लगभग 160° फॉरेनहाइट या इससे कुछ अधिक हो जाता है। उचित कूलिंग डाउन शरीर के बढ़े तापमान को कम करने में सहायता करती है। इसलिए खिलाड़ियों के लिए इसकी अति आवश्यकता है।

(2) जब भी कोई खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता में भाग लेता है या नियमित अभ्यास करता है तो उसके शरीर में व्यर्थ के पदार्थः जैसे लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, फॉस्फेट व कार्बन-डाइऑक्साइड आदि का जमाव हो जाता है। शरीर में इनके अधिक जमाव से माँसपेशियाँ भली-भाँति कार्य नहीं कर सकतीं। कूलिंग डाउन से इन पदार्थों का उचित निष्कासन हो जाता है।

(3) मुकाबले में भाग लेने से शरीर की काफी ताकत खर्च होती है। शरीर थकावट और सुस्ती महसूस करता है। कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत अधिक हिस्सा खर्च हो जाता है। कूलिंग डाउन से शरीर की ताकत की पूर्ति की जा सकती है।

(4) कूलिंग डाउन करने से दिमागी तनाव में कमी आ जाती है। खेल के दौरान तनाव होना स्वाभाविक होता है। इसके साथ-साथ गर्माने से अर्ध-तनाव की दशा में आने वाली माँसपेशियाँ भी तनाव-रहित हो जाती हैं। इस प्रकार कूलिंग – डाउन से दिमाग व माँसपेशियों के तनाव में कमी आती है।

(5) खेल के दौरान शरीर में सामान्य अवस्था की अपेक्षा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कूलिंग डाउन से ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है।

(6) वार्मिंग अप के दौरान रक्त में एड्रिनलिन नामक हॉर्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे रक्त के बहाव की गति तेज हो जाती ..है, लेकिन कूलिंग डाउन से रक्त में एड्रिनलिन का स्तर कम हो जाता है, जिससे रक्त का बहाव भी सामान्य हो जाता है।

(7) खिलाड़ियों के लिए कूलिंग डाउन करना अति आवश्यक है। खेल प्रतियोगिता या वार्मिंग अप के दौरान माँसपेशियाँ अकड़ जाती है। कूलिंग डाउन करने से माँसपेशियाँ कठोर (Stiff) नहीं रहतीं, बल्कि ढीली (Relax) या शिथिल हो जाती हैं।

प्रश्न 12.

ठण्डा करना (Cooling Down) क्या है? इसके शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करें।

उत्तर:

ठण्डा करने का अर्थ (Meaning of Cooling Down):

ठण्डा करने (Cooling Down) से तात्पर्य शरीर को व्यायामों द्वारा आराम की हालत में वापस लाना है। मुकाबले के दौरान शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तापमान को अपनी वास्तविकता में लाने के लिए धीरे-धीरे दौड़कर या चलकर ट्रैक का चक्कर लगाना चाहिए। इस तरह मुकाबले के दौरान बढ़ा हुआ तापमान सामान्य अवस्था में आ जाता है।

कूलिंग/लिम्बरिंग या ठण्डा करने से शरीर पर पड़ने वाले लाभदायक प्रभाव (Advantageous Effects of Cooling Down on Body):

ठण्डा करने से शरीर पर पड़ने वाले लाभदायक प्रभाव निम्नलिखित हैं-

1. माँसपेशियों के लचीलेपन में वृद्धि (Increase in Flexibility in Muscles):

जब खिलाड़ी खेलों में भाग लेता है तो उसकी माँसपेशियों में तनाव बना होता है। तनाव बढ़ने से माँसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है। शरीर को व्यायाम द्वारा ठण्डा करने से तनाव एवं खिंचाव दूर होता है। इस प्रकार माँसपेशियों में लचीलापन आ जाता है।

2. हृदय-गति और शरीर के तापमान का साधारण अवस्था में आना (To Normalise the Heart Beating Rate and Body Temperature):

मुकाबले के दौरान खिलाड़ी के हृदय की धड़कन और शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाता है। शरीर को व्यायामों द्वारा ठण्डा करने से शरीर का तापमान और दिल की धड़कन सामान्य हो जाती है।

3. भिन्न-भिन्न शारीरिक प्रणालियों का साधारण कार्यक्रम (Normal Function of Different Body System):

कसरतों के दौरान शरीर की भिन्न-भिन्न प्रणालियाँ तेजी से काम करती हैं जिससे शरीर में अतिरिक्त पदार्थ पैदा हो जाते हैं। शरीर में तनाव और थकावट के चिह्न पैदा हो जाते हैं और शरीर सुस्त हो जाता है। अलग-अलग प्रणालियों को अपने सही स्थान पर लाने के लिए कसरतों द्वारा ठण्डा करने से तनाव और थकावट दूर होती है, और शरीर फिर चुस्ती में आ जाता है।

4. मानसिक तनाव में कमी (Decrease in Mental Tension):

कसरतों के दौरान सभी प्रणालियाँ साधारण अवस्था से अधिक कार्य कर रही होती हैं। जिस कारण शरीर में मानसिक तनाव बढ़ा होता है। कसरतों से शरीर को ठण्डा करने से सारी प्रणालियाँ अपनी पहली अवस्था में आ जाती हैं जिससे मानसिक तनाव समाप्त हो जाता है।

5. खर्च की गई ताकत की पूर्ति (Regaining of Spending Energy):

मुकाबले में भाग लेने से शरीर की काफी ताकत खर्च होती है। शरीर थकावट और सुस्ती महसूस करता है, क्योंकि क्रिया द्वारा ऑक्सीजन काफी मात्रा में खर्च हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत अधिक हिस्सा खर्च हो जाता है। क्रिया के बाद लंबे-लंबे साँस लेकर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना जरूरी है। संतुलित भोजन खाने से शरीर की ताकत की पूर्ति की जा सकती है।

![]()

प्रश्न 13.

खिलाड़ियों के लिए गर्माना क्यों आवश्यक है? विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।

उत्तर:

खिलाड़ियों के लिए गर्माना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे खिलाड़ियों को निम्नलिखित फायदे होते हैं-

(1) खेल से पूर्व शरीर को गर्माने से माँसपेशियाँ अर्ध-तनाव की स्थिति में आ जाती हैं, जिससे प्रतियोगिता के दौरान शरीर को आघात पहुँचने की संभावना कम हो जाती है।

(2) बढ़िया स्तर के प्रदर्शन के लिए माँसपेशियों को गर्माना आवश्यक होता है, क्योंकि गर्माने से माँसपेशियों की कार्यक्षमता बढ़ती है।

(3) अच्छी तरह शरीर को गर्माने से खिलाड़ी को अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलती है और इससे शरीर में अधिक कार्य करने की क्षमता आ जाती है।

(4) रक्त संचार आवश्यकतानुसार बढ़ता है तथा अतिरिक्त कार्यभार के अनुरूप हो जाता है।

(5) शरीर व माँसपेशियों में तालमेल व सामंजस्य बनाए रखने के लिए शरीर को गर्माना आवश्यक है। इससे माँसपेशियाँ अनुकूल हो जाती हैं।

(6) इसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों व इन्द्रियों में आपसी तालमेल बढ़ जाता है।

(7) इससे फेफड़ों की साँस खींचने व छोड़ने की प्रक्रिया का विकास होता है।

(8) खेल प्रतियोगिता से पूर्व शरीर को गर्म करने से खिलाड़ी का अपने खेल मुकाबले के प्रति मानसिक तनाव कम हो जाता है जिससे उसका प्रदर्शन बढ़ जाता है।

(9) शरीर को गर्माने से पाचन क्रिया में सुधार होता है। शरीर को गर्माने से एक ओर तो भूख अधिक लगती है और दूसरी ओर भोजन अति शीघ्र पच जाता है।

लघूत्तरात्मक प्रश्न [Short Answer Type Questions]

प्रश्न 1.

प्रशिक्षण के अर्थ व अवधारणा का संक्षिप्त रूप में वर्णन कीजिए।

उत्तर:

वास्तव में प्रशिक्षण’ शब्द कोई नया शब्द नहीं है। लोग इस शब्द को प्राचीन समय से प्रयोग कर रहे हैं। प्रशिक्षण का अर्थ किसी कार्य की तैयारी की प्रक्रिया से है। यहाँ हमारा मुख्य कार्य खेलकूद के लिए शारीरिक पुष्टि एवं सुयोग्यता प्रदान करना है। इसी कारण यह शब्द खेलकूद के क्षेत्र में अधिक प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षण’ की धारणा और खिलाड़ी की तैयारी’ आपस में मिलती-जुलती हैं लेकिन फिर भी ये एक-दूसरे की पूरक नहीं हैं। तैयारी एक जटिल प्रक्रिया है। यह खिलाड़ी के विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है तथा काफी हद तक सफलता के लिए एकाग्रता को बढ़ाती है। इस कठिन प्रक्रिया में, खेल प्रशिक्षण, खेल प्रतियोगिताएँ (तैयारी के रूप में) और पौष्टिक व संतुलित आहार आदि शामिल किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, अनेक व्यायामों सहित यह एक सुव्यवस्थित एवं योजनापूर्ण तैयारी होती है। शारीरिक व्यायाम, जिसका प्रशिक्षण में प्रयोग किया जाता है, का खिलाड़ी के शारीरिक विकास पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि शारीरिक व्यायाम या प्रशिक्षण खिलाड़ी का शारीरिक विकास करता है।

प्रश्न 2.

मानव की जिंदगी में खेल व मनोरंजन क्यों महत्त्वपूर्ण हैं? स्पष्ट कीजिए।

अथवा

खेल व मनोरंजन की आवश्यकता तथा महत्त्व का वर्णन कीजिए।

अथवा

मनोरंजन पर एक संक्षिप्त नोट लिखें।

उत्तर:

खेल व मनोरंजन ऐसी प्रक्रियाएँ हैं जो विश्व के प्रत्येक स्थान पर अनुभव की जाती हैं। बिना खेल व मनोरंजन के व्यक्ति का जीवन नीरस व निरर्थक है। स्वस्थ व नीरोग रहने हेतु खेल व मनोरंजन आवश्यक होते हैं। ये वे गतिविधियाँ हैं जिनमें भाग लेकर व्यक्ति आनंद की अनुभूति करता है और अपने जीवन को खुशियों से भरपूर व तरोताजा करने की कोशिश करता है। खेल गतिविधियों में हम अपनी अतिरिक्त शक्ति व समय का उचित प्रयोग करते हैं और मनोरंजन के माध्यम से हम गतिविधियों द्वारा खोई हुई ऊर्जा या शक्ति पुनः प्राप्त कर आनंद की अनुभूति करते हैं। एडवर्ड्स के शब्दों में, “मनोरंजन वह गतिविधि है जिसमें कोई कर्ता स्वेच्छा से शामिल होता है तथा जो दैनिक जीवन में मानसिक-शारीरिक दबाव बनाने वाली अन्य गतिविधियों से अलग होती है। इस गतिविधि का प्रभाव मन अथवा शरीरको तरोताजा करने वाला होता है।”खेल व मनोरंजन के बिना जिंदगी नीरस हो जाती है और व्यक्ति गलत गतिविधियों की ओर आकर्षित हो जाता है। खेल व मनोरंजन गतिविधियों में भाग लेकर हम अपने अतिरिक्त समय का उचित प्रयोग करते हैं और जीवन को सार्थक व सफल बनाने हेतु प्रयास करते हैं। इसलिए हमारी जिंदगी में खेल और मनोरंजन बहुत महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक हैं।

![]()

प्रश्न 3.

खेल प्रशिक्षण की अवधारणा का संक्षेप में उल्लेख करें।

अथवा

खेल प्रशिक्षण को परिभाषित करें और इसके संप्रत्यय का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

मार्टिन के अनुसार खेल प्रशिक्षण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक नियोजित व नियंत्रित प्रक्रिया है जिसमें प्रशिक्षक (कोच) द्वारा प्रशिक्षार्थी को खेलकूद के जटिल प्रदर्शनों व व्यवहार में निहित परिवर्तनों को संचालित करने के बारे में जानकारी दी जाती है। सामान्य शब्दों में, खेल प्रशिक्षण के द्वारा एक सामान्य व्यक्ति को उत्कृष्ट व श्रेष्ठ खिलाड़ी में परिवर्तित किया जा सकता है परिवर्तन की इसी प्रक्रिया को खेल प्रशिक्षण कहा जाता है। खेल प्रशिक्षण की प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं-

1. डॉ० हरदयाल सिंह के अनुसार, “खेल प्रशिक्षण अध्ययन से संबंधित प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है जिसका मुख्य उद्देश्य खेल मुकाबलों में उच्चतम प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ियों को तैयार करना है।”

2. हरे के अनुसार, “खेल प्रशिक्षण खेलकूद विकास की ऐसी प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर संचालित की जाती है जिनके माध्यम से मानसिक-शारीरिक दक्षता, क्षमता व प्रेरणा के योजनाबद्ध विकास से खिलाड़ियों को उत्कृष्ट व स्थापित कीर्तिमान तोड़ने वाले खेल प्रदर्शन में सहायता मिलती है।”

प्रश्न 4.

आइसोमीट्रिक व्यायाम क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए।

अथवा

आइसोमीट्रिक व्यायामों के बारे में वर्णन कीजिए।

उत्तर:

आइसोमीट्रिक व्यायाम वे व्यायाम होते हैं जिनमें खिलाड़ी द्वारा किया गया व्यायाम या कार्य नजर नहीं आता। ऐसे व्यायाम में तनाव की अधिकता तथा तापमान में वृद्धि की संभावना रहती है। हमारे अत्यधिक बल लगाने पर भी वस्तु अपने स्थान से नहीं हिलती। उदाहरणार्थ, एक ट्रक को धकेलने के लिए एक व्यक्ति बल लगाता है, परंतु वह अत्यधिक भारी होने के कारण अपनी जगह से नहीं हिलता, परंतु तनाव बना रहता है जिससे हमारी ऊर्जा का व्यय होता है। कई बार हमारे शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। ऐसे व्यायाम करने से माँसपेशियों की लंबाई तथा मोटाई बढ़ जाती है। आइसोमीट्रिक व्यायाम के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं-

(1) बंद दरवाजों को धकेलना

(2) पीठ से दीवार को दबाना

(3) पैरलल बार को पुश करना

(4) दीवार या जमीन पर उँगली, कोहनी या कंधा दबाना

(5) कुर्सी को दोनों हाथों से अंदर की ओर दबाना

(6) घुटने मोड़ना

(7) डैस्क को हाथ, उँगली, पैर या पंजे से दबाना आदि।

प्रश्न 5.

आइसोकाइनेटिक व्यायाम से आप क्या समझते हैं? यह अधिक प्रचलित क्यों है?

अथवा

आइसोकाइनेटिक व्यायाम क्या हैं? उदाहरण दें।

उत्तर:

आइसोकाइनेटिक व्यायाम आइसोमीट्रिक एवं आइसोटोनिक व्यायामों का मिश्रण हैं। इनमें मध्यम रूप में भार रहता है ताकि माँसपेशियाँ ‘Bulk’ और ‘Tone’ दोनों रूप में वृद्धि कर सकें। ये अत्यंत आधुनिक व्यायाम हैं जिनमें पहले दोनों प्रकार के व्यायामों का लाभ मिल जाता है। इनसे हम अपने शरीर को गर्मा भी सकते हैं। इनके उदाहरण हमें दैनिक जीवन में भी देखने को मिल सकते हैं; जैसे (1) बर्फ पर स्केटिंग करना

(2) भार ढोना

(3) चिन-अप

(4) भारी रोलर धकेलना

(5) रस्सी पर चलना आदि।

आइसोकाइनेटिक व्यायाम अधिक प्रचलित हैं, क्योंकि ये आधुनिक समय के व्यायाम हैं। आजकल विकसित देश इन व्यायामों का अधिक-से-अधिक प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि इन व्यायामों के उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में भी मिल जाते हैं।

![]()

प्रश्न 6.

आइसोटोनिक व आइसोमीट्रिक व्यायामों में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

आइसोटोनिक व आइसोमीट्रिक व्यायामों में अन्तर इस प्रकार हैं-

| आइसोटोनिक व्यायाम | आइसोमीट्रिक व्यायाम |

| 1. आइसोटोनिक व्यायाम वे होते हैं जिनमें किसी खिलाड़ी की गतिविधियाँ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं। | 1. आइसोमीट्रिक व्यायाम वे होते हैं जिनमें किसी खिलाड़ी की गतिविधियाँ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती। |

| 2. इस प्रकार के व्यायामों में माँसपेशियों की लम्बाई घटती-बढ़ती हुई दिखाई देती है। | 2. इस प्रकार के व्यायामों में माँसपेशियों की लम्बाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। |

| 3. इस प्रकार के व्यायामों को कहीं पर भी किया जा सकता है और इनमें बहुत-ही कम उपकरणों की आवश्यकता होती है। | 3. इस प्रकार के व्यायामों को उपकरणों के साथ और बिना उपकरणों के भी किया जा सकता है। |

| 4. उदाहरण (i) किसी बॉल को फेंकना, (ii) दौड़ना-भागना, (iii) भार उठाना आदि। | 4. उदाहरण (i) पक्की दीवार को धकेलने की कोशिश करना, (ii) पीठ से दीवार को दबाना, (iii) पैरलल बार को पुश करना आदि। |

प्रश्न 7.

निरंतर प्रशिक्षण विधि पर संक्षेप में एक नोट लिखें।

उत्तर:

निरंतर प्रशिक्षण विधि सहनशीलता को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। इस तरीके में व्यायाम लंबी अवधि तक बिना रुके अर्थात् निरंतर किया जाता है। इस तरीके में सघनता बहुत कम होती है क्योंकि व्यायाम लंबी अवधि तक किया जाता है। क्रॉस-कंट्री दौड़ इस प्रकार के व्यायाम का सबसे अच्छा उदाहरण है। इस तरह के व्यायाम में हृदय की धड़कन की दर लगभग 140 से 160 प्रति मिनट होती है। व्यायाम करने की अवधि कम-से-कम 30 मिनट होनी आवश्यक है। एथलीट या खिलाड़ी की सहनशीलता की योग्यता के अनुसार व्यायाम करने की अवधि में बढ़ोतरी की जा सकती है। इस विधि से हृदय तथा फेफड़ों की कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है। इससे इच्छा-शक्ति दृढ़ हो जाती है तथा थकावट की दशा में लगातार काम करने से व्यक्ति दृढ़-निश्चयी बन जाता है। इससे व्यक्ति में आत्म-संयम, आत्म-अनुशासन व आत्म-विश्वास बढ़ने लगता है।

प्रश्न 8.

अंतराल प्रशिक्षण विधि के लाभदायक प्रभाव बताएँ।

उत्तर:

अंतराल प्रशिक्षण विधि के लाभदायक प्रभाव निम्नलिखित हैं-

(1) अंतराल प्रशिक्षण विधि व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार बिना टीम के दबाव के चलाई जाने वाली व्यक्तिगत विधि है।

(2) इस प्रशिक्षण विधि से खिलाड़ी अपनी प्रगति का स्वयं अनुमान लगा सकता है।

(3) इस प्रशिक्षण विधि में नाड़ी की धड़कन को स्थिर बनाकर शीघ्र एकात्मक क्षमता को विकसित किया जा सकता है।

(4) इस प्रशिक्षण विधि के द्वारा थकावट के पश्चात् शीघ्र विश्राम पाने की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है।

(5) इस प्रशिक्षण विधि में आवश्यक आराम के क्षणों में कमी करके शक्ति, क्षमता एवं धैर्य से विकास किया जा सकता है।

![]()

प्रश्न 9.

फार्टलेक प्रशिक्षण विधि के लाभों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

फार्टलेक प्रशिक्षण विधि के लाभ निम्नलिखित हैं

(1) खिलाड़ी अपनी इच्छानुसार गति तथा अन्य व्यायामों में फेर-बदल कर सकता है।

(2) इससे थकान का अनुभव नहीं होता।

(3) इसमें समय पर विशेष बल दिया जाता है।

(4) खिलाड़ी में अधिक शक्ति अथवा क्षमता बनाई जाती है।

(5) इससे चहुंमुखी विकास होता है।

(6) शरीर प्रत्येक कठोर व्यायाम अथवा प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य हो जाता है।

प्रश्न 10.

शरीर को गर्माने के क्या-क्या फायदे हैं?

अथवा

शरीर को गर्माना क्यों आवश्यक है? व्याख्या कीजिए।

अथवा

माँसपेशियों को गर्माने की आवश्यकता क्यों होती है?

अथवा

खेलने से पूर्व शरीर को गर्माना क्यों आवश्यक है?

उत्तर:

खेल से पूर्व शरीर को गर्माने से माँसपेशियाँ अर्ध-तनाव की स्थिति में आ जाती हैं, जिससे प्रतियोगिता के दौरान शरीर को आघात पहुँचने की संभावना कम हो जाती है इसलिए शरीर को गर्माना आवश्यक है। शरीर को गर्माने के निम्नलिखित फायदे होते हैं-

(1) बढ़िया स्तर के प्रदर्शन के लिए माँसपेशियों को गर्माना आवश्यक होता है, क्योंकि गर्माने से माँसपेशियों की कार्यक्षमता बढ़ती है।

(2) शरीर से मानसिक तनाव व दबाव कम होता है।

(3) माँसपेशियों में लचक आ जाती है और उनके फैलने व सिकुड़ने की ताकत बढ़ती है।

(4) शरीर का मन एवं माँसपेशियों के साथ तालमेल बना रहता है।

(5) शरीर में किसी भी प्रकार की चोट लगने का भय नहीं रहता। मन और शरीर कठोर कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं और दोनों में संतुलन बना रहता है।

(6) इससे शारीरिक तथा मानसिक तैयारी होती है।

प्रश्न 11.

गर्माने की प्रमुख किस्में कौन-सी हैं? अथवा गर्माने के प्रकारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

गर्माना दो प्रकार का होता है

1. मनोवैज्ञानिक या मानसिक गर्माना-खेल मुकाबले से पहले खिलाड़ी को मनोवैज्ञानिक रूप से मुकाबले के लिए तैयार करना मनोवैज्ञानिक गर्माना कहलाता है। इसमें विभिन्न मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा खिलाड़ी की मानसिक तैयारी हो जाती है।

2. शारीरिक गर्माना-शारीरिक गर्माने में शारीरिक माँसपेशियों को मुकाबले में पड़ने वाले दबाव के लिए तैयार किया जाता है। शारीरिक गर्माना निम्नलिखित दो विधियों द्वारा किया जाता है

(1) सकर्मक या सक्रिय गर्माना-सकर्मक गर्माना में शारीरिक कसरतों और मुकाबलों की तैयारी की जाती है। इसे मुख्यतः दो भागों में बाँटा जाता है-

(i) सामान्य गर्माना-सामान्य गर्माने से हमारा उद्देश्य उन क्रियाओं को करने से है जो सभी खेलों के लिए लगभग एक जैसी हो सकती हैं; जैसे धीमी गति से दौड़ना, हाथ-पैर घुमाना, खिंचाव वाली क्रियाएँ करना। ये क्रियाएँ किसी भी खेल को शुरू करने से पहले की जाती हैं।

(ii) विशेष गर्माना-विशेष गर्माना उस समय शुरू किया जाता है जब सामान्य गर्माना समाप्त कर लिया जाता है। इसका उद्देश्य खिलाड़ी को उस खेल के लिए शारीरिक रूप से तैयार करना होता है जो अभी खेली जानी होती है। इस प्रकार के विशेष गर्माने में शरीर के उन अंगों और मांसपेशियों को लेना चाहिए जिनका प्रयोग विशेष प्रकार के प्रशिक्षण और मुकाबले की स्थितियों में विशेष रूप से होता है।

(2) अकर्मक या निष्क्रिय गर्माना-अकर्मक गर्माना में खिलाड़ी द्वारा कोई शारीरिक कसरत नहीं की जाती। इसमें खिलाड़ी

बैठकर ही अपने शरीर को गर्म कर मुकाबले के लिए तैयार करता है; जैसे

(i) दवाइयों द्वारा गर्माना

(ii) मालिश द्वारा गर्माना,

(iii) गर्म पानी से नहाकर गर्माना

(iv) अल्ट्रा किरणों द्वारा गर्माना आदि।

![]()

प्रश्न 12.

गर्माना और अनुकूलन में क्या अंतर है? स्पष्ट करें।

उत्तर:

गर्माना और अनुकूलन देखने में एक-जैसी क्रियाएँ लगती हैं। इसलिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं लगता, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों में बहुत अंतर है; जैसे-

| गर्माना (Warming-up) | अनुकूलन (Conditioning) |

| 1. गर्माना में किसी क्रिया को करने से उसकी इंद्रियाँ अभ्यस्त नहीं होती। | 1. अनुकूलन में किसी क्रिया को लगातार करने से उसकी इंद्रियाँ अभ्यस्त हो जाती हैं। |

| 2. गर्माना एक अल्पकालिक क्रिया है अर्थात् इसमें क्रिया थोड़े समय के लिए होती है। | 2. अनुकूलन एक दीर्घकालिक क्रिया है अर्थात् इसमें क्रिया लंबे समय के लिए होती है। |

| 3. इसमें क्रिया प्रत्येक व्यायाम से पहले करते हैं। | 3. इसमें क्रिया खेलने के कार्यक्रम को शुरू करवाने से पहले करवाई जाती है। |

प्रश्न 13.

गर्माने से शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

गर्माने से शरीर पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं-

(1) शरीर के विभिन्न अंगों व इंद्रियों में आपसी तालमेल बढ़ जाता है।

(2) श्वास प्रक्रिया संस्थान में आवश्यकतानुसार सुधार आ जाता है।

(3) हृदय अधिक कार्य करने की क्षमता में आ जाता है।

(4) रक्त संचार बढ़कर अतिरिक्त कार्य के अनुरूप हो जाता है।

(5) माँसपेशियाँ अर्ध-तनाव स्थिति में आकर अनुकूल हो जाती हैं।

(6) रक्त में लैक्टिक अम्ल का जमाव कम हो जाता है।

(7) कार्यकुशलता में सुधार आता है तथा कार्य विशेष के लिए ऑक्सीजन की कम आवश्यकता पड़ती है।

प्रश्न 14.

शरीर ठण्डा करने के लाभों का वर्णन कीजिए। अथवा प्रतियोगिता के बाद कूलिंग डाउन के लाभ या महत्त्व बताएँ।

उत्तर:

शरीर ठण्डा करने या प्रतियोगिता के बाद कूलिंग डाउन के लाभ निम्नलिखित हैं-

(1) शरीर ठण्डा करने से शारीरिक प्रणालियाँ सामान्य रूप से कार्य करने के योग्य हो जाती हैं।

(2) शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है।

(3) हृदय की धड़कन भी सामान्य हो जाती है।

(4) दिमागी या मानसिक तनाव कम हो जाता है।

(5) मुकाबला करने का भय समाप्त हो जाता है।

(6) माँसपेशियों में लचीलापन आ जाता है।

(7) रक्त संचार प्रवाह ठीक रहता है।

(8) शरीर की थकावट सामान्य हो जाती है।

![]()

प्रश्न 15.

अनुकूलन का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है?

अथवा

अनुकूलन का शारीरिक अंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर:

अनुकूलन का शारीरिक अंगों अथवा शरीर पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है-

(1) इससे रक्त-संचार ठीक ढंग से होता है। इससे शरीर में अतिरिक्त कार्य करने की शक्ति में वृद्धि होती है।

(2) माँसपेशियाँ अर्द्ध-खिंचाव की हालत में रहने लगती हैं जिससे माँसपेशियों में अनुकूलन हो जाता है।

(3) इससे शरीर के विभिन्न अंगों और इन्द्रियों में तालमेल बढ़ता है।

(4) अनुकूलन से हृदय की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है।

(5) श्वास प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार सुधार आता है। इससे श्वास क्रिया नियमित होती है।

प्रश्न 16.

त्वरण दौड़ों की गति के विकास में क्या भूमिका है? वर्णन कीजिए।

उत्तर:

सामान्यतया गति के विकास के लिए त्वरण दौड़ें अपनाई जाती हैं, विशेष रूप से स्थिर अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी इवेन्ट की तकनीक शुरू में ही सीख लें। इस प्रकार की दौड़ों के लिए एथलीट या खिलाड़ी को एक विशेष दूरी की दौड़ लगानी होती है। वह स्टाटिंग लाइन से स्टार्ट लेता है और जितनी जल्दी सम्भव हो सके, उतनी जल्दी अधिकतम गति प्राप्त करने का प्रयास करता है और उसी गति से निश्चित की हुई दूरी को पार करता है।

त्वरण दौड़ें बार-बार दौड़ी जाती हैं। इन दौड़ों के बीच में मध्यस्थ/अंतराल का समय काफी होता है। स्प्रिंट लगाने वाले प्रायः स्थिर अवस्था के बाद से लेकर अधिकतम गति 6 सेकिण्ड में प्राप्त कर लेते हैं। इसका मतलब है कि स्टार्ट लेने से लेकर त्वरित करने तथा अधिकतम गति को बनाए रखने में 50 से 60 मी० की दूरी की आवश्यकता होती है। ऐसा प्रायः देखा गया है कि बहुत अच्छे खिलाड़ी/एथलीट केवल 20 मी० तक अपनी अधिकतम गति को बनाए रख सकते हैं। इन दौड़ों की संख्या खिलाड़ी/एथलीट की आयु, उसके अनुभव व उसकी क्षमता के अनुसार निश्चित की जा सकती है। यह संख्या 6 से 12 हो सकती है। त्वरण दौड़ में कम-से-कम दूरी 20 से 40 मीटर होती है। इन दौड़ों से पहले उचित गर्माना बहुत आवश्यक होता है। प्रत्येक त्वरण दौड़ के बाद उचित मध्यस्थ/अंतराल भी होना चाहिए, ताकि खिलाड़ी/एथलीट अगली दौड़ बिना किसी थकावट के लगा सके।

अति-लघूत्तरात्मक प्रश्न [Very Short Answer Type Questions]

प्रश्न 1.

प्रशिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:प्रशिक्षण का अर्थ किसी कार्य की तैयारी की प्रक्रिया से है। ‘प्रशिक्षण’ की धारणा और खिलाड़ी की तैयारी’ आपस में मिलती-जुलती हैं लेकिन फिर भी ये एक-दूसरे की पूरक नहीं हैं । तैयारी एक जटिल प्रक्रिया है। यह खिलाड़ी के विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। सामान्यतया प्रशिक्षण खेलों में प्रदर्शन की बढ़ोतरी के लिए किए जाने वाले शारीरिक व्यायामों से संबंधित होता है।

प्रश्न 2.

प्रशिक्षण के मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख करें।

उत्तर:

(1) निरंतरता का सिद्धांत

(2) विशिष्टता का सिद्धांत

(3) व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत

(4) अतिभार का सिद्धांत

(5) सामान्य व विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत आदि।

प्रश्न 3.

प्रशिक्षण के कोई दो उद्देश्य लिखें।

उत्तर:

(1) उत्तम स्वास्थ्य का विकास करना

(2) व्यक्तिगत, मानसिक तथा भावात्मक विकास करना।

![]()

प्रश्न 4.

डॉ० हदयाल सिंह के अनुसार खेल प्रशिक्षण को परिभाषित कीजिए।

उत्तर:

डॉ० हरदयाल सिंह के अनुसार, “खेल प्रशिक्षण अध्ययन से संबंधित प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है जिसका मुख्य उद्देश्य खेल मुकाबलों में उच्चतम प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ियों को तैयार करना हैं।”

प्रश्न 5.

प्रशिक्षण की विधियों को सूचीबद्ध करें।

उत्तर:

(1) निरंतर प्रशिक्षण विधि

(2) अंतराल प्रशिक्षण विधि

(3) फार्टलेक प्रशिक्षण विधि

(4) सर्किट प्रशिक्षण विधि

(5) भार प्रशिक्षण विधि आदि।

प्रश्न 6.

गर्माना क्या है?

अथवा

शरीर को गर्माने (Warming-up) से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

किसी कार्य को सुचारु रूप से करने के लिए माँसपेशियों को उसके अनुरूप तैयार करना पड़ता है। इसे माँसपेशियों का गर्माना कहते हैं। इससे अच्छे परिणाम निकलते हैं तथा शरीर को कोई आघात नहीं पहुँचता। यदि शरीर को बिना गर्माए कठोर व्यायाम किया जाए तो माँसपेशियों को कई बार चोट पहुँच सकती है अथवा कोई विकार उत्पन्न हो सकता है। अत: गर्माना वह क्रिया है जिसको मुकाबले के तनाव में दबे हुए और मुकाबले की माँग को पूरा करने के लिए खेल मुकाबले में भाग लेने वालों को शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक ढंग से तैयार किया जाता है।

प्रश्न 7.

गर्माना अभ्यास आप कैसे करेंगे?

उत्तर:

आरंभ में धीमी गति से दौड़ना चाहिए। धीमी गति से दौड़ने के बाद आसान व्यायाम करने चाहिएँ। इन व्यायामों को करते समय किसी प्रकार के झटके का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद खिंचाव वाले व्यायाम और विंड स्प्रिंट्स आदि क्रियाएँ करनी चाहिए।

प्रश्न 8.

गर्माना किस प्रकार ठण्डा होने से भिन्न है?

उत्तर:

(1) गर्माने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है जबकि ठण्डा होने से शरीर का तापमान कम हो जाता है।

(2) गर्माने से हृदय की धड़कन बढ़ती है जबकि ठण्डा होने से हृदय की धड़कन सामान्य हो जाती है।

![]()

प्रश्न 9.

मनोवैज्ञानिक गर्माना क्या है?

अथवा

मानसिक गर्माना क्या है?

अथवा

मनोवैज्ञानिक गर्माना कैसे किया जाता है?

उत्तर:

खेल मुकाबले से पहले खिलाड़ी को मनोवैज्ञानिक या मानसिक रूप से मुकाबले के लिए तैयार करना मनोवैज्ञानिक या मानसिक गर्माना कहलाता है। भिन्न-भिन्न विधियाँ; जैसे कोच द्वारा खिलाड़ी को प्रेरित करना, उसके व्यवहार को संतुलन में लाना तथा फीडबैक द्वारा खिलाड़ी की मानसिक या मनोवैज्ञानिक तैयारी हो जाती है। उसके मन से मुकाबले का डर निकाल देना मनोवैज्ञानिक उत्साह भरने के लिए आवश्यक होता है।

प्रश्न 10.

शारीरिक गर्माना क्या होता है? अथवा शारीरिक गर्माना कैसे किया जाता है?

उत्तर:

शारीरिक गर्माने में मुकाबले के लिए शारीरिक माँसपेशियों को मुकाबले में पड़ने वाले दवाब के लिए तैयार किया जाता है। शारीरिक गर्माना निम्नलिखित दो विधियों द्वारा किया जाता है

1. सकर्मक या सक्रिय गर्माना-सकर्मक गर्माना में शारीरिक कसरतों और मुकाबलों की तैयारी की जाती है।

2. अकर्मक या निष्क्रिय गर्माना-अकर्मक गर्माना में खिलाड़ी द्वारा कोई शारीरिक कसरत नहीं की जाती। इसमें खिलाड़ी बैठकर ही अपने शरीर को गर्म कर मुकाबले के लिए तैयार करता है।

प्रश्न 11.

स्ट्राइडिंग (Striding) क्या है?

उत्तर:

स्ट्राइडिंग व्यायाम में खिलाड़ी को अपनी पूरी गति से दौड़ना चाहिए। इसमें लंबे तथा ऊँचे कदम लेने चाहिएँ। इस प्रकार का व्यायाम लगभग 60 से 80 मी० तक दौड़कर करना चाहिए तथा वापसी पर चलकर आना चाहिए। यह क्रिया 4 से 6 बार दोहरानी चाहिए। दौड़ते समय कदम लंबे, शरीर आगे की ओर तथा घुटने ऊपर उठाकर दौड़ना चाहिए।

प्रश्न 12.

विंड स्प्रिंट्स (Wind Sprints) से आपका क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

विंड स्प्रिंट्स का अर्थ है-हवा की गति के समान दौड़ना। विंड स्प्रिंट्स लगाते समय हवा की गति के समान अर्थात् पूरी क्षमता से 20-25 मीटर तक दौड़ना चाहिए। यह क्रिया चार से छः बार तक की जानी चाहिए। यह क्रिया हमेशा कीलदार जूते पहनकर की जानी चाहिए।

प्रश्न 13.

सामान्य गर्माने से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

‘सामान्य शरीर गर्माने से हमारा उद्देश्य उन क्रियाओं को करने से है जो सभी खेलों के लिए लगभग एक जैसी हो सकती हैं; जैसे धीमी गति से दौड़ना, हाथ-पैर घुमाना, खिंचाव वाली क्रियाएँ करना। ये क्रियाएँ किसी भी खेल को शुरू करने से पहले की जाती हैं। ये खिलाड़ी को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करती हैं।

प्रश्न 14.

विशेष गर्माने से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

विशेष गर्माना उस समय शुरू किया जाता है जब सामान्य गर्माना समाप्त कर लिया जाता है। इसका उद्देश्य खिलाड़ी को उस खेल के लिए शारीरिक रूप से तैयार करना होता है जो अभी खेली जानी होती है। इस प्रकार के विशेष गर्माने में शरीर के उन अंगों और माँसपेशियों को लेना चाहिए जिनका प्रयोग विशेष प्रकार के प्रशिक्षण और मुकाबले की स्थितियों में विशेष रूप से होता है। यदि खिलाड़ी अपनी गति में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है तो उसे विशेष क्रियाओं के द्वारा शरीर में धीरे-धीरे प्रचण्डता लानी होगी। ये क्रियाएँ साधारण गर्माना से अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। इन्हें मालिश, गर्म पानी अथवा भाप से नहाने से अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

![]()

प्रश्न 15.

सामान्य तथा विशेष गर्माने में अंतर स्पष्ट करें।

उत्तर:

सामान्य गर्माने संबंधी क्रियाएँ सभी प्रकार के खेलों हेतु एक-सम्मान होती हैं। ये खिलाड़ी को शारीरिक-मानसिक रूप से तैयार करती हैं, जबकि विशेष गर्माने संबंधी क्रियाएँ सभी प्रकार के खेलों हेतु भिन्न-भिन्न होती हैं। इनका उद्देश्य खिलाड़ी को उस खेल के लिए शारीरिक रूप से तैयार करना होता है जो अभी-अभी खेला जाना हो।

प्रश्न 16.

शरीर को ठण्डा करना क्यों आवश्यक है?

उत्तर:

शरीर को ठण्डा करना निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है

(1) रक्त संचार की प्रक्रिया सामान्य करना

(2) माँसपेशियों की मालिश करना

(3) माँसपेशियों में लचीलापन आ जाना

(4) मानसिक तनाव दूर होना।

प्रश्न 17.

लिम्बरिंग या कूलिंग डाउन क्या है?

अथवा

शरीर को ठण्डा करने से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

लिम्बरिंग डाउन या ठण्डा करने से तात्पर्य शरीर को व्यायामों द्वारा आराम की हालत में वापस लाना है। मुकाबले के दौरान शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तापमान को अपनी वास्तविकता में लाने के लिए धीरे-धीरे दौड़कर या चलकर ट्रैक का चक्कर लगाना चाहिए। इस तरह मुकाबले के दौरान बढ़ा हुआ तापमान साधारण अवस्था में आ जाता है। शरीर को धीरे-धीरे ठण्डा करने से थकावट जल्दी दूर होती है और माँसपेशियों की मालिश भी हो जाती है।

प्रश्न 18.

अनुकूलन (Conditioning) से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

जब किसी कार्य या व्यायाम को निरंतर करने से इंद्रियाँ उसकी अभ्यस्त हो जाती हैं और वह कार्य अधिक ध्यान दिए बिना या बिना ध्यान दिए अपने-आप ही होता जाता है, इस अवस्था को अनुकूलन कहते हैं। उदाहरणस्वरूप जब एक टाइपिस्ट अपनी कला में निपुण हो जाता है तो बिना की-बोर्ड देखे ही टाइप करता रहता है। इसे अनुकूलन का नाम दिया जाता है।

प्रश्न 19.

आइसोमीट्रिक व्यायाम किसे कहते हैं? उदाहरण दें।

अथवा

आइसोमीट्रिक कसरतों से क्या भाव है? इनके उदाहरण लिखें।

अथवा

आइसोमीट्रिक व्यायामों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

उत्तर:

आइसोमीट्रिक व्यायाम वे व्यायाम होते हैं जिनमें खिलाड़ी द्वारा किया गया व्यायाम या कार्य नजर नहीं आता। ऐसे व्यायाम में तनाव की अधिकता तथा तापमान में वृद्धि की संभावना रहती है। हमारे द्वारा अत्यधिक बल लगाने पर भी वस्तु अपने स्थान से नहीं हिलती।

उदाहरण:

(1) बंद दरवाजों को धकेलना

(2) पीठ से दीवार को दबाना

(3) पैरलल बार को पुश करना आदि।

![]()

प्रश्न 20.

आइसोटोनिक व्यायाम क्या होते हैं? उदाहरण दें।

अथवा

आइसोटोनिक कसरतों से क्या अभिप्राय है? इनके उदाहरण लिखें।

उत्तर:

आइसोटोनिक व्यायामों में खिलाड़ी की गतिविधियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इन व्यायामों का उद्देश्य माँसपेशियों की कार्यक्षमता में वृद्धि करना होता है। इनसे माँसपेशियों तथा जोड़ों में लचक आती है। इन कसरतों को समशक्ति जोर भी कहते हैं। शरीर को गर्माने के लिए इन व्यायामों का विशेष महत्त्व होता है।

उदाहरण:

(1) हल्के भार के व्यायाम करना

(2) हल्का बोझ उठाना

(3) झूला झूलना आदि।

प्रश्न 21.

आइसोटोनिक व्यायाम कितने प्रकार के होते हैं? नाम बताएँ।

अथवा

कंसैंट्रिक अभ्यास एक्सैंट्रिक अभ्यास से किस प्रकार भिन्न है?

उत्तर:

आइसोटोनिक व्यायाम या अभ्यास दो प्रकार के होते हैं

1. कंसैंट्रिक व्यायाम-कंसैंट्रिक व्यायाम वे व्यायाम होते हैं जिनसे माँसपेशियाँ खिंचाव के कारण सिकुड़कर छोटी हो जाती हैं। ऐसा प्रायः हल्के-फुल्के एवं तीव्र गति के व्यायामों में होता है।

2. एक्सैंट्रिक व्यायाम-कठोर तथा नियंत्रित क्रियाओं जैसे कि कार या स्कूटर चलाना आदि में आपसी विरोधाभास माँसपेशियों में परिवर्तन के साथ-साथ तनाव बढ़ाता है उसे एक्सैंट्रिक व्यायाम कहते हैं।

![]()

प्रश्न 22.

सर्किट प्रशिक्षण और अन्तराल प्रशिक्षण में अन्तर स्पष्ट करें।

उत्तर:

सर्किट प्रशिक्षण अनुकूलन का ही भाग माना जाता है। यह ऐसी प्रणाली है जिसमें खिलाड़ी एक के बाद दूसरी क्रिया करते हैं। इनके बीच आराम किया जा सकता है परन्तु अन्तराल प्रशिक्षण विधि में किसी एक व्यायाम को बार-बार किया जाता है परन्तु गति में अन्तर पाया जा सकता है।

प्रश्न 23.

क्या गर्माना लचीलेपन को बढ़ाता है?

उत्तर:

हाँ, गर्माना लचीलेपन को बढ़ाता है। शरीर को अच्छे से गर्माने से शरीर में लचकता बढ़ती है। यदि कोई खिलाड़ी प्रतियोगिता से पूर्व अपने शरीर को अच्छे से न गर्माए तो इससे उसके शरीर में लचक कम होती है, जिस कारण वह खेल में अच्छे परिणाम देने में असफल हो सकता है। विश्राम या आराम की स्थिति में हम अपने अंगों को अधिक नहीं मोड़ पाते, लेकिन गर्माने के बाद हम अपने अंगों को अधिक मोड़ पाते हैं, क्योंकि गर्माने से शरीर में लचकता बढ़ जाती है। अतः स्पष्ट है कि गर्माना लचीलेपन को बढ़ाता है।

प्रश्न 24.

फार्टलेक प्रशिक्षण विधि क्या है? उदाहरण दें।

अथवा

फार्टलेक प्रशिक्षण विधि पर संक्षिप्त नोट लिखें।

उत्तर:

फार्टलेक प्रशिक्षण विधि क्रॉस-कंट्री दौड़ पर आधारित है तथा दौड़ के साथ-साथ कई अन्य व्यायाम भी इसमें शामिल हैं। यह प्रशिक्षण खिलाड़ी की आयु, क्षमता आदि देखकर दिया जाता है। इस विधि में कदमों के फासले या दूरी और तीव्रता आदि में फेर-बदल करके दौड़ का कार्यक्रम बनता है। भागते-भागते जमीन से कोई वस्तु उठाना, भागते-भागते आधी बैठक लगाना, एक टाँग से दौड़ना, दोनों पैरों से कूद लगाना, हाथ ऊपर करके भागना आदि इसके उदाहरण हैं।

प्रश्न 25.

पेस दौड़ के बारे में आप क्या जानते हैं?

अथवा

पेस दौड़ों पर नोट लिखें।

अथवा

गति को विकसित करने में पेस दौड़ों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

पेस दौड़ों का अर्थ है-एक दौड़ की पूरी दूरी को एक निश्चित गति से दौड़ना। इन दौड़ों में एक खिलाड़ी/एथलीट दौड़ को समरूप या समान रूप से दौड़ता है। सामान्यतया 800 मी० व इससे अधिक दूरी की दौड़ें पेस दौड़ों में शामिल होती हैं। वास्तव में, एक एथलीट लगभग 300 मी० की दूरी पूरी गति से दौड़ सकता है। इसलिए मध्यम व लम्बी दौड़ों में; जैसे 800 मी० व इससे अधिक दूरी की दौड़ों में उसे अपनी गति में कमी करके अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखना जरूरी है। उदाहरण के लिए, यदि एक 800 मी० की दौड़ लगाने वाला एथलीट है और उसका समय 1 मिनट 40 सेकिण्ड है, तो उसे पहली 400 मी० दौड़ 49 सेकिण्ड में तथा 400 मी० दौड़ 51 सेकिण्ड में लगानी चाहिए। यह प्रक्रिया ही पेस दौड़ कहलाती है। पेस दौड़ों की दोहराई खिलाड़ी की योग्यता के अनुसार निश्चित की जा सकती हैं।

प्रश्न 26.

त्वरण दौड़ें क्या हैं?

उत्तर:

त्वरण दौड़ों से त्वरण योग्यता में वृद्धि हो जाती है। त्वरण योग्यता विस्फोटक शक्ति, तकनीक तथा लचक पर निर्भर करती है। इस योग्यता में वृद्धि करने के लिए छोटी दौड़ों का उपयोग किया जा सकता है। प्रायः तेज धावक अपनी अधिकतम गति स्थिर अवस्था के बाद से 6 सेकिण्ड में प्राप्त कर लेते हैं। युवा धावक अपनी त्वरण योग्यता में त्वरण दौड़ों के द्वारा वृद्धि कर सकते हैं। त्वरण दौड़ों की संख्या, एथलीट की आयु व उसके अनुभव के अनुसार निश्चित की जा सकती है।

![]()

प्रश्न 27.

अंतराल प्रशिक्षण विधि की कोई दो विशेषताएँ बताएँ।

उत्तर:

(1) इसमें धावक के लिए दूरी निश्चित की जाती है।

(2) बीच में दो या तीन मिनट का समय पुनः शक्ति प्राप्त करने के लिए निश्चित कर दिया जाता है।

प्रश्न 28.

सहनशीलता के विकास की विभिन्न विधियों के नाम बताएँ।

उत्तर:

(1) निरंतर प्रशिक्षण विधि (Continuous Training Method)

(2) अंतराल प्रशिक्षण विधि (Interval Training Method)

(3) फार्टलेक प्रशिक्षण विधि (Fartlek Training Method)।

प्रश्न 29.

क्या कूलिंग डाउन से मानसिक तनाव कम होता है?

उत्तर:

हाँ, कूलिंग डाउन से मानसिक तनाव कम होता है। खेल मुकाबले के दौरान सभी शारीरिक प्रणालियाँ सामान्य अवस्था से अधिक कार्य कर रही होती हैं, जिस कारण मानसिक तनाव बढ़ जाता है। कूलिंग डाउन से सभी प्रणालियाँ अपनी पहले वाली अवस्था में आ जाती हैं, जिससे मानसिक तनाव कम व दूर होता है।

HBSE 12th Class Physical Education प्रशिक्षण विधियाँ Important Questions and Answers

वस्तुनिष्ठ प्रश्न [Objective Type Questions]

भाग-1: एक शब्द/वाक्य में उत्तर दें-

प्रश्न 1.

हमारा शरीर किसकी तरह है?

उत्तर:

हमारा शरीर एक मशीन की तरह है।

प्रश्न 2.

शरीर गर्माना कितने प्रकार का होता है?

उत्तर:

शरीर गर्माना दो प्रकार का होता है-

(1) सकर्मक गर्माना

(2) अकर्मक गर्माना।

प्रश्न 3.

शरीर को गर्माने से किसमें फैलाव आता है?

उत्तर:

शरीर को गर्माने से माँसपेशियों में फैलाव आता है।

प्रश्न 4.

आइसोकाइनेटिक व्यायाम का जन्मदाता कौन है?

उत्तर:

आइसोकाइनेटिक व्यायाम का जन्मदाता पेरिन है।

![]()

प्रश्न 5.

लगातार कार्य करते रहने से शरीर में अभ्यस्तता आ जाती है, उसे क्या कहते हैं?

उत्तर:

लगातार कार्य करते रहने से शरीर में अभ्यस्तता आ जाती है, उसे अनुकूलन कहते हैं।

प्रश्न 6.

गर्माने में किन अंगों का व्यायाम करना चाहिए?

उत्तर:

गर्माने में शरीर के लगभग सभी अंगों का व्यायाम करना चाहिए।

प्रश्न 7.

फार्टलेक प्रशिक्षण विधि सर्वप्रथम किस देश ने अपनाई?

उत्तर:

फार्टलेक प्रशिक्षण विधि सर्वप्रथम स्वीडन ने अपनाई।

प्रश्न 8.

वे व्यायाम, जिनमें खिलाड़ी की गतिविधियाँ या कार्य स्पष्ट दिखाई दें, उन्हें क्या कहते हैं?

अथवा

किस प्रकार के व्यायामों में गतियाँ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं?

उत्तर:

आइसोटोनिक व्यायाम।

प्रश्न 9.

ऐसे व्यायाम जिनमें खिलाड़ी की प्रत्यक्ष क्रिया दिखाई नहीं देती, उन्हें क्या कहते हैं?

अथवा

किस प्रकार के व्यायाम में गतियाँ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती हैं?

उत्तर:

आइसोमीट्रिक व्यायाम।

प्रश्न 10.

त्वरण दौड़ में कम-से-कम कितनी दूरी होती है?

उत्तर:

त्वरण दौड़ में लगभग 20 से 40 मीटर दूरी होती है।

प्रश्न 11.

तैयारी किस प्रकार की प्रक्रिया है?

उत्तर:

तैयारी एक जटिल प्रक्रिया है।

प्रश्न 12.

शरीर को गर्माने के दो उदाहरण दें।

उत्तर:

(i) जॉगिंग

(ii) विंड स्प्रिंट्स।

प्रश्न 13.

सर्वप्रथम अंतराल प्रशिक्षण विधि की शुरुआत किस देश में हुई?

उत्तर:

सर्वप्रथम अंतराल प्रशिक्षण विधि की शुरुआत फिनलैंड में हुई।

![]()

प्रश्न 14.

अंतराल प्रशिक्षण विधि किस सिद्धांत पर आधारित है?

उत्तर:

अंतराल प्रशिक्षण विधि प्रयास व पुनः शक्ति प्राप्ति, फिर प्रयास व पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है।

प्रश्न 15.

क्या गर्माने से माँसपेशियों में तालमेल बढ़ जाता है?

अथवा

क्या गर्माना माँसपेशियों की गति को बढ़ाता है?

उत्तर:

हाँ, गर्माना माँसपेशियों की गति को बढ़ाता है, क्योंकि इससे माँसपेशियों में तालमेल व सामंजस्य बढ़ जाता है।

प्रश्न 16.

क्या आर्द्रता प्रतिदिन के अभ्यास को प्रभावित करती है?

उत्तर:

हाँ, आर्द्रता प्रतिदिन के अभ्यास को प्रभावित करती है।

प्रश्न 17.

क्या गर्माना शक्ति या ऊर्जा को बढ़ाता है?

उत्तर:

गर्माना शक्ति या ऊर्जा को बढ़ाता है, क्योंकि इससे माँसपेशियों में संकुचन और प्रसार की शक्ति बढ़ जाती है।

प्रश्न 18.

बिकिला कौन था?

उत्तर:

बिकिला फिनलैंड के एथलेटिक्स कोच थे। इन्होंने हमें सन् 1920 में अंतराल प्रशिक्षण विधि से परिचित करवाया।

प्रश्न 19.

क्या गर्माना प्रदर्शन का स्तर कम करता है?

उत्तर:

नही, गर्माना प्रदर्शन का स्तर कम नहीं करता, बल्कि बढ़ाता है।

प्रश्न 20.

अंतराल प्रशिक्षण विधि की शुरुआत कब और किसने की?

उत्तर:

अंतराल प्रशिक्षण विधि की शुरुआत सन् 1920 में बिकिला ने की।

प्रश्न 21.

क्या लिम्बरिंग डाउन से माँसपेशियों से तनाव दूर होता है?

उत्तर:

हाँ, लिम्बरिंग डाउन से माँसपेशियों से तनाव दूर होता है।

प्रश्न 22.

पेरीन द्वारा किस प्रकार के व्यायामों को विकसित किया गया?

उत्तर:

पेरीन द्वारा आइसोकाइनेटिक व्यायामों को विकसित किया गया।

![]()

प्रश्न 23.

किसी प्रतियोगिता या प्रशिक्षण से पहले नियमित रूप से कौन-सी क्रिया करनी चाहिए?

उत्तर:

प्रतियोगिता या प्रशिक्षण से पहले नियमित रूप से वार्मिंग-अप क्रिया करनी चाहिए।

प्रश्न 24.

किसी प्रतियोगिता या प्रशिक्षण के बाद नियमित रूप से कौन-सी क्रिया करनी चाहिए?

अथवा

शारीरिक क्रियाओं अथवा खेल खेलने के बाद शरीर को सामान्य अवस्था में लाने की प्रक्रिया का क्या नाम है?

अथवा

शारीरिक क्रियाकलाप या खेल खेलने के बाद शरीर को सामान्य अवस्था में लाने की प्रक्रिया का क्या नाम है?

अथवा

कौन-सी क्रिया में शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है?

उत्तर:

लिम्बरिंग या कूलिंग डाउन।

प्रश्न 25.

अंतराल प्रशिक्षण को अन्य किस नाम से जाना जाता है?

उत्तर:

अंतराल प्रशिक्षण को टेरेस प्रशिक्षण के नाम से जाना जाता है।

प्रश्न 26.

निरंतर प्रशिक्षण विधि में हृदय की धड़कन की दर कितनी होती है?

उत्तर:

निरंतर प्रशिक्षण विधि में हृदय की धड़कन की दर 140 से 160 प्रति मिनट होती है।

प्रश्न 27.

किस प्रशिक्षण विधि में माँसपेशियों तथा यकृत में ग्लाइकोजेन बढ़ जाता है?

उत्तर:

निरंतर प्रशिक्षण विधि में माँसपेशियों तथा यकृत में ग्लाइकोजेन बढ़ जाता है।

प्रश्न 28.

आइसोटोनिक व्यायाम का कोई एक लाभ बताएँ।

उत्तर:

माँसपेशियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होना।

![]()

प्रश्न 29.

आइसोमीट्रिक व्यायाम सर्वप्रथम कब और किसने आरंभ की?

उत्तर:

आइसोमीट्रिक व्यायाम सर्वप्रथम सन् 1953 में हैटिंजर ने आरंभ की।

प्रश्न 30.

आइसोमीट्रिक व्यायाम का कोई एक लाभ बताएँ।

उत्तर:

आइसोमीट्रिक व्यायाम में कम समय लगता है अर्थात् इसमें समय की बचत होती है।

प्रश्न 31.

आइसोटोनिक व्यायाम कब और किसने आरंभ की?

उत्तर:

आइसोटोनिक व्यायाम सन् 1954 में डी लून ने आरंभ की।

प्रश्न 32.

आइसोकाइनेटिक व्यायाम कब आरंभ हुई?

उत्तर:

आइसोकाइनेटिक व्यायाम सन् 1968 में आरंभ हुई।

प्रश्न 33.

शरीर को कब गर्माना चाहिए?

उत्तर:

शरीर को खेल प्रतियोगिता से पूर्व गर्माना चाहिए।

प्रश्न 34.

‘फार्टलेक’ किस भाषा का शब्द है?

उत्तर:

‘फार्टलेक’ स्वीडिश भाषा का शब्द है।

प्रश्न 35.

गर्माने का कोई एक सिद्धांत बताएँ।

उत्तर:

सरल से जटिल का सिद्धांत।

प्रश्न 36.

‘पीठ से दीवार को दबाना’ किस व्यायाम का उदाहरण है?

उत्तर:

आइसोमीट्रिक व्यायाम का।

प्रश्न 37.

आइसोटोनिक व्यायाम कितने प्रकार के होते हैं?

उत्तर:

आइसोटोनिक व्यायाम दो प्रकार के होते हैं।

![]()

प्रश्न 38.

“जिम्नास्टिक क्रियाएँ’ किस व्यायाम की उदाहरण हैं?

उत्तर:

आइसोटोनिक व्यायाम की।

प्रश्न 39.

बलिस्टिक विधि किसके सुधार की विधि है?

उत्तर:

लचीलापन।

प्रश्न 40.

फार्टलेक प्रशिक्षण विधि में हृदय-गति क्या रहती है?

उत्तर:

फार्टलेक प्रशिक्षण विधि में हृदय-गति 140-180 के बीच प्रति मिनट रहती है।

प्रश्न 41.

फार्टलेक प्रशिक्षण विधि को ‘स्पीड प्ले’ किसने कहा?

उत्तर:

सन् 1930 में स्वीडन के गोस्ट होल्मर ने।

प्रश्न 42.

‘झूला झूलना’ किस व्यायाम का उदाहरण है?

उत्तर:

आइसोटोनिक व्यायाम का।

प्रश्न 43.

‘भारी रोलर धकेलना’ किस व्यायाम का उदाहरण है?

उत्तर:

आइसोकाइनेटिक व्यायाम का।

प्रश्न 44.

‘बर्फ पर स्केटिंग करना’ किस व्यायाम का उदाहरण है?

उत्तर:

आइसोकाइनेटिक व्यायाम का।

प्रश्न 45.

‘बंद दरवाजे को धकेलना’ किस व्यायाम का उदाहरण है?

उत्तर:

आइसोमीट्रिक व्यायाम का।

प्रश्न 46.

‘कूदना, दौड़ना व हल्का भार उठाना’ किस व्यायाम के उदाहरण हैं?

उत्तर;’

आइसोटोनिक व्यायाम के।

![]()

प्रश्न 47.

‘डैस्क या मेज आदि को हाथ, कोहनी या पैर से दबाना’ किस व्यायाम के उदाहरण हैं?

उत्तर:

आइसोमीट्रिक व्यायाम के।

भाग-II : सही विकल्प का चयन करें-

1. प्रशिक्षण का अर्थ है

(A) किसी कार्य की तैयारी की प्रक्रिया

(B) किसी कार्य को करने के बारे में जानकारी

(C) किसी कार्य की रूपरेखा

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(A) किसी कार्य की तैयारी की प्रक्रिया

2. तैयारी किस प्रकार की प्रक्रिया है?

(A) जटिल

(B) मिश्रित

(C) आसान

(D) तीव्र

उत्तर:

(A) जटिल

3. गर्माने की कितनी किस्में होती हैं?

(A) सात

(B) पाँच

(C) तीन

(D) दो

उत्तर:

(D) दो

4. शारीरिक अभ्यास में लाभ शामिल है

(A) मनोवैज्ञानिक तंदुरुस्ती

(B) दीर्घ आयु को बढ़ाना

(C) कुछ बीमारियों में कमी

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

![]()

5. ताकत, गति तथा सहनशीलता को प्रायः बढ़ाया जा सकता है

(A) दवाइयों के सेवन द्वारा

(B) खेलों में भाग लेकर

(C) व्यायाम द्वारा

(D) (B) व (C) दोनों

उत्तर:

(D) (B) व (C) दोनों

6. धीमी गति से दौड़ना किस व्यायाम का उदाहरण है?

(A) आइसोकाइनेटिक व्यायाम

(B) एरोबिक

(C) आइसोटोनिक व्यायाम

(D) आइसोमीट्रिक व्यायाम

उत्तर:

(B) एरोबिक

7. अकर्मक गर्माना किस प्रकार किया जाता है?

(A) दवाइयों तथा मालिश द्वारा

(B) गर्म पानी से नहाकर

(C) अल्ट्रा किरणों द्वारा

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

8. किस खिंचाव के कारण माँसपेशी छोटी हो जाती है?

(A) आइसोमीट्रिक

(B) आइसोकाइनेटिक

(C) कंसैंट्रिक

(D) एक्सैंट्रिक

उत्तर:

(C) कंसैंट्रिक

9. निम्नलिखित में से कौन-सी क्रिया आइसोटोनिक व्यायाम की उदाहरण है?

(A) किसी के आने के लिए दरवाजा खोलना

(B) खिड़की को खींचना व खोलना

(C) झूला-झूलना

(D) भारी रोलर धकेलना

उत्तर:

(C) झूला-झूलना

![]()

10. निम्नलिखित में से खेल प्रशिक्षण के उद्देश्यों में शामिल है

(A) उत्तम स्वास्थ्य का विकास

(B) व्यक्तिगत व भावात्मक विकास

(C) खेल संबंधी विकास

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

11. गर्माना कार्य करता है

(A) दिल की गति को कम करना

(B) शरीर व माँसपेशियों के तापमान को बढ़ाना

(C) फेफड़ों का आयतन बढ़ाना

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(B) शरीर व माँसपेशियों के तापमान को बढ़ाना

12. अभ्यासकर्ता व खिलाड़ियों को वार्मिंग-अप व कलिंग डाउन मदद करती है

(A) शरीर व दिमाग को आराम देने में

(B) बीमारी से बचाने में

(C) चोट से बचाना तथा कार्य करने के कौशल में वृद्धि

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(C) चोट से बचाना तथा कार्य करने के कौशल में वृद्धि

3. खिलाड़ी का सर्वांगीण शारीरिक अनुकूलन करने के लिए क्या आवश्यक है?

(A) अच्छा पारिवारिक माहौल

(B) अच्छा संतुलित आहार

(C) खेल प्रशिक्षण.

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(C) खेल प्रशिक्षण

14. खेलों से पूर्व शरीर को भली-भाँति तैयार करना क्या कहलाता है?

(A) गर्माना

(B) अनुकूलन

(C) ठण्डा करना

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(A) गर्माना

![]()

15. “गर्माना रक्त के तापमान को बढ़ाता है जिसके फलस्वरूप माँसपेशियाँ प्रदर्शन को बढ़ाती हैं।” यह कथन किसका है?

(A) डेवरिस का

(B) हिल का

(C) डेविड लैम्ब का

(D) थॉम्पसन का

उत्तर:

(A) डेवरिस का

16. खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत हैं

(A) निरंतरता का सिद्धांत

(B) विशिष्टता का सिद्धांत

(C) अतिभार का सिद्धांत

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

17. गर्माने के मनोवैज्ञानिक प्रभावों में से निम्नलिखित में से कौन-सा नहीं है?

(A) श्वसन क्रिया में वृद्धि

(B) मानसिक तैयारी

(C) भीड़ के डर का प्रभाव

(D) हृदय-योग्यता में वृद्धि

उत्तर:

(A) श्वसन क्रिया में वृद्धि

18. गर्माने में कितनी व्यायाम या कसरतें हो सकती हैं?

(A) 10 से 20 तक

(B) 10 से 15 तक

(C) 8 से 10 तक

(D) 5 से 10 तक

उत्तर:

(B) 10 से 15 तक

19. एक ऐसी क्रिया जो किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम या खेल प्रतियोगिता के तुरंत बाद की जाती है, वह क्या कहलाती है?

(A) गर्माना

(B) अनुकूलन

(C) ठण्डा करना या कूलिंग डाउन

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(C) ठण्डा करना या कूलिंग डाउन

![]()

20. अंतराल प्रशिक्षण विधि किस देश की देन है?

(A) कनाडा की

(B) इंग्लैंड की

(C) फिनलैंड की

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(C) फिनलैंड की।

21. विंड स्प्रिंट्स उदाहरण है

(A) लिम्बरिंग डाउन

(B) गर्माना

(C) ठण्डा करना

(D) अनुकूलन

उत्तर:

(B) गर्माना

22. स्थिर शक्ति के विकास के लिए आइसोमीट्रिक विधि के प्रथम समर्थक थे-

(A) गुनलैच

(B) जे० जे० पेरिन

(C) बूनर

(D) हैटिंजर और मूलर

उत्तर:

(D) हैटिंजर और मूलर

23. निम्नलिखित में से कौन-सी क्रिया आइसोमीट्रिक व्यायाम की उदाहरण है?

(A) कुर्सी को दोनों हाथों से अंदर की ओर दबाना

(B) झूला झूलना

(C) बाल्टी उठाना

(D) भारी रोलर को धकेलना

उत्तर:

(A) कुर्सी को दोनों हाथों से अंदर की ओर दबाना

24. निम्नलिखित में से कौन-सी क्रिया आइसोकाइनेटिक व्यायाम की उदाहरण है?

(A) घुटने मोड़ना

(B) बर्फ पर स्केटिंग करना

(C) हल्का बोझ उठाना

(D) बंद दरवाजे को धकेलना

उत्तर:

(B) बर्फ पर स्केटिंग करना

![]()

25. लिम्बरिंग डाउन या शरीर को ठण्डा करने का शरीर पर क्या प्रभाव होता है?

(A) रक्त दबाव में कमी

(B) रक्त-प्रवाह की दर में कमी

(C) शरीर के तापमान में कमी

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

26. शरीर को धीरे-धीरे ठण्डा करने से क्या होता है?

(A) नींद आती है

(B) थकान होती है

(C) शरीर सुस्त हो जाता है

(D) थकावट दूर हो जाती है

उत्तर:

(D) थकावट दूर हो जाती है

27. लगातार कार्य करते रहने से शरीर में जो अभ्यस्तता आ जाती है, उसे क्या कहते हैं?

(A) अनुकूलन

(B) गर्माना

(C) ठण्डा करना

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(A) अनुकूलन

28. प्रशिक्षण का उद्देश्य है

(A) उत्तम स्वास्थ्य का निर्माण करना

(B) मानसिक विकास करना

(C) व्यक्तिगत विकास करना

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

29. आइसोकाइनेटिक व्यायामों को किसने विकसित किया?

(A) टोनो ने

(B) बिकिला ने

(C) पेरीन ने

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(C) पेरीन ने

30. फार्टलेक प्रशिक्षण विधि सर्वप्रथम किस देश ने अपनाई?

(A) स्वीडन ने

(B) हॉलैंड ने

(C) बेल्जियम ने

(D) पोलैंड ने

उत्तर:

(A) स्वीडन ने

31. फार्टलेक प्रशिक्षण विधि सुधारता है

(A) क्षमता

(B) गति

(C) शक्ति

(D) लचीलापन

उत्तर:

(B) गति

![]()

32. गर्माना करता है

(A) हृदय गति में कमी

(B) शरीर व मांसपेशियों के तापमान में वृद्धि

(C) फेफड़ों के साइज में वृद्धि

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(B) शरीर व मांसपेशियों के तापमान में वृद्धि

33. ऐसे व्यायाम जिनमें खिलाड़ी की प्रत्यक्ष क्रिया दिखाई नहीं देती, उन्हें क्या कहते हैं?

(A) आइसोमीट्रिक व्यायाम

(B) आइसोकाइनेटिक व्यायाम

(C) आइसोटोनिक व्यायाम

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(A) आइसोमीट्रिक व्यायाम

34. वे व्यायाम जिनमें खिलाड़ी की गतिविधियाँ या कार्य स्पष्ट दिखाई दें, उन्हें क्या कहते हैं?

(A) आइसोमीट्रिक व्यायाम

(B) आइसोकाइनेटिक व्यायाम

(C) आइसोटोनिक व्यायाम

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(C) आइसोटोनिक व्यायाम

35. बोझा उठाकर खड़े रहना ……………….. व्यायाम का उदाहरण है।

(A) आइसोटोनिक

(B) आइसोमीट्रिक

(C) आइसोकाइनेटिक

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(B) आइसोमीट्रिक

36. आइसोटोनिक व्यायाम का उदाहरण है

(A) हल्का बोझ उठाना

(B) हल्का व्यायाम करना

(C) कलाई घुमाना

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

37. आइसोमीट्रिक तथा आइसोटोनिक व्यायामों के मिश्रण को क्या कहते हैं?

(A) आइसोकाइनेटिक व्यायाम

(B) अनएरोबिक व्यायाम

(C) एरोबिक क्रिया

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(A) आइसोकाइनेटिक व्यायाम

38. ‘पीठ से दीवार को धक्का देना’ किस व्यायाम का उदाहरण है?

(A) आइसोकाइनेटिक व्यायाम का

(B) आइसोटोनिक व्यायाम का

(C) एरोबिक क्रिया का

(D) आइसोमीट्रिक व्यायाम का

उत्तर:

(D) आइसोमीट्रिक व्यायाम का

39. किस वर्ष में पेरीन ने आइसोकाइनेटिक व्यायामों को विकसित किया था?

(A) 1964 में

(B) 1968 में

(C) 1972 में

(D) 1976 में

उत्तर:

(B) 1968 में

![]()

40. परिधि प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था?

(A) बील्स

(B) क्लेयर

(C) मॉर्गन व स्टेनले

(D) मॉर्गन व एडमसन

उत्तर:

(D) मॉर्गन व एडमसन

41. खिंचाव जिसमें विभिन्न तनाव से भार उठाने से खिंचाव के कारण मांसपेशियाँ छोटी होने लगती हैं, को कहते हैं

(A) कॉनसेन्ट्रिक खिंचाव

(B) आइसोमीट्रिक खिंचाव

(C) आइसोटोनिक खिंचाव

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(A) कॉनसेन्ट्रिक खिंचाव

42. खिंचाव जिसमें तनाव का विकास होता है परन्तु मांसपेशियों की लम्बाई में कोई बदलाव नहीं आता, कहलाता है

(A) इसेंट्रिक खिंचाव

(B) आइसोटोनिक खिंचाव

(C) आइसोमीट्रिक खिंचाव

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(A) इसेंट्रिक खिंचाव

भाग-III: रिक्त स्थानों की पूर्ति करें

1. सावधान की स्थिति में खड़े रहना ……………….. व्यायाम का उदाहरण है।

2. ‘स्ट्राइडिंग’ ……………… का उदाहरण है।

3. अनुकूलन एक ………………… प्रक्रिया है।

4. धीमी गति से दौड़ना .. ………………. का उदाहरण है।

5. ‘बोझा उठाकर खड़े करना’ ………………… व्यायाम का उदाहरण है।

6. फार्टलेक प्रशिक्षण विधि एक प्रकार की ………………… दौड़ पर आधारित है।

7. विंड स्प्रिंट्स ……………….. का उदाहरण है।

8. तैयारी ………………. प्रक्रिया है।

9. एक्सैंट्रिक अभ्यास ………………… व्यायाम का उदाहरण है।

10. ठण्डा करने (Cooling Down) से शरीर का तापमान ………………… हो जाता है।

11. बिना भार वाली बैंच प्रेस अभ्यास करना ……………. संकुचन का एक उदाहरण है।

12. ……………… व्यायाम में माँसपेशियों में संकुचन होता है।

उत्तर:

1. आइसोमीट्रिक

2. गर्माने

3. अभ्यस्त होने की

4. गर्माने

5. आइसोमीट्रिक

6. क्रॉस-कंट्री

7. गर्माने

8. जटिल

9. आइसोटोनिक

10. सामान्य

11. कंसैंटिक

12. आइसोटोनिक।

![]()

प्रशिक्षण विधियाँ Summary

प्रशिक्षण विधियाँ परिचय

वास्तव में प्रशिक्षण’ शब्द कोई नया शब्द नहीं है। व्यक्ति इस शब्द को प्राचीन समय से प्रयोग कर रहे हैं। प्रशिक्षण का अर्थ किसी कार्य की तैयारी की प्रक्रिया से है। इसी कारण यह शब्द खेलकूद के क्षेत्र में अधिक प्रयोग किया जाता है। ‘प्रशिक्षण’ की धारणा और खिलाड़ी की तैयारी’ आपस में मिलती-जुलती हैं लेकिन फिर भी ये एक-दूसरे की पूरक नहीं हैं। तैयारी एक कठिन प्रक्रिया है। यह खिलाड़ी के विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है तथा काफी हद तक सफलता के लिए एकाग्रता को बढ़ाती है। इस कठिन प्रक्रिया में, खेल प्रशिक्षण, खेल प्रतियोगिताएँ (तैयारी के रूप में) और संतुलित आहार आदि शामिल किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, अनेक व्यायामों सहित यह एक सुव्यवस्थित एवं योजनापूर्ण तैयारी होती है। इसलिए खेल प्रशिक्षण को एक विशेष प्रक्रिया समझा जाना चाहिए जो खिलाड़ी का सर्वांगीण शारीरिक अनुकूलन करती है तथा जिसका लक्ष्य खेलकूद में खिलाड़ी के प्रदर्शन के लिए तैयारी करना होता है।