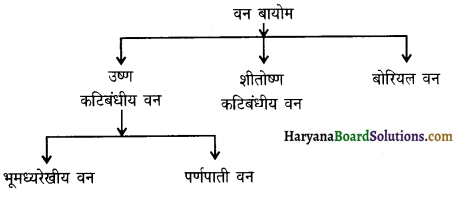

Haryana State Board HBSE 11th Class Geography Important Questions Chapter 7 भू-आकृतियाँ तथा उनका विकास Important Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Geography Important Questions Chapter 7 भू-आकृतियाँ तथा उनका विकास

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

भाग-I : एक शब्द या वाक्य में उत्तर दें

1. नदी द्वारा बहाकर लाए गए असंगठित पदार्थों के आपस में टकराने व टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं?

(A) अपघर्षण

(B) सन्निघर्षण

(C) जलयोजन

(D) रासायनिक अपरदन

उत्तर:

(B) सन्निघर्षण

2. निम्नलिखित में से कौन-सा कारक नदी अपरदन की क्षमता को निर्धारित नहीं करता?

(A) जल की मात्रा

(B) नद-भार की मात्रा

(C) चट्टान का भार

(D) जल का वेग

उत्तर:

(C) चट्टान का भार

3. निम्नलिखित में से कौन-सा स्थलरूप नदी की प्रौढ़ावस्था की विशेषता नहीं है?

(A) मृत झील

(B) नदी विसर्प

(C) जलोढ़ पंख

(D) अंतर्ग्रथित पर्वत प्रक्षेप

उत्तर:

(D) अंतर्ग्रथित पर्वत प्रक्षेप

4. अधःकर्तित विसर्प निम्नलिखित में से किसके परिणाम होते हैं?

(A) निक्षेपण

(B) भ्रंशन

(C) पुनर्योवन

(D) अधोगमन

उत्तर:

(C) पुनर्योवन

5. तटीय भागों में जान-माल के लिए सबसे खतरनाक समुद्री तरंग कौन-सी है?

(A) अधःप्रवाह

(B) सुनामी

(C) स्थानांतरणी तरंग

(D) भग्नोर्मि

उत्तर:

(B) सुनामी

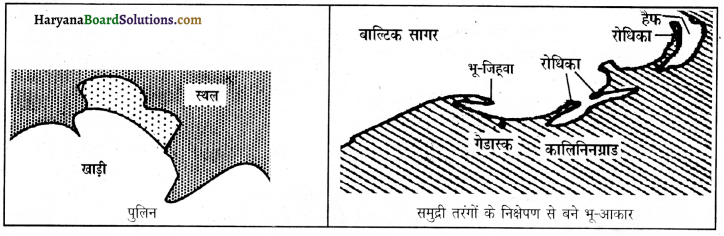

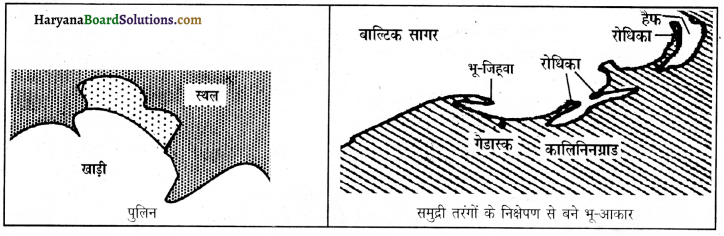

6. अवसादों का तटों के साथ-साथ उनके समानांतर एक पतले, लंबे बांध के रूप में निक्षेपण क्या कहलाता है?

(A) तटबंध

(B) समुद्री कटक

(C) भू-जिह्वा

(D) रोधिका और रोध

उत्तर:

(D) रोधिका और रोध

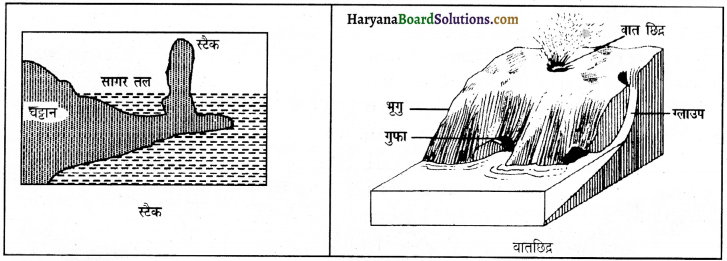

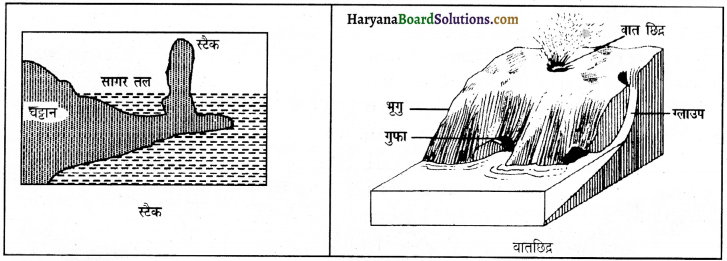

7. स्टैक स्थलरूप का निर्माण निम्नलिखित में से कौन-सा अभिकर्ता करता है?

(A) प्रवाहित जल

(B) पवन

(C) सागरीय लहरें

(D) भूमिगत जल

उत्तर:

(C) सागरीय लहरें

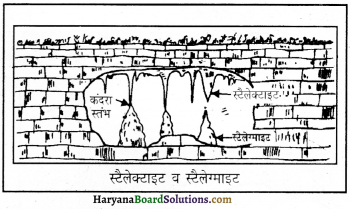

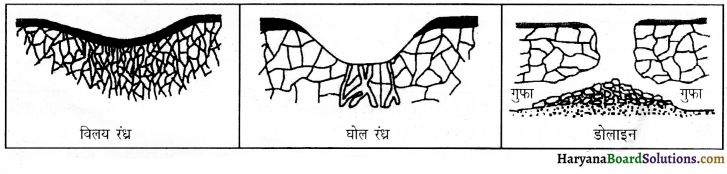

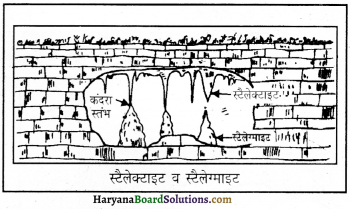

8. कार्ट प्रदेश में भूमिगत कंदराओं की छत से नीचे फर्श की ओर लटकता हुआ भू-आकार क्या कहलाता है?

(A) कंदरा स्तंभ

(B) स्टैलेक्टाइट

(C) स्टैलेग्माइट

(D) चूर्णकूट

उत्तर:

(B) स्टैलेक्टाइट

9. बालू से बना अर्धचंद्राकार टीला क्या कहलाता है?

(A) बालुका स्तूप

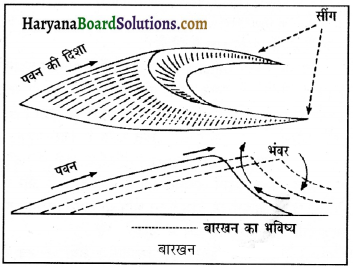

(B) बारखन

(C) सीफ़

(D) लोएस

उत्तर:

(B) बारखन

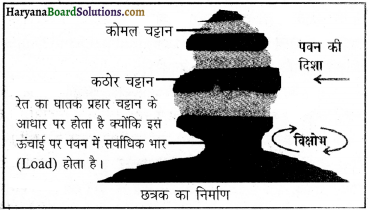

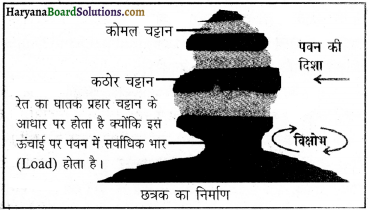

10. मशरुम चट्टान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

(A) कार्ट स्थलाकृति

(B) मरुस्थलीय स्थलाकृति

(C) हिमानी स्थलाकृति

(D) समुद्री लहर स्थलाकृति

उत्तर:

(B) मरुस्थलीय स्थलाकृति

11. निम्नलिखित में से कौन-सी भू-आकृति हिमनदी के कार्य से संबंधित?

(A) जल-प्रपात

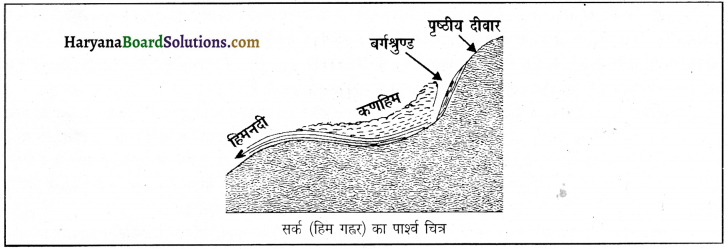

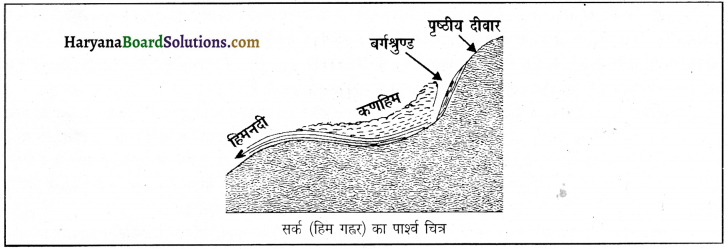

(B) सर्क

(C) रोधिका

(D) टिब्बा

उत्तर:

(B) सर्क

12. निम्नलिखित में से अपरदन के लिए कौन-सा तरीका हिमनदी द्वारा अपनाया जाता है?

(A) सन्निघर्षण

(B) जल की दाब क्रिया

(C) उत्पाटन

(D) विलयन

उत्तर:

(C) उत्पाटन

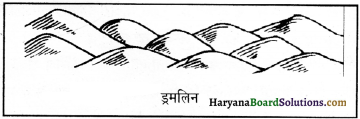

13. हिमनद की निक्षेप क्रिया से बनी ‘अंडों की टोकरी जैसी स्थलाकृति’ का अन्य नाम कौन-सा है?

(A) एस्कर

(B) ड्रमलिन

(C) रॉश मूटोने

(D) बॅग एंड टेल

उत्तर:

(B) ड्रमलिन

भाग-II : एक शब्द या वाक्य में उत्तर दें

प्रश्न 1.

तल सन्तुलन के कारकों में सर्वाधिक शक्तिशाली कारक कौन-सा है?

उत्तर:

नदी।

प्रश्न 2.

नदी अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक कौन-से हैं?

उत्तर:

जल प्रवाह का वेग, जल की मात्रा, चट्टानों की प्रकृति, नद-भार आदि।

प्रश्न 3.

विश्व के सबसे बड़े कैनियन का नाम क्या है?

उत्तर:

ग्रैण्ड कैनियन (कोलोरेडो)।

प्रश्न 4.

भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े डेल्टा का नाम बताइए।

उत्तर:

सुन्दरवन डेल्टा।

प्रश्न 5.

‘अपरदन चक्र’ की संकल्पना किस भूगोलवेत्ता ने प्रस्तुत की?

उत्तर:

विलियम मौरिस डेविस ने।

प्रश्न 6.

नदी अपहरण (River Capture) की घटना नदी की कौन-सी अवस्था में घटती है?

उत्तर:

युवावस्था में।

प्रश्न 7.

निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त पारिभाषिक शब्द लिखिए-

- वे प्रक्रियाएँ जो स्थलीय धरातल को एक-समान स्तर पर लाने की चेष्टा करती हैं।

- एक नदी जो शाखाओं में विभक्त होकर परस्पर जुड़े जलमार्गों की एक जाल-सी आकृति बनाती है।

- दी के किनारे मोटे अवसादों के निक्षेपण से बने प्राकृतिक तटबन्ध।

- नदी का घुमावदार मार्ग तथा उससे बने फंदे।

- आसपास के दो भिन्न अपवाह क्षेत्रों को अलग करने वाली उच्च भूमि।

- पेड़ के तने और डालियों के समान दिखने वाला अपवाह तन्त्र।

- किसी खनिज पर होने वाली जल की रासायनिक क्रिया।

- वे चट्टानी पदार्थ जिनकी मदद से नदी, हिमानी और पवन अपरदन कार्य करते हैं।

उत्तर:

- प्रवणता सन्तुलन की प्रक्रियाएँ

- जालीनुमा अपवाह तन्त्र

- प्राकृतिक तटबन्ध

- गुंफित नदी

- जल विभाजक

- द्रुमाकृतिक प्रवाह प्रणाली

- जलयोजन

- शैल-मलबा।

प्रश्न 8.

भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में हिमरेखा की ऊँचाई कितनी होती है?

उत्तर:

लगभग 5000 मीटर।

प्रश्न 9.

किस महाद्वीप पर हिमानियाँ नहीं पाई जाती?

उत्तर:

ऑस्ट्रेलिया में।

प्रश्न 10.

हिमालय पर्वत में कितनी हिमानियाँ हैं?

उत्तर:

15,000 हिमानियाँ।

प्रश्न 11.

पवन अपरदन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन-से हैं?

उत्तर:

पवन की गति, धूलकणों का आकार और ऊँचाई, चट्टानों की संरचना तथा जलवायु।

प्रश्न 12.

केरल तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून का नाम बताएँ।

उत्तर:

वेंबनाद।

प्रश्न 13.

विश्व में सबसे अधिक उत्सुत कूप (Artesian Wells) कहाँ पाए जाते हैं?

उत्तर:

ऑस्ट्रेलिया के आर्टीज़ियन बेसिन में।

प्रश्न 14.

शैलों के गुण तथा रचना के आधार पर बनने वाले दो प्रकार के झरनों के नाम लिखिए।

उत्तर:

- भ्रंश झरना तथा

- डाइक झरना।

प्रश्न 15.

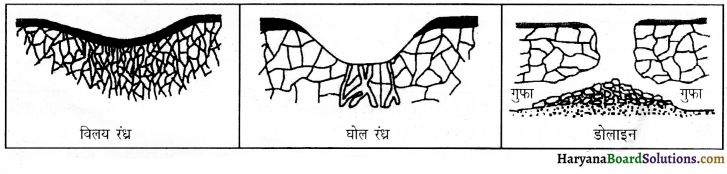

घोल रंध्र सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं?

उत्तर:

संयुक्त राज्य अमेरिका के केन्टुकी राज्य में।

प्रश्न 16.

गुफ़ाओं में भूमिगत जल की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनने वाले स्तम्भों को क्या कहा जाता है?

उत्तर:

कन्दरा स्तम्भ।

प्रश्न 17.

नदी रासायनिक अपरदन किन क्रियाओं द्वारा होता है?

उत्तर:

- संक्षारण द्वारा

- घोलीकरण द्वारा।

प्रश्न 18.

निम्नलिखित के लिए उपयुक्त पारिभाषिक शब्द लिखिए

- दो अपवाह बेसिनों के बीच ऊपर उठा हुआ भू-भाग।

- वह समस्त क्षेत्र जहाँ से एक बड़ी नदी जल-ग्रहण करती है।

- वह सम्पूर्ण क्षेत्र जिस पर पृष्ठीय जल के निकास मार्ग एक ही दिशा में हों।

- जिस स्थान पर कोई नदी किसी खाड़ी, झील या समुद्र में गिरती है।

- नदी का जन्म स्थान।

- पत्थरों और शिलाखण्डों का भार के कारण नदी तल पर घिसटते चलना।

- संकरी तथा अत्यधिक गहरी V-आकार की घाटी।

- गॉर्ज की अपेक्षा संकरी, गहरी और बड़ी V-आकार की घाटी।

- पुरानी नदी का पुनः युवावस्था में आ जाना।

- अधिक गहरी जलज गर्तिका।

- चट्टानों की असमान प्रतिरोधिता के कारण बहते जल का थोड़ी-थोड़ी दूरी पर कूदना।

- वह स्थान जहाँ पुराना और नया बाढ़ का मैदान मिलता है।

उत्तर:

- जल-विभाजक

- अपवाह क्षेत्र

- अपवाह बेसिन

- नदमुख

- उद्गम क्षेत्र

- कर्षण

- गॉर्ज

- केनियन

- पुनर्योवन

- अवनमन कुण्ड

- क्षिप्रिका

- निकप्वाइंट।

प्रश्न 19.

V-आकार की घाटी किन क्षेत्रों में विकसित होती है?

उत्तर:

जहाँ वर्षा सामान्य से अधिक होती है तथा चट्टानें अति कठोर नहीं होती।

प्रश्न 20.

गॉर्ज या महाखण्ड बनाने वाली भारत की कुछ नदियों के उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

सिन्धु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कोसी व गण्डक इत्यादि।

प्रश्न 21.

केनियन सामान्यतः किन दशाओं में बनते हैं?

उत्तर:

शुष्क व अर्ध-शुष्क जलवायु वाले ऊँचे पर्वतीय क्षेत्रों में।

प्रश्न 22.

विश्व की सबसे बड़ी केनियन कौन-सी और कहाँ है?

उत्तर:

ग्रैण्ड केनियन, कोलोरेडो नदी पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में।

प्रश्न 23.

सामान्यतः जलज गर्तिकाएँ कहाँ पर स्थित पाई जाती हैं?

उत्तर:

क्षिप्रिकाओं के ऊपर और जल-प्रपात के नीचे।

प्रश्न 24.

भारत में सबसे ऊँचा जल-प्रपात कौन-सा है?

उत्तर:

कर्नाटक में शरबती नदी द्वारा बनाया गया 260 मीटर ऊँचा जोग प्रपात या गरसोप्पा प्रपात।

प्रश्न 25.

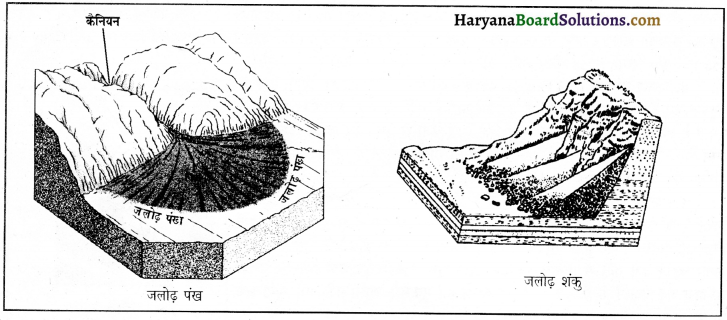

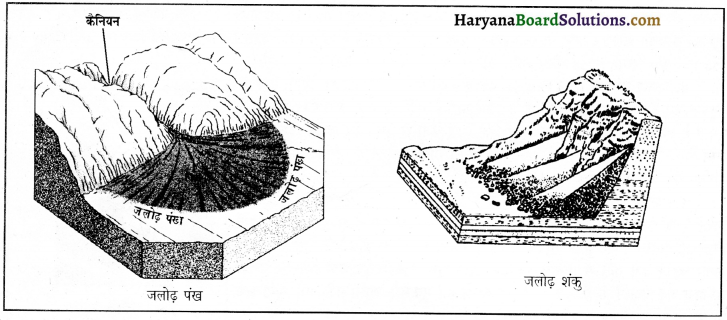

आकार की दृष्टि से जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु में क्या अन्तर होता है?

उत्तर:

जलोढ़ पंख जलोढ़ शंकु की अपेक्षा अधिक चौड़े किन्तु कम ऊँचे होते हैं।

प्रश्न 26.

नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाले भू-आकारों के नाम लिखिए।

उत्तर:

जलोढ़ पखं, विसर्प, गोखुर झीलें इत्यादि।

प्रश्न 27.

संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध प्रपात का नाम और विशेषता बताएँ।

उत्तर:

नियाग्रा जल-प्रपात; 120 मीटर ऊँचा व अस्थायी प्रकृति का है।

प्रश्न 28.

जलोढ़ शंकुओं की रचना प्रायः किस प्रकार के जलवायु प्रदेशों में होती है?

उत्तर:

अर्ध-शुष्क प्रदेशों में।

प्रश्न 29.

गोखुर झील को मृत झील (Mort Lake) क्यों कहा जाता है?

उत्तर:

क्योंकि समय के अनुसार गोखुर झील अवसादों से भरकर सूख जाती है।

प्रश्न 30.

वृद्धावस्था में नदी कौन से भू-आकारों की रचना करती है?

उत्तर:

नदी गुंफ, प्राकृतिक तटबन्ध, बाढ़ के मैदान व डेल्टा इत्यादि।

प्रश्न 31.

उन असामान्य कारकों के नाम लिखें जिनसे जल-प्रपातों की रचना होती है?

उत्तर:

- भूकम्प

- ज्वालामुखी व

- भूसंचरण।

प्रश्न 32.

कोई नदी प्रवणित अवस्था में कब मानी जाती है?

उत्तर:

जब वह आधार तल पर बह रही होती है।

प्रश्न 33.

किस विद्वान् ने कब सिद्ध किया था कि हिमनदियाँ गतिशील होती हैं?

उत्तर:

लुई अगासिस ने सन् 1834 में।

प्रश्न 34.

महाद्वीपीय हिमनदियों के दो क्षेत्र बताएँ।

उत्तर:

- अंटार्कटिका महाद्वीप

- ग्रीनलैण्ड।

प्रश्न 35.

भारत में सबसे बड़ी हिमनदी कौन-सी है?

उत्तर:

सियाचिन हिमनदी, 72 कि०मी० लम्बी।

प्रश्न 36.

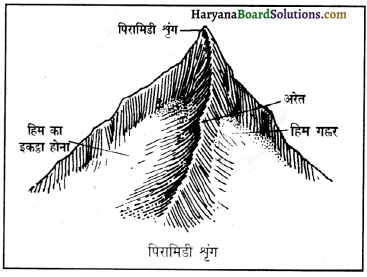

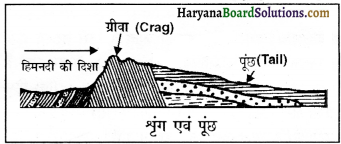

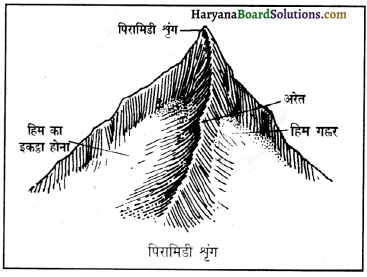

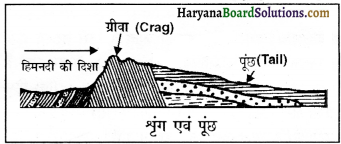

शृंग के कोई दो उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

- आल्पस पर्वत श्रेणी में मैटर्नहार्न

- हिमालय में त्रिशूल पर्वत।

प्रश्न 37.

लोएस प्रदेश कहाँ स्थित है?

उत्तर:

उत्तर:पश्चिमी चीन में।

प्रश्न 38.

भारत के पूर्वी तट पर लैगून झीलों के कोई दो उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

- चिल्का झील

- पुलिकट झील।

प्रश्न 39.

हिमनदी से बनने वाले प्रमुख भू-आकारों के नाम लिखिए।

उत्तर:

सर्क, शृंग, लटकती घाटी, U-आकार की घाटी, टार्न, कॉल ड्रमलिन, हिमोढ़ इत्यादि।

प्रश्न 40.

वायु अपरदन से बनने वाले प्रमुख भू-आकारों के नाम लिखें।

उत्तर:

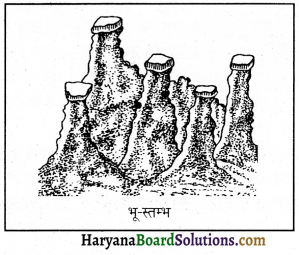

- छत्रक

- ज्यूज़न

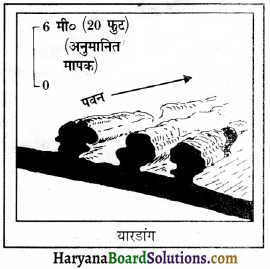

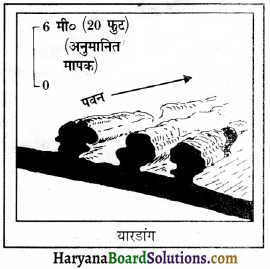

- यारडांग

- इन्सेलबर्ग।

अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

नदी अपरदित पदार्थों का परिवहन किन तीन रूपों में करती है?

उत्तर:

- घुलाकर

- निलम्बित अवस्था में तथा

- लुढ़काकर।

प्रश्न 2.

अपरदन चक्र की तीन अवस्थाओं के नाम बताइए।

उत्तर:

- युवावस्था

- प्रौढ़ावस्था तथा

- वृद्धावस्था।

प्रश्न 3.

कर्णहिम (Neve) की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

उत्तर:

यह-

- वायुरहित

- ठोस तथा

- संगठित होती है।

प्रश्न 4.

माल्सपाइना क्या है और यह कहाँ है?

उत्तर:

माल्सपाइना एक पर्वतपादीय हिमानी है जो अलास्का में है।

प्रश्न 5.

पवन किन तीन तरीकों से अपरदन करती है?

उत्तर:

- अपवहन द्वारा

- अपघर्षण द्वारा तथा

- सन्निघर्षण द्वारा।

प्रश्न 6.

भारत के चार प्रमुख लैगून कौन-कौन से हैं?

उत्तर:

- वेंबनाद

- अष्टमुदी (केरल)

- पुलिकट (तमिलनाडु-आन्ध्र प्रदेश सीमा) तथा

- चिल्का (ओडिशा तट)।

प्रश्न 7.

निमग्न उच्च भूमि तट के तीन प्रसिद्ध प्रकारों के नाम लिखिए।

उत्तर:

- रिया तट

- फियोर्ड तट

- डालमेशियन तट।

प्रश्न 8.

प्रवणता संतुलन के कारकों के तीन प्रमुख कार्य बताएँ।

अथवा

भू-आकृतिक कारकों के प्रमुख कार्य कौन-कौन से होते हैं?

उत्तर:

- अपरदन

- परिवहन

- निक्षेपण।

प्रश्न 9.

प्रमुख प्रवाह प्रणालियों के नाम लिखिए।

उत्तर:

- द्रुमाकृतिक अपवाह तन्त्र

- समानान्तर अपवाह तन्त्र

- जालीनुमा अपवाह तन्त्र

- अरीय अपवाह तन्त्र

- पूर्ववर्ती अपवाह तन्त्र

- आन्तरिक अपवाह।

प्रश्न 10.

नदी अपनी युवावस्था में किन-किन भू-आकारों की रचना करती है?

उत्तर:

इस अवस्था में नदी V-आकार घाटी, गॉर्ज, केनियन, जलज गर्तिका, जल-प्रपात, क्षिप्रिका व अवनमनकुण्ड इत्यादि भू-आकार बनाती है।

प्रश्न 11.

नदी द्वारा भौतिक अपरदन किन तीन रूपों में सम्पन्न होता है?

उत्तर:

- अपघर्षण

- सन्निघर्षण

- जल की दाब क्रिया।

प्रश्न 12.

भू-आकृतिक परिवर्तन के पाँच कारक कौन-कौन से हैं?

उत्तर:

- नदी

- हिमनदी

- पवन

- समुद्री तरंगें तथा

- भूमिगत जल।

प्रश्न 13.

जल-प्रपात क्या होता है?

उत्तर:

चट्टानी कगार के ऊपरी भाग से नदी का सीधे नीचे गिरना जल-प्रपात कहलाता है।

प्रश्न 14.

भारत के उल्लेखनीय जल-प्रपातों के नाम लिखिए।

उत्तर:

- जोग प्रपात

- शिवसमुद्रय प्रपात

- येना प्रपात तथा

- धुआँधार प्रपात।

प्रश्न 15.

आधार तल किसे कहते हैं?

उत्तर:

झील या समुद्र के तल को, जिसमें नदी गिरती है, नदी अपरदन का आधार तल कहते हैं।

प्रश्न 16.

अपरदन चक्र किन तीन कारकों का प्रतिफल है?

उत्तर:

- संरचना (Structure)

- प्रक्रिया (Process)

- अवस्था (Stage)।

प्रश्न 17.

किन्हीं तीन विश्व प्रसिद्ध डेल्टाओं के नाम लिखें।

उत्तर:

- नील डेल्टा

- गंगा डेल्टा

- मिसीसिपी डेल्टा।

प्रश्न 18.

हिमविदर क्या होते हैं?

उत्तर:

विभंजन के कारण हिमनदी में पड़ी दरारों को हिमविदर कहा जाता है।

प्रश्न 19.

ग्रेट आर्टिज़ियन बेसिन कहाँ स्थित है?

उत्तर:

ग्रेट आर्टिज़ियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया के मध्य-पूर्वी भाग में क्वींसलैण्ड में स्थित है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग पन्द्रह लाख वर्ग कि०मी० है। यह उत्सुत कुओं वाला विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह क्षेत्र ग्रेट आर्टिज़ियन बेसिन कहलाता है।

प्रश्न 20.

‘मियाण्डर’ (विसप) शब्द कहाँ से और किस कारण लिया गया है?

उत्तर:

यह शब्द टर्की की नदी ‘मियाण्डर’ से लिया गया है क्योंकि समुद्र में गिरने से पहले यह नदी बहुत ज्यादा बल खाती और इठलाती चलती है।

प्रश्न 21.

चट्टानों की पारगम्यता से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

चट्टानों के अन्दर से होकर भूमि-जल का बहाव पारगम्यता कहलाता है। ये चट्टानें दरारों द्वारा एक-दूसरे से मिली होती हैं। ये चट्टानें पारगम्य चट्टानें कहलाती हैं।

प्रश्न 22.

हिमनदी की गति किन कारणों पर निर्भर करती है?

उत्तर:

- धरातल का ढाल

- हिमनदी की मोटाई

- तापमान

- ऋतु।

प्रश्न 23.

प्रवणता संतुलन की परिभाषा दीजिए।

उत्तर:

बाह्य शक्तियाँ; जैसे नदी, हिमनदी, वायु तथा समुद्री लहरें ऊँची-नीची भूमि को अपरदन तथा निक्षेपण क्रिया द्वारा समतल करने का प्रयास करती हैं। ये शक्तियाँ ऊँचे भागों का अपरदन कर उन्हें निम्न भागों में जमा करती रहती हैं और समतल भूमि का निर्माण करती हैं। इस प्रक्रिया को प्रवणता सन्तुलन कहते हैं।

प्रश्न 24.

स्टैलेक्टाइट का निर्माण किस भू-आकृतिक कारक द्वारा होता है?

उत्तर:

गुफा की छत से चूना पत्थर की चट्टान से टपके हुए कैल्शियम बाइकार्बोनेट युक्त पानी से स्टैलेक्टाइट का निर्माण होता है।

प्रश्न 25.

जल-चक्र से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

जल हमेशा गतिशील होता है। सागरों तथा महासागरों का जल सूर्यातप के कारण जलवाष्प बनकर वायुमण्डल में चला जाता है, जिससे वर्षा होती है। वर्षा के जल का कुछ अंश बहकर नदियों द्वारा सागरों तथा महासागरों में मिल जाता है तथा कुछ अंश वाष्पीकरण द्वारा वायुमण्डल में मिल जाता है तथा शेष भाग भूमिगत हो जाता है। इस प्रकार जल वायुमण्डल, स्थलमण्डल तथा जलमण्डल पर स्थानान्तरित होता रहता है, जिसे जल-चक्र कहते हैं। इस चक्र द्वारा तीनों मण्डलों में जल का सम्बन्ध जुड़ा रहता है।

प्रश्न 26.

भूमिगत जल किसे कहते हैं?

उत्तर:

वर्षा के जल का कुछ अंश पारगम्य चट्टानों द्वारा भूमि के नीचे चला जाता है, जिसे ‘भूमिगत जल’ कहते हैं। यही भूमिगत जल हमें कुओं, नलकूपों आदि द्वारा प्राप्त होता है। ऐसा अनुमान है कि यदि समस्त भूमिगत जल को धरातल की सतह पर लाया जाए तो सतह पर 170 मीटर की ऊँचाई तक जल का विस्तार हो जाएगा।

प्रश्न 27.

नदी को अपने उद्गम क्षेत्र से मुहाने तक कितने भागों में बाँटा जा सकता है?

उत्तर:

उद्गम क्षेत्र से मुहाने तक नदी को तीन भागों में बाँटा जा सकता है-

- पर्वतीय या ऊपरी भाग (युवावस्था)

- मध्य भाग (प्रौढ़ावस्था)

- डेल्टा या निचला भाग (वृद्धावस्था)।

प्रश्न 28.

नदी V-आकार की घाटी की रचना कैसे करती है?

उत्तर:

उद्गम स्थान से निकलते ही नदी अपने मार्ग के ढाल और गति के कारण अपनी तली को काटकर गहरा करने का कार्य करती है। इससे घाटी का आकार V-अक्षर जैसा हो जाता है। घाटी का निरन्तर विकास होता रहता है जिसमें क्षैतिज अपरदन (Lateral Erosion) कम तथा लम्बवत् अपरदन (Vertical Erosion) अधिक होता है।

प्रश्न 29.

स्थायी हिमक्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं?

उत्तर:

स्थायी हिमक्षेत्र ऊँचे पर्वतीय क्षेत्रों जैसे हिमालय तथा आल्पस इत्यादि तथा ध्रुवीय प्रदेशों में मिलते हैं। ग्रीनलैण्ड तथा अंटार्कटिका विशाल हिमक्षेत्र हैं। इन प्रदेशों में हिमांक से नीचे तापमान व लगातार भारी तुषार के कारण हिमतूल जमते रहते हैं। कम वाष्पीकरण व भयंकर ठण्ड के कारण हिम ग्रीष्मकाल में भी नहीं पिघलती।

प्रश्न 30.

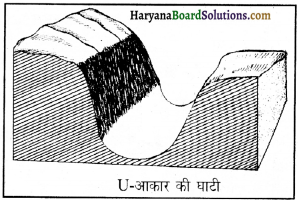

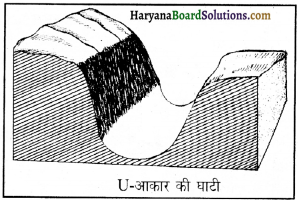

हिमनदी U-आकार की घाटी क्यों बनाती है?

उत्तर:

हिमनदियों में अपने लिए स्वयं घाटी बनाने की शक्ति नहीं होती, बल्कि वे हिमावरण से पहले नदियों द्वारा निर्मित घाटियों में होकर बहती हैं। नदी घाटी में बहती हिम घाटी की तली व पावों का अपरदन करके उसे अधिक गहरा और चौड़ा कर देती है। इससे नदी की घाटी की मूल V-आकृति के स्थान पर U-आकार की घाटी विकसित होती है।

प्रश्न 31.

हिमनदी के विभिन्न भाग विभिन्न गति से क्यों बहते हैं? अथवा हिमनदी का मध्य भाग किनारों की अपेक्षा अधिक तेज़ी से क्यों चलता है?

उत्तर:

हिमनदी के विभिन्न भाग विभिन्न दर से बहते हैं। हिम की गति किनारों की अपेक्षा मध्य भाग में तथा तलहटी की अपेक्षा सतह पर अधिक होती है। इसका कारण यह है कि तली और किनारों पर आधारी चट्टान (Base rock) के घर्षण के फलस्वरूप हिम के प्रवाह की गति कम हो जाती है। मध्य भाग में ऐसी कोई रुकावट न होने के कारण हिमनदी की गति अधिक हो जाती है।

प्रश्न 32.

चूना पत्थर के क्षेत्रों में नदियों के अचानक लुप्त हो जाने की घटना की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे?

उत्तर:

भूमिगत जल की घुलन क्रिया द्वारा बड़े-बड़े घोल रन्ध्रों का निर्माण होता है। इन घोल रन्ध्रों में भूतल का जल-प्रवाह लुप्त हो जाता है तथा भूतल पर बहने वाली नदियाँ भूमिगत बहने लगती हैं। परिणामस्वरूप भूतल पर शुष्क घाटियों का निर्माण होता है तथा भूमिगत क्षेत्र में अन्धी घाटियाँ बन जाती हैं। निचले ढलानों वाले क्षेत्रों में ये घाटियाँ नदियों द्वारा भूतल पर प्रगट हो जाती हैं तथा नदियाँ भूतल पर बहने लगती हैं।

लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

नदियाँ भूतल पर समतल स्थापना का कार्य किन-किन रूपों में करती हैं? संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

उत्तर:

नदियाँ भूतल पर समतल स्थापना का कार्य तीन रूपों में करती हैं-

- अपरदन-नदी के द्वारा अपने तटों और तलहटी की चट्टानों को काटने, खुरचने, तराशने या घुलाने की क्रिया को अपरदन (Erosion) कहते हैं।

- परिवहन-नदी के द्वारा अपरदित शैल चूर्ण को अपने जल के वेग के साथ बहाकर या घुलाकर ले जाने की क्रिया को परिवहन (Transportation) कहते हैं।

- निक्षेपण-नदी के द्वारा बहाकर लाए गए तलछट को किसी निम्न प्रदेश, घाटी, झील अथवा समुद्र की तली में जमा कर देने की क्रिया को निक्षेपण (Deposition) कहा जाता है।

प्रश्न 2.

नदी किन-किन रूपों में भौतिक अपरदन करती है?

उत्तर:

नदी द्वारा भौतिक अपरदन तीन रूपों में सम्पन्न होता है-

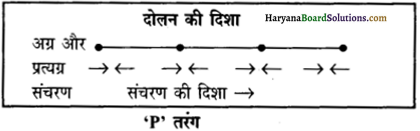

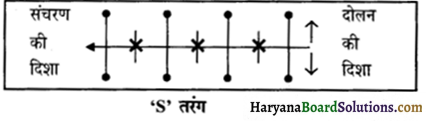

1. अपघर्षण नदी अपने प्रवाह वेग से शैल मलबे को तलहटी के साथ घसीटते हुए या स्वतन्त्र रूप से बहा ले जाती है। ये चट्टानी टुकड़े औज़ार (Tools) का कार्य करते हैं और अपने मार्ग में आने वाली धरातलीय चट्टानों को खुरचते हुए चलते हैं। इससे अपरदन और बढ़ता है। अपरदन का यह रूप अपघर्षण (Abrasion or Corrasion) कहलाता है।

2. सन्निघर्षण नदी द्वारा बहाकर लाए गए असंगठित पदार्थ आपस में टकराते व रगड़ खाते चलते हैं जिससे उनका और घाटी दोनों का अपरदन होता है। बड़े-बड़े शिलाखण्ड घिसकर गोल व नुकीली गुटिकाओं में बदल जाते हैं और अन्ततः ये टुकड़े बजरी और फिर बालू (रत) में बदल जाते हैं। अपरदन का यह रूप सन्निघर्षण (Attrition) कहलाता है।

3. जल की दाब क्रिया-चट्टानों के अपरदन की इस विधि में नदी अपने वेग और दबाव के कारण मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों के कणों को ढीला करके बहा ले जाती है।

प्रश्न 3.

नदी की अपरदन क्षमता को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं?

अथवा

“नदी द्वारा अपरदन पानी की मात्रा और भूमि के ढलान पर निर्भर करता है।” व्याख्या करें।

उत्तर:

नदी की अपरदन क्षमता को मुख्यतः निम्नलिखित चार कारक निर्धारित करते हैं-

1. जल का वेग तेज़ गति से बहता जल अपने साथ अधिक नद-भार को बहा ले जाता है। यही शैल चूर्ण चट्टानों की तली और किनारों पर प्रहार करके उनका तेज़ी से अपरदन करता है।

2. जल की मात्रा-जल की अधिक मात्रा होने पर नदी मार्ग की चट्टानों का अधिक बलपूर्वक अपरदन कर सकती है। अधिक जल से रासायनिक अपरदन की मात्रा भी बढ़ जाती है।

3. चट्टानों की प्रकृति ग्रेनाइट अथवा बेसाल्ट जैसी कठोर चट्टानों के क्षेत्र से गुज़रते हुए नदी की अपरदन क्रिया सीमित हो जाती है जबकि बलुआ पत्थर या चूने के प्रदेशों में जल की अपरदन क्रिया सर्वाधिक होती है। इसका कारण यह है कि कोमल चट्टानें कठोर चट्टानों की अपेक्षा शीघ्र अपरदित होती हैं।

4. नद-भार की मात्रा और प्रकृति-बहते हुए जल में महीन पदार्थ प्रभावी अपरदन नहीं कर पाते जबकि नदी की तली के साथ रगड़ खाते हुए बड़े शैल-खण्ड अत्यन्त कारगर ढंग से घाटी की तली और किनारों को तोड़ते-फोड़ते चलते हैं। यदि नदी में जल की मात्रा और गति बढ़ जाए तो नद-भार की अपरदन क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है।

प्रश्न 4.

नद-बोझ क्या होता है? नदी परिवहन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

नद-बोझ का अर्थ नदी द्वारा ढोए जाने वाले अवसाद को नद-भार या नद-बोझ (River Load) कहा जाता है। नद-भार में बड़े-बड़े शिलाखण्डों से लेकर महीन चीका तक सम्मिलित होते हैं।

नदी परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक-नदी परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं-

1. जल का वेग-जल का वेग (Velocity of Water) घाटी के ढाल तथा जल के आयतन पर निर्भर करता है। जब कभी नदी में बहते हुए जल की गति किन्हीं कारणों से बढ़ जाती है तो जल की परिवहन क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है।

2. नद-भार का आकार महीन शैल-कणों को नदी काफ़ी दूर तक बहा ले जाती है। कुछ खनिज जल में घुलकर और अधिक दूरी तक पहुँच जाते हैं, लेकिन बड़े और भारी शिलाखण्ड कुछ ही दूरी तक बहाए जा सकते हैं।

3. जल की मात्रा यदि अन्य हालात सामान्य रहें तो नदी में जल की मात्रा (Volume of Water) दुगुनी होने पर उसके परिवहन की शक्ति भी दुगुनी से ज्यादा हो जाती है।

प्रश्न 5.

नदी अपना बोझ किन विधियों से ढोती है?

उत्तर:

नद-बोझ का परिवहन तीन प्रकार से होता है-

- घुलकर-जैसे थोड़ी-बहुत मात्रा में चूने की चट्टानों के अंश घुलकर चलते हैं।

- निलम्बन अवस्था में जैसे चीका और गाद के कण पानी में चढ़ते-उतरते, लटककर झूले खाते हुए चलते हैं।

- लुढ़ककर-जैसे भारी शैल पदार्थ लुढ़कते और घिसटते हुए आगे बढ़ते हैं।

इसके भी दो तरीके हैं-

- वल्गन (Saltation) में बजरी और रोड़ी जैसे कण कभी थोड़ा ऊपर उठते हैं और कभी तली पर आ टिकते हैं।

- कर्षण (Traction) में पत्थर और शिलाखण्ड भार के कारण तल पर घिसटते चलते हैं।

प्रश्न 6.

पुनर्योवन (Rejuvination ) क्या होता है? इसके प्रभावों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

उत्तर:

पुनर्योवन का अर्थ-यदि नदी के अपरदन-चक्र के पूरा हुए बिना ही किसी भूगर्भिक हलचल के कारण प्रौढ़ावस्था वाला क्षेत्र युवावस्था को प्राप्त हो जाता है, तो उसे पुनर्योवन कहते हैं।

पुनर्योवन के प्रभाव-पुनर्योवन के प्रभाव निम्नलिखित हैं-

- नदी की अपरदन शक्ति में वृद्धि होती है।

- गहरे विसों का निर्माण होता है।

- पुरानी घाटियों में नई घाटियों का निर्माण आरम्भ हो जाता है।

- नदी-वेदिकाओं का जन्म होता है।

प्रश्न 7.

जल-प्रपात क्या है? महाखड्ड जल-प्रपात के नीचे क्यों स्थित रहता है?

उत्तर:

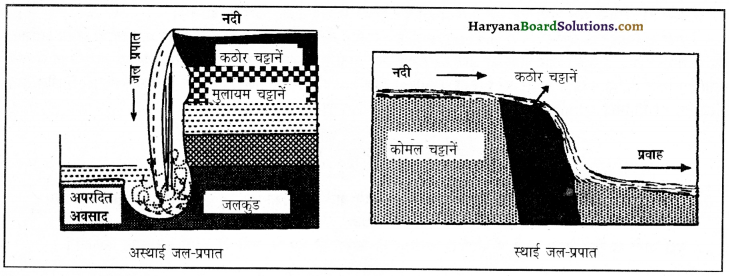

जल प्रभाव का अर्थ-जब नदी ऊँचे स्थान से नीचे की ओर गिरती है तो उससे जल-प्रपात का निर्माण होता है। जब नदी के मार्ग में कठोर तथा कोमल चट्टानें क्रमबद्ध रूप से स्थित होती हैं तो नदी कोमल चट्टान को आसानी से काट देती है तथा कठोर चट्टान का कटाव कम होता है जिससे नदी की तलहटी निरन्तर नीची हो जाती है तथा नदी का जल ऊपर से नीचे गिरने लगता है जिसे जल-प्रपात कहते हैं।

जल के तीव्र वेग से नीचे गिरने के कारण नीचे कोमल चट्टानों का अपरदन होता है जिससे वहाँ एक कुण्ड का निर्माण होता है। धीरे-धीरे जल-प्रपात पीछे हटता रहता है जिससे वह कुण्ड, महाकुण्ड या महाखड्ड में बदल जाता है।

प्रश्न 8.

नदी घाटी का विकास किन-किन रूपों में होता है? संक्षेप में वर्णन कीजिए।

उत्तर:

नदी घाटी का विकास तीन भिन्न रूपों में होता है-

1. घाटी का गहरा होना घाटी का प्रारम्भिक विकास तीव्र ढाल वाले पर्वतीय प्रदेशों में होता है। लाम्बिक अपरदन (Lateral Erosion) अधिक होने के कारण घाटी गहरी व संकीर्ण बनती है। यह नदी की युवावस्था होती है।

2. घाटी का चौड़ा होना-मैदानी भाग में कम ढाल के कारण नदी लाम्बिक अपरदन कम और पार्श्विक अपरदन (Horizontal Erosion) अधिक करने लगती है। इस भाग में नदी चौड़ाई में विकसित होती है।

3. घाटी का लम्बा होना-नदी घाटी की लम्बाई (Lengthening) कई प्रकार से बढ़ती है। प्रमुख रूप से नदी अपने शीर्ष का अपरदन करके अपने उद्गम स्थल की ओर बढ़ती है। इसमें घाटी लम्बी होती है। शीर्ष अपरदन करते-करते नदी अपनी सहायक नदियों को भी खा जाती है, जिसे सरिता-अपहरण कहते हैं। इससे भी घाटी की लम्बाई बढ़ती है। विसों का आकार बढ़ने से भी घाटी लम्बी होती है। डेल्टा सदा समुद्र की ओर बढ़कर नदी घाटी की लम्बाई में वृद्धि करता रहता है।

प्रश्न 9.

डेल्टा बनने की आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

डेल्टा बनने की आवश्यक भौगोलिक दशाएँ निम्नलिखित हैं-

(1) नदी के ऊपरी भाग में जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए ताकि अधिक अपरदन द्वारा नद-भार की अधिक मात्रा प्राप्त हो सके।

(2) मुख्य नदी में अनेक सहायक नदियाँ (Tributaries) मिलनी चाहिएँ ताकि तलछट की अतिरिक्त राशि उपलब्ध हो सके। महीन तलछट जितना अधिक होगा, डेल्टा निर्माण की प्रक्रिया उतनी ही सरल होगी।

(3) नदी का प्रवाह मार्ग लम्बा हो ताकि समुद्र तक पहुँचते-पहुँचते घाटी प्रवणित (Graded) हो सके और नदी की गति मन्द हो जाए। नदी का कम वेग निक्षेपण में सहायता करता है। समुद्र तट के निकट स्थित पर्वतों से निकलने वाली नदियाँ डेल्टा की अपेक्षा ज्वार-नदमुख (Estuaries) बनाती हैं।

(4) नदी के मार्ग में कोई झील न हो ताकि नदी द्वारा ढोया गया अवसाद उसमें निक्षेपित न होने लगे।

(5) नदी के मुहाने पर शक्तिशाली समुद्री तरंगें, धाराएँ तथा ज्वार-भाटा न आते हों, अन्यथा निक्षेप इनके साथ बहकर समुद्र में चला जाएगा और डेल्टा की रचना कभी नहीं हो पाएगी।

भारत के पश्चिमी तट पर इन दशाओं के न होने के कारण नदियाँ डेल्टा की अपेक्षा ज्वार-नदमुख (Estuaries) बनाती हैं, जबकि पूर्वी तट पर अनेक नदियाँ बड़े-बड़े डेल्टाओं की रचना करती हैं।

प्रश्न 10.

अपवाह तन्त्र किसे कहते हैं? अपवाह तन्त्रों के मुख्य प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन करें।

उत्तर:

अपवाह तन्त्र-किसी क्षेत्र में बहने वाली नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के क्रम को अपवाह तन्त्र कहते हैं। अपवाह तन्त्र के प्रकार-अपवाह तन्त्र के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं-

1. समानान्तर प्रारूप इसमें नदियाँ लगभग एक-दूसरे के समानान्तर बहती हैं। लघु हिमालय क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ इस प्रकार का तन्त्र बनाती हैं।

2. जालीनुमा अपवाह तन्त्र-इस प्रणाली में जलधाराएँ पूर्ण रूप से ढाल का अनुसरण करती हैं तथा प्रवाह मार्ग में परिवर्तन ढाल के अनुसार होता है। सहायक नदियाँ मुख्य नदियों के समकोण पर मिलती हैं। उदाहरण के लिए, पेरिस बेसिन में इस प्रकार का अपवाह तन्त्र देखने को मिलता है।

3. द्रुमाकृतिक अपवाह तन्त्र इसमें मुख्य नदी वृक्ष के तने के समान होती है तथा उसकी सहायक नदियाँ वृक्ष की शाखाओं की भाँति फैली होती हैं। भारत में गंगा तथा गोदावरी नदियाँ इस प्रकार का तन्त्र बनाती हैं।

4. अरीय अपवाह तन्त्र-इसमें धरातल के मध्यवर्ती भाग में कोई ऊँची पर्वत श्रेणी या पठारी भाग स्थित होता है तथा चारों ओर निम्न भू-भाग होता है। नदियाँ चारों ओर से बहना आरम्भ करती हैं। भारत में पारसनाथ से निकलने वाली नदियाँ इस प्रकार का तन्त्र बनाती हैं।

5. पूर्ववर्ती अपवाह तन्त्र-इसमें नदियों की धारा का जन्म स्थलखण्ड के उत्थान से पूर्व हो जाता है। सिन्धु तथा सतलुज नदियाँ इसी प्रकार के तन्त्र का निर्माण करती हैं।

6. आन्तरिक अपवाह तन्त्र-यह तन्त्र अर्द्ध शुष्क तथा मरुस्थलीय भागों में मिलता है। इसमें नदियाँ कुछ दूर बहने के पश्चात् मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। ये नदियाँ झील या समुद्र तक नहीं पहुँचतीं।।

प्रश्न 11.

भौम-जलस्तर को निर्धारित करने वाले कारक कौन-से हैं? उनकी संक्षिप्त विवेचना कीजिए।

उत्तर:

ऊपरी तल के रन्ध्रों से जल रिसकर भू-गर्भ की चट्टानों में एकत्रित होता रहता है और कुछ गहराई के पश्चात चट्टानें जल से संतृप्त होती हैं, इन्हें जल-संतृप्त चट्टानें कहते हैं। जल संतृप्त चट्टान पर जल की ऊपरी सतह को भूमिगत जल का तल (Underground.Water Level) कहते हैं। इसे भौम-जलस्तर भी कहते हैं। अन्य शब्दों में, किसी क्षेत्र में भूतल के नीचे का वह तल जिसके नीचे शैलें जल से भरपूर होती हैं, तो उसे भौम-जलस्तर कहते हैं।

भौम-जलस्तर परिवर्तनशील है। कुछ क्षेत्रों में यह केवल 2-3 मीटर की गहराई पर मिलता है तथा कई क्षेत्रों में सैकड़ों मीटर गहरा होता है। इसी प्रकार वर्षा ऋतु में जलस्तर ऊँचा तथा शुष्क ऋतु में जलस्तर नीचा होता है। भौम-जलस्तर को निम्नलिखित घटक नियन्त्रित करते हैं-

- शैलों की पारगम्यता

- वर्षा की मात्रा

- शैलों की सरंध्रता

- शैलों की संरचना।

प्रश्न 12.

भूमिगत जल के प्रमुख स्रोत कौन-कौन से हैं?

उत्तर:

वर्षा और बर्फ के पिघलने से प्राप्त जल, जिसे उल्कापात जल (Meteoric Water) कहते हैं, के अतिरिक्त भूमिगत जल में वृद्धि करने वाले और भी स्रोत हैं। समुद्रों और झीलों की तली में स्थित परतदार चट्टानों के छिद्रों और सुराखों में इकट्ठा हुआ जल सहजात जल या तलछट जल (Connate Water) कहलाता है। जब कभी भू-गर्भिक उत्थान के कारण-समुद्र का कोई भाग ऊपर उठता है तो उस भाग से संचित जल भूमिगत जल बन जाता है।

जलज चट्टानों के नीचे दब जाने से मुक्त हुआ जल भी भूमिगत जल में वृद्धि करता है। इसके अतिरिक्त जब कभी तप्त मैग्मा चट्टानों में प्रवेश कर जाता है तो चट्टानों में स्थित वाष्पीय पदार्थ घनीभूत होकर भूमिगत जल में मिल जाते हैं। ऐसा जल मैग्मज जल (Magmatic Water) या तरुण जल (Juvenile Water) कहलाता है। पृष्ठीय जल (Surface water) का कितना हिस्सा भूमिगत जल बनेगा यह वहाँ की जलवायु पर निर्भर करता है।

प्रश्न 13.

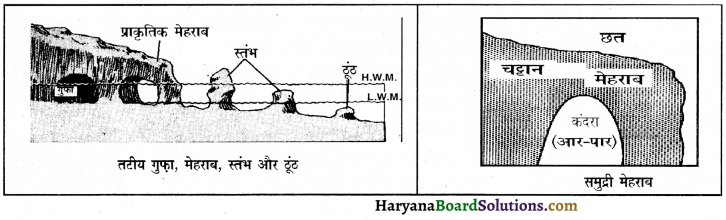

गुफाओं का निर्माण कैसे होता है?

उत्तर:

चूने के प्रदेश में धरातल की ऊपरी सतह पर कठोर चट्टानें होती हैं तथा भू-पृष्ठ के नीचे चूने की चट्टानें। ऐसी स्थिति में यहाँ नदियों या भूमिगत जल द्वारा अन्दर की चूने की चट्टानों का घुलना आरम्भ हो जाता है जिससे धरातल के नीचे खोखला भाग बन जाता है तथा ऊपर कठोर चट्टान छत की तरह स्थित रहती है। इस प्रकार गुफा का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में केंटुकी राज्य में 50 कि०मी० लम्बी गुफा है। देहरादून के निकट ‘रोबर्स’ कन्दरा, बिहार में सासाराम के निकट ‘गुप्तेश्वर’ गुफा प्रसिद्ध गुफाएँ हैं। विश्व की सबसे बड़ी कन्दरा स्विट्ज़रलैण्ड में ‘हलौच’ कन्दरा है। यह 85 कि०मी० लम्बी है।

प्रश्न 14.

झरनों का निर्माण किस प्रकार होता है?

उत्तर:

भूमिगत जल प्राकृतिक रूप से स्वयं एक धारा के रूप में बाहर निकलने लगता है, जिसे झरना कहते हैं। मोकहाउस के शब्दों में, “झरना धरातल पर जल का प्राकृतिक प्रवाह है। यह बहुत तेजी से पर्याप्त शक्ति से बाहर आता है और धीरे-धीरे कम दबाव से बहता है।” झरने जल से भरे हुए धरातल के उन स्थानों पर मिलते हैं जहाँ पारगम्य चट्टानें स्थित होती हैं। भूमिगत जल-भूतल की ढलान के साथ बहता हुआ प्राकृतिक छिद्र या सन्धि स्थल से बाहर आ जाता है जिससे झरने का निर्माण होता है। ये झरने पर्वतीय गिरीपद के निकट पाए जाते हैं।

प्रश्न 15.

झरने कितने प्रकार के होते हैं? संक्षेप में वर्णन करें।

उत्तर:

झरनों से विभिन्न प्रकार का जल निकलता है। विभिन्न भू-गर्भिक और स्थल रूपों के आधार पर झरने निम्नलिखित प्रकार के होते हैं

- दुःस्थित झरना-इस प्रकार के झरनों में पारगम्य चट्टानें भूतल पर जलस्तर के ऊपर स्थित होती हैं।

- परिरुद्ध झरना इसमें जल से संतृप्त धरातल के ऊपर या नीचे मित् जल भृत की परतें होती हैं।

- भ्रंश झरना-ये झरने भू-तल पर विभ्रंश रेखा के निकट से निकलते हैं। इनका निर्माण भ्रंशन के कारण जल से भरपूर चट्टानों का अपारगम्य चट्टानों के सामने आने से होता है।

- विभेदित झरना-ग्रेनाइट की चट्टानें सभेदित होती हैं तथा इनमें सन्धियाँ पाई जाती हैं। इन झरनों का निर्माण इन सन्धियों में से झुके हुए भू-तल पर बाहर निकलने से होता है।

- डाइक झरना-जब पारगम्य चट्टानों के मध्य डाइक स्थित होती है तथा उनके सन्धि स्थल से जल बाहर निकलने लगता है तो डाइक झरने का निर्माण होता है।

- कार्ट झरना-कार्ट क्षेत्रों में घुलन क्रिया द्वारा जल नीचे चला जाता है। जब यह जल स्तर धरातल से मिलता है तो झरने के रूप में बाहर आ जाता है।

- अन्य झरने कई क्षेत्रों में भू-स्खलन अथवा मलबा शंकु के साथ-साथ झरनों का जन्म होता है।

प्रश्न 16.

उत्सुत कूप की रचना किन दशाओं में होती है? ये किन प्रदेशों में मिलते हैं?

उत्तर:

उत्सुत कूप-ये वे प्राकृतिक कुएँ हैं जो आन्तरिक भाग से धरातल पर स्वतः ही जल का निष्कासन करते रहते हैं। उत्स्रुत कूप अथवा पाताल तोड़ कुएँ सर्वप्रथम फ्राँस प्रान्त के अर्टवायज़ (Artois) क्षेत्र में खोदे गए, इसलिए इन्हें आर्टीजियन कुँओं के नाम से पुकारा जाता है।

उत्स्त्रुत कूप रचना की दशाएँ-उत्स्त्रुत कूप रचना की दशाएँ निम्नलिखित हैं-

- दो अपारगम्य शैलों के मध्य एक पारगम्य शैल होती है।

- पारगम्य चट्टान जल से भरपूर होती है तथा उसके दोनों सिरे ऊँचे तथा खुले होते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है।

- इन शैलों की आकृति प्लेट के आकार की होती है तथा अभिनति का वलन होता है।

- ढलान वाले क्षेत्र के ऊपरी सिरों से जल निचले क्षेत्र में इकट्ठा होता रहता है।

- अपारगम्य शैल में छिद्र करके कूप खोदा जाता है।

- जल दबाव शक्ति-क्रिया द्वारा जल स्वतः तेज़ गति से बाहर आता है।

उत्त कूप सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं जो यहाँ 15 लाख वर्ग कि०मी० क्षेत्र में फैले हुए हैं। यहाँ नौ हजार से भी अधिक ऐसे कुएँ हैं। भारत में तराई क्षेत्र, गुजरात में जलोढ़ क्षेत्र तथा तमिलनाडु के अर्काट जिले में ऐसे कूप पाए जाते हैं।

प्रश्न 17.

गीजर क्या है? गीज़र की रचना कैसे होती है?

उत्तर:

गीजर का अर्थ भू-गर्भ से गरम (तप्त) जल रुक-रुक कर झटकों के साथ कई मीटर की ऊँचाई तक धरातल पर निकलता है तो उसे गीज़र कहते हैं। यह जल धरातल पर 50 से 60 मीटर की ऊँचाई तक जाता है। ‘गीजर’ शब्द आईसलैण्ड के ‘गेसिर’ शब्द से बना है। गेसिर इस द्वीप का महान् गीज़र है। इसमें गरम जल लगभग 60 मीटर की ऊँचाई तक ऊपर उठता है।

गीजर की रचना के आधार-गीजर ‘गशर’ का पर्यायवाची लगता है। इसकी रचना निम्नलिखित आधार पर होती है-

- भू-तल के नीचे पृथ्वी के आन्तरिक भाग में अधिक तापमान के कारण गरम जल के भण्डार स्थित हैं।

- अधिक तापमान के कारण आन्तरिक जल भाप में बदल जाता है।

- भूमिगत गरम जल तथा भाप संकरी तथा टेढ़ी-मेढ़ी नली द्वारा फुहारे के रूप में बाहर निकलते हैं।

- भूमि के नीचे जल को उबलने में कुछ समय लगता है इसलिए संकरी नली से जल रुक-रुक कर बाहर आता है।

- ये मुख्य रूप से सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

- गीजर के जल के साथ कई खनिज पदार्थ तथा सिलिक मिश्रित होती हैं, जो गीजर के मुख के आसपास जमा हो जाते हैं।

प्रश्न 18.

हिमनदी किन दो प्रकारों से अपरदन क्रिया करती है? संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

उत्तर:

हिमोढ़ की सहायता से हिमनदी निम्नलिखित दो प्रकारों से अपरदन क्रिया करती है-

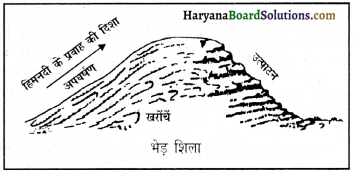

1. अपघर्षण-इस प्रक्रिया में हिमनद अपने मलबे की सहायता से यांत्रिक विधि द्वारा अपनी घाटी और किनारों को रेगमार की तरह घिसता, खरोंचता और चिकनाता हुआ आगे बढ़ता है। इससे घाटी की तली में बारीक धारियों के रूप में खरोंच के निशान भी पड़ जाते हैं।

2. उत्पाटन-इस क्रिया में हिमनदी अपने मार्ग में पड़ने वाली अनावृत्त शैलों के अदृढ़खण्डों को अपनी ताकत से उखाड़ कर अलग कर देती है।

प्रश्न 19.

हिमनदी क्या होती है? यह कैसे बनती है? स्पष्ट करें।

उत्तर:

हिमनदी का अर्थ कर्णहिम (Neve) के पुनस्र्फटन (Recrystallisation) से बनी हिमकी विशाल संहत राशि जो धरातल पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन बहती है, हिमनदी या हिमानी कहलाती है।

कैसे बनती है हिमनदी?-ऊँचे पर्वतीय क्षेत्रों और ध्रुवीय प्रदेशों में जहाँ तापमान हिमांक बिन्दु (Freezing Point) से कम होता है, वर्षण (Precipitation) जल की बूँदों के रूप में न होकर हिमतूलों (Snow flakes) के रूप में होता है।

लगातार अनेक वर्षों तक हिमपात होते रहने से हिम की परतें एक-दूसरे के ऊपर बिछती रहती हैं। ऊपरी परतों के दबाव के कारण हिम की निचली परतों से वायु निकल जाती है और हिम ठोस व संहत रूप धारण करने लगती है। ऐसी हिम को कर्णहिम या नेवे (Neve) कहा जाता है। जब हिमराशि की ऊँचाई 70-80 मीटर तक पहुँच जाती है तो वह अपने भार तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ढाल पर नीचे की ओर खिसकने लगती है। इस धीमी गति से बहती हुई बर्फ को हिमनदी कहा जाता है।

प्रश्न 20.

हिमनदियाँ क्यों बहती हैं? अथवा हिमनदियों के संचलन का कारण बताइए।

उत्तर:

स्विट्ज़रलैण्ड के प्रकृति-विज्ञानी (Naturalist) लुई अगासिज़ (Louis Aggasiz) ने सर्वप्रथम सन् 1834 में इस सत्य को उजागर किया था कि हिमनदियाँ गतिशील होती हैं। ये 2.5 सेण्टीमीटर प्रतिदिन से 30 मीटर प्रतिदिन की दर से बहती हैं। हिमनदी के विभिन्न भाग विभिन्न दर से बहते हैं। हिम की गति किनारों की अपेक्षा मध्य भाग में तथा तलहटी की अपेक्षा सतह पर अधिक होती है। इसका कारण यह है कि तली और किनारों पर आधारी चट्टान (Base Rock) के घर्षण के फलस्वरूप हिम के प्रवाह की गति कम हो जाती है।

प्रश्न 21.

हिमक्षेत्र और हिमरेखा के अन्तर को आप कैसे स्पष्ट करेंगे?

उत्तर:

हिमनदी अपने अस्तित्व और पोषण (Nourishment) के लिए अप्रत्यक्ष रूप से समुद्रों पर निर्भर करते हैं। जिन ठण्डे प्रदेशों में वार्षिक हिमपात की दर उसके पिघलने और वाष्पित होने की दर से अधिक होती है, वे सदा बर्फ से ढके रहते हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ बर्फ पड़ी रहती है, हिमक्षेत्र कहलाते हैं। हिमक्षेत्र की निचली सीमा को हिमरेखा कहा जाता है। हिमरेखा वह सीमा होती है जहाँ से ऊपर बर्फ कभी नहीं पिघलती। हिमरेखा कभी भी स्पष्ट और निश्चित नहीं होती। भूमध्य-रेखीय प्रदेशों में अधिक गर्मी के कारण हिमरेखा 6,000 मीटर की ऊँचाई पर मिलती है जबकि ध्रुवीय प्रदेशों में हिमरेखा समुद्र तल तक पहुँची हुई होती है। विश्व में सबसे ऊँची हिम रेखाएँ 20° से 30° उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों (Latitudes) के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। हिमालय में हिमरेखा 4,250 मीटर की ऊँचाई पर पाई जाती है।

प्रश्न 22.

हिमरेखा क्या होता है? हिमरेखा की ऊँचाई को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

हिमरेखा का अर्थ-हिमरेखा हिमक्षेत्र की निचली सीमा को हिमरेखा कहते हैं। यह वह ऊँचाई होती है जिससे ऊपर बर्फ कभी भी नहीं पिघलती तथा बर्फ पूरे वर्ष जमी रहती है। हिमरेखा की ऊँचाई ध्रुवीय क्षेत्रों में समुद्र तल के पास भी हो सकती है, परन्तु भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में इसकी ऊँचाई 6,000 मी० तक होती है।

हिमरेखा की ऊँचाई को निर्धारित करने वाले कारक-हिमरेखा की ऊँचाई को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं-

- अक्षांश ध्रुवीय प्रदेशों में कम तापमान के कारण हिमरेखा की ऊँचाई कम होती है तथा भूमध्य-रेखीय प्रदेशों में अधिक तापमान के कारण इसकी ऊँचाई अधिक होती है।

- हिम की मात्रा-जिन क्षेत्रों में हिमपात अधिक होता है, वहाँ यह नीची तथा कम हिमपात वाले क्षेत्रों में ऊँची होती है।

- ढलान तथा आर्द्रता तीव्र ढलान तथा शुष्क प्रदेशों में हिमरेखा ऊँची व सरल ढलान तथा आर्द्र क्षेत्रों में इसकी ऊँचाई कम होती है।

- ऋतु का प्रभाव-शीत ऋतु में हिमरेखा नीची तथा ग्रीष्म ऋतु में हिमरेखा ऊँची होती है।

प्रश्न 23.

पवन चट्टानों का अपरदन कितने प्रकार से करती है? पवन अपरदन को प्रभावित करने वाले कारकों का भी उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

पवन जिन ढीले चट्टानी कणों को ढोती है, उन्हीं को औज़ार (Tool) बनाकर अपने मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों का यान्त्रिक अपरदन करती है। पवन चट्टानों का अपरदन तीन प्रकार से करती है-

- अपवहन (Deflation)-इस क्रिया द्वारा भौतिक अपक्षय से टूटी हुई चट्टानों के कणों को अपने साथ उड़ा ले जाती है।

- सन्निघर्षण (Attrition)-इस क्रिया में पवनों के साथ उड़ते हुए कण आपस में टकराकर सूक्ष्म होते रहते हैं।

- अपघर्षण (Abrasion) इसमें रेत के कण चट्टान पर प्रहार करके रेगमार की भांति उसे खुरच देते हैं।

पवन अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक-पवन अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं

- पवन बालू के कणों को अधिक ऊँचाई तक नहीं उठा पाती, इसलिए पवन का अपरदन कार्य धरातल से थोड़ी-सी ऊँचाई तक ही प्रभावी होता है।

- पवन का अपरदन उन कणों के आकार पर भी निर्भर करता है जिन्हें वह उड़ाकर या घसीटकर अपने साथ ढोती है।

- पवन की गति और उसके बहने की अवधि भी पवन के अपरदन कार्य को प्रभावित करते हैं।

- वातीय अपरदन की मात्रा चट्टानों की प्रकृति (कोमल या कठोर), सन्धियों (Joints) और उनके कणों के संघटन से भी प्रभावित होती है।

प्रश्न 24.

समुद्री अपरदन (Marine Erosion) किस प्रकार होता है? यह किन-किन कारकों पर निर्भर करता है?

उत्तर:

समुद्री अपरदन की प्रक्रिया-जब समुद्री तरंगें तटों पर जाकर टूटती हैं तो वे वहाँ स्थित चट्टानों पर तेज़ प्रहार करती हैं। ऐसा अनुमान है कि फेनिल तरंगें तट के प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र पर 3,000 से 30,000 किलोग्राम जितना दबाव डाल सकती हैं। तूफ़ानी तरंगों का दबाव और अधिक होता है। जब समुद्री तरंगें तटों से टकराती हैं तो चट्टानों के छिद्रों और दरारों में छिपी वायु भिंच (Compress) जाती है।

तरंग के वापस लौटते ही यह दबी हुई वायु झटके से बाहर निकलती है। हवा के इस आकस्मिक फैलाव का विस्फोटक प्रभाव पड़ता है और चट्टानी कण ढीले पड़ने लगते हैं। इस क्रिया की लम्बी अवधि तक पुनरावृत्ति तटीय चट्टानों को तोड़ देती है। यदि तरंगें बजरी और बालू रूपी यन्त्रों से लैस हों तो सागरीय अपरदन और तेज़ हो जाता है। समुद्री तरंगें अपरदन क्रिया द्रव-प्रेरित बल, अपघर्षण, विलयन तथा सन्निघर्षण द्वारा करती हैं।

समुद्री अपरदन के कारक-समुद्र का अपरदन कार्य अनेक कारकों पर निर्भर करता है; जैसे-

- समुद्री तरंगों के आकार और उनकी शक्ति

- तट की ऊँचाई

- तट का ढाल

- तटीय चट्टानों की बनावट और संगठन

- समुद्री तल की गहराई

- तरंग के टूटने का बिन्दु इत्यादि।

प्रश्न 25.

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-

1. अपशल्कन अथवा पल्लवीकरण

2. ‘I’ आकार की घाटी

3. ‘V’ आकार की घाटी

4. ‘U’ आकार की घाटी

5. जैव अपक्षय

6. कार्बोनेटीकरण

7. लटकती घाटी

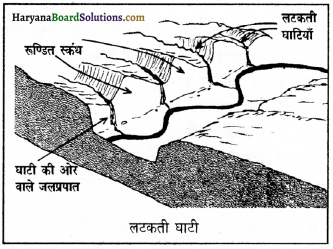

8. गॉर्ज

9. जल-प्रपात

10. गुंफित नदी

11. डेल्टा

12. प्राकृतिक तटबन्ध तथा बाढ़ का मैदान

13. पुनर्योवन

14. पूर्ववर्ती अपवाह तन्त्र

15. सर्क

16. हिमोढ़

17. ड्रमलिन

18. छत्रक

19. इन्सेलबर्ग

20. बारखन

21. बालुका स्तूपों का खिसकना

22. समुद्री भृगु

23. तरंग-यर्षित वेदी

24. अपक्षेप मैदान

25. रिया तट

26. भौम-जलस्तर

27. झरना।

उत्तर:

1. अपशल्कन अथवा पल्लवीकरण-कुछ चट्टानें ताप की उत्तम चालक नहीं होतीं। सूर्य के प्रचण्ड ताप द्वारा उनकी ऊपरी पपड़ी तो गरम हो जाती है, जबकि पपड़ी के नीचे का भीतरी भाग ठण्डा ही रहता है। यह ताप विभेदन चट्टानों की समकंकता (Cohesion) भंग कर देता है, जिससे चट्टानों की ऊपरी पपड़ी मूल चट्टानों से ऐसे अलग हो जाती है; जैसे प्याज़ का छिलका। चट्टान से अलग होने पर छिलकों जैसी ये परतें टूटकर चूर-चूर हो जाती हैं। चट्टानों के टूटने का यह रूप पल्लवीकरण या अपशल्कन (Exfoliation) कहलाता है।

2. I’ आकार की घाटी-इसे केनियन भी कहते हैं। केनियन की रचना ऐसे क्षेत्रों में होती है जहाँ नदी, ऊँचे पहाड़ी, पठारी भाग तथा कठोर चट्टानों से निर्मित भू-भाग से होकर गुजरती है। नदी की घाटी कम चौड़ी, अधिक गहरी एवं सँकरी होती है। इसकी आकृति ‘आई’ (I) के आकार की होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोरेडो नदी पर विश्व-प्रसिद्ध केनियन की लम्बाई 480 कि०मी० तथा गहराई 1,828 मीटर है।

3. ‘V’ आकार की घाटी-पर्वतीय क्षेत्रों में नदी लम्बवत् कटाव के साथ-साथ पाश्विक कटाव भी करती है जिसके कारण ‘V’ आकार की घाटी का निर्माण होता है। हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ V-आकार की घाटी में प्रवाहित होती हैं।

4. ‘U’ आकार की घाटी-ये घाटियाँ हिमानियों द्वारा निर्मित हैं। इनके ढाल खड़े तथा तली चौरस और सपाट होती है। इन घाटियों का निर्माण नदियों की V-आकार की घाटी के विकास में हिमनद के अपघर्षण तथा उत्पादन क्रिया के द्वारा इन घाटियों को पूर्णतया चौरस तथा सपाट बनाती है। मुख्य हिमानी की घाटी गहरी तथा विस्तृत होती है।

5.जैव अपक्षय-चट्टानों की वह टूट-फूट जिसमें जीव-जन्तु, वनस्पति और मनुष्य उत्तरदायी हों जैविक अपक्षय कहलाता है। जैविक अपक्षय में भी यान्त्रिक और रासायनिक दोनों प्रकार के अपक्षय शामिल होते हैं। जैविक अपक्षय के मुख्य कारक बिलकारी जीव-जन्तु, वनस्पति की जड़ें तथा मनुष्य द्वारा खनन हैं।

6. कार्बोनेटीकरण-जल में घुली कार्बन-डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अपने सम्पर्क में आने वाली चट्टानों के खनिजों को कार्बोनेट में बदल देती है, इसे कार्बोनेटीकरण कहते हैं। कार्बन-युक्त जल एक हल्का अम्ल (Carbonic Acid) होता है, जो चूनायुक्त चट्टानों को तेज़ी से घुला देता है। सभी चूना-युक्त प्रदेशों में भूमिगत जल कार्बोनेटीकरण के द्वारा अपक्षय का प्रमुख कारक बनता है।

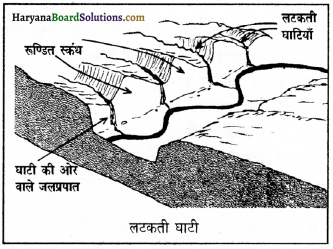

7. लटकती घाटी-नदियों की तरह हिमनदियों की भी सहायक लटकती हिमनदियाँ होती हैं। पर्वतीय ढालों पर बहती हुई अधिकांश हिम की मुख्य घाटी में बहने की प्रवृत्ति होती है। बर्फ की मोटाई और उसके द्वारा तली पर डाले गए दबाव में अन्तर के कारण सहायक हिमनदी अपनी घाटी को उस गहराई और चौड़ाई में नहीं काट पाती, जिस गहराई तक मुख्य हिमनदी काट पाती है। इससे सहायक और मुख्य हिमनदी के संगम-स्थल पर तीव्र ढाल विकसित हो जाता है। जब बर्फ घाटी की ओर पिघल जाती है तो सहायक हिमनदी का जल मुख्य घाटी में जल-प्रपात वाले जलप्रपात अथवा क्षिप्रिका बनाते हुए गिरने लगता है। सहायक हिमनदी का मुख और घाटी मुख्य हिमनदी की घाटी से काफी ऊपर अधर में लटकते दिखाई पड़ते हैं। लटकती घाटियों के सर्वोत्तम उदाहरण कैलिफोर्निया के सियरा नेवादा पर्वत की योसेमाइट घाटी (Yosemite Valley) में देखे जा सकते हैं।

8. गॉर्ज-सँकरी और अत्यधिक गहरी V-आकार घाटी को गॉर्ज कहा जाता है। ऊँचे पर्वतीय क्षेत्रों में जब नदी प्रतिरोधी चट्टानों के ऊपर बहती है तो वह तीव्र वेग के कारण तली को काटकर अपनी घाटी को गहरा करती रहती है जबकि पाश्विक अपरदन का कार्य कम होता है। चट्टानों की कठोरता के कारण घाटी के किनारों के ऊपरी भाग ऋतु-अपक्षय के कारण कट-कट कर नीचे घाटी में गिरते रहते हैं, किन्तु निचले भाग अपक्षय के प्रभाव से मुक्त रहते हैं। इसलिए गॉर्ज ऊपर से अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं।

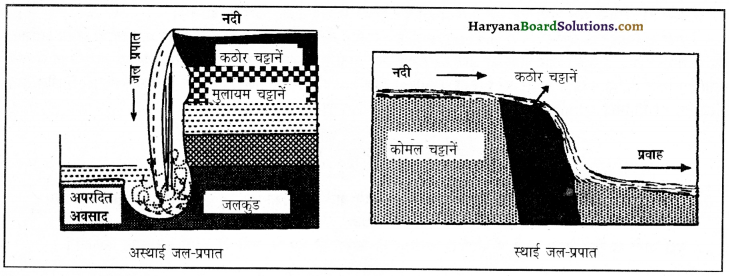

9. जल-प्रपात जब नदी चट्टानी कगार के ऊपरी भाग से सीधे नीचे गिरती है तो उसे जल-प्रपात कहते हैं। नदी की घाटी में कहीं कोमल तो कहीं कठोर चट्टानें बिछी हुई होती हैं। नदी की अपरदन क्रिया से कोमल चट्टानें तो शीघ्र कट जाती हैं जबकि कठोर चट्टानें कम गति से घिसती हैं। अतः नदी द्वारा चट्टानों की भिन्न अपरदन दर ही सामान्य जल प्रपातों के निर्माण का मुख्य कारण है। भूकम्प, ज्वालामुखी तथा भू-संचरण के कारण भी जल-प्रपातों की रचना होती है। सामान्यतः जल-प्रपात निम्नलिखित दो दशाओं में बनते हैं

- जब चट्टानों की परतें क्षैतिज अवस्था में हों।

- जब चट्टानों की परतें लम्बवत् अवस्था में हों।

10. गुंफित नदी-निचले भाग में नदी नद-भार को ढो पाने में असमर्थ होती है अतः वह अपने ही तल पर साथ बह रहे अवसाद का निक्षेपण करने लगती है। इससे नदी की धारा अवरुद्ध होने लगती है। परिणामस्वरूप नदी अनेक धाराओं में बँटकर बहने लगती है। ये धाराएँ बालू से बनी अवरोधिकाओं द्वारा एक-दूसरे से अलग हुई होती हैं। अनेक जलधाराओं से फंदे बनाती हुई ऐसी नदी को गुंफित नदी कहते हैं।

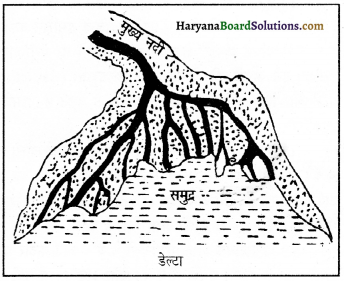

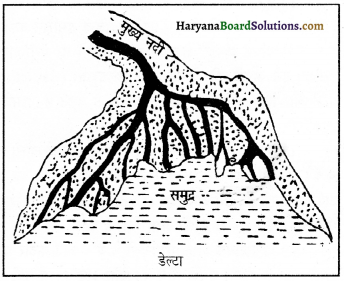

11. डेल्टा-किसी समुद्र या झील में गिरने से पहले नदी अपने आधार तल (Base Level) को प्राप्त कर चुकी होती है। इस समय उसकी शक्ति अत्यन्त क्षीण और वेग अत्यन्त मन्द होता है। नदी अपना बचा हुआ समस्त नद-भार मुहाने पर जमा कर देती है। इस अवसाद के अवरोध के कारण नदी एक मुख्य धारा के रूप में नहीं बह पाती, बल्कि छोटी-छोटी अनेक शाखाओं (Distributaries) में बँटकर बहने लगती है।

ये शाखाएँ भी अपने-अपने मुहाने पर नद-भार का निक्षेप करने लगती हैं। इस प्रकार मुहाने के पास विशाल क्षेत्र में एक त्रिभुजाकार स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। इस त्रिभुजाकार स्थलरूप को डेल्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि नील नदी के डेल्टा की आकृति यूनानी भाषा के डेल्टा (∆) अक्षर से मिलती है। विश्व में गंगा-ब्रह्मपुत्र का डेल्टा (1,25,000 वर्ग कि०मी०) सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व की सभी नदियाँ डेल्टा नहीं बनातीं।

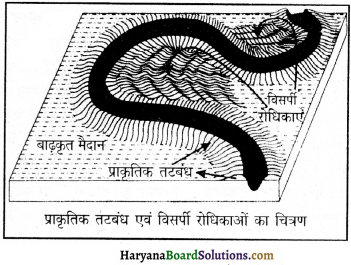

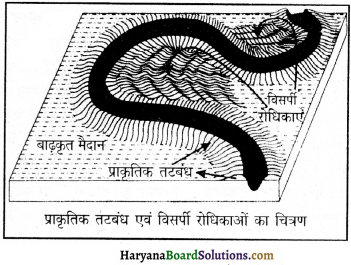

12. प्राकृतिक तटबन्ध तथा बाढ़ का मैदान वर्षा ऋतु में बाढ़ आने पर नदी का जल उसके किनारों से बाहर निकलकर बहने लगता है। बाढ़ के समय नदी में जल की मात्रा और नद-भार ढोने की शक्ति दोनों ही बढ़ जाते हैं। बाढ़ उतरने पर नदी इतने अधिक जलोढ़ का परिवहन करने में असमर्थ हो जाती है और नद-भार का निक्षेप करना आरम्भ कर देती है। अवसाद की एक मोटी परत नदी के किनारों पर जमने लगती है क्योंकि तटों के पास घर्षण (Friction) के कारण जल की गति सबसे कम होती है।

अनेक वर्षों तक इस क्रम के बार-बार दोहराए जाने पर नदी के तटों पर लम्बे ऊँचे टीले बने दिखाई देते हैं जिन्हें प्राकृतिक तटबन्ध कहा जाता है। प्रायः ये तटबन्ध नदी के जल-तल से एक या दो मीटर ऊँचे होते हैं, लेकिन कई बार इनकी ऊँचाई आस-पास के मकानों की छतों से भी ऊँची होती है। प्राकृतिक तटबन्धों को कई बार कृत्रिम रूप से ऊँचा और पक्का भी कर दिया जाता है।

कई बार तटबन्धों के टूट जाने पर नदी का जल आस-पास के क्षेत्रों में फैल जाता है। बाढ़ की समाप्ति पर जल अपने साथ बहाकर लाए गए महीन नद-भार की एक परत वहाँ बिछा देता है, जिसे बाढ़ का मैदान कहते हैं।

13. पुनर्योवन-प्रवणित अवस्था में बहती नदी यदि आधार तल को प्राप्त कर भी ले तो यह स्थिति अस्थाई होती है। इसका कारण यह है कि कभी नदी घाटी का तल ऊपर उठ जाता है या स्थाई माना जाने वाला समुद्र का तल ही किन्हीं कारणों से नीचा हो सकता है। ऐसे में प्रवणित घाटी के तल में व्यवधान पैदा हो सकता है। व्यवधान की अवस्था में नदी अपने तल का अधिकतर ऊपर की ओर अपरदन करके सुधार करती है। प्रवणित घाटी में नदी द्वारा पुनः अपरदन की क्रिया पुनर्योवन कहलाती है। पुनर्योवन . की अवस्था में पुरानी घाटी के नीचे नई घाटी का निर्माण होने लगता है।

14. पूर्ववर्ती अपवाह तन्त्र-पूर्ववर्ती अपवाह तन्त्र उसे कहते हैं जिसका आविर्भाव स्थलखण्ड में उत्थान से पहले हो चुका होता है। मार्ग में स्थलखण्ड का उत्थान हो जाने के बाद भी ये नदियाँ अपने पहले वाले मार्ग को अपनाए रहती हैं। अपरदन के द्वारा ये अपने मार्ग के अवरोध को लगातार काटती रहती हैं। ज्यों-ज्यों भूखण्ड का उत्थान होता है, त्यों-त्यों ये नदियाँ अपनी उसी घाटी को गहरा करती रहती हैं। ये धाराएँ स्थानीय ढाल का अनुसरण नहीं करती, इसलिए उन्हें अक्रमवर्ती जलधारा (Insequent Streams) भी कहा जाता है। सिन्धु और सतलुज नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह का सर्वोत्तम उदाहरण हैं। तिब्बत के पठार से निकलने वाली ये नदियाँ हिमालय पर्वत से भी पुरानी हैं। इनके मार्ग में हिमालय के उत्थान के बावजूद इन नदियों ने अपने मार्ग को अक्षुण बनाए रखा है।

15. सर्क-जब ऊँचे पर्वतीय भागों से फिसलकर हिम नीचे आती है, तो वह ढाल पर गड्ढे बना देती है। इसमें तुषार अपक्षय (FrostAction) का भी हाथ होता है। समय के साथ ये गड्ढे हिमखोदाव (Nivation) की क्रिया से चौड़े और गहरे होते रहते हैं। पर्वतीय ढालों पर बने ऐसे विशाल गर्त हिम गह्वर कहलाते हैं। दूर से यह भू-आकृति अर्ध-गोलीय रंगमंच (Amphi-Theatre) अथवा गहरी सीट वाली आराम कुर्सी जैसी प्रतीत होती है।

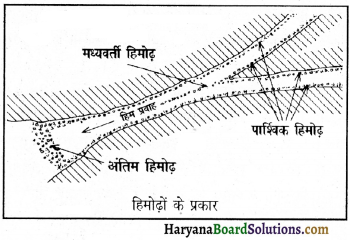

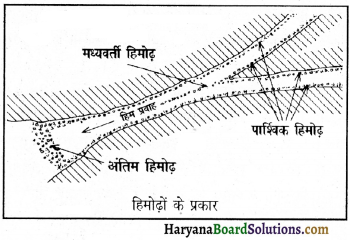

16. हिमोद-जब हिमनदी पिघलती है तो हिम की विभिन्न परतों में जकड़कर साथ-साथ चल रहे शैल मलबे का घाटी में यथास्थान निक्षेपण होने लगता है। प्रत्यक्ष रूप से बिछाए गए रेत के महीन कणों से लेकर बड़े-बड़े शिलाखण्डों के अस्तरित (Unstratified) मिश्रण को टिल (Till) कहा जाता है। टिल से निर्मित स्थलाकृतियों को हिमोढ़ कहा जाता है। हिमोढ़ निम्नलिखित चार प्रकार के होते हैं-

- पाश्विक हिमोढ़

- मध्यवर्ती हिमोढ़

- अन्तिम हिमोढ़

- तलस्थ अथवा भूमि हिमोढ़।

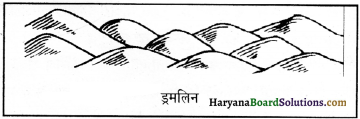

17. ड्रमलिन-हिमनदी की घाटी में हिम के प्रवाह की दिशा में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर उल्टी नौका जैसी आकृति के महीन मृत्तिका (Till) से बने अनेक टिब्बे पाए जाते हैं, जिन्हें ड्रमलिन कहा जाता है। ये 30 मीटर तक ऊँचे और एक किलोमीटर तक लम्बे होते हैं। इन टिब्बों के विस्तृत क्षेत्र को दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे एक विशाल टोकरी में आधे कटे अण्डे उल्टे रखे हुए हों। इसलिए इसे अण्डों की टोकरी जैसी स्थलाकृति (Basket of Eggs Topography) भी कहा जाता है। ड्रमलिन हिमनदों के पीछे हटने और फिर आगे बढ़ने की पुनरावृत्ति से बनते हैं। ड्रमलिन हिमनद की निक्षेप क्रिया का परिणाम हैं। ये सैकड़ों की तादाद में इकडे पाए जाते हैं।

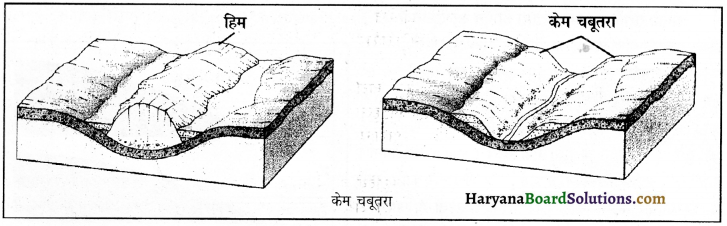

18. छत्रक-मरुस्थलों में पवन के मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों के आधार तल पर अपरदन सबसे अधिक होता है, क्योंकि पवन में बड़े व भारी कण धरातल के समीप बह रहे होते हैं। बड़े कण ऊपर के सूक्ष्म कणों की अपेक्षा चट्टान के निचले भाग में तेजी से अपरदन करते हैं। इस अघोरदन (Undercutting) के कारण चट्टान का निचला भाग सँकरा और ऊपरी भाग चौड़ा बना रहता है। ऐसा भू-आकार दूर से छतरी जैसा दिखाई पड़ता है।

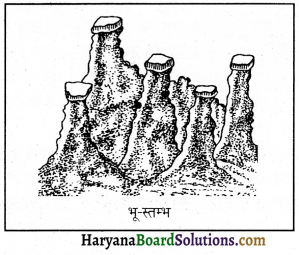

19. इन्सेलबर्ग-शुष्क मरुस्थलों में यदि कहीं कठोर चट्टान बिछी होती है तो पवन द्वारा उस चट्टान के आस-पास तो अपरदन होता रहता है, किन्तु उसके नीचे की भूमि अपरदन से बची रह जाती है। काफ़ी मात्रा में अपरदन हो चुकने के बाद यह भूमि एक ऊँचे स्तम्भ के रूप में उभरी रह जाती है, जिसे भू-स्तम्भ या डिमोइसल कहते हैं।

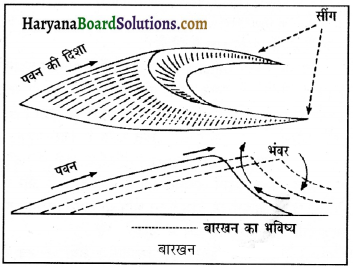

20. बारखन-बारखन तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है-खिरघिज़ स्टेपी में बालू की पहाड़ी। बारखन विशेष आकृति वाले बालू के टीले या पहाड़ियाँ होती हैं जो वायु की दिशा में आड़ी बनती हैं। इनका अग्रभाग चन्द्राकार होता है और इनके दोनों छोरों पर पवन की दिशा में एक-एक सींग जैसी आकृति निकली रहती है। बारखन का पवनाभिमुख ढाल उत्तम और मन्द होता है, जबकि पवनविमुख ढाल तीव्र और अवतल होता है। इस तीव्र ढाल से उतरती हुई पवन भूमि पर घिसटती हुई बहती है जिससे उसमें भँवर गति (Eddies) पैदा हो जाती है। इससे टिब्बे के किनारे भीतर की ओर दबते हैं और बारखन अर्ध-चन्द्राकार जैसा विचित्र भू-आकार बन जाता है। बारखन सामान्यतः समूहों में पाए जाते हैं। बालू के सामान्य टिब्बों की भाँति बारखन भी आगे खिसकते हैं। इनकी औसत ऊँचाई 30 मीटर तक होती है।

21. बालुका स्तूपों का खिसकना-यदि लम्बे समय तक पवन एक ही दिशा में बहती रहे और विस्तृत क्षेत्र में वनस्पति आवरण का अभाव हो तो बालू के टीले पवन की प्रवाह दिशा में खिसकते रहते हैं। पवनमुखी मंद ढाल (Windward Slope) से पवन बालू को उड़ाकर पवनविमुखी तीव्र ढाल (Leeward Slope) पर जमा करती रहती है। इस प्रकार रेत टिब्बे के पिछले भाग से अगले भाग में पहुँचती रहती है और बालू का टिब्बा आगे की ओर सरकता रहता है। इनके खिसकाव की सामान्य गति 5 से 20 मीटर प्रति वर्ष होती है।

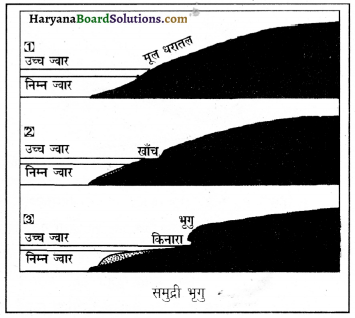

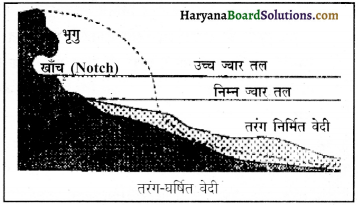

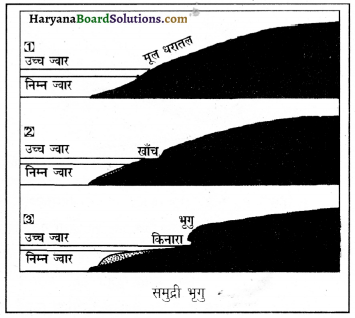

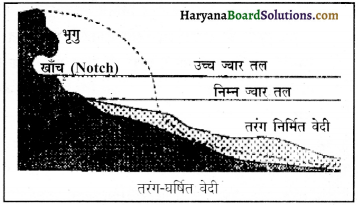

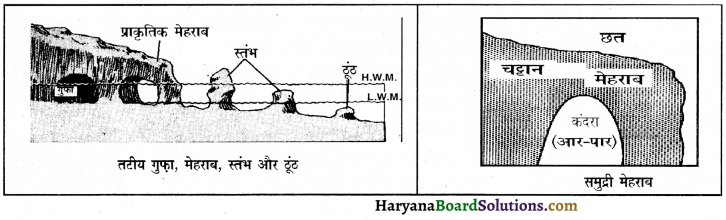

22. समुद्री भृगु-एकदम खड़े समुद्री तट को भृगु कहा जाता है। जिन तटों पर तीव्र ढाल वाली चट्टानें तट से समुद्र के नीचे चली जाती हैं, वहाँ शुरू में फेनिल तरंगें समुद्र के जल-स्तर पर अपरदन के द्वारा एक खाँच (Notch) का निर्माण करती हैं। यह खाँच अपरदन के द्वारा अन्दर-ही-अन्दर बढ़ती जाती है और आधार को तब तक खोखला करती रहती है, जब तक चट्टान का खाँचे के ऊपर लटकता हुआ भाग समुद्र में गिर नहीं जाता। इस प्रकार बची हुई चट्टान का दीवार की तरह खड़ा सीधा भाग भूगु कहलाता है।

23. तरंग-घर्षित वेदी-भृगु के बार-बार पीछे हटने से उत्पन्न शैल मलबे को ज्वारीय तरंगें भृगु के सामने ज़मा करती रहती हैं। इससे जल के अन्दर एक अपेक्षाकृत समतल मैदान का निर्माण हो जाता है, जिसे तरंग-घर्षित वेदी कहते हैं।

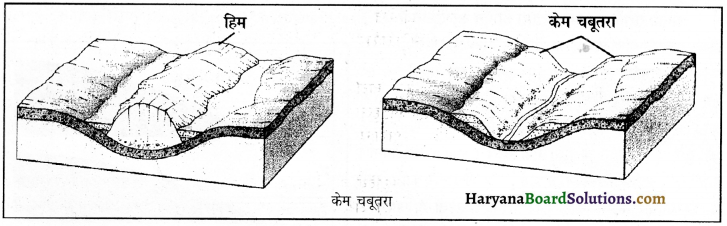

24. अपक्षेप मैदान-हिमनदी के पिघलने से उत्पन्न जल अपने शैल मलबे के साथ अन्तिम हिमोढ़ के पीछे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब जल की मात्रा बढ़ जाती है तो वह अन्तिम हिमोढ़ के ऊपर से होकर बहने लगता है। इससे अन्तिम हिमोढ़ का भी थोड़ा-बहुत अपरदन हो जाता है। यह सामग्री अन्तिम हिमोढ़ से आगे एक विस्तृत क्षेत्र में अपने भारीपन के क्रम में बिछ जाती है। इसे हिमप्रवाह मैदान या अपक्षेप मैदान कहा जाता है।

25. रिया तट-हिम युग के बाद समुद्र का जल-स्तर बढ़ने से समुद्र के साथ समकोण बनाती हुई उच्च भूमियों की नदी घाटियों और नद-मुख (River Mouths) जल में डूब गए। इस प्रकार बना तट रिया तट कहलाता है। ये तट फियोर्ड तट से इस कारण भिन्न होते हैं कि ये हिमनदित नहीं होते और समुद्र की ओर इनकी गहराई बढ़ती जाती है। एड्रियाटिक सागर व जापान की तट-रेखा रिया तट के उदाहरण हैं।

26. भौम-जलस्तर-गुरुत्व बल के प्रभाव से जल रिस-रिस कर चट्टान की किसी अपारगम्य परत तक जा पहुँचता है। यदि इस जल को झरना बनकर बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता तो यह चट्टान के छिद्रों और दरारों में एकत्रित होकर उसे जल से परिपूर्ण या संतृप्त (Saturated) कर देता है। इस जलयुक्त चट्टान को जलभृत (Acquifer) या संतृप्त चट्टान कहा जाता है। जल-संतृप्त शैलों का ऊपरी तल भौम-जलस्तर कहलाता है।

भौम-जलस्तर एक सरल रेखा की भाँति सदा समतल नहीं पाया जाता। सामान्यतः भौम-जलस्तर धरातलीय बनावट (Relief) और चट्टान की प्रकृति (Rock Type) का अनुसरण करता है। पहाड़ियों के धरातल से यह काफी नीचे किन्तु मेहराबनुमा होती है, किन्तु घाटियों के नीचे यह V-आकार की तथा निम्न मैदानों के नीचे समतल होती है।

27. झरना-जलीय दबाव के कारण जब भूमिगत जल चट्टानी दरारों व जोड़ों (Joints) से अपने आप धरातल पर निकल आता है, तो उसे झरना कहते हैं।

प्रश्न 26.

निम्नलिखित में अन्तर स्पष्ट कीजिए-

(1) जलोढ़ पंख तथा डेल्टा

(2) जल-प्रपात तथा क्षिप्रिकाएँ

(3) स्टैलेक्टाइट तथा स्टैलेग्माइट

(4) U आकार की घाटी तथा V आकार की घाटी।

उत्तर:

(1) जलोढ़ तथा डेल्टा में अंतर निम्नलिखित है-

| जलोढ़ पंख (Alluvial Fan) | डेल्टा (Delta) |

| 1. जलोढ़ पंख मध्यवर्ती भाग में बनी स्थलाकृति होती है। | 1. डेल्टा नदी के निचले भाग में बनी स्थलाकृति होती है। |

| 2. ऊपर से देखने पर यह एक पंख के समान विस्तृत होता है। | 2. ऊपर से देखने पर यह यूनानी भाषा के डेल्टा (∆) अक्षर के समान प्रतीत होता है। |

| 3. यह पर्वतीय कंदरा के बाहर मैदान की तरफ फैला होता है। | 3. यह नदी के समुद्र में गिरने से पहले बनता है। |

(2) जल प्रपात तथा क्षिप्रिकाओं में अंतर निम्नलिखित हैं-

| जल-प्रपात (Water Falls) | क्षिप्रिकाएँ (Rapids) |

| 1. जल-प्रपात में जल काफी ऊँचाई से गिरता है। | 1. क्षिप्रिका में जल छोटी-छोटी ऊँचाइयों से गिरता है। |

| 2. यह चट्टानों की क्षैतिज व अनुप्रस्थ दोनों अवस्थाओं में बन सकता है। | 2. यह तब बनती है, जब चट्टानें अनुप्रस्थ दिशा में स्थित हों। |

| 3. इसमें ढाल खड़ा होता है। | 3. इसमें ढाल खड़ा नहीं होता, लेकिन ढाल प्रवणता अधिक होती है। |

| 4. इसका आर्थिक महत्त्व अधिक है। | 4. इसका आर्थिक महत्त्व कम है। |

(3) स्टैलेक्टाइट तथा स्टैलेग्माइट में अंतर निम्नलिखित है-

| स्टैलेक्टाइट (Stalactite) | स्टैलेगमाइट (Stalagmite) |

| 1. ये कार्स्ट प्रदेशों में गुफाओं की छत से नीचे की ओर लटके हुए स्तंभ होते हैं। | 1. ये कार्स्ट प्रदेशों में गुफाओं के फर्श पर ऊपर की और उठे हुए स्तंभ होते हैं। |

| 2. ये पतले और नुकीले होते हैं। | 2. ये अपेक्षाकृत मोटे किन्तु छोटे होते हैं। |

| 3. ये चूनायुक्त जल की गुफा की छत पर लटकी बूँदों के वाष्पीकृत हो जाने से बनते हैं। | 3. ये चूनायुक्त जल की गुफा के धरातल पर गिरी बूँदों के सूखने से बनते हैं। |

(4) U आकार की घाटी तथा V आकार की घाटी में अंतर निम्नलिखित हैं-

| U आकार की घाटी (U-Shaped Valley) | V आकार की घटी (V-Shaped Valley) |

| 1. यह घाटी हिमनदी के अपरदन से बनती है। | 1. यह घाटी नदी के अपरदन से बनती है। |

| 2. इस घाटी के किनारे एकदम खड़े होते हैं। | 2. इस घाटी के किनारे ढालू होते हैं। |

| 3. यह घाटी अधिक गहरी होने पर भी U-आकार की ही रहती है। | 3. यह घाटी अधिक गहरी होने पर ‘I’ आकार की कैनियन बन जाती है। |

| 4. U-आकार की घाटी ऊँचे पर्वतों और उच्च अक्षांशों में पाई जाती है। | 4. V-आकार की घाटी मध्य व निम्न अक्षांशों में पाई जाती है। |

प्रश्न 27.

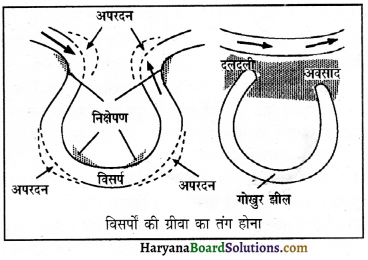

नदी के मध्य भाग में मोड़ या घुमाव (विसप) क्यों बनते हैं?

उत्तर:

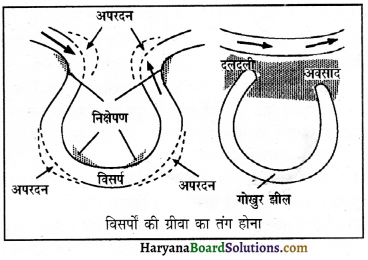

मन्द गति के कारण मैदानी भाग में नदी की परिवहन शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि वह अपने मार्ग में आने वाली रुकावटों को अपरदन द्वारा दूर करने की अपेक्षा अपनी धारा का रुख मोड़ लेती है। नदी का अपना अवसाद ही उसके मार्ग की रुकावट बनने लगता है। यदि एक बार नदी के मार्ग में मोड़ आ जाए तो फिर यह प्रक्रिया रुक नहीं पाती। इसका कारण यह है कि घुमाव में बहता हुआ जल अपने बाहरी या अवतल (Concave) किनारों पर अपरदन और घुमाव के अन्दर वाले या उत्तल (Convex) किनारों पर निक्षेपण अधिक करता है। इससे अवतल किनारों पर जल गहरा तथा धारा तेज़ और उत्तल किनारों पर जल कम गहरा तथा धारा मन्द होती है। परिणामस्वरूप अपरदित किनारा पीछे हटता जाता है और निक्षेप वाला किनारा घाटी तल पर आगे बढ़ता जाता है। इस क्रिया से नदी के घुमाव बढ़ते जाते हैं, जिन्हें नदी विसर्प कहा जाता है।

प्रश्न 28.

भारत के पश्चिमी तट पर नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा क्यों नहीं बनाती?

उत्तर:

भारत के पश्चिमी तट पर नर्मदा व ताप्ती नदियाँ डेल्टा नहीं बना पातीं। इसके निम्नलिखित कारण हैं-

- पश्चिमी तट पर बहने वाली नदियों के निचले भाग तीव्र ढाल वाले होते हैं।

- नदियाँ तीव्र गति से अरब सागर में गिरती हैं जिसमें मिट्टी का निक्षेप नहीं हो पाता।

- पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़ा होने के कारण वहाँ समतल भूमि की कमी होती है।

प्रश्न 29.

छत्रक या गारा कैसे बनता है? ऐसे भू-आकार कहाँ मिलते हैं?

उत्तर:

मरुस्थलों में पवन के मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों के आधार तल पर अपरदन सबसे अधिक होता है, क्योंकि पवन में बड़े व भारी कण धरातल के समीप उड़ रहे होते हैं। बड़े कण ऊपर के सूक्ष्म कणों की अपेक्षा चट्टान के निचले भाग में तेजी से अपरदन करते हैं। इस अधोरदन (Undercutting) के कारण चट्टान का निचला भाग सँकरा और ऊपरी भाग चौड़ा बना रहता है। ऐसा भू-आकार दूर से छतरी जैसा दिखाई पड़ता है। सहारा मरुस्थल में ऐसी स्थलाकृतियों को ‘गारा’ कहा जाता है। राजस्थान में जोधपुर के निकट ग्रेनाइट की चट्टानों से बने ऐसे अनेक छत्रक देखने को मिलते हैं।

प्रश्न 30.

मरुस्थलों में पवन अनाच्छादन का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन क्यों माना जाता है?

उत्तर:

अनाच्छादन के साधन के रूप में पवन का कार्य केवल शुष्क व अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में ही सीमित रहता है। इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा की कमी के कारण मिट्टी के कण परस्पर बँधे हुए नहीं होते, बल्कि ढीले होते हैं। वनस्पति के आवरण के न होने से ऐसे क्षेत्रों में पवन रेत के इन असंगठित कणों को बड़ी आसानी से उड़ा ले जाती है। जहाँ कहीं भी पवन की गति में कमी आती है, वह इन रेत के कणों को निक्षेपित करने लगती है।

प्रश्न 31.

लैगून क्या होती है? यह कैसे बनती है? भारत में लैगूनों के उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

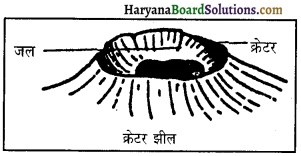

कई बार एक बालू-भित्ति (Sand bar) समुद्र के एक छोटे से भाग को मुख्य समुद्र से अलग कर देती है। ऐसी आंशिक रूप से रोधिका द्वारा घिरी हुई खारे पानी की झील को लैगून कहा जाता है। लैगून का सम्बन्ध एक संकीर्ण मार्ग द्वारा समुद्र से बना रहता है। भारत के पूर्व में ओडिशा तट पर चिल्का (Chilka) झील तथा दक्षिण में तमिलनाडू तट पर पुलिकट (Pulicut) झील तथा केरल तट पर वेंबानाद (Vembanad) झील लैगून झीलों के ही उदाहरण हैं।

निबंधात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

नदी की अपरदन अथवा निक्षेपण क्रिया से बनने वाली स्थलाकृतियों (भू-आकृतियों) का वर्णन कीजिए।

अथवा

नदी घाटी के तीन मुख्य भागों में प्रवणता सन्तुलन के कारक के रूप में, नदी के कार्यों को स्पष्ट कीजिए।

अथवा

प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अपरदित स्थलरूपों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

अपरदन, परिवहन और निक्षेपण क्रियाओं के माध्यम से नदी अपने मार्ग के विभिन्न भागों में अनेक प्रकार के स्थलरूपों की रचना करती है।

(क) नदी घाटी के ऊपरी भाग में बनी स्थलाकृतियाँ-नदी घाटी का ऊपरी भाग पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उसके उद्गम स्थान (Source) से आरम्भ होता है। इस भाग में नदी तीव्र ढाल पर बहती है जिस कारण उसका वेग और अवसाद ढोने की शक्ति अधिक होती है। इस अवस्था में नदी का प्रमुख कार्य अपरदन होता है जिसके द्वारा नदी निम्नलिखित आकृतियों का निर्माण करती है

1. V-आकार घाटी (V-shaped Valley)-उद्गम स्थान से निकलते ही नदी अपने मार्ग के ढाल और गति के कारण अपनी तली को काटकर गहरा करने का कार्य करती है। इससे घाटी का आकार V-अक्षर जैसा हो जाता है। घाटी का निरन्तर विकास होता रहता है जिसमें क्षैतिज अपरदन (Lateral Erosion) कम तथा लम्बवत् अपरदन (Vertical Erosion) अधिक होता है। प्रायः V-आकार की घाटी उन क्षेत्रों में विकसित होती है, जहाँ वर्षा सामान्य से अधिक होती है तथा चट्टानें अति कठोर नहीं होती।

2. महाखड्ड अथवा गॉर्ज (Gorge)-संकरी और अत्यधिक गहरी V-आकार घाटी को गॉर्ज कहा जाता है। ऊँचे पर्वतीय क्षेत्रों में जब नदी प्रतिरोधी चट्टानों के ऊपर बहती है तो वह तीव्र वेग के कारण तली को काटकर अपनी घाटी को गहरा करती रहती है जबकि पाश्विक अपरदन का कार्य कम होता है। चट्टानों की कठोरता के कारण घाटी के किनारों के ऊपरी भाग ऋतु-अपक्षय के कारण कट-कट कर नीचे घाटी में गिरते रहते हैं, किन्तु निचले भाग अपक्षय के प्रभाव से मुक्त रहते हैं। इसलिए गॉर्ज ऊपर से अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं। हिमालय में सिन्धु, सतलुज तथा ब्रह्मपुत्र दर्शनीय और भयावह महाखड्डों का निर्माण करती हैं।

3. कैनियन (Canyon) कैनियन गॉर्ज की अपेक्षा बड़ी, गहरी और संकरी होती है। यह घाटी अंग्रेज़ी के I (आई) अक्षर जैसी होती है जिसके दोनों किनारे एकदम तीक्ष्ण ढाल वाले होते हैं। कैनियन सामान्यतः शुष्क व अर्ध-शुष्क जलवायु वाले ऊँचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में कम वर्षा के कारण घाटी तो चौड़ी नहीं हो पाती, किन्तु बारहमासी नदी अपने तल को लम्बवत् काटकर गहरा अवश्य बनाती रहती है। अमेरिका में कोलोरेडो नदी द्वारा निर्मित ग्रैण्ड कैनियन (Grand Canyon) 483 कि०मी० लम्बा, 2088 मीटर गहरा तथा 6 से 16 कि०मी० चौड़ा है।

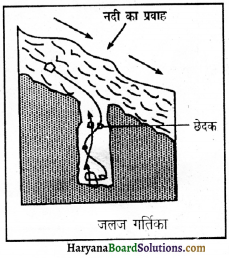

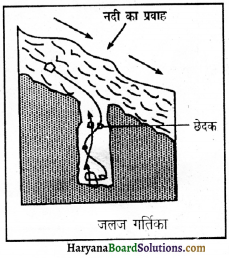

4. जलज गर्तिका (Pot Holes) नदी के मार्ग में पड़ने वाले ठोस चट्टानी तल पर लुढ़कते हुए शिलाखण्ड गड्ढे बना देते हैं। इन गड्ढों में नदी का जल जब भँवर के रूप में घूमता है तो गड्ढों में पड़े कंकड़-पत्थर जल के साथ तेज़ी से घूमते हुए छेदक (Drill) का काम करते हैं। नदी तल में बने ऐसे गर्मों को जलज गर्तिका कहते हैं। अधिक गहरी जलज गर्तिका को अवनमन कुण्ड (Plung Pool) कहा जाता है।

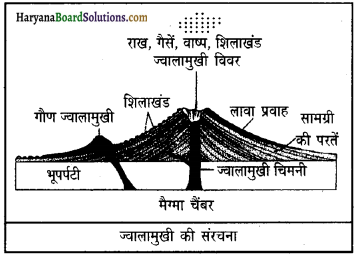

5. जल-प्रपात (Waterfall)-जब नदी चट्टानी कगार के ऊपरी भाग से सीधे नीचे गिरती है तो उसे जल-प्रपात कहते हैं। नदी की घाटी में कहीं कोमल तो कहीं कठोर चट्टानें बिछी हुई होती हैं। नदी की अपरदन क्रिया से कोमल चट्टानें तो शीघ्र कट जाती हैं जबकि कठोर चट्टानें कम गति से घिसती हैं। अतः नदी द्वारा चट्टानों की भिन्न अपरदन दर ही सामान्य जल प्रपातों के निर्माण का मुख्य कारण है। भूकम्प, ज्वालामुखी तथा भू-संचरण के कारण भी जल-प्रपातों की रचना होती है।

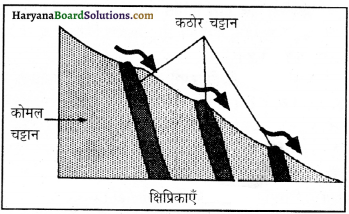

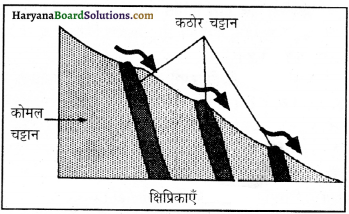

6. क्षिप्रिकाएँ (Rapids)-जब नदी के मार्ग में कठोर तथा कोमल चट्टानें अनुप्रस्थ (Transverse) दिशा में स्थित होती हैं तो असमान प्रतिरोधिता के कारण नदी का मार्ग ऊबड़-खाबड़ हो जाता है। परिणामस्वरूप ऊपर से बहता हुआ जल थोड़ी-थोड़ी दूरी पर ‘कूदता’ हुआ प्रतीत होता है, इसे क्षिप्रिका कहते हैं। क्षिप्रिकाओं के कोमल समूह को सोपानी जल-प्रपात (Cascade) कहते हैं। अफ्रीका में आसवान तथा खारतूम के बीच नील नदी कई क्षिप्रिकाएँ और सोपानी जल-प्रपात बनाती है।

(ख) नदी घाटी के मध्यवर्ती भाग में निर्मित स्थलाकृतियाँ-

पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतरकर नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो उसमें जल की मात्रा बढ़ चुकी होती है। नदी घाटी का ढाल एकाएक कम होने से नदी का वेग भी कम हो जाता है। ऐसी दशा में नदी तल की अपेक्षा किनारों का अपरदन अधिक करने लगती है। अपरदन की अपेक्षा अधिक निक्षेपण नदी के मध्यवर्ती भाग में पाई जाने वाली प्रमुख विशेषता है। नदी के इस भाग में अनलिखित भू-आकृतियों की रचना होती है-

1. जलोढ़ पंख एवं जलोढ़ शंकु (Alluvial Fan and Alluvial Cone)-जब कोई पर्वतीय नदी मैदान में प्रवेश करती है तो ढाल के एकदम कम होते ही नदी अवसाद को बहा ले जाने में असमर्थ होने लगती है। परिणामस्वरूप नदी अपने नद-भार को पर्वतीय कन्दरा के बाहर एक अर्धवृत्ताकार रूप में फैला देती है जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। रॉकीज़ तथा इण्डीज़ पर्वतों से निकलने वाली

लगभग सभी नदियों ने जलोढ़ पंखों की रचना की है। हिमालय की तलहटी में अनेक जलोढ़ पंखों ने मिलकर गंगा के मैदान के उत्तरी भाग में भाबर क्षेत्र का निर्माण किया है। कई बार अधिक नद-भार के जमा हो जाने के कारण जलोढ़ पंख काफी ऊँचे और तीव्र ढाल वाले हो जाते हैं, जिन्हें जलोढ़ शंकु कहा जाता है। जलोढ़ शंकुओं की रचना प्रायः अर्ध-शुष्क प्रदेशों में होती है। अमेरिका के सेन जुआन (San Juan) पर्वत की तलहटी में अनेक उन्नत जलोढ़ शंकु देखे जा सकते हैं।

2. नदी विसर्प (River Meanders)-प्रौढ़ावस्था में नदी सीधी न बहकर साँप की तरह बल खाती बहती है जिसे विसर्पण (Meandering) कहा जाता है। मन्द गति के कारण मैदानी भाग में नदी की परिवहन शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि वह अपने मार्ग में आने वाली रुकावटों को अपरदन द्वारा दूर करने की अपेक्षा अपनी धारा का रुख मोड़ लेती है। नदी का अपना अवसाद ही उसके मार्ग की रुकावट बनने लगता है। यदि एक बार नदी के मार्ग में मोड़ आ जाए तो फिर यह प्रक्रिया रुक नहीं पाती।

इसका कारण यह है कि घुमाव में बहता हुआ जल अपने बाहरी या अवतल (Concave) किनारों पर अपरदन और घुमाव के अन्दर वाले या उत्तल (Convex) किनारों पर निक्षेपण अधिक करता है। इससे अवतल किनारों पर जल गहरा तथा धारा तेज़ और उत्तल किनारों पर जल कम गहरा तथा धारा मन्द होती है। परिणामस्वरूप अपरदित किनारा पीछे हटता जाता है और निक्षेप वाला किनारा घाटी तल पर आगे बढ़ता जाता है। इस क्रिया से नदी के घुमाव बढ़ते जाते हैं, जिन्हें नदी विसर्प कहा जाता है।

3. गोखुर झील (Oxbow Lake)-नदी के विसर्प ज्यों-ज्यों बड़े होते जाते हैं, त्यो-त्यों विसरों के स्कन्ध ढाल एक-दूसरे के निकट आने लगते हैं। नदी थोड़ी-सी दूरी तय करने के लिए कई गुना लम्बा मार्ग तय करती है। बाढ़ आने पर नदी अपनी संकीर्ण निक्षेपण ग्रीवा को काटकर सीधी हो लेती है। विसर्पाकार मोड़ अलग छूट जाता है। कटे हुए विसर्प के सिरे बालू, मिट्टी और गाद से भर जाते हैं जिन्हें गोखुर झील या छाड़न झील कहा जाता है। इस गोखुर झील झील की आकृति गाय के खुर जैसी होती है। इसे मृत झील विसों की ग्रीवा का तंग होना (Mort Lake) भी कहते हैं, क्योंकि समय के साथ वह अवसादों से भरकर सूख जाती है।

(ग) नदी घाटी के निचले भाग में निर्मित स्थलाकृतियाँ-नगण्य ढाल और कम गति के कारण इस अन्तिम भाग में नदी की भार वहन करने की क्षमता अत्यन्त कम हो जाती है। इस भाग में नदी सर्वाधिक निक्षेपण करती है तथा अपरदन न के बराबर होता है। घाटी के निचले भाग में बनने वाली भू-आकृतियाँ निम्नलिखित हैं-

1. गुंफित नदी (Braided River) निचले भाग में नदी नद-भार को ढो पाने में असमर्थ होती है अतः वह अपने ही तल पर साथ बह रहे अवसाद का निक्षेपण करने लगती है। इससे नदी की धारा अवरुद्ध होने लगती है। परिणामस्वरूप नदी अनेक धाराओं में बँटकर बहने लगती है। ये धाराएँ बालू से बनी अवरोधिकाओं द्वारा एक-दूसरे से अलग हुई होती हैं। अनेक जलधाराओं से फंदे बनाती हुई ऐसी नदी को गुंफित नदी कहते हैं।

2. प्राकृतिक तटबन्ध और बाढ़ का मैदान (Natural Levees and Flood Plains)-वर्षा ऋतु में बाढ़ आने पर नदी का जल उसके किनारों कसे बाहर निकलकर बहने लगता है। बाढ़ के समय नदी में जल की मात्रा और नद-भार ढोने की शक्ति दोनों ही बढ़ जाते हैं। बाढ़ उतरने पर नदी इतने अधिक जलोढ़ का परिवहन करने में असमर्थ हो जाती है और नद-भार का निक्षेप करना आरम्भ कर देती है। अवसाद की एक मोटी परत नदी के किनारों पर जमने लगती है क्योंकि तटों के पास घर्षण (Friction) के कारण जल की गति सबसे कम होती है। अनेक वर्षों तक इस क्रम के बार-बार दोहराए जाने पर नदी के तटों पर लम्बे ऊँचे टीले बने दिखाई देते हैं जिन्हें प्राकृतिक तटबन्ध कहा जाता है। प्रायः ये तटबन्ध नदी के जल-तल से एक या दो मीटर ऊँचे होते हैं, लेकिन कई बार इनकी ऊँचाई आस-पास के मकानों की छतों से भी ऊँची होती है। प्राकृतिक तटबन्धों को कई बार कृत्रिम रूप से ऊँचा और पक्का भी कर दिया जाता है।

कई बार तटबन्धों के टूट जाने पर नदी का जल आस-पास के क्षेत्रों में फैल जाता है। बाढ़ की समाप्ति पर जल अपने साथ बहाकर लाए गए महीन नद-भार की एक परत वहाँ बिछा देता है, जिसे बाढ़ का मैदान कहते हैं। प्रतिवर्ष बाढ़ का जल इन मैदानों में नई उपजाऊ मिट्टी का निक्षेप कर देता है। गंगा, सिन्धु, ह्वांग्हो व मिसीसिपी इत्यादि नदियों ने ऐसे ही विशाल मैदानों की रचना की है।

3. डेल्टा (Delta) किसी समुद्र या झील में गिरने से पहले। नदी अपने आधार तल (Base Level) को प्राप्त कर चुकी होती है। इस समय उसकी शक्ति अत्यन्त क्षीण और वेग अत्यन्त मन्द होता है। नदी अपना बचा हुआ समस्त नद-भार मुहाने पर जमा कर देती है। इस अवसाद के अवरोध के कारण नदी एक मुख्य धारा के रूप में नहीं बह पाती, बल्कि छोटी-छोटी अनेक शाखाओं (Distributaries) में बँटकर बहने लगती है। ये शाखाएँ भी अपने-अपने मुहाने पर नद-भार का निक्षेप करने लगती हैं। इस प्रकार मुहाने के पास विशाल क्षेत्र में एक त्रिभुजाकार स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। इस त्रिभुजाकार स्थलरूप को डेल्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि नील नदी के डेल्टा की आकृति यूनानी भाषा के डेल्टा (A) अक्षर से मिलती है। विश्व में गंगा-ब्रह्मपुत्र का डेल्टा (1,25,000 वर्ग कि०मी०) सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व की सभी नदियाँ डेल्टा नहीं बनातीं।

प्रश्न 2.

डेविस का भौगोलिक चक्र क्या है? इसकी प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन कीजिए।

अथवा

अपरदन चक्र का अर्थ समझाते हुए इसे नियन्त्रित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए तथा यह भी बताइए कि नदी घाटी के विकास के साथ अपरदन चक्र का क्या सम्बन्ध है?

उत्तर:

अपरदन चक्र का अर्थ (Meaning of Erosion Cycle)-अपरदन चक्र की संकल्पना को सबसे पहले व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय अमेरिकी विद्वान् विलियम मॉरिस डेविस को जाता है। उन्होंने सन् 1889 में विचार प्रस्तुत किया कि किसी भी भूदृश्य (Landscape) का निर्माण और विकास इतिहास के एक लम्बे दौर में होता है, जिसके अन्तर्गत उस भूखण्ड को कई क्रमिक अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। स्थलाकृतियों के इसी क्रमिक विकास को ही डेविस ने अपरदन चक्र या भौगोलिक चक्र कहा है। उनके अनुसार, “भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अन्तर्गत एक उत्थित भूखण्ड अपरदन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृतिविहीन समतल मैदान में बदल जाता है।”

अपरदन चक्र को नियन्त्रित करने वाले कारक (Controlling Factors of Erosion Cycle) भूदृश्य का विकास कुछ कारकों द्वारा निर्धारित होता है; जैसे-

- स्थलरूप की संरचना (Structure) तथा चट्टानों के गुण व स्वभाव

- उस स्थलमण्डल पर परिवर्तन लाने वाली प्रक्रियाएँ (Processes) तथा

- अपरदन की अवस्था (Stage)। इसी आधार पर डेविस ने कहा था कि, “भूदृश्य संरचना, प्रक्रिया एवं अवस्था का परिणाम होता है।”

यद्यपि स्थलाकृतियों के विकास में नदी, हिमनदी, समुद्री लहरों और पवन व भूमिगत जल की भागीदारी होती है किन्तु बहते हुए जल का कार्य अपरदन के अन्य कारकों से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण एवं व्यापक होता है। इसलिए नदी के अपरदन-चक्र को डेविस ने सामान्य अपरदन-चक्र (Normal Cycle of Erosion) की संज्ञा दी है।

अपरदन-चक्र की विभिन्न अवस्थाएँ (Different Stages of Erosion Cycle)-अपरदन-चक्र को तीन अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है जिनके निर्धारण में कोई समय-सीमा तय नहीं है।

1. युवावस्था (Youthful Stage)-ऐसी कल्पना की जाती है कि समुद्र तल से जैसे ही किसी समतलीय भूखण्ड का उत्थान होता है, उस पर ढाल के अनुरूप अनुवर्ती (Consequent steams) का उदय हो जाता है। इस अवस्था में नदियाँ क्षैतिज कटाव (Lateral Cutting) कम और लम्बवत् कटाव (Down Cutting) ज्यादा करती हैं, जिससे घाटी गहरी होती जाती है। इस अवस्था में नदी अपने आधार तल को प्राप्त करने की भरसक कोशिश करती है। सरिताएँ अपनी घाटी का विस्तार शीर्ष अपरदन द्वारा करती हैं।

शीर्ष अपरदन (Headward Erosion) द्वारा ही एक नदी दूसरी नदी के जल का अपहरण करती है, जिसे सरिता-हरण (River Capture or River Piracy) कहा जाता है। सहायक नदियों का विकास होने पर वृक्षाकार जलप्रवाह प्रणाली (Dendritic Drainage Pattern) का विकास हो जाता है। युवावस्था के अन्तिम चरण में नदियों के मध्य के जल-विभाजक संकुचित होने लगते हैं और अनेक उप-खण्डों में विभाजित हो जाते हैं। इस अवस्था की महत्त्वपूर्ण आकृतियाँ गॉर्ज, कैनियन, V-आकार घाटी, जल-प्रपात व क्षिप्रिका इत्यादि हैं।

2. प्रौढ़ावस्था (Mature Stage)-प्रौढ़ावस्था में नदी का मुख्य कार्य पार्श्ववर्ती अपरदन (Lateral Erosion) हो जाता है जिससे नदी अपनी घाटी को निरन्तर चौड़ा करती रहती है। इस अवस्था में नदी की अपरदन तथा निक्षेपण क्रियाओं में सन्तुलन स्थापित हो जाता है। नदियों के बीच के जल-विभाजक और भी संकीर्ण होने लगते हैं। इस अवस्था से जुड़ी महत्त्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ नदी विसर्प, गोखुर झील, प्राकृतिक तटबन्ध, बाढ़ का मैदान व गुंफित नदी इत्यादि हैं।

3. वृद्धावस्था (Old Stage)-प्रौढ़ावस्था में नदियों का लम्बवत् अपरदन एकदम बन्द हो जाता है तथा निक्षेप ही नदी का मुख्य कार्य रह जाता है। सहायक नदियों की संख्या कम या समाप्त हो जाती है। नदी की घाटी सर्वाधिक चौड़ी होती है। क्षैतिज अपरदन और अपक्षय मिलकर स्थलखण्ड को निरन्तर नीचा करने में जुटे रहते हैं। सम्पूर्ण नदी आधार तल को प्राप्त हो जाती है व केवल कहीं-कहीं प्रतिरोधी चट्टानों के कुछ भाग उठे हुए दिखाई पड़ते हैं। सारा प्रदेश एक समप्रायः मैदान (Peneplain) के रूप में दिखाई पड़ता है। डेल्टा अपरदन-चक्र की अन्तिम अवस्था में बनने वाली सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आकृति है।

अपरदन-चक्र एक सिद्धान्त तो है मगर सच्चाई नहीं अपरदन-चक्र कभी भी अपनी अन्तिम परिणति समप्रायः मैदान तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि इस चक्र के पूरा होने में बहुत लम्बा समय चाहिए। इतने लम्बे समय तक पृथ्वी कभी शान्त नहीं रह पाती। इस दौरान ज्वालामुखी उद्भेदन, भू-संचलन व जलवायु में परिवर्तन के कारण अपरदन-चक्र के मार्ग में अनेक बाधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। बाधित होने पर अपरदन-चक्र नए सिरे से आरम्भ होता है। प्रौढ़ावस्था वाले अपरदन-चक्र का इस प्रकार पुनः युवावस्था को प्राप्त करना पुनर्योवन (Rejuvination) कहलाता है।

प्रश्न 3.

हिमानी निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए।

अथवा

हिमानी के अपरदन, परिवहन व निक्षेपण कार्यों की व्याख्या कीजिए।

अथवा

हिमनदी अपरदन, परिवहन, निक्षेपण व जलोढ़ निक्षेप से निर्मित स्थलाकृतियों की व्याख्या कीजिए।

अथवा

हिमनदी अपरदन व निक्षेपण कार्यों से निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन करें।

अथवा

हिमानी के अपरदन व निक्षेपित स्थलाकृतियों का वर्णन करें।

उत्तर:

अनाच्छादन के अन्य साधनों की भाँति हिमनदी भी शैलों का अपरदन तथा अपरदित सामग्री का परिवहन और निक्षेपण करती है। इस प्रक्रिया में अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का जन्म होता है।

(क) हिमनदी के अपरदन कार्यों से निर्मित स्थलाकृतियाँ (Landforms Produced by Erosional Work of Glacier)जिस आधारी चट्टान पर हिम की विशाल राशि पड़ी होती है, वहाँ हिम के भारी दबाव के कारण हिम पिघलती है तथा बर्फ और तली के बीच जल की पतली परत उत्पन्न हो जाती है। जल की यह परत (Film of Water) हिम को खिसकाने में ग्रीस का काम करती है।

बहती हिमनदी की खालिस बर्फ प्रभावी ढंग से अपरदन नहीं कर पाती। वे चट्टानी टुकड़े जो हिमनदी में ऊपर से नीचे भरे रहते हैं, हिम द्वारा अपरदन कार्य में मदद करते हैं। इनमें अपोढ़ (Drift), गोलाश्म (Boulder), गोलाश्म मृत्तिका (Boulder Clay) इत्यादि होते हैं जिन्हें संयुक्त रूप से हिमोढ़ सामग्री (Morainic Material) कहा जाता है। हिमोढ़ की सहायता से हिमनदी निम्नलिखित दो प्रकार से अपरदन कार्य करती है

1. अपघर्षण (Abrasion) इस प्रक्रिया में हिमनद अपने मलबे की सहायता से यांत्रिक विधि द्वारा अपनी घाटी और किनारों को रेगमार की तरह घिसता, खरोंचता और चिकनाता हुआ आगे बढ़ता है। इससे घाटी की तली में बारीक धारियों के रूप में खरोंच के निशान भी पड़ जाते हैं।

2. उत्पाटन (Plucking) इस क्रिया में हिमनदी अपने मार्ग में पड़ने वाली अनावृत्त शैलों के अदृढ़खण्डों को अपनी ताकत से उखाड़कर अलग कर देती है।

हिमनदी के अपरदन से बने भू-आकार (Features of Glacial Erosion)-हिमनदी के अपरदन से बने भू-आकार नीचे दिए गए हैं-

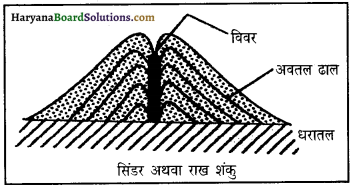

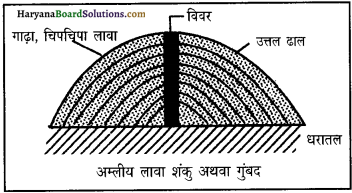

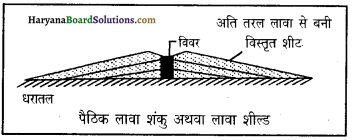

1. हिम गहर या सर्क (Cirque)-जब ऊँचे पर्वतीय भागों से फिसलकर हिम नीचे आती है, तो वह ढाल पर गड्ढे बना देती है। इसमें तुषार अपक्षय (FrostAction) का भी हाथ होता है। समय के साथ ये गड्ढे हिमखोदाव (Nivation) की क्रिया से चौड़े और गहरे होते रहते हैं। पर्वतीय ढालों पर बने ऐसे विशाल गर्त हिम गह्वर कहलाते हैं। दूर से यह भू-आकृति अर्ध-गोलीय रंगमंच (Amphi Theatre) अथवा गहरी सीट वाली आराम कुर्सी जैसी प्रतीत होती है। सर्क का तल सपाट होता है। यह एक ओर से खुला तथा तीन ओर से अति तीव्र चट्टानी ढालों से घिरा होता है। इन्हीं तीव्र ढालों से ही बर्फ गिर-गिरकर इस कटोरे नुमा आकृति में जमा होती रहती है। फ्रांस में पिरेनीज़ पर्वत पर बना गेवर्नी का सर्क विश्व का सबसे प्रसिद्ध सर्क है जिसके नाम पर ऐसी सभी स्थलाकृतियों को सर्क कहा जाता है।

2. टार्न (Tarn) सर्क में हिम के पूर्णतः पिघल जाने के बाद जल एकत्रित होकर एक झील का निर्माण करता है, जिसे टार्न या गिरिताल कहा जाता है।

3. शृंग (Horn) जब किसी पर्वत की विभिन्न ढालों पर समान ऊँचाई पर अनेक सर्क बन जाते हैं, तो वे अपने शीर्ष की दीवार को तेजी से काटने लगते हैं। इसके फलस्वरूप सर्कों के बीच में पिरामिड के आकार की एक नुकीली चोटी बन जाती है, जिसे शृंग कहते हैं। स्विट्ज़रलैण्ड में आलप्स पर्वत श्रेणी का मैटरहॉर्न (Matterhorn) शृंग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। हिमालय

4. कॉल (Col)-जब किसी पर्वत की विपरीत ढालों पर एक ही ऊँचाई पर स्थित दो विशाल सर्क अभिशीर्ष अपरदन (Headward Erosion) करते हैं तो उनके पिछले भाग आपस में मिल जाते हैं। इससे पर्वत के आर-पार एक दर्रा बन जाता है, जिसे कॉल कहते हैं। इन दरों के प्रयोग से पर्वतीय मार्गों की दूरियाँ कम हो जाती हैं। कनाडियन पैसेफिक रेलमार्ग ऐसे ही एक कॉल से गुज़रता है।

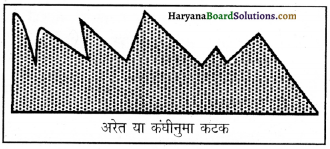

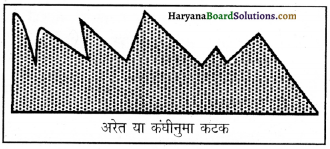

5. कंघीनुमा कटक (Comb Ridge)-जब किसी पर्वत श्रेणी पर पास-पास अनेक सर्क बन जाते हैं और तीव्र अपरदन के फलस्वरूप पहाड़ी कटक पर अनेक शृंगों का निर्माण हो जाता है तो उसकी आकृति कंघी के दाँतों के समान नुकीली किन्तु असमान हो जाती है। इन्हें अरेत (Arete) भी कहते हैं।

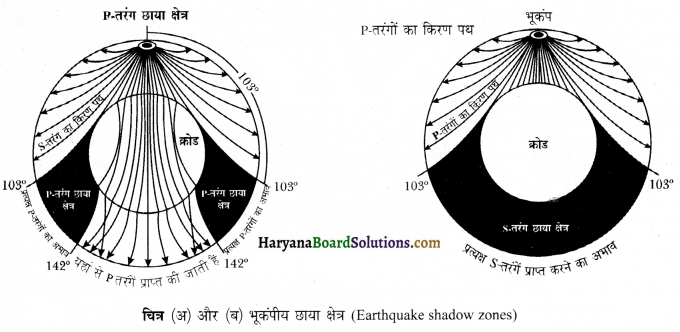

6. U-आकार की घाटी (U-Shaped Valley)-हिमनदियों में | अपने लिए स्वयं घाटी बनाने की शक्ति नहीं होती, बल्कि वे हिमावरण से पहले नदियों द्वारा निर्मित घाटियों में होकर बहती हैं। नदी घाटी में बहती हिम घाटी की तली व पाश्र्थों का अपरदन करके उसे अधिक गहरा और चौड़ा कर देती है। इससे नदी की घाटी की मूल V-आकृति के स्थान पर Uआकार की घाटी विकसित होती है।

7. लटकती घाटी (Hanging Valley)-नदियों की तरह हिमनदियों की भी सहायक हिमनदियाँ होती हैं। पर्वतीय ढालों पर बहती हुई अधिकांश हिम की मुख्य घाटी में बहने की प्रवृत्ति होती है। बर्फ की मोटाई और उसके द्वारा तली पर डाले गए दबाव में अन्तर के कारण सहायक हिमनदी अपनी घाटी को उस गहराई और चौड़ाई में नहीं काट पाती, जिस गहराई तक मुख्य हिमनदी काट पाती है। इससे सहायक और मुख्य हिमनदी के संगम-स्थल पर तीव्र ढाल विकसित हो जाता है। जब बर्फ पिघल जाती है तो सहायक हिमनदी का जल मुख्य घाटी में जल-प्रपात अथवा क्षिप्रिका बनाते हुए गिरने लगता है। सहायक हिमनदी का मुख और घाटी मुख्य हिमनदी की घाटी से काफ़ी ऊपर अधर में लटकते दिखाई पड़ते हैं। लटकती घाटियों के सर्वोत्तम उदाहरण कैलिफोर्निया के सियरा नेवादा पर्वत की योसेमाइट घाटी (Yosemite Valley) में देखे जा सकते हैं।

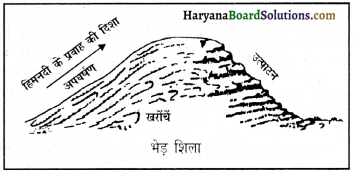

8. भेड़ पीठ शैल अथवा रॉश मूटोने (Sheep Rock or Roche Mountonnee) हिमनदित क्षेत्र में पाया जाने वाला ऐसा भू-आकार जिसके एक ओर ढाल मन्द व चिकना तथा दूसरी ओर ढाल तीव्र व ऊबड़-खाबड़ हो, भेड़ शिला या रॉश मूटोने कहलाता है। दूर से ऐसी आकृति बैठी हुई भेड़ की पीठ जैसी दिखाई पड़ती है।

हिमनदी के मार्ग में जब कभी ऊबड़-खाबड़ घाटी कड़ी, ऊँची चट्टान का अवरोध पैदा करती है, तो हिमनदी इन अवरोधों खरोंचें के ऊपर से बहना शुरू कर देती है। जिस ढाल पर हिमानी चढ़ती है, उसे वह अपने मलबे के घर्षण (Abrasion) द्वारा घिस-घिसकर भेड़ शिला मन्द और चिकना कर देती है किन्तु इन अवरोधों का प्रवाह विमुख ढाल जिस पर हिमानी उतरती है, उत्पाटन (Plucking) क्रिया द्वारा टूटा-फूटा और ऊबड़-खाबड़ बना रहता है। इसका कारण यह है कि विमुख ढाल पर हिमनदी का घाटी की तली से पूर्ण सम्पर्क नहीं रह पाता।

9. शृंग एवं पूँछ स्थलाकृति (Creg and Tail Topography)-कई बार हिमनदी के मार्ग में बेसाल्ट या ज्वालामुखी प्लग (Volcanic Plug) जैसी दृढ़ और कठोर चट्टान आ जाती है, इससे हिमनदी के प्रवाह की दिशा की ओर कठोर चट्टान पर फैली मिट्टी का अपरदन हो जाता है। प्लग की तीव्र ढाल पर चढ़ने के बाद हिमनदी जब दूसरी ओर नीचे उतरती है, तो दूसरी ओर की मिट्टी का ग्रीवा (Crag) अपेक्षाकृत कम अपरदन होता है क्योंकि यहाँ पर शैल को हिमनद का | हिमनदी की दिशा पंछ (Tail) संरक्षण प्राप्त होता है। इस कारण दूसरी ओर चट्टान का ढाल मन्द व | हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कठोर चट्टानी प्लग को पीछे से असंगठित अपोढ़ की एक लम्बी पूँछ लग गई हो।

इंग्लैण्ड की एडिनबर्ग (Edinburgh) की केसिल रॉक (Castle Rock) शृंग एवं पूँछ स्थलाकृति का उत्कृष्ट उदाहरण है।

10. फियॉर्ड (Fiord) ऊँचे अक्षांशों में हिमनदियाँ न केवल समुद्र तटों तक पहुँच जाती हैं, बल्कि समुद्र में पहुँचकर अपनी घाटी को समुद्र तल से भी गहरा काट देती हैं। समुद्र में घुसी इन लम्बी, चौड़ी और गहरी U-आकार घाटियों को फियॉर्ड कहा जाता है। कहीं-कहीं फियॉर्ड 1800 मीटर तक गहरी पाई जाती है। नार्वे, ग्रीनलैण्ड, अलास्का व न्यूज़ीलैण्ड के समुद्री तटों पर अनेक फियॉर्ड पाए जाते हैं।

11. हिमज झीलें (Glaciated Lakes)-ठण्डे प्रदेशों में हिमनदियों की विस्तृत अपरदन क्रिया के फलस्वरूप चट्टानी धरातल पर हाथ की उंगलियों के समान पतली व लम्बी झीलों की एक श्रृंखला-सी बन जाती है। इन्हें हिमज झीलें कहते हैं। उत्तरी अमेरिका की महान् झीलों (Great Lakes) का निर्माण भी हिमानियों के अपरदन व अपरदित सामग्री से जल के अवरुद्ध होने से हुआ है।

(ख) हिमनदी का परिवहन कार्य (Glacial Transportation)-हिमनदियाँ शैल मलबे के एक ऐसे बेमेल मिश्रण का परिवहन करती हैं जिसमें सूक्ष्मता और स्थूलता के सभी क्रमों के पदार्थ शामिल होते हैं। प्रायः गतिहीन-सी लगने वाली ये हिमनदियाँ 15 मीटर व्यास तथा सैकड़ों टन भारी शिलाखण्डों को अपने मूल स्थान से कई सौ किलोमीटर दूर ढकेलकर ले जाती हैं। शैल मलबे का कुछ अंश हिम की ऊपरी परतों में, कुछ अंश निचली परतों में और कुछ अंश पार्यों पर हिमीभूत होकर हिमनदी के साथ-साथ खिसकता है। भारी शिलाखण्डों को हिमनदी अपने अगले भाग द्वारा ठेल-ठेल कर ले जाती है।

(ग) हिमनदी के निक्षेपण कार्यों से निर्मित स्थलाकृतियाँ (Landforms Produced by Glacial Deposition)-हिमनदियों के निक्षेपण कार्य से बनने वाली प्रमुख स्थलाकृतियाँ नीचे दी गई हैं

1. हिमोढ़ (Moraines)-जब हिमनदी पिघलती है, तो हिम की विभिन्न परतों में जकड़कर साथ-साथ चल रहे शैल मलबे का घाटी में यथा-स्थान निक्षेपण होने लगता है। प्रत्यक्ष रूप से बिछाए मध्यवर्ती हिमोढ़ गए रेत के महीन कणों से लेकर बड़े-बड़े शिलाखण्डों के अस्तरित (Unstratified) मिश्रण को टिल (Till) कहा जाता है। टिल से निर्मित स्थलाकृतियों को हिमोढ़ कहा जाता है। हिमोढ़ निम्नलिखित पाश्विक हिमोढ़ चार प्रकार के होते हैं