Haryana State Board HBSE 11th Class Political Science Important Questions Chapter 5 विधायिका Important Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Political Science Important Questions Chapter 5 विधायिका

अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

सरकार के कितने अंग होते हैं? उनके नाम बताएँ।

उत्तर:

सरकार के तीन अंग होते हैं विधानपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका।

प्रश्न 2.

विधानपालिका के दो कार्य बताइए।

उत्तर:

- कानूनों का निर्माण करना,

- संविधान में संशोधन करना।

प्रश्न 3.

भारत में संघीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है? उसके कितने सदन हैं?

उत्तर:

भारत में संघीय विधानमंडल को ‘संसद’ का नाम दिया गया है। इसके दो सदन हैं

प्रश्न 4.

लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है?

उत्तर:

लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप में करती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं।

प्रश्न 5.

लोकसभा व राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम-से-कम कितनी आयु होनी चाहिए?

उत्तर:

लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम-से-कम 25 वर्ष तथा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम-से-कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए।

प्रश्न 6.

लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है?

उत्तर:

लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अपने पद को ग्रहण करते समय कोई शपथ नहीं लेते। वे केवल प्रारम्भ में संसद सदस्य होने की शपथ ही लेते हैं।

प्रश्न 7.

यदि संसद के संयुक्त अधिवेशन के समय लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हों तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है?

उत्तर:

संयुक्त अधिवेशन के समय लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अनुपस्थित होने पर राज्यसभा का उप-सभापति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है।

प्रश्न 8.

लोकसभा का अध्यक्ष तथा राज्यसभा का सभापति बनने के लिए कम-से-कम कितनी आयु होनी चाहिए?

उत्तर:

लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए कम-से-कम 25 वर्ष व राज्यसभा का सभापति बनने के लिए कम-से-कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए।

प्रश्न 9.

लोकसभा व राज्यसभा का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है?

उत्तर:

लोकसभा का चुनाव साधारणतः 5 वर्ष के लिए तथा राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है।

प्रश्न 10.

संसद की दो स्थायी समितियों के नाम लिखें।

उत्तर:

संसद की दो स्थायी समितियाँ हैं-लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति।

प्रश्न 11.

लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है और 17वीं लोकसभा में कितनी है?

उत्तर:

लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। 17वीं लोकसभा, जिसके चुनाव सन् 2019 में हुए थे, के सदस्यों की संख्या 543 है।।

प्रश्न 12.

वर्तमान लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसद हैं?

उत्तर:

वर्तमान लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद हैं।

प्रश्न 13.

राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है और वर्तमान में कितनी है?

उत्तर:

राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है और वर्तमान सदस्य संख्या 245 है।

प्रश्न 14.

राज्यसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं और कितने मनोनीत ?

उत्तर:

राज्यसभा में 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत सदस्य हो सकते हैं।

प्रश्न 15.

लोकसभा में सबसे ज्यादा और सबसे कम सदस्य किन राज्यों से चुने जाते हैं?

उत्तर:

लोकसभा में सबसे ज्यादा 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से और सबसे कम सिक्किम, मेघालय व मिजोरम से चुने जाते हैं, जिनका एक-एक प्रतिनिधि होता है।

प्रश्न 16.

लोकसभा में राज्यों से कितने और संघीय क्षेत्रों से कितने प्रतिनिधि चुने जा सकते है?

उत्तर:

लोकसभा के लिए राज्यों से 530 तथा संघीय क्षेत्रों से 20 सदस्य चुने जा सकते हैं।

प्रश्न 17.

उस संघीय क्षेत्र का नाम बताइए जिससे लोकसभा के लिए एक से अधिक सदस्य चुने जाते हों और कितने सदस्य चुने जाते हैं?

उत्तर:

लोकसभा के लिए संघीय क्षेत्र दिल्ली से सात (7) सदस्य चुने जाते हैं।

प्रश्न 18.

हरियाणा व पंजाब से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं?

उत्तर:

लोकसभा के लिए हरियाणा से दस (10) तथा पंजाब से तेरह (13) सदस्य चुने जाते हैं।

प्रश्न 19.

हरियाणा से लोकसभा व राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं?

उत्तर:

हरियाणा से लोकसभा के लिए दस (10) तथा राज्यसभा के लिए पाँच (5) सदस्य चुने जाते हैं।

प्रश्न 20.

पंजाब से लोकसभा व राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं?

उत्तर:

पंजाब से लोकसभा के लिए तेरह (13) व राज्यसभा के लिए सात (7) सदस्य चुने जाते हैं।

प्रश्न 21.

राज्यसभा में सबसे ज्यादा सदस्य किस राज्य से चुने जाते हैं?

उत्तर:

राज्यसभा में सबसे ज्यादा सदस्य उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य चुने जाते हैं।

प्रश्न 22.

लोकसभा के लिए पहला साधारण निर्वाचन कब हुआ था और इसकी पहली बैठक कब हुई थी?

उत्तर:

लोकसभा के लिए पहला निर्वाचन वर्ष 1951-52 में हुआ था और लोकसभा की पहली बैठक 13 मई, 1952 को हुई थी।

प्रश्न 23.

लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? इसकी अध्यक्षता कौन करता है?

उत्तर:

जब किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा व राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है।

प्रश्न 24.

संसद के दो कार्य बताइए।

उत्तर:

- देश के लिए कानून बनाना,

- संविधान में संशोधन करना।

प्रश्न 25.

संसद की शक्तियों पर लगी दो सीमाएँ बताइए।

उत्तर:

- संसद ऐसा कोई संविधान संशोधन नहीं कर सकती, जिससे कि संविधान का मूलभूत ढाँचा विकृत अथवा नष्ट होता हो।

- संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती, जिससे कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो।

प्रश्न 26.

संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे रखती है?

उत्तर:

संसद बजट को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के अधिकार तथा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के अधिकार द्वारा कार्यपालिका को नियन्त्रित करती है।

प्रश्न 27.

राज्यसभा की दो विशिष्ट शक्तियाँ बताइए।

उत्तर:

- राज्यसभा 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित कर सकती है।

- राज्यसभा 2/3 बहमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना कर सकती है।

प्रश्न 28.

अध्यक्ष की दो शक्तियाँ बताइए।

उत्तर:

- अध्यक्ष धन विधेयक का निर्धारण करता है।

- अध्यक्ष सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है।

प्रश्न 29.

राज्यसभा के सभापति की कोई दो शक्तियाँ बताइए।

उत्तर:

- सभापति सदन में सदस्यों को विचार प्रकट करने की आज्ञा देता है।

- सभापति आज्ञा न मानने वाले सदस्यों को सदन से बाहर जाने का आदेश दे सकता है।

प्रश्न 30.

अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? क्या आज तक किसी अध्यक्ष को पद से हटाया गया है?

उत्तर:

अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य साधारण बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकते हैं। आज तक किसी भी अध्यक्ष को पद से हटाया नहीं गया है।

प्रश्न 31.

राज्यसभा के सभापति को कौन हटा सकता है? क्या कभी हटाया गया है?

उत्तर:

राज्यसभा के सभापति (उप-राष्ट्रपति) को दोनों सदन अलग-अलग 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित करके हटा सकते हैं। आज तक किसी सभापति को हटाया नहीं गया है।

प्रश्न 32.

लोकसभा की सदस्यता के लिए आवश्यक दो योग्यताएँ लिखें।

उत्तर:

- वह भारत का नागरिक हो।

- वह कम-से-कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

प्रश्न 33.

राज्यसभा की सदस्यता के लिए आवश्यक दो योग्यताएँ लिखें।

उत्तर:

- वह भारत का नागरिक हो।

- वह कम-से-कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

प्रश्न 34.

लोकसभा और राज्यसभा के समान अधिकारों के दो उदाहरण लिखें।

उत्तर:

- संविधान के संशोधन के संबंध में।

- राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के संबंध में।

प्रश्न 35.

धन-विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है? राज्यसभा कितने दिन तक धन-विधयेक रोक सकती है?

उत्तर:

धन-विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। राज्यसभा धन-विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है।

प्रश्न 36.

धन-विधेयक क्या है? इसका निर्धारण कौन करता है?

उत्तर:

कर लगाने, घटाने, समाप्त करने, ऋण लेने, अनुदान देने इत्यादि से संबंधित विधेयक धन-विधेयक होता है। इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है।

प्रश्न 37.

साधारण विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? राज्यसभा इसे कितने समय तक रोक सकती है?

उत्तर:

साधारण विधेयक लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है। राज्यसभा छः महीने तक साधारण विधेयक को रोक सकती है।

प्रश्न 38.

क्या राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर निषेधाधिकार (Veto) शक्ति रखता है?

उत्तर:

भारतीय राष्ट्रपति के पास निषेधाधिकार शक्ति नहीं है, लेकिन वह विधेयक पर दोबारा विचार करने के लिए वापस संसद के पास भेज सकता है। यदि संसद दोबारा इसे पारित कर देती है तो उसे हस्ताक्षर करने ही होते हैं।

प्रश्न 39.

क्या राष्ट्रपति संविधान संशोधन पर निषेधाधिकार रखता है?

उत्तर:

नहीं, राष्ट्रपति को संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं। संविधान संशोधन को दोबारा विचार करने के लिए वापस भी नहीं भेज सकता।

प्रश्न 40.

यदि किसी साधारण विधेयक के विषय में दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो निर्णय कैसे लिया जाता है ?

उत्तर:

राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और निर्णय बहुमत से लिया जाता है।

प्रश्न 41.

दल-बदल विरोधी संबंधी कानून को तोड़ने से संबंधित मामले में निर्णय कौन लेता है? क्या उसके निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है?

उत्तर:

दल-बदल विरोधी कानून से संबंधित निर्णय सदन का अध्यक्ष लेता है। उसके निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में अपील की जा सकती है।

प्रश्न 42.

किन्हीं चार राज्यों के नाम बताएँ, जहाँ पर विधानमंडल द्वि-सदनीय है।

उत्तर:

- उत्तर प्रदेश,

- महाराष्ट्र,

- बिहार,

- कर्नाटक।

प्रश्न 43.

द्वि-सदनीय विधानमंडल वाले राज्यों में दोनों सदनों को क्या नाम दिया गया है?

उत्तर:

प्रश्न 44.

विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? क्या उसे पहले भी भंग किया जा सकता है?

उत्तर:

विधानसभा का साधारण कार्यकाल पाँच वर्ष निश्चित किया गया है परन्तु उससे पहले भी मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा भंग किया जा सकता है।

प्रश्न 45.

विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उसका चुनाव कैसे किया जाता है?

उत्तर:

विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है। उसका चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

प्रश्न 46.

विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है?

उत्तर:

विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक तथा 40 से कम नहीं होनी चाहिए।

प्रश्न 47.

विधान परिषद् में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं?

उत्तर:

विधान-परिषद् की कुल सदस्य-संख्या का 1/6 भाग सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

प्रश्न 48.

हरियाणा में विधानमंडल एक-सदनीय है अथवा द्वि-सदनीय? हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई है?

उत्तर:

हरियाणा में एक-सदनीय विधानमंडल है। हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 90 निश्चित की गई है।

प्रश्न 49.

विधानसभा के एक वर्ष में कितने अधिवेशन होते हैं?

उत्तर:

विधानसभा के एक वर्ष में कम-से-कम दो अधिवेशन अवश्य होने चाहिएँ। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा का विशेष अधिवेशन बुलाने का अधिकार है।।

प्रश्न 50.

ऐसे किन्हीं चार राज्यों के नाम बताएँ जिनमें विधानमंडल एक-सदनीय है।

उत्तर:

- हरियाणा,

- पंजाब,

- हिमाचल प्रदेश तथा

- राजस्थान।

प्रश्न 51.

राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कोई दो योग्यताएँ बताइए।

उत्तर:

- वह भारत का नागरिक हो,

- वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

प्रश्न 52.

विधान परिषद की अवधि कितनी होती है?

उत्तर:

विधान-परिषद् एक स्थायी सदन है। इसका प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् सेवानिवृत हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं।

प्रश्न 53.

एक साधारण विधेयक तथा धन संबंधी विधेयक को विधान परिषद् कितने समय तक रोक सकती है?

उत्तर:

विधान परिषद् एक साधारण विधेयक को 4 महीने तक तथा धन-संबंधी विधेयक (Money Bill) को 14 दिन तक रोक सकती है।

प्रश्न 54.

किस राज्य की विधानसभा में सबसे अधिक तथा कितने सदस्य हैं?

उत्तर:

सबसे अधिक सदस्य उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हैं। यह संख्या 403 है।

प्रश्न 55.

राज्यपाल राज्य विधानसभा में एंग्लो-इंडियन जाति के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? हरियाणा विधानसभा में इस जाति के कितने सदस्य मनोनीत किए गए हैं?

उत्तर:

राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो-इंडियन जाति के अधिक-से-अधिक 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। हरियाणा विधानसभा में इस जाति का कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं किया गया है।

प्रश्न 56.

विधान परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उसका चुनाव कैसे किया जाता है?

उत्तर:

विधान-परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता उसका अध्यक्ष (Chairman) करता है। उसका चुनाव विधान परिषद् के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

विधानपालिका के कोई तीन कार्य लिखें।

उत्तर:

विधानपालिका के तीन मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं

1. कानून बनाना-विधानमंडल का मुख्य कार्य कानून बनाना है। इस क्षेत्र में वह नए कानून बनाती है, पुराने कानूनों में संशोधन करती है तथा अनावश्यक कानूनों को निरस्त करती है।

2. वित्त पर नियन्त्रण-विधानपालिका का धन पर पूर्ण नियन्त्रण होता है। सरकार विधानमंडल की स्वीकृति के बिना न तो एक पैसा खर्च कर सकती है और न ही कोई कर लगा सकती है, इसलिए प्रतिवर्ष कार्यपालिका अपना वार्षिक बजट विधानमंडल के सामने पेश करती है। विधानमंडल चाहे तो बजट को अस्वीकृत भी कर सकती है। सरकार के खर्च पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी विधानमंडल के सामने प्रस्तुत की जाती है।

3. कार्यपालिका पर नियन्त्रण-प्रजातन्त्र में कार्यपालिका पर विधानमंडल का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण रहता है। संसदीय सरकार में कार्यपालिका विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को मंत्रियों से प्रश्न पूछने तथा उनकी आलोचना करने का अधिकार होता है। मंत्रियों को सन्तोषप्रद उत्तर देने पड़ते हैं। विधानमंडल मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर सकता है जिस पर मंत्रिमंडल को त्याग-पत्र देना पड़ता है। अध्यक्षात्मक सरकार में भी विधानमंडल बजट पर नियन्त्रण करके अथवा जाँच समिति नियुक्त करके कार्यपालिका पर नियन्त्रण रखता है।

प्रश्न 2.

लोकसभा की रचना की संक्षेप में व्याख्या करें।

उत्तर:

लोकसभा संसद का निम्न सदन है, जिसके सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई थी, परन्तु 1956 में इसके सदस्यों की संख्या 520 और 1963 में 525 कर दी गई, 1973 में इसकी संख्या 545 कर दी गई तथा 1987 में इसके सदस्यों की संख्या 550 की गई थी। एंग्लो-इण्डियन जाति के दो मनोनीत सदस्यों को मिलाकर अधिकतम संख्या 552 होगी। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं।

इसमें से 543 निर्वाचित एवं 2 एंग्लो इण्डियन हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दिसम्बर 2019 में पारित 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा एंग्लो इण्डियन जाति की मनोनयन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय किया गया है। ऐसी स्थिति में लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 की जगह 550 ही रह जाएगी। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है तथा 18 वर्ष के प्रत्येक नागरिक को वोट डालने तथा 25 वर्ष के प्रत्येक नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है। सदस्य पाँच वर्ष के लिए चुने जाते हैं।

प्रश्न 3.

लोकसभा की पाँच शक्तियों का वर्णन करें।

उत्तर:

लोकसभा की पाँच विशेष शक्तियाँ निम्नलिखित हैं

1. विधायी शक्तियाँ-लोकसभा का मुख्य कार्य कानून बनाना है। केन्द्रीय सूची तथा समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर लोकसभा कानून बनाती है। विशेष परिस्थिति में राज्य-सूची में दिए गए विषय पर भी कानून बनाया जा सकता है।

2. वित्त पर नियन्त्रण-लोकसभा का देश के वित्त पर पूरा नियन्त्रण होता है। बजट लोकसभा द्वारा पास किया जाता है।

3. कार्यपालिका पर नियन्त्रण-लोकसभा कार्यपालिका पर नियन्त्रण रखती है। मन्त्रियों से पूरक प्रश्न पूछना, आलोचना करना तथा अविश्वास का प्रस्ताव पास करना लोकसभा के कार्य हैं।

4. चुनाव कार्य-लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति तथा अपने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं।

5. न्यायिक कार्य-न्याय करने का काम न्यायपालिका का है, परन्तु संसद को न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा अन्य पदाधिकारियों को महाभियोग द्वारा हटाने का कार्य संसद का है।

प्रश्न 4.

लोकसभा के अध्यक्ष के मुख्य कार्य बताइए।

उत्तर:

लोकसभा अध्यक्ष के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं

- लोकसभा का अध्यक्ष सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है।

- वह यह निर्णय करता है कि किस विधेयक पर किस दिन बहस होगी।

- वह सदन का कार्यक्रम बनाता है, कार्रवाई के नियमों की व्याख्या करता है तथा उनसे सम्बन्धित झगड़ों का निपटारा करता है।

- यदि किसी विधेयक पर यह विवाद हो जाए कि वह साधारण विधेयक है अथवा धन विधेयक तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम माना जाता है।

- अध्यक्ष विधेयकों पर वाद-विवाद के पश्चात् मतदान करवाता है तथा निर्णय की घोषणा करता है।

- वह सदन में विभिन्न प्रस्तावों को पेश करने की अनुमति देता है अथवा किसी प्रस्ताव को पेश करने से इनकार कर सकता है।

- किसी विधेयक पर मतभेद की दशा में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर करता है।

- वह राष्ट्रपति के सन्देशों को पढ़कर सुनाता है।

प्रश्न 5.

धन विधेयक किसे कहा जाता है? संक्षेप में व्याख्या करें।

उत्तर:

धन विधेयक उस विधेयक को कहा जाता है, जिसका सम्बन्ध कर लगाने, बढ़ाने तथा कम करने, खर्च करने, ऋण लेने तथा ब्याज देने आदि से सम्बन्धित हो। यदि कभी इस बात पर विवाद हो जाए कि अमुक विधेयक धन विधेयक है अथवा साधारण विधेयक है तो इस बात का निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। उसका निर्णय अन्तिम होता है। यदि विधेयक धन विधेयक है तो वह केवल लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, अन्यथा वह किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।

प्रश्न 6.

राज्यसभा की पाँच विशेष शक्तियों का वर्णन करें।

उत्तर:

राज्यसभा की पाँच विशेष शक्तियाँ निम्नलिखित हैं

(1) राष्ट्रपति द्वारा आपात घोषणा की स्वीकृति राज्यसभा से भी 30 दिन के भीतर लेनी पड़ती है। लोकसभा के अधिवेशन न होने की दशा में आपात्काल की स्वीकृति राज्यसभा से ली जाती है। लोकसभा के अधिवेशन आरम्भ होने पर उसकी घोषणा पर अनुमोदन होना ज़रूरी है। यदि लोकसभा उस पर स्वीकृति नहीं देती तो 30 दिन के बाद यह घोषणा रद्द हो जाएगी।

(2) राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित कर उस पर संसद को कानून बनाने का अधिकार सौंप सकती है।

(3) राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थापित कर सकती है।

(4) राज्यसभा की स्वीकृति के बिना किसी मौलिक अधिकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

(5) राष्ट्रपति द्वारा स्थापित आयोगों, यथा-संघीय लोक सेवा आयोग, अनुसूचित जातियों तथा कबीलों के आयोग, वित्त आयोग, अन्य आयोगों तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्यसभा में भी प्रस्तुत की जाती है तथा उस पर विचार किया जाता है।

प्रश्न 7.

लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए संवैधानिक योग्यताएँ बताएँ।

उत्तर:

लोकसभा का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी में निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिएँ

- वह भारत का नागरिक हो,

- उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए,

- उसमें वे सभी योग्यताएँ होनी चाहिएँ । जो समय-समय पर संसद द्वारा निश्चित की गई हैं,

- वह पागल, दिवालिया, घोर अपराधी तथा लाभकारी पद पर आसीन न हो,

- उसका नाम मतदाता सूची में हो,

- वह छुआछूत के विरुद्ध कानून द्वारा दण्डित न हो,

- उस पर कोई फौजदारी मुकद्दमा न चल रहा हो।

प्रश्न 8.

राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताओं का उल्लेख करें।

उत्तर:

राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए संविधान द्वारा कुछ योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं जो निम्नलिखित हैं

- वह भारत का नागरिक हो तथा उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो,

- वह केन्द्र तथा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभदायक पद पर न हो,

- वह अपने राज्य का निवासी हो,

- उसमें अन्य योग्यताएँ भी हों जो संसद कानून बनाकर निश्चित कर दे,

- वह पागल, दिवालिया तथा अपराधी न हो,

- संसद के किसी कानून द्वारा उसे चुनाव लड़ने के अयोग्य न ठहराया गया हो।

प्रश्न 9.

संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को निम्नलिखित विशेषाधिकार प्राप्त हैं

(1) संसद सदस्यों को सदन में, जिस सदन का वह सदस्य है, बोलने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त है।

(2) सदन में कही गई किसी भी बात के लिए किसी सदस्य के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता।

(3) सदन का अधिवेशन आरम्भ होने के 40 दिन पहले, अधिवेशन के दौरान तथा अधिवेशन समाप्त होने के 40 दिन बाद तक उनको किसी भी दीवानी मुकद्दमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उन्हें फौजदारी मुकद्दमे में गिरफ्तार किया जा सकता है, परन्तु सदस्य के बन्दी बनाए जाने की सूचना शीघ्र ही सदन के अध्यक्ष को देनी होती है।

(4) संसद अपने सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा संस्था के विरुद्ध मान-हानि की कार्रवाई . कर सकती है और उसके लिए दण्ड निश्चित कर सकती है।

(5) संसद सदस्यों को समस्त देश में कहीं भी जाने के लिए प्रथम श्रेणी का मुक्त रेलवे पास मिलता है। उन्हें मकान तथा टेलीफोन आदि की सुविधाएँ भी प्राप्त होती हैं।

प्रश्न 10.

राज्यसभा के अध्यक्ष के कार्य बताएँ।

उत्तर:

भारत का उप-राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष (Ex-officio Chairman) होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होने के नाते उसे 4 लाख रुपए प्रति मास वेतन तथा रहने के लिए निवास स्थान मिलता है। राज्यसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित कार्य करता है

(1) वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा सदन में शान्ति व्यवस्था बनाए रखता है।

(2) वह सदस्यों को सदन में बोलने की आज्ञा देता है।

(3) चूंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है, उसे मतदान का अधिकार नहीं है, परन्तु जब किसी विषय पर सदन में समान मत पड़ें तो उसे निर्णायक मत (Casting Vote) देने का अधिकार होता है।

(4) वह सदन में गणपूर्ति (Quorum) का निर्णय करता है।

(5) वह राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करता है।

(6) वह सदन द्वारा पास किए गए विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है और उन्हें लोकसभा अथवा राष्ट्रपति के पास भेजता है।

प्रश्न 11.

भारतीय संसद की कोई पाँच शक्तियाँ अथवा कार्य बताएँ।

उत्तर:

भारतीय संसद की पाँच शक्तियाँ निम्नलिखित हैं

(1) संसद का प्रमुख कार्य कानूनों का निर्माण करना है।

(2) संसद का राष्ट्रीय वित्त पर नियन्त्रण होता है। वह वार्षिक बजट पास करती है।

(3) संसद मन्त्रिमण्डल पर नियन्त्रण बनाए रखती है। मन्त्रिमण्डल संसद के प्रति उत्तरदायी है। संसद मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करके उसे पद से हटा भी सकती है।

(4) संसद संविधान के संशोधन में भाग लेती है।

(5) भारत में संसद द्वारा राष्ट्रीय नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। मन्त्रि-परिषद् को संसद द्वारा निर्धारित नीतियों का पालन करना पड़ता है।

(6) संसद राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति का चुनाव करती है। लोकसभा अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। राज्यसभा अपने उपाध्यक्ष का चुनाव करती है।

प्रश्न 12.

भारतीय संसद की शक्तियों पर लगी कोई पाँच सीमाएँ बताएँ।

उत्तर:

भारतीय संसद की शक्तियों पर लगी सीमाएँ इस प्रकार हैं-

- भारतीय संसद संविधान के उल्लंघन में कोई कानून नहीं बना सकती है,

- संसद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बना सकती,

- संसद को संविधान की सभी धाराओं में अपनी इच्छानुसार संशोधन करने की शक्ति नहीं है। कई धाराओं में संशोधन के लिए उसे आधे राज्यों की स्वीकृति भी लेनी पड़ती है,

- राष्ट्रपति को संसद द्वारा पास किए गए किसी भी विधेयक को अस्वीकार करने का अधिकार है,

- भारत में शक्तियाँ केन्द्र तथा राज्य में बँटी हुई हैं और साधारणतः संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती।

प्रश्न 13.

सार्वजनिक लेखा समिति पर संक्षिप्त नोट लिखें।

अथवा

सार्वजनिक लेखा समिति के मुख्य कार्य बताएँ।

उत्तर:

यह संसद की एक महत्त्वपूर्ण समिति है। इसके कुल 22 सदस्य हैं जिनमें 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। इस समिति का अध्यक्ष प्रायः विरोधी दल का कोई सदस्य होता है जिसकी नियुक्ति समिति के सदस्यों में से लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। इस समिति के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं-

(1) नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करना तथा इस बात का परीक्षण करना कि सरकार द्वारा खर्च बजट के अनुसार हुआ है अथवा नहीं,

(2) यह देखना है कि जिस अधिकारी द्वारा खर्च किया जाता है, वह अधिकारी खर्च करने का अधिकार भी रखता है अथवा नहीं,

(3) समिति सरकार के अधीन किसी भी संस्था के खर्च की जाँच-पड़ताल कर सकती है तथा उसकी रिपोर्ट संसद के सामने पेश करती है।

प्रश्न 14.

अनुमान (आंकलन) समिति पर संक्षिप्त नोट लिखें।

उत्तर:

अनुमान समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एक समय में एक वर्ष के लिए की जाती है। यह लोकसभा की एक बहुत महत्त्वपूर्ण समिति है। इसका गठन बजट में दिए गए विभिन्न अनुमानों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। इस समिति के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं

- लोकसभा को प्रशासन में मितव्ययता (Economy) तथा कार्य-कुशलता लाने का सुझाव देना।

- लोकसभा की वैकल्पिक नीतियाँ (Alternative Policies) पेश करना, जिससे प्रशासन में सुधार हो सके।

- लोकसभा को प्रशासकीय कार्यों में लगे हुए धन की उपयोगिता के परीक्षण पर रिपोर्ट देना।

प्रश्न 15.

लेखानुदान तथा पूरक माँगों पर नोट लिखें।

उत्तर:

यदि किसी वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने से पहले विनियोग विधेयक पास न किया जा सके तो सरकार के पास आवश्यक व्यय के लिए कोई धनराशि नहीं होगी, इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि कुछ आवश्यक खर्चों के लिए सरकार को सीमित रकम दे दी जाए, उसे लेखानुदान कहते हैं। सन् 1991-92 के वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले चन्द्रशेखर सरकार ने इसी का सहारा लिया था। यदि किसी कार्य के लिए बजट में निश्चित की हुई रकम या धनराशि कम प्रतीत हो तो लोकसभा के सामने पूरक अनुदान की माँग पेश की जाती है। इनको पास करने का तरीका वही है जो बजट या अन्य धन विधेयकों पर लागू होता है।

प्रश्न 16.

संसद के एक सदन में पास होने के लिए एक साधारण विधेयक को किन-किन अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है?

उत्तर:

साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में आरम्भ किया जा सकता है। एक सदन में पास होने के लिए विधेयक को निम्नलिखित स्तरों में से होकर गुजरना पड़ता है

- विधेयक का पेश करना तथा उस पर प्रथम वाचन,

- द्वितीय वाचन,

- समिति अवस्था,

- रिपोर्ट अवस्था,

- तृतीय वाचन

प्रश्न 17.

‘ध्यानाकर्षण प्रस्ताव’ क्या होता है?

उत्तर:

यदि सदन का कोई सदस्य सदन का ध्यान किसी महत्त्वपूर्ण विषय अथवा घटना की ओर आकर्षित करना चाहता है, तो वह सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करता है। ऐसे प्रस्ताव प्रायः सरकार अथवा किसी मन्त्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किए जाते हैं।

प्रश्न 18.

विधान सभा का गठन किस प्रकार होता है?

उत्तर:

विधान सभा राज्य विधानमण्डल का निम्न सदन है जिसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। संविधान ने देश के राज्यों की विधानसभाओं के लिए अलग-अलग संख्या तय की है। फिर भी एक राज्य की विधान सभा में अधिक-से-अधिक 500 तथा कम-से-कम 60 सदस्य हो सकते हैं। बाद में बहुत छोटे-छोटे राज्य, जैसे मिजोरम तथा गोवा स्थापित हो गए, जिनमें विधान सभा के सदस्य 40 हैं। अब किसी विधान सभा में कम-से-कम 32 (सिक्किम) सदस्य हैं और अधिक-से-अधिक (उत्तर प्रदेश में) 403 सदस्य हैं। सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है।

प्रश्न 19.

विधान सभा की पाँच मुख्य शक्तियों का वर्णन करें।

उत्तर:

विधान सभा की पाँच मुख्य शक्तियाँ इस प्रकार हैं-

- राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का कार्य विधान सभा का है। यदि किसी राज्य में दो सदन हैं तो विधान परिषद् के साथ मिलकर अन्यथा अकेली विधान सभा कानून बनाती है,

- राज्य के वित्त पर विधान सभा का नियन्त्रण होता है। राज्य का वित्त मन्त्री प्रत्येक वर्ष बजट विधान सभा के समक्ष पेश करता है,

- विधान सभा का राज्य मन्त्रिमण्डल पर पूरा नियन्त्रण होता है। मन्त्रिमण्डल को अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है,

- विधान सभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। वे अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव भी करते हैं,

- विधान सभा विधान परिषद् के एक-तिहाई सदस्यों का चुनाव करती है।

प्रश्न 20.

विधान परिषद् की पाँच उपयोगिताएँ बताएँ।

उत्तर:

विधान परिषद् की पाँच उपयोगिताएँ इस प्रकार हैं-

- विधान परिषद् विधेयक को शीघ्रता से पास नहीं होने देती, जिससे जनता विधेयक के गुण-दोषों पर विचार कर लेती है,

- विधान परिषद् विधेयक की त्रुटियों को दूर करती है,

- विधान परिषद में योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों को मनोनीत किया जा सकता है, जिससे उनके ज्ञान का सारे राज्य को लाभ पहुँच सके,

- विधान परिषद् में योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों को मनोनीत किया जा सकता है,

- विधान परिषद् विधान सभा को निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी बनने से रोकती है तथा शक्ति सन्तुलन बनाए रखती है।

प्रश्न 21.

विधान सभा के अध्यक्ष (स्पीकर) के पाँच कार्यों का वर्णन करें।

उत्तर:

विधान सभा के अध्यक्ष (स्पीकर) के पाँच कार्य इस प्रकार हैं-

- अध्यक्ष विधान सभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है तथा सदन में शान्ति व्यवस्था बनाए रखता है,

- सभी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से सदन की कार्रवाई के नियमों की व्याख्या करता है,

- विधेयकों पर वाद-विवाद करवाना, मतदान करवाना तथा परिणाम घोषित करना स्पीकर के कार्य हैं,

- सदन में किसी विषय पर समान मत पड़ने की स्थिति में वह अपने निर्णायक मत (Casting Vote) का प्रयोग कर सकता है।

प्रश्न 22.

विधान परिषद् का सदस्य बनने की योग्यताओं का वर्णन करें।

उत्तर:

विधान-परिषद् का सदस्य बनने के लिए दी गई योग्यताओं का होना आवश्यक है-

- वह भारत का नागरिक हो,

- उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो,

- वह केन्द्र तथा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभदायक पद पर न हो,

- वह पागल, दिवालिया तथा चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित न किया गया हो,

- वह विधान सभा तथा संसद के किसी सदन का सदस्य न हो।

प्रश्न 23.

राज्य विधान सभा तथा विधान परिषद् की शक्तियों में तुलना करें।

उत्तर:

(1) साधारण विधेयक दोनों में से किसी में भी प्रस्तावित किया जा सकता है। विधान परिषद् किसी भी साधारण विधेयक में अधिक-से-अधिक चार महीने की देरी कर सकती है,

(2) धन विधेयक केवल विधान सभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। विधान परिषद् धन विधेयक को 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती,

(3) मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करने का अधिकार केवल विधान सभा को ही प्राप्त है। विधान परिषद् मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती,

(4) राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल विधान सभा के सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद् के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है,

(5) विधान सभा 2/3 बहुमत से विधान परिषद् समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है।

प्रश्न 24.

राज्य विधान सभा के अध्यक्ष पर संक्षिप्त नोट लिखें।

उत्तर:

अध्यक्ष का चुनाव विधान सभा द्वारा अपने सदस्यों में से किया जाता है। अध्यक्ष अधिकांशतया बहुमत दल का ही व्यक्ति बनता है। अध्यक्ष चुने जाने के बाद वह अपने दल से नाता नहीं तोड़ता, लेकिन दल की सक्रिय राजनीति से अलग रहता है। अध्यक्ष अपने पद पर विधान सभा में विश्वास प्राप्ति तक बना रहता है। विधान सभा उसको हटाने सम्बन्धी प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित कर सकती है, लेकिन ऐसा नोटिस कम-से-कम 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है। अध्यक्ष सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा सदन की कार्रवाई का संचालन करता है।

प्रश्न 25.

विधान परिषद् के सदस्यों की योग्यताएँ बताएँ।

उत्तर:

विधान-परिषद् के सदस्यों में दी गई योग्यताएँ होनी चाहिएँ-

- वह भारत का नागरिक हो,

- उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो,

- वह संघीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो,

- उसके पास वे सभी योग्यताएँ हों जो संसद कानून द्वारा समय-समय पर निर्धारित करे,

- वह न्यायालय द्वारा अपराधी, दिवालिया अथवा पागल घोषित न किया गया हो।

प्रश्न 26.

विधान परिषद् के विपक्ष में तर्क दीजिए।

उत्तर:

विधान परिषद् के विपक्ष में दीए गए तर्क इस प्रकार हैं-

- दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है,

- विधान परिषद् विधेयकों पर वाद-विवाद को मात्र दोहराती है,

- यह आवश्यक नहीं है कि विधान-परिषद् में वाद-विवाद का स्तर ऊँचा हो,

- योग्य व अनुभवी व्यक्ति विधान सभा के लिए भी चुने जाते हैं।

प्रश्न 27.

राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों का वर्णन कीजिये।

उत्तर:

राज्यपाल कुछ शक्तियों का प्रयोग स्वेच्छा एवं स्व-विवेक से करता है, जो कि निम्नलिखित हैं

(1) जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो या बहुमत दल अपना नेता चुनने में असमर्थ हो तो राज्यपाल अपनी इच्छानुसार मुख्यमन्त्री की नियुक्ति कर सकता है।

(2) राज्यपाल का यह देखना परम कर्त्तव्य है कि संघ सरकार के कानूनों, आदेशों तथा नीतियों का राज्य में ठीक प्रकार से पालन हो रहा है या नहीं।

(3) राज्य का राज्यपाल इस बात की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। राज्यपाल साधारण बिलों पर पहली बार निषेधाधिकार (Veto Power) का प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति की अन्तिम स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। असम और नागालैण्ड के राज्यपाल के पास कबाइली इलाकों सम्बन्धी विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। .

(4) जब राष्ट्रपति धारा 356 के अन्तर्गत संकटकाल की घोषणा करता है तो उस समय राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेण्ट के रूप में कार्य करता है तथा मन्त्रि-परिषद् को समाप्त कर दिया जाता है।

(5) राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी समय मुख्यमन्त्री से शासन सम्बन्धी सूचना माँग सकता है। राज्यपाल किसी एक अकेले मन्त्री के निर्णय को वापस कर सकता है ताकि उस पर सारी मन्त्रि-परिषद् की राय जानी जाए।

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि वास्तव में मन्त्रि-परिषद् और राज्यपाल के आपसी सम्बन्ध कई आधारों पर निर्भर करते हैं। अगर मन्त्रि-परिषद् एक ही दल का है तथा उसी दल की सरकार केन्द्र में है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल पूर्णतः संवैधानिक मुखिया होता है। अगर मन्त्रि-परिषद् को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है तथा वह वास्तविक शासक के रूप में कार्य करता है; जैसा कि चौथे आम चुनाव (1967) के बाद कई प्रान्तों में राज्यपालों को ऐसी स्थिति प्राप्त थी।

प्रश्न 28.

विधान सभा सदस्यों के पाँच विशेषाधिकार बताएँ।

उत्तर:

विधान सभा के सदस्यों के पाँच विशेषाधिकार इस प्रकार हैं-

(1) सदस्यों को सदन में भाषण देने की स्वतन्त्रता है,

(2) सदन में दिए गए भाषण के लिए सदस्य के विरुद्ध कोई मुकद्दमा नहीं किया जा सकता,

(3) सदस्यों को सदन का अधिवेशन शुरू होने से 40 दिन पहले, अधिवेशन के दौरान तथा अधिवेशन समाप्त होने के 40 दिन बाद तक किसी दीवानी मुकद्दमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता,

(4) सदस्यों को मासिक वेतन के अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र भत्ता तथा यात्रा आदि की सुविधाएँ भी प्राप्त हैं,

(5) सदस्यों को रहने के लिए निःशुल्क निवास स्थान मिलता है।

निबंधात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

भारतीय संसद की रचना, उसकी शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन करें।

उत्तर:

रचना (Composition)-भारत की संघीय विधानपालिका को संसद का नाम दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अन्तर्गत, “संघ की एक संसद होगी, जिसमें राष्ट्रपति तथा दो सदन होंगे जिनका नाम लोकसभा तथा राज्यसभा होगा।” लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। इसके सदस्यों की अधिक-से-अधिक संख्या 552 हो सकती है।

इनमें से 520 सदस्य राज्यों द्वारा तथा 30 सदस्य संघीय क्षेत्रों (Union Territories) द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि एंग्लो-इण्डियन जाति का कोई व्यक्ति निर्वाचित न हुआ हो तो ऐसे दो सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। इसके सदस्य पाँच वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। पाँच वर्ष की अवधि से पूर्व भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं।

राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, जिसमें 250 सदस्य होते हैं। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इनको साहित्य, कला, विज्ञान, समाज-सेवा, शिक्षा आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाले व्यक्तियों में से चुना जाता है। शेष धानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, परन्तु हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपने पद से निवृत्त हो जाते हैं तथा उनकी जगह नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। भारत का उप-राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य अपने में से एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं।

संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन (Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament)-संसद के . दोनों सदनों के सदस्यों को समान वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि मिलते हैं। वित्त मन्त्री अरुण जेटली के द्वारा 1 फरवरी, 2018 को बजट प्रस्तुत करते समय सांसदों के वेतन भत्तों में प्रस्तावित कानून के अनुरूप प्रत्येक 5 वर्ष में मुद्रास्फीति के अनुरूप सांसदों के वेतन में स्वतः संशोधन हो जाएगा। वित्तमन्त्री के संशोधित प्रस्ताव के

अनुसार मूल वेतन 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 45 हजार से बढ़ाकर 70 हजार एवं सचिवालय भत्ता 30 हजार से बढ़ाकर 60 हजार, दैनिक भत्ता 2000 से बढ़ाकर 4000 करने का निर्णय लिया जो 1 अप्रैल, 2018 से लागू हुए। सांसदों को निःशुल्क आवास, परिवार सहित निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, तीन लैंड लाइन टेलीफोन एवं एक बी०एस०एन०एल० मोबाइल तथा एक मोबाइल निर्वाचन क्षेत्र हेतु जिसमें एक लाख साठ हजार मुफ्त कॉलों के साथ 20 हजार अतिरिक्त मुफ्त कॉलें भी दी गई हैं।

प्रत्येक सांसद को कम्प्यूटर हेतु मुफ्त ब्राड बैंड सुविधा भी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सांसद को देश में लगभग 34 हवाई यात्राएँ भी निःशुल्क प्रदान की गई हैं। सांसदों को मिलने वाली पेंशन 20,000 रुपए मासिक के स्थान पर योगी आदित्यनाथ कमेटी ने इसे बढ़ाकर 35 हजार रुपए करने की सिफारिश की है।

इसके अतिरिक्त 1988 में पास किए गए अधिनियम द्वारा सांसद की उसके कार्यकाल के दौरान इसकी मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या पति या उसके आश्रित को पेंशन की सुविधा प्रदान की गई थी। संसद की शक्तियाँ तथा कार्य (Powers and Functions of the Parliament) भारत की संसद संघीय विधानपालिका है। संघ की सभी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाता है। कानून निर्माण के अतिरिक्त भी संसद को अन्य कई प्रकार के काम करने पड़ते हैं जो निम्नलिखित हैं:

1. वैधानिक शक्तियाँ (Legislative Powers):

संसद को कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है। संघीय सूची के सभी विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची में दिए गए विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है। समवर्ती सूची प कानून बनाने का अधिकार संसद तथा राज्य विधानसभाओं को प्राप्त है, परन्तु विवाद की दशा में संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा।

2. वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers):

संसद को वित्तीय क्षेत्र में भी शक्तियाँ प्राप्त हैं। प्रतिवर्ष वित्तमन्त्री संसद में बजट पेश करता है। संसद इस पर विचार करके इसको पास करती है। संसद की स्वीकृति के बिना सरकार जनता पर कोई कर नहीं लगा सकती तथा न ही कोई पैसा एकत्रित करके खर्च कर सकती है।

3. कार्यपालिका पर नियन्त्रण (Control over the Executive):

मन्त्रिमण्डल अपने सभी कार्यों के लिए व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद मन्त्रियों से प्रश्न पूछकर, उनकी आलोचना करके तथा अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा मन्त्रिमण्डल पर नियन्त्रण रखती है। मन्त्रिमण्डल संसद में बहुमत रहने तक ही कार्यरत रह सकता है।

4. यिक कार्य (Judicial Functions):

न्याय करने का काम न्यायपालिका का है, परन्तु संसद को न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा अन्य पदाधिकारियों को महाभियोग द्वारा हटाने का कार्य संसद का है।

5. संविधान में संशोधन (Amendments in the Constitution):

संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। संविधान की कुछ धाराओं को साधारण बहुमत से, कुछ धाराओं को 2/3 बहुमत से तथा कुछ धाराओं को संशोधित करने के लिए 2/3 बहुमत के साथ-साथ आधे राज्यों के विधानमण्डलों की स्वीकृति भी अनिवार्य है।

6. राष्ट्रीय नीतियों को निर्धारित करना (Determination of the National Policies):

भारत की संसद केवल कानून ही नहीं बनाती, बल्कि वह राष्ट्रीय नीतियाँ भी निर्धारित करती है। मन्त्रि-परिषद् को संसद द्वारा निर्धारित नीतियों का पालन करना पड़ता है, नहीं तो उन्हें संसद की तीव्र आलोचना सहनी पड़ती है। संसद सदस्य मन्त्रि-परिषद् से त्याग-पत्र देने की माँग भी कर सकते हैं।

7. विविध कार्य (Miscellaneous Functions)

- संसद नए राज्यों का निर्माण करती है। सीमाओं में परिवर्तन करती है तथा उनके नामों में परिवर्तन करती है।

- किसी राज्य में विधान परिषद् की स्थापना अथवा समाप्त करना संसद का काम है।

- संसद, राष्ट्रपति की संकटकालीन घोषणा को स्वीकृति प्रदान करती है।

- संसद को विस्तृत शक्तियाँ प्राप्त हैं, परन्तु फिर भी वह इंग्लैण्ड की संसद की तरह प्रभुसत्ता-सम्पन्न नहीं है।

निष्कर्ष (Conclusion):

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारतीय संसद ब्रिटिश संसद का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी भारतीय संसद केवल कानून निर्माण ही नहीं करती, अपितु अन्य अनेक प्रकार के महत्त्वपूर्ण कार्य भी उसके द्वारा किए जाते हैं। भारतीय संसद के पास अनेक महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ तो हैं, परन्तु : ब्रिटिश संसद के समान प्रभुसत्ता सम्पन्न संसद (Sovereign Body) नहीं है क्योंकि इसकी शक्तियाँ सीमित हैं। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि हमारी संसद का अधिकार क्षेत्र कितना भी सीमित क्यों न हो, फिर भी यह एक धुरी के समान है जिसके इर्द-गिर्द भारतीय सरकार की समस्त मशीनरी घूमती है।

प्रश्न 2.

राज्यसभा की रचना, कार्य तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

राज्यसभा की रचना (Composition of Council of States) राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन (Upper House) है। संविधान द्वारा इसके सदस्यों की अधिक-से-अधिक संख्या 250 निश्चित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के कारण प्रसिद्धि प्राप्त किए रहते हैं। जैसे जुलाई, 2018 में राष्ट्रपति द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शास्त्रीय नृत्यांगना डॉ० सोनल मानसिंह, प्रसिद्ध मूर्तिकार डॉ० रघुनाथ महापात्र, दलित नेता राम सकल एवं संघ विचारक राकेश सिन्हा को मनोनीत किया गया।

शेष सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) के आधार पर निर्वाचित किए जाते हैं। अनुच्छेद 80(5) के अनुसार, “संघ द्वारा प्रशासित क्षेत्र (Union Territories) के प्रतिनिधियों का चुनाव संसद के कानून द्वारा निश्चित की गई व्यवस्था के अनुसार किया जाता है।”

राज्यसभा में भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। इस सम्बन्ध में संविधान यह व्यवस्था करता है कि एक राज्य की जनसंख्या के प्रथम 50 लाख व्यक्तियों तक हर 10 लाख व्यक्तियों के लिए एक और उसके बाद 20 लाख पर एक के हिसाब से प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। विभिन्न राज्यों तथा संघीय प्रदेशों की राज्यसभा में सदस्य संख्या संविधान की चौथी अनुसूची (IV Schedule) में लिखी गई है।

सदस्यों की योग्यताएँ (Qualifications of the Members):

राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए संविधान द्वारा कुछ योग्यताएँ निर्धारित की गई है जो इस प्रकार हैं-

- वह भारत का नागरिक हो तथा उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो,

- वह केन्द्र तथा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभदायक पद पर न हो,

- वह अपने राज्य का निवासी हो,

- उसमें अन्य योग्यताएँ भी हों जो संसद कानून बनाकर निश्चित कर दे,

- वह पागल, दिवालिया तथा अपराधी न हो,

- संसद के किसी कानून द्वारा उसे चुनाव लड़ने के अयोग्यं न ठहराया गया हो।

अवधि (Term)-राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिसके सभी सदस्यों का चुनाव एक साथ नहीं होता तथा न ही सम्पूर्ण सदन को कभी भंग किया जाता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित किया गया है, परन्तु हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उनकी जगह नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। सदस्यों को पुनर्निर्वाचित होने का अधिकार है। गणपूर्ति (Quorum) राज्यसभा की बैठकों की कार्रवाई चलाने के लिए इसके कुल सदस्यों के 1/10 भाग की उपस्थिति अनिवार्य है।

यदि इतने सदस्य उपस्थित नहीं हैं तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। 42वें संशोधन द्वारा राज्यसभा अपनी गणपूर्ति संख्या स्वयं निश्चित कर सकती है। राज्यसभा का सभापति (Chairman of Rajya Sabha) भारत का उप-राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन (Ex-officio) सभापति होता है। इसी तरह अमेरिका का उप-राष्ट्रपति सीनेट का पदेन (Ex-officio) सभापति होता है। राज्यसभा का एक उप-सभापति भी अपने सदस्यों में से निर्वाचित किया जाता है। सभापति का प्रमुख उद्देश्य सदन की अध्यक्षता करना तथा अनुशासन को बनाए रखना है।

प्रायः उप-राष्ट्रपति अपने वोट का प्रयोग नहीं करता, लेकिन दोनों पक्षों के बराबर मत होने पर, वह अपने निर्णायक मत (Casting Vote) का प्रयोग करता है। सभापति अथवा उप-राष्ट्रपति के वेतन तथा भत्ते संसद द्वारा निश्चित किए जाते हैं। सभापति को 4 लाख रुपए प्रति मास वेतन मिलता है। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदन से ही किसी भी सदस्य को उप-सभापति निर्वाचित किया जाता है जो सभापति की अनुपस्थिति में सदन की कार्रवाई का संचालन करता है। जब सभापति तथा उप-सभापति दोनों ही अनुपस्थित हों, तब ऐसा व्यक्ति सदन की अध्यक्षता करता है, जिसे सदन नियुक्त करे। आजकल राज्यसभा के अध्यक्ष श्री एम० वेंकैया नायडू (11 अगस्त, 2017 से) हैं तथा उप-सभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह (10 अगस्त, 2018 से) हैं।

राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार (Privileges of Members of Rajya Sabha) राज्यसभा के सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है। सदन में दिए गए भाषणों के कारण उनके खिलाफ किसी भी न्यायालय के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके अलावा अधिवेशन के दिनों में तथा उससे 40 दिन पूर्व अथवा बाद में भी उनको किसी दीवानी अभियोग के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

सदन अपने विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मान-हानि की कार्रवाई कर सकता है। . सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (Salaries and Allowances of the Members)-राज्यसभा के सदस्यों को वेतन व भत्तों की सुविधा लोकसभा के सदस्यों के समान प्राप्त है। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के वेतन व भत्ते समय-समय पर संसद द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार दिए जाएँगे।

राज्यसभा के कार्य व शक्तियाँ (Functions and Powers of Council of States)-राज्यसभा भारत की संसद का दूसरा अथवा उच्च सदन है। राज्यसभा को निम्नलिखित अधिकार व शक्तियाँ प्राप्त हैं

1. कानून-निर्माण का कार्य (Legislative Functions):

भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई है। संघात्मक सरकारयों का विभाजन होता है। भारत में सारी शक्तियाँ संघ-सूची, राज्य-सूची तथा समवर्ती सूची में बाँटी गई हैं। राज्यसभा को संघ-सूची तथा समवर्ती सूची में दिए गए सभी साधारण विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सूची में दिए गए विषयों पर भी विशेष स्थिति में राज्यसभा कानून बनाने का कार्य कर सकती है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।

राज्यसभा में पास होने पर उसे लोकसभा के पास भेजा जाता है। लोकसभा की स्वीकृति मिलने पर उसे अन्तिम स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण साधारणतः लोकसभा की बात मानी जाती है, परन्तु ऐसा हर समय आवश्यक नहीं है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। सन् 1986 तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक दो बार 1961 और 1978 में बुलाई गई थी और उसमें लोकसभा की बात मानी गई थी।

2. वित्तीय कार्य (Financial Functions):

वित्तीय क्षेत्र में राज्यसभा की शक्तियाँ बहुत ही सीमित हैं। कोई भी धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। धन विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति से पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में धन विधेयक पास होने पर उसे राज्यसभा में भेजा जाता है, परन्तु राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को अपने पास अधिक-से-अधिक 14 दिन तक रोक सकती है। इस अवधि के पश्चात् लोकसभा द्वारा पास विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पास समझा जाता है।

3. कार्यपालिका पर नियन्त्रण (Control Over Executive):

यद्यपि मन्त्रि-परिषद् लोकसभा के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, परन्तु राज्यसभा को भी मन्त्रि-परिषद् पर नियन्त्रण रखने का अधिकार प्राप्त है, फिर भी उसका यह अधिकार सीमित है। राज्यसभा मन्त्रियों से प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछने, आलोचना करने, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने व पास करने का अधिकार रखती है। इसमें राज्यसभा को मन्त्रि-परिषद् पर नियन्त्रण रखने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, परन्तु राज्यसभा के पास मन्त्रि-परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करने का अधिकार नहीं है। केन्द्रीय मन्त्रि-परिषद् में राज्यसभा के कुछ सदस्य होने से वह उसे प्रभावित करती रहती है।

4. चुनाव सम्बन्धी कार्य (Electoral Functions):

राज्यसभा को चुनाव सम्बन्धी अधिकार भी दिए गए हैं। राज्यसभा अपने सदस्यों में से उप-सभापति का चुनाव करती है। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा उप-राष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य भाग लेते हैं।

5. संविधान में संशोधन (Amendment in the Constitution):

संविधान में संशोधन करने का अधिकार दोनों सदनों को समान रूप से प्राप्त है। संशोधन प्रस्ताव किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। जब तक दोनों सदन सहमत न हों, संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। दोनों सदनों में मतभेद होने की दशा में वह निरस्त कर दिया जाता है। व्यावहारिक रूप में संशोधन के विषय में दोनों सदनों में दो बार मतभेद हुआ है।

1970 में राजाओं के प्रिवीपर्स को बन्द करने के संशोधन को राज्यसभा ने अस्वीकार कर दिया था तथा दूसरी ओर 1974 में 45वें संशोधन को राज्यसभा ने कुछ संशोधनों के साथ पास किया था और लोकसभा को उसे अस्वीकार करना पड़ा था।

6. न्यायिक कार्य (Judicial Functions):

राज्यसभा को न्यायिक कार्य करने का अधिकार भी प्राप्त है। राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों तथा अन्य वे अधिकारी जो न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किए जाते, उनके विरुद्ध महाभियोग चलाकर उन्हें अपने पद से हटाने का लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा को भी समान अधिकार प्राप्त है।

7. अन्य कार्य व अधिकार (Miscellaneous Functions and Rights or Powers):

उपर्युक्त शक्तियों के अतिरिक्त राज्यसभा को अन्य बहुत से कार्य, अधिकार तथा शक्तियाँ प्राप्त हैं जो निम्नलिखित हैं

(1) राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति राज्यसभा से भी 30 दिन के भीतर लेनी पड़ती है। लोकसभा के अधिवेशन न होने की दशा में आपात्काल की स्वीकृति राज्यसभा से ली जाती है। लोकसभा के अधिवेशन आरम्भ होने पर उसकी घोषणा पर अनुमोदन होना ज़रूरी है। यदि लोकसभा उस पर स्वीकृति नहीं देती तो 30 दिन के बाद यह घोषणा निरस्त हो जाएगी।

(2) राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित कर उस पर संसद को कानून बनाने का अधिकार सौंप सकती है।

(3) राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थापित करना राष्ट्रहित में उचित घोषित कर सकती है। ऐसी अवस्था में संसद में कानून बनाकर ऐसी सेवा स्थापित कर सकती है।

(4) राज्यसभा की स्वीकृति के बिना किसी मौलिक अधिकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

(5) राष्ट्रपति द्वारा स्थापित आयोगों, यथा-संघीय लोक सेवा आयोग, अनुसूचित जातियों तथा कबीलों के आयोग, वित्त आयोग, अन्य आयोगों तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्यसभा में भी प्रस्तुत की जाती है तथा उस पर विचार किया जाता है। ऊपर वर्णित तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि राज्यसभा को कई प्रकार के कार्य करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह कार्यपालिका तथा वित्तीय क्षेत्र को छोड़कर शेष कार्यों में लोकसभा के समान ही शक्तियाँ रखती है।

प्रश्न 3.

राज्यसभा एक गौण सदन नहीं, महत्त्वपूर्ण सदन है। व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

भारत की संघीय संसद में राज्यसभा दूसरा अथवा उच्च सदन है। राज्यसभा को भले ही उच्च सदन कहा जाता हो, परन्तु इसका स्थान लोकसभा से निम्न है। कुछ राजनीतिक विचारक इसे दूसरा नहीं, वरन् दूसरे दर्जे का सदन मानते हैं, कुछ इसे सजावट का सदन मानते हैं। उनके ऐसा मानने के पीछे तर्क यह है कि धन विधेयकों, कार्यपालिका पर नियन्त्रण रखने, सरकार को बनाने-बिगाड़ने आदि मामलों में उसकी शक्ति बहुत कम है।

कानून-निर्माण क्षेत्र में भी प्रायः लोकसभा की ही महत्ता रहती है। केवल अपवादस्वरूप स्थिति में ही इसके विपरीत हो सकता है। इसमें सन्देह नहीं कि राज्यसभा निचले सदन की भांति एक शक्तिशाली संस्था नहीं है, मन्त्रि-परिषद् पर भी इसका कोई प्रभावी नियन्त्रण नहीं है तथा वित्तीय मामलों में इसके बहुत ही सीमित अधिकार हैं। फिर भी यह निरर्थक सदन नहीं है। यह एक उपयोगी सदन है। इसकी उपयोगिता निम्नलिखित है

1. विधेयकों का पुनर्निरीक्षण (Revision of the Bills):

राज्यसभा का प्रथम लाभ यह है कि यह लोकसभा द्वारा शीघ्रतापूर्वक बिना विचार किए गए विधेयकों पर रोक लगाती है। आधुनिक युग में विधेयकों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। लोकसभा की व्यस्तता तथा कम समय होने के कारण विधेयकों को जल्दी में पास कर दिया जाता है। इसका नतीजा यह निकलता है कि विधेयकों में कई त्रुटियाँ रह जाती हैं। लेकिन राज्यसभा विधेयकों पर अधिक विचार-विमर्श करके कमियों को दूर करने का हर सम्भव प्रयास करती है। 1979 में राज्यसभा ने लोकसभा द्वारा पारित विशेष न्यायालय विधेयक में महत्त्वपूर्ण संशोधन किए जिसे लोकसभा ने उसी समय मान लिया।

2. विवादहीन विधेयकों का पेश होना (Introduction of Non-Controversial Bills):”

अधिकतर महत्त्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं लेकिन विवादहीन विधेयक प्रायः राज्यसभा में ही पेश किए जाते हैं। राज्यसभा ऐसे विधेयकों पर अच्छी तरह विचार-विमर्श करती है तथा इसके बाद विधेयकों को लोकसभा के पास भेजती है। वस्तुतः ऐसे विधेयकों पर लोकसभा का अधिक समय बर्बाद नहीं होता है। इस तरह राज्यसभा लोकसभा के बहुमूल्य समय को बचाती है जिससे लोकसभा इस समय का सदुपयोग अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयकों पर करती है।

3. वाद-विवाद का स्तर ऊँचा (High Standard to Discussion):

राज्यसभा में वाद-विवाद का स्तर लोकसभा की अपेक्षा अधिक ऊँचा है। राज्यसभा में प्रत्येक विधेयक पर शान्तिपूर्वक विचार होता है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की तुलना में कम है एवं इसके सदस्य अधिक अनुभवी व कुशल होते हैं। राज्यसभा कनाडा के सीनेट की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली तथा उपयोगी है। वह अपने विवादों तथा सरकार की आलोचना द्वारा जनता पर अधिक प्रभाव डालती है। राज्यसभा को हम आदर्श द्वितीय सदन कह सकते हैं। यह लोकसभा पर नियन्त्रण का कार्य करती है तथा लोकप्रिय सदन के मार्ग में अड़चनें पैदा नहीं करती है।।

4. स्थायी सदन तथा विशेष अधिकार (Permanent House and Special Powers):

राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा उस समय भी जनमत का प्रतिनिधित्व करती है जब लोकसभा भंग होती है। 21 जून, 1977 को राज्यसभा की 25वीं वर्षगाँठ के अवसर पर प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई ने कहा कि हमारी इस सवैधानिक व्यवस्था में राज्यसभा एक ऐसा निकाय है जिसे भंग नहीं किया जा सकता और जो लगातार बना रहता है।

कई विषयों में राज्यसभा को लोकसभा से कहीं अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं; जैसे अनुच्छेद 249 के अन्तर्गत राज्यसभा अपने प्रस्ताव के द्वारा राज्य-सूची के किसी विषय को संसद के अधिकार-क्षेत्र में ला सकती है। इसके अलावा राज्यसभा के परामर्श पर केन्द्रीय सरकार नई अखिल भारतीय सेवाओं, अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं की व्यवस्था कर सकती है।

5. योग्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व (Representation of Able Persons):

इसमें देश के अनुभवी प्रतिनिधि होते हैं। राष्ट्रपति 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करते हैं जिन्होंने विज्ञान, कला, साहित्य, देश-सेवा आदि क्षेत्रों में विशेष योग्यता प्राप्त की होती है।

6. संशोधन की समान शक्ति (Equal Amendment Powers):

संविधान में संशोधन करने की शक्ति राज्यसभा को लोकसभा के समान है। संविधान में संशोधन राज्यसभा की स्वीकृति के बिना सम्भव नहीं हो सकता। अगस्त, 1978 में राज्यसभा ने 44वें संशोधन प्रस्ताव की छह महत्त्वपूर्ण धाराओं को निरस्त कर दिया था और दिसम्बर, 1978 में लोकसभा ने 44वें संशोधन विधेयक को उसी तरह पास किया जिस तरह राज्यसभा ने पास किया।

7. आपात्कालीन घोषणा की स्वीकृति (Approval of Proclamation of Emergency):

भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352, 356, 360 के अन्तर्गत संकटकाल की घोषणा कर सकता है जिसकी स्वीकृति संसद से लेनी आवश्यक होती है। ऐसी स्थिति में यदि लोकसभा भंग हो तो उसकी स्वीकृति राज्यसभा के द्वारा ली जाती है। इसके अलावा जब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता है तब भी राज्यसभा बनी रहती है।

8. उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पदच्युत करने में राज्यसभा को समान शक्ति (Equal Powers of Rajya Sabha for the Removal of the Judges of Supreme Court and High Courts):

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त होने से पहले केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है।

न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा हटाने के लिए आवश्यक है कि संसद के दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा अलग-अलग अपनी कुल सदस्य-संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहमत से न्यायाधीश के विरुद्ध प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को भेजें।

9. भारतीय संवैधानिक प्रणाली के अनुकूल (InAccordance with Indian Constitutional System):

ब्रिटिश शासनकाल में भारत में संसदीय संस्थाओं का विकास हुआ था। ब्रिटिश शासनकाल में भी केन्द्रीय विधानमण्डल के दो सदनों की स्थापना की गई थी। अतः संविधान निर्माताओं ने चली आ रही परम्परा का पालन करना ही अच्छा समझा।

10. संघीय सिद्धान्त के अनुकूल (According to Federalism):

भारत में संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। संघीय प्रणाली में इकाइयों को प्रतिनिधित्व देने के लिए दूसरे सदन का होना जरूरी होता है। इसलिए राज्यसभा इस शर्त को पूरा करने में सहायता करता है।

इस प्रकार राज्यसभा एक दूसरा उपयोगी सदन है। यह लोकसभा पर ब्रेक का कार्य करती है। भारत की राज्यसभा ब्रिटेन की लॉर्ड सभा तथा कनाडा की सीनेट से अधिक शक्तिशाली तथा उपयोगी सदन है। भारत की राज्यसभा अमेरिका की सीनेट की तरह शक्तिशाली नहीं है। अन्त में हम एम०वी० पायली (M.V. Paylee) के कथन से सहमत हैं कि राज्यसभा एक निरर्थक अथवा कानून पर रोक लगाने वाला सदन ही नहीं है। वास्तव में राज्यसभा शासन-तन्त्र का एक आवश्यक अंग है, केवल दिखावे मात्र का दूसरा सदन नहीं है।

प्रश्न 4.

लोकसभा की रचना, कार्य तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

रचना (Composition)-आरम्भ में लोकसभा के सदस्यों की अधिक-से-अधिक संख्या 500 निश्चित की गई थी। सन् 1956 में इसे बढ़ाकर 520 तथा सन् 1963 में इसे 525 कर दिया गया। सन् 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, इसके निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 कर दी गई। सन् 1987 में पास किए गए ‘गोवा, दमन तथा दीव पुनर्गठन अधिनियम’ (Goa, Daman and Div Re-organization Act, 1987) द्वारा इसे 550 कर दिया गया।

इनमें से 530 सदस्य राज्यों में से तथा 20 सदस्य केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों (Union Territories) में से चुने जाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति यह अनुभव करे कि चुनाव के द्वारा एंग्लो-इण्डियन जाति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका, तो वह अनुच्छेद 331 के अधीन इस जाति के दो सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। इस प्रकार अब लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान लोकसभा में 545 सदस्य हैं।

इनमें से 543 सदस्य निर्वाचित सदस्य हैं और 2 एंग्लो-इण्डियन सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दिसम्बर, 2019 में पारित 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा एंग्लो-इण्डियन जाति की मनोनयन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय किया गया है। ऐसी स्थिति में लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 की जगह 550 ही रह जाएगी।

यद्यपि इस संशोधन को भारत संघ के आधे राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिलेगी। … सदस्यों की योग्यताएँ (Qualifications of Members)-संविधान द्वारा लोकसभा के प्रत्याशी के लिए दी गई योग्यताएँ होनी आवश्यक हैं-

- वह भारत का नागरिक हो,

- उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो,

- वह संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएँ रखता हो,

- वह संघ तथा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभदायक पद पर न हो,

- वह पागल, दिवालिया तथा अपराधी न हो।

कार्यकाल (Tenure) लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, परन्तु इसका यह कार्यकाल निश्चित नहीं है। प्रधानमन्त्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। 1979 में चौधरी चरण सिंह ने समय से पूर्व लोकसभा भंग करवा दी थी। इस तरह नौवीं लोकसभा भी समय से पूर्व श्री चन्द्रशेखर ने भंग करवा दी थी। ग्यारहवीं व बारहवीं लोकसभा को भी समय से पहले भंग कर दिया गया था।

15वीं लोकसभा को राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 85 के अन्तर्गत भंग किया और 16वीं लोकसभा के चुनाव सन् 2014 में हुए। लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसा केवल संकटकाल में ही किया जा सकता है। एक बार में लोकसभा की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई भी जा सकती है। 1975 में संकटकाल के कारण चुनाव 1976 की बजाए 1977 में हुए थे। आपात्काल के समाप्त होते ही 6 महीने के अन्दर नया चुनाव करवाना अनिवार्य है।

गणपूर्ति (Quorum) लोकसभा की कार्रवाई चलाने के लिए कुल सदस्य संख्या का कम-से-कम 1/10 सदस्यों का सदन में उपस्थित होना आवश्यक है। इसके बिना इसकी कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी। अधिवेशन (Sessions of the House)-संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति जब और जहाँ उचित समझे, संसद के दोनों सदनों अथवा एक सदन का अधिवेशन बुला सकता है, परन्तु पहले और दूसरे अधिवेशन के बीच 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि लोकसभा के वर्ष में दो अधिवेशन अवश्य होते हैं, परन्तु वास्तव में कई

अधिवेशन होते हैं।

सदन के पदाधिकारी (House Officer)-संविधान के अनुसार, लोकसभा की बैठक जारी रखने के लिए लोकसभा के कुल सदस्यों में से स्पीकर व डिप्टी-स्पीकर का चुनाव करती है। ये दोनों इन पदों पर उसी समय तक बने रह सकते हैं, जब तक वे सदन के सदस्य रहते हैं। सदन की सदस्यता समाप्त होते ही उन्हें अपने पदों से अलग होना पड़ता है। जैसे 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी अकेले 303 लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त कर पुनः स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आने पर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव में निर्णायक स्थिति में आ गई।

इसी कारण 19 जून, 2019 को लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा के लोकसभा सदस्य श्री ओम बिड़ला के नाम का प्रस्ताव प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रखा गया तथा गृहमंत्री श्री अमित शाह, रक्षा मन्त्री श्री राजनाथ सिंह एवं कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने उनके नाम का समर्थन किया। इस प्रकार श्री ओम बिड़ला को स्पीकर पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि लोकसभा के अध्यक्ष इस पद को ग्रहण करते समय इस पद के लिए कोई शपथ नहीं लेते। अध्यक्ष प्रारम्भ में केवल संसद सदस्य होने की शपथ लेते हैं। संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन (Salary,Allowances and Pension of Members of Parliament)-संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को समान वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि मिलते हैं।

वित्त मन्त्री अरुण जेटली के द्वारा 1 फरवरी, 2018 को बजट प्रस्तुत करते समय सांसदों के वेतन भत्तों में प्रस्तावित कानून के अनुरूप प्रत्येक 5 वर्ष में मुद्रास्फीति के अनुरूप सांसदों के वेतन में स्वतः संशोधन हो जाएगा। वित्तमन्त्री के संशोधित प्रस्ताव के अनुसार मूल वेतन 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 45 हजार से बढ़ाकर 70 हजार एवं सचिवालय भत्ता 30 हजार से बढ़ाकर 60 हजार, दैनिक भत्ता 2000 से बढ़ाकर 4000 करने का निर्णय लिया जो 1 अप्रैल, 2018 से लागू हुए।

सांसदों को निःशुल्क आवास, परिवार सहित निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, तीन लैंड लाइन टेलीफोन एवं एक बी०एस०एन०एल० मोबाइल तथा एक मोबाइल निर्वाचन क्षेत्र हेतु जिसमें एक लाख साठ हजार मुफ्त कॉलों के साथ 20 हजार अतिरिक्त मुफ्त कॉलें भी दी गई हैं। प्रत्येक सांसद को कम्प्यूटर हेतु मुफ्त ब्राड बैंड सुविधा भी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सांसद को देश में लगभग 34 हवाई यात्राएँ भी निःशुल्क प्रदान की गई हैं।

सांसदों को मिलने वाली पेंशन 20,000 रुपए मासिक के स्थान पर योगी आदित्यनाथ कमेटी ने इसे बढ़ाकर 35 हजार रुपए करने की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त 1988 में पास किए गए अधिनियम द्वारा सांसद की उसके कार्यकाल के दौरान इसकी मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या पति या उसके आश्रित को पेंशन की सुविधा प्रदान की गई थी।

संसद सदस्यों के विशेषाधिकार (Privileges of Members of Parliament)-संसद सदस्य अपने कर्त्तव्य का उचित रूप से पालन कर सकें, इसके लिए उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं-

(i) संसद अथवा उसकी किसी समिति में कही गई बात पर सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती।

(ii) संसद का अधिवेशन आरम्भ होने के 40 दिन पहले तथा अधिवेशन समाप्त होने के 40 दिन बाद तक उन्हें किसी भी दीवानी मुकद्दमे में बन्दी नहीं बनाया जा सकता, परन्तु फौजदारी मुकद्दमे में उन्हें पकड़ा जा सकता है।

(iii) संसद के प्रत्येक सदस्य को स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत अपने चुनाव क्षेत्र में विकास कार्यों पर प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए खर्च करने का अधिकार है। 6 मार्च, 2011 से यह लागू की गई है। लोकसभा की शक्तियाँ तथा कार्य (Powers and Functions of Lok Sabha) संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में लोकसभा की महत्त्वपूर्ण शक्तियों का वर्णन किया गया है। लोकसभा के कार्य व शक्तियाँ निम्नलिखित हैं

1. विधायी शक्तियाँ (Legislative Functions):

लोकसभा का मुख्य कार्य कानून बनाना है। कानून-निर्माण में लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा को भी अधिकार दिया गया है। संघ सूची तथा समवर्ती सूची के सभी विषयों पर लोकसभा को कानून बनाने का अधिकार है। यद्यपि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमण्डलों को भी है, परन्तु विवाद की दशा में अन्तिम निर्णय संसद का होता है। विशेष परिस्थिति में राज्य सूची में दिए गए विषयों पर भी लोकसभा कानून बना सकती है, यदि

- राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे,

- दो अथवा दो से अधिक राज्यों की प्रार्थना पर,

- राष्ट्रपति द्वारा संकटकाल की घोषणा की गई हो,

- किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया हो।

2. राष्ट्रीय वित्त पर नियन्त्रण (Controlover National Finance):

राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था पर लोकसभा को पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त है। धन विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक पास होने से रोक सकती है। इस तरह सरकार को धन देने तथा खर्च करने की स्वीकृति देने वाला सदन लोकसभा ही है।

लोकसभा मन्त्रिमण्डल द्वारा प्रस्तुत बजट को निरस्त कर सकती है, कम कर सकती है, परन्तु उसे बढ़ा नहीं सकती। यदि सरकार का बजट निरस्त कर दिया जाए तो यह सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव समझा जाएगा। ऐसी अवस्था में मन्त्रिमण्डल को त्याग-पत्र देना पड़ेगा।

3. कार्यपालिका पर नियन्त्रण (Control Over Executive):

लोकसभा का मन्त्रिमण्डल पर पूरा नियन्त्रण होता है। मन्त्रिमण्डल अपने कार्यकाल तथा कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी ठहराया गया है। लोकसभा के सदस्य मन्त्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव पास करके, वेतन में कटौती करके तथा अविश्वास का प्रस्ताव पास करके उन पर नियन्त्रण रखती है।

मन्त्री लोकसभा में बहुमत-प्राप्ति तक ही अपने पदों पर रह सकते हैं। बहुमत समाप्त होते ही उन्हें अपने पद से त्याग-पत्र देना पड़ता है। लोकसभा मन्त्रियों के विभागों की जाँच-पड़ताल के लिए समिति नियुक्त कर सकती है। इस प्रकार लोकसभा की मन्त्रियों पर कड़ी निगरानी रहती है।

4. चुनाव कार्य (Electoral Functions):

लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसके अतिरिक्त वे राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।

5. न्यायिक कार्य (Judicial Functions):

लोकसभा को राज्यसभा के समान ही राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, महालेखा परीक्षक आदि पर महाभियोग तथा अन्य कार्रवाई द्वारा हटाने का अधिकार है। राज्यसभा के दोषारोपण की जाँच-पड़ताल लोकसभा करती है। उन्हें दोषी पाए जाने पर अपने कुल सदस्यों की संख्या की उपस्थिति तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके उन्हें उनके पद से हटा सकती है।

में संशोधन (Amendment in the Constitution) लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन करती है। संविधान में संशोधन के लिए कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थिति तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत अनिवार्य हैं। संवैधानिक संशोधनों के प्रति दोनों सदनों में मतभेद को दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाने की व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधनों के विषय में निषेधाधिकार (Veto Power) प्राप्त नहीं हैं।

7. सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन करने के विषय में शक्ति (Power for Safe guarding the Privileges) लोकसभा को किसी भी ऐसे व्यक्ति को दण्ड देने का अधिकार है, चाहे वह सदन का सदस्य ही क्यों न हो, जो लोकसभा के किसी विशेषाधिकार का उल्लंघन करता है। इसी शक्ति के अधीन 15 नवम्बर, 1978 को लोकसभा की विशेष अधिकारों की समिति ने श्रीमती इन्दिरा गाँधी को सदन के विशेष अधिकारों को भंग करने तथा उसका अपमान करने का दोषी ठहराया था तथा दण्ड के रूप में उनकी सदस्यता समाप्त करके उन्हें अधिवेशन के विसर्जन तक कैद में रखने का आदेश दिया था।

8. विविध कार्य (Miscellaneous Functions)-लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर दूसरे विविध कार्य भी करती है जो इस प्रकार हैं-

- राष्ट्रपति की संकटकालीन घोषणा की स्वीकृति लोकसभा से ली जाती है,

- लोकसभा विभिन्न आयोगों की रिपोर्टों पर विचार करती है,

- राज्यसभा के प्रस्ताव पर अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने की

- जनता की शिकायतें सरकार के सामने रखती है तथा उन्हें दूर करवाती है,

- सदन की कार्रवाई के नियम बनाती है,

- संघ में नए राज्यों को सम्मिलित करना, उनके नामों तथा सीमाओं में परिवर्तन करना,

- उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करना,

- अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाती है,

- दो अथवा दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग तथा उच्च न्यायालय स्थापित करती है।

लोकसभा की ऊपर वर्णित शक्तियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कानून निर्माण में यह सर्वोपरि है। वित्तीय क्षेत्र में उसकी स्थिति महान है। उसकी अनुमति के बिना सरकार न तो कोई कर लगा सकती है और न ही धन एकत्रित करके खर्च कर सकती है। मन्त्रिमण्डल पर लोकसभा का नियन्त्रण अन्तिम होता है।

वह अपने सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। हमारे देश में यह प्रथा विकसित हो चुकी है कि प्रधानमन्त्री लोकसभा से ही लिया जाना चाहिए। प्रधानमन्त्री प्रायः लोकसभा के बहुमत दल का नेता ही होता है। श्री एम०पी० शर्मा के शब्दों में, “यदि संसद राज्य का सर्वोच्च अंग है तो लोकसभा संसद का सर्वोपरि भाग है। व्यावहारिक रूप से लोकसभा ही सभी निर्माणात्मक कार्यों के लिए सर्वोच्च है।”

प्रश्न 5.

लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य तथा स्थिति का वर्णन करें।

उत्तर:

संविधान के अनुसार लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष (Speaker) तथा एक उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) की व्यवस्था की गई है। सामान्यतः लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है। उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या डिप्टी अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है।

अध्यक्ष का निर्वाचन (Election of the Speaker):

लोकसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव करती है। साधारणतया शासक दल का नेता विरोधी दल के नेताओं से विचार करके अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से करवाने का प्रयास करता है। वर्तमान लोकसभा के द्वारा श्री ओम बिड़ला को स्पीकर पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया।

2. कार्यकाल (Tenure):

अध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के समान 5 वर्ष है। लोकसभा भंग होने पर अध्यक्ष तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक नई लोकसभा अपने अध्यक्ष का चुनाव न कर ले।

3. अध्यक्ष के पद का रिक्त होना (Vacancy in Speaker’s Office):

लोकसभा के अध्यक्ष का पद उसके अपने पद से त्याग-पत्र देने से रिक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, बीमारी अथवा असमर्थता की अवस्था में उसे उसके पद से हटा दिया जाए की स्थिति में उसका पद रिक्त माना जाता है। उसे पद से हटाने का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करने से पहले उसे 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। यदि सदन के कुल सदस्यों के स्पष्ट बहुमत से हटाए जाने का प्रस्ताव पास हो जाए तो अध्यक्ष को अपने पद से त्याग-पत्र देना पड़ता है। जब लोकसभा उसके हटाए जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हो तो वह बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता।

वेतन (Salary)-स्पीकर को संसद द्वारा निर्धारित वेतन तथा कई भत्ते मिलते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष को 4,00,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। उसे निःशुल्क सरकारी निवास स्थान भी दिया जाता है। ये वेतन तथा भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। अभिप्राय यह है कि स्पीकर के वेतन तथा भत्ते उसके कार्यकाल में कम नहीं किए जा सकते। स्पीकर के वेतन तथा भत्ते निश्चित करने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। इस तरह लोकसभा के स्पीकर का पद बहुत महत्त्वपूर्ण है। उसका देश के सर्वोच्च पदाधिकारियों की सूची में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान सातवाँ स्थान है।

अध्यक्ष के कार्य (Functions of the Speaker) लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य निम्नलिखित हैं

- वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है,

- वह यह निर्णय करता है कि किस विधेयक पर किस दिन बहस हो,

- वह सदस्यों के बोलने का क्रम निश्चित करता है। यदि एक ही समय दो या दो से अधिक सदस्य बोलने के लिए खड़े हो जाएँ तो पहले कौन बोलेगा, उसका निर्णय अध्यक्ष करता है। यदि कोई सदस्य उसकी आज्ञा का पालन न करे तो वह उसे सदन से बाहर जाने को कह सकता है। अध्यक्ष की आज्ञा न मानने पर सदस्य को मार्शल की मदद से बाहर निकलवा सकता है तथा सदस्य को अधिवेशन में भाग लेने से भी रोक सकता है,

- वह सदन का कार्यक्रम बनाता है, कार्रवाई के नियमों की व्याख्या करता है तथा उनसे सम्बन्धित झगड़ों का निपटारा करता है, (

- यदि किसी विधेयक पर विवाद हो जाए कि यह साधारण विधेयक है अथवा धन विधेयक तो अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होता है,

- अध्यक्ष विधेयकों पर वाद-विवाद के पश्चात् मतदान करवाता है तथा निर्णय की घोषणा करता है,

- वह सदन में विभिन्न प्रस्तावों को पेश करने की अनुमति देता है अथवा किसी प्रस्ताव को पेश करने से इन्कार कर सकता है,

- किसी विधेयक पर मतभेद की दशा में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है,

- वह राष्ट्रपति के सन्देशों को पढ़कर सुनाता है,

- वह सदन की ओर से राज्यपाल तथा राष्ट्रपति के साथ पत्र-व्यवहार करता है,

- वह सदन में विभिन्न समितियों का गठन करता है तथा कुछ की अध्यक्षता भी करता है,

- वह विधेयकों पर मतदान में भाग नहीं लेता, परन्तु मत बराबर होने की दशा में उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है,

- सदन में सभी सदस्य उसकी अनुमति से तथा उसको सम्बोधित करके बोलते हैं,

- वह सदन में अव्यवस्था होने पर सदन की कार्रवाई स्थगित कर सकता है,

- सदस्य संसदीय भाषा का प्रयोग करें। अनुचित शब्दों को कार्रवाई से निकलवाने का अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार है,

- यदि कोई व्यक्ति सदन की मानहानि करता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्य करना अध्यक्ष का अधिकार है,

- वह सदन के विशेषाधिकारों का संरक्षक है।

अध्यक्ष की स्थिति (Position of the Speaker) लोकसभा के अध्यक्ष को बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। उसका पद बहुत महत्त्वपूर्ण, गरिमाशाली तथा सम्मान वाला है। एम०वी० पायली का कथन है, “अध्यक्ष सदस्यों के व्यक्तिगत दलीय आधार पर प्राप्त तथा विशेषाधिकारों का संरक्षक है। संक्षेप में अध्यक्ष स्वय सदन की शक्तियों, कारवाई व सम्मान का प्रतीक है।”

भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा था “अध्यक्ष सदन का प्रतिनिधित्व करता है। वह सदन के गौरव तथा स्वतन्त्रता का प्रतिनिधित्व करता है और क्योंकि सदन राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, अतः अध्यक्ष राष्ट्र की स्वतन्त्रता तथा स्वाधीनता का प्रतीक बन जाता है।” भूतपूर्व अध्यक्ष जी०वी० मावलंकर ने तो यहाँ तक कहा था “सदन में उसकी शक्तियाँ सर्वोच्च हैं।”

भारत के अध्यक्ष को बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, परन्तु फिर भी भारतीय अध्यक्ष को ब्रिटिश अध्यक्ष की तरह मान्यता प्राप्त नहीं है। ब्रिटेन में एक बार का अध्यक्ष सदा का अध्यक्ष होता है। (Once a Speaker, always a speaker.) वह कॉमन सदन के लिए निर्विरोध चुना जाता है। भारत में ऐसी प्रथाएँ स्थापित नहीं हुई हैं। फिर भी अभी तक जितने भी अध्यक्ष चुने गए हैं, उन्होंने अपनी निष्पक्षता व कार्यकुशलता से इस पद का सम्मान बढ़ाया है।

निष्कर्ष (Conclusion) लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों व स्थिति का अध्ययन करने के पश्चात् यह स्पष्ट हो जाता है कि लोकसभा के अध्यक्ष की स्थिति बड़ी गौरवशाली है। लोकसभा के अध्यक्ष की तुलना ब्रिटिश हाऊस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष से की जा सकती है तथा इस रूप में यह कहा जा सकता है कि भारतीय अध्यक्ष को हाऊस ऑफ अध्यक्ष से अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह भिन्न-भिन्न समितियों की नियुक्ति करता है और स्वयं तीन महत्त्वपूर्ण समितियों का अध्यक्ष भी होता है।

प्रश्न 6.

लोकसभा तथा राज्यसभा के आपसी सम्बन्धों का वर्णन करें।

अथवा

राज्यसभा दूसरा नहीं, दूसरे दर्जे का सदन है। व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

यद्यपि सैद्धान्तिक रूप में संसद के दोनों सदनों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कुछ अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं तो कुछ कार्यों में राज्यसभा की शक्तियाँ कम हैं। कुछ शक्तियाँ दोनों सदनों को समान रूप से प्राप्त हैं। इसलिए राज्यसभा को दूसरा सदन कहना तो उचित होगा, परन्तु दूसरे दर्जे का सदन कहना उचित नहीं है। निम्नलिखित तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है

1. साधारण विधेयक (Ordinary Bills):

साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। दोनों सदनों की स्वीकृति से ही विधेयक पास होगा, परन्तु अन्तिम शक्ति लोकसभा को प्राप्त है। राज्यसभा साधारण विधेयक को 6 महीने तक रोक सकती है। संयुक्त अधिवेशन की दशा में भी लोकसभा का ही प्रभुत्व रहता है।

2. धन विधेयक (Money Bills):

धन विधेयक पर राज्यसभा का नियन्त्रण बहुत कम है। धन विधेयक लोकसभा में ही पेश हो सकता है। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। राज्यसभा के सुझावों को स्वीकार करना अथवा न करना लोकसभा का अधिकार है।

3. कार्यपालिका पर नियन्त्रण (Control Over Executive):

मन्त्रिमण्डल अपने कार्यों के लिए व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यद्यपि दोनों सदनों के सदस्यों को मन्त्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है। दोनों सदन मन्त्रियों के कार्यों की आलोचना करते हैं, परन्तु अन्तिम शक्ति लोकसभा की है। लोकसभा मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करके उसे हटा सकती है, राज्यसभा नहीं, इसलिए कार्यपालिका पर अन्तिम नियन्त्रण लोकसभा का है, राज्यसभा का नहीं।

4. न्यायिक कार्य (Judicial Functions):

राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को अपने पद से हटाने में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। महाभियोग कोई भी सदन लगा सकता है तथा दूसरा सदन जाँच-पड़ताल करता है। महाभियोग तभी प्रभावकारी होगा यदि दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव प

5. चुनाव कार्य (Electoral Functions):

राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के चुनावों में दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्यों को भाग लेने का अधिकार होता है, जबकि उप-राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्यों को भी मतदान में भाग लेने का अधिकार होता है।

6. संविधान में संशोधन (Constitutional Amendments):

संविधान में संशोधन का अधिकार लोकसभा तथा राज्यसभा को समान रूप से प्रदान किया गया है। संशोधन प्रस्ताव किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यदि दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो संशोधन प्रस्ताव निरस्त किया जाता है।

7. अखिल भारतीय सेवा की स्थापना (Creation of an All India Service):

देश में यदि कोई नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की जानी है तो इस आशय का प्रस्ताव राज्यसभा पास करती है, तभी संसद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करती है।

8. राज्य-सूची पर कानून बनाना (Enactment on the Subject of State List):

शक्तियों के विभाजन के आधार पर राज्य सूची में दिए गए सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानसभाओं का है, परन्तु राज्यसभा के प्रस्ताव पास करने पर राज्य-सूची में दिए गए विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

9. आपातकाल की स्वीकृति (Consent on the Proclamation of Emergency):

राष्ट्रपति को संकटकाल की घोषणा की स्वीकृति संसद से लेनी आवश्यक है। यदि लोकसभा भंग हो चुकी हो तो राज्यसभा की स्वीकृति लेना आवश्यक है।

10. दोनों सदनों की अपनी विशेषताएँ (Peculiar Features of the Both Houses):

उक्त साझेदारी के अतिरिक्त प्रत्येक सदन की कुछ अलग-अलग विशेषताएँ भी हैं, जैसे

- लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से तथा राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं,

- राज्यसभा में 12 व्यक्ति राष्ट्रपति मनोनीत करता है,

- लोकसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव करती है। उप-राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है,

- लोकसभा अपने अध्यक्ष को हटा सकती है, राज्यसभा को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उसे लोकसभा की स्वीकृति भी लेनी पड़ती है,

- धन विधेयक तथा साधारण विधेयक पर विवाद की दशा में अन्तिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है,

- दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है,

- राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष अपने पद से निवृत्त हो जाते हैं तथा नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है।

निष्कर्ष (Conclusion) ऊपर वर्णित तथ्यों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा का आपस में गहरा सम्बन्ध है। एक सदन सारे कार्य नहीं कर सकता। भारत में दोनों सदनों में न कोई सदन अधिक शक्तिशाली है और न ही कोई सदन कम शक्तिशाली है। यदि कुछ कार्यों में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है तो कुछ कार्यों में राज्यसभा।

कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिनमें दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। अतः भारतीय लोकसभा और राज्यसभा संसद के अभिन्न अंग हैं। इनकी तुलना एक मनुष्य की दो भुजाओं से की जाती है। लोकसभा की तुलना दाएँ हाथ से तथा राज्यसभा की तुलना बाएँ हाथ से की जा सकती है।

प्रश्न 7.

भारत की संसद में अपनाई जाने वाली विधायनी प्रक्रिया का वर्णन करें। अथवा कोई साधारण विधेयक कानून बनने के लिए जिन अवस्थाओं में से गुजरता है, उनका वर्णन करें। अथवा एक विधेयक कैसे अधिनियम बनता है?

उत्तर:

कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव संसद के सामने प्रस्तुत किया जाता है, उसे विधेयक कहा जाता है। जब यह कर दिया जाता है तथा उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है तब वह अधिनियम अर्थात् कानून बन जाता है। विधेयक दो प्रकार के होते हैं सरकारी विधेयक तथा गैर-सरकारी विधेयक। जो विधेयक सरकार की ओर से अर्थात् मन्त्री द्वारा पेश किया जाता है, उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है और जो विधेयक मन्त्री के अतिरिक्त किसी और द्वारा पेश किया जाता है, उसे गैर-सरकारी विधेयक कहा जाता है।

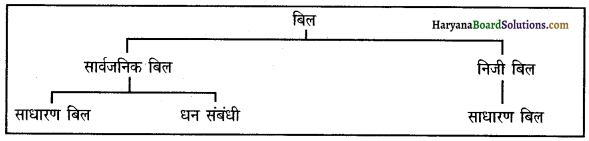

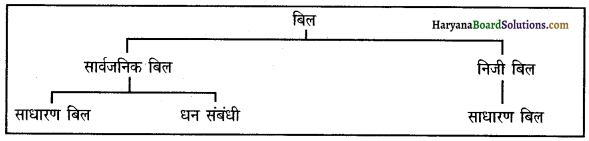

विधेयक चाहे सरकारी हो अथवा गैर-सरकारी, दो तरह के होते हैं-साधारण विधेयक तथा धन विधेयक। साधारण विधेयक सामान्य लोकहित के बारे में होते हैं। प्रशासन को चलाने के लिए कानून बनाने से उनका सम्बन्ध होता है। धन विधेयक उसे कहा जाता है जो कर लगाने तथा सरकारी कोष से धन निकलवाकर खर्च करने के बारे में हो अथवा उनका सम्बन्ध राजस्व से हो। विधेयकों के विभाजन को इस आकृति से आसानी से समझा जा सकता है

एक विधेयक अधिनियम कैसे बनता है? (How does a Bill become an Act ?)

1. विधेयक पेश करना तथा प्रथम वाचन (Introduction and First Reading):

साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। जो भी व्यक्ति विधेयक पेश करना चाहता है, वह इस उद्देश्य की सूचना एक.मास पूर्व अध्यक्ष को देता है। मन्त्रियों पर एक महीने की अवधि लागू नहीं होती। अध्यक्ष उस विधेयक पर कोई तिथि निश्चित कर देता है। निश्चित तिथि को विधेयक पेश करने वाला सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से विधेयक पेश करता है। वह विधेयक का शीर्षक पढ़ता है। वह विधेयक के सम्बन्ध में भाषण भी देता है।

यदि शीर्षक के सम्बन्ध में मतभेद हो तो विरोधी दल को अपने विचार रखने का समय दिया जाता है। विधेयक को सरकारी गजट में छाप दिया जाता है। इस विधि को ही विधेयक का पेश करना तथा प्रथम वाचन कहा जाता है। कभी-कभी अध्यक्ष विधेयक को सीधे सरकारी गजट में छापने का आदेश दे सकता है।

इस अवस्था में विधेयक को प्रथम वाचन के लिए सदन में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती तथा उसका सरकारी गजट में छाप दिया जाना ही प्रथम वाचन मान लिया जाता है। विधेयक के प्रथम वाचन के पश्चात् विधेयक पेश करने वाले सदस्य के सुझाव पर तथा सदन की आज्ञानुसार विधेयक के दूसरे वाचन को आरम्भ करने के लिए तिथि निश्चित की जाती है।

2. दूसरा वाचन (Second Reading):

निश्चित तिथि पर विधेयक पर दूसरा वाचन आरम्भ होता है। विधेयक पेश करने वाला विधेयक पर धारावाहिक बहस करने अथवा विधेयक को किसी समिति के पास भेजने की सिफारिश करता है। विधेयक पर वाद-विवाद केवल विधेयक के साधारण सिद्धान्तों तथा उद्देश्यों तक सीमित रहता है। विधेयक की प्रत्येक धारा पर विस्तारपूर्वक बहस नहीं होती और न ही कोई संशोधन पेश किया जा सकता है। विधेयक पेश करने वाले सदस्य की बात को मानते हुए विधेयक को सम्बन्धित समिति के पास भेज दिया जाता है। विधेयक की कापियाँ सदस्यों में बाँटी जाती हैं।

3. समिति अवस्था (Committee Stage):

विधेयक जिस प्रवर समिति अथवा संयुक्त समिति के पास भेजा जाता है, उसमें सदन के विभिन्न राजनीतिक दलों को सदस्यों के अनुपात से प्रतिनिधित्व दिया जाता है। एक समिति में 20 से 30 तक सदस्य लिए जाते हैं। विधेयक पेश करने वाले को समिति में अवश्य लिया जाता है। समिति में विधेयक पर विस्तार से विचार किया जाता है।

समिति किसी भी व्यक्ति, संस्था तथा समूह को यदि उसके पास विधेयक सम्बन्धी कोई जानकारी है तो उसे अपने पास बुला सकती है। आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों की राय भी ली जा सकती है। विधेयक पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के बाद समिति विधेयक को संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन के निश्चित समय के अन्दर सदन को वापिस भेज देती है।

4. रिपोर्ट अवस्था (Report Stage) समिति की रिपोर्ट के पश्चात् विधेयक पेश करने वाला प्रस्ताव रख सकता है कि समिति की रिपोर्ट के साथ विधेयक पर विचार किया जाए। उस अवस्था में विधेयक पर व्यापक वाद-विवाद होता है। विधेयक की प्रत्येक धारा पर चर्चा होती है। संशोधन पेश किए जाते हैं। प्रत्येक संशोधन और प्रत्येक धारा को सदन के सामने मतदान के लिए रखा जाता है।