Haryana State Board HBSE 11th Class Political Science Important Questions Chapter 7 राष्ट्रवाद Important Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Political Science Important Questions Chapter 7 राष्ट्रवाद

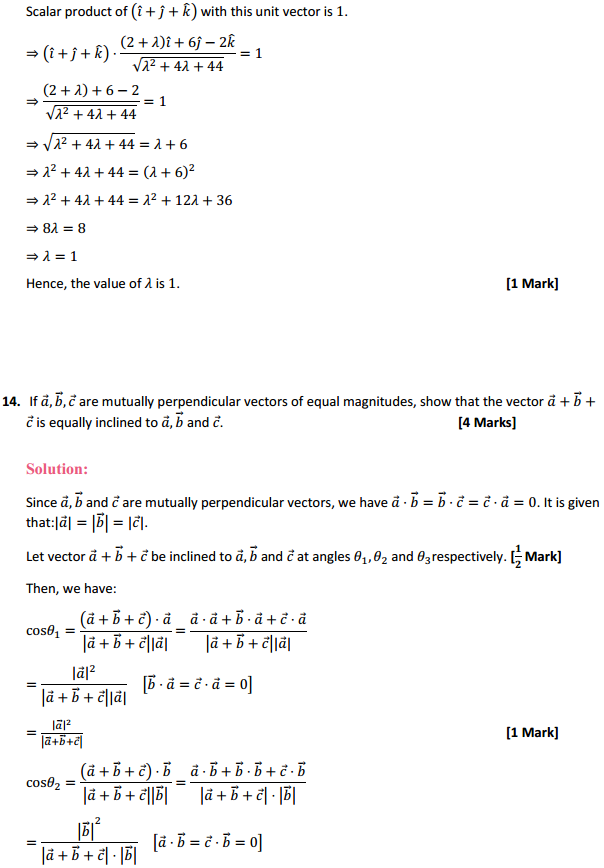

अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

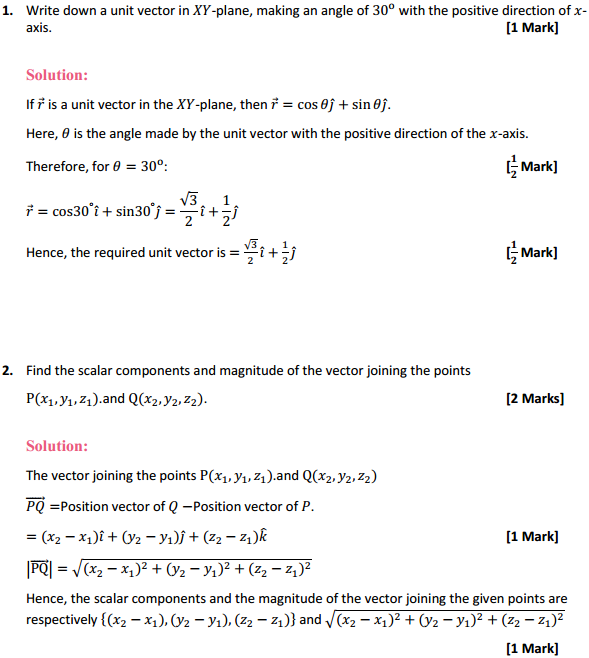

प्रश्न 1.

राष्ट्र का शाब्दिक अर्थ लिखिए।

उत्तर:

‘राष्ट्र’ या अंग्रेज़ी भाषा का नेशन (Nation) शब्द, लेटिन भाषा के ‘नेशिओ’ (Natio) शब्द से बना है। इसका अर्थ जन्म या नस्ल या जाति से होता है। इस आधार पर एक ही जाति, वंश या नस्ल से जातिगत एकता में जुड़े हुए संगठित जन-समूह को एक राष्ट्र कहा जाता है।

प्रश्न 2.

‘राष्ट्र’ की परिभाषा किन-किन आधारों पर की जाती है?

उत्तर:

विभिन्न विद्वानों द्वारा ‘राष्ट्र’ की परिभाषा जातीय, राजनीतिक एवं भावनात्मक आधारों पर की जाती है।

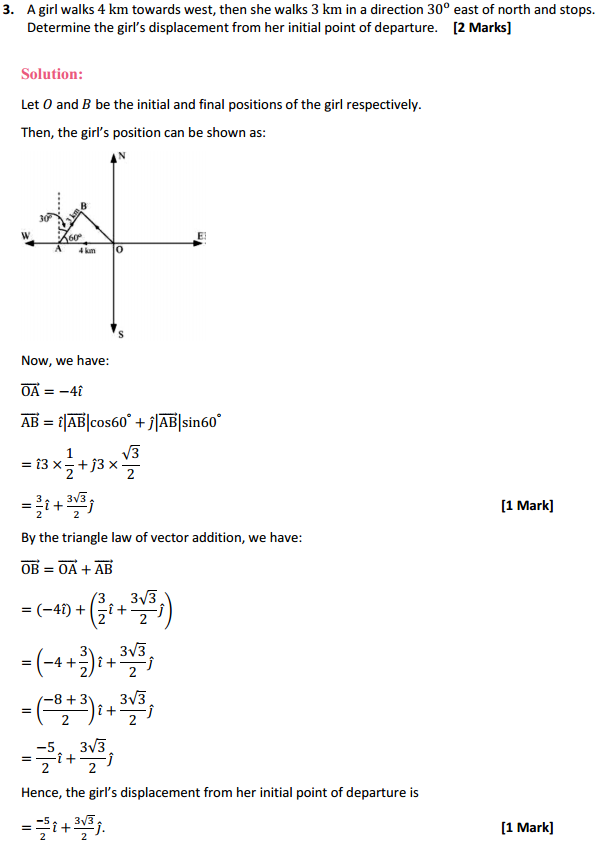

प्रश्न 3.

‘राष्ट्र’ की नस्ल या जातिगत एकता सम्बन्धी परिभाषा देने वाले समर्थक विद्वानों के नाम लिखिए।

उत्तर:

‘राष्ट्र’ की नस्ल या जातीय एकता सम्बन्धी परिभाषा देने वाले समर्थक विद्वान बर्गेस, प्रेडियर-फोडेर और लीकॉक आदि हैं। .

प्रश्न 4.

जातीय एकता सम्बन्धी ‘राष्ट्र’ की कोई एक परिभाषा दीजिए।

उत्तर:

बर्गेस के अनुसार, “वह जन-समूह जिसमें जातीय एकता हो और जो भौगोलिक एकता वाले प्रदेश में बसा हुआ हो, राष्ट्र कहलाता है।”

प्रश्न 5.

क्या वर्तमान में नस्ल या जातीय आधार पर विश्व में कोई राज्य है?

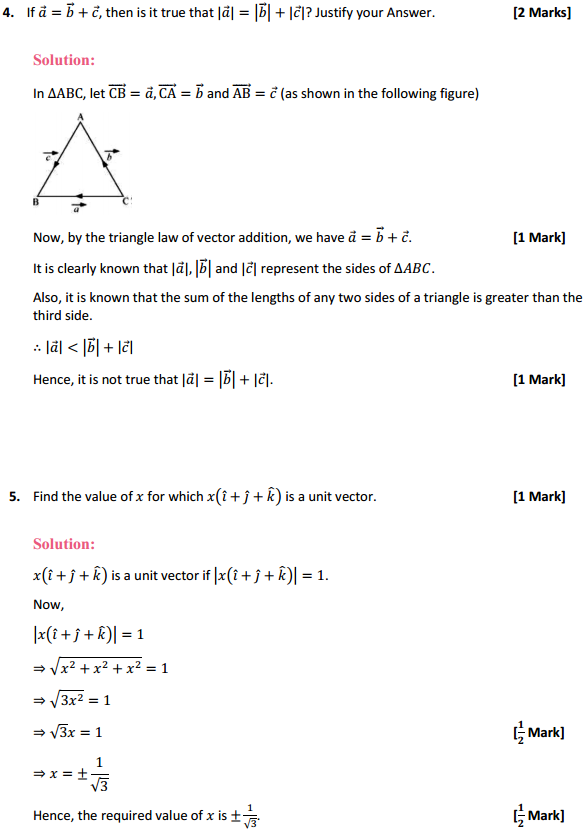

उत्तर:

वर्तमान में विश्व में कोई भी राज्य पूर्णतः नस्ल या जातीय आधार पर नहीं है।

प्रश्न 6.

‘राष्ट्र’ की राजनीतिक एकता सम्बन्धी परिभाषा देने वाले समर्थक विद्वानों के नाम लिखिए।

उत्तर:

लॉर्ड ब्राइस, हेज एवं गिलक्राइस्ट आदि विद्वानों ने राष्ट्र की राजनीतिक एकता सम्बन्धी परिभाषा दी है।

प्रश्न 7.

राजनीतिक एकता सम्बन्धी राष्ट्र की कोई एक परिभाषा दीजिए।

उत्तर:

लॉर्ड ब्राइस के अनुसार, “राष्ट्र वह राष्ट्रीयता है जिसने अपने-आपको स्वतन्त्र होने या स्वतन्त्रता की इच्छा रखने वाली राजनीतिक संस्था के रूप में संगठित कर लिया हो।”

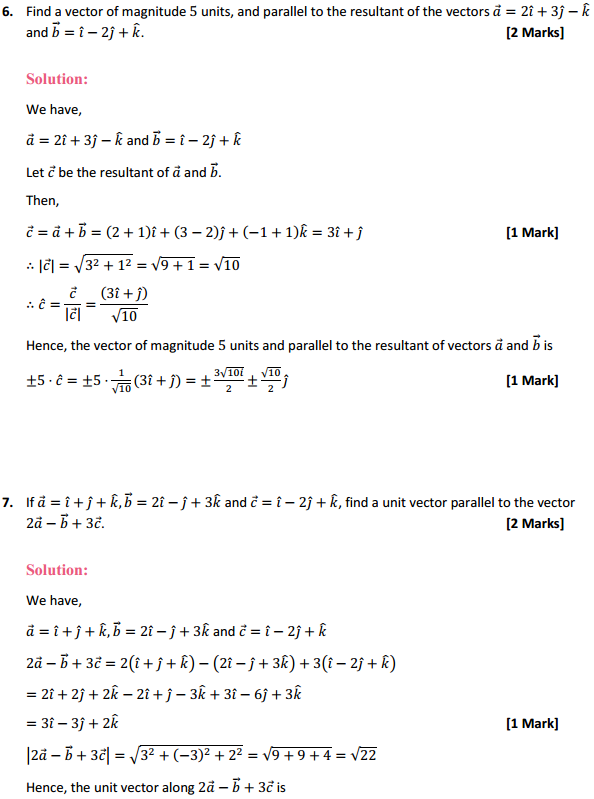

प्रश्न 8.

राष्ट्र की भावनात्मक एकता सम्बन्धी परिभाषा देने वाले किन्हीं दो समर्थक विद्वानों के नाम लिखिए।

उत्तर:

राष्ट्र की भावनात्मक आधार पर परिभाषा देने वाले समर्थक विद्वान गार्नर, ब्लंशली, हाऊसर, बार्कर आदि हैं।

प्रश्न 9.

भावनात्मक एकता सम्बन्धी राष्ट्र की कोई एक परिभाषा दीजिए।

उत्तर:

ब्लंशली के शब्दों में, “राष्ट्र ऐसे मनुष्यों के समूह को कहते हैं जो विशेषतः भाषा और रीति-रिवाजों के द्वारा एक समान सभ्यता से बँधे हुए हों जिससे उनमें अन्य सभी विदेशियों से अलग एकता की सुदृढ़ भावना पैदा होती हो।”

प्रश्न 10.

बार्कर ने ‘राष्ट्र’ को कैसे परिभाषित किया है?

उत्तर:

बार्कर के अनुसार, “राष्ट्र लोगों का वह समूह है जो एक निश्चित भू-भाग में रहते हुए आपसी प्रेम और स्नेह की भावना से एक-दूसरे के साथ बँधे हुए हों।”

प्रश्न 11.

राष्ट्रीयता का शाब्दिक अर्थ समझाइए।

उत्तर:

उत्पत्ति की दृष्टि से यह शब्द भी अंग्रेज़ी के नेशनलिटी शब्द का रूपान्तरण है जो लेटिन भाषा के ‘नेट्स’ शब्द से बना है, जिसका अर्थ जन्म या जाति होता है। इस प्रकार राष्ट्रीयता भी समान नस्ल वाले लोगों का समुदाय है, परन्तु आजकल नस्ल की एकता नहीं पाई जाती। इसलिए यहाँ राष्ट्रीयता की अवधारणा का अर्थ एक मनोवैज्ञानिक एवं अध्यात्मिक भावना के रूप में लिया जाता है।

प्रश्न 12.

राष्ट्रीयता की कोई एक परिभाषा दीजिए।

उत्तर:

ब्राइस के अनुसार, “राष्ट्रीयता वह जनसंख्या है जो भाषा एवं साहित्य, विचार, प्रथाओं और परम्पराओं जैसे बन्धनों में परस्पर इस प्रकार बंधा हुआ हो कि वह अपनी ठोस एकता अनुभव करें तथा उन्हीं आधारों पर बंधी हुई अन्य जनसंख्या से अपने-आपको भिन्न समझे।”

प्रश्न 13.

राष्ट्र राज्य के लिए सहयोगी है कैसे? स्पष्ट करें।

उत्तर:

राष्ट्र ‘एकता’ की भावना का प्रतीक है और यही एकता की भावना न केवल राज्य रूपी संस्था को जन्म देने में सहायक है वरन् राज्य को विश्व में एक शक्तिशाली रूप धारण करने में सहायता देती है।

प्रश्न 14.

राज्य और राष्ट्र में कोई दो अन्तर लिखिए।

उत्तर:

राज्य एवं राष्ट्र में दो प्रमुख अन्तर निम्नलिखित हैं

- राज्य एक राजनीतिक संगठन है जबकि राष्ट्र एक भावनात्मक संगठन है, जिसमें एकता की चेतना होती है।

- राज्य के लिए निश्चित सीमा का होना अनिवार्य है जबकि राष्ट्र की कोई निश्चित सीमा नहीं होती।

प्रश्न 15.

राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ लिखिए।

उत्तर:

राष्ट्रवाद जिसे अंग्रेज़ी में ‘Nationalism’ कहते हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द ‘Nation’ से बना है, जिसकी उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द नेशिओ (Natio) से हुई है, जिसका अर्थ है जन्म अथवा जाति। दूसरे शब्दों में एक ही नस्ल या जाति के साथ सम्बन्ध रखने वाले लोगों को राष्ट्र कहा जाता है तथा उन लोगों की अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा को ‘राष्ट्रवाद’ कहा जाता है।

प्रश्न 16.

राष्ट्रवाद की कोई एक परिभाषा दीजिए।

उत्तर:

डॉ० महाजन के अनुसार, “राष्ट्रवाद का अर्थ साधारणतः उस शक्ति से लिया जाता है जो एक निश्चित क्षेत्र में बसने वाले एक जाति के लोगों को इकट्ठा रखती है ताकि वे राज्य में मनमर्जी से प्रयोग की जाने वाली शक्ति के विरुद्ध अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें तथा बाहरी आक्रमण के विरुद्ध अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा कर सकें।”

प्रश्न 17.

राष्ट्रवाद के कोई दो प्रकार लिखिए।

उत्तर:

- उदारवादी राष्ट्रवाद एवं

- लोकतन्त्रीय राष्ट्रवाद।

प्रश्न 18.

राष्ट्रवाद के कोई दो निर्माणक तत्त्व लिखिए।

उत्तर:

राष्ट्रवाद के दो निर्माणक तत्त्व निम्नलिखित हैं-

- नस्ल की समानता तथा

- भाषा, संस्कृति तथा परम्पराओं की समानता।

प्रश्न 19.

राष्ट्रवाद के रास्ते में आने वाली किन्हीं दो बाधाओं का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

राष्ट्रवाद के रास्ते में आने वाली दो बाधाएँ निम्नलिखित हैं

- लोगों में क्षेत्रीय संकीर्णता की भावना का होना।

- लोगों में संकुचित एवं निजी स्वार्थ की भावनाएँ होना।

प्रश्न 20.

राष्ट्रवाद के विकास में बाधाओं को दूर करने हेतु कोई दो उपाय लिखिए।

उत्तर:

राष्ट्रवाद के विकास में बाधाओं को दूर करने हेतु दो प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं

- साम्प्रदायिकता तथा जातिवाद का प्रचार करने वाले संगठनों पर पाबन्दी लगा दी जाए।

- लोगों में क्षेत्रवाद की भावना को समाप्त करने के लिए देश के सभी क्षेत्रों का समान विकास करना चाहिए, प्रान्तीय तथा क्षेत्रीय भावनाओं के प्रचार पर पाबन्दी लगानी चाहिए।

प्रश्न 21.

एक राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों से की जाने वाली किन्हीं दो माँगों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

एक राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों से की जाने वाली दो माँगें निम्नलिखित हैं

- एक राज्य या राष्ट्र अपने देश के प्रत्येक नागरिक से देश की प्रभुसत्ता, एकता एवं अखण्डता को बनाए रखने की माँग करता है।

- एक राज्य अपने देश के प्रत्येक नागरिक से देश के संविधान का पालन करने एवं इसके आदर्शों, संस्थाओं एवं राष्ट्रीय झण्डे एवं गान का सम्मान करने की मांग भी करता है।

प्रश्न 22.

आत्म-निर्णय का क्या अर्थ है?

उत्तर:

साधारण अर्थ में, आत्म-निर्णय का अर्थ है ‘स्वतन्त्र राज्य’ । आत्म-निर्णय के अपने दावे में राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से माँग करता है कि उसके पृथक राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे को मान्यता या स्वीकार्यता दी जाए।

प्रश्न 23.

राष्ट्रीय आत्म-निर्णय के अधिकार की माँग प्रायः किस आधार पर की जाती है?

उत्तर:

सामान्यतः ऐसी माँग उन लोगों की ओर से की जाती है जो एक लम्बे समय से किसी निश्चित भू-भाग पर साथ-साथ रहते आए हों और जिनमें भाषा, धर्म, रीति-रिवाज, संस्कृति एवं ऐतिहासिक परम्पराओं के आधार पर साझी समझ एवं पहचान का बोध हो।

प्रश्न 24.

राष्ट्रीय आत्म-निर्णय के अधिकार सम्बन्धी माँग को निरुत्साहित करने का क्या समाधान हो सकता है?

उत्तर:

हमं एक संस्कृति एक राज्य के विचार या विभिन्न राष्ट्रीयताओं के आधार पर नए स्वतन्त्र राज्यों के गठन के विचार को छोड़कर विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों को एक ही देश में उन्नति एवं विकास के लिए उन्हें संवैधानिक संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था की जा सकती है, जैसे भारत में अल्पसंख्यकों को भाषायी, धार्मिक आदि संरक्षण प्रदान किए गए हैं।

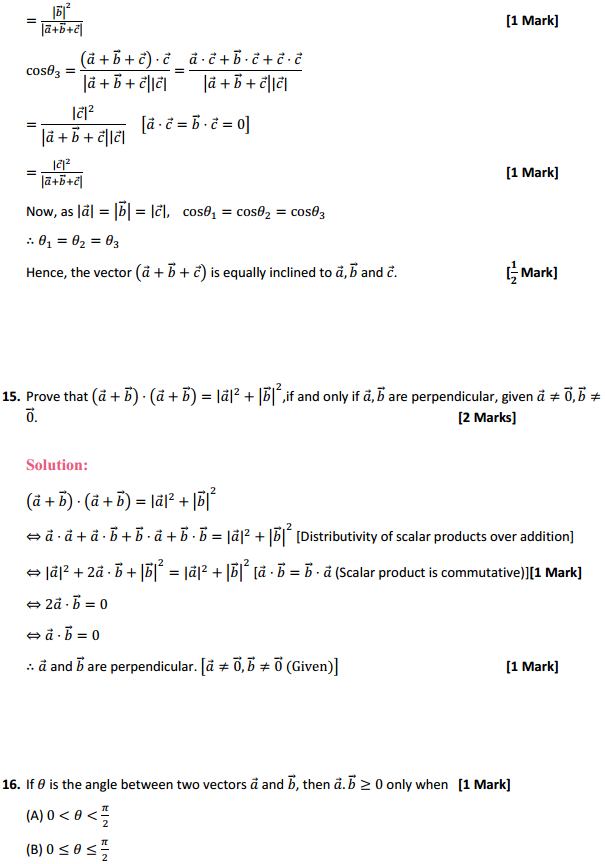

लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

राष्ट्र एवं राज्य में कोई चार अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

यद्यपि ये दोनों शब्द एक ही मूल धातु लेटिन शब्द ‘नेशिओ’ (Natio) से निकले हैं, फिर भी इनके अर्थ में वैज्ञानिक भेद है। यह भेद इतना सूक्षम है कि इनकी विभाजन रेखा ढूँढना कठिन हो जाता है। फिर भी हमें इन दोनों में इस प्रकार के भेद को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि आधुनिक राज्य राष्ट्र-राज्य हैं। राज्य राष्ट्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। इसलिए प्रायः राज्य तथा राष्ट्र शब्दों को एक-दूसरे के लिए प्रयुक्त किया जाता है। परन्तु इन दोनों शब्दों में मौलिक भेद हैं जो निम्नलिखित हैं

(1) राष्ट्र ऐसे लोगों का समूह है जो समान नस्ल, भाषा, रीति-रिवाज़, संस्कृति तथा ऐतिहासिक अनुभवों के आधार पर एकता की भावना में बंधे हुए हैं। राष्ट्र एक भावनात्मक संगठन है। इसके विपरीत राज्य एक राजनीतिक संगठन है। जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा समाज में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखता है।

(2) एक राज्य के लिए निश्चित प्रदेश अनिवार्य है। मातृभूमि के प्रति बलिदान की भावना निश्चित प्रदेश के कारण ही लोगों में पैदा होती है। परन्तु राष्ट्र की कोई निश्चित सीमा नहीं होती।

(3) राज्य के निश्चित चार तत्त्व अनिवार्य हैं जनसंख्या, निश्चित प्रदेश, संगठित सरकार तथा प्रभुसत्ता राज्य के अनिवार्य तत्त्व

गा तो राज्य नहीं बनेगा। परन्तु राष्ट्र के लिए कोई तत्त्व अनिवार्य नहीं । धर्म, रीति-रिवाज़, जाति, भाषा, भौगोलिक एकता कोई भी अथवा सभी तत्त्व राष्ट्र के निर्माण में सहायक हो सकते हैं।

(4) एक राज्य में कई राष्ट्रीयताएँ होती हैं। भारत, स्विट्जरलैण्ड तथा अन्य देशों में एक नहीं कई राष्ट्रीयताओं के लोग बसे हुए हैं। परन्तु राष्ट्र में एक ही राष्ट्रीयता के लोग संगठित होते हैं।

प्रश्न 2.

क्या प्रत्येक राष्ट्र के लिए एक राज्य की अनिवार्यता होनी आवश्यक है? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

राष्ट्र एक व्यापक शब्द है और इसका सम्बन्ध मुख्यतः आध्यात्मिक भावना से है और इसलिए यह निष्कर्ष हम आसानी से निकाल सकते हैं कि एक राष्ट्र के लिए राज्य की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि गार्नर (Garmer) ने कहा है “राष्ट्र के लिए लोगों को राज्य के रूप में संगठित होना जरूरी नहीं है और न ही राज्य के लिए राष्ट्र होना आवश्यक है।”

परन्तु यहाँ यह भी स्पष्ट है कि उपर्युक्त कथन का अभिप्राय हमें यह भी नहीं लेना चाहिए कि इन दोनों को एक-दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। वास्तव में इन दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध भी पाया जाता है। जैसे राष्ट्र एकता की भावना का प्रतीक है और यही एकता की भावना न केवल राज्य रूपी संस्था को जन्म देने में सहायक है वरन् राज्य को विश्व में एक शक्तिशाली रूप धारण करने में सहायता देती है।

जैसे कि विश्व में बिखरे हुए यहूदियों की एकता की भावना और वर्षों प्रयत्नों के फलस्वरूप उन्होंने इज़राइल नामक राज्य को जन्म दिया और तत्पश्चात् अपनी इसी भावना के फलस्वरूप वह विश्व में एक शक्तिशाली राज्य के रूप में अपनी पहचान रखता है। अतः स्पष्ट है कि दोनों एक-दूसरे के लिए सहायक हैं, परन्तु फिर भी बिना राज्य के राष्ट्र हो सकता है।

प्रश्न 3.

रूढ़िवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

प्रत्येक देश की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है और उसका वर्तमान रूप एक लम्बे ऐतिहासिक विकास का परिणाम होता है। एक देश में कुछ ऐसी परम्पराएँ अथवा संस्थाएँ चली आ रही होती हैं जिनके साथ उस देश के लोगों की भावनाएँ जुड़ी होती हैं, जिसके कारण वे उन्हें समाप्त नहीं करना चाहते। वे उन्हें जारी रखना चाहते हैं। ऐसी भावनात्मक लगन को रूढ़िवादी राष्ट्रवाद का नाम दिया जाता है। इन्हीं भावनाओं के कारण ही लोकतन्त्र के वर्तमान युग में कई देशों में राजतन्त्र की संस्था बनी हुई है। इंग्लैण्ड में लॉर्ड सदन (House of Lords) का अस्तित्व भी इसी भावना के कारण ही आज तक बना हुआ है।

प्रश्न 4.

उदारवादी राष्ट्रवाद तथा लोकतान्त्रिक राष्ट्रवाद क्या है?

उत्तर:

उदारवादी राष्ट्रवाद-उदारवादी राष्ट्रवाद का विकास 17वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड के संवैधानिक संघर्ष तथा 18वीं शताब्दी में फ्रांस और अमेरिका की क्रान्तियों के सामूहिक प्रभाव के फलस्वरूप हुआ। उदारवादी राष्ट्रवाद के अनुसार, प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है और प्रत्येक राष्ट्र को यह अधिकार होता है कि वह अपने ढंग से अपनी राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगति कर सके। एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों पर अपनी इच्छा लादने का कोई अधिकार नहीं है।

अतः उदारवादी राष्ट्रवाद प्रत्येक राष्ट्र की स्वतन्त्रता का समर्थन करता है। यह साम्राज्यवाद का विरोधी है तथा विभिन्न राष्ट्रों के बीच आपसी प्रेम, भ्रातृत्व तथा सद्भावना का समर्थन करता है। यह ‘कानून का शासन’ (Rule of Law) का समर्थन करता है, लेकिन राष्ट्र तथा सरकार के नाम पर मनमानी करने की अनुमति नहीं देता।

लोकतन्त्रीय राष्ट्रवाद-लोकतन्त्रीय राष्ट्रवाद वास्तव में उदारवादी राष्ट्रवाद का ही सर्वोत्तम रूप है। यह कुछ लोगों को नहीं, बल्कि समस्त जनता को ही राष्ट्र का प्रतीक मानता है। यह रूढ़िवादी राष्ट्रवाद के विरुद्ध है और सामाजिक असमानताओं पर आधारित प्राचीन संस्थाओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। इसके अनुसार, सभी व्यक्तियों को राष्ट्रीय सम्पन्नता को भोगने का समान अधिकार होना चाहिए।

लोकतन्त्रीय राष्ट्रवाद लोकतन्त्रीय मूल्यों (Democratic Values) पर आधारित है और स्वतन्त्रता, समानता तथा भ्रातृत्व भाव को लोकतन्त्र का आधार मानकर उसका समर्थन करता है। इस व्यवस्था में प्रभुसत्ता लोगों के पास होती है तथा राष्ट्रों के आत्म-निर्णय के अधिकार को स्वीकार किया जाता है।

प्रश्न 5.

सर्वसत्तावादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

सर्वसत्तावादी राष्ट्रवाद उदारवादी तथा लोकतन्त्रीय राष्ट्रवाद के विरुद्ध है। इस राष्ट्रवाद के समर्थक व्यक्ति को साधन तथा राज्य को साध्य (End) मानते हैं और व्यक्ति को राज्य के लिए बड़े-से-बड़ा बलिदान देने के लिए कहा जाता है। जर्मनी में हिटलर के अधीन राष्ट्रवाद तथा इटली में मुसोलिनी के अधीन राष्ट्रवाद सर्वसत्तावादी राष्ट्रवाद के उदाहरण हैं। ऐसी व्यवस्था एक ही विचारधारा पर आधारित होती है और उसी विचारधारा को सरकारी मान्यता प्राप्त होती है। ऐसी व्यवस्था में अधिकारों के मुकाबले, कर्तव्यों तथा अनुशासन पर अधिक बल दिया जाता है।

ऐसा शासन राष्ट्र के लिए युद्ध को आवश्यक मानता है और राज्य के क्षेत्रीय विस्तार का समर्थन करता है। देश के लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रबल बनाने के लिए सर्वसत्तावादी शासक लोगों को यह एहसास करवाने का प्रयत्न करते हैं कि वे श्रेष्ठ जाति एवं नस्ल के लोग हैं तथा उनकी नस्ल विश्व में सबसे उत्तम नस्ल है और उन्हें अन्य लोगों पर शासन करने का अधिकार है। ऐसा राष्ट्रवाद विश्व-शान्ति के लिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि यह युद्ध का समर्थन करता है तथा उसे बढ़ावा देता है।

प्रश्न 6.

मार्क्सवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

मार्क्सवादी राष्ट्रवाद पूँजीवाद राष्ट्रवाद, उदारवादी तथा लोकतन्त्रीय राष्ट्रवाद का विरोधी है। यह मजदूरों की तानाशाही का समर्थन तथा साम्राज्यवाद का विरोध करता है। इस राष्ट्रवाद के अनुसार, रूढ़िवादी और लोकतन्त्रीय राष्ट्रवाद पूँजीवाद का समर्थन करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य राष्ट्रहित का साधन न होकर पूँजीपतियों के हितों को सुरक्षित रखना होता है। इस व्यवस्था में श्रमिक वर्ग का शोषण किया जाता है और उनके हितों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

मार्क्सवादी राष्ट्रवाद का उद्देश्य वर्ग-रहित समाज की स्थापना करना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यतानुसार कार्य करे और अपनी आवश्यकतानुसार वेतन प्राप्त करे। मार्क्सवादी राष्ट्रवाद पूँजीवाद को समाप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय क्रान्ति में विश्वास रखता है। यह प्रत्येक राष्ट्र को आत्म-निर्णय (Self-determination) का अधिकार देने का समर्थन करता है। चीनी राष्ट्रवाद मार्क्सवादी राष्ट्रवाद का मुख्य उदाहरण है।

प्रश्न 7.

राष्ट्रवाद के विकास में आने वाली किन्हीं चार बाधाओं का उल्लेख संक्षेप में कीजिए।

उत्तर:

राष्ट्रवाद की भावना के विकास में आने वाली चार प्रमुख बाधाएँ निम्नलिखित हैं

1. धर्म की भिन्नता-धर्म की एकता जहाँ लोगों में एकता की भावना पैदा करती है, वहाँ धर्म की भिन्नता एकता को नष्ट करती है। धर्म के आधार पर प्रायः लोगों के बीच दंगे-फसाद होते रहते हैं, जिनके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय एकता नष्ट होती है और देश की उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है। भारत में धार्मिक विभिन्नता के कारण समय-समय पर साम्प्रदायिक दंगे होते रहते हैं। सन् 1947 में भारत का विभाजन भी धर्म के ही आधार पर हुआ था।

2. भाषायी भिन्नता-धार्मिक विभिन्नता की भाँति भाषायी भिन्नता भी राष्ट्रवाद के विकास में बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोलने वाले लोग अपने को एक-दूसरे से अलग समझते हैं। भारत की स्थिति इस बात का स्पष्ट उदाहरण है। दक्षिणी भारत के लोग आज भी हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।

3. संकुचित दलीय वफादारियाँ-आधुनिक लोकतन्त्रीय युग में राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है। कई राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जिनका दृष्टिकोण बड़ा संकीर्ण होता है, जिसके पारणाम नका दृष्टिकोण बड़ा संकीर्ण होता है, जिसके परिणामस्वरूप लोग अलग-अलग गुटों में बँट जाते हैं। उनमें आपसी ईर्ष्या-द्वेष की भावना बढ़ती है, जो राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत हानिकारक होती है। कई बार राजनीतिक दल अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए राष्ट्रीय हितों को बलिदान कर देते हैं। वे दल के हितों को राष्ट्र के हितों से बड़ा समझने लगते हैं। इससे राष्ट्रीय हितों को हानि पहुँचती है।

4. स्वार्थ की भावना-स्वार्थ की भावना भी राष्ट्रवाद के विकास के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। स्वार्थी व्यक्ति केवल अपने हितों के बारे में सोचते हैं और उन्हें साधने का ही प्रयत्न करते हैं। उन्हें दूसरों के हितों की परवाह नहीं होती। कई बार तो ऐसे व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय हितों तक को कुर्बान कर देते हैं। सभी राष्ट्र-विरोधी कार्य; जैसे तस्करी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, चोरबाज़ारी, मिलावट तथा रिश्वतखोरी आदि स्वार्थी लोगों के द्वारा ही किए जाते हैं।

प्रश्न 8.

आत्म- निर्णय के अधिकार का क्या अर्थ है?

अथवा

आत्म-निर्णय के अधिकार से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

आत्म-निर्णय के अधिकार का आधार वास्तव में व्यक्ति का मौलिक अधिकार ही है। साधारण अर्थ में आत्म-निर्णय का अर्थ है ‘स्वतन्त्र राज्य’ । आत्म-निर्णय के अपने दावे में राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से माँग करता है कि उसके पृथक राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे को मान्यता और स्वीकार्यता दी जाए। सामान्यतः ऐसी माँग उन लोगों की ओर से आती है जो एक लम्बे समय से किसी निश्चित भू-भाग पर साथ-साथ रहते आए हों और जिनमें साँझी पहचान का बोध हो। कुछ मामलों में आत्म-निर्णय के ऐसे दावे एक स्वतन्त्र राज्य बनाने की उस इच्छा से भी जुड़ जाते हैं।

इन दावों का सम्बन्ध किसी समूह की संस्कृति की सुरक्षा से होता है। डॉ० एच०ओ० अग्रवाल (Dr. H.O. Aggarwal) ने आत्म-निर्णय सिद्धान्त को दो भागों में बाँटा है-बाह्य तथा आन्तरिक। प्रथम बाह्य भाग या पहलू के कारण राष्ट्र की जनसंख्या या तो पृथक् होकर या स्वतन्त्र होकर अथवा स्वतन्त्र राज्य का निर्माण करके अपनी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति का निर्धारण करती है।

द्वितीय, आन्तरिक पहलू के कारण उनके आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में उनके अधिकारों को मान्यता देती है। संक्षेप में, आत्म-निर्णय का तात्पर्य एक राज्य में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को उसके बाह्य व आन्तरिक पहलुओं पर स्वयं निर्णय लेने के अधिकार से लिया जाता है।

प्रश्न 9.

राष्ट्रीय आत्म-निर्णय सिद्धान्त के पक्ष एवं विपक्ष में दो-दो तर्कों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

पक्ष में तर्क-राष्ट्रीय आत्म-निर्णय सिद्धान्त के पक्ष में दो तर्क निम्नलिखित हैं

(1) यह सिद्धान्त लोकतन्त्र एवं प्रतिनिधि शासन के लिए अधिक उपयोगी है, क्योंकि लोकतन्त्र की सफलता राज्य के नागरिकों की एकता पर निर्भर करती है, जबकि एक राष्ट्रीय राज्य में लोगों में एकता की सम्भावना अधिक होने की प्रवृत्ति विद्यमान होती है।

(2) यह सिद्धान्त राज्य की उन्नति या विकास की दृष्टि से भी अधिक उपयुक्त है, क्योंकि एक राष्ट्रीय राज्य में नागरिकों में एकता, पारस्परिक स्नेह एवं सहयोग तथा राष्ट्र के प्रति भक्तिभाव की प्रवृतियाँ अधिक देखने को मिलती हैं। अतः ऐसी प्रवृत्तियाँ प्रत्येक नागरिक को जहाँ राष्ट्र के विकास में भागीदार बनाने में प्रेरित करती हैं, वहाँ राज्य के सम्पूर्ण विकास की सम्भावना स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है।

विपक्ष में तर्क-राष्ट्रीय आत्म-निर्णय के सिद्धान्त के विपक्ष में दो निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं

(1) इस सिद्धान्त से तानाशाही की प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलने की अधिक सम्भावना हो जाती है, क्योंकि ऐसे राज्यों में जातीय श्रेष्ठता का झूठा अभिमान आ जाता है।

(2) एक राष्ट्रीय राज्य का संकुचित दृष्टिकोण उस राज्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि ऐसे राज्य अपने आप में सीमित रहते हैं और अन्य राज्यों से सम्पर्क स्थापित करने में संकोच करते हैं जिसके फलस्वरूप उनकी उन्नति या प्रगति अवरुद्ध होने की सम्भावना बढ़ जाती है।

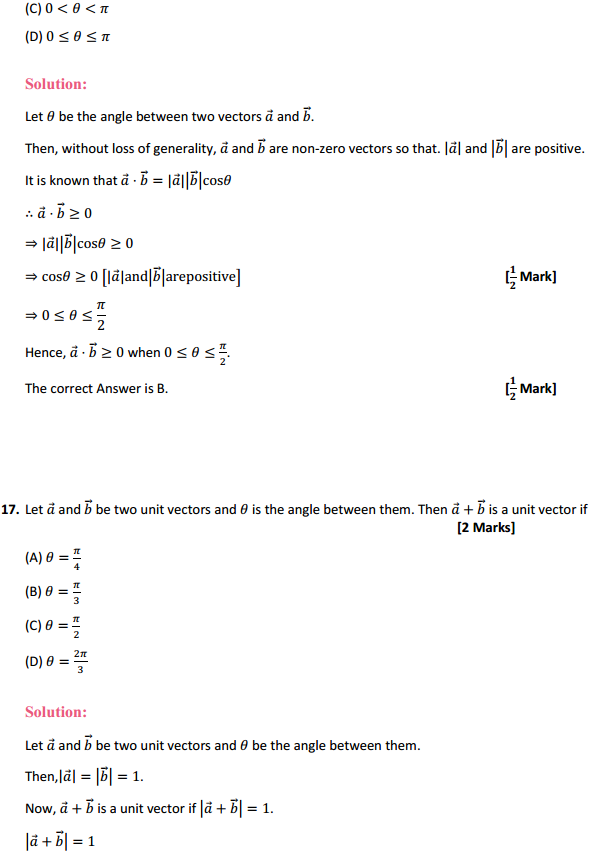

निबंधात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

राष्ट्रवाद की परिभाषा दीजिए। इसके मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

राष्ट्रवाद एक विशाल धारणा है, जिसके कारण इसकी कोई निश्चित परिभाषा देना बहुत कठिन है। यह तो एक भावना है जिसे व्यक्ति भिन्न-भिन्न रूप में प्रकट करता है। इसे हम अनुभव तो कर सकते हैं, परन्तु देख नहीं सकते।

राष्ट्रवाद, जिसे अंग्रेजी में (Nationalism’ कहते हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द (Nation’ से बना है, जिसकी उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द ‘नेशिओ’ (‘Natio’) से हुई है, जिसका अर्थ है-जन्म अथवा जाति। अतः राष्ट्र का अर्थ हुआ वह जन-समूह जो वंश अथवा जन्म की एकता से बंधा हुआ है। दूसरे शब्दों में, एक ही नस्ल या जाति के साथ सम्बन्ध रखने वाले लोगों को राष्ट्र कहा जाता है तथा उन लोगों की अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद (Nationalism) कहा जा सकता है। राष्ट्रवाद की धारणा का विकास राष्ट्रीय-राज्य (Nation-State) की धारणा के विकास के साथ हुआ है।

राष्ट्रीय राज्य के सिद्धान्त का अर्थ है कि प्रत्येक राज्य की सीमाओं का आधार राष्ट्रीय होना चाहिए, भौगोलिक नहीं। अतः राष्ट्र से अभिप्राय लोगों के उस समूह से है जो अपने को एक अनुभव करते हैं तथा अन्य लोगों से भिन्न महसूस करते हैं। ऐसा समूह या तो राजनीतिक रूप से पूर्णतः स्वतन्त्र होता है या स्वतन्त्र होने की इच्छा रखता है। राष्ट्र में रहने वाले लोगों की जो भावना उन्हें राष्ट्र के प्रति वफादार रहने के लिए प्रेरित करती है, उस भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद की परिभाषाएँ (Definitions of Nation)-विभिन्न विद्वानों द्वारा राष्ट्रवाद की भिन्न-भिन्न परिभाषाएँ दी गई हैं, जो निम्नलिखित हैं

1. डॉ० महाजन (Dr. Mahajan) के अनुसार, “राष्ट्रवाद का अर्थ साधारणतः उस शक्ति से लिया जाता है जो एक निश्चित क्षेत्र में बसने वाले एक जाति के लोगों को इकट्ठा रखती है, ताकि वे राज्य में मनमर्जी से प्रयोग की जाने वाली शक्ति के विरुद्ध अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें तथा बाहरी आक्रमण के विरुद्ध अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा कर सकें।”

2. सी०डी० बर्नज़ (C.D. Burns) के अनुसार, “यह एक भावात्मक राजनीतिक धारणा है जिसका सीधा सम्बन्ध शक्ति के लिए संघर्ष से है, जो राज्यों के व्यक्तित्व का सम्मान करता है। कानून तथा सरकारों के बीच अन्तरों को स्वीकार करती है तथा आदेशों और विश्वासों के आधार पर एक समूह को दूसरे समूह से अलग करती है।”

3. हांस कोहिन (Hans Kohin) के अनुसार, “राष्ट्रवाद मन की स्थिति तथा सचेत रूप में किया गया कार्य है।”

4. जोसफ डनर (Joseph Dunner) के शब्दों में, “राष्ट्रवाद एक आधुनिक राजनीतिक विचारधारा है जो राष्ट्र को एक सम्पूर्ण सम्प्रदाय या समाज मानती है। इस विचारधारा के अनुसार, राजनीतिक संगठन का आदर्श रूप वह है जिसमें राज्य का अधिकार क्षेत्र उस क्षेत्र तक लागू होता है जिस क्षेत्र में घना राष्ट्र रहता हो।”

राष्ट्रवाद की ऊपर दी गई परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद उस भावना का नाम है जा सकता है कि राष्ट्रवाद उस भावना का नाम है जो व्यक्ति को अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठावान रहने के लिए प्रेरणा देती है। दूसरे शब्दों में, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम तथा भक्ति की लगन को राष्ट्रवाद कहते हैं। यह एक ऐसी भावना है जो राष्ट्र के निर्माण तथा संचालन का आधार होती है।

राष्ट्रवाद के प्रकार (Kinds of Nationalism)-राष्ट्रवाद मुख्य रूप से देश-प्रेम और देश-भक्ति की भावना है, जिसके भिन्न-भिन्न रूप नहीं हो सकते, परन्तु विभिन्न देशों और विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रवाद के कई रूप दिखाई देते हैं, जो निम्नलिखित हैं

1. रूढ़िवादी राष्ट्रवाद-प्रत्येक देश की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है और उसका वर्तमान रूप एक लम्बे ऐतिहासिक विकास का परिणाम होता है। एक देश में कुछ ऐसी परम्पराएँ अथवा संस्थाएँ चली आ रही होती हैं जिनके साथ उस देश के लोगों की भावनाएँ जुड़ी होती हैं, जिसके कारण वे उन्हें समाप्त नहीं करना चाहते। वे उन्हें जारी रखना चाहते हैं। ऐसी भावनात्मक लगन को रूढ़िवादी राष्ट्रवाद का नाम दिया जाता है। इन्हीं भावनाओं के कारण ही लोकतन्त्र के वर्तमान युग में कई देशों में राजतन्त्र की संस्था बनी हुई है। इंग्लैण्ड में लॉर्ड सदन (House of Lords) का अस्तित्व भी इसी भावना के कारण ही आज तक बना हुआ है।

2. उदारवादी राष्ट्रवाद-उदारवादी राष्ट्रवाद का विकास 17वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड के संवैधानिक संघर्ष तथा 18वीं शताब्दी में फ्रांस और अमेरिका की क्रान्तियों के सामूहिक प्रभाव के फलस्वरूप हुआ। उदारवादी राष्ट्रवाद के अनुसार, प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है और प्रत्येक राष्ट्र को यह अधिकार होता है कि वह अपने ढंग से अपनी राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रगति कर सके।

एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों पर अपनी इच्छा लादने का कोई अधिकार नहीं है। अतः उदारवादी राष्ट्रवाद प्रत्येक राष्ट्र की स्वतन्त्रता का समर्थन करता है। यह साम्राज्यवाद का विरोधी है तथा विभिन्न राष्ट्रों के बीच आपसी प्रेम, भ्रातृत्व तथा सद्भावना का समर्थन करता है। यह ‘कानून का शासन’ ‘Rule of Law’ का समर्थन करता है, लेकिन राष्ट्र तथा सरकार के नाम पर मनमानी करने की अनुमति नहीं देता।

3. लोकतन्त्रीय राष्ट्रवाद-लोकतन्त्रीय राष्ट्रवाद वास्तव में उदारवादी राष्ट्रवाद का ही सर्वोत्तम रूप है। यह कुछ लोगों को नहीं, बल्कि समस्त जनता को ही राष्ट्र का प्रतीक मानता है। यह रूढ़िवादी राष्ट्रवाद के विरुद्ध है और सामाजिक असमानताओं पर आधारित प्राचीन संस्थाओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। इसके अनुसार, सभी व्यक्तियों को राष्ट्रीय सम्पन्नता को भोगने का समान अधिकार होना चाहिए।

लोकतन्त्रीय राष्ट्रवाद लोकतन्त्रीय मूल्यों (Democratic Values) पर आधारित है और स्वतन्त्रता, समानता तथा भ्रातृत्व भाव को लोकतन्त्र का आधार मानकर उसका समर्थन करता है। इस व्यवस्था में प्रभुसत्ता लोगों के पास होती है तथा राष्ट्रों के आत्म-निर्णय के अधिकार को स्वीकार किया जाता है।

4. सर्वसत्तावादी राष्ट्रवाद-सर्वसत्तावादी राष्ट्रवाद उदारवादी तथा लोकतन्त्रीय राष्ट्रवाद के विरुद्ध है। इस राष्ट्रवाद के र व्यक्ति को साधन तथा राज्य को साध्य (End) मानते हैं और व्यक्ति को राज्य के लिए बड़े-से-बड़ा बलिदान देने के लिए कहा जाता है। जर्मनी में हिटलर के अधीन राष्ट्रवाद तथा इटली में मुसोलिनी के अधीन राष्ट्रवाद सर्वसत्तावादी राष्ट्रवाद के उदाहरण हैं।

ऐसी व्यवस्था एक ही विचारधारा पर आधारित होती है और उसी विचारधारा को सरकारी मान्यता प्राप्त होती है। ऐसी व्यवस्था में अधिकारों के मुकाबले, कर्तव्यों तथा अनुशासन पर अधिक बल दिया जाता है। ऐसा शासन राष्ट्र के लिए युद्ध को आवश्यक मानता है और राज्य के क्षेत्रीय विस्तार का समर्थन करता है। देश के लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रबल बनाने के लिए सर्वसत्तावादी शासक लोगों को यह एहसास करवाने का प्रयत्न करते हैं कि वे श्रेष्ठ जाति एवं नस्ल के लोग हैं तथा उनकी नस्ल विश्व में सबसे उत्तम नस्ल है और उन्हें अन्य लोगों पर शासन करने का अधिकार है। ऐसा राष्ट्रवाद विश्व-शान्ति के लिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि यह युद्ध का समर्थन करता है तथा उसे बढ़ावा देता है।

5. मार्क्सवादी राष्ट्रवाद-मार्क्सवादी राष्ट्रवाद पूँजीवादी राष्ट्रवाद, उदारवादी तथा लोकतन्त्रीय राष्ट्रवाद का विरोधी है। यह मज़दूरों की तानाशाही का समर्थन तथा साम्राज्यवाद का विरोध करता है। इस राष्ट्रवाद के अनुसार, रूढ़िवादी और लोकतन्त्रीय राष्ट्रवाद पूँजीवाद का समर्थन करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य राष्ट्रहित का साधन न होकर पूँजीपतियों के हितों को सुरक्षित रखना होता है।

इस व्यवस्था में श्रमिक वर्ग का शोषण किया जाता है और उनके हितों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । मार्क्सवादी राष्ट्रवाद का उद्देश्य वर्ग-रहित समाज की स्थापना करना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यतानुसार कार्य करे और अपनी आवश्यकतानुसार वेतन प्राप्त करे। मार्क्सवादी राष्ट्रवाद पूँजीवाद को समाप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय क्रान्ति में विश्वास रखता है। यह प्रत्येक राष्ट्र को आत्म-निर्णय (Self-determination) का अधिकार देने का समर्थन करता है। चीनी राष्ट्रवाद मार्क्सवादी राष्ट्रवाद का मुख्य उदाहरण है।

प्रश्न 2.

राष्ट्रवाद के निर्माणात्मक तत्त्वों का वर्णन कीजिए। क्या इनमें से कोई तत्त्व आवश्यक है?

अथवा

राष्ट्रवाद के विभिन्न तत्त्वों या कारकों का वर्णन कीजिए।

अथवा

राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्त्वों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

राष्ट्रवाद के निर्माणात्मक तत्त्व (Determinates of Nationalism)-राष्ट्रवाद के निर्माण में सहायक तत्त्वों का उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है

1. भौगोलिक एकता या सामान्य मातृभूमि-राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले तत्त्वों में भौगोलिक एकता एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है जो व्यक्ति-समूह काफी लम्बे समय तक एक निश्चित क्षेत्र पर, जिसके सभी भाग आपस में मिले हुए हैं, मिल-जुलकर रहते हैं, तो उनके जीवन में एक ऐसी एकता की उत्पत्ति हो जाती है जो राष्ट्रीयता का सार है।

इसका अभाव राष्ट्रीयता के निर्माण में बहुत बड़ी बाधा बन सकता है; जैसे पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) तथा पश्चिमी पाकिस्तान में काफी भौगोलिक दूरी के कारण राष्ट्रीयता का अभाव था। एक निश्चित प्रदेश में रहने से वहाँ के निवासियों में भूमि के प्रति काफी मान तथा श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और वे उस भूमि को अपनी मातृ तथा पितृ-भूमि कहने लगते हैं और सभी मिलकर उसकी रक्षा करने के लिए बड़े-से-बड़ा बलिदान देने को तैयार रहते हैं।

एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों में आपस में एक-जैसे रीति-रिवाज़, समान रहन-सहन तथा खान-पान का विकास होता है जोकि राष्ट्रीयता के निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग देता है। उदाहरणस्वरूप, यहूदी लोगों को अरबों के आक्रमण के कारण फिलिस्तीन से भागना पड़ा और वे यूरोप के कई भागों में बिखरे रहे, परन्तु उन्होंने अपने हृदय से अपनी मातृ-भूमि को कभी नहीं निकाला और उसकी स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष जारी रखा।

सन् 1948 में जब अंग्रेजों ने फिलिस्तीन खाली कर दिया तो ये लोग वहाँ आकर बस गए और यहूदी राज्य की स्थापना की। इसी प्रकार पोलैंड निवासियों ने अपने राज्य पोलैंड पर दूसरे देश का कब्जा हो जाने के बाद भी अपनी राष्ट्रीयता को जागृत रखा, अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्न जारी र पश्चात् फिर से वे अपना स्वतन्त्र राज्य (पोलैंड) स्थापित करवाने में सफल हो गए।

2. नस्ल की समानता-एक ही नस्ल में पैदा होने वाले लोगों में स्वाभाविक ही एकता की भावना उत्पन्न हो जाती है। लीकॉक और बर्गेस (Leacock and Burgess) आदि लेखक तो नस्ल को राष्ट्र का मुख्य आधार मानते हैं। इसी प्रकार गिलक्राइस्ट (Gilchrist) ने भी लिखा है, “एक ही नस्ल से उत्पत्ति के प्रति विश्वास-चाहे वह वास्तविक हो या अवास्तविक, राष्ट्रीयता का बन्धन होता है।

प्रत्येक राष्ट्रीयता की ऐतिहासिक उत्पत्ति की पौराणिक कथाएँ होती हैं।” इस प्रकार नस्ल एकता की भावना राष्ट्रीयता को जन्म देने में एक बहुत ही प्रबल शक्ति है, परन्तु यह कहना उचित नहीं है कि इस एकता के बिना राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि आजकल जातियों अथवा नस्लों का ऐसा सम्मिश्रण हो गया है कि कोई भी राष्ट्र अपनी शुद्धता का दावा नहीं कर सकता। लगभग प्रत्येक राष्ट्रीय इकाई में कई जातियों का मिश्रण हो गया है। उदाहरणस्वरूप स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, अमेरिका आदि कई देशों में कई नस्लों का सम्मिश्रण मिलता है।

भारत तथा रूस आदि में भी यही बात मिलती है। स्टालिन ने भी लिखा है,“आधुनिक इटालियन राष्ट्र का निर्माण रोमन, ट्रयूटन, इटरस्कन, ग्रीक, अरब आदि लोगों से हुआ था। फ्रांसीसी राज्य का निर्माण गाल, रोमन, ब्रिटिश, ट्यूटन आदि लोगों से हुआ था। यही ब्रिटिश, जर्मन अथवा अन्य राष्ट्रों के विषय में कहा जाना चाहिए, जो अनेक नस्लों तथा कबीलों से मिलकर राष्ट्र बने हैं।”

दूसरी ओर ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ पर एक ही नस्ल के लोगों ने एक से अधिक राष्ट्रों का निर्माण किया। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश और स्कॉट लोग लगभग एक ही नस्ल के हैं, फिर भी उनकी राष्ट्रीयता भिन्न-भिन्न है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यद्यपि नस्ल राष्ट्रवाद के निर्माण में आवश्यक योग देती है, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि यह निर्णायक तत्त्व है।

3. धर्म की समानता-राष्ट्रवाद के निर्माण में धर्म का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। धर्म की समानता लोगों में एकता की भावना पैदा कर देती है जो राष्ट्रवाद का मुख्य आधार है। उदाहरणस्वरूप, जिस समय मुगल सम्राट् औरंगजेब ने हिन्दुओं पर धर्म के नाम पर अनेक अत्याचार किए और उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया तो हिन्दुओं में राष्ट्रवाद को जीवित रखने वाली एकता की भावना और अधिक मजबूत हुई।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सन् 1947 में भारत का बंटवारा केवल धर्म के नाम पर हुआ और अब भी पाकिस्तान में राष्ट्रवाद की भावना धर्म पर ही आधारित है। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ धार्मिक भेदभाव के कारण राज्य तथा राष्ट्र भिन्न-भिन्न हो गए हैं। सन् 1815 में वियाना काँग्रेस (Congress of Vienna) से बेल्जियम तथा हॉलैंड को मिलाकर एक राज्य नीदरलैंड (Neatherland) की स्थापना की गई, परन्तु धार्मिक भेदभाव के कारण बेल्जियम के लोग रोमन कैथोलिक (Roman Catholic) और हॉलैंड के प्रोटेस्टेंट (Protestant) थे, दोनों इकट्ठे न रह सके.और सन् 1831 में अलग-अलग हो गए।

आधुनिक युग में राष्ट्रीयता के निर्माण में धर्म का महत्त्व काफी कम हो गया है। जैसा कि बर्गेस (Burgess) ने भी लिखा है, “किसी युग में धार्मिक एकता राष्ट्रीय विकास में एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व माना जाता था, परन्तु आधुनिक काल में धार्मिक स्वतन्त्रता दे दी गई है और मज़हब का प्रभाव काफी कम हो गया है।” आज के युग में धर्म-निरपेक्षता के कारण लोगों के राष्ट्रीय जीवन में धर्म काफी पीछे हटता जा रहा है।

इसके अतिरिक्त कई लोग, विशेष रूप से साम्यवादी धर्म में विश्वास नहीं रखते, जिससे धर्म का महत्त्व काफी कम हो गया है। हम देखते हैं कि भारत, जर्मनी तथा स्विट्जरलैंड आदि राज्यों में लोग धार्मिक भेदभाव होते हुए भी राष्ट्रवाद के सूत्र में बंधे हुए हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि यद्यपि धर्म की समानता राष्ट्रवाद के निर्माण में बहुत सहयोगी होती है, परन्तु यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है।

4. भाषा, संस्कृति तथा परम्पराओं की समानता भाषा की समानता भी राष्ट्रवाद का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। एक ही भाषा बोलने वाले लोगों में बहुत ही जल्दी तथा आसानी से सम्बन्ध स्थापित हो जाते हैं और यदि किसी देश में भाषा की समानता न हो तो वहाँ एक-दूसरे के साथ सम्पर्क स्थापित करने में काफी कठिनाई होती है। इस सम्बन्ध में म्यूर (Muir) ने लिखा है, “विभिन्न जातियों और नस्लों को प्रेम सत्र में बाँधने वाली शक्ति केवल भाषा है। विचारों की एकता तभी आ भाषा आ जाएँ।”

इसी प्रकार स्टालिन (Stalin) ने लिखा है,”राष्ट्रीय एकता की कल्पना समान भाषा के बिना नहीं की जा सकती, जबकि राज्य के लिए समान भाषा का होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार समान भाषा राष्ट्र की एक मुख्य विशेषता है।” इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि एक ही भाषा बोलने वाले लोगों को एक-दूसरे को समझने में बहुत ही आसानी होती है और भाषा उनको एक-दूसरे के निकट लाकर उनमें राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में बहुत सहायता करती है। भारत में अंग्रेज़ी शासनकाल में अंग्रेजी भाषा ने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में बहुत ही योगदान दिया।

इसके अतिरिक्त एक-सी संस्कृति अर्थात् समान रहन-सहन, समान रीति-रिवाज, समान खान-पान, समान वेश-भूषा तथा समान कला-साहित्य आदि लोगों में एकता की भावना को, जो राष्ट्रीयता का मुख्य आधार है, पैदा करने में बहुत सहयोग देते हैं। यही कारण है कि जब कोई राज्य दूसरे राज्य को जीतकर अपना कब्जा जमा लेता है तो वहाँ के लोगों पर पहले अपनी भाषा तथा संस्कृति थोपने की कोशिश करता है, ताकि वे लोग अपनी संस्कृति को भूल जाएँ जिससे वह उन पर अपना अधिकार स्थायी रूप से स्थापित कर सकें।

परन्तु ये कहना उचित नहीं है कि भिन्न-भिन्न भाषा बोलने वाले लोग एक राष्ट्रीयता का निर्माण नहीं कर सकते। हमारे सामने अनेक ऐसे उदाहरण हैं, जहाँ पर भिन्न-भिन्न भाषा बोलने वालों ने एक राष्ट्र का निर्माण किया है। सबसे महत्त्वपूर्ण उदाहरण हमारा अपना ही देश भारतवर्ष है। भारत में 22 भाषाएँ हैं, फिर भी यहाँ राष्ट्रीयता की भावना बलवती और सुदृढ़ है।

इसी प्रकार स्विट्ज़रलैंड में चार भाषाएँ–जर्मन, फ्रेंच, इटालियन तथा रोमन बोली जाती हैं, फिर भी वहाँ एक ही राष्ट्रीयता की भावना है। दूसरी ओर ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं, जहाँ एक ही भाषा बोलने वाले लोगों ने अपने को अलग-अलग राष्ट्रों में संगठित कर लिया है; जैसे अमेरिका, इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रेलिया के लोग एक ही भाषा अर्थात् अंग्रेज़ी बोलते हैं, परन्तु इनकी राष्ट्रीयता अलग-अलग है।

5. समान राजनीतिक आकांक्षाएँ-आजकल समान राजनीतिक आकांक्षाओं को राष्ट्रवाद के निर्माण के लिए समान धर्म तथा समान भाषा आदि से भी अधिक महत्त्व दिया जाता है। एक ही सरकार के अधीन रहने तथा एक ही प्रकार के कानूनों का पालन करने से लोगों में एकता की भावना पैदा हो जाती है।

यह एकता उस समय और भी अधिक मजबूत होती है जब वह किसी विदेशी सरकार के अधीन रहते हों, क्योंकि अधीनस्थ लोग अपनी स्वतन्त्रता को प्राप्त करने के लिए और अपने राष्ट्र का निर्माण करने के लिए आसानी से संगठित हो जाते हैं। उदाहरणस्वरूप, भारत में राष्ट्रवाद की भावना उस समय मजबूत हुई जब इन्होंने मिलकर अंग्रेज़ी सरकार के विरुद्ध अपना संघर्ष शुरु किया। एशिया तथा अफ्रीका के कुछ अधीनस्थ देशों में इसी तत्त्व ने राष्ट्रीयता की लहर फैलाई। इसी प्रकार भारतवर्ष पर 1962 ई० में किए गए चीनी आक्रमण ने भारतवासियों में राष्ट्रवाद की भावना को और दृढ़ कर दिया।

6. समान इतिहास समान इतिहास व्यक्तियों में राष्ट्रवाद की भावनाओं को उत्पन्न करने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। लोगों की समान स्मृतियाँ, समान जय-पराजय, समान राष्ट्रीय अभिमान की भावनाएँ, समान राष्ट्रीय वीर, समान लोक गीत आदि उनमें राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल बनाने में बहुत योग देते हैं। किसी देश की जनता का विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध किया गया सामूहिक संघर्ष उनमें राष्ट्रीयता की भावना भर देता है।

श्री जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस, महात्मा गांधी, भगतसिंह जैसे नेताओं ने भारत के इतिहास में शानदार कार्य किए जिन्हें कोई भी भारतीय भुला नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने भारत में राष्ट्रवाद की भावना जागृत की। रैम्जे म्यूर (Ramsey Muir) ने साँझे इतिहास के तत्त्व के महत्त्व को बताते हुए लिखा है, “बहादुरी से प्राप्त की गई उपलब्धियाँ तथा बहादुरी से झेले गए कष्ट, दोनों ही राष्ट्रवाद की भावना के लिए ताकतवर भोजन हैं। भूत में उचित सम्मान, वर्तमान में पूर्ण विश्वास तथा भविष्य की आशा, ये सभी राष्ट्रीय भावनाओं को मजबूत बनाते हैं तथा उन्हें स्थिर करते हैं।”

7. लोक इच्छा-राष्ट्रवाद के निर्माण में सहायता देने वाला एक अन्य महत्त्वपूर्ण तत्त्व लोगों में ‘राष्ट्रवाद की इच्छा’ का होना है। मैज़िनी (Mazzini) ने लोक-इच्छा को राष्ट्रवाद का आधार बताया है। डॉ० अम्बेडकर (Dr.Ambedkar) ने लोक-इच्छा को भारत में राष्ट्रवाद के विकास में एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व माना है। लोगों में जब तक राष्ट्र बनाने की इच्छा प्रबल नहीं होती, तब तक किसी भी देश में राष्ट्रवाद का निर्माण नहीं हो सकता।

8. समान हित-समान सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक हित भी लोगों में एकता तथा राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने में सहायता करते हैं। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के अधीन 13 उपनिवेशों ने अपने समान आर्थिक हितों की रक्षा हेतु संगठन बनाकर इंग्लैंड के विरुद्ध विद्रोह किया और विजयी होकर अपने समान राजनीतिक हितों के कारण ही अपने को संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ में गठित किया।

सन् 1707 में इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड के संघ स्थापित होने का मुख्य कारण उनका समान आर्थिक हित था। इसी प्रकार भारत में सन् 1947 से पहले भाषा तथा धर्म आदि की विभिन्नताएँ होते हुए भी राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, क्योंकि अंग्रेजों के अधीन रहने के कारण उनके आर्थिक तथा राजनीतिक हित एक थे। अतः हम यह कह सकते हैं कि समान हित (आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक) राष्ट्रवाद के निर्माण में एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि दिए गए तत्त्व राष्ट्रवाद के निर्माण में सहयोगी हैं, परन्तु उनमें कोई भी तत्त्व अनिवार्य नहीं है। एकता तथा राष्ट्रवाद की भावना की उत्पत्ति तथा विकास के लिए इन सभी तत्त्वों का एक साथ शामिल होना आवश्यक नहीं है। ऐसा राष्ट्रवाद मिलना बहुत कठिन है जिसमें ये सभी तत्त्व मौजूद हों। इनमें से कुछ तत्त्वों के मिल जाने से ही राष्ट्रवाद का निर्माण हो जाना सम्भव है।

प्रश्न 3.

राष्ट्रवाद के रास्ते में आने वाली बाधाओं का उल्लेख करते हुए उन्हें दूर करने के सुझाव दीजिए।

उत्तर:

निम्नलिखित तत्त्व राष्ट्रवाद की भावना के विकास में बाधाएँ हैं

1. धर्म की भिन्नता-धर्म की एकता जहाँ लोगों में एकता की भावना पैदा करती है, वहाँ धर्म की भिन्नता एकता को नष्ट करती है। धर्म के आधार पर प्रायः लोगों के बीच दंगे-फसाद होते रहते हैं, जिनके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय एकता नष्ट होती है और देश की उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है। भारत में धार्मिक विभिन्नता के कारण समय-समय पर साम्प्रदायिक दंगे होते रहते हैं। सन् 1947 में भारत का विभाजन भी धर्म के ही आधार पर हुआ था।

2. भाषायी भिन्नता धार्मिक विभिन्नता की भांति भाषायी भिन्नता भी राष्ट्रवाद के विकास में बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोलने वाले लोग अपने को एक-दूसरे से अलग समझते हैं। भारत की स्थिति इस बात का स्पष्ट उदाहरण हैं। दक्षिणी भारत के लोग आज भी हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। कई बार तो भाषा के नाम पर कुछ क्षेत्र देश से अलग होने की बात भी कर देते हैं।

तमिलनाडु तथा केरल के बीच भी भाषा के आधार पर झगड़े होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त अलग-अलग भाषाएँ बोलने वाले लोग अलग राज्यों की माँग करते हैं। वास्तव में भारत में राज्यों का गठन भाषष के आधार पर ही किया गया है। आज भी भारत में भाषा की समस्या बनी हुई है जो राष्ट्रवाद के मार्ग में मुख्य बाधा है।

3. क्षेत्रवाद-व्यक्ति का जन्म जिस स्थान पर होता है तथा जहाँ पर उसका पालन-पोषण होता है, उस क्षेत्र (भूमि) के साथ व्यक्ति का विशेष भावनात्मक प्यार हो जाता है। ऐसा प्यार अथवा लगन ही क्षेत्रवाद का आधार बनता है। जब विभिन्न क्षेत्रों में बसे लोगों में आपस में टकराव होता है तो वह स्थिति लोगों में क्षेत्रवाद की भावना को जन्म देती है। ऐसी भावना राष्ट्रवाद के विकास के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। आज भी भारत में लोग अपने को भारतवासी कम तथा पंजाबी, हरियाणवी, गुजराती, बंगाली, तमिल आदि अधिक समझते हैं।

4. जातिवाद-जातिवाद भी राष्ट्रवाद के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। जिस समाज में भिन्न-भिन्न जातियों से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति रहते हैं, वहाँ उनमें भावनात्मक एकता अधिक मजबूत नहीं हो पाती। अपनी जाति के प्रति व्यक्ति की लगन तथा वफादारी उसकी सोच-समझ को सीमित कर देती है, जिसके परिणामस्वरूप वह राष्ट्र की अपेक्षा जाति के हितों को अधिक महत्त्व देता है। जब कभी विभिन्न जातियों के लोगों में आपस में टकराव होता है, तो यह भावना और अधिक प्रबल हो जाती है। बिहार इसका स्पष्ट उदाहरण है।

5. आर्थिक असमानताएँ-मार्क्सवादियों के अनुसार, आर्थिक असमानताएँ राष्ट्रवाद के विकास के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। जिस समाज में धनी तथा निर्धन में बहुत अधिक आर्थिक अन्तर होगा तथा उनके हितों में विरोध होगा वहाँ लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का कभी विकास नहीं हो सकता। आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली लोगों का राजनीतिक सत्ता पर भी नियन्त्रण रहता है और वे उसका प्रयोग अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए ही करते हैं।

गरीब लोगों के पास राष्ट्र के कार्यों में रुचि लेने के लिए समय ही नहीं होता, वे तो अपनी रोटी-रोज़ी कमाने में ही लगे रहते हैं। समाज का यह शोषित वर्ग शोषण करने वालों (Exploiters) के विरुद्ध संघर्ष करता रहता है। ऐसी स्थिति में लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास होना बहुत ही कठिन होता है।

6. स्वार्थ की भावना-स्वार्थ की भावना भी राष्ट्रवाद के विकास के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। स्वार्थी व्यक्ति केवल अपने हितों के बारे में सोचते हैं और उन्हें साधने का ही प्रयत्न करते हैं। उन्हें दूसरों के हितों की परवाह नहीं होती। कई बार तो ऐसे व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय हितों तक को कुर्बान कर देते हैं। सभी राष्ट्र-विरोधी कार्य; जैसे तस्करी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, चोरबाज़ारी, मिलावट तथा रिश्वतखोरी आदि स्वार्थी लोगों के द्वारा ही किए जाते हैं।

7. विशेषाधिकारों वाला वर्ग-राज्य के विशेषाधिकारों वाले वर्ग का होना भी राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है और राष्ट्रवाद के विकास के मार्ग में बाधा बनता है। विशेषाधिकारों वाला वर्ग अपने को अन्य लोगों से श्रेष्ठ तथा अन्य लोगों को अपने से निम्न स्तर का मानता है। इससे साधारण लोगों के मन में विशेषाधिकार वर्ग के प्रति ईर्ष्या-द्वेष तथा घृणा की भावना उत्पन्न होती है, जिसके परिणामस्वरूप दोनों के बीच संघर्ष होते रहते हैं और राष्ट्रवाद के विकास के मार्ग में बाधा आती रहती है।

8. संकुचित दलीय वफादारियां-आधुनिक लोकतन्त्रीय युग में राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है। कई राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जिनका दृष्टिकोण बड़ा संकीर्ण होता है, जिसके परिणामस्वरूप लोग अलग-अलग गुटों में बंट जाते हैं। उनमें आपसी ईर्ष्या-द्वेष की भावना बढ़ती है, जो राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत हानिकारक होती है। कई बार राजनीतिक दल अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए राष्ट्रीय हितों को बलिदान कर देते हैं। वे दल के हितों को राष्ट्र के हितों से बड़ा समझने लगते हैं। इससे राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचती है।

9. विदेशी प्रभाव-कई बार विदेशी प्रभाव भी राष्ट्रवाद के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। विदेशी सहायता पर निर्भर रहने वाले विकासशील देश विदेशी प्रभाव से बच नहीं सकते, क्योंकि आर्थिक सहायता देने वाले देश गरीब तथा विकासशील देशों की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। इससे सहायता पाने वाले देशों की स्वतन्त्रता सीमित रहती है। भारत में कई विदेशी धर्म प्रचारक, विशेष रूप से ईसाई धर्म के प्रचारक भारतीयों को मामूली प्रलोभन देकर उन्हें राष्ट्रवाद के मार्ग से विचलित करते रहते हैं। भारत के कई विश्वविद्यालय भी विदेशी प्रभाव के केन्द्र बने हुए हैं। भारतीय विद्यार्थी कई बार ऐसे गलत कार्य कर देते हैं जो राष्ट्रवाद के मार्ग में बाधा बन जाते हैं।

10. पक्षपाती प्रेस-आज के युग में प्रेस व्यक्ति के विचारों को प्रभावित करने तथा जनमत का निर्माण करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, परन्तु प्रायः यह देखने को मिलता है कि अधिकतर समाचार-पत्र किसी विशेष विचारधारा, राजनीतिक दल अथवा किसी विशेष वर्ग के हितों के साथ जुड़े हुए हैं और वे समाचार छापते समय विशेष हितों को ध्यान में रखते हैं। वे लोगों तक ठीक समाचार नहीं पहुँचाते और उन्हें तोड़-मरोड़ कर लोगों के सामने रखते हैं। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय विचारधारा का प्रचार ठीक ढंग से नहीं हो पाता, जिससे राष्ट्रवाद के विकास में बाधा उत्पन्न होती है।

11. दोषपूर्ण शिक्षा-प्रणाली व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा सर्वोत्तम साधन है, परन्तु जहाँ ठीक शिक्षा-प्रणाली राष्ट्रवाद के विकास में सहायता करती है, वहाँ दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली इस पर बुरा प्रभाव डालती है। यदि शिक्षा का आधार राष्ट्रवादी नहीं है तो वह राष्ट्रवादी भावनाओं को कमजोर करती है। जिस देश की शिक्षा-संस्थाओं में साम्प्रदायिकता तथा प्रान्तीयता का प्रचार किया जाएगा वहाँ राष्ट्रवाद को बहुत हानि पहुँचेगी। जिस शिक्षा-प्रणाली के अधीन देश के लोगों को अपने गौरवमय इतिहास तथा शानदार सभ्य विरासत के बारे में तथा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती, वहाँ पर पढ़े-लिखे लोगों में भी राष्ट्रवादी भावनाओं का अभाव रहेगा।

राष्ट्रवाद के विकास में ऊपर दी गई बाधाओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिएँ

(1) साम्प्रदायिकता तथा जातिवाद का प्रचार करने वाले संगठनों पर पाबन्दी लगा दी जाए।

(2) लोगों में क्षेत्रवाद की भावना को समाप्त करने के लिए देश के सभी क्षेत्रों का समान विकास करना चाहिए, प्रान्तीय अथवा क्षेत्रीय भावनाओं के प्रचार पर पाबन्दी लगानी चाहिए।

(3) देश में आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए प्रयत्न किया जाए। (4) देश में विशेषाधिकार वर्ग को समाप्त कर देना चाहिए। देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिएँ।

(5) राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने के लिए तथा लोगों में संकुचित दलीय वफादारियों को समाप्त करने के लिए प्रचार किया जाना चाहिए।

(6) राजनीतिक दलों का गठन धर्म, जाति अथवा क्षेत्र के आधार पर न होकर निश्चित आर्थिक व राजनीतिक सिद्धान्तों के आधार पर किया जाना चाहिए तथा ऐसे राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए, जो इस प्रकार की भावनाओं को उभारते हैं। सभी राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय मुद्दे उठाने चाहिएँ।

(7) विदेशियों के प्रभाव तथा प्रचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा प्रभावशाली कदम उठाए जाएँ।

(8) देश की शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे राष्ट्रवाद के विकास में सहायता मिले। लोगों को अपने गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में जानकारी देनी चाहिए।

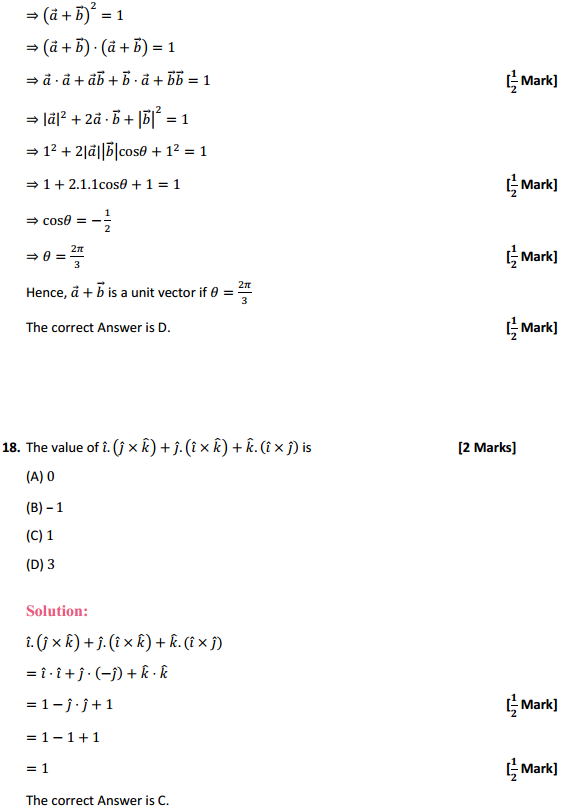

प्रश्न 4.

आत्म-निर्णय के अधिकार का क्या अर्थ है? आत्म-निर्णय के अधिकार का आधार क्या हो सकता है? स्पष्ट करें।

उत्तर:

आज विश्व में आत्म-निर्णय के अधिकार का सिद्धान्त लगभग सभी राज्य सत्ताओं के समक्ष चुनौती बना हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि दूसरे विश्वयुद्ध के बाद विश्व के लगभग एक-चौथाई लोग गुलामी का जीवन व्यतीत करते थे। उस स्थिति में एक ऐसे सिद्धान्त की आवश्यकता महसूस की गई जो गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर उन्हें स्वतन्त्र जीवन जीने के मार्ग की ओर आरम्भ कर सके एवं उपनिवेशवादी सिद्धान्तों को पूर्णतः समाप्त कर सके।

इसी उद्देश्य हेतु जब विशेषकर एशिया, अफ्रीका आदि देशों में औपनिवेशिक प्रभुत्व के विरुद्ध राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन चलाए जा रहे थे तो इनमें मुख्यतः राष्ट्रीय आत्म-निर्णय के अधिकार की माँग एवं घोषणा सबसे प्रमुख थी। राष्ट्रीय आन्दोलनों का यह मानना था कि राजनीतिक स्वाधीनता राष्ट्रीय समूहों को सम्मान एवं मान्यता प्रदान करेगी और साथ ही वहाँ के लोगों के सामूहिक हितों की रक्षा भी करेगी।

अधिकांश राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के लिए न्याय, अधिकार और समृद्धि हासिल करने के लक्ष्य से प्रेरित थे। लेकिन आज हम उन अनेक राष्ट्रों को विरोधाभासी स्थिति में पाते हैं जिन्होंने संघर्षों की बदौलत स्वाधीनता प्राप्त की, लेकिन अब वे अपने भू-क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्म-निर्णय के अधिकार की माँग करने वाले अल्पसंख्यक समूहों का विरोध कर रहे हैं।

अतः ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय आत्म-निर्णय के अधिकार का आधार क्या हो? परन्तु यहाँ हम पहले आत्म-निर्णय के अधिकार के अर्थ को स्पष्ट करेंगें। . आत्म-निर्णय का अर्थ-आत्म-निर्णय के अधिकार का आधार वास्तव में व्यक्ति का मौलिक अधिकार ही है।

साधारण अर्थ में आत्म-निर्णय का अर्थ है ‘स्वतन्त्र राज्य’ । आत्म-निर्णय के अपने दावे में राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से माँग करता है कि उसके पृथक् राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे को मान्यता और स्वीकार्यता दी जाए। सामान्यतः ऐसी माँग उन लोगों की ओर से आती है जो एक लम्बे समय से किसी निश्चित भू-भाग पर साथ-साथ रहते आए हों और जिनमें सांझी पहचान का बोध हो। कुछ मामलों में आत्म-निर्णय के ऐसे दावे एक स्वतन्त्र राज्य बनाने की उस इच्छा से भी जुड़ जाते हैं। इन दावों का सम्बन्ध किसी समूह की संस्कृति की सुरक्षा से होता है। डॉ० एच०ओ० अग्रवाल (Dr. H.O.Aggarwal) ने आत्म-निर्णय सिद्धान्त को दो भागों में बाँटा है-बाह्य तथा आन्तरिक ।

प्रथम बाह्य भाग या पहलू के कारण राष्ट्र की जनसंख्या या तो पृथक् होकर या स्वतन्त्र होकर अथवा स्वतन्त्र राज्य का निर्माण करके अपनी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति का निर्धारण करती है। द्वितीय, आन्तरिक पहलू के कारण उनके आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में उनके अधिकारों को मान्यता देती है। संक्षेप में, आत्म-निर्णय का तात्पर्य एक राज्य में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को उसके बाह्य व आन्तरिक पहलुओं पर स्वयं निर्णय लेने के अधिकार से लिया जाता है। इस प्रकार आत्म-निर्णय के अधिकार का अर्थ जानने के पश्चात् इसके आधार के सम्बन्ध में भी विवेचना की जा सकती है।

आत्म-निर्णय के अधिकार का आधार (Basis of Right to Self Determination)-राष्ट्रीयता का मूलभूत अधिकार यह है कि उसे आत्म-निर्णय या स्वभाग्य निर्णय का अवसर हो। जिन लोगों की नस्ल, भाषा, धर्म, रीति-रिवाज, संस्कृति व ऐतिहासिक परम्परा एक हो, जो अपने को एक अनुभव करते हों, जिनमें अपनी राष्ट्रीय एकता की अनुभूति विद्यमान हो, उन्हें यह अधिकार है कि वे अपने भाग्य का स्वयं निर्णय कर सकें। उन्हें यह अवसर होना चाहिए कि यदि वे चाहें, तो अपना पृथक् राज्य बना सकें, या वे किसी अन्य शक्तिशाली राज्य की रक्षा में स्वतन्त्रता के साथ रहते हुए अपनी राष्ट्रीय विशेषताओं का विकास कर सकें।

उन्नीसवीं सदी से पूर्व राष्ट्रीयता के इस मूलभूत अधिकार को संसार में कहीं भी स्वीकार नहीं किया जाता था। फ्रांस की राज्यक्रान्ति ने इस सिद्धान्त का प्रबलता के साथ प्रतिपादन व समर्थन किया था और 1939-45 द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद तो एशिया और अफ्रीका के राज्यों को भी राष्ट्रीय दृष्टि से स्वभाग्य निर्णय का अवसर प्राप्त हो गया है। लेकिन यहाँ पर विचारणीय बिन्दु यह है कि जिस आधार पर आज विश्व के विभिन्न भागों में आत्म-निर्णय के अधिकार की माँग की जा रही है?

क्या इससे शक्तिशाली राज्यों की स्थापना को ठेस नहीं पहुँचेगी? क्या इससे समाज में सभी वर्गों एवं समूहों का समुचित विकास एवं उन्नति हो पाएगी? ऐसे प्रश्नों की जिज्ञासा को हम निम्न विवेचन द्वारा स्पष्ट करते हुए यह समाधान करने का प्रयास करेंगे कि तान्त्रिक तरीके से कैसे विभिन्न संस्कृतियों, भाषायी एवं धार्मिक भिन्नता के साथ कैसे समाज के विभिन्न समूहों का एक साथ समन्वित विकास हो सकता है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक राष्ट्रीयता को स्वभाग्य निर्णय का अधिकार है, यह सिद्धान्त इस समय सर्वमान्य है। यद्यपि इस विचार के विरोधियों की भी कमी नहीं है क्योंकि यदि संसार राष्ट्रीयता के सिद्धान्त पर स्थिर रहता, तो इस समय पृथ्वी पर हजारों राज्य होते। जैसे ग्रेट ब्रिटेन को ही लीजिए, उसमें स्कॉट और वेल्स लोग इंगलिश लोगों से भिन्न हैं।

अतः स्काटलैंड और वेल्स का पृथक् राज्य होना चाहिए था। कनाडा के निवासी फ्रेंच और इंगलिश दो जातियों के हैं, उन्हें भी अपने पृथक् राज्य बनाने का अधिकार होना चाहिए था। दक्षिणी अफ्रीका के गौरे रंग के लोग भी दो भागों में विभक्त हैं, इंगलिश और डच । यदि यूरोप में निवास करने वाले इंगलिश और डच लोगों के दो पृथक् राज्य हैं, तो दक्षिणी अफ्रीका में बसे हुए इंगलिश और डच लोगों के दो पृथक राज्य क्यों नहीं होने चाहिएँ?

स्विट्जरलैंड में फ्रेंच, इटालियन और जर्मन जातियों का निवास है, उनके प्रदेश भी एक-दूसरे से प्रायः पृथक हैं। इस दशा में उन्हें क्या यह अवसर नहीं मिलना चाहिए, कि या तो वे अपने-अपने पृथक राज्य बना लें और या फ्रांस, इटली और जर्मनी के साथ मिल जाएँ।

दिए गए वर्णन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि इतिहास में राष्ट्रीयता के सिद्धान्त को महत्त्व दिया जाता, तो बड़े व शक्तिशाली राज्यों का विकास सम्भव न हो पाता। किसी समय ग्रीस अनेक छोटे-छोटे नगर-राज्यों में विभक्त था। इन राज्यों का आधार जन (Tribe) की भिन्नता थी। स्पार्टन लोग एथीनियन लोगों से भिन्न थे।

इन विविध ग्रीकस जनों में जहाँ अनेक अंशों में समता थी, वहाँ भिन्नता की भी कमी नहीं थी। परन्तु मैसिडोनियन सम्राटों ने इन सबको विजय कर इन्हें एक विशाल राज्य का अंग बना दिया। एक व्यापक ग्रीक राष्ट्रीयता का विकास भी तभी सम्भव हुआ, जब स्पार्टन, एथीनियन आदि ‘जनों’ के स्वभाग्य निर्णय के अधिकार की उपेक्षा की गई। भारत में भी कभी सैकड़ों-हजारों छोटे-छोटे राज्य थे।

मालव, शिवि, क्षुद्रक, आरट्ट, आग्रेय आदि राज्य पंजाब में और शाक्य, वज्जि, मल्ल, मोरिय, बुलि आदि राज्य उत्तरी बिहार में थे। मगध के सम्राटों ने इन सबको जीत कर अपने अधीन किया। यदि इन सभी राज्यों में निवास करने वाले ‘जनों को स्वभाग्य निर्णय करने का अधिकार रहता, तो एक शक्तिशाली भारतीय राष्ट्र का विकास कभी सम्भव न होता।

विशाल राष्ट्रों के निर्माण के लिए यह आवश्यक है, कि कमजोर जातियों व राष्ट्रीयताओं के स्वभाग्य निर्णय के अधिकार को कुचला जाए और उन्हें एक शक्तिशाली जाति के अधीन करके एक संगठन में संगठित किया जाए।

ऐसा राज्य अधिक शक्तिशाली होता है, जिसमें अनेक जातियों व राष्ट्रीयताओं का सम्मिश्रण हो। प्रत्येक राष्ट्रीयता के अनेक पृथक् गुण व विशेषताएँ होती हैं। किसी में वीरता का गुण अधिक होता है, किसी में बुद्धि का। जिस प्रकार अनेक धातुओं के सम्मिश्रण से अधिक मजबूत धातु बनती है, वैसे ही अनेक जातियों से युक्त राज्य अधिक शक्तिशाली होता है।

लॉर्ड एक्टन का कथन है, कि जातियों के स्वभाग्य निर्णय का सिद्धान्त साम्राज्यवाद की अपेक्षा भी अधिक भंयकर और हानिकारक है। जिस प्रकार समाज का निर्माण विविध व्यक्तियों द्वारा होता है, वैसे ही राज्य का निर्माण विविध जातियों व राष्ट्रीयताओं द्वारा होता है। जब कोई पिछड़ी हुई व अवनत जाति किसी उन्नत जाति के साथ एक राज्य का अंग बनकर रहती है, तो उसे भी उन्नत होने का अवसर मिलता है।

सब जातियाँ एक सदृश योग्य व उन्नत नहीं होती। अवनत जातियों को स्वतन्त्र रूप से पृथक् रहने देने की अपेक्षा यह कहीं अधिक अच्छा है, कि वे उन्नत जाति के साथ एक राज्य में संगठित हों और इस प्रकार अपने को उन्नत करने का स्वर्णावसर प्राप्त करें।

यूरोप के साम्राज्यवादी यह कहा करते थे, कि परमेश्वर ने उन्हें पिछड़े हुए मानव-समुदायों को उन्नत करने का कार्य सुपुर्द किया है और इसलिए यह सर्वथा उचित है, कि वे एशिया और अफ्रीका के विविध देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करें और उन्हें सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता दें। ब्रिटिश लोग भी भारत में अपने प्रभुत्व के समर्थन में यही युक्ति देते थे। परन्तु यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त सिद्धान्त उन राज्यों के सम्बन्ध में तो ठीक हैं, जिनमें विभिन्न जातियों व राष्ट्रीयताओं के लोग स्वेच्छापूर्वक एक राज्य का अंग बन कर मिलकर रहते हैं, वह उनकी अपनी इच्छा का परिणाम है।

यही बात ग्रेट ब्रिटेन के अन्तर्गत स्काटलैंड और वेल्स के विषय में भी कही जा सकती है। परन्तु जहाँ कोई एक उन्नत जाति अन्य जातियों को शक्ति द्वारा जीतकर जबरदस्ती अपने अधीन रखने का प्रयत्न करती है, वहाँ विजेता जाति को चाहे कोई लाभ पहुँचा हो, पर अधीन जाति को उससे नुकसान ही होता है। ऐसे राज्यों में अधीन जाति सदा असन्तुष्ट रहती है, वह अपनी स्वतन्त्रता के लिए निरन्तर षड्यन्त्र व विद्रोह करती रहती है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि राष्ट्रीयता का यह मूलभूत अधिकार है कि वह अपने भाग्य का निर्णय स्वयं कर सके। यदि वह अपना राष्ट्रीय हित इस बात में समझें, कि उसे किसी अन्य उन्नत जाति के साथ एक संगठन में संगठित होकर रहना है, तो इस प्रकार रहने का उसे पूरा अधिकार होना चाहिए। इसके विपरीत यदि कोई राष्ट्रीयता यह चाहे, कि उसे अपना एक पृथक् राज्य बनाना है, तो उसे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का पूरा अधिकार होना चाहिए।

आत्म-निर्णय के अधिकार सम्बन्धी समस्या का समाधान यद्यपि वर्तमान में आत्म-निर्णय के अधिकार को संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा भी मान्यता दी जा चुकी है, लेकिन हमें ‘एक संस्कृति एक राज्य’ के विचार या विभिन्न राष्ट्रीयताओं के आधार पर नए स्वतन्त्र राज्यों के गठन के विचार को छोड़कर एक ऐसा समाधान करना होगा जिसमें विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों को एक ही देश में उन्नति एवं विकास करने का अवसर मिल सके। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अनेक देशों ने सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान को स्वीकार करने और संरक्षित करने के उपायों को शुरु किया है।

भारतीय संविधान में भी इसी बात के अनुरूप धार्मिक, भाषायी एवं सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हेतु विभिन्न प्रकार के अधिकारों के विस्तृत प्रावधान किए हैं। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक तथा अनुच्छेद 29 और 30 में भाषा एवं संस्कृति से सम्बन्धित मूल अधिकार प्रदान करके विभिन्न धर्मों, भाषायी एवं संस्कृतियों के लोगों को अपना-अपना विकास करने का अधिकार प्रदान किया है। इसी उद्देश्य हेतु अन्य देशों की तरह भारत में समाज के कमजोर समूह के लोगों को विधायी संस्थाओं एवं अन्य राजकीय संस्थाओं में सुनिश्चित प्रतिनिधित्व प्रदान करके समाज के समस्त समुदायों का विकास करने का प्रयास किया है।

यद्यपि उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधानों से यह उम्मीद की जाती है कि समाज के ऐसे समूहों को विशेष अधिकार एवं सुरक्षा प्रदान करने से उनकी आकांक्षाएँ सन्तुष्ट होंगी, फिर भी यह सम्भव है कि कुछ समूह स्वतन्त्र राष्ट्र एवं पृथक् राज्य की माँग पर आधारित आन्दोलन करेंगे जैसे कि पूर्व में तमिलनाडु एवं उत्तर में पंजाब राज्य देश से अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता एवं धर्म की एकता के आधार पर अलग होने या स्वतन्त्र होने की माँग कर चुके हैं, तो देश में कुछ हिस्सों में पृथक् राज्य बनाने की माँग हुई जिसके परिणामस्वरूप अनेक राज्यों का; जैसे मुम्बई, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़ इत्यादि का गठन हुआ।

भारत में अभी भी बोडोलैंड एवं विदर्भ क्षेत्रों से आज भी नए राज्यों के गठन करने के लिए निरन्तर आन्दोलन चल रहे हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि किसी भी समाज में ऐसी माँगों का विभिन्न आधारों पर उठना एक तरह से मानवीय समूहों की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो चुकी है। इसलिए इनके समाधान हेतु यह आवश्यक है कि ऐसी समस्याओं को लोकतान्त्रिक ढंग से ही सुलझाने का प्रयास करना चाहिए और विभिन्न संस्कृतियों, भाषायी एवं धार्मिक इत्यादि भिन्नताओं को एक सर्वोच्च कानून (संविधान) के अधीन समन्वित करते हुए उन्हें एक सूत्र में पिरोने का प्रयास करना चाहिए। एक देश के लोगों में उत्पन्न ऐसी राष्ट्रवाद की भावनाएँ ही उस देश को उन्नति के शिखर की ओर अग्रसर कर सकती हैं।

प्रश्न 5.

राष्ट्र के लिए लोगों को राज्य के रूप में संगठित होना जरूरी नहीं है और न ही राज्य के लिए राष्ट्र होना आवश्यक है गार्नर। इस कथन के सन्दर्भ में राज्य और राष्ट्र में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

अथवा

राज्य और राष्ट्र में भिन्नता या अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

राष्ट्र एक व्यापक शब्द है और इसका सम्बन्ध मुख्यतः आध्यात्मिक भावना से है और इसलिए यह निष्कर्ष हम आसानी से निकाल सकते हैं कि एक राष्ट्र के लिए राज्य की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि गार्नर (Garmer) ने कहा है “राष्ट्र के लिए लोगों को राज्य के रूप में संगठित होना जरूरी नहीं है और न ही राज्य के लिए राष्ट्र होना आवश्यक है।”

परन्तु यहाँ यह भी स्पष्ट है कि उपर्युक्त कथन का अभिप्राय हमें यह भी नहीं लेना चाहिए कि इन दोनों को एक-दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। वास्तव में इन दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध भी पाया जाता है। जैसे राष्ट्र एकता की भावना का प्रतीक है और यही एकता की भावना न केवल राज्य रूपी संस्था को जन्म देने में सहायक है वरन राज्य को विश्व में एक शक्तिशाली रूप धारण करने में सहायता देती है।

जैसे कि विश्व में बिखरे हुए यहूदियों की एकता की भावना और वर्षों प्रयत्नों के फलस्वरूप उन्होंने इज़राइल नामक राज्य को जन्म दिया और तत्पश्चात् अपनी इसी भावना के फलस्वरूप वह विश्व में एक शक्तिशाली राज्य के रूप में अपनी पहचान रखता है। परन्तु इस पक्ष के पश्चात् भी एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह इन दोनों शब्दों के अन्तर को भी समझे ताकि उनका यथास्थान उचित प्रयोग किया जा सके। इसलिए यहाँ इन दोनों में अन्तर स्पष्ट करना भी हमारे लिए अपरिहार्य हो जाता है।

राज्य और राष्ट्र में भिन्नता आधुनिक राज्य राष्ट्र-राज्य हैं। राज्य राष्ट्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। इसलिए प्रायः राज्य तथा राष्ट्र शब्दों को एक-दूसरे के लिए प्रयुक्त किया जाता है। परन्तु इन दोनों शब्दों में मौलिक भेद हैं जो निम्नलिखित हैं

1. राज्य राजनीतिक संगठन है, राष्ट्र भावनात्मक-राष्ट्र ऐसे लोगों का समूह है जो समान नस्ल, भाषा, रीति-रिवाज़, संस्कृति तथा ऐतिहासिक अनुभवों के आधार पर एकता की भावना में बंधे हुए हैं। राष्ट्र एक भावनात्मक संगठन है, जिसमें एकता की चेतना होती है। राज्य न तो इस भावना को उत्पन्न कर सकता है और न ही समाप्त कर सकता है। इसके विपरीत राज्य एक राजनीतिक संगठन है। जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा समाज में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखता है। राज्य का सम्बन्ध मनुष्य की आध्यात्मिक व मानसिक भावनाओं से नहीं होता।

2. राज्य की निश्चित सीमा, राष्ट्र की नहीं-एक राज्य के लिए निश्चित प्रदेश अनिवार्य है। मातृभूमि के प्रति बलिदान की भावना निश्चित प्रदेश के कारण ही लोगों में पैदा होती है। परन्तु राष्ट्र की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। सिक्ख, मुसलमान दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं। यहूदी भी यूरोप के बहुत-से देशों में बसे हुए हैं। चाहे 1948 ई० के पश्चात् उनका अपना एक अलग राष्ट्र स्थापित हो गया है।

3. राज्य के निश्चित तत्त्व, राष्ट्र के नहीं राज्य के निश्चित चार तत्त्व हैं जनसंख्या, निश्चित प्रदेश, संगठित सरकार तथा प्रभुसत्ता राज्य के अनिवार्य तत्त्व हैं। यदि एक भी तत्त्व नहीं होगा तो राज्य नहीं बनेगा। परन्तु राष्ट्र के लिए कोई तत्त्व अनिवार्य नहीं। धर्म, रीति-रिवाज़, जाति, भाषा, भौगोलिकता एकता कोई भी अथवा सभी तत्त्व राष्ट्र के निर्माण में सहायक हो सकते हैं।

4. प्रभुसत्ता राज्य का अनिवार्य तत्त्व है, राष्ट्र का नहीं-प्रभुसत्ता राज्य का अनिवार्य तत्त्व है। यह उसकी आत्मा के समान है। इसके बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रभुसत्ता का तत्त्व ही राज्यों को अन्य समुदायों से भिन्न करता है। जब राज्य से प्रभुसत्ता छिन्न जाती है तो राज्य का अन्त हो जाता है। इसके विपरीत राष्ट्र के लिए प्रभुसत्ता अनिवार्य नहीं है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि एक संगठन प्रभुसत्ता के अभाव में राष्ट्र तो था पर राज्य नहीं। जैसे सन् 1947 से पूर्व भारत राष्ट्र तो था पर एक राज्य नहीं था।

5. राज्य के पास दण्डनीय शक्ति है, राष्ट्र के पास नहीं-राज्य के पास एक ऐसी शक्ति होती है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य की आज्ञा न मानने वाले को दण्ड दिया जाता है। अतः राज्य की शक्ति पुलिस शक्ति है। वह आज्ञा देता है। राज्य की दण्ड देने की कोई सीमा नहीं है। इसके विपरीत राष्ट्र के पास इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं है। राष्ट्र अपनी बात मनवाने के लिए प्रार्थना, प्रोत्साहन और बहिष्कार जैसे साधनों का प्रयोग करता है। .

6. एक राज्य में कई राष्ट्रीयताएँ-एक राज्य में कई राष्ट्रीयताएँ होती हैं। भारत, स्विट्जरलैंड तथा अन्य देशों में एक नहीं कई राष्ट्रीयताओं के लोग बसे हुए हैं। परन्तु राष्ट्र में एक ही राष्ट्रीयता के लोग संगठित होते हैं।

7. आकार के आधार पर अन्तर-राज्य का आकार राष्ट्र से छोटा भी हो सकता है तथा बड़ा भी। एक राज्य में अनेक राष्ट्र हो सकते हैं तथा एक राष्ट्र अनेक राज्यों में फैला हो सकता है। गार्नर के अनुसार, राज्य की सीमाएँ राष्ट्र की सीमाओं को पार कर सकती हैं, यदि राष्ट्र को जाति तथा भाषा सम्बन्धी समूह मान लिया जाए। इसके विपरीत राष्ट्र की सीमाएँ राज्य की सीमाओं से विस्तृत हो सकती हैं। वास्तव में ये कभी भी आपस में मेल नहीं खातीं।

निष्कर्ष:

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि राष्ट्र व राज्य भिन्न-भिन्न हैं। यद्यपि वे एक जैसे प्रतीत होते हैं तथा राष्ट्र का एक रूप में प्रयोग भी किया जाता है। वास्तव में राज्य के स्थान पर राष्ट्र का प्रयोग भ्रमात्मक है। उग्र राष्ट्रवाद से साम्प्रदायिकता की भावना को प्रोत्साहन मिला है। आज भारत को सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषा सम्बन्धी तथा आर्थिक भिन्न का सामना करना पड़ रहा है। समाज का विभिन्न जातियों में विभाजन एक और समस्या है। ये समस्याएँ एक-दूसरे से मिलकर कुछ इलाकों में प्रभावशाली क्षेत्रीय भावना का रूप ले चुकी हैं। कुछ इलाकों में ‘बाहर तथा अन्दर’ के लोगों में भेद किया जा रहा है। इन बहुपक्षीय समस्याओं के सामने राष्ट्रीय एकता एक कठिन समस्या बनी हुई है।

प्रश्न 6.

राष्ट्र का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए।

उत्तर:

राजनीति-विज्ञान के विद्वानों ने ‘राष्ट्र’ शब्द की परिभाषा अलग-अलग दृष्टिकोण से की है जिन्हें हम क्रमशः जातीय दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण और भावनात्मक एकता सम्बन्धी दृष्टिकोण कह सकते हैं। विषय की स्पष्टता के लिए उनका संक्षिप्त विवरण अग्रलिखित प्रकार है

1. जातीय एकता सम्बन्धी-‘राष्ट्र’ या अंग्रेजी भाषा का ‘नेशन’ (Nation) शब्द, लेटिन भाषा के ‘नेशियो’ (Natio) शब्द से बना है। इसका अर्थ जन्म या नस्ल अथवा जाति से होता है। इस आधार पर एक ही जाति, वंश या नस्ल से जातिगत एकता से जुड़े हुए संगठित जन-समूह को एक राष्ट्र कहा जाता है। बर्गेस (Burgess) के अनुसार, “जातीय एकता से हमारा अर्थ ऐसी जनसंख्या से है जिसकी एक समान भाषा और साहित्य, समान परम्परा या इतिहास, समान रीति-रिवाज़ और उचित-अनुचित की समान चेतना हो।”

परन्तु यह धारणा वर्तमान युग में स्वीकार नहीं की जा सकती। यद्यपि यह धारणा राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है तथापि कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं है, जिसका आधार पूर्णतया जाति, भाषा या नस्ल हो। आधुनिक युग में रक्त के आधार पर पवित्रता का दावा करना गलत है। अतः यदि वंश की एकता को राष्ट्रवाद का आधार माना जाए तो आज कोई भी राष्ट्र नहीं है।

2. राजनीतिक एकता सम्बन्धी-जाति या वंश की एकता के आधार पर दिए गए ‘राष्ट्र’ के इस दृष्टिकोण को बहुत-से विद्वान सही नहीं मानते हैं। वे राष्ट्र के राजनीतिक स्वरूप को अधिक महत्त्व देते हैं। उनके अनुसार राष्ट्र के लिए राज्यत्व (Statehood) प्राप्त करना जरूरी है। लॉर्ड ब्राइस (Lord Bryce) ने कहा है, “राष्ट्र वह राष्ट्रीयता है जिसने अपने-आपको स्वतन्त्र होने या स्वतन्त्रता की इच्छा रखने वाली राजनीतिक संस्था के रूप में संगठित कर लिया है।”

यद्यपि अधिकांश लोग आज राष्ट्र को एक राजनीतिक इकाई के रूप में देखते हैं, तथापि यह दृष्टिकोण उचित नहीं है, क्योंकि एक राज्य में अलग-अलग राष्ट्र हो सकते हैं। अतः राज्यत्व के आधार पर राष्ट्र की धारणा सर्वमान्य नहीं है; क्योंकि इनमें जाति, वंश, भाषा इत्यादि की एकता के अभाव से भी राष्ट्र की स्थापना हो सकती है।

3. भावनात्मक एकता सम्बन्धी दृष्टिकोण बहत-से विद्वान ऊपर बताए गए दोनों आधारों को सही नहीं मानते। उनक कहना है कि अमेरिका आदि देशों के उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्र के लिए जातीय एकता होना अनिवार्य नहीं है। इसी तरह राज्य भी राष्ट्र के अस्तित्व के लिए अनिवार्य तत्त्व नहीं कहा जा सकता। सन् 1947 से पहले भारतवासियों का अपना राज्य नहीं था। फिर भी भारत उस समय भी एक राष्ट्र था और आज भी है। इसलिए ये विद्वान राष्ट्र के लिए भावनात्मक एकता पर बहुत अधिक जोर देते हैं।

उनका कहना है कि राष्ट्र ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिनमें एकता की भावना मौजूद होने के साथ-साथ इस जन-समूह में अपने-आपको दुनिया के दूसरे जन-समूहों से अलग समझने की प्रबल भावना होती है। वे यह भी मानते हैं कि इस तरह की एकता की भावना समान जाति, भाषा, धर्म, रीति-रिवाज़, साहित्य, संस्कृति, इतिहास आदि से आसानी के साथ उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इन सभी तत्त्वों की अनिवार्यता की बात को वे मंजूर नहीं करते हैं। ब्लंशली (Bluntschli) के शब्दों में, “राष्ट्र ऐसे मनुष्यों के समूह को कहते हैं जो विशेषतया भाषा और रीति रिवाजों के द्वारा एक समान सभ्यता से बंधे हुए हों जिससे उनमें अन्य सभी विदेशियों से अलग एकता की सुदृढ़ भावना पैदा होती हो।”

अतः निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि “राष्ट्र एक ऐसा मानव-समूह है जिसमें भावनात्मक एकता विकसित हुई हो; जिसकी एक निश्चित मातृ-भूमि हो; सम्भवतः एक ही नस्ल, समान ऐतिहासिक अनुभव, समान भाषा, साहित्य, आर्थिक, धार्मिक व सामाजिक तत्त्वों पर आधारित सामान्य संस्कृति हो; समान राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा आदि या इनमें से कुछ बातें पाई जाएँ और जिनमें साथ-साथ रहने और विकसित होने की इच्छा पर आधारित एक सामूहिक व्यक्तित्व हो जिसको साधारणतः आत्म-निर्णय के अधिकार द्वारा अथवा कभी-कभी केवल सांस्कृतिक स्वतन्त्रता द्वारा उन्नत बनाए रखने का उसमें उत्साह हो।”

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प छाँटकर लिखें

1. राष्ट्र (Nation) शब्द की उत्पत्ति ‘नेशियो’ (Natio) शब्द से हुई है, जो निम्नलिखित भाषा का शब्द है

(A) यूनानी

(B) लैटिन

(C) इटालियन

(D) फ्रैंच

उत्तर:

(B) लैटिन

2. निम्नलिखित में से कौन-सा राष्ट्र का तत्त्व है?

(A) भौगोलिक एकता

(B) समान भाषा

(C) नस्ल की समानता

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

3. निम्नलिखित तत्त्व राष्ट्र-निर्माण को प्रभावित नहीं करता

(A) औद्योगीकरण

(B) शिक्षा का प्रसार

(C) नगरीकरण

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

4. भारत में निम्नलिखित में से कौन-सा तत्त्व राष्ट्र-निर्माण में बाधा है?

(A) साम्प्रदायिकता

(B) जातिवाद

(C) भ्रष्टाचार

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

5. निम्नलिखित में से कौन-सा कारक राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधा है?

(A) जातिवाद

(B) साम्प्रदायिकता

(C) भाषावाद

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

6. निम्नलिखित में से कौन-सा राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग की बाधाओं को दूर करने का उपाय है?

(A) भाषावाद

(B) साम्प्रदायिकता

(C) गरीबी

(D) सामाजिक समानता

उत्तर:

(D) सामाजिक समानता

7. राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् की स्थापना निम्नलिखित वर्ष में की गई

(A) 1956 में

(B) 1990 में

(C) 1975 में

(D) 1978 में

उत्तर:

(A) 1956 में

8. भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या का मुख्य कारण है

(A) विभिन्न धर्मों के लोगों का होना

(B) भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोलने वाले लोगों का होना

(C) भारत का एक विशाल देश होना

(D) भारत की जनता का अनपढ़ एवं अज्ञानी होना

उत्तर:

(D) भारत की जनता का अनपढ़ एवं अज्ञानी होना

9. निम्नलिखित में से राष्ट्रीय निर्माण के तत्त्व हैं

(A) राष्ट्रीय स्वतन्त्रता

(B) राष्ट्रीय भावना

(C) विभिन्नता में एकता

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

10. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?

(A) राष्ट्र का क्षेत्र राष्ट्रीयता से बड़ा है

(B) राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता दोनों समानार्थक हैं

(C) राष्ट्र का क्षेत्र राष्ट्रीयता से संकुचित है

(D) राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता में कोई भी नहीं है

उत्तर:

(A) राष्ट्र का क्षेत्र राष्ट्रीयता से बड़ा है

11. राष्ट्रवाद का लक्षण निम्नलिखित में से है

(A) राष्ट्र से संबंधित होने की मनोवैज्ञानिक भावना

(B) राष्ट्रीय राज्य के सिद्धान्त पर आधारित

(C) लोगों की सांझी नस्ल, भाषा, संस्कृति, धर्म, इतिहास एवं हित आदि का होना

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

12. निम्नलिखित में से कौन-सा राष्ट्रवाद के रूप का प्रकार है?

(A) लोकतन्त्रीय राष्ट्रवाद

(B) सर्वसत्तावादी राष्ट्रवाद

(C) रूढ़िवादी राष्ट्रवाद

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

13. राष्ट्रवाद के निर्णायक तत्त्व निम्नलिखित में से हैं

(A) भौगोलिक एकता

(B) भाषा, संस्कृति एवं परम्पराओं की समानता

(C) समान राजनीतिक आकांक्षाएँ

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

14. राष्ट्र और राज्य में भेद निम्नलिखित है

(A) राज्य की सीमा निश्चित राष्ट्र की नहीं

(B) राज्य के पास प्रभुसत्ता है, राष्ट्र के पास नहीं

(C) राज्य राजनीतिक संगठन है

(D) राष्ट्र भावनात्मक है

उत्तर:

(D) राष्ट्र भावनात्मक है

15. राष्ट्रवाद के प्रकार निम्नलिखित हैं

(A) रूढ़िवाद राष्ट्रवाद

(B) उदारवादी राष्ट्रवाद

(C) मार्क्सवादी राष्ट्रवाद

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

16. राष्ट्रवाद के तत्त्व हैं

(A) भौगोलिक एकता

(B) धर्म की समानता

(C) भाषा की एकता

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दें

1. “समान नस्ल, भाषा, समान आदतों, रीति-रिवाजों तथा समान धर्म जैसे तत्त्वों द्वारा राष्ट्र का निर्माण होता है” राष्ट्र की यह परिभाषा किस विद्वान् ने दी है?

उत्तर:

फोडेर ने।

2. भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग का कोई एक बाधक कारक लिखिए।

उत्तर:

जातिवाद।

3. अन्तर्राज्यीय परिषद् का अध्यक्ष कौन होता है?

उत्तर:

प्रधानमन्त्री।

4. “राष्ट्रीय एकीकरण लोगों के हृदयों तथा मस्तिष्कों का एकीकरण है।” ये शब्द किसके हैं?

उत्तर:

जवाहरलाल नेहरू के।

रिक्त स्थान भरें

1. राष्ट्रीय एकता परिषद् का पुनर्गठन …………… वर्ष में किया गया।

उत्तर:

1980

2. भारतीय संविधान में ……………. की व्यवस्था की गई है।

उत्तर:

अन्तर्राज्यीय परिषद्

3. …………….. भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है।

उत्तर:

22

4. “राष्ट्रवाद मन की स्थिति तथा सचेत रूप में किया गया कार्य है।” यह कथन ……….. ने कहा।

उत्तर:

हांस कोहिन

![]()

![]()

![]()