Haryana State Board HBSE 9th Class Hindi Solutions Hindi Vyakaran Sangya संज्ञा Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 9th Class Hindi Vyakaran संज्ञा

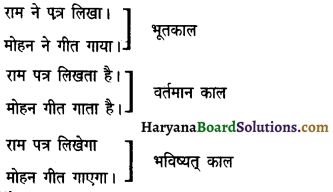

विकारी

जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के कारण परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि विकारी शब्द हैं क्योंकि इनके मूल रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है।

संज्ञा

संज्ञा के विकार Class 9 HBSE Hindi प्रश्न 1.

संज्ञा की परिभाषा देते हुए उसके भेदों के नाम लिखिए।

उत्तर:

संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है-नाम। यह नाम किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या भाव का हो सकता है। अतः संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है-किसी वस्त, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को ‘संज्ञा’ कहते हैं; जैसे राम, मोहन, हिमालय, गुलाब, लड़का, मनुष्य, गाय, प्रेम, ऊँचा आदि।

संज्ञा के तीन भेद हैं-

(1) जातिवाचक

(2) व्यक्तिवाचक

(3) भाववाचक।

Sangya Exercise HBSE 9th Class Hindi प्रश्न 2.

जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देते हुए उसके कुछ उदाहरण भी दीजिए।

उत्तर:

जिन शब्दों से किसी जाति के सभी पदार्थों या प्राणियों का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे पुस्तक, नदी, पर्वत, गाँव, प्रदेश, सेना आदि जातिवाचक संज्ञाएँ हैं।

(i) घोड़ा, गाय, शेर, कोयल, मोर, बैल आदि पशु-पक्षियों के नाम हैं।

(ii) आम, केला, कमल, गुलाब आदि फल-फूलों के नाम हैं।

(iii) पर्वत, नदी, पुस्तक, पैन, घड़ी आदि वस्तुओं के नाम हैं।

(iv) शिक्षक, लेखक, चित्रकार, लोहार आदि व्यावसायिक नाम हैं।

(v) नगर, गाँव, चौराहा आदि स्थानवाचक नाम हैं।

(vi) लड़का, लड़की, नर, नारी आदि मनुष्य जाति के नाम हैं।

Sangya In Hindi HBSE 9th Class प्रश्न 3.

व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम का ज्ञान हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे राम, मोहन, भारत, करनाल, हिमालय, यमुना आदि।

(i) रमेश, सीता, मोहन, सुमन आदि व्यक्तियों के नाम हैं।

(ii) भारत, श्रीलंका, करनाल आदि स्थानों के नाम हैं।

(iii) हिमालय, कैलाश आदि पर्वतों के नाम हैं।

(iv) गंगा, यमुना, सरस्वती, हिंद महासागर आदि नदियों और समुद्रों के नाम हैं।

(v) पद्मावत, रामचरितमानस, साकेत, कामायनी आदि पुस्तकों के नाम हैं।

प्रश्न 4.

भाववाचक संज्ञा की सोदाहरण परिभाषा दीजिए।

उत्तर:

जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु आदि के धर्म, गुण, भाव, दशा आदि का बोध होता हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है; जैसे मधुरता, वीरता, बचपन आदि।

(i) मित्रता, सज्जनता, शत्रुता आदि गुण-दोष हैं।

(ii) आनंद, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति आदि भाव हैं।

(iii) बचपन, यौवन, बुढ़ापा आदि दशाएँ हैं।

संज्ञा के अन्य दो भेद

प्रश्न 5.

संज्ञा के द्रव्यवाचक एवं समूहवाचक अन्य दो भेदों की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए।

उत्तर:

1. द्रव्यवाचक: जिन शब्दों से किसी धातु अथवा द्रव्य का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे सोना, चाँदी, लोहा, दूध, तेल पानी आदि।

2. समूहवाचक: जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के समूह अथवा समुदाय का ज्ञान हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे कक्षा, संघ, गाँव आदि। लेकिन अगर हम गहराई के साथ विचार करें तो पता चलता है कि ये जातिवाचक संज्ञा में ही समाहित हो जाते हैं।

व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग

प्रश्न 6.

व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में कब और कैसे प्रयुक्त होती है?

उसर-जब अपने विशेष गुणों या अवगुणों के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा अधिक का बोध कराने लगे तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है; जैसे-

देश में आज भी जयचंदों और विभीषणों की कमी नहीं है।

इस वाक्य में जयचंद और विभीषण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ नहीं हैं। यहाँ जयचंद का अर्थ है ‘देशद्रोही लोग’ और ‘विभीषण’ का अर्थ है ‘घर के भेदी’। अतः ये शब्द जातिवाचक हो गए हैं। कुछ अन्य उदाहरण देखिए-

(क) उसकी बात विश्वास करने योग्य है, वह बिल्कुल भीष्म पितामह है।

(ख) कलियुग में हरिश्चंद्र कहाँ मिलते हैं?

जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग

प्रश्न 7.

जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग होती है? उदाहरण देकर समझाइए।

उत्तर:

जब कोई जातिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हो, तब वह जातिवाचक संज्ञा होती हुई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है; जैसे

(i) भारत गांधी का देश है।

(ii) नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे।

उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त जातिवाचक संज्ञाएँ ‘गांधी’ और ‘नेहरू’, व्यक्ति विशेष की ओर संकेत कर रही हैं। इसलिए ये जातिवाचक होती हुई भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ हैं।

टिप्पणियाँ:

1. जब कभी द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द बहुवचन के रूप में द्रव्यों का बोध कराता है, तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है; जैसे यह फर्नीचर कई प्रकार की लकड़ियों से बना है।

इसी प्रकार, समूहवाचक संज्ञा जब बहुत-सी समूह इकाइयों का बोध कराती है, तब वे बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं; जैसे

(i) दोनों सेनाएँ आपस में बड़े जोरों से लड़ीं।

(ii) इस गाँव में हरिजनों के घर-परिवार रहते हैं।

2. जब कभी भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, तब वे जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं; जैसे-

(i) बुराइयों से सदा बचो।

(ii) आपस में उनकी दूरियाँ बढ़ती गईं।

3. कुछ भाववाचक शब्द मूल शब्द होते हैं; जैसे प्रेम, घृणा आदि। अधिकांश भाववाचक शब्द यौगिक होते हैं; जैसे अच्छाई, बुढ़ापा आदि।

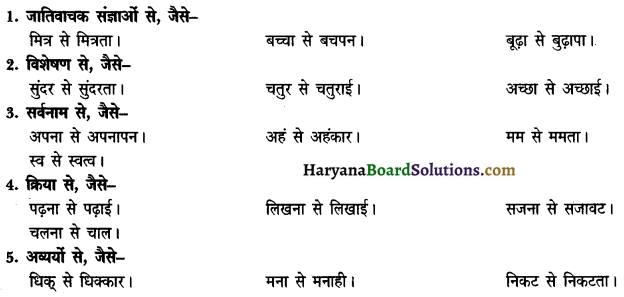

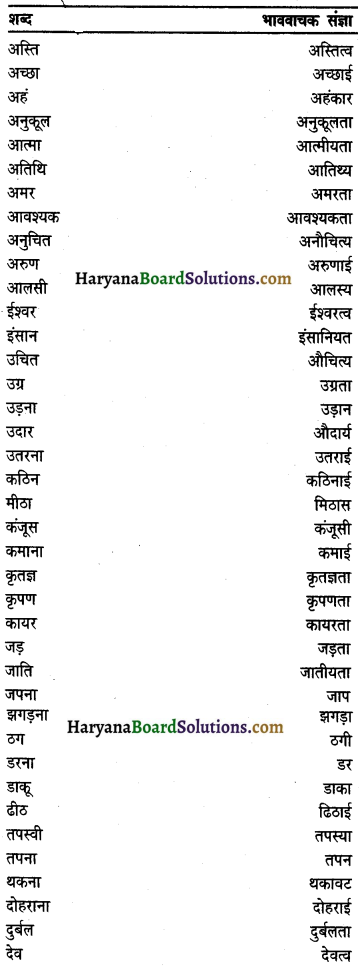

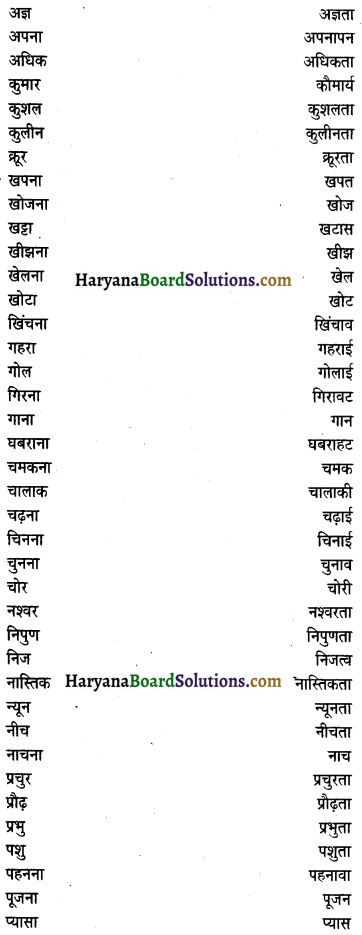

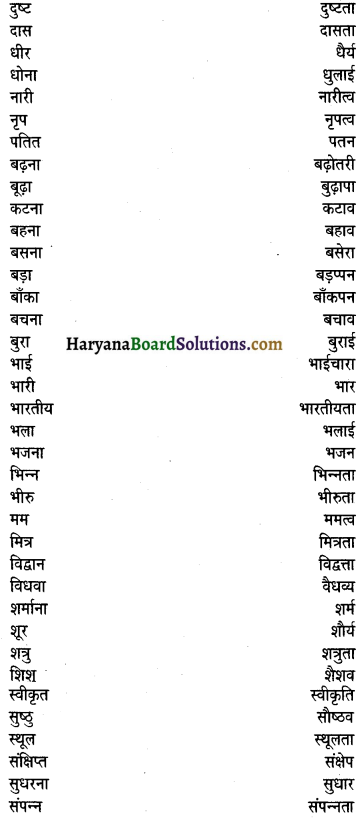

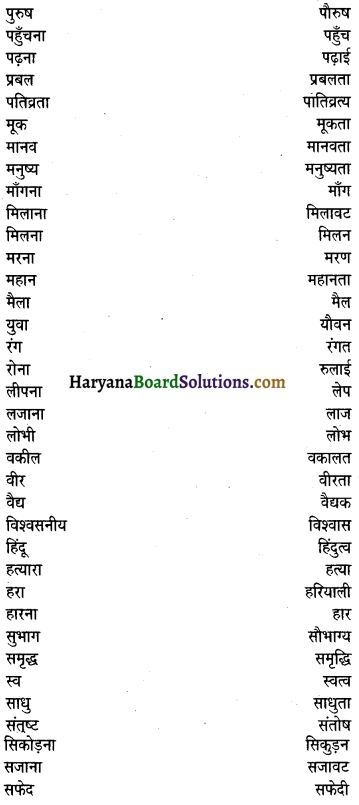

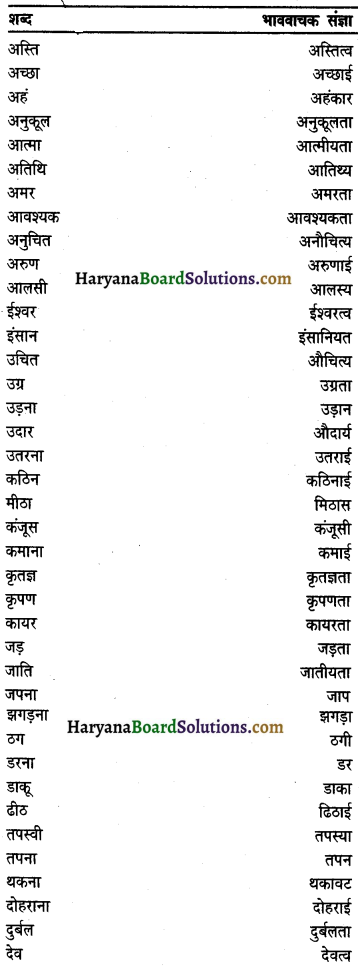

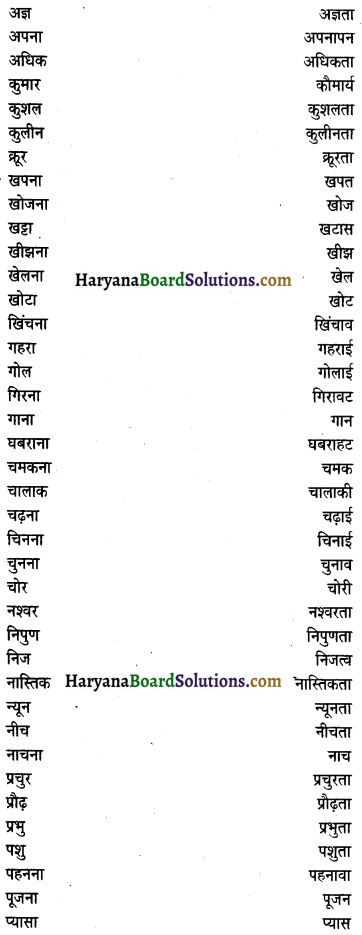

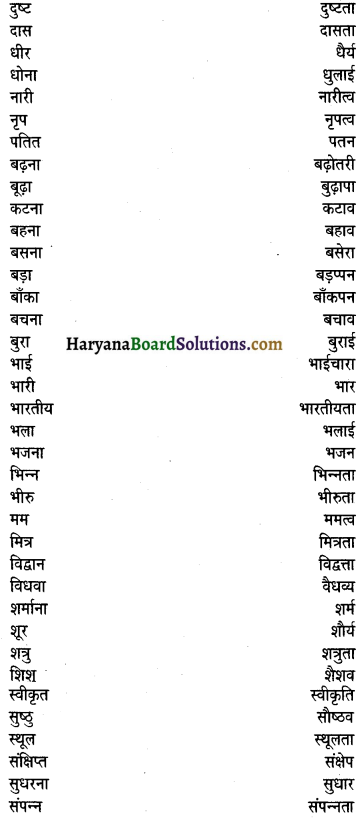

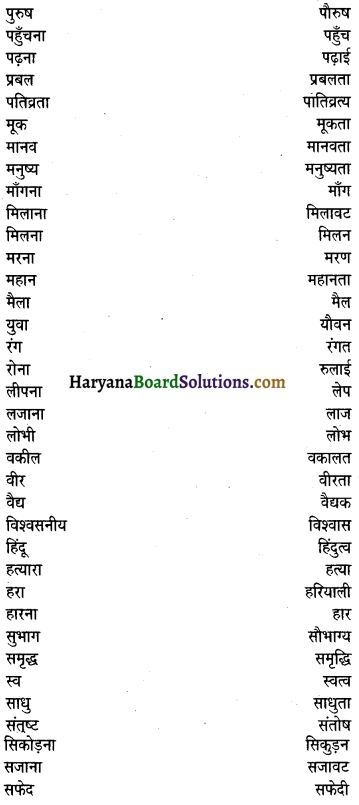

भाववाचक संज्ञाओं की रचना

प्रश्न 8.

भाववाचक संज्ञाएँ किस प्रकार के शब्दों से और कैसे बनती हैं?

उत्तर:

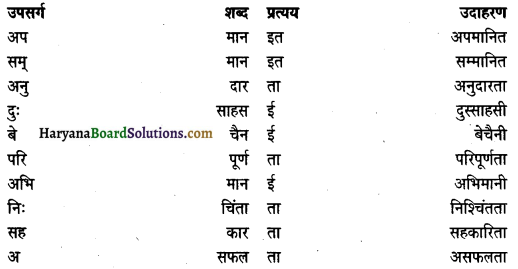

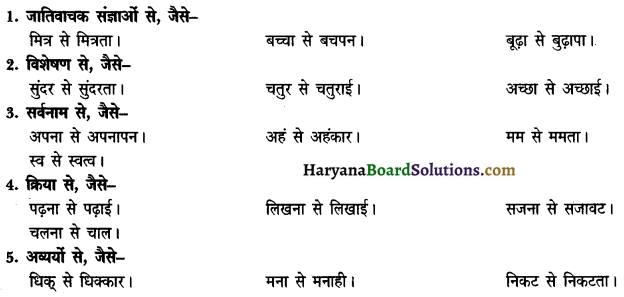

भाववाचक संज्ञाएँ अमूर्त एवं मानसिक संकल्पनाएँ होती हैं। भाववाचक संज्ञाएँ नीचे दिए गए शब्दों से बनती हैं

भाववाचक संज्ञाओं की रचना

संज्ञा के विकारी तत्त्व

प्रश्न 1.

‘विकारी तत्त्व’ से क्या अभिप्राय है? संज्ञा के सन्दर्भ में स्पष्ट कीजिए।

अथवा

संज्ञा में विकार के प्रमुख तत्त्व कौन-कौन से हैं? उनका सोदाहरण विस्तृत उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

विकारी तत्त्व’ से अभिप्राय है-बदलने वाला अर्थात् जिसमें परिवर्तन के कारण विकार उत्पन्न हो, उसे विकारी कहते हैं; जैसे लड़का संज्ञा शब्द है। यह एकवचन एवं पुंल्लिंग है। विकार के कारण इसके अग्रलिखित रूप बनते हैं

लड़का से लड़की (लिंग के कारण)

लड़का से लड़के (वचन के कारण)

इसी प्रकार-

लड़की से लड़कियाँ (वचन के कारण)

लड़की से लड़का (लिंग के कारण)

वाक्य में स्थिति के अनुसार ही किसी शब्द में परिवर्तन होता है। यही परिवर्तन ही ‘रूपान्तर’ या ‘विकारी तत्त्व’ कहलाता है। अतः स्पष्ट है कि संज्ञा शब्दों में यह विकार लिंग, वचन तथा कारक के कारण होता है। यहाँ हम संज्ञा के विकारी तत्त्वों का अध्ययन करेंगे।

लिंग

प्रश्न 1.

लिंग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए।

उत्तर:

जिस संज्ञा शब्द से किसी पुरुष जाति या स्त्री जाति का पता चले, उसे लिंग कहते हैं अर्थात् जिन चिह्नों से शब्दों का स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक होने का पता चले, उन्हें लिंग कहते हैं; जैसे ‘छात्र’ पुल्लिंग तथा ‘छात्रा’ स्त्रीलिंग है।

प्रश्न 2.

हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण देकर समझाइए।

उत्तर:

हिंदी में मुख्यतः दो प्रकार के लिंग माने जाते हैं-

1. पुल्लिंग

2. स्त्रीलिंग।

1. पुल्लिंग: जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं; जैसे बेटा, हाथी, कुत्ता आदि।

2. स्त्रीलिंग: जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं; जैसे लड़की, रानी, कुतिया, बकरी आदि।

टिप्पणी:

हिंदी में जड़ वस्तुओं के लिंग के लिए समस्या है; जैसे पर्वत, नदी, हवा, दही, घी आदि में स्त्रीलिंग या स्त्री जाति तथा पुल्लिंग या पुरुष जाति जैसी कोई चीज़ नहीं होती किंतु व्याकरणिक दृष्टि से संज्ञा शब्द का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग . होना ज़रूरी है। सजीव प्राणियों में नर या मादा लगाकर भी लिंग निर्धारित कर लिया जाता है; यथा नर भेड़िया या मादा भेड़िया आदि।

हिंदी में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनमें लिंग-परिवर्तन नहीं होता; यथा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, प्रिंसिपल, मैनेजर आदि। इन पदों पर पुरुष भी हो सकते हैं तथा नारी भी। ऐसे पदवाची शब्द उभयलिंगी शब्द कहलाते हैं।

लिंग की पहचान की महत्वपूर्ण बातें

(क) पुंल्लिंग की पहचान

(1) जिन शब्दों के अन्त में ‘अ’ हो वे प्रायः पुंल्लिंग होते हैं; जैसे खेल, संसार, मिलाप, नाच आदि।

(2) जिन शब्दों के अन्त में ‘आ’ हो वे शब्द पुंल्लिंग होते हैं; जैसे लड़का, मोटा, छोटा, कपड़ा आदि।

(3) जिन शब्दों के अंत में पा, पन, न आदि हो, वे शब्द पुंल्लिंग होते हैं; जैसे बुढ़ापा, बचपन, अध्ययन, दमन आदि।

(4) पहाड़ों, समुद्रों, देशों के नाम पुंल्लिंग होते हैं; जैसे भारतवर्ष, पाकिस्तान, अमेरिका, सतपुड़ा, हिमालय, हिन्द महासागर आदि।

(5) ग्रहों के नाम (पृथ्वी को छोड़कर) पुंल्लिंग होते हैं; जैसे सूर्य, शनि, मंगल, चन्द्र आदि।

(6) पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं; जैसे पीपल, वट, साल, आम आदि।

(7) शरीर के कुछ अंगों के नाम भी पुंल्लिंग होते हैं; जैसे सिर, गला, कान, नाक, हाथ, पैर आदि।

(8) कुछ भारी और मोटी वस्तुएँ पुंल्लिंग होती हैं; जैसे पत्थर, टीला, खेत, रस्सा, लक्कड़ आदि।

(9) दिनों और महीनों के नाम पुंल्लिंग होते हैं; जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार आदि । चैत्र, बैशाख, श्रावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, माघ, फाल्गुन आदि।

(ख) स्त्रीलिंग की पहचान-

(1) हिन्दी की ईकारान्त सभी संज्ञाएँ स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे नाली, खेती, रोटी, मोटी, टोपी, नदी, (अपवाद-पानी एवं घी) आदि।

(2) भाषाओं के नाम प्रायः स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं; जैसे जापानी, हिन्दी, गुजराती, बांग्ला, अंग्रेज़ी आदि।

(3) तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं; जैसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि।

(4) नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं; जैसे भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि।

(5) शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं; जैसे गर्दन, जिह्वा, आँख, छाती, अँगुली, टाँग, नाक आदि।

(6) आहारों के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं; जैसे रोटी, दाल, कचौड़ी, खिचड़ी, खीर, कढ़ी, सब्जी, चटनी आदि।

(7) जिन शब्दों के अंत में ट, वट, हट, इया, ता आदि का प्रयोग हो वे सभी स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं; जैसे लिखावट, आहट, सजावट, चिड़िया, डिबिया, बछिया, मिठास आदि।

(ग) उभयलिंगी शब्द-

जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग पुंल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए किया जाता है, उन्हें उभयलिंग कहते हैं। इनमें अधिकांश शब्द पदवाची हैं। इनमें लिंग परिवर्तन नहीं होता। जैसे डॉक्टर, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्री, प्रिंसिपल, मैनेजर आदि।

प्रश्न 2.

हिन्दी के प्रमुख स्त्रीलिंग प्रत्ययों के नाम उदाहरण सहित लिखिए।

उत्तर:

निम्नलिखित प्रत्ययों के प्रयोग से संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। यथा-

‘आ’ प्रत्यय के प्रयोग से-लता, विद्या, ममता, कृपा, दया आदि शब्द बनते हैं जो स्त्रीलिंग हैं।

‘इ’ प्रत्यय के प्रयोग से-रीति, तिथि, हानि, भक्ति, शक्ति आदि।

(रवि, कवि, व्यक्ति आदि अपवाद हैं।)

‘ई’ प्रत्यय के प्रयोग से ताई, नानी, नदी, टोपी आदि।

‘आई’ प्रत्यय के प्रयोग से लड़ाई, चढ़ाई, मिठाई आदि।

‘इया’ प्रत्यय के प्रयोग से-बुढ़िया, खटिया, बछिया आदि।

‘आवट’ प्रत्यय के प्रयोग से-लिखावट, सजावट, बनावट आदि।

‘आहट’ प्रत्यय के प्रयोग से-चिल्लाहट, घबराहट आदि।

‘ता’ प्रत्यय के प्रयोग से-सुन्दरता, मूर्खता, दुर्बलता आदि।

प्रश्न 3.

पुंल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में प्रमुख नियमों का उदाहरण सहित उल्लेख करें।

(क) अकारान्त तत्सम शब्दों के ‘अ’ को ‘आ’ कर देने से-

पुल्लिंग – स्त्रीलिंग

सुत – सुता

प्रिय – प्रिया

छात्र – छात्रा

शिष्य – शिष्या

पूज्य – पूज्या

बाल – बाला

तनुज – तनुजा

कांत – कांता

आचार्य – आचार्या

मूर्ख – मूर्खा

(ख) अकारांत शब्दों के अंतिम ‘अ’ या ‘आ’ को ‘ई’ कर देने से-

देव – देवी

मृग – मृगी

पहाड़ – पहाड़ी

कबूतर – कबूतरी

दास – दासी

सुअर – सुअरी

पुत्र – पुत्री

चाचा – चाची

साला – साली

लड़का – लड़की

घोड़ा – घोड़ी

मामा – मामी

बेटा – बेटी

गधा – गधी

भतीजा – भतीजी

बंदर – बंदरी

बकरा – बकरी

भाँजा – भाँजी

(ग) परिवर्तन के बिना शब्दों के अंत में ‘नी’ प्रत्यय लगाकर

सिंह – सिंहनी

भील – भीलनी

ऊँट – ऊँटनी

मज़दूर – मज़दूरनी

जाट – जाटनी

सियार – सियारनी

शेर – शेरनी

मोर – मोरनी

राजपूत – राजपूतनी

(घ) परिवर्तन के बिना शब्दों के अंत में ‘आनी’ प्रत्यय जोड़ने से

देवर – देवरानी

भव – भवानी

नौकर – नौकरानी

सेठ – सेठानी

मेहतर – मेहतरानी

चौधरी – चौधरानी

रुद्र – रुद्राणी

क्षत्रिय – क्षत्राणी

इन्द्र – इन्द्राणी

जेठ – जेठानी

(ङ) अंतिम स्वर में कुछ परिवर्तन करके ‘इन’ प्रत्यय लगाने से

नाइ – नाइन

कुम्हार – कुम्हारिन

तेलि – तेलिन

पड़ोसी – पड़ोसिन

ठठेरा – ठठेरिन

धोबी – धोबिन

दर्जी – दर्जिन

माली – मालिन

भक्त – भक्तिन

जुलाहा – जुलाहिन

ग्वाला – ग्वालिन

कहार – कहारिन

चमार – चमारिन

भंगी – भंगिन

नाती – नातिन

दूल्हा – दूल्हिन

पापी – पापिन

(च) अंतिम स्वर के स्थान पर ‘आइन’ प्रत्यय लगाकर तथा अन्य स्वरों में कुछ परिवर्तन करके-

लाला – ललाइन

ठाकुर – ठकुराइन

चौबे – चौबाइन

गुरु – गुरुआइन

मिसिर – मिसराइन

बाबू – बबुआइन

चौधरी – चौधराइन

(छ) अंतिम ‘अ’ या ‘आ’ को ‘इया’ बनाकर-

बंदर – बंदरिया

बूढ़ा – बुढ़िया

कुत्ता – कुतिया

डिब्बा – डिबिया

(ज) शब्दों के अंतिम ‘अक’ को ‘इका’ बनाकर-

पाठक – पाठिका

लेखक – लेखिका

गायक – गायिका

बालक – बालिका

अध्यापक – अध्यापिका

उपदेशक – उपदेशिका

सेवक – सेविका

पाचक – पाचिका

निरीक्षक – निरीक्षिका

नायक – नायिका

(झ) अंतिम ‘वान’ और ‘मान’ के स्थान पर ‘अती’ लगाकर-

गुणवान – गुणवती

श्रीमान – श्रीमती

बुद्धिमान – बुद्धिमती

भाग्यवान – भाग्यवती

भगवान – भगवती

पुत्रवान – पुत्रवती

बलवान – बलवती

ज्ञानवान – ज्ञानवती

(ञ) कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग में विशेष रूप बन जाते हैं

पुरुष – स्त्री

पति – माता

पिता – पत्नी

बैल – गाय

युवक – युवती

राजा – रानी

वर – वधू

विद्वान – विदुषी

सम्राट – साम्राज्ञी

भाई – बहिन

कवि – कवयित्री

अभिनेता – अभिनेत्री

ससुर – सास

साधु – साध्वी

कर्ता – कत्री

विधाता – विधात्री

वीर – वीरांगना

नर – मादा

वचन

प्रश्न 11.

वचन किसे कहते हैं? हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए।

उत्तर:

संज्ञा अथवा अन्य विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं, जैसे लड़का, पुस्तकें आदि। हिंदी में वचन दो प्रकार के माने गए हैं-

1. एकवचन

2. बहुवचन।

1. एकवचन: शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो, उसे एकवचन कहते हैं; जैसे लड़का, घोड़ा, नदी, वृक्ष, पक्षी आदि।

2. बहुवचन: शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं; जैसे लड़के, घोड़े, नदियाँ, स्त्रियाँ आदि।

प्रश्न 2.

हिंदी भाषा में वचन-प्रयोग संबंधी सामान्य नियमों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।

उत्तर:

हिंदी भाषा में एक वस्तु या व्यक्ति के लिए एकवचन तथा एक से अधिक वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में इनके अतिरिक्त कुछ और भी नियम हैं जो वचन प्रयोग में प्रयुक्त होते हैं; यथा

(क) सम्मान व्यक्त करने के लिए एकवचन को बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है जैसे

(i) पिता जी दिल्ली गए हैं।

(ii) गुरु जी कक्षा में हैं।

(iii) मंत्री जी मंच पर पधार चुके हैं।

(iv) श्रीकृष्ण हिंदुओं के अवतार हैं। यहाँ एकवचन का प्रयोग बहुवचन में हुआ है। इसे आदरार्थक बहुवचन कहते हैं।

(ख) हिंदी में हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश आदि का बहुवचन में प्रयोग होता है; जैसे

(i) तुम्हारे हस्ताक्षर बहुत सुंदर हैं।

(ii) तुम्हारे प्राण बच गए, यही गनीमत है।

(iii) आपके तो दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं।

(iv) आज का समाचार सुनकर उसके होश उड़ गए।

(ग) कुछ एकवचन शब्द गण, लोग, जन, समूह, वृंद आदि हिंदी शब्दों के साथ जुड़कर बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं; यथा-

(i) आज मज़दूर लोग हड़ताल पर हैं।

(ii) अध्यापक-वृंद परीक्षाओं में व्यस्त हैं।

(iii) अपार जन-समूह दिखाई दे रहे हैं।

(iv) कृषक-वृंद हल चला रहे हैं।

(v) छात्रगण आजकल अनुशासनहीनता पर उतर आए हैं।

(घ) जाति, सेना, दल शब्दों के साथ प्रयुक्त होने से एकवचन का बहुवचन में प्रयोग-

(i) नारी जाति प्रगति-पथ पर अग्रसर है।

(ii) छात्र-सेना हड़ताल पर है।

(iii) सेवा-दल रोगियों की सेवा कर रहा है।

(ङ) व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाएँ सदा एकवचन में रहती हैं; जैसे

(i) राम खेल रहा है।

(ii) सत्य की सदा जीत होती है।

(iii) उसने झूठ नहीं बोला।

(iv) प्रेम सदा अमर रहता है।

(च) कुछ शब्द सदा एकवचन में ही रहते हैं। जैसे-जनता, वर्षा, आग; जैसे

(i) आग कितनी तेज़ जल रही है।

(ii) जनता सदा पिसती रहती है।

(iii) कितनी अच्छी वर्षा हो रही है।

(छ) बहुवचन के स्थान पर एकवचन का प्रयोग-कभी-कभी जातिवाचक संज्ञा अपनी सारी जाति या समूह की बोधक होती हुई भी अधिक संख्या, परिमाण या गुण को सूचित करने के लिए एकवचन में प्रयुक्त होती है; जैसे

(i) आज का मानव स्वार्थी हो गया है।

(ii) कुत्ता स्वामिभक्त होता है।

(iii) मथुरा का पेड़ा विश्व भर में प्रसिद्ध है।

(iv) उसने जुए में बहुत रुपया लुटाया है।

(v) बाज़ार में अंगूर सस्ता बिक रहा है।

वचन बदलने के नियम

1. अकारांत शब्दों के अंतिम ‘आ’ को ए कर देने से बहुवचन-

एकवचन – बहुवचन

कपड़ा – कपड़े

बेटा – बेटे

बच्चा – बच्चे

लोटा – लोटे

घोड़ा – घोड़े

पंखा – पंखे

लड़का – लड़के

घड़ा – घड़े

अपवाद: नेता, राजा, पिता, योद्धा, मामा, नाना, चाचा, सूरमा आदि शब्द इस नियम के अपवाद हैं।

2. आकारांत तथा अकारांत शब्दों के अंतिम ‘अ’, ‘आ’ को ‘एं’ कर देने से बहुवचन-

अकारांत शब्द-

पुस्तक – पुस्तकें

नहर – नहरें

बहिन – बहिनें

आँख – आँखें

रात – रातें

दीवार – दीवारें

गाय – गायें

कलम – कलमें

सड़क – सड़कें

बोतल – बोतलें

किताब – किताबें

आकारांत शब्द-

कथा – कथाएँ

माला – मालाएँ

अध्यापिका – अध्यापिकाएँ

गाथा – गाथाएँ

विद्या – विद्याएँ

भावना – भावनाएँ

माता – माताएँ

आत्मा – आत्माएँ

लता – लताएँ

कन्या – कन्याएँ

झील – झीलें

3. इकारांत तथा ईकारांत शब्दों के अंत में ‘याँ’ जोड़ने से बहुवचन। इस अवस्था में ई का इ भी हो जाता है।

घोड़ी – घोड़ियाँ

शक्ति – शक्तियाँ

समिति – समितियाँ

रोटी – रोटियाँ

निधि – निधियाँ

लड़की – लड़कियाँ

राशि – राशियाँ

बेटी – बेटियाँ

पंक्ति – पंक्तियाँ

नदी – नदियाँ

रात्रि – रात्रियाँ

लिपि – लिपियाँ

रीति – रीतियाँ

स्त्री – स्त्रियाँ

4. उकारांत, ऊकारांत, एकारांत, ओकारांत शब्दों में एँ जोड़कर बहुवचन। ‘ऊ’ का ‘उ’ भी हो जाता है।

धेनु – धेनुएँ

गौ – गौएँ

धातु – धातुएँ

वधू – वधुएँ

बहु – बहुएँ

वस्तु – वस्तुएँ

ऋतु – ऋतुएँ

5. ‘या’ अथवा ‘इया’ से समाप्त होने वाले शब्दों में केवल अनुस्वार जोड़कर बहुवचन बनाना-

बिटिया – बिटियाँ

चिड़िया – चिड़ियाँ

चुहिया – चुहियाँ

बुढ़िया – बुढ़ियाँ

गुड़िया – गुड़ियाँ

कुतिया – कुतियाँ

बछिया – बछियाँ

डिबिया – डिबियाँ

6. ‘अ’ तथा ‘आ’ से समाप्त होने वाले शब्दों में अंतिम ‘अ’ या ‘आ’ के स्थान पर ओं लगाकर बहुवचन बनाना-

घर से – घरों से

झील पर – झीलों पर

घोड़े पर – घोड़ों पर

माता की – माताओं की

बंदर का – बंदरों का

खरबूजा – खरबूजों

7. उकारांत या ऊकारांत शब्दों के अंत में ‘ओं’ प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाना। ऐसे शब्दों में अंतिम ‘ऊ’ को ‘उ’ हो जाता है।

ऋतु – ऋतुओं

बहू – बहुओं

धातु – धातुओं

वधू – वधुओं

वस्तु – वस्तुओं

चाकू – चाकुओं

धेनू – धेनुओं

डाकू – डाकुओं

8. इकारांत तथा ईकारांत शब्दों के संबोधन बहुवचन में ‘यो’ प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाना। प्रत्यय पूर्व स्वर दीर्घ का हस्व हो जाता है।

लड़की! – लड़कियो!

मुनि! – मुनियो!

भाई! – भाइयो!

सिपाही! – सिपाहियो!

(ग) कारक

प्रश्न 1.

‘कारक’ का अर्थ बताते हुए उसकी सोदाहरण परिभाषा भी लिखिए।

उत्तर:

“कारक’ शब्द का अर्थ है-क्रिया को करने वाला अर्थात क्रिया को पूरी करने में किसी-न-किसी भूमिका को निभाने वाला।

परिभाषा:

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके संबंध का वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले, उसको कारक कहते हैं। यह संबंध-ज्ञान कभी तो पृथक शब्द के रूप में या चिहनों के रूप में होता है तथा कभी यह मूल शब्द में घुला-मिला रहता है। कभी मूल शब्द में केवल कुछ विकार हो जाता है तथा परसर्ग के रूप में भी जुड़ा रहता है।

कारकों का रूप प्रकट करने के लिए उनके साथ जो शब्द-चिह्न लगे रहते हैं, उन्हें विभक्ति कहते हैं। इन कारक-चिह्नों को परसर्ग भी कहते हैं।

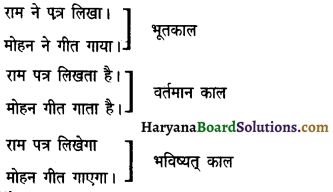

राम ने पत्र लिखा।

रमेश ने कलम से पत्र लिखा।

मोहन ने पुस्तक को पढ़ा।

इन सब वाक्यों में ‘ने’ कर्त्ता कारक चिह्न है, ‘से’ करण कारक है और ‘को’ कर्म कारक है।

प्रश्न 2.

हिंदी कारकों के कितने भेद होते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

हिंदी में कारकों के आठ भेद माने जाते हैं

(i) कर्ता – क्रिया को करने वाला।

(ii) कर्म – जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े।

(iii) करण – जिस साधन से क्रिया संपन्न हो।

(iv) संप्रदान – जिसके लिए क्रिया की जाए।

(v) अपादन – जिससे अलगाव हो।

(vi) अधिकरण – क्रिया के संचालन का आधार।

(vii) संबंध – क्रिया का अन्य पदों से संबंध सूचित करने वाला।

(viii) संबोधन – जिससे संज्ञा को पुकारा जाए।

प्रश्न 3.

हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कारकों के चिह्नों या विभक्तियों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

हिंदी में आठ कारक हैं। इनके नाम और चिह्न निम्नलिखित प्रकार से हैं

कारक – विभक्ति चिहन या परसर्ग

1. कर्ता – ने अथवा कुछ नहीं

2. कर्म – को अथवा कुछ नहीं

3. करण – से, के द्वारा, के साथ (साधन)

4. संप्रदान – को, के लिए

5. अपादान – से पार्थक्य

6. संबंध – का, के, की (रा, रे, री या ना, ने, नी)

7. अधिकरण – में, पर

8. संबोधन – हे, रे, अरे, री, अरी, ओ (संबोधन शब्द से पूर्व जुड़ता है)

प्रश्न 4.

हिंदी के सभी कारकों का सोदाहरण परिचय दीजिए।

उत्तर:

1. कर्ता कारक:

क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। इसका परसर्ग ‘ने’ है। इसका विभक्ति चिह्न ‘ने’ होता है। इस विभक्ति चिह्न का प्रयोग केषल सकर्मक क्रिया में भूतकाल में होता है; जैसे-

2. कर्म कारक:

क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति ‘को’ होती है। कभी-कभी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता।

इन पुस्तकों को उठा लो।

राम को कहो।

रवि पुस्तक पढ़ता है।

इन वाक्यों में ‘पुस्तकों को’ ‘राम को’ तथा ‘पुस्तक’ कर्म कारक के प्रयोग हैं। द्विकर्मक वाक्यों में मुख्य और गौण दो कर्म होते हैं। मुख्य कर्म क्रिया के समीप रहता है। उसमें विभक्ति नहीं लगती; यथा-शिक्षक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया।

यहाँ पाठ मुख्य कर्म है और विद्यार्थी गौण कर्म।

3. करण कारक:

जिस शब्द रूप की सहायता से क्रिया का व्यापार होता है, उसे करण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिह्न हैं-‘से’, ‘द्वारा’, ‘के द्वारा’, ‘के साथ’; यथा-

राम ने रावण को बाण से मारा।

मुझे पत्र द्वारा सूचित करना।

मज़दूर ने गुड़ के साथ रोटी खाई।

बच्चों ने पैंसिल से चित्र बनाया।

शिकारी ने बंदूक से शेर को मारा।

4. संप्रदान कारक:

जिसके लिए क्रिया की जाती है, संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को संप्रदान कारक कहा जाता है; जैसे राजा भिखारी को दान देता है। यहाँ भिखारी के लिए दान दिया जाता है, इसलिए यहाँ ‘भिखारी’ संप्रदान कारक है। इसके विभक्ति चिह्न हैं-‘के लिए’, ‘को’ या ‘के वास्ते’ आदि। अन्य उदाहरण-

मैंने आप के लिए भोजन छोड़ा।

पिता ने पुत्र को पुस्तक दी।

वह अपने भाई के लिए दवाई साया।

सैनिक देश की रक्षा के वास्ते सीमा पर डटे हुए हैं।

5. अपादान कारक:

संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु तथा व्यक्ति के दूसरी वस्तु तथा व्यक्ति से पृथक होने, डरने, सीखने, लजाने अथवा तलना करने का भाव हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसमें ‘से’ विभक्ति चिहन का प्रयोग होता है, यथा

वृक्षों से पत्ते गिरते हैं।

में घर से आया हूँ।

गंगा हिमालय से निकलती है।

6. संबंध कारक:

शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति या पदार्थ से संबंध प्रकट होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। ‘का’, ‘के’, ‘की’ इसके विभक्ति चिहून हैं। संज्ञा सर्वनाम पुल्लिंग के साथ ‘का’, स्त्रीलिंग के साथ ‘की’ तथा बहुवचन के साथ ‘के’ परसर्ग का प्रयोग होता है; यथा

शीला सीता की बहिन है।

राम के दो भाई हैं।

आपकी पुस्तक मेरे पास है।

7. अधिकरण कारक:

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी के आधार का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते है। जैसे रुपया मेरे हाथ में है। बच्चा छत पर है। यहाँ हाथ में और छत पर’ अधिकरण कारक हैं। अतः ‘में’, ‘पर’ तथा ‘के ऊपर’ इसकी विभक्तियों हैं; यथा

पानी में मगरमच्छ रहता है।

पुस्तक मेज़ पर रखी है।

छत के ऊपर गेंद पड़ी है।

अनेक बार ‘के मध्य’, ‘के बीच’, ‘के भीतर’ आदि का भी प्रयोग होता है; जैसे-

घर के भीतर चलो।।

इस डिबिया के अंदर कितनी गोलियों हैं?

कभी-कभी विभक्ति रहित अधिकरण का भी प्रयोग होता है; जैसे-

तुम्हारे घर क्या होगा?

इस जगह पूर्ण शांति है।

8. संबोधन कारक: संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसमें शब्द से पूर्व है, अरे, ओ, अजी आदि का प्रयोग होता है; जैसे-

हे राम! अब क्या करूँ।

अरे पुत्र! यह तुमने क्या कर दिया?

अजी! सुनते हो।

प्रश्न 5.

कौन-कौन-से कारक बिना चिह्न के प्रयुक्त होते हैं ? उदाहरण सहित स्पष्ट करें।

उत्तर:

हिन्दी में कर्ता, कर्म और अधिकरण ऐसे कारक हैं जो विभक्ति चिह्नों के बिना भी प्रयुक्त हो सकते हैं; जैसेकृष्ण खेलता है। कर्ता कारक मोहन पत्र लिखता है। कर्म कारक इस जगह महात्मा जी रहते थे।

उपर्युक्त वाक्यों में कारक चिह्नों (ने, को तथा पर) का प्रयोग नहीं हुआ है और ये वाक्य व्याकरण की दृष्टि से ठीक हैं।

प्रश्न 6.

अपादान कारक का प्रयोग किन-किन स्थितियों में होता है ?

उत्तर:

अपादान कारक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है

1. अलग होने के अर्थ में – गंगा हिमालय से निकलती है।

2. डरने के अर्थ में – बकरी शेर से डरती है।

3. सीखने के अर्थ में – छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं।

4. लजाने के अर्थ में – विद्यार्थी अध्यापक से शरमा रहा था।

5. तुलना के अर्थ में – राम श्याम से चालाक है।

6. दूरी के अर्थ में – मेरा स्कूल नगर से दूर है।

7. आरम्भ करने के अर्थ में – मैं पिछले मास से काम पर आ रहा हूँ।

8. बचाने के अर्थ में – रोहित ने बालक को डूबने से बचाया।

9. मांगने के अर्थ में – भिखारी ने राजा से भिक्षा माँगी।

प्रश्न 7.

कर्म और सम्प्रदान कारक में क्या अन्तर है ?

उत्तर:

जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं, इसका विभक्ति चिहन ‘को’ होता है; जैसे राम ने रावण को मारा था, किन्तु कभी-कभी कारक चिह्न नहीं भी लगता; जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, जबकि सम्प्रदान कारक में भी ‘को’ विभक्ति चिह्न होता है; जैसे राजा ने भिखारी को दान दिया। सम्प्रदान में ‘को’ विभक्ति का प्रयोग केवल दान देने की क्रिया में होता है, अन्यथा वह कर्म कारक ही होगा; जैसे

(1) भिखारी को भोजन दे दो।

(2) भिखारी को हटा दो। पहले वाक्य में दान देने का भाव है, जबकि दूसरे वाक्य में दान देने का भाव नहीं है। इसलिए कर्म कारक है।

प्रश्न 8.

करण और अपादान कारक में क्या अन्तर है ?

उत्तर:

करण और अपादान दोनों कारकों में ‘से’ परसर्ग का प्रयोग होता है। इसीलिए दोनों के अन्तर का प्रश्न उत्पन्न होता है। जहाँ ‘से’ परसर्ग अलग होने का भाव प्रकट करे वहाँ अपादान कारक होगा और जहाँ ‘से’ परसर्ग साधन के अर्थ में आता है, वहाँ करण कारक होगा; जैसे-

अपादान-

वृक्षों से पत्ते गिरते हैं।

लड़के स्कूल से आए हैं।

करण कारक-

मोहन रिक्शा से आया है।

पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है।

प्रश्न 9.

अधिकरण कारक का लक्षण बताते हुए इसमें प्रयुक्त होने वाली विभक्तियों का प्रयोग उदाहरण सहित स्पष्ट करें।

उत्तर:

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार (स्थान, समय) का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं; जैसे रुपया मेरे हाथ में है। बच्चा छत पर है। यहाँ ‘हाथ में’ और ‘छत पर’ अधिकरण कारक हैं। अतः ‘में’, ‘पर’, तथा ‘के ऊपर’ इसकी विभक्तियाँ हैं; जैसे-

पानी में मगरमच्छ रहता है।

पुस्तक मेज पर रखी है।

छत के ऊपर गेंद पड़ी है।

अनेक बार ‘के मध्य’, ‘के बीच’, ‘के भीतर’ आदि का भी प्रयोग होता है; जैसे-

घर के भीतर चलो।

इस डिबिया के अन्दर कितनी गोलियाँ हैं।

कभी-कभी विभक्ति रहित अधिकरण का भी प्रयोग होता है; जैसे-

तुम्हारे घर क्या होगा ?

इस जगह पूर्ण शान्ति है।

प्रश्न 10.

निम्नलिखित वाक्यों में से कारक की पहचान करके उनका नाम लिखें-

(क) कपड़े अलमारी के अन्दर रखे हैं।

(ख) मोहन! यार बात तो सुन।

(ग) राम ने बाण से रावण को मारा।

(घ) राम ने रोटी खाई।

(ङ) आज उसे घर जाने दो

(च) हाँ, पिता जी घर पर ही हैं।

(छ) मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा।

(ज) भिखारी को आटा दे दो।

(झ) बच्चे को भगा दो।

(ञ) मैंने आप से कल ही कह दिया था।

उत्तर:

(क) के अन्दर अधिकरण कारक है।

(ख) मोहन! सम्बोधन कारक है।

(ग) बाण से करण कारक है।

(घ) राम ने कर्ता कारक है।

(ङ) घर (को) कर्म कारक है।

(च) घर पर अधिकरण कारक है।

(छ) हाथों से करण कारक है।

(ज) भिखारी को सम्प्रदान कारक है।

(झ) बच्चे को कर्म कारक है।

(ञ) आप से अपादान कारक है।

प्रश्न 11.

निम्नलिखित वाक्यों में से कारकों को छाँटकर उनके नाम लिखिए-

(क) मोहन चाकू से फल काट कर खा रहा है।

(ख) मोहन ने सोहन को अपनी पुस्तक दे दी है।

(ग) रमेश को स्कूल जाना है।

(घ) वह इलाज के लिए दिल्ली आ रहा है।

(ङ) गंगा हिमालय से निकलती है।

(च) मैं कलम से पत्र लिखूगा।

(छ) वह दुकान पर नहीं है।

(ज) वह कल घर पर था।

(झ) परीक्षा मार्च में होगी।

(ञ) मैं शाम को आऊँगा।

उत्तर:

(क) मोहन (कर्ता), फल (कम) चाकू से (करण)।

(ख) मोहन ने (कर्ता) सोहन को (कर्म) पुस्तक (कर्म)।

(ग) रमेश को (कर्ता) स्कूल (अधिकरण)।

(घ) वह (कत्ता) इलाज के लिए (सम्प्रदान) दिल्ली (अधिकरण)।

(ङ) गंगा (कर्ता) हिमालय से (अपादान)।

(च) मैं (कत्ता) कलम से (करण) पत्र (कम)।

(छ) वह (कर्ता) दुकान पर (अधिकरण)।

(ज) वह (कर्ता) घर पर (अधिकरण)

(झ) परीक्षा (कम) मार्च में (अधिकरण)।

(ञ) मैं (कत्ता) शाम को (अधिकरण)।

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()