Haryana State Board HBSE 12th Class History Important Questions Chapter 11 विद्रोही और राज : 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान Important Questions and Answers.

Haryana Board 12th Class History Important Questions Chapter 11 विद्रोही और राज : 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान

बहुविकल्पीय प्रश्न

निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के अन्तर्गत कुछेक वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। ठीक उत्तर का चयन कीजिए

1. अन्तिम मुगल बादशाह था

(A) औरंगजेब

(B) शाहजहाँ

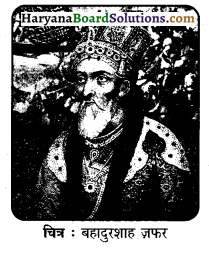

(C) बहादुरशाह जफर

(D) जहांगीर

उत्तर:

(C) बहादुरशाह जफ़र

2. कानपुर में विद्रोहियों का नेता था

(A) शाहमल

(B) बिरजिस कद्र

(C) नाना साहिब

(D) बहादुरशाह जफ़र

उत्तर:

(C) नाना साहिब

3. वाजिद अलीशाह नवाब था

(A) दिल्ली का

(B) अवध का

(C) हैदराबाद का

(D) बंगाल का

उत्तर:

(B) अवध का

4. पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था

(A) नाना साहिब

(B) तात्या टोपे

(C) कुंवर सिंह

(D) रावतुला राम

उत्तर:

(A) नाना साहिब

5. बिहार में विद्रोहियों का नेता था

(A) कुंवर सिंह

(B) बख्त खाँ

(C) नाना साहिब

(D) तात्या टोपे

उत्तर:

(A) कुंवर सिंह

6. लॉर्ड डलहौजी ने धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित किया

(A) 1850 ई० में

(B) 1853 ई० में

(C) 1857 ई० में

(D) 1861 ई० में

उत्तर:

(A) 1850 ई० में

7. लॉर्ड केनिंग ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया

(A) 1850 ई० में

(B) 1853 ई० में

(C) 1856 ई० में

(D) 1857 ई० में

उत्तर:

(C) 1856 ई० में

8. ‘ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुँह में आकर गिरेगा। ये शब्द लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत के बारे में कहे?

(A) दिल्ली

(B) अवध

(C) बंगाल

(D) मद्रास

उत्तर:

(B) अवध

9. अवध का अन्तिम नवाब था

(A) शुजाउद्दौला

(B) सिराजुद्दौला

(C) वाजिद अली शाह

(D) बख्त खां

उत्तर:

(C) वाजिद अली शाह

10. अवध का अधिग्रहण किया गया

(A) 1850 ई० में

(B) 1853 ई० में

(C) 1856 ई० में

(D) 1861 ई० में

उत्तर:

(C) 1856 ई० में

11. अवध में विद्रोह की शुरूआत हुई

(A) 10 मई, 1857 को

(B) 4 जून, 1857 को

(C) 8 अप्रैल, 1857 को

(D) 17 जून, 1857 को

उत्तर:

(B) 4 जून, 1857 को

12. अवध का औपचारिक अधिग्रहण के बाद वहाँ भू-राजस्व बन्दोबस्त लागू किया गया

(A) स्थायी बन्दोबस्त

(B) एकमुश्त बन्दोबस्त

(C) ठेकेदारी बन्दोबस्त

(D) महालवाड़ी बन्दोबस्त

उत्तर:

(B) एकमुश्त बन्दोबस्त

13. सिंहभूम में कोल आदिवासियों का नेता था

(A) गोनू

(B) बिरसा मुंडा

(C) सिधू मांझी

(D) बिरजिस कद्र

उत्तर:

(A) गोनू

14. मंगल पाण्डे को फाँसी हुई

(A) 8 अप्रैल, 1857 को

(B) 10 मई, 1857 को

(C) 31 मई, 1857 को

(D) 30 जून, 1858 को

उत्तर:

(A) 8 अप्रैल, 1857 को

15. मुगल बादशाह बहादुरशाह जफर को बन्दी बनाकर भेजा गया

(A) कलकत्ता

(B) रंगून

(C) बम्बई

(D) लंदन

उत्तर:

(B) रंगून

16. अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अपदस्थ करके भेजा गया

(A) रंगून

(B) लंदन

(C) मद्रास

(D) कलकत्ता

उत्तर:

(D) कलकत्ता

17. लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?

(A) तात्या टोपे

(B) लक्ष्मीबाई

(C) बेगम हजरत महल

(D) नाना साहिब

उत्तर:

(C) बेगम हजरत महल

18. 1857 ई० के विद्रोह का सबसे अधिक व्यापक रूप था

(A) पंजाब में

(B) दिल्ली में

(C) बंगाल में

(D) अवध में

उत्तर:

(D) अवध में

19. विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने अवध पर पुनः अधिकार किया

(A) जून, 1857 में

(B) मार्च, 1858 में

(C) सितम्बर, 1858 में

(D) जनवरी, 1858 में

उत्तर:

(B) मार्च, 1858 में

20. विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर नियन्त्रण स्थापित किया

(A) 4 जून, 1857 को

(B) 17 जून, 1857 को

(C) 20 सितम्बर, 1857 को

(D) 8 अप्रैल, 1858 को

उत्तर:

(C) 20 सितम्बर, 1857 को

21. तात्या टोपे को फांसी हुई

(A) 4 जून, 1857 को

(B) 18 अप्रैल, 1859 को

(C) 10 मई, 1859 को

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(B) 18 अप्रैल, 1859 को

22. आज़मगढ़ घोषणा की गई

(A) 15 मई, 1857 को

(B) 15 जून, 1857 को

(C) 15 जुलाई, 1857 को

(D) 25 अगस्त, 1857 को

उत्तर:

(D) 25 अगस्त, 1857 को.

23. विद्रोही क्या चाहते थे?

(A) अंग्रेजी राज का अन्त

(B) हिन्दू व मुसलमानों में एकता

(C) वैकल्पिक सत्ता की तलाश

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

24. विद्रोह के दमन के लिए अंग्रेज़ों ने क्या कदम उठाए?

(A) विद्रोहियों पर अमानवीय अत्याचार किए

(B) वफादार शासकों व जमींदारों को भारी इनाम दिए

(C) सारे उत्तरी भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

25. ‘द क्लिमेंसी ऑफ केनिंग’ चित्र ब्रिटेन की पंच नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ

(A) 1854 ई० में

(B) 1856 ई० में

(C) 1857 ई० में

(D) 1858 ई० में

उत्तर:

(D) 1858 ई० में

26. ‘इन मेमोरियम’ चित्र जोजेफ नोएल पेटन ने बनाया

(A) 1857 ई० में

(B) 1858 ई० में

(C) 1859 ई० में

(D) 1860 ई० में

उत्तर:

(C) 1859 ई० में 27. सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया

(A) 1820 ई० में

(B) 1824 ई० में

(C) 1825 ई० में

(D) 1829 ई० में

उत्तर:

(D) 1829 ई० में

28. ‘उत्तराधिकार कानून पास किया गया

(A) 1850 ई० में

(B) 1853 ई० में

(C) 1857 ई० में

(D) 1859 ई० में

उत्तर:

(A) 1850 ई० में

29. 1857 ई० के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था

(A) लॉर्ड रिपन

(B) लॉर्ड केनिंग

(C) लॉर्ड डलहौजी

(D) लॉर्ड वेलेजली

उत्तर:

(B) लॉर्ड केनिंग

30. 1857 ई० के विद्रोह का तत्कालीन कारण था

(A) अवध का विलय

(B) झांसी का विलय

(C) चर्बी वाले कारतूस

(D) उत्तराधिकार कानून

उत्तर:

(C) चर्बी वाले कारतूस

31. झांसी का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया

(A) 1850 ई० में

(B) 1853 ई० में

(C) 1854 ई० में

(D) 1857 ई० में

उत्तर:

(C) 1854 ई० में

32. अवध का विलय किस गवर्नर जनरल ने किया?

(A) लॉर्ड डलहौजी

(B) लॉर्ड वेलेजली

(C) लॉर्ड केनिंग

(D) लॉर्ड रिपन

उत्तर:

(A) लॉर्ड डलहौजी

33. अवध में एकमुश्त बन्दोबस्त लागू किया गया

(A) 1850 ई० में

(B) 1853 ई० में

(C) 1856 ई० में

(D) 1857 ई० में

उत्तर:

(C) 1856 ई० में

34. लखनऊ में विद्रोहियों ने अवध के किस चीफ कमीश्नर को मौत के घाट उतार दिया?

(A) जनरल नील

(B) हैनरी लॉरेंस

(C) कोलिन कैम्पबेल

(D) जनरल हैवलॉक

उत्तर:

(B) हैनरी लॉरेंस

35. ‘बाग डंका शाह’ के नाम से प्रसिद्ध था

(A) शाहमल

(B) नाना साहिब

(C) कुंवर सिंह

(D) मौलवी अहमदुल्ला शाह

उत्तर:

(D) मौलवी अहमदुल्ला शाह

36. विद्रोह को कुचलने में देशी रियासतों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया

(A) पटियाला

(B) ग्वालियर

(C) हैदराबाद

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर:

(D) उपर्युक्त सभी

37. भारत का प्रथम शहीद कौन था?

(A) नाना साहिब

(B) मंगल पांडे

(C) बहादुरशाह

(D) रानी लक्ष्मीबाई

उत्तर:

(B) मंगल पांडे

38. अंग्रेज़ों ने कुशासन की आड़ में किस राज्य को अधिकार में लिया था?

(A) झांसी

(B) सतारा

(C) अवध

(D) हैदराबाद

उत्तर:

(C) अवध

39. ‘फिरंगी’ शब्द किस भाषा का है?

(A) फारसी

(B) अरबी

(C) उर्दू

(D) संस्कृत

उत्तर:

(A) फारसी

40. ब्रिटिश ईस्ट-इण्डिया कंपनी के अधीन सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ?

(A) मेरठ

(B) बैरकपुर

(C) पटना

(D) वेल्लोर

उत्तर:

(D) वेल्लोर

41. 1857 ई० के विद्रोह के लिए लॉर्ड डलहौजी का वह कौन-सा प्रशासकीय कदम था जो सर्वाधिक उत्तरदायी सिद्ध हुआ ?

(A) भारत में रेलवे. डाक और तार व्यवस्था का प्रचलन

(B) कुशासन के नाम पर देशी राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय

(C) लैप्स की नीति का अंधाधुंध क्रियान्वयन

(D) भारतीय शासकों की पेंशन को बन्द या कम कर देना।

उत्तर:

(C) लैप्स की नीति का अंधाधुंध क्रियान्वयन

42. 1857 ई० का विद्रोह ‘एक राष्ट्रीय विद्रोह’ था न कि ‘एक सैनिक विद्रोह’ यह शब्द किस अंग्रेज़ सांसद और राजनीतिज्ञ “के हैं?

(A) लॉर्ड केनिंग

(B) लॉर्ड डलहौजी

(C) लॉर्ड डिजरायली

(D) लॉर्ड एलनबरो

उत्तर:

(C) लॉर्ड डिजरायली

43.1857 ई० के विद्रोह का आरम्भ कब हुआ?

(A) लखनऊ

(B) मेरठ

(C) बैरकपुर

(D) कानपुर

उत्तर:

(B) मेरठ

44. अंग्रेज़ों ने विद्रोह के किस मुख्य केंद्र पर सबसे पहले पुनर्धिकार किया?

(A) कानपुर

(B) दिल्ली

(C) लखनऊ

(D) झाँसी

उत्तर:

(B) दिल्ली

45. दिल्ली में विद्रोही सेना का सेनानायक कौन था?

(A) अजीमुल्ला

(B) खान बहादुर खाँ

(C) बाबा कुँवर सिंह

(D) जनरल बख्त खाँ

उत्तर:

(A) अजीमुल्ला

46. 1857 ई० के विद्रोह का कौन-सा नेता बचकर नेपाल भाग गया और बाद में उसकी गतिविधियों का कभी पता नहीं चल पाया?

(A) नाना साहिब

(B) खान बहादुर खाँ

(C) बेगम हज़रत अली

(D) तात्या टोपे

उत्तर:

(A) नाना साहिब

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

प्रश्न 1.

दिल्ली में विद्रोहियों को किसने रोकने का प्रयास किया?

उत्तर:

कर्नल रिप्ले ने विद्रोहियों को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया।

प्रश्न 2.

सिपाही जब लाल किले पर पहुंचे तो बहादुरशाह जफर क्या कर रहे थे?

उत्तर:

बहादुरशाह जफर प्रातःकालीन नमाज पढ़कर और सहरी खाकर उठे थे।

प्रश्न 3.

सिपाहियों ने बहादुरशाह जफर से क्या अनुरोध किया?

उत्तर:

सिपाहियों ने बहादुरशाह जफ़र से नेतृत्व के लिए अनुरोध किया।

प्रश्न 4.

सिपाहियों के अनुरोध पर बहादुरशाह जफर ने क्या किया?

उत्तर:

सिपाहियों के अनुरोध पर बहादुरशाह जफ़र ने स्वयं को भारत का बादशाह घोषित करके विद्रोह का नेता घोषित कर दिया।

प्रश्न 5.

बहादुरशाह जफर द्वारा नेतृत्व स्वीकार करने पर विद्रोह का स्वरूप कैसा हो गया?

उत्तर:

बहादुरशाह के नेतृत्व स्वीकार करने पर यह विद्रोह केवल सिपाहियों का विद्रोह नहीं रहा, बल्कि विदेशी सत्ता के विरुद्ध राजनीतिक विद्रोह बन गया।

प्रश्न 6.

बहादुरशाह जफर ने देश के हिन्दुओं व मुसलमानों से क्या अपील की?

उत्तर:

बहादुरशाह जफर ने सारे देश के हिन्दुओं व मुसलमानों को देश व धर्म के लिए लड़ने का आह्वान किया।

प्रश्न 7.

कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया?

उत्तर:

कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहिब ने किया।

प्रश्न 8.

नाना साहिब को अन्य किस नाम से जाना जाता था?

उत्तर:

नाना साहिब को धोंधू पंत के नाम से जाना जाता था।

प्रश्न 9.

इलाहाबाद में विद्रोहियों का नेता कौन था?

उत्तर:

मौलवी लियाकत खाँ, जो पेशे से एक अध्यापक व वहाबी नेता थे, ने विद्रोह का नेतृत्व व प्रशासन की कमान संभाली।

प्रश्न 10.

बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसके हाथ में था?

उत्तर:

जगदीशपुर के ज़मींदार कुंवरसिंह व कुछ अन्य स्थानीय ज़मींदारों ने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व सँभाला।

प्रश्न 11.

ग्वालियर व झाँसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया?

उत्तर:

ग्वालियर व झाँसी में विद्रोह का नेतृत्व झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे ने किया।

प्रश्न 12.

विद्रोह में सिंधिया राजा की क्या भूमिका थी?

उत्तर:

सिंधिया राजा ने विद्रोहियों को कुचलने में अंग्रेज़ों का साथ दिया।

प्रश्न 13.

बंगाल की बैरकपुर छावनी में बगावत का आह्वान किसने किया?

उत्तर:

29 मार्च, 1857 को परेड के समय बंगाल की बैरकपुर छावनी में मंगल पाण्डे ने बगावत का आह्वान किया।

प्रश्न 14.

मंगल पाण्डे को फांसी पर कब लटकाया गया?

उत्तर:

8 अप्रैल, 1857 को मंगल पाण्डे को फांसी पर लटकाया गया।

प्रश्न 15.

लैप्स का सिद्धान्त किस गवर्नर जनरल ने प्रतिपादित किया?

उत्तर:

लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया।

प्रश्न 16.

लैप्स के सिद्धान्त द्वारा कौन-कौन से राज्यों का विलय किया गया?

उत्तर:

सतारा, नागपुर, झाँसी तथा उदयपुर राज्यों का लैप्स के सिद्धान्त से अंग्रेज़ी राज्य में विलय किया गया।

प्रश्न 17.

मंगल पाण्डे कौन था?

उत्तर:

मंगल पाण्डे 34वीं नेटिव इन्फ्रेंट्री में एक सैनिक था।

प्रश्न 18.

अंग्रेजों ने बहादुरशाह जफर को बन्दी बनाकर कहाँ भेजा?

उत्तर:

बहादुरशाह जफ़र को बन्दी बनाकर रंगून भेजा गया।

प्रश्न 19.

बहादुरशाह जफर की मृत्यु कब हुई?

उत्तर:

रंगून में 1862 में बहादुरशाह जफर की मृत्यु हो गई।

प्रश्न 20.

रानी लक्ष्मीबाई को वीरगति कब व कहाँ प्राप्त हुई?

उत्तर:

रानी लक्ष्मीबाई को 17 जून, 1858 को ग्वालियर में वीरगति प्राप्त हुई।

प्रश्न 21.

नाना साहिब ने कानपुर पर अधिकार कब किया?

उत्तर:

नाना साहिब ने कानपुर पर 26 जून, 1857 को अधिकार किया।

प्रश्न 22.

‘द रिलीफ ऑफ लखनऊ’ नामक चित्र कब तथा किसने बनाया?

उत्तर:

‘द रिलीफ ऑफ लखनऊ’ नामक चित्र टॉमस जोन्स बार्कर द्वारा 1859 में बनाया गया।

प्रश्न 23.

‘द रिलीफ ऑफ लखनऊ’ चित्र में क्या दर्शाया गया है?

उत्तर:

‘द रिलीफ ऑफ लखनऊ’ चित्र में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि संकट की घड़ी का अन्त हो चुका है।

प्रश्न 24.

‘इन मेमोरियम’ चित्र कब व किसने बनाया?

उत्तर:

‘इन मेमोरियम’ चित्र जोजेफ नोएल पेटन द्वारा 1859 ई० में बनाया गया।

प्रश्न 25.

‘इन मेमोरियम’ चित्र में क्या दिखाया गया है?

उत्तर:

‘इन मेमोरियम’ चित्र में अंग्रेज़ औरतें व बच्चे एक-दूसरे से लिपटे दिखाई दे रहे हैं। वे असहाय प्रतीत होते हैं।

प्रश्न 26.

‘द क्लिमेंसी ऑफ केनिंग’ नामक चित्र कब प्रकाशित हुआ?

उत्तर:

‘द क्लिमेंसी ऑफ केनिंग’ नामक चित्र 24 अक्तूबर, 1857 को ब्रिटिश पत्रिका ‘पंच’ में प्रकाशित हुआ।

प्रश्न 27.

‘द क्लिमेंसी ऑफ केनिंग’ में क्या दिखाने का प्रयास किया गया है?

उत्तर:

‘द क्लिमेंसी ऑफ केनिंग’ चित्र में केनिंग को दयालु दिखाने का प्रयास किया गया है।

प्रश्न 28.

शाह मल कहाँ का रहने वाला था?

उत्तर:

शाह मल उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना का रहने वाला था।

प्रश्न 29.

1857 के विद्रोह के समय अवध का चीफ कमिश्नर कौन था?

उत्तर:

1857 के विद्रोह के समय अवध का चीफ कमिश्नर हैनरी लॉरैस था।

प्रश्न 30.

बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा गया?

उत्तर:

अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा गया।

प्रश्न 31.

धार्मिक अयोग्यता अधिनियम कब पारित किया गया?

उत्तर:

धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850 में पारित किया गया।

प्रश्न 32.

1857 ई० के विद्रोह के समय वहाँ का नवाब कौन था?

उत्तर:

अवध विलय के समय नवाब वाजिद अली शाह वहाँ का नवाब था।

प्रश्न 33.

आज़मगढ़ घोषणा कब की गई?

उत्तर:

25 अगस्त, 1857 को आज़मगढ़ घोषणा की गई।

प्रश्न 34.

झाँसी को अंग्रेज़ी साम्राज्य में कब मिलाया गया?

उत्तर:

लैप्स के सिद्धान्त के अनुसार 1854 में झाँसी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया।

प्रश्न 35.

1857 ई० के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था?

उत्तर:

1857 ई० के विद्रोह के समय केनिंग भारत का गवर्नर जनरल था।

प्रश्न 36.

अवध में लोगों ने अपना नेता किसे घोषित किया?

उत्तर:

अवध के अपदस्थ नवाब के बेटे बिरजिस कद्र को लोगों ने अपना नेता घोषित किया।

प्रश्न 37.

कारतूस वाली अफवाह के अतिरिक्त और कौन-सी अफवाह उड़ रही थी?

उत्तर:

कारतूस वाली अफवाह के अतिरिक्त आटे में हड्डियों के चूरे की मिलावट एक अन्य अफवाह थी।

प्रश्न 38.

अवध में विद्रोह कब प्रारम्भ हुआ?

उत्तर:

4 जून, 1857 को अवध में विद्रोह प्रारम्भ हुआ।

प्रश्न 39.

अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अपदस्थ करके कहाँ भेजा गया?

उत्तर:

अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अपदस्थ करके कलकत्ता भेज दिया गया।

प्रश्न 40.

दिल्ली में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया?

उत्तर:

दिल्ली में विद्रोहियों का नेतृत्व बख्त खाँ ने किया।

प्रश्न 41.

विद्रोहियों ने विद्रोह को शुरू करने का क्या तरीका अपनाया?

उत्तर:

सिपाहियों ने विद्रोह शुरू करने का संकेत प्रायः शाम को तोप का गोला दाग कर या बिगुल बजाकर किया।

प्रश्न 42.

बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया?

उत्तर:

बरेली में रूहेला सरदार खान बहादुर खाँ ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया।

प्रश्न 43.

दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विद्रोहियों ने क्या किया?

उत्तर:

दिल्ली में प्रशासन चलाने के लिए एक प्रशासनिक कौंसिल बनाई गई। इसके कुल 10 सदस्य थे।

प्रश्न 44.

पानीपत में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया?

उत्तर:

बु-अली शाह कलंदर मस्जिद के मौलवी ने पानीपत में विद्रोहियों का नेतृत्व किया।

प्रश्न 45.

विद्रोह की शुरूआत किस अफवाह से हुई?

उत्तर:

विद्रोह की शुरूआत चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह से हुई।

प्रश्न 46.

सामान्य सेवा अधिनियम किस गवर्नर-जनरल के काल में पारित हुआ?

उत्तर:

सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 ई० में गवर्नर-जनरल लॉर्ड केनिंग के काल में पास किया गया।

प्रश्न 47.

लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति के तहत कौन-कौन से राज्य हड़पे?

उत्तर:

सतारा, संभलपुर, जैतपुर, उदयपुर, नागपुर तथा झांसी राज्य डलहौजी ने ‘राज्य हड़पने की नीति’ के तहत हड़पे।

प्रश्न 48.

अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे किया गया?

उत्तर:

अवध पर ‘कुशासन’ का आरोप लगाकर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया।

प्रश्न 49.

“यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुँह में आकर गिरेगा।” लॉर्ड डलहौजी ने यह शब्द किस राज्य के बारे में कहे?

उत्तर:

यह शब्द अवध राज्य के बारे में कहे गए।

अति लघु-उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

मेरठ छावनी में विद्रोह कब शुरू हुआ?

उत्तर:

10 मई, 1857 को मेरठ छावनी में विद्रोह शुरू हुआ। भारतीय पैदल सेना के सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इंकार कर दिया। कोर्ट मार्शल हुआ और 85 भारतीय सिपाहियों को 8 से लेकर 10 वर्ष तक की कठोर सज़ा दी गई।

प्रश्न 2.

देशी नरेशों के नाम पत्र में बहादुरशाह जफर ने क्या इच्छा प्रकट की?

उत्तर:

देशी नरेशों के नाम पत्र लिखते हुए बहादुरशाह जफ़र ने कहा मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि जिस तरीके से भी हो और जिस कीमत पर हो सके फिरंगियों को हिन्दुस्तान से बाहर निकाल दिया जाए। मेरी यह तीव्र इच्छा है कि तमाम हिन्दुस्तान आज़ाद हो जाए। अंग्रेज़ों को निकाल दिए जाने के बाद अपने निजी लाभ के लिए हिन्दुस्तान पर हुकूमत करने की मुझ में जरा भी ख्वाहिश नहीं है। यदि आप सब देशी नरेश दुश्मन को निकालने की गरज से अपनी-अपनी तलवार खींचने के लिए तैयार हों तो मैं अपनी तमाम राजसी शक्तियाँ (Royal Powers) और अधिकार देशी नरेशों के किसी चुने हुए संघ को सौंपने के लिए राजी हूँ।

प्रश्न 3.

बहादुरशाह जफर ने देश के हिंदुओं और मुसलमानों से क्या अपील की?

उत्तर:

बहादुरशाह जफर ने सारे देश के हिंदुओं और मुसलमानों के नाम एक अपील जारी की। इसमें सभी से देश व धर्म के लिए लड़ने का आह्वान किया गया। बहादुर शाह ने राजपूताना व दिल्ली के आस-पास के देशी शासकों को भी विद्रोह में शामिल होने के लिए पत्र लिखे। विद्रोहियों ने सभी जगह बहादुर शाह को अपना नेता मान लिया। कानपुर में मराठा सरदार नाना साहिब स्वयं को बहादुरशाह का पेशवा घोषित करके उसका प्रशासन चलाने लगा।

प्रश्न 4.

मध्य भारत में विद्रोह के प्रसार के बारे में आप क्या जानते हैं?

उत्तर:

मध्य भारत के झाँसी, ग्वालियर, इंदौर, सागर तथा भरतपुर आदि क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव रहा। मुख्यतः यहाँ विद्रोह का नेतृत्व झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने किया। राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकतर देशी राजा अंग्रेज़ों की वफादारी निभाते रहे। उदाहरण के लिए ग्वालियर के अधिकांश सैनिकों और लोगों ने विद्रोह में भाग लिया, परंतु सिंधिया राजा ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया।

प्रश्न 5.

विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली क्यों पहुँचे?

उत्तर:

विद्रोही जानते थे कि नेतृत्व व संगठन के बिना अंग्रेजों से लोहा नहीं लिया जा सकता था। यह बात सही है कि विद्रोह के दौरान छावनियों में सैनिकों ने अपने स्तर पर भी कुछ निर्णय लिए थे। फिर भी सिपाही जानते थे कि सफलता के लिए राजनीतिक नेतृत्व जरूरी है। इसीलिए सिपाही मेरठ में विद्रोह के तुरंत बाद दिल्ली पहुंचे। वहाँ उन्होंने बहादुर शाह को अपना नेता बनाया।

प्रश्न 6.

कानपुर में नाना साहिब की अंग्रेज़ों से नाराजगी का क्या कारण था?

उत्तर:

कानपुर में नाना साहिब अपने अपमान से सख्त नाराज थे। क्योंकि उनसे ‘पेशवा’ की पदवी छीन ली गई थी, साथ ही 8 लाख रुपये वार्षिक पेंशन भी अंग्रेज़ों ने बंद कर दी थी।

प्रश्न 7.

शासक व ज़मींदार विद्रोह में भाग क्यों ले रहे थे?

उत्तर:

मुख्यतः अपदस्थ शासक और उजड़े हुए ज़मींदार विद्रोह में भाग ले रहे थे, क्योंकि शासक तो पुनः अपनी राजशाही स्थापित करना चाहते थे और ज़मींदार अपनी जमीनों के लिए लड़ रहे थे।

प्रश्न 8.

1857 ई० के विद्रोह के कोई दो प्रशासनिक कारण बताओ।

उत्तर:

1857 ई० के विद्रोह के प्रशासनिक कारण निम्नलिखित थे

- लैप्स के सिद्धान्त के द्वारा झांसी, सतारा, नागपुर आदि रियासतों को अंग्रेजी राज में मिलाना तथा कुशासन का आरोप लगाकर अवध जैसे राज्य को हड़पना।

- देशी राजाओं पर सहायक सन्धि थोपना तथा नई भू-राजस्व प्रणालियाँ लागू करना व जटिल कानून व्यवस्था बनाना।

प्रश्न 9.

अवध का विद्रोह इतना व्यापक क्यों था? दो कारण बताओ।

उत्तर:

- अवध के नवाब को हटाए जाने पर लोगों में असन्तोष था।

- अंग्रेज़ों की भारतीय सेना में अवध के सैनिकों की संख्या अधिक थी। वे अवध की घटनाओं से दुःखी थे।

- अवध को अंग्रेज़ी राज्य में मिलाए जाने के कारण वहाँ के दरबारी व कर्मचारी वर्ग बेरोज़गार हो गए। उनमें अंग्रेजों के विरुद्ध भारी रोष था।

प्रश्न 10.

सहायक सन्धि ने देशी राजाओं को किस प्रकार पंगु बना दिया? ।

उत्तर:

सहायक सन्धि की शर्तों के अनुसार देशी राजाओं को सैनिक शक्ति से वंचित कर दिया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए देशी राजा को अंग्रेज़ों पर निर्भर रहना पड़ता था। अंग्रेजों के परामर्श के बिना वह शासक किसी दूसरे शासक के साथ युद्ध या सन्धि नहीं कर सकता था।

प्रश्न 11.

अवध में अंग्रेज़ों की रुचि बढ़ने के क्या कारण थे?

उत्तर:

अवध की उपजाऊ जमीन को अंग्रेज़ नील व कपास की खेती के लिए प्रयोग करना चाहते थे तथा अवध को उत्तरी भारत का एक बड़े बाजार के रूप में विकसित करना चाहते थे।

प्रश्न 12.

1857 ई० के विद्रोह के कोई दो सैनिक कारण बताओ।

उत्तर:

1857 ई० के विद्रोह के दो सैनिक कारण निम्नलिखित हैं

- सिपाहियों के वेतन और भत्ते बहुत कम थे। एक घुड़सवार सेना के सिपाही को 27 रुपए और पैदल सेना के सिपाही को मात्र 7 रुपए मिलते थे। वर्दी और भोजन का खर्च निकालकर मुश्किल से उसके पास एक या दो रुपए बच पाते थे।

- सेना में गोरे व काले के आधार पर भेदभाव आम बात थी। गोरे सैनिकों के अधिकार व सुविधाएँ भारतीय सैनिकों की तुलना में कहीं अधिक थीं। वेतन और भत्तों में भी भेदभाव किया जाता था। भारतीय सैनिकों की पदोन्नति के अवसर लगभग न के बराबर थे।

प्रश्न 13.

1857 ई० के विद्रोह के कोई दो सामाजिक कारण बताओ।

उत्तर:

1857 ई० के विद्रोह के सामाजिक कारण निम्नलिखित हैं

1. सामाजिक सुधार कानून-गवर्नर-जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिक (1828-35) ने समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए कानून बनाने की दिशा में पहलकदमी की। सती प्रथा, बाल-विवाह, कन्या-वध इत्यादि को रोकने के लिए कानून बनाए गए। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास करके विधवाओं के विवाह को कानूनी मान्यता दी गई।

निःसंदेह ये कदम प्रगतिशील तथा भारतीयों के हित में थे। परंतु रूढ़िवादी भारतीयों ने इन सुधारों को सामाजिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप समझा।

2. पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार-1835 ई० में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को भारत में लाग किया। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों में पाश्चात्य संस्कृति की ओर झुकाव बढ़ रहा था। नव-शिक्षित वर्ग पश्चिमी रहन-सहन और भाषा को अपनाकर गर्व अनुभव करने लगा था। वह अन्य भारतीयों से स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगा। इससे स्वाभाविक रूप से यह विश्वास होने लगा कि अंग्रेज़ हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, हमारे बच्चों को ईसाई बनाना चाहते हैं।

प्रश्न 14.

बहादुरशाह जफर के बारे में आप क्या जानते हैं?

उत्तर:

बहादुरशाह जफ़र मुगलों का अन्तिम शासक था। वह 1837 ई० में सिंहासन पर बैठा। 1857 ई० के विद्रोह के समय विद्रोहियों ने उसे सम्राट घोषित करके अपना नेता घोषित किया। विद्रोहियों का साथ देने के कारण उसे कैद करके रंगून भेज दिया गया। 1862 ई० में वहीं उसकी मृत्यु हो गई।

प्रश्न 15.

ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन का चरित्र विदेशी था।’ स्पष्ट करें।

उत्तर:

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का चरित्र विदेशी था। इसे तलवार के बल पर स्थापित किया गया था। इस सत्ता के संचालक हज़ारों मील दूर लंदन में बैठे थे। वहीं भारत के लिए शासन संबंधी नीतियाँ व कानून बनाए जाते थे, जिन्हें लागू करने वाले अंग्रेज़ प्रशासनिक अधिकारी अपने जातीय अभिमान से ग्रस्त थे। वे भारतीयों को हीन समझते थे और उनसे मिलने-जुलने में अपनी तौहीन समझते थे।

प्रश्न 16.

कम्पनी की न्याय व्यवस्था भी असंतोष का कारण थी, कैसे?

उत्तर:

कंपनी द्वारा स्थापित नई न्याय-व्यवस्था भी भारतीयों में असंतोष का एक कारण रही। ‘कानून के सम्मुख समानता’ के सिद्धांत पर आधारित बताई गई इस व्यवस्था में तीन मुख्य दोष थे-अनुचित देरी, न्याय मिलने में अनिश्चितता और अत्यधिक व्यय। इन दोषों के कारण यह नया कानूनी तंत्र अमीर वर्ग के हाथ में गरीब आदमी के शोषण का एक हथियार बन गया था।

प्रश्न 17.

मौलवी अहमदुल्ला शाह कौन था?

उत्तर:

फैज़ाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 1857 ई० के विद्रोह में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लोगों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। अनेक मुसलमान उन्हें पैगम्बर मानते थे। उनके साथ हजारों लोग जुड़ गए थे। 1857 ई० में उन्हें अंग्रेज़ विरोधी प्रचार के कारण जेल में बन्द कर दिया गया। चिनहाट के संघर्ष में उन्होंने हैनरी लॉरेंस को पराजित किया।

प्रश्न 18.

अवध अधिग्रहण से ताल्लुकदारों के सम्मान व सत्ता को क्षति पहुँची, कैसे?

उत्तर:

अंग्रेजी राज से ताल्लुकदारों की सत्ता व सम्मान को भी जबरदस्त क्षति हुई। ताल्लुकदार अवध क्षेत्र में वैसे ही छोटे राजा थे जैसे बंगाल में ज़मींदार थे। वे छोटे महलनुमा घरों में रहते थे। अपनी-अपनी जागीर में सत्ता व जमीन पर उनका पिछली कई सदियों से नियंत्रण था। ताल्लुकदार नवाब की संप्रभुत्ता (Sovereignty) को स्वीकार करते हुए पर्याप्त स्वायत्तता (Autonomy) रखते थे। इनके अपने दुर्ग व सेना थी। 1856 में अवध का अधिग्रहण करते ही इन ताल्लुकदारों की सेनाएँ भंग कर दी गईं और दुर्ग भी ध्वस्त कर दिए गए।

प्रश्न 19.

किसानों में असंतोष के क्या कारण थे?

उत्तर:

अंग्रेज़ी राज से संपूर्ण ग्रामीण समाज व्यवस्था भंग हो गई। अंग्रेज़ों की भू-राजस्व व्यवस्था में कोई लचीलापन नहीं था। न तो लगान तय करते वक्त और न ही वसूली में। मुसीबत के समय भी सरकार किसानों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखती थी।

प्रश्न 20.

1857 ई० के घटनाक्रम को निर्धारित करने में धार्मिक विश्वासों की भूमिका किस हद तक उत्तरदायी थी?

उत्तर:

1857 ई० के घटनाक्रम को निर्धारित करने में धार्मिक विश्वासों की भूमिका निम्नलिखित कारणों से उत्तरदायी थी

- भारत में बढ़ते हुए ईसाई धर्म के प्रसार को खतरा माना जा रहा था।

- सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम (1856) के अनुसार किसी भी भारतीय सैनिक को समुद्र पार भेजा जा सकता था। हिन्दू लोग इसे धर्म भ्रष्ट होना समझते थे।

- 1856 ई० में सैनिकों को नई एनफील्ड राइफल दी गई। इसमें डालने वाले कारतूसों की सील को मुँह से खोलना पड़ता था। सैनिकों ने इसमें चर्बी लगी समझा और इसे धर्म भ्रष्ट करने का षड्यन्त्र बताया।

प्रश्न 21.

किसान व सैनिकों में क्या संबंध थे?

उत्तर:

किसान और सैनिक परस्पर गहन रूप से जुड़े हुए थे। सेना का गठन गाँवों के किसानों तथा ज़मींदारों में से ही किया गया था। बल्कि अवध को तो “बंगाल आर्मी की पौधशाला” (“Nursery of the Bengal Army”) कहा जाता था। यह सैनिक अपने गांव-परिवार से जुड़े हुए थे। हर सैनिक किसी किसान का बेटा, भाई या पिता था। एक भाई खेत में हल जोत रहा था तो दूसरे ने वर्दी पहन ली थी अर्थात वह भी वर्दीधारी ‘किसान’ ही था। वह भी गाँव में किए जा रहे अंग्रेज़ अधिकारियों के जुल्म से दुखी होता था।

प्रश्न 22.

यूरोपीय अधिकारी सैनिकों के साथ कैसा व्यवहार करते थे?

उत्तर:

यूरोपीय अधिकारियों में नस्ली भेदभाव अधिक था। भारतीय सिपाहियों को वे गाली-गलौच व शारीरिक हिंसा पहुँचाने में कोई परहेज नहीं करते थे। उनके लिए सैनिकों की भावनाओं की कोई कद्र नहीं थी। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच दूरियाँ बढ़ जाने से संदेह की भावना पैदा होना स्वाभाविक था। डर एवं संदेह बढ जाने से अफवाहों की भमिका बढ़ जाती है।

प्रश्न 23.

आजमगढ़ घोषणा में व्यापारियों के विषय में क्या कहा गया?

उत्तर:

षड्यंत्रकारी ब्रिटिश सरकार ने नील, कपड़े, जहाज व्यवसाय जैसी सभी बेहतरीन एवं मूल्यवान वस्तुओं के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया है। व्यापारियों को दो कौड़ी के आदमी की शिकायत पर गिरफ्तार किया जा सकता है। बादशाही सरकार स्थापित होने पर इन सभी फरेबी तौर-तरीकों को समाप्त कर दिया जाएगा। जल व थल दोनों मार्गों से होने वाला सारा व्यापार भारतीय व्यापारियों के लिए खोल दिया जाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यापारी का यह उत्तरदायित्व है कि वह इस संघर्ष में भाग ले।

प्रश्न 24.

आजमगढ़ घोषणा में सरकारी कर्मचारियों के बारे में क्या कहा गया?

उत्तर:

ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत प्रशासनिक एवं सैनिक सेवाओं में भर्ती होने वाले भारतीय लोगों को सम्मान नहीं मिलता। उनका वेतन कम होता है और उनके पास कोई शक्ति नहीं होती। प्रशासनिक और सैनिक में प्रतिष्ठा और धन वाले सारे पद केवल गोरों को ही दिए जाते हैं। इसलिए ब्रिटिश सेवा में कार्यरत सभी भारतीयों को अपने धर्म और हितों की ओर ध्यान देना चाहिए तथा अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी को त्यागकर बादशाही सरकार का साथ देना चाहिए।

प्रश्न 25.

आजमगढ़ घोषणा में पंडितों, फकीरों एवं अन्य ज्ञानी व्यक्तियों के विषय में क्या कहा गया?

उत्तर:

पंडित और फ़कीर क्रमशः हिंदू और मुस्लिम धर्मों के संरक्षक हैं। यूरोपीय इन दोनों धर्मों के शत्रु हैं। जैसाकि सब जानते हैं अब धर्म के कारण ही अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छिड़ा हुआ है, इसलिए फ़कीरों और पंडितों का कर्त्तव्य है कि “वो मेरे पास आएँ और इस पवित्र संघर्ष में अपना योगदान दें।”

प्रश्न 26.

‘द रिलीफ ऑफ लखनऊ’ चित्र में क्या दिखाया गया है?

उत्तर:

टॉमस जोन्स बार्कर के चित्र ‘द रिलीफ ऑफ लखनऊ’ में कोलिन कैम्पबैल के पहुंचने पर खुशी झलक रही है। मध्य में कैम्पबैल के साथ अभिनन्दन की मुद्रा में औट्रम व हैवलॉक दिखाई दे रहे हैं। घटना-क्षण लखनऊ का है। उनके सामने थोड़ी दूरी पर शव और घायल पड़े हैं जो विद्रोहियों की पराजय और मार-काट के साक्षी हैं। नायकों के पास ही घोड़े काफी शांत मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं जो इस बात का प्रतीक हैं कि संकट समाप्त हो चुका है।

प्रश्न 27.

हेनरी हार्डिंग के बारे में आप क्या जानते हैं?

उत्तर:

हेनरी हार्डिंग ने सेना के साजो-सामान के आधुनिकीकरण का प्रयास किया। उसने सेना में एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल शुरू किया जिनमें चिकने कारतूस प्रयोग होते थे और सिपाही उनमें चर्बी लगी होने की अफवाह के कारण विद्रोही हो गए।

प्रश्न 28.

कुँवर सिंह कौन था? संक्षिप्त परिचय दीजिए।

उत्तर:

कुँवर सिंह बिहार में जगदीशपुर की आरा रियासत का ज़मींदार था। वह लोगों में राजा के नाम से विख्यात था। कुँवर सिंह ने आजमगढ़ व बनारस में अंग्रेज़ी फौज को पराजित किया। उसने छापामार युद्ध पद्धति से अंग्रेज़ों से लोहा लिया। अप्रैल, 1858 में उसकी मृत्यु हो गई।

प्रश्न 29.

नाना साहिब कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए।

उत्तर:

नाना साहिब अन्तिम पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था। पेशवा की मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने नाना साहिब को पेशवा नहीं माना और न ही उसे पेंशन दी। 1857 ई० के विद्रोह में विद्रोहियों के आग्रह से वे विद्रोह में शामिल हो गए। कानपुर में उन्होंने सेनापति नील और हेवलॉक को पराजित करके किले पर पुनः अधिकार कर लिया, लेकिन कोलिन कैम्पबेल की सेना के आने बाद नाना साहिब को पुनः पराजित कर दिया गया। वे भागकर नेपाल चले गए। प्रशंसकों ने इसे भी उनकी बहादुरी बताया।

प्रश्न 30.

तात्या टोपे कौन था? उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए।

उत्तर:

तात्या टोपे नाना साहिब की सेना का एक बहादुर व विश्वसनीय सेनापति था। उसने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला नीति अपनाकर उनकी नाक में दम कर दिया। उसने अंग्रेज़ जनरल बिन्द्रहैम को परास्त किया। उसने रानी लक्ष्मीबाई का पूर्ण निष्ठा के साथ सहयोग दिया। 1858 ई० में अंग्रेजों ने तात्या टोपे को फाँसी दे दी।

प्रश्न 31.

रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप क्या जानते हैं?

उत्तर:

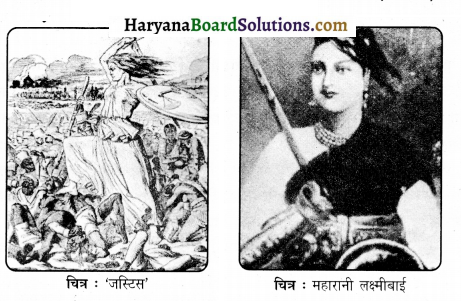

रानी लक्ष्मीबाई झाँसी के राजा गंगाधर राव की पत्नी थी। राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने उनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इन्कार कर दिया और लैप्स के सिद्धान्त के अनुसार झाँसी को अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिला लिया। 1857 ई० के विद्रोह में स्वयं रानी ने अंग्रेज़ी सेनाओं से टक्कर ली। नाना साहिब के विश्वसनीय सेनापति तात्या टोपे और अफगान सरदारों की मदद से उन्होंने ग्वालियर पर पुनः अधिकार कर लिया। कालपी के स्थान पर अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए वह वीरगति को प्राप्त हई। उसकी वीरता हमेशा आजादी के दीवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रही।

प्रश्न 32.

शाह मल कौन था? संक्षिप्त परिचय दीजिए।

उत्तर:

शाह मल उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगने के जाट परिवार से सम्बन्ध रखते थे। बड़ौत में 84 गाँवों की ज़मींदारी थी। जमीन उपजाऊ थी। लेकिन ऊँची लगान दर के कारण जमीन महाजनों व व्यापारियों के हाथों में जा रही थी। शाहमल ने किसानों को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित किया। व्यापारियों व महाजनों के घर लूटे। बही-खाते जलाए, पुल व सड़कें तोड़ीं। शाह मल ने एक अंग्रेज़ अधिकारी के बंगले पर कब्जा करके उसे अपना कार्यालय बनाया और उसे न्याय भवन का नाम दिया। जहाँ वह लोगों के विवादों का निपटारा करने लगा। जुलाई, 1858 में शाह मल अंग्रेजों के साथ हुई एक लड़ाई में मारा गया।

प्रश्न 33.

विद्रोह को राजनीतिक वैधता कैसे मिली?

उत्तर:

बहादुशाह जफर ने स्वयं को भारत का बादशाह घोषित करके विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। इससे सिपाहियों के विद्रोह को राजनीतिक वैधता मिल गई। एक सुप्रसिद्ध इतिहासकार के शब्दों में इससे विद्रोह को ‘एक सकारात्मक राजनीतिक अर्थ” (A positive political meaning’) मिल गया।

प्रश्न 34.

1857 का विद्रोह किस अफवाह से शुरू हुआ?

उत्तर:

1857 ई० के शुरू में ही भारतीय सिपाहियों में एक अफवाह थी कि नए दिए गए कारतूसों में गाय व सूअर की चर्बी लगी हुई है। इन्हीं ‘चर्बी वाले कारतूसों’ ने इन सिपाहियों को अपने दीन-धर्म की रक्षा के लिए एकजुट कर दिया था। उल्लेखनीय है कि यह कारतूस नई ‘एनफील्ड राइफल’ के लिए विशेषतौर पर तैयार किए गए थे।

प्रश्न 35.

‘सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम क्या था?

उत्तर:

1856 ई० में गवर्नर-जनरल लॉर्ड केनिंग के शासन काल में ‘सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम’ पास किया गया। इसके अनुसार भर्ती के समय ही प्रत्येक सैनिक को यह लिखित रूप में स्वीकार करना होता था कि जहाँ भी (भारत या भारत के बाहर) सरकार उसे युद्ध के लिए भेजेगी, वह जाएगा। इससे सैनिकों में भी असंतोष पैदा हुआ।

प्रश्न 36.

‘लेक्स लोसी एक्ट’ (Lex Loci Act, 1850) क्या था?

उत्तर:

1850 ई० में सरकार ने एक उत्तराधिकार कानून (Lex Loci Act, 1850) पास किया। इस कानून के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अन्य धर्म ग्रहण कर ले तो भी वह पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी रह सकता था। अब यदि कोई ईसाई धर्म ग्रहण करता था तो उसे पैतृक संपत्ति में से मिलने वाले हिस्से से वंचित नहीं किया जा सकता था।

प्रश्न 37.

महालवाड़ी भूमि कर प्रणाली विद्रोह के लिए क्यों उत्तरदायी थी?

उत्तर:

भूमि-कर की महालवाड़ी व्यवस्था में समय-समय पर भूमि-कर में वृद्धि करने का प्रावधान था। साथ ही भूमि-कर अदा करने का उत्तरदायित्व सामूहिक रूप से सारे गांव (महाल) पर था। कर की बढ़ौतरी व उसे न अदा कर पाने पर सारा गांव-ज़मींदार व किसान प्रभावित होते थे और सभी पर सरकारी जुल्म बरपता था। यही कारण है कि गांव-के-गांव विद्रोही हो गए थे।

प्रश्न 38.

लैप्स की नीति क्या थी?

उत्तर:

जिन राज्यों के नरेशों की अपनी निजी संतान (पुत्र) नहीं थी और गोद लिए हुए पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी मानने से कंपनी ने स्पष्ट इंकार कर दिया था। झांसी व सतारा इत्यादि राज्यों में यह नीति विद्रोह को हवा देने में एक बड़ा कारण रही। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र के राज अधिकार के लिए संघर्ष में उतरी थी।

प्रश्न 39.

‘यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुँह में आकर गिरेगा।’ यह शब्द किसने क्यों कहे थे?

उत्तर:

1851 में ही लॉर्ड डलहौज़ी ने अवध के बारे में कहा था कि “यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुँह में आकर गिरेगा” (“A cherry that will drop into our mouth one day”) डलहौज़ी उग्र साम्राज्यवादी नीति का पोषक था। उसने नैतिकता को दाव पर रखते हुए, देशी नरेशों के अस्तित्व को मिटाने तथा उनके राज क्षेत्रों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का निर्णय कर लिया था।

प्रश्न 40.

एकमुश्त बन्दोबस्त का ताल्लुकदारों पर क्या प्रभाव पड़ा?

उत्तर:

1856 ई० में अधिग्रहण के बाद एकमुश्त बंदोबस्त (Summary Settlement of 1856) नाम से भू-राजस्व व्यवस्था लागू की गई, जो इस मान्यता पर आधारित थी कि ताल्लुकदार जमीन के वास्तविक मालिक नहीं हैं। वे भू-राजस्व एकत्रित करने वाले बिचौलिये ही रहे हैं, जो किसानों से कर वसूल करके नवाब को देते थे। उन्होंने ज़मीन पर कब्जा धोखाधड़ी व शक्ति के बल पर किया हुआ है। इस मान्यता के आधार पर ज़मीनों की जाँच की गई और ताल्लुकदारों की ज़मीनें उनसे लेकर किसानों को दी जाने लगीं और उन्हें मालिक घोषित किया गया।

प्रश्न 41.

‘इन मेमोरियम’ चित्र में कैसी भावनाओं को चित्रांकित किया गया है?

उत्तर:

1859 में जोसेफ नोएल पेटन (Joseph Noel Paton) का चित्र ‘इन मेमोरियम’ यानी ‘स्मृति में प्रकाशित हआ। इसमें अंग्रेज़ औरतें और बच्चे लाचार और मासूम स्थिति में परस्पर लिपटे हुए हैं। चित्र में भीषण हिंसा नहीं है फिर भी उस तरफ एक विशेष खामोशी संकेत कर रही है जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है, जिसमें मृत्यु और बेइज्जती कुछ भी हो सकता है। दर्शक के मन में बेचैनी और क्रोध की भावना चित्र को निहारने से सहज रूप में उभरती है।

प्रश्न 42.

‘जस्टिस’ नामक चित्र के नीचे पंक्ति में क्या लिखा गया है?

उत्तर:

12 सितंबर, 1857 को पन्च नामक एक पत्रिका में ‘जस्टिस’ नामक प्रकाशित हुए एक चित्र में एक ब्रिटिश स्त्री को हाथ में तलवार और ढाल लिए आक्रामक मुद्रा में दिखाया गया है। प्रतिशोध से तड़पती हुई वह विद्रोहियों को कुचल रही हैं। भारतीय स्त्री-बच्चे डर से दुबके हुए हैं।

चित्र के नीचे एक पंक्ति में लिखा गया है कि “कानपुर में हुए भीषण जन-संहार के समाचार ने समूचे ब्रिटेन में बदले की गहरी इच्छा और भयानक अपमान के भाव को उत्पन्न कर दिया है।”

प्रश्न 43.

‘द क्लिमेंसी ऑफ केनिंग” कॉर्टून में किस चीज को दिखाया गया है?

उत्तर:

24 अक्तूबर, 1857 को पन्च नामक पत्रिका में प्रकाशित एक कॉर्टून (‘The Clemency of Canning’) में कैंनिग को एक सैनिक को क्षमा करते हुए दिखाया गया है। इसमें एक साथ कई भाव प्रकट होते हैं। भारतीय सिपाही को बौना और फटी पैंट में अपमानजनक स्थिति में दिखाया गया है। वहीं अभी भी उसकी तलवार से खून टपक रहा है यानी उसमें बर्बरता कायम है। फिर भी केनिंग एक दयावान बुजुर्ग (उपहास पात्र) के रूप में उसके सिर पर हाथ रखकर उसे क्षमा कर रहा है।

लघु-उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

1857 के विद्रोह की शुरूआत व प्रसार में अफवाहों व भविष्यवाणियों पर प्रकाश डालिए? लोग इन पर क्यों विश्वास कर रहे थे?

उत्तर:

‘चर्बी वाले कारतूस’ तथा कुछ अन्य अफवाहों व भविष्यवाणियों से विद्रोह की शुरूआत व प्रसार हुआ। लेकिन अ तभी फैलती हैं जब उन अफवाहों में लोगों के मन में गहरे बैठे भय और संदेह की आवाज़ सुनाई देती है। अतः भय और संदेह पैदा करने वाली परिस्थितियों में ही किसी ऐसी घटना के दूसरे कारण छिपे होते हैं।

अफवाहें व भविष्यवाणियाँ-1857 का विद्रोह मुख्यतः चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह को लेकर शुरू हुआ। लेकिन अन्य कई और अफवाहों का भी इसमें योगदान था :

1. ‘चर्बी वाले कारतूस’ (Greased Cartridges)-1857 ई० का विद्रोह मुख्यतः चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह को लेकर शुरू हुआ। 1857 ई० के शुरू में ही भारतीय सिपाहियों में एक अफ़वाह थी कि नए दिए गए कारतूसों में गाय व सूअर की चर्बी लगी हुई है। इन्हीं ‘चर्बी वाले कारतूसों ने इन सिपाहियों को अपने दीन-धर्म की रक्षा के लिए एकजुट कर दिया था। गाय हिंदुओं के लिए पूजनीय थी तो सूअर से मुसलमान घृणा करते थे। अतः दोनों धर्मों के सैनिकों ने इसे अंग्रेज़ों का धर्म भ्रष्ट करने का षड़यंत्र समझा। इन कारतूसों के प्रति सिपाहियों की नाराजगी को भांपते हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने सिपाहियों को लाख समझाने का प्रयत्न किया परंतु किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया। इसने सिपाहियों में अत्यंत रोष उत्पन्न कर दिया था।

2. अन्य अफवाहें व भविष्यवाणियाँ-अन्य अफ़वाहों में से एक थी आटे में हड्डियों के चूरे की मिलावट । इसे लोग अंग्रेज़ों के एक बड़े षड्यंत्र के रूप में देख रहे थे। उन्हें यह लग रहा था कि हिंदू और मुसलमान सभी भारतीयों के धर्म भ्रष्ट करने के एक षड्यंत्र के तहत ही आटे में गाय व सूअर की हड्डियों का चूरा मिलाया गया है। लोगों ने बाजार के आटे को हाथ तक लगाने से मना कर दिया। अधिकारी वर्ग के समझाने-बुझाने के प्रयास भी कोई काम नहीं आए। बल्कि रेल व तार जैसी व्यवस्था के बारे में यही भ्रांति एवं अफवाह थी कि यह भी ईसाई बनाने का एक षड्यंत्र ही है। इसी बीच ‘फूल और चपाती’ बाँटने की रिपोर्ट आ रही थीं और साथ ही यह भविष्यवाणी भी जोर पकड़ रही थी कि अंग्रेजी राज भारत में अपनी स्थापना के सौ वर्ष बाद समाप्त हो जाएगा।

प्रश्न 2.

सहायक संधि प्रणाली की विशेषताएँ लिखो।

उत्तर:

लॉर्ड वेलेजली ने 1798 ई० में भारत में सहायक संधि प्रणाली को अपनाया। इसकी प्रमुख शर्ते इस प्रकार थीं

- देशी शासक को अपने दरबार में एक अंग्रेज़ रेजीडेंट रखना होता था और इसके परामर्शनुसार ही शासन का संचालन करना था।

- देशी शासक को अपने राज्य में एक अंग्रेज़ी सहायक सेना को रखना होता था और इस सहायक सेना का व्यय देशी शासक को ही करना था।

- देशी शासक अंग्रेजों के परामर्श के बिना किसी दूसरे शासक के साथ युद्ध अथवा संधि नहीं कर सकता था।

- देशी शासक अंग्रेज़ों के अतिरिक्त किसी अन्य यूरोपीय जाति के व्यक्ति को राज्य में नौकरी पर नहीं रख सकता था।

- देशी शासक को राज्य में सहायक सेना रखने के बदले में एक निश्चित धनराशि कंपनी को देनी होती थी। धनराशि न देने की स्थिति में देशी शासक को अपने राज्य का कुछ भू-भाग अंग्रेजों को देना होता था।

प्रश्न 3.

अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई न्याय व्यवस्था विद्रोह के लिए कैसे उत्तरदायी थी?

उत्तर:

ब्रिटिश कंपनी द्वारा स्थापित नई न्याय व्यवस्था भी भारतीयों में असंतोष का एक कारण रही। ‘कानून के सम्मुख समानता’ के सिद्धांत पर आधारित बताई गई इस व्यवस्था में तीन मुख्य दोष थे-अनुचित देरी, न्याय मिलने में अनिश्चितता और अत्यधिक व्यय। इन दोषों के कारण यह नया कानूनी तंत्र गरीब आदमी के शोषण का अमीर वर्ग के हाथ में एक हथियार बन गया अभियोग वर्षों तक चलता रहता था। कोर्ट फीस और वकीलों के खर्चे किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। इसके अलावा न्यायालयों में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। अमीर व चालाक आदमी झूठे गवाह बनाकर भी अभियोग का निर्णय अपने पक्ष में करवाने में सफल हो जाते थे।

उल्लेखनीय है कि विद्रोह से पहले के वर्षों में अंग्रेजों द्वारा स्थापित नई भूमिकर व्यवस्था तथा भूमि के स्वामित्व को लेकर ग्रामीण वर्गों में कई तरह के अंतर्विरोध उभर आए थे। इसके लिए उन्हें अदालतों के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे थे। लेकिन गरीब किसान को न्याय नहीं मिल रहा था। उसकी जमीन महाजनों के हाथों में जा रही थी। अवध में तो किसान, ज़मींदार एवं ताल्लुकदार सभी भूमि के स्वामित्व को लेकर परेशान थे। धड़ाधड़ एक-दूसरे के विरुद्ध मुकद्दमें दायर कर रहे थे। इस प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए सादिक-उल-अखबार नामक एक समाचार-पत्र ने लिखा, “वे अपना धन व्यर्थ गंवा रहे हैं और सरकार के खजाने को भर रहे हैं।” वास्तव में, इन परिस्थितियों में यह न्याय-व्यवस्था भी विद्रोह के कारणों में से एक थी।

प्रश्न 4.

विद्रोह की असफलता के कोई पाँच कारण बताएँ।

उत्तर:

विद्रोह की असफलता के कारण निम्नलिखित थे

1. केनिंग की कूटनीति और साम्राज्य बनाए रखने का दृढ़ संकल्प-अंग्रेज़ अधिकारियों की रणनीति और उनके दृढ़ संकल्प की विद्रोह के दमन में विशेष भूमिका रही।

2. संगठन व योजना का अभाव-विद्रोहियों के पास संगठन और योजना का अभाव था। 31 मई की योजना के भी पुख्ता प्रमाण नहीं हैं। यदि थी भी तो कार्यान्वित नहीं हो पाई।

3. अस्त्र-शस्त्रों की कमी-उनके पास केवल वो ही गोला-बारूद व बंदूकें थीं जो उन्होंने ब्रिटिश शस्त्रागारों से लूटे थे। नए हथियारों की आपूर्ति ज्यादा संभव नहीं थी।

4. यातायात व संचार-साधनों पर अंग्रेजों का नियंत्रण-विशेषतः रेल व तार व्यवस्था पर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण था।जिनके बारे में एक अंग्रेज़ लेखक ने लिखा था-रेल व तार व्यवस्था ने 1857 ई० की क्रांति में हमारे लिए हजारों मनुष्यों का काम किया।

5. सभी सैनिकों का विद्रोह में शामिल होना-अंग्रेज़ फौज में लगभग आधे भारतीय सिपाही तो विद्रोही हो गए थे, लेकिन शेष सिपाहियों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेज़ों का पूरा-पूरा साथ दिया।

6. अंग्रेज़ों को देशी शासकों का सहयोग–अधिकांश देशी नरेशों (हैदराबाद, ग्वालियर, पटियाला, नाभा, जींद, कपूरथला, बड़ौदा तथा राजपूताना के अधिकार शासक इत्यादि) विद्रोह के दमन कार्य में अंग्रेज़ों की सहायता की।

7. सीमित जन-समर्थन-उत्तर:भारत के काफी क्षेत्रों में सैनिक विद्रोहियों को व्यापक जन-समर्थन मिला। फिर भी पंजाब, पूर्वी बंगाल, राजस्थान व गुजरात इत्यादि क्षेत्रों में विद्रोह न के बराबर था। दक्षिणी भारत इससे लगभग अछूता रहा। शिक्षित मध्य वर्ग की सहानुभूति भी अंग्रेज़ों के साथ थी।

प्रश्न 5.

1857 ई० के विद्रोह के प्रमुख आर्थिक कारणों का वर्णन करें।

उत्तर:

1857 ई० के विद्रोह के प्रमुख आर्थिक कारण निम्नलिखित हैं

1. भारत का आर्थिक शोषण भारत में अंग्रेज़ों की व्यवस्था शोषणकारी थी। अपनी राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अंग्रेजों ने कृषकों से अधिकाधिक लगान वसूल किया। कारीगरों को कोड़ियों के भाव अपना माल बेचने के लिए विवश किया। इस प्रकार भारतीय कारीगरों व किसानों की दुनिया देखते-ही-देखते उजड़ गई। बेरोजगारी, बदहाली और भुखमरी छा गई। इसी ने किसान, कारीगर और जन-सामान्य को विद्रोही बना दिया था।

2. महालवाड़ी भूमि-कर व्यवस्था-भूमि-कर की महालवाड़ी व्यवस्था को इरफान हबीब ने इस विद्रोह के लिए मुख्य तौर पर दोषी बताया है। इस व्यवस्था में समय-समय पर भूमि-कर में वृद्धि करने का प्रावधान था। साथ ही भूमि-कर अदा करने का उत्तरदायित्व सामूहिक रूप से सारे गांव (महाल) पर था। कर न अदा कर पाने पर सारा गांव प्रभावित होता था। यही कारण है कि गांव-के-गांव विद्रोही हो गए थे।

3. भूमि-कर की सख्ती से उगाही-ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अधिक-से-अधिक भूमि-कर वसूलना चाहती थी। अकाल और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय भी भारतीय किसान को अंग्रेजी हुकूमत कोई रियायत नहीं देती थी। सख्ती से डंडे के बल पर पैसा वसूला जाता था। भारतीय किसान भुखमरी की स्थिति में था। कर अदा करने के लिए वह कर्ज-पर-कर्ज लेता था। वास्तव में यही वह जुल्म था जिससे किसान विद्रोही हो गए थे।

4. बेरोजगारी और भुखमरी कंपनी शासन की शोषणकारी नीतियों से जन-सामान्य निरंतर गरीब होता रहा। कई स्थानों पर भुखमरी की स्थिति थी। सर सैयद अहमद खाँ लिखते हैं, “कुछ लोग इतने गरीब थे कि वे एक-एक आने अथवा एक-एक सेर आटे के लिए प्रसन्नतापूर्वक विद्रोहियों के साथ मिल गए।”

प्रश्न 6.

1857 के जनविद्रोह के पूर्व के कुछ वर्षों में अंग्रेज़ अधिकारियों और भारतीय सिपाहियों के बीच सम्बन्ध किस प्रकार बदल गए?

उत्तर:

1857 के जनविद्रोह से पहले, लगभग 15 वर्षों में अधिकारियों और सैनिकों (सिपाहियों) के बीच परस्पर सम्बन्धों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन उभरे। यह परिवर्तन भी सेना में आक्रोश का एक बड़ा कारण था। 1820 तक के दशक में गोरे अधिकारियों व भारतीय सिपाहियों के बीच संबंधों में काफी मित्रतापूर्ण भाव था। अधिकारी सिपाहियों के साथ तलवारबाज़ी, मल्ल-युद्ध इत्यादि खेलों में भाग लेते थे। इकट्ठे शिकार पर जाते थे। वे भारतीय रीति-रिवाज व संस्कृति में भी रुचि लेते थे और भारतीय भाषाओं से परिचय रखते थे। उनमें अभिभावक का स्नेह और अधिकारी का रौब दोनों था।

परंतु 1840 के बाद आए नए अधिकारियों में ये सब बातें नहीं थीं। उनमें नस्ली भेदभाव अधिक था। भारतीय सिपाहियों को वे गाली-गलौच व शारीरिक हिंसा पहुँचाने में कोई परहेज नहीं करते थे। उनके लिए सैनिकों की भावनाओं की कोई कद्र नहीं थी। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच दूरियाँ बढ़ जाने से संदेह की भावना का पैदा होना स्वाभाविक था। डर एवं संदेह बढ़ जाने से अफवाहों की भूमिका बढ़ जाती है।

प्रश्न 7.

1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए किस प्रकार के कानूनों का सहारा लिया गया?

उत्तर:

1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए प्रत्येक ‘गोरे व्यक्ति’ को सर्वोच्च न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए। इसके लिए कई कानून पारित किए गए। मई और जून (1857) में समस्त उत्तर भारत में मार्शल लॉ लगाया गया। साथ ही विद्रोह को कुचले जाने वाली सैनिक टुकड़ियों के अधिकारियों को विशेष अधिकार दिए गए। एक सामान्य अंग्रेज़ को भी उन भारतीयों पर मुकद्दमा चलाने व सजा देने का अधिकार था, जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था। सामान्य कानूनी प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। इसके अभाव में केवल मृत्यु दंड ही सजा हो सकती थी। अतः यह स्पष्ट कर दिया था कि विद्रोह की केवल एक ही सजा है सजा-ए-मौत।

प्रश्न 8.

1857 ई० के विद्रोह के परिणाम बताएँ।

उत्तर:

1857 ई० के विद्रोह के परिणाम भारतीयों तथा अंग्रेज़ों दोनों के लिए काफी महत्त्वपूर्ण थे। अंग्रेज़ इसके बाद सजग हो गए। जबकि भारतीयों में यह राष्ट्रवाद के लिए एक प्रेरक तत्त्व बन गया। इस विद्रोह के संक्षेप में निम्नलिखित परिणाम निकले

1. प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन-1858 में ब्रिटिश संसद में एक एक्ट पारित करके भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर दिया। भारत पर नियंत्रण के लिए लंदन में गृह-विभाग (भारत सचिव तथा उसकी 15 सदस्यीय परिषद्) बनाया गया। भारत में गवर्नर-जनरल (मुख्य प्रशासक) को भारतीय रियासतों के लिए वायसराय (प्रतिनिधि) कहा जाने लगा।

2. उच्च वर्गों के प्रति नई नीति-भारतीय नरेशों को अंग्रेजों ने पर्णतः अधीन रखते हए जनता के आंदोलनों के विरोध में ही नीति जागीरदारों और जमींदारों के साथ अपनाई गई। अतः 1858 के बाद यह भारतीय उच्च वर्ग ब्रिटिश सत्ता का आधार स्तंभ हो गया।

3. फूट डालो और राज करो की नीति-जन संघर्षों के विरुद्ध यह नीति ब्रिटिश प्रशासकों की एक मुख्य शस्त्र बन गई, सैनिकों में भी यही नीति अपनाई गई। हिंदू-मुसलमानों में फूट डलवाने का प्रयास विद्रोह के दौरान और भविष्य में जारी रहा। यह नीति भारत के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुई।

4. समाज-सुधारों के परित्याग की नीति-विद्रोह से पूर्व के कुछ दशकों में ‘समाज-सुधार’ की नीति (उदाहरण के लिए उन्होंने सती-प्रथा, कन्या-वध, बाल-विवाह आदि को अवैध घोषित किया, विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी) को इसके बाद पूर्णतः त्याग दिया गया।

5. राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरणा-1857 का विद्रोह आजादी के दीवानों के लिए एक प्रमुख प्रेरणा स्रोत बना।

प्रश्न 9.

“अफवाहें तभी फैलती हैं जब उनसे लोगों में भय और संदेह की अनुगूंज सुनाई दे।” स्पष्ट करें।

उत्तर:

1857 के विद्रोह के शुरू होने तथा उसके घटनाक्रम को निर्धारित करने में अफवाहों की बहुत बड़ी भूमिका थी। उदाहरण के लिए चर्बी लगे कारतूसों की बात या आटे में हड्डियों के चूरे की मिलावट पर सैनिकों सहित लोगों ने मन से विश्वास किया। इन अफवाहों के बारे में अधिकारियों ने अपने स्पष्टीकरण दिए और समझाने-बुझाने का प्रयास भी किया। लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। इसका कारण था अफवाहों के पीछे का सच, जिसमें लोगों के मन में गहरे बैठे डर और संदेह की गूंज सुनाई देती है। ब्रिटिश नीतियों ने लोगों के मन में गहरे डर को जन्म दिया। उदाहरण के लिए कुछ नीतियों को देखें-

(1) भारतीय हिन्दू सैनिकों को दूसरे देशों (अफगानिस्तान, मिस्र, तिब्बत, बर्मा आदि) में लड़ने के लिए भेजा जाता था। ये सैनिक मुख्यतः उच्च जातियों से थे और बाहर जाने में अपने धर्म की क्षति समझते थे। जब उन्होंने विरोध किया तो कानून बनाकर उन्हें मजबूर किया गया। इससे यह विश्वास हआ कि सरकार उनके धर्म को नष्ट करना चाहती है।

(2) सामाजिक सुधार कानूनों और पाश्चात्य शिक्षा प्रसार से भी यही प्रकट हो रहा था कि अंग्रेज़ ईसाई धर्म का प्रसार करने के लिए यह सब कुछ कर रहे हैं।

(3) ईसाई मिशनरियों को स्कूलों, छावनियों एवं जेलों सभी जगह अपने धर्म प्रचार की खुली छूट दी गई थी। वास्तव में यहीं अंग्रेजों की नीतियाँ व गतिविधियाँ थीं जो अफवाहों के माध्यम से गूंज रही थीं।

प्रश्न 10.

विद्रोहियों के प्रति अंग्रेज़ों ने दहशत का प्रदर्शन किस प्रकार किया?

उत्तर:

विद्रोह को सख्ती से कुचल दिया गया था, लेकिन इसके उपरान्त ‘दहशत के प्रदर्शन’ की नीति अपनाई गई। इसका उद्देश्य था कि भारतीय भविष्य में विद्रोह को स्मरण करते ही काँप उठे और वे पुनः विद्रोह करने की कभी न सोच सकें। इसलिए यह प्रदर्शन दो स्तरों पर किया गया

1. ब्रिटेन में प्रदर्शन-ब्रिटिश समाचार पत्र-पत्रिकाओं में भी अत्यधिक लोमहर्षक शब्दों में विद्रोह से संबंधित विवरण व कहानियाँ प्रकाशित की गईं। विशेषतः विद्रोहियों की हिंसात्मक कार्रवाइयों को भड़काऊ एवं ‘बर्बर’ रूप में प्रस्तुत किया गया, जिनको पढ़कर ब्रिटेन के आम लोगों में प्रतिशोध व ‘सबक सिखाने की मांग’ उठी। फलतः विद्रोहियों को कुचलने वाले, घरों व गांवों को जलाने वाले उन लोगों की दृष्टि में नायक बनकर उभरे। इंग्लैण्ड में कितने ही चित्र, रेखाचित्र, पोस्टर, कार्टून आदि बने और प्रकाशित हुए जिनसे प्रतिशोध की भावना को प्रोत्साहन मिला।

2. भारत में प्रदर्शन-इंग्लैण्ड में तो प्रतिशोध (बदला) के लिए मांग उठ रही थी तो भारत में दिल दहला देने वाली मार-काट और पाश्विक अत्याचार किए गए। प्रतिशोध के लिए सार्वजनिक दंड की नीति अपनाई गई। गांव के बाहर पेड़ों पर सरे आम फांसी दी गई। विद्रोही सिपाहियों को तोप के गोलों से उड़ाया गया। इसका उद्देश्य सैनिकों और आम लोगों को सबक सिखाना था।

प्रश्न 11.

दिल्ली पर अंग्रेज़ों के पुनः नियन्त्रण को संक्षेप में बताएँ।

उत्तर:

लॉर्ड केनिंग ने शुरू से ही दिल्ली पर पुनः अधिकार करने की रणनीति अपनाई। क्योंकि वह जानता था कि दिल्ली को विद्रोहियों से छीन लेने से उनकी कमर टूट जाएगी। इसके लिए 8 जून को अंबाला की ओर से आगे बढ़कर अंग्रेज़ी सेना ने दिल्ली को घेर लिया और अंतिम आक्रमण के लिए पंजाब से आने वाली एक दूसरी सैनिक टुकड़ी का इंतजार करने लगी। विद्रोही सिपाहियों ने मिर्जा मुगल तथा बख्त खाँ के नेतृत्व में अंग्रेज़ी सेना पर कई धावे बोले, परंतु कोई जोरदार बड़ा आक्रमण नहीं कर पाए, क्योंकि सिपाहियों में अनुशासन व समन्वय का अभाव था। खजाना खाली था।

सिपाहियों को वेतन देने के लिए भी धन नहीं था। दिल्ली में विद्रोहियों में सर्वाधिक प्रभावशाली सैनिक नेता बख्त खाँ था। नजफगढ़ में उसकी सेना अंग्रेजों से हार गई जो विद्रोहियों के लिए गहरा आघात था। इसी बीच सितंबर के आरंभ तक जॉन निकलसन के नेतृत्व में पंजाब से एक बड़ी सैनिक टुकड़ी पहुँचने से अंग्रेज़ी सेना की शक्ति में और भी वृद्धि हो गई। अंत में पाँच दिन के घमासान संघर्ष के बाद 20 सितंबर, 1857 ई० को अंग्रेज़ी सेना ने विजयी होकर दिल्ली में प्रवेश किया, परंतु निकलसन इस लड़ाई में मारा गया। दिल्ली पर पुनः अधिकार करते ही अंग्रेज़ी सेना ने दिल्लीवासियों पर असीम अत्याचार किए।

प्रश्न 12.

कला व साहित्य ने 1857 के घटनाक्रम को जीवित रखने में योगदान दिया। झांसी की रानी के उदाहरण से स्पष्ट करें।

उत्तर:

साहित्य तथा चित्रों में विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में प्रस्तुत किया है जिन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध हथियार उठाये। उन्हें महान देशभक्त माना गया। देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन में वे हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहे। अनेक चित्रों व साहित्य में रानी लक्ष्मीबाई की छवि को एक मर्दाना योद्धा के रूप में स्थापित किया गया है। उसे सैनिक वेशभूषा में घोड़े पर सवार, एक हाथ में तलवार व एक हाथ में लगाम थामे युद्ध के मैदान में जाते हुए दिखाया गया है। इससे रानी लक्ष्मीबाई की छवि एक वीरांगना के रूप में उभरकर सामने आई। सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियाँ और अधिक जोश भर देती हैं, “खूब लड़ी मर्दानी वो तो झाँसी वाली रानी थी।”

प्रश्न 13.

1857 ई० के विद्रोह ने भारतीय राजनीति पर दीर्घकालीन प्रभाव डालें। समीक्षा कीजिए।

अथवा

1857 ई० के विद्रोह की विरासत की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

यद्यपि अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 ई० का विद्रोह असफल रहा लेकिन भारतीय राजनीति पर इसके दीर्घकालीन प्रभाव पड़े। वास्तव में ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति के लिए भारतीय जनता का यह पहला शक्तिशाली विद्रोह था जिसमें हिन्दुओं व मुसलमानों ने सारे भेद भुलाकर समान रूप से भाग लिया। भारतीय जनता के मन पर इसने अमिट छाप छोड़ी।

आधुनिक राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास का आधार तैयार करने में इस विद्रोह की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में 1857 के नायक हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहे। वीरों की गाथाएं घर-घर गाई जाने लगीं। उनके नाम जन-शक्ति का प्रतीक बनें और आज भी उन्हें स्मरण किया जाता है। पूरे देश में इस विद्रोह के 150 वर्ष पूरे होने पर स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर तक के कार्यक्रम आयोजित किए गए।

प्रश्न 14.

1857 ई० के विद्रोह के दौरान हिन्दुओं तथा मुसलमानों के बीच एकता के महत्त्व की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

1857 ई० के विद्रोह में हिन्दुओं तथा मुसलमानों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। दोनों समुदायों की एकता सैनिकों, जनता और नेताओं सभी में देखी गई। बहादुरशाह जफ़र को सभी हिंदुओं और मुसलमानों ने अपना नेता माना। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस न पहुँचे इसलिए कई स्थानों पर गो हत्या पर प्रतिबन्ध लगाया गया। स्वयं बादशाह बहादशाह जफ़र की ओर से की गई घोषणा में मुहम्मद व महावीर दोनों की दुहाई देते हुए संघर्ष में शामिल होने की अपील की गई।

ब्रिटिश अधिकारियों ने इस एकता को तोड़ने के भरसक प्रयास किए। उदाहरण के लिए बरेली में विद्रोह के नेता खान बहादुर के विरुद्ध हिन्दू प्रजा को भड़काने के लिए वहाँ के अधिकारी जैम्स औट्रम द्वारा दिया गया धन का लालच भी कोई काम नहीं आया।

प्रश्न 15.

मौलवी अहमदुल्ला शाह पर एक टिप्पणी लिखें।

उत्तर:

मौलवी अहमदुल्ला शाह नेताओं में ऐसा ही एक नाम है जिन्हें लोग पैगंबर मानने लगे थे। सन् 1856 में उन्हें अंग्रेज विरोधी प्रचार करते हुए गांव-गांव जाते देखा गया था। उनके साथ हजारों लोग जुड़ गए थे। वे एक पालकी में बैठकर चलते थे। पालकी के आगे-आगे ढोल और पीछे उनके हजारों समर्थक चलते थे। 1857 में उन्हें फैजाबाद की जेल में बंद कर दिया गया। रिहा होने पर 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोही सिपाहियों ने उन्हें अपना नेता मान लिया। वे बहादुर व ताकतवर थे। साथ ही उनकी ‘पैगंबर’ होने की छवि ने उन्हें लोगों का विश्वास जीतने में सहायता की।

बहुत सारे लोगों का विश्वास था कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। उनके पास ईश्वरीय शक्तियाँ हैं। चिनहाट के संघर्ष में उन्होंने हेनरी लारेंस को पराजित किया। मौलवी अहमदुल्ला का वास्तविक नाम सैयद अहमदखान (जियाऊद्दीन) था। वह सूफी संत सैयद फरकान अली का शिष्य था। इसी संत ने उसे अहमदुल्ला शाह का नाम दिया था। उसके विचार जेहादी बनते गए और वह अंग्रेज़ विरोधी प्रचारक बन गया।

प्रश्न 16.

विद्रोहियों के नेता के रूप में राव तुलाराम के बारे में आप क्या जानते हैं?

उत्तर:

राव तुलाराम ने रेवाड़ी क्षेत्र में विद्रोहियों को उल्लेखनीय नेतृत्व प्रदान किया। यह इसी क्षेत्र की एक छोटी रियासत के मालिक थे। इनका जन्म 1825 ई० में रामपुरा (रवाड़ी) के स्थान पर हुआ। 1839 ई० में पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने रियासत को सँभाला। वह इस बात से नाराज थे कि अंग्रेजों ने अपनी नीति से इस रियासत को एक इस्तमरारी जागीर में बदल दिया अर्थात् ऐसी रियासत जिसमें सत्ता के अधिकार सीमित कर दिए गए हों, केवल भू-राजस्व एकत्र करने का अधिकार छोड़ा गया हो। राव तुलाराम ने 16 नवम्बर, 1857 को नारनौल के स्थान पर अंग्रेज़ों से जमकर लड़ाई की। इसमें हारने के बाद वे राजस्थान के कई राजाओं से सहायता माँगने के लिए गए। फिर सहायता के लिए ईरान व अफगानिस्तान गए। उन्होंने रूस के जार से भी सम्पर्क स्थापित किया। 23 सितंबर, 1863 में काबुल में 38 वर्ष की उम्र में इनका देहान्त हो गया।

दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

1857 के प्रमुख राजनीतिक कारणों पर संक्षेप में प्रकाश डालें।

उत्तर:

1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी प्रमुख राजनीतिक कारण इस प्रकार थे

1. विस्तार की नीति-ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में साम्राज्य स्थापित करने के लिए भारतीय राज्यों को पराजित करके उन्हें सहायक संधि स्वीकार करने के लिए विवश किया। सहायक संधि भारतीय नरेशों को गुलाम बनाने का एक तरीका था। इसे स्वीकार करने वाले देशी राज्य की सैन्य-शक्ति को समाप्त कर दिया जाता था। फिर धीरे-धीरे उसका राज्य-क्षेत्र कंपनी के राज्य में मिलाया जाने लगता था। लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य पहुँचते-पहुँचते इन ‘अधीन’ भारतीय नरेशों को यह भय लगने लगा कि अंग्रेज़ धीरे-धीरे उनके राज्यों का अस्तित्व ही मिटा देंगे। क्योंकि अंग्रेज़ उग्र विस्तार की नीति अपना चुके थे।

2. राज्य हड़पने की नीति-लॉर्ड डलहौजी ने सात भारतीय राज्यों का विलय राज्य हड़पने की नीति के अंतर्गत कर लिया था अर्थात् इन राज्यों के नरेशों की अपनी निजी संतान (पुत्र) नहीं थी और गोद लिए हुए पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी मानने से कंपनी ने स्पष्ट इंकार कर दिया था। झांसी व सतारा में यह नीति विद्रोह का एक बड़ा कारण रही। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र के राज अधिकार के लिए संघर्ष में उतरी थी।

3. पेंशन व उपाधियों की समाप्ति-कर्नाटक व तंजौर के शासक तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए हुए पुत्र नाना साहिब (धोंधू पंत) की पेंशन व उपाधि दोनों छीन लिए थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु (1852 ई०) के पश्चात् नाना साहिब को न तो ‘पेशवा’ स्वीकार किया गया और न ही उसे 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन प्रदान की गई। नाना साहिब इस असहनीय अपमान से सख्त नाराज़ हुए। इसी नाराज़गी के कारण उन्होंने विद्रोह में भाग लिया तथा सिपाहियों व जन-विद्रोहियों का अदम्य साहस के साथ नेतृत्व किया।

4. बहादुर शाह जफर के प्रति अनादर भाव-मुगल साम्राज्य का सूर्यास्त तो बहुत पहले ही हो चुका था। उसके पास न तो सैन्य शक्ति थी और न ही राज्य। फिर भी भारत के लोगों के मन में उनके प्रति सहानुभूति व आदर-सम्मान दोनों ही था। कंपनी के प्रशासक तब तक मुगल सम्राट के प्रति सम्मान करने का दिखावा करते रहे, जब तक उन्होंने भारत में अपनी स्थिति को मजबूत न कर लिया।

लॉर्ड डलहौजी ने मुगल बादशाह बहादुर शाह की उपाधि को समाप्त करके उसे राजमहल व किले से वंचित करने का सुझाव दिया था। लॉर्ड केनिंग ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात् मुगल बादशाह का पद समाप्त कर दिया जाएगा। इसके उत्तराधिकारी को महल व किले में रहने का अधिकार नहीं होगा। सम्राट् के प्रति यह दुर्व्यवहार बहुत-से लोगों के असंतोष का कारण बना।

5. विदेशी सत्ता कंपनी के शासन का चरित्र विदेशी था। इसे तलवार के बल पर स्थापित किया गया था। इस सत्ता के संचालक हज़ारों मील दूर लंदन में बैठे थे। वहीं भारत के लिए शासन संबंधी नीतियाँ व कानून बनाए जाते थे, जिन्हें लागू करने वाले अंग्रेज़ प्रशासनिक अधिकारी अपने जातीय अभिमान से ग्रस्त थे। वे भारतीयों को हीन समझते थे और उनसे मिलने-जुलने में अपनी तौहीन समझते थे।

ब्रिटिश सत्ता का भारत में लक्ष्य जन-कल्याण कभी नहीं रहा। इसका लक्ष्य इंग्लैंड के आर्थिक हितों को लाभ पहुंचाने में निहित था। स्पष्ट है कि इन राजनीतिक कारणों का भी जन-विद्रोह के विस्तार में योगदान रहा है।

प्रश्न 2.

विद्रोहियों के दृष्टिकोण पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखें।

अथवा

विद्रोही क्या चाहते थे? स्पष्ट करें।

उत्तर:

पर्याप्त स्रोतों के अभाव में विद्रोहियों के दृष्टिकोण को समझना इतना सरल नहीं है। वैसे तो इस विद्रोह से संबंधित दस्तावेजों की कमी नहीं है। परन्तु यह सब सरकारी रिकॉर्डस हैं। इनसे अंग्रेज़ अधिकारियों की सोच का तो पता चलता है लेकिन विद्रोहियों का दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं होता।

अंग्रेज़ इसमें विजेता थे और विजेताओं का अपना ही दृष्टिकोण होता है। हारने वालों का दृष्टिकोण तो वैसे भी उनके द्वारा दबा दिया जाता है। 19वीं सदी के मध्य में हुए इस विद्रोह में भाग लेने वाले अधिकांश लोग अनपढ़ थे। जो कोई पढ़े-लिखे भी थे, उन्हें भी, जिस तरीके से विद्रोह को कुचला गया उसके चलते, कोई ब्यान दर्ज करवाने का अवसर नहीं मिला। फिर भी विद्रोहियों . द्वारा जारी की गई कुछ घोषणाएँ व इश्तहार मिलते हैं, जिनसे हमें विद्रोहियों के दृष्टिकोण की कुछ झलक मिलती है।

1. एकता की सोच-विद्रोही भारत के सभी सामाजिक समुदायों में एकता (Unity) चाहते थे। विशेषतौर पर हिंदू-मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। उनकी घोषणाओं में जाति व धर्म का भेद किए बिना विदेशी राज़ के विरुद्ध समाज के सभी समुदायों का आह्वान किया गया। अंग्रेज़ी राज से पहले मुगल काल में हिंदू-मुसलमानों के बीच रही सहअस्तित्व की भावना का उल्लेख किया गया। बादशाह बहादुरशाह जफर की ओर से की गई घोषणा में मुहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए संघर्ष में शामिल होने की अपील की गई।

बरेली में विद्रोह के नेता खानबहादुर के विरुद्ध हिंदू प्रजा को भड़काने के लिए अंग्रेज़ अधिकारी जेम्स औट्रम (James Outram) द्वारा दिया गया धन का लालच भी कोई काम नहीं आया था। अंततः हारकर उसे 50,000 रुपये वापस ख़जाने में जमा करवाने पड़े जो इस उद्देश्य के लिए निकाले गए थे। इसी प्रकार दिल्ली में बकरीद के अवसर पर भी सांप्रदायिक तनाव पैदा करवाने की असफल कोशिश की गई थी।

2. विदेशी सत्ता को समाप्त करने की कोशिश-विद्रोहियों की घोषणाओं में ब्रिटिश राज के विरुद्ध सभी भारतीय सामाजिक होने का आह्वान किया गया। ब्रिटिश राज को एक विदेशी शासन के रूप में शोषणकारी माना गया। इससे संबंधित प्रत्येक चीज़ को पूर्ण तौर पर खारिज किया जा रहा था। अंग्रेजी सत्ता को निरंकुश के साथ-साथ षड़यं के लिए अंग्रेजी राज में कंपनी व्यापार तबाही का मुख्य कारण था। जबकि छोटे-बड़े भूस्वामियों के लिए अंग्रेज़ों द्वारा लागू भू-राजस्व व्यवस्था बर्बादी का कारण थी। अतः व्यापार की नई व्यवस्था तथा भू-राजस्व व्यवस्था को निशाना बनाया गया। अंग्रेज़ी व्यवस्था के कारण जो जीवन-शैली प्रभावित हुई उसे भी उन्होंने इंगित किया। वे पुरानी व्यवस्था को पुनः स्थापित करना चाहते थे।

धर्म, सम्मान व रोजगार के लिए लड़ने का आह्वान किया गया। इस लड़ाई को एक ‘व्यापक सार्वजनिक भलाई’ घोषित किया गया। विद्रोहियों की घोषणाओं में सर्वाधिक डर इसी बात को लेकर अभिव्यक्त हुआ कि अंग्रेज़ हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। वे हमारी जाति व धर्म को भ्रष्ट करके अंततः हमें ईसाई बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस डर और संदेह के कारण अफवाहें जोर पकड़ने लगीं। लोग इनमें विश्वास करने लगे।

3. अन्य उत्पीड़कों के विरुद्ध विद्रोह के दौरान विद्रोहियों के व्यवहार से कुछ एक ऐसा भी लगता है कि वे अंग्रेजी राज़ के साथ-साथ अन्य उत्पीड़कों के भी विरुद्ध थे। वे उन्हें भी नष्ट करना चाहते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने सूदखोरों के बही-खाते जला दिये और उनके घरों में तोड़-फोड़ व आगजनी की। शहरी संभ्रांत लोगों को जानबूझ कर अपमानित भी किया। वे उन्हें अंग्रेजों के वफादार और उत्पीड़क मानते थे।

4. विकल्प की तलाश-निःसंदेह अंग्रेजी राज व्यवस्था को विद्रोही उखाड़ फेंकना चाहते थे। इसे उखाड़ने के बाद उनके पास भविष्य की नई राजनीतिक व्यवस्था की योजना नहीं थी। इसलिए वे पुरानी व्यवस्था को ही विकल्प के रूप में देख रहे थे। वे देशी राजा-रजवाड़ा शाही ही पुनः स्थापित करने के लिए लड़ रहे थे। वे 18वीं सदी की पूर्व ब्रिटिश दुनिया को ही दोबारा स्थापित देखना चाहते थे। इसलिए पुराने ढर्रे पर दरबार और दरबारी नियुक्तियाँ की गईं। आदेश जारी किए गए। भू-राजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन भुगतान का प्रबंध किया गया। अंग्रेज़ों से लड़ने की योजना बनाने तथा सेना की कमान श्रृंखला निश्चित करने में भी प्रेरणा स्रोत 18वीं सदी का मुगल जगत ही था।

प्रश्न 3.

सन् 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी धार्मिक कारणों का संक्षिप्त में वर्णन करें।

उत्तर:

1857 के घटनाक्रम को निर्धारित करने में धार्मिक कारणों की भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण थी। कई तरह की अफवाहें इस विद्रोह के शुरू होने और इसके फैलने से जुड़ी हुई थीं। इन अफवाहों के विश्वास के पीछे भी धार्मिक भावनाएं थीं। सैनिक और सामान्य लोग सभी इनसे आहत थे। 19वीं सदी के दूसरे दशक से कम्पनी सरकार ने भारतीय समाज को ‘सुधारने के लिए कई कानून बनाए और साथ ही ईसाई प्रचारकों को ईसाई धर्म प्रचार की छूट दी। इनसे विद्रोह की भावनाएं उत्पन्न हुईं। संक्षेप में हम इस संदर्भ में धार्मिक विश्वासों की भूमिका को इस प्रकार रेखांकित कर सकते हैं

1. सामाजिक सुधार कानून-गवर्नर-जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिक (1828-35) ने सती प्रथा, बाल-विवाह, कन्या-वध इत्यादि को रोकने के लिए कानून बनाए। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया। इन कानूनों का रूढ़िवादी भारतीयों ने विरोध किया क्योंकि वे इन्हें सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बता रहे थे। चूंकि ये एक विदेशी सत्ता द्वारा बनाए गए कानून थे। इसलिए भी लोगों के मन में संदेह पैदा होना स्वाभाविक था।

2. पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार-अंग्रेज़ी शिक्षण संस्थाओं में ईसाई धर्म व पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार धड़ल्ले से किया जा रहा था। नव-शिक्षित वर्ग पश्चिमी रहन-सहन और भाषा को अपनाकर गर्व अनुभव करने लगा था। इससे स्वाभाविक रूप से यह विश्वास होने लगा कि अंग्रेज़ हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं और वे हमारे बच्चों को ईसाई बनाना चाहते हैं।

3. ईसाई धर्म का प्रचार-धर्म के मामले में तो भारतीय भयभीत हो गए थे। लोगों में यह डर बैठ गया था कि अंग्रेज़ उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। मिशनरियों द्वारा स्कूलों में धड़ल्ले से धर्म-प्रचार किया जाता था। जेलों में भी पादरी कैदियों में ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। सेना में सरकार की ओर से पादरी नियुक्त किए जाने लगे जो धर्म-प्रचार करते थे। धर्म परिवर्तन करने वाले भारतीय सिपाहियों को पदोन्नति का प्रलोभन दिया जाता था।

4. उत्तराधिकार कानून-1850 ई० में सरकार ने एक उत्तराधिकार कानून (Lex Loci Act, 1850) पास करके लोगों की शंका को विश्वास में बदल दिया था। इस कानून के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अन्य धर्म ग्रहण कर ले तो भी वह पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी रह सकता था। अब यदि कोई ईसाई धर्म ग्रहण करता था तो उसे पैतृक संपत्ति में से मिलने वाले हिस्से से वंचित नहीं किया जा सकता था।

5. सामान्य सेवा अधिनियम-1856 ई० में अंग्रेजों ने ‘सामान्य सेवा भती अधिनियम’ पास किया। इसके अनुसार भर्ती के समय ही प्रत्येक सैनिक को यह लिखित रूप में स्वीकार करना होता था कि जहाँ भी (भारत या भारत के बाहर) सरकार उसे युद्ध के लिए भेजेगी, वह जाएगा। इससे सैनिकों में भी असंतोष हुआ क्योंकि वे (अधिकांश उच्च जाति के हिन्दू सैनिक) समझते थे कि वे समुद्र पार जाने से उनकी जाति और धर्म दोनों नष्ट हो जाएंगे।

6. ‘चर्बी वाले कारतूस’ व अन्य अफवाहें-1857 ई० के शुरू में ही भारतीय सिपाहियों में एक अफवाह थी कि नए दिए गए कारतूसों में गाय व सूअर की चर्बी लगी हुई है। इन्हीं ‘चर्बी वाले कारतूसों’ ने इन सिपाहियों को अपने दीन-धर्म की रक्षा के लिए एकजुट कर दिया था। गाय हिंदुओं के लिए पूजनीय थी तो सूअर से मुसलमान घृणा करते थे। अतः दोनों धर्मों के सैनिकों ने इसे अंग्रेज़ों का धर्म भ्रष्ट करने का षड्यंत्र समझा।

अन्य कई तरह की अफवाहों में से एक थी आटे में हड्डियों के चूरे की मिलावट। इसे लोग अंग्रेजों के एक बड़े षड्यंत्र के रूप में देख रहे थे। उन्हें यह लग रहा था कि हिंदू और मुसलमान सभी भारतीयों के धर्म भ्रष्ट करने के एक षड्यंत्र के तहत ही आटे में गाय व सूअर की हड्डियों का चूरा मिलाया गया है। लोगों ने बाजार के आटे को हाथ तक लगाने से मना कर दिया। अधिकारी वर्ग के समझाने-बुझाने के प्रयास भी कोई काम नहीं आए। स्पष्ट है कि 1857 के घटनाक्रम को निर्धारित करने में बहुत-से धार्मिक विश्वासों की भूमिका रही है, क्योंकि अंग्रेजों की नीतियों से यह विश्वास आहत हो रहे थे।

प्रश्न 4.

जन विद्रोह के प्रसार का विस्तार से वर्णन करें।

उत्तर:

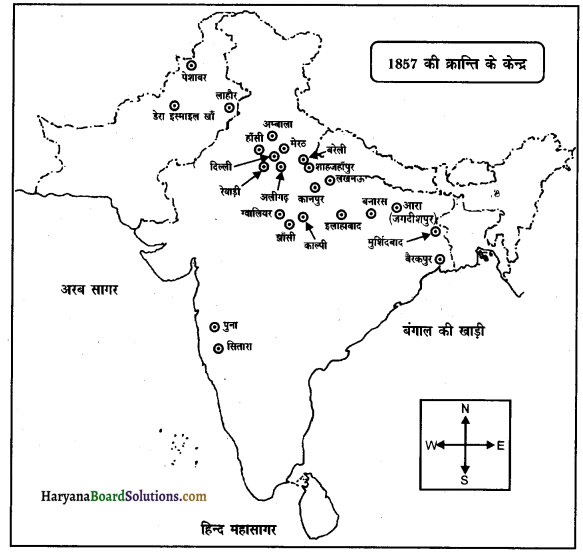

विद्रोह 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ। 11 मई को बहादुरशाह जफर ने स्वयं को विद्रोह का नेता घोषित करके समर्थन दे दिया। 12 और 13 मई को उत्तर भारत में शांति नज़र आई। लेकिन दिल्ली में विद्रोहियों के कब्जे और बहादुर शाह के नेतृत्व की सूचना जहाँ-जहाँ पहुंचती गई, वहाँ-वहाँ उत्तर भारत में विद्रोह तेज होता गया। एक महीने के भीतर ही उत्तर भारत की सैन्य छावनियों, शहर व. देहात में बड़े स्तर पर विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। भारत में अंग्रेज़ी सेना में लगभग 2 लाख 32 हजार भारतीय सैनिक थे। इनमें से लगभग आधे. इसमें कूद पड़े। विद्रोह शुरू करने का तरीका (Pattern) लगभग सभी जगह एक जैसा ही था।

सिपाहियों ने विद्रोह शुरू होने का संकेत प्रायः शाम को तोप का गोला दाग कर या फिर बिगुल बजाकर दिया। फिर जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, अंग्रेज़ों के बंगलों सहित तमाम सरकारी भवनों पर हमले किए गए। रिकॉर्ड रूम जलाए गए।

‘मारो फिरंगियों को’ नारों के साथ हिंदी, उर्दू व फारसी में अपीलें जारी की गईं। बड़े स्तर पर गोरे लोगों पर आक्रमण हुए। हिंदुओं और मुसलमानों ने एकजुट होकर विद्रोह में आह्वान किया। लोग अंग्रेजी शासन के प्रति नफरत से भरे हुए थे। वे लाठी, दरांती, तलवार, भाला तथा देशी बंदूकों जैसे अपने परंपरागत हथियारों के साथ विद्रोह में कूद पड़े। इनमें किसान, कारीगर, दकानदार व नौकरी पेशा तथा धर्माचार्य इत्यादि सभी लोग शामिल थे। सिपाहियों का यह विद्रोह एक व्यापक ‘जन-विद्रोह’ बन गया।

- क्षेत्रीय विस्तार-सामाजिक व क्षेत्रीय दोनों तरह से निम्नलिखित क्षेत्र इसकी चपेट में आए

1. उत्तर प्रदेश-इस प्रदेश में लगभग समस्त गांवों, कस्बों और शहरों में यह फैल गया था। जून के पहले सप्ताह तक बरेली, लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, बनारस जैसे बड़े-बड़े नगर स्वतंत्र हो चुके थे। विद्रोहियों ने इन पर अधिकार जमा लिया था। बरेली में रूहेला सरदार खान बहादुर खाँ, कानपुर में नाना साहिब (धोंधू पंत) तथा इलाहाबाद में पेशे से एक अध्यापक व वहाबी नेता मौलवी लियाकत खाँ ने प्रशासन की कमान संभाल ली। लखनऊ में अवध के नवाबों के राजवंश ने सत्ता संभाल ली थी परंतु यहाँ विद्रोह का असली नेता अहमदुल्ला शाह था।

2. बिहार में विद्रोह-बिहार में पटना, दानापुर, शाहबाद तथा छोटा नागपुर में काफी बड़े स्तर पर जन-विद्रोह के रूप में फूटा। यहाँ नेतृत्व जगदीशपुर के ज़मींदार कुंवर सिंह व कुछ अन्य स्थानीय ज़मींदारों ने किया।

3. मध्य भारत में विद्रोह-मध्य-भारत के झाँसी, ग्वालियर, इंदौर, सागर तथा भरतपर आदि क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव रहा। मख्यतः यहाँ विद्रोह का नेतृत्व झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने किया। राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकतर देशी राजा अंग्रेज़ों के वफादार बने रहे। परंतु कई स्थानों पर जनता और सेना अपने शासकों का साथ छोड़कर विद्रोही हो गई थी। उदाहरण के लिए ग्वालियर के सैनिकों और लोगों ने विद्रोह में भाग लिया, परंतु सिंधिया राजा ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों का साथ दिया।

4. पंजाब व हरियाणा में विद्रोह-पंजाब में तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध जेहलम, स्यालकोट आदि इलाकों में कुछ छिट-पुट घटनाएँ ही हुईं, लेकिन हरियाणा के हांसी, हिसार, रोहतक, रिवाड़ी और दिल्ली के साथ लगते मेवात क्षेत्र में बड़े स्तर पर लोगों ने हथियार उठाए। रिवाड़ी में राव तुला राम व उसके चचेरे भाई राव कृष्ण गोपाल ने इसका नेतृत्व किया। झज्जर में अब्दुल रहमान खाँ, मेवात में सरदार अली हसन खाँ तथा बल्लभगढ़ में राव नाहर सिंह और फर्रुखनगर के नवाब फौजदार खाँ विद्रोहियों के नेता थे।

यह विद्रोह मुख्यतः उत्तर भारत में ही था लेकिन कुछ छुट-पुट घटनाएँ दक्षिण व पूर्वी भारत में भी घटीं। पूर्व में दूर-दराज के क्षेत्र आसाम में भी इस विद्रोह की हवा पहुंची।

इस प्रकार यह उत्तर भारत में एक व्यापक विद्रोह था। बहुत-से अंग्रेज़ अधिकारियों में इससे घबराहट फैल गई थी। उन्हें लगने लगा था कि भारत उनके हाथ से निकल रहा है।

प्रश्न 5.

अवध में विद्रोह की व्यापकता के कारण स्पष्ट करें।

अथवा

अवध में विद्रोह अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक ‘लोक प्रतिरोध’ में कैसे बदल गया? स्पष्ट करें।

उत्तर:

अन्य स्थानों की अपेक्षा अंग्रेजों के विरुद्ध लोक-प्रतिरोध अवध में अधिक था। लोग फिरंगी राज के आने से अत्यधिक आहत थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी दुनिया लुट गई है। वह सब कुछ बिखर गया है, जिन्हें वे प्यार करते थे। अंग्रेजी राज की नीतियों ने किसानों, दस्तकारों, सिपाहियों, ताल्लुकदारों और राजकुमारों को परस्पर जोड़ दिया था। फलस्वरूप यह एक लोक-प्रतिरोध बनकर उभरा।

1. अवध का विलय-अवध का विलय 1856 में विद्रोह फूटने से लगभग एक वर्ष पहले ‘कुशासन’ का आरोप लगाते हुए किया गया था। इसे लोगों ने न्यायसंगत नहीं माना। बल्कि वे इसे अंग्रेज़ों का एक विश्वासघात पूर्ण कदम मान रहे थे। अवध को ब्रिटिश राज में मिलाने की इच्छा काफी पहले से बन चुकी थी। 1851 में ही लॉर्ड डलहौज़ी ने अवध के बारे में कहा था कि “यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुँह में आकर गिरेगा” उसकी दिलचस्पी अवध की उपजाऊ जमीन को हड़पने में भी थी।

यह जमीन नील और कपास की खेती के लिए उपयुक्त थी। अवध के विलय से एक भावनात्मक उथल-पुथल शुरू हो गई। लोगों में नवाब व उसके परिवार से गहरी सहानुभूति थी। वे उन्हें दिल से चाहते थे। जब नवाब लखनऊ से विदा ले रहे थे तो बहुत सारे लोग उनके पीछे विला

2. उच्च वर्गों के हितों को हानि-देशी रियासतों के पतन के बाद परंपरागत दरबारी कुलीन उच्च वर्ग भी बर्बाद हो गया। राजा-नवाबों की ओर से इन परिवारों के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त थे। जन-सामान्य में यह प्रतिष्ठित लोग थे। देशी राज्यों के विलय के बाद इनकी सुख-सुविधा, विशेषाधिकार व प्रतिष्ठा सब खत्म हो गई। इससे असंतोष पनपा और वे विद्रोहियों के सहयोगी बन गए।

3. आश्रित वर्गों को हानि-देशी राज्यों के विलय से सेना व सामान्य वर्ग के लोगों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा। हज़ारों सैनिक बेरोज़गार हो गए। कुछ तो रोजी-रोटी को मोहताज़ हो गए थे। अवध की सेना में से 45,000 सिपाहियों को मामूली पेंशन देकर बर्खास्त कर दिया गया था। मात्र 1000 को ब्रिटिश सेना में रखा गया और वे भी कंपनी की नौकरी से खुश नहीं थे। दरबार व उसकी संस्कृति खत्म होने के साथ ही कवि, कारीगर, बावर्ची, संगीतकार, नर्तक, सरकारी कर्मचारी व अन्य बहुत सारे लोगों की आजीविका समाप्त हो गई।

4. ताल्लुकदारों को क्षति-ताल्लुकदार अवध क्षेत्र में वैसे ही छोटे राजा थे जैसे बंगाल में ज़मींदार थे। वे छोटे महलनुमा घरों इनके अपने दुर्ग व सेना थी। 1856 में अवध का अधिग्रहण करते ही इन ताल्लुकदारों की सेनाएँ भंग कर दी गईं और दुर्ग भी ध्वस्त कर दिए गए।

जिनके पास ज़मीन के कागज-पत्र ठीक नहीं थे, उनकी ज़मीनें छीन ली गई थीं। लगभग 21,000 ताल्लुकदारों से ज़मीनें छीन ली गईं। सबसे बुरी मार दक्षिणी अवध के ताल्लुकदारों पर पड़ी। कुछ तो रोज़ी-रोटी को मोहताज़ हो गए थे। उनका सामाजिक सम्मान, स्थिति सब चली गई। ऐसी स्थिति में इन. जागीरदारों ने विद्रोहियों का साथ दिया।

5. किसानों में असंतोष-विद्रोह में बहुत बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। इससे अंग्रेज़ अधिकारी काफी परेशान हुए थे। उन्हें यह आशा थी कि जिन किसानों को हमने ज़मीन का मालिक घोषित किया है वे तो अंग्रेज़ समर्थक रहेंगे ही। परंतु ऐसा नहीं हुआ।

ब्रिटिश व्यवस्था की अपेक्षा वे ताल्लुकदारी को ही बेहतर मान रहे थे। ज़मींदार बुरे वक्त में उनकी सहायता भी करता था। लोगों की दृष्टि में इन ताल्लुकदारों की छवि दयालु अभिभावकों की थी। तीज-त्योहारों पर भी उन्हें कर्जा अथवा मदद मिल जाती थी, फसल खराब होने पर भी उनकी दया-दृष्टि किसानों पर रहती थी। मुसीबत के समय यह नई सरकार कोई सहानुभूति की भावना कृषकों से नहीं रखती थी।

किसान ये जान चुके थे कि अवध में भू-राजस्व की दर का आकलन बहुत बढ़ा-चढ़ा कर किया गया है। कुछ स्थानों पर तो भू-राजस्व की माँग में 30 से 70% तक की वृद्धि हुई थी। इस राजस्व व्यवस्था से सरकार के राजस्व में तो वृद्धि हुई लेकिन किसानों का शोषण कम होने की बजाय बढ़ गया। वस्तुतः इन्हीं कारणों से किसानों ने विदेशी सत्ता के विरुद्ध शस्त्र उठाए।

6. किसान व सेना में संबंध-अवध में किसान और सैनिक परस्पर गहन रूप से जुड़े हुए थे। सेना का गठन गांवों के किसानों तथा ज़मींदारों में से ही किया गया था। बल्कि अवध को तो “बंगाल आर्मी की पौधशाला” (“Nursery of the Bengal Army”) कहा जाता था। यह सैनिक अपने गांव-परिवार से जुड़े हुए थे। हर सैनिक किसी किसान का बेटा, भाई या पिता था। एक भाई खेत में हल जोत रहा था तो दूसरे ने वर्दी पहन ली थी।

वह भी गांव में किए जा रहे अंग्रेज़ अधिकारियों के जुल्म से दुखी होता था। स्वाभाविक तौर पर उसमें भी इससे आक्रोश पैदा होता था। भूमि-कर की बढ़ी दरों व कठोरता से उसकी उगाही से किसान त्राही-त्राही कर रहा था। यहीं से अधिकांश सैनिक भर्ती किए हुए थे। नए भू-राजस्व कानूनों से जहाँ किसान, जमींदार ताल्लुकदार सभी पीड़ित थे वहीं सैनिक भी कम दुखी नहीं थे। स्पष्ट हैं कि इन सभी कारणों के संयोजन से ही अवध में विद्रोह एक जबरदस्त लोक-प्रतिरोध का रूप धारण कर गया।

प्रश्न 6.

1857 की घटना के बारे में प्रचलित दो मुख्य विचारधाराओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

अथवा

1857 की घटना ‘प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम’ था या मात्र एक ‘सैनिक विद्रोह’ था? स्पष्ट करें।

उत्तर:

1857 की घटना की प्रकृति को लेकर इतिहासकारों में काफी मतभेद रहा है। भारतीय देशभक्तों ने आजादी की लड़ाई लड़ते हुए इसे ‘प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम’ की संज्ञा दी, जबकि दूसरी ओर अंग्रेज़ अधिकारियों और लेखकों ने इसे शुद्ध रूप में एक ‘सैनिक विद्रोह’ बताया। आजकल इतिहासकार इसे ‘जन-विद्रोह’ अथवा ‘1857 का आंदोलन’ के नाम से पुकारते हैं। यहाँ हम इन्हीं दो विचारों के तर्कों पर विचार करेंगे कि यह सैनिक विद्रोह था अथवा प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम।

1. सैनिक विद्रोह-अंग्रेज लेखक सर जॉन लारेंस तथा जॉन सीले इत्यादि ने 1857 की घटना को एक सैनिक विद्रोह बताया है। सीले का विचार है कि “यह देशभक्ति की भावना से रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था।” इस विचार के पक्ष में इन लेखकों ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं

- विद्रोह की शुरूआत मेरठ सैनिक छावनी से हुई और इसका प्रभाव क्षेत्र मुख्यतः सैनिकों में था। विशेषतः उत्तर भारत की छावनियों में ही रहा।

- कुछ स्वार्थी लोगों को छोड़कर आम लोगों ने सैनिकों का साथ नहीं दिया।

- विद्रोहियों में देश प्रेम , की भावना नहीं थी।

- सैनिक वेतन, भत्ते व अन्य कुछ छोटी-मोटी समस्याओं से नाराज थे। साथ ही उनकी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में न रखने के कारण वे भड़क उठे।

- सभी जगह विद्रोह पहले सैनिकों ने शुरू किया और बाद में वे शासक उनके साथ मिल गए जिनकी सत्ता छीन ली गई थी।

अतः इन तर्कों के आधार पर पश्चिमी लेखकों का मत है कि 1857 की घटना एक सैनिक विद्रोह’ से अधिक कुछ नहीं था।

2. प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम-इस मत के समर्थकों में वीर सावरकर, अशोक मेहता, पट्टाभि सीतारमैय्या तथा इतिहासकार ईश्वरीप्रसाद सरीखे महानुभाव हैं। उल्लेखनीय है कि सन् 1909 में वीर सावरकर की पुस्तक ‘1857 का भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम’ आजादी के दीवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई थी। इन लेखकों के मुख्य तर्क इस प्रकार हैं

1. विद्रोही देश भक्ति से प्रेरित थे। वे स्वधर्म और स्वराज के लिए लड़े।,

2. विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए यह एक सामूहिक प्रयास था। इसमें हिन्दू, मुसलमान और विभिन्न जातियों के लोगों ने मिलकर संघर्ष किया और बलिदान दिया।

धर्बी वाले कारतूसों’ ने तो मात्र चिंगारी का काम किया। वास्तव में यह ब्रिटिश नीतियों से पैदा हुए दीर्घकालीन असंतोष का परिणाम था। यदि ये ‘कारतूस’ न भी होते तो भी यह मुक्ति का आंदोलन तो चलना ही था। यद्यपि उपरोक्त तर्कों के आधार पर इसे आजादी की पहली लड़ाई बताया गया। तथापि कुछ इतिहासकारों ने इस विचार को भी उचित नहीं माना है। उदाहरण के लिए आर०सी० मजूमदार ने लिखा है, “तथाकथित राष्ट्रीय मुक्ति-संग्राम न तो पहला था, न राष्ट्रीय था और न ही मुक्ति का संग्राम था।”

निष्कर्ष-उपरोक्त दोनों मत अपनी-अपनी दृष्टि का परिणाम हैं। अंग्रेज़ लेखक कभी यह मानने को तैयार नहीं थे कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण यह संग्राम पैदा हुआ। वे अपनी छोटी-मोटी गलतियों; जैसे कि कारतूसों का मामला आदि से ही इसे जोड़कर देखते थे। दूसरी ओर ‘पहला स्वतन्त्रता संग्राम’ बताने वाले लेखक देशभक्ति की भावना से प्रेरित थे और यही भावना पैदा करना चाहते थे। इसलिए उस जमाने में राष्ट्रीय विचारधारा के अभाव में भी उन्होंने इसे राष्ट्रीय आंदोलन बताया। इसकी सबसे बड़ी कमी थी कि विद्रोहियों के सामने भविष्य की स्पष्ट योजना नहीं थी। वे पुरानी व्यवस्था को पुनः स्थापित करने की सोच रहे थे।

प्रश्न 7.

1857 ई० के विद्रोह में भारतीय सैनिक क्यों शामिल हुए?

उत्तर:

1857 ई० के विद्रोह में भारतीय सैनिकों के शामिल होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे

(1) सिपाहियों के वेतन और भत्ते बहुत कम थे। एक घुड़सवार सेना के सिपाही को 27 रुपए और पैदल सेना के सिपाही को मात्र 7 रुपए मिलते थे। वर्दी और भोजन का खर्च निकालकर मुश्किल से उनके पास एक या दो रुपए बच पाते थे।

(2) सेना में गोरे व काले के आधार पर भेदभाव आम बात थी। गोरे सैनिकों के अधिकार व सुविधाएँ भारतीय सैनिकों की तुलना में कहीं अधिक थीं। वेतन और भत्तों में भेदभाव किया जाता था। भारतीय सैनिकों के पदोन्नति के अवसर लगभग न के बराबर थे।

(3) सिपाहियों को अपनी जाति तथा धर्म के खोने का भय सता रहा था। सिपाहियों के धर्म और जाति से सम्बन्धित चिह्न पहनने पर रोक लगा दी गई थी। सैनिकों के लिए विदेश में कुछ समय काम करना अनिवार्य कर दिया गया था।

(4) 1857 ई० का विद्रोह मुख्यतः चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह को लेकर शुरू हुआ। 1857 ई० के शुरू में ही भारतीय सिपाहियों में एक अफवाह थी कि नए दिए गए कारतूसों में गाय व सूअर की चर्बी लगी हुई है। इन्हीं ‘चर्बी वाले कारतूसों’ ने इन सिपाहियों को अपने दीन-धर्म की रक्षा के लिए एकजुट कर दिया था। अतः दोनों धर्मों के सैनिकों ने इसे अंग्रेजों का धर्म भ्रष्ट करने का षड्यंत्र समझा। इन कारतूसों के प्रति सिपाहियों की नाराज़गी को भांपते हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने सिपाहियों को लाख समझाने का प्रयत्न किया परंतु किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया। इसने सिपाहियों में अत्यंत रोष उत्पन्न कर दिया था।

(5) सिपाहियों को अपने देशवासियों तथा गाँव के लोगों से बहुत प्रेम था। अतः बहुत-से स्थानों पर सिपाही गाँव की जनता का साथ देने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए।

(6) अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों से दुर्व्यवहार किया करते थे। वे उन्हें अंग्रेज सिपाहियों की तुलना में हीन समझते थे। वे भारतीय सिपाहियों के रहन-सहन तथा उनकी परम्पराओं का मजाक उड़ाते थे। इसी कारण भारतीय सैनिकों में रोष बढ़ने लगा और वे 1857 ई० में हुए विद्रोह में शामिल हो गए।

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()