Haryana State Board HBSE 11th Class History Important Questions Chapter 3 तीन महाद्वीपों में फैला हुआ एक साम्राज्य Important Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class History Important Questions Chapter 3 तीन महाद्वीपों में फैला हुआ एक साम्राज्य

निबंधात्मक उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1.

“ऑगस्ट्स का शासनकाल रोमन साम्राज्य के इतिहास का एक स्वर्ण काल था” इस कथन की समीक्षा कीजिए।

उत्तर:

ऑगस्ट्स रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट् था। उसने 27 ई० पूर्व से 14 ई० तक शासन किया। उसने रोमन साम्राज्य में फैली अराजकता को दूर कर वहाँ शाँति की स्थापना की। उसने अनेक उल्लेखनीय प्रशासनिक, आर्थिक एवं धार्मिक सुधारों को लागू कर रोमन साम्राज्य की नींव को सुदृढ़ किया। उसने रोम में भव्य एवं विशाल भवनों तथा मंदिरों का निर्माण किया। उसके शासनकाल में रोमन साहित्य का भी अद्वितीय विकास हुआ। संक्षेप में ऑगस्ट्स के शासनकाल में रोमन साम्राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में इतनी प्रगति की कि इसे ठीक ही रोमन इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है।

डॉक्टर आर्थर ई० आर० बोक ने ठीक कहा है कि, “उसका नाम रोम के अथवा वास्तव में मानव वंश के इतिहास के महान् शासकों में से एक के रूप में सदैव स्मरण किया जाता रहेगा।” एक अन्य प्रसिद्ध इतिहासकार बी० के० गोखले के शब्दों में, “उसने रोम को उसके इतिहास का सबसे महत्त्वपूर्ण अध्याय दिया जो कि प्रत्येक दृष्टिकोण से स्वर्ण युग कहलाने योग्य था।”

ऑगस्ट्स ने अपने शासनकाल के दौरान अनेक महत्त्वपूर्ण सफलताएँ प्राप्त की। इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है

1. रोमन शाँति :

ऑगस्ट्स (वास्तविक नाम ऑक्टेवियन) के सिंहासनारूढ़ के समय (27 ई० पू०) चारों ओर अराजकता का वातावरण था। 44 ई० पू० में रोमन सम्राट् जूलियस सीजर (Julius) की हत्या के कारण रोमन साम्राज्य में गृहयुद्ध भड़क उठा था। सीजर के हत्याकांड में ब्रटस (Brutus) तथा कैसियस (Casius) सम्मिलित थे।

इन हत्यारों को सबक सिखाने के उद्देश्य से ऑक्टेवियन (Octavian) जो कि जूलियस सीजर की बहन का पोता था ने एंटोनी (Antony) तथा लेपीडस (Lepidus) के साथ मिल कर एक त्रिगुट (Triumvirate) स्थापित किया। इस त्रिगुट ने जूलियस सीजर के हत्याकांड में सम्मिलित सभी दोषियों को यमलोक पहुँचा दिया। इसके शीघ्र पश्चात् ही इस त्रिगुट में सत्ता के लिए आपसी फूट पड़ गई।

ऑक्टेवियन ने एंटोनी को 31 ई० पू० में ऐक्टियम के युद्ध (Battle of Actium) में पराजित कर दिया। निस्संदेह यह ऑक्टेवियन की एक शानदार सफलता प्रमाणित हुई। इस युद्ध के पश्चात् रोमन साम्राज्य में शाँति स्थापित हुई।

2. सैनेट से संबंध :

सैनेट रोमन गणतंत्र के समय रोम की सर्वाधिक प्रभावशाली संस्था थी। इसने अनेक शताब्दियों तक रोम के इतिहास में प्रमुख भूमिका निभाई। ऑगस्ट्स ने केवल रोम के धनी, ईमानदार एवं कर्त्तव्यपरायण लोगों को ही सैनेट में प्रतिनिधित्व दिया। उसने सदैव सैनेट के प्रति सम्मान प्रकट किया।

इसे देखते हुए सैनेट ने स्वेच्छा से सैन्य संचालन, सीमांत प्रदेशों के नियंत्रण, सुरक्षा, युद्ध एवं संधि संबंधी सभी अधिकार ऑगस्ट्स को सौंप दिए। परिणामस्वरूप ऑगस्ट्स ने शासन की इस सर्वोच्च संस्था पर नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। डोनाल्ड कागन एवं एफ० एम० टर्नर के अनुसार, “यद्यपि ऑगस्ट्स को सभी शक्तियाँ प्राप्त थीं किंतु उसने सदैव सैनेट की प्रतिष्ठा एवं सम्मान का उचित ध्यान रखा।”

3. सैन्य सुधार:

ऑगस्ट्स ने अपने शासनकाल के दौरान रोमन सेना को एक नया स्वरूप प्रदान किया। ऑगस्ट्स से पूर्व रोमन सेना की कुल संख्या 6 लाख थी। रोमन साम्राज्य के विस्तार में उसकी भूमिका प्रमुख थी। ऑगस्ट्स क्योंकि शाँति का समर्थक था इसलिए उसने रोमन सेना की संख्या कम करके 3 लाख कर दी। इसके अतिरिक्त उसने 9 हज़ार प्रेटोरियन गॉर्ड (Praetorian guard) की स्थापना की।

इनका कार्य सम्राट की सुरक्षा करना था। ऑगस्ट्स ने एक स्थायी सेना का गठन किया। इसमें प्रत्येक सैनिक को न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। इन सैनिकों को नियमित वेतन देने की व्यवस्था की गई। सेवा निवृत्त होने पर सैनिकों को पैंशन दी जाती थी। रोमन सेना के उच्च पदों पर केवल उन्हीं सैनिकों को नियुक्त किया जाता था जो ऑगस्ट्स के प्रति पूर्ण वफ़ादार थे। इन सैन्य सुधारों के कारण ऑगस्ट्स की प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई।।

4. प्रांतीय प्रशासन :

ऑगस्ट्स ने प्रांतीय प्रशासन में अनेक महत्त्वपूर्ण सुधार किए। उसने केवल ईमानदार लोगों को गवर्नर के पद पर नियुक्त किया। उन्हें प्रांतीय लोगों के कल्याण हेतु कदम उठाने के निर्देश दिए गए। ऑगस्ट्स ने उन सभी अधिकारियों को पदमुक्त कर दिया जो जनता पर अत्याचार करते थे। उसने प्रांतों में फैले भ्रष्टाचार को दूर किया।

उसने प्रांतीय लोगों पर लगे अनेक करों को कम किया। ऑगस्ट्स स्वयं प्राँतों का भ्रमण कर इन सुधारों का जायजा लेता था। संक्षेप में उसके सुधार प्रांतीय जनता के लिए एक वरदान सिद्ध हुए। रोबिन डब्ल्यू० विंकस के अनुसार,”रोमन प्रांतों का शासन निस्संदेह गणतंत्र के अधीन शासन से कहीं बेहतर था।”

5. आर्थिक सुधार:

ऑगस्ट्स के शासनकाल में आर्थिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे।

1. ऑगस्ट्स के शासनकाल में रोमन साम्राज्य में पूर्ण शाँति एवं व्यवस्था कायम रही।

2. उसने यातायात के साधनों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया। इससे साम्राज्य के विभिन्न भागों एवं विदेशों से संपर्क स्थापित करना एवं माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना सुगम हो गया।

3. उसने समुद्री डाकुओं का सफाया करने के उद्देश्य से एक स्थायी जल बेड़े का निर्माण करवाया।

4. उसने कृषि एवं उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनेक प्रशंसनीय पग उठाए।

5. उसने रोमन साम्राज्य के अनेक देशों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। ऑगस्ट्स के इन आर्थिक सुधारों के चलते रोमन लोग आर्थिक पक्ष से समृद्ध हुए।

6. कला तथा साहित्य को प्रोत्साहन:

ऑगस्ट्स कला तथा साहित्य का महान् प्रेमी था। इसलिए उसके शासनकाल में इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। उसने रोम में अनेक भव्य भवनों एवं मंदिरों का निर्माण करवाया। इनमें उसके द्वारा बनवाया गया पैंथियन (Pantheon) मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उसने ईंटों के स्थान पर संगमरमर का प्रयोग करके रोमन भवन निर्माण कला को एक नई दिशा प्रदान की। उसके शासनकाल में रोमन साहित्य ने एक नए शिखर को छुआ। लिवि, वर्जिल, होरेस तथा ओविड

आदि ने ऑगस्ट्स के शासनकाल को चार चाँद लगा दिए। लिवि (Livy) रोमन साम्राज्य का सबसे महान् इतिहासकार था। वर्जिल (Virgil) ऑगस्ट्स के शासनकाल का सबसे महान् कवि था। होरेस तथा ओविड भी प्रसिद्ध कवि थे। बी० के० गोखले के अनुसार, “ऑगस्ट्स ने एक ऐसा प्रशासन दिया जो इतना कुशल था कि इसे आने वाली दो शताब्दियों से अधिक समय तक जारी रखा गया।”

प्रश्न 2.

रोमन साम्राज्य के इतिहास में तीसरी शताब्दी में आए संकट के प्रमुख कारण क्या थे? संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

उत्तर:

तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य के इतिहास में सबसे भयंकर संकट का सामना करना पड़ा। इस संकट के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे

1. 224 ई० में ईरान में एक नया वंश ससानी (Sasanians) सत्ता में आया। इस वंश के शासक शापुर प्रथम (241-272 ई०) के एक प्रसिद्ध शिलालेख में इस बात का दावा किया गया है कि उसने 60,000 रोमन सेना का विनाश करके पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी एंटीओक (Antioch) को अपने अधीन कर लिया है।

2. तीसरी शताब्दी के दौरान जर्मन मूल की अनेक जनजातियों जिनमें एलमन्नाई (Almannai), फ्रैंक (Franks) तथा गोथ (Goth) प्रमुख थे ने अपने लगातार आक्रमणों द्वारा रोमन साम्राज्य को चैन की साँस नहीं लेने दी। यहाँ तक कि रोमवासियों को डेन्यूब (Danube) से आगे का क्षेत्र छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा।

3. तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति अत्यंत डावाँडोल थी। स्थिति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 47 वर्षों के दौरान 25 सम्राट् सत्तासीन हुए। इन सभी सम्राटों की या तो हत्या की गई या वो गृह-युद्धों में मारे गए।

4. रोमन साम्राज्य में फैली अराजकता के कारण उद्योग एवं व्यापार चौपट हो गए। रोज़मर्रा की वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगीं। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से कुछ प्रयास किए किंतु वे विफल रहे।

5. प्रत्येक सम्राट् सेना के सहयोग से सत्ता में आता था। अत: सैनिकों का समर्थन पाने के उद्देश्य से उनकी तनख्वाहों एवं अन्य सुविधाओं में वृद्धि कर दी जाती थी। इससे रोमन अर्थव्यवस्था को गहरा आघात लगा।

6. रोमन साम्राज्य पर लगातार होने वाले बर्बर आक्रमणों तथा चोरों एवं डाकुओं आदि ने अपनी लूटमार द्वारा लोगों का जीवन दूभर बना दिया था।

7. रोमन साम्राज्य में फैली अराजकता का लाभ उठाते हुए अनेक प्रांतों ने स्वतंत्रता के लिए विद्रोह आरंभ कर दिए थे। इससे स्थिति अधिक विस्फोटक हो गई।

8. तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य को भयानक अकालों एवं प्लेगों का सामना करना पड़ा। इसमें लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। इससे रोमन साम्राज्य को गहरा आघात लगा। थॉमस एफ० एक्स० नोबल के अनुसार, “तीसरी शताब्दी रोमन साम्राज्य एवं इसके शासकों के लिए अत्यंत कठिनाई का समय था। गृह-युद्धों एवं राजनीतिक हत्याओं का बोलबाला था। साम्राज्य की सीमाओं को सदैव ख़तरा था तथा कभी-कभी इनका उल्लंघन किया गया। अर्थव्यवस्था अव्यवस्थित थी।”

प्रश्न 3.

रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

रोमन साम्राज्य के पतन के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है

1. रोमन साम्राज्य की विशालता:

प्राचीनकाल में रोमन साम्राज्य बहुत विशाल था। उस समय रोमन साम्राज्य में रोम, इटली, स्पेन, फ्राँस, यूनान, सिसली, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका तथा ब्रिटेन के कुछ हिस्से सम्मिलित थे। उस समय यातायात के साधन अधिक विकसित नहीं थे। अत: इतने विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण रखना कोई सहज कार्य न था। इस स्वर्ण अवसर का लाभ उठाकर अनेक प्रांतों के गवर्नर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते थे। इससे रोमन साम्राज्य की एकता को गहरा आघात लगा।

2. रोमन शासकों की साम्राज्यवादी नीति :

रोमन शासकों की साम्राज्यवादी नीति भी रोमन साम्राज्य के पतन का एक महत्त्वपूर्ण कारण सिद्ध हुई। सभी रोमन शासकों ने साम्राज्यवादी नीति पर बहुत बल दिया। अतः उन्हें एक विशाल सेना का गठन करना पड़ा। इस सेना पर बहुत धन खर्च हुआ। लगातार युद्धों में जन तथा धन की भी अपार क्षति हुई। इससे लोगों में भारी असंतोष फैला। इसके अतिरिक्त रोमन शासकों की साम्राज्यवादी नीति ने अनेक देशों को भी अपना कट्टर शत्रु बना लिया। अतः उनकी दुश्मनी रोमन साम्राज्य को ले डूबी।

3. रोमन शासकों की विलासिता:

रोमन शासकों की विलासिता रोमन साम्राज्य के पतन का एक महत्त्वपूर्ण कारण सिद्ध हुई। कुछ रोमन शासकों को छोड़कर अधिकाँश रोमन शासक विलासप्रिय सिद्ध हुए। वे अपना अधिकाँश समय सुरा एवं सुंदरी के संग व्यतीत करते थे। इन पर वे देश का बहुमूल्य धन पानी की तरह बहा देते थे। रोमन रानियाँ भी अपनी विलासिता पर बहुत धन व्यय करती थीं।

दूसरी ओर रोमन शासकों ने लगातार कम हो रहे खजाने को भरने के लिए लोगों पर भारी कर लगा दिए। इससे लोगों में भारी असंतोष फैला तथा वे ऐसे साम्राज्य के विरुद्ध होते चले गए।

4. उत्तराधिकार कानून का अभाव :

रोमन साम्राज्य के पतन के महत्त्वपूर्ण कारणों में से एक उत्तराधिकार के कानून का अभाव था। अतः जब किसी शासक की आकस्मिक मृत्यु हो जाती तो यह पता नहीं होता था कि उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। ऐसे समय में विभिन्न दावेदारों में गृह युद्ध आरंभ हो जाते थे। ये गृह-युद्ध अनेक बार भयंकर रूप धारण कर लेते थे। इन युद्धों के परिणामस्वरूप जन तथा धन की अपार क्षति होती थी।

इससे जहाँ एक ओर रोमन साम्राज्य की शक्ति क्षीण हुई वहीं दूसरी ओर इसने , बाहरी शत्रुओं को रोमन साम्राज्य पर आक्रमण करने का स्वर्ण अवसर प्रदान किया।

5. साम्राज्य का विभाजन :

रोमन शासक डायोक्लीशियन ने प्रशासनिक कुशलता के उद्देश्य से रोमन साम्राज्य को दो भागों-पूर्वी रोमन साम्राज्य एवं पश्चिमी रोमन साम्राज्य में विभाजित कर दिया। उसका यह निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुआ। इससे रोमन साम्राज्य की एकता को गहरा आघात लगा। इससे रोमन साम्राज्य राजनीतिक दृष्टिकोण से दुर्बल हो गया।

इसे देखते हुए बर्बर जनजातियों ने रोमन साम्राज्य पर अपने आक्रमण तीव्र कर दिए। इन आक्रमणों ने रोमन साम्राज्य के पतन का डंका बजा दिया।

6. दुर्बल सेना :

किसी भी साम्राज्य की सुरक्षा एवं विस्तार में उसकी सेना की प्रमुख भूमिका होती है। कुछ रोमन शासकों ने एक विशाल एवं शक्तिशाली सेना का गठन किया था। किंतु बाद के रोमन शासक अयोग्य एवं निकम्मे सिद्ध हुए। वे अपना अधिकाँश समय सुरा एवं सुंदरी के संग व्यतीत करते थे। अतः उन्होंने रोमन साम्राज्य की सेना की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया।

परिणामस्वरूप रोमन सेना कमज़ोर हो गई। इसके अतिरिक्त कुछ रोमन शासकों ने विदेशियों को भी रोमन सेना में भर्ती कर इसे खोखला बना दिया। ऐसे साम्राज्य के पतन को रोका नहीं जा सकता था।

7. आर्थिक पतन :

रोमन साम्राज्य का आर्थिक पतन उसके लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। रोमन शासकों की साम्राज्यवादी नीति एवं उनकी विलासिता ने रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर घातक प्रहार किया। रोमन साम्राज्य में होने वाले युद्धों एवं विद्रोहों ने यहाँ की अर्थव्यवस्था को अधिक शोचनीय बना दिया। विदेशी आक्रमण भी रोमन अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हुए।

रोमन साम्राज्य में रोजाना वस्तुओं के भाव आसमान छूने लगे। इससे जनसाधारण में भारी असंतोष फैला। परिणामस्वरूप रोमन साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया।

बी० के० गोखले के अनुसार,

“आर्थिक नींव की कमजोरी ने साम्राज्य के विनाश में योगदान दिया।

8. विदेशी आक्रमण :

रोमन साम्राज्य के पतन का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण विदेशी आक्रमण सिद्ध हुए। 378 ई० में जर्मन मूल के गोथों (Goths) ने एड्रियनोपोल में रोमन सेनाओं को कड़ी पराजय दी। इसने रोमन साम्राज्य के पतन का डंका बजा दिया। 410 ई० में विसिगोथों (Visigoths) ने अपने नेता आलारक (Alaric) के नेतृत्व में रोम को नष्ट कर दिया। इस पराजय से रोमन साम्राज्य के गौरव को गहरा आघात लगा।

428 ई० में जर्मन मूल के सैंडलों (Vandals) ने उत्तरी अफ्रीका पर अधिकार कर लिया। 451 ई० में हूण नेता अटिला (Attila) ने गॉल (Gaul) पर अधिकार कर लिया। 493 ई० में ऑस्ट्रोगोथों (Ostrogoths) ने इटली पर अधिकार कर लिया। 568 ई० में लोंबार्डों (Lombards) ने इटली पर आक्रमण कर वहाँ भारी विनाश किया। निस्संदेह इन विदेशी आक्रमणों ने रोमन साम्राज्य की नींव को डगमगा दिया।

प्रश्न 4.

रोमन साम्राज्य के सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताएँ क्या थी ? संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

उत्तर:

रोमन साम्राज्य के सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित थीं 1. तीन श्रेणियाँ (Three Classes)-रोमन समाज में प्रमुखतः तीन श्रेणियाँ प्रचलित थीं। ये श्रेणियाँ थीं उच्च श्रेणी, मध्यम श्रेणी एवं निम्नतर श्रेणी। इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है

(1) उच्च श्रेणी :

रोमन समाज की उच्च श्रेणी में अभिजात वर्ग के लोग सम्मिलित थे। इनमें प्रमुखतः सैनेटर एवं नाइट सम्मिलित थे। इन्हें सम्मिलित रूप से पैट्रिशियन (Patrisian) कहा जाता था। वे बहुत शक्तिशाली थे। वे रोमन साम्राज्य के समस्त उच्च पदों पर नियुक्त थे। वे काफी धनवान होते थे। वे आलीशान महलों में रहते थे। वे विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। उनकी देख-रेख के लिए बड़ी संख्या में नौकर एवं दास-दासियाँ होते थे।

(2) मध्यम श्रेणी :

इस श्रेणी में नौकरशाही एवं सेना से जुड़े लोग, व्यापारी और किसान सम्मिलित थे। इन्हें सामूहिक रूप से प्लीबियन (Plebeians) के नाम से जाना जाता था। वे भी प्रशासन के महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्त थे। उनका जीवन भी सुखमय था। उनकी सेवा के लिए भी अनेक दास-दासियाँ होती थीं।

(3) निम्नतर श्रेणी :

रोमन समाज के अधिकाँश लोग निम्नतर श्रेणी से संबंधित थे। इनमें मज़दूर एवं दास सम्मिलित थे। इन्हें सामूहिक रूप से ह्यमिलिओरिस (Humiliores) कहा जाता था। उनकी दशा बहुत शोचनीय थी। वे गंदी झोंपड़ियों में रहते थे। उन्हें दो वक्त का खाना कभी नसीब नहीं होता था। उनके मालिक उन पर घोर अत्याचार करते थे। वास्तव में उनका जीवन पशुओं से भी बदतर था।

2. परिवार :

परिवार को रोमन समाज की आधारशिला माना जाता था। उस समय एकल परिवार प्रणाली (nuclear family) प्रचलित थी। परिवार में पति, पत्नी, बच्चे एवं दास सम्मिलित होते थे। उस समय परिवार पितृतंत्रात्मक (patriarchal) होते थे। परिवार में पिता परिवार का मुखिया होता था। उसके परिवार के सभी सदस्य उनके अधीन होते थे। वह अपने बच्चों की शिक्षा, उनके कार्यों तथा विवाह आदि का प्रबंध करता था।

परिवार के सभी सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते थे। इसके बावजूद परिवार का मुखिया स्वेच्छाचारी नहीं होता था। जे० एच० बेंटली एवं एच० एफ० जाईगलर के अनुसार, “यद्यपि रोमन पितृतंत्रात्मक परिवारों को कानूनी तौर पर विशाल शक्तियाँ प्राप्त थीं वे कम ही अपने अधीन सदस्यों पर अत्याचारी ढंग से शासन करते थे।”

3. स्त्रियों की स्थिति :

रोमन समाज में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। वे सार्वजनिक, धार्मिक एवं सामाजिक उत्सवों में बढ़-चढ़ कर भाग लेती थीं। संपन्न परिवार की लड़कियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करती थीं। उस समय लड़कियों का विवाह 16 से 23 वर्ष के मध्य किया जाता था। उस समय विवाह बहुत शानो-शौकत से किए जाते थे। उस समय दहेज प्रथा प्रचलित थी। पुत्री को अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त था।

विवाहिता का अपने परिवार पर काफी प्रभाव होता था। वह अपने बच्चों की शिक्षा तथा परिवार के अन्य कार्यों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। उस समय तलाक लेना अपेक्षाकृत आसान था। ऐसी सूरत में पति को अपनी नी से प्राप्त दहेज उसके पिता को वापस लौटाना होता था। उस समय रोमन समाज में वेश्यावृत्ति (prostitution) का प्रचलन था।

4. शिक्षा :

रोमन साम्राज्य में शिक्षा का प्रचलन बहुत कम था। पुरुषों में साक्षरता की दर (literacy rate) 20% एवं स्त्रियों में यह दर 10% थी। ग्रामीण क्षेत्रों जहाँ शहरों की अपेक्षा बहुत कम स्कूल थे यह दर इससे भी कम थी। साक्षरता की दर रोमन साम्राज्य के विभिन्न भागों में अलग-अलग थी। पोम्पई (Pompeii) नगर जो 79 ई० में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था वहाँ काम चलाऊ साक्षरता (Casual literacy) विद्यमान थी।

इसके विपरीत मिस्त्र में बड़ी संख्या में पैपाइरस (Papyri) पाए गए हैं। इनसे हमें पता चलता है कि कुछ व्यक्ति बिल्कुल अनपढ़ थे। किंतु दूसरी ओर सैनिकों, सेना अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों में साक्षरता दर बहुत ऊँची थी। ऑगस्ट्स, त्राजान एवं हैड्रियन ने शिक्षा के विकास के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण पग उठाए। एडवर्ड मैक्नल बर्नस के अनुसार, “बुद्धिमानी के तौर पर रोमनों का विकास बहुत धीरे हुआ।”

5. मनोरंजन :

रोमन साम्राज्य के लोग मनोरंजन के बहुत शौकीन थे। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ एक वर्ष में कम-से-कम 176 दिन कोई न कोई मनोरंजन कार्यक्रम अवश्य होता था। रोमन लोगों को सर्कस देखने एवं नृत्य एवं संगीत का बहुत शौक था। धनी वर्ग के लोग दासों के मध्य होने वाले युद्धों अथवा हिंसक जानवरों एवं दासों के मध्य होने वाले युद्धों को देखने के बहुत शौकीन थे।

इन युद्धों में पराजित होने वाले दास को मौत के घाट उतार दिया जाता था। इन युद्धों को देखने के लिए विशाल अखाड़े बनाए जाते थे जिन्हें कोलोसियम (colosseum) कहा जाता था। इनमें हजारों की संख्या में दर्शक बैठ सकते थे। उस समय नाटकों का भी प्रचलन था। बच्चे अपना मनोरंजन खिलौनों द्वारा करते थे। ये खिलौने मिट्टी, लकडी एवं धातुओं से बने होते थे।

6. सांस्कृतिक विविधता :

रोमन साम्राज्य में व्यापक सांस्कृतिक विविधता पाई जाती थी।

- उस समय रोमन साम्राज्य में अनेक धार्मिक संप्रदायों एवं देवी-देवताओं की उपासना का प्रचलन था।

- उस समय रोमन साम्राज्य में अनेक भाषाएँ-कॉप्टिक, प्यूनिक, बरबर, कैल्टिक ऊर्मिनियाई एवं लातीनी प्रचलित थीं।

- उस समय वेशभूषा की विविध शैलियाँ प्रचलित थीं।

- उस समय लोग विभिन्न प्रकार का भोजन खाते थे।

- उस समय सामाजिक संगठनों एवं उनकी बस्तियों के विभिन्न रूपों का प्रचलन था।

प्रश्न 5.

रोमन साम्राज्य के आर्थिक जीवन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

उत्तर:

रोमन साम्राज्य के लोगों के आर्थिक जीवन की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित थीं

1. कृषि:

रोमन साम्राज्य के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। उस समय ज़मींदारों के पास विशाल जागीरें होती थीं। इस पर वे दासों की सहायता से खेती करते थे। खेतों की गहाई एवं बिजाई का कार्य हलों द्वारा किया जाता था। हलों को बैलों द्वारा जोता जाता था। उस समय फ़सलों के अधिक उत्पादन के लिए खादों का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई के साधन भी उन्नत थे।

उस समय गैलिली में गहन् खेती का प्रचलन था। उस समय कैंपेनिया (Campania), सिसली (Sicily), फैय्यूम (Fayum), गैलिली (Galilee), बाइजैक्यिम (Byzacium), दक्षिणी गॉल (Southern Gaul) तथा बाएटिका (Baetica) फ़सलों के भरपूर उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उस समय रोमन साम्राज्य में गेहूँ, जौ, मक्का, जैतून, विभिन्न प्रकार की दालों, सब्जियों एवं फलों का उत्पादन होता था। फलों में सबसे अधिक उत्पादन अंगूर का किया जाता था। उस समय अंगूर की शराब का बहुत प्रचलन था।

2. पशुपालन:

रोमन साम्राज्य के लोगों का दूसरा मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। इसका कारण यह था कि उस समय रोमन साम्राज्य के विभिन्न भागों में अनेक उन्नत चरागाहें मौजूद थीं। नुमीडिया (आधुनिक अल्जीरिया) में बड़ी संख्या में भेड़-बकरियाँ पाली जाती थीं। यहाँ ऋतु प्रवास (transhumance) बहुत व्यापक पैमाने पर होता था। यहाँ चरवाहे (pastorals) एवं अर्ध यायावर (semi-nomadic) अपने साथ में अवन (oven) आकार की झोंपड़ियाँ (huts) लिए घूमते रहते थे। इन्हें मैपालिया (mapalia) कहा जाता था।

स्पेन में भी पशुपालन का धंधा काफी विकसित था। यहाँ चरवाहे पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गाँवों में रहते थे। इन गाँवों को कैस्टेला (Castella) कहते थे। उस समय रोमन साम्राज्य के विभिन्न भागों के लोग भेड़-बकरियों के अतिरिक्त गाय, बैल, भैंस, घोड़े, सूअर एवं कुत्ते आदि जानवरों को भी पालते थे। इन पशुओं को खेती करने, बोझा ढोने, दूध-दही, मक्खन, माँस एवं ऊन आदि प्राप्त करने के उद्देश्य से पाला जाता था। निस्संदेह पशुपालन की रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका थी।

3. उद्योग (Industry):

रोमन साम्राज्य में विभिन्न उद्योगों ने भी उल्लेखनीय विकास किया था। इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। प्रथम, रोमन सम्राटों ने उद्योगों के विकास के लिए विशेष पग उठाए। द्वितीय, रोमन साम्राज्य में विभिन्न प्रकार की धातुएँ–सोना, चाँदी, लोहा एवं टिन आदि भारी मात्रा में उपलब्ध थीं। तीसरा, रोमन साम्राज्य के उद्योगों के विकास में व्यापारिक संघों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उस समय रोमन साम्राज्य में जैतून का तेल (olive oil) निकालने तथा अंगूरी शराब (grape wine) बनाने के उद्योग प्रमुख थे। इनके प्रमुख केंद्र स्पेन, गैलिक प्राँत, उत्तरी अफ्रीका एवं मिस्त्र थे। जैतून का तेल, शराब तथा अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई ऐसे मटकों अथवा कंटेनरों द्वारा की जाती थी जिन्हें एम्फ़ोरा (Amphora) कहते थे। रोम में मोंटी टेस्टैकियो (Monte Testaccio) नामक स्थल से इस प्रकार के 5 करोड़ से अधिक कंटेनरों के अवशेष पाए गए हैं। स्पेन में जैतून के तेल निकालने का उद्योग 140-160 ई० के दौरान अपने चरमोत्कर्ष पर था।

4. व्यापार (Trade):

रोमन साम्राज्य का आंतरिक एवं विदेशी व्यापार काफी उन्नत था। इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे-

- रोमन शासकों ने व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष पग उठाए।

- ऑगस्ट्स के शासनकाल से लेकर आने वाले काफी समय तक संपूर्ण रोमन साम्राज्य में शांति एवं व्यवस्था बनी रही।

- यातायात के साधनों का काफी विकास किया गया था। सड़क मार्गों एवं बंदरगाहों द्वारा रोमन साम्राज्य के महत्त्वपूर्ण नगरों को आपस में जोड़ा गया था।

- सिक्कों के प्रचलन एवं बैंकों की स्थापना ने भी रोमन साम्राज्य के व्यापार के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया।

- उस समय रोमन साम्राज्य की कृषि एवं उद्योग ने अद्वितीय प्रगति की थी।

- रोमन पुलिस एवं नोसैना द्वारा सड़क मार्गों एवं समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए थे।

रोमन साम्राज्य का विदेशी व्यापार अनेक यूरोपीय देशों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्त्र, चीन, भारत, अरब एवं सीरिया आदि देशों के साथ होता था। रोमन साम्राज्य इन देशों को अंगूर की शराब, चाँदी का सामान, सोना, बहुमूल्य पत्थर, ताँबा एवं टिन आदि का निर्यात करता था। इसके बदले वह इन देशों से सूती एवं रेशमी वस्त्र, श्रृंगार का सामान, हाथी दाँत, गर्म मसाले, संगमरमर एवं कागज आदि का निर्यात करता था। निस्संदेह अनेक शताब्दियों तक रोमन साम्राज्य विश्व के व्यापार का एक प्रमुख केंद्र रहा।

5. श्रमिकों पर नियंत्रण (Controlling Workers)-रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में दासों की उल्लेखनीय भूमिका थी। दासों से प्रतिदिन 16 से 18 घंटे कठोर कार्य लिया जाता था। इसके बावजूद उन्हें न तो कोई वेतन दिया जाता था तथा न ही भरपेट खाना। हाँ उन पर घोर अत्याचार ज़रूर किए जाते थे। पहली शताब्दी में जब रोमन साम्राज्य ने अपनी विस्तार की नीति का लगभग त्याग कर दिया तो दासों की आपूर्ति में कमी आने लगी। बाध्य होकर दास श्रम का प्रयोग करने वालों को दास प्रजनन (slave breeding) एवं वेतनभोगी मज़दूरों (wage labourers) का सहारा लेना पड़ा।

वेतनभोगी मज़दूर सस्ते पड़ते थे। इसका कारण यह था कि उन्हें आवश्यकता के अनुसार रखा एवं छोड़ा जा सकता था। दूसरी ओर वेतनभोगी मजदूरों के विपरीत दास श्रमिकों को वर्ष भर भोजन देना पड़ता था तथा अन्य खर्चे भी करने पड़ते थे। इससे दास श्रमिकों की लागत बहुत बढ़ जाती थी। दासों एवं मजदूरों पर घोर अत्याचारों के कारण एवं कर्जे के कारण वे भागने के लिए बाध्य हो जाते थे। 398 ई० के एक कानून में कहा गया है कि उस समय श्रमिकों को दागा जाता था ताकि यदि वे भागने का प्रयास करें तो उन्हें पहचाना जा सके।

6. सिक्के (Coins)-रोमन साम्राज्य में 366 ई० पू० में सिक्कों का प्रचलन आरंभ हुआ। ये सिक्के काँसे के बने होते थे। इन सिक्कों के प्रचलन से पूर्व वस्तुओं का लेन-देन वस्तु विनिमय (barter system) के आधार पर चलता था। सिक्कों के प्रचलन से आंतरिक एवं विदेशी व्यापार को एक नया प्रोत्साहन मिला। कुछ समय के पश्चात् रोमन साम्राज्य में चाँदी के सिक्कों का प्रचलन आरंभ हुआ।

इस सिक्के को दीनारियस (denarius) कहा जाता था। तीसरी शताब्दी में स्पेन की चाँदी की खानें खत्म हो गई थीं। अतः सरकार के पास चाँदी की धातु का भंडार समाप्त हो गया था। बाध्य होकर रोमन साम्राज्य को अपनी चाँदी की मुद्रा का प्रचलन छोड़ना पड़ा। चौथी शताब्दी में कांस्टैनटाइन ने सोने पर आधारित नई मुद्रा प्रणाली का प्रचलन किया। इसका नाम सॉलिडस (Solidus) रखा गया। यह 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना होता था।

प्रश्न 6.

रोमन साम्राज्य के लोगों के धार्मिक जीवन की मुख्य विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर:

रोमन साम्राज्य के लोगों में अनेक देवी-देवताओं की पूजा का प्रचलन था। वे अपने सम्राटों की भी देवता के रूप में उपासना करते थे। वे अनेक अंध-विश्वासों में भी विश्वास रखते थे। ईसाई धर्म का उदय इस काल की एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। रोमन लोगों के धार्मिक जीवन की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थीं–

1. रोमन देवते (Roman Deities) रोमन लोग बहुदेववादी (polytheist) थे। वे अनेक देवी-देवताओं की उपासना करते थे। उनके कुछ प्रसिद्ध देवी-देवता निम्नलिखित थे

(1) जूपिटर (Jupiter)-जूपिटर रोमन लोगों का सबसे सर्वोच्च देवता था। वह आकाश का बड़ा देवता था। सूर्य, चंद्रमा एवं तारे सभी उसी की आज्ञा का पालन करते थे। वह विश्व की सभी घटनाओं को जानता था। वह पापियों को सज़ा भी देता था।

(2) मॉर्स (Mars)-मॉर्स युद्ध का देवता था। युद्ध में होने वाली पराजय अथवा विजय उसकी कृपा पर निर्भर करती थी।

(3) जूनो (Juno)-जूनो रोमन लोगों की प्रमुख देवी थी। उसे स्त्रियों की देवी समझा जाता था। लोगों का विश्वास था कि जूनो की कृपा होने पर ही स्त्रियाँ गर्भ धारण करती हैं। इस देवी की उपासना सभी घरों में की जाती थी।

(4) मिनर्वा (Minerva)—मिनर्वा को ज्ञान की देवी माना जाता था। उसकी कृपा से मनुष्य का अंधकार दूर होता था तथा वह ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करता था।

(5) डायना (Dyana) वह प्रेम की देवी थी।

(6) इसिस (Isis)-इसिस को स्त्रियों एवं परिवार से संबंधित देवी माना जाता था। वह पतियों को अपनी पत्नियों से प्यार करने तथा बच्चों को अपने माता-पिता का सम्मान करने के लिए बाध्य करती थी। इसिस की उपासना पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों द्वारा की जाती थी।

2. उपासना विधि (Method of Worship)-रोमन लोग अपने देवी-देवताओं की स्मृति में भव्य मंदिरों का निर्माण करते थे। इसमें वे विभिन्न देवी-देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित करते थे। इनकी उपासना बहुत धूमधाम से की जाती थी। देवी-देवताओं को विभिन्न प्रकार के चढ़ावे चढ़ाए जाते थे। इसके अतिरिक्त पशुओं की बलियाँ भी दी जाती थीं।

उस समय यह माना जाता था कि विधिवत् पूजा करने से देवता प्रसन्न होते हैं तथा मन की इच्छा पूर्ण होती है। नाराज़ होने पर देवता अनिष्ट करते हैं। अतः विधिवत् उपासना के उद्देश्य से बड़ी संख्या में पुरोहितों को नियुक्त किया जाता था। उनका समाज में बहुत सम्मान होता था।

3. सम्राटों की उपासना (Worship of Emperors)-रोमन सम्राट् ऑगस्ट्स ने सम्राटों की उपासना प्रथा को रोमन साम्राज्य में प्रचलित किया। इस प्रथा को प्रचलित करके वह रोमन साम्राज्य की विभिन्न जातियों के लोगों को एकता के सूत्र में बाँधना चाहता था। उसका यह प्रयास सफल प्रमाणित हुआ। अत: उसके उत्तराधिकारियों ने इस प्रथा को जारी रखा। डायोक्लीशियन (Diocletian) ने अपने आप को सूर्य देवता घोषित कर दिया। इन सम्राटों की स्मृति में भी विशाल एवं भव्य मंदिर बनाए जाते थे। यहाँ पुरोहितों द्वारा उनकी विधिवत् उपासना की जाती थी।

4. मिथ धर्म (Mithraism)–उस समय रोमन साम्राज्य में जो धर्म प्रचलित थे उनमें मिथ्र धर्म को भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इस धर्म के लोग मुख्य रूप से सूर्य देवता की उपासना करते थे। स्त्रियों को इस धर्म में प्रवेश की अनुमति नहीं थी।

5. यहूदी धर्म (Judaism)—यहूदी धर्म रोमन साम्राज्य का एक लोकप्रिय धर्म था। इस धर्म का संस्थापक पैगंबर मूसा (Prophet Musa) था। यहूदी एकेश्वरवादी (monolith) थे। वे जेहोवा (Jehova) के अतिरिक्त किसी अन्य की उपासना नहीं करते थे। उनके विचारानुसार जेहोवा ने सृष्टि की रचना की है तथा वह ही इसकी पालना करता है। इस धर्म में मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध है। यह धर्म आपसी भाईचारे एवं नैतिकता पर बल देता है। इस धर्म की पवित्र पुस्तक को तोरा (Torah) कहा जाता है। इस धर्म के मंदिर सिनेगोग (synegogue) कहलाते

6. ईसाई धर्म (Christianity)-ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह (Jesus Christ) थे। ईसा मसीह के उपदेश बिल्कुल साधारण थे तथा उनका उद्देश्य मानव जाति का कल्याण करना था। उन्होंने लोगों को आपसी भाईचारे एवं प्रेम का संदेश दिया। वह एक परमात्मा में विश्वास रखते थे। उनका कथन था कि हमें सदैव ग़रीबों एवं असहायों की सहायता करनी चाहिए। वह सदाचार पर बहुत बल देते थे। वह अनैतिक कार्य करने एवं झूठ बोलने के विरुद्ध थे।

वह मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। ईसाइयों की पवित्र पुस्तक बाईबल (Bible) कहलाती है। ईसाई गिरजाघरों (churches) में उपासना करते हैं। कांस्टैनटाइन ने 313 ई० में ईसाई धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया। इससे ईसाई धर्म को एक नया प्रोत्साहन मिला। प्रसिद्ध इतिहासकार बी० के० गोखले के अनुसार, “रोमन बहुत धार्मिक थे तथा वे प्रथाओं और संस्कारों को बहुत महत्त्व देते थे।”

प्रश्न 7.

रोमन साम्राज्य में प्रचलित दास प्रथा तथा इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

दास प्रथा की रोमन समाज में एक महत्त्वपूर्ण विशेषता थी। वास्तव में यह उनके समाज का एक अभिन्न अंग बन चुका था। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि ऑगस्टस के शासनकाल में इटली की 75 लाख की जनसंख्या में दासों की संख्या 30 लाख थी। जिस व्यक्ति के पास जितने अधिक दास होते थे समाज में उसे उतना सम्मान दिया जाता था। अतः अमीरों में अधिक-से-अधिक दास रखने की एक होड़ सी लगी रहती थी।

स्थिति इतनी भयावह थी कि साधारण से साधारण नागरिक भी अपने अधीन 7-8 दास रखता था। इनमें से अधिकांश दास युद्ध में बंदी बनाए गए होते थे। रोमन समाज में अवांछित बच्चों को उनके पिताओं द्वारा फेंक दिया जाता था। इन बच्चों को व्यापारियों द्वारा दास बना लिया जाता था। वास्तव में दास प्रथा रोमन समाज के माथे पर एक कलंक समान थी। प्रसिद्ध इतिहासकार डब्ल्यू० आर० ब्रोनलो के अनुसार, “जीवन के सभी पक्षों में दासों एवं जानवरों में एकरूपता थी।”

1. दासों की स्थिति (Position of Slaves)-रोमन समाज में दासों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। गाँवों में रहने वाले दास पशुओं से भी बदतर जीवन व्यतीत करते थे। दासों पर मालिक घोर अत्याचार करते थे। उन्हें जागीरों पर 16 से 18 घंटे प्रतिदिन कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता था। खेतों में काम करते समय दासों को एक दूसरे से जंजीरों से बाँधा जाता था ताकि वे भागने का दुस्साहस न करें। रात के समय उन्हें तहखानों में भेज दिया जाता था। यहाँ न तो कोई स्वास्थ्य का प्रबंध होता था तथा न ही कोई रोशनी का।

घोर मेहनत के बावजूद उन्हें भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। शहरों में रहने वाले दासों की स्थिति भी अच्छी न थी। वे विभिन्न प्रकार करते थे। उदाहरण के तौर पर वे घरेल नौकर, दकानदारों के सहायक, मज़दर एवं व्यापारियों के एजेंट तौर पर कार्य करते थे। वे विभिन्न प्रकार से अपने मालिकों का मनोरंजन भी करते थे। दासों को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। वे अपने मालिक की अनुमति के बिना विवाह तक नहीं करवा सकते थे।

वे अपने स्वामी को छोड़ कर कहीं नहीं जा सकते थे। ऐसा प्रयास करने वाले दासों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। दासों के साथ किए जाने वाले अपमानजनक व्यवहार के कारण अनेक बार दास सामहिक रूप से विद्रोह कर देते थे।

2. स्त्री दासों की स्थिति (Position of Female Slaves)-रोमन समाज में स्त्री दासों की संख्या भी काफी थी। समाज में उनकी स्थिति भी अच्छी न थी। वे पुरुषों का विभिन्न प्रकार से मनोरंजन करती थीं। पुरुष उन्हें केवल एक विलासिता की वस्तु समझते थे। उनका खुलेआम यौन शोषण किया जाता था। इंकार करने वाली दासी पर घोर अत्याचार किए जाते थे। घर में काम करने वाली दासियों को विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते थे। घरेलू कार्यों के अतिरिक्त वे अपनी मालकिनों को तैयार करती थीं। वे अपनी मालकिनों के बच्चों की देखभाल का कार्य भी करती थीं। इनके अतिरिक्त दासियों को घर में आने वाले मेहमानों को भी प्रसन्न रखना पड़ता था।

3. दास बच्चों की स्थिति (Position of Children Slaves)-रोमन समाज में दास बच्चों की स्थिति भी शोचनीय थी। दास बच्चों पर उनके माता-पिता का कोई अधिकार नहीं था। उन पर उनके मालिकों का पूर्ण अधिकार होता था। उस समय दास बच्चों को दहेज में देने की प्रथा भी प्रचलित थी।

दास बच्चों पर भी उनके मालिक घोर अत्याचार करते थे। 5-6 वर्ष के बच्चों को ख़तरनाक कामों पर लगा दिया जाता था। उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया था तथा वे अर्धनग्न घूमते रहते थे। वास्तव में दास बच्चों का जीवन भी नरक समान था। इतिहासकार एच० टी० रोवेल के अनुसार, “दासों के बच्चे अपने मालिकों की उसी प्रकार संपत्ति थे जैसे कि बागों के सेब अथवा पशुओं के झुंड।”

4. दास व्यापार (Slave Trade)-रोमन साम्राज्य में दास प्रथा का व्यापक प्रचलन था। अतः दास व्यापार काफी जोरों पर था। युद्ध में बनाए गए सभी बंदियों को दास बना लिया जाता था। उन्हें दास व्यापारियों द्वारा खरीद लिया जाता था। एक दास पुरुष को 18 से 20 पौंड तथा एक दासी को 6 से 8 पौंड तक खरीदा जाता था। सुंदर दिखने वाली दासी की कीमत कुछ अधिक होती थी। क्योंकि उस समय प्रत्येक रोमन नाग अनुसार कुछ न कुछ दास अवश्य रखता था इसलिए प्रत्येक दुकानदार दास अवश्य रखता था। निस्संदेह दास व्यापार काफी लाभप्रद था।

5. दासता से मुक्ति (Manumission)-रोमन साम्राज्य में कुछ दयावान मालिक दास-दासियों की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें दासता से मुक्त कर देते थे। कुछ दास मालिक अपनी मृत्यु से पूर्व दान के रूप में कुछ दासों को मुक्त कर देते थे। कुछ दास अपने मालिकों को दासता से मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से कीमत देते थे। यह कीमत सामान्यतः 20 से 25 पौंड होती थी। कभी-कभी यह इससे भी ऊपर होती थी। दासों द्वारा यह धन अपने जीवन काल में थोड़ा-थोड़ा करके एकत्र किया जाता था।

कुछ दास मालिक अपनी दासियों से विवाह करने हेतु उन्हें दासता से मुक्त कर देते थे। यद्यपि दासों को मुक्त कर दिया जाता था किंतु फिर भी उन पर कुछ प्रतिबंध जारी रहते थे। वे रोमन साम्राज्य के उच्च पदों एवं सेना में भर्ती नहीं हो सकते थे। वे अपने मालिक के विरुद्ध अदालत में कोई गवाही नहीं दे सकते थे। मार्क किशलेस्की के अनुसार, “मुक्त दास भी अपने संपूर्ण जीवनकाल में अपने पूर्व मालिक के प्रति बाध्य रहता था।

वे उसका विशेष सम्मान करते थे तथा उसका अदालतों अथवा अन्य संघर्षों के समय विरोध नहीं कर सकते थे। ऐसा करने पर उसे सज़ा के तौर पर पुनः दास बनाया जा सकता था।

6. दास प्रथा के प्रभाव (Effects of Institution of Slavery) दास प्रथा के रोमन साम्राज्य पर गहन प्रभाव पड़े। इस प्रथा के व्यापक प्रचलन के कारण रोमन लोग विलासप्रिय बन गए। दासों पर लगे प्रतिबंधों एवं घोर अत्याचारों के कारण उनमें निराशा फैली। इससे विद्रोहों का जन्म हुआ। ये विद्रोह रोमन साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुए। रोमन लोगों को दासियों का यौन-शोषण करने की खुली छूट थी।

इस कारण लोगों का तीव्रता से नैतिक पतन हुआ। दास प्रथा के कारण रोमन साम्राज्य के छोटे स्वतंत्र किसानों का सर्वनाश हुआ। अतः उन्हें अपनी जमीनें बेचनी पड़ी। दास प्रथा का एक अच्छा प्रभाव यह पड़ा कि यूनानी दासों ने अपने देश की संस्कृति को रोमन साम्राज्य में फैलाया।

| क्रम संख्या | वर्ष | घटना |

| 1. | 509 ई० पू० | रोम में गणतंत्र की स्थापना। |

| 2. | 27 ई० पू० | रोम में गणतंत्र का अंत एवं ऑगस्ट्स द्वारा प्रिंसिपेट की स्थापना। |

| 3. | 27 ई० पू० से 14 ई० | रोमन साम्राज्य के प्रथम प्रिंसिपेट ऑगस्ट्स का शासनकाल। |

| 4. | 14 ई० से 37 ई० | ऑगस्ट्स के उत्तराधिकारी टिबेरियस का शासनकाल। |

| 5. | 54 ई० से 68 ई० | रोमन साम्राज्य के सर्वाधिक अत्याचारी शासक नीरो का शासनकाल। |

| 6. | 64 ई० | रोम में भयंकर आग। |

| 7. | 66 ई० | यहूदियों का विद्रोह। |

| 8. | 69 ई० | रोमन साम्राज्य पर चार सम्राटों ने शासन किया। |

| 9. | 79 ई० | विसूवियस ज्वालामुखी के फटने से पोम्पई का दफन। वरिष्ठ प्लिनी की मृत्यु। |

| 10. | 98 ई० से 117 ई० | त्राजान का शासनकाल। |

| 11. | 113 ई०-117 ई० | सम्राट् त्राजान का पार्थियन शासक के विरुद्ध अभियान। राजधानी टेसीफुन पर अधिकार। |

| 12. | 117 ई० से 138 ई० | हैड्रियन का शासनकाल। |

| 13. | 161 ई० से 180 ई० | मार्स्स आरेलियस का शासनकाल, मेडिटेशंस नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना। |

| 14. | 193 ई० से 211 ई० | सेप्टिमियस सेवेरस का शासनकाल। |

| 15. | 224 ई० | ईरान में ससानी वंश की स्थापना। |

| 16. | 241 ई० से 272 ई० | ईरान में शापुर प्रथम का शासन। |

| 17. | 253 ई० से 268 ई० | सम्राट् गैलीनस का शासनकाल। |

| 18. | 233 ई० से 280 ई० | रोमन साम्राज्य पर जर्मन बर्बरों के आक्रमण। |

| 19. | 284 ई० से 305 ई० | डायोक्लीशियन का शासनकाल, रोमन साम्राज्य को दो भागों में विभाजित करना। |

| 20. | 301 ई० | डायोक्लीशियन द्वारा सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें निश्चित करना। |

| 21. | 309 ई० से 379 ई० | ईरान में शापुर द्वितीय का शासनकाल। |

| 22. | 306 ई० से 337 ई० | कांस्टैनटाइन का शासनकाल। |

| 23. | 313 ई० | कांस्टैनटाइन ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया। |

| 24. | 330 ई० | कांस्टैनटाइन ने कुंस्तुनतुनिया को रोमन साम्राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया। |

| 25. | 408 ई० से 450 ई० | थियोडोसियस द्वितीय का शासनकाल। |

| 26. | 410 ईo | विसिगोथों द्वारा रोम का विध्वंस। |

| 27. | 428 ई० | वैंडलों द्वारा अफ्रीका पर कब्ज़ा। |

| 28. | 438 ईo | थियोडोसियस कोड को जारी करना। |

| 29. | 493 ई० | ऑस्ट्रोगोथों द्वारा इटली में राज्य स्थापित करना। |

| 30. | 527 ई० से 565 ई० | जस्टीनियन का शासनकाल। |

| 31. | 533 ई० | जस्टीनियन कोड को जारी करना। |

| 32. | 568 ई० | लोंबार्डों द्वारा इटली पर आक्रमण। |

संक्षिप्त उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1.

ऑगस्ट्स काल को रोमन साम्राज्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है ?

अथवा

रोमन साम्राज्य के ऑगस्ट्स काल से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर:

ऑगस्ट्स की गणना रोमन साम्राज्य के महान् शासकों में की जाती है। उसने रोमन साम्राज्य पर 27 ई० पू० से 14 ई० तक शासन किया। उसके शासनकाल को निम्नलिखित कारणों से रोमन साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है

- उसने रोमन साम्राज्य में जुलियस सीज़र के पश्चात् फैली अराजकता को दूर कर शांति की स्थापना की।

- उसने सैनेट जोकि रोमन साम्राज्य की सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था थी, के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए।

- उसने रोमन साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया। इसे आधुनिक शस्त्रों से लैस किया गया।

- उसने प्रांतीय प्रशासन में अनेक महत्त्वपूर्ण सुधार किए।

- उसने रोमन साम्राज्य को अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया।

- उसने कला तथा साहित्य के विकास के लिए अनेक कार्य किए।

प्रश्न 2.

ऑगस्ट्स के सैनेट के साथ किस प्रकार के संबंध थे ?

उत्तर:

ऑगस्ट्स रोमन साम्राज्य का एक महान् शासक था। यद्यपि राज्य की वास्तविक शक्तियाँ उसके हाथ में थीं किंतु उसने कभी भी अपने आपको निरंकुश शासक घोषित नहीं किया। वह अपने आपको केवल प्रिंसेप्स अथवा प्रथम नागरिक कहलाता था। ऐसा सैनेट के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए किया गया था। सैनेट रोमन गणतंत्र के समय रोम की सर्वाधिक प्रभावशाली संस्था थी। इसने अनेक शताब्दियों तक रोम के इतिहास में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। ऑगस्ट्स ने केवल रोम के धनी, ईमानदार एवं कर्त्तव्यपरायण लोगों को ही सैनेट में प्रतिनिधित्व दिया।

उसने सदैव सैनेट के प्रति सम्मान प्रकट किया। इसे देखते हुए सैनेट ने स्वेच्छा से सैन्य संचालन, सीमाँत प्रदेशों के नियंत्रण, सुरक्षा, युद्ध एवं संधि संबंधी सभी अधिकार ऑगस्ट्स को सौंप दिए। ऑगस्ट्स ने कुछ समय के पश्चात् सैनेट के सदस्यों की संख्या 1000 से कम कर के 600 कर दी। इस प्रकार उसने बड़ी चतुराई से सैनेट के अवांछित सदस्यों को हटा दिया। इस प्रकार ऑगस्ट्स ने सैनेट पर नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त की।

प्रश्न 3.

रोमन साम्राज्य में सेना की भूमिका का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

रोमन साम्राज्य में सेना की उल्लेखनीय भूमिका थी। इसे सम्राट् एवं सैनेट के पश्चात् प्रशासन की एक महत्त्वपूर्ण संस्था माना जाता था। रोमन सेना एक व्यावसायिक सेना थी। प्रत्येक सैनिक को कम-से-कम 25 वर्षों तक सेवा करनी पड़ती थी। प्रत्येक सैनिक को नकद वेतन दिया जाता था। चौथी शताब्दी तक इसमें 6 लाख सैनिक थे। सैनिक अधिक वेतन और अच्छी सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे।

कभी-कभी ये आंदोलन सैनिक विद्रोहों का रूप भी ले लेते थे। सैनेट सेना से घृणा करती थी और उससे डरती भी थी। इसका कारण यह था कि सेना हिंसा का स्रोत थी। सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वे सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते थे। जब सेनाएँ विभाजित हो जाती थीं तो इसका परिणाम गृह युद्ध होता था।

प्रश्न 4.

ऑगस्ट्स ने रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए कौन-से कदम उठाए ?

उत्तर:

ऑगस्ट्स के शासनकाल में आर्थिक क्षेत्र में अद्वितीय विकास किया। इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। प्रथम, ऑगस्ट्स के शासनकाल में रोमन साम्राज्य में पूर्ण शाँति एवं व्यवस्था कायम रही। द्वितीय, उसने यातायात के साधनों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया। इससे साम्राज्य के विभिन्न भागों एवं विदेशों से संपर्क स्थापित करना एवं माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना सुगम हो गया।

तीसरा, उसने समुद्री डाकुओं का सफाया करने के उद्देश्य से एक स्थायी जल बेडे का निर्माण करवाया। चौथा. उसने कषि एवं उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनेक महत्त्वपूर्ण कदम उठाए। पाँचवां, उसने रोमन साम्राज्य के अनेक देशों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। ऑगस्ट्स के इन आर्थिक सुधारों के चलते जहाँ एक ओर रोमन लोग आर्थिक पक्ष से समृद्ध हुए वहीं दूसरी ओर इससे रोमन साम्राज्य की नींव सुदृढ़ हुई।

प्रश्न 5.

ऑगस्ट्स ने कला तथा साहित्य को किस प्रकार प्रोत्साहित किया ?

उत्तर:

ऑगस्ट्स कला तथा साहित्य का महान् प्रेमी था। इसलिए उसके शासनकाल में इन क्षेत्रों में अद्वितीय प्रगति हुई। उसने रोम में अनेक भव्य भवनों एवं मंदिरों का निर्माण करवाया। इनमें उसके द्वारा बनवाया गया पैंथियन सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उसने ईंटों के स्थान पर संगमरमर का प्रयोग करके रोमन भवन निर्माण कला को एक नई दिशा प्रदान की। उसके शासनकाल में रोमन साहित्य ने उल्लेखनीय विकास किया। लिवि, वर्जिल, होरेस तथा ओविड आदि ने ऑगस्ट्स के शासनकाल को चार चाँद लगा दिए।

लिवि रोमन साम्राज्य का सबसे महान् इतिहासकार था। उसने रोम के इतिहास को 142 जिल्दों में लिखा। वर्जिल ऑगस्ट्स के शासनकाल का सबसे महान् कवि था। उसकी सबसे प्रसिद्ध रचना का नाम ईनिड है। यह एक महाकाव्य है। इसमें रोम के संस्थापक ट्रोजन के साहसिक कार्यों का विवरण दिया गया है। होरेस ऑगस्ट्स के शासनकाल का एक अन्य प्रसिद्ध कवि था। उसने अपनी कविताओं में ऑगस्ट्स की बहुत प्रशंसा की है तथा उसे एक देवता माना है। ओविड भी एक महान् कवि था। उसकी कविताओं का मूल विषय प्रेम था।

प्रश्न 6.

नीरो को रोमन साम्राज्य के इतिहास का सबसे क्रूर शासक क्यों माना जाता है ?

उत्तर:

नीरो रोमन साम्राज्य का सबसे बदनाम शासक था। उसने 54 ई० से 68 ई० तक शासन किया। वह एक अत्यंत अयोग्य एवं क्रूर शासक प्रमाणित हुआ। वह बहुत शंकालु स्वभाव का था। इस कारण उसने राज्य के अनेक उच्च अधिकारियों को मौत के घाट उतार डाला। यहाँ तक कि उसने अपने सौतेले भाई ब्रिटानिक्स, अपने शिक्षक सेनेका, अपनी माँ अग्रीपिना तथा अपनी पत्नी ऑक्टेविया को भी मरवा डाला।

उसने अपनी अय्याशी एवं गलत कार्यों से रोम के खजाने को खाली कर दिया। उसने इसे भरने के उद्देश्य से जनता पर भारी कर लगा दिए। इससे लोगों में भारी रोष फैला। 64 ई० में रोम में एक भयंकर आग लग गई। इस कारण लगभग आधे से अधिक हो गया।

नीरो ने इस आग के लिए ईसाइयों को दोषी ठहराया तथा उन्हें बडी संख्या में मौत के घाट उतार डाला। उसने रोम को पुनः भव्य भवनों से सुसज्जित किया। इससे रोमन अर्थव्यवस्था को एक गहरा आघात लगा। उसके बढ़ते हुए अत्याचारों के कारण गॉल, स्पेन एवं अफ्रीका में विद्रोह भड़क उठे। इस कारण रोमन साम्राज्य की नींव डगमगा गई।

प्रश्न 7.

अगर सम्राट् बाजान भारत पर विजय प्राप्त करने में वास्तव में सफल रहे होते और रोमवासियों का इस देश पर अनेक सदियों तक कब्जा रहा होता, तो आप क्या सोचते हैं कि भारत वर्तमान समय के देश से किस प्रकार भिन्न होता ?

उत्तर:

यदि भारत अनेक सदियों तक रोमवासियों के कब्जे में रहा होता, तो भारत वर्तमान समय के देश से निम्नलिखित दृष्टियों से भिन्न होता

- भारत में लोकतंत्र के स्थान पर राजतंत्र की स्थापना होती।

- भारत में सोने के सिक्के प्रचलित होते।

- ग्रामीण क्षेत्र नगरों के नियंत्रण में होते।

- ग्रामीण क्षेत्र राज्य के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत होता।

- ईसाई धर्म देश का राजधर्म होता।

- लोगों के मनोरंजन के मुख्य साधन सर्कस, थियेटर के तमाशे तथा जानवरों की लड़ाइयाँ होतीं।

- देश में दास प्रथा का प्रचलन होता।

प्रश्न 8.

तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य में उत्पन्न संकट के प्रमुख कारण क्या थे ?

अथवा

रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी का संकट क्या था ?

उत्तर:

तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। इसके लिए निम्न कारण उत्तरदायी थे

(1) तीसरी शताब्दी के दौरान जर्मन मूल की अनेक जनजातियों जिनमें एलमन्नाई, फ्रैंक तथा गौथ प्रमुख थे, ने अपने लगातार आक्रमणों द्वारा रोमन साम्राज्य की नींव को डगमगा दिया।

(2) तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति बहुत शोचनीय थी। 47 वर्षों के दौरान 25 शासक सिंहासन पर बैठे। इन सभी शासकों की या तो हत्या की गई या वो गृह-युद्ध में मारे गए।

(3) रोमन साम्राज्य में फैली अराजकता के कारण कृषि, उद्योग तथा व्यापार को गहरा आघात लगा। अतः दैनिक प्रयोग की सभी वस्तुओं की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि होने लगी। इसे लोग सहन करने को तैयार नहीं थे।

(4) प्रत्येक शासक सेना के सहयोग से सत्ता में आता था। अतः सैनिकों का समर्थन पाने के उद्देश्य से उनकी तनख्वाहों एवं अन्य सुविधाओं में वृद्धि कर दी जाती थी। इससे रोमन अर्थव्यवस्था को एक गहरा धक्का लगा।

(5) रोमन साम्राज्य में फैली अराजकता का लाभ उठाते हुए अनेक प्रांतों ने स्वतंत्रता के लिए विद्रोह आरंभ कर दिए थे। इससे स्थिति ने विस्फोटक रूप धारण कर लिया।

(6) तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य में अनेक भयानक अकाल पड़े एवं प्लेग फैली। इसमें बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। अतः रोमन साम्राज्य तीव्रता से विघटन की ओर बढ़ने लगा।

प्रश्न 9.

डायोक्लीशियन ने रोमन साम्राज्य के विकास के लिए कौन-से पग उठाए ?

उत्तर:

डायोक्लीशियन ने रोमन साम्राज्य के विकास के लिए निम्नलिखित पग उठाए

(1) डायोक्लीशियन ने सर्वप्रथम सम्राट् के सम्मान में वृद्धि की। उसने अपने आप को सूर्य देवता घोषित किया। उसने दरबार में नए नियमों को प्रचलित किया।

(2) उसने रोमन साम्राज्य पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से 285 ई० में रोमन साम्राज्य को दो भागों में विभाजित किया। पूर्वी साम्राज्य पर उसने स्वयं शासन किया।

(3) उसने निकोमेडिया को पूर्वी रोमन साम्राज्य की नयी राजधानी घोषित किया। उसने पश्चिमी रोमन साम्राज्य का प्रशासन चलाने के लिए मैक्सीमीअन को सम्राट तथा कांस्टैनटीयस को सहायक सम्राट नियुक्त किया।

(4) उसने रोमन साम्राज्य की सुरक्षा के उद्देश्य से सेना को अधिक शक्तिशाली बनाया तथा सीमाओं पर अनेक नए किलों का निर्माण करवाया।

(5) उसने 100 प्रांतों का गठन किया। उसने प्रांतों में शासन करने वाले अधिकारियों की संख्या में वृद्धि कर दी।

(6) उसनें रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अनेक पग उठाए। उसने 301 ई० में एक आदेश द्वारा सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें निश्चित कर दी।

प्रश्न 10.

कांस्टैनटाइन की प्रमुख उपलब्धियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

उत्तर:

कांस्टैनटाइन की गणना रोमन साम्राज्य के प्रसिद्ध शासकों में की जाती है। उसने 306 ई० से 337 ई० तक शासन किया। उसने अपने शासनकाल के दौरान रोमन साम्राज्य की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। उसने सर्वप्रथम अपना ध्यान रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की ओर दिया। उसने रोमन साम्राज्य में तीन शताब्दियों से प्रचलित मौद्रिक प्रणाली में परिवर्तन किया।

उस समय में सभी मुद्राएँ चाँदी से बनी होती थीं। यह चाँदी स्पेन से रोमन साम्राज्य में आती थी। चाँदी की कमी के कारण सरकार के पास इस धातु का भंडार खत्म हो गया। इस स्थिति से निपटने के लिए कांस्टैनटाइन ने 310 ई० में सोने पर आधारित नई मुद्रा चलाई। इसका नाम सॉलिडस रखा गया। यह मुद्रा रोमन साम्राज्य के अंत के पश्चात् भी चलती रही।

कांस्टैनटाइन ने रोमन साम्राज्य में उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया। उसने यातायात के साधनों का विकास किया। उसने रोमन साम्राज्य के विदेशों के साथ व्यापार को भी प्रोत्साहित किया। कांस्टैनटाइन ने रोमन साम्राज्य की सरक्षा के लिए एक शक्तिशाली सेना का गठन किया।

उसकी एक अन्य महत्त्वपर्ण सफलता 313 ई० में ईसाई को रोमन साम्राज्य का राज्य धर्म घोषित करना था। इससे ईसाई धर्म के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। उसके शासनकाल का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य 330 ई० में कुंस्तुनतुनिया को रोमन साम्राज्य की दूसरी राजधानी घोषित करना था।

प्रश्न 11.

जस्टीनियन पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए।

उत्तर:

जस्टीनियन पूर्वी रोमन साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध सम्राट् था। उसने 527 ई० से 565 ई० तक शासन किया। उसने रोमन साम्राज्य के गौरव को पुनः स्थापित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया। जस्टीनियन ने सर्वप्रथम ईरान के ससानी शासक को पराजित किया। इसके पश्चात् उसने 533 ई० में उत्तरी अफ्रीका के सैंडलों को पराजित कर कार्थेज़ पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात् उसने ऑस्ट्रोगोथों को पराजित कर इटली पर अधिकार कर लिया। जस्टीनियन ने प्रशासन को कुशल बनाने के उद्देश्य से अनेक पग उठाए।

उसने साम्राज्य में फैले भ्रष्टाचार को दूर करने के प्रयास किए। उसने लोक भलाई के अनेक कार्य किए। उसने अनेक भव्य एवं विशाल चर्चों का निर्माण करवाया। इनमें उसके द्वारा कुंस्तुनतुनिया में बनाया गया हागिया सोफ़िया नामक चर्च सर्वाधिक प्रसिद्ध था। उसके शासनकाल में लोग आर्थिक पक्ष से बहुत समृद्ध थे।

इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके शासनकाल में अकेला मित्र प्रतिवर्ष 25 लाख सॉलिडस की राशि करों के रूप में देता था। विश्व इतिहास में जस्टीनियन का नाम 533 ई० में उसके द्वारा जारी किए गए जस्टीनियन कोड के लिए विख्यात है। यह कोड अनेक यूरोपीय देशों के कानूनों की आधारशिला बना।

प्रश्न 12.

रोमन साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे ?

अथवा

रोमन सभ्यता के पतन के पाँच कारण बताओ।

उत्तर:

(1) रोमन साम्राज्य की विशालता-प्राचीनकाल में रोमन साम्राज्य बहुत विशाल था। उस समय यातायात के साधनों का विकास बहुत कम हुआ था। अतः इतने विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण रखना कोई सहज कार्य न था। इस स्वर्ण अवसर का लाभ उठाकर अनेक प्रांतों के गवर्नर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते थे। इससे रोमन साम्राज्य की एकता को गहरा आघात लगा।

(2) रोमन शासकों की साम्राज्यवादी नीति-रोमन शासकों की साम्राज्यवादी नीति भी रोमन साम्राज्य के पतन का एक महत्त्वपूर्ण कारण सिद्ध हुई। सभी रोमन शासकों ने साम्राज्यवादी नीति पर बहुत बल दिया। अतः उन्हें एक विशाल सेना का गठन करना पड़ा। इस सेना पर धन पानी की तरह बहाया गया। लगातार युद्धों में जन तथा धन की भी अपार क्षति हुई।

(3) रोमन शासकों की विलासिता-रोमन शासकों की विलासिता रोमन साम्राज्य के पतन का एक महत्त्वपूर्ण कारण सिद्ध हुई। कुछ रोमन शासकों को छोड़कर अधिकाँश रोमन शासक विलासप्रिय सिद्ध हुए। वे अपना अधिकाँश समय सुरा एवं सुंदरी के संग व्यतीत करते थे। रोमन शासकों ने लगातार कम हो रहे खज़ाने को भरने के लिए लोगों पर भारी कर लगा दिए। इससे लोगों में भारी असंतोष फैला तथा वे ऐसे साम्राज्य के विरुद्ध होते चले गए।

(4) उत्तराधिकार कानून का अभाव-रोमन साम्राज्य के पतन के महत्त्वपूर्ण कारणों में से एक उत्तराधिकार के कानून का अभाव था। अतः जब किसी शासक की आकस्मिक मृत्यु हो जाती तो यह पता नहीं होता था कि उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। ऐसे समय में विभिन्न दावेदारों में गृह-युद्ध आरंभ हो जाते थे। इन युद्धों के परिणामस्वरूप जहाँ एक ओर रोमन साम्राज्य की शक्ति क्षीण हुई वहीं दूसरी ओर इसने बाहरी शत्रुओं को रोमन साम्राज्य पर आक्रमण करने का स्वर्ण अवसर प्रदान किया।

(5) दुर्बल सेना—किसी भी साम्राज्य की सुरक्षा एवं विस्तार में उसकी सेना की प्रमुख भूमिका होती है। कुछ रोमन शासकों ने एक विशाल एवं शक्तिशाली सेना का गठन किया था। किंतु बाद के रोमन शासक अयोग्य एवं निकम्मे सिद्ध हुए थे। उन्होंने रोमन साम्राज्य की सेना की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। परिणामस्वरूप रोमन सेना कमजोर हो गई। ऐसे साम्राज्य के पतन को रोका नहीं जा सकता था।

प्रश्न 13.

अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसमें से रोमन समाज और अर्थव्यवस्था को आपकी दृष्टि में आधुनिक दर्शाने वाले आधारभूत अभिलक्षण चुनिए।

उत्तर:

1. समाज

- समाज में एकल परिवार का व्यापक प्रचलन था।

- रोभ की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व व संचालन के व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे।

- उस समय पत्नी को पूर्ण वैधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। उस समय तलाक देना बेहद सुगम था।

- उस समय लड़कियों का विवाह 16 से 23 वर्ष के मध्य एवं लड़कों का विवाह 28 से 32 वर्ष के मध्य किया जाता था।

2. अर्थव्यवस्था

- उस समय के लोग बहुत समृद्ध थे। देश में स्वर्ण मुद्राएँ प्रचलित थीं।

- रोमन साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों एवं उद्योगों की संख्या काफ़ी अधिक थी।

- उस समय गहन खेती का प्रचलन था।

- रोमन साम्राज्य का व्यापार काफी विकसित था।

- उस समय बैंकिंग व्यवस्था तथा धन का व्यापक रूप से प्रचलन था।

प्रश्न 14.

रोमन समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी ?

अथवा

रोमन साम्राज्य में सेंट ऑगस्टीन के बारे में आप क्या जानते हैं ?

उत्तर:

रोमन समाज में स्त्रियों की स्थिति को समूचे रूप से अच्छा कहा जा सकता है। समाज में उनका सम्मान किया जाता था। वे सार्वजनिक, धार्मिक एवं सामाजिक उत्सवों में बढ़-चढ़ कर भाग लेती थीं। संपन्न परिवार की लड़कियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करती थीं। उस समय लड़कियों का विवाह 16 से 23 वर्ष के बीच किया जाता था। लड़की का विवाह करना उसके पिता अथवा बड़े भाई का ज़रूरी कर्त्तव्य समझा जाता था। उस समय विवाह बहुत धूमधाम से किए जाते थे। उस समय दहेज प्रथा प्रचलित थी।

पुत्री को अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त था। विवाहिता का अपने परिवार पर काफी प्रभाव होता था। वह अपने बच्चों की शिक्षा तथा परिवार के अन्य कार्यों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। उस समय तलाक लेना अपेक्षाकृत आसान था। ऐसी सूरत में पति को अपनी पत्नी से प्राप्त दहेज उसके पिता को वापस लौटाना होता था। उत्तरी अफ्रीका के एक महान् बिशप सेंट ऑगस्टीन ने लिखा है कि उनका पिता अक्सर उनकी माता की पिटाई करता था। इस प्रकार की कुछ अन्य शिकायतों का उसने वर्णन किया है। उस समय रोमन समाज में वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी।

प्रश्न 15.

रोमन साम्राज्य में व्यापक सांस्कृतिक विविधता पाई जाती थी। प्रमाणित कीजिए।

उत्तर:

रोमन साम्राज्य में व्यापक सांस्कृतिक विविधता निम्नलिखित तथ्यों से प्रमाणित होती है

- रोमन साम्राज्य में धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी-देवताओं में भरपूर विविधता थी।

- उस समय रोमन साम्राज्य में अनेक भाषाएँ-कॉप्टिक, कैल्टिक, प्यूनिक, बरबर, आमिनियाई तथा लातिनी प्रचलित थीं।

- उस समय वेशभूषा की विविध शैलियाँ अपनाई जाती थीं।

- उस समय के लोग विभिन्न प्रकार के भोजन खाते थे।

- उस समय सामाजिक संगठनों के विभिन्न रूप प्रचलित थे।

- उस समय बस्तियों के भी अनेक रूप प्रचलित थे।

प्रश्न 16.

रोमन साम्राज्य के लोगों के आर्थिक जीवन के संबंध में आप क्या जानते हैं ? वर्णन कीजिए।

उत्तर:

रोमन साम्राज्य के आर्थिक जीवन की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थीं।

(1) उस समय के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। ज़मींदारों के पास विशाल जागीरें होती थीं। वे दासों की सहायता से खेती करते थे। गैलिली गहन् खेती के लिए प्रसिद्ध था। उस समय की प्रमुख फ़सलें गेहूँ, जौ, मक्का एवं जैतून थीं।

(2) रोमन साम्राज्य के लोगों का दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। उस समय के लोग भेड़-बकरियाँ, गाय, बैल, भैंस, सूअर, घोड़े एवं कुत्ते आदि पालते थे। इन पशुओं को खेती करने, यातायात के लिए , दूध, माँस एवं ऊन आदि प्राप्त करने के लिए पाला जाता था।

(3) उस समय रोमन साम्राज्य का तीसरा प्रमुख व्यवसाय उद्योग था। उस समय जैतून का तेल बनाने एवं अंगूरी शराब बनाने के उद्योग सर्वाधिक प्रसिद्ध थे।

(4) उस समय रोम का आंतरिक एवं विदेशी व्यापार बहुत उन्नत था। यह व्यापार सड़क एवं समुद्री दोनों मार्गों से होता था। रोमन साम्राज्य शताब्दियों तक विश्व व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र रहा।

(5) रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की प्रमुख भूमिका थी। अधिकाँश श्रमिक दास होते थे। श्रमिकों पर उनके मालिकों द्वारा कठोर नियंत्रण रखा जाता था।

प्रश्न 17.

रोमन साम्राज्य में व्यापारिक उन्नति के लिए कौन-से कारण उत्तरदायी थे ?

उत्तर:

रोमन साम्राज्य का आंतरिक एवं विदेशी व्यापार अपनी चरम सीमा पर था। इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे-

- रोमन शासकों ने व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष पग उठाए।

- ऑगस्ट्स के शासनकाल से लेकर आने वाले काफी समय तक संपूर्ण रोमन साम्राज्य में शांति एवं व्यवस्था बनी रही।

- यातायात के साधनों का काफी विकास किया गया था। सड़क मार्गों एवं बंदरगाहों द्वारा रोमन साम्राज्य के महत्त्वपूर्ण नगरों को आपस में जोड़ा गया था।

- सिक्कों के प्रचलन एवं बैंकों की स्थापना ने भी रोमन साम्राज्य के व्यापार के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया।

- उस समय रोमन साम्राज्य की कृषि एवं उद्योग ने अद्वितीय प्रगति की थी।

- रोमन पुलिस एवं नोसैना द्वारा सड़क मार्गों एवं समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए थे।

प्रश्न 18.

रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर किस प्रकार नियंत्रण रखा जाता था ?

उत्तर:

रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में अधिकाँश श्रम दासों द्वारा किया जाता था। दासों से प्रतिदिन 16 से 18 घंटे कठोर कार्य लिया जाता था। इसके बावजूद उन्हें न तो कोई वेतन दिया जाता था तथा न ही भरपेट खाना। हाँ उन पर घोर अत्याचार ज़रूर किए जाते थे। पहली शताब्दी में जब रोमन साम्राज्य ने अपनी विस्तार की नीति का लगभग त्याग कर दिया तो दासों की आपूर्ति में कमी आने लगी।

बाध्य होकर दास श्रम का प्रयोग करने वालों को दास प्रजनन एवं वेतनभोगी मज़दूरों का सहारा लेना पड़ा। वेतनभोगी मज़दूर सस्ते पड़ते थे। इसका कारण थह था कि उन्हें आवश्यकता के अनुसार रखा एवं छोडा जा सकता था। दूसरी ओर वेतनभोगी मज़दूरों के विपरीत दास श्रमिकों को वर्ष भर भोजन देना पड़ता था तथा अन्य खर्चे भी करने पड़ते थे।

इससे दास श्रमिकों की लागत बहुत बढ़ जाती थी। दासों एवं मजदूरों पर घोर अत्याचारों के कारण एवं कर्जे के कारण वे भागने के लिए बाध्य हो जाते थे। ग्रामीण ऋणग्रस्तता इतनी व्यापक थी कि 66 ई० के यहूदी विद्रोह के दौरान क्रांतिकारियों ने लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए साहूकारों के ऋण-पत्रों को नष्ट कर दिया। 398 ई० के एक कानून में कहा गया है कि उस समय श्रमिकों को दागा जाता था ताकि यदि वे भागने का प्रयास करें तो उन्हें पहचाना जा सके।

प्रश्न 19.

यूनान एवं रोमवासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी। उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

(1) रोमन लोग बहुदेववादी थे। वे अनेक देवी-देवताओं की उपासना करते थे। उनके प्रमुख देवी देवताओं के नाम जपिटर, मॉर्स. जनो, मिनर्वा. डायना एवं इसिस थे।

(2) रोमन लोग आपने देवी-देवताओं की स्मृति में विशाल एवं भव्य मंदिरों का निर्माण करते थे। इसमें वे विभिन्न देवी-देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित करते थे। इनकी उपासना बहुत धूमधाम से की जाती थी।

(3) रोमन साम्राज्य के लोग आपने सम्राटों की देवी-देवताओं की तरह उपासना करते थे एवं इन सम्राटों की स्मृति में भी विशाल एवं भव्य मंदिर बनाते थे एवं मूर्तियों की भी स्थापना करते थे।

(4) उस समय रोमन साम्राज्य में जो धर्म प्रचलित थे उनमें मिथ्र धर्म को भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इस धर्म के लोग मुख्य रूप में सूर्य देवता की उपासना करते थे।

(5) यहूदी धर्म रोमन साम्राज्य का एक लोकप्रिय धर्म था। इस धर्म का संस्थापक (पैगंबर मूसा) था। यहूदी एकेश्वरवादी थे। वे जोहोवा के अतिरिक्त किसी अन्य की उपासना नहीं करते थे।

प्रश्न 20.

रोमन साम्राज्य में प्रचलित दास प्रथा के बारे में आप क्या जानते हैं ?

उत्तर:

दास प्रथा का रोमन समाज में व्यापक प्रचलन था। ऑगस्ट्स के शासनकाल में कुल 75 लाख की जनसंख्या में 30 लाख दास थे। उस समय अमीर लोग दास रखना अपनी एक शान समझते थे। उस समय युद्धबंदियों को दास बनाया जाता था। कुछ लोग गरीबी के कारण अपने बच्चों को दास के रूप में बेच देते थे। रोमन समाज में स्त्री दासों की संख्या बहुत अधिक थी। पुरुष उन्हें केवल एक विलासिता की वस्तु समझते थे।

दासों के मालिक अपने दासों के साथ अमानुषिक व्यवहार करते थे। अनेक बार दास बाध्य होकर विद्रोह भी कर देते थे। रोमन सम्राटों हैड्रियन, मार्क्स आरेलियस, कांस्टैनटाइन एवं जस्टीनियन ने दास प्रथा का अंत करने के प्रयास किए। दास प्रथा के रोमन साम्राज्य पर दूरगामी प्रभाव पड़े। इस प्रथा के व्यापक प्रचलन के कारण रोमन लोग विलासप्रिय बन गए।

दासों पर लगे प्रतिबंधों एवं घोर अत्याचारों के कारण उनमें आत्म-सम्मान एवं आगे बढ़ने की आशा खत्म हो गई। दासों में फैली निराशा के कारण वे अनेक बार विद्रोह करने के लिए बाध्य हुए। ये विद्रोह रोमन साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुए। रोमन लोगों को दासियों का यौन-शोषण करने की खुली छूट थी। इस कारण लोगों का तीव्रता से नैतिक पतन हुआ।

प्रश्न 21.

रोमन सभ्यता की विश्व को क्या देन है ?

उत्तर:

- रोमन सभ्यता ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करके अन्य देशों को विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने का मार्ग दिखाया।

- इसने विशाल रोमन साम्राज्य में शांति स्थापित करके अन्य देशों को एकता का महत्त्व बताया।

- इसने विश्व के देशों को सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने राजनीति को सदैव धर्म से अलग रखा।

- रोम ने विश्व विख्यात कानूनवेत्ता पैदा किए। इनके द्वारा बनाए गए कानूनों ने अन्य देशों के लिए मार्ग दर्शक का कार्य किया।

- रोमन साम्राज्य ने ईसाई धर्म के प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिया।

- रोमन साम्राज्य में अनेक विख्यात विद्वान् पैदा हुए। उन्होंने विश्व साहित्य को अमूल्य देन दी।

- रोमन साम्राज्य ने विश्व को भवन निर्माण कला की नई शैलियों से परिचित करवाया।

अति संक्षिप्त उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1.

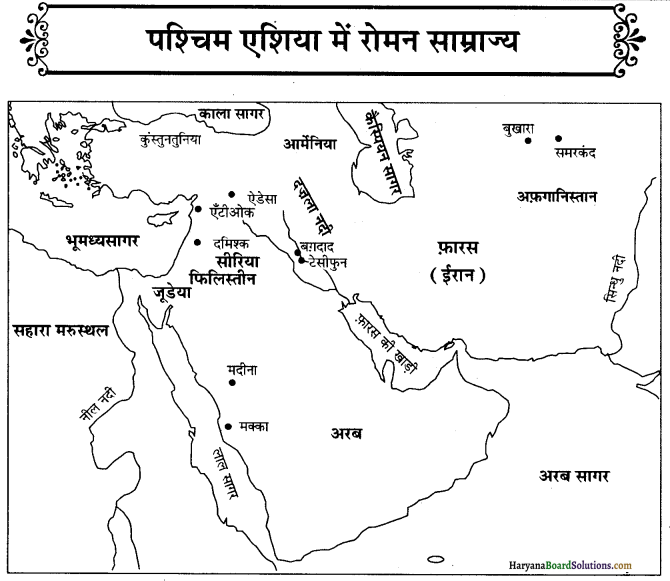

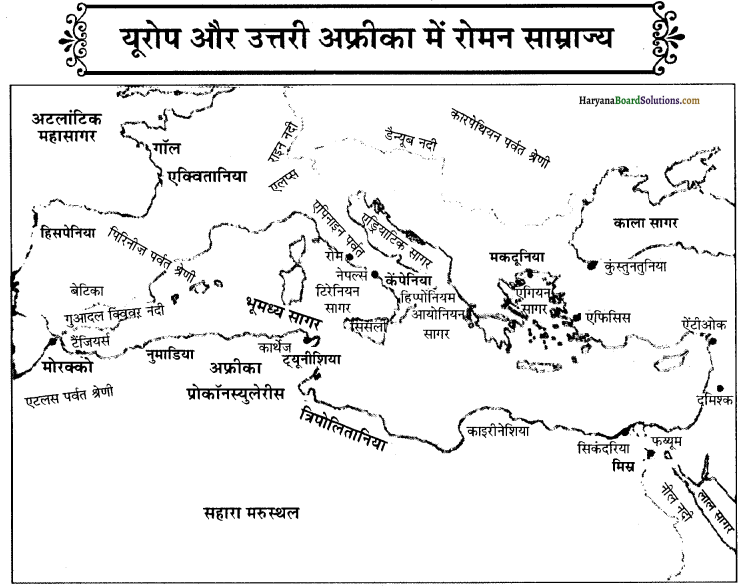

रोमन साम्राज्य किन तीन महाद्वीपों में फैला हुआ था ? नाम लिखिए।

उत्तर:

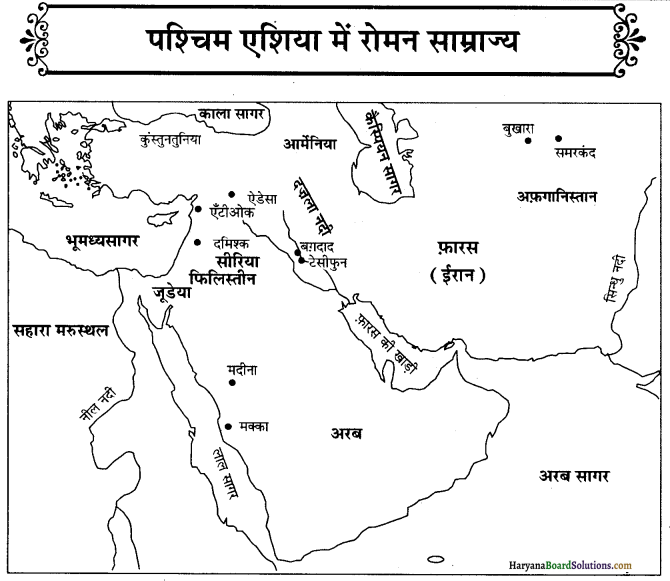

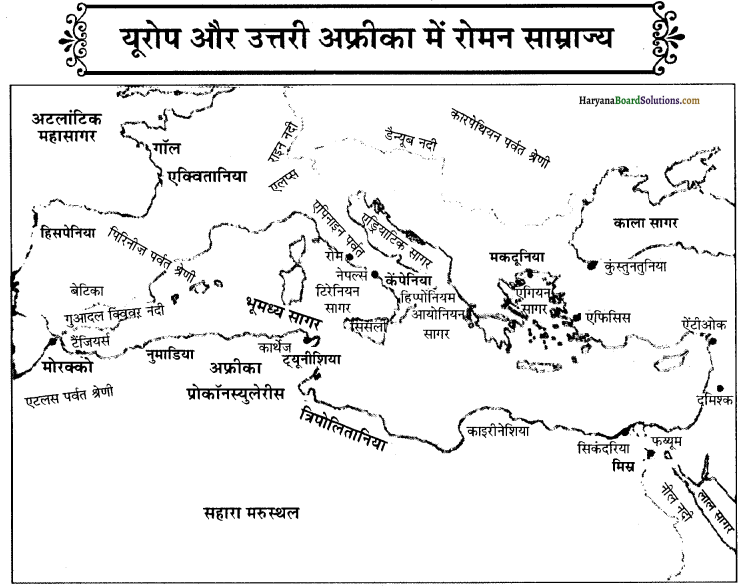

रोमन साम्राज्य यूरोप, एशिया एवं अफ्रीका के महाद्वीपों में फैला हुआ था।

प्रश्न 2.

रोमन साम्राज्य एवं ईरान के मध्य कौन-सी नदी बहती थी ?

उत्तर:

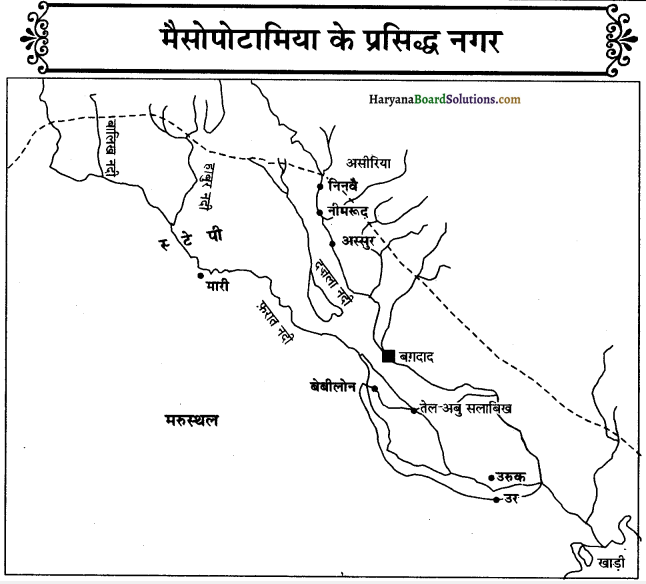

रोमन साम्राज्य एवं ईरान के मध्य फ़रात (Euphrates) नदी बहती थी।

प्रश्न 3.

किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय माना जाता था ? यह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था ?

उत्तर:

- भूमध्यसागर को रोमन साम्राज्य का हृदय माना जाता था।

- यह पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ था।

प्रश्न 4.

रोमन साम्राज्य के काल के दौरान ईरान में किन दो प्रसिद्ध राजवंशों ने शासन किया ?

उत्तर:

रोमन साम्राज्य के काल के दौरान ईरान में पार्थियाई (Parthians) तथा ससानी (Sasanians) राजवंशों ने शासन किया।

प्रश्न 5.

रोम में गणतंत्र का प्रचलन कब से कब तक रहा ? उत्तर:रोम में गणतंत्र का प्रचलन 509 ई०पू० से 27 ई०पू० तक रहा। प्रश्न 6. पैपाइरस किसे कहते हैं ?

उत्तर:

- यह एक सरकंडा जैसा पौधा था जो मिस्त्र में नील नदी के किनारे उत्पन्न होता था।

- इससे लिखने वाले विद्वानों को पैपाइरोलोजिस्ट कहा जाता था।

प्रश्न 7.

वर्ष वृत्तांत (Annals) से आपका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर:

समकालीन इतिहासकारों द्वारा लिखा गया उस समय का इतिहास वर्ष वृत्तांत कहलाता था। इसे वार्षिक आधार पर लिखा जाता था।

प्रश्न 8.

जुलियस सीज़र कौन था ?

उत्तर:

जुलियस सीज़र रोम का एक महान् शासक था। उसने 49 ई० पू० से 44 ई० पू० तक शासन किया। उसने अपने शासनकाल के दौरान अनेक महत्त्वपूर्ण विजयें प्राप्त की। वह एक तानाशाह की तरह शासन करने लगा। अतः 44 ई० पू० में ब्रटस एवं उसके साथियों ने सीज़र की हत्या कर दी।

प्रश्न 9.

प्रिंसिपेट से क्या अभिप्राय है ? इसकी स्थापना कब की गई थी ?

उत्तर:

- प्रिंसिपेट से अभिप्राय उस राज्य से है जिसकी स्थापना ऑगस्ट्स ने की थी।

- इसकी स्थापना 27 ई०पू० में की गई थी।

प्रश्न 10.

रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के तीन प्रमुख खिलाड़ी कौन-कौन थे ?

उत्तर:

रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के तीन प्रमुख खिलाड़ी सम्राट्, अभिजात वर्ग और सेना थे।

प्रश्न 11.

रोमन साम्राज्य का प्रथम प्रिंसिपेट कौन था ? उसका शासनकाल क्या था ?

उत्तर:

- रोमन साम्राज्य का प्रथम प्रिंसिपेट ऑगस्ट्स था।

- उसका शासनकाल 27 ई०पू० से 14 ई० तक था।

प्रश्न 12.

ऑगस्ट्स के शासनकाल की कोई दो प्रमुख उपलब्धियाँ बताएँ।

उत्तर:

- उसने रोमन साम्राज्य में शांति की स्थापना की।

- उसने सैनेट के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए।

प्रश्न 13.

ऑगस्टस के शासनकाल को रोमन साम्राज्य के इतिहास का स्वर्ण यग क्यों कहा जाता है ?

उत्तर:

- उसने रोमन साम्राज्य में फैली अराजकता को दर कर वहाँ शाँति की स्थापना की।

- उसने रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया।

- उसने कला तथा साहित्य को प्रोत्साहन दिया।

प्रश्न 14.

ऑगस्ट्स ने रोमन सैनेट में कौन-से दो प्रमुख सुधार किए ?

उत्तर:

- उसने केवल रोम के धनी, ईमानदार एवं कर्त्तव्यपरायण लोगों को ही सैनेट में प्रतिनिधित्व दिया।

- उसने सैनेट में अवांछित सदस्यों को हटा दिया।

प्रश्न 15.

ऑगस्ट्स ने रोमन सेना में कौन-से दो प्रमुख सुधार किए ?

उत्तर:

- उसने एक स्थायी सेना का गठन किया।

- उसने प्रोटोरियन गॉर्ड की स्थापना की।

प्रश्न 16.

ऑगस्ट्स ने प्रांतीय प्रशासन में कुशलता लाने हेतु कौन-से प्रमुख पग उठाए ?

उत्तर:

- उसने केवल ईमानदार लोगों को गवर्नर के पद पर नियुक्त किया।

- उसने प्रांतों में फैले भ्रष्टाचार को दूर किया।

- उसने जनता पर अत्याचार करने वाले अधिकारियों को हटा दिया।

प्रश्न 17.

ऑगस्ट्स द्वारा किए गए कोई दो उल्लेखनीय आर्थिक सुधार लिखें।

उत्तर:

- उसने कृषि तथा उद्योगों को प्रोत्साहित किया।

- उसने अनेक देशों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित किए।

प्रश्न 18.

ऑगस्ट्स के शासनकाल का सबसे महान् इतिहासकार कौन था ? उसने रोमन साम्राज्य का इतिहास कितने जिल्दों में लिखा ?

उत्तर:

- ऑगस्ट्स के शासनकाल का सबसे महान् इतिहासकार लिवि था।

- उसने रोमन साम्राज्य का इतिहास 142 जिल्दों में लिखा।

प्रश्न 19.

ऑगस्ट्स के शासनकाल का सबसे प्रसिद्ध कवि एवं उसकी रचना का नाम लिखें।

उत्तर:

- ऑगस्ट्स के शासनकाल के सबसे प्रसिद्ध कवि का नाम वर्जिल था।

- उसकी प्रसिद्ध रचना का नाम ईनिड (Aenid) था।

प्रश्न 20.

ऑगस्ट्स का उत्तराधिकारी कौन था ? उसका शासनकाल क्या था ?

उत्तर:

- ऑगस्ट्स का उत्तराधिकारी टिबेरियस था।

- उसका शासनकाल 14 ई० से लेकर 37 ई० तक था।

प्रश्न 21.

नीरो कौन था? वह क्यों अलोकप्रिय था? अथवा नीरो कौन था ?

उत्तर:

- रोमन साम्राज्य का सबसे अत्याचारी शासक नीरो था।

- उसका शासनकाल 54 ई० से लेकर 68 ई० तक था।

- वह अपने अत्याचारों के कारण प्रजा में अलोकप्रिय था।

प्रश्न 22.

सम्राट् त्राजान ने पार्थियन के शासक के विरुद्ध कब अभियान चलाया ? इस अभियान के दौरान उसने किन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था ?

उत्तर:

- सम्राट् त्राजान ने पार्थियन के शासक के विरुद्ध 113 ई० से 117 ई० तक अभियान चलाया।

- इस अभियान के दौरान उसने आरमीनिया, असीरिया, मेसोपोटामिया तथा पार्थियन राजधानी टेसीफुन पर अधिकार कर लिया था।

प्रश्न 23.

सम्राट् हैड्रियन के कोई दो महत्त्वपूर्ण सुधार बताएँ।

उत्तर:

- उसने लोक भलाई के अनेक कार्य किए।

- उसने सैनेट के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए।

प्रश्न 24.

मार्क्स आरेलियस क्यों प्रसिद्ध था ?

उत्तर:

- उसने गरीबों एवं दासों की दशा सुधारने के लिए अनेक पग उठाए।

- उसने पार्थियनों एवं जर्मन बर्बरों द्वारा रोमन साम्राज्य पर किए गए आक्रमणों को पछाड़ दिया।

- उसने रोमन साम्राज्य के प्रसिद्ध सेनापति कैसियस के विद्रोह का दमन किया।

प्रश्न 25.

तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य में आए संकट के कोई दो कारण बताएँ।

उत्तर:

- रोमन साम्राज्य पर विदेशी बर्बरों के लगातार आक्रमण आरंभ हो गए थे।

- इस शताब्दी के दौरान गह-यद्धों ने भयंकर रूप धारण कर लिया था। 47 वर्षों में रोमन साम्राज्य में 25 सम्राट् सत्तासीन हुए।।

प्रश्न 26.

सम्राट् डायोक्लीशियन ने रोमन साम्राज्य को छोटा क्यों कर दिया ?

उत्तर:

सम्राट् डायोक्लीशियन ने अनुभव किया कि साम्राज्य के अनेक प्रदेशों का कोई सामरिक अथवा आर्थिक महत्त्व नहीं है। अतः उसने इन प्रदेशों को छोड़ना बेहतर समझा।

प्रश्न 27.

डायोक्लीशियन के शासनकाल की कोई दो महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ बताएँ।

उत्तर:

- उसने रोमन साम्राज्य की सुरक्षा के उद्देश्य से रोमन सेना को अधिक शक्तिशाली बनाया।

- उसने प्रांतीय प्रशासन की कुशलता के उद्देश्य से प्रांतों की संख्या 100 कर दी।

प्रश्न 28.

कांस्टैनटाइन का नाम रोमन साम्राज्य के इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है ?

उत्तर:

- उसने सॉलिडस नामक एक नई मुद्रा का प्रचलन किया।

- उसने 313 ई० में ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का राज्य धर्म घोषित किया।

- उसने 330 ई० में कुंस्तुनतुनिया को रोमन साम्राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया।

प्रश्न 29.

कांस्टैनटाइन के दो प्रमुख आर्थिक सुधार बताएँ।

उत्तर:

- उसने उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया।

- उसने सॉलिडस नामक सोने की मुद्रा का प्रचलन किया।

प्रश्न 30.

कांस्टैनटाइन द्वारा चलाई गई नई मुद्रा का नाम क्या था ? यह किस धातु से बनी थी ?

अथवा सॉलिडस क्या था ?

उत्तर:

- कांस्टैनटाइन द्वारा चलाई गई नई मुद्रा का नाम सॉलिडस था।

- यह सोने की धातु की बनी थी।

प्रश्न 31.

दीनारियस क्या होता था ?

उत्तर:

दीनारियस रोमन साम्राज्य में प्रचलित चाँदी का सिक्का था। इसमें लगभग 4.5 ग्राम विशुद्ध चाँदी होती थी।

प्रश्न 32.

पूर्वी रोमन साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था ? उसका शासनकाल क्या था ?

उत्तर:

- पूर्वी रोमन साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक जस्टीनियन था।

- उसका शासनकाल 527 ई० से 565 ई० तक था।

प्रश्न 33.

जस्टीनियन की प्रसिद्धि के कोई दो कारण लिखें।

उत्तर:

- उसने साम्राज्य में फैले भ्रष्टाचार को दूर किया।

- उसने जस्टीनियन कोड का प्रचलन किया।

प्रश्न 34.

रोमन साम्राज्य के पतन के दो कारण लिखिए।

उत्तर:

रोमन सभ्यता के पतन के दो कारण निम्नलिखित थे :

- रोमन साम्राज्य के शासकों की साम्राज्यवादी नीति ही उसके लिए विनाशकारी सिद्ध हुई।

- रोमन शासकों की विलासिता रोमन साम्राज्य की नैया डुबोने में एक महत्त्वपूर्ण कारण सिद्ध हुई।

प्रश्न 35.

रोमोत्तर राज्य (Post-Roman) किसे कहा जाता था ? किन्हीं दो ऐसे राज्यों के नाम बताइए।

उत्तर:

- रोमोत्तर राज्य ऐसे राज्यों को कहा जाता था जिनकी स्थापना जर्मन बर्बरों द्वारा की गई थी।

- दो ऐसे राज्य थे-स्पेन में विसिगोथों का राज्य एवं गॉल में फ्रैंकों का राज्य।

प्रश्न 36.

रोमन साम्राज्य के सामाजिक जीवन की कोई दो विशेषताएँ क्या थी ?

उत्तर:

- रोमन समाज तीन श्रेणियों में विभाजित था।

- रोमन समाज में एकल परिवार प्रणाली प्रचलित थी।

प्रश्न 37.

रोमन समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी ?

उत्तर:

रोमन समाज में स्त्रियों की स्थिति समूचे रूप से अच्छी थी। समाज में उनका सम्मान किया जाता था। वे उत्सवों में बढ़-चढ़ कर भाग लेती थीं। उन्हें शिक्षा एवं संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। उस समय लड़कियों का विवाह 16 से 23 वर्ष के मध्य किया जाता था। उस समय समाज में दहेज प्रथा एवं वेश्यावृत्ति का प्रचलन था।

प्रश्न 38.

एकल परिवार से आपका क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

एकल परिवार से हमारा अभिप्राय एक ऐसे परिवार से है जिसमें पति-पत्नी एवं उनके बच्चे रहते हैं।

प्रश्न 39.

सेंट ऑगस्टीन कौन थे ?

अथवा सेंट ऑगस्टीन कौन था ? उसके किस कथन से स्पष्ट होता है कि उस समय पतियों का अपनी पत्नियों पर पूर्ण अधिकार था ?

उत्तर:

- सेंट ऑगस्टीन उत्तरी अफ्रीका के एक महान् बिशप थे।

- उसके इस कथन से-कि उसके पिता द्वारा नियमित रूप से उनकी माता की पिटाई की जाती थी स्पष्ट होता है कि उस समय पतियों का अपनी पत्नियों पर पूर्ण अधिकार था।

प्रश्न 40.

रोमन साम्राज्य में साक्षरता की दर क्या थी ?

उत्तर:

- रोमन साम्राज्य में साक्षरता की दर विभिन्न भागों में अलग-अलग थी।

- यह पुरुषों में सामान्यता: 20% एवं स्त्रियों में 10% थी।

प्रश्न 41.

रोमन साम्राज्य का पोम्पई नगर कब ज्वालामुखी के फटने से दफ़न हो गया था ? किन दो उदाहरणों से पता चलता है कि उस समय वहाँ कामचलाऊ साक्षरता का व्यापक प्रचलन था ?

उत्तर:

- रोमन साम्राज्य का पोम्पई नगर 79 ई० में ज्वालामुखी के फटने से दफ़न हो गया था।

- पोम्पई नगर की दीवारों पर अंकित विज्ञापनों तथा वहाँ पाए गए अभिरेखणों (Graffiti) से पता चलता है कि उस समय वहाँ कामचलाऊ साक्षरता का व्यापक प्रचलन था।

प्रश्न 42.

निकटवर्ती पूर्व (Near East) से आपका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर:

- निकटवर्ती पूर्व से अभिप्राय है भूमध्यसागर के बिल्कुल पूर्व का प्रदेश।

- इसमें सीरिया, फ़िलिस्तीन, मेसोपोटामिया तथा अरब के क्षेत्र सम्मिलित थे।

प्रश्न 43.

निकटवर्ती पूर्व एवं मिस्त्र में कौन-सी भाषाएँ बोली जाती थीं ?

उत्तर:

- निकटवर्ती पूर्व में अरामाइक एवं

- मिस्र में कैल्टिक भाषाएँ बोली जाती थीं।

प्रश्न 44.

उत्तरी अफ्रीका एवं स्पेन में कौन-सी भाषाएँ बोली जाती थीं ?

उत्तर:

- उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक तथा बरबर भाषाएँ बोली जाती थीं।

- स्पेन में कैल्टिक भाषा बोली जाती थी।

प्रश्न 45.

कल्पना कीजिए कि आप रोम की एक गृहिणी हैं जो घर की ज़रूरत की वस्तुओं की खरीददारी की सूची बना रही हैं। अपनी सूची में आप कौन-सी वस्तुएँ शामिल करेंगी ?

उत्तर:

यदि मैं रोम की गृहिणी होती तो मैं घर की ज़रूरत की वस्तुओं की खरीददारी की सूची में ब्रेड, मक्खन, दूध, अंडे, माँस, तेल, फल, सब्जियाँ, विभिन्न प्रकार की दालों, नहाने एवं कपड़े धोने के साबुनों, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों की ज़रूरी वस्तुओं एवं दवाइयाँ आदि को शामिल करती।

प्रश्न 46.

रोमन साम्राज्य के लोगों के आर्थिक जीवन की कोई दो विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर:

- रोमन साम्राज्य के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था।

- उस समय रोमन साम्राज्य के दो प्रमुख उद्योग जैतून का तेल निकालने तथा अंगूरी शराब बनाने के थे।

प्रश्न 47.

रोमन साम्राज्य की कृषि की कोई दो विशेषताएँ बताएँ।

उत्तर:

- उस समय कृषि दासों की सहायता से की जाती थी।

- उस समय फ़सलों के अधिक उत्पादन के लिए खादों का प्रयोग किया जाता था।

प्रश्न 48.

रोमन साम्राज्य में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता था ? इसका प्रयोग किस लिए किया जाता था ?

उत्तर:

- रोमन साम्राज्य में सबसे अधिक उत्पादन अंगूर का किया जाता था।

- इसका प्रयोग शराब बनाने के लिए किया जाता था।

प्रश्न 49.

रोमन साम्राज्य में सबसे अधिक भेड़-बकरियाँ कहाँ पाली जाती थीं ? यहाँ चरवाहे जिन झोपड़ियों में रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था ?

उत्तर:

- रोमन साम्राज्य में सबसे अधिक भेड़-बकरियाँ नुमीडिया में पाली जाती थीं।

- यहाँ चरवाहे जिन झोपड़ियों में रहते थे उन्हें मैपालिया कहा जाता था।

प्रश्न 50.

रोमन साम्राज्य के किस प्रदेश में पशुपालन का धंधा बहुत विकसित था ? यहाँ चरवाहों के गाँवों को किस नाम से जाना जाता था ?

उत्तर:

- रोमन साम्राज्य के स्पेन प्रदेश में पशुपालन का धंधा बहुत विकसित था।

- यहाँ चरवाहों के गाँवों को कैस्टेला के नाम से जाना जाता था।

प्रश्न 51.

मैपालिया एवं कैस्टेला से आपका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर:

- मैपालिया अवन आकार की झोंपड़ियाँ थीं जिन्हें चरवाहे इधर-उधर उठा कर घूमते रहते थे।

- कैस्टेला स्पेन में चरवाहों के गाँवों को कहा जाता था। यह गाँव पहाड़ियों की चोटियों पर बने होते थे।

प्रश्न 52.

एम्फोरा (Amphora) से आपका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर:

एम्फोरा ढुलाई (transportation) के ऐसे मटके अथवा कंटेनर थे जिनमें शराब, जैतून का तेल तथा दूसरे तरल पदार्थ लाए एवं ले जाए जाते थे। रोम में मोंटी टेस्टैकियो नामक स्थल से ऐसे 5 करोड़ से अधिक एम्फोरा प्राप्त हुए हैं।

प्रश्न 53.

ड्रेसल 20 (Dressel 20) से आपका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर:

- ड्रेसल 20 उन कंटेनरों को कहा जाता था जिनके द्वारा जैतून के तेल की ढुलाई की जाती थी।

- इन कंटेनरों के अवशेष भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में अनेक उत्खनन स्थलों पर पाए गए हैं।

प्रश्न 54.

पाँचवीं एवं छठी शताब्दियों के मध्य रोमन साम्राज्य के चार केंद्रों के नाम बताएँ जो जैतून के तेल एवं अंगूरी शराब बनाने के लिए प्रसिद्ध थे।

उत्तर:

- एगियन

- दक्षिणी एशिया माइनर

- सीरिया

- फिलिस्तीन।

प्रश्न 55.

रोमन साम्राज्य के आंतरिक एवं विदेशी व्यापार के प्रफुल्लित होने के कोई दो कारण लिखें।

उत्तर:

- रोमन साम्राज्य में काफी समय तक शांति एवं व्यवस्था बनी रही।

- रोमन साम्राज्य में यातायात के साधन काफी विकसित थे।

प्रश्न 56.

दास प्रजनन से क्या अभिप्राय है ? रोमन साम्राज्य में दास प्रजनन की आवश्यकता क्यों हुई ?

उत्तर:

- दास प्रजनन से अभिप्राय उस प्रथा से है जिसमें दासों को अधिक-से-अधिक बच्चे उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था।

- प्रथम शताब्दी में रोमन साम्राज्य ने अपनी विस्तार नीति का लगभग त्याग कर दिया था। इसलिए दासों की आपूर्ति (supply) में कमी आ गई।

प्रश्न 57.

रोमन साम्राज्य में सरकारी निर्माण कार्यों में दासों की अपेक्षा वेतनभोगी मज़दूरों का व्यापक प्रयोग क्यों किया जाता था ?

उत्तर:

रोमन साम्राज्य में सरकारी निर्माण कार्यों में दासों की अपेक्षा वेतनभोगी मजदूरों का व्यापक प्रयोग इसलिए किया जाता था क्योंकि वेतनभोगी मज़दूर सस्ते पड़ते थे। दूसरी ओर दास श्रमिकों को वर्ष भर खाना देना पड़ता था तथा अन्य खर्च करने पड़ते थे। इसलिए उनकी लागत बहुत बढ़ जाती थी।

प्रश्न 58.

रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण किस प्रकार रखा जाता था ?

उत्तर:

- उस समय श्रमिकों को दागा जाता था ताकि यदि वे भागें तो उन्हें पहचाना जा सके।

- उन्हें जंजीरों द्वारा बाँध कर रखा जाता था।

प्रश्न 59.

रोमन साम्राज्य में प्रचलित दो प्रसिद्ध सिक्के कौन से थे ? ये किस धातु के बने थे ?

उत्तर:

- रोमन साम्राज्य में प्रचलित दो प्रसिद्ध सिक्के दीनारियस एवं सॉलिडस थे।

- ये सिक्के क्रमश: चाँदी एवं सोने के बने हुए थे।

प्रश्न 60.

आपको क्या लगता है कि रोमन सरकार ने चाँदी में मुद्रा को ढालना क्यों बंद किया होगा और वह सिक्कों के उत्पादन के लिए कौन-सी धातु का उपयोग करने लगी ?

उत्तर:

- रोमन सरकार ने चाँदी में मुद्रा को ढालना इसलिए बंद किया क्योंकि स्पेन में चाँदी की खाने खत्म हो गईं। इसलिए रोमन साम्राज्य में चाँदी की कमी हो गई।

- रोमन सरकार अब सिक्कों के लिए सोने का उपयोग करने लगी।

प्रश्न 61.

यदि आप रोमन साम्राज्य में रहे होते तो कहाँ रहना पसंद करते-नगरों में या ग्रामीण क्षेत्र में ? कारण बताइये।

उत्तर:

यदि मैं रोमन साम्राज्य में रहा होता तो निम्नलिखित कारणों से नगरों में रहना अधिक पसंद करता

- नगरों में ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध थीं।

- अकाल के दिनों में नगरों में अनाज की कोई कमी नहीं होती थी।

- नगरों में ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा यातायात के साधन अधिक विकसित थे।

- नगरों में लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध थे।

प्रश्न 62.

रोमन साम्राज्य के लोगों के धार्मिक जीवन की कोई दो विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर:

- रोमन साम्राज्य के लोग अनेक देवी-देवताओं की उपासना करते थे।

- वे अनेक प्रकार के अंध-विश्वासों में भी विश्वास रखते थे।

प्रश्न 63.

जूपिटर कौन था ?

उत्तर:

जूपिटर रोमन लोगों का सबसे सर्वोच्च देवता था। वह आकाश का देवता था। सूर्य, चंद्रमा एवं तारे सभी उसी की आज्ञा का पालन करते थे। वह विश्व की सभी घटनाओं की जानकारी रखता था। वह पापियों को सज़ा देता था।

प्रश्न 64.

जूनो और मिनर्वा कौन थी ?

उत्तर:

- जूनो रोमन लोगों की प्रमुख देवी थी। उसे स्त्रियों की देवी समझा जाता था।

- मिनर्वा रोमन लोगों की ज्ञान की देवी थी।

प्रश्न 65.

मिथ्र धर्म मुख्य रूप से किसकी उपासना करता है ? यह धर्म सैनिकों में क्यों लोकप्रिय हुआ ?

उत्तर:

- मिथ्र धर्म मुख्य रूप से सूर्य की उपासना करता है।

- यह धर्म सैनिकों में इसलिए लोकप्रिय था क्योंकि इसमें शौर्य एवं अनुशासन पर बल दिया गया था।

प्रश्न 66.

यहूदी धर्म का संस्थापक कौन था ? इस धर्म की कोई दो शिक्षाएँ लिखें।

उत्तर:

- यहूदी धर्म का संस्थापक पैगंबर मूसा था।

- यह धर्म मूर्ति पूजा के विरुद्ध था।

- यह धर्म कानून के पालन पर विशेष बल देता है।

प्रश्न 67.

यहूदी धर्म किसकी उपासना करता है ? इस धर्म की पवित्र पुस्तक एवं मंदिर क्या कहलाते हैं ?

उत्तर:

- यहूदी धर्म जेहोवा की उपासना करता है।

- इस धर्म की पवित्र पुस्तक तोरा एवं मंदिर सिनेगोग कहलाते हैं।

प्रश्न 68.

ईसाई धर्म का संस्थापक कौन था ? इस धर्म की पवित्र पुस्तक क्या कहलाती है ?

उत्तर:

- ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह था।

- इस धर्म की पवित्र पुस्तक बाईबल कहलाती है।

प्रश्न 69.

ईसाई धर्म की कोई दो शिक्षाएँ लिखें।

उत्तर:

- यह धर्म एक परमात्मा की उपासना में विश्वास रखता है।

- यह धर्म आपसी भाईचारे का संदेश देता है।

प्रश्न 70.

रोमन दास प्रथा की कोई दो विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर:

- रोमन समाज में जिस व्यक्ति के पास जितने दास होते थे समाज में उसे उतना ऊँचा दर्जा दिया जाता था।

- दासों के मालिक उन पर घोर अत्याचार करते थे।

प्रश्न 71.

दास प्रथा के रोमन समाज पर पड़े कोई दो प्रभाव बताएँ।

उत्तर:

- दास प्रथा के व्यापक प्रचलन के कारण उनके मालिक विलासप्रिय हो गए।

- दासों पर किए जाने वाले घोर अत्याचारों के कारण वे विद्रोह करने के लिए बाध्य हुए। इससे समाज में अराजकता फैली।

प्रश्न 72.

रोमन सभ्यता की विश्व को क्या देन रही है ?

उत्तर:

- इसने ईसाई धर्म के प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिया।

- इसने विश्व को भवन निर्माण कला की नई शैलियों से परिचित करवाया।

एक शब्द या एक वाक्य वाले उत्तर

प्रश्न 1.

प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य कितने महाद्वीपों में फैला हुआ था ?

उत्तर:

तीन महाद्वीपों में।

प्रश्न 2.

मिस्त्र में नील नदी के किनारे पैदा होने वाला प्रसिद्ध पौधा कौन-सा था ?

उत्तर:

पैपाइरस।

प्रश्न 3.

रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी ?

उत्तर:

509 ई० पू० में।

प्रश्न 4.

ऑगस्टस कब सिंहासन पर बैठा था ?

उत्तर:

27 ई० पू० में।

प्रश्न 5.

ऑगस्टस का उत्तराधिकारी कौन था ?

उत्तर:

टिबेरियस।

प्रश्न 6.

पार्थिया की राजधानी कौन-सी थी ?

उत्तर:

टेसीफुन।

प्रश्न 7.

रोमन साम्राज्य को किस शताब्दी में सबसे भयंकर संकट का सामना करना पड़ा था ?

उत्तर:

तीसरी शताब्दी में।

प्रश्न 8.

कांस्टैनटाइन द्वारा प्रचलित सोने की मुद्रा का नाम क्या था ?

उत्तर:

सॉलिडस।

प्रश्न 9.

रोमन साम्राज्य के किस शासक ने कुंस्तुनतुनिया को राजधानी बनाया ?

उत्तर:

कांस्टैनटाइन ने।

प्रश्न 10.

रोमन समाज कितनी श्रेणियों में विभाजित था ?

उत्तर:

तीन।

प्रश्न 11.

प्रेटोरियन गार्ड का प्रमुख उद्देश्य क्या था ?

उत्तर:

सम्राट् की सुरक्षा करना।

प्रश्न 12.

ससानी वंश ईरान में कब सत्ता में आया था ?

उत्तर:

224 ई० में।

प्रश्न 13.

रोम में कब भयानक आग लगी थी ?

उत्तर:

64 ई० में।

प्रश्न 14.

रोमन साम्राज्य का कौन-सा नगर 79 ई० में ज्वालामुखी के फटने से नष्ट हो गया था ?

उत्तर:

पोम्पई नगर।

प्रश्न 15.

प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य के दो प्रसिद्ध उद्योग कौन-से थे ?

उत्तर:

जैतून का तेल एवं अंगूरी शराब के उद्योग।

प्रश्न 16.

ड्रैसल 20 क्या था ?

उत्तर:

स्पेन में जैतून का तेल ले जाने वाले कंटेनर।

प्रश्न 17.

रोमन साम्राज्य का प्रमुख देवता कौन था ?

उत्तर:

जूपिटर।

प्रश्न 18.

रोम के किस शासक को प्रिंसिपेट कहा जाता था ?

उत्तर:

ऑगस्ट्स ।

प्रश्न 19.

27 ई० पू० में रोम का प्रथम सम्राट् कौन बना ?

उत्तर:

ऑगस्ट्स ।

प्रश्न 20.

पार्थियनों की राजधानी का क्या नाम था ?

उत्तर:

टेसीफुन।

प्रश्न 21.

भूमध्यसागर के तटों पर स्थापित दो बड़े शहरों के नाम क्या थे ?

उत्तर:

सिकंदारिया व एंटिऑक।

प्रश्न 22.

ईरान में 225 ई० में कौन-सा आक्रामक वंश उभर कर सामने आया था ?

उत्तर:

ससानी वंश।

प्रश्न 23.

एक दिनारियस (दीनार ) में लगभग कितने ग्राम चाँदी होती थी ?

उत्तर:

4.5 ग्राम।

प्रश्न 24.

रोमन समाज में किस प्रकार की परिवारिक प्रणाली का प्रचलन था ?

उत्तर:

एकल।

प्रश्न 25.

रोमन समाज में उत्तरी अफ्रीका में कौन-सी भाषा बोली जाती थी ?

उत्तर:

प्यूनिक।

प्रश्न 26.

रोमन समाज में स्पेन व उत्तर पश्चिमी में कौन-सी भाषा का प्रयोग किया जाता था ?

उत्तर:

कैल्टिक।

प्रश्न 27.

रोमन साम्राज्य में तरल पदार्थों की ढुलाई में प्रयोग किए जाने वाले कंटेनरों को क्या कहा जाता था ?

उत्तर:

एम्फोरा।

प्रश्न 28.

कांस्टैनटाइन ने ईसाई धर्म कब स्वीकार किया था ?

उत्तर:

313 ई०।

प्रश्न 29. लोंबार्डो द्वारा इटली पर आक्रमण कब किया गया ?

उत्तर:

568 ई०।

रिक्त स्थान भरिए

1. 27 ई० पू० में रोम का प्रथम सम्राट् ……………. बना।

उत्तर:

ऑगस्ट्स

2. ऑगस्ट्स रोम का प्रथम सम्राट् ……………. में बना।

उत्तर:

27 ई० पू०

3. रोम सम्राट् ऑगस्ट्स द्वारा स्थापित राज्य को …………….. कहा जाता था।

उत्तर:

प्रिंसिपेट

4. टिबेरियस …………….. ई० तक रोम का सम्राट रहा।

उत्तर:

14-37

5. पार्थियन की राजधानी का नाम …………….. था।

उत्तर:

टेसीफुन

6. ईरान में ससानी वंश की स्थापना …………… ई० में हुई।

उत्तर:

224

7. रोमन समाज ………. प्रधान समाज था।

उत्तर:

पुरुष

8. स्पेन व उत्तर पश्चिमी में ……………. भाषा बोली जाती थी।

उत्तर:

कैल्टिक

9. रोमन साम्राज्य में तरल पदार्थों की ढुलाई में प्रयोग किए जाने वाले कंटेनरो को ……. …… कहा जाता था।

उत्तर:

एम्फोरा

10. कांस्टैनटाइन द्वारा सोने का सिक्का ……………. ई० में चलाया गया।

उत्तर:

310

11. कुंस्तुनतुनिया नगर की स्थापना …………….. ने की।

उत्तर:

कांस्टैनटाइन