HBSE 10th Class Hindi Vyakaran अलंकार

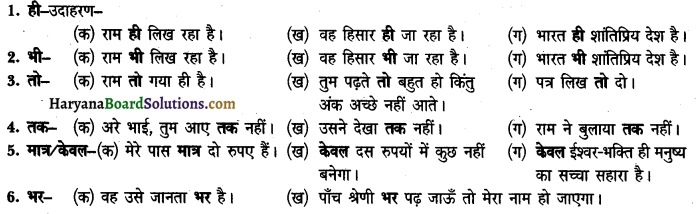

Haryana State Board HBSE 10th Class Hindi Solutions Hindi Vyakaran Alankar अलंकार Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 10th Class Hindi Vyakaran अलंकार

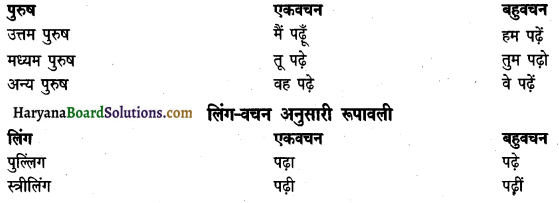

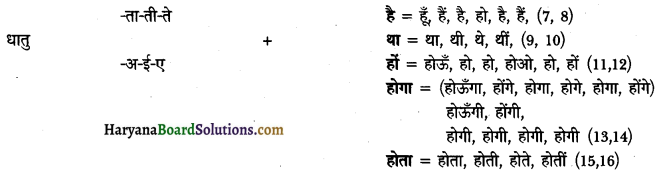

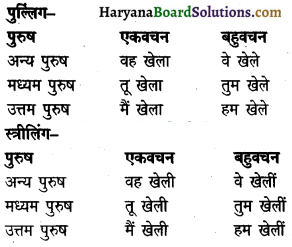

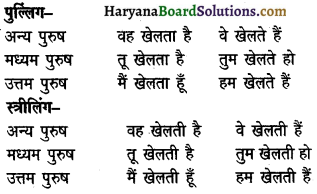

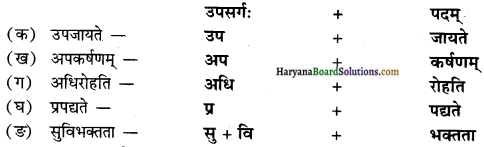

अलंकार एवं छन्द विवेचना

(क) अलंकार

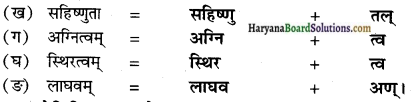

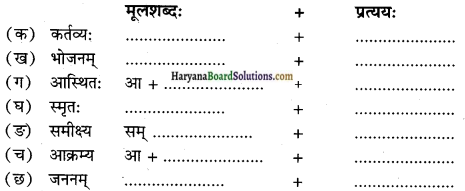

Alankar 10th Class HBSE Vyakaran प्रश्न 1.

अलंकार किसे कहते हैं ? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

अलंकार शब्द का अर्थ है-आभूषण या गहना। जिस प्रकार स्त्री के सौंदर्य-वृद्धि में आभूषण सहायक होते हैं, उसी प्रकार काव्य में प्रयुक्त होने वाले अलंकार शब्दों एवं अर्थों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य-सौंदर्य में वृद्धि करते हैं; जैसे

“खग-कुल कुल-कुल-सा बोल रहा।

किसलय का आँचल डोल रहा।”

साहित्य में अलंकारों का विशेष महत्त्व है। अलंकार प्रयोग से कविता सज-धजकर सुंदर लगती है। अलंकारों का प्रयोग गद्य और पद्य दोनों में होता है। अलंकारों का प्रयोग सहज एवं स्वाभाविक रूप में होना चाहिए। अलंकारों को जान-बूझकर लादना नहीं चाहिए।

Alankar In Hindi Class 10 HBSE Vyakaran प्रश्न 2.

अलंकार के कितने भेद होते हैं ? सबका एक-एक उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

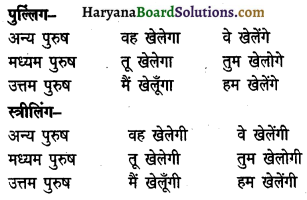

साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों का महत्त्व होता है। कहीं शब्द-प्रयोग से तो कहीं अर्थ-प्रयोग के चमत्कार से और कहीं-कहीं दोनों के एक साथ प्रयोग से काव्य-सौंदर्य में वृद्धि होती है। इस आधार पर अलंकार के तीन भेद माने जाते हैं-

1. शब्दालंकार,

2. अर्थालंकार,

3. उभयालंकार।

1. शब्दालंकार-जहाँ शब्दों के प्रयोग से काव्य-सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहाँ शब्दालंकार होता है; जैसे.

“चारु चंद्र की चंचल किरणें,

खेल रही हैं जल-थल में।”

2. अर्थालंकार-जहाँ शब्दों के अर्थों के कारण काव्य में चमत्कार एवं सौंदर्य उत्पन्न हो, वहाँ अर्थालंकार होता है; जैसे

“चरण-कमल बंदौं हरि राई।”

3. उभयालंकार-जिन अलंकारों का चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित होता है, उन्हें उभयालंकार कहते हैं; जैसे

“नर की अरु नल-नीर की, गति एकै कर जोइ।

जेतौ नीचौ है चले, तेतौ ऊँचौ होइ ॥”

![]()

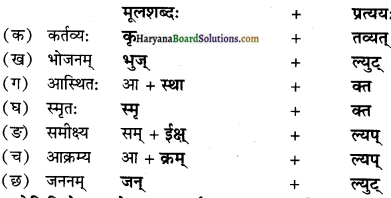

प्रमुख अलंकार

1. अनुप्रास

अलंकार Class 10 HBSE Vyakaran प्रश्न 3.

अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं ? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

जहाँ व्यंजनों की बार-बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है; यथा-

(क) मुदित महीपति मंदिर आए। सेवक सचिव सुमंत बुलाए।

यहाँ ‘मुदित’, ‘महीपति’ तथा ‘मंदिर’ शब्दों में ‘म’ व्यंजन की और ‘सेवक’, ‘सचिव’ तथा ‘सुमंत’ शब्दों में ‘स’ व्यंजन की आवृत्ति है। अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है।

(ख) भगवान भक्तों की भूरि भीति भगाइए।

यहाँ ‘भगवान’, ‘भक्तों’, ‘भूरि’, ‘भीति’ तथा ‘भगाइए’ में ‘भ’ व्यंजन की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है।

(ग) कल कानन कुंडल मोरपखा उर पै बिराजति है।

(घ) जौं खग हौं तो बसेरो करौं मिलि-

कालिंदी कूल कदंब की डारनि।

यहाँ दोनों उदाहरणों में ‘क’ वर्ण की आवृत्ति होने के कारण शब्द-सौंदर्य में वृद्धि हुई, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है।

(ङ) “कंकन किंकन नूपुर धुनि सुनि।

कहत लखन सन राम हृदय गुनि ॥”

यहाँ ‘क’ तथा ‘न’ वर्गों की आवृत्ति के कारण शब्द-सौंदर्य में वृद्धि हुई है, अतः अनुप्रास अलंकार है।

(च) तरनि-तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए।

इसमें ‘त’ वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है।

(छ) बंदऊँ गुरुपद पदुम परागा।

सुरुचि सुवास सरस अनुरागा ॥

(‘प’ तथा ‘स’ की आवृत्ति है।)

(ज) मैया मैं नहिं माखन खायो।

(‘म’ की आवृत्ति है।)

(झ) सत्य सनेह सील सागर।

(‘स’ की आवृत्ति)

![]()

2. यमक

Alankar Class 10 HBSE Vyakaran प्रश्न 4.

यमक अलंकार किसे कहते हैं ? उदाहरण देकर समझाइए।

उत्तर:

जहाँ किसी शब्द या शब्दांश का एक से अधिक बार भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयोग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है; जैसे

(क) कनक कनक तैं सौ गुनी, मादकता अधिकाइ।

उहिं खायें बौरातु है, इहिं पाएँ बौराई ॥

इस दोहे में ‘कनक’ शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है। एक ‘कनक’ का अर्थ है-सोना और दूसरे ‘कनक’ का अर्थ है-धतूरा। एक ही शब्द का भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयोग होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है।

(ख) माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर।

कर का मनका डारि दे, मन का मनका फेर ॥

इस दोहे में ‘फेर’ और ‘मनका’ शब्दों का भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। ‘फेर’ का पहला अर्थ है-माला फेरना और दूसरा अर्थ है-भ्रम। इसी प्रकार से ‘मनका’ का अर्थ है-हृदय और माला का दाना। अतः यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग है।

(ग) काली घटा का घमंड घटा।

यहाँ ‘घटा’ शब्द की आवृत्ति भिन्न-भिन्न अर्थ में हुई है।

घटा = वर्षा काल में आकाश में उमड़ने वाली मेघमाला

घटा = कम हआ।

(घ) कहैं कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी।

इस पंक्ति में ‘बेनी’ शब्द का भिन्न-भिन्न अर्थों में आवृत्तिपूर्वक प्रयोग हुआ है। प्रथम ‘बेनी’ शब्द कवि का नाम है और दूसरा ‘बेनी’ (बेणी) चोटी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

(ङ) गुनी गुनी सब कहे, निगुनी गुनी न होतु।

सुन्यो कहुँ तरु अरक तें, अरक समानु उदोतु ॥

‘अरक’ शब्द यहाँ भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। एक बार अरक के पौधे के रूप में तथा दूसरी बार सूर्य के अर्थ के रूप में प्रयुक्त हुआ है, अतः यहाँ यमक अलंकार सिद्ध होता है।

(च) ऊँचे घोर मंदर के अंदर रहनवारी,

ऊँचे घोर मंदर के अंदर रहाती है।

यहाँ ‘मंदर’ शब्द के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है-भवन तथा दूसरा अर्थ है-पर्वत, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है।

![]()

3. श्लेष

Alankar Class 10th HBSE Vyakaran प्रश्न 5.

श्लेष अलंकार का लक्षण लिखकर उसके उदाहरण भी दीजिए।

उत्तर:

जहाँ एक शब्द के एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ निकलें, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं; जैसे-

1. नर की अरु नल-नीर की, गति एकै कर जोय।

जेते नीचो है चले, तेतो ऊँचो होय ॥

मनुष्य और नल के पानी की समान ही स्थिति है, जितने नीचे होकर चलेंगे, उतने ही ऊँचे होंगे। अंतिम पंक्ति में बताया गया सिद्धांत नर और नल-नीर दोनों पर समान रूप से लागू होता है, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है।

2. मधुवन की छाती को देखो,

सूखी कितनी इसकी कलियाँ।

यहाँ ‘कलियाँ’ शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है किंतु इसमें अर्थ की भिन्नता है।

(क) खिलने से पूर्व फूल की दशा।

(ख) यौवन पूर्व की अवस्था।

3. रहिमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोय।

बारे उजियारो लगे, बढ़े अँधेरो होय ॥

इस दोहे में ‘बारे’ और ‘बढ़े’ शब्दों में श्लेष अलंकार है।

4. गाधिसून कह हृदय हँसि, मुनिहिं हरेरिय सूझ।

अयमय खाँड न ऊखमय, अजहुँ न बूझ अबूझ ॥

5. मेरी भव-बाधा हरो, राधा नागरि सोइ।

जा तन की झाँईं परै, स्यामु हरित-दुति होइ ॥

6. बड़े न हूजे गुननु बिनु, बिरद बड़ाई पाइ।

कहत धतूरे सौं कनकु, गहनौ, गढ्यौ न जाइ ॥

कनकु शब्द के यहाँ दो अर्थ हैं-सोना और धतूरा।

![]()

4. उपमा

Alankar Exercise Class 10 HBSE Vyakaran प्रश्न 6.

उपमा अलंकार की परिभाषा देते हुए उसके दो उदाहरण भी दीजिए।

उत्तर:

जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति के गुण, रूप, दशा आदि का उत्कर्ष बताने के लिए किसी लोक-प्रचलित या लोक-प्रसिद्ध व्यक्ति से तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है।

1. ‘उसका हृदय नवनीत सा कोमल है।’

इस वाक्य में ‘हृदय’ उपमेय ‘नवनीत’ उपमान, ‘कोमल’ साधारण धर्म तथा ‘सा’ उपमावाचक शब्द है।

2. लघु तरण हंसिनी-सी सुंदर,

तिर रही खोल पालों के पर ॥

यहाँ छोटी नौका की तुलना हंसिनी के साथ की गई है। अतः ‘तरण’ उपमेय, ‘हंसिनी’ उपमान, ‘सुंदर’ गुण और ‘सी’ उपमावाचक शब्द चारों अंग हैं।

3. हाय फूल-सी कोमल बच्ची।

हुई राख की थी ढेरी ॥

यहाँ ‘फूल’ उपमान, ‘बच्ची’ उपमेय और ‘कोमल’ साधारण धर्म है। ‘सी’ उपमावाचक शब्द है, अतः यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है।

4. यह देखिए, अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे।

इस पंक्ति में ‘अरविंद से शिशुवृंद’ में साधारण धर्म नहीं है, इसलिए यहाँ लुप्तोपमा अलंकार है।

5. नदियाँ जिनकी यशधारा-सी

बहती हैं अब भी निशि-वासर ॥

यहाँ ‘नदियाँ’ उपमेय, ‘यशधारा’ उपमान, ‘बहना’ साधारण धर्म और ‘सी’ उपमावाचक शब्द है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है।

6. मखमल के झूल पड़े हाथी-सा टीला।

यहाँ हाथी और टीला में उपमान, उपमेय का संबंध है, दोनों में ऊँचाई सामान्य धर्म है। ‘सा’ उपमावाचक शब्द है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है।

![]()

5. रूपक

10th Alankar HBSE Vyakaran प्रश्न 7.

रूपक अलंकार किसे कहते हैं ? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

जहाँ अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय और उपमान में अभेद बताया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है; जैसे-

1. चरण कमल बंदौं हरि राई।

उपर्युक्त पंक्ति में ‘चरण’ और ‘कमल’ में अभेद बताया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग है।

2. मैया मैं तो चंद-खिलौना लैहों।

यहाँ भी ‘चंद’ और ‘खिलौना’ में अभेद की स्थापना की गई है।

3. बीती विभावरी जाग री।

अंबर पनघट में डुबो रही।

तारा-घट ऊषा नागरी।

इन पंक्तियों में नागरी में ऊषा का, अंबर में पनघट का और तारों में घट का आरोप हुआ है, अतः रूपक अलंकार है।

4. मेखलाकार पर्वत अपार,

अपने सहस्र दृग सुमन फाड़,

अवलोक रहा था बार-बार,

नीचे जल में निज महाकार।

यहाँ दृग (आँखों) उपमेय पर फूल उपमान का आरोप है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है।

5. बढ़त बढ़त संपति-सलिलु, मन-सरोजु बढ़ि जाइ।

घटत घटत सु न फिरि घटै, बरु समूल कुम्हिलाइ ॥

इस दोहे में संपत्ति में सलिल का एवं मन में सरोज का आरोप किया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है।

Class 10th Alankar HBSE Vyakaran प्रश्न 8.

उपमा और रूपक अलंकार का अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है जबकि ‘रूपक’ में उपमेय में उपमान का आरोप करके दोनों में अभेद स्थापित किया जाता है।

उदाहरण-

पीपर पात सरिस मनं डोला

(उपमा) यहाँ ‘मन’ उपमेय तथा ‘पीपर पात’ उपमान में समानता बताई गई है। अतः उपमा अलंकार है।

उदाहरण-

चरण कमल बंदौं हरि राई।”

(रूपक) यहाँ उपमेय ‘चरण’ में उपमान ‘कमल’ का आरोप है। अतः यहाँ रूपक अलंकार है।

![]()

6. उत्प्रेक्षा

Alankar Class 10th Hindi HBSE Vyakaran प्रश्न 9.

उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं ? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

जहाँ समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है; जैसे-

1. सोहत ओ पीतु पटु, स्याम सलौनै गात।

मनौ नीलमणि सैल पर, आतपु पर्यो प्रभात ॥

यहाँ श्रीकृष्ण के साँवले रूप तथा उनके पीले वस्त्रों में प्रातःकालीन सूर्य की धूप से सुशोभित नीलमणि पर्वत की संभावना होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है।

2. उस काल मारे क्रोध के, तनु काँपने उनका लगा।

मानो हवा के जोर से, सोता हुआ सागर जगा ॥

यहाँ क्रोध से काँपता हुआ अर्जुन का शरीर उपमेय है तथा इसमें सोए हुए सागर को जगाने की संभावना की गई है।

3. लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता।

मानो नभ छूना चाहता वह तुरंत ही ॥

यहाँ ताड़ का वृक्ष उपमेय है जिसमें आकाश को छूने की संभावना की गई है।

4. कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए।

हिम के कणों से पूर्ण मानो, हो गए पंकज नए ॥

यहाँ आँसुओं से पूर्ण उत्तरा के नेत्र उपमेय है जिनमें कमल की पंखुड़ियों पर पड़े हुए ओस के कणों की कल्पना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है।

7. मानवीकरण

Alankar Questions Class 10 HBSE Vyakaran प्रश्न 10.

मानवीकरण अलंकार की सोदाहरण परिभाषा लिखिए।

उत्तर:

जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है; जैसे-

लो यह लतिका भी भर लाई

मधु मुकुल नवल रस गागरी।

यहाँ लतिका में मानवीय क्रियाओं का आरोप है, अतः लतिका में मानवीय अलंकार सिद्ध है। मानवीकरण अलंकार के कुछ। अन्य उदाहरण हैं

(i) दिवावसान का समय

मेघमय आसमान से उतर रही

संध्या सुंदरी परी-सी धीरे-धीरे,

(ii) “मेघ आए बड़े बन-ठन के सँवर के।”

![]()

8. अतिशयोक्ति

Alankar Exercise HBSE 10th Class Vyakaran प्रश्न 11.

अतिशयोक्ति अलंकार की सोदाहरण परिभाषा लिखिए।

उत्तर:

जहाँ किसी बात को लोकसीमा से अधिक बढ़ाकर कहा जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है; जैसेआगे नदिया पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार ॥ यहाँ सोचने से पहले ही क्रिया पूरी हो गई जो लोकसीमा का उल्लंघन है। उदाहरण

(i) बालों को खोलकर मत चला करो दिन में

रास्ता भूल जाएगा सूरज।

(ii) हनुमान की पूँछ को लग न पाई आग।

लंका सिगरी जल गई, गए निसाचर भाग ॥

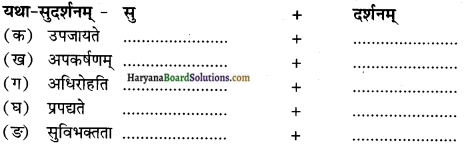

परीक्षोपयोगी अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर:

Alankar In Hindi 10th Class HBSE Vyakaran प्रश्न 1.

अलंकार किसे कहते हैं ? उसके भेद बताइए।

उत्तर-

काव्य के अर्थ और सौंदर्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले (गुण धर्म) साधनों को अलंकार कहते हैं; जैसे स्त्रियाँ अपने सौंदर्य में वृद्धि हेतु गहने या आभूषण धारण करती हैं, वैसे ही कवि भी काव्य के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने हेतु अलंकारों का प्रयोग करते हैं।

अलंकार के दो भेद हैं-शब्दालंकार और अर्थालंकार।

Alankaar Class 10 HBSE Vyakaran प्रश्न 2.

शब्दालंकार और अर्थालंकार का अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

शब्दालंकार-शब्दों द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न करना शब्दालंकार कहलाता है। अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि शब्दालंकार हैं; जैसे-

“तरनि-तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए।”

अर्थालंकार-जहाँ शब्दों के अर्थों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहाँ अर्थालंकार होता है; जैसे,

“उसका हृदय नवनीत-सा कोमल है।”

प्रश्न 3.

उपमा अलंकार की परिभाषा देते हुए उसके अंग बताइए।

उत्तर:

उपमा सादृश्यमूलक अलंकार है। किसी प्रसिद्ध वस्तु की समानता के आधार पर जब किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, गुण, धर्म का वर्णन किया जाए, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है; जैसे-

“चंचल अचल-सा नीलांबर।”

उपमा अलंकार के अंग-उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं-

(क) उपमेय: वह वस्तु या व्यक्ति जिसका वर्णन किया जाता है, उपमेय कहलाता है; जैसे ‘चंद्रमा के समान मुख’ में ‘मुख’ उपमेय है।

(ख) उपमान: जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति के साथ उपमेय की समानता बताई जाती है, उसे उपमान कहते हैं; जैसे ‘चंद्रमा के समान मुख’ वाक्य में ‘चंद्रमा’ उपमान है।

(ग) साधारण धर्म: उपमान और उपमेय के बीच पाए जाने वाले समान रूप, गुण आदि को साधारण धर्म कहते हैं; जैसे ‘चंद्रमा’ के समान मुख में ‘सुंदर’ दोनों समान गुण हैं। इसलिए ‘सुंदर’ ही दोनों का समान साधारण धर्म है।

(घ) वाचक शब्द: जिन शब्दों की सहायता से उपमेय और उपमान में समानता प्रकट की जाती है, वे वाचक शब्द कहलाते हैं; उदाहरणार्थ जैसा, जैसी, सा, सी, से, सम, समान, ज्यों आदि। चंद्रमा के समान मुख में ‘समान’ वाचक शब्द है।

![]()

प्रश्न 4.

उपमा और रूपक का अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

उपमा में उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है किंतु रूपक में उपमेय में उपमान का आरोप करके दोनों में अभेद दिखाया जाता है; जैसे उपमा ‘पीपर पात सरिस मन डोला’ इसमें समानता दिखाई गई है।

“चरण कमल बंदौं हरिराई।”

यहाँ उपमेय ‘चरण’ में उपमान ‘कमल’ का आरोप कर दिया गया है, अतः रूपक अलंकार है।

प्रश्न 5.

यमक और श्लेष में क्या अंतर है ? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

यमक में एक शब्द दो बार प्रयुक्त होता है तथा दोनों बार उसका अर्थ भिन्न होता है। उदाहरणतया-वह सोने का हार हार गया।

यहाँ पहले ‘हार’ का अर्थ माला है तो दूसरे का अर्थ ‘परास्त होना’ है। ‘श्लेष’ में एक ही शब्द दो भिन्न-भिन्न अर्थ देता है। उदाहरणतयामैं चाहे मन दे दूँ परंतु तुम कुछ नहीं देते। -यहाँ ‘मन’ के दो अर्थ हैं

(1) हृदय,

(2) चालीस किलो।

अतः यहाँ श्लेष अलंकार है।

अभ्यासार्थ कुछ महत्त्वपूर्ण उदाहरण

1. तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए।

उत्तर:

अनुप्रास

2. मृदु मंद-मंद मंथर मंथर, लघु तरणि हंस-सी सुंदर।

प्रतिघट-कटक कटीले कोते कोटि-कोटि।

उत्तर:

अनुप्रास

3. कालिका-सी किलकि कलेऊ देति काल को।

उत्तर:

अनुप्रास एवं उपमा

4. रावनु रथी बिरथ रघुबीरा।

उत्तर:

रूपक

5. रहिमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून।

पानी गए न ऊबरै, मोती मानुस चून ॥

उत्तर:

श्लेष

6. उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग।

विकसे संत सरोज सब, हरषे लोचन भंग ॥

उत्तर:

रूपक

![]()

7. वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा-सी,

वह दीप शिखा-सी शांत भाव में लीन वह टूटे तरन की छूटी लता-सी दीन,

दलित भारत की विधवा है।

उत्तर:

उपमा

8. सोहत ओढ़े पीत पट स्याम सलोने गात।

मनौ नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात ॥

उत्तर:

उत्प्रेक्षा

9. राम नाम अवलंब बिनु, परमारथ की आस।

बरषत बारिद बूंद गहि, चाहत चढ़न अकास ॥

उत्तर:

अनुप्रास

10. पच्छी परछीने ऐसे परे परछीने वीर,

तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के।

उत्तर:

अनुप्रास और यमक

11. बढ़त-बढ़त संपति-सलिल, मन सरोज बढ़ जाई।

घटत-घटत सु न फिरि घटे, बरु समूल कुम्हिलाई ॥

उत्तर:

रूपक

12. चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए।

लट-लटकनि मनु मत्त मधुपगन, मादक मधुहिं पिए ।

उत्तर:

उत्प्रेक्षा, अनुप्रास एवं रूपक

13. कौसिक सुनहु मंद येहु बालकु। कुटिल काल बस निज कुल घालकु।

भानु बंस-राकेस-कलंकू। निपट निरंकुस अबुध असंकू ॥

उत्तर:

अनुप्रास

14. यों तो ताशों के महलों सी मिट्टी की वैभव बस्ती क्या ?

भू काँप उठे तो ढह जाए, बाढ़ आ जाए, बह जाए ॥

उत्तर:

उपमा

![]()

15. या अनुराग चित की, गति समुझै नहिं कोइ।

ज्यौं-ज्यौं बूडै स्याम रंग, त्यौं-त्यौं उज्जलु होइ ॥

उत्तर:

श्लेष

16. मेरे अंतर में आते हो देव, निरंतर,

कर जाते हो व्यथा भार लघु,

बार-बार कर कंज बढ़ाकर।

उत्तर:

रूपक एवं यमक

17. नत-नयन प्रिय-कर्म-रत मन।

उत्तर:

अनुप्रास

18. पी तुम्हारी मुख बात तरंग

आज बौरे भौरे सहकार।

उत्तर:

यमक

19. माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर।

कर का मनका डारि दे, मन का मनका फेर।

उत्तर:

यमक

20. मुदित महीपति मंदिर आए।

सेवक सचिव सुमंत बुलाए ॥

उत्तर:

अनुप्रास

21. कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए।

हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए ॥

उत्तर:

उत्प्रेक्षा

22. मुख बाल-रवि सम लाल होकर ज्वाल-सा बोधित हुआ।

उत्तर:

उपमा

![]()

23. जीवन के रथं पर चढ़कर, सदा मृत्यु-पथ पर बढ़कर।

उत्तर:

रूपक

24. सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार।

लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावणहार ॥

उत्तर:

यमक

25. चारु चंद्र की चंचल किरणें।

उत्तर:

अनुप्रास

26. चंचल वासना-सी बिछलती नदियां

उत्तर:

उपमा

27. मैंया मैं तो चंद-खिलौना लैहों

उत्तर:

रूपक

28. सुवरन को ढूँढ़त फिरत कवि, व्याभिचारी चोर

उत्तर:

श्लेष

29. मुख बाल-रवि सम लाल होकर ज्वाल-सा बोधित हुआ।

उत्तर:

उपमा

30. संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो।

उत्तर:

अनुप्रास

![]()

31. भजु मन चरण-कमल अविनासी।

उत्तर:

रूपक

32. कियत कालहिं में वन वीथिका,

विविध धेनु विभूषित हो गई।

उत्तर:

अनुप्रास

33. भजन कह्यो तातें, भज्यों ने एकहुँ बार।

दूर भजन जाते कह्यो, सो तू भज्यो गँवार ॥

उत्तर:

यमक

34. कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा।

उत्तर:

उपमा

35. गुरुपद रज मूदु मंजुल अंजन।

उत्तर:

रूपक

36. रघुपति राघव राजा राम।

उत्तर:

अनुप्रास

37. कमल-सा कोमल गात सुहाना।

उत्तर:

उपमा

![]()

38. चरण कमल बंदौं हरि राई।

उत्तर:

रूपक

39. भग्न मगन रत्नाकर में वह राह।

उत्तर:

अनुप्रास

40. तब तो बहता समय शिला-सा जम जाएगा।

उत्तर:

उपमा एवं अनुप्रास

41. विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर।

उत्तर:

अनुप्रास एवं उपमा

42. एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास।

उत्तर:

रूपक

43. वह दीप शिखा-सी शांत भाव में लीन।

उत्तर:

उपमा

44. मखमल के झूल पड़े, हाथी-सा टीला।

उत्तर:

उपमा

45. रती-रती सोभा सब रती के सरीर की।

उत्तर:

यमक

46. यह देखिए, अरविंद-से शिशु कैसे सो रहे।

अलंकार एवं छन्द विवेचना.

उत्तर:

उपमा

![]()

47. सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका।

उत्तर:

रूपक

48. उस काल मारे क्रोध के तनु काँपने उनका लगा।

उत्तर:

उत्प्रेक्षा

49. ईस-भजनु सारथी सुजाना।

उत्तर:

रूपक एवं अनुप्रास

50. मिटा मोदु मन भए मलीने।

विधि निधि दीन्ह लेत जनु छीन्हे ।।

उत्तर:

उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास

51. विज्ञान-यान पर चढ़ी हुई सभ्यता डूबने जाती है।

उत्तर:

रूपक

52. नभ पर चमचम चपला चमकी।

उत्तर:

अनुप्रास

53. माया दीपक नर पतंग भ्रमि-भ्रमि इवै पड़त।

उत्तर:

रूपक

![]()

54. बालक बोलि बधौं नहिं तोही।

उत्तर:

अनुप्रास

55. राम नाम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार।

उत्तर:

रूपक

56. झुककर मैंने पूछ लिया,

खा गया मानो झटका।

उत्तर:

उत्प्रेक्षा

57. परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए।

उत्तर:

उपमा

58. आए महंत बसंत।

उत्तर:

रूपक

59. कोई प्यारा कुसुम कुम्हला, भौन में जो पड़ा हो।

उत्तर:

अनुप्रास

60. कितनी करुणा कितने संदेश।

उत्तर:

अनुप्रास

61. नभ मंडल छाया मरुस्थल-सा।

दल बांध अंधड़ आवै चला ॥

उत्तर:

उपमा

![]()

62. आवत-जात कुंज की गलियन रूप-सुधा नित पीजै।

उत्तर:

रूपक

63. कानन कठिन भयंकर बारी।

उत्तर:

अनुप्रास

64. सौरज धीरज तेहि रथ चाका।

उत्तर:

रूपक

65. सुवासित भीगी हवाएँ सदा पावन माँ-सरीखी।

उत्तर:

उपमा

66. कार्तिक की एक हँसमुख सुबह नदी-तट से लौटती गंगा नहाकर।

उत्तर:

मानवीकरण।