Haryana State Board HBSE 11th Class Physical Education Solutions Chapter 8 मनोविज्ञान एवं खेल मनोविज्ञान Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Physical Education Solutions Chapter 8 मनोविज्ञान एवं खेल मनोविज्ञान

HBSE 11th Class Physical Education मनोविज्ञान एवं खेल मनोविज्ञान Textbook Questions and Answers

दीच उत्तरात्मक परन (Long Answer Type Questions)

प्रश्न 1.मनोविज्ञान के बारे में आप क्या जानते हैं? इसकी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा मनोविज्ञान की परिभाषा देते हुए, अर्थ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

मनोविज्ञान का अर्थ (Meaning of Psychology):

मनोविज्ञान (Psychology) शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों का मेल है। ये दो शब्द ‘साइके’ (Psyche) और ‘लोगस’ (Logos) हैं। साइके का अर्थ है-आत्मा (Soul) और लोगस (Logos) का अर्थ है-बातचीत या विज्ञान । इसलिए ‘Psychology’ का शाब्दिक अर्थ आत्मा का विज्ञान है। प्लेटो (Plato) के अनुसार, “मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है।” जैसे-जैसे समय बदलता गया, इसके अर्थों में वांछित परिवर्तन आते गए। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का ज्ञान कहा गया (Psychology is the study of soul)।

परंतु इस विचारधारा की मनोवैज्ञानिकों की ओर से आलोचना की गई। फिर मनोविज्ञान को आत्मा की बजाय मन का विज्ञान कहा जाने लगा। 19वीं शताब्दी के मध्य में मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। उनका मानना था कि चेतना भी मन का एक भाग है। कोई भी व्यक्ति अपनी मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में जागृत हो सकता है, परंतु दूसरों के बारे में सचेत होना कोई जानकारी नहीं हो सकती। अंत में मनोविज्ञान को ‘व्यवहार का विज्ञान’ (Science of Behaviour) के रूप में स्वीकार किया गया।

मनोविज्ञान की परिभाषाएँ (Definitions of Psychology): मनोविज्ञान के बारे में विद्वानों ने समय-समय पर अनेक परिभाषाएँ दी हैं जो निम्नलिखित हैं

1. एन० एल० मुन्न (N.L. Munn) के अनुसार, “मनोविज्ञान को व्यवहार का, वैज्ञानिक खोज का अध्ययन कहा जाता है।”

2. जे०एस० रॉस (J.S. Ross) का कथन है, “मनोविज्ञान मानसिक रूप में व्यवहार और स्पष्टीकरण का उल्लेख है।”

3. रॉबर्ट एस० वुडवर्थ (Robert S. Woodworth) के अनुसार, “मनोविज्ञान व्यक्ति की व्यक्तिगत क्रियाएँ, जो पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं, उनका अध्ययन करता है।”

4. क्रो व क्रो (Crow and Crow) के अनुसार, “मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार और इसके संबंध का विज्ञान है।”

5. वाटसन (Watson) के कथनानुसार, “मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक या यथार्थ विज्ञान है।”

6. स्किनर (Skinner) के अनुसार, “मनोविज्ञान जीवन की विविध परिस्थितियों में व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं का . अध्ययन करता है।”

7. डब्ल्यू० बी० काल्सनिक व पील्सबरी (W.B. Kalesnik and Pillsbury) के अनुसार, “मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है।”

8. आर०एच० थाउलस (R.H. Thoulous) के अनुसार, “मनोविज्ञान मानव अनुभव एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है।”

मनोविज्ञान की विशेषताएँ (Features of Psychology): मनोविज्ञान की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

(1) मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं संबंधों की प्रक्रिया है।

(2) यह व्यक्ति के व्यवहार में भिन्नता लाने में सहायक होता है।

(3) यह व्यक्ति के परिवेश के प्रति किए गए व्यवहार का क्रमिक अध्ययन है।

(4) यह मानव के व्यवहार को नियंत्रित रखने की विधि है।

(5) यह व्यक्ति के संवेगात्मक, ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक क्रियाओं का अध्ययन है।

(6) यह व्यक्ति के व्यवहार के विभिन्न पक्षों का विस्तृत अध्ययन है।

(7) यह व्यक्ति के आचरण एवं व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन है।

(8) यह न केवल मानव के व्यवहार का अध्ययन है, बल्कि इसमें पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है।

(9) यह सिद्धांतों एवं प्रयोगों का संग्रह है। इसके सिद्धांतों को जीवन में अपनाया जाता है।

(10) इसमें मानवीय व्यवहार के बारे में पूर्वानुमान लगाने का प्रयास किया जाता है।

(11) इसकी विषय-वस्तु या सामग्री में प्रामाणिकता होती है।

(12) इसके प्रत्येक अध्ययन तथ्यों पर आधारित होते हैं।

प्रश्न 2.

मनोविज्ञान की आवश्यकता एवं महत्त्व का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

आधुनिक युग में मनोविज्ञान प्रभावशाली एवं व्यावहारिक विषय के रूप में प्रकट हुआ है। अनेक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों; जैसे बिने, साइमन व फ्रायड आदि ने मानवीय व्यवहार की नवीन व्याख्या की है। आज मनोविज्ञान का स्तर निरंतर बढ़ रहा है। आज के भौतिक युग में इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यह निम्नलिखित प्रकार से हमारे लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है

(1) मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार के प्रत्येक पक्ष का बारीकी से अध्ययन करता है; जैसे भौतिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार आदि।

(2) मनोविज्ञान ने हमें ऐसे नियम एवं सिद्धांत प्रदान किए हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं।

(3) मनोविज्ञान हमारे ज्ञान एवं बुद्धि में वृद्धि करता है। इससे हमारी कल्पना-शक्ति, तर्क-शक्ति, स्मरण-शक्ति का विकास होता है, क्योंकि इसमें ज्ञानात्मक एवं तर्कात्मक क्रियाओं पर अध्ययन किया जाता है।

(4) हमें व्यावहारिक कुशलता प्राप्त करने के लिए मनोविज्ञान की बहुत आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें व्यवहार पर अध्ययन किया जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कोई भी व्यवहार शुद्ध रूप से मनोविज्ञान पर ही आधारित होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनोविज्ञान हमें व्यवहार कुशल बनाता है। एक व्यवहार कुशल व्यक्ति ही सफलता प्राप्त कर

सकता है।

(5) शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। आज पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियाँ मनोवैज्ञानिक मान्यताओं के अनुकूल निर्धारित की जाती हैं। अब बच्चों को दण्ड एवं भय के माध्यम से शिक्षित नहीं किया जाता। यदि बच्चा किसी विषय में अरुचि प्रकट करता है तो उसका मनोवैज्ञानिक आधार पर निरीक्षण कर सुधारात्मक उपाय अपनाया जाता है।

आज की शिक्षा बाल-केंद्रित है और ये सब मनोविज्ञान ने ही संभव किया है।

(6) खेलों के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान का बहुत महत्त्व है। मनोविज्ञान के नियमों ने खिलाड़ियों को मानसिक एवं संवेगात्मक रूप से प्रभावित किया है। युद्ध के क्षेत्र में भी मनोवैज्ञानिक कुशलता व ज्ञान बहुत उपयोगी होता है। प्रत्येक देश युद्धकाल में विभिन्न मनोवैज्ञानिक तरीकों द्वारा दुश्मन की सेना का मनोबल गिराने और अपनी सेना के मनोबल को बढ़ाने का प्रयास करता है।

(8) मनोविज्ञान की विषय-वस्तु व्यक्ति का व्यवहार है। व्यक्ति का व्यवहार मन द्वारा नियंत्रित होता है। इसलिए मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से हमें इसकी अनेक विधियों की जानकारी प्राप्त होती है।

(9) मनोविज्ञान मन, शरीर और व्यवहार संबंधी प्रतिक्रियाओं के गहन अध्ययन पर प्रकाश डालता है। इसमें व्यवहार, रुचि, विचार, भावना, प्रेरणा, संवेग, कल्पना, दृष्टिकोण, प्रोत्साहन आदि पक्षों पर अध्ययन किया जाता है।

(10) व्यक्तिगत समस्याओं के कारणों और उनके समाधान हेतु मनोवैज्ञानिक ज्ञान बहुत महत्त्वपूर्ण होता है।

(11) मनोविज्ञान ने वैज्ञानिक शोधों के माध्यम से विभिन्न रोगों के उपचार के लिए नवीन विचारधाराओं या दृष्टिकोणों को उत्पन्न किया है।

(12) औद्योगिक, व्यावसायिक, राजनीतिक एवं आर्थिक आदि क्षेत्रों में भी मनोविज्ञान या मनोवैज्ञानिक ज्ञान की आवश्यकता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक ज्ञान विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होता है।

निष्कर्ष (Conclusion): उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि मनोविज्ञान मानव जीवन के पहले पहलू के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक है। आज के भौतिक एवं वैज्ञानिक युग में इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। मनोविज्ञान का क्षेत्र काफी विस्तृत है। यह मानव व्यवहार एवं ज्ञान से संबंधी विभिन्न नियमों एवं सिद्धांतों का संग्रह है। यह मानव व्यवहार, ज्ञान और क्रियाओं की विभिन्न शाखाओं के रूप में लागू होता है। खेलों के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं नियमों को लागू किया जा सकता है।

प्रश्न 3.

मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है?

अथवा

मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। शिक्षा व मनोविज्ञान में क्या संबंध है?

उत्तर:

मनोविज्ञान की परिभाषाएँ (Definitions of Psychology): विद्वानों ने मनोविज्ञान को इस प्रकार परिभाषित किया है।

1. रॉबर्ट एस० वुडवर्थ (Robert S. Woodworth) के अनुसार, “मनोविज्ञान व्यक्ति की व्यक्तिगत क्रियाएँ, जो पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं, उनका अध्ययन करता है।”

2. क्रो व क्रो (Crow and Crow) के अनुसार, “मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार और इसके संबंध का विज्ञान है।”

शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध (Relation between Education and Psychology):

शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करना है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास तब तक संभव नहीं, जब तक उसके व्यवहारों का पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता। इस प्रकार दोनों एक-दूसरे पर निर्भर रहते हैं। शिक्षा व मनोविज्ञान में परस्पर गहरा संबंध है। मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्त्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न बदलाव हुए हैं। शिक्षण की अधिकांश गतिविधियाँ या विधियाँ इससे संबंधित हैं। बी०एन० झा (B.N. Jha) के मतानुसार, “शिक्षा जो कुछ करती है और जिस प्रकार वह किया जाता है, उसके लिए इसे मनोवैज्ञानिक खोजों पर निर्भर रहना ‘पड़ता है।”

प्राचीनकाल में शिक्षण विधियों में बच्चों की विभिन्न अवस्थाओं की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। शिक्षण अध्यापक केंद्रित होता था। वे बच्चों को दण्ड आदि देकर पढ़ाते थे, लेकिन आधुनिक समय में शिक्षण बाल केंद्रित हो गया है। अब अध्यापकों द्वारा छात्रों को दण्ड नहीं दिया जाता। वर्तमान में अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों के प्रत्येक पक्ष की ओर ध्यान दिया जाता है। इस बदले हुए दृष्टिकोण के अंतर्गत शिक्षण विधियों में छात्रों की रुचियों, आवश्यकताओं, अभिवृत्तियों आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है अर्थात् शिक्षण विधियाँ छात्रों की आवश्यकताओं एवं रुचियों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं।

परन्तु अध्यापक तभी छात्रों के सर्वांगीण विकास में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है जब वह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर सीखाने की क्रियाओं का कुशल से संचालन करने में सक्षम होगा अर्थात् उसके लिए मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत आवश्यक है। इस प्रकार मनोविज्ञान शिक्षा के हर पहलू या पक्ष को प्रभावित करता है ; जैसे शिक्षण विधियों, शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम में सुधार व बच्चों की विभिन्न अवस्थाओं आदि में महत्त्वपूर्ण योगदान देना। इस संदर्भ में डेविस (Davis) ने कहा है-मनोविज्ञान ने छात्रों की क्षमताओं व विभिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा के लिए विशिष्ट योगदान दिया है। इसी प्रकार स्किनर (Skinner) ने मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत विज्ञान कहा है।

अतः उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शिक्षा व मनोविज्ञान का परस्पर गहरा संबंध है। दोनों का बालक के विकास में विशेष महत्त्व है। शिक्षा की प्रत्येक प्रक्रिया मनोविज्ञान पर निर्भर है। इसकी मदद से ही विद्यार्थियों की रुचियों, इच्छाओं व आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें उचित शिक्षा प्रदान की जा सकती है और उनका सर्वांगीण विकास किया जा सकता है।

प्रश्न 4.

खेल मनोविज्ञान क्या है? खेलों या शारीरिक शिक्षा में इसका क्या महत्त्व है?

अथवा

खेल मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। खेलों में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

खेल मनोविज्ञान का अर्थ (Meaning of Sports Psychology):

मनोविज्ञान, वास्तव में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण एवं विस्तृत विषय है। यह विषय, मानव ज्ञान और क्रियाओं की सभी शाखाओं में पूर्ण रूप से लागू होता है। मनोविज्ञान का संबंध मनुष्य के शरीर और मन की सुयोग्यता से होता है जबकि खेल मनोविज्ञान, जिसका प्रयोग शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में होता है, का संबंध मानव के शरीर की योग्यता पर निर्भर करता है जोकि खेलकूद के द्वारा अर्जित की जा सकती है। इसलिए यह कहना बिल्कुल उचित होगा कि खेल मनोविज्ञान, व्यक्ति के चहुंमुखी विकास के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। अतः हमारे लिए खेल मनोविज्ञान के वास्तविक अर्थ को समझना अति-आवश्यक है।

खेल मनोविज्ञान की परिभाषाएँ (Definitions of Sports Psychology): निम्नलिखित परिभाषाओं के द्वारा हम खेल मनोविज्ञान के वास्तविक अर्थ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं

1. जॉन लोथर (John Lauther):

के अनुसार, “खेल मनोविज्ञान वह क्षेत्र है, जो मनोवैज्ञानिक तथ्यों, सीखने के सिद्धांतों, प्रदर्शनों तथा खेलकूद में मानवीय व्यवहार के संबंधों में लागू होता है।”

2. के०एम० बर्नस (K.M. Burns):

के अनुसार, “खेल मनोविज्ञान, शारीरिक शिक्षा की वह शाखा है जिसका संबंध व्यक्ति की शारीरिक योग्यता से होता है, जोकि खेलकूद में भाग लेने से आती है।”

3. आर०एन० सिंगर (R.N. Singer):

के अनुसार, “खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यक्ति के व्यवहार की खोजबीन करता है।”

4. क्लार्क व क्लार्क (Clark and Clark):

के अनुसार, “खेल मनोविज्ञान एक व्यावहारिक मनोविज्ञान है। यह व्यक्तियों, खेलों तथा शारीरिक क्रियाओं के प्रेरणात्मक या संवेगात्मक पहलुओं से अधिक संबंधित है। इसमें प्रायः उन सभी विधियों का प्रयोग होता है जो मनोविज्ञान में प्रयोग की जाती हैं।”

5. वेनबर्ग (Weinberg):

के अनुसार, “खेल मनोविज्ञान लोगों के अध्ययन तथा खेल व व्यायाम संबंधी गतिविधियों में उनके व्यवहार और ज्ञान का व्यावहारिक अनुप्रयोग है।” उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि खेल मनोविज्ञान, खेलकूद के अंतर्गत खिलाड़ियों के व्यवहार एवं अनेक मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन है। यह मनोवैज्ञानिक और मानसिक कारकों का अध्ययन है जो भागीदारी, खेलने में प्रदर्शन और शारीरिक गतिविधियों से प्रभावित होते हैं।

शारीरिक शिक्षा या खेलों में खेल मनोविज्ञान का महत्त्व (Importance of Sports Psychology in Physical Education or Sports): शारीरिक शिक्षा या खेलकूद में खेल मनोविज्ञान का महत्त्व अथवा उपयोगिता निम्नलिखित है

(1) खेल मनोविज्ञान खेल प्रतियोगिताओं में शामिल खिलाड़ियों के व्यवहार को समझने में सहायता करता है।

(2) यह खेलों में खिलाड़ियों की क्रियात्मक क्षमताओं या योग्यताओं को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।

(3) यह खिलाड़ियों की भावनात्मक या संवेगात्मक समस्याओं को नियंत्रित करने में सहायक होता है।

(4) यह खेलों में खिलाड़ियों के खेल-स्तर को ऊँचा उठाने में भी महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।

(5) यह खिलाड़ियों के गतिपरक कौशल को बढ़ाने में सहायक होता है।

(6) यह खिलाड़ियों की अनेक मानसिक समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है।

(7) यह खिलाड़ियों में अनेक सामाजिक गुणों का विकास करने में भी सहायक होता है।

(8) यह खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने हेतु मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(9) यह खिलाड़ियों के व्यवहार और शारीरिक सुयोग्यता में सुधार हेतु महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(10) यह खेल के विभिन्न मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करता है और उनमें सुधार करने में सहायक होता है।

(11) इसमें खिलाड़ियों की अभिप्रेरणाओं और उपलब्धियों का मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

प्रश्न 5.

अभिप्रेरणा की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकारों का विस्तार से वर्णन करें। अथवा अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। इसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

अभिप्रेरणा की अवधारणा (Concept of Motivation):

अभिप्रेरणा या प्रेरणा शब्द लातीनी भाषा के शब्द ‘Movere’ से लिया गया है जिसका अर्थ है ‘to change’ तथा ‘to move’ जब यह कहा जाता है कि कोई किसी काम के प्रति प्रेरित हो गया है तो उसका अर्थ यह होता है कि उसकी आंतरिक शक्ति ने उसको उत्साहित किया है। इस शक्ति के कारण ही मनुष्य अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है और अंत में सफलता प्राप्त कर लेता है। अतः मनुष्य का प्रत्येक कार्य किसी-न-किसी प्रेरणा या अभिप्रेरणा से संचालित होता है। छात्र इसलिए पढ़ाई करते हैं ताकि वे पढ़ाई में पास होकर अच्छी नौकरी या व्यवसाय हासिल करें। अभिप्रेरणा ही किसी व्यक्ति को उद्देश्य या लक्ष्य की ओर ले जाने का कार्य करती है।

व्यक्ति की बहुत-सी जरूरतें होती हैं जिन्हें पूरा करने के लिए विभिन्न प्रेरक सहायक होते हैं। इन प्रेरकों के कारण व्यक्ति अधिक प्रयत्नशील हो जाता है। अभिप्रेरणा को सीखने का हृदय (Heart of Learning) तथा सीखने की सुनहरी सड़क (Golden Road of Learning) कहा जा सकता है, क्योंकि यह सीखने की प्रक्रिया है। प्रशिक्षण कोई भी हो, चाहे वह खेलों का क्षेत्र हो या विद्या का, अभिप्रेरणा हर क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देती है। इसी कारण ही अभिप्रेरणा अधिक महत्त्वपूर्ण समझी जाती है। अत: अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो मनुष्य में क्रिया सीखने की रुचि को उत्साहित करती है। यह शक्ति चाहे मनुष्य के अंदर से हो अथवा बाहर से उसको सीखने में मुख्य भूमिका निभाती है।

अभिप्रेरणा की परिभाषाएँ (Definitions of Motivation): विद्वानों ने अभिप्रेरणा को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है

1. बी०सी० राय (B.C. Rai):

के कथनानुसार, “अभिप्रेरणा एक ऐसी मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्थिति पैदा करती है जिसके प्रयत्नों से आवश्यकता और इच्छा पूरी होती है।”

2. पी०टी० यंग (P.T. Young):

के अनुसार, “अभिप्रेरणा आगे बढ़ रही क्रिया को जागृत, आगे बढ़ाने और उस क्रिया को आदर्श रूप में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया है।”

3. सैज (Sage):

के कथनानुसार, “एक मनुष्य जितनी शक्ति तथा दिशा से प्रयत्न करता है, उसे प्रेरणा कहा जाता है।”

4. क्रो व क्रो (Crow and Crow):

के अनुसार, “अभिप्रेरणा का संबंध सीखने में रुचि पैदा करने से है तथा अपने इसी रूप में यह सीखने का मूल आधार है।”

5. रॉबर्ट एस० वुडवर्थ (Robert S. Woodworth):

के अनुसार, “अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी निश्चित लक्ष्य की पूर्ति हेतु उसे एक निश्चित व्यवहार करने के लिए बाध्य करती हैं।”

6. आर०एन० सिंगर (R.N. Singer):

के अनुसार, “अभिप्रेरणा या प्रेरणा व्यक्ति में क्रिया के लिए उत्तेजन का सामान्य स्तर होता है।”

7. ब्लेयर जॉन्स व सिम्पसन (Blair Jones and Simpson):

के अनुसार, “अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियाँ अथवा आवश्यकताएँ उसके वातावरण में निहित विभिन्न लक्ष्य बिंदुओं की ओर अग्रसर रहती हैं।”

8. मॉर्गेन (Morgan):

के अनुसार, “अभिप्रेरणा से तात्पर्य उन प्रेरक एवं चालक शक्तियों से है जिनके द्वारा व्यवहार को विशेष लक्ष्यों की ओर मोड़कर एक स्थायी रूप प्रदान किया जाता हैं।”

अभिप्रेरणा के प्रकार (Types of Motivation): अभिप्रेरणा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है जो इस प्रकार है

1. आंतरिक अथवा प्राकृतिक अभिप्रेरणा (Intrinsic or Natural Motivation):

आंतरिक अभिप्रेरणा को प्राकृतिक प्रेरणा भी कहा जाता है। इस प्रेरणा का संबंध प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की प्राकृतिक इच्छाओं, स्वभाव तथा आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। कोई भी प्रेरित व्यक्ति किसी काम को इसलिए करता है क्योंकि उसको आंतरिक प्रसन्नता व खुशी मिलती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी विद्यार्थी को गणित की किसी समस्या को हल करके प्रसन्नता मिलती है तो उस समय वह आंतरिक प्रेरणा से प्रेरित होता है। ऐसी स्थिति में प्रसन्नता का स्रोत क्रिया में छिपा होता है। शिक्षा की प्रक्रिया में इस प्रकार की प्रेरणा का बहुत महत्त्व होता है, क्योंकि इससे प्राकृतिक रुचि पैदा होती है जो अंत तक बनी रहती है। कुछ आंतरिक अथवा प्राकृतिक अभिप्रेरणाएँ निम्नलिखित हैं

(1) नकल करने की अभिप्रेरणा (Imitative Motivation): किसी अच्छे खिलाड़ी का खेल से सीखना आदि।

(2) भावनात्मक अभिप्रेरणा (Emotional Motivation): स्नेह, सुरक्षा, सफलता आदि।

(3) भीतरी अभिप्रेरणा (Internal Motivation): इच्छा, शौक आदि।

(4) शारीरिक अभिप्रेरणा (Physical Motivation): भूख, प्यास, कार्य आदि।

(5) सामाजिक अभिप्रेरणा (Social Motivation): सहयोग, सामाजिक आवश्यकताएँ आदि।

(6) स्वाभाविक अभिप्रेरणा (Natural Motivation): आत्म-सम्मान, आत्म-विश्वास आदि।

2. बाहरी या कृत्रिम अभिप्रेरणा (Extrinsic or Artificial Motivation):

बाहरी अभिप्रेरणा अप्राकृतिक अथवा कृत्रिम होती है। इस अभिप्रेरणा में प्रसन्नता का स्रोत कार्य में नहीं छिपा होता। इसमें मनुष्य मानसिक प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए कोई कार्य नहीं करता, अपितु उद्देश्य की प्राप्ति अथवा इनाम जीतने के लिए कार्य करता है। कोई अच्छा स्तर हासिल करना, आजीविका कमाने के लिए कार्य सीखना, प्रशंसा हासिल करने के लिए कार्य करना आदि क्रियाएँ इस अभिप्रेरणा वर्ग में आती हैं।

(1) इनाम (Awards): आर्थिक वस्तुएँ; जैसे बैग, टेबल लैंप, सुंदर तस्वीरें आदि।

(2) सामाजिक इनाम (Social Rewards): नौकरी, उन्नति, प्रमाण-पत्र आदि।

(3) प्रतियोगिताएँ (Competitions): टूर्नामेंट आदि।

(4) सुनने-देखने की सामग्री (Audio-Visual Aids): फिल्में, तस्वीरें आदि।

(5) दंड (Punishment): जुर्माना, डर और शारीरिक दंड आदि।

(6) सहयोग (Co-operation): आपसी सहयोग, सामूहिक सहयोग आदि।

(7) लक्ष्य (Goal): पदोन्नति, प्रशंसा, पुरस्कार आदि।

प्रश्न 6.

खेल कुशलता में अभिप्रेरणा के योगदान का वर्णन करें।

अथवा

आप एक बिना रुचि वाले खिलाड़ी को खेल निपुणता प्रशिक्षण हेतु कैसे प्रेरित करेंगे?

अथवा

खिलाड़ियों को प्रेरित करने के तरीकों या उपायों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

किसी भी क्षेत्र में चाहे वह खेलों का हो अथवा विद्या अथवा खोज का, अभिप्रेरणा बहुत बड़ा स्रोत बनकर उभरती है। खेलों में अभिप्रेरणा का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छी खेल निपुणता या कुशलता के लिए प्रेरणा बहुत ज़रूरी है। यह एक ऐसी शक्ति है जो खिलाड़ी के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में सहायता प्रदान करती है। अच्छी खेल निपुणता या कुशलता के लिए बहुत सारे पक्षों का होना ज़रूरी होता है; जैसे अच्छा व्यक्तित्व, वातावरण, स्वभाव और प्रेरणा आदि। परंतु इन सभी के होते हुए भी प्रेरणा की मुख्य भूमिका होती है। इस प्रकार उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए खिलाड़ियों में प्रेरणा उनको अपने खेल के स्तर को ऊंचा उठाने और सुधारने में सहायता करती है।

अभिप्रेरणा सिर्फ अच्छी खेल कुशलता के लिए ज़रूरी नहीं है, अपितु यह कठिन प्रशिक्षण के समय भी बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक खिलाड़ी में सर्वोत्तम स्तर भिन्न-भिन्न होता है, परंतु सर्वोत्तम प्रेरणा खेल निपुणता में वृद्धि पैदा करती है। सर्वोत्तम प्रेरणा के कारण ही खिलाड़ी निडरता, बहादुरी और साहस से निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खेल कुशलता के लिए प्रेरणा की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण तथा लाभदायक होती है। खेलों में किसी व्यक्ति को प्रेरित करना आज के युग में काफी मुश्किल है, क्योंकि खेलें शारीरिक क्रियाओं पर आधारित होती हैं।

खिलाड़ी सुबह-शाम शारीरिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। उन पर शारीरिक दबाव के साथ-साथ मानसिक और भावात्मक दबाव भी बढ़ते हैं। इन परिस्थितियों में खिलाड़ी को प्रेरित करना शारीरिक शिक्षा के अध्यापक और कोच की योग्यता पर निर्भर करता है; जैसे उसका आचरण, प्रशिक्षण के आधुनिक ढंगों से परिचित होना। खिलाड़ी को प्रेरित करने के लिए अग्रलिखित तरीके या उपाय अपनाए जा सकते हैं

1. दूसरे अच्छे खिलाड़ियों का खेल देखकर प्रेरित होना (To motivate By Watching the Game of Other Good Players):

आधुनिक युग में खिलाड़ी को खेलों के प्रति प्रेरित करने में टी०वी०, अखबारों, समाचार-पत्रों, रेडियो आदि का बहुत अधिक योगदान रहा है। आजकल क्रिकेट के खेल का बोलबाला है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच वाले दिन बच्चे, जवान, बूढ़े सभी टी०वी० के आगे बैठकर मैच का आनंद उठाते हैं। मैच के बाद बच्चे बैट और बॉल लेकर अच्छे खिलाड़ियों की नकल करते हैं और उन जैसा खेलना पसंद करते हैं। अच्छे खिलाड़ियों का खेल देखकर बच्चे जल्दी प्रेरित होते हैं।

2. खिलाड़ी की लोकप्रियता (Publicity of Player):

कोई भी व्यक्ति जब अपने किए हुए कार्यों की प्रशंसा दूसरों के मुँह से सुनता है तो वह फूला नहीं समाता। जब कोई खिलाड़ी अपने खेल का प्रदर्शन भिन्न-भिन्न माध्यमों द्वारा सुनता है तो गर्व अनुभव करता है। कोई भी खिलाड़ी अपने-आप ही नहीं, बल्कि दूसरे व्यक्तियों द्वारा अपनी उपलब्धियों को सुनकर और देखकर प्रेरित होता हैं।

3. प्रगति और अच्छे परिणामों का रिकॉर्ड रखकर (Maintaining the Record of Progress and Good Results):

खिलाड़ी प्रगति और अपने अच्छे परिणामों का रिकॉर्ड देखकर प्रेरित होता है। जब वह अपनी लगातार बढ़ती हुई प्रगति को देखता है तो वह और भी उत्साहित हो जाता है। इस प्रकार वह अधिक-से-अधिक अभ्यास करता है और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में जीत प्राप्त करने को ही अपना उद्देश्य बना लेता है। इसलिए शारीरिक शिक्षा के अध्यापक और कोच को चाहिए कि वे उसके प्रत्येक स्तर के मुकाबलों में की गई प्रगति और अच्छे परिणामों का रिकॉर्ड रखें।

4. शारीरिक शिक्षा के अध्यापक और कोच का व्यक्तित्व और आचरण (Personality and Character of Physical Education Teacher and Coach):

शारीरिक शिक्षा के अध्यापक और कोच के व्यक्तित्व और आचरण का खिलाड़ी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। खिलाड़ी अपना काफी समय अध्यापक और कोच के साथ बिताता है। इसलिए उनके गुणों और अवगुणों का उस पर प्रभाव पड़ता है। यदि कोच का व्यवहार, बोलने का तरीका और उसके प्रशिक्षण का ढंग आकर्षक हो तो वह खिलाड़ी के लिए अभिप्रेरणा का स्रोत बनता है।

5. अच्छा खेल का मैदान और आधुनिक उपकरण (Good Playgrounds and Modern Equipments):

अच्छा खेल का मैदान और आधुनिक उपकरण खिलाड़ी को जल्दी प्रेरित करते हैं। अगर खेल का मैदान खेलने के योग्य न हो, तो वह आकर्षण का कारण नहीं बनेगा। इसी प्रकार खेल के उपकरण आधुनिक एवं उत्तम किस्म के हों तो खिलाड़ी की प्रेरणा बढ़ जाती है। खिलाड़ियों को आधुनिक एवं नए उपकरण से खेलने की अधिक उत्सुकता रहती है।

6. अच्छा प्रदर्शन (Good Demonstration):

शारीरिक शिक्षा के अध्यापक और कोच का खिलाड़ी पर विशेष प्रभाव होता है। वे उसकी आज्ञा को मानते हैं और उसकी कही प्रत्येक बात ध्यान से सुनते हैं और उसे करने के इच्छुक होते हैं। इसलिए खेलों के अध्यापक और कोच के प्रशिक्षण का ढंग बड़ा ही सरल, आकर्षक और ऊंचे स्तर का होना चाहिए। प्रशिक्षक का प्रदर्शन सीखने वाले पर अधिक प्रभाव डालता है।

7.अच्छे इनामों द्वारा प्रेरित (To Motivate by Good Awards):

खिलाड़ियों को मुकाबलों में जीत-हार के बाद अच्छे इनामों से सम्मानित करके उत्साहित किया जा सकता है; जैसे नकद इनाम, प्रमाण-पत्र, पदक, शील्डे, उन्नति देकर, टी०वी० और रेडियो पर मुलाकात करवाकर अधिक प्रेरित किया जा सकता है।

8. अच्छी नौकरियों द्वारा (By Good Services):

अच्छे खिलाड़ियों को भिन्न-भिन्न विभागों; जैसे रेलवे, स्टेट बिजली बोर्ड, पुलिस, बी०एस०एफ०, सी०आर०पी०एफ० में अच्छी नौकरियाँ देकर प्रेरित किया जा सकता है।

9. खिलाड़ियों के लिए विशेष सुविधाएँ (Special Incentives to the Players):

खिलाड़ियों को विशेष सुविधाएँ; जैसे बसों, गाड़ियों और हवाई जहाज़ों में पास देकर, आय-कर और मनोरंजन कर में कमी करके, खिलाड़ी का बीमा करके, खिलाड़ी को चोट आदि लगने पर उसको पूरा खर्चा आदि देकर प्रेरित किया जा सकता है।

प्रश्न 7.

खेल भावना से आप क्या समझते हैं? अच्छे खिलाड़ी या स्पोर्ट्समैन के गुणों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

खेल-भावनाका अर्थ (Meaning of Sportsmanship):

खेल-भावना आत्म-सम्मान का वह स्तर है जो खिलाड़ियों, दर्शकों, प्रशिक्षकों, अध्यापकों एवं विद्यालय प्रबंधों व खेल प्रबंधों के व्यवहार में सदा सभ्य, सम्मानपूर्वक व्यवहार का प्रदर्शन करने के रूप में अभिव्यक्त होता है। सभी खेलों के अपने नियम होते हैं। इन नियमों की तत्परता से पालना करना ही खेल-भावना (Sportsmanship) कहलाता है। यह एक अच्छे खिलाड़ी की ऐसी भावना है जो व्यक्ति के अंदर स्वत: जागृत होती है।

प्रत्येक शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षक एवं अध्यापक की यह कोशिश होती है कि वे इस भावना को बढ़ाने में सहायता करें, क्योंकि ऐसी भावना वाले खिलाड़ी का समाज में महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। जो खिलाड़ी या टीम अपने प्रतिद्वन्द्वी के प्रति वैर-विरोध न करके एक-दूसरे के प्रति सद्भावनापूर्वक व्यवहार से खेलता/खेलती है, खिलाड़ी या टीम के ऐसे आचरण को ही खेल-भावना कहते हैं।

अच्छे खिलाड़ी या स्पोर्ट्समैन के गुण (Qualities of Good Sportsman): एक अच्छे खिलाड़ी (स्पोर्ट्समैन) में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है

1. सहनशीलता (Tolerance):

सहनशीलता खिलाड़ी का एक महत्त्वपूर्ण गुण है। यदि खिलाड़ी में सहनशीलता की भावना नहीं होगी तो वह खेलों में अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा सकता। खेलों को खेलते समय अनेक प्रकार की चोटें लग सकती है परन्तु एक अच्छा खिलाड़ी उन चोटों को सहन करते हुए अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाता है।

2. समानता की भावना (Spirit of Equality):

समानता की भावना खिलाड़ी का एक महत्त्वपूर्ण गुण है। एक अच्छा खिलाड़ी खेल के दौरान जाति-पाति, धर्म, रंग, संस्कृति तथा सभ्यता के भेदभाव से दूर रहकर प्रत्येक खिलाड़ी के साथ समानता का व्यवहार करता है।

3. सहयोग की भावना (Spirit of Co-operation):

एक अच्छे खिलाड़ी का तीसरा मुख्य गुण सहयोग की भावना है। वह सहयोग की भावना ही खेल के मैदान में टीम के खिलाड़ियों को इकट्ठा रखती है। खिलाड़ी अपने कप्तान के नेतृत्व में अपनी विजय के लिए संघर्ष करते हैं तथा विजय का श्रेय कप्तान अथवा किसी एक खिलाड़ी को प्राप्त नहीं होता बल्कि सारी टीम को प्राप्त होता है।

4. अनुशासन की भावना (Spirit of Discipline):

एक अच्छे स्पोर्ट्समैन का सबसे मुख्य गुण यह है कि वह नियमपूर्वक अनुशासन में कार्य करे। वास्तविक स्पोर्ट्समैन वही होता है जो खेल के सभी नियमों की पालना बहुत ही अच्छे ढंग से करे।

5. चेतनता (Consciousness):

किसी भी खेल के दौरान चेतन रहकर प्रत्येक अवसर का लाभ उठाना ही स्पोर्ट्समैनशिप है। प्रत्येक खिलाड़ी अपना पूरा ध्यान खेल की गतिविधियों में लगाकर ही जीत हासिल कर सकता है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक क्षण की चेतनता स्पोर्ट्समैन का महत्त्वपूर्ण गुण है।

6. ईमानदार तथा परिश्रमी (Honest and Hard Working):

एक अच्छे स्पोर्ट्समैन का ईमानदार तथा परिश्रमी होना सबसे मुख्य गुण है। अच्छा स्पोर्ट्समैन कठोर परिश्रम का सहारा लेता है। वह उच्च खेल की प्राप्ति के लिए अयोग्य ढंगों का प्रयोग नहीं करता अपितु देश की शान के लिए आगे बढ़ता है। आचार्य चाणक्य (Aacharya Chanakya) के अनुसार, “जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को न छोड़ें, जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे प्रसन्न होते हैं।”

7. भावुक नहीं होता (Does not become Emotional):

एक अच्छा स्पोर्ट्समैन कभी भावुक नहीं होता। वह जीत-हार में दिखावा नहीं करता, बल्कि हारे हुए विरोधियों का आदर करता है। वह हार जाने पर भी दुःखी नहीं होता बल्कि अपनी कमियों को ढूँढता है।

8. हार-जीत को बराबर समझना (No Difference between Victory or Defeat):

एक अच्छा स्पोर्ट्समैन मन में जीत-हार की भावना न रखते हुए देश के सम्मान तथा खेलों की शान के लिए इनमें भाग लेता है। बैरन डी कोबर्टिन (Barron de Coubertin) के अनुसार, “हमें खेल जीतने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा प्रदर्शन करने के लिए खेलना चाहिए।” इसलिए वह बढ़िया खेल का प्रदर्शन करता है। यदि अच्छे खेल के प्रदर्शन से उनकी टीम विजयी होती है तो वह खुशी में मस्त होकर विरोधी टीम अथवा खिलाड़ी का मज़ाक नहीं करता, अपितु वह दूसरे पक्ष को बढ़िया खेल के लिए बधाई देता है। यदि वह हार जाता है तो निराश होकर अपना मानसिक संतुलन नहीं गंवाता। वह हार-जीत को हमेशा बराबर समझता है।

9. जिम्मेवारी की भावना (Spirit of Responsibility):

एक अच्छा स्पोर्ट्समैन अपनी जिम्मेवारी को अच्छी प्रकार समझता । है तथा इसको सही ढंग से निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। उसको इस बात का एहसास होता है कि यदि वह अपनी जिम्मेवारी से थोड़ा-सा भी लापरवाह हुआ तो उसकी टीम हार सकती है। परिणामस्वरूप स्पोर्ट्समैन अपनी जिम्मेवारी को पूरे तन-मन से निभाते हुए खेल में आरंभ से लेकर अंत तक पूरे जोश से भाग लेता है।

10. मुकाबले की भावना (Spirit of Competition):

एक अच्छा स्पोर्ट्समैन वही है जो अपने उत्तरदायित्व को अच्छी प्रकार समझता है। वह प्रत्येक कठिनाई में साथी खिलाड़ियों को धैर्य देता है तथा अच्छे खेल, उत्साह एवं अधिक प्रयास करने की प्रेरणा देता है। वास्तव में खेल की जीत का सारा राज मुकाबले की भावना में होता है। वह करो अथवा मरो की भावना से खेल के मैदान में जाता है। लेकिन यह भावना बिना किसी वैर-विरोध के होती है। इस भावना में किसी टीम अथवा खिलाड़ी के प्रति बुरी भावना नहीं रखी जाती। आरडब्ल्यू० इमर्जन (R.W. Emerson) के अनुसार, “जीतो ऐसे कि तुम्हें इसकी आदत हो, हारो ऐसे जैसे कि आनंद उठाने के लिए एक बदलाव किया हो।”

11. त्याग की भावना (Spirit of Sacrifice):

एक अच्छे स्पोर्ट्समैन में त्याग की भावना का होना भी आवश्यक है। किसी भी टीम में खिलाड़ी केवल अपने लिए ही नहीं खेलता बल्कि उसका मुख्य उद्देश्य सारी टीम को विजयी कराना होता है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक खिलाड़ी निजी स्वार्थ को त्याग कर पूरी टीम के लिए खेलता है। वह अपनी टीम की विजय प्राप्ति के लिए खूब संघर्ष करता है। वह अपनी टीम की विजय को अपनी विजय समझता है तथा उसका सिर गर्व से ऊँचा हो जाता है। परिणामस्वरूप त्याग की भावना रखने वाला खिलाड़ी ही अच्छा स्पोर्ट्समैन होता है। ऐसी भावना वाले खिलाड़ी ही अपनी टीम, स्कूल, प्रांत, क्षेत्र, देश तथा राष्ट्र के नाम को ऊँचा करते हैं।

12. आत्म-विश्वास की भावना (Spirit of Self-confidence):

यह गुण स्पोर्ट्समैन का बहुत ही महत्त्वपूर्ण गुण है। खेल वही खिलाड़ी जीत सकता है जिसमें आत्म-विश्वास की भावना होती है। आत्म-विश्वास के बिना खेलना असंभव है। अच्छा स्पोर्ट्समैन हमेशा हँसमुख होता है। वह संतुष्ट तथा शांत स्वभाव का दिखाई देता है। इससे उसका आत्म-विश्वास प्रकट होता है।

13. भातृत्व की भावना (Spirit of Brotherhood):

स्पोर्ट्समैन में भातृत्व की भावना होना अति आवश्यक है। वह जात-पात, रंग-भेद, धर्म, संस्कृति तथा सभ्यता को अपनी राह में नहीं आने देता तथा सभी व्यक्तियों से समान व्यवहार करता है।

प्रश्न 8.

खेलों में नैतिकता या नीतिशास्त्र से आप क्या समझते हैं? खेलों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने की विधियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

खेलों में नैतिकता का अर्थ (Meaning of Ethical or Ethics in Sports):

खेलों में नीतिशास्त्र की अवधारणा को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि नीतिशास्त्र क्या है? नीतिशास्त्र से अभिप्राय उचित आचरण के सिद्धांतों या नियमों की अवस्था से है जो व्यक्तियों द्वारा अपनाई जाती है। इन नियमों का पालन करने से व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आता है। खेलों में नीतिशास्त्र की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि खेलों के माध्यम से व्यक्तियों या खिलाड़ियों को अनेक सामाजिक व नैतिक गुण सीखने का अवसर प्राप्त होता है।

खेल नीतिशास्त्र का संबंध खेल के क्षेत्र में नैतिकता से है। इसका अर्थ हैखेलकूद में नैतिक आचरण करना। यदि खिलाड़ी नैतिक मूल्य रखते हों तो उनके लिए ये मूल्य केवल खेल के मैदान तक ही उपयोगी नहीं होते, बल्कि मैदान के बाहर भी उतने ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। अतः खेलों में नीतिशास्त्र (Ethics in Sports) से अभिप्राय उन व्यक्तियों को, जो खेलों से संबंधित होते हैं, आदर्श आचरण तथा अच्छाई व बुराई की जानकारी देना है ताकि उनको पता चल सके कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है।

खेलों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने की विधियाँ (Methods for Developing Ethical Values in Sports)खेलों में व्यक्तियों को अनेक नैतिक मूल्य सीखने के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं परन्तु यह व्यक्ति या खिलाड़ी पर निर्भर करता है कि वह खेलों से सकारात्मक पक्ष सीखता है या नकारात्मक पक्ष। खेलों में भी अच्छे एवं बुरे व्यवहार को प्रदर्शित करने के अवसर, अन्य क्रियाओं से अधिक अलग नहीं होते।

यह लक्ष्यों, प्रशिक्षकों, माता-पिता, खिलाड़ियों, दर्शकों के दृष्टिकोण पर अधिक निर्भर करता है कि खिलाड़ियों या बच्चों का किस प्रकार के गुणों की ओर अधिक झुकाव है। इसका मतलब यह हुआ कि खेलों में नैतिकता प्रशिक्षकों, खेल अधिकारियों, माता-पिता, दर्शकों, प्रबंधकों और विशेष रूप से खिलाड़ियों पर निर्भर करती है। खेलों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने में निम्नलिखित विधियाँ अधिक लाभदायक हो सकती हैं

(1) खेलों में जीत हासिल करना, एक खिलाड़ी और उसके कोच के लिए गर्व की बात होती है। प्रत्येक खिलाड़ी और कोच को जीत का लुत्फ उठाना चाहिए, परन्तु कभी भी अनैतिक साधनों द्वारा जीत हासिल नहीं करनी चाहिए। यदि कोई खिलाड़ी गलत तरीके अपनाकर जीत हासिल करता है तो उसका नैतिक विकास नहीं हो पाता। इसलिए खिलाड़ियों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए प्रशिक्षकों का लक्ष्य खिलाड़ियों को केवल जीत के लिए तैयार करना नहीं, बल्कि डटकर मुकाबला करवाना होना चाहिए। ए०पी०जे० अब्दुल कलाम (A. P. J. Abdul Kalam) के अनुसार, “मनुष्य के लिए कठिनाइयाँ बहुत जरूरी हैं क्योंकि उनके बिना सफलता का आनंद नहीं लिया ला सकता।”

(2) खिलाड़ियों में बहुत बारीकी से अवलोकन करने की प्रवृत्ति होती है। यदि प्रशिक्षक या अध्यापक खिलाड़ियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा तो इसका उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए खिलाड़ियों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए प्रशिक्षकों तथा शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों को अपनी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रखना चाहिए। कन्फ्यूशियस (Confucius) के अनुसार, “एक श्रेष्ठ व्यक्ति अपनी कथनी में कम, परन्तु अपनी करनी में ज्यादा विनम्र होता है।”

(3) खिलाड़ियों द्वारा नशीली वस्तुओं या दवाओं का सेवन करना पूर्णतया अनैतिकता है। नशीली वस्तुओं का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए उन्हें नशीली वस्तुओं के सेवन से स्वयं को दूर रखना चाहिए। प्रशिक्षकों एवं अध्यापकों को उन्हें इन पदार्थों के सेवन हेतु निरुत्साहित करना चाहिए ताकि उनमें नैतिक मूल्यों का विकास हो सके और वे देश के अच्छे नागरिक बन सकें।

(4) खिलाड़ियों को अपने सहयोगियों, विरोधी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों व खेल अधिकारियों का आदर-सम्मान करना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनका नैतिक विकास नहीं हो पाएगा और विरोधी खिलाड़ी भी उनका सम्मान नहीं करेंगे।

(5) प्रशिक्षकों एवं अध्यापकों को खिलाड़ियों के साथ एक-समान एवं निष्पक्ष आचरण एवं व्यवहार करना चाहिए। वे खिलाड़ियों को न्याय एवं समानता हेतु प्रोत्साहित कर सकते हैं और उनके नैतिक मूल्यों को विकसित करने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

(6) प्रशिक्षकों एवं अध्यापकों को खिलाड़ियों को सकारात्मक क्रियाओं हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित खिलाड़ी खेल के नियमों का पालन करना, अनुशासन में रहना, सहयोग देना और ईमानदारी से खेलना आदि नैतिक गुणों को सीख सकता है।

(7) प्रशिक्षकों एवं अध्यापकों को खिलाड़ियों के साथ गलत एवं ठीक के बारे में विचार-विमर्श करना चाहिए अर्थात् किसी विषय पर उनके विचारों को जानने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वे उचित निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। उचित विचार-विमर्श से खिलाड़ियों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है।

(8) खिलाड़ियों में सीखने की इच्छा होनी चाहिए, तभी वे नैतिक मूल्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इसलिए प्रशिक्षकों एवं अध्यापकों को खिलाड़ियों को सीखने हेतु प्रेरित करना चाहिए।

(9) खिलाड़ियों को सकारात्मक सोच एवं अच्छी आदतों हेतु प्रेरित करना चाहिए। खिलाड़ियों को स्वयं का चिंतन करके अपने अवगुणों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन करता है वह उन्नति की ओर अग्रसर होता है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि खेलों में नैतिक मूल्यों या नीतिशास्त्र को रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए प्रशिक्षक और अध्यापक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे अपने व्यवहार एवं आचरण से खिलाड़ियों को नैतिक मूल्यों हेतु प्रेरित कर सकते हैं और खिलाड़ी नए-नए सिद्धांतों और नियमों को अपनाकर अपना नैतिक विकास कर सकते हैं।

प्रश्न 9.

रुचि की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकारों को बताते हुए इसको बढ़ाने के तरीकों का वर्णन कीजिए।

अथवा

रुचि को परिभाषित कीजिए। इसको बढ़ाने के उपायों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

रुचि की अवधारणा (Concept of Interest):

रुचि खिलाड़ियों को खेल की बारीकियाँ सीखने में ही सहायता नहीं करती, बल्कि उसके खेल में और भी निखार लाने में सहायक होती है। खिलाड़ी की यदि किसी भी खेल में रुचि न हो

और उसका ध्यान भटकता रहे तो वह अच्छे परिणामों की आशा नहीं रख सकता । रुचि और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। रुचि ही क्रियाशील अवस्था में ध्यान बन जाती है। यदि खिलाड़ी की रुचि उस क्रिया की ओर केंद्रित हो जोकि वह सीख रहा है तो उसको सफलता मिलेगी और उसकी खेल कुशलता में वृद्धि होगी। उदाहरणस्वरूप यदि खिलाड़ी की किसी खेल में रुचि है तो ही आप उसको खेल सिखा सकते हो। इसके परिणामस्वरूप उसकी खेल-कुशलता में वृद्धि होगी।

रुचि की परिभाषाएँ (Definitions of Interest):

रुचि को विभिन्न विद्वानों ने निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है

1. क्रो व क्रो (Crow and Crow): के कथनानुसार, “रुचि वह प्रेरित शक्ति है जो हमारा ध्यान किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ दिलाती है या फिर कोई प्रभावशाली अनुभव है जोकि क्रिया से स्वयं उपजता है। दूसरे शब्दों में, रुचि या तो किसी क्रिया का कारण है या उस क्रिया में भाग लेने का परिणाम।”

2. जे०एस० रॉस (J.S. Ross): के अनुसार, “जो वस्तु हमारे साथ अधिक संबंधित होती है, उसके प्रति हमारी रुचि अधिक होती है।”

3. मैक्डूगल (McDougall): के अनुसार, “रुचि छुपा हुआ ध्यान है और ध्यान किसी क्रिया (कार्य) में रुचि है।”

4. रॉस (Ross): के अनुसार, “जो वस्तु हमें अधिक अच्छी लगती है अथवा हमारे लिए कुछ अर्थ रखती है उसी वस्तु में हमारी रुचि होती है।”

5. विलियम जेम्स (William James): के अनुसार, “रुचि चयनित जागरूकता या ध्यान का वह रूप है जो किसी के संपूर्ण अनुभवों में से अर्थ पैदा करता है।”

रुचि के प्रकार (Kinds of Interest)-रुचि दो प्रकार की होती है

1. जन्मजात रुचि (Innate Interest)-कुछ रुचियाँ ऐसी होती हैं, जो व्यक्ति में जन्म से ही होती हैं। इसलिए इनको ‘जन्मजात रुचि’ कहा जाता है। ये रुचियाँ व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों तथा जन्मजात प्रेरकों (चालकों) के कारण होती हैं। इसको प्राकृतिक या स्वभाविक रुचि भी कहते हैं।

2. अर्जित रुचि (Acquired Interest):

जो रुचि किसी वस्तु को देखने या जानने से उत्पन्न होती है, उसे ‘अर्जित रुचि’ कहते हैं। अर्जित रुचियों पर वातावरण का महत्त्वपूर्ण प्रभाव होता है। ये रुचियाँ शिक्षा के द्वारा विकसित की जा सकती हैं । इसे कृत्रिम रुचि भी कहते हैं।

रुचि बढ़ाने के ढंग या उपाय (Methods/Measures to Develop Interest): रुचि को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपायों/ढंगों का प्रयोग किया जा सकता है

1. भिन्न-भिन्न शिक्षण विधियाँ (Different Educative Methods):

रुचि को बढ़ाने के लिए शिक्षक को भिन्न-भिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। उसको शिक्षण-विधि में चार्ट, ग्राफ़, सहायक सामग्री, स्लाइड्स व चलचित्रों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से विद्यार्थियों में विषय-वस्तु या खेल-कौशल को समझने में रुचि बढ़ जाती है।

2. विषय-वस्तु (Subject Matter): यदि विद्यार्थियों को कोई विषय-वस्तु सिखानी हो तो सबसे पहले उस विषय-वस्तु के लक्ष्यों व उद्देश्यों से विद्यार्थियों को परिचित (Acquaint) करा देना चाहिए। इससे उनकी रुचि उस विषय-वस्तु में बढ़ जाएगी।

3. वातावरण (Environment):

जिस वातावरण में कोई विषय-वस्तु सिखाई जाती है उस वातावरण का प्रभाव रुचि पर अवश्य पड़ता है। यदि वातावरण अच्छा है तो सीखने में खिलाड़ियों या विद्यार्थियों की रुचि अधिक होगी। अत: शिक्षक को अनुकूल वातावरण में ही कोई कौशल (Skill) सिखाना चाहिए।

4. व्यक्तित्व (Personality):

शिक्षक का व्यक्तित्व यदि अच्छा है तो बच्चों की रुचि पर उसके व्यक्तित्व का अच्छा प्रभाव पड़ता है।

5. सिखाने की कुशलता (Skill of Learning):

यदि किसी कौशल (Skill) को ‘सरल से कठिन’ (Simple to Complex) के नियम के आधार पर सिखाया जाता है तो बच्चों में सीखने के प्रति रुचि अधिक होगी।

6. इच्छा-शक्ति (Will-power):

बच्चों की इच्छा-शक्ति बढ़ाकर भी रुचि बढ़ाई जा सकती है।

प्रश्न 10.

सीखने की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? सीखने के नियमों का वर्णन कीजिए।

अथवा

सीखने को परिभाषित कीजिए। सीखने के प्रमुख नियमों या सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

सीखने की अवधारणा (Concept of Learning):

प्रत्येक व्यक्ति बदलते पर्यावरण से समझौता करता है। बदला हुआ पर्यावरण प्रत्येक व्यक्ति पर अपनी छाप छोड़ जाता है। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, वह शारीरिक और मानसिक तौर पर बढ़ता है और नई-नई प्रतिक्रियाएँ सीखता है, जिससे उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। सीखना जिंदगी में सदैव चलता रहता है। बच्चा केवल स्कूल में ही नहीं सीखता, बल्कि जिन तजुर्बो या अनुभवों (Experiences) में से वह गुजर रहा होता है, उनसे भी वह बहुत कुछ सीखता है। बच्चा बचपन में शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तौर पर दूसरों पर निर्भर रहता है। परंतु समय बीतने पर जब मानसिक और शारीरिक विशेषताएँ आ जाती हैं तो उसमें आत्म-निर्भरता की भावना बढ़ने लगती है।

सीखने की परिभाषाएँ (Definitions of Learning): सीखने के बारे में अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग परिभाषाएँ दी हैं, जो निम्नलिखित हैं

1. गेट्स (Gates): के कथनानुसार, “तजुर्बो से व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों को सीखना कहा जाता है।”

2. जे०पी० गिलफोर्ड (J.P. Guilford): के अनुसार “व्यवहार के परिणामस्वरूप व्यवहार में कोई भी परिवर्तन सीखना है।”

3. हैनरी पी० स्मिथ (Henry p Smith): के अनुसार, “सीखना नए व्यवहार में बढ़ोतरी करना है या अनुभवों से पुराने व्यवहार को ताकतवर या कमजोर बनाया जा सकता है।”

4. रॉबर्ट एस० वुडवर्थ (Robert S. Woodworth): के कथनानुसार, “कोई भी ऐसी क्रिया सीखना कहलाती है, जो व्यक्ति के (अच्छे या बुरे प्रकार के ) विकास में सहायक होती है, उसका पहला व्यवहार या अनुभव कोई भी हो उससे अलग बनाती है।”

5. क्रो व क्रो (Crow and Crow): के कथनानुसार, “सीखना आदतें, ज्ञान और विचारधारा का समूह है। इसमें काम को करने के ढंग शामिल हैं और इनका आरंभ व्यक्ति की ओर से किसी रुकावट को दूर करने के लिए या नए हालातों में अपने व्यवहार या प्रयत्नों को लेकर होता है। इसकी सहायता से विचारधारा में अच्छे परिवर्तन होते रहते हैं। यह व्यक्ति को अपनी रुचियों और लक्ष्य को प्राप्त करने के योग्य बनाती है।”

6. जी०डी० ब्रूज (G. D. Brooze): के अनुसार, “सीखना एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति उन विविध आदतों, ज्ञान एवं दृष्टिकोणों को प्राप्त करता है जो मनुष्य के जीवन की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी है।” .

7. स्किनर (Skinner): के अनुसार, “व्यवहार ग्रहण की प्रगतिशील प्रक्रिया ही सीखना है।”

दी गई परिभाषाओं या विचारों के अनुसार सीखना अपने पर्यावरण में परिवर्तन, क्रियाशीलता और पर्यावरण की देन है। सीखना व्यक्ति में आए उस परिवर्तन को कहा जाता है जो किसी विशेष अनुभवों को प्राप्त करने पर उपलब्ध होता है। मनुष्य जिन मूल प्रवृत्तियों में जन्म लेता है, वे जिंदगी के संघर्ष के लिए काफी नहीं होती। इसलिए मुश्किल दशाओं और माहौल में नई प्रतिक्रियाएँ सीखनी पड़ती हैं। सीखने वाले को प्रेरणा उत्साहित करती है। प्रेरणा के कारण व्यक्ति कार्यों का चुनाव करता है। यह चुनाव बाहरी और आंतरिक होता है। सीखने में अंगों का योगदान होने के कारण व्यक्ति में परिवर्तन होता है।

सीखने के नियम (Laws of Learning):

शारीरिक शिक्षा में नई प्रक्रियाओं के सीखने से मनुष्य नए-नए तजुर्बे या अनुभव प्राप्त करता है। कुछ खिलाड़ी खास क्रिया में महारत हासिल करने में कठिनाई अनुभव करते हैं, परंतु कुछ खिलाड़ी शीघ्र ही महारत हासिल कर लेते हैं। सीखने संबंधी कई विद्वानों; जैसे थॉर्नडाइक, वाटसन, पैवलॉव और कोहलर आदि ने कई सिद्धांत दिए हैं। इन नियमों का पालन करके खिलाड़ी अपने कौशल को पूर्ण कर सकता है। सीखने के प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं

1. तैयारी का नियम (Law of Readiness):

तैयारी के नियम में जो खिलाड़ी या व्यक्ति प्रशिक्षण के लिए चुना गया है क्या वह शारीरिक, मानसिक और भावात्मक पक्ष से उस काम को सीखने के लिए तैयार है या नहीं। जब किसी व्यक्ति में कुछ सीखने की इच्छा होती है तो उसे सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, नहीं तो वह कुछ भी नहीं सीख सकता। इसलिए अगर कोई खिलाड़ी खेल सीखने के लिए तैयार हो और उसकी इच्छा या शौक भी उसे सीखने के लिए प्रेरित करें तो वह मुश्किल-से-मुश्किल क्रिया भी बड़ी आसानी से सीख सकता है। सीखने में प्रेरणा का बहुत योगदान होता है। इसलिए बच्चे को पूर्ण तौर पर प्रेरित करना आवश्यक है। असल में वह जो कुछ कर रहा है, उसके लक्ष्य के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। परंतु कई बार बहुत ज्यादा प्रेरणा खिलाड़ी की कुशलता में रुकावट पैदा कर सकती है।

2. अभ्यास का नियम (Law of Exercise):

अभ्यास का नियम खेल सीखने में बहुत महत्त्वपूर्ण है। अभ्यास से मुश्किल-से-मुश्किल खेल आसानी से सीखा जा सकता है। बार-बार अभ्यास करने से खिलाड़ी की खेल-कुशलता में बढ़ोतरी होती है। अभ्यास के इस नियम को ‘प्रयोग’ और ‘गैर-प्रयोग’ का नियम भी कहा जाता है। प्रयोग के नियम के बारे में थॉर्नडाइक ने इस प्रकार विचार रखे हैं, “जब किसी स्थिति और प्रतिक्रिया में परिवर्तन हो सकने वाला संबंध बन जाता है और बाकी सभी चीजें उस प्रकार ही रहती हैं तो उस संबंध की शक्ति ज्यादा होती है।” गैर-प्रयोग के नियम के बारे में उसके विचार इस प्रकार हैं, “जब स्थिति और प्रतिक्रिया में लंबे समय तक परिवर्तन हो सकने वाला संबंध कायम किया जाता है तो उस संबंध की शक्ति कम हो जाती है।” इस नियम को दोहराई का नियम भी कहा जाता है।

3. प्रभाव का नियम (Law of Effect):

खेल बच्चों की मूल प्रवृत्ति है। प्रत्येक बच्चा खेल में मन की आजादी प्राप्त करना चाहता है। प्रभाव के नियम को ‘सजा’ और ‘इनाम’ का सिद्धांत (Law of Punishment and Reward) भी कहा जाता है। यह प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक का विचार है कि अगर स्थिति और हंगामे के दौरान संबंध सुखमयी है तो उस संबंध का प्रभाव शक्तिशाली होता है। परंतु अगर संबंध का प्रभाव दुखदायी है तो प्रभाव कमजोर हो जाता है। अगर अच्छी तरह जाँच करके देखा जाए तो सब कुछ क्रिया के परिणाम पर निर्भर करता है।

अगर बच्चा जिस क्रिया में भाग ले रहा होता है, वह क्रिया उसको अच्छी लगती है तो उसका प्रभाव भी अच्छा पड़ता है। बच्चा उसको खुशी-खुशी सीखना पसंद करता है और उसको बार-बार करके प्रसन्नता अनुभव करता है। परंतु अगर किसी क्रिया का प्रभाव दुखमयी है या वह क्रिया जो उसको अच्छी नहीं लगती है तो वह उसको सीखने से इंकार कर सकता है, बेशक यह प्रभाव उसकी अपनी गलती या घटिया सम्मान के कारण हो । बच्चे केवल उन क्रियाओं को करके खुश होते हैं, जिनका प्रभाव शारीरिक और मानसिक तौर पर खुशी देता है।

प्रश्न 11.

सीखने में बढ़ोतरी करने वाले कारकों या तत्त्वों की व्याख्या कीजिए। उत्तर-सीखने में बढ़ोतरी करने वाले प्रमुख कारक या तत्त्व निम्नलिखित हैं

1. प्रशिक्षक का व्यक्तित्व (Personality of the Trainer):

प्रशिक्षक का व्यक्तित्व सीखने वाले पर गहरा प्रभाव डालता है। शारीरिक शिक्षा का अध्यापक बच्चों के लिए आदर्श होता है। सीखने वाला उसके प्रत्येक कथन को मानता है और उसके अनुसार चलने की कोशिश करता है। इस प्रकार छात्र हमेशा ही अध्यापक के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आने वाले समय की अच्छी नींव रखते हैं।

2. शारीरिक योग्यता (Physical Fitness):

शारीरिक योग्यता शारीरिक क्रियाओं के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। जो व्यक्ति शारीरिक तौर पर सक्षम नहीं है या उसमें शारीरिक योग्यता की कमी है तो उसकी सभी शारीरिक प्रणालियाँ ठीक तौर पर काम नहीं करेंगी और उसे कोई भी क्रिया सीखने के लिए कष्ट अनुभव होगा। शारीरिक क्रियाओं को सीखने में शारीरिक योग्यता एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है।

3. व्यक्तिगत भिन्नता (Individual Differences):

प्रत्येक व्यक्ति में भिन्नताएँ होती हैं। कुछ व्यक्ति किसी क्रिया को जल्दी सीख जाते हैं और कुछ उसको सीखने में काफी समय लगा देते हैं। यही भिन्नताएँ व्यक्ति को व्यक्ति से अलग करती हैं।

4. सीखने के लिए सही समय (Right Time for Learning):

सीखने का सही समय हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर सीखने में रुचि हो और समय भी अनुकूल हो तो सीखना आसान और सार्थक होता है। शारीरिक शिक्षा की क्रियाएँ सुबह या शाम की जा सकती हैं। अगर इन क्रियाओं को समय से हटकर किया जाए तो आवश्यक है कि खिलाड़ी की निपुणता पर प्रभाव पड़ेगा और अच्छे नतीजे प्राप्त करने में कुछ मुश्किल आएगी।

5. खेलों में रुचि (Interest in Games):

किसी भी काम को सीखने के लिए रुचि बहुत महत्त्वपूर्ण है। रुचि किसी खेल को ध्यान से सीखने और अपनी त्रुटियाँ सुधारने में सहायक होती है। रुचि जैसे तत्त्व खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के लिए प्रेरित करते हैं।

6. दिशा (Direction):

सीखने में सबसे महत्त्वपूर्ण बात खिलाड़ी की दिशा पर निर्भर करती है। दिशाहीन व्यक्ति कभी भी अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर सकता। शारीरिक शिक्षा और खेलों में दिशा खास महत्त्व रखती है। किसी भी खेल में बड़े स्तर की निपुणता के लिए खिलाड़ी को अपनी दिशा, मंजिल और लक्ष्य का ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो वह खिलाड़ी जिंदगी-भर दिशाहीन होकर खेल निपुणता से वंचित रह सकता है।

7. अभ्यास और दोहराई (Practice and Revision):

अभ्यास और दोहराई का नियम सीखने में बहुत आवश्यक है। शारीरिक शिक्षा का अध्यापक नई तकनीकों की जानकारी से क्रियाओं में अधिक-से-अधिक अभ्यास करने पर जोर देता है। अभ्यास और दोहराई का नियम व्यक्ति में आत्म-विश्वास पैदा करता है, जिससे सीखने में बढ़ोतरी होती है।

8. सही समय पर सुधार (Correction at Proper Time):

सीखने में त्रुटियाँ होना स्वाभाविक है। सीखने वाले को अगर उसकी त्रुटियों का एहसास न कराया जाए तो सीखना अधूरा रह जाता है । बार-बार गलती करना सीखने वाले का स्वभाव बन जाता है जिसमें परिवर्तन लाना मुश्किल हो जाता है। सीखने वाले की त्रुटियों का समय पर सुधार कर उसकी निपुणता में बढ़ोतरी करनी चाहिए।

9. सीखने संबंधी सुविधाएँ (Facilities for Learning):

सुविधाएँ प्रत्येक क्षेत्र में बहुत योगदान देती हैं, परंतु सुविधाएँ शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अधिक आवश्यक हैं। शारीरिक शिक्षा की क्रियाओं में आने वाली मुश्किलें; जैसे ठीक तरीके से प्रशिक्षण, शारीरिक योग्यता, मानसिक योग्यता, अधिक-से-अधिक आधुनिक युग की सुविधाएँ आदि देकर खिलाड़ी की खेल-कुशलता में बढ़ोतरी की जा सकती है। अमेरिका, रूस, जर्मनी, चीन, इंग्लैंड, हॉलैंड जैसे देशों के खिलाड़ी अच्छी सुविधाओं के कारण सभी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं।

10. आवश्यक जानकारी (Adequate Knowledge):

सीखना तभी सार्थक हो सकता है अगर सीखने वाले को उस काम या विषय के बारे में आवश्यक जानकारी हो। अधूरा ज्ञान सीखने वाले में हीन भावना पैदा कर सकता है और व्यक्तित्व के विकास में रुकावट बन जाता है। शारीरिक शिक्षा का संबंध क्रियाओं से है। क्रियाओं के बारे में पूर्ण जानकारी, आधुनिक तकनीक का आवश्यक ज्ञान खिलाड़ी की निपुणता में बढ़ोतरी करता है।

11. देखने और सुनने वाली वस्तुओं की सुविधाएँ (Facilities of Audio-Visual Aids):

देखने और सुनने वाली वस्तुओं की सुविधाएँ मनुष्य के दिलो-दिमाग पर गहरा प्रभाव डालती हैं। आजकल की शारीरिक शिक्षा में इसका महत्त्व और भी बढ़ गया है। प्रशिक्षक की ओर से बार-बार समझाए जाने पर भी खिलाड़ी उस क्रिया को समझने में असमर्थ होता है। देखने और सुनने वाली वस्तुओं की सुविधाओं से खिलाड़ी आसानी से सीख लेता है।

12. प्रशंसा की भावना (Sense of Appreciation):

प्रशंसा सुनकर अपने मन में खुश होना मनुष्य का स्वभाव है। यह स्वभाव कई बार मनुष्य को प्रगति के रास्ते पर ले जाता है। प्रशंसा करके एक साधारण मनुष्य को भी खेलों के प्रति प्रेरित किया जा सकता है। यह भावना खिलाड़ी को मुश्किल क्रिया सीखने और असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा देती है।

प्रश्न 12.

खेल कुशलता को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक तत्त्वों या कारकों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

खेल कुशलता को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक तत्त्व या कारक निम्नलिखित हैं

1. खिलाड़ी की रुचि (Interest of the Player):

खेलों को ठीक ढंग से सीखने के लिए खिलाड़ी की रुचि बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। खेल-कुशलता को बढ़ाने के लिए खेल की बारीकियाँ तभी सीखी जा सकती हैं अगर खिलाड़ी उस खेल में अधिक-से-अधिक रुचि रखता हो। अगर खिलाड़ी की खेल में रुचि नहीं है तो सफलता का मिलना मुश्किल हो जाता है। खेल-कुशलता में बढ़ोतरी तभी हो सकती है अगर खिलाड़ी की रुचि सीखते समय क्रिया पर केंद्रित हो। इसलिए रुचि और कुशलता में गहरा संबंध होता है।

2. सहनशीलता (Tolerance):

सहनशीलता का खेल-कुशलता पर सीधा असर पड़ता है। सहनशील खिलाड़ी ही हारी हुई बाजी को जीत में बदल सकता है। सहनशीलता खिलाड़ी में हिम्मत व धैर्य जैसे गुण पैदा करती है। सहनशील खिलाड़ी हार-जीत को एक-समान समझता है क्योंकि खेल में हार-जीत निश्चित होती है। इस प्रकार सहनशीलता खिलाड़ी की खेल-कुशलता को सबसे अधिक प्रभावित करती है।

3. संवेगों पर नियंत्रण (Control over Emotions):

संवेगों का खिलाड़ी की खेल-कुशलता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। खेल के दौरान दूसरी टीम के खिलाड़ी की कोशिश होती है कि अच्छे खिलाड़ी को भावात्मक तौर पर प्रभावित किया जाए ताकि वह अपनी अच्छी कुशलता न दिखा सके। अगर अच्छा खिलाड़ी अपने संवेगों पर काबू रखता है तो निश्चित ही वह अपनी अच्छी कुशलता दिखा सकता है। खेल के दौरान संवेगों पर संतुलन रखना जरूरी है क्योंकि कई बार जख्मी होना, दूसरे खिलाड़ी द्वारा बुरे शब्दों का प्रयोग, थकावट, लोगों का शोर संवेगों को प्रभावित करता है। संतुलित संवेगों वाला खिलाड़ी ही खेल के दौरान अच्छी खेल कुशलता का प्रदर्शन कर सकता है।

4. आत्म-विश्वास (Self-Confidence):

खिलाड़ी द्वारा आत्म-विश्वास से खेल सीखने और उसका बार-बार अभ्यास करने से आत्म-विश्वास में बढ़ोतरी होती है। कई बार सीखने वाली क्रिया मुश्किल होती है और कई बार अन्य कारणों से अन्य मुश्किलें पैदा होती हैं, परंतु खिलाड़ी का आत्म-विश्वास मुश्किल क्रिया को आसान क्रिया में बदल देता है। खेल में ऐसे कई उदाहरण हैं कि कई बार अच्छी टीम आत्म-विश्वास खो जाने के कारण मैच हार जाती है और कमजोर टीम आत्म-विश्वास पैदा करके जीत जाती है। इसलिए आत्म-विश्वास प्रत्येक खिलाडी के लिए बहत जरूरी है।

5. खिलाड़ी की बौद्धिक शक्ति (Intelligence of the Player):

खिलाड़ी की बौद्धिक शक्ति और कुशलता का परस्पर सीधा संबंध है। एक अच्छी बुद्धि रखने वाला खिलाड़ी हारती हुई टीम को अपनी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रखकर बढ़िया नतीजा निकालने में सक्षम होता है। खेल के दौरान कई प्रकार की मुश्किलें उत्पन्न होती हैं, परंतु बुद्धिमान खिलाड़ी उन समस्याओं का उचित हल जल्दी ही निकाल लेता है। बुद्धिमान खिलाड़ी अपने अनुभवों के प्रयोग से अपनी कुशलता में बढ़ोतरी कर लेता है।

6. खिलाड़ी के लिए प्रेरणा (Motivation for Player):

खिलाड़ी की खेल-कुशलता पर प्रेरणा का गहरा असर पड़ता है। कई बार खिलाड़ी को क्रिया सीखने के बाद मुश्किलें आती हैं। प्रशिक्षक को प्रेरणा से खिलाड़ी इन मुश्किलों पर नियंत्रण पा सकता है। प्रेरणा खेल से पहले और खेल के दौरान खेल-कुशलता को काफी प्रभावित करती है।

7. खिलाड़ी की अभिवृत्ति (Attitude of Player):

खेलों में अभिवृत्ति (Attitude) की बहुत महत्ता है। अगर खिलाड़ी की अभिवृत्ति सीखने की है तो उसका सीखना सरल और आसान हो सकता है। अभिवृत्ति सीखने पर असर डालती है। अगर खिलाड़ी के स्वभाव में एकरूपता नहीं है या तो वह न मानने वाली वृत्ति रखता है या वह भावात्मक प्रवृत्ति का शिकार होता है। वह एक विशेष दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहता। खेल में बढ़िया व्यवहार भी महत्त्वपूर्ण होता है। बढ़िया व्यवहार खेल की कुशलता में बढ़ोतरी करता है।

8. साहस (Courage):

खेलों में साहस की अपनी महत्ता है। खेल में साहस रखने वाला ही जीतता है। साहस छोड़ने वाले के लिए जीत प्राप्त करना कठिन होता है। अगर देखा जाए तो जिंदगी के प्रत्येक पहलू में साहस की आवश्यकता होती है, परंतु खेलों में इसका विशेष महत्त्व है। खेलों में खेल से पहले और खेल के दौरान साहस रखना अत्यंत जरूरी है।

9. मुकाबले की भावना (Spirit of Competition):

खिलाड़ियों को वैज्ञानिक ढंग से इस प्रकार क्रियाओं का अभ्यास करवाना चाहिए कि उनमें मुकाबले की भावना जागृत हो सके। मुकाबला जिंदगी के प्रत्येक पहलू में आवश्यक है। मुकाबले के समय साहस छोड़ देना जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। मुकाबला करने की भावना के लिए अभ्यास की अत्यंत आवश्यकता है। खेलों में मुकाबले की भावना खिलाड़ी के स्थान को ऊँचा उठाती है। अगर खिलाड़ी में मुकाबले की भावना (Competitive Spirit) नहीं होगी तो उसकी खेल-कुशलता प्रभावित होगी। मुकाबले की भावना खेलों में अहम स्थान रखती है।

10. खिलाड़ी और प्रशिक्षण के ढंग (Players and Learning Process):

व्यक्ति हमेशा जीवन में निरंतर सीखता रहता है। सीखने के नियम व्यक्ति के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं । अगर कोई खिलाड़ी इन नियमों को सामने रखकर सीखने की कोशिश करता है तो वह अच्छे नतीजे प्राप्त कर लेता है। खिलाड़ी द्वारा किसी खेल को सीखने का ढंग उसकी खेल-कुशलता को प्रभावित करने का मुख्य कारण है। अगर किसी खिलाड़ी के सीखने का ढंग ठीक है तो उसके नतीजे भी ठीक ही निकलते हैं। खेल का प्रशिक्षण खिलाड़ी की खेल-कुशलता पर काफी गहरा प्रभाव डालता है।

11. खिलाड़ी की आदतें (Habits of Player):

खिलाड़ी की आदतें उसकी खेल-कुशलता पर गहरा प्रभाव डालती हैं। खिलाड़ी का समय पर क्रियाएँ करना, सुबह समय पर उठना, रोजाना खेल का अभ्यास करना, अपने कोच, बड़ों और माता-पिता का आदर करना आदि आदतें खेल-कुशलता में बढ़ोतरी करने में सहायक होती हैं। इसके विपरीत, खिलाड़ी का समय पर अभ्यास न करना, नशा करना, कोच की ओर से दिए गए प्रशिक्षण को न अपनाना, नियमों का पालन न करना आदि आदतें खिलाड़ी की खेल-कुशलता को कम करती हैं ।

आदतें खिलाड़ी के व्यवहार और साहस का प्रदर्शन करती हैं। आदतें खिलाड़ी के तौर-तरीके, सामाजिक गुणों, अनुशासन और मेल-मिलाप को असली रूप प्रदान करती हैं। खिलाड़ी को बुरी आदतों से बचना चाहिए और अच्छी आदतों को अपनाकर अपने मान-सम्मान और खेल-कुशलता में बढ़ोतरी करनी चाहिए।

12. जीतने की इच्छा (Will to Win):

मजबूत इरादों वाला खिलाड़ी दिलो-जान से अभ्यास करता है क्योंकि उसमें जीतने की इच्छा होती है। जीत की इच्छा रखने वाला खिलाड़ी अपनी खेल-कुशलता में हमेशा बढ़िया प्रदर्शन करता है।

13. थकावट सहने की क्षमता (Ability to bear Fatigue):

खिलाड़ी खेलों में थकावट होने के बावजूद भी खेल की प्रक्रिया को जारी रखता है। इसे थकावट सहने की क्षमता कहा जाता है। अगर खिलाड़ी थकावट होने के बावजूद भी खेल को जारी रखता है तो निश्चित ही उसकी कुशलता बढ़िया किस्म की कही जाएगी। अगर उसकी थकावट सहने की क्षमता कम है तो उसकी खेल की गति में कमी आ जाएगी और उसकी कुशलता भी प्रभावित होगी।खेलों में अच्छी कुशलता दिखाने के लिए थकावट सहन करने की क्षमता बहुत जरूरी है, परन्तु अधिक थकावट होने पर खेल को जारी रखना हानिकारक हो सकता है।

14. ध्यान (Concentration):

खेल को सीखना और सीखने के बाद क्रियाओं का अभ्यास ध्यानपूर्वक करना बहुत महत्त्वपूर्ण है। ध्यान से सीखी हुई क्रिया लंबे समय तक असर करती है क्योंकि खिलाड़ी खेल की बारीकियों से परिचित हो जाता है। खेल के दौरान ध्यान न देने से काफी गलतियाँ होती हैं जो खेल की कुशलता पर काफी असर डालती हैं। आधुनिक युग एक तकनीकी युग है। इसमें प्रत्येक खिलाड़ी नए ढंगों से प्रशिक्षण प्राप्त करता है। ध्यान न देने वाला खिलाड़ी आधुनिक प्रशिक्षण से पीछे रह जाता है, जिसके कारण उसकी खेल-कुशलता में कमी आ जाती है।

15. आराम (Relaxation):

खेल में तनाव का आना स्वाभाविक है, परंतु जो खिलाड़ी मानसिक और शारीरिक तनाव-रहित होता है, वह हमेशा ही बुलंदी को छूता है। खेल के दौरान शरीर की सभी प्रणालियाँ प्रभावित होती हैं, उनमें उत्तेजना होती है। अगर खिलाड़ी इन पर नियंत्रण कर लेता है तो निश्चित ही वह अपने खेल की कुशलता बढ़ा सकता है।खेल के दौरान सभी प्रणालियों को आराम की हालत में रखना तभी सार्थक हो सकता है अगर खिलाड़ी क्रियाओं को बार-बार करने का नियम कायम करता है। उपर्युक्त सभी कारक किसी भी खिलाड़ी की खेल-कुशलता को प्रभावित कर सकते हैं।

प्रश्न 13.

गुरु तथा शिष्य के बीच आपसी संबंधों पर प्रकाश डालिए।

अथवा

अध्यापक व छात्रों के बीच सह-संबंधों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

शिक्षा से हमें बहुत अनुभव सीखने को मिलते हैं । यह उन साधनों का वर्णन करती है जिसके द्वारा लोग योग्यता और ज्ञान अर्जित करते हैं। बच्चों को शिक्षित करने में अध्यापकों का मुख्य उत्तरदायित्व होता है। सीखना गुरु और शिष्य के संबंध पर निर्भर करता है। गुरु और शिष्य के बीच स्नेह और घनिष्ठता का संबंध सीखने को उत्साहित करता है।

गुरु और शिष्य के बीच संबंध सहृदयक होना चाहिए ताकि अध्यापक उनको अच्छा मार्गदर्शन प्रदान कर सके। अच्छा मार्गदर्शक केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है यदि गुरु और शिष्य के बीच संबंध अच्छा होगा। गुरु और शिष्य के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण बातें आवश्यक हैं

1. अध्यापक एक आदर्श (Teacher as a Model):

अध्यापक को छात्र के सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि छात्रों के द्वारा उसका अनुसरण किया जाता है। उसका व्यक्तित्व एक आदर्श व्यक्ति जैसा होना चाहिए। उसे अपनी सफलता के अनुभवों को अपने छात्रों के साथ बाँटना चाहिए।

2. दृढ़-निश्चयी (Firm Determinant):

अध्यापक के व्यक्तित्व में दृढ़-निश्चयी का गुण होना चाहिए। उसे अपने सिखाने वाले ढंग के प्रति पूर्ण रूप से दृढ़-निश्चयी होना चाहिए। एक दृढ़-निश्चय वाला अध्यापक कभी भी अपने कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता। इससे छात्रों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक शिक्षा में भी प्रशिक्षक अगर प्रशिक्षण प्रक्रिया को अच्छी तरह लागू करने के प्रति दृढ़-निश्चयी है तो वह उस प्रशिक्षण को प्रभावशाली ढंग से प्रदान कर सकता है।

3. सहयोगपूर्ण तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार (Co-operative and Sympathetic Behaviour):

एक अध्यापक को छात्रों के प्रति सहयोगपूर्ण तथा सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण छात्रों पर अमिट छाप छोड़ता है जिससे वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता मिलती है। अध्यापक का सहानुभूतिपूर्ण तथा स्नेही दृष्टिकोण छात्रों द्वारा पसंद किया जाता है। इसके साथ-साथ शिक्षण प्रक्रिया भी दिलचस्प बनती है। अध्यापक और छात्र के बीच द्वेष तथा नफरत का संबंध शिक्षण प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है।

4. अच्छा व्यक्तित्व (Good Personality):

अध्यापक के अंदर ऐसे गुण होने चाहिएँ जो छात्रों को प्रभावशाली ढंग से प्रभावित कर सकें। उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। अच्छा व्यक्तित्व हमेशा ही छात्रों द्वारा सराहनीय होता है। गतिशील व्यक्तित्व छात्रों पर अच्छा प्रभाव डालता है।

5. विषय का ज्ञान (Knowledge of the Subject):

अध्यापक को अपने विषय में पारंगत होना चाहिए और उस विषय में अध्यापक का ज्ञान विस्तृत होना चाहिए। किसी विशेष विषय के बारे में गहन ज्ञान हमेशा अच्छा प्रभाव डालता है। अध्यापक को सभी नवीनतम जानकारियों से सुसज्जित होना चाहिए। ऐसे अध्यापक का छात्रों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।

6. अच्छा वक्ता (Good Orator):

अध्यापक को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। उनके पास अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए शब्दों का विस्तृत भंडार होना चाहिए। भली-भांति प्रकार से तैयार भाषण छात्रों पर अच्छा प्रभाव डाल सकता है। अध्यापक को भाषा तथा शब्दावली में दक्ष होना चाहिए।

7. निष्पक्ष (Impartial):

अध्यापक को सभी के प्रति निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो छात्रों के विश्वास को जीत सकता है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार सदा द्वेष तथा नफरत की भावना पैदा करता है। एक टीम के लिए अंपायर तथा रैफरी का निर्णय निष्पक्ष होना चाहिए, नहीं तो विवाद खड़ा हो सकता है।

8. सुहृदयता (Sincerity):

अध्यापक को अपना कार्य मन से करना चाहिए। उन्हें अपने कार्य तथा छात्रों के प्रति ईमानदार होना चाहिए। छात्र हमेशा एक समझदारीपूर्ण सलाह को मानते हैं।

9. ईमानदार तथा साहसी (Honest and Courageous):

ईमानदार अध्यापक का केवल छात्र ही सम्मान नहीं करते बल्कि समाज में भी उसको सम्मान दिया जाता है। ईमानदार अध्यापक स्कूल की सम्पत्ति तथा फण्ड का विचारणीय ढंग से प्रयोग करता है। छात्रों में अनुशासन को कायम रखने के लिए अध्यापक को साहसी भी होना चाहिए।

10. नियमित तथा समय का पाबंद (Regular and Punctual):

अध्यापक को नियमित तथा समय का पाबंद होना चाहिए। अनियमितता छात्रों पर बुरा प्रभाव डालती है। इसलिए एक आदर्श अध्यापक को समय का पाबंद होना चाहिए।

संक्षेप में अध्यापक को सदा छात्रों की क्षमता, योग्यता और रुचि को समक्ष रखकर ही उनको पढ़ाना चाहिए। अध्यापक को छात्रों का मूल्यांकन करते समय उनके प्रत्येक पक्ष की ओर निष्पक्ष रूप से ध्यान देना चाहिए। अध्यापक को सदा छात्रों को उत्साहित करना चाहिए ताकि वे किसी भी धारणा को स्पष्ट करने में झिझक महसूस न करें।

लघूत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.

मनोविज्ञान के बारे में आप क्या जानते हैं?

उत्तर:

मनोविज्ञान (Psychology) शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों का मेल है। ये दो शब्द ‘साइके’ (Psyche) और ‘लोगस’ (Logos) हैं। साइके का अर्थ है-आत्मा (Soul) और लोगस (Logos) का अर्थ-बातचीत या विज्ञान है। इसलिए ‘Psychology’ का शाब्दिक अर्थ आत्मा का विज्ञान है। प्लेटो के अनुसार, “मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है।” जैसे-जैसे समय बदलता गया, इसके अर्थों में वांछित परिवर्तन आते गए। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का ज्ञान कहा गया। परंतु इस विचारधारा की मनोवैज्ञानिकों की ओर से आलोचना की गई।

फिर मनोविज्ञान को आत्मा की बजाय मन का विज्ञान कहा जाने लगा। 19वीं शताब्दी के मध्य में मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। उनका मानना था कि चेतना भी मन का एक भाग है। कोई भी व्यक्ति अपनी मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में जागृत हो सकता है, परंतु दूसरों के बारे में सचेत होना कोई जानकारी नहीं हो सकती। अंत में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान (Science of Behaviour) के रूप में स्वीकार किया गया।

प्रश्न 2.

मनोविज्ञान की कोई पाँच विशेषताएँ बताएँ।

उत्तर:

मनोविज्ञान की पाँच विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

(1) मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं संबंधों की प्रक्रिया है।

(2) यह व्यक्ति के व्यवहार में भिन्नता लाने में सहायक होता है।

(3) यह व्यक्ति के परिवेश के प्रति किए गए व्यवहार का क्रमिक अध्ययन है।

(4) यह मानव के व्यवहार को नियंत्रित रखने की विधि है।

(5) यह व्यक्ति के संवेगात्मक, ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक क्रियाओं का अध्ययन है।

प्रश्न 3.

खेल मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या हैं?

उत्तर;

खेल मनोविज्ञान के उद्देश्य निम्नलिखित हैं

(1) शरीर-क्रियात्मक क्षमताओं में बढ़ोत्तरी करना।

(2) गति कौशल को सीखाना।

(3) संवेगों या भावनाओं पर नियंत्रण करना।

(4) खिलाड़ी को प्रतियोगिताओं के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना।

(5) व्यवहार को समझने में सहायता करना।

प्रश्न 4.

अभिप्रेरणा के प्रकारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

अभिप्रेरणा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है जो निम्नलिखित है

1. आंतरिक अथवा प्राकृतिक अभिप्रेरणा-आंतरिक अभिप्रेरणा को प्राकृतिक अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। इस अभिप्रेरणा का संबंध प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की प्राकृतिक इच्छाओं, स्वभाव तथा आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। कोई भी प्रेरित व्यक्ति किसी काम को इसलिए करता है क्योंकि उसको आंतरिक प्रसन्नता व खुशी मिलती है। शिक्षा की प्रक्रिया में इस प्रकार की प्रेरणा का बहुत महत्त्व होता है, क्योंकि इससे प्राकृतिक रुचि पैदा होती है जो अंत तक बनी रहती है।

2. बाहरी या कृत्रिम अभिप्रेरणा-बाहरी अभिप्रेरणा अप्राकृतिक अथवा कृत्रिम होती है। इस अभिप्रेरणा में प्रसन्नता का स्रोत कार्य में नहीं छिपा होता। इसमें मनुष्य मानसिक प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए कोई कार्य नहीं करता, अपितु उद्देश्य की प्राप्ति अथवा इनाम जीतने के लिए कार्य करता है। कोई अच्छा स्तर हासिल करना, आजीविका कमाने के लिए कार्य सीखना, प्रशंसा हासिल करने के लिए कार्य करना आदि क्रियाएँ इस अभिप्रेरणा वर्ग में आती हैं।

प्रश्न 5.

रुचि बढ़ाने के मुख्य उपायों या तरीकों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

रुचि को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपायों या तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है

1. भिन्न-भिन्न शिक्षण विधियाँ:

रुचि को बढ़ाने के लिए शिक्षक को भिन्न-भिन्न शिक्षण-विधियों का प्रयोग करना चाहिए। उसको शिक्षण-विधि में चार्ट, ग्राफ़, सहायक सामग्री, स्लाइड्स व चलचित्रों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से विद्यार्थियों में विषय-वस्तु या खेल-कौशल को समझने में रुचि बढ़ जाती है।

2. विषय-वस्तु:

यदि विद्यार्थियों को कोई विषय-वस्तु सिखानी हो तो सबसे पहले उस विषय-वस्तु के लक्ष्यों व उद्देश्यों से विद्यार्थियों को परिचित (Acquaint) करा देना चाहिए। इससे उनकी रुचि उस विषय-वस्तु में बढ़ जाएगी।

3. वातावरण:

जिस वातावरण में कोई विषय-वस्तु सिखाई जाती है उस वातावरण का प्रभाव रुचि पर अवश्य पड़ता है। यदि वातावरण अच्छा है तो सीखने में खिलाड़ियों या विद्यार्थियों की रुचि अधिक होगी।अतः शिक्षक को अनुकूल वातावरण में ही कोई कौशल (Skill) सिखाना चाहिए।

4. व्यक्तित्व:

शिक्षक का व्यक्तित्व यदि अच्छा है तो बच्चों की रुचि पर उसके व्यक्तित्व का अच्छा प्रभाव पड़ता है।

5. सिखाने की कुशलता:

यदि किसी कौशल (Skill) को ‘सरल से कठिन’ (Simple to Complex) के नियम के आधार पर सिखाया जाता है तो बच्चों में सीखने के प्रति रुचि अधिक होगी।

प्रश्न 6.

मनोविज्ञान शारीरिक शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है?

उत्तर:

मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना है और शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास तब तक संभव नहीं, जब तक उसके व्यवहार का पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता। मनोविज्ञान शारीरिक शिक्षा की सभी गतिविधियों व क्रियाओं को प्रभावित करता है। अतः शारीरिक शिक्षा की प्रत्येक प्रक्रिया मनोविज्ञान पर निर्भर है।

इसकी मदद से ही छात्रों को उनकी रुचियों, इच्छाओं व आवश्यकताओं के अनुसार उचित शिक्षा प्रदान की जा सकती है और उनका सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। मनोविज्ञान शारीरिक शिक्षा को बहुत प्रभावित करता है। मनोविज्ञान द्वारा व्यक्ति के व्यवहार तथा उसकी प्रतिक्रिया सीखने के तरीकों का अध्ययन किया जाता है। अनेक मनोवैज्ञानिक तत्त्व; जैसे अभिवृत्ति, रुचि, प्रेरणा आदि शारीरिक शिक्षा को प्रभावित करते हैं।

मनोवैज्ञानिक तत्त्वों द्वारा खिलाड़ियों के आंतरिक व बाहरी स्वभाव या व्यवहार को समझा जाता है। जब कोई खिलाड़ी या व्यक्ति किसी खेल या व्यायाम में भाग लेता है तो उसके मन व व्यवहार की स्थिति उसकी खेल योग्यता को प्रभावित करती है। अत: मनोविज्ञान के तत्त्वों या पक्षों को ध्यान में रखकर या इसके सिद्धांतों की पालना करके शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

प्रश्न,7.

अभिवृत्ति की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? अभिवृत्ति के प्रकारों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

अभिवृत्ति की अवधारणा-खेल के प्रति खिलाड़ी की अभिवृत्ति (Attitude) का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। यदि खिलाड़ी की अभिवृत्ति अड़ियल अथवा झगड़ालू है तो वह व्यर्थ की हलचलों का शिकार हो जाता है जिसका उसके खेल कौशल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए बढ़िया व्यवहार खेल-कुशलता को बढ़ाता है, परंतु विपरीत अभिवृत्तियाँ खेल-कुशलता पर धब्बा लगा देती हैं। अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती, बल्कि अर्जित होती है। अभिवृति एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति या खिलाड़ी का व्यक्तित्व उजागर होता है।

कोई भी व्यक्ति अपने आस-पास के वातावरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। वातावरण के अनुसार ही हमारी अभिवृत्ति बन जाती है। अभिवृत्ति के बनने में शिक्षा, अनुभव व वातावरण की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। समय के साथ-साथ हमारी अभिवृत्ति भी बदलती रहती है। अभिवृत्ति की परिभाषाएँ-अभिवृत्ति की निम्नलिखित परिभाषाएँ हैं

1. आलपोर्ट के अनुसार, “अभिवृत्ति या मनोवृत्ति मानसिक एवं तटस्थ नियुक्ति की तत्परता की एक ऐसी स्थिति है जो अनुभवों द्वारा निर्धारित होती है तथा जो उन समस्त वस्तुओं व परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं को प्रेरित एवं निर्देशित करती है, जिनसे वह अभिवृत्ति संबंधित है।”

2. ट्रैवर्स के अनुसार, “अभिवृत्ति किसी कार्य को करने के लिए सहमति है जिससे व्यवहार को एक निश्चित दिशा मिल जाती है।” अभिवृत्ति के प्रकार-अभिवृत्ति निम्नलिखित दो प्रकार की होती है

(i) सकारात्मक अभिवृत्ति-यदि किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है तो हम कह सकते हैं कि हमारी अभिवृत्ति सकारात्मक है।

(ii) नकारात्मक अभिवृत्ति-यदि किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक है तो उस वस्तु या व्यक्ति के प्रति हमारी अभिवृत्ति नकारात्मक होगी।

प्रश्न 8.

हमें मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों होती है?

उत्तर:

आधुनिक युग में मनोविज्ञान प्रभावशाली एवं व्यावहारिक विषय के रूप में प्रकट हुआ है। अनेक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों; जैसे बिने, साइमन व फ्रायड आदि ने मानवीय व्यवहार की नवीन व्याख्या की है। आज मनोविज्ञान का स्तर निरंतर बढ़ रहा है। आज के भौतिक युग में इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यह निम्नलिखित प्रकार से हमारे लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है

(1) मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार के प्रत्येक पक्ष का बारीकी से अध्ययन करता है; जैसे भौतिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार आदि।

(2) मनोविज्ञान ने हमें ऐसे नियम एवं सिद्धांत प्रदान किए हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं।

(3) मनोविज्ञान हमारे ज्ञान एवं बुद्धि में वृद्धि करता है। इससे हमारी कल्पना-शक्ति, तर्क-शक्ति, स्मरण-शक्ति का विकास होता है, क्योंकि इसमें ज्ञानात्मक एवं तर्कात्मक क्रियाओं पर अध्ययन किया जाता है।

(4) हमें व्यावहारिक कुशलता प्राप्त करने के लिए मनोविज्ञान की बहुत आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें व्यवहार पर अध्ययन किया जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कोई भी व्यवहार शुद्ध रूप से मनोविज्ञान पर ही आधारित होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनोविज्ञान हमें व्यवहार कुशल बनाता है। एक व्यवहार कुशल व्यक्ति ही सफलता प्राप्त कर सकता है।

(5) शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। आज पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियाँ मनोवैज्ञानिक मान्यताओं

प्रश्न 10.

मनुष्य की मनो-शारीरिक एकता की अवधारणा से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसको समाज में रहकर अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता है। इसको समाज में रहने के लिए दूसरे के साथ विचार-विमर्श, कौशल व्यवहार और सहयोग करना पड़ता है। मनुष्य के व्यवहार को हम दो भागों में बाँट सकते हैं, एक भाग आंतरिक है जिसे मानसिक कहा जाता है और दूसरा बाहरी जिसे शारीरिक कहा जाता है।

मानसिक अवस्था शारीरिक अवस्था को प्रभावित करती है और शारीरिक अवस्था मानसिक अवस्था को प्रभावित करती है अर्थात् शारीरिक एवं मानसिक-दोनों अवस्थाएँ एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं जिससे इनमें एकता का समन्वय होता है। इस प्रकार व्यक्ति की मनो-शारीरिक एकता बनती है। मन और शरीर अलग-अलग होते हुए भी एक साथ काम करते हैं। निस्संदेह व्यक्ति शरीर, मन, संवेग और दूसरी बहुत-सी वस्तुओं का मिला-जुला रूप है।

रूसो के कथनानुसार, “जब किसी को प्रशिक्षण दिया जाता है तो यह न केवल शारीरिक या मानसिक दिया जाता है, बल्कि संपूर्ण रूप से दिया जाता है।” शारीरिक काम करते समय मन भी काम करता है। इस तरह मानसिक काम के समय शरीर भी काम कर रहा होता है। हैरिक के अनुसार, “जब बच्चा स्कूल जाता है तो वह संपूर्ण रूप में जाता है। शिक्षा व्यक्ति का संपूर्ण विकास करती है न कि शारीरिक पक्ष को अलग और मानसिक पक्ष को अलग करती है। “जे०एफ० विलियम्स का कथन है, “विचारों पर पाचन क्रिया, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा और ग्रंथि द्वारा पैदा किए रूपों का प्रभाव पड़ सकता है।”

उपर्युक्त विवरण एवं परिभाषाओं से स्पष्ट है कि हमारा शरीर इस प्रकार का अंग-संस्थान है जिसमें मन को शरीर से अलग नहीं किया जा सकता। दोनों परस्पर एक-दूसरे से संबंधित और एक-दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यदि शरीर बेचैन है तो इससे मन या मानसिक व्यवहार भी प्रभावित होगा और यदि मन बेचैन है तो इससे शारीरिक क्षमता प्रभावित होगी। इस प्रकार से स्पष्ट है कि व्यक्ति के शरीर और मन के सामूहिक कार्य को मनो-शारीरिक एकता (Psycho-physical Unity) कहा जाता है।

प्रश्न 11.

खेलों में प्रेरणा की भूमिका का संक्षेप में वर्णन करें। अथवा अभिप्रेरणा का खेलों में क्या महत्त्व है?

उत्तर:

प्रेरणा या अभिप्रेरणा का क्षेत्र सीमित नहीं है। इसकी आवश्यकता सिर्फ खेलों में ही नहीं अपित अन्य क्षेत्र में भी ज़रूरी है। प्रेरणा व्यक्ति में अतिरिक्त शक्ति पैदा करती है जिससे वह प्रत्येक कार्य को स्वयं और खुशी-खुशी करता है । खेलों में विशेषतौर पर प्रेरणा का बहुत बड़ा योगदान है। यह एक ऐसी शक्ति है जो खिलाड़ी को कठिन परिस्थितियों में भी अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती है। अच्छी कुशलता के लिए बहुत सारे तत्त्वों का होना ज़रूरी है।

परंतु यदि प्रेरणा वाला तत्त्व निकाल लिया जाए तो शेष सारे तत्त्व व्यर्थ हो जाते हैं । खेलों के प्रति खिलाड़ी को प्रेरित करना एक कठिन तथा लंबे समय का कार्य है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी होते हैं, वे खेलों के प्रति बहुत अधिक प्रेरित हुए होते हैं। खिलाड़ियों को मनोवैज्ञानिक, थकावट तथा तनाव जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। प्रेरणा के बिना खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में अपनी कुशलता अच्छी तरह नहीं दिखा सकता।

प्रेरणा न सिर्फ अच्छी कुशलता के लिए प्रेरित करती है, अपितु कठोर प्रशिक्षण तथा दुःखदायी कठिनाइयों या परिस्थितियों से भी बचाकर रखती है। प्रेरणा सिर्फ नए खिलाड़ियों के लिए ही ज़रूरी नहीं, अपितु यह उन सभी खिलाड़ियों के लिए ज़रूरी होती है जो पहले से ही प्रेरित हुए होते हैं। कई बार वे भी कठिनाइयों के कारण साहस छोड़ देते हैं । उनको फिर से प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना प्रेरणा का ही कमाल होता है। इस प्रकार प्रेरणा खेलों में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

प्रश्न 12.

खेलकूद में खेल मनोविज्ञान किस प्रकार से सहायक होता है?

अथवा

खिलाड़ियों के लिए खेल मनोविज्ञान किस प्रकार से उपयोगी होता है?

उत्तर:

खेलकूद में खेल-मनोविज्ञान निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी होता है

(1) खेल मनोविज्ञान खेल प्रतियोगिताओं में शामिल खिलाड़ियों के व्यवहार को समझने में सहायता करता है।

(2) यह खिलाड़ियों की क्रियात्मक क्षमताओं या योग्यताओं को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।

(3) यह खिलाड़ियों की भावात्मक या संवेगात्मक समस्याओं को नियंत्रित करने में सहायक होता है।

(4) यह खिलाड़ियों के खेल-स्तर को ऊँचा उठाने में भी महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।

(5) यह खिलाड़ियों के गतिपरक कौशल को बढ़ाने में सहायक होता है।

(6) यह खिलाड़ियों की अनेक मानसिक समस्याओं को दूर करने में भी सहायक होता है।

(7) यह खिलाड़ियों में अनेक सामाजिक गुणों का विकास करने में भी सहायक होता है।

(8) यह खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने हेतु मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रश्न 13.

सीखने के प्रभाव का नियम’ पर संक्षिप्त नोट लिखें।

उत्तर:

खेल बच्चों की मूल प्रवृत्ति है। प्रत्येक बच्चा खेल में मन की आजादी प्राप्त करना चाहता है। प्रभाव के नियम को ‘सजा’ और ‘इनाम’ का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक का विचार है कि अगर स्थिति और हंगामे के दौरान संबंध सुखमयी है तो उस संबंध का प्रभाव शक्तिशाली होता है। परंतु अगर संबंध का प्रभाव दुखदायी है तो प्रभाव कमजोर हो जाता है।

अगर अच्छी तरह जाँच करके देखा जाए तो सब कुछ क्रिया के नतीजे पर निर्भर करता है। अगर बच्चा जिस क्रिया में भाग ले रहा होता है, वह क्रिया उसको अच्छी लगती है तो उसका प्रभाव भी अच्छा पड़ता है। बच्चा उसको खुशी-खुशी सीखना पसंद करता है और उसको बार-बार करके प्रसन्नता अनुभव करता है।

परंतु अगर किसी क्रिया का प्रभाव दुखमयी है या वह क्रिया जो उसको अच्छी नहीं लगती है तो वह उसको सीखने से इंकार कर सकता है, बेशक यह प्रभाव उसकी अपनी गलती या घटिया सम्मान के कारण हो सकता है। बच्चे केवल उन क्रियाओं को करके खुश होते हैं, जिनका प्रभाव शारीरिक और मानसिक तौर पर खुशी देता है। शारीरिक शिक्षा का भविष्य और खेलों के प्रति बच्चों की रुचि इस नियम पर ज्यादा आधारित है।

प्रश्न 14.

छात्रों को प्रेरित करने हेतु अध्यापक में कौन-कौन-से गुण होने चाहिएँ? उत्तर- छात्रों को प्रेरित करने हेतु अध्यापक में निम्नलिखित गुण होने चाहिएँ

(1) अध्यापक को छात्रों के सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए क्योंकि उसका निरंतर उसके आस-पास रहने वाले व्यक्तियों तथा छात्रों के द्वारा अनुसरण किया जाता है।

(2) अध्यापक के व्यक्तित्व में दृढ़-निश्चयी का गुण होना चाहिए। उसे अपने सिखाने वाले ढंग के प्रति पूर्ण रूप से दृढ़-निश्चयी होना चाहिए। एक दृढ़-निश्चय वाला अध्यापक कभी भी अपने कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता। इससे छात्रों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है।

(3) अध्यापक का सहानुभूतिपूर्ण तथा स्नेही दृष्टिकोण छात्रों द्वारा पसंद किया जाता है। इसके साथ-साथ शिक्षण प्रक्रिया भी दिलचस्प बनती रहती है। अध्यापक और छात्र के बीच द्वेष तथा नफरत का संबंध शिक्षण प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है।

(4) अध्यापक के अंदर ऐसे गुण होने चाहिएँ जो छात्रों को प्रभावशाली ढंग से प्रभावित कर सकें। उसका स्वभाव हंसमुख होना चाहिए। अच्छा व्यक्तित्व हमेशा ही छात्रों द्वारा सराहनीय होता है। गतिशील व्यक्तित्व छात्रों पर अच्छा प्रभाव डालता है।

(5) अध्यापक को सभी के प्रति निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो छात्रों के विश्वास को जीत सकता है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार सदा द्वेष तथा नफरत की भावना पैदा करता है। एक टीम के लिए अंपायर तथा रैफरी का निर्णय निष्पक्ष होना चाहिए, नहीं तो विवाद खड़ा हो सकता है।

प्रश्न 15.

खेलों में संवेगों की भूमिका पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

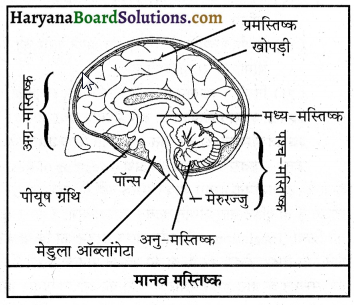

संवेग जन्म से ही होते हैं। ये सभी में पाए जाते हैं। ये मानसिक विकास की स्थिति में होते हैं। संवेगों से शारीरिक परिवर्तन होता है; जैसे हृदय की धड़कन, ब्लड प्रैशर, पाचन तंत्र, ग्रंथियों और नाड़ी तंत्र की प्रतिक्रिया में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि योजनाबद्ध क्रियाकलाप द्वारा संवेगों से पैदा होने वाली शक्ति को लाभदायक और रचनात्मक कार्यों में लगाया जाए।

शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को प्रत्येक छात्र की संवेग परिपक्वता स्तर से परिचित होना आवश्यक है ताकि बच्चों की अपार-शक्ति को किसी उचित काम में लगाया जा सके। संवेगों को दबाना व्यक्ति के शरीर और मन से धोखा है। इससे उसके शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। खेल के मैदान में नवयुवक लड़के और लड़कियाँ संवेगों का खुलकर प्रदर्शन करते हैं जिससे उनके संवेगों से उत्तेजना, उत्साह और जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है।

भय, क्रोध, खुशी, प्रेम, घृणा और निराशा आदि संवेगों के मुख्य रूप हैं। शारीरिक शिक्षा का अध्यापक इन संवेगों को समझकर अपने अध्यापन का ढंग अच्छा बना सकता है, जिससे बच्चों की रचनात्मक भावनाओं को शक्ति मिलती है और हानिकारक भावना खत्म होती है। संवेग खिलाड़ी को अपना उद्देश्य प्राप्त करने में भी सहायता करते हैं; जैसे मैच में असफलता का भय उसे अच्छी तरह खेलने के लिए प्रेरित करता है। मानसिक स्वास्थ्य संवेगों पर निर्भर करता है।

अगर इनको सही दिशा की ओर न लगाया जाए तो ये तनाव जैसे विकार पैदा करते हैं, जोकि शरीर पर बुरा प्रभाव डालते हैं। खेल द्वारा बच्चा मानसिक तनाव पर विजय प्राप्त कर सकता है क्योंकि खेल मनोभावुक विचारों के लिए औषधि का काम करता है। खेल में बच्चे का भय, कमजोरी आदि अनैच्छिक भावनाएँ सामने आ जाती हैं। शारीरिक शिक्षा का अध्यापक इन भावनाओं को अच्छी तरह उभारकर शारीरिक प्रशिक्षण द्वारा सुधार करके बच्चे के पूर्ण विकास में योगदान दे सकता है।

संवेगों पर नियंत्रण का हमारे जीवन और व्यक्तित्व के विकास में महत्त्वपूर्ण स्थान है। संवेगों पर नियंत्रण करने के लिए खेल एकमात्र ऐसा साधन हैं, जिनसे संवेगों में सुधार किया जा सकता है। संवेगों पर नियंत्रण से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है। इससे व्यक्ति के सामाजिक जीवन, चरित्र, संतुलित विकास और दृष्टिकोण में सुधार लाया जा सकता है।

प्रश्न 16.

संवेगों की प्रमुख किस्में (प्रकार) कौन-कौन-सी हैं?

उत्तर:

संवेगों को दो भागों में बाँटा जा सकता है-एक साधारण और दूसरे जटिल संवेग। साधारण संवेग में एक ही संवेग होता है, जबकि जटिल संवेग में एक से अधिक संवेग होते हैं; जैसे घृणा और गुस्सा, प्यार, दया और हमदर्दी मिले-जुले संवेग हैं । साधारण संवेग ज्यादातर बच्चों में पाए जाते हैं और जटिल संवेग बड़ों में पाए जाते हैं। इस प्रकार गम और खुशी साधारण संवेग कहलाते हैं जबकि प्यार और घृणा जटिल संवेग कहलाते हैं जो निम्नलिखित हैं

1. दुःख-दुःख संवेग (Grief Emotion):

उस समय प्रकट होता है जब किसी का लक्ष्य पूरा नहीं होता या इच्छाएँ पूरी नहीं होती। इनमें मुंह सूज जाता है, छाती सिकुड़ जाती है, आँखों में अश्रु, गले का बैठना, बेहोश होना, जोर-जोर से रोना आदि दुःख की निशानियाँ हैं।

2. खुशी-खुशी (Joy):

दु:ख के विपरीत है। यह संवेग उस समय प्रकट होता है जब किसी की इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं। इसमें छाती का फूलना, चेहरे पर खुशी, आँखों में चमक, खुशी से उछलना, नाचना और तालियाँ मारने जैसी निशानियाँ होती हैं।

3. प्यार-प्यार (Love):

शक्तिशाली संवेग है। माँ जब बच्चे को प्यार करती है तो यह उसकी अंत:प्रक्रिया है। प्यार में स्वार्थ प्रायः देखने को मिलता है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। प्यार में गले मिलना, चूमना आदि साधारण निशानियाँ हैं।

4. घृणा-घृणा (Hate):

एक जटिल संवेग है। घृणा व्यक्ति की सोच पर बहुत निर्भर करती है। कुछ लोग दूसरे लोगों से घृणा करते हैं। वे लोग उनके प्रत्येक काम से घृणा करते हैं और उनसे कोई संबंध कायम नहीं करते।

प्रश्न 17.

खिलाड़ी की आदतें उसकी खेल कुशलता को कैसे प्रभावित करती हैं?

उत्तर:

खिलाड़ी की आदतें उसकी खेल-कुशलता पर गहरा प्रभाव डालती हैं। खिलाड़ी का समय पर क्रियाएँ करना, सुबह समय पर उठना, रोजाना खेल का अभ्यास करना, अपने कोच, बड़ों और माता-पिता का आदर करना आदि आदतें खेल-कुशलता में बढ़ोत्तरी करती हैं। इसके विपरीत खिलाड़ी का समय पर अभ्यास न करना, नशा करना, कोच की ओर से दिए गए प्रशिक्षण को न अपनाना, नियमों का पालन न करना आदि आदतें खिलाड़ी की खेल-कुशलता को कम करती हैं।

अच्छी आदतें खिलाड़ी के व्यवहार और साहस का प्रदर्शन करती हैं। ये खिलाड़ी के तौर-तरीके, सामाजिक गुणों और मेल-मिलाप को असली रूप प्रदान करती हैं। खिलाड़ी को बुरी आदतों से बचना चाहिए और अच्छी आदतों को अपनाकर अपने मान-सम्मान और खेल-कुशलता में बढ़ोतरी करनी चाहिए।