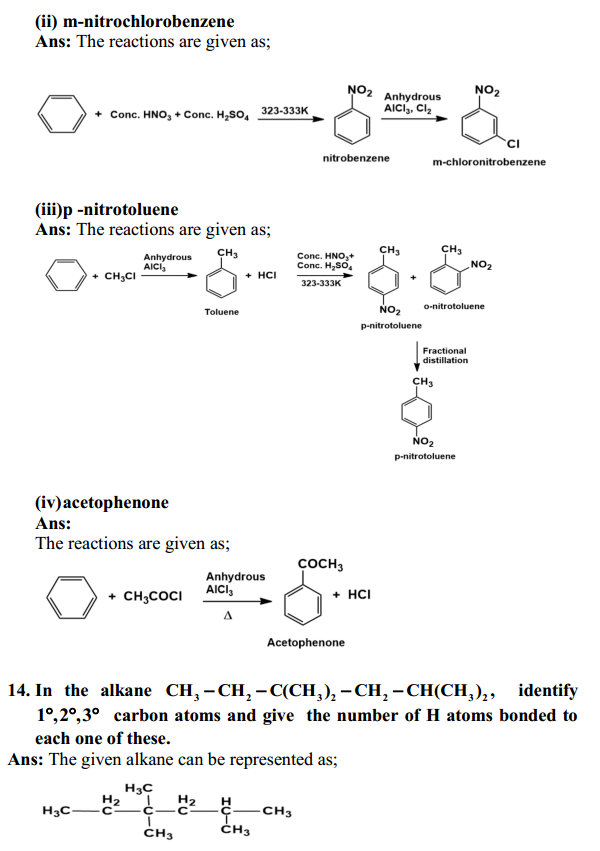

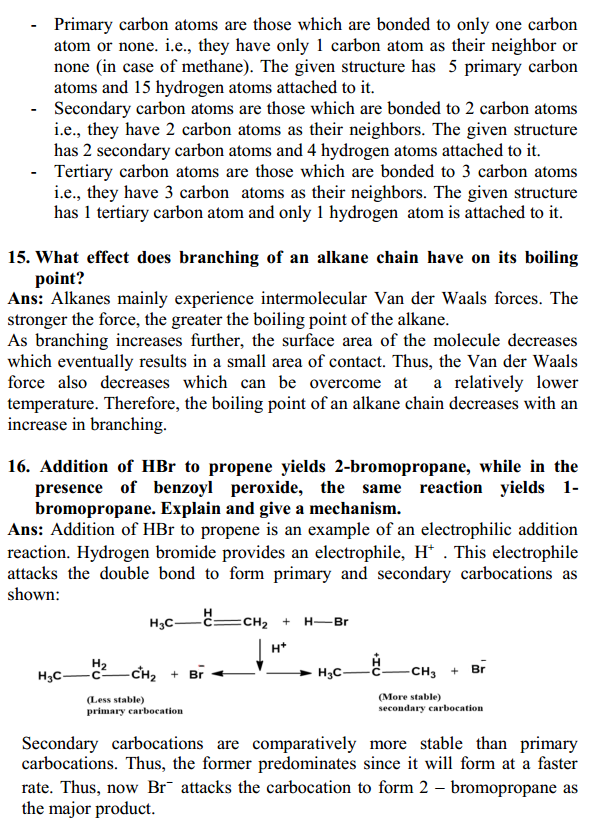

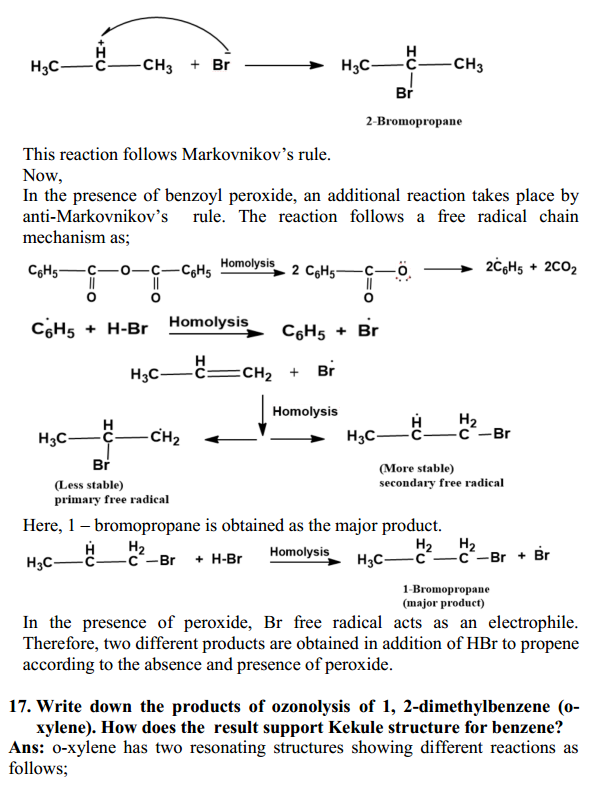

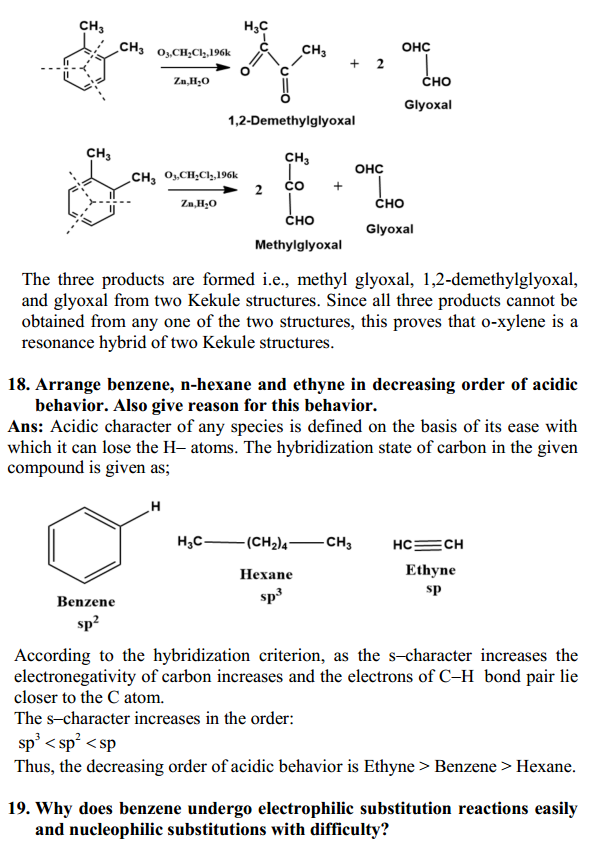

Haryana State Board HBSE 11th Class Sanskrit Solutions व्याकरणम् alankar Prakaran अलंकार-प्रकरण Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Sanskrit व्याकरणम् अलंकार-प्रकरण

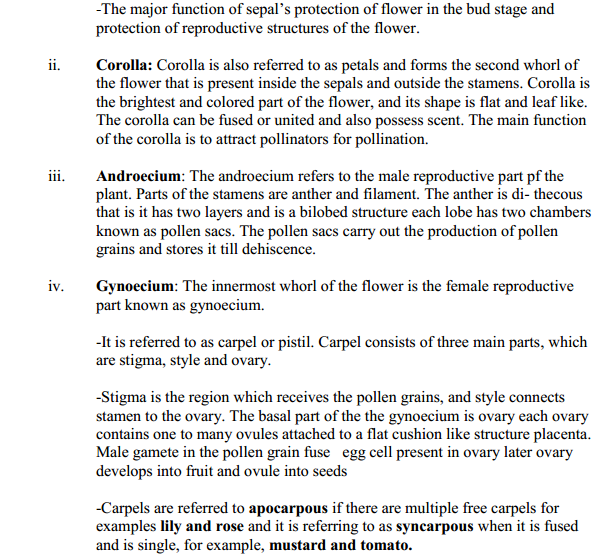

अलंकार

काव्यशास्त्रियों ने ‘शब्द’ और ‘अर्थ’ को काव्य-रूपी पुरुष का शरीर तथा ‘रस’ को काव्य की आत्मा कहा है। अलंकार ‘शब्द’ और ‘अर्थ’ के सौन्दर्य में वृद्धि करते हैं, उनके आकर्षण और प्रभाव को बढ़ाते हैं।

परिभाषा काव्यशास्त्रीय आचार्यों ने अलंकार की परिभाषा निम्नलिखित शब्दों द्वारा दी है

1. काव्यशोभाकरानधर्मानलंकारान् प्रचक्षते।

अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं।

2. शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः।

रसादीनुपकुर्वन्ति अलङ्कारास्तेऽङ्गदादिवत् ॥

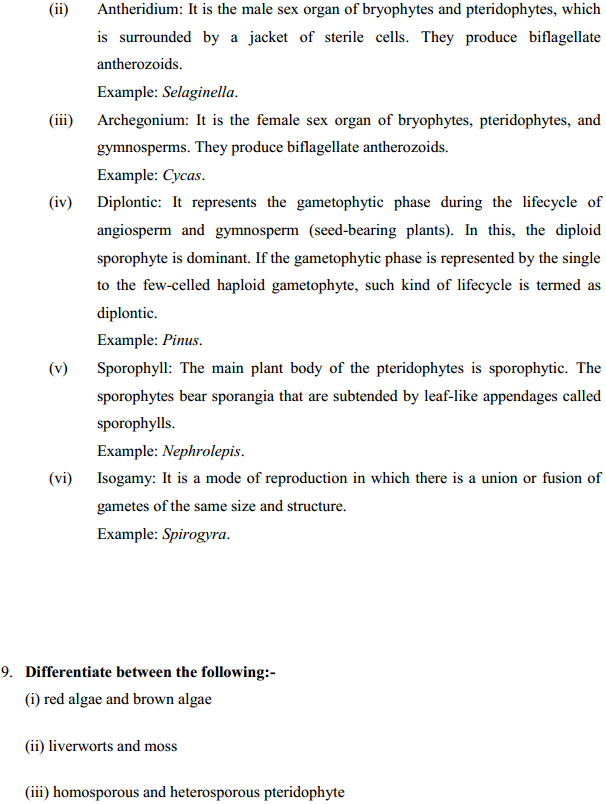

अर्थात् जो शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म हैं, जो शोभा को बढ़ाने वाले हैं तथा जो रस आदि के उपकारक होते हैं, बाजूबन्द (अंगद) के समान वे अलंकार कहलाते हैं। अलङ्करोतीति अलंकारः-जो अलङ्कृत करे वह अलंकार है।

अथवा

अलक्रियतेऽनेनेति अलंकारः-जिसके द्वारा अलङ्कृत किया जाए, उसे अलंकार कहते हैं। उपर्युक्त दोनों व्युत्पत्तियों का अर्थ यही है कि ‘शब्द’ और ‘अर्थ’ को विभूषित करने वाले ‘धर्म’ को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण ‘नारी’ और ‘पुरुष’ के शरीर की शोभा को बढ़ाने में सहायक होते हैं, उसी प्रकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसीलिए उनको अलङ्कार (अर्थात् आभूषण) कहते हैं।’

भेद-अलंकार के निम्नलिखित तीन भेद हैं

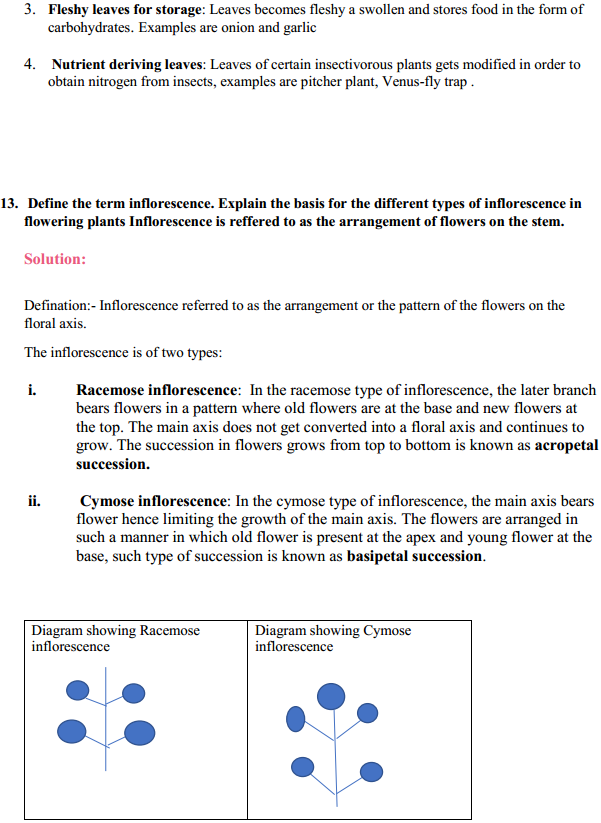

- शब्दालंकार,

- अर्थालंकार,

- उभयालंकार

1. शब्दालंकार-जो किसी वर्ण या शब्द-विशेष के कारण वाक्य-रूपी शरीर में सुन्दरता उत्पन्न करते हैं, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं; जैसे–अनुप्रास, यमक तथा शब्दश्लेष।

2. अर्थालंकार-जो अर्थ की सुन्दरता में अभिवृद्धि करते हैं, वे अर्थ पर आश्रित होने के कारण अर्थालंकार कहलाते हैं; जैसे उपमा, रूपक इत्यादि।

3. उभयालंकार जहाँ शब्द और अर्थ दोनों समान रूप से चमत्कारी हों, वहाँ उभयालंकार होता है; जैसे-शब्दश्लेष तथा अर्थश्लेष।

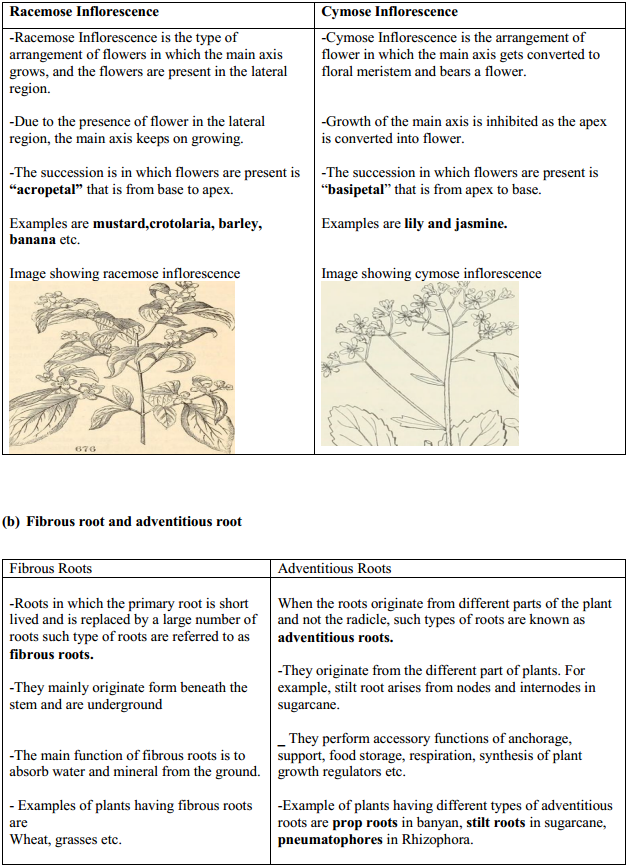

1. अनुप्रास

लक्षण अनुप्रासः शब्दसाम्यं वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्।।

जहाँ स्वरों की असमानता होने पर भी शब्दों की समानता होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है अथवा स्वरों की समता न होने पर भी केवल व्यजनों की समता को अनुप्रास अलंकार कहते हैं।

उदाहरण 1. केशः काशस्तबक विकासः कायःप्रकटितकरभविलासः। ।

चक्षुर्दग्धवराटककल्पं व्यजति न चेतः काममनल्पम् ॥

इस श्लोक में ‘केश’ और ‘काश’, ‘विकास’ और ‘विलास’ तथा ‘कल्प’ और ‘अल्प’ शब्दों की समता के कारण अनुप्रास अलंकार है।

उदाहरण 2. ललितलवंगलतापरिशीलन कोमलमलयसमीरे।

मधुकरनिकरकरम्बितकोकिलकूजितंकुञ्ज कुटीरे ॥

इस श्लोक में ‘ललित’, ‘लवंग’, ‘लता’ शब्दों में, :मधुकर’, ‘निकर’, ‘करम्बित’ शब्दों में और ‘कूजित’, ‘कुञ्ज’ शब्दों में समता है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है।

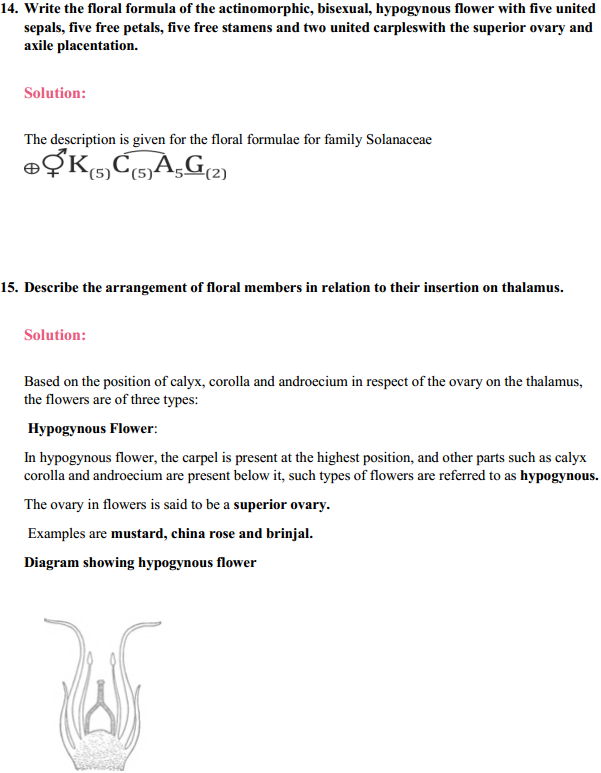

उदाहरण 3. कुवलयदलस्निग्धश्यामः शिखण्डकमण्डनो

वटुपरिषदं पुण्यश्रीकः श्रियैव सभाजयन्। इस श्लोक में ल, न, ण्ड, श्र आदि वर्गों की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है।

2. यमक

लक्षण- सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वरव्यञ्जनसंहतेः।

क्रमेण तेनैवावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते ॥ . सार्थक होने पर स्वर-व्यञ्जन-समूह की भिन्न-भिन्न अर्थों में, उसी क्रम से जहाँ आवृत्ति होती है, वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक में कहीं दोनों शब्द सार्थक, कहीं दोनों निरर्थक और कहीं एक सार्थक और दूसरा निरर्थक होता है।

उदाहरण 1.

नव पलाशपलाशवनं पुरः स्फुट्पराग परागतपङ्कजम्।।

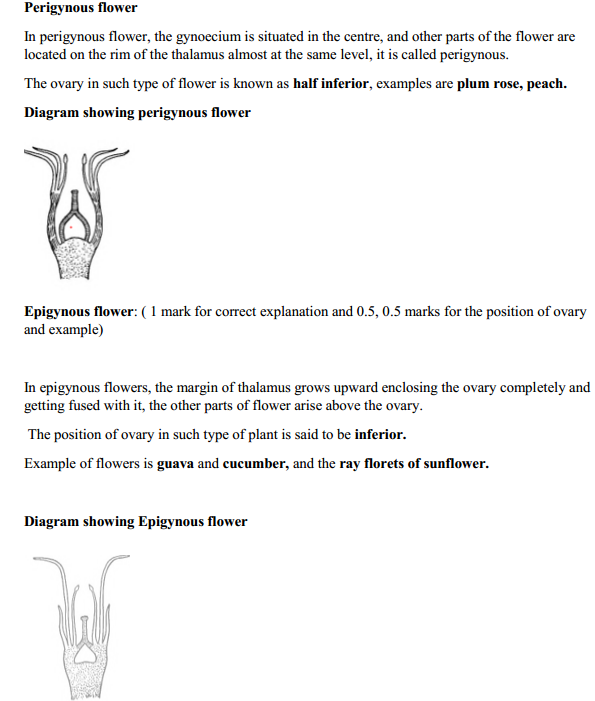

मृदुलतान्तलतान्तमलोकयत् स सुरभिं सुरभिं सुमनोहरैः ॥

इस श्लोक में ‘पलाश’ ‘पलाश’, ‘पराग’ ‘पराग’, ‘लतान्त’ ‘लतान्त’ और ‘सुरभिं’ ‘सुरभिं’ शब्दों की आवृत्ति के कारण यहाँ । यमक अलंकार है। पहले चरण में दोनों पद्यांश-शब्द सार्थक हैं। उनमें से पहले ‘पलाश’ का अर्थ है ‘पत्ता’ तथा दूसरे ‘पलाश’ का अर्थ है ‘ढाक’ । श्लोक के दूसरे चरण में पहला ‘पराग’ सार्थक है, इसका अर्थ है ‘पुष्प रस’ तथा दूसरा ‘पराग’ निरर्थक है, क्योंकि – वह ‘परागत’ का अंश है। इसी प्रकार ‘लतान्त’ ‘लतान्त’ में पहला ‘लतान्त’ निरर्थक है। चौथे चरण में ‘रभिंसु’ ‘रभिंसु’ दोनों ही शब्द निरर्थक हैं।

उदाहरण 2.

नगजा नगजा दयिता दयिता विगतं विगतं ललितं ललितम्।

प्रमदा प्रमदा महता महता मरणं मरणं समयात् समयात् ॥

यहाँ ‘नगजा’ ‘नगजा’, ‘दयिता’ ‘दयिता’ आदि शब्दों का प्रयोग तो उसी क्रम में हो रहा है, परन्तु इनके अर्थ भिन्न-भिन्न हैं। अतः यहाँ यमक अलंकार है।

3. उपमा

लक्षण-साम्यं वाच्यमवैधर्म्य वाक्यैक्य उपमा द्वयोः।

जहाँ ‘उपमेय’ और ‘उपमान में भिन्नता होते हुए भी समान धर्म के कारण तुलना की जाए, वहाँ ‘उपमा’ अलंकार होता है। इसके चार अंग हैं

- उपमेय-जिसके लिए सादृश्य दिखाया जाए।

- उपमान-जिसके साथ सादृश्य दिखाया जाए।

- साधर्म्य-जो समानता दिखाई जाए।

- साधर्म्यवाची शब्द-जिन शब्दों (इव आदि) से सादृश्य का बोध कराया जाए।

उदाहरण 1.

क्षणात् प्रबोधमायाति तमसा लध्यते पुनः।

निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखेव जरतो मतिः ॥

अर्थात् वृद्ध मनुष्य की बुद्धि बुझते हुए दीपक की शिखा के समान क्षण-भर में प्रबुद्ध हो जाती है और क्षण-भर में पुनः अन्धकार से आवृत्त हो जाती है। जिस प्रकार बुझते हुए दीपक की शिखा कभी तेज होती है और तुरन्त ही मन्द हो जाती है, उसी प्रकार वृद्ध मनुष्य की बुद्धि कभी चेतन होती है और तत्काल ही अज्ञान से आवृत्त हो जाती है। उदाहरण में ‘जरतो मतिः’ उपमेय, ‘प्रदीपस्य शिखा’ उपमान, ‘प्रबोधमायाति’ व ‘तमसा लठ्यते’ समान धर्म तथा ‘इव’ उपमावाचक शब्द हैं। अतः यहाँ उपमा अलंकार है।

उदाहरण 2.

ययातेरिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव।

सुतं त्वमपि सम्राजं सेव पूरुमवाप्नुहि ॥

अर्थात् ययाति की पत्नी शर्मिष्ठा के समान (तुम भी) पति की अत्यधिक सम्मानित बनो और जैसे उसने सम्राट-पुत्र को प्राप्त किया था, वैसे ही तुम भी सम्राट्-पुत्र को प्राप्त करो। यहाँ ‘त्वमपि’ (शकुन्तला) तथा ‘भर्तुः (दुष्यन्त) उपमेय हैं। ‘ययाति’ तथा ‘पुरु’ उपमान हैं। ‘सुतं’ तथा ‘बहुमता’ समान धर्म हैं। ‘इव’ उपमावाचक शब्द है। अतः यहाँ उपमा अलंकार है।

उदाहरण 3.

हंसीव कृष्ण ते कीर्तिः स्वर्गगङ्गामवगाहते।

अर्थात् हे कृष्ण! तेरी कीर्ति हंसिनी के समान स्वर्ग-गङ्गा में स्नान करती है।

यहाँ ‘कीर्ति’ उपमेय, ‘हंसिनी’ उपमान, ‘स्वर्ग-गङ्गा में स्नान’ साधारण धर्म तथा ‘इव’ समतावाची पद हैं।

4. रूपक

लक्षण-रूपकं रूपितारोपो विषये निरपहनवे।

जहाँ न छिपाए गए उपमेय पर उपमान का

अभेद रूप से आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अन्य लक्षण तद्पकमभेदो यः उपमानोपमेपयोः।

जहाँ अत्यन्त समानता प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का आरोप. किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है।

उदाहरण 1.

विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं

विद्या भोगकरी यशःसुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः।

अर्थात् विद्या मनुष्य का सुन्दर रूप है, छिपा हुआ धन है। विद्या भोग प्रदान करती है। विद्या सुख और यश देती है। विद्या गुरुओं की गुरु होती है। प्रस्तुत उदाहरण में विद्या उपमेय है तथा रूप, धन, भोगकरी, गुरु आदि उपमान हैं। यहाँ भिन्न-भिन्न उपमान विद्या-रूप उपमेय पर आरोपित हैं। अतः यहाँ रूपक अलंकार है।

उदाहरण 2.

रावणाग्रहक्लान्तमिति वागमृतेन सः।

अभिवृष्य मरुत्सस्यं कृष्ण मेघस्तिरोदधे ॥

अर्थात् रावण-रूपी अकाल से मुरझाई हुई देववृन्द-रूपी खेती को इस प्रकार वाणी-रूपी अमृत से सींचकर कृष्ण-रूपी मेघ तिरोहित हो गया। यहाँ कृष्ण (विष्णु) प्रमुख उपमेय है तथा मेघ प्रमुख उपमान है। रावण, वाक् तथा मरुत्, ये तीनों उपमेय के अंग हैं तथा ‘अमृत एवं सस्य’ ये तीनों उपमान के अंग हैं। अतः यहाँ सांगरूपक अलंकार है।

उदाहरण 3.

तस्याः मुखं चन्द्र एव।

अर्थात् उसका मुख तो चन्द्रमा ही है।

यहाँ सौन्दर्य की अत्यधिक समानता होने के कारण मुख को चन्द्र से अभिन्न बताया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है।

5. उत्प्रेक्षा

लक्षण-भवेत् सम्भावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना।

जब प्रस्तुत (उपमेय) की अप्रस्तुत (उपमान) के रूप में सम्भावना की जाए, तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षावाचक शब्द ‘मन्ये’, ‘शङ्के’, ‘ध्रुवम्’, ‘प्रायः’, ‘नूनम्’, ‘इव’ इत्यादि उत्प्रेक्षावाचक शब्द हैं।

उदाहरण 1.

लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवांजनं नभः,

असत्पुरुषसेवेव दृष्टिविफलतां गता।

अर्थात् वर्षा की घनघोर रात्रि में अन्धकार मानों अंगों को लीप रहा है, आकाश मानों काजल की वृष्टि कर रहा है और दुष्ट पुरुष की सेवा के समान मानों दृष्टि विफल हो गई है। यहाँ पर रात्रि के अन्धकार में अंगों को लीपने की तथा आकाश में काजल की सम्भावना की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है।

उदाहरण 2.

मुखमेवीदृशो भाति पूर्णचन्द्र इवापरः ।

मृगनयनी (हिरण के समान आँखों वाली स्त्री) का मुख इस प्रकार शोभा पा रहा है मानों वह दूसरा पूर्ण चन्द्रमा हो। यहाँ पर मृगनयनी के मुख की पूर्णिमा के चन्द्रमा के रूप में सम्भावना की गई है। अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है।

6. अर्थान्तरन्यास

लक्षण- सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते।

यत्र सोऽर्थान्तरन्यासः साधर्येणेतरेण वा ॥

जहाँ किसी सामान्य या विशेष बात का समान धर्म वाले किसी अन्य सामान्य या विशेष उदाहरण से समर्थन किया जाता है, वहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार होता है।

उदाहरण 1.

बृहत्सहायः कार्यान्तं क्षोदीयानपि गच्छति।

सम्भूयाम्भोधिमभ्येति महानद्या नगापगाः ॥

अर्थात् छोटा व्यक्ति भी बड़ों की सहायता से कार्य में सफलता प्राप्त कर लेता है, जैसे पहाड़ों के छोटे-छोटे झरने बड़ी नदियों के सहारे विशाल समुद्र को प्राप्त कर लेते हैं।

यहाँ बड़ों की सहायता से छोटों के काम बनने का, पहाड़ी झरनों का नदियों के साथ समुद्र को प्राप्त करने की बात से समर्थन किया गया है। इसलिए यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार है।

उदाहरण 2.

हनुमानब्धिमतरद् दुष्करं किं महात्मनाम्। अर्थात् हनुमान जी ने सागर को तैरकर पार कर लिया, महापुरुषों के लिए क्या काम दुष्कर (कठिन) है।

यहाँ मुख्य अर्थ “हनुमान जी ने समुद्र को पार किया” का समर्थन “महापुरुषों के लिए क्या काम दुष्कर है” से किया गया है, अतः यहाँ पर अर्थान्तरन्यास अलंकार है।

7. अतिशयोक्ति

लक्षण-सिद्धत्वेऽध्यवसायस्यातिशयोक्तिर्निगद्यते।

अध्यवसाय के सिद्ध अर्थात् निश्चित रूप से प्रतीत होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उपमेय को दबाकर उपमान के साथ उसके अभेद का ज्ञान अध्यवसाय कहलाता है। अतिशयोक्ति का अर्थ है-अतिशयपूर्वक लोकसीमा का उल्लंघन करके किसी वस्तु का वर्णन करना।

उदाहरण:

1. दृष्टिस्तृणीकृतजगत्त्रयसत्वसारा, धीरोद्धता नमयतीव गतिर्धरित्रीम्।

कौमारकेऽपि गिरपद् गुरु दधानः, वीरो रसः किमयमित्युत दर्प एव ॥

अर्थात् इस (कुश) की दृष्टि तीनों लोकों की शक्ति को तृण के समान तुच्छ समझती है, इसकी धीर तथा उद्धत गति मानों पृथ्वी को झुकाए दे रही है। कुमारावस्था में ही पर्वत के सदृश गौरव को धारण करता हुआ क्या यह साक्षात् वीर रस ही जा रहा है अथवा दर्प ही है। यहाँ ‘कुश’ इस उपमेय का ‘वीर रस’ और ‘दर्प’, इन उपमानों द्वारा निगरण (न दिखने) होने से अभेद-रूप अध्यवसान है।

उदाहरण:

2. कथमुपरि कलापिनः कलापो विलसति तस्य तलेऽष्टमीन्दुखण्डम्।

कुवलययुगलं ततो विलोलं तिलकुसुमं तदधः प्रवालमस्मात् ॥

अर्थात् कैसा आश्चर्य है। ऊपर मोर का कलाप (पूँछ) है। उसके नीचे अष्टमी का चन्द्रमा शोभा पा रहा है। उसके नीचे दो चंचल नीले कमल हैं। उनके नीचे तिल का फूल है और उसके नीचे मनोहर विद्रुम (मूंगे) का टुकड़ा है। यहाँ किसी सुन्दरी के बालों का मोर की पूँछ के रूप में, मस्तक का अष्टमी के चन्द्रमा के रूप में, नाक के तिल का फूल के रूप में और अधशेष का विद्रुम (मूंग) के रूप में अध्यवसान है। अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है।

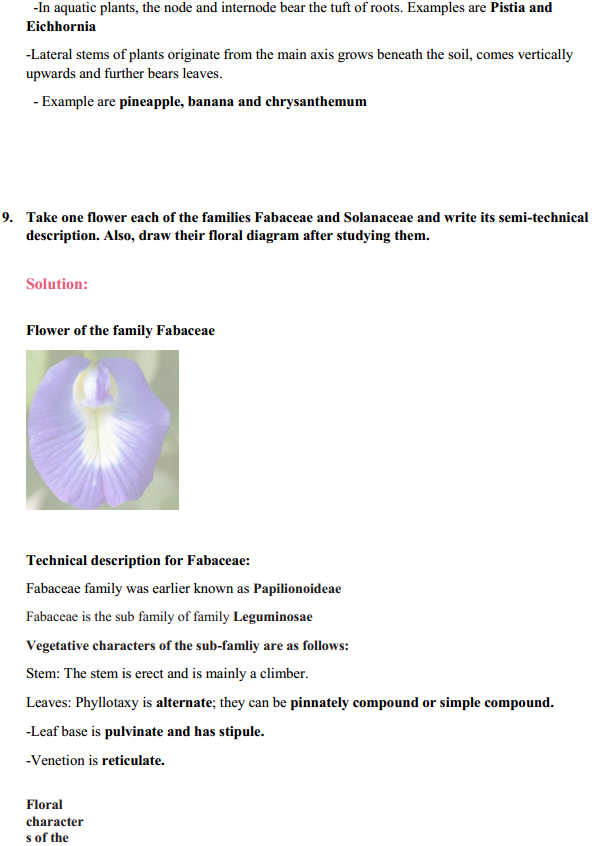

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()