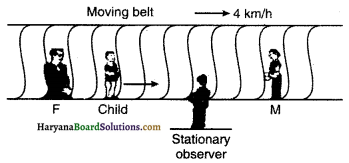

HBSE 11th Class Physics Solutions Chapter 4 समतल में गति

Haryana State Board HBSE 11th Class Physics Solutions Chapter 4 समतल में गति Textbook Exercise Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class Physics Solutions Chapter 4 समतल में गति

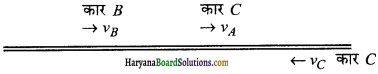

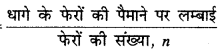

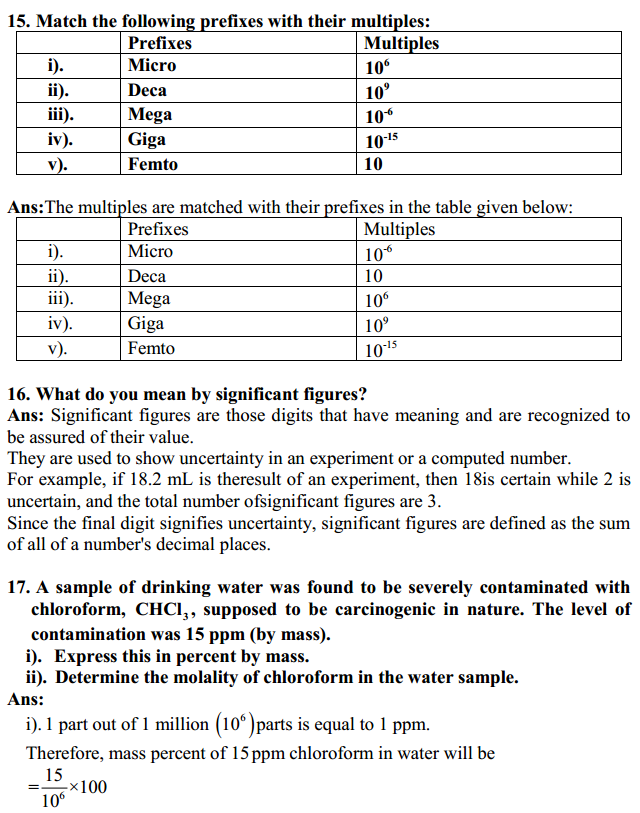

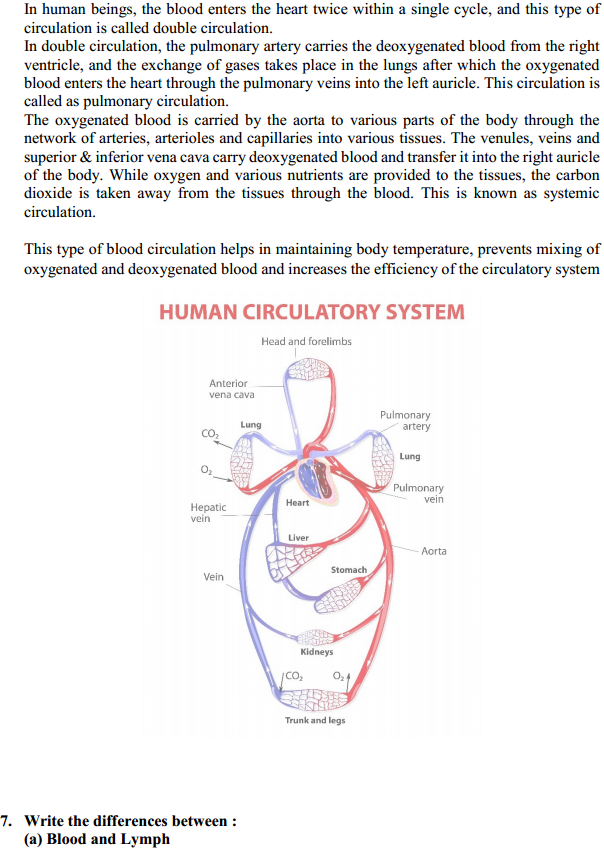

प्रश्न 4.1.

निम्नलिखित भौतिक राशियों में से बताइए कि कौन-सी सदिश हैं तथा कौन-सी अदिश?

आयतन, द्रव्यमान, चाल, त्वरण, घनत्व, मोल संख्या, वेग, कोणीय आवृत्ति, विस्थापन, कोणीय वेग।

उत्तर:

सदिश राशियाँ: त्वरण, वेग, विस्थापन तथा कोणीय वेग।

अदिश राशियाँ: आयतन द्रव्यमान, चाल, घनत्व, मोल संख्या तथा कोणीय आवृत्ति।

![]()

प्रश्न 4.2.

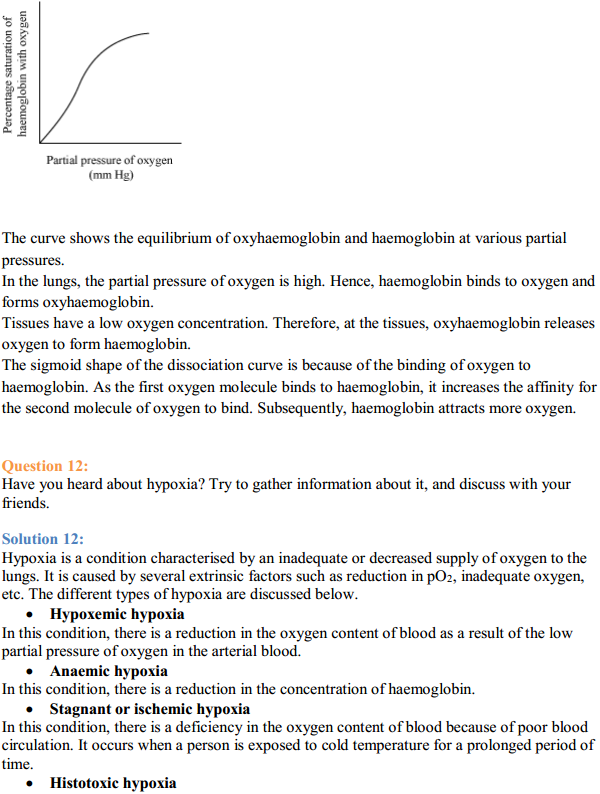

निम्नांकित सूची में से दो अदिश राशियों को छाँटिए:

बल, कोणीय संवेग, कार्य, धारा, रैखिक संवेग, विद्युत क्षेत्र, औसत वेग, चुम्बकीय आघूर्ण, आपेक्षिक वेग।

उत्तर:

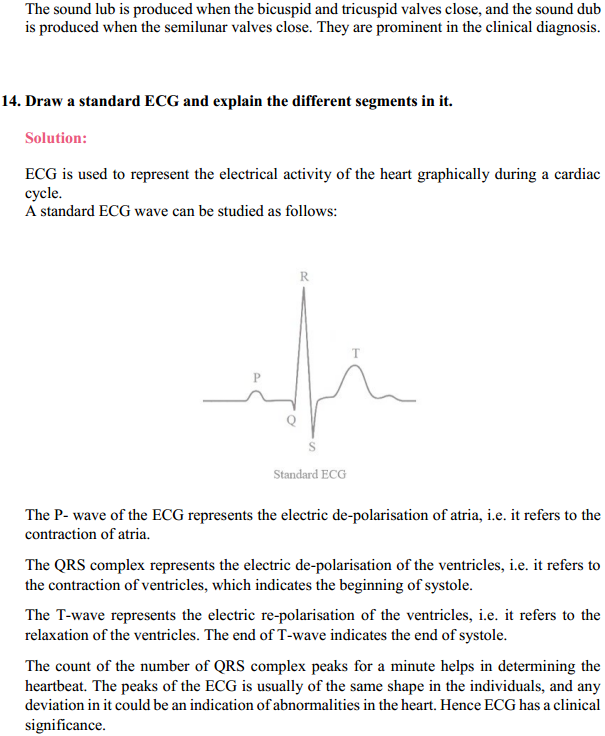

दो अदिश राशियाँ कार्य तथा धारा हैं।

प्रश्न 4.3.

निम्नलिखित सूची में से एकमात्र सदिश राशि को छाँटिए:

ताप, दाब, आवेग, समय, शक्ति, दूरी, पथ लम्बाई, ऊर्जा, गुरुत्वीय विभव, घर्षण गुणांक, आवेश।

उत्तर:

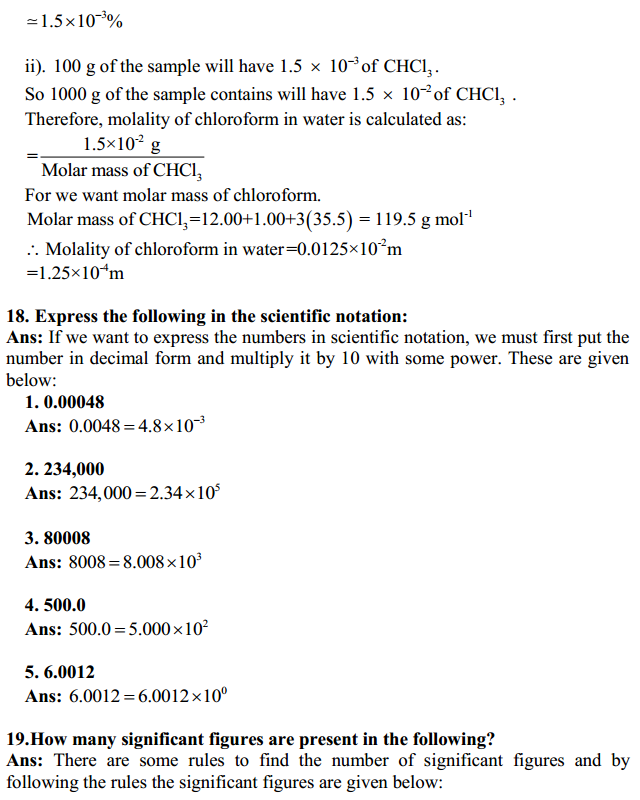

एकमात्र सदिश राशि आवेग है।

प्रश्न 4.4.

कारण सहित बताइए कि सदिश तथा अदिश राशियों के साथ क्या निम्नलिखित बीजगणितीय संक्रियाएँ अर्थपूर्ण हैं?

(a) दो अदिशों को जोड़ना,

(b) एक ही विमाओं के एक अदिश व एक सदिश को जोड़ना,

(c) एक सदिश को एक अदिश से गुणा करना,

(d) दो अदिशों का गुणन,

(e) दो सदिशों को जोड़ना,

(f) एक सदिश के घटक को उसी सदिश से जोड़ना।

उत्तर:

(a) नहीं, दो अदिशों को जोड़ना केवल तभी अर्थपूर्ण हो सकता है. जबकि दोनों एक ही भौतिक राशि को प्रदर्शित करते हों।

(b) नहीं, सदिश को केवल सदिश के साथ तथा अदिश को केवल अदिश के साथ ही जोड़ा जा सकता है।

(c) अर्थपूर्ण है। जैसे – त्वरण सदिश को अदिश राशि द्रव्यमान गुणा करने पर बल प्राप्त होगा।

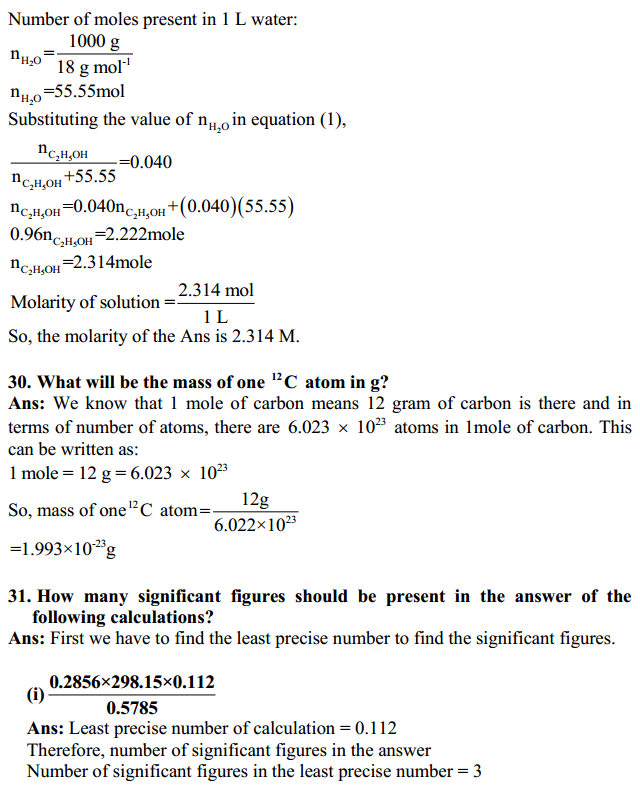

(d) अर्थपूर्ण है। जैसे – अदिश राशियाँ शक्ति P व समय को गुणा करने पर कार्य प्राप्त होगा।

(e) नहीं, केवल तभी अर्थपूर्ण होगा, जबकि दोनों एक ही भौतिक राशि को प्रदर्शित करते हों।

(f) चूँकि किसी सदिश का घटक एक सदिश होता है, जो मूल सदिश के समान भौतिक राशि को निरूपित करता है (जैसे-बल का घटक भी एक बल ही होता है)। अतः दोनों को जोड़ना अर्थपूर्ण है।

![]()

प्रश्न 4.5.

निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कारण सहित बताइए कि यह सत्य है या असत्य

(a) किसी सदिश का परिमाण सदैव एक अदिश होता है।

(b) किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव अदिश होता है।

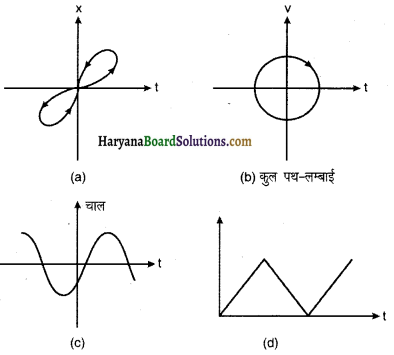

(c) किसी कण द्वारा चली गई पथ की कुल लम्बाई सदैव विस्थापन सदिश के परिमाण के बराबर होती है।

(d) किसी कण की औसत चाल (पथ तय करने में लगे समय द्वारा विभाजित कुल पथ – लम्बाई) समय के समान अन्तराल में कण के औसत वेग के परिमाण से अधिक या उसके बराबर होती है।

(e) उन तीन सदिशों का योग जो एक समतल में नहीं हैं, कभी भी शून्य सदिश नहीं होता है।

उत्तर:

(a) सत्य, किसी भी भौतिक राशि का परिणाम एक धनात्मक संख्या है। जिसमें दिशा नहीं होती, अतः यह एक अदिश राशि है।

(b) असत्य, किसी सदिश का प्रत्येक घटक एक सदिश राशि होती

(c) असत्य, उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति R त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर चलते हुए एक चक्कर पूर्ण करता है तो उसके द्वारा तय किए गये पथ की लम्बाई 2πR होगी, जबकि विस्थापन का परिमाण शून्य होगा।

(d) सत्य, क्योंकि औसत चाल पूर्ण पथ की लम्बाई पर तथा औसत वेग कुल विस्थापन पर निर्भर करता है, जबकि पूर्ण पथ की लम्बाई सदैव ही विस्थापन के परिमाण से अधिक अथवा बराबर होती है।

(e) सत्य, शून्य सदिश प्राप्त करने के लिए तीसरा सदिश पहले दो सदिशों के परिणामी के विपरीत दिशा में तथा परिमाण में उसके बराबर होना चाहिए। यह इस दशा में सम्भव नहीं है।

प्रश्न 4.6.

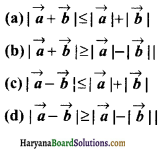

निम्नलिखित असमिकाओं की ज्यामिति या किसी अन्य विधि द्वारा स्थापना कीजिए:

इनमें समिका (समता) का चिह्न कब लागू होता है?

उत्तर:

माना OA = a, AB = b

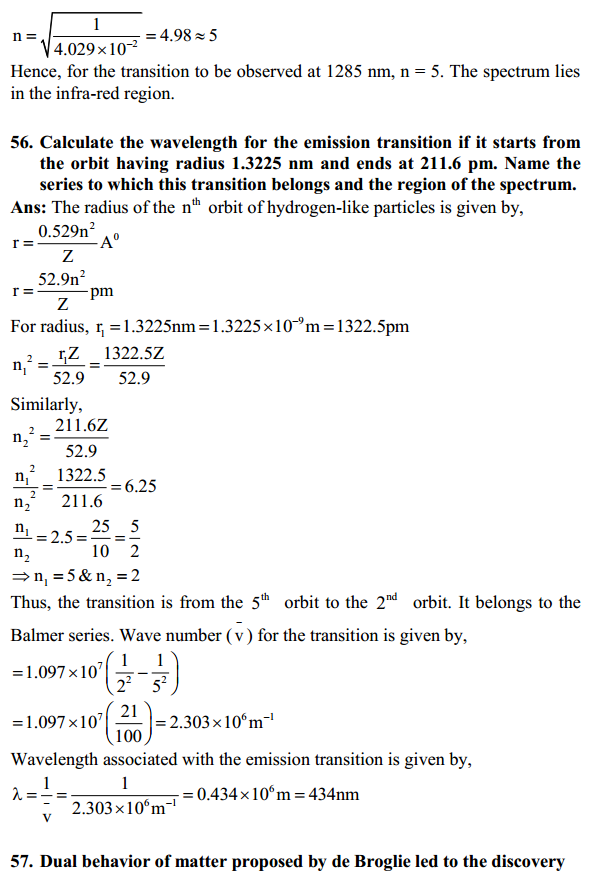

(a)

\(\vec{a}+\vec{b}\) = OA + AB

= OB

∆OAB में तीसरी भुजा, सदैव शेष दो भुजाओं के योग से बड़ी नहीं हो सकती है।

अत:

OB < OA + AB यदि \(\vec{a}\) वह \(\vec{b}\) एक ही दिशा में हों तो समता का चिह्न लागू होगा। (b) ∆OAB में, तीसरी भुजा सदैव दो भुजाओं के अन्तर से बड़ी होती है। OB > OA – AB

\(|\vec{a}+\vec{b}| \geq|\vec{a}|-|\vec{b}|\) ………..(1)

या

OB > AB – OA

\(|\vec{a}+\vec{b}| \geq|\vec{b} \vdash| \vec{a} \mid\) …….(2)

∴ समी० (1) व (2) से,

\(|\vec{a}+\vec{b}| \geq \| \vec{a}-|\vec{b}| \mid\)

यदि \vec{a} व \vec{b} है विपरीत दिशाओं में हों, तो समता का चिह्न लागू होगा।

(c) \(-\vec{b}\) = AB

∴ \(\vec{a}-\vec{b}=\vec{a}+(-\vec{b})\)

= OA + AB = OB

अत:

\(|\vec{a}-\vec{b}|\) = OB

AOAB’ में,

\(|\vec{a}-\vec{b}| \leq|\vec{a}|+|-\vec{b}|\)

या

\(|\vec{a}-\vec{b}| \leq|\vec{a}|+|\vec{b}|\)

\(\vec{a}\) व \(\vec{b}\) है विपरीत दिशा में होने पर समता चिह्न लागू होगा।

(d) त्रिभुज OAB’ में, प्रत्येक भुजा शेष दो भुजाओं के अन्तर से चाहिए।

बड़ी होती है।

OB>OA-AB

\(|\vec{a}-\vec{b}| \geq|\vec{a}|-|\vec{b}|\) ……(1)

इसी प्रकार,

\(|\vec{a}-| \geq|\vec{b}|-|\vec{a}|\) ……..(2)

समी० (1) व (2) से,

\(|\vec{a}-\vec{b}| \geq|| \vec{a} \vdash|\vec{b}| \mid\)

\(\vec{a}\) व \(\vec{b}\) है एक ही दिशा में होने पर समता चिह्न लागू होगा। अर्थात् सभी में समिका चिह्न के लिए सदिश व संरखी होने

![]()

प्रश्न 4. 7.

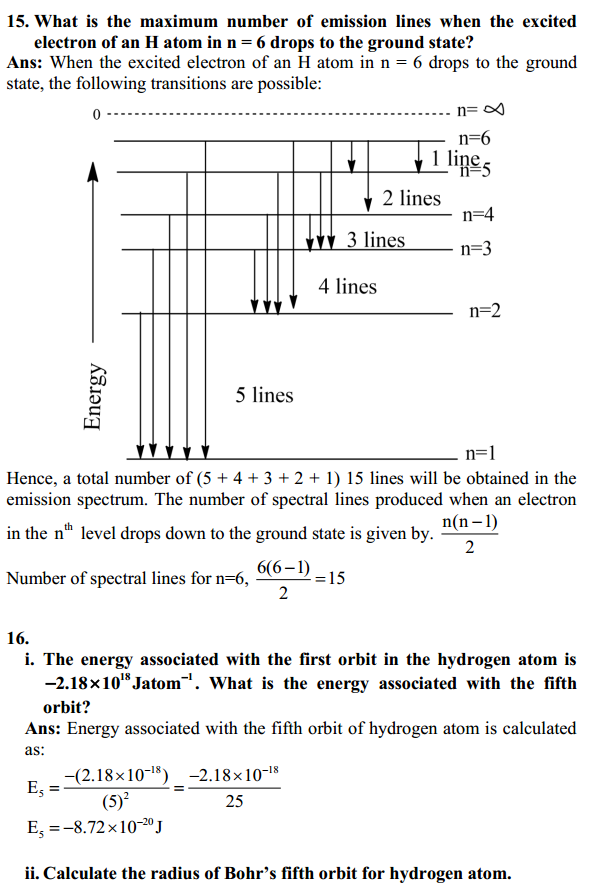

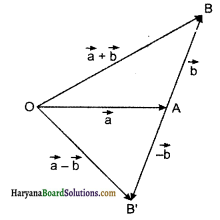

दिया है a + b + c + d = 0, नीचे दिए गए कथनों में से कौन-सा सही है?

(a) \(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\) तथा \(\overrightarrow{\boldsymbol{d}}\) में से प्रत्येक शून्य सदिश है।

(b) \((\vec{a}+\vec{c})\) का परिमाण \((\vec{b}+\vec{d})\) का परिमाण के बराबर है।

(c) \(\vec{a}\) का परिमाण \(\vec{b}, \vec{c}\) है, \(\vec{d}\) तथा के परिमाणों के योग से कभी भी अधिक नहीं हो सकता।

(d) यदि \(\vec{a}\) तथा \(\vec{d}\) संरेखीय नहीं हैं तो \((\vec{b}+\vec{C})\) अवश्य ही \(\vec{a}\) तथा \(\vec{d}\)

के समतल में होगा और यह \(\vec{a}\) तथा \(\vec{d}\) के अनुदिश होगा, यदि वे सरेखीय हैं।

उत्तर:

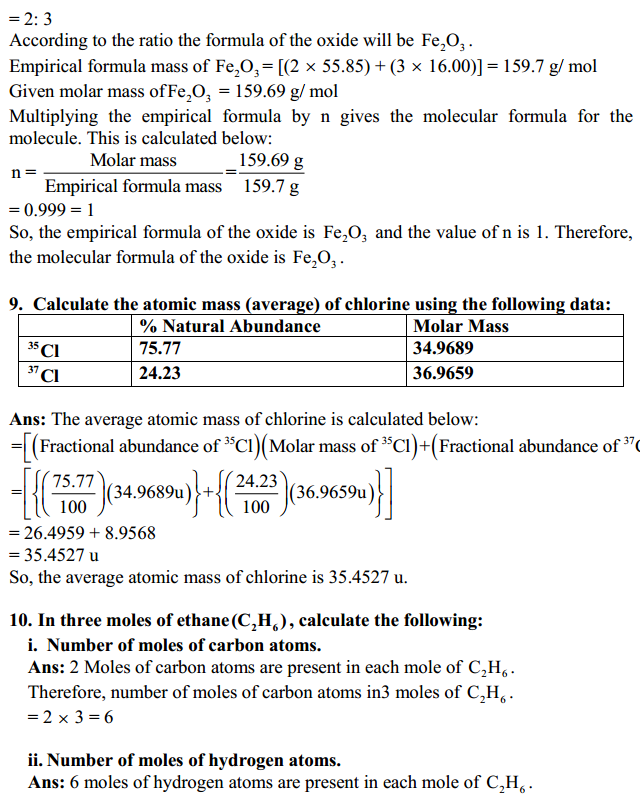

प्रश्न 4.8.

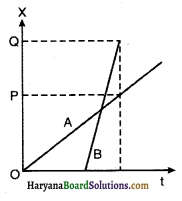

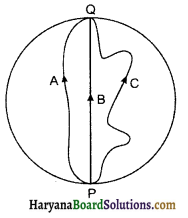

तीन लड़कियाँ 200m त्रिज्या वाली वृत्तीय बर्फीली सतह पर स्केटिंग कर रही हैं। वे सतह के किनारे के बिन्दु P से स्केटिंग शुरू करती हैं तथा P के व्यासीय विपरीत बिन्दु Q पर विभिन्न पथों से होकर पहुँचती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्रत्येक लड़की के विस्थापन सदिश का परिमाण कितना है? किस लड़की के लिए यह वास्तव में स्केट किए गए पथ की लम्बाई के बराबर है?

उत्तर:

∵ प्रत्येक लड़की का विस्थापन सदिश =

∴ विस्थापन सदिश का परिमाण

= व्यास PQ की लम्बाई

= 2R = 2 x 200m = 400m

∵ लड़की B द्वारा तय पथ (PQ) की लम्बाई

= 2R = 400m

∴ लड़की B के लिए विस्थापन सदिश का परिमाण वास्तव में स्केट किए गए पथ की लम्बाई के बराबर है।

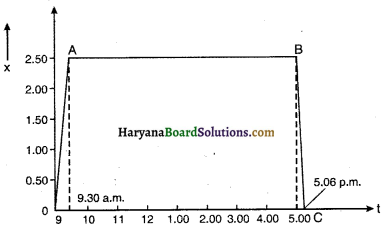

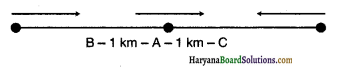

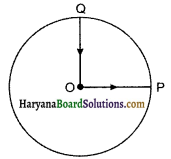

प्रश्न 4.9.

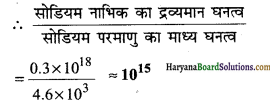

कोई साइकिल सवार किसी वृत्तीय पार्क के केन्द्र 0 से चलना शुरू करता है तथा पार्क के किनारे P पर पहुँचता है। पुनः वह पार्क की परिधि के अनुदिश साइकिल चलाता हुआ 20 के रास्ते (जैसा कि चित्र में दिखाया गया है) केन्द्र पर वापस आ जाता है। पार्क की त्रिज्या 1km है। यदि पूरे चक्कर में 10 मिनट लगते हों तो साइकिल सवार का (a) कुल विस्थापन, (b) औसत वेग तथा (c) औसत चाल क्या होगी?

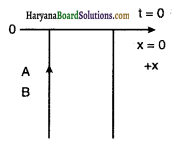

उत्तर:

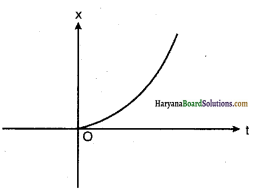

(a) साइकिल सवार केन्द्र O से चलकर अन्त में पुनः केन्द्र O

पर पहुँच जाता है अतः

कुल विस्थापन = O

(b) औसत वेग

(c) कुल दूरी = त्रिज्या OP + परिधि भाग PQ + त्रिज्या QO

= 1 km + \(\frac{1}{4}\) x 2πR + 1km

= 2 + \(\frac{1}{2}\) × 3.14 × 1

= 3.57 km

समय = 10 मिनट

औसत चाल =

= 0.357 km / min

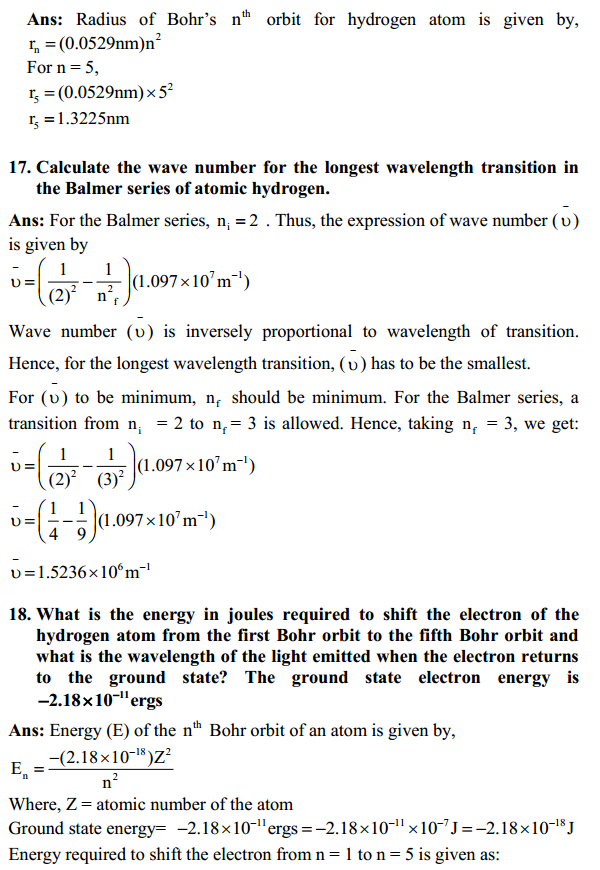

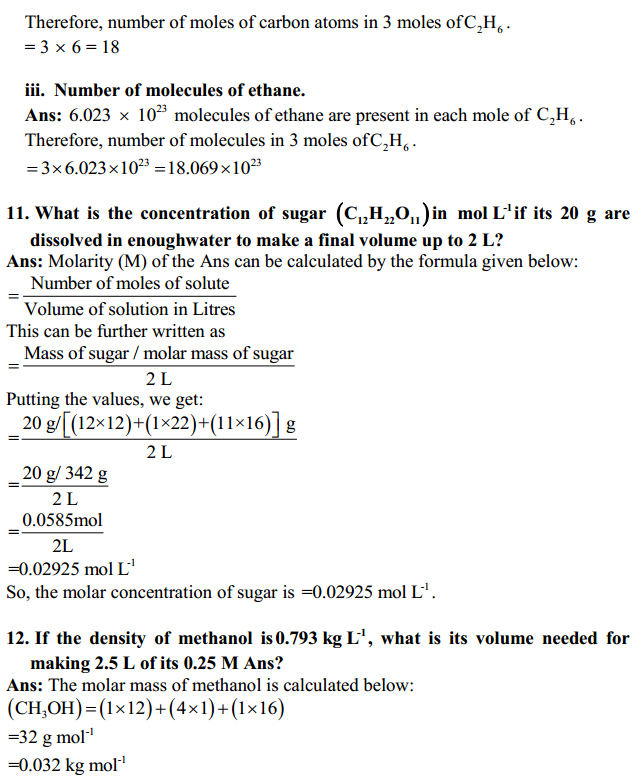

प्रश्न 4.10.

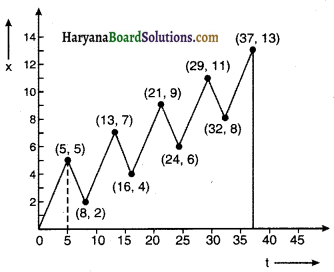

किसी खुले मैदान में कोई मोटर चालक एक ऐसा रास्ता अपनाता है जो प्रत्येक 500m के बाद उसके बाईं ओर 60° के कोण पर मुड़ जाता है। किसी दिए मोड़ से शुरू होकर मोटर चालक का तीसरे, छठे व आठवें मोड़ पर विस्थापन बताइए। प्रत्येक स्थिति में मोटर चालक द्वारा इन मोड़ों पर तय की गई कुल पथ लम्बाई के साथ विस्थापन के परिमाण की तुलना कीजिए।

उत्तर:

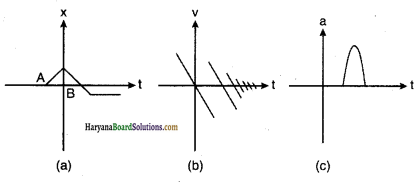

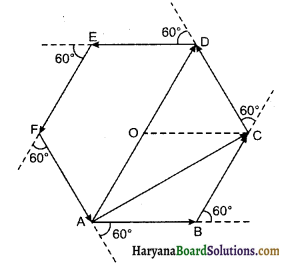

मोटर चालक द्वारा अपनाया गया मार्ग चित्रानुसार समषटभुज आकार का होगा।

(a) मोटर चालक 4 से प्रारम्भ कर तीसरे मोड़ पर बिन्दु D पर पहुँचता है।

विस्थापन = AD = 2AO

= 2AB

अतः

= 2x 500

= 1000m

= 1 km

कुल पथ की लम्बाई = AB + BC + CD

= 500 + 500 + 500 = 1.5 km

(b) मोटर चालक छठे मोड़ पर वापस शीर्ष 4 पर पहुँच जायेगा।

अतः विस्थापन = शून्य।

कुल पथ की लम्बाई = 6 × AB

= 6× 500

= 3000m = 3 km

(c) आठवें मोड़ शीर्ष C पर विस्थापन

अतः विस्थापन

कुल पथ लम्बाई = 8 x AB

= 8 × 500 = 4 km

अतः विस्थापन पथ लम्बाई = \(\frac{\sqrt{3}}{2}\) : 4

= √3 : 8

![]()

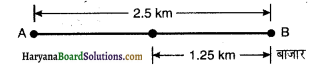

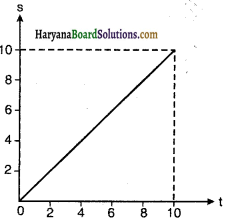

प्रश्न 4.11.

कोई यात्री किसी नए शहर में आया है और वह स्टेशन से किसी सीधी सड़क पर स्थित किसी होटल तक जो 10 किसी दूरी है, जाना चाहता है। कोई बेईमान टैक्सी चालक 23 किमी के चक्करदार रास्ते से उसे ले जाता है और 28 मिनट में होटल पहुँचता है।

(a) टैक्सी की औसत चाल और

(b) औसत वेग का परिमाण क्या होगा? क्या वे बराबर हैं?

उत्तर:

(a) टैक्सी द्वारा तय की गई कुल दूरी = 23km

समय = 28 मिनट

= 49.3 km h-1

(b) टैक्सी का विस्थापन = 10km

समय = 28min

औसत वेग = \(\frac{10}{28}\) km/min = \(\frac{10}{28}\) × 60

= 21.4 km h-1

औसत चाल व औसत वेग बराबर नहीं है। केवल सीधे पथों के लिए ही ये बराबर होते हैं।

प्रश्न 4.12.

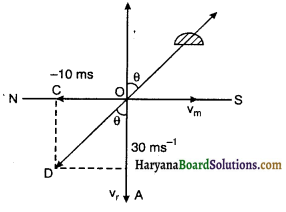

वर्षा का पानी 30 ms-1 की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रहा है। कोई महिला उत्तर से दक्षिण की ओर 10ms-1 की चाल से साइकिल चला रही है। उसे अपना छाता किस दिशा में रखना चाहिए?

उत्तर:

वर्षा ऊर्ध्वाधर OA दिशा में, = 30ms-1 वेग से गिर रही है। महिला OS दिशा में V = 10ms-1 वेग से गति कर रही है। महिला वर्षा से बचने के लिए अपना छाता अपने सापेक्ष वर्षा के वेग की दिशा में

रखेगी।

वर्षा का महिला के सापेक्ष वेग

Vrw = Vr – Vw

इसलिए 10ms-1 वेग को ऋणात्मक चिह्न में रखने पर यह ON दिशा में होगा।

∴ समान्तर चतुर्भुज OADC में,

tan θ = \(\frac{v_w}{v_r}=\frac{10}{30}=\frac{1}{3}\) = 0.33

या

θ = tan-1 0.33

∴ θ = 18°

अतः महिला अपना छाता ऊर्ध्वाधर में 18° दक्षिण दिशा में रखेगा।

प्रश्न 4.13.

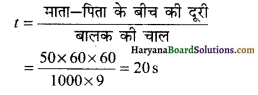

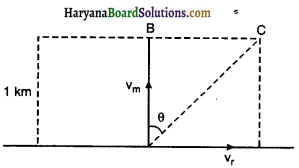

कोई व्यक्ति स्थिर जल में 4.0 km/h की चाल से तैर सकता है। उसे 1.0 km चौड़ी नदी को पार करने में कितना समय लगेगा? यदि नदी 3.0km/h की स्थिर चाल से बह रही है और वह नदी के बहाव के लम्ब दिशा में तैर रहा हो। जब वह नदी के दूसरे किनारे पर पहुँचता है तो वह नदी के बहाव की ओर कितनी दूर पहुँचेगा?

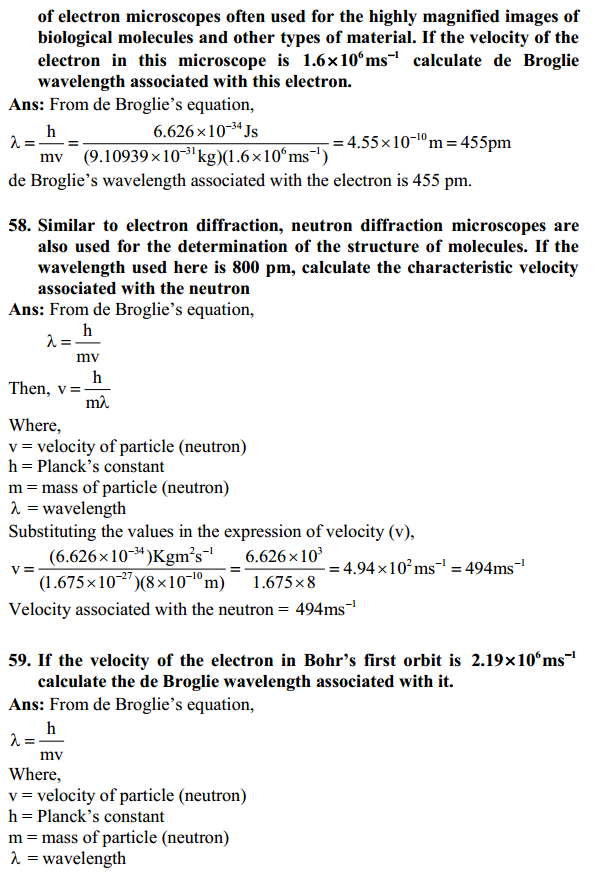

उत्तर:

बहाव का वेग Vr = 3.0 km/h

तैराक का वेग Vm = 4.0km/h

नदी को पार करने के लिए नदी के लम्ब दिशा में तय दूरी = 1 km

∴ नदी को पार करने में लगा समय

t = ![]()

h = 15 min

समय t में व्यक्ति नदी के बहाव की ओर BC दूरी तय कर चुका है।

अतः तय दूरी BC = बहाव का वेग x लगा समय

= 30 x \(\frac{1}{4}\) km

= 0.75 km = 750m

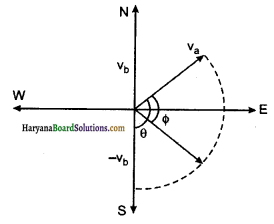

प्रश्न 4.14.

किसी बन्दरगाह में 72 km/h की चाल से हवा चल रही है और बन्दरगाह में खड़ी किसी नौका के ऊपर लगा झण्डा N-E दिशा में लहरा रहा है। यदि यह नौका उत्तर की ओर 51 km/h की चाल से गति करना प्रारम्भ कर दे तो नौका पर लगा झण्डा किस दिशा में लहराएगा?

उत्तर:

वायु का वेग = \(\overrightarrow{v_a}\)

नौका का वेग = \(\overrightarrow{v_b}\)

\(\overrightarrow{v_a}\) = 72 km/h (N-E) दिशा में,

\(\overrightarrow{v_b}\) = 51 km/h (N) दिशा में,

∴ वायु का नौका के सापेक्ष वेग \(\overrightarrow{v_{a b}}=\overrightarrow{v_a}-\overrightarrow{v_b}\)

झण्डा चित्रानुसार \(\overrightarrow{v_{a b}}\) दिशा में ही लहराएगा।

माना Vab वेग Va से \(\phi\) कोण बनाता है जबकि वेगों \(\overrightarrow{v_a}\) तथा \(\overrightarrow{v_b}\)

के बीच का कोण θ = 135° है।

∴ tan Φ = \(\frac{B \sin \theta}{A+B \cos \theta}\) सूत्र से,

∵ tan Φ = \(\frac{v_b \sin 135^{\circ}}{v_a+v_b \cos 135^{\circ}}\)

या

tan Φ = \(\frac{51 \times \frac{1}{\sqrt{2}}}{72+51 \times\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)}\)

= \(\frac{51}{72 \sqrt{2}-51} \approx 1\)

∴ Φ = 45° (लगभग)

∴ Vab द्वारा पूर्व दिशा में बनाया गया कोण

= Φ – 45°

= 45° – 45°

= 0°

अतः झण्डा लगभग पूर्व दिशा में लहरायेगा।

![]()

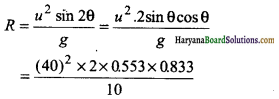

प्रश्न 4.15.

किसी लम्बे हाल की छत 25 m ऊँची है। वह अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी होगी जिसमें 40ms-1 की चाल से फेंकी गई कोई गेंद छत से टकराये बिना गुजर जाए?

उत्तर:

अधिकतम ऊँचाई H = 25m,

वेग Vo = 40ms-1

यदि गेंद को θ कोण पर फेंका जाये, तो

अधिकतम ऊँचाई H = \(\frac{u^2 \sin ^2 \theta}{2 g}\)

या

sin2 θ = \(\frac{2 g H}{u^2}=\frac{2 \times 9.8 \times 25}{(40)^2}\)

या

sin2 θ = \(\frac{49 \times 10}{(40)^2}\)

या

sin2 θ = 0.30625

या

∴ sin θ = 0.553

cosθ = \(\sqrt{1-\sin ^2 \theta}\)

= \(\sqrt{1-(0.553)^2}\)

= \(\sqrt{1-0.306}\)

= \(\sqrt{0.694}\)

= 0.833

∴ अधिकतम क्षैतिज दूरी

= 150.5m

प्रश्न 4.16.

क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊँचाई तक फेंक सकता है?

उत्तर:

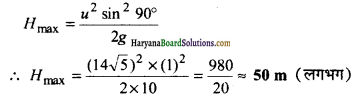

Rmax = 100m, R = \(\frac{u^2 \sin 2 \theta}{g}\)

या

Rmax = \(\frac{u^2}{g}\)

या

u2 = Rmax x g

= 100 × 10 = 1000(ms-1)2

∴ a = \(14 \sqrt{5}\) ms-1

गेंद को महत्तम ऊंचाई तक फेंकने के लिए θ° = 90° होना चाहिए।

प्रश्न 4.17.

80cm लम्बे धागे के एक सिरे पर एक पत्थर बाँधा गया है और इसे किसी एक समान चाल के साथ किसी क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। यदि पत्थर 25s में 14 चक्कर लगाता है तो पत्थर के त्वरण का परिमाण और उसकी दिशा क्या होगी?

उत्तर:

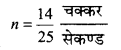

R = 80cm = 0.80m

पत्थर द्वारा 1 सेकण्ड में चक्करों की संख्या

कोणीय आवृत्ति ω = 2πn = 2π x \(\frac{14}{25}\)

अभिकेन्द्रीय त्वरण

ac = ω2R

=(2 x 3.14 x 14) x 0.80

= 9.8 ms-2

त्वरण की दिशा वृत्त के केन्द्र की ओर होगी।

प्रश्न 4.18.

कोई वायुयान 900 kmh की एक समान चाल से उड़ रहा है और 1.00 km त्रिज्या का कोई क्षैतिज लूप बनाता है। इसके अभिकेन्द्रीय त्वरण की गुरुत्वीय त्वरण के साथ तुलना कीजिए।

उत्तर:

वायुयान की चाल = 900kmh-1

= 900 x \(\frac{1000}{60 \times 60}\)

= 250ms-1

त्रिज्या R = 1.00km = 1000m

अभिकेन्द्रीय त्वरण ac = \(\frac{v^2}{R}=\frac{(250)^2}{1000}\)

∴ ac = 62.5ms-2

∴

∴ अभिकेन्द्रीय त्वरण = 6.4 x गुरुत्वीय त्वरण

अतः वायुयान का त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का 6.4 गुना है।

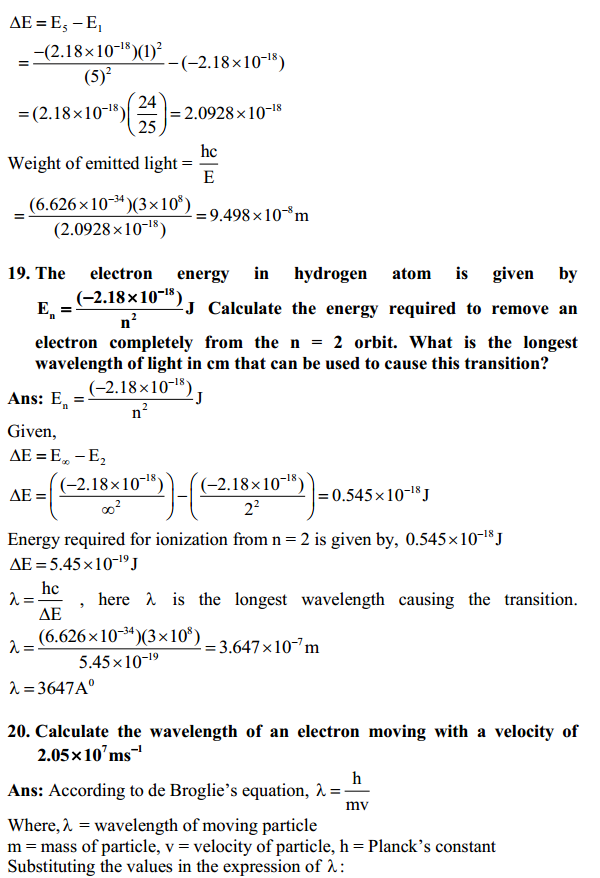

प्रश्न 4.19.

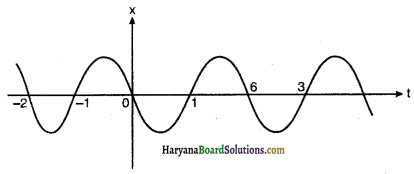

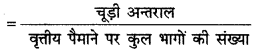

नीचे दिये गये कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कारण देकर बताइए कि वे सत्य हैं या असत्य:

(a) वृत्तीय गति में किसी कण का नेट त्वरण हमेशा वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश केन्द्र की ओर होता है।

(b) किसी बिन्दु पर किसी कण का वेग सदिश सदैव उस बिन्दु पर कण के पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है।

(c) किसी कण का एकसमान वृत्तीय गति में एक चक्र में लिया गया औसत त्वरण सदिश एक शून्य सदिश होता है।

उत्तर:

(a) असत्य यह कथन एक समान वृत्तीय गति के लिए ही सत्य है।

(b) सत्य है, वेग की दिशा स्पर्श रेखीय होती है।

(c) सत्य है, क्योंकि परिणामी विस्थापन शून्य है।

![]()

प्रश्न 4.20.

किसी कण का स्थिति सदिश निम्नलिखित है:

\(\vec{r}=\left(3.0 t \hat{i}-2.0 t^2 \hat{j}+4.0 \hat{k}\right)\) m

समय t सेकण्ड में है तथा सभी गुणांकों के मात्रक इस प्रकार हैं कि \overrightarrow{\boldsymbol{r}} मीटर में व्यक्त हो जाए।

(a) कण का वेग \(\overrightarrow{\boldsymbol{v}}\) तथा \(\overrightarrow{\boldsymbol{a}}\) निकालिए।

(b) t = 2.0 पर कण के वेग का परिणाम तथा दिशा कितनी होगी?

उत्तर:

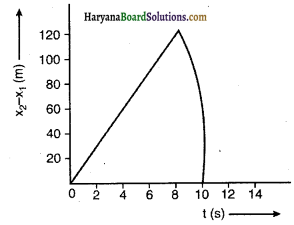

प्रश्न 4.21.

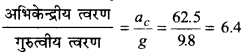

कोई कण t = 0 क्षण पर मूलबिन्दु से 10 \(\hat{j}\) ms-1 के वेग से चलना प्रारम्भ करता है तथा x-y समतल में एकसमान त्वरण \((8.0 \hat{i}+2.0 \hat{j})\) ms-1 से गति करता है।

(a) किस क्षण कण का x- निर्देशांक 16m होगा? इसी समय इसका y-निर्देशांक कितना होगा?

(b) इस क्षण कण की चाल कितनी होगी?

उत्तर:

प्रश्न 4.22.

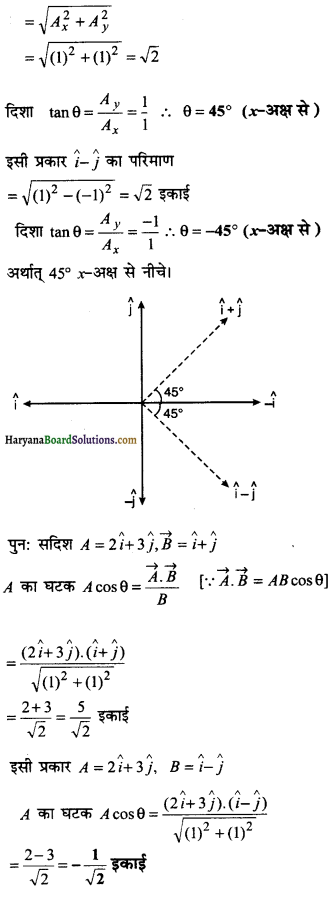

\(\hat{i}\) तथा \(\hat{i}\) क्रमश: x व y- अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश हैं। सदिशों \(\hat{i}+\hat{j}\) तथा \(\hat{i}-\hat{j}\) का परिमाण तथा दिशाएँ क्या होंगी? सदिशों \(\vec{A}=2 \hat{i}+3 \hat{j}\) के \(\hat{i}+\hat{j}\) व \(\hat{i}-\hat{j}\) की दिशाओं के अनुदिश घटक निकालिए।

(आप ग्राफीय विधि का उपयोग कर सकते हैं।)

उत्तर:

सदिश \(\hat{i}+\hat{j}\) का परिमाण

प्रश्न 4.23.

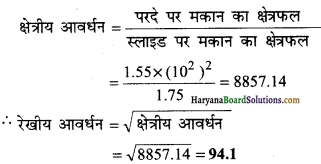

किसी दिक्स्थान पर एक स्वैच्छ गति के लिए निम्नलिखित सम्बन्धों में से कौन-सा कथन सत्य है?

यहाँ औसत का आशय समयान्तराल t2 व t1 से सम्बन्धित भौतिक राशि के औसत मान से है।

उत्तर:

(a) असत्य,

(b) सत्य,

(c) असत्य,

(d) असत्य,

(e) सत्य।

(a), (c) व (d) केवल सम त्वरित गति में लागू होते हैं।

![]()

प्रश्न 4.24.

निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा कारण एवं उदाहरण सहित बताइए कि क्या यह सत्य है या

असत्य:

अदिश वह राशि है, जो:

(a) किसी प्रक्रिया में संरक्षित रहती है।

(b) कभी ऋणात्मक नहीं होती।

(e) विमाहीन होती है।

(d) किसी स्थान पर एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु के बीच नहीं बदलती।

(e) उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है चाहे अक्षों से उनके अभिविन्यास भिन्न-भिन्न क्यों न हों?

उत्तर:

(a) असत्य, जैसे गतिज ऊर्जा अदिश राशि है परन्तु यह संरक्षित नहीं रहती है।

(b) असत्य, जैसे ताप अदिश राशि है जो धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक हो सकता है।

(c) असत्य, उदाहरण के लिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान अदिश राशि है परन्तु इसकी विमा [M] है

(d) असत्य, उदाहरण के लिए, ताप एक अदिश राशि है, किसी छड़ में ऊष्मा के एकविमीय प्रवाह में, प्रवाह की दिशा में ताप बदलता जाता है।

(e) सत्य, क्योंकि अदिश राशि में दिशा नहीं होती, अतः यह प्रत्येक विन्यास में स्थित दर्शक के लिए समान मान रखती है। उदाहरण के लिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मान प्रत्येक दर्शक के लिए समान होगा।

प्रश्न 4.25.

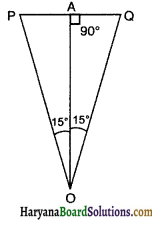

कोई वायुयान पृथ्वी से 3400m की ऊँचाई पर उड़ रहा है। यदि पृथ्वी पर किसी अवलोकन बिन्दु पर वायुयान की 10.05 की दूरी की स्थितियाँ 30° का कोण बनाती हैं, तो वायुयान की चाल क्या होगी?

उत्तर:

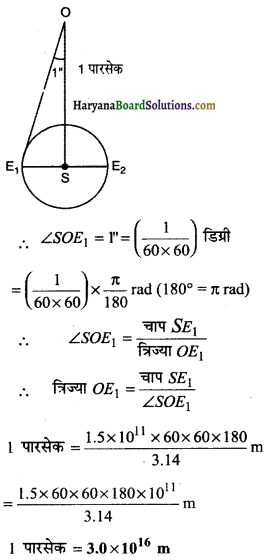

माना 10s के अन्तराल पर वायुयान की दो स्थितियाँ P तथा Q हैं, जबकि O प्रेक्षण बिन्दु है।

बिन्दु O से PO पर लम्ब OA डाला।

प्रश्नानुसार, OA = 3400m

तथा

∴∠POQ = 30°

∴ ∠POA = ∠QOA = 15°

tan 15° = \(\frac{A Q}{O A}\)

या

AQ = OA tan 15°

∴10s में तय दूर PQ = 24Q

= 2AO tan 15°

[ tan 15° 0.268]

= 2 x 3400m x 0.268

= 1822.4 m

= 182.22 ms-1

अतिरिक्त अभ्यास (Additional Exercise):

प्रश्न 4.26.

किसी सदिश में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। क्या दिस्थान में इसकी कोई स्थिति होती है? क्या यह समय के साथ परिवर्तित हो सकता है? क्या दिक्स्थान में भिन्न स्थानों पर दो बराबर सदिशों व का समान भौतिक प्रभाव अवश्य पड़ेगा? अपने उत्तर के समर्थन में उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

सभी संदिशों की स्थिति नहीं होती, किसी बिन्दु के स्थिति सदिश के समान कुछ सदिशों की स्थिति होती है, जबकि वेग सदिश के 5 समान कुछ सदिशों की कोई स्थिति नहीं होती है। हाँ, कोई सदिश समय के 5 साथ परिवर्तित हो सकता है। जैसे त्वरित कण का वेग सदिश समय के साथ परिवर्तित हो सकता है। आवश्यक नहीं है, उदाहरण के लिए, दो अलग-अलग बिन्दुओं पर लगे बराबर बल अलग-अलग आघूर्ण उत्पन्न करेंगे।

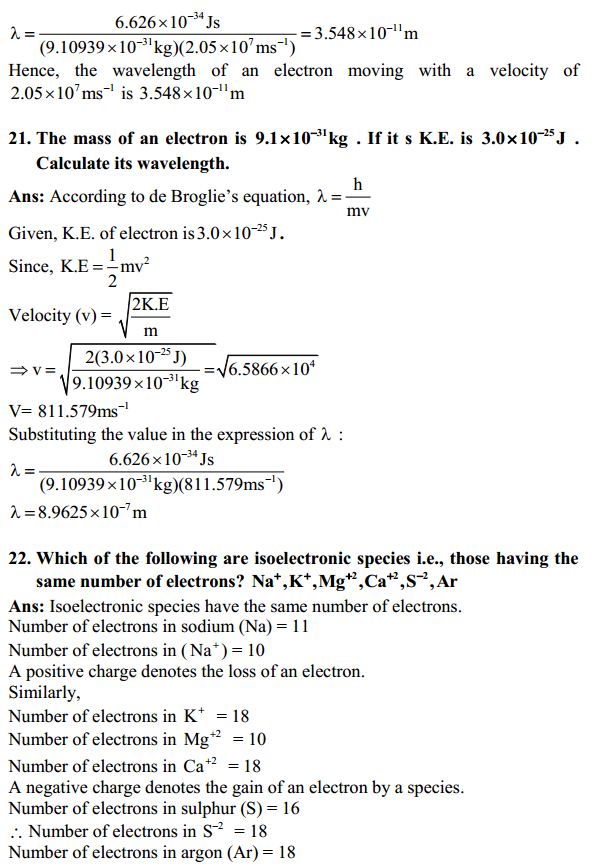

प्रश्न 4.27.

किसी सदिश में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। क्या इसका यह अर्थ है कि कोई राशि जिसका परिमाण व दिशा हो, वह अवश्य ही सदिश होगी ? किसी वस्तु के घूर्णन की व्याख्या घूर्णन अक्ष की दिशा और अक्ष के परितः घूर्णन कोण द्वारा की जा सकती है। क्या इसका यह अर्थ है कि कोई भी घूर्णन एक सदिश है?

उत्तर:

किसी राशि में परिमाण तथा दिशा होने पर उसका सदिश होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक घूर्णन कोण एक सदिश राशि नहीं हो सकता केवल सूक्ष्म घूर्णन को ही सदिश राशि माना जा सकता है।

![]()

प्रश्न 4.28.

क्या आप निम्नलिखित के साथ कोई सदिश सम्बद्ध कर सकते हैं:

(a) किसी लूप में मोड़ी गई तार की लम्बाई,

(b) किसी समतल क्षेत्र,

(c) किसी गोले के साथ? व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

(a) नहीं, क्योंकि वृत्तीय लूप में मोड़े गए तार की कोई निश्चित दिशा नहीं होती।

(b) दिए गए समतल पर एक निश्चित अभिलम्ब खींचा जा सकता है, अत: समतल क्षेत्र के साथ एक सदिश सम्बद्ध किया जा सकता है, जिसकी दिशा समतल पर अभिलम्ब के अनुदिश हो सकती है।

(c) नहीं, क्योंकि किसी गोले का आयतन किसी विशेष दिशा के साथ सम्बद्ध नहीं किया जा सकता।

प्रश्न 4.29.

कोई गोली क्षैतिज से 30° के कोण पर दागी गई है। और वह धरातल पर 3.0 km दूरी गिरती है। इसके प्रक्षेप्य के कोण का समायोजन करके क्या 5.0 km दूर स्थित किसी लक्ष्य का भेद किया जा सकता है? गोली की नालमुख चाल को नियत तथा वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानिए।

उत्तर:

परास R = \(\frac{u^2 \sin 2 \theta}{g}\)

∴ R = 3km = 3000m, u = ?, θ = 30°

∴ 3000 = \(\frac{u^2 \sin 2 \theta}{g}\)

∴ u2 = 2000/3g

∴ गोली की अधिकतम परास

R = \(\frac{u^2}{g}=\frac{2000 \sqrt{3} g}{g}\)

= 2000\(\sqrt{3}\)m = 3.464 km

अधिकतम परास 3.4 km है, अत: गोली 5 km दूरी पर स्थित लक्ष्य को नहीं भेद सकेगी।

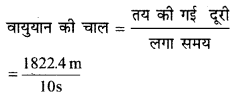

प्रश्न 4.30.

कोई लड़ाकू जहाज 1.5 km की ऊँचाई पर 720 km/h की चाल से क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है और किसी वायुयान भेदी तोप के ठीक ऊपर से गुजरता है। ऊर्ध्वाधर से तोप की नाल का क्या कोण हो जिससे 600 ms-1 की चाल से दागा गया गोला वायुयान पर वार कर सके ? वायुयान के चालक को किस न्यूनतम ऊँचाई पर जहाज को उड़ाना चाहिए, जिससे गोला लगने से बच सके? (g = 10ms2)

उत्तर:

वायुयान की ऊँचाई 1.5 km = 1500m

चाल = 720 km/h

= 720 x \(\frac{1000}{60 \times 60}\)

= 200 ms-1

गोले की चाल = 600ms-1

माना जिस क्षण वायुयान B बिन्दु पर पहुँचेगा तो वह गोले से टकरायेगा।

गोले के वेग का क्षैतिज घटक

ux = ucosθ (θ = 90° – α)

या

ux = 600cos (90° – α)

या

ux = 600 sin α

t समय बाद गोले की क्षैतिज दूरी

x = uxt = 600sinαt ………..(1)

समय बाद वायुयान की दूरी

x = vt = 200t ………..(2)

∴ समी० (1) व (2) से,

600sin αt = 200

sin α = \(\frac{200}{600}=\frac{1}{3}\) = 0.33

∴ α = 19.5° (ऊर्ध्वाधर से)

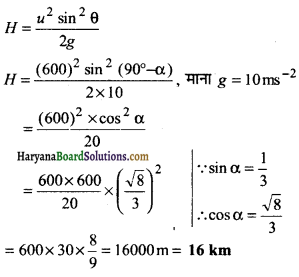

तोप के गोले की अधिकतम ऊँचाई

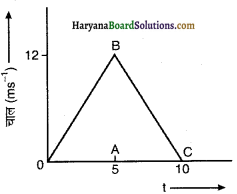

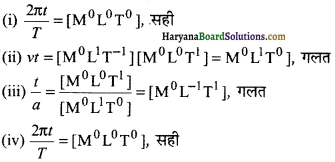

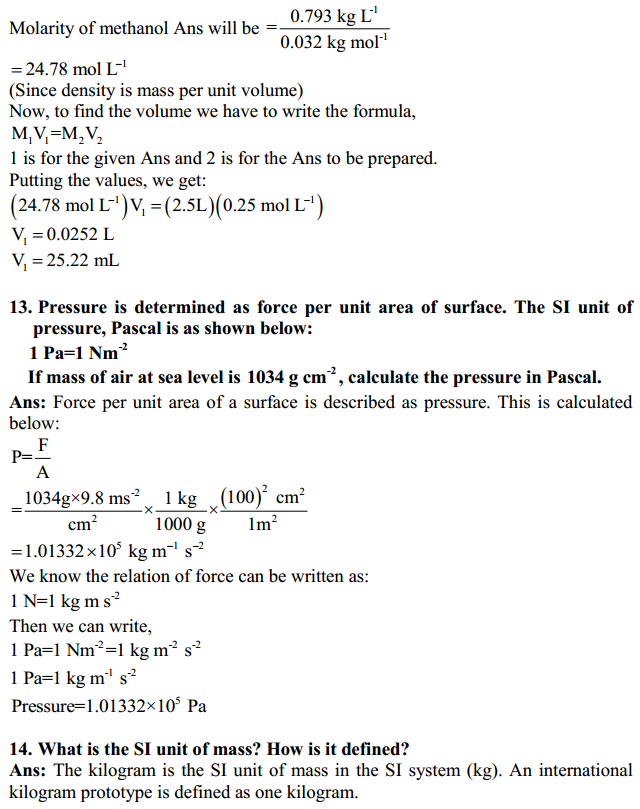

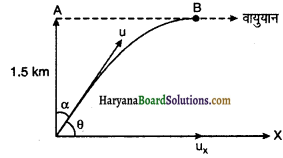

प्रश्न 4.31.

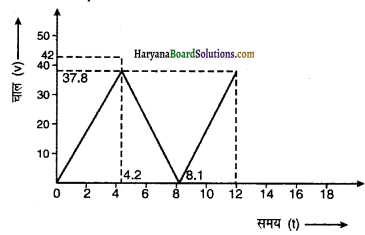

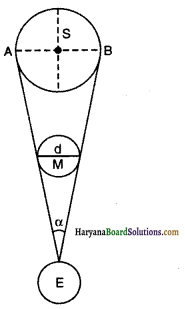

एक साइकिल सवार 27 km/h की चाल से साइकिल चला रहा है। जैसे ही सड़क पर वह 80 m त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर पहुँचता है। वह ब्रेक लगाता है और अपनी चाल को 0.5m/s की एकसमान दर से कम कर लेता है। वृत्तीय मोड़ पर साइकिल सवार के नेट त्वरण का परिमाण और उसकी दिशा निकालिए।

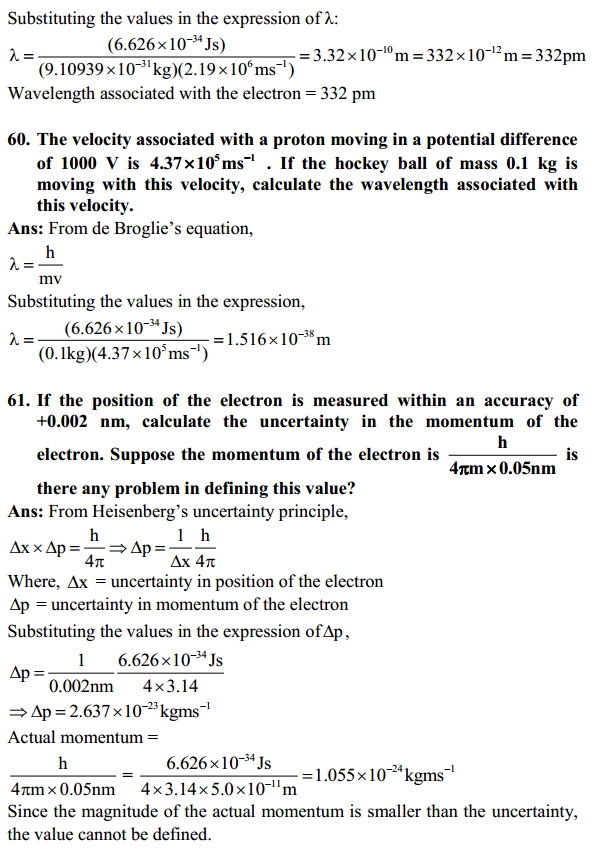

उत्तर:

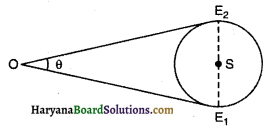

साइकिल सवार की चाल

v = 27 km/h

= 27 x \(\frac{1000}{60 \times 60}\) = 7.5ms-1

त्रिज्या R = 80m

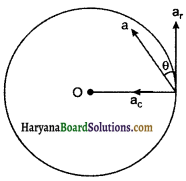

अभिकेन्द्रीय त्वरण

\(a_c=\frac{v^2}{R}=\frac{7.5 \times 7.5}{80}\)

= 0.703 ms-2

ब्रेक लगाने पर स्पर्श रेखीय मन्दन ar = 0.5ms 2

परिणामी त्वरण

a= \(\sqrt{a_c^2+a_r^2}\)

= \(\sqrt{(0.7)^2+(0.5)^2}\)

= 0.86 ms-2

tan θ = \(\frac{a_c}{a_T}=\frac{0.7}{0.5}\)

= 1.4 या θ = tan-1(1.4)

∴ θ = 54.5°

![]()

प्रश्न 4.32.

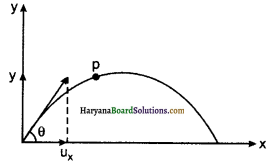

(a) सिद्ध कीजिए कि किसी प्रक्षेप्य के x- अक्ष तथा उसके वेग के बीच के कोण को समय के फलन के रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं:

θ(t) = tan-1 \(\left(\frac{u_y-g t}{u_x}\right)\)

(b) सिद्ध कीजिए कि मूलबिन्दु से फेंके गए प्रक्षेप्य कोण का मान θ = tan-1\(\left(\frac{4 h_m}{R}\right)\) होगा। यहाँ प्रयुक्त प्रतीकों के अर्थ सामान्य हैं।

उत्तर:

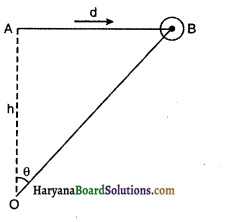

(a) माना प्रक्षेप्य के x- अक्ष तथा y-अक्ष की दिशाओं में वियोजित घटक क्रमश: ux व uy हैं।

अतः गति के समी० (1) को द्विविमीय वियोजित करने पर,

(vt = uo + at)

vx = uox + aoxt

∵ aox = 0

∴ vx = uox

vy = uoy + aoyt

∵ aoy = -g

∴ vy = uoy – gt

x- अक्ष से बनाया गया कोण

HBSE 11th Class Physics Solutions Chapter 4 समतल में गति Read More »