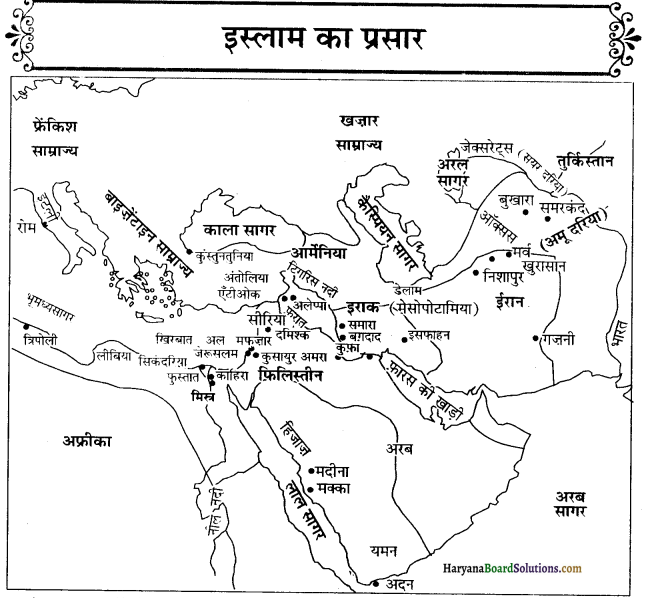

HBSE 11th Class History Important Questions Chapter 4 इस्लाम का उदय और विस्तार : लगभग 570-1200 ई०

Haryana State Board HBSE 11th Class History Important Questions Chapter 4 इस्लाम का उदय और विस्तार : लगभग 570-1200 ई० Important Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class History Important Questions Chapter 4 इस्लाम का उदय और विस्तार : लगभग 570-1200 ई०

निबंधात्मक उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1.

इस्लाम के उदय से पूर्व अरबों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन की मुख्य विशेषताएँ बताएँ।

उत्तर:

सातवीं शताब्दी ई० में इस्लाम के उदय से पूर्व अरब में जाहिलिया (Jahiliya) अथवा अज्ञानता के युग का बोलबाला था। उस समय अरब में बदू (Bedouins) लोगों की प्रमुखता थी। बढ़े खानाबदोश कबीले थे। वे चरागाह की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। लूटमार करना एवं आपस में झगड़ना उनके जीवन की एक प्रमुख विशेषता थी।

उस समय अरब समाज में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। उन्हें केवल एक भोग-विलास की वस्तु समझा जाता था। समाज में अन्य अनेक कुप्रथाएँ भी प्रचलित थीं। उस समय अरब के लोग एक अल्लाह की अपेक्षा अनेक देवी-देवताओं की उपासना करते थे। प्रत्येक कबीले का अपना अलग देवी देवता होता था। उस समय के लोग अनेक प्रकार के अंध-विश्वासों एवं जादू-टोनों में भी विश्वास रखते थे।

क्योंकि अरब का अधिकाँश क्षेत्र बंजर, वनस्पति रहित एवं दुर्गम था इसलिए अरबों का आर्थिक जीवन भी बहुत पिछड़ा हुआ था। अरबों का कोई व्यवस्थित राजनीतिक संगठन भी नहीं था। उनमें एकता एवं राष्ट्रीयता की भावना बिल्कुल नहीं थी। एडवर्ड मैक्नल बर्नस के अनुसार,

“अरब जो कि एक रेगिस्तानी प्रायद्वीप था इस्लाम की स्थापना से पूर्व इतना पिछड़ा हुआ था कि इसके दो प्रमुख पड़ोसी साम्राज्यों-रोम एवं ईरान ने अरब प्रदेशों में अपने साम्राज्य का विस्तार करना उचित नहीं समझा।

I. सामाजिक जीवन

सातवीं शताब्दी ई० में इस्लाम के उदय से पूर्व अरब के सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थीं

1. परिवार (Family):

परिवार अरबों के समाज का मूल आधार था। उस समय अरब में संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन था। उस समय परिवार पितृतंत्रात्मक होते थे। परिवार का सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति इसका मुखिया होता था। वह समस्त परिवार पर नियंत्रण रखता था। परिवार के सभी सदस्य उसके आदेशों का पालन करते थे। परिवार में पुत्र का होना आवश्यक माना जाता था। मुखिया की मृत्यु के पश्चात् परिवार का दायित्व उसके ज्येष्ठ पुत्र पर आता था। डॉक्टर के० ए० फारिक के अनुसार,

“पिता को अपने परिवार पर निरंकुश शक्ति प्राप्त थी तथा वह उनके जीवन एवं मौत का स्वामी था।”

2. स्त्रियों की स्थिति (Position of Women):

पैगंबर मुहम्मद के जन्म से पूर्व अरब समाज में स्त्रियों की स्थिति बहत बदतर थी। उस समय पत्री के जन्म को परिवार के लिए अपशगन समझा जाता था लड़कियों को जन्म लेते ही जमीन में दफन कर दिया जाता था।

निस्संदेह यह एक निंदनीय कुप्रथा थी। उस समय समाज में जो अधिकार पुरुषों को दिए गए थे स्त्रियों को उनसे वंचित रखा गया था। उस समय स्त्रियों को शिक्षा देने का प्रचलन नहीं था। अतः वे अनपढ़ रहती थीं। उनका विवाह बहुत कम उम्र में ही कर दिया जाता था।

उस समय समाज में बहु-विवाह प्रथा प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त उस समय पुरुषों में अनेक रखैलें रखने की प्रथा भी प्रचलित थी। वास्तव में उस समय समाज में स्त्री को केवल एक भोग-विलास की वस्तु समझा जाता था। उस समय समाज में अनैतिकता का बोलबाला था। यहाँ तक कि पुत्र अपनी विधवा माँ के साथ एवं अपनी बहनों के साथ विवाह कर लेता था।

पति की मृत्यु के पश्चात् विधवा उसके निकटतम संबंधियों के साथ अनैतिक संबंध स्थापित करने से नहीं हिचकिचाती थी। उस समय स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया था। इससे समाज में उनकी स्थिति अधिक दयनीय हो गई थी। प्रोफेसर के० अली का यह कहना उचित है कि, “उस समय स्त्रियों की स्थिति किसी भी समकालीन अन्य देश की स्त्रियों की स्थिति की अपेक्षा बहुत खराब थी।”

3. शिक्षा (Education):

अरब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए थे। अधिकाँश अरब अनपढ़ थे। उस समय स्त्रियों को शिक्षा देने को कोई प्रचलन नहीं था। अनपढ़ता के कारण अरब समाज में व्यापक अंधविश्वास प्रचलित थे।

4. लोगों का नैतिक स्तर (Standard of People’s Morality):

उस समय अरब समाज में अनैतिकता का व्यापक प्रचलन था। उस समय लूटमार करना तथा लोगों के साथ धोखा करना एक सामान्य बात थी। लोगों में शराब पीने, अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने तथा जुआ खेलने का प्रचलन बहुत था। उस समय स्त्रियों के साथ अनैतिक संबंध स्थापित करना एक सामान्य बात मानी जाती थी। निस्संदेह यह अरब समाज के पतन का संकेत था।

5. मनोरंजन (Entertainments) :

उस समय अरब के लोग विभिन्न साधनों से अपना मनोरंजन करते थे। उनके मनोरंजन का प्रमुख साधन नृत्य एवं गान था। वे बाँसुरी एवं गिटार के बहुत शौकीन थे। उस समय जुए का व्यापक प्रचलन था। वे पशुओं की लड़ाइयाँ भी देखते थे। वे शिकार खेलने के भी शौकीन थे।

6. वेश-भूषा एवं भोजन (Dress and Diet):

उस समय बदू लोगों में लंबे कुर्ते एवं पजामा पहनने का प्रचलन था। वे कुर्तों के ऊपर ऊँट की खाल से बना एक ढीला-ढाला चोगा (cloak) पहनते थे। इसके अतिरिक्त सिर पर पगड़ी बाँधते थे। उच्च वर्ग के लोगों के वस्त्र बहुत कीमती होते थे। स्त्रियाँ सलवार एवं कमीज़ पहनती थीं।

वे इसके ऊपर बुर्का पहनती थीं। उनका प्रमुख भोजन खजूर एवं दूध था। इसके अतिरिक्त वे गेहूँ, बाजरा, अंगूर, खुमानी, सेब, बादाम एवं केले आदि का भी प्रयोग करते थे। वे ऊँट, भेड़ एवं बकरियों का माँस खाते थे। उच्च वर्ग के लोगों में मदिरापान का बहुत प्रचलन था।

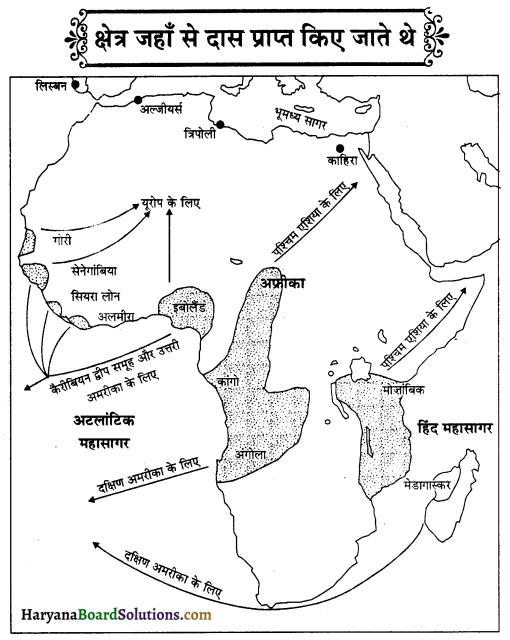

7. दास प्रथा (Slavery):

उस समय अरब समाज में दास प्रथा का काफी प्रचलन था। उस समय युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों को दास बना लिया जाता था। उस समय दासों के साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया जाता था। उन्हें अपनी इच्छा से विवाह करने की अनुमति नहीं थी। ऐसा करने वाले दासों को कठोर दंड दिया जाता था।

![]()

II. आर्थिक जीवन

इस्लाम के उदय से पूर्व अरबों का आर्थिक जीवन पिछड़ा हुआ था। यहाँ की अधिकाँश भूमि बंजर है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ जनसंख्या बहुत विरल है। यहाँ यातायात एवं संचार के साधन बहुत कम थे। इसके बावजूद अरब लोगों ने आर्थिक क्षेत्र में जो प्रगति की उसका संक्षिप्त वर्णन अग्रलिखित अनुसार है

1. कृषि (Agriculture):

अरब की भूमि रेतीली होने के कारण अनउपजाऊ है। यहाँ वर्षा नाम मात्र होती है। कई बार तो लगातार तीन अथवा चार वर्षों तक वर्षा नहीं होती। यहाँ नदियाँ भी बहुत कम हैं। ये नदियाँ भी सदैव नहीं बहतीं। अतः यहाँ सिंचाई के साधनों की बहुत कमी है। अत: यहां फ़सलों का उत्पादन बहुत कम होता है।

फ़सलों का उत्पादन केवल उन्हीं क्षेत्रों में होता है जहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं तथा भूमि उपजाऊ है। यहाँ की प्रमुख फ़सल खजूर है। अल-हिजाज (al-Hijajh) तथा अल-मदीना (al-Madinah) खजूर उत्पादन के दो प्रसिद्ध केंद्र थे। खजूर का अरब लोगों के जीवन में विशेष महत्त्व है। यह अरब लोगों का प्रमुख खाद्य पदार्थ है। इसका पेय (beverage) बहुत स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है।

इसकी गुठली (crushed stones) ऊँट के लिए रोज़ाना भोजन उपलब्ध करवाती है। खजूर के पेड़ की छाल से रस्सियाँ (ropes) तथा चटाइयाँ (mats) बनाई जाती हैं। इसकी लकड़ी आग जलाने का एकमात्र साधन है। प्रोफेसर के० अली का यह कथन बिल्कुल ठीक है कि,

“अरब में खजूर को पेड़ों की रानी कहा जाता है। यह गरीब तथा धनी दोनों की एक समान मित्र है जिसके बिना रेगिस्तान में जीवन के बारे सोचा नहीं जा सकता है।”

अरब में जौ (barley) का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसका चारा घोड़ों को खिलाया जाता है तथा आटा मनुष्यों के काम आता है। यमन में गेहूँ का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता था। उमान में बाजरा (millet) तथा चावल का उत्पादन किया जाता था। इनके अतिरिक्त समुद्र तटीय क्षेत्रों (coastal areas) में अनेक प्रकार की सब्जियों तथा फलों का उत्पादन किया जाता था। फलों में अनार, सेब, खुमानी, बादाम तथा केले प्रसिद्ध थे।

2. पशुपालन (Cattle Rearing):

अरब लोगों का दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। ऊँट, घोड़ा, भेड़, तथा बकरी उनके प्रमुख पालतू जानवर थे। इन जानवरों में ऊँट को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता था। उसे रेगिस्तान का जहाज़ (ship of the desert) कहा जाता है। उसके बिना रेगिस्तान में जीवन के बारे में सोचा नहीं जा सकता। ऊँट 57° सेंटीग्रेड के उच्च तापमान में भी एक दिन में 160 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। वह 300 किलोग्राम से अधिक का भार ढो सकता है।

वह कई दिनों तक बिना पानी पीये जीवित रह सकता है। यह बदू लोगों के यातायात का प्रमुख साधन है। लोग ऊँटनी का दूध पीते हैं, इसका माँस खाते हैं, इसकी खाल का तंबू बनाते हैं तथा इसके गोबर का आग के लिए प्रयोग करते हैं। इसके मूत्र से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इसे शेख़ की दौलत का प्रतीक माना जाता है। बद् इसे विवाह के अवसर पर दहेज के रूप में देते हैं। ऊँट के महत्त्व के संबंध में डॉक्टर ए० रहीम ने लिखा है कि, “ऊँट जिसे रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है अरबों का सबसे उपयोगी पशु है।

ऊँट के बिना रेगिस्तानी जीवन के बारे में सोचा नहीं जा सकता।”

अरबी घोड़े विश्व में अपनी उत्तम नस्ल के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हें दौलत का प्रतीक माना जाता था। बदुओं के जीवन में घोडे का विशेष महत्त्व था। उनके द्वारा किए जाने वाले आक्रमणों में घोड़ों की विशेष भूमिका होती थी। घोड़े तीव्र गति से इधर-उधर आ जा सकते थे। शिकार करते समय भी घोड़ों का प्रयोग किया जाता था। अरब लोग दूध एवं माँस के लिए भेड़ एवं बकरियाँ भी पालते थे। वे भेड़ों से ऊन भी प्राप्त करते थे।

3. व्यापार (Trade):

इस्लाम के उदय से पूर्व अरबों का आंतरिक एवं विदेशी व्यापार अधिक उन्नत न था। इसके लिए चार प्रमुख कारण उत्तरदायी थे। प्रथम, बदुओं की लूटमार द्वारा देश में अराजकता का वातावरण था। दूसरा, उस समय व्यापारिक मार्ग सुरक्षित न थे। तीसरा, उस समय अरब में उद्योग विकसित नहीं थे। चौथा, उस समय यातायात के साधन उन्नत न थे।

अरब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति शहरों में लगने वाली मंडियों से करते थे। इन मंडियों से वे खाद्य पदार्थ एवं पशु प्राप्त करते थे। कुछ धनी व्यापारी ईरान, मेसोपोटामिया, सीरिया, मिस्र एवं इथियोपिया आदि देशों के साथ व्यापार करते थे। वे इन देशों को ऊँटों, घोड़ों, फलों तथा शराब आदि का निर्यात करते थे।

III. धार्मिक जीवन

इस्लाम के उदय से पूर्व अरब निवासी धार्मिक रूप से भी बहुत पिछड़े हुए थे। वे एक अल्लाह की अपेक्षा अनेक देवी-देवताओं की उपासना करते थे। प्रत्येक कबीले का अपना अलग देवी-देवता होता था। एक कबीले के लोग दूसरे कबीले के देवी-देवता से नफरत करते थे। वे अपने देवी-देवता को सर्वोच्च मानते थे। वे इन देवी-देवताओं की स्मृति में विशाल मस्जिदों का निर्माण करते थे तथा उनमें इनकी मूर्तियाँ रखी जाती थीं। अकेले मक्का में 360 देवी-देवताओं की मूर्तियाँ थीं। इसे अरब का सबसे पवित्र स्थान माना जाता था।

प्रत्येक वर्ष अरब के विभिन्न भागों व्या में लोग यहाँ लगने वाले उक्ज (ukaj) मेले के अवसर पर एकत्र होते थे। अरब लोग अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जानवरों की बलियाँ देते थे। कभी-कभी मानव बलि भी दी जाती थी। हबल (Hubal) अरबों का सबसे प्रसिद्ध देवता था। अल-उज़्ज़ा (al-Uzza), अल-लत (al-Lat) एवं अल-मना (al Manah) को अल्लाह की तीन पुत्रियाँ माना जाता था। अतः इनकी उपासना विशेष श्रद्धा के साथ की जाती थी। प्रोफेसर जोसेफ हेल के अनुसार,

“अरब अभिलेखों में दिए गए विशाल देवताओं के नामों से पता चलता है कि वहाँ धर्म को कितना महत्त्व दिया जाता था। अरबों में अनेक प्रकार के अंध-विश्वास प्रचलित थे। वे सूर्य, चंद्रमा, तारों, पत्थरों एवं वृक्षों की भी उपासना करते थे। वे जादू-टोनों एवं भूत-प्रेतों में भी विश्वास करते थे। उनका मृत्यु के पश्चात् जीवन, कर्म तथा पुनर्जन्म में भी पूर्ण विश्वास था।

IV. राजनीतिक जीवन

इस्लाम उदय से पूर्व अरब के लोगों का राजनीतिक जीवन भी बहुत पिछड़ा हुआ था। उनका कोई व्यवस्थित राजनीतिक संगठन नहीं था। केंद्रीय सत्ता के अभाव के कारण जिसकी लाठी उसकी भैंस (might is right) का बोलबाला था। अरबों में पशुओं, चरागाहों, भूमि तथा पानी के लिए जातीय लड़ाइयाँ चलती रहती थीं। बढ़े लोग लूटपाट में लीन रहते थे।

उस समय अरब लोग अनेक कबीलों में बँटे हुए थे। प्रत्येक कबीला राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र होता था। उस समय अरबों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। वे केवल अपने कबीले के प्रति वफ़ादार होते थे। प्रत्येक कबीले का अपना मुखिया होता था जिसे शेख़ (sheikh) कहा जाता था। उसका चुनाव व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता एवं उदारता के आधार पर किया जाता था।

कबीले के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। वह अपने कबीले के लोगों की देखभाल करता था तथा उनके झगड़ों का निपटारा करता था। देश में कोई एक कानून नहीं था। प्रत्येक कबीले के अपने अलग कानून थे। उस समय ‘खून का बदला खून’ का नियम बहुत प्रचलित था। शेख़ कबीले के लोगों की प्रसन्नता तक अपने पद पर बना रह सकता था। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि इस्लाम के उदय से पूर्व अरब के लोग सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोणों से पिछड़े हुए थे। निस्संदेह इसने अरब में इस्लाम के उदय का आधार तैयार किया।

प्रश्न 2.

पैगंबर मुहम्मद के जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं ?

उत्तर:

पैगंबर मुहम्मद की गणना विश्व के महान् व्यक्तियों में की जाती है। उनके जीवन का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है

1. जन्म तथा माता-पिता (Birth and Parentage):

पैगंबर मुहम्मद का जन्म 29 अगस्त, 570 ई० को मक्का में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला (Abdullah) था। वह अरब के एक प्रसिद्ध कबीले कुरैश (Quraysh) से संबंधित था। अब्दुल्ला एक छोटा व्यापारी था। मुहम्मद के जन्म समय अब्दुल्ला सीरिया में व्यापार के सिलसिले में गया था।

वापसी समय वह मदीना (Medina):

में बीमार पड़ गया तथा वहीं उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार मुहम्मद अपने पिता के प्यार से वंचित रह गया। उसकी माता का नाम अमीना (Amina) था। जब मुहम्मद 6 वर्ष के हुए तो उनकी माता ने भी इस संसार को सदैव के लिए अलविदा कह दी।

2. बचपन (Childhood):

मुहम्मद के माता-पिता की मृत्यु के पश्चात् मुहम्मद की देखभाल का उत्तरदायित्व उनक चाचा अबू तालिब (Abu Talib) ने संभाला। उसने मुहम्मद का पालन-पोषण बहुत लाड-प्यार के साथ किया। उन्हें बचपन में ही भेड़ों एवं ऊँटों की रखवाली के काम पर लगा दिया गया था। मुहम्मद अपना अवकाश का समय प्रभु भक्ति में व्यतीत करते थे। वह अपने अच्छे स्वभाव एवं ईमानदारी के कारण लोगों में बहुत प्रिय थे।

3. विवाह (Marriages):

मुहम्मद का प्रथम विवाह 595 ई० में खदीज़ा (Khadija) से हुआ। उस समय मुहम्मद की आयु 25 वर्ष थी तथा खदीज़ा की आयु 40 वर्ष थी। खदीज़ा मक्का की एक धनी विधवा थी। वह ऊँटों का व्यापार करती थी। उसने मुहम्मद की ईमानदारी एवं विश्वसनीयता के संबंध में सुन रखा था। अत: उसने मुहम्मद को व्यापार के सिलसिले में अपने पास रख लिया।

उसने मुहम्मद को व्यापार के संबंध में सीरिया भेजा। यहाँ मुहम्मद ने अपनी योग्यता एवं ईमानदारी के बल पर अच्छा मुनाफा कमाया। इससे खदीज़ा बहुत प्रभावित हुई।

अतः खदीजा ने मुहम्मद से विवाह का प्रस्ताव रखा। मुहम्मद ने खदीज़ा के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यह विवाह मुहम्मद के जीवन में एक नया मोड़ प्रमाणित हुआ। इस विवाह से मुहम्मद की प्रसिद्धि बढ़ गई। 619 ई० में खदीज़ा की मृत्यु के पश्चात् मुहम्मद ने कुछ अन्य विवाह किए थे। मुहम्मद की पत्नियों में आयशा (Aisha) सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। वह इस्लाम के प्रथम खलीफ़ा अबू बकर (Abu Bakr) की पुत्री थी। डॉक्टर ए० रहीम के शब्दों में, “मुहम्मद का खदीज़ा के साथ विवाह उसके जीवन की एक अति महत्त्वपूर्ण घटना थी।”

4. इलहाम की प्राप्ति (Attainment of Enlightenment):

पैगंबर मुहम्मद मक्का में स्थित एक पहाड़ी में हीरा नामक गुफा में जाकर ध्यान लगाते थे। मुहम्मद को इलहाम (ज्ञान) की प्राप्ति हुई। इस रात को शक्ति की रात कहा जाता है। यह रात रमजान (Ramadan) के अंत में पड़ती है। उस समय मुहम्मद की आयु 40 वर्ष थी। इसके पश्चात् मुहम्मद पैगंबर मुहम्मद के नाम से लोकप्रिय हुए।

5. मक्का में प्रचार (Preaching in Mecca):

पैगंबर मुहम्मद ने इलहाम प्राप्त करने के पश्चात् अपना प्रचार कार्य अपने परिवार एवं रिश्तेदारों में किया। इसे सर्वप्रथम उसकी पत्नी खदीजा एवं पुत्रियों ने स्वीकार किया। 612 ई० में पैगंबर मुहम्मद ने अपना प्रथम सार्वजनिक उपदेश मक्का में दिया। उन्होंने लोगों को बताया कि अल्लाह एक है तथा मुहम्मद उसके पैगंबर (संदेशवाहक) हैं।

उन्होंने मूर्ति पूजा का कट्टर विरोध किया तथा इन्हें नष्ट करना मुसलमानों का प्रथम धार्मिक कर्त्तव्य बताया। उन्होंने केवल एक अल्लाह की इबादत पर बल दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को जिन्हें मुसलमान कहा जाता था, को अल्लाह के समक्ष आत्म-समर्पण करने के लिए प्रेरित किया। इसलिए उनके धर्म का नाम इस्लाम पड़ा।

6. मदीना को हिजरत (Emigration to Medina):

पैगंबर मुहम्मद की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण मक्का के अनेक प्रभावशाली लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे। इसके दो प्रमुख कारण थे। प्रथम, पैगंबर मुहम्मद मूर्ति पूजा के कटु आलोचक थे। दूसरा, पैगंबर मुहम्मद अरब समाज में प्रचलित अंध-विश्वासों को दूर कर इसे एक नई दिशा देना चाहते थे। इसे मक्का के रूढ़िवादी लोग पसंद नहीं करते थे। अतः बाध्य होकर पैगंबर मुहम्मद 28 जून, 622 ई० को मक्का से मदीना कूच कर गए।

वह 2 जुलाई, 622 ई० को मदीना पहुँचे। इस घटना को मुस्लिम इतिहास में हिजरत कहा जाता है। यह घटना पैगंबर मुहम्मद के जीवन में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुई। इस वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर का आरंभ हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर जोसेफ हेल के शब्दों में, “यह पैगंबर के जीवन एवं कार्य में एक निर्णायक मोड़ तथा इस्लाम के इतिहास में एक महान् मोड़ सिद्ध हुआ।”

7. बद्र की लड़ाई (Battle of Badr):

मुसलमानों जो कि पैगंबर मुहम्मद के अनुयायी थे तथा मक्का के कुरैशों के मध्य 13 मार्च, 624 ई० को मदीना के निकट एक निर्णायक लड़ाई हुई। यह लड़ाई इतिहास में बद्र की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। मदीना में पैगंबर मुहम्मद के बढ़ते हुए प्रभाव को मक्का के कुरैश सहन न कर सके। कुरैश पैगंबर मुहम्मद को एक सबक सिखाना चाहते थे।

बद्र नामक स्थान पर हुई लड़ाई में पैगंबर मुहम्मद के सैनिकों ने रणक्षेत्र में वे जौहर दिखाए कि कुरैशी सैनिकों को कड़ी पराजय का सामना करना पड़ा। यह पैगंबर मुहम्मद की प्रथम निर्णायक विजय थी। डॉक्टर ए० रहीम के शब्दों में, “बद्र की लड़ाई के इस्लाम के इतिहास में दूरगामी प्रभाव पड़े।

यह उसी प्रकार महत्त्वपूर्ण थी जिस प्रकार बेस्तील के दुर्ग का फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा नष्ट करना।” प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर के० ए० निज़ामी का यह कहना उचित है कि, “बद्र की लड़ाई इस्लाम के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुई।”

8. उहुद की लड़ाई (Battle of Uhud):

कुरैश बद्र की लड़ाई में हुई अपनी अपमानजनक पराजय का बदला लेना चाहते थे। अबू सूफयान ने मुसलमानों को पराजित करने का प्रण लिया। इसके अतिरिक्त कुरैश मदीना में पैगंबर मुहम्मद के बढ़ते हुए प्रभाव से चिंतित थे। इससे उनके राजनीतिक एवं व्यापारिक हितों को नुकसान पहुँच सकता था।

अतः अब सफयान के नेतृत्व में लगभग 3000 सैनिक मदीना की ओर चल पड़े। पैगंबर मुहम्मद ने उनका सामना करने का निर्णय किया। 21 मार्च, 625 ई० को दोनों सेनाओं के मध्य उहुद नामक पहाड़ी (Mount Uhud) पर लड़ाई हुई। इस लड़ाई में पैगंबर मुहम्मद घायल हो गए तथा उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा।

9. खंदक की लड़ाई (Battle of Ditch):

उहुद की लड़ाई में पराजित होने के पश्चात् भी मुसलमानों ने अपना धैर्य न खोया। उन्होंने अपनी पराजय का बदला लेने के उद्देश्य से अपनी सेना को संगठित किया। दूसरी ओर जब कुरैशों को मुसलमानों की सैनिक गतिविधियों की सूचना मिली तो वे इसे सहन न कर सके। अतः उन्होंने मुसलमानों को सबक सिखाने का निर्णय किया। पैगंबर मुहम्मद ने शत्रुओं का सामना करने के लिए एक योजना बनाई। इसके अधीन मदीना नगर के चारों ओर खाइयाँ खुदवा दीं।

जब 13 मार्च, 627 ई० को अबू सूफयान के नेतृत्व में गठजोड़ सैनिक मदीना पहुंचे तो वे खाइयों को देख कर भौंचक्के रह गए। यह स्वर्ण अवसर देख मुसलमानों ने उन पर आक्रमण कर दिया। खाई के कारण इस लड़ाई को खंदक की लड़ाई कहा जाता है। इस लड़ाई में मुसलमानों ने मक्का सैनिकों को पराजित कर दिया। इस कड़ी पराजय के पश्चात् मक्का सैनिकों की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। इस निर्णायक विजय से मुसलमानों का साहस बहुत बढ़ गया।

10. मक्का की विजय (Conquest of Mecca):

मक्का की विजय पैगंबर मुहम्मद की एक अन्य महत्त्वपूर्ण सफलता थी। इस लड़ाई का कारण यह था कि हुदेबिया की संधि के अनुसार कुरैशों ने मुसलमानों को मक्का की यात्रा करने की अनुमति न दी। अत: पैगंबर मुहम्मद ने उनसे दो-दो हाथ करने का निर्णय लिया। अत: उसने 1 जनवरी, 630 ई० को 10,000 सैनिकों के साथ मक्का पर आक्रमण कर दिया। मक्का में पैगंबर मुहम्मद का बहुत कम विरोध किया गया।

अतः पैगंबर मुहम्मद ने सुगमता से मक्का पर अधिकार कर लिया। मक्का को इस्लामी राज्य की धार्मिक राजधानी घोषित किया गया। इस निर्णायक विजय से पैगंबर महम्मद के नाम को चार चाँद लग गए। अनेक लोग इस्लाम में सम्मिलित हो गए। प्रसिद्ध इतिहासकार सर अब्दुल्ला सहरावर्दी के अनुसार, प्रोफेसर के० अली के शब्दों में, “मक्का की विजय ने इस्लाम में एक नए युग का आरंभ किया।”

11. पैगंबर मुहम्मद की मृत्यु (Death of Prophet Muhammad):

पैगंबर मुहम्मद की 8 जून, 632 ई० में मदीना में मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से पूर्व पैगंबर मुहम्मद ने न केवल अणुओं के समान बिखरे हुए कबीलों में एकता स्थापित की अपितु अरब समाज को एक नई दिशा देने में सफलता भी प्राप्त की। उनके उल्लेखनीय योगदान के कारण इस्लाम के इतिहास में उनका नाम सदैव के लिए अमर रहेगा।

![]()

प्रश्न 3.

पैगंबर मुहम्मद की शिक्षाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

अथवा

इस्लाम की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी ?

उत्तर:

पैगंबर मुहम्मद अथवा इस्लाम की शिक्षाएँ बहुत सरल एवं प्रभावशाली थीं। इन शिक्षाओं का लोगों के दिलों पर जादुई प्रभाव पड़ा एवं वे बड़ी संख्या में इस्लाम में सम्मिलित हुए।

1. अल्लाह एक है (God is One):

पैगंबर मुहम्मद ने अपनी शिक्षाओं में बार-बार इस बात पर बल दिया कि अल्लाह एक है। वह सर्वोच्च एवं सर्वशक्तिमान है। वह जो चाहे कर सकता है। वह संसार की रचना करता है। वह इसकी पालना करता है। वह जब चाहे इसे नष्ट कर सकता है। उसकी अनुमति के बिना संसार का पत्ता तक नहीं हिल सकता।

वह अत्यंत दयावान् है । वह पापी लोगों के पापों को क्षमा कर सकता है। वह सदैव रहने वाला है। कोई भी अन्य देवी-देवता उसके सामने ऐसे है जैसे सूर्य के सामने तारा। अत: पैगंबर मुहम्मद ने केवल एक अल्लाह की इबादत का संदेश दिया।

2. इस्लाम के पाँच स्तंभ (Five Pillars of Islam):

इस्लाम में पाँच सिद्धांतों पर विशेष बल दिया गया है। इनका पालन करना प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य है। अतः इन्हें इस्लाम के पाँच स्तंभ कहा जाता है।

(1) कलमा पढना (Reciting Kalma):

प्रत्येक मसलमान का यह धार्मिक कर्तव्य है कि वह कलमा पढे। इसमें बताया गया है कि अल्लाह एक है। वह सर्वोच्च एवं सर्वशक्तिमान है। मुहम्मद साहब उसके रसूल (पैगंबर) हैं। कुरान को अल्लाह द्वारा भेजा गया है।

(2) नमाज़ (Namaz):

प्रत्येक मुसलमान का दूसरा कर्त्तव्य यह है कि वह दिन में पाँच बार नमाज़ अवश्य पढ़े। नमाज़ पढ़ने से व्यक्ति का अल्लाह से संपर्क हो जाता है। उसकी रहमत से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं तथा वह मनभावन फल प्राप्त करता है।

(3) रोजा (Rauja):

रमजान के महीने रोज़ा (व्रत) रखना प्रत्येक मुसलमान का तीसरा धार्मिक कर्त्तव्य है। इस माह में सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी खाना-पीना वर्जित है। सूर्यास्त के पश्चात् ही मुसलमान कुछ खान-पान कर सकते हैं। इस माह के दौरान मुसलमानों को सादा एवं पवित्र जीवन व्यतीत करने पर विशेष बल दिया गया है।

(4) ज़कात (Zakat):

ज़कात का अर्थ है दान देना। इसके अधीन प्रत्येक मुसलमान का यह कर्त्तव्य है कि वह अपनी कुल आय का 2/2% दान दे। इसे गरीबों की सहायता, इस्लाम के प्रचार एवं मस्जिदों के निर्माण पर खर्च किया जाता है।

(5) हज (Hajj):

प्रत्येक मुसलमान का यह धार्मिक कर्त्तव्य है कि वह अपने जीवन में कम-से-कम एक बार हज़ करे भाव मक्का की यात्रा पर जाए। आर० टी० मैथियू एवं एफ० डी० प्लैट के अनुसार, पाँच स्तंभ मुसलमानों के धार्मिक जीवन का आधार हैं।”

3. कर्म सिद्धांत में विश्वास (Belief in Karma Theory):

इस्लाम में कर्म सिद्धांत पर विशेष बल दिया गया है। इसके अनुसार जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बीजोगे वैसा काटोगे। यदि कर्म अच्छे होंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। किसी भी स्थिति में कर्मों से छुटकारा नहीं मिलेगा। कुरान के अनुसार कयामत के दिन स्वर्ग एवं नरक का निर्णय इस जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार ही होगा।

4. नैतिक सिद्धांत (Moral Principles):

कुरान में अनेक नैतिक नियमों का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि-

- सदैव सत्य बोलो।

- सदैव अपने माता-पिता का सम्मान करो।

- सदैव अपने अतिथियों का आदर करो।

- सदैव अपने छोटों से प्यार करो।

- सदैव सादा एवं पवित्र जीवन व्यतीत करो।

- पापों से सदैव दूर रहो।

- कभी लालच एवं घृणा मत करो।

- कभी किसी को धोखा एवं कष्ट न दो।

- सदैव गरीबों, अनाथों एवं बीमारों की सेवा करो।

- सदैव नशीले पदार्थों से दूर रहो।।

5. समानता में विश्वास (Faith in Equality):

इस्लाम में समानता को विशेष महत्त्व दिया गया है। इसके अनुसार सभी एक अल्लाह के बच्चे हैं। अतः सभी भाई-बहन हैं । इस्लाम में अमीर-गरीब, जाति, भाषा, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सभी को एक समान अधिकार दिए गए हैं।

6. मूर्ति पूजा का खंडन (Denounced Idol Worship):

इस्लाम मूर्ति पूजा का कट्टर विरोधी है। पैगंबर मुहम्मद के समय में अरब देश में मूर्ति पूजा का बहुत प्रचलन था। केवल काबा में ही सैंकड़ों मूर्तियाँ स्थापित की गई थीं। पैगंबर मुहम्मद ने मूर्ति पूजा का जोरदार शब्दों में खंडन किया। उन्होंने मक्का पर अधिकार करने के पश्चात् काबा में सभी मूर्तियों को नष्ट कर डाला। पैगंबर मुहम्मद का कथन था कि हमें केवल एक अल्लाह की उपासना करनी चाहिए।

7. स्त्रियों की स्थिति (Position of Women):

पैगंबर मुहम्मद से पूर्व अरब समाज में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें केवल मनोरंजन एवं भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। समाज ने जो अधिकार पुरुषों को दिए थे स्त्रियों को उन सभी अधिकारों से वंचित रखा गया था। पैगंबर मुहम्मद ने पुरुषों एवं स्त्रियों को बराबर अधिकार दिए जाने के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने मुसलमानों को यह संदेश दिया कि वे अपनी पत्नियों के साथ कभी भी दुर्व्यवहार करें।

उन्होंने बहु-विवाह पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह नियम बनाया कि कोई भी पुरुष एक समय में चार से अधिक पत्नियाँ नहीं रख सकता। उन्होंने विधवाओं को सम्मान देने के पक्ष में प्रचार किया। प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर ए० रहीम के अनुसार “वास्तव में जो सम्मान पैगंबर मुहम्मद ने स्त्रियों को दिया वह विश्व द्वारा अभी प्राप्त किया जाना है”

प्रश्न 4.

इस्लाम के प्रथम चार खलीफ़ों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

उत्तर:

पैगंबर मुहम्मद ने अरब समाज को एक नई दिशा देने में उल्लेखनीय योगदान दिया। 632 ई० में उनकी मृत्यु से इस्लाम पर एक घोर संकट उत्पन्न हो गया। इसका कारण यह था कि पैगंबर मुहम्मद का अपना कोई पुत्र न था एवं उन्होंने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। अतः उम्मा (umma) ने निर्वाचन पद्धति द्वारा अबू बकर को पैगंबर मुहम्मद का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इससे खिलाफ़त संस्था का उदय हुआ। पैगंबर मुहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफ़ा कहलाए। खिलाफ़त के प्रमुख उद्देश्य थे-

- इस्लाम की रक्षा एवं प्रसार करना,

- कबीलों पर नियंत्रण कायम रखना,

- राज्य के लिए संसाधन जुटाना,

- पैगंबर द्वारा आरंभ किए गए कार्यों को जारी रखना,

- आवश्यकता पड़ने पर जिहाद (धर्म युद्ध) की घोषणा करना,

- गरीबों, अपाहिजों एवं यतीमों की सहायता करना। आरंभिक चार खलीफ़ों के पैगंबर मुहम्मद के साथ नज़दीकी एवं गहरे संबंध थे। उन्होंने 632 ई० से लेकर 661 ई० तक शासन किया। उन्ह वपूर्ण योगदान दिया। इसका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है

I. अबू बकर : 632-634 ई०

अबू बकर खलीफ़ा के पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वह इस पद पर 632 ई० से 634 ई० तक रहे। वह पैगंबर मुहम्मद के ससुर थे। जिस समय वह खलीफ़ा के पद पर निर्वाचित हुए तो उस समय उन्हें अनेक विकट समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्रथम, पैगंबर मुहम्मद ने किसी उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं की थी।

इस कारण अरब के विभिन्न भागों में अनेक नकली पैगंबर प्रकट हो गए। दूसरा, मक्का एवं मदीना में अनेक ऐसे लोग थे जो इस्लाम का विरोध कर रहे थे तीसरा, ईसाई एवं यहूदी भी इस्लाम के लिए एक कड़ी चुनौती बने हुए थे। अबू बकर ने सर्वप्रथम नकली पैगंबरों के विद्रोहों का दमन किया। इससे अरब में शांति स्थापित हुई। इसके पश्चात् अबू बकर ने मुस्लिम साम्राज्य के विस्तार की योजना बनाई।

अतः उसने शीघ्र ही सीरिया, इराक, ईरान एवं बाइजेंटाइन साम्राज्यों पर विजय प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने मदीना (Madina) को अपनी राजधानी बनाए रखा। 634 ई० में अबू बकर की मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से पूर्व उन्होंने उमर को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया।

वास्तव में अपने दो वर्षों के शासनकाल में अबू बकर ने इस्लाम को संगठित एवं इसका प्रसार करने में बहुमूल्य योगदान दिया। डॉक्टर माजिद अली खाँ के अनुसार, “उसे इस्लाम के इतिहास में एक विशेष स्थान प्राप्त है।”

II. उमर : 634-644 ई०

उमर आरंभिक चार खलीफ़ाओं में से सबसे महान् थे। वह कुरैश कबीले से संबंधित थे तथा उनकी नियुक्ति अबू बकर द्वारा की गई थी। वह खलीफ़ा के पद पर 634 ई० में नियुक्त हुए। वह इस पद पर 644 ई० तक रहे। वह एक महान खलीफ़ा प्रमाणित हए। उन्होंने अपनी दरदष्टि से जान लिया था कि उम्मा को केवल व्यापार और साधारण करों के बल पर संगठित नहीं रखा जा सकता।

इसके लिए उन्हें अधिक धन की आवश्यकता थी। यह धन उन्हें केवल विजय अभियानों के रूप में मारे जाने वाले छापों से प्राप्त लूट से मिल सकता था इस उद्देश्य से तथा इस्लाम के प्रसार के लिए उन्होंने अबू बकर की विस्तारवादी नीति को जारी रखा। उस समय इस्लामी राज्य के पश्चिम में बाइजेंटाइन (Byzantine) तथा पूर्व में ससानी (Sasanian) साम्राज्य स्थित थे।

बाइजेंटाइन साम्राज्य ईसाई धर्म को एवं ससानी साम्राज्य ज़रतुश्त धर्म (Zoroastrianism) को संरक्षण (patronise) प्रदान करता था। इन दोनों साम्राज्यों की कुछ समय पूर्व तक बहुत धाक थी। किंतु अब धार्मिक संघर्षों तथा अभिजात वर्गों के विद्रोहों के कारण वे अपने पतन की ओर अग्रसर थे।

इस स्वर्ण अवसर का लाभ उठा कर खलीफ़ा उमर ने 637 ई० से 642 ई० के समय के दौरान सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र पर महत्त्वपूर्ण विजयें प्राप्त की। उनके अधीन अरबों ने 643 ई० में उत्तरी अफ्रीका में त्रिपोली को अपने अधिकार में कर लिया। मुसलमानों की इन सफलताओं के लिए खलीफ़ा उमर की योजनाएँ, मुसलमानों का धार्मिक जोश, उनके अनुभवी सेनापति एवं विरोधियों की कमज़ोरियाँ उत्तरदायी थीं। खलीफ़ा उमर न केवल एक महान विजेता था अपित एक कशल प्रशासक भी था।

उन्होंने अपने इस्लामी साम्राज्य को 8 प्रांतों में विभाजित किया। प्रत्येक प्राँत एक गवर्नर के अधीन होता था। उसे अमीर अथवा वली कहा जाता था। उसे अनेक शक्तियाँ प्राप्त थीं तथा वह अपने कार्यों के लिए खलीफ़ा के प्रति उत्तरदायी था। प्राँतों को आगे जिलों में विभाजित किया गया था। जिले का अध्यक्ष आमिल कहलाता था। खलीफ़ा उमर ने केंद्रीय राज्यकोष जिसे बैत अल-माल (Bait al-mal) कहा जाता था, को सुदृढ़ करने के लिए अनेक पग उठाए। उसने कृषि में अनेक उल्लेखनीय सुधार किए।

उसने शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक स्कूल खुलवाए। उसने साम्राज्य के विभिन्न भागों में अनेक मस्जिदों का निर्माण भी करवाया। उसने अपनी सेना को भी अच्छी प्रकार संगठित किया था। निस्संदेह खलीफ़ा उमर की उपलब्धियाँ महान् थीं। 3 नवंबर, 644 ई० को खलीफ़ा उमर की मदीना की मस्जिद में नमाज़ पढ़ते समय किसी ने हत्या कर दी। एक अन्य इतिहासकार डॉक्टर माजिद अली खाँ के अनुसार, “उसका खलीफ़ा काल निस्संदेह इस्लाम का स्वर्ण युग था।”

III. उथमान : 644-656 ई०

उथमान मुसलमानों का तीसरा खलीफ़ा था। वह इस पद पर 644 ई० से 656 ई० तक रहा। उसका संबंध उमय्यद वंश के कुरैश परिवार से था। उथमान भी अन्य खलीफ़ाओं की तरह महत्त्वाकांक्षी था। अतः सिंहासन पर बैठते ही उसने सर्वप्रथम इस्लामी साम्राज्य के विस्तार की ओर ध्यान दिया। इस उद्देश्य से उसने अपनी सेना को संगठित किया।

उसने अपने शासनकाल में साइप्रस, खुरासान, काबुल, गज़नी, हेरात, ट्यूनीशिया तथा लीबिया आदि प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। उसने प्रजा की भलाई के लिए भी अनेक कार्य किए।

उसने प्रशासन पर अधिक नियंत्रण रखने के उद्देश्य से अपने निकट संबंधियों को राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त किया। इससे लोगों में उनके शासन के विरुद्ध असंतोष फैला। परिणामस्वरूप 17 जून, 656 ई० को उथमान की हत्या कर दी गई। डॉक्टर ए० रहीम के अनुसार, “खलीफ़ा उथमान की हत्या इस्लाम के इतिहास की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी।

खलीफ़ा उथमान की हत्या के पश्चात् 24 जून, 656 ई० को अली मुसलमानों के चौथे खलीफ़ा बने। वह 661 ई० तक इस पद पर रहे। वह कुरैश कबीले के बानू हाशिम परिवार से संबंधित थे। वह पैगंबर मुहम्मद के चाचा अबू तालिब के पुत्र थे। खलीफ़ा बनने के शीघ्र पश्चात् अली ने अपनी राजधानी मदीना से बदल कर कुफा (Kufa) बना ली। अली के शासनकाल में मुसलमान दो संप्रदायों में विभाजित हो गए। उसके समर्थक शिया कहलाए जबकि उसके विरोधी सुन्नी।

9 दिसम्बर, 656 ई० को अली एवं उसके विरोधियों के मध्य ऊँटों की लड़ाई (Battle of Camels) हुई। इस लड़ाई में अली के विरोधियों का नेतृत्व पैगंबर मुहम्मद की पत्नी आयशा (Aishah) ने किया। इस लड़ाई में यद्यपि अली विजित हुआ किंतु इससे उसकी समस्याएँ कम न हुईं। प्रसिद्ध इतिहासकार पी० के० हिट्टी के अनुसार, “वंशानुगत लड़ाइयों ने जिन्होंने समय-समय पर इस्लाम में उथल-पुथल की तथा जिन्होंने इसकी आधारशिला को हिला दिया था, का आरंभ हुआ।”

अली के शासनकाल में सीरिया का गवर्नर मुआविया (Muawiyah) था। वह उथमान का संबंधी था तथा वह उसकी हत्या के लिए अली को उत्तरदायी समझता था। अली ने उसका दमन करना चाहा। अतः दोनों के मध्य 28 जुलाई, 657 ई० को सिफ्फिन की लड़ाई (Battle of Siffin) हुई। इस लड़ाई में अली पराजित हुआ तथा उसे संधि के लिए बाध्य होना पड़ा।

इस कारण उसके अनुयायी दो धड़ों में बँट गए। एक धड़ा उसके प्रति वफ़ादार रहा। दूसरा धड़ा उसके विरुद्ध हो गया। यह धड़ा खरजी (Kharjis) कहलाया। खरजी धड़े के एक सदस्य द्वारा 24 जनवरी, 661 ई० को कुफा (इराक) की एक मस्जिद में अली की हत्या कर दी गई। इस प्रकार खलीफ़ा अली का दुःखद अंत हुआ।

प्रश्न 5.

उमय्यद वंश के उत्थान एवं पतन का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

उमय्यद वंश की गणना इस्लाम के इतिहास के महत्त्वपूर्ण राजवंशों में की जाती है। इस वंश की स्थापना 661 ई० में मुआविया ने की थी। इस वंश के शासकों ने 750 ई० तक शासन किया। इस वंश के उत्थान एवं पतन का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है-

I. उमय्यदों का उत्थान

उमय्यदों के उत्थान एवं विकास में निम्नलिखित खलीफ़ों ने प्रशंसनीय योगदान दिया

1. मुआविया 661-680 ई० (Muawiyah 661-680 CE):

उमय्यद वंश का संस्थापक मुआविया था। खलीफ़ा बनने से पूर्व वह सीरिया का गवर्नर था। वह 661 ई० से 680 ई० तक खलीफ़ा के पद पर रहा। जिस समय वह खलीफ़ा बना उस समय उसके समक्ष अनेक चुनौतियाँ थीं। वह एक दृढ़ निश्चय का व्यक्ति था।

अतः उसने इन चुनौतियों का साहसपूर्ण सामना किया। उसने सर्वप्रथम दमिश्क (Damascus) को अपनी राजधानी बनाया। उसने 663 ई० में खरिजाइटों (Kharijites) जिन्होंने खलीफ़ा के विरुद्ध कुफा (Kufa) में विद्रोह कर दिया था, का सख्ती के साथ दमन किया। लगभग इसी समय खलीफ़ा अली के समर्थकों ने इराक में विद्रोह कर दिया।

मुआविया ने एक विशाल सेना भेजकर उनके विद्रोह का दमन किया। 667 ई० में मुआविया के प्रसिद्ध सेनापति उकाबा (Ukaba) ने उत्तरी अफ्रीका के अधिकाँश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। मुआविया न केवल एक महान् विजेता अपितु एक कुशल शासन प्रबंधक भी सिद्ध हुआ। उसने बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजदरबारी रस्मों तथा प्रशासनिक संस्थाओं को अपनाया। उसने खलीफ़ा पद के गौरव में बहुत वृद्धि की। वह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने डाक-व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार किए।

ऐसा करके उसने साम्राज्य के सभी हिस्सों को एक-दूसरे के साथ जोड़ा। उसने अपराधियों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से पुलिस विभाग की स्थापना की। उसने न्याय प्रणाली में महत्त्वपूर्ण सुधार किए। उसने राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अनेक पग उठाए। उसने एक शक्तिशाली नौसेना का भी गठन किया। प्रोफेसर के० अली के अनुसार, “उसने एक कुशल सरकार का गठन किया तथा अराजकता का कायाकल्प कर एक अनुशासित मुस्लिम समाज की स्थापना की। मुआविया की सफलताओं के कारण उसे मुस्लिम जगत के महान् शासकों में से एक माना जाता है।”

2. याजिद 680-683 ई० (Yazid 680-683 CE):

680 ई० में मुआविया की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र याजिद उसका उत्तराधिकारी बना। मुआविया ने उसे अपने जीवनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। वह 683 ई० तक खलीफ़ा के पद पर रहा। उसके खलीफ़ा बनते ही पूर्व खलीफ़ा अली के पुत्र हुसैन (Husayn) ने उसका विरोध किया। अत: उसका सामना करने के लिए याजिद ने उमर-बिन-सेद (Umar bin-Said) के नेतृत्व में 4000 सैनिक भेजे।

दोनों के मध्य 10 अक्तूबर, 680 ई० को करबला की लड़ाई (Battle of Karbala) हुई। इस लड़ाई में हुसैन पराजित हुआ। उसे गिरफ्तार कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। इससे शिया मुसलमान उमय्यद वंश के कट्टर विरोधी बन गए। प्रसिद्ध इतिहासकार एलेक्जेंडर पापाडोपोउलो के शब्दों में, “यद्यपि उसकी (हुसैन की) मौत का कम राजनीतिक प्रभाव पड़ा किंतु इसने उसे शिआओं का महान् शहीद बना दिया।”

इस अराजकता का लाभ उठाकर अब्दुल्ला-इब्न-जुबैर (Abdullah-ibn-Zubayr) ने मक्का में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उसके भड़काने पर मदीना के लोगों ने भी खलीफ़ा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। निस्संदेह यह खलीफ़ा की शक्ति के लिए एक गंभीर चुनौती थी। अतः याजिद ने उकबा (Uqbah) के नेतृत्व में 12,000 की सेना मदीना भेजी। इस सेना ने मदीना के विद्रोह का दमन किया। यहाँ तीन दिनों तक भयंकर लूटमार की गई। इसके पश्चात् मक्का को घेरा डाल दिया गया।

इस घेरे के दौरान काबा में आग लग गई। इस कारण मुसलमानों में रोष फैल गया। अतः घेरे को उठा लिया गया। इसके शीघ्र पश्चात् ही याजिद की मृत्यु हो गई। उसका शासनकाल वास्तव में इस्लाम के इतिहास में एक कलंक सिद्ध हुआ।

3. मुआविया द्वितीय एवं मारवान 683-685 ई० (Muawiyah II and Marwan 683-685 CE):

683 ई० में याजिद की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र मुआविया द्वितीय नया खलीफ़ा बना। वह एक नम्र स्वभाव का व्यक्ति था। कुछ माह के शासन के पश्चात् 684 ई० में उसकी मृत्यु हो गई। अतः मारवान को 684 ई० में नया खलीफ़ा बनाया गया। वह मुआविया प्रथम का चचेरा भाई था। उसकी भी एक वर्ष पश्चात् मृत्यु हो गई। अत: उसके शासनकाल को इस्लाम के इतिहास में कोई विशेष महत्त्व प्राप्त नहीं है।

4. अब्द-अल-मलिक 685-705 ई० (Abd-al-Malik 685-705 CE)-अब्द-अल-मलिक की गणना हान् खलीफ़ाओं में की जाती है। वह 685 ई० से 705 ई० तक खलीफा के पद पर रहा। अब्द 17. अल-मलिक ने सर्वप्रथम इराक में अल-मुख्तियार बिन अबू उबैद (Al-Mukhtiar bin Abu Ubayed) के विद्रोह का दमन किया। इसके पश्चात् उसने अपना ध्यान एक अन्य प्रमुख शत्रु इन जुबैर (Ibn Zubayr) की ओर किया। इब्न जुबैर ने मक्का में अपने खलीफ़ा होने की घोषणा कर दी थी।

वह 692 ई० में अब्द-अल-मलिक के साथ हुई एक लड़ाई में मारा गया था। अब्द-अल-मलिक ने बाइजेंटाइन साम्राज्य के अनेक क्षेत्रों पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। इसके पश्चात् अब्द-अल-मलिक के सेनापति हसन इब्न नूमैन (Hasan Ibn Numan) ने पश्चिमी अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार अब्द-अल-मलिक के शासनकाल में इस्लामी साम्राज्य का खूब विस्तार हुआ। अब्द-अल-मलिक न केवल एक महान् विजेता अपितु एक कुशल शासन प्रबंधक भी था।

उसने इस्लामी साम्राज्य को संगठित करने के लिए अनेक उल्लेखनीय उपाय भी किए। उसने अरबी (Arabic) को राज्य की भाषा घोषित किया। उसने इस्लामी सिक्कों को जारी किया। इनमें सोने के सिक्के को दीनार एवं चाँदी के सिक्के को दिरहम कहा जाता था। ये सिक्के रोमन सिक्के दिनारियस (denarius) तथा ईरानी सिक्के द्राख्या (drachm) की नकल थे। इन सिक्कों पर अरबी भाषा लिखी गई थी। इन सिक्कों पर एक तरफ अब्द-अल-मलिक का नाम तथा उसकी तस्वीर अंकित थी।

इसकी दूसरी तरफ यह लिखा था कि ‘अल्लाह के सिवाय कोई अन्य खुदा नहीं है और अल्लाह का कोई शरीक नहीं है।’ (There is no God but Allah and he had no partner.) अब्द-अल मलिक के ये सिक्के बहुत लोकप्रिय हुए तथा आने वाली कई शताब्दियों तक जारी रहे। उसने साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अनेक महत्त्वपूर्ण पग उठाए।

उसे कला से भी बहुत प्यार था। जेरुसलम (Jerusalem) में उसके द्वारा बनवाई गई डोम ऑफ़ दी रॉक (Dome of the Rock) इस्लामी वास्तुकला का प्रथम महत्त्वपूर्ण नमूना है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर ए० रहीम के शब्दों में, “उसके अधीन अरब साम्राज्य का विस्तार एवं उसकी समृद्धि अपनी चरम सीमा पर थी”

5. वालिद प्रथम 705-715 ई० (Walid I 705-715 CE)—वालिद प्रथम उमय्यद वंश का एक अन्य प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली शासक था। वह अब्द-अल-मलिक का पुत्र था। वह 705 ई० में खलीफ़ा के पद पर नियुक्त हुआ था। वह इस पद पर 715 ई० तक रहा। उसने इस्लामी साम्राज्य के विस्तार एवं इसके संगठन में प्रशंसनीय योगदान दिया।

वालिद प्रथम ने सर्वप्रथम मध्य एशिया के अनेक प्रदेशों बुखारा (Bukhara), समरकंद (Samarkand) आदि में इस्लामी झंडा फहराया। 711-12 ई० में वालिद प्रथम के सेनापति मुहम्मद-बिन-कासिम (Muhammad bin-Qasim) ने सिंध के शासक दाहिर को पराजित कर सिंध पर अधिकार कर लिया।

वालिद प्रथम के समय मित्र के गवर्नर मूसा-इन-नूसैर (Musa-ibn-Nusayr) ने पश्चिमी अफ्रीका के अनेक प्रदेशों पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। 711-12 ई० में वालिद प्रथम के दो सेनापतियों तारिक (Tariq) एवं मूसा (Musa) ने स्पेन पर अधिकार कर लिया। निस्संदेह इसे वालिद प्रथम के शासनकाल की सबसे महत्त्वपूर्ण सफलता माना जाता है।

वालिद प्रथम ने इस्लामी साम्राज्य को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अनेक प्रजा हितकारी कार्य किए। उसने अनेक सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों एवं मस्जिदों का निर्माण करवाया। उसने कृषि तथा व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उल्लेखनीय पग उठाए। निस्संदेह वालिद प्रथम के शासनकाल ने इस्लाम के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात किया। अंत में हम प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर के० अली के इन शब्दों से सहमत हैं,

“उसका (वालिद प्रथम का) शासनकाल शाँति एवं खुशहाली का काल था।”20 6. सुलेमान 715-717 ई० (Sulayman 715-717 CE)-715 ई० में वालिद प्रथम की मृत्यु के पश्चात् उसका भाई सुलेमान नया खलीफ़ा बना। वह 717 ई० तक इस पद पर रहा। उसके शासनकाल का इस्लाम के इतिहास में कोई विशेष महत्त्व नहीं है। उसका केवल एक महत्त्वपूर्ण कार्य अपनी मृत्यु से पहले अपने पुत्र उमर द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना था।

7. उमर द्वितीय 717-720 ई० (Umar II 717-720 CE)-उमर द्वितीय 717 ई० से 720 ई० तक खलीफ़ा के पद पर रहा। अपने अल्प शासनकाल में उसने इस्लामी साम्राज्य के विस्तार की अपेक्षा इसके संगठन की ओर विशेष ध्यान दिया। उसने मवालियों (mawalis) के प्रति उदार नीति अपनाई एवं मुसलमानों के बराबर अधिकार दिए।

मवाली वे गैर-अरबी मुसलमान थे जिन्होंने इस्लाम को ग्रहण कर लिया था। उसने इस्लाम के प्रसार के उद्देश्य से इसे ग्रहण करने वाले लोगों को विशेष सुविधाएँ प्रदान की। उसने साम्राज्य में फैले भ्रष्टाचार को दूर किया। उसने लोगों को निष्पक्ष न्याय देने का प्रयास किया। उसने साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अनेक महत्त्वपूर्ण पग उठाए। निस्संदेह उमर द्वितीय के शासनकाल को इस्लाम के इतिहास का शाँति काल कहा जा सकता है।

II. उमय्यद वंश का पतन

उमय्यद शासक वंश के पतन के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे।

(1) उमय्यद वंश के कुछ खलीफ़ों को छोड़कर अधिकाँश खलीफ़ों ने प्रशासन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः ऐसे साम्राज्य का डूबना निश्चित था।

(2) उमय्यद वंश के शासक साम्राज्य के हितों की अपेक्षा अपने स्वार्थी हितों में अधिक व्यस्त रहते थे। ऐसे साम्राज्य के सूर्य को अस्त होने से कोई रोक नहीं सकता था।

(3) उमय्यद शासक गैर-अरबों के साथ बहुत मतभेद करते थे। इससे वे उमय्यद वंश के घोर विरोधी हो गए।

(4) उमय्यद वंश के शासक अपनी सेना को नियमित तन्खवाह न दे सके। इस कारण सैनिक भी अपने शासकों से रुष्ट रहते थे। ऐसा साम्राज्य कभी स्थायी नहीं हो सकता।

(5) शिया वंश के लोग उमय्यदों के कट्टर दुश्मन थे। अत: वे उमय्यदों से बदला लेने के लिए किसी स्वर्ण अवसर की प्रतीक्षा में थे।

(6) उमय्यद साम्राज्य में फैली अराजकता का लाभ उठाते हुए अब्बासियों (Abbasids) ने दवा (dawa) नामक एक सुनियोजित आंदोलन चलाया। इस आंदोलन ने उमय्यद वंश के पतन का डंका बजा दिया।

![]()

प्रश्न 6.

अब्बासी वंश के उत्थान एवं पतन के बारे में आप क्या जानते हैं ? वर्णन कीजिए। उत्तर

I. अब्बासियों का उत्थान

अब्बासियों के उत्थान में निम्नलिखित खलीफ़ों ने उल्लेखनीय योगदान दिया

1. अबू-अल-अब्बास 750-754 ई० (Abu-al-Abbas 750-754 CE) अबू-अल-अब्बास ने 750 ई० में अब्बासी वंश की स्थापना की। जिस समय वह सिंहासन पर बैठा उस समय अरब की राजनीतिक दशा बहुत शोचनीय थी। साम्राज्य के अनेक स्थानों पर विद्रोहियों ने उत्पात मचा रखा था। वे अबू-अल-अब्बास को खलीफ़ा स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इस कारण नए खलीफ़ा ने सर्वप्रथम अपना ध्यान उमय्यद विद्रोहियों की ओर किया तथा उनका निर्ममता से दमन किया गया। वह इतना क्रूर था कि उसने अल-सफा (Al-Saffah) (रक्तपात करने वाला) की उपाधि धारण की। 754 ई० में उसकी मृत्यु हो गई।

2. अल-मंसूर 754-775 ई० (AI-Mansur 754-775 CE)-754 ई० में अबू-अल-अब्बास की मृत्यु के पश्चात् उसका भाई अल-मंसूर नया खलीफ़ा बना। उसका वास्तविक नाम अबू जफ़र (Abu Jafar) था। उसने अब्बासी वंश को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अनेक उल्लेखनीय पग उठाए। उसने सर्वप्रथम विद्रोहियों को सबक सिखाया। उसने 762 ई० में बग़दाद (Baghdad) को अब्बासियों की राजधानी घोषित किया। उसने बाइजेंटाइन आक्रमण को भी सफलतापूर्वक रोका। अब्बासी अल-मंसूर ने न केवल अपनी योग्यता से साम्राज्य का विस्तार किया अपितु इसका कुशलतापूर्वक संगठन भी किया।

उसने अपने साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभाजित कि का शासन चलाने के लिए अत्यंत योग्य गवर्नरों को नियुक्त किया गया। उसने शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से साम्राज्य में अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। उसे कला से भी बहुत प्यार था। उसने अपनी राजधानी बग़दाद को अनेक महलों, मस्जिदों, भवनों एवं उद्योगों से सुसज्जित किया। उसने अपने दरबार में अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। उसने न्याय व्यवस्था को अधिक कुशल बनाया।

उसने कृषि तथा व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए उल्लेखनीय पग उठाए। अल-मंसूर की इन शानदार सफलताओं को देखते हुए उसे ठीक ही अब्बासी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार पी० के० हिट्टी के अनुसार, “अल-मंसूर अब्बासियों के महान् खलीफ़ाओं में से एक था। उसने न कि अल शफा ने नए वंश की सुदृढ़ता से स्थापना की।”

3. अल-महदी 775-785 ई० (AI-Mahdi 775-785 CE)-775 ई० में अल-मंसूर की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र अल महदी अब्बासियों का नया खलीफ़ा बना। वह 785 ई० तक इस पद पर रहा। उसने अपने शासनकाल में लोक भलाई के अनेक कार्य किए। उसने अनेक सड़कों का निर्माण किया। उसने यात्रियों की सुविधा के लिए अनेक कुओं एवं सराओं का निर्माण करवाया। उसने शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अनेक मकतब एवं मदरसे खुलवाए। उसने गरीबों, अपाहिजों एवं विधवाओं की धन द्वारा सहायता की।

उसने बुजुर्गों के लिए पैंशन निश्चित की। उसने डाक-व्यवस्था का विकास किया। उसने अनेक भवनों एवं मस्जिदों का निर्माण करवाया। उसने कला तथा साहित्य को प्रोत्साहित किया। उसने कृषि तथा व्यापार के विकास के लिए अनेक पग उठाए। उसने सीरिया एवं खुरासान के विद्रोहों का दमन किया। उसने बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासक कांस्टैनटाइन छठे (Constantine VI) को पराजित कर उसे एक अपमानजनक संधि करने के लिए बाध्य किया।

4. अल-हादी 785-786 ई० (AI-Hadhi 785-786 CE)-785 ई० में अल-हादी नया खलीफ़ा बना। वह अल-महदी का पुत्र था। वह केवल एक वर्ष तक इस पद पर रहा। उसके शासनकाल का अब्बासियों के इतिहास में कोई विशेष महत्त्व नहीं है।

5. हारुन-अल-रशीद 786-809 ई० (Harun-al-Rashid 786-809 CE) हारुन-अल-रशीद अब्बासियों का सबसे महान् एवं शक्तिशाली खलीफ़ा था। वह खलीफ़ा अल-हादी का छोटा भाई था। वह 786 ई० से 809 ई० तक खलीफ़ा के पद पर रहा। उसने अब्बासी वंश के गौरव को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से अनेक उल्लेखनीय कार्य किए।

उसने अपनी तलवार के बल पर न केवल आंतरिक विद्रोहों का दमन किया अपितु अब्बासी साम्राज्य का दूर-दूर तक विस्तार किया। उसने उस समय के शक्तिशाली फ्रैंक (Frank) शासक शॉर्लमेन (Charlemagne) के साथ मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित किए। हारुन-अल-रशीद ने अपने साम्राज्य को संगठित करने के उद्देश्य से प्रशासन में उल्लेखनीय सुधार किए।

उसने प्रजा की भलाई के लिए अनेक पग उठाए। उसने शिक्षा को प्रोत्साहित किया। उसने अनेक प्रसिद्ध विद्वानों, संगीतकारों एवं गायकों को अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया था। उसके शासनकाल में लिखी गई सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक एक हजार एक रातें (The Thousand and One Nights) थी। उसने अनेक अस्पतालों एवं सरायों का निर्माण करवाया। उसने अपनी राजधानी में अनेक विशाल महल, भवन, मस्जिदें एवं बाग बनवाए। वह प्रजा के दुःखों को दूर करने के लिए सदैव तैयार रहता था।

वास्तव में उसके शासनकाल में अब्बासी साम्राज्य में इतनी प्रगति हुई कि ‘इसे स्वर्ण युग’ के नाम से स्मरण किया जाता है। निस्संदेह हारुन-अल-रशीद एक महान् शासक था। प्रसिद्ध लेखक प्रोफेसर मासूदुल हसन के अनुसार, “हारुन-अल-रशीद के अधीन अब्बासी राज्य अपनी उन्नति के शिखर पर पहुँच गया था 122 डॉक्टर ए० रहीम के अनुसार, “खलीफ़ा हारुन इतिहास के सर्वाधिक सफल शासकों में से एक था।”

6. अल-अमीन 809-813 ई० (Al-Amin 809-813 CE)-अल-अमीन 809 ई० से 813 ई० तक खलीफ़ा के पद पर रहा। वह एक अयोग्य एवं विलासी खलीफ़ा प्रमाणित हुआ। इसलिए वह जनसाधारण की सहानुभूति खो बैठा था। इस कारण 809 ई० में अल-अमीन एवं उसके भाई अल-मामुन के मध्य गृह-युद्ध आरंभ हो गया। यह गृह-युद्ध 813 ई० तक चलता रहा। इस गृह-युद्ध के अंत में अल-अमीन पराजित हुआ एवं वह मारा गया। इस प्रकार अल-अमीन के यशहीन शासन का अंत हुआ।

7. अल-मामुन 813-833 ई० (AI-Mamun 813-833 CE)-813 ई० में अल-मामुन अब्बासी वंश का नया खलीफ़ा बना। वह 833 ई० तक इस पद पर रहा। वह एक महान् सेनापति एवं योग्य शासक प्रमाणित हुआ। जिस समय वह सिंहासन पर बैठा उस समय अब्बासी साम्राज्य के चारों ओर अराजकता एवं विद्रोह का वातावरण था। अल-मामुन इन समस्याओं से घबराने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने ईरान, मिस्र, सीरिया, अर्मीनिया, खुरासान एवं यमन में खिलाफ़त के विरुद्ध उठने वाले विद्रोहों का दमन किया।

उसने बाइजेंटाइन साम्राज्य के विरुद्ध अपनी सेना का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। उसने अपने साम्राज्य में शाँति स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। उसने प्रजा की भलाई के लिए अनेक पग उठाए। अत: उसके शासनकाल में प्रजा बहुत खुशहाल थी। उसने सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई। उसे कला एवं साहित्य से बहुत प्यार था। उसके दरबार में अनेक प्रसिद्ध कवियों, इतिहासकारों एवं विद्वानों ने उसके नाम को चार चाँद लगाए।

8. बाद के खलीफ़े (Later Caliphs)-अल-मामुन की मृत्यु के साथ ही अब्बासी राजवंश का पतन आरंभ हो गया था। इसका कारण यह था कि उसके पश्चात् आने वाले सभी खलीफ़े अल-वथिक (al-Wathiq), अल-मुतव्वकिल (al-Mutawakkil) तथा मुनतासिर (Muntasir) आदि सभी अयोग्य एवं निकम्मे निकले। अब्बासी वंश का अंतिम खलीफ़ा अल-मुस्तासिम (al-Mustasim) था। 1258 ई० में चंगेज़ खाँ के पोते हुलेगू (Hulegu) ने बग़दाद पर आक्रमण कर अब्बासी राजवंश का अंत कर दिया।

II. अब्बासी वंश का पतन

अब्बासी वंश के खलीफ़ों ने 750 ई० से 1258 ई० तक शासन किया। इस वंश के पतन के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे–

(1) अल-मामुन के सभी उत्तराधिकारी अयोग्य एवं निकम्मे निकले। उन्होंने प्रशासन की ओर अपना ध्यान नहीं दिया। ऐसे साम्राज्य का पतन निश्चित था

(2) 9वीं शताब्दी में बग़दाद का दूर के प्रांतों पर नियंत्रण कम हो गया। इससे विद्रोहों को प्रोत्साहन मिला। परिणामस्वरूप अब्बासी साम्राज्य में अराजकता फैली।

(3) 9वीं शताब्दी में अब्बासी साम्राज्य में अनेक गुटों एवं छोटे-छोटे राजवंशों का उदय हो गया था। इनकी आपसी लड़ाइयाँ अब्बासी साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुईं।

(4) अब्बासी खलीफ़ों ने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे साम्राज्य के पतन को भला कौन रोक सकता था।

(5) अरबों एवं गैर-अरबों के मध्य चलने वाले लगातार संघर्ष ने अब्बासी साम्राज्य को खोखला बना दिया।

(6) अब्बासी खलीफ़ों ने अपनी विलासिता के लिए लोगों पर भारी कर लगा दिए। इससे लोगों में असंतोष फैला एवं वे उनके विरुद्ध हो गए।

प्रश्न 7.

मध्यकालीन इस्लामी दुनिया की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ क्या थीं ? वर्णन कीजिए।

उत्तर:

मध्यकालीन इस्लामी दुनिया की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी थी। इस काल में मुसलमानों ने अनेक नए क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था। इन क्षेत्रों की भूमि बहुत उपजाऊ थी। अतः कृषि को बहुत प्रोत्साहन मिला।

इस काल में अनेक उद्योग धंधों ने बहुत उन्नति कर ली थी। इससे वाणिज्य एवं व्यापार को एक नई दिशा मिली। उमय्यद एवं अब्बासी खलीफ़ों ने एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से अनेक प्रशंसनीय पग उठाए। निस्संदेह इससे लोगों का आर्थिक जीवन बहुत समृद्ध हुआ।

1. कृषि (Agriculture)—मध्यकाल में इस्लामी साम्राज्य के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। उमय्यद एवं अब्बासी खलीफ़ों ने कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने सिंचाई साधनों का विकास, किया।

उन्होंने साम्राज्य के अनेक भागों में बाँधों, नहरों एवं कुओं का निर्माण किया। उन्होंने उन किसानों को भू-राजस्व एवं अन्य करों में रियायत दी जो कृषि के अधीन नयी भूमि को लाते थे। कृषि भूमि पर राज्य का सर्वोपरि नियंत्रण होता था। राज्य द्वारा भू-राजस्व निश्चित किया जाता था एवं इसे एकत्र किया जाता था। अरबों ने जिन नए ।

प्रदेशों को जीता था उन प्रदेशों में जहाँ भूमि गैर-मुसलमानों के हाथों में रही वहीं उन्हें खराज कर देना पड़ता था। यह पैदावार के अनुसार 20% से लेकर 50% होता था। जो कृषि योग्य भूमि मुसलमानों के अधीन होती थी उस पर उन्हें 10% भू-राजस्व कर देना पड़ता था। इस भेदभाव के चलते अनेक गैर-मुसलमानों ने इस्लाम को ग्रहण कर लिया था।

इससे राज्य की आय कम हो गयी। इस स्थिति से निपटने के लिए खलीफ़ाओं ने पहले धर्मांतरण को निरुत्साहित किया एवं बाद में भू-राजस्व की दर एक समान कर दी।

उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी इराक, सीरिया एवं मिस्त्र के मैदान अनाज की भरपूर पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। अरब एवं इराक खजूरों की पैदावार के लिए विख्यात थे। इस काल में अनेक नयी फ़सलों जैसे कपास, नील, आम, संतरा, केला, तरबूज, पालक (spinach) तथा बैंगन (brinjals) का उत्पादन आरंभ किया गया। इन फ़सलों को यूरोप में निर्यात किया जाता था।

2. उद्योग (Industries)-उमय्यद एवं अब्बासी खलीफ़ों के शासनकाल में उद्योग के क्षेत्र में बहुमुखी विकास हुआ। उस समय समरकंद (Samarkand) कागज़ उद्योग के लिए विशेष रूप से विख्यात था। उस समय बग़दाद काँच के सामान, आभूषण तथा रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। बुखारा दरियों के उद्योग के लिए, दमिश्क इस्पात उद्योग के लिए, कुफा रेशम उद्योग के लिए, कोरडोबा (Cordoba) चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। इनके अतिरिक्त उस समय आभूषण, सूती एवं ऊनी वस्त्र, फर्नीचर एवं दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुओं के उद्योग भी स्थापित थे।

3. वाणिज्य एवं व्यापार (Trade and Commerce)–अरबों का आंतरिक एवं विदेशी व्यापार दोनों उन्नत थे। आंतरिक व्यापार के लिए मुख्यतः ऊँटों का प्रयोग किया जाता था। इनके अतिरिक्त घोड़ों एवं गधों का भी प्रयोग किया जाता था। विदेशी व्यापार जल एवं स्थल दोनों मार्गों से किया जाता था। अरबी साम्राज्य के यूरोप, अफ्रीका, भारत एवं चीन के देशों के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध थे। पाँच शताब्दियों तक अरबी एवं ईरानी व्यापारियों का समुद्री व्यापार पर एकाधिकार रहा।

उस समय व्यापार के लिए लाल सागर, फ़ारस की खाड़ी एवं रेशम मार्ग प्रसिद्ध थे। रेशम मागे चीन से भारत होता हुआ बगदाद तक जाता था। अरबी व्यापारी विदेशों का कागज़, सूती एवं ऊनी वस्त्र, काँच का सामान, चीनी, खजूर एवं बारूद का निर्यात करते थे। इनके बदले वे विदेशों से रेशम, चाय, गर्म 1, सोना, विलासिता का सामान, हाथी दाँत एवं गुलामों का आयात करते थे। उस समय व्यापार संतुलन इस्लामी साम्राज्य के पक्ष में था।

4. शहरीकरण (Urbanization)-इस्लामी साम्राज्य के विस्तार, कृषि एवं उद्योगों के विकास ने शहरीकरण की प्रक्रिया को तीव्र किया। अत: अनेक नए शहर अस्तित्व में आए । इन शहरों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अरब सैनिकों को बसाना था। ये सैनिक स्थानीय प्रशासन चलाने एवं उनकी पुरक्षा में प्रमुख भूमिका निभाते थे।

इन फ़ौजी शहरों को मिस्त्र (misr) कहा जाता था। इन शहरों में इराक में स्थित कुफा, बसरा एवं बग़दाद, मिस्र में स्थित काहिरा एवं फुस्तात एवं स्पेन में स्थित कोरडोबा नामक शहर प्रसिद्ध थे। ये सभी शहर व्यापार के प्रसिद्ध केंद्र थे। एक शहर का दूसरे शहर के साथ परस्पर संपर्क स्थापित किया गया था। इससे व्यापार को बहुत प्रोत्साहन मिला।

![]()

प्रश्न 8.

सूफ़ी मत से आपका क्या अभिप्राय है ? इसकी प्रमुख शिक्षाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

उत्तर:

I. सूफ़ी मत से अभिप्राय

मध्यकाल में इस्लाम में धार्मिक विचारों वाले लोगों का एक नया समूह अस्तित्व में आया जिसे सूफी कहा जाता था। सूफ़ी शब्द से क्या अभिप्राय है इससे संबंधित विद्वानों के विचारों में विभिन्नता है। कुछेक विद्वानों के विचारानुसार उनको सूफ़ी इसलिए कहा जाता था, क्योंकि वे साफ़ (शुद्ध) हृदय वाले थे। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार उनको सूफ़ी इसलिए कहा जाता था क्योंकि परमात्मा के दरबार में वे प्रथम सफ़ (पंक्ति) में खड़े होते थे।

II. सूफ़ी मत की शिक्षाएँ

सूफी मत की प्रमुख शिक्षाएँ निम्नलिखित अनुसार हैं

1. अल्लाह एक है (Unity of Allah)-सूफ़ियों के अनुसार परमात्मा एक है जिसको वे अल्लाह कहते हैं। वह सर्वोच्च, शक्तिशाली तथा सर्वव्यापक है। प्रत्येक स्थान पर उसका आदेश चलता है तथा कोई भी उसकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं जा सकता। वह प्रत्येक स्थान पर उपस्थित है। वह अमर है तथा आवागमन के चक्करों से मुक्त है। वह ही इस सृष्टि का रचयिता, इसकी सुरक्षा करने वाला तथा इसको नष्ट करने वाला है। इन कारणों से सूफी एक अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य की पूजा नहीं करते हैं।

2. पूर्ण आत्म-त्याग (Complete Self-surrender)-अल्लाह के समक्ष पूर्ण आत्म-त्याग सूफ़ी मत के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। उनके अनुसार प्रत्येक सूफ़ी को साँसारिक मोह-माया तथा अपनी इच्छाओं को मिटाकर स्वयं को अल्लाह के समक्ष समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उस अल्लाह की दया प्राप्त कर सकता है तथा उसके बिगड़े हुए कार्य ठीक हो सकते हैं।

3. पीर (Pir)-सूफी मत में पीर या गुरु को सर्वाधिक महत्त्व दिया जाता है। वह अपने मुरीदों की रूहानी उन्नति पर पूर्ण दृष्टि रखता है, ताकि वे इस भवसागर से पार हो सकें तथा अल्लाह के साथ एक हो सकें। एक सच्चा पीर जो स्वयं साँसारिक लगाव से दूर हो तथा जिसने रूहानी ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, वह ही अपने शिष्यों को अंधकार से ज्योति की ओर ले जा सकता है।

4. इबादत (Worship)-सूफ़ी अल्लाह की इबादत (पूजा) पर जोर देते हैं। उनके अनुसार मात्र अल्लाह की इबादत करने से ही मनुष्य इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उनके अनुसार अल्लाह की इबादत नमाज़ द्वारा, रोज़े रखकर, दान करके तथा मक्का की यात्रा करके की जा सकती है। मनुष्य को शुद्ध हृदय से अल्लाह की इबादत करनी चाहिए।

5. नमाज़ (Prayer) सूफ़ियों के अनुसार नमाज़ पढ़ना मनुष्य का सर्वोत्तम कर्त्तव्य है। इसके द्वारा मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज़ परमात्मा तक पहुँचा सकता है। ऐसी नमाज़ सच्चे हृदय से पढ़ी जानी चाहिए। अशुद्ध हृदय से पढ़ी गयी नमाज को पूर्ण रूप से व्यर्थ बताया गया है तथा कुरान में ऐसे व्यक्ति की कड़े शब्दों में आलोचना की गई है।

6. रोजे रखना (Fasting)-सूफ़ी रोज़े रखने में विश्वास रखते थे। ऐसा करने वाले व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है। रोज़ा रखने से अभिप्राय मात्र खाने-पीने की वस्तुओं से परहेज़ करने को ही नहीं, बल्कि प्रत्येक प्रकार की बुराइयों से दूर रहने के लिए कहा गया है।

7. दान (Charity)-संसार के समस्त धर्मों में दान देने के संबंध में प्रचार किया गया है, परंतु सूफ़ी धर्म वालों ने इसको आवश्यक माना है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसकी अपनी आवश्यकता से अधिक आय है को कुछ भाग दान देना आवश्यक है। ऐसा एकत्रित किया गया धन निर्धनों तथा ज़रूरतमंद लोगों में बाँटा जाता है। मनुष्यों से सहानुभूति करने को दान का ही एक भाग समझा गया है। कुरान में निर्धनों की सेवा करने तथा गुलामों को आज़ाद करने को बहुत अच्छा बताया गया है।

8. मक्का की यात्रा (Pilgrimage to Mecca)-मक्का की यात्रा करने को सूफ़ी विशेष महत्त्व देते हैं। सत्य हृदय से की गई इस यात्रा से मनुष्य इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है तथा उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं।

9. भक्ति संगीत (Devotional Music)-सूफ़ी भक्ति संगीत पर बहुत जोर देते हैं। उनका यह पूर्ण विश्वास है कि भक्ति संगीत मानवीय हृदयों में अल्लाह के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। इसके प्रभाव के कारण मनुष्य के बुरे विचार नष्ट हो जाते हैं तथा वह अल्लाह के समीप पहुँच जाता है। सूफ़ियों की धार्मिक संगीत सभाओं को समा कहा जाता है।

10. मानवता से प्रेम (Love of Mankind)-मानवता की सेवा करना सूफ़ी अपना परम कर्त्तव्य मानते हैं। इससे संबंधित वे मनुष्यों के बीच किसी जाति-पाति, रंग या नस्ल आदि का भेदभाव नहीं करते। उनके अनुसार सभी मनुष्य एक ही अल्लाह की संतान हैं। इसलिए उनके बीच किसी प्रकार का भेदभाव करना । का अपमान करना है।

प्रश्न 9.

केंद्रीय इस्लामी प्रदेशों में साहित्य के विकास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

उत्तर:

मध्यकाल में केंद्रीय इस्लामी देशों ने साहित्य के क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति की। अनेक लेखकों ने साहित्य के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। कुछ महत्त्वपूर्ण लेखकों के योगदान का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है

1. इन सिना (Ibn Sina)—इब्न सिना मध्य काल अरब का एक महान् दार्शनिक एवं चिकित्सक था। उसे यूरोप में एविसेन्ना (Avicenna) के नाम से जाना जाता था। उसका जन्म 980 ई० में बुखारा में हुआ था। इब्न सिना ने चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। उसकी रचना अल-कानून-फिल-तिब (al-Qanun fil-Tibb) विश्व में बहुत लोकप्रिय हुई। इसमें चिकित्सा सिद्धांतों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है।

इसमें इब्न सिना के प्रयोगों एवं अनुभवों की जानकारी दी गई है। इस पुस्तक का प्रयोग यूरोप में अनेक वर्षों तक एक प्रमाणिक पाठ्य-पुस्तक के रूप में किया जाता रहा है। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर के० अली के अनुसार, “इब्न सिना की कानून’ कई शताब्दियों तक चिकित्सा की बाईबल रही।”24

2. अबू नुवास (Abu Nuwas)—अबू नुवास खलीफ़ा हारुन-अल-रशीद का प्रसिद्ध दरबारी कवि था। उसने दरबारी जीवन पर अनेक कविताएँ लिखीं। उसने शराब एवं प्रेम जैसे नए विषयों को छुआ। उसकी कविताओं में ईरानी कवियों की छाप देखी जा सकती है। उसे आधुनिक अरबी कविता का एक महान् कवि माना जाता है।

3. रुदकी (Rudki)-रुदकी समानी दरबार का एक महान् कवि था। उसे नयी फ़ारसी कविता का जनक माना जाता है। वह प्रथम कवि था जिसने ग़ज़ल (lyrical poems) एवं रुबाइयाँ (quatrains) लिखीं। रुबाई चार पंक्तियों वाले छंद को कहते हैं। इसका प्रयोग प्रियतम के सौंदर्य का वर्णन करने, संरक्षक की प्रशंसा करने एवं दार्शनिक विचारों का वर्णन करने के लिए किया जाता है।

4. उमर खय्याम (Umar Khayyam)-उमर खय्याम एक महान् कवि, खगोल वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ था। उसका जन्म 1048 ई० में निशापुर (Nishapur) जो कि सल्जुक साम्राज्य की राजधानी थी, में हुआ। उमर खय्याम की गणना विश्व के प्रसिद्ध फ़ारसी कवियों में की जाती है। उसकी रुबाइयों ने लोगों के दिलों पर जादुई प्रभाव छोड़ा। इसी कारण आज विश्व की अनेक भाषाओं में उसकी रुबाइयों का अनुवाद किया जा चुका है। उसने गणित एवं खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। उसने रिसाला (Risala) नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की।

5. फिरदौसी (Firdausi) फिरदौसी महमूद गज़नवी का सर्वाधिक प्रसिद्ध फ़ारसी का दरबारी कवि था। उसका जन्म 950 ई० में खरासान में हुआ था। उसने 30 वर्ष की अथक मेहनत के पश्चात् शाहनामा (Shahnama) नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। इसमें 60,000 पद दिए गए हैं। इसे इस्लामी साहित्य की एक सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है। इसमें प्रारंभ से लेकर अरबों की विजय तक ईरान के इतिहास का काव्यात्मक शैली में वर्णन किया गया है। फिरदौसी के काव्य क्षेत्र में दिए गए उल्लेखनीय योगदान के कारण उसे ठीक ही ‘फ़ारस का होमर’ (Homer of Persia) कहा जाता है।

6. एक हजार एक रातें (The Thousand and One Nights)—यह अनेक प्रसिद्ध कहानियों का संग्रह है। इन कहानियों को अनेक लेखकों द्वारा विभिन्न समयों में लिखा गया था। यह संग्रह मूल रूप से भारतीय-फ़ारसी भाषा में था। दसवीं शताब्दी में इसका अनुवाद अरबी भाषा में बग़दाद में किया गया था। इन कहानियों को शहरज़ाद (Shahrzad) द्वारा अपने पति को हरेक रात को एक-एक करके सुनाया गया था।

इस कारण इस संग्रह को अरबी रातें (The Arabian Nights) के नाम से भी जाना जाता है। बाद में मामलुक काल में इसमें और कहानियाँ जोड़ दी गईं। इन कहानियों को मनुष्य को शिक्षा देने एवं मनोरंजन करने के उद्देश्य से लिखा गया था। ये कहानियाँ अरबी साहित्य में प्रमुख स्थान रखती हैं।

अल-जद्रीज (AIL Iahim) अल-जहीज़ बसरा का एक प्रसिद्ध लेखक था। वह यनानी दर्शन से बहत प्रभावित था। उसने विभिन्न विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखीं। इन पुस्तकों में किताब-अल-बखाला (Kitab-al Bukhala) एवं किताब-अल-हैवान (Kitab-al-Hayawan) सर्वाधिक प्रसिद्ध थीं। प्रथम पुस्तक में कंजूसों की कहानियाँ दी गई हैं तथा लालच के बारे में बताया गया है। द्वितीय पुस्तक में जानवरों की कहानियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें अरबी परंपराओं एवं अंध-विश्वासों का वर्णन किया गया है। अल-जहीज़ के लेखों ने आने वाले लेखकों पर गहन प्रभाव डाला है।

8. ताबरी (Tabari)—ताबरी की गणना अरब के महान् इतिहासकारों में की जाती है। उसकी तारीख-अल रसूल वल मुलक (Tarikh-al-Rasul Wal Muluk) एक अमर रचना है। इसमें उसने संसार की रचना से लेकर 915 ई० तक समूचे मानव इतिहास का वर्णन किया है। इसमें उसने इस्लामी धर्म प्रचारकों एवं राजाओं के इतिहास का विशेष वर्णन किया है। ताबरी ने अपनी पुस्तक में क्रमानुसार घटनाओं का वर्णन किया है। अतः इसे अरबी इतिहास की सबसे प्रामाणिक पुस्तक माना जाता है।

9. अल्बरुनी (Alberuni)-अल्बरुनी ग्यारहवीं शताब्दी का एक महान् विद्वान् एवं इतिहासकार था। उसका जन्म 973 ई० में खीवा (Khiva) में हुआ था। उसने खगोल विज्ञान, गणित, भूगोल, दर्शन, इतिहास एवं धर्म का गहन अध्ययन किया था। जब महमूद गजनवी ने 1017 ई० में खीवा पर विजय प्राप्त की तो अल्बरुनी को बंदी बना लिया गया।

अल्बरुनी को गज़नी लाया गया। उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने उसे अपने दरबार का रत्न बनाया। वह महमूद गज़नवी के भारतीय आक्रमणों के समय उसके साथ भारत आया। भारत में उसने जो कुछ अपनी आँखों से देखा उसके आधार पर उसने एक बहुमूल्य पुस्तक तहकीक-मा-लिल हिंद (Tahqiq ma-lil Hind) की रचना की।

इसे तारीख-ए-हिंद (Tarikh-i-Hind) के नाम से भी जाना जाता है। इसे अरबी भाषा में लिखा गया था। यह 11वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमारा एक विश्वसनीय एवं प्रमाणिक स्रोत है। उसके इस बहुमूल्य योगदान के कारण भारतीय इतिहास में उसे सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर जे० एस० मिश्रा के अनुसार, “तहकीक-मा-लिल हिंद उसके (अल्बरुनी) महान् कार्यों में से एक था, जिसमें उसने भारतीय विषयों जैसे विज्ञान, गणित, भूगोल, दर्शन, इतिहास एवं धर्म का बहुत स्पष्ट ढंग से वर्णन किया है।”

प्रश्न 10.

धर्मयुद्धों के बारे में आप क्या जानते हैं ? इनके क्या परिणाम निकले ? .

उत्तर:

मध्यकालीन विश्व इतिहास में धर्मयुद्धों को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ये धर्मयुद्ध यूरोपीय ईसाइयों एवं मुसलमानों के मध्य 1096 ई० से 1272 ई० के मध्य लड़े गए। इन धर्मयुद्धों की कुल संख्या 8 थी। इन धर्मयुद्धों का उद्देश्य ईसाइयों द्वारा अपनी पवित्र भूमि जेरुसलम (Jerusalem) को मुसलमानों के आधिपत्य से मुक्त करवाना था। इन धर्मयुद्धों के दूरगामी परिणाम निकले।

ईसाइयों एवं मुसलमानों के मध्य धर्मयुद्धों के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है

1. अरबों द्वारा जेरुसलम पर अधिकार (Occupation of Jerusalem by the Arabs)—जेरुसलम ईसा मसीह के जीवन से संबंधित था। इसलिए यह ईसाइयों के लिए बहुत पवित्र भूमि थी। 638 ई० में अरबों ने जेरुसलम पर अधिकार कर लिया था। ईसाइयों के लिए इसे सहन करना कठिन था। अत: वे इसे वापस प्राप्त करने के लिए किसी स्वर्ण अवसर की तलाश में थे।

2. सल्जुक तुर्कों के ईसाइयों पर अत्याचार (Atrocities of Saljuk Turks on Christians)-सल्जुक तुर्कों ने 1071 ई० में जेरुसलम पर अपना अधिकार कर लिया था। वे कट्टर सुन्नी मुसलमान थे। अत: वे अपने साम्राज्य में ईसाई धर्म की उन्नति को सहन नहीं कर सकते थे। अतः उन्होंने ईसाइयों पर घोर अत्याचार शुरू कर दिए। जेरुसलम में रहने वाले ईसाइयों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए। ईसाइयों को तलवार के बल पर इस्लाम धर्म में सम्मिलित किया जाता।

इस्लाम धर्म स्वीकार न करने वाले ईसाइयों को अनेक प्रकार के कर देने के लिए बाध्य किया गया। निस्संदेह इससे स्थिति विस्फोटक हो गई। डॉक्टर एफ० सी० कौल एवं डॉक्टर एच० जी० वारेन के अनुसार, “इस प्रकार सल्जुक तुर्कों को जंगली जानवर समझा जाने लगा जिससे पवित्र शहर (जेरुसलम) को मुक्त करवाना आवश्यक समझा गया।”26

3. तात्कालिक कारण (Immediate Cause)-ईसाइयों का खून मुसलमानों से बदला लेने के लिए खौल रहा था। वास्तव में युद्ध के लिए बारूद पूर्ण रूप से तैयार था। उसे केवल एक चिंगारी दिखाने की आवश्यकता थी। 1092 ई० में सल्जुक सुलतान मलिक शाह की मृत्यु के पश्चात् उसके साम्राज्य का विखंडन आरंभ हो गया। बाइजेंटाइन सम्राट् एलेक्सियस प्रथम (Alexius I) ने यह स्वर्ण अवसर देख कर जेरुसलम एवं अन्य क्षेत्रों पर अधिकार करने की योजना बनाई।

इस उद्देश्य से उसने पोप अर्बन द्वितीय (Pope Urban II) को सहयोग देने की अपील की। पोप अर्बन द्वितीय इसके लिए तुरंत तैयार हो गया। ऐसा करके वह अपने प्रभाव में वृद्धि करना चाहता था। उसने 26 नवंबर, 1095 ई० को फ्रांस के क्लेयरमांट (Clermont) नामक नगर में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। इसमें उसने ईसा मसीह के पवित्र स्थान जेरुसलम की रक्षा के लिए समस्त ईसाइयों को धर्मयुद्ध में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया।

I. प्रथम धर्मयुद्ध : 1096-1099 ई०

प्रथम धर्मयुद्ध का आरंभ 1096 ई० में हुआ। पोप अर्बन द्वितीय के भाषण से उत्तेजित होकर लगभग 70 हजार धर्मयोद्धा (Crusaders) पीटर दा हरमिट (Peter the Hermit) के नेतृत्व में जेरुसलम को मुसलमानों से मुक्त कराने के लिए चल पड़े। इन धर्मयोद्धाओं ने कुंस्तुनतुनिया (Constantinople) पर आक्रमण कर वहाँ लूटमार आरंभ कर दी।

तुर्क मुसलमानों ने जो कि अत्यधिक संगठित थे ने, अधिकाँश धर्मयोद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया। इसी दौरान फ्राँस, जर्मनी एवं इटली के शासकों ने एक विशाल सेना गॉडफ्रे (Godfrey) के नेतृत्व में जेरुसलम की ओर रवाना की। इन सैनिकों ने एडेस्सा (Edessa) एवं एंटीओक (Antioch) पर अधिकार कर लिया।

उन्होंने 15 जुलाई, 1099 ई० में जेरुसलम पर अधिकार कर लिया। निस्संदेह यह उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण सफलता थी। जेरुसलम पर अधिकार करने के पश्चात् धर्मयोद्धाओं ने बड़ी संख्या में मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ ही प्रथम धर्मयुद्ध का अंत हो गया। गॉडफ्रे को जेरुसलम का शासक घोषित कर दिया गया।

इस प्रदेश को आउटरैमर (Outremer) भाव समुद्रपारीय भूमि का नाम दिया गया। ए० जे० ग्रांट एवं डी० पी० जे० फिंक के अनुसार, “प्रथम धर्मयुद्ध प्रत्येक पक्ष से सबसे महान् एवं सर्वाधिक सफल था।”

II. द्वितीय धर्मयुद्ध : 1147-1149 ई०

मुसलमानों ने 25 दिसंबर, 1144 ई० को एडेस्सा (Edessa) पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात् मुसलमानों ने इस नगर में भयंकर लूटमार की। एडेस्सा का पतन निस्संदेह धर्मयोद्धाओं के लिए एक घोर अपमान की बात थी। इससे संपूर्ण यूरोप में मुसलमानों के विरुद्ध एक रोष लहर फैल गई। संत बर्नार्ड (St. Bernard) ने जेरुसलम की सुरक्षा के लिए धर्मयोद्धाओं में एक नई स्फूर्ति का संचार किया।

इससे द्वितीय धर्मयुद्ध के लिए विस्फोट तैयार हो गया। इस धर्मयुद्ध में फ्रांस के शासक लुई सप्तम (Louis VII) एवं जर्मनी के शासक कोनार्ड तृतीय (Conard III) ने हिस्सा लिया। दोनों शासकों की संयुक्त सेनाएँ 1147 ई० में सीरिया की ओर चल पड़ी।

इससे द्वितीय धर्मयुद्ध आरंभ हो गया। ये सैनिक एंटीओक (Antioch) पहुँचे। यहाँ दमिशक (Damascus) को घेरा डालने का निर्णय किया गया। यह घेरा कई माह तक चलता रहा। इस समय के दौरान जर्मनी एवं फ्रांस के शासकों के मध्य गहरे मतभेद उत्पन्न हो गए। परिणामस्वरूप उनके सैनिक वापस लौट गए एवं द्वितीय धर्मयुद्ध विफल हो गया। प्रसिद्ध इतिहासकारों एफ० सी० कौल एवं एच० जी० वारेन का यह कहना ठीक है कि, “द्वितीय धर्मयुद्ध बिना कुछ प्राप्त किए समाप्त हो गया सिवाए इसके कि इसने व्यक्तिगत लालच एवं असमर्थता प्रकट की। 28

III. तृतीय धर्मयुद्ध 1189-1192 ई०

1171 ई० में सलादीन (Saladin) ने मिस्र में सत्ता हथिया ली थी। उसकी सबसे महत्त्वपूर्ण सफलता 1187 ई० में जेरुसलम पर अधिकार करना था। जेरुसलम पर अधिकार से संपूर्ण ईसाई जगत् में तहलका फैल गया। अतः यूरोप के ईसाइयों ने जेरुसलम पर पुनः अधिकार करने का निर्णय किया। इस उद्देश्य से जर्मनी के सम्राट फ्रेडरिक बारबरोसा (Fraderick Barbarosa),

फ्रांस के सम्राट फिलिप ऑगस्ट्स (Philip Augustus) तथा इंग्लैंड के सम्राट रिचर्ड (Richard) ने संयुक्त रूप से आक्रमण करने का निर्णय किया। अतः उन्होंने 1189 ई० में तीसरे धर्मयुद्ध की घोषणा कर दी। किंतु उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली। अंत बाध्य होकर रिचर्ड ने 1192 ई० में सलादीन के साथ समझौता कर लिया। इस समझौते के अधीन सलादीन ने ईसाइयों को जेरुसलम में उपासना की आज्ञा दे दी। प्रसिद्ध लेखक पी० एस० फ्राई के अनुसार, “यह सलादीन की उदारता का प्रतिरूप था।”

![]()

IV. अन्य धर्मयुद्ध 1202-72 ई०

1202 ई० से 1272 ई० के मध्य ईसाइयों एवं यूरोपियों के मध्य पाँच अन्य धर्मयुद्ध हुए। चौथा धर्मयुद्ध 1202 ई० से 1204 ई०, पाँचवां धर्मयुद्ध 1216 ई० से 1220 ई०, छठा धर्मयुद्ध 1228 ई०, सातवां धर्मयुद्ध 1249 ई० से 1254 ई० एवं आठवां धर्मयुद्ध 1270 ई० से 1272 ई० के मध्य हुआ। इन धर्मयुद्धों के दौरान ईसाइयों को बहुत कम सफलताएँ मिलीं। अंततः वे अपने उद्देश्यों में विफल रहे। 1291 ई० में मिस्त्र के शासकों ने पूर्ण रूप से ईसाइयों को फिलिस्तीन से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की।

V. धर्मयुद्धों के परिणाम

धर्मयोद्धा पवित्र भूमि जेरुसलम पर अधिकार करने में विफल रहे किंतु इसके दूरगामी परिणाम निकले।

- धर्मयुद्धों के कारण पोप की प्रतिष्ठा एवं गौरव में बहुत वृद्धि हुई।

- धर्मयुद्धों के कारण सामंतों की शक्ति का पतन हुआ एवं राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई।

- धर्मयुद्धों के दौरान मुसलमानों एवं ईसाइयों ने एक-दूसरे के क्षेत्रों में भारी लूटमार की। इससे दोनों समुदायों के मध्य नफ़रत की भावना फैली।

- धर्मयुद्धों में यूरोपीय स्त्रियों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कारण उनकी स्थिति में सुधार आया एवं उनका दृष्टिकोण विशाल हुआ।

- धर्मयुद्धों के कारण सामंतों के प्रभाव में कमी आई। इससे लोगों को उनके अत्याचारों से छुटकारा मिला।

- धर्मयुद्धों के कारण यूरोपियों के ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई। वे मुस्लिम नगरों एवं विज्ञान के क्षेत्रों में हुई प्रगति को देखकर चकित रह गए।

- धर्मयुद्धों के कारण पश्चिम एवं पूर्व के मध्य व्यापार को एक नया प्रोत्साहन मिला।

- व्यापार के विकास ने भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहित किया।

- धर्मयुद्धों के कारण यूरोपियों एवं मुसलमानों का एक-दूसरे से संपर्क हुआ। वे एक-दूसरे की संस्कृति से प्रभावित हुए।

- धर्मयुद्धों ने युद्ध कला को भी प्रभावित किया।

इस काल में सुरक्षा के उद्देश्य से विशाल दुर्गों का निर्माण किया गया। इन दुर्गों को ध्वस्त करने के लिए नए हथियारों एवं बारूद की खोज की गई। धर्मयुद्धों के प्रभाव के बारे में लिखते हुए प्रोफेसर के० अली का कथन है कि, “विश्व के इतिहास में धर्मयुद्धों के महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़े।”

| क्रम संख्या | वर्ष | घटटना |

| 1. | 570 ई० | पैंगंबर मुहम्मद का मक्का में जन्म। |

| 2. | 595 ई० | पैगंबर मुल्तम्मद का खदीज़ा से विवाहा। |

| 3. | 610 ई० | पैगंबर मुहम्मद को इलहाम (ज्ञान) प्राप्त हुआ। |

| 4. | 612 ई० | पैगंबर मुहम्मद द्वारा प्रथम सार्वर्जनिक उपदेश। |

| 5. | 622 ई० | पैगंबर मुहम्पद द्वारा मक्का से मदीना हिजरत। |

| 6. | 624 ई० | बढ़ की लड़ाई। |

| 7. | 625 ई० | उहुद की लड़ाई। |

| 8. | 627 ई० | खंदक की लड़ाई। |

| 9. | 628 ई० | प्रेद्षेविया की संधि। |

| 10. | 630 ई० | मक्का की विजय। |

| 11. | 632 ई० | पैंगंबर मुहम्मद की मदीना में मृत्यु। |

| 12. | 632-634 ई० | प्रथन खली फ़्रो अबू बकर का शासनकाल। |

| 13. | 634-644 ई० | दिलीय खलीक़ा उभर का श्रासनकाल। |

| 14. | 638 ई० | अरबों द्वारा जेरस्सलम पर अधिकार। |

| 15. | 644-656 ई० | तृतीय बलीफ़ा उथमान का शासनकाल। |

| 16. | 650 ई० | कुरान का संकलन। |

| 17. | 656-661 ई० | चतुर्थ खलीफ़ा अली का श्रासनकाल। |

| 18. | 656 ई० | रैंटों की लड़ाई। |

| 19. | 657 ई० | सिष्सिन की लड़ाई। |

| 20. | 680 ई० | करवला की लक़ाई। |

| 21. | 685-705 ई० | अब्द-अल-यलिक का शासनकाल। अरबी को साम्राज्य की भाषा घोषित करना एवं इस्लामी सिक्के जारी करना। जैल्सलय में ‘डोम आँफ़ दी रॉक नामक प्रसिद्ध मस्जिद का निर्माण। |

| 22. | 750 ई० | उमय्यद वंश का अंत। अबू-अल-अब्बास द्वारा अख्बासी वेश की स्थापना। |

| 23. | 750-754 ई० | अस्बू-अल-अब्यास का शासनकाल। |

| 24. | 786-809 ई० | हारन-अल-रशीद का शासनकाल। |

| 25. | 801 ई० | बसरा की प्रसिद्ध सूकी संत राबिया की मृत्यु। |

| 26. | 809 ई० | अल-अमीन एवं अल-मामुन के मध्य गृहु युद्ध का आरंभ। |

| 27. | 820 ई० | ताहिरी वंश की बुरासान में ताहिर द्वारा स्थापना। निशापुर को राजधानी बनाना। |

| 28. | 850 ई० | समारा में अल-मुतव्वकिल नामक मस्जिद का निर्माण। |

| 29. | 861 ई० | धुलनुन मिस्री की मिस्र में मृत्यु। |

| 30. | 868 ई० | अहमद-इब्न-तुलुन द्वारा तुलुनी वंश की मिस्न में स्थापना। |

| 31. | 873 ई० | ताहिरी वंश का याकूब द्वारा अंत। |

| 32. | 874-999 ई० | समानी वंश का शासन। |

| 33. | 909 ई० | अल-महदी द्वारा फ़ातिमी वंश की स्थापना। |

| 34. | 932 ई० | मुइज-उद्-दौला द्वारा डेलाम में बुवाही वंश की स्थापना। शिराज को राजधानी घोषित करना। |

| 35. | 945 ई० | बुवाहियों द्वारा बग़ाद पर कब्ज़ा। |

| 36. | 969 ई० | फ़ातिमी खलीफ़ा द्वारा बग़दाद पर अधिकार। |

| 37. | 973 ई० | काहिरा को फ़ातिमी साम्राज्य की राजधानी घोषित करना। |

| 38. | 962-1186 ई० | गज़नी वंश का शासन। |

| 39. | 980 ई० | इब्न सिना (एविसेन्ना) का बुखारा में जन्म। |

| 40. | 1030 ई० | महमूद गज़नवी की मृत्यु। |

| 41. | 1037 ई० | तुग़रिल बेग़ एवं छागरी बेग़ द्वारा सल्जुक वंश की स्थापना। |

| 42. | 1055 ई० | सल्जुक तुर्कों द्वारा बग़दाद पर अधिकार। बुवाही वंश का अंत। |

| 43. | 1063-1072 ई० | सल्जुक सुल्तान अल्प अरसलन का शासनकाल। |

| 44. | 1092 ई० | सल्जुक सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु। |

| 45. | 1095 ई० | पोप अर्बन द्वितीय द्वारा प्रथम धर्मयुद्ध का आह्वान। |

| 46. | 1096-1099 ई० | प्रथम धर्मयुद्ध। |

| 47. | 1099 ई० | जेरुसलम पर ईसाइयों का अधिकार। |

| 48. | 1144 ई० | तुर्कों द्वारा एडेस्सा पर अधिकार। |

| 49. | 1147-49 ई० | दूसरा धर्मयुद्ध। |

| 50. | 1171 ई० | सलादीन मिस्र का शासक बना। |

| 51. | 1187 ई० | मुसलमानों द्वारा जेरुसलम पर पुन: अधिकार। |

| 52. | 1189-1192 ई० | तीसरा धर्मयुद्ध। |

| 53. | 1192 ई० | इंग्लैंड के शासक रिचर्ड द्वारा सलादीन के साथ समझौता। |

| 54. | 1258 ई० | मंगोलों द्वारा बग़दाद पर कब्ज़ा। |

| 55. | 1291 ई० | मिस्न के शासकों द्वारा ईसाइयों को फिलिस्तीन से बाहर निकालना। |

संक्षिप्त उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1.

सातवीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में बदूओं के जीवन की क्या विशेषताएँ थीं ?

उत्तर:

सातवीं शताब्दी ई० में इस्लाम के उदय से पूर्व अरब में जाहिलिया अथवा अज्ञानता के युग का बोलबाला था। उस समय अरब में बदू लोगों की प्रमुखता थी। बद् खानाबदोश कबीले थे। वे चरागाह की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। लूटमार करना एवं आपस में झगड़ना उनके जीवन की एक प्रमुख विशेषता थी।

उस समय अरब समाज में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। उन्हें केवल एक भोग-विलास की वस्तु समझा जाता था। समाज में अन्य अनेक कुप्रथाएँ भी प्रचलित थीं। उस समय अरब के लोग एक अल्लाह की अपेक्षा अनेक देवी-देवताओं की उपासना करते थे। प्रत्येक कबीले का अपना अलग देवी-देवता होता था।

उस समय के लोग अनेक प्रकार के अंध-विश्वासों एवं जादू-टोनों में भी विश्वास रखते थे। क्योंकि अरब का अधिकाँश क्षेत्र बंजर, वनस्पति रहित एवं दुर्गम था इसलिए अरबों का आर्थिक जीवन भी बहुत पिछड़ा हुआ था। अरबों का कोई व्यवस्थित राजनीतिक संगठन भी नहीं था। उनमें एकता एवं राष्ट्रीयता की भावना बिल्कुल नहीं थी।

प्रश्न 2.

सातवीं शताब्दी ई० में इस्लाम से पूर्व अरब की स्थिति कैसी थी ?

उत्तर:

सातवीं वीं शताब्दी ई० में इस्लाम से पूर्व अरब की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति बहुत शोचनीय थी। अरब के बदू लोग खानाबदोशी जीवन व्यतीत करते थे। वे लूटमार करते थे एवं आपस में झगड़ते रहते थे। समाज में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें केवल एक विलासिता की वस्तु समझा जाता था। उन्हें किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था।

लोग नैतिक दृष्टि से बहुत गिर चुके थे। लोगों के साथ धोखा करना, भ्रष्टाचार एवं स्त्रियों की इज्जत लूटना एक सामान्य बात थी। समाज में दासों पर घोर अत्याचार किए जाते थे। उस समय अरब में कृषि, उद्योग एवं व्यापार बहुत पिछड़े हुए थे। अरब लोगों में मूर्ति पूजा का व्यापक प्रचलन था तथा वे अंध-विश्वासों में विश्वास रखते थे। उस समय अरब लोग अनेक कबीलों में बँटे हुए थे। उनमें एकता एवं राष्ट्रीय भावना का अभाव था।

प्रश्न 3.

इस्लाम के उदय से पूर्व अरब कबीलों के बारे में आप क्या जानते हैं?

उत्तर:

इस्लाम के उदय से पूर्व अरब कबीलों की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित थीं

(1) उस समय अरब लोग कबीलों में बँटे हुए थे। प्रत्येक कबीले का मुखिया शेख कहलाता था। उसका चुनाव कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार परंतु मुख्य रूप से व्यक्तिगत साहस तथा बुद्धिमत्ता के आधार पर किया जाता था।

(2) प्रत्येक कबीले के अपने देवी-देवता होते थे। इनका मूर्तियों के रूप में मस्जिदों में उपासना की जाती थी।

(3) अधिकांश कबीले खानाबदोश होते थे। वे अपने लिए भोजन तथा ऊँटों के लिए चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान में आते-जाते रहते थे।

(4) कुछ कबीले स्थायी रूप से शहरों में बस गये थे। ये कबीले व्यापार अथवा कृषि का कार्य करते थे।

(5) गैर-अरब व्यक्ति (मवाली) धर्मांतरण के बाद कबीले का सदस्य बन सकता था, किंतु उसके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था।

प्रश्न 4.

इस्लाम के उदय से पूर्व अरब समाज के सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताएँ क्या थी ?

उत्तर:

(1) अरबों के समाज का मूल आधार परिवार था। उस समय संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। परिवार पितृतंत्रात्मक होते थे।

(2) मुहम्मद के जन्म से पूर्व अरब समाज में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। पुत्री के जन्म को परिवार के लिए अपशगुन माना जाता था। समाज में जो अधिकार पुरुषों को दिए गए थे, स्त्रियों को उन सभी अधिकारों से वंचित रखा गया था।

(3) उस समय शिक्षा के क्षेत्र में अरब लोग पिछड़े हुए थे। अधिकाँश अरब अनपढ़ थे। स्त्रियों की शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था।

(4) उस समय अरब समाज में अनैतिकता का बोलबाला था। लूटमार करना तथा लोगों के साथ धोखा करना। उस समय एक सामान्य बात थी। स्त्रियों के साथ अनैतिक संबंध स्थापित करना एक गर्व की बात मानी जाती थी।

(5) उस समय अरब के लोग विभिन्न साधनों से अपना मनोरंजन करते थे। नृत्य एवं गान उनके मनोरंजन का प्रमुख साधन था।

(6) उस समय बदुओं का प्रमुख भोजन खजूर एवं दूध था। वे इसके अतिरिक्त गेहूँ, बाजरा, अंगूर, खुमानी, सेब, बादाम एवं केले आदि का भी प्रयोग करते थे। वे ऊँट, भेड़ एवं बकरियों का माँस खाते थे।

(7) उस समय अरब समाज में दास प्रथा का व्यापक प्रचलन था। युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों को दास बना लिया जाता था। दासों के साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया जाता था।

प्रश्न 5.

अरब लोगों में ऊँट का क्या महत्त्व था ?

उत्तर:

अरब लोगों के जीवन में ऊँट को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता था। उसे रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। उसके बिना रेगिस्तान में जीवन के बारे में सोचा नहीं जा सकता। ऊँट 57° सेंटीग्रेड के उच्च तापमान में भी एक दिन में 160 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। वह 300 किलोग्राम से अधिक का भार ढो सकता है। वह कई दिनों तक बिना पानी पीये जीवित रह सकता है।

यह बदू लोगों के यातायात का प्रमुख साधन है। लोग ऊँटनी का दूध पीते हैं, इसका माँस खाते हैं, इसकी खाल का तंबू बनाते हैं तथा इसके गोबर का आग के लिए प्रयोग करते हैं। इसके मूत्र से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इसे शेख़ की दौलत का प्रतीक माना जाता है। बढ़े इसे विवाह के अवसर पर दहेज के रूप में देते हैं। ऊँट के महत्त्व के संबंध में खलीफ़ा उमर ने लिखा है कि, “अरबवासी वहीं फलते-फूलते हैं जहाँ ऊँट होता है।”

प्रश्न 6.

पैगंबर मुहम्मद के जीवन पर एक संक्षिप्त नोट लिखें।

उत्तर:

पैगंबर मुहम्मद इस्लाम के संस्थापक थे। उनका जन्म 570 ई० में कुरैश कबीले में हुआ। उनके माता पिता की शीघ्र मृत्यु हो गई थी। अत: उनका बचपन अनेक कठिनाइयों में व्यतीत हुआ। उनका 595 ई० में खदीज़ा के साथ विवाह हुआ। 610 ई० में पैगंबर मुहम्मद को मक्का की हीरा नामक गुफा में नया ज्ञान प्राप्त हुआ। यह ज्ञान उन्हें महादूत जिबरील द्वारा दिया गया।

612 ई० में पैगंबर मुहम्मद ने मक्का में अपना प्रथम सार्वजनिक उपदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने एक नए समाज का गठन किया जिसे उम्मा का नाम दिया गया। मक्का के लोग पैगंबर मुहम्मद के विचारों से सहमत न थे। अतः वे उसके कट्टर विरोधी बन गए। विवश होकर 622 ई० में पैगंबर मुहम्मद ने मक्का से मदीना को हिजरत की। उन्होंने 630 ई० में मक्का पर विजय प्राप्त की।

यह उनके जीवन की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी। पैगंबर मुहम्मद ने लोगों को एक अल्लाह, आपसी भाईचारे, सादा एवं पवित्र जीवन व्यतीत करने एवं स्त्रियों का सम्मान करने का संदेश दिया। उनकी सरल शिक्षाओं से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए एवं वे इस्लाम में सम्मिलित हुए। 632 ई० में पैगंबर मुहम्मद जन्नत (स्वर्ग) चले गए।

प्रश्न 7.

पैगंबर मुहम्मद ने हिजरत क्यों की ? इसका इस्लाम में क्या महत्त्व था ?

उत्तर:

पैगंबर मुहम्मद की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण मक्का के अनेक प्रभावशाली लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे। इसके दो प्रमुख कारण थे। प्रथम, पैगंबर मुहम्मद मूर्ति पूजा के कटु आलोचक थे। उस समय मक्का में काबा नामक स्थान पर 360 देवी-देवताओं की मूर्तियाँ थीं। इनके दर्शनों के लिए प्रत्येक वर्ष लाखों लोग मक्का की यात्रा पर आते थे।

यह काबा पर नियंत्रण करने वाले पुजारी वर्ग तथा कुरैश कबीले के लोगों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत था। अत: पैगंबर मुहम्मद द्वारा मूर्ति पूजा की आलोचना उनके लिए एक गंभीर ख़तरे की चेतावनी थी। दूसरा, पैगंबर मुहम्मद अरब समाज में प्रचलित अंध-विश्वासों को दूर कर इसे एक नई दिशा देना चाहते थे। इसे मक्का के रूढ़िवादी लोग पसंद नहीं करते थे। अतः उन्होंने अपने स्वार्थी हितों को देखते हुए लोगों को पैगंबर मुहम्मद

के विरुद्ध भड़काना आरंभ कर दिया। इन लोगों ने अनेक बार पैगंबर मुहम्मद को जान से मारने का प्रयास किया तथा उनके अनुयायियों को कठोर यातनाएँ दीं। अतः बाध्य होकर पैगंबर मुहम्मद 28 जून, 622 ई० को मक्का से मदीना कूच कर गए। वह 2 जुलाई, 622 ई० को मदीना पहुँचे। इस घटना को मुस्लिम इतिहास में हिजरत कहा जाता है। यह घटना पैगंबर मुहम्मद के जीवन में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुई। इस वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर का आरंभ हुआ।

![]()

प्रश्न 8.

हज़रत मुहम्मद साहिब कौन थे ? उनकी प्रमुख शिक्षाएँ क्या थी ?

अथवा

पैगंबर मुहम्मद की मुख्य शिक्षाओं को लिखिए।

उत्तर:

हज़रत मुहम्मद साहिब इस्लाम के संस्थापक थे। उनकी प्रमुख शिक्षाएँ निम्नलिखित हैं–

(1) अल्लाह एक है-पैगंबर मुहम्मद ने अपनी शिक्षाओं में बार-बार इस बात पर बल दिया कि अल्लाह एक है। वह सर्वोच्च एवं सर्वशक्तिमान है। वह जो चाहे कर सकता है। वह संसार की रचना करता है। वह इसकी पालना करता है। वह जब चाहे इसे नष्ट कर सकता है। संसार की सभी वस्तुएँ उसके नियंत्रण में हैं। उसकी अनुमति के बिना संसार का पत्ता तक नहीं हिल सकता। वह अत्यंत दयावान् है।

(2) कर्म सिद्धांत में विश्वास-इस्लाम में कर्म सिद्धांत पर विशेष बल दिया गया है। इसके अनुसार जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बीजोगे वैसा काटोगे। यदि कर्म अच्छे होंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। किसी भी स्थिति में कर्मों से छुटकरा नहीं मिलेगा। कुरान के अनुसार कयामत के दिन स्वर्ग एवं नरक का निर्णय इस जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार ही होगा।

(3) समानता में विश्वास-इस्लाम में समानता को विशेष महत्त्व दिया गया है। इसके अनुसार सभी एक अल्लाह के बच्चे हैं। अत: सभी भाइ-बहन हैं। इस्लाम में अमीर-गरीब, जाति, भाषा, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सभी को एक समान अधिकार दिए गए हैं।

(4) मूर्ति पूजा का खंडन-इस्लाम मूर्ति पूजा का कट्टर विरोधी है। पैगंबर मुहम्मद के समय में अरब देश में मूर्ति पूजा का बहुत प्रचलन था। केवल काबा में ही सैंकड़ों मूर्तियाँ स्थपित की गई थीं। पैगंबर मुहम्मद ने मूर्ति पूजा का जोरदार शब्दों में खंडन किया। उन्होंने मक्का पर अधिकार करने के पश्चात् काबा में सभी मूर्तियों को नष्ट कर डाला। पैगंबर मुहम्मद का कथन था कि हमें केवल एक अल्लाह की उपासना करनी चाहिए।

प्रश्न 9.

इस्लाम के पाँच स्तंभ क्या हैं ?

उत्तर: