Haryana State Board HBSE 11th Class History Important Questions Chapter 6 तीन वर्ग Important Questions and Answers.

Haryana Board 11th Class History Important Questions Chapter 6 तीन वर्ग

निबंधात्मक उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1.

मध्यकालीन यूरोपीय समाज में प्रचलित तीन वर्ग कौन-से थे? इनकी प्रमुख विशेषताएँ क्या थी?

उत्तर:

मध्यकालीन यूरोपीय समाज तीन वर्गों में बँटा हुआ था। प्रथम वर्ग में पादरी, दूसरे वर्ग में कुलीन एवं तीसरे वर्ग में किसान सम्मिलित थे। प्रथम दो वर्गों में बहुत कम लोग सम्मिलित थे। उन्हें अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। वे विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। समाज की अधिकाँश जनसंख्या तीसरे वर्ग से संबंधित थी। उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अपने गुज़ारे के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। इन तीनों वर्गों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है

1. पादरी वर्ग (The Clergy):

मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी प्रथम वर्ग में सम्मिलित थे। इस वर्ग में पोप, आर्कबिशप एवं बिशप सम्मिलित थे। यह वर्ग बहुत शक्तिशाली एवं प्रभावशाली था। इसका चर्च पर पूर्ण नियंत्रण था। चर्च के अधीन विशाल भूमि होती थी, जिससे उसे बहुत आमदनी होती थी। लोगों द्वारा दिया जाने वाला दान भी चर्च की आय का एक प्रमुख स्रोत था।

इनके अतिरिक्त चर्च किसानों पर टीथ (tithe) नामक कर लगाता था। यह किसानों की कुल उपज का दसवाँ भाग होता था। चर्च की इस विशाल आय के चलते पादरी वर्ग बहुत धनी हो गया था। इस वर्ग का यूरोप के शासकों पर भी बहुत प्रभाव था। ये शासक पोप की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं रखते थे। कुलीन वर्ग भी पादरी वर्ग का बहुत सम्मान करता था।

पादरी वर्ग को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। वे राज्य को किसी प्रकार का कोई कर नहीं देते थे। वे विशाल एवं भव्य महलों में रहते थे। यद्यपि वे लोगों को पवित्र जीवन व्यतीत करने का उपदेश देते थे किन्तु वे स्वयं विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। वे चर्च की संपत्ति का दुरुपयोग करने से नहीं हिचकिचाते थे। लोगों को धर्मोपदेश देने का कार्य निम्न वर्ग के पादरी करते थे।

2. कुलीन वर्ग (The Nobility):

कुलीन वर्ग दूसरे वर्ग में सम्मिलित था। यूरोपीय समाज में इस वर्ग की विशेष भूमिका थी। केवल कुलीन वर्ग के लोगों को ही प्रशासन, चर्च एवं सेना के उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। उन्हें अनेक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त थे। वे सभी प्रकार के करों से मुक्त थे। उनके पास विशाल जागीरें होती थीं। कुलीन इन जागीरों पर एक छोटे राजे के समान शासन करते थे।

वे अपने न्यायालय लगाते थे तथा मुकद्दमों का निर्णय देते थे। वे अपने अधीन सेना रखते थे। उन्हें सिक्के जारी करने का भी अधिकार प्राप्त था पर कर लगाने का भी अधिकार था। वे कृषकों से बेगार लेते थे। उनके पशु किसानों की खेती उजाड़ देते थे, किंतु इन पशुओं को रोकने का साहस उनमें नहीं था। कुलीन अपने क्षेत्र में आने वाले माल पर चुंगी लिया करते थे।

कलीन वर्ग बहत धनवान था। राज्य की अधिकाँश संपत्ति उनके अधिकार में थी। वे विशाल महलों में रहते थे। वे बहुत विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। उनकी सेवा में बड़ी संख्या में नौकर-नौकरानियाँ होती थीं। संक्षेप में कुलीन वर्ग की यूरोपीय समाज में उल्लेखनीय भूमिका थी। प्रसिद्ध इतिहासकार जे० ई० स्वैन के अनुसार, “उच्च श्रेणी (कुलीन वर्ग) को अधिकाँश विशेषाधिकार प्राप्त थे तथा उसके पास अधिकाँश दौलत थी।

3. किसान (The Peasants):

किसान यूरोपीय समाज के तीसरे वर्ग से संबंधित थे। तीसरे वर्ग की गणना यूरोपीय समाज के सबसे निम्न वर्ग में की जाती थी। यूरोपीय समाज की कुल जनसंख्या का 85% से 90% भाग किसान थे। उस समय समाज में दो प्रकार के किसान थे। ये थे स्वतंत्र किसान एवं कृषकदास। इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है

(क) स्वतंत्र किसान (Free Peasants):

यूरोपीय समाज में स्वतंत्र किसानों की संख्या बहुत कम थी। यद्यपि वे अपनी भूमि सामंतों से प्राप्त करते थे किंतु वे इस पर अपनी इच्छानुसार खेती करते थे। सामंत इन किसानों से बेगार नहीं लेते थे। उन पर कृषकदासों की तरह प्रतिबंध नहीं लगे हुए थे। वे केवल निश्चित मात्रा में सामंतों को भूमि कर प्रदान करते थे।

(ख) कृषकदास (Serfs):

यूरोपीय समाज की अधिकाँश जनसंख्या कृषकदास से संबंधित थी। कृषकदासों का जीवन नरक के समान था। उनके प्रमुख कर्त्तव्य ये थे-

(1) वर्ष में कम-से-कम 40 दिन सामंत (लॉर्ड) की सेना में कार्य करना।

(2) उसे एवं उसके परिवार के सदस्यों को सप्ताह में तीन अथवा उससे कुछ अधिक दिन सामंत की जागीर पर जा कर काम करना पड़ता था। इस श्रम से होने वाले उत्पादन को श्रम अधिशेष (labour rent) कहा जाता था।

(3) वह मेनर में स्थित सड़कों, पुलों तथा चर्च आदि की मुरम्मत करता था।

(4) वह खेतों के आस-पास बाड़ बनाता था।

(5) वह जलाने के लिए लकड़ियाँ एकत्र करता था।

(6) वह अपने सामंत के लिए पानी भरता था, अन्न पीसता था तथा दुर्ग की मरम्मत करता था।

कृषकदास जानवरों से भी बदतर जीवन व्यतीत करते थे। 16 से 18 घंटे रोजाना कड़ी मेहनत करने के बावजूद उन्हें दो समय भरपेट खाना नसीब नहीं होता था। वे गंदी झोंपड़ियों में निवास करते थे। इन झोंपड़ियों में रोशनी का एवं गंदे पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं था। वर्षा के दिनों में इन झोंपड़ियों में पानी भर जाता था। इससे बीमारियाँ फैलने का सदैव ख़तरा बना रहता था।

जब किसी वर्ष किसी कारण फ़सलें बर्बाद हो जाती थीं तो कृषकदासों की स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक दयनीय हो जाती थी। ऐसे अवसरों पर वे बड़ी संख्या में मृत्यु का ग्रास बन जाते थे। प्रसिद्ध इतिहासकार बी० चौधरी के अनुसार, “किसानों की दशा संतोषजनक से कहीं दूर थी। किसानों पर उनकी पारिवारिक जिम्मेवारी बहुत अधिक थी तथा उनकी मांगों एवं स्रोतों में नियमित तौर पर बहुत अंतर था।”

प्रश्न 2.

मध्यकालीन यूरोप में किसानों की स्थिति का वर्णन करें। B.S.E.H. (Mar. 2016)

उत्तर:

मध्यकालीन यूरोप में किसानों की स्थिति का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है नोट-इस प्रश्न के उत्तर के लिए विद्यार्थी कृपया प्रश्न नं० 1 के भाग 3 का उत्तर देखें।

प्रश्न 3.

सामंतवादी व्यवस्था में दूसरे वर्ग (अभिजात वर्ग) की स्थिति व महत्त्व का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

नोट-इस प्रश्न के उत्तर के लिए विद्यार्थी कृपया करके प्रश्न नं० 1 का भाग 2 का उत्तर देखें।

प्रश्न 4.

सामंतवाद से आपका क्या अभिप्राय है ? इसकी प्रमुख विशेषताएँ लिखें।

उत्तर:

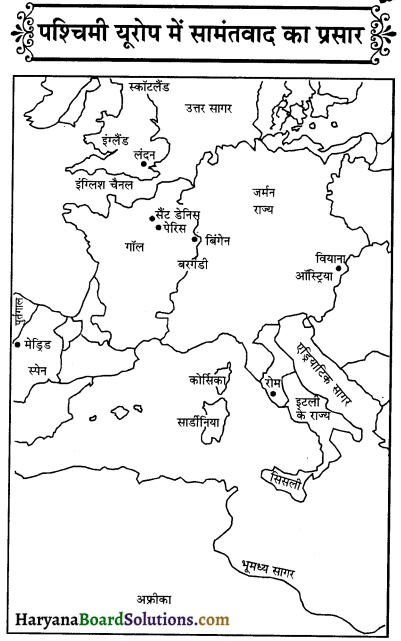

सामंतवाद ने मध्यकालीन यूरोप के समाज एवं अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव डाले। यूरोप में इस संस्था का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ था। 14वीं शताब्दी तक इसका फ्राँस, जर्मनी, इंग्लैंड एवं इटली आदि देशों पर व्यापक प्रभाव रहा।

I. सामंतवाद से अभिप्राय

सामंतवाद को मध्ययुगीन यूरोपीय सभ्यता का आधार स्तंभ कहा जाता है। यह जर्मन शब्द फ़्यूड (Feud) से बना है। इससे अभिप्राय है भूमि का एक टुकड़ा अथवा जागीर। इस प्रकार सामंतवाद का संबंध भूमि अथवा जागीर से है। सामंतवाद को समझना कोई सरल कार्य नहीं है। इसका कारण यह है कि सामंतवाद के विभिन्न देशों में लक्षणता में भिन्नता थी। प्रसिद्ध इतिहासकार डब्ल्यू० टी० हेन्स के अनुसार, “सामंतवाद वह प्रथा थी जिसमें लॉर्ड अपने अधीन सामंतों को सैनिक सेवा एवं व्यक्तिगत वफ़ादारी के बदले भूमि अनुदान में देता था।”

वास्तव में सामंतवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राजा अपने अधीन बड़े सामंतों को उनकी सैनिक एवं राजनीतिक सेवाओं के बदले बड़ी-बड़ी जागीरें देता था। ये बड़े सामंत आगे छोटे सामंतों को उनकी सेवाओं के बदले छोटी जागीरें बाँटते थे। इस प्रकार सामंतवादी व्यवस्था पूरी तरह भूमि के स्वामित्व तथा भूमि वितरण पर आधारित थी।

II. सामंतवाद की विशेषताएँ

सामंतवाद की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थीं-

1. राजा (The King):

सैद्धांतिक रूप में राजा समस्त भूमि का स्वामी होता था। सामंती अधिक्रम (hierarchy) में राजा का स्थान सर्वोच्च था। मध्यकाल में राजा के पास न तो स्थायी सेना होती थी एवं न ही उसके पास आय

के पर्याप्त साधन होते थे। इसलिए राजा के लिए दूर के क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना एवं अपने राज्य की सुरक्षा करना कठिन था। इसलिए उसने अपनी भूमि का एक बहुत बड़ा भाग अपने अधीन बड़े-बड़े सामंतों में बाँट दिया। इन सामंतों को लॉर्ड कहा जाता था। ये लॉर्ड राजा के प्रति वफादार रहने की सौगंध खाते थे। वे राजा को सैनिक एवं राजनीतिक सेवाएँ प्रदान करते थे।

ये लॉर्ड अपनी कुछ भूमि को छोटे सामंतों में बाँट देते थे। इसी प्रकार ये छोटे सामंत अपनी कुछ भूमि को नाइटों में बाँटते थे। इस प्रकार सामंतवादी व्यवस्था में राजा सबसे ऊपर एवं नाइट सबसे नीचे होता था।

2. सामंत (The Feudal Lords):

सामंत (लॉर्ड) अपनी जागीर के अंदर सर्वशक्तिशाली होता था। उसके अधीन एक सेना होती थी। वह इस सेना में बढ़ोत्तरी कर सकता था। वह बाहरी शत्रुओं से अपने अधीन सामंतों की रक्षा करता था। वह अपना न्यायालय भी लगाता था। वह अपनी जागीर में रहने वाले लोगों के मुकद्दमों का निर्णय देता था। उसके निर्णयों को अंतिम माना जाता था। किसी में भी उसके निर्णयों के विरुद्ध अपील करने का साहस नहीं होता था। वह अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकता था।

यदि उसके अधीन कोई सामंत अपनी सेवाओं में असफल रहता तो वह उसकी जागीर छीन सकता था। कभी-कभी लॉर्ड इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि वे राजा की परवाह नहीं करते थे। सामंत को अनेक कर्तव्यों का पालन करना पड़ता था। उसे समय-समय पर अपने स्वामी के दरबार में उपस्थित होना पड़ता था। दरबार में वह अपने स्वामी को विभिन्न मामलों में सलाह देता था।

वह अपने स्वामी को आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता भेजता था। उसे स्वयं युद्ध की स्थिति में 40 दिन सैनिक सेवा करनी पड़ती थी। उसे अपने स्वामी के दुर्ग की रक्षा के लिए भी प्रबंध करना पड़ता था।

3. मेनर (Manor):

लॉर्ड का आवास क्षेत्र मेनर कहलाता था। इसका आकार एक जैसा नहीं होता था। इसमें कुछ गाँवों से लेकर अनेक गाँव सम्मिलित होते थे। प्रत्येक मेनर में एक ऊँची पहाड़ी की चोटी पर सामंत का दुर्ग होता था। यह दुर्ग जितना विशाल होता था उससे उस लॉर्ड की शक्ति का आंकलन किया जाता था। इस दुर्ग की सुरक्षा के लिए चारों ओर एक चौड़ी खाई होती थी।

इसे सदैव पानी से भर कर रखा जाता था। प्रत्येक मेनर में एक चर्च, एक कारखाना एवं कृषकदासों की अनेक झोंपड़ियाँ होती थीं। मेनर में एक विशाल कृषि फार्म होता था।

इसमें सभी आवश्यक फ़सलों का उत्पादन किया जाता था। मेनर की चरागाह पर पशु चरते थे। मेनरों में विस्तृत वन होते थे। इन वनों में लॉर्ड शिकार करते थे। गाँव वाले यहाँ से जलाने के लिए लकड़ी प्राप्त करते थे। मेनर में प्रतिदिन के उपयोग के लिए लगभग सभी वस्तुएँ उपलब्ध होती थीं। इसके बावजूद मेनर कभी आत्मनिर्भर नहीं होते थे।

इसका कारण यह था कि कुलीन वर्ग के लिए विलासिता की वस्तुएँ, आभूषण एवं हथियार आदि तथा नमक एवं धातु के बर्तन बाहर से मंगवाने पड़ते थे। प्रसिद्ध इतिहासकार जे० ई० स्वैन के शब्दों में, “मेनर व्यवस्था ने आरंभिक मध्यकाल की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों पर प्रभुत्व स्थापित किया।

4. नाइट (The Knights):

नाइट का यूरोपीय समाज में विशेष सम्मान किया जाता था। 9वीं शताब्दी यूरोप में निरंतर युद्ध चलते रहते थे। इसलिए साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक स्थायी सेना की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता को नाइट नामक एक नए वर्ग ने पूर्ण किया। नाइट अपने लॉर्ड से उसी प्रकार संबंधित थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा के साथ संबंधित था।

लॉर्ड अपनी विस्तृत जागीर का कुछ भाग नाइट को देता था। इसे फ़ीफ़ (Fief) कहा जाता था। इसका आकार सामान्य तौर पर 1000 एकड़ से 2000 एकड़ के मध्य होता था। कुछ फ़ीफें 5000 एकड़ तक बंड़ी होती थीं। इसे उत्तराधिकार में प्राप्त किया जा सकता था। प्रत्येक फ़ीफ़ में नाइट के लिए घर, चर्च, पनचक्की (watermill), मदिरा संपीडक (wine press) एवं किसानों के लिए झोंपडियाँ आदि की व्यवस्था होती थी।

नाइट को अपनी फ़ीफ़ में व्यापक अधिकार प्राप्त थे। फ़ीफ़ की सुरक्षा का प्रमुख उत्तरदायित्व नाइट पर था। उसके अधीन एक सेना होती थी। नाइट अपना अधिकाँश समय अपनी सेना के साथ गुजारते थे। वे अपने सैनिकों को प्रशिक्षण देते थे। वे अपनी सेना में अनुशासन पर विशेष बल देते थे। उनकी सेना की सफलता पर लॉर्ड की सफलता निर्भर करती थी क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर लॉर्ड उनकी सेना का प्रयोग करता था।

प्रसन्न होने पर लॉर्ड उनकी फ़ीफ़ में बढौत्तरी कर देता था। नाइट अपने अधीन फ़ीफ़ में कर एकत्र करता था एवं लोगों के मकद्दमों निर्णय देता था। फ़ीफ़ को जोतने का कार्य कृषकों द्वारा किया जाता था। नाइट फ़ीफ़ के बदले अपने लॉर्ड को युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वचन देता था। वह उसे एक निश्चित धनराशि भी देता था।

गायक नाइट की वीरता की कहानियाँ लोगों को गीतों के रूप में सुना कर उनका मनोरंजन करते थे। 15वीं शताब्दी में सामंतवाद के पतन के साथ ही नाइट वर्ग का भी पतन हो गया।

5. कृषकदास (Seris):

यूरोपीय समाज की अधिकाँश जनसंख्या कृषकदास से संबंधित थी। उनका जीवन जानवरों से भी बदतर था। वे अपने लॉर्ड अथवा नाइट की जागीर पर जा कर काम करते थे। इसके अतिरिक्त उन्हें अपने लॉर्ड की आज्ञा के अनुसार अनेक अन्य कार्य भी करने पड़ते थे। इन कार्यों के लिए उन्हें किसी प्रकार का कोई वेतन नहीं मिलता था।

उन पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए थे। वे लॉर्ड की अनुमति के बिना उसकी जागीर छोड़ कर नहीं जा सकते थे। सामंत उन पर घोर अत्याचार करते थे। इसके बावजूद वे सामंतों के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं कर सकते थे। कड़ी मेहनत के बावजूद वे अक्सर भूखे ही रहते थे। उनकी रहने की झोंपड़ियाँ गंदी होती थीं। वे नाममात्र के ही वस्त्र पहनते थे। संक्षेप में उनका जीवन नरक के समान था।

प्रश्न 5.

सामंतवाद के पतन के प्रमुख कारण क्या थे?

अथवा

सामंतवाद के पतन के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

सामंत प्रथा के पतन के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे

1. लोगों की दयनीय स्थिति (Pitiable Condition of the People):

सामंतवाद के अधीन लोगों एवं विशेष तौर पर कृषकों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। लोग सामंतों के घोर अत्याचारों के कारण बेहद दु:खी थे। वे सामंत के विरुद्ध किसी से कोई शिकायत नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर सामंत अपने न्यायालय लगाते थे। इन न्यायालयों में सामंत अपनी इच्छानुसार लोगों के मुकद्दमों का निर्णय देता था।

इन निर्णयों को अंतिम माना जाता था। सामंत लोगों को अनेक प्रकार के कर देने के लिए बाध्य करते थे। उसके मेनर के लोग सामंत की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकते थे। घोर परिश्रम के बाद लोगों को दो समय भरपेट खाना नसीब नहीं होता था। संक्षेप में लोगों में सामंतों के प्रति बढ़ता हुआ आक्रोश उनके पतन का एक प्रमुख कारण सिद्ध हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर हंस राज का यह कहना ठीक है कि, “सामंतवाद का पतन मुख्यतः इसलिए हुआ क्योंकि इसमें लोगों की भलाई की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया था।’

2. धर्मयुद्धों का प्रभाव (Impact of the Crusades):

11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य यूरोप के ईसाइयों एवं मध्य एशिया के मुसलमानों के बीच जेरुसलम (Jerusalem) को लेकर युद्ध लड़े गए। ये युद्ध इतिहास में धर्मयुद्धों (crusades) के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन धर्मयुद्धों में पोप (Pope) की अपील पर बड़ी संख्या में सामंत अपने सैनिकों समेत सम्मिलित हुए। इन धर्मयुद्धों में जो काफी लंबे समय तक चले में बड़ी संख्या में सामंत एवं उनके सैनिक मारे गए। इससे उनकी शक्ति को गहरा आघात लगा। राजाओं ने इस स्वर्ण अवसर का लाभ उठाया तथा उन्होंने सुगमता से बचे हुए सामंतों का दमन कर दिया। इस प्रकार धर्मयुद्ध सामंतों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुए।

3. कृषकों के विद्रोह (Peasants’ Revolts):

14वीं शताब्दी यूरोप में हुए कृषकों के विद्रोहों ने सामंतवादी प्रथा के पतन में प्रमुख भूमिका निभाई। 1347 ई० से 1350 ई० के दौरान यूरोप में भयानक ब्यूबोनिक प्लेग फैली। इसे ‘काली मौत’ (black death) के नाम से जाना जाता है। इसके चलते यूरोप की जनसंख्या का एक बड़ा भाग मृत्यु का ग्रास बन गया।

इसमें अधिकाँश संख्या कृषकों की थी। अतः बचे हुए कृषक अधिक मज़दूरी की मांग करने लगे। किंतु सामंतों ने उनकी इस उचित माँग को स्वीकार न किया। वे कृषकों का पहले की तरह शोषण करते रहे। अत: बाध्य होकर यूरोप में अनेक स्थानों पर कृषकों ने सामंतों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा गाड़ दिया।

इन विद्रोहों में 1358 ई० में फ्रांस के किसानों द्वारा किया गया विद्रोह जिसे जैकरी (jacquerie) विद्रोह कहा जाता था एवं 1381 ई० में इंग्लैंड के विद्रोह उल्लेखनीय हैं। यद्यपि इन विद्रोहों का दमन कर दिया गया था किंतु इन विद्रोहों के कारण किसानों में एक नवचेतना का संचार हुआ।

4. राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान (Rise of Nation States):

सामंतवाद के उदय के कारण राज्य की वास्तविक शक्ति सामंतों के हाथों में आ गई थी। सामंतों को अनेक अधिकार प्राप्त थे। उनके अधीन एक विशाल सेना भी होती थी। सामंतों के सहयोग के बिना राजा कुछ नहीं कर सकता था। धीरे-धीरे परिस्थितियों में बदलाव आया।

15वीं शताब्दी के अंत एवं 16वीं शताब्दी के आरंभ में अनेक राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। इन राज्यों के शासक काफी शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने अधीन एक शक्तिशाली एवं आधुनिक सेना का गठन किया था। इस सेना को तोपों एवं बारूद से लैस किया गया। दूसरी ओर सामंतों के अधीन जो सेना थी उसकी लड़ाई के ढंग एवं हथियार परंपरागत थे। अत: नए शासकों को सामंतों की शक्ति कुचलने में किसी विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा।

5. मध्य श्रेणी का उत्थान (Rise of the Middle Class):

15वीं एवं 16वीं शताब्दी यूरोप में मध्य श्रेणी का उत्थान सामंतवादी व्यवस्था के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। मध्य श्रेणी में व्यापारी, उद्योगपति एवं पूंजीपति सम्मिलित थे। इस काल में यूरोप में व्यापार के क्षेत्र में तीव्रता से प्रगति हो रही थी। इस कारण समाज में मध्य श्रेणी को विशेष सम्मान प्राप्त हुआ।

इस श्रेणी ने सामंतों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का अंत करने के लिए शासकों से सहयोग किया। शासक पहले ही सामंतों के कारण बहुत परेशान थे। अतः उन्होंने मध्य श्रेणी के लोगों को राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त करना आरंभ कर दिया। मध्य श्रेणी द्वारा दिए गए आर्थिक सहयोग के कारण ही शासक अपनी स्थायी एवं शक्तिशाली सेना का गठन कर सके। इससे सामंतों की शक्ति को एक गहरा आघात लगा।

6. मुद्रा का प्रचलन (Circulation of Money):

सामंतवादी काल में वस्तु-विनिमय (barter system) की प्रथा प्रचलित थी। मध्य युग में मुद्रा का प्रचलन आरंभ हुआ। यह कदम यूरोपीय अर्थव्यवस्था के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन सिद्ध हुआ। अब प्रत्येक वस्तु मुद्रा के माध्यम से खरीदी जाने लगी। मुद्रा के प्रचलन से लोगों को सामंतों के जुल्मों से छुटकारा मिला।

इसका कारण यह था कि पहले वे अपनी लगभग सभी आवश्यकताओं के लिए सामंतों पर निर्भर थे। मुद्रा के प्रचलन से वे कहीं से भी वस्तु खरीद सकते थे। इसके अतिरिक्त मुद्रा के प्रचलन के कारण राजाओं के लिए अब स्थायी सेना रखना संभव हुआ।

7. नगरों का उत्थान (Rise of Towns):

15वीं शताब्दी में यूरोप में नगरों का उत्थान सामंतवाद के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। इस काल में जो नए नगर बने उनमें वेनिस, जेनेवा, फ्लोरेंस, पेरिस, लंदन, फ्रैंकफर्ट, एम्स्टर्डम एवं मीलान आदि के नाम उल्लेखनीय थे। ये नगर शीघ्र ही व्यापार एवं उद्योग के केंद्र बन गए। इन नगरों में रहने वाले लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त थी।

इसलिए बहुत से कृषकदास (serfs) सामंतों के अत्याचारों से बचने के लिए नगरों में आ बसे। इन नगरों में उन्हें व्यवसाय के अच्छे अवसर प्राप्त थे। इसके अतिरिक्त गाँवों के अनेक लोग नगरों में इसलिए आ कर बस गए क्योंकि वहाँ बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध थीं। इस प्रकार नगरों के उत्थान से सामंतवाद को गहरा आघात लगा।

प्रश्न 6.

सामंतवाद से आप क्या समझते हैं ? इसके पतन के क्या कारण थे?

उत्तर:

नोट-इस प्रश्न के उत्तर के लिए विद्यार्थी कृपया प्रश्न नं0 4 का भाग I एवं प्रश्न नं. 5 का उत्तर देखें।

प्रश्न 7.

“मध्यकाल यूरोप में चर्च एक महत्त्वपूर्ण संस्था थी।” क्या आप इस कथन से सहमत हैं? वर्णन कीजिए।

अथवा

यूरोप में चर्च और समाज के संबंधों पर प्रकाश डालें।

उत्तर:

मध्यकालीन पश्चिमी यूरोप के समाज पर जिस संस्था ने सर्वाधिक प्रभाव डाला वह चर्च थी। वास्तव में चर्च का जन्म से लेकर कब्र तक लोगों के जीवन पर पूर्ण नियंत्रण था। इसके अपने नियम एवं न्यायालय थे। इन नियमों का उल्लंघन करने का साहस कोई नहीं करता था। यहाँ तक कि राजे भी इन नियमों का पालन करने में अपनी भलाई समझते थे। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता तो चर्च द्वारा उसे दंडित किया जाता था। प्रसिद्ध इतिहासकार जे० ई० स्वैन का यह कथन ठीक है कि, “हमारे लिए यह कल्पना करना कठिन है कि मध्य युग में चर्च का प्रभाव कितना व्यापक था।”

1. चर्च के कार्य (Functions of the Church): मध्यकाल में चर्च अनेक प्रकार के कार्य करता था।

- इसने सामाजिक एवं धार्मिक रीति-रिवाजों संबंधी अनेक नियम बनाए थे जिनका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक था।

- चर्च की देखभाल के लिए अनेक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी।

- चर्च में धर्मोपदेश दिए जाते थे तथा सामूहिक प्रार्थना की जाती थी।

- यहाँ विद्यार्थियों को शिक्षा भी दी जाती थी।

- इसके द्वारा रोगियों, गरीबों, विधवाओं एवं अनाथों की देखभाल की जाती थी।

- यहाँ विवाह की रस्में पूर्ण की जाती थीं।

- यहाँ वसीयतों एवं उत्तराधिकार के मामलों की सुनवाई की जाती थी।

- यहाँ धर्मविद्रोहियों के विरुद्ध मुकद्दमे चलाए जाते थे एवं उन्हें दंडित किया जाता था।

- यह कृषकों से उनकी उपज का दसवाँ भाग कर के रूप में एकत्रित करता था। इस कर को टीथ (tithe) कहते थे।

- यह श्रद्धालुओं से दान भी एकत्रित करता था। प्रसिद्ध इतिहासकार सी० डी० हेज़न ने ठीक लिखा है कि, “इस प्रकार चर्च राज्य के भीतर एक राज्य था जो कि अनेक ऐसे कार्यों को करता था जो कि अधिकाँशतः आधुनिक समाज के सिविल अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं।”

2. चर्च का संगठन (Organization of the Church):

चर्च में अनेक प्रकार के अधिकारी कार्य करते थे। इन अधिकारियों का समाज में बहत सम्मान किया जाता था। उन्हें अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। वे राज्य को किसी प्रकार का कर नहीं देते थे। उन्हें सैनिक सेवा से भी मुक्त रखा जाता था। उनके प्रमुख कार्यों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है

(1) पोय (Pope)-पोप चर्च का सर्वोच्च अधिकारी था। वह रोम में निवास करता था। मध्यकाल में उसे शक्तियाँ प्राप्त थीं। उसे पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। वह चर्च से संबंधित सभी प्रकार के नियमों को बनाता था। वह चर्च की समस्त गतिविधियों पर अपना नियंत्रण रखता था। उसका अपना न्यायालय था जहाँ वह विवाह, तलाक, वसीयत एवं उत्तराधिकार से संबंधित मुकद्दमों के निर्णय देता था। उसके निर्णयों को अंतिम माना जाता था।

वह यूरोपीय शासकों को पदच्युत करने की भी क्षमता रखता था। वह चर्च से संबंधित विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति भी करता था। कोई भी यहाँ तक कि शासक भी पोप की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं करता था। संक्षेप में पोप की शक्तियाँ असीम थीं। प्रसिद्ध लेखकों डॉक्टर एफ० सी० कौल एवं डॉक्टर एच० जी० वारेन के अनुसार, “पोप निरंकुश शासक की तरह सर्वोच्च था तथा जिसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी।”

(2) आर्कबिशप (Archbishop):

पोप के बाद दूसरा स्थान आर्कबिशप का था। वह प्रांतीय बिशपों पर अपना नियंत्रण रखता था तथा उनके कार्यों की देखभाल करता था। उसका अपना न्यायालय होता था यहाँ वह बिशपों के निर्णयों के विरुद्ध की गई अपीलों को सुनता था। वह बिशपों की नियुक्ति भी करता था।

(3) बिशप (Bishop):

बिशप चर्च का एक महत्त्वपूर्ण अधिकारी होता था। प्रांत के सभी चर्च उसके अधीन होते थे। उनका अपना एक न्यायालय होता था। यहाँ वे चर्च से संबंधित विभिन्न मुकद्दमों की सुनवाई करते थे। वह पादरियों की नियुक्ति भी करते थे। ।

(4) पादरी (Priest):

मध्यकाल में चर्च में पादरी की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती थी। वह रविवार के दिन चर्च में आने वाले लोगों को धर्मोपदेश सनाता था। वह लोगों की दःख-तकलीफों को सनता था। वह लोगों के सखी जीवन के लिए सामूहिक प्रार्थनाएँ करता था। वह जन्म, विवाह एवं मृत्यु से संबंधित सभी प्रकार के संस्कारों को संपन्न करवाता था। वह पोप से प्राप्त सभी आदेशों का पालन करवाता था। पादरियों के लिए कुछ विशेष योग्यताएँ निर्धारित की गई थीं। पादरी विवाह नहीं करवा सकते थे। कृषकदास, अपंग व्यक्ति एवं स्त्रियाँ पादरी नहीं बन सकती थीं।

3. मठवाद (Monasticism):

मध्यकाल में लोगों पर चर्च का प्रभाव स्थापित करने में मठवाद ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। उस समय कुछ ऐसे धार्मिक व्यक्ति थे जो एकांत का जीवन पसंद करते थे। अत: वे आबादी से दूर जिन भवनों में रहते थे उन्हें मठ (monasteries) अथवा ऐबी (abbeys) कहते थे। इनमें रहने वाले भिक्षुओं को मंक (monk) एवं भिक्षुणियों को नन (nun) कहा जाता था। कुछ मठों को छोड़ कर अधिकाँश मठों में भिक्षु एवं भिक्षुणियाँ अलग-अलग रहती थीं।

उन्हें अत्यंत कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। उन्हें पवित्रता का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। वे विवाह नहीं करवा सकते थे। उन्हें संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं था। वे ईश्वर अराधना में अपना जीवन व्यतीत करते थे। वे प्रसिद्ध पाँडुलिपियों की प्रतिलिपियाँ तैयार करते थे। वे लोगों को शिक्षा देने का कार्य करते थे। वे लोगों को उपदेश देते थे तथा उन्हें पवित्र जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते थे।

वे रोगियों की सेवा करते थे। वे मठ में आने वाले यात्रियों की देखभाल करते थे। वे मठ को दान दी गई भूमि पर कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे।

जे० एच० बेंटली एवं एच० एफ० जाईगलर के शब्दों में,

“क्योंकि मठवासियों द्वारा समाज में विभिन्न भूमिकाएं निभाई जाती थीं इसलिए वे ईसाई धर्म के प्रचार में शक्तिशाली कार्यकर्ता सिद्ध हुए।

(क) सेंट बेनेडिक्ट (St. Benedict):

मध्यकाल यूरोप में जिन मठों की स्थापना हुई उनमें 529 ई० इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट (St. Benedict) सर्वाधिक प्रसिद्ध था। इसकी स्थापना इटली के महान् सेंट बेनेडिक्ट (480-547 ई०) ने की थी। उसने बेनेडिक्टीन (Benedictine) मठों में रहने वाले भिक्षुओं के लिए एक हस्तलिखित पुस्तक लिखी। इसके 73 अध्याय थे। इसमें भिक्षुओं के मार्गदर्शन के लिए नियमों का वर्णन किया गया था। प्रमुख नियम ये थे-

- प्रत्येक मठवासी विवाह नहीं करवा सकता था।

- वे अपने पास संपत्ति नहीं रख सकते थे।

- उन्हें मठ के प्रधान ऐबट (abbot) की आज्ञा का पालन करना पड़ता था।

- उन्हें बोलने की आज्ञा कभी-कभी ही दी जानी चाहिए।

- प्रत्येक भिक्षु-भिक्षुणी को कुछ समय रोज़ाना शारीरिक श्रम करना चाहिए।

- प्रत्येक मठवासी को अपना अधिकाँश समय अध्ययन में व्यतीत करना चाहिए।

- प्रत्येक मठवासी को पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए।

- प्रत्येक मठवासी को एक निश्चित समय में खाना खाना चाहिए एवं सोना चाहिए।

- प्रत्येक मठवासी को जनसाधारण को शिक्षा देनी चाहिए एवं रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

- प्रत्येक मठ इस प्रकार बनाना चाहिए कि आवश्यकता की समस्त वस्तुएँ-जल, चक्की, उद्यान, कार्यशाला सभी उसकी सीमा के अंदर हों। इन नियमों का पालन सदियों तक किया जाता रहा।

(ख) क्लूनी (Cluny):

मध्यकाल यूरोप में स्थापित होने वाला दूसरा प्रसिद्ध मठ क्लूनी थां। इसकी स्थापना 910 ई० में विलियम प्रथम ने फ्राँस में बरगंडी (Burgundi) नामक स्थान में की थी। इस मठ की स्थापना का कारण यह था कि मठों में भ्रष्टाचार एवं चरित्रहीनता का बोलबाला हो गया था। अतः इनमें सुधारों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी।

अतः क्लूनी मठ द्वारा सेंट बेनेडिक्ट के नियमों का कड़ाई से पालन पर बल दिया गया। इसने कछ नए नियम भी बनाए। शीघ्र ही क्लनी मठ बहत लोकप्रिय हो गया। इस मठ को लोकप्रिय बनाने में आबेस हिल्डेगार्ड (Abbess Hildegard) ने उल्लेखनीय योगदान दिया। वह बहुत प्रतिभाशाली थी। उसके प्रचार कार्य एवं लेखन ने लोगों के दिलों पर जादुई प्रभाव डाला।

उसने जर्मनी, फ्राँस तथा स्विट्जरलैंड में अथक प्रचार किया। उसने स्त्रियों की दशा सुधारने में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार आर० टी० मैथ्यू के अनुसार, “हिल्डेगार्ड बहुत प्रतिभाशाली थी एवं उसने एक उत्तम देन दी। उसने विशेषतः उस समय के प्रचलित विश्वास का खंडन किया कि स्त्रियों को पढ़ाना एवं लिखाना ख़तरनाक है।”

(ग) फ्रायर (Friars):

13वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप में भिक्षुओं (monks) नए समूह का उत्थान हुआ। ये भिक्षु फ्रायर कहलाते थे। वे मठों में रहने की अपेक्षा बाहर भ्रमण करते थे। वे ईसा मसीह (Jesus Christ) के संदेश को लोगों तक पहुँचाते थे। वे जनसाधारण की भाषा में प्रचार करते थे। उन्होंने चर्च के गौरव को स्थापित करने एवं लोगों में एक नई जागृति लाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। फ्रायर लोगों द्वारा दिए गए दान से अपनी जीविका चलाते थे। वे दो संघों (orders) में विभाजित थे।

इनके नाम थे फ्राँसिस्कन (Franciscan) एवं डोमिनिकन (Dominican)। फ्राँसिस्कन संघ की स्थापना असीसी (Assisi) के संत फ्रांसिस (St. Francis) ने की थी। उनकी गणना मध्य युग के श्रेष्ठ व्यक्तियों में की जाती थी। उन्होंने गरीबों, अनाथों एवं बीमारों की सेवा करने का संदेश दिया। उन्होंने शिष्टता के नियमों का पालन करने, शिक्षा के प्रसार एवं श्रम के महत्त्व पर विशेष बल दिया।

उन्होंने जर्मनी, फ्राँस, हंगरी, स्पेन एवं सुदूरपूर्व (Near East) की यात्रा कर लोगों को उपदेश दिया। उनके जादुई व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग उनके शिष्य बने। डोमिनिकन संघ के संस्थापक स्पेन (Spain) के संत डोमिनीक (St. Dominic) थे। उन्होंने जनभाषा में अपना किया।

उन्होंने पाखंडी लोगों की कटु आलोचना की। उन्होंने पुजारी वर्ग में फैली अज्ञानता को दूर करने का बीड़ा उठाया। उनके शिष्य बहुत विद्वान थे। वे विश्वविद्यालयों में दर्शनशास्त्र एवं धर्मशास्त्र पढ़ाने का कार्य करते थे। इस संघ का प्रभाव फ्रांसिस्कन संघ जितना व्यापक नहीं था। 14वीं शताब्दी में मठवाद का महत्त्व कुछ कम हो गया था। इसके दो प्रमुख कारण थे।

प्रथम, मठ में भ्रष्टाचार फैल गया था। दूसरा, भिक्षु, भिक्षुणी एवं फ्रायर ने अब विलासिता का जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया था। इंग्लैंड के दो प्रमुख कवियों लैंग्लैंड (Langland) ने अपनी कविता पियर्स प्लाउमैन (Piers Plowman) तथा जेफ्री चॉसर

4. चर्च के प्रभाव (Effects of Church):

मध्य युग में चर्च का यूरोपीय समाज पर जितना व्यापक प्रभाव था उतना प्रभाव किसी अन्य संस्था का नहीं था। इसने लोगों को आपसी भाईचारे एवं प्रेम का संदेश दिया। इसने गरीबों एवं अनाथों को आश्रय प्रदान किया। इसने रोगियों की देखभाल के लिए अनेक अस्पताल बनवाए। इसने शिक्षा के प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिया।

चर्च एवं मठों के द्वारा लोगों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती थी। अनेक चर्च अधिकारी विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य भी करते थे। इससे लोगों में एक नव जागृति का संचार हुआ। आबेस हिल्डेगार्ड ने स्त्रियों की दशा का उत्थान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

चर्च ने लोगों को युद्ध की अपेक्षा शांति का पाठ पढ़ाया। संक्षेप में चर्च के यूरोपीय समाज पर दूरगामी एवं व्यापक प्रभाव पड़े। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर बी० वी० राव के अनुसार,”किसी भी अन्य संस्था ने मध्यकालीन यूरोप के लोगों को इतना प्रभावित नहीं किया जितना कि ईसाई चर्च ने।

प्रश्न 8.

मध्यकाल में मठवाद के विकास के बारे में आप क्या जानते हैं?

उत्तर:

नोट-इस प्रश्न के उत्तर के लिए विद्यार्थी कृपया प्रश्न नं0 7 के भाग 3 का उत्तर देखें।

प्रश्न 9.

मध्यकालीन यूरोप में नगरों के उत्थान के कारणों, विशेषताओं एवं महत्त्व का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात् यूरोप के अधिकाँश नगर लोप हो चुके थे। इसका कारण यह था कि रोमन साम्राज्य पर आक्रमण करने वाले बर्बर आक्रमणकारियों ने रोमन साम्राज्य के अनेक नगरों का विनाश कर दिया था। 11वीं शताब्दी से परिस्थितियों में परिवर्तन आना आरंभ हुआ। इससे मध्यकालीन यूरोप में अनेक नगरों का उत्थान हुआ। यद्यपि ये नगर आधुनिक नगरों की तुलना में भव्य एवं विशाल नहीं थे किंतु उन्होंने उस समय के समाज को काफी सीमा तक प्रभावित किया। बी० के० गोखले के अनुसार, “मध्यकालीन नगरों ने यूरोपीय संस्कृति एवं सभ्यता को महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।”

I. नगरों के उत्थान के कारण

मध्यकालीन यूरोप में नगरों के उत्थान के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है

1. कृषि का विकास (Development of Agriculture):

रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात् यूरोप में अराजकता का बोलबाला था। इससे कृषि एवं व्यापार को गहरा आघात लगा। अर्थव्यवस्था के तबाह हो जाने से बड़ी संख्या में नगर उजड़ गए थे। धीरे-धीरे परिस्थिति में परिवर्तन आया। इससे कृषि के विकास को बल मिला। फ़सलों के अधिक उत्पादन के कारण कृषक धनी हुए।

इन धनी किसानों को अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न को बेचने तथा अपने लिए एवं कृषि के लिए आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए एक बिक्री केंद्र की आवश्यकता हुई। शीघ्र ही बिक्री केंद्रों में दुकानों, घरों, सड़कों एवं चर्चों का निर्माण हुआ। इससे नगरों के विकास की आधारशिला तैयार हुई।

2. व्यापार का विकास (Development of Trade):

11वीं शताब्दी में यूरोप एवं पश्चिम एशिया के मध्य अनेक नए व्यापारिक मार्गों का विकास आरंभ हुआ। इससे व्यापार को एक नई दिशा मिली। इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, पुर्तगाल एवं बेल्जियम के व्यापारियों ने मुस्लिम एवं अफ्रीका के व्यापारियों के साथ संबंध स्थापित किए। व्यापार में आई इस तीव्रता ने नगरों के विकास को एक नया प्रोत्साहन दिया।

3. धर्मयुद्ध (Crusades):

धर्मयुद्ध यूरोपीय ईसाइयों एवं मुसलमानों के मध्य 1096 ई० से 1272 ई० के मध्य लड़े गए थे। इन धर्मयुद्धों का वास्तविक उद्देश्य ईसाइयों द्वारा अपनी पवित्र भूमि जेरुसलम (Jerusalem) को मुसलमानों के अधिकार से स्वतंत्र करवाना था। इन धर्मयुद्धों के कारण यूरोपियों के ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई। वे भव्य, मुस्लिम नगरों को देखकर चकित रह गए।

इन धर्मयुद्धों के कारण पश्चिम एवं पूर्व के मध्य व्यापार को एक नया प्रोत्साहन मिला। इसका कारण यह था कि यूरोपीय देशों में रेशम, मलमल, गरम मसालों एवं विलासिता की वस्तुओं की माँग बहुत बढ़ गई थी। इससे व्यापारी धनी हुए जिससे नगरों के विकास को बल मिला।।

4. नगरों की स्वतंत्रता (Freedom of Towns):

मध्यकाल में यह कहावत प्रचलित थी-नगर की हवा बनाती है। (town air makes free.) अनेक कृषकदास (serfs) जो स्वतंत्र होने की इच्छा रखते थे तथा जो अपने सामंत द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों से दुःखी थे नगरों में जाकर छिप जाते थे। यदि कोई कृषकदास अपने सामंत की नजरों से एक वर्ष तथा एक दिन तक छिपे रहने में सफल हो जाता तो उसे स्वतंत्र कर दिया जाता था।

वह नगर में रहने वाले विभिन्न विचारों वाले लोगों से मिलता था। यहाँ उसे अपनी स्थिति में सुधार करने के अनेक अवसर प्राप्त थे। वह किसी भी व्यवसाय को अपना सकता था। यहाँ वह कोई भी विलास सामग्री खरीद सकता था। कृषकदास रहते हुए वह इस संबंध में स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था। संक्षेप में नगरों के स्वतंत्र जीवन ने नगरों के विकास में बहुमूल्य योगदान दिया।

एक अन्य प्रसिद्ध इतिहासकार मार्क किशलेस्की का यह कहना ठीक है कि, “अनेक कृषक जो अपने सामान्य जीवन से निराश थे के लिए नगर एक पनाहगाह थे।”

II. नगरों की विशेषताएँ

मध्यकाल यूरोप में अनेक नए नगरों का उत्थान हुआ। इन नगरों में प्रमुख थे वेनिस (Venice), फ्लोरेंस (Florence), मिलान (Milan), जेनेवा (Genoa), नेपल्स (Naples), लंदन (London), क्लोन (Cologne), प्रेग (Prague), वियाना (Vienna), बार्सिलोना (Barcelona), रोम (Rome), आग्स्बर्ग (Augusburg) आदि। इन नगरों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थीं

1. आधारभूत सुविधाओं की कमी (Lack of Basic Amenities):

मध्यकालीन यूरोप में यद्यपि अनेक नगरों का उत्थान हुआ था किंतु ये प्राचीन काल अथवा आधुनिक काल में बने नगरों की तरह भव्य एवं विशाल नहीं थे। यहाँ तक कि इन नगरों में आधारभूत सुविधाओं की बहुत कमी थी।

ये नगर बिना किसी योजना के बनाए जाते थे। जहाँ कहीं जगह मिलती वहीं मकान बना दिए जाते थे। ये मकान लकड़ी के बने हुए होते थे तथा एक दूसरे से सटे हुए होते थे। अत: आग लग जाने की सूरत में संपूर्ण नगर के नष्ट होने का ख़तरा रहता था। नगरों की गलियाँ बहुत तंग होती थीं। सड़कें कम चौड़ी एवं कच्ची होती थीं।

लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं था। घरों से जल निकासी (drainage) का कोई प्रबंध नहीं था। लोग घरों का कूड़ा-कर्कट बाहर गलियों फेंक देते थे। इस कारण अक्सर महामारियाँ फैल जाती थीं एवं बड़ी संख्या में लोग मृत्यु का ग्रास हो जाते थे। इन कारणों के चलते नगरों में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी।

2. सुरक्षा व्यवस्था (Defence Arrangements) :

मध्यकाल यूरोप को यदि युद्धों एवं आक्रमणों का काल कह दिया जाए तो इसमें कोई अतिकथनी नहीं होगी। इस अराजकता का चोरों एवं लुटेरों ने खूब फायदा उठाया। नगरों की सुरक्षा व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। इस उद्देश्य से नगरों के चारों ओर एक विशाल दीवार बनाई जाती थी। इस विशाल दीवार के अतिरिक्त नगर की सुरक्षा के लिए नगर के चारों ओर एक विशाल खाई बनाई जाती थी। इस खाई को सदैव पानी से भरा रखा जाता था। इसका उद्देश्य यह था कि कोई भी आक्रमणकारी सुगमता से नगर पर आक्रमण न कर सके।

3. श्रेणियों की भूमिका (Role of Guilds):

मध्यकालीन नगरों में रहने वाले अधिकाँश लोग व्यापारी थे। प्रत्येक शिल्प अथवा उद्योग ने व्यापार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अपनी-अपनी श्रेणियाँ संगठित कर ली थीं। ये श्रेणियाँ उत्पाद की गुणवत्ता, उसके मूल्य एवं बिक्री पर नियंत्रण रखती थीं। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रधान नियुक्त किया जाता था।

श्रेणी के नियमों का उल्लंघन करने वालों, घटिया माल का उत्पादन करने वालों एवं ग्राहकों से निर्धारित मूल्यों से अधिक वसूल करने वालों के विरुद्ध श्रेणी सख्त कदम उठाती थी। श्रेणी अपने अधीन कार्य करने वाले कारीगरों एवं शिल्पकारों के कल्याण के लिए बहुत कार्य करती थी। यह बीमारी, दुर्घटना एवं वृद्धावस्था के समय अपने सदस्यों को आर्थिक सहायता देती थी। यह विधवाओं एवं अनाथ बच्चों की भी देखभाल करती थी। यह अपने सदस्यों के लिए मनोरंजन की भी व्यवस्था करती थी।

4. कथील नगर (Cathedral Towns):

12वीं शताब्दी में फ्रांस में कथीड्रल कहे जाने वाले विशाल चर्चों का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। शीघ्र ही यूरोप के अन्य देशों में भी कथीलों का निर्माण शुरू हुआ। इनके निर्माण के लिए धनी लोगों द्वारा दान दिया जाता था। सामान्यजन अपने श्रम द्वारा एवं अन्य वस्तुओं द्वारा इनके निर्माण में सहयोग देते थे। कथील बहुत विशाल एवं भव्य होते थे।

इन्हें पत्थर से बनाया जाता था। इनके निर्माण में काफी समय लगता था। अतः कथीड्रल के आस-पास अनेक प्रकार के लोग बस गए। उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाज़ार भी स्थापित हो गए। इस प्रकार कथीलों ने नगरों का रूप धारण कर लिया। कथीलों का निर्माण इस प्रकार किया गया था कि पादरी की आवाज, भिक्षुओं के गीत, लोगों की प्रार्थना की घंटियाँ दूर-दूर तक सुनाई पड़ें। कथील की खिड़कियों के लिए अभिरंजित काँच (stained glass) का प्रयोग किया जाता था।

III. नगरों का महत्त्व

मध्यकाल में नगरों ने यूरोपीय सभ्यता एवं संस्कृति पर गहन प्रभाव डाला। नगरों की उल्लेखनीय भूमिका के संबंध में हम निम्नलिखित तथ्यों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं

1. राजनीतिक क्षेत्र में देन (Contribution in the Political Field):

13वीं शताब्दी तक यूरोप के अनेक नगर बहुत समृद्ध हो गए थे। उन्होंने देश की राजनीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। समृद्ध नगर निवासी

1. उन्होंने राजा को स्थायी सेना के गठन में भी सहयोग दिया। इस कारण राजाओं की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। वे पहले की अपेक्षा शक्तिशाली हो गए। इससे सामंतों की शक्ति को गहरा आघात लगा। राजाओं ने अमीरों द्वारा दिए जाने वाले समर्थन के बदले उन्हें संसद में बैठने की अनमति दी। इन अमीरों ने शासन संबंधी सरकारी नीति को काफी सीमा तक प्रभावित किया। राजा ने कुछ अमीरों को नगर पर शासन करने के अधिकार पत्र भी दिए।

2. आर्थिक क्षेत्र में देन (Contribution in the Economic Field):

मध्यकालीन नगरों ने आर्थिक क्षेत्र में निस्संदेह उल्लेखनीय योगदान दिया। नगरों द्वारा अनेक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था जो समाज के लिए आवश्यक थीं। व्यापारी अपने फालतू माल का विदेशों में निर्यात करते थे तथा वे आवश्यक माल का आयात भी करते थे। इससे नगरों की समृद्धि में वृद्धि हुई।

नगरों में लोगों की सुविधा के लिए अक्सर मेलों का आयोजन किया जाता था। इन मेलों में देशी एवं विदेशी प्रत्येक प्रकार का माल मिलता था। नगरों में व्यापार के कुशल संचालन के लिए श्रेणियों (guilds) का गठन किया गया था। ये श्रेणियाँ व्यापार के अतिरिक्त नगर शासन को भी प्रभावित करती थीं।

3. सामाजिक क्षेत्र में देन (Contribution in the Social Field):

मध्यकालीन नगरों ने यूरोप के सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ये नगर सामंतों के प्रभाव से मुक्त थे। अतः यहाँ रहने वाले लोग अपनी इच्छानुसार किसी भी व्यवसाय को अपना सकते थे अथवा अपनी मेहनत से किसी भी पद पर पहुँच सकते थे। वे विवाह करवाने के लिए स्वतंत्र थे।

वे जब चाहे कोई भी संपत्ति खरीद सकते थे अथवा उसे बेच सकते थे। नगरों में धन के एकत्र होने से लोगों के सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन हुआ। धनी लोगों ने अपने लिए विशाल घर बना लिए थे। वे विलासिता का जीवन व्यतीत करने लगे थे। नगरों के उत्थान से यूरोप के समाज में दो नए वर्ग– श्रमिक वर्ग एवं मध्य वर्ग अस्तित्व में आए। मध्य वर्ग ने यूरोप के समाज को एक नई दिशा देने में प्रशंसनीय योगदान दिया।

4. सांस्कृतिक क्षेत्र में देन (Contribution in the Cultural Field):

नगरों के उत्थान के परिणामस्वरूप यूरोप ने सांस्कृतिक क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति की। नगरों के धनी लोगों ने नगरों के सौंदर्य को बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक उद्यान लगवाए। उन्होंने सड़क मार्गों एवं यातायात के साधनों का विकास किया। उन्होंने भवन निर्माण कला, चित्रकला एवं साहित्य को प्रोत्साहित किया। परिणामस्वरूप इन सभी क्षेत्रों में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। वास्तव में इसने यूरोप में पुनर्जागरण की आधारशिला रखी।

प्रश्न 10.

मध्यकालीन यूरोप में सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

अथवा

मध्यकालीन यूरोप में कृषि प्रौद्योगिकी में आए मूलभूत परिवर्तनों को लिखिए।

उत्तर:

मध्यकालीन यूरोप में अनेक ऐसे परिवर्तन आए जिन्होंने सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों पर गहन प्रभाव डाला। इन परिवर्तनों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है

1. पर्यावरण (Environment):

5वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक यूरोप का अधिकाँश भाग विशाल जंगलों से घिरा हुआ था। इन जंगलों के कारण कृषि योग्य भूमि बहुत कम रह गई थी। अनेक कृषकदास अपने सामंतों के अत्याचारों से बचने के लिए जंगलों में जाकर शरण ले लेते थे। इस काल के दौरान संपूर्ण यूरोप जबरदस्त शीत लहर की चपेट में था।

इस शीत लहर के चलते फ़सलों की उपज का काल बहुत कम अवधि का रह गया था। इससे फ़सलों के उत्पादन में बहुत कमी आ गई। 11वीं शताब्दी में यूरोप के वातावरण में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव आया। अब तापमान में वृद्धि होने लगी।

इससे फ़सलों के लिए आवश्यक तापमान उपलब्ध हो गया। इससे फ़सलों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। तापमान में वृद्धि के कारण यूरोप के अनेक भागों के वन क्षेत्रों में काफी कमी आई। परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

2. भूमि का उपयोग (Land Use):

प्रारंभिक मध्यकाल यूरोप में प्रचलित कृषि तकनीक बहुत पुरानी किस्म की थी। इसके बावजूद लॉर्ड अपनी आय को बढ़ाने का प्रयास करते रहते थे। यद्यपि कृषि के उत्पादन को बढ़ाना संभव नहीं था इसलिए कृषकों को मेनरों की जागीर (manorial estate) की समस्त भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए बाध्य किया जाता था।

इसके लिए उन्हें निर्धारित समय से भी अधिक समय तक काम करना पड़ता था। कृषक क्योंकि अपने लॉर्ड के अत्याचारों का खुल कर सामना नहीं कर सकते थे इसलिए उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का सहारा लिया। वे अपने खेतों पर अधिक समय काम करने लगे और उपज का अधिकाँश भाग अपने पास रखने लगे। चरागाहों एवं वन भूमि के लिए भी कृषकों और लॉर्डों के मध्य विवाद आरंभ हो गए। इसका कारण यह था कि लॉर्ड इस भूमि को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझते थे जबकि कृषक इसे संपूर्ण समुदाय से संबंधित समझते थे।

3. नयी कृषि प्रौद्योगिकी (New Agricultural Technology):

11वीं शताब्दी तक यूरोप में नयी कृषि प्रौद्योगिकी के प्रमाण मिलते हैं। अब लकड़ी से बने हलों के स्थान पर लोहे के हलों का प्रयोग किया जाने लगा। ये हल भारी नोक वाले होते थे। इससे भूमि को अधिक गहरा खोदना संभव हुआ। अब साँचेदार पटरों (mould boards) का उपयोग किया जाने लगा।

इनके द्वारा उपरि मृदा को सुगमता से पलटा जा सकता था। अब हल को गले के स्थान पर बैलों के कंधों से बाँधा जाने लगा। इस तकनीकी परिवर्तन से बैलों की एक बड़ी परेशानी दूर हुई। इसके अतिरिक्त उन्हें पहले की अपेक्षा कहीं अधिक शक्ति मिल गई। घोड़ों के खुरों पर अब लोहे की नाल लगाने का प्रचलन आरंभ हो गया। इससे उनके खुर अब सुरक्षित हो गए।

मध्यकालीन यूरोप में भूमि के उपयोग के तरीकों में परिवर्तन आया। कृषि के लिए पहले दो खेतों वाली व्यवस्था (two-field system) प्रचलित थी। इसके स्थान पर अब तीन खेतों वाली व्यवस्था का प्रयोग होने लगा। इस व्यवस्था के अधीन कृषक अपने खेतों को तीन भागों में बाँटते थे। एक भाग में शरद ऋतु में गेहूँ अथवा राई (rye) बो सकते थे।

दूसरे भाग में बसंत ऋतु में मटर (peas), सेम (beans) तथा मसूर (lentils) की खेती की जाती थी। इनका प्रयोग मनुष्यों द्वारा किया जाता था। घोड़ों के उपयोग के लिए जौ (oats) एवं बाजरे (barley) का उत्पादन किया जाता था। तीसरे खेत को खाली रखा जाता था। इसका प्रयोग चरागाह के लिए किया जाता था। इस प्रकार वे प्रत्येक वर्ष खेतों का प्रयोग बदल-बदल कर करने लगे। इससे फ़सलों के उत्पादन में हैरानीजनक वृद्धि हुई।

फ़सलों के उत्पादन में वृद्धि के महत्त्वपूर्ण परिणाम सामने आए। भोजन की उपलब्धता अब पहले की अपेक्षा दुगुनी हो गई। मटर, सेम एवं मसूर आदि के प्रयोग से अब लोगों को पहले की अपेक्षा कहीं अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलने लगा। जौ एवं बाजरा अब पशुओं के लिए एक अच्छा चारे का स्रोत बन गया। इससे वे अधिक ताकतवर बने। इस कारण वे अब अधिक कार्य करने योग्य हो गए।

कृषि के विकास के कारण यूरोप में जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि होने लगी। अत: लोगों द्वारा आवास की माँग बढ़ जाने के कारण कृषि अधीन क्षेत्र कम होने लगा। कृषि में हुए विकास के परिणामस्वरूप सामंतवाद पर गहरा प्रभाव पड़ा। व्यक्तिगत संबंध जो कि सामंतवाद की प्रमुख आधारशिला थे कमज़ोर पड़ने लगे।

प्रश्न 11.

किन कारणों के चलते यूरोपीय समाज को 14वीं शताब्दी में संकट का सामना करना पड़ा ?

अथवा

चौदहवीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विकास धीमा पड़ गया। क्यों ?

उत्तर:

14वीं शताब्दी में यूरोप में आए संकट के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे

1. पर्यावरण में परिवर्तन (Change in Environment):

13वीं शताब्दी के अंत में उत्तरी यूरोप के पर्यावरण में पुनः परिवर्तन आया। इस कारण गर्मी का स्थान शीत ऋतु ने ले लिया। गर्मी का मौसम बहुत छोटा रह गया। इस कारण भूमि की उत्पादन क्षमता बहुत कम हो गई। इससे घोर खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। भयंकर तूफानों एवं सागरीय बाढ़ों ने भी कृषि अधीन काफी भूमि को नष्ट कर दिया। इसने स्थिति को अधिक विस्फोटक बना दिया।

इसके अतिरिक्त भू-संरक्षण (soil conservation) के अभाव के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति बहुत कम हो गई थी। दूसरी ओर जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण उपलब्ध संसाधन बहुत कम पड़ गए। इससे अकालों का जन्म हुआ।

1315 ई० और 1317 ई० के दौरान यूरोप में भयंकर अकाल पड़े। इस कारण बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। चरागाहों की कमी के कारण पशुओं को पर्याप्त चारा उपलब्ध न हो सका। परिणामस्वरूप 1320 ई० के दशक में बड़ी संख्या में पशु मारे गए।

2. चाँदी की कमी (Shortage of Silver):

14वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया एवं सर्बिया में चाँदी की कमी आ गई। इन दोनों देशों में विश्व की सर्वाधिक चाँदी की खानें थीं। यहाँ से अन्य यूरोपीय देशों को चाँदी का निर्यात किया जाता था। उस समय अधिकाँश यूरोपीय देशों में चाँदी की मुद्रा का प्रचलन था। अत: इस धातु की कमी के कारण यूरोपीय व्यापार को जबरदस्त आघात लगा। इसका कारण यह था कि चाँदी के अभाव में मिश्रित धातु की मुद्रा का प्रचलन किया गया। इसे व्यापारी स्वीकार करने को तैयार न थे।

3. ब्यूबोनिक प्लेग (Bubonic Plague):

14वीं शताब्दी में यूरोप में ब्यूबोनिक प्लेग ने भयंकर रूप धारण कर लिया था। यह एक संक्रामक बीमारी (contagious disease) थी जो चूहों से फैलती थी। इसे काली मौत (black death) कहा जाता था। इसका कारण यह था कि यह बीमारी जिस व्यक्ति को लगती थी उसका रंग काला पड जाता था।

इस बीमारी के प्रथम लक्षण 1347 ई० में सिसली (Sicily) में देखने को मिले। यहाँ एशिया से व्यापार के लिए आए जलपोतों के साथ चूहे भी आ गए थे। इससे वहाँ प्लेग फैल गई। शीघ्र ही यह 1348 ई० से 1350 ई० के दौरान यूरोप के अनेक देशों में फैल गई। यह बीमारी जिसे लग जाती थी उसकी मृत्यु निश्चित थी।

परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोग मृत्यु का ग्रास बन गए। इस कारण यूरोप की जनसंख्या जो 1300 ई० में 730 लाख थी कम होकर 1400 ई० में 450 लाख रह गई। प्लेग के कारण व्यापक पैमाने पर सामाजिक विस्थापन हुआ। आर्थिक मंदी ने स्थिति को अधिक गंभीर बना दिया। इस कारण विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को गहरा आघात लगा।

जनसंख्या में कमी के कारण मजदूरों की उपलब्धता बहुत कम हो गई। इस कारण मजदूरों की माँग बहुत बढ़ गई। इसके चलते मज़दूरी की दरों में 250 प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई। दूसरी ओर मजदूरी की दरें बढ़ने तथा कृषि संबंधी मूल्यों में गिरावट के कारण लॉर्डों (सामंतों) की आय बहुत कम हो गई। इसके चलते उन्होंने मजदूरी संबंधी कृषकों से किए समझौतों का पालन करना बंद कर दिया।

इस कारण कृषकों एवं लॉर्डों के मध्य तनाव उत्पन्न हो गया। परिणामस्वरूप अनेक स्थानों पर कृषक विद्रोह करने के लिए बाध्य हो गए। इनमें से 1323 ई० में फलैंडर्स (Flanders), 1358 ई० में फ्राँस एवं 1381 ई० में इंग्लैंड में हुए विद्रोह प्रमुख थे। यद्यपि इन विद्रोहों का दमन कर दिया गया था किंतु इन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि कृषकों के साथ अब क्रूर व्यवहार नहीं किया जा सकता। प्रसिद्ध इतिहासकार रिचर्ड एल० ग्रीवस का यह कहना ठीक है कि, “प्लेग के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव बहुत प्रभावशाली थे।”

प्रश्न 12.

राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान के कारणों एवं सफलताओं का वर्णन कीजिए।

अथवा

राष्ट्रीय राज्यों की विशेषताओं एवं सफलताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बाद में इन राज्यों का पतन क्यों हुआ?

उत्तर:

15वीं शताब्दी के अंत एवं 16वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों (Nation States) का गठन हुआ। इसने आधुनिक युग का श्रीगणेश किया। राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान के कारणों, विशेषताओं एवं सफलताओं का संक्षिप्त वर्णन अग्रलिखित अनुसार हैं

I. राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान के कारण

16वीं शताब्दी के आरंभ तक यूरोप में इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन एवं पुर्तगाल आदि में राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान हुआ। राष्ट्रीय राज्यों से अभिप्राय ऐसे राज्यों से था जिसके नागरिक अपने आपको एक राष्ट्र से संबंधित समझते थे। उनकी अपनी भाषा एवं साहित्य होता था। उनका अपने राष्ट्र के साथ विशेष प्यार होता था। वे अपने राष्ट्र के हितों के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते थे। राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है

1. सामंतवाद का पतन (Decline of Feudalism):

16वीं शताब्दी के आरंभ में सामंतवाद का पतन राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान के लिए एक महत्त्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ। मध्यकाल सामंत बहुत शक्तिशाली थे। उनकी अपनी सेना होती थी। यहाँ तक कि राजा भी उनके प्रभावाधीन थे। लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितियों में बदलाव आया।

सामंतों के घोर अत्याचारों के कारण लोग उनके विरुद्ध हो गए। धर्मयुद्धों में भाग लेने के कारण बड़ी संख्या में सामंत मारे गए। इनसे उनकी शक्ति को गहरा आघात लगा। सामंतों के पतन ने राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान की आधारशिला तैयार की। प्रसिद्ध इतिहासकार सी० जे० एच० हेज़ के अनुसार, “16वीं शताब्दी तक सामंतवाद का पतन हो रहा था एवं सामंत इस स्थिति में नहीं रहे कि वे शाही निरंकुशता का विरोध कर सकें।”

2. चर्च का प्रभाव (Influence of the Church):

मध्यकाल में चर्च का यूरोप के शासकों एवं लोगों पर गहन प्रभाव था। इसे असीम शक्तियाँ प्राप्त थीं। कोई भी व्यक्ति अथवा शासक चर्च की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं रखता था। क्योंकि चर्च के पास अपार संपत्ति थी इसलिए यह शीघ्र ही भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। 16वीं शताब्दी के आरंभ तक यूरोप के लोगों का दृष्टिकोण विशाल हो गया था।

अतः वे चर्च में फैले भ्रष्टाचार को सहन करने के लिए तैयार नहीं थे। धर्मयुद्धों के दौरान पोप ने यूरोपीय देशों को नेतृत्व प्रदान किया था। इन युद्धों में अंततः यूरोपीयों को पराजय का सामना करना पड़ा। इससे चर्च के सम्मान को गहरा आघात लगा। परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान के लिए स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ।

3. धर्मयुद्ध (The Crusades):

धर्मयुद्ध यूरोपीय ईसाइयों एवं मुसलमानों के मध्य 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के दौरान लड़े गए। इन धर्मयुद्धों में बड़ी संख्या में सामंत मारे गए थे। इससे उनकी शक्ति को गहरा आघात लगा। चर्च के इन युद्धों के दौरान यूरोपीय शासकों को पूर्वी देशों में प्रचलित शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त हई।

वे यहाँ प्रचलित निरंकश राजतंत्र (absolute monarchy) से बहत प्रभावित हए। अतः उन्होंने इस को यूरोपीय देशों में लागू करने का निर्णय किया। यूरोप में फैली अराजकता को दूर करने के उद्देश्य से लोगों ने इस दिशा में शासकों को पूर्ण सहयोग दिया। निस्संदेह यह कदम यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान में महत्त्वपूर्ण प्रमाणित हुआ।

4. मध्य वर्ग का उत्थान (The Rise of the Middle Class):

मध्य वर्ग के उत्थान ने राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस वर्ग के लोग धनी एवं व्यापारी थे। उन्होंने अपने व्यापार एवं वाणिज्य के प्रोत्साहन एवं सुरक्षा हेतु निरंकुश राजतंत्र की स्थापना में बड़ा सक्रिय सहयोग दिया। उन्होंने सामंतों के घोर अत्याचारों से बचने एवं अराजकता के वातावरण को दूर करने के लिए निरंकुश राजाओं के हाथ मज़बूत करने का निर्णय किया।

क्योंकि उस समय संसद् में कुलीन वर्ग का बोलबाला था इसलिए मध्य वर्ग यह कामना करता था कि इस पर राजा की सर्वोच्चता स्थापित हो। इस उद्देश्य से मध्य वर्ग ने राजा को नियमित कर देने का वचन दिया।

इन करों के कारण राजा अपनी एक शक्तिशाली सेना का गठन कर सका। इस सेना के चलते राजा अपने राज्य के सामंतों का दमन कर सका। निस्संदेह मध्य वर्ग का उत्थान युरोपीय इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण मोड सिद्ध हआ। प्रसिद्ध इतिहासकार सी० जे० एच० हेज़ के अनुसार, “मध्य वर्ग का उत्थान एवं इसका राजाओं के साथ समझौता शायद मध्य काल से आधुनिक काल के बीच के परिवर्तन की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता थी।”

5. शक्तिशाली शासकों का उत्थान (Rise of Powerful Rulers):

यह सौभाग्य ही था कि 15वीं शताब्दी के अंत एवं 16वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप में अनेक शक्तिशाली शासकों का उत्थान हुआ। इनमें फ्राँस का लुई ग्यारहवाँ (Louis XI), इंग्लैंड का हेनरी सातवाँ (Henery VII), स्पेन के फर्जीनेंड (Ferdinand) एवं ईसाबेला (Isabella) तथा ऑस्ट्रिया के मैक्समिलन (Maximilian) के नाम उल्लेखनीय हैं।

इन शासकों ने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया। इस सेना को बंदूकों एवं बड़ी तोपों से लैस किया गया। इस सेना के सहयोग से इन शासकों ने सामंतों की शक्ति का सुगमता से दमन किया। इसका कारण यह था कि सामंतों की सेना कमज़ोर थी। ये सैनिक अपने तीर एवं तलवारों के साथ तोपों का मुकाबला न कर सके।

6. विद्वानों के लेख (Writings of the Scholars):

15वीं शताब्दी के अंत एवं 16वीं शताब्दी के आरंभ यूरोप में अनेक ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने अपने लेखों द्वारा राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें इटली के लेखक मैक्यिावेली (Machiavelli), फ्रांसीसी लेखक बोदिन (Bodin) एवं इंग्लैंड के लेखक थॉमस हॉब्स (Thomas Hobbes) के नाम उल्लेखनीय हैं। मैक्यिावेली का ग्रंथ दि प्रिंस (The Prince) 1513 ई० में प्रकाशित हुआ।

इस ग्रंथ ने शीघ्र ही संपूर्ण यूरोप में धूम मचा दी। इस ग्रंथ में लेखक ने निरंकुश राजतंत्र की खूब प्रशंसा की तथा इस प्रणाली को अन्य सभी प्रकार की प्रणालियों से उत्तम बताया। इसका कथन था कि केवल राजा ही अपने राज्य के हितों के बारे में बेहतर जानता है। इसलिए उसे सदैव लोगों द्वारा समर्थन दिया जाना चाहिए। इन ग्रंथों का लोगों के दिलों पर जादुई प्रभाव पड़ा तथा वे राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना के समर्थन में आगे आए।

II. राष्ट्रीय राज्यों की विशेषताएँ

राष्ट्रीय राज्यों की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है-

(1) ऐसा विश्वास किया जाता था कि उनका अपना राज्य सर्वोच्च है तथा किसी अन्य राज्य को उनके राज्य की प्रभुसत्ता एवं क्षेत्रीय अखंडता (territorial integrity) को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

(2) ऐसे राज्य में राजा ही सर्वोच्च होता है। वह ही कानून का निर्माण करता है एवं उसकी व्याख्या करता है। उसके निर्णयों को अंतिम समझा जाता है। किसी भी व्यक्ति को उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं होता। वास्तव में राजा की इच्छा को ही कानून समझा जाता है।

(3) ऐसे राज्यों में राजी ही राज्य की सुरक्षा एवं उसके विस्तार के लिए उत्तरदायी होता है। इसलिए उन्होंने अपने अधीन एक शक्तिशाली सेना का गठन किया। इस सेना को आधुनिक शस्त्रों से लैस किया जाता था।

(4) ऐसे राज्यों में व्यक्तियों को सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा जाता है।

(5) ऐसे राज्य राजनीतिक तौर पर स्वतंत्र होते हैं। इसके अतिरिक्त वे आर्थिक तौर पर आत्म-निर्भर (self-sufficient) होते हैं।

(6) ऐसे राज्यों में राजा को लोगों पर कर लगाने का अधिकार होता है। लोगों का यह कर्त्तव्य होता है कि वे इन करों की अदायगी समय पर करें।

(7) ऐसे राज्यों द्वारा सदैव विदेशों में अपने उपनिवेश (colonies) स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं।

III. राष्ट्रीय राज्यों की सफलताएँ

राष्ट्रीय राज्यों को अनेक सफलताएँ प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त है।

- उन्होंने सामंतों की शक्ति का दमन कर लोगों को उनके अत्याचारों से मुक्त किया।

- उन्होंने अपने राज्यों में फैली अराजकता को दूर कर शाँति की स्थापना की।

- उन्होंने लोगों को अपने शासकों का सम्मान करने एवं उन्हें पूर्ण सहयोग देने का सबक सिखाया।

- उन्होंने लोगों में एक नई राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। इसके यूरोप के भावी इतिहास पर दूरगामी प्रभाव पड़े।

- उन्होंने अपने-अपने राज्यों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उल्लेखनीय पग उठाए। इससे देश की कृषि एवं उद्योगों को प्रोत्साहन मिला।

- उन्होंने अपने राज्य की भाषा एवं साहित्य के विकास के लिए बहुमूल्य योगदान दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार सी० जे० एच० हेज़ के शब्दों में, “16वीं शताब्दी में राष्ट्रीय राजतंत्र के उत्थान के साथ यूरोपीय लोगों में राष्ट्रीय जागृति एवं राष्ट्रीय देशभक्ति उत्पन्न हुई।”

IV. राष्ट्रीय राज्यों के पतन के कारण

16वीं शताब्दी में यद्यपि यूरोप में अनेक राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई थी किंतु अनेक कारणों से बाद में इनका पतन हो गया। इन कारणों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है-

(1) आरंभ में राष्ट्रीय राज्यों के शासकों ने सामंतों का दमन कर आंतरिक शांति की स्थापना की। इससे उन्हें लोगों का पूर्ण सहयोग मिला। बाद में ये शासक अपने राज्यों के विस्तार के लिए दूसरे राज्यों के साथ लंबे युद्धों में उलझ गए। इस कारण पुनः अराजकता फैली। अत: लोग ऐसे राज्यों का अंत चाहने लगे।

(2) राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना के समय वहाँ के शासकों ने अनेक लोकप्रिय कार्य किए। इससे लोग बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लंबे समय के पश्चात् अत्याचारी सामंतों से छुटकारा प्राप्त हुआ। सत्ता हाथ में आने के पश्चात् अनेक राष्ट्रीय शासक अपने कर्तव्यों को भूल गए। उन्होंने लोगों पर अनेक अनुचित कानून लाद दिए। अतः लोग ऐसे शासकों के विरुद्ध हो गए।

(3) राष्ट्रीय राज्यों के अनेक शासक सत्ता एवं धन हाथ आते ही विलासप्रिय हो गए। उन्होंने अपना अधिकाँश समय सुरा एवं सुंदरी के संग व्यतीत करना आरंभ कर दिया। ऐसे राज्यों का अंत निश्चित था।

(4) 1776 ई० में अमरीका की क्राँति एवं 1789 ई० में फ्रांसीसी क्राँति ने राष्ट्रीय राज्यों को एक गहरा आघात पहुँचाया।

| क्रम संख्या | वर्ष | घटना |

| 1. | 529 ई० | इटली में सेंट बेनेडिक्ट मठ की स्थापना। |

| 2. | 768-814 ई० | फ्राँस के शासक शॉर्लमेन का शासनकाल। |

| 3. | 910 ई० | बरगंडी में क्लूनी मठ की स्थापना। |

| 4. | 1066 ई॰ | नारमंडी के विलियम द्वारा इंग्लैंड पर अधिकार। |

| 5. | 1100 ई० | फ्राँस में कथीड्रलों का निर्माण। |

| 6. | 1315-1317 ई० | यूरोप में भयंकर अकाल। |

| 7. | 1323 ई० | कृषकों का फलैंडर्स में विद्रोह। |

| 8. | 1347-1350 ई० | यूरोप में ब्यूबोनिक प्लेग का फैलना। |

| 9. | 1358 ई० | कृषकों का फ्राँस में विद्रोह। |

| 10. | 1381 ई० | कृषकों का इंग्लैंड में विद्रोह। |

| 11. | 1337-1453 ई० | इंग्लैंड एवं फ्राँस के मध्य सौ वर्षीय युद्ध। |

| 12. | 1455-1485 ई० | इंग्लैंड एवं फ्राँस के मध्य गुलाबों का युद्ध। |

| 13. | 1461-1483 ई० | फ्राँस में लुई ग्यारहवें का शासनकाल। |

| 14. | 1469 ई० | आरागान के युवराज फर्डीनेंड एवं कास्तील की राजकुमारी ईसाबेला का विवाह। |

| 15. | 1485 ई० | इंग्लैंड में हेनरी सप्तम द्वारा ट्यूडर वंश की स्थापना। |

| 16. | 1485-1509 ई० | इंग्लैंड के शासक हेनरी सप्तम का शासनकाल। |

| 17. | 1492 ई० | स्पेन का ग्रेनाडा पर अधिकार। |

| 18. | 1494 ई० | पुर्तगाल के शासक की स्पेन के साथ टार्डींसिलास की संधि। |

| 19. | 1603 ई० | जेम्स प्रथम द्वारा इंग्लैंड में स्टुअर्ट वंश की स्थापना। |

| 20. | 1603-1625 ई० | इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का शासनकाल। |

| 21. | 1614 ई० | फ्राँस के शासक लुई तेरहवें द्वारा एस्टेट्स जनरल को भंग करना। |

| 22. | 1625-1649 ई० | इंग्लैंड के शासक चार्ल्स प्रथम का शासनकाल। |

| 23. | 1642-1649 ई० | इंग्लैंड में गृहयुद्ध। |

| 24. | 1789 ई० | प्राँस की क्राँति। |

| 25. | 1848 ई० | जर्मनी की क्राँति। |

| 26. | 1917 ई० | रूस की क्राँति। |

संक्षिप्त उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1.

मध्यकालीन यूरोपीय समाज में प्रचलित तीन वर्ग कौन-से थे ? समाज पर इनके प्रभावों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

मध्यकालीन यूरोपीय समाज तीन वर्गों-पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग एवं किसान वर्ग में विभाजित था। समाज में सर्वोच्च स्थान पादरी वर्ग को प्राप्त था। पादरियों को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता था। इसलिए समाज द्वारा उनका विशेष सम्मान किया जाता था। यहाँ तक कि राजा भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं करते थे। उन्हें अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे।

वे सभी प्रकार के करों से मुक्त थे। कृषकदास, अपाहिज व्यक्ति एवं स्त्रियाँ पादरी नहीं बन सकती थीं। कुलीन वर्ग को समाज में दूसरा स्थान प्राप्त था। इस वर्ग के लोग प्रशासन, चर्च एवं सेना के उच्च पदों पर नियुक्त थे। उन्हें भी अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। वे भव्य महलों में रहते थे एवं विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे।

किसान यूरोपीय समाज के सबसे निम्न वर्ग में सम्मिलित थे। यूरोप की अधिकाँश जनसंख्या इस वर्ग से संबंधित थी। इनमें स्वतंत्र किसानों की संख्या बहुत कम थी। अधिकाँश किसान कृषकदास थे। उन्हें अपने गुज़ारे के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वास्तव में उनका जीवन नरक के समान था।

प्रश्न 2.

मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी वर्ग की क्या स्थिति थी ?

उत्तर:

मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी प्रथम वर्ग में सम्मिलित थे। इस वर्ग में पोप, आर्कबिशप एवं बिशप सम्मिलित थे। यह वर्ग बहुत शक्तिशाली एवं प्रभावशाली था। इसका कारण यह था कि उनका चर्च पर पूर्ण नियंत्रण था। चर्च के अधीन विशाल भूमि होती थी, जिससे उसे बहुत आमदनी होती थी। लोगों द्वारा दिया जाने वाला दान भी चर्च की आय का एक प्रमुख स्त्रोत था।

इनके अतिरिक्त चर्च किसानों पर टीथ नामक कर लगाता था। चर्च की इस विशाल आय के चलते पादरी वर्ग बहुत धनी हो गया था। इस वर्ग का यूरोप के शासकों पर भी बहत प्रभाव था। ये शासक पोप की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं रखते थे। कलीन वर्ग भी पादरी वर्ग का बहुत सम्मान करता था। पादरी वर्ग को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे।

वे राज्य को किसी प्रकार का कोई कर नहीं देते थे। वे विशाल एवं भव्य महलों में रहते थे। यद्यपि वे लोगों को पवित्र जीवन व्यतीत करने का उपदेश देते थे किंतु वे स्वयं विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। दूसरी ओर लोगों को धर्मोपदेश देने का कार्य निम्न वर्ग के पादरी करते थे। उनके वेतन कम थे। उनकी दशा शोचनीय थी। पादरी वर्ग में यह असमानता वास्तव में इस वर्ग के माथे पर एक कलंक समान थी।

प्रश्न 3.

मध्यकालीन समाज में कुलीन वर्ग की क्या स्थिति थी ?

उत्तर:

कुलीन वर्ग दूसरे वर्ग में सम्मिलित था। यूरोपीय समाज में इस वर्ग की विशेष भूमिका थी। केवल कुलीन वर्ग के लोगों को ही प्रशासन, चर्च एवं सेना के उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। उन्हें अनेक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त थे। वे सभी प्रकार के करों से मुक्त थे। उनके पास विशाल जागीरें होती थीं। कुलीन इन जागीरों पर एक छोटे राजे के समान शासन करते थे।

वे अपने न्यायालय लगाते थे तथा मुकद्दमों का निर्णय देते थे। वे अपने अधीन सेना रखते थे। उन्हें सिक्के जारी करने का भी अधिकार प्राप्त था। उन्हें लोगों पर कर लगाने का भी अधिकार था। वे कृषकों से बेगार लेते थे। उनके पशु किसानों की खेती उजाड़ देते थे, किंतु इन पशुओं को रोकने का साहस उनमें नहीं था। कुलीन अपने क्षेत्र में आने वाले माल पर चुंगी लिया करते थे। कुलीन वर्ग बहुत धनवान् था। राज्य की अधिकाँश संपत्ति उनके अधिकार में थी। वे विशाल महलों में रहते थे। वे बहुत विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे।

प्रश्न 4.

मध्यकालीन यूरोपीय समाज में कृषकदासों के लिए कौन-से कर्त्तव्य निश्चित किए गए थे ?

उत्तर:

मध्यकालीन यूरोपीय समाज में कृषक दासों के लिए निम्नलिखित कर्तव्य निश्चित किए गए थे

- वर्ष में कम-से-कम 40 दिन सामंत (लॉर्ड) की सेना में कार्य करना।

- उसे एवं उसके परिवार के सदस्यों को सप्ताह में तीन अथवा उससे कुछ अधिक दिन सामंत की जागीर पर जा कर काम करना पड़ता था। इस श्रम से होने वाले उत्पादन को श्रम अधिशेष कहा जाता था।

- वह मेनर में स्थित सड़कों, पुलों तथा चर्च आदि की मुरम्मत करता था।

- वह खेतों के आस-पास बाड़ बनाता था।

- वह जलाने के लिए लकड़ियाँ एकत्र करता था।

- वह अपने सामंत के लिए पानी भरता था, अन्न पीसता था तथा दुर्ग की मुरम्मत करता था।

- वह अपने स्वामी को शत्रु द्वारा बंदी बनाए जाने पर उसे धन देकर छुड़ाता था।

- वह राजा को टैली नामक कर भी देता था। इस कर की कोई निश्चित दर नहीं थी। यह राजा की इच्छा पर निर्भर करता था।

- कृषकदास की स्त्रियाँ एवं बच्चे सूत कातने, वस्त्र बुनने, मोमबत्ती बनाने एवं मदिरा के लिए अंगूरों का रस निकालने का काम करते थे।

प्रश्न 5.

मध्यकालीन यूरोपीय समाज में प्रचलित सामंतवादी प्रथा पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए।

उत्तर:

सामंतवाद मध्यकालीन पश्चिमी यूरोप की एक महत्त्वपूर्ण संस्था थी। इसमें राजा अपने बड़े सामंतों एवं बड़े सामंत अपने छोटे सामंतों में जागीरों का बंटवारा करते थे। ऐसा कुछ शर्तों के अधीन किया जाता था। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात् पश्चिमी यूरोप में फैली अराजकता एवं केंद्रीय सरकारों के कमजोर होने के कारण राजाओं के लिए सामंतों का सहयोग लेना आवश्यक हो गया था।

सामंतवाद का प्रसार यूरोप के अनेक देशों में हुआ। इनमें फ्राँस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली एवं स्पेन के नाम उल्लेखनीय थे। सामंतवाद के यूरोपीय समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़े। इसने यूरोपीय समाज में कानून व्यवस्था लागू करने, कुशल प्रशासन देने, निरंकुश राजतंत्र पर नियंत्रण लगाने एवं कला एवं साहित्य को प्रोत्साहन देने में प्रशंसनीय भूमिका निभाई।

सामंतवादी व्यवस्था ने दूसरी ओर शासकों को कमज़ोर किया। इसने किसानों का घोर शोषण किया। इसने युद्धों को प्रोत्साहित किया। यह राष्ट्रीय एकता के मार्ग में एक बड़ी बाधा सिद्ध हुई। 15वीं शताब्दी में सामंतवाद का अनेक कारणों के चलते पतन हो गया।

प्रश्न 6.

मेनर से आपका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर:

लॉर्ड का आवास क्षेत्र मेनर कहलाता था। इसका आकार एक जैसा नहीं होता था। इसमें थोड़े से गाँवों से लेकर अनेक गाँव सम्मिलित होते थे। प्रत्येक मेनर में एक ऊँची पहाड़ी की चोटी पर सामंत का दुर्ग होता था। यह दुर्ग जितना विशाल होता था उससे उस लॉर्ड की शक्ति का आंकलन किया जाता था। इस दुर्ग की सुरक्षा के लिए चारों ओर एक चौड़ी खाई होती थी।

इसे सदैव पानी से भर कर रखा जाता था। प्रत्येक मेनर में एक चर्च, एक कारखाना एवं कृषकदासों की अनेक झोंपड़ियाँ होती थीं। मेनर में एक विशाल कृषि फार्म होता था। इसमें सभी आवश्यक फ़सलों का उत्पादन किया जाता था। मेनर की चरागाह पर पशु चरते थे। मेनरों में विस्तृत वन होते थे। इन वनों में लॉर्ड शिकार करते थे। गाँव वाले यहाँ से जलाने के लिए लकड़ी प्राप्त करते थे।

मेनर में प्रतिदिन के उपयोग के लिए लगभग सभी वस्तुएँ उपलब्ध होती थीं। इसके बावजूद मेनर कभी आत्मनिर्भर नहीं होते थे। इसका कारण यह था कि कुलीन वर्ग के लिए विलासिता की वस्तुएँ, आभूषण एवं हथियार आदि तथा नमक एवं धातु के बर्तन बाहर से मंगवाने पड़ते थे। इसके बावजूद मेनर सामंती व्यवस्था की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता थी।

प्रश्न 7.

नाइट एक अलग वर्ग क्यों बने और उनका पतन कब हुआ ?

उत्तर:

नाइट का यूरोपीय समाज में विशेष सम्मान किया जाता था। 9वीं शताब्दी यूरोप में निरंतर युद्ध चलते रहते थे। इसलिए साम्राज्य की सरक्षा के लिए एक स्थायी सेना की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता को नाइट नामक एक नए वर्ग ने पूर्ण किया। नाइट अपने लॉर्ड से उसी प्रकार संबंधित थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा के साथ संबंधित था।

लॉर्ड अपनी विस्तृत जागीर का कुछ भाग नाइट को देता था। इसे फ़ीफ़ कहा जाता था। इसका आकार सामान्य तौर पर 1000 एकड़ से 2000 एकड़ के मध्य होता था। प्रत्येक फ़ीफ़ में नाइट के लिए घर, चर्च, पनचक्की, मदिरा संपीडक एवं किसानों के लिए झोंपड़ियाँ आदि की व्यवस्था होती थी। नाइट को अपनी फीफ़ में व्यापक अधिकार प्राप्त थे।

फ़ीफ़ की सुरक्षा का प्रमुख उत्तरदायित्व नाइट पर था। उसके अधीन एक सेना होती थी। नाइट अपना अधिकाँश समय अपनी सेना के साथ गुजारते थे। वे अपने सैनिकों को प्रशिक्षण देते थे। वे बनावटी लड़ाइयों द्वारा अपने रणकौशल का अभ्यास करते थे। वे अपनी सेना में अनुशासन पर विशेष बल देते थे। उनकी सेना की सफलता पर लॉर्ड की सफलता निर्भर करती थी क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर लॉर्ड उनकी सेना का प्रयोग करता था।

प्रसन्न होने पर लॉर्ड उनकी फ़ीफ़ में बढ़ोत्तरी कर देता था। गायक नाइट की वीरता की कहानियाँ लोगों को गीतों के रूप में सुना कर उनका मनोरंजन भी करते थे। 15वीं शताब्दी में सामंतवाद के पतन के साथ ही नाइट वर्ग का भी पतन हो गया।

प्रश्न 8.

सामंतवाद के प्रमुख गुण बताएँ।

उत्तर:

(1) कुशल प्रशासन-सामंतों ने मध्यकाल यूरोप में कुशल शासन व्यवस्था स्थापित की। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने यूरोप में फैली अराजकता को दूर करने में सफलता प्राप्त की। सामंतों ने राजा को सेना तैयार करने में उल्लेखनीय योगदान दिया। इसके अतिरिक्त सामंत अपने अधीन जागीर में राजा के एक अधिकारी के रूप में भी कार्य करते थे। वे अपनी जागीर में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी थे। वे अपने न्यायालय भी लगाते थे तथा लोगों के झगड़ों का निर्णय भी देते थे।

(2) निरंकुश राजतंत्र पर अंकुश-सामंतवाद की स्थापना से पूर्व यूरोप के शासक निरंकुश थे। उनकी शक्तियाँ असीम थीं। वे प्रशासन की ओर कम ध्यान देते थे। वे अपना अधिकाँश समय सुरा एवं सुंदरी के संग व्यतीत करते थे। अतः लोगों के कष्टों को सुनने वाला कोई न था। इन परिस्थितियों में सामंत आगे आए। उन्होंने निरंकुश शासकों एवं उन्हें जनता की भलाई करने के लिए बाध्य किया। निस्संदेह यह सामंतवाद की एक महान उपलब्धि थी।

(3) शूरवीरता को प्रोत्साहन-सामंतवाद में शूरवीरता के विकास पर विशेष बल दिया जाता था। सभी सामंत बहुत बहादुर होते थे। वे सदैव अपना रणकौशल दिखाने के लिए तैयार होते थे। वे रणक्षेत्र में विजय प्राप्त करने अथवा वीरगति को प्राप्त करने को बहुत गौरवशाली समझते थे। अतः सामंतवादी काल में बहादुरी दिखाने वाले सामंतों का समाज द्वारा विशेष सम्मान किया जाता था।

(4) कला तथा साहित्य को योगदान-सामंतवाद ने कला तथा साहित्य को बहुमूल्य योगदान दिया। सामंतों ने गोथिक शैली में दुर्गों एवं भवनों का निर्माण किया। उनके द्वारा बनवाए गए भवन अपनी सुंदरता एवं भव्यता के लिए विख्यात थे। उन्होंने चित्रकला को भी प्रोत्साहित किया। अत: इस काल में चित्रकला ने उल्लेखनीय विकास किया। इनके अतिरिक्त इस काल में साहित्य ने भी खूब प्रगति की।

प्रश्न 9.

सामंतवाद के मुख्य दोषों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

(1) कमज़ोर शासक-सामंत प्रथा के अधीन शासक केवल नाममात्र के ही शासक रह गए थे। राज्य की वास्तविक शक्ति सामंतों के हाथों में आ गई थी। उनके अधीन एक विशाल सेना होती थी। वे ही अपने अधीन जागीर में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी थे। वे अपने न्यायालय लगाते थे तथा लोगों के मुकद्दमों का निर्णय देते थे। राजा अपने सभी कार्यों के लिए सामंतों की सहायता पर निर्भर करता था।

(2) किसानों का शोषण-सामंत प्रथा किसानों के लिए एक अभिशाप सिद्ध हुई। इस प्रथा के अधीन किसानों का घोर शोषण किया गया। किसानों को सामंत के खेतों में काम करने के लिए बाध्य किया जाता था। इसके अतिरिक्त उन्हें अपने सामंत के कई प्रकार के अन्य कार्य भी करने पड़ते थे। इन कार्यों के लिए उन्हें कुछ नहीं दिया जाता था।

(3) युद्धों को प्रोत्साहन-सामंत प्रथा ने मध्यकालीन यूरोप में अराजकता फैलाने में प्रमुख भूमिका निभाई। इसका कारण यह था कि वे अपने स्वार्थी हितों की पूर्ति के लिए आपसी युद्धों में उलझ जाते थे। सभी सामंतों के अधीन एक विशाल सेना होती थी। इसलिए उन पर नियंत्रण पाना बहुत कठिन होता था। सामंत अवसर देखकर राजा के विरुद्ध विद्रोह करने से भी नहीं चूकते थे। अराजकता के इस वातावरण में न केवल लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा अपितु इससे संबंधित देश की अर्थव्यवस्था को भी भारी आघात पहँचता था।

(4) राष्ट्रीय एकता में बाधा-सामंत प्रथा राष्ट्रीय एकता के मार्ग में एक बड़ी बाधा सिद्ध हई। इसका कारण यह था कि लोग अपने सामंत से जुड़े हुए थे। अतः वे अपने सामंत के प्रति अधिक वफ़ादार थे। वे अपने राजा से कोसों दूर थे। इसका कारण यह था कि उस समय लोगों में राष्ट्रीय चेतना न के बराबर थी। उनकी दुनिया तो उनके मेनर तक ही सीमित थी। मेनर के बाहर की घटनाओं का उन्हें कुछ लेना-देना नहीं था। निस्संदेह इसके हानिकारक परिणाम निकले।

प्रश्न 10.

फ्रांस के सर्फ और रोम के दास के जीवन की दशा की तुलना कीजिए।

उत्तर:

(1) फ्रांस के सर्फ-फ्रांस के सर्फ का जीवन जानवरों से भी बदतर था। वे अपने लॉर्ड अथवा नाइट की जागीर पर काम करते थे। इस कार्य के लिए उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता था। उन पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए थे। वे लॉर्ड की अनुमति के बिना उसकी जागीर को नहीं छोड़ सकते थे। सामंत उन पर घोर अत्याचार करते थे। इसके बावजूद वे सामंतों के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं कर सकते थे।

(2) रोम के दास-रोम के दासों का जीवन भी नरक समान था। अमीरों के पास इन दासों की भरमार होती थी। अधिकाँश दास युद्धबंदी होते थे। अवांछित बच्चों को भी दास बनाया जाता था। दासों के मालिक उन पर घोर अत्याचार करते थे। उनमें जागीरों पर 16 से 18 घंटे प्रतिदिन कार्य लिया जाता था। दासों को एक-दूसरे से जंजीरों से बाँध कर रखा जाता था, ताकि वे भागने का दुस्साहस न करें। स्त्री दासों का यौन शोषण किया जाता था।

प्रश्न 11.

सामंतवाद के पतन के प्रमुख कारण बताएँ।

उत्तर:

(1) धर्मयुद्धों का प्रभाव-11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य यूरोप के ईसाइयों एवं मध्य एशिया के मुसलमानों के बीच जेरुसलम को लेकर युद्ध लड़े गए। ये युद्ध इतिहास में धर्मयुद्धों के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन धर्मयुद्धों में पोप की अपील पर बड़ी संख्या में सामंत अपने सैनिकों समेत सम्मिलित हुए। इन धर्मयुद्धों में जो काफी लंबे समय तक चले में बड़ी संख्या में सामंत एवं उनके सैनिक मारे गए। इससे उनकी शक्ति को गहरा आघात लगा। राजाओं ने इस स्वर्ण अवसर का लाभ उठाया तथा उन्होंने सुगमता से बचे हुए सामंतों का दमन कर दिया। इस प्रकार धर्मयुद्ध सामंतों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुए।

(2) राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान-सामंतवाद के उदय के कारण राज्य की वास्तविक शक्ति सामंतों के हाथों में आ गई थी। सामंतों को अनेक अधिकार प्राप्त थे। उनके अधीन एक विशाल सेना भी होती थी। सामंतों के सहयोग के बिना राजा कुछ नहीं कर सकता था। 15वीं शताब्दी के अंत एवं 16वीं शताब्दी के आरंभ में अनेक राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई।

इन राज्यों के शासक काफी शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने अधीन एक शक्तिशाली एवं आधुनिक सेना का गठन किया था। अत: नए शासकों को सामंतों की शक्ति कुचलने में किसी विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा।

(3) मध्य श्रेणी का उत्थान-15वीं एवं 16वीं शताब्दी यूरोप में मध्य श्रेणी का उत्थान सामंतवादी व्यवस्था के लिए विनाशकारी सिद्ध हआ। मध्य श्रेणी में व्यापारी, उद्योगपति एवं पंजीपति सम्मिलित थे। इस काल में यरोप में व्यापार के क्षेत्र में तीव्रता से प्रगति हो रही थी। इस कारण समाज में मध्य श्रेणी को विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। इस श्रेणी ने सामंतों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का अंत करने के लिए शासकों से सहयोग किया।

शासक पहले ही सामंतों के कारण बहुत परेशान थे। अतः उन्होंने मध्य श्रेणी के लोगों को राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त करना आरंभ कर दिया। मध्य श्रेणी द्वारा दिए गए आर्थिक सहयोग के कारण ही शासक अपनी स्थायी एवं शक्तिशाली सेना का गठन कर सके। इससे सामंतों की शक्ति को एक गहरा आघात लगा।

प्रश्न 12.

मध्यकालीन मठों का क्या कार्य था ?

उत्तर:

मध्यकालीन मठों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित थे

- मठों द्वारा लोगों को उपदेश देने का कार्य किया जाता था।

- उनके द्वारा प्रसिद्ध पांडुलिपियों को तैयार करवाया जाता था।

- वे लोगों को शिक्षा दने का कार्य करते थे।

- वे लोगों को पवित्र जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते थे।

- वे रोगियों की सेवा करते थे।

- वे मठ में आने वाले यात्रियों की देखभाल करते थे।

- वे मठ को दान में दी गई भूमि पर कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे।

- मठ के नियमों की उल्लंघना करने वाले को कठोर दंड दिए जाते थे।

प्रश्न 13.

मध्यकालीन यूरोप में चर्च के कार्य क्या थे ?

उत्तर:

मध्यकाल में चर्च अनेक प्रकार के कार्य करता था।

- इसने सामाजिक एवं धार्मिक रीति-रिवाजों संबंधी अनेक नियम बनाए थे जिनका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक था।

- चर्च की देखभाल के लिए अनेक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी।

- चर्च में धर्मोपदेश दिए जाते थे तथा सामूहिक प्रार्थना की जाती थी।

- यहाँ विद्यार्थियों को शिक्षा भी दी जाती थी।

- इसके द्वारा रोगियों, गरीबों, विधवाओं एवं अनाथों की देखभाल की जाती थी।

- यहाँ विवाह की रस्में पूर्ण की जाती थीं।

- यहाँ वसीयतों एवं उत्तराधिकार के मामलों की सुनवाई की जाती थी।

- यहाँ धर्म विद्रोहियों के विरुद्ध मुकद्दमे चलाए जाते थे एवं उन्हें दंडित किया जाता था।

- चर्च कृषकों से उनकी उपज का दसवाँ भाग कर के रूप में एकत्रित करता था। इस कर को टीथ (tithe) कहते थे।

- चर्च श्रद्धालुओं से दान भी एकत्रित करता था।

प्रश्न 14.

पोप कौन था ? मध्यकालीन युग में उसकी क्या स्थिति थी ?

उत्तर:

पोप चर्च का सर्वोच्च अधिकारी था। वह रोम में निवास करता था। मध्यकाल में उसके हाथों में अनेक शक्तियाँ थीं। उसे पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। वह चर्च से संबंधित सभी प्रकार के नियमों को बनाता था। वह चर्च की समस्त गतिविधियों पर अपना नियंत्रण रखता था। उसका अपना न्यायालय था जहाँ वह विवाह, तलाक, वसीयत एवं उत्तराधिकार से संबंधित मुकद्दमों के निर्णय देता था।

उसके निर्णयों को अंतिम माना जाता था। वह यूरोपीय शासकों को पदच्युत करने की भी क्षमता रखता था। वह किसी भी सिविल कानून को जो उसकी नज़र में अनुचित हो, को रद्द कर सकता था। वह चर्च से संबंधित विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति भी करता था। कोई भी यहाँ तक कि शासक भी पोप की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं करता था। संक्षेप में पोप की शक्तियाँ असीम थीं।

प्रश्न 15.

मध्यकालीन यूरोपीय समाज पर चर्च के क्या प्रभाव पड़े ?

उत्तर:

मध्य युग में चर्च का यूरोपीय समाज पर जितना व्यापक प्रभाव था उतना प्रभाव किसी अन्य संस्था का नहीं था। इसने लोगों को आपसी भाईचारे एवं प्रेम का संदेश दिया। इसने गरीबों एवं अनाथों को आश्रय प्रदान किया।

इसने रोगियों की देखभाल के लिए अनेक अस्पताल बनवाए। इसने शिक्षा के प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिया। चर्च एवं मठों के द्वारा लोगों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती थी। अनेक चर्च अधिकारी विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य भी करते थे। इससे लोगों में एक नव जागृति का संचार हुआ। चर्च ने असभ्य बर्बरों को ईसाई धर्म में सम्मिलित कर उन्हें सभ्य बनाया।

चर्च ने लोगों को युद्ध की अपेक्षा शांति का पाठ पढ़ाया। कोई भी शासक चर्च के आदेशों की उल्लंघना करने का साहस नहीं कर सकता था। 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म दिन को क्रिसमस एवं ईसा के शूलारोपण तथा उसके पुनर्जीवित होने को ईस्टर ने त्योहारों का रूप धारण कर लिया था। इन पवित्र दिनों में संपूर्ण यूरोप में छुट्टियाँ होती थीं।

अतः लोग मिल-जुल कर इनका आनंद लेते थे। इससे लोगों में एकता की भावना को बल मिला। संक्षेप में चर्च के यूरोपीय समाज पर दूरगामी एवं व्यापक प्रभाव पड़े।

प्रश्न 16.

मध्यकालीन यूरोप में नगरों के उत्थान के प्रमुख कारण क्या थे?

उत्तर:

(1) कृषि का विकास-मध्यकाल यूरोप में कृषि के विकास को बल मिला। फ़सलों के अधिक उत्पादन के कारण कृषक धनी हुए। इन धनी किसानों को अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न को बेचने तथा अपने लिए एवं कृषि के लिए आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए एक बिक्री केंद्र की आवश्यकता हुई। शीघ्र ही बिक्री केंद्रों में दुकानों, घरों, सड़कों एवं चर्चों का निर्माण हुआ। इससे नगरों के विकास की आधारशिला तैयार हुई।

(2) व्यापार का विकास-11वीं शताब्दी में यूरोप एवं पश्चिम एशिया के मध्य अनेक नए व्यापारिक मार्गों का विकास आरंभ हुआ। इससे व्यापार को एक नई दिशा मिली। इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, पुर्तगाल एवं बेल्जियम के व्यापारियों ने मुस्लिम एवं अफ्रीका के व्यापारियों के साथ संबंध स्थापित किए। व्यापार में आई इस तीव्रता ने नगरों के विकास को एक नया प्रोत्साहन दिया।

(3) धर्मयुद्ध-धर्मयुद्ध यूरोपीय ईसाइयों एवं मुसलमानों के मध्य 1096 ई० से 1272 ई० के मध्य लड़े गए थे। इन धर्मयुद्धों का वास्तविक उद्देश्य ईसाइयों द्वारा अपनी पवित्र भूमि जेरुसलम को मुसलमानों के आधिपत्य से मुक्त करवाना था। इन धर्मयुद्धों के कारण यूरोपियों के ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई। वे भव्य मुस्लिम नगरों को देखकर चकित रह गए। इन धर्मयुद्धों के कारण पश्चिम एवं पूर्व के मध्य व्यापार को एक नया प्रोत्साहन मिला। इससे व्यापारी धनी हुए जिससे नगरों के विकास को बल मिला।

प्रश्न 17.

कथील नगरों से आपका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर:

12वीं शताब्दी में फ्रांस में कथील कहे जाने वाले विशाल चर्चों का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। शीघ्र ही यूरोप के अन्य देशों में भी कथीलों का निर्माण शुरू हुआ। इनका निर्माण मठों की देख-रेख में होता था। इनके निर्माण के लिए धनी लोगों द्वारा दान दिया जाता था। सामान्यजन अपने श्रम द्वारा एवं अन्य वस्तुओं द्वारा इनके निर्माण में सहयोग देते थे।

कथील बहुत विशाल एवं भव्य होते थे। इन्हें पत्थर से बनाया जाता था। इनके निर्माण में काफी समय लगता था। अत: कथीड्रल के आस-पास अनेक प्रकार के लोग बस गए। उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाज़ार भी स्थापित हो गए। इस प्रकार कथीलों ने नगरों का रूप धारण कर लिया। कथीलों के भवन अत्यंत मनोरम थे।

इनका निर्माण इस प्रकार किया गया था कि पादरी की आवाज़, भिक्षुओं के गीत, लोगों की प्रार्थना की घंटियाँ दूर-दूर तक सुनाई पड़ें। कथीड्रल की खिड़कियों के लिए अभिरंजित काँच का प्रयोग किया जाता था।

इस कारण दिन के समय सूर्य की पर्याप्त रोशनी अंदर आ सकती थी। रात्रि के समय जब कथीड्रल में मोमबत्तियाँ जलाई जाती थीं तो खिड़कियों के शीशों पर बने ईसा मसीह के जीवन से संबंधित चित्रों को स्पष्ट देखा जा सकता था। निस्संदेह नगरों के विकास में कथीलों की उल्लेखनीय भूमिका थी।

प्रश्न 18.

किन कारणों से 14वीं शताब्दी यूरोप में संकट उत्पन्न हुआ ?

उत्तर:

(1) पर्यावरण में परिवर्तन-13वीं शताब्दी के अंत में उत्तरी यूरोप के पर्यावरण में पुन: परिवर्तन आया। इस कारण गर्मी का स्थान शीत ऋतु ने ले लिया। गर्मी का मौसम बहुत छोटा रह गया। इस कारण भूमि की उत्पादन क्षमता बहुत कम हो गई। इससे घोर खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। भयंकर तूफानों एवं सागरीय बाढ़ों ने भी कृषि अधीन काफी भूमि को नष्ट कर दिया। इसने स्थिति को अधिक विस्फोटक बना दिया। .

(2) चाँदी की कमी-14वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया एवं सर्बिया में चाँदी की कमी आ गई। इन दोनों देशों में विश्व की सर्वाधिक चाँदी की खानें थीं। यहाँ से अन्य यूरोपीय देशों को चाँदी का निर्यात किया जाता था। उस समय अधिकाँश यूरोपीय देशों में चाँदी की मुद्रा का प्रचलन था। अतः इस धातु की कमी के कारण यूरोपीय व्यापार को ज़बरदस्त आघात लगा। इसका कारण यह था कि चाँदी के अभाव में मिश्रित धातु की मुद्रा का प्रचलन किया गया। इसे व्यापारी स्वीकार करने को तैयार न थे।

(3) ब्यूबोनिक प्लेग-प्लेग के कारण व्यापक पैमाने पर सामाजिक विस्थापन हुआ। आर्थिक मंदी ने स्थिति को अधिक गंभीर बना दिया। इस कारण विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को गहरा आघात लगा। जनसंख्या में कमी के कारण मजदूरों की उपलब्धता बहुत कम हो गई। इस कारण मजदूरों की माँग बहुत बढ़ गई। इसके चलते मज़दूरी की दरों में 250 प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई।

दूसरी ओर मजदूरी की दरें बढ़ने तथा कृषि संबंधी मूल्यों में गिरावट के कारण लॉर्डों (सामंतों) की आय बहुत कम हो गई। इसके चलते उन्होंने मजदूरी संबंधी कृषकों से किए समझौतों का पालन बंद कर दिया। इस कारण कृषकों एवं लॉर्डों के मध्य तनाव उत्पन्न हो गया।

प्रश्न 19.

मध्य वर्ग के उत्थान ने यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान में क्या भूमिका निभाई ?

उत्तर:

मध्य वर्ग के उत्थान ने राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस वर्ग के लोग धनी एवं व्यापारी थे। उन्होंने अपने व्यापार एवं वाणिज्य के प्रोत्साहन एवं सुरक्षा हेतु निरंकुश राजतंत्र की स्थापना में बड़ा सक्रिय सहयोग दिया। उन्होंने सामंतों के घोर अत्याचारों से बचने एवं अराजकता के वातावरण को दूर करने के लिए निरंकुश राजाओं के हाथ मज़बूत करने का निर्णय किया।

क्योंकि उस समय संसद् में कुलीन वर्ग का बोलबाला था। इसलिए मध्य वर्ग यह कामना करता था कि इस पर राजा की सर्वोच्चता स्थापित हो। इस उद्देश्य से मध्य वर्ग ने राजा को नियमित कर देने का वचन दिया। इन करों के कारण राजा अपनी एक शक्तिशाली सेना का गठन कर सका। इस सेना के चलते राजा अपने राज्य के सामंतों का दमन कर सका।

इसके अतिरिक्त मध्य वर्ग ने राजा को अनेक मेहनती अधिकारी प्रदान किए। इन अधिकारियों के सहयोग से राजा अपनी प्रजा को कुशल शासन प्रदान कर सका। निस्संदेह मध्य वर्ग का उत्थान यूरोपीय इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ।

प्रश्न 20.

राष्ट्रीय राज्य की प्रमुख विशेषताएँ क्या थी ?

उत्तर:

राष्ट्रीय राज्यों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित अनुसार है-

(1) ऐसा विश्वास किया जाता था कि उनका अपना राज्य सर्वोच्च है तथा किसी अन्य राज्य को उनके राज्य की प्रभुसत्ता एवं क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

(2) ऐसे राज्य में राजा ही सर्वोच्च होता है। वह ही कानून का निर्माण करता है एवं उसकी व्याख्या करता है। उसके निर्णयों को अंतिम समझा जाता है। किसी भी व्यक्ति को उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं होता। वास्तव में जो राजा को अच्छा लगता है उसे ही कानून समझा जाता है।

(3) ऐसे राज्यों में राजा ही राज्य की सुरक्षा एवं उसके विस्तार के लिए उत्तरदायी होता है। इसलिए उन्होंने अपने अधीन एक शक्तिशाली सेना का गठन किया। इस सेना को आधुनिक शस्त्रों से लैस किया जाता था।

(4) ऐसे राज्यों में व्यक्तियों को सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा जाता है।

(5) ऐसे राज्य राजनीतिक तौर पर स्वतंत्र होते हैं। इसके अतिरिक्त वे आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर होते हैं।

(6) ऐसे राज्यों में राजा को लोगों पर कर लगाने का अधिकार होता है। लोगों का यह कर्त्तव्य होता है कि वे इन करों की अदायगी समय पर करें।

अति संक्षिप्त उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1.

मध्यकाल किसे कहते हैं ? इसकी प्रमुख विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर:

- 5वीं शताब्दी ई० से लेकर 15वीं शताब्दी के आरंभ के काल को मध्यकाल कहा जाता है।

- इस काल के दौरान बड़े-बड़े साम्राज्यों का पतन हो गया तथा छोटे-छोटे राज्य अस्तित्व में आए।

- यह काल अशांति एवं अव्यवस्था का काल था।

प्रश्न 2.

मध्यकालीन यूरोपीय समाज के तीन वर्ग कौन-से थे ? ये समाज की किस श्रेणी में सम्मिलित थे ?

उत्तर:

- मध्यकालीन यूरोपीय समाज के तीन वर्ग पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग एवं किसान थे।

- पादरी वर्ग समाज की प्रथम श्रेणी में, कुलीन वर्ग द्वितीय श्रेणी में एवं किसान तीसरी श्रेणी में सम्मिलित थे।

प्रश्न 3.

पादरी वर्ग को यूरोपीय समाज में क्यों महत्त्वपूर्ण माना जाता था ?

उत्तर:

- इस वर्ग का चर्च पर पूर्ण नियंत्रण था।

- शासक भी पोप की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं करते थे।

- इस वर्ग को समाज में अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे।

प्रश्न 4.

‘टीथ’ से आपका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर:

टीथ एक प्रकार का कर था। इसे चर्च द्वारा किसानों से लिया जाता था। यह किसानों की कुल उपज का दसवां भाग होता था। यह चर्च की आय का एक प्रमुख स्रोत था।

प्रश्न 5.

चर्च की आय के दो प्रमुख स्रोत कौन-से थे ?

उत्तर:

- किसानों से प्राप्त किया जाने वाला टीथ नामक कर।

- धनी लोगों द्वारा अपने कल्याण तथा मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण के लिए दिया जाने वाला दान।

प्रश्न 6.

मध्यकालीन यूरोप में कुलीन वर्ग को कौन-से विशेषाधिकार प्राप्त थे ? कोई दो बताएँ।

उत्तर:

- वे सभी प्रकार के करों से मुक्त थे।

- वे अपने अधीन सेना रखते थे।

प्रश्न 7.

कृषकदासों के कोई दो कर्त्तव्य बताएँ।

उत्तर:

- वे राजा को टैली नामक कर देते थे।

- उन्हें वर्ष में कम-से-कम 40 दिन सामंत की सेना में कार्य करना पड़ता था।

प्रश्न 8.

कृषकदासों पर लगे कोई दो प्रतिबंध लिखें।

उत्तर:

- वे सामंत की अनुमति के बिना उसकी जागीर नहीं छोड़ सकते थे।