HBSE 10th Class Science Important Questions Chapter 6 जैव प्रक्रम

Haryana State Board HBSE 10th Class Science Important Questions Chapter 6 जैव प्रक्रम Important Questions and Answers.

Haryana Board 10th Class Science Important Questions Chapter 5 जैव प्रक्रम

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (Very ShortAnswer Type Questions)

प्रश्न 1.

किन्हीं दो एककोशिक जीवों के नाम लिखिए। (मा.शि.बोर्ड 2012)

उत्तर-अमीबा, पैरामीशियम।

प्रश्न 2. पोषण क्या है ?

उत्तर-

ऊर्जा के स्रोत को भोजन के रूप में शरीर के अन्दर लेना पोषण, कहलाता है।

प्रश्न 3.

पृथ्वी पर ऊर्जा का अन्तिम स्रोत क्या है ?

उत्तर-

सूर्य।

प्रश्न 4.

कवक अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं ?

उत्तर-

सड़े-गले मृत कार्बनिक पदार्थों से।

प्रश्न 5.

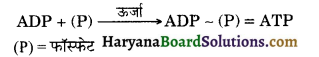

श्वसन क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में संचित होती है ?

उत्तर-

ATP के रूप में।

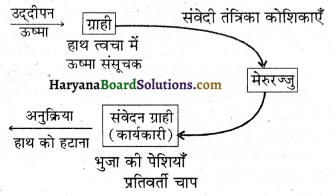

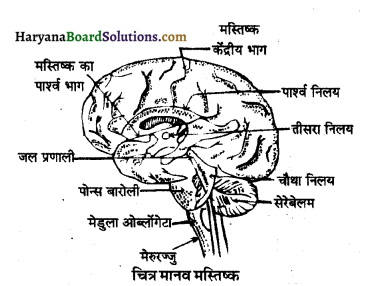

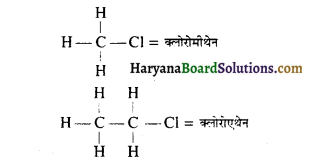

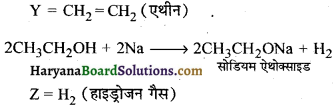

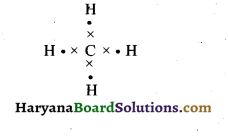

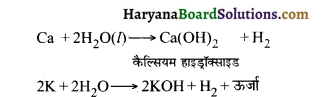

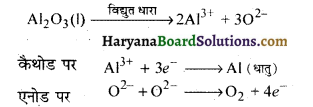

![]()

प्रश्न 6.

अमीबा में किस प्रकार का पाचन होता है ?

उत्तर-

अमीबा में अन्त:कोशिकीय पाचन होता है।

प्रश्न 7.

मनुष्य के पाचन का प्रकार क्या है ?

उत्तर-

मनुष्य में पाचन बाह्य कोशिकीयं प्रकार का होता है।

प्रश्न 8.

प्रकाश-संश्लेषी जीवाणु में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है?

उत्तर-

स्वपोषी।

प्रश्न 9.

परजीवी किसे कहते हैं ?

उत्तर-

ऐसे जीव जो भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं किन्तु उन्हें मारते नहीं है।

प्रश्न 10.

हमारे शरीर में CO2, का परिवहन किसके द्वारा होता है?

उत्तर-

रुधिर द्वारा बाइकार्बोनेट के रूप में।

प्रश्न 11.

मनुष्य के दो अन्तःपरजीवियों के नाम लिखिए।

उत्तर-

फीताकृमि तथा प्लाज्मोडियम (मलेरिया परजीवी)।

प्रश्न 12.

पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है तथा यह कहाँ एकत्र होता है ?

उत्तर-

पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है तथा यह पित्ताशय में एकत्र होता है।

प्रश्न 13.

माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना का नाम लिखिए। राज. 2015]

उत्तर-

अपरा (Placenta)।

प्रश्न 14.

रुधिर प्लाज्मा किसका वहन करता है?

उत्तर-

प्लाज्मा, भोजन, CO2, तथा नाइट्रोजनी वर्ण्य पदार्थों का विलीन रूप में वहन करता है।

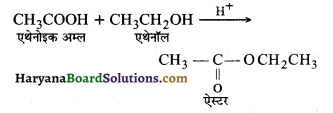

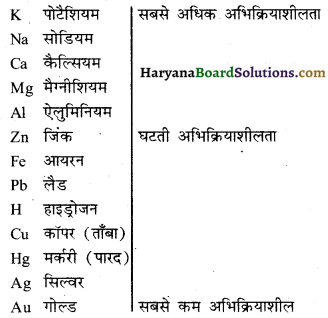

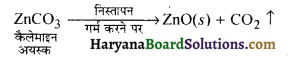

![]()

प्रश्न 15.

रसारोहण किसे कहते हैं ?

उत्तर-

पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिजों का ऊपर की ओर चढ़ना रसारोहण कहलाता है।

प्रश्न 16.

वृक्क के अतिरिक्त मनुष्य में अन्य उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए।

उत्तर-

- यकृत,

- त्वचा,

- फेफड़े।

प्रश्न 17.

मछली, मच्छर, केंचुआ तथा कुत्ते के श्वसनांगों के नाम लिखिए।

उत्तर-

मछली-क्लोम, मच्छर-श्वास नलिका, केंचुआ-त्वचा, कुत्ता-फेफड़े।

प्रश्न 18.

वाष्पोत्सर्जन क्या है ?

उत्तर-

पौधे के वायवीय भागों से जल का जलवाष्प के रूप में उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है।

प्रश्न 19.

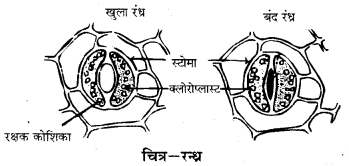

रन्धों के दो कार्य लिखिए।

उत्तर-

- रन्ध्रों के द्वारा गैसों का विनिमय होता है।

- रन्ध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है।

प्रश्न 20.

मनुष्य का रुधिर लाल क्यों दिखाई देता

उत्तर-

मनुष्य का रुधिर हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है।

प्रश्न 21.

पौधों की पत्तियाँ हरी क्यों दिखाई देती हैं ?

उत्तर-

पर्णहरित की उपस्थिति के कारण।

प्रश्न 22.

जठर ग्रन्थियाँ कहाँ पायी जाती हैं ?

उत्तर-

आमाशय में।

प्रश्न 23.

पेसमेकर यन्त्र का कार्य लिखिए।

उत्तर-

हृदय गति के असामान्य हो जाने पर पेसमेकर हृदय स्पंदन को नियमित करता है।

प्रश्न 24.

उत्सर्जन किसे कहते हैं ?

उत्तर-

उपापचय के फलस्वरूप बने नाइट्रोजनी वर्म्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना उत्सर्जन कहलाता है।

प्रश्न 25.

केशिका गुच्छ कहाँ स्थित होता है ?

उत्तर-

बोमैन सम्पुट (Bowman’s capsule) में।

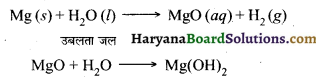

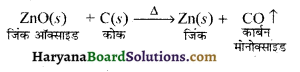

![]()

प्रश्न 26.

रन्ध्र कहाँ पाये जाते हैं ?

उत्तर-

कोमल तनों एवं पत्तियों पर।

प्रश्न 27.

पौधे के संवहन बण्डल में कौन-से ऊतक पाए जाते हैं ?

उत्तर-

जाइलम तथा फ्लोएम।

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.

सजीवों के चार लक्षण लिखिए।

उत्तर-

- सजीव गति करते हैं।

- इनमें श्वसन होता है।

- ये पोषण एवं पाचन करते हैं।

- इनमें वृद्धि होती है।

प्रश्न 2.

पोषण, गैस-विनिमय तथा उत्सर्जन के सन्दर्भ में एक कोशिकीय जीविता क्यों उत्तम है ? ..

उत्तर-

किसी भी एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के सम्पर्क में रहती है अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान-प्रदान करने के लिए या वयं पदार्थों के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। अतः इनमें ऊर्जा का व्यय भी कम होता है।

प्रश्न 3.

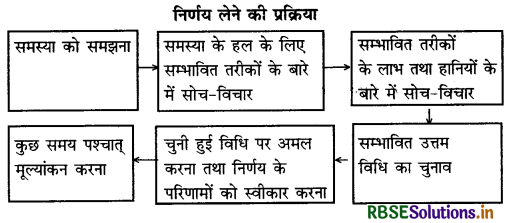

पोषण किसे कहते हैं ? विभिन्न प्रकार की पोषण विधियों के नाम लिखिए।

उत्तर-

पोषण-जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा के स्रोत को भोजन के रूप में शरीर के अन्दर लेना पोषण कहलाता है।

पोषण के प्रकार –

I. स्वपोषी पोषण

II. विषमपोषी पोषण

1. मृतोपजीवी पोषण

2. प्राणी समभोजी पोषण

3. परजीवी पोषण

4. सहजीवी पोषण

5. परभक्षी पोषण।

प्रश्न 4.

परपोषी जीव किस प्रकार स्वपोषी जीवों पर निर्भर करते हैं?

उत्तर-

स्वपोषी (Autotrophic) जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। इसका कुछ भाग तो पौधों द्वारा स्वयं उपयोग कर लिया जाता है और शेष भाग संचित कर लिया जाता है। विषमपोषी अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं और स्वपोषियों द्वारा संचित भोजन को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ग्रहण करते हैं।

प्रश्न 5.

पोषण सभी जीवों के लिए आवश्यक है। क्यों?

अथवा

जीव को भोजन की क्यों आवश्यकता होती हैं?

उत्तर-

सभी जीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। प्रोटीन शरीर की टूट-फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक होती है। यह उचित वृद्धि और परिवर्धन के लिए भी आवश्यक है। इसीलिए सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है।

प्रश्न 6.

भोजन के पाचन में पित्त रस की क्या भूमिका

अथवा

पित्त रस भोजन को पचाने में किस प्रकार सहायता करता है?

उत्तर-

पित्त रस का स्रावण यकृत से होता है। यह निम्न प्रकार भोजन को पचाने में सहायक है-

- यह आंत्र में भोजन की अम्लीयता को समाप्त करके माध्यम को क्षारीय बनाता है जिससे कि आंत्र में एन्जाइम भोजन का पाचन कर सके।

- यह वसा अणुओं को छोटी-छोटी ग्लोब्यूल, में तोड़ देता है जिससे वसाओं का पाचन सुगम हो जाता है।

प्रश्न 7.

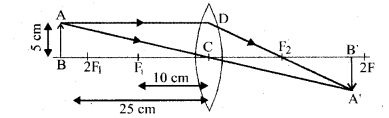

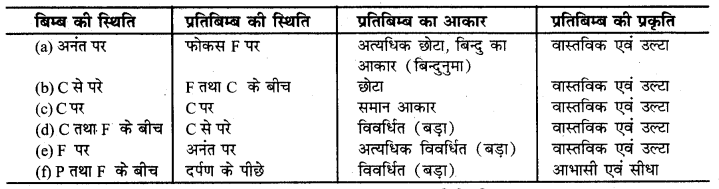

प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में होने वाली मुख्य तीन घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। (मा. शि. बोर्ड. राज. 2012)

उत्तर-

प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएँ होती हैं-

1. क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना-यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में होती है। ग्रेना में उपस्थित क्लोरोफिल अणु प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन निष्कासित करते हैं।

2. प्रकाश द्वारा जल के अणुओं का प्रकाशीय अपघटन होता है जिससे ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन आयन बनते हैं। ऑक्सीजन वायुमण्डल में चली जाती है।

3. उपरोक्त दोनों क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न इलेक्ट्रॉन तथा हाइड्रोजन आयनों से परिपाचन पदार्थ का निर्माण होता है जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर देता है।

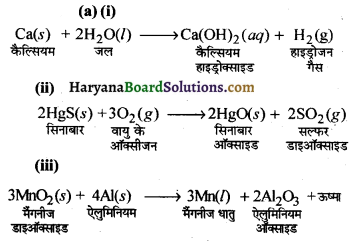

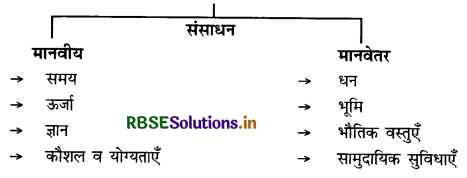

![]()

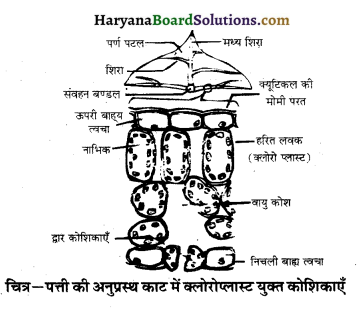

प्रश्न 8.

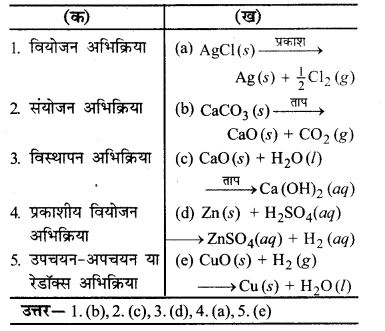

पत्ती की अनुप्रस्थ काट के आरेख में उन कोशिकाओं को प्रदर्शित कीजिए जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है ?

उत्तर-

प्रश्न 9.

अमीबा में पोषण की विधि लिखिए। (CBSE 2016)

उत्तर-

एक कोशिकीय जीव होने के कारण अमीबा में भोजन कोशिका की सम्पूर्ण सतह से ग्रहण किया जाता है। यह सूक्ष्म कीटों तथा डायटम्स को खाता है। जल में तैरते हुए भोज्य कण जब अमीबा के सम्पर्क में आते हैं तो अमीबा में पादाभ उत्पन्न हो जाते हैं। ये पादाभ भोजन कण को चारों ओर से घेर लेते हैं और एक रिक्तिका बना लेते हैं जिसे खाद्यधानी कहते हैं। खाद्यधानी में भोजन कणों का पाचन कर लिया जाता है।

प्रश्न 10.

यकृत के कार्य लिखिए।

उत्तर-

यकृत के निम्नलिखित कार्य हैं-

- यकृत पित्त रस का स्रावण करता है, जो आमाशय से आये भोजन को क्षारीय बनाता है, वसा के इमल्सीकरण में सहायक होता है, भोजन को सड़ने से रोकता है एवं आहार नाल में क्रमाकुंचन गति को उद्दीपित करता है।

- यकृत ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संचय करता है।

- यकृत में ग्लूकोजिनोलाइसिस की क्रिया होती है जिसमें आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है।

- यकृत में ग्लाइकोनियोजेनेसिस की क्रिया होती है जिसमें आवश्यकता पड़ने पर अमीनो एवं वसीय अम्लों से ग्लूकोज का निर्माण होता है।

- यकृत वसा एवं विटामिन्स का संचय करता है।

प्रश्न 11.

निम्नलिखित को किस रूप में संग्रहित किया जाता है?

(i) पौधों में अनुपयोगी कार्बोहाइड्रेट

(ii) मनुष्यों में भोजन से उत्पन्न ऊर्जा। (CBSE 2016)

उत्तर-

(i) पौधों में अनुपयोगी कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में संग्रहित रहता है।

(ii) मनुष्यों में भोजन से प्राप्त ऊर्जा ATP या ADP के रूप में संग्रहित रहती है।

प्रश्न 12.

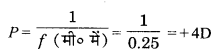

तालिका के रूप में स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण के बीच तीन विभेदनकारी अभिलक्षणों की सूची बनाइए। (CBSE 2019)

उत्तर-

| स्वपोषी पोषण | विषमपोषी पोषण |

| (i) भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाया जाता है। | भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीवों से प्राप्त किया जाता है। |

| (ii) प्रायः क्लोरोफिल वाले हिस्से में होता है-हरे पौधे एवं शैवाल। | क्लोरोफिल का अभाव प्रायः कवक, जन्तुओं एवं कुछ जीवाणुओं में। |

| (iii) सौर ऊर्जा को रासा यनिक ऊर्जा (भोजन) में बदलते हैं। | रासायनिक ऊजां का भोजन के रूप में उपभोग करते हैं। |

| (iv) भोजन स्टार्च के रूप में संचित होता है। | भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। |

प्रश्न 13.

“जैव-विकास तथा जीवों का वर्गीकरण परस्पर सम्बन्धित है।” इस कथन की कारण सहित पुष्टि कीजिए। (CBSE 2017)

उत्तर-

जैव विकास से अभिप्राय, क्रमिक परिवर्तनों द्वारा प्रारम्भिक निम्न कोटि के सरल जीवों से जटिल जीवों की उत्पत्ति है। वर्गीकरण में इन्हीं जीवों को समानता तथा विभिन्नता के आधार पर समूहों और उपसमूहों में रखा जाता है। दो जीवों (प्रजातियों) में जितनी अधिक समानतायें पायी जाती हैं, वह उतनी ही एक-दूसरे से सम्बन्धित होती हैं। अतः वर्गीकरण की सहायता से दो जीवों के बीच में सम्बन्ध पता किया जा सकता है। अतः जैव विकास और वर्गीकरण परस्पर सम्बन्धित है।

प्रश्न 14.

जैव-विकास क्या है? इसे प्रगति के समान नहीं माना जा सकता। एक उपयुक्त उदाहरण की सहायता से व्याख्या कीजिए। (CBSE 2017)

उत्तर-

प्रारम्भिक निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा उच्च कोटि एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति को जैव-विकास कहते हैं। जैव-विकास को प्रगति के समान नहीं माना जा सकता, क्योंकि जैव-विकास से सरल जीवों से जटिल जीवों की उत्पत्ति/उद्भव होती है परन्तु सरलतम जीव भी जटिल जीवों के साथ अस्तित्व में रहते हैं। उदाहरण के लिए, मानव का विकास चिंपैंजी से नहीं हुआ है, परन्तु दोनों के ही पूर्वज समान थे।

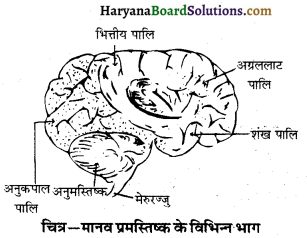

![]()

प्रश्न 15.

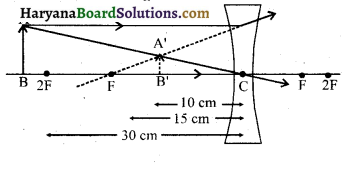

निश्वसन तथा उच्छवसन से आप क्या समझते हैं?

उत्तर-

निश्वसन-वह प्रक्रिया जिसमें वातावरण से वायु अन्दर खींची जाती है, निश्वसन कहलाती है। उच्छवसन-वह प्रक्रिया जिसमें फेफड़ों से वायु बाहर निकाली जाती है, उच्छवसन कहलाती है।

प्रश्न 16.

किसी कीट की प्रत्येक कोशिका में वायु कैसे प्रवेश करती है?

अथवा

कीट किस प्रकार श्वसन करते हैं?

उत्तर-

कीटों में श्वसन वायु नलिकाओं द्वारा होता है जिन्हें देकिया (Trachea) कहते हैं। ट्रेकिया वायु को सीधे ही कोशिकाओं तक पहुँचाती है। वातावरण से वायु ट्रेकिओल्स में प्रवेश करती है जहाँ से यह कोशिकाओं और ऊतकों में पहुँचती है।

प्रश्न 17.

पौधों में श्वसन क्रिया किस प्रकार होती है ?

उत्तर-

पौधों में ऑक्सी तथा अनॉक्सी दोनों प्रकार का श्वसन पायो जाता है। ऑक्सी श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है। इसमें रन्ध्रों द्वारा ऑक्सीजनयुक्त वायु उपरन्ध्रीय गुहा में प्रवेश करती है तथा CO2, युक्त वायु बाहर निकलती है। यह प्रक्रिया पौधों में लगातार होती रहती है जिसमें गैसीय विनिमय दो चरणों में होता है-

- श्वसनी कोशिकाओं तथा अन्त:कोशिकीय वायु के बीच गैसों का विनिमय।

- वातावरणीय वायु तथा अन्त:कोशिकीय वायु में विनिमय।

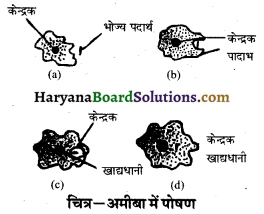

प्रश्न 18.

वातरन्ध्र क्या हैं ? चित्र बनाकर समझाइए।

उत्तर-

वातरन्ध्र (Lenticels)-वातरन्ध्र पौधों के तनों में पाये जाने वाले सूक्ष्म छिद्र हैं जो बाह्य त्वचा के फटने पर बनते हैं और गैसों का विनिमय करते हैं। वातरन्ध्रों के निर्माण के समय कॉर्क कैम्बियम बाहर की ओर कॉर्क न बनाकर पतली भित्ति वाली मृदुतकीय कोशिकाओं को बनाता है जिन्हें पूरक कोशिकाएँ कहते हैं। इन पूरक कोशिकाओं के निर्माण के कारण बाह्य त्वचा टूट जाती है, और वातरन्ध्र बन जाते हैं।

प्रश्न 19.

मनुष्य में श्वास लेने की क्रियाविधि के दो आधारों को समझाइए।

उत्तर-

मनुष्य में श्वासोच्छ्वास की क्रिया दो चरणों में पूर्ण होती है-

1. निश्वसन (Inspiration)-वायुमण्डलीय वायु को खींचकर पंकड़ों में भरने की क्रिया निश्वसन कहलाती है। इस क्रिया के लिए मस्तिष्क के श्वसन केन्द्र से उद्दीपन प्राप्त होता है। इसके कारण बाह्य इंटरकास्टल पेशियाँ संकुचित होती हैं जिससे पसलियाँ बाहर की ओर झुक जाती हैं। इसी समय डायफ्राम की अरीय पेशियाँ संकुचित तथा उदर पेशियाँ शिथिल हो जाती हैं, जिससे वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है। इसके साथ ही फेफड़े का आयतन भी बढ़ जाता है, फलस्वरूप श्वास मार्ग से होती हुई वायु फेफड़ों में भर जाती है।

2.निःश्वसन (Expiration)-फेफड़ों की वायु का बाहर निकाला जाना नि:श्वसनं कहलाता है। मस्तिष्क के श्वसन केन्द्र से उद्दीपन प्राप्त होने पर अन्तः इंटरकास्टल पेशियाँ, संकुचित डायफ्राम की पेशियाँ शिथिल तथा उदर गुहा की पेशियाँ संकुचित होती हैं, फलस्वरूप वक्षीय गुहा के साथ फेफड़ों का आयतन कम हो जाता है। अतः फेफड़ों की वायु श्वसन मार्ग से होती हुई बाहर निकल जाती है।

प्रश्न 20.

निश्वसन तथा निःश्वसन में अन्तर लिखिए।

उत्तर-

निश्वसन एवं निःश्वसन में अन्तर-

| निश्वसन (Inspiration) | निःश्वसन (Expiration) |

| 1. इसमें ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। | 1. इसमें CO2 युक्त वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है। |

| 2. इसमें बाह्य अन्तरापर्युक पेशियों तथा डायफ्राम की अरीय पेशियों में संकुचन होता है। | 2. इसमें अन्तः अन्तरापर्शक पेशियों तथा अरीय पेशियों में संकुचन होता है। |

| 3. इसमें डायफ्राम चपटा तथा स्टर्नम नीचे की ओर झुक जाता है। | 3. इसमें डायफ्राम गुम्बद नुमा तथा स्टर्नम ऊपर खिसक जाता है। |

| 4. इसमें पसलियाँ बाहर और आगे की ओर खिसकती है। | 4. इसमें पसलियाँ भीतर और पीछे की ओर खिसकती है। |

| 5. इसमें प्लूरल गुहाओं का आयतन बढ़ जाता है। | 5. इसमें प्लूरल गुहाओं का आयतन कम हो जाता है। |

प्रश्न 21.

कठिन व्यायाम का श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों ?

उत्तर-

सामान्य अवस्था में मनुष्य की श्वास दर (Breathing rate) 15-18 प्रति मिनट होती है। कठिन परिश्रम या व्यायाम के बाद यह दर बढ़कर 20-25 प्रति मिनट हो जाती है। इसका कारण है कि व्यायाम के समय अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अत्यधिक ऊर्जा प्राप्ति के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए कठोर व्यायाम के बाद श्वास दर बढ़ जाती है।

![]()

प्रश्न 22.

प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में अन्तर लिखिए।

उत्तर-

प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में अन्तर-

| प्रकाश संश्लेषण(Photosynthesis) | श्वसन (Respiration) |

| 1. यह एक सृजनात्मक क्रिया है। | 1. यह एक विघटनात्मक क्रिया है। |

| 2. यह क्लोरोफिल युक्त पादप कोशिकाओं में होती है। | 2. यह सभी जीवित भागों में होती है। |

| 3. यह क्रिया सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है। | 3. इसमें प्रकाश की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं होता। |

| 4. इसमें CO2 ग्रहण की जाती है तथा O2 निकलती | 4. इसमें O2 ग्रहण की जाती है तथा CO2 निकलती |

| 5. इसमें ऊर्जा अवशोषित की होती है। | 5. इसमें ऊर्जा उत्सर्जित जाती है। |

| 6. इस क्रिया में शुष्क भार में वद्धि होती है। | 6. इस क्रिया में शुष्क भार में कमी होती है। |

प्रश्न 23.

पौधों में परिसंचरण के सम्बन्ध में वहन से आप क्या समझते हैं?

उत्तर-

पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुँचाने की प्रक्रिया को वहन कहते हैं। यह परिसंचरण की भाँति ही आवश्यक है क्योंकि पौधे के प्रत्येक भाग को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसे पौधे इस भोजन से प्राप्त करते हैं।

प्रश्न 24.

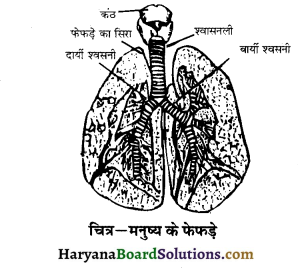

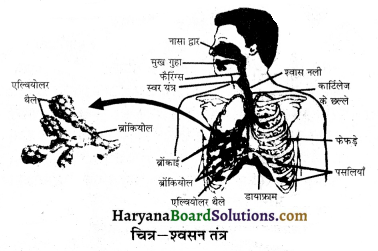

मनुष्य के फेफड़ों का नामांकित चित्र बनाइए।

उत्तर-

प्रश्न 25.

धमनी एवं शिरा में अन्तर लिखिए।

उत्तर-

धमनी एवं शिरा में अन्तर-

| धमनी (Arteries) | शिरा (Veins) |

| 1. ये मोटी और लचीली दीवार वाली नलिकाएँ हैं। | 1. ये पतली और दृढ़ दीवार वाली संकरी नलिकाएँ हैं। |

| 2. ये शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर में विभिन्न अंगों में पहुँचाती हैं (पल्मोनरी धमनी को छोड़कर)। | 2. ये अशुद्ध रुधिर को शरीर के अंगों से हृदय में लाती हैं (पल्मोनरी शिरा को छोड़कर)। |

| 3. इनमें वाल्व अनुपस्थित होते हैं। | 3. वाल्व उपस्थित होते हैं। |

| 4. इनमें रुधिर का बहाव तीव्र व झटके के साथ होता है। | 4. इनमें रुधिर का बहाव सामान्य व धीरे-धीरे होता है। |

| 5. ये अधिक गहराई में उपस्थित होती हैं। | 5. ये माँस में कम गहराई पर स्थित होती हैं। |

प्रश्न 26.

खुला परिसंचरण तथा बन्द परिसंचरण तन्त्र में अन्तर कीजिए। .

उत्तर-

खला परिसंचरण तथा बन्द परिसंचरण तन्त्र में अन्तर

| खुला परिसंचरण | बन्द परिसंचरण |

| 1. इसमें रुधिर किसी प्रकार की वाहनियों में नहीं बहता है। | 1. इसमें रुधिर महीन, लचीली धमनियों एवं शिराओं में बहता है। |

| 2. इसमें रुधिर आंतरांगों के आस-पास पाया जाता है। | 2. इसमें रुधिर हृदय से विभिन्न अंगों को पम्प किया जाता है। |

| 3. इसमें किसी प्रकार का दाब उत्पन्न नहीं होता है। | 3. इसमें रुधिर दाब उत्पन्न होता है। |

प्रश्न 27.

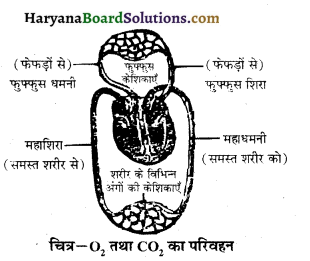

शरीर में O2 तथा CO2 के परिवहन व्यवस्था का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए।

उत्तर-

मनुष्य का हृदय अपने एक चक्र में रुधिर को दो बार पम्प करता है जिसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। फेफड़ों में उपस्थित वायु कूपिकाओं से ऑक्सीजन लेकर फुफ्फुस महाशिरा हृदय में खुलती है। ऑक्सीजनयुक्त रुधिर हृदय से अब महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों को भेजा जाता है। शरीर के ऊतकों से CO2 युक्त रुधिर शिराओं से महाशिरा में आता है जो CO2 युक्त रुधिर को पुनः हृदय में लाती है। CO2 युक्त रुधिर अब हृदय फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में भेज देता है। फेफड़ों में जाकर CO2 वायु कूपिकाओं में चली जाती है जहाँ से CO2 वायु के साथ बाहर निकाल दी जाती है।

प्रश्न 28.

रुधिर एवं लसीका में भेद कीजिए।

उत्तर-

रुधिर एवं लसीका में अन्तर-

| रुधिर (Blood) | लसीका (Lymph) |

| 1. यह लाल रंग का होता है। | 1. यह रंगहीन या हल्के पीले रंग का होता है। |

| 2. इसमें रुधिर कणिकाएँ RBCs, WBCs तथा बिम्बाणु उपस्थित होती हैं। | 2. इसमें कणिकाएँ अनुप स्थित होती हैं। |

| 3. इसमें हीमोग्लोबिन होता है। | 3. इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। |

| 4. यह हृदय से अंगों तक तथा अंगों से हृदय तक बहता है। | 4. यह केवल एक ही दिशा में बहता है अर्थात् ऊतकों से हृदय की ओर। |

| 5. इसमें श्वसन वर्णक, ऑक्सीजन, CO2 एवं वर्ण्य पदार्थ होते हैं। | 5. इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। |

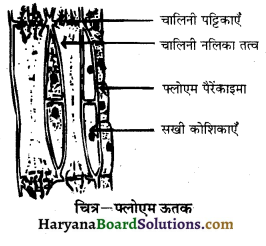

प्रश्न 29.

फ्लोएम में भोजन का संवहन किस प्रकार होता है? फ्लोएम ऊतक का चित्र खींचिए। (RBSE 2015)

उत्तर-

फ्लोएम द्वारा पत्तियों में निर्मित खाद्य पदार्थों का पौधे के विभिन्न भागों को स्थानान्तरण होता है। फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का स्थानान्तरण ATP की ऊर्जा का उपयोग करके होता है।

ऊर्जा द्वारा फ्लोएम का परासरण दाब बढ़ जाता है जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहाँ दाब कम होता है। यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकतानुसार पदार्थों का स्थानान्तरण करता है।

प्रश्न 30.

मानवों में वहन तंत्र के दो प्रकारों की सूची बनाइए तथा इनमें से किसी एक के कार्य लिखिए। (CBSE 2019)

उत्तर-

मानवों में वहन तंत्र के दो प्रकार –

- रक्त परिवहन,

- लसीका परिवहन तंत्र।

मनुष्य में दो वहन तंत्र के कार्य हैं-

- यह ऑक्सीजन, प्रोटीन्स, खनिज आदि को शरीर के – एक भाग से दूसरे भाग में पहुँचाता है।

- यह विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों को विभिन्न अंगों से मुख्य उत्सर्जी अंगों तक पहुँचाता है।

प्रश्न 31.

डायलिसिस क्या है ? नेफ्रॉन को डायलिसिस का थैला क्यों कहते हैं ?

उत्तर-

अपोहन या डायलिसिस (Dialysis)- यदि किसी लवण एवं मंड के विलयन को सैलोफेन की थैली में भरकर उसे आसवित जल में लटका दिया जाए तो लवण के आयन सैलोफेन से होते हुए आसवित जल में प्रवेश कर जाते हैं और स्टार्च थैली के अन्दर ही रह जाता है। यह प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है।

नेफ्रॉन को डायलिसिस का थैला इसीलिए कहा जाता है क्योंकि नेफ्रॉन की प्यालेकार संरचना बोमैन सम्पुट में उपस्थित केशिका गुच्छ की दीवारों से रुधिर छनता है। रुधिर में उपस्थित प्रोटीन के अणु बड़े होने के कारण नहीं ) छन पाते जबकि ग्लूकोज एवं लवण अणु छोटे होने के कारण छन जाते हैं। इस प्रकार नेफ्रॉन डायलिसिस की थैली की 7 तरह कार्य करता है। वृक्कों के अनियमित कार्य करने पर डायलिसिस विधि द्वारा रोगी में वृक्क का कार्य कराया जाता है।

प्रश्न 32.

पौधों और जन्तुओं में वर्त्य पदार्थ क्या हैं?

अथवा

पौधों और जन्तुओं के उत्सर्जी पदार्थ बताइए।

उत्तर-

जन्तुओं में उत्सर्जी पदार्थ-CO2 पित्तवर्णक, नत्रजनी पदार्थ, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, लवण व जल। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ-अमोनिया जो पत्तियों में एकत्र होती है, गोंद, रेजिन, घुलनशील वर्ण्य पदार्थ।

प्रश्न 33.

वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? इसके दो कार्य लिखिए।

अथवा

(a) स्थानान्तरण किसे कहते हैं? पादपों के लिए यह क्यों आवश्यक है?

(b) स्थानान्तरण के फलस्वरूप पादपों में पदार्थ कहाँ पहुँचते हैं? (CBSE 2019)

उत्तर-

वाष्पोत्सर्जन एक जैव प्रक्रम है इसमें पानी की अत्यधिक मात्रा पौधों के वायवीय भाग (प्रायः पत्तियों की सतह पर अवस्थित रन्ध्र) द्वारा जल वाष्प में परिवर्तित होती है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं-

- जड़ों से पानी एवं खनिज को पत्तियों तक पहुँचाना (परिवहन में सहायक)।

- पौधों को गर्मियों में ठंडा रखना, वातावरण को ठंडा करना।

- पत्तियों द्वारा निर्मित कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को पौधों के अन्य भागों में स्थानान्तरित करना।

अथवा

(a) स्थानान्तरण से अभिप्राय है, पौधे के सभी भागों में आवश्यक पदार्थों; जैसे-जल, खनिज, भोज्य पदार्थ, पादप हॉर्मोन की पूर्ति करना एवं वर्ण्य पदार्थों को इकट्ठा कर उन्हें पौधे से अलग करने में सहायता करना ताकि पौधे स्वस्थ एवं व्यवस्थित जीवन प्राप्त कर सकें।

(b) स्थानान्तरण के फलस्वरूप जल एवं खनिज जाइलम के रास्ते पौधों के ऊपरी भाग में एवं भोज्य पदार्थ फ्लोइम के द्वारा पौधों के विशिष्ट भाग, जड़/तना/पत्ती/बीज/फल में एकत्र होते हैं।

![]()

प्रश्न 34.

मानव में परिसंचरण तंत्र के निम्नलिखित घटकों में से प्रत्येक का एक कार्य लिखिए-(CBSE 2016)

(a) रुधिर वाहिनियाँ,

(b) लिम्फ,

(c) हृदय

उत्तर-

(a) रुधिर वाहिनियाँ-ये पूरे शरीर में रक्त को लेकर जाती हैं।

(b) लिम्फ-इसकी लिम्फोसाइड कोशिकाएँ रोगोत्पादक पदार्थों, जीवाणुओं आदि को नष्ट करती हैं।

(c) हृदय-यह पूरे शरीर में रुधिर को पम्प करता है अर्थात् रुधिर का परिसंचरण करता है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

प्रश्न 1.

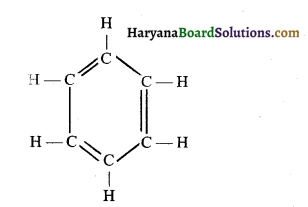

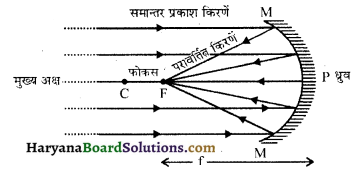

प्रकाश-संश्लेषण क्या है? प्रकाश-संश्लेषण की क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

अथवा

(नमूना प्रश्न-पत्र 2012) पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं ? संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

उत्तर-

प्रकाश-संश्लेषण (Photosynthesis)प्रकाश-संश्लेषण वह प्रक्रिया है, जिसमें हरे पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं CO2, द्वारा भोजन (ग्लूकोज) का निर्माण करते हैं।

प्रकाश-संश्लेषण की क्रिया दो प्रावस्थाओं में पूर्ण होती हैं-

प्रकाशिक अभिक्रिया (Light Dependent Reaction)-यह प्रकाश की उपस्थिति में तथा क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है। इस अभिक्रिया में-

(i) सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके क्लोरोफिल अणु उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न पथों से होकर इलेक्ट्रॉनग्राही NADP तक पहुँचते हैं। इन पथों में कई स्थानों पर ATP का भी निर्माण होता है।

(ii) प्रकाश के द्वारा ही जल का प्रकाशिक अपघटन होता है जिससे यह हाइड्रोजन तथा हाइड्रॉक्सिल आयनों में टूट जाता है।

4H2O → H+ + 4OH–

(iii) 4H+ तथा 4 इलेक्ट्रॉनों को NADP ग्रहण करके NADPH, बनाता है।

4H++ 4e– + 2NADP → 2NADPH2

(iv) 4OH– संघनित होकर पानी तथा ऑक्सीजन बनाते हैं।

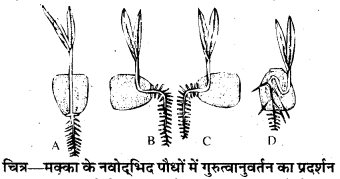

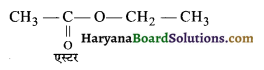

![]()

उपर्युक्त क्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त हो जाती है तथा इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल को पुनः उत्तेजित करने में काम आते हैं। इस प्रकार प्रकाशिक अभिक्रिया से ATP, NADPH2 तथा O2 बनते हैं।

B. अप्रकाशिक अभिक्रिया (Light Independent Reactions)-इस क्रिया में प्रकाश की उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं होता है। यह क्रिया हरितलवक के ग्रेना में होती है। इसमें CO,, ATP तथा . NADPH, के संयोग से ग्लूकोज का निर्माण होता है।

6CO2 + 12ATP + 12NADPH2 → C6H12O6 + 12 ADP+ 12 NADP

प्रश्न 2.

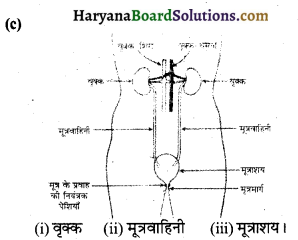

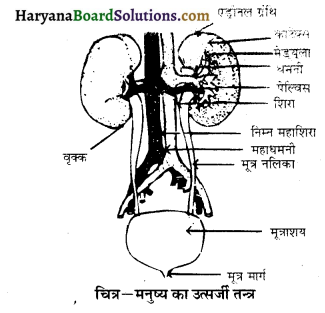

(a) मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करने वाले अंगों के नाम लिखिए।

(b) मानव शरीर में मूत्र किस प्रकार बनता है, का संक्षेप में वर्णन कीजिए। (CBSE 2020)

उत्तर-

(a) मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करने वाले अंग हैं-एक जोड़ा वृक्क, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग।

(b) कार्यविधि (मूत्र बनने की क्रियाविधि)-वृक्काणु में स्थित कोशिक गुच्छ इस क्रिया का प्रारंभ करते हैं जो निम्नलिखित चरणों में होते हैं –

- निस्यंदन या छानना-रक्त में उपस्थित नाइट्रोजनी वर्ण्य; जैसे-यूरिया और यूरिक अम्ल। कोशिका गुच्छ द्वारा छाना जाता है जो नलिका के आकार में छनकर जमा हो जातेहै।

- चयनित पुनः अवशोषण-प्रारंभिक निस्यंदन के पश्चात् कुछ पदार्थ; जैसे-ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण तथा प्रचुर मात्रा में जल, शेष रह जाते हैं। जैसे-जैसे ये पदार्थ मूत्र के साथ इस नलिका में प्रवाहित होते हैं, इन पदार्थों का चयनित पुनः अवशोषण होता है। जल की मात्रा आवश्यकतानुसार ही अवशोषित होती है। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका, मूत्रवाहिनी (Ureter) में प्रवेश करता है। जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय (Urinary Bladder) में मूत्र मूत्रवाहिनी द्वारा एकत्र होता है।

प्रश्न 3.

कारण दीजिए

(a) अलिंद की तुलना में निलय की पेशीय भित्तियाँ मोटी होती हैं।

(b) पौधों में परिवहन निकाय धीमा होता है।

(c) जलीय कशेरुकियों में रुधिर परिसंचरण स्थलीय कशेरुकियों में रुधिर परिसंचरण से भिन्न होता है।

(d) दिन में जाइलम में जल और खनिजों की गति रात्रि की तुलना में अधिक होती है।

(e) शिराओं में वाल्व होते हैं जबकि धमनियों में नहीं होते। (CBSE 2020)

उत्तर-

(a) अलिंद की तुलना में निलय की पेशीय भित्तियाँ मोटी होती हैं क्योंकि निलय संपूर्ण शरीर में रुधिर भेजता है, जबकि अलिंद विभिन्न अंगों से आए रक्त को ग्रहण करता है। के कारण अलिंद में रक्त दाब कम होता है।

(b) पौधों में परिवहन वाष्पोत्सर्जन पर निर्भर करता है और वाष्पोत्सर्जन क्रिया दिन में तेजी से होती है क्योंकि जब रंध्र खुले होते हैं तब वाष्पोत्सर्जन कर्षण, जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है।

(c) स्थलीय कशेरुकियों में ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है इसलिए इनमें दोहरा परिसंचरण होता है जबकि जलीय कशेरुकियों के हृदय में केवल दो चेंबर होते हैं और एक चक्र में एक बार ही रक्त हृदय में जाता है अर्थात् इकहरा परिसंचरण होता है क्योंकि इनमें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

(d) दिन में जाइलम में जल और खनिजों की गति रात्रि की तुलना में अधिक होती है क्योंकि दिन में रंध्र खुले होते हैं और वाष्पोत्सर्जन कर्षण, जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है।

(e) शिराओं में वाल्व होते हैं जो यह सुनिश्चित करता है कि, अलिंद में संकुचन के समय रक्त उल्टी दिशा में न प्रवाहित हो जाए।

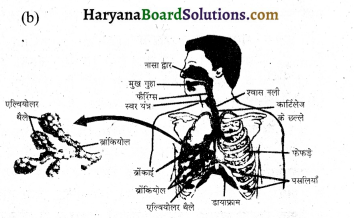

प्रश्न 4.

(a) जलीय जीवों और स्थलीय जीवों की साँस लेने की दरों में अंतर क्यों होता है? व्याख्या कीजिए।

(b) मानव श्वसन-तंत्र का आरेख खींचिए और उस पर ग्रसनी, श्वासनली, फुफ्फुस, डायाफ्राम तथा कूपिका कोश का नामांकन कीजिए। (CBSE 2020)

उत्तर-

(a) जलीय जीवों में श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रत गति से होती है। जलीय जीव श्वसन हेतु जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा सीमित होती है। स्थलीय जीव वायु से लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा काफी अधिक होती है। ऑक्सीजन प्राप्त करने हेतु जलीय जीव की तुलना में स्थलीय को लाभ होता है क्योंकि वह ऑक्सीजन वायु द्वारा घिरा होता है जिससे वह किसी भी मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण कर सकता है।

प्रश्न 5.

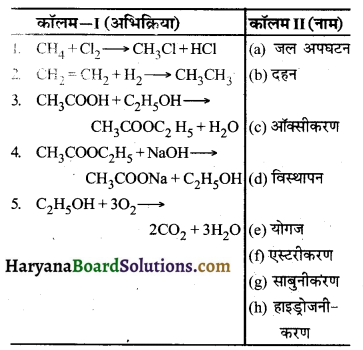

रन्ध्र क्या हैं ? इनके खुलने तथा बन्द होने की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए।

उत्तर-

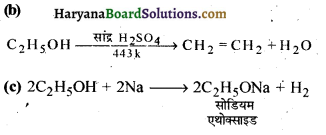

रन्ध्र (Stomata)-रन्ध्र विशेष प्रकार के छिद्र हैं जो दो वृक्काकार रक्षक कोशिकाओं (guard cells) से घिरे होते हैं। रन्ध्र मुख्यतः पत्तियों पर तथा कुछ कोमल तनों पर भी उपस्थित होते हैं। रन्ध्रों से होकर जल वाष्प के रूप में उड़ता है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। रन्ध्रों का खुलना तथा बन्द होना रक्षक कोशिकाओं की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। प्रत्येक रक्षी कोशिका की बाह्य भित्ति पतली तथा भीतरी भित्ति मोटी होती है।

रक्षक कोशिका में हरितलवक उपस्थित होते हैं। दिन के समय सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रक्षक कोशिकाओं में ग्लूकोज का निर्माण होता है तथा CO2 की कमी से कोशिकाओं का pH बढ़ता है, फलस्वरूप कोशिका का परासरण दाब बढ़ जाता है। रक्षक कोशिकाओं में समीपवर्ती कोशिकाओं से जल प्रवेश करता है जिससे वे फूल जाती हैं। ऐसा होने से रक्षक कोशिका की भीतरी भित्ति में खिंचाव उत्पन्न होता है जिससे रन्ध्र खुल जाते हैं। रात्रि के समय रक्षक कोशिकाओं में ग्लूकोज का निर्माण बन्द हो जाता है तथा CO2, का स्तर बढ़ जाता है जिससे कोशिका की अम्लीयता बढ़ जाती है।

‘कोशिका से जल समीपवर्ती कोशिकाओं में जाने लगता है जिससे वे पिचक जाती हैं और भीतरी भित्ति शिथिल हो जाती है और रन्ध्र बन्द हो जाते हैं। चूँकि रन्ध्र दिन में खुलते हैं अतः दिन के समय वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है।

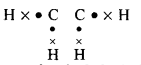

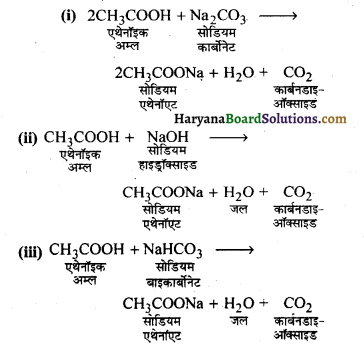

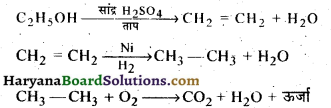

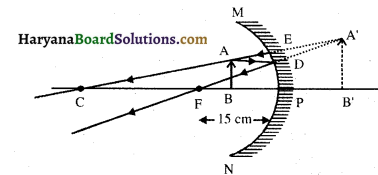

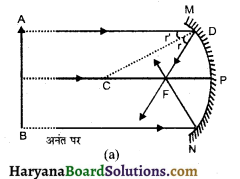

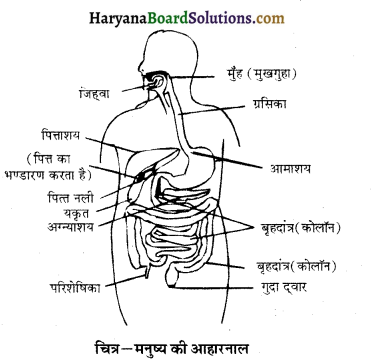

प्रश्न 6.

मनुष्य की आहारनाल का सचित्र वर्णन कीजिए। (मा. शि. बोर्ड. राज. 2012)

उत्तर-

मनुष्य की आहारनाल (Elementary Canal in Human)-मनुष्य की आहार नाल 8 से 10 मीटर लम्बी होती है जो मुख से लेकर गुदा तक फैली होती है।

आहार नाल को निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है-

1. मुख एवं मुखगुहा (Mouth and Buccal cavity)-मुख एक अनुप्रस्थ दरार के रूप में होता है जो दो माँसल होठों द्वारा घिरा होता है। यह अन्दर की ओर मुखगुहा में खुलता है। मुखगुहा के फर्श पर एक जिह्वा तथा दाएँबाएँ एवं सामने जबड़े उपस्थित होते हैं। जबड़ों में गर्तदन्ती, विषमंदन्ती तथा द्विवारदन्ती दाँत लगे होते हैं। मुखगुहा में लार ग्रन्थियों की नलिकाएँ खुलती हैं।

2. ग्रसनी (Pharynx)-मुखगुहा पीछे की ओर ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी मुखगुहा तथा ग्रासनली के बीच का छोटा-सा भाग होता है। यह घाटीद्वार (glottis) द्वारा श्वासनली में और ग्रसिका (gullet) द्वारा ग्रासनली में खुलता है।

3. ग्रासनली (Oesophagus)-यह पतली तथा लम्बी नलिका है। इसमें अनुलम्ब पेशीय वलय पाये जाते हैं। इसका पश्च भाग डायफ्राम को भेदकर उदर गुहा में प्रवेश करता है।

![]()

4. आमाशय (Stomach)-इसे तीन भागों-कार्डियक, फण्डिक तथा पाइलोरिक आमाशय में बाँटा जाता है। ग्रासनली तथा आमाशय के जुड़ने के स्थान पर कार्डियक अवरोधनी वाल्व उपस्थित होता है।

5. छोटी आँत (Small intestine)-यह आहार नाल का संकरा तथा लम्बा भाग होता है। इसकी लम्बाई लगभग 6.5 मीटर होती है। आहार नाल का U-आकार का भाग जो आमाशय तथा छोटी आंत के बीच स्थित होता है, ग्रहणी (duodenum) कहलाता है। जिस स्थान पर आमाशय ग्रहणी में खुलता है वहाँ पायलोरिक अवरोधनी वाल्व होता है।

6. बड़ी आँत (Large intestine)- यह आहार नाल का अन्तिम भाग है। वह स्थान जहाँ छोटी आँत, बड़ी आँत से जुड़ती है, वहाँ इलियोसीकल वाल्व पाया जाता है। बड़ी आँत के चार भाग होते हैं-आरोही कोलन, अनुप्रस्थ कोलन अवरोही कोलन तथा पेल्विक कोलन। बड़ी आँत का पश्च छोर मलाशय में खुलता है।

7. मलाशय (Rectum)-यह एक थैले के आकार की रचना है। इसका अन्तिम भाग गुदानाल कहलाता है जो गुदा (anus) द्वारा बाहर खुलता है। गुदानाल के अन्त में गुदा अवरोधनी पायी जाती है।

प्रश्न 7.

(a) रुधिर के किन्हीं अवयवों का उल्लेख कीजिए।

(b) शरीर में ऑक्सीजन-प्रचुर रुधिर के गमन का पथ लिखिए।

(c) अलिंद और निलय के बीच वाल्वों का कार्य लिखिए।

(d) धमनी और शिरा के संघटनों के बीच कोई एक संरचनात्मक अन्तर लिखिए।

अथवा

(a) उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए।

(b) वृक्क में उपस्थित आधारी निस्यंदन एकक का नाम लिखिए।

(c) मानव के उत्सर्जन तंत्र का आरेख खींचिए और उस पर उत्सर्जन तंत्र के उस भाग का नामांकन कीजिए

(i) जो मूत्र तैयार करता है।

(ii) जो लम्बी नलिका है और वृक्क से मूत्र संचित करती है।

(iii) जिसमें मूत्र त्यागने तक मूत्र भण्डारित रहता है। (CBSE 2018)

उत्तर-

(a) रुधिर के दो अवयव लाल रक्त कोशिका और सफेद रक्त कोशिका है।

(b) शरीर में ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर सबसे पहले बायें अलिंद में एकत्र होता है। फिर रक्त बायें अलिंद से बायें निलय में प्रवेश करता है। इस दौरान बायाँ अलिंद संकुचित हो जाता है तथा बायाँ निलय शिथिल हो जाता है। बायें निलय की भित्ति मोटी होती है। जब यह संकुचित होता है तो ऑक्सीजनित रुधिर धमनियों द्वारा शरीर के सम्पूर्ण अंग तंत्रों तक पहुँच जाता है।

“बायाँ अलिंद → बायाँ निलय → महाधमनी → धमनियाँ अंग तंत्र।

(c) अलिंद और निलय के बीच वाल्व रक्त के वापस प्रवाह को रोकता है।

(d) धमनियों की भित्ति मोटी, मजबूत व लचीली होती है, क्योंकि हृदय रुधिर को अधिक दाब से प्रवाहित करता है जिससे धमनियों पर दबाव पड़ता है। शिराओं की भित्ति पतली होती है।

अथवा

(a) शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं।

(b) वृक्क में आधारी निस्यंदन एकक का नाम नेफ्रॉन

(i) वृक्क

(ii) मूत्रवाहिनी

(iii) मूत्राशय।

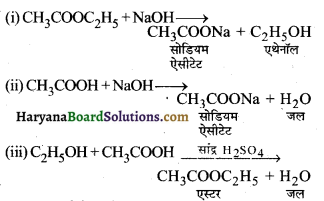

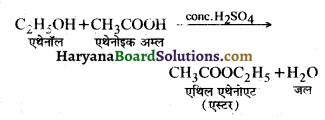

प्रश्न 8.

मनुष्य के आमाशय में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है ? (मा. शि. बो. राज., 2015)

उत्तर-

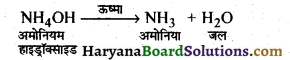

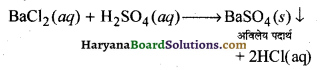

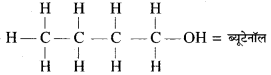

आमाशय में भोजन का पाचन-आमाशय में भोजन पहुँचने पर इसकी क्रमाकुंचन गति से भोजन की लुग्दी (chyme) बन जाती है। आमाशय की दीवारों में उपस्थित जठर ग्रन्थियाँ जठर रस (gastric juice) का स्रावण करती हैं। जठर रस में 97-99% जल, 0.2% श्लेष्म, 0.5% HCl तथा पेप्सिन, जठर लाइपेज एवं रेनिन एन्जाइम होते हैं। वयस्क मनुष्य में रेनिन का अभाव होता है। HCl की उपस्थिति के कारण जठर रस अम्लीय प्रकृति (ph लगभग 2-3.5) का होता है।

हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है तथा भोजन के साथ आये जीवाणु एवं सूक्ष्म जीवों को मारता है। यह भोजन को सड़ने से रोकता है तथा भोजन के कड़े भागों को घोलता है।

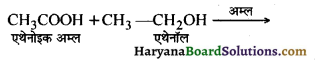

1. पेप्सिन एन्जाइम प्रोटीन को प्रोटिओजेज तथा पेप्टोन्स में बदल देता है।

![]()

2. जठर लाइपेज वसाओं का आंशिक पाचन करता है।

![]()

3. रेनिन एन्जाइम प्रोरेनिन के रूप में स्रावित होता है। यह HCl के प्रभाव से सक्रिय रेनिन में बदल जाता है। रेनिन दूध की कैसीन प्रोटीन को अघुलनशील कैल्सियम पैरा-कैसीनेट में बदलता है। आमाशय में भोजन 3-4 घण्टे तक रुकता है। जठर निर्गमी अवरोधनी द्वारा अधपचा भोजन धीरे-धीरे ग्रहणी में धकेला जाता है।

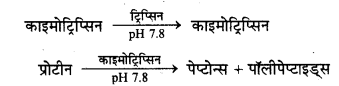

प्रश्न 9.

मनुष्य की छोटी आँत्र में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है? (मा. शि. बोर्ड. राज., 2012)

अथवा

मनुष्य की आहार नाल में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस प्रकार होता है?

उत्तर-

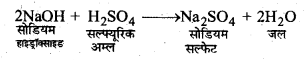

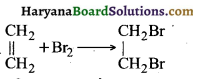

छोटी आँत्र में भोजन का पाचन- भोजन का पाचन मुख्यतः छोटी आँत्र के ग्रहणी भाग में होता है। ग्रहणी में पित्त रस तथा अग्न्याशयी रस भोजन में मिल जाते हैं। छोटी आँत्र में स्थित लिबरकुहन की दरारों से आन्त्रीय रस का स्रावण होता है।

पित्त रस वसा का इमल्सीकरण करता है। यह (लुग्दी) काइम की अम्लता को समाप्त करके इसे क्षारीय बनाता है तथा आँत्र की क्रमाकुंचन गति को बढ़ाता है। पित्त लवण कोलेस्ट्रॉल को घुलनशील बनाए रखता है। अग्न्याशयी रस का pH 7.5-8.3 होता है, जिसमें 96% जल तथा शेष पाचक एन्जाइम तथा लवण होते हैं।

इसमें निम्नलिखित एन्जाइम होते हैं-

I. प्रोटीन पाचक एन्जाइम निम्न हैं-

1. ट्रिप्सिन-इसका स्रावण निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन के – रूप में होता है। यह आन्त्रीय एन्टेरोकाइनेज की उपस्थिति में सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल जाता है।

![]()

2. काइमोट्रिप्सिन-यह निष्क्रिय काइमोट्रिप्सिन के रूप में स्रावित होता है और पेप्सिन के प्रभाव से सक्रिय काइमोट्रिप्सिन में बदल जाता है।

II. कार्बोहाइड्रेट पाचक एन्जाइम-अग्न्याशयी रस में अग्न्याशयी एमिलेस एन्जाइम पॉली सैकेराइड को डाइ सैकेराइड में बदलता है।

![]()

III. वसा पाचक एन्जाइम-अग्न्याशयी लाइपेज या स्टिऐप्सिन इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है।

![]()

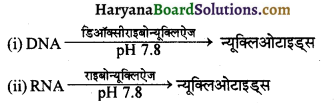

IV. न्यूक्लिएजेज-ये न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करते-

आन्त्रीय रस का pH 7.5-8.3 तक होता है और यह क्षुद्रान्त्र की ग्रन्थियों से स्रावित होता है। इसमें निम्न एन्जाइम होते हैं

(I) प्रोटीन पाचक एन्जाइम-इन्हें सामूहिक रूप से इरैप्सिन कहते हैं। ये पॉली-पेप्टाइड्स को अमीनो अम्लों में तोड़ते हैं।

(II) कार्बोहाइड्रेट पाचक एन्जाइम निम्न हैं1. माल्टेज-यह माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में तोड़ता है।

![]()

2. लैक्टेज-यह लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज. में तोड़ता है।

![]()

3. सुक्रेज-यह सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में तोड़ता है।

![]()

III. वसा पाचक एन्जाइम-अवशेष वसा का पाचन आन्त्रीय लाइपेज करता है।

IV. न्यूक्लिओटाइड्स का पाचन-न्यूक्लिओटाइडेज न्यूक्लिओटाइड्स को न्यूक्लिओसाइड्स तथा फॉस्फेट में तोड़ता है तथा न्यूक्लिओसाइडेज न्यूक्लिओसाइड्स को नाइट्रोजनी क्षारकों तथा शर्करा में तोड़ते हैं।

![]()

प्रश्न 10.

मनुष्य में पायी जाने वाली पाचक ग्रन्थियों तथा उससे प्रभावित हॉर्मोन्स के नाम तथा प्रत्येक का कार्य लिखिए।

उत्तर-

मनुष्य के पाचन तन्त्र में निम्नलिखित पाचक ग्रन्थियाँ पायी जाती हैं –

- लार ग्रन्थि-इसका स्राव मुख गुहा में खुलता है। इसमें टायलिन एन्जाइम पाया जाता है। टायलिन भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित करता है।

- यकृत एवं पित्ताशय-यकृत में स्थित पित्ताशय से पित्त रस स्रावित होता है। यद्यपि इसमें कोई एन्जाइम नहीं होता है परन्तु फिर भी यह पाचन क्रिया को सुगम बनाता है।

- जठर ग्रन्थि-ये आमाशय की दीवार में स्थित होती है और जठर रस का स्रावण करती है। इसमें पेप्सिन, जठर लाइपेज तथा रेनिन एन्जाइम होते हैं। पेप्सिन प्रोटीन का, जठर लाइपेज वसा का तथा रेनिन, कैसीन प्रोटीन का पाचन करते हैं।

- अग्न्याशय-इससे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमिलेस, लाइपेज तथा न्यूक्लिएज एन्जाइम स्रावित होते हैं।

- ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है।

- काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टोन्स तथा पॉली पेप्टाइड में तोड़ता है।

- एमिलेस स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता

- लाइपेज इमल्सीकृत वसा को वसीय अम्लों तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है।

- न्यूक्लिएज RNA तथा DNA को इनके घटक अणुओं में तोड़ते हैं।

प्रश्न 11.

मनुष्य के श्वसन तन्त्र का सचित्र वर्णन कीजिए। (RBSE 2016)

उत्तर-

मनुष्य का श्वसन तन्त्र-मनुष्य में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। मनुष्य के श्वसन को फुफ्फुसीय श्वसन (pulmonary respiration) कहते हैं। मनुष्य के श्वसन तन्त्र को दो भागों में बाँटा जा सकता है

1. श्वसन मार्ग

2. फेफड़े।

1. श्वसन मार्ग-श्वसन मार्ग से होकर वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है तथा बाहर जाती है। साँस लेने तथा निकालने की क्रिया श्वासोच्छ्वास (breathing) कहलाती है। वायु मार्ग के निम्नलिखित भाग हैं-

- नासा मार्ग-एक जोड़ी बाह्य नासाद्वार नासिका के अग्र छोर पर स्थित होते हैं। नासाद्वार से ग्रसनी तक के पथ को नासा मार्ग कहते हैं। यह नासा पट द्वारा दो भागों में बँटा होता है।

- ग्रसनी-इस भाग में नासा मार्ग तथा मुख ग्रहिका दोनों खुलते हैं। ग्रसनी का नासाग्रसनी कण्ठ द्वार द्वारा वायुनाल में खुलता है।

- स्वर यन्त्र-यह श्वासनाल का सबसे ऊपरी भाग है। स्वर यन्त्र में वाक् रज्जु उपस्थित होते हैं।

- ट्रेकिया-वायुनाल ग्रीवा से होकर वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। वायुनाल की भित्ति में उपास्थि के बने C आकार के छल्ले होते हैं जो इसे पिचकने से रोकते हैं।

- श्वसनी-वक्षगुहा में प्रवेश करने के पश्चात् वायुनाल दो श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़ों में प्रवेश करती है।

2. फेफड़े (Lungs)-वक्षगुहा में दो फेफड़े हृदय के पार्यों में स्थित होते हैं। प्रत्येक फेफड़ा गुलाबी, कोमल एवं स्पंजी रचना है। प्रत्येक फेफड़ा प्लूरल कला से घिरा होता है। – फेफड़ों में महीन नलिकाओं का जाल फैला रहता है। इस जाल को श्वसनी वृक्ष कहते हैं। श्वसनी की छोटी शाखाओं को श्वसनिका कहते हैं। ये श्वसनिकाएँ पुनः विभाजित होकर द्वितीयक एवं तृतीयक श्वसनिकाएँ बनाती हैं। अन्ततः ये वायु कूपिकाओं में खुलती हैं। वायु कूपिकाएँ गैस-विनिमय के लिए सतह धरातल उपलब्ध कराती हैं।

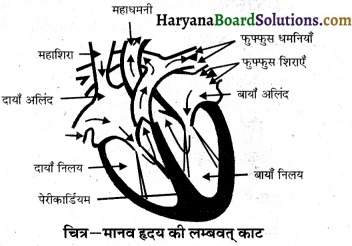

प्रश्न 12.

मनुष्य के हृदय की संरचना तथा इसकी क्रिया-विधि का वर्णन कीजिए। (नमूना प्रश्न-पत्र 2012) (RBSE 2015, 17)

उत्तर-

मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। इसका आकार बन्द मुटठी के बराबर होता है। मनुष्य के हृदय के चार भाग होते हैं-दो अलिंद तथा दो निलय। इन्हें दायाँ अलिंद, बायाँ अलिंद, दायाँ निलय तथा बायाँ निलय में विभेदित कर सकते हैं। अलिंद ऊपर की ओर तथा निलय नीचे की ओर होता है। दायाँ अलिंद दाएँ निलय में तथा बायाँ अलिंद बाएँ निलय में खुलता है। बाएँ अलिंद तथा बाएँ निलय के बीच द्विवलनी कपाट तथा दाएँ अलिंद तथा दाएँ निलय के बीच त्रिवलनी कपाट होता है। बाएँ निलय का सम्बन्ध अर्द्धचन्द्राकार वाल्व द्वारा महाधमनी से तथा दाएँ निलय का सम्बन्ध अर्द्धचन्द्राकार वाल्व द्वारा फुफ्फुसीय महाधमनी से होता है। दाएँ अलिंद से महाशिरा आकर मिलती है तथा बाएँ अलिंद से फुफ्फुस शिरा आकर मिलती है।

हृदय की क्रियाविधि-हृदय के अलिंद तथा निलय में संकुचन (systole) एवं शिथिलन (diastole) क्रियाएँ होती हैं। ये क्रियाएँ एक लयबद्ध तरीके से होती हैं। हृदय की एक धड़कन के साथ एक हृदय चक्र (Cardiac cycle) पूर्ण होता है।

एक चक्र पूर्ण होने में निम्न अवस्थाएँ होती-

- शिथिलन-इस अवस्था में दोनों अलिंद शिथिल अवस्था में रहते हैं जिससे दोनों अलिंदों में रुधिर एकत्र होता है।

- अलिंद संकुचन-इस अवस्था में अलिंद निलय कपाट खुल जाते हैं और रुधिर निलयों में चला जाता है। दायाँ अलिंद सदैव बाएँ अलिंद से कुछ पहले संकुचित होता है।

- निलय संकुचन-निलयों के संकुचन के समय अलिंद-निलय कपाट बन्द हो जाते हैं एवं महाधमनियों के अर्द्धचन्द्राकार कपाट खुल जाते हैं जिससे रुधिर महाधमनियों में चला जाता है।

- निलय शिथिलन-संकुचन के पश्चात् निलयों में शिथिलन होता है। और अर्द्ध चन्द्राकार कपाट बन्द हो जाते हैं तथा अलिंद निलय कपाट खुल जाते हैं। इससे रुधिर पुनः अलिंद से निलयों में आ जाता है

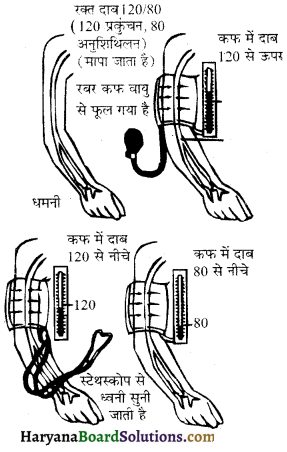

प्रश्न 13.

रक्त दाब (Blood Pressure) किसे कहते हैं ? इसे मापने के लिए किस यन्त्र का उपयोग किया जाता है तथा इसे किस प्रकार मापते हैं?

उत्तर-

रक्त दाब (Blood Pressure)-रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब उत्पन्न होता है उसे रक्त दाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत. अधिक होता है। धमनी के अन्दर रुधिर का दाब निलयप्रकंचन (Systole) के दौरान प्रकंचन दाब तथा निलय अनुशिथिलन (diastole) के दौरान धमनी के अन्दर का दाब अनुशिथिलन दाब कहलाता है। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm (पारे के) तथा अनुशिथिलन दाब लगभग 80 mm (पारे के) होता है।

जाती है रुधिर दाब का मापन रुधिर दाबमापी (Sphygmomanometes) – द्वारा किया जाता है। उच्च रुधिर दाब को अति तनाव भी कहते हैं और इसका कारण धमनिकाओं का सिकुड़ना है। इससे रुधिर प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। इससे धमनी फट सकती है तथा आन्तरिक रक्तस्त्रवण हो सकता है।

प्रश्न 14.

मनुष्य के उत्सर्जी तन्त्र का सचित्र वर्णन कीजिए। (Rbse 2017)

उत्तर-

मनुष्य के नुख्या उत्सर्जी अंग वृक्क (Kidney)

हैं। वृक्क संख्या में दो होते हैं जो रीढ़ की हड्डी के इधर-उधर देहगुहा में स्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क सेम के बीज के आकार का तथा भूरे रंग की संरचना है। प्रत्येक वृक्क लगभग 10 सेमी लम्बा, 6 सेमी चौड़ा तथा 2.5 सेमी मोटा होता है। दायाँ वृक्क बाएँ की अपेक्षा कुछ नीचे स्थित होता है। सामान्यतः एक वयस्क पुरुष के वृक्क का भार 125-170 ग्राम होता है, परन्तु स्त्री के वृक्क का भार 115-155 ग्राम होता है। वृक्क का बाहरी किनारा उभरा हुआ होता है किन्तु भीतरी किनारा फँसा हुआ होता है जिससे मूत्र नलिका निकली होती है। इस स्थान को हाइलस कहते हैं। मूत्र नलिका एक पेशीय थैलेनुमा मूत्राशय में खुलती है।

प्रश्न 15.

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए

(i) ATP

(ii) परासरण नियमन

(iii) होमियोस्टैसिस।

उत्तर-

(i) ATP- अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ए.टी.पी. (Adenosine Triphosphate) ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन क्रिया में विमोचित ऊर्जा का उपयोग ADP तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से ATP अणु बनाने में किया जाता है।

इन ATP का प्रयोग शरीर की विभिन्न क्रियाओं के संचालन में किया जाता है। ATP के एक उच्च ऊर्जा बन्ध के खण्डित होने से 30.5 kJ/mol के तुल्य ऊर्जा मुक्त होती है।

(ii) परासरण नियमन (Osmoregulation)- प्रत्येक प्राणी का उसके पयावरण के साथ जल एवं लवणों का एक निकट का सम्बन्ध रहता है। शरीर के अन्दर जल एवं लवणों का एक अनुकुलतम सान्द्रण बनाए रखना अत्यन्त आवश्यक है। इसे परासरण नियमन कहते हैं। मानव शरीर में वृक्क परासरण नियमन का कार्य करता है। अमीबा में कुंचनशील रिक्तिका यह कार्य करती है।

(iii) होमियोस्टैसिस (Homeostasis)-वृक्क शरीर में उत्सर्जी पदार्थों के उत्सर्जन के अतिरिक्त शरीर में जल, अम्ल, क्षार तथा लवणों का सन्तुलन बनाये रखने में भी सहायक होते हैं। वृक्क शरीर में जल की अतिरिक्त मात्रा को मूत्र द्वारा बाहर निकालते हैं। अमोनिया रुधिर में H की अधिकता को कम करके रुधिर में अम्ल-क्षार सन्तुलन बनाने में सहायक है। अतः शरीर में जल, ताप, लवणों एवं अन्य क्रियाओं की समानता बने रहने को होमियोस्टैसिस कहते हैं।

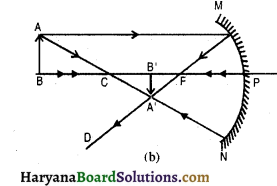

बहुविकल्पीय प्रश्न (Objective Type Questions)

1. पौधों में प्रकाश-संश्लेषण क्रिया सम्पन्न होती है-

(a) माइटोकॉण्ड्रिया में

(b) हरितलवक में

(c) केन्द्रक में

(d) जड़ में।

उत्तर-

(b) हरितलवक में।

2. निम्नलिखित में से स्वपोषी है –

(a) मनुष्य

(b) फफूंद

(c) हरा शैवाल

(d) अमरबेल।

उत्तर-

(c) हरा शैवाल।

3. लार में उपस्थित एन्जाइम है-.

(a) लाइपेज

(b) टायलिन

(c) पेप्सिन

(d) रेनिन।

उत्तर-

(b) टायलिन।

4. वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखण्डन से उत्पन्न ATP की संख्या होती है –

(a) 2

(b) 8

(c) 16

(d) 38.

उत्तर-

(d) 38.

5. कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है

(a) ATP

(b) RNA

(c) DNA

(d) ADP.

उत्तर-

(a) ATP.

![]()

6. मनुष्य में सामान्य प्रकुचन रुधिर दाब तथा अनुशिथिलन रुधिर दाब क्रमशः होता है –

(a) 100 एवं 60

(b) 120 एवं 80

(c) 140 एवं 100

(d) 160 एवं 120.

उत्तर-

(b) 120 एवं 80.

7. मनुष्य द्वारा निश्वसन में फेफड़ों द्वारा खींची गयी वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है –

(a) 16%

(b) 21%

(c) 0.03%

(d) 78%

उत्तर-

(b)21%.

8. मनुष्य के रुधिर में पाया जाने वाला श्वसन वर्णक है-

(a) हीमोसायनिन

(b) क्लोरोफिल

(c) हीमोग्लोबिन

(d) जैन्थोफिल।

उत्तर-

(c) हीमोग्लोबिन।

9. उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेने वाली वृक्क की इकाई

(a) केशिका

(b) रुधिराणु

(c) कूपिका

(d) वृक्काणु।

उत्तर-

(d) वृक्काणु।

10. प्रकाश-संश्लेषण में पौधे द्वारा निकाली गयी O2 आती

(a) CO2 से

(b) जल से

(c) ग्लूकोज से

(d) ATP से।

उत्तर-

(b) जल से।

11. रुधिर से मूत्र का पृथक्करण होता है

(a) यकृत में

(b) वृक्क में

(c) आमाशय में

(d) मूत्राशय में।

उत्तर-

(b) वृक्क में।

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए (Fill In the blanks)

1. सप्राण या जीवित वस्तुओं को ……………………………… कहते हैं।

उत्तर-

सजीव,

2. मनुष्य के शरीर में परिवहनं मुख्यतः ……………………………… द्वारा होता है।

उत्तर-

रूधिर,

3. शरीर में विभिन्न पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण ……………………………… कहलाता है।

उत्तर-

परिवहन,

4. पौधों के हरे भागों से जल का जलवाष्प के रूप में उड़ना ……………………………… कहलाता है।

उत्तर-

वाष्पोत्सर्जन,

5. मानव पाचन तंत्र ……………………………… तथा उससे सम्बन्ध ……………………………… का बना होता है।

उत्तर-

आहारनाल, ग्रंथियाँ।

![]()

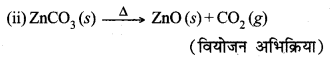

समेलन संबंधी प्रश्न (Matrix Type Questions)

निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए

(a)

| स्तम्भ I | स्तम्भ II |

| 1. घास | (i) मृतोपजीवी |

| 2. हिरण | (ii) उत्पादक (स्वपोषी) |

| 3. अमर बेल | (iii) मांसाहारी |

| 4. बाघ | (iv) शाकाहारी |

| 5. कवक | (v) परजीवी |

| 6. मनुष्य | (vi) सर्वाहारी |

उत्तर-

| स्तम्भ I | स्तम्भ II |

| 1. घास | (ii) उत्पादक (स्वपोषी) |

| 2. हिरण | (iv) शाकाहारी |

| 3. अमर बेल | (v) परजीवी |

| 4. बाघ | (iv) शाकाहारी (iii) मांसाहारी |

| 5. कवक | (i) मृतोपजीवी |

| 6. मनुष्य | (vi) सर्वाहारी |

(b)

| स्तम्भ I | स्तम्भ II |

| 1. पर्णहरित | (i) ऊर्जा ग्रह |

| 2. हीमोग्लोबिन | (ii) ऊर्जा मृदा |

| 3. एन्जाइम | (iii) जैविक उत्प्रेरक |

| 4. ए.टी.पी | (iv) श्वसन वर्णक |

| 5. माइटोकॉन्ड्रिया | (v) प्रकाश संश्लेषी वर्णक |

| 6. रुधिर | (vi) तरल ऊतक |

उत्तर-

| स्तम्भ I | स्तम्भ II |

| 1. पर्णहरित | (v) प्रकाश संश्लेषी वर्णक |

| 2. हीमोग्लोबिन | (iv) श्वसन वर्णक |

| 3. एन्जाइम | (iii) जैविक उत्प्रेरक |

| 4. ए.टी.पी | (ii) ऊर्जा मृदा |

| 5. माइटोकॉन्ड्रिया | (i) ऊर्जा ग्रह |

| 6. रुधिर | (vi) तरल ऊतक |

(c)

| स्तम्भ I | स्तम्भ II |

| 1. जाइलम | (i) मनुष्य |

| 2. फ्लोएम | (ii) ऊतक द्रव्य |

| 3. दोहरा परिसचरण | (iii) खाद्य पदार्थ |

| 4. एकल परिसंचरण | (iv) जल व लवण |

| 5. लसीका तंत्र | (v) मछली |

| 6. कूपिका | (vi) श्व सन सतह |

उत्तर-

| स्तम्भ I | स्तम्भ II |

| 1. जाइलम | (iv) जल व लवण |

| 2. फ्लोएम | (iii) खाद्य पदार्थ |

| 3. दोहरा परिसचरण | (i) मनुष्य |

| 4. एकल परिसंचरण | (v) मछली |

| 5. लसीका तंत्र | (ii) ऊतक द्रव्य |

| 6. कूपिका | (vi) श्व सन सतह |

HBSE 10th Class Science Important Questions Chapter 6 जैव प्रक्रम Read More »